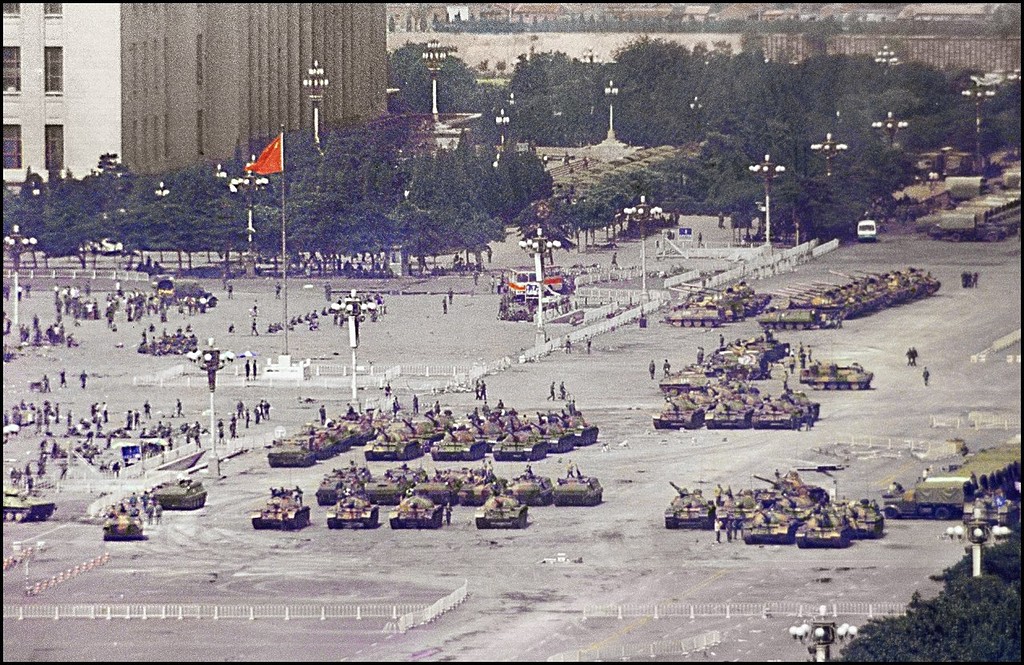

in der kommenden Woche jährt sich erneut das Tian’anmen-Massaker. US-Fotograf Jeff Widener war 1989 in Peking, als sich die gewaltsame Niederschlagung der Studenten-Proteste anbahnte. Ihm gelang dort ein Foto, das in die Geschichte einging: Er lichtete den “Tank Man” ab. Mit Fabian Peltsch spricht Widener über die Entstehung der ikonischen Aufnahme und wie er die dramatischen Tage in Peking damals wahrgenommen hat.

Das erste in China entwickelte Passagierflugzeug ist am Sonntag zu seinem kommerziellen Jungfernflug gestartet. Von Shanghai nach Peking brauchte die C919 weniger als zwei Stunden Flugzeit. Die C919 soll nach dem Willen Pekings den internationalen Markt erobern und Airbus und Boeing Konkurrenz machen. Dass das so klappen wird, daran bestehen jedoch Zweifel.

Taicang, gut 50 Kilometer von Shanghai entfernt, bezeichnet sich stolz als “Heimat für deutsche Unternehmen”. Fast 500 deutsche Mittelständler haben sich in der Industriezone von Taicang angesiedelt. Die Erfolgsgeschichte wird jedoch mittlerweile von politischen Spannungen überschattet. Fabian Kretschmer hat sich vor Ort zwischen den Fachwerkhäusern und Springbrunnen umgesehen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die kurze Arbeitswoche!

Wann ist Ihnen klargeworden, dass Ihnen mit dem Bild von dem Mann, der sich mutig dem Panzer entgegenstellt, eine Ikone der Fotografie gelungen ist?

Als ich das Foto machte, war ich tatsächlich wütend, dass dieser Typ mit seinen zwei Einkaufstüten auf den Panzer zuging. Ich dachte: Der wird mir meine Komposition vermasseln. Ich war sicher, dass er erschossen würde, und hielt weiter drauf. Doch es passierte nichts. Als ich das Bild nach der Entwicklung zum ersten Mal sah, fand ich es ganz okay. Es war nicht so scharf. Als ich aber am nächsten Tag ins Büro kam, sagte mein Redakteur: “Jeff, du hast ein paar Nachrichten aus New York erhalten.” Es waren Glückwünsche aus der ganzen Welt. Fast alle großen Zeitungen im Vereinigten Königreich hatten das Foto auf der Titelseite. Der Präsident von Associated Press (AP) gratulierte mir. Ich erhielt eine Nachricht vom Life-Magazin, sie wollten das Bild ebenfalls groß bringen.

Das Foto hat mir im Laufe meines Lebens viele Türen geöffnet. Aber die Erkenntnis, wie ikonisch das Foto wirklich war, kam erst Jahre später. Es muss so um das Jahr 1999 gewesen sein, als ich eine Nachrichtenseite durchstöberte. Dort gab es eine Rubrik mit dem Titel “Die zehn denkwürdigsten Fotos aller Zeiten”. Und da war dann meines darunter. Es traf mich wie ein Blitzschlag. Mir war damals wirklich etwas Großartiges gelungen.

Sie waren gerade zwei Wochen in Peking, als sich die Spannung zwischen den Demonstranten und der Regierung im Frühsommer 1989 dramatisch intensivierte. Was für eine Atmosphäre herrschte auf dem Tiananmen-Platz?

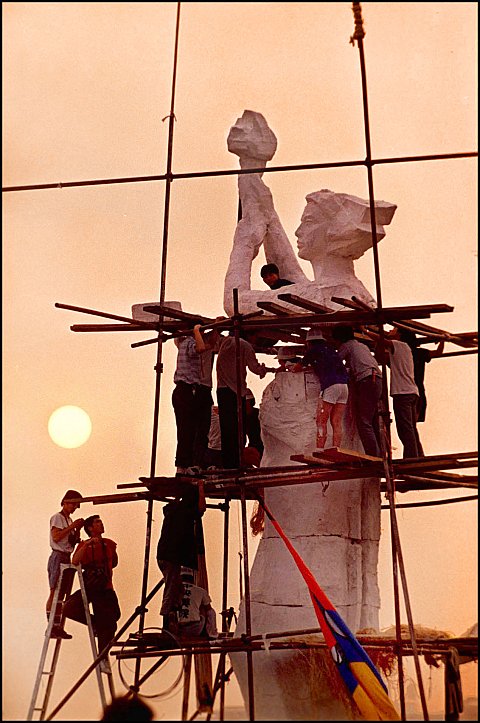

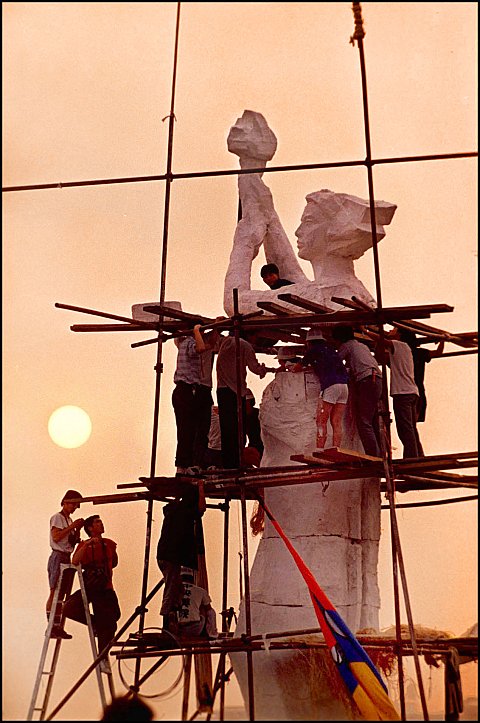

Ich ging jeden Morgen bei Sonnenaufgang auf den Platz und verfolgte, wie dort die Skulptur der Göttin der Demokratie erreichtet wurde, direkt vor dem großen Porträt von Mao! Die Atmosphäre war ausgelassen, fantastisch. Es war gut organisiert. Die Leute standen Schlange, um Essen zu bekommen. Sie hatten sogar eine eigene Druckmaschine, um die Menschen über die täglichen Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Das war gelebte Demokratie! Ich bewunderte den Mut der Studenten. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass viele von ihnen die Diplomatie, die mit der Demokratie einhergeht, nicht ganz verstanden. Ich meine, wie sehr kann man die chinesische Regierung und das Militär demütigen? Die Leute haben sogar das heilige Porträt von Mao mit Farbe beworfen! Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas passieren würde.

Meiner Meinung nach hätten sich die Studentenführer zusammensetzen sollen, um einen Konsens darüber zu finden, was sie tun und was sie aus dieser Situation herausholen wollen. Dann hätte es eine Chance gegeben, sich neu zu formieren und später ernsthafte diplomatische Verhandlungen zu führen. Es war viel Streiterei und Ego im Spiel. Und dann hat die Regierung überreagiert.

Wie war es, sich auf einmal in der Mitte der Eskalationsspirale zu befinden?

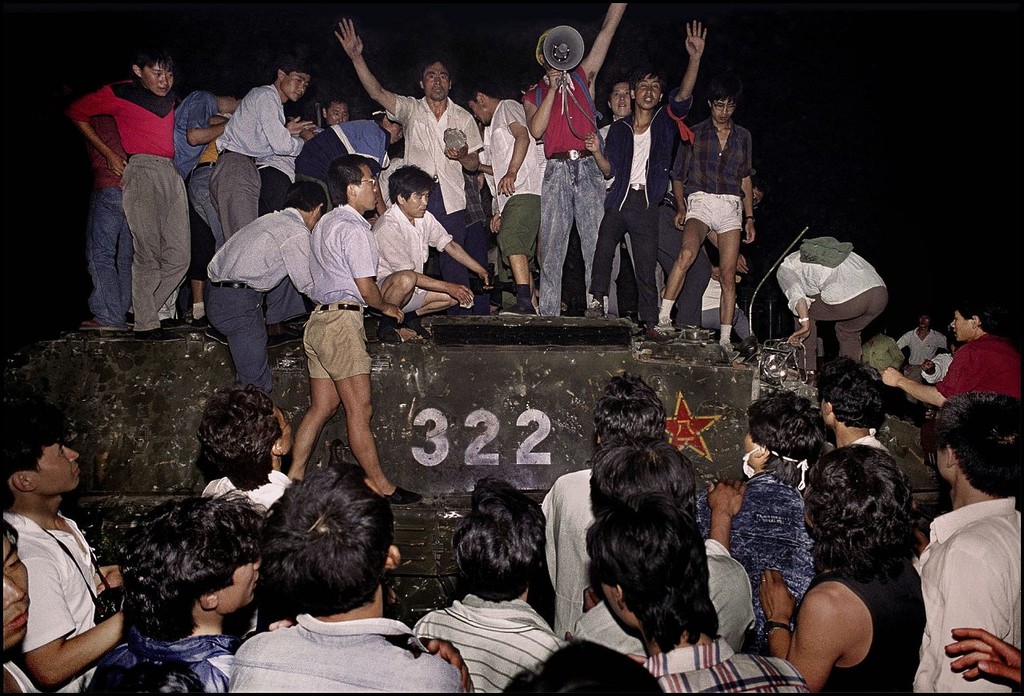

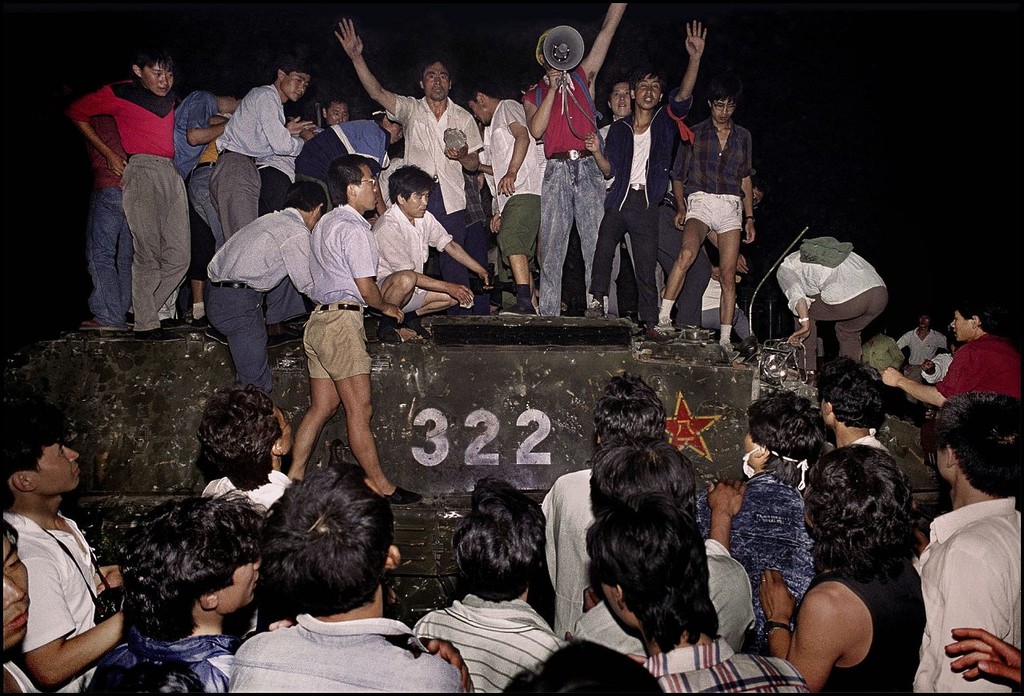

Ich erinnere mich noch lebhaft daran. Ich musste die erste Nachtschicht für AP übernehmen. Ich fuhr mit meinem Reporter Dan Biers mit dem Fahrrad los. Ich sagte ihm, dass ich ein schlechtes Gefühl hätte. Es war gegen Mitternacht auf dem Platz des Himmlischen Friedens, als ich die Demonstranten mit Stahlbarrikaden aus dem Schatten kommen sah. Sie stellten sie mitten auf die Straße, um das Vorrücken von Militärfahrzeugen zu verhindern.

Wir verließen die Hauptstraße in der Nähe der Großen Halle des Volkes. Dann hörte ich Menschen schreien und sah sie rennen. Es gab ein lautes Geräusch, so als ob die Barrikaden von etwas Großem und Schnellem getroffen werden. Dann sah ich einen militärischen Mannschaftswagen mit montierten Maschinengewehren, der von Demonstranten verfolgt wurde. Ich bin zwar ein erfahrener Kriegsfotograf, aber in diesem Moment hatte ich Todesangst.

Was passierte dann?

Ich beschloss, zurück ins Büro zu fahren. Ich hatte bereits einige großartige Bilder, und ich hatte sie exklusiv. Also nahm ich ein Fahrrad und radelte zum anderen Ende des Chang’an-Boulevards zum Diplomatenviertel, wo sich unser Büro befand. Ich sah einen brennenden Panzerwagen und wollte ein Foto machen. Das Adrenalin schoss in die Höhe. Ich habe nicht nachgedacht. Plötzlich packte jemand meinen Kameragurt und zog mich damit am Hals. Dann sah ich einen Mob um mich herum, der an mir zerrte. Sie sahen nicht wie Studenten aus. Ich dachte, sie würden mich in Stücke reißen. Ich schnappte mir meinen amerikanischen Pass, hielt ihn über meinen Kopf und schrie: “Amerikaner, Amerikaner!”

Dann kam ein Typ, der offensichtlich eine Art Anführer war, und zeigte auf einen toten Soldaten, den ich bis dahin nicht gesehen hatte. Der Typ sagte: “Mach Foto, zeig der Welt”. Ich machte ein Foto und dann – bumm – traf mich ein Betonbrocken mitten ins Gesicht. Ich sah Sterne, wie in einem Zeichentrickfilm. Dann sprang ein anderer Typ aus dem Auto und hielt die Hände hoch, um sich zu ergeben. Seine Uniform sah tadellos aus, während man den Horror in seinem Gesicht sehen konnte. Dann stürzte sich der Mob auf ihn. Und ich sprang wieder auf mein Fahrrad. Es war nicht leicht, da wieder rauszukommen. Ich musste das Fahrrad immer wieder über Barrikaden wuchten.

Das berühmte Foto des “Tank Man” entstand am nächsten Tag. Dabei hatten Sie unerwartete Hilfe von einem Austauschstudenten…

Am nächsten Tag waren überall Trümmer und Blutflecken. Als ich zurück zum Tiananmen radelte, musste ich gegen die größte Mauer der Angst ankämpfen, die ich mir vorstellen konnte. Ich fuhr zum Beijing Hotel, weil ich wusste, dass ich von dort einen guten Überblick haben würde. Aber ich wusste auch, dass die Geheimpolizei Journalisten, die ihnen ihre Fotoausrüstung nicht aushändigen wollten, mit elektrischen Viehtreibern traktierte. In der Lobby war es dunkel, die Lichter waren ausgeschaltet.

Aber da war ein Junge, ein amerikanisch aussehender Typ. Sein Name war Kirk Martsen, er war Austauschstudent. Ich ging also auf ihn zu und tat so, als würde ich ihn kennen: “Hey Joe, wo bist du gewesen? Ich habe dich gesucht.” Dann flüsterte ich: “Ich bin von AP, kannst du mich in dein Zimmer lassen, damit ich ein Foto vom Platz machen kann?”

Er brachte Sie dann auf seinen Balkon im sechsten Stock.

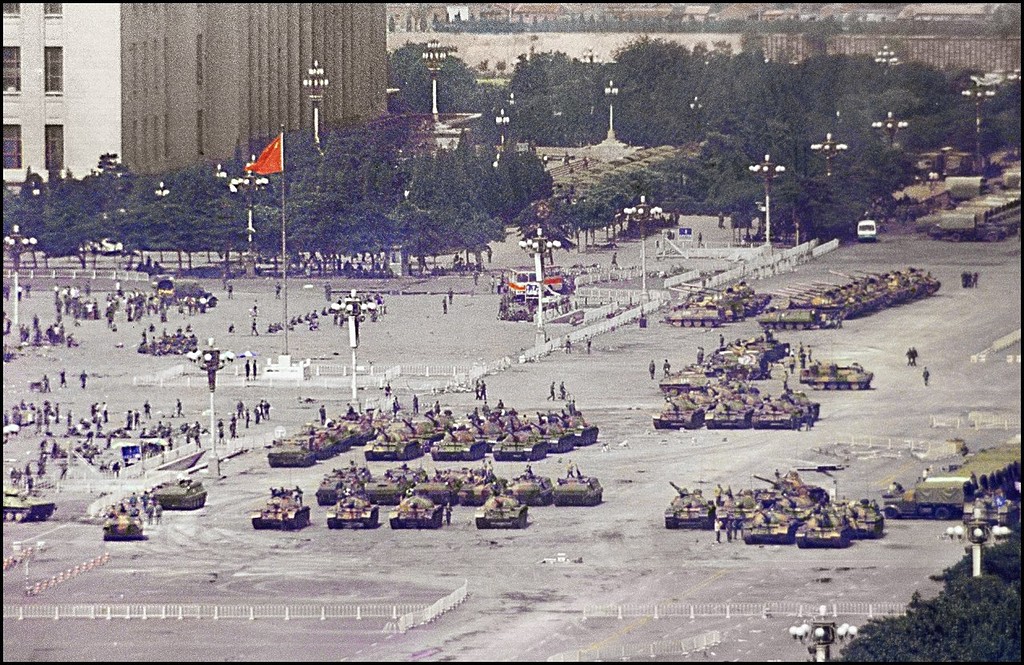

Von dort oben sah ich, dass der ganze Platz des Himmlischen Friedens voller Panzer war. Da waren Lastwagenladungen von Soldaten, man hörte Schüsse. Ich wusste, dass die Kugeln auch mich erreichen konnten. Nach einer Weile gingen mir die Filme aus. Ich fragte Kirk, ob er runtergehen und versuchen könnte, einen neuen für mich zu finden, denn er sah ja wie ein Student aus, und würde weniger Aufmerksamkeit erregen, er war jünger und hatte ziemlich lange Haare. Und er hat es tatsächlich geschafft, einen Film von einem Touristen zu bekommen.

Lustigerweise wurde ich von diesem Touristen vor nicht langer Zeit in einer E-Mail kontaktiert, in der er schrieb, dass er den Film damals nicht an Kirk aushändigen wollte. Aber Kirk blieb hartnäckig. Später hat er meine Filme in seiner Unterhose aus dem Hotel geschmuggelt.

Kirk Martsen spielte also eine entscheidende Rolle für die Existenz des “Tank-Man”-Motivs. Stehen Sie noch in Kontakt mit ihm?

Das ist auch eine interessante Geschichte. Nachdem all das passiert war, und ich froh war, Peking lebend verlassen zu haben, verloren wir den Kontakt. Ich wollte mich immer bei ihm bedanken. Eines Tages bekam ich dann eine E-Mail, in der stand: “Hey Jeff, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, ich war der Typ, der deine Filme in seiner Unterhose rausgeschmuggelt hat.” Das hat mich umgehauen. Wir standen eine Zeit lang wieder in Kontakt, planten sogar, zusammen in Talkshows zu gehen.

Dann ging er zurück nach China und gründete ein Unternehmen. Danach brach er unsere Kommunikation komplett ab. Meine E-Mails blieben unbeantwortet. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er sehr erfolgreich geworden ist. Er wollte die Kommunisten eben nicht verärgern.

Hatten Sie selbst jemals Probleme mit der chinesischen Regierung? Haben sie Sie wieder ins Land gelassen?

Die Regierung mag mein Foto sicher nicht. Aber ich hatte eigentlich nie Probleme, ein Visum für China zu bekommen. Ich bin Journalist, das ist mein Beruf. Ich bin kein politischer Aktivist. Ich habe eine Meinung, ja, aber ich hebe keine Steine auf, um sie auf Leute zu werfen. Ich glaube, Journalismus sollte neutral und unvoreingenommen sein. Ich war damals für einen Auftrag in Peking. Und ich kehrte nach China zurück, um dort zu arbeiten und Urlaub zu machen. Als die BBC 2009 eine Doku zum Jahrestag drehte, habe ich dort sogar meine Frau kennengelernt.

Bei manchen Gelegenheiten folgte man mir bei der Arbeit. Aber ich erinnere mich auch an eine Situation während der Olympischen Spiele in Atlanta, als eine Gruppe chinesischer Staatsjournalisten von Xinhua Fotos mit mir machen wollte! Sie waren ganz aus dem Häuschen, als sie erfuhren, dass ich das berühmte Foto des “Tank Man” gemacht hatte. Ich glaube, viele haben eine Hass-Liebe zu diesem Foto. Die Regierung versucht, es auszulöschen. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Foto noch lange Zeit zu sehen sein wird. Es ist ein Teil der Geschichte.

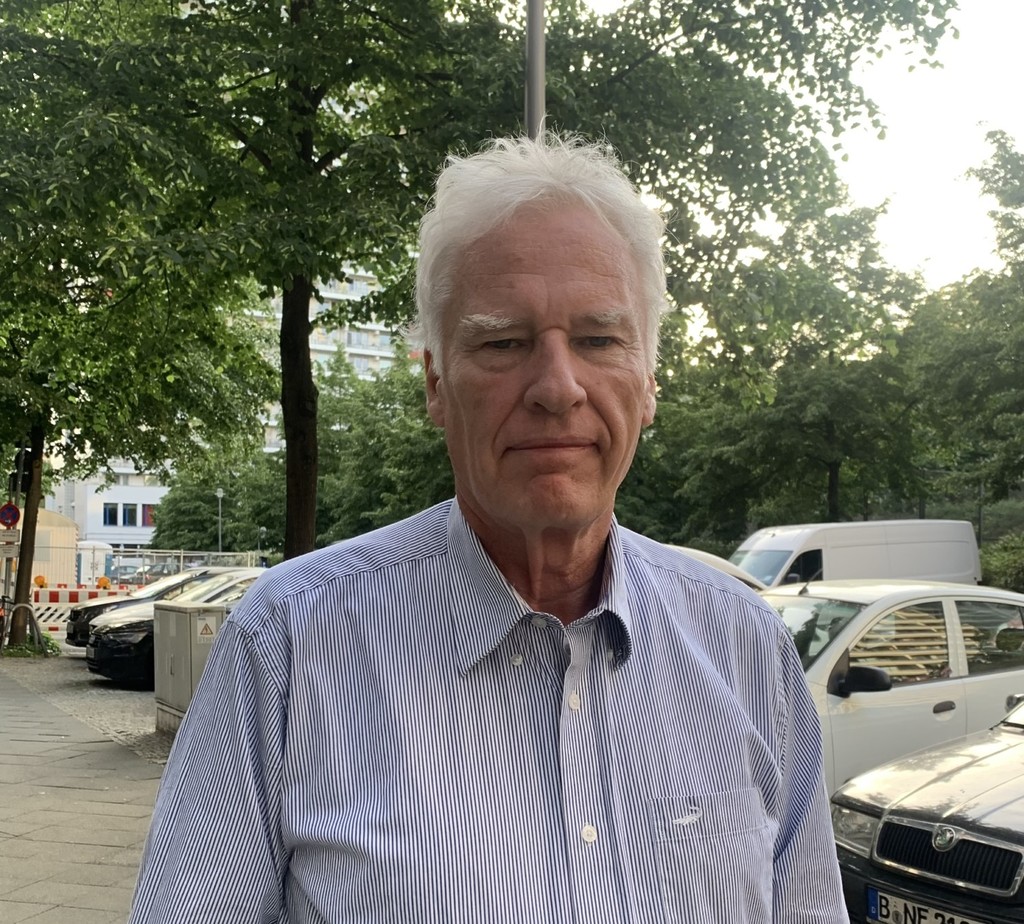

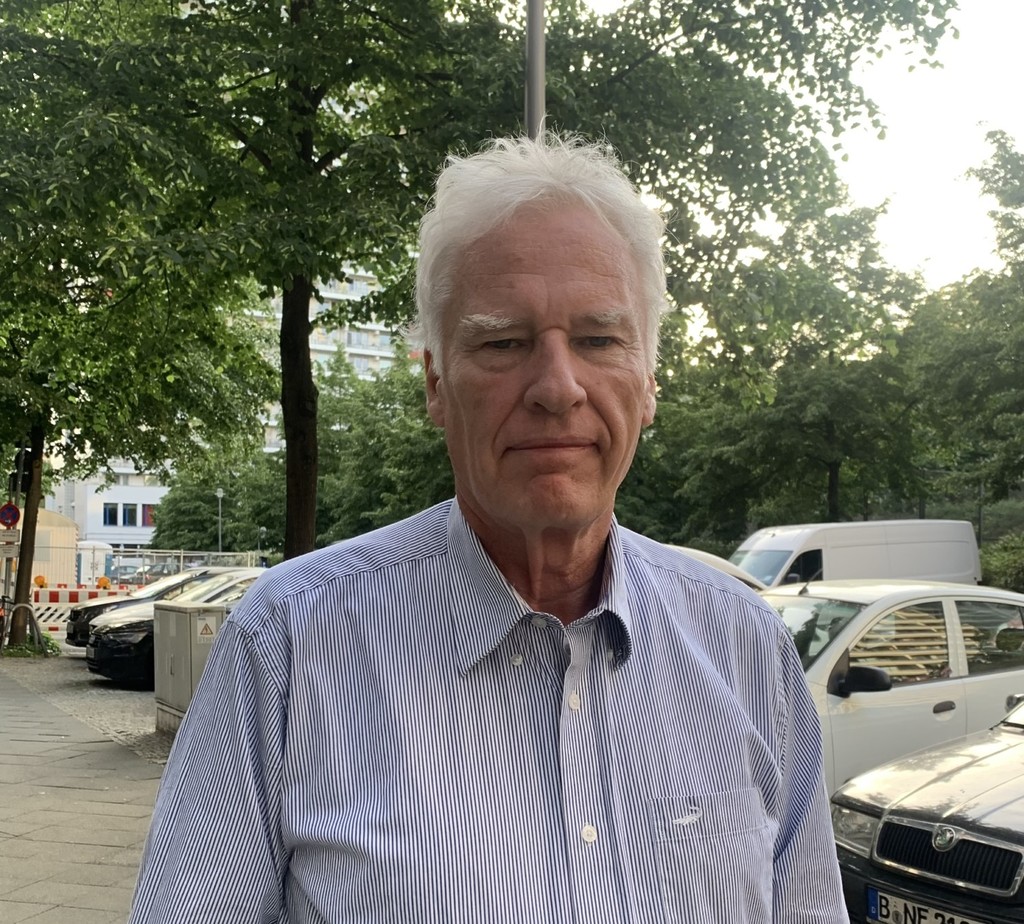

Am 5. Juni 1989 fotografierte Jeff Widener (66) für Associated Press einen bis heute unbekannten Mann, der sich während der Proteste auf dem Tiananmen-Platz vor einen anrückenden Panzer der Volksbefreiungsarmee stellte. Obwohl auch andere Fotografen den Moment festhielten, wurde Wideners Bild zur Freiheitsikone und 1990 für den Pulitzer-Preis nominiert. Nach einigen Jahren in Hamburg lebt der amerikanische Fotograf heute mit seiner deutschen Frau in Mexiko-Stadt.

Chinas erstes einheimisch konstruiertes Passagierflugzeug hat am Sonntag seinen kommerziellen Jungfernflug absolviert. Die C919 des staatlichen chinesischen Herstellers Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) flog, begleitet von großem Medienrummel, in knapp zwei Stunden von Shanghai Hongqiao zum Hauptstadtflughafen nach Peking.

Die Mittelstreckenmaschine, die im Dienst der staatlich geförderten Fluggesellschaft China Eastern Airlines, steht, sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit “problemlos” in der Hauptstadt gelandet, meldete der Sender CCTV. An Bord befanden sich 130 Passagiere, die nach der Landung mit einer feierlichen Zeremonie empfangen wurden. Ihre Boarding-Pässe waren eigens für den Anlass im Rot der Staatsflagge als Sammlerstücke designt worden.

Für China ist der Linienflug der Comac-Maschine Meilenstein und Prestigeprojekt zugleich. Peking will sich mit der C919 unabhängig von westlicher Technologie machen, langfristig aber auch das Duopol von Boeing und Airbus brechen. Asien und insbesondere China sind sowohl für den europäischen Airbus als auch für den US-amerikanischen Konkurrenten Boeing wichtige Märkte, da die Nachfrage nach Flugreisen durch die wachsende Mittelschicht in der Region stetig steigt.

Nach Angaben der Weltbank hat sich der Passagierflugverkehr in China zwischen 2000 und dem Höchststand im Jahr 2019 von 62 Millionen auf 660 Millionen Passagiere mehr als verzehnfacht. Boeing prognostiziert, dass allein in China bis zum Jahr 2040 rund 8.600 neue Passagier-Flugzeuge benötigt werden. Airbus hatte zuletzt angekündigt, die Produktionskapazitäten in seinem Werk in Tianjin zu verdoppeln.

Der Bau und die Entwicklung des Flugzeugs, das äußerlich der A320 von Airbus ähnelt, stellte die Planer vor große Herausforderungen. Die Fertigstellung wurde mehrmals verschoben, das Budget von ursprünglich acht Milliarden Euro mindestens dreimal aufgestockt. Das ursprüngliche Ziel des 2008 gegründeten Staatsunternehmens, die Maschine 2016 in Dienst zu stellen, wurde weit verfehlt.

Den eigentlichen Jungfernflug absolvierte die C919, die auf eine Reichweite von rund 5.633 Kilometer kommt, bereits 2017. Damals jedoch noch ohne Passagiere. Weitere Flugtests waren nötig geworden. Laut einem Bericht von Reuters kam es noch 2020 in der Erprobungsphase zu Rissbildungen am Höhenleitwerk. Die finale Zulassung von der zivilen Luftfahrtbehörde CAAC erfolgte dann im Herbst 2022.

Viele der Bauteile der C919, darunter die Triebwerke und Teile der Bordelektronik, kommen, wie bei Flugzeugen üblich, von zahlreichen Zulieferern aus mehreren Ländern. Eine Liste des Fachportals Airframer zeigt, dass von den 82 wichtigsten Zulieferern der C919 mehr als die Hälfte aus den USA, knapp ein Drittel aus Europa und nur 17 Prozent aus China kommen. Und selbst die wichtigsten chinesischen Zulieferer seien zur Hälfte Joint Ventures mit ausländischen Partnern. Von einem Flugzeug “Made in China”, wie es die Regierung anstrebt, könnte man laut Experten also nicht sprechen. Hinzukomme, dass ausländische Unternehmen aus Angst vor einem Abfluss an Wissen nicht ihre aktuellste Technik an den chinesischen Flugzeugbauer geliefert hätten.

Früheren Berichten staatlicher Medien zufolge plant Comac, in den nächsten fünf Jahren jährlich 150 C919-Flugzeuge zu bauen und auszuliefern. Nach eigenen Angaben hat der Hersteller bereits mehr als 1.200 Bestellungen für den C919 erhalten, alle durch staatliche chinesische Fluggesellschaften. Dabei soll es sich Berichten zufolge jedoch vor allem um Absichtserklärungen handeln.

Im Ausland ist das Flugzeug bis auf Weiteres nicht zertifiziert. Die C919 soll zunächst also vor allem eine Erfolgsgeschichte auf dem Heimatmarkt werden. Seit Montag wird sie auf der regulären Strecke von China Eastern zwischen Shanghai und der südwestlichen Stadt Chengdu eingesetzt, berichtet CCTV.

Als Nächstes will Comac dann in den asiatischen Markt expandieren. Comac hat bereits das Kurzstreckenflugzeug ARJ21 hergestellt, das von chinesischen Fluggesellschaften und der indonesischen TransNusa eingesetzt wird. In Zusammenarbeit mit dem russischen Luftfahrt-Unternehmen UAC plant Comac außerdem den Bau des Großraumflugzeugs CR929 mit zwei Passagiergängen und einer Reichweite von 12.000 Kilometern. Der ursprüngliche geplante Jungfernflug für das Jahr 2025 wurde jedoch aufgrund zahlreicher Probleme bereits um fünf Jahre nach hinten korrigiert.

Als sich der Automobilzulieferer Kern-Liebers in Taicang eine Autostunde nördlich von Shanghai niederließ, starteten die Baden-Württemberger mit gerade einmal sechs Mitarbeitern. Rund 30 Jahre später empfängt Simon Veit, ein hemdsärmeliger Manager-Typ mit festem Handschlag, vor einem hochmodernen Produktionswerk, in dem rund 800 Angestellte auf einer Fläche von über fünf Fußballfeldern arbeiten.

“Bis etwa 2018 etwa ging alles mit chinesischer Geschwindigkeit voran”, sagt Regionalleiter Veit, während er mit großen Schritten durch die hell beleuchteten Korridore des Fabrikgeländes führt. Zuletzt jedoch, sagt Veit, hätten sich die Probleme in China gehäuft: neue Steuerregelungen, die Corona-Pandemie und schließlich ein weltweiter Chip-Mangel. “Seither ist der Krisenmodus zum neuen Normalzustand geworden”, sagt der gebürtige Schramberger.

Seine Worte spiegeln die ambivalente Haltung wider, die viele Unternehmer in Taicang empfinden. Kern-Liebers hat sich 1993 als erster Mittelständler in der damals neu gegründeten Industriezone angesiedelt – und damit unverhofft den Startschuss zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte gesetzt: Mittlerweile gibt es in der ostchinesischen Satellitenstadt knapp 500 deutsche Firmen, darunter viele “Hidden Champions” wie den Werkzeugmaschinen-Hersteller Trumpf oder den Automobilzulieferer Schaeffler. Der Standortvorteil von Taicang lag auf der Hand: Die Arbeitslöhne waren günstiger als in den großen Metropolen, doch gleichzeitig liegt die internationale Finanz- und Hafenstadt Shanghai nur 50 Kilometer entfernt.

Dass sich Taicang stolz als “Heimat für deutsche Unternehmen” bezeichnet, spiegelt sich unlängst im Stadtbild wider: In der Rothenburg-Uferpromenade haben die Behörden eine Altstadt-Imitation mit Fachwerkhäusern und Springbrunnen errichtet. Beim angrenzenden Wirtshaus “Schindlers Tankstelle” wird Eisbein mit Sauerkraut serviert, Brezeln gibt es bei der beliebten Bäckerei “Brotecke”. Und jedes Jahr veranstaltet das “German Center Taicang” ein Oktoberfest mit Weißbier und Brathendl.

Die Affinität der Chinesen zur deutschen Kultur fußt auf einer ökonomischen Grundlage: Die Unternehmen aus dem fernen Europa brachten schließlich auch einen neuen Wohlstand nach Taicang. Fuhr die Lokalbevölkerung noch in den 1990ern ausschließlich Fahrrad, werden die schachbrettartigen Straßen mittlerweile von importierten PKWs gesäumt. Von alten Mietskasernen zogen die Leute in moderne Hochhaussiedlungen und verbringen ihre Freizeit nun in großzügigen Parkanlagen und neonbeleuchteten Einkaufszentren. Taicang und Deutschland, das schien lange Zeit eine nicht endende Erfolgsgeschichte.

Doch mittlerweile ist von der Euphorie vergangener Tage im chinesischen “Klein-Schwaben” wenig übrig. Die drakonische “Null Covid”-Politik hat dazu geführt, dass von den einst 3.000 Deutschen seit Beginn der Pandemie nur mehr ein Drittel übergeblieben sind. Bei den meisten handelt es sich um Pendler, die zwar in Taicang arbeiten, aber in Shanghai wohnen. Die “deutsche Heimat” in China existiert mittlerweile vor allem auf dem Papier: Nicht nur im öffentlichen Stadtbild findet man kaum mehr Deutsche, sondern auch in den Büros. Viele der “Hidden Champions” sind mittlerweile vollständig lokalisiert und kommen ohne Expats aus der Zentrale aus.

Hinzu kommen politische Probleme, die China vom verheißungsvollen Markt zum Problemkandidaten werden ließen. Xi Jinping bremste mit unvorhersehbaren Regulierungswellen und einer Rückkehr der ideologischen Kontrolle den Wachstumsmotor der Volksrepublik empfindlich ab. Und seine aggressiven Drohungen gegen den demokratischen Inselstaat Taiwan stellen für ausländische Unternehmen längst ein existenzielles Risiko dar: Was passiert, wenn die Volksbefreiungsarmee eine Invasion startet?

“Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie wir im Notfall reagieren sollten”, sagt auch Simon Veit von Kern-Liebers. Gleichzeitig betont der Manager, dass man im Alltag wenig von den politischen Spannungen mitbekäme. Stattdessen sorgt man sich vielmehr um die Personalsituation: Es sei mittlerweile schwierig geworden, loyale und gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen und diese auch langfristig zu halten.

Doch dass sich die internationale Politik unweigerlich immer wieder in den Alltag drängt, ist offensichtlich. Erst vor wenigen Monaten reiste Hans-Jochem Steim, dessen Urgroßvater Kern-Liebers 1888 gründete, zum 30-jährigen Jubiläum der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit nach Taicang. Steim, der auch Ehrenbürger der Stadt ist, sollte dabei eine Festrede halten, die jedoch kurzerhand zensiert wurde. Eine scheinbar harmlose Passage, die sich möglicherweise als Anspielung auf Xi Jinpings Loyalität zu Wladimir Putin interpretieren ließ, musste der deutsche Unternehmer streichen: “Kriegerische Auseinandersetzungen helfen nicht, die Lebensverhältnisse zu verbessern. Nur im gegenseitigen Vertrauen wächst das Klima für den Erfolg, den wir alle haben wollen. Aggression darf kein Mittel der Politik sein”. Deutlicher lässt sich die Paranoia der chinesischen Politik kaum vermitteln.

Wer im imposanten Gebäude der Stadtregierung nach den neuen Verhältnissen fragt, erntet allerdings nur betretenes Schweigen. Im 21. Stock des Glasbaus, der einen atemberaubenden Blick über die Parkanlagen und Apartmentsiedlungen von Taicang freigibt, möchte man sich keinen kritischen Fragen stellen – weder zur neuen China-Politik der Bundesregierung, noch zu den Spannungen mit den USA oder gar der Kritik an Xi Jinping. Stattdessen geben sich die Parteikader betont pragmatisch: “Es gibt eine sehr gute Betreuung für deutsche Unternehmen, die hier investieren”, sagt etwa Thomas Zhang, der bei der Stadtregierung für die Zusammenarbeit zu den mittelständischen Unternehmen zuständig ist.

Das mag durchaus stimmen, schließlich wird die Lokalregierung auch von fast allen deutschen Expats als hilfreich und pragmatisch beschrieben. Doch ebenso offensichtlich ist, dass in China unter Xi Jinping längst ein rauerer Wind weht – der sich irgendwann auch gegen die bislang gern gesehenen Gäste aus Deutschland richten könnte. Fabian Kretschmer

Shanghai hat am Montag den heißesten Maitag seit mehr als 100 Jahren verzeichnet. Um die Mittagszeit habe die Temperatur an der U-Bahn-Station Xujiahui 36,1 Grad Celsius betragen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Beitrag auf dem offiziellen Weibo-Konto des Wetterdienstes der Metropole. Der bisherige Höchstwert sei um ein ganzes Grad übertroffen worden.

Die Temperatur an der Station sei später am Nachmittag sogar noch weiter auf 36,7 Grad Celsius gestiegen. Damit lag sie dem Bericht zufolge ein ganzes Grad über dem alten Rekord von 35,7 °C, der nach Angaben des Dienstes bereits viermal zuvor gemessen wurde: 1876, 1903, 1915 und 2018. Die “gefühlte” Temperatur in der Stadt sei in mehrere Apps sogar bei mehr als 40 Grad Celsius angezeigt worden. Bereits im vergangenen Jahr litten mehrere Provinzen wochenlang unter extremer Hitze. In Shanghai war ein Hitze-Rekord mit 40,9 Grad verzeichnet worden. In der Provinz Zhejiang kletterten die Temperaturen sogar auf 42 Grad. Die benachbarten Küstenprovinzen Jiangsu und Fujian litten ebenfalls unter großer Hitze. ari

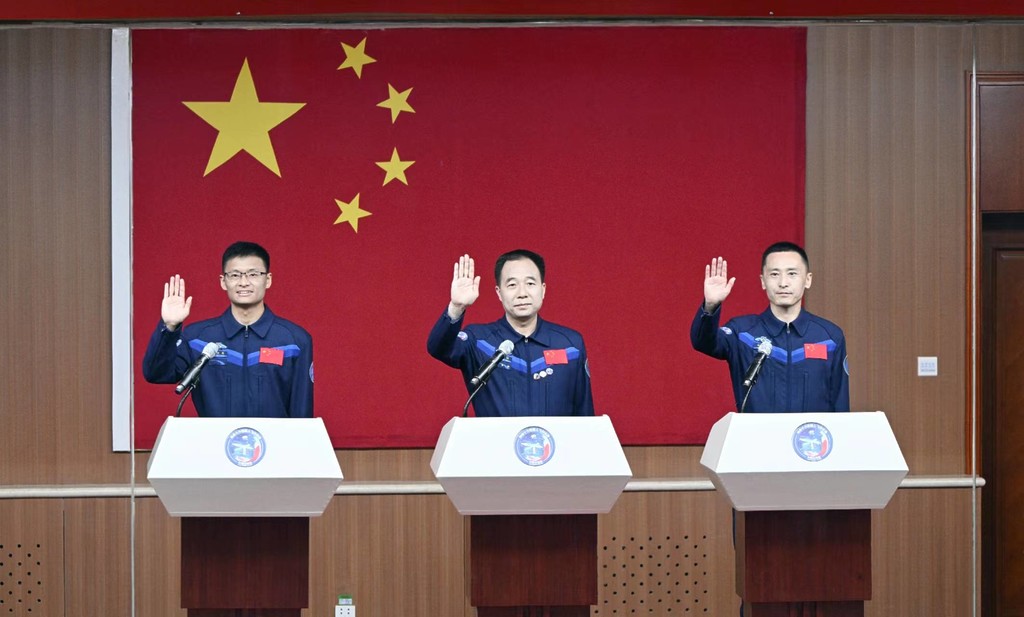

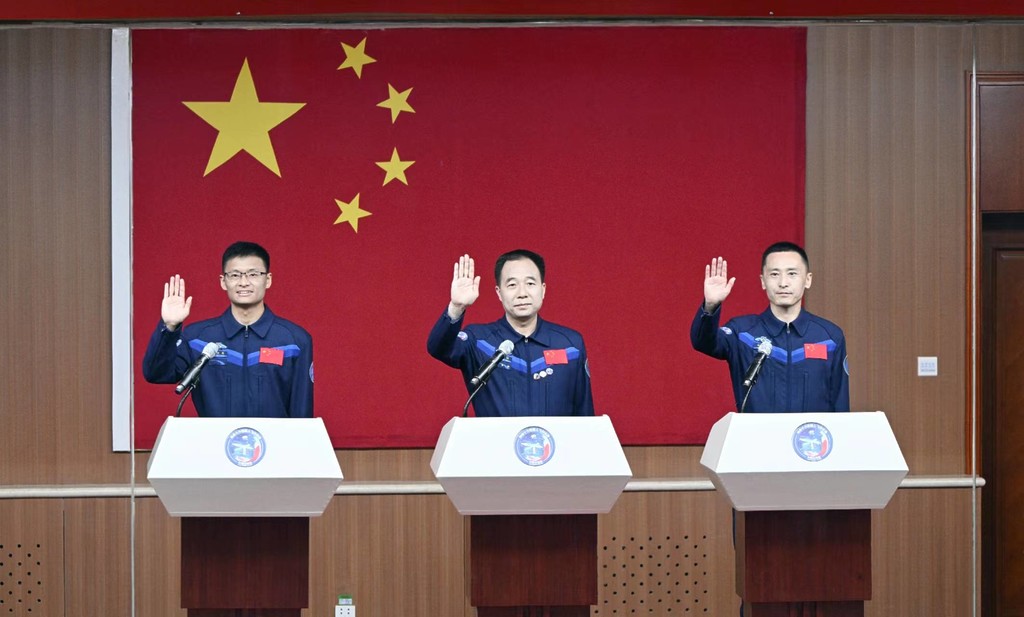

China will am Dienstag im Rahmen einer bemannten Mission zur Raumstation “Tiangong” seinen ersten zivilen Astronauten ins All schicken: Gui Haichao, ein Nutzlastexperte, soll am Dienstagmorgen vom Satellitenstartzentrum Jiuquan im Nordwesten Chinas mit dem Raumschiff “Shenzhou 16” abheben, teilte Chinas Raumfahrtbehörde am Montag mit. Mit Gui reisen die Taikonauten Jing Haipeng und Zhu Yangzhu, die beide Mitglieder der Volksbefreiungsarmee sind. Die Mission der drei im Weltall soll rund fünf Monate dauern.

Gui soll unter anderem die Wartung und Reparatur der Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente an Bord der Raumstation durchführen. Jing, Leiter der Mission, ist der erste chinesische Astronaut, der bereits zum vierten Mal ins All fliegt. ari

Hongkong hat die Inhaftierung eines uigurischen Wissenschaftlers bestritten. Abuduwaili Abudureheman war nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten nach seiner Ankunft in der Stadt Anfang des Monats verschwunden. Die Hongkonger Behörden erklärten, es gebe keine Aufzeichnungen darüber, dass Abudureheman im Hoheitsgebiet angekommen oder ihm die Einreise verweigert worden sei, berichtete BBC am Montag. Bekannte Abudurehemans hatten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, dass er sich am 10. Mai per SMS gemeldet habe und dort von einer Befragung durch die Hongkonger Polizei am Flughafen schrieb. Seitdem habe man nichts mehr von ihm gehört, erklärten seine Freunde gegenüber Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hatte Hongkong aufgefordert, den Aufenthaltsort von Abudureheman preiszugeben. Die Regierung betonte demnach jedoch, dass diese Forderung einer Verleumdung gleichkäme, die “grundlos und unbegründet” sei. Abudureheman wurde in Xinjiang geboren und lebt seit mehreren Jahren in Südkorea. Er stand Amnesty International zufolge auf einer “Beobachtungsliste” Pekings. ari

Die Pandazwillinge Pit und Paule werden aller Voraussicht nach im Herbst den Hauptstadtzoo in Berlin verlassen und nach China ausgeflogen. Das erfuhr der Tagesspiegel-Podcast “Berliner & Pfannkuchen” auf Nachfrage. Die Eltern der Tiere, Meng Meng und Jiao Qing, waren im Jahr 2017 als Dauerleihgabe von 15 Jahren vom Berliner Zoo in Empfang genommen worden. 2019 brachten sie die beiden Jungtiere zur Welt. Die Rückgabe war vertraglich vorgesehen.

Alle Pandabären in Zoos in der ganzen Welt stammen aus China. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Panda-Diplomatie. Peking verleiht die Tiere vor allem an Länder, mit denen man gute Geschäfte und Beziehungen pflegen will. Erst im April kehrte die in den USA lebende Panda-Dame Ya Ya nach 20 Jahren aus den USA nach China zurück. In der Staatspresse und den sozialen Medien Chinas wurde der Zoo in Memphis scharf kritisiert, weil er das Tier, das an einer Hautkrankheit litt, nicht artgerecht gehalten haben soll. Ein weiterer Panda war im Zoo in Memphis kurz zuvor gestorben. fpe

Das afrikanische Land Sambia gilt bei internationalen Geldgebern nicht unbedingt als “Hotspot”. Umso mehr freute man sich in Lusaka, endlich Kredite für Infrastrukturprojekte aus Peking zu bekommen. In den vergangenen zehn Jahren gab China dem Land mehrere Milliarden US-Dollar an Kredit. Mit dem Geld baute Sambia einen internationalen Flughafen, zwei Sportstadien und ein Krankenhaus. Auch ein Wasserkraftwerk nahe der Hauptstadt Lusaka wurde kürzlich eröffnet. Jetzt aber steckt Sambia in Zahlungsschwierigkeiten, und wie diese gelöst werden, hat Auswirkungen auf die globale Finanzarchitektur, und wie sich diese den veränderten Realitäten des 21. Jahrhunderts anpasst.

Der amerikanisch-westlich dominierte Internationale Währungsfonds steht hier Peking gegenüber, das in vergangenen Jahren zum größten Gläubiger der Welt wurde. Und betroffen ist nicht nur das afrikanische Land Sambia. Vor einigen Wochen berieten IWF, Weltbank und Vertreter Pekings darüber, wie man das Problem lösen könne. Zu einem Ergebnis aber kam es nicht.

Laut IWF stehen derzeit 21 Staaten vor der “Insolvenz”, beziehungsweise haben Probleme, ihre Schulden zurückzuzahlen: von Ägypten bis Pakistan, von Sri Lanka bis Laos. Sogar von der größten Schuldenkrise der Geschichte ist die Rede, nimmt man die Anzahl der davon betroffenen Menschen als Maßstab – rund 700 Millionen. Wie es dazu kommen konnte, liegt nicht nur, aber vor allem an der neuen Seidenstraße.

Vor zehn Jahren hielt der chinesische Präsident Xi Jinping in der kasachischen Hauptstadt Astana eine folgenschwere Rede, die als Startschuss des auch als “Belt and Road”-Initiative bekannten Projektes gilt. In den folgenden Jahren flutete die chinesische Regierung insbesondere Schwellenländer mit Milliarden von US-Dollar, um in den jeweiligen Staaten Infrastrukturprojekte zu finanzieren. So entstand unter anderem eine Bahnstrecke, die die chinesische Metropole Chongqing mit der deutschen Stadt Duisburg verbindet.

Vor allem aber baute Peking Bahnstrecken, Straßen und Häfen in Afrika und Asien, um Rohstoffe Richtung China zu transportieren. Auch Pipelines, Flughäfen und Autobahnen zählen zu den Projekten. Das Muster war stets dasselbe: Peking vergibt einen Milliardenkredit in US-Dollar für ein solches Projekt, mit der Auflage, chinesische Unternehmen damit zu beauftragen und chinesische Materialien zu bestellen. Im Idealfall erwirtschaftet das Projekt einen Gewinn, mit dem das Land seinen Kredit zurückzahlen kann. Doch dazu kommt es immer seltener. In die Schlagzeilen geriet vor einigen Jahren der Hafen von Hambantota in Sri Lanka. Als der Inselstaat an der Südspitze von Indien den Kredit nicht mehr bedienen konnte, “pachtete” Peking den Hafen kurzerhand für die kommenden 99 Jahre. Sri Lanka ist ein Extrembeispiel, doch aktuell geraten immer mehr Länder der “Neuen Seidenstraße” in Zahlungsschwierigkeiten.

Und dies ist längst nicht nur das Problem Pekings. Ein Staatsbankrott eines einzelnen Landes hat nicht nur negative Auswirkungen auf den größten Gläubiger, sondern kann eine ganze Kaskade an Pleiten auslösen und dazu Staaten an den Rand des Bürgerkriegs bringen.

Lange schwelte die Problematik unter der Oberfläche. Erst durch die starken Zinsanhebungen der amerikanischen Zentralbank, die vor rund einem Jahr begannen, stiegen die Finanzierungskosten überall auf der Welt. Hinzu kommen die hohen Energiepreise, die die Haushalte zahlreicher Staaten belasten. Da die meisten Länder des globalen Südens auf Energie-Importe in Form von Öl und Gas angewiesen sind, schwollen die Defizite an.

Eine multilaterale Zusammenarbeit wäre notwendig, um eine globale Schuldenkrise abzuwehren. Der aber verweigert sich Peking, und sieht den IWF als westliches Macht-Vehikel, da die USA in der Organisation die meisten Stimmrechte haben. Seit ihrer Gründung 1944 hat die Organisation rund 700 Milliarden US-Dollar an 150 Länder verliehen. Das ist höchstwahrscheinlich um einiges weniger, als China in den vergangenen zehn Jahren verteilt hat. Hier aber liegt ein weiteres Problem: Niemand, und wahrscheinlich nicht einmal die chinesische Regierung selbst, weiß genau, wie viel Geld zu welchen Konditionen verliehen wurde. Zwar kam 2021 eine Studie zum AIData zu dem Schluss, dass sich Chinas Ansprüche auf mindestens 840 Milliarden US-Dollar belaufen. Davon seien rund 385 Milliarden “Hidden Debt”, also versteckte Schulden.

In den vergangenen 65 Jahren war es normalerweise der “Pariser Club”, der sich um multilaterale Lösungen bemühte. Das informelle Gremium dient dazu, einen Rahmen zu schaffen, bei dem sich verschuldete Staaten mit ihren Gläubigern einigen können. Dem Gremium aber wollte China trotz Einladungen nie beitreten. Die Folgen sind jetzt zu spüren: Der IWF und westliche Länder wollen nur dann Schulden erlassen, beziehungsweise mit Notfallkrediten einspringen, wenn Peking mitzieht, sonst würde das Geld mehr oder weniger direkt in die Taschen der chinesischen Gläubiger wandern. Man appelliert an die neue Verantwortung des Landes als globaler Kreditgeber: “Wir haben sehr hart daran gearbeitet, dass die chinesische Führung erkennt, dass mit mehr Reichtum auch mehr Verantwortung einhergeht”, sagte Kristina Georgieva kürzlich, die dem IMF seit 2019 vorsteht. “Sie hatten drei Jahre Zeit und die Argumente wurden immer lächerlicher.”

China dagegen pocht auf bilaterale Lösungen wie Folgekredite und Umschuldungen. Dahinter dürfte auch das geopolitische Programm Pekings stehen, seinen Einfluss in den Ländern des Globalen Südens auszubauen.

Derzeit finden sich Peking und der IWF also in einer Art Chicken Game wieder, bei dem zwei Parteien auf einen Abgrund zurasen. Wer zuerst abbiegt, hat verloren. Die Leidtragenden sind in diesem Fall die verschuldeten Länder. Sri Lanka, das bereits einen Hafen als “Pfand” an Peking geben musste, steckt seit vergangenen Sommer wieder in Zahlungsschwierigkeiten und in einer seiner schwersten Wirtschaftskrisen.

Der Text ist ein leichter veränderter Auszug aus dem am 24. Mai im Gold-Mann-Verlag erschienenen Buch “Die dreckige Seidenstraße – Wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt” von Philipp Mattheis.

Anthony Zhao wird neuer Regionaldirektor für Greater China bei Rolls-Royce. Die vergangenen sieben Jahre war Zhao als Head of Sales für BMW Brilliance Automotive tätig. Er ersetzt Leon Li, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Florian Biela ist seit Mai Deputy Director Project Engineering für Uhlmann China mit Sitz in Shanghai. Der Konzern aus Laupheim stellt Industriemaschinen her. Biela war zuvor Projektmanager für Heuft Systemtechnik, ebenfalls in Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die karstigen Gipfel des Huangshan in der ostchinesischen Provinz Anhui liefern perfekte Fotomotive. Dieser Tourist hat sich dafür sogar extra früh aus dem Bett geschält, um den Sonnenaufgang mit der Kamera einzufangen.

in der kommenden Woche jährt sich erneut das Tian’anmen-Massaker. US-Fotograf Jeff Widener war 1989 in Peking, als sich die gewaltsame Niederschlagung der Studenten-Proteste anbahnte. Ihm gelang dort ein Foto, das in die Geschichte einging: Er lichtete den “Tank Man” ab. Mit Fabian Peltsch spricht Widener über die Entstehung der ikonischen Aufnahme und wie er die dramatischen Tage in Peking damals wahrgenommen hat.

Das erste in China entwickelte Passagierflugzeug ist am Sonntag zu seinem kommerziellen Jungfernflug gestartet. Von Shanghai nach Peking brauchte die C919 weniger als zwei Stunden Flugzeit. Die C919 soll nach dem Willen Pekings den internationalen Markt erobern und Airbus und Boeing Konkurrenz machen. Dass das so klappen wird, daran bestehen jedoch Zweifel.

Taicang, gut 50 Kilometer von Shanghai entfernt, bezeichnet sich stolz als “Heimat für deutsche Unternehmen”. Fast 500 deutsche Mittelständler haben sich in der Industriezone von Taicang angesiedelt. Die Erfolgsgeschichte wird jedoch mittlerweile von politischen Spannungen überschattet. Fabian Kretschmer hat sich vor Ort zwischen den Fachwerkhäusern und Springbrunnen umgesehen.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die kurze Arbeitswoche!

Wann ist Ihnen klargeworden, dass Ihnen mit dem Bild von dem Mann, der sich mutig dem Panzer entgegenstellt, eine Ikone der Fotografie gelungen ist?

Als ich das Foto machte, war ich tatsächlich wütend, dass dieser Typ mit seinen zwei Einkaufstüten auf den Panzer zuging. Ich dachte: Der wird mir meine Komposition vermasseln. Ich war sicher, dass er erschossen würde, und hielt weiter drauf. Doch es passierte nichts. Als ich das Bild nach der Entwicklung zum ersten Mal sah, fand ich es ganz okay. Es war nicht so scharf. Als ich aber am nächsten Tag ins Büro kam, sagte mein Redakteur: “Jeff, du hast ein paar Nachrichten aus New York erhalten.” Es waren Glückwünsche aus der ganzen Welt. Fast alle großen Zeitungen im Vereinigten Königreich hatten das Foto auf der Titelseite. Der Präsident von Associated Press (AP) gratulierte mir. Ich erhielt eine Nachricht vom Life-Magazin, sie wollten das Bild ebenfalls groß bringen.

Das Foto hat mir im Laufe meines Lebens viele Türen geöffnet. Aber die Erkenntnis, wie ikonisch das Foto wirklich war, kam erst Jahre später. Es muss so um das Jahr 1999 gewesen sein, als ich eine Nachrichtenseite durchstöberte. Dort gab es eine Rubrik mit dem Titel “Die zehn denkwürdigsten Fotos aller Zeiten”. Und da war dann meines darunter. Es traf mich wie ein Blitzschlag. Mir war damals wirklich etwas Großartiges gelungen.

Sie waren gerade zwei Wochen in Peking, als sich die Spannung zwischen den Demonstranten und der Regierung im Frühsommer 1989 dramatisch intensivierte. Was für eine Atmosphäre herrschte auf dem Tiananmen-Platz?

Ich ging jeden Morgen bei Sonnenaufgang auf den Platz und verfolgte, wie dort die Skulptur der Göttin der Demokratie erreichtet wurde, direkt vor dem großen Porträt von Mao! Die Atmosphäre war ausgelassen, fantastisch. Es war gut organisiert. Die Leute standen Schlange, um Essen zu bekommen. Sie hatten sogar eine eigene Druckmaschine, um die Menschen über die täglichen Ereignisse auf dem Laufenden zu halten. Das war gelebte Demokratie! Ich bewunderte den Mut der Studenten. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass viele von ihnen die Diplomatie, die mit der Demokratie einhergeht, nicht ganz verstanden. Ich meine, wie sehr kann man die chinesische Regierung und das Militär demütigen? Die Leute haben sogar das heilige Porträt von Mao mit Farbe beworfen! Es war nur eine Frage der Zeit, bis etwas passieren würde.

Meiner Meinung nach hätten sich die Studentenführer zusammensetzen sollen, um einen Konsens darüber zu finden, was sie tun und was sie aus dieser Situation herausholen wollen. Dann hätte es eine Chance gegeben, sich neu zu formieren und später ernsthafte diplomatische Verhandlungen zu führen. Es war viel Streiterei und Ego im Spiel. Und dann hat die Regierung überreagiert.

Wie war es, sich auf einmal in der Mitte der Eskalationsspirale zu befinden?

Ich erinnere mich noch lebhaft daran. Ich musste die erste Nachtschicht für AP übernehmen. Ich fuhr mit meinem Reporter Dan Biers mit dem Fahrrad los. Ich sagte ihm, dass ich ein schlechtes Gefühl hätte. Es war gegen Mitternacht auf dem Platz des Himmlischen Friedens, als ich die Demonstranten mit Stahlbarrikaden aus dem Schatten kommen sah. Sie stellten sie mitten auf die Straße, um das Vorrücken von Militärfahrzeugen zu verhindern.

Wir verließen die Hauptstraße in der Nähe der Großen Halle des Volkes. Dann hörte ich Menschen schreien und sah sie rennen. Es gab ein lautes Geräusch, so als ob die Barrikaden von etwas Großem und Schnellem getroffen werden. Dann sah ich einen militärischen Mannschaftswagen mit montierten Maschinengewehren, der von Demonstranten verfolgt wurde. Ich bin zwar ein erfahrener Kriegsfotograf, aber in diesem Moment hatte ich Todesangst.

Was passierte dann?

Ich beschloss, zurück ins Büro zu fahren. Ich hatte bereits einige großartige Bilder, und ich hatte sie exklusiv. Also nahm ich ein Fahrrad und radelte zum anderen Ende des Chang’an-Boulevards zum Diplomatenviertel, wo sich unser Büro befand. Ich sah einen brennenden Panzerwagen und wollte ein Foto machen. Das Adrenalin schoss in die Höhe. Ich habe nicht nachgedacht. Plötzlich packte jemand meinen Kameragurt und zog mich damit am Hals. Dann sah ich einen Mob um mich herum, der an mir zerrte. Sie sahen nicht wie Studenten aus. Ich dachte, sie würden mich in Stücke reißen. Ich schnappte mir meinen amerikanischen Pass, hielt ihn über meinen Kopf und schrie: “Amerikaner, Amerikaner!”

Dann kam ein Typ, der offensichtlich eine Art Anführer war, und zeigte auf einen toten Soldaten, den ich bis dahin nicht gesehen hatte. Der Typ sagte: “Mach Foto, zeig der Welt”. Ich machte ein Foto und dann – bumm – traf mich ein Betonbrocken mitten ins Gesicht. Ich sah Sterne, wie in einem Zeichentrickfilm. Dann sprang ein anderer Typ aus dem Auto und hielt die Hände hoch, um sich zu ergeben. Seine Uniform sah tadellos aus, während man den Horror in seinem Gesicht sehen konnte. Dann stürzte sich der Mob auf ihn. Und ich sprang wieder auf mein Fahrrad. Es war nicht leicht, da wieder rauszukommen. Ich musste das Fahrrad immer wieder über Barrikaden wuchten.

Das berühmte Foto des “Tank Man” entstand am nächsten Tag. Dabei hatten Sie unerwartete Hilfe von einem Austauschstudenten…

Am nächsten Tag waren überall Trümmer und Blutflecken. Als ich zurück zum Tiananmen radelte, musste ich gegen die größte Mauer der Angst ankämpfen, die ich mir vorstellen konnte. Ich fuhr zum Beijing Hotel, weil ich wusste, dass ich von dort einen guten Überblick haben würde. Aber ich wusste auch, dass die Geheimpolizei Journalisten, die ihnen ihre Fotoausrüstung nicht aushändigen wollten, mit elektrischen Viehtreibern traktierte. In der Lobby war es dunkel, die Lichter waren ausgeschaltet.

Aber da war ein Junge, ein amerikanisch aussehender Typ. Sein Name war Kirk Martsen, er war Austauschstudent. Ich ging also auf ihn zu und tat so, als würde ich ihn kennen: “Hey Joe, wo bist du gewesen? Ich habe dich gesucht.” Dann flüsterte ich: “Ich bin von AP, kannst du mich in dein Zimmer lassen, damit ich ein Foto vom Platz machen kann?”

Er brachte Sie dann auf seinen Balkon im sechsten Stock.

Von dort oben sah ich, dass der ganze Platz des Himmlischen Friedens voller Panzer war. Da waren Lastwagenladungen von Soldaten, man hörte Schüsse. Ich wusste, dass die Kugeln auch mich erreichen konnten. Nach einer Weile gingen mir die Filme aus. Ich fragte Kirk, ob er runtergehen und versuchen könnte, einen neuen für mich zu finden, denn er sah ja wie ein Student aus, und würde weniger Aufmerksamkeit erregen, er war jünger und hatte ziemlich lange Haare. Und er hat es tatsächlich geschafft, einen Film von einem Touristen zu bekommen.

Lustigerweise wurde ich von diesem Touristen vor nicht langer Zeit in einer E-Mail kontaktiert, in der er schrieb, dass er den Film damals nicht an Kirk aushändigen wollte. Aber Kirk blieb hartnäckig. Später hat er meine Filme in seiner Unterhose aus dem Hotel geschmuggelt.

Kirk Martsen spielte also eine entscheidende Rolle für die Existenz des “Tank-Man”-Motivs. Stehen Sie noch in Kontakt mit ihm?

Das ist auch eine interessante Geschichte. Nachdem all das passiert war, und ich froh war, Peking lebend verlassen zu haben, verloren wir den Kontakt. Ich wollte mich immer bei ihm bedanken. Eines Tages bekam ich dann eine E-Mail, in der stand: “Hey Jeff, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, ich war der Typ, der deine Filme in seiner Unterhose rausgeschmuggelt hat.” Das hat mich umgehauen. Wir standen eine Zeit lang wieder in Kontakt, planten sogar, zusammen in Talkshows zu gehen.

Dann ging er zurück nach China und gründete ein Unternehmen. Danach brach er unsere Kommunikation komplett ab. Meine E-Mails blieben unbeantwortet. Das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er sehr erfolgreich geworden ist. Er wollte die Kommunisten eben nicht verärgern.

Hatten Sie selbst jemals Probleme mit der chinesischen Regierung? Haben sie Sie wieder ins Land gelassen?

Die Regierung mag mein Foto sicher nicht. Aber ich hatte eigentlich nie Probleme, ein Visum für China zu bekommen. Ich bin Journalist, das ist mein Beruf. Ich bin kein politischer Aktivist. Ich habe eine Meinung, ja, aber ich hebe keine Steine auf, um sie auf Leute zu werfen. Ich glaube, Journalismus sollte neutral und unvoreingenommen sein. Ich war damals für einen Auftrag in Peking. Und ich kehrte nach China zurück, um dort zu arbeiten und Urlaub zu machen. Als die BBC 2009 eine Doku zum Jahrestag drehte, habe ich dort sogar meine Frau kennengelernt.

Bei manchen Gelegenheiten folgte man mir bei der Arbeit. Aber ich erinnere mich auch an eine Situation während der Olympischen Spiele in Atlanta, als eine Gruppe chinesischer Staatsjournalisten von Xinhua Fotos mit mir machen wollte! Sie waren ganz aus dem Häuschen, als sie erfuhren, dass ich das berühmte Foto des “Tank Man” gemacht hatte. Ich glaube, viele haben eine Hass-Liebe zu diesem Foto. Die Regierung versucht, es auszulöschen. Aber ich bin mir sicher, dass dieses Foto noch lange Zeit zu sehen sein wird. Es ist ein Teil der Geschichte.

Am 5. Juni 1989 fotografierte Jeff Widener (66) für Associated Press einen bis heute unbekannten Mann, der sich während der Proteste auf dem Tiananmen-Platz vor einen anrückenden Panzer der Volksbefreiungsarmee stellte. Obwohl auch andere Fotografen den Moment festhielten, wurde Wideners Bild zur Freiheitsikone und 1990 für den Pulitzer-Preis nominiert. Nach einigen Jahren in Hamburg lebt der amerikanische Fotograf heute mit seiner deutschen Frau in Mexiko-Stadt.

Chinas erstes einheimisch konstruiertes Passagierflugzeug hat am Sonntag seinen kommerziellen Jungfernflug absolviert. Die C919 des staatlichen chinesischen Herstellers Commercial Aircraft Corporation of China (Comac) flog, begleitet von großem Medienrummel, in knapp zwei Stunden von Shanghai Hongqiao zum Hauptstadtflughafen nach Peking.

Die Mittelstreckenmaschine, die im Dienst der staatlich geförderten Fluggesellschaft China Eastern Airlines, steht, sei 40 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit “problemlos” in der Hauptstadt gelandet, meldete der Sender CCTV. An Bord befanden sich 130 Passagiere, die nach der Landung mit einer feierlichen Zeremonie empfangen wurden. Ihre Boarding-Pässe waren eigens für den Anlass im Rot der Staatsflagge als Sammlerstücke designt worden.

Für China ist der Linienflug der Comac-Maschine Meilenstein und Prestigeprojekt zugleich. Peking will sich mit der C919 unabhängig von westlicher Technologie machen, langfristig aber auch das Duopol von Boeing und Airbus brechen. Asien und insbesondere China sind sowohl für den europäischen Airbus als auch für den US-amerikanischen Konkurrenten Boeing wichtige Märkte, da die Nachfrage nach Flugreisen durch die wachsende Mittelschicht in der Region stetig steigt.

Nach Angaben der Weltbank hat sich der Passagierflugverkehr in China zwischen 2000 und dem Höchststand im Jahr 2019 von 62 Millionen auf 660 Millionen Passagiere mehr als verzehnfacht. Boeing prognostiziert, dass allein in China bis zum Jahr 2040 rund 8.600 neue Passagier-Flugzeuge benötigt werden. Airbus hatte zuletzt angekündigt, die Produktionskapazitäten in seinem Werk in Tianjin zu verdoppeln.

Der Bau und die Entwicklung des Flugzeugs, das äußerlich der A320 von Airbus ähnelt, stellte die Planer vor große Herausforderungen. Die Fertigstellung wurde mehrmals verschoben, das Budget von ursprünglich acht Milliarden Euro mindestens dreimal aufgestockt. Das ursprüngliche Ziel des 2008 gegründeten Staatsunternehmens, die Maschine 2016 in Dienst zu stellen, wurde weit verfehlt.

Den eigentlichen Jungfernflug absolvierte die C919, die auf eine Reichweite von rund 5.633 Kilometer kommt, bereits 2017. Damals jedoch noch ohne Passagiere. Weitere Flugtests waren nötig geworden. Laut einem Bericht von Reuters kam es noch 2020 in der Erprobungsphase zu Rissbildungen am Höhenleitwerk. Die finale Zulassung von der zivilen Luftfahrtbehörde CAAC erfolgte dann im Herbst 2022.

Viele der Bauteile der C919, darunter die Triebwerke und Teile der Bordelektronik, kommen, wie bei Flugzeugen üblich, von zahlreichen Zulieferern aus mehreren Ländern. Eine Liste des Fachportals Airframer zeigt, dass von den 82 wichtigsten Zulieferern der C919 mehr als die Hälfte aus den USA, knapp ein Drittel aus Europa und nur 17 Prozent aus China kommen. Und selbst die wichtigsten chinesischen Zulieferer seien zur Hälfte Joint Ventures mit ausländischen Partnern. Von einem Flugzeug “Made in China”, wie es die Regierung anstrebt, könnte man laut Experten also nicht sprechen. Hinzukomme, dass ausländische Unternehmen aus Angst vor einem Abfluss an Wissen nicht ihre aktuellste Technik an den chinesischen Flugzeugbauer geliefert hätten.

Früheren Berichten staatlicher Medien zufolge plant Comac, in den nächsten fünf Jahren jährlich 150 C919-Flugzeuge zu bauen und auszuliefern. Nach eigenen Angaben hat der Hersteller bereits mehr als 1.200 Bestellungen für den C919 erhalten, alle durch staatliche chinesische Fluggesellschaften. Dabei soll es sich Berichten zufolge jedoch vor allem um Absichtserklärungen handeln.

Im Ausland ist das Flugzeug bis auf Weiteres nicht zertifiziert. Die C919 soll zunächst also vor allem eine Erfolgsgeschichte auf dem Heimatmarkt werden. Seit Montag wird sie auf der regulären Strecke von China Eastern zwischen Shanghai und der südwestlichen Stadt Chengdu eingesetzt, berichtet CCTV.

Als Nächstes will Comac dann in den asiatischen Markt expandieren. Comac hat bereits das Kurzstreckenflugzeug ARJ21 hergestellt, das von chinesischen Fluggesellschaften und der indonesischen TransNusa eingesetzt wird. In Zusammenarbeit mit dem russischen Luftfahrt-Unternehmen UAC plant Comac außerdem den Bau des Großraumflugzeugs CR929 mit zwei Passagiergängen und einer Reichweite von 12.000 Kilometern. Der ursprüngliche geplante Jungfernflug für das Jahr 2025 wurde jedoch aufgrund zahlreicher Probleme bereits um fünf Jahre nach hinten korrigiert.

Als sich der Automobilzulieferer Kern-Liebers in Taicang eine Autostunde nördlich von Shanghai niederließ, starteten die Baden-Württemberger mit gerade einmal sechs Mitarbeitern. Rund 30 Jahre später empfängt Simon Veit, ein hemdsärmeliger Manager-Typ mit festem Handschlag, vor einem hochmodernen Produktionswerk, in dem rund 800 Angestellte auf einer Fläche von über fünf Fußballfeldern arbeiten.

“Bis etwa 2018 etwa ging alles mit chinesischer Geschwindigkeit voran”, sagt Regionalleiter Veit, während er mit großen Schritten durch die hell beleuchteten Korridore des Fabrikgeländes führt. Zuletzt jedoch, sagt Veit, hätten sich die Probleme in China gehäuft: neue Steuerregelungen, die Corona-Pandemie und schließlich ein weltweiter Chip-Mangel. “Seither ist der Krisenmodus zum neuen Normalzustand geworden”, sagt der gebürtige Schramberger.

Seine Worte spiegeln die ambivalente Haltung wider, die viele Unternehmer in Taicang empfinden. Kern-Liebers hat sich 1993 als erster Mittelständler in der damals neu gegründeten Industriezone angesiedelt – und damit unverhofft den Startschuss zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte gesetzt: Mittlerweile gibt es in der ostchinesischen Satellitenstadt knapp 500 deutsche Firmen, darunter viele “Hidden Champions” wie den Werkzeugmaschinen-Hersteller Trumpf oder den Automobilzulieferer Schaeffler. Der Standortvorteil von Taicang lag auf der Hand: Die Arbeitslöhne waren günstiger als in den großen Metropolen, doch gleichzeitig liegt die internationale Finanz- und Hafenstadt Shanghai nur 50 Kilometer entfernt.

Dass sich Taicang stolz als “Heimat für deutsche Unternehmen” bezeichnet, spiegelt sich unlängst im Stadtbild wider: In der Rothenburg-Uferpromenade haben die Behörden eine Altstadt-Imitation mit Fachwerkhäusern und Springbrunnen errichtet. Beim angrenzenden Wirtshaus “Schindlers Tankstelle” wird Eisbein mit Sauerkraut serviert, Brezeln gibt es bei der beliebten Bäckerei “Brotecke”. Und jedes Jahr veranstaltet das “German Center Taicang” ein Oktoberfest mit Weißbier und Brathendl.

Die Affinität der Chinesen zur deutschen Kultur fußt auf einer ökonomischen Grundlage: Die Unternehmen aus dem fernen Europa brachten schließlich auch einen neuen Wohlstand nach Taicang. Fuhr die Lokalbevölkerung noch in den 1990ern ausschließlich Fahrrad, werden die schachbrettartigen Straßen mittlerweile von importierten PKWs gesäumt. Von alten Mietskasernen zogen die Leute in moderne Hochhaussiedlungen und verbringen ihre Freizeit nun in großzügigen Parkanlagen und neonbeleuchteten Einkaufszentren. Taicang und Deutschland, das schien lange Zeit eine nicht endende Erfolgsgeschichte.

Doch mittlerweile ist von der Euphorie vergangener Tage im chinesischen “Klein-Schwaben” wenig übrig. Die drakonische “Null Covid”-Politik hat dazu geführt, dass von den einst 3.000 Deutschen seit Beginn der Pandemie nur mehr ein Drittel übergeblieben sind. Bei den meisten handelt es sich um Pendler, die zwar in Taicang arbeiten, aber in Shanghai wohnen. Die “deutsche Heimat” in China existiert mittlerweile vor allem auf dem Papier: Nicht nur im öffentlichen Stadtbild findet man kaum mehr Deutsche, sondern auch in den Büros. Viele der “Hidden Champions” sind mittlerweile vollständig lokalisiert und kommen ohne Expats aus der Zentrale aus.

Hinzu kommen politische Probleme, die China vom verheißungsvollen Markt zum Problemkandidaten werden ließen. Xi Jinping bremste mit unvorhersehbaren Regulierungswellen und einer Rückkehr der ideologischen Kontrolle den Wachstumsmotor der Volksrepublik empfindlich ab. Und seine aggressiven Drohungen gegen den demokratischen Inselstaat Taiwan stellen für ausländische Unternehmen längst ein existenzielles Risiko dar: Was passiert, wenn die Volksbefreiungsarmee eine Invasion startet?

“Natürlich müssen wir uns die Frage stellen, wie wir im Notfall reagieren sollten”, sagt auch Simon Veit von Kern-Liebers. Gleichzeitig betont der Manager, dass man im Alltag wenig von den politischen Spannungen mitbekäme. Stattdessen sorgt man sich vielmehr um die Personalsituation: Es sei mittlerweile schwierig geworden, loyale und gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen und diese auch langfristig zu halten.

Doch dass sich die internationale Politik unweigerlich immer wieder in den Alltag drängt, ist offensichtlich. Erst vor wenigen Monaten reiste Hans-Jochem Steim, dessen Urgroßvater Kern-Liebers 1888 gründete, zum 30-jährigen Jubiläum der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit nach Taicang. Steim, der auch Ehrenbürger der Stadt ist, sollte dabei eine Festrede halten, die jedoch kurzerhand zensiert wurde. Eine scheinbar harmlose Passage, die sich möglicherweise als Anspielung auf Xi Jinpings Loyalität zu Wladimir Putin interpretieren ließ, musste der deutsche Unternehmer streichen: “Kriegerische Auseinandersetzungen helfen nicht, die Lebensverhältnisse zu verbessern. Nur im gegenseitigen Vertrauen wächst das Klima für den Erfolg, den wir alle haben wollen. Aggression darf kein Mittel der Politik sein”. Deutlicher lässt sich die Paranoia der chinesischen Politik kaum vermitteln.

Wer im imposanten Gebäude der Stadtregierung nach den neuen Verhältnissen fragt, erntet allerdings nur betretenes Schweigen. Im 21. Stock des Glasbaus, der einen atemberaubenden Blick über die Parkanlagen und Apartmentsiedlungen von Taicang freigibt, möchte man sich keinen kritischen Fragen stellen – weder zur neuen China-Politik der Bundesregierung, noch zu den Spannungen mit den USA oder gar der Kritik an Xi Jinping. Stattdessen geben sich die Parteikader betont pragmatisch: “Es gibt eine sehr gute Betreuung für deutsche Unternehmen, die hier investieren”, sagt etwa Thomas Zhang, der bei der Stadtregierung für die Zusammenarbeit zu den mittelständischen Unternehmen zuständig ist.

Das mag durchaus stimmen, schließlich wird die Lokalregierung auch von fast allen deutschen Expats als hilfreich und pragmatisch beschrieben. Doch ebenso offensichtlich ist, dass in China unter Xi Jinping längst ein rauerer Wind weht – der sich irgendwann auch gegen die bislang gern gesehenen Gäste aus Deutschland richten könnte. Fabian Kretschmer

Shanghai hat am Montag den heißesten Maitag seit mehr als 100 Jahren verzeichnet. Um die Mittagszeit habe die Temperatur an der U-Bahn-Station Xujiahui 36,1 Grad Celsius betragen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf einen Beitrag auf dem offiziellen Weibo-Konto des Wetterdienstes der Metropole. Der bisherige Höchstwert sei um ein ganzes Grad übertroffen worden.

Die Temperatur an der Station sei später am Nachmittag sogar noch weiter auf 36,7 Grad Celsius gestiegen. Damit lag sie dem Bericht zufolge ein ganzes Grad über dem alten Rekord von 35,7 °C, der nach Angaben des Dienstes bereits viermal zuvor gemessen wurde: 1876, 1903, 1915 und 2018. Die “gefühlte” Temperatur in der Stadt sei in mehrere Apps sogar bei mehr als 40 Grad Celsius angezeigt worden. Bereits im vergangenen Jahr litten mehrere Provinzen wochenlang unter extremer Hitze. In Shanghai war ein Hitze-Rekord mit 40,9 Grad verzeichnet worden. In der Provinz Zhejiang kletterten die Temperaturen sogar auf 42 Grad. Die benachbarten Küstenprovinzen Jiangsu und Fujian litten ebenfalls unter großer Hitze. ari

China will am Dienstag im Rahmen einer bemannten Mission zur Raumstation “Tiangong” seinen ersten zivilen Astronauten ins All schicken: Gui Haichao, ein Nutzlastexperte, soll am Dienstagmorgen vom Satellitenstartzentrum Jiuquan im Nordwesten Chinas mit dem Raumschiff “Shenzhou 16” abheben, teilte Chinas Raumfahrtbehörde am Montag mit. Mit Gui reisen die Taikonauten Jing Haipeng und Zhu Yangzhu, die beide Mitglieder der Volksbefreiungsarmee sind. Die Mission der drei im Weltall soll rund fünf Monate dauern.

Gui soll unter anderem die Wartung und Reparatur der Ausrüstung für wissenschaftliche Experimente an Bord der Raumstation durchführen. Jing, Leiter der Mission, ist der erste chinesische Astronaut, der bereits zum vierten Mal ins All fliegt. ari

Hongkong hat die Inhaftierung eines uigurischen Wissenschaftlers bestritten. Abuduwaili Abudureheman war nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten nach seiner Ankunft in der Stadt Anfang des Monats verschwunden. Die Hongkonger Behörden erklärten, es gebe keine Aufzeichnungen darüber, dass Abudureheman im Hoheitsgebiet angekommen oder ihm die Einreise verweigert worden sei, berichtete BBC am Montag. Bekannte Abudurehemans hatten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International berichtet, dass er sich am 10. Mai per SMS gemeldet habe und dort von einer Befragung durch die Hongkonger Polizei am Flughafen schrieb. Seitdem habe man nichts mehr von ihm gehört, erklärten seine Freunde gegenüber Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation hatte Hongkong aufgefordert, den Aufenthaltsort von Abudureheman preiszugeben. Die Regierung betonte demnach jedoch, dass diese Forderung einer Verleumdung gleichkäme, die “grundlos und unbegründet” sei. Abudureheman wurde in Xinjiang geboren und lebt seit mehreren Jahren in Südkorea. Er stand Amnesty International zufolge auf einer “Beobachtungsliste” Pekings. ari

Die Pandazwillinge Pit und Paule werden aller Voraussicht nach im Herbst den Hauptstadtzoo in Berlin verlassen und nach China ausgeflogen. Das erfuhr der Tagesspiegel-Podcast “Berliner & Pfannkuchen” auf Nachfrage. Die Eltern der Tiere, Meng Meng und Jiao Qing, waren im Jahr 2017 als Dauerleihgabe von 15 Jahren vom Berliner Zoo in Empfang genommen worden. 2019 brachten sie die beiden Jungtiere zur Welt. Die Rückgabe war vertraglich vorgesehen.

Alle Pandabären in Zoos in der ganzen Welt stammen aus China. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Panda-Diplomatie. Peking verleiht die Tiere vor allem an Länder, mit denen man gute Geschäfte und Beziehungen pflegen will. Erst im April kehrte die in den USA lebende Panda-Dame Ya Ya nach 20 Jahren aus den USA nach China zurück. In der Staatspresse und den sozialen Medien Chinas wurde der Zoo in Memphis scharf kritisiert, weil er das Tier, das an einer Hautkrankheit litt, nicht artgerecht gehalten haben soll. Ein weiterer Panda war im Zoo in Memphis kurz zuvor gestorben. fpe

Das afrikanische Land Sambia gilt bei internationalen Geldgebern nicht unbedingt als “Hotspot”. Umso mehr freute man sich in Lusaka, endlich Kredite für Infrastrukturprojekte aus Peking zu bekommen. In den vergangenen zehn Jahren gab China dem Land mehrere Milliarden US-Dollar an Kredit. Mit dem Geld baute Sambia einen internationalen Flughafen, zwei Sportstadien und ein Krankenhaus. Auch ein Wasserkraftwerk nahe der Hauptstadt Lusaka wurde kürzlich eröffnet. Jetzt aber steckt Sambia in Zahlungsschwierigkeiten, und wie diese gelöst werden, hat Auswirkungen auf die globale Finanzarchitektur, und wie sich diese den veränderten Realitäten des 21. Jahrhunderts anpasst.

Der amerikanisch-westlich dominierte Internationale Währungsfonds steht hier Peking gegenüber, das in vergangenen Jahren zum größten Gläubiger der Welt wurde. Und betroffen ist nicht nur das afrikanische Land Sambia. Vor einigen Wochen berieten IWF, Weltbank und Vertreter Pekings darüber, wie man das Problem lösen könne. Zu einem Ergebnis aber kam es nicht.

Laut IWF stehen derzeit 21 Staaten vor der “Insolvenz”, beziehungsweise haben Probleme, ihre Schulden zurückzuzahlen: von Ägypten bis Pakistan, von Sri Lanka bis Laos. Sogar von der größten Schuldenkrise der Geschichte ist die Rede, nimmt man die Anzahl der davon betroffenen Menschen als Maßstab – rund 700 Millionen. Wie es dazu kommen konnte, liegt nicht nur, aber vor allem an der neuen Seidenstraße.

Vor zehn Jahren hielt der chinesische Präsident Xi Jinping in der kasachischen Hauptstadt Astana eine folgenschwere Rede, die als Startschuss des auch als “Belt and Road”-Initiative bekannten Projektes gilt. In den folgenden Jahren flutete die chinesische Regierung insbesondere Schwellenländer mit Milliarden von US-Dollar, um in den jeweiligen Staaten Infrastrukturprojekte zu finanzieren. So entstand unter anderem eine Bahnstrecke, die die chinesische Metropole Chongqing mit der deutschen Stadt Duisburg verbindet.

Vor allem aber baute Peking Bahnstrecken, Straßen und Häfen in Afrika und Asien, um Rohstoffe Richtung China zu transportieren. Auch Pipelines, Flughäfen und Autobahnen zählen zu den Projekten. Das Muster war stets dasselbe: Peking vergibt einen Milliardenkredit in US-Dollar für ein solches Projekt, mit der Auflage, chinesische Unternehmen damit zu beauftragen und chinesische Materialien zu bestellen. Im Idealfall erwirtschaftet das Projekt einen Gewinn, mit dem das Land seinen Kredit zurückzahlen kann. Doch dazu kommt es immer seltener. In die Schlagzeilen geriet vor einigen Jahren der Hafen von Hambantota in Sri Lanka. Als der Inselstaat an der Südspitze von Indien den Kredit nicht mehr bedienen konnte, “pachtete” Peking den Hafen kurzerhand für die kommenden 99 Jahre. Sri Lanka ist ein Extrembeispiel, doch aktuell geraten immer mehr Länder der “Neuen Seidenstraße” in Zahlungsschwierigkeiten.

Und dies ist längst nicht nur das Problem Pekings. Ein Staatsbankrott eines einzelnen Landes hat nicht nur negative Auswirkungen auf den größten Gläubiger, sondern kann eine ganze Kaskade an Pleiten auslösen und dazu Staaten an den Rand des Bürgerkriegs bringen.

Lange schwelte die Problematik unter der Oberfläche. Erst durch die starken Zinsanhebungen der amerikanischen Zentralbank, die vor rund einem Jahr begannen, stiegen die Finanzierungskosten überall auf der Welt. Hinzu kommen die hohen Energiepreise, die die Haushalte zahlreicher Staaten belasten. Da die meisten Länder des globalen Südens auf Energie-Importe in Form von Öl und Gas angewiesen sind, schwollen die Defizite an.

Eine multilaterale Zusammenarbeit wäre notwendig, um eine globale Schuldenkrise abzuwehren. Der aber verweigert sich Peking, und sieht den IWF als westliches Macht-Vehikel, da die USA in der Organisation die meisten Stimmrechte haben. Seit ihrer Gründung 1944 hat die Organisation rund 700 Milliarden US-Dollar an 150 Länder verliehen. Das ist höchstwahrscheinlich um einiges weniger, als China in den vergangenen zehn Jahren verteilt hat. Hier aber liegt ein weiteres Problem: Niemand, und wahrscheinlich nicht einmal die chinesische Regierung selbst, weiß genau, wie viel Geld zu welchen Konditionen verliehen wurde. Zwar kam 2021 eine Studie zum AIData zu dem Schluss, dass sich Chinas Ansprüche auf mindestens 840 Milliarden US-Dollar belaufen. Davon seien rund 385 Milliarden “Hidden Debt”, also versteckte Schulden.

In den vergangenen 65 Jahren war es normalerweise der “Pariser Club”, der sich um multilaterale Lösungen bemühte. Das informelle Gremium dient dazu, einen Rahmen zu schaffen, bei dem sich verschuldete Staaten mit ihren Gläubigern einigen können. Dem Gremium aber wollte China trotz Einladungen nie beitreten. Die Folgen sind jetzt zu spüren: Der IWF und westliche Länder wollen nur dann Schulden erlassen, beziehungsweise mit Notfallkrediten einspringen, wenn Peking mitzieht, sonst würde das Geld mehr oder weniger direkt in die Taschen der chinesischen Gläubiger wandern. Man appelliert an die neue Verantwortung des Landes als globaler Kreditgeber: “Wir haben sehr hart daran gearbeitet, dass die chinesische Führung erkennt, dass mit mehr Reichtum auch mehr Verantwortung einhergeht”, sagte Kristina Georgieva kürzlich, die dem IMF seit 2019 vorsteht. “Sie hatten drei Jahre Zeit und die Argumente wurden immer lächerlicher.”

China dagegen pocht auf bilaterale Lösungen wie Folgekredite und Umschuldungen. Dahinter dürfte auch das geopolitische Programm Pekings stehen, seinen Einfluss in den Ländern des Globalen Südens auszubauen.

Derzeit finden sich Peking und der IWF also in einer Art Chicken Game wieder, bei dem zwei Parteien auf einen Abgrund zurasen. Wer zuerst abbiegt, hat verloren. Die Leidtragenden sind in diesem Fall die verschuldeten Länder. Sri Lanka, das bereits einen Hafen als “Pfand” an Peking geben musste, steckt seit vergangenen Sommer wieder in Zahlungsschwierigkeiten und in einer seiner schwersten Wirtschaftskrisen.

Der Text ist ein leichter veränderter Auszug aus dem am 24. Mai im Gold-Mann-Verlag erschienenen Buch “Die dreckige Seidenstraße – Wie Chinas Wirtschaftspolitik weltweit Staaten und Demokratien untergräbt” von Philipp Mattheis.

Anthony Zhao wird neuer Regionaldirektor für Greater China bei Rolls-Royce. Die vergangenen sieben Jahre war Zhao als Head of Sales für BMW Brilliance Automotive tätig. Er ersetzt Leon Li, der das Unternehmen verlässt, um sich neuen Aufgaben zuzuwenden.

Florian Biela ist seit Mai Deputy Director Project Engineering für Uhlmann China mit Sitz in Shanghai. Der Konzern aus Laupheim stellt Industriemaschinen her. Biela war zuvor Projektmanager für Heuft Systemtechnik, ebenfalls in Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die karstigen Gipfel des Huangshan in der ostchinesischen Provinz Anhui liefern perfekte Fotomotive. Dieser Tourist hat sich dafür sogar extra früh aus dem Bett geschält, um den Sonnenaufgang mit der Kamera einzufangen.