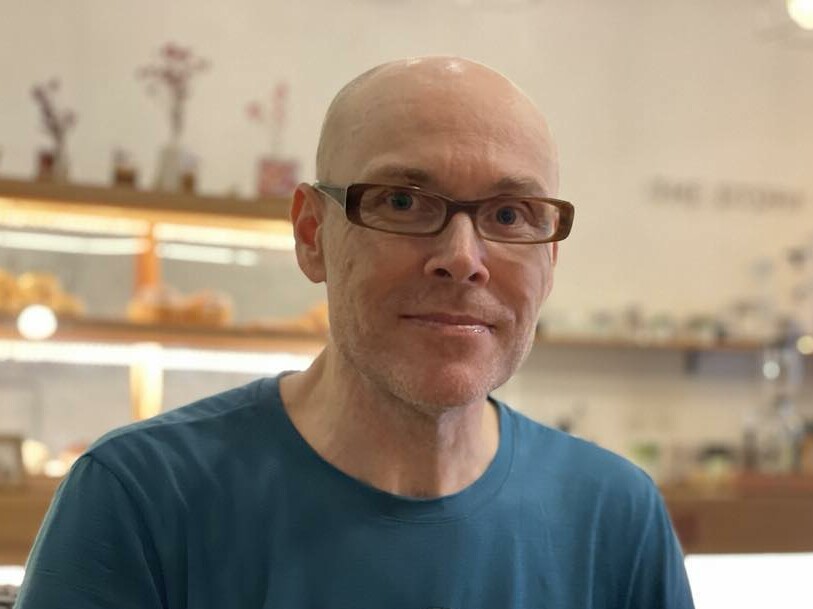

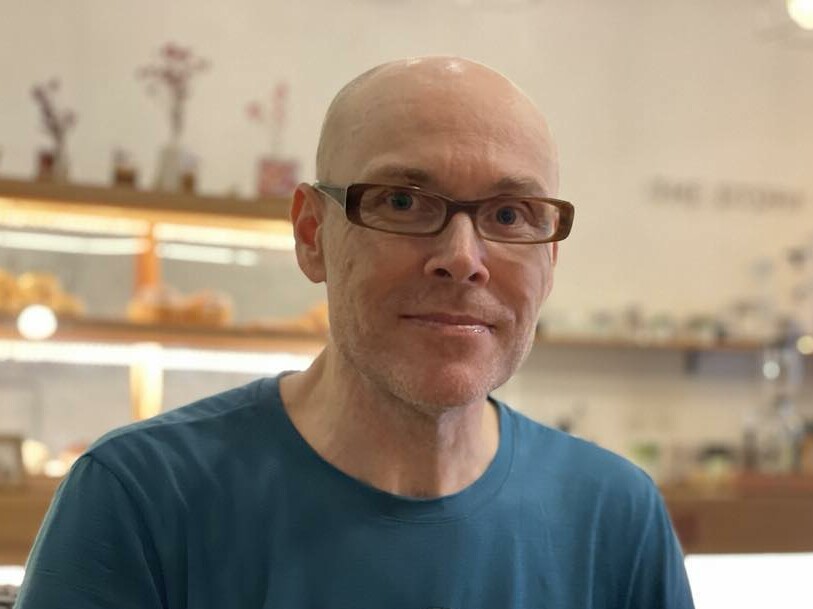

im Umgang mit China hat ein Umdenken begonnen – im politischen Betrieb in Berlin zwar erst langsam, in Brüssel dagegen schon sehr viel mehr. Massiv dazu beigetragen hat EU-Spitzendiplomat Gunnar Wiegand. Er war viele Jahre verantwortlich für Europas Beziehungen zu insgesamt 41 Staaten, zuletzt vor allem zur Volksrepublik.

Nach mehr als 30 Jahren in Brüssel geht der deutsche Top-Diplomat nun in den Ruhestand. Im Gespräch mit Amelie Richter zieht Wiegand Bilanz und ruft Europas Unternehmen dazu auf, ihre Abhängigkeiten von China abzubauen. Nachdem die Politik die Stoßrichtung vorgegeben hat, ist jetzt also die Wirtschaft gefragt.

Anders als bei der Fotovoltaik gibt es in der Windkrafttechnologie in Europa bislang noch keine unmittelbaren Abhängigkeiten. Das könnte sich allerdings rasch ändern. In Süditalien ist Europas erster Offshore-Windpark mit chinesischen Turbinen entstanden. Und diese haben es in sich: Schon jetzt können die Mega-Turbinen der Firma Mingyang bis zu 67 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren, genug für den Verbrauch von 80.000 Menschen. Noch leistungsstärkere Turbinen stehen bereits vor der Marktreife.

Droht ein ähnliches Szenario wie vor zehn Jahren, als die deutsche Fotovoltaik-Industrie – damals führend – mangels politischer Unterstützung unter dem Ansturm der chinesischen Konkurrenz kollabierte? Die Branche in Europa ist nervös, schreibt Christiane Kühl.

Einen guten Start in die Woche!

Herr Wiegand, nach gut zwölf Jahren endet Ihre Zeit beim EEAS. Sie waren insgesamt mehr als 30 Jahre für die EU tätig. Wie lautet Ihre persönliche Bilanz zu den EU-China-Beziehungen und den EU-Asien-Beziehungen?

Früher wurden Fragen und Herausforderungen im weiten Asienpazifikraum sowie die Möglichkeiten, die es dort gibt, nur von Experten erkannt und als wichtiger Bereich der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik anerkannt. Oder von Personen, die mit der Region handeln oder mit Investitionen in dem Bereich zu tun hatten. Das betraf auch globale Herausforderungen wie Klima, Energie und Umwelt. Das ist nun anders: Europa hat erkannt, dass es ein globaler Akteur sein muss und dass in der Region ganz wichtige Dinge entschieden werden, die uns direkt betreffen und für unseren globalen Zusammenhalt von großer Bedeutung sind.

Was hieß das konkret für Ihre Asien-Abteilung?

Ich bin sehr froh, dass wir die China-Politik in diesen Jahren erheblich weiterentwickelt haben. Wir haben aber auch eine klare Indienpolitik, die Beziehungen mit Japan und Korea haben eine neue Qualität und mit Asean konnten wir eine strategische Partnerschaft etablieren. Europa ist in allen wichtigen Politikbereichen sehr viel aktiver geworden. Und unsere Mitgliedsstaaten sehen das individuell auch so. Das beste Beispiel ist die vor kurzem vorgestellte China-Strategie und die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands. Europa hat die Reife erlangt, global zu denken, aber sich auch global aufzustellen und zu handeln.

Die Idee, dass sich die EU als geopolitischer Player sieht und auch etablieren möchte, hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit Nachdruck betont. Wurde in dieser Hinsicht schon genug getan?

Als Jean-Claude Juncker kam und Präsident wurde, sagte er: “Ich werde Präsident einer politischen Europäischen Kommission sein.” Da haben schon viele die Augenbrauen nach oben gezogen. Dann kam Ursula von der Leyen und sagte: “Ich werde Präsidentin einer geopolitischen Europäischen Kommission sein.” Ich glaube, das drückt genau aus, in welche Richtung sich Europa jetzt aufstellen muss. Wir müssen Dinge in einem globalen Zusammenhang sehen und mit langfristiger Wirkung handeln können.

Was läuft dabei nicht so gut?

Ein Problem ist, dass unsere komplizierten europäischen Entscheidungsstrukturen und die Art und Weise, wie wir miteinander zu Ergebnissen kommen, auf dem Willen zur innereuropäischen Integration aufgebaut sind, die das Erbe der zahllosen europäischen Kriege, Bürgerkriege und Diktaturen erfolgreich überwunden haben, mit dem Instrumentarium, das uns die Gründungsväter der EU gegeben haben. Wir müssen uns jetzt aber so aufstellen, dass wir mit einer globalen Sichtweise schnell und mit langfristiger Wirkung handeln können. Wir müssen Herausforderungen eines multipolaren Wettbewerbs angehen. Und die Europäische Union, die erklärtermaßen eine multilaterale Union ist, kann darin vielleicht nicht so schnell und so konsequent agieren, wie das einige Nationalstaaten tun. Das ist eine wichtige Herausforderung für die nächsten Jahre, die man berücksichtigen muss und die dann hoffentlich zu Veränderungen in unserem institutionellen Aufbau und in der Entscheidungsfindung führen wird, spätestens aus Anlass der nächsten Erweiterungsrunde.

Wie sieht Ihr Rückblick auf die Beziehungen zu China aus?

Unser Realismus in der Analyse ist deutlich stärker geworden. Man sieht nicht nur die zahllosen Möglichkeiten, die unsere Firmen, auch viele Bürger, mit der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas über die letzten Jahrzehnte haben nutzen können. Die entscheidende Veränderung im Umgang der EU mit China ist 2019 passiert. Hier wurde China als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale kategorisiert. In der Zwischenzeit haben wir auch gesehen, dass man innerhalb einzelner Politikbereiche oftmals auch entsprechend differenzieren können muss. Dieser Dreiklang ist wiederholt vom Europäischen Rat bestätigt worden, zuletzt im Juni dieses Jahres. Er ist ein föderatives Element, um alle unsere Mitgliedsstaaten zusammenzubringen. Und es ist wichtig, dass wir uns dahinter versammeln und uns alle damit identifizieren können, auch wenn vielleicht der eine Mitgliedsstaat den Schwerpunkt mehr in diese und der andere in jene Richtung legt.

Wie hat sich die Einteilung denn konkret ausgewirkt?

Wir konnten eine ganze Reihe von konkreten legislativen Projekten in Gang oder zur Verabschiedung bringen. Die Beispiele reichen vom International Procurement Instrument für das Beschaffungswesen bis zum Inbound Investmentscreening, zum Lieferkettengesetz oder dem Anti-Coercion-Instrument. Alles konkrete Schritte vorwärts, um Europa im Wettbewerb auch mit China besser aufzustellen, was Reziprozität und Level playing Field angeht, unter Nutzung der Möglichkeiten des EU-Binnenmarktes und der Handelspolitik.

Auf der Partner-Seite wurde aus dem CAI allerdings nichts.

Ich werde Ihnen nicht verschweigen, dass das ein erheblicher Rückschlag war. Dass China es als notwendig ansah, auf die individuelle und gezielte Sanktionierung von vier Verantwortlichen und einem Unternehmen in Xinjiang für Menschenrechtsverletzungen mit massiven, grundlosen und unverhältnismäßigen Gegensanktionen zu reagieren, war natürlich ausgesprochen kontraproduktiv. Damit verschwand aber auch die letzte Illusion, die der eine oder andere noch hatte, dass man mit Kooperation alles regeln kann. Ich glaube, wir sind jetzt in einer sehr realistischen Phase angelangt.

Was sind für Sie die bestimmenden Punkte, die die künftige Beziehung zu China beeinflussen werden?

Zum einen die Frage, wie sich China gegenüber Russland positioniert. Wir erwarten sehr viel mehr von dem ständigen UN-Sicherheitsratsmitglied China, um zum Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf Grundlage der UN-Charta beizutragen. Zweitens haben wir die wichtige Positionierung Europas, was Taiwan angeht: Beibehaltung des Status quo und keine Verschärfung von Spannungen. Wir sind in einem kritischen und sehr intensiven Austausch mit der chinesischen Seite dazu. Es gilt, alles zu tun, um Frieden und Stabilität in dieser für Europa und die Welt so wichtigen Region zu bewahren. Und drittens, der Punkt, den Frau von der Leyen in ihrer Rede im März und beim Besuch in Peking im April besonders hervorgehoben hat: De-Risking ja und nicht wirtschaftliches Decoupling, also die bewusste Verringerung von einseitigen, kritischen Abhängigkeiten. Es gibt immer mehr wichtige Rohstoffe und Produkte, für welche China zunehmend quasi eine Monopolstellung einnimmt. Hier werden die Firmen natürlich einen wichtigen, eigenen Beitrag leisten müssen.

Gunnar Wiegand war von Januar 2016 bis August 2023 Leiter der Asienabteilung beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS). Zuvor war er stellvertretender Leiter für die Abteilung Europa und Zentralasien sowie Direktor der Abteilung für Russland, Östliche Partnerschaft, Zentralasien und OSZE beim EEAS. Vor seinem Eintritt beim EEAS war Wiegand seit 1990 in verschiedenen Funktionen im Zusammenhang mit Außenbeziehungen und Handelspolitik bei der Europäischen Kommission tätig.

Wiegand wird nach der Sommerpause Visiting Professor am College of Europe im belgischen Brügge. Er wird dort Teil des Departments für EU International Relations and Diplomacy Studies.

Kennt jemand Mingyang Smart Energy? Das Unternehmen aus der Provinz Sichuan meldete im Juli die erstmalige kommerzielle Installation seiner Mega-Turbine MySE 16-260 im firmeneigenen Offshore-Windpark Qingzhou 4 im Südchinesischen Meer. MySE 16-260 kann laut Mingyang jährlich 67 Millionen kWh Strom produzieren, das entspricht dem Verbrauch von 80.000 Menschen. Im Januar hatte Mingyang zudem Prototypen der weltgrößten Windturbine präsentiert, mit 280 Metern Durchmesser und 18 Megawatt (MW) Leistung. Geeignet sind solche Riesen nur für Offshore-Windparks, und genau dort steigt Mingyang jetzt verstärkt ein, auch mit europäischen Partnern.

So bestückte Mingyang 2022 den 30-Megawatt-Offshore-Windpark Beleolico vor Süditalien. Beleolico ist zwar klein, aber der erste Offshore-Windpark in Europa mit Turbinen aus China. Im Juni gründete Mingyang zudem eine strategische Partnerschaft mit der britischen Opergy Group, um vor allem den Aufbau von Offshore-Windparks in Großbritannien voranzutreiben. “Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Markt für den Ausbau unseres Portfolios an sauberen Energien”, sagte Ma Jing, International CEO von Mingyang. Zuhause baut Mingyang zudem gemeinsam mit BASF einen Windpark vor der Küste Guangdongs.

Solche Verbindungen sind bisher allerdings die große Ausnahme. Nach Angaben des Branchenverbandes WindEurope in Brüssel setzen fast alle europäischen Windparks in Europa hergestellte Turbinen ein: “In ganz Europa gibt es über 250 Fabriken, die Turbinen und Komponenten herstellen.” Es dominieren die Platzhirsche Vestas, Siemens Gamesa, oder die Windsparte von GE.

Doch sie könnten nun Konkurrenz aus Fernost bekommen. Denn ähnlich wie vor zehn Jahren in der Fotovoltaik, und seit neuestem bei Wärmepumpen, drängen Hersteller aus China auch in der Windkraft auf die Weltmärkte. Und kein Land baut jedes Jahr so viele Windräder wie die Volksrepublik.

China vermarktet seine Erneuerbaren-Technologie gezielt im Ausland, wie die Beratungsagentur Trivium China erklärt. Kürzlich habe China beim Zentralasien-Gipfel sowie bei Gipfeltreffen mit Brasilien und Saudi-Arabien Vereinbarungen unter anderem über den Aufbau von Windparks geschlossen. Zum Beispiel unterschrieb die Shanghaier Privatfirma Universal Energy einen Vertrag zum Bau einer 500 MW-Windfarm im usbekischen Samarkand. Universal Energy gehört laut Trivium China auch zu den größten Erneuerbaren-Investoren in Kasachstan.

“Die Erschließung vielversprechender Märkte wie Usbekistan und Brasilien hilft Chinas Clean-Tech-Anbietern, weitere Größen- und Kostenvorteile gegenüber westlichen Wettbewerbern aufzubauen“, so die Trivium-Experten. Sie erwarten, dass derartige Initiativen noch weiter zunehmen. Allein auf die Absatzmärkte der EU oder der USA wolle Peking nicht setzen.

Denn die EU ist zwar ein vielversprechender, aber kein einfacher Markt für Chinas Turbinenhersteller. Brüssel will den Anteil der Windenergie am europäischen Stromverbrauch bis 2030 von heute 17 Prozent auf 43 Prozent steigern. Das bedeutet laut WindEurope, dass jedes Jahr 30 Gigawatt (GW) an neuer Windkraftkapazität gebaut werden müssen. Die EU und auch die Hersteller aber ringen darum, die für diesen Kraftakt benötigten Windanlagen so weit wie möglich selbst zu bauen.

Das Problem: Es gibt laut WindEurope bereits Engpässe in der europäischen Windlieferkette: “Die Hersteller von Offshore-Fundamenten und Installationsschiffen sind für mehrere Jahre ausgebucht. Die Windindustrie muss Stromkabel, Getriebe und sogar Stahltürme aus China beziehen.” Zwar baue man neue Fabriken, doch das reiche für den anvisierten massiven Zubau nicht aus.

Die Branche ist nervös. Denn angesichts der Engpässe bekommen chinesische Turbinenhersteller wie Mingyang in Europa erste Aufträge. Und das, wie WindEurope in einem Positionspapier kritisiert, “nicht zuletzt durch billigere Turbinen, lockere Standards und unkonventionelle Finanzierungsbedingungen.” Der Verband drängt die EU daher auf mehr Möglichkeiten für Nichtpreiskriterien bei Auktionen für Windkraftprojekte. Der erste Entwurf des geplanten Net-Zero Industry Act (NZIA) der EU zur Stärkung der Lieferketten für die Energiewende sei hier zu weich und müsse nachgebessert werden. “Es besteht die sehr reale Gefahr, dass der Ausbau der Windenergie in Europa in China und nicht in Europa stattfindet.”

Manche Kooperationen sind aufgrund der Dringlichkeit neuer Projekte und der Lieferengpässe durchaus sinnvoll. Der deutsche Energiekonzern RWE hat für einen Offshore-Windpark mit 1,6 GW Kapazität namens Nordseecluster 104 Windturbinen von der dänischen Firma Vestas bestellt und dafür 104 Fundamente der chinesischen Dajin Offshore. Beide wurden als bevorzugte Lieferanten ausgewählt, wie RWE mitteilte. Dajin Offshore ist laut RWE der größte private chinesische Hersteller von Offshore-Fundamenten, Übergangsstücken und Offshore-Türmen.

“Die europäische Windenergie sollte weiterhin von Chinas industrieller Basis und technischem Know-how profitieren”, schreibt Joseph Webster, China-Experte am Global Energy Center des Atlantic Council. Europa müsse zugleich dafür sorgen, wettbewerbsfähig zu bleiben. “Siemens Gamesa, Vestas, GE und andere westliche Windturbinenhersteller kämpfen um ihre Rentabilität.” Ein bekannter Problemfall ist Siemens Energy, das im Geschäft mit den erneuerbaren Energien bei der spanischen Windkrafttochter Gamesa seit langem rote Zahlen schreibt. Vor einigen Wochen musste Siemens Energy dann auch noch Qualitätsprobleme bei Gamesa einräumen, unter anderem bei Rotorblättern.

Bisher importiert die EU aber keine größeren Mengen fertiger Windturbinen aus China. Der internationale Turbinenhandel werde durch die enorme Größe der Anlagen, sowie durch Transportkosten auf natürliche Weise beschränkt, sagt Webster. Und anders als die Fotovoltaik vor zehn Jahren erhielten die Windkraftanlagenhersteller heute politische Unterstützung. “In Anbetracht dieser technischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren besteht nur ein geringes Risiko, dass chinesische Windkraftunternehmen in der Lage sein werden, die europäischen Windkrafthersteller auf ihrem Heimatmarkt zu unterbieten”, glaubt der Experte.

Aufpassen müssten die Europäer vor allem bei Rohstoffen, und da allen voran bei Seltenen Erden, die auch für Windräder gebraucht werden. Er empfiehlt der EU, Rohstofflieferungen zu diversifizieren und sonst weiter mit China zusammenzuarbeiten, mit erhöhter Wachsamkeit. Es gilt auch hier das Prinzip De-Risking.

In einer früheren Version dieses Artikels haben wir angegeben, dass RWE den Nordseecluster zusammen mit dem kanadischen Unternehmen Northland Power betreibe. Das stimmt nicht mehr: Der Windpark gehört sei Mai 2023 ausschließlich RWE.

Chinas Staatsrat hat am Sonntag Leitlinien herausgegeben, die das Umfeld für ausländische Investitionen verbessern und dadurch mehr ausländische Investitionen anziehen sollen.

In einem Dokument mit 24 Leitlinien werden die zuständigen Behörden angehalten, Rechte und Interessen ausländischer Investoren besser zu schützen, unter anderem durch eine stärkere Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum. Zudem werden Leitlinien für mehr steuerliche Anreize für ausländisch investierte Unternehmen angekündigt, zum Beispiel durch eine vorübergehende Befreiung von der Einkommenssteuer für ausländische Investoren, die ihre Gewinne in China reinvestieren. Der Staatsrat will zudem einen “bequemen und sicheren Verwaltungsmechanismus” für den grenzüberschreitenden Datenverkehr prüfen.

Während die wirtschaftliche Erholung der Volksrepublik nur schleppend vorangeht, bemüht sich das Land um ausländisches Kapital, viele Investoren scheuen jedoch die Risiken. Neben den sich verschlechternden politischen Beziehungen mit vielen Ländern macht insbesondere Pekings Fokus auf nationale Sicherheit das Investitionsumfeld schwerer berechenbar. rtr

Country Garden, einer der größten privaten chinesischen Immobilienkonzerne, hat den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen lassen. Wie der Immobilienentwickler am Wochenende mitteilte, werden elf auf dem heimischen Markt ausstehende Anleihen (Onshore-Bonds) von Montag an auf unbestimmte Zeit vom Handel ausgesetzt.

Das auf Immobilien in kleineren Städten spezialisierte Unternehmen hatte am Donnerstag für das erste Halbjahr einen Verlust von bis zu 55 Milliarden Yuan (6,9 Milliarden Euro) angekündigt. Country Garden war Ende 2022 mit über 180 Milliarden Euro verschuldet. Die chinesische Finanzzeitung “Yicai” hatte zuvor berichtet, dass der hoch verschuldete Immobilienriese bald eine Restrukturierung seiner Kredite angehen werde. Das ließ die Aktien und Dollar-Anleihen des Unternehmens am Freitag in Hongkong abstürzen.

Chinas Immobilienentwickler, die für rund ein Viertel der Wirtschaft Chinas stehen, stecken seit 2021 in der Krise. Damals hatten die Schieflagen von China Evergrande und Sunac China weltweit Schlagzeilen gemacht, als die Preise sanken und das Geld knapp wurde. Zuletzt ruhte die Hoffnung auf dem Politbüro der Kommunistischen Partei, das Ende Juli eine baldige Unterstützung für die notleidende Branche in Aussicht gestellt hatte. Doch passiert ist bisher so gut wie nichts.

Country Garden galt lange als einer der finanziell stabilsten Immobilienentwickler. Der Konzern entschuldigte sich in einer Pflichtmitteilung, das Ausmaß der Krise nicht frühzeitig erkannt und nicht früher Gegenmaßnahmen eingeleitet zu haben. “Das Verständnis der Risiken – wie etwa den ausufernden Anteil von Investments an dritt- und viertrangigen Standorten – war unzureichend”, hieß es dort. rtr/fpe

US-Präsident Joe Biden hat China wegen seiner wirtschaftlichen Herausforderungen als “tickende Zeitbombe” bezeichnet. “Sie haben einige Probleme. Und es ist nicht gut, denn wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge”, sagte Biden bei einer Veranstaltung für Parteispender der Demokraten im Bundesstaat Utah. Biden ist bekannt für drastische Formulierungen. So hatte er im Juni Chinas Staatschef Xi Jinping öffentlich einen “Diktator” genannt.

“China ist in Schwierigkeiten”, sagte Biden weiter. Er wolle China nicht verletzen und wünsche sich eine rationale Beziehung mit dem Land. China ist im Juli in die Deflation gerutscht, nachdem Verbraucherpreise und Fabrikpreise weiter zurückgegangen waren. Experten deuteten dies als Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur im laufenden Quartal.

Biden hatte in der Nacht zum Donnerstag ein Dekret unterzeichnet, mit dem er das US-Finanzministerium ermächtigte, gewisse US-Investitionen in chinesische Unternehmen in drei Sektoren zu untersagen oder zu beschränken: Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und bestimmte Systeme für künstliche Intelligenz. Er begründete das Dekret ganz klar sicherheitspolitisch – und nicht wirtschaftlich. Chinas Außenministerium bezeichnete das Dekret als “unverhohlenen wirtschaftlicher Zwang und technisches Mobbing” und stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht. Die EU-Kommission kündigte an, die geplanten Beschränkungen genau zu analysieren. rtr/ck

China hat einen mutmaßlichen Spion enttarnt, der für den US-Geheimdienst CIA gearbeitet haben soll. Dies berichtet der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV. Es handele sich um eine Person mit chinesischer Staatsbürgerschaft, die für einen militärischen Industriekonzern gearbeitet habe, hieß es. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, wurde nicht angegeben. Der Person seien für sensible militärische Informationen Geld und die Einwanderung in die USA angeboten worden.

Die als chinesischer Geheimnisträger eingestufte Person namens Zeng war von ihrem Unternehmen laut dem Bericht zu einer Weiterbildung nach Italien geschickt worden. Dort habe sie einen US-Botschaftsbeamten kennengelernt. Laut CCTV wurde festgestellt, dass Zeng vor der Rückkehr nach China ein Spionageabkommen mit den USA unterzeichnet habe. Zeng sei zudem eigens ausgebildet worden, um in China spionieren zu können. Dem Bericht zufolge wurden Zwangsmaßnahmen ergriffen, was in der Regel eine Inhaftierung bedeutet. rtr

Die seit drei Jahren aufgrund von Spionagevorwürfen in China inhaftierte chinesisch-australische Journalistin Cheng Lei hat sich in einem Brief an die australische Öffentlichkeit zu ihren Haftbedingungen geäußert. Sie vermisse die Sonne, schrieb sie zum dritten Jahrestag ihrer Festnahme. “In meiner Zelle scheint das Sonnenlicht durchs Fenster, aber ich kann nur zehn Stunden pro Jahr darin stehen”, heißt es in dem Brief, den Cheng Leis Partner Nick Coyle weiterleitete.

Cheng arbeitete für den staatlichen chinesischen Rundfunksender und wurde im vergangenen Jahr in einem Prozess hinter verschlossenen Türen wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit schuldig gesprochen, selbst Australiens Botschafter in China wurde der Zugang zum Prozess verwehrt. Das Strafmaß steht noch immer aus. Das chinesische Außenministerium erklärte am Freitag, dass der Fall “in strikter Übereinstimmung mit dem Gesetz” behandelt werde und dass Chengs Rechte in vollem Umfang geschützt würden.

Die 48-Jährige war im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Australien gezogen. Als Erwachsene kehrte sie nach China zurück, um für die internationale Welle des Senders CCTV zu arbeiten. Der australische Premierminister Anthony Albanese forderte am Samstag die sofortige Freilassung Chengs. Es sei wichtig, dass Chengs Menschenrechte als australische Staatsbürgerin respektiert würden. Australien übe auf höchster Ebene Druck auf China aus, Cheng freizulassen, sagte Albanese. Die Regierung werde dies weiterhin bei jedem Treffen mit China tun. flee

Sachsens Ministerpräsident will eine Ausbildungsoffensive auf den Weg bringen, um die 2.000 Stellen zu besetzen, die der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC in Dresden schaffen wird. Die Fachkräfte würden zum einen aus der Region kommen. “Wir brauchen natürlich auch Menschen von außen”, sagte Michael Kretschmer zu Table.Media. “Gelingen wird uns das, indem wir eine Ausbildungsoffensive auf den Weg bringen. Die Bundesregierung muss hier allerdings mitziehen”. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz müsse so ausgestaltet sein, “dass es auch wirklich gelingt, innerhalb kurzer Zeit junge Menschen aus anderen Regionen der Welt hierher zu bringen”. Sachsen und Dresden würden alle Schritte des Fabrik-Aufbaus “eng begleiten und unterstützen”.

Beim Blick auf Sachsens Image ist Kretschmer optimistisch. Er dementiert die Sorge, dass der Freistaat durch seinen Ruf als Land mit rechtsextremen Problemen Fachkräfte abschrecken könnte: “Sachsen ist ein weltoffenes Land, das in der Welt großes Vertrauen genießt.” Rechtsextremismus und Rassismus seien eine Bedrohung für die Demokratie, aber: “Das gilt in Sachsen und in ganz Deutschland.” Die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen sei “da sehr klar”, so Kretschmer. “Junge Menschen, die sich für spannende Technologien interessieren, wissen es: Hier ist der richtige Ort.” Sachsen habe immer auf Mikroelektronik gesetzt, in Fachkräfte und Wissenschaft investiert. “Das trägt nun weitere Früchte.” ari

Als Per van der Horst 13 Jahre alt war, nahm ihn sein Vater mit auf Flohmärkte in ihrer Heimatstadt Rotterdam. “So fing alles an”, sagt er heute. Die Flohmarktbesuche häuften sich und mit ihnen die Schätze, die der Jugendliche mit nach Hause nahm. Als junger Erwachsener war seine Sammlung an Gemälden und Objekten bereits so groß, dass sie den Großteil seiner Wohnung einnahm. Er begann, einige Stücke zu verkaufen und war selbst überrascht, dass er damit Geld verdienen konnte. Zwei Galerien besitzt er heute, eine in Den Haag, die andere in Taipeh.

Seine taiwanesische Frau Judy Wu inspirierte Van der Horst dazu, die Brücke zwischen den Niederlanden und Taiwan zu schlagen. “Mich reizt dieser interkulturelle Austausch zwischen den Ländern”, sagt er. Spannend findet er besonders die Künstler, die asiatische Kunstgeschichte mit zeitgenössischer Kunst vereinen.

“Mein Kunstgeschmack ist ziemlich divers, ich fing an mit Glasarbeiten und Keramiken, heute findet man hauptsächlich Gemälde, Skulpturen und Fotografien in meinen Galerien.” Seit einiger Zeit interessiert sich Van der Horst außerdem für generative Blockchain-Kunst, also computergenerierte Kunst nach vom Künstler festgelegten Bedingungen. Dazu arbeitet er gerade mit dem deutschen Künstler Andreas Walther an einer neuen generativen NFT-Kollektion, die auf dem I-Ging (dem Buch der Wandlungen), einem der ältesten klassisch chinesischen Texte, basiert. Auch hier geht es um die kulturelle Verbindung zwischen Ost und West.

Seit einigen Jahren hat der Galerist seinen Lebensmittelpunkt nach Taipeh verlegt, hier lebe er recht einfach, sagt er. Mit seinem Rad fährt er durch die Stadt, besucht Galerien und Museen, liest in den kleinen Cafés seiner Nachbarschaft. Wenn er eine Auszeit von der Stadt braucht, bringt ihn sein Fahrrad hinauf in den Yangmingshan-Nationalpark, eine Bergregion mit malerischen Gipfeln im Norden von Taiwan. “Ich genieße den Blick dort oben und diese friedliche Ruhe.”

Auf seinen Streifzügen durch das pulsierende Taipeh begegnen ihm neue Kunstwerke und neue Ideen, die er zuhause mit seiner Frau teilt. Die Galerie in Taipeh leiten sie zusammen. “Wir haben eine gemeinsame Vision”, sagt Van der Horst. “Wir wollen asiatische Kunst nach Europa bringen – und überhaupt so viele Menschen wie möglich von Kunst begeistern.” Svenja Napp

Niels Schumann ist seit Anfang Juli Head of Ramp-up für Audi FAW NEV in Changchun. Er war zuvor Technischer Projektleiter für FAW-Volkswagen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Im Flugzeug wünschen Sie sich sicherlich Beinfreiheit, im OP Keimfreiheit und im Alltag Sorgenfreiheit. Aber besitzen Sie auch Kirschfreiheit? Oder reicht es vielleicht doch nur zur Milchteefreiheit?

Diese Frage mag auf den ersten Blick völlig sinnfrei erscheinen. Ich bin daher so frei und kläre kurz auf, was es mit diesen seltsamen Freiheitsbegriffen auf sich hat. Alles begann Anfang 2019 rund um das Frühlingsfest. Damals echauffierten sich Chinesinnen und Chinesen im Netz, dass es trotz eines für chinesische Verhältnisse üppigen Monatsgehaltes jenseits der 10.000-Yuan-Marke nicht reiche, um nach Herzenslust Kirschen einzukaufen, ohne auf den Preis zu schauen. Angestoßen hatte die Debatte der Artikel einer Chinesin, mit der Headline: “26岁,月薪一万,却吃不起车厘子” Èrshíliù suì yuèxīn yī wàn, què chībuqǐ chēlízi (26 Jahre, Monatsgehalt 10.000 Yuan und nicht in der Lage, sich Kirschen zu leisten). Daraufhin ging die Frage viral, bei wem es denn nun zur “Kirschfreiheit” (车厘子自由 chēlízi zìyóu) reiche und bei wem nicht.

Der Hintergrund: Rund um die Neujahrsfeiertage werden Kirschen in chinesischen Supermärkten wie Edelmetall gehandelt. Für pralle, rubinrote Import-Cherries der Premiumklasse, verpackt in schmucken Geschenkboxen, muss man mancherorts bis zu 90 Yuan pro Pfund hinblättern – umgerechnet also um die 12 Euro. Wer Kirschen aus dem Chinesischunterricht übrigens nur als 樱桃 yīngtáo kennt, dem sei gesagt: Chinesische Obsthändler, die etwas auf sich halten, labeln ihr purpurrotes Steinobst der Güteklasse, insbesondere bei Importware, bevorzugt unter dem trendigen Lehnwort 车厘子chēlízi, das lautlich auf das englische “cherry” zurückgeht. Wahrscheinlich klingt das einfach mehr nach chilenischer oder kalifornischer Sonne.

Das “Kirschgate” löste damals eine breite Onlinedebatte darüber aus, welches Maß an Freiheit man sich mit dem eigenen Finanzpolster eigentlich leisten kann. Eine Bloggerin postete daraufhin eine Auflistung der “Fünfzehn finanziellen Freiheitsgrade für Frauen” (女生财务自由划分阶段 nǚshēng cáiwù zìyóu huàfēn jiēduàn), die ebenfalls viral ging.

Auf der untersten Stufe stand dabei die Latiao-Freiheit (辣条自由 làtiáo zìyóu), in Anspielung auf eine spottbillige, aber dennoch beliebte feurig-scharfe Kultknabberei namens 辣条 làtiáo (wörtlich “scharfe Stäbchen”), die quasi zur Grundausstattung jedes chinesischen Supermarktes gehört. Die kräftig gewürzten, knautschigen Stängel auf Mehlbasis sind schon für wenige Yuan zu haben. Auf der zweitniedrigsten Stufe: die Milchteefreiheit (奶茶自由 nǎichá zìyóu – sprich: an der Milchteebude nach Lust und Laune die Karte rauf und runter bestellen können), gefolgt von der Membership-Freiheit (会员自由 huìyuán zìyóu – zum Beispiel im Supermarkt oder bei Streamingportalen, die in China allerdings deutlich erschwinglicher sind als etwa in Deutschland).

Kostspieliger wird es da schon bei der Lieferservice-Freiheit (外卖自由 wàimài zìyóu). Will heißen: Das Monatsbudget reicht aus, um nach Belieben und ohne schlechtes Gewissen regelmäßig im Restaurant zu bestellen und das Essen nach Hause liefern zu lassen. Wer selbst dann keine Finanzreue verspürt, wenn er sich täglich bei Starbucks seinen Koffein-Fill holt, der genießt Starbucks-Freiheit (星巴克自由 Xīngbākè zìyóu). Weitere ausgewählte Freiheiten höherer Ränge sind zudem die Lippenstiftfreiheit (口红自由 kǒuhóng zìyóu – stetige Erweiterung der eigenen Lippenstiftsammlung um teure Modelle und immer neue Farbtöne) und die Kleiderfreiheit (衣服自由 yīfu zìyóu – gekauft wird oft und das, was gefällt, der Preis ist Nebensache).

Die Top-Ränge der Skala belegen (in aufsteigender Reihenfolge): Handyfreiheit (手机自由 shǒujī zìyóu), Reisefreiheit (旅行自由 lǚxíng zìyóu), Handtaschenfreiheit (包包自由 bāobāo zìyóu), Liebesbeziehungsfreiheit (恋爱自由 liàn’ài zìyóu – freie Partnerwahl ohne Ansprüche an Kontostand, Karosse oder gekaufte Immobilie, da man als Frau selbst genug Zaster in der Tasche hat), und zu guter Letzt: die Wohnungskauffreiheit (买房自由 mǎifáng zìyóu – gekauft wird was gefällt, Moneten spielen eine untergeordnete Rolle).

Mittlerweile ist die “XX-Freiheit” als feste Wortspielerei in den allgemeinen Alltagssprachgebrauch übergegangen. Und so pinnen Muttersprachler gerne je nach Kontext verschiedenste Freiheitsneologismen zusammen, nicht selten ironisch und mit augenzwinkerndem Blick auf die eigene Finanzlage.

Hier noch eine kleine Auswahl weiterer finanzieller Freiheitsklassen, auf die Sie im Netz oder im Gespräch mit Chines:innen stoßen könnten:

die Freiheit, sich ohne finanzielle Reue jederzeit ein Didi-Taxi (Pendant zu Uber) rufen zu können

die Freiheit, nach Lust und Laune genau die Wohnung zu mieten, die einem am besten gefällt

die Freiheit, unliebsame Zeitgenossen (selbst nervige Kunden oder potenzielle Geschäftspartner) in sozialen Netzwerken oder Messenger-Apps einfach zu blockieren (auf Chinesisch 拉黑 lāhēi – jemanden auf die schwarze Liste “ziehen”), ohne sich dabei Gedanken zu machen, ob sich der Kontaktabbruch bzw. Affront negativ auf die eigene Karriere und damit letztlich das Portemonnaie auswirken könnten

die Freiheit, die eigenen Sprösslinge in den Wunschkindergarten zu schicken, ohne Rücksicht auf Gebühren und Anfahrtswege oder gar die Notwendigkeit, sich eine Immobilie im Einzugsgebiet anzuschaffen

die Freiheit, seine aktuelle, lukrative Stelle jederzeit hinzuschmeißen, um einen anderen (deutlich weniger einträglichen) Traumjob oder eine Position mit Perspektive anzutreten, die deutlich weniger gut bezahlt ist; wörtlich heißt 跳槽 tiàocáo übrigens “Futtertroghopping”

die Freiheit, sich im Krankheitsfall in der besten Klinik behandeln zu lassen, koste es, was es wolle

die Freiheit, sich schon in jungen Jahren einfach zur Ruhe zu setzen

Bei wem das zìyóu-Wortfeld jetzt schlechte Vibes, finanzielle Ängste oder schlimmstenfalls Minderwertigkeitskomplexe schürt, dem sei zum Abschluss diese chinesische Redensart ein Trost, die es so ähnlich ja auch im Deutschen gibt: 没有钱是不行的,只有钱是不够的 méiyǒu qián shì bù xíng de, zhǐ yǒu qián shì bú gòu de – frei übersetzt: Ohne Geld geht’s nicht, aber Geld allein macht nicht glücklich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine sorgenfreie Arbeitswoche mit möglichst viel Beinfreiheit unter dem Schreibtisch!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

im Umgang mit China hat ein Umdenken begonnen – im politischen Betrieb in Berlin zwar erst langsam, in Brüssel dagegen schon sehr viel mehr. Massiv dazu beigetragen hat EU-Spitzendiplomat Gunnar Wiegand. Er war viele Jahre verantwortlich für Europas Beziehungen zu insgesamt 41 Staaten, zuletzt vor allem zur Volksrepublik.

Nach mehr als 30 Jahren in Brüssel geht der deutsche Top-Diplomat nun in den Ruhestand. Im Gespräch mit Amelie Richter zieht Wiegand Bilanz und ruft Europas Unternehmen dazu auf, ihre Abhängigkeiten von China abzubauen. Nachdem die Politik die Stoßrichtung vorgegeben hat, ist jetzt also die Wirtschaft gefragt.

Anders als bei der Fotovoltaik gibt es in der Windkrafttechnologie in Europa bislang noch keine unmittelbaren Abhängigkeiten. Das könnte sich allerdings rasch ändern. In Süditalien ist Europas erster Offshore-Windpark mit chinesischen Turbinen entstanden. Und diese haben es in sich: Schon jetzt können die Mega-Turbinen der Firma Mingyang bis zu 67 Millionen kWh Strom pro Jahr produzieren, genug für den Verbrauch von 80.000 Menschen. Noch leistungsstärkere Turbinen stehen bereits vor der Marktreife.

Droht ein ähnliches Szenario wie vor zehn Jahren, als die deutsche Fotovoltaik-Industrie – damals führend – mangels politischer Unterstützung unter dem Ansturm der chinesischen Konkurrenz kollabierte? Die Branche in Europa ist nervös, schreibt Christiane Kühl.

Einen guten Start in die Woche!

Herr Wiegand, nach gut zwölf Jahren endet Ihre Zeit beim EEAS. Sie waren insgesamt mehr als 30 Jahre für die EU tätig. Wie lautet Ihre persönliche Bilanz zu den EU-China-Beziehungen und den EU-Asien-Beziehungen?

Früher wurden Fragen und Herausforderungen im weiten Asienpazifikraum sowie die Möglichkeiten, die es dort gibt, nur von Experten erkannt und als wichtiger Bereich der Außen-, Sicherheits- und Wirtschaftspolitik anerkannt. Oder von Personen, die mit der Region handeln oder mit Investitionen in dem Bereich zu tun hatten. Das betraf auch globale Herausforderungen wie Klima, Energie und Umwelt. Das ist nun anders: Europa hat erkannt, dass es ein globaler Akteur sein muss und dass in der Region ganz wichtige Dinge entschieden werden, die uns direkt betreffen und für unseren globalen Zusammenhalt von großer Bedeutung sind.

Was hieß das konkret für Ihre Asien-Abteilung?

Ich bin sehr froh, dass wir die China-Politik in diesen Jahren erheblich weiterentwickelt haben. Wir haben aber auch eine klare Indienpolitik, die Beziehungen mit Japan und Korea haben eine neue Qualität und mit Asean konnten wir eine strategische Partnerschaft etablieren. Europa ist in allen wichtigen Politikbereichen sehr viel aktiver geworden. Und unsere Mitgliedsstaaten sehen das individuell auch so. Das beste Beispiel ist die vor kurzem vorgestellte China-Strategie und die nationale Sicherheitsstrategie Deutschlands. Europa hat die Reife erlangt, global zu denken, aber sich auch global aufzustellen und zu handeln.

Die Idee, dass sich die EU als geopolitischer Player sieht und auch etablieren möchte, hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit Nachdruck betont. Wurde in dieser Hinsicht schon genug getan?

Als Jean-Claude Juncker kam und Präsident wurde, sagte er: “Ich werde Präsident einer politischen Europäischen Kommission sein.” Da haben schon viele die Augenbrauen nach oben gezogen. Dann kam Ursula von der Leyen und sagte: “Ich werde Präsidentin einer geopolitischen Europäischen Kommission sein.” Ich glaube, das drückt genau aus, in welche Richtung sich Europa jetzt aufstellen muss. Wir müssen Dinge in einem globalen Zusammenhang sehen und mit langfristiger Wirkung handeln können.

Was läuft dabei nicht so gut?

Ein Problem ist, dass unsere komplizierten europäischen Entscheidungsstrukturen und die Art und Weise, wie wir miteinander zu Ergebnissen kommen, auf dem Willen zur innereuropäischen Integration aufgebaut sind, die das Erbe der zahllosen europäischen Kriege, Bürgerkriege und Diktaturen erfolgreich überwunden haben, mit dem Instrumentarium, das uns die Gründungsväter der EU gegeben haben. Wir müssen uns jetzt aber so aufstellen, dass wir mit einer globalen Sichtweise schnell und mit langfristiger Wirkung handeln können. Wir müssen Herausforderungen eines multipolaren Wettbewerbs angehen. Und die Europäische Union, die erklärtermaßen eine multilaterale Union ist, kann darin vielleicht nicht so schnell und so konsequent agieren, wie das einige Nationalstaaten tun. Das ist eine wichtige Herausforderung für die nächsten Jahre, die man berücksichtigen muss und die dann hoffentlich zu Veränderungen in unserem institutionellen Aufbau und in der Entscheidungsfindung führen wird, spätestens aus Anlass der nächsten Erweiterungsrunde.

Wie sieht Ihr Rückblick auf die Beziehungen zu China aus?

Unser Realismus in der Analyse ist deutlich stärker geworden. Man sieht nicht nur die zahllosen Möglichkeiten, die unsere Firmen, auch viele Bürger, mit der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung Chinas über die letzten Jahrzehnte haben nutzen können. Die entscheidende Veränderung im Umgang der EU mit China ist 2019 passiert. Hier wurde China als Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale kategorisiert. In der Zwischenzeit haben wir auch gesehen, dass man innerhalb einzelner Politikbereiche oftmals auch entsprechend differenzieren können muss. Dieser Dreiklang ist wiederholt vom Europäischen Rat bestätigt worden, zuletzt im Juni dieses Jahres. Er ist ein föderatives Element, um alle unsere Mitgliedsstaaten zusammenzubringen. Und es ist wichtig, dass wir uns dahinter versammeln und uns alle damit identifizieren können, auch wenn vielleicht der eine Mitgliedsstaat den Schwerpunkt mehr in diese und der andere in jene Richtung legt.

Wie hat sich die Einteilung denn konkret ausgewirkt?

Wir konnten eine ganze Reihe von konkreten legislativen Projekten in Gang oder zur Verabschiedung bringen. Die Beispiele reichen vom International Procurement Instrument für das Beschaffungswesen bis zum Inbound Investmentscreening, zum Lieferkettengesetz oder dem Anti-Coercion-Instrument. Alles konkrete Schritte vorwärts, um Europa im Wettbewerb auch mit China besser aufzustellen, was Reziprozität und Level playing Field angeht, unter Nutzung der Möglichkeiten des EU-Binnenmarktes und der Handelspolitik.

Auf der Partner-Seite wurde aus dem CAI allerdings nichts.

Ich werde Ihnen nicht verschweigen, dass das ein erheblicher Rückschlag war. Dass China es als notwendig ansah, auf die individuelle und gezielte Sanktionierung von vier Verantwortlichen und einem Unternehmen in Xinjiang für Menschenrechtsverletzungen mit massiven, grundlosen und unverhältnismäßigen Gegensanktionen zu reagieren, war natürlich ausgesprochen kontraproduktiv. Damit verschwand aber auch die letzte Illusion, die der eine oder andere noch hatte, dass man mit Kooperation alles regeln kann. Ich glaube, wir sind jetzt in einer sehr realistischen Phase angelangt.

Was sind für Sie die bestimmenden Punkte, die die künftige Beziehung zu China beeinflussen werden?

Zum einen die Frage, wie sich China gegenüber Russland positioniert. Wir erwarten sehr viel mehr von dem ständigen UN-Sicherheitsratsmitglied China, um zum Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auf Grundlage der UN-Charta beizutragen. Zweitens haben wir die wichtige Positionierung Europas, was Taiwan angeht: Beibehaltung des Status quo und keine Verschärfung von Spannungen. Wir sind in einem kritischen und sehr intensiven Austausch mit der chinesischen Seite dazu. Es gilt, alles zu tun, um Frieden und Stabilität in dieser für Europa und die Welt so wichtigen Region zu bewahren. Und drittens, der Punkt, den Frau von der Leyen in ihrer Rede im März und beim Besuch in Peking im April besonders hervorgehoben hat: De-Risking ja und nicht wirtschaftliches Decoupling, also die bewusste Verringerung von einseitigen, kritischen Abhängigkeiten. Es gibt immer mehr wichtige Rohstoffe und Produkte, für welche China zunehmend quasi eine Monopolstellung einnimmt. Hier werden die Firmen natürlich einen wichtigen, eigenen Beitrag leisten müssen.

Gunnar Wiegand war von Januar 2016 bis August 2023 Leiter der Asienabteilung beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS). Zuvor war er stellvertretender Leiter für die Abteilung Europa und Zentralasien sowie Direktor der Abteilung für Russland, Östliche Partnerschaft, Zentralasien und OSZE beim EEAS. Vor seinem Eintritt beim EEAS war Wiegand seit 1990 in verschiedenen Funktionen im Zusammenhang mit Außenbeziehungen und Handelspolitik bei der Europäischen Kommission tätig.

Wiegand wird nach der Sommerpause Visiting Professor am College of Europe im belgischen Brügge. Er wird dort Teil des Departments für EU International Relations and Diplomacy Studies.

Kennt jemand Mingyang Smart Energy? Das Unternehmen aus der Provinz Sichuan meldete im Juli die erstmalige kommerzielle Installation seiner Mega-Turbine MySE 16-260 im firmeneigenen Offshore-Windpark Qingzhou 4 im Südchinesischen Meer. MySE 16-260 kann laut Mingyang jährlich 67 Millionen kWh Strom produzieren, das entspricht dem Verbrauch von 80.000 Menschen. Im Januar hatte Mingyang zudem Prototypen der weltgrößten Windturbine präsentiert, mit 280 Metern Durchmesser und 18 Megawatt (MW) Leistung. Geeignet sind solche Riesen nur für Offshore-Windparks, und genau dort steigt Mingyang jetzt verstärkt ein, auch mit europäischen Partnern.

So bestückte Mingyang 2022 den 30-Megawatt-Offshore-Windpark Beleolico vor Süditalien. Beleolico ist zwar klein, aber der erste Offshore-Windpark in Europa mit Turbinen aus China. Im Juni gründete Mingyang zudem eine strategische Partnerschaft mit der britischen Opergy Group, um vor allem den Aufbau von Offshore-Windparks in Großbritannien voranzutreiben. “Das Vereinigte Königreich ist ein wichtiger Markt für den Ausbau unseres Portfolios an sauberen Energien”, sagte Ma Jing, International CEO von Mingyang. Zuhause baut Mingyang zudem gemeinsam mit BASF einen Windpark vor der Küste Guangdongs.

Solche Verbindungen sind bisher allerdings die große Ausnahme. Nach Angaben des Branchenverbandes WindEurope in Brüssel setzen fast alle europäischen Windparks in Europa hergestellte Turbinen ein: “In ganz Europa gibt es über 250 Fabriken, die Turbinen und Komponenten herstellen.” Es dominieren die Platzhirsche Vestas, Siemens Gamesa, oder die Windsparte von GE.

Doch sie könnten nun Konkurrenz aus Fernost bekommen. Denn ähnlich wie vor zehn Jahren in der Fotovoltaik, und seit neuestem bei Wärmepumpen, drängen Hersteller aus China auch in der Windkraft auf die Weltmärkte. Und kein Land baut jedes Jahr so viele Windräder wie die Volksrepublik.

China vermarktet seine Erneuerbaren-Technologie gezielt im Ausland, wie die Beratungsagentur Trivium China erklärt. Kürzlich habe China beim Zentralasien-Gipfel sowie bei Gipfeltreffen mit Brasilien und Saudi-Arabien Vereinbarungen unter anderem über den Aufbau von Windparks geschlossen. Zum Beispiel unterschrieb die Shanghaier Privatfirma Universal Energy einen Vertrag zum Bau einer 500 MW-Windfarm im usbekischen Samarkand. Universal Energy gehört laut Trivium China auch zu den größten Erneuerbaren-Investoren in Kasachstan.

“Die Erschließung vielversprechender Märkte wie Usbekistan und Brasilien hilft Chinas Clean-Tech-Anbietern, weitere Größen- und Kostenvorteile gegenüber westlichen Wettbewerbern aufzubauen“, so die Trivium-Experten. Sie erwarten, dass derartige Initiativen noch weiter zunehmen. Allein auf die Absatzmärkte der EU oder der USA wolle Peking nicht setzen.

Denn die EU ist zwar ein vielversprechender, aber kein einfacher Markt für Chinas Turbinenhersteller. Brüssel will den Anteil der Windenergie am europäischen Stromverbrauch bis 2030 von heute 17 Prozent auf 43 Prozent steigern. Das bedeutet laut WindEurope, dass jedes Jahr 30 Gigawatt (GW) an neuer Windkraftkapazität gebaut werden müssen. Die EU und auch die Hersteller aber ringen darum, die für diesen Kraftakt benötigten Windanlagen so weit wie möglich selbst zu bauen.

Das Problem: Es gibt laut WindEurope bereits Engpässe in der europäischen Windlieferkette: “Die Hersteller von Offshore-Fundamenten und Installationsschiffen sind für mehrere Jahre ausgebucht. Die Windindustrie muss Stromkabel, Getriebe und sogar Stahltürme aus China beziehen.” Zwar baue man neue Fabriken, doch das reiche für den anvisierten massiven Zubau nicht aus.

Die Branche ist nervös. Denn angesichts der Engpässe bekommen chinesische Turbinenhersteller wie Mingyang in Europa erste Aufträge. Und das, wie WindEurope in einem Positionspapier kritisiert, “nicht zuletzt durch billigere Turbinen, lockere Standards und unkonventionelle Finanzierungsbedingungen.” Der Verband drängt die EU daher auf mehr Möglichkeiten für Nichtpreiskriterien bei Auktionen für Windkraftprojekte. Der erste Entwurf des geplanten Net-Zero Industry Act (NZIA) der EU zur Stärkung der Lieferketten für die Energiewende sei hier zu weich und müsse nachgebessert werden. “Es besteht die sehr reale Gefahr, dass der Ausbau der Windenergie in Europa in China und nicht in Europa stattfindet.”

Manche Kooperationen sind aufgrund der Dringlichkeit neuer Projekte und der Lieferengpässe durchaus sinnvoll. Der deutsche Energiekonzern RWE hat für einen Offshore-Windpark mit 1,6 GW Kapazität namens Nordseecluster 104 Windturbinen von der dänischen Firma Vestas bestellt und dafür 104 Fundamente der chinesischen Dajin Offshore. Beide wurden als bevorzugte Lieferanten ausgewählt, wie RWE mitteilte. Dajin Offshore ist laut RWE der größte private chinesische Hersteller von Offshore-Fundamenten, Übergangsstücken und Offshore-Türmen.

“Die europäische Windenergie sollte weiterhin von Chinas industrieller Basis und technischem Know-how profitieren”, schreibt Joseph Webster, China-Experte am Global Energy Center des Atlantic Council. Europa müsse zugleich dafür sorgen, wettbewerbsfähig zu bleiben. “Siemens Gamesa, Vestas, GE und andere westliche Windturbinenhersteller kämpfen um ihre Rentabilität.” Ein bekannter Problemfall ist Siemens Energy, das im Geschäft mit den erneuerbaren Energien bei der spanischen Windkrafttochter Gamesa seit langem rote Zahlen schreibt. Vor einigen Wochen musste Siemens Energy dann auch noch Qualitätsprobleme bei Gamesa einräumen, unter anderem bei Rotorblättern.

Bisher importiert die EU aber keine größeren Mengen fertiger Windturbinen aus China. Der internationale Turbinenhandel werde durch die enorme Größe der Anlagen, sowie durch Transportkosten auf natürliche Weise beschränkt, sagt Webster. Und anders als die Fotovoltaik vor zehn Jahren erhielten die Windkraftanlagenhersteller heute politische Unterstützung. “In Anbetracht dieser technischen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren besteht nur ein geringes Risiko, dass chinesische Windkraftunternehmen in der Lage sein werden, die europäischen Windkrafthersteller auf ihrem Heimatmarkt zu unterbieten”, glaubt der Experte.

Aufpassen müssten die Europäer vor allem bei Rohstoffen, und da allen voran bei Seltenen Erden, die auch für Windräder gebraucht werden. Er empfiehlt der EU, Rohstofflieferungen zu diversifizieren und sonst weiter mit China zusammenzuarbeiten, mit erhöhter Wachsamkeit. Es gilt auch hier das Prinzip De-Risking.

In einer früheren Version dieses Artikels haben wir angegeben, dass RWE den Nordseecluster zusammen mit dem kanadischen Unternehmen Northland Power betreibe. Das stimmt nicht mehr: Der Windpark gehört sei Mai 2023 ausschließlich RWE.

Chinas Staatsrat hat am Sonntag Leitlinien herausgegeben, die das Umfeld für ausländische Investitionen verbessern und dadurch mehr ausländische Investitionen anziehen sollen.

In einem Dokument mit 24 Leitlinien werden die zuständigen Behörden angehalten, Rechte und Interessen ausländischer Investoren besser zu schützen, unter anderem durch eine stärkere Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum. Zudem werden Leitlinien für mehr steuerliche Anreize für ausländisch investierte Unternehmen angekündigt, zum Beispiel durch eine vorübergehende Befreiung von der Einkommenssteuer für ausländische Investoren, die ihre Gewinne in China reinvestieren. Der Staatsrat will zudem einen “bequemen und sicheren Verwaltungsmechanismus” für den grenzüberschreitenden Datenverkehr prüfen.

Während die wirtschaftliche Erholung der Volksrepublik nur schleppend vorangeht, bemüht sich das Land um ausländisches Kapital, viele Investoren scheuen jedoch die Risiken. Neben den sich verschlechternden politischen Beziehungen mit vielen Ländern macht insbesondere Pekings Fokus auf nationale Sicherheit das Investitionsumfeld schwerer berechenbar. rtr

Country Garden, einer der größten privaten chinesischen Immobilienkonzerne, hat den Handel mit einem Teil seiner Anleihen stoppen lassen. Wie der Immobilienentwickler am Wochenende mitteilte, werden elf auf dem heimischen Markt ausstehende Anleihen (Onshore-Bonds) von Montag an auf unbestimmte Zeit vom Handel ausgesetzt.

Das auf Immobilien in kleineren Städten spezialisierte Unternehmen hatte am Donnerstag für das erste Halbjahr einen Verlust von bis zu 55 Milliarden Yuan (6,9 Milliarden Euro) angekündigt. Country Garden war Ende 2022 mit über 180 Milliarden Euro verschuldet. Die chinesische Finanzzeitung “Yicai” hatte zuvor berichtet, dass der hoch verschuldete Immobilienriese bald eine Restrukturierung seiner Kredite angehen werde. Das ließ die Aktien und Dollar-Anleihen des Unternehmens am Freitag in Hongkong abstürzen.

Chinas Immobilienentwickler, die für rund ein Viertel der Wirtschaft Chinas stehen, stecken seit 2021 in der Krise. Damals hatten die Schieflagen von China Evergrande und Sunac China weltweit Schlagzeilen gemacht, als die Preise sanken und das Geld knapp wurde. Zuletzt ruhte die Hoffnung auf dem Politbüro der Kommunistischen Partei, das Ende Juli eine baldige Unterstützung für die notleidende Branche in Aussicht gestellt hatte. Doch passiert ist bisher so gut wie nichts.

Country Garden galt lange als einer der finanziell stabilsten Immobilienentwickler. Der Konzern entschuldigte sich in einer Pflichtmitteilung, das Ausmaß der Krise nicht frühzeitig erkannt und nicht früher Gegenmaßnahmen eingeleitet zu haben. “Das Verständnis der Risiken – wie etwa den ausufernden Anteil von Investments an dritt- und viertrangigen Standorten – war unzureichend”, hieß es dort. rtr/fpe

US-Präsident Joe Biden hat China wegen seiner wirtschaftlichen Herausforderungen als “tickende Zeitbombe” bezeichnet. “Sie haben einige Probleme. Und es ist nicht gut, denn wenn schlechte Leute Probleme haben, tun sie schlechte Dinge”, sagte Biden bei einer Veranstaltung für Parteispender der Demokraten im Bundesstaat Utah. Biden ist bekannt für drastische Formulierungen. So hatte er im Juni Chinas Staatschef Xi Jinping öffentlich einen “Diktator” genannt.

“China ist in Schwierigkeiten”, sagte Biden weiter. Er wolle China nicht verletzen und wünsche sich eine rationale Beziehung mit dem Land. China ist im Juli in die Deflation gerutscht, nachdem Verbraucherpreise und Fabrikpreise weiter zurückgegangen waren. Experten deuteten dies als Anzeichen für eine Abschwächung der Konjunktur im laufenden Quartal.

Biden hatte in der Nacht zum Donnerstag ein Dekret unterzeichnet, mit dem er das US-Finanzministerium ermächtigte, gewisse US-Investitionen in chinesische Unternehmen in drei Sektoren zu untersagen oder zu beschränken: Halbleiter und Mikroelektronik, Quanteninformationstechnologien und bestimmte Systeme für künstliche Intelligenz. Er begründete das Dekret ganz klar sicherheitspolitisch – und nicht wirtschaftlich. Chinas Außenministerium bezeichnete das Dekret als “unverhohlenen wirtschaftlicher Zwang und technisches Mobbing” und stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht. Die EU-Kommission kündigte an, die geplanten Beschränkungen genau zu analysieren. rtr/ck

China hat einen mutmaßlichen Spion enttarnt, der für den US-Geheimdienst CIA gearbeitet haben soll. Dies berichtet der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV. Es handele sich um eine Person mit chinesischer Staatsbürgerschaft, die für einen militärischen Industriekonzern gearbeitet habe, hieß es. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handle, wurde nicht angegeben. Der Person seien für sensible militärische Informationen Geld und die Einwanderung in die USA angeboten worden.

Die als chinesischer Geheimnisträger eingestufte Person namens Zeng war von ihrem Unternehmen laut dem Bericht zu einer Weiterbildung nach Italien geschickt worden. Dort habe sie einen US-Botschaftsbeamten kennengelernt. Laut CCTV wurde festgestellt, dass Zeng vor der Rückkehr nach China ein Spionageabkommen mit den USA unterzeichnet habe. Zeng sei zudem eigens ausgebildet worden, um in China spionieren zu können. Dem Bericht zufolge wurden Zwangsmaßnahmen ergriffen, was in der Regel eine Inhaftierung bedeutet. rtr

Die seit drei Jahren aufgrund von Spionagevorwürfen in China inhaftierte chinesisch-australische Journalistin Cheng Lei hat sich in einem Brief an die australische Öffentlichkeit zu ihren Haftbedingungen geäußert. Sie vermisse die Sonne, schrieb sie zum dritten Jahrestag ihrer Festnahme. “In meiner Zelle scheint das Sonnenlicht durchs Fenster, aber ich kann nur zehn Stunden pro Jahr darin stehen”, heißt es in dem Brief, den Cheng Leis Partner Nick Coyle weiterleitete.

Cheng arbeitete für den staatlichen chinesischen Rundfunksender und wurde im vergangenen Jahr in einem Prozess hinter verschlossenen Türen wegen Verstößen gegen die nationale Sicherheit schuldig gesprochen, selbst Australiens Botschafter in China wurde der Zugang zum Prozess verwehrt. Das Strafmaß steht noch immer aus. Das chinesische Außenministerium erklärte am Freitag, dass der Fall “in strikter Übereinstimmung mit dem Gesetz” behandelt werde und dass Chengs Rechte in vollem Umfang geschützt würden.

Die 48-Jährige war im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Australien gezogen. Als Erwachsene kehrte sie nach China zurück, um für die internationale Welle des Senders CCTV zu arbeiten. Der australische Premierminister Anthony Albanese forderte am Samstag die sofortige Freilassung Chengs. Es sei wichtig, dass Chengs Menschenrechte als australische Staatsbürgerin respektiert würden. Australien übe auf höchster Ebene Druck auf China aus, Cheng freizulassen, sagte Albanese. Die Regierung werde dies weiterhin bei jedem Treffen mit China tun. flee

Sachsens Ministerpräsident will eine Ausbildungsoffensive auf den Weg bringen, um die 2.000 Stellen zu besetzen, die der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC in Dresden schaffen wird. Die Fachkräfte würden zum einen aus der Region kommen. “Wir brauchen natürlich auch Menschen von außen”, sagte Michael Kretschmer zu Table.Media. “Gelingen wird uns das, indem wir eine Ausbildungsoffensive auf den Weg bringen. Die Bundesregierung muss hier allerdings mitziehen”. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz müsse so ausgestaltet sein, “dass es auch wirklich gelingt, innerhalb kurzer Zeit junge Menschen aus anderen Regionen der Welt hierher zu bringen”. Sachsen und Dresden würden alle Schritte des Fabrik-Aufbaus “eng begleiten und unterstützen”.

Beim Blick auf Sachsens Image ist Kretschmer optimistisch. Er dementiert die Sorge, dass der Freistaat durch seinen Ruf als Land mit rechtsextremen Problemen Fachkräfte abschrecken könnte: “Sachsen ist ein weltoffenes Land, das in der Welt großes Vertrauen genießt.” Rechtsextremismus und Rassismus seien eine Bedrohung für die Demokratie, aber: “Das gilt in Sachsen und in ganz Deutschland.” Die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen sei “da sehr klar”, so Kretschmer. “Junge Menschen, die sich für spannende Technologien interessieren, wissen es: Hier ist der richtige Ort.” Sachsen habe immer auf Mikroelektronik gesetzt, in Fachkräfte und Wissenschaft investiert. “Das trägt nun weitere Früchte.” ari

Als Per van der Horst 13 Jahre alt war, nahm ihn sein Vater mit auf Flohmärkte in ihrer Heimatstadt Rotterdam. “So fing alles an”, sagt er heute. Die Flohmarktbesuche häuften sich und mit ihnen die Schätze, die der Jugendliche mit nach Hause nahm. Als junger Erwachsener war seine Sammlung an Gemälden und Objekten bereits so groß, dass sie den Großteil seiner Wohnung einnahm. Er begann, einige Stücke zu verkaufen und war selbst überrascht, dass er damit Geld verdienen konnte. Zwei Galerien besitzt er heute, eine in Den Haag, die andere in Taipeh.

Seine taiwanesische Frau Judy Wu inspirierte Van der Horst dazu, die Brücke zwischen den Niederlanden und Taiwan zu schlagen. “Mich reizt dieser interkulturelle Austausch zwischen den Ländern”, sagt er. Spannend findet er besonders die Künstler, die asiatische Kunstgeschichte mit zeitgenössischer Kunst vereinen.

“Mein Kunstgeschmack ist ziemlich divers, ich fing an mit Glasarbeiten und Keramiken, heute findet man hauptsächlich Gemälde, Skulpturen und Fotografien in meinen Galerien.” Seit einiger Zeit interessiert sich Van der Horst außerdem für generative Blockchain-Kunst, also computergenerierte Kunst nach vom Künstler festgelegten Bedingungen. Dazu arbeitet er gerade mit dem deutschen Künstler Andreas Walther an einer neuen generativen NFT-Kollektion, die auf dem I-Ging (dem Buch der Wandlungen), einem der ältesten klassisch chinesischen Texte, basiert. Auch hier geht es um die kulturelle Verbindung zwischen Ost und West.

Seit einigen Jahren hat der Galerist seinen Lebensmittelpunkt nach Taipeh verlegt, hier lebe er recht einfach, sagt er. Mit seinem Rad fährt er durch die Stadt, besucht Galerien und Museen, liest in den kleinen Cafés seiner Nachbarschaft. Wenn er eine Auszeit von der Stadt braucht, bringt ihn sein Fahrrad hinauf in den Yangmingshan-Nationalpark, eine Bergregion mit malerischen Gipfeln im Norden von Taiwan. “Ich genieße den Blick dort oben und diese friedliche Ruhe.”

Auf seinen Streifzügen durch das pulsierende Taipeh begegnen ihm neue Kunstwerke und neue Ideen, die er zuhause mit seiner Frau teilt. Die Galerie in Taipeh leiten sie zusammen. “Wir haben eine gemeinsame Vision”, sagt Van der Horst. “Wir wollen asiatische Kunst nach Europa bringen – und überhaupt so viele Menschen wie möglich von Kunst begeistern.” Svenja Napp

Niels Schumann ist seit Anfang Juli Head of Ramp-up für Audi FAW NEV in Changchun. Er war zuvor Technischer Projektleiter für FAW-Volkswagen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Im Flugzeug wünschen Sie sich sicherlich Beinfreiheit, im OP Keimfreiheit und im Alltag Sorgenfreiheit. Aber besitzen Sie auch Kirschfreiheit? Oder reicht es vielleicht doch nur zur Milchteefreiheit?

Diese Frage mag auf den ersten Blick völlig sinnfrei erscheinen. Ich bin daher so frei und kläre kurz auf, was es mit diesen seltsamen Freiheitsbegriffen auf sich hat. Alles begann Anfang 2019 rund um das Frühlingsfest. Damals echauffierten sich Chinesinnen und Chinesen im Netz, dass es trotz eines für chinesische Verhältnisse üppigen Monatsgehaltes jenseits der 10.000-Yuan-Marke nicht reiche, um nach Herzenslust Kirschen einzukaufen, ohne auf den Preis zu schauen. Angestoßen hatte die Debatte der Artikel einer Chinesin, mit der Headline: “26岁,月薪一万,却吃不起车厘子” Èrshíliù suì yuèxīn yī wàn, què chībuqǐ chēlízi (26 Jahre, Monatsgehalt 10.000 Yuan und nicht in der Lage, sich Kirschen zu leisten). Daraufhin ging die Frage viral, bei wem es denn nun zur “Kirschfreiheit” (车厘子自由 chēlízi zìyóu) reiche und bei wem nicht.

Der Hintergrund: Rund um die Neujahrsfeiertage werden Kirschen in chinesischen Supermärkten wie Edelmetall gehandelt. Für pralle, rubinrote Import-Cherries der Premiumklasse, verpackt in schmucken Geschenkboxen, muss man mancherorts bis zu 90 Yuan pro Pfund hinblättern – umgerechnet also um die 12 Euro. Wer Kirschen aus dem Chinesischunterricht übrigens nur als 樱桃 yīngtáo kennt, dem sei gesagt: Chinesische Obsthändler, die etwas auf sich halten, labeln ihr purpurrotes Steinobst der Güteklasse, insbesondere bei Importware, bevorzugt unter dem trendigen Lehnwort 车厘子chēlízi, das lautlich auf das englische “cherry” zurückgeht. Wahrscheinlich klingt das einfach mehr nach chilenischer oder kalifornischer Sonne.

Das “Kirschgate” löste damals eine breite Onlinedebatte darüber aus, welches Maß an Freiheit man sich mit dem eigenen Finanzpolster eigentlich leisten kann. Eine Bloggerin postete daraufhin eine Auflistung der “Fünfzehn finanziellen Freiheitsgrade für Frauen” (女生财务自由划分阶段 nǚshēng cáiwù zìyóu huàfēn jiēduàn), die ebenfalls viral ging.

Auf der untersten Stufe stand dabei die Latiao-Freiheit (辣条自由 làtiáo zìyóu), in Anspielung auf eine spottbillige, aber dennoch beliebte feurig-scharfe Kultknabberei namens 辣条 làtiáo (wörtlich “scharfe Stäbchen”), die quasi zur Grundausstattung jedes chinesischen Supermarktes gehört. Die kräftig gewürzten, knautschigen Stängel auf Mehlbasis sind schon für wenige Yuan zu haben. Auf der zweitniedrigsten Stufe: die Milchteefreiheit (奶茶自由 nǎichá zìyóu – sprich: an der Milchteebude nach Lust und Laune die Karte rauf und runter bestellen können), gefolgt von der Membership-Freiheit (会员自由 huìyuán zìyóu – zum Beispiel im Supermarkt oder bei Streamingportalen, die in China allerdings deutlich erschwinglicher sind als etwa in Deutschland).

Kostspieliger wird es da schon bei der Lieferservice-Freiheit (外卖自由 wàimài zìyóu). Will heißen: Das Monatsbudget reicht aus, um nach Belieben und ohne schlechtes Gewissen regelmäßig im Restaurant zu bestellen und das Essen nach Hause liefern zu lassen. Wer selbst dann keine Finanzreue verspürt, wenn er sich täglich bei Starbucks seinen Koffein-Fill holt, der genießt Starbucks-Freiheit (星巴克自由 Xīngbākè zìyóu). Weitere ausgewählte Freiheiten höherer Ränge sind zudem die Lippenstiftfreiheit (口红自由 kǒuhóng zìyóu – stetige Erweiterung der eigenen Lippenstiftsammlung um teure Modelle und immer neue Farbtöne) und die Kleiderfreiheit (衣服自由 yīfu zìyóu – gekauft wird oft und das, was gefällt, der Preis ist Nebensache).

Die Top-Ränge der Skala belegen (in aufsteigender Reihenfolge): Handyfreiheit (手机自由 shǒujī zìyóu), Reisefreiheit (旅行自由 lǚxíng zìyóu), Handtaschenfreiheit (包包自由 bāobāo zìyóu), Liebesbeziehungsfreiheit (恋爱自由 liàn’ài zìyóu – freie Partnerwahl ohne Ansprüche an Kontostand, Karosse oder gekaufte Immobilie, da man als Frau selbst genug Zaster in der Tasche hat), und zu guter Letzt: die Wohnungskauffreiheit (买房自由 mǎifáng zìyóu – gekauft wird was gefällt, Moneten spielen eine untergeordnete Rolle).

Mittlerweile ist die “XX-Freiheit” als feste Wortspielerei in den allgemeinen Alltagssprachgebrauch übergegangen. Und so pinnen Muttersprachler gerne je nach Kontext verschiedenste Freiheitsneologismen zusammen, nicht selten ironisch und mit augenzwinkerndem Blick auf die eigene Finanzlage.

Hier noch eine kleine Auswahl weiterer finanzieller Freiheitsklassen, auf die Sie im Netz oder im Gespräch mit Chines:innen stoßen könnten:

die Freiheit, sich ohne finanzielle Reue jederzeit ein Didi-Taxi (Pendant zu Uber) rufen zu können

die Freiheit, nach Lust und Laune genau die Wohnung zu mieten, die einem am besten gefällt

die Freiheit, unliebsame Zeitgenossen (selbst nervige Kunden oder potenzielle Geschäftspartner) in sozialen Netzwerken oder Messenger-Apps einfach zu blockieren (auf Chinesisch 拉黑 lāhēi – jemanden auf die schwarze Liste “ziehen”), ohne sich dabei Gedanken zu machen, ob sich der Kontaktabbruch bzw. Affront negativ auf die eigene Karriere und damit letztlich das Portemonnaie auswirken könnten

die Freiheit, die eigenen Sprösslinge in den Wunschkindergarten zu schicken, ohne Rücksicht auf Gebühren und Anfahrtswege oder gar die Notwendigkeit, sich eine Immobilie im Einzugsgebiet anzuschaffen

die Freiheit, seine aktuelle, lukrative Stelle jederzeit hinzuschmeißen, um einen anderen (deutlich weniger einträglichen) Traumjob oder eine Position mit Perspektive anzutreten, die deutlich weniger gut bezahlt ist; wörtlich heißt 跳槽 tiàocáo übrigens “Futtertroghopping”

die Freiheit, sich im Krankheitsfall in der besten Klinik behandeln zu lassen, koste es, was es wolle

die Freiheit, sich schon in jungen Jahren einfach zur Ruhe zu setzen

Bei wem das zìyóu-Wortfeld jetzt schlechte Vibes, finanzielle Ängste oder schlimmstenfalls Minderwertigkeitskomplexe schürt, dem sei zum Abschluss diese chinesische Redensart ein Trost, die es so ähnlich ja auch im Deutschen gibt: 没有钱是不行的,只有钱是不够的 méiyǒu qián shì bù xíng de, zhǐ yǒu qián shì bú gòu de – frei übersetzt: Ohne Geld geht’s nicht, aber Geld allein macht nicht glücklich. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine sorgenfreie Arbeitswoche mit möglichst viel Beinfreiheit unter dem Schreibtisch!

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.