Russland hält durch. Es ist dem westlichen Bündnis nicht gelungen, den Aggressor durch den Abbruch des Handels in die Knie zu zwingen, obwohl seine Wirtschaft auch auf Ersatzteile und Vorprodukte dringend angewiesen ist. Die Umgehung der Sanktionen gilt als ein wichtiger Grund. Doch China mit seiner riesigen und vielfältigen Volkswirtschaft versteht sich als Handelspartner Russland und kommt gar nicht auf die Idee, sich den Sanktionen anzuschließen. Der Ökonom Gabriel Felbermayr sieht darin im Gespräch mit Felix Lee einen wichtigen Grund für die Fehlkalkulation des Westens.

Felbermayr hält die Vorstellung generell für naiv, durch Sanktionen große politische Veränderungen zu bewirken. Dennoch sieht er in den Strafen gegen Russland ein wichtiges Signal. Die Führung in Peking achte darauf, ob der Westen trotz Verlust an Lebensstandard durchhält. Zum Schutz Taiwans.

Was wir stattdessen derzeit sehen, ist eine Beschleunigung der Aufteilung der Weltwirtschaft. Sie zerfällt in eine westliche Sphäre um die USA und eine chinesisch geprägte Sphäre, zwischen denen der Austausch von High-Tech-Produkten immer schwerer wird. Das tut dem Handel mit günstigen Waren jedoch keinen Abbruch.

Einen neuen Höhepunkt des Billigshopping-Trends registriert Fabian Peltsch mit der neuen Plattform Temu. Sie liefert supergünstige Ware direkt aus China. Überflüssiger Schrott, sagen die einen. Viele junge Leute sehen in den Lieferungen aus Fernost aber geniale Schnäppchen. Sie füllen eifrig ihre Warenkörbe und bescheren der neuen App einen hohen Umsatz.

Herr Felbermayr, sind die westlichen Sanktionen gegen Russland gescheitert?

Nein, das sind sie nicht. Allerdings ist das eingetreten, was wir eigentlich hätten erwarten können: Dass sie politisch wenig ändern und auch ökonomisch keine verheerende Wirkung haben, solange die Koalition der sanktionierenden Länder so klein ist.

Russlands Wirtschaft wächst sogar. Was bringen Sanktionen, wenn ein so großer Player wie China die Lücken füllt, die der Westen hinterlassen hat?

Es ist ja nicht nur China, sondern eine ganze Reihe von Ländern, die in die Bresche gesprungen sind. Dennoch sind die Kosten für die russische Volkswirtschaft hoch. Dass Russlands Wirtschaft leicht wächst, dürfte auch mit den hohen Aktivitäten zu tun haben, die notwendig sind, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Die Kriegsindustrie boomt. Russlands Wirtschaft mag jetzt um ein halbes Prozent wachsen, ohne Krieg wäre sie aber wahrscheinlich um dreieinhalb Prozent gewachsen. Damit hat sie schon drei Prozentpunkte verloren. Dieser Wachstumsverlust ist in großen Teilen auf die Sanktionen des Westens zurückzuführen. Die Idee, dass der Westen eine dramatische Rezession auslösen kann, die ist aber in der Tat nicht aufgegangen.

Also eine ganz klare Fehleinschätzung des Westens.

Ja. Wir haben unterschätzt, wie sehr sich Russland auf diese Sanktionen vorbereitet hat. Seit 2014 haben wir ein Sanktionsregime gegen Russland. Wir haben es dann im März 2022 deutlich verschärft. Russland hat aber schon sehr erfolgreich den ersten Sanktionsschub verarbeitet, indem es andere Lieferanten und Absatzmärkte gefunden und die Binnenwirtschaft neu ausgerichtet hat. Der Kreml wusste: Wenn man die Ukraine überfällt, wird der Westen mit weiteren Sanktionen reagieren. Der kurzfristige Schock für die russische Wirtschaft war kleiner, weil die Vorbereitungen schon liefen, während im Westen nur eine kleine Minderheit geglaubt hat, dass es zu einem Krieg kommen würde.

Welche Seite dürfte dann mehr wirtschaftlichen Schaden davongetragen?

Das lässt sich noch nicht klar beantworten, weil die Zahlen noch nicht alle da sind. Wir haben in Russland weniger Schaden gesehen. Das trifft auf den Westen aber auch zu. Nach Kriegsausbruch vor einem Jahr hatten die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute damit gerechnet, dass es 2022 für die deutsche Industrie stürmisch werden und es gar eine Rezession geben würde. Dazu ist es nicht gekommen. Bis zum Spätsommer haben wir weiter russisches Gas bezogen. Zudem ist russisches Erdöl weiter auf den Weltmarkt gelangt und hat entsprechend den Weltmarktpreis niedrig gehalten. Generell gilt: Wenn der Handel zwischen zwei Ländern unterbrochen wird, es typischerweise so, dass die ökonomischen Kosten ungefähr gleich verteilt sind. In Prozent der Wirtschaftsleistung bedeutet das aber einen viel höheren Schaden für Russlands, als für den Westen. Russland hat eben doch das sehr viel kleinere Pro-Kopf-Einkommen.

China ist offenbar der große Profiteur.

Ja, das stimmt. Die USA aber auch. Die Amerikaner profitieren vom Ausstieg Europas aus russischem Gas und vom Einstieg Europas in amerikanisches Flüssiggas. Auch Indien hat stark profitiert, weil es zu günstigen Preisen Ölmengen kaufen konnte, die sonst nach Europa gegangen wären. Die türkische Wirtschaft wiederum hat sich ähnlich als Umschlagplatz profitabel einrichten können, wie Armenien und Kasachstan. Die Liste der Profiteure geht deutlich über China hinaus.

Wer profitiert am meisten?

In absoluten Zahlen ist es ganz klar China, die chinesische Wirtschaft ist ja auch riesig. In Prozentzahlen sind es aber die zentralasiatischen Länder, weil sie kleine Volkswirtschaften sind und als Umschlagplätze für die Sanktionsumgehung besonders gute Voraussetzungen haben. China kann günstig Rohstoffe aus Russland kaufen. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber China müsste ohnehin Rohstoffe importieren, es handelt sich also um kein Zusatzgeschäft. Für die Länder Zentralasiens sind das hingegen neue Geschäftsaktivitäten. Auf der Exportseite hat China auch deswegen keine Vorteile, weil ein Russland, das aufgrund der Sanktionen ärmer ist, weniger Möbel, Spielsachen und Schuhe aus China bezieht. Auf der Absatzseite profitiert China also nicht.

Europa und die USA wollen im Zuge der zunehmenden Spannungen auch mit China weniger Handel betreiben. Kann mehr Handel mit Russland das für China ausgleichen?

Nein, denn dafür ist die russische Volkswirtschaft zu klein. Russland macht 2,5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Der Westen hingegen fast die Hälfte. Das flächenmäßig große Russland ist für chinesische Firmen auch logistisch mit seinen langen Verkehrswegen schwer zu erschließen.

Wie kann der Weste die Umgehung der Sanktionen über Drittstaaten verhindern?

Es gebe schon Möglichkeiten, so genannte extraterritoriale Sanktionen gegen Länder, die die westlichen Sanktionen nicht mitmachen. Damit könnte man die Sanktionen wirksamer machen. Aber wenn auch Kasachen, Armenier und Türken sanktioniert werden, dann bedeutet das weitere Kosten auch für den Westen. Das ist also immer ein sehr zweischneidiges Vorgehen.

Droht womöglich eine Spaltung der Weltwirtschaft? Der Westen auf der einen Seite, Russland, China und die ganzen Staaten, die sich an den Russland-Sanktionen nicht beteiligen, auf der anderen?

Ja, wir sprechen von Fragmentierung. Wir haben nicht mehr eine Weltwirtschaft, sondern mindestens drei. Es sind die vom Westen geächteten Staaten Russland, Iran, Nordkorea, womöglich künftig auch China. Dann gibt es den Block aus wirtschaftlichen Schwergewichten wie Indien, Brasilien und Südafrika, die sich vom Westen vorwerfen lassen müssen, opportunistisch nur an ihren Eigennutzen zu denken. Diese Staaten wollen sich nicht mehr vom Westen vorschreiben lassen, mit wem sie handeln und wem nicht, sondern sehen sich als eigene Machtzentren. Und dann ist der sogenannte Westen.

Lässt sich denn schlussfolgern, ob Sanktionen generell richtig oder falsch sind?

Dass Sanktionen zu politischen Veränderungen in dem sanktionierten Land führen, halte ich für naiv. Putin dürfte die Kosten eines Angriffs auf die Ukraine und die Folgen einkalkuliert haben. Das heißt aber nicht, dass die Sanktionen deswegen falsch sind. Der Westen musste reagieren und Schlagkraft demonstrieren. Bei den Russland-Sanktionen geht es nicht nur um Russland, sondern auch um ein geschlossenes Auftreten des Westens gegenüber China in der Taiwan-Frage. Die Führung in Peking schaut sehr genau darauf, ob es dem Westen gelingt, durchzuhalten, auch wenn das Inflation und Lebensstandardverluste bedeutet. Dass die westliche Koalition zusammenhält, ist daher von hohem strategischen Wert.

Gabriel Felbermayr (46) ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und ist unter anderem Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Bis September 2021 war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Felbermayer hat unter anderem umfangreiche Studien zu den Auswirkungen der Sanktionspolitik gegen Russland durchgeführt und untersucht Abhängigkeiten der deutschen Wirtschaft von China.

Ein Luftbefeuchter in Form eines Qualm speienden Drachen für 1,61 Euro? Donald-Trump-Socken mit angeklebtem Knöchel-Toupet für 2,48 Euro? Eine speziell für Apple-Airpods designte Reinigungsbürste für 88 Cents? Auf Temu, einer App aus dem Hause des chinesischen E-Commerce-Anbieters Pinduoduo, bekommt man alles, was man auf keinen Fall jemals brauchen wird – aber das zu Preisen, bei denen man sich überlegt, ob man nicht vielleicht doch zugreifen sollte.

In Deutschland startete die Firma vergangene Woche mit großer Rabattschlacht und digitalen Glücksrad-Spielen. Bis zu 90 Prozent Nachlass werden dem User auf der App in den ersten Wochen eingeräumt. “Shoppen wie ein Millionär”, lautet einer der Slogans, mit dem Temu nun Europa erobern will. Sprich: Geld spielt, zumindest in der Größenordnung der hier vertretenen Angebote, keine Rolle. In Zeiten hoher Inflation hört sich das verlockend an.

Zeitgleich mit Deutschland startete das Angebot auch in Italien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Temu will es in Europa mit Amazon aufnehmen, oder zumindest mit den chinesischen Konkurrenten Shein und Aliexpress, die ebenfalls von China in die EU-Staaten liefern.

Eigentümer von Temu ist PDD Holdings, die mit der E-Commerce-Plattform Pinduoduo einen der größten Onlinehändler Chinas unterhält. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17 Milliarden Euro und vier Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Temu, das anderen chinesischen E-Commerce-Apps im Design ähnelt, versteht sich jedoch nicht als chinesisches, sondern als multinationales Unternehmen, das bislang mit Sitz in Singapur und Boston gemeldet war.

Diese Woche wurde bekannt, dass Temu seinen Hauptsitz nun nach Dublin ins steuerfreundliche Irland verlegt hat. Ein weiteres Indiz für den Expansionswillen in westliche Industriestaaten. Und ein Hinweis darauf, dass man die Kritik und Komplikationen, die Tiktok als Tochterfirma eines chinesischen Unternehmens erdulden muss, so gut es geht vermeiden möchte.

In den USA hat sich Temu seit dem Markteintritt im September 2022 bereits zu einem Überraschungserfolg entwickelt. Die App hält sich seitdem fast durchgängig auf Platz 1 der Downloadcharts in den App-Stores von Google und Apple. Der Bruttowarenwert der über die Plattform abgewickelten Transaktionen stieg laut dem Marktforschungsunternehmen YipitData von drei Millionen US-Dollar im September auf 387 Millionen US-Dollar im März. Geholfen hat Temu dabei eine aggressive Marketingstrategie, die unter anderem auch zwei Werbespots in der Halbzeitpause des Superbowls beinhaltete – für rund 14 Millionen US-Dollar.

Was die Produktpalette angeht, hat sich Temu auf mal mehr und mal weniger nützliche Alltagsgegenstände und auf Kleidung spezialisiert. Zielgruppe sind Kunden mit kleinen Budgets und dort vor allem Teenager und junge Erwachsene, die an den Einkauf via App gewohnt sind und auf Werbung in sozialen Medien wie Tiktok besonders anspringen.

Die App ist in vielerlei Hinsicht wie eine Unterhaltungsplattform angelegt: Die Gamifizierung reicht von Sonderangebots-Countdowns bis hin zu Extra-Rabatten für Produktbewertungen und Gruppenkäufe. Das Ziel ist, dass der User der App auch aufgrund von Belohnungseffekten bei der Stange bleibt, selbst wenn er gerade nichts Bestimmtes kaufen will.

Die geringen Kosten bleiben natürlich die Hauptzutat im Erfolgsrezept von Temu. Die Plattform argumentiert, dass sie zwischen Kunde und Anbieter nur als Bindeglied fungiert. Die Angebote werden von Drittunternehmen direkt platziert, Kosten für Zwischenhändler entfallen. Die Waren werden in der Regel direkt von den Anbietern aus China verschickt – laut Webseite innerhalb einer Dauer von durchschnittlich einer Woche. Auch die Algorithmen sollen bei der Preisbildung eine wichtige Rolle spielen, weil sie Angebot und Nachfrage mit unverkauften Warenbeständen optimal koordinieren sollen. Wie das genau aussieht, und unter welchen Bedingungen die Bestände angezapft werden, erklärt Temu aber nicht.

Die ausgeklügelten Algorithmen und das Fehlen von Zwischenhändlern dürfte jedoch wie beim Konkurrenten Shein nur die halbe Wahrheit sein. Der chinesische Online-Händler für Mode und Sportartikel steht wegen ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, Produktfälschungen und mangelhafter Umweltschutzstandards schon länger in der Kritik. Temu wird in den USA momentan vor allem für seinen schlechten Kundenservice kritisiert. Immer wieder kämen Lieferungen abhanden. Verantwortliche seien schwer auszumachen. Auch wo und unter welchen Umständen die Produkte hergestellt werden, ist auf Temu in der Regel nicht nachzuvollziehen.

Auch deshalb haben sich in den Vereinigten Staaten mittlerweile die Behörden eingeschaltet. Die US-China Economic and Security Review Commission (USCC), ein Regierungsorgan, das vom Kongress eingesetzt wird, veröffentlichte diesen Monat einen Bericht, indem die “Herausforderungen” im Umgang mit chinesischen Fast-Fashion-Plattformen beschrieben werden. Dazu gehören “die Ausnutzung von Handelslücken, Bedenken hinsichtlich der Produktionsprozesse, der Beschaffungsbeziehungen, der Produktsicherheit und des Einsatzes von Zwangsarbeitern sowie die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums”.

Auch äußert die Behörde weiterhin die Sorge, dass Unternehmen mit Verbindung nach China die großen Mengen an Verbraucherdaten unbefugt weitergeben könnten. Ein Investigativ-Bericht von CNN deutet bereits darauf hin, dass Temus chinesische Schwester Pinduoduo Malware einsetzt, um mobile Sicherheitsvorkehrungen der User zu umgehen, um ihr Nutzungsverhalten zu analysieren, auf private Nachrichten zuzugreifen, Systemeinstellungen zu ändern und die Deinstallation der App zu erschweren.

Außenminister der Mitgliedsstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) haben bei ihrem Treffen im indischen Goa globale Institutionen kritisiert, die vom Westen dominiert werden. Die Welt sei mit vielen Krisen und einem Wiederaufleben der Mentalität des Kalten Krieges konfrontiert sowie mit einseitigem Protektionismus und zunehmendem Hegemoniedenken, sagte der chinesische Außenminister Qin Gang. Die SOZ-Mitglieder sollten sich untereinander beim Schutz von Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen unterstützen, zitierte ihn die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Der indische Außenminister, Subhrahmanyam Jaishankar, schloss sich der Kritik seines chinesischen Amtskollegen an. Krisen wie die Corona-Pandemie und geopolitische Verwerfungen hätten die Glaubwürdigkeit der Institutionen untergraben und Defizite bei der Bewältigung der Herausforderungen aufgedeckt. Der Minister verwies auf gestörte Lieferketten, besonders in den Bereichen Energie, Ernährung und Düngemittel. Diese Entwicklung treffe besonders arme Länder. “Da mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung in der SOZ leben, werden unsere gemeinsamen Entscheidungen sicherlich globale Auswirkungen haben”, sagte Jaishankar.

Die von China und Russland dominierte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit versteht sich als Gegengewicht zu USA und Nato. Ihr gehören außerdem Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan sowie Pakistan an. Saudi-Arabien ist im März der Organisation beigetreten. Und auch der Iran soll noch in diesem Jahr folgen. flee

China könnte bald die letzte große Volkswirtschaft sein, in der neue Kohlekraftwerke eine Baugenehmigung erhalten. Bisher gehört unter in dieser Gruppe noch Indien dazu. Doch Neu-Delhi plant, den Bau neuer Kohlekraftwerke zu stoppen und will eine entsprechende Schlüsselklausel aus seiner Nationalen Elektrizitätspolitik (NEP) streichen. Nur Kraftwerke, die bereits in der Pipeline sind, sollen weitergebaut werden.

Sobald Indien den Plan umsetzt, ist nur noch China offiziell weiterhin offen für Neuanträge auf den Bau solcher Kraftwerke. Im Jahr 2022 genehmigte Peking nach einer Studie des Center for Energy Research and Clean Air (CREA) in Helsinki jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke, viermal so viele wie 2021. In einem Dokument der Entwicklungs- und Reformkommission NDRC zur Energiepolitik von 2022 heißt es, China werde weiterhin “fortschrittliche Kohlekraftwerke auf der Grundlage des Entwicklungsbedarfs” bauen. Der aktuelle Entwurf für Indiens NEP sieht dagegen keine Kraftwerke über existierende Projekte hinaus vor.

China gehört nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zu den Ländern, in denen ganze Regionen komplett abhängig vom Kohlebergbau sind – etwa in der Provinz Shanxi. Das mache einen Kohleausstieg besonders schwer. Um seine Kraftwerke zu befeuern, importiert China derweil immer mehr Kohle. Im ersten Quartal lagen die Kohleeinfuhren der Volksrepublik nach Angaben des CREA doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg stehe im direkten Widerspruch zu der Behauptung, dass “der Rückgriff auf Kohle die Energieversorgung sichern würde”, kommentiert CREA-Analyst Lauri Myllyvirta.

Jennifer Morgan, für Klimaschutz zuständige Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, hatte China kürzlich in einem Interview mit Bloomberg zu mehr Ambition beim Klimaschutz aufgefordert. Peking werde zunehmend als wichtiger Partner in internationalen Gesprächen behandelt, so Morgan. Es müsse aber mehr für seine Klimaschutzverpflichtungen tun. China will bis 2060 klimaneutral werden und baut mehr Kapazitäten für Windkraft und Photovoltaik als jedes andere Land der Welt. Peking will sich aber nach wie vor ungern international binden. ck

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mahnt zur Vorsicht bei der Nutzung der Smartphone-App Tiktok. “Ich benutze beispielsweise nicht die chinesische Video-App Tiktok”, sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online. Sie verstehe zwar den Reiz, sei dort aber nicht aktiv. “In anderen Ländern findet über solche Apps eine Kontrolle statt, die bei uns aus guten Gründen rechtlich nicht erlaubt ist.”

In den USA tobt seit längerem eine Debatte über ein Verbot der Software für Kurzvideos, Kritiker halten dem chinesischen Eigentümer Bytedance Einflussnahme auf die Nutzer vor. Aber auch zahlreiche europäische Regierungen haben ihren Beamten verboten, die App auf ihren Diensthandys zu verwenden.

Stark-Watzinger forderte zudem Hochschulen auf, Kooperationen mit China abzuwägen und dabei Risiken zu minimieren. Besonders bei einigen Zukunftstechnologien wie der Künstlichen Intelligenz plädierte die Ministerin für Vorsicht. “Wir müssen bei Technologien aufpassen, die militärisch genutzt werden oder auch entgegen unserer Werte eingesetzt werden können. Wie im Bereich der Künstlichen Intelligenz.” Diese Technologie könne eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu kontrollieren. “Wir dürfen gegenüber China nicht naiv sein und müssen extrem aufpassen”, sagte Stark-Watzinger dem Portal. flee

Der amerikanische Großinvestor Warren Buffett hat sich bei einem Treffen mit Aktionären am Sonntag zu China geäußert. Der 93-Jährige sprach sich dabei für offene Handelsbeziehungen aus. Gerade die USA sollten sich besonnen verhalten. Für die gesamte Welt stehe viel auf dem Spiel.

“Alles, was die Spannungen zwischen diesen beiden Ländern verstärkt, ist dumm, dumm, dumm”, sagte auch Buffetts 99-jähriger Geschäftspartner Charlie Munger. Beide Seiten sollten mit betonter Freundlichkeit reagieren. Es sollte mehr freien Handel mit China geben, waren sich die beiden Finanzmänner einig. fin

Audi will sich aus dem Preiskampf in der Branche heraushalten. Derzeit seien keine Preissenkungen geplant, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal. “Wir verfolgen eine nachhaltige Preisstrategie, das sind wir den Kunden schuldig.” Ein Preiskrieg habe auch massive Auswirkungen auf Restwerte. “Wir werden uns nicht am Preiswettbewerb beteiligen.”

Vor allem in China ist ein Preiskrieg bei Elektroautos entbrannt. Der Elektroautobauer Tesla hatte zuletzt die Preise für seine Fahrzeuge wiederholt gesenkt. Allerdings waren die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen in den vergangenen Jahren konstant gestiegen, weil weniger Fahrzeuge produziert wurden. Am Donnerstag hatte BMW eine Normalisierung der Fahrzeugpreise vorausgesagt: Mit besserer Chipversorgung sei eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten, das könnte zu mehr Wettbewerb führen.

Seinen Elektroauto-Anteil will Audi bis Jahresende deutlich steigern. Rittersberger sagte, er erwarte einen zweistelligen Anteil am Gesamtabsatz. Derzeit verfügen 8,2 Prozent der Audi-Fahrzeuge nur noch über einen Elektromotor. Die Ingolstädter haben angekündigt, ihr letztes Verbrennermodell 2026 auf den Markt zu bringen. Für Ende des Jahres hat Audi eine Modelloffensive angekündigt, in der mehr als zehn neue vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden sollen. rtr

“Mitgenommen”, hieß der Workshop über die “Provenienzforschung zu Museumsobjekten aus dem Boxerkrieg”, der Anfang März am Humboldt Forum stattfand. Es handelte sich dabei um eine öffentliche Veranstaltung zur Halbzeit des Verbundprojektes deutscher Museen, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird.

Im Laufe der Vorträge wurde deutlich, dass nicht nur ein Sammelsurium von Objekten, die von Angehörigen des entsandten deutschen Expeditionscorps nach Deutschland gebracht worden waren, der Kriegsbeute zuzurechnen ist. Ein Generalverdacht fiel auch auf Erwerbungen von Diplomaten, Missionare und Kunsthändlern, die sich seinerzeit in China aufhielten. Das fast überwältigende Ausmaß der auf dem Workshop vorgebrachten Verdächtigungen rief in mir die Befürchtung hervor, dass vielleicht einige der älteren Objekte und Büchersammlungen meiner Familie sich auch auf Beutegut aus dem ‘Boxer’-Krieg zurückführen ließen, womöglich auch noch auf Plünderungen im Zuge der vorangegangenen beiden Opiumkriege. Einige hochwertige Objekte aus diesem Nachlass sind ans Asiatische Museum und an die Staatsbibliothek zu Berlin gegangen.

Nachweislich wurde unsere familiäre Sammlung von chinesischen Händlern erworben oder stammen aus der Familie meiner chinesischen Mutter. Denn Kunst- und Antiquitätenhandel war und ist in China eine alte Praktik, wobei Objekte nicht nur durch eine Hand, sondern über längere Zeiträume hinweg durch mehrere Hände gehen. Angesichts dieses Umstandes lässt sich nach weit über hundert Jahren kaum mehr feststellen, ob es sich bei einzelnen Objekten womöglich um Hehlerware handelt. Dem nachzugehen dürfte bei den meisten Objekten mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein, ohne die Gewissheit, am Ende ein gesichertes Ergebnis zu erzielen. Doch selbst wenn die Herkunft einzelner Objekte eindeutig als wertvolles ‘Boxerloot’ aus dem Kaiserpalast erkannt wird, muss ihre Entwendung differenziert auf dem politischen und kulturhistorischen Hintergrund der damaligen Ost-West-Beziehungen gesehen und gewertet werden.

Die en vogue Debatte über das ehemalige Treiben des deutschen Kolonialismus und Fragen der Restitution fordern dazu heraus, Stellung zu beziehen, zumal China nie – wie einige der afrikanischen Länder – als eine Kolonie der gnadenlosen Ausbeutung durch die Westmächte ausgeliefert war. Die Chinesen haben durch die Kriegsverluste weder ihr gesamtes kulturelles Erbe noch ihre Identität verloren. Auch ist eine implizite Gleichsetzung mit der nationalsozialistischen direkten oder indirekten Beraubung jüdischen Eigentums vollkommen unangebracht. Deutschland hat nach dem 1.Weltkrieg sein chinesisches Pachtgebiet Jiaozhou verloren und im Zuge des Boxer-Krieges die aus Peking entwendete Armillarsphäre, die zeitweilig vor dem Neuen Palais in Sanssouci aufgestellt war, an China zurückgeben müssen – womöglich auch andere Objekte.

Dieses astronomische Instrument war 1744 von deutschen Jesuiten-Missionaren, die im Dienste des chinesischen Kaiserhauses standen, konstruiert worden. Erinnert sei daran, dass damals die Berichte der Jesuiten über einen wohlgeordneten Staat unter den ersten Mandschu-Kaisern großen Widerhall in Europa auslösten. Zu den Bewunderern gehört unter anderem der Universalgelehrte Leibniz, der mit den Jesuiten in China korrespondierte und ihre Nachrichten verbreitete.

Im 19. Jahrhundert war mit wenigen Ausnahmen diese Wertschätzung Chinas vollkommen in Vergessenheit geraten. Kontroverse Weltbilder und Geisteshaltungen zwischen Ost und West prallten stattdessen aufeinander und führten zu Übergriffen, die in den beiden ‘Opiumkriegen’ und im ‘Boxer’-Krieg kumulierten.

Doch nur ein Bruchteil der Aktivitäten der internationalen Gemeinschaft in China bestand aus diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen, aus denen die Westmächte bedingt durch ihre überlegene Waffentechnik als Sieger hervorgingen. Neben beidseitig profitablen Handelsbeziehungen begann zunehmend auch ein kultureller Austausch, wie mein Großvater, der Nestor der deutschen Sinologie, Prof. Dr. Otto Franke (1863-1946) ihn beschrieben hat.

Unter anderem weist Otto Franke auf eine besondere Auswirkung des ‘Boxer’-Krieges hin: Durch die unmittelbare Begegnung begann sich das zuvor niederschmetternde China-Bild in Deutschland zu verändern.

Die Erzeugnisse von Kunst und Kunsthandwerk erregten allenthalben helle Begeisterung, und die freundlichen Umgangsformen in den breiten Volksmassen bewirkten rasch eine Annäherung mit den deutschen Soldaten. … Nach den Erfahrungen von 1900 bis 1901 hatte sich in Deutschland der Kreis derer, die an der chinesischen Kultur ein stärkeres Interesse nahmen, bedeutend erweitert. China-Vereine und Gesellschaften für ostasiatische Kunst wurden gegründet, kurzum ein ernsteres Interesse am ostasiatischen, insbesondere am chinesischen Geistesleben begannen sich in Deutschland zu entfalten. … Dazu kam, dass auch in China die Erfahrungen bei den Ereignissen vom Anfang des Jahrhunderts der Einsicht in die Unhaltbarkeit der überalterten Zustände in Staat und Gesellschaft einen starken Auftrieb gaben.

Professor Otto Franke

Die museale Provenienzforschung sollte sich daher nicht allein auf ‘Beutekunst’ einengen lassen. Der Aufwand, den es kostet, einem propagierten moralischen Unrecht unserer Vorfahren nachzugehen, das unzutreffend mit einer kolonialen Ausbeutung Chinas in Verbindung gebracht wird, ist nicht nur widersinnig, sondern letztendlich auch unproduktiv.

Nachforschungen müssten generell die Herkunft von Museumsobjekten und ihre sozialen Zusammenhänge beleuchten. Neben rein kunsthistorischen Merkmalen sollte in den Ausstellungsmethoden mehr ihre Bedeutung, Verwendung, Nutzen, also der kulturelle und lebensweltliche Kontext sichtbar gemacht werden. Statt einer fälschlichen schuldbewussten Selbstbezichtigung und einem vorauseilenden Eifer zur Restitution, nach der die Chinesen überhaupt nicht gefragt haben, würde dies weit mehr einer positiven Kulturvermittlung und Völkerverständigung dienen.

Renata Fu-sheng Franke, Jahrgang 1946, ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und Sinologin und hat von 1992 bis 2006 in Berlin an der Freien Universität und der Universität der Künste gelehrt. Ihr Vater Wolfgang Franke war von 1937 bis 1950 am Deutschland-Institut in Peking und an chinesischen Universitäten beschäftigt. Von 1950 bis 1977 war Wolfgang Franke Professor für Sinologie in Hamburg. Großvater Otto Franke war von 1988 bis 1901 als Kaiserlicher Dolmetscher in China und gilt als einer der Begründer der deutschen Sinologie.

Gero Greiner ist seit April Chief Engineer AD Software Development bei BMW China in Shanghai. Er war zuvor Product Owner in Environment Model for Autonomous Driving, ebenfalls für BMW in München.

Henning Janzen ist seit Beginn des Monats Junior AML Analyst bei der Industrial and Commercial Bank of China in Frankfurt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wir lassen uns ja ungern in die Karten schauen. Es führt schließlich nicht zwangsläufig zum erhofften Punktsieg, alle Karten offen auf den Tisch zu legen. Insbesondere in Liebesfragen lauern hier Enttäuschungen. Denn wer gegenüber seiner heimlichen Herzdame (oder seinem Herzbuben) Farbe bekennt, läuft Gefahr, mit dem emotionalen Seelenstrip ins Leere zu laufen. Oder noch schlimmer: in seinem Liebesvorstoß mit der “Gutmenschkarte” (好人卡 hǎorénkǎ) ausgestochen zu werden – worst case! Sie nämlich ist der ultimative Joker, mit dem einseitigen stürmischen Frühlingsgefühlen jäh der Wind aus den Segeln genommen wird.

Falls Sie, liebe:r Leser:in, jetzt vielleicht ein Pokerface ziehen, sich aber insgeheim keinen wirklichen Reim darauf machen können, was hier sprachlich gespielt wird, wird es Zeit, die Erklärungskarte vom Stapel zu ziehen: Die “Gutmenschkarte zugesteckt bekommen” (被发好人卡 bèi fā hǎorénkǎ) ist eine neue Metapher, mit der junge Leute in China sprachlich den Umstand einkleiden, von der oder dem Angebeteten in die Kumpelschublade gesteckt zu werden. Frei nach dem Motto: 你真是个好人,但是… Nǐ zhēn shì gè hǎorén, dànshì … “Du bist echt ein(e) Liebe(r), ABER… (es wird nichts mit uns)” .

Auch das Englische hat für ein solches zwischenmenschliches Szenario übrigens einen griffigen Neologismus auf Lager, nämlich “be friendzoned”. Sinnigerweise soll der Begriff auf einen Dialog aus der US-Serie Friends zurückgehen, aber das nur am Rande. Auch im Deutschen spricht die Generation Youtube/TikTok mittlerweile von “gefriendzoned” werden. Mama und Papa klicken jetzt bitte zu Wikipedia zur Aufklärung. Dort bringt die Crowd das Schlamassel folgendermaßen auf den Punkt: “Friendzone (von englisch friend für “Freund” und zone für “Bereich”) bezieht sich auf eine rein platonische Beziehung zwischen zwei Personen, in der sich eine Person eine romantische oder sexuelle Beziehung wünscht, die andere aber nicht. Erstere befindet sich dann in der Friendzone. Der Status der Friendzone gilt als nicht wünschenswert und hat eine negative Konnotation.

Wer hat nicht auch schon mal rosarot-bebrillt die Kumpelkarte gezogen? Wie wir nur allzu gut wissen, gibt es solche “Korbkarten” (拒绝卡 jùjuékǎ) zu allem Überdruss auch noch in mannigfaltigen Spielfarben. Zum Beispiel als Bruderkarte (哥哥卡 gēgekǎ oder 弟弟卡 dìdikǎ) respektive Schwesterkarte (姐姐卡 jiějiekǎ oder 妹妹卡 mèimeikǎ) (frei nach dem Motto: “Du bist wie ein Bruder / eine Schwester für mich”). Oder als Freundeskarte (朋友卡 péngyoukǎ) beziehungsweise Kollegenkarte (同事卡 tóngshìkǎ). Ganz pfiffige schieben ungewollten Verehrer:innen gerne die Zukunftskarte unter (未来卡 wèiláikǎ) (Der Slogan hier: “Ich bin einfach momentan noch nicht bereit für eine Beziehung”). Chinesische Korbverteiler trumpfen außerdem gerne auch noch mit der Elternkarte (父母卡 fùmǔkǎ) auf (“Meine Eltern würden da nie zustimmen”).

Aber Schwamm drüber. Positiv denken. Schließlich haben ja bekanntlich auch andere Eltern schöne Söhne beziehungsweise Töchter. Oder wie der Chinese – frei übersetzt – sagen würde: “Selbst am Arsch der Welt sprießen Edelmänner wie Kräuter”. Im Original: 天涯何处无芳草 tiānyá héchù wú fāngcǎo – zusammengesetzt aus 天涯 tiānyá = Ende der Welt, gottverlassene Gegend; 何处 héchù = wo (Interrogativpronomen); 无 wú = nicht, ohne keine/r/s; 芳草 fāngcǎo = “Kräuter”, aber auch “Edelmann”).

Und vielleicht erwächst ja nach dem ersten Herzschmerz in der friendzone am Ende doch noch ein wetterfestes Freundschaftsbäumchen als Band zum einstigen Schwarm. Freunde kann man schließlich nie genug haben. Das wissen auch die Chinesen. 多个朋友多条路 duō gè péngyou duō tiáo lù lautet im Reich der Mitte eine allseits bekannte Redensart – sprich: “jeder zusätzliche Freund eröffnet einen zusätzlichen Weg”. Der chinesische Volksmund rät außerdem: 在家靠父母,出门靠朋友 zài jiā kào fùmǔ, chūmén kào péngyou. Will heißen: “Zuhause verlass dich auf deine Eltern, draußen in der weiten Welt auf deine Freunde.”

Passenderweise heißt auch Chinas wichtigste Social-Media-Spielwiese, nämlich die Wechat Moments, auf Chinesisch einfach “Freundeskreis” (朋友圈 péngyouquān). Das Mandarin kennt zudem eine ganze Vokabelarmada an interessanten Freundschaftsbegriffen. So gibt es beispielsweise eigene Wörter für Kindheitsfreunde (发小 fàxiǎo) und Freunde aus der Heimat (老乡 lǎoxiāng – gemeint sind je nach Situation Bekanntschaften aus der gleichen Stadt / dem gleichen Dorf oder im Ausland Landsmänner beziehungsweise Landsfrauen).

Obendrein wären da noch Zimmerfreunde (室友 shìyǒu – Mitbewohner/in), Wohnheimfreunde (舍友 shèyǒu von 宿舍 sùshè – Wohnheim) und Ballfreunde (球友 qiúyǒu – Sportkamerad:in – exklusiv für Ballsportarten). Das Chinesische kennt außerdem noch Knastkumpels (牢友 láoyǒu wie in 坐牢 zuòláo – im Knast sitzen), Krankheitsfreunde (病友 bìngyǒu – Krankenhausbekanntschaften), Kartenfreunde (牌友 páiyǒu – Freunde, mit denen man Karten spielt) und Eselfreunde (驴友 lǘyǒu – gemeinsame Rucksackreisende beziehungsweise Backpackerfreunde – schließlich ist man eselmäßig bepackt). Selbst Kinder nennt man in China oft einfach “kleine Freunde” (小朋友 xiǎopéngyou).

Wer derweil auf der Suche nach einer “Freundschaft plus” ist (auf Chinesisch 床友 chuángyǒu “Bettgefährte” / “Bettgefährtin” oder 炮友 pàoyǒu “Kanonenfreund” oder “Böllerfreundin”), der wird vielleicht beim “Fastfood-Anfreunden” (快餐交友 kuàicān jiāoyǒu) fündig. Im Land des Essens wird nämlich auch das Speeddating natürlich in eine Essensmetapher verpackt.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Freundeskreis am Ende nicht als Schönwetterzirkel entpuppt, sprich als Ansammlung von “Plastikfreunden” (塑料朋友 sùliào péngyou – Fakefreunde) oder “Schnaps- und Fleischfreunden” (酒肉朋友 jiǔ-ròu péngyou). Als letztere bezeichnet man in China nämlich nicht nur Saufkumpanen, sondern auch falsche Freunde, die sich beim Aufziehen kleinster Grummelwolken stilecht aus dem Staub machen. Wenig Verlass ist auch auf Zeitgenossen, die, sobald ihnen Schmetterlinge im Bauch herumschwirren oder sie in den Hafen einer festen Beziehung steuern, ihre Freunde einfach links liegen lassen. Die Chinesen haben auch hierfür ein eigenes Sprichwort, genauer gesagt gleich zwei: nämlich 见色忘友 jiànsè-wàngyǒu “im Anblick der Fleischeslust seine Freunde vergessen” oder 重色轻友 zhòngsè-qīngyǒu “mehr Gewicht auf Liebesbeziehungen als auf Freundschaften legen”.

Ohnehin gilt wohl: Wer in Freundschaftsfragen ein gutes Blatt auf der Hand hat, ist aus dem Schneider und kann locker auch die eine oder andere “Gutmenschkarte” von der heimlichen Flamme wegstecken. Warten Sie in Liebesdingen also einfach, bis die Karten mal wieder neu gemischt werden und bleiben Sie so lange ein guter Mensch.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.

Russland hält durch. Es ist dem westlichen Bündnis nicht gelungen, den Aggressor durch den Abbruch des Handels in die Knie zu zwingen, obwohl seine Wirtschaft auch auf Ersatzteile und Vorprodukte dringend angewiesen ist. Die Umgehung der Sanktionen gilt als ein wichtiger Grund. Doch China mit seiner riesigen und vielfältigen Volkswirtschaft versteht sich als Handelspartner Russland und kommt gar nicht auf die Idee, sich den Sanktionen anzuschließen. Der Ökonom Gabriel Felbermayr sieht darin im Gespräch mit Felix Lee einen wichtigen Grund für die Fehlkalkulation des Westens.

Felbermayr hält die Vorstellung generell für naiv, durch Sanktionen große politische Veränderungen zu bewirken. Dennoch sieht er in den Strafen gegen Russland ein wichtiges Signal. Die Führung in Peking achte darauf, ob der Westen trotz Verlust an Lebensstandard durchhält. Zum Schutz Taiwans.

Was wir stattdessen derzeit sehen, ist eine Beschleunigung der Aufteilung der Weltwirtschaft. Sie zerfällt in eine westliche Sphäre um die USA und eine chinesisch geprägte Sphäre, zwischen denen der Austausch von High-Tech-Produkten immer schwerer wird. Das tut dem Handel mit günstigen Waren jedoch keinen Abbruch.

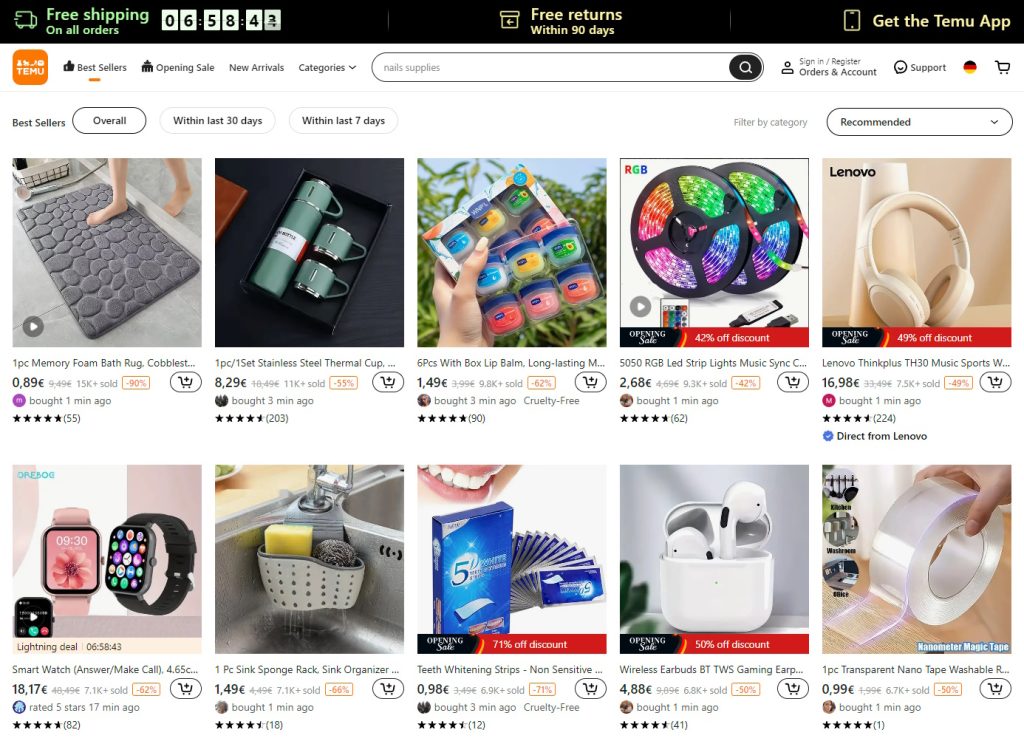

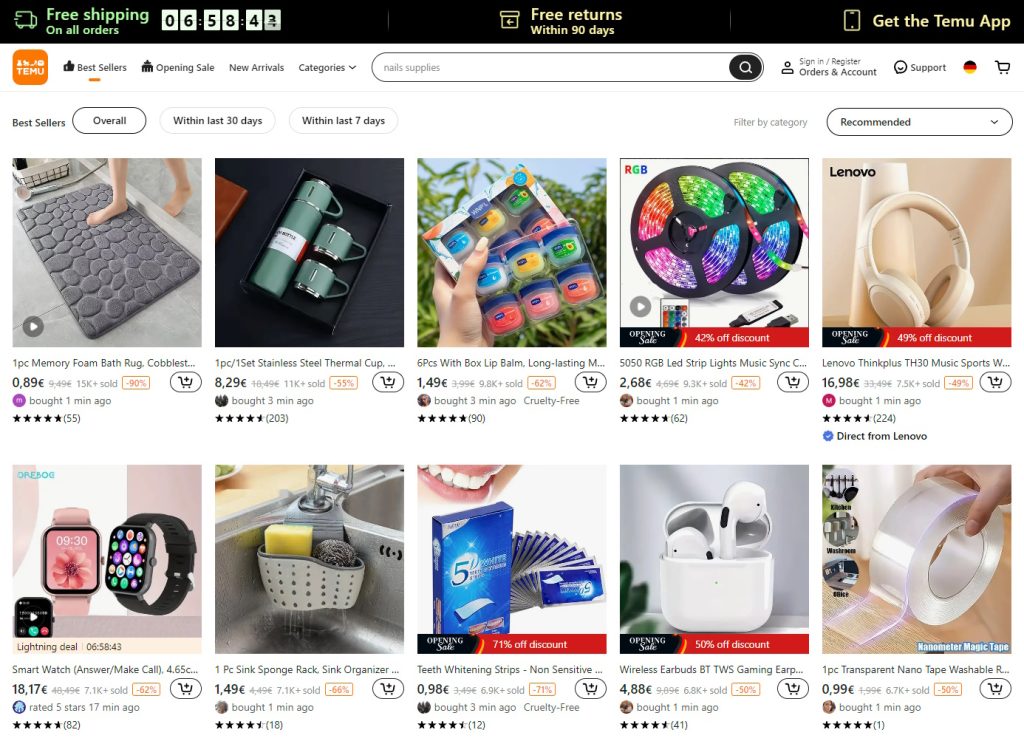

Einen neuen Höhepunkt des Billigshopping-Trends registriert Fabian Peltsch mit der neuen Plattform Temu. Sie liefert supergünstige Ware direkt aus China. Überflüssiger Schrott, sagen die einen. Viele junge Leute sehen in den Lieferungen aus Fernost aber geniale Schnäppchen. Sie füllen eifrig ihre Warenkörbe und bescheren der neuen App einen hohen Umsatz.

Herr Felbermayr, sind die westlichen Sanktionen gegen Russland gescheitert?

Nein, das sind sie nicht. Allerdings ist das eingetreten, was wir eigentlich hätten erwarten können: Dass sie politisch wenig ändern und auch ökonomisch keine verheerende Wirkung haben, solange die Koalition der sanktionierenden Länder so klein ist.

Russlands Wirtschaft wächst sogar. Was bringen Sanktionen, wenn ein so großer Player wie China die Lücken füllt, die der Westen hinterlassen hat?

Es ist ja nicht nur China, sondern eine ganze Reihe von Ländern, die in die Bresche gesprungen sind. Dennoch sind die Kosten für die russische Volkswirtschaft hoch. Dass Russlands Wirtschaft leicht wächst, dürfte auch mit den hohen Aktivitäten zu tun haben, die notwendig sind, um den Krieg aufrechtzuerhalten. Die Kriegsindustrie boomt. Russlands Wirtschaft mag jetzt um ein halbes Prozent wachsen, ohne Krieg wäre sie aber wahrscheinlich um dreieinhalb Prozent gewachsen. Damit hat sie schon drei Prozentpunkte verloren. Dieser Wachstumsverlust ist in großen Teilen auf die Sanktionen des Westens zurückzuführen. Die Idee, dass der Westen eine dramatische Rezession auslösen kann, die ist aber in der Tat nicht aufgegangen.

Also eine ganz klare Fehleinschätzung des Westens.

Ja. Wir haben unterschätzt, wie sehr sich Russland auf diese Sanktionen vorbereitet hat. Seit 2014 haben wir ein Sanktionsregime gegen Russland. Wir haben es dann im März 2022 deutlich verschärft. Russland hat aber schon sehr erfolgreich den ersten Sanktionsschub verarbeitet, indem es andere Lieferanten und Absatzmärkte gefunden und die Binnenwirtschaft neu ausgerichtet hat. Der Kreml wusste: Wenn man die Ukraine überfällt, wird der Westen mit weiteren Sanktionen reagieren. Der kurzfristige Schock für die russische Wirtschaft war kleiner, weil die Vorbereitungen schon liefen, während im Westen nur eine kleine Minderheit geglaubt hat, dass es zu einem Krieg kommen würde.

Welche Seite dürfte dann mehr wirtschaftlichen Schaden davongetragen?

Das lässt sich noch nicht klar beantworten, weil die Zahlen noch nicht alle da sind. Wir haben in Russland weniger Schaden gesehen. Das trifft auf den Westen aber auch zu. Nach Kriegsausbruch vor einem Jahr hatten die meisten Wirtschaftsforschungsinstitute damit gerechnet, dass es 2022 für die deutsche Industrie stürmisch werden und es gar eine Rezession geben würde. Dazu ist es nicht gekommen. Bis zum Spätsommer haben wir weiter russisches Gas bezogen. Zudem ist russisches Erdöl weiter auf den Weltmarkt gelangt und hat entsprechend den Weltmarktpreis niedrig gehalten. Generell gilt: Wenn der Handel zwischen zwei Ländern unterbrochen wird, es typischerweise so, dass die ökonomischen Kosten ungefähr gleich verteilt sind. In Prozent der Wirtschaftsleistung bedeutet das aber einen viel höheren Schaden für Russlands, als für den Westen. Russland hat eben doch das sehr viel kleinere Pro-Kopf-Einkommen.

China ist offenbar der große Profiteur.

Ja, das stimmt. Die USA aber auch. Die Amerikaner profitieren vom Ausstieg Europas aus russischem Gas und vom Einstieg Europas in amerikanisches Flüssiggas. Auch Indien hat stark profitiert, weil es zu günstigen Preisen Ölmengen kaufen konnte, die sonst nach Europa gegangen wären. Die türkische Wirtschaft wiederum hat sich ähnlich als Umschlagplatz profitabel einrichten können, wie Armenien und Kasachstan. Die Liste der Profiteure geht deutlich über China hinaus.

Wer profitiert am meisten?

In absoluten Zahlen ist es ganz klar China, die chinesische Wirtschaft ist ja auch riesig. In Prozentzahlen sind es aber die zentralasiatischen Länder, weil sie kleine Volkswirtschaften sind und als Umschlagplätze für die Sanktionsumgehung besonders gute Voraussetzungen haben. China kann günstig Rohstoffe aus Russland kaufen. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber China müsste ohnehin Rohstoffe importieren, es handelt sich also um kein Zusatzgeschäft. Für die Länder Zentralasiens sind das hingegen neue Geschäftsaktivitäten. Auf der Exportseite hat China auch deswegen keine Vorteile, weil ein Russland, das aufgrund der Sanktionen ärmer ist, weniger Möbel, Spielsachen und Schuhe aus China bezieht. Auf der Absatzseite profitiert China also nicht.

Europa und die USA wollen im Zuge der zunehmenden Spannungen auch mit China weniger Handel betreiben. Kann mehr Handel mit Russland das für China ausgleichen?

Nein, denn dafür ist die russische Volkswirtschaft zu klein. Russland macht 2,5 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Der Westen hingegen fast die Hälfte. Das flächenmäßig große Russland ist für chinesische Firmen auch logistisch mit seinen langen Verkehrswegen schwer zu erschließen.

Wie kann der Weste die Umgehung der Sanktionen über Drittstaaten verhindern?

Es gebe schon Möglichkeiten, so genannte extraterritoriale Sanktionen gegen Länder, die die westlichen Sanktionen nicht mitmachen. Damit könnte man die Sanktionen wirksamer machen. Aber wenn auch Kasachen, Armenier und Türken sanktioniert werden, dann bedeutet das weitere Kosten auch für den Westen. Das ist also immer ein sehr zweischneidiges Vorgehen.

Droht womöglich eine Spaltung der Weltwirtschaft? Der Westen auf der einen Seite, Russland, China und die ganzen Staaten, die sich an den Russland-Sanktionen nicht beteiligen, auf der anderen?

Ja, wir sprechen von Fragmentierung. Wir haben nicht mehr eine Weltwirtschaft, sondern mindestens drei. Es sind die vom Westen geächteten Staaten Russland, Iran, Nordkorea, womöglich künftig auch China. Dann gibt es den Block aus wirtschaftlichen Schwergewichten wie Indien, Brasilien und Südafrika, die sich vom Westen vorwerfen lassen müssen, opportunistisch nur an ihren Eigennutzen zu denken. Diese Staaten wollen sich nicht mehr vom Westen vorschreiben lassen, mit wem sie handeln und wem nicht, sondern sehen sich als eigene Machtzentren. Und dann ist der sogenannte Westen.

Lässt sich denn schlussfolgern, ob Sanktionen generell richtig oder falsch sind?

Dass Sanktionen zu politischen Veränderungen in dem sanktionierten Land führen, halte ich für naiv. Putin dürfte die Kosten eines Angriffs auf die Ukraine und die Folgen einkalkuliert haben. Das heißt aber nicht, dass die Sanktionen deswegen falsch sind. Der Westen musste reagieren und Schlagkraft demonstrieren. Bei den Russland-Sanktionen geht es nicht nur um Russland, sondern auch um ein geschlossenes Auftreten des Westens gegenüber China in der Taiwan-Frage. Die Führung in Peking schaut sehr genau darauf, ob es dem Westen gelingt, durchzuhalten, auch wenn das Inflation und Lebensstandardverluste bedeutet. Dass die westliche Koalition zusammenhält, ist daher von hohem strategischen Wert.

Gabriel Felbermayr (46) ist Direktor des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung und ist unter anderem Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Bis September 2021 war er Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW). Felbermayer hat unter anderem umfangreiche Studien zu den Auswirkungen der Sanktionspolitik gegen Russland durchgeführt und untersucht Abhängigkeiten der deutschen Wirtschaft von China.

Ein Luftbefeuchter in Form eines Qualm speienden Drachen für 1,61 Euro? Donald-Trump-Socken mit angeklebtem Knöchel-Toupet für 2,48 Euro? Eine speziell für Apple-Airpods designte Reinigungsbürste für 88 Cents? Auf Temu, einer App aus dem Hause des chinesischen E-Commerce-Anbieters Pinduoduo, bekommt man alles, was man auf keinen Fall jemals brauchen wird – aber das zu Preisen, bei denen man sich überlegt, ob man nicht vielleicht doch zugreifen sollte.

In Deutschland startete die Firma vergangene Woche mit großer Rabattschlacht und digitalen Glücksrad-Spielen. Bis zu 90 Prozent Nachlass werden dem User auf der App in den ersten Wochen eingeräumt. “Shoppen wie ein Millionär”, lautet einer der Slogans, mit dem Temu nun Europa erobern will. Sprich: Geld spielt, zumindest in der Größenordnung der hier vertretenen Angebote, keine Rolle. In Zeiten hoher Inflation hört sich das verlockend an.

Zeitgleich mit Deutschland startete das Angebot auch in Italien, den Niederlanden, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Temu will es in Europa mit Amazon aufnehmen, oder zumindest mit den chinesischen Konkurrenten Shein und Aliexpress, die ebenfalls von China in die EU-Staaten liefern.

Eigentümer von Temu ist PDD Holdings, die mit der E-Commerce-Plattform Pinduoduo einen der größten Onlinehändler Chinas unterhält. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 17 Milliarden Euro und vier Milliarden Euro Gewinn nach Steuern. Temu, das anderen chinesischen E-Commerce-Apps im Design ähnelt, versteht sich jedoch nicht als chinesisches, sondern als multinationales Unternehmen, das bislang mit Sitz in Singapur und Boston gemeldet war.

Diese Woche wurde bekannt, dass Temu seinen Hauptsitz nun nach Dublin ins steuerfreundliche Irland verlegt hat. Ein weiteres Indiz für den Expansionswillen in westliche Industriestaaten. Und ein Hinweis darauf, dass man die Kritik und Komplikationen, die Tiktok als Tochterfirma eines chinesischen Unternehmens erdulden muss, so gut es geht vermeiden möchte.

In den USA hat sich Temu seit dem Markteintritt im September 2022 bereits zu einem Überraschungserfolg entwickelt. Die App hält sich seitdem fast durchgängig auf Platz 1 der Downloadcharts in den App-Stores von Google und Apple. Der Bruttowarenwert der über die Plattform abgewickelten Transaktionen stieg laut dem Marktforschungsunternehmen YipitData von drei Millionen US-Dollar im September auf 387 Millionen US-Dollar im März. Geholfen hat Temu dabei eine aggressive Marketingstrategie, die unter anderem auch zwei Werbespots in der Halbzeitpause des Superbowls beinhaltete – für rund 14 Millionen US-Dollar.

Was die Produktpalette angeht, hat sich Temu auf mal mehr und mal weniger nützliche Alltagsgegenstände und auf Kleidung spezialisiert. Zielgruppe sind Kunden mit kleinen Budgets und dort vor allem Teenager und junge Erwachsene, die an den Einkauf via App gewohnt sind und auf Werbung in sozialen Medien wie Tiktok besonders anspringen.

Die App ist in vielerlei Hinsicht wie eine Unterhaltungsplattform angelegt: Die Gamifizierung reicht von Sonderangebots-Countdowns bis hin zu Extra-Rabatten für Produktbewertungen und Gruppenkäufe. Das Ziel ist, dass der User der App auch aufgrund von Belohnungseffekten bei der Stange bleibt, selbst wenn er gerade nichts Bestimmtes kaufen will.

Die geringen Kosten bleiben natürlich die Hauptzutat im Erfolgsrezept von Temu. Die Plattform argumentiert, dass sie zwischen Kunde und Anbieter nur als Bindeglied fungiert. Die Angebote werden von Drittunternehmen direkt platziert, Kosten für Zwischenhändler entfallen. Die Waren werden in der Regel direkt von den Anbietern aus China verschickt – laut Webseite innerhalb einer Dauer von durchschnittlich einer Woche. Auch die Algorithmen sollen bei der Preisbildung eine wichtige Rolle spielen, weil sie Angebot und Nachfrage mit unverkauften Warenbeständen optimal koordinieren sollen. Wie das genau aussieht, und unter welchen Bedingungen die Bestände angezapft werden, erklärt Temu aber nicht.

Die ausgeklügelten Algorithmen und das Fehlen von Zwischenhändlern dürfte jedoch wie beim Konkurrenten Shein nur die halbe Wahrheit sein. Der chinesische Online-Händler für Mode und Sportartikel steht wegen ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, Produktfälschungen und mangelhafter Umweltschutzstandards schon länger in der Kritik. Temu wird in den USA momentan vor allem für seinen schlechten Kundenservice kritisiert. Immer wieder kämen Lieferungen abhanden. Verantwortliche seien schwer auszumachen. Auch wo und unter welchen Umständen die Produkte hergestellt werden, ist auf Temu in der Regel nicht nachzuvollziehen.

Auch deshalb haben sich in den Vereinigten Staaten mittlerweile die Behörden eingeschaltet. Die US-China Economic and Security Review Commission (USCC), ein Regierungsorgan, das vom Kongress eingesetzt wird, veröffentlichte diesen Monat einen Bericht, indem die “Herausforderungen” im Umgang mit chinesischen Fast-Fashion-Plattformen beschrieben werden. Dazu gehören “die Ausnutzung von Handelslücken, Bedenken hinsichtlich der Produktionsprozesse, der Beschaffungsbeziehungen, der Produktsicherheit und des Einsatzes von Zwangsarbeitern sowie die Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums”.

Auch äußert die Behörde weiterhin die Sorge, dass Unternehmen mit Verbindung nach China die großen Mengen an Verbraucherdaten unbefugt weitergeben könnten. Ein Investigativ-Bericht von CNN deutet bereits darauf hin, dass Temus chinesische Schwester Pinduoduo Malware einsetzt, um mobile Sicherheitsvorkehrungen der User zu umgehen, um ihr Nutzungsverhalten zu analysieren, auf private Nachrichten zuzugreifen, Systemeinstellungen zu ändern und die Deinstallation der App zu erschweren.

Außenminister der Mitgliedsstaaten der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) haben bei ihrem Treffen im indischen Goa globale Institutionen kritisiert, die vom Westen dominiert werden. Die Welt sei mit vielen Krisen und einem Wiederaufleben der Mentalität des Kalten Krieges konfrontiert sowie mit einseitigem Protektionismus und zunehmendem Hegemoniedenken, sagte der chinesische Außenminister Qin Gang. Die SOZ-Mitglieder sollten sich untereinander beim Schutz von Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen unterstützen, zitierte ihn die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Der indische Außenminister, Subhrahmanyam Jaishankar, schloss sich der Kritik seines chinesischen Amtskollegen an. Krisen wie die Corona-Pandemie und geopolitische Verwerfungen hätten die Glaubwürdigkeit der Institutionen untergraben und Defizite bei der Bewältigung der Herausforderungen aufgedeckt. Der Minister verwies auf gestörte Lieferketten, besonders in den Bereichen Energie, Ernährung und Düngemittel. Diese Entwicklung treffe besonders arme Länder. “Da mehr als 40 Prozent der Weltbevölkerung in der SOZ leben, werden unsere gemeinsamen Entscheidungen sicherlich globale Auswirkungen haben”, sagte Jaishankar.

Die von China und Russland dominierte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit versteht sich als Gegengewicht zu USA und Nato. Ihr gehören außerdem Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan und Usbekistan sowie Pakistan an. Saudi-Arabien ist im März der Organisation beigetreten. Und auch der Iran soll noch in diesem Jahr folgen. flee

China könnte bald die letzte große Volkswirtschaft sein, in der neue Kohlekraftwerke eine Baugenehmigung erhalten. Bisher gehört unter in dieser Gruppe noch Indien dazu. Doch Neu-Delhi plant, den Bau neuer Kohlekraftwerke zu stoppen und will eine entsprechende Schlüsselklausel aus seiner Nationalen Elektrizitätspolitik (NEP) streichen. Nur Kraftwerke, die bereits in der Pipeline sind, sollen weitergebaut werden.

Sobald Indien den Plan umsetzt, ist nur noch China offiziell weiterhin offen für Neuanträge auf den Bau solcher Kraftwerke. Im Jahr 2022 genehmigte Peking nach einer Studie des Center for Energy Research and Clean Air (CREA) in Helsinki jede Woche zwei neue Kohlekraftwerke, viermal so viele wie 2021. In einem Dokument der Entwicklungs- und Reformkommission NDRC zur Energiepolitik von 2022 heißt es, China werde weiterhin “fortschrittliche Kohlekraftwerke auf der Grundlage des Entwicklungsbedarfs” bauen. Der aktuelle Entwurf für Indiens NEP sieht dagegen keine Kraftwerke über existierende Projekte hinaus vor.

China gehört nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) zu den Ländern, in denen ganze Regionen komplett abhängig vom Kohlebergbau sind – etwa in der Provinz Shanxi. Das mache einen Kohleausstieg besonders schwer. Um seine Kraftwerke zu befeuern, importiert China derweil immer mehr Kohle. Im ersten Quartal lagen die Kohleeinfuhren der Volksrepublik nach Angaben des CREA doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg stehe im direkten Widerspruch zu der Behauptung, dass “der Rückgriff auf Kohle die Energieversorgung sichern würde”, kommentiert CREA-Analyst Lauri Myllyvirta.

Jennifer Morgan, für Klimaschutz zuständige Staatssekretärin im Auswärtigen Amt, hatte China kürzlich in einem Interview mit Bloomberg zu mehr Ambition beim Klimaschutz aufgefordert. Peking werde zunehmend als wichtiger Partner in internationalen Gesprächen behandelt, so Morgan. Es müsse aber mehr für seine Klimaschutzverpflichtungen tun. China will bis 2060 klimaneutral werden und baut mehr Kapazitäten für Windkraft und Photovoltaik als jedes andere Land der Welt. Peking will sich aber nach wie vor ungern international binden. ck

Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) mahnt zur Vorsicht bei der Nutzung der Smartphone-App Tiktok. “Ich benutze beispielsweise nicht die chinesische Video-App Tiktok”, sagte sie dem Nachrichtenportal T-Online. Sie verstehe zwar den Reiz, sei dort aber nicht aktiv. “In anderen Ländern findet über solche Apps eine Kontrolle statt, die bei uns aus guten Gründen rechtlich nicht erlaubt ist.”

In den USA tobt seit längerem eine Debatte über ein Verbot der Software für Kurzvideos, Kritiker halten dem chinesischen Eigentümer Bytedance Einflussnahme auf die Nutzer vor. Aber auch zahlreiche europäische Regierungen haben ihren Beamten verboten, die App auf ihren Diensthandys zu verwenden.

Stark-Watzinger forderte zudem Hochschulen auf, Kooperationen mit China abzuwägen und dabei Risiken zu minimieren. Besonders bei einigen Zukunftstechnologien wie der Künstlichen Intelligenz plädierte die Ministerin für Vorsicht. “Wir müssen bei Technologien aufpassen, die militärisch genutzt werden oder auch entgegen unserer Werte eingesetzt werden können. Wie im Bereich der Künstlichen Intelligenz.” Diese Technologie könne eingesetzt werden, um die Bevölkerung zu kontrollieren. “Wir dürfen gegenüber China nicht naiv sein und müssen extrem aufpassen”, sagte Stark-Watzinger dem Portal. flee

Der amerikanische Großinvestor Warren Buffett hat sich bei einem Treffen mit Aktionären am Sonntag zu China geäußert. Der 93-Jährige sprach sich dabei für offene Handelsbeziehungen aus. Gerade die USA sollten sich besonnen verhalten. Für die gesamte Welt stehe viel auf dem Spiel.

“Alles, was die Spannungen zwischen diesen beiden Ländern verstärkt, ist dumm, dumm, dumm”, sagte auch Buffetts 99-jähriger Geschäftspartner Charlie Munger. Beide Seiten sollten mit betonter Freundlichkeit reagieren. Es sollte mehr freien Handel mit China geben, waren sich die beiden Finanzmänner einig. fin

Audi will sich aus dem Preiskampf in der Branche heraushalten. Derzeit seien keine Preissenkungen geplant, sagte Finanzvorstand Jürgen Rittersberger am Freitag bei der Vorlage der Geschäftszahlen zum ersten Quartal. “Wir verfolgen eine nachhaltige Preisstrategie, das sind wir den Kunden schuldig.” Ein Preiskrieg habe auch massive Auswirkungen auf Restwerte. “Wir werden uns nicht am Preiswettbewerb beteiligen.”

Vor allem in China ist ein Preiskrieg bei Elektroautos entbrannt. Der Elektroautobauer Tesla hatte zuletzt die Preise für seine Fahrzeuge wiederholt gesenkt. Allerdings waren die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen in den vergangenen Jahren konstant gestiegen, weil weniger Fahrzeuge produziert wurden. Am Donnerstag hatte BMW eine Normalisierung der Fahrzeugpreise vorausgesagt: Mit besserer Chipversorgung sei eine bessere Verfügbarkeit von Fahrzeugen zu erwarten, das könnte zu mehr Wettbewerb führen.

Seinen Elektroauto-Anteil will Audi bis Jahresende deutlich steigern. Rittersberger sagte, er erwarte einen zweistelligen Anteil am Gesamtabsatz. Derzeit verfügen 8,2 Prozent der Audi-Fahrzeuge nur noch über einen Elektromotor. Die Ingolstädter haben angekündigt, ihr letztes Verbrennermodell 2026 auf den Markt zu bringen. Für Ende des Jahres hat Audi eine Modelloffensive angekündigt, in der mehr als zehn neue vollelektrische Fahrzeuge auf den Markt gebracht werden sollen. rtr

“Mitgenommen”, hieß der Workshop über die “Provenienzforschung zu Museumsobjekten aus dem Boxerkrieg”, der Anfang März am Humboldt Forum stattfand. Es handelte sich dabei um eine öffentliche Veranstaltung zur Halbzeit des Verbundprojektes deutscher Museen, das vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wird.

Im Laufe der Vorträge wurde deutlich, dass nicht nur ein Sammelsurium von Objekten, die von Angehörigen des entsandten deutschen Expeditionscorps nach Deutschland gebracht worden waren, der Kriegsbeute zuzurechnen ist. Ein Generalverdacht fiel auch auf Erwerbungen von Diplomaten, Missionare und Kunsthändlern, die sich seinerzeit in China aufhielten. Das fast überwältigende Ausmaß der auf dem Workshop vorgebrachten Verdächtigungen rief in mir die Befürchtung hervor, dass vielleicht einige der älteren Objekte und Büchersammlungen meiner Familie sich auch auf Beutegut aus dem ‘Boxer’-Krieg zurückführen ließen, womöglich auch noch auf Plünderungen im Zuge der vorangegangenen beiden Opiumkriege. Einige hochwertige Objekte aus diesem Nachlass sind ans Asiatische Museum und an die Staatsbibliothek zu Berlin gegangen.

Nachweislich wurde unsere familiäre Sammlung von chinesischen Händlern erworben oder stammen aus der Familie meiner chinesischen Mutter. Denn Kunst- und Antiquitätenhandel war und ist in China eine alte Praktik, wobei Objekte nicht nur durch eine Hand, sondern über längere Zeiträume hinweg durch mehrere Hände gehen. Angesichts dieses Umstandes lässt sich nach weit über hundert Jahren kaum mehr feststellen, ob es sich bei einzelnen Objekten womöglich um Hehlerware handelt. Dem nachzugehen dürfte bei den meisten Objekten mit einem erheblichen Aufwand verbunden sein, ohne die Gewissheit, am Ende ein gesichertes Ergebnis zu erzielen. Doch selbst wenn die Herkunft einzelner Objekte eindeutig als wertvolles ‘Boxerloot’ aus dem Kaiserpalast erkannt wird, muss ihre Entwendung differenziert auf dem politischen und kulturhistorischen Hintergrund der damaligen Ost-West-Beziehungen gesehen und gewertet werden.

Die en vogue Debatte über das ehemalige Treiben des deutschen Kolonialismus und Fragen der Restitution fordern dazu heraus, Stellung zu beziehen, zumal China nie – wie einige der afrikanischen Länder – als eine Kolonie der gnadenlosen Ausbeutung durch die Westmächte ausgeliefert war. Die Chinesen haben durch die Kriegsverluste weder ihr gesamtes kulturelles Erbe noch ihre Identität verloren. Auch ist eine implizite Gleichsetzung mit der nationalsozialistischen direkten oder indirekten Beraubung jüdischen Eigentums vollkommen unangebracht. Deutschland hat nach dem 1.Weltkrieg sein chinesisches Pachtgebiet Jiaozhou verloren und im Zuge des Boxer-Krieges die aus Peking entwendete Armillarsphäre, die zeitweilig vor dem Neuen Palais in Sanssouci aufgestellt war, an China zurückgeben müssen – womöglich auch andere Objekte.

Dieses astronomische Instrument war 1744 von deutschen Jesuiten-Missionaren, die im Dienste des chinesischen Kaiserhauses standen, konstruiert worden. Erinnert sei daran, dass damals die Berichte der Jesuiten über einen wohlgeordneten Staat unter den ersten Mandschu-Kaisern großen Widerhall in Europa auslösten. Zu den Bewunderern gehört unter anderem der Universalgelehrte Leibniz, der mit den Jesuiten in China korrespondierte und ihre Nachrichten verbreitete.

Im 19. Jahrhundert war mit wenigen Ausnahmen diese Wertschätzung Chinas vollkommen in Vergessenheit geraten. Kontroverse Weltbilder und Geisteshaltungen zwischen Ost und West prallten stattdessen aufeinander und führten zu Übergriffen, die in den beiden ‘Opiumkriegen’ und im ‘Boxer’-Krieg kumulierten.

Doch nur ein Bruchteil der Aktivitäten der internationalen Gemeinschaft in China bestand aus diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen, aus denen die Westmächte bedingt durch ihre überlegene Waffentechnik als Sieger hervorgingen. Neben beidseitig profitablen Handelsbeziehungen begann zunehmend auch ein kultureller Austausch, wie mein Großvater, der Nestor der deutschen Sinologie, Prof. Dr. Otto Franke (1863-1946) ihn beschrieben hat.

Unter anderem weist Otto Franke auf eine besondere Auswirkung des ‘Boxer’-Krieges hin: Durch die unmittelbare Begegnung begann sich das zuvor niederschmetternde China-Bild in Deutschland zu verändern.

Die Erzeugnisse von Kunst und Kunsthandwerk erregten allenthalben helle Begeisterung, und die freundlichen Umgangsformen in den breiten Volksmassen bewirkten rasch eine Annäherung mit den deutschen Soldaten. … Nach den Erfahrungen von 1900 bis 1901 hatte sich in Deutschland der Kreis derer, die an der chinesischen Kultur ein stärkeres Interesse nahmen, bedeutend erweitert. China-Vereine und Gesellschaften für ostasiatische Kunst wurden gegründet, kurzum ein ernsteres Interesse am ostasiatischen, insbesondere am chinesischen Geistesleben begannen sich in Deutschland zu entfalten. … Dazu kam, dass auch in China die Erfahrungen bei den Ereignissen vom Anfang des Jahrhunderts der Einsicht in die Unhaltbarkeit der überalterten Zustände in Staat und Gesellschaft einen starken Auftrieb gaben.

Professor Otto Franke

Die museale Provenienzforschung sollte sich daher nicht allein auf ‘Beutekunst’ einengen lassen. Der Aufwand, den es kostet, einem propagierten moralischen Unrecht unserer Vorfahren nachzugehen, das unzutreffend mit einer kolonialen Ausbeutung Chinas in Verbindung gebracht wird, ist nicht nur widersinnig, sondern letztendlich auch unproduktiv.

Nachforschungen müssten generell die Herkunft von Museumsobjekten und ihre sozialen Zusammenhänge beleuchten. Neben rein kunsthistorischen Merkmalen sollte in den Ausstellungsmethoden mehr ihre Bedeutung, Verwendung, Nutzen, also der kulturelle und lebensweltliche Kontext sichtbar gemacht werden. Statt einer fälschlichen schuldbewussten Selbstbezichtigung und einem vorauseilenden Eifer zur Restitution, nach der die Chinesen überhaupt nicht gefragt haben, würde dies weit mehr einer positiven Kulturvermittlung und Völkerverständigung dienen.

Renata Fu-sheng Franke, Jahrgang 1946, ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und Sinologin und hat von 1992 bis 2006 in Berlin an der Freien Universität und der Universität der Künste gelehrt. Ihr Vater Wolfgang Franke war von 1937 bis 1950 am Deutschland-Institut in Peking und an chinesischen Universitäten beschäftigt. Von 1950 bis 1977 war Wolfgang Franke Professor für Sinologie in Hamburg. Großvater Otto Franke war von 1988 bis 1901 als Kaiserlicher Dolmetscher in China und gilt als einer der Begründer der deutschen Sinologie.

Gero Greiner ist seit April Chief Engineer AD Software Development bei BMW China in Shanghai. Er war zuvor Product Owner in Environment Model for Autonomous Driving, ebenfalls für BMW in München.

Henning Janzen ist seit Beginn des Monats Junior AML Analyst bei der Industrial and Commercial Bank of China in Frankfurt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wir lassen uns ja ungern in die Karten schauen. Es führt schließlich nicht zwangsläufig zum erhofften Punktsieg, alle Karten offen auf den Tisch zu legen. Insbesondere in Liebesfragen lauern hier Enttäuschungen. Denn wer gegenüber seiner heimlichen Herzdame (oder seinem Herzbuben) Farbe bekennt, läuft Gefahr, mit dem emotionalen Seelenstrip ins Leere zu laufen. Oder noch schlimmer: in seinem Liebesvorstoß mit der “Gutmenschkarte” (好人卡 hǎorénkǎ) ausgestochen zu werden – worst case! Sie nämlich ist der ultimative Joker, mit dem einseitigen stürmischen Frühlingsgefühlen jäh der Wind aus den Segeln genommen wird.

Falls Sie, liebe:r Leser:in, jetzt vielleicht ein Pokerface ziehen, sich aber insgeheim keinen wirklichen Reim darauf machen können, was hier sprachlich gespielt wird, wird es Zeit, die Erklärungskarte vom Stapel zu ziehen: Die “Gutmenschkarte zugesteckt bekommen” (被发好人卡 bèi fā hǎorénkǎ) ist eine neue Metapher, mit der junge Leute in China sprachlich den Umstand einkleiden, von der oder dem Angebeteten in die Kumpelschublade gesteckt zu werden. Frei nach dem Motto: 你真是个好人,但是… Nǐ zhēn shì gè hǎorén, dànshì … “Du bist echt ein(e) Liebe(r), ABER… (es wird nichts mit uns)” .

Auch das Englische hat für ein solches zwischenmenschliches Szenario übrigens einen griffigen Neologismus auf Lager, nämlich “be friendzoned”. Sinnigerweise soll der Begriff auf einen Dialog aus der US-Serie Friends zurückgehen, aber das nur am Rande. Auch im Deutschen spricht die Generation Youtube/TikTok mittlerweile von “gefriendzoned” werden. Mama und Papa klicken jetzt bitte zu Wikipedia zur Aufklärung. Dort bringt die Crowd das Schlamassel folgendermaßen auf den Punkt: “Friendzone (von englisch friend für “Freund” und zone für “Bereich”) bezieht sich auf eine rein platonische Beziehung zwischen zwei Personen, in der sich eine Person eine romantische oder sexuelle Beziehung wünscht, die andere aber nicht. Erstere befindet sich dann in der Friendzone. Der Status der Friendzone gilt als nicht wünschenswert und hat eine negative Konnotation.

Wer hat nicht auch schon mal rosarot-bebrillt die Kumpelkarte gezogen? Wie wir nur allzu gut wissen, gibt es solche “Korbkarten” (拒绝卡 jùjuékǎ) zu allem Überdruss auch noch in mannigfaltigen Spielfarben. Zum Beispiel als Bruderkarte (哥哥卡 gēgekǎ oder 弟弟卡 dìdikǎ) respektive Schwesterkarte (姐姐卡 jiějiekǎ oder 妹妹卡 mèimeikǎ) (frei nach dem Motto: “Du bist wie ein Bruder / eine Schwester für mich”). Oder als Freundeskarte (朋友卡 péngyoukǎ) beziehungsweise Kollegenkarte (同事卡 tóngshìkǎ). Ganz pfiffige schieben ungewollten Verehrer:innen gerne die Zukunftskarte unter (未来卡 wèiláikǎ) (Der Slogan hier: “Ich bin einfach momentan noch nicht bereit für eine Beziehung”). Chinesische Korbverteiler trumpfen außerdem gerne auch noch mit der Elternkarte (父母卡 fùmǔkǎ) auf (“Meine Eltern würden da nie zustimmen”).

Aber Schwamm drüber. Positiv denken. Schließlich haben ja bekanntlich auch andere Eltern schöne Söhne beziehungsweise Töchter. Oder wie der Chinese – frei übersetzt – sagen würde: “Selbst am Arsch der Welt sprießen Edelmänner wie Kräuter”. Im Original: 天涯何处无芳草 tiānyá héchù wú fāngcǎo – zusammengesetzt aus 天涯 tiānyá = Ende der Welt, gottverlassene Gegend; 何处 héchù = wo (Interrogativpronomen); 无 wú = nicht, ohne keine/r/s; 芳草 fāngcǎo = “Kräuter”, aber auch “Edelmann”).

Und vielleicht erwächst ja nach dem ersten Herzschmerz in der friendzone am Ende doch noch ein wetterfestes Freundschaftsbäumchen als Band zum einstigen Schwarm. Freunde kann man schließlich nie genug haben. Das wissen auch die Chinesen. 多个朋友多条路 duō gè péngyou duō tiáo lù lautet im Reich der Mitte eine allseits bekannte Redensart – sprich: “jeder zusätzliche Freund eröffnet einen zusätzlichen Weg”. Der chinesische Volksmund rät außerdem: 在家靠父母,出门靠朋友 zài jiā kào fùmǔ, chūmén kào péngyou. Will heißen: “Zuhause verlass dich auf deine Eltern, draußen in der weiten Welt auf deine Freunde.”

Passenderweise heißt auch Chinas wichtigste Social-Media-Spielwiese, nämlich die Wechat Moments, auf Chinesisch einfach “Freundeskreis” (朋友圈 péngyouquān). Das Mandarin kennt zudem eine ganze Vokabelarmada an interessanten Freundschaftsbegriffen. So gibt es beispielsweise eigene Wörter für Kindheitsfreunde (发小 fàxiǎo) und Freunde aus der Heimat (老乡 lǎoxiāng – gemeint sind je nach Situation Bekanntschaften aus der gleichen Stadt / dem gleichen Dorf oder im Ausland Landsmänner beziehungsweise Landsfrauen).

Obendrein wären da noch Zimmerfreunde (室友 shìyǒu – Mitbewohner/in), Wohnheimfreunde (舍友 shèyǒu von 宿舍 sùshè – Wohnheim) und Ballfreunde (球友 qiúyǒu – Sportkamerad:in – exklusiv für Ballsportarten). Das Chinesische kennt außerdem noch Knastkumpels (牢友 láoyǒu wie in 坐牢 zuòláo – im Knast sitzen), Krankheitsfreunde (病友 bìngyǒu – Krankenhausbekanntschaften), Kartenfreunde (牌友 páiyǒu – Freunde, mit denen man Karten spielt) und Eselfreunde (驴友 lǘyǒu – gemeinsame Rucksackreisende beziehungsweise Backpackerfreunde – schließlich ist man eselmäßig bepackt). Selbst Kinder nennt man in China oft einfach “kleine Freunde” (小朋友 xiǎopéngyou).

Wer derweil auf der Suche nach einer “Freundschaft plus” ist (auf Chinesisch 床友 chuángyǒu “Bettgefährte” / “Bettgefährtin” oder 炮友 pàoyǒu “Kanonenfreund” oder “Böllerfreundin”), der wird vielleicht beim “Fastfood-Anfreunden” (快餐交友 kuàicān jiāoyǒu) fündig. Im Land des Essens wird nämlich auch das Speeddating natürlich in eine Essensmetapher verpackt.

Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Freundeskreis am Ende nicht als Schönwetterzirkel entpuppt, sprich als Ansammlung von “Plastikfreunden” (塑料朋友 sùliào péngyou – Fakefreunde) oder “Schnaps- und Fleischfreunden” (酒肉朋友 jiǔ-ròu péngyou). Als letztere bezeichnet man in China nämlich nicht nur Saufkumpanen, sondern auch falsche Freunde, die sich beim Aufziehen kleinster Grummelwolken stilecht aus dem Staub machen. Wenig Verlass ist auch auf Zeitgenossen, die, sobald ihnen Schmetterlinge im Bauch herumschwirren oder sie in den Hafen einer festen Beziehung steuern, ihre Freunde einfach links liegen lassen. Die Chinesen haben auch hierfür ein eigenes Sprichwort, genauer gesagt gleich zwei: nämlich 见色忘友 jiànsè-wàngyǒu “im Anblick der Fleischeslust seine Freunde vergessen” oder 重色轻友 zhòngsè-qīngyǒu “mehr Gewicht auf Liebesbeziehungen als auf Freundschaften legen”.

Ohnehin gilt wohl: Wer in Freundschaftsfragen ein gutes Blatt auf der Hand hat, ist aus dem Schneider und kann locker auch die eine oder andere “Gutmenschkarte” von der heimlichen Flamme wegstecken. Warten Sie in Liebesdingen also einfach, bis die Karten mal wieder neu gemischt werden und bleiben Sie so lange ein guter Mensch.

Verena Menzel betreibt in Peking die Online-Sprachschule New Chinese.