die Aussagen des französischen Staatspräsidenten Macron zur Taiwan-Frage sorgen weiter für Zündstoff in Europa. Die Regierung in Paris verteidigt die Worte Macrons, Kritiker halten ihm vieles vor: Naivität, Eitelkeit oder Ignoranz gegenüber der prekären Lage Taiwans. Ob gewollt oder nicht, hat Macron der Debatte um eine einheitliche China-Politik der EU neues Feuer gegeben. Diese betrifft letztlich auch Europas künftiges Verhältnis zu den USA. Die Meinungen zu alldem gehen nach wie vor weit auseinander, wie unser Redaktionsteam auch anhand von Kommentaren etwa aus Polen und Ungarn analysiert.

Bundesaußenministerin Baerbock steht nun bei ihrer anstehenden Stippvisite in Peking unter Druck, für europäische Klarheit zu sorgen. Und ein paar Tage später folgt ihr mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell erneut ein EU-Vertreter nach Peking. Die Bundesregierung agiert in dieser Gemengelage mit Vorsicht, wie Stefan Braun analysiert. Einerseits müssen Berlin und dann auch Baerbock in Peking die Solidarität der EU mit dem bedrängten Taiwan bekunden. Doch zu harte Kritik an Macron würde in Peking als deutsch-franzöischer Zoff gelesen werden. Und das wiederum ist genau der Eindruck, der nicht entstehen darf.

Derweil feiert in China ein Held der Mao-Zeit unter Xi Jinping fröhliche Urständ. Der 1962 bei einem Unfall ganz jung verstorbene Modellsoldat Lei Feng war jahrzehntelang immer wieder Hauptperson von Kampagnen für mehr Anständigkeit, Idealismus und revolutionärem Eifer kommunistischer Kader. Nun soll Lei für Xis “Neue Ära” herhalten, wie Fabian Peltsch analysiert. Artikel der Staatsmedien preisen den Modellsoldaten, auch ein Musical über sein Leben ist in Arbeit. Doch junge Chinesen orientieren sich eher an Influencern als an längst verblichenen Vorbildern.

Selbst erlebt hat das hitzige Ende der Mao-Zeit Florian Mausbach, der damals in Peking als Übersetzer offizieller Texte tätig war. Wie Mausbach in Deutschland den Begriff der radikalen “Viererbande” um Maos Witwe prägte, lesen Sie in unserem heutigen Porträt.

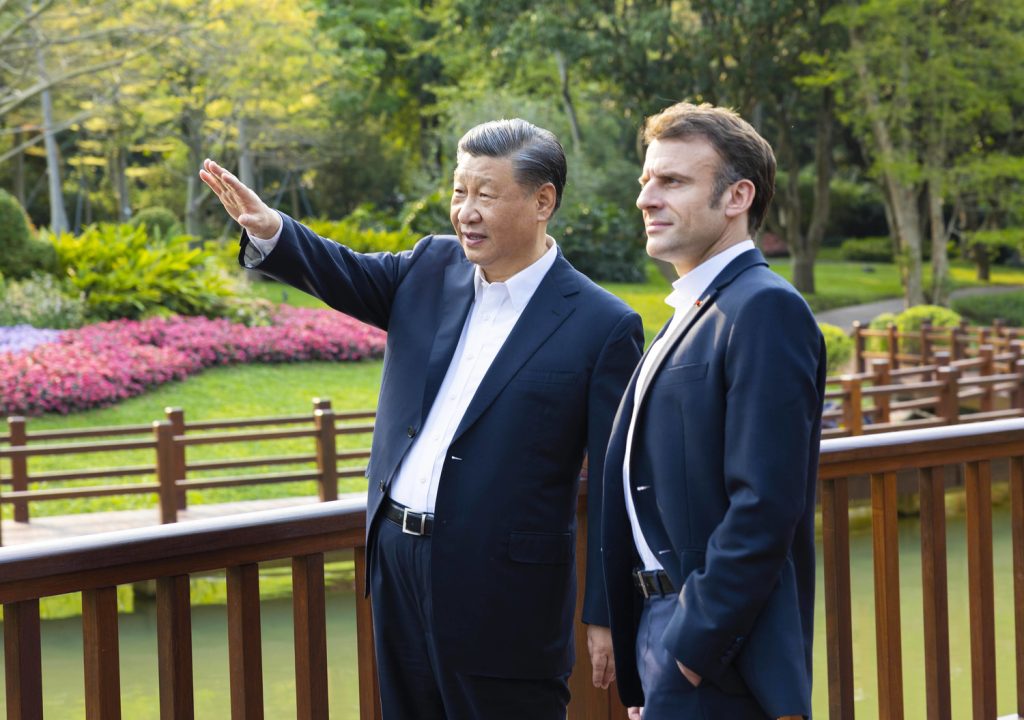

Viel Aufregung – um nichts? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während seiner China-Reise im Interview mit der französischen Zeitung Les Echos ein eigenständigeres Handeln Europas im Taiwan-Konflikt gefordert. Zugleich deutete Macron an, Europa könnte Taiwan bei einem Angriff der Volksrepublik womöglich nicht zur Seite stehen. “Das Schlimmste wäre es, zu denken, dass wir Europäer Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten”, sagte Macron. Nun ist die Empörung in Berlin und Brüssel groß. Und doch nur zum Teil.

“Macron isoliert sich in Europa, er schwächt die Europäische Union, und er konterkariert ja das, was die Präsidentin der Europäischen Kommission in Peking gesagt hat“, kritisierte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen im Deutschlandfunk. Sein Parteifreund Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, zeigte sich ebenfalls entsetzt. Die EU-Staaten machten sich unglaubwürdig, “wenn man einerseits Souveränität für Europa einfordert und dann jeden Wirtschaftsdeal mit China abschließt, den man kriegen kann“, twitterte er. Der langjährige EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer von den Grünen setzte auf Twitter den Hashtag “#braindead”.

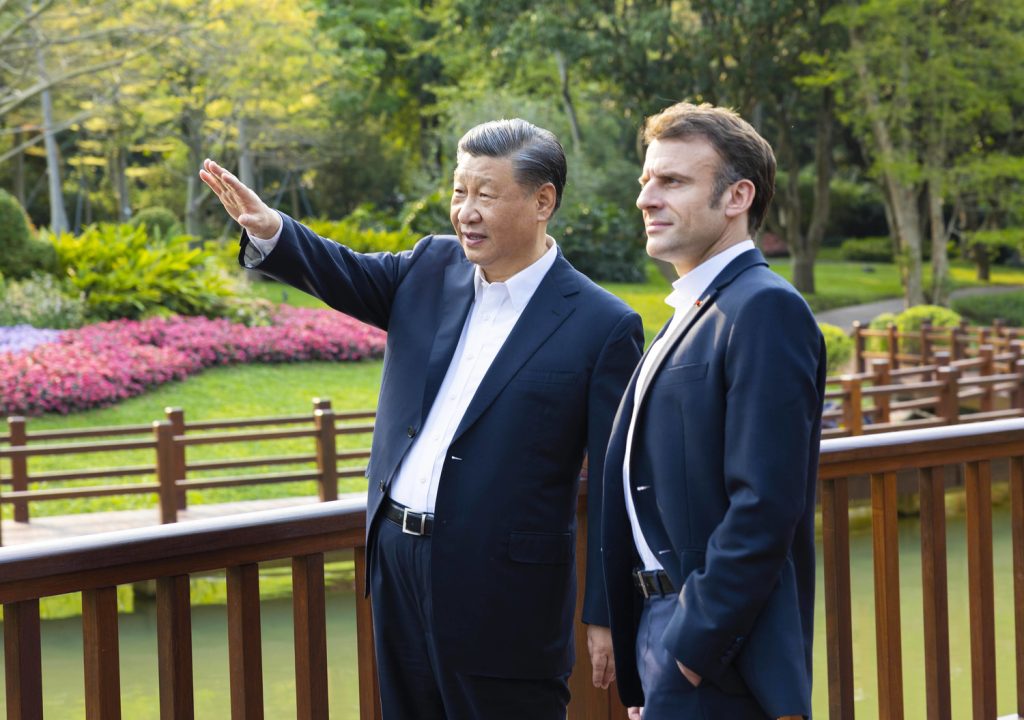

Während Macron mit 50 Unternehmern im Schlepptau beim gemeinsamen Besuch mit Ursula von der Leyen vergangene Woche in Peking Gastgeber Xi Jinping umschmeichelte, wählte die EU-Kommissionspräsidentin eher warnende Worte: Sollte China Russland “direkt oder indirekt” mit militärischer Ausrüstung unterstützen, würde das die Beziehungen zur EU “schwer belasten”. Einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan bezeichnete sie als inakzeptables Vorgehen.

Die Regierung in Paris wies am Dienstag die Kritik an ihrem Präsidenten allerdings vehement zurück. Macron habe immer wieder gesagt, dass Frankreich nicht gleich weit von den USA und China entfernt sei, wehrte eine Sprecherin des Élysée-Palasts Äquidistanz-Vorwürfe ab: “Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte.” China hingegen sei Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, mit dem man eine gemeinsame Agenda schaffen wolle, um Spannungen zu reduzieren und globale Fragen anzugehen. Frankreich unterstütze zu Taiwan den Status quo, betonte sie. Macron habe Chinas Staats- und Parteichef Xi klar gesagt, dass die Taiwan-Frage durch Dialog geklärt werden müsse.

In Brüssel bemühte man sich am Dienstag derweil um Schadensbegrenzung. Die gemeinsame Botschaft von Macron und von der Leyen sei im trilateralen Treffen mit Xi durchaus “konsistent und kohärent” gewesen, betonte EU-Kommissionssprecher Eric Mamer. Was die restliche Reise des französischen Staatschefs oder dessen Interview-Aussagen zu Taiwan angehe, werde die EU-Kommission nichts kommentieren – wie es allgemein üblich sei.

Von der Leyen habe während ihrer Reise in der Funktion der EU-Kommissionspräsidentin gesprochen und hier eine einheitliche Linie im Vergleich zur Grundsatzrede eine Woche zuvor präsentiert, sagte Mamer. Mit dem Élysée habe es vor dieser Rede sowie vor der gemeinsamen Reise Abstimmung gegeben. Seit der Veröffentlichung des Macron-Interviews habe es bisher allerdings keinen Kontakt zwischen den Büros der EU-Kommissionschefin und dem französischen Staatschef gegeben, erklärte Mamer.

Doch auch in Frankreich sehen manche Macrons Interview kritisch. Von der Leyen und Macron haben sich sicher bei ihrem Treffen vor der gemeinsamen Reise über die Taiwan-Frage unterhalten, sagte der französische China-Beobachter Antoine Bondaz. Das Problem liege darin, dass Macron es verpasst habe, eine Agenda vorzulegen, die die Interessen der EU und ihre Strategie definiert. “Zu sagen, wir haben nicht die gleichen Interessen wie die USA, ist offensichtlich”, kritisiert Bondaz. “Und sich von den USA zu distanzieren, ist keine Strategie an sich.” Das Timing von Macrons Verlautbarungen sei katastrophal gewesen.

“Es ist eine Aussage, die der französischen Politik nicht genützt hat“, sagte Stéphane Corcuff, Sinologe an der Universität Sciences Po Lyon, der Nachrichtenplattform France 24. “Das Einzige, was China davon abhalten kann, Taiwan anzugreifen, ist das Wissen, dass wir da sein werden, um darauf zu reagieren”, sagte Corcuff.

In Washington reagierte man dennoch mit Gelassenheit. Es gebe eine “hervorragende” bilaterale Beziehung zu Frankreich, sagte John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden habe ein gutes persönliches Verhältnis zu Macron, und die beiden würden bei verschiedenen Themen eng zusammenarbeiten – auch in Bezug auf Asien.

EU-Grünen-Politiker Bütikofer hat eine eigene Lesart: Eigentlich habe Macron nicht vorgehabt, auf seiner Peking-Reise über das Thema Taiwan zu reden, mit der Begründung, er wäre Stoiker und würde nur über die Sachen reden, über die er reden könnte. Auch aus Élysée-Kreisen hieß es vor der Reise, das Thema Taiwan werde nicht aktiv angesprochen.

Dass er sich dann doch dazu hinreißen ließ, sei ein Erfolg der chinesischen Seite, die ihn überhäuft haben mit Aufmerksamkeit, der er dann selbstverliebt zum Opfer fiel, sagt Bütikofer. “Macrons unsägliche Äußerungen waren eine Mischung aus einem Drittel tendenziell anti-amerikanischer französischer Tradition, 15 Prozent Müdigkeit und vor allem viel Überheblichkeit.”

Inwiefern Macron Taiwan damit geschadet hat? “Im Effekt nicht so viel”, antwortet Bütikofer. Macron habe der Debatte um Taiwan Auftrieb gegeben und gleichzeitig eine Position markiert, der sich anzuschließen nicht vielen in Europa leicht fallen werde. “Macrons Äußerungen haben einmal mehr die Notwendigkeit hervorgehoben, zu einer gemeinsamen europäischen Position in der Unterstützung Taiwans zu kommen.”

Nun steht Europa also vor der Notwendigkeit, die Debatte zu führen, die am Ende in einer gemeinsamen Position münden soll. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte am Dienstag vor seiner Abreise in die USA, dass das Bündnis mit den Vereinigten Staaten “die oberste Priorität der kommenden polnischen Präsidentschaft des EU-Rats” werde. “Das ist die Grundlage unserer Sicherheit.” Polen übernimmt den Vorsitz im EU-Rat Anfang 2025. Andere Töne kamen – wenig überraschend – aus Ungarn. Die EU müsse “endlich aufwachen”, was die eigenen Interessen angehe und dürfe nicht einfach den USA folgen, schrieb auch Balázs Orbán, enger politischer Berater des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, auf Twitter. Er zitierte seinen Chef mit scheinbar ähnlichen Aussagen wie jenen Macrons.

Macron, von der Leyen und ab Mittwoch auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sind derweil nicht die einzigen Besucher und Besucherinnen innen aus Europa in dieser Woche: Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reist nach Peking. Borrell wird dort von Donnerstag bis Samstag erwartet. Der Besuch Borrells sei schon seit längerer Zeit geplant gewesen, versicherte eine Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Nach der vergangenen Woche wird seine Reise aber wohl eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Der EU-Außenbeauftragte war bisher nicht unbedingt für kritische Sprache in Richtung China bekannt. Beobachter in Brüssel und Peking werden deshalb genau hinhören, ob er seiner Chefin von der Leyen folgt. Amelie Richter/Felix Lee

Die Bundesregierung hat sich am Dienstag aus der Debatte um Emmanuel Macrons Äußerungen zu Taiwan noch komplett herausgehalten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sie kein weiteres Öl ins Feuer gießen möchte. Ob im Kanzleramt von Olaf Scholz oder im Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock – alle wissen, dass ein öffentlicher Widerspruch zu den Äußerungen des französischen Präsidenten genau das wäre, was sich Peking wünscht: eine in sich zerstrittene EU, deren wichtigste Mitglieder man gegeneinander ausspielen kann.

Zwar kommen manche Formulierungen Macrons in der Bundesregierung nicht gut an. Das gilt vor allem für seine Distanzierung von Taiwan. Dennoch möchte die Spitze der Ampel-Koalition der chinesischen Führung diesen Triumph nicht gönnen.

Die deutsche Regierung hat jedoch ganz unmittelbar eine Chance, Macrons Äußerungen in Peking etwas geradezurücken. Baerbock plant ab Mittwoch einen Besuch in China. Die Grünen-Politikerin soll dort signalisieren, dass den Europäern der Konflikt um Taiwan nicht egal ist. “Außenministerin Baerbock wird bei ihrem Besuch die Taiwan-Position deutlich machen müssen”, fordert etwa Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ganz einfach werde der Trip nicht.

Die Mission ist vielleicht auch gar nicht so heikel, wie es derzeit scheinen mag. Macron hat jenseits seiner Taiwan-Sätze auch Botschaften übermittelt, denen auch Scholz und Baerbock zustimmen würden. Dazu gehört etwa Macrons Plädoyer für ein starkes, selbstbewusstes Europa. Die Sorge gilt hier einer Zukunft nach der Zeit von US-Präsident Joe Biden. Nicht viel anders hatte das zuletzt auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem Interview ausgesprochen.

Die Zurückhaltung der Regierung bedeutet indes nicht, dass in Berlin alle mit Macrons Interview zu Ostern glücklich waren. SPD-Außenpolitiker Schmid sagte, dass “das unglücklich gelaufen ist mit dem Besuch von Macron”. “Sicherlich war es gut von ihm gemeint, aber es ist schiefgegangen.” Bei allem Verständnis für Pannen sieht Schmid Macrons Worte zu Taiwan kritisch. “Klar ist: Wir stehen auf der Seite der Demokratie in Taiwan.” Hier dürfe es keine gewaltsamen Veränderungen geben – und auch keine Distanzierungen. “Wenn er sagt, dass wir Europäer uns raushalten müssen, ist das problematisch.”

Bemerkenswert ist Schmids Blick auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deren Besuch in Peking hätte anders ablaufen müssen. “Plötzlich war sie von der Bildfläche verschwunden.” Das chinesische Protokoll habe zudem alles dafür getan, dass von der Leyen nicht vorkommt. Geschickt sei das von den Chinesen allerdings nicht gewesen. In Handelsfragen nämlich werde am Ende trotzdem die EU entscheiden und nicht Macron.

Der grüne Außenexperte Jürgen Trittin warnte vor allem vor einer Beschädigung der Beziehungen zur aktuellen US-Administration. “Eine starke transatlantische Partnerschaft ist im europäischen Interesse.” Wichtig sei es, Europas Souveränität und Widerstandskraft zu stärken, ohne die guten Beziehungen zu den USA aus dem Blick zu verlieren, so Trittin. “Mit der Regierung Biden haben sich die amerikanisch-europäischen Beziehungen wieder verbessert.” Das zeige sich in der gemeinsamen Unterstützung für die Ukraine. Auch auf anderen Feldern würden die EU und die USA aktuell eng zusammenarbeiten.

Trittin sieht jedoch umgekehrt auch eine allzu große Nähe zu den USA mit Unbehagen. Der Grüne verweist darauf, dass sich Europa nicht “an den Unwägbarkeiten und Unstimmigkeiten der China-Positionen im US-Kongress” orientieren sollte. “Hier wird zunehmend die Ein-China-Politik infrage gestellt samt wachsendem Eskalationsrisiko. Das ist weder im Interesse Europas noch Japans, Koreas oder der Asean-Staaten.” Trittin befürchtet zudem ebenso wie Pistorius, dass die guten Beziehungen nach Washington mit den nächsten Präsidentschaftswahlen abrupt zu Ende sein könnten. “Darauf hat Macron zu Recht verwiesen.” Mitarbeit: Horand Knaup/Franziska Klemenz

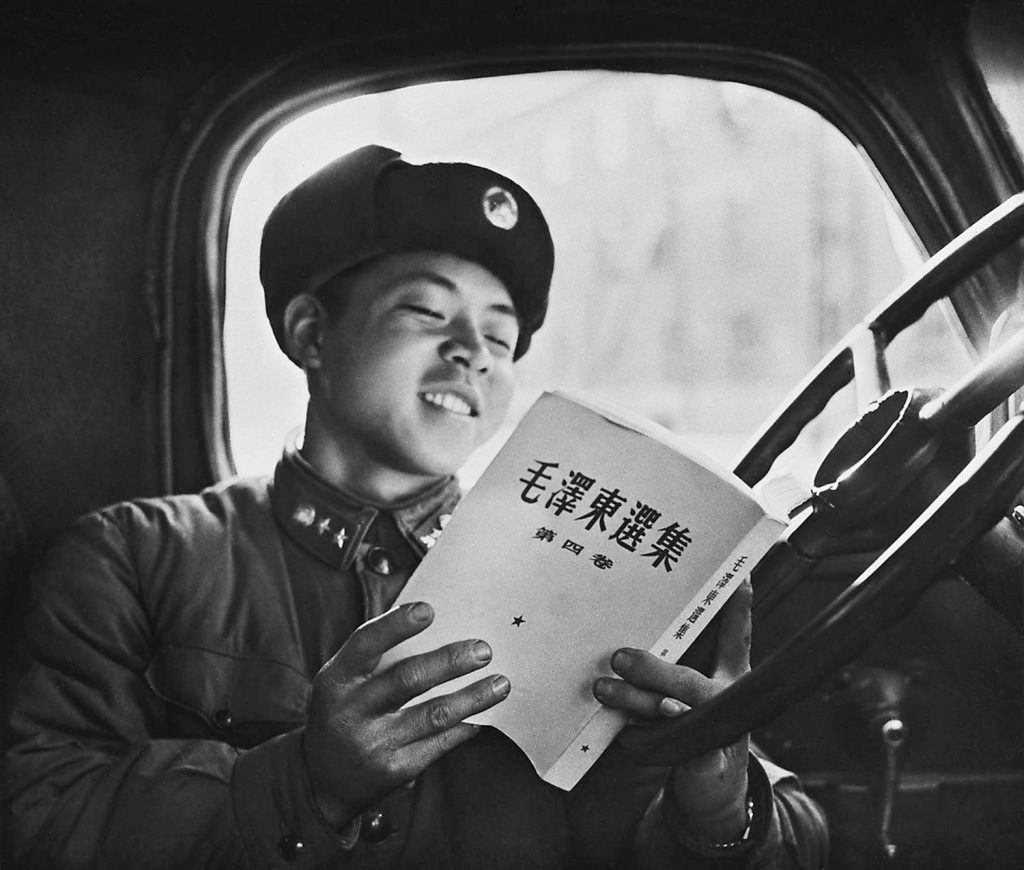

Im März vor 60 Jahren sprach Mao Zedong einen jungen Chinesen in der Staatszeitung People’s Daily heilig. Das Volk, so Mao, müsse fortan von “Genosse Lei Feng lernen”, der als junger Traktorfahrer und Soldat der Volksbefreiungsarmee ein knappes Jahr zuvor von einem Telefonmast erschlagen worden war. Lei Fengs Selbstlosigkeit gegenüber seinen Genossen und sein revolutionärer Geist seien vorbildlich gewesen, erklärte Mao. Die Tagebücher des 22-Jährigen, die posthum veröffentlicht wurden, erklärte die Partei bald darauf zur Pflichtlektüre. Die von Mao gefeierte Aufopferungsbereitschaft Lei Fengs spiegelt sich dort in Sätzen wider wie diesem: “Ich habe nur einen Wunsch in meinem Herzen. Ich will mich mit ganzem Herzen der Partei, dem Sozialismus und dem Kommunismus widmen.”

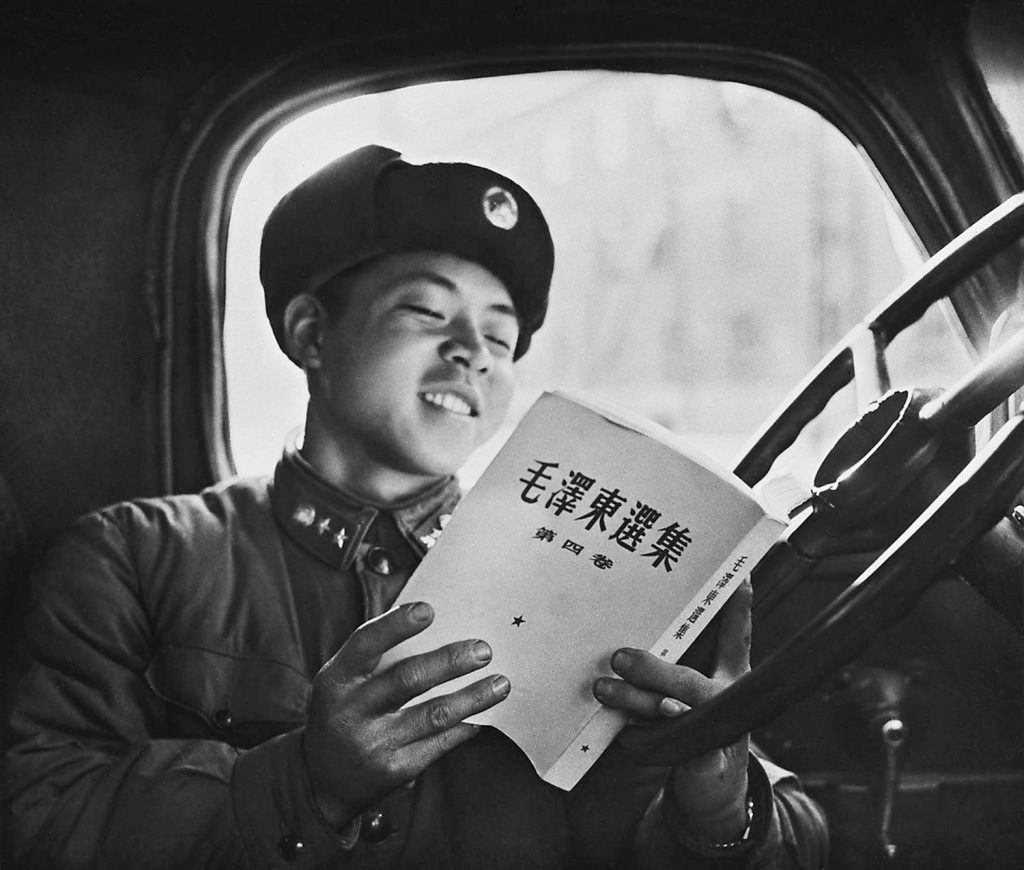

Auch Fotos aus dem Leben des Modellsoldaten kamen in Umlauf. Dort sah man den Waisenjungen zum Beispiel, wie er in einer Arbeitspause im perfekt ausgeleuchteten Führerhaus eines Lastwagens die Schriften Maos studiert. In einem Museum in Lei Fengs Wahlheimat Fushun kann man heute unter Glas seine Sandalen und seine Zahnbürste bestaunen.

Sinologen zweifeln jedoch, ob der junge Mann so wirklich existiert hat. Sagen dürfe man das in China jedoch bis heute nicht, erklärt Robert Weatherley, Politikwissenschaftler der Cambridge University, der sich intensiv mit Lei Fengs Rolle als Propagandainstrument auseinandergesetzt hat. “Die Menschen in China glauben, dass er existierte. Aber die meisten glauben nicht an den Inhalt seiner Tagebücher, weil sie wissen, dass sie höchstwahrscheinlich von der KPCh nach Leis Tod geschrieben wurden”, erklärt Weatherley China.Table.

60 Jahre nach seinem angeblichen Ableben will die Partei ihrem altgedienten Role Model einmal mehr Leben einhauchen. Vor wenigen Wochen zitierten Chinas Staatsmedien Xi Jinping mit den Worten, es sei wichtiger denn je, Lei Feng “tief zu verstehen, damit sein Geist in der neuen Ära noch heller leuchtet”. Zum offiziellen “Lernen von Lei Feng-Tag” (学雷锋纪念日) am 5. März erschien in China eine neue Briefmarkenserie mit seinem Konterfei. Ein neues Musical ist in Arbeit, das die Stationen seines kurzen Lebens einmal mehr Revue passieren lässt. In Shenzhen und der Inneren Mongolei gingen Lei-Feng-Busse auf die Straße, die mit seinen Bildern und Sprüchen ausgekleidet waren.

Flankiert wurde das Ganze von unzähligen Artikeln in den Staatsmedien. Diese porträtierten sogar einen in China lebenden Studenten aus Bangladesh, der eine “Lei Feng International Volunteer Association” gegründet hatte, um den Lei Feng-Spirit “weltweit zu verbreiten”. Auch zahlreiche Schulen und Gemeinden zollten dem Modellsoldaten mit Feierlichkeiten und Wohltätigkeitsaktionen Tribut. In der Stadt Shangrao in Jiangxi schossen einige Schüler dabei übers Ziel hinaus, indem sie einen “roten Treuetanz” im Aufzug der Roten Garden aufführten. Nicht nur älteren Chinesen dürften bei alldem ungute Erinnerungen hochgekommen sein.

Mitunter treibt der Lei-Feng-Kult derweil eher seltsame Blüten: 2019 dekorierte eine Filiale der uramerikanischen Fastfood-Kette KFC in Lei Fengs Heimatstadt Changsha ihre Wände mit einem Best-Of aus dessen Leben, inklusive Tagebuchauszügen und Cartoon-Aufstellern. 2014 hatten Bilder eines jungen Lei-Feng-Fanatikers die Runde gemacht, der mehrere Schönheitsoperationen auf sich genommen hatte, um seinem Idol möglichst ähnlich zu sehen.

Doch wie konnte diese altbackene Propagandafigur überhaupt so lange überdauern? “Lei hat im Laufe der Jahre unzählige Comebacks erlebt”, sagt Weatherley, der gerade an einem Buch über Lei Fengs Einfluss arbeitet. “In der Regel kamen diese Comebacks dann, wenn die Zentralregierung das Gefühl hatte, dass das moralische Gefüge der chinesischen Gesellschaft im Niedergang begriffen ist und einen ‘sozialistischen, altruistischen’ Impuls benötigt.”

Die erste Lei-Feng-Kampagne begann denn auch, als sich China von Maos desaströsem “Großen Sprung nach Vorn” und der daraus resultierenden Hungersnot erholen musste. Und auch kurz nach den Tiananmen-Demonstrationen von 1989 habe die KP Lei Feng aus der Mottenkiste geholt. “Aber niemand auf der Straße nahm dies besonders ernst”, sagt Weatherley.

Auch die jungen Menschen, die im vergangenen Winter mit Din-A4-Papier gegen Pekings harte Hand demonstrierten, dürften gegenüber Lei Fengs moralischer Strahlkraft eher immun sein. Und unpolitische Chinesen in ihrem Alter nehmen sich heute ohnehin eher Live-Streamer zum Vorbild als hilfsbereite Traktorfahrer. “Ich glaube nicht, dass die Regierung noch viel Vertrauen in die Macht von Lei Feng hat”, resümiert denn auch Weatherley. “Ich denke, Lei Feng ist vor allem eine Erinnerung an die Menschen, dass Chinas Regierung eine sozialistische Regierung ist – etwas, das man nach mehr als 40 Jahren Wirtschaftsreformen leicht vergisst.”

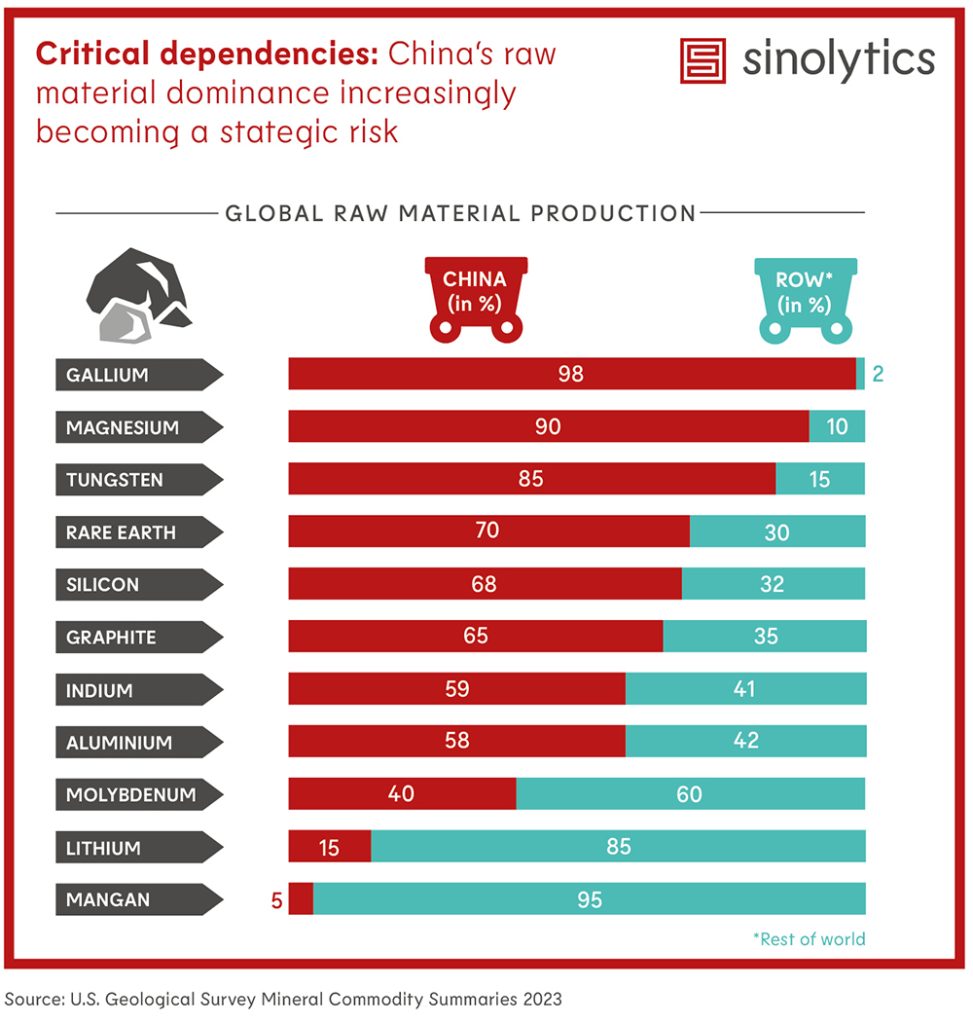

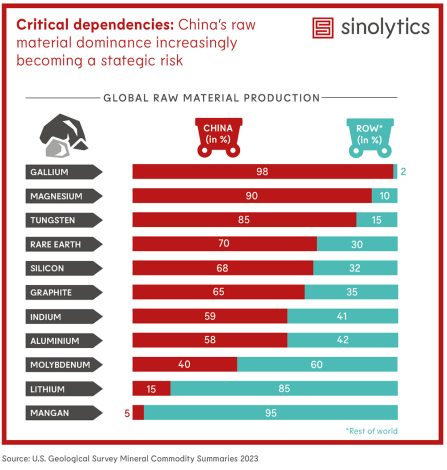

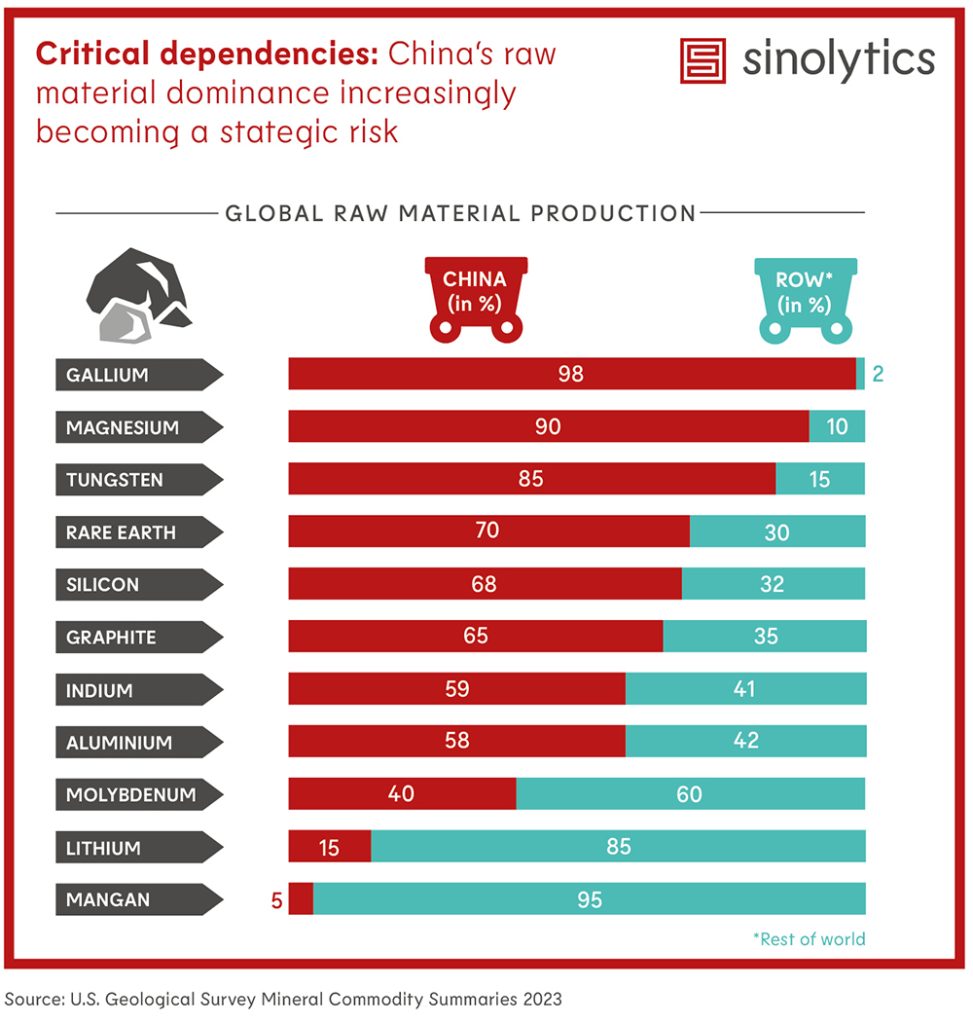

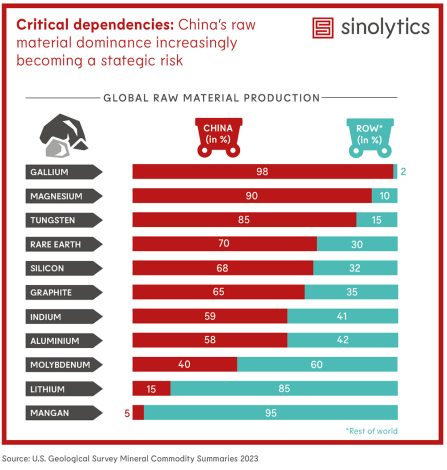

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva holt ab dem heutigen Mittwoch seinen wegen einer Lungenentzündung vor ein paar Wochen vertagten Staatsbesuch in China nach. Lula wird von einer größeren Delegation aus Regionalpolitikern und Wirtschaftsvertretern begleitet. Die Regierung in Brasilia rechnet mit der Unterzeichnung von rund 20 bilateralen Abkommen, darunter eine Vereinbarung zum Bau einer neuen Produktreihe des gemeinsamen Satellitenmodells CBERS-6.

Lula wird am Donnerstag zunächst in Shanghai Termine wahrnehmen, darunter die Amtseinführung seiner politischen Vertrauten Dilma Rousseff als neue Chefin der multilateralen Brics-Bank. Am Freitag soll der 77-Jährige in Peking mit Staatschef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang zusammentreffen. Kurz vor Abflug kündigte Lula im Staatssender EBC bereits eine Gegeneinladung an Xi an. Er plane, die Beziehungen zu China zu “konsolidieren”, so Lula laut Reuters. “Wir wollen, dass die Chinesen Investitionen tätigen, um neue Arbeitsplätze und neue Produktionsanlagen in Brasilien zu schaffen.” China ist zudem Brasiliens wichtigster Handelspartner. Lula möchte das Spektrum der Exporte seines Landes erweitern, das bisher vor allem aus Soja und Rohstoffen besteht.

Weiterer Schwerpunkt wird der Ukraine-Krieg sein. Kurz vor seiner Reise hatte Lula die Idee einer Art “Friedens-Club” aus Ländern mit Vermittlungsbereitschaft ins Spiel gebracht. Lula hoffe, China zu einer Teilnahme an Vermittlungen gewinnen zu können, sagte Außenminister Mauro Vieira gegenüber Reportern. Bis zu Lulas Rückkehr nach Brasilien werde eine Gruppe von Vermittlerländern “geschaffen” sein, so Vieira. Generell bemüht sich Lula, Brasilien wieder eine größere Rolle auf der geopolitischen Bühne zu verschaffen – nach einer Zeit der Isolation unter seinem rechtsgerichteten Vorgänger Jair Bolsonaro. ck

Auch am Tag nach dem offiziellen Ende des großen chinesischen Marinemanövers rund um Taiwan blieb die Lage angespannt. “Derzeit sind noch acht Schiffe in Gewässern rund um Taiwan im Einsatz”, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Dienstagvormittag mit. Später wurde noch ein weiteres Schiff entdeckt. Insgesamt hielten sich damit neun der zwölf am Manöver beteiligten Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee weiterhin nahe Taiwan auf. Auch haben nach den Ministeriumsangaben 26 Kampfjets die Medianlinie zwischen Taiwan und Festlandchina überquert. Chinas Marine hatte zwischen Samstag und Montagabend geübt, ganz Taiwan einzukreisen und den Schiffsverkehr zu blockieren.

Eine italienische Parlamentsdelegation hat daher am Dienstag im letzten Moment beschlossen, eine für diese Woche geplante Reise aufgrund “internationaler Spannungen” und der “Reibungssituation” zwischen China und Taiwan zu verschieben. Unterdessen berichtete das japanische Magazin Nikkei Asia, dass Anfang Mai 25 US-Verteidigungsunternehmen Vertreter nach Taiwan entsenden. Dort wollen sie mit lokalen Rüstungsfirmen die gemeinsame Produktion von Drohnen und Munition ausloten. Die Gruppe werde auch mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammentreffen, berichtete Nikkei unter Berufung auf den Präsidenten des US Taiwan Business Council Rupert Hammond-Chambers.

Am Dienstag starteten die USA und die Philippinen derweil ihr größtes bilaterales Militärmanöver im Südchinesischen Meer seit mehr als 30 Jahren. An dem jährlich abgehaltenen Balikatan-Manöver nehmen diesmal 17.600 Militärs teil, doppelt so viele wie vor einem Jahr. Die teilweise mit scharfer Munition abgehaltene Übung konzentriere sich auf maritime Sicherheit und amphibische Operationen, hieß es. Experten erwarten keine überdurchschnittlich heftige Reaktion aus Peking. “Die amerikanisch-philippinische Militärkooperation darf sich nicht in Streitigkeiten im Südchinesischen Meer einmischen”, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag. Am selben Tag hatte der Lenkwaffen-Zerstörer USS Milius im Rahmen der US-Operation zur Navigationsfreiheit von Peking beanspruchte Gewässer bei den Spratly-Inseln durchquert. ck

Die Cyberspace Administration of China (CAC) hat ein Regelwerk für neuartige generative KI-Dienste im Stil von ChatGPT vorgelegt. Damit will Peking Anbieter der schnell wachsenden Technologie vor der Marktfreigabe stärker in die Pflicht nehmen. Generative KI erstellt mithilfe maschinellen Lernens neue Inhalte, etwa aus vorhandenen Texten, Audiodateien und Bildern.

Die Plattformen müssen demnach sicherstellen, dass sie geistiges Eigentum respektieren und ihre Inhalte korrekt sind, weder diskriminieren noch die Sicherheit gefährden. Die Betreiber müssen außerdem die von KI generierten Inhalte klar als solche kennzeichnen, wie die Internetaufsichtsbehörde auf ihrer Website mitteilte. Die Regulierungsbehörde sagte auch, dass die Plattformen die Identität der Nutzer verifizieren müssen, sodass die Nutzung nachverfolgt werden kann. “Inhalte, die durch generative künstliche Intelligenz erzeugt werden, sollen sozialistische Grundwerte verkörpern und dürfen keine Inhalte enthalten, die die Staatsmacht untergraben, den Umsturz des sozialistischen Systems befürworten, zur Spaltung des Landes aufrufen oder die nationale Einheit untergraben”, heißt es in den CAC-Vorschriften.

Das globale Interesse an generativer KI ist seit dem Debüt von ChatGPT Ende 2022 sprunghaft angestiegen. In China ist das von der US-Firma OpenAI entwickelte und von Microsoft stark mitfinanzierte ChatGPT zwar nicht verfügbar. Chinesische Tech-Firmen wie Sensetime, Tencent, Alibaba und Baidu arbeiten jedoch bereits fieberhaft daran, ähnliche Dienste in Stellung zu bringen. Am weitesten fortgeschritten gilt die Plattform Ernie von Baidu. Mit ChatGPT gleichziehen kann diese laut Expertenmeinung bis auf Weiteres aber noch nicht. fpe

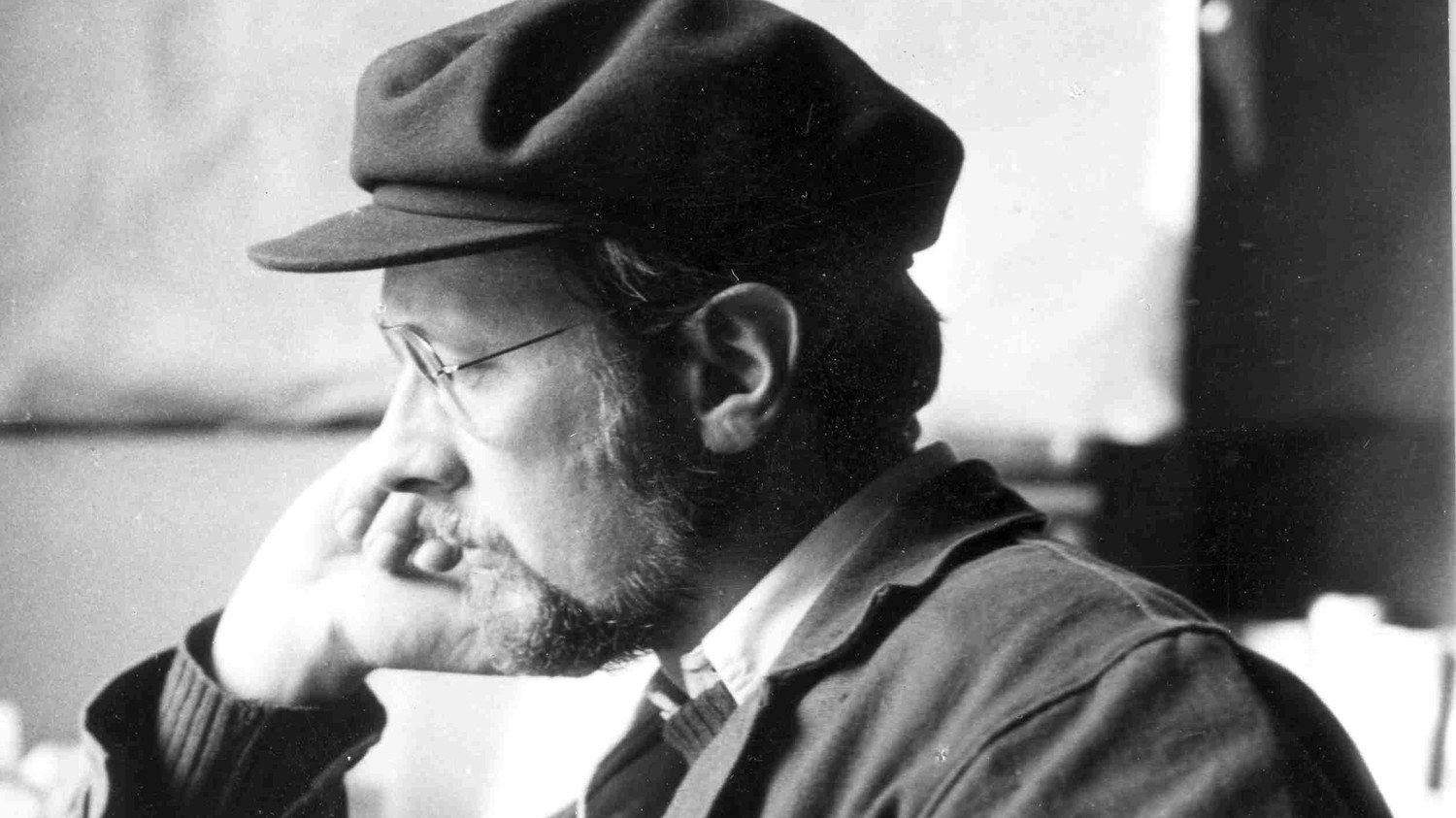

Florian Mausbach ist Ende der Siebzigerjahre in Peking dabei gewesen, als sich China nach dem Sturz der Viererbande um Maos Witwe Jiang Qing zögerlich der Welt öffnete. Was der ehemalige Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung davon mitnahm, sind lebhafte Erinnerungen, ein gut sortiertes Fotoalbum und eine Erkenntnis: “Die Chinesen wollen Demokratie, wenn man sie lässt.”

Die Andenken aus China liegen ordentlich sortiert auf dem Esstisch, als Mausbach China.Table zum Gespräch empfängt. Sie transportieren uns auf einer Zeitreise ins Jahr 1976: Mausbachs Weg vom Stadtplaner in Düsseldorf zum Übersetzer in Peking. Zusammen mit seiner Frau Ursula übersetzt er für Waiwenyu (外文语), einen Pekinger Verlag für fremdsprachige Literatur, Texte ins Deutsche. Mausbach, der sich damals als linker “Revoluzzer” versteht, ist aus der Ferne fasziniert von Chinas Sozialismus. Dazu kommt eine Prise Abenteuerlust: “Wir dachten, bevor wir eine Familie gründen, wollen wir noch etwas erleben”, erinnert sich Mausbach.

Nach der Einreise bemerkt er sofort die Trauer um den gerade erst verstorbenen Premier Zhou Enlai. Und die Versuche im radikalen Umfeld von Mao Zedong, das Erbe Zhous und den Spielraum seines liberalen Mitstreiters Deng Xiaoping zu beschränken. Für Mausbach ein Moment der Enttäuschung: “Wir haben gemerkt, in was für einer Diktatur wir da gelandet waren”, erinnert er sich. Denn Deng Xiaoping wird im Frühjahr 1976 Opfer einer Schmutzkampagne, die auch an Mausbachs Arbeitsplatz ankommt: Der Verlagschef ordnet der Belegschaft an, sich der Kritik an Deng mit Wandplakaten – den sogenannten Dazibaos (大字报) – anzuschließen.

Nach einer unruhigen Nacht entscheidet sich Mausbach mitzumachen. Was sein Chef nicht erwartet: Der Gast aus Westdeutschland legt sich mit Chinas radikaler Linke an, indem er ein besonderes Mao-Zitat auswählt: “Ihr sollt euch zusammenschließen und nicht Spaltertätigkeit betreiben! Seid offen und ehrlich und befasst euch nicht mit Verschwörungen und Ränken.” Das Plakat führt zu viel Aufsehen – macht Mausbach und seine Frau in der aufgeheizten Stimmung aber erstmal sehr einsam. Dass sein Plakat für seine Frau und ihn schlimmere Konsequenzen hätte haben können, war Mausbach egal. “Da haben wir nicht drüber nachgedacht, wir waren halt Achtundsechziger”, erklärt er.

Kurz vor Maos Tod im September 1976 wird Mausbach kurzfristig in den Verlag beordert, um einen wichtigen Artikel zu übersetzen. Es ist der Leitartikel, der die radikale Clique um Mao Zedong entgegen allen damaligen Erwartungen absetzt. Das Besondere: Der Artikel beginnt mit dem Mao-Zitat, das auch Mausbach schon plakatiert hatte – fährt fort mit dem Satz: “Ihr sollt keine Viererbande bilden. Lasst das sein!” Und es ist Mausbach, der mit seiner Übersetzung von Sirenbang (四人帮) ins Deutsche den bei uns geläufigen Begriff “Viererbande” prägte.

Deng Xiaoping wird kurz darauf rehabilitiert. Vor seinem Abschied aus China erhält Mausbach einen besonderen Dank, den er heute, 46 Jahre später, vorsichtig aus einem braunen Umschlag holt: ein Porträt von Deng Xiaoping mit einer persönlichen Widmung auf der Rückseite.

Mausbach schmunzelt: Denn das Porträt dient ihm Jahre später als Visum-Ersatz für eine erneute Einreise nach China. Als Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung ist er von 1995 bis 2009 unter anderem für den Bau der deutschen Botschaft in Peking und der nahe gelegenen Botschaftsschule verantwortlich – und damit wieder ein gern gesehener Gast in China.

Das Deng-Porträt war zu diesem Zeitpunkt aber schon wieder im Umschlag gelandet, denn sein Held von damals hatte 1989 friedliche Studentenproteste in Peking gewaltsam niederschlagen lassen. Für Mausbach, der sich 1989 an die Proteste für Zhou Enlai von 1976 zurückerinnert fühlt, eine schreckliche Entwicklung. Daher freue ihn umso mehr, dass 2022 junge Leute gegen das Regime protestiert haben. Heute wie damals sei für ihn klar, dass die Chinesen Demokratie wollen, sagt Mausbach. “Aber die Demokratie braucht viele Schritte.” Jonathan Lehrer

Olaf Korzinovski ist seit April Executive Vice President bei Volkswagen China Investment. Von Peking aus verantwortet er unter anderem die Bereiche Logistik, Komponenten und Qualitätssicherung. Zwischen 2014 und 2018 war Korzinovski bereits als technischer Manager für VW in Tianjin im Einsatz.

Detlef Dumke hat beim Joint Venture FAW-Volkswagen in Changchun den Posten des Head of Brand Product Line übernommen. Dumke arbeitet seit 35 Jahren für VW. Zwischen 2011 und 2016 war er für den Autobauer in Shanghai als Produktmanager und im Controlling tätig gewesen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wer längere Zeit im Norden Chinas verbracht hat, kennt die Misere: Sandstürme aus den Wüsten der Mongolei und Kasachstans verwandeln Städte wie Peking und Harbin mindestens einmal pro Jahr in eine nikotingelbe Suppe. Am Montag war es mal wieder so weit. Rund 409 Millionen Menschen mussten sich mit Masken und dicht geschlossenen Fenstern gegen das zwischen den Zähnen knirschende Wetterphänomen wappnen. Der Index für die Luftverschmutzung in Peking stieg am Montagabend weit über die Skala-Obergrenze auf 1300. Die Sichtweite fiel auf wenige Dutzend Meter und verlieh Sehenswürdigkeiten wie dem Yonghe Tempel eine gespenstische Aura.

die Aussagen des französischen Staatspräsidenten Macron zur Taiwan-Frage sorgen weiter für Zündstoff in Europa. Die Regierung in Paris verteidigt die Worte Macrons, Kritiker halten ihm vieles vor: Naivität, Eitelkeit oder Ignoranz gegenüber der prekären Lage Taiwans. Ob gewollt oder nicht, hat Macron der Debatte um eine einheitliche China-Politik der EU neues Feuer gegeben. Diese betrifft letztlich auch Europas künftiges Verhältnis zu den USA. Die Meinungen zu alldem gehen nach wie vor weit auseinander, wie unser Redaktionsteam auch anhand von Kommentaren etwa aus Polen und Ungarn analysiert.

Bundesaußenministerin Baerbock steht nun bei ihrer anstehenden Stippvisite in Peking unter Druck, für europäische Klarheit zu sorgen. Und ein paar Tage später folgt ihr mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell erneut ein EU-Vertreter nach Peking. Die Bundesregierung agiert in dieser Gemengelage mit Vorsicht, wie Stefan Braun analysiert. Einerseits müssen Berlin und dann auch Baerbock in Peking die Solidarität der EU mit dem bedrängten Taiwan bekunden. Doch zu harte Kritik an Macron würde in Peking als deutsch-franzöischer Zoff gelesen werden. Und das wiederum ist genau der Eindruck, der nicht entstehen darf.

Derweil feiert in China ein Held der Mao-Zeit unter Xi Jinping fröhliche Urständ. Der 1962 bei einem Unfall ganz jung verstorbene Modellsoldat Lei Feng war jahrzehntelang immer wieder Hauptperson von Kampagnen für mehr Anständigkeit, Idealismus und revolutionärem Eifer kommunistischer Kader. Nun soll Lei für Xis “Neue Ära” herhalten, wie Fabian Peltsch analysiert. Artikel der Staatsmedien preisen den Modellsoldaten, auch ein Musical über sein Leben ist in Arbeit. Doch junge Chinesen orientieren sich eher an Influencern als an längst verblichenen Vorbildern.

Selbst erlebt hat das hitzige Ende der Mao-Zeit Florian Mausbach, der damals in Peking als Übersetzer offizieller Texte tätig war. Wie Mausbach in Deutschland den Begriff der radikalen “Viererbande” um Maos Witwe prägte, lesen Sie in unserem heutigen Porträt.

Viel Aufregung – um nichts? Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat während seiner China-Reise im Interview mit der französischen Zeitung Les Echos ein eigenständigeres Handeln Europas im Taiwan-Konflikt gefordert. Zugleich deutete Macron an, Europa könnte Taiwan bei einem Angriff der Volksrepublik womöglich nicht zur Seite stehen. “Das Schlimmste wäre es, zu denken, dass wir Europäer Mitläufer seien und uns dem amerikanischen Rhythmus und einer chinesischen Überreaktion anpassen müssten”, sagte Macron. Nun ist die Empörung in Berlin und Brüssel groß. Und doch nur zum Teil.

“Macron isoliert sich in Europa, er schwächt die Europäische Union, und er konterkariert ja das, was die Präsidentin der Europäischen Kommission in Peking gesagt hat“, kritisierte der CDU-Außenexperte Norbert Röttgen im Deutschlandfunk. Sein Parteifreund Manfred Weber, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP) im EU-Parlament, zeigte sich ebenfalls entsetzt. Die EU-Staaten machten sich unglaubwürdig, “wenn man einerseits Souveränität für Europa einfordert und dann jeden Wirtschaftsdeal mit China abschließt, den man kriegen kann“, twitterte er. Der langjährige EU-Parlamentarier Reinhard Bütikofer von den Grünen setzte auf Twitter den Hashtag “#braindead”.

Während Macron mit 50 Unternehmern im Schlepptau beim gemeinsamen Besuch mit Ursula von der Leyen vergangene Woche in Peking Gastgeber Xi Jinping umschmeichelte, wählte die EU-Kommissionspräsidentin eher warnende Worte: Sollte China Russland “direkt oder indirekt” mit militärischer Ausrüstung unterstützen, würde das die Beziehungen zur EU “schwer belasten”. Einen möglichen chinesischen Angriff auf Taiwan bezeichnete sie als inakzeptables Vorgehen.

Die Regierung in Paris wies am Dienstag die Kritik an ihrem Präsidenten allerdings vehement zurück. Macron habe immer wieder gesagt, dass Frankreich nicht gleich weit von den USA und China entfernt sei, wehrte eine Sprecherin des Élysée-Palasts Äquidistanz-Vorwürfe ab: “Die USA sind unsere Verbündeten, wir teilen gemeinsame Werte.” China hingegen sei Partner, Konkurrent und systemischer Rivale, mit dem man eine gemeinsame Agenda schaffen wolle, um Spannungen zu reduzieren und globale Fragen anzugehen. Frankreich unterstütze zu Taiwan den Status quo, betonte sie. Macron habe Chinas Staats- und Parteichef Xi klar gesagt, dass die Taiwan-Frage durch Dialog geklärt werden müsse.

In Brüssel bemühte man sich am Dienstag derweil um Schadensbegrenzung. Die gemeinsame Botschaft von Macron und von der Leyen sei im trilateralen Treffen mit Xi durchaus “konsistent und kohärent” gewesen, betonte EU-Kommissionssprecher Eric Mamer. Was die restliche Reise des französischen Staatschefs oder dessen Interview-Aussagen zu Taiwan angehe, werde die EU-Kommission nichts kommentieren – wie es allgemein üblich sei.

Von der Leyen habe während ihrer Reise in der Funktion der EU-Kommissionspräsidentin gesprochen und hier eine einheitliche Linie im Vergleich zur Grundsatzrede eine Woche zuvor präsentiert, sagte Mamer. Mit dem Élysée habe es vor dieser Rede sowie vor der gemeinsamen Reise Abstimmung gegeben. Seit der Veröffentlichung des Macron-Interviews habe es bisher allerdings keinen Kontakt zwischen den Büros der EU-Kommissionschefin und dem französischen Staatschef gegeben, erklärte Mamer.

Doch auch in Frankreich sehen manche Macrons Interview kritisch. Von der Leyen und Macron haben sich sicher bei ihrem Treffen vor der gemeinsamen Reise über die Taiwan-Frage unterhalten, sagte der französische China-Beobachter Antoine Bondaz. Das Problem liege darin, dass Macron es verpasst habe, eine Agenda vorzulegen, die die Interessen der EU und ihre Strategie definiert. “Zu sagen, wir haben nicht die gleichen Interessen wie die USA, ist offensichtlich”, kritisiert Bondaz. “Und sich von den USA zu distanzieren, ist keine Strategie an sich.” Das Timing von Macrons Verlautbarungen sei katastrophal gewesen.

“Es ist eine Aussage, die der französischen Politik nicht genützt hat“, sagte Stéphane Corcuff, Sinologe an der Universität Sciences Po Lyon, der Nachrichtenplattform France 24. “Das Einzige, was China davon abhalten kann, Taiwan anzugreifen, ist das Wissen, dass wir da sein werden, um darauf zu reagieren”, sagte Corcuff.

In Washington reagierte man dennoch mit Gelassenheit. Es gebe eine “hervorragende” bilaterale Beziehung zu Frankreich, sagte John Kirby, Sprecher des US-Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden habe ein gutes persönliches Verhältnis zu Macron, und die beiden würden bei verschiedenen Themen eng zusammenarbeiten – auch in Bezug auf Asien.

EU-Grünen-Politiker Bütikofer hat eine eigene Lesart: Eigentlich habe Macron nicht vorgehabt, auf seiner Peking-Reise über das Thema Taiwan zu reden, mit der Begründung, er wäre Stoiker und würde nur über die Sachen reden, über die er reden könnte. Auch aus Élysée-Kreisen hieß es vor der Reise, das Thema Taiwan werde nicht aktiv angesprochen.

Dass er sich dann doch dazu hinreißen ließ, sei ein Erfolg der chinesischen Seite, die ihn überhäuft haben mit Aufmerksamkeit, der er dann selbstverliebt zum Opfer fiel, sagt Bütikofer. “Macrons unsägliche Äußerungen waren eine Mischung aus einem Drittel tendenziell anti-amerikanischer französischer Tradition, 15 Prozent Müdigkeit und vor allem viel Überheblichkeit.”

Inwiefern Macron Taiwan damit geschadet hat? “Im Effekt nicht so viel”, antwortet Bütikofer. Macron habe der Debatte um Taiwan Auftrieb gegeben und gleichzeitig eine Position markiert, der sich anzuschließen nicht vielen in Europa leicht fallen werde. “Macrons Äußerungen haben einmal mehr die Notwendigkeit hervorgehoben, zu einer gemeinsamen europäischen Position in der Unterstützung Taiwans zu kommen.”

Nun steht Europa also vor der Notwendigkeit, die Debatte zu führen, die am Ende in einer gemeinsamen Position münden soll. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte am Dienstag vor seiner Abreise in die USA, dass das Bündnis mit den Vereinigten Staaten “die oberste Priorität der kommenden polnischen Präsidentschaft des EU-Rats” werde. “Das ist die Grundlage unserer Sicherheit.” Polen übernimmt den Vorsitz im EU-Rat Anfang 2025. Andere Töne kamen – wenig überraschend – aus Ungarn. Die EU müsse “endlich aufwachen”, was die eigenen Interessen angehe und dürfe nicht einfach den USA folgen, schrieb auch Balázs Orbán, enger politischer Berater des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, auf Twitter. Er zitierte seinen Chef mit scheinbar ähnlichen Aussagen wie jenen Macrons.

Macron, von der Leyen und ab Mittwoch auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sind derweil nicht die einzigen Besucher und Besucherinnen innen aus Europa in dieser Woche: Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell reist nach Peking. Borrell wird dort von Donnerstag bis Samstag erwartet. Der Besuch Borrells sei schon seit längerer Zeit geplant gewesen, versicherte eine Sprecherin des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS). Nach der vergangenen Woche wird seine Reise aber wohl eine besondere Aufmerksamkeit bekommen. Der EU-Außenbeauftragte war bisher nicht unbedingt für kritische Sprache in Richtung China bekannt. Beobachter in Brüssel und Peking werden deshalb genau hinhören, ob er seiner Chefin von der Leyen folgt. Amelie Richter/Felix Lee

Die Bundesregierung hat sich am Dienstag aus der Debatte um Emmanuel Macrons Äußerungen zu Taiwan noch komplett herausgehalten. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sie kein weiteres Öl ins Feuer gießen möchte. Ob im Kanzleramt von Olaf Scholz oder im Auswärtigen Amt von Annalena Baerbock – alle wissen, dass ein öffentlicher Widerspruch zu den Äußerungen des französischen Präsidenten genau das wäre, was sich Peking wünscht: eine in sich zerstrittene EU, deren wichtigste Mitglieder man gegeneinander ausspielen kann.

Zwar kommen manche Formulierungen Macrons in der Bundesregierung nicht gut an. Das gilt vor allem für seine Distanzierung von Taiwan. Dennoch möchte die Spitze der Ampel-Koalition der chinesischen Führung diesen Triumph nicht gönnen.

Die deutsche Regierung hat jedoch ganz unmittelbar eine Chance, Macrons Äußerungen in Peking etwas geradezurücken. Baerbock plant ab Mittwoch einen Besuch in China. Die Grünen-Politikerin soll dort signalisieren, dass den Europäern der Konflikt um Taiwan nicht egal ist. “Außenministerin Baerbock wird bei ihrem Besuch die Taiwan-Position deutlich machen müssen”, fordert etwa Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Ganz einfach werde der Trip nicht.

Die Mission ist vielleicht auch gar nicht so heikel, wie es derzeit scheinen mag. Macron hat jenseits seiner Taiwan-Sätze auch Botschaften übermittelt, denen auch Scholz und Baerbock zustimmen würden. Dazu gehört etwa Macrons Plädoyer für ein starkes, selbstbewusstes Europa. Die Sorge gilt hier einer Zukunft nach der Zeit von US-Präsident Joe Biden. Nicht viel anders hatte das zuletzt auch Verteidigungsminister Boris Pistorius in einem Interview ausgesprochen.

Die Zurückhaltung der Regierung bedeutet indes nicht, dass in Berlin alle mit Macrons Interview zu Ostern glücklich waren. SPD-Außenpolitiker Schmid sagte, dass “das unglücklich gelaufen ist mit dem Besuch von Macron”. “Sicherlich war es gut von ihm gemeint, aber es ist schiefgegangen.” Bei allem Verständnis für Pannen sieht Schmid Macrons Worte zu Taiwan kritisch. “Klar ist: Wir stehen auf der Seite der Demokratie in Taiwan.” Hier dürfe es keine gewaltsamen Veränderungen geben – und auch keine Distanzierungen. “Wenn er sagt, dass wir Europäer uns raushalten müssen, ist das problematisch.”

Bemerkenswert ist Schmids Blick auf EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Deren Besuch in Peking hätte anders ablaufen müssen. “Plötzlich war sie von der Bildfläche verschwunden.” Das chinesische Protokoll habe zudem alles dafür getan, dass von der Leyen nicht vorkommt. Geschickt sei das von den Chinesen allerdings nicht gewesen. In Handelsfragen nämlich werde am Ende trotzdem die EU entscheiden und nicht Macron.

Der grüne Außenexperte Jürgen Trittin warnte vor allem vor einer Beschädigung der Beziehungen zur aktuellen US-Administration. “Eine starke transatlantische Partnerschaft ist im europäischen Interesse.” Wichtig sei es, Europas Souveränität und Widerstandskraft zu stärken, ohne die guten Beziehungen zu den USA aus dem Blick zu verlieren, so Trittin. “Mit der Regierung Biden haben sich die amerikanisch-europäischen Beziehungen wieder verbessert.” Das zeige sich in der gemeinsamen Unterstützung für die Ukraine. Auch auf anderen Feldern würden die EU und die USA aktuell eng zusammenarbeiten.

Trittin sieht jedoch umgekehrt auch eine allzu große Nähe zu den USA mit Unbehagen. Der Grüne verweist darauf, dass sich Europa nicht “an den Unwägbarkeiten und Unstimmigkeiten der China-Positionen im US-Kongress” orientieren sollte. “Hier wird zunehmend die Ein-China-Politik infrage gestellt samt wachsendem Eskalationsrisiko. Das ist weder im Interesse Europas noch Japans, Koreas oder der Asean-Staaten.” Trittin befürchtet zudem ebenso wie Pistorius, dass die guten Beziehungen nach Washington mit den nächsten Präsidentschaftswahlen abrupt zu Ende sein könnten. “Darauf hat Macron zu Recht verwiesen.” Mitarbeit: Horand Knaup/Franziska Klemenz

Im März vor 60 Jahren sprach Mao Zedong einen jungen Chinesen in der Staatszeitung People’s Daily heilig. Das Volk, so Mao, müsse fortan von “Genosse Lei Feng lernen”, der als junger Traktorfahrer und Soldat der Volksbefreiungsarmee ein knappes Jahr zuvor von einem Telefonmast erschlagen worden war. Lei Fengs Selbstlosigkeit gegenüber seinen Genossen und sein revolutionärer Geist seien vorbildlich gewesen, erklärte Mao. Die Tagebücher des 22-Jährigen, die posthum veröffentlicht wurden, erklärte die Partei bald darauf zur Pflichtlektüre. Die von Mao gefeierte Aufopferungsbereitschaft Lei Fengs spiegelt sich dort in Sätzen wider wie diesem: “Ich habe nur einen Wunsch in meinem Herzen. Ich will mich mit ganzem Herzen der Partei, dem Sozialismus und dem Kommunismus widmen.”

Auch Fotos aus dem Leben des Modellsoldaten kamen in Umlauf. Dort sah man den Waisenjungen zum Beispiel, wie er in einer Arbeitspause im perfekt ausgeleuchteten Führerhaus eines Lastwagens die Schriften Maos studiert. In einem Museum in Lei Fengs Wahlheimat Fushun kann man heute unter Glas seine Sandalen und seine Zahnbürste bestaunen.

Sinologen zweifeln jedoch, ob der junge Mann so wirklich existiert hat. Sagen dürfe man das in China jedoch bis heute nicht, erklärt Robert Weatherley, Politikwissenschaftler der Cambridge University, der sich intensiv mit Lei Fengs Rolle als Propagandainstrument auseinandergesetzt hat. “Die Menschen in China glauben, dass er existierte. Aber die meisten glauben nicht an den Inhalt seiner Tagebücher, weil sie wissen, dass sie höchstwahrscheinlich von der KPCh nach Leis Tod geschrieben wurden”, erklärt Weatherley China.Table.

60 Jahre nach seinem angeblichen Ableben will die Partei ihrem altgedienten Role Model einmal mehr Leben einhauchen. Vor wenigen Wochen zitierten Chinas Staatsmedien Xi Jinping mit den Worten, es sei wichtiger denn je, Lei Feng “tief zu verstehen, damit sein Geist in der neuen Ära noch heller leuchtet”. Zum offiziellen “Lernen von Lei Feng-Tag” (学雷锋纪念日) am 5. März erschien in China eine neue Briefmarkenserie mit seinem Konterfei. Ein neues Musical ist in Arbeit, das die Stationen seines kurzen Lebens einmal mehr Revue passieren lässt. In Shenzhen und der Inneren Mongolei gingen Lei-Feng-Busse auf die Straße, die mit seinen Bildern und Sprüchen ausgekleidet waren.

Flankiert wurde das Ganze von unzähligen Artikeln in den Staatsmedien. Diese porträtierten sogar einen in China lebenden Studenten aus Bangladesh, der eine “Lei Feng International Volunteer Association” gegründet hatte, um den Lei Feng-Spirit “weltweit zu verbreiten”. Auch zahlreiche Schulen und Gemeinden zollten dem Modellsoldaten mit Feierlichkeiten und Wohltätigkeitsaktionen Tribut. In der Stadt Shangrao in Jiangxi schossen einige Schüler dabei übers Ziel hinaus, indem sie einen “roten Treuetanz” im Aufzug der Roten Garden aufführten. Nicht nur älteren Chinesen dürften bei alldem ungute Erinnerungen hochgekommen sein.

Mitunter treibt der Lei-Feng-Kult derweil eher seltsame Blüten: 2019 dekorierte eine Filiale der uramerikanischen Fastfood-Kette KFC in Lei Fengs Heimatstadt Changsha ihre Wände mit einem Best-Of aus dessen Leben, inklusive Tagebuchauszügen und Cartoon-Aufstellern. 2014 hatten Bilder eines jungen Lei-Feng-Fanatikers die Runde gemacht, der mehrere Schönheitsoperationen auf sich genommen hatte, um seinem Idol möglichst ähnlich zu sehen.

Doch wie konnte diese altbackene Propagandafigur überhaupt so lange überdauern? “Lei hat im Laufe der Jahre unzählige Comebacks erlebt”, sagt Weatherley, der gerade an einem Buch über Lei Fengs Einfluss arbeitet. “In der Regel kamen diese Comebacks dann, wenn die Zentralregierung das Gefühl hatte, dass das moralische Gefüge der chinesischen Gesellschaft im Niedergang begriffen ist und einen ‘sozialistischen, altruistischen’ Impuls benötigt.”

Die erste Lei-Feng-Kampagne begann denn auch, als sich China von Maos desaströsem “Großen Sprung nach Vorn” und der daraus resultierenden Hungersnot erholen musste. Und auch kurz nach den Tiananmen-Demonstrationen von 1989 habe die KP Lei Feng aus der Mottenkiste geholt. “Aber niemand auf der Straße nahm dies besonders ernst”, sagt Weatherley.

Auch die jungen Menschen, die im vergangenen Winter mit Din-A4-Papier gegen Pekings harte Hand demonstrierten, dürften gegenüber Lei Fengs moralischer Strahlkraft eher immun sein. Und unpolitische Chinesen in ihrem Alter nehmen sich heute ohnehin eher Live-Streamer zum Vorbild als hilfsbereite Traktorfahrer. “Ich glaube nicht, dass die Regierung noch viel Vertrauen in die Macht von Lei Feng hat”, resümiert denn auch Weatherley. “Ich denke, Lei Feng ist vor allem eine Erinnerung an die Menschen, dass Chinas Regierung eine sozialistische Regierung ist – etwas, das man nach mehr als 40 Jahren Wirtschaftsreformen leicht vergisst.”

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva holt ab dem heutigen Mittwoch seinen wegen einer Lungenentzündung vor ein paar Wochen vertagten Staatsbesuch in China nach. Lula wird von einer größeren Delegation aus Regionalpolitikern und Wirtschaftsvertretern begleitet. Die Regierung in Brasilia rechnet mit der Unterzeichnung von rund 20 bilateralen Abkommen, darunter eine Vereinbarung zum Bau einer neuen Produktreihe des gemeinsamen Satellitenmodells CBERS-6.

Lula wird am Donnerstag zunächst in Shanghai Termine wahrnehmen, darunter die Amtseinführung seiner politischen Vertrauten Dilma Rousseff als neue Chefin der multilateralen Brics-Bank. Am Freitag soll der 77-Jährige in Peking mit Staatschef Xi Jinping und Ministerpräsident Li Qiang zusammentreffen. Kurz vor Abflug kündigte Lula im Staatssender EBC bereits eine Gegeneinladung an Xi an. Er plane, die Beziehungen zu China zu “konsolidieren”, so Lula laut Reuters. “Wir wollen, dass die Chinesen Investitionen tätigen, um neue Arbeitsplätze und neue Produktionsanlagen in Brasilien zu schaffen.” China ist zudem Brasiliens wichtigster Handelspartner. Lula möchte das Spektrum der Exporte seines Landes erweitern, das bisher vor allem aus Soja und Rohstoffen besteht.

Weiterer Schwerpunkt wird der Ukraine-Krieg sein. Kurz vor seiner Reise hatte Lula die Idee einer Art “Friedens-Club” aus Ländern mit Vermittlungsbereitschaft ins Spiel gebracht. Lula hoffe, China zu einer Teilnahme an Vermittlungen gewinnen zu können, sagte Außenminister Mauro Vieira gegenüber Reportern. Bis zu Lulas Rückkehr nach Brasilien werde eine Gruppe von Vermittlerländern “geschaffen” sein, so Vieira. Generell bemüht sich Lula, Brasilien wieder eine größere Rolle auf der geopolitischen Bühne zu verschaffen – nach einer Zeit der Isolation unter seinem rechtsgerichteten Vorgänger Jair Bolsonaro. ck

Auch am Tag nach dem offiziellen Ende des großen chinesischen Marinemanövers rund um Taiwan blieb die Lage angespannt. “Derzeit sind noch acht Schiffe in Gewässern rund um Taiwan im Einsatz”, teilte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Dienstagvormittag mit. Später wurde noch ein weiteres Schiff entdeckt. Insgesamt hielten sich damit neun der zwölf am Manöver beteiligten Kriegsschiffe der Volksbefreiungsarmee weiterhin nahe Taiwan auf. Auch haben nach den Ministeriumsangaben 26 Kampfjets die Medianlinie zwischen Taiwan und Festlandchina überquert. Chinas Marine hatte zwischen Samstag und Montagabend geübt, ganz Taiwan einzukreisen und den Schiffsverkehr zu blockieren.

Eine italienische Parlamentsdelegation hat daher am Dienstag im letzten Moment beschlossen, eine für diese Woche geplante Reise aufgrund “internationaler Spannungen” und der “Reibungssituation” zwischen China und Taiwan zu verschieben. Unterdessen berichtete das japanische Magazin Nikkei Asia, dass Anfang Mai 25 US-Verteidigungsunternehmen Vertreter nach Taiwan entsenden. Dort wollen sie mit lokalen Rüstungsfirmen die gemeinsame Produktion von Drohnen und Munition ausloten. Die Gruppe werde auch mit Präsidentin Tsai Ing-wen zusammentreffen, berichtete Nikkei unter Berufung auf den Präsidenten des US Taiwan Business Council Rupert Hammond-Chambers.

Am Dienstag starteten die USA und die Philippinen derweil ihr größtes bilaterales Militärmanöver im Südchinesischen Meer seit mehr als 30 Jahren. An dem jährlich abgehaltenen Balikatan-Manöver nehmen diesmal 17.600 Militärs teil, doppelt so viele wie vor einem Jahr. Die teilweise mit scharfer Munition abgehaltene Übung konzentriere sich auf maritime Sicherheit und amphibische Operationen, hieß es. Experten erwarten keine überdurchschnittlich heftige Reaktion aus Peking. “Die amerikanisch-philippinische Militärkooperation darf sich nicht in Streitigkeiten im Südchinesischen Meer einmischen”, sagte Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag. Am selben Tag hatte der Lenkwaffen-Zerstörer USS Milius im Rahmen der US-Operation zur Navigationsfreiheit von Peking beanspruchte Gewässer bei den Spratly-Inseln durchquert. ck

Die Cyberspace Administration of China (CAC) hat ein Regelwerk für neuartige generative KI-Dienste im Stil von ChatGPT vorgelegt. Damit will Peking Anbieter der schnell wachsenden Technologie vor der Marktfreigabe stärker in die Pflicht nehmen. Generative KI erstellt mithilfe maschinellen Lernens neue Inhalte, etwa aus vorhandenen Texten, Audiodateien und Bildern.

Die Plattformen müssen demnach sicherstellen, dass sie geistiges Eigentum respektieren und ihre Inhalte korrekt sind, weder diskriminieren noch die Sicherheit gefährden. Die Betreiber müssen außerdem die von KI generierten Inhalte klar als solche kennzeichnen, wie die Internetaufsichtsbehörde auf ihrer Website mitteilte. Die Regulierungsbehörde sagte auch, dass die Plattformen die Identität der Nutzer verifizieren müssen, sodass die Nutzung nachverfolgt werden kann. “Inhalte, die durch generative künstliche Intelligenz erzeugt werden, sollen sozialistische Grundwerte verkörpern und dürfen keine Inhalte enthalten, die die Staatsmacht untergraben, den Umsturz des sozialistischen Systems befürworten, zur Spaltung des Landes aufrufen oder die nationale Einheit untergraben”, heißt es in den CAC-Vorschriften.

Das globale Interesse an generativer KI ist seit dem Debüt von ChatGPT Ende 2022 sprunghaft angestiegen. In China ist das von der US-Firma OpenAI entwickelte und von Microsoft stark mitfinanzierte ChatGPT zwar nicht verfügbar. Chinesische Tech-Firmen wie Sensetime, Tencent, Alibaba und Baidu arbeiten jedoch bereits fieberhaft daran, ähnliche Dienste in Stellung zu bringen. Am weitesten fortgeschritten gilt die Plattform Ernie von Baidu. Mit ChatGPT gleichziehen kann diese laut Expertenmeinung bis auf Weiteres aber noch nicht. fpe

Florian Mausbach ist Ende der Siebzigerjahre in Peking dabei gewesen, als sich China nach dem Sturz der Viererbande um Maos Witwe Jiang Qing zögerlich der Welt öffnete. Was der ehemalige Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung davon mitnahm, sind lebhafte Erinnerungen, ein gut sortiertes Fotoalbum und eine Erkenntnis: “Die Chinesen wollen Demokratie, wenn man sie lässt.”

Die Andenken aus China liegen ordentlich sortiert auf dem Esstisch, als Mausbach China.Table zum Gespräch empfängt. Sie transportieren uns auf einer Zeitreise ins Jahr 1976: Mausbachs Weg vom Stadtplaner in Düsseldorf zum Übersetzer in Peking. Zusammen mit seiner Frau Ursula übersetzt er für Waiwenyu (外文语), einen Pekinger Verlag für fremdsprachige Literatur, Texte ins Deutsche. Mausbach, der sich damals als linker “Revoluzzer” versteht, ist aus der Ferne fasziniert von Chinas Sozialismus. Dazu kommt eine Prise Abenteuerlust: “Wir dachten, bevor wir eine Familie gründen, wollen wir noch etwas erleben”, erinnert sich Mausbach.

Nach der Einreise bemerkt er sofort die Trauer um den gerade erst verstorbenen Premier Zhou Enlai. Und die Versuche im radikalen Umfeld von Mao Zedong, das Erbe Zhous und den Spielraum seines liberalen Mitstreiters Deng Xiaoping zu beschränken. Für Mausbach ein Moment der Enttäuschung: “Wir haben gemerkt, in was für einer Diktatur wir da gelandet waren”, erinnert er sich. Denn Deng Xiaoping wird im Frühjahr 1976 Opfer einer Schmutzkampagne, die auch an Mausbachs Arbeitsplatz ankommt: Der Verlagschef ordnet der Belegschaft an, sich der Kritik an Deng mit Wandplakaten – den sogenannten Dazibaos (大字报) – anzuschließen.

Nach einer unruhigen Nacht entscheidet sich Mausbach mitzumachen. Was sein Chef nicht erwartet: Der Gast aus Westdeutschland legt sich mit Chinas radikaler Linke an, indem er ein besonderes Mao-Zitat auswählt: “Ihr sollt euch zusammenschließen und nicht Spaltertätigkeit betreiben! Seid offen und ehrlich und befasst euch nicht mit Verschwörungen und Ränken.” Das Plakat führt zu viel Aufsehen – macht Mausbach und seine Frau in der aufgeheizten Stimmung aber erstmal sehr einsam. Dass sein Plakat für seine Frau und ihn schlimmere Konsequenzen hätte haben können, war Mausbach egal. “Da haben wir nicht drüber nachgedacht, wir waren halt Achtundsechziger”, erklärt er.

Kurz vor Maos Tod im September 1976 wird Mausbach kurzfristig in den Verlag beordert, um einen wichtigen Artikel zu übersetzen. Es ist der Leitartikel, der die radikale Clique um Mao Zedong entgegen allen damaligen Erwartungen absetzt. Das Besondere: Der Artikel beginnt mit dem Mao-Zitat, das auch Mausbach schon plakatiert hatte – fährt fort mit dem Satz: “Ihr sollt keine Viererbande bilden. Lasst das sein!” Und es ist Mausbach, der mit seiner Übersetzung von Sirenbang (四人帮) ins Deutsche den bei uns geläufigen Begriff “Viererbande” prägte.

Deng Xiaoping wird kurz darauf rehabilitiert. Vor seinem Abschied aus China erhält Mausbach einen besonderen Dank, den er heute, 46 Jahre später, vorsichtig aus einem braunen Umschlag holt: ein Porträt von Deng Xiaoping mit einer persönlichen Widmung auf der Rückseite.

Mausbach schmunzelt: Denn das Porträt dient ihm Jahre später als Visum-Ersatz für eine erneute Einreise nach China. Als Präsident des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung ist er von 1995 bis 2009 unter anderem für den Bau der deutschen Botschaft in Peking und der nahe gelegenen Botschaftsschule verantwortlich – und damit wieder ein gern gesehener Gast in China.

Das Deng-Porträt war zu diesem Zeitpunkt aber schon wieder im Umschlag gelandet, denn sein Held von damals hatte 1989 friedliche Studentenproteste in Peking gewaltsam niederschlagen lassen. Für Mausbach, der sich 1989 an die Proteste für Zhou Enlai von 1976 zurückerinnert fühlt, eine schreckliche Entwicklung. Daher freue ihn umso mehr, dass 2022 junge Leute gegen das Regime protestiert haben. Heute wie damals sei für ihn klar, dass die Chinesen Demokratie wollen, sagt Mausbach. “Aber die Demokratie braucht viele Schritte.” Jonathan Lehrer

Olaf Korzinovski ist seit April Executive Vice President bei Volkswagen China Investment. Von Peking aus verantwortet er unter anderem die Bereiche Logistik, Komponenten und Qualitätssicherung. Zwischen 2014 und 2018 war Korzinovski bereits als technischer Manager für VW in Tianjin im Einsatz.

Detlef Dumke hat beim Joint Venture FAW-Volkswagen in Changchun den Posten des Head of Brand Product Line übernommen. Dumke arbeitet seit 35 Jahren für VW. Zwischen 2011 und 2016 war er für den Autobauer in Shanghai als Produktmanager und im Controlling tätig gewesen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wer längere Zeit im Norden Chinas verbracht hat, kennt die Misere: Sandstürme aus den Wüsten der Mongolei und Kasachstans verwandeln Städte wie Peking und Harbin mindestens einmal pro Jahr in eine nikotingelbe Suppe. Am Montag war es mal wieder so weit. Rund 409 Millionen Menschen mussten sich mit Masken und dicht geschlossenen Fenstern gegen das zwischen den Zähnen knirschende Wetterphänomen wappnen. Der Index für die Luftverschmutzung in Peking stieg am Montagabend weit über die Skala-Obergrenze auf 1300. Die Sichtweite fiel auf wenige Dutzend Meter und verlieh Sehenswürdigkeiten wie dem Yonghe Tempel eine gespenstische Aura.