mit der Batterieverordnung will sich die EU einen langfristigen Anteil am Batteriegeschäft sichern. Brüssel will die Wertschöpfungsketten der wichtigen Schlüsseltechnologie so gestalten, dass nicht mehr auf leichtsinnige Weise Abhängigkeit von Drittstaaten entsteht, allen voran vom Weltmarktführer China.

Chinesische Hersteller werden zwar von den ambitionierten EU-Plänen unter Druck gesetzt – schließlich ist Europa ihr größter Exportmarkt. Doch ganz so negativ, wie viele meinen, habe Chinas Industrie die Verordnung gar nicht aufgenommen, schreibt Christian Domke-Seidel. Im Gegenteil: Für viele Firmen seien die Anforderungen sogar ein Anreiz, noch mehr in Europa zu investieren. Denn wer sich an die Vorgaben hält, hat größere Chancen, sich schnell und umfassend auf diesem attraktiven Markt zu etablieren.

Ein strittiges Thema zwischen Europa und China bleibt dagegen weiterhin Zwangsarbeit in den Lieferketten. Wie nun bekannt wurde, sollen Uiguren in Chinas Küstenprovinzen gegen ihren Willen Fisch und Meeresfrüchte für den europäischen Markt verarbeiten.

Das wirft die Frage auf, wie die Einfuhrbedingungen von Waren aus Xinjiang noch weiter verschärft werden können. Das Problem: Peking verteilt uigurische Arbeitskräfte in andere Teile Chinas, und das erschwert die Identifikation von Zwangsarbeit erheblich. Marcel Grzanna zeigt in seiner Analyse, wie die erzwungene Eingliederung der Menschen in den landesweiten Arbeitsmarkt abläuft und welche Konsequenzen die EU noch ziehen kann.

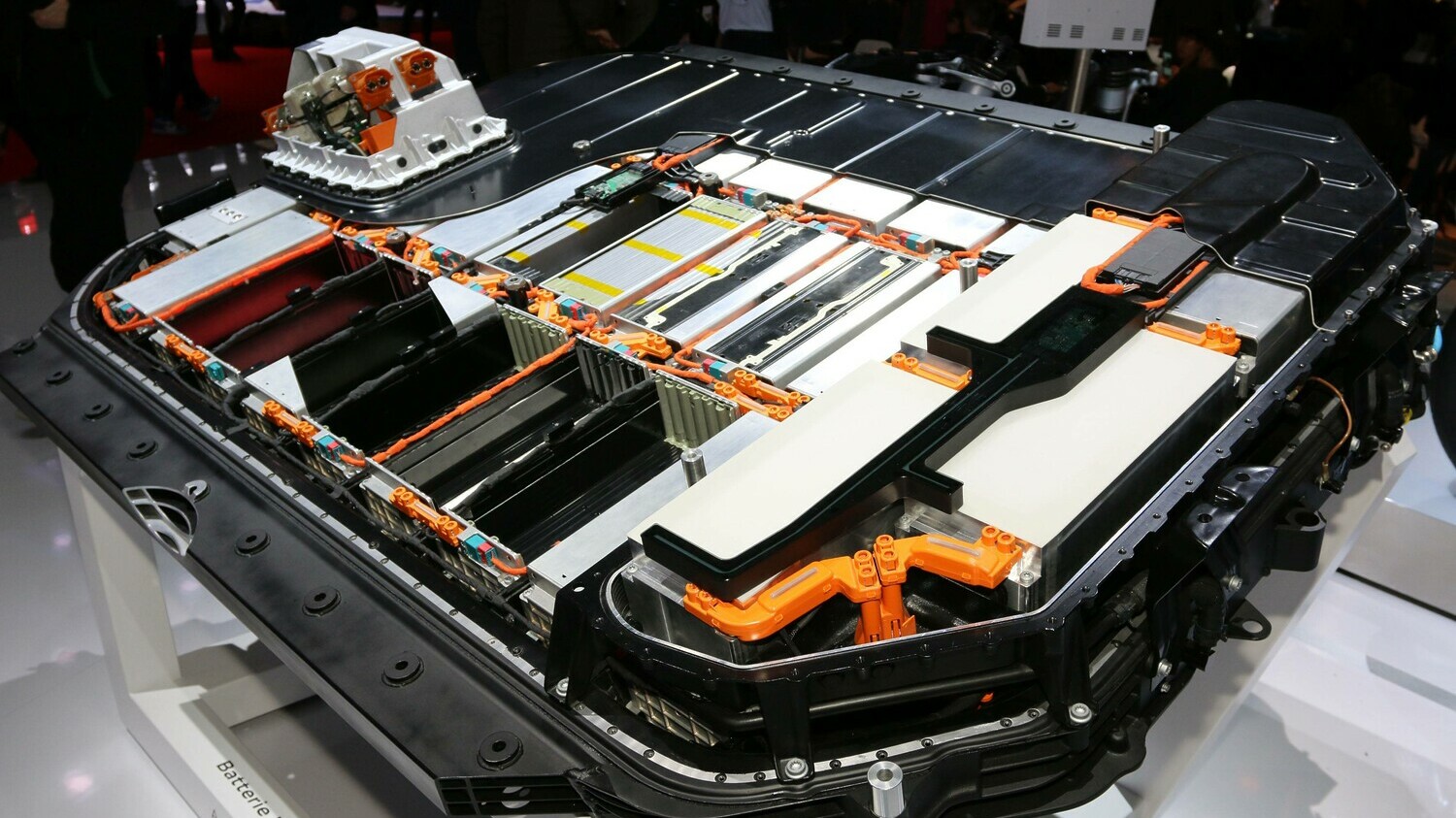

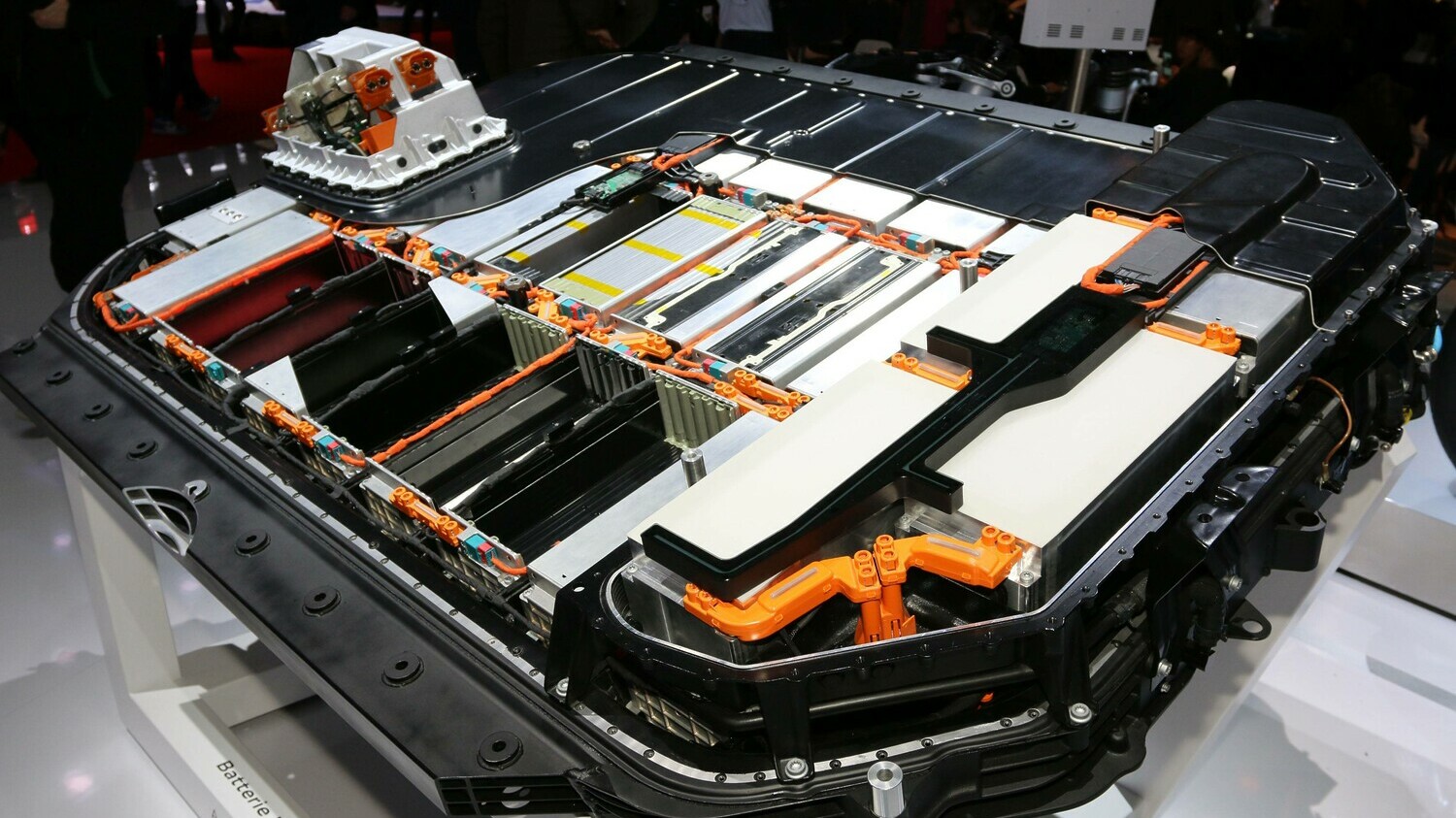

Die Batterieverordnung ist ein überaus ambitioniertes Projekt der Europäischen Union. Es geht darum, den gesamten Lebenszyklus und die vollständige Wertschöpfungskette eines Produktes nachhaltiger zu gestalten. Es soll eine Kreislaufwirtschaft entstehen, die Europa unabhängiger von Drittstaaten macht. Aufgrund der Verkehrs- und Energiewende gelten Batterien als eine der Schlüsselindustrien der Zukunft. Bislang ist Europa in hohem Maße von China abhängig, auf das nach Angaben des Europäischen Rechnungshofes im Jahr 2021 ganze 76 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten entfallen sind.

Und es ist ein lohnendes Geschäftsfeld. Die Unternehmensberatung McKinsey rechnet vor, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus bis zum Jahr 2030 um jährlich 27 Prozent steigen wird – von 700 Gigawattstunden auf 4,7 Terawattstunden. Entlang der Wertschöpfungskette entstehe so ein Markt mit einem Umsatz von 400 Milliarden Dollar. Die Batterieverordnung soll den Anteil Europas an diesem Geschäft langfristig sichern.

Um das zu erreichen, setzt die Batterieverordnung unter anderem auf folgende zentrale Instrumente:

“Insgesamt ist die Idee der Batterieverordnung, im Kontext des EU Green Deals nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen und diese zu incentivieren, um im globalen Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten”, fasst Achim Teuber die Batterieverordnung zusammen. Er ist Analyst bei der Unternehmensberatung SystemIQ (sprich: ‘Systemic’), die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert hat.

Dass die Batterieverordnung trotz aller Nachhaltigkeitsgedanken auch geopolitische Ziele verfolgt, lasse sich dabei nicht von der Hand weisen, argumentiert Christoph Lienemann, Managing Director bei PEM Motion – Beratungsunternehmen und Ingenieursdienstleister im Bereich der E-Mobilität. “Da wir in Deutschland und Europa noch eine vergleichsweise kleine Batterieindustrie haben, geht es auch darum, möglichst viele Rohstoffe hier vor Ort zu halten und energie- und ressourceneffiziente Lösungen für die Produktion und das Recycling zu finden. Das minimiert die Abhängigkeiten – und wir konkurrieren hier nicht nur mit Asien.”

Für China entsteht als Weltmarktführer eine enorme Drucksituation. Denn Europa ist der größte Exportmarkt für Hersteller aus der Volksrepublik. Allein bei Autobatterien beträgt der Marktanteil 34 Prozent. Die neuen Regelungen wurden jedoch längst nicht so negativ aufgenommen, wie es in der Berichterstattung oft durchgeklungen ist. “In Gesprächen mit den chinesischen Anbietern kommt raus, dass sie jetzt schon anfangen, sich auf die Anforderungen vorzubereiten und sie gewillt sind, sie einzuhalten. Der größte Hersteller in China hat zum Beispiel öffentlich angekündigt, dass 2025 die Produktion CO₂-neutral sein soll und 2035 die gesamte Lieferkette”, so Teuber.

Und Gerrit Bockey, Experte für Battery Production Technologies bei PEM Motion und Leiter von Battery-News, ergänzt: “Grundsätzlich gab es Diskussionen darüber, ob das grüner Protektionismus sei. Aber viel stärker wurde darüber diskutiert, dass es ein Anreiz sei, sich auf dem Markt stärker zu etablieren.” Ein Beispiel ist der CO₂-Fußabdruck. Batterien aus China kommen – auch aufgrund des Energiemixes in der Produktion – mit einem Rucksack von 105 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde nach Europa. Hiesige Produzenten (darunter natürlich auch chinesische) liegen 20 bis 30 Prozent darunter. “Es gibt entlang der gesamten Wertschöpfungskette Firmen, die sich hier niederlassen, um im Rahmen der Batterieverordnung einen gewissen Vorteil beim Markteinstieg zu haben. Es ist ein Anreiz dafür, den Heimatmarkt zu verlassen und in Europa zu investieren”, so Bockey weiter.

Klar ist auch, dass sich die Batterieverordnung ohne chinesische Investitionen nur schwer erfüllt werden kann. Laut Teuber bräuchte es bis zum Jahr 2030 zusätzliche Investitionen in Höhe von 62 Milliarden Euro, um die Ziele der Batterieverordnung zu erfüllen – 44 Milliarden in der Zellproduktion, 12 Milliarden bei der Kathoden-Material-Produktion und 6 Milliarden bei der Anoden-Material-Produktion. “Entscheidend ist, wer die Investitionen tätigt und wer die Möglichkeiten hat, sie umzusetzen. Derzeit kommen 90 Prozent der Anoden und Kathoden aus China und 60 Prozent der Elektroautos. Für diese Unternehmen ist es natürlich interessant, hier ihre Investments zu tätigen und die Auflagen zu erfüllen”, so die Schlussfolgerung von Teuber.

Auch deswegen haben die Investitionen aus China in den Batteriesektor zugenommen. Im Jahr 2022 machten sie mit 4,5 Milliarden Euro einen Anteil von 57 Prozent der chinesischen Gesamtinvestitionen in Europa aus, rechnete das Mercator Institute for China Studies (MERICS) vor. Dabei geht es vor allem um Neugründungen und weniger um Übernahmen. “Wenige Großprojekte – fast ausschließlich in der Autoindustrie – stehen hinter dem Anstieg der Greenfield-Investitionen. Chinesische Batterieriesen wie CATL, Envision AESC und SVOLT investierten in Werke in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Ungarn”, fasst MERICS zusammen.

Die Liste problematischer Produkte aus China wird immer länger. Nach Tomaten, Textilien, Baumwolle, Solarmodulen, Unterhaltungselektronik und Autoteilen rücken jetzt auch Fisch und Meeresfrüchte ins Zwielicht. Das Investigativ-Portal The Outlaw Ocean Project hat zahlreiche Beweise und Indizien dafür zusammengetragen, dass uigurische Männer und Frauen zur Arbeit in Lebensmittelbetrieben in chinesischen Küstenprovinzen gezwungen werden.

Mindestens 1.000 Uiguren und Uigurinnen seien demnach im Rahmen eines staatlichen Arbeitsprogramms an Unternehmen vermittelt worden, um dort gegen ihren Willen in der Weiterverarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten für den europäischen und nordamerikanischen Markt zu arbeiten. Auch mehrere Hundert nordkoreanische Staatsbürger sollen in diversen Fabriken der Region unfreiwillig beschäftigt sein.

Zu den namentlich genannten Unternehmen zählen unter anderem die Chishan Group, eine der führenden Produzenten von Fischerei-Produkten aus Shandong. Dass dort Uiguren aus Xinjiang zum Arbeiten vermittelt wurden, bestätigte laut dem Bericht ein Manager in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter. Ebenso erwähnt wird Yantai Sanko Fisheries aus Shandong. Von dort tauchten Bilder auf, wie uigurische Arbeiter eine Rede von Chinas Parteichef Xi Jinping einstudierten – von einer städtischen Agentur offiziell verbreitet.

Zwangsarbeit bedeutet nicht automatisch, dass die Arbeiter nicht bezahlt werden. Manchmal werden sogar angemessene Löhne gewährt. Einer der Betroffenen beklagte sich jedoch beispielsweise, dass er keine andere Wahl gehabt hätte, als das Jobangebot anzunehmen. Die Untersuchung ergab, dass es Fälle gibt, in denen Menschen, die sich verweigerten, in Internierungslager geschafft wurden.

Auch Table.Media hat in der Vergangenheit mit Betroffenen gesprochen, die nicht aus freien Stücken in Fabriken in Xinjiang gearbeitet haben. Auch dort wurden Löhne gezahlt, allerdings der Großteil des Geldes einbehalten, um damit Kosten für Unterkunft, Ernährung oder Transport auszugleichen.

Die schweren Verstöße gegen die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), die China seinerseits unterschrieben hat, begrenzen sich allerdings nicht nur auf die Arbeit in den Fabriken. Auch innerhalb der chinesischen Fischerei-Flotte kommt es laut dem Bericht zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Ausländische Arbeiter sollen auf den Booten teils unbezahlt und schlecht ernährt ihre Arbeit verrichten.

Die Bedingungen in der chinesischen Fischerei beschäftigen auch das Europäische Parlament seit einer Weile. Am Montagabend stimmten die Abgeordnete der Ausschüsse für Außen- und Innenhandel im EU-Parlament nun für einen Entwurf eines Einfuhrverbots, mit dem entsprechende Produkte aus Zwangsarbeit an den EU-Grenzen aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

Die Parlamentarier wollen wirtschaftliche Anreize, sich als Unternehmen an Zwangsarbeit zu beteiligen oder wegzuschauen, bereits im Keim ersticken. Die EU-Kommission soll dem Parlamentsvorschlag zufolge eine Liste von Regionen und Wirtschaftsbereichen erstellen, in denen das Risiko für Zwangsarbeit besonders hoch ist. Kommt ein Produkt aus einer solchen Region, soll sich die Beweislast umkehren. Unternehmen müssten dann nachweisen, dass es in ihrer Lieferkette keine Zwangsarbeit gibt.

Die EU-Parlamentarier orientieren sich mit ihrem Vorstoß am Uyghur Forced Labor Prevention Act in den Vereinigten Staaten. Dort müssen Importeure von Produkten aus Xinjiang proaktiv nachweisen, dass ihre Lieferkette sauber ist. In Europa sind es noch die Behörden, auf denen die Beweislast liegt. Die Parlamentarier wollen möglichen Kritikern aus der Wirtschaft die Vorteile für ein konsequentes Verbot von Waren in der EU aufzeigen, deren saubere Wertschöpfung nicht zu 100 Prozent nachgewiesen werden kann. Das Verbot von Zwangsarbeit schütze auch Unternehmen, die sich an die Regeln halten, vor unlauterem Wettbewerb, heißt es.

Das Europaparlament forderte außerdem mehr Transparenz über die chinesische Hochseefischerei. Die chinesischen Behörden seien nicht offen in Bezug auf die Hochseefischerei-Flotte der Volksrepublik, kritisierten die EU-Abgeordneten am Dienstag in einer Resolution.

In den USA bringt der Bericht von The Outlaw Ocean Project über Zwangsarbeit in der Wertschöpfung von Fisch und Meeresfrüchten die Diskussion wieder in Fahrt. Die US-Behörde Congressional Executive Commission on China wird sich in der kommenden Woche mit dem Thema beschäftigen. Die Einfuhren der Produkte würden unter den gegebenen Umständen verboten sein. “Dennoch kaufen die US-Regierung, große Lebensmittelketten und Restaurants weiterhin Meeresfrüchte, die unter Einsatz von Zwangsarbeit in China gefangen und verarbeitet wurden”, heißt es in der Ankündigung der Anhörung.

Die Vermittlung von uigurischen Arbeitskräften in andere Teile Chinas erschwert die Identifikation von Zwangsarbeit erheblich. Der unfreiwillige Transfer ist Teil eines Programms, das der Xinjiang-Forscher Adrian Zenz “Camp-to-labor pipeline-system” nennt. In seiner jüngsten Studie “Innovating Panel Labor“, die Anfang Oktober in der Wissenschaftszeitung The China Journal veröffentlicht wurde, hat Zenz staatliche Dokumente, Augenzeugenberichte, Satelliten-Bilder und öffentliche Datensätze ins Verhältnis miteinander gesetzt.

Er analysiert die Verknüpfung der Inhaftierung von Uiguren in den Umerziehungslagern in Xinjiang mit der erzwungenen Eingliederung in den Arbeitsmarkt. “Die Gefangenen durchlaufen einen schrittweisen Prozess der Ausbildung, der teilweisen Entlassung und schließlich der vollständigen Entlassung in einen Zwangsarbeitseinsatz”, so Zenz.

Die Überführung in die Industrie gilt unter Xinjiang-Forschern als Mittel zur Fortsetzung einer engmaschigen Überwachung der Uiguren, nachdem sich die Zahl der Lagerinsassen in den vergangenen Jahre drastisch verringert hat. In den Fabriken stehen die Arbeitskräfte unter ständiger Beobachtung, was eine Inhaftierung in den Lagern nicht mehr nötig macht.

24.10.2023, 18:30 Uhr

FIVV AG, Vortrag (in München): FIVV-MIC-Kapitalmarktausblick Mehr

24.10.2023, 9:00 Uhr

Guangzhou Development District Heidelberg Offshore Innovation Center, Konferenz und Job-Messe (in Reutlingen): China-Germany FutureTech Insights & Job Fair Mehr

24.10.2023, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Bonn, Vortrag (in Bonn): Was trank Konfuzius? – Zur Dialektik des Alkoholgenusses in Chinas Geistesgeschichte Mehr

24.10.2023

EU SME Centrem Konferenz (in Brüssel und Online): Understanding China Conference 2023 Mehr

25.10.2023, 13:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing time)

Rödl & Partner, Seminar (in Zürich): Beyond Borders: Linking global data protection and strategic investments for Swiss SMEs Mehr

25.10.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Series: The Enriched Field: Urbanizing the Central Plains of China Mehr

25.10.2023, 19:00 Uhr

Storymaker GmbH / China Netzwerk Baden-Württemberg, Diskussionsrunde (in Tübingen): Glaubwürdig in und über China kommunizieren Mehr

26.10.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Annual Maintenance and Compliance Essentials for Your Company in Hong Kong Mehr

26.10.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Global China Conversations: Diversifizierung: Kann Indien eine Alternative zu China sein? Mehr

27.10.2023, 10:00 Uhr

Konfuzius-Institut München, Kino: Virgin Blue Mehr

27.10.2023, 16:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Kuratorenführung: Nini Sum: SPACE WALK Mehr

Nach dem “Belt and Road”-Forum (BRI) in Peking lädt kommende Woche die Europäische Union zum Infrastruktur-Gipfel ein: Staats- und Regierungschefs aus rund 20 Ländern werden für Mittwoch und Donnerstag zum “Global Gateway”-Forum in Brüssel erwartet, berichtete Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Teilnehmer-Liste gibt es noch nicht. Laut dem Bericht werden Staats- und Regierungschefs aus Bangladesch, Senegal, Namibia und Moldawien erwartet. Auch wer von EU-Seite an dem Gipfel teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Eine Sprecherin der EU-Kommission teilte Table.Media mit, dass Details zeitnah bekannt gegeben werden sollen.

“Global Gateway” sieht sich selbst als Alternative zu Chinas BRI – in der Praxis hakt derzeit aber weiterhin die konkrete Umsetzung neuer Projekte. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte im Juli eine Investitionsagenda mit Lateinamerika und der Karibik vorgestellt. Mehr als 45 Milliarden Euro sollen demnach in der Region bis 2027 investiert werden, finanziert durch EU-Gelder, Mittel der EU-Mitgliedsstaaten und Investitionen europäischer Privatunternehmen.

Chinas Staatschef hatte mit dem BRI-Forum vor allem dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Bühne der Gemeinsamkeit bereitet. Abgelenkt hat die Aufmerksamkeit für Putin derweil davon, dass bei dem Treffen weniger Staats- und Regierungschefs anwesend waren als noch beim ersten Forum im Jahr 2017, wie auf den Gruppenfotos zu sehen ist. Xi hat dennoch zwei Dinge geschafft, die Brüssel missfallen: Viktor Orbán, Ministerpräsident des EU-Landes Ungarn, schüttelte Putin die Hand. Und EU-Beitrittskandidat Serbien einigte sich mit China auf ein Freihandelsabkommen. ari

China mausert sich einer Studie zufolge bei technischen Innovationen immer mehr zum Konkurrenten Deutschlands. Im Bereich der Biotechnologie haben sich die Patentanmeldungen aus der Volksrepublik in den vergangenen zehn Jahren mehr als versiebenfacht, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) am Donnerstag zu seiner Untersuchung mitteilte.

Es seien zahlreiche neue Unternehmen entstanden, die an der Schwelle stünden, in die Weltspitze vorzudringen. Die entsprechenden Patentanmeldungen aus Deutschland seien zeitgleich um 16 Prozent zurückgegangen. “Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird China Deutschland noch vor dem Ende des laufenden Fünfjahresplans im Jahr 2025 in der Biotechnologie deutlich überholt haben”, heißt es in der Studie, für die chinesische Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland im Zeitraum 2010 bis 2019 untersucht wurden.

In der Kraftfahrzeugindustrie hat sich die Patentleistung den Angaben zufolge verzehnfacht. Insbesondere im Bereich des Elektroautos habe China große Fortschritte erzielt. “Konkret gilt dies nicht zuletzt dank Unternehmen wie CATL und BYD für die Batterie- und Akkumulatortechnik”, so das IW. Anders als Deutschland habe China keine nennenswerte Patentaktivität im Bereich konventioneller Verbrennermotoren mehr zu verzeichnen und dadurch auch keinerlei Lasten eines Strukturwandels zu tragen. Zudem pumpt Peking seit Jahren viel Geld in Forschungseinrichtungen und Technologiefirmen.

Anders als in Deutschland, wo der Großteil der Digitalisierungspatente von der Kfz-Industrie hervorgebracht werde, stammten 84 Prozent der chinesischen Digitalisierungspatente aus der Elektroindustrie. “In nahezu sämtlichen Facetten der Digitalisierungstechnologie weist China in Folge einer immensen Patentdynamik inzwischen ein sehr gutes Fundament auf, um im internationalen Technologiewettbewerb erfolgreich zu bestehen”, so das IW. Einzig im Bereich der Halbleiter zeigten sich noch Schwächen. So würden auf sie lediglich 6,1 Prozent aller chinesischen Digitalisierungspatente entfallen, während Taiwan einen internationalen Spitzenwert von 32,8 Prozent aufweise. “Diese Patentdaten illustrieren auch die in der entsprechenden Importstatistik abzulesende Abhängigkeit Chinas von Taiwan bei Halbleitern”, so das Fazit der Forscher. rtr

Die EU-Kommission will vorerst wohl keine formale Anti-Subventions-Untersuchung gegen chinesische Hersteller von Windenergieanlagen einleiten. Zunächst sollen europäische Unternehmen ermuntert werden, weitere Belege für unfaire Praktiken vorzulegen, schreibt die Brüsseler Behörde im Entwurf des Europäischen Windenergie-Aktionsplans, den sie nächste Woche in Brüssel vorstellen will und der Table.Media im Entwurf vorliegt.

“Wenn dies gerechtfertigt ist, wird die Kommission ihre handelspolitischen Schutzinstrumente einsetzen”, heißt es in dem Entwurf weiter. Mitte September hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine umfassende Untersuchung zu Elektrofahrzeugen aus China angekündigt, am Ende könnten Strafzölle stehen. Im Anschluss hatte unter anderem Industriekommissar Thierry Breton mit einem ähnlichen Verfahren für die Windbranche gedroht. ber

Das chinesische Umweltministerium hat Großunternehmen aus sieben Schwerindustriebranchen aufgefordert, ihre Emissionsberichte zu verschärfen, um sich auf die künftigen CO₂-Grenzabgaben der Europäischen Union (Carbon Border Mechanism/CBAM) vorzubereiten. Das Ministerium zentralisiert damit den jährlichen Berichtsprozess, der zuvor lokal abgewickelt wurde, berichtete Bloomberg am Donnerstag. Ziel sei es, Exporteuren zu helfen, die Anforderungen des CBAM zu erfüllen, das im Oktober mit der Datenerfassung begonnen hat und 2026 offiziell in Kraft tritt.

Betroffen vom CBAM sind die in China von Staatsunternehmen dominierten Branchen Aluminium, Zement, Stahl, Petrochemie, Chemikalien, Papier und Luftfahrt. Fabriken, die in diesen sieben Sektoren pro Jahr mehr als 26.000 Tonnen CO₂-Äquivalent emittieren, müssen nach der Mitteilung bis Dezember in einer Art Testlauf ihre Daten für 2022 prüfen und gegebenenfalls anpassen, heißt es in der Mitteilung auf der Website des Ministeriums. Zudem kündigt es eine strengere Definition für emissionsfreien Strom an und beschränkt damit die Möglichkeiten für Emissions-Gutschriften der Konzerne.

Die betroffenen Sektoren sollen spätestens 2030 in den chinesischen Emissionshandel (ETS) aufgenommen werden, dem derzeit nur Energiefirmen angehören. Europas ETS ist weitaus umfassender. Daher soll der CBAM Kostennachteile für europäische Firmen gegenüber Importen aus außereuropäischen Staaten ohne Emissionshandel oder mit schwächeren ETS-Systemen – wie China – mithilfe von CO₂-Zöllen ausgleichen.

Der Aufbau eines soliden Berichtssystems werde China dabei helfen, “die Herausforderungen des CBAM zu bewältigen“, kommentiert Qin Yan, leitende Energie-Analystin der Londoner Börse. Chinas Stahlfirmen beispielsweise hätten viele “Produkte mit unterschiedlicher Emissionsintensität”, so Qin. Die Emissionsberichte ermöglichten es Chinas Exporteuren, “grünere Produkte in die EU und die schmutzigeren in andere Märkte ohne Kohlenstoffzölle zu liefern”. ck

Die in Afghanistan herrschenden Taliban-Islamisten wollen sich Chinas milliardenschwerem Handelsprojekt Neue Seidenstraße anschließen. Dazu werde eine Delegation zu Gesprächen in die Volksrepublik entsandt, kündigte der afghanische Handelsminister Haji Nooruddin Azizi am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters an. “Wir haben China gebeten, uns die Teilnahme am chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor zu ermöglichen”, sagte Azizi. Dieser gilt als Vorzeigeprojekt der Belt and Road-Initiative. Chinas Präsident Xi Jinping hat diese Woche Vertreter aus mehr als 130 Ländern zum zehnjährigen Bestehen der “Neuen Seidenstraße” in Peking begrüßt.

Afghanistan kann China eine Fülle begehrter Bodenschätze bieten. Mehrere chinesische Unternehmen sind dort bereits tätig, darunter die Metallurgical Corp. of China, die mit der Taliban-Regierung und der früheren, vom Westen unterstützten Regierung Gespräche über den Aufbau eines großen Kupferbergwerks geführt hat.

Peking ist seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Jahr 2021 bestrebt, seine Beziehungen zu der radikal-islamischen Regierung auszubauen. Im vergangenen Monat hat die Volksrepublik als erstes Land einen Botschafter in Kabul ernannt. Andere Länder haben ihre bisherigen Botschafter beibehalten oder einen Geschäftsträger ernannt, der der Regierung kein offizielles Beglaubigungsschreiben vorlegen muss. rtr

Der taiwanische Chip-Weltmarktführer TSMC erwartet, dass sich die Nachfrage nach Halbleitern für die Autobranche im kommenden Jahr nach einer Schwächephase erholt. Insgesamt werde die Fahrzeugindustrie zu einem immer größeren Kunden für Chip-Hersteller. “Es werden mehr und mehr Elektroautos hergestellt, und dem Auto werden mehr und mehr Funktionen hinzugefügt”, sagte Firmenchef C.C. Wei am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen des Unternehmens.

Die Wirtschaftsprobleme in China seien der größte Unsicherheitsfaktor für die Branche, sagte Wei. Die geringe Nachfrage nach Elektronik aus der Volksrepublik hatte zu einem Gewinnrückgang bei TSMC beigetragen. Es blieb dem Unternehmen aber trotz des Rückgangs um ein Viertel immer noch ein Profit von 211 Milliarden Taiwan-Dollar, gut sechs Milliarden Euro. Für das kommende Jahr rechnet Wei insgesamt mit einer Erholung der Nachfrage nach Smartphones und PCs in China und weltweit. fin

Vier chinesische Staatsbürger wurden während des aktuellen Konflikts zwischen der Hamas und Israel getötet, zwei vermisst und sechs verletzt. Es wurden keine weiteren Informationen über sie preisgegeben, und nur wenige machten sich die Mühe, nachzufragen.

Eine Halbchinesin, deren Bild von einer Entführung durch Hamas-Kämpfer viral ging, löste jedoch großes Interesse in der chinesischen Öffentlichkeit aus. Einen Tag nach dem Massaker vom 7. Oktober teilte die israelische Botschaft in Peking über Weibo mit, dass die Frau, Noa Argamini, chinesisch-israelischer Abstammung ist und in Peking geboren wurde.

Ihre Mutter, Liora Argamini, erzählte den Medien die Geschichte ihrer Familie. Liora, deren chinesischer Name Li Chong Hong ist, stammt aus Wuhan. Mitte der 1990er-Jahre ging sie zur Berufsausbildung nach Israel, lernte dort ihren späteren Ehemann kennen, beschloss zu bleiben und ließ sich schließlich in der Stadt Be’er Sheva nieder. Noa wurde nicht in Peking, sondern in Israel geboren. Sie sind jetzt beide israelische Staatsbürger.

In den Interviews bat die Mutter China um Hilfe bei der Rettung von Noa. Ihre Kommentare und ihr Appell steigerten das Interesse des chinesischen Publikums weiter und brachten “das gemischte chinesisch-israelische Mädchen” an die Spitze der Trendthemen auf Weibo.

Die vorherrschende Meinung ist jedoch, dass sie nichts mit China zu tun hat. Der tiefere Grund für die gleichgültige, ja sogar feindselige Haltung ist die ausgeprägtere pro-palästinensische Haltung der chinesischen Regierung in den israelisch-palästinensischen Konflikten.

Erst im vergangenen Jahr wurde eine andere Halbchinesin, Eileen Gu, zum Superstar in China, als sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking zwei Goldmedaillen gewann.

Gu wurde als Sohn einer chinesischen Mutter und eines amerikanischen Vaters in den Vereinigten Staaten geboren und wuchs dort auf. Bis 2019 vertrat sie die USA bei internationalen Wettkämpfen, wechselte aber für die Olympischen Spiele 2022 nach China. Auf Fragen nach ihrer Staatsbürgerschaft, die bis heute geheim blieb, gab sie nie eine klare Antwort.

Gu im chinesischen Team zu haben, erwies sich als strategischer Schachzug für China, das immer verzweifelt versucht hatte, bei den Goldmedaillen ganz oben zu stehen. Mit Gus Beitrag belegte China mit neun Goldmedaillen den dritten Platz und übertraf damit die USA, die acht gewannen.

Trotz der bereits angespannten Beziehungen zwischen China und den USA übersah die chinesische Öffentlichkeit, die unter starkem Einfluss der Regierung stand, die Zweideutigkeit in Bezug auf Gus Staatsbürgerschaft und ihren US-Hintergrund und begrüßte den “Stolz”, den sie nach China brachte.

Aber was kann Noa Argamini nach China bringen? In der Wahrnehmung der chinesischen Regierung wahrscheinlich nichts Gutes.

Als eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am 9. Oktober nach ihr gefragt wurde, sagte sie: “Wir haben keine Erkenntnisse vorliegen. Wir prüfen den Sachverhalt noch.” Seitdem hat sich China nicht mehr offiziell zu Noa Argamini geäußert.

Argamini, die Mutter, konnte mit ihren eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten ebenfalls nur wenig dazu beitragen, die öffentliche Wahrnehmung geradezurücken.

Anders als die PR-affine Eileen Gu versuchte Liora Argamini nicht, Fragen nach der Staatsbürgerschaft von Noa und sich selbst auszuweichen. Aber in einem Video-Interview mit einem Journalisten des Fernsehsenders Phoenix sagte sie emotionslos: “Selbst wenn ich israelische Staatsbürgerin bin, könnt ihr Chinesen uns nicht helfen? Verstehst du, was ich meine? Anderen zu helfen, ist eine Verpflichtung für alle.”

Unfreundliche Kommentare über Noa kursierten bereits im chinesischen Internet, bevor die Mutter Interviews gab. Nachdem sie diese katastrophale Bemerkung gemacht hatte, stimmten weitere Menschen in den Chor ein und erklärten, dass die Familie keine Hilfe verdiene.

Noch härtere Kommentare und Gerüchte tauchten auf: Die israelische Botschaft habe Noas Geburtsort absichtlich falsch angegeben, um Sympathie zu wecken; die Mutter sei eine Verräterin, weil sie von chinesischen Geldmitteln lebte, als sie nach Israel ging; sie gehöre zu denen, die nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens eine Aufenthaltsgenehmigung in Israel erhielten. Noa sei keine Studentin, wie die Mutter behauptet; sie sei eine Soldatin, die im Krieg kämpft.

Bis letzte Woche hielten die meisten Chinesen den israelisch-palästinensischen Konflikt für irrelevant. Obwohl Namen wie Gaza und das Westjordanland oft in den Nachrichten auftauchten, verstanden nur wenige, warum all dies geschehen war.

Trotz seines engen Bündnisses mit den Vereinigten Staaten wurde Israel in China als ein bewundernswertes, freundliches Land wahrgenommen, das in einer feindseligen Umgebung überlebte und gedieh. Jüdische Menschen galten als klug und fleißig. Selbst ein äußerst populäres chinesisches Buch mit dem Titel “Währungskriege”, in dem behauptet wurde, dass die Vereinigten Staaten von jüdischen Finanziers kontrolliert würden, trübte das allgemein positive Bild des jüdischen Volkes nicht wesentlich. Hin und wieder wurden Geschichten darüber erzählt, wie die Chinesen in den 1930er- und 1940er-Jahren jüdischen Menschen halfen.

Die Dinge scheinen sich über Nacht geändert zu haben. Plötzlich wird Israel als verantwortlich für die gesamte israelisch-palästinensische Tragödie dargestellt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich die Haltung der chinesischen Regierung in dieser Frage geändert hat und sich der palästinensischen Seite angenähert hat. Das erklärt auch, warum die chinesische Regierung relativ schweigsam über die chinesischen Opfer des Hamas-Angriffs ist.

Wang Ke wird neuer Leiter des Bereichs Greater China bei der Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC). Wang wird bei dem Kreditinstitut mit Sitz in Singapur die Nachfolge von Tan Wing Ming antreten, der von nun an als Berater des CEO der Gruppe tätig werden wird.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Futuristisch, traditionell, kunstvoll: Im Science Fiction Museum in Chengdu, Sichuan, läuft gerade die 81. World Science Fiction Convention WorldCon. Das Thema: Meet the future. Bei mehr als 200 Aktivitäten, wie Gesprächsrunden und Salons und Ausstellungen, geht es um die Beziehung zwischen Stadt und Zukunft. Treffen kann man dort auch Fantasiefiguren wie diese kosmische Tänzerin, ebenso wie berühmte Science-Fiction-Autoren, darunter Robert J. Sawyer und Liu Cixin.

mit der Batterieverordnung will sich die EU einen langfristigen Anteil am Batteriegeschäft sichern. Brüssel will die Wertschöpfungsketten der wichtigen Schlüsseltechnologie so gestalten, dass nicht mehr auf leichtsinnige Weise Abhängigkeit von Drittstaaten entsteht, allen voran vom Weltmarktführer China.

Chinesische Hersteller werden zwar von den ambitionierten EU-Plänen unter Druck gesetzt – schließlich ist Europa ihr größter Exportmarkt. Doch ganz so negativ, wie viele meinen, habe Chinas Industrie die Verordnung gar nicht aufgenommen, schreibt Christian Domke-Seidel. Im Gegenteil: Für viele Firmen seien die Anforderungen sogar ein Anreiz, noch mehr in Europa zu investieren. Denn wer sich an die Vorgaben hält, hat größere Chancen, sich schnell und umfassend auf diesem attraktiven Markt zu etablieren.

Ein strittiges Thema zwischen Europa und China bleibt dagegen weiterhin Zwangsarbeit in den Lieferketten. Wie nun bekannt wurde, sollen Uiguren in Chinas Küstenprovinzen gegen ihren Willen Fisch und Meeresfrüchte für den europäischen Markt verarbeiten.

Das wirft die Frage auf, wie die Einfuhrbedingungen von Waren aus Xinjiang noch weiter verschärft werden können. Das Problem: Peking verteilt uigurische Arbeitskräfte in andere Teile Chinas, und das erschwert die Identifikation von Zwangsarbeit erheblich. Marcel Grzanna zeigt in seiner Analyse, wie die erzwungene Eingliederung der Menschen in den landesweiten Arbeitsmarkt abläuft und welche Konsequenzen die EU noch ziehen kann.

Die Batterieverordnung ist ein überaus ambitioniertes Projekt der Europäischen Union. Es geht darum, den gesamten Lebenszyklus und die vollständige Wertschöpfungskette eines Produktes nachhaltiger zu gestalten. Es soll eine Kreislaufwirtschaft entstehen, die Europa unabhängiger von Drittstaaten macht. Aufgrund der Verkehrs- und Energiewende gelten Batterien als eine der Schlüsselindustrien der Zukunft. Bislang ist Europa in hohem Maße von China abhängig, auf das nach Angaben des Europäischen Rechnungshofes im Jahr 2021 ganze 76 Prozent der weltweiten Produktionskapazitäten entfallen sind.

Und es ist ein lohnendes Geschäftsfeld. Die Unternehmensberatung McKinsey rechnet vor, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus bis zum Jahr 2030 um jährlich 27 Prozent steigen wird – von 700 Gigawattstunden auf 4,7 Terawattstunden. Entlang der Wertschöpfungskette entstehe so ein Markt mit einem Umsatz von 400 Milliarden Dollar. Die Batterieverordnung soll den Anteil Europas an diesem Geschäft langfristig sichern.

Um das zu erreichen, setzt die Batterieverordnung unter anderem auf folgende zentrale Instrumente:

“Insgesamt ist die Idee der Batterieverordnung, im Kontext des EU Green Deals nachhaltige Geschäftsmodelle aufzubauen und diese zu incentivieren, um im globalen Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten”, fasst Achim Teuber die Batterieverordnung zusammen. Er ist Analyst bei der Unternehmensberatung SystemIQ (sprich: ‘Systemic’), die sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert hat.

Dass die Batterieverordnung trotz aller Nachhaltigkeitsgedanken auch geopolitische Ziele verfolgt, lasse sich dabei nicht von der Hand weisen, argumentiert Christoph Lienemann, Managing Director bei PEM Motion – Beratungsunternehmen und Ingenieursdienstleister im Bereich der E-Mobilität. “Da wir in Deutschland und Europa noch eine vergleichsweise kleine Batterieindustrie haben, geht es auch darum, möglichst viele Rohstoffe hier vor Ort zu halten und energie- und ressourceneffiziente Lösungen für die Produktion und das Recycling zu finden. Das minimiert die Abhängigkeiten – und wir konkurrieren hier nicht nur mit Asien.”

Für China entsteht als Weltmarktführer eine enorme Drucksituation. Denn Europa ist der größte Exportmarkt für Hersteller aus der Volksrepublik. Allein bei Autobatterien beträgt der Marktanteil 34 Prozent. Die neuen Regelungen wurden jedoch längst nicht so negativ aufgenommen, wie es in der Berichterstattung oft durchgeklungen ist. “In Gesprächen mit den chinesischen Anbietern kommt raus, dass sie jetzt schon anfangen, sich auf die Anforderungen vorzubereiten und sie gewillt sind, sie einzuhalten. Der größte Hersteller in China hat zum Beispiel öffentlich angekündigt, dass 2025 die Produktion CO₂-neutral sein soll und 2035 die gesamte Lieferkette”, so Teuber.

Und Gerrit Bockey, Experte für Battery Production Technologies bei PEM Motion und Leiter von Battery-News, ergänzt: “Grundsätzlich gab es Diskussionen darüber, ob das grüner Protektionismus sei. Aber viel stärker wurde darüber diskutiert, dass es ein Anreiz sei, sich auf dem Markt stärker zu etablieren.” Ein Beispiel ist der CO₂-Fußabdruck. Batterien aus China kommen – auch aufgrund des Energiemixes in der Produktion – mit einem Rucksack von 105 Gramm CO₂ pro Kilowattstunde nach Europa. Hiesige Produzenten (darunter natürlich auch chinesische) liegen 20 bis 30 Prozent darunter. “Es gibt entlang der gesamten Wertschöpfungskette Firmen, die sich hier niederlassen, um im Rahmen der Batterieverordnung einen gewissen Vorteil beim Markteinstieg zu haben. Es ist ein Anreiz dafür, den Heimatmarkt zu verlassen und in Europa zu investieren”, so Bockey weiter.

Klar ist auch, dass sich die Batterieverordnung ohne chinesische Investitionen nur schwer erfüllt werden kann. Laut Teuber bräuchte es bis zum Jahr 2030 zusätzliche Investitionen in Höhe von 62 Milliarden Euro, um die Ziele der Batterieverordnung zu erfüllen – 44 Milliarden in der Zellproduktion, 12 Milliarden bei der Kathoden-Material-Produktion und 6 Milliarden bei der Anoden-Material-Produktion. “Entscheidend ist, wer die Investitionen tätigt und wer die Möglichkeiten hat, sie umzusetzen. Derzeit kommen 90 Prozent der Anoden und Kathoden aus China und 60 Prozent der Elektroautos. Für diese Unternehmen ist es natürlich interessant, hier ihre Investments zu tätigen und die Auflagen zu erfüllen”, so die Schlussfolgerung von Teuber.

Auch deswegen haben die Investitionen aus China in den Batteriesektor zugenommen. Im Jahr 2022 machten sie mit 4,5 Milliarden Euro einen Anteil von 57 Prozent der chinesischen Gesamtinvestitionen in Europa aus, rechnete das Mercator Institute for China Studies (MERICS) vor. Dabei geht es vor allem um Neugründungen und weniger um Übernahmen. “Wenige Großprojekte – fast ausschließlich in der Autoindustrie – stehen hinter dem Anstieg der Greenfield-Investitionen. Chinesische Batterieriesen wie CATL, Envision AESC und SVOLT investierten in Werke in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Ungarn”, fasst MERICS zusammen.

Die Liste problematischer Produkte aus China wird immer länger. Nach Tomaten, Textilien, Baumwolle, Solarmodulen, Unterhaltungselektronik und Autoteilen rücken jetzt auch Fisch und Meeresfrüchte ins Zwielicht. Das Investigativ-Portal The Outlaw Ocean Project hat zahlreiche Beweise und Indizien dafür zusammengetragen, dass uigurische Männer und Frauen zur Arbeit in Lebensmittelbetrieben in chinesischen Küstenprovinzen gezwungen werden.

Mindestens 1.000 Uiguren und Uigurinnen seien demnach im Rahmen eines staatlichen Arbeitsprogramms an Unternehmen vermittelt worden, um dort gegen ihren Willen in der Weiterverarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten für den europäischen und nordamerikanischen Markt zu arbeiten. Auch mehrere Hundert nordkoreanische Staatsbürger sollen in diversen Fabriken der Region unfreiwillig beschäftigt sein.

Zu den namentlich genannten Unternehmen zählen unter anderem die Chishan Group, eine der führenden Produzenten von Fischerei-Produkten aus Shandong. Dass dort Uiguren aus Xinjiang zum Arbeiten vermittelt wurden, bestätigte laut dem Bericht ein Manager in einem Rundschreiben an die Mitarbeiter. Ebenso erwähnt wird Yantai Sanko Fisheries aus Shandong. Von dort tauchten Bilder auf, wie uigurische Arbeiter eine Rede von Chinas Parteichef Xi Jinping einstudierten – von einer städtischen Agentur offiziell verbreitet.

Zwangsarbeit bedeutet nicht automatisch, dass die Arbeiter nicht bezahlt werden. Manchmal werden sogar angemessene Löhne gewährt. Einer der Betroffenen beklagte sich jedoch beispielsweise, dass er keine andere Wahl gehabt hätte, als das Jobangebot anzunehmen. Die Untersuchung ergab, dass es Fälle gibt, in denen Menschen, die sich verweigerten, in Internierungslager geschafft wurden.

Auch Table.Media hat in der Vergangenheit mit Betroffenen gesprochen, die nicht aus freien Stücken in Fabriken in Xinjiang gearbeitet haben. Auch dort wurden Löhne gezahlt, allerdings der Großteil des Geldes einbehalten, um damit Kosten für Unterkunft, Ernährung oder Transport auszugleichen.

Die schweren Verstöße gegen die Konventionen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO), die China seinerseits unterschrieben hat, begrenzen sich allerdings nicht nur auf die Arbeit in den Fabriken. Auch innerhalb der chinesischen Fischerei-Flotte kommt es laut dem Bericht zu schweren Menschenrechtsverletzungen. Ausländische Arbeiter sollen auf den Booten teils unbezahlt und schlecht ernährt ihre Arbeit verrichten.

Die Bedingungen in der chinesischen Fischerei beschäftigen auch das Europäische Parlament seit einer Weile. Am Montagabend stimmten die Abgeordnete der Ausschüsse für Außen- und Innenhandel im EU-Parlament nun für einen Entwurf eines Einfuhrverbots, mit dem entsprechende Produkte aus Zwangsarbeit an den EU-Grenzen aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

Die Parlamentarier wollen wirtschaftliche Anreize, sich als Unternehmen an Zwangsarbeit zu beteiligen oder wegzuschauen, bereits im Keim ersticken. Die EU-Kommission soll dem Parlamentsvorschlag zufolge eine Liste von Regionen und Wirtschaftsbereichen erstellen, in denen das Risiko für Zwangsarbeit besonders hoch ist. Kommt ein Produkt aus einer solchen Region, soll sich die Beweislast umkehren. Unternehmen müssten dann nachweisen, dass es in ihrer Lieferkette keine Zwangsarbeit gibt.

Die EU-Parlamentarier orientieren sich mit ihrem Vorstoß am Uyghur Forced Labor Prevention Act in den Vereinigten Staaten. Dort müssen Importeure von Produkten aus Xinjiang proaktiv nachweisen, dass ihre Lieferkette sauber ist. In Europa sind es noch die Behörden, auf denen die Beweislast liegt. Die Parlamentarier wollen möglichen Kritikern aus der Wirtschaft die Vorteile für ein konsequentes Verbot von Waren in der EU aufzeigen, deren saubere Wertschöpfung nicht zu 100 Prozent nachgewiesen werden kann. Das Verbot von Zwangsarbeit schütze auch Unternehmen, die sich an die Regeln halten, vor unlauterem Wettbewerb, heißt es.

Das Europaparlament forderte außerdem mehr Transparenz über die chinesische Hochseefischerei. Die chinesischen Behörden seien nicht offen in Bezug auf die Hochseefischerei-Flotte der Volksrepublik, kritisierten die EU-Abgeordneten am Dienstag in einer Resolution.

In den USA bringt der Bericht von The Outlaw Ocean Project über Zwangsarbeit in der Wertschöpfung von Fisch und Meeresfrüchten die Diskussion wieder in Fahrt. Die US-Behörde Congressional Executive Commission on China wird sich in der kommenden Woche mit dem Thema beschäftigen. Die Einfuhren der Produkte würden unter den gegebenen Umständen verboten sein. “Dennoch kaufen die US-Regierung, große Lebensmittelketten und Restaurants weiterhin Meeresfrüchte, die unter Einsatz von Zwangsarbeit in China gefangen und verarbeitet wurden”, heißt es in der Ankündigung der Anhörung.

Die Vermittlung von uigurischen Arbeitskräften in andere Teile Chinas erschwert die Identifikation von Zwangsarbeit erheblich. Der unfreiwillige Transfer ist Teil eines Programms, das der Xinjiang-Forscher Adrian Zenz “Camp-to-labor pipeline-system” nennt. In seiner jüngsten Studie “Innovating Panel Labor“, die Anfang Oktober in der Wissenschaftszeitung The China Journal veröffentlicht wurde, hat Zenz staatliche Dokumente, Augenzeugenberichte, Satelliten-Bilder und öffentliche Datensätze ins Verhältnis miteinander gesetzt.

Er analysiert die Verknüpfung der Inhaftierung von Uiguren in den Umerziehungslagern in Xinjiang mit der erzwungenen Eingliederung in den Arbeitsmarkt. “Die Gefangenen durchlaufen einen schrittweisen Prozess der Ausbildung, der teilweisen Entlassung und schließlich der vollständigen Entlassung in einen Zwangsarbeitseinsatz”, so Zenz.

Die Überführung in die Industrie gilt unter Xinjiang-Forschern als Mittel zur Fortsetzung einer engmaschigen Überwachung der Uiguren, nachdem sich die Zahl der Lagerinsassen in den vergangenen Jahre drastisch verringert hat. In den Fabriken stehen die Arbeitskräfte unter ständiger Beobachtung, was eine Inhaftierung in den Lagern nicht mehr nötig macht.

24.10.2023, 18:30 Uhr

FIVV AG, Vortrag (in München): FIVV-MIC-Kapitalmarktausblick Mehr

24.10.2023, 9:00 Uhr

Guangzhou Development District Heidelberg Offshore Innovation Center, Konferenz und Job-Messe (in Reutlingen): China-Germany FutureTech Insights & Job Fair Mehr

24.10.2023, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Bonn, Vortrag (in Bonn): Was trank Konfuzius? – Zur Dialektik des Alkoholgenusses in Chinas Geistesgeschichte Mehr

24.10.2023

EU SME Centrem Konferenz (in Brüssel und Online): Understanding China Conference 2023 Mehr

25.10.2023, 13:30 Uhr (19:30 Uhr Beijing time)

Rödl & Partner, Seminar (in Zürich): Beyond Borders: Linking global data protection and strategic investments for Swiss SMEs Mehr

25.10.2023, 14:30 Uhr (20:30 Uhr Beijing time)

Fairbank Center for Chinese Studies, Urban China Series: The Enriched Field: Urbanizing the Central Plains of China Mehr

25.10.2023, 19:00 Uhr

Storymaker GmbH / China Netzwerk Baden-Württemberg, Diskussionsrunde (in Tübingen): Glaubwürdig in und über China kommunizieren Mehr

26.10.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Annual Maintenance and Compliance Essentials for Your Company in Hong Kong Mehr

26.10.2023, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Global China Conversations: Diversifizierung: Kann Indien eine Alternative zu China sein? Mehr

27.10.2023, 10:00 Uhr

Konfuzius-Institut München, Kino: Virgin Blue Mehr

27.10.2023, 16:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Kuratorenführung: Nini Sum: SPACE WALK Mehr

Nach dem “Belt and Road”-Forum (BRI) in Peking lädt kommende Woche die Europäische Union zum Infrastruktur-Gipfel ein: Staats- und Regierungschefs aus rund 20 Ländern werden für Mittwoch und Donnerstag zum “Global Gateway”-Forum in Brüssel erwartet, berichtete Bloomberg News am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Eine offizielle Teilnehmer-Liste gibt es noch nicht. Laut dem Bericht werden Staats- und Regierungschefs aus Bangladesch, Senegal, Namibia und Moldawien erwartet. Auch wer von EU-Seite an dem Gipfel teilnehmen wird, ist noch nicht bekannt. Eine Sprecherin der EU-Kommission teilte Table.Media mit, dass Details zeitnah bekannt gegeben werden sollen.

“Global Gateway” sieht sich selbst als Alternative zu Chinas BRI – in der Praxis hakt derzeit aber weiterhin die konkrete Umsetzung neuer Projekte. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte im Juli eine Investitionsagenda mit Lateinamerika und der Karibik vorgestellt. Mehr als 45 Milliarden Euro sollen demnach in der Region bis 2027 investiert werden, finanziert durch EU-Gelder, Mittel der EU-Mitgliedsstaaten und Investitionen europäischer Privatunternehmen.

Chinas Staatschef hatte mit dem BRI-Forum vor allem dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Bühne der Gemeinsamkeit bereitet. Abgelenkt hat die Aufmerksamkeit für Putin derweil davon, dass bei dem Treffen weniger Staats- und Regierungschefs anwesend waren als noch beim ersten Forum im Jahr 2017, wie auf den Gruppenfotos zu sehen ist. Xi hat dennoch zwei Dinge geschafft, die Brüssel missfallen: Viktor Orbán, Ministerpräsident des EU-Landes Ungarn, schüttelte Putin die Hand. Und EU-Beitrittskandidat Serbien einigte sich mit China auf ein Freihandelsabkommen. ari

China mausert sich einer Studie zufolge bei technischen Innovationen immer mehr zum Konkurrenten Deutschlands. Im Bereich der Biotechnologie haben sich die Patentanmeldungen aus der Volksrepublik in den vergangenen zehn Jahren mehr als versiebenfacht, wie das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW Köln) am Donnerstag zu seiner Untersuchung mitteilte.

Es seien zahlreiche neue Unternehmen entstanden, die an der Schwelle stünden, in die Weltspitze vorzudringen. Die entsprechenden Patentanmeldungen aus Deutschland seien zeitgleich um 16 Prozent zurückgegangen. “Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird China Deutschland noch vor dem Ende des laufenden Fünfjahresplans im Jahr 2025 in der Biotechnologie deutlich überholt haben”, heißt es in der Studie, für die chinesische Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland im Zeitraum 2010 bis 2019 untersucht wurden.

In der Kraftfahrzeugindustrie hat sich die Patentleistung den Angaben zufolge verzehnfacht. Insbesondere im Bereich des Elektroautos habe China große Fortschritte erzielt. “Konkret gilt dies nicht zuletzt dank Unternehmen wie CATL und BYD für die Batterie- und Akkumulatortechnik”, so das IW. Anders als Deutschland habe China keine nennenswerte Patentaktivität im Bereich konventioneller Verbrennermotoren mehr zu verzeichnen und dadurch auch keinerlei Lasten eines Strukturwandels zu tragen. Zudem pumpt Peking seit Jahren viel Geld in Forschungseinrichtungen und Technologiefirmen.

Anders als in Deutschland, wo der Großteil der Digitalisierungspatente von der Kfz-Industrie hervorgebracht werde, stammten 84 Prozent der chinesischen Digitalisierungspatente aus der Elektroindustrie. “In nahezu sämtlichen Facetten der Digitalisierungstechnologie weist China in Folge einer immensen Patentdynamik inzwischen ein sehr gutes Fundament auf, um im internationalen Technologiewettbewerb erfolgreich zu bestehen”, so das IW. Einzig im Bereich der Halbleiter zeigten sich noch Schwächen. So würden auf sie lediglich 6,1 Prozent aller chinesischen Digitalisierungspatente entfallen, während Taiwan einen internationalen Spitzenwert von 32,8 Prozent aufweise. “Diese Patentdaten illustrieren auch die in der entsprechenden Importstatistik abzulesende Abhängigkeit Chinas von Taiwan bei Halbleitern”, so das Fazit der Forscher. rtr

Die EU-Kommission will vorerst wohl keine formale Anti-Subventions-Untersuchung gegen chinesische Hersteller von Windenergieanlagen einleiten. Zunächst sollen europäische Unternehmen ermuntert werden, weitere Belege für unfaire Praktiken vorzulegen, schreibt die Brüsseler Behörde im Entwurf des Europäischen Windenergie-Aktionsplans, den sie nächste Woche in Brüssel vorstellen will und der Table.Media im Entwurf vorliegt.

“Wenn dies gerechtfertigt ist, wird die Kommission ihre handelspolitischen Schutzinstrumente einsetzen”, heißt es in dem Entwurf weiter. Mitte September hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine umfassende Untersuchung zu Elektrofahrzeugen aus China angekündigt, am Ende könnten Strafzölle stehen. Im Anschluss hatte unter anderem Industriekommissar Thierry Breton mit einem ähnlichen Verfahren für die Windbranche gedroht. ber

Das chinesische Umweltministerium hat Großunternehmen aus sieben Schwerindustriebranchen aufgefordert, ihre Emissionsberichte zu verschärfen, um sich auf die künftigen CO₂-Grenzabgaben der Europäischen Union (Carbon Border Mechanism/CBAM) vorzubereiten. Das Ministerium zentralisiert damit den jährlichen Berichtsprozess, der zuvor lokal abgewickelt wurde, berichtete Bloomberg am Donnerstag. Ziel sei es, Exporteuren zu helfen, die Anforderungen des CBAM zu erfüllen, das im Oktober mit der Datenerfassung begonnen hat und 2026 offiziell in Kraft tritt.

Betroffen vom CBAM sind die in China von Staatsunternehmen dominierten Branchen Aluminium, Zement, Stahl, Petrochemie, Chemikalien, Papier und Luftfahrt. Fabriken, die in diesen sieben Sektoren pro Jahr mehr als 26.000 Tonnen CO₂-Äquivalent emittieren, müssen nach der Mitteilung bis Dezember in einer Art Testlauf ihre Daten für 2022 prüfen und gegebenenfalls anpassen, heißt es in der Mitteilung auf der Website des Ministeriums. Zudem kündigt es eine strengere Definition für emissionsfreien Strom an und beschränkt damit die Möglichkeiten für Emissions-Gutschriften der Konzerne.

Die betroffenen Sektoren sollen spätestens 2030 in den chinesischen Emissionshandel (ETS) aufgenommen werden, dem derzeit nur Energiefirmen angehören. Europas ETS ist weitaus umfassender. Daher soll der CBAM Kostennachteile für europäische Firmen gegenüber Importen aus außereuropäischen Staaten ohne Emissionshandel oder mit schwächeren ETS-Systemen – wie China – mithilfe von CO₂-Zöllen ausgleichen.

Der Aufbau eines soliden Berichtssystems werde China dabei helfen, “die Herausforderungen des CBAM zu bewältigen“, kommentiert Qin Yan, leitende Energie-Analystin der Londoner Börse. Chinas Stahlfirmen beispielsweise hätten viele “Produkte mit unterschiedlicher Emissionsintensität”, so Qin. Die Emissionsberichte ermöglichten es Chinas Exporteuren, “grünere Produkte in die EU und die schmutzigeren in andere Märkte ohne Kohlenstoffzölle zu liefern”. ck

Die in Afghanistan herrschenden Taliban-Islamisten wollen sich Chinas milliardenschwerem Handelsprojekt Neue Seidenstraße anschließen. Dazu werde eine Delegation zu Gesprächen in die Volksrepublik entsandt, kündigte der afghanische Handelsminister Haji Nooruddin Azizi am Donnerstag im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters an. “Wir haben China gebeten, uns die Teilnahme am chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor zu ermöglichen”, sagte Azizi. Dieser gilt als Vorzeigeprojekt der Belt and Road-Initiative. Chinas Präsident Xi Jinping hat diese Woche Vertreter aus mehr als 130 Ländern zum zehnjährigen Bestehen der “Neuen Seidenstraße” in Peking begrüßt.

Afghanistan kann China eine Fülle begehrter Bodenschätze bieten. Mehrere chinesische Unternehmen sind dort bereits tätig, darunter die Metallurgical Corp. of China, die mit der Taliban-Regierung und der früheren, vom Westen unterstützten Regierung Gespräche über den Aufbau eines großen Kupferbergwerks geführt hat.

Peking ist seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Jahr 2021 bestrebt, seine Beziehungen zu der radikal-islamischen Regierung auszubauen. Im vergangenen Monat hat die Volksrepublik als erstes Land einen Botschafter in Kabul ernannt. Andere Länder haben ihre bisherigen Botschafter beibehalten oder einen Geschäftsträger ernannt, der der Regierung kein offizielles Beglaubigungsschreiben vorlegen muss. rtr

Der taiwanische Chip-Weltmarktführer TSMC erwartet, dass sich die Nachfrage nach Halbleitern für die Autobranche im kommenden Jahr nach einer Schwächephase erholt. Insgesamt werde die Fahrzeugindustrie zu einem immer größeren Kunden für Chip-Hersteller. “Es werden mehr und mehr Elektroautos hergestellt, und dem Auto werden mehr und mehr Funktionen hinzugefügt”, sagte Firmenchef C.C. Wei am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen des Unternehmens.

Die Wirtschaftsprobleme in China seien der größte Unsicherheitsfaktor für die Branche, sagte Wei. Die geringe Nachfrage nach Elektronik aus der Volksrepublik hatte zu einem Gewinnrückgang bei TSMC beigetragen. Es blieb dem Unternehmen aber trotz des Rückgangs um ein Viertel immer noch ein Profit von 211 Milliarden Taiwan-Dollar, gut sechs Milliarden Euro. Für das kommende Jahr rechnet Wei insgesamt mit einer Erholung der Nachfrage nach Smartphones und PCs in China und weltweit. fin

Vier chinesische Staatsbürger wurden während des aktuellen Konflikts zwischen der Hamas und Israel getötet, zwei vermisst und sechs verletzt. Es wurden keine weiteren Informationen über sie preisgegeben, und nur wenige machten sich die Mühe, nachzufragen.

Eine Halbchinesin, deren Bild von einer Entführung durch Hamas-Kämpfer viral ging, löste jedoch großes Interesse in der chinesischen Öffentlichkeit aus. Einen Tag nach dem Massaker vom 7. Oktober teilte die israelische Botschaft in Peking über Weibo mit, dass die Frau, Noa Argamini, chinesisch-israelischer Abstammung ist und in Peking geboren wurde.

Ihre Mutter, Liora Argamini, erzählte den Medien die Geschichte ihrer Familie. Liora, deren chinesischer Name Li Chong Hong ist, stammt aus Wuhan. Mitte der 1990er-Jahre ging sie zur Berufsausbildung nach Israel, lernte dort ihren späteren Ehemann kennen, beschloss zu bleiben und ließ sich schließlich in der Stadt Be’er Sheva nieder. Noa wurde nicht in Peking, sondern in Israel geboren. Sie sind jetzt beide israelische Staatsbürger.

In den Interviews bat die Mutter China um Hilfe bei der Rettung von Noa. Ihre Kommentare und ihr Appell steigerten das Interesse des chinesischen Publikums weiter und brachten “das gemischte chinesisch-israelische Mädchen” an die Spitze der Trendthemen auf Weibo.

Die vorherrschende Meinung ist jedoch, dass sie nichts mit China zu tun hat. Der tiefere Grund für die gleichgültige, ja sogar feindselige Haltung ist die ausgeprägtere pro-palästinensische Haltung der chinesischen Regierung in den israelisch-palästinensischen Konflikten.

Erst im vergangenen Jahr wurde eine andere Halbchinesin, Eileen Gu, zum Superstar in China, als sie bei den Olympischen Winterspielen in Peking zwei Goldmedaillen gewann.

Gu wurde als Sohn einer chinesischen Mutter und eines amerikanischen Vaters in den Vereinigten Staaten geboren und wuchs dort auf. Bis 2019 vertrat sie die USA bei internationalen Wettkämpfen, wechselte aber für die Olympischen Spiele 2022 nach China. Auf Fragen nach ihrer Staatsbürgerschaft, die bis heute geheim blieb, gab sie nie eine klare Antwort.

Gu im chinesischen Team zu haben, erwies sich als strategischer Schachzug für China, das immer verzweifelt versucht hatte, bei den Goldmedaillen ganz oben zu stehen. Mit Gus Beitrag belegte China mit neun Goldmedaillen den dritten Platz und übertraf damit die USA, die acht gewannen.

Trotz der bereits angespannten Beziehungen zwischen China und den USA übersah die chinesische Öffentlichkeit, die unter starkem Einfluss der Regierung stand, die Zweideutigkeit in Bezug auf Gus Staatsbürgerschaft und ihren US-Hintergrund und begrüßte den “Stolz”, den sie nach China brachte.

Aber was kann Noa Argamini nach China bringen? In der Wahrnehmung der chinesischen Regierung wahrscheinlich nichts Gutes.

Als eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums am 9. Oktober nach ihr gefragt wurde, sagte sie: “Wir haben keine Erkenntnisse vorliegen. Wir prüfen den Sachverhalt noch.” Seitdem hat sich China nicht mehr offiziell zu Noa Argamini geäußert.

Argamini, die Mutter, konnte mit ihren eingeschränkten Kommunikationsfähigkeiten ebenfalls nur wenig dazu beitragen, die öffentliche Wahrnehmung geradezurücken.

Anders als die PR-affine Eileen Gu versuchte Liora Argamini nicht, Fragen nach der Staatsbürgerschaft von Noa und sich selbst auszuweichen. Aber in einem Video-Interview mit einem Journalisten des Fernsehsenders Phoenix sagte sie emotionslos: “Selbst wenn ich israelische Staatsbürgerin bin, könnt ihr Chinesen uns nicht helfen? Verstehst du, was ich meine? Anderen zu helfen, ist eine Verpflichtung für alle.”

Unfreundliche Kommentare über Noa kursierten bereits im chinesischen Internet, bevor die Mutter Interviews gab. Nachdem sie diese katastrophale Bemerkung gemacht hatte, stimmten weitere Menschen in den Chor ein und erklärten, dass die Familie keine Hilfe verdiene.

Noch härtere Kommentare und Gerüchte tauchten auf: Die israelische Botschaft habe Noas Geburtsort absichtlich falsch angegeben, um Sympathie zu wecken; die Mutter sei eine Verräterin, weil sie von chinesischen Geldmitteln lebte, als sie nach Israel ging; sie gehöre zu denen, die nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens eine Aufenthaltsgenehmigung in Israel erhielten. Noa sei keine Studentin, wie die Mutter behauptet; sie sei eine Soldatin, die im Krieg kämpft.

Bis letzte Woche hielten die meisten Chinesen den israelisch-palästinensischen Konflikt für irrelevant. Obwohl Namen wie Gaza und das Westjordanland oft in den Nachrichten auftauchten, verstanden nur wenige, warum all dies geschehen war.

Trotz seines engen Bündnisses mit den Vereinigten Staaten wurde Israel in China als ein bewundernswertes, freundliches Land wahrgenommen, das in einer feindseligen Umgebung überlebte und gedieh. Jüdische Menschen galten als klug und fleißig. Selbst ein äußerst populäres chinesisches Buch mit dem Titel “Währungskriege”, in dem behauptet wurde, dass die Vereinigten Staaten von jüdischen Finanziers kontrolliert würden, trübte das allgemein positive Bild des jüdischen Volkes nicht wesentlich. Hin und wieder wurden Geschichten darüber erzählt, wie die Chinesen in den 1930er- und 1940er-Jahren jüdischen Menschen halfen.

Die Dinge scheinen sich über Nacht geändert zu haben. Plötzlich wird Israel als verantwortlich für die gesamte israelisch-palästinensische Tragödie dargestellt. Dies ist ein Hinweis darauf, dass sich die Haltung der chinesischen Regierung in dieser Frage geändert hat und sich der palästinensischen Seite angenähert hat. Das erklärt auch, warum die chinesische Regierung relativ schweigsam über die chinesischen Opfer des Hamas-Angriffs ist.

Wang Ke wird neuer Leiter des Bereichs Greater China bei der Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC). Wang wird bei dem Kreditinstitut mit Sitz in Singapur die Nachfolge von Tan Wing Ming antreten, der von nun an als Berater des CEO der Gruppe tätig werden wird.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Futuristisch, traditionell, kunstvoll: Im Science Fiction Museum in Chengdu, Sichuan, läuft gerade die 81. World Science Fiction Convention WorldCon. Das Thema: Meet the future. Bei mehr als 200 Aktivitäten, wie Gesprächsrunden und Salons und Ausstellungen, geht es um die Beziehung zwischen Stadt und Zukunft. Treffen kann man dort auch Fantasiefiguren wie diese kosmische Tänzerin, ebenso wie berühmte Science-Fiction-Autoren, darunter Robert J. Sawyer und Liu Cixin.