natürlich war es kein Versehen. Es wäre ja auch kaum jemand auf die Idee gekommen, zu glauben, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im US-Sender Fox ganz versehentlich die Bezeichnung “Diktator” für Chinas Staatschef Xi Jinping herausgerutscht sei. Letzte Zweifel hat sie am Mittwochabend ausgeräumt: “Ich habe mich da geäußert, wie ich mich geäußert habe. Das ist ein kommunistisches Einparteiensystem“, sagte die Ministerin in der Talkshow von Sandra Maischberger.

Peking hatte schon vorher empört reagiert und die Äußerungen als “absurd”, “unverantwortlich” und eine “schwere Verletzung der politischen Würde Chinas” zurückgewiesen. Die Wogen gingen auch deshalb so hoch, weil der Begriff im Chinesischen eine andere Bedeutung hat als im Deutschen, erläutert Fabian Peltsch. Im Chinesischen gibt es die Begriffe “renmin minzhu zhuanzheng” für die demokratische Diktatur des Volkes und “ducai zhe” für den Diktator, der sich über alle anderen erhebt – ein großer Unterschied. Allerdings: Spätestens seit seiner Aufhebung der Amtszeitbegrenzung wird Xi in kritischen Kreisen in der Volksrepublik ebenfalls als Diktator im zweiten und damit in unserem Sinne bezeichnet. Möglicherweise ein weiterer Grund dafür, so empfindlich zu reagieren.

Mit weitaus kühlerem Kopf plant China seine Wasserstoff-Zukunft. Mit dem Siegeszug der Elektroautos galt die Technologie im Pkw eigentlich als überholt. Doch die Mobilitätsanforderungen und Energieplanungen in China bringen die Technologie gerade wieder ins Gespräch – und zwar global, schreibt Christian Domke Seidel. Chinas Marktmacht könnte der Antrieb für eine weitere technische Revolution sein.

Um China aus dem Sumpf der wirtschaftlichen Stagnation zu ziehen, müsste Xi umdenken und eigene Fehler zugeben. Der einzige chinesische Führer, der das jemals öffentlich tat, war Deng Xiaoping. Welche dieser Fehler er zugab und welche Fehler Xi verleugnet, analysiert Johnny Erling in seiner Kolumne – vor allem, warum das im Vorfeld des Dritten Plenum in diesem Oktober hochproblematisch sein könnte.

Viele interessante Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Die Empörung kommt für viele Menschen im Westen überraschend: Weil der US-amerikanische Präsident Joe Biden und nun auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock den chinesischen Staatschef Xi Jinping einen Diktator nannten, wurden prompt die jeweiligen Botschafter der Länder in Peking einbestellt. Die Bezeichnung Xis als Diktator sei “absurd”, “unverantwortlich”, eine “schwere Verletzung der politischen Würde Chinas” und darüber hinaus auch “eine offene politische Provokation”. Das Oxford English Dictionary definiert den Begriff “Diktator” als “absoluten Herrscher eines Staates“. Also was ist Xi, wenn kein Diktator? Und warum reagiert ausgerechnet er darauf plötzlich so dünnhäutig? Schließlich steht bereits in Artikel 1 der chinesischen Verfassung, dass sich die Partei verpflichtet, “die demokratische Diktatur des Volkes zu wahren”.

“Der Begriff Diktator ist im Chinesischen etwas anders gelagert als im Deutschen”, erklärt Daniel Leese, Sinologie-Professor an der Universität Freiburg. Zu seinen Schwerpunkten zählen Geschichte und Politik des

Modernen China. Im Chinesischen gibt es die Begriffe “renmin minzhu zhuanzheng” (人民民主专政) für die demokratische Diktatur des Volkes und “ducai zhe” (独裁者) für den Diktator, der sich über alle anderen erhebt. “Die Begriffe haben also unterschiedliche Ebenen. Ducai zhe ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert negativ besetzt im Sinne eines Tyrannen oder eines Despoten. Das würde in der Regel niemand als Selbstbezeichnung verwenden, während die Diktatur des Proletariats positiv besetzt ist aus KP-Sicht.”

Tatsächlich verbaten sich schon frühere chinesische Staatschefs, von westlichen Beobachtern als Diktatoren bezeichnet zu werden. “Sie denken, ich bin eine Diktatur?”, entgegnete etwa Jiang Zemin dem Journalisten Mike Wallace in gebrochenem Englisch während des berühmt gewordenen “60 Minutes”-Interviews aus dem Jahr 2000. Aus seiner Sicht sei die Bezeichnung “so absurd, als stamme sie aus den Geschichten von Tausendundeine Nacht”, lachte der damals 74-Jährige. Er sei nur ein Mitglied des Politbüros, und ohne die Zustimmung der anderen Mitglieder würde nichts beschlossen, wodurch er unmöglich ein Diktator sein könne.

“Die Frage der Dynamik zwischen Führer und Volk und Partei und Volk wurde in unterschiedlichen Phasen der Kommunistischen Partei unterschiedlich interpretiert”, sagt Leese. Mao hatte die Idee von der Diktatur des Volkes als theoretischen Eckpfeiler im politischen System der Volksrepublik verankert. Im marxistisch-leninistisch-stalinistisch-maoistischen Sinne ist eine Diktatur demokratisch, weil sie die Kommunisten ermächtigt, alles zu tun, was sie für notwendig halten, um dem “Volk” zu dienen – oder besser gesagt, dem Volk, auf das es ankommt: der Arbeiterklasse. Der Große Vorsitzende identifizierte sich dabei jedoch gleichzeitig und auch nur halb-ironisch mit Qin Shi Huang, dem ersten Kaiser, der Jahrhunderte lang in China als Musterbeispiel eines gewalttätigen Despoten galt. “Nach Maos Tod setzte sich der Konsens durch, dass sich keine Person über die anderen in der Partei erheben dürfe, es also keine Ein-Personen-Herrschaft in der Partei geben dürfe”, erklärt Leese den Schrecken, den Mao bei chinesischen Politikern wie Deng Xiaoping hinterlassen hatte.

Womit wir wieder bei Xi Jinping wären. Er hat die Einbettung in ein herrschendes Kollektiv, auf das Jiang Zemin verwies, zunehmend ausgehöhlt. Er hat die Begrenzung der Amtszeit zu seinen Gunsten aufgehoben. Innerhalb des Parteiapparats hat er Rivalen aus dem Weg geräumt. Seine “Xi-Jinping-Gedanken” wurden zum ideologischen Pflichtprogramm, und auch sonst fördert Xi einen Personenkult, den sich seine Vorgänger niemals getraut hätten. “Es gibt immer weniger Mitbestimmung des chinesischen Volkes, aber auch innerhalb der Partei, wie die Fälle um den verschwundenen chinesischen Außenminister und den Verteidigungsminister zeigen”, sagt Angela Stanzel, Forscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). “Das sind alles Anzeichen einer Diktatur. Deshalb hat die Bezeichnung auch ihre Berechtigung.”

Die Empörung darüber, Diktator genannt zu werden, hat auch damit zu tun, dass Xi kontrollieren möchte, welche Narrative über ihn auf der Weltbühne bestimmend sind – und das selbstbewusster denn je. Dass man sich in China nicht von außen über die eigenen Verhältnisse belehren lassen will, zieht sich als roter Faden durch seine gesamte bisherige Amtszeit. Xi Jinping will die Deutungshoheit behalten und dabei gleich auch Begriffe, etwa den der Demokratie, umwerten.

Ob sich die deutsche Außenministerin all dieser Dinge bewusst war, als sie bei Fox-News erklärte, Xi sei ebenso wie Putin ein Diktator? Sicher ist, dass sie damit in verschiedene Richtungen ganz bewusst ein Signal senden wollte. “Man kann natürlich kritisieren, dass die deutsche Außenministerin so etwas in einem öffentlichen Rahmen sagt und chinesische Empfindlichkeiten verletzt”, sagt Angela Stanzel. “Ich glaube aber, dass Baerbock vor allem ein Signal an die USA und die Verbündeten gesandt hat und nicht unbedingt an China, nämlich, dass wir die Bewertung von Xi als Führer eines autoritär auftretenden Staates teilen.”

“Der Elefant im Raum ist, dass es fast keinen Autokraten gibt, der sich selbst als Diktator bezeichnet”, erklärt Leese. In kritischen chinesischen Kreisen werde Xi Jinping jedoch spätestens seit seiner Aufhebung der Amtszeitbegrenzung durchaus auch als Ducai zhe bezeichnet, also als Diktator in unserem Sinne. “Ich denke, auch daher rührt ein Teil der derzeitigen Dünnhäutigkeit.”

Das Wort von Wan Gang hat in der Autoindustrie Gewicht. Bei Audi war er in den 1990er-Jahren in der Forschung und Entwicklung tätig. In China gründete er an der Tongji-Universität erst das Institut für Wasserstofftechnologie und wurde später Präsident der Uni. Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn war sein Wirken als Minister für Wissenschaft und Technologie von 2007 bis 2018. In dieser Rolle war er maßgeblich für die rasche Verbreitung der Elektromobilität verantwortlich. Fachmagazine nennen ihn auch den “Vater des E-Autos”.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Rande der Internationalen Automobilausstellung (IAA) prognostizierte Wan Gang, dass die Wasserstofftechnologie in China erheblich an Bedeutung gewinnen werde. Nicht nur im Bereich der Seefahrt, des Schienenverkehrs und der Nutzfahrzeuge, sondern auch im Individualverkehr. Da China mit seiner Marktmacht auch dem globalen Automarkt die Richtung vorgibt, könnte – trotz aller Nachteile des Antriebs – eine weitere Revolution anstehen.

Dass China auf Wasserstoff setzt, ist keine Überraschung. Schon jetzt ist die Volksrepublik der weltweit größte Produzent. Das Problem: Lediglich 1,5 Prozent davon stellt das Land mit erneuerbaren Energien her, rechnet das Center for Strategic & International Studies (CSIS) vor. Bis zum Jahr 2030 sollen es zehn Prozent sein.

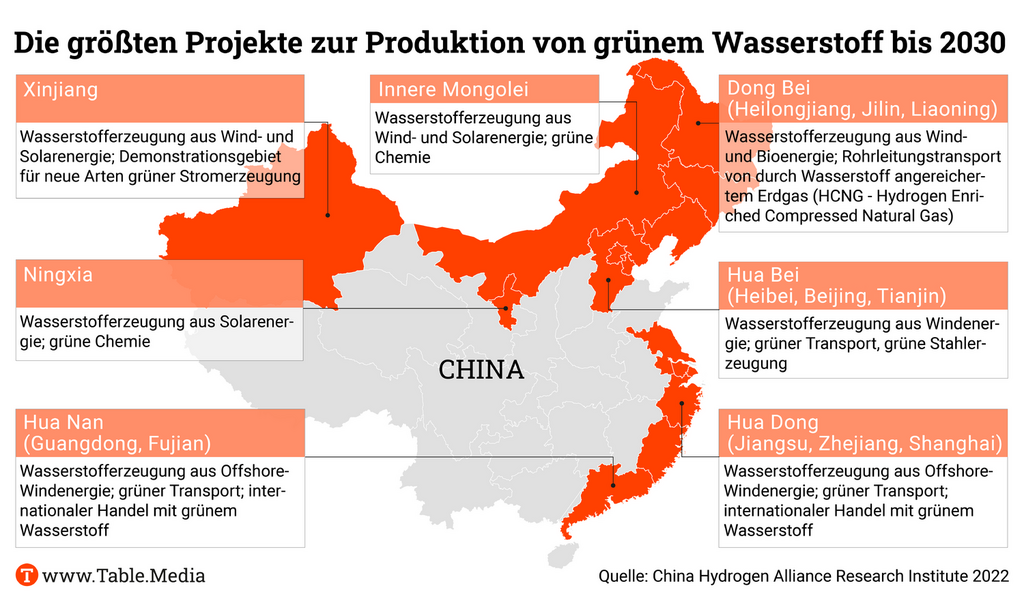

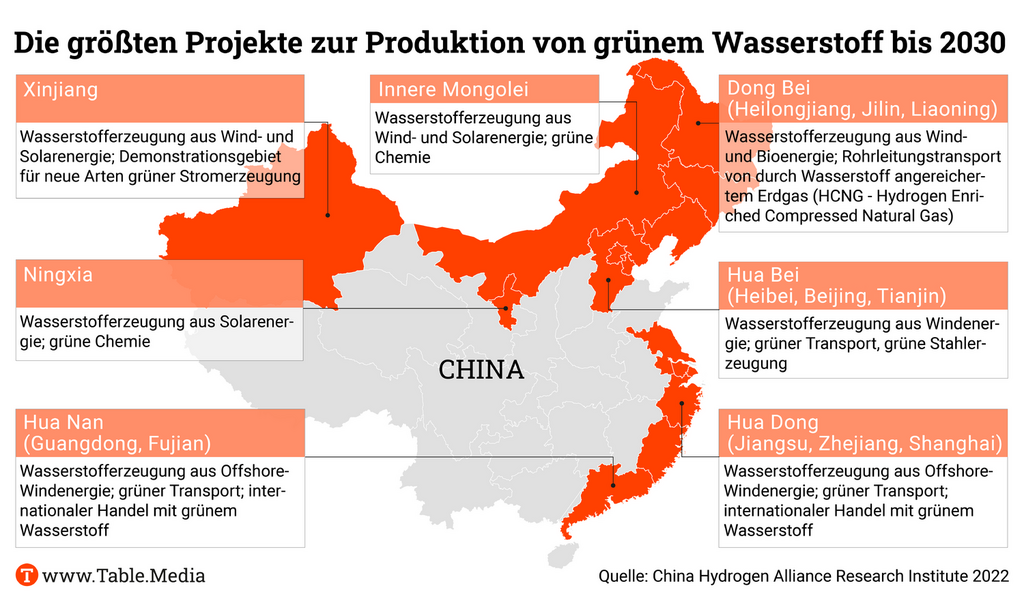

Den Rahmen gibt der “Entwicklungsplan für die Wasserstoffwirtschaft 2021 bis 2035” vor. Auffällig ist, dass die größten Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff im Norden des Landes sitzen (siehe Grafik). Dort gibt es ausreichend Platz für Solar- und Windanlagen. Wan Gang betont auf der Pressekonferenz, dass die Wasserstoff-Mobilität vor allem im Nordwesten des Landes eine Rolle spielen würden. Hier seien die Entfernungen zwischen den Städten lang und Elektroautos kaum verbreitet. Da es die Kommunistische Partei mit ihren CO₂-Plänen ernst meint (Höchststand im Jahr 2030; Klimaneutralität im Jahr 2060), muss sie auch für diese Region eine klimaneutrale Lösung finden.

Genau das ist aber auch die höchste Hürde, die China bei ihren Wasserstoffplänen nehmen muss. Die Erzeugung von Wasserstoff ist extrem energieaufwändig. Beim Einsatz im Pkw ist außerdem der Wirkungsgrad gering im Vergleich zu klassischen E-Autos. Dazu kommt, dass China, das flächenmäßig viertgrößte Land der Welt, nach Benzin und Strom eine dritte Lade- bzw. Tankinfrastruktur bräuchte. Wan Gang hat aber mit seiner Wirtschafts- und Subventionspolitik im Bereich der E-Autos vorgemacht, wie solche Probleme gelöst werden können.

Die Aussage von Wan Gang ist auch ein Fingerzeig für die Autoindustrie. Führender Hersteller in diesem Bereich ist Toyota. Zum einen, weil der weltgrößte Automobilhersteller traditionell auf zukunftsträchtige Nischenthemen setzt. Schon beim Hybridantrieb (Prius) bewiesen sie das richtige Gespür und den nötigen Durchhaltewillen. Zum anderen gibt es auch in Japan eine ganzheitliche Wasserstoffstrategie, die neben Mobilität und Energiespeichern auch die Beheizung von Privatwohnungen vorsieht.

Toyota hat sich in China längst strategisch mit seinen Wasserstoffprodukten positioniert. So erforschen und entwickeln die Japaner gemeinsam mit den chinesischen Marken FAW und GAC Wasserstoffautos. Toyota gab auch die Gründung einer sogenannten Hydrogen Factory bekannt – ein F&E-Zentrum, das die Kompetenzen in diesem Bereich bündeln soll. Neben Japan soll es lokale Stützpunkte in Europa, Nordamerika und eben China geben.

Der Konzern will bis zum Jahr 2030 rund 200.000 Wasserstoff-Fahrzeuge auf die Straßen bringen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 hat Toyota 3.900 Stück gebaut. Die entscheidende Technologie dahinter ist die Brennstoffzelle. Sie wandelt den Wasserstoff in Strom um, mit dem dann der Elektromotor angetrieben wird. Durch die höheren Stückzahlen könnte der Preis für das Bauteil um bis zu 37 Prozent sinken, verspricht Toyota-Technikchef Hiroki Nakajima.

Zu den Abnehmern der Brennstoffzelle gehört auch BMW. Die Marke aus Bayern hat bereits sehr früh begonnen, zum Thema Wasserstoff zu forschen, hat die Ausgaben in diesem Bereich dann aber einige Jahre deutlich zurückgefahren. Jetzt wollen sie umso mehr Gas geben. Schon am Rande der IAA forderte BMW-Chef Oliver Zipse mehr Engagement beim Wasserstoffausbau. Er sieht Synergien zwischen Nutzfahrzeugen und Pkw.

Ab dem Jahr 2025 wird BMW außerdem die “Neue Klasse” produzieren. Die Fahrzeuge sind in Sachen Größe und Preis mit dem 3er vergleichbar. Die Plattform werde derzeit auf die chinesischen Bedürfnisse angepasst und erlaubt den Bau von Wasserstoff-Varianten. “Für uns ist bei emissionsfreien Fahrzeugen auch immer Wasserstoff mitgemeint. Das unterscheidet unsere Vorgehensweise”, sagte Zipse.

In China selbst forsche BMW aber nicht zu dem Thema, gibt eine Pressesprecherin gegenüber Table.Media an. “Wir tauschen uns intensiv mit unseren lokalen Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung in China aus. Die Kernkompetenz bei der Entwicklung eines potenziellen Serienprodukts liegt aktuell jedoch in unserem Forschungs- und Innovationszentrum in München.” Immerhin ist eine Testflotte des iX5 Hydrogen in der Volksrepublik unterwegs. Denn “in China erleben wir eine massive Wasserstoffbewegung.” Eine Sichtweise, die BMW mit Wan Gang gemein hat.

25.09.2023, 10:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Ausstellung: Im Zeichen des Mondes: Zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen der Region Nürnberg und Shenzhen Mehr

25.09.2023, 22:00 Uhr (26.09., 04:00 Uhr Beijing time)

Fairbanks Center for Chinese Studies, Seminar: China Humanities Seminar featuring Charles Hartman – Structures of Governance in Song Dynasty China Mehr

25.09.2023, 10:00 Uhr (16:00 Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Exploring Indonesia’s Top Investment Sectors: Midyear Recap and FDI Exploration Guide Mehr

25.09.2023, 22:30 Uhr (26.09., 04:30 Uhr Beijing time)

Fairbanks Center for Chinese Studies, Webcast: Daniel A. Bell – China’s Struggle between Communism and Confucianism Mehr

25.09.2023, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg, Vortrag: Deutsche Bücher im Reich der Mitte – chinesische Übersetzungen deutschsprachiger geisteswissenschaftlicher Literatur seit der Reform- & Öffnungszeit Mehr

26.09.2023, 10:00 Uhr (16:00 Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Hong Kong HR and Payroll Compliance: Managing Complexities for FDI Companies and Beyond Mehr

27.09.2023, 10:00 Uhr

MERICS Roundtable: AI Entanglements – Assessing the Tradeoffs of European-Chinese Collaboration Mehr

27.09.2023, 22:30 Uhr (28.09., 04:30 Uhr Beijing time)

Harvard-Yenching Institute: Lung Yingtai – My Life in an Indigenous Village Mehr

27.09.2023, 10:00 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Transfer Pricing Issues for Foreign Companies in Vietnam – A Practical Overview Mehr

27.09.2023, 17:30 Uhr (23:30 Uhr Beijing time)

Asienhaus, China-Salon (vor Ort und online): Chinas Kritische Stimmen Mehr

27.09.2023, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, Gesprächsrunde: Wie der Federfußball nach Europa kam – mit Peter von Rüden Mehr

27.09.2023, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg, Filmabend: “A Touch of Sin” von Jia Zhangke Mehr

28.09.2023, 14:50 Uhr Beijing time

German Chambe of Commerce China, GCC Knowledge Hub: Overview of the current fundamentals of rare earths Mehr

28.09.2023, 19:00 Uhr

Pop-Up Teahouse Salon, Berlin Asia Arts Festival Special: Aktuelle Diskurse zu Mutterschaft in der zeitgenössischen Kunst und Philosophie im sinophonen Raum und der chinesischsprachigen Diaspora Mehr

30.09.2023, 10:00 Uhr

Übersee-Museum Bremen, Familienaktion: Tag des Mondfests Mehr

30.09.2023, 14:00 Uhr

Konfuzius-Institut Düsseldorf, Kulturveranstaltung: Mid-Autumn Tea Event Mehr

30.09.2023, 19:30 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Konzert zum Mondfest: Song of the Moon Mehr

Die chinesische Botschaft in Berlin hat vor einem potenziellen Verbot von Huawei und ZTE in deutschen Telekommunikationsnetzen gewarnt. “Wenn die deutsche Regierung wirklich beschließt, in diese Richtung zu gehen, ohne nachzuweisen, dass chinesische Produkte eine Sicherheitsbedrohung für Deutschland darstellen, werden wir nicht tatenlos zusehen”, erklärte die Botschaft in einem Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. “Sollte Deutschland chinesische Unternehmen ungerechtfertigt ausschließen, wäre dies nicht nur ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Wettbewerbs, sondern würde auch chinesischen Unternehmen und Deutschland selbst schaden”, so die chinesische Botschaft.

Huawei und ZTE agierten in Deutschland seit langem im Einklang mit deutschem Recht, betonten die chinesischen Vertreter. Hintergrund ist ein Vorschlag aus dem deutschen Innenministerium, Telekommunikationsbetreiber zu zwingen, die Verwendung von Geräten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE einzuschränken. Zuletzt waren Details zu dem möglichen Verbot aus dem Ministerium gesickert. Der Debatte war eine Überprüfung des Innenministeriums vorausgegangen, die die Abhängigkeit Deutschlands von den beiden chinesischen Lieferanten hervorgehoben hatte. Das Innenministerium will dem Kabinett laut Reuters seine Herangehensweise ab nächster Woche vorstellen. rtr

Angesichts diverser heimischer Wirtschaftsprobleme steht die Frage im Raum, ob Peking die milliardenschwere Finanzierung seiner “Belt & Road”-Initiative (BRI) weiterführen kann. Christoph Nedopil, Direktor des Griffith Asia Institute und Professor an der Griffith University im australischen Brisbane, sieht in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas eher einen Treiber als ein Hemmnis für Investitionen im Ausland. Der Trend der BRI-Projekte gehe ohnehin weg von rein staatlicher zu privater Finanzierung durch Unternehmen – und diese hätten weiterhin ein hohes Interesse am Ausland, argumentierte Nedopil am Donnerstag bei der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) zum Thema “Global Gateway und die Belt and Road Initiative: Eine nachhaltige Alternative?”

“Ich glaube nicht, dass die heimische Situation zu einer Flaute in der BRI beitragen wird”, sagte Nedopil, der vor Australien an der Fudan-Universität lehrte und Gründungsdirektor des Green BRI Center an der Central University of Economics in Peking war. Reinhard Bütikofer, Grünen-Europapolitiker und Vorsitzender der China-Delegation des EU-Parlaments, gab zu bedenken, dass in China Privatunternehmen nach westlichem Verständnis nicht zu finden seien. “Von mehr privater Finanzierung der BRI kann hier nicht die Rede sein”, so Bütikofer. Selbst Markt-Riesen wie Alibaba unterstünden der “Logik des Staates”, sagte der EU-Politiker.

Dass Brüssel mit der “Global Gateway”-Initiative die BRI ein wenig kopiert hat, stritt der deutsche EU-Politiker bei der Online-Debatte nicht ab: “Wir kopieren in einer gewissen Weise, in der Tat. Wir haben uns von China vorexerzieren lassen müssen.” Mit der EU-Initiative würden nun aber “unbestreitbar neue Punkte gesetzt”, betonte Bütikofer. Partnerländer wollten mehr Wertschätzung erfahren. Der am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi unterzeichnete neue Handelskorridor zwischen Indien und der EU erhalte viel “politisches Wohlwollen”. Mit Investitionen sei der ambitionierte Plan allerdings noch nicht unterlegt, von Seiten der EU-Mitgliedsstaaten gebe es jedoch viel Unterstützung.

BRI-Experte Nedopil sieht in dem Kopier-Vorgehen aus Brüssel einen taktischen Fehler: Es sei schwierig, China in Feldern Konkurrenz zu machen, in welchen die Volksrepublik bereits einen Vorsprung habe. “Warum schaffen wir nicht Alternativen, die auf unseren eigenen Stärken aufbauen? Warum kopieren wir in Bereichen, in welchen China besser ist?” Europa müsse klar werden, wo seine Stärken liegen, so Nedopil.

China.Table ist der Medienpartner der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Institute für Weltwirtschaft (IfW Kiel).

Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist in der ostchinesischen Stadt Hangzhou zu seinem ersten Besuch in China seit 2004 eingetroffen. Die Reise wird als weiterer Versuch gewertet, die mehr als ein Jahrzehnt andauernde diplomatische Isolation durch westliche Sanktionen zu beenden. Seit 2011 unternimmt der syrische Staatschef nur noch selten Auslandsreisen. Damals begann der Bürgerkrieg, in dem bisher mehr als eine halbe Million Menschen getötet wurde.

Syrien trat 2022 Chinas Belt & Road-Initiative bei und wurde im Mai wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Am Samstag wird Assad zusammen mit mehr als einem Dutzend weiterer ausländischer Würdenträger an der Eröffnungsfeier der Asienspiele teilnehmen. Danach geht es weiter zu Treffen in mehreren chinesischen Städten, dabei wird er am Freitag auch mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen.

Syriens Wirtschaft ist angeschlagen, und Assads Bemühungen, die Beziehungen zu den arabischen Staaten wiederherzustellen, tragen nur schleppend Früchte. Assad ist also an finanzieller Unterstützung interessiert. Doch jede chinesische oder andere Investition in Syrien birgt das Risiko von US-Sanktionen.

Die Bemühungen um multilaterale Sanktionen hatten nicht die Unterstützung des UN-Sicherheitsrats gefunden, in dem China und Russland ein Veto haben. China hat mindestens achtmal sein Veto gegen UN-Anträge eingelegt, in denen die Regierung Assad verurteilt wurde. Allerdings hat China die Bemühungen des Regimes, die Kontrolle über das Land wiederzuerlangen, nicht direkt unterstützt. rtr/cyb

Chinas oberster Klimabeauftragter Xie Zhenhua hat Exportkontrollen für Produkte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien als “politisierend” und “gefährlich” für die Klimaziele bezeichnet. Protektionismus könnte die G20-Ziele für saubere Energie gefährden, sagte er auf einem Forum des chinesischen Thinktanks Centre for China and Globalisation in Peking.

Gleichzeitig forderten EU- und US-Diplomaten die chinesische Regierung auf, mehr für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu tun. Sie drängten China dazu, den Einsatz von Kohle zu reduzieren, sich zu verpflichten, den Methanausstoß zu verringern, und gegen die illegale Abholzung von Wäldern vorzugehen. Das berichtet die South China Morning Post.

Xie teilte sich die Bühne bei der Podiumsdiskussion mit dem US-Botschafter Nicholas Burns und seinem EU-Kollegen Jorge Toledo Albiñana. China, die USA und die EU sind die drei größten Verursacher von Treibhausgasemissionen der Welt und haben sich auf den jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen, besser bekannt als COP-Sitzungen, immer wieder gegenseitig aufgefordert, mehr zu tun. cyb

Nun äußert sich auch der chinesische E-Autohersteller Nio zu den angekündigten Subventions-Untersuchungen der EU-Kommission für chinesische Elektroauto-Exporte. Der neuntgrößte E-Autohersteller Chinas hat selbst bereits den Schritt nach Deutschland und Europa gemacht. Nio-CEO William Li sagte am Rande der Vorstellung des ersten eigenen Smartphones, er erhoffe sich von Seiten der Regierungen Offenheit statt Isolationismus. Von Chinas E-Auto-Entwicklung könne man lernen, offen zu sein und den Wettbewerb zum Wohle der Nutzer und der weltweiten nachhaltigen Entwicklung zu begrüßen.

Auch Nios Präsident Qin Lihong äußerte sich auf der Veranstaltung: “Lassen Sie den Markt einfach den Markt sein. Als Unternehmer hoffe ich, dass Regierungen und Privatsektor den E-Auto-Bereich positiv steuern werden.” Laut Europäischer Kommission liegt Chinas Anteil an E-Auto-Verkäufen in Europa mittlerweile bei acht Prozent, bis 2025 könne er bereits 15 Prozent erreichen. In Deutschland sind chinesische E-Autos bisher aber noch Exoten. Laut Kraftfahrtbundesamt lag ihr Anteil an den Neuzulassungen von Januar bis Juli 2023 bei 0,9 Prozent oder 15.364 Fahrzeugen.

Laut Nio-Präsident Li wird Nio vermutlich schneller als Tesla seinen Break-Even-Point erreichen. Aktuell schreibt das Unternehmen höhere Verluste als im vergangenen Jahr: Im zweiten Quartal lag der Fehlbetrag bei 6,12 Milliarden Yuan (790 Millionen Euro), mehr als doppelt so viel wie Vorjahr. Li rechnet aber langfristig mit Bruttomargen von 20 Prozent. rtr/jul

“It’s the economy, stupid!”. Mit diesem Bonmot gewann Bill Clinton das Vertrauen der US-Öffentlichkeit und die Präsidentschaftswahlen 1992. “Auf die Wirtschaftsentwicklung kommt es an”, rief damals zeitgleich Deng Xiaoping und brachte während seiner legendären Südchina-Reise Chinas Reformmotor wieder zum Laufen. Deng zwang zugleich seine damalige Parteiführung auf Marktwirtschaftskurs und erlöste die Nation aus der ihr aufgezwungenen ideologischen Erstarrung nach dem Tiananmen-Massaker 1989. Dabei war es Deng selbst gewesen, der den Militäreinsatz des 4. Juni angeordnet hatte. Doch er war es nun auch, der dank seiner Marktreformen die Volksrepublik aus ihrer Ächtung und Sanktionierung herausholte.

Zum Auftakt für den wirtschaftlichen Neustart fuhr Deng vor seiner Südchina-Reise zuerst in die Industrie- und Hafenmetropole Shanghai und schrieb dogmatischen Mitgenossen ins Stammbuch: “Glaubt nicht, dass Planwirtschaft sozialistisch und Marktwirtschaft kapitalistisch ist” (Deng Xiaoping “Ausgewählte Werke”, Band 3, S.353). Öffentlich bereute er nicht etwa sein 1989 verschuldetes Massaker, sondern sein wirtschaftspolitisches Versagen. Er hätte nicht rechtzeitig Shanghai als “unsere Trumpfkarte” (上海是我们的王牌) erkannt und ausgespielt. “Einer meiner großen Fehler war Shanghai nicht mit hineinzunehmen, als wir die vier Sonderwirtschaftszonen einrichteten” (我的一个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海). Dass er dies bis zu seinem Tod bedauerte, lässt sich auch in der Biografie über Dengs letzte 22 Lebensjahre nachlesen. (邓小平年谱 1975-1997).

Der moderne Autokrat erwies sich als Meister des Pragmatismus, solange seine eigene Herrschaft nicht gefährdet war. Er verbot jede Debatte, ob seine Reformen “kapitalistisch oder sozialistisch” seien, stampfte Shanghais Pudong als Superfinanzzone aus dem Boden, ließ die erste Börse gründen.

Chinas Ideologen von Mao Zedong bis heute Xi Jinping misstrauten immer der Dynamik Shanghais, fürchteten den Verlust der Kontrolle über die Metropole, hielten über ihren zentralisierten Pekinger Machtapparat die Leinen für Shanghai kurz. Nur in Krisenzeiten war das anders, etwa 2009, als China sich gegen die Weltfinanzkrise wappnen musste. Peking gewährte Shanghai Sonderrechte, sich bis 2020 zum “globalen Finanz- und Schifffahrtszentrum” zu entwickeln und zu Chinas “Drachenkopf” für das Yangtse-Delta zu werden.

Ein boomendes Shanghai zog in- und ausländische Investoren an. “Wieder einmal hatten Pekings Machthaber Shanghai mit einer Reihe günstiger politischer Maßnahmen ausgestattet”, schrieb anerkennend der international renommierte China-Experte Cheng Li in einer Studie für Brookings.

Alleinherrscher Xi Jinping steht heute vor der gleichen Frage, wie einst Deng: Mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen kann sich China am eignen Zopf aus dem selbstverschuldeten Sumpf seiner wirtschaftlichen Stagnation ziehen? Langjährige Beobachter glauben, dass er, anders als Deng, weder die Kraft noch den Willen aufbringt, über seinen Schatten zu springen.

Zu Xis Ex-Bewunderern und heute von ihm Enttäuschten gehört auch der frühere Chef-Ökonom für Morgan Stanley und die Yale-University, Wirtschaftsexperte Stephen Roach. Vor dem 20. Parteitag schrieb er 2022: “Dogmen übertrumpfen in Xis China alles”. Als Xi antrat, habe er gehofft, “dass seine sogenannten Reformen auf dem ‘Dritten Plenum’ von 2013 eine neue Ära starker Wirtschaftsleistung einläuten würden … Mein größter Fehler war, herunterzuspielen, welche Folgen das Xi-Denken auf China haben würde.”

Chinaexperten achten nun auf Pekings Vorbereitungen für das nächste Dritte Plenum des Zentralkomitees. Es tritt immer im ersten Jahr nach einem neuen Parteitag zusammen, meist Ende Oktober oder November. Traditionell legt dort die Partei ihren künftigen programmatischen Kurs fest. Wiederholt wurden auf Dritten Plenen seit 1978 neue Weichen für Wirtschaftsreformen gestellt.

Ob das auch diesmal so wird, steht in Zweifel. Bis auf Lippenbekenntnisse, die Privatwirtschaft fördern zu wollen, setzte Xi nicht nur ideologisch andere Prioritäten – er schaffte sich auch ein eigenes Entwicklungsmodell. Demonstrativ besuchte der Parteichef im Mai sein Lieblingsprojekt Xiong’an zum sechsten Jahrestag dessen Baubeginns; eine seit 2017 aus dem Boden gestampfte neue “Super-Zukunftsstadt”. 100 Kilometer südwestlich von Peking soll sie als Nebenmetropole die Hauptstadt entlasten und als Hightech- und Ökologiezentrum Vorbild für ganz China werden.

Xi leite “persönlich Planungen und Entscheidungen” und wolle “Xiong’an auf ein Niveau entwickeln, das mit dem von Shenzhens Sonderwirtschaftszone und Shanghais Pudong vergleichbar ist”, schrieb die Parteipresse. Xi nannte seine “Zukunftsstadt” ein “nationales Projekt mit tausendjähriger Bedeutung”. Der Parteichef besuchte auch den gigantischen Bahnhof für Highspeed-Züge aus Peking. Nach 30-monatiger Bauzeit wurde er 2020 fertig. Reisende fanden ihn bisher menschenleer vor.

Jüngst verbreiten Chinas offizielle Medien auffällige Erfolgsgeschichten über Shanghais Sonderwirtschaftszone, die im Kontrast zu Hiobsbotschaften über die real desolate Wirtschaftslage in China stehen. Viele der Beiträge lesen sich, als wollten sie Xi vor dem Dritten Plenum zu weiteren neuen Reformen drängen, und dazu, damit in Shanghai zu beginnen. Alles, was dort passiere, trage Früchte für ganz China.

Unter den Lobeshymnen sticht ein langes Elaborat hervor, das die Septembernummer des vom ZK herausgegebenen Parteimagazins Qiushi druckte: “Die Wellen des Pujiang (Synonym für Pudong) schlagen hoch – der Ostwind bläst” (浦江潮涌,东方风来), überschreibt das “Shanghaier Forschungszentrum für Xi Jinping-Denken” den Aufsatz. Die Autoren berufen sich auf Xis neue Formel, dass die “Welt vor Veränderungen stehe, wie sie in einem Jahrhundert noch nicht vorkamen” (直面世界百年未有之大变局), und auf seine daraus abgeleitete Forderung, dass Shanghai eine besondere Rolle als zentrale Vermittlungsachse für Chinas neue Entwicklungstheorie der beiden in- und ausländischen Wirtschaftszyklen zukommen solle.

Als Vorreiter der Reform und Öffnung sei Shanghai neben einem Wirtschafts-, Finanz-, Handels- und Schifffahrtszentrum auch zu einer Stadt geworden, in der Raketen, Satelliten, Groß-Schiffe und Verkehrsflugzeuge entwickelt werden. Eine lange Aufzählung schildert Shanghais Ausbau zum Zentrum für Hightech und Innovationen, für Handels- und Finanzmärkte und ihre Internationalisierung, für strategische Rohstoffe, für Zukunftsbranchen bis hin zu künstlicher Intelligenz und für Industriecluster von Weltklasse.

Xi steht vor dem Dritten Plenum jedoch unter wachsendem Druck, mehr als nur wohlfeile Worte und Versprechen etwa zur Förderung der Privatindustrie abzugeben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Selbst die in Hongkong erscheinende South China Morning Post (SCMP) forderte jetzt Chinas Führung zur “mutigen Abkehr von ihrer bisherigen Politik” auf. In einem bemerkenswerten Kommentar schrieb ihr ehemaliger Chefredakteur Wang Xiangwei, Peking verfüge über zahlreiche Instrumente, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Doch damit sie Wirkung entfalten könnten, sei “nichts weniger als eine Änderung der Denkweise vonnöten.”

Die “Charmeoffensive”, mit der Regierungsbeamte seit Juli Chinas Privatindustrie umwerben, oder die Einrichtung eines hochrangig angesiedelten Büros zu ihrer Hilfe seien nutzlos. Private Unternehmen bräuchten “keine offiziellen Babysitter”, sondern garantierte, gleiche Wettbewerbsbedingungen und Rechtsschutz. Ein Hauptgrund, warum der Privatsektor in den letzten vier Jahrzehnten so geboomt habe, sei, dass ihn die Regierung weitgehend in Ruhe gelassen habe. Als vertrauensbildende Maßnahmen schlägt Wang der Pekinger Führung vor, “diejenigen Unternehmer freizulassen, die wegen Korruptionsverdacht über einen längeren Zeitraum ohne Angabe von Gründen inhaftiert gehalten werden”. Der Immobilienmarkt würde sich wiederbeleben, wenn die Behörden “die Mietvertragslaufzeiten für Wohnimmobilien von 70 Jahren auf 140 Jahre oder länger verdoppelten.”

“Wir sollten China noch nicht abschreiben”, meinte diese Woche der bekannte Wirtschaftskolumnist Martin Wolf in der Financial Times. Peking müsse aber beweisen, dass es eine zum Wechsel fähige Führung besitze, die bereit sei, “die notwendigen Lösungsschritte zu unternehmen von den strukturellen Problemen bis zum Umgang mit der Privatwirtschaft – und die Zuversicht in die Zukunft wecken könne”. China habe sich Ende der 1970er Jahre in weit größerem Umfang gewandelt. “Natürlich wechselte dabei auch die Führung. Wird es dieses Mal auch so sein?”

Doch es sind heute andere Zeiten. Der Reformer Deng Xiaoping gestand, nach 1989 zwei große Fehler gemacht zu haben, darunter auch, die ideologische und politische Erziehung von Chinas Jugend “zehn Jahre lang vernachlässigt” zu haben. Deng entpuppte sich als kommunistischer Hardliner, der sozialistische Disziplinierung verlangte. In Fragen der Wirtschaftsreformen konnte er aber anders.

Xi hat noch keine Fehler eingestanden. Vergangene Woche ließ er einen Aufsatz veröffentlichen, in dem er verlangt, Chinas Erziehung bis 2035 zur weltstärksten Ausbildung zu entwickeln. Was für eine Jugend er heranbilden will, verriet das ZK-Magazin Qiushi. Xi sagt: “Unsere Bildung darf keine sozialistischen Saboteure und Totengräber des Sozialismus heranziehen und erst recht nicht Menschen, die chinesisch aussehen, aber kein chinesisches Herz, keine chinesischen Gefühle und keinen chinesischen Geschmacksstil haben! Das wäre ein Versagen der Bildung” (我们的教育绝不能培养社会主义破坏者和掘墓人,绝不能培养出一些’长着中国脸,不是中国心,没有中国情,缺少中国味’的人!那将是教育的失败).

Das ist dogmatischer gedacht, als es Deng je tat. Xi will die absolute Kontrolle über alles. Es steht zu befürchten, dass er Shanghai auf dem kommenden Plenum kaum als Trumpfkarte für echte Marktreformen ausspielen wird.

Yang Jing ist von der in Hongkong ansässigen Investment-Holding Tysan Holdings zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin und zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Vorstands ernannt worden.

Kenny Ng hat im September bei RBC Wealth Management seine Stelle als Managing Director und Teamleiter in Hongkong angetreten. Zuvor war er für die Credit Suisse und die DBS Bank tätig. Ng wird an Ignatius K.K. (Iggy) Chong, Head of Enterprise Private Clients, Asia und Interim Market Head, Greater China, berichten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Live from Space: An der Beihang-Universität in Peking fand am Donnerstag zum vierten Mal Unterricht per Direktübertragung von der chinesischen Raumstation statt. Zu den Studierenden auf der Erde sprachen die Shenzhou-16-Astronauten Jing Haipeng, Zhu Yangzhu und Gui Haichao (auf dem Foto sind Gui und Zhu zu sehen) .

natürlich war es kein Versehen. Es wäre ja auch kaum jemand auf die Idee gekommen, zu glauben, dass Bundesaußenministerin Annalena Baerbock im US-Sender Fox ganz versehentlich die Bezeichnung “Diktator” für Chinas Staatschef Xi Jinping herausgerutscht sei. Letzte Zweifel hat sie am Mittwochabend ausgeräumt: “Ich habe mich da geäußert, wie ich mich geäußert habe. Das ist ein kommunistisches Einparteiensystem“, sagte die Ministerin in der Talkshow von Sandra Maischberger.

Peking hatte schon vorher empört reagiert und die Äußerungen als “absurd”, “unverantwortlich” und eine “schwere Verletzung der politischen Würde Chinas” zurückgewiesen. Die Wogen gingen auch deshalb so hoch, weil der Begriff im Chinesischen eine andere Bedeutung hat als im Deutschen, erläutert Fabian Peltsch. Im Chinesischen gibt es die Begriffe “renmin minzhu zhuanzheng” für die demokratische Diktatur des Volkes und “ducai zhe” für den Diktator, der sich über alle anderen erhebt – ein großer Unterschied. Allerdings: Spätestens seit seiner Aufhebung der Amtszeitbegrenzung wird Xi in kritischen Kreisen in der Volksrepublik ebenfalls als Diktator im zweiten und damit in unserem Sinne bezeichnet. Möglicherweise ein weiterer Grund dafür, so empfindlich zu reagieren.

Mit weitaus kühlerem Kopf plant China seine Wasserstoff-Zukunft. Mit dem Siegeszug der Elektroautos galt die Technologie im Pkw eigentlich als überholt. Doch die Mobilitätsanforderungen und Energieplanungen in China bringen die Technologie gerade wieder ins Gespräch – und zwar global, schreibt Christian Domke Seidel. Chinas Marktmacht könnte der Antrieb für eine weitere technische Revolution sein.

Um China aus dem Sumpf der wirtschaftlichen Stagnation zu ziehen, müsste Xi umdenken und eigene Fehler zugeben. Der einzige chinesische Führer, der das jemals öffentlich tat, war Deng Xiaoping. Welche dieser Fehler er zugab und welche Fehler Xi verleugnet, analysiert Johnny Erling in seiner Kolumne – vor allem, warum das im Vorfeld des Dritten Plenum in diesem Oktober hochproblematisch sein könnte.

Viele interessante Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Die Empörung kommt für viele Menschen im Westen überraschend: Weil der US-amerikanische Präsident Joe Biden und nun auch Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock den chinesischen Staatschef Xi Jinping einen Diktator nannten, wurden prompt die jeweiligen Botschafter der Länder in Peking einbestellt. Die Bezeichnung Xis als Diktator sei “absurd”, “unverantwortlich”, eine “schwere Verletzung der politischen Würde Chinas” und darüber hinaus auch “eine offene politische Provokation”. Das Oxford English Dictionary definiert den Begriff “Diktator” als “absoluten Herrscher eines Staates“. Also was ist Xi, wenn kein Diktator? Und warum reagiert ausgerechnet er darauf plötzlich so dünnhäutig? Schließlich steht bereits in Artikel 1 der chinesischen Verfassung, dass sich die Partei verpflichtet, “die demokratische Diktatur des Volkes zu wahren”.

“Der Begriff Diktator ist im Chinesischen etwas anders gelagert als im Deutschen”, erklärt Daniel Leese, Sinologie-Professor an der Universität Freiburg. Zu seinen Schwerpunkten zählen Geschichte und Politik des

Modernen China. Im Chinesischen gibt es die Begriffe “renmin minzhu zhuanzheng” (人民民主专政) für die demokratische Diktatur des Volkes und “ducai zhe” (独裁者) für den Diktator, der sich über alle anderen erhebt. “Die Begriffe haben also unterschiedliche Ebenen. Ducai zhe ist spätestens seit dem 19. Jahrhundert negativ besetzt im Sinne eines Tyrannen oder eines Despoten. Das würde in der Regel niemand als Selbstbezeichnung verwenden, während die Diktatur des Proletariats positiv besetzt ist aus KP-Sicht.”

Tatsächlich verbaten sich schon frühere chinesische Staatschefs, von westlichen Beobachtern als Diktatoren bezeichnet zu werden. “Sie denken, ich bin eine Diktatur?”, entgegnete etwa Jiang Zemin dem Journalisten Mike Wallace in gebrochenem Englisch während des berühmt gewordenen “60 Minutes”-Interviews aus dem Jahr 2000. Aus seiner Sicht sei die Bezeichnung “so absurd, als stamme sie aus den Geschichten von Tausendundeine Nacht”, lachte der damals 74-Jährige. Er sei nur ein Mitglied des Politbüros, und ohne die Zustimmung der anderen Mitglieder würde nichts beschlossen, wodurch er unmöglich ein Diktator sein könne.

“Die Frage der Dynamik zwischen Führer und Volk und Partei und Volk wurde in unterschiedlichen Phasen der Kommunistischen Partei unterschiedlich interpretiert”, sagt Leese. Mao hatte die Idee von der Diktatur des Volkes als theoretischen Eckpfeiler im politischen System der Volksrepublik verankert. Im marxistisch-leninistisch-stalinistisch-maoistischen Sinne ist eine Diktatur demokratisch, weil sie die Kommunisten ermächtigt, alles zu tun, was sie für notwendig halten, um dem “Volk” zu dienen – oder besser gesagt, dem Volk, auf das es ankommt: der Arbeiterklasse. Der Große Vorsitzende identifizierte sich dabei jedoch gleichzeitig und auch nur halb-ironisch mit Qin Shi Huang, dem ersten Kaiser, der Jahrhunderte lang in China als Musterbeispiel eines gewalttätigen Despoten galt. “Nach Maos Tod setzte sich der Konsens durch, dass sich keine Person über die anderen in der Partei erheben dürfe, es also keine Ein-Personen-Herrschaft in der Partei geben dürfe”, erklärt Leese den Schrecken, den Mao bei chinesischen Politikern wie Deng Xiaoping hinterlassen hatte.

Womit wir wieder bei Xi Jinping wären. Er hat die Einbettung in ein herrschendes Kollektiv, auf das Jiang Zemin verwies, zunehmend ausgehöhlt. Er hat die Begrenzung der Amtszeit zu seinen Gunsten aufgehoben. Innerhalb des Parteiapparats hat er Rivalen aus dem Weg geräumt. Seine “Xi-Jinping-Gedanken” wurden zum ideologischen Pflichtprogramm, und auch sonst fördert Xi einen Personenkult, den sich seine Vorgänger niemals getraut hätten. “Es gibt immer weniger Mitbestimmung des chinesischen Volkes, aber auch innerhalb der Partei, wie die Fälle um den verschwundenen chinesischen Außenminister und den Verteidigungsminister zeigen”, sagt Angela Stanzel, Forscherin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). “Das sind alles Anzeichen einer Diktatur. Deshalb hat die Bezeichnung auch ihre Berechtigung.”

Die Empörung darüber, Diktator genannt zu werden, hat auch damit zu tun, dass Xi kontrollieren möchte, welche Narrative über ihn auf der Weltbühne bestimmend sind – und das selbstbewusster denn je. Dass man sich in China nicht von außen über die eigenen Verhältnisse belehren lassen will, zieht sich als roter Faden durch seine gesamte bisherige Amtszeit. Xi Jinping will die Deutungshoheit behalten und dabei gleich auch Begriffe, etwa den der Demokratie, umwerten.

Ob sich die deutsche Außenministerin all dieser Dinge bewusst war, als sie bei Fox-News erklärte, Xi sei ebenso wie Putin ein Diktator? Sicher ist, dass sie damit in verschiedene Richtungen ganz bewusst ein Signal senden wollte. “Man kann natürlich kritisieren, dass die deutsche Außenministerin so etwas in einem öffentlichen Rahmen sagt und chinesische Empfindlichkeiten verletzt”, sagt Angela Stanzel. “Ich glaube aber, dass Baerbock vor allem ein Signal an die USA und die Verbündeten gesandt hat und nicht unbedingt an China, nämlich, dass wir die Bewertung von Xi als Führer eines autoritär auftretenden Staates teilen.”

“Der Elefant im Raum ist, dass es fast keinen Autokraten gibt, der sich selbst als Diktator bezeichnet”, erklärt Leese. In kritischen chinesischen Kreisen werde Xi Jinping jedoch spätestens seit seiner Aufhebung der Amtszeitbegrenzung durchaus auch als Ducai zhe bezeichnet, also als Diktator in unserem Sinne. “Ich denke, auch daher rührt ein Teil der derzeitigen Dünnhäutigkeit.”

Das Wort von Wan Gang hat in der Autoindustrie Gewicht. Bei Audi war er in den 1990er-Jahren in der Forschung und Entwicklung tätig. In China gründete er an der Tongji-Universität erst das Institut für Wasserstofftechnologie und wurde später Präsident der Uni. Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn war sein Wirken als Minister für Wissenschaft und Technologie von 2007 bis 2018. In dieser Rolle war er maßgeblich für die rasche Verbreitung der Elektromobilität verantwortlich. Fachmagazine nennen ihn auch den “Vater des E-Autos”.

Im Rahmen einer Pressekonferenz am Rande der Internationalen Automobilausstellung (IAA) prognostizierte Wan Gang, dass die Wasserstofftechnologie in China erheblich an Bedeutung gewinnen werde. Nicht nur im Bereich der Seefahrt, des Schienenverkehrs und der Nutzfahrzeuge, sondern auch im Individualverkehr. Da China mit seiner Marktmacht auch dem globalen Automarkt die Richtung vorgibt, könnte – trotz aller Nachteile des Antriebs – eine weitere Revolution anstehen.

Dass China auf Wasserstoff setzt, ist keine Überraschung. Schon jetzt ist die Volksrepublik der weltweit größte Produzent. Das Problem: Lediglich 1,5 Prozent davon stellt das Land mit erneuerbaren Energien her, rechnet das Center for Strategic & International Studies (CSIS) vor. Bis zum Jahr 2030 sollen es zehn Prozent sein.

Den Rahmen gibt der “Entwicklungsplan für die Wasserstoffwirtschaft 2021 bis 2035” vor. Auffällig ist, dass die größten Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff im Norden des Landes sitzen (siehe Grafik). Dort gibt es ausreichend Platz für Solar- und Windanlagen. Wan Gang betont auf der Pressekonferenz, dass die Wasserstoff-Mobilität vor allem im Nordwesten des Landes eine Rolle spielen würden. Hier seien die Entfernungen zwischen den Städten lang und Elektroautos kaum verbreitet. Da es die Kommunistische Partei mit ihren CO₂-Plänen ernst meint (Höchststand im Jahr 2030; Klimaneutralität im Jahr 2060), muss sie auch für diese Region eine klimaneutrale Lösung finden.

Genau das ist aber auch die höchste Hürde, die China bei ihren Wasserstoffplänen nehmen muss. Die Erzeugung von Wasserstoff ist extrem energieaufwändig. Beim Einsatz im Pkw ist außerdem der Wirkungsgrad gering im Vergleich zu klassischen E-Autos. Dazu kommt, dass China, das flächenmäßig viertgrößte Land der Welt, nach Benzin und Strom eine dritte Lade- bzw. Tankinfrastruktur bräuchte. Wan Gang hat aber mit seiner Wirtschafts- und Subventionspolitik im Bereich der E-Autos vorgemacht, wie solche Probleme gelöst werden können.

Die Aussage von Wan Gang ist auch ein Fingerzeig für die Autoindustrie. Führender Hersteller in diesem Bereich ist Toyota. Zum einen, weil der weltgrößte Automobilhersteller traditionell auf zukunftsträchtige Nischenthemen setzt. Schon beim Hybridantrieb (Prius) bewiesen sie das richtige Gespür und den nötigen Durchhaltewillen. Zum anderen gibt es auch in Japan eine ganzheitliche Wasserstoffstrategie, die neben Mobilität und Energiespeichern auch die Beheizung von Privatwohnungen vorsieht.

Toyota hat sich in China längst strategisch mit seinen Wasserstoffprodukten positioniert. So erforschen und entwickeln die Japaner gemeinsam mit den chinesischen Marken FAW und GAC Wasserstoffautos. Toyota gab auch die Gründung einer sogenannten Hydrogen Factory bekannt – ein F&E-Zentrum, das die Kompetenzen in diesem Bereich bündeln soll. Neben Japan soll es lokale Stützpunkte in Europa, Nordamerika und eben China geben.

Der Konzern will bis zum Jahr 2030 rund 200.000 Wasserstoff-Fahrzeuge auf die Straßen bringen. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 hat Toyota 3.900 Stück gebaut. Die entscheidende Technologie dahinter ist die Brennstoffzelle. Sie wandelt den Wasserstoff in Strom um, mit dem dann der Elektromotor angetrieben wird. Durch die höheren Stückzahlen könnte der Preis für das Bauteil um bis zu 37 Prozent sinken, verspricht Toyota-Technikchef Hiroki Nakajima.

Zu den Abnehmern der Brennstoffzelle gehört auch BMW. Die Marke aus Bayern hat bereits sehr früh begonnen, zum Thema Wasserstoff zu forschen, hat die Ausgaben in diesem Bereich dann aber einige Jahre deutlich zurückgefahren. Jetzt wollen sie umso mehr Gas geben. Schon am Rande der IAA forderte BMW-Chef Oliver Zipse mehr Engagement beim Wasserstoffausbau. Er sieht Synergien zwischen Nutzfahrzeugen und Pkw.

Ab dem Jahr 2025 wird BMW außerdem die “Neue Klasse” produzieren. Die Fahrzeuge sind in Sachen Größe und Preis mit dem 3er vergleichbar. Die Plattform werde derzeit auf die chinesischen Bedürfnisse angepasst und erlaubt den Bau von Wasserstoff-Varianten. “Für uns ist bei emissionsfreien Fahrzeugen auch immer Wasserstoff mitgemeint. Das unterscheidet unsere Vorgehensweise”, sagte Zipse.

In China selbst forsche BMW aber nicht zu dem Thema, gibt eine Pressesprecherin gegenüber Table.Media an. “Wir tauschen uns intensiv mit unseren lokalen Kolleginnen und Kollegen aus der Entwicklung in China aus. Die Kernkompetenz bei der Entwicklung eines potenziellen Serienprodukts liegt aktuell jedoch in unserem Forschungs- und Innovationszentrum in München.” Immerhin ist eine Testflotte des iX5 Hydrogen in der Volksrepublik unterwegs. Denn “in China erleben wir eine massive Wasserstoffbewegung.” Eine Sichtweise, die BMW mit Wan Gang gemein hat.

25.09.2023, 10:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Ausstellung: Im Zeichen des Mondes: Zum 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaft zwischen der Region Nürnberg und Shenzhen Mehr

25.09.2023, 22:00 Uhr (26.09., 04:00 Uhr Beijing time)

Fairbanks Center for Chinese Studies, Seminar: China Humanities Seminar featuring Charles Hartman – Structures of Governance in Song Dynasty China Mehr

25.09.2023, 10:00 Uhr (16:00 Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Exploring Indonesia’s Top Investment Sectors: Midyear Recap and FDI Exploration Guide Mehr

25.09.2023, 22:30 Uhr (26.09., 04:30 Uhr Beijing time)

Fairbanks Center for Chinese Studies, Webcast: Daniel A. Bell – China’s Struggle between Communism and Confucianism Mehr

25.09.2023, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg, Vortrag: Deutsche Bücher im Reich der Mitte – chinesische Übersetzungen deutschsprachiger geisteswissenschaftlicher Literatur seit der Reform- & Öffnungszeit Mehr

26.09.2023, 10:00 Uhr (16:00 Beijing Time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Hong Kong HR and Payroll Compliance: Managing Complexities for FDI Companies and Beyond Mehr

27.09.2023, 10:00 Uhr

MERICS Roundtable: AI Entanglements – Assessing the Tradeoffs of European-Chinese Collaboration Mehr

27.09.2023, 22:30 Uhr (28.09., 04:30 Uhr Beijing time)

Harvard-Yenching Institute: Lung Yingtai – My Life in an Indigenous Village Mehr

27.09.2023, 10:00 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Transfer Pricing Issues for Foreign Companies in Vietnam – A Practical Overview Mehr

27.09.2023, 17:30 Uhr (23:30 Uhr Beijing time)

Asienhaus, China-Salon (vor Ort und online): Chinas Kritische Stimmen Mehr

27.09.2023, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Metropole Ruhr, Gesprächsrunde: Wie der Federfußball nach Europa kam – mit Peter von Rüden Mehr

27.09.2023, 19:00 Uhr

Konfuzius-Institut Freiburg, Filmabend: “A Touch of Sin” von Jia Zhangke Mehr

28.09.2023, 14:50 Uhr Beijing time

German Chambe of Commerce China, GCC Knowledge Hub: Overview of the current fundamentals of rare earths Mehr

28.09.2023, 19:00 Uhr

Pop-Up Teahouse Salon, Berlin Asia Arts Festival Special: Aktuelle Diskurse zu Mutterschaft in der zeitgenössischen Kunst und Philosophie im sinophonen Raum und der chinesischsprachigen Diaspora Mehr

30.09.2023, 10:00 Uhr

Übersee-Museum Bremen, Familienaktion: Tag des Mondfests Mehr

30.09.2023, 14:00 Uhr

Konfuzius-Institut Düsseldorf, Kulturveranstaltung: Mid-Autumn Tea Event Mehr

30.09.2023, 19:30 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Konzert zum Mondfest: Song of the Moon Mehr

Die chinesische Botschaft in Berlin hat vor einem potenziellen Verbot von Huawei und ZTE in deutschen Telekommunikationsnetzen gewarnt. “Wenn die deutsche Regierung wirklich beschließt, in diese Richtung zu gehen, ohne nachzuweisen, dass chinesische Produkte eine Sicherheitsbedrohung für Deutschland darstellen, werden wir nicht tatenlos zusehen”, erklärte die Botschaft in einem Schreiben an die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. “Sollte Deutschland chinesische Unternehmen ungerechtfertigt ausschließen, wäre dies nicht nur ein Verstoß gegen den Grundsatz des fairen Wettbewerbs, sondern würde auch chinesischen Unternehmen und Deutschland selbst schaden”, so die chinesische Botschaft.

Huawei und ZTE agierten in Deutschland seit langem im Einklang mit deutschem Recht, betonten die chinesischen Vertreter. Hintergrund ist ein Vorschlag aus dem deutschen Innenministerium, Telekommunikationsbetreiber zu zwingen, die Verwendung von Geräten der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE einzuschränken. Zuletzt waren Details zu dem möglichen Verbot aus dem Ministerium gesickert. Der Debatte war eine Überprüfung des Innenministeriums vorausgegangen, die die Abhängigkeit Deutschlands von den beiden chinesischen Lieferanten hervorgehoben hatte. Das Innenministerium will dem Kabinett laut Reuters seine Herangehensweise ab nächster Woche vorstellen. rtr

Angesichts diverser heimischer Wirtschaftsprobleme steht die Frage im Raum, ob Peking die milliardenschwere Finanzierung seiner “Belt & Road”-Initiative (BRI) weiterführen kann. Christoph Nedopil, Direktor des Griffith Asia Institute und Professor an der Griffith University im australischen Brisbane, sieht in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas eher einen Treiber als ein Hemmnis für Investitionen im Ausland. Der Trend der BRI-Projekte gehe ohnehin weg von rein staatlicher zu privater Finanzierung durch Unternehmen – und diese hätten weiterhin ein hohes Interesse am Ausland, argumentierte Nedopil am Donnerstag bei der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) zum Thema “Global Gateway und die Belt and Road Initiative: Eine nachhaltige Alternative?”

“Ich glaube nicht, dass die heimische Situation zu einer Flaute in der BRI beitragen wird”, sagte Nedopil, der vor Australien an der Fudan-Universität lehrte und Gründungsdirektor des Green BRI Center an der Central University of Economics in Peking war. Reinhard Bütikofer, Grünen-Europapolitiker und Vorsitzender der China-Delegation des EU-Parlaments, gab zu bedenken, dass in China Privatunternehmen nach westlichem Verständnis nicht zu finden seien. “Von mehr privater Finanzierung der BRI kann hier nicht die Rede sein”, so Bütikofer. Selbst Markt-Riesen wie Alibaba unterstünden der “Logik des Staates”, sagte der EU-Politiker.

Dass Brüssel mit der “Global Gateway”-Initiative die BRI ein wenig kopiert hat, stritt der deutsche EU-Politiker bei der Online-Debatte nicht ab: “Wir kopieren in einer gewissen Weise, in der Tat. Wir haben uns von China vorexerzieren lassen müssen.” Mit der EU-Initiative würden nun aber “unbestreitbar neue Punkte gesetzt”, betonte Bütikofer. Partnerländer wollten mehr Wertschätzung erfahren. Der am Rande des G20-Gipfels in Neu-Delhi unterzeichnete neue Handelskorridor zwischen Indien und der EU erhalte viel “politisches Wohlwollen”. Mit Investitionen sei der ambitionierte Plan allerdings noch nicht unterlegt, von Seiten der EU-Mitgliedsstaaten gebe es jedoch viel Unterstützung.

BRI-Experte Nedopil sieht in dem Kopier-Vorgehen aus Brüssel einen taktischen Fehler: Es sei schwierig, China in Feldern Konkurrenz zu machen, in welchen die Volksrepublik bereits einen Vorsprung habe. “Warum schaffen wir nicht Alternativen, die auf unseren eigenen Stärken aufbauen? Warum kopieren wir in Bereichen, in welchen China besser ist?” Europa müsse klar werden, wo seine Stärken liegen, so Nedopil.

China.Table ist der Medienpartner der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Kiel Institute für Weltwirtschaft (IfW Kiel).

Der syrische Präsident Baschar al-Assad ist in der ostchinesischen Stadt Hangzhou zu seinem ersten Besuch in China seit 2004 eingetroffen. Die Reise wird als weiterer Versuch gewertet, die mehr als ein Jahrzehnt andauernde diplomatische Isolation durch westliche Sanktionen zu beenden. Seit 2011 unternimmt der syrische Staatschef nur noch selten Auslandsreisen. Damals begann der Bürgerkrieg, in dem bisher mehr als eine halbe Million Menschen getötet wurde.

Syrien trat 2022 Chinas Belt & Road-Initiative bei und wurde im Mai wieder in die Arabische Liga aufgenommen. Am Samstag wird Assad zusammen mit mehr als einem Dutzend weiterer ausländischer Würdenträger an der Eröffnungsfeier der Asienspiele teilnehmen. Danach geht es weiter zu Treffen in mehreren chinesischen Städten, dabei wird er am Freitag auch mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen.

Syriens Wirtschaft ist angeschlagen, und Assads Bemühungen, die Beziehungen zu den arabischen Staaten wiederherzustellen, tragen nur schleppend Früchte. Assad ist also an finanzieller Unterstützung interessiert. Doch jede chinesische oder andere Investition in Syrien birgt das Risiko von US-Sanktionen.

Die Bemühungen um multilaterale Sanktionen hatten nicht die Unterstützung des UN-Sicherheitsrats gefunden, in dem China und Russland ein Veto haben. China hat mindestens achtmal sein Veto gegen UN-Anträge eingelegt, in denen die Regierung Assad verurteilt wurde. Allerdings hat China die Bemühungen des Regimes, die Kontrolle über das Land wiederzuerlangen, nicht direkt unterstützt. rtr/cyb

Chinas oberster Klimabeauftragter Xie Zhenhua hat Exportkontrollen für Produkte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien als “politisierend” und “gefährlich” für die Klimaziele bezeichnet. Protektionismus könnte die G20-Ziele für saubere Energie gefährden, sagte er auf einem Forum des chinesischen Thinktanks Centre for China and Globalisation in Peking.

Gleichzeitig forderten EU- und US-Diplomaten die chinesische Regierung auf, mehr für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu tun. Sie drängten China dazu, den Einsatz von Kohle zu reduzieren, sich zu verpflichten, den Methanausstoß zu verringern, und gegen die illegale Abholzung von Wäldern vorzugehen. Das berichtet die South China Morning Post.

Xie teilte sich die Bühne bei der Podiumsdiskussion mit dem US-Botschafter Nicholas Burns und seinem EU-Kollegen Jorge Toledo Albiñana. China, die USA und die EU sind die drei größten Verursacher von Treibhausgasemissionen der Welt und haben sich auf den jährlichen Klimakonferenzen der Vereinten Nationen, besser bekannt als COP-Sitzungen, immer wieder gegenseitig aufgefordert, mehr zu tun. cyb

Nun äußert sich auch der chinesische E-Autohersteller Nio zu den angekündigten Subventions-Untersuchungen der EU-Kommission für chinesische Elektroauto-Exporte. Der neuntgrößte E-Autohersteller Chinas hat selbst bereits den Schritt nach Deutschland und Europa gemacht. Nio-CEO William Li sagte am Rande der Vorstellung des ersten eigenen Smartphones, er erhoffe sich von Seiten der Regierungen Offenheit statt Isolationismus. Von Chinas E-Auto-Entwicklung könne man lernen, offen zu sein und den Wettbewerb zum Wohle der Nutzer und der weltweiten nachhaltigen Entwicklung zu begrüßen.

Auch Nios Präsident Qin Lihong äußerte sich auf der Veranstaltung: “Lassen Sie den Markt einfach den Markt sein. Als Unternehmer hoffe ich, dass Regierungen und Privatsektor den E-Auto-Bereich positiv steuern werden.” Laut Europäischer Kommission liegt Chinas Anteil an E-Auto-Verkäufen in Europa mittlerweile bei acht Prozent, bis 2025 könne er bereits 15 Prozent erreichen. In Deutschland sind chinesische E-Autos bisher aber noch Exoten. Laut Kraftfahrtbundesamt lag ihr Anteil an den Neuzulassungen von Januar bis Juli 2023 bei 0,9 Prozent oder 15.364 Fahrzeugen.

Laut Nio-Präsident Li wird Nio vermutlich schneller als Tesla seinen Break-Even-Point erreichen. Aktuell schreibt das Unternehmen höhere Verluste als im vergangenen Jahr: Im zweiten Quartal lag der Fehlbetrag bei 6,12 Milliarden Yuan (790 Millionen Euro), mehr als doppelt so viel wie Vorjahr. Li rechnet aber langfristig mit Bruttomargen von 20 Prozent. rtr/jul

“It’s the economy, stupid!”. Mit diesem Bonmot gewann Bill Clinton das Vertrauen der US-Öffentlichkeit und die Präsidentschaftswahlen 1992. “Auf die Wirtschaftsentwicklung kommt es an”, rief damals zeitgleich Deng Xiaoping und brachte während seiner legendären Südchina-Reise Chinas Reformmotor wieder zum Laufen. Deng zwang zugleich seine damalige Parteiführung auf Marktwirtschaftskurs und erlöste die Nation aus der ihr aufgezwungenen ideologischen Erstarrung nach dem Tiananmen-Massaker 1989. Dabei war es Deng selbst gewesen, der den Militäreinsatz des 4. Juni angeordnet hatte. Doch er war es nun auch, der dank seiner Marktreformen die Volksrepublik aus ihrer Ächtung und Sanktionierung herausholte.

Zum Auftakt für den wirtschaftlichen Neustart fuhr Deng vor seiner Südchina-Reise zuerst in die Industrie- und Hafenmetropole Shanghai und schrieb dogmatischen Mitgenossen ins Stammbuch: “Glaubt nicht, dass Planwirtschaft sozialistisch und Marktwirtschaft kapitalistisch ist” (Deng Xiaoping “Ausgewählte Werke”, Band 3, S.353). Öffentlich bereute er nicht etwa sein 1989 verschuldetes Massaker, sondern sein wirtschaftspolitisches Versagen. Er hätte nicht rechtzeitig Shanghai als “unsere Trumpfkarte” (上海是我们的王牌) erkannt und ausgespielt. “Einer meiner großen Fehler war Shanghai nicht mit hineinzunehmen, als wir die vier Sonderwirtschaftszonen einrichteten” (我的一个大失误就是搞四个经济特区时没有加上上海). Dass er dies bis zu seinem Tod bedauerte, lässt sich auch in der Biografie über Dengs letzte 22 Lebensjahre nachlesen. (邓小平年谱 1975-1997).

Der moderne Autokrat erwies sich als Meister des Pragmatismus, solange seine eigene Herrschaft nicht gefährdet war. Er verbot jede Debatte, ob seine Reformen “kapitalistisch oder sozialistisch” seien, stampfte Shanghais Pudong als Superfinanzzone aus dem Boden, ließ die erste Börse gründen.

Chinas Ideologen von Mao Zedong bis heute Xi Jinping misstrauten immer der Dynamik Shanghais, fürchteten den Verlust der Kontrolle über die Metropole, hielten über ihren zentralisierten Pekinger Machtapparat die Leinen für Shanghai kurz. Nur in Krisenzeiten war das anders, etwa 2009, als China sich gegen die Weltfinanzkrise wappnen musste. Peking gewährte Shanghai Sonderrechte, sich bis 2020 zum “globalen Finanz- und Schifffahrtszentrum” zu entwickeln und zu Chinas “Drachenkopf” für das Yangtse-Delta zu werden.

Ein boomendes Shanghai zog in- und ausländische Investoren an. “Wieder einmal hatten Pekings Machthaber Shanghai mit einer Reihe günstiger politischer Maßnahmen ausgestattet”, schrieb anerkennend der international renommierte China-Experte Cheng Li in einer Studie für Brookings.

Alleinherrscher Xi Jinping steht heute vor der gleichen Frage, wie einst Deng: Mit welchen Mitteln und auf welchen Wegen kann sich China am eignen Zopf aus dem selbstverschuldeten Sumpf seiner wirtschaftlichen Stagnation ziehen? Langjährige Beobachter glauben, dass er, anders als Deng, weder die Kraft noch den Willen aufbringt, über seinen Schatten zu springen.

Zu Xis Ex-Bewunderern und heute von ihm Enttäuschten gehört auch der frühere Chef-Ökonom für Morgan Stanley und die Yale-University, Wirtschaftsexperte Stephen Roach. Vor dem 20. Parteitag schrieb er 2022: “Dogmen übertrumpfen in Xis China alles”. Als Xi antrat, habe er gehofft, “dass seine sogenannten Reformen auf dem ‘Dritten Plenum’ von 2013 eine neue Ära starker Wirtschaftsleistung einläuten würden … Mein größter Fehler war, herunterzuspielen, welche Folgen das Xi-Denken auf China haben würde.”

Chinaexperten achten nun auf Pekings Vorbereitungen für das nächste Dritte Plenum des Zentralkomitees. Es tritt immer im ersten Jahr nach einem neuen Parteitag zusammen, meist Ende Oktober oder November. Traditionell legt dort die Partei ihren künftigen programmatischen Kurs fest. Wiederholt wurden auf Dritten Plenen seit 1978 neue Weichen für Wirtschaftsreformen gestellt.

Ob das auch diesmal so wird, steht in Zweifel. Bis auf Lippenbekenntnisse, die Privatwirtschaft fördern zu wollen, setzte Xi nicht nur ideologisch andere Prioritäten – er schaffte sich auch ein eigenes Entwicklungsmodell. Demonstrativ besuchte der Parteichef im Mai sein Lieblingsprojekt Xiong’an zum sechsten Jahrestag dessen Baubeginns; eine seit 2017 aus dem Boden gestampfte neue “Super-Zukunftsstadt”. 100 Kilometer südwestlich von Peking soll sie als Nebenmetropole die Hauptstadt entlasten und als Hightech- und Ökologiezentrum Vorbild für ganz China werden.

Xi leite “persönlich Planungen und Entscheidungen” und wolle “Xiong’an auf ein Niveau entwickeln, das mit dem von Shenzhens Sonderwirtschaftszone und Shanghais Pudong vergleichbar ist”, schrieb die Parteipresse. Xi nannte seine “Zukunftsstadt” ein “nationales Projekt mit tausendjähriger Bedeutung”. Der Parteichef besuchte auch den gigantischen Bahnhof für Highspeed-Züge aus Peking. Nach 30-monatiger Bauzeit wurde er 2020 fertig. Reisende fanden ihn bisher menschenleer vor.

Jüngst verbreiten Chinas offizielle Medien auffällige Erfolgsgeschichten über Shanghais Sonderwirtschaftszone, die im Kontrast zu Hiobsbotschaften über die real desolate Wirtschaftslage in China stehen. Viele der Beiträge lesen sich, als wollten sie Xi vor dem Dritten Plenum zu weiteren neuen Reformen drängen, und dazu, damit in Shanghai zu beginnen. Alles, was dort passiere, trage Früchte für ganz China.

Unter den Lobeshymnen sticht ein langes Elaborat hervor, das die Septembernummer des vom ZK herausgegebenen Parteimagazins Qiushi druckte: “Die Wellen des Pujiang (Synonym für Pudong) schlagen hoch – der Ostwind bläst” (浦江潮涌,东方风来), überschreibt das “Shanghaier Forschungszentrum für Xi Jinping-Denken” den Aufsatz. Die Autoren berufen sich auf Xis neue Formel, dass die “Welt vor Veränderungen stehe, wie sie in einem Jahrhundert noch nicht vorkamen” (直面世界百年未有之大变局), und auf seine daraus abgeleitete Forderung, dass Shanghai eine besondere Rolle als zentrale Vermittlungsachse für Chinas neue Entwicklungstheorie der beiden in- und ausländischen Wirtschaftszyklen zukommen solle.

Als Vorreiter der Reform und Öffnung sei Shanghai neben einem Wirtschafts-, Finanz-, Handels- und Schifffahrtszentrum auch zu einer Stadt geworden, in der Raketen, Satelliten, Groß-Schiffe und Verkehrsflugzeuge entwickelt werden. Eine lange Aufzählung schildert Shanghais Ausbau zum Zentrum für Hightech und Innovationen, für Handels- und Finanzmärkte und ihre Internationalisierung, für strategische Rohstoffe, für Zukunftsbranchen bis hin zu künstlicher Intelligenz und für Industriecluster von Weltklasse.

Xi steht vor dem Dritten Plenum jedoch unter wachsendem Druck, mehr als nur wohlfeile Worte und Versprechen etwa zur Förderung der Privatindustrie abzugeben, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Selbst die in Hongkong erscheinende South China Morning Post (SCMP) forderte jetzt Chinas Führung zur “mutigen Abkehr von ihrer bisherigen Politik” auf. In einem bemerkenswerten Kommentar schrieb ihr ehemaliger Chefredakteur Wang Xiangwei, Peking verfüge über zahlreiche Instrumente, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Doch damit sie Wirkung entfalten könnten, sei “nichts weniger als eine Änderung der Denkweise vonnöten.”

Die “Charmeoffensive”, mit der Regierungsbeamte seit Juli Chinas Privatindustrie umwerben, oder die Einrichtung eines hochrangig angesiedelten Büros zu ihrer Hilfe seien nutzlos. Private Unternehmen bräuchten “keine offiziellen Babysitter”, sondern garantierte, gleiche Wettbewerbsbedingungen und Rechtsschutz. Ein Hauptgrund, warum der Privatsektor in den letzten vier Jahrzehnten so geboomt habe, sei, dass ihn die Regierung weitgehend in Ruhe gelassen habe. Als vertrauensbildende Maßnahmen schlägt Wang der Pekinger Führung vor, “diejenigen Unternehmer freizulassen, die wegen Korruptionsverdacht über einen längeren Zeitraum ohne Angabe von Gründen inhaftiert gehalten werden”. Der Immobilienmarkt würde sich wiederbeleben, wenn die Behörden “die Mietvertragslaufzeiten für Wohnimmobilien von 70 Jahren auf 140 Jahre oder länger verdoppelten.”

“Wir sollten China noch nicht abschreiben”, meinte diese Woche der bekannte Wirtschaftskolumnist Martin Wolf in der Financial Times. Peking müsse aber beweisen, dass es eine zum Wechsel fähige Führung besitze, die bereit sei, “die notwendigen Lösungsschritte zu unternehmen von den strukturellen Problemen bis zum Umgang mit der Privatwirtschaft – und die Zuversicht in die Zukunft wecken könne”. China habe sich Ende der 1970er Jahre in weit größerem Umfang gewandelt. “Natürlich wechselte dabei auch die Führung. Wird es dieses Mal auch so sein?”

Doch es sind heute andere Zeiten. Der Reformer Deng Xiaoping gestand, nach 1989 zwei große Fehler gemacht zu haben, darunter auch, die ideologische und politische Erziehung von Chinas Jugend “zehn Jahre lang vernachlässigt” zu haben. Deng entpuppte sich als kommunistischer Hardliner, der sozialistische Disziplinierung verlangte. In Fragen der Wirtschaftsreformen konnte er aber anders.

Xi hat noch keine Fehler eingestanden. Vergangene Woche ließ er einen Aufsatz veröffentlichen, in dem er verlangt, Chinas Erziehung bis 2035 zur weltstärksten Ausbildung zu entwickeln. Was für eine Jugend er heranbilden will, verriet das ZK-Magazin Qiushi. Xi sagt: “Unsere Bildung darf keine sozialistischen Saboteure und Totengräber des Sozialismus heranziehen und erst recht nicht Menschen, die chinesisch aussehen, aber kein chinesisches Herz, keine chinesischen Gefühle und keinen chinesischen Geschmacksstil haben! Das wäre ein Versagen der Bildung” (我们的教育绝不能培养社会主义破坏者和掘墓人,绝不能培养出一些’长着中国脸,不是中国心,没有中国情,缺少中国味’的人!那将是教育的失败).

Das ist dogmatischer gedacht, als es Deng je tat. Xi will die absolute Kontrolle über alles. Es steht zu befürchten, dass er Shanghai auf dem kommenden Plenum kaum als Trumpfkarte für echte Marktreformen ausspielen wird.

Yang Jing ist von der in Hongkong ansässigen Investment-Holding Tysan Holdings zur unabhängigen, nicht geschäftsführenden Direktorin und zum Mitglied des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses des Vorstands ernannt worden.

Kenny Ng hat im September bei RBC Wealth Management seine Stelle als Managing Director und Teamleiter in Hongkong angetreten. Zuvor war er für die Credit Suisse und die DBS Bank tätig. Ng wird an Ignatius K.K. (Iggy) Chong, Head of Enterprise Private Clients, Asia und Interim Market Head, Greater China, berichten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Live from Space: An der Beihang-Universität in Peking fand am Donnerstag zum vierten Mal Unterricht per Direktübertragung von der chinesischen Raumstation statt. Zu den Studierenden auf der Erde sprachen die Shenzhou-16-Astronauten Jing Haipeng, Zhu Yangzhu und Gui Haichao (auf dem Foto sind Gui und Zhu zu sehen) .