werden die deutschen Autobauer zu Chinas Steigbügelhalter in Europa? Das fragten wir im gestrigen Editorial. Es ging um die Aufregung um Mercedes-Chef Ola Källenius, der EU-Strafzölle gegen E-Autos aus China ausdrücklich ablehnt und deswegen in der Kritik steht.

Für die heutige Ausgabe habe ich die Frage an Daniel Kirchert weitergegeben, der immerhin fast 20 Jahre China-Erfahrung in der Autoindustrie mitbringt, unter anderem in einer Führungsrolle bei BMW und als Gründer des E-Auto-Startups Byton. Im Interview stimmt er der Haltung von Källenius zu. Und das, obwohl seine Prognosen für die deutsche und europäische Autoindustrie eher düster ausfallen. Allerdings könnten diese eben auch nur besser werden, wenn in Innovationen investiert wird, statt sich abzuschotten, sagt Kirchert. Und zeigt auf, wie es deutsche Autobauer doch noch schaffen können.

Ebenfalls um die grüne Transformation geht es in der Analyse von Nico Beckert, der sich mit Chinas Stromspeichern beschäftigt hat. China erlebt seit Jahren einen Boom bei den erneuerbaren Energien und jüngst auch bei Stromspeichern. Aber diese sind ein teures Sicherheitsventil, schreibt er. Ihr rapider Ausbau wird nämlich wegen Konstruktionsfehlern im Energiesystem nötig.

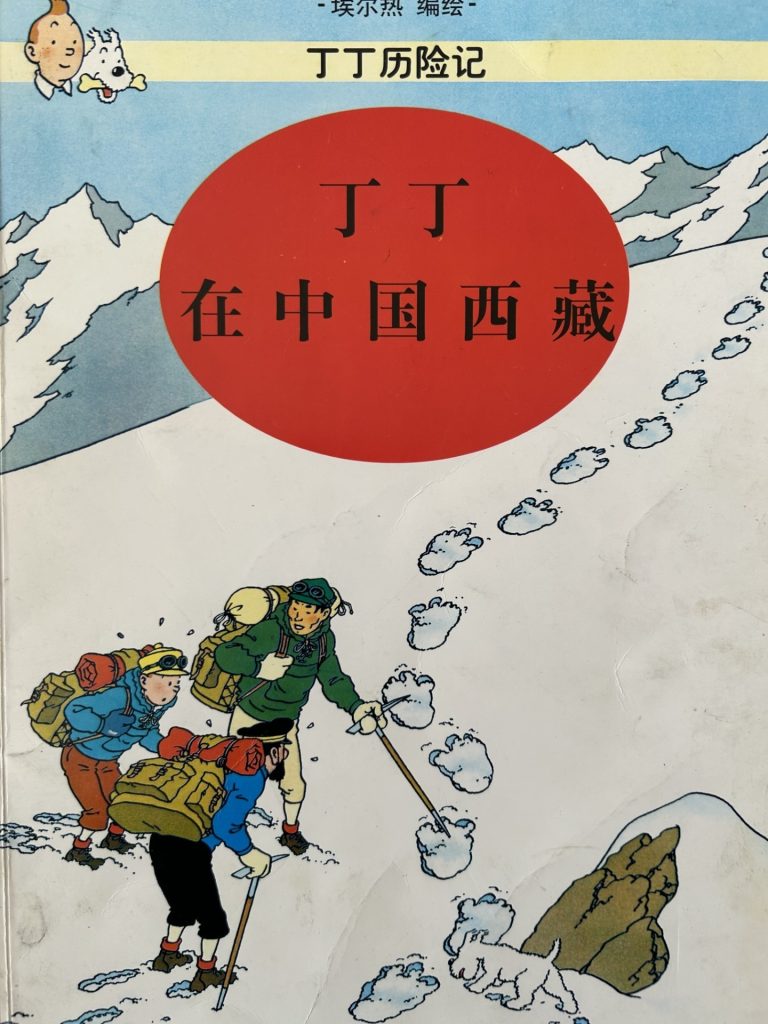

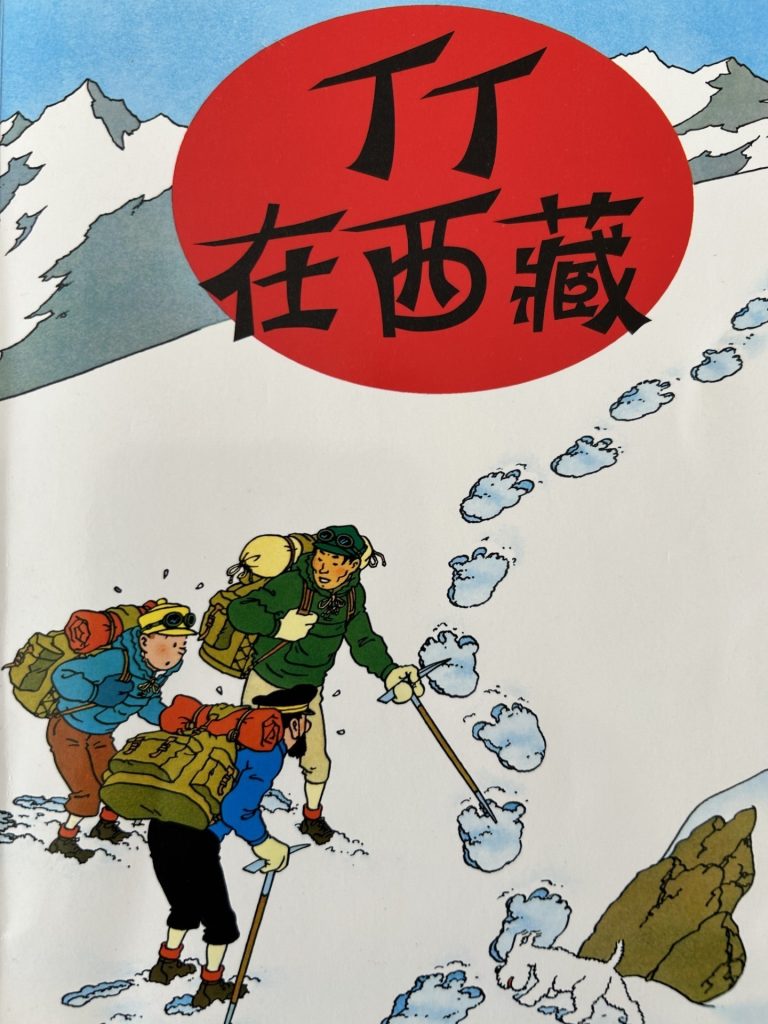

Für ihre wagemutigen Abenteuer auf bunten Buchseiten lieben Kinder und Erwachsene weltweit Tim und Struppi. Auch in China. Dort heißt der Held Dingding. Mit einer Ausgabe der Comicreihe hat es eine besondere Bewandtnis, und zwar mit dem Band, der bei uns “Tim in Tibet” heißt.

Johnny Erling berichtet in seiner Kolumne von einem verrückten Tauziehen um den Buchnamen, bei dem sich erstaunlicherweise Hergés Witwe durchsetzte. Denn der regimetreue Verlag hatte den Titel kurzerhand in “Tim in Chinas Xizang” umbenannt. Die Witwe erreichte, dass die Nennung Chinas wieder entfernt wurde. Das ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt aus den Versuchen der Propaganda, auch international die Bezeichnung “Xizang” statt Tibet durchzusetzen.

Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre!

Mercedes-Chef Ola Källenius hat die EU-Kommission aufgefordert, Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu reduzieren, statt darüber nachzudenken, sie weiter zu erhöhen. Ist diese Forderung naiv?

Ich stimme ihm da zu. Es ist völlig falsch, mit Vorschriften zu kommen und Handelshemmnisse aufzubauen, statt eine gute Industriepolitik zu machen. Es ist wichtig, dass wir einen freien Markt haben und dass die EU Innovationen und Wettbewerb fördert. Dazu gehört auch, Unternehmen zu unterstützen, damit sie beim Thema E-Mobilität schneller vorankommen.

Källenius wird vorgeworfen, dass er mit seiner Aussage eigene Interessen verfolgt, weil er den Absatz von Mercedes Benz in China im Auge hat.

Das ist sicher nicht ganz falsch. Wenn die EU hohe Strafzölle auf chinesische E-Autos erhebt, wird es sicherlich zu einer massiven Gegenreaktion aus China kommen, was den Absatz der EU-Hersteller in China drücken könnte. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass Strafzölle nicht dazu führen, dass die EU ihre eigenen Unternehmen nicht stärkt.

Wie werden die Hersteller aus China mit möglichen Strafzöllen umgehen?

Dass neue Vorschriften auch gewisse Handelshemmnisse verursachen und es Probleme geben wird, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, dass sich die Hersteller, die nach Europa gehen, schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Zudem gibt es auch eine Ansage aus Peking, dass es jetzt eine opportune Sache ist, in Zeiten eines schlechter werdenden Images und einer schwierigen Wirtschaftslage die EVs zu einem globalen Thema zu machen. Aber das ist ja auch normal. Die chinesische Automobilwirtschaft hinkt hinterher bei der Globalisierung. Automobilunternehmen aus allen Ländern versuchen irgendwann, sich global aufzustellen. Die Chinesen haben das lange verschlafen, oder zumindest nur in manchen Regionen wie zum Beispiel Afrika geschafft. Es ist längst überfällig, dass sich die Unternehmen richtig globalisieren.

Elon Musk hat vor ein paar Wochen gesagt, dass die chinesischen E-Auto-Hersteller die meisten anderen Autofirmen “regelrecht zerstören” werden…

Ich glaube, dass die Lage extrem dramatisch ist. Der Zug ist mehr oder weniger abgefahren, und es wird hier in Europa wirklich eine Welle geben. Dass sich chinesischen Marken in ein paar Jahren 20 bis 30 Prozent vom Markt holen, ist absolut möglich – selbst wenn es Strafzölle gibt.

Wie viele Marken werden kommen?

Ich rechne mit etwa 25 chinesischen Marken. Aus Konsumentensicht ist das natürlich total verwirrend und einige werden nicht etwa scheitern, weil sie schlechte Autos haben, sondern weil sie es nicht schaffen, ihre Marke beim Kunden zu positionieren und ein gutes Branding zu machen oder ihre Distributionsstruktur erfolgreich aufzubauen. After Sales ist sehr entscheidend und wird von viele chinesischen Herstellern unterschätzt. Es ist aber extrem wichtig für die Hersteller, Kundenvertrauen zu gewinnen, indem sie gute Strukturen auf Serviceseite aufbauen, bevor sie anfangen, Autos zu verkaufen. Ich habe aus diesem Grund das Startup Noyo gegründet, das für chinesische Hersteller diesen Kundenservice für Kunden in der Schweiz anbietet.

Für den Erfolg spricht, dass hierzulande für einen Hochlauf der Elektromobilität dringend bezahlbare Modelle gebraucht werden, daran herrscht aktuell noch ein Mangel. Werden die Chinesen diese Lücke füllen?

Ich denke es wird einige chinesische Autos in der Preisliga zwischen 20.000 und 25.000 Euro geben, die dieses Jahr auf den europäischen Markt kommen werden. Ob die alle perfekt passen, weiß man noch nicht, aber von der Kostenstruktur können sie mit Benzinern mithalten.

Welche Modelle sind das konkret?

Von BYD gibt es bereits den Atto und den Dolphin. Dongfeng hat in China gerade den Nammi gelauncht. In China ist Nammi eine eigene Marke, hier wird er aber unter der Dongfeng-Marke laufen, als Dongfeng Nano Box. Er schaut aus wie eine Mischung aus Mini und Smart und kostet in China um die 10.000 Euro. Auch der Aion Y von Guangzhou-Automotive (GAC) soll dieses Jahr kommen, habe ich gehört. In China kostet er umgerechnet etwa 15.000 Euro. Und von MG wird es ein neues Einstiegsmodell geben. Außerdem kommt auch noch Chery.

Die Überkapazitäten in China sind enorm. Daneben schwächelt dort die Nachfrage. Seit Monaten gewähren die Hersteller Rabatte, um die Verkäufe anzukurbeln. Welche Auswirkungen hat dieser Preiskrieg?

Dieser Wettbewerb geht brutal an die Substanz. Die Fahrzeuge werden zu Preisen verkauft, durch die es negative Margen gibt und die Volumina sind bisher nicht groß genug, um Skaleneffekte zu erreichen. Ohne Skaleneffekte funktioniert es aber nicht. Wenn man es nicht schafft, auf – sagen wir mal – eine halbe Million Fahrzeuge zu kommen, bekommt man langfristig keine wettbewerbsfähige Struktur hin. Es gibt zwar Hersteller wie Porsche oder Ferrari, die mit kleinen Stückzahlen sehr gut zurechtkommen. Aber das sind auch extrem mächtige Marken im Premium- und Luxussegment. Für alles, was nicht Luxus ist, gilt das Gesetz der Größe und des Volumens, um die Kosten runterzubringen.

Alles eine Frage der Kosten?

In der jetzigen Phase geht es nicht nur um Kosten, sondern auch um Produktpower und Branding. Die Unternehmen müssen attraktive, wettbewerbsfähige Fahrzeuge auf den Markt bringen und deswegen sollte man Player wie XPeng und Nio, die mit ihren 140.000 beziehungsweise 160.000 verkauften Fahrzeugen 2023 noch relativ klein sind, nicht abschreiben. Die haben einfach unglaublich gute Produkte.

Wird es bald eine Konsolidierung im Markt in China geben?

Die Konsolidierung findet schon statt. Viele Start-ups sind in den letzten fünf Jahren wieder verschwunden. Es gibt die Theorie, dass am Ende fünf Hersteller übrigbleiben. Diese Meinung teile ich aufgrund der spezifischen Struktur dieser Unternehmen in China allerdings nicht.

Wieso nicht?

Nur eine Handvoll der “traditionellen” Autohersteller in China, also derjenigen, die 20 Jahre oder älter sind, ist privat. Dazu gehören zum Beispiel BYD oder Geely. Die meisten sind staatseigene Konzerne: Dongfeng, FAW und Changan sind unter der Zentralregierung und alle anderen unter Provinzregierungen. Bei den großen Provinzunternehmen ist es nicht wahrscheinlich, dass sie pleitegehen oder sich konsolidieren, weil starke lokale Interessen dahinterstehen. Daher glaube ich, dass bei einer Konsolidierung am Ende 25 oder 35 Unternehmen übrigbleiben, einfach weil jede der Provinzen alles dafür tun wird, die eigene Automobilindustrie am Laufen zu halten. Auch wenn das aus marktwirtschaftlichen Wettbewerbsgesichtspunkten keinen Sinn ergibt.

Zurück nach Europa und zu Ola Källenius. Wie steht es um das Realitätsbewusstsein in den Chefetagen der europäischen Autokonzerne?

Stellantis als einer der großen europäischen Player hat mit 1,5 Milliarden Euro einen sehr hohen Betrag bei Leapmotor investiert. Das zeigt, dass das Bewusstsein da ist. Bei BMW und Mercedes gibt es zwar noch keine derartigen Kooperationen, aber ich denke, dass man die Lage grundsätzlich ernst nimmt. Ob man sie komplett durchdrungen hat, weiß ich aber nicht.

Wie ist die Lage Ihrer Meinung nach?

Wenn das Volumen bei einem großen Premiumhersteller, der zwei bis drei Millionen Fahrzeuge im Jahr absetzt, plötzlich um zehn Prozent nach unten geht, oder sogar um 15 bis 20 Prozent, dann ist das schwer zu kompensieren. Noch sind die Konzerne hoch profitabel, das liegt aber auch daran, dass wir einen Verzögerungseffekt von vier bis fünf Jahren zwischen Entwicklung und Vertrieb haben.

Was bedeutet: schwer zu kompensieren?

Wenn das Volumen runtergeht, bedeutet das, dass massiv Leute entlassen und Fabriken geschlossen werden müssen. Daran wird kaum einer vorbeikommen. Wenn in China die Absatzzahlen von BMW, Audi, Mercedes, die 2023 jeweils zwischen 700.000 und 800.000 Fahrzeugen lagen, in ein paar Jahren auf 500.000 oder 400.000 runtergehen, hat das massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Und wir haben bis jetzt nur den Absatz in China betrachtet, und noch gar nicht über den Absatz in Europa geredet. Wenn ein paar der chinesischen Hersteller in den europäischen Markt kommen, und zwar nicht nur die Premiummarken, sondern auch die Volumenmarken, die gegen die Kernmarken von Volkswagen und Stellantis antreten, dann wird es gruselig.

Mit welcher Strategie könnte es für die deutschen oder auch europäischen Hersteller doch noch funktionieren, sich zu behaupten?

Zunächst muss man sich ehrlich im Spiegel anschauen und zugeben, dass man das Thema verschlafen hat. Und dann einen radikalen Reset-Button drücken und sich re-definieren. All diese deutschen Unternehmen haben die Welt der Automobilwirtschaft über 100 Jahre angeführt, sie waren immer die Leader, was Innovationen betrifft. Und jetzt sind sie abgerutscht in eine Follower-Rolle. Wie wird man von einem Follower wieder zum Leader? Das ist verdammt hart und da gibt es keine einfache Antwort. Selbsteinsicht und Sense of Urgency sind erstmal das Wichtigste.

Wie könnte so eine Re-Definition aussehen?

Die deutschen Autohersteller haben super Leute. Man muss oben im Management anfangen und radikale Innovation zulassen. Auf der Kostenseite werden wir die Chinesen nicht schlagen. Ich sehe für Europa generell zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Thema echte Nachhaltigkeit. Vom Benziner aufs E-Auto umschalten, und dann hat man keine Emissionen mehr, das ist nur ein Teil der Nachhaltigkeitstory. Was wir wirklich brauchen, sind Fahrzeuge mit 100 Prozent zirkulären Materialien, kleineren und nachhaltigen Batterien, die leichter sind und mit null Carbon-Footprint hergestellt werden. So ein echtes, nachhaltiges Mobilitätskonzept müsste eigentlich aus Europa kommen. Aber ich bin da nicht so optimistisch, weil die meisten Unternehmen ein brutales Greenwashing betreiben. Das ist eine reine PR-Masche, das kommt nicht aus einer tieferen Einsicht der Führungsetage.

Und was ist die zweite Möglichkeit?

Zudem denke ich, wenn man wirklich einen Turnaround machen will, dann muss man neue Strukturen schaffen. Man muss eigentlich Start-up Strukturen im Großunternehmen schaffen. Also Spin-offs machen, kleine neue Einheiten gründen, in die man seine besten Leute reinschickt. Die brauchen den Support des Headquarters und eine Firewall, denn in Großkonzernen werden viele Innovation und Veränderungen wieder gestoppt. Um schneller, agiler, innovativer zu sein, musst man solche Pockets kreieren, die man wie Start-ups laufen lässt. Man muss offen sein für radikale Ideen. Sich neu erfinden, neu definieren, übers Kundenerlebnis, über den ganzen Vertriebsprozess, die Produkte, echte Nachhaltigkeit. Vor allem bei der Nachhaltigkeit hätte Europa eine Chance.

Dr. Daniel Kirchert arbeitete 18 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen in China, unter anderem im BMW Joint Venture mit Brilliance und in der Führungsspitze von Nissans Premiummarke Infiniti. Später gründete er das E-Auto-Start-up BYTON, das allerdings scheiterte. Seit der Rückkehr nach Deutschland lebt er in München und gründete dort die NOYO Mobility AG, eine Plattform, die chinesischen Herstellern den Verkauf ihrer E-Autos in Europa ermöglichen soll.

Im vergangenen Jahr hat China mehr Solaranlagen (217 Gigawatt neue Kapazität) gebaut, als die USA überhaupt an Solarkraftwerken installiert haben (175 GW). Doch der chinesische Boom macht die Konstruktionsfehler des nationalen Energiesystems immer deutlicher. Laut einigen Managern aus dem Energiesektor wird China die Stromproduktion von Wind- und Solaranlagen im aktuellen Jahr viel stärker drosseln müssen als in den vorherigen Jahren.

Theoretisch könnte eine Überproduktion von Erneuerbaren durch den Stromhandel recht gut ausgeglichen werden: Weht der Wind im Westen des Landes sehr stark, könnte der Strom in den industriellen Ballungsgebieten im Osten verbraucht werden. In China wehren sich jedoch viele Provinzen gegen Stromimporte von ihren Nachbarn. Reformen des inflexiblen Strommarkts werden schon seit 20 Jahren verschleppt. Stattdessen werden nun massiv Energiespeicher aufgebaut, um die Abregelung von Erneuerbaren zu verringern, also weniger Solar- und Windkraftanlagen abschalten zu müssen, wenn sie insgesamt zu viel Strom erzeugen. Doch das verteuert die Energiewende. Und die Speicher werden bisher kaum genutzt – erfüllen ihren Zweck also kaum.

“Der massive Ausbau der Energiespeicher ist ein sehr kostspieliger Ansatz“, um Erneuerbare in China stärker ins Netz zu bringen, sagt Anders Hove, Forscher am Oxford Institute for Energy Studies zu Table.Briefings. Im Jahr 2023 lag das chinesische Wachstum bei Energiespeichern bei 45 Prozent. Insgesamt sind mittlerweile 86,5 Gigawatt an Pumpspeicherkraftwerken und Batterien installiert. Zwar sind Speicher in einem dekarbonisierten Energiesystem nötig, doch zu viele Speicher verteuern die Energiewende unnötig.

Ein besserer Stromhandel über Provinzgrenzen hinweg wäre ein günstigerer Weg, so Hove. Die Provinzen setzen bisher jedoch häufig auf die Selbstversorgung mit Strom und wollen sich ungern auf Nachbarprovinzen verlassen. Hinzu kommen wirtschaftliche Interessen: Staatliche Kraftwerksbetreiber setzen lieber auf die Kohle aus der eigenen Provinz als auf den grünen Strom vom Nachbarn. Das sichert Arbeitsplätze in den eigenen Kohlekraftwerken und -minen.

Hove verweist auch auf die EU und die USA. In diesen Regionen seien weniger Speicher nötig, weil auf “gut funktionierende Strommärkte und den Ausbau des Stromnetzes” gesetzt werde. Zwar investiert China auch massiv in sein Stromnetz. Aber das starre Strom-Handelssystem stellt eine große Herausforderung für die Energiewende dar.

Der Ausbau der Stromspeicher wird durch staatliche Vorschriften vorangetrieben. Seit 2020 schreiben 23 der 34 chinesischen Provinzen den Bau vor, wenn neue, großflächige Wind- und Solaranlagen (“utility-scale”) gebaut werden. Die Projektentwickler – oft Netzbetreiber oder Stromerzeugungsunternehmen – müssen Energiespeicher mit einer Kapazität von zehn bis 20 Prozent der neu zu bauenden Erneuerbaren-Kapazität installieren. Das Problem: Es gibt eigentlich kein Geschäftsmodell für Energiespeicher. Zwischen 2019 und 2021 gingen die Investitionen in Speicher zurück, weil Netzbetreiber die Kosten zum Bau der Speicher nicht an ihre Kunden weitergeben dürfen. Nachdem die Regierung Preisreformen angekündigt hat, stiegen die Investitionen wieder.

Allerdings gibt es auch heute noch kein funktionierendes Geschäftsmodell. Die Preise für Strom aus Speichern sind zu gering, sodass sich Speicher kaum lohnen, schreiben die Analysten der Beratungsagentur Trivium China.

Das fehlende Geschäftsmodell führt dazu, dass die Kapazität der vorhandenen Speicher nicht ausgenutzt wird. “Die derzeitige Auslastung von Energiespeichern im Netz beträgt nur 27 bis 32 Prozent der vorgesehenen Stunden”, sagt Kevin Shang, Analyst im Bereich Energiespeichertechnologie und erneuerbare Energien bei der Energie-Beratungsfirma Wood Mackenzie. Die finanziellen Erträge seien gering, sagt Shang zu Table.Briefings. Durch die geringe Nutzung der Speicher werde ihr Zweck – mehr Flexibilität für das Stromnetz zu liefern – unterwandert.

Zudem gehen beim Speichern und anschließenden “Entleeren” der Speicher zehn bis 20 Prozent der Energie verloren, sagt Anders Hove. Solange es keinen Preismechanismus gibt, der die Produzenten für diesen Verlust entschädigt, sind Speicher ein schlechteres Geschäftsmodell, als den Strom direkt zu verkaufen. Hove kritisiert: Die Kosten der Ineffizienz des chinesischen Stromsystems “an die erneuerbaren Energien weiterzureichen – entweder durch höhere Abregelungen oder die Speicherpflicht – erhöht die Kosten der Energiewende” in China.

Ein kleiner Lichtblick für die Branche: Batterien und Energiespeicher werden 2024 wohl noch günstiger. Die Batteriehersteller haben so viel investiert, dass es Überkapazitäten gibt. “Der Markt für Energiespeichersysteme wird einen gewaltigen Zufluss von Batteriezellen erleben”, schreibt ein Analyst auf X.

18.03.2024, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

SOAS London, Webinar: China after Xi: Pathways to succession under one-man rule Mehr

18.03.2024, 15:00 Uhr

CNBW + Storymaker, Networking-Event (in Berlin): Netzwerk-Treffen im Reichstag Mehr

19.03.2024, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Vortrag (Hybrid, in Beijing): Green Supply Chain Management: Empowering SME Suppliers Mehr

19.03.2024, 09:00 Uhr Beijing time

EUSME Centre, Vortrag (in Beijing): A Two Sessions Roundup with Neil Thomas and Dan Wang Mehr

19.03.2024, 11:30 Uhr (18:30 Uhr Beijing time)

iBanFirst, Webinar: Deutschland und China – kann das noch gut gehen? Mehr

19.03.2024, 13:00 Uhr

IHK Braunschweig + ADWA, Vorträge und Diskussion (in Braunschweig): Geschäftsbeziehungen zu Asien – Aktuelle rechtliche Entwicklungen für den Mittelstand Mehr

19.03.2024, 17:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Doing Business in China 2024 – Navigating the Changing Business Landscape Mehr

20.03.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

Chinaforum Bayern e.V., Webinar: Licht am Ende des Tunnels? Die gemischten Aussichten deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt Mehr

20.03.2024, 09:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Bundesinstitut für Berufsbildung, Webinar: Aktuelle politische Rahmenbedingungen für Aus- und Weiterbildung in China Mehr

20.03.2024, 10:30 Uhr (17:30 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Webinar: Exporting from Ireland to China: China Market Update Mehr

21.03.2024, 14:30 Uhr

CNBW Berlin Nähkästle + China.Table, Gespräch mit Ralph Koppitz, Rödl & Partner (in Berlin): Vorschau 2024: Rechtliche Entwicklungen in China Mehr

21.03.2024, 18:00 Uhr (22.03., 01:00 Uhr Beijing time)

Internationale Deutsch-Chinesische Assoziation, Vortrag und Get-together (Hybrid, in Stuttgart): Die Globalisierungsstrategie Chinas – eine Lawine kommt auf uns zu Mehr

21.03.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Filmabend (in Nürnberg): Cinema China: A Girl from Hunan Mehr

21.03.2024, 18:30 Uhr

China House Basel, Vortrag mit Abendessen (in Sissach): Florian Rudin: Unerwartete Rückkehr nach 10 Jahren Leben in China Mehr

22.03.2024, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut an der FU Berlin, Digital Lecture Series: Chinese Perspectives: China and the World through the Eyes of Scholars Mehr

22.03.2024, 17:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Decoding China’s 2024 Two Sessions: Takeaways for Businesses Mehr

Die Stadt Sanhe hat sich dafür entschuldigt, ein Fernsehteam des Senders CCTV an der Liveberichterstattung über eine Gasexplosion gehindert zu haben. Die Stadt führte das Verhalten der Polizisten auf “mangelnde Kommunikationsfähigkeiten” und “raue Methoden” zurück.

Der chinesische Journalistenverband hatte zuvor in einer Mitteilung auf das Recht gepocht, vom Schauplatz von Katastrophen berichten zu können. “Die Öffentlichkeit erwartet zu Recht, Details über einen solchen Vorfall erfahren zu können”, schreiben die Medienvertreter. Professionelle Journalisten schafften keine Unruhe, wie die Rettungskräfte behaupteten, sondern “berichten wahrheitsgemäß über die Situation vor Ort”. Eine offizielle Pressemitteilung sei kein Ersatz für Live-Berichte. “Wie sollte die Öffentlichkeit ohne Journalisten Antworten finden?”

Offenbar hat auch die Regierung nach dem Vorfall ein ernstes Wort gesprochen und damit die kleinlaute Reaktion der Provinzbehörde ausgelöst. CCTV ist eine reine Propagandaorganisation der Partei. Die Redaktion hat der Partei und Xi Jinping ausdrücklich Treue geschworen. Kritische Berichterstattung war also nicht zu befürchten. Chinesische und internationale Journalisten haben dagegen schon oft die Erfahrung gemacht, dass Polizisten in der Provinz die Rolle der Presse völlig fremd ist. Neu ist nur, dass die Gemeinde darin einen Fehler sieht.

Eine Reporterin von CCTV hatte sich vor den Trümmern des Hauses aufgebaut, das von der Gasexplosion zerstört worden war. Während sie die Szene kommentierte, winkte ein Polizist einige kräftig gebaute Kollegen herbei, die die Journalistin umringten, von ihrer Kameraperson trennten und schließlich abdrängten. Das alles geschah live. fin

Die chinesische Regierung hat Tiktok gegenüber Kritik aus den USA in Schutz genommen. “Wenn sogenannte nationale Sicherheitsgründe dazu benutzt werden können, um überlegene Unternehmen anderer Länder mutwillig zu unterdrücken, kann man nicht von Fairness sprechen”, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag. “Die Art und Weise, wie die USA mit dem Fall Tiktok umgehen, lässt die Welt klar erkennen, ob die sogenannte regelbasierte Ordnung der USA der Welt oder eher ihnen selbst dient.”

Anlass für diese Äußerungen ist die überwältigende Zustimmung des US-Repräsentantenhauses zu einem Gesetz, das die Tiktok-Mutter ByteDance zu einem Verkauf der App binnen eines halben Jahres verpflichtet. Ansonsten drohe ein landesweites Verbot des vor allem bei Jugendlichen beliebten Dienstes. Eine Entscheidung des US-Senats steht noch aus. Präsident Joe Biden rief die Kammer dazu auf, sich rasch mit dem Thema zu befassen. Er hatte zuvor bereits signalisiert, das Gesetz unterzeichnen zu wollen.

Tiktok hat den Gesetzentwurf als faktisches Verbot kritisiert. “Wir hoffen, dass der Senat die Fakten berücksichtigt, seinen Wählern zuhört und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, sieben Millionen kleine Unternehmen und die 170 Millionen Amerikaner, die unseren Dienst nutzen, erkennt.” Der Streit ist im US-Wahlkampf zu einem wichtigen Thema geworden. Abgeordnete beider Parteien berichten von Anrufen aufgebrachter jugendlicher Tiktok-Nutzer, die das Gesetz ablehnten. rad/rtr

Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor will Berichten zufolge ein Werk im Süden Ungarns errichten. Das Werk und die dazugehörige Infrastruktur solle bei Pécs in der Nähe der kroatischen Grenze entstehen, hieß es auf der Internetseite der ungarisch-chinesischen Handelskammer, wo auf informierte Kreise verwiesen wird.

Demnach soll eine Fläche von rund 600 Hektar bebaut werden. Zur Höhe der Investition wurden zunächst keine Zahlen bekannt. Ungarn ist der Hauptempfänger chinesischer Investitionen entlang der E-Auto-Wertschöpfungskette der chinesischen Hersteller. In Ungarns zweitgrößter Stadt Debrecen entsteht derzeit eine CATL-Fabrik für E-Auto-Batterien. ari

Vietnam hat sich am Donnerstag kritisch zu Chinas Ansprüchen im Golf von Tonkin geäußert. Angesprochen auf Pekings neue Basislinien sagte der Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums: Das Völkerrecht sowie die Rechte und Interessen anderer Länder müssen respektiert werden. China hatte Anfang des Monats die Basislinie im Golf von Tonkin in geraden Linien und weit ab der Küste gezogen.

Der Golf von Tonkin ist ein Ausläufer des Südchinesischen Meers. In Vietnam nennt man ihn Vịnh Bắc Bộ, in China wird er Běibù Wān 北部湾 genannt.

“Vietnam geht davon aus, dass Küstenländer sich an das UNCLOS 1982 halten, wenn sie die Basislinie für die Messung ihrer Hoheitsgewässer festlegen”, sagte der Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums in Hanoi. UNCLOS ist das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Laut UNCLOS darf die Zeichnung gerader Basislinien “nicht nennenswert von der allgemeinen Richtung der Küste abweichen”.

Basislinien werden zur Bestimmung der Grenzen von Hoheitsgewässern und ausschließlichen Wirtschaftszonen verwendet. Gerade im Südchinesischen Meer handelt es sich hierbei um ein heikles Thema, da China, Vietnam und andere Staaten unterschiedliche Ansprüche erheben. Im Gegensatz dazu pflegten Vietnam und China im Golf von Tonkin bislang einvernehmliche Beziehungen. Während des Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in Hanoi im Dezember einigte man sich sogar darauf, gemeinsame Patrouillen durchzuführen. rad

Als Aufsichtsbehörde für die größten Anbieter mit Tätigkeit in der EU hat die Kommission jetzt ein formelles Verfahren gegen Ali Express eingeleitet. Der Online-Marktplatz des chinesischen B2B-Anbieters Alibaba ist auch in Europa sehr bekannt, laut eigenen Angaben hat er in der EU 104 Millionen Nutzer.

Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf möglichen Verstößen gegen die Produktsicherheitsvorschriften, die in der Europäischen Union gelten, und gegen urheber- und markenrechtliche Verstöße, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. Es ist die dritte Verfahrenseröffnung nach dem DSA, aber die erste gegen einen Onlinemarktplatz.

Die Kommission vermutet, dass Ali Express gegen die Vorschriften zur Identifizierung und Bewältigung sogenannter systemischer Risiken verstoßen habe. Besonders große Anbieter sind verpflichtet zu prüfen, ob spezifische Risiken mit ihrem Geschäftsmodell verbunden sind. Im Fall von Marktplatzbetreibern sind das üblicherweise Angebote von Kunden, die über die Portale unzulässige Waren verkaufen. Im Fall von Alibaba geht es unter anderem um Spielzeug, Medizinfälschungen und Nahrungsergänzungsmittel.

Gegen illegal angebotene Waren müssen Marktplatzbetreiber unter dem DSA selbst stichprobenhaft vorgehen. Sie müssen auch die Möglichkeit bieten, dass illegale Angebote gemeldet werden können. Anschließend müssen sie prüfen, ob Angebote gesperrt werden müssen. Zudem sind die Betreiber zur Sammlung vollständiger und echter Kontaktdaten der Verkäufer auf ihren Plattformen verpflichtet. All das sieht die Kommission in diesem Fall als zweifelhaft an.

Außerdem will die Kommission prüfen, ob Ali Express mit einem Influencerprogramm gegen Vorschriften gegen Schleichwerbung verstößt und ob die Empfehlungssysteme der Plattform den DSA-Vorgaben entsprechen. Der DSA fordert unter anderem eine nicht personalisierte, nicht algorithmisch erstellte Darstellung. Sollten sich die Vermutungen bestätigen, sind hohe Geldstrafen möglich. fst

Tintin, der berühmte junge Comicheld des belgischen Zeichners Georges Remi (Hergé) heißt in deutscher Übersetzung Tim und in der Volksrepublik Dingding (丁丁). Zwei seiner Abenteuer spielen in China: der “blaue Lotus” und die 1960 gezeichnete Geschichte “Tim in Tibet”. Mit Hund Struppi und Kapitän Haddock sucht Reporter Tim nach seinem chinesischen Freund Chang Chong-Chen, der im Flug über den Himalaya verschollen ist. Er findet ihn mit Hilfe tibetischer Mönche in Obhut des Schneemenschen Yeti, der den Abgestürzten barg und damit rettete.

Pekings Zensur war der Titel allerdings politisch nicht korrekt genug. Obwohl er weltweit in 31 Sprachen immer nur als “Tim in Tibet” erschien, ließ ihn Peking bei der Veröffentlichung des Comics 2001 in “Tim in Chinas Tibet” ändern. So wollte man seinen Hoheitsanspruch kenntlich machen.

Doch die Witwe des 1981 gestorbenen Zeichners, seine Stiftung Hergé und der Verlag Casterman protestierten. Sie drohten, die Lizenz zu kündigen. China gab nach – und alle Neuauflagen erschienen wieder unter dem Originaltitel: “Tim in Tibet”. Es ist der einzige mir bekannte Fall, dass ein beherzter Widerspruch Pekings Zensur zum Einlenken zwang.

Chinas Kontrolleure, die sich um Copyright-Verträge nicht scheren, wenn sie aus politischen Gründen Übersetzungen manipulieren, setzen darauf, dass Auslandsverlage stillhalten, um den Markt nicht zu verlieren. Oft ahnen betroffene Autoren nicht mal, wie falsch ihre Werke übersetzt wurden, warnte das Internationale Pen-Zentrum. Doch im Fall von Hergé, dessen 22 Comic-Abenteuer in China zu Bestsellern wurden, lief es anders.

Fraglich ist, ob es heute noch so wäre. Denn Peking versucht soeben durch die Hintertür, seinen Anspruch auf Herrschaft über Tibet auch sprachlich erneut zu internationalisieren. Chinas lateinische Pinyin-Umschrift “Xizang” für die beiden Schriftzeichen Tibet 西藏 soll das ungeliebte Wort ersetzen und verdrängen. Zuerst in allen fremdsprachigen Staatsmedien der Volksrepublik, aber seit Ende 2023 auch in der Diplomatie und in den Übersetzungen von Reden, Dokumenten und Verträgen des Pekinger Außenministeriums.

Im Januar wunderte sich das Wall Street Journal: “China will nicht mehr, dass man ‘Tibet’ sagt” und kommentierte: “Peking beeile sich damit so sehr, weil es sich auf die Schlacht um die Nachfolge des Dalai Lama vorbereitet.”

Dem stimmen sogar Chinas patriotische Forscher, Strategen und Nationalisten zu. Ein amtlicher WeChat-Account (统战新语微信公众号) der Kommunistischen Einheitsfront, die Chinas Parteiführung unterstellt ist, prangert das falsche Verständnis des Auslandes an, das vom Wort”Tibet” geografisch in die Irre geleitet würde. Tibet meine nicht die heutige autonome Region der Volksrepublik in ihren von Peking gesetzten Grenzen, sondern beziehe sich auf ein größeres Gebiet, dem tibetische Präfekturen und Gebiete auch der Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu und Yunnan angehören. (“‘Tibet’一词代表 “西藏” 的大量语境里,其引申意不仅包括西藏还涵盖了青海、四川、甘肃、云南四省涉藏州县”)

Dieser “geografische Geltungsbereich” stecke auch in dem vom 14. Dalai Lama propagierten “Großtibet” 大藏区. Die Übersetzung “Xizang” könne dazu “beitragen, der Stimme der Volksrepublik ein überlegenes Gewicht im internationalen Diskurs um Tibet und für die Auseinandersetzung mit der ‘Dalai Lama-Clique’ zu verschaffen”, sagt der Harbiner Hochschullehrer und Marxismus-Dozent Wang Linping, einer der Wortführer in der Sprachdebatte. Es gehe darum, wer das “internationale Recht” besitzt, für Tibet zu sprechen, meldete sich auch Xia Yan vom offiziellen ‘China-Tibet Informationszentrum’ zu Wort. Tibet “Xizang” zu nennen “wird dazu beitragen, das Image von (Chinas) Tibet wiederherzustellen.”

Chinas kommunistische Partei lässt mit vehementen Kampagnen um Begriffe und Worte chinesischer Namen, Definitionen oder Bezeichnungen streiten, wenn Neu- und Uminterpretationen helfen, ihre politischen, historischen, geografischen oder strategischen Interessen auch sprachlich durchzusetzen. Das mutet auf Beobachter in vielen Fällen so grotesk wie absurd an. Es hat aber Methode und geht auf Konfuzius zurück.

Der deutsche Sinologe Richard Wilhelm veröffentlichte in seiner 1910 erschienenen Übertragung der Konfuzius-Gespräche “Lunyu” die Weisheiten von Meister Kung. Dessen Schüler sammelten die Ratschläge, die er einst auf seiner Wanderschaft durch China etwa dem Fürsten des Staates We offerierte: Vom Herrscher gefragt, was er zuerst tun müsse, um seinen Staat zu regieren, antwortete Konfuzius: “Stelle den Sinn der Begriffe wieder richtig. Wenn die Begriffe nicht richtig sind, stimmen auch die Worte nicht. Wenn aber die Worte nicht stimmen, kommen keine Taten zustande… Der Edle ist in der Lage, die Begriffe zu bestimmen und seine Worte zu Taten werden zu lassen.” Wilhelm übersetzte und erläuterte diese Stelle auf eineinhalb Seiten im Buch 13/3 der Gespräche.

Den ersten Anlauf, den übersetzten Begriff Tibet zu ändern, unternahmen Chinas Propagandabehörden 2019, als sie ihre Parteimedien und Agenturen – darunter die englischsprachige Global Times, People’s Daily, Xinhua News Agency und den TV-Sender CGTN – anwiesen, statt Tibet lieber “Xizang” zu schreiben.

Systematischer versuchte Peking 2022 die neue Schreibweise zu erzwingen, mit der Hoffnung, dass sie auch vom Ausland übernommen wird. China-Analyst David Bandurski schreibt in seinem China Media Project, dass das weit verbreitete Parteiblatt “Global Times” allein im erste Halbjahr 2022 mehr als 200 Mal Tibet durch “Xizang” ersetzte. Neben der Behauptung seines hoheitlichen Anspruchs erhofft sich Peking, mit “Xizang” auch den im Westen für Chinas Image negativ besetzten Namen Tibet zu verdrängen. Das Wort sei, so Bandurski, “über lange Zeit zum Synonym des tibetischen Kampf für Freiheit, Kultur und Identität und für den Dalai Lama geworden” und wecke entsprechende Assoziationen dazu.

Sprachforscher verteidigen Pekings Rochade, Tibet durch “Xizang” zu ersetzen, mit dem Hinweis, das chinesische Wort gehe auf eine von Einheimischen gebrauchte oder gesprochene Bezeichnung zurück; Tibet dagegen auf eine westliche Adaption. Das stimme nicht, schreibt Bandurski. Xizang (wörtlich: Westliche Schatzkammer) ist ein chinesisches Wort. In der lokalen Sprache hieß das Dach der Welt “bod” (བོད་).

Es geht also nur um Pekings politisches Kalkül, mit “Xizang” das internationale Wort Tibet zu verdrängen. So wie es auch mit dem erst seit den Unruhen in Lhasa um 2008 und 2009 tabuisierten Begriff des “Tibet Problem” (Tibet Issue) 西藏问题 passierte. Er ist seither durch die Umschreibung “Fragen, die Tibet betreffen” 涉藏问题 ersetzt und verdrängt worden, schildert der Forscher Hu Yan 胡岩 von der Parteihochschule. China habe kein “Tibetproblem”, ein Begriff, der grundsätzliche Fragen der Religion, Unabhängigkeit und Souveränität implizieren oder aufwerfen kann.

Alle umstrittenen Neuschöpfungen oder sprachlichen Umschreibungen sollen Peking helfen, im nationalen und internationalen Diskurs den Ton vorgeben zu können. Ein Problem ist dabei, dass Peking die Verwendung seiner Pinyin-Umschrift für chinesische Wörter bislang nicht eindeutig und gesetzlich bindend geregelt hat. 1977 stimmten die Vereinten Nationen einer Standardisierung chinesischer geografischer Namen durch Verwendung und Umschreibung in Pinyin zu. Im September 1978 beschloss der Pekinger Staatsrat, Pinyin zum Buchstabieren von Personen- und Ortsnamen zu verwenden. Es eigne sich zum Schreiben in allen Sprachen des lateinischen Alphabets, “einschließlich Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch”. Doch es gibt zu viele Ausnahmeregelungen.

Peking sprang einmal über seinen Schatten, als es seine alberne Manipulation des Titels “Tim in Chinas Tibet” wieder ungeschehen machen musste. Noch stärker ärgerte es sich, als der Dalai Lama im Juni 2006 in Belgien posthum Hergé und seinen einfühlend gezeichneten Comic “Tim in Tibet” mit dem “Light of Truth Award” ehrte. Er überreichte die hohe tibetische Auszeichnung an die Witwe des Zeichners und die Hergé-Stiftung “für die Förderung des Verständnisses für die tibetische Kultur”.

Peking schäumte, erlaubt aber bis heute “Tim in Tibet” unverändert zu verkaufen. Vielleicht hofft es, dass es Chinas Propaganda gelingt, die neue Schreibweise “Xizang” für Tibet auch im Ausland durchzusetzen. Dann würde der Comic-Titel eines Tages heißen: “Tim in Xizang.” Das Wort “China” bräuchten die Zensoren dann nicht mehr davorzusetzen.

Dominik Benzinger ist neuer Head of Risk Provisioning Calculation, Reporting & Portfolio Analytics bei Mercedes. Bis Februar war Benzinger Head of Financial Reporting AAP & China and IFRS Methods, ebenfalls bei Mercedes.

Milad Jalal ist seit Anfang des Monats strategischer Referent bei Volkswagen China Technology Company in Hefei. Er war zuvor seit 2020 Data Compliance Manager bei Volkswagen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mit Schirm, Charme und Kirschblüte: Alljährlich werden beim ersten Sonnenstrahl die rosafarbenen Kirschblüten zum beliebten Fotomotiv. Wenn dann auch noch derart hübsche Schirmchen wie hier in Nanjing hinzukommen, kann man sich als Fotograf kaum entscheiden.

werden die deutschen Autobauer zu Chinas Steigbügelhalter in Europa? Das fragten wir im gestrigen Editorial. Es ging um die Aufregung um Mercedes-Chef Ola Källenius, der EU-Strafzölle gegen E-Autos aus China ausdrücklich ablehnt und deswegen in der Kritik steht.

Für die heutige Ausgabe habe ich die Frage an Daniel Kirchert weitergegeben, der immerhin fast 20 Jahre China-Erfahrung in der Autoindustrie mitbringt, unter anderem in einer Führungsrolle bei BMW und als Gründer des E-Auto-Startups Byton. Im Interview stimmt er der Haltung von Källenius zu. Und das, obwohl seine Prognosen für die deutsche und europäische Autoindustrie eher düster ausfallen. Allerdings könnten diese eben auch nur besser werden, wenn in Innovationen investiert wird, statt sich abzuschotten, sagt Kirchert. Und zeigt auf, wie es deutsche Autobauer doch noch schaffen können.

Ebenfalls um die grüne Transformation geht es in der Analyse von Nico Beckert, der sich mit Chinas Stromspeichern beschäftigt hat. China erlebt seit Jahren einen Boom bei den erneuerbaren Energien und jüngst auch bei Stromspeichern. Aber diese sind ein teures Sicherheitsventil, schreibt er. Ihr rapider Ausbau wird nämlich wegen Konstruktionsfehlern im Energiesystem nötig.

Für ihre wagemutigen Abenteuer auf bunten Buchseiten lieben Kinder und Erwachsene weltweit Tim und Struppi. Auch in China. Dort heißt der Held Dingding. Mit einer Ausgabe der Comicreihe hat es eine besondere Bewandtnis, und zwar mit dem Band, der bei uns “Tim in Tibet” heißt.

Johnny Erling berichtet in seiner Kolumne von einem verrückten Tauziehen um den Buchnamen, bei dem sich erstaunlicherweise Hergés Witwe durchsetzte. Denn der regimetreue Verlag hatte den Titel kurzerhand in “Tim in Chinas Xizang” umbenannt. Die Witwe erreichte, dass die Nennung Chinas wieder entfernt wurde. Das ist allerdings nur ein kleiner Ausschnitt aus den Versuchen der Propaganda, auch international die Bezeichnung “Xizang” statt Tibet durchzusetzen.

Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre!

Mercedes-Chef Ola Källenius hat die EU-Kommission aufgefordert, Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge zu reduzieren, statt darüber nachzudenken, sie weiter zu erhöhen. Ist diese Forderung naiv?

Ich stimme ihm da zu. Es ist völlig falsch, mit Vorschriften zu kommen und Handelshemmnisse aufzubauen, statt eine gute Industriepolitik zu machen. Es ist wichtig, dass wir einen freien Markt haben und dass die EU Innovationen und Wettbewerb fördert. Dazu gehört auch, Unternehmen zu unterstützen, damit sie beim Thema E-Mobilität schneller vorankommen.

Källenius wird vorgeworfen, dass er mit seiner Aussage eigene Interessen verfolgt, weil er den Absatz von Mercedes Benz in China im Auge hat.

Das ist sicher nicht ganz falsch. Wenn die EU hohe Strafzölle auf chinesische E-Autos erhebt, wird es sicherlich zu einer massiven Gegenreaktion aus China kommen, was den Absatz der EU-Hersteller in China drücken könnte. Aus meiner Sicht ist es sehr wichtig, dass Strafzölle nicht dazu führen, dass die EU ihre eigenen Unternehmen nicht stärkt.

Wie werden die Hersteller aus China mit möglichen Strafzöllen umgehen?

Dass neue Vorschriften auch gewisse Handelshemmnisse verursachen und es Probleme geben wird, ist sicherlich nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, dass sich die Hersteller, die nach Europa gehen, schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Zudem gibt es auch eine Ansage aus Peking, dass es jetzt eine opportune Sache ist, in Zeiten eines schlechter werdenden Images und einer schwierigen Wirtschaftslage die EVs zu einem globalen Thema zu machen. Aber das ist ja auch normal. Die chinesische Automobilwirtschaft hinkt hinterher bei der Globalisierung. Automobilunternehmen aus allen Ländern versuchen irgendwann, sich global aufzustellen. Die Chinesen haben das lange verschlafen, oder zumindest nur in manchen Regionen wie zum Beispiel Afrika geschafft. Es ist längst überfällig, dass sich die Unternehmen richtig globalisieren.

Elon Musk hat vor ein paar Wochen gesagt, dass die chinesischen E-Auto-Hersteller die meisten anderen Autofirmen “regelrecht zerstören” werden…

Ich glaube, dass die Lage extrem dramatisch ist. Der Zug ist mehr oder weniger abgefahren, und es wird hier in Europa wirklich eine Welle geben. Dass sich chinesischen Marken in ein paar Jahren 20 bis 30 Prozent vom Markt holen, ist absolut möglich – selbst wenn es Strafzölle gibt.

Wie viele Marken werden kommen?

Ich rechne mit etwa 25 chinesischen Marken. Aus Konsumentensicht ist das natürlich total verwirrend und einige werden nicht etwa scheitern, weil sie schlechte Autos haben, sondern weil sie es nicht schaffen, ihre Marke beim Kunden zu positionieren und ein gutes Branding zu machen oder ihre Distributionsstruktur erfolgreich aufzubauen. After Sales ist sehr entscheidend und wird von viele chinesischen Herstellern unterschätzt. Es ist aber extrem wichtig für die Hersteller, Kundenvertrauen zu gewinnen, indem sie gute Strukturen auf Serviceseite aufbauen, bevor sie anfangen, Autos zu verkaufen. Ich habe aus diesem Grund das Startup Noyo gegründet, das für chinesische Hersteller diesen Kundenservice für Kunden in der Schweiz anbietet.

Für den Erfolg spricht, dass hierzulande für einen Hochlauf der Elektromobilität dringend bezahlbare Modelle gebraucht werden, daran herrscht aktuell noch ein Mangel. Werden die Chinesen diese Lücke füllen?

Ich denke es wird einige chinesische Autos in der Preisliga zwischen 20.000 und 25.000 Euro geben, die dieses Jahr auf den europäischen Markt kommen werden. Ob die alle perfekt passen, weiß man noch nicht, aber von der Kostenstruktur können sie mit Benzinern mithalten.

Welche Modelle sind das konkret?

Von BYD gibt es bereits den Atto und den Dolphin. Dongfeng hat in China gerade den Nammi gelauncht. In China ist Nammi eine eigene Marke, hier wird er aber unter der Dongfeng-Marke laufen, als Dongfeng Nano Box. Er schaut aus wie eine Mischung aus Mini und Smart und kostet in China um die 10.000 Euro. Auch der Aion Y von Guangzhou-Automotive (GAC) soll dieses Jahr kommen, habe ich gehört. In China kostet er umgerechnet etwa 15.000 Euro. Und von MG wird es ein neues Einstiegsmodell geben. Außerdem kommt auch noch Chery.

Die Überkapazitäten in China sind enorm. Daneben schwächelt dort die Nachfrage. Seit Monaten gewähren die Hersteller Rabatte, um die Verkäufe anzukurbeln. Welche Auswirkungen hat dieser Preiskrieg?

Dieser Wettbewerb geht brutal an die Substanz. Die Fahrzeuge werden zu Preisen verkauft, durch die es negative Margen gibt und die Volumina sind bisher nicht groß genug, um Skaleneffekte zu erreichen. Ohne Skaleneffekte funktioniert es aber nicht. Wenn man es nicht schafft, auf – sagen wir mal – eine halbe Million Fahrzeuge zu kommen, bekommt man langfristig keine wettbewerbsfähige Struktur hin. Es gibt zwar Hersteller wie Porsche oder Ferrari, die mit kleinen Stückzahlen sehr gut zurechtkommen. Aber das sind auch extrem mächtige Marken im Premium- und Luxussegment. Für alles, was nicht Luxus ist, gilt das Gesetz der Größe und des Volumens, um die Kosten runterzubringen.

Alles eine Frage der Kosten?

In der jetzigen Phase geht es nicht nur um Kosten, sondern auch um Produktpower und Branding. Die Unternehmen müssen attraktive, wettbewerbsfähige Fahrzeuge auf den Markt bringen und deswegen sollte man Player wie XPeng und Nio, die mit ihren 140.000 beziehungsweise 160.000 verkauften Fahrzeugen 2023 noch relativ klein sind, nicht abschreiben. Die haben einfach unglaublich gute Produkte.

Wird es bald eine Konsolidierung im Markt in China geben?

Die Konsolidierung findet schon statt. Viele Start-ups sind in den letzten fünf Jahren wieder verschwunden. Es gibt die Theorie, dass am Ende fünf Hersteller übrigbleiben. Diese Meinung teile ich aufgrund der spezifischen Struktur dieser Unternehmen in China allerdings nicht.

Wieso nicht?

Nur eine Handvoll der “traditionellen” Autohersteller in China, also derjenigen, die 20 Jahre oder älter sind, ist privat. Dazu gehören zum Beispiel BYD oder Geely. Die meisten sind staatseigene Konzerne: Dongfeng, FAW und Changan sind unter der Zentralregierung und alle anderen unter Provinzregierungen. Bei den großen Provinzunternehmen ist es nicht wahrscheinlich, dass sie pleitegehen oder sich konsolidieren, weil starke lokale Interessen dahinterstehen. Daher glaube ich, dass bei einer Konsolidierung am Ende 25 oder 35 Unternehmen übrigbleiben, einfach weil jede der Provinzen alles dafür tun wird, die eigene Automobilindustrie am Laufen zu halten. Auch wenn das aus marktwirtschaftlichen Wettbewerbsgesichtspunkten keinen Sinn ergibt.

Zurück nach Europa und zu Ola Källenius. Wie steht es um das Realitätsbewusstsein in den Chefetagen der europäischen Autokonzerne?

Stellantis als einer der großen europäischen Player hat mit 1,5 Milliarden Euro einen sehr hohen Betrag bei Leapmotor investiert. Das zeigt, dass das Bewusstsein da ist. Bei BMW und Mercedes gibt es zwar noch keine derartigen Kooperationen, aber ich denke, dass man die Lage grundsätzlich ernst nimmt. Ob man sie komplett durchdrungen hat, weiß ich aber nicht.

Wie ist die Lage Ihrer Meinung nach?

Wenn das Volumen bei einem großen Premiumhersteller, der zwei bis drei Millionen Fahrzeuge im Jahr absetzt, plötzlich um zehn Prozent nach unten geht, oder sogar um 15 bis 20 Prozent, dann ist das schwer zu kompensieren. Noch sind die Konzerne hoch profitabel, das liegt aber auch daran, dass wir einen Verzögerungseffekt von vier bis fünf Jahren zwischen Entwicklung und Vertrieb haben.

Was bedeutet: schwer zu kompensieren?

Wenn das Volumen runtergeht, bedeutet das, dass massiv Leute entlassen und Fabriken geschlossen werden müssen. Daran wird kaum einer vorbeikommen. Wenn in China die Absatzzahlen von BMW, Audi, Mercedes, die 2023 jeweils zwischen 700.000 und 800.000 Fahrzeugen lagen, in ein paar Jahren auf 500.000 oder 400.000 runtergehen, hat das massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Und wir haben bis jetzt nur den Absatz in China betrachtet, und noch gar nicht über den Absatz in Europa geredet. Wenn ein paar der chinesischen Hersteller in den europäischen Markt kommen, und zwar nicht nur die Premiummarken, sondern auch die Volumenmarken, die gegen die Kernmarken von Volkswagen und Stellantis antreten, dann wird es gruselig.

Mit welcher Strategie könnte es für die deutschen oder auch europäischen Hersteller doch noch funktionieren, sich zu behaupten?

Zunächst muss man sich ehrlich im Spiegel anschauen und zugeben, dass man das Thema verschlafen hat. Und dann einen radikalen Reset-Button drücken und sich re-definieren. All diese deutschen Unternehmen haben die Welt der Automobilwirtschaft über 100 Jahre angeführt, sie waren immer die Leader, was Innovationen betrifft. Und jetzt sind sie abgerutscht in eine Follower-Rolle. Wie wird man von einem Follower wieder zum Leader? Das ist verdammt hart und da gibt es keine einfache Antwort. Selbsteinsicht und Sense of Urgency sind erstmal das Wichtigste.

Wie könnte so eine Re-Definition aussehen?

Die deutschen Autohersteller haben super Leute. Man muss oben im Management anfangen und radikale Innovation zulassen. Auf der Kostenseite werden wir die Chinesen nicht schlagen. Ich sehe für Europa generell zwei Möglichkeiten. Das eine ist das Thema echte Nachhaltigkeit. Vom Benziner aufs E-Auto umschalten, und dann hat man keine Emissionen mehr, das ist nur ein Teil der Nachhaltigkeitstory. Was wir wirklich brauchen, sind Fahrzeuge mit 100 Prozent zirkulären Materialien, kleineren und nachhaltigen Batterien, die leichter sind und mit null Carbon-Footprint hergestellt werden. So ein echtes, nachhaltiges Mobilitätskonzept müsste eigentlich aus Europa kommen. Aber ich bin da nicht so optimistisch, weil die meisten Unternehmen ein brutales Greenwashing betreiben. Das ist eine reine PR-Masche, das kommt nicht aus einer tieferen Einsicht der Führungsetage.

Und was ist die zweite Möglichkeit?

Zudem denke ich, wenn man wirklich einen Turnaround machen will, dann muss man neue Strukturen schaffen. Man muss eigentlich Start-up Strukturen im Großunternehmen schaffen. Also Spin-offs machen, kleine neue Einheiten gründen, in die man seine besten Leute reinschickt. Die brauchen den Support des Headquarters und eine Firewall, denn in Großkonzernen werden viele Innovation und Veränderungen wieder gestoppt. Um schneller, agiler, innovativer zu sein, musst man solche Pockets kreieren, die man wie Start-ups laufen lässt. Man muss offen sein für radikale Ideen. Sich neu erfinden, neu definieren, übers Kundenerlebnis, über den ganzen Vertriebsprozess, die Produkte, echte Nachhaltigkeit. Vor allem bei der Nachhaltigkeit hätte Europa eine Chance.

Dr. Daniel Kirchert arbeitete 18 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen in China, unter anderem im BMW Joint Venture mit Brilliance und in der Führungsspitze von Nissans Premiummarke Infiniti. Später gründete er das E-Auto-Start-up BYTON, das allerdings scheiterte. Seit der Rückkehr nach Deutschland lebt er in München und gründete dort die NOYO Mobility AG, eine Plattform, die chinesischen Herstellern den Verkauf ihrer E-Autos in Europa ermöglichen soll.

Im vergangenen Jahr hat China mehr Solaranlagen (217 Gigawatt neue Kapazität) gebaut, als die USA überhaupt an Solarkraftwerken installiert haben (175 GW). Doch der chinesische Boom macht die Konstruktionsfehler des nationalen Energiesystems immer deutlicher. Laut einigen Managern aus dem Energiesektor wird China die Stromproduktion von Wind- und Solaranlagen im aktuellen Jahr viel stärker drosseln müssen als in den vorherigen Jahren.

Theoretisch könnte eine Überproduktion von Erneuerbaren durch den Stromhandel recht gut ausgeglichen werden: Weht der Wind im Westen des Landes sehr stark, könnte der Strom in den industriellen Ballungsgebieten im Osten verbraucht werden. In China wehren sich jedoch viele Provinzen gegen Stromimporte von ihren Nachbarn. Reformen des inflexiblen Strommarkts werden schon seit 20 Jahren verschleppt. Stattdessen werden nun massiv Energiespeicher aufgebaut, um die Abregelung von Erneuerbaren zu verringern, also weniger Solar- und Windkraftanlagen abschalten zu müssen, wenn sie insgesamt zu viel Strom erzeugen. Doch das verteuert die Energiewende. Und die Speicher werden bisher kaum genutzt – erfüllen ihren Zweck also kaum.

“Der massive Ausbau der Energiespeicher ist ein sehr kostspieliger Ansatz“, um Erneuerbare in China stärker ins Netz zu bringen, sagt Anders Hove, Forscher am Oxford Institute for Energy Studies zu Table.Briefings. Im Jahr 2023 lag das chinesische Wachstum bei Energiespeichern bei 45 Prozent. Insgesamt sind mittlerweile 86,5 Gigawatt an Pumpspeicherkraftwerken und Batterien installiert. Zwar sind Speicher in einem dekarbonisierten Energiesystem nötig, doch zu viele Speicher verteuern die Energiewende unnötig.

Ein besserer Stromhandel über Provinzgrenzen hinweg wäre ein günstigerer Weg, so Hove. Die Provinzen setzen bisher jedoch häufig auf die Selbstversorgung mit Strom und wollen sich ungern auf Nachbarprovinzen verlassen. Hinzu kommen wirtschaftliche Interessen: Staatliche Kraftwerksbetreiber setzen lieber auf die Kohle aus der eigenen Provinz als auf den grünen Strom vom Nachbarn. Das sichert Arbeitsplätze in den eigenen Kohlekraftwerken und -minen.

Hove verweist auch auf die EU und die USA. In diesen Regionen seien weniger Speicher nötig, weil auf “gut funktionierende Strommärkte und den Ausbau des Stromnetzes” gesetzt werde. Zwar investiert China auch massiv in sein Stromnetz. Aber das starre Strom-Handelssystem stellt eine große Herausforderung für die Energiewende dar.

Der Ausbau der Stromspeicher wird durch staatliche Vorschriften vorangetrieben. Seit 2020 schreiben 23 der 34 chinesischen Provinzen den Bau vor, wenn neue, großflächige Wind- und Solaranlagen (“utility-scale”) gebaut werden. Die Projektentwickler – oft Netzbetreiber oder Stromerzeugungsunternehmen – müssen Energiespeicher mit einer Kapazität von zehn bis 20 Prozent der neu zu bauenden Erneuerbaren-Kapazität installieren. Das Problem: Es gibt eigentlich kein Geschäftsmodell für Energiespeicher. Zwischen 2019 und 2021 gingen die Investitionen in Speicher zurück, weil Netzbetreiber die Kosten zum Bau der Speicher nicht an ihre Kunden weitergeben dürfen. Nachdem die Regierung Preisreformen angekündigt hat, stiegen die Investitionen wieder.

Allerdings gibt es auch heute noch kein funktionierendes Geschäftsmodell. Die Preise für Strom aus Speichern sind zu gering, sodass sich Speicher kaum lohnen, schreiben die Analysten der Beratungsagentur Trivium China.

Das fehlende Geschäftsmodell führt dazu, dass die Kapazität der vorhandenen Speicher nicht ausgenutzt wird. “Die derzeitige Auslastung von Energiespeichern im Netz beträgt nur 27 bis 32 Prozent der vorgesehenen Stunden”, sagt Kevin Shang, Analyst im Bereich Energiespeichertechnologie und erneuerbare Energien bei der Energie-Beratungsfirma Wood Mackenzie. Die finanziellen Erträge seien gering, sagt Shang zu Table.Briefings. Durch die geringe Nutzung der Speicher werde ihr Zweck – mehr Flexibilität für das Stromnetz zu liefern – unterwandert.

Zudem gehen beim Speichern und anschließenden “Entleeren” der Speicher zehn bis 20 Prozent der Energie verloren, sagt Anders Hove. Solange es keinen Preismechanismus gibt, der die Produzenten für diesen Verlust entschädigt, sind Speicher ein schlechteres Geschäftsmodell, als den Strom direkt zu verkaufen. Hove kritisiert: Die Kosten der Ineffizienz des chinesischen Stromsystems “an die erneuerbaren Energien weiterzureichen – entweder durch höhere Abregelungen oder die Speicherpflicht – erhöht die Kosten der Energiewende” in China.

Ein kleiner Lichtblick für die Branche: Batterien und Energiespeicher werden 2024 wohl noch günstiger. Die Batteriehersteller haben so viel investiert, dass es Überkapazitäten gibt. “Der Markt für Energiespeichersysteme wird einen gewaltigen Zufluss von Batteriezellen erleben”, schreibt ein Analyst auf X.

18.03.2024, 14:00 Uhr (21:00 Uhr Beijing time)

SOAS London, Webinar: China after Xi: Pathways to succession under one-man rule Mehr

18.03.2024, 15:00 Uhr

CNBW + Storymaker, Networking-Event (in Berlin): Netzwerk-Treffen im Reichstag Mehr

19.03.2024, 08:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Vortrag (Hybrid, in Beijing): Green Supply Chain Management: Empowering SME Suppliers Mehr

19.03.2024, 09:00 Uhr Beijing time

EUSME Centre, Vortrag (in Beijing): A Two Sessions Roundup with Neil Thomas and Dan Wang Mehr

19.03.2024, 11:30 Uhr (18:30 Uhr Beijing time)

iBanFirst, Webinar: Deutschland und China – kann das noch gut gehen? Mehr

19.03.2024, 13:00 Uhr

IHK Braunschweig + ADWA, Vorträge und Diskussion (in Braunschweig): Geschäftsbeziehungen zu Asien – Aktuelle rechtliche Entwicklungen für den Mittelstand Mehr

19.03.2024, 17:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Doing Business in China 2024 – Navigating the Changing Business Landscape Mehr

20.03.2024, 08:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

Chinaforum Bayern e.V., Webinar: Licht am Ende des Tunnels? Die gemischten Aussichten deutscher Unternehmen auf dem chinesischen Markt Mehr

20.03.2024, 09:30 Uhr (16:30 Uhr Beijing time)

Bundesinstitut für Berufsbildung, Webinar: Aktuelle politische Rahmenbedingungen für Aus- und Weiterbildung in China Mehr

20.03.2024, 10:30 Uhr (17:30 Uhr Beijing time)

EUSME Centre, Webinar: Exporting from Ireland to China: China Market Update Mehr

21.03.2024, 14:30 Uhr

CNBW Berlin Nähkästle + China.Table, Gespräch mit Ralph Koppitz, Rödl & Partner (in Berlin): Vorschau 2024: Rechtliche Entwicklungen in China Mehr

21.03.2024, 18:00 Uhr (22.03., 01:00 Uhr Beijing time)

Internationale Deutsch-Chinesische Assoziation, Vortrag und Get-together (Hybrid, in Stuttgart): Die Globalisierungsstrategie Chinas – eine Lawine kommt auf uns zu Mehr

21.03.2024, 18:00 Uhr

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Filmabend (in Nürnberg): Cinema China: A Girl from Hunan Mehr

21.03.2024, 18:30 Uhr

China House Basel, Vortrag mit Abendessen (in Sissach): Florian Rudin: Unerwartete Rückkehr nach 10 Jahren Leben in China Mehr

22.03.2024, 12:00 Uhr (19:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut an der FU Berlin, Digital Lecture Series: Chinese Perspectives: China and the World through the Eyes of Scholars Mehr

22.03.2024, 17:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: Decoding China’s 2024 Two Sessions: Takeaways for Businesses Mehr

Die Stadt Sanhe hat sich dafür entschuldigt, ein Fernsehteam des Senders CCTV an der Liveberichterstattung über eine Gasexplosion gehindert zu haben. Die Stadt führte das Verhalten der Polizisten auf “mangelnde Kommunikationsfähigkeiten” und “raue Methoden” zurück.

Der chinesische Journalistenverband hatte zuvor in einer Mitteilung auf das Recht gepocht, vom Schauplatz von Katastrophen berichten zu können. “Die Öffentlichkeit erwartet zu Recht, Details über einen solchen Vorfall erfahren zu können”, schreiben die Medienvertreter. Professionelle Journalisten schafften keine Unruhe, wie die Rettungskräfte behaupteten, sondern “berichten wahrheitsgemäß über die Situation vor Ort”. Eine offizielle Pressemitteilung sei kein Ersatz für Live-Berichte. “Wie sollte die Öffentlichkeit ohne Journalisten Antworten finden?”

Offenbar hat auch die Regierung nach dem Vorfall ein ernstes Wort gesprochen und damit die kleinlaute Reaktion der Provinzbehörde ausgelöst. CCTV ist eine reine Propagandaorganisation der Partei. Die Redaktion hat der Partei und Xi Jinping ausdrücklich Treue geschworen. Kritische Berichterstattung war also nicht zu befürchten. Chinesische und internationale Journalisten haben dagegen schon oft die Erfahrung gemacht, dass Polizisten in der Provinz die Rolle der Presse völlig fremd ist. Neu ist nur, dass die Gemeinde darin einen Fehler sieht.

Eine Reporterin von CCTV hatte sich vor den Trümmern des Hauses aufgebaut, das von der Gasexplosion zerstört worden war. Während sie die Szene kommentierte, winkte ein Polizist einige kräftig gebaute Kollegen herbei, die die Journalistin umringten, von ihrer Kameraperson trennten und schließlich abdrängten. Das alles geschah live. fin

Die chinesische Regierung hat Tiktok gegenüber Kritik aus den USA in Schutz genommen. “Wenn sogenannte nationale Sicherheitsgründe dazu benutzt werden können, um überlegene Unternehmen anderer Länder mutwillig zu unterdrücken, kann man nicht von Fairness sprechen”, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Donnerstag. “Die Art und Weise, wie die USA mit dem Fall Tiktok umgehen, lässt die Welt klar erkennen, ob die sogenannte regelbasierte Ordnung der USA der Welt oder eher ihnen selbst dient.”

Anlass für diese Äußerungen ist die überwältigende Zustimmung des US-Repräsentantenhauses zu einem Gesetz, das die Tiktok-Mutter ByteDance zu einem Verkauf der App binnen eines halben Jahres verpflichtet. Ansonsten drohe ein landesweites Verbot des vor allem bei Jugendlichen beliebten Dienstes. Eine Entscheidung des US-Senats steht noch aus. Präsident Joe Biden rief die Kammer dazu auf, sich rasch mit dem Thema zu befassen. Er hatte zuvor bereits signalisiert, das Gesetz unterzeichnen zu wollen.

Tiktok hat den Gesetzentwurf als faktisches Verbot kritisiert. “Wir hoffen, dass der Senat die Fakten berücksichtigt, seinen Wählern zuhört und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, sieben Millionen kleine Unternehmen und die 170 Millionen Amerikaner, die unseren Dienst nutzen, erkennt.” Der Streit ist im US-Wahlkampf zu einem wichtigen Thema geworden. Abgeordnete beider Parteien berichten von Anrufen aufgebrachter jugendlicher Tiktok-Nutzer, die das Gesetz ablehnten. rad/rtr

Der chinesische Autohersteller Great Wall Motor will Berichten zufolge ein Werk im Süden Ungarns errichten. Das Werk und die dazugehörige Infrastruktur solle bei Pécs in der Nähe der kroatischen Grenze entstehen, hieß es auf der Internetseite der ungarisch-chinesischen Handelskammer, wo auf informierte Kreise verwiesen wird.

Demnach soll eine Fläche von rund 600 Hektar bebaut werden. Zur Höhe der Investition wurden zunächst keine Zahlen bekannt. Ungarn ist der Hauptempfänger chinesischer Investitionen entlang der E-Auto-Wertschöpfungskette der chinesischen Hersteller. In Ungarns zweitgrößter Stadt Debrecen entsteht derzeit eine CATL-Fabrik für E-Auto-Batterien. ari

Vietnam hat sich am Donnerstag kritisch zu Chinas Ansprüchen im Golf von Tonkin geäußert. Angesprochen auf Pekings neue Basislinien sagte der Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums: Das Völkerrecht sowie die Rechte und Interessen anderer Länder müssen respektiert werden. China hatte Anfang des Monats die Basislinie im Golf von Tonkin in geraden Linien und weit ab der Küste gezogen.

Der Golf von Tonkin ist ein Ausläufer des Südchinesischen Meers. In Vietnam nennt man ihn Vịnh Bắc Bộ, in China wird er Běibù Wān 北部湾 genannt.

“Vietnam geht davon aus, dass Küstenländer sich an das UNCLOS 1982 halten, wenn sie die Basislinie für die Messung ihrer Hoheitsgewässer festlegen”, sagte der Sprecher des vietnamesischen Außenministeriums in Hanoi. UNCLOS ist das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen. Laut UNCLOS darf die Zeichnung gerader Basislinien “nicht nennenswert von der allgemeinen Richtung der Küste abweichen”.

Basislinien werden zur Bestimmung der Grenzen von Hoheitsgewässern und ausschließlichen Wirtschaftszonen verwendet. Gerade im Südchinesischen Meer handelt es sich hierbei um ein heikles Thema, da China, Vietnam und andere Staaten unterschiedliche Ansprüche erheben. Im Gegensatz dazu pflegten Vietnam und China im Golf von Tonkin bislang einvernehmliche Beziehungen. Während des Besuchs von Chinas Präsident Xi Jinping in Hanoi im Dezember einigte man sich sogar darauf, gemeinsame Patrouillen durchzuführen. rad

Als Aufsichtsbehörde für die größten Anbieter mit Tätigkeit in der EU hat die Kommission jetzt ein formelles Verfahren gegen Ali Express eingeleitet. Der Online-Marktplatz des chinesischen B2B-Anbieters Alibaba ist auch in Europa sehr bekannt, laut eigenen Angaben hat er in der EU 104 Millionen Nutzer.

Der Fokus der Untersuchung liegt dabei auf möglichen Verstößen gegen die Produktsicherheitsvorschriften, die in der Europäischen Union gelten, und gegen urheber- und markenrechtliche Verstöße, wie die Kommission am Donnerstag mitteilte. Es ist die dritte Verfahrenseröffnung nach dem DSA, aber die erste gegen einen Onlinemarktplatz.

Die Kommission vermutet, dass Ali Express gegen die Vorschriften zur Identifizierung und Bewältigung sogenannter systemischer Risiken verstoßen habe. Besonders große Anbieter sind verpflichtet zu prüfen, ob spezifische Risiken mit ihrem Geschäftsmodell verbunden sind. Im Fall von Marktplatzbetreibern sind das üblicherweise Angebote von Kunden, die über die Portale unzulässige Waren verkaufen. Im Fall von Alibaba geht es unter anderem um Spielzeug, Medizinfälschungen und Nahrungsergänzungsmittel.

Gegen illegal angebotene Waren müssen Marktplatzbetreiber unter dem DSA selbst stichprobenhaft vorgehen. Sie müssen auch die Möglichkeit bieten, dass illegale Angebote gemeldet werden können. Anschließend müssen sie prüfen, ob Angebote gesperrt werden müssen. Zudem sind die Betreiber zur Sammlung vollständiger und echter Kontaktdaten der Verkäufer auf ihren Plattformen verpflichtet. All das sieht die Kommission in diesem Fall als zweifelhaft an.

Außerdem will die Kommission prüfen, ob Ali Express mit einem Influencerprogramm gegen Vorschriften gegen Schleichwerbung verstößt und ob die Empfehlungssysteme der Plattform den DSA-Vorgaben entsprechen. Der DSA fordert unter anderem eine nicht personalisierte, nicht algorithmisch erstellte Darstellung. Sollten sich die Vermutungen bestätigen, sind hohe Geldstrafen möglich. fst

Tintin, der berühmte junge Comicheld des belgischen Zeichners Georges Remi (Hergé) heißt in deutscher Übersetzung Tim und in der Volksrepublik Dingding (丁丁). Zwei seiner Abenteuer spielen in China: der “blaue Lotus” und die 1960 gezeichnete Geschichte “Tim in Tibet”. Mit Hund Struppi und Kapitän Haddock sucht Reporter Tim nach seinem chinesischen Freund Chang Chong-Chen, der im Flug über den Himalaya verschollen ist. Er findet ihn mit Hilfe tibetischer Mönche in Obhut des Schneemenschen Yeti, der den Abgestürzten barg und damit rettete.

Pekings Zensur war der Titel allerdings politisch nicht korrekt genug. Obwohl er weltweit in 31 Sprachen immer nur als “Tim in Tibet” erschien, ließ ihn Peking bei der Veröffentlichung des Comics 2001 in “Tim in Chinas Tibet” ändern. So wollte man seinen Hoheitsanspruch kenntlich machen.

Doch die Witwe des 1981 gestorbenen Zeichners, seine Stiftung Hergé und der Verlag Casterman protestierten. Sie drohten, die Lizenz zu kündigen. China gab nach – und alle Neuauflagen erschienen wieder unter dem Originaltitel: “Tim in Tibet”. Es ist der einzige mir bekannte Fall, dass ein beherzter Widerspruch Pekings Zensur zum Einlenken zwang.

Chinas Kontrolleure, die sich um Copyright-Verträge nicht scheren, wenn sie aus politischen Gründen Übersetzungen manipulieren, setzen darauf, dass Auslandsverlage stillhalten, um den Markt nicht zu verlieren. Oft ahnen betroffene Autoren nicht mal, wie falsch ihre Werke übersetzt wurden, warnte das Internationale Pen-Zentrum. Doch im Fall von Hergé, dessen 22 Comic-Abenteuer in China zu Bestsellern wurden, lief es anders.

Fraglich ist, ob es heute noch so wäre. Denn Peking versucht soeben durch die Hintertür, seinen Anspruch auf Herrschaft über Tibet auch sprachlich erneut zu internationalisieren. Chinas lateinische Pinyin-Umschrift “Xizang” für die beiden Schriftzeichen Tibet 西藏 soll das ungeliebte Wort ersetzen und verdrängen. Zuerst in allen fremdsprachigen Staatsmedien der Volksrepublik, aber seit Ende 2023 auch in der Diplomatie und in den Übersetzungen von Reden, Dokumenten und Verträgen des Pekinger Außenministeriums.

Im Januar wunderte sich das Wall Street Journal: “China will nicht mehr, dass man ‘Tibet’ sagt” und kommentierte: “Peking beeile sich damit so sehr, weil es sich auf die Schlacht um die Nachfolge des Dalai Lama vorbereitet.”

Dem stimmen sogar Chinas patriotische Forscher, Strategen und Nationalisten zu. Ein amtlicher WeChat-Account (统战新语微信公众号) der Kommunistischen Einheitsfront, die Chinas Parteiführung unterstellt ist, prangert das falsche Verständnis des Auslandes an, das vom Wort”Tibet” geografisch in die Irre geleitet würde. Tibet meine nicht die heutige autonome Region der Volksrepublik in ihren von Peking gesetzten Grenzen, sondern beziehe sich auf ein größeres Gebiet, dem tibetische Präfekturen und Gebiete auch der Provinzen Qinghai, Sichuan, Gansu und Yunnan angehören. (“‘Tibet’一词代表 “西藏” 的大量语境里,其引申意不仅包括西藏还涵盖了青海、四川、甘肃、云南四省涉藏州县”)

Dieser “geografische Geltungsbereich” stecke auch in dem vom 14. Dalai Lama propagierten “Großtibet” 大藏区. Die Übersetzung “Xizang” könne dazu “beitragen, der Stimme der Volksrepublik ein überlegenes Gewicht im internationalen Diskurs um Tibet und für die Auseinandersetzung mit der ‘Dalai Lama-Clique’ zu verschaffen”, sagt der Harbiner Hochschullehrer und Marxismus-Dozent Wang Linping, einer der Wortführer in der Sprachdebatte. Es gehe darum, wer das “internationale Recht” besitzt, für Tibet zu sprechen, meldete sich auch Xia Yan vom offiziellen ‘China-Tibet Informationszentrum’ zu Wort. Tibet “Xizang” zu nennen “wird dazu beitragen, das Image von (Chinas) Tibet wiederherzustellen.”

Chinas kommunistische Partei lässt mit vehementen Kampagnen um Begriffe und Worte chinesischer Namen, Definitionen oder Bezeichnungen streiten, wenn Neu- und Uminterpretationen helfen, ihre politischen, historischen, geografischen oder strategischen Interessen auch sprachlich durchzusetzen. Das mutet auf Beobachter in vielen Fällen so grotesk wie absurd an. Es hat aber Methode und geht auf Konfuzius zurück.

Der deutsche Sinologe Richard Wilhelm veröffentlichte in seiner 1910 erschienenen Übertragung der Konfuzius-Gespräche “Lunyu” die Weisheiten von Meister Kung. Dessen Schüler sammelten die Ratschläge, die er einst auf seiner Wanderschaft durch China etwa dem Fürsten des Staates We offerierte: Vom Herrscher gefragt, was er zuerst tun müsse, um seinen Staat zu regieren, antwortete Konfuzius: “Stelle den Sinn der Begriffe wieder richtig. Wenn die Begriffe nicht richtig sind, stimmen auch die Worte nicht. Wenn aber die Worte nicht stimmen, kommen keine Taten zustande… Der Edle ist in der Lage, die Begriffe zu bestimmen und seine Worte zu Taten werden zu lassen.” Wilhelm übersetzte und erläuterte diese Stelle auf eineinhalb Seiten im Buch 13/3 der Gespräche.

Den ersten Anlauf, den übersetzten Begriff Tibet zu ändern, unternahmen Chinas Propagandabehörden 2019, als sie ihre Parteimedien und Agenturen – darunter die englischsprachige Global Times, People’s Daily, Xinhua News Agency und den TV-Sender CGTN – anwiesen, statt Tibet lieber “Xizang” zu schreiben.

Systematischer versuchte Peking 2022 die neue Schreibweise zu erzwingen, mit der Hoffnung, dass sie auch vom Ausland übernommen wird. China-Analyst David Bandurski schreibt in seinem China Media Project, dass das weit verbreitete Parteiblatt “Global Times” allein im erste Halbjahr 2022 mehr als 200 Mal Tibet durch “Xizang” ersetzte. Neben der Behauptung seines hoheitlichen Anspruchs erhofft sich Peking, mit “Xizang” auch den im Westen für Chinas Image negativ besetzten Namen Tibet zu verdrängen. Das Wort sei, so Bandurski, “über lange Zeit zum Synonym des tibetischen Kampf für Freiheit, Kultur und Identität und für den Dalai Lama geworden” und wecke entsprechende Assoziationen dazu.

Sprachforscher verteidigen Pekings Rochade, Tibet durch “Xizang” zu ersetzen, mit dem Hinweis, das chinesische Wort gehe auf eine von Einheimischen gebrauchte oder gesprochene Bezeichnung zurück; Tibet dagegen auf eine westliche Adaption. Das stimme nicht, schreibt Bandurski. Xizang (wörtlich: Westliche Schatzkammer) ist ein chinesisches Wort. In der lokalen Sprache hieß das Dach der Welt “bod” (བོད་).

Es geht also nur um Pekings politisches Kalkül, mit “Xizang” das internationale Wort Tibet zu verdrängen. So wie es auch mit dem erst seit den Unruhen in Lhasa um 2008 und 2009 tabuisierten Begriff des “Tibet Problem” (Tibet Issue) 西藏问题 passierte. Er ist seither durch die Umschreibung “Fragen, die Tibet betreffen” 涉藏问题 ersetzt und verdrängt worden, schildert der Forscher Hu Yan 胡岩 von der Parteihochschule. China habe kein “Tibetproblem”, ein Begriff, der grundsätzliche Fragen der Religion, Unabhängigkeit und Souveränität implizieren oder aufwerfen kann.

Alle umstrittenen Neuschöpfungen oder sprachlichen Umschreibungen sollen Peking helfen, im nationalen und internationalen Diskurs den Ton vorgeben zu können. Ein Problem ist dabei, dass Peking die Verwendung seiner Pinyin-Umschrift für chinesische Wörter bislang nicht eindeutig und gesetzlich bindend geregelt hat. 1977 stimmten die Vereinten Nationen einer Standardisierung chinesischer geografischer Namen durch Verwendung und Umschreibung in Pinyin zu. Im September 1978 beschloss der Pekinger Staatsrat, Pinyin zum Buchstabieren von Personen- und Ortsnamen zu verwenden. Es eigne sich zum Schreiben in allen Sprachen des lateinischen Alphabets, “einschließlich Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch”. Doch es gibt zu viele Ausnahmeregelungen.

Peking sprang einmal über seinen Schatten, als es seine alberne Manipulation des Titels “Tim in Chinas Tibet” wieder ungeschehen machen musste. Noch stärker ärgerte es sich, als der Dalai Lama im Juni 2006 in Belgien posthum Hergé und seinen einfühlend gezeichneten Comic “Tim in Tibet” mit dem “Light of Truth Award” ehrte. Er überreichte die hohe tibetische Auszeichnung an die Witwe des Zeichners und die Hergé-Stiftung “für die Förderung des Verständnisses für die tibetische Kultur”.

Peking schäumte, erlaubt aber bis heute “Tim in Tibet” unverändert zu verkaufen. Vielleicht hofft es, dass es Chinas Propaganda gelingt, die neue Schreibweise “Xizang” für Tibet auch im Ausland durchzusetzen. Dann würde der Comic-Titel eines Tages heißen: “Tim in Xizang.” Das Wort “China” bräuchten die Zensoren dann nicht mehr davorzusetzen.

Dominik Benzinger ist neuer Head of Risk Provisioning Calculation, Reporting & Portfolio Analytics bei Mercedes. Bis Februar war Benzinger Head of Financial Reporting AAP & China and IFRS Methods, ebenfalls bei Mercedes.

Milad Jalal ist seit Anfang des Monats strategischer Referent bei Volkswagen China Technology Company in Hefei. Er war zuvor seit 2020 Data Compliance Manager bei Volkswagen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Mit Schirm, Charme und Kirschblüte: Alljährlich werden beim ersten Sonnenstrahl die rosafarbenen Kirschblüten zum beliebten Fotomotiv. Wenn dann auch noch derart hübsche Schirmchen wie hier in Nanjing hinzukommen, kann man sich als Fotograf kaum entscheiden.