nicht erst seit der Warnung von Wissenschaftsministerin Stark-Watzinger, hinter jedem chinesischen Forscher könne sich die Kommunistische Partei Chinas verbergen, ist eine heftige Debatte über die Zusammenarbeit mit China in Wissenschaft und Forschung entbrannt. Doch zwischen dem Generalverdacht der Spionage und einer allzu blauäugigen Zusammenarbeit gibt es durchaus einen Mittelweg. Wie eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit China aussehen könnte, erklärt DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee im Interview mit Tim Gabel und Felix Lee.

Mukherjee sieht China und Deutschland in einer Konfliktgemeinschaft. Deshalb müsse man die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik ausbauen, allerdings mit genauer Prüfungen von Inhalten und Personen. Zugleich müsse man jedoch auch unabhängiger von chinesischen Finanzmitteln werden. Mukherjee sieht erste Ansätze dafür in der China-Strategie der Bundesregierung. Dennoch warnt der DAAD-Präsident, dass die Strategie in ihrer aktuellen Umsetzung scheitern werde.

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass China längst zur Spitzengruppe der Wissenschaftsnationen aufgeschlossen hat – trotz zunehmend totalitärer Strukturen. Damit stellt die Volksrepublik hat China gängige Theorien auf den Kopf, stellt Marcel Grzanna fest.

Denn das gesellschaftliche Umfeld in China ist für eine Top-Forschungsnation extrem ungewöhnlich. Ziele der Forschung werden zum Teil staatlich formuliert. Die Wissenschaft sucht mit viel Pragmatismus nach Lösungen. Grzanna geht in seinem Stück der Frage nach, welche Faktoren Chinas Aufstieg in der Forschung begünstigen – und wo zugleich potenzielle Probleme und Gefahren liegen.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Die Bundesregierung kürzt China-Programme. Auch Privatstiftungen, die vor nicht allzu langer Zeit noch umfangreiche Programme hatten, haben ihre Gelder gekürzt. Zugleich wird in Koalitionsvertrag und China-Strategie mehr China-Kompetenz gefordert. Passt das zusammen?

Wir können nicht bestätigen, dass bei China-Programmen überall und umfassend der Rotstift angesetzt würde. Was das DAAD-Portfolio angeht, diskutieren wir etwa mit dem BMBF über die Sinnhaftigkeit einzelner Förderprojekte. So will etwa die Hochschule Bielefeld auf der südchinesischen Insel Hainan eine eigenständige Dependance in der Volksrepublik errichten. Über solche Einzelprojekte sind wir intensiv im Austausch. Aber keiner ist uns gegenüber aufgetreten mit dem Anliegen, China-Programme grundsätzlich zusammenzustreichen. Was aber deutlich ist: Wir müssen stärker begründen, warum wir was und in welcher Weise mit China machen. Das halte ich auch für richtig.

Gibt es China-Projekte des DAAD, die Ihrer Meinung nach überdacht werden sollten?

Unsere Transnationalen Bildungsprojekte stehen offen für Kooperationen mit allen Staaten dieser Welt. Und trotzdem werden wir künftig stärker darauf schauen müssen, was in den jeweiligen Projekten an Forschungsarbeit und an Vermittlung von Lerninhalten in deutschen Studiengängen passiert, und was dabei womöglich riskant oder gar schädlich für uns sein kann. Was etwa das genannte Bielefelder Projekt angeht, geht es aktuell ausschließlich um den Aufbau gemeinsamer Bachelorstudiengänge. Forschungskomponenten sind darin nicht enthalten, ein Technologie-Abfluss muss also nicht befürchtet werden. Hier müssen wir also nicht intervenieren, zumindest so lange die chinesische Seite in Sachen Autonomie und Wissenschaftsfreiheit ihre Zusagen einhält.

Doch wie sieht es mit der Stipendiaten-Förderung des China Scholarship Council aus, die konkret von der chinesischen Führung finanziert und vom DAAD beworben wird?

In der Tat müssen wir sehr genau darauf schauen, wie wir CSC-Stipendiat:innen an deutschen Hochschulen zulassen und welche Prüfverfahren wir insbesondere vor ihrer Aufnahme in Forschungsteams vorschalten müssen. Voraussetzung für solche Verfahren ist natürlich, dass wir an den Hochschulen einen Überblick darüber haben, welche chinesischen Doktorandinnen und Doktoranden bei uns sind. Viele deutsche Hochschulen sind hier bereits sensibilisiert. Es sollte dabei aber weniger um den Gegensatz gehen: Alles so lassen wie bisher versus wir stellen alles ein. Vielmehr sollten durch ein differenziertes Vorgehen Chancen und Risiken abgewogen und zugleich dafür Sorge getragen werden, dass wir weiterhin mit China zusammenarbeiten können.

Die Universität Erlangen lässt keine CSC-Doktoranden mehr zu, die Forschungsministerin rät das auch anderen Hochschulen. Diese Wissenschaftler machen aber nur den Bruchteil der 37.000 chinesischen Studierenden in Deutschland aus. Ist das nicht Symbolpolitik?

Es geht an der Universität Erlangen zunächst nicht um den dauerhaften Ausschluss von CSC-Stipendiatinnen und -Stipendiaten. Es geht darum, ein nachhaltiges Prüfverfahren zu etablieren. Und wenn diese Prüfung zu einem positiven Ergebnis kommt, kann auch die Aufnahme von Stipendiaten und Stipendiatinnen erfolgen. Solange es dieses Prüfverfahren noch nicht gibt, gilt an der Universität ein Moratorium. Es ging meinem Kollegen Joachim Hornegger (Präsident der FAU Erlangen, Anm. d. Red.) ausdrücklich nicht darum zu sagen, dass nie mehr CSC-Stipendiaten an die Universität Erlangen kommen dürfen. Es geht um einen klugen Weg, ein Verfahren zu implementieren, damit man den besagten Überblick hat, wer als Stipendiat an der eigenen Universität ist und unter welcher Betreuung.

Sie sind seit wenigen Wochen neuer Rektor der Universität zu Köln. Werden Sie das dort ähnlich handhaben wie ihr Kollege?

Ja, wir haben uns intern darauf verständigt, uns einen Überblick über die aktuellen CSC-Stipendiat:innen verschaffen zu wollen. Ich werde auch mit den Dekanaten besprechen, dass wir ein Verfahren entwickeln, wie wir zukünftig eine Prüfung oder Vorbetrachtung der StipendiatInnen voranstellen, bevor sie dann angenommen werden. Wir haben angesichts der veränderten geopolitische Lage eine besondere Sorgfaltspflicht.

Das chinesische System ist schon seit Jahrzehnten repressiv. Trotzdem scheint man jetzt erst genauer darauf zu achten, mit wem man kooperiert. Waren die deutschen Forscher vorher naiv?

Dass die Wissenschaft deutlich sensibler auf Forschungskooperationen mit China schaut, schreibt ja nicht die Politik unmittelbar vor. Bei uns herrscht Wissenschaftsfreiheit, es gilt die Autonomie der wissenschaftlichen Einrichtungen. Das halten wir zu Recht hoch. Wir haben in den letzten Jahren in der Wissenschaft die Erfahrung gemacht, dass man bei der Zusammenarbeit mit China auf die Einhaltung von gemeinsamen Spielregeln achten muss. Auch als Präsident der Universität Gießen habe ich seit 2009 miterlebt, wie die Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern herausfordernder geworden ist, zum Beispiel mit Blick auf unerfüllbare gentechnische Anforderungen oder überzogene Vorbedingungen für gemeinsame Publikationen. Das geht natürlich nicht. Der Vorwurf, vorher seien wir alle naiv gewesen und jetzt erst seien wir alle aufgewacht, greift aber zu kurz.

Dass die Selbstkontrolle in der Vergangenheit nicht immer ausreichend gut funktioniert hat, darauf weisen aber doch sowohl der Bericht von Jeffrey Stoff als auch verschiedene journalistische Recherchen hin, die militärnahe Kooperationen aufgedeckt haben.

Ich würde dies als einen Lernprozess bezeichnen. Heute wird auf der chinesischen Seite anders agiert als noch vor zehn oder 20 Jahren. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Lektüre des Buches “The Long Game” von Rush Doshi. Hier kann man nachlesen, wie die strategischen Ziele Chinas über lange Zeit maskiert wurden. Das ist Teil der chinesischen Handlungsweise gewesen. Und Dinge, die erfolgreich kaschiert wurden, konnte man entsprechend nicht erkennen. Das ist kein Ausweis von Naivität, vielmehr sehen wir jetzt über die letzten Jahre in der Gesamtgesellschaft, in der Politik, aber natürlich auch in der Wirtschaft und Wissenschaft einen Erkenntnisprozess.

Gerade Wissenschaftler im Technologiebereich und in den Naturwissenschaften fordern momentan eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Denn in einigen Bereichen ist die chinesische Seite inzwischen führend. Müssten wir nicht inzwischen Wissen von China absaugen?

Sie weisen auf etwas hin, was wir uns vielleicht weniger in der Wissenschaft selbst als vielmehr in der politischen Sphäre viel stärker klarmachen müssen: Wir in Europa und Nordamerika sind nicht mehr in einer uneingeschränkten Position der Stärke. Der unipolare Moment der frühen 1990er-Jahre ist lange vorbei. China ist in einigen Forschungsfeldern inzwischen führend. Es ist daher in unserem Interesse, von den zum Teil sehr starken Forschungsgruppen in China zu profitieren. Wenn wir uns abschotten, schaden wir uns selbst. Deswegen ist eine differenzierte, gleichermaßen interessengeleitete und risikobewusste Herangehensweise richtig.

Müssten wir die Zusammenarbeit mit China nicht noch viel mehr intensivieren? Die Amerikaner haben China als großen Rivalen erkoren und pumpen so viel rein in den Aufbau von China-Kompetenzen wie nie zuvor. In Deutschland scheint es einen gegenteiligen Reflex zu geben. Je komplizierter die Verhältnisse, desto mehr zieht man sich zurück.

Eindeutig ja: Wir müssen viel mehr China-Kompetenz aufbauen. Das letzte Kapitel der China-Strategie der Bundesregierung handelt von nichts anderem. Und ja, was China-Kompetenz betrifft, stehen wir schlechter da als etwa die Vereinigten Staaten. Es gibt ja auch Felder, auf denen es Dual-Use-Risiken nicht gibt. So gibt es zum Beispiel seit vielen Jahren ein sehr erfolgreiches Zentrum für Deutschlandstudien zwischen den Berliner Universitäten und der Peking-Universität. Dort begegnen sich junge Menschen aus China und Deutschland. Und auch das ist ja richtigerweise Ziel der China-Strategie, nämlich die junge Generation weiter zusammenzubringen in Form von Austauschprogrammen.

Um ausgewogene Entscheidungen zu Forschungskooperationen zu treffen, fehlt es vielen Universitäten an personeller und finanzieller Ausstattung. Das sagen uns die Mitarbeiter von China-Zentren.

Keine Frage: Der zusätzliche Aufwand, der durch solche Verfahren entsteht, die es zu implementieren gilt, muss Teil der Grundstrukturen werden und ist damit Teil der Grundfinanzierung der Hochschulen in Deutschland. Unsere Hochschulen sind hier unterfinanziert. Wir müssen über viele Dinge sprechen, die in Zukunft an deutschen Hochschulen zusätzlich nötig sind und die eigentlich Aufgabe der Grundfinanzierung sind.

Würde es die Universitäten entlasten, wenn Länder oder der Bund Entscheidungsstellen schaffen? Braucht es staatliche Kontrollen? In den Niederlanden wird darüber laut nachgedacht.

Es wird keine Einrichtung außerhalb einer Universität flächendeckend Entscheidungen für eine Universität treffen können. Das ist auch im Rahmen unseres Autonomiekonzeptes nicht denkbar. Die im Grundgesetz verankerte Wissenschaftsfreiheit des einzelnen Wissenschaftlers oder Wissenschaftlerin ist aber nicht grenzenlos. Wir sind per Gesetz dazu verpflichtet, bestimmte Dinge nicht zu erlauben. Aber die Entscheidungen müssen an jeder Hochschule eigenverantwortlich getroffen werden. Unabhängig davon gilt: Externe Beratung ist gut und wichtig.

Eine zentrale Anlaufstelle hätte den Vorteil, dass es nicht viele verschiedene Entscheidungswege und Ansichten gibt.

Für den akademischen Bereich bieten wir mit unserem “Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen”, kurz KIWi, genau diese zentrale Anlaufstelle. Wir haben im Frühjahr zugesagt bekommen, dass unsere Mittel für das KIWi-Team noch einmal vom BMBF aufgestockt werden, wofür ich ausgesprochen dankbar bin. Und genau dieses Team steht für One-on-One-Beratungen bereit. Wenn also eine Hochschule jetzt einen Kooperationsvertrag mit China vor sich liegen hat und Beratung zu problematischen Aspekten benötigt, dann stehen die Kolleginnen und Kollegen im KIWi bereit hier zu unterstützen. Was das KIWi aber nicht kann – und was auch kein anderer kann -, ist den Hochschulen die Entscheidungen abzunehmen.

Wie sieht es mit den in Deutschland inzwischen höchst umstrittenen, von China finanzierten Konfuzius-Instituten?

Unsere Position ist ganz einfach: Den jetzt noch 17 Universitäten, die ein Konfuzius-Institut haben und damit ja China-Kompetenzen aufbauen wollen, sollte man dringend ein Angebot machen, die Konfuzius-Institute in Zentren zu überführen, die mit deutschen Steuermitteln gezahlt werden.

Wird die chinesische Seite da mitmachen?

Das muss sie ja gar nicht. China kann seine Konfuzius-Institute ja weiterlaufen lassen. Unser Anliegen ist es, selbstbestimmt China-Kompetenz mit deutschen Steuergeldern aufzubauen. Wenn wir unabhängig werden wollen von chinesischem Einfluss, müssen wir uns eben unabhängig machen von chinesischen Finanzmitteln. Das ist eigentlich eine sehr einfache Logik – das Prinzip der “Bestellhoheit” nämlich.

Es gibt immer weniger Forschende, die sich mit China beschäftigen und auch die Zahl der Studierenden steht in einem gravierenden Missverhältnis. Auch das führt nicht zu mehr China-Kompetenz?

Vor der Pandemie gab es rund 8.000 deutsche Studierende in China, das hat durch die Pandemie rapide abgenommen. Jetzt stehen wir bei ungefähr 1.700. Und auch nach der Pandemie bleibt China eher abgeschottet. Derweil sind rund 37.000 Studierenden und Promovierende aus China in Deutschland. Das macht bei uns aber nur zehn Prozent der insgesamt 370.000 internationalen Studierenden aus. Wenn sie nach Australien, Großbritannien oder die USA gehen, haben sie ganz andere Größenordnungen. Wir haben also nicht derartige Abhängigkeiten – wir sind deutlich diversifizierter. Aber klar: Wenn wir unseren Umgang mit China immer nur darüber definieren, was wir alles nicht mehr machen wollen, was alles nicht mehr sein soll, dann werden wir auch niemanden mehr finden, der Interesse daran hat, die chinesische Sprache zu lernen und sich mit der chinesischen Kultur zu beschäftigen. Und dann können wir hunderte China-Kompetenzzentren und Kulturinstitute aufbauen. Die bringen uns nichts, wenn es kein Interesse daran gibt.

Und ihre Vorschläge dazu, wie man junge Leute dafür gewinnen kann?

Ich bin ein großer Fan der neuen China-Strategie der Bundesregierung. Da steht eindeutig drin, dass man den Austausch zwischen NachwuchswissenschaftlerInnen fördern will und auch das Interesse an der jeweils anderen Kultur. Die chinesische Kultur ist doch nicht nur die Kommunistische Partei. Wir sollten auch nicht so simplifizierend durch die Welt gehen. China hat viele weitere Facetten. Wir müssen intelligente Wege finden, Interesse daran zu wecken. Und zwar nicht, weil Völkerverständigung cool ist, sondern weil die Beschäftigung mit China in unserem eigenen nationalen Interesse liegt.

Als Fan der China-Strategie – was macht Sie optimistisch, dass auch Umsetzung und Ergebnis stimmen?

Mein größter Kritikpunkt an der China-Strategie ist, dass es schon auf Seite 1 heißt, dass die Umsetzung nichts kosten soll. Wenn man die Strategie politisch ernst meint – und daran habe ich keinerlei Zweifel -, wird man das nicht einhalten können. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung wirklich den großen Wurf wagt und ein großes Programm zum Aufbau von China-Kompetenz auflegt. So sehen wir alle den Bedarf und die Notwendigkeit, uns von den Konfuzius-Instituten unabhängiger zu machen. Ich finde, dass grundsätzlich der Geist der China-Strategie der richtige ist: Differenzierte Betrachtung entlang unserer eigenen Interessen, aber keine generelle Absage an die Kooperation mit China. Wir müssen die “Konfliktgemeinschaft” mit China aktiv und in unserem Sinne gestalten wollen.

Joybrato Mukherjee ist seit dem 1. Oktober 2023 Rektor der Universität Köln. Davor war er seit 2009 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit 2020 ist er Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.

Für einige Jahrzehnte war sich die demokratische Welt ganz gewiss: Nur gesellschaftliche Freiheit lässt die Wissenschaft gedeihen. Die Diktatur dagegen, so die gängige Sicht, ist beim Bemühen um bahnbrechendes neues Wissen zum Scheitern verurteilt.

Die Überzeugung besaß Hand und Fuß, hergeleitet aus den Überlegungen des Soziologen Robert K. Merton: Universalismus, Gleichheit, Uneigennützigkeit und Skeptizismus waren demnach die Zutaten für das Erreichen wissenschaftlicher Meilensteine. Merton war sicher, ausschließlich demokratische Gesellschaften könnten diese Zutaten liefern.

Doch mit dem Aufstieg der Volksrepublik China in die Spitzengruppe der globalen Wissenschaftsnationen gerät Mertons Sozialtheorie ins Wanken. Denn nichts von dem, was als Grundvoraussetzung florierender Forschung gilt, ist in China in Rein-Form vorhanden, manches nicht einmal im Ansatz.

Mit seiner wachsenden Bedeutung in der internationalen Forschungsgemeinde stellt China gängige Annahmen auf den Kopf. Sprudelnde Datenquellen, relevantes Verlagswesen, hochmoderne Forschungszentren, internationale renommierte Preisverleihungen – all das könnte sich mehr und mehr nach China verschieben, wenn es dem Land gelingt, die führende Wissenschaftsnation der Welt zu werden.

“Es hat sich einiges verändert. China rüttelt an den Grundfesten der globalen Wissenschaftsstrukturen”, sagt Anna Lisa Ahlers. Sie leitet die Forschungsgruppe “China im Weltsystem der Wissenschaft” des Lise-Meitner-Programms der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Um herauszufinden, weshalb das überhaupt möglich ist, wirft die Meitner-Gruppe intensive Blicke “auf die Sozialstrukturen, auf denen Wissenschaft in China aufbaut”. Noch bis 2025 nimmt sie Geistes- und Sozialwissenschaften dabei genauso unter die Lupe wie Landwirtschafts- und Klimafragen oder Debatten über die Nutzung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Ein Teil der Gruppe forscht zum theoretischen Ansatz von chinesischen Regionalstudien, um herauszufinden, wie bedeutend Chinas Rolle als intellektueller Akteur auf globaler Ebene wirklich ist. Am Ende des fünfjährigen Forschungsprogramms soll sich bestenfalls ein klares Bild von den Erfolgsfaktoren ergeben. “Wir wollen verstehen, wie sich die wissenschaftlichen Strukturen in China entwickelt haben und welchen Einfluss das gesellschaftliche Umfeld auf die Forschung im Land hat“, sagt Ahlers.

Das gesellschaftliche Umfeld in China ist für eine Top-Forschungsnation extrem ungewöhnlich. Ziele der Forschung werden in China zum Teil staatlich formuliert. Die Wissenschaft sucht mit viel Pragmatismus nach Lösungen. Seit Xi Jinping der Kommunistischen Partei vorsteht, erkennt China-Wissenschaftlerin Ahlers wieder deutlich mehr Vorsicht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Die Fragen, die daraus resultieren, lauten: Sagt ein Wissenschaftler das, was er erforscht hat? Vertritt er seine Thesen vor Parteikadern oder sagt er lieber, was diese hören wollen? Und welche Konsequenzen hat das für China als Forschungsnation?

Unter Xis Vorgängern Hu Jintao und Jiang Zemin waren Forschende in den 1990er- und 2000er-Jahren mit viel größerer Autonomie ausgestattet als heute. Jetzt aber wird zum Beispiel die jahrelang florierende Denkfabrik-Landschaft wesentlich zentraler organisiert. Thinktanks werden an Universitäten oder lokale Regierungen angedockt. Deren Arbeit ist deutlich zielgerichteter. “Die Denkfabriken können nicht mehr alles diskutieren, was mal auf dem Tisch lag. Die Informationslage für das Entscheiden ist kleiner geworden”, sagt Ahlers.

Zweifelllos ist das Land attraktiver geworden für Forscher aus aller Welt. Umfangreiche Drittmittel zur Finanzierung von Forschungsprojekten und bestens ausgerüstete Laboratorien üben eine gewisse Anziehungskraft aus. Die Zahl ausländischer Wissenschaftler ist gestiegen. Langfristig in China bleiben wollen aber nur die Wenigsten, hat die Meitner-Gruppe festgestellt. “Es gibt anscheinend den Umstand, dass China attraktiver wird, aber nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagt Ahlers.

Probleme wie Luftverschmutzung oder die Umstände des Familienlebens halten viele Ausländer von einem langfristigen Engagement in der Volksrepublik ab. Ausländische Forscher empfinden sie als so gravierend, dass selbst große Budgets und hochmoderne Ausrüstung keine ausreichenden Perspektiven liefern, um die Gastforscher zu binden. Die Handhabe der Pandemie hat zudem vielen Gästen in China vor Augen geführt, dass ihnen ihre ausländische Staatsangehörigkeit im Krisenfall nichts nutzt, um sich dem eisernen Griff des Staates zu entziehen.

Die staatliche Darstellung von der Existenz eines chinesischen Modells hält unter diesen Umständen dem Realitätstest noch nicht stand. Zwar arbeitet China an einem starken eigenen Profil in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, doch sei die internationale Verknüpfung weiterhin ein zentraler Baustein chinesischer Wissenschaft, so Ahlers.

Tatsächlich aber haben chinesische Studenten in den vergangenen Jahren eine Neigung zum Verbleib in China entwickelt. Die Pandemie spielte dabei eine Rolle, aber auch zunehmende geopolitische Spannungen zwischen der Volksrepublik und dem Westen. Die steigende Qualität chinesischer Bildungsangebote veranlasst zudem viele Studenten dazu, kostengünstiger vor der eigenen Haustür zu studieren. Offen ist, wie sich diese Entwicklungen langfristig auswirken.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat deutlich vor einer zu naiven Herangehensweise gegenüber Peking gewarnt. “Wir müssen erkennen, dass es in unserer Beziehung ein explizites Element der Rivalität gibt. Das klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung, in deren Mittelpunkt China steht”, sagte von der Leyen am Montag bei der Konferenz der EU-Botschafter. Von der Leyen ging in ihrer Rede auch auf die Kriege in der Ukraine und Israel ein. Das Thema China nahm in ihrer Rede jedoch ähnlich viel Platz ein.

Die Rivalität mit der Volksrepublik könne “konstruktiv und nicht feindselig sein”, sagte von der Leyen. “Und deshalb brauchen wir funktionierende Kommunikationskanäle und Diplomatie auf hohem Niveau.” Sie kündigte den EU-China-Gipfel für Dezember an. Die EU-Kommissionschefin kritisierte China für die fehlende Distanzierung von Russland, betonte jedoch: “Der Weg nach vorn besteht darin, weiterhin mit Peking zusammenzuarbeiten, damit die Unterstützung für Russland so begrenzt wie möglich bleibt.” Gleichzeitig müsse jedoch deutlich werden, dass Chinas Positionierung zu Russland Einfluss auf das Verhältnis zwischen Peking und Brüssel habe.

Von der Leyen lobte handelspolitische Maßnahmen wie die Untersuchung zu Subventionen für chinesische E-Autos und die EU-Infrastruktur-Initiative Global Gateway. Beim dazugehörigen Forum seien “weltweit eine Reihe beeindruckender neuer Projekte unterzeichnet” worden. In dieser Woche reist der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton nach China und Hongkong. Außenbeauftragter Josep Borrell reist indes nach Japan. ari

Großunternehmen sehen im Zusammenhang mit der Volksrepublik China erhebliche Gefahren für ihre Produktion. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) bewerten rund zwei Drittel der Firmen das Land als Risikofaktor für ihre Lieferketten. Rund 40 Prozent bezogen laut der Erhebung unverzichtbare Vorleistungsgüter aus China und bewerteten dies als erhöhte Gefahr. Kürzlich hatte schon die Bundesbank auf die starke Abhängigkeit der deutschen Industrie von Vorleistungsgütern aus China hingewiesen.

Fast alle Unternehmen teilten mit, dass es ihnen “schwer” oder “sehr schwer” falle, Vorleistungsgüter aus China zu ersetzen. Rund 40 Prozent gaben an, die gleichen Vorleistungen aus anderen Ländern außerhalb der EU beziehen zu wollen. 20 Prozent verfolgen eine Strategie, solche Produkte hauptsächlich aus EU-Ländern zu beziehen. Rund 15 Prozent setzen auf erweiterte Lagerhaltung oder veränderte Bestandteile ihrer Erzeugnisse. Knapp unter 20 Prozent der Firmen entwickelten laut Umfrage bislang noch keine Strategie, aber wollten dies in Zukunft tun.

Im Vergleich dazu: Nur gut zehn Prozent der Firmen sehen Risiken für ihre Lieferketten in den USA, Taiwan, Indien, der Türkei oder Russland. rtr/grz

Australiens Premierminister Anthony Albanese hat bei Chinas Präsident Xi Jinping für eine engere militärische Kooperation zwischen der Volksrepublik und der USA geworben. Während seines Besuchs in Peking sprach Albanese mit Xi über die Sicherheitslage in der Welt und betonte dabei die Wichtigkeit einer engeren Zusammenarbeit beider Nationen. Albanese nahm dabei insbesondere Bezug auf den Krieg in der Ukraine und im Gaza-Streifen.

Australien ist Mitglied der Quad-Gruppe, einem sicherheits- und militärpolitischen Bündnis mit den USA, Indien und Japan. Durch Chinas wachsende militärische Präsenz im Südchinesischen Meer und seine Annäherung an Inselstaaten der Südsee rückt Pekings militärischer Einfluss zunehmend an die australische Küste heran.

Bei dem Besuch waren beide Seiten nun jedoch um eine freundliche Atmosphäre bemüht. China brachte seine “14 Beschwerden”, die es im Jahr 2020 gegenüber Australien formuliert hatte, nicht zur Sprache. Jene 14 Punkte waren die Folge eines diplomatischen Streits, der in Handelsstreitigkeiten gipfelte, nachdem Australien den chinesischen Konzern Huawei vom 5G-Netz ausgeschlossen und eine internationale Untersuchung zum Ursprung des Corona-Virus gefordert hatte.

Peking beklagte damals eine vermeintlich allzu kritische China-Forschung australischer Einrichtungen oder Vorwürfe chinesischer Einmischung in australische Angelegenheiten. Die Beziehungen beider Staaten haben sich seit Albaneses Amtsantritt 2022 aber verbessert. China lässt wieder mehr Einfuhren australischer Produkte zu. Im vergangenen Monat erklärte sich Peking bereit, seine Zölle in Höhe von 218 Prozent auf australischen Wein zu überprüfen. grz

Die EU-Kommission erkennt Bemühungen der Kurzvideoplattform Tiktok zur Einhaltung des Digital Services Act (DSA) an – will diese aber näher prüfen. “Wir haben in den vergangenen Monaten Veränderungen auf der Tiktok-Plattform gesehen, mit neuen Funktionen zum Schutz der Nutzer und Investitionen in die Moderation von Inhalten sowie in Vertrauen und Sicherheit”, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Montag nach einem Treffen mit Tiktok-CEO Shou Zi Chew in Brüssel. DSA ist ein EU-Gesetz, das unter anderem Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte regelt.

Die Kommission untersuche nun, ob dies ausreiche, um die Einhaltung der DSA sicherzustellen, der die Bürger vor illegalen Inhalten und Desinformation schützen soll. Die Kommission hatte Tiktok bereits einen Fragenkatalog vorgelegt. Tiktoks Politikberater Theo Bertram schrieb auf der Plattform X, es sei ein gutes Treffen mit Breton gewesen. “Wir werden weiterhin eng mit der Kommission zusammenarbeiten, um die Einhaltung der DSA-Vorschriften zu gewährleisten”, kündigte Bertram an. Wie bereits im Januar wird Chew am zweiten Tag seines Besuches in Brüssel auch die Kommissare für Digitales, Věra Jourová, und Justiz-Kommissar Didier Reynders treffen.

Ebenfalls am Montag stellte die Kommission der Einzelhandelsplattform AliExpress ein förmliches Auskunftsersuchen im Rahmen des DSA zu. Darin fordert die Kommission AliExpress auf, mehr Informationen darüber vorzulegen, was das Unternehmen unternommen hat, um Verbraucher besser vor illegalen Produkten wie etwa gefälschten Arzneimitteln zu schützen.

Breton sagte, beim DSA ginge es nicht nur um Hassreden oder Desinformation. Das Gesetz solle auch sicherstellen, dass keine illegalen oder unsicheren Produkte auf Onlinehandelsplattformen in der EU verkauft werden. AliExpress muss die geforderten Informationen bis zum 27. November 2023 an die Kommission übermitteln. vis

Die offizielle Erklärung der chinesischen Zentralkommission für Disziplinarinspektion kommt fast unscheinbar daher: ein Satz, gerade einmal 61 Zeichen lang. Doch der Inhalt der Erklärung bedeutet das jähe Ende einer eindrucksvollen Karriere. Zhang Hongli, einst gefeiert Top-Banker bei Goldman Sachs und der Deutschen Bank und später Vize-Präsident der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), wird schwerer Verstöße gegen Disziplin und Gesetz verdächtigt. Die Zentralkommission für Disziplinarinspektion (CDDI) habe deshalb eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Die Formulierung bedeutet in China: Zhang Hongli wird Korruption vorgeworfen. Erfahrungsgemäß tendieren die Chancen gegen Null, dass er von den Vorwürfen freigesprochen wird.

Bekannt ist Zhang vor allem für seine Zeit von 2010 bis 2018 als Senior Executive Vice President der staatseigenen ICBC – nach Vermögenswerten der größte Kreditgeber der Welt. Sie zählt zu den “Big Four” im chinesischen Bankensektor – neben China Construction Bank, Bank of China und Agricultural Bank of China.

Zhang wurde 1965 geboren. Nach einem Studium an der Universität in Heilongjiang machte er einen Master-Abschluss an der University of Alberta (Kanada) und einen MBA an der University of California (USA). Zhang blieb in Amerika und startete seine berufliche Laufbahn als Finanzmanager in der Zentrale von Hewlett-Packard.

Nach drei Jahren beim amerikanischen IT-Unternehmen wurde er im Juli 1994 Mitglied des Vorstands der britischen Schroders International Merchant Bank sowie deren China Sales Manager. Im Juni 1998 folgte der nächste Karrieresprung zum Investmentbanking-Riesen Goldman Sachs. Dort wurde Zhang Executive Director für Asien und Hauptvertreter des Pekinger Büros.

Im März 2001 heuerte Zhang in der Investmentbanking-Abteilung der Deutschen Bank an, wurde Leiter der Niederlassung Greater China in Asia, stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender der Region China sowie Präsident der Region Asien. Im April 2010 folgte schließlich der Wechsel zur ICBC. Chinesischen Medien zufolge wurde Zhang damit der erste Banker einer ausländischen Bank, der eine leitende Position bei einer der staatlichen Banken Chinas übernahm.

Zudem wurde er Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, einem hohen, beratenden Organ des Nationalen Volkskongresses. Die ICBC pries Zhang damals für seine internationale Erfahrung und sein Wissen über die globalen Finanzmärkte. Im Jahr 2018 verließ er die Bank aus familiären Gründen, um anschließend Co-Vorsitzender beim Private-Equity-Konzern Hopu Investment zu werden.

Mit Zhang Hongli knüpft sich die mächtige Disziplinarinspektion nun den nächsten ehemaligen Top-Manager aus dem chinesischen Bankensektor vor. Allein in diesem Jahr wurden im Zuge der umfassenden Anti-Korruptionskampagne von Präsident Xi Jinping mehr als 100 Beamte und Führungskräfte strafrechtlich belangt. Darunter auch namhafte Banker, mit denen Zhang Hongli in seiner Zeit bei ICBC zu tun hatte, wie Li Xiaopeng von der China Everbright Group oder auch Cong Lin von China Renaissance Holdings. Beide befinden sich derzeit in Haft.

Experten sind sich einig, dass die umfassende Kampagne nicht nur die finanzielle Stabilität aufrechterhalten und die weitverbreitete Korruption in China eindämmen soll. Vielmehr nutzt Präsident Xi das Instrument auch, um immer wieder persönliche Gegner und Rivalen auszuschalten und so seine eigene Macht weiter auszudehnen. Michael Radunski

He Lifeng ist zum Leiter des Büros der Central Financial Commission (CFC) ernannt worden. Zudem wird He der Central Financial Work Commission (CFWC) vorstehen. Die Behörde soll die ideologische und politische Rolle der Kommunistischen Partei Chinas im chinesischen Finanzsystem stärken.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

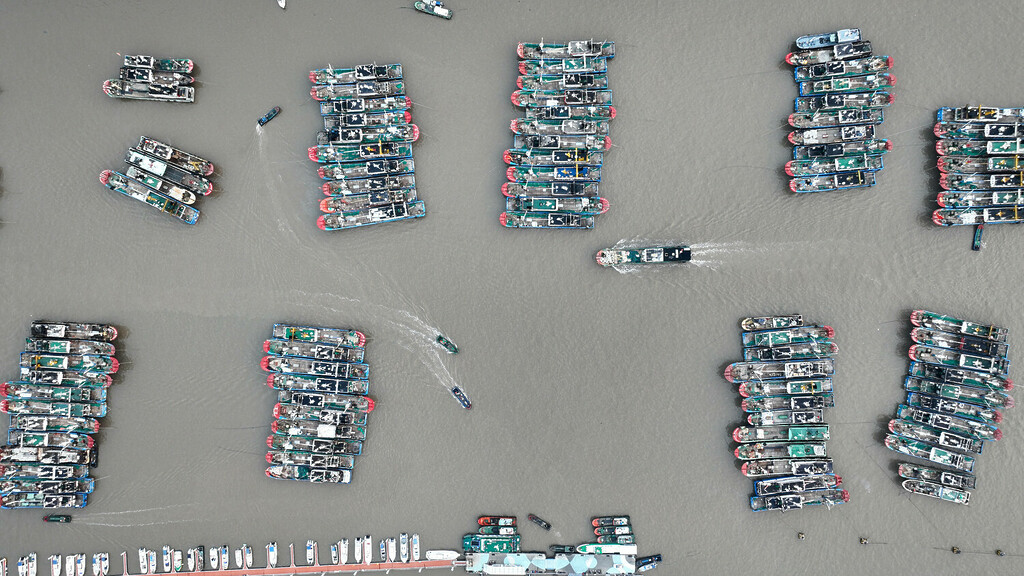

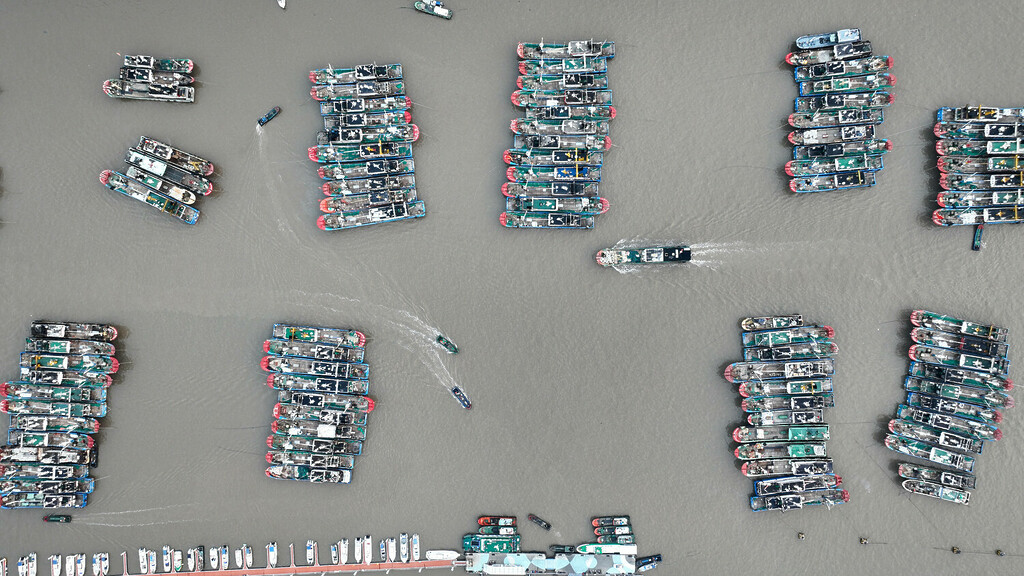

Wie Pingune, die sich gegen die Kälte wehren, bieten sich Fischerboote im Hafen von Zhoushan in der Provinz Zhejiang gegenseitig Schutz vor starken Winden. Durch die Anordnung mehrerer Boote, die miteinander fest verbunden sind, sinkt die Gefahr des Kenterns. Die Ostküste der Volksrepublik wird regelmäßig von starken Winden oder Taifunen heimgesucht.

nicht erst seit der Warnung von Wissenschaftsministerin Stark-Watzinger, hinter jedem chinesischen Forscher könne sich die Kommunistische Partei Chinas verbergen, ist eine heftige Debatte über die Zusammenarbeit mit China in Wissenschaft und Forschung entbrannt. Doch zwischen dem Generalverdacht der Spionage und einer allzu blauäugigen Zusammenarbeit gibt es durchaus einen Mittelweg. Wie eine gewinnbringende Zusammenarbeit mit China aussehen könnte, erklärt DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee im Interview mit Tim Gabel und Felix Lee.

Mukherjee sieht China und Deutschland in einer Konfliktgemeinschaft. Deshalb müsse man die Zusammenarbeit mit der Volksrepublik ausbauen, allerdings mit genauer Prüfungen von Inhalten und Personen. Zugleich müsse man jedoch auch unabhängiger von chinesischen Finanzmitteln werden. Mukherjee sieht erste Ansätze dafür in der China-Strategie der Bundesregierung. Dennoch warnt der DAAD-Präsident, dass die Strategie in ihrer aktuellen Umsetzung scheitern werde.

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass China längst zur Spitzengruppe der Wissenschaftsnationen aufgeschlossen hat – trotz zunehmend totalitärer Strukturen. Damit stellt die Volksrepublik hat China gängige Theorien auf den Kopf, stellt Marcel Grzanna fest.

Denn das gesellschaftliche Umfeld in China ist für eine Top-Forschungsnation extrem ungewöhnlich. Ziele der Forschung werden zum Teil staatlich formuliert. Die Wissenschaft sucht mit viel Pragmatismus nach Lösungen. Grzanna geht in seinem Stück der Frage nach, welche Faktoren Chinas Aufstieg in der Forschung begünstigen – und wo zugleich potenzielle Probleme und Gefahren liegen.

Viele neue Erkenntnisse bei der Lektüre wünscht

Die Bundesregierung kürzt China-Programme. Auch Privatstiftungen, die vor nicht allzu langer Zeit noch umfangreiche Programme hatten, haben ihre Gelder gekürzt. Zugleich wird in Koalitionsvertrag und China-Strategie mehr China-Kompetenz gefordert. Passt das zusammen?

Wir können nicht bestätigen, dass bei China-Programmen überall und umfassend der Rotstift angesetzt würde. Was das DAAD-Portfolio angeht, diskutieren wir etwa mit dem BMBF über die Sinnhaftigkeit einzelner Förderprojekte. So will etwa die Hochschule Bielefeld auf der südchinesischen Insel Hainan eine eigenständige Dependance in der Volksrepublik errichten. Über solche Einzelprojekte sind wir intensiv im Austausch. Aber keiner ist uns gegenüber aufgetreten mit dem Anliegen, China-Programme grundsätzlich zusammenzustreichen. Was aber deutlich ist: Wir müssen stärker begründen, warum wir was und in welcher Weise mit China machen. Das halte ich auch für richtig.

Gibt es China-Projekte des DAAD, die Ihrer Meinung nach überdacht werden sollten?

Unsere Transnationalen Bildungsprojekte stehen offen für Kooperationen mit allen Staaten dieser Welt. Und trotzdem werden wir künftig stärker darauf schauen müssen, was in den jeweiligen Projekten an Forschungsarbeit und an Vermittlung von Lerninhalten in deutschen Studiengängen passiert, und was dabei womöglich riskant oder gar schädlich für uns sein kann. Was etwa das genannte Bielefelder Projekt angeht, geht es aktuell ausschließlich um den Aufbau gemeinsamer Bachelorstudiengänge. Forschungskomponenten sind darin nicht enthalten, ein Technologie-Abfluss muss also nicht befürchtet werden. Hier müssen wir also nicht intervenieren, zumindest so lange die chinesische Seite in Sachen Autonomie und Wissenschaftsfreiheit ihre Zusagen einhält.

Doch wie sieht es mit der Stipendiaten-Förderung des China Scholarship Council aus, die konkret von der chinesischen Führung finanziert und vom DAAD beworben wird?

In der Tat müssen wir sehr genau darauf schauen, wie wir CSC-Stipendiat:innen an deutschen Hochschulen zulassen und welche Prüfverfahren wir insbesondere vor ihrer Aufnahme in Forschungsteams vorschalten müssen. Voraussetzung für solche Verfahren ist natürlich, dass wir an den Hochschulen einen Überblick darüber haben, welche chinesischen Doktorandinnen und Doktoranden bei uns sind. Viele deutsche Hochschulen sind hier bereits sensibilisiert. Es sollte dabei aber weniger um den Gegensatz gehen: Alles so lassen wie bisher versus wir stellen alles ein. Vielmehr sollten durch ein differenziertes Vorgehen Chancen und Risiken abgewogen und zugleich dafür Sorge getragen werden, dass wir weiterhin mit China zusammenarbeiten können.

Die Universität Erlangen lässt keine CSC-Doktoranden mehr zu, die Forschungsministerin rät das auch anderen Hochschulen. Diese Wissenschaftler machen aber nur den Bruchteil der 37.000 chinesischen Studierenden in Deutschland aus. Ist das nicht Symbolpolitik?

Es geht an der Universität Erlangen zunächst nicht um den dauerhaften Ausschluss von CSC-Stipendiatinnen und -Stipendiaten. Es geht darum, ein nachhaltiges Prüfverfahren zu etablieren. Und wenn diese Prüfung zu einem positiven Ergebnis kommt, kann auch die Aufnahme von Stipendiaten und Stipendiatinnen erfolgen. Solange es dieses Prüfverfahren noch nicht gibt, gilt an der Universität ein Moratorium. Es ging meinem Kollegen Joachim Hornegger (Präsident der FAU Erlangen, Anm. d. Red.) ausdrücklich nicht darum zu sagen, dass nie mehr CSC-Stipendiaten an die Universität Erlangen kommen dürfen. Es geht um einen klugen Weg, ein Verfahren zu implementieren, damit man den besagten Überblick hat, wer als Stipendiat an der eigenen Universität ist und unter welcher Betreuung.

Sie sind seit wenigen Wochen neuer Rektor der Universität zu Köln. Werden Sie das dort ähnlich handhaben wie ihr Kollege?

Ja, wir haben uns intern darauf verständigt, uns einen Überblick über die aktuellen CSC-Stipendiat:innen verschaffen zu wollen. Ich werde auch mit den Dekanaten besprechen, dass wir ein Verfahren entwickeln, wie wir zukünftig eine Prüfung oder Vorbetrachtung der StipendiatInnen voranstellen, bevor sie dann angenommen werden. Wir haben angesichts der veränderten geopolitische Lage eine besondere Sorgfaltspflicht.

Das chinesische System ist schon seit Jahrzehnten repressiv. Trotzdem scheint man jetzt erst genauer darauf zu achten, mit wem man kooperiert. Waren die deutschen Forscher vorher naiv?

Dass die Wissenschaft deutlich sensibler auf Forschungskooperationen mit China schaut, schreibt ja nicht die Politik unmittelbar vor. Bei uns herrscht Wissenschaftsfreiheit, es gilt die Autonomie der wissenschaftlichen Einrichtungen. Das halten wir zu Recht hoch. Wir haben in den letzten Jahren in der Wissenschaft die Erfahrung gemacht, dass man bei der Zusammenarbeit mit China auf die Einhaltung von gemeinsamen Spielregeln achten muss. Auch als Präsident der Universität Gießen habe ich seit 2009 miterlebt, wie die Zusammenarbeit mit unseren chinesischen Partnern herausfordernder geworden ist, zum Beispiel mit Blick auf unerfüllbare gentechnische Anforderungen oder überzogene Vorbedingungen für gemeinsame Publikationen. Das geht natürlich nicht. Der Vorwurf, vorher seien wir alle naiv gewesen und jetzt erst seien wir alle aufgewacht, greift aber zu kurz.

Dass die Selbstkontrolle in der Vergangenheit nicht immer ausreichend gut funktioniert hat, darauf weisen aber doch sowohl der Bericht von Jeffrey Stoff als auch verschiedene journalistische Recherchen hin, die militärnahe Kooperationen aufgedeckt haben.

Ich würde dies als einen Lernprozess bezeichnen. Heute wird auf der chinesischen Seite anders agiert als noch vor zehn oder 20 Jahren. Ich empfehle in diesem Zusammenhang die Lektüre des Buches “The Long Game” von Rush Doshi. Hier kann man nachlesen, wie die strategischen Ziele Chinas über lange Zeit maskiert wurden. Das ist Teil der chinesischen Handlungsweise gewesen. Und Dinge, die erfolgreich kaschiert wurden, konnte man entsprechend nicht erkennen. Das ist kein Ausweis von Naivität, vielmehr sehen wir jetzt über die letzten Jahre in der Gesamtgesellschaft, in der Politik, aber natürlich auch in der Wirtschaft und Wissenschaft einen Erkenntnisprozess.

Gerade Wissenschaftler im Technologiebereich und in den Naturwissenschaften fordern momentan eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Denn in einigen Bereichen ist die chinesische Seite inzwischen führend. Müssten wir nicht inzwischen Wissen von China absaugen?

Sie weisen auf etwas hin, was wir uns vielleicht weniger in der Wissenschaft selbst als vielmehr in der politischen Sphäre viel stärker klarmachen müssen: Wir in Europa und Nordamerika sind nicht mehr in einer uneingeschränkten Position der Stärke. Der unipolare Moment der frühen 1990er-Jahre ist lange vorbei. China ist in einigen Forschungsfeldern inzwischen führend. Es ist daher in unserem Interesse, von den zum Teil sehr starken Forschungsgruppen in China zu profitieren. Wenn wir uns abschotten, schaden wir uns selbst. Deswegen ist eine differenzierte, gleichermaßen interessengeleitete und risikobewusste Herangehensweise richtig.

Müssten wir die Zusammenarbeit mit China nicht noch viel mehr intensivieren? Die Amerikaner haben China als großen Rivalen erkoren und pumpen so viel rein in den Aufbau von China-Kompetenzen wie nie zuvor. In Deutschland scheint es einen gegenteiligen Reflex zu geben. Je komplizierter die Verhältnisse, desto mehr zieht man sich zurück.

Eindeutig ja: Wir müssen viel mehr China-Kompetenz aufbauen. Das letzte Kapitel der China-Strategie der Bundesregierung handelt von nichts anderem. Und ja, was China-Kompetenz betrifft, stehen wir schlechter da als etwa die Vereinigten Staaten. Es gibt ja auch Felder, auf denen es Dual-Use-Risiken nicht gibt. So gibt es zum Beispiel seit vielen Jahren ein sehr erfolgreiches Zentrum für Deutschlandstudien zwischen den Berliner Universitäten und der Peking-Universität. Dort begegnen sich junge Menschen aus China und Deutschland. Und auch das ist ja richtigerweise Ziel der China-Strategie, nämlich die junge Generation weiter zusammenzubringen in Form von Austauschprogrammen.

Um ausgewogene Entscheidungen zu Forschungskooperationen zu treffen, fehlt es vielen Universitäten an personeller und finanzieller Ausstattung. Das sagen uns die Mitarbeiter von China-Zentren.

Keine Frage: Der zusätzliche Aufwand, der durch solche Verfahren entsteht, die es zu implementieren gilt, muss Teil der Grundstrukturen werden und ist damit Teil der Grundfinanzierung der Hochschulen in Deutschland. Unsere Hochschulen sind hier unterfinanziert. Wir müssen über viele Dinge sprechen, die in Zukunft an deutschen Hochschulen zusätzlich nötig sind und die eigentlich Aufgabe der Grundfinanzierung sind.

Würde es die Universitäten entlasten, wenn Länder oder der Bund Entscheidungsstellen schaffen? Braucht es staatliche Kontrollen? In den Niederlanden wird darüber laut nachgedacht.

Es wird keine Einrichtung außerhalb einer Universität flächendeckend Entscheidungen für eine Universität treffen können. Das ist auch im Rahmen unseres Autonomiekonzeptes nicht denkbar. Die im Grundgesetz verankerte Wissenschaftsfreiheit des einzelnen Wissenschaftlers oder Wissenschaftlerin ist aber nicht grenzenlos. Wir sind per Gesetz dazu verpflichtet, bestimmte Dinge nicht zu erlauben. Aber die Entscheidungen müssen an jeder Hochschule eigenverantwortlich getroffen werden. Unabhängig davon gilt: Externe Beratung ist gut und wichtig.

Eine zentrale Anlaufstelle hätte den Vorteil, dass es nicht viele verschiedene Entscheidungswege und Ansichten gibt.

Für den akademischen Bereich bieten wir mit unserem “Kompetenzzentrum Internationale Wissenschaftskooperationen”, kurz KIWi, genau diese zentrale Anlaufstelle. Wir haben im Frühjahr zugesagt bekommen, dass unsere Mittel für das KIWi-Team noch einmal vom BMBF aufgestockt werden, wofür ich ausgesprochen dankbar bin. Und genau dieses Team steht für One-on-One-Beratungen bereit. Wenn also eine Hochschule jetzt einen Kooperationsvertrag mit China vor sich liegen hat und Beratung zu problematischen Aspekten benötigt, dann stehen die Kolleginnen und Kollegen im KIWi bereit hier zu unterstützen. Was das KIWi aber nicht kann – und was auch kein anderer kann -, ist den Hochschulen die Entscheidungen abzunehmen.

Wie sieht es mit den in Deutschland inzwischen höchst umstrittenen, von China finanzierten Konfuzius-Instituten?

Unsere Position ist ganz einfach: Den jetzt noch 17 Universitäten, die ein Konfuzius-Institut haben und damit ja China-Kompetenzen aufbauen wollen, sollte man dringend ein Angebot machen, die Konfuzius-Institute in Zentren zu überführen, die mit deutschen Steuermitteln gezahlt werden.

Wird die chinesische Seite da mitmachen?

Das muss sie ja gar nicht. China kann seine Konfuzius-Institute ja weiterlaufen lassen. Unser Anliegen ist es, selbstbestimmt China-Kompetenz mit deutschen Steuergeldern aufzubauen. Wenn wir unabhängig werden wollen von chinesischem Einfluss, müssen wir uns eben unabhängig machen von chinesischen Finanzmitteln. Das ist eigentlich eine sehr einfache Logik – das Prinzip der “Bestellhoheit” nämlich.

Es gibt immer weniger Forschende, die sich mit China beschäftigen und auch die Zahl der Studierenden steht in einem gravierenden Missverhältnis. Auch das führt nicht zu mehr China-Kompetenz?

Vor der Pandemie gab es rund 8.000 deutsche Studierende in China, das hat durch die Pandemie rapide abgenommen. Jetzt stehen wir bei ungefähr 1.700. Und auch nach der Pandemie bleibt China eher abgeschottet. Derweil sind rund 37.000 Studierenden und Promovierende aus China in Deutschland. Das macht bei uns aber nur zehn Prozent der insgesamt 370.000 internationalen Studierenden aus. Wenn sie nach Australien, Großbritannien oder die USA gehen, haben sie ganz andere Größenordnungen. Wir haben also nicht derartige Abhängigkeiten – wir sind deutlich diversifizierter. Aber klar: Wenn wir unseren Umgang mit China immer nur darüber definieren, was wir alles nicht mehr machen wollen, was alles nicht mehr sein soll, dann werden wir auch niemanden mehr finden, der Interesse daran hat, die chinesische Sprache zu lernen und sich mit der chinesischen Kultur zu beschäftigen. Und dann können wir hunderte China-Kompetenzzentren und Kulturinstitute aufbauen. Die bringen uns nichts, wenn es kein Interesse daran gibt.

Und ihre Vorschläge dazu, wie man junge Leute dafür gewinnen kann?

Ich bin ein großer Fan der neuen China-Strategie der Bundesregierung. Da steht eindeutig drin, dass man den Austausch zwischen NachwuchswissenschaftlerInnen fördern will und auch das Interesse an der jeweils anderen Kultur. Die chinesische Kultur ist doch nicht nur die Kommunistische Partei. Wir sollten auch nicht so simplifizierend durch die Welt gehen. China hat viele weitere Facetten. Wir müssen intelligente Wege finden, Interesse daran zu wecken. Und zwar nicht, weil Völkerverständigung cool ist, sondern weil die Beschäftigung mit China in unserem eigenen nationalen Interesse liegt.

Als Fan der China-Strategie – was macht Sie optimistisch, dass auch Umsetzung und Ergebnis stimmen?

Mein größter Kritikpunkt an der China-Strategie ist, dass es schon auf Seite 1 heißt, dass die Umsetzung nichts kosten soll. Wenn man die Strategie politisch ernst meint – und daran habe ich keinerlei Zweifel -, wird man das nicht einhalten können. Ich würde mir wünschen, dass die Bundesregierung wirklich den großen Wurf wagt und ein großes Programm zum Aufbau von China-Kompetenz auflegt. So sehen wir alle den Bedarf und die Notwendigkeit, uns von den Konfuzius-Instituten unabhängiger zu machen. Ich finde, dass grundsätzlich der Geist der China-Strategie der richtige ist: Differenzierte Betrachtung entlang unserer eigenen Interessen, aber keine generelle Absage an die Kooperation mit China. Wir müssen die “Konfliktgemeinschaft” mit China aktiv und in unserem Sinne gestalten wollen.

Joybrato Mukherjee ist seit dem 1. Oktober 2023 Rektor der Universität Köln. Davor war er seit 2009 Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen. Seit 2020 ist er Präsident des Deutschen Akademischen Austauschdienstes.

Für einige Jahrzehnte war sich die demokratische Welt ganz gewiss: Nur gesellschaftliche Freiheit lässt die Wissenschaft gedeihen. Die Diktatur dagegen, so die gängige Sicht, ist beim Bemühen um bahnbrechendes neues Wissen zum Scheitern verurteilt.

Die Überzeugung besaß Hand und Fuß, hergeleitet aus den Überlegungen des Soziologen Robert K. Merton: Universalismus, Gleichheit, Uneigennützigkeit und Skeptizismus waren demnach die Zutaten für das Erreichen wissenschaftlicher Meilensteine. Merton war sicher, ausschließlich demokratische Gesellschaften könnten diese Zutaten liefern.

Doch mit dem Aufstieg der Volksrepublik China in die Spitzengruppe der globalen Wissenschaftsnationen gerät Mertons Sozialtheorie ins Wanken. Denn nichts von dem, was als Grundvoraussetzung florierender Forschung gilt, ist in China in Rein-Form vorhanden, manches nicht einmal im Ansatz.

Mit seiner wachsenden Bedeutung in der internationalen Forschungsgemeinde stellt China gängige Annahmen auf den Kopf. Sprudelnde Datenquellen, relevantes Verlagswesen, hochmoderne Forschungszentren, internationale renommierte Preisverleihungen – all das könnte sich mehr und mehr nach China verschieben, wenn es dem Land gelingt, die führende Wissenschaftsnation der Welt zu werden.

“Es hat sich einiges verändert. China rüttelt an den Grundfesten der globalen Wissenschaftsstrukturen”, sagt Anna Lisa Ahlers. Sie leitet die Forschungsgruppe “China im Weltsystem der Wissenschaft” des Lise-Meitner-Programms der Max-Planck-Gesellschaft (MPG). Um herauszufinden, weshalb das überhaupt möglich ist, wirft die Meitner-Gruppe intensive Blicke “auf die Sozialstrukturen, auf denen Wissenschaft in China aufbaut”. Noch bis 2025 nimmt sie Geistes- und Sozialwissenschaften dabei genauso unter die Lupe wie Landwirtschafts- und Klimafragen oder Debatten über die Nutzung und Entwicklung Künstlicher Intelligenz.

Ein Teil der Gruppe forscht zum theoretischen Ansatz von chinesischen Regionalstudien, um herauszufinden, wie bedeutend Chinas Rolle als intellektueller Akteur auf globaler Ebene wirklich ist. Am Ende des fünfjährigen Forschungsprogramms soll sich bestenfalls ein klares Bild von den Erfolgsfaktoren ergeben. “Wir wollen verstehen, wie sich die wissenschaftlichen Strukturen in China entwickelt haben und welchen Einfluss das gesellschaftliche Umfeld auf die Forschung im Land hat“, sagt Ahlers.

Das gesellschaftliche Umfeld in China ist für eine Top-Forschungsnation extrem ungewöhnlich. Ziele der Forschung werden in China zum Teil staatlich formuliert. Die Wissenschaft sucht mit viel Pragmatismus nach Lösungen. Seit Xi Jinping der Kommunistischen Partei vorsteht, erkennt China-Wissenschaftlerin Ahlers wieder deutlich mehr Vorsicht in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Die Fragen, die daraus resultieren, lauten: Sagt ein Wissenschaftler das, was er erforscht hat? Vertritt er seine Thesen vor Parteikadern oder sagt er lieber, was diese hören wollen? Und welche Konsequenzen hat das für China als Forschungsnation?

Unter Xis Vorgängern Hu Jintao und Jiang Zemin waren Forschende in den 1990er- und 2000er-Jahren mit viel größerer Autonomie ausgestattet als heute. Jetzt aber wird zum Beispiel die jahrelang florierende Denkfabrik-Landschaft wesentlich zentraler organisiert. Thinktanks werden an Universitäten oder lokale Regierungen angedockt. Deren Arbeit ist deutlich zielgerichteter. “Die Denkfabriken können nicht mehr alles diskutieren, was mal auf dem Tisch lag. Die Informationslage für das Entscheiden ist kleiner geworden”, sagt Ahlers.

Zweifelllos ist das Land attraktiver geworden für Forscher aus aller Welt. Umfangreiche Drittmittel zur Finanzierung von Forschungsprojekten und bestens ausgerüstete Laboratorien üben eine gewisse Anziehungskraft aus. Die Zahl ausländischer Wissenschaftler ist gestiegen. Langfristig in China bleiben wollen aber nur die Wenigsten, hat die Meitner-Gruppe festgestellt. “Es gibt anscheinend den Umstand, dass China attraktiver wird, aber nur bis zu einem gewissen Punkt“, sagt Ahlers.

Probleme wie Luftverschmutzung oder die Umstände des Familienlebens halten viele Ausländer von einem langfristigen Engagement in der Volksrepublik ab. Ausländische Forscher empfinden sie als so gravierend, dass selbst große Budgets und hochmoderne Ausrüstung keine ausreichenden Perspektiven liefern, um die Gastforscher zu binden. Die Handhabe der Pandemie hat zudem vielen Gästen in China vor Augen geführt, dass ihnen ihre ausländische Staatsangehörigkeit im Krisenfall nichts nutzt, um sich dem eisernen Griff des Staates zu entziehen.

Die staatliche Darstellung von der Existenz eines chinesischen Modells hält unter diesen Umständen dem Realitätstest noch nicht stand. Zwar arbeitet China an einem starken eigenen Profil in der wissenschaftlichen Gemeinschaft, doch sei die internationale Verknüpfung weiterhin ein zentraler Baustein chinesischer Wissenschaft, so Ahlers.

Tatsächlich aber haben chinesische Studenten in den vergangenen Jahren eine Neigung zum Verbleib in China entwickelt. Die Pandemie spielte dabei eine Rolle, aber auch zunehmende geopolitische Spannungen zwischen der Volksrepublik und dem Westen. Die steigende Qualität chinesischer Bildungsangebote veranlasst zudem viele Studenten dazu, kostengünstiger vor der eigenen Haustür zu studieren. Offen ist, wie sich diese Entwicklungen langfristig auswirken.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat deutlich vor einer zu naiven Herangehensweise gegenüber Peking gewarnt. “Wir müssen erkennen, dass es in unserer Beziehung ein explizites Element der Rivalität gibt. Das klare Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist eine systemische Veränderung der internationalen Ordnung, in deren Mittelpunkt China steht”, sagte von der Leyen am Montag bei der Konferenz der EU-Botschafter. Von der Leyen ging in ihrer Rede auch auf die Kriege in der Ukraine und Israel ein. Das Thema China nahm in ihrer Rede jedoch ähnlich viel Platz ein.

Die Rivalität mit der Volksrepublik könne “konstruktiv und nicht feindselig sein”, sagte von der Leyen. “Und deshalb brauchen wir funktionierende Kommunikationskanäle und Diplomatie auf hohem Niveau.” Sie kündigte den EU-China-Gipfel für Dezember an. Die EU-Kommissionschefin kritisierte China für die fehlende Distanzierung von Russland, betonte jedoch: “Der Weg nach vorn besteht darin, weiterhin mit Peking zusammenzuarbeiten, damit die Unterstützung für Russland so begrenzt wie möglich bleibt.” Gleichzeitig müsse jedoch deutlich werden, dass Chinas Positionierung zu Russland Einfluss auf das Verhältnis zwischen Peking und Brüssel habe.

Von der Leyen lobte handelspolitische Maßnahmen wie die Untersuchung zu Subventionen für chinesische E-Autos und die EU-Infrastruktur-Initiative Global Gateway. Beim dazugehörigen Forum seien “weltweit eine Reihe beeindruckender neuer Projekte unterzeichnet” worden. In dieser Woche reist der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton nach China und Hongkong. Außenbeauftragter Josep Borrell reist indes nach Japan. ari

Großunternehmen sehen im Zusammenhang mit der Volksrepublik China erhebliche Gefahren für ihre Produktion. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) bewerten rund zwei Drittel der Firmen das Land als Risikofaktor für ihre Lieferketten. Rund 40 Prozent bezogen laut der Erhebung unverzichtbare Vorleistungsgüter aus China und bewerteten dies als erhöhte Gefahr. Kürzlich hatte schon die Bundesbank auf die starke Abhängigkeit der deutschen Industrie von Vorleistungsgütern aus China hingewiesen.

Fast alle Unternehmen teilten mit, dass es ihnen “schwer” oder “sehr schwer” falle, Vorleistungsgüter aus China zu ersetzen. Rund 40 Prozent gaben an, die gleichen Vorleistungen aus anderen Ländern außerhalb der EU beziehen zu wollen. 20 Prozent verfolgen eine Strategie, solche Produkte hauptsächlich aus EU-Ländern zu beziehen. Rund 15 Prozent setzen auf erweiterte Lagerhaltung oder veränderte Bestandteile ihrer Erzeugnisse. Knapp unter 20 Prozent der Firmen entwickelten laut Umfrage bislang noch keine Strategie, aber wollten dies in Zukunft tun.

Im Vergleich dazu: Nur gut zehn Prozent der Firmen sehen Risiken für ihre Lieferketten in den USA, Taiwan, Indien, der Türkei oder Russland. rtr/grz

Australiens Premierminister Anthony Albanese hat bei Chinas Präsident Xi Jinping für eine engere militärische Kooperation zwischen der Volksrepublik und der USA geworben. Während seines Besuchs in Peking sprach Albanese mit Xi über die Sicherheitslage in der Welt und betonte dabei die Wichtigkeit einer engeren Zusammenarbeit beider Nationen. Albanese nahm dabei insbesondere Bezug auf den Krieg in der Ukraine und im Gaza-Streifen.

Australien ist Mitglied der Quad-Gruppe, einem sicherheits- und militärpolitischen Bündnis mit den USA, Indien und Japan. Durch Chinas wachsende militärische Präsenz im Südchinesischen Meer und seine Annäherung an Inselstaaten der Südsee rückt Pekings militärischer Einfluss zunehmend an die australische Küste heran.

Bei dem Besuch waren beide Seiten nun jedoch um eine freundliche Atmosphäre bemüht. China brachte seine “14 Beschwerden”, die es im Jahr 2020 gegenüber Australien formuliert hatte, nicht zur Sprache. Jene 14 Punkte waren die Folge eines diplomatischen Streits, der in Handelsstreitigkeiten gipfelte, nachdem Australien den chinesischen Konzern Huawei vom 5G-Netz ausgeschlossen und eine internationale Untersuchung zum Ursprung des Corona-Virus gefordert hatte.

Peking beklagte damals eine vermeintlich allzu kritische China-Forschung australischer Einrichtungen oder Vorwürfe chinesischer Einmischung in australische Angelegenheiten. Die Beziehungen beider Staaten haben sich seit Albaneses Amtsantritt 2022 aber verbessert. China lässt wieder mehr Einfuhren australischer Produkte zu. Im vergangenen Monat erklärte sich Peking bereit, seine Zölle in Höhe von 218 Prozent auf australischen Wein zu überprüfen. grz

Die EU-Kommission erkennt Bemühungen der Kurzvideoplattform Tiktok zur Einhaltung des Digital Services Act (DSA) an – will diese aber näher prüfen. “Wir haben in den vergangenen Monaten Veränderungen auf der Tiktok-Plattform gesehen, mit neuen Funktionen zum Schutz der Nutzer und Investitionen in die Moderation von Inhalten sowie in Vertrauen und Sicherheit”, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Montag nach einem Treffen mit Tiktok-CEO Shou Zi Chew in Brüssel. DSA ist ein EU-Gesetz, das unter anderem Haftungs- und Sicherheitsvorschriften für digitale Plattformen, Dienste und Produkte regelt.

Die Kommission untersuche nun, ob dies ausreiche, um die Einhaltung der DSA sicherzustellen, der die Bürger vor illegalen Inhalten und Desinformation schützen soll. Die Kommission hatte Tiktok bereits einen Fragenkatalog vorgelegt. Tiktoks Politikberater Theo Bertram schrieb auf der Plattform X, es sei ein gutes Treffen mit Breton gewesen. “Wir werden weiterhin eng mit der Kommission zusammenarbeiten, um die Einhaltung der DSA-Vorschriften zu gewährleisten”, kündigte Bertram an. Wie bereits im Januar wird Chew am zweiten Tag seines Besuches in Brüssel auch die Kommissare für Digitales, Věra Jourová, und Justiz-Kommissar Didier Reynders treffen.

Ebenfalls am Montag stellte die Kommission der Einzelhandelsplattform AliExpress ein förmliches Auskunftsersuchen im Rahmen des DSA zu. Darin fordert die Kommission AliExpress auf, mehr Informationen darüber vorzulegen, was das Unternehmen unternommen hat, um Verbraucher besser vor illegalen Produkten wie etwa gefälschten Arzneimitteln zu schützen.

Breton sagte, beim DSA ginge es nicht nur um Hassreden oder Desinformation. Das Gesetz solle auch sicherstellen, dass keine illegalen oder unsicheren Produkte auf Onlinehandelsplattformen in der EU verkauft werden. AliExpress muss die geforderten Informationen bis zum 27. November 2023 an die Kommission übermitteln. vis

Die offizielle Erklärung der chinesischen Zentralkommission für Disziplinarinspektion kommt fast unscheinbar daher: ein Satz, gerade einmal 61 Zeichen lang. Doch der Inhalt der Erklärung bedeutet das jähe Ende einer eindrucksvollen Karriere. Zhang Hongli, einst gefeiert Top-Banker bei Goldman Sachs und der Deutschen Bank und später Vize-Präsident der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), wird schwerer Verstöße gegen Disziplin und Gesetz verdächtigt. Die Zentralkommission für Disziplinarinspektion (CDDI) habe deshalb eine entsprechende Untersuchung eingeleitet. Die Formulierung bedeutet in China: Zhang Hongli wird Korruption vorgeworfen. Erfahrungsgemäß tendieren die Chancen gegen Null, dass er von den Vorwürfen freigesprochen wird.

Bekannt ist Zhang vor allem für seine Zeit von 2010 bis 2018 als Senior Executive Vice President der staatseigenen ICBC – nach Vermögenswerten der größte Kreditgeber der Welt. Sie zählt zu den “Big Four” im chinesischen Bankensektor – neben China Construction Bank, Bank of China und Agricultural Bank of China.

Zhang wurde 1965 geboren. Nach einem Studium an der Universität in Heilongjiang machte er einen Master-Abschluss an der University of Alberta (Kanada) und einen MBA an der University of California (USA). Zhang blieb in Amerika und startete seine berufliche Laufbahn als Finanzmanager in der Zentrale von Hewlett-Packard.

Nach drei Jahren beim amerikanischen IT-Unternehmen wurde er im Juli 1994 Mitglied des Vorstands der britischen Schroders International Merchant Bank sowie deren China Sales Manager. Im Juni 1998 folgte der nächste Karrieresprung zum Investmentbanking-Riesen Goldman Sachs. Dort wurde Zhang Executive Director für Asien und Hauptvertreter des Pekinger Büros.

Im März 2001 heuerte Zhang in der Investmentbanking-Abteilung der Deutschen Bank an, wurde Leiter der Niederlassung Greater China in Asia, stellvertretender Vorsitzender und Vorsitzender der Region China sowie Präsident der Region Asien. Im April 2010 folgte schließlich der Wechsel zur ICBC. Chinesischen Medien zufolge wurde Zhang damit der erste Banker einer ausländischen Bank, der eine leitende Position bei einer der staatlichen Banken Chinas übernahm.

Zudem wurde er Mitglied der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes, einem hohen, beratenden Organ des Nationalen Volkskongresses. Die ICBC pries Zhang damals für seine internationale Erfahrung und sein Wissen über die globalen Finanzmärkte. Im Jahr 2018 verließ er die Bank aus familiären Gründen, um anschließend Co-Vorsitzender beim Private-Equity-Konzern Hopu Investment zu werden.

Mit Zhang Hongli knüpft sich die mächtige Disziplinarinspektion nun den nächsten ehemaligen Top-Manager aus dem chinesischen Bankensektor vor. Allein in diesem Jahr wurden im Zuge der umfassenden Anti-Korruptionskampagne von Präsident Xi Jinping mehr als 100 Beamte und Führungskräfte strafrechtlich belangt. Darunter auch namhafte Banker, mit denen Zhang Hongli in seiner Zeit bei ICBC zu tun hatte, wie Li Xiaopeng von der China Everbright Group oder auch Cong Lin von China Renaissance Holdings. Beide befinden sich derzeit in Haft.

Experten sind sich einig, dass die umfassende Kampagne nicht nur die finanzielle Stabilität aufrechterhalten und die weitverbreitete Korruption in China eindämmen soll. Vielmehr nutzt Präsident Xi das Instrument auch, um immer wieder persönliche Gegner und Rivalen auszuschalten und so seine eigene Macht weiter auszudehnen. Michael Radunski

He Lifeng ist zum Leiter des Büros der Central Financial Commission (CFC) ernannt worden. Zudem wird He der Central Financial Work Commission (CFWC) vorstehen. Die Behörde soll die ideologische und politische Rolle der Kommunistischen Partei Chinas im chinesischen Finanzsystem stärken.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Wie Pingune, die sich gegen die Kälte wehren, bieten sich Fischerboote im Hafen von Zhoushan in der Provinz Zhejiang gegenseitig Schutz vor starken Winden. Durch die Anordnung mehrerer Boote, die miteinander fest verbunden sind, sinkt die Gefahr des Kenterns. Die Ostküste der Volksrepublik wird regelmäßig von starken Winden oder Taifunen heimgesucht.