wenn China mit seinem Admiral Zheng He (1371-1433) die guten Beziehungen zu Afrika historisch untermauern will, gilt das im Westen als Propaganda und Manipulation. Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama, der eine Generation später die gleichen afrikanischen Küsten Afrikas erreichte, gilt dagegen in weiten Kreisen als großer Entdecker. Dabei ist er längst wegen seiner Gewalttaten gegen Zivilisten umstritten.

Die kenianische Schriftstellerin Yvonne Adhiambo Owuor wendet sich gegen solche Doppelmoral. Sie bricht im Interview mit Fabian Peltsch eine Lanze für Chinas Engagement in Afrika. China als späten Aufsteiger im Weltgeschehen sieht sie tendenziell als guten Partner. Owuor erkennt in China auch ein Vorbild – für die Wirtschaftspolitik, aber auch für die Herausbildung einer selbstbewussteren ostafrikanischen Identität.

Auch in Afrika ist das Bedürfnis nach einer unbelasteten Alternative zur Dominanz der ehemaligen Kolonialmächte riesig. Das zeigt sich auch in der Sympathie für die Brics als Gegenmodell zu den G7. Owuors Prognose: Künftige Generationen werden sich noch konsequenter vom Westen abwenden.

Das ist hochrelevant. Afrikas Bevölkerung wächst rasend schnell und damit auch die Bedeutung des Kontinents für uns in Europa. Seine Länder spielen für Deutschland eine Rolle in der De-Risking-Strategie und als Herkunftsorte von Migration. Wir sollten Stimmen wie Owuor deshalb genau zuhören und unsere Illusionen über die Wahrnehmung der Europäer in Afrika überprüfen.

Ihr Roman “Das Meer der Libellen” handelt von einer jungen Kenianerin, die als Nachfahrin eines chinesischen Seemanns aus dem 15. Jahrhundert aus der Flotte des berühmten Admirals Zheng He identifiziert wird. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Sie nutzen sie, um das wachsende wirtschaftliche und kulturelle Interesse der Chinesen in Afrika zu beleuchten. Was hat Sie an dem Stoff interessiert?

Die Geschichte der ostafrikanischen Suaheli-Küste ist eine tiefgehende Geschichte von Handel, Begegnungen, Kriegen, Begehrlichkeiten und Besitzansprüchen. Ein Ort, der von Persern, Chinesen, anderen Afrikanern, Arabern und Mamelucken weltweit besucht wurde. Das gegenwärtige `Wiederauftauchen’ der Chinesen in unserer Welt, einschließlich ihrer Erinnerung an Admiral Zheng He, wirft ein Schlaglicht auf die Realität eines globalisierten Ostafrikas, lange bevor die Europäer auf der Bildfläche erschienen. Es gibt viele Menschen im globalen Norden, die an der Illusion festhalten, dass die Geschichte Afrikas mit dem Auftauchen der Europäer beginnt, was natürlich Hybris und Wahnsinn ist. Mein Roman war so auch eine private Untersuchung darüber, wie wir auf unsere Meere schauen können, um unsere Zugehörigkeit in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erforschen.

Wie nehmen Sie persönlich die wachsende Präsenz chinesischer Staatsangehöriger und chinesischer Unternehmen in Ihrem Heimatland Kenia wahr?

Es ist nichts Überraschendes, nichts Neues. Wissen Sie, die Präsenz der Chinesen in Ostafrika wurde für den Westen erst zu einer großen Sache nach der globalen Finanzkrise 2007-08, die an China und den Ländern, mit denen es in Afrika eine wirtschaftliche Verbindung aufgebaut hatte, vorbeiging. Ich verstehe die westliche Hysterie über die Anwesenheit der nicht-westlichen Akteure in Afrika nicht, wenn man bedenkt, dass so viele dieser Westler in Afrika leben. Aber ich erkenne an, dass sich die Welt in einer Epoche historischer Verschiebungen befindet. Die westliche Aufregung über den wachsenden chinesischen Einfluss ist einigermaßen verständlich. Keine Kultur wird sich wohlfühlen, wenn sie erlebt, wie ihre Macht schwindet.

Die chinesische Regierung versucht, diese Kontinuität der Beziehungen zwischen Ostafrika und China zu betonen, indem sie auf die friedlichen Besuche von Zheng He hinweist. Sie führte auf der Insel Pate sogar DNA-Tests durch, um zu beweisen, dass sich Chinesen aus seiner Flotte Anfang des 15. Jahrhunderts mit der einheimischen Bevölkerung vermischten.

Gut für China. Das Land verfeinert seine Version der globalen Geschichte. Auch wir Afrikaner hätten die Stränge, die unseren Einfluss auf die Welt und auf die Geschichte offenbaren, früher aufzeigen sollen. Das käme der Tiefe, der Komplexität, der Vielfalt und dem Reichtum der Menschheitsgeschichte zugute. Denken Sie darüber nach: Wenn die Deutschen versuchen würden, eine alte, gemeinsame Geschichte in Afrika wiederaufleben zu lassen, würde dies als Fortschritt betrachtet werden. Warum haben also so viele Westler ein Problem damit, wenn die Chinesen, die eigentlich ältere und umfassendere Verbindungen zu uns haben, so etwas tun?

China ist bekannt dafür, einseitige Geschichten zu verkaufen, so wie die Darstellung von Admiral Zheng He als ausschließlich friedlichem Diplomaten …

Die Menschen an der kenianischen Küste haben ein komplexeres Bild vom Admiral. Das sind die Geschichten, die mich am meisten interessieren: die Erinnerungen unseres Volkes. Wir sind uns bewusst, dass das Reich der Mitte nur eines von vielen war, das uns besuchte. Und ist es nicht seltsam, dass man uns gleichzeitig mit Geschichten über reisende Europäer wie Vasco da Gama, David Livingston, Albert Schweitzer oder Karen Blixen überflutet hat – weiß gewaschenen Schurken, die als heldenhafte und transformative Gestalten verpackt wurden? Warum also sollten wir plötzlich ein Problem mit der Version des großen Admirals haben, wie der chinesische Staat sie projiziert?

Sie sind also der Meinung, dass die Präsenz Chinas den Afrikanern die Chance bietet, ihre Geschichte neu zu schreiben, da China zeigt, wie man westlichen Erzählungen entgegentritt?

China liefert uns vor allem ein Beispiel dafür, was ein einst zerstörtes und erobertes Land erreichen kann. Welche Ausrede können wir mit unserem Reichtum jetzt noch vorbringen, um unsere Rolle in der Welt nicht neu zu definieren? Wissen Sie, als ich ein Schulkind in Kenia war und es in China ein verheerendes Erdbeben gab, hatten unsere Lehrer eine Spendenaktion organisiert, damit wir “für die Kinder in China spenden”. Das war in den Siebzigerjahren. Was China in nur 30 Jahren erreicht hat und das, ohne auf Schikanen, Völkermord und Plünderung zurückgreifen zu müssen, ist eine historische Leistung für die Menschheit. Als Kenianer und Ostafrikaner sehe ich mich gezwungen zu fragen: Was wäre nötig, um das Beste aus uns herauszuholen?

Ihr Roman wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in China veröffentlicht werden. Welche Erfahrungen haben Sie mit chinesischen Lesern und deren Bild von Afrika und afrikanischer Literatur gemacht?

Einige Wissenschaftler und Künstler und ich hielten letztes Jahr Zoom-Vorlesungen mit Studenten einer Hochschule in China. Diese Studenten hatten zuvor noch nie mit afrikanischen Denkern zu tun gehabt. Nachdem das Eis gebrochen war, stellten die jungen Studenten faszinierende Fragen. Beiden Seiten wurde klar, wie sehr wir unsere Erkenntnisse über den anderen aus Quellen bezogen, die nicht unbedingt unseren Interessen entsprachen: aus Büchern über soziale Entwicklung, Anthropologie- oder Naturdokumentationen, Reiseerinnerungen, Statistiken der Weltbank und Auslandskorrespondenten, die auf subtile oder auch nicht so subtile Weise negative Stereotypen unterstreichen.

Wie das Bild von Afrika als Kontinent der Verzweiflung, der Safaris und der Armut?

Ganz genau. Ein Kontinent, der in ständiger Krise und Hilflosigkeit gefangen ist, voller Völker, die von anderen erwarten, dass man für sie denkt. Ich habe die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, darüber nachzudenken, woher sie die Informationen haben. Eine solche Erkundung eröffnet Raum für andere Arten von Gesprächen, zum Beispiel darüber, wie wichtig es ist, unsere Werke direkt füreinander zu übersetzen und unseren Austausch ohne Vermittler zu führen. Ich sage nicht: Afrika ist dies oder Afrika ist das. Ich sage den Schülern: Recherchiert selbst und dann, wenn ihr könnt, besucht es.

Glauben Sie, dass die Beziehungen zu China in den nächsten Jahren noch enger werden?

Wir neigen dazu, zu vergessen, dass nicht nur China Ostafrika beeinflusst, sondern auch die Ostafrikaner China beeinflussen. Es gibt afrikanische Studenten in China, es gibt chinesische Wissenschaftler in Afrika, es gibt junge chinesische Studenten, die jedes Jahr zu Besuch kommen, um in die Natur einzutauchen und ihre eigene Beziehung zur Wildnis und der Umwelt zu entwickeln. Im Dezember 2017 hat China den Handel mit Elefantenprodukten und Elfenbein verboten. Diese Entscheidung war zum Teil auf dieses Engagement in Ostafrika zurückzuführen.

Was ist mit dem Rassismus gegenüber Afrikanern? Ich erinnere mich an eine staatliche Frühlingsfest-Gala im Jahr 2021. Dort gab es eine Tanzchoreografie zur Feier der chinesisch-afrikanischen Beziehungen, bei der chinesische Tänzer als afrikanische Buschmänner verkleidet waren, mit schwarz bemalten Gesichtern und Bananenröckchen.

Diskriminierung, die aus Unwissenheit entsteht, kann immer korrigiert werden. Sie ist nicht vergleichbar mit absichtlichem und ideologischem Rassismus, der geschaffen wird, um eine imaginäre kulturelle Überlegenheit zu stützen. Die nachfolgenden Galas wurden besser kuratiert. Obwohl der Filmsektor wahrscheinlich noch einige Lektionen braucht – ich denke da an den wirklich schrecklichen Film “Wolf Warrior”, der versuchte, den langweiligen weißen Retterkomplex zu wiederholen, aber mit chinesischen Charakteren.

Im Westen gibt es die Vorstellung, dass China afrikanische Ressourcen ausbeutet und unverantwortlich mit der Umwelt und den Arbeitern umgeht. Ist das ein falsches Narrativ?

Es gibt Konfliktpunkte, das lässt sich nicht leugnen. Kulturelle Zusammenstöße sind unvermeidlich. Zum Beispiel die Schlachthöfe für Eselfleisch, um den chinesischen Markt zu beliefern. In Ostafrika sind Esel Gefährten. Wir schlachten keine Esel – und auch keine Pferde. Ich hasse den Opportunismus, der die Werte verändert, die uns als Kenianer lieb und teuer sind. Andererseits verwirren mich die “Sorgen” des Westens, wenn man bedenkt, wie Afrika in den westlichen Mainstream-Medien noch immer dargestellt wird. Dies sind Nationen, die alles getan haben, um auch nur einer Entschuldigung für die Rolle ihrer Vorfahren bei der schlimmsten aller historischen Gräueltaten, dem atlantischen Sklavenhandel, aus dem Weg zu gehen. Wir alle wissen, dass die westlichen “Bedenken” nicht zu unserem Vorteil sind. Es ist vor allem Panik vor dem drohenden Verlust des billigen und einfachen Zugangs zu afrikanischen Ressourcen.

Was denken Sie über die derzeitige Regierung? Präsident Ruto scheint China weniger zugeneigt zu sein als sein Vorgänger.

Er scheint das Land ganz zum Westen hin ausgerichtet zu haben. Wir waren dabei, einen guten Mittelweg zu finden, einen Raum für eigennützige Neutralität. Und in Anbetracht der Zeit, in der wir heute leben, des Aufkommens zukunftsweisender Bündnisse wie Brics+, der wechselnden Winde der Geschichte und des Generationswechsels erinnert dieser Schwenk an eine Fantasie von der Rückkehr der Sechzigerjahre, des Kalten Krieges und der von den Bretton-Woods-Institutionen dominierten Achtziger.

Was erwarten Sie für die weitere Entwicklung der Beziehungen zu China?

Aus den Gesprächen vor Ort entnehme ich, dass es wohl oder übel zu einer über kompensatorischen Gegenreaktion kommen wird. Es wird eine Generation heranwachsen, die dem Westen gegenüber weniger offen sein wird. Aber diese Art von Schwankungen nach links oder rechts tritt auf, wenn ein Volk und eine Nation sich nicht die Zeit genommen haben, ihren Ursprungsmythos und ihre Träume für die Zukunft zu definieren. Sie sind wie ein Schilfrohr, das sich in die eine oder andere Richtung biegt, je nachdem, welcher Wind am stärksten weht. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr der kenianischen Selbstliebe und dem Eigeninteresse widmen und immerzu fragen: “Ja, aber was bringt das für unser ganzes Volk und für tausend Generationen zukünftiger Kenianer?”

Yvonne Adhiambo Owuor wurde 1986 in Nairobi, Kenia, geboren. In ihren Romanen widmet sich die Schriftstellerin der neueren Geschichte ihres Heimatlandes. 2003 wurde sie mit dem Caine Prize for African Writing ausgezeichnet. Auf Deutsch erschienen ihre Werke “Der Ort, an dem die Reise endet” (2014) und “Das Meer der Libellen” (2019) beim Verlag DuMont. Nach Schreibaufenthalten in Berlin und Iowa lebt und arbeitet Owuor wieder in Nairobi.

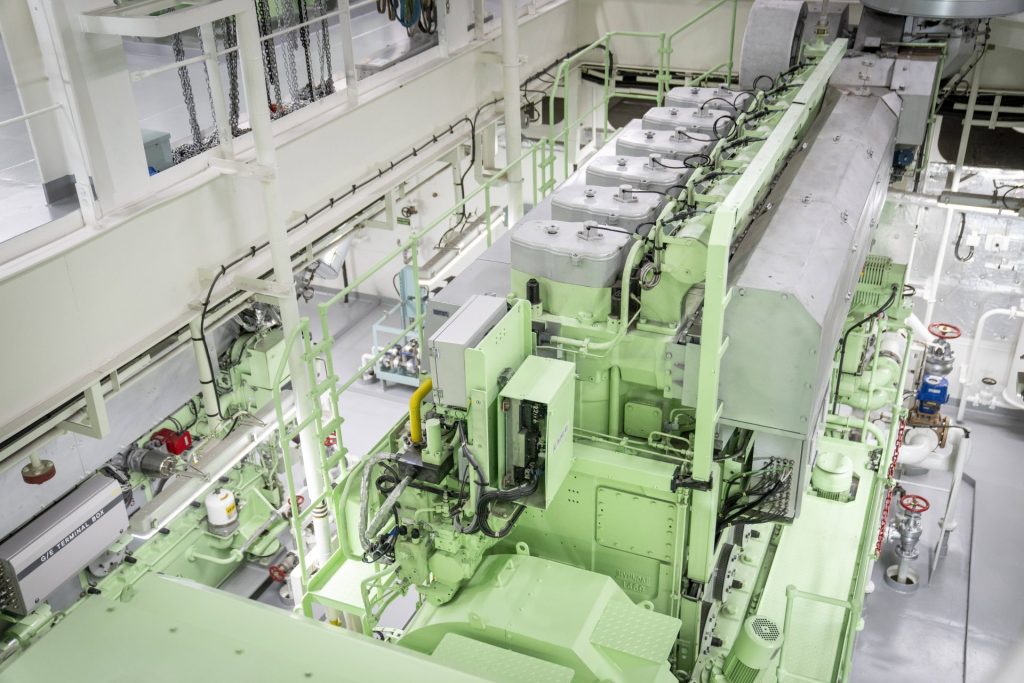

Die globale Schifffahrt ist für etwa drei Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich – also etwa eine Milliarde Tonnen pro Jahr. Um diese Zahl zu senken, müssen die Reedereien auf umweltfreundlichere Antriebe umsteigen. Methanol und Ammoniak haben hier – mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen – die Nase vorn. China als weltgrößter Schiffbauer und größte Exportnation kommt dabei eine besondere Rolle zu.

In diesem Januar beginnt die Mobilitätswende in der Schifffahrt. In China wird ein mit Methanol betriebener Containerriese getauft. Das 350 Meter lange Schiff nimmt dann seinen Liniendienst zwischen Ningbo in China und den europäischen Häfen auf. Darunter auch Hamburg. Das Schiff der dänischen Reederei Maersk ist 350 Meter lang und trägt 16.000 Container. Das ist zwar deutlich weniger als die Frachter der Megamax-Klasse mit ihren 24.000 Containern, doch das Schiff ist dennoch die Zukunft der Schifffahrt.

Denn es fährt nicht nur mit Methanol, sondern kann auch herkömmliches Schweröl oder Biodiesel tanken. Angesichts der sehr limitierten Verfügbarkeit von Methanol ist das auch dringend notwendig. Doch gerade die Brückentechnologie des doppelten Antriebs macht die schrittweise Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen möglich. Die Leistung der Werft zeigt, dass sich Containerschiffe mit vergleichsweise geringem Aufwand ausrüsten lassen.

Und genau das ist auch nötig. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) reguliert die Hochseeschifffahrt. Und sie macht Druck bei der Energiewende im maritimen Bereich. Bis zum Jahr 2030 soll der Kohlendioxidausstoß der Seeschifffahrt um 20 Prozent sinken und bis 2040 um 70 Prozent. Im Jahr 2050 soll Klimaneutralität erreicht sein.

Die Reedereien setzen dabei auf drei Technologien mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen:

Mit Blick auf die Pläne zur CO₂-Einsparung ist allerdings entscheidend, dass sich sowohl Ammoniak als auch Methanol klimaneutral produzieren lassen.

Die Volksrepublik ist der weltgrößte Schiffsproduzent. Im ersten Halbjahr legten die Bestellungen für neue Schiffe um 73 Prozent zu. Aktuell hat China laut Clarkson Research damit einen Marktanteil von 58,5 Prozent. Auf Platz zwei und drei folgen Südkorea (29 Prozent) und Japan (7,9 Prozent).

Doch diese Marktdominanz hat einen Schönheitsfehler. Bei den Schiffen handelt es sich vor allem um konventionelle Modelle, die mit Diesel und Schweröl laufen. Die chinesischen Schiffbauer dominieren den Markt dank großer Kapazitäten, lokaler Lieferketten und billiger Finanzierungsmöglichkeiten. Die angesprochenen Zukunftstechnologien kommen in erster Linie aus Südkorea. Dort wurde auch das bisherige Vorzeigeschiff für die Methanoltechnik gebaut, die Laura Maersk.

Der Umschwung kommt schnell. Ab dem Jahr 2024 wird der Schiffsverkehr in den EU-Emissionshandel einbezogen. Das wird zum einen den Transport mit klassischen Schiffen verteuern. Zum anderen sind Konzerne in ihren Nachhaltigkeitsberichten verpflichtet, ihre Bemühungen zur CO₂-Reduktion offenzulegen. Die Lieferkette – und damit der Schiffsverkehr, denn rund 90 Prozent des Welthandels passieren auf dem Seeweg – spielt dabei eine zentrale Rolle.

Doch China hat auf die sich ändernden Rahmenbedingungen bereits reagiert. Das China Waterborne Transportation Research Institute (CWRTI) – ein Thinktank des Transportministeriums – hat bereits im Jahr 2020 die Vorteile von Methanol im Schiffsverkehr herausgearbeitet.

“China ist der größte Produzent und Verbraucher von Methanol weltweit. Es kommt seit vielen Jahren zum Einsatz, nicht nur als Baustein für die Herstellung von Chemikalien, sondern auch als sauberer Brennstoff in Industriekesseln, Personen- und Schwerlastfahrzeugen”, fasste damals Chris Chatterton das Ergebnis im Fachmagazin THB (Täglicher Hafenbericht) zusammen. Er ist Chief Operating Officer (COO) des Methanol Institutes, einem internationalen Zusammenschluss von Methanol-Produzenten.

Im April 2023 war Methanol auch Thema bei der China-Reise von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Im Beisein der Präsidenten beider Länder kam eine Vereinbarung zwischen dem Logistik-Konzern CMA-CGM (Marseille), der Reederei Cosco und der Shanghai International Port Group zustande. Es ging dabei um die Lieferung von CO₂-neutralem Methanol.

Auch Maersk, dessen Methanol-Schiff ab Januar 2024 von China aus seine Routen fährt, hat sich den Treibstoff bereits vor Ort gesichert. Die Reederei hat einen Vertrag mit dem Windturbinen-Produzenten Xinjiang Goldwind geschlossen über die Lieferung von jährlich 500.000 Tonnen CO₂-neutralem Methanol. Die Produktion beginnt im Jahr 2026. Maersk möchte den Treibstoff in zwölf Containerschiffe einsetzen, die bis dahin China anfahren werden.

China hat Sanktionen gegen fünf Rüstungsunternehmen aus den USA verhängt. Wie ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Sonntag mitteilte, seien die Maßnahmen eine Reaktion auf die jüngste Runde von US-Waffenverkäufen an Taiwan. Washington hatte im vergangenen Monat den Verkauf von Ausrüstung im Wert von 300 Millionen Dollar an Taiwan genehmigt, darunter vor allem taktische Informationssysteme. Peking wertet die Waffenverkäufe als Gefährdung für “Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen”, so das Außenministerium in Peking am Sonntag.

Die Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt werden sollen, sind BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat und Data Link Solutions. Die Strafmaßnahmen sehen vor, die Vermögenswerte der Unternehmen in China einzufrieren. Zudem ist es Einzelpersonen oder Organisationen in der Volksrepublik untersagt, Geld an die betreffenden Unternehmen zu überweisen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. rtr/fpe

China hat eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen Weinbrand aus der EU eingeleitet. Betroffen sind Spirituosen wie Brandy, die in Behältern mit weniger als 200 Litern Fassungsvermögen nach China exportiert werden. Das teilte das Handelsministerium am Freitag in Peking mit. Von der Prüfung dürften vor allem französische Alkohol-Marken betroffen sein, die in China einen wichtigen Absatzmarkt haben.

Beobachter werten die Untersuchung als Reaktion auf die europäische Anti-Subventionsprüfung chinesischer E-Autohersteller. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Herbst eine Untersuchung angekündigt, die prüfen soll, ob China seine E-Autos stark verbilligt herstellt. Als Konsequenz wären Strafzölle möglich. Die französische Regierung hatte die E-Auto-Untersuchung damals stark befürwortet. Schon in der Vergangenheit hatte China versucht, mit der Prüfung von importierten Weinen Druck auszuüben, etwa als sich die Spannungen mit Australien verschärft hatten. fpe

Ein Rebellenbündnis in Myanmar hat nach wochenlangen heftigen Kämpfen mit den Junta-Truppen die Kontrolle über eine wichtige Stadt an der Nordgrenze des Landes zu China erlangt. Die “Drei-Brüder-Allianz”, wie die Gruppe genannt wird, erklärte am Freitag, sie habe die Stadt Laukkai eingenommen, nachdem das dortige regionale Hauptquartier des Militärs kapituliert hatte. Knapp 2.400 Soldaten der Armee, darunter sechs Generäle, hätten sich den Einheiten der Milizen ergeben.

Laukkai befindet sich nur 16 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Die 23.000 Einwohner-Stadt ist wichtig für den grenzüberschreitenden Handel. Sie hat aber auch den Ruf einer Spielhölle und einer Drehscheibe für Kriminalität wie Drogenhandel und Prostitution, in die oft auch chinesische Bürger verwickelt sind.

Am Donnerstag erst hatte Chinas stellvertretender Außenminister Sun Weidong Myanmar besucht. Bei dem mehrtägigen Treffen habe er mit dem Juntachef Min Aung Hlaing die Stabilität der Grenzen und ein Vorgehen gegen wachsende Online- und Telefonbetrügereien besprechen wollen, wie Chinas Außenministerium vorab zur Reise erklärte.

China ist ein wichtiger Verbündeter der Junta, unterhält aber auch enge Beziehungen zu einigen ethnischen chinesischen Milizen entlang der Grenze. Peking hat mehrfach zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Ende Dezember forderte China seine Staatsangehörigen unter Hinweis auf Sicherheitsrisiken auf, das Gebiet Laukkai zu verlassen. rtr

Die Hoffnung des Technikkonzerns Huawei, in den USA die öffentliche Meinung doch noch zu drehen, scheint zu schwinden. Das Unternehmen hat einen guten Teil seiner Mannschaft für Öffentlichkeitsarbeit und Regierungskommunikation in den USA und Kanada eingespart, berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei. Eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat die US-Landestochter von Huawei zu Jahresbeginn verlassen. Einige davon waren schon seit einem Jahrzehnt an Bord.

Die pure Zahl der Entlassungen ist gering, doch Beobachter werten die Veränderung als Anzeichen dafür, wie Huawei die politische Stimmung in Nordamerika bewertet. Seit der Ära von Präsident Donald Trump wurde es für chinesische Telekommunikationsausrüster fast unmöglich, mit US-Kunden Geschäfte zu machen. Zwischen beiden großen Parteien herrscht Konsens, die Verflechtung mit China wieder aufzulösen. fin

Chinas Tourismusbranche hofft 2024 auf einen Aufschwung sowohl des inländischen als auch des internationalen Reiseverkehrs. Die zum Tourismus-Ministerium gehörende China Tourism Academy erwartet 2024 sechs Milliarden Reisen in China und Einnahmen in Höhe von sechs Billionen Yuan (rund 773 Milliarden Euro), wie die Deutschen Presse-Agentur berichtet.

Für 2023 errechnete die Tourism Academy demnach 5,4 Milliarden Reisen und eingenommene 5,2 Billionen Yuan. Sie hofft also für das neue Jahr auf eine Steigerung von rund zehn Prozent.

Um die Branche weiter anzukurbeln, möchte Peking mehr Hilfsgelder und Steuererleichterungen zum Investieren anbieten. 2021 hatte der Sektor und mit ihm verbundene Industrien einen Anteil von 3,96 Prozent an Chinas Wirtschaftsleistung, erklärte Finanzexperte He Xiaoyu der dpa.

Im November lockerte Peking die Visumspflicht für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande und Malaysia. Wer weniger als 15 Tage nach China reisen will, muss vorab kein Visum mehr beantragen. Die Testphase läuft für ein Jahr. fpe

“Die Wahrheit in den Tatsachen suchen 实事求是”. So hieß vor 45 Jahren der Leitspruch, dem Deng Xiaoping im Dezember 1978 folgte, um China nach Maos Kulturrevolution wieder vom Kopf auf die Füße stellen zu können. Zwei Jahre nach dem Tod des Großen Vorsitzenden ließen sich Deng und seine von Mao ebenso verfolgten und nun rehabilitierten Gesinnungsgenossen von diesem Motto des Pragmatismus inspirieren. Sie brachen mit der Klassenkampf-Ideologie, konzentrierten sich auf Marktreformen- und Wirtschaftsaufbau. Trotz Zickzackwegen stieg China zur heutigen ökonomischen Weltmacht auf.

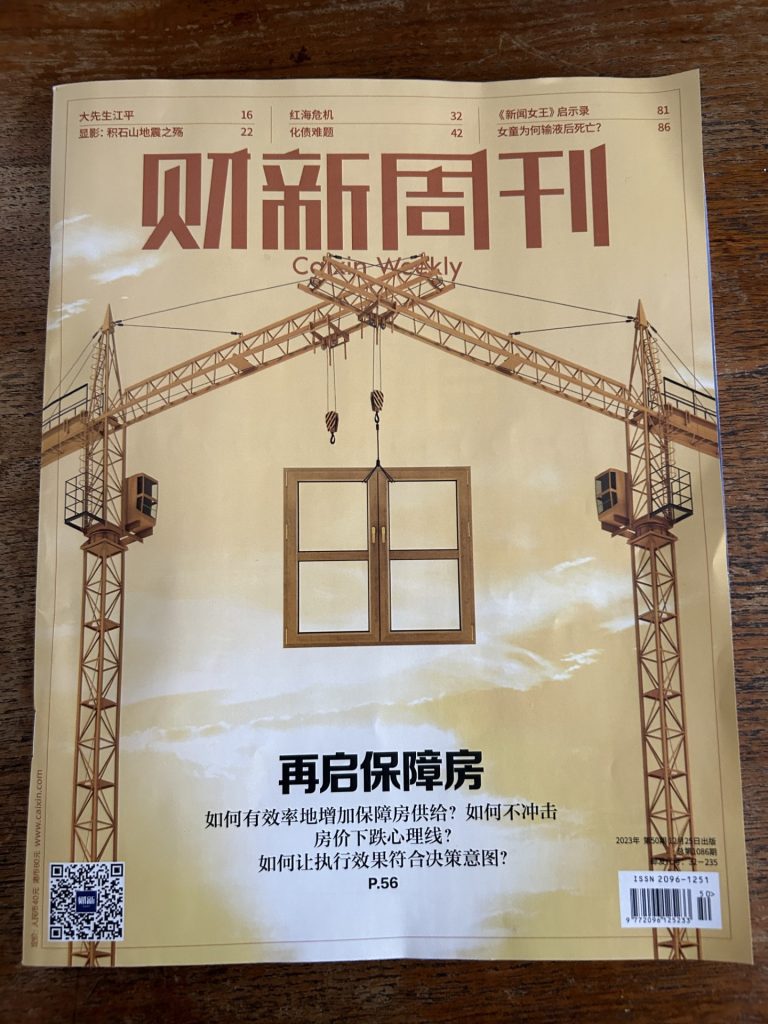

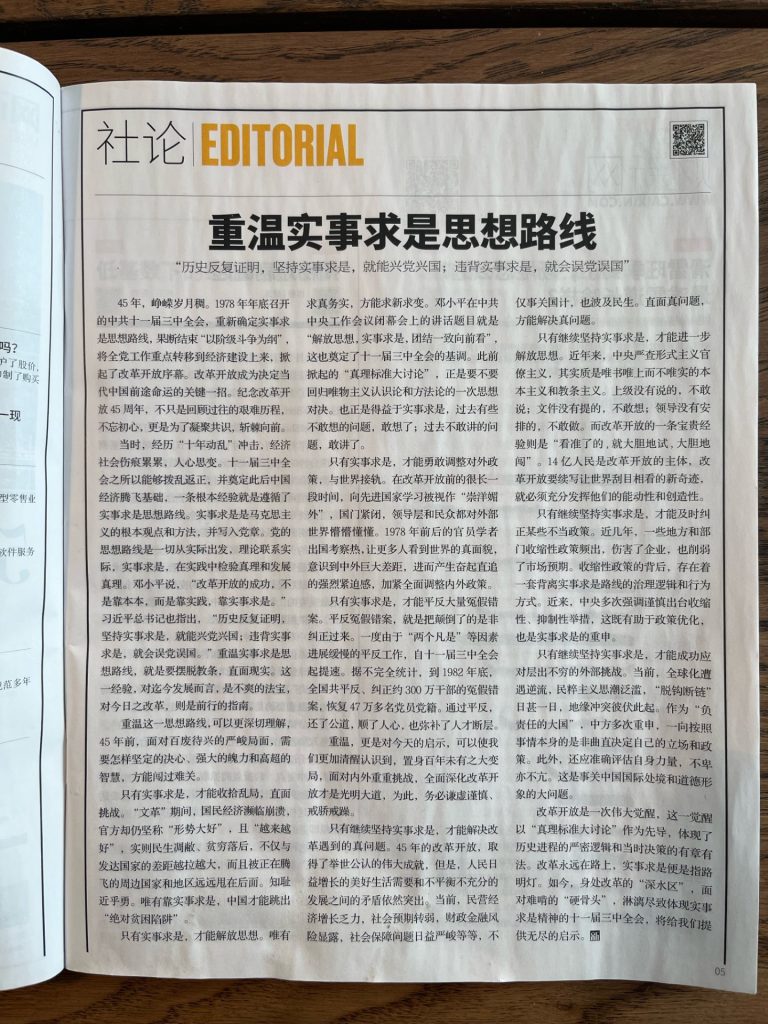

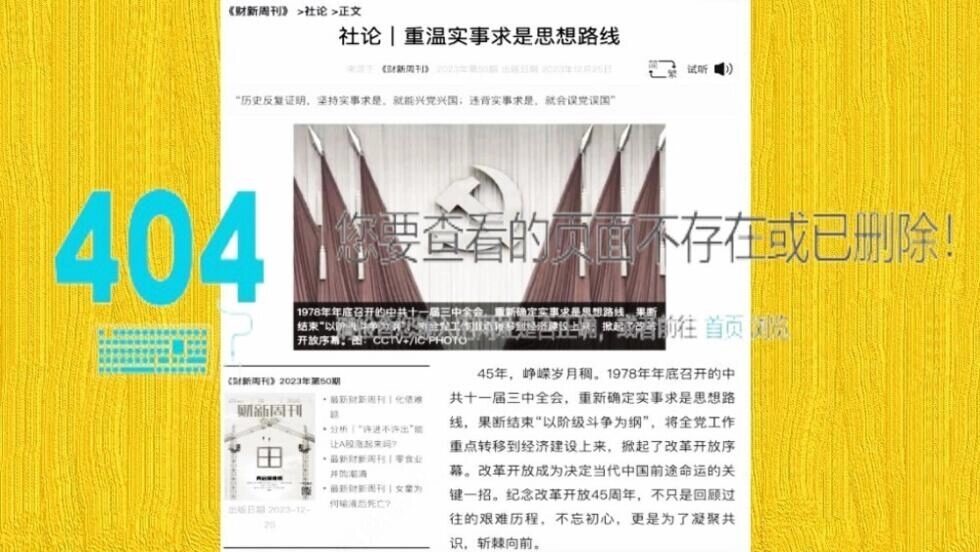

Für diesen Pragmatismus, der von Xi Jinpings re-ideologisierter und nationalistischer Politik immer stärker infrage gestellt wird, brach jetzt die finanzpolitische Pekinger Wochenzeitschrift Caixin (财新周刊) eine Lanze. Das wegen mutiger Enthüllungen populäre Magazin, das über seine englischsprachige Online-Ausgabe auch international angesehen ist, sang ein Loblied auf den Slogan von der Wahrheit und den Tatsachen. 22-mal wiederholt sie ihn in ihrem Editorial, das am 25. Dezember unter dem Titel erschien: “Lasst uns nochmals über das Leitmotto nachdenken, wonach die Wahrheit nur in den Tatsachen zu finden ist.” 重温实事求是思想路线.

Für ausländische Leser ist das mühsame Lektüre. Pekings Parteiführern, allen voran Xi Jinping, muss das Editorial dagegen unter die Haut gefahren sein. Es steckt voller Anspielungen, stellt Xis Erfolgsbilanz nach innen wie nach außen infrage und fordert zur Rückbesinnung auf den Leitspruch der Reformpolitik Dengs auf. Erst mit dieser Maxime gelang es, dass China der “absoluten Armutsfalle” entkam, seine Außenpolitik korrigierte und “mit der Welt gleichzog.”

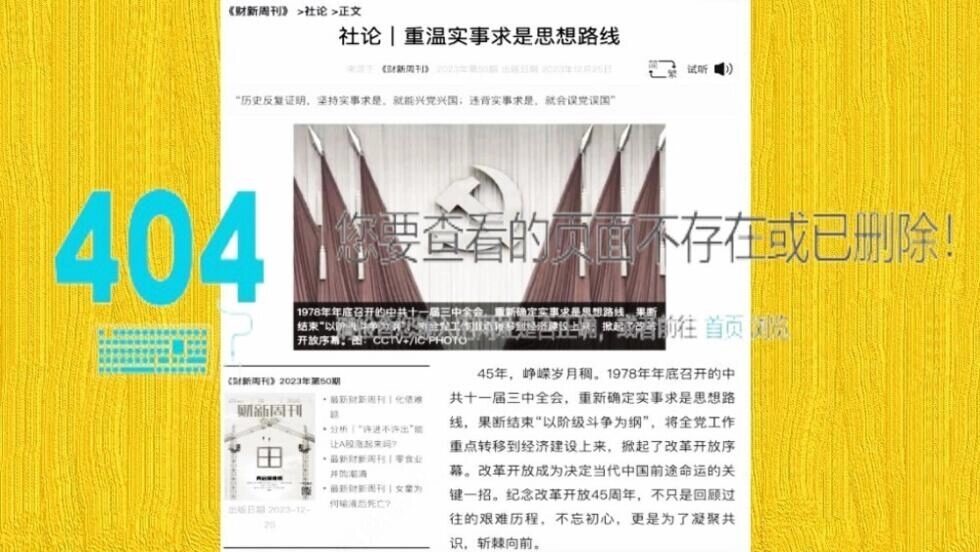

Nur Stunden nach Auslieferung des Wochenmagazins am 25. Dezember verboten Pekings-Behörden den Verkauf. Für die Masse der Abonnenten, die Caixin nur online lesen, wurde das Editorial in der Netzausgabe geblockt. Auf der englischsprachigen Webseite tauchte es erst gar nicht auf.

Durch Zufall erhielt ich eines der Magazine. Das kam so: Freunde, die auf Europareise gingen, hatten vor ihrer Abfahrt just am 25. Dezember chinesische Zeitungen in Peking gekauft, um sie als Präsent mitzubringen. Darunter war das Caixin-Heft. Weder sie noch ich ahnten, dass Chinas Zensur kurz darauf seine Verbreitung stoppen ließ.

Ich erfuhr es erst als Blogger posteten, dass sie die Online-Version des Editorial nicht mehr aufrufen konnten. Die Seite existierte nicht mehr. Nur noch schwer lesbare Fotos von Screenshots des Editorials machten online die Runde.

Caixins Leitartikel ist ein Lehrstück für die Kunst der Anspielungen und ein Manifest für den Frust der intellektuellen Eliten, die sich nicht zu den Dissidenten rechnen. Schon der Eingangsatz nutzt eine Gedichtzeile Maos über die “turbulenten Jahre 峥嵘岁月稠”, um an die erfolgreichen, aber schwierigen 45 Jahre der Reformpolitik Chinas zu erinnern, die im Dezember dieses Jubiläum hatte. Vom 18. bis 22. Dezember 1978 fand die heute als historisch bewertete 3. ZK-Plenartagung der Partei für ihren damaligen 11. Parteitag statt. Sie läutete mit einem Startschuss für Chinas Reformen das Ende von Maos Kulturrevolution ein.

Natürlich stellt sich die Frage, warum Xi, der jeden politischen Gedenktag feiern lässt, am 26. Dezember hymnisch Maos 130. Geburtstag pries, aber ausgerechnet das Gedenken an das 3. Plenum von 1978 überging. Er hätte wohl Farbe bekennen müssen, warum er – offenbar wegen der schwierigen Wirtschaftslage – das seit Wochen überfällige, alle fünf Jahre erforderliche 3. ZK-Plenum des 20. Parteitags noch nicht einberufen hatte.

Das Editorial ist eine öffentliche Aufforderung an Xi, den von ihm abgewürgten Reformmotor Chinas neu zu starten und dafür über seinen Schatten zu springen. Caixin schützt sich gegen Pekings Vergeltung für das Editorial, indem es sich darin auf Deng Xiaoping beruft: Der Erfolg der Reformen Chinas stütze sich nicht auf “Lehrbuchdogmatik 本本主義”, sondern auf eine “Praxis, die die Wahrheit in den Tatsachen sucht”. Zitiert wird auch Xi selbst: “Die Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass Staat und Partei aufblühten, wenn wir die Wahrheit in den Tatsachen suchten und dass sie niedergingen, wenn wir dagegen verstießen.” Doch dieses Zitat stammt aus dem Anfangsjahr von Xis Regentschaft, als er 2013 auf dem damaligen 3. Plenum des 18. Parteitags noch den Anschein verbreitete, selbst ein radikaler Marktreformer zu sein.

Caixin hatte in einem zuvor geschriebenen Leitartikel bereits am 6. November unter dem Titel “Chinas Reformen brauchen dringend einen neuen Durchbuch” an Xis frühere Reformversprechungen erinnert. Es nannte sie “beispiellos in Umfang und Ehrgeiz”, etwa Xis Ansage, er wolle, dass “der Markt die entscheidende Rolle bei der Allokation von Ressourcen spielt”. Doch das war 2013, schreibt Caixin. Die Volksrepublik habe “heute mit anderen Herausforderungen zu tun als noch vor einem Jahrzehnt.” Ihr Wirtschaftswachstum stünde unter Druck, die soziale Stabilität sei in Gefahr. Überall täten sich Schieflagen auf, von der Demografie bis zu den Problemen der Unternehmen, der lokalen Finanzen, kommunalen Schulden, im Immobiliensektor oder im “besorgniserregenden” Arbeitsmarkt.

Das Editorial vom 6. November blieb bis heute unzensiert. Doch nun reichte es Peking. Denn Caixin wählte im jüngsten Leitartikel noch deutlichere Worte für Chinas Misere. Es fehle der Privatwirtschaft die Kraft zum Wachstum, schwächten sich die gesellschaftlichen Erwartungen ab, kämen fiskalische und finanzielle Risiken zutage, würden die Probleme der sozialen Sicherheit immer gravierender 当前,民营经济增长乏力,社会预期转弱,财政金融风险显露,社会保障问题日益严峻等等.

In Anspielung auf die heutigen Durchhalteparolen Pekings und seine Schönfärberei von Daten und Zahlen erinnert das Editorial an die Kulturrevolution: Als Chinas Wirtschaft vor dem Zusammenbruch stand, hätten seine Offiziellen von einer “exzellenten Lage” gesprochen, die “immer besser werde 形勢大好且越來越好”.

Ein Beispiel für heute gab Xi Jinping in seiner Neujahrsrede auf 2024, als er zwar in zwei versteckten Halbsätzen momentane Schwierigkeiten für manche Unternehmen und Arbeiter einräumte, aber von einer insgesamt erfolgreichen Entwicklung sprach: “Dieses Jahr kommen wir sehr kraftvoll voran 这一年的步伐,我们走得很有力量.”

In meiner Zeit als Korrespondent in China erlebte ich immer wieder mit, wie die Behörden Chinas Medien zensierten, wenn ihnen die Inhalte nicht passten. Zwar hüteten sich die meisten betroffenen Redaktionen darüber direkt zu sprechen, machten aber auf andere Art deutlich, was ihnen passiert war. Als die Zeitungen noch als Printerzeugnisse verschickt wurden, erhielt ich als Abonnent manchmal an zwei Tagen hintereinander die scheinbar gleiche Ausgabe doppelt zugestellt. Es war kein Versehen, sondern ein gezielter Hinweis, dass die erst gedruckte Ausgabe von der Zensur gestoppt worden war und sie komplett neu gedruckt werden musste. Durch Vergleichen der beiden Exemplare fand ich rasch heraus, wegen welchem Artikel oder Absatz die Zensur eingegriffen hatte.

Bei der Caixin, die damals noch Caijing hieß, war es 2007 einfach. Ich bekam ihr Wochenheft am 5. März auch doppelt, aber mit unterschiedlichen Titelbildern, einmal über Chinas neues Eigentumsrecht, das zweite Mal über die Lage am Aktienmarkt.

Die gesamte Auflage des Erstprodukts war in einer Pekinger Nacht-und-Nebel-Aktion beschlagnahmt und eingestampft worden und musste von der Redaktion eiligst völlig neu produziert werden. Chinas Parteiführung reagierte auf eine zehnseitige Enthüllungsstory Caijings über die Geburtswehen des ersten Eigentumsgesetzes Chinas und dem Machtkampf dazu innerhalb der Partei. Der Leitartikel der damaligen Chefredakteurin Hu Shuli wurde zensiert. Hu Shuli hat bei Caixin auch heute noch viel zu sagen. Viele fürchten daher, dass sie wegen des aktuellen Vorfalls später Probleme bekommt.

Pekings Zensur wirkt allerdings wenig abschreckend. Das Netz ist voller Spott und Karikaturen über die reale Lage der Wirtschaft Chinas. Und am 3. Januar blies die renommierte “China Business News 第一财经” in ein ähnliches Horn wie gerade Caixin. Sie forderte in ihrem Leitartikel Xi und die Pekinger Parteiführung auf, die Privatindustrie endlich in Ruhe und rechtlich wirklich geschützt ihren Geschäften nachgehen zu lassen. Die Regierung soll endlich “loslassen und dezentralisieren 最好的承诺是放手和放权”. Darauf sei der Erfolg der vergangenen 45 Jahre der Reformen und Öffnung Chinas (seit dem 3. Plenum 1978) zurückzuführen – 45年的改革开放展示,中国经济的腾飞史,就是政府放权、权利独立拓展的历.

Bisher ist das Editorial in der China Business News nicht zensiert worden. Der Reformdruck auf Pekings Führung wächst aller Zensur zum Trotz.

Chinas Staatsrat gab am Freitag die Ernennung und Entlassung mehrerer Kader bekannt:

Wang Yang wurde demnach zum stellvertretenden Generalsekretär des Staatsrats ernannt.

Li Baojun wird Vizeminister für zivile Angelegenheiten.

Dong Xin ist ab sofort stellvertretender Leiter der Nationalen Rundfunk- und Fernsehbehörde.

Qin Yuyun wird stellvertretender Leiter der Nationalen Behörde für Lebensmittel und strategische Reserven.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinesische Paläontologen entdeckten dieses kristallisierte Dinosaurier-Ei bei der Restaurierung eines Nestes, das im vergangenen Jahr auf dem Qinglong-Berg in der Provinz Hubei gefunden wurde. Kristallisierte Eierfossilien sind aufgrund der rauen Umweltbedingungen, die für ihre Entstehung nötig sind, äußerst selten. Fossile Dinosauriereier, die auf die mittlere Kreidezeit vor 60 bis 80 Millionen Jahren zurückgehen, wurden erstmals 1995 auf dem Qinglong-Berg entdeckt. Bis heute haben Forscher dort fast 3000 an der Oberfläche liegende und zumeist gut erhaltene Dinosaurier-Eier gefunden.

wenn China mit seinem Admiral Zheng He (1371-1433) die guten Beziehungen zu Afrika historisch untermauern will, gilt das im Westen als Propaganda und Manipulation. Der portugiesische Seefahrer Vasco da Gama, der eine Generation später die gleichen afrikanischen Küsten Afrikas erreichte, gilt dagegen in weiten Kreisen als großer Entdecker. Dabei ist er längst wegen seiner Gewalttaten gegen Zivilisten umstritten.

Die kenianische Schriftstellerin Yvonne Adhiambo Owuor wendet sich gegen solche Doppelmoral. Sie bricht im Interview mit Fabian Peltsch eine Lanze für Chinas Engagement in Afrika. China als späten Aufsteiger im Weltgeschehen sieht sie tendenziell als guten Partner. Owuor erkennt in China auch ein Vorbild – für die Wirtschaftspolitik, aber auch für die Herausbildung einer selbstbewussteren ostafrikanischen Identität.

Auch in Afrika ist das Bedürfnis nach einer unbelasteten Alternative zur Dominanz der ehemaligen Kolonialmächte riesig. Das zeigt sich auch in der Sympathie für die Brics als Gegenmodell zu den G7. Owuors Prognose: Künftige Generationen werden sich noch konsequenter vom Westen abwenden.

Das ist hochrelevant. Afrikas Bevölkerung wächst rasend schnell und damit auch die Bedeutung des Kontinents für uns in Europa. Seine Länder spielen für Deutschland eine Rolle in der De-Risking-Strategie und als Herkunftsorte von Migration. Wir sollten Stimmen wie Owuor deshalb genau zuhören und unsere Illusionen über die Wahrnehmung der Europäer in Afrika überprüfen.

Ihr Roman “Das Meer der Libellen” handelt von einer jungen Kenianerin, die als Nachfahrin eines chinesischen Seemanns aus dem 15. Jahrhundert aus der Flotte des berühmten Admirals Zheng He identifiziert wird. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit. Sie nutzen sie, um das wachsende wirtschaftliche und kulturelle Interesse der Chinesen in Afrika zu beleuchten. Was hat Sie an dem Stoff interessiert?

Die Geschichte der ostafrikanischen Suaheli-Küste ist eine tiefgehende Geschichte von Handel, Begegnungen, Kriegen, Begehrlichkeiten und Besitzansprüchen. Ein Ort, der von Persern, Chinesen, anderen Afrikanern, Arabern und Mamelucken weltweit besucht wurde. Das gegenwärtige `Wiederauftauchen’ der Chinesen in unserer Welt, einschließlich ihrer Erinnerung an Admiral Zheng He, wirft ein Schlaglicht auf die Realität eines globalisierten Ostafrikas, lange bevor die Europäer auf der Bildfläche erschienen. Es gibt viele Menschen im globalen Norden, die an der Illusion festhalten, dass die Geschichte Afrikas mit dem Auftauchen der Europäer beginnt, was natürlich Hybris und Wahnsinn ist. Mein Roman war so auch eine private Untersuchung darüber, wie wir auf unsere Meere schauen können, um unsere Zugehörigkeit in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu erforschen.

Wie nehmen Sie persönlich die wachsende Präsenz chinesischer Staatsangehöriger und chinesischer Unternehmen in Ihrem Heimatland Kenia wahr?

Es ist nichts Überraschendes, nichts Neues. Wissen Sie, die Präsenz der Chinesen in Ostafrika wurde für den Westen erst zu einer großen Sache nach der globalen Finanzkrise 2007-08, die an China und den Ländern, mit denen es in Afrika eine wirtschaftliche Verbindung aufgebaut hatte, vorbeiging. Ich verstehe die westliche Hysterie über die Anwesenheit der nicht-westlichen Akteure in Afrika nicht, wenn man bedenkt, dass so viele dieser Westler in Afrika leben. Aber ich erkenne an, dass sich die Welt in einer Epoche historischer Verschiebungen befindet. Die westliche Aufregung über den wachsenden chinesischen Einfluss ist einigermaßen verständlich. Keine Kultur wird sich wohlfühlen, wenn sie erlebt, wie ihre Macht schwindet.

Die chinesische Regierung versucht, diese Kontinuität der Beziehungen zwischen Ostafrika und China zu betonen, indem sie auf die friedlichen Besuche von Zheng He hinweist. Sie führte auf der Insel Pate sogar DNA-Tests durch, um zu beweisen, dass sich Chinesen aus seiner Flotte Anfang des 15. Jahrhunderts mit der einheimischen Bevölkerung vermischten.

Gut für China. Das Land verfeinert seine Version der globalen Geschichte. Auch wir Afrikaner hätten die Stränge, die unseren Einfluss auf die Welt und auf die Geschichte offenbaren, früher aufzeigen sollen. Das käme der Tiefe, der Komplexität, der Vielfalt und dem Reichtum der Menschheitsgeschichte zugute. Denken Sie darüber nach: Wenn die Deutschen versuchen würden, eine alte, gemeinsame Geschichte in Afrika wiederaufleben zu lassen, würde dies als Fortschritt betrachtet werden. Warum haben also so viele Westler ein Problem damit, wenn die Chinesen, die eigentlich ältere und umfassendere Verbindungen zu uns haben, so etwas tun?

China ist bekannt dafür, einseitige Geschichten zu verkaufen, so wie die Darstellung von Admiral Zheng He als ausschließlich friedlichem Diplomaten …

Die Menschen an der kenianischen Küste haben ein komplexeres Bild vom Admiral. Das sind die Geschichten, die mich am meisten interessieren: die Erinnerungen unseres Volkes. Wir sind uns bewusst, dass das Reich der Mitte nur eines von vielen war, das uns besuchte. Und ist es nicht seltsam, dass man uns gleichzeitig mit Geschichten über reisende Europäer wie Vasco da Gama, David Livingston, Albert Schweitzer oder Karen Blixen überflutet hat – weiß gewaschenen Schurken, die als heldenhafte und transformative Gestalten verpackt wurden? Warum also sollten wir plötzlich ein Problem mit der Version des großen Admirals haben, wie der chinesische Staat sie projiziert?

Sie sind also der Meinung, dass die Präsenz Chinas den Afrikanern die Chance bietet, ihre Geschichte neu zu schreiben, da China zeigt, wie man westlichen Erzählungen entgegentritt?

China liefert uns vor allem ein Beispiel dafür, was ein einst zerstörtes und erobertes Land erreichen kann. Welche Ausrede können wir mit unserem Reichtum jetzt noch vorbringen, um unsere Rolle in der Welt nicht neu zu definieren? Wissen Sie, als ich ein Schulkind in Kenia war und es in China ein verheerendes Erdbeben gab, hatten unsere Lehrer eine Spendenaktion organisiert, damit wir “für die Kinder in China spenden”. Das war in den Siebzigerjahren. Was China in nur 30 Jahren erreicht hat und das, ohne auf Schikanen, Völkermord und Plünderung zurückgreifen zu müssen, ist eine historische Leistung für die Menschheit. Als Kenianer und Ostafrikaner sehe ich mich gezwungen zu fragen: Was wäre nötig, um das Beste aus uns herauszuholen?

Ihr Roman wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in China veröffentlicht werden. Welche Erfahrungen haben Sie mit chinesischen Lesern und deren Bild von Afrika und afrikanischer Literatur gemacht?

Einige Wissenschaftler und Künstler und ich hielten letztes Jahr Zoom-Vorlesungen mit Studenten einer Hochschule in China. Diese Studenten hatten zuvor noch nie mit afrikanischen Denkern zu tun gehabt. Nachdem das Eis gebrochen war, stellten die jungen Studenten faszinierende Fragen. Beiden Seiten wurde klar, wie sehr wir unsere Erkenntnisse über den anderen aus Quellen bezogen, die nicht unbedingt unseren Interessen entsprachen: aus Büchern über soziale Entwicklung, Anthropologie- oder Naturdokumentationen, Reiseerinnerungen, Statistiken der Weltbank und Auslandskorrespondenten, die auf subtile oder auch nicht so subtile Weise negative Stereotypen unterstreichen.

Wie das Bild von Afrika als Kontinent der Verzweiflung, der Safaris und der Armut?

Ganz genau. Ein Kontinent, der in ständiger Krise und Hilflosigkeit gefangen ist, voller Völker, die von anderen erwarten, dass man für sie denkt. Ich habe die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, darüber nachzudenken, woher sie die Informationen haben. Eine solche Erkundung eröffnet Raum für andere Arten von Gesprächen, zum Beispiel darüber, wie wichtig es ist, unsere Werke direkt füreinander zu übersetzen und unseren Austausch ohne Vermittler zu führen. Ich sage nicht: Afrika ist dies oder Afrika ist das. Ich sage den Schülern: Recherchiert selbst und dann, wenn ihr könnt, besucht es.

Glauben Sie, dass die Beziehungen zu China in den nächsten Jahren noch enger werden?

Wir neigen dazu, zu vergessen, dass nicht nur China Ostafrika beeinflusst, sondern auch die Ostafrikaner China beeinflussen. Es gibt afrikanische Studenten in China, es gibt chinesische Wissenschaftler in Afrika, es gibt junge chinesische Studenten, die jedes Jahr zu Besuch kommen, um in die Natur einzutauchen und ihre eigene Beziehung zur Wildnis und der Umwelt zu entwickeln. Im Dezember 2017 hat China den Handel mit Elefantenprodukten und Elfenbein verboten. Diese Entscheidung war zum Teil auf dieses Engagement in Ostafrika zurückzuführen.

Was ist mit dem Rassismus gegenüber Afrikanern? Ich erinnere mich an eine staatliche Frühlingsfest-Gala im Jahr 2021. Dort gab es eine Tanzchoreografie zur Feier der chinesisch-afrikanischen Beziehungen, bei der chinesische Tänzer als afrikanische Buschmänner verkleidet waren, mit schwarz bemalten Gesichtern und Bananenröckchen.

Diskriminierung, die aus Unwissenheit entsteht, kann immer korrigiert werden. Sie ist nicht vergleichbar mit absichtlichem und ideologischem Rassismus, der geschaffen wird, um eine imaginäre kulturelle Überlegenheit zu stützen. Die nachfolgenden Galas wurden besser kuratiert. Obwohl der Filmsektor wahrscheinlich noch einige Lektionen braucht – ich denke da an den wirklich schrecklichen Film “Wolf Warrior”, der versuchte, den langweiligen weißen Retterkomplex zu wiederholen, aber mit chinesischen Charakteren.

Im Westen gibt es die Vorstellung, dass China afrikanische Ressourcen ausbeutet und unverantwortlich mit der Umwelt und den Arbeitern umgeht. Ist das ein falsches Narrativ?

Es gibt Konfliktpunkte, das lässt sich nicht leugnen. Kulturelle Zusammenstöße sind unvermeidlich. Zum Beispiel die Schlachthöfe für Eselfleisch, um den chinesischen Markt zu beliefern. In Ostafrika sind Esel Gefährten. Wir schlachten keine Esel – und auch keine Pferde. Ich hasse den Opportunismus, der die Werte verändert, die uns als Kenianer lieb und teuer sind. Andererseits verwirren mich die “Sorgen” des Westens, wenn man bedenkt, wie Afrika in den westlichen Mainstream-Medien noch immer dargestellt wird. Dies sind Nationen, die alles getan haben, um auch nur einer Entschuldigung für die Rolle ihrer Vorfahren bei der schlimmsten aller historischen Gräueltaten, dem atlantischen Sklavenhandel, aus dem Weg zu gehen. Wir alle wissen, dass die westlichen “Bedenken” nicht zu unserem Vorteil sind. Es ist vor allem Panik vor dem drohenden Verlust des billigen und einfachen Zugangs zu afrikanischen Ressourcen.

Was denken Sie über die derzeitige Regierung? Präsident Ruto scheint China weniger zugeneigt zu sein als sein Vorgänger.

Er scheint das Land ganz zum Westen hin ausgerichtet zu haben. Wir waren dabei, einen guten Mittelweg zu finden, einen Raum für eigennützige Neutralität. Und in Anbetracht der Zeit, in der wir heute leben, des Aufkommens zukunftsweisender Bündnisse wie Brics+, der wechselnden Winde der Geschichte und des Generationswechsels erinnert dieser Schwenk an eine Fantasie von der Rückkehr der Sechzigerjahre, des Kalten Krieges und der von den Bretton-Woods-Institutionen dominierten Achtziger.

Was erwarten Sie für die weitere Entwicklung der Beziehungen zu China?

Aus den Gesprächen vor Ort entnehme ich, dass es wohl oder übel zu einer über kompensatorischen Gegenreaktion kommen wird. Es wird eine Generation heranwachsen, die dem Westen gegenüber weniger offen sein wird. Aber diese Art von Schwankungen nach links oder rechts tritt auf, wenn ein Volk und eine Nation sich nicht die Zeit genommen haben, ihren Ursprungsmythos und ihre Träume für die Zukunft zu definieren. Sie sind wie ein Schilfrohr, das sich in die eine oder andere Richtung biegt, je nachdem, welcher Wind am stärksten weht. Ich glaube, wir müssen uns viel mehr der kenianischen Selbstliebe und dem Eigeninteresse widmen und immerzu fragen: “Ja, aber was bringt das für unser ganzes Volk und für tausend Generationen zukünftiger Kenianer?”

Yvonne Adhiambo Owuor wurde 1986 in Nairobi, Kenia, geboren. In ihren Romanen widmet sich die Schriftstellerin der neueren Geschichte ihres Heimatlandes. 2003 wurde sie mit dem Caine Prize for African Writing ausgezeichnet. Auf Deutsch erschienen ihre Werke “Der Ort, an dem die Reise endet” (2014) und “Das Meer der Libellen” (2019) beim Verlag DuMont. Nach Schreibaufenthalten in Berlin und Iowa lebt und arbeitet Owuor wieder in Nairobi.

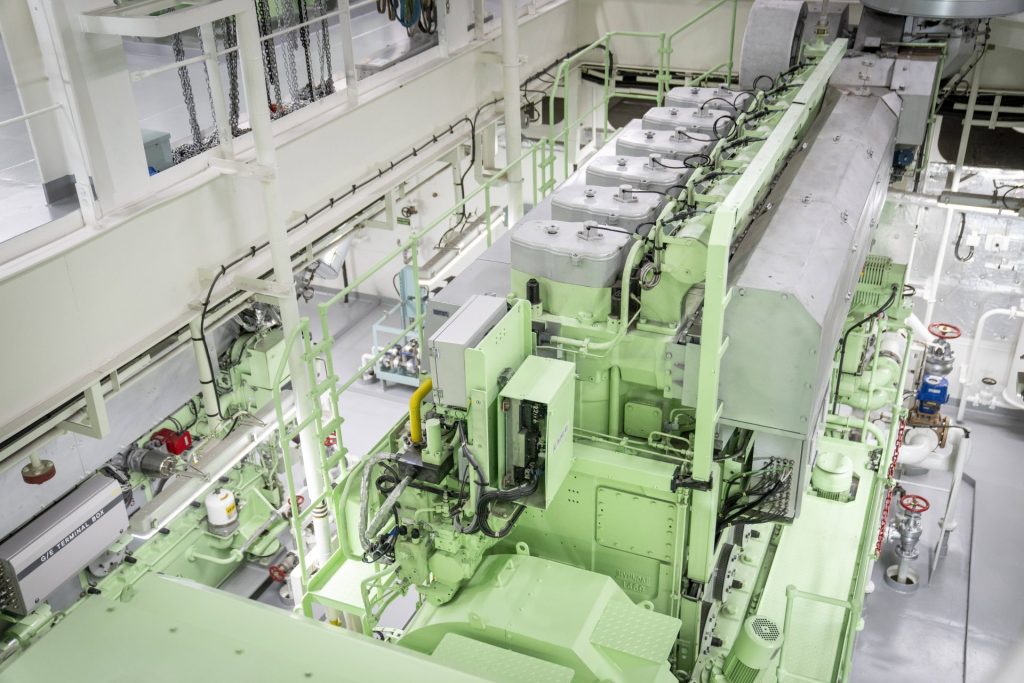

Die globale Schifffahrt ist für etwa drei Prozent der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich – also etwa eine Milliarde Tonnen pro Jahr. Um diese Zahl zu senken, müssen die Reedereien auf umweltfreundlichere Antriebe umsteigen. Methanol und Ammoniak haben hier – mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen – die Nase vorn. China als weltgrößter Schiffbauer und größte Exportnation kommt dabei eine besondere Rolle zu.

In diesem Januar beginnt die Mobilitätswende in der Schifffahrt. In China wird ein mit Methanol betriebener Containerriese getauft. Das 350 Meter lange Schiff nimmt dann seinen Liniendienst zwischen Ningbo in China und den europäischen Häfen auf. Darunter auch Hamburg. Das Schiff der dänischen Reederei Maersk ist 350 Meter lang und trägt 16.000 Container. Das ist zwar deutlich weniger als die Frachter der Megamax-Klasse mit ihren 24.000 Containern, doch das Schiff ist dennoch die Zukunft der Schifffahrt.

Denn es fährt nicht nur mit Methanol, sondern kann auch herkömmliches Schweröl oder Biodiesel tanken. Angesichts der sehr limitierten Verfügbarkeit von Methanol ist das auch dringend notwendig. Doch gerade die Brückentechnologie des doppelten Antriebs macht die schrittweise Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen möglich. Die Leistung der Werft zeigt, dass sich Containerschiffe mit vergleichsweise geringem Aufwand ausrüsten lassen.

Und genau das ist auch nötig. Die Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) reguliert die Hochseeschifffahrt. Und sie macht Druck bei der Energiewende im maritimen Bereich. Bis zum Jahr 2030 soll der Kohlendioxidausstoß der Seeschifffahrt um 20 Prozent sinken und bis 2040 um 70 Prozent. Im Jahr 2050 soll Klimaneutralität erreicht sein.

Die Reedereien setzen dabei auf drei Technologien mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen:

Mit Blick auf die Pläne zur CO₂-Einsparung ist allerdings entscheidend, dass sich sowohl Ammoniak als auch Methanol klimaneutral produzieren lassen.

Die Volksrepublik ist der weltgrößte Schiffsproduzent. Im ersten Halbjahr legten die Bestellungen für neue Schiffe um 73 Prozent zu. Aktuell hat China laut Clarkson Research damit einen Marktanteil von 58,5 Prozent. Auf Platz zwei und drei folgen Südkorea (29 Prozent) und Japan (7,9 Prozent).

Doch diese Marktdominanz hat einen Schönheitsfehler. Bei den Schiffen handelt es sich vor allem um konventionelle Modelle, die mit Diesel und Schweröl laufen. Die chinesischen Schiffbauer dominieren den Markt dank großer Kapazitäten, lokaler Lieferketten und billiger Finanzierungsmöglichkeiten. Die angesprochenen Zukunftstechnologien kommen in erster Linie aus Südkorea. Dort wurde auch das bisherige Vorzeigeschiff für die Methanoltechnik gebaut, die Laura Maersk.

Der Umschwung kommt schnell. Ab dem Jahr 2024 wird der Schiffsverkehr in den EU-Emissionshandel einbezogen. Das wird zum einen den Transport mit klassischen Schiffen verteuern. Zum anderen sind Konzerne in ihren Nachhaltigkeitsberichten verpflichtet, ihre Bemühungen zur CO₂-Reduktion offenzulegen. Die Lieferkette – und damit der Schiffsverkehr, denn rund 90 Prozent des Welthandels passieren auf dem Seeweg – spielt dabei eine zentrale Rolle.

Doch China hat auf die sich ändernden Rahmenbedingungen bereits reagiert. Das China Waterborne Transportation Research Institute (CWRTI) – ein Thinktank des Transportministeriums – hat bereits im Jahr 2020 die Vorteile von Methanol im Schiffsverkehr herausgearbeitet.

“China ist der größte Produzent und Verbraucher von Methanol weltweit. Es kommt seit vielen Jahren zum Einsatz, nicht nur als Baustein für die Herstellung von Chemikalien, sondern auch als sauberer Brennstoff in Industriekesseln, Personen- und Schwerlastfahrzeugen”, fasste damals Chris Chatterton das Ergebnis im Fachmagazin THB (Täglicher Hafenbericht) zusammen. Er ist Chief Operating Officer (COO) des Methanol Institutes, einem internationalen Zusammenschluss von Methanol-Produzenten.

Im April 2023 war Methanol auch Thema bei der China-Reise von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Im Beisein der Präsidenten beider Länder kam eine Vereinbarung zwischen dem Logistik-Konzern CMA-CGM (Marseille), der Reederei Cosco und der Shanghai International Port Group zustande. Es ging dabei um die Lieferung von CO₂-neutralem Methanol.

Auch Maersk, dessen Methanol-Schiff ab Januar 2024 von China aus seine Routen fährt, hat sich den Treibstoff bereits vor Ort gesichert. Die Reederei hat einen Vertrag mit dem Windturbinen-Produzenten Xinjiang Goldwind geschlossen über die Lieferung von jährlich 500.000 Tonnen CO₂-neutralem Methanol. Die Produktion beginnt im Jahr 2026. Maersk möchte den Treibstoff in zwölf Containerschiffe einsetzen, die bis dahin China anfahren werden.

China hat Sanktionen gegen fünf Rüstungsunternehmen aus den USA verhängt. Wie ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Sonntag mitteilte, seien die Maßnahmen eine Reaktion auf die jüngste Runde von US-Waffenverkäufen an Taiwan. Washington hatte im vergangenen Monat den Verkauf von Ausrüstung im Wert von 300 Millionen Dollar an Taiwan genehmigt, darunter vor allem taktische Informationssysteme. Peking wertet die Waffenverkäufe als Gefährdung für “Chinas Souveränität und Sicherheitsinteressen”, so das Außenministerium in Peking am Sonntag.

Die Unternehmen, gegen die Sanktionen verhängt werden sollen, sind BAE Systems Land and Armaments, Alliant Techsystems Operations, AeroVironment, Viasat und Data Link Solutions. Die Strafmaßnahmen sehen vor, die Vermögenswerte der Unternehmen in China einzufrieren. Zudem ist es Einzelpersonen oder Organisationen in der Volksrepublik untersagt, Geld an die betreffenden Unternehmen zu überweisen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. rtr/fpe

China hat eine Anti-Dumping-Untersuchung gegen Weinbrand aus der EU eingeleitet. Betroffen sind Spirituosen wie Brandy, die in Behältern mit weniger als 200 Litern Fassungsvermögen nach China exportiert werden. Das teilte das Handelsministerium am Freitag in Peking mit. Von der Prüfung dürften vor allem französische Alkohol-Marken betroffen sein, die in China einen wichtigen Absatzmarkt haben.

Beobachter werten die Untersuchung als Reaktion auf die europäische Anti-Subventionsprüfung chinesischer E-Autohersteller. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Herbst eine Untersuchung angekündigt, die prüfen soll, ob China seine E-Autos stark verbilligt herstellt. Als Konsequenz wären Strafzölle möglich. Die französische Regierung hatte die E-Auto-Untersuchung damals stark befürwortet. Schon in der Vergangenheit hatte China versucht, mit der Prüfung von importierten Weinen Druck auszuüben, etwa als sich die Spannungen mit Australien verschärft hatten. fpe

Ein Rebellenbündnis in Myanmar hat nach wochenlangen heftigen Kämpfen mit den Junta-Truppen die Kontrolle über eine wichtige Stadt an der Nordgrenze des Landes zu China erlangt. Die “Drei-Brüder-Allianz”, wie die Gruppe genannt wird, erklärte am Freitag, sie habe die Stadt Laukkai eingenommen, nachdem das dortige regionale Hauptquartier des Militärs kapituliert hatte. Knapp 2.400 Soldaten der Armee, darunter sechs Generäle, hätten sich den Einheiten der Milizen ergeben.

Laukkai befindet sich nur 16 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. Die 23.000 Einwohner-Stadt ist wichtig für den grenzüberschreitenden Handel. Sie hat aber auch den Ruf einer Spielhölle und einer Drehscheibe für Kriminalität wie Drogenhandel und Prostitution, in die oft auch chinesische Bürger verwickelt sind.

Am Donnerstag erst hatte Chinas stellvertretender Außenminister Sun Weidong Myanmar besucht. Bei dem mehrtägigen Treffen habe er mit dem Juntachef Min Aung Hlaing die Stabilität der Grenzen und ein Vorgehen gegen wachsende Online- und Telefonbetrügereien besprechen wollen, wie Chinas Außenministerium vorab zur Reise erklärte.

China ist ein wichtiger Verbündeter der Junta, unterhält aber auch enge Beziehungen zu einigen ethnischen chinesischen Milizen entlang der Grenze. Peking hat mehrfach zu einem Waffenstillstand aufgerufen. Ende Dezember forderte China seine Staatsangehörigen unter Hinweis auf Sicherheitsrisiken auf, das Gebiet Laukkai zu verlassen. rtr

Die Hoffnung des Technikkonzerns Huawei, in den USA die öffentliche Meinung doch noch zu drehen, scheint zu schwinden. Das Unternehmen hat einen guten Teil seiner Mannschaft für Öffentlichkeitsarbeit und Regierungskommunikation in den USA und Kanada eingespart, berichtet die Wirtschaftszeitung Nikkei. Eine Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat die US-Landestochter von Huawei zu Jahresbeginn verlassen. Einige davon waren schon seit einem Jahrzehnt an Bord.

Die pure Zahl der Entlassungen ist gering, doch Beobachter werten die Veränderung als Anzeichen dafür, wie Huawei die politische Stimmung in Nordamerika bewertet. Seit der Ära von Präsident Donald Trump wurde es für chinesische Telekommunikationsausrüster fast unmöglich, mit US-Kunden Geschäfte zu machen. Zwischen beiden großen Parteien herrscht Konsens, die Verflechtung mit China wieder aufzulösen. fin

Chinas Tourismusbranche hofft 2024 auf einen Aufschwung sowohl des inländischen als auch des internationalen Reiseverkehrs. Die zum Tourismus-Ministerium gehörende China Tourism Academy erwartet 2024 sechs Milliarden Reisen in China und Einnahmen in Höhe von sechs Billionen Yuan (rund 773 Milliarden Euro), wie die Deutschen Presse-Agentur berichtet.

Für 2023 errechnete die Tourism Academy demnach 5,4 Milliarden Reisen und eingenommene 5,2 Billionen Yuan. Sie hofft also für das neue Jahr auf eine Steigerung von rund zehn Prozent.

Um die Branche weiter anzukurbeln, möchte Peking mehr Hilfsgelder und Steuererleichterungen zum Investieren anbieten. 2021 hatte der Sektor und mit ihm verbundene Industrien einen Anteil von 3,96 Prozent an Chinas Wirtschaftsleistung, erklärte Finanzexperte He Xiaoyu der dpa.

Im November lockerte Peking die Visumspflicht für Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande und Malaysia. Wer weniger als 15 Tage nach China reisen will, muss vorab kein Visum mehr beantragen. Die Testphase läuft für ein Jahr. fpe

“Die Wahrheit in den Tatsachen suchen 实事求是”. So hieß vor 45 Jahren der Leitspruch, dem Deng Xiaoping im Dezember 1978 folgte, um China nach Maos Kulturrevolution wieder vom Kopf auf die Füße stellen zu können. Zwei Jahre nach dem Tod des Großen Vorsitzenden ließen sich Deng und seine von Mao ebenso verfolgten und nun rehabilitierten Gesinnungsgenossen von diesem Motto des Pragmatismus inspirieren. Sie brachen mit der Klassenkampf-Ideologie, konzentrierten sich auf Marktreformen- und Wirtschaftsaufbau. Trotz Zickzackwegen stieg China zur heutigen ökonomischen Weltmacht auf.

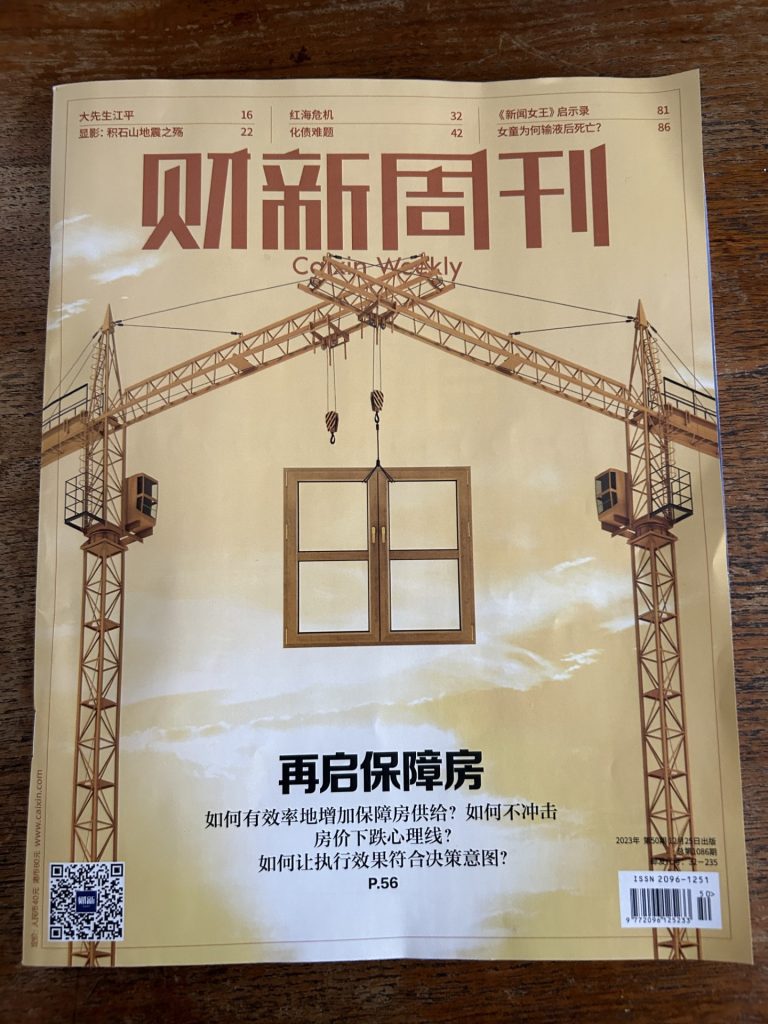

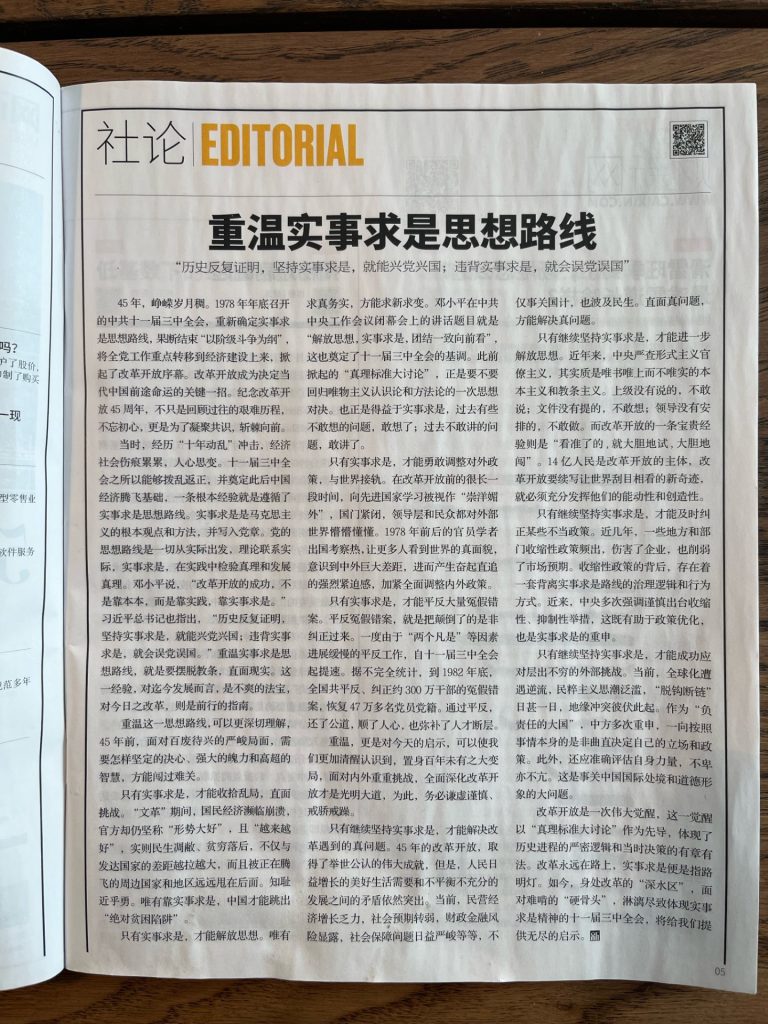

Für diesen Pragmatismus, der von Xi Jinpings re-ideologisierter und nationalistischer Politik immer stärker infrage gestellt wird, brach jetzt die finanzpolitische Pekinger Wochenzeitschrift Caixin (财新周刊) eine Lanze. Das wegen mutiger Enthüllungen populäre Magazin, das über seine englischsprachige Online-Ausgabe auch international angesehen ist, sang ein Loblied auf den Slogan von der Wahrheit und den Tatsachen. 22-mal wiederholt sie ihn in ihrem Editorial, das am 25. Dezember unter dem Titel erschien: “Lasst uns nochmals über das Leitmotto nachdenken, wonach die Wahrheit nur in den Tatsachen zu finden ist.” 重温实事求是思想路线.

Für ausländische Leser ist das mühsame Lektüre. Pekings Parteiführern, allen voran Xi Jinping, muss das Editorial dagegen unter die Haut gefahren sein. Es steckt voller Anspielungen, stellt Xis Erfolgsbilanz nach innen wie nach außen infrage und fordert zur Rückbesinnung auf den Leitspruch der Reformpolitik Dengs auf. Erst mit dieser Maxime gelang es, dass China der “absoluten Armutsfalle” entkam, seine Außenpolitik korrigierte und “mit der Welt gleichzog.”

Nur Stunden nach Auslieferung des Wochenmagazins am 25. Dezember verboten Pekings-Behörden den Verkauf. Für die Masse der Abonnenten, die Caixin nur online lesen, wurde das Editorial in der Netzausgabe geblockt. Auf der englischsprachigen Webseite tauchte es erst gar nicht auf.

Durch Zufall erhielt ich eines der Magazine. Das kam so: Freunde, die auf Europareise gingen, hatten vor ihrer Abfahrt just am 25. Dezember chinesische Zeitungen in Peking gekauft, um sie als Präsent mitzubringen. Darunter war das Caixin-Heft. Weder sie noch ich ahnten, dass Chinas Zensur kurz darauf seine Verbreitung stoppen ließ.

Ich erfuhr es erst als Blogger posteten, dass sie die Online-Version des Editorial nicht mehr aufrufen konnten. Die Seite existierte nicht mehr. Nur noch schwer lesbare Fotos von Screenshots des Editorials machten online die Runde.

Caixins Leitartikel ist ein Lehrstück für die Kunst der Anspielungen und ein Manifest für den Frust der intellektuellen Eliten, die sich nicht zu den Dissidenten rechnen. Schon der Eingangsatz nutzt eine Gedichtzeile Maos über die “turbulenten Jahre 峥嵘岁月稠”, um an die erfolgreichen, aber schwierigen 45 Jahre der Reformpolitik Chinas zu erinnern, die im Dezember dieses Jubiläum hatte. Vom 18. bis 22. Dezember 1978 fand die heute als historisch bewertete 3. ZK-Plenartagung der Partei für ihren damaligen 11. Parteitag statt. Sie läutete mit einem Startschuss für Chinas Reformen das Ende von Maos Kulturrevolution ein.

Natürlich stellt sich die Frage, warum Xi, der jeden politischen Gedenktag feiern lässt, am 26. Dezember hymnisch Maos 130. Geburtstag pries, aber ausgerechnet das Gedenken an das 3. Plenum von 1978 überging. Er hätte wohl Farbe bekennen müssen, warum er – offenbar wegen der schwierigen Wirtschaftslage – das seit Wochen überfällige, alle fünf Jahre erforderliche 3. ZK-Plenum des 20. Parteitags noch nicht einberufen hatte.

Das Editorial ist eine öffentliche Aufforderung an Xi, den von ihm abgewürgten Reformmotor Chinas neu zu starten und dafür über seinen Schatten zu springen. Caixin schützt sich gegen Pekings Vergeltung für das Editorial, indem es sich darin auf Deng Xiaoping beruft: Der Erfolg der Reformen Chinas stütze sich nicht auf “Lehrbuchdogmatik 本本主義”, sondern auf eine “Praxis, die die Wahrheit in den Tatsachen sucht”. Zitiert wird auch Xi selbst: “Die Geschichte hat immer wieder bewiesen, dass Staat und Partei aufblühten, wenn wir die Wahrheit in den Tatsachen suchten und dass sie niedergingen, wenn wir dagegen verstießen.” Doch dieses Zitat stammt aus dem Anfangsjahr von Xis Regentschaft, als er 2013 auf dem damaligen 3. Plenum des 18. Parteitags noch den Anschein verbreitete, selbst ein radikaler Marktreformer zu sein.

Caixin hatte in einem zuvor geschriebenen Leitartikel bereits am 6. November unter dem Titel “Chinas Reformen brauchen dringend einen neuen Durchbuch” an Xis frühere Reformversprechungen erinnert. Es nannte sie “beispiellos in Umfang und Ehrgeiz”, etwa Xis Ansage, er wolle, dass “der Markt die entscheidende Rolle bei der Allokation von Ressourcen spielt”. Doch das war 2013, schreibt Caixin. Die Volksrepublik habe “heute mit anderen Herausforderungen zu tun als noch vor einem Jahrzehnt.” Ihr Wirtschaftswachstum stünde unter Druck, die soziale Stabilität sei in Gefahr. Überall täten sich Schieflagen auf, von der Demografie bis zu den Problemen der Unternehmen, der lokalen Finanzen, kommunalen Schulden, im Immobiliensektor oder im “besorgniserregenden” Arbeitsmarkt.

Das Editorial vom 6. November blieb bis heute unzensiert. Doch nun reichte es Peking. Denn Caixin wählte im jüngsten Leitartikel noch deutlichere Worte für Chinas Misere. Es fehle der Privatwirtschaft die Kraft zum Wachstum, schwächten sich die gesellschaftlichen Erwartungen ab, kämen fiskalische und finanzielle Risiken zutage, würden die Probleme der sozialen Sicherheit immer gravierender 当前,民营经济增长乏力,社会预期转弱,财政金融风险显露,社会保障问题日益严峻等等.

In Anspielung auf die heutigen Durchhalteparolen Pekings und seine Schönfärberei von Daten und Zahlen erinnert das Editorial an die Kulturrevolution: Als Chinas Wirtschaft vor dem Zusammenbruch stand, hätten seine Offiziellen von einer “exzellenten Lage” gesprochen, die “immer besser werde 形勢大好且越來越好”.

Ein Beispiel für heute gab Xi Jinping in seiner Neujahrsrede auf 2024, als er zwar in zwei versteckten Halbsätzen momentane Schwierigkeiten für manche Unternehmen und Arbeiter einräumte, aber von einer insgesamt erfolgreichen Entwicklung sprach: “Dieses Jahr kommen wir sehr kraftvoll voran 这一年的步伐,我们走得很有力量.”

In meiner Zeit als Korrespondent in China erlebte ich immer wieder mit, wie die Behörden Chinas Medien zensierten, wenn ihnen die Inhalte nicht passten. Zwar hüteten sich die meisten betroffenen Redaktionen darüber direkt zu sprechen, machten aber auf andere Art deutlich, was ihnen passiert war. Als die Zeitungen noch als Printerzeugnisse verschickt wurden, erhielt ich als Abonnent manchmal an zwei Tagen hintereinander die scheinbar gleiche Ausgabe doppelt zugestellt. Es war kein Versehen, sondern ein gezielter Hinweis, dass die erst gedruckte Ausgabe von der Zensur gestoppt worden war und sie komplett neu gedruckt werden musste. Durch Vergleichen der beiden Exemplare fand ich rasch heraus, wegen welchem Artikel oder Absatz die Zensur eingegriffen hatte.

Bei der Caixin, die damals noch Caijing hieß, war es 2007 einfach. Ich bekam ihr Wochenheft am 5. März auch doppelt, aber mit unterschiedlichen Titelbildern, einmal über Chinas neues Eigentumsrecht, das zweite Mal über die Lage am Aktienmarkt.

Die gesamte Auflage des Erstprodukts war in einer Pekinger Nacht-und-Nebel-Aktion beschlagnahmt und eingestampft worden und musste von der Redaktion eiligst völlig neu produziert werden. Chinas Parteiführung reagierte auf eine zehnseitige Enthüllungsstory Caijings über die Geburtswehen des ersten Eigentumsgesetzes Chinas und dem Machtkampf dazu innerhalb der Partei. Der Leitartikel der damaligen Chefredakteurin Hu Shuli wurde zensiert. Hu Shuli hat bei Caixin auch heute noch viel zu sagen. Viele fürchten daher, dass sie wegen des aktuellen Vorfalls später Probleme bekommt.

Pekings Zensur wirkt allerdings wenig abschreckend. Das Netz ist voller Spott und Karikaturen über die reale Lage der Wirtschaft Chinas. Und am 3. Januar blies die renommierte “China Business News 第一财经” in ein ähnliches Horn wie gerade Caixin. Sie forderte in ihrem Leitartikel Xi und die Pekinger Parteiführung auf, die Privatindustrie endlich in Ruhe und rechtlich wirklich geschützt ihren Geschäften nachgehen zu lassen. Die Regierung soll endlich “loslassen und dezentralisieren 最好的承诺是放手和放权”. Darauf sei der Erfolg der vergangenen 45 Jahre der Reformen und Öffnung Chinas (seit dem 3. Plenum 1978) zurückzuführen – 45年的改革开放展示,中国经济的腾飞史,就是政府放权、权利独立拓展的历.

Bisher ist das Editorial in der China Business News nicht zensiert worden. Der Reformdruck auf Pekings Führung wächst aller Zensur zum Trotz.

Chinas Staatsrat gab am Freitag die Ernennung und Entlassung mehrerer Kader bekannt:

Wang Yang wurde demnach zum stellvertretenden Generalsekretär des Staatsrats ernannt.

Li Baojun wird Vizeminister für zivile Angelegenheiten.

Dong Xin ist ab sofort stellvertretender Leiter der Nationalen Rundfunk- und Fernsehbehörde.

Qin Yuyun wird stellvertretender Leiter der Nationalen Behörde für Lebensmittel und strategische Reserven.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Chinesische Paläontologen entdeckten dieses kristallisierte Dinosaurier-Ei bei der Restaurierung eines Nestes, das im vergangenen Jahr auf dem Qinglong-Berg in der Provinz Hubei gefunden wurde. Kristallisierte Eierfossilien sind aufgrund der rauen Umweltbedingungen, die für ihre Entstehung nötig sind, äußerst selten. Fossile Dinosauriereier, die auf die mittlere Kreidezeit vor 60 bis 80 Millionen Jahren zurückgehen, wurden erstmals 1995 auf dem Qinglong-Berg entdeckt. Bis heute haben Forscher dort fast 3000 an der Oberfläche liegende und zumeist gut erhaltene Dinosaurier-Eier gefunden.