zusammen mit anderen aufstrebenden Kräften die Weltordnung ändern – so klar benannte Chen Dingding Chinas Ziel gestern auf dem Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung. Zwar rutschte dem Professor für Internationale Beziehungen der Jinan Universität diese Aussage eher in einem Nebensatz heraus. Tatsächlich hatte er einfach die Wahrheit ausgesprochen.

Die Verschiebungen im globalen Machtgefüge waren auf der groß angelegten Veranstaltung in Berlin immer wieder Thema. Auch die Öffentlichkeit war einbezogen: Einer Umfrage der Körber-Stiftung zufolge wünschen sich knapp zwei Drittel der Bundesbürger größere wirtschaftliche Unabhängigkeit von China. Allerdings versteht nicht jeder unter diesen Zielen dasselbe, schreibt Michael Radunski in seiner Analyse. Es zeigt sich, dass der griffige Slogan vom “De-Risking” kein Ersatz ist für eine klare Strategie und deren konsequente Umsetzung.

Etwas optimistischer fällt Christiane Kühls Blick auf Chinas Rolle bei der nahenden Klimakonferenz COP28 aus. Wirksamer Klimaschutz ist ohne den weltgrößten Treibhausgas-Emittenten nicht möglich, das wissen alle. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, in denen China die Klimakooperation verweigert. Peking werde zwar hart um Fristen und Finanzen verhandeln, prognostiziert sie. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien gehört China aber längst selbst zu den führenden Nationen. Die COP28 beginnt am Donnerstag in Dubai.

Annalena Baerbock ließ an der Dringlichkeit keinen Zweifel aufkommen. “Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase in der deutschen Außenpolitik”, sagte die deutsche Außenministerin zur Eröffnung des Berliner Forum Außenpolitik 2023 der Körber-Stiftung. Deutschland müsse jetzt seine Rolle finden und seiner Verantwortung gerecht werden. “Wenn wir diesen Raum nicht einnehmen, stoßen andere Akteure in diesem Raum hinein.” Und man sollte sich keinen falschen Vorstellungen hingeben: Diese Staaten wollen eine andere Weltgemeinschaft.

Baerbock nannte an diesem Dienstagmorgen in Berlin zwar keine Namen, aber den anwesenden Außenpolitik-Experten dürfte klar gewesen sein, wen sie vor allem meinte: China. Während die USA als Führungsmacht seit Jahrzehnten die globale Ordnung nach ihren Vorstellungen gestalten und andere Akteure wie Russland sich ins Abseits manövrieren, hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren massiv an Einfluss hinzugewonnen.

Chinas Präsident macht schon seit einiger Zeit keinen Hehl mehr aus seinen Zielen: Die Welt erlebe derzeit “große Veränderungen, wie es sie seit hundert Jahren nicht gab” (百年未有之大变局), lautet das Narrativ von Xi Jinping. Diese Veränderungen sollen China zurück an den ihm zustehenden Platz führen: an die Spitze.

Chen Dingding wollte es am Dienstag auf dem Forum Außenpolitik nicht ganz so offen ausdrücken. Lieber betonte der Professor für Internationale Beziehungen der Jinan Universität den chinesischen Wunsch nach Stabilität unter der UN-Charta. Seinen wachsenden Einfluss wolle Peking nutzen, um Wachstum und regionale Stabilität zu erreichen. Dies ist China zuletzt durch Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran gelungen.

Doch dann rutschte es Chen in einem Nebensatz doch heraus: Zusammen mit aufstrebenden Kräften wolle China die Weltordnung ändern. Ohnehin habe man ja nicht eine, sondern viele unterschiedliche Weltordnungen, setzte der chinesische Außenpolitik-Experte hastig hinzu.

Chen muss sofort bemerkt haben, welche Wirkung diese Aussage entfalten könnte. Und so versuchte er umgehend zu beschwichtigen: “Unsere Werte sind nicht völlig unterschiedlich, es gibt durchaus Überschneidungen.” Natürlich gäbe es immer mal wieder Differenzen und Streit.

Aber Zahlen lügen nicht, sagte Chen: China und Deutschland sind seit Jahren gegenseitig die wichtigsten Handelspartner. Und ohnehin: Warum sollte China die Weltordnung stürzen wollen, wo man doch einer der größten Nutznießer des bestehenden Systems sei, fragte Chen rhetorisch.

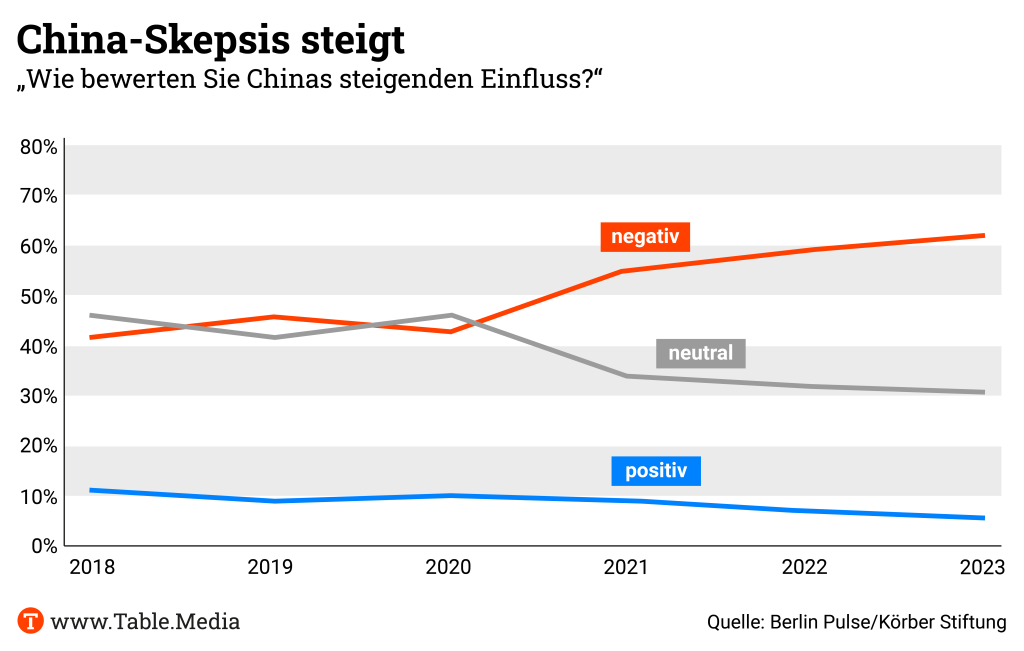

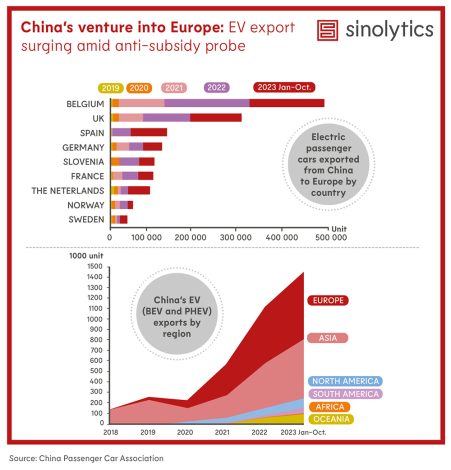

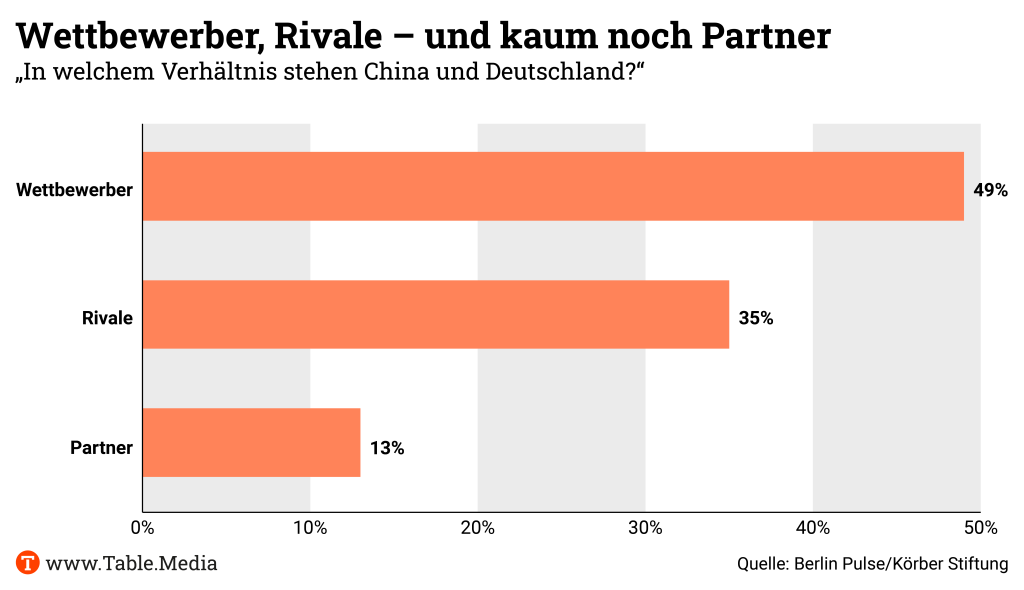

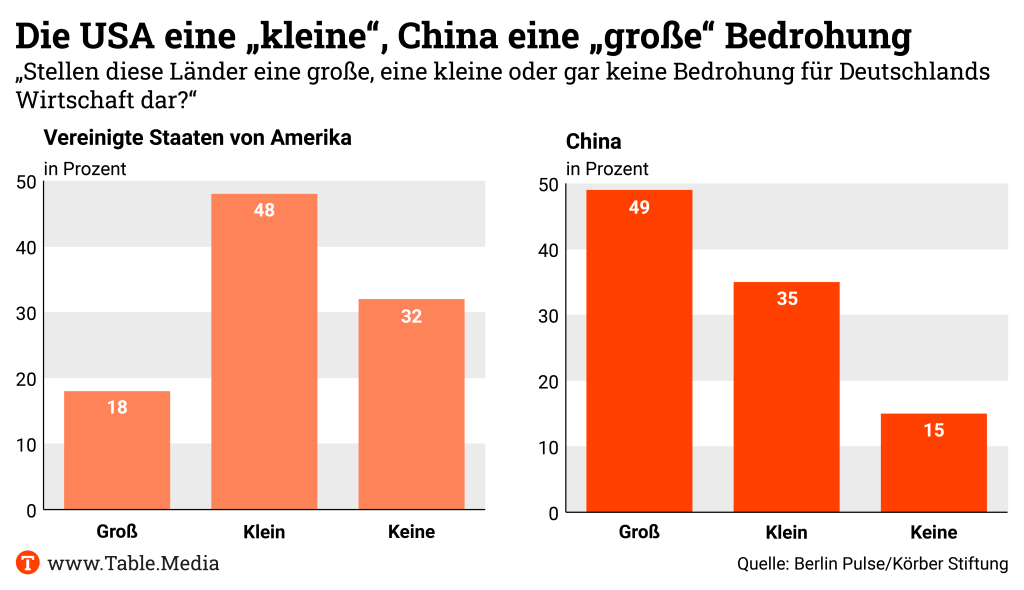

Diese Wahrnehmung beruht aber immer weniger auf Gegenseitigkeit. Mehr und mehr Deutsche blicken mit Sorge auf China. Der wachsende Einfluss der Volksrepublik wird von 62 Prozent negativ bewertet. Lediglich sechs Prozent sehen ihn noch positiv. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Umfrage “The Berlin Pulse” der Körber-Stiftung.

Zudem teilt eine Mehrheit der Deutschen das Ziel des De-Risking, welches die Bundesregierung in ihrer China-Strategie ausgegeben hat. Sechs von zehn Bundesbürgern sprechen sich für eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit von China aus – selbst wenn dies wirtschaftliche Einbußen und den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten könnte.

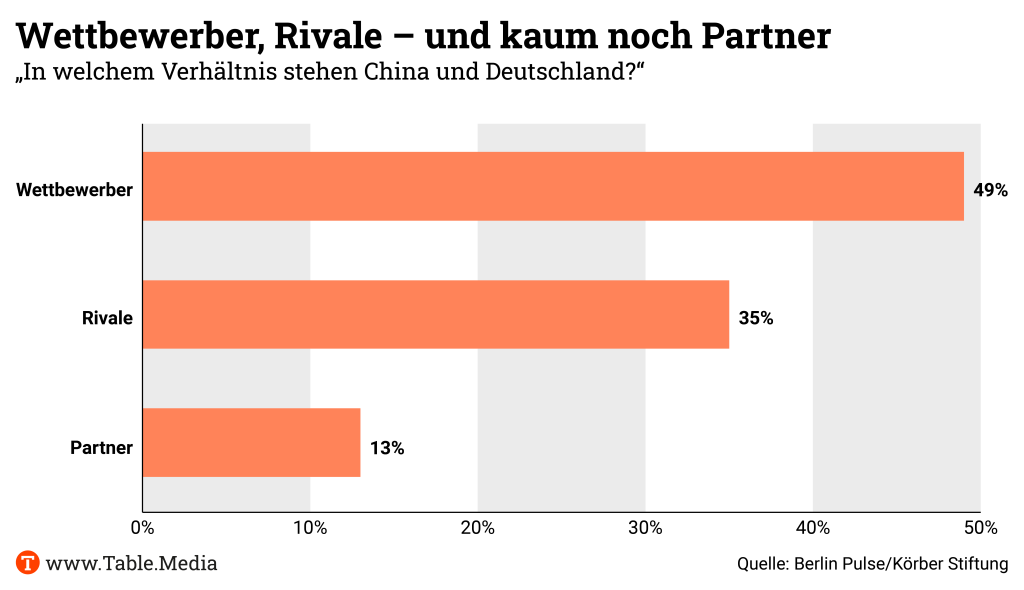

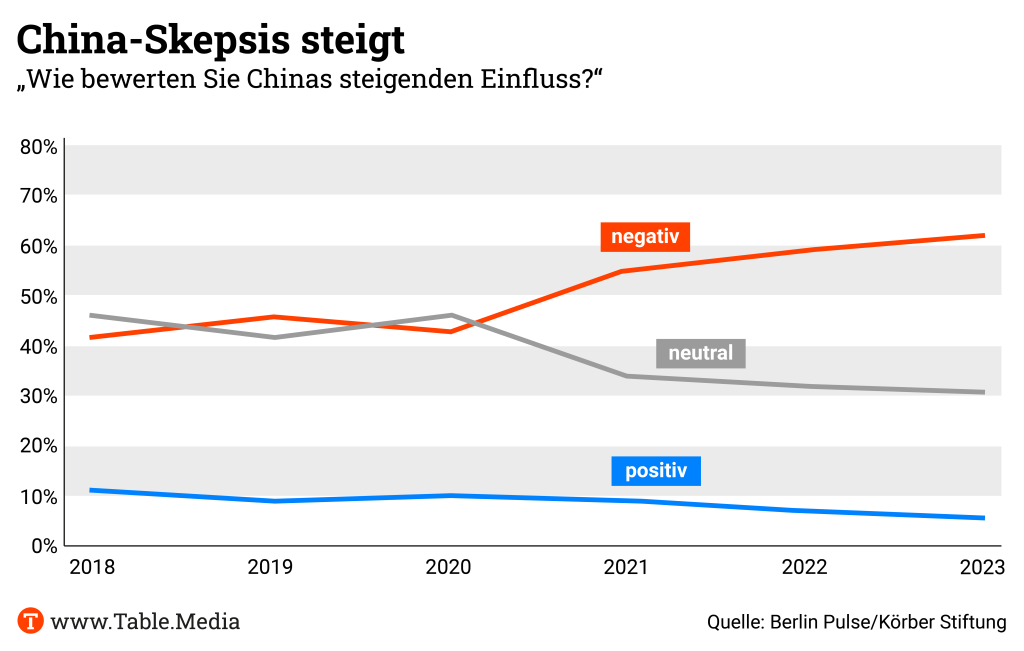

Für Alicia García-Herrero von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel sind diese Zahlen keine Überraschung. “Die Deutschen sorgen sich schon immer vor allem um ihre Wirtschaft. Einst hieß es hierbei: China ist der größte Absatzmarkt. Jetzt heißt es eben: China ist unser Wettbewerber und Rivale”, erklärte die Wissenschaftlerin am Dienstag.

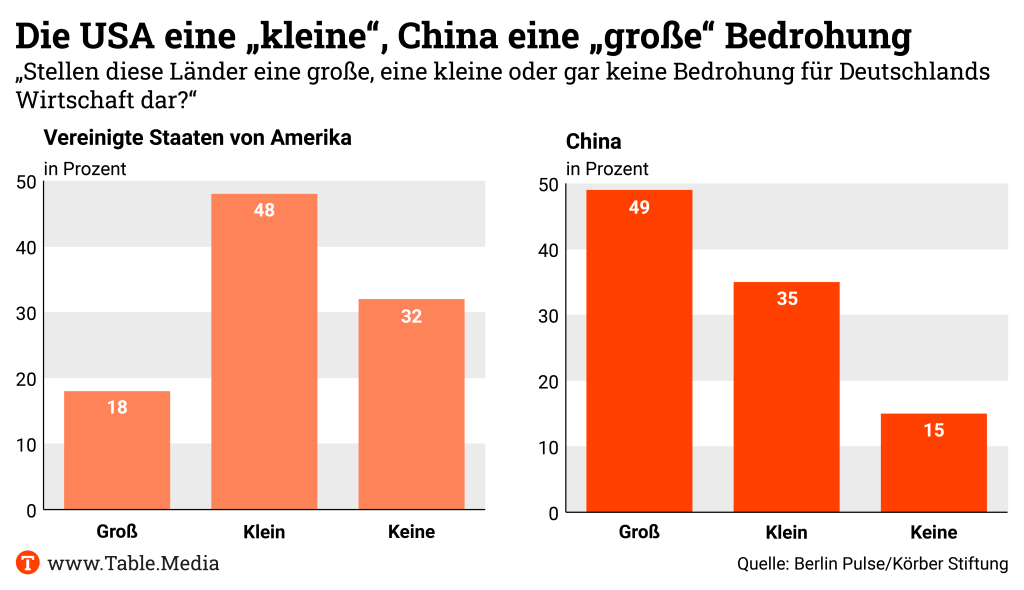

Ihrer Meinung nach sind die Sorgen der Deutschen durchaus berechtigt: Die deutsche Wirtschaft sei in Gefahr, schon allein durch ihre exportorientierte Struktur. Doch Deutschland und China ergänzen sich immer schlechter. Dafür nehme die gegenseitige Konkurrenz zu:

So scheint De-Risking das Gebot der Stunde. Allerdings muss dieser Ansatz dringend mit Substanz unterfüttert werden. De-Risking in allen Wirtschaftsbereichen oder doch lieber gezielt? De-Risking in vollem Umfang oder nur um einige Prozentpunkte? Denn Chen Dingdings Verweis auf Zahlen, die nicht lügen, beinhaltet durchaus auch eine Warnung.

China ist in der Tat seit 2016 Deutschlands größter Handelspartner. Der bilaterale Handel beläuft sich auf fast 300 Milliarden Euro. Für einige der größten deutschen Unternehmen ist China denn auch der unverzichtbare Kernmarkt – beispielsweise für die großen Automobilhersteller Volkswagen und Mercedes-Benz oder auch für das Chemieunternehmen BASF.

Entsprechend heißt De-Risking für Mercedes oder BASF: nicht weniger, sondern mehr Investitionen in China. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender von BASF, rechtfertigte diesen Ansatz vor wenigen Monaten damit, dass “bis 2030 zwei Drittel des Wachstums in der Chemie aus China” kommen würden – und BASF wolle eben an diesem Wachstum partizipieren.

So zeigt sich, dass der griffige Slogan vom “De-Risking” keinen Plan ersetzt. Auch das kam am Dienstag auf der Körber-Veranstaltung in Berlin zur Sprache. Shamika Ravi aus dem Wirtschaftsbeirat des indischen Premierministers Narendra Modi sagte, sie sei bei ihren Gesprächen in Deutschland überrascht gewesen, dass Deutschland keinen Plan für China habe. “Denn eines können wir ihnen als direkter Nachbar der Volksrepublik sagen: China hat einen Plan – und zwar einen für jeden von ihnen.”

Wirksamer Klimaschutz ist ohne China nicht möglich, das ist allen Verhandlern kurz vor Beginn der Klimakonferenz COP28 in Dubai klar. Und auch wenn die Delegation der Volksrepublik dort voraussichtlich ein schwieriger Gesprächspartner sein wird: Die Zeiten, in denen China jede Klimakooperation verweigert, sind glücklicherweise vorbei.

Doch China wird eben auch auf eigene Interessen pochen und den Westen vor allem da in die Pflicht nehmen, wo es wehtut: beim Geld. Statt Taktgeber zu sein, wird es der Mehrheit folgen. Das bedeutet aber auch, dass es gelegentlich offen für Kompromisse sein wird, wenn es um Themen geht, die Chinas Interessen nicht direkt zuwiderlaufen.

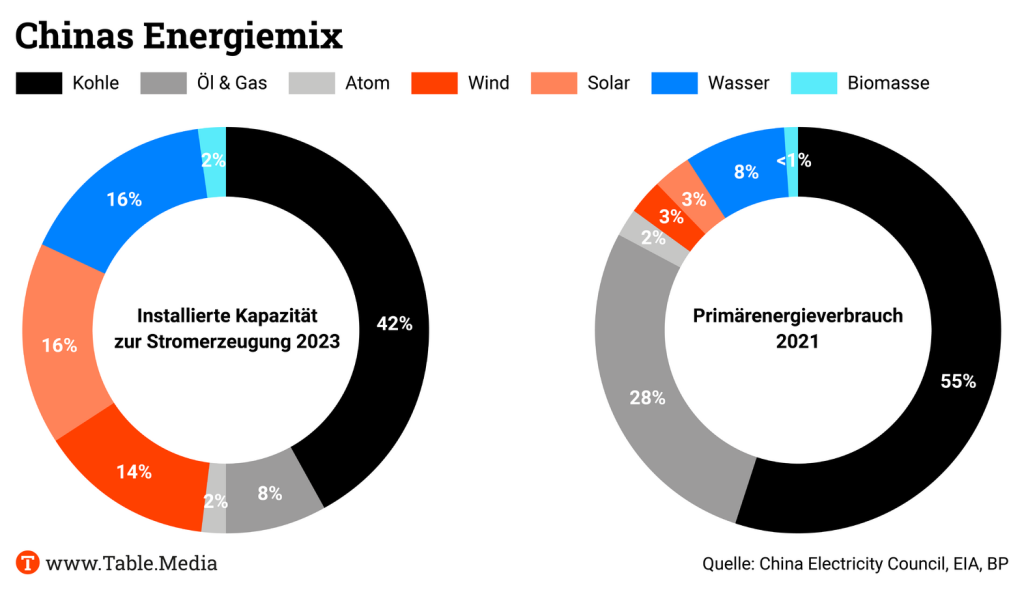

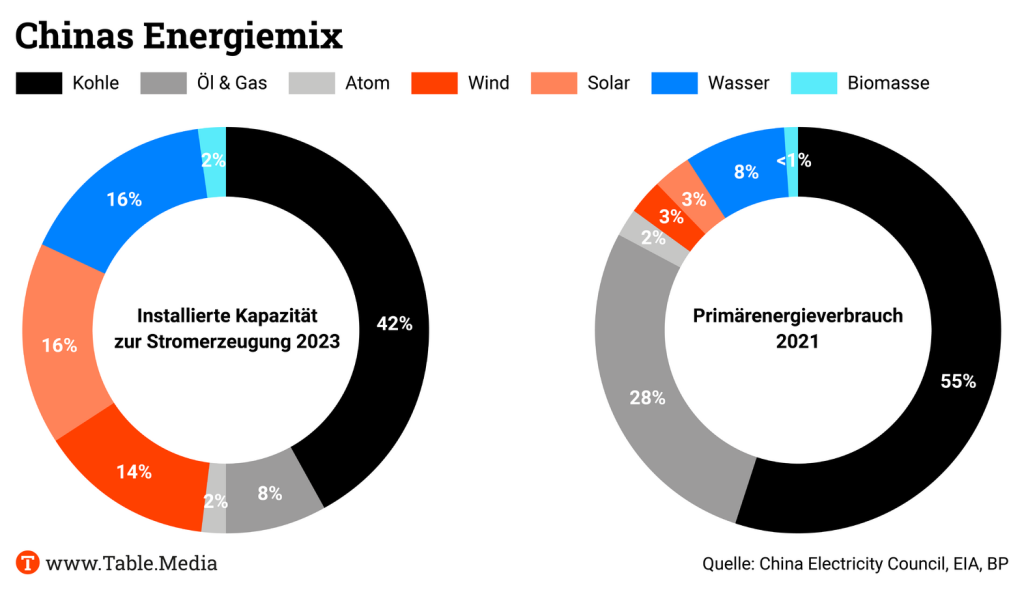

Kein Land investiert mehr in erneuerbare Energien und baut mehr Wind- und Solarkraftwerke als China. Doch zugleich genehmigt Peking weiterhin neue Kohlekraftwerke. Die Treibhausgas-Emissionen pro Einheit Wirtschaftsleistung sinken seit Jahren – doch in absoluten Zahlen steigen sie weiter. China wird auf absehbare Zeit der größte Emittent der Welt bleiben.

Im Jahr 2021 hatte Staatschef Xi Jinping vor den Vereinten Nationen erstmals offizielle Klimaziele angekündigt. Peking peilt demnach

Die meisten Industriestaaten wollen schon ab 2050 klimaneutral sein. Doch Peking pocht darauf, als Schwellenland mehr Zeit für die Transformation zu benötigen als der industrialisierte Westen. Auf der COP28 werden die 200 Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention über die Bilanz der bisherigen Klimapolitik sprechen, dem sogenannten “Global Stocktake”. Daraus will man neue Leitlinien und ehrgeizigere Klimaziele der einzelnen Staaten ableiten. Auch der Druck auf China dürfte wachsen.

Als Schlüssel zum Erfolg der Klimakonferenzen gilt die Qualität der Zusammenarbeit zwischen China und den USA. Die beiden Supermächte hatten 2015 durch eine gemeinsame Erklärung das Paris-Abkommen erst möglich gemacht. 2021 brachten beide auf der COP26 in Glasgow die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Gang.

Beide beschlossen damals, eine gemeinsame Klima-Arbeitsgruppe zu gründen; und China sagte zu, endlich eine Methan-Strategie zu entwerfen. Methan erwärmt die Erde auf 100 Jahre gerechnet etwa 30 Mal stärker als CO₂. Doch nichts davon wurde umgesetzt, denn anschließend stürzten die Beziehungen in eine tiefe Krise.

Erst in den vergangenen Wochen gab es Anzeichen eines Tauwetters. Mitte November gaben die beiden Klimabeauftragten John Kerry und Xie Zhenhua die gemeinsame “Sunnyland-Erklärung” heraus. China und die USA würden auf die beim G20-Gipfel in Neu-Delhi angepeilte Verdreifachung der Kapazitäten erneuerbarer Energien bis 2030 hinarbeiten, heißt es darin. China stimmte erstmals zu, nationale Klimaziele für alle Wirtschaftssektoren zu entwickeln.

Auch setzten beide endlich die Absichten von 2021 um: Die Klima-Arbeitsgruppe wird nun gegründet, und China gab kurz nach dem Treffen seine erste Methan-Strategie heraus. Diese blieb allerdings ohne konkrete Zielvorgaben und kann daher nur ein Anfang sein.

Natürlich sei es positiv, dass die USA und China wieder miteinander sprechen, sagt Klimapolitik-Experte Nis Grünberg von Merics-Institut. “Aber im Prinzip kehrt die Sunnyland-Erklärung nur zurück zum absoluten Minimum.” An der schwammigen Sprache der Erklärung sei erkennbar, “dass es sich dabei um den kleinsten gemeinsamen Nenner handelt, die Rückkehr zu einem schwierigen Verhandlungstisch”, so Grünberg zu Table.Media. Die geopolitische Lage lasse sich auch im Klimaschutz nicht einfach vergessen. “Wir müssen akzeptieren, dass Klimapolitik ein Teil der nationalen Interessen- und Sicherheitspolitik geworden ist.”

Auch aufgrund des hierarchischen Machtgefüges in der Volksrepublik sind die Gespräche oft schwierig. “Chinesische Verhandlungsführer auf der Arbeitsebene sind durch ein enges Mandat eingeschränkt“, schreibt Li Shuo, künftiger Direktor des China Climate Hub der Denkfabrik Asia Society Policy Institute.

In Chinas System werde “das Befolgen von Anweisungen stärker wertgeschätzt als Innovation, Flexibilität und Lösungsfindung”. Doch abgesehen von der zuweilen harschen Rhetorik zeigt Pekings Bilanz auf den COPs laut Li, dass China in der Regel “der Mehrheitsmeinung folgt und sich einem Konsens nur ungern verschließt“.

China leidet bereits selbst unter der Klimakrise. Der ohnehin trockene Norden wird immer trockener; in diesem Jahr suchte eine schwere Hitzewelle große Teile des Landes heim, hinzu kamen Starkregen-Ereignisse. Peking betreibt Klimaschutz also auch im eigenen Interesse. Der Zubau erneuerbarer Energien ist dabei für die Regierung einfacher als der Kohleausstieg.

Xi Jinping will bis 2030 in den Wüsten des Nordwestens 455 Gigawatt an neuen Solar- und Windkapazitäten errichten lassen. Dann sollen insgesamt Wind- und Solaranlagen mit einer Leistung von rund 1.200 Gigawatt installiert sein und Strom erzeugen. In Deutschland ist es gut ein Zehntel davon.

Das Ausbauziel wird China nach Ansicht vieler Experten wohl sogar früher erreichen – ebenso wie das Ziel, 2025 ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Das Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in Helsinki schreibt in einer aktuellen Studie, dass Chinas Treibhausgas-Emissionen voraussichtlich schon 2024 einen “strukturellen Rückgang” beginnen – und nicht erst 2030, wie zugesagt. Bei den Erneuerbaren dürfte Chinas sich bei der COP28 daher konstruktiv zeigen.

Doch die Gespräche mit China und anderen Schwellenländern zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen werden voraussichtlich zäh werden. Das Thema wird bei der COP28 wohl prominent auf den Tisch kommen. China lehnt eine Verpflichtung zum Ausstieg ab, denn die Kohleverstromung gilt als Garantie für die Energiesicherheit in schwierigen Zeiten. Auch die von Staatskonzernen dominierte Kohlelobby ist weiter stark. Xie Zhenhua bezeichnete das Auslaufenlassen fossiler Brennstoffe bereits als “unrealistisch”.

Die Volksrepublik zeige bei den Fossilen aber auch auf den Westen, sagt Grünberg. “Denn auch wir tun nicht genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, zögern beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.” Peking werde stets darauf drängen, dass jeder Staat die Dekarbonisierung gemäß der eigenen nationalen Gegebenheiten umsetzen dürfe. “China sagt, ‘wir machen den Ausstieg, so schnell wie es uns eben möglich ist.’”

An der Kohle hängen in manchen Provinzen sehr viele Jobs. Das Land hat große Kraftwerks-Überkapazitäten und viele veraltete Meiler, von denen manche nochmal ersetzt werden sollen. Erst ab 2030 soll der Kohleverbrauch zumindest sinken. Auch tut China sich schwer, die kohlebasierte Stahlproduktion zurückzufahren. Wenn Pekings Delegation sich bei den Fossilen bewegt, wäre das eine Sensation.

Ebenso überraschend wäre es, wenn China einwilligen würde, einen finanziellen Beitrag zu dem auf der COP27 in Ägypten beschlossenen Ausgleichsfonds für Klimaschäden in armen Ländern (“Loss und Damage Fund”) zu leisten. Das lehnt die Volksrepublik bisher ab – eben mit dem Argument, selber ein Entwicklungsland zu sein. Die Finanzierung des Fonds gehört zu den strittigen Themen der COP28.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China hat mit einer mehrtägigen Militärübung in der entlegenen Grenzregion zu Myanmar auf heftige Kämpfe zwischen Rebellengruppen und der regierenden Militärjunta reagiert. Offiziell spricht Peking zwar von einem Routinemanöver. Doch zeigte sich die Staatsführung kürzlich bei Gesprächen mit hochrangigen Beamten Myanmars besorgt über die Sicherheit entlang der 2.100 Kilometer langen Grenze. Anfang November hatte das chinesische Außenministerium die Militärregierung in Naypyidaw aufgerufen, bei der Grenzsicherung mit China zu kooperieren. Nach Angaben der Provinzregierung von Yunnan sollten die Manöver bis Dienstag andauern. Am Dienstag liefen zudem drei Schiffe der chinesischen Marine Myanmar zu gemeinsamen Übungen an.

Die Lage im Norden Myanmars ist zunehmend explosiv. Drei Widerstandsgruppen haben Ende Oktober in den unwegsamen Berg- und Waldregionen Nord-Myanmars eine gemeinsame Großoffensive gegen die Junta gestartet. Seither gibt es immer wieder Gefechte in unmittelbarer Nähe der Grenze zu China. So starben kürzlich mindestens zehn Flüchtende in ihrem Fahrzeug bei einem Raketenangriff auf den Grenzort Laukkai, für den sich Rebellen und Militärs gegenseitig verantwortlich machen. Ende vergangener Woche gingen im Ort Muse nahe einem Grenzübergang 120 aus China kommende Lastwagen in Flammen auf. Die Kontrolle über den Grenzübergang hat das Militär kürzlich verloren, ebenso wie über mehrere Städte und militärische Außenposten im Nordosten des Landes.

Peking unterstützt die Militärs und liefert ihnen Waffen, hat aber auch jahrzehntelange Beziehungen zu einer der Rebellengruppen im Shan-Staat, deren Mitglieder chinesische Wurzeln haben.

Außerdem sind in der umkämpften Grenzregion chinesische kriminelle Banden aktiv. Sie betreiben dort nach Angaben von chinesischen Staatsmedien rund 1.000 Zentren, in denen sie entführte Gefangene zu Telefonbetrug zwingen. Die Entführten werden mit gefälschten Onlineprofilen auf ihre Opfer in China angesetzt. Die chinesische Polizei geht seit September gegen die Banden vor. Die Behörden Myanmars lieferten inzwischen 31.000 Verdächtige an China aus, wie vergangene Woche bekannt wurde – darunter 63 Finanziers und Rädelsführer von Verbrechersyndikaten, die chinesische Bürger um große Geldsummen betrogen haben sollen. Im November legte Peking einen Verordnungsentwurf vor, der die Strafen für diese Betrugsmasche verschärfen soll. ck/rtr

China verstärkt seine Charme-Offensive um ausländische Investitionen. “Wir sind bereit, engere Partnerschaften mit allen Ländern in den Bereichen Produktion und industrielle Lieferketten aufzubauen”, sagte Premierminister Li Qiang am Dienstag bei der Eröffnungsfeier der China International Supply Chain Expo am Dienstag in Peking. Das berichtete die South China Morning Post.

Die Lieferketten-Messe – die erste ihrer Art – findet nicht zufällig zu einem Zeitpunkt statt, zu dem westliche Volkswirtschaften verstärkt auf De-Risking setzen. Unter den 550 Ausstellern befinden sich 130 ausländische Unternehmen, darunter auch Firmen wie Apple und Tesla. Li warnte vor “Herausforderungen und Risiken durch Protektionismus und unkontrollierte Globalisierung” und sagte, China werde weiterhin ein internationales und auf Rechtsstaatlichkeit basierendes Geschäftsumfeld schaffen.

Im dritten Quartal waren die ausländischen Direktinvestitionen in China erstmals seit 1998 netto negativ. Um die steigende Skepsis zu bekämpfen, hat die chinesische Staatsführung bereits eine Reihe von Fördermaßnahmen vorgestellt. Jens Eskelund, Präsident der Handelskammer der Europäischen Union in China, sagte, man erwarte von der Messe, “dass sie eine klarere Position dazu einnimmt, wie China seine Rolle in den globalen Lieferketten sieht und wie einige der drängenden Probleme im Handel und bei der Globalisierung angegangen werden können”. Er erwarte zudem, dass die Möglichkeiten, die China für die Stärkung der globalen Lieferketten bieten kann, aufgezeigt würden. cyb

Zwischen der EU und China laufen die letzten Vorbereitungen für das Gipfeltreffen in Peking kommende Woche. Wie der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) am Dienstag mitteilten, haben sich der stellvertretende Generalsekretär beim EEAS für politische Angelegenheiten, Enrique Mora, und Chinas Vize-Außenminister Sun Weidong zu mehreren Themen wie dem Ukraine-Krieg, die Lage im Nahen Osten sowie die Stabilität in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer ausgetauscht. Die EU habe China bei der Begegnung vom Montag erneut aufgefordert, sich an einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu beteiligen.

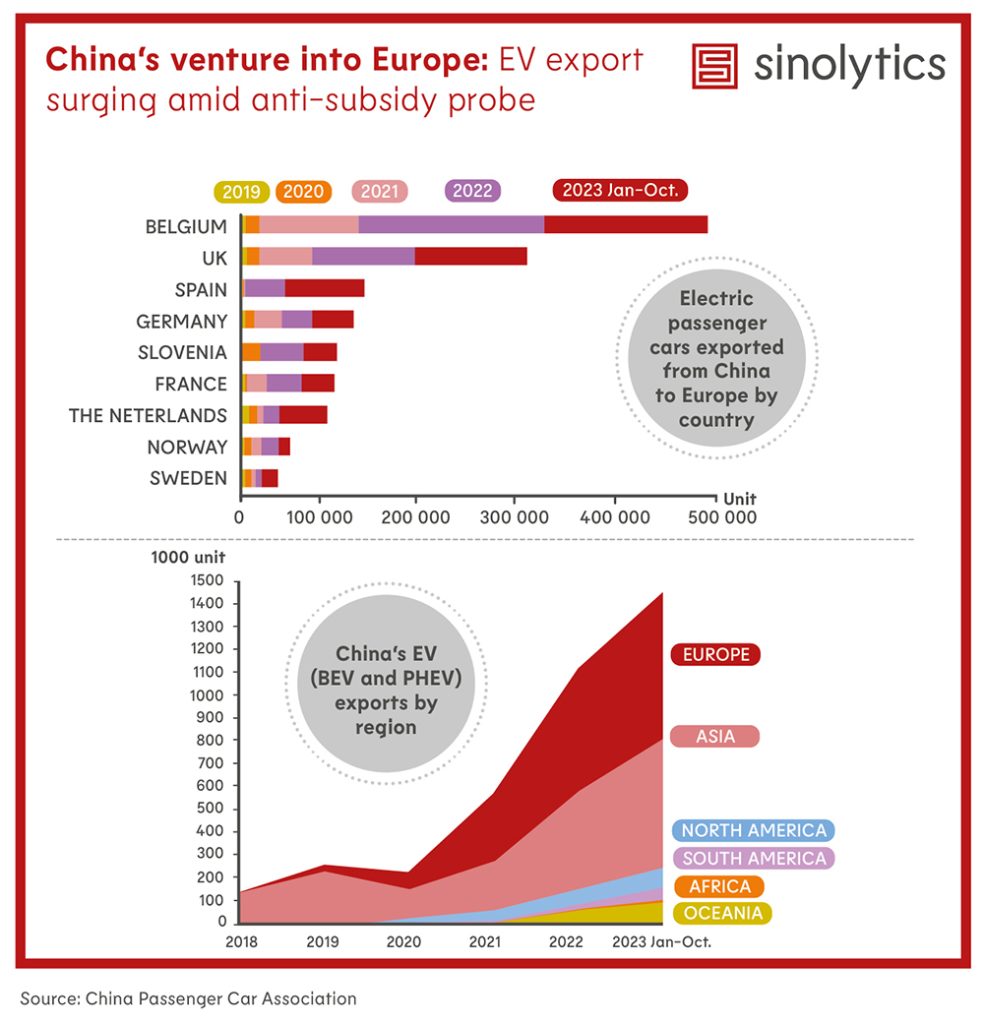

Der EU-China-Gipfel findet am kommenden Donnerstag und Freitag in Peking statt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel werden Chinas Staatschef Xi Jinping treffen; beim eigentlichen Gipfel soll dann Premier Li Qiang neben den EU-Vertretern den Vorsitz übernehmen. Die Themen-Liste ist lang. Peking wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut seinen Unmut über die EU-Untersuchung zu E-Autos aus China kundtun.

Nach mehreren Jahren Videoschalte findet das Gipfeltreffen nun erstmals seit 2019 wieder persönlich statt. Im Jahr 2019 wurde die EU noch von Donald Tusk und Jean-Claude Juncker vertreten. Auf der chinesischen Seite hieß der Ministerpräsident Li Keqiang. Xi hatte im Dezember 2022 Charles Michel in Peking empfangen. Von der Leyen traf er zuletzt im April, kurz nachdem die EU-Kommissionspräsidentin eine Grundsatzrede zu China gehalten hatte. ari

Der Handelsstreit zwischen China und Litauen ist nach Angaben des litauischen Außenministers beigelegt. Nach Diskussionen und verschiedenen diplomatischen Prozessen – von denen einige noch bei der Welthandelsorganisation (WTO) liefen – seien “die meisten wirtschaftlichen Druckmaßnahmen gegen Litauen aufgehoben” worden, sagte Gabrielius Landsbergis am Dienstag der litauischen Nachrichtenagentur ELTA.

Zwar sei der Handel nicht vollständig wiederhergestellt, die Differenz sei jedoch durch den mit anderen indopazifischen Staaten “mehr als ausgeglichen” worden. Unternehmen entschieden sich aufgrund der Erfahrungen mit China zunehmend gegen die Volksrepublik als Partner, sagte Landsbergis.

Der Handelsstreit zwischen dem EU-Staat und China beruht auf einer Verstimmung Pekings über ein “Taiwan-Büro” in der litauischen Hauptstadt Vilnius. China hatte im Dezember 2021 wegen des Namens der neuen taiwanischen Repräsentanz in Vilnius ein De-facto-Handelsembargo gegen Litauen verhängt. Litauische Waren wurden vom chinesischen Zoll abgelehnt. Litauen zog vor die WTO.

Landsbergis betonte, dass sich der Name des Büros auch weiterhin nicht ändern werde. Die meisten taiwanischen Präsenzen in europäischen Hauptstädten tragen den Namen “Taipei”. ari

Der chinesische Online-Fast-Fashion-Händler Shein strebt Insidern zufolge an die Wall Street. Das berichtete Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Shein habe demnach einen Antrag für einen Börsengang in den USA gestellt und die US-Großbanken Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley als Konsortialführer mit dem Gang aufs Börsenparkett beauftragt. Zunächst hatte das “Wall Street Journal” darüber berichtet. Weder Shein noch die Banken wollten sich zu dem Thema äußern.

Es stehe noch nicht fest, welche Bewertung der Modehändler für sein Debüt anstrebe, sagten die Insider weiter. Nach einem früheren Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wird eine Marktkapitalisierung von bis zu 90 Milliarden Dollar angepeilt. Bei einer zwei Milliarden Dollar schweren Finanzierungsrunde im Frühjahr wurde Shein mit insgesamt mehr als 60 Milliarden Dollar bewertet. Im Jahr 2020 hatte die Firma schon einmal einen Börsengang in Angriff genommen, diesen dann aber abgeblasen.

Nach Aussage eines Insiders soll sich Shein bereits potenziellen US-Geldgebern auf Veranstaltungen diskret präsentieren. Es blieb allerdings zunächst unklar, ob der Konzern bei der chinesischen Börsenaufsicht CSRC eine Freigabe für einen US-Börsengang beantragt hat. Hierzu sind Firmen aus der Volksrepublik verpflichtet. Der Modekonzern hat seinen Hauptsitz vor einigen Jahren nach Singapur verlegt, lässt seine Produkte aber noch in China fertigen. Die CSRC war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. rtr/cyb

Hou Yu-ih ist wieder fest im Rennen. Nach dem Eklat, der die Aufstellung eines gemeinsamen Oppositionskandidaten verhindert hat, kann er als Kandidat der Nationalen Volkspartei (Kuomintang, KMT) wieder frei agieren, ohne sich mit politischen Rivalen arrangieren zu müssen.

In einer aktuellen Meinungsumfrage liegt er mit 31 Prozent Zustimmung nur knapp hinter William Lai von der derzeit regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP (34 Prozent). Hou hat also bei der Wahl im Januar passable Aussichten auf die Präsidentschaft.

Hou wurde 1957 im Kreis Chiayi geboren. Seine Eltern verkauften Schweinefleisch auf einem lokalen Markt; er selbst half als Kind mit, indem er Wildschweine fing und schlachtete. 1975 und damit noch zu Zeiten der autoritären Regentschaft Chiang Kai-sheks, trat der junge Hou der KMT bei.

Vor seiner politischen Laufbahn aber machte er zunächst Karriere im Sicherheitsapparat. Hou studierte an der Zentralen Polizei-Universität. Noch während der KMT-Diktatur wurde er Polizeichef in Neu-Taipeh. Seit 2006 war er als Direktor der Nationalen Polizeiagentur für Taiwans gesamte Polizei verantwortlich.

Erst im Jahr 2010 ging Hou in die Politik, als ihn der damalige KMT-Bürgermeister von Neu-Taipeh, Eric Chu, ihn zu seinem Stellvertreter machte. 2018 wurde Hou dann selbst Bürgermeister von Neu-Taipeh, 2022 wurde er im Amt bestätigt.

Bis zu seiner Präsidentschaftskandidatur hielt sich Hou von der Parteiführung fern. Zwar gilt die KMT grundsätzlich als China-nah, doch Hou geht innerhalb des KMT-Spektrums eher auf Distanz zu China. Bei seinem Besuch in den USA im September signalisierte er, dass zur Strategie gegenüber China neben Dialog und Deeskalation auch Mittel der Abschreckung gehören.

Innenpolitisch versucht Hou, wie auch sein Konkurrent Ko Wen-je von der anderen Oppositionspartei TPP, Probleme wie hohe Wohnungspreise, stagnierende Löhne und die Perspektivlosigkeit insbesondere junger Menschen als Versagen der Regierung darzustellen. Bei jeder Gelegenheit betont Hou, der Wille der Mehrheit sei es, die DPP abzuwählen.

Zurzeit kann Hou zwar die traditionelle KMT-Wählerbasis mobilisieren, aber auf die breite Bevölkerung wirkt er wenig charismatisch. Wohl auch um das wettzumachen, bestimmte die KMT als Kandidaten für die Vizepräsidentschaft am Freitag Jaw Shaw-kong. Jaw produziert öffentlichkeitswirksam eigene Radio- und TV-Sendungen. Auch er ist ein alter KMT-Veteran, gilt aber als Vertreter China-naher Kreise in der Partei.

Dem 66-jährigen Hou Yu-ih fehlt es neben Charisma auch an Autorität in der eigenen Partei. In politischen Richtungsfragen orientieren sich die meisten in der KMT noch immer am ehemaligen Präsidenten Ma Ying-jeou oder am Parteichef Eric Chu. Im Streit um die gemeinsame Kandidatur mit Ko Wen-je kam Hou kaum zu Wort. Zu seiner eigenen Rolle bei den Verhandlungen sagte er: “Das habe ich Ko und Chu überlassen. Ich habe vor allem zugehört.” Eine bemerkenswerte Vorgehensweise, wenn es um den eigenen Anspruch auf die Präsidentschaft geht. Leonardo Pape

Anja Ketels ist bei MFC – China Insights & Solutions zur Geschäftsführerin aufgestiegen. Sie war schon längere Zeit die rechte Hand von Unternehmensgründerin Marianne Friese mit dem Titel einer Senior Consultant.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Da klappert einem der Schnabel, bei dieser Eiseskälte! In Nordostchina ist der Winter eingebrochen. Auch wenn sie selbst weiß wie Schnee sind – diese vom Aussterben bedrohten Orientalischen Weißstörche haben es lieber warm. Die Schutzstation für Wildtiere in Changchun, Provinz Jilin, hat den Vögeln vorübergehend einen Unterschlupf mit Heizung und Aussicht auf die Winterwelt geboten. Elf der Tiere waren Anfang November in Jilin gestrandet – die Zugvögel hatten den Abflug verpasst. Nach der kleinen Aufwärmpause wurden sie nach Tianjin gebracht und dort ausgewildert, damit sie ihren Artgenossen hinterherflattern können.

zusammen mit anderen aufstrebenden Kräften die Weltordnung ändern – so klar benannte Chen Dingding Chinas Ziel gestern auf dem Forum Außenpolitik der Körber-Stiftung. Zwar rutschte dem Professor für Internationale Beziehungen der Jinan Universität diese Aussage eher in einem Nebensatz heraus. Tatsächlich hatte er einfach die Wahrheit ausgesprochen.

Die Verschiebungen im globalen Machtgefüge waren auf der groß angelegten Veranstaltung in Berlin immer wieder Thema. Auch die Öffentlichkeit war einbezogen: Einer Umfrage der Körber-Stiftung zufolge wünschen sich knapp zwei Drittel der Bundesbürger größere wirtschaftliche Unabhängigkeit von China. Allerdings versteht nicht jeder unter diesen Zielen dasselbe, schreibt Michael Radunski in seiner Analyse. Es zeigt sich, dass der griffige Slogan vom “De-Risking” kein Ersatz ist für eine klare Strategie und deren konsequente Umsetzung.

Etwas optimistischer fällt Christiane Kühls Blick auf Chinas Rolle bei der nahenden Klimakonferenz COP28 aus. Wirksamer Klimaschutz ist ohne den weltgrößten Treibhausgas-Emittenten nicht möglich, das wissen alle. Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, in denen China die Klimakooperation verweigert. Peking werde zwar hart um Fristen und Finanzen verhandeln, prognostiziert sie. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien gehört China aber längst selbst zu den führenden Nationen. Die COP28 beginnt am Donnerstag in Dubai.

Annalena Baerbock ließ an der Dringlichkeit keinen Zweifel aufkommen. “Wir befinden uns in einer entscheidenden Phase in der deutschen Außenpolitik”, sagte die deutsche Außenministerin zur Eröffnung des Berliner Forum Außenpolitik 2023 der Körber-Stiftung. Deutschland müsse jetzt seine Rolle finden und seiner Verantwortung gerecht werden. “Wenn wir diesen Raum nicht einnehmen, stoßen andere Akteure in diesem Raum hinein.” Und man sollte sich keinen falschen Vorstellungen hingeben: Diese Staaten wollen eine andere Weltgemeinschaft.

Baerbock nannte an diesem Dienstagmorgen in Berlin zwar keine Namen, aber den anwesenden Außenpolitik-Experten dürfte klar gewesen sein, wen sie vor allem meinte: China. Während die USA als Führungsmacht seit Jahrzehnten die globale Ordnung nach ihren Vorstellungen gestalten und andere Akteure wie Russland sich ins Abseits manövrieren, hat die Volksrepublik in den vergangenen Jahren massiv an Einfluss hinzugewonnen.

Chinas Präsident macht schon seit einiger Zeit keinen Hehl mehr aus seinen Zielen: Die Welt erlebe derzeit “große Veränderungen, wie es sie seit hundert Jahren nicht gab” (百年未有之大变局), lautet das Narrativ von Xi Jinping. Diese Veränderungen sollen China zurück an den ihm zustehenden Platz führen: an die Spitze.

Chen Dingding wollte es am Dienstag auf dem Forum Außenpolitik nicht ganz so offen ausdrücken. Lieber betonte der Professor für Internationale Beziehungen der Jinan Universität den chinesischen Wunsch nach Stabilität unter der UN-Charta. Seinen wachsenden Einfluss wolle Peking nutzen, um Wachstum und regionale Stabilität zu erreichen. Dies ist China zuletzt durch Vermittlung zwischen Saudi-Arabien und Iran gelungen.

Doch dann rutschte es Chen in einem Nebensatz doch heraus: Zusammen mit aufstrebenden Kräften wolle China die Weltordnung ändern. Ohnehin habe man ja nicht eine, sondern viele unterschiedliche Weltordnungen, setzte der chinesische Außenpolitik-Experte hastig hinzu.

Chen muss sofort bemerkt haben, welche Wirkung diese Aussage entfalten könnte. Und so versuchte er umgehend zu beschwichtigen: “Unsere Werte sind nicht völlig unterschiedlich, es gibt durchaus Überschneidungen.” Natürlich gäbe es immer mal wieder Differenzen und Streit.

Aber Zahlen lügen nicht, sagte Chen: China und Deutschland sind seit Jahren gegenseitig die wichtigsten Handelspartner. Und ohnehin: Warum sollte China die Weltordnung stürzen wollen, wo man doch einer der größten Nutznießer des bestehenden Systems sei, fragte Chen rhetorisch.

Diese Wahrnehmung beruht aber immer weniger auf Gegenseitigkeit. Mehr und mehr Deutsche blicken mit Sorge auf China. Der wachsende Einfluss der Volksrepublik wird von 62 Prozent negativ bewertet. Lediglich sechs Prozent sehen ihn noch positiv. Zu diesem Ergebnis kommt die repräsentative Umfrage “The Berlin Pulse” der Körber-Stiftung.

Zudem teilt eine Mehrheit der Deutschen das Ziel des De-Risking, welches die Bundesregierung in ihrer China-Strategie ausgegeben hat. Sechs von zehn Bundesbürgern sprechen sich für eine größere wirtschaftliche Unabhängigkeit von China aus – selbst wenn dies wirtschaftliche Einbußen und den Verlust von Arbeitsplätzen bedeuten könnte.

Für Alicia García-Herrero von der Denkfabrik Bruegel in Brüssel sind diese Zahlen keine Überraschung. “Die Deutschen sorgen sich schon immer vor allem um ihre Wirtschaft. Einst hieß es hierbei: China ist der größte Absatzmarkt. Jetzt heißt es eben: China ist unser Wettbewerber und Rivale”, erklärte die Wissenschaftlerin am Dienstag.

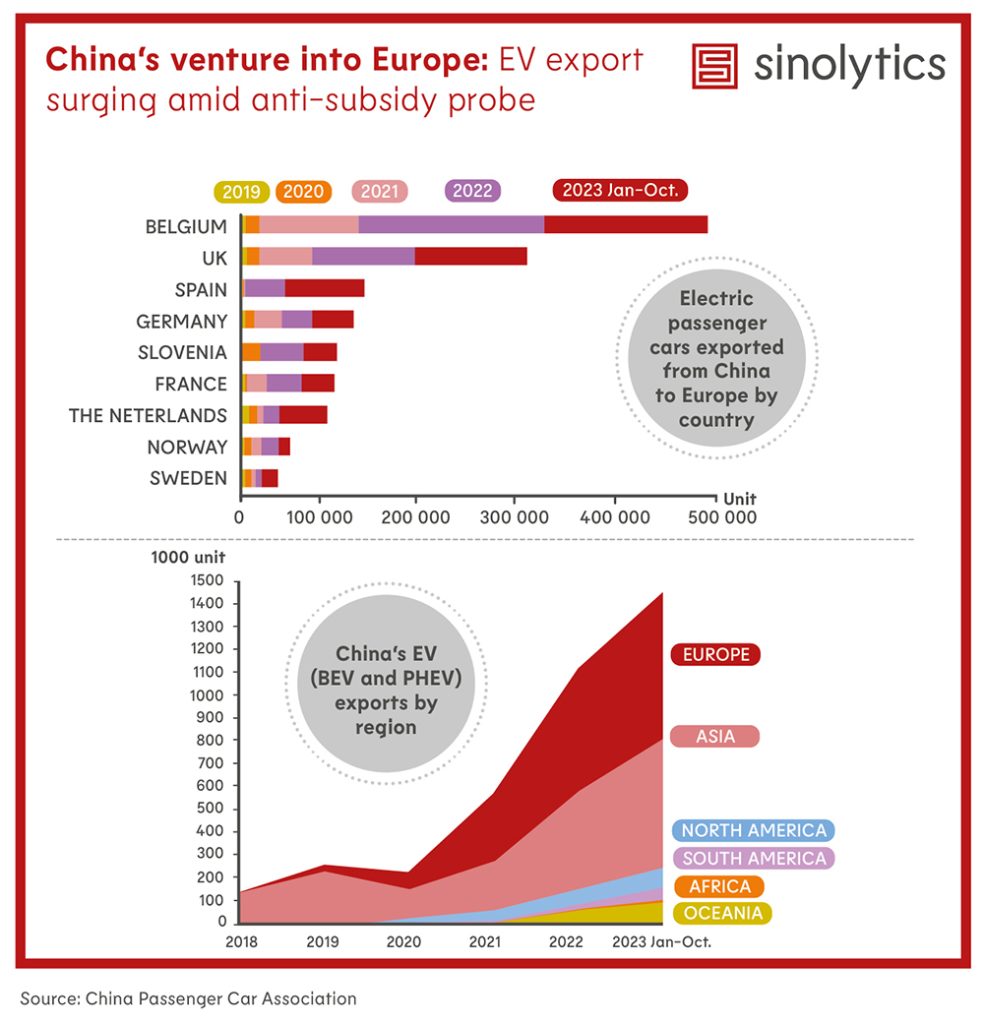

Ihrer Meinung nach sind die Sorgen der Deutschen durchaus berechtigt: Die deutsche Wirtschaft sei in Gefahr, schon allein durch ihre exportorientierte Struktur. Doch Deutschland und China ergänzen sich immer schlechter. Dafür nehme die gegenseitige Konkurrenz zu:

So scheint De-Risking das Gebot der Stunde. Allerdings muss dieser Ansatz dringend mit Substanz unterfüttert werden. De-Risking in allen Wirtschaftsbereichen oder doch lieber gezielt? De-Risking in vollem Umfang oder nur um einige Prozentpunkte? Denn Chen Dingdings Verweis auf Zahlen, die nicht lügen, beinhaltet durchaus auch eine Warnung.

China ist in der Tat seit 2016 Deutschlands größter Handelspartner. Der bilaterale Handel beläuft sich auf fast 300 Milliarden Euro. Für einige der größten deutschen Unternehmen ist China denn auch der unverzichtbare Kernmarkt – beispielsweise für die großen Automobilhersteller Volkswagen und Mercedes-Benz oder auch für das Chemieunternehmen BASF.

Entsprechend heißt De-Risking für Mercedes oder BASF: nicht weniger, sondern mehr Investitionen in China. Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender von BASF, rechtfertigte diesen Ansatz vor wenigen Monaten damit, dass “bis 2030 zwei Drittel des Wachstums in der Chemie aus China” kommen würden – und BASF wolle eben an diesem Wachstum partizipieren.

So zeigt sich, dass der griffige Slogan vom “De-Risking” keinen Plan ersetzt. Auch das kam am Dienstag auf der Körber-Veranstaltung in Berlin zur Sprache. Shamika Ravi aus dem Wirtschaftsbeirat des indischen Premierministers Narendra Modi sagte, sie sei bei ihren Gesprächen in Deutschland überrascht gewesen, dass Deutschland keinen Plan für China habe. “Denn eines können wir ihnen als direkter Nachbar der Volksrepublik sagen: China hat einen Plan – und zwar einen für jeden von ihnen.”

Wirksamer Klimaschutz ist ohne China nicht möglich, das ist allen Verhandlern kurz vor Beginn der Klimakonferenz COP28 in Dubai klar. Und auch wenn die Delegation der Volksrepublik dort voraussichtlich ein schwieriger Gesprächspartner sein wird: Die Zeiten, in denen China jede Klimakooperation verweigert, sind glücklicherweise vorbei.

Doch China wird eben auch auf eigene Interessen pochen und den Westen vor allem da in die Pflicht nehmen, wo es wehtut: beim Geld. Statt Taktgeber zu sein, wird es der Mehrheit folgen. Das bedeutet aber auch, dass es gelegentlich offen für Kompromisse sein wird, wenn es um Themen geht, die Chinas Interessen nicht direkt zuwiderlaufen.

Kein Land investiert mehr in erneuerbare Energien und baut mehr Wind- und Solarkraftwerke als China. Doch zugleich genehmigt Peking weiterhin neue Kohlekraftwerke. Die Treibhausgas-Emissionen pro Einheit Wirtschaftsleistung sinken seit Jahren – doch in absoluten Zahlen steigen sie weiter. China wird auf absehbare Zeit der größte Emittent der Welt bleiben.

Im Jahr 2021 hatte Staatschef Xi Jinping vor den Vereinten Nationen erstmals offizielle Klimaziele angekündigt. Peking peilt demnach

Die meisten Industriestaaten wollen schon ab 2050 klimaneutral sein. Doch Peking pocht darauf, als Schwellenland mehr Zeit für die Transformation zu benötigen als der industrialisierte Westen. Auf der COP28 werden die 200 Vertragsstaaten der Klimarahmenkonvention über die Bilanz der bisherigen Klimapolitik sprechen, dem sogenannten “Global Stocktake”. Daraus will man neue Leitlinien und ehrgeizigere Klimaziele der einzelnen Staaten ableiten. Auch der Druck auf China dürfte wachsen.

Als Schlüssel zum Erfolg der Klimakonferenzen gilt die Qualität der Zusammenarbeit zwischen China und den USA. Die beiden Supermächte hatten 2015 durch eine gemeinsame Erklärung das Paris-Abkommen erst möglich gemacht. 2021 brachten beide auf der COP26 in Glasgow die festgefahrenen Verhandlungen wieder in Gang.

Beide beschlossen damals, eine gemeinsame Klima-Arbeitsgruppe zu gründen; und China sagte zu, endlich eine Methan-Strategie zu entwerfen. Methan erwärmt die Erde auf 100 Jahre gerechnet etwa 30 Mal stärker als CO₂. Doch nichts davon wurde umgesetzt, denn anschließend stürzten die Beziehungen in eine tiefe Krise.

Erst in den vergangenen Wochen gab es Anzeichen eines Tauwetters. Mitte November gaben die beiden Klimabeauftragten John Kerry und Xie Zhenhua die gemeinsame “Sunnyland-Erklärung” heraus. China und die USA würden auf die beim G20-Gipfel in Neu-Delhi angepeilte Verdreifachung der Kapazitäten erneuerbarer Energien bis 2030 hinarbeiten, heißt es darin. China stimmte erstmals zu, nationale Klimaziele für alle Wirtschaftssektoren zu entwickeln.

Auch setzten beide endlich die Absichten von 2021 um: Die Klima-Arbeitsgruppe wird nun gegründet, und China gab kurz nach dem Treffen seine erste Methan-Strategie heraus. Diese blieb allerdings ohne konkrete Zielvorgaben und kann daher nur ein Anfang sein.

Natürlich sei es positiv, dass die USA und China wieder miteinander sprechen, sagt Klimapolitik-Experte Nis Grünberg von Merics-Institut. “Aber im Prinzip kehrt die Sunnyland-Erklärung nur zurück zum absoluten Minimum.” An der schwammigen Sprache der Erklärung sei erkennbar, “dass es sich dabei um den kleinsten gemeinsamen Nenner handelt, die Rückkehr zu einem schwierigen Verhandlungstisch”, so Grünberg zu Table.Media. Die geopolitische Lage lasse sich auch im Klimaschutz nicht einfach vergessen. “Wir müssen akzeptieren, dass Klimapolitik ein Teil der nationalen Interessen- und Sicherheitspolitik geworden ist.”

Auch aufgrund des hierarchischen Machtgefüges in der Volksrepublik sind die Gespräche oft schwierig. “Chinesische Verhandlungsführer auf der Arbeitsebene sind durch ein enges Mandat eingeschränkt“, schreibt Li Shuo, künftiger Direktor des China Climate Hub der Denkfabrik Asia Society Policy Institute.

In Chinas System werde “das Befolgen von Anweisungen stärker wertgeschätzt als Innovation, Flexibilität und Lösungsfindung”. Doch abgesehen von der zuweilen harschen Rhetorik zeigt Pekings Bilanz auf den COPs laut Li, dass China in der Regel “der Mehrheitsmeinung folgt und sich einem Konsens nur ungern verschließt“.

China leidet bereits selbst unter der Klimakrise. Der ohnehin trockene Norden wird immer trockener; in diesem Jahr suchte eine schwere Hitzewelle große Teile des Landes heim, hinzu kamen Starkregen-Ereignisse. Peking betreibt Klimaschutz also auch im eigenen Interesse. Der Zubau erneuerbarer Energien ist dabei für die Regierung einfacher als der Kohleausstieg.

Xi Jinping will bis 2030 in den Wüsten des Nordwestens 455 Gigawatt an neuen Solar- und Windkapazitäten errichten lassen. Dann sollen insgesamt Wind- und Solaranlagen mit einer Leistung von rund 1.200 Gigawatt installiert sein und Strom erzeugen. In Deutschland ist es gut ein Zehntel davon.

Das Ausbauziel wird China nach Ansicht vieler Experten wohl sogar früher erreichen – ebenso wie das Ziel, 2025 ein Drittel des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Das Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) in Helsinki schreibt in einer aktuellen Studie, dass Chinas Treibhausgas-Emissionen voraussichtlich schon 2024 einen “strukturellen Rückgang” beginnen – und nicht erst 2030, wie zugesagt. Bei den Erneuerbaren dürfte Chinas sich bei der COP28 daher konstruktiv zeigen.

Doch die Gespräche mit China und anderen Schwellenländern zum Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen werden voraussichtlich zäh werden. Das Thema wird bei der COP28 wohl prominent auf den Tisch kommen. China lehnt eine Verpflichtung zum Ausstieg ab, denn die Kohleverstromung gilt als Garantie für die Energiesicherheit in schwierigen Zeiten. Auch die von Staatskonzernen dominierte Kohlelobby ist weiter stark. Xie Zhenhua bezeichnete das Auslaufenlassen fossiler Brennstoffe bereits als “unrealistisch”.

Die Volksrepublik zeige bei den Fossilen aber auch auf den Westen, sagt Grünberg. “Denn auch wir tun nicht genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, zögern beim Ausstieg aus fossilen Brennstoffen.” Peking werde stets darauf drängen, dass jeder Staat die Dekarbonisierung gemäß der eigenen nationalen Gegebenheiten umsetzen dürfe. “China sagt, ‘wir machen den Ausstieg, so schnell wie es uns eben möglich ist.’”

An der Kohle hängen in manchen Provinzen sehr viele Jobs. Das Land hat große Kraftwerks-Überkapazitäten und viele veraltete Meiler, von denen manche nochmal ersetzt werden sollen. Erst ab 2030 soll der Kohleverbrauch zumindest sinken. Auch tut China sich schwer, die kohlebasierte Stahlproduktion zurückzufahren. Wenn Pekings Delegation sich bei den Fossilen bewegt, wäre das eine Sensation.

Ebenso überraschend wäre es, wenn China einwilligen würde, einen finanziellen Beitrag zu dem auf der COP27 in Ägypten beschlossenen Ausgleichsfonds für Klimaschäden in armen Ländern (“Loss und Damage Fund”) zu leisten. Das lehnt die Volksrepublik bisher ab – eben mit dem Argument, selber ein Entwicklungsland zu sein. Die Finanzierung des Fonds gehört zu den strittigen Themen der COP28.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

China hat mit einer mehrtägigen Militärübung in der entlegenen Grenzregion zu Myanmar auf heftige Kämpfe zwischen Rebellengruppen und der regierenden Militärjunta reagiert. Offiziell spricht Peking zwar von einem Routinemanöver. Doch zeigte sich die Staatsführung kürzlich bei Gesprächen mit hochrangigen Beamten Myanmars besorgt über die Sicherheit entlang der 2.100 Kilometer langen Grenze. Anfang November hatte das chinesische Außenministerium die Militärregierung in Naypyidaw aufgerufen, bei der Grenzsicherung mit China zu kooperieren. Nach Angaben der Provinzregierung von Yunnan sollten die Manöver bis Dienstag andauern. Am Dienstag liefen zudem drei Schiffe der chinesischen Marine Myanmar zu gemeinsamen Übungen an.

Die Lage im Norden Myanmars ist zunehmend explosiv. Drei Widerstandsgruppen haben Ende Oktober in den unwegsamen Berg- und Waldregionen Nord-Myanmars eine gemeinsame Großoffensive gegen die Junta gestartet. Seither gibt es immer wieder Gefechte in unmittelbarer Nähe der Grenze zu China. So starben kürzlich mindestens zehn Flüchtende in ihrem Fahrzeug bei einem Raketenangriff auf den Grenzort Laukkai, für den sich Rebellen und Militärs gegenseitig verantwortlich machen. Ende vergangener Woche gingen im Ort Muse nahe einem Grenzübergang 120 aus China kommende Lastwagen in Flammen auf. Die Kontrolle über den Grenzübergang hat das Militär kürzlich verloren, ebenso wie über mehrere Städte und militärische Außenposten im Nordosten des Landes.

Peking unterstützt die Militärs und liefert ihnen Waffen, hat aber auch jahrzehntelange Beziehungen zu einer der Rebellengruppen im Shan-Staat, deren Mitglieder chinesische Wurzeln haben.

Außerdem sind in der umkämpften Grenzregion chinesische kriminelle Banden aktiv. Sie betreiben dort nach Angaben von chinesischen Staatsmedien rund 1.000 Zentren, in denen sie entführte Gefangene zu Telefonbetrug zwingen. Die Entführten werden mit gefälschten Onlineprofilen auf ihre Opfer in China angesetzt. Die chinesische Polizei geht seit September gegen die Banden vor. Die Behörden Myanmars lieferten inzwischen 31.000 Verdächtige an China aus, wie vergangene Woche bekannt wurde – darunter 63 Finanziers und Rädelsführer von Verbrechersyndikaten, die chinesische Bürger um große Geldsummen betrogen haben sollen. Im November legte Peking einen Verordnungsentwurf vor, der die Strafen für diese Betrugsmasche verschärfen soll. ck/rtr

China verstärkt seine Charme-Offensive um ausländische Investitionen. “Wir sind bereit, engere Partnerschaften mit allen Ländern in den Bereichen Produktion und industrielle Lieferketten aufzubauen”, sagte Premierminister Li Qiang am Dienstag bei der Eröffnungsfeier der China International Supply Chain Expo am Dienstag in Peking. Das berichtete die South China Morning Post.

Die Lieferketten-Messe – die erste ihrer Art – findet nicht zufällig zu einem Zeitpunkt statt, zu dem westliche Volkswirtschaften verstärkt auf De-Risking setzen. Unter den 550 Ausstellern befinden sich 130 ausländische Unternehmen, darunter auch Firmen wie Apple und Tesla. Li warnte vor “Herausforderungen und Risiken durch Protektionismus und unkontrollierte Globalisierung” und sagte, China werde weiterhin ein internationales und auf Rechtsstaatlichkeit basierendes Geschäftsumfeld schaffen.

Im dritten Quartal waren die ausländischen Direktinvestitionen in China erstmals seit 1998 netto negativ. Um die steigende Skepsis zu bekämpfen, hat die chinesische Staatsführung bereits eine Reihe von Fördermaßnahmen vorgestellt. Jens Eskelund, Präsident der Handelskammer der Europäischen Union in China, sagte, man erwarte von der Messe, “dass sie eine klarere Position dazu einnimmt, wie China seine Rolle in den globalen Lieferketten sieht und wie einige der drängenden Probleme im Handel und bei der Globalisierung angegangen werden können”. Er erwarte zudem, dass die Möglichkeiten, die China für die Stärkung der globalen Lieferketten bieten kann, aufgezeigt würden. cyb

Zwischen der EU und China laufen die letzten Vorbereitungen für das Gipfeltreffen in Peking kommende Woche. Wie der Europäische Auswärtige Dienst (EEAS) am Dienstag mitteilten, haben sich der stellvertretende Generalsekretär beim EEAS für politische Angelegenheiten, Enrique Mora, und Chinas Vize-Außenminister Sun Weidong zu mehreren Themen wie dem Ukraine-Krieg, die Lage im Nahen Osten sowie die Stabilität in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer ausgetauscht. Die EU habe China bei der Begegnung vom Montag erneut aufgefordert, sich an einer Friedenslösung im Ukraine-Krieg zu beteiligen.

Der EU-China-Gipfel findet am kommenden Donnerstag und Freitag in Peking statt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel werden Chinas Staatschef Xi Jinping treffen; beim eigentlichen Gipfel soll dann Premier Li Qiang neben den EU-Vertretern den Vorsitz übernehmen. Die Themen-Liste ist lang. Peking wird mit hoher Wahrscheinlichkeit erneut seinen Unmut über die EU-Untersuchung zu E-Autos aus China kundtun.

Nach mehreren Jahren Videoschalte findet das Gipfeltreffen nun erstmals seit 2019 wieder persönlich statt. Im Jahr 2019 wurde die EU noch von Donald Tusk und Jean-Claude Juncker vertreten. Auf der chinesischen Seite hieß der Ministerpräsident Li Keqiang. Xi hatte im Dezember 2022 Charles Michel in Peking empfangen. Von der Leyen traf er zuletzt im April, kurz nachdem die EU-Kommissionspräsidentin eine Grundsatzrede zu China gehalten hatte. ari

Der Handelsstreit zwischen China und Litauen ist nach Angaben des litauischen Außenministers beigelegt. Nach Diskussionen und verschiedenen diplomatischen Prozessen – von denen einige noch bei der Welthandelsorganisation (WTO) liefen – seien “die meisten wirtschaftlichen Druckmaßnahmen gegen Litauen aufgehoben” worden, sagte Gabrielius Landsbergis am Dienstag der litauischen Nachrichtenagentur ELTA.

Zwar sei der Handel nicht vollständig wiederhergestellt, die Differenz sei jedoch durch den mit anderen indopazifischen Staaten “mehr als ausgeglichen” worden. Unternehmen entschieden sich aufgrund der Erfahrungen mit China zunehmend gegen die Volksrepublik als Partner, sagte Landsbergis.

Der Handelsstreit zwischen dem EU-Staat und China beruht auf einer Verstimmung Pekings über ein “Taiwan-Büro” in der litauischen Hauptstadt Vilnius. China hatte im Dezember 2021 wegen des Namens der neuen taiwanischen Repräsentanz in Vilnius ein De-facto-Handelsembargo gegen Litauen verhängt. Litauische Waren wurden vom chinesischen Zoll abgelehnt. Litauen zog vor die WTO.

Landsbergis betonte, dass sich der Name des Büros auch weiterhin nicht ändern werde. Die meisten taiwanischen Präsenzen in europäischen Hauptstädten tragen den Namen “Taipei”. ari

Der chinesische Online-Fast-Fashion-Händler Shein strebt Insidern zufolge an die Wall Street. Das berichtete Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Shein habe demnach einen Antrag für einen Börsengang in den USA gestellt und die US-Großbanken Goldman Sachs, JPMorgan Chase und Morgan Stanley als Konsortialführer mit dem Gang aufs Börsenparkett beauftragt. Zunächst hatte das “Wall Street Journal” darüber berichtet. Weder Shein noch die Banken wollten sich zu dem Thema äußern.

Es stehe noch nicht fest, welche Bewertung der Modehändler für sein Debüt anstrebe, sagten die Insider weiter. Nach einem früheren Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg wird eine Marktkapitalisierung von bis zu 90 Milliarden Dollar angepeilt. Bei einer zwei Milliarden Dollar schweren Finanzierungsrunde im Frühjahr wurde Shein mit insgesamt mehr als 60 Milliarden Dollar bewertet. Im Jahr 2020 hatte die Firma schon einmal einen Börsengang in Angriff genommen, diesen dann aber abgeblasen.

Nach Aussage eines Insiders soll sich Shein bereits potenziellen US-Geldgebern auf Veranstaltungen diskret präsentieren. Es blieb allerdings zunächst unklar, ob der Konzern bei der chinesischen Börsenaufsicht CSRC eine Freigabe für einen US-Börsengang beantragt hat. Hierzu sind Firmen aus der Volksrepublik verpflichtet. Der Modekonzern hat seinen Hauptsitz vor einigen Jahren nach Singapur verlegt, lässt seine Produkte aber noch in China fertigen. Die CSRC war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen. rtr/cyb

Hou Yu-ih ist wieder fest im Rennen. Nach dem Eklat, der die Aufstellung eines gemeinsamen Oppositionskandidaten verhindert hat, kann er als Kandidat der Nationalen Volkspartei (Kuomintang, KMT) wieder frei agieren, ohne sich mit politischen Rivalen arrangieren zu müssen.

In einer aktuellen Meinungsumfrage liegt er mit 31 Prozent Zustimmung nur knapp hinter William Lai von der derzeit regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP (34 Prozent). Hou hat also bei der Wahl im Januar passable Aussichten auf die Präsidentschaft.

Hou wurde 1957 im Kreis Chiayi geboren. Seine Eltern verkauften Schweinefleisch auf einem lokalen Markt; er selbst half als Kind mit, indem er Wildschweine fing und schlachtete. 1975 und damit noch zu Zeiten der autoritären Regentschaft Chiang Kai-sheks, trat der junge Hou der KMT bei.

Vor seiner politischen Laufbahn aber machte er zunächst Karriere im Sicherheitsapparat. Hou studierte an der Zentralen Polizei-Universität. Noch während der KMT-Diktatur wurde er Polizeichef in Neu-Taipeh. Seit 2006 war er als Direktor der Nationalen Polizeiagentur für Taiwans gesamte Polizei verantwortlich.

Erst im Jahr 2010 ging Hou in die Politik, als ihn der damalige KMT-Bürgermeister von Neu-Taipeh, Eric Chu, ihn zu seinem Stellvertreter machte. 2018 wurde Hou dann selbst Bürgermeister von Neu-Taipeh, 2022 wurde er im Amt bestätigt.

Bis zu seiner Präsidentschaftskandidatur hielt sich Hou von der Parteiführung fern. Zwar gilt die KMT grundsätzlich als China-nah, doch Hou geht innerhalb des KMT-Spektrums eher auf Distanz zu China. Bei seinem Besuch in den USA im September signalisierte er, dass zur Strategie gegenüber China neben Dialog und Deeskalation auch Mittel der Abschreckung gehören.

Innenpolitisch versucht Hou, wie auch sein Konkurrent Ko Wen-je von der anderen Oppositionspartei TPP, Probleme wie hohe Wohnungspreise, stagnierende Löhne und die Perspektivlosigkeit insbesondere junger Menschen als Versagen der Regierung darzustellen. Bei jeder Gelegenheit betont Hou, der Wille der Mehrheit sei es, die DPP abzuwählen.

Zurzeit kann Hou zwar die traditionelle KMT-Wählerbasis mobilisieren, aber auf die breite Bevölkerung wirkt er wenig charismatisch. Wohl auch um das wettzumachen, bestimmte die KMT als Kandidaten für die Vizepräsidentschaft am Freitag Jaw Shaw-kong. Jaw produziert öffentlichkeitswirksam eigene Radio- und TV-Sendungen. Auch er ist ein alter KMT-Veteran, gilt aber als Vertreter China-naher Kreise in der Partei.

Dem 66-jährigen Hou Yu-ih fehlt es neben Charisma auch an Autorität in der eigenen Partei. In politischen Richtungsfragen orientieren sich die meisten in der KMT noch immer am ehemaligen Präsidenten Ma Ying-jeou oder am Parteichef Eric Chu. Im Streit um die gemeinsame Kandidatur mit Ko Wen-je kam Hou kaum zu Wort. Zu seiner eigenen Rolle bei den Verhandlungen sagte er: “Das habe ich Ko und Chu überlassen. Ich habe vor allem zugehört.” Eine bemerkenswerte Vorgehensweise, wenn es um den eigenen Anspruch auf die Präsidentschaft geht. Leonardo Pape

Anja Ketels ist bei MFC – China Insights & Solutions zur Geschäftsführerin aufgestiegen. Sie war schon längere Zeit die rechte Hand von Unternehmensgründerin Marianne Friese mit dem Titel einer Senior Consultant.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Da klappert einem der Schnabel, bei dieser Eiseskälte! In Nordostchina ist der Winter eingebrochen. Auch wenn sie selbst weiß wie Schnee sind – diese vom Aussterben bedrohten Orientalischen Weißstörche haben es lieber warm. Die Schutzstation für Wildtiere in Changchun, Provinz Jilin, hat den Vögeln vorübergehend einen Unterschlupf mit Heizung und Aussicht auf die Winterwelt geboten. Elf der Tiere waren Anfang November in Jilin gestrandet – die Zugvögel hatten den Abflug verpasst. Nach der kleinen Aufwärmpause wurden sie nach Tianjin gebracht und dort ausgewildert, damit sie ihren Artgenossen hinterherflattern können.