lange war umstritten, ob China sein autoritäres Entwicklungsmodell wirklich systematisch exportiert. Inzwischen gibt es Beispiele, die beweisen, dass das geschieht, und dieses Vorgehen ganz anschaulich zeigen.

Anlässlich der aktuellen Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tansania berichtet Marcel Grzanna von einer Schule für Parteifunktionäre aus dem östlichen und südlichen Afrika. Eine Kostprobe der Unterrichtsinhalte: Die Partei sollte über Justiz und Parlament stehen und keine Konkurrenz zulassen.

Frankreich prescht auf nationaler Ebene mit Industriepolitik gegen chinesische E-Autos vor. Die französische Kaufförderung gibt es künftig nur, wenn das Produkt genug Öko-Punkte aufweisen kann – und ein langer Transportweg beim Import gibt dicke Minuspunkte.

Dieses Problem haben deutsche Autos zwar nicht, aber Frankreich baut noch eine andere Hürde auf: Fürs Sozial-Leasing, der Vermietung von Fahrzeugen vom Staat an einkommensschwächere Haushalte, kommen nur kleinere Modelle infrage. Und die hat Deutschland weniger im Angebot. Frankreich kann natürlich selbst entscheiden, wen es mit dem Geld französischer Steuerzahler päppelt. Und das sind nun einmal eher Citroën und Renault.

Export-Weltmeister China steht im Verdacht, neben Waren, Dienstleistungen und Technologien auch sein autoritäres Regierungssystem im Ausland feilzubieten. So wie die USA vor allem im 20. Jahrhundert die Verbreitung der Demokratie global förderten, so wolle Peking seinerseits der Welt das autokratische Regieren schmackhaft machen.

Doch mehr als Indizien gab es für die Vermutung bislang nicht. Zumal Peking sich gegen den Vorwurf wehrt, anderen Staaten sein System aufdrängen zu wollen. Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten sind demnach tabu. Schließlich klopft China jedem auf die Finger, der sich in Angelegenheit einmischt, die China als innenpolitisch definiert.

Diese Darstellung bekommt jedoch zunehmend Risse. Eine gemeinsame Recherche des Onlinemediums Axios und der dänischen Zeitung Politiken weist darauf hin, dass die Kommunistische Partei durchaus interessiert an autokratischen Strukturen in jenen Staaten ist, in denen sie wirtschaftliche oder geostrategische Interessen vertritt. Im Fokus: Afrika.

An der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania unterrichten chinesische Experten, die aus Peking entsandt werden, um afrikanische Führungskräfte auszubilden. Zu den Studieninhalten zählen beispielsweise das Konzept der “gezielten Armutsbekämpfung” von Chinas Präsident Xi Jinping oder die chinesische Klimapolitik. Daran lässt sich kaum etwas aussetzen.

Doch laut dem Bericht sollen die Gäste aus China den Studenten aus sechs Ländern zudem klassische Ausprägungen autoritären Regierens vermitteln. Nach zahlreichen Gesprächen mit Teilnehmern und Kennern der Schule vor Ort habe sich herausgestellt, dass die Dozenten im Unterricht nachdrücklich empfehlen, eine Regierungspartei solle über dem Staat und den Gerichten stehen. Ein weiterer Tipp der Autokratie-Botschafter lautet: strenge Disziplin innerhalb der Partei zu wahren, um die Einhaltung der Ideologie sicherzustellen.

Die Schule, die 2022 eröffnet wurde, richtet sich vornehmlich an Funktionäre von sechs selbsternannten Befreiungsparteien:

Alle sechs Parteien sind demokratisch an die Spitze der Regierung in ihren Ländern gewählt worden und regieren seit vielen Jahren.

Explizit werden an der Schule ausschließlich junge Mitglieder der Regierungsparteien ausgebildet. Die Oppositionen stehen außen vor. Für Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Brady von der Universität von Canterbury in Neuseeland ist das ein klarer Fall von Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. “Wenn man nicht das gesamte politische System unterstützt, sondern nur eine Partei, fördert man den Autoritarismus”, sagt Brady.

Finanziert wurde die Schule mit chinesischem Geld. Auf dem Campus wehen die Flaggen der sechs Parteien und in ihrer Mitte Chinas Nationalflagge. Zur Grundsteinlegung im Jahr 2018 richtete Xi Jinping eine Grußbotschaft an die sechs Parteien, die er als wichtige Kräfte im südlichen Afrika sehe, “um die nationale Befreiung und den wirtschaftlichen Aufbau in ihren jeweiligen Ländern anzuführen”.

Die Ansicht, dass China versucht, den Autoritarismus zu exportieren, ist unter Wissenschaftlern noch nicht allzu weit verbreitet. Daniel Mattingly von der Universität Yale, dessen Forschungsschwerpunkt auf autoritärer Politik in China liegt, findet es jedoch “bemerkenswert”, dass es Kursteilnehmer gibt, die die Schule mit der Erkenntnis verließen, dass man zu einem viel stärkeren Einparteienstaatsmodell übergehen müsse.

Für China wäre eine Autokratisierung demokratischer Staaten deshalb von Vorteil, weil nach einer solchen Umwälzung die wirtschaftlichen Interessen der Volksrepublik leichter durchzusetzen wären. Schließlich verkomplizieren die Mitbestimmung von Oppositionen und Zivilgesellschaft die Prozesse für die chinesische Regierung. Autokratien schaffen schnell und gern Fakten, die meistens auch den Interessen der regierenden Kaste dienen.

Die Schule in Tansania ist nicht der einzige Kanal, über den Chinas Parteistaat seine Botschaften an afrikanische Führungskräfte sendet. Beispielsweise besuchten Vertreter der simbabwischen Regierungspartei ZANU-PF schon im Mai 2019 eine ideologische Schulung durch die KP Chinas in der Provinz Shandong, um die Beziehung zwischen Partei und Regierung zu untersuchen. “Wenn wir über die Vormachtstellung der Partei gegenüber der Regierung sprechen, welche Befugnisse sollte die Partei haben”, war eine Frage, die Parteichef Oppah Muchinguri-Kashiri damals aufwarf.

Im September 2021 eröffnete die ZANU-PF ihre eigene ideologische Ausbildungsschule für Parteikader und Beamte. Gegner der ZANU-PF werfen Präsident Emmerson Mnangagwa vor, das chinesische System kopieren zu wollen.

Auch in die Demokratische Republik Kongo hat China seine Fühler ausgestreckt. 2020 veranstaltete die KPCh eine virtuelle Schulung für rund 50 Beamte der mittleren bis höheren Ebene der Partei der Arbeit. Kernthema damals: Wie die Regierungspartei eine führende Rolle beim sozialen und wirtschaftlichen Aufbau spielen könne.

“Trotz ihres undemokratischen Charakters wirbt die KPCh im Globalen Süden aktiv für ihr Parteistaatsmodell als idealen Weg zur raschen Modernisierung und Gewährleistung politischer Stabilität”, bilanziert der Autoritarismus-Experte Benjamin R. Young von der School of Government and Public Affairs in Virginia gegenüber der japanischen Zeitung Nikkei.

Für Young ist das keine große Überraschung. Die Abteilung für internationale Verbindungen des Zentralkomitees der KPCh kümmert sich seit Jahren um den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu ausländischen politischen Parteien, insbesondere zu denen in Afrika südlich der Sahara. Xi Jinping habe diese Kontaktaufnahme “als Eckpfeiler für die Unterstützung des wachsenden Einflusses Chinas im und um den globalen Süden neu priorisiert.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien exportiere Peking seine Prinzipien der Zentralisierung und autokratischen Einparteienherrschaft in die Entwicklungsländer. In der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania sind es gleich sechs Entwicklungsländer auf einmal.

Frankreich will chinesische Hersteller bei der Förderung von E-Autos künftig gezielt benachteiligen. Während in den meisten europäischen Ländern der Kauf von Elektroautos unabhängig von weitergehenden Umweltkriterien gefördert wird, rechnet die Regierung in Paris künftig weitere Kriterien mit ein:

Dazu wurde der “Bonus écologique”, der französische Umweltbonus, reformiert. “Wir hören auf, Elektrofahrzeuge zu subventionieren, die einen schlechten CO₂-Fußabdruck haben”, betonte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bei der Vorstellung der Maßnahmen im September 2023. “Mit dem Geld der französischen Steuerzahler sollten keine Fahrzeuge finanziert werden, die zu 70 Prozent aus China kommen“, zeigte sich Le Maire überzeugt.

Um sich für den Umweltbonus zu qualifizieren, müssen Elektroautos ab 2024 eine Mindestzahl an Umweltpunkten erreichen. Diese errechnen sich aus den Treibhausgasemissionen in der Lieferkette, also dem CO₂-Fußabdruck der verwendeten Materialien, sowie den Emissionen bei der Herstellung und Überführung eines Fahrzeugs. Erst ab einem “Score environmental” von 60 von 100 möglichen Punkten wird der Umweltbonus in Höhe von bis zu 7.000 Euro gewährt.

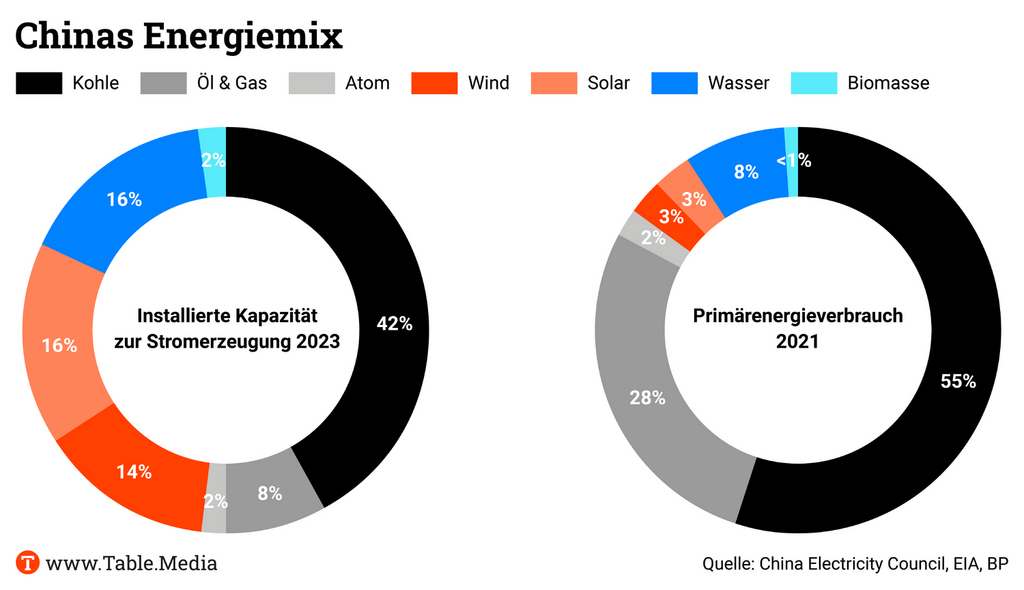

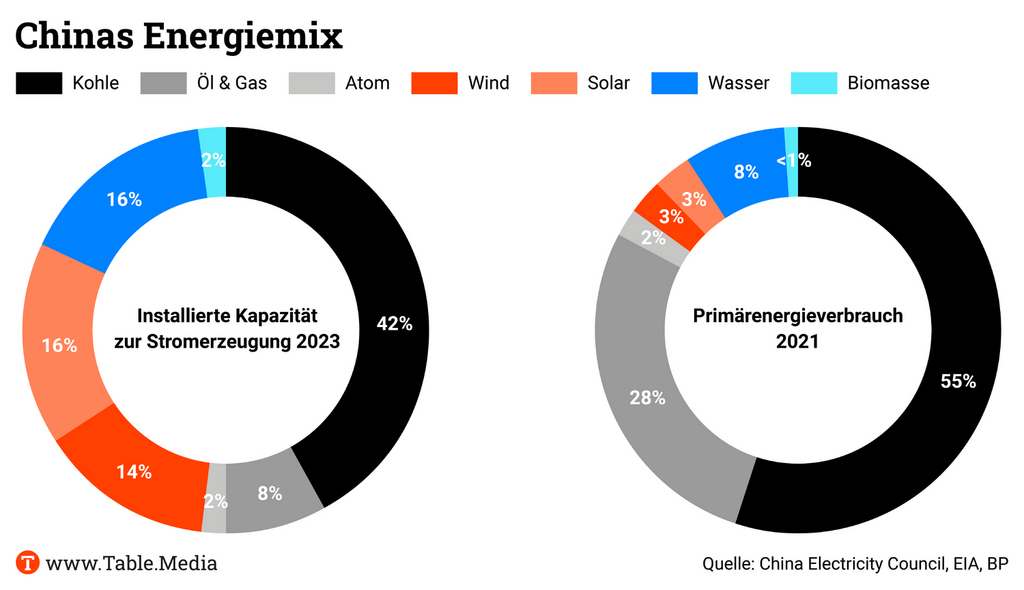

Insbesondere zwei Kriterien des überarbeiteten Umweltbonus dürften entscheidend dazu beitragen, dass E-Autos aus chinesischer Produktion künftig von der Förderung ausgeschlossen werden. Zum einen fließt der CO₂-Emissionsfaktor für den Strommix des Herstellerlandes in die Bewertung ein. Hier schneidet China denkbar schlecht ab, weil es einen hohen Anteil seines Stroms aus Kohle erzeugt. Hinzu kommen die CO₂-Emissionen, die beim Transport vom Produktionsort zum Vertriebsort in Frankreich entstehen.

Für die Berechnung der Umweltpunkte ist die französische Energieagentur ADEME zuständig. Ihr müssen die Autohersteller ab Oktober 2023 alle relevanten Daten zur Verfügung stellen. Eine Liste der in Zukunft noch förderfähigen Elektroautos soll am 15. Dezember 2023 vorgestellt werden.

Bekannt ist bereits, dass sie nicht nur die neuen Kriterien für den Umweltbonus erfüllen müssen. Sie dürfen auch nicht teurer als 47.000 Euro und nicht schwerer als 2,4 Tonnen sein. Fahrzeuge aus deutscher Produktion wie der ID.3 von VW in Zwickau oder der Mini Countryman E, der ab März 2024 in Leipzig gebaut wird, dürften also gute Chancen haben.

Die in der deutschen Automobilindustrie traditionell starke Gewerkschaft IG Metall hält den Ansatz der französischen Regierung für richtig. “Sowohl bei der CO₂-Bepreisung von Einfuhren als auch bei der Gestaltung von Förderprämien und -instrumenten sollten der CO₂-Fußabdruck von Produktion, Energiemix und Transport mit einfließen”, hieß es gegenüber Table.Media. Es gehe es nicht um Anti-China-Zölle, sondern um ein CO₂-orientiertes Fördersystem, das die Entwicklung regional-lokaler Wertschöpfungsketten fördere.

Dem Verband der Automobilindustrie (VDA) geht die französische Neuregelung zu weit. Zwar sei es grundsätzlich sinnvoll, den Umstieg auf alternative Antriebe zu fördern. Es müssten aber gleiche Bedingungen für alle gelten, so eine VDA-Sprecherin. “Protektionismus ist nicht der richtige Weg. Europa muss für den Wert des internationalen, freien und fairen Handels sowie offener Märkte stehen.” Jürgen Matthes, Leiter Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, ist sich nicht mehr so sicher. Normalerweise würde man ein solches Vorgehen “als blanken Protektionismus brandmarken”, sagte er auf Anfrage.

Doch so einfach sei die Sache nicht, denn auch die anderen großen Player würden sich nicht an die Spielregeln halten. “Die USA fördern E-Autos ja mit ähnlichen Vorschriften. Und China hat bei den E-Autos auch die Produktionsseite kräftig subventioniert“, so Matthes.

Auch die EU-Kommission sieht Chinas Subventionen inzwischen als Problem an. Nach ihren Berechnungen werden aus China importierte E-Autos in der EU durchschnittlich 20 Prozent billiger verkauft als Fahrzeuge aus europäischer Produktion. Ihr Marktanteil könnte in den nächsten Jahren von derzeit acht auf 15 Prozent steigen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führt dies auf “unfaire Praktiken” zurück. “Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt”, kritisierte sie Mitte September vor dem EU-Parlament in Straßburg.

Am 4. Oktober 2023 hat die Kommission daher ein förmliches Antisubventionsverfahren gegen China eingeleitet. Ziel sei es, in der EU produzierende Unternehmen zu schützen. “Wo immer wir Hinweise darauf finden, dass sie durch Marktverzerrungen und unlauteren Wettbewerb behindert werden, werden wir entschlossen handeln”, drohte von der Leyen.

Während die Franzosen intensiv für diesen Schritt lobbyiert haben, zeigte sich Deutschland aus Angst vor Gegenmaßnahmen eher zurückhaltend. Zudem ist derzeit unklar, inwieweit neben chinesischen Marken auch nicht-chinesische Autohersteller wie BMW oder VW von den beanstandeten Subventionen profitieren, die in China Elektroautos für den Weltmarkt produzieren.

Neben dem Umweltbonus lässt auch ein zweites Förderinstrument die in China hergestellten Fahrzeuge künftig außen vor. Denn für das neu geschaffene “Leasing social” kommen explizit nur in der EU hergestellte Fahrzeuge infrage. Ziel des Sozial-Leasings ist die in Frankreich viel diskutierte Demokratisierung der Elektromobilität.

Es soll Haushalten mit einem Jahreseinkommen von weniger als 20.850 Euro ermöglichen, für 100 Euro im Monat ein neues Elektroauto zu leasen. Präsident Emmanuel Macron löst damit ein Wahlversprechen aus dem vergangenen Jahr ein.

Für 2024 rechnet die Regierung mit rund 20.000 Sozial-Leasing-Verträgen. In den Folgejahren soll die Zahl auf 100.000 geförderte Leasing-Fahrzeuge pro Jahr steigen. Dafür ist ein Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen. Mit diesem Geld übernimmt der französische Staat die zu Vertragsbeginn fällige Sonderzahlung. Sie darf allerdings 16 Prozent des Fahrzeugpreises oder 5.000 Euro nicht übersteigen. Daher kommen vor allem kleine, sparsame Fahrzeuge für das Programm infrage. Im Gespräch sind unter anderem der Citroën ë-C3, der Renault Twingo E-Tech und der Fiat 500e.

Die Förderrichtlinie wird im November veröffentlicht. Dann beginnt auch das Antragsverfahren. Eine Fahrzeugliste wird, wie beim Umweltbonus auch, für Mitte Dezember erwartet.

Dass sich ein Elektroauto eines deutschen Herstellers für das Sozial-Leasing qualifiziert, ist allerdings eher unwahrscheinlich, seit VW vor wenigen Wochen das Aus für den e-Up verkündet hat. Stattdessen dominieren margenstarke SUVs und Oberklassefahrzeuge die Produktpalette der deutschen Autokonzerne.

Die IG Metall hält das für falsch. Aus ihrer Sicht “braucht es eine schnelle Ergänzung der Modellpolitik in Richtung auf bezahlbare Fahrzeuge”. Dies entscheide über die Zukunftsfähigkeit und die Marktposition der Unternehmen, so die IG Metall.

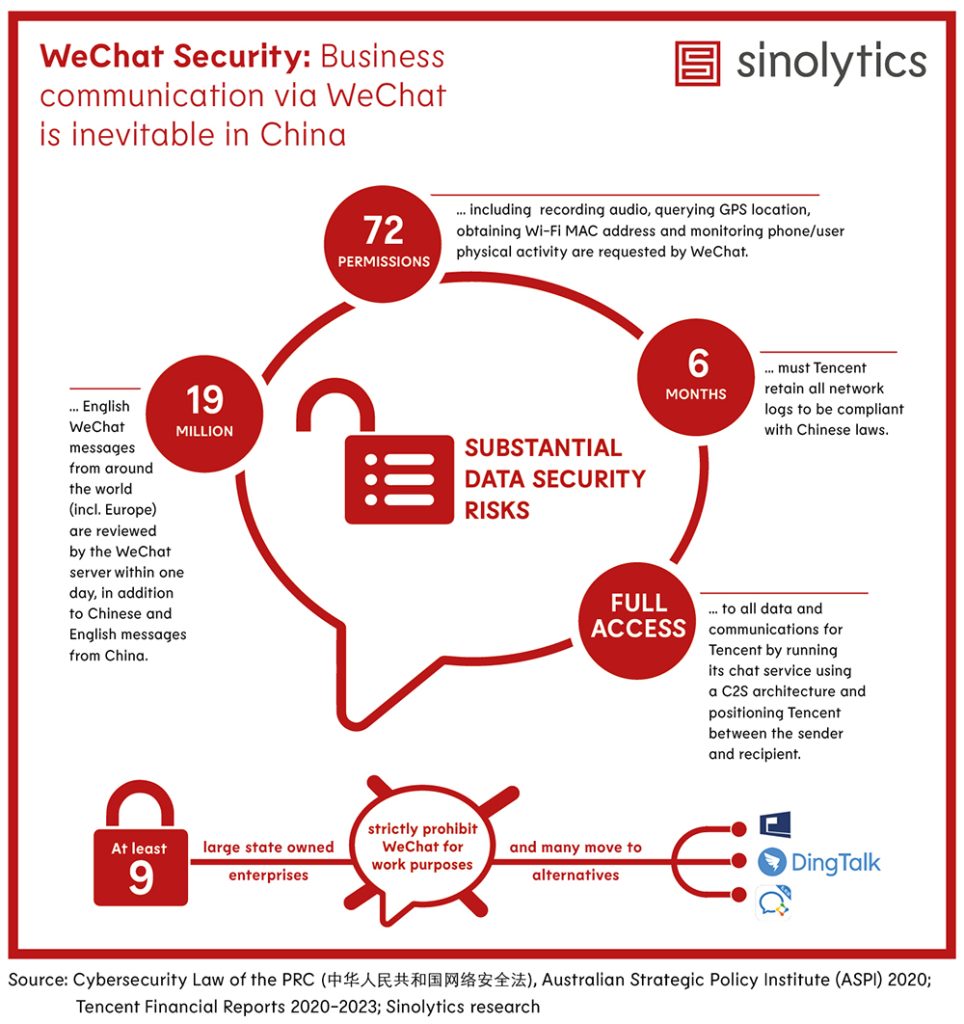

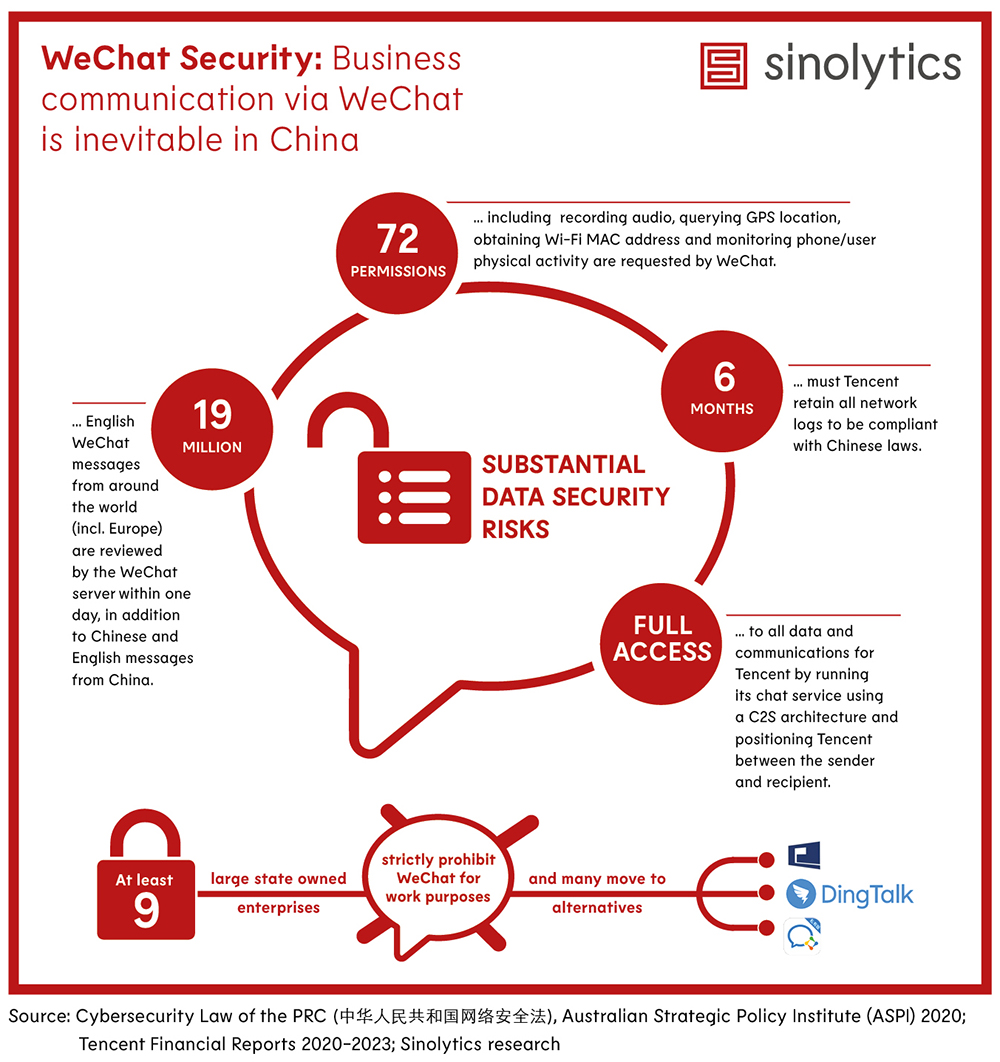

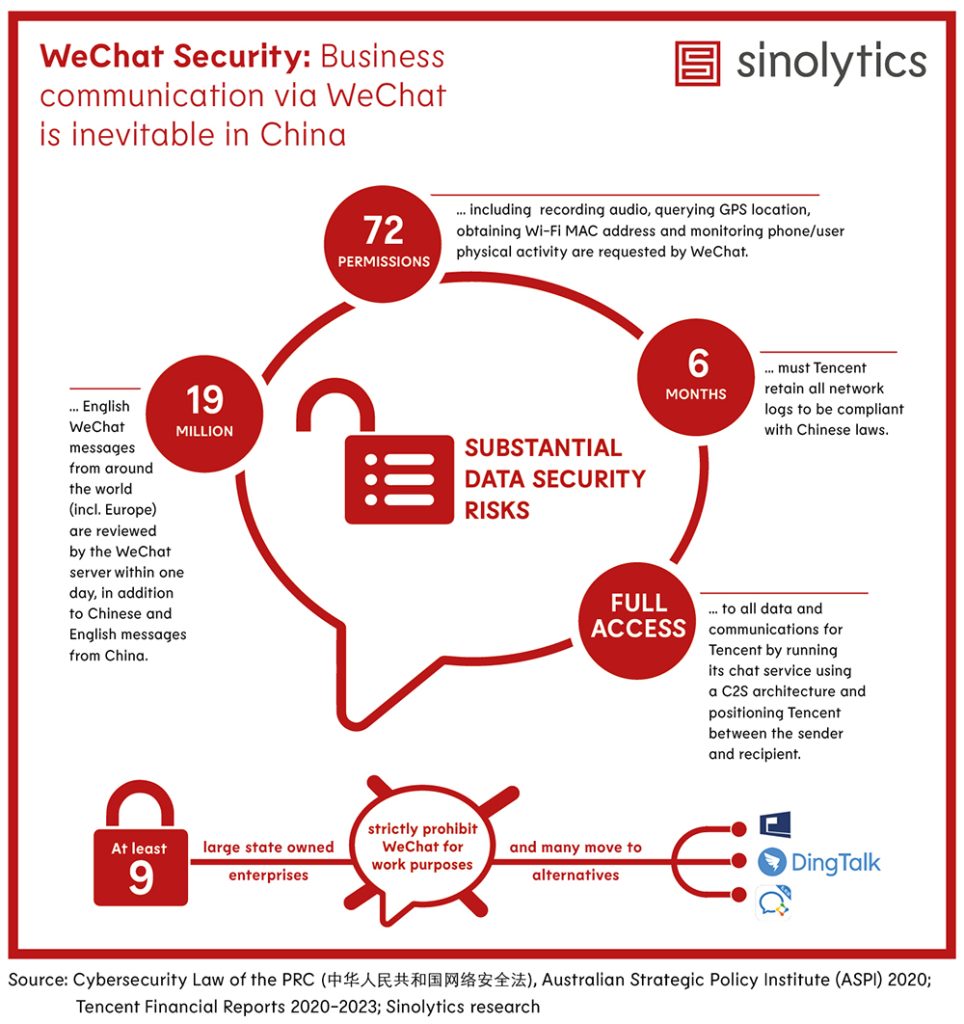

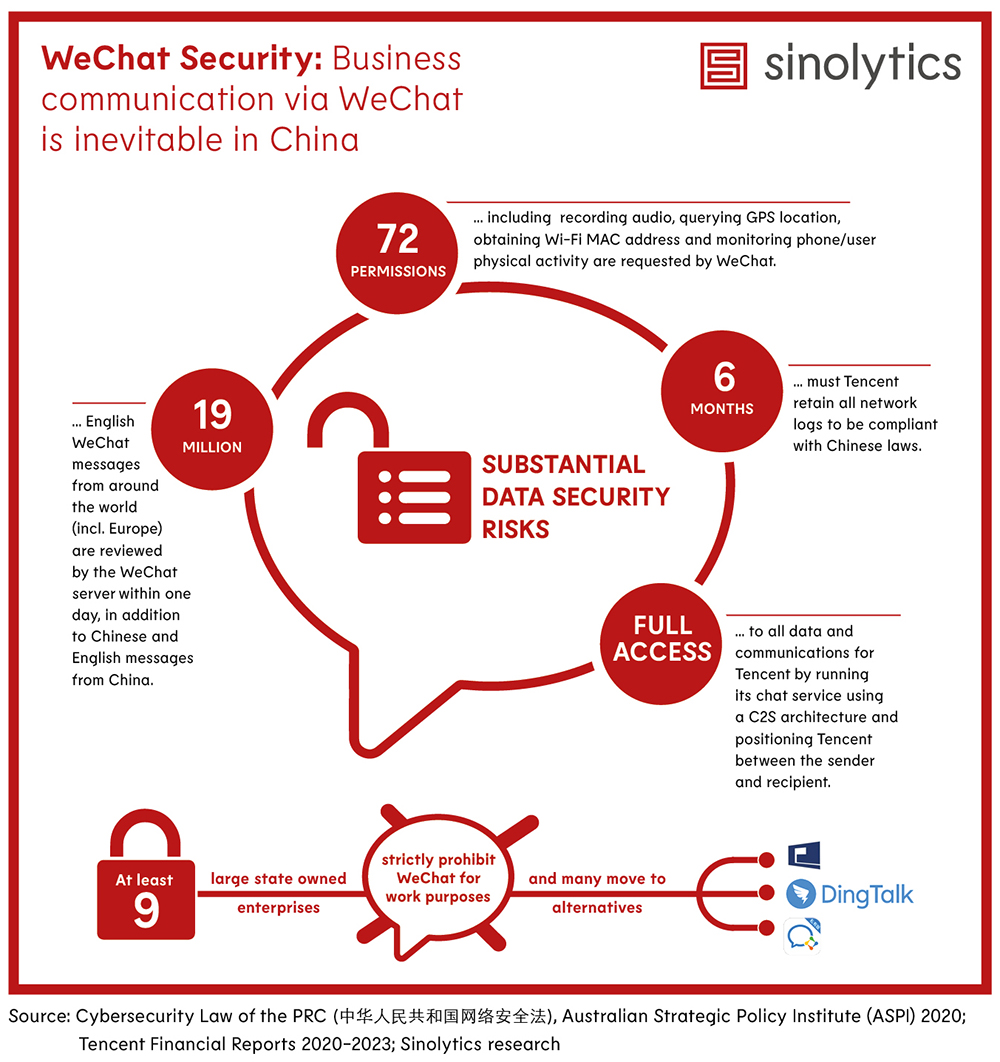

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Wenn am Donnerstag der Leichnam des ehemaligen Ministerpräsidenten Li Keqiang eingeäschert wird, werden in ganz China, auch in den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau, die Flaggen an allen Regierungsgebäuden und den chinesischen Botschaften im Ausland auf halbmast wehen. Das berichtet die South China Morning Post unter Bezugnahme auf staatlichen Medien. Dieses Trauerprotokoll stellt Li Keqiang auf eine Stufe mit seinem Vorgänger, dem 2019 verstorbenen Premier Li Peng. Auch bei der Beerdigung soll alles so ablaufen wie nach dem Tod von Li Peng: So nehmen Partei- und Staatsführer vor der Einäscherung Abschied, es gibt jedoch keine hochrangige Gedenkveranstaltung in Peking.

Die genaue Orientierung an diesem Präzedenzfall gilt als ein Zeichen dafür, dass Peking mögliche Spekulationen vermeiden will, die durch den unerwarteten Tod von Li Keqiang entstanden sind. In Chinas streng hierarchischem Protokollsystem haben nur die Spitzenpolitiker – wie der ehemalige Präsident Jiang Zemin, dem im Dezember letzten Jahres ein Staatsbegräbnis zuteilwurde – Anspruch auf die vollen Ehren. Dazu gehört eine Gedenkveranstaltung, die landesweit im Fernsehen übertragen wird. Li war Regierungschef und stand damit unter dem Präsidenten. cyb

In Peking hat am Dienstag die Nationale Finanzarbeitskonferenz (National Financial Work Conference 中央金融工作会议) geendet. Die richtungsweisende Veranstaltung der Partei findet nur etwa alle fünf Jahre und hinter verschlossenen Türen statt; Ergebnisse werden nur nach und nach bekannt. Sie folgt jedoch auf die Gründung zweier neuer Gremien im Frühjahr:

Ziel dieses Umbaus ist eine Bündelung der Kontrolle über das Finanzwesen bei der Partei in Peking und dort bei Staatschef Xi Jinping. Es ging auf der Konferenz um folgende Themen:

Chinas Finanzsystem steht derzeit vor enormen Schwierigkeiten. Der Immobilienmarkt ist kollabiert, die Versorgung der Gebietskörperschaften mit liquiden Mitteln stockt, die Banken fürchten zahlreiche faule Kredite. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, das Wachstum niedrig, und die Investitionen sind stark gesunken. Mit besserem Durchgriff hofft Xi offenbar, die Probleme besser unter Kontrolle zu bekommen. fin

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat angesichts fallender Geburtenraten die Frauen in der Volksrepublik dazu aufgerufen, einen “neuen Trend zur Familie” zu etablieren. Es sei notwendig, “aktiv eine neue Kultur der Ehe und des Gebärens zu kultivieren und junge Menschen bei Ehe, Geburt und Familie stärker zu führen”, sagte er am Montag. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Rolle der Frauen für die Gesellschaft sei in einem Gespräch zwischen Xi und der neuen Führung des Gesamtchinesischen Frauenverbands (All-China Women’s Federation, ACWF) thematisiert worden. Fortschritte im Bereich der Frauenpolitik würden sich nicht nur auf die Frauen selbst auswirken, hieß es weiter. Auch die familiäre und soziale Harmonie sowie der nationale Fortschritt des Landes seien betroffen. rtr

In der muslimisch geprägten Autonomen Region Xinjiang ist die Einrichtung einer Freihandelszone geplant, wie Xinhua berichtet. Ziel sei “qualitativ hochwertige Entwicklung” und eine Stärkung der neuen Seidenstraße. Es soll ein “erstklassiges Geschäftsklima” entstehen. Ein Zeitpunkt für die Eröffnung wurde noch nicht genannt.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist die Hauptlegitimation, die die Volksrepublik für ihre Herrschaft über Xinjiang anführt. Die Region gilt schon seit der Anfangszeit der Seidenstraßen-Initiative als potenzielle Drehscheibe für den Handel mit Zentralasien und Russland.

Da die Region über viele Rohstoffe wie Gas und Silizium verfügt, wäre sie im Prinzip ein attraktiver Standort auch für westliche Firmen. Doch der Nachweis von Zwangsarbeit hat das Engagement dort in Verruf gebracht. Die EU plant ein Lieferkettengesetz, das den Import von Waren aus Xinjiang stark erschweren könnte. fin

Die chinesische Industrie hat im Oktober erneut weniger produziert. Nach einer zaghaften Erholung fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im vergangenen Monat von 50,2 auf 49,5 Punkte und damit erneut unter die 50-Punkte-Marke, die Wachstum signalisiert. Damit bleibt der Wert hinter der Prognose von 50,2 zurück.

Die Produktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war im September erstmals seit sechs Monaten wieder gestiegen. Seit Juni hat die Politik eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die das Wachstum stützen sollen, darunter Zinssenkungen, Finanzspritzen und Steueranreize. Analysten gehen jedoch davon aus, dass mehr politische Unterstützung notwendig sein könnte, um sicherzustellen, dass die Wirtschaft Pekings jährliches Wachstumsziel von rund fünf Prozent erreicht. Zudem kämpft die Volksrepublik mit einer anhaltenden Immobilienkrise, und die Verlangsamung des globalen Wachstums stellt die Regierung in Peking vor zusätzliche Herausforderungen, um die Wirtschaft anzukurbeln. rtr

Angesichts sinkender Fortpflanzungsraten in China haben viele Experten viele Ratschläge zur Lösung dieses Problems gegeben. Aber all diesen Vorschlägen mangelt es an einem entscheidenden Bestandteil: einer kritischen Sichtweise der Geschlechterrollen.

Da der Schwerpunkt solcher Untersuchungen hauptsächlich auf den hohen Kosten der Kindererziehung und ihrem Einfluss auf die Geburtenraten lag, wurden die Karrierenachteile, die Frauen erleiden, wenn sie ein Kind bekommen, weitgehend übersehen. Chinas Politiker würden erheblich von der Arbeit der Ökonomin Claudia Goldin von der Harvard University profitieren, die in diesem Jahr für ihre Forschungen zum “Verständnis der Arbeitsmarktergebnisse der Frauen” den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat.

Was also hat eine geschlechterkritische Ökonomie zur sinkenden Fortpflanzungsrate der Chinesinnen zu sagen? Zunächst einmal zeigt die wachsende Literatur über die Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, dass die Geburt eines Kindes einen erheblichen negativen Einfluss auf zukünftige Aussichten und Einkommen haben kann.

Diese “Elternstrafe” könnte eigentlich besser als “Mutterstrafe” bezeichnet werden, da sie fast ausschließlich Frauen betrifft. Die Daten zeigen, dass Frauen mit Kindern weniger arbeiten und verdienen als solche ohne Kinder. Einige Ökonomen beziffern diese “Elternstrafe” auf etwa 20 Prozent des Einkommens.

Mithilfe dieser Zahl haben die Ökonomen Yaohui Zhao, Xiaobo Zhang und ich die lebenslangen Einkommensverluste untersucht, die mit Kindergeburten in China verbunden sind. Dabei kamen wir auf eine Summe von etwa 78.000 US-Dollar. Bereits zuvor hatte das YuWa-Bevölkerungsforschungsinstitut die Kosten von Kindern in China – von steigenden Ernährungspreisen über Mieten bis hin zu Ausbildungskosten – untersucht und für die Zeit von der Geburt bis zum Alter von 18 Jahren auf etwa 66.000 Dollar geschätzt. Dies ist das 6,9-fache des chinesischen Pro-Kopf-BIP – ein viel höherer Faktor als in den Vereinigten Staaten, Frankreich oder Deutschland.

Aber diese Zahlen beziehen sich lediglich auf die direkten Kosten. Einschließlich der “Elternstrafe” betragen die durchschnittlichen Gesamtkosten dafür, in China ein Kind groß zu ziehen, bis zu 144.000 US-Dollar. Während sie im ländlichen Raum wohl eher bei etwa 84.000 Dollar liegen, können sie in Stadtgebieten wie Peking oder Shanghai 300.000 Dollar übersteigen.

Und dies sind lediglich die quantifizierbaren monetären Kosten. Zusätzliche Risiken ergeben sich beispielsweise aus den steigenden Scheidungsraten und den schlecht regulierten Verfahren für die Zuweisung des Sorgerechts: Als Jing Zhang von der Pekinger Rechtsanwaltsvereinigung mehr als 700 Sorgerechtsfälle untersuchte, fand sie heraus, dass in 13 Prozent aller Fälle Kinder zwangsweise getrennt oder vor einem Elternteil versteckt wurden – meist von den Vätern.

Da Chinas steigende Scheidungsrate ein neues Phänomen ist, lassen die Gesetze und deren Durchsetzung in diesem Bereich viel zu wünschen übrig. Fälle von Elternteilen und häufig von Müttern, denen das Sorgerecht zugewiesen wurde, die aber keinen Zugang zu ihren Kindern haben, sind nicht ungewöhnlich.

Wie in den meisten Ländern sind die arbeitenden Frauen in China außerdem überproportional durch familiäre Betreuung und Hausarbeit belastet. Laut der Weltbank liegt die Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt in China heute bei 61,1 Prozent (weit über dem weltweiten Durchschnitt von 50 Prozent), aber die Frauen erledigen 2,6-mal so viel unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit wie Männer.

Kein Wunder, dass moderne chinesische Frauen zögern, Kinder zu bekommen. Wie die arbeitenden amerikanischen Frauen, die Goldin untersucht hat, sind die chinesischen Frauen heute sehr anders als ihre Mütter oder Großmütter. Sie sind mit der Ein-Kind-Politik und der umfassenderen Hochschulbildung für Frauen seit 1999 aufgewachsen. Diese Frauen hatten viel bessere Ausbildungsmöglichkeiten und haben nicht nur von den “Reformen und Öffnungen” profitiert, sondern auch von Chinas Anschluss an die Welthandelsorganisation 2001.

Nach den enormen Fortschritten im Ausbildungs-, Arbeits- und Sozialbereich, die sich frühere Generationen kaum hätten vorstellen können, fügen sich viele chinesische Frauen nicht mehr in das traditionelle Modell der Ehe – laut dem Männer Versorger sowie Oberhäupter der Haushalte und ihre Partnerinnen untergeordnete Hausfrauen sind. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass ihre gesamte Identität aus Mutterschaft bestehen sollte.

Aber heute erhöht sich – angesichts der hartnäckig niedrigen Fortpflanzungsrate im Land – erneut der soziale Druck auf Frauen, sich “verantwortungsvoll zu verhalten”, also ihre früheren Rollen wieder einzunehmen. Außerdem drängen Eltern ihre Töchter, zu heiraten und Kinder zu bekommen, damit sie keine “übrig gebliebenen Frauen” (Alleinstehende über 27 Jahre) werden. Aber dieser Druck trägt zur Belastung und Unruhe, die viele Frauen beim Eintritt ins Berufsleben sowieso schon spüren, noch stärker bei.

Angesichts dieser überwältigenden Ansprüche tun viele Frauen das Gegenteil dessen, was ihnen gesagt wird, und weigern sich zu heiraten. Das ergibt auch Sinn: Solange sie alleinstehend sind, haben sie keinen Druck, Kinder zu bekommen und die massive Doppelpflicht zu erfüllen, Hausfrau zu sein und gleichzeitig Vollzeit zu arbeiten.

Dies ist der stille Streik der modernen chinesischen Frauen. Da sie sowohl im Büro als auch zu Hause arbeiten müssen, brauchen sie Männer, die die Initiative ergreifen und einen größeren Teil der Verantwortung für Haushalt und Kinder übernehmen. Außerdem benötigen sie bessere politische und regulative Maßnahmen gegen Geschlechterungleichheit.

Daher kann die Lösung für sinkende Fertilitätsraten nicht nur materieller oder monetärer Natur sein. Subventionen für Kinderbetreuung oder Kindergärten sind wichtig, aber es muss auch mehr getan werden, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. China sollte mit seinen politischen und sozialen Werten – am Arbeitsplatz oder zu Hause – die Wahlfreiheit von Frauen und Männern respektieren und fördern. Die Politiker müssen erkennen, dass viele Frauen eine erfolgreiche Karriere wollen, und sie sollten Männer, die im Haushalt und in der Kindererziehung mithelfen, ermutigen und feiern.

China profitiert von seiner außerordentlichen Fähigkeit, politische Ziele erreichen zu können. Gehen chinesische Politiker zusätzliche Schritte, um beiden Geschlechtern mehr Perspektiven zu bieten, könnten sie dadurch nachhaltigere und gesündere Fortpflanzungsraten erreichen und Frauen dabei helfen, wirklich “die Hälfte des Himmels zu tragen“. Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Qian Liu ist Geschäftsführerin der Economist Group in China.

Copyright: Project Syndicate, 2023.

www.project-syndicate.org

Chen Yangfan ist neuer Vorstandsvorsitzender der zu Cosco gehörende Orient Overseas International Limited (OOIL). Er übernimmt den Chefposten von Huang Xiaowen.

Craig Shute ist zum neuen CEO für Greater China bei der Immobilienagentur Knight Frank befördert worden. Er tritt die Nachfolge von Piers Brunner an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Boden: Nach fünf Monaten im All sind die drei Astronauten Zhu Yangzhu, Gui Haichao und Jing Haipeng zur Erde zurückgekehrt. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs Shenzhou 16 landete, abgebremst von einem großen Fallschirm, am Dienstag in der Wüste Gobi – genauer: auf dem Landeplatz Dongfeng in der Autonomen Region Innere Mongolei. Das Staatsfernsehen übertrug die Bilder live. Damit ist der zweite Crewwechsel bewältigt, seitdem die Raumstation Anfang des Jahres ihren Betrieb aufnahm. China treibt sein Raumfahrtprogramm voran und will, wie die USA, wieder Menschen auf den Mond schicken. Die erste bemannte Mondmission der Volksrepublik soll 2030 stattfinden.

lange war umstritten, ob China sein autoritäres Entwicklungsmodell wirklich systematisch exportiert. Inzwischen gibt es Beispiele, die beweisen, dass das geschieht, und dieses Vorgehen ganz anschaulich zeigen.

Anlässlich der aktuellen Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Tansania berichtet Marcel Grzanna von einer Schule für Parteifunktionäre aus dem östlichen und südlichen Afrika. Eine Kostprobe der Unterrichtsinhalte: Die Partei sollte über Justiz und Parlament stehen und keine Konkurrenz zulassen.

Frankreich prescht auf nationaler Ebene mit Industriepolitik gegen chinesische E-Autos vor. Die französische Kaufförderung gibt es künftig nur, wenn das Produkt genug Öko-Punkte aufweisen kann – und ein langer Transportweg beim Import gibt dicke Minuspunkte.

Dieses Problem haben deutsche Autos zwar nicht, aber Frankreich baut noch eine andere Hürde auf: Fürs Sozial-Leasing, der Vermietung von Fahrzeugen vom Staat an einkommensschwächere Haushalte, kommen nur kleinere Modelle infrage. Und die hat Deutschland weniger im Angebot. Frankreich kann natürlich selbst entscheiden, wen es mit dem Geld französischer Steuerzahler päppelt. Und das sind nun einmal eher Citroën und Renault.

Export-Weltmeister China steht im Verdacht, neben Waren, Dienstleistungen und Technologien auch sein autoritäres Regierungssystem im Ausland feilzubieten. So wie die USA vor allem im 20. Jahrhundert die Verbreitung der Demokratie global förderten, so wolle Peking seinerseits der Welt das autokratische Regieren schmackhaft machen.

Doch mehr als Indizien gab es für die Vermutung bislang nicht. Zumal Peking sich gegen den Vorwurf wehrt, anderen Staaten sein System aufdrängen zu wollen. Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten sind demnach tabu. Schließlich klopft China jedem auf die Finger, der sich in Angelegenheit einmischt, die China als innenpolitisch definiert.

Diese Darstellung bekommt jedoch zunehmend Risse. Eine gemeinsame Recherche des Onlinemediums Axios und der dänischen Zeitung Politiken weist darauf hin, dass die Kommunistische Partei durchaus interessiert an autokratischen Strukturen in jenen Staaten ist, in denen sie wirtschaftliche oder geostrategische Interessen vertritt. Im Fokus: Afrika.

An der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania unterrichten chinesische Experten, die aus Peking entsandt werden, um afrikanische Führungskräfte auszubilden. Zu den Studieninhalten zählen beispielsweise das Konzept der “gezielten Armutsbekämpfung” von Chinas Präsident Xi Jinping oder die chinesische Klimapolitik. Daran lässt sich kaum etwas aussetzen.

Doch laut dem Bericht sollen die Gäste aus China den Studenten aus sechs Ländern zudem klassische Ausprägungen autoritären Regierens vermitteln. Nach zahlreichen Gesprächen mit Teilnehmern und Kennern der Schule vor Ort habe sich herausgestellt, dass die Dozenten im Unterricht nachdrücklich empfehlen, eine Regierungspartei solle über dem Staat und den Gerichten stehen. Ein weiterer Tipp der Autokratie-Botschafter lautet: strenge Disziplin innerhalb der Partei zu wahren, um die Einhaltung der Ideologie sicherzustellen.

Die Schule, die 2022 eröffnet wurde, richtet sich vornehmlich an Funktionäre von sechs selbsternannten Befreiungsparteien:

Alle sechs Parteien sind demokratisch an die Spitze der Regierung in ihren Ländern gewählt worden und regieren seit vielen Jahren.

Explizit werden an der Schule ausschließlich junge Mitglieder der Regierungsparteien ausgebildet. Die Oppositionen stehen außen vor. Für Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Brady von der Universität von Canterbury in Neuseeland ist das ein klarer Fall von Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten. “Wenn man nicht das gesamte politische System unterstützt, sondern nur eine Partei, fördert man den Autoritarismus”, sagt Brady.

Finanziert wurde die Schule mit chinesischem Geld. Auf dem Campus wehen die Flaggen der sechs Parteien und in ihrer Mitte Chinas Nationalflagge. Zur Grundsteinlegung im Jahr 2018 richtete Xi Jinping eine Grußbotschaft an die sechs Parteien, die er als wichtige Kräfte im südlichen Afrika sehe, “um die nationale Befreiung und den wirtschaftlichen Aufbau in ihren jeweiligen Ländern anzuführen”.

Die Ansicht, dass China versucht, den Autoritarismus zu exportieren, ist unter Wissenschaftlern noch nicht allzu weit verbreitet. Daniel Mattingly von der Universität Yale, dessen Forschungsschwerpunkt auf autoritärer Politik in China liegt, findet es jedoch “bemerkenswert”, dass es Kursteilnehmer gibt, die die Schule mit der Erkenntnis verließen, dass man zu einem viel stärkeren Einparteienstaatsmodell übergehen müsse.

Für China wäre eine Autokratisierung demokratischer Staaten deshalb von Vorteil, weil nach einer solchen Umwälzung die wirtschaftlichen Interessen der Volksrepublik leichter durchzusetzen wären. Schließlich verkomplizieren die Mitbestimmung von Oppositionen und Zivilgesellschaft die Prozesse für die chinesische Regierung. Autokratien schaffen schnell und gern Fakten, die meistens auch den Interessen der regierenden Kaste dienen.

Die Schule in Tansania ist nicht der einzige Kanal, über den Chinas Parteistaat seine Botschaften an afrikanische Führungskräfte sendet. Beispielsweise besuchten Vertreter der simbabwischen Regierungspartei ZANU-PF schon im Mai 2019 eine ideologische Schulung durch die KP Chinas in der Provinz Shandong, um die Beziehung zwischen Partei und Regierung zu untersuchen. “Wenn wir über die Vormachtstellung der Partei gegenüber der Regierung sprechen, welche Befugnisse sollte die Partei haben”, war eine Frage, die Parteichef Oppah Muchinguri-Kashiri damals aufwarf.

Im September 2021 eröffnete die ZANU-PF ihre eigene ideologische Ausbildungsschule für Parteikader und Beamte. Gegner der ZANU-PF werfen Präsident Emmerson Mnangagwa vor, das chinesische System kopieren zu wollen.

Auch in die Demokratische Republik Kongo hat China seine Fühler ausgestreckt. 2020 veranstaltete die KPCh eine virtuelle Schulung für rund 50 Beamte der mittleren bis höheren Ebene der Partei der Arbeit. Kernthema damals: Wie die Regierungspartei eine führende Rolle beim sozialen und wirtschaftlichen Aufbau spielen könne.

“Trotz ihres undemokratischen Charakters wirbt die KPCh im Globalen Süden aktiv für ihr Parteistaatsmodell als idealen Weg zur raschen Modernisierung und Gewährleistung politischer Stabilität”, bilanziert der Autoritarismus-Experte Benjamin R. Young von der School of Government and Public Affairs in Virginia gegenüber der japanischen Zeitung Nikkei.

Für Young ist das keine große Überraschung. Die Abteilung für internationale Verbindungen des Zentralkomitees der KPCh kümmert sich seit Jahren um den Aufbau und die Pflege von Beziehungen zu ausländischen politischen Parteien, insbesondere zu denen in Afrika südlich der Sahara. Xi Jinping habe diese Kontaktaufnahme “als Eckpfeiler für die Unterstützung des wachsenden Einflusses Chinas im und um den globalen Süden neu priorisiert.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Parteien exportiere Peking seine Prinzipien der Zentralisierung und autokratischen Einparteienherrschaft in die Entwicklungsländer. In der Mwalimu Julius Nyerere Leadership School in Tansania sind es gleich sechs Entwicklungsländer auf einmal.

Frankreich will chinesische Hersteller bei der Förderung von E-Autos künftig gezielt benachteiligen. Während in den meisten europäischen Ländern der Kauf von Elektroautos unabhängig von weitergehenden Umweltkriterien gefördert wird, rechnet die Regierung in Paris künftig weitere Kriterien mit ein:

Dazu wurde der “Bonus écologique”, der französische Umweltbonus, reformiert. “Wir hören auf, Elektrofahrzeuge zu subventionieren, die einen schlechten CO₂-Fußabdruck haben”, betonte der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire bei der Vorstellung der Maßnahmen im September 2023. “Mit dem Geld der französischen Steuerzahler sollten keine Fahrzeuge finanziert werden, die zu 70 Prozent aus China kommen“, zeigte sich Le Maire überzeugt.

Um sich für den Umweltbonus zu qualifizieren, müssen Elektroautos ab 2024 eine Mindestzahl an Umweltpunkten erreichen. Diese errechnen sich aus den Treibhausgasemissionen in der Lieferkette, also dem CO₂-Fußabdruck der verwendeten Materialien, sowie den Emissionen bei der Herstellung und Überführung eines Fahrzeugs. Erst ab einem “Score environmental” von 60 von 100 möglichen Punkten wird der Umweltbonus in Höhe von bis zu 7.000 Euro gewährt.

Insbesondere zwei Kriterien des überarbeiteten Umweltbonus dürften entscheidend dazu beitragen, dass E-Autos aus chinesischer Produktion künftig von der Förderung ausgeschlossen werden. Zum einen fließt der CO₂-Emissionsfaktor für den Strommix des Herstellerlandes in die Bewertung ein. Hier schneidet China denkbar schlecht ab, weil es einen hohen Anteil seines Stroms aus Kohle erzeugt. Hinzu kommen die CO₂-Emissionen, die beim Transport vom Produktionsort zum Vertriebsort in Frankreich entstehen.

Für die Berechnung der Umweltpunkte ist die französische Energieagentur ADEME zuständig. Ihr müssen die Autohersteller ab Oktober 2023 alle relevanten Daten zur Verfügung stellen. Eine Liste der in Zukunft noch förderfähigen Elektroautos soll am 15. Dezember 2023 vorgestellt werden.

Bekannt ist bereits, dass sie nicht nur die neuen Kriterien für den Umweltbonus erfüllen müssen. Sie dürfen auch nicht teurer als 47.000 Euro und nicht schwerer als 2,4 Tonnen sein. Fahrzeuge aus deutscher Produktion wie der ID.3 von VW in Zwickau oder der Mini Countryman E, der ab März 2024 in Leipzig gebaut wird, dürften also gute Chancen haben.

Die in der deutschen Automobilindustrie traditionell starke Gewerkschaft IG Metall hält den Ansatz der französischen Regierung für richtig. “Sowohl bei der CO₂-Bepreisung von Einfuhren als auch bei der Gestaltung von Förderprämien und -instrumenten sollten der CO₂-Fußabdruck von Produktion, Energiemix und Transport mit einfließen”, hieß es gegenüber Table.Media. Es gehe es nicht um Anti-China-Zölle, sondern um ein CO₂-orientiertes Fördersystem, das die Entwicklung regional-lokaler Wertschöpfungsketten fördere.

Dem Verband der Automobilindustrie (VDA) geht die französische Neuregelung zu weit. Zwar sei es grundsätzlich sinnvoll, den Umstieg auf alternative Antriebe zu fördern. Es müssten aber gleiche Bedingungen für alle gelten, so eine VDA-Sprecherin. “Protektionismus ist nicht der richtige Weg. Europa muss für den Wert des internationalen, freien und fairen Handels sowie offener Märkte stehen.” Jürgen Matthes, Leiter Internationale Wirtschaftspolitik, Finanz- und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, ist sich nicht mehr so sicher. Normalerweise würde man ein solches Vorgehen “als blanken Protektionismus brandmarken”, sagte er auf Anfrage.

Doch so einfach sei die Sache nicht, denn auch die anderen großen Player würden sich nicht an die Spielregeln halten. “Die USA fördern E-Autos ja mit ähnlichen Vorschriften. Und China hat bei den E-Autos auch die Produktionsseite kräftig subventioniert“, so Matthes.

Auch die EU-Kommission sieht Chinas Subventionen inzwischen als Problem an. Nach ihren Berechnungen werden aus China importierte E-Autos in der EU durchschnittlich 20 Prozent billiger verkauft als Fahrzeuge aus europäischer Produktion. Ihr Marktanteil könnte in den nächsten Jahren von derzeit acht auf 15 Prozent steigen.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen führt dies auf “unfaire Praktiken” zurück. “Der Preis dieser Autos wird durch riesige staatliche Subventionen künstlich gedrückt – das verzerrt unseren Markt”, kritisierte sie Mitte September vor dem EU-Parlament in Straßburg.

Am 4. Oktober 2023 hat die Kommission daher ein förmliches Antisubventionsverfahren gegen China eingeleitet. Ziel sei es, in der EU produzierende Unternehmen zu schützen. “Wo immer wir Hinweise darauf finden, dass sie durch Marktverzerrungen und unlauteren Wettbewerb behindert werden, werden wir entschlossen handeln”, drohte von der Leyen.

Während die Franzosen intensiv für diesen Schritt lobbyiert haben, zeigte sich Deutschland aus Angst vor Gegenmaßnahmen eher zurückhaltend. Zudem ist derzeit unklar, inwieweit neben chinesischen Marken auch nicht-chinesische Autohersteller wie BMW oder VW von den beanstandeten Subventionen profitieren, die in China Elektroautos für den Weltmarkt produzieren.

Neben dem Umweltbonus lässt auch ein zweites Förderinstrument die in China hergestellten Fahrzeuge künftig außen vor. Denn für das neu geschaffene “Leasing social” kommen explizit nur in der EU hergestellte Fahrzeuge infrage. Ziel des Sozial-Leasings ist die in Frankreich viel diskutierte Demokratisierung der Elektromobilität.

Es soll Haushalten mit einem Jahreseinkommen von weniger als 20.850 Euro ermöglichen, für 100 Euro im Monat ein neues Elektroauto zu leasen. Präsident Emmanuel Macron löst damit ein Wahlversprechen aus dem vergangenen Jahr ein.

Für 2024 rechnet die Regierung mit rund 20.000 Sozial-Leasing-Verträgen. In den Folgejahren soll die Zahl auf 100.000 geförderte Leasing-Fahrzeuge pro Jahr steigen. Dafür ist ein Budget von 50 Millionen Euro vorgesehen. Mit diesem Geld übernimmt der französische Staat die zu Vertragsbeginn fällige Sonderzahlung. Sie darf allerdings 16 Prozent des Fahrzeugpreises oder 5.000 Euro nicht übersteigen. Daher kommen vor allem kleine, sparsame Fahrzeuge für das Programm infrage. Im Gespräch sind unter anderem der Citroën ë-C3, der Renault Twingo E-Tech und der Fiat 500e.

Die Förderrichtlinie wird im November veröffentlicht. Dann beginnt auch das Antragsverfahren. Eine Fahrzeugliste wird, wie beim Umweltbonus auch, für Mitte Dezember erwartet.

Dass sich ein Elektroauto eines deutschen Herstellers für das Sozial-Leasing qualifiziert, ist allerdings eher unwahrscheinlich, seit VW vor wenigen Wochen das Aus für den e-Up verkündet hat. Stattdessen dominieren margenstarke SUVs und Oberklassefahrzeuge die Produktpalette der deutschen Autokonzerne.

Die IG Metall hält das für falsch. Aus ihrer Sicht “braucht es eine schnelle Ergänzung der Modellpolitik in Richtung auf bezahlbare Fahrzeuge”. Dies entscheide über die Zukunftsfähigkeit und die Marktposition der Unternehmen, so die IG Metall.

Sinolytics ist ein europäisches Beratungs- und Analyseunternehmen, das sich auf China spezialisiert hat. Es berät europäische Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und den konkreten Geschäftsaktivitäten in der Volksrepublik.

Wenn am Donnerstag der Leichnam des ehemaligen Ministerpräsidenten Li Keqiang eingeäschert wird, werden in ganz China, auch in den Sonderverwaltungsregionen Hongkong und Macau, die Flaggen an allen Regierungsgebäuden und den chinesischen Botschaften im Ausland auf halbmast wehen. Das berichtet die South China Morning Post unter Bezugnahme auf staatlichen Medien. Dieses Trauerprotokoll stellt Li Keqiang auf eine Stufe mit seinem Vorgänger, dem 2019 verstorbenen Premier Li Peng. Auch bei der Beerdigung soll alles so ablaufen wie nach dem Tod von Li Peng: So nehmen Partei- und Staatsführer vor der Einäscherung Abschied, es gibt jedoch keine hochrangige Gedenkveranstaltung in Peking.

Die genaue Orientierung an diesem Präzedenzfall gilt als ein Zeichen dafür, dass Peking mögliche Spekulationen vermeiden will, die durch den unerwarteten Tod von Li Keqiang entstanden sind. In Chinas streng hierarchischem Protokollsystem haben nur die Spitzenpolitiker – wie der ehemalige Präsident Jiang Zemin, dem im Dezember letzten Jahres ein Staatsbegräbnis zuteilwurde – Anspruch auf die vollen Ehren. Dazu gehört eine Gedenkveranstaltung, die landesweit im Fernsehen übertragen wird. Li war Regierungschef und stand damit unter dem Präsidenten. cyb

In Peking hat am Dienstag die Nationale Finanzarbeitskonferenz (National Financial Work Conference 中央金融工作会议) geendet. Die richtungsweisende Veranstaltung der Partei findet nur etwa alle fünf Jahre und hinter verschlossenen Türen statt; Ergebnisse werden nur nach und nach bekannt. Sie folgt jedoch auf die Gründung zweier neuer Gremien im Frühjahr:

Ziel dieses Umbaus ist eine Bündelung der Kontrolle über das Finanzwesen bei der Partei in Peking und dort bei Staatschef Xi Jinping. Es ging auf der Konferenz um folgende Themen:

Chinas Finanzsystem steht derzeit vor enormen Schwierigkeiten. Der Immobilienmarkt ist kollabiert, die Versorgung der Gebietskörperschaften mit liquiden Mitteln stockt, die Banken fürchten zahlreiche faule Kredite. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, das Wachstum niedrig, und die Investitionen sind stark gesunken. Mit besserem Durchgriff hofft Xi offenbar, die Probleme besser unter Kontrolle zu bekommen. fin

Der chinesische Präsident Xi Jinping hat angesichts fallender Geburtenraten die Frauen in der Volksrepublik dazu aufgerufen, einen “neuen Trend zur Familie” zu etablieren. Es sei notwendig, “aktiv eine neue Kultur der Ehe und des Gebärens zu kultivieren und junge Menschen bei Ehe, Geburt und Familie stärker zu führen”, sagte er am Montag. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Die Rolle der Frauen für die Gesellschaft sei in einem Gespräch zwischen Xi und der neuen Führung des Gesamtchinesischen Frauenverbands (All-China Women’s Federation, ACWF) thematisiert worden. Fortschritte im Bereich der Frauenpolitik würden sich nicht nur auf die Frauen selbst auswirken, hieß es weiter. Auch die familiäre und soziale Harmonie sowie der nationale Fortschritt des Landes seien betroffen. rtr

In der muslimisch geprägten Autonomen Region Xinjiang ist die Einrichtung einer Freihandelszone geplant, wie Xinhua berichtet. Ziel sei “qualitativ hochwertige Entwicklung” und eine Stärkung der neuen Seidenstraße. Es soll ein “erstklassiges Geschäftsklima” entstehen. Ein Zeitpunkt für die Eröffnung wurde noch nicht genannt.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist die Hauptlegitimation, die die Volksrepublik für ihre Herrschaft über Xinjiang anführt. Die Region gilt schon seit der Anfangszeit der Seidenstraßen-Initiative als potenzielle Drehscheibe für den Handel mit Zentralasien und Russland.

Da die Region über viele Rohstoffe wie Gas und Silizium verfügt, wäre sie im Prinzip ein attraktiver Standort auch für westliche Firmen. Doch der Nachweis von Zwangsarbeit hat das Engagement dort in Verruf gebracht. Die EU plant ein Lieferkettengesetz, das den Import von Waren aus Xinjiang stark erschweren könnte. fin

Die chinesische Industrie hat im Oktober erneut weniger produziert. Nach einer zaghaften Erholung fiel der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im vergangenen Monat von 50,2 auf 49,5 Punkte und damit erneut unter die 50-Punkte-Marke, die Wachstum signalisiert. Damit bleibt der Wert hinter der Prognose von 50,2 zurück.

Die Produktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt war im September erstmals seit sechs Monaten wieder gestiegen. Seit Juni hat die Politik eine Reihe von Maßnahmen vorgestellt, die das Wachstum stützen sollen, darunter Zinssenkungen, Finanzspritzen und Steueranreize. Analysten gehen jedoch davon aus, dass mehr politische Unterstützung notwendig sein könnte, um sicherzustellen, dass die Wirtschaft Pekings jährliches Wachstumsziel von rund fünf Prozent erreicht. Zudem kämpft die Volksrepublik mit einer anhaltenden Immobilienkrise, und die Verlangsamung des globalen Wachstums stellt die Regierung in Peking vor zusätzliche Herausforderungen, um die Wirtschaft anzukurbeln. rtr

Angesichts sinkender Fortpflanzungsraten in China haben viele Experten viele Ratschläge zur Lösung dieses Problems gegeben. Aber all diesen Vorschlägen mangelt es an einem entscheidenden Bestandteil: einer kritischen Sichtweise der Geschlechterrollen.

Da der Schwerpunkt solcher Untersuchungen hauptsächlich auf den hohen Kosten der Kindererziehung und ihrem Einfluss auf die Geburtenraten lag, wurden die Karrierenachteile, die Frauen erleiden, wenn sie ein Kind bekommen, weitgehend übersehen. Chinas Politiker würden erheblich von der Arbeit der Ökonomin Claudia Goldin von der Harvard University profitieren, die in diesem Jahr für ihre Forschungen zum “Verständnis der Arbeitsmarktergebnisse der Frauen” den Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat.

Was also hat eine geschlechterkritische Ökonomie zur sinkenden Fortpflanzungsrate der Chinesinnen zu sagen? Zunächst einmal zeigt die wachsende Literatur über die Lage der Frauen auf dem Arbeitsmarkt, dass die Geburt eines Kindes einen erheblichen negativen Einfluss auf zukünftige Aussichten und Einkommen haben kann.

Diese “Elternstrafe” könnte eigentlich besser als “Mutterstrafe” bezeichnet werden, da sie fast ausschließlich Frauen betrifft. Die Daten zeigen, dass Frauen mit Kindern weniger arbeiten und verdienen als solche ohne Kinder. Einige Ökonomen beziffern diese “Elternstrafe” auf etwa 20 Prozent des Einkommens.

Mithilfe dieser Zahl haben die Ökonomen Yaohui Zhao, Xiaobo Zhang und ich die lebenslangen Einkommensverluste untersucht, die mit Kindergeburten in China verbunden sind. Dabei kamen wir auf eine Summe von etwa 78.000 US-Dollar. Bereits zuvor hatte das YuWa-Bevölkerungsforschungsinstitut die Kosten von Kindern in China – von steigenden Ernährungspreisen über Mieten bis hin zu Ausbildungskosten – untersucht und für die Zeit von der Geburt bis zum Alter von 18 Jahren auf etwa 66.000 Dollar geschätzt. Dies ist das 6,9-fache des chinesischen Pro-Kopf-BIP – ein viel höherer Faktor als in den Vereinigten Staaten, Frankreich oder Deutschland.

Aber diese Zahlen beziehen sich lediglich auf die direkten Kosten. Einschließlich der “Elternstrafe” betragen die durchschnittlichen Gesamtkosten dafür, in China ein Kind groß zu ziehen, bis zu 144.000 US-Dollar. Während sie im ländlichen Raum wohl eher bei etwa 84.000 Dollar liegen, können sie in Stadtgebieten wie Peking oder Shanghai 300.000 Dollar übersteigen.

Und dies sind lediglich die quantifizierbaren monetären Kosten. Zusätzliche Risiken ergeben sich beispielsweise aus den steigenden Scheidungsraten und den schlecht regulierten Verfahren für die Zuweisung des Sorgerechts: Als Jing Zhang von der Pekinger Rechtsanwaltsvereinigung mehr als 700 Sorgerechtsfälle untersuchte, fand sie heraus, dass in 13 Prozent aller Fälle Kinder zwangsweise getrennt oder vor einem Elternteil versteckt wurden – meist von den Vätern.

Da Chinas steigende Scheidungsrate ein neues Phänomen ist, lassen die Gesetze und deren Durchsetzung in diesem Bereich viel zu wünschen übrig. Fälle von Elternteilen und häufig von Müttern, denen das Sorgerecht zugewiesen wurde, die aber keinen Zugang zu ihren Kindern haben, sind nicht ungewöhnlich.

Wie in den meisten Ländern sind die arbeitenden Frauen in China außerdem überproportional durch familiäre Betreuung und Hausarbeit belastet. Laut der Weltbank liegt die Beteiligung der Frauen am Arbeitsmarkt in China heute bei 61,1 Prozent (weit über dem weltweiten Durchschnitt von 50 Prozent), aber die Frauen erledigen 2,6-mal so viel unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit wie Männer.

Kein Wunder, dass moderne chinesische Frauen zögern, Kinder zu bekommen. Wie die arbeitenden amerikanischen Frauen, die Goldin untersucht hat, sind die chinesischen Frauen heute sehr anders als ihre Mütter oder Großmütter. Sie sind mit der Ein-Kind-Politik und der umfassenderen Hochschulbildung für Frauen seit 1999 aufgewachsen. Diese Frauen hatten viel bessere Ausbildungsmöglichkeiten und haben nicht nur von den “Reformen und Öffnungen” profitiert, sondern auch von Chinas Anschluss an die Welthandelsorganisation 2001.

Nach den enormen Fortschritten im Ausbildungs-, Arbeits- und Sozialbereich, die sich frühere Generationen kaum hätten vorstellen können, fügen sich viele chinesische Frauen nicht mehr in das traditionelle Modell der Ehe – laut dem Männer Versorger sowie Oberhäupter der Haushalte und ihre Partnerinnen untergeordnete Hausfrauen sind. Sie weigern sich zu akzeptieren, dass ihre gesamte Identität aus Mutterschaft bestehen sollte.

Aber heute erhöht sich – angesichts der hartnäckig niedrigen Fortpflanzungsrate im Land – erneut der soziale Druck auf Frauen, sich “verantwortungsvoll zu verhalten”, also ihre früheren Rollen wieder einzunehmen. Außerdem drängen Eltern ihre Töchter, zu heiraten und Kinder zu bekommen, damit sie keine “übrig gebliebenen Frauen” (Alleinstehende über 27 Jahre) werden. Aber dieser Druck trägt zur Belastung und Unruhe, die viele Frauen beim Eintritt ins Berufsleben sowieso schon spüren, noch stärker bei.

Angesichts dieser überwältigenden Ansprüche tun viele Frauen das Gegenteil dessen, was ihnen gesagt wird, und weigern sich zu heiraten. Das ergibt auch Sinn: Solange sie alleinstehend sind, haben sie keinen Druck, Kinder zu bekommen und die massive Doppelpflicht zu erfüllen, Hausfrau zu sein und gleichzeitig Vollzeit zu arbeiten.

Dies ist der stille Streik der modernen chinesischen Frauen. Da sie sowohl im Büro als auch zu Hause arbeiten müssen, brauchen sie Männer, die die Initiative ergreifen und einen größeren Teil der Verantwortung für Haushalt und Kinder übernehmen. Außerdem benötigen sie bessere politische und regulative Maßnahmen gegen Geschlechterungleichheit.

Daher kann die Lösung für sinkende Fertilitätsraten nicht nur materieller oder monetärer Natur sein. Subventionen für Kinderbetreuung oder Kindergärten sind wichtig, aber es muss auch mehr getan werden, um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. China sollte mit seinen politischen und sozialen Werten – am Arbeitsplatz oder zu Hause – die Wahlfreiheit von Frauen und Männern respektieren und fördern. Die Politiker müssen erkennen, dass viele Frauen eine erfolgreiche Karriere wollen, und sie sollten Männer, die im Haushalt und in der Kindererziehung mithelfen, ermutigen und feiern.

China profitiert von seiner außerordentlichen Fähigkeit, politische Ziele erreichen zu können. Gehen chinesische Politiker zusätzliche Schritte, um beiden Geschlechtern mehr Perspektiven zu bieten, könnten sie dadurch nachhaltigere und gesündere Fortpflanzungsraten erreichen und Frauen dabei helfen, wirklich “die Hälfte des Himmels zu tragen“. Aus dem Englischen von Harald Eckhoff

Qian Liu ist Geschäftsführerin der Economist Group in China.

Copyright: Project Syndicate, 2023.

www.project-syndicate.org

Chen Yangfan ist neuer Vorstandsvorsitzender der zu Cosco gehörende Orient Overseas International Limited (OOIL). Er übernimmt den Chefposten von Huang Xiaowen.

Craig Shute ist zum neuen CEO für Greater China bei der Immobilienagentur Knight Frank befördert worden. Er tritt die Nachfolge von Piers Brunner an.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Am Boden: Nach fünf Monaten im All sind die drei Astronauten Zhu Yangzhu, Gui Haichao und Jing Haipeng zur Erde zurückgekehrt. Die Rückkehrkapsel des Raumschiffs Shenzhou 16 landete, abgebremst von einem großen Fallschirm, am Dienstag in der Wüste Gobi – genauer: auf dem Landeplatz Dongfeng in der Autonomen Region Innere Mongolei. Das Staatsfernsehen übertrug die Bilder live. Damit ist der zweite Crewwechsel bewältigt, seitdem die Raumstation Anfang des Jahres ihren Betrieb aufnahm. China treibt sein Raumfahrtprogramm voran und will, wie die USA, wieder Menschen auf den Mond schicken. Die erste bemannte Mondmission der Volksrepublik soll 2030 stattfinden.