beim Anblick des Bildes unserer ersten Analyse kommt als Erstes der Tierschutz in den Sinn. Was macht der uns am nächsten stehende Artverwandte leidend hinter Gittern? Tatsächlich werden aus medizinischer Sicht Versuchsaffen für die Zulassung einiger wichtiger Medikamente benötigt – und viele dieser Versuchstiere kamen bis vor Kurzem aus chinesischen Zuchtstationen.

Seit Pandemiebeginn exportiert China aber keine Versuchsaffen mehr. Und prompt haben die Chinesen wieder einmal erkannt, wie schwer ersetzbar sie als Lieferanten sind, wie Amelie Richter erklärt. China sieht in dem Engpass in Europa die Chance, an die Spitze der Primatenforschung zu gelangen. Aus deutscher Forschungssicht sind das keine guten Aussichten.

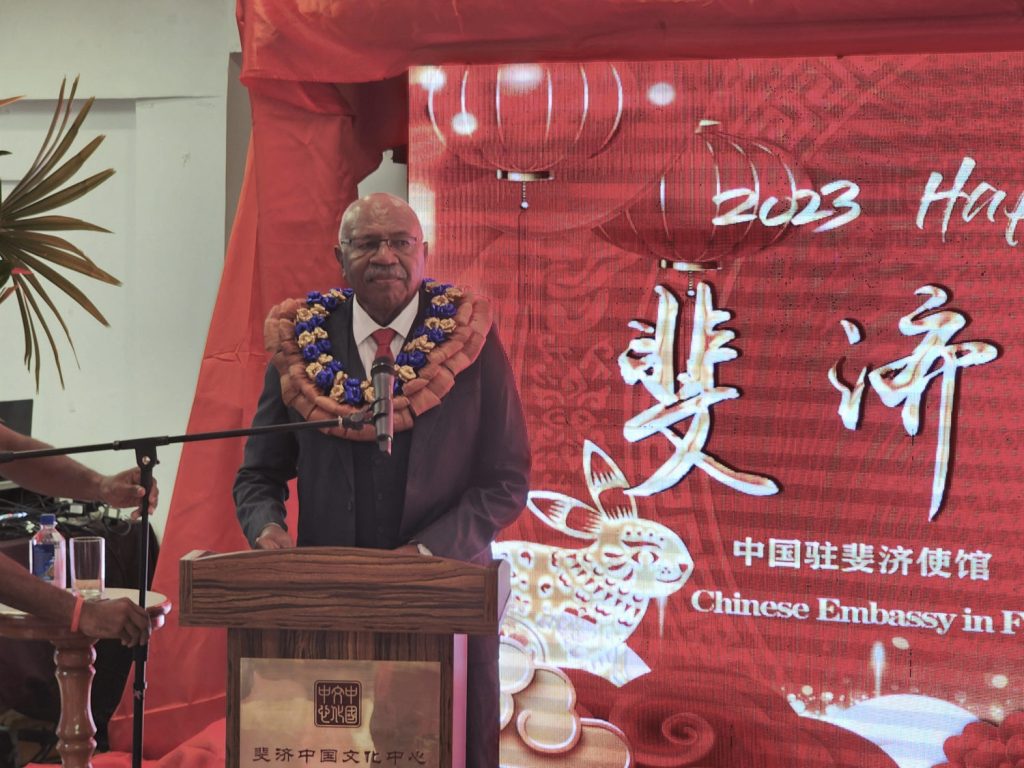

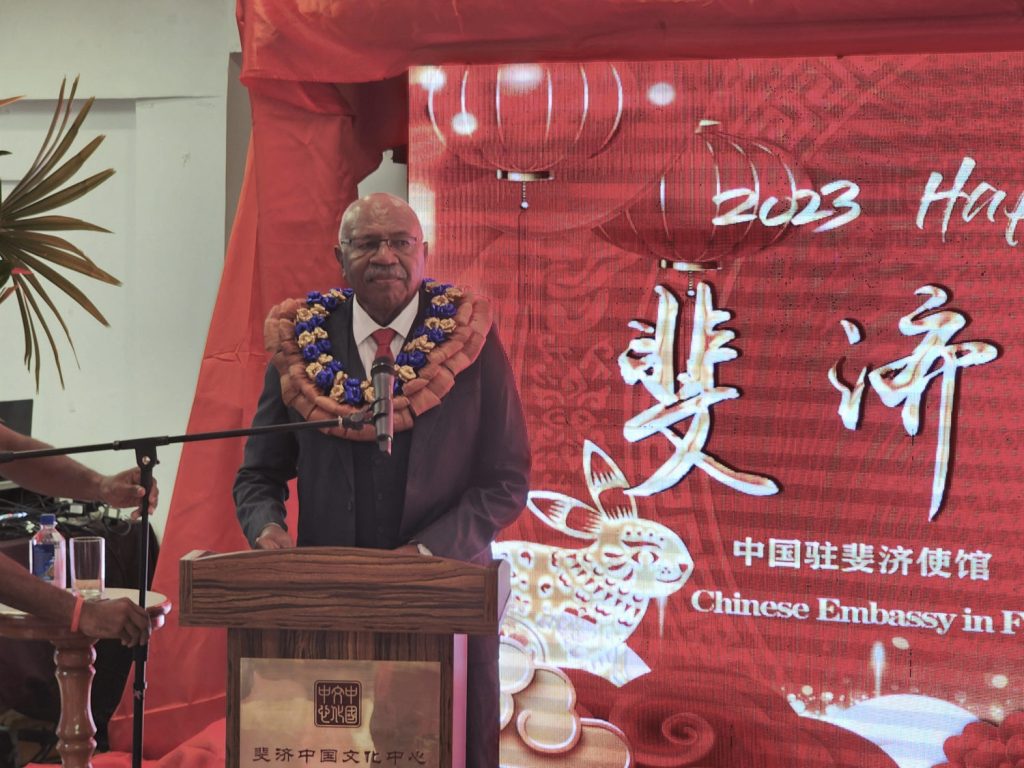

Verkalkuliert hat sich der Westen offenbar auch im pazifischen Raum, wie Frank Sieren in seiner Analyse schreibt. Nach den Salomonen haben nun auch die Fidschi-Inseln mit Sitiveni Rabuka einen Premierminister, der sich von China einlullen lässt. Lange Zeit wurden diese Inselstaaten von vielen allenfalls als exotische Südseeinseln, aber ansonsten als weitgehend bedeutungslos angesehen. Doch jetzt wird Pekings wachsender Einfluss in der Region für Australien, Neuseeland, vor allem aber für die USA – und damit für den Westen insgesamt – zum Problem. Der Pazifik ist längst nicht mehr der “Stille Ozean”, wie er in meinem Schulatlas aus den 1980ern noch bezeichnet wird, sondern er ist eine Region von weltpolitischer Bedeutung.

Viele neue Erkenntnisse beim Lesen!

Die biomedizinische Forschung in der EU testet Präparate nach wie vor auch an Affen. Wer zum Beispiel gegen das Corona-Virus mit einem in der EU zugelassenen Vakzin geimpft ist, hat einen an Versuchsaffen getesteten Impfstoff erhalten. Die Tiere sind für einen Teil dieser biomedizinischen Forschung unersetzlich. Während der Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen Corona ist der Bedarf an Tieren in den vergangenen Jahren daher rasant gestiegen.

Bis 2020 kamen die Tiere dafür vor allem aus China. Doch die Volksrepublik stoppte den Export ausgerechnet zu Beginn der Corona-Pandemie. Damals war nicht sicher, ob das Corona-Virus auch von den Versuchsprimaten übertragen werden kann. Peking hat den Ausfuhrstopp allerdings seitdem nicht wieder aufgehoben. Für den Forschungsstandort Europa ist es dadurch zunehmend schwierig geworden, geeignete Laboraffen zu bekommen. Eine jüngst in Kraft getretene strengere EU-Regulierung, welche Affen zur Forschung eingesetzt werden dürfen, verschärft die Lage der Labore zusätzlich.

Durch den erschwerten Zugang zu Forschungsprimaten und steigende Kosten könnte die Forschung in der EU in Zukunft unattraktiver werden – und Richtung China abwandern. Bereits vor Beginn der Corona-Pandemie hat China seinen Fokus immer stärker auf die Primaten-Forschung gelegt. Seit etwa 2015 habe Peking massive Finanzmittel in den Bereich gesteckt, schätzt Kirk Leech. Der britische Wissenschaftler ist Executive Director des Verbands European Animal Research Association. Mit dem Ausfuhrverbot habe China seiner Meinung nach ganz klar die Absicht gezeigt, diesen Forschungsbereich langfristig zu dominieren.

An eine zeitnahe Verbesserung der Situation in der EU glaubt auch Stefan Treue, Leiter des Deutschen Primatenzentrums (DPZ), nicht. “Das Problem wird eher drängender.” Die Auswirkungen des Exportbanns seien auch beim DPZ zu spüren, erklärt Treue. Wegen der für die Corona-Forschung aktuell sehr hohen Nachfrage nach Versuchstieren würde das Zentrum normalerweise Affen dazukaufen, sagt Treue. Es gibt aber keine auf dem Markt. “Wenn es keine Tiere gibt, hilft ihnen das Geld auch nicht.”

Andere asiatische Länder wie Thailand oder Kambodscha züchteten zwar in einem kleineren Umfang Affen. “Das kommt aber nicht annähernd an die Zahl heran, die von China früher exportiert wurde.” Dass der Ausfuhrstopp weiterhin aufrechterhalten wird, hat für Treue mittlerweile einen klaren wissenschaftspolitisch-strategischen Hintergrund. In der Volksrepublik selbst gibt es zudem einen hohen Bedarf, weshalb der Biologe davon ausgeht, dass selbst bei einer Aufhebung des Ausfuhrstopps die früheren Exportzahlen nicht mehr erreicht würden.

Das DPZ in Göttingen ist eine öffentlich geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Dort werden die Tiere, die das Zentrum für seine Grundlagenforschung braucht, meist auch selbst gezüchtet. Das DPZ stellt aber auch anderen akademischen Forschungseinrichtungen in Deutschland Tiere zur Verfügung. Deutschland benötigte bis vor dem chinesischen Exportbann zwischen 2.000 und 3.000 Versuchsaffen pro Jahr, zum allergrößten Teil für gesetzlich vorgeschriebene Medikamententests pharmazeutischer Firmen, schildert Treue. Insgesamt seien es in Europa rund 10.000 gewesen.

Probleme macht nun auch Brüssel: Europäische Firmen und Forschungseinrichtungen dürfen laut einer neuen EU-Regulierung seit November nur noch Tiere ab der sogenannten F2-Generation einsetzen. F0-Tiere sind in der freien Natur geboren. F1-Tiere sind deren Nachkommen, F2 dann die nachfolgende Generation. Diese Regulierung hatte die EU schon vor gut zehn Jahren beschlossen. Die Übergangsfrist lief aber erst im November 2022 aus.

“Die Übergangsfrist war vor der aktuellen Krise festgelegt worden – in der Erwartung, dass dadurch die Züchter Zeit hätten, ihre Zuchten aufzubauen um den Bedarf mit F2-Tieren zu decken”, sagt Treue. Um eine F2-Generation zu züchten, muss allerdings F1 vorhanden sein. In der aktuellen Krise sei die Nachfrage aber so groß, dass die Züchter die Tiere in Länder verkauften, in der es keine solchen Generations-Einschränkungen gebe, so der Biologe.

Die EU-Kommission sei sich der Lage bewusst, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Sie verwies auf die Möglichkeit, dass die EU-Staaten Ausnahmen zulassen. “Hier wäre es wichtig, dass die EU-Länder eine sinnvolle Abwägung zwischen dem Verbot der weiteren Verwendung bestimmter Tiere und der Risiken dieser Regel für das Tierwohl und die Wissenschaft in Europa finden”, betont Treue.

Eine langfristige Lösung für Europa ist sonst nur eine Lokalisierung der Züchtung, wie der britische Forscher Leech erklärt. Dafür müsse sich aber auch die EU-Kommission einsetzen. “Wenn Europa das Thema Resilienz ernst nehmen möchte, dann geht es nicht nur um Masken oder medizinische Schutzanzüge.”

Auch über die eigene Versorgung mit Primaten für die Forschung müsse nachgedacht werden. “Die Affen werden nicht vom Himmel fallen”, kommentiert Leech. Er räumt zwar ein, dass es schwer absehbar gewesen sei, dass die Lage sich so gestalte wie derzeit. Bisher habe die EU aber keine Schritte unternommen, um die notwendigen Lieferketten besser zu organisieren, sagt Leech. Nun müssten die EU-Mitgliedsstaaten darüber nachdenken, ob sie nicht doch weiterhin F1-Primaten weiterhin zulassen. Sonst drohe Europa ein Abwandern der Forschung in diesem Bereich.

Schlüsselpositionen im Chinageschäft besetzen – über 10.000 Interessenten lesen China.Table. Mit Ihrer Stellenanzeige im China.Table Professional Briefing erreichen Sie jeden Tag mehr als 10.000 deutsch- und englischsprachige Fach- & Führungskräfte mit höchstem Interesse an China und vielen Jahren Berufserfahrung in diesem herausfordernden Marktsegment. Bei Rückfragen zu unserem neuen Angebot berät Sie Robert Hackenfort gern.

robert.hackenfort@table.media | +49 30 30809514

Zeitenwende auf den Fidschi-Inseln: In seinem ersten Interview als neuer Premierminister hat Sitiveni Rabuka verkündet, die traditionellen Sicherheitspartnerschaften mit Großbritannien, den USA, Neuseeland und Australien “zu überdenken”. Diese Partner haben Fidschi nur als “Ergebnis ihres kolonialen Regimes gesehen und haben ihr Denken nicht an der neuen internationalen Landschaft ausgerichtet, in der alle Staaten gleich sein sollen.” China hingegen sei “mit einem weißen Papier zu uns gekommen”, sagte der 74-Jährige. “Sie sehen uns als Entwicklungspartner auf Augenhöhe.”

Bei solchen Tönen hören Washington, aber auch Canberra und Wellington genau hin. Spätestens seitdem Peking im vergangenen April eine Sicherheitspartnerschaft mit den benachbarten Salomoneninseln abgeschlossen hat und chinesische Polizeieinheiten bereits die dortige Polizei ausbilden und dem chinesischen Militär Zugang zu seinen Häfen gibt, sind die westlichen Staaten alarmiert.

Strategisch wichtig ist die Region jedoch schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Pazifikkrieg kämpften Japan und die USA um die Kontrolle der polynesischen Inseln. Es geht dabei immerhin um eine Region, dreimal so groß wie die USA, zwischen Amerika und Asien. Sie erstreckt sich von Hawaii bis in die Philippinen im Westen, Australien und Neuseeland im Süden und Japan im Norden. Nicht aus Zufall sind Guam, die Nördlichen Marianen, American Salomon und die United States Outer Islands bis heute US-amerikanisch. Und Französisch-Polynesien oder Neukaledonien gehören weiterhin zu Frankreich.

Doch zu lange waren sich Frankreich, Australien und vor allem die USA sicher, die Region zu kontrollieren. Das räumte selbst US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf ihrer eilig im vergangenen Sommer anberaumten Reise in die Region ein: “Wir geben zu, dass die pazifischen Inseln in den vergangenen Jahren nicht die diplomatische Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen haben, die sie verdienen.” Sie versprach, das nun zu ändern.

Die New York Times geht in ihrer Einschätzung der Lage sogar weiter: “China hat einen meilenweiten Vorsprung im Wettlauf um den Südpazifik.” Das lege offen, “wie der Abstieg Amerikas aussieht.” Doch was Fidschi betrifft, ist das Kind womöglich bereits in den Brunnen gefallen. Auch, wenn US-Außenminister Antony Blinken im vergangenen Februar als erster US-Außenminister seit 36 Jahren, Fidschi besucht hat.

Rabuka, der ehemalige Brigadegeneral, der jetzt rund 900.000 Menschen auf 300 Inseln regiert, wurde in Neuseeland und an der britischen Militärkaderschmiede Sandhurst ausgebildet und von der Queen zum Officer of the Order of the British Empire ernannt. Doch die Unabhängigkeit Fidschis 1970 reichte ihm nicht. Der formellen Abhängigkeit war eine informelle Abhängigkeit gefolgt. Denn die Queen war noch immer Staatsoberhaupt, London mischte sich immer wieder ein und die unter der britischen Herrschaft in Fidschi angesiedelten Inder, die inzwischen als Einheimische gelten, wurden politisch immer wichtiger.

Also startete Rabuka mit dem Spitznamen “Rambo” 1987 in einem Jahr gleich zwei Coups, in denen er eine Republik gründete und damit die Queen als Staatsoberhaupt absetzte. Zugleich drängte er die Macht der indischen Einheimischen zurück. Dafür hat er sich inzwischen entschuldigt. Für die Republikgründung gilt er im Volk weiterhin als Held. Prompt wurde Fidschi zur Strafe aus dem Commonwealth ausgeschlossen, der Vereinigung unabhängiger Staaten, in der Nachfolge des British Empire, in der die Mitglieder unter anderem wirtschaftliche Vorteile haben.

Rabuka musste in den sieben Jahren als Premierminister lernen, wie schwierig es ist, alleine wirtschaftlich durchzukommen, als er 1992 die Uniform auszog und zum ersten Mal Premier geworden war. Die Chinesen waren noch nicht so weit, um mit Investitionen einzuspringen. Rabuka musste 1999 aufgeben. Fidschi war wirtschaftlich am Ende. In London nahm man das mit Genugtuung zur Kenntnis. Doch auch sein Nachfolger hielt nicht lange durch. Er wurde 2006 vom Militärchef Josaia Voreqe “Frank” Bainimarama geputscht. Wieder wurde Fidschi aus dem Commonwealth ausgeschlossen.

Doch nun sprangen die Chinesen in diese Lücke und investierten massiv. Sie blieben auch nach den freien Wahlen 2014, als der Commonwealth Fidschi wieder liebhatte und auch Australien und Neuseeland wieder Entwicklungshilfe gaben.

Die Menschen waren hin- und hergerissen gegenüber dem Engagement der Chinesen. Einerseits bedeutete dies neue Infrastruktur, anderseits wuchs die Sorge, dass die Chinesen sich die besten Grundstücke sichern. Doch als 2020 während eines Taifuns der Stufe 5 eine von Chinesen gebaute Schule in Lekutu eines der ganze wenigen Gebäude war, das dem Sturm standhielt und in dem die Menschen Schutz suchen konnten, drehte sich Stimmung zugunsten der Volksrepublik. Auf diese Stimmung setzt Premier Rabuka nach seiner überraschenden Wiederwahl.

Dabei geht es ihm weniger darum, dass China politisch besser ist als die USA, sondern um etwas anderes: Zum ersten Mal in seinem politischen Leben hat Rabuka das Gefühl, nicht mehr auf Gedeih und Verderb von einer großen Macht abzuhängen, sondern mit mindestens zwei Großmächten über den besten Deal für sein Land verhandeln zu können. Zum ersten Mal, so seine Hoffnung, regiert er ein wirklich unabhängiges Land: “Wir sind nun ein gleichberechtigter Partner für andere Nationen.” Nun ist aber auch das Ausland nicht mehr Schuld, wenn Fidschi wirtschaftlich nicht durchstartet. Und Rabuka muss jetzt liefern, denn er hat die ersten freien Wahlen nach 16 Jahren nur ganz knapp gewonnen.

Das Europaparlament will den Technologietransfer nach China in der Chipindustrie einschränken. “In Anbetracht des offensiven Spionageprogramms der chinesischen Regierung wollen wir keine Übertragung von Intellectual Property nach China mehr“, sagte der niederländische Abgeordnete Bart Groothuis, Schattenberichterstatter der Liberalen im federführenden Industrieausschuss.

Der Ausschuss nahm am Dienstag mit großer Mehrheit Änderungen am Vorschlag der EU-Kommission zum Chips Act an, in dem ein entsprechender Artikel zur IP-Übertragung ergänzt worden war. China ist darin nicht explizit genannt. Die Volksrepublik gilt aber als das Hauptproblem, wenn es um Tech-IP geht. Das geplante europäische Chip-Gesetz soll nach Willen Brüssels Halbleiter-Versorgungsschwierigkeiten beseitigen und die technologische Führungsrolle Europas in der Chip-Technik stärken. Der nun angenommene Bericht ist die Grundlage für die abschließenden Verhandlungen des Europaparlaments mit den Mitgliedstaaten. Die Zustimmung des Plenums im Februar gilt als Formsache.

Die EU-Abgeordneten fordern, dass Halbleiterfirmen Geschäftsgeheimnisse und IP-geschützte Informationen nur in Drittstaaten transferieren dürfen, mit denen Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums existieren. Unternehmen, die im Rahmen des Chips Act staatliche Förderung erhalten, sollen sich in Vereinbarungen mit der EU-Kommission oder dem zuständigen Mitgliedstaat verpflichten, solche Informationen nicht zu transferieren. Ausgenommen sind vorhandene Werke oder Technologie für ältere Chipgenerationen. Bei Verstößen müssten die Firmen demnach die Staatshilfen zurückzahlen.

Der Vorstoß der Abgeordneten dürfte in Washington gerne gesehen werden: Die US-Regierung hatte im Oktober weitreichende Ausfuhrbeschränkungen verhängt, die den Zugang chinesischer Hersteller zu moderner Chip-Technologie erschweren soll. Washington drängt insbesondere die Niederlande, Heimat des führenden Chipmaschinenbauers ASML, nachzuziehen. Den Haag willigte ein, die Ausfuhr modernster EUV-Maschinen zu stoppen. Die Regierung zögert aber bei Technologie, die ASML bereits nach China geliefert hat.

Der neue China-Artikel ist einer von mehreren Änderungen, die die Europaabgeordneten am Kommissionsvorschlag vornehmen wollen. Die Mitgliedstaaten hatten ihre Position für die anstehenden Verhandlungen innerhalb der EU-Institutionen bereits Anfang Dezember beschlossen.

An diesen Stellen schärft das Parlament nun nach:

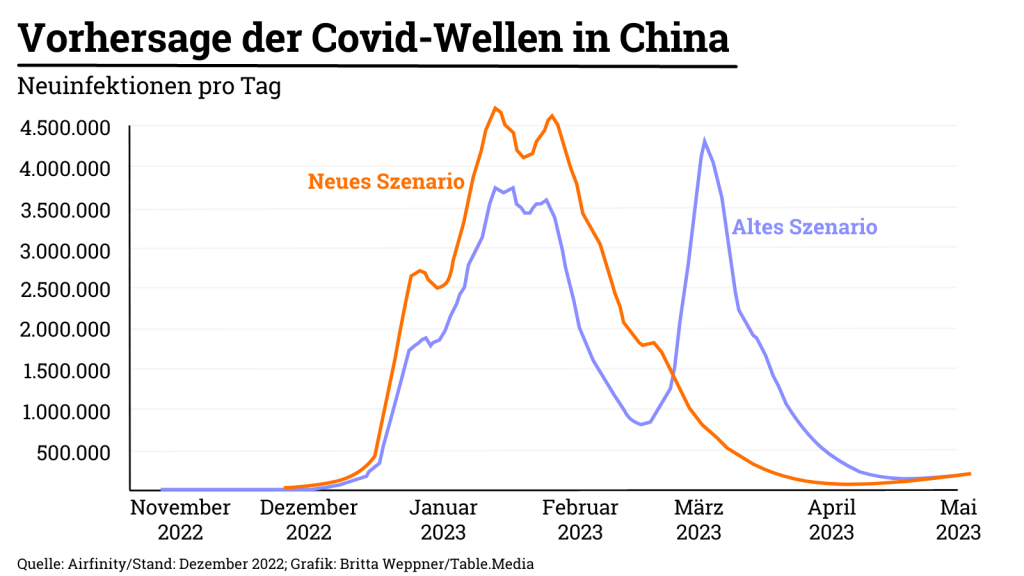

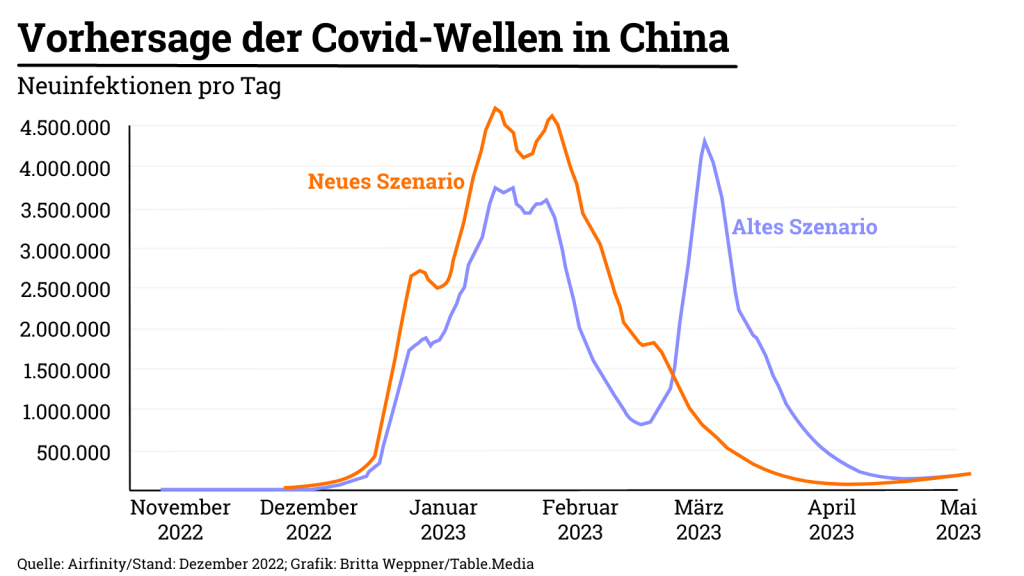

Die Seuchenexperten des Londoner Forschungsinstituts Airfinity haben ihre Prognose für den Verlauf der Covid-Ausbreitung in China angepasst. Statt zweier abgegrenzter Wellen erwarten die Modellierer jetzt ein langgezogenes Gebirge mit mehreren Gipfeln. Ab dem 27. Januar, also Freitag, fällt die Fallzahl demnach jedoch wieder. Sie bleibt dann wegen der erworbenen Immunität in der Bevölkerung auf absehbare Zeit niedrig. Die erste Runde der Durchseuchung wäre demnach bis zum Wochenende geschafft.

Der Spitzenwert der Neuansteckungen wird Airfinity zufolge bei 4,8 Millionen Infektionen pro Tag liegen. Der Druck auf die Krankenhäuser bleibt in den kommenden Wochen hoch, weil die schweren Verläufe sich zum Teil lange hinziehen. Die Zahl der Toten dürfte den Berechnungen zufolge am Donnerstag mit 36.000 Gestorbenen an einem Tag den Höchststand erreichen. Seit Anfang Dezember sind diesen Schätzungen zufolge etwa 848.000 Menschen mit oder an Covid gestorben.

Verlässliche Zahlen gibt es keine. Chinas Führung hat seit der abrupten Öffnung am 7. Dezember das flächendeckende Testen weitgehend eingestellt. Stattdessen werden niedrige Zahlen bekannt geben, die jedoch unrealistisch sind. Chinesische Experten geben zu, dass die Ausbreitung des Virus sich durch die Mitte Januar begonnene Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest, “stärker als erwartet beschleunigt” hat. Nach Schätzungen des führenden Epidemiologen Wu Zunyou vom nationalen Gesundheitsamt (CDC) dürften sich bis zu 80 Prozent aller Chinesen mit dem Virus angesteckt haben. Das wären mehr als eine Milliarde Menschen. flee

Die aus Hongkong stammende Juristin und Autorin Amy Lai hat den “Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz” der Universität Potsdam verliehen bekommen. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Lai am Mittwochabend während des Neujahrsempfangs der Universität verliehen.

Lai habe sich nach Einschätzung der Jury in besonderer Weise für die Freiheitsrechte in ihrer Heimatstadt eingesetzt, hieß es in der Mitteilung. Als 2014 in Hongkong die Regenschirm-Revolution gegen die verschärfte Repression durch die chinesische Regierung begann, habe sich Amy Lai journalistisch für den Erhalt der Freiheitsrechte in ihrer Heimatstadt engagiert und diese in diversen Lokalzeitungen kundgetan, erklärte Jurymitglied Iwan Michelangelo D’Aprile. Einige dieser Zeitungen haben die Behörden inzwischen verboten. flee

Der bekannte bosnische Imam Mustafa Cerić steht wegen eines Besuchs mit weiteren Vertretern des Weltrates der muslimischen Gemeinschaften (TWMCC) in Xinjiang in der Kritik. Uiguren-Aktivisten und muslimische Vereinigungen warfen dem TWMCC und Cerić vor, mit der Reise das Vorgehen der chinesischen Regierung in der Region zu akzeptieren. Anfang Januar hatte eine Delegation von mehr als 30 muslimischen Persönlichkeiten und Scheichs aus 14 Ländern an dem von der chinesischen Regierung organisierten Besuch in Xinjiang teilgenommen, wie unter anderem Radio Free Europe berichtete.

Cerić war lange das geistige Oberhaupt der bosnischen Muslime und ist in der Balkan-Region und auch in anderen Teilen Europas eine wichtige Stimme für die Gläubigen. Die islamische Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina distanzierte sich nach dem Besuch von Cerić.

“Es ist empörend, dass der TWMCC an diesem Propaganda-Besuch teilgenommen hat und sich nun die Darstellung der chinesischen Regierung zu eigen macht”, sagte der Präsident des Weltkongresses der Uiguren, Dolkun Isa. Er verrate “Millionen muslimischen Brüder und Schwestern, die unter der chinesischen Regierung litten.” Zu den Stationen der Delegationsreise gehörte auch der Besuch in einem Museum für den Kampf gegen Terrorismus und Extremismus. Delegationsleiter und TWMCC-Vorsitzender Ali Al Nuaimi lobte “die Bemühungen der chinesischen Behörden im Kampf gegen den Terror in Xinjiang”. Der Besuch wurde von chinesischen Staatsmedien begleitet. ari

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses hat die republikanischen Mitglieder für den geplanten Sonderausschuss zum strategischen Wettbewerb mit China bekannt gegeben. Die 13 Republikaner stammen aus verschiedenen Spektren der Partei, manche von ihnen sind als ausgesprochene China-Falken bekannt. Vorsitzender des Sonderausschusses soll Mike Gallagher aus Wisconsin werden, wie Sprecher Kevin McCarthy mitteilte.

Gallagher spricht sich für ein scharfes Vorgehen gegen chinesische Interessen weltweit und in den USA selbst aus. “Wie verhindern wir, dass Taiwans Zukunft wie die Gegenwart der Ukraine aussieht? Ich denke, das wird ein Thema sein, das wir in diesem Ausschuss behandeln”, sagte Gallagher in einem Interview. Ein großer Teil von McCarthys Abgeordneten-Auswahl ist eng mit Landwirtschafts- und Verteidigungsthemen verbunden. Die Demokraten müssen ihre Besetzung für den Sonderausschuss noch bekannt geben.

US-Medienberichten zufolge bereitet das Pentagon einen Besuch McCarthys in Taiwan vor – wahrscheinlich für die zweite Jahreshälfte. Die Vorbereitungen dafür befänden sich noch in einer frühen Phase, berichtet unter anderen New York Post. ari

Der Batteriehersteller CATL nimmt am Donnerstag bei Arnstadt in Thüringen sein erstes europäisches Werk für Lithium-Ionen-Zellen in Betrieb. Das chinesische Unternehmen investiert eigenen Angaben zufolge bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Fabrik und schafft etwa 2.000 Arbeitsplätze. Die Großserienproduktion soll noch in diesem Jahr hochgefahren werden. Von Arnstadt aus sollen alle namhaften europäischen Autohersteller mit Zellen oder Batteriemodulen für ihre E-Autos beliefert werden, kündigte CATL-Europapräsident Matthias Zentgraf an. flee

Der Bertelsmann Transformationsindex (BTI) zeigt, dass es erstmals seit 2004 mehr autokratische als demokratisch regierte Staaten gibt. Jedoch trägt dieser Feststellung weder das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Deutsche-Akademische Austauschdienst (DAAD), noch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) entsprechend Rechnung. Eine konkrete Orientierung, wie mit Forschungskooperationen in autokratisch regierten Staaten zu verfahren ist, lässt auf sich warten.

Bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Forschern muss heute berücksichtigt werden, dass der gesamte chinesische Bildungssektor ausschließlich den Zielen der Partei dienen soll. Das bedeutet, dass Fakultätsmitglieder (unsere potenziellen Forschungspartner) auf der Grundlage ihrer patriotischen Qualifikation und ihres sozialistisch-moralischen Charakters ausgewählt und gefördert werden. Hier ist es illusorisch, eine Unabhängigkeit von Staatspartei und Bildungssystem anzunehmen. Eine derartige Trennung findet sich auch nicht in anderen autoritären Systemen, denn ihre Bildungsinhalte sind stets ideologisch motiviert.

Insbesondere weil in Deutschland die Freiheit von Forschung und Lehre im Grundgesetz verankert ist, tragen wir Verantwortung dafür, dass diese Wissenschaftsfreiheit auch in unseren Wissenschaftskooperationen mit ausländischen Partnern hochgehalten wird.

Der DAAD stellte 2020 bereits fest, dass der chinesische Staat seinen wissenschaftlichen Nachwuchs zunehmend selbst fördert, z.B. durch Promotionsstipendien seitens des Chinese Scholarship Councils (CSC). Kürzlich wurde berichtet, dass diese Stipendien Parteiloyalität seitens ihrer Empfänger voraussetzen. Dies schränkt die Möglichkeiten zur gemeinsamen, unbeeinflussten und kritischen Forschung in Deutschland substanziell ein.

Forschung und Wissenschaft in China haben die Aufgabe, die gesellschaftspolitische Agenda der Partei voranzutreiben, die sehr stark auf “gesellschaftliche Stabilität” ausgerichtet ist. Hier werden die Technik- und Naturwissenschaften, sowie die Geistes- und Sozialwissenschaften gleichermaßen für parteiliche Ziele vereinnahmt. Letztere dienen dem Propaganda-Apparat durch die Vermittlung “patriotischer Bildung”, während insbesondere die Technikwissenschaften für zivil-militärische Entwicklungen und Weiterentwicklungen des Überwachungsapparats eingesetzt werden. Diese Vereinnahmung der Wissenschaft für politisch-ideologische Zwecke muss uns bei der Wissenschaftskooperation mit autoritär bzw. autokratisch geführten Staaten immer präsent sein.

Inwieweit das deutsche Hochschulwesen letztlich von chinesischen Studierenden, Doktoranden und Wissenschaftlern konkret profitiert, ist empirisch nicht belegt. Unbestreitbar ist, dass sie zur Diversität unseres Hochschulwesens beitragen. Einen Schluss auf etwaige wissenschaftliche Leistungen lässt dies aber nicht zu. Zumal diese dann ohnehin an Leistungen anderer deutscher und ausländischer Forschender hierzulande gemessen werden müssten.

Zudem werden bei dieser Behauptung gesetzliche Entwicklungen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, komplett ausgeblendet. Beispielsweise ermöglicht das Nationale Nachrichtendienstgesetz von 2017 der chinesischen Regierung, jeden Bürger und jede Bürgerin ihres Landes zur Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten zu verpflichten. Gerade Wissenschaftler spielen hier eine wichtige Rolle, denn sie haben Zugang zu relevantem Wissen. Wer ins Ausland geht, wird von den dortigen chinesischen Botschaften daran erinnert, dem Mutterland etwas zurückzugeben (回报祖国). Und es gibt diverse staatliche Programme, um solches Wissen aus Auslandsaufenthalten strategisch nutzbar zu machen.

Insofern ist es unabdingbar, dass sich alle wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland mit der Möglichkeit einer systematischen Überprüfung von chinesischen Gastwissenschaftlern und Doktoranden auseinandersetzen. Nur so können unerwünschte Einflüsse und nachrichtendienstliche Tätigkeiten unterbunden werden. Dies ist insbesondere relevant in den Technik- und Naturwissenschaften. Auch Stipendiengeber wie der DAAD oder diverse Stiftungen sollten eigene chinesische Stipendiaten überprüfen.

Die Bedingungen der Wissenschaftskooperation mit China müssen in der Xi-Ära entsprechend neu konfiguriert werden. Denn von einem Rückgang der Ideologisierung, welche auch das chinesische Bildungssystem betrifft, kann erst einmal nicht ausgegangen werden. Universitäten in China mögen schon früher politisch schwierige Zeiten durchlaufen haben. Dennoch ist das kein Grund, den jetzigen Veränderungen nicht Rechnung zu tragen.

Wir benötigen eine angemessene und verbindliche Risikobewertung und ein entsprechendes Risikomanagement für die Zusammenarbeit mit chinesischen Wissenschaftlern und Einrichtungen (beispielsweise wie in den MIT Guidelines). Diese Maßnahmen haben auch nichts mit einem Verbot von Kooperation zu tun. Es gibt durchaus noch Raum für Kooperationen, nur ist dieser in Anbetracht der ideologisch-getriebenen Politik unter Xi eben deutlich kleiner geworden. Umso genauer muss man jetzt auf die noch laufenden und zukünftigen Forschungskooperationen schauen.

Lars Flemmig ist neuer General Manager der China-Niederlassung bei der Eckert & Ziegler AG in Changzhou, Jiangsu. Flemmig war zuvor Area General Manager APAC & ME bei derselben Firma.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest laufen auf vollen Touren. Beliebt sind auch die bunten Jahrmärkte mit vielen süßen Leckereien, wie hier in Yinping, einem Dorf in der Provinz Guizhou. Die aus Karamell gezogenen Kunstwerke sind fast zu schade, um vernascht zu werden – ein Zielkonflikt, bei dem die Entscheidung dann doch meist eindeutig ausfällt.

beim Anblick des Bildes unserer ersten Analyse kommt als Erstes der Tierschutz in den Sinn. Was macht der uns am nächsten stehende Artverwandte leidend hinter Gittern? Tatsächlich werden aus medizinischer Sicht Versuchsaffen für die Zulassung einiger wichtiger Medikamente benötigt – und viele dieser Versuchstiere kamen bis vor Kurzem aus chinesischen Zuchtstationen.

Seit Pandemiebeginn exportiert China aber keine Versuchsaffen mehr. Und prompt haben die Chinesen wieder einmal erkannt, wie schwer ersetzbar sie als Lieferanten sind, wie Amelie Richter erklärt. China sieht in dem Engpass in Europa die Chance, an die Spitze der Primatenforschung zu gelangen. Aus deutscher Forschungssicht sind das keine guten Aussichten.

Verkalkuliert hat sich der Westen offenbar auch im pazifischen Raum, wie Frank Sieren in seiner Analyse schreibt. Nach den Salomonen haben nun auch die Fidschi-Inseln mit Sitiveni Rabuka einen Premierminister, der sich von China einlullen lässt. Lange Zeit wurden diese Inselstaaten von vielen allenfalls als exotische Südseeinseln, aber ansonsten als weitgehend bedeutungslos angesehen. Doch jetzt wird Pekings wachsender Einfluss in der Region für Australien, Neuseeland, vor allem aber für die USA – und damit für den Westen insgesamt – zum Problem. Der Pazifik ist längst nicht mehr der “Stille Ozean”, wie er in meinem Schulatlas aus den 1980ern noch bezeichnet wird, sondern er ist eine Region von weltpolitischer Bedeutung.

Viele neue Erkenntnisse beim Lesen!

Die biomedizinische Forschung in der EU testet Präparate nach wie vor auch an Affen. Wer zum Beispiel gegen das Corona-Virus mit einem in der EU zugelassenen Vakzin geimpft ist, hat einen an Versuchsaffen getesteten Impfstoff erhalten. Die Tiere sind für einen Teil dieser biomedizinischen Forschung unersetzlich. Während der Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen Corona ist der Bedarf an Tieren in den vergangenen Jahren daher rasant gestiegen.

Bis 2020 kamen die Tiere dafür vor allem aus China. Doch die Volksrepublik stoppte den Export ausgerechnet zu Beginn der Corona-Pandemie. Damals war nicht sicher, ob das Corona-Virus auch von den Versuchsprimaten übertragen werden kann. Peking hat den Ausfuhrstopp allerdings seitdem nicht wieder aufgehoben. Für den Forschungsstandort Europa ist es dadurch zunehmend schwierig geworden, geeignete Laboraffen zu bekommen. Eine jüngst in Kraft getretene strengere EU-Regulierung, welche Affen zur Forschung eingesetzt werden dürfen, verschärft die Lage der Labore zusätzlich.

Durch den erschwerten Zugang zu Forschungsprimaten und steigende Kosten könnte die Forschung in der EU in Zukunft unattraktiver werden – und Richtung China abwandern. Bereits vor Beginn der Corona-Pandemie hat China seinen Fokus immer stärker auf die Primaten-Forschung gelegt. Seit etwa 2015 habe Peking massive Finanzmittel in den Bereich gesteckt, schätzt Kirk Leech. Der britische Wissenschaftler ist Executive Director des Verbands European Animal Research Association. Mit dem Ausfuhrverbot habe China seiner Meinung nach ganz klar die Absicht gezeigt, diesen Forschungsbereich langfristig zu dominieren.

An eine zeitnahe Verbesserung der Situation in der EU glaubt auch Stefan Treue, Leiter des Deutschen Primatenzentrums (DPZ), nicht. “Das Problem wird eher drängender.” Die Auswirkungen des Exportbanns seien auch beim DPZ zu spüren, erklärt Treue. Wegen der für die Corona-Forschung aktuell sehr hohen Nachfrage nach Versuchstieren würde das Zentrum normalerweise Affen dazukaufen, sagt Treue. Es gibt aber keine auf dem Markt. “Wenn es keine Tiere gibt, hilft ihnen das Geld auch nicht.”

Andere asiatische Länder wie Thailand oder Kambodscha züchteten zwar in einem kleineren Umfang Affen. “Das kommt aber nicht annähernd an die Zahl heran, die von China früher exportiert wurde.” Dass der Ausfuhrstopp weiterhin aufrechterhalten wird, hat für Treue mittlerweile einen klaren wissenschaftspolitisch-strategischen Hintergrund. In der Volksrepublik selbst gibt es zudem einen hohen Bedarf, weshalb der Biologe davon ausgeht, dass selbst bei einer Aufhebung des Ausfuhrstopps die früheren Exportzahlen nicht mehr erreicht würden.

Das DPZ in Göttingen ist eine öffentlich geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Dort werden die Tiere, die das Zentrum für seine Grundlagenforschung braucht, meist auch selbst gezüchtet. Das DPZ stellt aber auch anderen akademischen Forschungseinrichtungen in Deutschland Tiere zur Verfügung. Deutschland benötigte bis vor dem chinesischen Exportbann zwischen 2.000 und 3.000 Versuchsaffen pro Jahr, zum allergrößten Teil für gesetzlich vorgeschriebene Medikamententests pharmazeutischer Firmen, schildert Treue. Insgesamt seien es in Europa rund 10.000 gewesen.

Probleme macht nun auch Brüssel: Europäische Firmen und Forschungseinrichtungen dürfen laut einer neuen EU-Regulierung seit November nur noch Tiere ab der sogenannten F2-Generation einsetzen. F0-Tiere sind in der freien Natur geboren. F1-Tiere sind deren Nachkommen, F2 dann die nachfolgende Generation. Diese Regulierung hatte die EU schon vor gut zehn Jahren beschlossen. Die Übergangsfrist lief aber erst im November 2022 aus.

“Die Übergangsfrist war vor der aktuellen Krise festgelegt worden – in der Erwartung, dass dadurch die Züchter Zeit hätten, ihre Zuchten aufzubauen um den Bedarf mit F2-Tieren zu decken”, sagt Treue. Um eine F2-Generation zu züchten, muss allerdings F1 vorhanden sein. In der aktuellen Krise sei die Nachfrage aber so groß, dass die Züchter die Tiere in Länder verkauften, in der es keine solchen Generations-Einschränkungen gebe, so der Biologe.

Die EU-Kommission sei sich der Lage bewusst, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit. Sie verwies auf die Möglichkeit, dass die EU-Staaten Ausnahmen zulassen. “Hier wäre es wichtig, dass die EU-Länder eine sinnvolle Abwägung zwischen dem Verbot der weiteren Verwendung bestimmter Tiere und der Risiken dieser Regel für das Tierwohl und die Wissenschaft in Europa finden”, betont Treue.

Eine langfristige Lösung für Europa ist sonst nur eine Lokalisierung der Züchtung, wie der britische Forscher Leech erklärt. Dafür müsse sich aber auch die EU-Kommission einsetzen. “Wenn Europa das Thema Resilienz ernst nehmen möchte, dann geht es nicht nur um Masken oder medizinische Schutzanzüge.”

Auch über die eigene Versorgung mit Primaten für die Forschung müsse nachgedacht werden. “Die Affen werden nicht vom Himmel fallen”, kommentiert Leech. Er räumt zwar ein, dass es schwer absehbar gewesen sei, dass die Lage sich so gestalte wie derzeit. Bisher habe die EU aber keine Schritte unternommen, um die notwendigen Lieferketten besser zu organisieren, sagt Leech. Nun müssten die EU-Mitgliedsstaaten darüber nachdenken, ob sie nicht doch weiterhin F1-Primaten weiterhin zulassen. Sonst drohe Europa ein Abwandern der Forschung in diesem Bereich.

Schlüsselpositionen im Chinageschäft besetzen – über 10.000 Interessenten lesen China.Table. Mit Ihrer Stellenanzeige im China.Table Professional Briefing erreichen Sie jeden Tag mehr als 10.000 deutsch- und englischsprachige Fach- & Führungskräfte mit höchstem Interesse an China und vielen Jahren Berufserfahrung in diesem herausfordernden Marktsegment. Bei Rückfragen zu unserem neuen Angebot berät Sie Robert Hackenfort gern.

robert.hackenfort@table.media | +49 30 30809514

Zeitenwende auf den Fidschi-Inseln: In seinem ersten Interview als neuer Premierminister hat Sitiveni Rabuka verkündet, die traditionellen Sicherheitspartnerschaften mit Großbritannien, den USA, Neuseeland und Australien “zu überdenken”. Diese Partner haben Fidschi nur als “Ergebnis ihres kolonialen Regimes gesehen und haben ihr Denken nicht an der neuen internationalen Landschaft ausgerichtet, in der alle Staaten gleich sein sollen.” China hingegen sei “mit einem weißen Papier zu uns gekommen”, sagte der 74-Jährige. “Sie sehen uns als Entwicklungspartner auf Augenhöhe.”

Bei solchen Tönen hören Washington, aber auch Canberra und Wellington genau hin. Spätestens seitdem Peking im vergangenen April eine Sicherheitspartnerschaft mit den benachbarten Salomoneninseln abgeschlossen hat und chinesische Polizeieinheiten bereits die dortige Polizei ausbilden und dem chinesischen Militär Zugang zu seinen Häfen gibt, sind die westlichen Staaten alarmiert.

Strategisch wichtig ist die Region jedoch schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Pazifikkrieg kämpften Japan und die USA um die Kontrolle der polynesischen Inseln. Es geht dabei immerhin um eine Region, dreimal so groß wie die USA, zwischen Amerika und Asien. Sie erstreckt sich von Hawaii bis in die Philippinen im Westen, Australien und Neuseeland im Süden und Japan im Norden. Nicht aus Zufall sind Guam, die Nördlichen Marianen, American Salomon und die United States Outer Islands bis heute US-amerikanisch. Und Französisch-Polynesien oder Neukaledonien gehören weiterhin zu Frankreich.

Doch zu lange waren sich Frankreich, Australien und vor allem die USA sicher, die Region zu kontrollieren. Das räumte selbst US-Vizepräsidentin Kamala Harris auf ihrer eilig im vergangenen Sommer anberaumten Reise in die Region ein: “Wir geben zu, dass die pazifischen Inseln in den vergangenen Jahren nicht die diplomatische Aufmerksamkeit und Unterstützung bekommen haben, die sie verdienen.” Sie versprach, das nun zu ändern.

Die New York Times geht in ihrer Einschätzung der Lage sogar weiter: “China hat einen meilenweiten Vorsprung im Wettlauf um den Südpazifik.” Das lege offen, “wie der Abstieg Amerikas aussieht.” Doch was Fidschi betrifft, ist das Kind womöglich bereits in den Brunnen gefallen. Auch, wenn US-Außenminister Antony Blinken im vergangenen Februar als erster US-Außenminister seit 36 Jahren, Fidschi besucht hat.

Rabuka, der ehemalige Brigadegeneral, der jetzt rund 900.000 Menschen auf 300 Inseln regiert, wurde in Neuseeland und an der britischen Militärkaderschmiede Sandhurst ausgebildet und von der Queen zum Officer of the Order of the British Empire ernannt. Doch die Unabhängigkeit Fidschis 1970 reichte ihm nicht. Der formellen Abhängigkeit war eine informelle Abhängigkeit gefolgt. Denn die Queen war noch immer Staatsoberhaupt, London mischte sich immer wieder ein und die unter der britischen Herrschaft in Fidschi angesiedelten Inder, die inzwischen als Einheimische gelten, wurden politisch immer wichtiger.

Also startete Rabuka mit dem Spitznamen “Rambo” 1987 in einem Jahr gleich zwei Coups, in denen er eine Republik gründete und damit die Queen als Staatsoberhaupt absetzte. Zugleich drängte er die Macht der indischen Einheimischen zurück. Dafür hat er sich inzwischen entschuldigt. Für die Republikgründung gilt er im Volk weiterhin als Held. Prompt wurde Fidschi zur Strafe aus dem Commonwealth ausgeschlossen, der Vereinigung unabhängiger Staaten, in der Nachfolge des British Empire, in der die Mitglieder unter anderem wirtschaftliche Vorteile haben.

Rabuka musste in den sieben Jahren als Premierminister lernen, wie schwierig es ist, alleine wirtschaftlich durchzukommen, als er 1992 die Uniform auszog und zum ersten Mal Premier geworden war. Die Chinesen waren noch nicht so weit, um mit Investitionen einzuspringen. Rabuka musste 1999 aufgeben. Fidschi war wirtschaftlich am Ende. In London nahm man das mit Genugtuung zur Kenntnis. Doch auch sein Nachfolger hielt nicht lange durch. Er wurde 2006 vom Militärchef Josaia Voreqe “Frank” Bainimarama geputscht. Wieder wurde Fidschi aus dem Commonwealth ausgeschlossen.

Doch nun sprangen die Chinesen in diese Lücke und investierten massiv. Sie blieben auch nach den freien Wahlen 2014, als der Commonwealth Fidschi wieder liebhatte und auch Australien und Neuseeland wieder Entwicklungshilfe gaben.

Die Menschen waren hin- und hergerissen gegenüber dem Engagement der Chinesen. Einerseits bedeutete dies neue Infrastruktur, anderseits wuchs die Sorge, dass die Chinesen sich die besten Grundstücke sichern. Doch als 2020 während eines Taifuns der Stufe 5 eine von Chinesen gebaute Schule in Lekutu eines der ganze wenigen Gebäude war, das dem Sturm standhielt und in dem die Menschen Schutz suchen konnten, drehte sich Stimmung zugunsten der Volksrepublik. Auf diese Stimmung setzt Premier Rabuka nach seiner überraschenden Wiederwahl.

Dabei geht es ihm weniger darum, dass China politisch besser ist als die USA, sondern um etwas anderes: Zum ersten Mal in seinem politischen Leben hat Rabuka das Gefühl, nicht mehr auf Gedeih und Verderb von einer großen Macht abzuhängen, sondern mit mindestens zwei Großmächten über den besten Deal für sein Land verhandeln zu können. Zum ersten Mal, so seine Hoffnung, regiert er ein wirklich unabhängiges Land: “Wir sind nun ein gleichberechtigter Partner für andere Nationen.” Nun ist aber auch das Ausland nicht mehr Schuld, wenn Fidschi wirtschaftlich nicht durchstartet. Und Rabuka muss jetzt liefern, denn er hat die ersten freien Wahlen nach 16 Jahren nur ganz knapp gewonnen.

Das Europaparlament will den Technologietransfer nach China in der Chipindustrie einschränken. “In Anbetracht des offensiven Spionageprogramms der chinesischen Regierung wollen wir keine Übertragung von Intellectual Property nach China mehr“, sagte der niederländische Abgeordnete Bart Groothuis, Schattenberichterstatter der Liberalen im federführenden Industrieausschuss.

Der Ausschuss nahm am Dienstag mit großer Mehrheit Änderungen am Vorschlag der EU-Kommission zum Chips Act an, in dem ein entsprechender Artikel zur IP-Übertragung ergänzt worden war. China ist darin nicht explizit genannt. Die Volksrepublik gilt aber als das Hauptproblem, wenn es um Tech-IP geht. Das geplante europäische Chip-Gesetz soll nach Willen Brüssels Halbleiter-Versorgungsschwierigkeiten beseitigen und die technologische Führungsrolle Europas in der Chip-Technik stärken. Der nun angenommene Bericht ist die Grundlage für die abschließenden Verhandlungen des Europaparlaments mit den Mitgliedstaaten. Die Zustimmung des Plenums im Februar gilt als Formsache.

Die EU-Abgeordneten fordern, dass Halbleiterfirmen Geschäftsgeheimnisse und IP-geschützte Informationen nur in Drittstaaten transferieren dürfen, mit denen Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums existieren. Unternehmen, die im Rahmen des Chips Act staatliche Förderung erhalten, sollen sich in Vereinbarungen mit der EU-Kommission oder dem zuständigen Mitgliedstaat verpflichten, solche Informationen nicht zu transferieren. Ausgenommen sind vorhandene Werke oder Technologie für ältere Chipgenerationen. Bei Verstößen müssten die Firmen demnach die Staatshilfen zurückzahlen.

Der Vorstoß der Abgeordneten dürfte in Washington gerne gesehen werden: Die US-Regierung hatte im Oktober weitreichende Ausfuhrbeschränkungen verhängt, die den Zugang chinesischer Hersteller zu moderner Chip-Technologie erschweren soll. Washington drängt insbesondere die Niederlande, Heimat des führenden Chipmaschinenbauers ASML, nachzuziehen. Den Haag willigte ein, die Ausfuhr modernster EUV-Maschinen zu stoppen. Die Regierung zögert aber bei Technologie, die ASML bereits nach China geliefert hat.

Der neue China-Artikel ist einer von mehreren Änderungen, die die Europaabgeordneten am Kommissionsvorschlag vornehmen wollen. Die Mitgliedstaaten hatten ihre Position für die anstehenden Verhandlungen innerhalb der EU-Institutionen bereits Anfang Dezember beschlossen.

An diesen Stellen schärft das Parlament nun nach:

Die Seuchenexperten des Londoner Forschungsinstituts Airfinity haben ihre Prognose für den Verlauf der Covid-Ausbreitung in China angepasst. Statt zweier abgegrenzter Wellen erwarten die Modellierer jetzt ein langgezogenes Gebirge mit mehreren Gipfeln. Ab dem 27. Januar, also Freitag, fällt die Fallzahl demnach jedoch wieder. Sie bleibt dann wegen der erworbenen Immunität in der Bevölkerung auf absehbare Zeit niedrig. Die erste Runde der Durchseuchung wäre demnach bis zum Wochenende geschafft.

Der Spitzenwert der Neuansteckungen wird Airfinity zufolge bei 4,8 Millionen Infektionen pro Tag liegen. Der Druck auf die Krankenhäuser bleibt in den kommenden Wochen hoch, weil die schweren Verläufe sich zum Teil lange hinziehen. Die Zahl der Toten dürfte den Berechnungen zufolge am Donnerstag mit 36.000 Gestorbenen an einem Tag den Höchststand erreichen. Seit Anfang Dezember sind diesen Schätzungen zufolge etwa 848.000 Menschen mit oder an Covid gestorben.

Verlässliche Zahlen gibt es keine. Chinas Führung hat seit der abrupten Öffnung am 7. Dezember das flächendeckende Testen weitgehend eingestellt. Stattdessen werden niedrige Zahlen bekannt geben, die jedoch unrealistisch sind. Chinesische Experten geben zu, dass die Ausbreitung des Virus sich durch die Mitte Januar begonnene Reisewelle zum chinesischen Neujahrsfest, “stärker als erwartet beschleunigt” hat. Nach Schätzungen des führenden Epidemiologen Wu Zunyou vom nationalen Gesundheitsamt (CDC) dürften sich bis zu 80 Prozent aller Chinesen mit dem Virus angesteckt haben. Das wären mehr als eine Milliarde Menschen. flee

Die aus Hongkong stammende Juristin und Autorin Amy Lai hat den “Voltaire-Preis für Toleranz, Völkerverständigung und Respekt vor Differenz” der Universität Potsdam verliehen bekommen. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde Lai am Mittwochabend während des Neujahrsempfangs der Universität verliehen.

Lai habe sich nach Einschätzung der Jury in besonderer Weise für die Freiheitsrechte in ihrer Heimatstadt eingesetzt, hieß es in der Mitteilung. Als 2014 in Hongkong die Regenschirm-Revolution gegen die verschärfte Repression durch die chinesische Regierung begann, habe sich Amy Lai journalistisch für den Erhalt der Freiheitsrechte in ihrer Heimatstadt engagiert und diese in diversen Lokalzeitungen kundgetan, erklärte Jurymitglied Iwan Michelangelo D’Aprile. Einige dieser Zeitungen haben die Behörden inzwischen verboten. flee

Der bekannte bosnische Imam Mustafa Cerić steht wegen eines Besuchs mit weiteren Vertretern des Weltrates der muslimischen Gemeinschaften (TWMCC) in Xinjiang in der Kritik. Uiguren-Aktivisten und muslimische Vereinigungen warfen dem TWMCC und Cerić vor, mit der Reise das Vorgehen der chinesischen Regierung in der Region zu akzeptieren. Anfang Januar hatte eine Delegation von mehr als 30 muslimischen Persönlichkeiten und Scheichs aus 14 Ländern an dem von der chinesischen Regierung organisierten Besuch in Xinjiang teilgenommen, wie unter anderem Radio Free Europe berichtete.

Cerić war lange das geistige Oberhaupt der bosnischen Muslime und ist in der Balkan-Region und auch in anderen Teilen Europas eine wichtige Stimme für die Gläubigen. Die islamische Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina distanzierte sich nach dem Besuch von Cerić.

“Es ist empörend, dass der TWMCC an diesem Propaganda-Besuch teilgenommen hat und sich nun die Darstellung der chinesischen Regierung zu eigen macht”, sagte der Präsident des Weltkongresses der Uiguren, Dolkun Isa. Er verrate “Millionen muslimischen Brüder und Schwestern, die unter der chinesischen Regierung litten.” Zu den Stationen der Delegationsreise gehörte auch der Besuch in einem Museum für den Kampf gegen Terrorismus und Extremismus. Delegationsleiter und TWMCC-Vorsitzender Ali Al Nuaimi lobte “die Bemühungen der chinesischen Behörden im Kampf gegen den Terror in Xinjiang”. Der Besuch wurde von chinesischen Staatsmedien begleitet. ari

Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses hat die republikanischen Mitglieder für den geplanten Sonderausschuss zum strategischen Wettbewerb mit China bekannt gegeben. Die 13 Republikaner stammen aus verschiedenen Spektren der Partei, manche von ihnen sind als ausgesprochene China-Falken bekannt. Vorsitzender des Sonderausschusses soll Mike Gallagher aus Wisconsin werden, wie Sprecher Kevin McCarthy mitteilte.

Gallagher spricht sich für ein scharfes Vorgehen gegen chinesische Interessen weltweit und in den USA selbst aus. “Wie verhindern wir, dass Taiwans Zukunft wie die Gegenwart der Ukraine aussieht? Ich denke, das wird ein Thema sein, das wir in diesem Ausschuss behandeln”, sagte Gallagher in einem Interview. Ein großer Teil von McCarthys Abgeordneten-Auswahl ist eng mit Landwirtschafts- und Verteidigungsthemen verbunden. Die Demokraten müssen ihre Besetzung für den Sonderausschuss noch bekannt geben.

US-Medienberichten zufolge bereitet das Pentagon einen Besuch McCarthys in Taiwan vor – wahrscheinlich für die zweite Jahreshälfte. Die Vorbereitungen dafür befänden sich noch in einer frühen Phase, berichtet unter anderen New York Post. ari

Der Batteriehersteller CATL nimmt am Donnerstag bei Arnstadt in Thüringen sein erstes europäisches Werk für Lithium-Ionen-Zellen in Betrieb. Das chinesische Unternehmen investiert eigenen Angaben zufolge bis zu 1,8 Milliarden Euro in die Fabrik und schafft etwa 2.000 Arbeitsplätze. Die Großserienproduktion soll noch in diesem Jahr hochgefahren werden. Von Arnstadt aus sollen alle namhaften europäischen Autohersteller mit Zellen oder Batteriemodulen für ihre E-Autos beliefert werden, kündigte CATL-Europapräsident Matthias Zentgraf an. flee

Der Bertelsmann Transformationsindex (BTI) zeigt, dass es erstmals seit 2004 mehr autokratische als demokratisch regierte Staaten gibt. Jedoch trägt dieser Feststellung weder das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Deutsche-Akademische Austauschdienst (DAAD), noch die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) entsprechend Rechnung. Eine konkrete Orientierung, wie mit Forschungskooperationen in autokratisch regierten Staaten zu verfahren ist, lässt auf sich warten.

Bei der Zusammenarbeit mit chinesischen Forschern muss heute berücksichtigt werden, dass der gesamte chinesische Bildungssektor ausschließlich den Zielen der Partei dienen soll. Das bedeutet, dass Fakultätsmitglieder (unsere potenziellen Forschungspartner) auf der Grundlage ihrer patriotischen Qualifikation und ihres sozialistisch-moralischen Charakters ausgewählt und gefördert werden. Hier ist es illusorisch, eine Unabhängigkeit von Staatspartei und Bildungssystem anzunehmen. Eine derartige Trennung findet sich auch nicht in anderen autoritären Systemen, denn ihre Bildungsinhalte sind stets ideologisch motiviert.

Insbesondere weil in Deutschland die Freiheit von Forschung und Lehre im Grundgesetz verankert ist, tragen wir Verantwortung dafür, dass diese Wissenschaftsfreiheit auch in unseren Wissenschaftskooperationen mit ausländischen Partnern hochgehalten wird.

Der DAAD stellte 2020 bereits fest, dass der chinesische Staat seinen wissenschaftlichen Nachwuchs zunehmend selbst fördert, z.B. durch Promotionsstipendien seitens des Chinese Scholarship Councils (CSC). Kürzlich wurde berichtet, dass diese Stipendien Parteiloyalität seitens ihrer Empfänger voraussetzen. Dies schränkt die Möglichkeiten zur gemeinsamen, unbeeinflussten und kritischen Forschung in Deutschland substanziell ein.

Forschung und Wissenschaft in China haben die Aufgabe, die gesellschaftspolitische Agenda der Partei voranzutreiben, die sehr stark auf “gesellschaftliche Stabilität” ausgerichtet ist. Hier werden die Technik- und Naturwissenschaften, sowie die Geistes- und Sozialwissenschaften gleichermaßen für parteiliche Ziele vereinnahmt. Letztere dienen dem Propaganda-Apparat durch die Vermittlung “patriotischer Bildung”, während insbesondere die Technikwissenschaften für zivil-militärische Entwicklungen und Weiterentwicklungen des Überwachungsapparats eingesetzt werden. Diese Vereinnahmung der Wissenschaft für politisch-ideologische Zwecke muss uns bei der Wissenschaftskooperation mit autoritär bzw. autokratisch geführten Staaten immer präsent sein.

Inwieweit das deutsche Hochschulwesen letztlich von chinesischen Studierenden, Doktoranden und Wissenschaftlern konkret profitiert, ist empirisch nicht belegt. Unbestreitbar ist, dass sie zur Diversität unseres Hochschulwesens beitragen. Einen Schluss auf etwaige wissenschaftliche Leistungen lässt dies aber nicht zu. Zumal diese dann ohnehin an Leistungen anderer deutscher und ausländischer Forschender hierzulande gemessen werden müssten.

Zudem werden bei dieser Behauptung gesetzliche Entwicklungen, die in diesem Zusammenhang relevant sind, komplett ausgeblendet. Beispielsweise ermöglicht das Nationale Nachrichtendienstgesetz von 2017 der chinesischen Regierung, jeden Bürger und jede Bürgerin ihres Landes zur Zusammenarbeit mit den Nachrichtendiensten zu verpflichten. Gerade Wissenschaftler spielen hier eine wichtige Rolle, denn sie haben Zugang zu relevantem Wissen. Wer ins Ausland geht, wird von den dortigen chinesischen Botschaften daran erinnert, dem Mutterland etwas zurückzugeben (回报祖国). Und es gibt diverse staatliche Programme, um solches Wissen aus Auslandsaufenthalten strategisch nutzbar zu machen.

Insofern ist es unabdingbar, dass sich alle wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland mit der Möglichkeit einer systematischen Überprüfung von chinesischen Gastwissenschaftlern und Doktoranden auseinandersetzen. Nur so können unerwünschte Einflüsse und nachrichtendienstliche Tätigkeiten unterbunden werden. Dies ist insbesondere relevant in den Technik- und Naturwissenschaften. Auch Stipendiengeber wie der DAAD oder diverse Stiftungen sollten eigene chinesische Stipendiaten überprüfen.

Die Bedingungen der Wissenschaftskooperation mit China müssen in der Xi-Ära entsprechend neu konfiguriert werden. Denn von einem Rückgang der Ideologisierung, welche auch das chinesische Bildungssystem betrifft, kann erst einmal nicht ausgegangen werden. Universitäten in China mögen schon früher politisch schwierige Zeiten durchlaufen haben. Dennoch ist das kein Grund, den jetzigen Veränderungen nicht Rechnung zu tragen.

Wir benötigen eine angemessene und verbindliche Risikobewertung und ein entsprechendes Risikomanagement für die Zusammenarbeit mit chinesischen Wissenschaftlern und Einrichtungen (beispielsweise wie in den MIT Guidelines). Diese Maßnahmen haben auch nichts mit einem Verbot von Kooperation zu tun. Es gibt durchaus noch Raum für Kooperationen, nur ist dieser in Anbetracht der ideologisch-getriebenen Politik unter Xi eben deutlich kleiner geworden. Umso genauer muss man jetzt auf die noch laufenden und zukünftigen Forschungskooperationen schauen.

Lars Flemmig ist neuer General Manager der China-Niederlassung bei der Eckert & Ziegler AG in Changzhou, Jiangsu. Flemmig war zuvor Area General Manager APAC & ME bei derselben Firma.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die Feierlichkeiten rund um das chinesische Neujahrsfest laufen auf vollen Touren. Beliebt sind auch die bunten Jahrmärkte mit vielen süßen Leckereien, wie hier in Yinping, einem Dorf in der Provinz Guizhou. Die aus Karamell gezogenen Kunstwerke sind fast zu schade, um vernascht zu werden – ein Zielkonflikt, bei dem die Entscheidung dann doch meist eindeutig ausfällt.