der Nahe Osten ist vom Fernen Osten weit entfernt – und doch will China in der Region mitmischen. Zum “China – Arabische Staaten Kooperationsforum” (CASCF) in Peking waren zahlreiche Regierungschefs und Außenminister von Staaten der Arabischen Liga angereist. Was das Ziel der Bemühungen Pekings um eine engere Zusammenarbeit ist?

Auf der Wirtschaftsebene bleibt das Geschäft mit Öl und Gas ausschlaggebend, es kommen aber wichtige Bereiche hinzu. Michael Radunski analysiert die neuen Prioritäten der Volksrepublik. Auf diplomatischer Ebene will China mitnichten allein die Rolle als wohlmeinender Vermittler spielen, wie zum Beispiel im Gaza-Konflikt, schreibt er.

Die Verurteilung der “Hongkong 47” zeigt erneut: Peking zieht die Zügel an und für Hongkong sieht es düster aus. Von 47 Hongkonger Aktivisten, die vor drei Jahren angeklagt wurden, haben 14 am Donnerstag einen Schuldspruch erhalten. Ihnen droht im schlimmsten Fall lebenslange Haft, schreibt Jörn Petring in seiner Analyse. Das Vergehen? Im Juni 2020 hielt die Demokratie-Bewegung eine inoffizielle Vorwahl ab, um die stärksten Kandidaten für die Parlamentswahlen zu bestimmen.

Um Demokratie geht es auch in unserer Kolumne. Anfang Juni 1989 war es heiß in Peking und unser Autor hatte viele Tage mit seinen Kommilitonen auf dem Tian’anmen-Platz verbracht. Welche Hoffnung er für sein Land hat, lesen Sie im Blick aus China, kurz vor dem Jahrestag des 4. Juni.

Ich wünsche Ihnen einen guten letzten Tag der Arbeitswoche.

Die Verurteilung von 14 Anhängern der Hongkonger Demokratie-Bewegung im bisher größten Prozess wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene nationale Sicherheitsgesetz hat bei ausländischen Politikern und Menschenrechtlern verärgerte Reaktionen ausgelöst. Ein Gericht im Stadtteil West Kowloon sprach am Donnerstag die bekannten Aktivisten wegen Subversion schuldig. Subversion bedeutet, eine bestehende politische oder gesellschaftliche Ordnung zu untergraben oder zu stürzen.

Erstmals gab es in einem Verfahren unter dem vor vier Jahren eingeführten Sicherheitsgesetz jedoch auch zwei Freisprüche. Die ehemaligen Bezirksräte Lawrence Lau und Lee Yu-shun wurden für nicht schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft kann jedoch noch Berufung einlegen.

Die 14 Verurteilten und zwei Freigesprochenen gehören zu einer Gruppe von insgesamt 47 Hongkongern, die vor drei Jahren angeklagt wurden. 31 der Angeklagten, darunter prominente Aktivisten wie der ehemalige Studentenführer Joshua Wong und Jura-Dozent Benny Tai, hatten sich bereits im Vorfeld schuldig bekannt und mussten daher am Donnerstag keinen Schuldspruch entgegennehmen. Das Strafmaß gibt das Gericht später bekannt. Im schlimmsten Fall droht lebenslange Haft.

Die angebliche “Tat”, die der Gruppe vorgeworfen wird, wirkt banal. Im Juni 2020 hielt die Demokratie-Bewegung eine inoffizielle Vorwahl ab, um die stärksten Kandidaten für die Parlamentswahlen zu bestimmen. Ziel war es, eine Mehrheit im Hongkonger Parlament zu gewinnen und dadurch wichtige Gesetzesvorhaben und Haushaltspläne der Regierung blockieren zu können.

Die Demokraten hofften, den Regierungschef unter Druck zu setzen und politische Reformen durchzusetzen. Ihre Ziele waren unter anderem eine größere Rechenschaftspflicht der Polizei und die Einführung demokratischer Wahlen des Regierungschefs. Die Vorwahlen sollten das demokratische Mitspracherecht der Bevölkerung stärken und die politische Kontrolle über die Regierung erhöhen. Dies geschah zu einer Zeit, als die damaligen Demokratie-Proteste durch das harte Durchgreifen Pekings und den Ausbruch der Corona-Pandemie bereits deutlich an Fahrt verloren hatten.

Nur Wochen später trat das von Peking auferlegte nationale Sicherheitsgesetz in Kraft, und das Büro zur Wahrung der nationalen Sicherheit nahm seine Arbeit auf. Eines der ersten Ziele der Ermittler waren die “Hongkong 47”. “Die Verurteilung zeigt, wie es um die ‘Rechtsstaatlichkeit’ in Hongkong bestellt ist“, sagt die in Hamburg im Exil lebende Aktivistin Chung Ching Kwong zu Table.Briefings. “Die Aktivisten werden für ihre Liebe zu Hongkong und ihr Streben nach Demokratie verurteilt. Die internationale Gemeinschaft hat es versäumt, Peking zur Rechenschaft zu ziehen, da sie sich weigert, über leere Worthülsen hinauszugehen”, kritisiert sie.

Im Bundestag war die Verurteilung zumindest Thema. “Demokratie ist für Peking ein Verbrechen”, kommentierte Gyde Jensen, FDP-Politikerin und ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte, das Urteil am Donnerstag. “Die Verurteilung ist skandalös und zeigt, dass sich sämtliche Bedenken gegen das Sicherheitsgesetz erbarmungslos bewahrheitet haben”, sagte Jensen. “Wenn dieser Schauprozess eines deutlich gemacht hat: Demokratie ist für die kommunistische Führung in Peking ein Verbrechen und nichts verachtet das Regime so sehr wie die Freiheit”. Gerade jetzt müsse die freie Welt entschlossen an der Seite der mutigen Menschen in Hongkong stehen.

Kritisch äußerte sich auch Maya Wang, China-Direktorin bei Human Rights Watch: “Die Tatsache, dass ein Gericht in Hongkong 14 Menschen für ihren friedlichen Aktivismus verurteilt hat, zeigt die völlige Verachtung sowohl für demokratische politische Prozesse als auch für die Rechtsstaatlichkeit“, sagte Wang. “Alles, was die Menschen in Hongkong wollten, war die Möglichkeit, ihre Regierung frei zu wählen.” Die chinesische Regierung habe den Menschen in Hongkong das allgemeine Wahlrecht versprochen. Nun müsse man Peking dafür zur Rechenschaft ziehen, dass es dieses Versprechen immer wieder gebrochen hat.

Die Hongkonger Regierung versucht, das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort wiederherzustellen. Allerdings werfen ihr Beobachter dabei ein eher stümperhaftes Vorgehen vor. Völlig unnötig werde die nationale Sicherheit in einer eigentlich völlig sicheren Stadt in den Vordergrund gestellt. Auch Fahndungsfotos von jungen Aktivisten sorgen für Stirnrunzeln. Sowohl am Flughafen als auch an den Grenzübergängen zu China sind diese Fotos für Einreisende gut sichtbar an Wänden aufgehängt.

Für Verärgerung sorgt zudem das harte Vorgehen gegen die traditionelle Kerzen-Mahnwache am 4. Juni. Diese erinnert an die blutige Niederschlagung der Studentenproteste in Peking am 4. Juni 1989. In der Vergangenheit war die Veranstaltung stets friedlich. Sie galt als eines der stärksten Symbole dafür, dass in Hongkong andere Regeln und mehr Freiheiten als auf dem chinesischen Festland gelten.

Seit der Pandemie genehmigen die Behörden die Mahnwache jedoch nicht mehr. Stattdessen beschlagnahmen Pro-Peking-Gruppen das Areal am Hongkonger Victoria Park. Auch in diesem Jahr eröffnen sie auf den Sportplätzen des Parks Imbissbuden, wo die Menschen sonst der Toten gedachten. Rund um den 4. Juni planen sie einen großen Markt, auf dem Besucher Delikatessen aus zahlreichen chinesischen Provinzen essen können.

Diese Woche ist die Hongkonger Polizei zudem erneut hart gegen Aktivisten vorgegangen, die an die Tiananmen-Proteste erinnern wollten. Sechs Verdächtige, darunter Chow Hang-tung, eine prominente Aktivistin und ehemalige Organisatorin der jährlichen Mahnwache, die bereits wegen anderer vermeintlicher Vergehen im Gefängnis sitzt, wurde wegen Posts zum 4. Juni auf sozialen Medien verhaftet. Mitarbeit: Fabian Peltsch

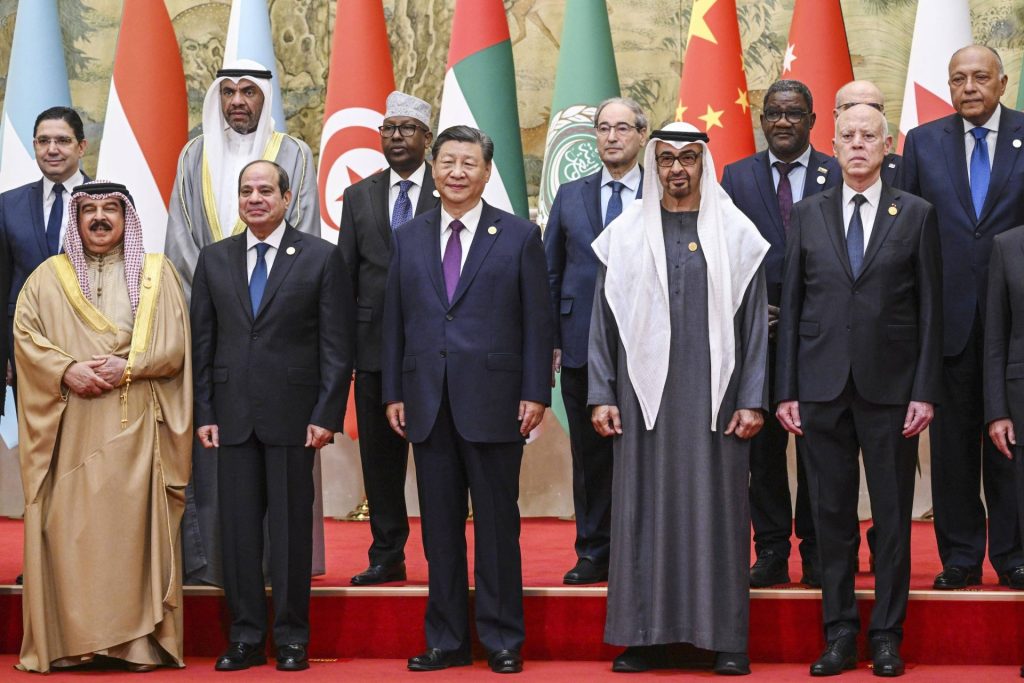

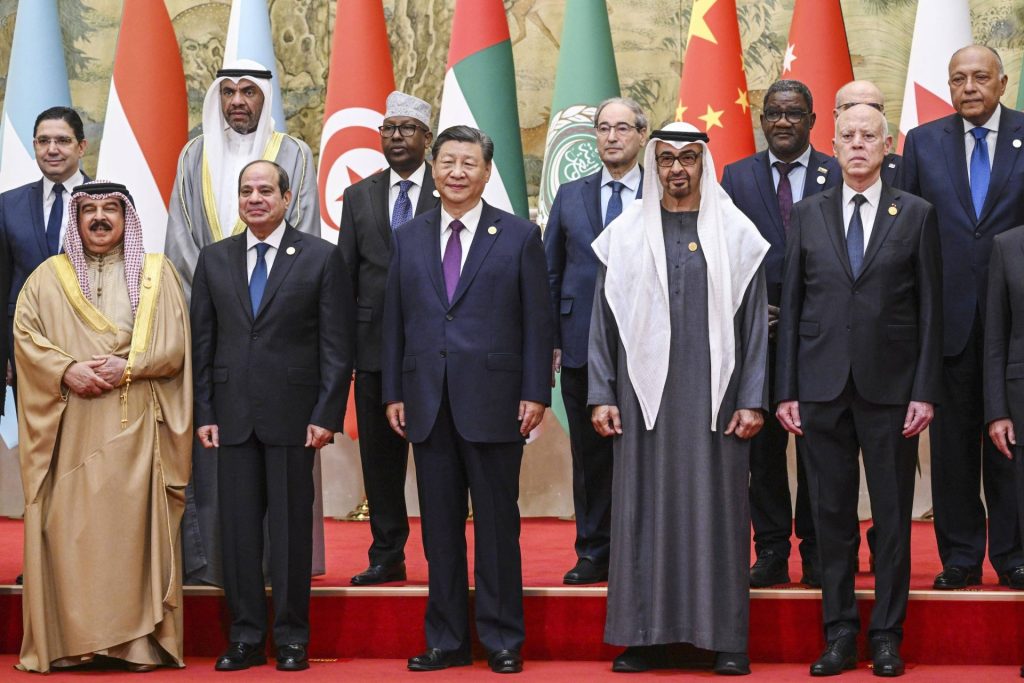

Es ist ein bemerkenswertes Zeichen. Während im Nahen Osten der Konflikt um Gaza zu eskalieren droht, versammeln sich die Staatschefs vieler arabischer Länder – aber nicht in der Region, auch nicht in Washington, sondern in Peking. Und Chinas Staatschef Xi Jinping nutzt die Gelegenheit für eine Grundsatzrede an eine Region, in der eigentlich die USA seit langen die dominierende Macht sind.

Bei der Eröffnung des Kooperationsforums zwischen China und den arabischen Staaten kritisierte Xi zunächst die aktuellen Kampfhandlungen. Er forderte einen unabhängigen palästinensischen Staat sowie eine internationale Friedenskonferenz. Doch Chinas Blick geht weit über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hinaus: Peking will seinen Einfluss in der gesamten Region ausbauen. Und so versprach Xi den arabischen Staaten in Peking engere Beziehungen, die als Modell für eine bessere Welt dienen sollen.

“Seit letztem Oktober ist der palästinensisch-israelische Konflikt dramatisch eskaliert und hat die Menschen in enormes Leid gestürzt”, sagte Xi am Donnerstag auf dem “China – Arabische Staaten Kooperationsforum” (CASCF) in Peking. Er appellierte: “Der Krieg darf nicht auf unbestimmte Zeit weitergehen. Gerechtigkeit darf nicht für immer fehlen.” Dafür brauche es eine “breiter angelegte, maßgeblichere und wirksamere internationale Friedenskonferenz”.

China gibt sich im Nahost-Konflikt neutral und kritisiert Gewalt an Zivilisten. Auch am Donnerstag zeigte man sich in Peking besorgt über das israelische Vorrücken in Rafah und forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe. So weit, so richtig. Doch im Hinblick auf die Hamas stößt Chinas vermeintliche Neutralität schnell an ihre Grenzen: Den brutalen Angriff der Terrororganisation vom 7. Oktober hat Peking bislang jedenfalls mit keinem Wort verurteilt.

Entsprechend haben die traditionell guten Beziehungen zwischen China und Israel zuletzt stark gelitten. Lange Zeit wurden grundlegende politische Unterschiede übertüncht. Während China vor allem an Hightech und Rüstung aus Israel interessiert ist, nutzte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu den Partner aus Asien für eine Diversifizierung seiner Außenpolitik. Bis zum Angriff der Hamas auf Israel und vor allem bis zur anschließenden Reaktion aus China.

Gedaliah Afterman von der Reichman University in Herzliya ist jedenfalls sicher: China geht es nicht um Israel. “Wenn China die Situation betrachtet, nimmt es zunächst eine regionale Perspektive ein und schließlich den Blick aus einer geopolitischen Konkurrenz zweier Supermächte”, sagt Afterman zu Table.Briefings.

Das zeigte sich auch am Donnerstag auf dem chinesisch-arabischen Kooperationsforum. Angereist waren die Regierungschefs von Bahrain, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Tunesien sowie die Außenminister weiterer Staaten der Arabischen Liga.

In Peking versprach Xi den arabischen Staaten mehr und engere Zusammenarbeit. Die Beziehungen zwischen China und den arabischen Staaten sollten als Modell für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der Stabilität gelten, so Xi.

Konkret will China mit den arabischen Staaten zusammenarbeiten, um Öl und Gas zu fördern. Doch chinesische Energieunternehmen und Finanzinstitute werden sich auch bei Projekten für erneuerbare Energien in arabischen Ländern beteiligen. Allein am Donnerstag ging es um Kooperationen mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als drei Millionen Kilowatt.

Der Fokus auf Energie ist wenig verwunderlich: China ist der größte Ölimporteur der Welt – sein Hauptlieferant ist Saudi-Arabien. Zudem hat sich China zum größten Abnehmer von Kohlenwasserstoffexporten der Golfstaaten entwickelt.

Dafür wird auch kräftig in Infrastruktur investiert: Im Rahmen der “Neuen Seidenstraße”-Initiative gibt es schon einige wichtige Hafen- und Industriegebietsprojekte. Dazu zählen ein Terminal im Hafen Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Häfen Yanbu, Jizan und Jeddah an der Küste Saudi-Arabiens am Roten Meer.

Doch Chinas Außenpolitik hat neue Prioritäten – und die spiegeln sich auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Golfstaaten wider. So sprach Xi am Donnerstag auch über Kooperationen in den Bereichen Grüne Energie, Digitalisierung, Big Data, künstliche Intelligenz und 5G.

Es sind hochumkämpfte Bereiche. Vor kurzem verkündete der US-Konzern Microsoft, man werde mit 1,5 Milliarden US-Dollar bei G42 einsteigen, einem führenden KI-Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Deal wurde maßgeblich von der US-Regierung eingefädelt – auch, um Chinas Ambitionen in der Region zurückzudrängen. Experten rechnen deshalb damit, dass China das Treffen in Peking auch nutzen wird, um über einen eigenen Deal mit den Emiraten zu verhandeln.

Schnell wird deutlich, dass hinter fast allen Bemühungen und Abkommen auch der Wettstreit zwischen China und den USA steht. Es geht darum, den Einfluss des anderen zurückzudrängen. Deshalb versucht China selbst zu den unterschiedlichsten Akteuren gute Verbindungen zu unterhalten: zu den Palästinensern, aber auch zu Israel, zu Saudi-Arabien wie zu Iran.

“Dieser äußerst schwierige Balanceakt gelingt vor allem, weil China sich bislang aus allem herausgehalten hat”, sagt Alexander Gabujew, Direktor des renommierten Carnegie Russia Eurasia Center zu Table.Briefings. Entsprechend wenig ist wohl auch von Xis Forderung nach einer Friedenskonferenz für Israelis und Palästinensern zu erwarten.

Dass Chinas Strategie aber erfolgreich ist, verdeutlicht Liu Zhongmin von der Shanghai International Studies University gegenüber der Global Times: “Inmitten eines verschärften strategischen Wettbewerbs zwischen den Großmächten haben die arabischen Länder in Schlüsselfragen wie der Taiwan-Frage, dem Südchinesischen Meer, Xinjiang und Hongkong stets China unterstützt.“

05.06.2024, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

Chinaforum Bayern e.V., Webinar: Long time no hear – was aus Chinas Sozialkreditsystem geworden ist Mehr

05.06.2024, 19:00 Uhr

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V., China-Rede 2024 (in Düsseldorf): Rückenwind für den grünen Wandel: Wie die Chemie China als Motor für Klimaneutralität unterstützt Mehr

06.06.2024, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations: Umgang mit Daten: Welche Herausforderungen bestehen für ausländische Unternehmen in China? Mehr

06.06.2024, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

Germany Trade & Invest, Webinar: China und CBAM: Was der CO2-Grenzsausgleichsmechnismus im Umgang mit Lieferanten aus China bedeutet Mehr

06.06.2024, 14:30 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China, GCC Marketing Day (in Shanghai): B2B E-Commerce in China Mehr

06.06.2024, 19:15 Uhr

Zeppelin Universität, öffentliche Vorlesung (in Friedrichshafen) Ringvorlesung zur Europawahl 2024: Europäische Perspektiven auf die Taiwanstraße Mehr

07.-09.06.2024

CNBW / Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Workshop (in Bad Urach): “ChinaPlus” – China-Kompetenz für Fortgeschrittene Mehr

09.06.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

China Macro Group, Webinar: Staying in Dialogue with China – Economic Security Mehr

12.06.2024, 18:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Buchvorstellung von Wolfgang Hirn (hybrid): Der Tech-Krieg: China gegen USA – und wo bleibt Europa? Mehr

Die EU-Kommission hält sich weiter bedeckt darüber, wann sie über mögliche Strafzölle auf chinesische E-Autos entscheiden wird. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis sagte am Donnerstag, das Untersuchungsverfahren wegen staatlicher Förderung für chinesische Elektroautos “nimmt seinen Lauf”. Über das genaue Datum, wann die Maßnahmen bekannt gegeben werden sollen, sei noch nicht entschieden worden.

Dombrovskis erinnerte an die Neun-Monats-Frist, innerhalb welcher vorläufige Maßnahmen angewandt werden müssen. Die Frist läuft Anfang Juli ab, denn das Verfahren war Anfang Oktober 2023 eingeleitet worden. Am Mittwoch hatte die EU-Kommission bekannt gegeben, die Entscheidung auf nach die EU-Wahlen zu verschieben. Als Grund dafür nannte sie den laufenden Wahlkampf. cyb/ari

Das chinesische Batterieunternehmen SVolt baut doch keine Batteriezellfabrik in Brandenburg. Das berichtet Asia Nikkei. Die Produktion sollte eigentlich bereits Anfang 2025 beginnen, mit einer Kapazität von 16 GWh pro Jahr. SVolt hatte dazu in Lauchhammer ein ehemaliges Werk der Windenergiefirma Vestas übernommen.

“Neben einer ohnehin geringen Planungssicherheit auf unterschiedlichsten Ebenen – von international drohenden Strafzöllen bis hin zu Marktverzerrungen durch langwierige sowie ungleich verteilte Fördermittel”, sei außerdem ein “signifikantes Kundenprojekt weggefallen”, begründete Kai-Uwe Wollenhaupt, Präsident von SVolt Europe, den Schritt.

Laut eines Berichts des Saarländischen Rundfunks (SR) handelt es sich bei diesem Kunden um BMW. Branchenkreisen zufolge habe der Auftrag ein Volumen von rund 13 Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre gehabt, berichtet der SR. SVolt habe die vorgeschriebenen Lieferzeitpunkte demnach aber nicht einhalten können.

Als weiteren Grund für den Schritt nennt Europa-Präsident Wollenhaupt politische Unentschlossenheit. “Hinzu kommen die wieder aufflammenden Diskussionen über das Verbrenner-Aus in der EU, die sich kontraproduktiv auf die geplanten Lokalisierungsbemühungen auswirken.”

SVolt dementiert auf seiner Internetseite Berichte, die auch von einem Aus für die geplante Batteriezellfabrik im saarländischen Überherrn sprechen. An den Plänen für Überherrn werde sich nichts ändern, schreibt das Unternehmen, man warte nur noch auf die Genehmigung beim zuständigen Ministerium für die grundsätzliche Berechtigung zum Bau. Nachdem diese erteilt sei, werde das Unternehmen mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung fortfahren – trotz bereits angekündigter Klagen gegen den geplanten Fabrikbau.

SVolt eröffnet am 1. Juli eine Fabrik in Heusweiler. Hier werden allerdings keine Zellen hergestellt, sondern Batterie-Module und -Packs aus importierten Zellen montiert. Das Unternehmen kündigte zudem an, seine Geschäftsfelder zu erweitern und neben E-Auto-Batterien künftig auch auf stationäre Energiespeichersysteme, Antriebsbatterien für Nutzfahrzeuge und Anwendungen in Non-Automotive-Bereich zu setzen. jul

Der Staatsrat hat einen neuen Aktionsplan zur Emissionsreduktion für die Jahre 2024 und 2025 vorgelegt. Demnach sollen vor allem Schlüsselindustrien von der Stahlproduktion bis zum Transportwesen ihre CO₂-Emissionen senken, etwa durch Effizienzsteigerungen. Pro Einheit Wirtschaftsleistung sollen demnach 2024 der Energieverbrauch um 2,5 Prozent und die CO₂-Emissionen um 3,9 Prozent gesenkt werden, wie Xinhua berichtet. Daraus ergibt sich laut Reuters eine absolute Emissionsreduktion in der Größenordnung von etwa einem Prozent der Gesamtemissionen von 2023.

Auch in China müssen langfristige Klimaziele durch konkrete Kurzfrist-Pläne konkretisiert werden, wie zum Beispiel durch das jetzt veröffentlichte Papier des Staatsrats. Der Anteil des Energieverbrauchs aus nicht-fossilen Quellen soll demnach Ende dieses Jahres bereits 18,9 Prozent erreichen und bis Ende 2025 bei 20 Prozent liegen.

Reformen in Schlüsselbereichen und -industrien werden laut dem Plan bis Ende 2025 zu Energieeinsparungen von etwa 50 Millionen Tonnen Standardkohle und einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um etwa 130 Millionen Tonnen führen. Chinas CO₂-Emissionen waren im März überraschend um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen.

Manche Experten erwarten schon länger, dass Chinas Emissionen schneller sinken werden als in den offiziellen Zielen angepeilt. China will den Emissions-Scheitelpunkt bis 2030 erreicht haben. Danach soll der CO₂-Ausstoß sinken. Ein Sprecher des Umweltministeriums kündigte parallel an, in Kürze einen Plan zur Einführung eines “einheitlichen und standardisierten” Systems für Ermittlung und Management des chinesischen CO₂-Fußabdrucks zu veröffentlichen. ck

Der US-E-Autobauer Tesla will Insidern zufolge seine Full Self Driving-Software (FSD) zum autonomen Fahren in China anmelden. Diese könnte als Monats-Abo angeboten werden, berichtet Reuters. Das würde Tesla eine neue Einnahmequelle eröffnen, nachdem die Verkäufe in China bis Ende April um fast acht Prozent zurückgegangen sind. China ist der zweitgrößte Markt für Tesla.

Sollte das chinesische Industrie- und Digital-Ministerium die FSD-Software erlauben, könnten Tesla-Mitarbeiter die Software zunächst auf öffentlichen Straßen in China testen. Danach könnte FSD Tesla-Fahrern als Upgrade ihrer Software angeboten werden, sagten zwei Insider.

FSD ermöglicht teilautomatisiertes Fahren, also Stufe 2 beim automatisierten Fahren. Dabei muss der Fahrer immer noch die Hände am Lenkrad haben. Die Firma bietet derzeit zwei weniger fortgeschrittene Autopiloten als Assistenz-Systeme an.

Nach einem früheren Reuters-Bericht erwägt Tesla auch, FSD anderen Herstellern in Lizenz anzubieten. In China gibt es aber bereits starke Konkurrenz. So bieten bereits einige chinesische Unternehmen wie Huawei und Xpeng Systeme der Stufe 2 zum teilautomatisierten Fahren an. rtr

Vor fünfunddreißig Jahren studierte ich in Peking. Ich nahm an vielen Demonstrationen teil, allerdings war ich keiner der Anführer, nicht einmal ein kleiner. Im Gegenteil – besaß ich damals kaum ein Verständnis für Politik. Und ich war in der Nacht des 3. Juni auch nicht auf der Straße – nicht aus Angst, sondern aus Erschöpfung. Und weil mir das Gespür für die eigentlich recht eindeutigen Signale der Regierung fehlte, dass ein blutiges Durchgreifen bevorstand.

Die Studentenbewegung hatte sich Mitte April formiert und auf Arbeiter und andere Bevölkerungsschichten ausgeweitet. Sie dauerte nun also schon mehr als einen Monat an und schien in eine Sackgasse geraten zu sein. Es war Anfang Juni und wärmer als sonst. Ich fragte mich, was ich mit dem Sommer anstellen sollte, falls der Studentenstreik so weiterginge. Doch dann, im Morgengrauen des 4. Juni, wurde ich von Schreien und dem Stöhnen meiner Kommilitonen geweckt, die von Tian’anmen zum Campus zurückkehrten.

In den folgenden Tagen fuhr ich mit meinem klapprigen Fahrrad durch die Straßen, um herauszufinden, wie es dort aussah. Ich sah die Dellen in den Straßen, die von den Panzern hinterlassen worden waren; ich sah ausgebrannte Trolleybusse, die von den Einwohnern Pekings und den Studenten, die sich gegen die Soldaten der Volksbefreiungsarmee zur Wehr gesetzt hatten, als Blockade benutzt worden waren. Und ich sah die Leichen von erschossenen Menschen in einer Leichenhalle eines Krankenhauses. Sie war absichtlich offen gelassen worden, damit die Öffentlichkeit die von der Regierung verübten Gräueltaten sehen konnte.

Trotz dieser schrecklichen Erlebnisse glaubte ich der Regierung damals, dass sie keine andere Wahl gehabt habe und dass das Land in ein totales Chaos stürzen und zerfallen würde, wenn keine “entschlossenen Maßnahmen” ergriffen würden.

Erst nachdem ich eine Zeit lang in westlichen Ländern gelebt hatte, änderte sich meine Sichtweise. Am eigenen Leib erlebte ich – und verstand ich – den riesigen Unterschied zwischen der Beziehung der chinesischen Führung zu ihrem Volk und den Beziehungen zwischen den westlichen Völkern und ihren Regierungen.

Mir wurde klar, dass die Kommunistische Partei die Situation auf dem Tian’anmen auch anders hätte handhaben können. Doch ich war – wie die meisten Chinesen – einer Gehirnwäsche unterzogen worden.

Die traurige Wahrheit: Ein sehr großer Teil der Chinesen denkt immer noch so, wie ich es in jenen Jahren tat. Sie mögen die Regierung nicht unbedingt. Aber sie glauben, dass das Land in Unruhen versinken würde und ausländische Mächte dies ausnutzen würden, sollte das kommunistische Regime zusammenbrechen. Ihre Sorgen sind bis zu einem gewissen Grad verständlich. Die Kommunistische Partei hat stets hart daran gearbeitet, die Menschen mit einer verfälschten Geschichte und verzerrten Darstellungen über den Zustand der Welt einer Gehirnwäsche zu unterziehen.

Wer die Lügen des Regimes anzweifelt, muss mit harten Strafen bis hin zur Hinrichtung rechnen. Das Regime versucht die Fähigkeit der chinesischen Bevölkerung zu unterdrücken, sich selbst zu organisieren und wenigstens in den kleinsten Einheiten der Gesellschaft wie Schulen und Nachbarschaftskomitees demokratisch zu handeln.

Die gute Nachricht ist: Die Welt ist inzwischen doch etwas anders geworden. Viele Menschen, so wie ich, haben die Welt gesehen und lassen sich nicht mehr täuschen. Trotz der Bemühungen der Regierung, die Menschen in einen Informationskokon zu sperren, gibt es immer noch Möglichkeiten, die Große Firewall von China zu durchbrechen. Und es existieren besonnene und mutige Seelen, wie die Weißblatt-Bewegung vor anderthalb Jahr eindrucksvoll gezeigt hat.

Die Bemühungen, aus dem 4. Juni 1989 zu lernen, haben nie aufgehört. Auf Seiten der Partei ist die politische Reform, die in den 1980er Jahren mit Babyschritten eingeleitet wurde, wahrscheinlich endgültig gestorben. Seit 1989 ist das Regime ständig auf der Hut vor “Unruhestiftern” im Inland und vor ausländischen Einflüssen. Entschlossen geht die Partei gegen alles vor, was sie als Umsturzversuch ansieht. Gleichzeitig hat die Regierung den Staatskapitalismus eingeführt, der sie finanziell gestärkt hat und den Menschen das Gefühl gibt, dass es ihnen besser geht.

Auf der Seite der Demonstranten und ihrer Unterstützer fanden Überlegungen in verschiedene Richtungen statt. Rückblickend wurden bedauernde Hypothesen aufgestellt: Was wäre passiert, wenn die Demonstranten clever genug gewesen wären, die Radio- und Fernsehsender zu übernehmen? Was wäre passiert, wenn Zhao Ziyang, der liberal gesinnte Generalsekretär der Partei, der wegen seiner Sympathie für die Studenten entlassen wurde, offen gegen Deng Xiaoping rebelliert und ähnlich gehandelt hätte wie Boris Jelzin in den letzten Tagen der Sowjetunion?

Es gab auch Schuldzuweisungen: Die Studenten hätten Kompromisse eingehen sollen, um Blutvergießen zu vermeiden und den Reformern im Regime Handlungsspielraum zu lassen. Der damalige US-Präsident George Bush senior hätte die Kommunistische Partei nach dem Massaker nicht so leicht davonkommen lassen dürfen. Sein Nachfolger Bill Clinton, der Bush im Wahlkampf vorwarf, China zu beschwichtigen, hätte den Kurs nicht ändern dürfen, um China in die WTO aufzunehmen – ein entscheidender Schritt, der China dabei half, eine Supermacht und ein Rivale für die USA und den gesamten Westen zu werden. Westliche Unternehmen hätten sich ohne Zögern von China abwenden müssen, um das böse Regime nicht länger zu unterstützen.

Diese Gedanken waren Ausdruck der Ängste der Menschen im Angesicht eines scheinbar unbezwingbaren Ungeheuers. Doch weder Schuldzuweisungen noch Bedauern noch Hoffen noch Abwarten sind die richtige Strategie. Es gibt immer Dinge, die getan werden können und sollten. Zwar können wir nicht sehen, was unter der Oberfläche geschieht. Doch auch über der Oberfläche steht die Regierung ganz klar vor der schwierigen Herausforderung, das chinesische Volk wieder so gefügig zu machen wie damals.

Eine recht große Gruppe von mutigen chinesischen Aktivisten in verschiedenen Ländern versucht, trotz aller Hindernisse, mit der chinesischen Bevölkerung zu kommunizieren und ihr die Wahrheit zu zeigen. In den letzten Jahren haben sie zudem damit begonnen, die Schikanen und Einschüchterungsversuche der chinesischen Regierung gegenüber Dissidenten im Ausland zu enthüllen und diese Schurken für ihre Verbrechen bezahlen zu lassen. Zu diesen Kämpfern gehören ehemalige Studenten- und Arbeiterführer von 1989 sowie Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Journalisten, die China verlassen haben.

Noch ermutigender ist, dass sich ihnen viele junge Menschen angeschlossen haben. So wurde Li Ying, ein Kunststudent in Italien, auf X durch Zufall zum Informationszentrum für die Weißblatt-Bewegung im letzten Jahr. Li hat inzwischen 1,5 Millionen Follower und ist seitdem ein sehr einflussreicher Informationsknotenpunkt zu den ungeheuerlichen Taten der chinesischen Regierung und für Demonstrationen und Widerstand gegen sie.

Politische Bewegung und Demokratie muss man durch eigenes Handeln erlernen. Glücklicherweise gibt es Menschen, die versuchen, sich selbst und anderen zu helfen, dies zu lernen.

Das Ausmaß der Demokratiebewegung von 1989 in China war weitaus größer, als mir damals bewusst war. Die ganze Welt schaute auf Peking, dank hunderter internationaler Journalisten, die vor Ort waren, um über den historischen Besuch von Michail Gorbatschow zu berichten. Sie fanden sich in etwas viel Wichtigerem wieder.

Aber Peking war nur ein Teil des Bildes. Damals war mir nur flüchtig bekannt, dass auch in anderen chinesischen Städten Demonstrationen stattfanden. Ironischerweise erfuhr ich dies aus den staatlichen Nachrichtenagenturen, die verkündeten, dass in Shanghai unter dem damaligen Bürgermeister Zhu Rongji einige Personen wegen ihrer Beteiligung an den “Unruhen” kurzerhand hingerichtet wurden. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass die Demonstrationen tatsächlich überall in China stattfanden, und dass sie gewaltig waren.

Ich weiß nicht, ob ich die Demokratisierung Chinas noch erleben werde. Die Geschichte ist unvorhersehbar und manchmal spielen auch Zufälle eine Rolle. Auch wenn ich es nicht erleben werde, weiß ich: Die Chinesen haben es versucht. Im Frühjahr 1989 gingen Millionen von ihnen auf die Straße und zeigten der Welt, dass sie nicht länger Lügen leben wollten und die Versklavung leid waren. Ich habe sie gesehen, und auf meine kleine, bescheidene Art war ich einer von ihnen.

Niels Hegewisch ist seit April Desk Officer China bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er arbeitet von Berlin aus. Hegewisch war zuvor bei der parteinahen Stiftung Country Director für Pakistan und leitete davor deren Büro in der Mongolei.

Nico Clari Chulià ist seit April Director & Head of Business Unit Laundry, Dishcare & Cooling Greater China bei der E.G.O. Group. Chulià ist seit mehreren Jahren für den baden-württembergischen Hausgerätehersteller in China tätig. Sein Einsatzort ist weiterhin Taicang in der Provinz Jiangsu.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Kuschelkurs zwischen den USA und China? Mitnichten. Aber immerhin ein Neuanfang für die Panda-Diplomatie. Der Smithsonian’s National Zoo in Washington hat verkündet, dass China ihm zwei junge Riesenpandas anvertrauen will. Noch vor Ende des Jahres sollen Bao Li und Qing Bao ihre neue Heimat erreichen. Erst im Herbst hatte sich der Zoo von drei Pandas verabschieden müssen, die zurück nach China beordert wurden. Darunter Xiao Qi Ji und seine Mutter Mei Xiang. Auf unserem Bild feiern die beiden den neunmonatigen Geburtstag des Pandakindes noch in der US-Hauptstadt. Aktuell leben vier Pandabären – Vater, Mutter und ihre Zwillingskinder – in den USA, in Atlanta.

Bei ihrem Treffen in Kalifornien im November 2023 hatte Chinas Staats- und Regierungschef Xi US-Präsident Biden in Aussicht gestellt, vielleicht erneut Riesenbären in die USA schicken zu wollen. Diesen Worten folgen nun Taten. Das erste Bärenpaar – Lingling und Xingxing – schenkte China den USA übrigens bereits 1972, als Präsent an den US-Präsidenten Nixon – genauer gesagt, dessen Gattin Pat. In Madrid ist es bereits soweit: Hier wurde am Donnerstag ein neues Pandapaar vorgestellt. Damit sie sich wohlfühlen, stehen übrigens mehr als 60 Sorten Bambus auf dem Speiseplan.

der Nahe Osten ist vom Fernen Osten weit entfernt – und doch will China in der Region mitmischen. Zum “China – Arabische Staaten Kooperationsforum” (CASCF) in Peking waren zahlreiche Regierungschefs und Außenminister von Staaten der Arabischen Liga angereist. Was das Ziel der Bemühungen Pekings um eine engere Zusammenarbeit ist?

Auf der Wirtschaftsebene bleibt das Geschäft mit Öl und Gas ausschlaggebend, es kommen aber wichtige Bereiche hinzu. Michael Radunski analysiert die neuen Prioritäten der Volksrepublik. Auf diplomatischer Ebene will China mitnichten allein die Rolle als wohlmeinender Vermittler spielen, wie zum Beispiel im Gaza-Konflikt, schreibt er.

Die Verurteilung der “Hongkong 47” zeigt erneut: Peking zieht die Zügel an und für Hongkong sieht es düster aus. Von 47 Hongkonger Aktivisten, die vor drei Jahren angeklagt wurden, haben 14 am Donnerstag einen Schuldspruch erhalten. Ihnen droht im schlimmsten Fall lebenslange Haft, schreibt Jörn Petring in seiner Analyse. Das Vergehen? Im Juni 2020 hielt die Demokratie-Bewegung eine inoffizielle Vorwahl ab, um die stärksten Kandidaten für die Parlamentswahlen zu bestimmen.

Um Demokratie geht es auch in unserer Kolumne. Anfang Juni 1989 war es heiß in Peking und unser Autor hatte viele Tage mit seinen Kommilitonen auf dem Tian’anmen-Platz verbracht. Welche Hoffnung er für sein Land hat, lesen Sie im Blick aus China, kurz vor dem Jahrestag des 4. Juni.

Ich wünsche Ihnen einen guten letzten Tag der Arbeitswoche.

Die Verurteilung von 14 Anhängern der Hongkonger Demokratie-Bewegung im bisher größten Prozess wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene nationale Sicherheitsgesetz hat bei ausländischen Politikern und Menschenrechtlern verärgerte Reaktionen ausgelöst. Ein Gericht im Stadtteil West Kowloon sprach am Donnerstag die bekannten Aktivisten wegen Subversion schuldig. Subversion bedeutet, eine bestehende politische oder gesellschaftliche Ordnung zu untergraben oder zu stürzen.

Erstmals gab es in einem Verfahren unter dem vor vier Jahren eingeführten Sicherheitsgesetz jedoch auch zwei Freisprüche. Die ehemaligen Bezirksräte Lawrence Lau und Lee Yu-shun wurden für nicht schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft kann jedoch noch Berufung einlegen.

Die 14 Verurteilten und zwei Freigesprochenen gehören zu einer Gruppe von insgesamt 47 Hongkongern, die vor drei Jahren angeklagt wurden. 31 der Angeklagten, darunter prominente Aktivisten wie der ehemalige Studentenführer Joshua Wong und Jura-Dozent Benny Tai, hatten sich bereits im Vorfeld schuldig bekannt und mussten daher am Donnerstag keinen Schuldspruch entgegennehmen. Das Strafmaß gibt das Gericht später bekannt. Im schlimmsten Fall droht lebenslange Haft.

Die angebliche “Tat”, die der Gruppe vorgeworfen wird, wirkt banal. Im Juni 2020 hielt die Demokratie-Bewegung eine inoffizielle Vorwahl ab, um die stärksten Kandidaten für die Parlamentswahlen zu bestimmen. Ziel war es, eine Mehrheit im Hongkonger Parlament zu gewinnen und dadurch wichtige Gesetzesvorhaben und Haushaltspläne der Regierung blockieren zu können.

Die Demokraten hofften, den Regierungschef unter Druck zu setzen und politische Reformen durchzusetzen. Ihre Ziele waren unter anderem eine größere Rechenschaftspflicht der Polizei und die Einführung demokratischer Wahlen des Regierungschefs. Die Vorwahlen sollten das demokratische Mitspracherecht der Bevölkerung stärken und die politische Kontrolle über die Regierung erhöhen. Dies geschah zu einer Zeit, als die damaligen Demokratie-Proteste durch das harte Durchgreifen Pekings und den Ausbruch der Corona-Pandemie bereits deutlich an Fahrt verloren hatten.

Nur Wochen später trat das von Peking auferlegte nationale Sicherheitsgesetz in Kraft, und das Büro zur Wahrung der nationalen Sicherheit nahm seine Arbeit auf. Eines der ersten Ziele der Ermittler waren die “Hongkong 47”. “Die Verurteilung zeigt, wie es um die ‘Rechtsstaatlichkeit’ in Hongkong bestellt ist“, sagt die in Hamburg im Exil lebende Aktivistin Chung Ching Kwong zu Table.Briefings. “Die Aktivisten werden für ihre Liebe zu Hongkong und ihr Streben nach Demokratie verurteilt. Die internationale Gemeinschaft hat es versäumt, Peking zur Rechenschaft zu ziehen, da sie sich weigert, über leere Worthülsen hinauszugehen”, kritisiert sie.

Im Bundestag war die Verurteilung zumindest Thema. “Demokratie ist für Peking ein Verbrechen”, kommentierte Gyde Jensen, FDP-Politikerin und ehemalige Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte, das Urteil am Donnerstag. “Die Verurteilung ist skandalös und zeigt, dass sich sämtliche Bedenken gegen das Sicherheitsgesetz erbarmungslos bewahrheitet haben”, sagte Jensen. “Wenn dieser Schauprozess eines deutlich gemacht hat: Demokratie ist für die kommunistische Führung in Peking ein Verbrechen und nichts verachtet das Regime so sehr wie die Freiheit”. Gerade jetzt müsse die freie Welt entschlossen an der Seite der mutigen Menschen in Hongkong stehen.

Kritisch äußerte sich auch Maya Wang, China-Direktorin bei Human Rights Watch: “Die Tatsache, dass ein Gericht in Hongkong 14 Menschen für ihren friedlichen Aktivismus verurteilt hat, zeigt die völlige Verachtung sowohl für demokratische politische Prozesse als auch für die Rechtsstaatlichkeit“, sagte Wang. “Alles, was die Menschen in Hongkong wollten, war die Möglichkeit, ihre Regierung frei zu wählen.” Die chinesische Regierung habe den Menschen in Hongkong das allgemeine Wahlrecht versprochen. Nun müsse man Peking dafür zur Rechenschaft ziehen, dass es dieses Versprechen immer wieder gebrochen hat.

Die Hongkonger Regierung versucht, das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort wiederherzustellen. Allerdings werfen ihr Beobachter dabei ein eher stümperhaftes Vorgehen vor. Völlig unnötig werde die nationale Sicherheit in einer eigentlich völlig sicheren Stadt in den Vordergrund gestellt. Auch Fahndungsfotos von jungen Aktivisten sorgen für Stirnrunzeln. Sowohl am Flughafen als auch an den Grenzübergängen zu China sind diese Fotos für Einreisende gut sichtbar an Wänden aufgehängt.

Für Verärgerung sorgt zudem das harte Vorgehen gegen die traditionelle Kerzen-Mahnwache am 4. Juni. Diese erinnert an die blutige Niederschlagung der Studentenproteste in Peking am 4. Juni 1989. In der Vergangenheit war die Veranstaltung stets friedlich. Sie galt als eines der stärksten Symbole dafür, dass in Hongkong andere Regeln und mehr Freiheiten als auf dem chinesischen Festland gelten.

Seit der Pandemie genehmigen die Behörden die Mahnwache jedoch nicht mehr. Stattdessen beschlagnahmen Pro-Peking-Gruppen das Areal am Hongkonger Victoria Park. Auch in diesem Jahr eröffnen sie auf den Sportplätzen des Parks Imbissbuden, wo die Menschen sonst der Toten gedachten. Rund um den 4. Juni planen sie einen großen Markt, auf dem Besucher Delikatessen aus zahlreichen chinesischen Provinzen essen können.

Diese Woche ist die Hongkonger Polizei zudem erneut hart gegen Aktivisten vorgegangen, die an die Tiananmen-Proteste erinnern wollten. Sechs Verdächtige, darunter Chow Hang-tung, eine prominente Aktivistin und ehemalige Organisatorin der jährlichen Mahnwache, die bereits wegen anderer vermeintlicher Vergehen im Gefängnis sitzt, wurde wegen Posts zum 4. Juni auf sozialen Medien verhaftet. Mitarbeit: Fabian Peltsch

Es ist ein bemerkenswertes Zeichen. Während im Nahen Osten der Konflikt um Gaza zu eskalieren droht, versammeln sich die Staatschefs vieler arabischer Länder – aber nicht in der Region, auch nicht in Washington, sondern in Peking. Und Chinas Staatschef Xi Jinping nutzt die Gelegenheit für eine Grundsatzrede an eine Region, in der eigentlich die USA seit langen die dominierende Macht sind.

Bei der Eröffnung des Kooperationsforums zwischen China und den arabischen Staaten kritisierte Xi zunächst die aktuellen Kampfhandlungen. Er forderte einen unabhängigen palästinensischen Staat sowie eine internationale Friedenskonferenz. Doch Chinas Blick geht weit über den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern hinaus: Peking will seinen Einfluss in der gesamten Region ausbauen. Und so versprach Xi den arabischen Staaten in Peking engere Beziehungen, die als Modell für eine bessere Welt dienen sollen.

“Seit letztem Oktober ist der palästinensisch-israelische Konflikt dramatisch eskaliert und hat die Menschen in enormes Leid gestürzt”, sagte Xi am Donnerstag auf dem “China – Arabische Staaten Kooperationsforum” (CASCF) in Peking. Er appellierte: “Der Krieg darf nicht auf unbestimmte Zeit weitergehen. Gerechtigkeit darf nicht für immer fehlen.” Dafür brauche es eine “breiter angelegte, maßgeblichere und wirksamere internationale Friedenskonferenz”.

China gibt sich im Nahost-Konflikt neutral und kritisiert Gewalt an Zivilisten. Auch am Donnerstag zeigte man sich in Peking besorgt über das israelische Vorrücken in Rafah und forderte ein sofortiges Ende der Kämpfe. So weit, so richtig. Doch im Hinblick auf die Hamas stößt Chinas vermeintliche Neutralität schnell an ihre Grenzen: Den brutalen Angriff der Terrororganisation vom 7. Oktober hat Peking bislang jedenfalls mit keinem Wort verurteilt.

Entsprechend haben die traditionell guten Beziehungen zwischen China und Israel zuletzt stark gelitten. Lange Zeit wurden grundlegende politische Unterschiede übertüncht. Während China vor allem an Hightech und Rüstung aus Israel interessiert ist, nutzte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu den Partner aus Asien für eine Diversifizierung seiner Außenpolitik. Bis zum Angriff der Hamas auf Israel und vor allem bis zur anschließenden Reaktion aus China.

Gedaliah Afterman von der Reichman University in Herzliya ist jedenfalls sicher: China geht es nicht um Israel. “Wenn China die Situation betrachtet, nimmt es zunächst eine regionale Perspektive ein und schließlich den Blick aus einer geopolitischen Konkurrenz zweier Supermächte”, sagt Afterman zu Table.Briefings.

Das zeigte sich auch am Donnerstag auf dem chinesisch-arabischen Kooperationsforum. Angereist waren die Regierungschefs von Bahrain, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Tunesien sowie die Außenminister weiterer Staaten der Arabischen Liga.

In Peking versprach Xi den arabischen Staaten mehr und engere Zusammenarbeit. Die Beziehungen zwischen China und den arabischen Staaten sollten als Modell für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der Stabilität gelten, so Xi.

Konkret will China mit den arabischen Staaten zusammenarbeiten, um Öl und Gas zu fördern. Doch chinesische Energieunternehmen und Finanzinstitute werden sich auch bei Projekten für erneuerbare Energien in arabischen Ländern beteiligen. Allein am Donnerstag ging es um Kooperationen mit einer installierten Gesamtleistung von mehr als drei Millionen Kilowatt.

Der Fokus auf Energie ist wenig verwunderlich: China ist der größte Ölimporteur der Welt – sein Hauptlieferant ist Saudi-Arabien. Zudem hat sich China zum größten Abnehmer von Kohlenwasserstoffexporten der Golfstaaten entwickelt.

Dafür wird auch kräftig in Infrastruktur investiert: Im Rahmen der “Neuen Seidenstraße”-Initiative gibt es schon einige wichtige Hafen- und Industriegebietsprojekte. Dazu zählen ein Terminal im Hafen Khalifa in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie die Häfen Yanbu, Jizan und Jeddah an der Küste Saudi-Arabiens am Roten Meer.

Doch Chinas Außenpolitik hat neue Prioritäten – und die spiegeln sich auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit den Golfstaaten wider. So sprach Xi am Donnerstag auch über Kooperationen in den Bereichen Grüne Energie, Digitalisierung, Big Data, künstliche Intelligenz und 5G.

Es sind hochumkämpfte Bereiche. Vor kurzem verkündete der US-Konzern Microsoft, man werde mit 1,5 Milliarden US-Dollar bei G42 einsteigen, einem führenden KI-Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der Deal wurde maßgeblich von der US-Regierung eingefädelt – auch, um Chinas Ambitionen in der Region zurückzudrängen. Experten rechnen deshalb damit, dass China das Treffen in Peking auch nutzen wird, um über einen eigenen Deal mit den Emiraten zu verhandeln.

Schnell wird deutlich, dass hinter fast allen Bemühungen und Abkommen auch der Wettstreit zwischen China und den USA steht. Es geht darum, den Einfluss des anderen zurückzudrängen. Deshalb versucht China selbst zu den unterschiedlichsten Akteuren gute Verbindungen zu unterhalten: zu den Palästinensern, aber auch zu Israel, zu Saudi-Arabien wie zu Iran.

“Dieser äußerst schwierige Balanceakt gelingt vor allem, weil China sich bislang aus allem herausgehalten hat”, sagt Alexander Gabujew, Direktor des renommierten Carnegie Russia Eurasia Center zu Table.Briefings. Entsprechend wenig ist wohl auch von Xis Forderung nach einer Friedenskonferenz für Israelis und Palästinensern zu erwarten.

Dass Chinas Strategie aber erfolgreich ist, verdeutlicht Liu Zhongmin von der Shanghai International Studies University gegenüber der Global Times: “Inmitten eines verschärften strategischen Wettbewerbs zwischen den Großmächten haben die arabischen Länder in Schlüsselfragen wie der Taiwan-Frage, dem Südchinesischen Meer, Xinjiang und Hongkong stets China unterstützt.“

05.06.2024, 08:30 Uhr (14:30 Uhr Beijing time)

Chinaforum Bayern e.V., Webinar: Long time no hear – was aus Chinas Sozialkreditsystem geworden ist Mehr

05.06.2024, 19:00 Uhr

Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung e.V., China-Rede 2024 (in Düsseldorf): Rückenwind für den grünen Wandel: Wie die Chemie China als Motor für Klimaneutralität unterstützt Mehr

06.06.2024, 11:00 Uhr (17:00 Uhr Beijing time)

Kiel Institut für Weltwirtschaft, Global China Conversations: Umgang mit Daten: Welche Herausforderungen bestehen für ausländische Unternehmen in China? Mehr

06.06.2024, 09:30 Uhr (15:30 Uhr Beijing time)

Germany Trade & Invest, Webinar: China und CBAM: Was der CO2-Grenzsausgleichsmechnismus im Umgang mit Lieferanten aus China bedeutet Mehr

06.06.2024, 14:30 Uhr Beijing time

German Chamber of Commerce in China, GCC Marketing Day (in Shanghai): B2B E-Commerce in China Mehr

06.06.2024, 19:15 Uhr

Zeppelin Universität, öffentliche Vorlesung (in Friedrichshafen) Ringvorlesung zur Europawahl 2024: Europäische Perspektiven auf die Taiwanstraße Mehr

07.-09.06.2024

CNBW / Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, Workshop (in Bad Urach): “ChinaPlus” – China-Kompetenz für Fortgeschrittene Mehr

09.06.2024, 09:00 Uhr (15:00 Uhr Beijing time)

China Macro Group, Webinar: Staying in Dialogue with China – Economic Security Mehr

12.06.2024, 18:00 Uhr (24:00 Uhr Beijing time)

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen, Buchvorstellung von Wolfgang Hirn (hybrid): Der Tech-Krieg: China gegen USA – und wo bleibt Europa? Mehr

Die EU-Kommission hält sich weiter bedeckt darüber, wann sie über mögliche Strafzölle auf chinesische E-Autos entscheiden wird. EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis sagte am Donnerstag, das Untersuchungsverfahren wegen staatlicher Förderung für chinesische Elektroautos “nimmt seinen Lauf”. Über das genaue Datum, wann die Maßnahmen bekannt gegeben werden sollen, sei noch nicht entschieden worden.

Dombrovskis erinnerte an die Neun-Monats-Frist, innerhalb welcher vorläufige Maßnahmen angewandt werden müssen. Die Frist läuft Anfang Juli ab, denn das Verfahren war Anfang Oktober 2023 eingeleitet worden. Am Mittwoch hatte die EU-Kommission bekannt gegeben, die Entscheidung auf nach die EU-Wahlen zu verschieben. Als Grund dafür nannte sie den laufenden Wahlkampf. cyb/ari

Das chinesische Batterieunternehmen SVolt baut doch keine Batteriezellfabrik in Brandenburg. Das berichtet Asia Nikkei. Die Produktion sollte eigentlich bereits Anfang 2025 beginnen, mit einer Kapazität von 16 GWh pro Jahr. SVolt hatte dazu in Lauchhammer ein ehemaliges Werk der Windenergiefirma Vestas übernommen.

“Neben einer ohnehin geringen Planungssicherheit auf unterschiedlichsten Ebenen – von international drohenden Strafzöllen bis hin zu Marktverzerrungen durch langwierige sowie ungleich verteilte Fördermittel”, sei außerdem ein “signifikantes Kundenprojekt weggefallen”, begründete Kai-Uwe Wollenhaupt, Präsident von SVolt Europe, den Schritt.

Laut eines Berichts des Saarländischen Rundfunks (SR) handelt es sich bei diesem Kunden um BMW. Branchenkreisen zufolge habe der Auftrag ein Volumen von rund 13 Milliarden US-Dollar über mehrere Jahre gehabt, berichtet der SR. SVolt habe die vorgeschriebenen Lieferzeitpunkte demnach aber nicht einhalten können.

Als weiteren Grund für den Schritt nennt Europa-Präsident Wollenhaupt politische Unentschlossenheit. “Hinzu kommen die wieder aufflammenden Diskussionen über das Verbrenner-Aus in der EU, die sich kontraproduktiv auf die geplanten Lokalisierungsbemühungen auswirken.”

SVolt dementiert auf seiner Internetseite Berichte, die auch von einem Aus für die geplante Batteriezellfabrik im saarländischen Überherrn sprechen. An den Plänen für Überherrn werde sich nichts ändern, schreibt das Unternehmen, man warte nur noch auf die Genehmigung beim zuständigen Ministerium für die grundsätzliche Berechtigung zum Bau. Nachdem diese erteilt sei, werde das Unternehmen mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung fortfahren – trotz bereits angekündigter Klagen gegen den geplanten Fabrikbau.

SVolt eröffnet am 1. Juli eine Fabrik in Heusweiler. Hier werden allerdings keine Zellen hergestellt, sondern Batterie-Module und -Packs aus importierten Zellen montiert. Das Unternehmen kündigte zudem an, seine Geschäftsfelder zu erweitern und neben E-Auto-Batterien künftig auch auf stationäre Energiespeichersysteme, Antriebsbatterien für Nutzfahrzeuge und Anwendungen in Non-Automotive-Bereich zu setzen. jul

Der Staatsrat hat einen neuen Aktionsplan zur Emissionsreduktion für die Jahre 2024 und 2025 vorgelegt. Demnach sollen vor allem Schlüsselindustrien von der Stahlproduktion bis zum Transportwesen ihre CO₂-Emissionen senken, etwa durch Effizienzsteigerungen. Pro Einheit Wirtschaftsleistung sollen demnach 2024 der Energieverbrauch um 2,5 Prozent und die CO₂-Emissionen um 3,9 Prozent gesenkt werden, wie Xinhua berichtet. Daraus ergibt sich laut Reuters eine absolute Emissionsreduktion in der Größenordnung von etwa einem Prozent der Gesamtemissionen von 2023.

Auch in China müssen langfristige Klimaziele durch konkrete Kurzfrist-Pläne konkretisiert werden, wie zum Beispiel durch das jetzt veröffentlichte Papier des Staatsrats. Der Anteil des Energieverbrauchs aus nicht-fossilen Quellen soll demnach Ende dieses Jahres bereits 18,9 Prozent erreichen und bis Ende 2025 bei 20 Prozent liegen.

Reformen in Schlüsselbereichen und -industrien werden laut dem Plan bis Ende 2025 zu Energieeinsparungen von etwa 50 Millionen Tonnen Standardkohle und einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um etwa 130 Millionen Tonnen führen. Chinas CO₂-Emissionen waren im März überraschend um drei Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgegangen.

Manche Experten erwarten schon länger, dass Chinas Emissionen schneller sinken werden als in den offiziellen Zielen angepeilt. China will den Emissions-Scheitelpunkt bis 2030 erreicht haben. Danach soll der CO₂-Ausstoß sinken. Ein Sprecher des Umweltministeriums kündigte parallel an, in Kürze einen Plan zur Einführung eines “einheitlichen und standardisierten” Systems für Ermittlung und Management des chinesischen CO₂-Fußabdrucks zu veröffentlichen. ck

Der US-E-Autobauer Tesla will Insidern zufolge seine Full Self Driving-Software (FSD) zum autonomen Fahren in China anmelden. Diese könnte als Monats-Abo angeboten werden, berichtet Reuters. Das würde Tesla eine neue Einnahmequelle eröffnen, nachdem die Verkäufe in China bis Ende April um fast acht Prozent zurückgegangen sind. China ist der zweitgrößte Markt für Tesla.

Sollte das chinesische Industrie- und Digital-Ministerium die FSD-Software erlauben, könnten Tesla-Mitarbeiter die Software zunächst auf öffentlichen Straßen in China testen. Danach könnte FSD Tesla-Fahrern als Upgrade ihrer Software angeboten werden, sagten zwei Insider.

FSD ermöglicht teilautomatisiertes Fahren, also Stufe 2 beim automatisierten Fahren. Dabei muss der Fahrer immer noch die Hände am Lenkrad haben. Die Firma bietet derzeit zwei weniger fortgeschrittene Autopiloten als Assistenz-Systeme an.

Nach einem früheren Reuters-Bericht erwägt Tesla auch, FSD anderen Herstellern in Lizenz anzubieten. In China gibt es aber bereits starke Konkurrenz. So bieten bereits einige chinesische Unternehmen wie Huawei und Xpeng Systeme der Stufe 2 zum teilautomatisierten Fahren an. rtr

Vor fünfunddreißig Jahren studierte ich in Peking. Ich nahm an vielen Demonstrationen teil, allerdings war ich keiner der Anführer, nicht einmal ein kleiner. Im Gegenteil – besaß ich damals kaum ein Verständnis für Politik. Und ich war in der Nacht des 3. Juni auch nicht auf der Straße – nicht aus Angst, sondern aus Erschöpfung. Und weil mir das Gespür für die eigentlich recht eindeutigen Signale der Regierung fehlte, dass ein blutiges Durchgreifen bevorstand.

Die Studentenbewegung hatte sich Mitte April formiert und auf Arbeiter und andere Bevölkerungsschichten ausgeweitet. Sie dauerte nun also schon mehr als einen Monat an und schien in eine Sackgasse geraten zu sein. Es war Anfang Juni und wärmer als sonst. Ich fragte mich, was ich mit dem Sommer anstellen sollte, falls der Studentenstreik so weiterginge. Doch dann, im Morgengrauen des 4. Juni, wurde ich von Schreien und dem Stöhnen meiner Kommilitonen geweckt, die von Tian’anmen zum Campus zurückkehrten.

In den folgenden Tagen fuhr ich mit meinem klapprigen Fahrrad durch die Straßen, um herauszufinden, wie es dort aussah. Ich sah die Dellen in den Straßen, die von den Panzern hinterlassen worden waren; ich sah ausgebrannte Trolleybusse, die von den Einwohnern Pekings und den Studenten, die sich gegen die Soldaten der Volksbefreiungsarmee zur Wehr gesetzt hatten, als Blockade benutzt worden waren. Und ich sah die Leichen von erschossenen Menschen in einer Leichenhalle eines Krankenhauses. Sie war absichtlich offen gelassen worden, damit die Öffentlichkeit die von der Regierung verübten Gräueltaten sehen konnte.

Trotz dieser schrecklichen Erlebnisse glaubte ich der Regierung damals, dass sie keine andere Wahl gehabt habe und dass das Land in ein totales Chaos stürzen und zerfallen würde, wenn keine “entschlossenen Maßnahmen” ergriffen würden.

Erst nachdem ich eine Zeit lang in westlichen Ländern gelebt hatte, änderte sich meine Sichtweise. Am eigenen Leib erlebte ich – und verstand ich – den riesigen Unterschied zwischen der Beziehung der chinesischen Führung zu ihrem Volk und den Beziehungen zwischen den westlichen Völkern und ihren Regierungen.

Mir wurde klar, dass die Kommunistische Partei die Situation auf dem Tian’anmen auch anders hätte handhaben können. Doch ich war – wie die meisten Chinesen – einer Gehirnwäsche unterzogen worden.

Die traurige Wahrheit: Ein sehr großer Teil der Chinesen denkt immer noch so, wie ich es in jenen Jahren tat. Sie mögen die Regierung nicht unbedingt. Aber sie glauben, dass das Land in Unruhen versinken würde und ausländische Mächte dies ausnutzen würden, sollte das kommunistische Regime zusammenbrechen. Ihre Sorgen sind bis zu einem gewissen Grad verständlich. Die Kommunistische Partei hat stets hart daran gearbeitet, die Menschen mit einer verfälschten Geschichte und verzerrten Darstellungen über den Zustand der Welt einer Gehirnwäsche zu unterziehen.

Wer die Lügen des Regimes anzweifelt, muss mit harten Strafen bis hin zur Hinrichtung rechnen. Das Regime versucht die Fähigkeit der chinesischen Bevölkerung zu unterdrücken, sich selbst zu organisieren und wenigstens in den kleinsten Einheiten der Gesellschaft wie Schulen und Nachbarschaftskomitees demokratisch zu handeln.

Die gute Nachricht ist: Die Welt ist inzwischen doch etwas anders geworden. Viele Menschen, so wie ich, haben die Welt gesehen und lassen sich nicht mehr täuschen. Trotz der Bemühungen der Regierung, die Menschen in einen Informationskokon zu sperren, gibt es immer noch Möglichkeiten, die Große Firewall von China zu durchbrechen. Und es existieren besonnene und mutige Seelen, wie die Weißblatt-Bewegung vor anderthalb Jahr eindrucksvoll gezeigt hat.

Die Bemühungen, aus dem 4. Juni 1989 zu lernen, haben nie aufgehört. Auf Seiten der Partei ist die politische Reform, die in den 1980er Jahren mit Babyschritten eingeleitet wurde, wahrscheinlich endgültig gestorben. Seit 1989 ist das Regime ständig auf der Hut vor “Unruhestiftern” im Inland und vor ausländischen Einflüssen. Entschlossen geht die Partei gegen alles vor, was sie als Umsturzversuch ansieht. Gleichzeitig hat die Regierung den Staatskapitalismus eingeführt, der sie finanziell gestärkt hat und den Menschen das Gefühl gibt, dass es ihnen besser geht.

Auf der Seite der Demonstranten und ihrer Unterstützer fanden Überlegungen in verschiedene Richtungen statt. Rückblickend wurden bedauernde Hypothesen aufgestellt: Was wäre passiert, wenn die Demonstranten clever genug gewesen wären, die Radio- und Fernsehsender zu übernehmen? Was wäre passiert, wenn Zhao Ziyang, der liberal gesinnte Generalsekretär der Partei, der wegen seiner Sympathie für die Studenten entlassen wurde, offen gegen Deng Xiaoping rebelliert und ähnlich gehandelt hätte wie Boris Jelzin in den letzten Tagen der Sowjetunion?

Es gab auch Schuldzuweisungen: Die Studenten hätten Kompromisse eingehen sollen, um Blutvergießen zu vermeiden und den Reformern im Regime Handlungsspielraum zu lassen. Der damalige US-Präsident George Bush senior hätte die Kommunistische Partei nach dem Massaker nicht so leicht davonkommen lassen dürfen. Sein Nachfolger Bill Clinton, der Bush im Wahlkampf vorwarf, China zu beschwichtigen, hätte den Kurs nicht ändern dürfen, um China in die WTO aufzunehmen – ein entscheidender Schritt, der China dabei half, eine Supermacht und ein Rivale für die USA und den gesamten Westen zu werden. Westliche Unternehmen hätten sich ohne Zögern von China abwenden müssen, um das böse Regime nicht länger zu unterstützen.

Diese Gedanken waren Ausdruck der Ängste der Menschen im Angesicht eines scheinbar unbezwingbaren Ungeheuers. Doch weder Schuldzuweisungen noch Bedauern noch Hoffen noch Abwarten sind die richtige Strategie. Es gibt immer Dinge, die getan werden können und sollten. Zwar können wir nicht sehen, was unter der Oberfläche geschieht. Doch auch über der Oberfläche steht die Regierung ganz klar vor der schwierigen Herausforderung, das chinesische Volk wieder so gefügig zu machen wie damals.

Eine recht große Gruppe von mutigen chinesischen Aktivisten in verschiedenen Ländern versucht, trotz aller Hindernisse, mit der chinesischen Bevölkerung zu kommunizieren und ihr die Wahrheit zu zeigen. In den letzten Jahren haben sie zudem damit begonnen, die Schikanen und Einschüchterungsversuche der chinesischen Regierung gegenüber Dissidenten im Ausland zu enthüllen und diese Schurken für ihre Verbrechen bezahlen zu lassen. Zu diesen Kämpfern gehören ehemalige Studenten- und Arbeiterführer von 1989 sowie Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Journalisten, die China verlassen haben.

Noch ermutigender ist, dass sich ihnen viele junge Menschen angeschlossen haben. So wurde Li Ying, ein Kunststudent in Italien, auf X durch Zufall zum Informationszentrum für die Weißblatt-Bewegung im letzten Jahr. Li hat inzwischen 1,5 Millionen Follower und ist seitdem ein sehr einflussreicher Informationsknotenpunkt zu den ungeheuerlichen Taten der chinesischen Regierung und für Demonstrationen und Widerstand gegen sie.

Politische Bewegung und Demokratie muss man durch eigenes Handeln erlernen. Glücklicherweise gibt es Menschen, die versuchen, sich selbst und anderen zu helfen, dies zu lernen.

Das Ausmaß der Demokratiebewegung von 1989 in China war weitaus größer, als mir damals bewusst war. Die ganze Welt schaute auf Peking, dank hunderter internationaler Journalisten, die vor Ort waren, um über den historischen Besuch von Michail Gorbatschow zu berichten. Sie fanden sich in etwas viel Wichtigerem wieder.

Aber Peking war nur ein Teil des Bildes. Damals war mir nur flüchtig bekannt, dass auch in anderen chinesischen Städten Demonstrationen stattfanden. Ironischerweise erfuhr ich dies aus den staatlichen Nachrichtenagenturen, die verkündeten, dass in Shanghai unter dem damaligen Bürgermeister Zhu Rongji einige Personen wegen ihrer Beteiligung an den “Unruhen” kurzerhand hingerichtet wurden. Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass die Demonstrationen tatsächlich überall in China stattfanden, und dass sie gewaltig waren.

Ich weiß nicht, ob ich die Demokratisierung Chinas noch erleben werde. Die Geschichte ist unvorhersehbar und manchmal spielen auch Zufälle eine Rolle. Auch wenn ich es nicht erleben werde, weiß ich: Die Chinesen haben es versucht. Im Frühjahr 1989 gingen Millionen von ihnen auf die Straße und zeigten der Welt, dass sie nicht länger Lügen leben wollten und die Versklavung leid waren. Ich habe sie gesehen, und auf meine kleine, bescheidene Art war ich einer von ihnen.

Niels Hegewisch ist seit April Desk Officer China bei der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er arbeitet von Berlin aus. Hegewisch war zuvor bei der parteinahen Stiftung Country Director für Pakistan und leitete davor deren Büro in der Mongolei.

Nico Clari Chulià ist seit April Director & Head of Business Unit Laundry, Dishcare & Cooling Greater China bei der E.G.O. Group. Chulià ist seit mehreren Jahren für den baden-württembergischen Hausgerätehersteller in China tätig. Sein Einsatzort ist weiterhin Taicang in der Provinz Jiangsu.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Kuschelkurs zwischen den USA und China? Mitnichten. Aber immerhin ein Neuanfang für die Panda-Diplomatie. Der Smithsonian’s National Zoo in Washington hat verkündet, dass China ihm zwei junge Riesenpandas anvertrauen will. Noch vor Ende des Jahres sollen Bao Li und Qing Bao ihre neue Heimat erreichen. Erst im Herbst hatte sich der Zoo von drei Pandas verabschieden müssen, die zurück nach China beordert wurden. Darunter Xiao Qi Ji und seine Mutter Mei Xiang. Auf unserem Bild feiern die beiden den neunmonatigen Geburtstag des Pandakindes noch in der US-Hauptstadt. Aktuell leben vier Pandabären – Vater, Mutter und ihre Zwillingskinder – in den USA, in Atlanta.

Bei ihrem Treffen in Kalifornien im November 2023 hatte Chinas Staats- und Regierungschef Xi US-Präsident Biden in Aussicht gestellt, vielleicht erneut Riesenbären in die USA schicken zu wollen. Diesen Worten folgen nun Taten. Das erste Bärenpaar – Lingling und Xingxing – schenkte China den USA übrigens bereits 1972, als Präsent an den US-Präsidenten Nixon – genauer gesagt, dessen Gattin Pat. In Madrid ist es bereits soweit: Hier wurde am Donnerstag ein neues Pandapaar vorgestellt. Damit sie sich wohlfühlen, stehen übrigens mehr als 60 Sorten Bambus auf dem Speiseplan.