ist das die große Entwarnung? Einer neuen Wirtschaftsstudie zufolge fließen gar keine so hohen Gewinne von China nach Deutschland, wie die Abhängigkeitsdebatte vermuten ließe. In manchen Jahren handelte es sich nur um einen einstelligen Milliardenbetrag. Die Untersuchung stammt von Bertelsmann Stiftung, IW, Merics und BDI und damit von einigen der wichtigsten Akteure für wirtschaftspolitische Einschätzungen zu China. Da die deutschen Firmen das Kapital für Investitionen zudem im chinesischen Inland erwirtschaften, fließen zudem keine Mittel aus Deutschland ab.

Doch die Entwarnung ist nur die halbe Wahrheit. Für Mittelständler sitzen oft die wichtigsten Kunden in Fernost. Außerdem findet ein guter Teil des deutschen Chinageschäfts als innerchinesisches Spiel statt: in Fabriken vor Ort produzieren deutsche Marken für chinesische Kunden. Fiele dieser Teil des Umsatzes weg, hinge die Bilanz schief. Vom Verlust an internationaler Bedeutung ganz zu schweigen. Dazu kommt die Rolle Chinas als Produktionsbasis für Drittländer. Zudem legen Großunternehmen die entscheidenden finanziellen Risiken oft nicht offen, schreibt Christiane Kühl.

Die Studie fordert daher auch mehr Transparenz der Konzerne. Die Politik kann nur die richtigen Entscheidungen treffen, und Ökonomen können nur die richtigen Ratschläge geben, wenn sie mit verlässlichen Daten arbeiten.

Eine dünne Datenbasis ist oft auch eine Erschwernis bei der Bewertung der chinesischen Kreditvergabe im Ausland. Wir berichten heute über eine Veranstaltung des IfW Kiel, in dem es um Darlehen für afrikanische Länder geht. Die Quintessenz lässt China gut dastehen, schreibt Michael Radunski. Es fließt zwar weiter viel zu wenig Kapital nach Afrika, um die Entwicklung dort auf die nächste Stufe zu heben. Doch China mit seiner hohen Kreditvergabe trägt zumindest dazu bei, die Infrastruktur endlich etwas nach vorn zu bringen. Mehr zumindest als die Europäer. Dass geliehenes Geld dann auch zurückzuzahlen ist, sollte am Ende für keinen der Beteiligten als Überraschung kommen.

Deutschlands Wirtschaft ist nach Erkenntnissen einer neuen Studie in den meisten Branchen weit weniger von China abhängig als gemeinhin angenommen. Das ist das Fazit einer von der Bertelsmann Stiftung, dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW), dem China-Institut Merics und dem BDI am Donnerstag veröffentlichten Studie. Diese hat die Gewinnsituation deutscher Unternehmen in China – nach eigenen Angaben zum ersten Mal überhaupt – systematisch untersucht, inklusive Sonderauswertungen von Bundesbank-Daten.

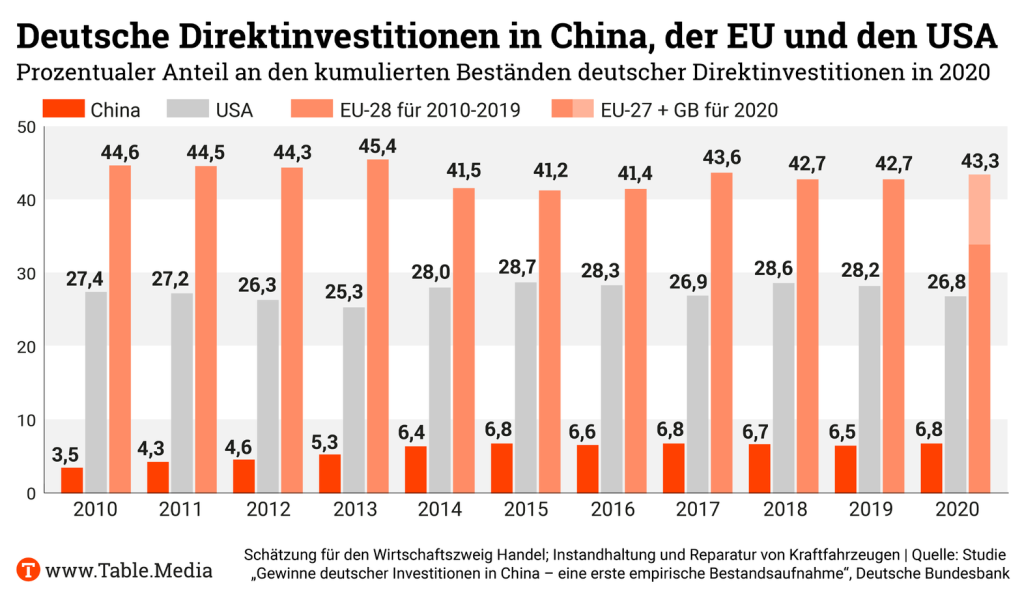

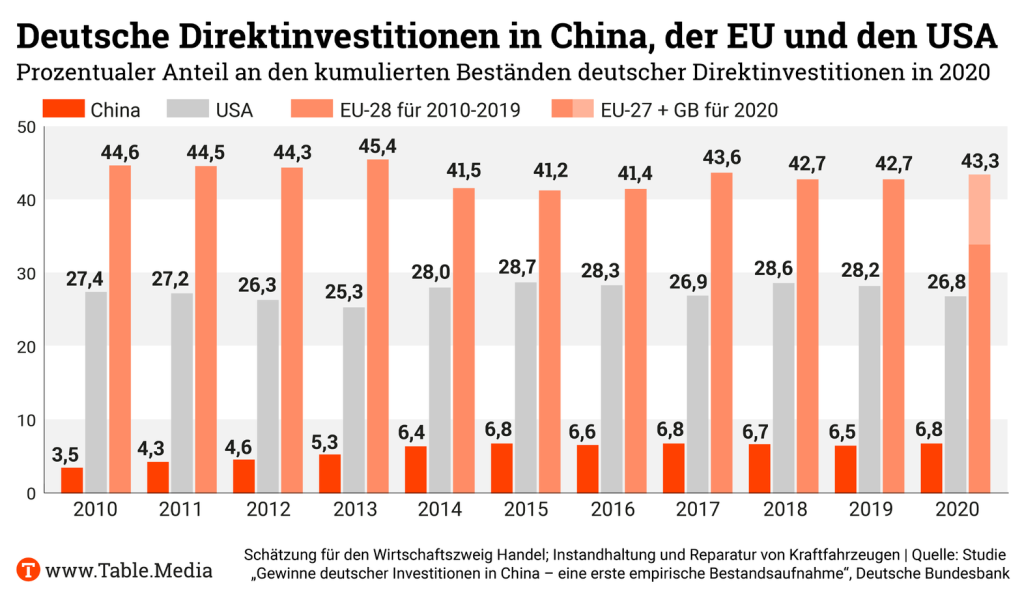

Aus den Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China flossen demnach zwischen 2017 und 2021 jährlich Gewinne in Höhe von sieben bis elf Milliarden Euro nach Deutschland zurück. Damit liegt Chinas Bedeutung mit einem Anteil von zwölf bis 16 Prozent an den Gewinnrückflüssen der Firmen aus dem gesamten Ausland in etwa gleichauf mit den USA. Der Anteil der EU war mit durchschnittlich 56 Prozent allerdings deutlich höher. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der von deutschen Unternehmen in China erzielten Gewinne sei zwar relevant, bleibe aber begrenzt.

Die Volksrepublik spiele als Zielort von Direktinvestitionen im Ausland trotz wachsender Bedeutung nach wie vor eine relativ untergeordnete Rolle im Vergleich zur EU, schreiben die Autoren. Eine kritische volkswirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China gebe es nicht. Das ist eine ziemlich überraschende Schlussfolgerung angesichts der aufgeregten Debatte über eine zu große Abhängigkeit von China.

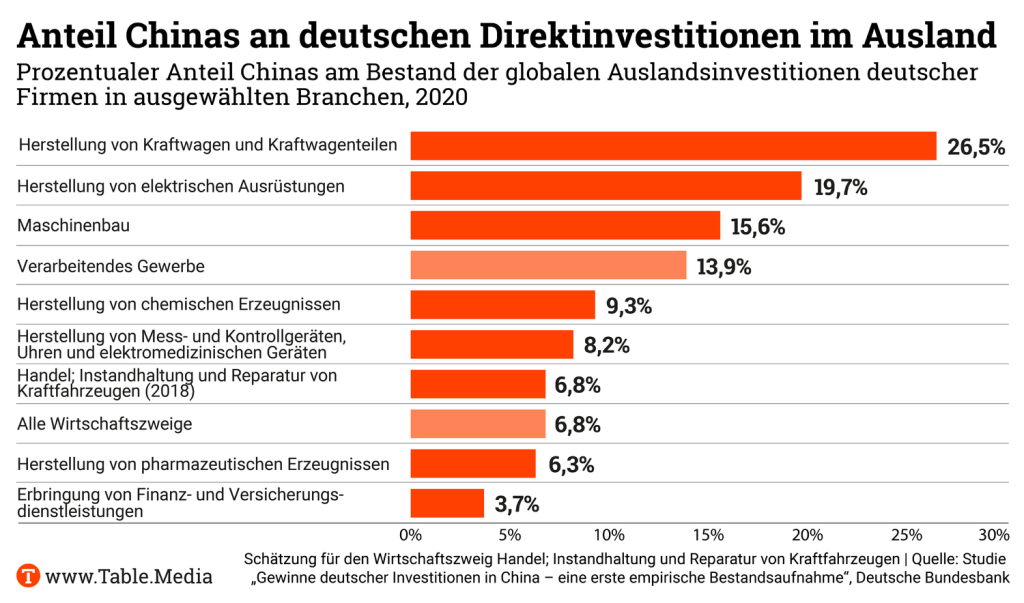

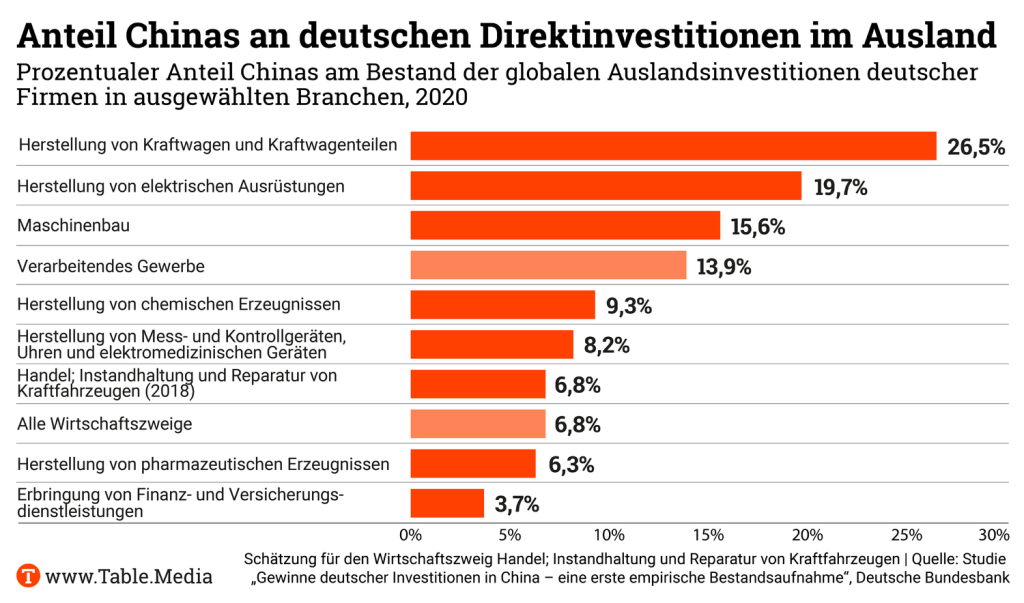

Die Autoren sehen ihre Erkenntnisse durchaus als Signal der Entwarnung. Laut der Studie entfielen 2020 mit rund 90 Milliarden Euro nur 6,8 Prozent deutscher Direktinvestitionen im Ausland auf China – im Vergleich zu 34 Prozent auf die EU inklusive Großbritannien und 27 Prozent auf die USA.

Im Folgenden einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

Vor allem Großkonzerne wie Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW oder BASF sind es, die ungeachtet der China-Diskussion in Europa ungebremst weiter dort investieren. VW bezeichnet China seit Jahren als “zweiten Heimatmarkt”; BASF errichtet derzeit einen großen Verbundstandort in Südchina.

“Hier braucht es mehr Transparenz, auch auf der Ebene besonders in China exponierter deutscher Firmen“, fordert Jürgen Matthes, Leiter der Abteilung Globale und regionale Märkte am IW. “Investoren und Anleger sollten ein Interesse haben, mehr über solche Klumpenrisiken zu erfahren.” Es sei “im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland, dass betroffene Großunternehmen ihre eigene Existenz auch gegen geopolitische Worst-Case-Szenarien (wie etwa eine Invasion Taiwans durch China) absichern”, warnen die Autoren in der Studie.

Doch der Investitionsfluss könnte sich sogar noch einmal erhöhen. Eine deutliche Mehrheit der im Rahmen der Studie befragten Firmen will bis 2030 Exporte aus Deutschland durch Produktionen vor Ort ersetzen. Der Trend ist bekannt – damit folgen die Unternehmen unter anderem chinesischen Forderungen nach mehr Lokalisierung.

“Diese Vorhaben drohen die zukünftigen deutschen Exportperspektiven zu schwächen. Mittelfristig könnte das zulasten des Standorts Deutschland und der am Export nach China und Asien hängenden Arbeitsplätze gehen”, warnt Merics-Chefökonom Max Zenglein. Die früher gängige These, dass Investitionen in China automatisch auch dem Standort Deutschland nutzen, gelte nicht mehr zwingend.

Für die Wirtschaftspolitik und die China-Strategie der Bundesregierung leiten die Autoren Empfehlungen ab. “Die neue deutsche China-Politik sollte unabhängig von einzelnen Unternehmens- und Brancheninteressen ausgerichtet werden“, sagt Cora Jungbluth, China-Expertin der Bertelsmann Stiftung. “Die Wohlstandssicherung für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland sollte im Vordergrund stehen.”

Weitere Empfehlungen der Autoren:

Wenn Chinas Rolle in Afrika diskutiert wird, fällt fast immer ein Wort: Schuldenfalle. Dahinter steckt der Vorwurf, China werde afrikanischen Staaten zunächst riesige Geldsummen leihen, um anschließend gezielt die neu geschaffene finanzielle Abhängigkeit auszunutzen. Doch stimmt das wirklich? Was ist so anders an den Krediten aus China im Vergleich zu anderen Geldgebern?

Diese und weitere spannende Fragen standen am Donnerstag im Zentrum der 20. “Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Unter dem Titel “Unbekannte Schulden und Zahlungsausfälle: Eine chinesische Schuldenfalle für Afrika?” beleuchteten Christoph Trebesch und Hannah Ryder das Thema von unterschiedlichen Seiten. Bei allen Vor- und Nachteilen chinesischer Kredite wurde klar: Hinter dem mitunter unzutreffenden Vorwurf der Schuldenfalle steckt ein großes Problem: Wie sollen die Länder Afrikas ihre Entwicklung finanzieren?

Trebesch stellte Chinas herausragende Rolle als wichtigster Geldgeber heraus: Die Volksrepublik sei längst zum weltweit wichtigsten Gläubiger aufgestiegen – noch vor der Weltbank und dem Internationalem Währungsfonds, erklärte der Leiter des Forschungszentrums Internationale Finanzmärkte und Makroökonomie am IfW Kiel.

Allein deshalb schon von einer möglichen Schuldenfalle zu sprechen, wäre aus Sicht von Trebesch falsch. Vielmehr handele es sich um einen normalen Vorgang, dass eine aufsteigende Macht nicht nur in den Bereichen Militär, Handel und Wissenschaft immer wichtiger werde, sondern eben auch bei Krediten und Finanzen.

Aber: “Der chinesische Kreditboom gegenüber den Entwicklungsländern ist vorbei”, erklärt Trebesch. In den vergangenen Jahren fließe mehr Geld aus den Entwicklungsländern zurück in die Volksrepublik als neue Kredite vergeben werden.

Dennoch weisen chinesische Kredite einige Besonderheiten auf, die durchaus auch kritisch hinterfragt werden sollten. China sei:

Die Umstrukturierung der Schulden ist für die afrikanischen Länder aktuell das wohl größte Problem: Sie benötigen dringend neues Geld, um einerseits die bestehenden Kredite bedienen und andererseits neue Entwicklungsprojekte finanzieren zu können. Dies wurde auch vergangene Woche auf dem Frühjahrstreffen von Weltbank und IWF deutlich.

Hannah Ryder sorgte auf der IfW-Veranstaltung dann für einen wichtigen Perspektivwechsel. Die Geschäftsführerin der afrikanischen Beratungsfirma “Development Reimagined” wurde 2021 als eine der 100 einflussreichsten Afrikanerinnen und Afrikaner ausgezeichnet und lenkte am Donnerstag den Blick auf die andere Seite: Wie sehen Afrikas Regierungen die Situation? Deren wichtigste Aufgabe sei es, Finanzmittel für die Entwicklung des eigenen Landes zu erhalten.

Und hier stellte Ryder unverblümt fest: Von einem Kreditboom könne nicht ernsthaft die Rede sein. “Es gab nie genug Geld für eine umfassende Entwicklung der afrikanischen Länder – weder mit noch ohne China.” Insofern müsse festgehalten werden, dass China nur einer von vielen Geldgebern sei, die aber auch allesamt dringend benötigt würden. Laut Ryder habe die Weltbank seit 2002 keine einzige Zugverbindung auf dem afrikanischen Kontinent finanziert. Das übernimmt nun China. In vielen afrikanischen Ländern ist man deshalb in erster Linie dankbar, dass ein Akteur wie China aktiv geworden ist.

Ryder, die zuvor das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) leitete, zeigte, welche Vorteile chinesische Kredite mit sich bringen. Chinas Kredite sind

Vor allem sei China laut Ryder aber auch eine wichtige Alternative. “22 afrikanische Länder haben keinen Zugang zu privaten Krediten”, erklärte sie.

Es ist womöglich der entscheidende Punkt in der Diskussion. So kritikwürdig das chinesische Finanzgebaren in einigen Ländern auch sein mag – und in diesen Fällen sollte man durchaus auf die Probleme hinweisen – so wichtig wäre es, den Ländern in Afrika, Lateinamerika oder Südostasien auch Alternativen zu bieten.

Dabei darf es nicht darum gehen, eine Abwärtsspirale zu verfolgen, um Standards bei Umwelt- und Arbeitsschutz zu unterbieten. Vielmehr geht es um schnelle und einfache Abkommen. Damit es nicht länger nur heißt: China gibt Geld, der Westen gibt Versprechen.

China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Instituts für Weltwirtschaft Kiel.

21.04. – 27.04.2023, ganztätig

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen: 7. Chinesisches Filmfestival Mehr

25.04.2023, 12:30 Uhr

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Research Seminar: Luigi Bocola – The Macroeconomics of Trade Credit Mehr

25.04.2023, 10:00 Uhr

Table.Media, Online-Konferenz: China-Strategie 2023 – Deutschland sucht seinen Umgang mit dem Wettbewerber, Rivalen und Partner Mehr

25.04. 2023, 19:00 Uhr

Sinema Transtopia Berlin, Film Screening & Talk: Asiatische Präsenzen in der Kolonialmetropole – Die Freundin des gelben Mannes Mehr

26.04.2023, 18:30 Uhr (Chinesische Zeit)

German Chamber of Commerce in China, Suzhou, Networking Event: GCC Social Community – White Asparagus Dinner Mehr

26.04.2023, 17:00 (London time)

SOAS China Institute (SCI) London, Seminar & Film Screening: Discoveries in the Digital Archives of Early Chinese Cinema Mehr

27.04.2023, 14:00 Uhr

Chinaforum Bayern, Seminar: Aon & BHSI Automotive Roundtable – Germany meets Greater China Mehr

27.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: PIPL Compliance for Internet Activities in China Mehr

27.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: Cross-Border Data Transfers – Carve Out a Safe Business Success in China Mehr

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Im Zusammenhang mit der Automesse in Shanghai sieht sich BMW in China mit einem Shitstorm konfrontiert. Wie Reuters berichtet, empören sich chinesische Internetnutzer derzeit über einen Vorfall um den Stand der BWM-Marke Mini auf der Automesse in Shanghai. Dort habe das Unternehmen am Mittwoch gratis Eiscreme angeboten, dabei aber angeblich ausländische Gäste bevorzugt. In Chinas Sozial-Media-Kreisen ist nun von Diskriminierung die Rede.

Der Hashtag “BMW Mini” wurde mit über 93 Millionen Aufrufen kurzzeitig zu einem der meistgesuchten Schlagworte auf Chinas Twitter-Äquivalent Weibo. Nutzer teilten Bilder und Videos mit überwiegend negativen Kommentaren. In einem Clip ist zu sehen, wie zwei chinesische Stand-Mitarbeiterinnen einheimischen Besuchern mitteilen, dass das kostenlose Eis ausgegangen ist, nur um kurz darauf einem westlichen Besucher einen Becher anzubieten.

Mini entschuldigte sich wenig später. In einer Erklärung auf dem offiziellen Weibo-Account der Marke heißt es, dass der Vorfall durch schlechtes internes Management verursacht wurde und dass das Training der Mitarbeiter verbessert werde.

BMW ist seit 1994 auf dem chinesischen Markt und genießt hier als Luxus-Automarke noch immer großes Prestige. Wie die Online-Plattform What’s on Weibo berichtet, hat der bayerische Autokonzern aber immer wieder mit Negativschlagzeilen zu kämpfen, auch wenn das Unternehmen dabei meistens nicht direkt beteiligt ist. So kam es in China in den vergangenen Jahren zum Beispiel immer wieder zu Unfällen mit Fahrerflucht, in die BMW-Autos verwickelt waren. Viele Chinesen hätten deshalb die Vorstellung entwickelt, BMW-Fahrer seien Neureiche, die sich für unangreifbar halten, schreibt das Online-Portal, das sich vor allem mit chinesischen Internetphänomenen beschäftigt. Chinas Internetnutzer witzelten deshalb seit Jahren, die Markeninitialen stünden eigentlich für “Bié Mō Wǒ” (别摸我) – “Fass mich nicht an”. rtr/fpe

Die US-Regierung brummt dem Speichermedien-Hersteller Seagate eine dicke Strafe auf, weil dieser den chinesischen Technikkonzern Huawei trotz Sanktionen beliefert hat. Die Rechtsgrundlage dafür sind das Exportkontrollgesetz und die Einstufung von Huawei als Gefahr für die Sicherheit der USA. Die Strafe beträgt 300 Millionen US-Dollar. Das ist vermutlich doppelt so viel, wie Seagate mit den Festplattenlieferungen verdient hat. Seagate selbst stellt den Vorgang als “Einigung” mit der Regierung dar.

Huawei braucht immer große Menge an Festplatten für Server, beispielsweise für die Cloud. Es gibt jedoch weltweit nur noch drei Festplatten-Hersteller: Seagate und Western Digital aus den USA sowie Toshiba aus Japan. Western Digital und Toshiba hatten die Belieferung von Huawei 2020 eingestellt und damit die Anforderungen der US-Sanktionen erfüllt. Seagate hatte die Verkäufe dagegen noch ein Jahr lang fortgesetzt.

Seagate hatte argumentiert, nur Festplatten aus nichtamerikanischer Produktion an den chinesischen Partner zu liefern. Das Bureau of Industry and Security (BIS) folgte dieser Argumentation nicht. Eine in den USA entwickelte, von Patenten eines US-Unternehmens geschützte Festplatte sei ein amerikanisches Produkt und dürfe nicht an Huawei geliefert werden. fin

Der chinesische Batterie-Hersteller für Elektrofahrzeuge, CATL, hat in den ersten drei Monaten des Jahres seinen Gewinn versechsfacht. Im ersten Quartal betrug der Nettogewinn 9,8 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) – verglichen mit 1,5 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen mit. CATL ist der weltweit wichtigste Batterienhersteller und beliefert eine Vielzahl an Autobauern, von BMW und Volkswagen bis Tesla und Toyota.

Mit einer Umsatzsteigerung um 82,9 Prozent auf 89 Milliarden Yuan übertraf das Unternehmen aus Ningde auch die eigene Prognose deutlich, die es bei 75,1 Milliarden Yuan angesetzt hatte. Dazu, wie es zu der massiven Gewinnsteigerung kam, machte es keine Angaben.

Im Januar hatte das Unternehmen sein erstes Werk in Europa, in Arnstadt südlich von Erfurt, eröffnet. In Ungarn soll zudem die größte Fabrik für Elektrobatterien errichtet werden. flee

Die russische Söldnergruppe Wagner hat einem durchgesickerten US-Geheimdienstbericht zufolge China Anfang des Jahres um Waffenlieferungen gebeten – offenbar aber erfolglos. Vertreter der Wagner-Gruppe haben Anfang 2023 “Munition und Ausrüstung” in Peking angefragt, zitiert die Financial Times aus dem Dokument. Doch bis Anfang Januar hatte China keinen Kontakt mit Wagner bezüglich Waffenlieferungen, heißt es weiter.

Die USA hatten mehrfach davor gewarnt, dass China Waffen an Russland liefern könnte. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf konkrete Lieferungen. rtr

Eine Gruppe Republikaner des US-Repräsentantenhauses haben das US-Außenministerium aufgefordert, Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zum diesjährigen Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) einzuladen. Die 21 Abgeordneten stellten die Forderung in einem Schreiben, das am Mittwoch an US-Außenminister Antony Blinken geschickt wurde. Der Apec-Gipfel soll am 12. November in San Francisco stattfinden.

“Angesichts des wichtigen wirtschaftlichen, kulturellen und technologischen Beitrags Taiwans zur Region sind wir der Meinung, dass Taiwan eine faire und gleichberechtigte Behandlung auf Augenhöhe mit anderen anerkannten und angesehenen Apec-Mitgliedsstaaten verdient”, heißt es in dem Schreiben, das von Lance Gooden, einem Abgeordenten aus Texas, verfasst wurde. Ein Ausschluss Taiwans auf Geheiß Pekings sende “die falsche Botschaft” und sei gleichbedeutend damit, dass die USA China um Erlaubnis bitten, um bestimmte bilaterale Außenbeziehungen zu unterhalten.

Taiwan, das der Apec 1991 unter dem Namen “Chinesisch-Taipeh” beitrat, hatte bisher kein Staatsoberhaupt zum jährlichen Gipfel entsandt. Wang Ting-yu, ein Abgeordneter der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP, sagte, als diesjähriges Apec-Gastland hätten die USA mehr Mitspracherecht in der Frage der Teilnahme Tsais. Taiwans Außenminister Joseph Wu erklärte am Donnerstag zum Vorschlag der Republikaner, dass Taiwan “auf seine eigene Art und Weise an dem Gipfel teilnehmen” wird. Man werde mit anderen Ländern diskutieren und die besten Vorkehrungen treffen, sagte Wu. rtr/fpe

Die Außenministerien der Bundesrepublik und Frankreichs haben am Donnerstag die langen Haftstrafen gegen zwei chineissche Bürgerrechtler verurteilt. In ihren Mitteilungen äußerten sie “ihre Bestürzung” und forderten die umgehende Freilassung von Xu Zhiyong und Ding Jiaxi.

In der Vorwoche waren die beiden Juristen wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu 14 und 12 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Prozess hatte im vergangenen Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Wo die Bürgerrechtler inhaftiert sind, ist nicht öffentlich bekannt.

Xu und Ding waren Mitglieder der Neuen Bürgerrechtsbewegung, die im Jahr 2012 die Offenlegung der Besitzverhältnisse von Top-Funktionären und deren Familien gefordert hatte. 2013 waren die zwei Aktivisten festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nach ihrer Freilassung 2017 setzten sie ihre Arbeit fort und kämpften um die Durchsetzung von Bürgerrechten, die Chinas Verfassung garantiert, von der Partei aber missachtet werden.

Deutschland und Frankreich forderten zudem das Ende jeglicher Repressalien gegen Menschenrechtsverteidigerinnen in China. Die Behörden im Land hatten am Rande eines Besuchs von Mitgliedern des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) am Freitag mehrere prominente Menschenrechtsaktivisten auf dem Weg zur EU-Delegation in Peking unter Hausarrest gesetzt, darunter auch den Träger des Deutsch-Französischen Menschenrechtspreises Yu Wensheng und dessen Frau Xu Yan. grz

Vier Frauen, die nach den Weißblatt-Protesten im vergangenen November in Peking verhaftet wurden, sind am Donnerstag auf Kaution freigelassen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen chinesischen Aktivisten, der anonym bleiben will.

Unter den Freigelassenen ist demnach auch die Redakteurin Cao Zhixin, die vor ihrer Verhaftung ein Video aufgenommen hatte, das anschließend auf Social-Media viral ging. Bei den anderen drei Frauen soll es sich um Li Yuanjing, Zhai Dengrui und Li Siqi handeln. Peking wirft ihnen vor, “Streit geschürt und Unruhe gestiftet zu haben”, ein vager Vorwurf, der laut Human Rights Watch häufig gegen Dissidenten erhoben wird.

Bei den Protesten, deren Symbol ein unbeschriebenes Blatt Papier war, gingen landesweit hunderte Menschen auf die Straßen. Auslöser war ein Hochhausbrand in Ürümqi in der autonomen Region Xinjiang. Mindestens zehn Menschen waren dort gestorben, weil sie wegen der strikten Coronamaßnahmen der Regierung das Gebäude nicht verlassen konnten. fpe

Ab dem 1. Mai sind in Deutschland wieder touristische Einreisen aus China möglich. Ein negativer Corona-PCR-Test müsse dafür nicht vorgelegt werden, teilten die Deutschen Vertretungen in China mit. Um einen Termin für ein Touristenvisum zu bekommen, müsse jedoch mit einiger Wartezeit gerechnet werden. Wegen der Corona-Pandemie gebe es in den Visastellen nicht genügend Mitarbeiter. ari

Ein vierfacher Gruppenselbstmord löste zu Anfang dieses Monats in den chinesischen sozialen Medien eine Welle von Bestürzung und Anteilnahme über das harte Leben von Millionen von Chinesen aus, die im Leben keine Hoffnung mehr sehen.

Drei von ihnen sprangen am 4. April von einem gläsernen Skywalk in Zhangjiajie, einer beliebten Touristenattraktion in der Provinz Hunan in Zentralchina. Die vierte wurde von Besuchern davon abgehalten zu springen, verstarb aber dennoch, da alle vier zuvor Gift geschluckt hatten.

Die vier Menschen im Alter zwischen 23 und 34 Jahren stammen aus unterschiedlichen Provinzen. Laut Polizeiangaben hatten sie sich über das Internet kennengelernt. Alle vier hinterließen ähnliche Abschiedsbriefe, in denen sie erklärten, dass sie sich aus freiem Willen das Leben genommen haben und dass sie nicht dazu angestiftet wurden. Warum sie sich entschlossen haben, diese Welt zu verlassen, verrieten sie jedoch nicht.

Die in Peking ansässige Lifeweek war das einzige Medium, das einen relativ ausführlichen Bericht veröffentlicht hat. Die Journalisten hatten bei Angehörigen und Bekannten der vier recherchiert. Dem Bericht zufolge stammen sie alle aus ärmlichen Verhältnissen vom Lande und haben als Wanderarbeiter in den Städten gearbeitet.

Während der genaue Grund für ihren Suizid noch immer nicht geklärt ist – und es vermutlich auch nie sein wird, da die Regierung kaum nähere Angaben über ein solch negatives Ereignis zulassen wird – vermuten Kommentatoren in Selbstmedien (自媒体 zì méitǐ) und andere Internetnutzer bereits, dass die Verzweiflung über ihr hartes Leben der Grund war.

“Heutzutage gibt es nur noch wenige Menschen, die nicht genug zu essen haben, aber es gibt zu viele, die keine Hoffnung im Leben sehen”, schreibt Xiang Dongliang, ein ehemaliger Journalist, der einen Kanal auf der chinesischen Social-Media-Plattform WeChat betreibt. “Die Arbeit, die viele Menschen zum Überleben verrichten müssen, ist schlichtweg unerträglich”, schreibt er in seinem Artikel.

In der Tat müssen die Menschen in Peking und Shanghai nicht erst in arme Dörfer reisen, um zu sehen, wie unerträglich das Leben sein kann. Les Misérables begegnen ihnen in den Städten tagtäglich.

Lieferfahrer, die in Eile Lebensmittel und Online-Einkaufspakete ausliefern, gehören zum Stadtbild. Sie arbeiten mindestens zehn Stunden am Tag – zwölf Stunden oder sogar mehr sind dabei keine Seltenheit. Auf ihren Elektrofahrrädern ignorieren sie sämtliche Ampeln, und wenn sie zu Fuß unterwegs sind, rennen sie. Der Grund für ihren hektischen Arbeitsalltag ist einfach: Es gibt viele Dinge auszuliefern, und wenn sie zu langsam sind, werden sie schwer bestraft. Wenn sich ein Kunde über den Service beschwert, was nicht selten vorkommt, fällt die Bestrafung noch härter aus. Dabei verdienen die meisten von ihnen zwischen 7.500 und 9.000 Yuan (1.000-1.200 Euro) im Monat.

Jeden Tag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr trifft man in den stillen Ecken der Einkaufszentren in den vielen Restaurants auf Grüppchen von Lieferanten, erschöpft und in dreckiger Firmenkleidung, die auf schlichten Stühlen sitzen und vor sich hin dösen. Sie halten ihr kostbares Nachmittagsnickerchen, bevor die Abendessenszeit beginnt.

Die meisten Fahrer von DiDi, der chinesischen Variante des Fahrdienstes Uber, arbeiten ähnlich lange wie Lieferanten, und ihr Nettolohn ist vergleichbar. Die Arbeiter auf den Baustellen schuften rund um die Uhr. Ihre Bezahlung ist etwas besser, aber die Arbeit ist noch härter und ihr Arbeitsplatz ist alles andere als gesichert, vor allem in der derzeitigen Flaute im Immobiliensektor. Sie arbeiten alle für private Auftragnehmer, die ihre Aufträge aufschieben und den Lohn kürzen.

Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie weder sozial noch krankenversichert sind.

Wenn man mit den Menschen spricht, die diese Knochenjobs ausüben, dann hat jeder eine eigene Geschichte zu erzählen: die alten Eltern zu Hause, ein krankes Familienmitglied oder ein Schulkind. Bei den Jüngeren geht es oft um den ultimativen Traum, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, eine Grundvoraussetzung für eine Ehe. Neben dem neuen Haus muss ein Mann, der auf dem Land und in kleinen Städten einen Heiratsantrag machen möchte, den Eltern der Braut eine Mitgift überreichen, das meist zwischen 50.000 Yuan und 500.000 Yuan (7.000 Euro bis 70.000 Euro) liegt.

Aber in Wirklichkeit geht es im täglichen Ringen eher darum, genug Geld zum Überleben zu verdienen. Sind einmal die tägliche Ausgaben getätigt sind, bleibt nicht mehr viel übrig.

Wenn also jemand schwer krank wird, gerät die ganze Familie in die Bredouille. Ist man nicht mehr in der Lage zu arbeiten, sind die Aussichten ebenfalls düster. Chinesischen Forschern zufolge ist die Selbstmordrate auf dem Lande bei den über 60-Jährigen wesentlich höher als im weltweiten Durchschnitt der gleichen Altersgruppe.

Dass China 800 Millionen Menschen aus der bitteren Armut befreit hat, ist mittlerweile so etwas wie ein fester Bestandteil eines jeden Artikels über die Erfolge des Landes in den vergangenen 40 Jahren. Ex-Premier Li Keqiang sagte jedoch auch, dass im Jahr 2020 immer noch mehr als 40 Prozent der 1,4 Millionen Chinesen mit 1.000 Yuan (137 Euro) pro Monat oder weniger auskommen müssen. Laut der Weltbank werden im Jahr 2022 fast 20 Prozent der Bevölkerung unter einer Armutsgrenze von durchschnittlich 6,85 US-Dollar pro Tag leben, was etwa 190 Euro pro Monat entspricht.

Die beiden Schätzungen stimmen nicht unbedingt miteinander überein. Aber die Aussage ist dieselbe: Die Armut in China bleibt ein Problem, das nicht ignoriert werden darf.

Aber auch für viele Besserverdienende ist das Leben nicht einfach. Im Februar dieses Jahres lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in chinesischen Unternehmen nach Angaben des Nationalen Statistikbüros bei 48 Stunden. Abgesehen von einer sehr kleinen Gruppe von Privilegierten müssen auch Fachkräfte in China mit großem Druck und langen Arbeitszeiten zurechtkommen, um ihren Job zu behalten. Das Leben dreht sich meist um endlose Arbeit.

Und das ist ein wesentlicher Grund, warum sie die Not der Verstorbenen nachempfinden können.

Louisa de Fallois ist Regionalmanagerin Greater China & Mongolei bei der German Asia-Pacific Business Association OAV. Der Ostasiatische Verein mit Sitz in Hamburg fördert die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern des Asien-Pazifik-Raumes und Deutschland. Fallois hat ein Jahr an der Peking Universität studiert.

Christin Schuster hat bei Schaeffler den Bereich PR Learning & Talent Management für die Region Greater China übernommen. Schuster ist seit fünf Jahren für den bayerischen Auto- und Maschinenbauzulieferer tätig. Für ihren neuen Posten wechselt sie diesen Monat von Herzogenaurach nach Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die Ausstellung “Virtually Versailles”, die am Mittwoch in Hongkong eröffnete, holt den Palast von Sonnenkönig Ludwig XIV nach Asien. Dort kann man etwa Hologramme barocker Statuen aufrufen oder auch eine Radtour durch die Gärten des ausgedehnten Anwesens unternehmen. Wie das aussieht, zeigt diese Besucherin auf einem auf Kunstrasen platzierten Ergometer.

ist das die große Entwarnung? Einer neuen Wirtschaftsstudie zufolge fließen gar keine so hohen Gewinne von China nach Deutschland, wie die Abhängigkeitsdebatte vermuten ließe. In manchen Jahren handelte es sich nur um einen einstelligen Milliardenbetrag. Die Untersuchung stammt von Bertelsmann Stiftung, IW, Merics und BDI und damit von einigen der wichtigsten Akteure für wirtschaftspolitische Einschätzungen zu China. Da die deutschen Firmen das Kapital für Investitionen zudem im chinesischen Inland erwirtschaften, fließen zudem keine Mittel aus Deutschland ab.

Doch die Entwarnung ist nur die halbe Wahrheit. Für Mittelständler sitzen oft die wichtigsten Kunden in Fernost. Außerdem findet ein guter Teil des deutschen Chinageschäfts als innerchinesisches Spiel statt: in Fabriken vor Ort produzieren deutsche Marken für chinesische Kunden. Fiele dieser Teil des Umsatzes weg, hinge die Bilanz schief. Vom Verlust an internationaler Bedeutung ganz zu schweigen. Dazu kommt die Rolle Chinas als Produktionsbasis für Drittländer. Zudem legen Großunternehmen die entscheidenden finanziellen Risiken oft nicht offen, schreibt Christiane Kühl.

Die Studie fordert daher auch mehr Transparenz der Konzerne. Die Politik kann nur die richtigen Entscheidungen treffen, und Ökonomen können nur die richtigen Ratschläge geben, wenn sie mit verlässlichen Daten arbeiten.

Eine dünne Datenbasis ist oft auch eine Erschwernis bei der Bewertung der chinesischen Kreditvergabe im Ausland. Wir berichten heute über eine Veranstaltung des IfW Kiel, in dem es um Darlehen für afrikanische Länder geht. Die Quintessenz lässt China gut dastehen, schreibt Michael Radunski. Es fließt zwar weiter viel zu wenig Kapital nach Afrika, um die Entwicklung dort auf die nächste Stufe zu heben. Doch China mit seiner hohen Kreditvergabe trägt zumindest dazu bei, die Infrastruktur endlich etwas nach vorn zu bringen. Mehr zumindest als die Europäer. Dass geliehenes Geld dann auch zurückzuzahlen ist, sollte am Ende für keinen der Beteiligten als Überraschung kommen.

Deutschlands Wirtschaft ist nach Erkenntnissen einer neuen Studie in den meisten Branchen weit weniger von China abhängig als gemeinhin angenommen. Das ist das Fazit einer von der Bertelsmann Stiftung, dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW), dem China-Institut Merics und dem BDI am Donnerstag veröffentlichten Studie. Diese hat die Gewinnsituation deutscher Unternehmen in China – nach eigenen Angaben zum ersten Mal überhaupt – systematisch untersucht, inklusive Sonderauswertungen von Bundesbank-Daten.

Aus den Direktinvestitionen deutscher Unternehmen in China flossen demnach zwischen 2017 und 2021 jährlich Gewinne in Höhe von sieben bis elf Milliarden Euro nach Deutschland zurück. Damit liegt Chinas Bedeutung mit einem Anteil von zwölf bis 16 Prozent an den Gewinnrückflüssen der Firmen aus dem gesamten Ausland in etwa gleichauf mit den USA. Der Anteil der EU war mit durchschnittlich 56 Prozent allerdings deutlich höher. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der von deutschen Unternehmen in China erzielten Gewinne sei zwar relevant, bleibe aber begrenzt.

Die Volksrepublik spiele als Zielort von Direktinvestitionen im Ausland trotz wachsender Bedeutung nach wie vor eine relativ untergeordnete Rolle im Vergleich zur EU, schreiben die Autoren. Eine kritische volkswirtschaftliche Abhängigkeit Deutschlands von China gebe es nicht. Das ist eine ziemlich überraschende Schlussfolgerung angesichts der aufgeregten Debatte über eine zu große Abhängigkeit von China.

Die Autoren sehen ihre Erkenntnisse durchaus als Signal der Entwarnung. Laut der Studie entfielen 2020 mit rund 90 Milliarden Euro nur 6,8 Prozent deutscher Direktinvestitionen im Ausland auf China – im Vergleich zu 34 Prozent auf die EU inklusive Großbritannien und 27 Prozent auf die USA.

Im Folgenden einige der wichtigsten Erkenntnisse der Studie:

Vor allem Großkonzerne wie Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW oder BASF sind es, die ungeachtet der China-Diskussion in Europa ungebremst weiter dort investieren. VW bezeichnet China seit Jahren als “zweiten Heimatmarkt”; BASF errichtet derzeit einen großen Verbundstandort in Südchina.

“Hier braucht es mehr Transparenz, auch auf der Ebene besonders in China exponierter deutscher Firmen“, fordert Jürgen Matthes, Leiter der Abteilung Globale und regionale Märkte am IW. “Investoren und Anleger sollten ein Interesse haben, mehr über solche Klumpenrisiken zu erfahren.” Es sei “im Interesse des Wirtschaftsstandortes Deutschland, dass betroffene Großunternehmen ihre eigene Existenz auch gegen geopolitische Worst-Case-Szenarien (wie etwa eine Invasion Taiwans durch China) absichern”, warnen die Autoren in der Studie.

Doch der Investitionsfluss könnte sich sogar noch einmal erhöhen. Eine deutliche Mehrheit der im Rahmen der Studie befragten Firmen will bis 2030 Exporte aus Deutschland durch Produktionen vor Ort ersetzen. Der Trend ist bekannt – damit folgen die Unternehmen unter anderem chinesischen Forderungen nach mehr Lokalisierung.

“Diese Vorhaben drohen die zukünftigen deutschen Exportperspektiven zu schwächen. Mittelfristig könnte das zulasten des Standorts Deutschland und der am Export nach China und Asien hängenden Arbeitsplätze gehen”, warnt Merics-Chefökonom Max Zenglein. Die früher gängige These, dass Investitionen in China automatisch auch dem Standort Deutschland nutzen, gelte nicht mehr zwingend.

Für die Wirtschaftspolitik und die China-Strategie der Bundesregierung leiten die Autoren Empfehlungen ab. “Die neue deutsche China-Politik sollte unabhängig von einzelnen Unternehmens- und Brancheninteressen ausgerichtet werden“, sagt Cora Jungbluth, China-Expertin der Bertelsmann Stiftung. “Die Wohlstandssicherung für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland sollte im Vordergrund stehen.”

Weitere Empfehlungen der Autoren:

Wenn Chinas Rolle in Afrika diskutiert wird, fällt fast immer ein Wort: Schuldenfalle. Dahinter steckt der Vorwurf, China werde afrikanischen Staaten zunächst riesige Geldsummen leihen, um anschließend gezielt die neu geschaffene finanzielle Abhängigkeit auszunutzen. Doch stimmt das wirklich? Was ist so anders an den Krediten aus China im Vergleich zu anderen Geldgebern?

Diese und weitere spannende Fragen standen am Donnerstag im Zentrum der 20. “Global China Conversations” des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW). Unter dem Titel “Unbekannte Schulden und Zahlungsausfälle: Eine chinesische Schuldenfalle für Afrika?” beleuchteten Christoph Trebesch und Hannah Ryder das Thema von unterschiedlichen Seiten. Bei allen Vor- und Nachteilen chinesischer Kredite wurde klar: Hinter dem mitunter unzutreffenden Vorwurf der Schuldenfalle steckt ein großes Problem: Wie sollen die Länder Afrikas ihre Entwicklung finanzieren?

Trebesch stellte Chinas herausragende Rolle als wichtigster Geldgeber heraus: Die Volksrepublik sei längst zum weltweit wichtigsten Gläubiger aufgestiegen – noch vor der Weltbank und dem Internationalem Währungsfonds, erklärte der Leiter des Forschungszentrums Internationale Finanzmärkte und Makroökonomie am IfW Kiel.

Allein deshalb schon von einer möglichen Schuldenfalle zu sprechen, wäre aus Sicht von Trebesch falsch. Vielmehr handele es sich um einen normalen Vorgang, dass eine aufsteigende Macht nicht nur in den Bereichen Militär, Handel und Wissenschaft immer wichtiger werde, sondern eben auch bei Krediten und Finanzen.

Aber: “Der chinesische Kreditboom gegenüber den Entwicklungsländern ist vorbei”, erklärt Trebesch. In den vergangenen Jahren fließe mehr Geld aus den Entwicklungsländern zurück in die Volksrepublik als neue Kredite vergeben werden.

Dennoch weisen chinesische Kredite einige Besonderheiten auf, die durchaus auch kritisch hinterfragt werden sollten. China sei:

Die Umstrukturierung der Schulden ist für die afrikanischen Länder aktuell das wohl größte Problem: Sie benötigen dringend neues Geld, um einerseits die bestehenden Kredite bedienen und andererseits neue Entwicklungsprojekte finanzieren zu können. Dies wurde auch vergangene Woche auf dem Frühjahrstreffen von Weltbank und IWF deutlich.

Hannah Ryder sorgte auf der IfW-Veranstaltung dann für einen wichtigen Perspektivwechsel. Die Geschäftsführerin der afrikanischen Beratungsfirma “Development Reimagined” wurde 2021 als eine der 100 einflussreichsten Afrikanerinnen und Afrikaner ausgezeichnet und lenkte am Donnerstag den Blick auf die andere Seite: Wie sehen Afrikas Regierungen die Situation? Deren wichtigste Aufgabe sei es, Finanzmittel für die Entwicklung des eigenen Landes zu erhalten.

Und hier stellte Ryder unverblümt fest: Von einem Kreditboom könne nicht ernsthaft die Rede sein. “Es gab nie genug Geld für eine umfassende Entwicklung der afrikanischen Länder – weder mit noch ohne China.” Insofern müsse festgehalten werden, dass China nur einer von vielen Geldgebern sei, die aber auch allesamt dringend benötigt würden. Laut Ryder habe die Weltbank seit 2002 keine einzige Zugverbindung auf dem afrikanischen Kontinent finanziert. Das übernimmt nun China. In vielen afrikanischen Ländern ist man deshalb in erster Linie dankbar, dass ein Akteur wie China aktiv geworden ist.

Ryder, die zuvor das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) leitete, zeigte, welche Vorteile chinesische Kredite mit sich bringen. Chinas Kredite sind

Vor allem sei China laut Ryder aber auch eine wichtige Alternative. “22 afrikanische Länder haben keinen Zugang zu privaten Krediten”, erklärte sie.

Es ist womöglich der entscheidende Punkt in der Diskussion. So kritikwürdig das chinesische Finanzgebaren in einigen Ländern auch sein mag – und in diesen Fällen sollte man durchaus auf die Probleme hinweisen – so wichtig wäre es, den Ländern in Afrika, Lateinamerika oder Südostasien auch Alternativen zu bieten.

Dabei darf es nicht darum gehen, eine Abwärtsspirale zu verfolgen, um Standards bei Umwelt- und Arbeitsschutz zu unterbieten. Vielmehr geht es um schnelle und einfache Abkommen. Damit es nicht länger nur heißt: China gibt Geld, der Westen gibt Versprechen.

China.Table ist Medienpartner der Veranstaltungsreihe Global China Conversations des Instituts für Weltwirtschaft Kiel.

21.04. – 27.04.2023, ganztätig

Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen: 7. Chinesisches Filmfestival Mehr

25.04.2023, 12:30 Uhr

Institut für Weltwirtschaft Kiel, Research Seminar: Luigi Bocola – The Macroeconomics of Trade Credit Mehr

25.04.2023, 10:00 Uhr

Table.Media, Online-Konferenz: China-Strategie 2023 – Deutschland sucht seinen Umgang mit dem Wettbewerber, Rivalen und Partner Mehr

25.04. 2023, 19:00 Uhr

Sinema Transtopia Berlin, Film Screening & Talk: Asiatische Präsenzen in der Kolonialmetropole – Die Freundin des gelben Mannes Mehr

26.04.2023, 18:30 Uhr (Chinesische Zeit)

German Chamber of Commerce in China, Suzhou, Networking Event: GCC Social Community – White Asparagus Dinner Mehr

26.04.2023, 17:00 (London time)

SOAS China Institute (SCI) London, Seminar & Film Screening: Discoveries in the Digital Archives of Early Chinese Cinema Mehr

27.04.2023, 14:00 Uhr

Chinaforum Bayern, Seminar: Aon & BHSI Automotive Roundtable – Germany meets Greater China Mehr

27.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

Dezan Shira & Associates, Webinar: PIPL Compliance for Internet Activities in China Mehr

27.04.2023, 10:00 Uhr (16:00 Uhr Beijing time)

EU SME Centre, Webinar: Cross-Border Data Transfers – Carve Out a Safe Business Success in China Mehr

China Strategie 2023. 3 Stunden, 3 Sessions, 30 Köpfe aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Table.Media beleuchtet am 25. April China als Wettbewerber, Rivale und Partner. Die Digital-Konferenz schafft mitten in der aktuellen Debatte Orientierung für Entscheiderinnen und Entscheider.

Im Zusammenhang mit der Automesse in Shanghai sieht sich BMW in China mit einem Shitstorm konfrontiert. Wie Reuters berichtet, empören sich chinesische Internetnutzer derzeit über einen Vorfall um den Stand der BWM-Marke Mini auf der Automesse in Shanghai. Dort habe das Unternehmen am Mittwoch gratis Eiscreme angeboten, dabei aber angeblich ausländische Gäste bevorzugt. In Chinas Sozial-Media-Kreisen ist nun von Diskriminierung die Rede.

Der Hashtag “BMW Mini” wurde mit über 93 Millionen Aufrufen kurzzeitig zu einem der meistgesuchten Schlagworte auf Chinas Twitter-Äquivalent Weibo. Nutzer teilten Bilder und Videos mit überwiegend negativen Kommentaren. In einem Clip ist zu sehen, wie zwei chinesische Stand-Mitarbeiterinnen einheimischen Besuchern mitteilen, dass das kostenlose Eis ausgegangen ist, nur um kurz darauf einem westlichen Besucher einen Becher anzubieten.

Mini entschuldigte sich wenig später. In einer Erklärung auf dem offiziellen Weibo-Account der Marke heißt es, dass der Vorfall durch schlechtes internes Management verursacht wurde und dass das Training der Mitarbeiter verbessert werde.

BMW ist seit 1994 auf dem chinesischen Markt und genießt hier als Luxus-Automarke noch immer großes Prestige. Wie die Online-Plattform What’s on Weibo berichtet, hat der bayerische Autokonzern aber immer wieder mit Negativschlagzeilen zu kämpfen, auch wenn das Unternehmen dabei meistens nicht direkt beteiligt ist. So kam es in China in den vergangenen Jahren zum Beispiel immer wieder zu Unfällen mit Fahrerflucht, in die BMW-Autos verwickelt waren. Viele Chinesen hätten deshalb die Vorstellung entwickelt, BMW-Fahrer seien Neureiche, die sich für unangreifbar halten, schreibt das Online-Portal, das sich vor allem mit chinesischen Internetphänomenen beschäftigt. Chinas Internetnutzer witzelten deshalb seit Jahren, die Markeninitialen stünden eigentlich für “Bié Mō Wǒ” (别摸我) – “Fass mich nicht an”. rtr/fpe

Die US-Regierung brummt dem Speichermedien-Hersteller Seagate eine dicke Strafe auf, weil dieser den chinesischen Technikkonzern Huawei trotz Sanktionen beliefert hat. Die Rechtsgrundlage dafür sind das Exportkontrollgesetz und die Einstufung von Huawei als Gefahr für die Sicherheit der USA. Die Strafe beträgt 300 Millionen US-Dollar. Das ist vermutlich doppelt so viel, wie Seagate mit den Festplattenlieferungen verdient hat. Seagate selbst stellt den Vorgang als “Einigung” mit der Regierung dar.

Huawei braucht immer große Menge an Festplatten für Server, beispielsweise für die Cloud. Es gibt jedoch weltweit nur noch drei Festplatten-Hersteller: Seagate und Western Digital aus den USA sowie Toshiba aus Japan. Western Digital und Toshiba hatten die Belieferung von Huawei 2020 eingestellt und damit die Anforderungen der US-Sanktionen erfüllt. Seagate hatte die Verkäufe dagegen noch ein Jahr lang fortgesetzt.

Seagate hatte argumentiert, nur Festplatten aus nichtamerikanischer Produktion an den chinesischen Partner zu liefern. Das Bureau of Industry and Security (BIS) folgte dieser Argumentation nicht. Eine in den USA entwickelte, von Patenten eines US-Unternehmens geschützte Festplatte sei ein amerikanisches Produkt und dürfe nicht an Huawei geliefert werden. fin

Der chinesische Batterie-Hersteller für Elektrofahrzeuge, CATL, hat in den ersten drei Monaten des Jahres seinen Gewinn versechsfacht. Im ersten Quartal betrug der Nettogewinn 9,8 Milliarden Yuan (1,3 Milliarden Euro) – verglichen mit 1,5 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum, teilte das Unternehmen mit. CATL ist der weltweit wichtigste Batterienhersteller und beliefert eine Vielzahl an Autobauern, von BMW und Volkswagen bis Tesla und Toyota.

Mit einer Umsatzsteigerung um 82,9 Prozent auf 89 Milliarden Yuan übertraf das Unternehmen aus Ningde auch die eigene Prognose deutlich, die es bei 75,1 Milliarden Yuan angesetzt hatte. Dazu, wie es zu der massiven Gewinnsteigerung kam, machte es keine Angaben.

Im Januar hatte das Unternehmen sein erstes Werk in Europa, in Arnstadt südlich von Erfurt, eröffnet. In Ungarn soll zudem die größte Fabrik für Elektrobatterien errichtet werden. flee

Die russische Söldnergruppe Wagner hat einem durchgesickerten US-Geheimdienstbericht zufolge China Anfang des Jahres um Waffenlieferungen gebeten – offenbar aber erfolglos. Vertreter der Wagner-Gruppe haben Anfang 2023 “Munition und Ausrüstung” in Peking angefragt, zitiert die Financial Times aus dem Dokument. Doch bis Anfang Januar hatte China keinen Kontakt mit Wagner bezüglich Waffenlieferungen, heißt es weiter.

Die USA hatten mehrfach davor gewarnt, dass China Waffen an Russland liefern könnte. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise auf konkrete Lieferungen. rtr

Eine Gruppe Republikaner des US-Repräsentantenhauses haben das US-Außenministerium aufgefordert, Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zum diesjährigen Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) einzuladen. Die 21 Abgeordneten stellten die Forderung in einem Schreiben, das am Mittwoch an US-Außenminister Antony Blinken geschickt wurde. Der Apec-Gipfel soll am 12. November in San Francisco stattfinden.

“Angesichts des wichtigen wirtschaftlichen, kulturellen und technologischen Beitrags Taiwans zur Region sind wir der Meinung, dass Taiwan eine faire und gleichberechtigte Behandlung auf Augenhöhe mit anderen anerkannten und angesehenen Apec-Mitgliedsstaaten verdient”, heißt es in dem Schreiben, das von Lance Gooden, einem Abgeordenten aus Texas, verfasst wurde. Ein Ausschluss Taiwans auf Geheiß Pekings sende “die falsche Botschaft” und sei gleichbedeutend damit, dass die USA China um Erlaubnis bitten, um bestimmte bilaterale Außenbeziehungen zu unterhalten.

Taiwan, das der Apec 1991 unter dem Namen “Chinesisch-Taipeh” beitrat, hatte bisher kein Staatsoberhaupt zum jährlichen Gipfel entsandt. Wang Ting-yu, ein Abgeordneter der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei DPP, sagte, als diesjähriges Apec-Gastland hätten die USA mehr Mitspracherecht in der Frage der Teilnahme Tsais. Taiwans Außenminister Joseph Wu erklärte am Donnerstag zum Vorschlag der Republikaner, dass Taiwan “auf seine eigene Art und Weise an dem Gipfel teilnehmen” wird. Man werde mit anderen Ländern diskutieren und die besten Vorkehrungen treffen, sagte Wu. rtr/fpe

Die Außenministerien der Bundesrepublik und Frankreichs haben am Donnerstag die langen Haftstrafen gegen zwei chineissche Bürgerrechtler verurteilt. In ihren Mitteilungen äußerten sie “ihre Bestürzung” und forderten die umgehende Freilassung von Xu Zhiyong und Ding Jiaxi.

In der Vorwoche waren die beiden Juristen wegen Untergrabung der Staatsgewalt zu 14 und 12 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Prozess hatte im vergangenen Jahr unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Wo die Bürgerrechtler inhaftiert sind, ist nicht öffentlich bekannt.

Xu und Ding waren Mitglieder der Neuen Bürgerrechtsbewegung, die im Jahr 2012 die Offenlegung der Besitzverhältnisse von Top-Funktionären und deren Familien gefordert hatte. 2013 waren die zwei Aktivisten festgenommen und zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Nach ihrer Freilassung 2017 setzten sie ihre Arbeit fort und kämpften um die Durchsetzung von Bürgerrechten, die Chinas Verfassung garantiert, von der Partei aber missachtet werden.

Deutschland und Frankreich forderten zudem das Ende jeglicher Repressalien gegen Menschenrechtsverteidigerinnen in China. Die Behörden im Land hatten am Rande eines Besuchs von Mitgliedern des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EEAS) am Freitag mehrere prominente Menschenrechtsaktivisten auf dem Weg zur EU-Delegation in Peking unter Hausarrest gesetzt, darunter auch den Träger des Deutsch-Französischen Menschenrechtspreises Yu Wensheng und dessen Frau Xu Yan. grz

Vier Frauen, die nach den Weißblatt-Protesten im vergangenen November in Peking verhaftet wurden, sind am Donnerstag auf Kaution freigelassen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen chinesischen Aktivisten, der anonym bleiben will.

Unter den Freigelassenen ist demnach auch die Redakteurin Cao Zhixin, die vor ihrer Verhaftung ein Video aufgenommen hatte, das anschließend auf Social-Media viral ging. Bei den anderen drei Frauen soll es sich um Li Yuanjing, Zhai Dengrui und Li Siqi handeln. Peking wirft ihnen vor, “Streit geschürt und Unruhe gestiftet zu haben”, ein vager Vorwurf, der laut Human Rights Watch häufig gegen Dissidenten erhoben wird.

Bei den Protesten, deren Symbol ein unbeschriebenes Blatt Papier war, gingen landesweit hunderte Menschen auf die Straßen. Auslöser war ein Hochhausbrand in Ürümqi in der autonomen Region Xinjiang. Mindestens zehn Menschen waren dort gestorben, weil sie wegen der strikten Coronamaßnahmen der Regierung das Gebäude nicht verlassen konnten. fpe

Ab dem 1. Mai sind in Deutschland wieder touristische Einreisen aus China möglich. Ein negativer Corona-PCR-Test müsse dafür nicht vorgelegt werden, teilten die Deutschen Vertretungen in China mit. Um einen Termin für ein Touristenvisum zu bekommen, müsse jedoch mit einiger Wartezeit gerechnet werden. Wegen der Corona-Pandemie gebe es in den Visastellen nicht genügend Mitarbeiter. ari

Ein vierfacher Gruppenselbstmord löste zu Anfang dieses Monats in den chinesischen sozialen Medien eine Welle von Bestürzung und Anteilnahme über das harte Leben von Millionen von Chinesen aus, die im Leben keine Hoffnung mehr sehen.

Drei von ihnen sprangen am 4. April von einem gläsernen Skywalk in Zhangjiajie, einer beliebten Touristenattraktion in der Provinz Hunan in Zentralchina. Die vierte wurde von Besuchern davon abgehalten zu springen, verstarb aber dennoch, da alle vier zuvor Gift geschluckt hatten.

Die vier Menschen im Alter zwischen 23 und 34 Jahren stammen aus unterschiedlichen Provinzen. Laut Polizeiangaben hatten sie sich über das Internet kennengelernt. Alle vier hinterließen ähnliche Abschiedsbriefe, in denen sie erklärten, dass sie sich aus freiem Willen das Leben genommen haben und dass sie nicht dazu angestiftet wurden. Warum sie sich entschlossen haben, diese Welt zu verlassen, verrieten sie jedoch nicht.

Die in Peking ansässige Lifeweek war das einzige Medium, das einen relativ ausführlichen Bericht veröffentlicht hat. Die Journalisten hatten bei Angehörigen und Bekannten der vier recherchiert. Dem Bericht zufolge stammen sie alle aus ärmlichen Verhältnissen vom Lande und haben als Wanderarbeiter in den Städten gearbeitet.

Während der genaue Grund für ihren Suizid noch immer nicht geklärt ist – und es vermutlich auch nie sein wird, da die Regierung kaum nähere Angaben über ein solch negatives Ereignis zulassen wird – vermuten Kommentatoren in Selbstmedien (自媒体 zì méitǐ) und andere Internetnutzer bereits, dass die Verzweiflung über ihr hartes Leben der Grund war.

“Heutzutage gibt es nur noch wenige Menschen, die nicht genug zu essen haben, aber es gibt zu viele, die keine Hoffnung im Leben sehen”, schreibt Xiang Dongliang, ein ehemaliger Journalist, der einen Kanal auf der chinesischen Social-Media-Plattform WeChat betreibt. “Die Arbeit, die viele Menschen zum Überleben verrichten müssen, ist schlichtweg unerträglich”, schreibt er in seinem Artikel.

In der Tat müssen die Menschen in Peking und Shanghai nicht erst in arme Dörfer reisen, um zu sehen, wie unerträglich das Leben sein kann. Les Misérables begegnen ihnen in den Städten tagtäglich.

Lieferfahrer, die in Eile Lebensmittel und Online-Einkaufspakete ausliefern, gehören zum Stadtbild. Sie arbeiten mindestens zehn Stunden am Tag – zwölf Stunden oder sogar mehr sind dabei keine Seltenheit. Auf ihren Elektrofahrrädern ignorieren sie sämtliche Ampeln, und wenn sie zu Fuß unterwegs sind, rennen sie. Der Grund für ihren hektischen Arbeitsalltag ist einfach: Es gibt viele Dinge auszuliefern, und wenn sie zu langsam sind, werden sie schwer bestraft. Wenn sich ein Kunde über den Service beschwert, was nicht selten vorkommt, fällt die Bestrafung noch härter aus. Dabei verdienen die meisten von ihnen zwischen 7.500 und 9.000 Yuan (1.000-1.200 Euro) im Monat.

Jeden Tag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr trifft man in den stillen Ecken der Einkaufszentren in den vielen Restaurants auf Grüppchen von Lieferanten, erschöpft und in dreckiger Firmenkleidung, die auf schlichten Stühlen sitzen und vor sich hin dösen. Sie halten ihr kostbares Nachmittagsnickerchen, bevor die Abendessenszeit beginnt.

Die meisten Fahrer von DiDi, der chinesischen Variante des Fahrdienstes Uber, arbeiten ähnlich lange wie Lieferanten, und ihr Nettolohn ist vergleichbar. Die Arbeiter auf den Baustellen schuften rund um die Uhr. Ihre Bezahlung ist etwas besser, aber die Arbeit ist noch härter und ihr Arbeitsplatz ist alles andere als gesichert, vor allem in der derzeitigen Flaute im Immobiliensektor. Sie arbeiten alle für private Auftragnehmer, die ihre Aufträge aufschieben und den Lohn kürzen.

Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie weder sozial noch krankenversichert sind.

Wenn man mit den Menschen spricht, die diese Knochenjobs ausüben, dann hat jeder eine eigene Geschichte zu erzählen: die alten Eltern zu Hause, ein krankes Familienmitglied oder ein Schulkind. Bei den Jüngeren geht es oft um den ultimativen Traum, ein Haus zu kaufen oder zu bauen, eine Grundvoraussetzung für eine Ehe. Neben dem neuen Haus muss ein Mann, der auf dem Land und in kleinen Städten einen Heiratsantrag machen möchte, den Eltern der Braut eine Mitgift überreichen, das meist zwischen 50.000 Yuan und 500.000 Yuan (7.000 Euro bis 70.000 Euro) liegt.

Aber in Wirklichkeit geht es im täglichen Ringen eher darum, genug Geld zum Überleben zu verdienen. Sind einmal die tägliche Ausgaben getätigt sind, bleibt nicht mehr viel übrig.

Wenn also jemand schwer krank wird, gerät die ganze Familie in die Bredouille. Ist man nicht mehr in der Lage zu arbeiten, sind die Aussichten ebenfalls düster. Chinesischen Forschern zufolge ist die Selbstmordrate auf dem Lande bei den über 60-Jährigen wesentlich höher als im weltweiten Durchschnitt der gleichen Altersgruppe.

Dass China 800 Millionen Menschen aus der bitteren Armut befreit hat, ist mittlerweile so etwas wie ein fester Bestandteil eines jeden Artikels über die Erfolge des Landes in den vergangenen 40 Jahren. Ex-Premier Li Keqiang sagte jedoch auch, dass im Jahr 2020 immer noch mehr als 40 Prozent der 1,4 Millionen Chinesen mit 1.000 Yuan (137 Euro) pro Monat oder weniger auskommen müssen. Laut der Weltbank werden im Jahr 2022 fast 20 Prozent der Bevölkerung unter einer Armutsgrenze von durchschnittlich 6,85 US-Dollar pro Tag leben, was etwa 190 Euro pro Monat entspricht.

Die beiden Schätzungen stimmen nicht unbedingt miteinander überein. Aber die Aussage ist dieselbe: Die Armut in China bleibt ein Problem, das nicht ignoriert werden darf.

Aber auch für viele Besserverdienende ist das Leben nicht einfach. Im Februar dieses Jahres lag die durchschnittliche Wochenarbeitszeit in chinesischen Unternehmen nach Angaben des Nationalen Statistikbüros bei 48 Stunden. Abgesehen von einer sehr kleinen Gruppe von Privilegierten müssen auch Fachkräfte in China mit großem Druck und langen Arbeitszeiten zurechtkommen, um ihren Job zu behalten. Das Leben dreht sich meist um endlose Arbeit.

Und das ist ein wesentlicher Grund, warum sie die Not der Verstorbenen nachempfinden können.

Louisa de Fallois ist Regionalmanagerin Greater China & Mongolei bei der German Asia-Pacific Business Association OAV. Der Ostasiatische Verein mit Sitz in Hamburg fördert die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern des Asien-Pazifik-Raumes und Deutschland. Fallois hat ein Jahr an der Peking Universität studiert.

Christin Schuster hat bei Schaeffler den Bereich PR Learning & Talent Management für die Region Greater China übernommen. Schuster ist seit fünf Jahren für den bayerischen Auto- und Maschinenbauzulieferer tätig. Für ihren neuen Posten wechselt sie diesen Monat von Herzogenaurach nach Shanghai.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Die Ausstellung “Virtually Versailles”, die am Mittwoch in Hongkong eröffnete, holt den Palast von Sonnenkönig Ludwig XIV nach Asien. Dort kann man etwa Hologramme barocker Statuen aufrufen oder auch eine Radtour durch die Gärten des ausgedehnten Anwesens unternehmen. Wie das aussieht, zeigt diese Besucherin auf einem auf Kunstrasen platzierten Ergometer.