einst hatte Hongkong die freieste Presse in Ostasien. Seit die Hongkonger Regierung im Juli 2020 quasi über Nacht das Nationale Sicherheitsgesetz erlassen hat, nähert sich Hongkongs Presselandschaft jedoch immer mehr dem durchzensierten Festland an. Rund ein Dutzend Medien mussten in den letzten drei Jahren dicht machen. Einzelne Journalisten stehen offen auf Pekings Abschussliste.

Tatsächlich wurde die Pressefreiheit der Sonderverwaltungszone schon vor dem Sicherheitsgesetz erodiert und ausgehöhlt. In meiner Analyse zeichne ich die Entwicklungen seit der Übergabe der Kronkolonie an China im Jahr 1997 nach – und komme zu dem hoffnungsvollen Schluss, dass noch nicht alles verloren ist.

Es ist alles legal, und vielleicht sagt uns die Diskussion auch einfach nur, wie aufgeheizt das internationale Klima derzeit ist. Aber die Universität Bielefeld muss sich derzeit dafür rechtfertigen, einen Ableger auf der Südseeinsel Hainan zu gründen.

Das Timing wurde der Uni Bielefeld in der öffentlichen Wahrnehmung zum Verhängnis, analysiert Tim Gabel. Die Nachricht von der Neugründung in China folgte nur wenige Tage nach Vorstellung der China-Strategie der Bundesregierung, die die Hochschulen zur Wachsamkeit aufruft. Die Bielefelder wollen dort in unmittelbarer Nähe einer Marinebasis Elektrotechnik lehren. Objektiv gesehen sollte das kein Problem darstellen. Doch die Förderung des neuen China-Engagements mit öffentlichen Mitteln entspricht wohl nicht dem Geist des De-Risking im Bildungswesen.

Eine offizielle Lizenz hatte Hongkongs Citizens’ Radio auch früher nicht. Und doch konnte sich der Sender, der stets für Demokratie eintrat, 18 Jahre lang halten. Die Behörden in der südchinesischen Sonderverwaltungszone tolerierten ihn. Mehr noch: Selbst Politiker, die nicht zum demokratischen Lager zählen, gaben dem Sender Interviews. Doch am 30. Juni 2023 war der Sender zum letzten Mal zu hören.

“Die politische Situation in Hongkong ist ins Wanken geraten”, sagte Tsang Kin-shing vor der letzten Sendung, die im Beisein zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer in einem überfüllten Studio aufgezeichnet wurde. “Wenn wir Gäste einladen, können sie nicht frei sprechen, weil es so viele rote Linien gibt“, begründete der 67-Jährige das Aus. Zudem hätten die Behörden auch das Firmenkonto gesperrt, auf dem Spenden eingingen, und den Sender damit finanziell ausgetrocknet.

Seit die Hongkonger Regierung im Juli 2020 auf Druck der chinesischen Führung in Peking quasi über Nacht das Nationale Sicherheitsgesetz erlassen hat, gehen die Behörden der Sonderverwaltungszone nicht nur gegen pro-demokratische Aktivistinnen vor. Auch Journalisten sind massiv betroffen. Prominentester Fall ist das populäre Boulevardblatt Apple Daily, die 2021 zur Aufgabe gezwungen wurde. Ihr Verleger Jimmy Lai sitzt seit nunmehr zweieinhalb Jahren im Gefängnis. Dem 75-Jährigen droht lebenslange Haft. Ebenfalls vor Gericht stehen die ehemaligen Chefredakteure der inzwischen geschlossenen Nachrichtenwebseite Stand News. Rund ein Dutzend weiterer Medien haben in den letzten drei Jahren dicht gemacht.

Einst renommierte Zeitungen wie Ming Pao oder die englischsprachige South China Morning Post (SCMP) haben sich wiederum zu regierungsfreundlichen Blättern gewandelt. Eine ehemalige SCMP-Mitarbeiterin berichtet, Dutzenden Journalistinnen und Journalisten sei gekündigt worden oder sie seien freiwillig gegangen, weil sie mit der neuen Blattlinie nicht einverstanden waren. Das wirkt sich auch auf die lokale Berichterstattung aus. Selbst Kontroversen über Hongkong, die sich gar nicht auf die Führung in Peking beziehen, würden in diesen Medien nicht mehr auftauchen, klagt ein Hongkonger Medienwissenschaftler, der aus Angst vor Repression nicht namentlich zitiert werden möchte.

Vor 1997, dem Jahr, als Hongkong nach 150-jähriger britischer Kolonialherrschaft an die Volksrepublik China übergeben wurde, hatte die Metropole die freieste Presse in Ostasien. Die Führung in Peking hatte den Hongkongern für 50 Jahre weitgehende rechtliche, wirtschaftliche und politische Autonomie zugesichert. Die Rede- und Pressefreiheit sowie Veröffentlichungen sind gemäß Artikel 27 des Hongkonger Grundgesetzes und auf Grundlage des Artikels 16 der Hongkonger Freiheitsurkunde offiziell auch weiter geschützt.

Die Aushöhlung dieser Rechte setzte schon lange vor Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes ein. Schon ab den Nullerjahren gab es gezielte Angriffe gegen liberale Medien, Werbung wurde entzogen und KP-freundliche Chefredakteure übernahmen. Einzelne Journalisten wurden körperlich angegriffen.

Im Jahr 2002 stand Hongkong noch auf dem 18. Platz der Rangliste der Pressefreiheit, die die Organisation Reporter ohne Grenzen jährlich veröffentlicht. 2015 war die chinesische Sonderverwaltungszone bereits auf Platz 70 abgerutscht. Mit der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes 2020 steht Hongkong heute nur noch auf Rang 140.

Noch gibt es zwar Unterschiede zwischen Hongkong und der Volksrepublik: Auf dem Festland unterliegen Medien einer absoluten Zensur. Sie werden mit täglichen Direktiven zentral gesteuert. Online-Netzwerke aus dem Ausland wie Facebook, Twitter, YouTube und die meisten Google-Dienste sind gesperrt, ebenso die Nachrichtenseiten der New York Times oder des Wall Street Journal.

In Hongkong sind die meisten international genutzten Webseiten und Online-Netzwerke weiter zugänglich. Und es sind nur einzelne Artikel, die der Zensur zum Opfer fallen. So war etwa ein Artikel über einen diplomatischen Streit zwischen China und USA, der am 21. Juni auf der Webseite der chinesischsprachigen Zeitung Lianhe Zaobao aus Singapur erschien, in Hongkong nicht abrufbar. In dem Artikel wurde US-Präsident Joe Biden zitiert, der Xi als “Diktator” bezeichnet hatte.

Und doch nähert sich Hongkong bei der Pressefreiheit immer mehr den miserablen Verhältnissen in der Volksrepublik an, die auf dem vorletzten Platz aller 180 untersuchten Länder rangiert. In China sind derzeit 101 Medienschaffende in Haft, in Hongkong 14. Beide zusammengenommen spricht Reporter ohne Grenzen vom “größten Gefängnis für Medienschaffende weltweit”.

Widerstand kommt von einigen unabhängigen Online-Medien. So gründeten ehemalige Journalisten der South China Morning Post das englischsprachige Internet-Angebot Hongkong Free Press, das von Journalistinnen beliefert wird, die in Großbritannien, Taiwan oder Singapur leben. Und im Juni hob das Oberste Gericht in Hongkong die Verurteilung der Investigativjournalistin Bao Choy im Zusammenhang mit regierungskritischen Protesten auf. Choy war einem Angriff auf Demokratie-Aktivistinnen durch eine Gruppe bewaffneter Männer nachgegangen.

Ein Richter hatte sie im Jahr 2021 wegen “falscher Angaben” für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Oberste Gericht begründete seine Entscheidung nun mit den “verfassungsmäßig garantierten Rede- und Pressefreiheiten” – ein Hoffnungsschimmer, dass es mit der Freiheit in Hongkong noch nicht ganz vorbei ist.

Das Timing wirkt kurios: Nicht einmal eine Woche nach der Veröffentlichung der China-Strategie, in der die Bundesregierung strengere Grenzen für wissenschaftliche Kooperationen vorgibt, hat die Hochschule Bielefeld (HSBI) bekannt gegeben, dass sie eine eigene Hochschule auf der chinesischen Tropeninsel Hainan gründet.

Die Süddeutsche Zeitung hatte darüber zuerst berichtet. An der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences, abgekürzt BiUH, sollen ab dem Wintersemester bis zu 140 Studierende Computer Science und Digital Technologies auf Bachelor studieren können.

Nach Aussage von HSBI-Präsidentin Ingeborg Schramm-Wölk soll die BiUH “eine nach dem deutschen Modell der Hochschulen für angewandte Wissenschaften arbeitende, unabhängige Hochschule” sein, in der “Wissenschaftsfreiheit großgeschrieben” werde. Tatsächlich hat die neue Hochschule für chinesische Verhältnisse besondere Freiheiten. Der rechtliche Status der Wirtschaftsentwicklungszone Yangpu/Danzhou im Norden der Insel entbindet das deutsch-chinesische Projekt davon, dem chinesischen Partner 51 Prozent der Anteile zu überlassen.

Trotzdem dürfte das Projekt vor der von der Bundesregierung ausgegebenen Maxime des De-Risking politisch äußerst sensibel sein. China hatte in der jüngeren Vergangenheit unliebsame Wissenschaftler sanktioniert und das Spionageabwehrgesetz verschärft. Das könnte auch deutsche Wissenschaftler betreffen. Zudem nutzte die Volksrepublik gemeinsam erreichte Forschungsergebnisse für die Weiterentwicklung von Sicherheitssystemen oder militärischen Forschungsprojekten.

Letzteres könnte besonders brisant sein, denn der chinesische Ballon, der mutmaßlich Spionagezwecken diente und den das US-Militär im Januar über dem amerikanischen Festland abgeschossen hatte, soll nach Informationen des Pentagons von der Insel Hainan gestartet sein.

Die BiUH wird all das im Blick haben, verspricht Präsidentin Schramm-Wölk auf Nachfrage von Table.Media: “Wir wollen gewährleisten, dass Forschungsergebnisse der BiUH beiden Ländern, China und Deutschland, zugutekommen und dabei Dual-Use von Forschungsergebnissen ausschließen. Bekenntnisse in Grundordnungen sind dabei natürlich das eine, ein kontinuierlicher Verhandlungsprozess ist das andere.”

Dieser Prozess sei planmäßig vorgesehen, im Kuratorium, im Präsidium, in den Gremien der BiUH und in einer geplanten Clearingstelle, sagte Schramm-Wölk. “Unterm Strich wird in der BiUH Wissen ausgetauscht, und es werden internationale Fachkräfte ausgebildet. Davon können und sollen sowohl Deutschland als auch China profitieren.” Durch die Chinastrategie der Bundesregierung fühle sie sich sogar gestärkt, sagt die Wissenschaftlerin.

China sei für Deutschland von großer Bedeutung: “Wir haben hierzulande einen enormen Bedarf an Personen mit China-Expertise, um erfolgreiche Kooperationen auf Augenhöhe mit gegenseitigem Verständnis und kultursensiblem Umgang zu gestalten.” Für die Entwicklung des Projekts BiUH habe man sich unter anderem an den Leitfragen zur Hochschulkooperation mit der Volksrepublik China der Hochschulrektorenkonferenz gehalten.

Auch für Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist das Projekt eine Gratwanderung. Nach der Veröffentlichung der China-Strategie kündigte die Forschungsministerin an: “Die Bundesregierung wird ihre Förderregularien entsprechend anpassen und den Dialog mit der Wissenschaft und den Hochschulen sowie deren weitere Sensibilisierung stärken.” Sie sehe zudem derzeit nur begrenzt Spielräume für neue Kooperationen, hatte Stark-Watzinger bereits bei den Regierungskonsultationen im Juni gesagt.

Das Hochschulprojekt könnte sie dementsprechend als Altlast des eigenen Hauses betrachten. Von deutscher Seite fördert nämlich der DAAD das Projekt zwischen 2021 und 2024 mit 3,5 Millionen Euro aus Mitteln des BMBF im Rahmen der Programmlinie “Transnationale Bildungsangebote deutscher Hochschulen im Ausland”. Die ganz erheblichen Mittel, die für den Bau der Hochschule in Yangpu erforderlich sind, werden nach Angaben der HSBI durch die Provinzregierung Hainan beziehungsweise die Stadt Danzhou bereitgestellt. Langfristig soll sich die Hochschule über die in China üblichen Studiengebühren selbst finanzieren.

In den 1970er Jahren spielte er eine wichtige diplomatische Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking – nun ist der 100-jährige Henry Kissinger inmitten der angespannten Stimmung zwischen den beiden Staaten überraschend nach Peking gereist. Washington wusste von Kissingers Reise nach China, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller. Henry Kissinger sei ein Privatmann und handele nicht im Namen der US-Regierung, könnte allerdings später US-Beamte über seine Treffen unterrichten, wie er es in der Vergangenheit getan habe, sagte der Sprecher.

Kissinger, der früher US-Außenminister und nationaler Sicherheitsberater der Regierungen Nixon und Ford war, traf in Peking Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu. Aktuell ist der hochrangige Verteidigungsdialog zwischen China und den Vereinigten Staaten eingefroren, die militärischen Dislozierungen in ganz Ostasien nehmen derweil zu. Erst letzten Monat hatte China beim Shangri-La-Dialog in Singapur Gespräche zwischen Li und seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin verhindert. Grund waren die 2018 gegen Li verhängten US-Sanktionen aufgrund damaliger Rüstungsgeschäfte mit Russland. Peking sieht die Aufhebung dieser Sanktionen als Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Militärdialogs.

Kissinger sagte bei dem Treffen mit Li in Peking, “die Vereinigten Staaten und China sollten Missverständnisse ausräumen, friedlich koexistieren und Konfrontationen vermeiden. Die Geschichte und die Praxis haben immer wieder bewiesen, dass weder die Vereinigten Staaten noch China es sich leisten können, den jeweils anderen als Gegner zu behandeln.”

Li Shangfu sagte laut einer Erklärung seines Ministeriums, die USA sollten im Umgang mit China ein gesundes strategisches Urteilsvermögen an den Tag legen. “Einige Leute auf amerikanischer Seite haben es versäumt, sich in die gleiche Richtung wie die chinesische Seite zu bewegen. Das habe dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten auf dem tiefsten Punkt verharren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.”

China habe sich dem Aufbau stabiler, vorhersehbarer und konstruktiver Beziehungen mit den USA verschrieben, so Li weiter. Er hoffe, dass die USA mit China zusammenarbeiten können, um die gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen ihren beiden Streitkräften zu fördern.

Kissinger hatte zuletzt wiederholt vor “katastrophalen” Folgen eines Konflikts zwischen den USA und China gewarnt. Der 100-Jährige bezeichnete sich im Gespräch mit Li selbst als “Freund Chinas” – ein Ruf, den er in China weiterhin bei vielen besitzt. Vor fast genau 52 Jahren war Kissinger im Juli 1971 zu einem Geheimbesuch nach Peking aufgebrochen und hatte dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon den Weg zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem damals von Mao Zedong regierten China geebnet. rtr/jul

Papst Franziskus hat einen im April von Peking ernannten Bischof nachträglich anerkannt. Gleichzeitig wirft der Vatikan China vor, Joseph Shen Bin ohne Konsultation auf den Posten des Bischofs von Shanghai versetzt zu haben, was gegen bilaterale Vereinbarungen verstößt.

In China gibt es sechs bis zwölf Millionen Katholiken. Ihre Mitglieder sind aufgespalten in eine von der Regierung gegründete Staatskirche, die der Partei untersteht und eine Untergrundkirche, die nach wie vor dem Papst und dem Vatikan die Treue schwört. Nach dem Verständnis der Kirche in Rom kann nur der Papst Bischöfe ernennen. Die Regierung in Peking will diese Autorität außerhalb ihres Machtspielraums jedoch nicht akzeptieren. Die Anerkennung des “geschätzten Pfarrers” Joseph Shen Bin zum Bischof sei nun zum “höheren Nutzen” der Gläubigen in Shanghai erfolgt, erklärt der Heilige Stuhl seinen Kompromiss.

2018 hatten Vertreter Pekings und des Vatikans eine Vereinbarung getroffen, die den Status mehrerer chinesischer Bischöfe regelte und den Weg für künftige Ernennungen ebnen sollte. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin erklärte am Wochenende, Peking habe gegen den “Geist der Zusammenarbeit” verstoßen. Er hoffe nun, dass künftige Berufungen gemäß dem Geist des in Übereinkunft geforderten Konsenses erfolgen werden, so Parolin. fpe

China hat den geplanten US-Besuch des taiwanischen Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten William Lai scharf kritisiert. Es sei Chinas “Priorität”, Lai daran zu hindern, nächsten Monat die Vereinigten Staaten zu besuchen, sagte Chinas Botschafter Xie Feng am Mittwoch in Washington.

Lai ist Präsidentschaftskandidat der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP). Bei den im Januar stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan liegt er in den meisten Meinungsumfragen vorne. Peking bezeichnet den taiwanischen Politiker als Separatisten, der den Frieden zwischen Taiwan und Festlandchina gefährdet.

Am 15. August will Lai auf einer Reise nach Paraguay einen Zwischenstopp in den Vereinigten Staaten einlegen und zu Gesprächen mit US-Politikern zusammenkommen. Zuletzt hatte er im Januar 2022 die USA besucht und dabei unter anderem die Vizepräsidentin Kamala Harris getroffen.

Das taiwanesische Außenministerium erklärte in seiner Antwort, dass China keinen Grund habe, Lais Durchreise zu nutzen, um “einen Streit anzufangen”. Der oberste US-Diplomat in Taipeh sagte am Mittwoch, es gebe keinen Grund für China, auf Lais Zwischenstopps in den Vereinigten Staaten mit “provokativen” Maßnahmen zu reagieren. Derartige Transitreisen seien seit vielen Jahren Routine. rtr/fpe

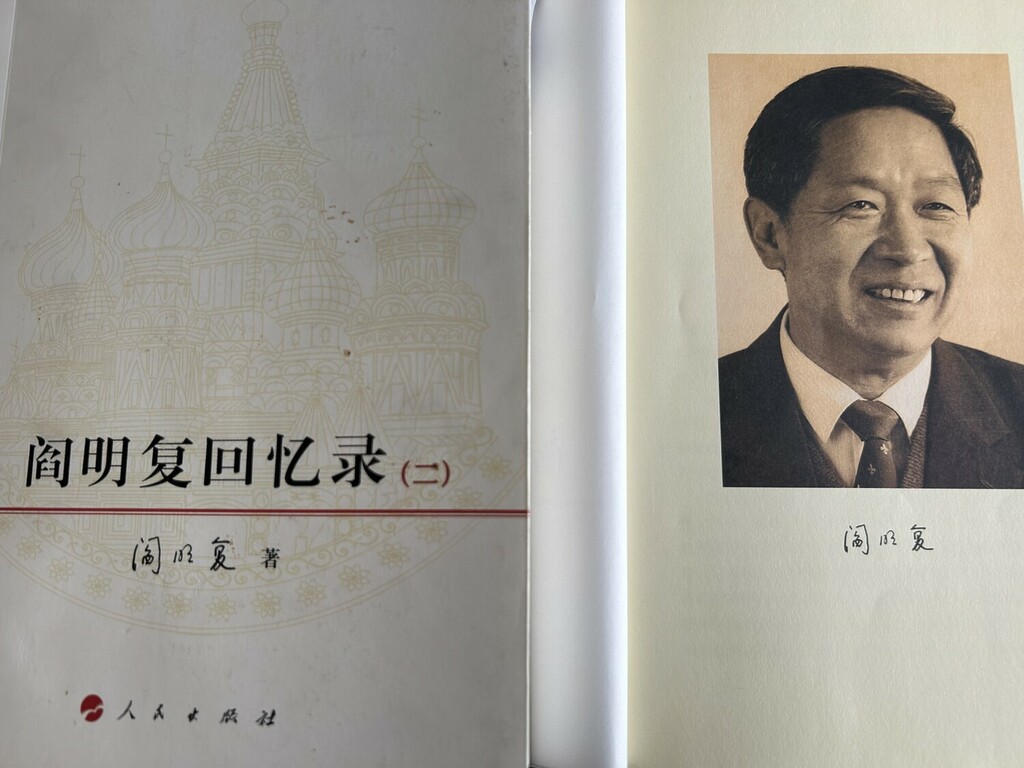

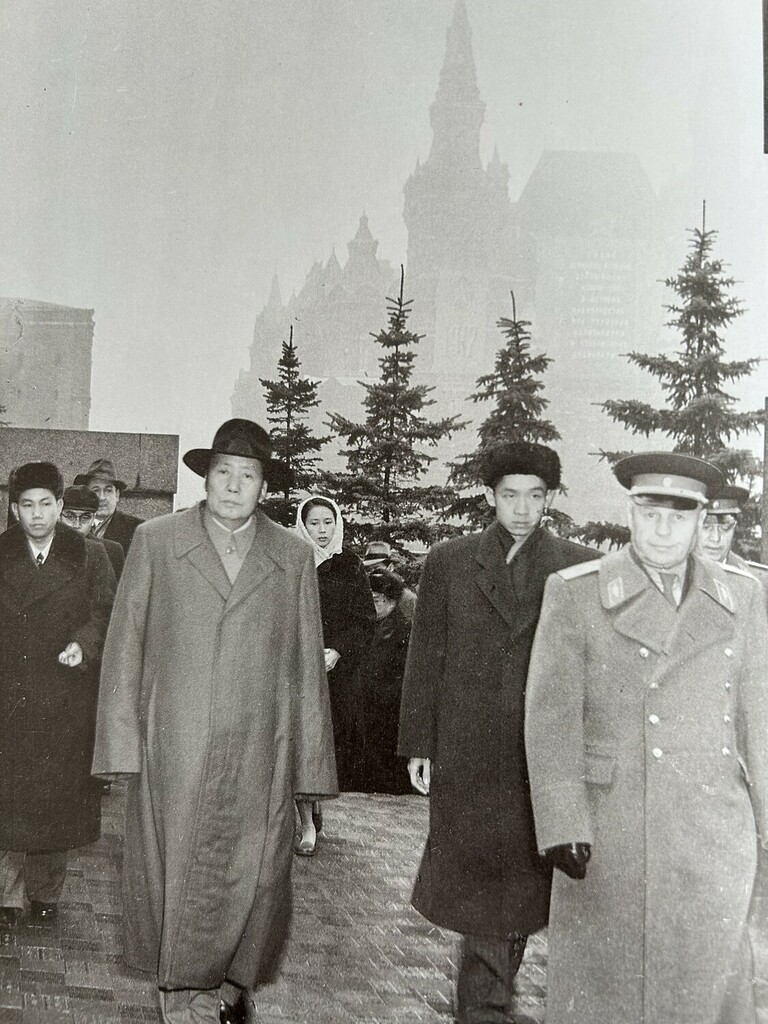

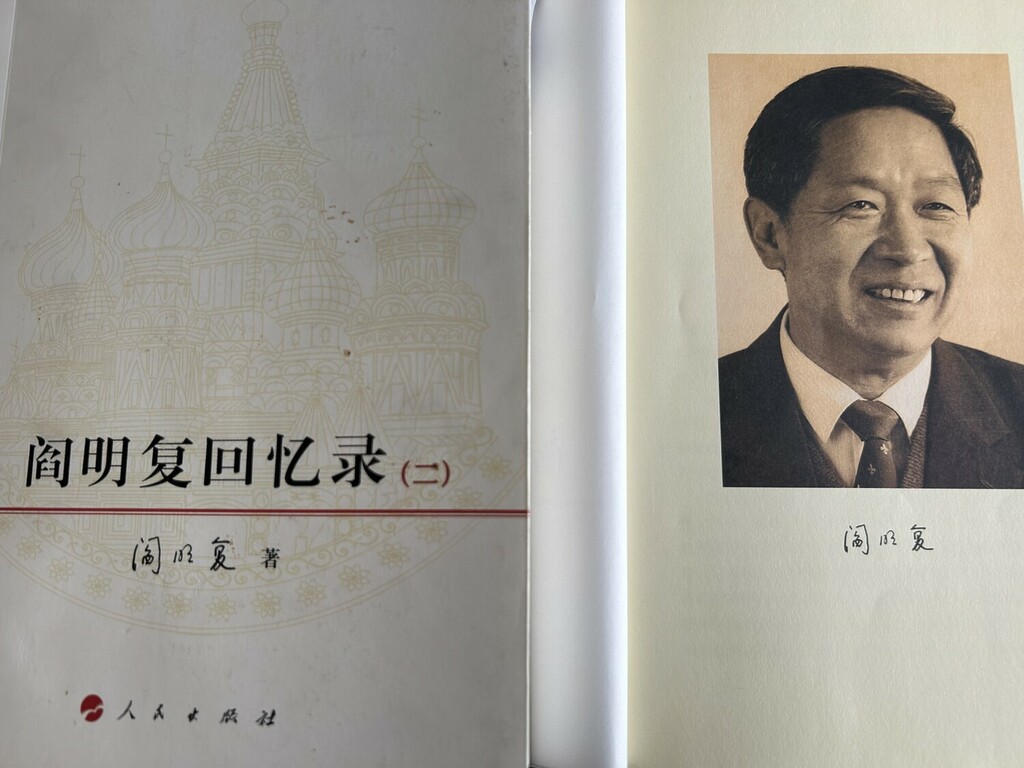

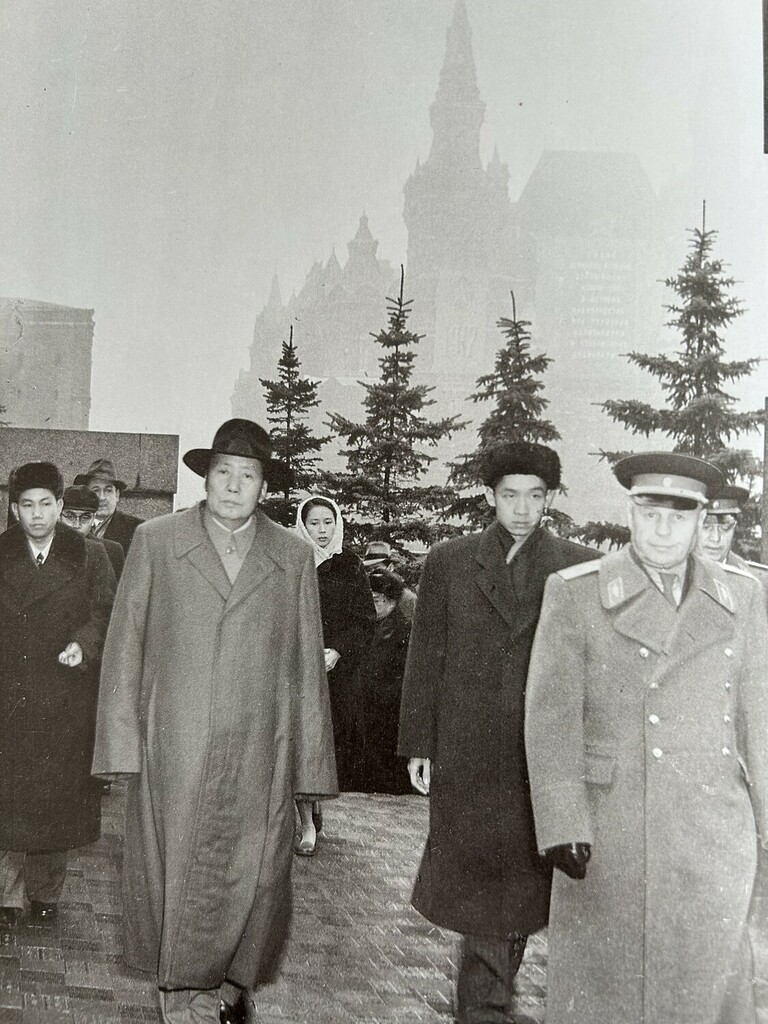

Yan Mingfu (1931-2023) starb am 3. Juli mit 91 Jahren in Peking. Er wuchs, getauft in einer christlichen Familie, in Südwestchinas Chongqing auf. Mit 18 Jahren trat Yan der Kommunistischen Partei bei, studierte Russisch und wurde Chef-Dolmetscher für Mao Tsetung. Er begleitete den Vorsitzenden bei dessen Treffen mit sowjetischen Führern, übersetzte während der “Großen Polemik China kontra Sowjetunion” Pekings verbissenen Streit mit Moskau um die ideologische Vorherrschaft. Yan sagte mir: “Ich saß mit am Tisch, als aus Flitterwochen kalter Krieg wurde.”

Das ist nur seine Seite im Leben und Leiden der beiden Yan. Sohn Yan Mingfu 阎明复 und sein Vater Yan Baohang 阎宝航 (1895 -1968) sind die Protagonisten einer bizarren chinesischen Familiensaga. Als Sohn Yan 1949 von der Partei aufgenommen wurde, wusste er nicht, dass sein Vater und christliche Erzieher schon seit 1937 Mitglied der KP war. Aber heimlich, damit niemand erfuhr, dass er ein Topagent Maos war. Dessen Gefolgsmann Zhou Enlai hatte ihn konspirativ angeworben.

Der Historiker und Sinologe Rainer Kloubert nennt in seinem soeben erschienenen Buch “Warlords” (Elfenbeinverlag, Berlin 2023) Yan Baohang sogar einen “Jahrhundertspion”. Neben Richard Sorge – oder mehr noch als dieser – wurde Yan zu einem der erfolgreichsten, aber auch unbekanntesten Agenten des 20. Jahrhunderts.

Yan fand seine Informanten in Chongqing, nachdem die KMT-Regierungspartei unter Tschiang Kai-shek die Yangtse-Flußstadt nach dem Einfall der Japaner in China zur vorläufigen Ersatzhauptstadt gemacht hatte. Als Adjutant des Stabes für den legendären “jungen Marschall” und Warlord Zhang Xueliang lernte Yan auch die Kuomintang-Eliten, Tschiang Kai-shek und Frau Soong Meiling kennen. Kurz darauf wurde er Generalsekretär für Tschiangs christlich geprägte Aufweckbewegung “Neues Leben”.

Yan konnte Mao aus dem Umfeld der Nationalregierung Geheimnisse am laufenden Band liefern, darunter echte Scoops. So erfuhr er vorab das Datum von Hitlers Plan, die Sowjetunion zu überfallen. In der Woche nach dem 20. Juni 1941 leitete er diese Information an Mao weiter, der sie am 16. Juni an Stalin schickte. Der wollte sie zwar – wie bei Sorge – nicht wahrhaben, bedankte sich aber am 30. Juni in einem Geheimtelegramm an Mao: “Dank Eurer korrekten Informationen war es uns möglich, für die sowjetische Armee noch vor dem deutschen Angriff den Alarmzustand auszurufen.”

Yan informierte Mao im November 1941 auch über Japans bevorstehenden Angriff auf Pearl Harbor. Die News ging über Stalin an die USA. Auch von der Kuomintang wurden die USA unterrichtet, wo man aber ebenfalls misstrauisch reagierte.

Kloubert hat in seinem “Bilderbogen aus dem chinesischen Bürgerkrieg”, den er der faszinierenden Lebensgeschichte des Warlord Zhang Xueliang widmet, die Quelle für Yans Voraussagen nachrecherchiert. Yan war mit einem “brillanten” chinesischen Mathematiker namens Chi Buzhou (池步洲) befreundet. Dem gelang es, in einer von KMT-Geheimdienstchef Dai Li (戴笠) in Chongqing aufgebauten kryptografischen Abteilung Japans Geheimcode zu entschlüsseln.

Noch wichtiger war Ende 1944 Yans Depesche, wo genau und in welcher Stärke Japans Kwantung-Armee in Nordostchina aufgestellt war. Das half Stalin mit der Roten Armee, Japans Truppen in kürzester Zeit zu besiegen. 1995 verlieh Moskau Yan Baohang posthum eine Verdienstmedaille dafür.

Erst nach 1962 weihte Yan Baohang den Sohn in seine glorreiche Doppelrolle ein. Doch dann fraß auch Maos Revolution ihre Kinder, Vater und Sohn Yan fielen 1967 dem Chaos der Kulturrevolution zum Opfer.

1967 wurde zuerst der Vater abgeholt. Denunziert als Kuomintang-Reaktionär, wurde er in das neue, mit sowjetischer Hilfe erbaute Pekinger Politgefängnis Qincheng eingesperrt. Zehn Tage später folgte Sohn Yan, beschuldigt als Sowjetspion.

Siebeneinhalb Jahre, von 1967 bis 1975, saß der Sohn in Haft. Erst als er freikam, wurde ihm gesagt, dass sein Vater im Mai 1968 gestorben war – im Qincheng-Gefängnis, nur wenige Meter von ihm entfernt.

Wir – die Ansa-Korrespondentin Barbara Alighiero und ich – erfuhren das erstmals direkt von Yan, als wir ihn im September 1999 in Peking interviewten. Er wollte uns damals vor allem an die Leistungen seines Vaters erinnern.

Als ich Yan im Oktober 2002 mit meiner Frau Zhao Yuanhong ein zweites Mal aufsuchte, baten wir ihn uns die groteske Geschichte genauer zu erzählen. Yan begann, verlor plötzlich seine Fassung und weinte minutenlang.

Zuerst hatten ihn ZK-Sonderermittler im November 1967 in die Mangel genommen, als er Chef der Russisch-Dolmetscherabteilung für Mao war. Ohne Grund beschuldigten sie ihn, ein Sowjetspion zu sein. Am 17. November schleppten ihn zwei Soldaten vor eine Versammlung von 500 Rotgardisten, die ihn niederschrien. Ihm wurde ein Haftbefehl verlesen und Handschellen angelegt. In der Nacht brachten die Häscher ihn nach Qincheng. Yan bekam die Nummer 67124 als neuen Namen. 67 stand für das Jahr, 124 für die Anzahl der seit Jahresanfang neu eingelieferten Häftlinge.

Zehn Tage vorher, am 7. November, war sein Vater von zu Hause verschleppt worden. Wieder erfuhr niemand, wohin er gebracht wurde. Auch Vater Yan erhielt eine Nummer: 67100. “Wir saßen in Einzelzellen, wussten nicht voneinander.” Eines Tages hätte jemand im Außengang gehustet, so wie er es vom Vater kannte. “Das ist unmöglich”, dachte er damals.

Als Yan Mingfu 1975 entlassen wurde, sagte man ihm , dass sein Vater in seiner Nähe gesessen hatte und am 22. Mai 1968 gestorben war. Später erfuhr er, dass Maos Frau Jiang Qing, die die Haftlisten kontrollierte, angeordnet hatte, den Tod dieses “Konterrevolutionärs” weder zu melden noch seine Asche aufzubewahren. Yans Baohangs Frau wusste weder wo ihr Mann noch wo ihr Sohn war und starb bald.

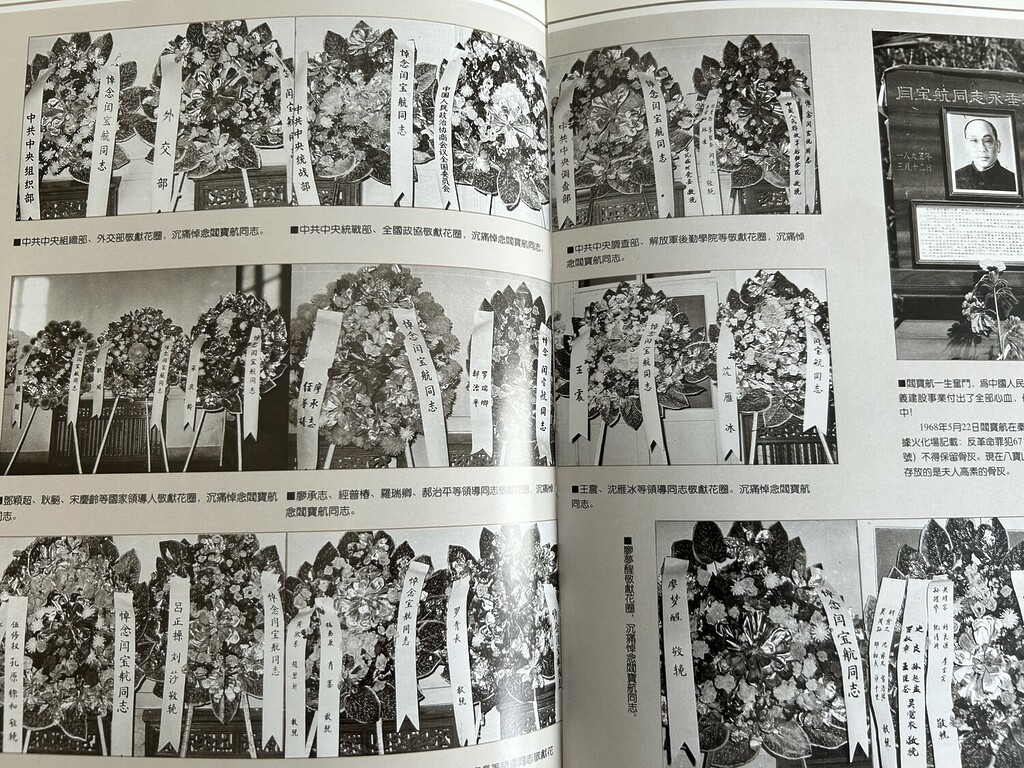

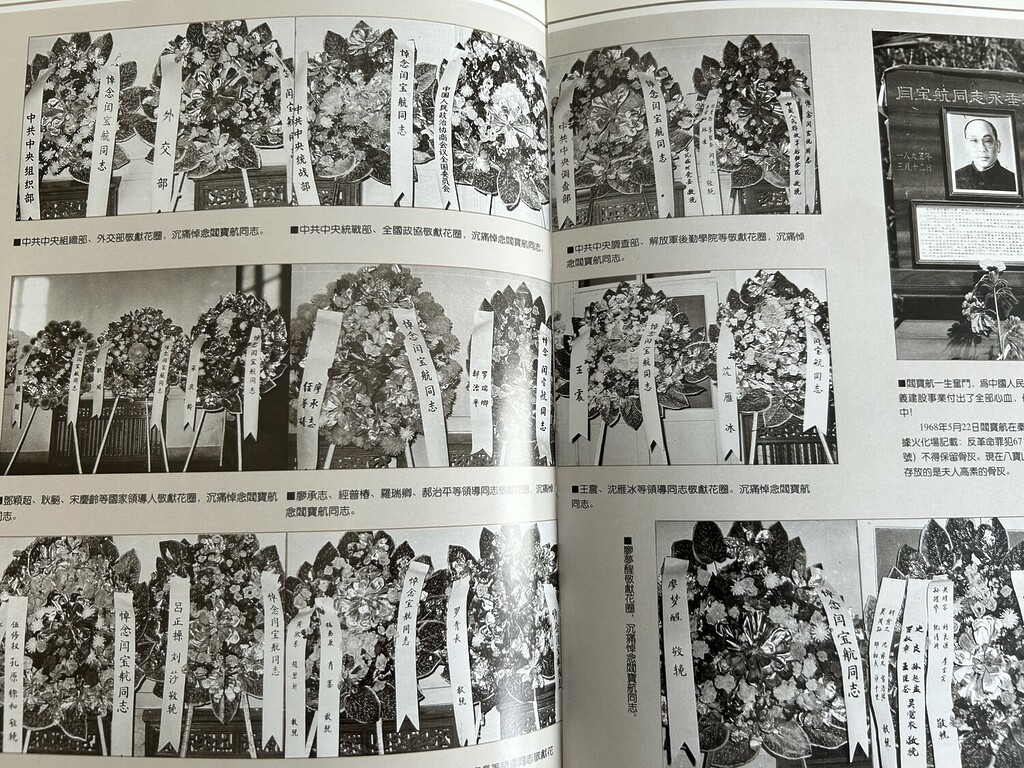

Wieder frei, legte Yan Mingfu alles daran, für den Vater ein Begräbnis auf Pekings Revolutionsfriedhof zu arrangieren, auch als Zeichen seiner öffentlichen Rehabilitierung. Am 5. Januar 1978, zehn Jahre nach dem Tod, fand es statt. Peking begrenzte die Teilnehmerzahl auf 100 hochrangige Trauernde. “Doch es kamen über 1000”, erinnerte er sich.

In der folgenden, hoffnungsvollen Reformära stieg Yan innerparteilich auf, durfte nach Maos kulturellem Kahlschlag eine neue “Große Enzyklopädie” für China editieren, an der Dutzende einst verfolgter Gelehrte mitarbeiteten.

1986 wurde Yan zum ZK-Sekretär und Chef der Kommunistischen Einheitsfront befördert. Im Mai 1989 holte ihn Deng Xiaoping zum historischen Aussöhnungstreffen mit dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow in Peking hinzu. Draußen demonstrierten Zehntausende Studenten für mehr Freiheit. Yan versuchte, auf Bitten des später gestürzten, liberalen Parteichefs Zhao Ziyang zwischen den Hungerstreikenden auf dem Tiananmen-Platz und den Hardlinern der Pekinger Führung zu vermitteln. Er bot den Studenten an, sich ihnen als “Geisel” anzuschließen, um zu garantieren, dass die Parteispitze ihre Forderungen erfüllt.

Yan geriet zwischen die Fronten, konnte das Massaker am 4. Juni 1989 nicht aufhalten und wurde einen Monat später aller Parteiämter enthoben. Doch Deng ließ ihn nicht völlig fallen. Er erlaubte Yan nach 1991 das Zivilministerium als Vizechef zu leiten und Chinas Wohlfahrtsverband zu gründen (中华慈善总会). Online-Nachrufe nennen Yan heute den “Vater von Chinas moderner Philanthropie” 中国现代慈善.

Die bizarre Saga der beiden Yan findet im heutigen China des Xi Jinping kein Happy End. Als Yan jetzt starb, wurde sein Tod parteioffiziell ignoriert. Nur Online verbreitete sich die Nachricht. Lediglich das halbamtliche Finanzmagazin Caixin durfte einen persönlichen Traueraufsatz von Deng Rong veröffentlichen, der Tochter von Deng Xiaoping.

Zehn Tage nach Yans Tod erlaubten schließlich die Behörden vergangenen Donnerstag eine Trauerfeier auszurichten. Die Partei hatte sich zuvor auf die im KP-Jargon niedrigste Anerkennungsformel seiner Verdienste verständigt. Yan sei ein “herausragendes Parteimitglied und loyaler kommunistischer Kämpfer” gewesen.

Kritische Geister wurden ausgesperrt. Die große alte Dame unter Pekings Dissidenten, Gao Yu, twitterte, dass sich Polizisten vor ihrer Wohnung um sechs Uhr früh aufbauten, um sie nicht zum Begräbnis zu lassen. Sie schrieb: “Wir trauern um ihn, weil er während des 4. Juni 1989 die Frage der Studentenbewegung nach Zhao Ziyangs ‘Weg der Demokratie und des Rechts’ lösen wollte.” 我們悼念他因為8964期間他執行趙紫陽的”在民主與法制的道路上解決學運”. Blogger versuchten für ihre Online-Proteste die Zensur zu umgehen. Statt Tabuwörter wie “Yan und Tiananmen” schrieben sie “Person für den Dialog auf dem Platz” 广场对话的人.

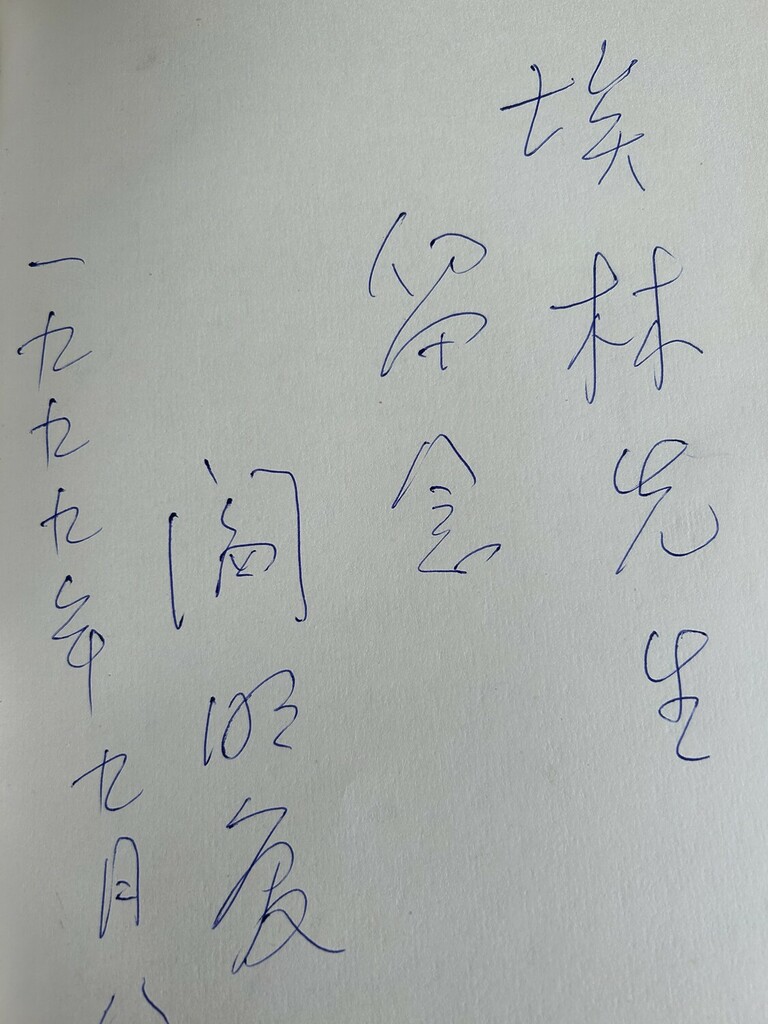

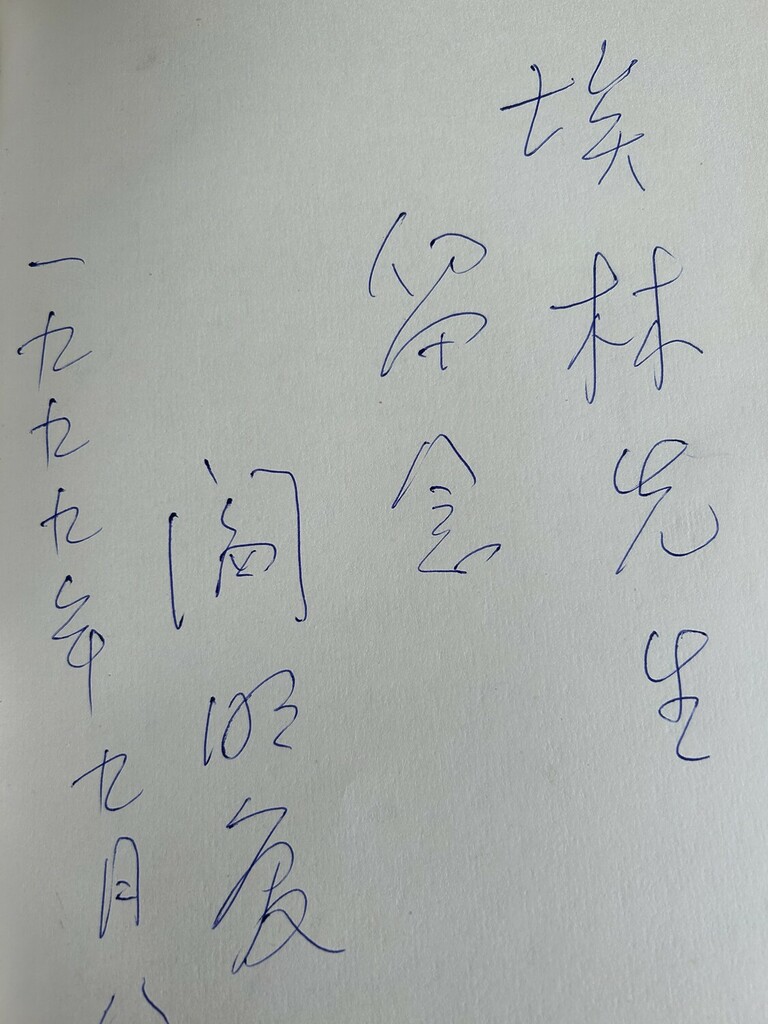

Die Saga der beiden Yan passt nicht zum heute wieder reideologisierten China-Bild, seit unter Xi Jinping von 2017 an die sozialistische Geschichte der Volksrepublik um- und schöngeschrieben wird und Maos Verbrechen und die Schrecken der Kulturrevolution relativiert werden. Das ist Pekings Problem mit dem loyalen Yan Mingfu, besonders nachdem er 2015 seine zweibändigen Memoiren veröffentlicht hatte. Heute würde er sie kaum noch durch die Zensur bringen. 2015 nannten renommierte chinesische Historiker wie Shen Zhihua oder Essayisten wie Ding Dong die 1116 Seiten eine Fundgrube “für historische Wahrheit” und unverfälschte Geschichte der Volksrepublik über die ersten 20 Jahre chinesisch-sowjetischer Beziehungen und die “Große Polemik”, die fast im Krieg endete.

Yan schreibt: “Sie war eine historische Tragödie.” Mao habe sie “als Vorspiel seiner Kulturrevolution” genutzt. Yan schildert Maos Größenwahn im Kampf gegen Chruschtschow mit den Worten: “Wer das sozialistische Lager ideologisch anführen soll und dass der Ostwind den Westwind besiegt.” Wer heute zwischen Yans Zeilen liest, denkt unwillkürlich an Xi Jinpings Großmacht-Fantasien.

Yans Memoiren erzählen viele Anekdoten, manche mit sarkastischer Pointe. Als Chruschtschow in Peking ankündigte, die für den ersten Fünfjahresplan (1953 bis 1957) vereinbarten sowjetischen Entwicklungshilfe-Projekte für China aufzustocken, schrieb Yan:. “Es kam dann noch ein Sonderprojekt hinzu. Moskau wolle uns beim Bau des Qincheng-Gefängnisses unterstützen. In der Kulturrevolution hockten dann mein Vater und ich dort.”

Vom chinesischen Außenminister Qin Gang fehlt jede Spur. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt an diesem Donnerstag bereits 24 Tage zurück. Peking hält es jedoch nicht für nötig, die Spekulationen um Qin zu klären.

Der 57-Jährige, der lange als Hardliner galt und sein Amt erst im März angetreten hatte, trat zuletzt am 25. Juli in Erscheinung, als er in Peking unter anderem den russischen Vizeaußenminister Andrej Rudenko empfing. Das Außenministerium veröffentlichte ein Foto des Treffens. Seitdem hat niemand mehr Qin gesehen.

Nur wenige Tage vor einem für den 10. Juli geplanten Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking sagte China den Termin ab. Eine Begründung nannte es nicht. Auch an einem Gipfeltreffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der vergangenen Woche nahm Qin nicht teil. Stattdessen reiste Chinas Spitzendiplomat Wang Yi an, der in der Machthierarchie noch über Qin steht. Zuletzt vertrat Wang den Außenminister noch bei einer ganzen Reihe anderer Termine.

Auf die Frage, warum Qin nicht am Asean-Treffen teilgenommen habe, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums vergangenen Donnerstag, dies sei aus “gesundheitlichen Gründen” nicht möglich gewesen.

Seitdem sind nun sogar Spekulationen aufgekommen, dass Qin wegen einer außerehelichen Affäre aus dem Verkehr gezogen wurde. Angesprochen auf unbelegte Online-Gerüchte, dass Qin eine Affäre mit einer Journalistin des Hongkongers Fernsehsenders Phoenix gehabt und sogar ein Kind gezeugt habe, sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Montag lediglich, dass “ihr keine Informationen” zu diesem Thema vorlägen. Sie wiederholte jedoch nicht, dass Qin krank sei.

Im Protokoll der täglichen Pressekonferenz des Außenministeriums findet man die Fragen zu Qin überhaupt nicht. Sowohl in der vergangenen als auch in dieser Woche wurden sämtliche Nachfragen zum Verbleib des Außenminister herausgestrichen.

Das Verschwinden von hohen Beamten, Prominenten und Geschäftsleuten ist in China nicht ungewöhnlich. Oft stellt sich später heraus, dass sie in Ermittlungen oder andere Kontroversen verwickelt waren.

Ein Beispiel aus der Welt der Politik ist Xiao Yaqing, ehemaliger Minister für Industrie und Informationstechnologie. Er verschwand im vergangenen Jahr für 21 Tage, bevor bekannt wurde, dass die oberste Anti-Betrugs-Behörde Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte.

Zu den bekanntesten Fällen der vergangenen Jahre gehört auch der ehemalige chinesische Interpol-Chef Meng Hongwei, der 2018 auf einer Reise in China verschwand. Zwei Jahre später verurteilte ihn ein chinesisches Gericht wegen der Annahme von Bestechungsgeldern zu 13 Jahren Gefängnis.

Im Februar dieses Jahres verschwand der Investmentbanker Bao Fan. Zunächst teilte seine Firma China Renaissance mit, ihn nicht mehr kontaktieren zu können. Eine Woche später teilte die Firma mit, dass sie “Kenntnis” davon erhalten habe, dass Bao mit einer Untersuchung kooperiere.

Auch der chinesische Tennisstar Peng Shuai verschwand 2021 zeitweise aus der Öffentlichkeit. Sie hatte den ehemaligen chinesischen Vize-Premier Zhang Gaoli des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Ihre Anschuldigungen in einem Weibo-Beitrag wurden sofort von der Zensur gelöscht. Zhang Gaoli erlitt damals keinen Schaden. Kurze Zeit später nahm er schon wieder an öffentlichen Terminen teil.

Als der chinesische Klimabeauftragte Xie Zhenhua im Februar eine Podiumsdiskussion am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz verpasste, hieß es zunächst, dass er an Covid erkrankt sei. Später entschuldigte sich Xie in einer Videoansprache dafür, dass er aus “gesundheitlichen Gründen” nicht persönlich teilnehmen konnte. Allerdings scheint sein Zustand ernster gewesen zu sein, als öffentlich bekanntgegeben wurde.

Der US-Klimabeauftragte John Kerry sagte später gegenüber der Zeitschrift Foreign Policy, Xie habe im Januar “eine Art Schlaganfall” erlitten, der ihn für “etwa eineinhalb Monate” außer Gefecht gesetzt habe.

Und wie geht es nun mit Qin weiter? Es sei zwar nicht unwahrscheinlich, dass der Außenminister krank sei, sagte Richard McGregor, Senior Fellow für Ostasien am Lowy Institute in Sydney dem Finanzdienst Bloomberg. Je länger er abwesend ist, desto wahrscheinlicher werde es jedoch, “dass es einen anderen, viel schwerwiegenderen Grund gibt”. Jörn Petring

einst hatte Hongkong die freieste Presse in Ostasien. Seit die Hongkonger Regierung im Juli 2020 quasi über Nacht das Nationale Sicherheitsgesetz erlassen hat, nähert sich Hongkongs Presselandschaft jedoch immer mehr dem durchzensierten Festland an. Rund ein Dutzend Medien mussten in den letzten drei Jahren dicht machen. Einzelne Journalisten stehen offen auf Pekings Abschussliste.

Tatsächlich wurde die Pressefreiheit der Sonderverwaltungszone schon vor dem Sicherheitsgesetz erodiert und ausgehöhlt. In meiner Analyse zeichne ich die Entwicklungen seit der Übergabe der Kronkolonie an China im Jahr 1997 nach – und komme zu dem hoffnungsvollen Schluss, dass noch nicht alles verloren ist.

Es ist alles legal, und vielleicht sagt uns die Diskussion auch einfach nur, wie aufgeheizt das internationale Klima derzeit ist. Aber die Universität Bielefeld muss sich derzeit dafür rechtfertigen, einen Ableger auf der Südseeinsel Hainan zu gründen.

Das Timing wurde der Uni Bielefeld in der öffentlichen Wahrnehmung zum Verhängnis, analysiert Tim Gabel. Die Nachricht von der Neugründung in China folgte nur wenige Tage nach Vorstellung der China-Strategie der Bundesregierung, die die Hochschulen zur Wachsamkeit aufruft. Die Bielefelder wollen dort in unmittelbarer Nähe einer Marinebasis Elektrotechnik lehren. Objektiv gesehen sollte das kein Problem darstellen. Doch die Förderung des neuen China-Engagements mit öffentlichen Mitteln entspricht wohl nicht dem Geist des De-Risking im Bildungswesen.

Eine offizielle Lizenz hatte Hongkongs Citizens’ Radio auch früher nicht. Und doch konnte sich der Sender, der stets für Demokratie eintrat, 18 Jahre lang halten. Die Behörden in der südchinesischen Sonderverwaltungszone tolerierten ihn. Mehr noch: Selbst Politiker, die nicht zum demokratischen Lager zählen, gaben dem Sender Interviews. Doch am 30. Juni 2023 war der Sender zum letzten Mal zu hören.

“Die politische Situation in Hongkong ist ins Wanken geraten”, sagte Tsang Kin-shing vor der letzten Sendung, die im Beisein zahlreicher Unterstützerinnen und Unterstützer in einem überfüllten Studio aufgezeichnet wurde. “Wenn wir Gäste einladen, können sie nicht frei sprechen, weil es so viele rote Linien gibt“, begründete der 67-Jährige das Aus. Zudem hätten die Behörden auch das Firmenkonto gesperrt, auf dem Spenden eingingen, und den Sender damit finanziell ausgetrocknet.

Seit die Hongkonger Regierung im Juli 2020 auf Druck der chinesischen Führung in Peking quasi über Nacht das Nationale Sicherheitsgesetz erlassen hat, gehen die Behörden der Sonderverwaltungszone nicht nur gegen pro-demokratische Aktivistinnen vor. Auch Journalisten sind massiv betroffen. Prominentester Fall ist das populäre Boulevardblatt Apple Daily, die 2021 zur Aufgabe gezwungen wurde. Ihr Verleger Jimmy Lai sitzt seit nunmehr zweieinhalb Jahren im Gefängnis. Dem 75-Jährigen droht lebenslange Haft. Ebenfalls vor Gericht stehen die ehemaligen Chefredakteure der inzwischen geschlossenen Nachrichtenwebseite Stand News. Rund ein Dutzend weiterer Medien haben in den letzten drei Jahren dicht gemacht.

Einst renommierte Zeitungen wie Ming Pao oder die englischsprachige South China Morning Post (SCMP) haben sich wiederum zu regierungsfreundlichen Blättern gewandelt. Eine ehemalige SCMP-Mitarbeiterin berichtet, Dutzenden Journalistinnen und Journalisten sei gekündigt worden oder sie seien freiwillig gegangen, weil sie mit der neuen Blattlinie nicht einverstanden waren. Das wirkt sich auch auf die lokale Berichterstattung aus. Selbst Kontroversen über Hongkong, die sich gar nicht auf die Führung in Peking beziehen, würden in diesen Medien nicht mehr auftauchen, klagt ein Hongkonger Medienwissenschaftler, der aus Angst vor Repression nicht namentlich zitiert werden möchte.

Vor 1997, dem Jahr, als Hongkong nach 150-jähriger britischer Kolonialherrschaft an die Volksrepublik China übergeben wurde, hatte die Metropole die freieste Presse in Ostasien. Die Führung in Peking hatte den Hongkongern für 50 Jahre weitgehende rechtliche, wirtschaftliche und politische Autonomie zugesichert. Die Rede- und Pressefreiheit sowie Veröffentlichungen sind gemäß Artikel 27 des Hongkonger Grundgesetzes und auf Grundlage des Artikels 16 der Hongkonger Freiheitsurkunde offiziell auch weiter geschützt.

Die Aushöhlung dieser Rechte setzte schon lange vor Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes ein. Schon ab den Nullerjahren gab es gezielte Angriffe gegen liberale Medien, Werbung wurde entzogen und KP-freundliche Chefredakteure übernahmen. Einzelne Journalisten wurden körperlich angegriffen.

Im Jahr 2002 stand Hongkong noch auf dem 18. Platz der Rangliste der Pressefreiheit, die die Organisation Reporter ohne Grenzen jährlich veröffentlicht. 2015 war die chinesische Sonderverwaltungszone bereits auf Platz 70 abgerutscht. Mit der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes 2020 steht Hongkong heute nur noch auf Rang 140.

Noch gibt es zwar Unterschiede zwischen Hongkong und der Volksrepublik: Auf dem Festland unterliegen Medien einer absoluten Zensur. Sie werden mit täglichen Direktiven zentral gesteuert. Online-Netzwerke aus dem Ausland wie Facebook, Twitter, YouTube und die meisten Google-Dienste sind gesperrt, ebenso die Nachrichtenseiten der New York Times oder des Wall Street Journal.

In Hongkong sind die meisten international genutzten Webseiten und Online-Netzwerke weiter zugänglich. Und es sind nur einzelne Artikel, die der Zensur zum Opfer fallen. So war etwa ein Artikel über einen diplomatischen Streit zwischen China und USA, der am 21. Juni auf der Webseite der chinesischsprachigen Zeitung Lianhe Zaobao aus Singapur erschien, in Hongkong nicht abrufbar. In dem Artikel wurde US-Präsident Joe Biden zitiert, der Xi als “Diktator” bezeichnet hatte.

Und doch nähert sich Hongkong bei der Pressefreiheit immer mehr den miserablen Verhältnissen in der Volksrepublik an, die auf dem vorletzten Platz aller 180 untersuchten Länder rangiert. In China sind derzeit 101 Medienschaffende in Haft, in Hongkong 14. Beide zusammengenommen spricht Reporter ohne Grenzen vom “größten Gefängnis für Medienschaffende weltweit”.

Widerstand kommt von einigen unabhängigen Online-Medien. So gründeten ehemalige Journalisten der South China Morning Post das englischsprachige Internet-Angebot Hongkong Free Press, das von Journalistinnen beliefert wird, die in Großbritannien, Taiwan oder Singapur leben. Und im Juni hob das Oberste Gericht in Hongkong die Verurteilung der Investigativjournalistin Bao Choy im Zusammenhang mit regierungskritischen Protesten auf. Choy war einem Angriff auf Demokratie-Aktivistinnen durch eine Gruppe bewaffneter Männer nachgegangen.

Ein Richter hatte sie im Jahr 2021 wegen “falscher Angaben” für schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das Oberste Gericht begründete seine Entscheidung nun mit den “verfassungsmäßig garantierten Rede- und Pressefreiheiten” – ein Hoffnungsschimmer, dass es mit der Freiheit in Hongkong noch nicht ganz vorbei ist.

Das Timing wirkt kurios: Nicht einmal eine Woche nach der Veröffentlichung der China-Strategie, in der die Bundesregierung strengere Grenzen für wissenschaftliche Kooperationen vorgibt, hat die Hochschule Bielefeld (HSBI) bekannt gegeben, dass sie eine eigene Hochschule auf der chinesischen Tropeninsel Hainan gründet.

Die Süddeutsche Zeitung hatte darüber zuerst berichtet. An der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences, abgekürzt BiUH, sollen ab dem Wintersemester bis zu 140 Studierende Computer Science und Digital Technologies auf Bachelor studieren können.

Nach Aussage von HSBI-Präsidentin Ingeborg Schramm-Wölk soll die BiUH “eine nach dem deutschen Modell der Hochschulen für angewandte Wissenschaften arbeitende, unabhängige Hochschule” sein, in der “Wissenschaftsfreiheit großgeschrieben” werde. Tatsächlich hat die neue Hochschule für chinesische Verhältnisse besondere Freiheiten. Der rechtliche Status der Wirtschaftsentwicklungszone Yangpu/Danzhou im Norden der Insel entbindet das deutsch-chinesische Projekt davon, dem chinesischen Partner 51 Prozent der Anteile zu überlassen.

Trotzdem dürfte das Projekt vor der von der Bundesregierung ausgegebenen Maxime des De-Risking politisch äußerst sensibel sein. China hatte in der jüngeren Vergangenheit unliebsame Wissenschaftler sanktioniert und das Spionageabwehrgesetz verschärft. Das könnte auch deutsche Wissenschaftler betreffen. Zudem nutzte die Volksrepublik gemeinsam erreichte Forschungsergebnisse für die Weiterentwicklung von Sicherheitssystemen oder militärischen Forschungsprojekten.

Letzteres könnte besonders brisant sein, denn der chinesische Ballon, der mutmaßlich Spionagezwecken diente und den das US-Militär im Januar über dem amerikanischen Festland abgeschossen hatte, soll nach Informationen des Pentagons von der Insel Hainan gestartet sein.

Die BiUH wird all das im Blick haben, verspricht Präsidentin Schramm-Wölk auf Nachfrage von Table.Media: “Wir wollen gewährleisten, dass Forschungsergebnisse der BiUH beiden Ländern, China und Deutschland, zugutekommen und dabei Dual-Use von Forschungsergebnissen ausschließen. Bekenntnisse in Grundordnungen sind dabei natürlich das eine, ein kontinuierlicher Verhandlungsprozess ist das andere.”

Dieser Prozess sei planmäßig vorgesehen, im Kuratorium, im Präsidium, in den Gremien der BiUH und in einer geplanten Clearingstelle, sagte Schramm-Wölk. “Unterm Strich wird in der BiUH Wissen ausgetauscht, und es werden internationale Fachkräfte ausgebildet. Davon können und sollen sowohl Deutschland als auch China profitieren.” Durch die Chinastrategie der Bundesregierung fühle sie sich sogar gestärkt, sagt die Wissenschaftlerin.

China sei für Deutschland von großer Bedeutung: “Wir haben hierzulande einen enormen Bedarf an Personen mit China-Expertise, um erfolgreiche Kooperationen auf Augenhöhe mit gegenseitigem Verständnis und kultursensiblem Umgang zu gestalten.” Für die Entwicklung des Projekts BiUH habe man sich unter anderem an den Leitfragen zur Hochschulkooperation mit der Volksrepublik China der Hochschulrektorenkonferenz gehalten.

Auch für Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger ist das Projekt eine Gratwanderung. Nach der Veröffentlichung der China-Strategie kündigte die Forschungsministerin an: “Die Bundesregierung wird ihre Förderregularien entsprechend anpassen und den Dialog mit der Wissenschaft und den Hochschulen sowie deren weitere Sensibilisierung stärken.” Sie sehe zudem derzeit nur begrenzt Spielräume für neue Kooperationen, hatte Stark-Watzinger bereits bei den Regierungskonsultationen im Juni gesagt.

Das Hochschulprojekt könnte sie dementsprechend als Altlast des eigenen Hauses betrachten. Von deutscher Seite fördert nämlich der DAAD das Projekt zwischen 2021 und 2024 mit 3,5 Millionen Euro aus Mitteln des BMBF im Rahmen der Programmlinie “Transnationale Bildungsangebote deutscher Hochschulen im Ausland”. Die ganz erheblichen Mittel, die für den Bau der Hochschule in Yangpu erforderlich sind, werden nach Angaben der HSBI durch die Provinzregierung Hainan beziehungsweise die Stadt Danzhou bereitgestellt. Langfristig soll sich die Hochschule über die in China üblichen Studiengebühren selbst finanzieren.

In den 1970er Jahren spielte er eine wichtige diplomatische Rolle bei der Normalisierung der Beziehungen zwischen Washington und Peking – nun ist der 100-jährige Henry Kissinger inmitten der angespannten Stimmung zwischen den beiden Staaten überraschend nach Peking gereist. Washington wusste von Kissingers Reise nach China, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller. Henry Kissinger sei ein Privatmann und handele nicht im Namen der US-Regierung, könnte allerdings später US-Beamte über seine Treffen unterrichten, wie er es in der Vergangenheit getan habe, sagte der Sprecher.

Kissinger, der früher US-Außenminister und nationaler Sicherheitsberater der Regierungen Nixon und Ford war, traf in Peking Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu. Aktuell ist der hochrangige Verteidigungsdialog zwischen China und den Vereinigten Staaten eingefroren, die militärischen Dislozierungen in ganz Ostasien nehmen derweil zu. Erst letzten Monat hatte China beim Shangri-La-Dialog in Singapur Gespräche zwischen Li und seinem amerikanischen Amtskollegen Lloyd Austin verhindert. Grund waren die 2018 gegen Li verhängten US-Sanktionen aufgrund damaliger Rüstungsgeschäfte mit Russland. Peking sieht die Aufhebung dieser Sanktionen als Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Militärdialogs.

Kissinger sagte bei dem Treffen mit Li in Peking, “die Vereinigten Staaten und China sollten Missverständnisse ausräumen, friedlich koexistieren und Konfrontationen vermeiden. Die Geschichte und die Praxis haben immer wieder bewiesen, dass weder die Vereinigten Staaten noch China es sich leisten können, den jeweils anderen als Gegner zu behandeln.”

Li Shangfu sagte laut einer Erklärung seines Ministeriums, die USA sollten im Umgang mit China ein gesundes strategisches Urteilsvermögen an den Tag legen. “Einige Leute auf amerikanischer Seite haben es versäumt, sich in die gleiche Richtung wie die chinesische Seite zu bewegen. Das habe dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten auf dem tiefsten Punkt verharren seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.”

China habe sich dem Aufbau stabiler, vorhersehbarer und konstruktiver Beziehungen mit den USA verschrieben, so Li weiter. Er hoffe, dass die USA mit China zusammenarbeiten können, um die gesunde Entwicklung der Beziehungen zwischen ihren beiden Streitkräften zu fördern.

Kissinger hatte zuletzt wiederholt vor “katastrophalen” Folgen eines Konflikts zwischen den USA und China gewarnt. Der 100-Jährige bezeichnete sich im Gespräch mit Li selbst als “Freund Chinas” – ein Ruf, den er in China weiterhin bei vielen besitzt. Vor fast genau 52 Jahren war Kissinger im Juli 1971 zu einem Geheimbesuch nach Peking aufgebrochen und hatte dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon den Weg zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem damals von Mao Zedong regierten China geebnet. rtr/jul

Papst Franziskus hat einen im April von Peking ernannten Bischof nachträglich anerkannt. Gleichzeitig wirft der Vatikan China vor, Joseph Shen Bin ohne Konsultation auf den Posten des Bischofs von Shanghai versetzt zu haben, was gegen bilaterale Vereinbarungen verstößt.

In China gibt es sechs bis zwölf Millionen Katholiken. Ihre Mitglieder sind aufgespalten in eine von der Regierung gegründete Staatskirche, die der Partei untersteht und eine Untergrundkirche, die nach wie vor dem Papst und dem Vatikan die Treue schwört. Nach dem Verständnis der Kirche in Rom kann nur der Papst Bischöfe ernennen. Die Regierung in Peking will diese Autorität außerhalb ihres Machtspielraums jedoch nicht akzeptieren. Die Anerkennung des “geschätzten Pfarrers” Joseph Shen Bin zum Bischof sei nun zum “höheren Nutzen” der Gläubigen in Shanghai erfolgt, erklärt der Heilige Stuhl seinen Kompromiss.

2018 hatten Vertreter Pekings und des Vatikans eine Vereinbarung getroffen, die den Status mehrerer chinesischer Bischöfe regelte und den Weg für künftige Ernennungen ebnen sollte. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin erklärte am Wochenende, Peking habe gegen den “Geist der Zusammenarbeit” verstoßen. Er hoffe nun, dass künftige Berufungen gemäß dem Geist des in Übereinkunft geforderten Konsenses erfolgen werden, so Parolin. fpe

China hat den geplanten US-Besuch des taiwanischen Vizepräsidenten und Präsidentschaftskandidaten William Lai scharf kritisiert. Es sei Chinas “Priorität”, Lai daran zu hindern, nächsten Monat die Vereinigten Staaten zu besuchen, sagte Chinas Botschafter Xie Feng am Mittwoch in Washington.

Lai ist Präsidentschaftskandidat der regierenden Demokratischen Fortschrittspartei (DPP). Bei den im Januar stattfindenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Taiwan liegt er in den meisten Meinungsumfragen vorne. Peking bezeichnet den taiwanischen Politiker als Separatisten, der den Frieden zwischen Taiwan und Festlandchina gefährdet.

Am 15. August will Lai auf einer Reise nach Paraguay einen Zwischenstopp in den Vereinigten Staaten einlegen und zu Gesprächen mit US-Politikern zusammenkommen. Zuletzt hatte er im Januar 2022 die USA besucht und dabei unter anderem die Vizepräsidentin Kamala Harris getroffen.

Das taiwanesische Außenministerium erklärte in seiner Antwort, dass China keinen Grund habe, Lais Durchreise zu nutzen, um “einen Streit anzufangen”. Der oberste US-Diplomat in Taipeh sagte am Mittwoch, es gebe keinen Grund für China, auf Lais Zwischenstopps in den Vereinigten Staaten mit “provokativen” Maßnahmen zu reagieren. Derartige Transitreisen seien seit vielen Jahren Routine. rtr/fpe

Die chinesischen Behörden haben 373 Konten auf Internetplattformen gesperrt und mit Strafen belegt. Als Grund nannten die Behörden, die betreffenden Accounts hätten “Informationen zur öffentlichen Ordnung fabriziert und verzerrt” und davon profitiert. Das berichtet Bloomberg.

Einige der Konten auf WeChat, Weibo und Xueqiu seien geschlossen worden, nachdem sie Gerüchte darüber verbreitet hätten, dass China bei einem Treffen eine Reihe von steuer- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen diskutieren würde, hieß es in einer Erklärung der Regulierungsbehörde vom Samstag. Dies habe Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt. Außerdem seien einige Konten auf Plattformen wie Kuaishou, Baidu und Zhihu aufgrund von Gerüchten über staatliche Subventionen, der Politik zu sozialen Sicherung und andere Themen geschlossen oder suspendiert worden. cyb

Yan Mingfu (1931-2023) starb am 3. Juli mit 91 Jahren in Peking. Er wuchs, getauft in einer christlichen Familie, in Südwestchinas Chongqing auf. Mit 18 Jahren trat Yan der Kommunistischen Partei bei, studierte Russisch und wurde Chef-Dolmetscher für Mao Tsetung. Er begleitete den Vorsitzenden bei dessen Treffen mit sowjetischen Führern, übersetzte während der “Großen Polemik China kontra Sowjetunion” Pekings verbissenen Streit mit Moskau um die ideologische Vorherrschaft. Yan sagte mir: “Ich saß mit am Tisch, als aus Flitterwochen kalter Krieg wurde.”

Das ist nur seine Seite im Leben und Leiden der beiden Yan. Sohn Yan Mingfu 阎明复 und sein Vater Yan Baohang 阎宝航 (1895 -1968) sind die Protagonisten einer bizarren chinesischen Familiensaga. Als Sohn Yan 1949 von der Partei aufgenommen wurde, wusste er nicht, dass sein Vater und christliche Erzieher schon seit 1937 Mitglied der KP war. Aber heimlich, damit niemand erfuhr, dass er ein Topagent Maos war. Dessen Gefolgsmann Zhou Enlai hatte ihn konspirativ angeworben.

Der Historiker und Sinologe Rainer Kloubert nennt in seinem soeben erschienenen Buch “Warlords” (Elfenbeinverlag, Berlin 2023) Yan Baohang sogar einen “Jahrhundertspion”. Neben Richard Sorge – oder mehr noch als dieser – wurde Yan zu einem der erfolgreichsten, aber auch unbekanntesten Agenten des 20. Jahrhunderts.

Yan fand seine Informanten in Chongqing, nachdem die KMT-Regierungspartei unter Tschiang Kai-shek die Yangtse-Flußstadt nach dem Einfall der Japaner in China zur vorläufigen Ersatzhauptstadt gemacht hatte. Als Adjutant des Stabes für den legendären “jungen Marschall” und Warlord Zhang Xueliang lernte Yan auch die Kuomintang-Eliten, Tschiang Kai-shek und Frau Soong Meiling kennen. Kurz darauf wurde er Generalsekretär für Tschiangs christlich geprägte Aufweckbewegung “Neues Leben”.

Yan konnte Mao aus dem Umfeld der Nationalregierung Geheimnisse am laufenden Band liefern, darunter echte Scoops. So erfuhr er vorab das Datum von Hitlers Plan, die Sowjetunion zu überfallen. In der Woche nach dem 20. Juni 1941 leitete er diese Information an Mao weiter, der sie am 16. Juni an Stalin schickte. Der wollte sie zwar – wie bei Sorge – nicht wahrhaben, bedankte sich aber am 30. Juni in einem Geheimtelegramm an Mao: “Dank Eurer korrekten Informationen war es uns möglich, für die sowjetische Armee noch vor dem deutschen Angriff den Alarmzustand auszurufen.”

Yan informierte Mao im November 1941 auch über Japans bevorstehenden Angriff auf Pearl Harbor. Die News ging über Stalin an die USA. Auch von der Kuomintang wurden die USA unterrichtet, wo man aber ebenfalls misstrauisch reagierte.

Kloubert hat in seinem “Bilderbogen aus dem chinesischen Bürgerkrieg”, den er der faszinierenden Lebensgeschichte des Warlord Zhang Xueliang widmet, die Quelle für Yans Voraussagen nachrecherchiert. Yan war mit einem “brillanten” chinesischen Mathematiker namens Chi Buzhou (池步洲) befreundet. Dem gelang es, in einer von KMT-Geheimdienstchef Dai Li (戴笠) in Chongqing aufgebauten kryptografischen Abteilung Japans Geheimcode zu entschlüsseln.

Noch wichtiger war Ende 1944 Yans Depesche, wo genau und in welcher Stärke Japans Kwantung-Armee in Nordostchina aufgestellt war. Das half Stalin mit der Roten Armee, Japans Truppen in kürzester Zeit zu besiegen. 1995 verlieh Moskau Yan Baohang posthum eine Verdienstmedaille dafür.

Erst nach 1962 weihte Yan Baohang den Sohn in seine glorreiche Doppelrolle ein. Doch dann fraß auch Maos Revolution ihre Kinder, Vater und Sohn Yan fielen 1967 dem Chaos der Kulturrevolution zum Opfer.

1967 wurde zuerst der Vater abgeholt. Denunziert als Kuomintang-Reaktionär, wurde er in das neue, mit sowjetischer Hilfe erbaute Pekinger Politgefängnis Qincheng eingesperrt. Zehn Tage später folgte Sohn Yan, beschuldigt als Sowjetspion.

Siebeneinhalb Jahre, von 1967 bis 1975, saß der Sohn in Haft. Erst als er freikam, wurde ihm gesagt, dass sein Vater im Mai 1968 gestorben war – im Qincheng-Gefängnis, nur wenige Meter von ihm entfernt.

Wir – die Ansa-Korrespondentin Barbara Alighiero und ich – erfuhren das erstmals direkt von Yan, als wir ihn im September 1999 in Peking interviewten. Er wollte uns damals vor allem an die Leistungen seines Vaters erinnern.

Als ich Yan im Oktober 2002 mit meiner Frau Zhao Yuanhong ein zweites Mal aufsuchte, baten wir ihn uns die groteske Geschichte genauer zu erzählen. Yan begann, verlor plötzlich seine Fassung und weinte minutenlang.

Zuerst hatten ihn ZK-Sonderermittler im November 1967 in die Mangel genommen, als er Chef der Russisch-Dolmetscherabteilung für Mao war. Ohne Grund beschuldigten sie ihn, ein Sowjetspion zu sein. Am 17. November schleppten ihn zwei Soldaten vor eine Versammlung von 500 Rotgardisten, die ihn niederschrien. Ihm wurde ein Haftbefehl verlesen und Handschellen angelegt. In der Nacht brachten die Häscher ihn nach Qincheng. Yan bekam die Nummer 67124 als neuen Namen. 67 stand für das Jahr, 124 für die Anzahl der seit Jahresanfang neu eingelieferten Häftlinge.

Zehn Tage vorher, am 7. November, war sein Vater von zu Hause verschleppt worden. Wieder erfuhr niemand, wohin er gebracht wurde. Auch Vater Yan erhielt eine Nummer: 67100. “Wir saßen in Einzelzellen, wussten nicht voneinander.” Eines Tages hätte jemand im Außengang gehustet, so wie er es vom Vater kannte. “Das ist unmöglich”, dachte er damals.

Als Yan Mingfu 1975 entlassen wurde, sagte man ihm , dass sein Vater in seiner Nähe gesessen hatte und am 22. Mai 1968 gestorben war. Später erfuhr er, dass Maos Frau Jiang Qing, die die Haftlisten kontrollierte, angeordnet hatte, den Tod dieses “Konterrevolutionärs” weder zu melden noch seine Asche aufzubewahren. Yans Baohangs Frau wusste weder wo ihr Mann noch wo ihr Sohn war und starb bald.

Wieder frei, legte Yan Mingfu alles daran, für den Vater ein Begräbnis auf Pekings Revolutionsfriedhof zu arrangieren, auch als Zeichen seiner öffentlichen Rehabilitierung. Am 5. Januar 1978, zehn Jahre nach dem Tod, fand es statt. Peking begrenzte die Teilnehmerzahl auf 100 hochrangige Trauernde. “Doch es kamen über 1000”, erinnerte er sich.

In der folgenden, hoffnungsvollen Reformära stieg Yan innerparteilich auf, durfte nach Maos kulturellem Kahlschlag eine neue “Große Enzyklopädie” für China editieren, an der Dutzende einst verfolgter Gelehrte mitarbeiteten.

1986 wurde Yan zum ZK-Sekretär und Chef der Kommunistischen Einheitsfront befördert. Im Mai 1989 holte ihn Deng Xiaoping zum historischen Aussöhnungstreffen mit dem sowjetischen Parteichef Michail Gorbatschow in Peking hinzu. Draußen demonstrierten Zehntausende Studenten für mehr Freiheit. Yan versuchte, auf Bitten des später gestürzten, liberalen Parteichefs Zhao Ziyang zwischen den Hungerstreikenden auf dem Tiananmen-Platz und den Hardlinern der Pekinger Führung zu vermitteln. Er bot den Studenten an, sich ihnen als “Geisel” anzuschließen, um zu garantieren, dass die Parteispitze ihre Forderungen erfüllt.

Yan geriet zwischen die Fronten, konnte das Massaker am 4. Juni 1989 nicht aufhalten und wurde einen Monat später aller Parteiämter enthoben. Doch Deng ließ ihn nicht völlig fallen. Er erlaubte Yan nach 1991 das Zivilministerium als Vizechef zu leiten und Chinas Wohlfahrtsverband zu gründen (中华慈善总会). Online-Nachrufe nennen Yan heute den “Vater von Chinas moderner Philanthropie” 中国现代慈善.

Die bizarre Saga der beiden Yan findet im heutigen China des Xi Jinping kein Happy End. Als Yan jetzt starb, wurde sein Tod parteioffiziell ignoriert. Nur Online verbreitete sich die Nachricht. Lediglich das halbamtliche Finanzmagazin Caixin durfte einen persönlichen Traueraufsatz von Deng Rong veröffentlichen, der Tochter von Deng Xiaoping.

Zehn Tage nach Yans Tod erlaubten schließlich die Behörden vergangenen Donnerstag eine Trauerfeier auszurichten. Die Partei hatte sich zuvor auf die im KP-Jargon niedrigste Anerkennungsformel seiner Verdienste verständigt. Yan sei ein “herausragendes Parteimitglied und loyaler kommunistischer Kämpfer” gewesen.

Kritische Geister wurden ausgesperrt. Die große alte Dame unter Pekings Dissidenten, Gao Yu, twitterte, dass sich Polizisten vor ihrer Wohnung um sechs Uhr früh aufbauten, um sie nicht zum Begräbnis zu lassen. Sie schrieb: “Wir trauern um ihn, weil er während des 4. Juni 1989 die Frage der Studentenbewegung nach Zhao Ziyangs ‘Weg der Demokratie und des Rechts’ lösen wollte.” 我們悼念他因為8964期間他執行趙紫陽的”在民主與法制的道路上解決學運”. Blogger versuchten für ihre Online-Proteste die Zensur zu umgehen. Statt Tabuwörter wie “Yan und Tiananmen” schrieben sie “Person für den Dialog auf dem Platz” 广场对话的人.

Die Saga der beiden Yan passt nicht zum heute wieder reideologisierten China-Bild, seit unter Xi Jinping von 2017 an die sozialistische Geschichte der Volksrepublik um- und schöngeschrieben wird und Maos Verbrechen und die Schrecken der Kulturrevolution relativiert werden. Das ist Pekings Problem mit dem loyalen Yan Mingfu, besonders nachdem er 2015 seine zweibändigen Memoiren veröffentlicht hatte. Heute würde er sie kaum noch durch die Zensur bringen. 2015 nannten renommierte chinesische Historiker wie Shen Zhihua oder Essayisten wie Ding Dong die 1116 Seiten eine Fundgrube “für historische Wahrheit” und unverfälschte Geschichte der Volksrepublik über die ersten 20 Jahre chinesisch-sowjetischer Beziehungen und die “Große Polemik”, die fast im Krieg endete.

Yan schreibt: “Sie war eine historische Tragödie.” Mao habe sie “als Vorspiel seiner Kulturrevolution” genutzt. Yan schildert Maos Größenwahn im Kampf gegen Chruschtschow mit den Worten: “Wer das sozialistische Lager ideologisch anführen soll und dass der Ostwind den Westwind besiegt.” Wer heute zwischen Yans Zeilen liest, denkt unwillkürlich an Xi Jinpings Großmacht-Fantasien.

Yans Memoiren erzählen viele Anekdoten, manche mit sarkastischer Pointe. Als Chruschtschow in Peking ankündigte, die für den ersten Fünfjahresplan (1953 bis 1957) vereinbarten sowjetischen Entwicklungshilfe-Projekte für China aufzustocken, schrieb Yan:. “Es kam dann noch ein Sonderprojekt hinzu. Moskau wolle uns beim Bau des Qincheng-Gefängnisses unterstützen. In der Kulturrevolution hockten dann mein Vater und ich dort.”

Vom chinesischen Außenminister Qin Gang fehlt jede Spur. Sein letzter öffentlicher Auftritt liegt an diesem Donnerstag bereits 24 Tage zurück. Peking hält es jedoch nicht für nötig, die Spekulationen um Qin zu klären.

Der 57-Jährige, der lange als Hardliner galt und sein Amt erst im März angetreten hatte, trat zuletzt am 25. Juli in Erscheinung, als er in Peking unter anderem den russischen Vizeaußenminister Andrej Rudenko empfing. Das Außenministerium veröffentlichte ein Foto des Treffens. Seitdem hat niemand mehr Qin gesehen.

Nur wenige Tage vor einem für den 10. Juli geplanten Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Peking sagte China den Termin ab. Eine Begründung nannte es nicht. Auch an einem Gipfeltreffen der Außenminister der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der vergangenen Woche nahm Qin nicht teil. Stattdessen reiste Chinas Spitzendiplomat Wang Yi an, der in der Machthierarchie noch über Qin steht. Zuletzt vertrat Wang den Außenminister noch bei einer ganzen Reihe anderer Termine.

Auf die Frage, warum Qin nicht am Asean-Treffen teilgenommen habe, sagte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums vergangenen Donnerstag, dies sei aus “gesundheitlichen Gründen” nicht möglich gewesen.

Seitdem sind nun sogar Spekulationen aufgekommen, dass Qin wegen einer außerehelichen Affäre aus dem Verkehr gezogen wurde. Angesprochen auf unbelegte Online-Gerüchte, dass Qin eine Affäre mit einer Journalistin des Hongkongers Fernsehsenders Phoenix gehabt und sogar ein Kind gezeugt habe, sagte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums am Montag lediglich, dass “ihr keine Informationen” zu diesem Thema vorlägen. Sie wiederholte jedoch nicht, dass Qin krank sei.

Im Protokoll der täglichen Pressekonferenz des Außenministeriums findet man die Fragen zu Qin überhaupt nicht. Sowohl in der vergangenen als auch in dieser Woche wurden sämtliche Nachfragen zum Verbleib des Außenminister herausgestrichen.

Das Verschwinden von hohen Beamten, Prominenten und Geschäftsleuten ist in China nicht ungewöhnlich. Oft stellt sich später heraus, dass sie in Ermittlungen oder andere Kontroversen verwickelt waren.

Ein Beispiel aus der Welt der Politik ist Xiao Yaqing, ehemaliger Minister für Industrie und Informationstechnologie. Er verschwand im vergangenen Jahr für 21 Tage, bevor bekannt wurde, dass die oberste Anti-Betrugs-Behörde Ermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte.

Zu den bekanntesten Fällen der vergangenen Jahre gehört auch der ehemalige chinesische Interpol-Chef Meng Hongwei, der 2018 auf einer Reise in China verschwand. Zwei Jahre später verurteilte ihn ein chinesisches Gericht wegen der Annahme von Bestechungsgeldern zu 13 Jahren Gefängnis.

Im Februar dieses Jahres verschwand der Investmentbanker Bao Fan. Zunächst teilte seine Firma China Renaissance mit, ihn nicht mehr kontaktieren zu können. Eine Woche später teilte die Firma mit, dass sie “Kenntnis” davon erhalten habe, dass Bao mit einer Untersuchung kooperiere.

Auch der chinesische Tennisstar Peng Shuai verschwand 2021 zeitweise aus der Öffentlichkeit. Sie hatte den ehemaligen chinesischen Vize-Premier Zhang Gaoli des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Ihre Anschuldigungen in einem Weibo-Beitrag wurden sofort von der Zensur gelöscht. Zhang Gaoli erlitt damals keinen Schaden. Kurze Zeit später nahm er schon wieder an öffentlichen Terminen teil.

Als der chinesische Klimabeauftragte Xie Zhenhua im Februar eine Podiumsdiskussion am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz verpasste, hieß es zunächst, dass er an Covid erkrankt sei. Später entschuldigte sich Xie in einer Videoansprache dafür, dass er aus “gesundheitlichen Gründen” nicht persönlich teilnehmen konnte. Allerdings scheint sein Zustand ernster gewesen zu sein, als öffentlich bekanntgegeben wurde.

Der US-Klimabeauftragte John Kerry sagte später gegenüber der Zeitschrift Foreign Policy, Xie habe im Januar “eine Art Schlaganfall” erlitten, der ihn für “etwa eineinhalb Monate” außer Gefecht gesetzt habe.

Und wie geht es nun mit Qin weiter? Es sei zwar nicht unwahrscheinlich, dass der Außenminister krank sei, sagte Richard McGregor, Senior Fellow für Ostasien am Lowy Institute in Sydney dem Finanzdienst Bloomberg. Je länger er abwesend ist, desto wahrscheinlicher werde es jedoch, “dass es einen anderen, viel schwerwiegenderen Grund gibt”. Jörn Petring

Social-Media-Konten gesperrt

Die chinesischen Behörden haben 373 Konten auf Internetplattformen gesperrt und mit Strafen belegt. Als Grund nannten die Behörden, die betreffenden Accounts hätten “Informationen zur öffentlichen Ordnung fabriziert und verzerrt” und davon profitiert. Das berichtet Bloomberg.

Einige der Konten auf WeChat, Weibo und Xueqiu seien geschlossen worden, nachdem sie Gerüchte darüber verbreitet hätten, dass China bei einem Treffen eine Reihe von steuer- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen diskutieren würde, hieß es in einer Erklärung der Regulierungsbehörde vom Samstag. Dies habe Auswirkungen auf den Aktienmarkt gehabt. Außerdem seien einige Konten auf Plattformen wie Kuaishou, Baidu und Zhihu aufgrund von Gerüchten über staatliche Subventionen, der Politik zu sozialen Sicherung und andere Themen geschlossen oder suspendiert worden. cyb