|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#6

/

25. Januar 2025

|

|

|

Executive.Summary

|

|

US-Präsident Donald J. Trump wurde online auf dem WEF zugeschaltet und hielt eine kurze Rede.

|

|

Stellt Trumps Auftritt das World Economic Forum infrage?Von Thilo Boss und Kristián Kudela

Das World Economic Forum (WEF) in Davos: Es steht für Freihandel, Multilateralismus und einen ökonomischen Diskurs, wie die Erde in eine bessere Zukunft geführt werden kann. Gestern ist das jährliche Treffen der globalen Politik- und Wirtschaftseliten mit rund 3.000 Teilnehmer in Graubünden zu Ende gegangen. Was diesmal bleibt, sind aber Zweifel, ob der Geist und die Werte überleben, die seit der Gründung des Forums 1971 durch Klaus Schwab von der Schweiz in die Welt hinausgetragen werden.

“Davos hat angefangen zu bröckeln”, konstatierte am Donnerstag Argentiniens Präsident Javier Milei. In seiner halbstündigen Rede rechnete er vor verblüfften CEOs mit der “Wokeness” ab, die Werte wie Feminismus, Diversität, Toleranz und Meinungsfreiheit verkörperten. “Wir haben die moralische und historische Verantwortung, diese Wokeness abzuschaffen”, rief der Argentinier dem Auditorium zu.

Für die mit Spannung erwartete Rede von Donald J. Trump, der nur wenige Stunden später per Video aus Übersee zugeschaltet wurde, ließ das wenig Gutes erahnen. Milei und Trump verbindet einiges. Sie schätzen sich. Der 47. Präsident der USA, der wegen einer Amtseinführung zwei Tage zuvor nicht zum WEF gereist war, hat ähnliche Überzeugungen.

Trump droht mit ZöllenUnd die untermauerte er auch in seiner etwa 20-minütigen Rede und der anschließenden kurzen Diskussion. Seine Kernbotschaften: Wer in den USA produziert, erhält Steuererleichterung. Wer nur exportiert, muss Einfuhrzölle zahlen. Die EU agiert ungerecht zum Nachteil der USA und muss sich für US-Produkte öffnen, um das Handelsdefizit abzubauen. Zudem werden die Öl- und Gasproduktion in den Staaten drastisch ausgeweitet und der Verteidigungsbeitrag für die Nato auf fünf Prozent des BIP der Mitgliedstaaten anvisiert.

Als Diskussionsbeiträge im Geiste vergangener WEF-Foren waren Trumps Auslassungen nicht zu verstehen. Vielmehr als Leitplanken, wohin die Reise mit ihm als US-Präsidenten in den kommenden vier Jahren gehen wird. “Um zu erfahren, was die Welt bewegt, muss man jetzt nicht mehr nach Davos fahren, sondern man muss vor Ort in Washington sein. Die Weichen werden jetzt woanders gestellt”, analysiert der Chefvolkswirt der Hamburger Berenberg Bank, Holger Schmieding, den Auftritt Trumps. Und dem müsse sich nicht nur die globale Wirtschaftselite beugen, sondern auch die aufstrebenden BRICS-Staaten China und Indien. “Trump macht Vorgaben. Die müssen reagieren”, sagt Schmieding.

Doch Chinas starker Mann Xi Jinping, Indiens Regierungschef Narenda Modi oder auch der Präsident von Indonesien, dem größten islamischen Staat der Welt, Prabowo Subianto, waren ohnehin nicht in Davos erschienen. Der im Westen geächtete russische Präsident Wladimir Putin sowieso nicht. Und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Großbritanniens Premierminister Keir Starmer sowie Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, allesamt Mitglieder der G7, fehlten zudem, was Henrik Müller in einer Manager-Magazin-Kolumne zu der Frage veranlasste, ob das WEF mit seinem Spirit und seinen Lösungsansätzen wohl noch zum heutigen Zustand der Welt passt.

Doch zugleich könnte man genauso gut aufzählen, wer alles wieder in den mondänen Skiort gekommen war. Laut dem WEF sind das immerhin 60 Staats- und Regierungschefs und über 350 Regierungsmitglieder gewesen, die den Diskurs zwischen Wirtschaft und Politik garantieren. Darunter EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Bundeskanzler Olaf Scholz. “Wenn es Davos nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden. Hier treffen sich noch immer die wichtigsten Wirtschaftsentscheider aus der ganzen Welt. Und zwar hier in Europa, das in den vergangenen Jahren zwischen Peking und Washington immer mehr an Gewicht verloren hat”, sagt Wirtschaftspsychologe Timo Meynhardt, Professor an der HHL Leipzig Graduate School of Management und Managing Director des Center for Leadership and Values in Society an der Universität St. Gallen.

Viele Deutsche CEOs in DavosJedenfalls waren diesmal wieder einflussreiche deutsche CEOs zahlreich in Davos vertreten. Sei es Allianz-Chef Oliver Bäte, SAP-CEO Christian Klein, Siemensvorstandsvorsitzender Roland Busch, DHL-Boss Tobias Meyer oder Robert-Bosch-Manager Stefan Hartung. Und wenn ein CEO wie Bayer-Chef Bill Anderson verhindert war, vertraten ihn Vorstandskollegen. Denn auf keiner anderen Veranstaltung, sagten Vertraute von SAP-Chef Klein und Siemens-Lenker Busch, seien die Wege so kurz, um mit Politik, Kunden und Partnern schnell und intensiv ins Gespräch zu kommen. Das sei ein überzeugendes Argument für das WEF.

Wer weiß, vielleicht wird im kommenden Jahr auch wieder US-Präsident Donald Trump in die Alpen reisen und das Forum damit aufwerten. Eingeladen hat ihn WEF-CEO Borge Brende während seines Online-Auftritts schon. Und abgesagt hat Trump noch nicht.

|

|

|

CEO.Talk

|

|

Betty Kieß, Chief Communications Officer bei C&A. (C&A)

|

|

Modehändler C&A setzt auf das Retail-Geschäft und will 100 Filialen eröffnenC&A will in den kommenden drei Jahren 100 weitere Filialen in Deutschland eröffnen und setzt auf den stationären Handel. “Wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind. Unsere Kunden legen nach wie vor sehr viel Wert auf die persönliche Beratung. Wir glauben an den stationären und den Online-Handel und sind in beiden Bereichen profitabel”, sagte Betty Kieß, im Vorstand des Unternehmens zuständig für Kommunikation.

Das Unternehmen will die Filialen als Ort für Familien ausbauen. “Man kann die ganze Familie bei uns in einer Filiale eindecken, das ist etwas Besonderes.” Der drittgrößte deutsche Modehändler beschäftigt in 400 Filialen derzeit rund 10.000 Mitarbeiter. Die wachsende Konkurrenz durch die chinesischen Online-Händler Shein und Temu ist C&A ein Dorn im Auge. “Das ist aggressive Preispolitik, die Sicherheitsstandards unterwandert. Laut DIHK kommen jeden Tag 400.000 Pakete aus China, die Zoll- und Sicherheitsstandards unterwandern. Wir produzieren aber nachhaltig und verlangen ein level playing field”, sagte Kieß. Die Politik müsse dringend handeln.

Erstmals wird C&A im Frühjahr Umsatzzahlen nennen. Das Unternehmen hat seine Zentrale aus dem Schweizer Zug in die Niederlande verlegt und ist dort als B.V. veröffentlichungspflichtig. Die meistverkauften Produkte in einer C&A-Filiale sind T-Shirts, so Kieß. MB

|

|

|

CEO.Picks

|

|

BTMC-Direktorin Bianca Schmitz.

|

|

Gezielte Führung ist Grundlage für InnovationenVon Bianca Schmitz

Die Dynamik globaler Märkte verlangt von Unternehmen ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit. Innovation bleibt dabei zentral, um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

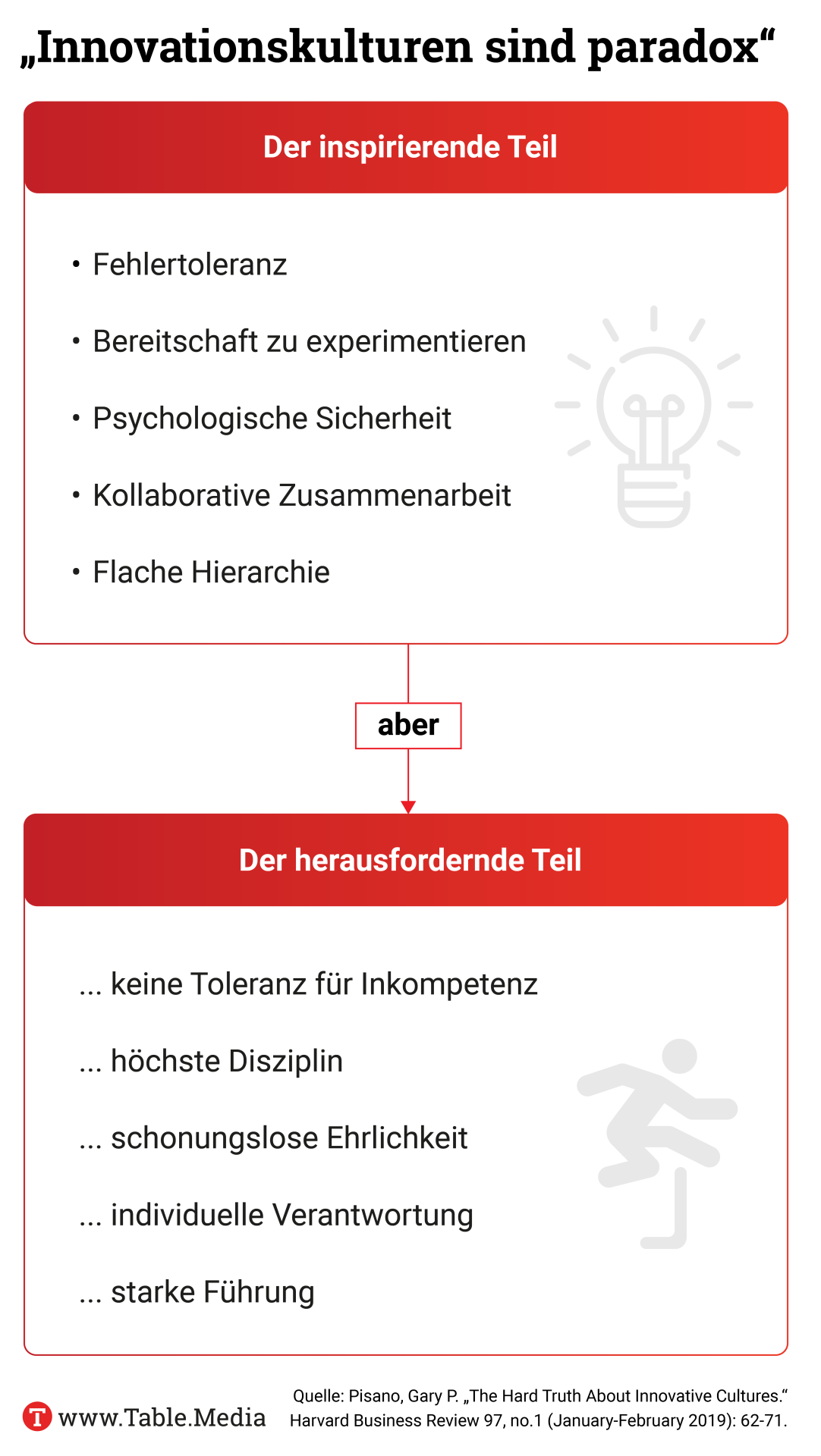

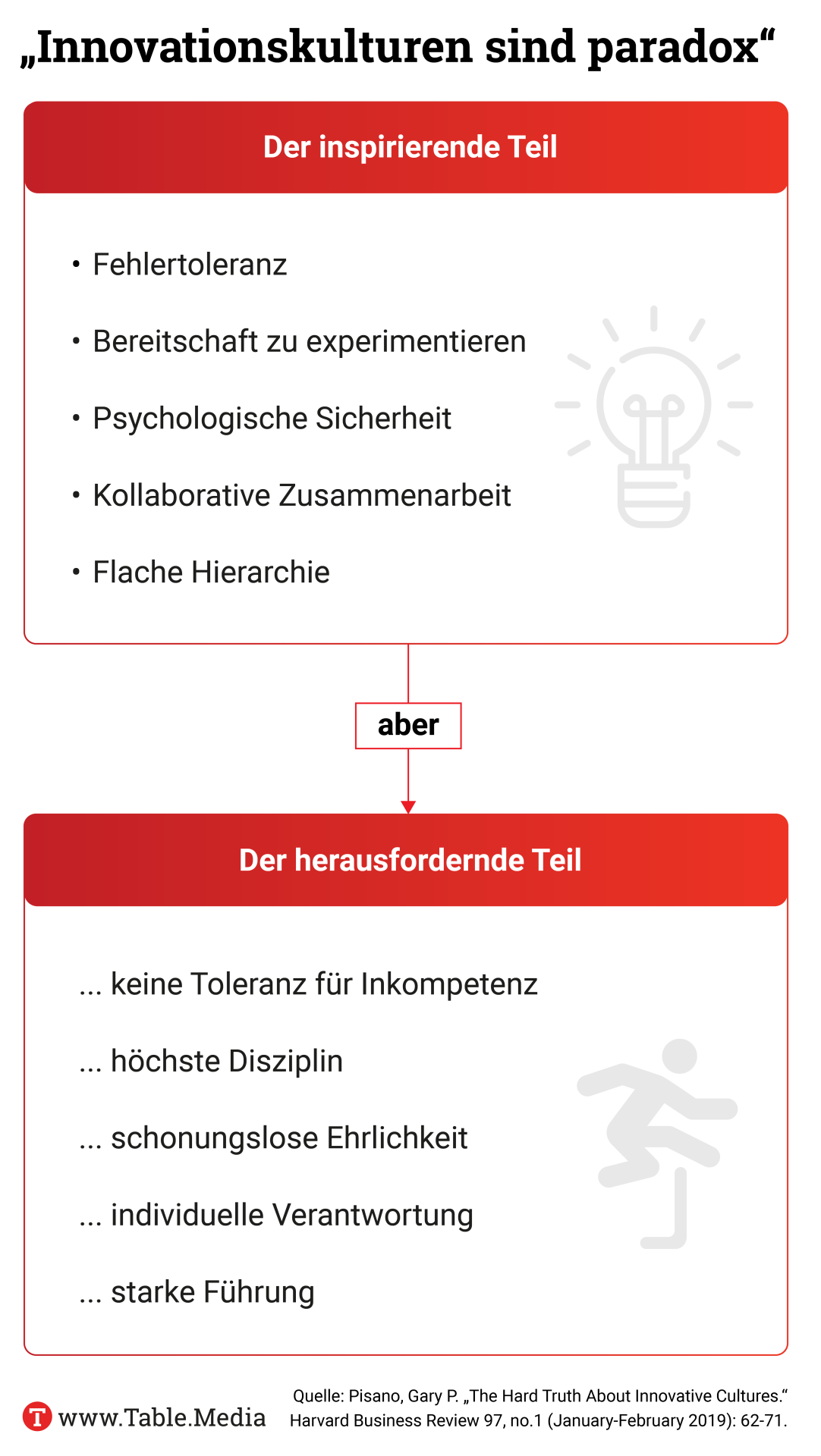

Ich habe diese Prinzipien als meinen “CEO Pick of the Week” gewählt, da sie klarstellt: Innovation ist keine Frage des Zufalls, sondern immer das Ergebnis gezielter Führungsarbeit. Sie basieren auf dem Artikel “The Hard Truth about Innovative Cultures” von Gary P. Pisano, erschienen im Harvard Business Review.

Innovation erfordert Fehlertoleranz bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Leistungsstandards. Während die Exploration von Neuem Fehler unvermeidlich macht, darf Inkompetenz nicht toleriert werden. Klare, regelmäßig kommunizierte Erwartungen sind essenziell. Diszipliniertes Experimentieren bedeutet, Tests gezielt nach ihrem Lernpotenzial auszuwählen und anhand klarer Kriterien durchzuführen. Negative Ergebnisse sind insofern wertvoll, als sie Kurskorrekturen ermöglichen. Offenheit und konstruktive Kritik fördern eine faktenbasierte, verantwortungsbewusste Kultur des kritischen Denkens.

Zusammenarbeit darf nicht mit Konsens verwechselt werden – Vielfalt treibt Innovation, Konsens jedoch verzögert Entscheidungen. Schließlich erfordert der Spagat zwischen flachen Hierarchien und effektiver Führung eine klare Vision, Prioritätensetzung und kompetente Entscheidungsfindung.

Bianca Schmitz arbeitet als Director of Knowledge Transfer of Bringing Technology to Market Center (BTMC) und Lecturer an der ESMT.

|

|

|

CEO.News

|

|

CEO Bettina Orlopp organisiert den Abwehrkampf gegen eine feindliche Übernahme durch die UniCredit.

|

|

Rainer: Finanzminister Kukies soll Abwehrkampf der Commerzbank aktiver unterstützenIm Abwehrkampf der Commerzbank gegen eine feindliche Übernahme durch die italienische Großbank UniCredit fordert der Vorsitzende des Bundestagsfinanzausschusses, Alois Rainer (CSU), Bundesfinanzminister Jörg Kukies (SPD) auf, bei seinem italienischen Amtskollegen Giancarlo Giorgetti (Lega) auf die Eigenständigkeit des zweitgrößten deutschen Kreditinstituts zu drängen. “Finanzminister Kukies muss aktiver werden und mit seinem italienischen Amtskollegen, aber auch der UniCredit-Bankenspitze, zeitnah ein klärendes Gespräch führen”, sagte Rainer dem CEO.Table.

Die Commerzbank, so Rainer, sei für Deutschland systemrelevant, da sie etwa ein Drittel des Kreditgeschäfts mittelständischer Unternehmen finanziere. “Ich möchte, dass darüber auch in Zukunft in Frankfurt und nicht in Mailand entschieden wird”, sagte Rainer. Die Commerzbank betreut 25.500 Firmenkunden mit einem Kreditvolumen von fast 100 Milliarden Euro in Deutschland. Mit einem Marktanteil von 30 Prozent ist sie die führende Bank in der Finanzierung des Außenhandels und begleitet den deutschen Mittelstand in über 70 Ländern.

Laut einer aktuellen FINANCE-Studie (Studien – FINANCE) lehnen Zweidrittel der befragten Top-Finanzentscheider deutscher Unternehmen eine Übernahme der Commerzbank ab. 77 Prozent der Firmenkunden, die die Commerzbank als Hausbank nutzen, bewerten eine Übernahme negativ. Als Gründe werden beispielsweise Sorgen um die Kreditversorgung und schlechtere Konditionen genannt.

UniCredit-Chef Andrea Orcel machte erst Mitte der Woche in einem Interview mit der FAZ erneut sein Interesse an der Übernahme der Commerzbank deutlich. Er verwies allerdings darauf, dass dies ohne die Zustimmung der Bundesregierung nur schwierig umzusetzen sei. Das Mailänder Institut hatte im September einen Teilausstieg des Bunds genutzt und war überraschend bei der Commerzbank eingestiegen. Nach den Angaben der UniCredit hält die Bank derzeit rund 9,5 Prozent der Aktien. Durch Finanzinstrumente sicherten sich die Italiener zudem den Zugriff auf weitere 18,5 Prozent der Anteilsscheine. Steigt der Aktienbesitz über 30 Prozent, müssen die Mailänder allen Aktionären der Commerzbank ein Übernahmeangebot unterbreiten.

Gespräche zwischen UniCredit-CEO Orcel und der Commerzbank-Vorstandsvorsitzenden Bettina Orlopp gibt es nicht. “Aktuell hat der Vorstand keinen konkreten Vorschlag seitens der UniCredit, der als Grundlage für mögliche Gespräche über eine potenzielle Transaktion dienen könnte. Wenn ein solcher vorliegt, werden wir diesen im Sinne aller Aktionäre objektiv und ergebnisoffen prüfen”, sagte Orlopp dem CEO.Table. Bis dahin bleibe die Situation unverändert. “Wir arbeiten an unserer eigenständigen Strategie, schärfen diese weiter und schaffen so erheblichen Wert für alle unsere Aktionäre”, so Orlopp.

Wie das im Einzelnen aussehen wird, will die Commerzbankchefin auf der Bilanzpressekonferenz am 13. Februar in Frankfurt am Main verkünden. “Das ist unsere Aufgabe und wir werden unsere Investoren und die Öffentlichkeit darüber umfassend informieren”, kündigt Orlopp an. bos

Heidelberg Materials fordert Tempo bei CCS-GesetzDer CEO von Heidelberg Materials, Dominik von Achten, hat die Bundesregierung aufgefordert, noch vor der Bundestagswahl das CCS-Gesetz zur Speicherung von Kohlendioxid umzusetzen. “Wo bleibt der vielfach beschworene Pragmatismus der Politik? Unternehmen planen, in der Rezession Milliardeninvestitionen für Wachstum und Nachhaltigkeit zu leisten – das geht dann aber nicht”, sagte von Achten dem CEO.Table. “Eine Politik, die hohe Ziele formuliert, muss auch die rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen, damit Unternehmen diese Ziele überhaupt erreichen können.”

Die Ampel hatte noch im vergangenen Sommer das Kohlendioxid-Speicherungs- und -Transportgesetz durch das Kabinett gebracht, im Bundestag wurde es aber nicht mehr rechtzeitig beschlossen. “Der Bundestag sollte das Gesetz schnellstmöglich noch vor der Bundestagswahl beschließen”, so von Achten. Die Union hatte Gesprächsbereitschaft signalisiert. Das Gesetz soll die Anwendung von CCS/CCU, den Transport und die Offshore-Speicherung in Deutschland außerhalb von Meeresschutzgebieten erlauben und so helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Der Fokus für den Einsatz von CCS liegt auf schwer oder nicht vermeidbaren Emissionen, etwa in der Baustoff- und Chemiebranche. MB

Die Zukunft der deutschen Autoindustrie hängt nach Ansicht der IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner von Fortschritten bei der Digitalisierung und Batterien ab, angefangen von der Forschung zur Zellchemie bis zur Produktion. Sie findet es ärgerlich, “wenn einige Batteriefabriken mit chinesischen Maschinen ausgestattet werden, anstatt unsere eigenen Hersteller zu stärken”. Hier fehlt ihr ein strategischer Weitblick der hiesigen Industrie. Sinnvoll fände sie ein gemeinsames Vorgehen von Wirtschaft und Politik. Hilfreich wäre es beispielsweise, “stärker über Konsortien nachzudenken, die die Dinge mal von A bis Z durchdeklinieren”, sagte sie im Podcast von Table.Briefings. Für den Erhalt der energieintensiven Grundstoffindustrie sei ein Industriestrompreis essenziell. Mit Blick auf die Transformation der Wirtschaft vermisst sie politische Ideen, um für mehr Tempo zu sorgen.

Mangelnde Geschwindigkeit der Politik bei der Lösung wichtiger Fragen sieht auch André Körner, der beim Stahlkonzern ArcelorMittal verantwortlich ist für politische Beziehungen und Kommunikation. Sein Konzern hat “Geschwindigkeit aus den Transformationsplänen” herausgenommen, um Weichenstellungen der deutschen und europäischen Politik abzuwarten. Von der nächsten Bundesregierung erwartet er vor allem Schritte, um die Energiepreise zu senken. Die neue EU-Kommission müsse sich dagegen vordringlich um den CO₂-Grenzausgleichsmechanismus CBAM kümmern, damit der weltweit zweitgrößte Stahlkonzern eine positive Investitionsentscheidung für die Standorte in Bremen und Eisenhüttenstadt treffen könne. “Wir werden uns genau anschauen, was in dem angekündigten Stahl- und Metall-Aktionsplan zu Handel und Energie steht“, sagt Körner im Interview mit dem ESG.Table. “Auch im Clean Industrial Deal hoffen wir zu sehen, dass wir gehört wurden.” Alex Veit

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall gründet mit dem deutsch-französischen Panzerbauer KNDS eine gemeinsame Projektgesellschaft, die den Bau des Main Ground Combat Systems (MGCS) vorantreiben soll. Die neue MGCS Project Company GmbH soll in Köln sitzen und bis 2040 das gemeinsame Nachfolgemodell des Kampfpanzers Leopard 2 und des Leclerc planen. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr (BAAINBw) hat einen entsprechenden Auftrag an das zu gleichen Teilen deutsch-französische Unternehmen vergeben. Im Security.Table lesen Sie Details zu dem Projekt. MB

Viessman und Urban Partners schließen Partnerschaft ab.Die Viessmann Generations Group und Urban Partners haben eine Partnerschaft geschlossen und bündeln ihre Kräfte. Damit wollen die Unternehmen Synergieeffekte bei Lösungen für den nachhaltigen Umbau städtischer Lebensräume heben. Viessmann hat dafür eine Minderheitsbeteiligung an Urban Partners erworben und wird in dessen Fonds investieren.

“Wir freuen uns, mit Urban Partners zusammenzuarbeiten, deren Mission sich mit unserem eigenen Leitbild deckt: Lebensräume für zukünftige Generationen zu gestalten”, sagt Max Viessmann, CEO der Viessmann Generations Group. “Mit dieser Partnerschaft sind wir bestens gerüstet, unsere Reise zum Aufbau des weltweit kompetentesten urbanen Investors zu beschleunigen”, betont Jens Stender, Co-CEO bei Urban Partners.

Urban Partners verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund 21 Milliarden Euro. Die Viessmann-Gruppe baut nach eigenen Angaben ein Ökosystem von Unternehmen auf, die einen positiven Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel leisten. bos

Kampfflugzeug-Kooperation: FCAS steht auf der KippeBeim Future Combat Air System (FCAS) sorgen Verstimmungen zwischen den Partnernationen Deutschland und Frankreich für Stillstand. Am Donnerstagabend kündigten Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein französischer Amtskollege Sébastien Lecornu zwar an, dass es Ende 2025 Entscheidungen über Entwicklungsphase 2 geben werde, doch eine Quelle aus dem Verteidigungsministerium in Berlin bezeichnet die Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland als “komplett verfahren”. Mit Phase 2 und der Entwicklung eines flugfähigen Demonstrators geht es um mehr Geld, aber ohne Auftrag aus der Politik können die beteiligten Unternehmen keine Verträge abschließen. 2028 oder 2029 soll der erste Demonstrator fliegen.

Airbus äußert sich auf Nachfrage von Table.Briefings, ob und wie man FCAS festhalte, ausweichend. Man sehe eine “Notwendigkeit für solch ein vernetztes Luftkampfsystem” und gebe sich deshalb “optimistisch, was die Zukunft von FCAS angeht”. Warum selbst der Airbus-CEO Guillaume Faury eine Zusammenführung mit dem Konkurrenzprojekt Global Combat Air Programme (GCAP) in Aussicht stellt, lesen Sie im Security.Table. nana, bub

|

|

|

CEO.Presseschau

|

New York Times: Ende der Heimarbeit. US-Präsident Trump unterzeichnete am Montag eine Durchführungsverordnung, die die Leiter der Bundesministerien dazu verpflichtet, “Fernarbeitsvereinbarungen zu beenden” und alle Bundesangestellten an fünf Tagen in der Woche wieder persönlich arbeiten zu lassen. Einige Vorstandsvorsitzende, die schon lange begeistert davon sind, die Telearbeit aufzugeben, haben ebenfalls Pläne für eine vollständige Rückkehr ins Büro angekündigt. (“C.E.O.s, and President Trump, Want Workers Back in the Office”)

Wall Street Journal: Sozialisierung und Verantwortung. Ein wesentlicher Aspekt von Versicherungen ist die Risikoverteilung: Die gemeinschaftlichen Beiträge decken die Verluste der Mitglieder, die in einem bestimmten Jahr auftreten. Manche Aktivitäten oder Personen sind jedoch so riskant, dass eine private Versicherung für sie unerschwinglich wäre. In solchen Fällen wird das Risiko sozialisiert. (“The World Is Getting Riskier. Americans Don’t Want to Pay for It.”)

Forbes: JPMorgan bleibt woke. Jamie Dimon, CEO von JPMorgan, bleibt den Bemühungen seiner Bank um Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion treu, obwohl er mit Herausforderungen seitens konservativer aktivistischer Aktionäre und dem jüngsten harten Vorgehen der Trump-Regierung gegen DEI-Initiativen konfrontiert ist. (“JPMorgan’s Jamie Dimon Stands Firm Amid Conservative Pressure To Dismantle DEI Initiatives”)

Manager Magazin: Industrie braucht Zuwanderung. Ohne kräftige Zuwanderung werden die Produktionsmöglichkeiten der deutschen Wirtschaft stark schrumpfen. Die Wachstumsrate sinke dann zwischen 2024 und 2029 auf lediglich 0,4 Prozent. Zwischen 2015 und 2023 habe das Produktionspotenzial noch bei durchschnittlich 1,2 Prozent gelegen. (“Deutschlands Industrie braucht mehr Zuwanderung”)

Wirtschaftswoche: Großspende an die AfD. Der Medizintechnik-Unternehmer Winfried Stöcker hat der AfD eine Spende von 1,5 Millionen Euro zukommen lassen, wie die Bundestagsverwaltung am Dienstag mitteilte. Dies stellt die bisher größte Einzelspende an die in Teilen rechtsextreme Partei dar und ist zugleich die größte Parteispende des laufenden Jahres. (“Der Unternehmer mit dem Hakenkreuz”)

Manager Magazin: Gathers Rolle beim Thyssenkrupp-Niedergang. Der einstige Stahlgigant Thyssenkrupp steht vor der Zerschlagung. Dabei spielt die Krupp-Stiftung als wichtigste Aktionärin und deren Chefin Ursula Gather eine unglückliche Rolle. (“Der Niedergang – wie Eigentümer und Vorstand die Stahlikone zerstören”)

|

|

|

CEO.Index

|

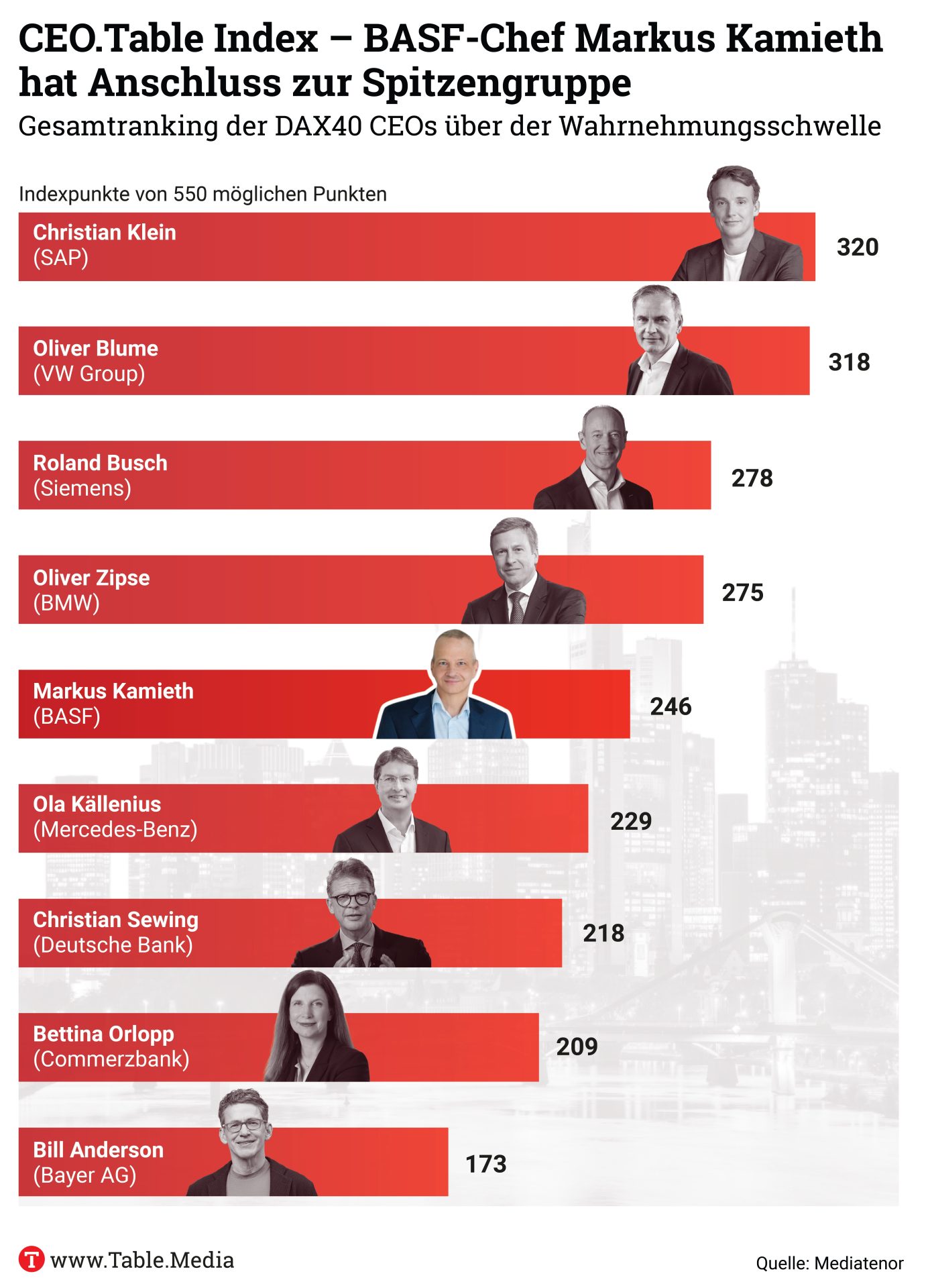

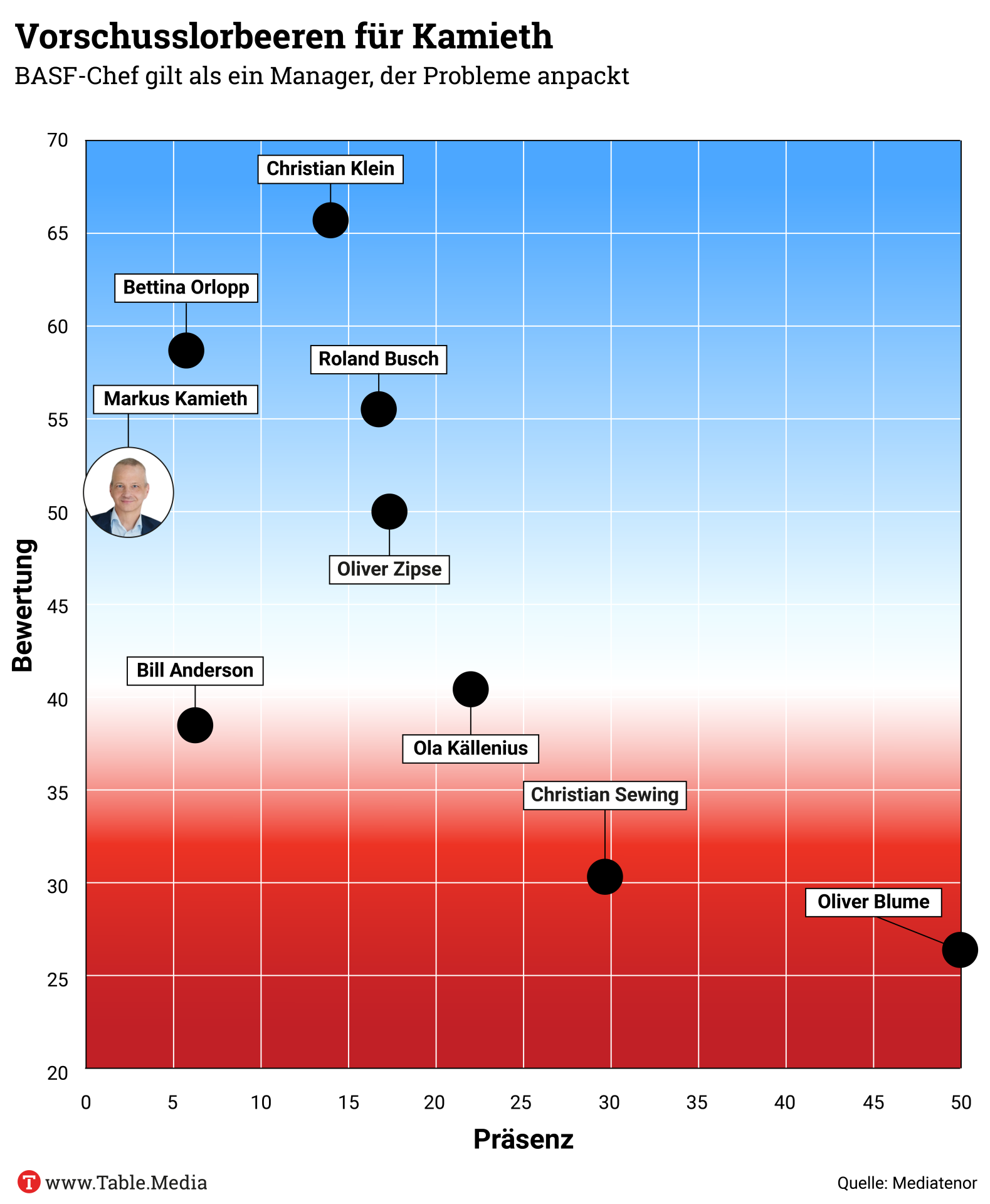

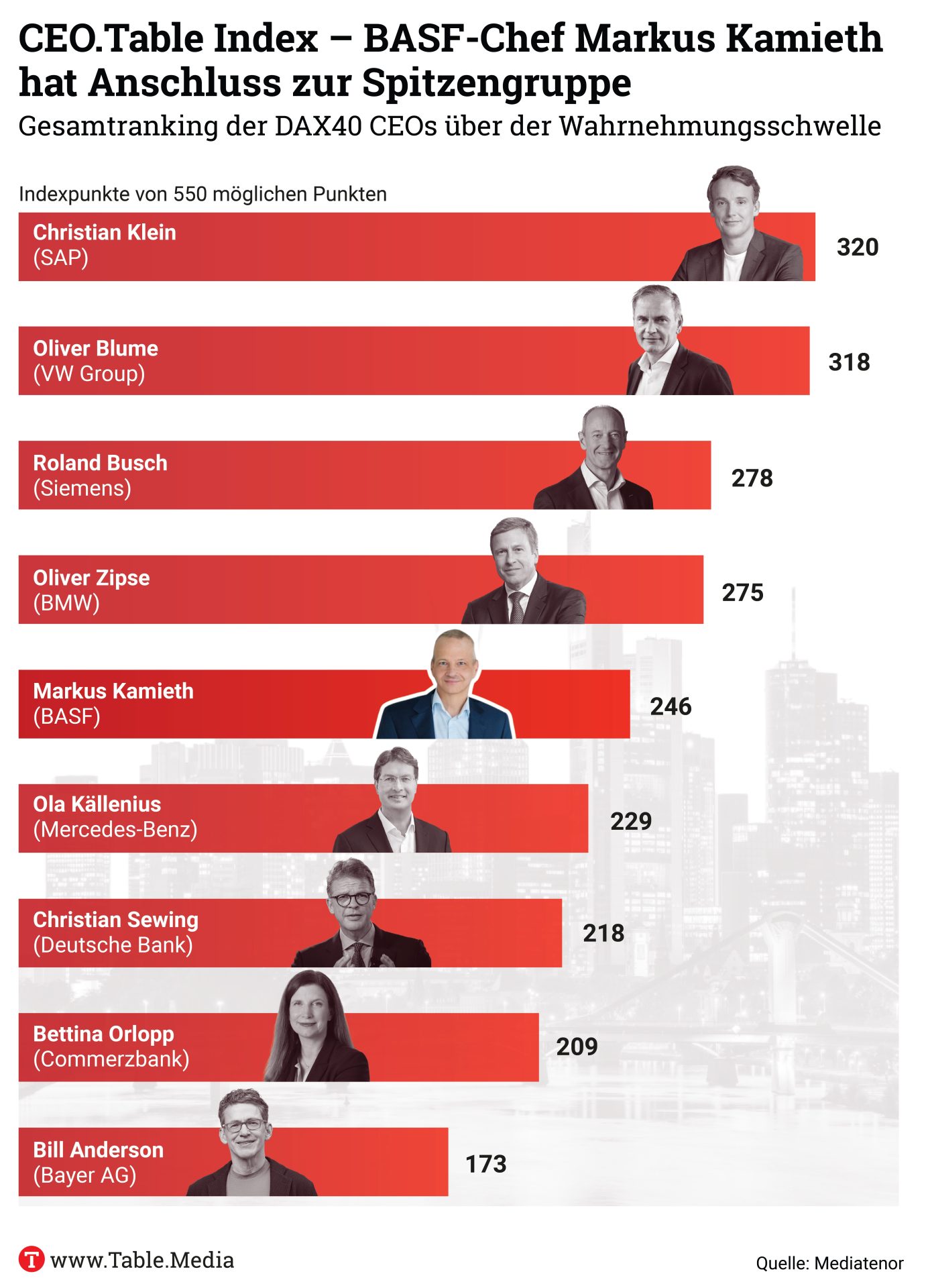

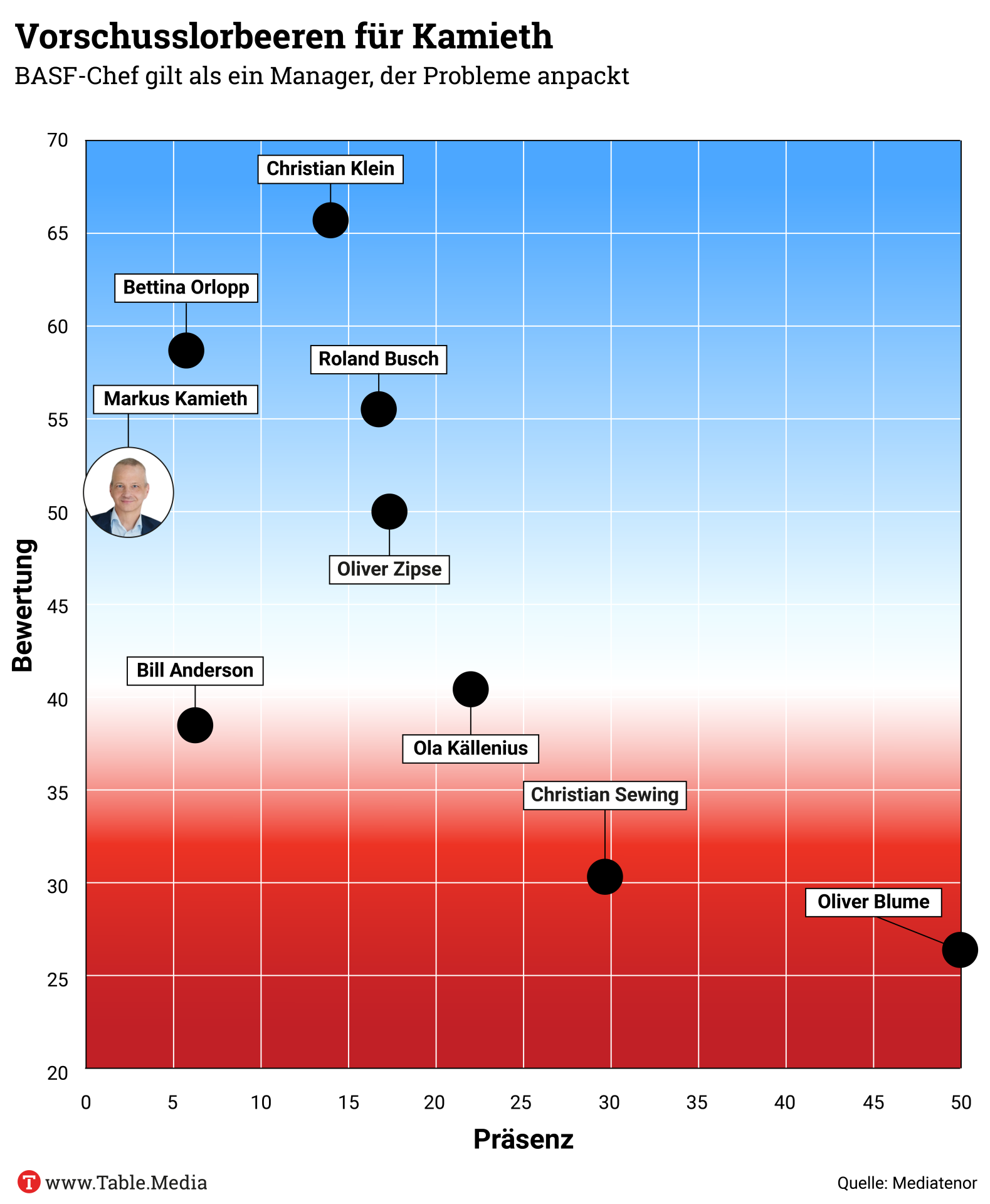

Kann BASF-CEO Markus Kamieth Innovation oder nur Optimierung?Mit 245 von 550 möglichen Punkten liegt der neue CEO von BASF, Markus Kamieth, im Mittelfeld der DAX40-Chefs, die über der Wahrnehmungsschwelle sichtbar sind. Die Medien geben ihm Vorschusslorbeeren, den Knoten existenzieller Probleme zu zerschlagen. Arbeitgeber-Image und Nachhaltigkeitsausrichtung bilden zwei weitere Säulen, auf die er bauen kann. Kernherausforderung: Kann BASF Innovation oder nur Optimierung?

Präsenz über der Sichtbarkeit ist die Voraussetzung für Wirkung. Neun der 40 CEOs im DAX40 können das von ihren Unternehmen sagen. VW-Konzernchef Oliver Blume ragt in der Sichtbarkeit mit 50 von 50 Punkten heraus, hat aber 2025 starken Gegenwind angesichts des Sparprogramms und der Absatzprobleme in China. Eine hohe Akzeptanz erzielen die CEOs, die mehr als 55 von 100 Punkten aufweisen. Markus Kamieth hat zur Spitzengruppe aufgeschlossen, ist aber noch dabei, persönliches Reputationskapital aufzubauen.

Table.Briefings stellt die umfangreiche Analyse den Abonnenten des CEO.Tables hier kostenfrei zur Verfügung.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstitutes Media Tenor International AG.

|

|

|

CEO.Politics

|

|

Macron und Scholz beschwören Einheit gegenüber TrumpBundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben vor einem Treffen in Paris die europäische Einheit gegenüber dem neuen US-Präsidenten Donald Trump beschworen.“Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein”, sagte Scholz am Mittwoch. “Unsere Haltung ist dabei eindeutig. Europa ist ein großer Wirtschaftsraum mit rund 450 Millionen Bürgerinnen und Bürgern. Wir sind stark. Wir stehen zusammen”, betonte er.

Macron sagte, dass nach dem Amtsantritt Trumps das deutsch-französische Tandem seine Rolle wahrnehmen müsse, die EU zu konsolidieren, damit Europa “geeint, stark und souverän bleibt.” Dabei betonte er in Anspielung auf Länder wie Großbritannien, dass dies über die EU hinaus gehen müsse.

Man müsse die transatlantische Verbindung pflegen, aber auch die eigenen Interessen und Werte verteidigen, fügte Macron hinzu. Die Priorität der Europäer müsse “darin bestehen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit, den Wohlstand und die Sicherheit stärken, um auch unsere Demokratien zu stärken und unser Wirtschafts- und Sozialmodell aufrechtzuerhalten”, sagte der französische Präsident in Abgrenzung zu Trumps politischen Vorstellungen. rtr

Was Scholz und Macron von der EU-Kommission zum Schutz der europäischen Wirtschaft fordern, lesen Sie hier.

Davos: Ursula von der Leyen launcht Global Energy Transition ForumMan brauche gute Nachrichten in diesen Zeiten, erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Beginn ihrer Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Donnerstag. Anschließend verkündete sie den Start des Global Energy Transition Forum. Ziel der Initiative sei es, mit Regierungen rund um den Globus über Möglichkeiten zur Beschleunigung der Energiewende zu sprechen.

Von der Leyen hob die weltweiten Erfolge beim Umbau der Energiewirtschaft hervor. Die weltweiten Ausgaben für saubere Energie haben ihr zufolge einen Rekord von zwei Billionen US-Dollar erreicht. “Für jeden Dollar, der in fossile Brennstoffe investiert wurde, wurden zwei Dollar in erneuerbare Energien investiert”, sagte die Kommissionspräsidentin. Im Energiesektor überträfen die Investitionen in saubere Energien die Investitionen in fossile Brennstoffe im Verhältnis zehn zu eins.

Jedoch gingen derzeit nur zwei Prozent der globalen Investitionen in Erneuerbare auf den afrikanischen Kontinent, berichtete von der Leyen. Nicht alle seien Teil der globalen Energiewende und das sei “nicht nur inakzeptabel, sondern auch ungerecht”. Zudem betonte die Kommissionschefin, dass das Tempo noch immer nicht ausreiche. Es brauche Investitionen in Energienetze und Speicher. luk

Welche Ziele die Initiative hat und welche Länder sich daran beteiligen, lesen Sie hier.

|

|

|

CEO.Personnel

|

Ralf Thomas kontrolliert die Allianz. Siemens-Finanzvorstand Ralf Thomas soll im Mai dem Aufsichtsrat des Versicherungskonzerns Allianz beitreten. Der 63-Jährige wird den ehemaligen BMW-Vorstand Friedrich Eichiner ersetzen, der die Altersgrenze von 70 Jahren erreicht hat. (“Der Siemens-Finanzchef soll über die Allianz wachen”)

Oliver Zipse muss gehen. BMW wird im kommenden Jahr den aktuellen Vorstandschef Oliver Zipse aus Altersgründen ersetzen müssen. Eine weitere Vertragsverlängerung ist nicht vorgesehen. Spätestens im Sommer 2026 wird Zipse sein Amt niederlegen. Der Manager wird im Februar 61 Jahre alt, und bei BMW gilt eine interne Altersgrenze von 60 Jahren für Vorstände. (“BMW-Vorstandschef Oliver Zipse bekommt 2026 aus Altersgründen keine Verlängerung”)

Pierer übergibt an Neumeister. Stefan Pierer, langjähriger CEO der KTM AG, übergibt die Unternehmensleitung an seinen Co-CEO Gottfried Neumeister. Pierer bleibt als Vorstandsmitglied weiterhin aktiv am Sanierungsprozess beteiligt und Teil der KTM-Familie. Seit der Übernahme von KTM im Jahr 1992 hat Pierer das Unternehmen von einem regionalen Motorradhersteller zu einer globalen Marke aufgebaut. (“Generationswechsel bei KTM: Stefan Pierer übergibt die Führung an Co-CEO Gottfried Neumeister”)

Olaf Conrad wird Ganske-Vorstand. Am 1. Februar 2025 wird Olaf Conrad dem Vorstand der Ganske Verlagsgruppe in Hamburg beitreten und die Verantwortung für die Bereiche Buch und Versandhandel übernehmen. Conrad wechselt vom Gräfe und Unzer Verlag in München, den die Ganske-Gruppe im November 2024 an den amerikanischen Verlag HarperCollins verkauft hat. (“Dr. Olaf Conrad wird Vorstand der Ganske-Gruppe”)

Klemens Haselsteiner hinterlässt große Lücke. Der plötzliche Tod von Strabag-Chef Klemens Haselsteiner bringt den Baukonzern in eine schwierige Lage. Erst vor zwei Jahren übernahm Haselsteiner die Führung des österreichischen Unternehmens. Er hatte sich das Ziel gesetzt, Strabag grundlegend zu modernisieren und nachhaltigeres Bauen zu fördern. Außerdem wollte er die Digitalisierung in der Baubranche vorantreiben. (“Strabag verliert einen Visionär”)

Manager Tim Noel wird CEO. Die UnitedHealth Group gab am Donnerstag bekannt, dass der erfahrene interne Manager Tim Noel CEO von UnitedHealthcare wird und damit die Nachfolge des verstorbenen Brian Thompson als CEO der größten Krankenversicherung des Landes antritt. (“UnitedHealth Group Names Successor For Slain UnitedHealthcare CEO Brian Thompson”)

Steve Mosko wirft hin. Die Village Roadshow Entertainment Group musste einen herben Verlust hinnehmen, als ihr Top-Manager Steve Mosko das Unternehmen verließ. Mosko, der sich bei Sony als erfahrener Fernseh- und Filmmanager einen Namen gemacht hat, verließ die Firma. Die Village Roadshow Entertainment Group, bekannt für Filme wie “Joker” und “Matrix”, kämpft seit letztem Herbst mit ernsthaften Liquiditätsproblemen. (“Steve Mosko Steps Down as Village Roadshow Entertainment CEO”)

Thomas Rothe ist nun CEO. Die Liberty Fashion Holding GmbH hat Thomas Rothe, einen Branchenexperten, zum neuen CEO ernannt. Rothe war zuletzt als Chief Operating Officer (COO) für den Rottendorfer Bekleidungsanbieter S.Oliver Group tätig. Die bisherige CEO, Anja Hecht-Meinhardt, verließ das Unternehmen nach etwas mehr als einem halben Jahr aus persönlichen Gründen und im besten Einvernehmen. (“Liberty: Neuer CEO kommt von S.Oliver”)

Brendan Hoffman kehrt zurück. Der US-amerikanische Textilkonzern Vince Holding Corp. hat einen neuen Mehrheitseigentümer und steht vor einem Führungswechsel. Die Investmentgesellschaft P180 hat einen Großteil der Anteile des bisherigen Mehrheitseigentümers Sun Capital Partners Inc. erworben. Zudem wird Brendan Hoffman als CEO zurückkehren und Anfang Februar die Nachfolge von David Stefko antreten, der das Unternehmen seit dem letzten Frühjahr als Interims-CEO geführt hat. (“Vince Holding: Brendan Hoffman kehrt nach Übernahme als CEO zurück”)

Rewe-Vize Jan Kunath geht. Jan Kunath, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Rewe Group, hat sich entschieden, seinen Vertrag, der Ende 2025 ausläuft, nicht zu verlängern. Seine Aufgaben werden im Vorstand neu verteilt. Kunath, geboren 1965, begann seine Karriere bei der Rewe Group im Jahr 1992. Der studierte Betriebswirt wurde 2006 in den Vorstand der Rewe International berufen. (“Rewe Group: Vorstand Kunath verlässt den Konzern”)

Detlef Neuhaus tritt Geschäftsführung bei. Seit Januar 2025 ist Detlef Neuhaus Teil der Geschäftsführung der Stiebel-Eltron-Gruppe, zusammen mit Heinz-Werner Schmidt und dem Vorsitzenden Kai Schiefelbein. Neuhaus war seit 2020 Mitglied des Aufsichtsrats, legte dieses Mandat jedoch Ende 2024 nieder. Bis Mitte 2024 war er Geschäftsführer und Mitgesellschafter des Dresdner Photovoltaikanbieters Solarwatt. (“Neuer Geschäftsführer bei Stiebel Eltron”)

|

|

|

CEO.Tech & Science

|

Raumfahrtpolitik: Was die Verbände fordern und die Parteien versprechenMit Blick auf die Raumfahrtpolitik der nächsten Bundesregierung sind sich die Parteien weitestgehend einig, dass sie sich in der nächsten Legislaturperiode für ein Weltraumgesetz, steigende Investitionen von Staat und Wirtschaft sowie einen eigenen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee einsetzen wollen. Die Öffentlichkeit soll stärker für die Relevanz der Raumfahrt für Sicherheit, Nachhaltigkeit und Fortschritt sensibilisiert werden.

Es brauche mutige Entscheidungen, damit Raumfahrt der Rolle gerecht werden könne, die sie “für unser aller Leben hat”, betonte Marie Christine von Hahn, Referentin des BDLI. Das deutsche Vorankommen im Bereich “New Space” entscheide angesichts geopolitischer Spannungen darüber, ob das Land seine Souveränität im Krisenfall verteidigen könne. “Wir sind bei Satellitentechnologie und -bau weltweit spitze, müssen es aber schaffen, diese Systeme selbst ins All zu bringen”, sagte von Hahn.

Mit Blick auf die Dominanz der USA bei Launchern und Trägersystemen hält auch Matthias Wachter vom BDI den Erfolg der deutschen und europäischen Raumfahrt für eine Frage der nationalen Sicherheit. Das All dürfe nicht der Raum für spleenige Milliardäre werden, das habe die Amtseinführung von Donald Trump in dieser Woche gezeigt. “Wir haben alles, was man braucht, um vorne dabei zu sein.” Wachter sprach sich dafür aus, die Zersplitterung der Zuständigkeiten in der Bundesregierung zu beenden. Der Staat müsse zudem vermehrt als Ankerkunde auftreten. tg

Wie die einzelnen Parteien auf Finanzierung und Gesetzesgestaltung blicken, lesen Sie hier.

Batterieforschung: Weshalb die Rettung durch die neue BMBF-Spitze nur der erste Schritt istDas BMBF stellt für 2025 eine Überbrückungsfinanzierung von bis zu 25 Millionen Euro aus eigenen Mitteln für die Batterieforschung bereit. “Wir werden ab sofort alle uns vorliegenden bewilligungsfähigen Projekte in der Batterieforschung auf den Weg bringen”, sagte Forschungsminister Cem Özdemir. Durch den Wegfall der Finanzmittel aus dem Klima- und Transformationsfond hätten in diesem Jahr ohne diese zusätzliche Finanzierung lediglich bereits laufende Projekte bedient werden können.

Daher sah das BMBF unter Özdemir dringenden Handlungsbedarf. Er wolle “ein Signal der Verlässlichkeit” senden, sagte der Minister. Die Batterieforschung entscheide über die Technologieführerschaft in zentralen Zukunftsfeldern. “Wer global führend wird bei leistungsstarken und gleichzeitig preiswerten Energiespeichern, wird die Wertschöpfung der Zukunft bestimmen. Der Fortschritt bei der Batterietechnik ist entscheidend dafür, dass auch das Auto von morgen aus Deutschland kommt.”

Özdemir und anscheinend vor allem Staatssekretär Karl-Eugen Huthmacher hätten hart um diese 25 Millionen Euro gekämpft, heißt es aus Kreisen. Schließlich musste das Geld intern im ohnehin knappen BMBF-Sparbudget für 2025 eingesammelt werden. mw

Welche Erwartungen Batterieforschende an die neue Bundesregierung haben, lesen Sie hier.

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Wir müssen dem Staat wieder vertrauen könnenVon Michael Böhmer

Vertrauen gewinnt man nur durch Leistung. Hier hat eine neue Bundesregierung einiges nachzuholen. Denn das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat ist in Schieflage geraten. Viele Menschen hegen ein tiefes Misstrauen gegenüber ihrem Staat und trauen ihm nichts mehr zu. Neben manch anderen Gründen ist das Vertrauen vor allem durch eines erschüttert: Vieles funktioniert einfach nicht mehr. Mannigfach erfüllt die Öffentliche Hand nicht in dem Maße ihre Aufgaben, wie sie es dem Bürger versprochen hat und wie es zweifelsfrei ihre Aufgabe ist. Das ist ein Problem für die Demokratie, aber auch für die Ökonomie und für die Chancen, die Deutschland hat, wieder eine ordentliche Wachstumsperformance hinzulegen und seine wirtschaftliche Rolle in Europa und in der Welt zu festigen. Es liegt zu viel im Argen.

Gute Infrastruktur stärkt StandortBeispiel Netzinfrastruktur: Hier geht es neben dem Vertrauen, dass die Dinge funktionieren, um handfeste Wachstumswirkungen. Verkehr, Strom, Breitband. Überall liegt es in der Verantwortung des Staates, hierfür Netze bereitzustellen oder diese Aufgabe an Private zu übertragen und sie dann gescheit zu regulieren – im Preis und in der Qualität. Privatisierung von Infrastruktur entlässt den Staat nicht aus der Verantwortung.

Ein gut ausgebautes Straßen- und Schienennetz sorgt für niedrige Transportkosten und erhöht damit die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Die Pünktlichkeit der DB Cargo lag 2023 gerade mal bei 69 Prozent – nur mal so als Beispiel. Eine kostengünstige Übertragung von Strom an jeden Ort der Republik ist Voraussetzung für einen starken Industriestandort. Und was schnelles Internet zu leisten imstande ist, zeigen unter anderem Schätzungen des Forschungsinstituts Prognos: Der Netzausbau der letzten Jahre hat zu gut fünf Milliarden Euro mehr Wertschöpfung pro Jahr geführt. Da wäre noch deutlich mehr drin.

Beispiel Bildung: Augenscheinlich bringen wir dem wichtigsten Gut, über das wir als Volkswirtschaft verfügen, nicht den angemessenen Stellenwert entgegen: Große Klassen, Unterrichtsausfall, allenfalls mittelmäßige PISA-Ergebnisse und eine konstante Schulabbrecherquote von sechs bis sieben Prozent. Rund zehn Prozent der Eltern wiederum “fliehen” mit ihren Kindern aus dem staatlichen Bildungssystem, mit dem sie offenkundig nicht zufrieden sind, in private Schulen.

Verwaltungen leistungsfähig machenBeispiel öffentliche Verwaltung: Die Dysfunktionalität vieler öffentlicher Verwaltungen, die von Mangel an Personal, an Digitalisierung und an Effizienz gekennzeichnet sind, machen den Wirtschaftsstandort Deutschland nicht nur teuer für Unternehmen, sie wirken mittlerweile geradezu demokratiegefährdend, wenn sie die Gleichbehandlung der Bürger nicht mehr gewährleisten können. Gleiches gilt für Defizite bei Polizei und Justiz. Es darf kein Raum gegeben werden, das Gewaltmonopol des Staates infrage zu stellen.

Diese kurze Aufzählung zeigt nur einige besonders prägnante Beispiele. Hier und an anderen Stellen haben sich über die Jahre Defizite aufgebaut, die der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt nicht würdig sind. Vor allem sind sie unnötig. Mit substanziellen Verbesserungen könnten wir leicht unsere Wachstumsmöglichkeiten erhöhen und die Gesellschaft als Ganzes überzeugen, dass Deutschland alles in allem gut funktioniert.

Prioritäten radikal verändernGeht das wirklich leicht? All das kostet ja unfassbar viel Geld. Welche Regierungskonstellation auch immer sich nach dem 23. Februar finden wird, sie sollte schnellstmöglich das Anästhetikum absetzen, alles lieb gewonnene könne so bleiben wie immer. Prioritäten zu verändern, vermutlich ziemlich radikal, ist aus meiner Sicht ein Imperativ für die nächste Regierung. 48 von 100 in Deutschland erwirtschafteten Euro gehen durch staatliche Hände. Die Struktur dieser Ausgaben folgt aber keinem Naturgesetz, sie ist politisch gestaltbar.

Finden Unternehmen gute Rahmenbedingungen vor, werden sie sich für den Standort Deutschland entscheiden. Sie investieren und stärken somit die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft unseres Landes.

Spüren und erleben die Menschen, dass unser Staat, so wie er verfasst ist, Leistung bringen kann, werden sie auch wieder Vertrauen fassen und mehr Eigeninitiative zeigen. Wenn wir diese Trendumkehr nicht schaffen, wird es – so ist meine große Sorge als Demokrat – 2029 ein böses Erwachen geben.

Dr. Michael Böhmer ist Chefvolkswirt des Forschungs- und Beratungsunternehmens Prognos. Er lebt in München.

|

|

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |