|

|

CEO.Table

|

|

Professional Briefing

|

|

#26

/

14. Juni 2025

|

|

|

Executive.Summary: ComMERZbank – Pro und Contra einer Fusion

|

|

CEO.Talk: 80 Jahre Sennheiser – Gibt es bald noch Live-Musik und Veranstaltungen ohne Frequenzen?

|

|

CEO.Picks: Wie KI den Spirit von Unternehmen verändert

|

|

CEO.News: Weltwirtschaft schwächelt – Deutschland hofft auf Erholung 2026

|

|

Sprind-Experte: Staatliche Innovationsförderung braucht einen Innovationsbooster.

|

|

Energieverbrauch: Industrie gegen Obergrenze

|

|

Green Tech: Wie die Industrie versucht, Trump zu trotzen

|

|

Renault: Drohnen-Produktion in der Ukraine

|

|

CEO.Presseschau: Mittelstand setzt auf Resilienz + Post vom CEO + Chefs fragen zu spät

|

|

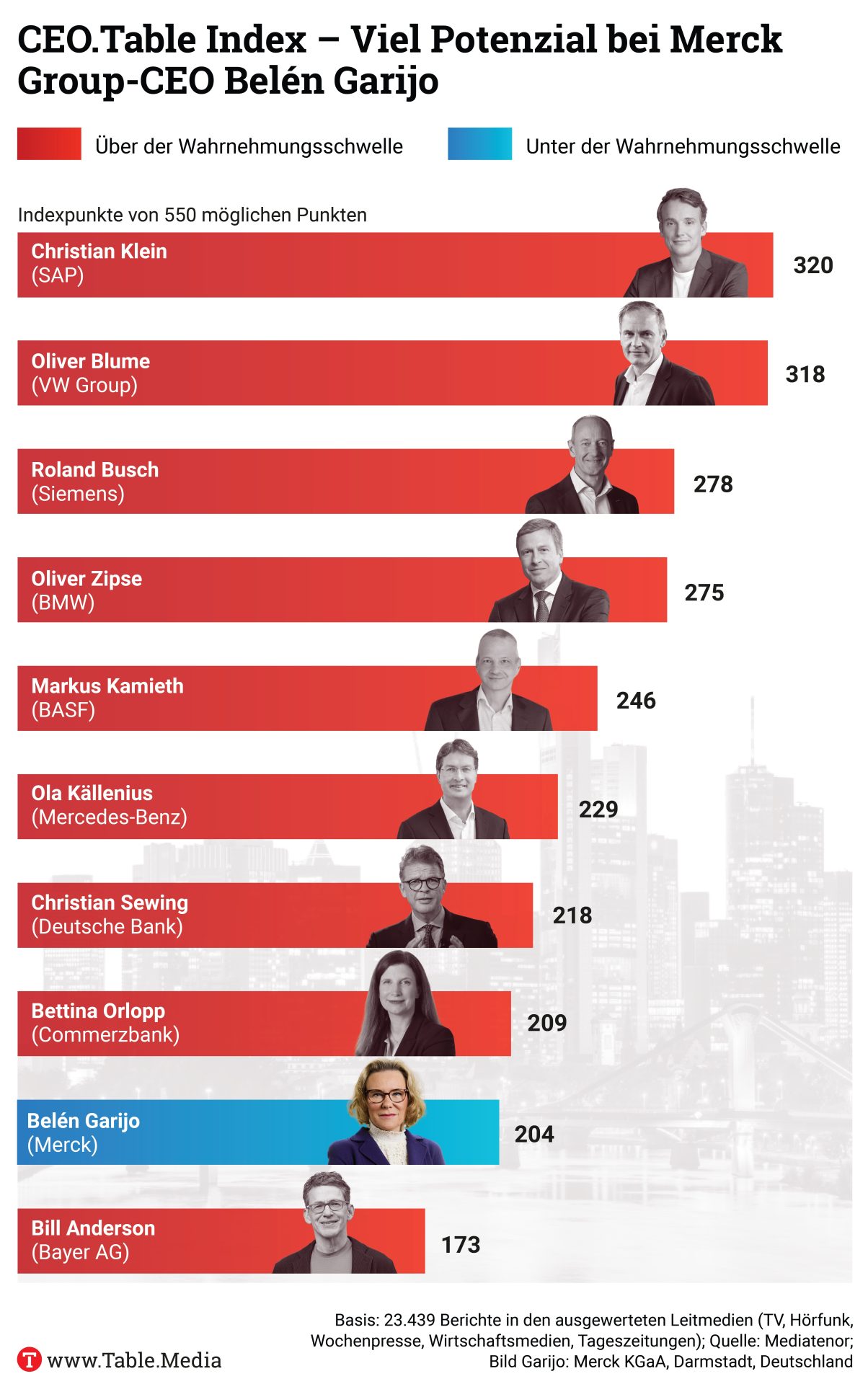

CEO.Index: Strategische Kommunikation bei Merck – Noch Luft nach oben

|

|

CEO.Personnel: Mohn übernimmt vorübergehend + Sievert nimmt Auszeit + Linander wird CEO

|

|

CEO.Economics: Die neue Weltwirtschaftsordnung – Eine Rückkehr zur alten WTO wird es nicht geben

|

|

CEO.Tech&Science: Wie KI den Kundenservice verändert

|

|

|

Executive.Summary

|

|

Ungewisse Zukunft bei der Commerzbank

|

|

ComMERZbank: Pro und Contra einer Fusion

Lange schwieg der Kanzler zur möglichen Fusion von Unicredit und Commerzbank. Nun hat sich CDU-Chef Friedrich Merz öffentlich dagegen positioniert – und damit Finanzminister Lars Klingbeil zugestimmt. Dabei gäbe es durchaus gute Gründe für eine Fusion. Was spricht dafür, was dagegen?

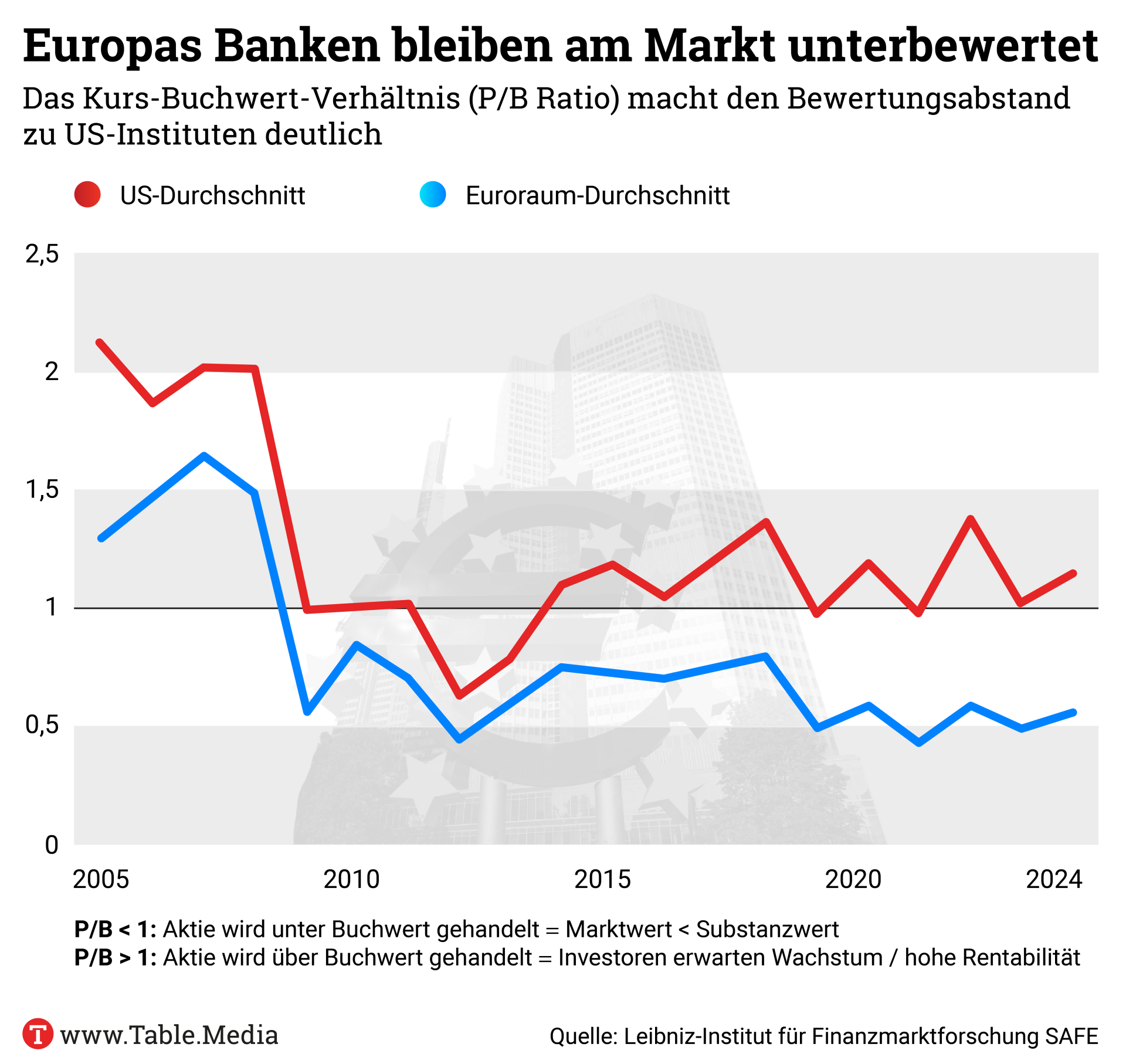

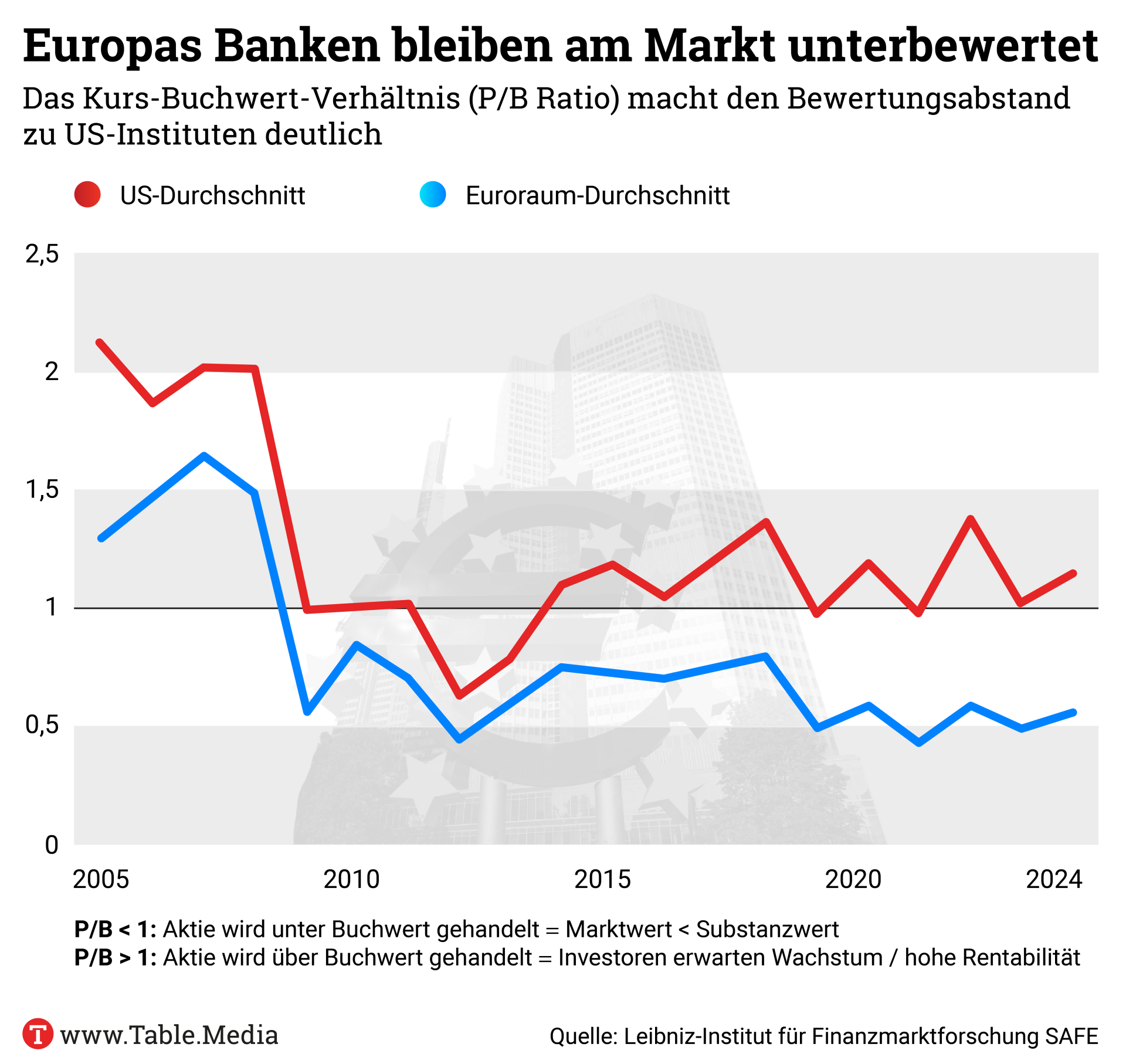

Ein zentrales Argument für eine Fusion: Europäische Banken sind im internationalen Vergleich deutlich unterbewertet. JPMorgan Chase – die größte US-Bank – hat aktuell eine Marktkapitalisierung von rund 745 Milliarden US-Dollar, während HSBC – Europas größte Bank – bei etwa 211 Milliarden US-Dollar liegt. Damit ist JPMorgan an der Börse etwa 3,5-mal so hoch bewertet wie HSBC.

Auch beim Price-to-Book-Ratio, also dem Verhältnis von Börsenwert zum Buchwert, zeigt sich der Rückstand: US-Banken werden vom Markt seit Jahren deutlich höher bewertet. Investoren trauen ihnen mehr Wachstum und Profitabilität zu. US-amerikanische Banken gelten als effizienter – mit höheren Eigenkapitalrenditen und aggressiveren Strategien.

Hinzu kommt: Eine grenzüberschreitende Fusion – eine sogenannte Cross-Border Acquisition – könnte die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Banken stärken. Im Binnenmarkt gelten solche Zusammenschlüsse als strategisches Mittel, um Skaleneffekte zu erzielen und regulatorische Hürden abzubauen. Politisch ist dieses Ziel ausdrücklich gewünscht. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Wir treten für eine bessere Mobilisierung von privatem Kapital ein und gehen dazu Schritte hin zu einer echten Spar- und Investitionsunion (Kapitalmarkt- und Bankenunion).“

Das Problem: Die Kapitalmärkte in Europa sind stark fragmentiert. Und wenn es darauf ankommt, überwiegen oft nationale gegenüber europäischen Interessen. Verena Ross, Chefin der EU-Finanzaufsicht ESMA, bringt es auf den Punkt: „Wir müssen die Fragmentierung der Kapitalmärkte durchbrechen.“

Florian Heider, wissenschaftlicher Direktor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung, kritisiert: „Aus Sicht der Bankenunion war die politische Stärkung der Commerzbank ein fatales Signal. Man kann nicht einerseits die Bankenunion befürworten und andererseits nationale über europäische Interessen stellen.“

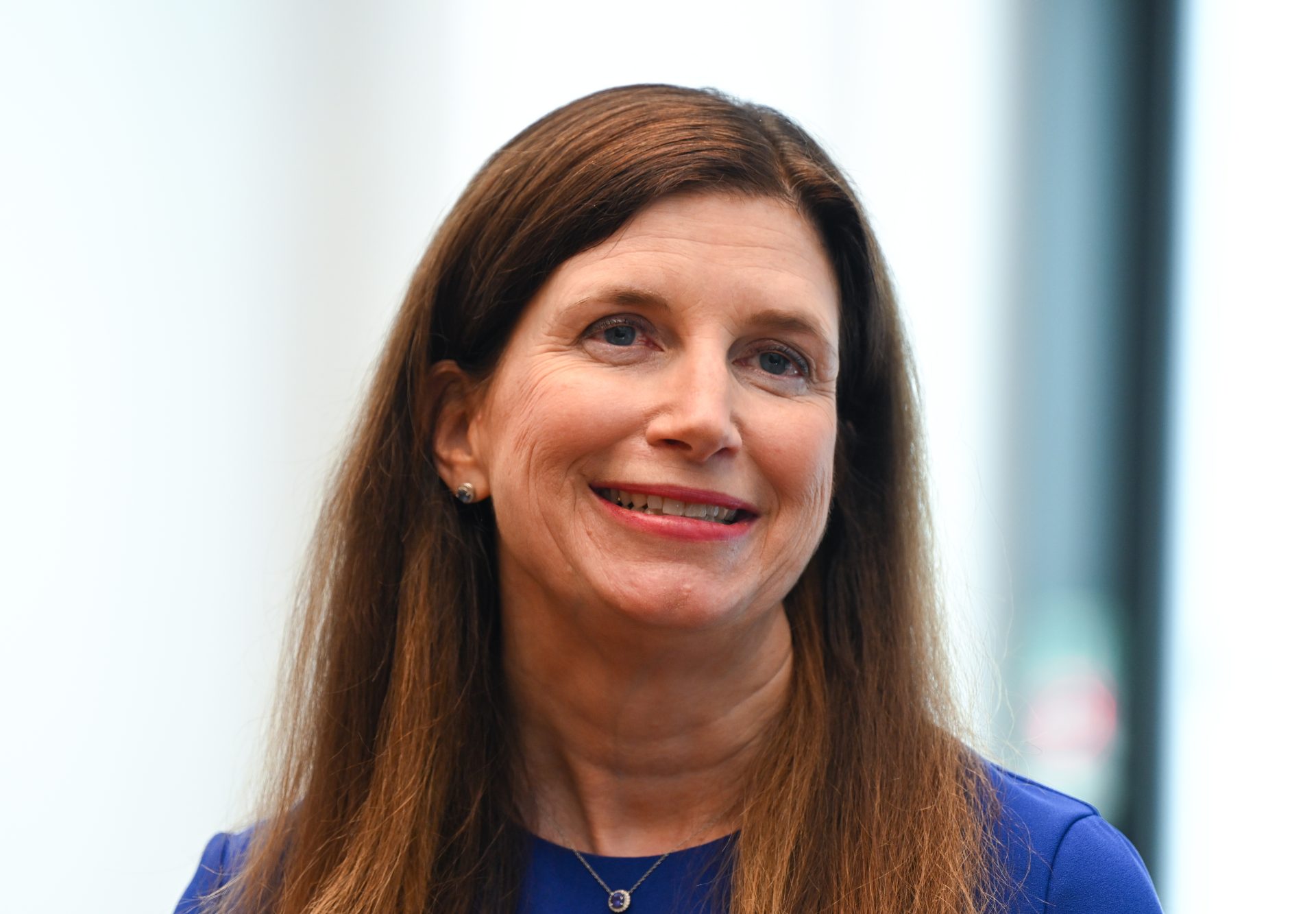

| Commerzbank-CEO Bettina Orlopp will nicht klein beigegeben. |

Die Bundesregierung hält zwölf Prozent an der Commerzbank und lehnt eine Übernahme ebenso ab wie Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Merz nannte den Vorstoß von Unicredit „unfreundlich“ und betonte die Systemrelevanz der Bank. Es geht um Arbeitsplätze und Standortfragen.

Ökonomen und Bankenexperten warnen zudem vor einer Marktkonzentration. „Die beste Kontrolle von Marktmacht ist mehr Wettbewerb“, sagt Hans-Peter Burghof, Professor für Bankwirtschaft und Finanzdienstleistungen an der Universität Hohenheim.

Auch Gunther Schnabl, Direktor des Vermögensverwalters Flossbach von Storch, warnt: Große Institute bergen ein höheres systemisches Risiko – sie gelten als „too big to fail“. Zudem seien größere Banken oft schwerfälliger. Der dezentrale deutsche Bankensektor habe lange gut funktioniert. „Wenn Unicredit und Commerzbank fusionieren, könnte sich die Frage stellen, welches Land einspringt, wenn die Bank in Schieflage gerät?“ Aus liberaler Sicht, so Schnabl weiter, sei Wettbewerb im Bankensektor ein zentraler Stabilitätsfaktor. Der deutsche Bankensektor sei über lange Zeit mit vielen kleinen Instituten erfolgreich gewesen. Größere Banken hingegen seien oft schwerfälliger und weniger effizient.

Burghof ergänzt: Bankgeschäfte haben auch eine lokale Ebene. „Es handelt sich um ein kulturelles Gut – und ich bin nicht sicher, ob die Italiener das weitertragen würden.“

Frühere Fusionen liefern gemischte Ergebnisse. „Wenn das Geschäftsmodell so gut funktionieren würde, hätte man mit der Fusion der Unicredit mit der HVB bereits eine große europäische Bank geschaffen“, sagt Burghof. „Das bloße Aufaddieren von Bilanzen geht nicht auf.“

Dem widerspricht Heider: „Die Italiener haben gezeigt, dass sie es können. Nach der Fusion mit der HVB steht die Bank gut da“. In der Tat schreibt die HVB inzwischen schwarze Zahlen. Mehr noch: Im ersten Quartal erzielte die Bank ihr bestes Quartalsergebnis seit zwölf Jahren.

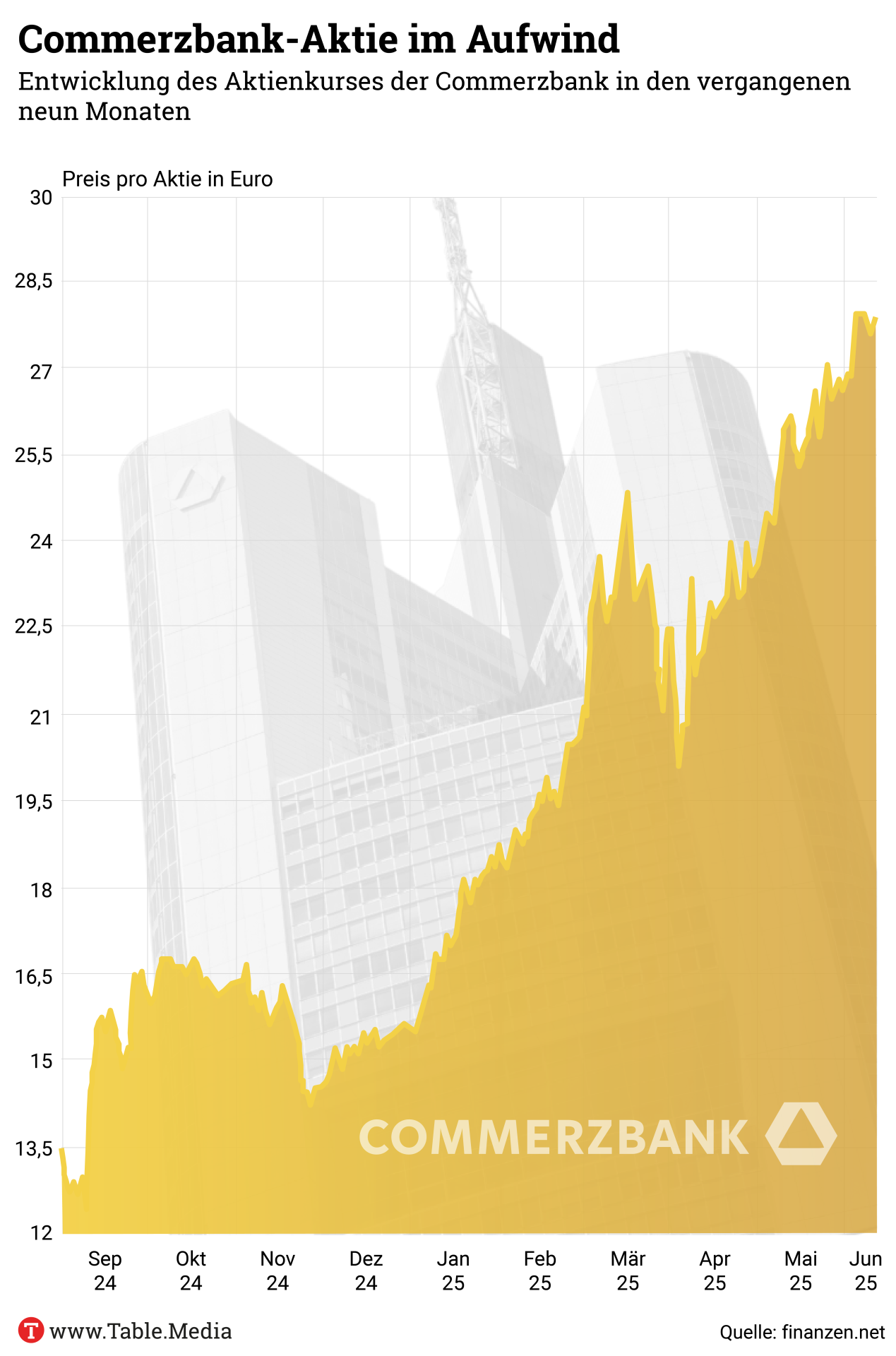

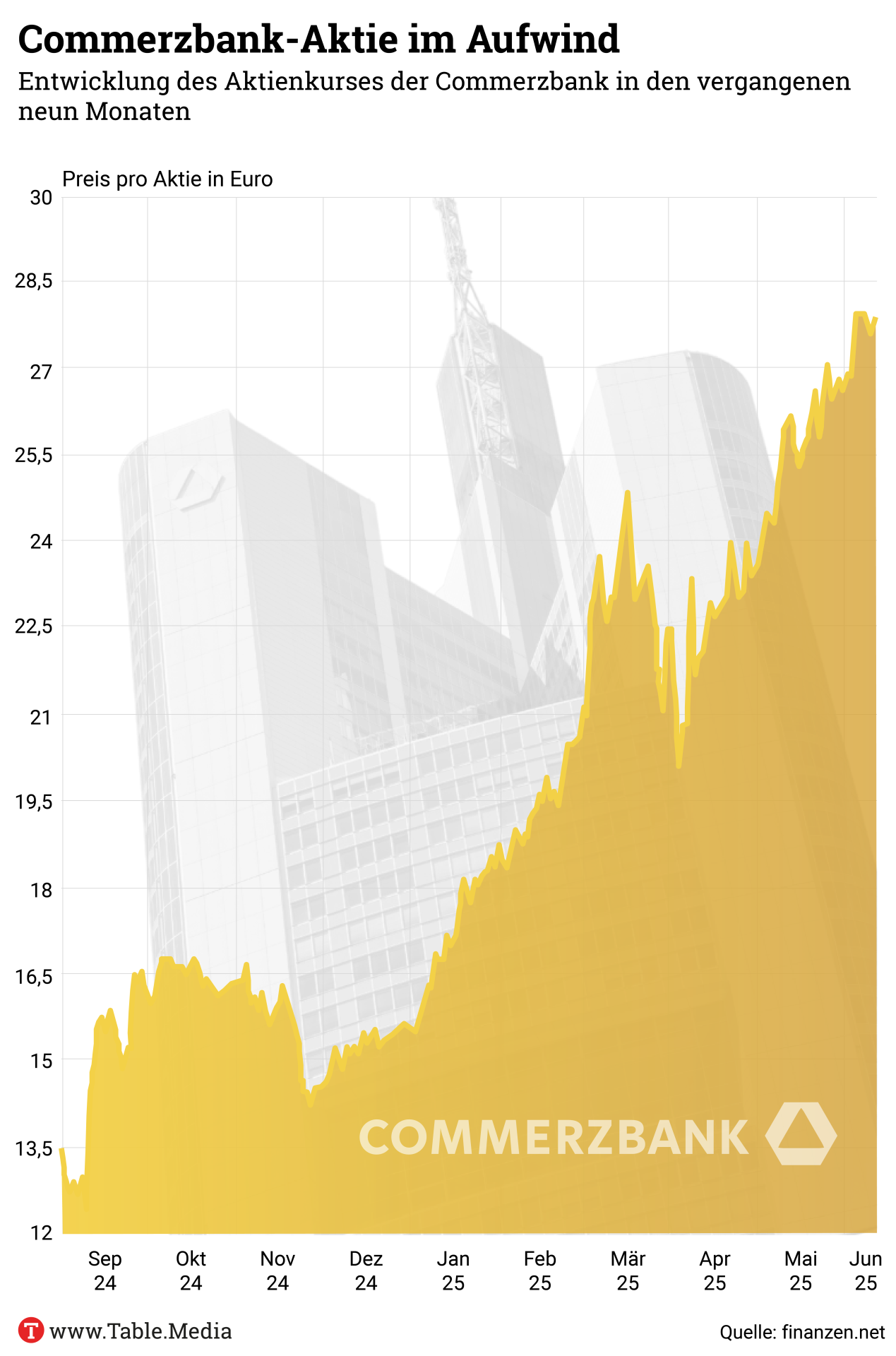

Und der Markt? Seit dem Einstieg von Unicredit im September 2024 stieg der Commerzbank-Kurs um 78 Prozent. Die Aussicht auf eine mögliche Übernahme – auch wenn politisch umstritten – treibt die Aktie weiterhin. Während Unicredit-Chef Andrea Orcel den Kursanstieg der Commerzbank für übertrieben hält und den Preis drücken will, warf Orlopp ihrem Amtskollegen vor, den Aktienkurs durch gezielte Attacken zu manipulieren. Auf einer Bankenkonferenz von Goldman Sachs in Berlin sagte sie:

„Was wir nicht mögen und nicht akzeptieren, ist jeder Ansatz, der unseren Aktienkurs und unsere Strategie untergräbt.“

Wie geht es weiter? Das Bundeskartellamt und die EZB haben den Unicredit-Einstieg genehmigt. Bis 29,9 Prozent Beteiligung darf Unicredit agieren, ohne ein Pflichtangebot vorzulegen. Ab 30 Prozent wäre es gesetzlich vorgeschrieben.

Klar scheint nur eins: Die Auseinandersetzung um die Zukunft der Commerzbank ist noch lange nicht entschieden. | |

|

CEO.Talk

|

|

Andreas Sennheiser (links) und Daniel Sennheiser (rechts), porträtiert von Bryan Adams, dem britisch-kanadischen Musiker und ausgezeichneten Fotografen.

|

|

80 Jahre Sennheiser: Gibt es bald noch Live-Musik und Veranstaltungen ohne Frequenzen?

Zum 80. Firmenjubiläum bleibt Sennheiser ein Taktgeber der Audiobranche: „Unser Großvater hat immer gesagt: ‘Ingenieure brauchen Raum zum Spinnen.’ Das ist bis heute ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur“, erklärt Andreas Sennheiser, Co-CEO des Familienunternehmens, im exklusiven Interview mit Table.Briefings.

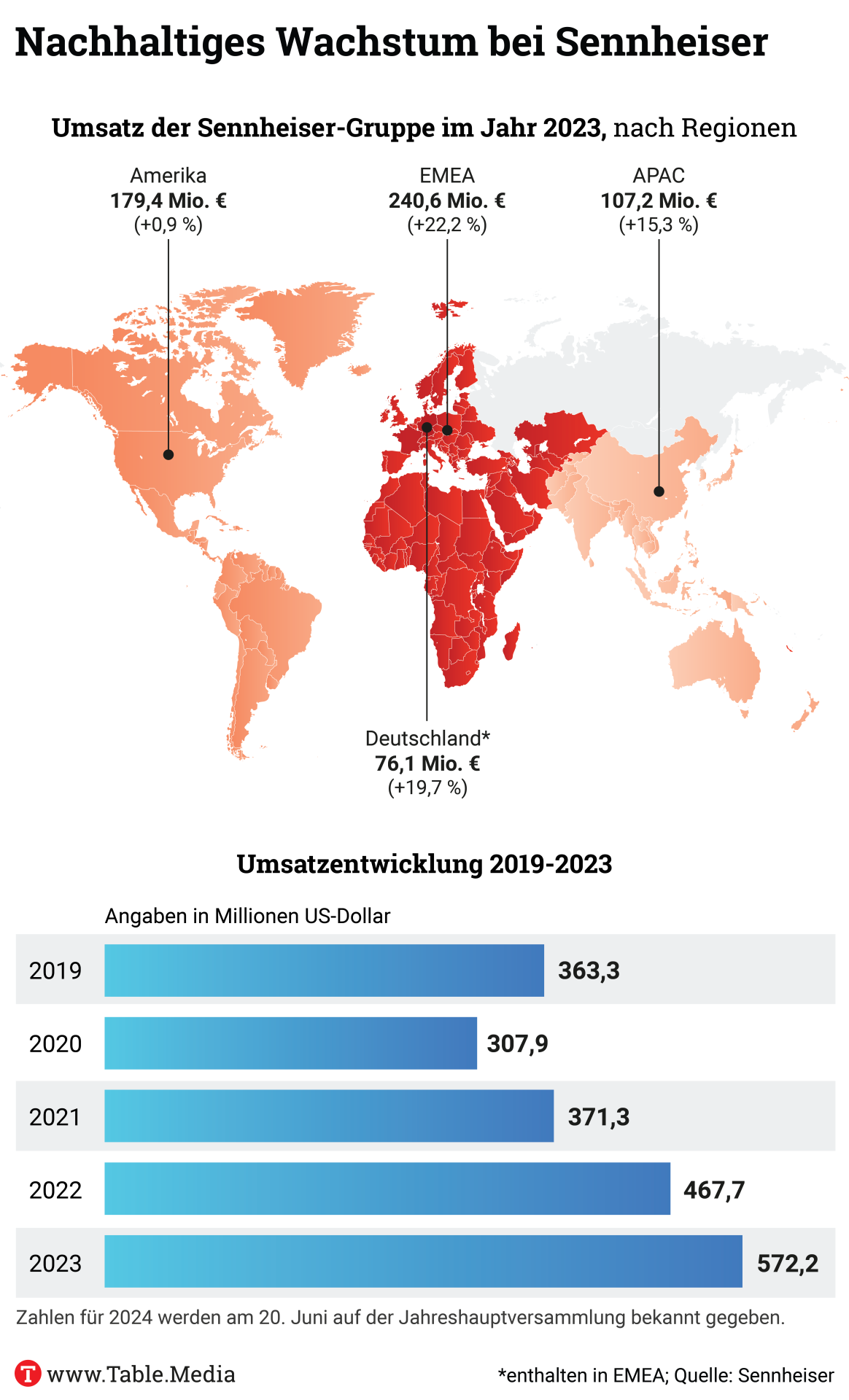

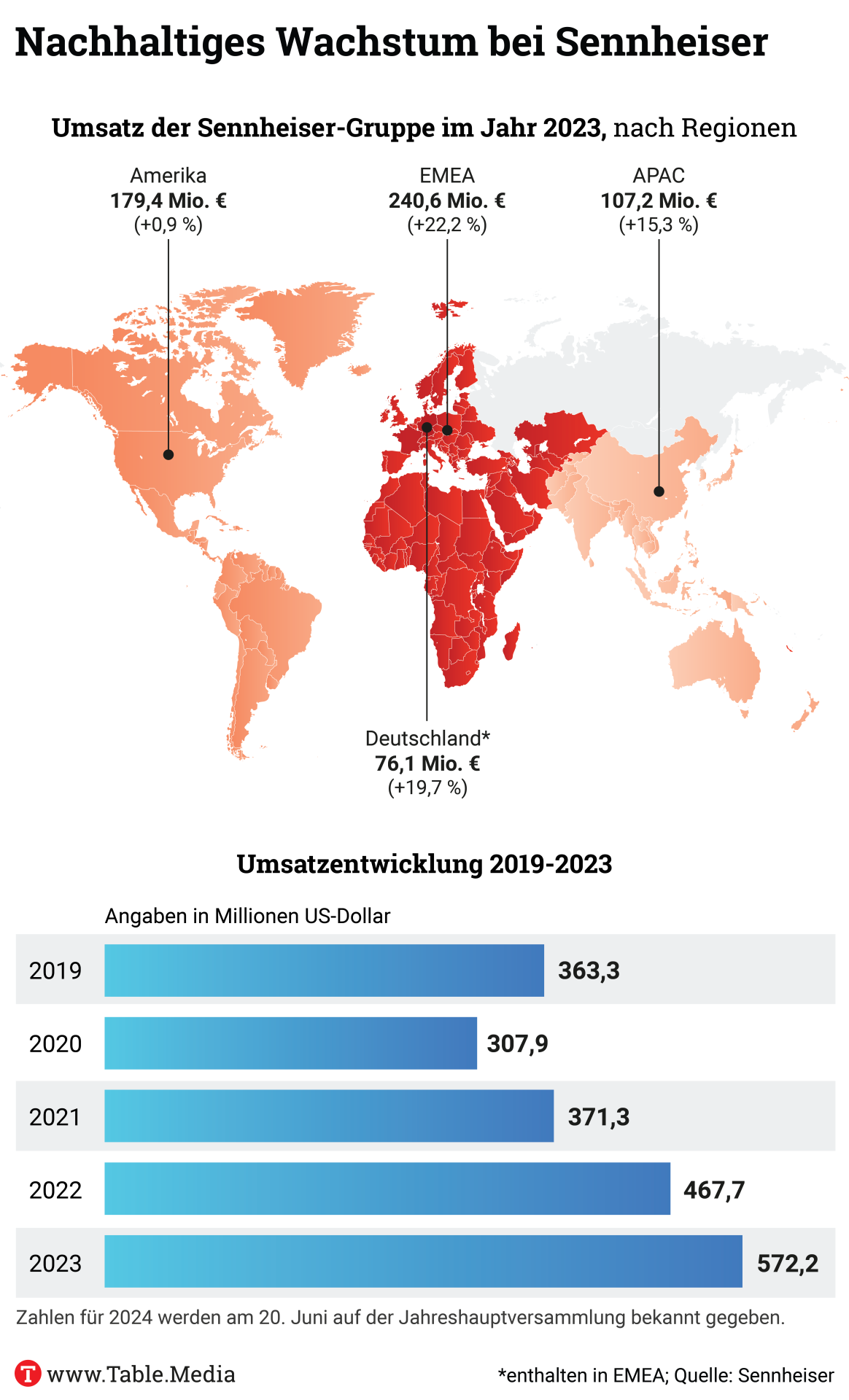

Sennheiser etabliert sich seit drei Jahren neu am Markt. Nach dem Verkauf des Consumer-Geschäfts an Sonova konzentriert sich das Unternehmen nun voll auf Professional Audio. Das Consumer-Segment, so sagen sie, passte nicht zur dritten Generation der Unternehmensführung.

Im Pro-Audio-Markt sieht Sennheiser die Zukunft in der Spectera-Technologie. Das ist das weltweit erste bidirektionale Wideband-Wireless-Ökosystem, das eine vollständige Fernsteuerung, Monitoring sowie gleichzeitige Übertragung von Mikrofon- und In-Ear-Signalen ermöglicht. Mit anderen Worten: Es ermöglicht ein völlig neues Nutzererlebnis.

Daniel Sennheiser erläutert: „Wir nutzen jetzt ein Breitband-Konzept, das bidirektionale Datenübertragung ermöglicht – nicht nur für Audio, sondern auch für Steuerdaten und vieles mehr.“ Das System vereinfacht die Frequenzkoordination und ist für große Produktionen „ein echter Gamechanger – weniger Aufwand, mehr Flexibilität“.

Trotz dieser Innovationen bleibt Frequenzknappheit eine große Herausforderung. „Ohne ausreichend Frequenzen gibt es am Ende keinen Ton mehr“, warnt Daniel Sennheiser. Er betont, dass die Bedürfnisse der Kultur- und Veranstaltungsbranche nicht untergehen dürfen, nur weil die Telekommunikationsbranche über größere Lobby-Ressourcen verfügt. „Das muss man der Politik immer wieder verdeutlichen – denn bei großen politischen Events besteht genauso hoher Frequenzbedarf wie beim Eurovision Song Contest“, merkt er an.

Sennheisers Bekenntnis zu kreativem Freiraum zahlt sich weiterhin aus. Das Unternehmen investiert seit über 30 Jahren in 3D-Audio-Technologie – lange bevor der Hype um Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) begann. Andreas Sennheiser ergänzt, diese Technologie sei „der Goldstandard für ein immersives Klangerlebnis“.

Gerade die emotionale Wirkung von 3D-Audio sei beeindruckend, betont Andreas Sennheiser. „Vor zehn Jahren lag der Fokus noch sehr stark auf immer größeren Bildschirmen, mehr Pixeln, HD, 4K, 8K – aber inzwischen merken viele, dass der Ton eigentlich das entscheidende Element ist, um etwas wirklich zu erleben“.

Wie Sennheiser mit Hightech die Pro-Audiowelt prägt und warum hochwertiger True Sound immer relevanter wird, lesen Sie im vollständigen Interview. | |

|

CEO.Picks

|

|

Linus Dahlander: „Start with people“ heißt, Technologie muss zum Zweck passen.

|

|

Wie KI den Spirit von Unternehmen verändert

Die meisten Unternehmen lieben das Versprechen von KI. Doch nur wenige kommen mit der Realität klar. Gemeinsam mit Rebecka Ångström, Michael Björn, Magnus Mähring und Martin Wallin von der Stockholm School of Economics habe ich 2.525 Entscheider in fünf Ländern befragt.

91 Prozent stoßen auf Hürden – nicht nur bei der Technik, sondern vor allem in den Strukturen und der Kultur ihrer Unternehmen. Und nein, Erfahrung hilft nicht unbedingt. Sie verändert nur die Art des Schmerzes.

Ein Beispiel: Eine europäische Bank startete mit einem Top-down-Ansatz zur Verbesserung der Daten-Governance – ein ehrenwertes Ziel, aber es passierte nichts. Erst als sie kleine Pilotprojekte mit echtem Business-Bezug aufsetzten, kam Bewegung in die Sache.

Der entscheidende Schritt – weg von abstrakter Struktur, hin zu konkretem Nutzen. Zu viele CEOs glauben, KI heiße, ein paar Data Scientists einzustellen oder Tools zu kaufen. Aber wer wirklich etwas bewegen will, muss neu denken: Wie treffen wir Entscheidungen? Wie arbeiten Teams zusammen? Wie entsteht Vertrauen in Daten?

„Start with people“ heißt: Technologie muss zum Zweck passen. Data Translators gehören in die Teams. Und Mitarbeitende brauchen Raum zum Ausprobieren und Lernen. Natürlich bleibt Technik wichtig. Doch erfahrene Unternehmen verabschieden sich oft vom „Bleeding Edge“ und setzen auf Tools, die echten Mehrwert bringen.

Die klügere Strategie: „Leading Edge“ mit dem richtigen Werkzeug für den eigenen Kontext. Der Wettlauf um KI wird nicht von Algorithmen gewonnen. Sondern von denen, die Menschen, Prozesse und Purpose in Einklang bringen.

Linus Dahlander ist Professor of Strategy und Lufthansa Group Chair in Innovation an der ESMT Berlin. | |

|

CEO.News

|

Israels Angriff auf den Iran beeinflusst Finanzmärkte

Anleger reagierten auf die geopolitische Unsicherheit infolge des israelischen Angriffs auf den Iran.

| | • | Der Dax schloss mit einem Minus von 1,14 Prozent. Größter Verlierer war Adidas (-2,6 Prozent); profitieren konnten hingegen Rüstungsaktien. Rheinmetall legte um 3,1 Prozent zu. | | | • | Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 verlor 1,4 Prozent. | | | • | Staatsanleihen und Gold waren als sichere Häfen gefragt. | | | • | Die Ölpreise zogen deutlich an: Der Preis für die weltweit führende Sorte Brent Crude sprang zeitweise um 14 Prozent nach oben. | | | |

Wie der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und ehemalige Airbus-Chef Tom Enders die Lage einschätzt und wie er die europäische Verteidigungsfähigkeit bewertet, hören Sie im Podcast Table.Today. Alexander Wiedmann | |

Weltwirtschaft schwächelt – Deutschland hofft auf Erholung 2026

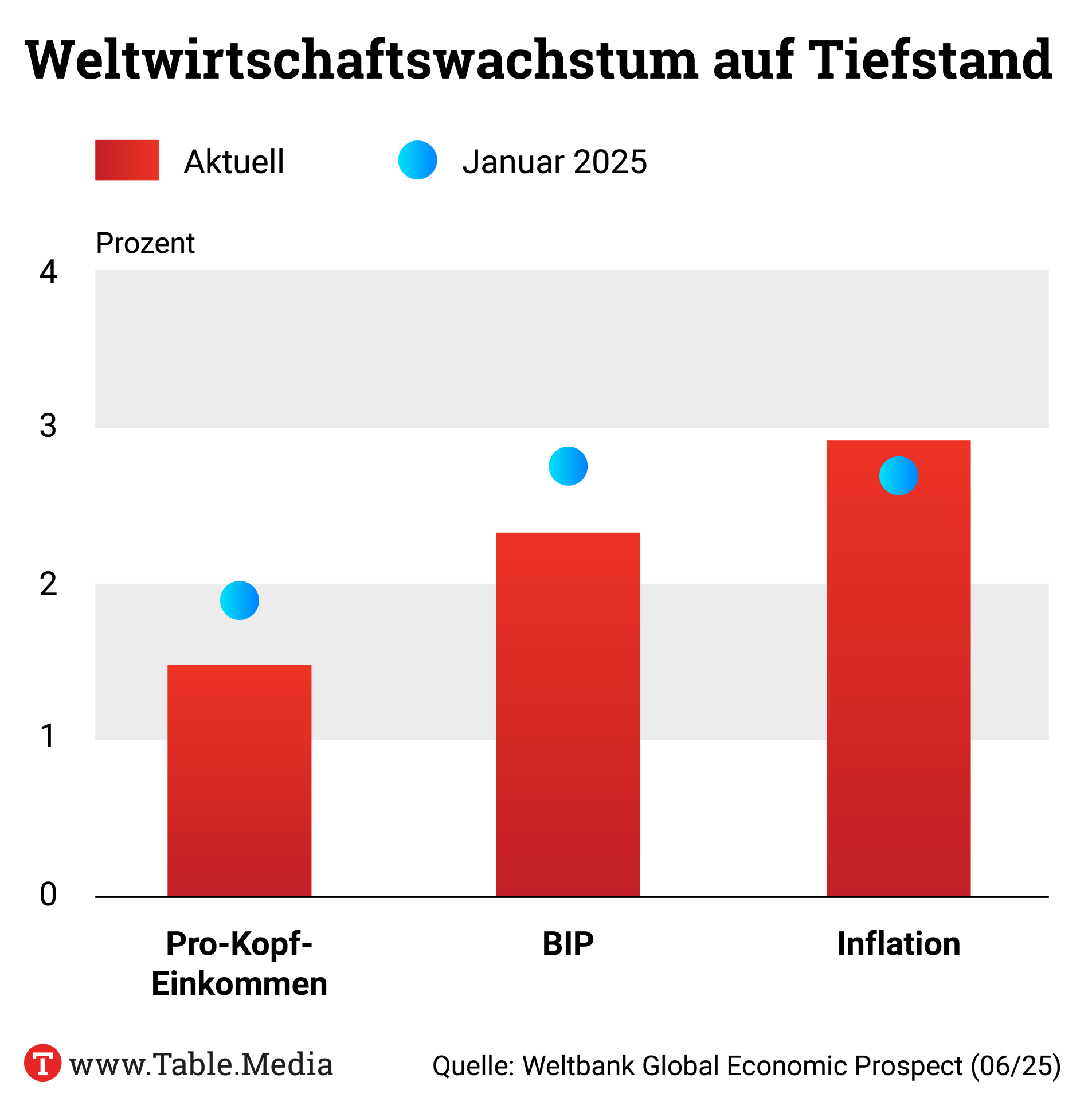

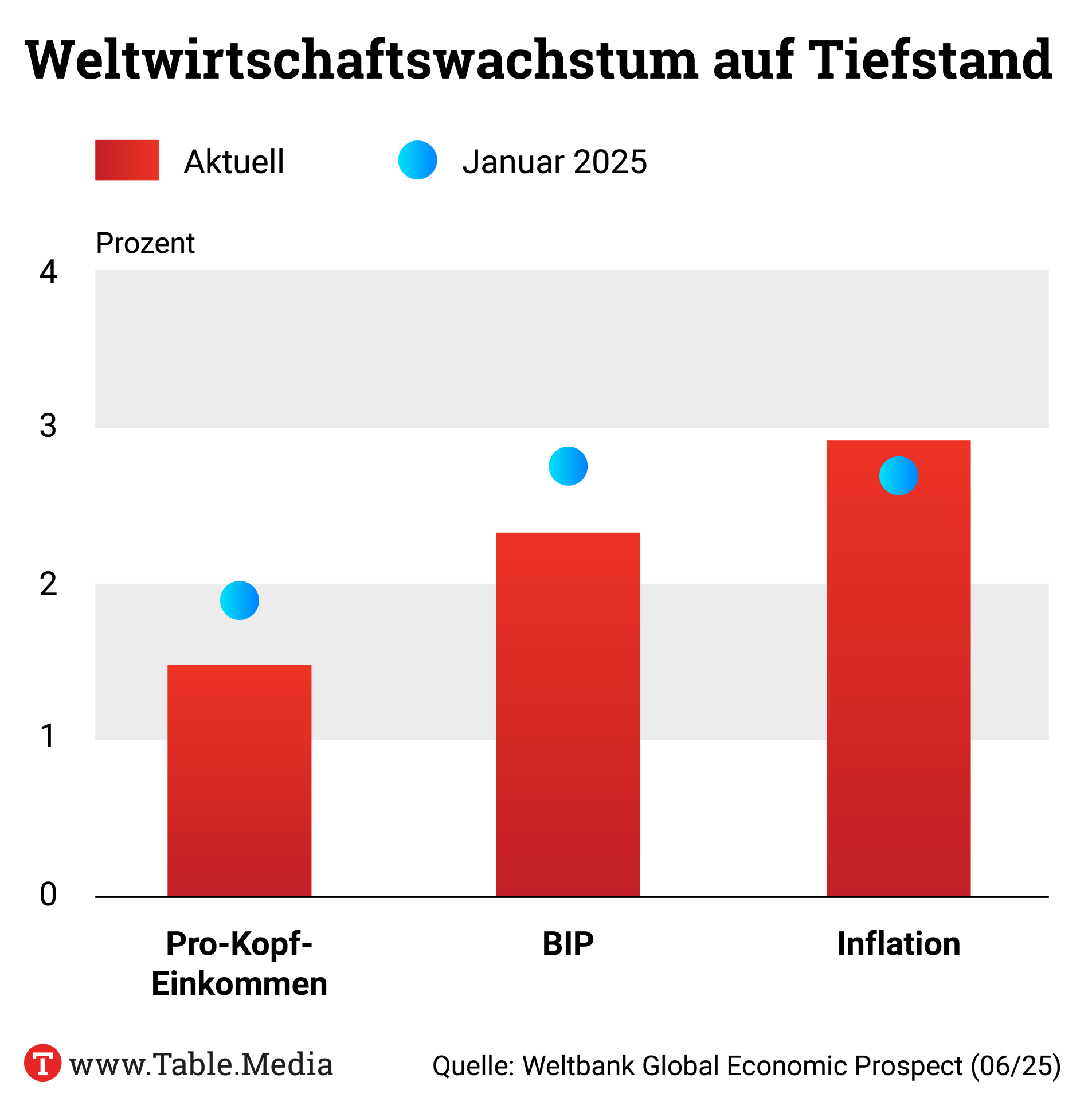

Laut dem aktuellen Bericht Global Economic Prospects (GEP) der Weltbank wird das globale Wachstum 2025 nur noch 2,3 Prozent betragen – fast 0,5 Prozentpunkte weniger als in der Januar-Prognose. Es ist der schwächste Wert außerhalb von Rezessionen seit 2008.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

| | • | Wachstumsprognosen gesenkt: Nahezu 70 Prozent aller Länder mussten ihre Aussichten nach unten korrigieren. | | | |

| | • | Strukturelle Risiken nehmen zu: Eskalierende Handelskonflikte, hohe Staatsverschuldung und Klimaschocks belasten die wirtschaftlichen Perspektiven zusätzlich. | | | |

| | • | Schwellen- und Entwicklungsländer besonders betroffen: Ihre Fähigkeit, Einkommenslücken zu Industrieländern zu schließen, Arbeitsplätze zu schaffen und Armut zu verringern, hat sich laut Bericht verschlechtert. Den Prognosen zufolge wird sich das Wachstum im Jahr 2025 deutlich auf 3,8 Prozent verlangsamen, wobei für die Jahre 2026 und 2027 lediglich mit einer moderaten Erholung gerechnet wird. | | | |

| | • | Ein Hoffnungsschimmer: Gelingt es, Handelskonflikte zu entschärfen und technologische Investitionen zu stärken, könnte das Wachstum 2025/26 leicht über den aktuellen Erwartungen liegen. | | | |

Für Deutschland mehren sich trotz globaler Wachstumsdämpfer die Anzeichen für eine konjunkturelle Erholung: Führende Institute wie ifo (1,5 Prozent), IfW (1,6 Prozent) und IWH (1,1 Prozent) rechnen ab 2026 mit einem deutlichen Aufschwung. Getragen wird die Zuversicht vor allem von staatlichen Investitionen, steigendem Konsum und stabilisierenden Frühindikatoren. Alexander Güntzler | |

Sprind-Experte: Staatliche Innovationsförderung braucht einen Innovationsbooster

Europa gelingt es nicht, sein wissenschaftliches Potenzial in disruptive Innovationen zu übersetzen – so die zentrale Diagnose von Andreas Zaby, Innovationsmanager bei der Bundesagentur Sprind. Während die USA und China technologische Sprunginnovationen vorantreiben, dominiere in Europa weiterhin inkrementelle Entwicklung innerhalb etablierter Industrien.

Zaby mahnt grundlegende Reformen der Innovationsförderung an. Kern seiner Empfehlungen ist ein Strategiewechsel hin zu wettbewerblichen, flexiblen und ergebnisorientierten Förderformaten. Programme sollten in kurzen, überprüfbaren Etappen gedacht sein – mit der Option auf zügige Verlängerung oder Abbruch. „Fast failure“ müsse ebenso möglich sein wie schnelles Wachstum bei Erfolg. Auch ein „one in, one out“-Prinzip könne helfen, die Vielzahl bestehender Programme zu verschlanken. Welche weiteren Hebel Zaby noch vorschlägt, lesen Sie im Research.Table. Nicola Kuhrt

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

Energieverbrauch: Industrie gegen Obergrenze

Mit dem Green Deal hatten die EU-Staaten beschlossen, den Energieverbrauch in Europa bis 2030 unter ein bestimmtes Niveau zu senken. Der größte Wirtschaftsverband Europas sieht darin eine Einengung. Die EU-Kommission hatte sich kürzlich noch für das Ziel ausgesprochen.

Der Industrieverband Business Europe will ein zentrales Ziel der Energiepolitik für 2030 kippen. „Wir müssen eine Obergrenze für den Energieverbrauch in Europa vermeiden“, sagte Generaldirektor Markus J. Beyrer am Dienstag bei der European Sustainable Energy Week der Kommission in Brüssel. Eine Sprecherin von Business Europe stellte klar, dass sich die Kritik auf das Endenergieziel von 763 Millionen Tonnen Rohöleinheiten (Mtoe) für das Jahr 2030 bezieht. Die EU-Staaten hatten es 2023 mit der Novelle der Energieeffizienz-Richtlinie beschlossen, für Primärenergie gilt lediglich ein Sollwert.

Die Kommission prüft derzeit ein Energie-Omnibusgesetz als Beitrag zum Bürokratieabbau. Seit Monaten wird spekuliert, ob auch die Effizienzrichtlinie in irgendeiner Art geändert werden soll. Erst Ende Mai hatte die Kommission aber in ihrer Auswertung der Nationalen Energie- und Klimapläne (NECPs) festgestellt, dass zwischen dem EU-Ziel und der Politik der Mitgliedstaaten eine Lücke von 31,1 Mtoe klafft. Statt wie beschlossen um 11,7 würde die EU ihren Endenergieverbrauch so nur um 8,1 Prozent verringern. In dem Bericht hatte die Kommission keine Bereitschaft erkennen lassen, das Ziel aufzugeben – ganz im Gegenteil. Mehr zu dem Thema finden Sie im Climate.Table. Manuel Berkel

|

|

Green Tech: Wie die Industrie versucht, Trump zu trotzen

Die USA sind der potenziell weltgrößte Markt für saubere Technologien. Deutsche Unternehmen wollen ihn deshalb nicht aufgeben – müssen aktuell aber auf die radikale Anti-Klimapolitik des US-Präsidenten reagieren. Wie Table.Briefings von Daimler-Truck, Siemens, Nordex, ThyssenKrupp Nucera und RWE erfahren hat, ist die Verunsicherung groß, weil das erratische Verhalten der US-Regierung Planungen erschwert.

Zudem wurden auch zugesagte Fördergelder – zum Beispiel aus dem Inflation Reduction Act – wieder gestrichen. Deshalb setzen die deutschen Unternehmen bei ihren zum Teil milliardenschweren Vorhaben jetzt auf langfristige Verträge, die Zeit nach Trump und die Unterstützung der lokalen Politik – auch in republikanisch regierten US-Staaten. Anders als der US-Präsident hoffen die dortigen Gouverneure nämlich sehr wohl darauf, dass die geplanten Projekte Arbeitsplätze schaffen. Die ganze Analyse lesen Sie im ESG.Table. Marc Winkelmann

|

|

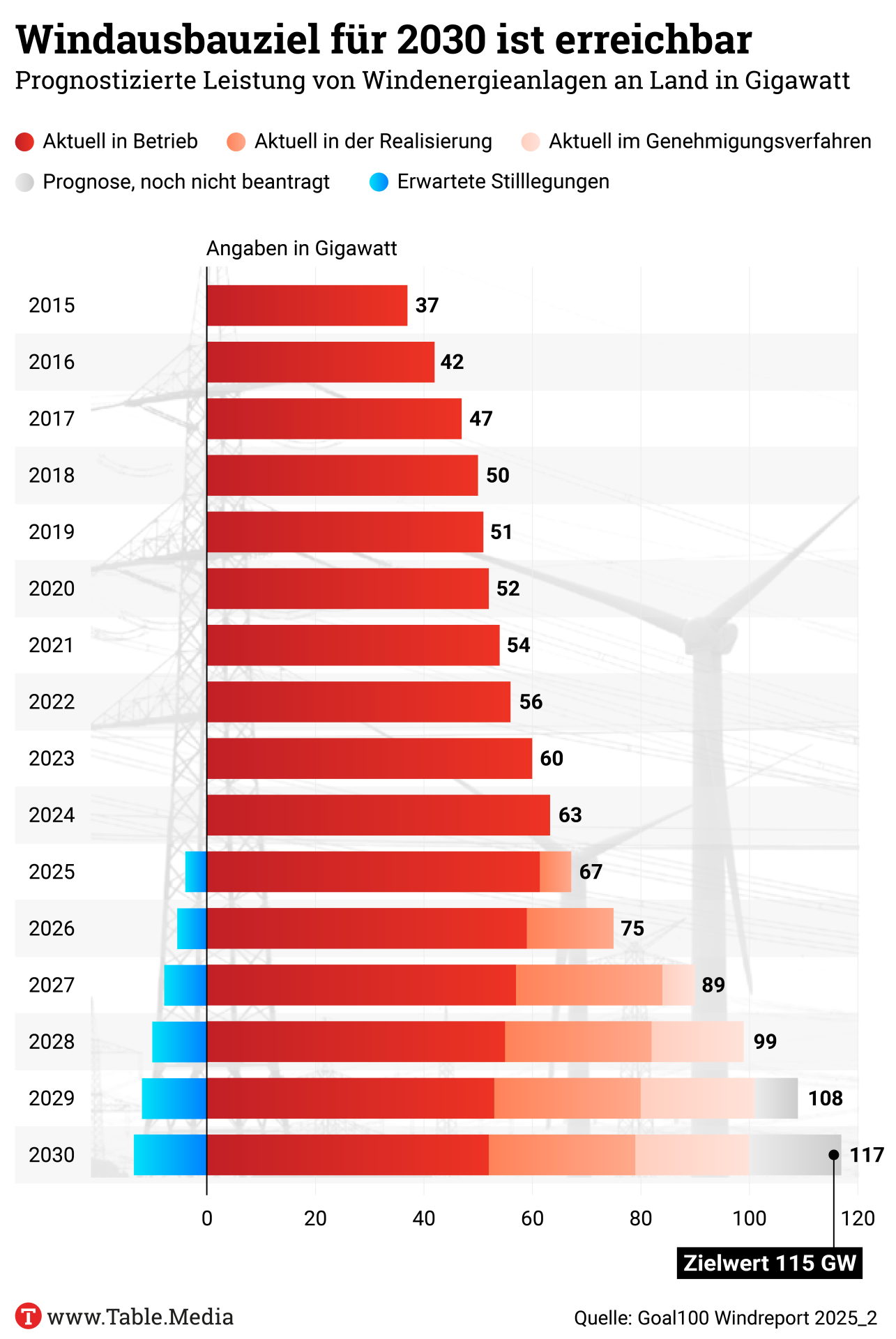

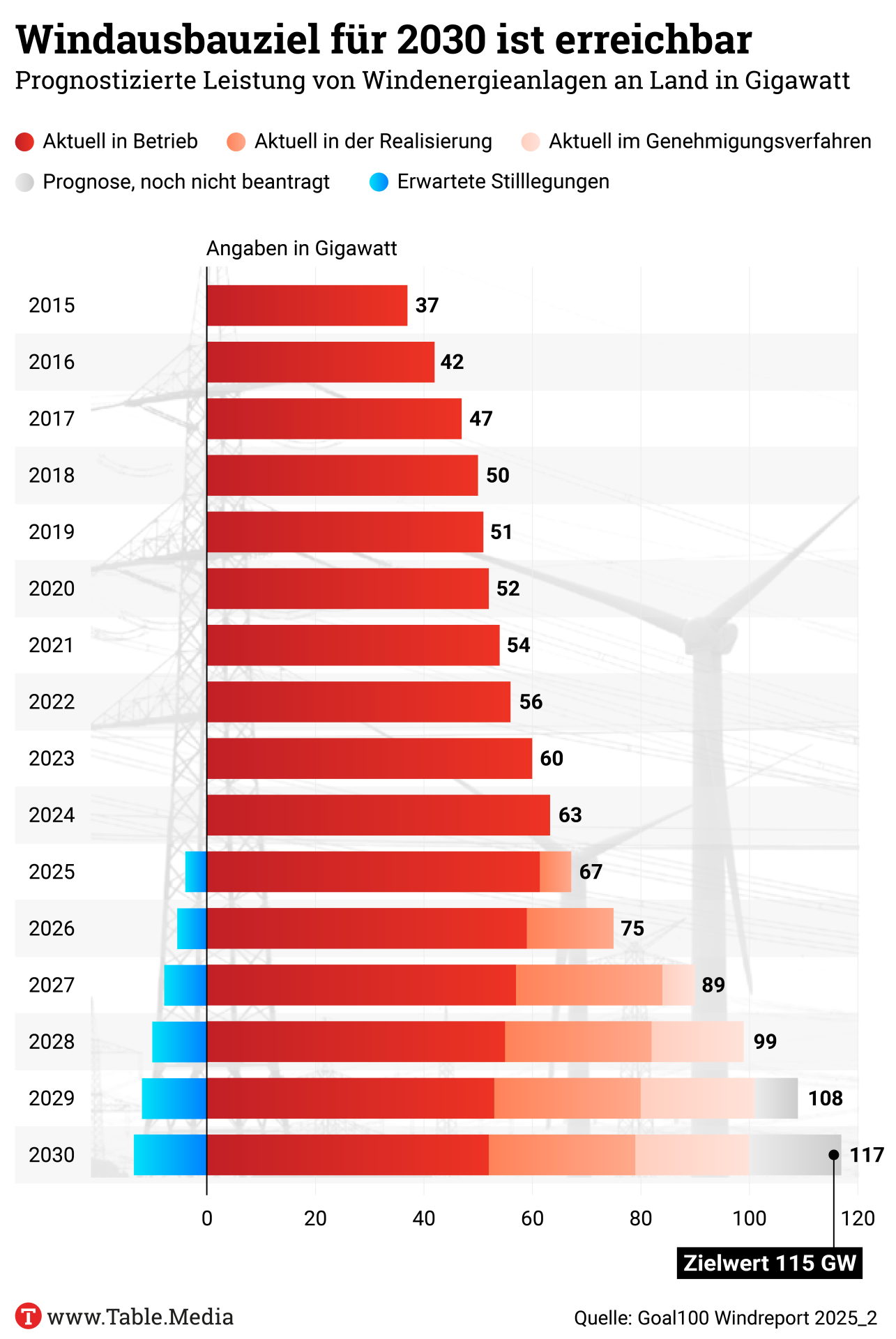

Windkraftausbau: 2030-Ziel erreichbar – wenn die Bedingungen bleiben

Die positiven Aussichten für den Windenergieausbau an Land in Deutschland verfestigen sich. Im kommenden Jahr dürfte das Ausbauziel von rund acht Gigawatt netto erstmals erreicht und in den Folgejahren sogar übertroffen werden. Damit dürfte das Gesamtausbauziel von 115 Gigawatt Wind an Land im Jahr 2030 erreichbar sein. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Windreport des Thinktanks Goal100, der am Donnerstag vorgestellt wurde.

Die Ampel-Koalition hatte das Ausbauziel stark erhöht und den Ausbau erleichtert. Vom Antrag bis zur Genehmigung dauert es deshalb im Bundesschnitt nur noch rund 19,5 Monate; 2020 waren es noch 29,1. Die neue Regierung will die Ausbauziele und die verbindliche Vorgabe für die Bundesländer überprüfen.

Zum neuen Vorreiter entwickelt sich Nordrhein-Westfalen. Bei der bisher installierten Leistung liegt das Land hinter Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg mit 8,1 Gigawatt zwar nur auf dem vierten Platz. Die Zahl der Anträge und Genehmigungen lässt aber erwarten, dass sich dieser Wert bis 2030 fast verdreifachen und sich NRW mit 23,6 Gigawatt bundesweit an die Spitze setzen wird. Wie die Entwicklung in anderen Bundesländern verläuft, lesen Sie im Climate.Table. Malte Kreutzfeldt

|

|

BSI warnt Unternehmen vor „trügerischer“ Cybersicherheit

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat vor einer „trügerischen Sicherheit“ deutscher Unternehmen gegenüber Cyberangriffen gewarnt. Viele würden die Gefahren unterschätzen und ihre Resilienz überschätzen, so das BSI bei der Vorstellung einer Studie mit dem TÜV-Verband. 91 Prozent der Firmen halten sich für „gut geschützt“ – trotz gestiegener Angriffszahlen.

15 Prozent der Unternehmen meldeten 2024 Angriffe – vier Prozentpunkte mehr als 2022. Häufig erfolgten sie über Kunden und Zulieferer. Die meisten Angriffe wurden China und Russland zugeschrieben, doch in neun von zehn Fällen blieb der Täter unbekannt. BSI-Chefin Claudia Plattner kritisierte die geringe Bekanntheit der EU-NIS-2-Richtlinie und forderte eine rasche Umwandlung in deutsches Recht. Damit würden künftig rund 29.000 Unternehmen neue Cybersicherheitspflichten erfüllen müssen. Mehr dazu finden Sie im China.Table. Manuel Liu

|

|

Renault soll in der Ukraine Drohnen produzieren

Das französische Verteidigungsministerium will, dass Renault bald Drohnen in der Ukraine baut. Der Autobauer bestätigte, eine entsprechende Anfrage erhalten zu haben. Man warte auf genauere Informationen, eine Entscheidung stehe noch aus, erklärte Renault. Nach Angaben von franceinfo sollen Produktionslinien zusammen mit einem französischen mittelständischen Rüstungsunternehmen entstehen – mehrere Dutzend oder Hundert Kilometer von der Front entfernt. Der florierende Rüstungssektor könnte auch in Deutschland die Schwächen der Autoindustrie ausgleichen. Mehr dazu lesen Sie im Security.Table. Gabriel Bub

Lernen Sie alle Table.Briefings in voller Länge kostenlos kennen: Vier Wochen, ohne automatische Verlängerung, ohne Zahldaten – und informiert wie die Topentscheider.

|

|

Apples WWDC 2025 – Das Wichtigste im Überblick

Auf seiner Entwicklerkonferenz WWDC 2025 hat Apple Neuerungen in den Bereichen künstliche Intelligenz, Sprachassistenz und Benutzeroberfläche vorgestellt. Mit „Apple Intelligence“ will der Konzern KI-Funktionen direkt in seine Betriebssysteme integrieren – zunächst jedoch nur auf Englisch und ausschließlich auf neueren Geräten.

Die wichtigsten Punkte:

| | • | Siri bleibt hinter den Erwartungen: Ein umfassendes Siri-Update kommt vorerst nicht. Ein intelligenter, kontextfähiger Assistent ist erst für 2026 geplant. Apple bleibt damit weiter hinter Angeboten von Google und OpenAI zurück. | | | |

| | • | Datenschutz als Verkaufsargument: Statt mit bahnbrechenden Innovationen setzt Apple auf Datenschutz. Die neue „Private Cloud Compute“ kombiniert lokale Datenverarbeitung mit verschlüsselten Rechenzentren – ohne Nutzerprofilbildung. | | | |

| | • | Fokus auf Design: Mit dem neuen „Glass Design“ im einheitlichen iOS 26 führt Apple eine überarbeitete Optik ein. Nutzerführung und visuelle Konsistenz stehen im Mittelpunkt – funktional bietet das Update jedoch wenig Neues. Alexander Güntzler | | | |

| |

|

Anka Gautam-Nigge, Managerin bei SAP. (Foto: SAP)

|

|

SAP-Managerin Anka Gautam-Nigge: Diversität als Motor für Innovation

Im Table.Today-Podcast zeigt sich Anka Gautam-Nigge, Managerin bei SAP, als überzeugte Botschafterin gelebter Diversität. Für sie ist Vielfalt weit mehr als ein Imagefaktor: „Grundsätzlich ist Diversität immer Teil von Innovation.“

Gautam-Nigge lebt selbst, wofür sie einsteht: „Ich bin eine nepalesische Rheinländerin mit Wohnsitz in Bayern, angestellt bei einem Arbeitgeber in Baden-Württemberg, habe einen Chef im Silicon Valley und bin interessanterweise nicht die einzige Nepalesin bei uns im Bereich.“ Besonders bemerkenswert: In ihrer Abteilung herrscht Geschlechterparität in der Führungsspanne. „Bei SAP wird Diversität gelebt – ganz selbstverständlich, alltäglich, wie schon immer“, sagt sie.

Gerade diese gelebte Normalität sieht sie als entscheidenden Erfolgsfaktor echter Vielfalt: „Diversität spielt ihre Stärken vor allem dort aus, wo nicht darüber geredet oder sie niedergeschrieben werden muss – sondern wo sie einfach gelebt wird.“

Mehr über Vielfalt als gelebte Praxis und darüber, warum deutsche Unternehmen weniger Fokus auf reine Prozessorientierung legen sollten, erzählt Gautam-Nigge im Table.Today-Podcast. Lisa Brunßen

|

|

|

CEO.Presseschau

|

|

|

CEO.Index

|

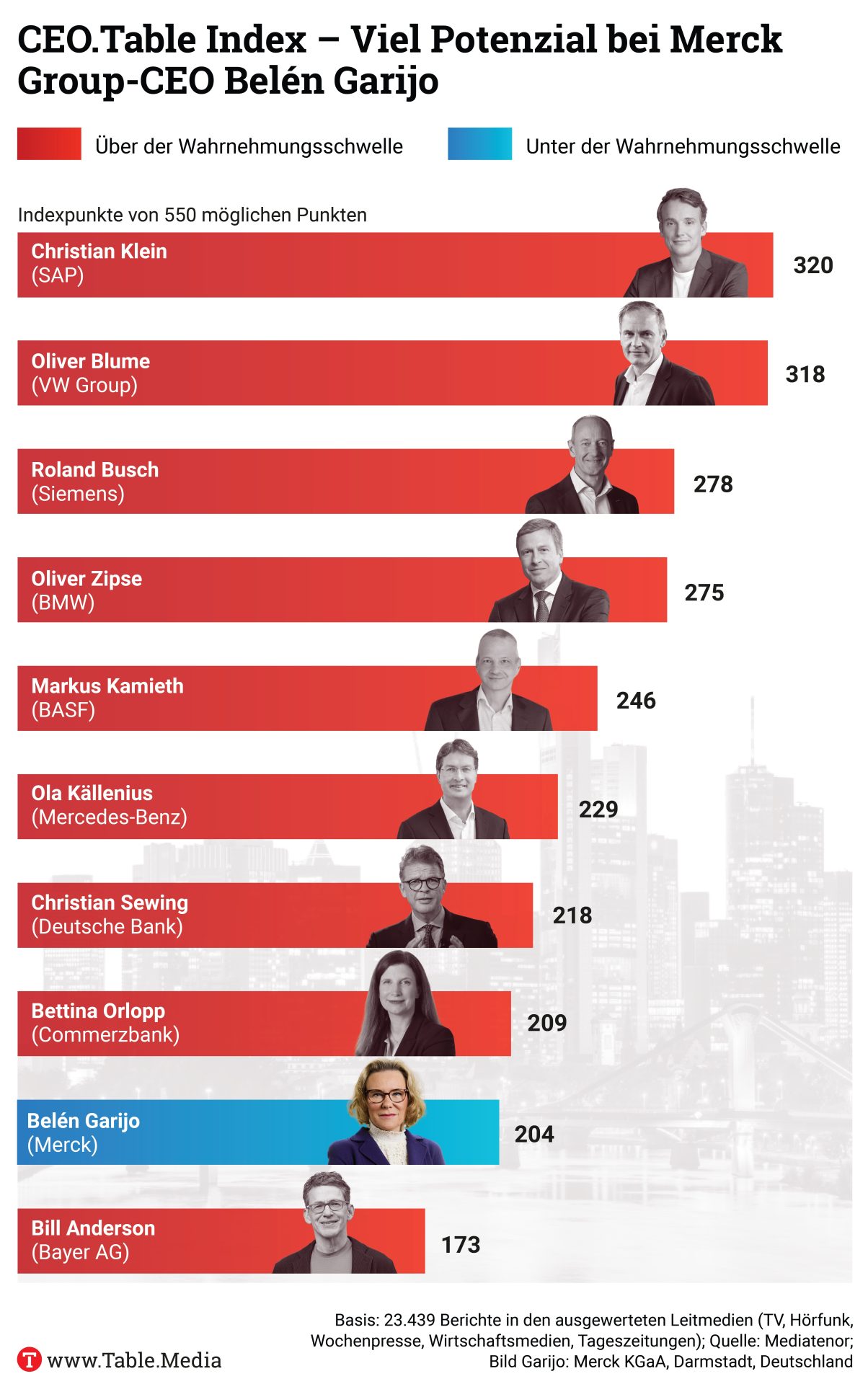

Strategische Kommunikation bei Merck: Noch Luft nach oben

Belén Garijo ist seit 2021 CEO der Merck KGaA – und damit die erste Frau, die allein an der Spitze eines DAX-Unternehmens steht. Diese Tatsache wurde in den Leitmedien entsprechend häufig thematisiert.

Weniger Beachtung fand dabei ein anderer Aspekt: die Vermittlung der unternehmerischen Strategie des Pharma- und Chemiekonzerns. Gerade in einer Branche mit langen Entwicklungszyklen ist eine klare Kommunikation strategischer Zielsetzungen besonders wichtig – hier besteht bei Merck noch Verbesserungspotenzial.

Im CEO Impact Index erreicht Garijo 204,3 von 550 möglichen Punkten und liegt damit im Mittelfeld. Besonders stark schneidet sie in den Kategorien Arbeitgeberimage, CEO-Reputation und Innovativität ab.

Die gesamte Studie zum 26. CEO Impact Index kann unter: www.mediatenor.de kostenfrei heruntergeladen werden. Wie auch alle anderen 25.

Roland Schatz ist Gründer und Chefredakteur des Forschungsinstituts Media Tenor International AG. | |

|

CEO.Personnel

|

Standard: Brigitte Mohn übernimmt Nach nur fünf Monaten im Amt gibt Hannes Ametsreiter, ehemaliger Top-Manager der Telekom, seinen Rücktritt als Vorstandsvorsitzender der deutschen Bertelsmann Stiftung bekannt. Brigitte Mohn, Vorstandsmitglied und Mitglied der Stifterfamilie, übernimmt vorübergehend selbst die Leitung der Stiftung. („Vorstandschef Hannes Ametsreiter verlässt Bertelsmann-Stiftung bereits wieder“)

Manager Magazin: Mike Sievert nimmt Auszeit Mike Sievert, derzeit Chef der US-Tochter der Deutschen Telekom, nimmt eine Auszeit. Als vielversprechender Kandidat für seine Nachfolge gilt Srini Gopalan, der derzeit das Tagesgeschäft des Mobilfunkunternehmens leitet. („T-Mobile-CEO will offenbar frühzeitig sein Amt aufgeben“)

Institutional Money: Karim Esch wird Geschäftsführer Union Investment ordnet die Geschäftsführungen seiner Immobilien-Publikumsfondsgesellschaften neu. Im Zuge dieser Umstrukturierung wird Karim Esch ab dem 1. Juli 2025 in die Geschäftsführung von Union Investment Real Estate berufen. („Union Investment: Neue Geschäftsführer bei Immo-Töchtern“)

Markenartikel: Michael Linander wird CEO Die Discounterkette Netto Deutschland, Teil der dänischen Salling Group, erhält einen neuen CEO. Ab dem 18. August 2025 übernimmt der Schwede Michael Linander die Unternehmensführung. Gleichzeitig wird er Mitglied der obersten Konzernleitung, dem Salling-Group-Leadership-Team. („Salling Group macht ehemaligen Lidl-Manager zum neuen Netto-CEO“)

|

|

|

CEO.Economics

|

|

Die neue Weltwirtschaftsordnung: Eine Rückkehr zur alten WTO wird es nicht geben

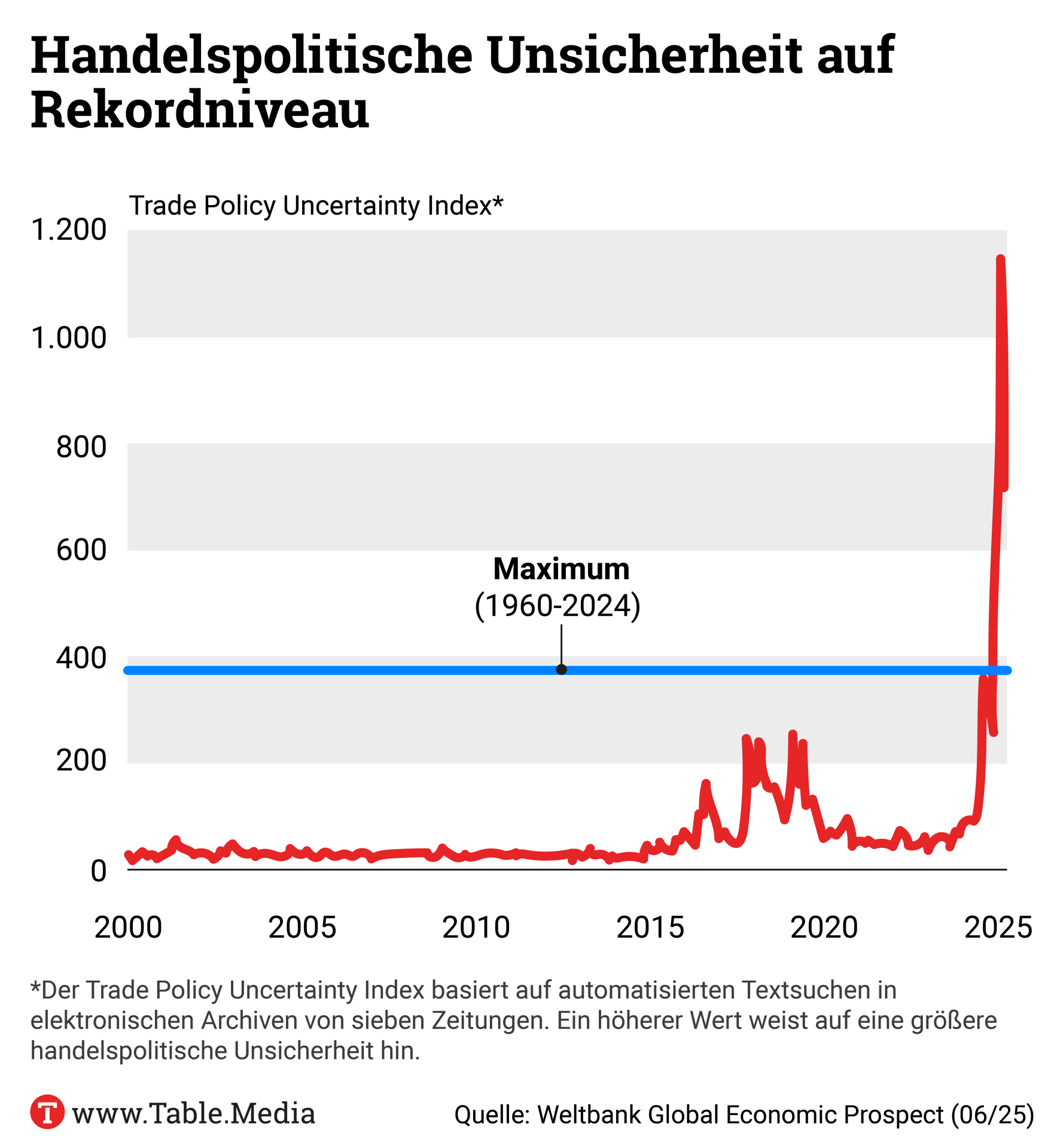

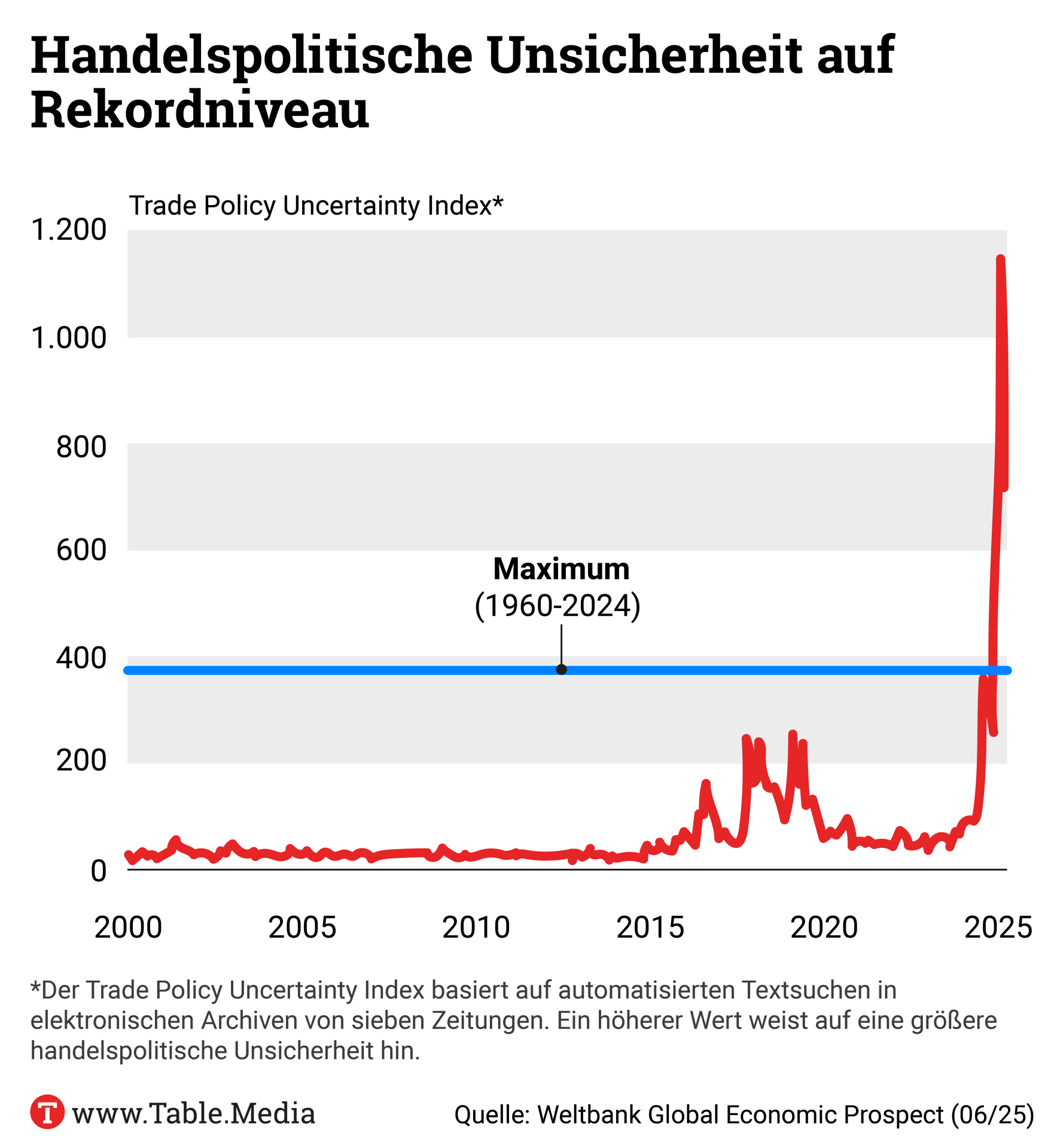

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Rolle als Hüterin des globalen Freihandels weitgehend verloren. Ihre marktwirtschaftlichen, regelbasierten und multilateralen Prinzipien wirken heute wie aus der Zeit gefallen. Von ihrer Gestaltungskraft ist wenig geblieben. Ist Donald Trump schuld?

Die Ursachen für den Bedeutungsverlust der WTO reichen tiefer und weiter zurück. Die 2001 gestartete Doha-Runde konnte nie abgeschlossen werden. Der weltweite Protektionismus nimmt seit Jahren zu: 2010 waren weniger als ein Prozent der weltweiten Importe zusätzlichen Handelsbeschränkungen unterworfen, 2024 lag dieser Anteil bei fast zwölf Prozent – Importe im Wert von knapp drei Billionen US-Dollar.

Ein zentraler Grund: die Verschiebung globaler Wirtschaftskraft. Bei der Gründung der WTO entfielen etwa zwei Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung auf die G7-Staaten. Diese konnten mit ihren weitgehend übereinstimmenden Interessen die Regeln prägen. Heute liegt ihr Anteil nur noch bei 45 Prozent. Länder wie China und Indien, die den bisherigen WTO-Prinzipien distanziert gegenüberstehen, gewinnen an Einfluss und setzen zunehmend auf alternative Strukturen. Eine große Organisation mit 166 Mitgliedern und einheitlichen Regeln wird dabei oft als Bremsklotz wahrgenommen.

Zwei Rahmenbedingungen haben sich grundlegend verändert: Erstens ist die wirtschaftliche Dominanz des Westens nicht mehr gegeben. Zweitens sind die handelspolitischen Interessen weltweit deutlich heterogener geworden. Wie sich die USA künftig positionieren werden, ist noch offen.

Daraus ergeben sich drei Thesen, die strategisch besonders für Europa von Bedeutung sind:

| | • | In der neuen multipolaren Welt werden bilaterale Abkommen wichtiger als multilaterale Institutionen. | | | |

| | • | Machtpolitik gewinnt gegenüber regelbasierter Politik an Gewicht. | | | |

| | • | Die geopolitischen Spannungen nehmen weiter zu – nicht nur zwischen den USA und China. | | | |

Die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte und aktuelle Tendenzen bestätigen diese Thesen. Die Grundprinzipien der WTO haben in dieser neuen Ordnung kaum noch Platz.

Für Deutschland und Europa bedeutet das: Erstens müssen wir die neue Realität anerkennen. Zweitens liegt es an uns, unter veränderten Bedingungen selbstbewusst Chancen zu nutzen. | |

|

CEO.Tech&Science

|

Wie KI den Kundenservice verändert

Von

Deniz Karaaslan & Lisa Brunßen

|

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert den Kundenservice durch Automatisierung und neue Formen der Zusammenarbeit. Immer mehr Unternehmen setzen KI im Kundendialog ein – nicht nur, um Kosten zu senken, sondern auch um effizienter, schneller und intelligenter zu arbeiten. Laut einer Customer Service Tech-Umfrage berichten 61 Prozent der befragten Unternehmen von gestiegener Produktivität durch KI-gestützte Kundenservice-Software. Fast die Hälfte sieht eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit. KI ist längst Realität und verändert den Kundenservice bereits heute grundlegend.

Was das konkret für Menschen, Prozesse und Organisationen bedeutet – und welche Rolle Empathie künftig spielt – lesen Sie hier. | |

|

CEO.Quote

|

|

|

Anmeldung

|

|

Der CEO.Table ist die Samstagsausgabe für die Table.Briefings-Community. Wenn Ihnen der CEO.Table gefällt, empfehlen Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

|

|

|

CEO.Table Redaktion

|

| | |