eigentlich schien es nach der Bereinigungssitzung am Donnerstag so, als würde die Ampel einige Bildungsprojekte retten: Die Mittel fürs Bafög steigen, die Respekt Coaches sollen doch weiterfinanziert und der Bundeszentrale für politische Bildung doch kein Geld gestrichen werden. Mit Blick auf das Karlsruher Urteil zum 60-Milliarden umfassenden Klimafonds ist nun aber plötzlich nichts mehr richtig sicher. Ob das Urteil auch Auswirkungen auf das Startchancen-Programm haben könnte, ist noch unklar – äußern will sich zum jetzigen Zeitpunkt niemand, schreibt Holger Schleper.

Auch einen Digitalpakt II könnte das Karlsruher Urteil nicht einfacher machen. An ihn hatten schon vorher viele nicht mehr geglaubt, auch wenn er für die Digitalisierung der Schulen eigentlich unerlässlich zu sein scheint. Christian Füller analysiert, wieso sich die Gespräche von Bund und Ländern im Kreis drehen. Eine unrühmliche Rolle spielt dabei Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Zum Thema Digitalpakt möchten wir Sie auch für unser nächstes Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr herzlich einladen. Holger Schleper zieht mit drei Gästen Resümee, was wir aus dem ersten Digitalpakt lernen können und wie es jetzt weitergehen sollte. Er spricht mit der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken, mit dem Bremer Staatsrat Torsten Klieme, der Co-Vorsitzender der KMK-Kommission “Bildung in der digitalen Welt” ist, und mit Nils Fischer, Schulleiter eines Osnabrücker Gymnasiums. Hier können Sie sich kostenfrei anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Dass Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen vorankommt, obwohl der Digitalpakt II in weite Ferne rückt – diesen Eindruck können Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch heute und morgen vermitteln, wenn sie den Kompetenzverbund lernen:digital der Öffentlichkeit präsentieren. Das BMBF-Projekt soll die Fortbildung von Lehrkräften für das digital gestützte Unterrichten stärken. Doch auch hinter der Frage, ob das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird, steht ein großes Fragezeichen. Annette Kuhn analysiert, warum vor allem die kurze Projekt-Laufzeit zum Problem werden könnte.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

In den Ländern hat man den “Digitalpakt II” so gut wie abgeschrieben. Für das bevorstehende Jahr 2024 rechnet ohnehin niemand mehr damit, dass die milliardenschwere Digital-Förderung für deutsche Schulen nahtlos fortgesetzt wird. Aber auch die Verlängerung des Programms ab 2025 steht infrage. Das zeigen Gespräche, die Table.Media mit Vertretern der sogenannten Amtschef-Konferenz geführt hat. Inzwischen gehen auch bisher stets freundliche Koalitionspartner der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) auf Distanz.

Die verbindliche und loyale Bundestagsabgeordnete Nina Stahr (Grüne) etwa fordert vom Bundesbildungsministerium (BMBF) endlich Planungssicherheit. “Das BMBF ist am Zug, endlich Nägel mit Köpfen zu machen, damit die Länder wissen, womit sie rechnen können”, sagte Stahr zu Table.Media.

Auch in der außerparlamentarischen Digitalszene mag man die Fortsetzung des milliardenschweren Digitalpakts noch nicht aufgeben. “Es darf keine Finanzierungslücke entstehen, die Kommunen und Trägern Unsicherheit bringen könnte”, sagte der Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, Jacob Chammon. Lehrkräfte sollten sich in Ruhe mit den pädagogisch-didaktischen Konzepten für die vorhandenen Geräte und neuen Lehr-Lern-Umgebungen beschäftigen. “Diese Entwicklung ist durch den ‘Digitalpakt I’ angestoßen worden und muss jetzt weitergehen.” Dieser erste Digitalpakt, insgesamt 6,5 Milliarden Euro schwer, ist nicht mehr beantragungsfähig.

In den Reihen der Kultusministerinnen und -minister ist man indes ratlos. Offiziell drängt man weiter auf Zusagen des Bundes. Hinter den Kulissen aber befürchtet man das Schlimmste. Es tue sich gar nichts, seit Wochen und Monaten nicht mehr, vermerkt der ranghohe Staatsdiener eines großen Bundeslandes, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will. Ein Kollege aus einem kleineren Bundesland beschreibt es so: “Doch, es bewegt sich schon was – aber immer nur im Kreis.”

Was die mit dem operativen Geschäft betrauten Staatssekretäre so aufbringt, ist das Verhandlungsgebaren, das die Vertreter des BMBF an den Tag zu legen scheinen. Es gibt offenbar kein Verhandlungsmandat für hochrangige politische Akteure des Bundes, im Gespräch mit den Kultusbeamten der Länder irgendwelche Verabredungen zu treffen. “Man sagt uns offen, dass es keine Prokura für den Digitalpakt gibt”, sagt ein Amtschef.

So war es offenbar auch in der jüngsten Runde. Vorvergangene Woche trafen sich die Hausleitungen, die das operative Geschäft der Kultusminister erledigen, mit der Spitzenbeamtin des Bundes. BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring nahm für die Bundesregierung an der Sitzung der Sherpas der Kultusministerinnen und -minister teil. Und obwohl die Länder längst eine fertige Verwaltungsvereinbarung vorgelegt haben, um dem “Digitalpakt II” Gestalt zu geben, habe es dazu von Döring erneut keinerlei verbindliche Aussagen gegeben. Auch die lange in Unterarbeitsgruppen geprüfte und erörterte Frage, auf der Grundlage welchen GG-Artikels ein zweiter Digitalpakt zu gestalten sei, blieb offen.

Das ist nicht die persönliche Schuld der freigestellten Professorin Döring. Beschrieben wird ein doppelter Entfremdungseffekt. Zum einen betrifft das die ohne Erfahrung mit großen Administrationen als beamtete Staatssekretärin berufene Philosophin Sabine Döring. Sie sei eine intellektuelle Spitzenkraft, mit der zu diskutieren sich stets lohne. “Aber kennt sie das Haus?”, fragt ein Gesprächspartner mit Blick auf das große Ministerium. Zum andern geht es um die in der FDP eigentlich einflussreiche Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Auch sie hat wohl keine Befugnis, um mit den Ländern Vereinbarungen über das Finanzielle zu erreichen. Das BMBF äußerte sich zum Thema Digitalpakt auf Anfrage nicht.

Parteichef und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat klargestellt, dass die Bundesländer keine finanziellen Zugeständnisse für jenes Feld mehr bekommen, auf dem sie qua Verfassung allein zuständig sind: Bildung. Wie Table.Media berichtete, hat Lindner per Kabinettsbeschluss festlegen lassen, dass die Länder auf jeden Euro des Bundes einen eigenen Euro drauflegen müssen. Fifty-Fifty heißt die Devise, von der nun nicht mehr abgewichen wird. Das ist die Haltung der FDP, die angetreten war, um den laufenden ersten Digitalpakt zu entbürokratisieren. Und die gebetsmühlenartig versprochen hatte, den zweiten Digitalpakt von vornherein einfacher zu gestalten. Davon ist seit Amtsantritt der Ampel Anfang 2022 wenig zu spüren.

Mit dem Paukenschlag aus Karlsruhe ist die Situation für die Digitalisierung der Schulen nicht besser geworden. Seit einigen Tagen rätselt die Ampel, wie sie die vom Bundesverfassungsgericht gesperrten Kreditermächtigungen in Höhe von 15 Milliarden Euro jährlich kompensieren könnte. Haushalterisch gesehen war es ein Sondervermögen, das die Richter für nicht verwendbar erklärten. Der erste Digitalpakt war ebenfalls über ein solches Sondervermögen finanziert worden. Wie der Bund nun aber Milliarden von Euro für einen zweiten Digitalpakt aus dem regulären Haushalt erwirtschaften soll, steht in den Sternen.

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Kann der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden oder nicht? Nach dem einschneidenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren gestern auch die vom Haushaltsausschuss geladenen Expertinnen und Experten uneins. “Die Wahrheit ist, dass jetzt alles infrage steht”, sagte Thomas Jarzombek im Gespräch mit Table.Media.

Aus Sicht des bildungs- und forschungspolitischer Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätte der Haushaltsausschuss seine abschließende Sitzung für den Etat 2024, die sogenannte Bereinigungssitzung, verschieben müssen. “So sind alle bislang getroffenen Entscheidungen unter Vorbehalt zu sehen.” Das gilt auch für zahlreiche Bildungsthemen.

Ob die gestern verhängte Haushaltssperre für künftige Ausgaben auch Auswirkungen auf das Startchancen-Programm haben könnte, lässt sich noch nicht sagen. Sowohl aus den Reihen der Ampel-Koalition als auch aus Kreisen der Opposition war zu hören, dass man diese Frage aktuell nicht seriös beantworten könne. Im Einzelplan 60 des Haushaltsentwurfs für 2024 sind 500 Millionen Euro für das zentrale schulpolitische Vorhaben der Ampel als “Globale Mehrausgabe” vorgesehen. Über diesen Einzelplan will der Haushaltsausschuss am Donnerstag sprechen – sofern es bei dem Sitzungstermin bleibt.

In der Vorwoche hatte die Union angesichts des Urteils aus Karlsruhe ihre vorbereiteten Änderungsanträge nicht in die Bereinigungssitzung eingebracht. Demgegenüber nahm der Ausschuss zahlreiche Anträge der Ampel-Koalition an.

Dazu zählen die Gelder für die sogenannten Respekt Coaches. Ursprünglich wollte Bundesfamilienministerin Lisa Paus das Bundesprogramm auslaufen lassen. Lediglich 2,5 Millionen Euro waren im Etat 2024 vorgesehen. Nun wurde der Posten um 20 Millionen Euro erhöht. Allerdings: 2022 förderte das BMFSFJ die Coaches noch mit 36 Millionen Euro, 2023 mit 31 Millionen Euro, erklärte ein Sprecher Table.Media auf Anfrage.

In dem Bundesprogramm arbeiten pädagogische Fachkräfte präventiv an derzeit 532 Schulen. Ihr Ziel ist es, “junge Menschen vor Extremismus in all seinen Erscheinungsformen, vor Rassismus sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu schützen”, wie es vonseiten des Ministeriums heißt. An aktuell 265 Standorten fördern 346 ausgebildete Coaches in Schulklassen durch verschiedene Gruppenangebote Respekt, Toleranz und den Abbau von Vorurteilen.

Ebenfalls zurückgenommen hat der Haushaltsausschuss die Kürzung der Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) um 20 Millionen Euro. Präsident Thomas Krüger zeigte sich erleichtert: “Nicht nur der Nahostkonflikt, sondern auch Russlands Krieg in der Ukraine werden innenpolitisch ausgetragen”, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb seien sie Gegenstand politischer Bildung. Aber auch bei der bpb blickt man nun gebannt auf die aktuellen Etat-Entwicklungen: “Derzeit wartet die bpb auf den finalen Beschluss des Haushaltsgesetzes im Haushaltsausschuss”, hieß es gestern Abend gegenüber Table.Media.

Etwa 100 Millionen Euro zusätzlich sind für die Bekämpfung von Antisemitismus und zur Unterstützung jüdischen Lebens in Deutschland vorgesehen: Vom Tisch ist damit auch die Kürzung der Mittel für das Anne-Frank-Zentrum in Berlin. Der Haushaltsausschuss beschloss in seiner Bereinigungssitzung, das Zentrum zusätzlich mit 625.000 Euro zu fördern.

Darüber hinaus begrüßte Nina Stahr, bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, die Förderung der “Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus”. 250.000 Euro sollen hier für ein Projekt zur Verfügung stehen, um junge Menschen im Bereich Medienkompetenz zu schulen, sodass sie Falschmeldungen zum Nahostkonflikt auf Social Media erkennen können.

Aufatmen dürften bundesweit auch zahlreiche Schulen und Kitas, denn die geplante Kürzung der Freiwilligendienste soll nicht kommen. “Beim Bundesfreiwilligendienst bleibt es bei den 53 Millionen Euro”, sagte Bruno Hönel (Grüne), Mitglied im Haushaltsausschuss, zu Table.Media. Beim Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Freiwilligen Ökologischen Jahr und dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst gibt es eine Erhöhung um zwei Millionen Euro auf 27 Millionen Euro.

150 Millionen Euro zusätzlich stellen die Ampel-Haushälter für das Bafög zur Verfügung. Verbunden ist damit eine klare Erwartungshaltung an das BMBF. “Bettina Stark-Watzinger ist aufgefordert, zügig einen Entwurf für den zweiten Teil der Bafög-Reform vorzulegen und entsprechende Finanzmittel in den Regierungsentwurf für 2025 einzustellen”, sagte Hönel. Der vom Bundestag beschlossene Entschließungsantrag solle umgesetzt werden. “Dies beinhaltet armutsfeste Regelsätze, mehr Flexibilität bei der Studiengestaltung, besondere Unterstützung von Studierenden aus einkommensschwächeren Haushalten, aber auch digitalere und unbürokratischere Antragsverfahren.”

Die zusätzlichen Bafög-Mittel sind, so ist zu hören, “qualifiziert gesperrt”. Das heißt, der Haushaltsausschuss des Bundestages muss sie freigeben. Die Sperre, ordnete Thomas Jarzombek ein, ist ein “deutliches Zeichen dafür, dass es noch kein Konzept für eine Reform gibt.”

In den vergangenen Monaten hat das Bundesbildungsministerium eher glücklos agiert, wenn es Projekte in der schulischen Bildung aufgezogen hat. Das Startchancen-Programm ist über ein Eckpunktepapier bislang nicht hinausgekommen. Eine Fortsetzung des Digitalpakts, wie es im Koalitionsvertrag angekündigt war, scheint derzeit unwahrscheinlich. Und dann war da noch der verunglückte Bildungsgipfel im Frühjahr. Aber jetzt könnte es doch mal besser laufen – beim Kompetenzverbund lernen:digital.

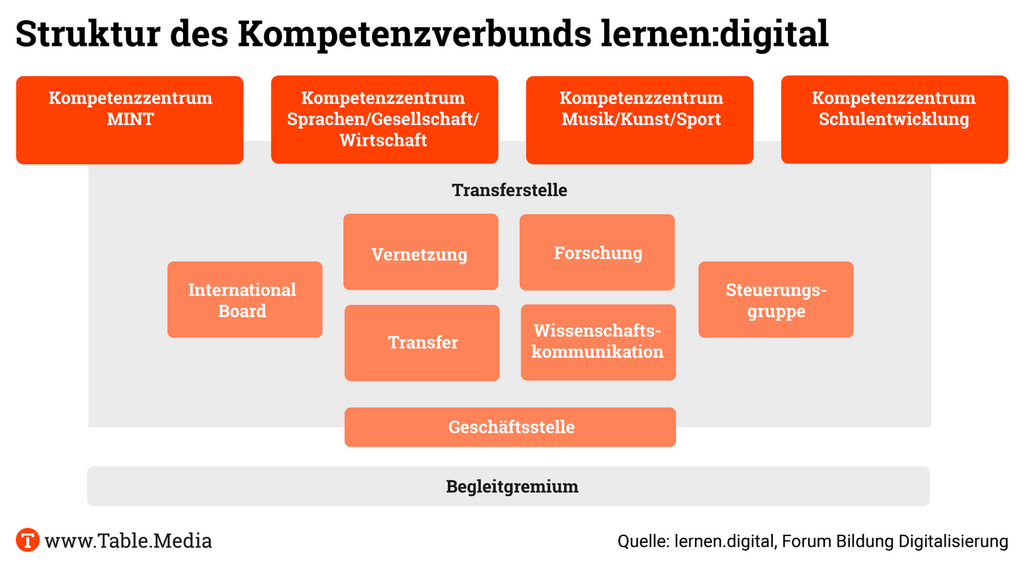

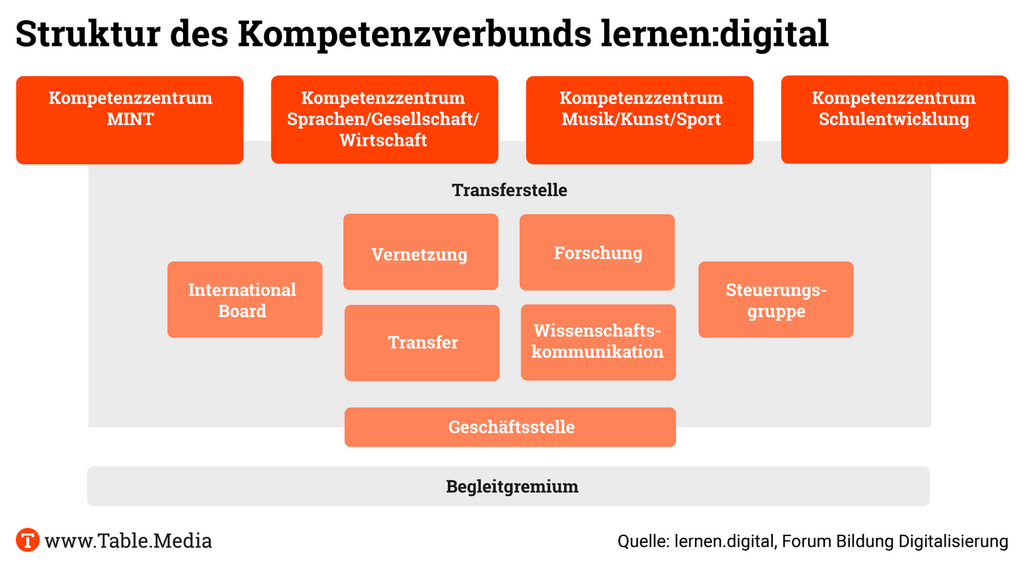

Es ist ein Projekt, das die Fortbildung von Lehrkräften für das digital gestützte Unterrichten stärken soll. Zum Verbund gehören vier Kompetenzzentren, die jeweils ein anderes Themengebiet abdecken: MINT; Sprache, Gesellschaftswissenschaften und Wirtschaft; Musik, Kunst und Sport sowie Schulentwicklung.

Eine Transferstelle koordiniert die Arbeit der Kompetenzzentren, die wiederum aus mehreren Verbünden bestehen. Die Fäden laufen an der Universität Potsdam zusammen, die Leitung haben die Bildungsforscher Katharina Scheiter und Dirk Richter. Ihr 28-köpfiges Team bringt alle Akteure zusammen und hat die Aufgabe, die entwickelten Fortbildungskonzepte in die Praxis zu überführen. Praxispartner ist das Forum Bildung Digitalisierung.

Es gibt insgesamt 24 Projektverbünde, an denen sieben Universitäten und vier außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Sie entwickeln nicht nur Fortbildungsangebote, sondern auch Lehr- und Lernmaterialien, die Lehrkräfte im Unterricht nutzen können. “Die gebündelte Wissenschaft ist an Bord, und wir erhoffen uns, dass dadurch mehr als die Summe ihrer Teile entsteht”, sagt Katharina Scheiter zu Table.Media.

Im April hat der Kompetenzverbund seine Arbeit aufgenommen. Schritt für Schritt sind die Kompetenzzentren an den Start gegangen. Seit dem Sommer läuft das ganze Projekt. An diesem Mittwoch und Donnerstag wird es der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit großem Aufgebot: Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch sind dabei.

Doch was jetzt so einvernehmlich klingt, ist keine Selbstverständlichkeit. Und das liegt vor allem daran, dass der Kompetenzverbund ein Projekt des Bundes ist. Ursprünglich war das Projekt zur Lehrkräftefortbildung als Bund-Länder-Projekt geplant. Aber wie so oft scheiterte die Gemeinsamkeit an der Finanzierung. Also blieb nur noch der Bund, und der kann die Fördersumme von insgesamt 205 Millionen Euro nur in die Hochschulen stecken, nicht aber direkt in die Fortbildung der Lehrkräfte.

Die Landesinstitute gingen also leer aus. “Das hat in der Tat anfangs für Misstrauen gesorgt”, sagt Dirk Richter. Obendrein hätten die Landesinstitute auch noch zusätzlich Arbeit bekommen. Dennoch sei aber inzwischen eine Offenheit da, sich auf das Projekt einzulassen, weil die Landesinstitute den Mehrwert sehen: “Sie bekommen durch die länderübergreifende Zusammenarbeit viel mehr Input und evidenzbasierte Konzepte.” Und seine Kollegin Katharina Scheiter ergänzt: “Die Kompetenzzentren sind keine One-Way-Story. Wir schicken nicht irgendwas von den Unis in die Landesinstitute, sondern nehmen auch auf umgekehrtem Weg die Erfahrungen aus der Praxis auf und lassen sie in die Weiterentwicklung einfließen.”

In den evidenzbasierten und evaluierten Angeboten sieht auch Birgit Pikowsky einen großen Mehrwert. Die Direktorin des pädagogischen Landesinstituts in Rheinland-Pfalz sagt aber auch auf Anfrage von Table.Media: “Es ist ja nicht so, dass es keine erprobten Angebote gibt. Es gibt schon viele gute Fortbildungskonzepte in den Landesinstituten, auch länderübergreifend.” Aus ihrer Sicht kommt es auch darauf an, inwieweit diese in den Kompetenzzentren berücksichtigt und Doppelstrukturen vermieden werden. “Das ist besonders wichtig, weil die Projektlaufzeit knapp bemessen ist.” Sie hat Zweifel, ob sich ansonsten die neu entwickelten Konzepte bis 2026, wenn die Projektförderung des Bundes endet, ins bestehende System so implementieren lassen, dass sie dann auch fortgeführt und weiterentwickelt werden können. “Man muss sich über die Anschlussmöglichkeiten schon jetzt Gedanken machen”, fordert sie daher.

Die kurze Laufzeit sieht auch Ralph Müller-Eiselt kritisch. “Mit Blick auf die Strukturen, die wir im Bildungssystem haben, ist das die größte Hürde”, sagt der neue Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, das die Vernetzung der Akteure vor allem bei der Kommunikation unterstützt. Es sei herausfordernd, bis 2026 flächendeckend Multiplikatoren auszubilden. Günter Klein, Direktor des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, spricht sogar von einem “Geburtsfehler des Ganzen”, weil nicht von Anfang an mitgedacht worden sei, wie die Konzepte durch die Landesinstitute in die Fläche kommen sollen. Die Fördermittel seien schließlich explizit nur für die Forschungsverbünde vorgesehen.

Außerdem hat Klein Zweifel, ob die technischen Voraussetzungen gegeben sind. “Neben den menschlichen Schnittstellen müssen auch die technischen Schnittstellen passen”. Die Angebote müssten auf den Plattformen aller Länder laufen. “Sonst entwickeln die Kompetenzzentren wunderbare Dinge, die dann aber nicht genutzt werden können beziehungsweise mit großen finanziellen Aufwänden in die Portale der Länder eingebunden werden müssten.”

Hier kann Katharina Scheiter von der Transferstelle schon mal Entwarnung geben. Alle Angebote würden auf die Moodle-basierte Plattform “ComPleTT” gestellt, an die seien alle Länder angeschlossen. Das Zeitproblem sieht sie allerdings ähnlich kritisch: “Es ist nicht sinnvoll, in zweieinhalb Jahren mit großem Aufwand Strukturen aufzubauen, die dann wieder versiegen.” Daher müsse auch jetzt schon die Anschlussfinanzierung Thema sein. Sonst würde es so laufen wie bei der Qualitätsoffensive Lehrerbildung: “Wo es gelungen ist, Strukturen zu etablieren, werden die Projekte weiterentwickelt. Wo das nicht gelungen ist, sind sie in sich zusammengefallen.” Das sollte beim Kompetenzverbund lernen:digital nicht passieren.

Das Urteil des neuen “Faktenchecks” von Bertelsmann-Stiftung und CHE (zum Download) liest sich drastisch: Rund um Ausbildung und Studium hätten sich “in der öffentlichen Wahrnehmung hartnäckige Mythen etabliert, die die Wirklichkeit verfälschen und die persönlichen Entscheidungen erschweren”. Etwa die Annahme, dass gescheitert ist, wer eine Ausbildung oder Studium abbricht. Dabei handele es sich oft um “nachvollziehbare Umorientierungen” und “Suchprozesse”. Oder, dass nur Akademiker “richtig gut” verdienen. Zwar gilt den Autoren zufolge schon die Faustregel, dass ein höherer Bildungsabschluss mehr Geld bringt. Allerdings könne eine berufliche Ausbildung zu einem vergleichbaren Lebensentgelt wie ein Studium führen.

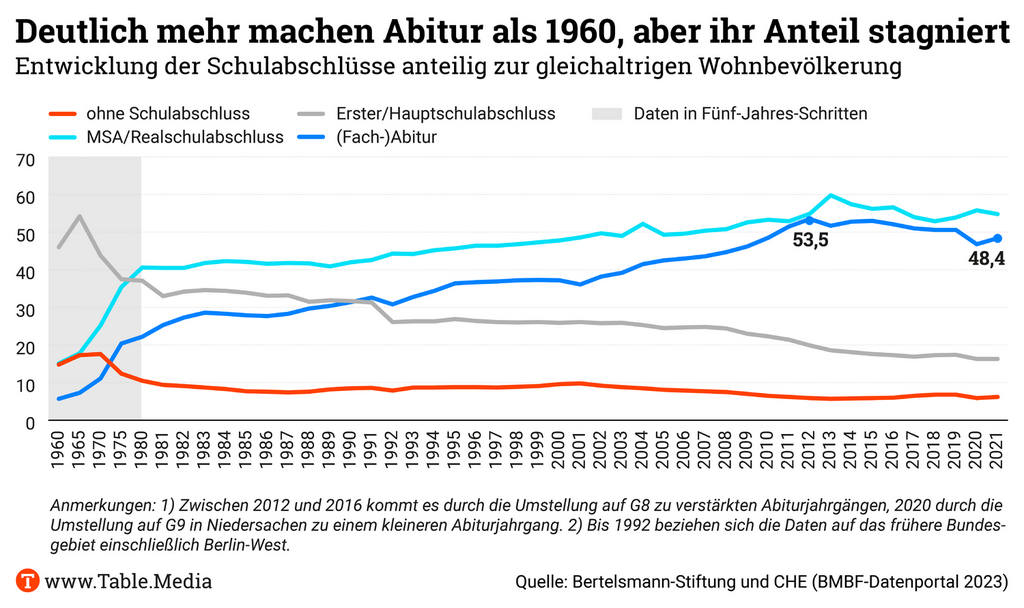

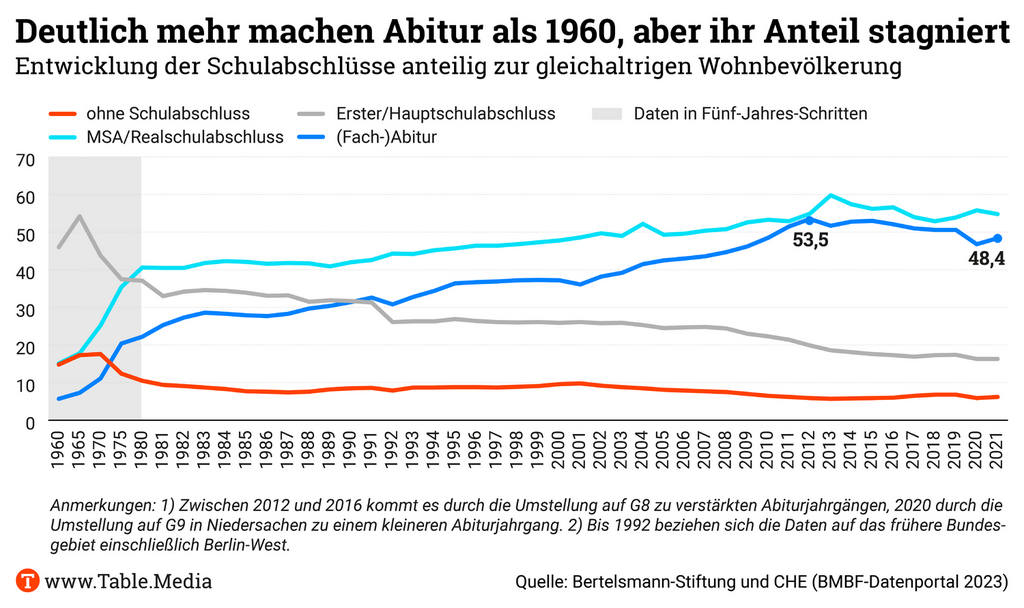

Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) begrüßt den Faktencheck grundsätzlich. “Einige der genannten Mythen wirken sich sicherlich auf Ausbildungsentscheidungen aus”, sagte er Table.Media. Nachbesserungsbedarf sieht Fitzenberger jedoch im Detail. So wird ihm nicht deutlich genug, dass einige Fachkräfte sogar besser verdienen als Akademiker, besonders, wenn sie einen Meister machen und danach selbstständig arbeiten. Hubert Ertl, Forschungsdirektor des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), sieht positiv, dass das Papier zum Beispiel mit dem Vorurteil aufräumt, dass inzwischen “fast alle Schüler:innen Abitur” machen.

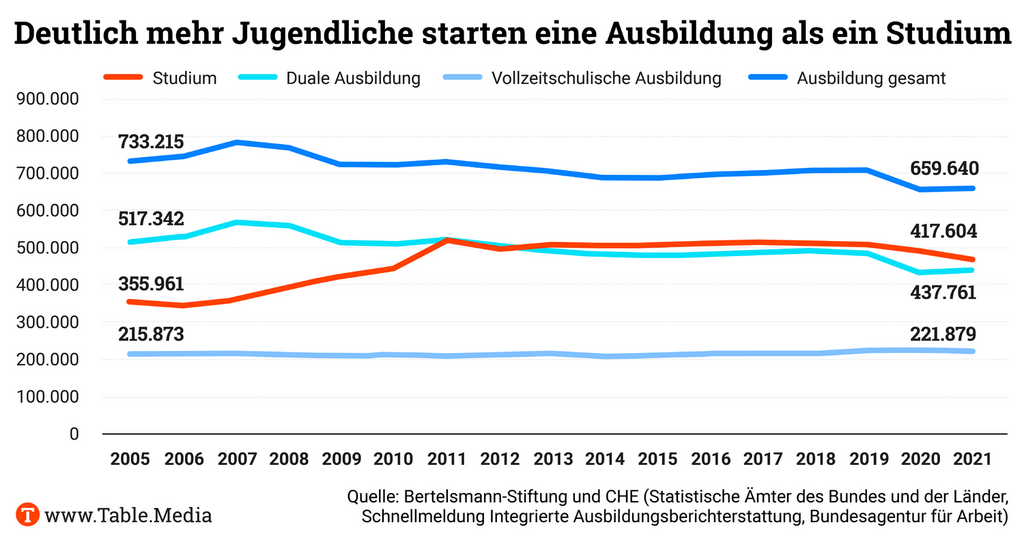

Auch der Aussage “Alle mit Abitur studieren dann auch” halten die Autoren Zahlen entgegen: So habe die Quote der Azubis mit (Fach-)Abitur 2022 bei 29,7 Prozent gelegen und sei damit deutlich höher als 14 Jahre zuvor (2008: 18,4 Prozent). “Von mangelnder Attraktivität der Berufsausbildung für Abiturient:innen kann also nicht die Rede sein.”

Dem schließt sich Hubert Ertl an, plädiert allerdings dafür, die Bildungswege über einen längeren Zeitraum zu betrachten. “Wir wissen, dass viele, die nach dem Abitur eine Ausbildung abschließen, direkt oder nach kurzer Phase der Berufstätigkeit noch ein Studium anfangen.” Laut Nationalem Bildungsbericht von 2022 gingen aus dem Abschlussjahrgang 2016 inzwischen vier von fünf Abiturienten an die Hochschule – Tendenz weiter steigend.

Neben verfälschenden Mythen ist im Faktencheck von “Negativ-Kampagnen, Konkurrenz und Schuldzuweisungen” die Rede, die “das Verhältnis von akademischer und beruflicher Bildung” belasteten. Etwa, wenn es heißt: “Der Studienboom nimmt den Betrieben die Auszubildenden weg.” Als Beispiel nennt Caroline Schnelle, Autorin und Project Manager bei der Bertelsmann-Stiftung, die inzwischen eingestellte Plakat-Kampagne des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), die Slogans nutzte wie: “Was gegen Handwerk spricht? Meine Akademikereltern.”

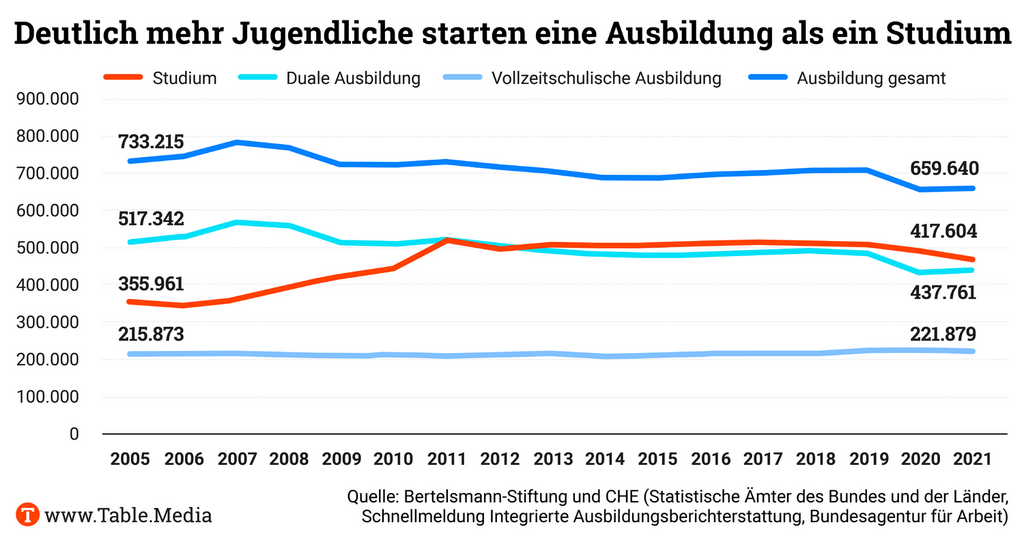

Kritik findet sich im Faktencheck auch an den Medien. “Die weit verbreitete Annahme, dass es mehr Studierende als Auszubildende gibt, wird dadurch manifestiert, dass in den Medien oft Studienanfänger:innen und duale Auszubildende gegenübergestellt werden.” Vollzeitschulische Ausbildungen, die vor allem auf Berufe im Gesundheits- und Erziehungs- und Sozialwesen vorbereiten, würden dahingegen “unterschlagen”.

Zudem sei es fehlgeleitet, die Beliebtheit des Studiums für den aktuellen Azubi-Mangel verantwortlich zu machen. “In den vergangenen fünf Jahren stagnierten die Studierendenzahlen, sie sanken sogar leicht”, sagt Caroline Schnelle. Bernd Fitzenberger vom IAB ist hier etwas anderer Ansicht: Zwar sei es richtig, dass inzwischen mehr Abiturienten eine Ausbildung machen, aber es gebe auch mehr Abiturienten als vor 15 Jahren (2008: 44,7 Prozent). Der steigende Anteil an Abiturienten sei längerfristig betrachtet sehr wohl zulasten der beruflichen Ausbildung gegangen.

Dass die Akademisierung den aktuellen Azubi-Mangel nicht begründet, sehen Bertelsmann-Stiftung und CHE auch mit Blick darauf bestätigt, welche Berufe die aktuell höchsten Anteile unbesetzter Ausbildungsplätzen haben: Klempner, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk und Fleischer. “Keine dieser Berufsgruppen steht in direkter Konkurrenz mit einem akademischen Beruf.”

Das kritisiert wiederum der Handwerksverband auf Anfrage von Table.Media scharf. Eine Sprecherin teilt mit, Bertelsmann-Stiftung und CHE bedienten damit “selbst einen Mythos, der sich folgendermaßen formulieren ließe: ,Bildungs- und Karrierewege im Berufsbildungssystem sind nicht für schulleistungsstarke junge Menschen geeignet, die nach ,Höherem’ streben.'” Außer Acht gelassen werde, dass im Handwerk “weitgehend allen Berufen ein Berufslaufbahnkonzept mit entsprechenden Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten” zugrunde liege.

Wenn jedoch der aktuelle Azubi-Mangel durch den Studienboom erklärt werde, lenke dies von der hohen Quote an Ungelernten ab, betont Caroline Schnelle. “Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine vermeintliche Konkurrenz zwischen akademischer und beruflicher Bildung, anstatt zu schauen, welche ungenutzten Potenziale wir noch nutzen könnten. Gerade viele Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss gehen leer aus.”

Auch Hubert Ertl vom BIBB begrüßt, stärker auf die Ungelernten zu schauen und dass berufliche Bildung und Hochschulen mehr zusammenarbeiten, anstatt sich zu “kannibalisieren”. Insgesamt fordern Bertelsmann-Stiftung und CHE, “Akteur:innen in der beruflichen und akademischen Bildung müssen enger zusammenarbeiten, um verlässliche Übergänge zu schaffen und innovative Kooperationsmodelle zu entwickeln”.

“Brückenbauer zwischen Studium und Ausbildung” sollten dabei die zuständigen Ministerien sein. Sie sollten in der Hochschul- und Berufsbildungspolitik stärker zusammenarbeiten. Auch das BMBF habe mit seinen getrennten Abteilungen für Hochschul- und Berufsbildungspolitik Nachholbedarf. Es brauche “institutionalisierte Austauschformate, bei denen wesentliche Akteur:innen aus beiden Teilbereichen einbezogen werden”.

Nicole Gohlke übt scharfe Kritik an der “Initiative finanzielle Bildung” vom Bundesfinanzministerium (BMF) und dem Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Es mutet “grotesk an, wenn in der derzeitigen Notlage, in der sich unser Bildungssystem befindet, Millionen für eine ,Initiative finanzielle Bildung‘ locker gemacht werden”. Das sagte die bildungs- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Linksfraktion Table.Media.

Im März hatten Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Initiative vorgestellt. Sie soll den “Aufbruch zu einer besseren finanziellen Bildung in Deutschland einleiten”. Sowohl die Fraktion der Linken als auch der CDU/CSU stellten dazu Kleine Anfragen, die die Bundesregierung jetzt beantwortete.

Demnach sind vonseiten des BMBF bis Anfang November 830.000 Euro in das Programm geflossen. Vom BMF kamen bis Ende Oktober knapp 300.000 Euro. Im November 2022 hatte das BMBF noch angekündigt, 2023 sollten zwei Millionen Euro in eine “Nationale Strategie für Ökonomische Bildung” fließen. In der Antwort jetzt heißt es, dem BMBF stünden 2024 für die Neubewilligung von Projekten im Rahmen der Initiative für finanzielle Bildung fünf Millionen Euro zur Verfügung – laut dem derzeit vorliegenden Regierungsentwurf.

Das Finanzministerium ist im Zuge der Initiative zuständig für eine Nationale Finanzbildungsstrategie und eine Finanzbildungsplattform. “Die nationale Finanzbildungsstrategie wird gemeinsam mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet”, heißt es in der Antwort. “Ziel ist, die Strategie in der zweiten Jahreshälfte 2024 vorzustellen.”

Deutlich schneller soll es – zumindest in Phase eins – mit der Plattform gehen. Im ersten Schritt stellt sie “öffentliche Angebote im Bereich der finanziellen Bildung gebündelt und zielgruppenorientiert” dar. Sie soll bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Im zweiten Schritt werde eine Qualitätskontrolle entwickelt, um auch private Angebote darzustellen. Gohlke ist skeptisch. Es sei bedenklich, wenn Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger bei ihrem Steckenpferd “anscheinend ohne Bedenken zahllose privatwirtschaftlichen Akteure mit einbeziehen möchten”.

Das BMBF fördert in der Initiative die Forschung zur finanziellen Bildung und organisiert die Konferenz “Finanzielle Bildung für das Leben“. Hierzu laden die Ministerien am 5. und 6. Dezember ins Berliner Westhafen Event & Convention Center ein.

Deutliche Kritik an der Veranstaltung übt Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. “Frau Stark-Watzinger plant im Dezember erneut eine große Konferenz im Bildungsbereich, ohne die für Bildung zuständigen Länder aktiv einzubinden.” Es mache ihn fassungslos, dass die Ministerin offensichtlich nichts aus dem gescheiterten Bildungsgipfel gelernt habe.

Vonseiten des BMBF heißt es, dass es die Konferenz in eigener Verantwortung vorbereite. “Der thematische Fokus liegt auf finanzieller Bildung in außerschulischen non-formalen und informellen Settings in lebensbegleitender Perspektive.” Den Ländern stehe grundsätzlich die Möglichkeit offen, sich in die Konferenz einzubringen. Holger Schleper

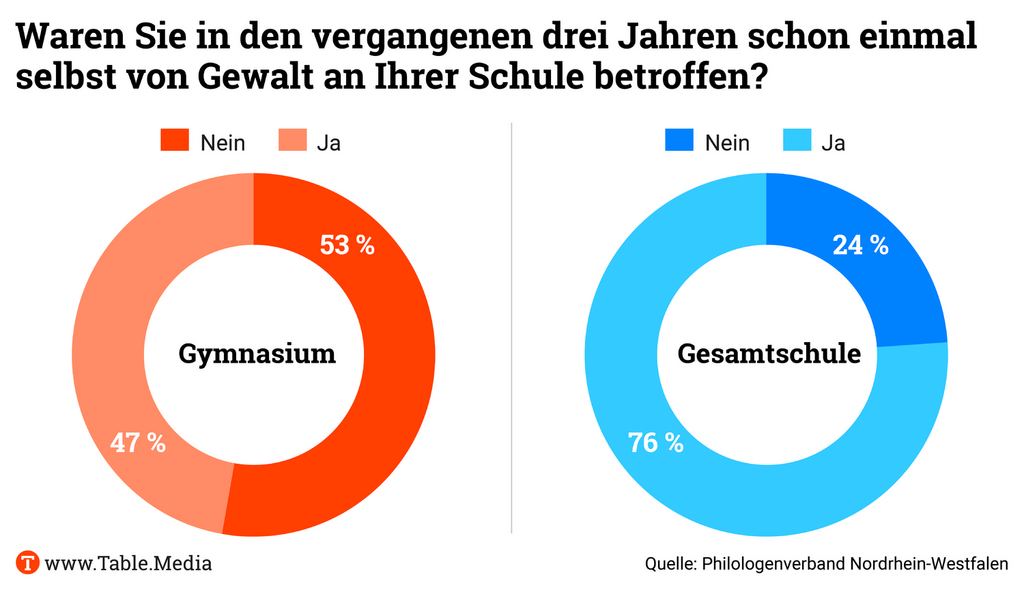

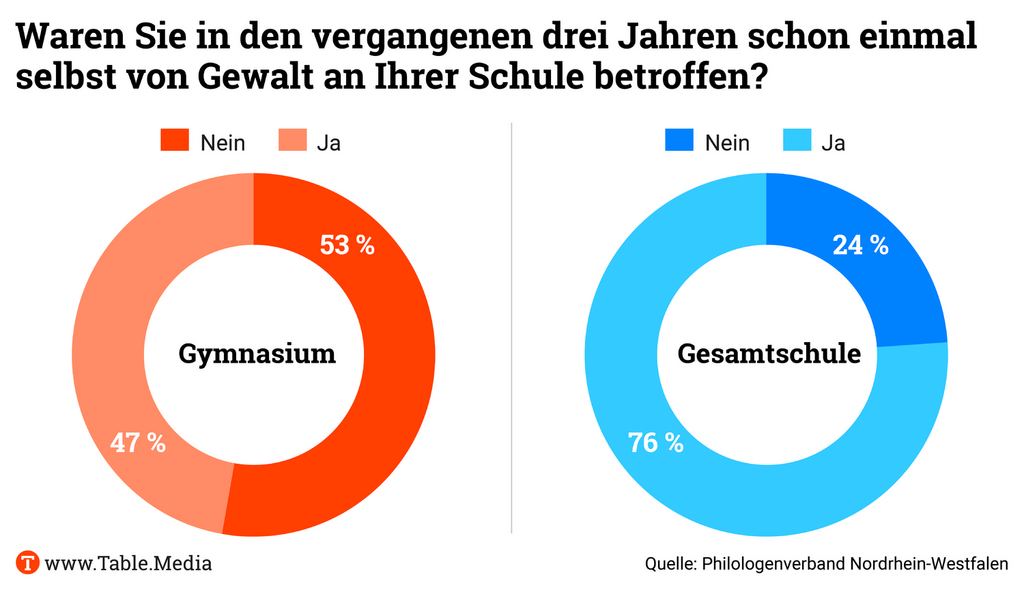

Beschimpft, bedroht, geschlagen – jeder zweite Lehrer an einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen hat bereits Gewalt erfahren. An Gesamtschulen sind es sogar drei von vier Lehrkräften, wie eine aktuelle Umfrage des Philologenverbands NRW zeigt. Der Verband hat rund 1.500 Lehrerinnen und Lehrer gefragt, in welcher Form und wie häufig sie Gewalt an der Schule ausgesetzt sind. Die Ergebnisse zeigen, dass Gewalt an Schulen keineswegs nur ein Problem in sogenannten Brennpunkten ist. Die Mehrheit der Befragten arbeitet an einem Gymnasium (79 Prozent).

In den meisten Fällen sind es Schüler oder Eltern, die die Lehrer beleidigen oder beschimpfen. An Gymnasien kommt es zudem häufig zu Online-Delikten. Lehrer an Gesamtschulen erleben dagegen häufiger Sachbeschädigungen und körperliche Übergriffe. Während Gymnasiallehrkräfte eher selten mit Gewalt im Schulalltag konfrontiert sind, sagen 42 Prozent der Lehrer von Gesamtschulen, dies geschehe häufig (35 Prozent) oder sehr häufig (7 Prozent).

Als Folge fühlen sich Lehrer zunehmend nicht sicher an ihrem Arbeitsort. 36 Prozent der Lehrkräfte an Gymnasien und 63 Prozent der Befragten an Gesamtschulen sagen, ihr subjektives Sicherheitsgefühl habe sich in den vergangenen drei Jahren verschlechtert. Die meisten betroffenen Lehrkräfte wenden sich mit ihren Sorgen an die Schulleitung oder ihre Kollegen. Rund der Hälfte der Befragten sind jedoch keine Anlaufstellen außerhalb der Schule bekannt. Ähnlich viele geben an, dass es an ihrer Schule kein transparentes Verfahren im Umgang mit Gewalt gibt.

“Das Thema wird nur allzu gern unter den Teppich gekehrt“, kritisiert Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbands NRW. Während Lehrkräfte nicht gerne zugeben, Opfer einer Attacke geworden zu sein und nach einem Angriff womöglich an sich selbst zweifeln, fürchten Schulleitungen oft um den guten Ruf der Schule, sagt Mistler. Das führe dazu, dass Gewalt gegen Lehrer ein Tabu-Thema sei.

Politik und Verwaltung dürfen die Lehrkräfte nicht allein lassen, fordert Mistler daher. Neben den Personalräten sollte es an jeder Bezirksregierung eine feste Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner geben, der sich intensiv und mit juristischen Kenntnissen mit Vorfällen an Schulen beschäftigt. Außerdem müssten Schülerinnen und Schüler besser aufgeklärt und Eltern stärker in die Verantwortung genommen werden. Vera Kraft

Auch Sachsen-Anhalt stellt nun eine datenschutzkonforme Variante von ChatGPT für seine Lehrkräfte zur Verfügung. Über den Bildungsserver des Landes können die Lehrerinnen und Lehrer das große Sprachmodell in der schnellsten Variante GPT4.0 gratis nutzen. Allerdings gibt es für “EmuGPT” zwei Einschränkungen: Zunächst müssen die Pädagogen eine Fortbildung absolvieren. Und die KI-Arbeit zusammen mit Schülerinnen und Schülern ist derzeit nicht möglich. Bislang sollen rund 200 Lehrkräfte den Dienst bereits nutzen.

Nach Mecklenburg-Vorpommern ist Sachsen-Anhalt erst das zweite Bundesland, das einen kostenfreien ChatGPT-Zugang für alle Lehrer anbietet. Ähnlich wie in Schwerin gibt es in Magdeburg von der Plattform eine Schnittstelle zum US-Unternehmen OpenAI. Über sie können Lehrkräfte auf ChatGPT zugreifen, ohne dort Namen, Mobilnummer und Mail-Adresse zu hinterlassen. Die Rechnung für die Lehrer-Prompts übernimmt das Land.

Der Bereichsleiter für Digitalität im Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (Lisa), Kay Adenstedt, begründete im MDR-Podcast die Bereitstellung des großen Sprachmodells: “Der Grund, warum wir diese Schnittstelle installiert haben, ist, dass sie für Lehrkräfte eine datenschutzkonforme und kostenfreie Möglichkeit bietet, diesen Dienst kritisch reflektierend zu erproben.” Voraussetzung sei, dass die Lehrkräfte vorher eine Fortbildung durchlaufen haben, die über Nutzungsbedingungen, Chancen und potenzielle Herausforderungen von ChatGPT aufkläre. “Nach dieser Fortbildung gibt es die Freischaltung.”

Im Gespräch mit Table.Media relativierte Adenstedt den Pflichtcharakter der einstündigen KI-Fortbildung. “Es ist eher der Beginn eines Dialogs mit den nutzenden Lehrkräften”, sagte er. Auch die Nutzung von ChatGPT durch Schülerinnen und Schüler habe das Landesinstitut im Auge. In welcher Form dies geschehe, sei noch offen. “Ob als 24/7-Angebot oder temporär im geschützten Raum der Schule oder als Projekttag, das schauen wir uns gerade an”, sagte Adenstedt. Christian Füller

Mehr als 60 Prozent der Deutschen sehen in der Chancenungleichheit zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund und zwischen Kindern aus guten und sozial schwierigen Verhältnissen ein wachsendes Problem. Das zeigt eine Sonderauswertung des ifo-Bildungsbarometers (zum Download), die das Institut jetzt veröffentlicht hat.

Durch die Digitalisierung könne die Bildungsschere sogar noch weiter aufgehen, so ein weiteres Ergebnis der repräsentativen Befragung für das aktuelle ifo-Bildungsbarometer. 53 Prozent der Befragten befürchten demnach, dass die Digitalisierung zu mehr Ungleichheit im Bildungssystem führen könne. 13 Prozent stimmen dem (eher) nicht zu. Bei der Befragung 2017 war das Bild noch völlig anders: Da befürchteten 44 Prozent eine Zunahme an Bildungsungleichheit, und 51 Prozent taten dies nicht.

Gefragt wurde auch nach Lösungen für das Problem: Zunächst müsse man erst mal ermitteln, wo diese Schulen liegen. Daher sprechen sich 65 Prozent der Befragten für einen Sozialindex aus. Und 69 Prozent halten es für wichtig, die Schulen in herausfordernder Lage zu stärken, in dem man ihnen ein eigenes Budget gibt. Das ist auch im geplanten Startchancen-Programm vorgesehen. Zielführend seien außerdem Gehaltszuschläge für Lehrkräfte, die an solchen Schulen arbeiten. Dafür sprechen sich 55 Prozent aus, dagegen sind 31 Prozent.

Den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit ausländischer Staatsbürgerschaft und wenig Sprachkenntnissen in einer Klasse wollen laut ifo-Bildungsbarometer 69 Prozent beschränken, und zwar auf einen Anteil von 30 Prozent pro Klasse. Nur jeder Fünfte spricht sich demnach gegen eine solche Maßnahme aus. Außerdem sollte es mehr Förderunterricht und mehr Bildungsangebote in den Ferien geben, damit Schüler den zum Beispiel während der Pandemie verpassten Unterrichtsstoff nachholen können. aku

Das Modellprojekt “Starke Lehrer*innen – starke Schüler*innen” soll in Brandenburg zum Landesprogramm werden und künftig alle Schulen mit Schulungen und Vernetzungsangeboten im Umgang mit antidemokratische Positionen und Einstellungen unterstützen. Es wird als Koordinierungsstelle am Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg weitergeführt. Von einem Meilenstein, auf den viele Schulen gewartet hätten, spricht Rico Behrens. Der Inhaber der Professur für Politische Bildung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt führte eine wissenschaftliche Untersuchung zum Projekt durch.

Starten soll die neue Anlaufstelle zum Jahresbeginn, für zwei Jahre ist sie bereits ausfinanziert. Am Modellprojekt waren sechs ausgewählte Oberstufenzentren beteiligt. Nun sollen Lehrkräfte aller Schularten profitieren. Damit folge das Land dem Wunsch von Lehrkräften nach einem zentralen Ansprechpartner. Im Umgang mit antidemokratischen Haltungen bei Kollegen wie Schülern fühlten viele sich nämlich alleine. Besonders Kollegen zu konfrontieren, falle ihnen schwer. Das zeigten die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleituntersuchungen. Der Austausch der bisher am Modellprojekt beteiligten Schulen untereinander habe sich hier als äußerst förderlich erwiesen.

Ein Erfolg sei auch die Zusammenarbeit mit externen Stellen gewesen, insbesondere Schulberatern der landesweiten Unterstützungsagentur Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie, Brandenburg (RAA). Hilfsangebote für Schulen gibt es eigentlich viele, häufig fehlt in der Praxis jedoch der Überblick. Deshalb wurde ein kuratierter Angebotskatalog erstellt für Fortbildungen, Beratungsstellen oder Angebote für Schulklassen. Zudem listet er Bildungsträger und Kontaktmöglichkeiten auf.

2015 in Sachsen gestartet und seitdem auch auf Niedersachsen und Hessen ausgeweitet, begann das Modellprojekt in Brandenburg 2021. Gefördert wurden die Schulungen durch das Bildungsministerium, die Bundeszentrale für politische Bildung und die Robert-Bosch-Stiftung mit rund 380.000 Euro. André Haase, Schulleiter des Oberstufenzentrums Barnim war beim Modellprojekt beteiligt. Er lobt vor allem einen pädagogischen Tag, den seine Schule neu eingeführt hat. An ihm konnten Lehrkräfte für extremistische Einstellungen sensibilisiert werden und neue Handlungsstrategien erlernen. Kira Münsterberg

Schülerinnen und Schüler können sich in Rheinland-Pfalz entscheiden, ob sie ihre Schulbücher analog bekommen – oder als digitale Version. Damit sieht sich das Bundesland als Pionier bei einer der frühesten Vorstellungen von Digitalisierung der Schule: Dass die Lernenden nicht mehr Schulranzen voller gedruckter Bücher in den Unterricht schleppen. Das Projekt heißt “digitales Bücherregal” und gilt zunächst für 132 Schulen. “Insgesamt eröffnet die Plattform einen einfachen und schnellen Zugang zu vielen neuen Lernmöglichkeiten in der digitalen Welt”, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD). Sie zeigte sich besonders stolz, “dass das digitale Bücherregal selbstverständlich allen datenschutzrechtlichen Vorgaben” entspricht. Genau da aber bleiben Fragen.

Während das Ministerium nämlich Table.Media mitteilte, dass der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Dieter Kugelmann in “regelhafter enger Abstimmung” in das Projekt eingebunden sei, kam von dort eine andere Auskunft. “Konkret geprüft wurde das von Ihnen angesprochene Projekt von unserer Behörde bislang nicht“, teilte eine Sprecherin von Kugelmann auf Anfrage mit. Man gehe davon aus, “dass die Hinweise des LfDI auch bei dem genannten Projekt umgesetzt werden”. Der Datenschutz spielt deswegen bei dem digitalen Bücherregal eine große Rolle, weil das Tool unterscheiden können muss, ob ein Schüler Schulbücher gratis erhält – oder nicht. Das heißt, an irgendeiner Stelle in diesem Prozess müssen die personenbeziehbaren Daten der Schüler bis hin zum Bürgergeldstatus abgefragt werden.

An dem Pilotprojekt in Rheinland-Pfalz sind mehrere Stellen beteiligt: die Schulbuchverlage, die ihre Lehrwerke über das sogenannte “Bildungslogin” im digitalen Bücherregal bereitstellen. Die Schulbehörden, welche die Nutzungsverwaltung der Schüler organisieren. Und der “Vermittlungsdienst für das digitale Identitätsmanagement in Schulen”, kurz Vidis. Über diesen Dienst melden sich Schüler beim digitalen Bücherregal an. Es erkennt sie – trotz Pseudonyms – als berechtigten Nutzer. In das Projekt sind derzeit 132 von insgesamt 1.600 Schulen eingebunden. Rund 33.000 Schülerinnen und Schüler haben Zugriff auf mehr als 900 digitale Lernmittel. Christian Füller

Pilotprojekt Fachkräfte für NRW: Elektroniker aus Jordanien und Ägypten

Jugendliche mit Migrationsgeschichte sind immer stärker in der dualen Ausbildung vertreten. Davon profitieren besonders Branchen wie die Gastronomie und das Handwerk, die stark vom Fachkräftemangel geplagt sind. In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der nicht-deutschen Auszubildenden um 64 Prozent gestiegen – von knapp 33.500 Jugendlichen im Jahr 2013 auf knapp 55.000 Jugendliche im Jahr 2022. Das hat eine Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (KOFA) am Institut der deutschen Wirtschaft ergeben (zum Download).

In Berufen, die den Fachkräftemangel bislang nicht zu spüren kriegen, gibt es unter anderem aufgrund des demografischen Wandels immer weniger Ausbildungsplätze und Bewerber. Eine andere Entwicklung zeigt sich in Berufen mit anhaltenden Engpässen. Hier haben laut der KOFA-Studie Betriebe ihr Angebot stark ausgeweitet, gleichzeitig ist die Nachfrage stark gestiegen. Die Zahl der Jugendlichen, die sich auf Ausbildungen für Engpass-Berufe bewerben, ist seit 2013 um knapp 11 Prozent gestiegen. Die Unternehmen reagierten sogar noch stärker auf den Mangel und erhöhten die Zahl ihre Ausbildungsplätze um 20 Prozent. Das höhere Angebot und die verstärkten Bemühungen der Unternehmen, Bewerber für sich zu gewinnen, waren demnach erfolgreich.

Ein großer Teil der gestiegenen Nachfrage in Engpass-Berufen ist ausländischen Jugendlichen zu verdanken. Die Zahl der ausländischen Ausbildungsanfänger hat sich demnach mehr als verdoppelt (126 Prozent), während die Zahl deutscher Ausbildungsanfänger nahezu konstant geblieben ist (ein Prozent Zuwachs). In Berufen, die nie von Engpässen betroffen waren, ist die Zahl der ausländischen Jugendlichen lediglich um 27 Prozent gestiegen. Die Zahl der deutschen Ausbildungsanfänger ist in diesen Berufen um 26 Prozent gesunken.

Warum sich Jugendliche mit Migrationshintergrund vermehrt für eine Ausbildung in der Gastronomie, dem Handwerk oder anderen Berufen mit Fachkräftemangel entscheiden, geht aus der Studie nicht eindeutig hervor. Die guten Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen spielen dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) zufolge aber sicher eine entscheidende Rolle. Und: Das Potenzial der Gruppe ausländischer Jugendlicher sei noch nicht ausgeschöpft. Fast jeder fünfte nicht-deutsche Bewerber (19 Prozent) findet in Engpass-Berufen keinen Ausbildungsplatz. Bei den Deutschen sind es nur 13 Prozent. Das Kompetenzzentrum empfiehlt Unternehmen, ausländische Jugendliche noch stärker in den Fokus zu nehmen. Da sich junge Menschen eher für Berufe entscheiden, die ihnen vertraut sind, sei praktische Berufsorientierung besonders wichtig. Vera Kraft

Zwei Berufswünsche hatte Petra Stanat: Wäre sie dem ersten gefolgt, dann könnte sie diesen Text hier selbst schreiben. Sie wollte eigentlich Journalistin werden. Aber dann hat sie sich doch für den zweiten entschieden: Psychologie. Und damit landete sie schließlich beim Bildungsmonitoring.

Regelmäßig veröffentlicht Stanat den IQB-Bildungstrend. Er stellt fest, inwieweit Schülerinnen und Schüler die von der Kultusministerkonferenz (KMK) formulierten länderübergreifenden Bildungsstandards in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I erfüllen. IQB steht hierbei für Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen, ein An-Institut der Humboldt-Universität zu Berlin, das von der KMK getragen wird und das Stanat seit 2010 leitet. Gegründet wurde das IQB 2004 als Reaktion auf das unbefriedigende Abschneiden der Schülerinnen und Schüler in Deutschland bei der ersten PISA-Studie 2000. Es ist heute eines der wichtigsten Bildungsforschungsinstitute in Deutschland. Neben den Bildungstrends entwickelt das IQB auch die Vergleichsarbeiten (VERA) und koordiniert die Entwicklung der zentralen Prüfungsaufgaben im Abitur.

Im Oktober 2023 erschien der IQB-Bildungstrend für die Sekundarstufe I in den Fächern Deutsch und Englisch. Für Deutsch waren die Ergebnisse, die Stanat dabei verkündete, wenig erfreulich. Seit zehn Jahren schon werden die Leistungen schwächer. Jeder Bildungstrend falle noch ein bisschen schlechter aus als der davor. Das sei auch für sie frustrierend. “Aber es gibt auch immer einzelne Lichtblicke”, betont sie. Zum Beispiel das Aufholen von Hamburg – zu Beginn des Monitorings noch auf dem drittletzten Platz und nun deutlich weiter vorn – oder das zuletzt gute Abschneiden von Baden-Württemberg. Aber sie ist kein Mensch der Schnellschüsse: “Es ist jetzt noch zu früh zu sagen, ob das in Baden-Württemberg wirklich eine Trendwende ist.”

Was sie beim jüngsten Bildungstrend wirklich überrascht hat, war aber etwas anderes: Während sich die Kompetenzen in Deutsch bei den Neuntklässlern weiter verschlechterten, haben sie sich in Englisch verbessert. “Und dies trotz der Pandemie – das ist schon verblüffend”, sagt Stanat. Und dabei befasst sie sich schon sehr lange mit Bildungsmonitoring. Sie war bereits bei der ersten PISA-Studie dabei. Ein Zufall, wie sie heute sagt. Sie war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Nach ihrem Psychologiestudium an der Freien Universität Berlin kam sie mit einem Fulbright-Stipendium an die University of Massachusetts und studierte dort noch Sozialpsychologie. Dann ging sie zurück nach Deutschland und bewarb sich auf verschiedene Stellen. “Ich war damals offen für vieles”, sagt sie. Angenommen hat sie schließlich die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, dem Institut, das für die Auswertung der ersten PISA-Studie zuständig war.

Den legendären PISA-Schock hat sie hautnah miterlebt. “Selbst in der Bildungswissenschaft war man damals erschüttert”, erinnert sich Stanat. Dabei hätte es aus ihrer Sicht schon Anzeichen gegeben. 1995 hatte sich Deutschland erstmals an der Vergleichsstudie TIMSS beteiligt. Da zeigten Schüler auch schon Defizite bei mathematischen und naturwissenschaftlichen Kompetenzen. “Aber damals hat man die Ergebnisse noch wegerklärt – die Schüler hätten sich nicht wirklich angestrengt oder sie seien Multiple-Choice-Aufgaben nicht gewohnt.”

Bei den PISA-Ergebnissen konnte man dann nicht mehr wegschauen. Es musste etwas passieren, und das war der Anfang des Bildungsmonitorings in Deutschland, für das Stanat heute federführend ist. Nach ihrer ersten Station bei PISA habilitierte sie in Erziehungswissenschaften und kam dann 2010 – nach einigen Jahren Lehrtätigkeit an der Uni Nürnberg-Erlangen und der Freien Universität – ans IQB.

Wie hat man sich ihre Arbeit dort vorzustellen? Sitzt sie den ganzen Tag vor Zahlen und Kurven und schreibt 500-Seiten-Berichte? “Natürlich nicht”, sagt sie und lacht. Angefangen mit einer Handvoll Mitarbeitern, hat sie heute am IQB ein großes Team zu leiten. Außerdem ist sie mit ihrer Expertise aus dem Bildungsmonitoring eine gefragte Beraterin. Und sie ist Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK). Die SWK berät die Kultusministerkonferenz seit 2021 und legt regelmäßig Gutachten und Empfehlungen vor.

Trotz ihrer Erfahrung: Wenn Stanat einen neuen IQB-Bildungstrend vorlegt, ist das auch für sie immer wieder ein großer Moment. Allerdings sagt sie auch: “Die Aufmerksamkeit ist groß, wenn ein neuer IQB-Bildungstrend erscheint. Aber sie ist auch schnell wieder verpufft.” Sie wünscht sich hier mehr strategisches Handeln – zum Beispiel bei der Sprachförderung – und eine engere Zusammenarbeit zwischen den Ländern. “Klar, jedes Land steht vor eigenen Herausforderungen. Aber man muss das Rad nicht überall neu erfinden”, sagt Stanat. Das würde vielleicht auch dazu führen, dass sie endlich mal wieder einen IQB-Bildungstrend vorlegen kann, der auch in Deutsch und Mathematik nach oben zeigt. Annette Kuhn

Research.Table. Informatikerin Katharina Zweig fordert zugängliche KI-Infrastruktur. Alle Bürger sollten unkompliziert mit neuen generativen KI-System wie Chat-GPT experimentieren können, sagt die Informatik-Professorin Katharina Zweig. Anlässlich des Digital-Gipfels erneuert sie ihren Appell an die Regierung, dafür die entsprechende Infrastruktur aufzubauen. Mehr

Research.Table. USA – Vertrauen in Wissenschaft sinkt. Eine aktuelle Umfrage des Pew Research Center zeigt einen deutlichen Vertrauensverlust der amerikanischen Öffentlichkeit in die Wissenschaft. Auch der Anteil derjenigen, die der Meinung sind, die Wissenschaft habe überwiegend positive Auswirkungen auf die Gesellschaft, hat abgenommen. Mehr

Fachkräftemangel | Fast 20 Prozent der Kita-Mitarbeitenden gab an, dass sie allein in der Gruppe sind. In tausenden Fällen mussten Einrichtungen im letzten Kita-Jahr den Jugendämtern deutschlandweit melden, dass sie die Betreuung nicht mehr sicherstellen konnten. Correctiv.org

Nahostkonflikt | Shai Hoffmann und Jouanna Hassoun gehen mit ihrem Projekt “Trialog” in Schulen. Und geben den Lernenden einen Raum, um über ihre Gefühle zu dem Konflikt zu sprechen. Tagesspiegel

Schulbegleiter | Kinder, die im Unterricht nicht allein zurechtkommen, werden häufig von Schulbegleitern unterstützt. Diese sind meist nicht speziell ausgebildet und berichten von mangelnden Fortbildungen und einem chaotischen System. Krautreporter

Noten | Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg wirbt für schriftliche Bewertungen. Diese seien für die Grundschule gut geeignet und in Teilen besser nachvollziehbar als Noten. Zeit

Gesundheit | Lernende berichten von psychischen Problemen, die sie durch die Schule bekommen haben. Bei allen seinen Patienten sei die Schule ein Thema, sagt Kinder- und Jugendpsychiater Jakob Hein. Und Klaus Hurrelmann spricht von einem “Dauerkrisenmodus”, in dem sich die Lernenden befinden. STRG_F

29. November 2023, 15:00 bis 16:15 Uhr, digital

Impuls Wie kann ich im Unterricht über Israel und Palästina sprechen?

Jouanna Hassoun und der Shai Hoffmann berichten von Ihrem kürzlich gestarteten Trialog-Projekt an Schulen. In einem halbstündigen Input berichten sie aus ihrer Praxiserfahrung und geben hilfreiches Material an die Hand. Anschließend wird es Zeit für Fragen geben. INFOS & ANMELDUNG

30. November 2023, 9:30 bis 18:00Uhr, digital

Gipfel “The European Education Area: A reality for all” Sixth European Education Summit

Bei der jährlichen Veranstaltung der European Education Area kommen politische Entscheidungsträger aus den EU-Institutionen, sowie europäische Akteure der allgemeinen und beruflichen Bildung zusammen, um neue Perspektiven und Lösungen für einen europäischen Bildungsraum für alle zu diskutieren. INFOS

04. Dezember 2023, 9:00 bis 12:00 Uhr, Leipzig

Abschlussveranstaltung Digitalisierung in der Lehrer:innenbildung: Best Practice und Erfahrungen aus dem QLB-Projekt “PraxisdigitaliS”

Zu der Abschlussveranstaltung kommen alle Beteiligten zusammen, um das Projekt PraxisdigitaliS zu reflektieren. Neben einem Grußwort von Prof. Dr. Roger Gläser wird es eine Poster-Session und eine Plenumsdiskussion geben. Anders als ursprünglich geplant, wird es leider nicht möglich sein digital teilzunehmen.

INFOS & Anmeldung

04 bis 05 Dezember, Stuttgart

Kongress Jahreskongress Berufliche Bildung (jakobb)

Unter dem Motto “Den Wandel in der Dualen Ausbildung dynamisch gestalten” kommen Personen aus der Praxis, der Wissenschaft und der Politik zusammen, um über die Zukunft der Dualen Ausbildung zu diskutieren und Best Practices kennenzulernen. INFOS & ANMELDUNG

11. Dezember 2023, 8:30 bis 15:00 Uhr, Berlin

Bildungsimpuls Auf die Schulleitungen kommt es an – Perspektiven aus Wissenschaft, Politik und Praxis vor dem Hintergrund der PISA-Studie

Schulleitungen haben einen entscheidenden Einfluss auf die Lernleistungen von Schülerinnen und Schülern und die Schulqualität. Das ergaben auch die Schulleitungsstudie von Cornelsen, das Deutsche Schulbarometer der Robert Bosch Stiftung, sowie der Schulleitungsmonitor Deutschland der Wübben Stiftung Bildung. Nun laden sie zusammen ein, um ihre und die Ergebnisse der PISA-Studie 2022 zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

eigentlich schien es nach der Bereinigungssitzung am Donnerstag so, als würde die Ampel einige Bildungsprojekte retten: Die Mittel fürs Bafög steigen, die Respekt Coaches sollen doch weiterfinanziert und der Bundeszentrale für politische Bildung doch kein Geld gestrichen werden. Mit Blick auf das Karlsruher Urteil zum 60-Milliarden umfassenden Klimafonds ist nun aber plötzlich nichts mehr richtig sicher. Ob das Urteil auch Auswirkungen auf das Startchancen-Programm haben könnte, ist noch unklar – äußern will sich zum jetzigen Zeitpunkt niemand, schreibt Holger Schleper.

Auch einen Digitalpakt II könnte das Karlsruher Urteil nicht einfacher machen. An ihn hatten schon vorher viele nicht mehr geglaubt, auch wenn er für die Digitalisierung der Schulen eigentlich unerlässlich zu sein scheint. Christian Füller analysiert, wieso sich die Gespräche von Bund und Ländern im Kreis drehen. Eine unrühmliche Rolle spielt dabei Bundesfinanzminister Christian Lindner.

Zum Thema Digitalpakt möchten wir Sie auch für unser nächstes Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr herzlich einladen. Holger Schleper zieht mit drei Gästen Resümee, was wir aus dem ersten Digitalpakt lernen können und wie es jetzt weitergehen sollte. Er spricht mit der SPD-Parteivorsitzenden Saskia Esken, mit dem Bremer Staatsrat Torsten Klieme, der Co-Vorsitzender der KMK-Kommission “Bildung in der digitalen Welt” ist, und mit Nils Fischer, Schulleiter eines Osnabrücker Gymnasiums. Hier können Sie sich kostenfrei anmelden. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!

Dass Deutschland bei der Digitalisierung der Schulen vorankommt, obwohl der Digitalpakt II in weite Ferne rückt – diesen Eindruck können Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch heute und morgen vermitteln, wenn sie den Kompetenzverbund lernen:digital der Öffentlichkeit präsentieren. Das BMBF-Projekt soll die Fortbildung von Lehrkräften für das digital gestützte Unterrichten stärken. Doch auch hinter der Frage, ob das Projekt von Erfolg gekrönt sein wird, steht ein großes Fragezeichen. Annette Kuhn analysiert, warum vor allem die kurze Projekt-Laufzeit zum Problem werden könnte.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

In den Ländern hat man den “Digitalpakt II” so gut wie abgeschrieben. Für das bevorstehende Jahr 2024 rechnet ohnehin niemand mehr damit, dass die milliardenschwere Digital-Förderung für deutsche Schulen nahtlos fortgesetzt wird. Aber auch die Verlängerung des Programms ab 2025 steht infrage. Das zeigen Gespräche, die Table.Media mit Vertretern der sogenannten Amtschef-Konferenz geführt hat. Inzwischen gehen auch bisher stets freundliche Koalitionspartner der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) auf Distanz.

Die verbindliche und loyale Bundestagsabgeordnete Nina Stahr (Grüne) etwa fordert vom Bundesbildungsministerium (BMBF) endlich Planungssicherheit. “Das BMBF ist am Zug, endlich Nägel mit Köpfen zu machen, damit die Länder wissen, womit sie rechnen können”, sagte Stahr zu Table.Media.

Auch in der außerparlamentarischen Digitalszene mag man die Fortsetzung des milliardenschweren Digitalpakts noch nicht aufgeben. “Es darf keine Finanzierungslücke entstehen, die Kommunen und Trägern Unsicherheit bringen könnte”, sagte der Geschäftsführer der Telekom-Stiftung, Jacob Chammon. Lehrkräfte sollten sich in Ruhe mit den pädagogisch-didaktischen Konzepten für die vorhandenen Geräte und neuen Lehr-Lern-Umgebungen beschäftigen. “Diese Entwicklung ist durch den ‘Digitalpakt I’ angestoßen worden und muss jetzt weitergehen.” Dieser erste Digitalpakt, insgesamt 6,5 Milliarden Euro schwer, ist nicht mehr beantragungsfähig.

In den Reihen der Kultusministerinnen und -minister ist man indes ratlos. Offiziell drängt man weiter auf Zusagen des Bundes. Hinter den Kulissen aber befürchtet man das Schlimmste. Es tue sich gar nichts, seit Wochen und Monaten nicht mehr, vermerkt der ranghohe Staatsdiener eines großen Bundeslandes, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will. Ein Kollege aus einem kleineren Bundesland beschreibt es so: “Doch, es bewegt sich schon was – aber immer nur im Kreis.”

Was die mit dem operativen Geschäft betrauten Staatssekretäre so aufbringt, ist das Verhandlungsgebaren, das die Vertreter des BMBF an den Tag zu legen scheinen. Es gibt offenbar kein Verhandlungsmandat für hochrangige politische Akteure des Bundes, im Gespräch mit den Kultusbeamten der Länder irgendwelche Verabredungen zu treffen. “Man sagt uns offen, dass es keine Prokura für den Digitalpakt gibt”, sagt ein Amtschef.

So war es offenbar auch in der jüngsten Runde. Vorvergangene Woche trafen sich die Hausleitungen, die das operative Geschäft der Kultusminister erledigen, mit der Spitzenbeamtin des Bundes. BMBF-Staatssekretärin Sabine Döring nahm für die Bundesregierung an der Sitzung der Sherpas der Kultusministerinnen und -minister teil. Und obwohl die Länder längst eine fertige Verwaltungsvereinbarung vorgelegt haben, um dem “Digitalpakt II” Gestalt zu geben, habe es dazu von Döring erneut keinerlei verbindliche Aussagen gegeben. Auch die lange in Unterarbeitsgruppen geprüfte und erörterte Frage, auf der Grundlage welchen GG-Artikels ein zweiter Digitalpakt zu gestalten sei, blieb offen.

Das ist nicht die persönliche Schuld der freigestellten Professorin Döring. Beschrieben wird ein doppelter Entfremdungseffekt. Zum einen betrifft das die ohne Erfahrung mit großen Administrationen als beamtete Staatssekretärin berufene Philosophin Sabine Döring. Sie sei eine intellektuelle Spitzenkraft, mit der zu diskutieren sich stets lohne. “Aber kennt sie das Haus?”, fragt ein Gesprächspartner mit Blick auf das große Ministerium. Zum andern geht es um die in der FDP eigentlich einflussreiche Ministerin Bettina Stark-Watzinger. Auch sie hat wohl keine Befugnis, um mit den Ländern Vereinbarungen über das Finanzielle zu erreichen. Das BMBF äußerte sich zum Thema Digitalpakt auf Anfrage nicht.

Parteichef und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat klargestellt, dass die Bundesländer keine finanziellen Zugeständnisse für jenes Feld mehr bekommen, auf dem sie qua Verfassung allein zuständig sind: Bildung. Wie Table.Media berichtete, hat Lindner per Kabinettsbeschluss festlegen lassen, dass die Länder auf jeden Euro des Bundes einen eigenen Euro drauflegen müssen. Fifty-Fifty heißt die Devise, von der nun nicht mehr abgewichen wird. Das ist die Haltung der FDP, die angetreten war, um den laufenden ersten Digitalpakt zu entbürokratisieren. Und die gebetsmühlenartig versprochen hatte, den zweiten Digitalpakt von vornherein einfacher zu gestalten. Davon ist seit Amtsantritt der Ampel Anfang 2022 wenig zu spüren.

Mit dem Paukenschlag aus Karlsruhe ist die Situation für die Digitalisierung der Schulen nicht besser geworden. Seit einigen Tagen rätselt die Ampel, wie sie die vom Bundesverfassungsgericht gesperrten Kreditermächtigungen in Höhe von 15 Milliarden Euro jährlich kompensieren könnte. Haushalterisch gesehen war es ein Sondervermögen, das die Richter für nicht verwendbar erklärten. Der erste Digitalpakt war ebenfalls über ein solches Sondervermögen finanziert worden. Wie der Bund nun aber Milliarden von Euro für einen zweiten Digitalpakt aus dem regulären Haushalt erwirtschaften soll, steht in den Sternen.

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Kann der Haushalt für das kommende Jahr beschlossen werden oder nicht? Nach dem einschneidenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts waren gestern auch die vom Haushaltsausschuss geladenen Expertinnen und Experten uneins. “Die Wahrheit ist, dass jetzt alles infrage steht”, sagte Thomas Jarzombek im Gespräch mit Table.Media.

Aus Sicht des bildungs- und forschungspolitischer Sprechers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion hätte der Haushaltsausschuss seine abschließende Sitzung für den Etat 2024, die sogenannte Bereinigungssitzung, verschieben müssen. “So sind alle bislang getroffenen Entscheidungen unter Vorbehalt zu sehen.” Das gilt auch für zahlreiche Bildungsthemen.

Ob die gestern verhängte Haushaltssperre für künftige Ausgaben auch Auswirkungen auf das Startchancen-Programm haben könnte, lässt sich noch nicht sagen. Sowohl aus den Reihen der Ampel-Koalition als auch aus Kreisen der Opposition war zu hören, dass man diese Frage aktuell nicht seriös beantworten könne. Im Einzelplan 60 des Haushaltsentwurfs für 2024 sind 500 Millionen Euro für das zentrale schulpolitische Vorhaben der Ampel als “Globale Mehrausgabe” vorgesehen. Über diesen Einzelplan will der Haushaltsausschuss am Donnerstag sprechen – sofern es bei dem Sitzungstermin bleibt.

In der Vorwoche hatte die Union angesichts des Urteils aus Karlsruhe ihre vorbereiteten Änderungsanträge nicht in die Bereinigungssitzung eingebracht. Demgegenüber nahm der Ausschuss zahlreiche Anträge der Ampel-Koalition an.

Dazu zählen die Gelder für die sogenannten Respekt Coaches. Ursprünglich wollte Bundesfamilienministerin Lisa Paus das Bundesprogramm auslaufen lassen. Lediglich 2,5 Millionen Euro waren im Etat 2024 vorgesehen. Nun wurde der Posten um 20 Millionen Euro erhöht. Allerdings: 2022 förderte das BMFSFJ die Coaches noch mit 36 Millionen Euro, 2023 mit 31 Millionen Euro, erklärte ein Sprecher Table.Media auf Anfrage.

In dem Bundesprogramm arbeiten pädagogische Fachkräfte präventiv an derzeit 532 Schulen. Ihr Ziel ist es, “junge Menschen vor Extremismus in all seinen Erscheinungsformen, vor Rassismus sowie gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu schützen”, wie es vonseiten des Ministeriums heißt. An aktuell 265 Standorten fördern 346 ausgebildete Coaches in Schulklassen durch verschiedene Gruppenangebote Respekt, Toleranz und den Abbau von Vorurteilen.

Ebenfalls zurückgenommen hat der Haushaltsausschuss die Kürzung der Mittel für die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) um 20 Millionen Euro. Präsident Thomas Krüger zeigte sich erleichtert: “Nicht nur der Nahostkonflikt, sondern auch Russlands Krieg in der Ukraine werden innenpolitisch ausgetragen”, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb seien sie Gegenstand politischer Bildung. Aber auch bei der bpb blickt man nun gebannt auf die aktuellen Etat-Entwicklungen: “Derzeit wartet die bpb auf den finalen Beschluss des Haushaltsgesetzes im Haushaltsausschuss”, hieß es gestern Abend gegenüber Table.Media.

Etwa 100 Millionen Euro zusätzlich sind für die Bekämpfung von Antisemitismus und zur Unterstützung jüdischen Lebens in Deutschland vorgesehen: Vom Tisch ist damit auch die Kürzung der Mittel für das Anne-Frank-Zentrum in Berlin. Der Haushaltsausschuss beschloss in seiner Bereinigungssitzung, das Zentrum zusätzlich mit 625.000 Euro zu fördern.

Darüber hinaus begrüßte Nina Stahr, bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, die Förderung der “Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus”. 250.000 Euro sollen hier für ein Projekt zur Verfügung stehen, um junge Menschen im Bereich Medienkompetenz zu schulen, sodass sie Falschmeldungen zum Nahostkonflikt auf Social Media erkennen können.

Aufatmen dürften bundesweit auch zahlreiche Schulen und Kitas, denn die geplante Kürzung der Freiwilligendienste soll nicht kommen. “Beim Bundesfreiwilligendienst bleibt es bei den 53 Millionen Euro”, sagte Bruno Hönel (Grüne), Mitglied im Haushaltsausschuss, zu Table.Media. Beim Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Freiwilligen Ökologischen Jahr und dem Internationalen Jugendfreiwilligendienst gibt es eine Erhöhung um zwei Millionen Euro auf 27 Millionen Euro.

150 Millionen Euro zusätzlich stellen die Ampel-Haushälter für das Bafög zur Verfügung. Verbunden ist damit eine klare Erwartungshaltung an das BMBF. “Bettina Stark-Watzinger ist aufgefordert, zügig einen Entwurf für den zweiten Teil der Bafög-Reform vorzulegen und entsprechende Finanzmittel in den Regierungsentwurf für 2025 einzustellen”, sagte Hönel. Der vom Bundestag beschlossene Entschließungsantrag solle umgesetzt werden. “Dies beinhaltet armutsfeste Regelsätze, mehr Flexibilität bei der Studiengestaltung, besondere Unterstützung von Studierenden aus einkommensschwächeren Haushalten, aber auch digitalere und unbürokratischere Antragsverfahren.”

Die zusätzlichen Bafög-Mittel sind, so ist zu hören, “qualifiziert gesperrt”. Das heißt, der Haushaltsausschuss des Bundestages muss sie freigeben. Die Sperre, ordnete Thomas Jarzombek ein, ist ein “deutliches Zeichen dafür, dass es noch kein Konzept für eine Reform gibt.”

In den vergangenen Monaten hat das Bundesbildungsministerium eher glücklos agiert, wenn es Projekte in der schulischen Bildung aufgezogen hat. Das Startchancen-Programm ist über ein Eckpunktepapier bislang nicht hinausgekommen. Eine Fortsetzung des Digitalpakts, wie es im Koalitionsvertrag angekündigt war, scheint derzeit unwahrscheinlich. Und dann war da noch der verunglückte Bildungsgipfel im Frühjahr. Aber jetzt könnte es doch mal besser laufen – beim Kompetenzverbund lernen:digital.

Es ist ein Projekt, das die Fortbildung von Lehrkräften für das digital gestützte Unterrichten stärken soll. Zum Verbund gehören vier Kompetenzzentren, die jeweils ein anderes Themengebiet abdecken: MINT; Sprache, Gesellschaftswissenschaften und Wirtschaft; Musik, Kunst und Sport sowie Schulentwicklung.

Eine Transferstelle koordiniert die Arbeit der Kompetenzzentren, die wiederum aus mehreren Verbünden bestehen. Die Fäden laufen an der Universität Potsdam zusammen, die Leitung haben die Bildungsforscher Katharina Scheiter und Dirk Richter. Ihr 28-köpfiges Team bringt alle Akteure zusammen und hat die Aufgabe, die entwickelten Fortbildungskonzepte in die Praxis zu überführen. Praxispartner ist das Forum Bildung Digitalisierung.

Es gibt insgesamt 24 Projektverbünde, an denen sieben Universitäten und vier außeruniversitäre Forschungseinrichtungen beteiligt sind. Sie entwickeln nicht nur Fortbildungsangebote, sondern auch Lehr- und Lernmaterialien, die Lehrkräfte im Unterricht nutzen können. “Die gebündelte Wissenschaft ist an Bord, und wir erhoffen uns, dass dadurch mehr als die Summe ihrer Teile entsteht”, sagt Katharina Scheiter zu Table.Media.

Im April hat der Kompetenzverbund seine Arbeit aufgenommen. Schritt für Schritt sind die Kompetenzzentren an den Start gegangen. Seit dem Sommer läuft das ganze Projekt. An diesem Mittwoch und Donnerstag wird es der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit großem Aufgebot: Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und die KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch sind dabei.

Doch was jetzt so einvernehmlich klingt, ist keine Selbstverständlichkeit. Und das liegt vor allem daran, dass der Kompetenzverbund ein Projekt des Bundes ist. Ursprünglich war das Projekt zur Lehrkräftefortbildung als Bund-Länder-Projekt geplant. Aber wie so oft scheiterte die Gemeinsamkeit an der Finanzierung. Also blieb nur noch der Bund, und der kann die Fördersumme von insgesamt 205 Millionen Euro nur in die Hochschulen stecken, nicht aber direkt in die Fortbildung der Lehrkräfte.

Die Landesinstitute gingen also leer aus. “Das hat in der Tat anfangs für Misstrauen gesorgt”, sagt Dirk Richter. Obendrein hätten die Landesinstitute auch noch zusätzlich Arbeit bekommen. Dennoch sei aber inzwischen eine Offenheit da, sich auf das Projekt einzulassen, weil die Landesinstitute den Mehrwert sehen: “Sie bekommen durch die länderübergreifende Zusammenarbeit viel mehr Input und evidenzbasierte Konzepte.” Und seine Kollegin Katharina Scheiter ergänzt: “Die Kompetenzzentren sind keine One-Way-Story. Wir schicken nicht irgendwas von den Unis in die Landesinstitute, sondern nehmen auch auf umgekehrtem Weg die Erfahrungen aus der Praxis auf und lassen sie in die Weiterentwicklung einfließen.”

In den evidenzbasierten und evaluierten Angeboten sieht auch Birgit Pikowsky einen großen Mehrwert. Die Direktorin des pädagogischen Landesinstituts in Rheinland-Pfalz sagt aber auch auf Anfrage von Table.Media: “Es ist ja nicht so, dass es keine erprobten Angebote gibt. Es gibt schon viele gute Fortbildungskonzepte in den Landesinstituten, auch länderübergreifend.” Aus ihrer Sicht kommt es auch darauf an, inwieweit diese in den Kompetenzzentren berücksichtigt und Doppelstrukturen vermieden werden. “Das ist besonders wichtig, weil die Projektlaufzeit knapp bemessen ist.” Sie hat Zweifel, ob sich ansonsten die neu entwickelten Konzepte bis 2026, wenn die Projektförderung des Bundes endet, ins bestehende System so implementieren lassen, dass sie dann auch fortgeführt und weiterentwickelt werden können. “Man muss sich über die Anschlussmöglichkeiten schon jetzt Gedanken machen”, fordert sie daher.

Die kurze Laufzeit sieht auch Ralph Müller-Eiselt kritisch. “Mit Blick auf die Strukturen, die wir im Bildungssystem haben, ist das die größte Hürde”, sagt der neue Vorstand des Forums Bildung Digitalisierung, das die Vernetzung der Akteure vor allem bei der Kommunikation unterstützt. Es sei herausfordernd, bis 2026 flächendeckend Multiplikatoren auszubilden. Günter Klein, Direktor des Instituts für Bildungsanalysen Baden-Württemberg, spricht sogar von einem “Geburtsfehler des Ganzen”, weil nicht von Anfang an mitgedacht worden sei, wie die Konzepte durch die Landesinstitute in die Fläche kommen sollen. Die Fördermittel seien schließlich explizit nur für die Forschungsverbünde vorgesehen.

Außerdem hat Klein Zweifel, ob die technischen Voraussetzungen gegeben sind. “Neben den menschlichen Schnittstellen müssen auch die technischen Schnittstellen passen”. Die Angebote müssten auf den Plattformen aller Länder laufen. “Sonst entwickeln die Kompetenzzentren wunderbare Dinge, die dann aber nicht genutzt werden können beziehungsweise mit großen finanziellen Aufwänden in die Portale der Länder eingebunden werden müssten.”

Hier kann Katharina Scheiter von der Transferstelle schon mal Entwarnung geben. Alle Angebote würden auf die Moodle-basierte Plattform “ComPleTT” gestellt, an die seien alle Länder angeschlossen. Das Zeitproblem sieht sie allerdings ähnlich kritisch: “Es ist nicht sinnvoll, in zweieinhalb Jahren mit großem Aufwand Strukturen aufzubauen, die dann wieder versiegen.” Daher müsse auch jetzt schon die Anschlussfinanzierung Thema sein. Sonst würde es so laufen wie bei der Qualitätsoffensive Lehrerbildung: “Wo es gelungen ist, Strukturen zu etablieren, werden die Projekte weiterentwickelt. Wo das nicht gelungen ist, sind sie in sich zusammengefallen.” Das sollte beim Kompetenzverbund lernen:digital nicht passieren.

Das Urteil des neuen “Faktenchecks” von Bertelsmann-Stiftung und CHE (zum Download) liest sich drastisch: Rund um Ausbildung und Studium hätten sich “in der öffentlichen Wahrnehmung hartnäckige Mythen etabliert, die die Wirklichkeit verfälschen und die persönlichen Entscheidungen erschweren”. Etwa die Annahme, dass gescheitert ist, wer eine Ausbildung oder Studium abbricht. Dabei handele es sich oft um “nachvollziehbare Umorientierungen” und “Suchprozesse”. Oder, dass nur Akademiker “richtig gut” verdienen. Zwar gilt den Autoren zufolge schon die Faustregel, dass ein höherer Bildungsabschluss mehr Geld bringt. Allerdings könne eine berufliche Ausbildung zu einem vergleichbaren Lebensentgelt wie ein Studium führen.

Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) begrüßt den Faktencheck grundsätzlich. “Einige der genannten Mythen wirken sich sicherlich auf Ausbildungsentscheidungen aus”, sagte er Table.Media. Nachbesserungsbedarf sieht Fitzenberger jedoch im Detail. So wird ihm nicht deutlich genug, dass einige Fachkräfte sogar besser verdienen als Akademiker, besonders, wenn sie einen Meister machen und danach selbstständig arbeiten. Hubert Ertl, Forschungsdirektor des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB), sieht positiv, dass das Papier zum Beispiel mit dem Vorurteil aufräumt, dass inzwischen “fast alle Schüler:innen Abitur” machen.

Auch der Aussage “Alle mit Abitur studieren dann auch” halten die Autoren Zahlen entgegen: So habe die Quote der Azubis mit (Fach-)Abitur 2022 bei 29,7 Prozent gelegen und sei damit deutlich höher als 14 Jahre zuvor (2008: 18,4 Prozent). “Von mangelnder Attraktivität der Berufsausbildung für Abiturient:innen kann also nicht die Rede sein.”

Dem schließt sich Hubert Ertl an, plädiert allerdings dafür, die Bildungswege über einen längeren Zeitraum zu betrachten. “Wir wissen, dass viele, die nach dem Abitur eine Ausbildung abschließen, direkt oder nach kurzer Phase der Berufstätigkeit noch ein Studium anfangen.” Laut Nationalem Bildungsbericht von 2022 gingen aus dem Abschlussjahrgang 2016 inzwischen vier von fünf Abiturienten an die Hochschule – Tendenz weiter steigend.

Neben verfälschenden Mythen ist im Faktencheck von “Negativ-Kampagnen, Konkurrenz und Schuldzuweisungen” die Rede, die “das Verhältnis von akademischer und beruflicher Bildung” belasteten. Etwa, wenn es heißt: “Der Studienboom nimmt den Betrieben die Auszubildenden weg.” Als Beispiel nennt Caroline Schnelle, Autorin und Project Manager bei der Bertelsmann-Stiftung, die inzwischen eingestellte Plakat-Kampagne des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), die Slogans nutzte wie: “Was gegen Handwerk spricht? Meine Akademikereltern.”

Kritik findet sich im Faktencheck auch an den Medien. “Die weit verbreitete Annahme, dass es mehr Studierende als Auszubildende gibt, wird dadurch manifestiert, dass in den Medien oft Studienanfänger:innen und duale Auszubildende gegenübergestellt werden.” Vollzeitschulische Ausbildungen, die vor allem auf Berufe im Gesundheits- und Erziehungs- und Sozialwesen vorbereiten, würden dahingegen “unterschlagen”.

Zudem sei es fehlgeleitet, die Beliebtheit des Studiums für den aktuellen Azubi-Mangel verantwortlich zu machen. “In den vergangenen fünf Jahren stagnierten die Studierendenzahlen, sie sanken sogar leicht”, sagt Caroline Schnelle. Bernd Fitzenberger vom IAB ist hier etwas anderer Ansicht: Zwar sei es richtig, dass inzwischen mehr Abiturienten eine Ausbildung machen, aber es gebe auch mehr Abiturienten als vor 15 Jahren (2008: 44,7 Prozent). Der steigende Anteil an Abiturienten sei längerfristig betrachtet sehr wohl zulasten der beruflichen Ausbildung gegangen.

Dass die Akademisierung den aktuellen Azubi-Mangel nicht begründet, sehen Bertelsmann-Stiftung und CHE auch mit Blick darauf bestätigt, welche Berufe die aktuell höchsten Anteile unbesetzter Ausbildungsplätzen haben: Klempner, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk und Fleischer. “Keine dieser Berufsgruppen steht in direkter Konkurrenz mit einem akademischen Beruf.”

Das kritisiert wiederum der Handwerksverband auf Anfrage von Table.Media scharf. Eine Sprecherin teilt mit, Bertelsmann-Stiftung und CHE bedienten damit “selbst einen Mythos, der sich folgendermaßen formulieren ließe: ,Bildungs- und Karrierewege im Berufsbildungssystem sind nicht für schulleistungsstarke junge Menschen geeignet, die nach ,Höherem’ streben.'” Außer Acht gelassen werde, dass im Handwerk “weitgehend allen Berufen ein Berufslaufbahnkonzept mit entsprechenden Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten” zugrunde liege.

Wenn jedoch der aktuelle Azubi-Mangel durch den Studienboom erklärt werde, lenke dies von der hohen Quote an Ungelernten ab, betont Caroline Schnelle. “Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf eine vermeintliche Konkurrenz zwischen akademischer und beruflicher Bildung, anstatt zu schauen, welche ungenutzten Potenziale wir noch nutzen könnten. Gerade viele Jugendliche mit maximal Hauptschulabschluss gehen leer aus.”

Auch Hubert Ertl vom BIBB begrüßt, stärker auf die Ungelernten zu schauen und dass berufliche Bildung und Hochschulen mehr zusammenarbeiten, anstatt sich zu “kannibalisieren”. Insgesamt fordern Bertelsmann-Stiftung und CHE, “Akteur:innen in der beruflichen und akademischen Bildung müssen enger zusammenarbeiten, um verlässliche Übergänge zu schaffen und innovative Kooperationsmodelle zu entwickeln”.

“Brückenbauer zwischen Studium und Ausbildung” sollten dabei die zuständigen Ministerien sein. Sie sollten in der Hochschul- und Berufsbildungspolitik stärker zusammenarbeiten. Auch das BMBF habe mit seinen getrennten Abteilungen für Hochschul- und Berufsbildungspolitik Nachholbedarf. Es brauche “institutionalisierte Austauschformate, bei denen wesentliche Akteur:innen aus beiden Teilbereichen einbezogen werden”.

Nicole Gohlke übt scharfe Kritik an der “Initiative finanzielle Bildung” vom Bundesfinanzministerium (BMF) und dem Ministerium für Bildung und Forschung (BMBF). Es mutet “grotesk an, wenn in der derzeitigen Notlage, in der sich unser Bildungssystem befindet, Millionen für eine ,Initiative finanzielle Bildung‘ locker gemacht werden”. Das sagte die bildungs- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Linksfraktion Table.Media.

Im März hatten Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger die Initiative vorgestellt. Sie soll den “Aufbruch zu einer besseren finanziellen Bildung in Deutschland einleiten”. Sowohl die Fraktion der Linken als auch der CDU/CSU stellten dazu Kleine Anfragen, die die Bundesregierung jetzt beantwortete.

Demnach sind vonseiten des BMBF bis Anfang November 830.000 Euro in das Programm geflossen. Vom BMF kamen bis Ende Oktober knapp 300.000 Euro. Im November 2022 hatte das BMBF noch angekündigt, 2023 sollten zwei Millionen Euro in eine “Nationale Strategie für Ökonomische Bildung” fließen. In der Antwort jetzt heißt es, dem BMBF stünden 2024 für die Neubewilligung von Projekten im Rahmen der Initiative für finanzielle Bildung fünf Millionen Euro zur Verfügung – laut dem derzeit vorliegenden Regierungsentwurf.

Das Finanzministerium ist im Zuge der Initiative zuständig für eine Nationale Finanzbildungsstrategie und eine Finanzbildungsplattform. “Die nationale Finanzbildungsstrategie wird gemeinsam mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erarbeitet”, heißt es in der Antwort. “Ziel ist, die Strategie in der zweiten Jahreshälfte 2024 vorzustellen.”

Deutlich schneller soll es – zumindest in Phase eins – mit der Plattform gehen. Im ersten Schritt stellt sie “öffentliche Angebote im Bereich der finanziellen Bildung gebündelt und zielgruppenorientiert” dar. Sie soll bis Ende des Jahres zur Verfügung stehen.

Im zweiten Schritt werde eine Qualitätskontrolle entwickelt, um auch private Angebote darzustellen. Gohlke ist skeptisch. Es sei bedenklich, wenn Christian Lindner und Bettina Stark-Watzinger bei ihrem Steckenpferd “anscheinend ohne Bedenken zahllose privatwirtschaftlichen Akteure mit einbeziehen möchten”.

Das BMBF fördert in der Initiative die Forschung zur finanziellen Bildung und organisiert die Konferenz “Finanzielle Bildung für das Leben“. Hierzu laden die Ministerien am 5. und 6. Dezember ins Berliner Westhafen Event & Convention Center ein.

Deutliche Kritik an der Veranstaltung übt Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. “Frau Stark-Watzinger plant im Dezember erneut eine große Konferenz im Bildungsbereich, ohne die für Bildung zuständigen Länder aktiv einzubinden.” Es mache ihn fassungslos, dass die Ministerin offensichtlich nichts aus dem gescheiterten Bildungsgipfel gelernt habe.

Vonseiten des BMBF heißt es, dass es die Konferenz in eigener Verantwortung vorbereite. “Der thematische Fokus liegt auf finanzieller Bildung in außerschulischen non-formalen und informellen Settings in lebensbegleitender Perspektive.” Den Ländern stehe grundsätzlich die Möglichkeit offen, sich in die Konferenz einzubringen. Holger Schleper