es bleibt spannend bis auf die letzten Meter: Was wird aus dem wichtigen Startchancen-Programm, das Bildungsarmut bekämpfen und Schulen in prekären Lagen helfen soll? Nachdem die Kindergrundsicherung recht klein ausgefallen ist, richten sich nun alle Augen auf Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Und die 16 Länder, die verbissen um jeden Cent kämpfen. Holger Schleper hat die neuesten Irrungen und Wirrungen für Sie.

Heute erscheint der neue Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Normalerweise schaut man gespannt auf das Länder-Ranking der Wirtschaftslobby. Aber diesmal gibt es gleich zwei Überraschungen: erstens, einen Rückblick auf 20 Jahre vergeblichen Kampf gegen Bildungsarmut. Und, zweitens, eine spannende Erkenntnis über die Ursache schlechter Aufstiegschancen. Wir haben exklusiv für Sie in das Papier geguckt, das noch unter Verschluss ist.

Außerdem sprechen wir mit der Erfinderin der pädagogisch fortschrittlichsten Online-Schule Deutschlands. Anna Parrisius ist den Elite-Azubis auf der Spur. Und Sie erfahren, wer eigentlich Ludger Wößmann ist, der – ebenfalls heute – eine bildungspolitische Corona-Bilanz zieht.

Genießen Sie den Rest des Sommers!

Die Verhandlungen zum Startchancen-Programm nähern sich der Zielgeraden. “Wir befinden uns gerade in der heißen Phase”, heißt es hinter den Kulissen aus Länderkreisen. Gestern war die Verhandlungsgruppe nach Informationen von Table.Media online wieder zusammengekommen. Ziel ist es, die Eckpunkte von Bund und Ländern für die milliardenschwere Förderung von 4.000 Brennpunktschulen zu einen. Hier gäbe es Änderungen im Stundentakt, hieß es.

Monatelang hatten sich Bund und Länder bei den Schlüsselfragen zur Umsetzung des Programms verhakt. An erster Stelle stand der Mechanismus, mit dem die Gelder auf die Länder verteilt werden. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte das Programm für einen Paradigmenwechsel bei der Verteilung der Gelder nutzen. Sie will weg vom Königsteiner Schlüssel hin zu einer Verteilung aller Mittel nach einem Sozialindex.

Von der Wissenschaft gibt es dafür grundsätzlich große Zustimmung, allerdings auch Kritik am konkreten Sozialindex des BMBF. Unter anderem berücksichtigt er auch die Herkunft der Schülerinnen und Schüler, was laut Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin zu Verzerrungen führen kann. “Gerade in großen Städten wie Frankfurt, München und Berlin leben hochgebildete Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder gerade keine Förderung brauchen”, schilderte er Table.Media Ende Juni.

Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, bekräftigte gegenüber Table.Media noch am Dienstag eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel. “Bei der Verteilung der Startchancen-Mittel haben wir eine klare Haltung: Das Geld muss der Bedürftigkeit folgen. An dieser Stelle unterstützen wir die Haltung des BMBF.” Was die Länder hier für die Mittelverteilung des Startchancen-Programms bislang vorgeschlagen hätten, sei noch nicht weitgehend genug.

Kaczmarek widerspricht damit deutlich der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch. Die hatte jüngst im Interview mit dem Tagesspiegel erklärt, dass in ihren Augen das 95-5-Angebot der Länder das letzte Wort sei. Demnach sollen 95 Prozent der Mittel nach dem Königssteiner Schlüssel, also Steueraufkommen und Bevölkerungszahl, verteilt werden. Die verbleibenden fünf Prozent nach einem Sozialindex. Das BMBF beeilte sich, diese Darstellung im Wiarda-Blog als Position zu beschreiben, die weder mit der Verhandlungsgruppe der Länder abgestimmt sei noch den Verhandlungsstand wiedergebe. Umso spannender wird nun, wie genau sich Bund und Länder annähern.

Auch bei anderen Schlüsselfragen bleibt es kontrovers. So fordert Kaczmarek gegenüber Table.Media nachdrücklich, dass das Parlament an der Umsetzung des Programms beteiligt wird. “Bei einem so wichtigen Programm mit sehr viel Geld aus dem Bundeshaushalt halten wir eine Beteiligung des Bundestags für absolut notwendig. Ein Artikelgesetz wäre dafür geeignet.” Bund und Länder hätten mehr als ein Jahr lang über das Startchancen-Programm verhandelt. “Da muss auch Zeit sein für ein parlamentarisches Verfahren.”

Die Länder hören das mit merklichem Schrecken. Sie fürchten, dass sich der Programmstart so deutlich verzögert. Laut BMBF soll das Programm zum Schuljahr 2024/25 starten. Darüber hinaus haben die Länder die Sorge, dass in den Verhandlungen gefundene Kompromisse aufgeschnürt werden.

Weitere hartnäckige Verhandlungsfragen lauten: Wie groß fallen die drei Programmsäulen Schulbau, Schulbudget und Schulsozialarbeit aus? Und finden Bund und Länder einen Kompromiss bei der Kofinanzierung? Die Länder pochen darauf, laufende Landesprogramme zur Stärkung von Schulen auf ihre Startchancen-Beiträge anzurechnen. Hier scheinen sich beide Seiten anzunähern.

Die Zeit drängt für die Verhandlungsgruppe, für die von Länderseite Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein am Tisch sitzen. Freitagmittag tagt das Präsidium der Kultusministerkonferenz. Am nächsten Donnerstag kommen dann bei der Amtschefkonferenz der KMK die Staatssekretäre aus allen 16 Ländern zusammen. Das Startchancen-Programm steht natürlich auf der Tagesordnung.

Genau wie der Sachstand zum Digitalpakt, dem zweiten bildungspolitischen Zankapfel. Zuletzt war von Länderseite im Hintergrund immer wieder zu hören, dass eine Fortführung des Digitalpaktes im Zweifel wichtiger sei als das Startchancen-Programm. Kaczmarek kommentiert: “Das Verknüpfen von unterschiedlichen, nicht sachgleichen Themen, wie Digitalpakt und Startchancen-Programm, lehnen wir ab.” Die nächste Kultusministerkonferenz am 12. Oktober wird wegweisend sein – für Startchancen-Programm und Digitalpakt.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hält den Bundesländern jedes Jahr den Spiegel vor. Im neuen 20. Bildungsmonitor geht es aber nicht nur um Länder-Rankings. Die Autoren rekapitulieren die vergangenen 20 Jahre mit Blick auf soziale Lagen, öffentliche Bildungsmöglichkeiten und kulturelles Kapital der Familien. Das Ergebnis: die Zahl der Kinder und Jugendlichen in prekären Verhältnissen steigt. Hauptbetroffene des Bildungsrisikos Armut sind Alleinerziehende und Migranten. Zugleich sinkt die Zahl der Haushalte mit vielen Büchern.

Obwohl das Institut der deutschen Wirtschaft, die den Monitor verfasst, keine neuen Studien vorgenommen hat, ist der Blick auf die langen Linien erhellend. Mit den Schlüsselfaktoren Armut, Bildungsarmut und Buchbestand lässt sich erklären, warum die Leistungen der Grundschüler im Rechnen und Schreiben seit 2011 sinken. Die Kultusminister hatten sich den erneuten Einbruch bei den vergangenen nationalen und internationalen Tests der Viertklässler mit Corona erklärt. Die Zusammenstellung im Bildungsmonitor zeigt: Eine Reihe der für Bildung entscheidenden Indikatoren zeigen seit 20 Jahren nach unten.

Die 20-Jahre-Bilanz des Instituts der Wirtschaft, die Table.Media exklusiv vorliegt, liest sich zugleich wie ein Kommentar zu Bildungspolitik und aktuellen Auseinandersetzungen etwa um die Kindergrundsicherung. Bund und Länder haben prinzipiell richtige Ansätze wie den Ausbau des Ganztags, das Startchancen-Programm oder die Kindergrundsicherung. Aber die Ganztagsbetreuung in Kitas und Grundschulen lässt sich personell auf Jahre hinaus nicht abdecken. Gleichzeitig kommen wichtige Bundesinitiativen für benachteiligte Kinder nicht zustande. Das Startchancen-Programm für Risikoschulen steckt seit zwei Jahren fest. Die von der Ampel im Koalitionsvertrag beschlossene Kindergrundsicherung ist weiter umstritten. Die Neuregelung der staatlichen Kinderförderung hat ausgerechnet die Schulzuschüsse für Eltern über das Bildungs- und Teilhabepaket unverändert gelassen.

Gerade hier räumt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in ihrem neuen Bericht mit einem Vorurteil auf, das dieser Tage durch Äußerungen aus der FDP in den Fokus rückte: dass die Kinderarmut heute vor allem an den Migrantenfamilien liege. Mit Blick auf die lange Entwicklung der sozialen Lagen hält der Bericht fest: “Kinder und Jugendliche aus alleinerziehenden Haushalten sind am stärksten gefährdet, einer Risikogruppe anzugehören.” Das bedeutet: von einer neuen Kindergrundsicherung sollten vor allem zwei soziale Gruppen profitieren, Alleinerziehende und Kinder in Familien mit Migrationshintergrund.

Die Forscher des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft in Köln machen deutlich, dass das finanzielle Risiko ein K.o.-Kriterium für Bildungsaufstieg ist. Jedes fünfte Kind sei aktuell von Armut betroffen – Tendenz steigend. In Haushalten von Alleinerziehenden sind sogar 40 Prozent Opfer prekärer finanzieller Verhältnisse. Bei Migranten liegt die Zahl bei 35 Prozent. Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund und Bildungschancen sei aber besonders eng. Das ist keine Neuigkeit. Entscheidend ist, dass diese Kopplung seit 2011 “deutlich zunimmt”.

Die IW-Forscher beziehen sich dabei auf Zahlen des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), also die erste Adresse für die Evaluierung von Bildungschancen. Die Daten sprechen dafür, den betroffenen Eltern unkompliziert finanzielle Mittel an die Hand zu geben, um ihnen die zusätzliche schulische Förderung ihrer Kinder etwa durch Nachhilfe zu ermöglichen. “Eine hohe finanzielle Ressourcenausstattung erleichtert sowohl eine gezielte situative Förderung, etwa in Form von Nachhilfeunterricht, als auch eine sichere langfristige Unterstützung”, heißt es in dem Papier des IW.

In der aktuellen Diskussion verweist vor allem die FDP darauf, es sei zielführender, Kindergärten und Schulen besser auszustatten, um die Bildungssituation von armen Kindern zu verbessern. Der Bericht des IW bestätigt die große Bedeutung öffentlicher Bildungseinrichtungen. “Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund bei der Einschulungsreife können durch den Besuch einer Kindertages-Einrichtung nahezu komplett geschlossen werden”, heißt es in dem Bericht.

Allerdings stehen dem Fragen praktischer Politik entgegen. Denn eine flächendeckende Versorgung mit Ganztagsplätzen an Kitas, in denen auch Bildung stattfindet, wird auf Jahre hinaus nicht möglich sein – weil rund 100.000 Fachkräfte dafür fehlen. Das bedeutet: Es gibt rund 384.000 Kitaplätze nicht, auf denen Kinder früh gefördert werden. Beim Ganztagsanspruch der Eltern für ihre Kinder in Grundschulen sieht es genauso schlecht aus. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Katharina Günther-Wünsch (CDU), hat gerade gefordert, den Ländern mehr Zeit für Ganztagsplätze an Primarstufen einzuräumen.

Den Autoren des Bildungsmonitors macht aber noch ein anderer wichtiger Faktor Sorgen. Die Zahl der Haushalte mit mehr als 100 Büchern, wichtiger Treiber schulischen Erfolgs, geht zurück. Im Jahr 2011 hatten noch 40 Prozent der Familien einen hohen Buchbestand. Im Jahr 2021 sind es nur noch 30 Prozent gewesen. In der empirischen Schulforschung gilt die Zahl der Bücher in den Familien der Kinder als der zuverlässigste Indikator für gute Bildungschancen.

Der INSM-Bildungsmonitor wird am heutigen Mittwoch unter Teilnahme der KMK-Präsidentin Katharina Günter-Wünsch offiziell vorgestellt.

Bildung.Table: Frau Rastede, während der Corona-Pandemie sollten alle Schüler online lernen. Und jetzt bieten Sie digitales Lernen nur für Hochbegabte an. Ist das nicht ungerecht?

Michaela Rastede: Genau, das wäre schlimm. Deswegen machen wir auch keine Online-Schule für Hochbegabte.

Sondern für wen?

Für alle. Wirklich für alle! Es geht in der “Digitalen Drehtür” nicht nur um Kinder mit Hochbegabung. Auch die nehmen wir sehr gerne. Aber ich bin nun mal Inklusionspädagogin. Ich habe zwar die Fakultas fürs Gymnasium, aber auch für Sonderpädagogik. Das heißt, mein Herz schlägt für alle Kinder, von Hochbegabten bis zu Schüler:innen, die im Lernen beeinträchtigt sind…

… und die die anderen Kinder “nicht weiterbringen“, wie die AfD sagt – und Inklusion deswegen abschaffen will.

Die Aussage dieses rechtsextremen Lehrers ist ein Angriff auf alles Menschliche, die Rechtsstaatlichkeit und die Bildungsgerechtigkeit im Allgemeinen. Übrigens ist sie auch volkswirtschaftlich und pädagogisch vollkommen falsch. Wir dürfen nicht ein Talent in der Wirtschaft verloren geben, wir können nicht ein Quäntchen Potenzial im Klassenraum verschenken.

Viele in der Gesellschaft sehen das noch nicht so.

Stimmt, deswegen müssen wir es ihnen zeigen. Genau das tun wir mit unserem Lern-Management-System buchstäblich für alle Kinder Die Gesellschaft hat es nämlich bitter nötig, dass auch jene, die einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten haben, in einem bestimmten Bereich zu High-Performern werden können.

Wie geht das?

Indem ich ihnen einen Zugang zu Bildung ermögliche, der sie befähigt, ihr Potenzial auszuschöpfen. Der Intelligenzquotient ist in unseren Augen dafür der falsche Zugang. Der IQ ist eindimensional. Potenziale aber sind multidimensional. Wir alle kennen Menschen, die unfassbar gut im Musikalischen sind. Ein schwerst mehrfach behindertes Kind im Rollstuhl oder ein Kind mit einer eingeschränkten Wahrnehmung oder Entwicklung kann ganz besonders im Interpersonalen begabt sein. Es kann gut interagieren, ist besonders freundlich und ein guter Zuhörer. Oder ein Kind hat ein naturalistisches Potenzial.

Ist es dann im naturalistischen Malen begabt?

Nein, das wäre der visuell-räumliche Bereich. Diese Kinder können mit Pflanzen, Bäumen und allgemein mit den Phänomenen der Natur sehr gut umgehen. Wir haben in einem Projekt unserer Drehtür einen Jungen dabeigehabt, der 100 Kakteen-Arten kannte. Ich kann mir vorstellen, dass der in seiner Klasse ziemlich nervig war. In der Peergroup von “Mein Zimmer, mein Dschungel” war er der Held. Wir haben auch logische, mathematische, visuelle und räumliche Potenziale. Im Gegensatz dazu geht es im Konzept der messbaren Intelligenz – bildlich gesprochen – nur um Speicherkapazität und Geschwindigkeit, um Themen möglichst schnell zu prozessieren. Allein, Kinder sind nun mal eben keine Rechner. Uns ist also nicht der Prozessor von Kindern wichtig oder ihr Label ADHS, hochbegabt, tiefbegabt – sondern allein ihr Interesse. Was will es lernen?

Was ist der Vorteil davon, dass sie die Drehtür online machen?

Das hat mehrere Vorteile. Erstens, wird unsere Reichweite durch das Digitale riesig. Wir haben jetzt 500 Schulen in unserem Netzwerk. Das sind alleine 6.000 Schüler aus ganz Deutschland. Österreichische, portugiesische und peruanische und auch Schweizer Schulen wollen dazukommen. Wir haben auch Anfragen aus Brasilien und Indien. Wir könnten also eine digitale Schule machen, wo Kinder mit ihren ähnlich interessierten Peers in einen didaktisch wertvollen Austausch über das Weltwissen treten. Und es ist, zweitens, online eben ganz einfach, sich zu vernetzen. Ich klappe das Laptop auf – und komme auf unserem Online-Campus in eine neue Erfahrung, die mein Potenzial triggert und wo ich zugleich meine Peergroup finde.

Heißt es deswegen Drehtür?

Ja, ich gehe nur durch eine Tür. Und dann beame mich mal eben auf das Raumschiff Enterprise, wo ein neues Abenteuer für meine Talente wartet. Ich bin in einer anderen Welt. Das ist sehr niederschwellig und total simpel – was für unsere extrem heterogene Schülerschaft eine große Rolle spielt. Zugleich bin ich blitzschnell wieder zurück in der Präsenz, wo ich mich allein oder mit anderen in mein Projekt vertiefen kann. Deeper learning nennt man das. Also nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern richtig tief einsteigen. Da ist der große Vorteil des Digitalen: Die drei Phasen eines potenzialorientierten Lernens können online sehr gut bereichert werden. Wir befähigen Kinder, von einer Inspiration zu einem selbst gesteuerten Projekt zu kommen

Können Sie die drei Phasen genauer beschreiben?

Das Modell stammt von Joseph Renzulli. Dazu zählen Inspiration, Materialsammlung und dann eben das tiefe Eintauchen in ein Projekt. In der ersten Phase inspirieren wir die Kinder. Phase zwei besteht darin, dass die Schüler:innen Zugang zu Materialien erhalten. Jetzt heißt es: Erkunde dein Thema, stelle Fragen, befasse dich. Schließlich gehen sie in die dritte Phase, in der sie eine Projektidee verwirklichen, etwa indem sie zusammen mit anderen etwas erforschen. Wenn die beteiligte Schule mitmacht, werden die Fächer gewissermaßen zusammengeschmolzen. Das kann prinzipiell so weit gehen, dass die Kinder ein halbes Jahr lang an einem Thema arbeiten. Am Ende dieser Phase präsentieren sie oft unfassbare Dinge.

Schaffen das denn alle von den sehr unterschiedlichen Kindern in ihren Projekten?

Da gehen nicht alle Kinder bis zum Ende mit. Aber jede und jeder hat in dieser Art von Lernprozessen immer wieder die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen. Mit anderen Worten: Es gelingt uns, mit dieser potenzial- und projektorientierten Vorgehensweise, aus jedem Schüler etwas herauszukitzeln. Das ist etwas ganz anderes als das, was normalerweise Schule macht: Da bekommen die Kinder in der Regel kleine und große Lernhäppchen vorgesetzt. Und dann heißt es in der Prüfung: Spuck’s aus! So lernen Kinder aber nicht, wie man Probleme löst.

Wie erwerbe ich Problemlösungskompetenz?

Ganz einfach: Indem ich mich mit Problemen beschäftige und sie verstehe. Dabei geht es um zwei entscheidende Dinge: erstens, das Expertenwissen, das in einem Projekt entsteht. Zweitens, die Teams, die gemeinsam an Problemen arbeiten. Die Kinder orientieren sich nach ihren Interessen – und entwickeln dann eine tiefe Expertise.

Das heißt die Problemfragen der Welt und die Neugier der Peers kommt zusammen?

Ja, sie teilen ihre Sicht mit anderen, die genauso interessiert sind. Das Ich entsteht im Gegenüber, in dem ich mich wiedererkenne. Wir müssen die Kinder so zusammenbringen, dass sie sich nicht immer als anders, komplett überlegen oder unterlegen wahrnehmen. Das ist gar nicht so einfach, weil wir alle Themen so präsentieren müssen, dass jedes unserer Kinder teilhaben kann. Das bedeutet Barrierefreiheit. Jedes Angebot muss so gestaltet sein, dass ebenso Blinde und Gehörlose partizipieren können. Oberstes Ziel bleibt die gemeinsame Problemerkennung durch die Neugier der Kinder. Weil die sich Fragen stellen, die wir Erwachsene gar nicht mehr kennen: Was kann ich mit diesem Expertenwissen eigentlich in der Welt bewegen? Was kann ich damit weiter anfangen?

Klingt spannend. Aber ist das denn so neu? Krisen und Probleme kannte die Welt doch schon immer.

Ja, aber wir leben zunehmend in einer Welt, in der wir eine völlig unvorhersehbare Zukunft vor uns haben. Zu unserer Schulzeit konnte man sich darauf verlassen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Jetzt haben wir so viele Krisen, dass es geradezu überlebensnotwendig ist, Problemlösungskompetenz aufzubauen.

Welche Rolle spielt der digitale Raum auf der anderen Seite der Drehtür?

Wenn sie so wollen, erschließt er uns das Weltwissen. Und er stellt eine Expertise bereit, die eine einzige Schule so nicht vorhalten kann. Hinter der Drehtür stellen Expertinnen von überall her digital alles an Methoden fürs Projektlernen bereit, was Kinderforscher brauchen. Da finden Live-Kurse statt, wie die Kinder ihr Lernen organisieren. Also, wie motiviere ich mich neu, wie organisiere ich mich oder wie gestalte ich mir solche Bücher hier [hält ein Lern-Logbuch hoch] in denen sie ihre Arbeitsschritte dokumentieren oder neue Forschungsfragen festhalten? Es gibt Räume für das Design Thinking. Kurz: Wir lassen die Kinder nicht in irgendwelchen Selbstlernkursen absaufen. Das wäre gruselig. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, an jeder Stelle des Projektlernens immer wieder in den Austausch zu gehen mit dem Kursleiter und dem Coach.

Was machen Sie mit den Lerndaten der SchülerInnen, die sie erheben? Das ist Goldstaub, wie die EdTechs zu sagen pflegen. Und zugleich müssen Sie die Persönlichkeitsrechte der Schüler schützen.

Wir sammeln keine Daten und keinen Goldstaub. Wir arbeiten mit datensicheren Registrierungslinks. Die gehen nur an die Schulen, die den Link an die Kinder weitergeben. Das heißt, Kinder melden sich nur mit dem Schulnamen an. Auf unserem Server SysEleven, der absolut safe ist, fallen keine personenbezogenen Daten an. Wir legen höchsten Wert auf Datenschutz.

Ist die digitale Drehtür eigentlich eine private oder eine staatliche Initiative?

Das Besondere an der digitalen Drehtür ist, dass es das erste “ministerielle Bildungs-Start-up” ist. Wir sind den ganzen mühsamen Weg der Verwaltung über unendliche Vermerke usw. gegangen. EdTechs gründen dazu wahrscheinlich eine GmbH oder was weiß ich. Finanziert wird die digitale Drehtür von den zwölf teilnehmenden Bundesländern. Entstanden ist die Initiative im Rahmen von LemaS, einer Bund-Länderinitiative zur Leistungsförderung. Die Geschäftsstelle betreibt das Landesinstitut für Schule des kleinen Bremen. Außerdem unterstützen uns noch die Schwiete- und die Karg-Stiftung. Ich bin Bremen unendlich dankbar: Es ist – trotz seiner sozialen Last – ein Land, in dem ein potenzialentfaltendes Verständnis von Inklusion tief verwurzelt ist.

Haben sie keinen Antrag auf Mittel des Digitalpakts gestellt?

Ich hab’s probiert. Aber als ich meinen ersten Entwurf eingereicht habe, haben die alle abgewunken und gesagt: So kleine Projekte, fördern wir nicht. Das lohnt den Aufwand nicht.

Michaela Rastede stammt aus Bayern. Sie hat an der Humboldt-Universität Berlin Deutsch und Sonderpädagogik studiert. In Bremen gehörte sie dem Erfinderteam der Digitalen Drehtür an. Rastede leitet die Vernetzungsstelle Begabungsförderung am Landesinstitut für Schule in Bremen.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Es klingt wie eine Groteske, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben kann. Aber sie bestätigt einen Digitalbericht des Branchenverbands Bitkom über das digitale Chaos in Deutschland. In Berlins Schulen liegen über 10.000 digitale Endgeräte ungenutzt herum. Das berichtet der Tagesspiegel mit Verweis auf eine Reihe von Informanten. Die 11.000 toten Laptops – fast ein Drittel der Neuanschaffungen aus 2021 – seien unpraktikabel, weil von minderer Qualität und nur via Browser mailtüchtig.

Viele Lehrkräfte weigerten sich daher, die Geräte zu benutzen. Sie kaufen stattdessen lieber eigene Geräte. Darüber hat sich wiederum die Datenschutzbeauftragte echauffiert, weil eine datensichere Verwaltung der Noten über private Geräte nicht möglich sei. Das Land Berlin will die Lehrer nun per Rechtsverordnung zwingen, ihre Dienstgeräte auch in Anspruch zu nehmen. Den Berliner Schulleiterverbänden geht das indes zu schnell. Sie fordern für diesen Laptop-Zwang eine Übergangsfrist von ein bis zwei Jahren.

Unterdessen lässt sich der Digitalbilanz des “Bundesverbandes IT und Kommunikation” entnehmen, dass die Hauptstadt nur spektakulärer scheitert. Der Bitkom hat im Bereich Bildung und Forschung 57 Vorhaben der Ampel-Regierung untersucht. Dabei hat er festgestellt, dass nur sieben erfüllt sind. Zu den abgeschlossenen Bildungs-Vorhaben zählen der Start der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, die Kompetenzzentren für digitales Lernen und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Online-Lernen. Insgesamt 22 im Koalitionsvertrag vereinbarte digitale Maßnahmen haben noch nicht einmal begonnen. Zu den Vorhaben, bei denen die Bitkom-Ampel auf Rot steht, zählt vor allem der Digitalpakt. Weder habe die Bundesregierung dafür gesorgt, dass der Mittelabfluss beim Digitalpakt I beschleunigt wird, noch habe der Digitalpakt II begonnen. cif

Es begann als antibayerisches Ressentiment der Dresdner Hauptstadt-Presse – und erweist sich nun als eine spektakuläre Markt-Veränderung. Der Digital-Entwickler “Digitale Lernwelten” hat von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) einen Auftrag im hohen sechsstelligen Bereich für Lernvideos bekommen. Die Firma aus Eichstätt komponiert und produziert insgesamt 100 Selbstlernmodule für die Schulen zwischen Görlitz und Plauen. Das bedeutet, dass die etablierten Produzenten von Lernvideos und ihrer didaktischen Umgebung einen neuen Konkurrenten bekommen. Nach Auskunft von Geschäftsführer Florian Sochatzy habe seine Firma nur institutionelle Kunden, also Ministerien, Schulträger und Firmen.

Das verändert den Markt für digitale Lernarrangements erheblich. Die arrivierten EdTechs haben die gegenteilige Entwicklung von Sochatzy & Co gemacht. Sie begannen meistens auf dem Nachmittagsmarkt, wo sie digitale Nachhilfe an Schüler und ihre Eltern verkauften. Die Akquise von institutionellen Kunden erwies sich als sehr kompliziert. “Für uns hat es zwölf Jahre bis zum break even gedauert, weil dieses verdammte Bildungssystem sich einen Scheiß dafür interessiert hat, was wir an Lösungen entwickelt haben”, sagte kürzlich ein Digitalunternehmer auf einem gut besetzten Podium in Berlin.

Es habe 2010 einen hochgelobten Pilotversuch mit seiner Anwendung in einem Bundesland gegeben. Der endete sehr erfolgreich, sei aber haushaltspolitisch nicht möglich oder gewollt gewesen. “Ich weiß, darüber sind wir jetzt hinaus”, fuhr der EdTech-Mann fort. “Aber glauben Sie nicht, dass es nicht immer noch eine erhebliche Ignoranz in den Bildungsministerien gibt.”

Sachsen, das als einer der digitalen Vorreiter gelten kann, hat während der Pandemie kommerzielle Lernvideos zugänglich gemacht. Den Vertrag schloss Piwarz aber nun mit den Eichstättern. Florian Sochatzy ist freilich kein Neuling. Vor zehn Jahren entwickelte er in Belgien eines der ersten digitalen Schulbücher. Anschließend machte er das M-Book, ein multimediales Schulbuch, für NRW. Zu seinem Team gehört inzwischen Johanna Uhl, eine der bekannten digitalen Lehrerinnen aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Uhl rekrutiert dort die besten Lehrkräfte für die Herstellung von Lernvideos. Und es ist ihr egal, aus welchem Bundesland die kommen. Wichtig sei ihr, “dass sie Bildung leben.” Christian Füller

Drei Jahre soll die Pilotphase dauern, in der Förderwerke sich für Auszubildende öffnen. Das hat Table.Media aus dem Kreis der Begabtenförderungswerke erfahren. Eines der 13 Werke in Deutschland sicherte zu, Azubis aufnehmen zu wollen – unabhängig davon, welche Schulform diese besucht haben. Voraussetzung sei, die Bewerber zeigten Talent und seien gesellschaftlich engagiert. Das Förderungswerk, das im Hintergrund Auskunft gab, will im ersten Jahr 20 Azubis aufnehmen, im zweiten 30, im dritten Jahr 50. Fördern möchte es die 100 Jugendlichen gleichwertig zu ihren studierenden Mitstipendiaten. Deshalb soll es eine Pauschale in Höhe von 300 Euro geben. Zusätzlich seien eine Bafög-Ersatzleistung und ideelle Förderung wie etwa gemeinsame Veranstaltungen möglich. Auch weitere Begabtenförderwerke planen, Azubis aufzunehmen. Auf Anfrage wollte jedoch keines genauere Angaben machen.

Beim Ministerium hat ein “Großteil der Werke bereits erste Vorhabenbeschreibungen” für die Öffnung Ihrer Förderung eingereicht, wie eine Sprecherin mitteilte. Verpflichtet seien die Werke dazu nicht. Nach offizieller Einreichung der Förderanträge will das Ministerium diese dann umgehend bewilligen, “nach Möglichkeit noch in diesem Jahr”. Die Öffnung der finanziellen und ideellen Förderung der 13 Begabtenförderwerke in einer Pilotphase ist Teil der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung des BMBF. Seit März 2022 gibt es dazu Gespräche zwischen den Werken und dem Ministerium.

Beteiligt war auch die Joachim Herz Stiftung, die mit dem “Azubi Kolleg Lübeck” bereits talentierte Auszubildende ideell fördert. Die Leiterin des Projekts, Sonja Ojelak, begrüßt, dass auch die Begabtenförderungswerke jetzt Azubis fördern wollen. Sie sagte: “Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass dabei die besonderen Bedarfe der Auszubildenden, die sich von denen der Studierenden unterscheiden – zum Beispiel der Umgang mit Konflikten in Betrieben oder regionale Vernetzungsangebote – berücksichtigt werden.” Insbesondere wenn die Werke Auszubildende aufnehmen, werden sie dafür Geld und Personal benötigen. Eine Sprecherin des BMBF teilte mit: “Trotz der angespannten Haushaltslage wurde für die Projekte Vorsorge getroffen.” Anna Parrisius

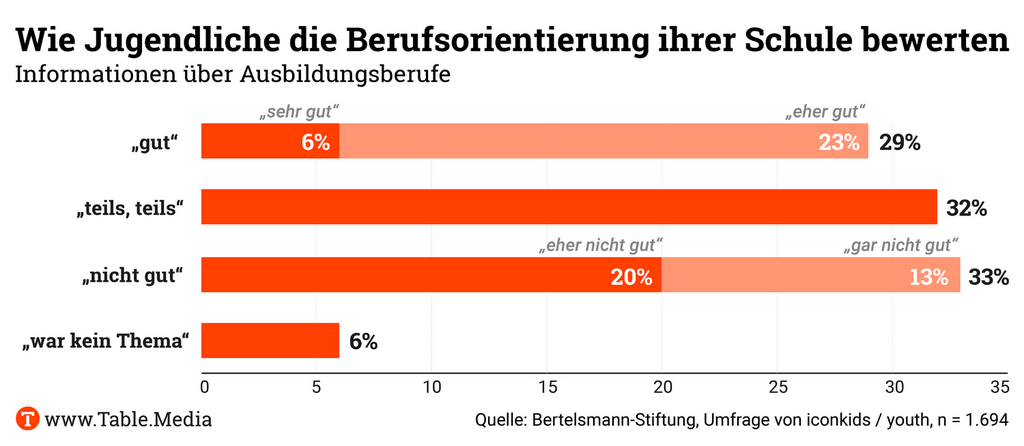

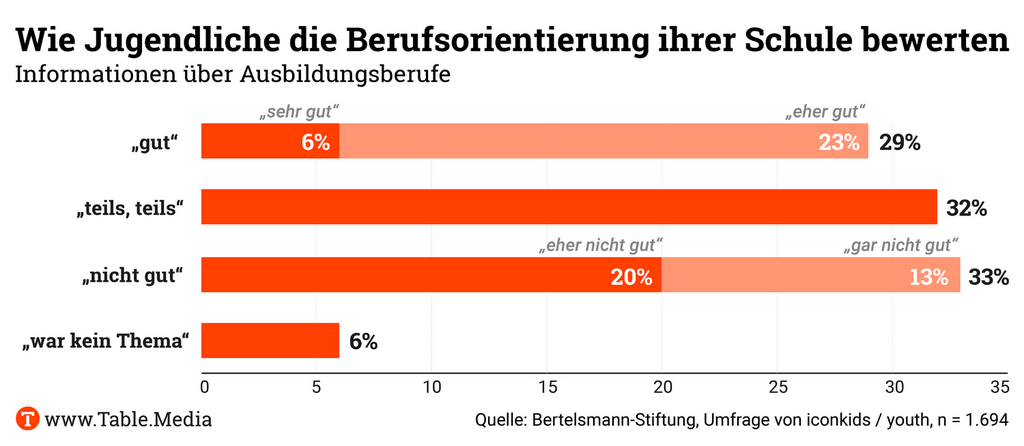

Vor allem Schüler an Gymnasien fühlen sich schlecht über das System der Ausbildung aufgeklärt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung (zum Download). Auch insgesamt findet nur ein Drittel der 14- bis 25-Jährigen, dass die Schule gut über Berufe informiert. Ein Drittel bewertet die Berufsorientierung als unzureichend. Ein weiteres knappes Drittel ist unentschieden. 6 Prozent meinen gar, Ausbildungsberufe seien in der Schule gar kein Thema gewesen.

Bei hoher Schulbildung fällt das Urteil der Jugendlichen noch schlechter aus. Und auch über das Studium fühlen sich Gymnasiasten unzureichend in Kenntnis gesetzt. Nur jeder fünfte von ihnen bewertet die Studienorientierung als gut. Das unterstreicht, dass gerade Schulen, die zum Abitur führen, besser über Anschlusswege aufklären müssen. Daneben zeigt sich, dass über die Hälfte der Befragten (55 Prozent) die Informationen zur beruflichen Orientierung als ausreichend bewerten. Es fällt ihnen jedoch schwer, sich in der Fülle zurechtzufinden – dieses Ergebnis gleicht dem des Vorjahres. Jugendliche brauchen also insgesamt mehr pädagogische Anleitung.

Nachdem viele Jugendliche in den vergangenen Jahren verunsichert waren, ob sie auch eine Lehrstelle finden, sind sie inzwischen wieder optimistischer: Fast drei Viertel (72 Prozent) denken, dass sie gute Chancen haben. Insgesamt wollen 41 Prozent der Befragten eine Lehre machen, über ein Drittel ist noch unentschieden. Pessimistisch sind eher Jugendliche mit niedriger Schulbildung. Hier rechnet sich jeder Vierte schlechte Chancen aus. Zum Vergleich: Unter allen Befragten sind es nur 16 Prozent.

Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung, macht die hohe Nachfrage nach Fachkräften für die neue Zuversicht vieler Jugendlicher verantwortlich. Für “ein Warnsignal” hält er dennoch, dass gleichzeitig Menschen mit niedriger Schulbildung sich weniger Chancen ausrechnen. “Es muss uns noch viel besser als bisher gelingen, junge Menschen und Betriebe zusammenzubringen.” Anna Parrisius

Die deutsche Sektion von Unicef sich in einer Studie zusammen mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte mit den Lernbedingungen Geflüchteter befasst. Das Ergebnis: Die Situation in den Heimen für Asylbewerber sei für Lernende schwierig. Es gebe oft keinen adäquaten Arbeitsplatz, heißt es in der nicht repräsentativen Erhebung. Eigentlich sollten die geflüchteten Kinder und Jugendlichen rasch Platz in Regelschulen bekommen. Dies sei jedoch häufig nicht der Fall, teilten die Verantwortlichen von Unicef am Dienstag mit. Einige erhielten Ersatz-Unterricht in der Unterkunft, der oft unzureichend organisiert sei. Das sei mit dem Recht auf Bildung der Flüchtlinge nicht vereinbar.

Die Aussagen der Schüler geben eine zum Teil erschütternde Realität wieder. “Ich möchte auf eine richtige Schule gehen. Außerhalb vom Camp. Wo ich was lernen kann”, sagte ein 15-Jähriger aus einer Unterkunft im Westen den Forschern. “Fünfmal in der Woche [haben wir Schule]. Eine Stunde am Tag. Das reicht nicht.” Ein 16-jähriger, der im Süden Deutschlands lebt, gab zu Protokoll: “Ich will in die Schule gehen, unbedingt, aber bis jetzt klappt es nicht.”

Aber auch die Schüler, die in allgemeinbildenden Schulen lernen können, sind nicht immer zufrieden. Neben den sprachlichen Barrieren fühlten sie sich in den Schulen häufig diskriminiert. Auch seien die infrastrukturellen Bedingungen nicht gut. “Wir mussten das Geld, das wir zum Essen bekommen haben, für das WLAN ausgeben“, sagte eine 17-jährige Geflüchtete zu den Interviewern des Sinus-Instituts, das die Befragungen für Unicef machte. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig die Lehrer für viele Kinder sind. “Diese Lehrerin ist besser als die anderen”, sagte eine Neunjährige. “Sie ist die Beste. Ich habe zum ersten Mal so eine gute Lehrerin.“

Sebastian Sedlmayr, Leiter der Politik-Abteilung von Unicef, sagte Table.Media: “Die Bundesländer müssen gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche Zugang zum Regelsystem, wie Kita, Schule und Ausbildung erhalten.” Dies müsse unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland geschehen – spätestens aber nach drei Monaten. Unterbringungsart oder Aufenthaltsstatus dürften dies keinesfalls behindern. Das Papier der Unicef trägt als Titel den Satz eines 15-jährigen Mädchens. Es gab über die Bedingungen in den Flüchtlingsunterkünften zu Protokoll: “Das ist nicht das Leben.” cif

“Die Bildungskrise braucht mehr öffentliche Aufmerksamkeit”, sagt Ludger Wößmann. Er ist der Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik. “Es passiert viel zu wenig, um die Lerndefizite durch die Schulschließungen und den mangelhaften Digital-Unterricht in der Corona-Pandemie auszugleichen.” Das ifo-Zentrum, das Wößmann leitet, ist Teil des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Dementsprechend ist Wößmanns Blick auf Bildung ein ökonomischer. Der international renommierte Forscher untersucht, wie Bildungsgerechtigkeit und eine gezieltere Förderung von Schülerinnen und Schüler langfristig zu einer wachsenden Wirtschaft führen.

Wenn es um aktuelle Themen der Bildungspolitik wie Ganztagsschule und Inklusion geht, spricht Ludger Wößmann zwar von “honorigen Zielen” – doch er persönlich hätte diese Reformen nicht gefordert. Der Bildungsökonom hält einen klaren Fokus auf die Vermittlung der Basiskompetenzen in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften und die gezielte Förderung von Kindern aus benachteiligten Haushalten für wichtiger. Sowohl volkswirtschaftlich als auch für die Individuen. “Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist aktuell gering”, sagt der Professor. “Bei der Gruppe ohne berufsqualifizierenden Abschluss liegt sie aber bei etwa 20 Prozent.” Wenn Wößmann am öffentlichen Diskurs teilnimmt, fordert er darum konkrete Maßnahmen, um die Abschlusschancen einkommensschwächerer Kinder zu verbessern.

Wößmann, aus einem Nicht-Akademikerhaushalt kommend, erhielt viel Unterstützung für eine Karriere zum Professor und Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomie. Doch auch der Zufall spielte eine Rolle. Ende der 1990er-Jahre, zur Zeit seiner Promotion in Kiel, waren gerade die Ergebnisse der TIMMS-Studie erschienen, die international vergleichbare Daten über die Mathekenntnisse einer Viertelmillion Schülerinnen und Schüler lieferte. “Mit Bildung hatte ich bis dahin wenig zu tun, doch die Ergebnisse waren spannend”, sagt er. “Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Grundbildung in Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaften und dem langfristigen Wachstum einer Volkswirtschaft.” Als Deutschland beim PISA-Test 2001 unterdurchschnittlich abschnitt, stand die Bildungspolitik unter Schock – und Wößmanns Expertise war auf einmal gefragt.

Nach Stationen an den Universitäten in Marburg, Canterbury und Kiel arbeitet der Ökonom heute an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er eine Professur für Volkswirtschaftslehre innehat und das ifo-Zentrum für Bildungsökonomie leitet. Im Institut fördert er exzellente Forschung, deren Ergebnis regelmäßig in den wichtigsten internationalen Fachzeitschriften erscheint. Auch eine Teilhabe an der öffentlichen Debatte ist ihm wichtig. Jüngst forderte er im Merkur einen “neuen PISA-Schock”. Die Reaktionen auf den PISA-Test 2001 hätten zwar zu deutlichen Verbesserungen geführt, aber 2019 stellte der überzeugte Empiriker fest, dass die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen seit fast zehn Jahren rückläufig waren. Corona verstärkte diesen Trend. “Wenn nicht bald gezielter gefördert wird, leiden nicht nur die Schulkinder, sondern langfristig auch die deutsche Wirtschaft” ist sich Wößmann sicher.

Während der Corona-Pandemie schlossen er und sein Team eine rund zehnjährige Studie zur Wirksamkeit von Mentoring ab. Sie konnten nachweisen, dass “abgehängte” Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, die von Studierenden individuell begleitetet und gefördert werden, bessere Mathematiknoten, höhere Geduld und eine stärkere Arbeitsmarktorientierung zeigten. Ein Erfolg für Wößmann: 2021 fand sich der Begriff “Mentoring” auch im Koalitionsvertrag wieder. Marius Ochs

Research.Table. Forschungszulage: Klientelpolitik ohne Kontroverse. Nach der Koalitionseinigung bei der Kindergrundsicherung ist der Weg frei für das “Wachstumschancengesetz”. Darin sieht die Regierung vor, die Forschungszulage zu erhöhen. Damit gibt sie dem Druck der Verbände nach, hilft aber kurzfristig eher den Großen als den KMU. Mehr

Research.Table. Flugtaxis: Bedenken bei Sicherheit und Akzeptanz. Deutschland soll “Leitmarkt für Drohnen und Flugtaxis werden”, so will es das BMDV. Auch das DLR ist optimistisch, dass bemannte Drohnen ihren Platz im Verkehrssystem bekommen. Doch Sicherheitsaspekte und die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung könnten dem entgegenstehen. Mehr

11. September 2023, 18.30 Uhr, online via Zoom

Online-Fachgespräch: Digitalpakt 2.0 – Update für die digitale Schule

Bei dieser Veranstaltung der grünen Bundestagsfraktion diskutieren nach einer wissenschaftlichen Einführung die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg mit Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag) und Gudrun Wolters-Vogeler (Allgemeiner Schulleitungsverband). INFOS & ANMELDUNG

13. bis 15. September 2023, München

Jahrestagung: Bundesarbeitsgemeinschaft für Schulpraktische Studien

Wie können Schulpraktische Studien zur Professionalisierung angehender Lehrerkräfte beitragen? Diese Frage untersucht die BaSS auf ihrer 43. Jahrestagung unter dem Motto: “Lernpsychologische Aspekte in Schulpraktischen Studien – Volition, Emotion und Motivation als Gelingensbedingungen”. INFOS & ANMELDUNG

15. September 2023, 9:00 bis 16:30 Uhr, online

Bundeskongress: Schulleitung 2023

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Thema “Schule 2033: demokratisch – digital – nachhaltig”. In zwei Fachvorträgen geht es um die Zukunft der Schule in Zeiten von KI und ChatGPT und um Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. INFOS & ANMELDUNG

19. September 2023, 8:45 bis 18:30 Uhr, Graz

Seminar: E-Learning Tag 2023

Die Fachhochschule Joanneum blickt auf ihrem 22. E-Learning Tag auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Online-Lernens. Zusätzlich erstellen Teilnehmende im Zuge eines Planspiels eine Ideensammlung für einen modernen, zeitgemäßen (Bachelor-)Studiengang. INFOS & ANMELDUNG

28. und 29. September 2023, 12:00 bis 18:00 Uhr, New York

Symposium: Critical Stances towards AI

Das Weizenbaum-Institut thematisiert auf diesem Event den kritischen und selbstbestimmten Umgang mit digitaler Technologie im Hinblick auf KI. In den Panels geht es um ordnungspolitische Maßnahmen für die digitale Wirtschaft und um Vergangenheit und Gegenwart des kritischen Denkens über KI. INFOS & ANMELDUNG

es bleibt spannend bis auf die letzten Meter: Was wird aus dem wichtigen Startchancen-Programm, das Bildungsarmut bekämpfen und Schulen in prekären Lagen helfen soll? Nachdem die Kindergrundsicherung recht klein ausgefallen ist, richten sich nun alle Augen auf Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger. Und die 16 Länder, die verbissen um jeden Cent kämpfen. Holger Schleper hat die neuesten Irrungen und Wirrungen für Sie.

Heute erscheint der neue Bildungsmonitor der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Normalerweise schaut man gespannt auf das Länder-Ranking der Wirtschaftslobby. Aber diesmal gibt es gleich zwei Überraschungen: erstens, einen Rückblick auf 20 Jahre vergeblichen Kampf gegen Bildungsarmut. Und, zweitens, eine spannende Erkenntnis über die Ursache schlechter Aufstiegschancen. Wir haben exklusiv für Sie in das Papier geguckt, das noch unter Verschluss ist.

Außerdem sprechen wir mit der Erfinderin der pädagogisch fortschrittlichsten Online-Schule Deutschlands. Anna Parrisius ist den Elite-Azubis auf der Spur. Und Sie erfahren, wer eigentlich Ludger Wößmann ist, der – ebenfalls heute – eine bildungspolitische Corona-Bilanz zieht.

Genießen Sie den Rest des Sommers!

Die Verhandlungen zum Startchancen-Programm nähern sich der Zielgeraden. “Wir befinden uns gerade in der heißen Phase”, heißt es hinter den Kulissen aus Länderkreisen. Gestern war die Verhandlungsgruppe nach Informationen von Table.Media online wieder zusammengekommen. Ziel ist es, die Eckpunkte von Bund und Ländern für die milliardenschwere Förderung von 4.000 Brennpunktschulen zu einen. Hier gäbe es Änderungen im Stundentakt, hieß es.

Monatelang hatten sich Bund und Länder bei den Schlüsselfragen zur Umsetzung des Programms verhakt. An erster Stelle stand der Mechanismus, mit dem die Gelder auf die Länder verteilt werden. Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte das Programm für einen Paradigmenwechsel bei der Verteilung der Gelder nutzen. Sie will weg vom Königsteiner Schlüssel hin zu einer Verteilung aller Mittel nach einem Sozialindex.

Von der Wissenschaft gibt es dafür grundsätzlich große Zustimmung, allerdings auch Kritik am konkreten Sozialindex des BMBF. Unter anderem berücksichtigt er auch die Herkunft der Schülerinnen und Schüler, was laut Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin zu Verzerrungen führen kann. “Gerade in großen Städten wie Frankfurt, München und Berlin leben hochgebildete Familien mit Migrationshintergrund, deren Kinder gerade keine Förderung brauchen”, schilderte er Table.Media Ende Juni.

Oliver Kaczmarek, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, bekräftigte gegenüber Table.Media noch am Dienstag eine Abkehr vom Königsteiner Schlüssel. “Bei der Verteilung der Startchancen-Mittel haben wir eine klare Haltung: Das Geld muss der Bedürftigkeit folgen. An dieser Stelle unterstützen wir die Haltung des BMBF.” Was die Länder hier für die Mittelverteilung des Startchancen-Programms bislang vorgeschlagen hätten, sei noch nicht weitgehend genug.

Kaczmarek widerspricht damit deutlich der KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch. Die hatte jüngst im Interview mit dem Tagesspiegel erklärt, dass in ihren Augen das 95-5-Angebot der Länder das letzte Wort sei. Demnach sollen 95 Prozent der Mittel nach dem Königssteiner Schlüssel, also Steueraufkommen und Bevölkerungszahl, verteilt werden. Die verbleibenden fünf Prozent nach einem Sozialindex. Das BMBF beeilte sich, diese Darstellung im Wiarda-Blog als Position zu beschreiben, die weder mit der Verhandlungsgruppe der Länder abgestimmt sei noch den Verhandlungsstand wiedergebe. Umso spannender wird nun, wie genau sich Bund und Länder annähern.

Auch bei anderen Schlüsselfragen bleibt es kontrovers. So fordert Kaczmarek gegenüber Table.Media nachdrücklich, dass das Parlament an der Umsetzung des Programms beteiligt wird. “Bei einem so wichtigen Programm mit sehr viel Geld aus dem Bundeshaushalt halten wir eine Beteiligung des Bundestags für absolut notwendig. Ein Artikelgesetz wäre dafür geeignet.” Bund und Länder hätten mehr als ein Jahr lang über das Startchancen-Programm verhandelt. “Da muss auch Zeit sein für ein parlamentarisches Verfahren.”

Die Länder hören das mit merklichem Schrecken. Sie fürchten, dass sich der Programmstart so deutlich verzögert. Laut BMBF soll das Programm zum Schuljahr 2024/25 starten. Darüber hinaus haben die Länder die Sorge, dass in den Verhandlungen gefundene Kompromisse aufgeschnürt werden.

Weitere hartnäckige Verhandlungsfragen lauten: Wie groß fallen die drei Programmsäulen Schulbau, Schulbudget und Schulsozialarbeit aus? Und finden Bund und Länder einen Kompromiss bei der Kofinanzierung? Die Länder pochen darauf, laufende Landesprogramme zur Stärkung von Schulen auf ihre Startchancen-Beiträge anzurechnen. Hier scheinen sich beide Seiten anzunähern.

Die Zeit drängt für die Verhandlungsgruppe, für die von Länderseite Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein am Tisch sitzen. Freitagmittag tagt das Präsidium der Kultusministerkonferenz. Am nächsten Donnerstag kommen dann bei der Amtschefkonferenz der KMK die Staatssekretäre aus allen 16 Ländern zusammen. Das Startchancen-Programm steht natürlich auf der Tagesordnung.

Genau wie der Sachstand zum Digitalpakt, dem zweiten bildungspolitischen Zankapfel. Zuletzt war von Länderseite im Hintergrund immer wieder zu hören, dass eine Fortführung des Digitalpaktes im Zweifel wichtiger sei als das Startchancen-Programm. Kaczmarek kommentiert: “Das Verknüpfen von unterschiedlichen, nicht sachgleichen Themen, wie Digitalpakt und Startchancen-Programm, lehnen wir ab.” Die nächste Kultusministerkonferenz am 12. Oktober wird wegweisend sein – für Startchancen-Programm und Digitalpakt.

Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) hält den Bundesländern jedes Jahr den Spiegel vor. Im neuen 20. Bildungsmonitor geht es aber nicht nur um Länder-Rankings. Die Autoren rekapitulieren die vergangenen 20 Jahre mit Blick auf soziale Lagen, öffentliche Bildungsmöglichkeiten und kulturelles Kapital der Familien. Das Ergebnis: die Zahl der Kinder und Jugendlichen in prekären Verhältnissen steigt. Hauptbetroffene des Bildungsrisikos Armut sind Alleinerziehende und Migranten. Zugleich sinkt die Zahl der Haushalte mit vielen Büchern.

Obwohl das Institut der deutschen Wirtschaft, die den Monitor verfasst, keine neuen Studien vorgenommen hat, ist der Blick auf die langen Linien erhellend. Mit den Schlüsselfaktoren Armut, Bildungsarmut und Buchbestand lässt sich erklären, warum die Leistungen der Grundschüler im Rechnen und Schreiben seit 2011 sinken. Die Kultusminister hatten sich den erneuten Einbruch bei den vergangenen nationalen und internationalen Tests der Viertklässler mit Corona erklärt. Die Zusammenstellung im Bildungsmonitor zeigt: Eine Reihe der für Bildung entscheidenden Indikatoren zeigen seit 20 Jahren nach unten.

Die 20-Jahre-Bilanz des Instituts der Wirtschaft, die Table.Media exklusiv vorliegt, liest sich zugleich wie ein Kommentar zu Bildungspolitik und aktuellen Auseinandersetzungen etwa um die Kindergrundsicherung. Bund und Länder haben prinzipiell richtige Ansätze wie den Ausbau des Ganztags, das Startchancen-Programm oder die Kindergrundsicherung. Aber die Ganztagsbetreuung in Kitas und Grundschulen lässt sich personell auf Jahre hinaus nicht abdecken. Gleichzeitig kommen wichtige Bundesinitiativen für benachteiligte Kinder nicht zustande. Das Startchancen-Programm für Risikoschulen steckt seit zwei Jahren fest. Die von der Ampel im Koalitionsvertrag beschlossene Kindergrundsicherung ist weiter umstritten. Die Neuregelung der staatlichen Kinderförderung hat ausgerechnet die Schulzuschüsse für Eltern über das Bildungs- und Teilhabepaket unverändert gelassen.

Gerade hier räumt die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft in ihrem neuen Bericht mit einem Vorurteil auf, das dieser Tage durch Äußerungen aus der FDP in den Fokus rückte: dass die Kinderarmut heute vor allem an den Migrantenfamilien liege. Mit Blick auf die lange Entwicklung der sozialen Lagen hält der Bericht fest: “Kinder und Jugendliche aus alleinerziehenden Haushalten sind am stärksten gefährdet, einer Risikogruppe anzugehören.” Das bedeutet: von einer neuen Kindergrundsicherung sollten vor allem zwei soziale Gruppen profitieren, Alleinerziehende und Kinder in Familien mit Migrationshintergrund.

Die Forscher des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft in Köln machen deutlich, dass das finanzielle Risiko ein K.o.-Kriterium für Bildungsaufstieg ist. Jedes fünfte Kind sei aktuell von Armut betroffen – Tendenz steigend. In Haushalten von Alleinerziehenden sind sogar 40 Prozent Opfer prekärer finanzieller Verhältnisse. Bei Migranten liegt die Zahl bei 35 Prozent. Der Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Hintergrund und Bildungschancen sei aber besonders eng. Das ist keine Neuigkeit. Entscheidend ist, dass diese Kopplung seit 2011 “deutlich zunimmt”.

Die IW-Forscher beziehen sich dabei auf Zahlen des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB), also die erste Adresse für die Evaluierung von Bildungschancen. Die Daten sprechen dafür, den betroffenen Eltern unkompliziert finanzielle Mittel an die Hand zu geben, um ihnen die zusätzliche schulische Förderung ihrer Kinder etwa durch Nachhilfe zu ermöglichen. “Eine hohe finanzielle Ressourcenausstattung erleichtert sowohl eine gezielte situative Förderung, etwa in Form von Nachhilfeunterricht, als auch eine sichere langfristige Unterstützung”, heißt es in dem Papier des IW.

In der aktuellen Diskussion verweist vor allem die FDP darauf, es sei zielführender, Kindergärten und Schulen besser auszustatten, um die Bildungssituation von armen Kindern zu verbessern. Der Bericht des IW bestätigt die große Bedeutung öffentlicher Bildungseinrichtungen. “Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund bei der Einschulungsreife können durch den Besuch einer Kindertages-Einrichtung nahezu komplett geschlossen werden”, heißt es in dem Bericht.

Allerdings stehen dem Fragen praktischer Politik entgegen. Denn eine flächendeckende Versorgung mit Ganztagsplätzen an Kitas, in denen auch Bildung stattfindet, wird auf Jahre hinaus nicht möglich sein – weil rund 100.000 Fachkräfte dafür fehlen. Das bedeutet: Es gibt rund 384.000 Kitaplätze nicht, auf denen Kinder früh gefördert werden. Beim Ganztagsanspruch der Eltern für ihre Kinder in Grundschulen sieht es genauso schlecht aus. Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Katharina Günther-Wünsch (CDU), hat gerade gefordert, den Ländern mehr Zeit für Ganztagsplätze an Primarstufen einzuräumen.

Den Autoren des Bildungsmonitors macht aber noch ein anderer wichtiger Faktor Sorgen. Die Zahl der Haushalte mit mehr als 100 Büchern, wichtiger Treiber schulischen Erfolgs, geht zurück. Im Jahr 2011 hatten noch 40 Prozent der Familien einen hohen Buchbestand. Im Jahr 2021 sind es nur noch 30 Prozent gewesen. In der empirischen Schulforschung gilt die Zahl der Bücher in den Familien der Kinder als der zuverlässigste Indikator für gute Bildungschancen.

Der INSM-Bildungsmonitor wird am heutigen Mittwoch unter Teilnahme der KMK-Präsidentin Katharina Günter-Wünsch offiziell vorgestellt.

Bildung.Table: Frau Rastede, während der Corona-Pandemie sollten alle Schüler online lernen. Und jetzt bieten Sie digitales Lernen nur für Hochbegabte an. Ist das nicht ungerecht?

Michaela Rastede: Genau, das wäre schlimm. Deswegen machen wir auch keine Online-Schule für Hochbegabte.

Sondern für wen?

Für alle. Wirklich für alle! Es geht in der “Digitalen Drehtür” nicht nur um Kinder mit Hochbegabung. Auch die nehmen wir sehr gerne. Aber ich bin nun mal Inklusionspädagogin. Ich habe zwar die Fakultas fürs Gymnasium, aber auch für Sonderpädagogik. Das heißt, mein Herz schlägt für alle Kinder, von Hochbegabten bis zu Schüler:innen, die im Lernen beeinträchtigt sind…

… und die die anderen Kinder “nicht weiterbringen“, wie die AfD sagt – und Inklusion deswegen abschaffen will.

Die Aussage dieses rechtsextremen Lehrers ist ein Angriff auf alles Menschliche, die Rechtsstaatlichkeit und die Bildungsgerechtigkeit im Allgemeinen. Übrigens ist sie auch volkswirtschaftlich und pädagogisch vollkommen falsch. Wir dürfen nicht ein Talent in der Wirtschaft verloren geben, wir können nicht ein Quäntchen Potenzial im Klassenraum verschenken.

Viele in der Gesellschaft sehen das noch nicht so.

Stimmt, deswegen müssen wir es ihnen zeigen. Genau das tun wir mit unserem Lern-Management-System buchstäblich für alle Kinder Die Gesellschaft hat es nämlich bitter nötig, dass auch jene, die einen durchschnittlichen Intelligenzquotienten haben, in einem bestimmten Bereich zu High-Performern werden können.

Wie geht das?

Indem ich ihnen einen Zugang zu Bildung ermögliche, der sie befähigt, ihr Potenzial auszuschöpfen. Der Intelligenzquotient ist in unseren Augen dafür der falsche Zugang. Der IQ ist eindimensional. Potenziale aber sind multidimensional. Wir alle kennen Menschen, die unfassbar gut im Musikalischen sind. Ein schwerst mehrfach behindertes Kind im Rollstuhl oder ein Kind mit einer eingeschränkten Wahrnehmung oder Entwicklung kann ganz besonders im Interpersonalen begabt sein. Es kann gut interagieren, ist besonders freundlich und ein guter Zuhörer. Oder ein Kind hat ein naturalistisches Potenzial.

Ist es dann im naturalistischen Malen begabt?

Nein, das wäre der visuell-räumliche Bereich. Diese Kinder können mit Pflanzen, Bäumen und allgemein mit den Phänomenen der Natur sehr gut umgehen. Wir haben in einem Projekt unserer Drehtür einen Jungen dabeigehabt, der 100 Kakteen-Arten kannte. Ich kann mir vorstellen, dass der in seiner Klasse ziemlich nervig war. In der Peergroup von “Mein Zimmer, mein Dschungel” war er der Held. Wir haben auch logische, mathematische, visuelle und räumliche Potenziale. Im Gegensatz dazu geht es im Konzept der messbaren Intelligenz – bildlich gesprochen – nur um Speicherkapazität und Geschwindigkeit, um Themen möglichst schnell zu prozessieren. Allein, Kinder sind nun mal eben keine Rechner. Uns ist also nicht der Prozessor von Kindern wichtig oder ihr Label ADHS, hochbegabt, tiefbegabt – sondern allein ihr Interesse. Was will es lernen?

Was ist der Vorteil davon, dass sie die Drehtür online machen?

Das hat mehrere Vorteile. Erstens, wird unsere Reichweite durch das Digitale riesig. Wir haben jetzt 500 Schulen in unserem Netzwerk. Das sind alleine 6.000 Schüler aus ganz Deutschland. Österreichische, portugiesische und peruanische und auch Schweizer Schulen wollen dazukommen. Wir haben auch Anfragen aus Brasilien und Indien. Wir könnten also eine digitale Schule machen, wo Kinder mit ihren ähnlich interessierten Peers in einen didaktisch wertvollen Austausch über das Weltwissen treten. Und es ist, zweitens, online eben ganz einfach, sich zu vernetzen. Ich klappe das Laptop auf – und komme auf unserem Online-Campus in eine neue Erfahrung, die mein Potenzial triggert und wo ich zugleich meine Peergroup finde.

Heißt es deswegen Drehtür?

Ja, ich gehe nur durch eine Tür. Und dann beame mich mal eben auf das Raumschiff Enterprise, wo ein neues Abenteuer für meine Talente wartet. Ich bin in einer anderen Welt. Das ist sehr niederschwellig und total simpel – was für unsere extrem heterogene Schülerschaft eine große Rolle spielt. Zugleich bin ich blitzschnell wieder zurück in der Präsenz, wo ich mich allein oder mit anderen in mein Projekt vertiefen kann. Deeper learning nennt man das. Also nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern richtig tief einsteigen. Da ist der große Vorteil des Digitalen: Die drei Phasen eines potenzialorientierten Lernens können online sehr gut bereichert werden. Wir befähigen Kinder, von einer Inspiration zu einem selbst gesteuerten Projekt zu kommen

Können Sie die drei Phasen genauer beschreiben?

Das Modell stammt von Joseph Renzulli. Dazu zählen Inspiration, Materialsammlung und dann eben das tiefe Eintauchen in ein Projekt. In der ersten Phase inspirieren wir die Kinder. Phase zwei besteht darin, dass die Schüler:innen Zugang zu Materialien erhalten. Jetzt heißt es: Erkunde dein Thema, stelle Fragen, befasse dich. Schließlich gehen sie in die dritte Phase, in der sie eine Projektidee verwirklichen, etwa indem sie zusammen mit anderen etwas erforschen. Wenn die beteiligte Schule mitmacht, werden die Fächer gewissermaßen zusammengeschmolzen. Das kann prinzipiell so weit gehen, dass die Kinder ein halbes Jahr lang an einem Thema arbeiten. Am Ende dieser Phase präsentieren sie oft unfassbare Dinge.

Schaffen das denn alle von den sehr unterschiedlichen Kindern in ihren Projekten?

Da gehen nicht alle Kinder bis zum Ende mit. Aber jede und jeder hat in dieser Art von Lernprozessen immer wieder die Möglichkeit, sein Potenzial auszuschöpfen. Mit anderen Worten: Es gelingt uns, mit dieser potenzial- und projektorientierten Vorgehensweise, aus jedem Schüler etwas herauszukitzeln. Das ist etwas ganz anderes als das, was normalerweise Schule macht: Da bekommen die Kinder in der Regel kleine und große Lernhäppchen vorgesetzt. Und dann heißt es in der Prüfung: Spuck’s aus! So lernen Kinder aber nicht, wie man Probleme löst.

Wie erwerbe ich Problemlösungskompetenz?

Ganz einfach: Indem ich mich mit Problemen beschäftige und sie verstehe. Dabei geht es um zwei entscheidende Dinge: erstens, das Expertenwissen, das in einem Projekt entsteht. Zweitens, die Teams, die gemeinsam an Problemen arbeiten. Die Kinder orientieren sich nach ihren Interessen – und entwickeln dann eine tiefe Expertise.

Das heißt die Problemfragen der Welt und die Neugier der Peers kommt zusammen?

Ja, sie teilen ihre Sicht mit anderen, die genauso interessiert sind. Das Ich entsteht im Gegenüber, in dem ich mich wiedererkenne. Wir müssen die Kinder so zusammenbringen, dass sie sich nicht immer als anders, komplett überlegen oder unterlegen wahrnehmen. Das ist gar nicht so einfach, weil wir alle Themen so präsentieren müssen, dass jedes unserer Kinder teilhaben kann. Das bedeutet Barrierefreiheit. Jedes Angebot muss so gestaltet sein, dass ebenso Blinde und Gehörlose partizipieren können. Oberstes Ziel bleibt die gemeinsame Problemerkennung durch die Neugier der Kinder. Weil die sich Fragen stellen, die wir Erwachsene gar nicht mehr kennen: Was kann ich mit diesem Expertenwissen eigentlich in der Welt bewegen? Was kann ich damit weiter anfangen?

Klingt spannend. Aber ist das denn so neu? Krisen und Probleme kannte die Welt doch schon immer.

Ja, aber wir leben zunehmend in einer Welt, in der wir eine völlig unvorhersehbare Zukunft vor uns haben. Zu unserer Schulzeit konnte man sich darauf verlassen, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Jetzt haben wir so viele Krisen, dass es geradezu überlebensnotwendig ist, Problemlösungskompetenz aufzubauen.

Welche Rolle spielt der digitale Raum auf der anderen Seite der Drehtür?

Wenn sie so wollen, erschließt er uns das Weltwissen. Und er stellt eine Expertise bereit, die eine einzige Schule so nicht vorhalten kann. Hinter der Drehtür stellen Expertinnen von überall her digital alles an Methoden fürs Projektlernen bereit, was Kinderforscher brauchen. Da finden Live-Kurse statt, wie die Kinder ihr Lernen organisieren. Also, wie motiviere ich mich neu, wie organisiere ich mich oder wie gestalte ich mir solche Bücher hier [hält ein Lern-Logbuch hoch] in denen sie ihre Arbeitsschritte dokumentieren oder neue Forschungsfragen festhalten? Es gibt Räume für das Design Thinking. Kurz: Wir lassen die Kinder nicht in irgendwelchen Selbstlernkursen absaufen. Das wäre gruselig. Wir geben den Kindern die Möglichkeit, an jeder Stelle des Projektlernens immer wieder in den Austausch zu gehen mit dem Kursleiter und dem Coach.

Was machen Sie mit den Lerndaten der SchülerInnen, die sie erheben? Das ist Goldstaub, wie die EdTechs zu sagen pflegen. Und zugleich müssen Sie die Persönlichkeitsrechte der Schüler schützen.

Wir sammeln keine Daten und keinen Goldstaub. Wir arbeiten mit datensicheren Registrierungslinks. Die gehen nur an die Schulen, die den Link an die Kinder weitergeben. Das heißt, Kinder melden sich nur mit dem Schulnamen an. Auf unserem Server SysEleven, der absolut safe ist, fallen keine personenbezogenen Daten an. Wir legen höchsten Wert auf Datenschutz.

Ist die digitale Drehtür eigentlich eine private oder eine staatliche Initiative?

Das Besondere an der digitalen Drehtür ist, dass es das erste “ministerielle Bildungs-Start-up” ist. Wir sind den ganzen mühsamen Weg der Verwaltung über unendliche Vermerke usw. gegangen. EdTechs gründen dazu wahrscheinlich eine GmbH oder was weiß ich. Finanziert wird die digitale Drehtür von den zwölf teilnehmenden Bundesländern. Entstanden ist die Initiative im Rahmen von LemaS, einer Bund-Länderinitiative zur Leistungsförderung. Die Geschäftsstelle betreibt das Landesinstitut für Schule des kleinen Bremen. Außerdem unterstützen uns noch die Schwiete- und die Karg-Stiftung. Ich bin Bremen unendlich dankbar: Es ist – trotz seiner sozialen Last – ein Land, in dem ein potenzialentfaltendes Verständnis von Inklusion tief verwurzelt ist.

Haben sie keinen Antrag auf Mittel des Digitalpakts gestellt?

Ich hab’s probiert. Aber als ich meinen ersten Entwurf eingereicht habe, haben die alle abgewunken und gesagt: So kleine Projekte, fördern wir nicht. Das lohnt den Aufwand nicht.

Michaela Rastede stammt aus Bayern. Sie hat an der Humboldt-Universität Berlin Deutsch und Sonderpädagogik studiert. In Bremen gehörte sie dem Erfinderteam der Digitalen Drehtür an. Rastede leitet die Vernetzungsstelle Begabungsförderung am Landesinstitut für Schule in Bremen.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Systemsprenger? Wie Schulen innovativ werden. 27. September 2023 – 14:30 Uhr – Digital

In Kooperation mit der Robert Bosch Stiftung diskutieren wir in unserem nächsten Table.Live-Briefing mit drei Jury-Mitgliedern des Deutschen Schulpreises, wie Schulen im System durchstarten und welche Voraussetzungen in Politik und Verwaltung dafür notwendig sind. (Jetzt kostenlos registrieren)

Es klingt wie eine Groteske, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben kann. Aber sie bestätigt einen Digitalbericht des Branchenverbands Bitkom über das digitale Chaos in Deutschland. In Berlins Schulen liegen über 10.000 digitale Endgeräte ungenutzt herum. Das berichtet der Tagesspiegel mit Verweis auf eine Reihe von Informanten. Die 11.000 toten Laptops – fast ein Drittel der Neuanschaffungen aus 2021 – seien unpraktikabel, weil von minderer Qualität und nur via Browser mailtüchtig.

Viele Lehrkräfte weigerten sich daher, die Geräte zu benutzen. Sie kaufen stattdessen lieber eigene Geräte. Darüber hat sich wiederum die Datenschutzbeauftragte echauffiert, weil eine datensichere Verwaltung der Noten über private Geräte nicht möglich sei. Das Land Berlin will die Lehrer nun per Rechtsverordnung zwingen, ihre Dienstgeräte auch in Anspruch zu nehmen. Den Berliner Schulleiterverbänden geht das indes zu schnell. Sie fordern für diesen Laptop-Zwang eine Übergangsfrist von ein bis zwei Jahren.

Unterdessen lässt sich der Digitalbilanz des “Bundesverbandes IT und Kommunikation” entnehmen, dass die Hauptstadt nur spektakulärer scheitert. Der Bitkom hat im Bereich Bildung und Forschung 57 Vorhaben der Ampel-Regierung untersucht. Dabei hat er festgestellt, dass nur sieben erfüllt sind. Zu den abgeschlossenen Bildungs-Vorhaben zählen der Start der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, die Kompetenzzentren für digitales Lernen und die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für Online-Lernen. Insgesamt 22 im Koalitionsvertrag vereinbarte digitale Maßnahmen haben noch nicht einmal begonnen. Zu den Vorhaben, bei denen die Bitkom-Ampel auf Rot steht, zählt vor allem der Digitalpakt. Weder habe die Bundesregierung dafür gesorgt, dass der Mittelabfluss beim Digitalpakt I beschleunigt wird, noch habe der Digitalpakt II begonnen. cif

Es begann als antibayerisches Ressentiment der Dresdner Hauptstadt-Presse – und erweist sich nun als eine spektakuläre Markt-Veränderung. Der Digital-Entwickler “Digitale Lernwelten” hat von Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) einen Auftrag im hohen sechsstelligen Bereich für Lernvideos bekommen. Die Firma aus Eichstätt komponiert und produziert insgesamt 100 Selbstlernmodule für die Schulen zwischen Görlitz und Plauen. Das bedeutet, dass die etablierten Produzenten von Lernvideos und ihrer didaktischen Umgebung einen neuen Konkurrenten bekommen. Nach Auskunft von Geschäftsführer Florian Sochatzy habe seine Firma nur institutionelle Kunden, also Ministerien, Schulträger und Firmen.

Das verändert den Markt für digitale Lernarrangements erheblich. Die arrivierten EdTechs haben die gegenteilige Entwicklung von Sochatzy & Co gemacht. Sie begannen meistens auf dem Nachmittagsmarkt, wo sie digitale Nachhilfe an Schüler und ihre Eltern verkauften. Die Akquise von institutionellen Kunden erwies sich als sehr kompliziert. “Für uns hat es zwölf Jahre bis zum break even gedauert, weil dieses verdammte Bildungssystem sich einen Scheiß dafür interessiert hat, was wir an Lösungen entwickelt haben”, sagte kürzlich ein Digitalunternehmer auf einem gut besetzten Podium in Berlin.

Es habe 2010 einen hochgelobten Pilotversuch mit seiner Anwendung in einem Bundesland gegeben. Der endete sehr erfolgreich, sei aber haushaltspolitisch nicht möglich oder gewollt gewesen. “Ich weiß, darüber sind wir jetzt hinaus”, fuhr der EdTech-Mann fort. “Aber glauben Sie nicht, dass es nicht immer noch eine erhebliche Ignoranz in den Bildungsministerien gibt.”

Sachsen, das als einer der digitalen Vorreiter gelten kann, hat während der Pandemie kommerzielle Lernvideos zugänglich gemacht. Den Vertrag schloss Piwarz aber nun mit den Eichstättern. Florian Sochatzy ist freilich kein Neuling. Vor zehn Jahren entwickelte er in Belgien eines der ersten digitalen Schulbücher. Anschließend machte er das M-Book, ein multimediales Schulbuch, für NRW. Zu seinem Team gehört inzwischen Johanna Uhl, eine der bekannten digitalen Lehrerinnen aus dem Twitter-Lehrerzimmer. Uhl rekrutiert dort die besten Lehrkräfte für die Herstellung von Lernvideos. Und es ist ihr egal, aus welchem Bundesland die kommen. Wichtig sei ihr, “dass sie Bildung leben.” Christian Füller

Drei Jahre soll die Pilotphase dauern, in der Förderwerke sich für Auszubildende öffnen. Das hat Table.Media aus dem Kreis der Begabtenförderungswerke erfahren. Eines der 13 Werke in Deutschland sicherte zu, Azubis aufnehmen zu wollen – unabhängig davon, welche Schulform diese besucht haben. Voraussetzung sei, die Bewerber zeigten Talent und seien gesellschaftlich engagiert. Das Förderungswerk, das im Hintergrund Auskunft gab, will im ersten Jahr 20 Azubis aufnehmen, im zweiten 30, im dritten Jahr 50. Fördern möchte es die 100 Jugendlichen gleichwertig zu ihren studierenden Mitstipendiaten. Deshalb soll es eine Pauschale in Höhe von 300 Euro geben. Zusätzlich seien eine Bafög-Ersatzleistung und ideelle Förderung wie etwa gemeinsame Veranstaltungen möglich. Auch weitere Begabtenförderwerke planen, Azubis aufzunehmen. Auf Anfrage wollte jedoch keines genauere Angaben machen.

Beim Ministerium hat ein “Großteil der Werke bereits erste Vorhabenbeschreibungen” für die Öffnung Ihrer Förderung eingereicht, wie eine Sprecherin mitteilte. Verpflichtet seien die Werke dazu nicht. Nach offizieller Einreichung der Förderanträge will das Ministerium diese dann umgehend bewilligen, “nach Möglichkeit noch in diesem Jahr”. Die Öffnung der finanziellen und ideellen Förderung der 13 Begabtenförderwerke in einer Pilotphase ist Teil der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung des BMBF. Seit März 2022 gibt es dazu Gespräche zwischen den Werken und dem Ministerium.

Beteiligt war auch die Joachim Herz Stiftung, die mit dem “Azubi Kolleg Lübeck” bereits talentierte Auszubildende ideell fördert. Die Leiterin des Projekts, Sonja Ojelak, begrüßt, dass auch die Begabtenförderungswerke jetzt Azubis fördern wollen. Sie sagte: “Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass dabei die besonderen Bedarfe der Auszubildenden, die sich von denen der Studierenden unterscheiden – zum Beispiel der Umgang mit Konflikten in Betrieben oder regionale Vernetzungsangebote – berücksichtigt werden.” Insbesondere wenn die Werke Auszubildende aufnehmen, werden sie dafür Geld und Personal benötigen. Eine Sprecherin des BMBF teilte mit: “Trotz der angespannten Haushaltslage wurde für die Projekte Vorsorge getroffen.” Anna Parrisius

Vor allem Schüler an Gymnasien fühlen sich schlecht über das System der Ausbildung aufgeklärt. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung (zum Download). Auch insgesamt findet nur ein Drittel der 14- bis 25-Jährigen, dass die Schule gut über Berufe informiert. Ein Drittel bewertet die Berufsorientierung als unzureichend. Ein weiteres knappes Drittel ist unentschieden. 6 Prozent meinen gar, Ausbildungsberufe seien in der Schule gar kein Thema gewesen.

Bei hoher Schulbildung fällt das Urteil der Jugendlichen noch schlechter aus. Und auch über das Studium fühlen sich Gymnasiasten unzureichend in Kenntnis gesetzt. Nur jeder fünfte von ihnen bewertet die Studienorientierung als gut. Das unterstreicht, dass gerade Schulen, die zum Abitur führen, besser über Anschlusswege aufklären müssen. Daneben zeigt sich, dass über die Hälfte der Befragten (55 Prozent) die Informationen zur beruflichen Orientierung als ausreichend bewerten. Es fällt ihnen jedoch schwer, sich in der Fülle zurechtzufinden – dieses Ergebnis gleicht dem des Vorjahres. Jugendliche brauchen also insgesamt mehr pädagogische Anleitung.

Nachdem viele Jugendliche in den vergangenen Jahren verunsichert waren, ob sie auch eine Lehrstelle finden, sind sie inzwischen wieder optimistischer: Fast drei Viertel (72 Prozent) denken, dass sie gute Chancen haben. Insgesamt wollen 41 Prozent der Befragten eine Lehre machen, über ein Drittel ist noch unentschieden. Pessimistisch sind eher Jugendliche mit niedriger Schulbildung. Hier rechnet sich jeder Vierte schlechte Chancen aus. Zum Vergleich: Unter allen Befragten sind es nur 16 Prozent.

Clemens Wieland, Ausbildungsexperte der Bertelsmann-Stiftung, macht die hohe Nachfrage nach Fachkräften für die neue Zuversicht vieler Jugendlicher verantwortlich. Für “ein Warnsignal” hält er dennoch, dass gleichzeitig Menschen mit niedriger Schulbildung sich weniger Chancen ausrechnen. “Es muss uns noch viel besser als bisher gelingen, junge Menschen und Betriebe zusammenzubringen.” Anna Parrisius

Die deutsche Sektion von Unicef sich in einer Studie zusammen mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte mit den Lernbedingungen Geflüchteter befasst. Das Ergebnis: Die Situation in den Heimen für Asylbewerber sei für Lernende schwierig. Es gebe oft keinen adäquaten Arbeitsplatz, heißt es in der nicht repräsentativen Erhebung. Eigentlich sollten die geflüchteten Kinder und Jugendlichen rasch Platz in Regelschulen bekommen. Dies sei jedoch häufig nicht der Fall, teilten die Verantwortlichen von Unicef am Dienstag mit. Einige erhielten Ersatz-Unterricht in der Unterkunft, der oft unzureichend organisiert sei. Das sei mit dem Recht auf Bildung der Flüchtlinge nicht vereinbar.

Die Aussagen der Schüler geben eine zum Teil erschütternde Realität wieder. “Ich möchte auf eine richtige Schule gehen. Außerhalb vom Camp. Wo ich was lernen kann”, sagte ein 15-Jähriger aus einer Unterkunft im Westen den Forschern. “Fünfmal in der Woche [haben wir Schule]. Eine Stunde am Tag. Das reicht nicht.” Ein 16-jähriger, der im Süden Deutschlands lebt, gab zu Protokoll: “Ich will in die Schule gehen, unbedingt, aber bis jetzt klappt es nicht.”

Aber auch die Schüler, die in allgemeinbildenden Schulen lernen können, sind nicht immer zufrieden. Neben den sprachlichen Barrieren fühlten sie sich in den Schulen häufig diskriminiert. Auch seien die infrastrukturellen Bedingungen nicht gut. “Wir mussten das Geld, das wir zum Essen bekommen haben, für das WLAN ausgeben“, sagte eine 17-jährige Geflüchtete zu den Interviewern des Sinus-Instituts, das die Befragungen für Unicef machte. Gleichzeitig wird deutlich, wie wichtig die Lehrer für viele Kinder sind. “Diese Lehrerin ist besser als die anderen”, sagte eine Neunjährige. “Sie ist die Beste. Ich habe zum ersten Mal so eine gute Lehrerin.“

Sebastian Sedlmayr, Leiter der Politik-Abteilung von Unicef, sagte Table.Media: “Die Bundesländer müssen gewährleisten, dass Kinder und Jugendliche Zugang zum Regelsystem, wie Kita, Schule und Ausbildung erhalten.” Dies müsse unmittelbar nach ihrer Ankunft in Deutschland geschehen – spätestens aber nach drei Monaten. Unterbringungsart oder Aufenthaltsstatus dürften dies keinesfalls behindern. Das Papier der Unicef trägt als Titel den Satz eines 15-jährigen Mädchens. Es gab über die Bedingungen in den Flüchtlingsunterkünften zu Protokoll: “Das ist nicht das Leben.” cif

“Die Bildungskrise braucht mehr öffentliche Aufmerksamkeit”, sagt Ludger Wößmann. Er ist der Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomik. “Es passiert viel zu wenig, um die Lerndefizite durch die Schulschließungen und den mangelhaften Digital-Unterricht in der Corona-Pandemie auszugleichen.” Das ifo-Zentrum, das Wößmann leitet, ist Teil des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung. Dementsprechend ist Wößmanns Blick auf Bildung ein ökonomischer. Der international renommierte Forscher untersucht, wie Bildungsgerechtigkeit und eine gezieltere Förderung von Schülerinnen und Schüler langfristig zu einer wachsenden Wirtschaft führen.

Wenn es um aktuelle Themen der Bildungspolitik wie Ganztagsschule und Inklusion geht, spricht Ludger Wößmann zwar von “honorigen Zielen” – doch er persönlich hätte diese Reformen nicht gefordert. Der Bildungsökonom hält einen klaren Fokus auf die Vermittlung der Basiskompetenzen in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften und die gezielte Förderung von Kindern aus benachteiligten Haushalten für wichtiger. Sowohl volkswirtschaftlich als auch für die Individuen. “Die Arbeitslosenquote in Deutschland ist aktuell gering”, sagt der Professor. “Bei der Gruppe ohne berufsqualifizierenden Abschluss liegt sie aber bei etwa 20 Prozent.” Wenn Wößmann am öffentlichen Diskurs teilnimmt, fordert er darum konkrete Maßnahmen, um die Abschlusschancen einkommensschwächerer Kinder zu verbessern.

Wößmann, aus einem Nicht-Akademikerhaushalt kommend, erhielt viel Unterstützung für eine Karriere zum Professor und Leiter des ifo-Zentrums für Bildungsökonomie. Doch auch der Zufall spielte eine Rolle. Ende der 1990er-Jahre, zur Zeit seiner Promotion in Kiel, waren gerade die Ergebnisse der TIMMS-Studie erschienen, die international vergleichbare Daten über die Mathekenntnisse einer Viertelmillion Schülerinnen und Schüler lieferte. “Mit Bildung hatte ich bis dahin wenig zu tun, doch die Ergebnisse waren spannend”, sagt er. “Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der Grundbildung in Fächern wie Mathematik und Naturwissenschaften und dem langfristigen Wachstum einer Volkswirtschaft.” Als Deutschland beim PISA-Test 2001 unterdurchschnittlich abschnitt, stand die Bildungspolitik unter Schock – und Wößmanns Expertise war auf einmal gefragt.

Nach Stationen an den Universitäten in Marburg, Canterbury und Kiel arbeitet der Ökonom heute an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wo er eine Professur für Volkswirtschaftslehre innehat und das ifo-Zentrum für Bildungsökonomie leitet. Im Institut fördert er exzellente Forschung, deren Ergebnis regelmäßig in den wichtigsten internationalen Fachzeitschriften erscheint. Auch eine Teilhabe an der öffentlichen Debatte ist ihm wichtig. Jüngst forderte er im Merkur einen “neuen PISA-Schock”. Die Reaktionen auf den PISA-Test 2001 hätten zwar zu deutlichen Verbesserungen geführt, aber 2019 stellte der überzeugte Empiriker fest, dass die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen seit fast zehn Jahren rückläufig waren. Corona verstärkte diesen Trend. “Wenn nicht bald gezielter gefördert wird, leiden nicht nur die Schulkinder, sondern langfristig auch die deutsche Wirtschaft” ist sich Wößmann sicher.

Während der Corona-Pandemie schlossen er und sein Team eine rund zehnjährige Studie zur Wirksamkeit von Mentoring ab. Sie konnten nachweisen, dass “abgehängte” Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien, die von Studierenden individuell begleitetet und gefördert werden, bessere Mathematiknoten, höhere Geduld und eine stärkere Arbeitsmarktorientierung zeigten. Ein Erfolg für Wößmann: 2021 fand sich der Begriff “Mentoring” auch im Koalitionsvertrag wieder. Marius Ochs

Research.Table. Forschungszulage: Klientelpolitik ohne Kontroverse. Nach der Koalitionseinigung bei der Kindergrundsicherung ist der Weg frei für das “Wachstumschancengesetz”. Darin sieht die Regierung vor, die Forschungszulage zu erhöhen. Damit gibt sie dem Druck der Verbände nach, hilft aber kurzfristig eher den Großen als den KMU. Mehr

Research.Table. Flugtaxis: Bedenken bei Sicherheit und Akzeptanz. Deutschland soll “Leitmarkt für Drohnen und Flugtaxis werden”, so will es das BMDV. Auch das DLR ist optimistisch, dass bemannte Drohnen ihren Platz im Verkehrssystem bekommen. Doch Sicherheitsaspekte und die mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung könnten dem entgegenstehen. Mehr

11. September 2023, 18.30 Uhr, online via Zoom

Online-Fachgespräch: Digitalpakt 2.0 – Update für die digitale Schule

Bei dieser Veranstaltung der grünen Bundestagsfraktion diskutieren nach einer wissenschaftlichen Einführung die niedersächsische Kultusministerin Julia Willie Hamburg mit Daniela Schneckenburger (Deutscher Städtetag) und Gudrun Wolters-Vogeler (Allgemeiner Schulleitungsverband). INFOS & ANMELDUNG

13. bis 15. September 2023, München

Jahrestagung: Bundesarbeitsgemeinschaft für Schulpraktische Studien

Wie können Schulpraktische Studien zur Professionalisierung angehender Lehrerkräfte beitragen? Diese Frage untersucht die BaSS auf ihrer 43. Jahrestagung unter dem Motto: “Lernpsychologische Aspekte in Schulpraktischen Studien – Volition, Emotion und Motivation als Gelingensbedingungen”. INFOS & ANMELDUNG

15. September 2023, 9:00 bis 16:30 Uhr, online

Bundeskongress: Schulleitung 2023

Der Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf dem Thema “Schule 2033: demokratisch – digital – nachhaltig”. In zwei Fachvorträgen geht es um die Zukunft der Schule in Zeiten von KI und ChatGPT und um Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. INFOS & ANMELDUNG

19. September 2023, 8:45 bis 18:30 Uhr, Graz

Seminar: E-Learning Tag 2023

Die Fachhochschule Joanneum blickt auf ihrem 22. E-Learning Tag auf die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Online-Lernens. Zusätzlich erstellen Teilnehmende im Zuge eines Planspiels eine Ideensammlung für einen modernen, zeitgemäßen (Bachelor-)Studiengang. INFOS & ANMELDUNG

28. und 29. September 2023, 12:00 bis 18:00 Uhr, New York

Symposium: Critical Stances towards AI

Das Weizenbaum-Institut thematisiert auf diesem Event den kritischen und selbstbestimmten Umgang mit digitaler Technologie im Hinblick auf KI. In den Panels geht es um ordnungspolitische Maßnahmen für die digitale Wirtschaft und um Vergangenheit und Gegenwart des kritischen Denkens über KI. INFOS & ANMELDUNG