“Die eigentliche Verliererin der Pisa-Studie des Jahres 2022 ist die Politik.” Das schreibt Christian Füller in seiner Analyse des zweiten Pisa-Schocks. Denn während die KMK im Jahr 2001 einen Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse Maßnahmen beschloss, ist von dieser Entschlossenheit 2023 wenig zu spüren. Warum das so ist? Mein Kollege hat einige gewichtige Gründe aufgeschrieben. Der einordnende Text ist zugleich der Auftakt unserer Pisa-Serie. In den nächsten Wochen werden wir Ursachen und Folgen der aktuellen Pisa-Studie näher beleuchten.

Eine zentrale Baustelle: die Föderalismusquerelen. Ein Thema, das auch Nina Stahr, Sprecherin für Bildung und Forschung der Grünen-Bundestagsfraktion, in einem Gastbeitrag für Table.Media benennt: “Wir verlieren uns im Klein-Klein des Bildungsföderalismus.” Da ist es ein Hoffnungsschimmer, dass es beim Startchancen-Programm im Januar eine Einigung geben soll.

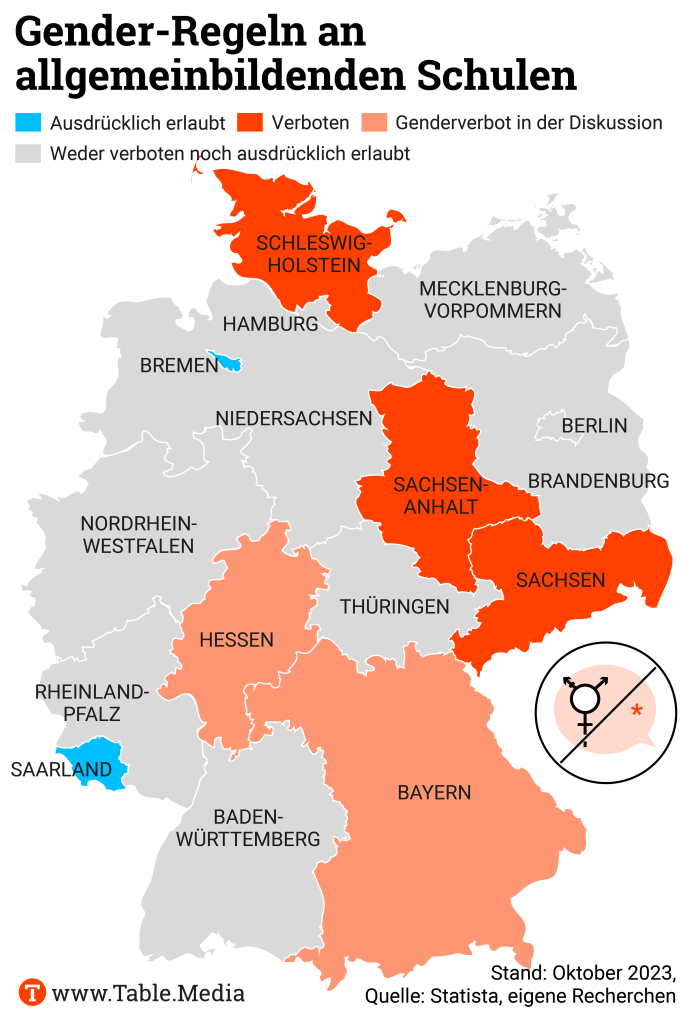

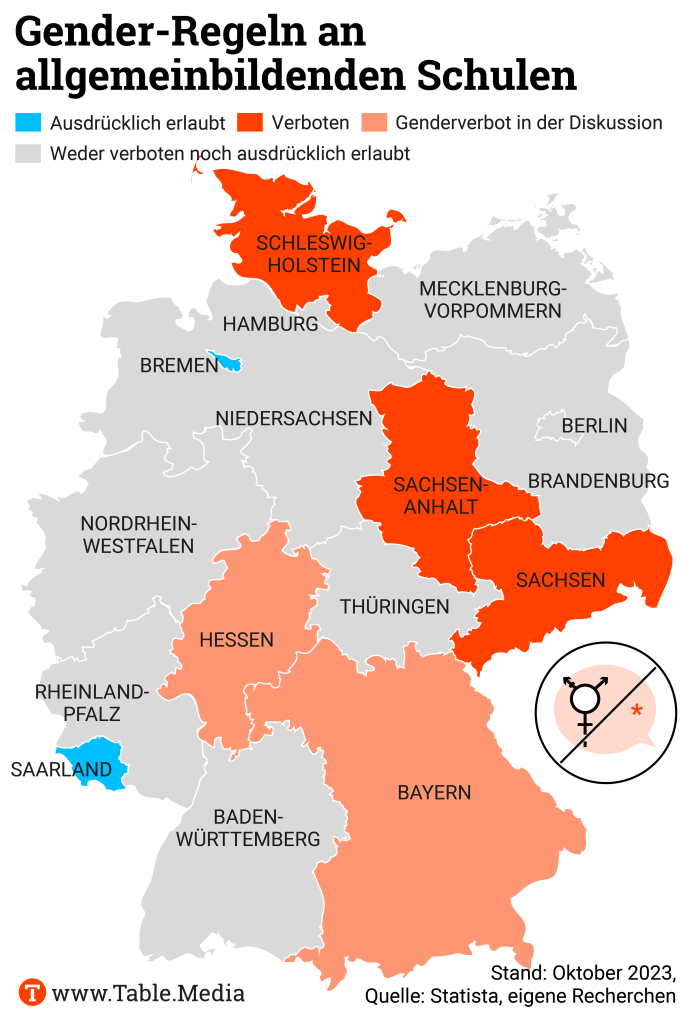

Wenig Einigkeit ist in absehbarer Zukunft beim Thema Gendern an Schulen zu erwarten. In Bayern und Hessen wird gerade besonders intensiv ein Genderverbot diskutiert. Meine Kollegin Vera Kraft gibt einen Überblick – inklusive einer schulrechtlichen Einordnung.

Zum Schluss lege ich Ihnen einen Werkstattbericht ans Herz: Meine Kollegin Anna Parrisius hat sich ein Bild davon gemacht, wie zwei Schulen Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgreich den Berufsweg ins Handwerk eröffnen. An der Stelle gibt es wenig Diskussionsbedarf: Das Programm ist vorbildlich, auch für Regelschulen.

Als die OECD am 4. Dezember 2001 dem deutschen Bildungssystem das Zeugnis ausstellte, führte das zu dem berühmten Pisa-Schock. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden die Ergebnisse des Schulvergleichs so frustriert aufgenommen wie im vermeintlichen Land der Dichter und Denker.

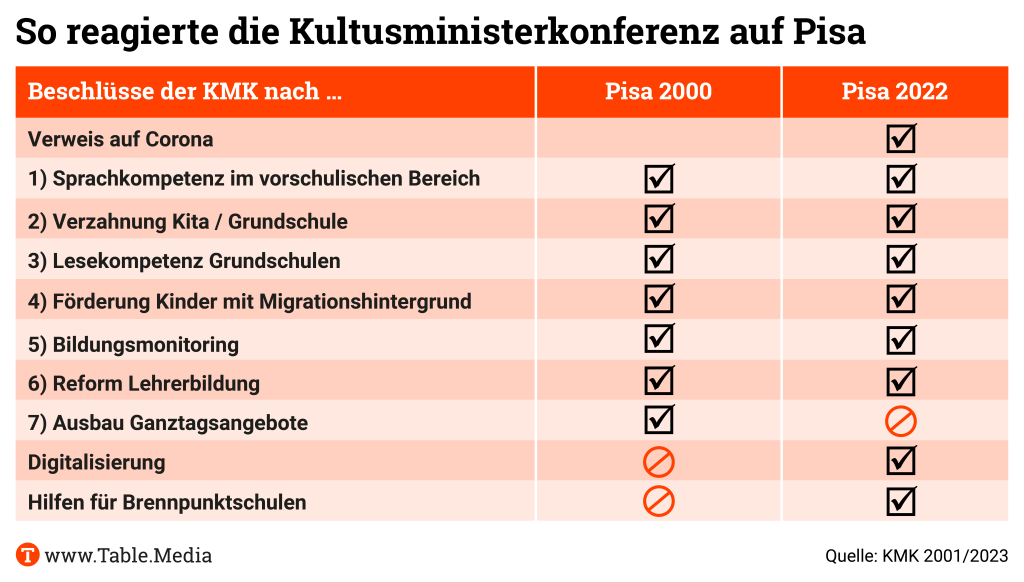

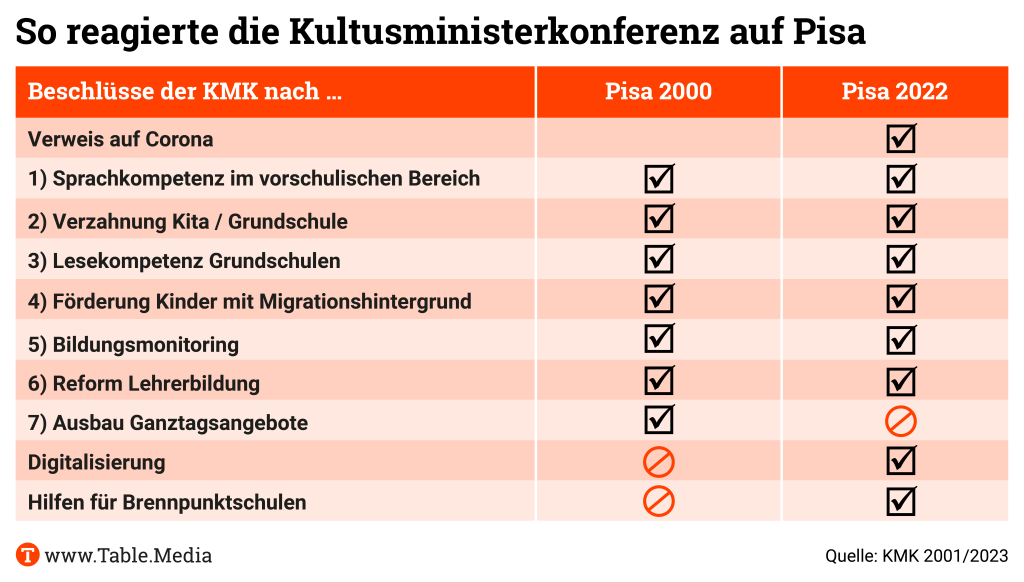

Der Schreck aber war zwiespältig: zum einen bekam das Land der Bildungsbürger schwarz auf weiß, dass seine Schulen leistungsschwach und sehr ungerecht sind. Zum anderen bewies die Konferenz der Kultusminister, dass sie gar nicht langsam wie eine Schildkröte ist, was man ihr gern unterstellte. Die KMK beschloss sofort sieben Handlungsfelder, auf denen die pädagogische Aufholjagd begonnen werden sollte. Der Beschluss trägt das Datum 5. Dezember 2001.

Den zweiten Pisa-Schock, ausgelöst durch die Veröffentlichung vergangene Woche, spürt die Nation diesmal nicht so schnell. Erst Schritt für Schritt wird ihr gewahr, dass ihre Schüler noch nie so schlecht waren wie heute. Ein Drittel der 15-Jährigen erreicht die Mindeststandards in Mathematik nicht – eine Horrornachricht für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in Zeiten des Fachkräftemangels.

Die politische Reaktion von heute ist mit der von damals nicht zu vergleichen. Die KMK ließ sich diesmal mehrere Tage Zeit, bevor sie eher am Rande einen Beschluss fällte. Jedenfalls nennt die Runde der Kultusminister es Beschluss. Obwohl es eher eine trotzige Rechtfertigung und Schuldzuweisung an die Adresse Dritter ist: Corona und die Zuwanderer sind schuld am Niedergang der deutschen Schule – so lauten die Äußerungen und so lässt es sich auch aus dem Maßnahmenkatalog ablesen.

Die eigentliche Verliererin der Pisa-Studie des Jahres 2022 ist die Politik. Denn Pisa misst nicht in erster Linie individuelle Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Auf dem Prüfstand steht die Leistungsfähigkeit eines Schulsystems – und damit auch die Bildungspolitik. Deswegen muss man mit dem Blick zurück konstatieren: Die Reaktion der Kultusministerkonferenz auf die erste Pisa-Studie war gar nicht so schlecht.

Die sieben Handlungsfelder (siehe Tabelle) trafen die richtigen Punkte – vom Schulform-Tabu abgesehen, dazu gleich mehr. Und sie hatten einen gewissen Erfolg. Denn sie waren keine simple Aufzählung, sondern beschrieben reale politische Maßnahmen der 16 Bundesländer. Zehn Jahre lang wurden die Ergebnisse danach besser. Die beiden Spitzenländer Bayern und Sachsen waren zwar immer noch weit entfernt etwa von den Provinzen Kanadas oder dem Stadtstaat Singapur. Aber die Zahl der Risikoschüler in Deutschland nahm langsam ab. Das konnten sich die Kultusminister auf die Fahnen schreiben.

Eine nachhaltige und dauerhafte Veränderung etwa zu weltbester Bildung trat allerdings nicht ein. Im Gegenteil. Die Pisa-Fieber-Kurve sackte ab 2011 wieder ab. Heute steht das Land von Wilhelm von Humboldt sogar noch schlechter da als 2001.

Liest man den vermeintlichen Beschluss der Kultusminister von vergangener Woche, dann ahnt man, woran das liegen könnte. “Die sieben Punkte des KMK-Beschlusses zu Pisa aus dem Jahr 2001 sind praktisch alle noch gültig – aber das ist keine gute Nachricht”, sagt etwa Dirk Zorn, der Direktor für Bildung der Bertelsmann-Stiftung. “Dahinter versteckt sich die Botschaft: Haben wir möglicherweise 20 Jahre verschenkt?”

Tatsächlich sind die Beschlüsse aus dem Jahr 2001 und die Pressemitteilung aus dem Jahr 2023 quasi identisch. Neu ist das Thema Digitalisierung – mit der Grußadresse an den Bund, “schnellstmöglich verbindliche Finanzierungszusagen” zu machen. Ähnlich verhält es sich mit dem Hinweis auf das sinnvolle Startchancen-Programm, das “als ein Baustein für Schulen in besonders herausfordernden Lagen schnellstmöglich” umzusetzen sei.

Allerdings bedeutet die Identität von sechs der sieben Handlungsfelder eben nicht, dass die Länder die damit verbundenen Aktionspläne konsequent und dauerhaft verwirklicht hätten. Beste Beispiele dafür sind

Die Sprachstandserhebungen namens Bärenstark, Delfin oder Deutsch+, nach der ersten Pisa-Studie aus dem Boden gestampft, fielen so niederschmetternd aus, dass die bereitgestellten Millionen für die frühe Sprachförderung schlicht nicht ausreichten. Die Minister passten die Lerngelegenheiten damals schnell den Budgets an. Das bedeutet, nur ein Bruchteil der radebrechenden Vierjährigen bekam wirklich ein effizientes Sprachtraining.

Ein ähnlicher Fall ist die Lehrerbildung. Nach Pisa setzten die Schulminister auf ein runderneuertes Lehrerstudium. Durchschlagend war man damit nicht – sonst hätten die Kultusminister vergangenen Freitag nicht ein 155 Seiten starkes Gutachten zur Lehrerbildung intensiv behandeln müssen.

Hier zeigt sich deutlich, was der Unterschied zwischen 2001 und 2023 ist: Damals hätte es die Riege der Kultusminister nicht wagen können, den Schwerpunkt auf die Lehrerbildung zu legen – und Pisa en passant per Pressemitteilung zu erledigen.

Aber der Blick allein auf die Kultusminister reicht nicht. Denn Bildungspolitik machen nicht nur die Länder. Auch auf Bundesebene ist der Vergleich zwischen 2001 und 2023 interessant.

Die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) startete nach Pisa, angetrieben von Bundeskanzler Gerhard Schröder, eine der folgenreichsten bildungspolitischen Kampagnen der Geschichte: Der Bund setzt das bis dahin teuerste Bildungsprogramm der Bundesrepublik in Gang, die Einführung von Ganztagsschulen im Wert von vier Milliarden Euro.

Das war eine in vielfacher Hinsicht einschneidende Veränderung. Gesellschaftlich – denn bis dahin galt die Halbtagsschule als Sonderfall in ganz Europa. Politisch – weil die Ganztagsschul-Kampagne zugleich Folgen hatte, die weit über Bildungspolitik hinausgingen. Sie war für den Wahlsieg von Rot-Grün im Jahr 2002 mitverantwortlich. Und sie machte Bund und Länder regelrecht zu feindlichen Akteuren. Denn die Union, allen voran Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU), wollte sich von Schröder und der SPD nicht noch einmal auf dem Feld der Kulturhoheit übertölpeln lassen. Das führte im Jahr 2006, Rot-Grün war gerade abgewählt, zur Föderalismusreform.

Dem Bund wurde mit dieser Reform grundsätzlich verboten, in die Schulen einzugreifen. Was heute als Dauerzank zur Aufführung kommt, ward damals geboren. Denn der Bund flog zwar offiziell aus der schulischen Bildung hinaus. Gleichzeitig aber zeigte sich schnell, dass die Länder ohne Bundesgeld schulisch oft wenig zustande bekommen. Die ermüdenden Querelen um Startchancen-Programm oder Digitalpakt sind also auf eine dialektische Art mit dem Pisa-Schock von 2001 verbunden.

Eine der wesentlichen Ursachen aber für die Schwäche des deutschen Schulsystems ist eine unterlassene Hilfeleistung. Es ist der historische deutsche Dauerbrenner der Schulformfrage. Die Kultusminister wollten im Jahr 2001 auf keinen Fall die dreigliedrige Schule zum Thema machen – obwohl Experten von überall aus der Welt darin die Ursache für die hohen Zahlen an Risikoschülern erkannten.

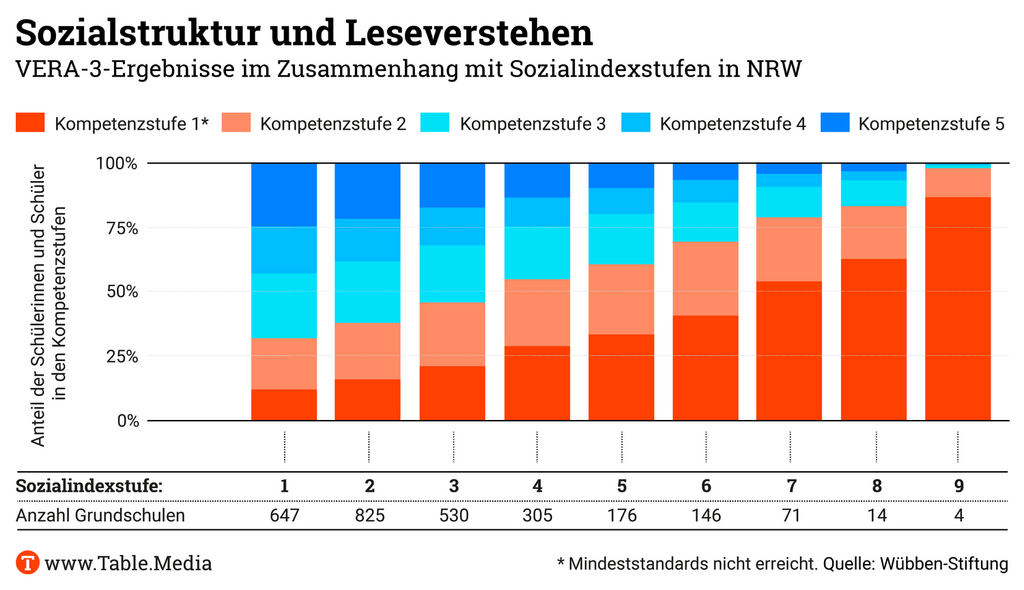

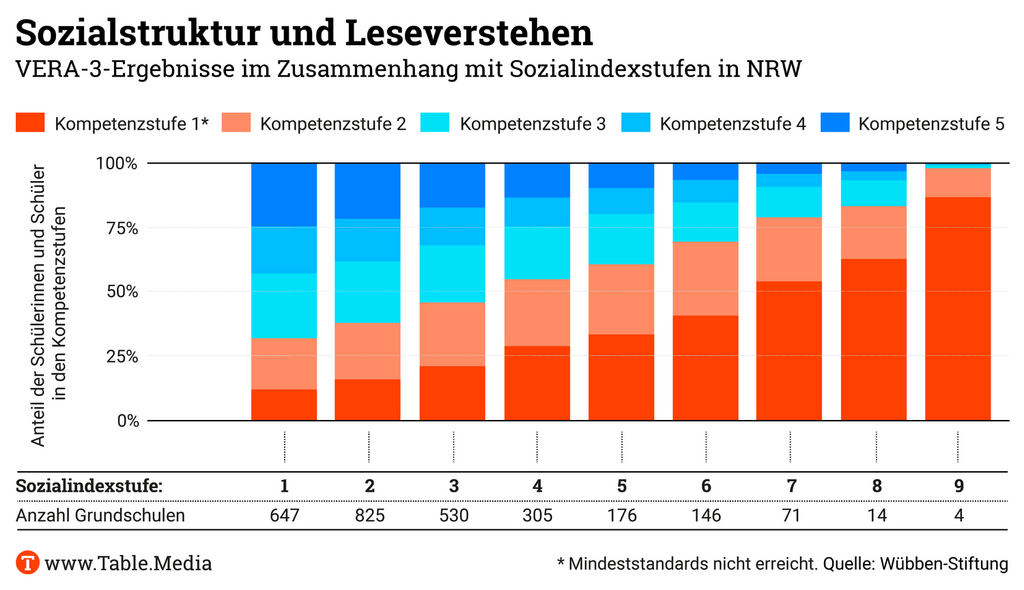

Inzwischen hat die Wübben-Stiftung mit einer Grafik anschaulich gezeigt, wie Sozialstruktur und Leistung zusammenhängen: In Nordrhein-Westfalen gibt es Grundschulen, in denen zwischen 50 und 80 Prozent der Schüler die Mindeststandards nicht erreichen. Sie lernen in jenen Brennpunktschulen, die das deutsche Pisa-Ergebnis so stark beeinflussen.

“An dem Bedarf dieser Schulen muss Politik notwendig ansetzen“, sagt Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben-Stiftung. “Für die Schülerinnen und Schüler braucht es einen klaren Fokus auf die Vermittlung basaler Kompetenz – und Achtsamkeit für die sozial-emotionalen Bedürfnisse dieser Kinder.”

Das Startchancen-Programm greift diesen Missstand auf – im 23. Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Pisa-Studie. Aber es ist genau wie damals mit den Sprachstandstests für Vierjährige. Die Politik hilft nicht etwa allen betroffenen Schulen – sondern nur einem Bruchteil.

Das ist die Quintessenz von 22 Jahren Pisa-Politik: zu wenig, zu spät, zu eklektisch.

Anfangs ging es Sonderschullehrerin Claudia Bielefeld darum, Schüler ihrer achten Klasse vor der Arbeitslosigkeit zu bewahren. Viele waren gehörlos, hatten schlechte Schulnoten. “Sie waren mir ans Herz gewachsen. Ich dachte: Das könnten so gute und treue Mitarbeiter sein.” Bei ihren jetzigen Schülern ist die Lehrerin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Stegen optimistischer, dass diese eine Chance auf eine Lehrstelle haben. Aber Bielefeld sieht ein neues Problem, das Jugendliche auch ohne Förderbedarf betrifft: Viele seien orientierungslos, unmotiviert. Sie hört von Azubis, die abbrechen, weil sie im Betrieb nicht ihr Handy nutzen dürfen. Die Pädagogin begleitet daher bis heute regelmäßig Schüler in Lehrwerkstätten und Betriebe – inzwischen im zehnten Jahr.

Am Freitag erhielt Bielefeld für ihr Programm “Schule geschafft” den Förderpreis “Verein(t) für gute Kita und Schule” der Stiftung Bildung. Den Preis teilt sie sich mit Philipp Kahlke, Konrektor der Mooswaldschule Freiburg, die sich an Kinder mit emotionalen und sozialen Entwicklungsschwierigkeiten richtet. Die Stiftung zeichnete in diesem Jahr Schul- und Kitaprojekte aus, die “die Begeisterung für das Handwerk wecken”.

Bei “Schule geschafft” lernen immer zehn Schüler im Laufe eines Schuljahres an die 15 Berufe kennen, von jeder der beiden Schulen kommen fünf Jugendliche. Die meisten gehen in die achte Klasse und streben den Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife an. Immer mittwochs steht für sie von 8.30 bis 15 Uhr praktische Berufsorientierung auf dem Plan. Bis zu drei Mittwoche sind für einen Beruf eingeplant. Da die Schulen mit der Handwerkskammer kooperieren, liegt ein Schwerpunkt auf Handwerksberufen. Die Schüler gehen aber auch in die Uniklinik oder begleiten einen Förster.

Immer geht es um konkrete Projekte: Mit einem Schreinermeister bauen die Jugendlichen einen Hocker – angefangen vom Baum, den sie mit fällen. Im Hotel lernen sie die Arbeit im Housekeeping oder an der Rezeption kennen. Mit dem Zimmerermeister sind sie schon auf dem Dach gewesen – gesichert, versteht sich. Um mitzumachen, müssen sich die Jugendlichen bewerben, Lebenslauf und Motivationsschreiben einreichen und ein Auswahlgespräch führen. “Die Idee ist, die Schüler möglichst viel praktisch machen zu lassen”, sagt Bielefeld.

Zimmerermeister Johannes Ott lobt das Programm für seinen niedrigen Betreuungsschlüssel. Der Meister bildet Lehrlinge an der Gewerbeakademie Freiburg aus, die die überbetriebliche Ausbildung im Handwerk verantwortet. Seit Jahren gibt er Schülern von “Schule geschafft” Einblick in Bauberufe. Anders als bei Berufsorientierungsprogrammen, bei denen an die 30 Jugendliche in seiner Werkstatt stehen, könne er bei “Schule geschafft” individuell fördern – denn da hat er nur zehn Schüler.

Am Ende des Praxistags setzen sich Bielefeld und ihr Kollege mit dem Ausbilder für eine Kompetenzanalyse zusammen. Wie haben die Schüler durchgehalten? Woran müssen sie noch arbeiten? “Das teilen wir den Eltern dann auch mit.”

Am Ende des Kurses erhalten die Jugendlichen ein zusammenfassendes Zertifikat. Es weist auch aus, wie sich die Jugendlichen in den verschiedenen Berufen bewährt haben. “Wir hoffen, es senkt für Betriebe die Hemmschwelle, einen Jugendlichen mit Förderbedarf aufzunehmen”, sagt Bielefeld. Tatsächlich hätten inzwischen viele ehemalige Teilnehmer eine Ausbildung gefunden, manche sogar den Meister gemacht.

So auch ein Jugendlicher, bei dem alle jede Hoffnung aufgegeben hatten. Eine Zeit lang war er jedes Wochenende im Gefängnis, weil er wieder unentschuldigt geschwänzt hatte und die anschließenden Polizeieinsätze nicht zahlen konnte. “Zum Praxistag ist er aber immer gekommen und hat dort gemerkt, dass er etwas kann und dass es ihn und seine Eltern stolz macht, wenn er etwas mit den Händen schafft”, sagt Bielefeld. Danach sei er auch wieder zur Schule gekommen – weil er eine Ausbildung beginnen wollte.

Berührt hat Bielefeld auch die Geschichte eines Schülers, dem Mathe und Deutsch schwerfielen. Er wurde bei der Geburt nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt. “Er stand immer im Schatten seines großen Zwillingsbruders.” Bis der Schüler beim Goldschmied den besten Ring schmiedete. Heute sei er Feinwerkmechaniker.

Im Lehrplan vorgesehen ist der Praxistag nicht, Bielefeld und ihr Kollege konnten für ihn aber alle Stunden für Berufsvorbereitung und zwei Praktika-Wochen zusammennehmen. Nachahmer gibt es noch nicht. Dabei sei das Interesse groß, auch an Regelschulen. “Es braucht engagierte Lehrer, die Ausbilder und Betriebe finden“, sagt Bielefeld. Und das Projekt müsse finanziert werden. 13.000 Euro sind es bei “Schule geschafft” im Jahr, der größte Posten sind mit 9.000 Euro Honorare für die Ausbilder. Die Bundesagentur für Arbeit fördert das Projekt zu 30 Prozent, den Rest finanzieren Spender und der Hauptsponsor, die Wilhelm Oberle-Stiftung. Dazu kommen Preisgelder wie jetzt 5.000 Euro von der Stiftung Bildung. Damit mehr Schulen einen Praxistag machen können, bräuchte es Bielefeld zufolge mehr Geld vom Staat.

Handwerksmeister Ott findet: Vom Programm profitieren auch die Ausbilder. “Meister erlangen die Lehrbefähigung, obwohl sie sich nur zwei Wochen lang theoretisch mit Pädagogik auseinandersetzen.” In seinen Augen bräuchte es verpflichtende Praxiserfahrungen. “Über ‘Schule geschafft’ konnte ich lernen, Jugendliche zu motivieren und verständlicher zu erklären”, sagt Ott. “Ich weiß jetzt auch, was ich tun kann, wenn ein Schüler ausrastet, und habe sogar etwas Gebärdensprache gelernt.” Er traue sich daher eher zu, Lehrlinge aufzunehmen, die noch mehr an die Hand genommen werden müssen.

Die neuen Pisa-Ergebnisse waren ein Schock, mit dem jeder rechnen musste. Wo ein dysfunktionaler Bildungsföderalismus auf fehlende Lehrkräfte und marode Schulen trifft, ist an Schulentwicklung, Unterrichtsqualität und Bildungsaufstieg nicht zu denken. Wer das ändern will, muss mit vereinten Kräften die Strukturen verändern und Ressourcen organisieren. Ein “Weiter-so” können wir uns nicht leisten – auch im volkswirtschaftlichen Sinne. Wir brauchen Umbrüche in der Bildungspolitik. Und zwar mehrere: ad hoc genauso, wie mittel- und langfristig gedacht.

Kurzfristig müssen sich Bund und Länder beim Startchancen-Programm endlich am Riemen reißen. Dass in der Woche der Pisa-Ergebnisse die Verwaltungsvereinbarung hierfür nicht unterschrieben werden konnte, war die denkbar schlechteste Reaktion auf den Pisa-Schock. Um den Start zum Schuljahr 2024/25 zu ermöglichen, muss es nun schnell gehen.

Das Startchancen-Programm wird den nächsten Pisa-Schock nicht allein verhindern. Aber es setzt genau dort an, wo es nötig ist: An Schulen mit besonderen Bedarfen, die Mittel evidenzbasiert verteilt, fokussiert auf Grundschulen und Basiskompetenzen. Und es ist ein Symbol für ein neues gemeinsames Handeln.

Das Startchancen-Programm zeigt im Kleinen, was wir auch im Großen brauchen. Das Programm hat ein ambitioniertes Ziel: die Zahl der Schüler:innen, die die Mindeststandards in Mathe und Deutsch verfehlen, zu halbieren.

Welche Ziele aber hat unsere Bildungspolitik, welche Vision? Das ist leider oft nicht klar. Es fehlt eine gemeinsame, ressortübergreifende bildungspolitische Strategie von Bund, Ländern und Kommunen: eine Verständigung auf gesamtstaatliche Bildungsziele und ein Fahrplan, wie man dort hinkommt, ein kontinuierliches Monitoring und eine wissenschaftliche Evaluation.

Dabei müssen wir uns auch von einem eingeschränkten Verständnis von Bildungspolitik lösen. Es geht nicht nur um Schulpolitik. Vielmehr muss Bildungspolitik auch als Familien-, Sozial-, Wirtschafts-, Migrations- und auch als Demokratiepolitik verstanden werden. Aktuell verlieren wir uns aber im Klein-Klein des real existierenden Bildungsföderalismus.

Ein echter Bildungsgipfel im März dieses Jahres und ein ernsthaft aufgesetzter vorbereitender Prozess wäre die Chance gewesen, Antworten auf diese Fragen zu erarbeiten und einen Aufbruch einzuleiten. Stattdessen hat das BMBF dieses wichtige Koalitionsprojekt so lange verschleppt, bis der ursprüngliche Gipfel zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Bildungsforschungstagung zusammengeschrumpft war. Ein bildungspolitischer Aufbruch mit notwendigen Debatten über Struktur- und Finanzierungsfragen war das nicht.

Zur Erinnerung: Beim Dresdner Bildungsgipfel 2008 wurde das Ziel ausgerufen, die staatlichen Ausgaben für Bildung auf zehn Prozent des BIPs zu erhöhen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und das rächt sich nun. Um die nun nötigen massiven Investitionen in Bildung zu ermöglichen, gibt es einen einfachen Hebel: den Abbau klimaschädlicher Investitionen! Wir müssen uns auch als Koalition entscheiden, was uns wichtiger ist: das Dienstwagenprivileg oder die Digitalisierung unserer Schulen?

Immerhin ist zu begrüßen, dass die KMK ihre Strukturen evaluiert hat – nun gilt es, auch Schlüsse zu ziehen. Um etwa dem grassierenden Lehrkräftemangel zu begegnen, darf auch ein Staatsvertrag, der Zielzahlen für die Lehrkräfteausbildung an Hochschulen verbindlich festlegt, kein Tabu sein. Ebenso müssen wir anhand des Artikels 91b Grundgesetz eine Debatte über die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Bildungsföderalismus führen.

Die Verfassungsfrage stellt sich auch im Zusammenhang mit dem Digitalpakt 2.0. Denn die bisherige rechtliche Grundlage birgt Nachteile. Dass wir den Nachfolgepakt brauchen, ist unbestritten. Die Schulen und Schulträger brauchen endlich Verlässlichkeit.

Denn eine klügere Nutzung der Digitalisierung und insbesondere von Künstlicher Intelligenz wäre ein Gamechanger: Insbesondere im Bereich der Kompetenzstandsmessung können gute Apps den Lehrkräften helfen, Schüler:innen gezielter zu fördern, und damit den Abwärtstrend bei Leistungsvergleichen stoppen.

Auch KI-gestützte Administrationssysteme oder Unterstützung im Bereich der Unterrichtsvorbereitung können Lehrkräfte deutlich entlasten und geben damit Ressourcen für die Arbeit mit Schüler:innen frei. Für die Lernenden gibt es große Potenziale im Bereich individualisierter Lernanwendungen, die auf den persönlichen Lernfortschritt gezielt eingehen. Außerdem kann KI bessere Möglichkeiten zur Inklusion von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen schaffen.

KI allein ist kein Allheilsbringer. Es bedarf einer strikten Regulierung, durch Aus- und Weiterbildung geschulte Lehrkräfte und einer möglichst länderübergreifenden Strategie. Gut, dass sich die KMK hierzu auf den Weg gemacht hat – jetzt muss sie auch zügig liefern.

Seit dem ersten Pisa-Schock sind mehr als 20 Jahre vergangen – und doch hat sich kaum etwas geändert. Wenn wir Deutschland zukunftsfähig halten wollen, müssen wir jetzt in die Bildung investieren – und endlich neue Wege gehen!

Selbst die bayerische Kultusministerin war überrascht. Markus Söder (CSU) hatte bei seiner ersten Regierungserklärung nach der Wahl angekündigt, die bayerische Regierung wolle Gendern in Schule und Verwaltung verbieten. Kultusministerin Anna Stolz wusste über dieses Vorhaben wohl nicht Bescheid, wie die Süddeutsche Zeitung zuvor berichtete. Lehrer- und Elternverbände kritisierten diesen Vorstoß; AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner freute sich hingegen, dass Söder einige Ausschnitte aus dem AfD-Wahlprogramm übernommen habe.

Völlig neu ist der Vorstoß in Bayern jedoch nicht: In Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es bereits ein “Genderverbot”. Beamten und Schülern ist es demnach nicht gestattet, Sonderzeichen wie das Sternchen oder ein Binnen-I zu verwenden. Paarformen wie Schülerinnen und Schüler und geschlechtsneutrale Formen wie Lehrkräfte sind weiterhin erlaubt und in Sachsen sogar empfohlen. Andere Genderformen bewertet Sachsen in Aufsätzen als Fehler. Sachsen-Anhalt lässt bei der Bewertung der Texte etwas mehr Spielraum. In Hessen planen CDU und SPD nach den Sondierungen ebenfalls ein Genderverbot an Schulen und Universitäten.

“Aktuell gibt es sehr widersprüchliche Handhabungen, wie geschlechtergerechte Sprache umgesetzt werden soll”, sagt Michael Wrase, Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Manche Länder beschließen oder diskutieren Verbote. In anderen Bundesländern wie Berlin gibt es dagegen zumindest für amtliche Schreiben die klare Anweisung, geschlechtergerechte Formulierungen zu nutzen.

“Schul- und Kultusministerien können Verwaltungsvorschriften machen, die den Umgang mit Sprache betreffen, etwa zu den Rechtsschreibregeln“, sagt Wrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Schülern das Gendern als Fehler anzustreichen, sieht Wrase jedoch als “rechtlich sehr problematisch” an. Denn: “Das greift zu sehr in die persönlichen Freiheiten der Schülerinnen und Schüler ein.”

Ob und wie gegendert werden soll, beschäftigt auch den Deutschen Rat für Rechtschreibung. Im Sommer beschloss er, Gendersonderzeichen zwar nicht ins amtliche Regelwerk aufzunehmen, empfahl aber, sie zu tolerieren. Einig war man sich lediglich in dem Punkt, dass alle Menschen mit geschlechtergerechter Sprache angesprochen werden sollen.

Im Grundgesetz ist festgeschrieben, dass niemand aufgrund des Geschlechts diskriminiert werden darf, sagt Wrase vom WZB. Gendergerechte Sprache zu verwenden, verstoße damit nicht gegen das Neutralitätsgebot von Schulen. Im Gegenteil, es entspreche den Werten des Grundgesetzes, sagt Wrase. Es gibt allerdings verschiedene theoretische Auffassungen, etwa inwiefern die Verwendung der männlichen Form generell geschlechterdiskriminierend ist. “Geschlechtergerechte Sprache darf verlangt werden, aber es darf niemand zu einer bestimmten Form des Genderns gezwungen werden”, sagt Wrase. Aber solch einen Zwang gebe es an Schulen auch nicht.Vera Kraft

Das Startchancen-Programm für 4.000 Brennpunktschulen ist auf der operativen Ebene offenbar weiter als bisher angenommen. Wie Table.Media aus Verhandlungskreisen erfuhr, sind die Unterhändler der verschiedenen Parteien (SPD-regierte Länder, CDU-regierte Länder und Bund) bereits auf der Zielgeraden. Im Moment feilten die Verhandler an den letzten Details, lediglich die Kompensationsmöglichkeiten der Länder seien noch offen. Das Papier solle im Januar unterzeichnet werden. Es bestehe aber kein Zweifel, dass die ersten 1.000 Schulen ab August Geld bekommen.

Wie berichtet, fließen Startchancen-Mittel an Schulen in Brennpunkten für bauliche Maßnahmen, Budgets für Schulleiter und Mittel für multiprofessionelle Teams. Das Programm soll jährlich mit einer Milliarde Euro vom Bund und einer zusätzlichen Milliarde von den Ländern finanziert werden. Der Grund, warum das Papier nicht mehr vor Weihnachten fertig werden wird, liege allein am Umfang der getroffenen Vereinbarungen. Auch aus der Gruppe der politischen Verhandlungsführer wurde auf Nachfrage bestätigt, “dass das Programm jetzt durch ist.” Vom Bund erfuhr Table.Media, dass die Verwaltungsvereinbarung noch im Dezember an die Länder gesandt und im Januar unterschrieben werde. Die Paraphierung durch die Länder könne bis März dauern, vermutet Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe.

Eine Person aus dem operativen Verhandlungsteam sagte Table.Media, das Programm sei in trockenen Tüchern. Der letzte offene Punkt seien die Kompensationsmöglichkeiten der Länder. Das sind Bildungsausgaben aus eigenen Länderprogrammen, die als Beiträge für die hälftige Co-Finanzierung gelten können. “Das ist aber nur noch etwas für Connaisseure”, sagte die Person aus dem Verhandlungsteam. Dem Beginn des Startchancen-Programms im kommenden Schuljahr stehe dann nichts mehr im Wege.

Die Möglichkeit, die Startchancen an die Verabschiedung eines Digitalpakts II zu knüpfen, gilt als nicht durchsetzbar. Eine Unterschriftsverweigerung durch die Länder sei nach den verheerenden Ergebnissen der Pisa-Studie in der Öffentlichkeit nicht durchzuhalten, hieß es. Tatsächlich steht in der Mitteilung der Kultusminister zum Pisa-Desaster: “Um Schülerinnen und Schüler aus Risikolagen (…) gezielt zu fördern, ist es zwingend notwendig, dass das von Bund und Ländern geplante Startchancen-Programm als ein Baustein für Schulen in besonders herausfordernden Lagen schnellstmöglich umgesetzt wird.” Blockade hört sich anders an. Christian Füller

Deutsche Entscheidungsträger stellen der Bundesregierung ein katastrophales Zeugnis in puncto Bildungspolitik aus. Nur rund 6,4 Prozent von ihnen attestieren der Ampel dafür eine eher hohe Lösungskompetenz – und gerade einmal 0,8 Prozent eine wirklich hohe Lösungskompetenz. Noch schlechter in der Bewertung schneidet lediglich die Politik für den digitalen Infrastrukturausbau ab. Hier sehen nicht einmal 0,6 Prozent eine hohe Lösungskompetenz.

Das geht aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der über 3.000 hochrangige Interessensvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus der Wissenschaft und der Verwaltung. Sie verteilen sich auf verschiedenste Branchen.

Deutliche Kritik übten die Befragten auch an Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die FDP-Politikerin hat gerade einmal bei rund 4,8 Prozent der Befragten die Erwartungen an ihre Leistung in der ersten Hälfte der Legislaturperiode übertroffen oder zumindest eher übertroffen.

Damit landet sie auf dem drittletzten Platz der Ministerriege. Auf einer Skala von eins bis fünf, von einerseits enttäuschten und andererseits übertroffenen Erwartungen, kommt Stark-Watzinger auf einen Mittelwert von 2,13. Darunter liegen nur Bauministerin Klara Geywitz (SPD) mit 2,05 und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit 1,96. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt als Spitzenreiter auf einen Wert von 3,86.

Gleichzeitig halten die Entscheiderinnen und Entscheider die stark föderal geprägte Bildungspolitik für kaum entscheidend bei der nächsten Bundestagswahl. Nur knapp ein Viertel der Befragten misst dem Thema eine hohe oder eher hohe Bedeutung zu. Nur bei der Agrarpolitik liegt dieser Wert mit gut zehn Prozent noch niedriger.

Die Beratungsfirma Prognos rechnet damit, dass es im Ganztag bis 2026 noch 470.000 zusätzliche Betreuungsplätze braucht. Ab dann wird der Ganztagsanspruch für Grundschüler schrittweise eingeführt – er gilt zunächst für Erstklässler und wird jährlich ausgeweitet. Das geht aus dem ersten Bericht der Bundesregierung über den Ganztagsausbau hervor, zu dem sie seit diesem Jahr verpflichtet ist (zum Download). Er soll ab jetzt jährlich erscheinen. Federführend verantwortet ihn das Bundesfamilienministerium.

Beauftragt hat die Bundesregierung für den Bericht die Beratungsfirma Prognos gemeinsam mit dem Institut für Theorie und Empirie des Sozialen (ITES). Sie haben für den Bedarf ab 2026 zwei Szenarien entworfen. Konservativ gerechnet kommen sie auf ein nötiges Plus von 393.000 Plätzen ab 2026, großzügig geschätzt auf 545.000 zusätzliche Plätze. Im Mittel sind das 470.000 Plätze.

Allerdings, heißt es im Bericht, sind die Berechnungen mit Unsicherheiten behaftet. Bisherige Statistiken bildeten den Bestand und die Inanspruchnahme und von Ganztagsangeboten “nur näherungsweise ab”. Ab 2024 soll es eine neue Statistik geben, die die Datenlage verbessert.

Den Ausbau verstärken müssen vor allem die westdeutschen (Flächen-)Länder. 2022 überstieg der Bedarf nach einer Ganztagsbetreuung die tatsächliche Inanspruchnahme bundesweit bereits um 18 Prozent. Die größten Lücken wiesen Schleswig-Holstein (24 Prozent) und Bayern (23 Prozent) auf. Vergleichsweise gut sah es in Hamburg (1 Prozent), Thüringen und Sachsen (jeweils 5 Prozent) aus.

Trotz des erheblichen Ausbaubedarfs schreiben die Autoren, dass bisherige Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zeigen, dass das Projekt noch “gemeinsam gelingen kann”. Eine Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft im November war pessimistischer ausgefallen. Anna Parrisius

Die CDU will, dass die Schulsysteme in Deutschland besser aufeinander abgestimmt und vergleichbar sind. Das schreibt die Partei im Entwurf ihres Grundsatzprogramms 2024 im Abschnitt “Gute Bildung ein Leben lang”. Erreichen wollen die Christdemokraten dieses Vorhaben über ein “Kooperationsgebot zwischen den Ländern”. Auch eine Reform der Kultusministerkonferenz strebt die Partei an. Wie genau sie aussehen soll, wird in dem 71-seitigen Papier nicht konkretisiert. Derzeit läuft ein von der KMK selbst initiierter Reformprozess.

“Es braucht eine klare Aufbruchstimmung, für die alle Ebenen eng zusammenarbeiten”, sagte Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zu Table.Media. “Als CDU sind wir bereit, an die Strukturen der bildungspolitischen Zusammenarbeit in Deutschland ranzugehen.”

Wenn es nach dem CDU-Programm geht, sollen Kitas und Kindergärten künftig stärker mit der Schule verzahnt werden. So sollen die Länder verpflichtende, institutionenübergreifende Bildungspläne einführen. Qualitativ hochwertige Kindertagesstätten und Kindergärten seien neben der Familie “die zentralen Orte, wo unsere Kleinsten Bildung erfahren”, heißt es.

Hier fordert die Partei auch, dass jedes Kind im Alter von vier Jahren einen Sprachtest absolvieren muss. Wird ein Förderbedarf festgestellt, sollen die Kinder “zur Teilnahme an einem vorschulischen Programm in einer Kindertagesstätte, einem Kindergarten oder einer Vorschule verpflichtet werden”.

Insbesondere Hamburg verfolgt diese Strategie seit vielen Jahren. Das bayerische Kabinett hat jüngst ebenfalls die Einführung verpflichtender Sprachtests beschlossen. “Wir müssen viel früher ansetzen”, sagt Jarzombek, damit kein Kind verloren gehe.

Das Entwurfspapier, das vom Parteivorstand Mitte Januar offiziell beschlossen werden soll, zielt außerdem auf die Aufwertung von Ausbildungsberufen. “Wir wollen, dass Ausbildungsberufe die gleiche Wertschätzung wie akademische Berufe erhalten.” Dazu brauche es ansprechende und moderne Berufsschulen.

Die Digitalisierung an den Schulen, die zuletzt auch sehr kritisch diskutiert wurde, will die Partei als Chance begreifen. Dieses Ziel muss sie in den kommenden Wochen und Monaten mit Leben füllen, ebenso wie diese Ankündigung: “Wir setzen (…) auf eine neue Erziehungspartnerschaft zwischen Bildungseinrichtungen und Eltern.” Klarer ist demgegenüber diese Forderung: “Wir treten dafür ein, dass Religionsunterricht in allen Ländern zum Kanon der Pflichtfächer zählt.” Holger Schleper

Das Sprachmodell ChatGPT wird künftig auch in Niedersachsen für Lehrkräfte zugänglich sein. In einem Pilotversuch wird die KI-Version der Leipziger “Schulverwalter” für rund 60 Lehrkräfte freigeschaltet. Das Kultusministerium teilte auf Anfrage mit, dass dabei ein Netzwerk von Lehrerinnen und Lehrern entstehen soll. Bislang gewähren die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt eine gepufferte Version von ChatGPT. Die Arbeitsgruppe zu künstlicher Intelligenz der KMK hatte eben erst beschlossen, eine weitere Handreichung für ChatGPT zur entwickeln – aber noch keinen Zugang für die Lehrkräfte zu eröffnen.

In einer Mitteilung aus dem Hause der Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) heißt es nun: “Die Teilnehmenden erproben die Nutzung von KI-gestützten Sprachmodellen im Unterricht mit den Schwerpunkten Lern-, Aufgaben- und Prüfungskultur.” Es sollen Einsatzszenarien identifiziert, evaluiert und als Open Educational Resources (OER) dokumentiert werden. OER bedeutet, dass jede Lehrkraft auf die offenen Materialien kostenlos zugreifen kann.

Initiator des gedrosselten KI-Experiments ist ein Lehrer und Fortbildner aus dem NLQ, dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Das Projekt steht schrittweise auch für weitere Lehrer offen. Auf die Frage, ob eine Ausweitung auf die gesamte Lehrerschaft des Landes vorgesehen ist, erhielt Table.Media keine Antwort. Julian Dorn von den Schulverwaltern sagte Table.Media, dass für das Projekt auch Fortbildungen für Lehrkräfte vorbereitet werden.

Die weitere Öffnung der über einen Chatbot gesteuerten Künstlichen Intelligenz folgt einem typischen Prinzip der Kultusministerkonferenz. Noch vorvergangene Woche hatte es geheißen, dass sich “die Länder im kommenden Jahr auf einen gemeinsamen Rahmen einigen” wollten. Wenige Tage später bahnt sich die KI den Weg gewissermaßen selbst in weitere Schulen. In Niedersachsen gehört auch nicht nur ChatGPT von OpenAI zum Versuchslabor. Der Leipziger Dienstleister stellt über sein Tool SchulKI auch den Zugang zu anderen großen Sprachmodellen her. Christian Füller

In ihrem kürzlich veröffentlichten Gutachten spricht sich die Ständige Wissenschaftliche Kommission (SWK) für eine Weiterentwicklung der Lehrerfortbildungen aus, unter anderem in Form einer Fortbildungsverpflichtung von 30 Stunden pro Jahr. Die Empfehlungen zielen auf mehr Einheitlichkeit und Qualität bundesweit ab. Und tatsächlich gibt in den Ländern aktuell teils große Unterschiede, das zeigt eine exklusive Abfrage von Table.Media.

In allen Ländern besteht eine Fortbildungspflicht. Der vorgeschriebene Umfang variiert jedoch. In Hamburg und Bremen sind Lehrkräfte verpflichtet, sich 30 Stunden im Jahr fortzubilden. Zehn Stunden im Jahr sind es in Berlin. Noch weniger fordert Bayern: zwölf Tage in vier Jahren. Die restlichen Länder beziffern keinen Umfang. Aus Thüringen heißt es, die Vorschriften müssten flexibel sein, damit der Unterricht sichergestellt sei.

Überall wählen Lehrkräfte in der Regel selbst, zu welchen Themen sie sich weiterbilden. Die Schulleitung kann bei Bedarf jedoch eine Teilnahme an bestimmten Fortbildungen verpflichtend anordnen. Die Länder nehmen zudem Einfluss auf das Angebot: Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium teilt mit, dass es gemeinsam mit dem Pädagogischen Landesinstitut Schwerpunkte festlegt. Dabei würden aktuelle Bedarfe der Schulen, bildungspolitische Schwerpunkte und der aktuelle Forschungsstand berücksichtigt. Acht weitere Länder gaben an, übergeordnete Themenschwerpunkte, wie Digitalisierung oder Inklusion, bei der Planung ihres Fortbildungsangebots zu bedenken.

Lesen Sie auch hier, wie ein bundesweites Fortbildungsprojekt aussehen kann.

In der überwiegenden Mehrheit der Bundesländer sind die Schulleitungen für die Kontrolle der Weiterbildungspflicht verantwortlich. Bei der Frage, welche Konsequenzen ein Verstoß hat, bleiben die meisten Länder auf Anfrage jedoch unkonkret. Bayern und Berlin gaben an, ein Verstoß fließe in die dienstrechtliche Beurteilung ein. Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern teilen mit, dass ein Verweis oder eine Geldbuße möglich ist. Das bayerische Kultusministerium hält solche Maßnahmen dahingegen für unnötig – aufgrund einer angeblich hohen Fortbildungsbereitschaft. Auch andere Länder verweisen darauf, dass die Pädagogen intrinsisch motiviert seien.

Eine Kleine Anfrage des niedersächsischen Landtagsabgeordneten Christian Fühner (CDU) ergab jedoch, dass Motivation allein nicht reicht, um die Fortbildung im Lehrerberuf zu stärken. Laut Landesregierung blieben in Niedersachsen 2022 über zwei Millionen Euro des Fortbildungsbudgets ungenutzt. Nordrhein-Westfalen sieht bereits Handlungsbedarf: Dort teilt das Ministerium mit, man arbeite aktuell intensiv daran, die Fortbildungsstruktur neu zu konzipieren. Ob sich das Land dabei an den Vorschlägen der SWK orientiert, wird sich noch zeigen. Kira Münsterberg

Baden-Württemberg will ein neues Modell für ein neunjähriges Gymnasium erarbeiten. Das geht aus einem knappen, einseitigen Papier hervor, auf das sich die Spitzen der Koalition am Morgen verständigt haben. Die Landesregierung starte einen Prozess zur Erarbeitung eines neuen G8/G9-Modells. “Wir werden jetzt keine Schnellschüsse machen oder einfach zum G9 der 1990er-Jahre zurückkehren. Wir werden eine Lösung erarbeiten, die den Anforderungen unserer Zeit gerecht wird und die Empfehlungen des Bürgerforums aufgreift“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne).

Am Montag hatte ein von der Landesregierung eingerichtetes Bürgerforum zur Zukunft des Gymnasiums eine Rückkehr zu einem neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg empfohlen.

Derzeit ist in Baden-Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. Es war einst eingeführt worden, um die Schüler international wettbewerbsfähiger zu machen. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an 44 staatlichen Schulen und an einigen Privatschulen.

Über eine Rückkehr zu G9 war seit langem diskutiert und gestritten worden, Grün-Schwarz hat im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbart, keine Strukturdebatten führen zu wollen. Und Kretschmann hatte sich immer für die Beibehaltung von G8 starkgemacht. Dennoch zeigte sich die Landesregierung unter dem Druck der Debatte erstmals Mitte Juni offen für eine Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium.

Neben dem Bürgerforum drängt noch eine Elterninitiative, die eine Rückkehr zu G9 erzwingen möchte. Für einen Volksantrag hatten die Initiatorinnen mehr als 100.000 Unterschriften eingesammelt und an den Landtag übergeben. Mit dem Antrag muss sich nun das Parlament voraussichtlich im kommenden Jahr befassen. dpa

Als Eva Stolpmann 2001 gemeinsam mit Kollegen am Gymnasium Ottobrunn eine Laptop-Klasse aufbaut, wird das im Kollegium zunächst sehr kritisch gesehen. Die Befürchtung: Die Kinder lernen mit dem Laptop schlechter. “Wir konnten aber zeigen, dass es sehr gut funktioniert, wenn man sich gut abspricht und die Laptops pädagogisch sinnvoll einbaut”, sagt Stolpmann, die damals Englisch und Geschichte unterrichtet. So seien anfängliche Bedenken schnell verflogen. Kollegen weiteten die Initiative aus.

“Sie war eine der wenigen Personen, die das pädagogische Potenzial früh erkannte und den Grundstein für die Digitalisierung an Schulen legte”, sagt Achim Lebert, Schulleiter des Gymnasium Ottobrunn. Stolpmann habe damals gemeinsam mit einem Kollegen eines der ersten Medien- und Methodencurricula als Grundlage für digitales Arbeiten konzipiert. “Nur zur Einordnung: In Bayern wurde die Ausarbeitung eines solchen Medien- und Methodencurriculum erst 2017 für alle Schulen verbindlich.” Seit Anfang der 2000er-Jahre setzt sich Stolpmann für die digitale Transformation an Schulen ein. Erst als Lehrerin, dann auch als Kollegstufenbetreuerin und seit 2014 als stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Bildungspakt Bayern.

Die Stiftung ist eine Public Private Partnership der bayerischen Staatsregierung mit bayerischen Unternehmen, die Modellprojekte an Schulen durchführt, um die Digitalisierung im Bildungsbereich voranzubringen und so die Schüler auf eine digital geprägte Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten. Stolpmann betreut unter anderem das Projekt Prüfungskultur innovativ. An unterschiedlichen Modellschulen in Bayern werden im Rahmen der Schulversuche digitale Aufgabenformate und neue Prüfungsformen entwickelt. Beispielsweise könnte das Erstellen eines Podcasts künftig eine Klassenarbeit in Deutsch ersetzen.

Wenn sich Lerninhalte und Lehre durch die Digitalisierung ändern, dann müsse sich auch die Leistungsfeststellung anpassen, so Stolpmann. Gut findet sie daher auch, dass die KMK dem Thema in ihrer Strategie zu Bildung der digitalen Welt bereits einen Absatz gewidmet hat. Die Stiftung publiziert Erfahrungen, Ergebnisse und Best-Practice-Beispiele. Die Resonanz, auch seitens der KMK, wo Stolpmann das Projekt bereits einer Arbeitsgruppe vorgestellt hat, sei sehr positiv.

“Medienkompetenz ist ein übergeordnetes Erziehungs- und Bildungsziel. Insofern muss man auch die Zeit im Unterricht dafür finden”, sagt Stolpmann. Von Zielvorgaben für Schulen hält sie jedoch nicht viel. “Damit erreicht man die, die sich noch gegen diese Veränderung wehren, auch nicht”, sagt Stolpmann. Zudem hätten die Schulen in Bayern bereits ein Mediencurriculum. Darauf könne man aufbauen. Dass sie selbst Lehrerin war, helfe ihr. “Wenn man die Schule von innen kennt, das Unterrichten, den Umgang mit Schülern, interne Verfahren, Haltungen und Probleme, dann ist es leichter, Verantwortung für solche Projekte zu übernehmen.”

Ein neues Projekt der Stiftung, das Stolpmann betreut, beschäftigt sich mit dem Einsatz von KI in Schulen. Lehrer würden durch KI nochmal wichtiger, glaubt Stolpmann, weil Schüler den Umgang mit KI erlernen müssen. Sie sei froh, dass die gesamtgesellschaftliche Herangehensweise bei KI nicht so abweisend sei, wie etwa damals bei der Einführung digitaler Medien. Überzogene Heilserwartungen seien zwar Quatsch, die Chancen, zum Beispiel das Lernen zu individualisieren, sollte man aber nutzen. Caroline Becker

Research.Table: “Über Jahre gelebte Praktiken überdenken”. Der neue Fraunhofer-Präsident Holger Hanselka will Europas größte Forschungsgemeinschaft nach Skandalen wieder in die Zukunft führen. Noch ermittelt jedoch die Staatsanwaltschaft gegen frühere Mitglieder des Fraunhofer-Vorstands, der Bundesrechnungshof rügt erneut das Finanzgebaren und auch bei der Gleichberechtigung gibt es Verbesserungsbedarf. Mehr

Research.Table: Basismodell-Regulierung im AI Act: Richtiger Schritt, aber mit Lücken. Der zweistufige Ansatz bei der Regulierung von Basismodellen nützt europäischen Start-ups und schadet auch Firmen wie Aleph Alpha nicht, argumentiert Philip Fox, Analyst vom Zentrum für KI-Risiken & -Auswirkungen in Berlin. Jetzt gelte es, nachzujustieren und die vorläufige Einigung zu formalisieren. Mehr

14. Dezember 2023, 17:00 Uhr, Bildungscampus Heilbronn

Forum Bildung auf den Punkt. So steht es um die Unterrichtsversorgung: Wo sind all die Lehrer hin?

Reichen die aktuellen Maßnahmen gegen den Lehrermangel aus? Und welche Alternativen gibt es? Die Heilbronner Stimme lädt ein mit Staatssekretär Volker Schebesta aus dem Kultusministerium, Micha Pallesche, der die Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in Karlsruhe leitet, und Anne Sliwka vom Institut für Bildungswissenschaft der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

18. Dezember 2023, 16:00 bis 17:30 Uhr, digital

Online-Veranstalter Was können wir von den PISA-Spitzenreitern lernen?

Die Robert-Bosch-Stiftung lädt ein, um einen Blick ins Ausland zu werfen. Was machen die Länder mit positiven Pisa-Ergebnissen, damit Lehrkräfte und Schulleitungen besser kooperieren können? Und wie läuft dort die Professionalisierung ab?

INFOS & ANMELDUNG

19. Dezember 2023, 09:00 bis 17:00 Uhr, Hannover

Veranstaltung Lernräume der Zukunft – Jede*r kann programmieren

Fähigkeiten aus dem MINT-Bereich werden immer wichtiger. Cornelsen und die Gesellschaft für digitale Bildung laden zu einer dreiteiligen Veranstaltung rund um die spielerische Einführung ins Programmieren ein. INFOS & ANMELDUNG

29. Januar 2024, 10:30 bis 16:00 Uhr, Berlin

Fachtagung Neue Wege in der Lehrer*innenbildung – Perspektiven einer Reform in Zeiten des Fachkräftemangels

Die GEW lädt ein, um einen Blick auf den aktuellen Stand der Lehrkräftebildung zu werfen. Und um über neue Wege zu diskutieren. Zudem werden die Ergebnisse einer neuen Expertise vorgestellt. Und die Eckpunkte der GEW für die Reform der Lehrer*innenbildung in Zeiten von Fachkräftemangel sollen diskutiert werden.

Es gibt eine Anmeldefrist zum 10.01.2024.

INFOS & ANMELDUNG

“Die eigentliche Verliererin der Pisa-Studie des Jahres 2022 ist die Politik.” Das schreibt Christian Füller in seiner Analyse des zweiten Pisa-Schocks. Denn während die KMK im Jahr 2001 einen Tag nach der Veröffentlichung der Ergebnisse Maßnahmen beschloss, ist von dieser Entschlossenheit 2023 wenig zu spüren. Warum das so ist? Mein Kollege hat einige gewichtige Gründe aufgeschrieben. Der einordnende Text ist zugleich der Auftakt unserer Pisa-Serie. In den nächsten Wochen werden wir Ursachen und Folgen der aktuellen Pisa-Studie näher beleuchten.

Eine zentrale Baustelle: die Föderalismusquerelen. Ein Thema, das auch Nina Stahr, Sprecherin für Bildung und Forschung der Grünen-Bundestagsfraktion, in einem Gastbeitrag für Table.Media benennt: “Wir verlieren uns im Klein-Klein des Bildungsföderalismus.” Da ist es ein Hoffnungsschimmer, dass es beim Startchancen-Programm im Januar eine Einigung geben soll.

Wenig Einigkeit ist in absehbarer Zukunft beim Thema Gendern an Schulen zu erwarten. In Bayern und Hessen wird gerade besonders intensiv ein Genderverbot diskutiert. Meine Kollegin Vera Kraft gibt einen Überblick – inklusive einer schulrechtlichen Einordnung.

Zum Schluss lege ich Ihnen einen Werkstattbericht ans Herz: Meine Kollegin Anna Parrisius hat sich ein Bild davon gemacht, wie zwei Schulen Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgreich den Berufsweg ins Handwerk eröffnen. An der Stelle gibt es wenig Diskussionsbedarf: Das Programm ist vorbildlich, auch für Regelschulen.

Als die OECD am 4. Dezember 2001 dem deutschen Bildungssystem das Zeugnis ausstellte, führte das zu dem berühmten Pisa-Schock. Nirgendwo sonst auf der Welt wurden die Ergebnisse des Schulvergleichs so frustriert aufgenommen wie im vermeintlichen Land der Dichter und Denker.

Der Schreck aber war zwiespältig: zum einen bekam das Land der Bildungsbürger schwarz auf weiß, dass seine Schulen leistungsschwach und sehr ungerecht sind. Zum anderen bewies die Konferenz der Kultusminister, dass sie gar nicht langsam wie eine Schildkröte ist, was man ihr gern unterstellte. Die KMK beschloss sofort sieben Handlungsfelder, auf denen die pädagogische Aufholjagd begonnen werden sollte. Der Beschluss trägt das Datum 5. Dezember 2001.

Den zweiten Pisa-Schock, ausgelöst durch die Veröffentlichung vergangene Woche, spürt die Nation diesmal nicht so schnell. Erst Schritt für Schritt wird ihr gewahr, dass ihre Schüler noch nie so schlecht waren wie heute. Ein Drittel der 15-Jährigen erreicht die Mindeststandards in Mathematik nicht – eine Horrornachricht für die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in Zeiten des Fachkräftemangels.

Die politische Reaktion von heute ist mit der von damals nicht zu vergleichen. Die KMK ließ sich diesmal mehrere Tage Zeit, bevor sie eher am Rande einen Beschluss fällte. Jedenfalls nennt die Runde der Kultusminister es Beschluss. Obwohl es eher eine trotzige Rechtfertigung und Schuldzuweisung an die Adresse Dritter ist: Corona und die Zuwanderer sind schuld am Niedergang der deutschen Schule – so lauten die Äußerungen und so lässt es sich auch aus dem Maßnahmenkatalog ablesen.

Die eigentliche Verliererin der Pisa-Studie des Jahres 2022 ist die Politik. Denn Pisa misst nicht in erster Linie individuelle Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern. Auf dem Prüfstand steht die Leistungsfähigkeit eines Schulsystems – und damit auch die Bildungspolitik. Deswegen muss man mit dem Blick zurück konstatieren: Die Reaktion der Kultusministerkonferenz auf die erste Pisa-Studie war gar nicht so schlecht.

Die sieben Handlungsfelder (siehe Tabelle) trafen die richtigen Punkte – vom Schulform-Tabu abgesehen, dazu gleich mehr. Und sie hatten einen gewissen Erfolg. Denn sie waren keine simple Aufzählung, sondern beschrieben reale politische Maßnahmen der 16 Bundesländer. Zehn Jahre lang wurden die Ergebnisse danach besser. Die beiden Spitzenländer Bayern und Sachsen waren zwar immer noch weit entfernt etwa von den Provinzen Kanadas oder dem Stadtstaat Singapur. Aber die Zahl der Risikoschüler in Deutschland nahm langsam ab. Das konnten sich die Kultusminister auf die Fahnen schreiben.

Eine nachhaltige und dauerhafte Veränderung etwa zu weltbester Bildung trat allerdings nicht ein. Im Gegenteil. Die Pisa-Fieber-Kurve sackte ab 2011 wieder ab. Heute steht das Land von Wilhelm von Humboldt sogar noch schlechter da als 2001.

Liest man den vermeintlichen Beschluss der Kultusminister von vergangener Woche, dann ahnt man, woran das liegen könnte. “Die sieben Punkte des KMK-Beschlusses zu Pisa aus dem Jahr 2001 sind praktisch alle noch gültig – aber das ist keine gute Nachricht”, sagt etwa Dirk Zorn, der Direktor für Bildung der Bertelsmann-Stiftung. “Dahinter versteckt sich die Botschaft: Haben wir möglicherweise 20 Jahre verschenkt?”

Tatsächlich sind die Beschlüsse aus dem Jahr 2001 und die Pressemitteilung aus dem Jahr 2023 quasi identisch. Neu ist das Thema Digitalisierung – mit der Grußadresse an den Bund, “schnellstmöglich verbindliche Finanzierungszusagen” zu machen. Ähnlich verhält es sich mit dem Hinweis auf das sinnvolle Startchancen-Programm, das “als ein Baustein für Schulen in besonders herausfordernden Lagen schnellstmöglich” umzusetzen sei.

Allerdings bedeutet die Identität von sechs der sieben Handlungsfelder eben nicht, dass die Länder die damit verbundenen Aktionspläne konsequent und dauerhaft verwirklicht hätten. Beste Beispiele dafür sind

Die Sprachstandserhebungen namens Bärenstark, Delfin oder Deutsch+, nach der ersten Pisa-Studie aus dem Boden gestampft, fielen so niederschmetternd aus, dass die bereitgestellten Millionen für die frühe Sprachförderung schlicht nicht ausreichten. Die Minister passten die Lerngelegenheiten damals schnell den Budgets an. Das bedeutet, nur ein Bruchteil der radebrechenden Vierjährigen bekam wirklich ein effizientes Sprachtraining.

Ein ähnlicher Fall ist die Lehrerbildung. Nach Pisa setzten die Schulminister auf ein runderneuertes Lehrerstudium. Durchschlagend war man damit nicht – sonst hätten die Kultusminister vergangenen Freitag nicht ein 155 Seiten starkes Gutachten zur Lehrerbildung intensiv behandeln müssen.

Hier zeigt sich deutlich, was der Unterschied zwischen 2001 und 2023 ist: Damals hätte es die Riege der Kultusminister nicht wagen können, den Schwerpunkt auf die Lehrerbildung zu legen – und Pisa en passant per Pressemitteilung zu erledigen.

Aber der Blick allein auf die Kultusminister reicht nicht. Denn Bildungspolitik machen nicht nur die Länder. Auch auf Bundesebene ist der Vergleich zwischen 2001 und 2023 interessant.

Die damalige Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) startete nach Pisa, angetrieben von Bundeskanzler Gerhard Schröder, eine der folgenreichsten bildungspolitischen Kampagnen der Geschichte: Der Bund setzt das bis dahin teuerste Bildungsprogramm der Bundesrepublik in Gang, die Einführung von Ganztagsschulen im Wert von vier Milliarden Euro.

Das war eine in vielfacher Hinsicht einschneidende Veränderung. Gesellschaftlich – denn bis dahin galt die Halbtagsschule als Sonderfall in ganz Europa. Politisch – weil die Ganztagsschul-Kampagne zugleich Folgen hatte, die weit über Bildungspolitik hinausgingen. Sie war für den Wahlsieg von Rot-Grün im Jahr 2002 mitverantwortlich. Und sie machte Bund und Länder regelrecht zu feindlichen Akteuren. Denn die Union, allen voran Hessens Ministerpräsident Roland Koch (CDU), wollte sich von Schröder und der SPD nicht noch einmal auf dem Feld der Kulturhoheit übertölpeln lassen. Das führte im Jahr 2006, Rot-Grün war gerade abgewählt, zur Föderalismusreform.

Dem Bund wurde mit dieser Reform grundsätzlich verboten, in die Schulen einzugreifen. Was heute als Dauerzank zur Aufführung kommt, ward damals geboren. Denn der Bund flog zwar offiziell aus der schulischen Bildung hinaus. Gleichzeitig aber zeigte sich schnell, dass die Länder ohne Bundesgeld schulisch oft wenig zustande bekommen. Die ermüdenden Querelen um Startchancen-Programm oder Digitalpakt sind also auf eine dialektische Art mit dem Pisa-Schock von 2001 verbunden.

Eine der wesentlichen Ursachen aber für die Schwäche des deutschen Schulsystems ist eine unterlassene Hilfeleistung. Es ist der historische deutsche Dauerbrenner der Schulformfrage. Die Kultusminister wollten im Jahr 2001 auf keinen Fall die dreigliedrige Schule zum Thema machen – obwohl Experten von überall aus der Welt darin die Ursache für die hohen Zahlen an Risikoschülern erkannten.

Inzwischen hat die Wübben-Stiftung mit einer Grafik anschaulich gezeigt, wie Sozialstruktur und Leistung zusammenhängen: In Nordrhein-Westfalen gibt es Grundschulen, in denen zwischen 50 und 80 Prozent der Schüler die Mindeststandards nicht erreichen. Sie lernen in jenen Brennpunktschulen, die das deutsche Pisa-Ergebnis so stark beeinflussen.

“An dem Bedarf dieser Schulen muss Politik notwendig ansetzen“, sagt Markus Warnke, Geschäftsführer der Wübben-Stiftung. “Für die Schülerinnen und Schüler braucht es einen klaren Fokus auf die Vermittlung basaler Kompetenz – und Achtsamkeit für die sozial-emotionalen Bedürfnisse dieser Kinder.”

Das Startchancen-Programm greift diesen Missstand auf – im 23. Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Pisa-Studie. Aber es ist genau wie damals mit den Sprachstandstests für Vierjährige. Die Politik hilft nicht etwa allen betroffenen Schulen – sondern nur einem Bruchteil.

Das ist die Quintessenz von 22 Jahren Pisa-Politik: zu wenig, zu spät, zu eklektisch.

Anfangs ging es Sonderschullehrerin Claudia Bielefeld darum, Schüler ihrer achten Klasse vor der Arbeitslosigkeit zu bewahren. Viele waren gehörlos, hatten schlechte Schulnoten. “Sie waren mir ans Herz gewachsen. Ich dachte: Das könnten so gute und treue Mitarbeiter sein.” Bei ihren jetzigen Schülern ist die Lehrerin des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Stegen optimistischer, dass diese eine Chance auf eine Lehrstelle haben. Aber Bielefeld sieht ein neues Problem, das Jugendliche auch ohne Förderbedarf betrifft: Viele seien orientierungslos, unmotiviert. Sie hört von Azubis, die abbrechen, weil sie im Betrieb nicht ihr Handy nutzen dürfen. Die Pädagogin begleitet daher bis heute regelmäßig Schüler in Lehrwerkstätten und Betriebe – inzwischen im zehnten Jahr.

Am Freitag erhielt Bielefeld für ihr Programm “Schule geschafft” den Förderpreis “Verein(t) für gute Kita und Schule” der Stiftung Bildung. Den Preis teilt sie sich mit Philipp Kahlke, Konrektor der Mooswaldschule Freiburg, die sich an Kinder mit emotionalen und sozialen Entwicklungsschwierigkeiten richtet. Die Stiftung zeichnete in diesem Jahr Schul- und Kitaprojekte aus, die “die Begeisterung für das Handwerk wecken”.

Bei “Schule geschafft” lernen immer zehn Schüler im Laufe eines Schuljahres an die 15 Berufe kennen, von jeder der beiden Schulen kommen fünf Jugendliche. Die meisten gehen in die achte Klasse und streben den Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife an. Immer mittwochs steht für sie von 8.30 bis 15 Uhr praktische Berufsorientierung auf dem Plan. Bis zu drei Mittwoche sind für einen Beruf eingeplant. Da die Schulen mit der Handwerkskammer kooperieren, liegt ein Schwerpunkt auf Handwerksberufen. Die Schüler gehen aber auch in die Uniklinik oder begleiten einen Förster.

Immer geht es um konkrete Projekte: Mit einem Schreinermeister bauen die Jugendlichen einen Hocker – angefangen vom Baum, den sie mit fällen. Im Hotel lernen sie die Arbeit im Housekeeping oder an der Rezeption kennen. Mit dem Zimmerermeister sind sie schon auf dem Dach gewesen – gesichert, versteht sich. Um mitzumachen, müssen sich die Jugendlichen bewerben, Lebenslauf und Motivationsschreiben einreichen und ein Auswahlgespräch führen. “Die Idee ist, die Schüler möglichst viel praktisch machen zu lassen”, sagt Bielefeld.

Zimmerermeister Johannes Ott lobt das Programm für seinen niedrigen Betreuungsschlüssel. Der Meister bildet Lehrlinge an der Gewerbeakademie Freiburg aus, die die überbetriebliche Ausbildung im Handwerk verantwortet. Seit Jahren gibt er Schülern von “Schule geschafft” Einblick in Bauberufe. Anders als bei Berufsorientierungsprogrammen, bei denen an die 30 Jugendliche in seiner Werkstatt stehen, könne er bei “Schule geschafft” individuell fördern – denn da hat er nur zehn Schüler.

Am Ende des Praxistags setzen sich Bielefeld und ihr Kollege mit dem Ausbilder für eine Kompetenzanalyse zusammen. Wie haben die Schüler durchgehalten? Woran müssen sie noch arbeiten? “Das teilen wir den Eltern dann auch mit.”

Am Ende des Kurses erhalten die Jugendlichen ein zusammenfassendes Zertifikat. Es weist auch aus, wie sich die Jugendlichen in den verschiedenen Berufen bewährt haben. “Wir hoffen, es senkt für Betriebe die Hemmschwelle, einen Jugendlichen mit Förderbedarf aufzunehmen”, sagt Bielefeld. Tatsächlich hätten inzwischen viele ehemalige Teilnehmer eine Ausbildung gefunden, manche sogar den Meister gemacht.

So auch ein Jugendlicher, bei dem alle jede Hoffnung aufgegeben hatten. Eine Zeit lang war er jedes Wochenende im Gefängnis, weil er wieder unentschuldigt geschwänzt hatte und die anschließenden Polizeieinsätze nicht zahlen konnte. “Zum Praxistag ist er aber immer gekommen und hat dort gemerkt, dass er etwas kann und dass es ihn und seine Eltern stolz macht, wenn er etwas mit den Händen schafft”, sagt Bielefeld. Danach sei er auch wieder zur Schule gekommen – weil er eine Ausbildung beginnen wollte.

Berührt hat Bielefeld auch die Geschichte eines Schülers, dem Mathe und Deutsch schwerfielen. Er wurde bei der Geburt nicht mit ausreichend Sauerstoff versorgt. “Er stand immer im Schatten seines großen Zwillingsbruders.” Bis der Schüler beim Goldschmied den besten Ring schmiedete. Heute sei er Feinwerkmechaniker.

Im Lehrplan vorgesehen ist der Praxistag nicht, Bielefeld und ihr Kollege konnten für ihn aber alle Stunden für Berufsvorbereitung und zwei Praktika-Wochen zusammennehmen. Nachahmer gibt es noch nicht. Dabei sei das Interesse groß, auch an Regelschulen. “Es braucht engagierte Lehrer, die Ausbilder und Betriebe finden“, sagt Bielefeld. Und das Projekt müsse finanziert werden. 13.000 Euro sind es bei “Schule geschafft” im Jahr, der größte Posten sind mit 9.000 Euro Honorare für die Ausbilder. Die Bundesagentur für Arbeit fördert das Projekt zu 30 Prozent, den Rest finanzieren Spender und der Hauptsponsor, die Wilhelm Oberle-Stiftung. Dazu kommen Preisgelder wie jetzt 5.000 Euro von der Stiftung Bildung. Damit mehr Schulen einen Praxistag machen können, bräuchte es Bielefeld zufolge mehr Geld vom Staat.

Handwerksmeister Ott findet: Vom Programm profitieren auch die Ausbilder. “Meister erlangen die Lehrbefähigung, obwohl sie sich nur zwei Wochen lang theoretisch mit Pädagogik auseinandersetzen.” In seinen Augen bräuchte es verpflichtende Praxiserfahrungen. “Über ‘Schule geschafft’ konnte ich lernen, Jugendliche zu motivieren und verständlicher zu erklären”, sagt Ott. “Ich weiß jetzt auch, was ich tun kann, wenn ein Schüler ausrastet, und habe sogar etwas Gebärdensprache gelernt.” Er traue sich daher eher zu, Lehrlinge aufzunehmen, die noch mehr an die Hand genommen werden müssen.

Die neuen Pisa-Ergebnisse waren ein Schock, mit dem jeder rechnen musste. Wo ein dysfunktionaler Bildungsföderalismus auf fehlende Lehrkräfte und marode Schulen trifft, ist an Schulentwicklung, Unterrichtsqualität und Bildungsaufstieg nicht zu denken. Wer das ändern will, muss mit vereinten Kräften die Strukturen verändern und Ressourcen organisieren. Ein “Weiter-so” können wir uns nicht leisten – auch im volkswirtschaftlichen Sinne. Wir brauchen Umbrüche in der Bildungspolitik. Und zwar mehrere: ad hoc genauso, wie mittel- und langfristig gedacht.

Kurzfristig müssen sich Bund und Länder beim Startchancen-Programm endlich am Riemen reißen. Dass in der Woche der Pisa-Ergebnisse die Verwaltungsvereinbarung hierfür nicht unterschrieben werden konnte, war die denkbar schlechteste Reaktion auf den Pisa-Schock. Um den Start zum Schuljahr 2024/25 zu ermöglichen, muss es nun schnell gehen.

Das Startchancen-Programm wird den nächsten Pisa-Schock nicht allein verhindern. Aber es setzt genau dort an, wo es nötig ist: An Schulen mit besonderen Bedarfen, die Mittel evidenzbasiert verteilt, fokussiert auf Grundschulen und Basiskompetenzen. Und es ist ein Symbol für ein neues gemeinsames Handeln.

Das Startchancen-Programm zeigt im Kleinen, was wir auch im Großen brauchen. Das Programm hat ein ambitioniertes Ziel: die Zahl der Schüler:innen, die die Mindeststandards in Mathe und Deutsch verfehlen, zu halbieren.

Welche Ziele aber hat unsere Bildungspolitik, welche Vision? Das ist leider oft nicht klar. Es fehlt eine gemeinsame, ressortübergreifende bildungspolitische Strategie von Bund, Ländern und Kommunen: eine Verständigung auf gesamtstaatliche Bildungsziele und ein Fahrplan, wie man dort hinkommt, ein kontinuierliches Monitoring und eine wissenschaftliche Evaluation.

Dabei müssen wir uns auch von einem eingeschränkten Verständnis von Bildungspolitik lösen. Es geht nicht nur um Schulpolitik. Vielmehr muss Bildungspolitik auch als Familien-, Sozial-, Wirtschafts-, Migrations- und auch als Demokratiepolitik verstanden werden. Aktuell verlieren wir uns aber im Klein-Klein des real existierenden Bildungsföderalismus.

Ein echter Bildungsgipfel im März dieses Jahres und ein ernsthaft aufgesetzter vorbereitender Prozess wäre die Chance gewesen, Antworten auf diese Fragen zu erarbeiten und einen Aufbruch einzuleiten. Stattdessen hat das BMBF dieses wichtige Koalitionsprojekt so lange verschleppt, bis der ursprüngliche Gipfel zu einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Bildungsforschungstagung zusammengeschrumpft war. Ein bildungspolitischer Aufbruch mit notwendigen Debatten über Struktur- und Finanzierungsfragen war das nicht.

Zur Erinnerung: Beim Dresdner Bildungsgipfel 2008 wurde das Ziel ausgerufen, die staatlichen Ausgaben für Bildung auf zehn Prozent des BIPs zu erhöhen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Und das rächt sich nun. Um die nun nötigen massiven Investitionen in Bildung zu ermöglichen, gibt es einen einfachen Hebel: den Abbau klimaschädlicher Investitionen! Wir müssen uns auch als Koalition entscheiden, was uns wichtiger ist: das Dienstwagenprivileg oder die Digitalisierung unserer Schulen?

Immerhin ist zu begrüßen, dass die KMK ihre Strukturen evaluiert hat – nun gilt es, auch Schlüsse zu ziehen. Um etwa dem grassierenden Lehrkräftemangel zu begegnen, darf auch ein Staatsvertrag, der Zielzahlen für die Lehrkräfteausbildung an Hochschulen verbindlich festlegt, kein Tabu sein. Ebenso müssen wir anhand des Artikels 91b Grundgesetz eine Debatte über die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Bildungsföderalismus führen.

Die Verfassungsfrage stellt sich auch im Zusammenhang mit dem Digitalpakt 2.0. Denn die bisherige rechtliche Grundlage birgt Nachteile. Dass wir den Nachfolgepakt brauchen, ist unbestritten. Die Schulen und Schulträger brauchen endlich Verlässlichkeit.

Denn eine klügere Nutzung der Digitalisierung und insbesondere von Künstlicher Intelligenz wäre ein Gamechanger: Insbesondere im Bereich der Kompetenzstandsmessung können gute Apps den Lehrkräften helfen, Schüler:innen gezielter zu fördern, und damit den Abwärtstrend bei Leistungsvergleichen stoppen.

Auch KI-gestützte Administrationssysteme oder Unterstützung im Bereich der Unterrichtsvorbereitung können Lehrkräfte deutlich entlasten und geben damit Ressourcen für die Arbeit mit Schüler:innen frei. Für die Lernenden gibt es große Potenziale im Bereich individualisierter Lernanwendungen, die auf den persönlichen Lernfortschritt gezielt eingehen. Außerdem kann KI bessere Möglichkeiten zur Inklusion von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen schaffen.

KI allein ist kein Allheilsbringer. Es bedarf einer strikten Regulierung, durch Aus- und Weiterbildung geschulte Lehrkräfte und einer möglichst länderübergreifenden Strategie. Gut, dass sich die KMK hierzu auf den Weg gemacht hat – jetzt muss sie auch zügig liefern.

Seit dem ersten Pisa-Schock sind mehr als 20 Jahre vergangen – und doch hat sich kaum etwas geändert. Wenn wir Deutschland zukunftsfähig halten wollen, müssen wir jetzt in die Bildung investieren – und endlich neue Wege gehen!

Selbst die bayerische Kultusministerin war überrascht. Markus Söder (CSU) hatte bei seiner ersten Regierungserklärung nach der Wahl angekündigt, die bayerische Regierung wolle Gendern in Schule und Verwaltung verbieten. Kultusministerin Anna Stolz wusste über dieses Vorhaben wohl nicht Bescheid, wie die Süddeutsche Zeitung zuvor berichtete. Lehrer- und Elternverbände kritisierten diesen Vorstoß; AfD-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner freute sich hingegen, dass Söder einige Ausschnitte aus dem AfD-Wahlprogramm übernommen habe.

Völlig neu ist der Vorstoß in Bayern jedoch nicht: In Schleswig-Holstein, Sachsen und Sachsen-Anhalt gibt es bereits ein “Genderverbot”. Beamten und Schülern ist es demnach nicht gestattet, Sonderzeichen wie das Sternchen oder ein Binnen-I zu verwenden. Paarformen wie Schülerinnen und Schüler und geschlechtsneutrale Formen wie Lehrkräfte sind weiterhin erlaubt und in Sachsen sogar empfohlen. Andere Genderformen bewertet Sachsen in Aufsätzen als Fehler. Sachsen-Anhalt lässt bei der Bewertung der Texte etwas mehr Spielraum. In Hessen planen CDU und SPD nach den Sondierungen ebenfalls ein Genderverbot an Schulen und Universitäten.

“Aktuell gibt es sehr widersprüchliche Handhabungen, wie geschlechtergerechte Sprache umgesetzt werden soll”, sagt Michael Wrase, Professor für Verfassungs- und Verwaltungsrecht. Manche Länder beschließen oder diskutieren Verbote. In anderen Bundesländern wie Berlin gibt es dagegen zumindest für amtliche Schreiben die klare Anweisung, geschlechtergerechte Formulierungen zu nutzen.

“Schul- und Kultusministerien können Verwaltungsvorschriften machen, die den Umgang mit Sprache betreffen, etwa zu den Rechtsschreibregeln“, sagt Wrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). Schülern das Gendern als Fehler anzustreichen, sieht Wrase jedoch als “rechtlich sehr problematisch” an. Denn: “Das greift zu sehr in die persönlichen Freiheiten der Schülerinnen und Schüler ein.”

Ob und wie gegendert werden soll, beschäftigt auch den Deutschen Rat für Rechtschreibung. Im Sommer beschloss er, Gendersonderzeichen zwar nicht ins amtliche Regelwerk aufzunehmen, empfahl aber, sie zu tolerieren. Einig war man sich lediglich in dem Punkt, dass alle Menschen mit geschlechtergerechter Sprache angesprochen werden sollen.

Im Grundgesetz ist festgeschrieben, dass niemand aufgrund des Geschlechts diskriminiert werden darf, sagt Wrase vom WZB. Gendergerechte Sprache zu verwenden, verstoße damit nicht gegen das Neutralitätsgebot von Schulen. Im Gegenteil, es entspreche den Werten des Grundgesetzes, sagt Wrase. Es gibt allerdings verschiedene theoretische Auffassungen, etwa inwiefern die Verwendung der männlichen Form generell geschlechterdiskriminierend ist. “Geschlechtergerechte Sprache darf verlangt werden, aber es darf niemand zu einer bestimmten Form des Genderns gezwungen werden”, sagt Wrase. Aber solch einen Zwang gebe es an Schulen auch nicht.Vera Kraft

Das Startchancen-Programm für 4.000 Brennpunktschulen ist auf der operativen Ebene offenbar weiter als bisher angenommen. Wie Table.Media aus Verhandlungskreisen erfuhr, sind die Unterhändler der verschiedenen Parteien (SPD-regierte Länder, CDU-regierte Länder und Bund) bereits auf der Zielgeraden. Im Moment feilten die Verhandler an den letzten Details, lediglich die Kompensationsmöglichkeiten der Länder seien noch offen. Das Papier solle im Januar unterzeichnet werden. Es bestehe aber kein Zweifel, dass die ersten 1.000 Schulen ab August Geld bekommen.

Wie berichtet, fließen Startchancen-Mittel an Schulen in Brennpunkten für bauliche Maßnahmen, Budgets für Schulleiter und Mittel für multiprofessionelle Teams. Das Programm soll jährlich mit einer Milliarde Euro vom Bund und einer zusätzlichen Milliarde von den Ländern finanziert werden. Der Grund, warum das Papier nicht mehr vor Weihnachten fertig werden wird, liege allein am Umfang der getroffenen Vereinbarungen. Auch aus der Gruppe der politischen Verhandlungsführer wurde auf Nachfrage bestätigt, “dass das Programm jetzt durch ist.” Vom Bund erfuhr Table.Media, dass die Verwaltungsvereinbarung noch im Dezember an die Länder gesandt und im Januar unterschrieben werde. Die Paraphierung durch die Länder könne bis März dauern, vermutet Hamburgs Bildungssenator Ties Rabe.

Eine Person aus dem operativen Verhandlungsteam sagte Table.Media, das Programm sei in trockenen Tüchern. Der letzte offene Punkt seien die Kompensationsmöglichkeiten der Länder. Das sind Bildungsausgaben aus eigenen Länderprogrammen, die als Beiträge für die hälftige Co-Finanzierung gelten können. “Das ist aber nur noch etwas für Connaisseure”, sagte die Person aus dem Verhandlungsteam. Dem Beginn des Startchancen-Programms im kommenden Schuljahr stehe dann nichts mehr im Wege.

Die Möglichkeit, die Startchancen an die Verabschiedung eines Digitalpakts II zu knüpfen, gilt als nicht durchsetzbar. Eine Unterschriftsverweigerung durch die Länder sei nach den verheerenden Ergebnissen der Pisa-Studie in der Öffentlichkeit nicht durchzuhalten, hieß es. Tatsächlich steht in der Mitteilung der Kultusminister zum Pisa-Desaster: “Um Schülerinnen und Schüler aus Risikolagen (…) gezielt zu fördern, ist es zwingend notwendig, dass das von Bund und Ländern geplante Startchancen-Programm als ein Baustein für Schulen in besonders herausfordernden Lagen schnellstmöglich umgesetzt wird.” Blockade hört sich anders an. Christian Füller

Deutsche Entscheidungsträger stellen der Bundesregierung ein katastrophales Zeugnis in puncto Bildungspolitik aus. Nur rund 6,4 Prozent von ihnen attestieren der Ampel dafür eine eher hohe Lösungskompetenz – und gerade einmal 0,8 Prozent eine wirklich hohe Lösungskompetenz. Noch schlechter in der Bewertung schneidet lediglich die Politik für den digitalen Infrastrukturausbau ab. Hier sehen nicht einmal 0,6 Prozent eine hohe Lösungskompetenz.

Das geht aus einer exklusiven Umfrage des digitalen Medienhauses Table.Media hervor, an der über 3.000 hochrangige Interessensvertreter teilgenommen haben. Sie sind im Transparenzregister des Deutschen Bundestags registriert und kommen zum überwiegenden Teil aus Unternehmen, Verbänden sowie Nichtregierungsorganisationen oder aus der Wissenschaft und der Verwaltung. Sie verteilen sich auf verschiedenste Branchen.

Deutliche Kritik übten die Befragten auch an Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die FDP-Politikerin hat gerade einmal bei rund 4,8 Prozent der Befragten die Erwartungen an ihre Leistung in der ersten Hälfte der Legislaturperiode übertroffen oder zumindest eher übertroffen.

Damit landet sie auf dem drittletzten Platz der Ministerriege. Auf einer Skala von eins bis fünf, von einerseits enttäuschten und andererseits übertroffenen Erwartungen, kommt Stark-Watzinger auf einen Mittelwert von 2,13. Darunter liegen nur Bauministerin Klara Geywitz (SPD) mit 2,05 und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) mit 1,96. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kommt als Spitzenreiter auf einen Wert von 3,86.

Gleichzeitig halten die Entscheiderinnen und Entscheider die stark föderal geprägte Bildungspolitik für kaum entscheidend bei der nächsten Bundestagswahl. Nur knapp ein Viertel der Befragten misst dem Thema eine hohe oder eher hohe Bedeutung zu. Nur bei der Agrarpolitik liegt dieser Wert mit gut zehn Prozent noch niedriger.

Die Beratungsfirma Prognos rechnet damit, dass es im Ganztag bis 2026 noch 470.000 zusätzliche Betreuungsplätze braucht. Ab dann wird der Ganztagsanspruch für Grundschüler schrittweise eingeführt – er gilt zunächst für Erstklässler und wird jährlich ausgeweitet. Das geht aus dem ersten Bericht der Bundesregierung über den Ganztagsausbau hervor, zu dem sie seit diesem Jahr verpflichtet ist (zum Download). Er soll ab jetzt jährlich erscheinen. Federführend verantwortet ihn das Bundesfamilienministerium.

Beauftragt hat die Bundesregierung für den Bericht die Beratungsfirma Prognos gemeinsam mit dem Institut für Theorie und Empirie des Sozialen (ITES). Sie haben für den Bedarf ab 2026 zwei Szenarien entworfen. Konservativ gerechnet kommen sie auf ein nötiges Plus von 393.000 Plätzen ab 2026, großzügig geschätzt auf 545.000 zusätzliche Plätze. Im Mittel sind das 470.000 Plätze.

Allerdings, heißt es im Bericht, sind die Berechnungen mit Unsicherheiten behaftet. Bisherige Statistiken bildeten den Bestand und die Inanspruchnahme und von Ganztagsangeboten “nur näherungsweise ab”. Ab 2024 soll es eine neue Statistik geben, die die Datenlage verbessert.

Den Ausbau verstärken müssen vor allem die westdeutschen (Flächen-)Länder. 2022 überstieg der Bedarf nach einer Ganztagsbetreuung die tatsächliche Inanspruchnahme bundesweit bereits um 18 Prozent. Die größten Lücken wiesen Schleswig-Holstein (24 Prozent) und Bayern (23 Prozent) auf. Vergleichsweise gut sah es in Hamburg (1 Prozent), Thüringen und Sachsen (jeweils 5 Prozent) aus.

Trotz des erheblichen Ausbaubedarfs schreiben die Autoren, dass bisherige Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen zeigen, dass das Projekt noch “gemeinsam gelingen kann”. Eine Prognose des Instituts der deutschen Wirtschaft im November war pessimistischer ausgefallen. Anna Parrisius

Die CDU will, dass die Schulsysteme in Deutschland besser aufeinander abgestimmt und vergleichbar sind. Das schreibt die Partei im Entwurf ihres Grundsatzprogramms 2024 im Abschnitt “Gute Bildung ein Leben lang”. Erreichen wollen die Christdemokraten dieses Vorhaben über ein “Kooperationsgebot zwischen den Ländern”. Auch eine Reform der Kultusministerkonferenz strebt die Partei an. Wie genau sie aussehen soll, wird in dem 71-seitigen Papier nicht konkretisiert. Derzeit läuft ein von der KMK selbst initiierter Reformprozess.

“Es braucht eine klare Aufbruchstimmung, für die alle Ebenen eng zusammenarbeiten”, sagte Thomas Jarzombek, bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zu Table.Media. “Als CDU sind wir bereit, an die Strukturen der bildungspolitischen Zusammenarbeit in Deutschland ranzugehen.”

Wenn es nach dem CDU-Programm geht, sollen Kitas und Kindergärten künftig stärker mit der Schule verzahnt werden. So sollen die Länder verpflichtende, institutionenübergreifende Bildungspläne einführen. Qualitativ hochwertige Kindertagesstätten und Kindergärten seien neben der Familie “die zentralen Orte, wo unsere Kleinsten Bildung erfahren”, heißt es.

Hier fordert die Partei auch, dass jedes Kind im Alter von vier Jahren einen Sprachtest absolvieren muss. Wird ein Förderbedarf festgestellt, sollen die Kinder “zur Teilnahme an einem vorschulischen Programm in einer Kindertagesstätte, einem Kindergarten oder einer Vorschule verpflichtet werden”.

Insbesondere Hamburg verfolgt diese Strategie seit vielen Jahren. Das bayerische Kabinett hat jüngst ebenfalls die Einführung verpflichtender Sprachtests beschlossen. “Wir müssen viel früher ansetzen”, sagt Jarzombek, damit kein Kind verloren gehe.

Das Entwurfspapier, das vom Parteivorstand Mitte Januar offiziell beschlossen werden soll, zielt außerdem auf die Aufwertung von Ausbildungsberufen. “Wir wollen, dass Ausbildungsberufe die gleiche Wertschätzung wie akademische Berufe erhalten.” Dazu brauche es ansprechende und moderne Berufsschulen.

Die Digitalisierung an den Schulen, die zuletzt auch sehr kritisch diskutiert wurde, will die Partei als Chance begreifen. Dieses Ziel muss sie in den kommenden Wochen und Monaten mit Leben füllen, ebenso wie diese Ankündigung: “Wir setzen (…) auf eine neue Erziehungspartnerschaft zwischen Bildungseinrichtungen und Eltern.” Klarer ist demgegenüber diese Forderung: “Wir treten dafür ein, dass Religionsunterricht in allen Ländern zum Kanon der Pflichtfächer zählt.” Holger Schleper

Das Sprachmodell ChatGPT wird künftig auch in Niedersachsen für Lehrkräfte zugänglich sein. In einem Pilotversuch wird die KI-Version der Leipziger “Schulverwalter” für rund 60 Lehrkräfte freigeschaltet. Das Kultusministerium teilte auf Anfrage mit, dass dabei ein Netzwerk von Lehrerinnen und Lehrern entstehen soll. Bislang gewähren die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt eine gepufferte Version von ChatGPT. Die Arbeitsgruppe zu künstlicher Intelligenz der KMK hatte eben erst beschlossen, eine weitere Handreichung für ChatGPT zur entwickeln – aber noch keinen Zugang für die Lehrkräfte zu eröffnen.

In einer Mitteilung aus dem Hause der Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Bündnis 90/Die Grünen) heißt es nun: “Die Teilnehmenden erproben die Nutzung von KI-gestützten Sprachmodellen im Unterricht mit den Schwerpunkten Lern-, Aufgaben- und Prüfungskultur.” Es sollen Einsatzszenarien identifiziert, evaluiert und als Open Educational Resources (OER) dokumentiert werden. OER bedeutet, dass jede Lehrkraft auf die offenen Materialien kostenlos zugreifen kann.

Initiator des gedrosselten KI-Experiments ist ein Lehrer und Fortbildner aus dem NLQ, dem Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung. Das Projekt steht schrittweise auch für weitere Lehrer offen. Auf die Frage, ob eine Ausweitung auf die gesamte Lehrerschaft des Landes vorgesehen ist, erhielt Table.Media keine Antwort. Julian Dorn von den Schulverwaltern sagte Table.Media, dass für das Projekt auch Fortbildungen für Lehrkräfte vorbereitet werden.

Die weitere Öffnung der über einen Chatbot gesteuerten Künstlichen Intelligenz folgt einem typischen Prinzip der Kultusministerkonferenz. Noch vorvergangene Woche hatte es geheißen, dass sich “die Länder im kommenden Jahr auf einen gemeinsamen Rahmen einigen” wollten. Wenige Tage später bahnt sich die KI den Weg gewissermaßen selbst in weitere Schulen. In Niedersachsen gehört auch nicht nur ChatGPT von OpenAI zum Versuchslabor. Der Leipziger Dienstleister stellt über sein Tool SchulKI auch den Zugang zu anderen großen Sprachmodellen her. Christian Füller