lange nicht mehr war der Ausbildungsmarkt für Jugendliche so günstig wie heute. Den Bewerbern stehen deutlich mehr unbesetzte Stellen gegenüber. Das zeigt die Bilanz des laufenden Ausbildungsjahres der Bundesagentur für Arbeit. Dennoch gehen viele Jugendliche leer aus – mehr sogar als im Vorjahr, obwohl das Verhältnis anfangs zwischen offenen Stellen und suchenden Bewerbern ähnlich war. Woran der Mismatch liegt, analysiert Anna Parrisius.

Oft liegt es an falschen Vorstellungen – aufseiten der Jugendlichen ebenso wie aufseiten der Betriebe. Aber noch etwas ist wichtig: Junge Menschen brauchen heute mehr Begleitung. Davon hängt auch ab, ob sie die Ausbildung durchziehen oder wieder abbrechen. Das haben die Betriebe, die am Montag mit dem Ausbildungs-Ass der Wirtschaftsjunioren ausgezeichnet wurden, längst verstanden. Erfolgreiche Betriebe begleiten die Azubis engmaschig während der Ausbildung und auch schon davor, in dem sie mehrtägige, individuell zugeschnittene Praktika anbieten.

Damit reagieren die Ausbilder auf die Orientierungslosigkeit, die die Gen Z prägt und die den Übergang von der Schule in die Ausbildung erheblich erschwert. Jugendforscher Klaus Hurrelmann sagt: “Die jungen Leute sind total irritiert.” Im Interview mit Christian Füller hat er aber auch eine Lösung für das Problem parat: Lotsen für den Übergang von der Schule in die Ausbildung. Diese Lotsen könnten auch für ein besseres Matching zwischen Jugendlichen und Betrieben sorgen – und zugleich noch Sinnberatung leisten. Klingt ein bisschen nach Partnerschaftsagentur, aber wenn’s hilft?

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und ein Tag, an dem alles matcht!

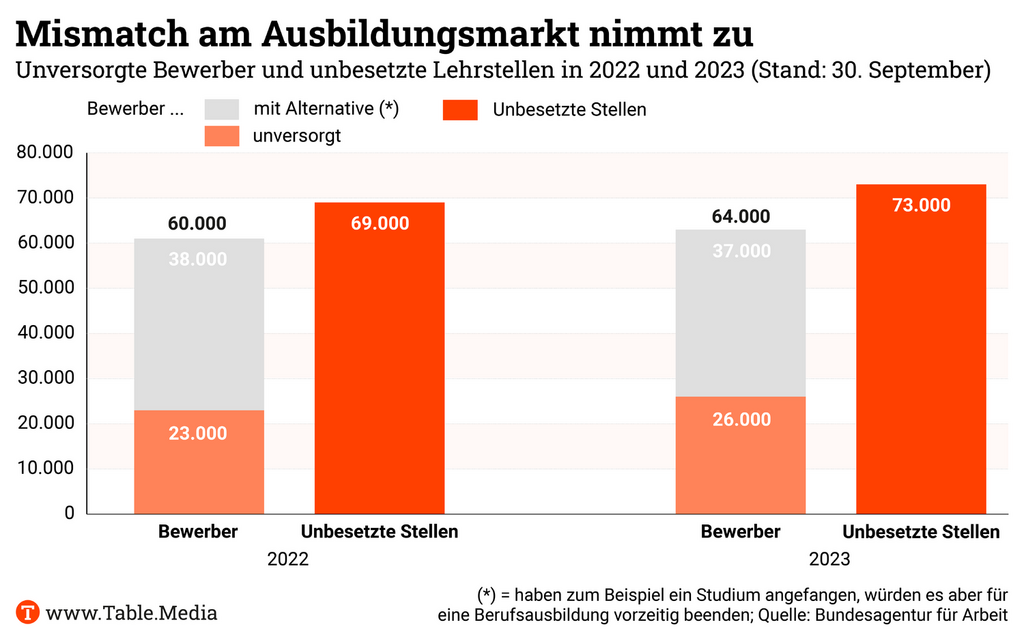

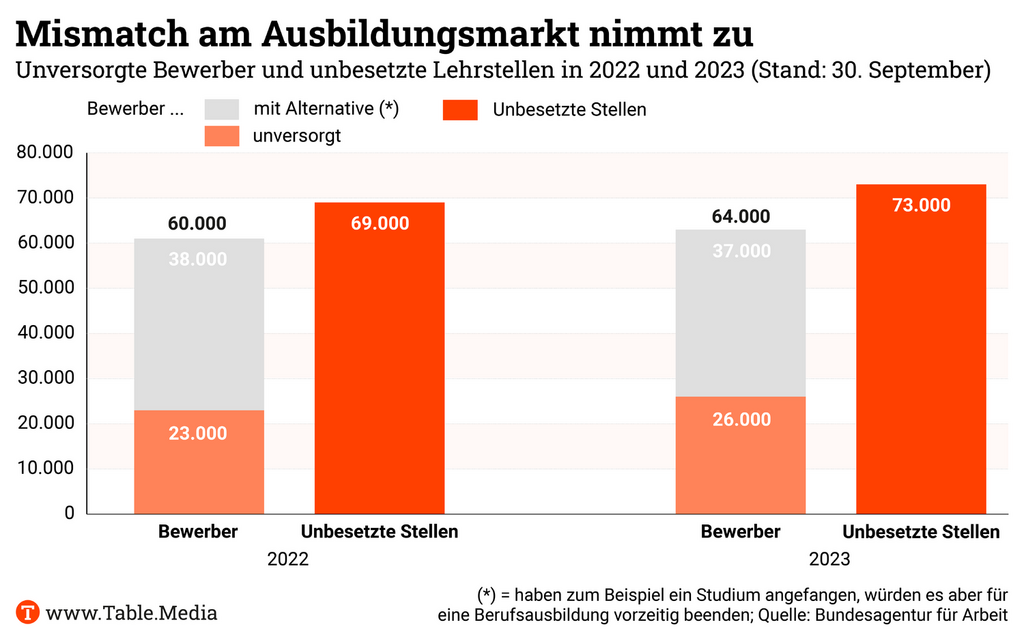

Nach zehn Jahren Sinkflug ist die Bewerberzahl laut Bundesagentur für Arbeit (BA) im Ausbildungsjahr 2022/23 bei 422.000 zum Halten gekommen. Auch die Zahl der Ausbildungsplätze blieb stabil (529.000). Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kamen rechnerisch 80 Bewerber, ähnlich wie im Vorjahr. Trotzdem konstatiert BA-Chefin Andrea Nahles eine Verschlechterung. “Was uns wirklich Sorgen macht: Wir haben zunehmende Passungsprobleme“, sagte sie bei der Präsentation der Bilanz des Ausbildungsjahres (zum Download). Das heißt: Es gab mehr unversorgte Bewerber als im Vorjahr – und gleichzeitig mehr offene Ausbildungsstellen.

Die Daten hält selbst Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), für besorgniserregend. Dabei beurteilt der Arbeitsökonom die Aussagekraft der BA-Statistik als beschränkt, Bewerber wie Ausbildungsstellen würden untererfasst. Beide Werte hängen davon ab, was der BA gemeldet wird. Folgt man dem jährlichen IAB-Betriebspanel, ist der Bewerbermangel noch höher als aus den Daten der BA hervorgeht.

Lesen Sie auch: Ausbildungsmarkt in der Krise: Es braucht bessere Daten

BA-Chefin Andrea Nahles fordert “mehr Kompromissbereitschaft“, und zwar von Jugendlichen wie Betrieben. Bewerber sollten mobiler werden. Denn laut BA gibt es in zwei von drei Regionen deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Während große Teilen Bayerns ein Überangebot an Lehrstellen aufweisen, fehlen Ausbildungsplätze in Berlin, Eberswalde, Gelsenkirchen oder Offenbach.

Die Bundesagentur für Arbeit bietet bereits Mobilitätshilfen an. Ab April 2024 soll, wer umzieht, zusätzlich im Rahmen der Ausbildungsgarantie der Ampel einen Mobilitätszuschuss erhalten. Außerdem sollen für Praktikanten in bestimmten Fällen Fahrt- und Unterkunftskosten übernommen werden. Dass viele dadurch eine Ausbildung in einer ganz anderen Region ergreifen, vermutet IAB-Direktor Bernd Fitzenberger jedoch nicht. “Kleinräumig wird die Ausbildungsgarantie dazu führen, dass Bewerber etwas größere Pendeldistanzen realisieren. Aber eine große Umverteilung, dass also viele Bewerber aus Berlin die Ausbildungsstellen im bayerischen Land besetzen, das wird nicht passieren.”

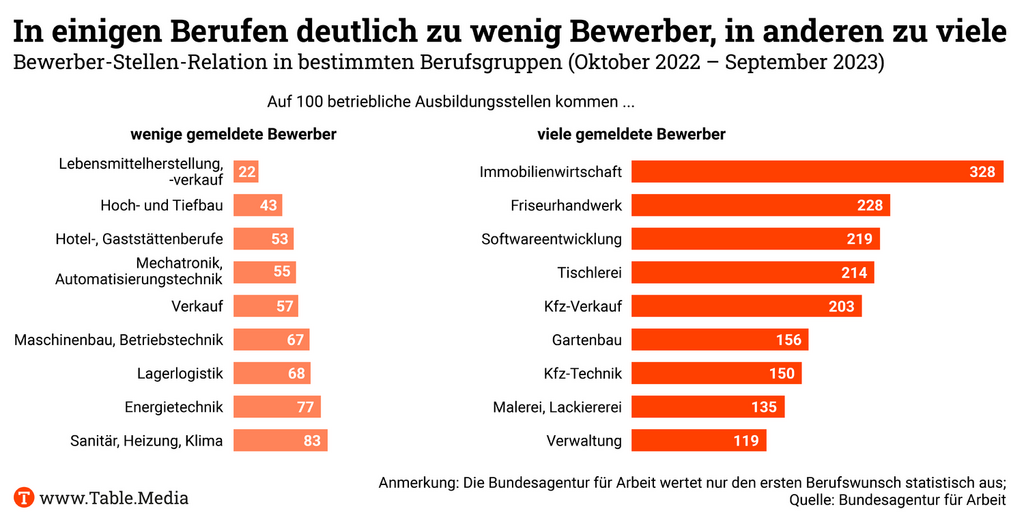

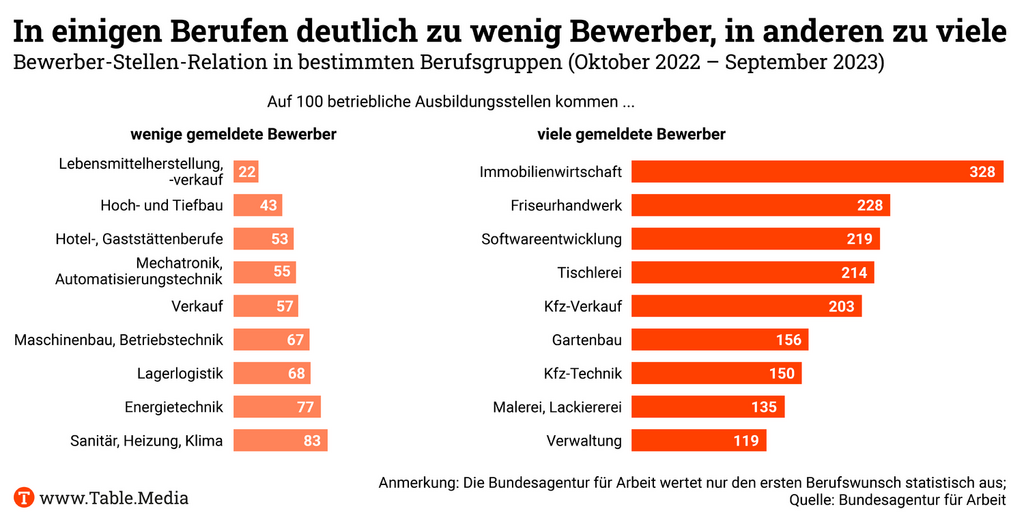

Neben dem Wohnort passt oft der Berufswunsch der Bewerber nicht zum Angebot der Betriebe. Deutlich zu viele wollen zum Beispiel in die Immobilienwirtschaft, deutlich zu wenige in Lebensmittelherstellung und -verkauf. Andrea Nahles appelliert daher an Jugendliche: Sie sollten “Alternativen jenseits des Traumberufes in Erwägung ziehen”.

Dafür benötigen junge Menschen Berufswahlkompetenz. An deren Vermittlung hapert es nach Wahrnehmung der BA jedoch. “Gerade bei Förderschulen und Gymnasien sehen wir noch deutlichen Nachholbedarf”, sagte Nahles. Gleichzeitig habe der Bedarf an intensiver persönlicher Unterstützung bei den Jugendlichen spürbar zugenommen.

Möglicherweise bekommt die BA auch erst jetzt die volle Wucht der Orientierungslosigkeit zu spüren – ihre Berufsberatung in den Schulen war während der Pandemie nämlich eingeschränkt. Jugendforscher Klaus Hurrelmann fällt im Interview mit Table.Media ein hartes Urteil: “In Wahrheit gibt es keine verlässlichen Lotsen und Mentoren in diesem System.”

Andrea Nahles betont hingegen, die BA sei mit 4.200 Berufsberatern gut aufgestellt. Handlungsbedarf sieht aber auch sie: in der Frage, wie Jugendliche noch besser erreicht werden können. Ein Erfolg seien bisher etwa digitale Elternabende, bei denen Unternehmen Ausbildungsplätze vorstellen.

Lesen Sie in dieser Ausgabe auch: “Schule und Beruf sind zwei auseinander driftende Inseln”

Viele Berufe, in denen es an Bewerbern mangelt, richten sich klassischerweise an Hauptschüler. Immer weniger Schüler machen jedoch nur den ersten Schulabschluss, immer mehr Jugendliche Abitur. “Typische Hauptschülerberufe werden von Abiturienten oftmals nicht in Betracht gezogen”, sagt Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Betriebe müssten verstärkt für Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen attraktiv werden, gerade kleine Unternehmen, die am stärksten vom Bewerbermangel betroffen sind.

Selbst Hauptschüler meiden zunehmend Berufe, die das Image haben, typische Hauptschulberufe zu sein. Das zeigt eine Studie des BIBB von für NRW (zum Download). “Sie präferieren Berufe, die sie als intelligente, gebildete und einkommensstarke Personen erscheinen lassen”, heißt es da.

In eine andere Richtung weist eine aktuelle repräsentative Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter 15- bis 25-Jährigen. Ihr zufolge ist nur etwas mehr als der Hälfte der Gen Z ein positives Image wichtig. 74 Prozent achten auf eine gute Work-Life-Balance, 71 Prozent auf abwechslungsreiche Tätigkeiten. Am wichtigsten sind den Jugendlichen – vier von fünf – gute Verdienstmöglichkeiten.

Immer mehr wählen inzwischen auch die Chance auf schnelles Geld und gehen jobben. Die Ausbildungsvergütung sieht Bernd Fitzenberger vom IAB dennoch nicht als zentrale Stellschraube. “Wichtiger ist in meinen Augen, den Jugendlichen Karriereaussichten und Verdienstchancen deutlich zu machen. Und ihnen zu sagen, dass ihr Risiko, arbeitslos zu werden, mit einer Ausbildung sinkt.” Für noch wichtiger hält er, die Arbeitsbedingungen in bestimmten Branchen zu verbessern, etwa die Arbeitszeit für Bäcker.

Wie kompliziert die Lage im Einzelfall sein kann, zeigt das Friseurhandwerk. Hier gab es bundesweit laut BA viel zu viele Bewerber, 228 kamen dort auf 100 Stellen. Trotzdem blieben 17 Prozent der Stellen unbesetzt (Durchschnitt über alle Berufe: 13 Prozent). 9 Prozent der Bewerber fanden keine Stelle (Durchschnitt: 6 Prozent). Zu möglichen Gründen teilt ein Sprecher der BA auf Anfrage von Table.Media mit: “Offensichtlich gibt es hier große Diskrepanzen zwischen Ausbildungsstellen-Angebot (z. B. Arbeitsbedingungen, Vergütung) und Vorstellungen der jungen Menschen.”

Erklären kann die allgemeinen Passungsprobleme zum Teil auch ein Trend zur Höherqualifizierung. Jugendlichen mit erstem Schulabschluss stehen laut BA nur noch 60 Prozent der Berufe offen, Bewerbern ohne Schulabschluss sieben Prozent. Wurden etwa Handelsberufe vor 20 Jahren noch oft von Hauptschülern ausgeübt, gibt es inzwischen spezialisierte Berufe wie den Handelsassistenten, für den Bewerber Abitur brauchen.

BA-Chefin Nahles appelliert an die Betriebe, sich für junge Menschen öffnen, die nicht zu den “optimalen Kandidaten” gehören. “In Zeiten von Fachkräftemangel können wir auf keine Nachwuchskraft verzichten. Die BA hat viele Fördermöglichkeiten, die auch Arbeitgeber entlasten.” Viele Angebote, wie etwa die Einstiegsqualifizierung oder die assistierte Ausbildung, sind Unternehmen allerdings nicht bekannt. Dies sei Nahles neulich beim Besuch einer Friseurinnung aufgefallen. Ziel der BA sei nun, die Angebote bekannter zu machen.

Eine zentrale Stellschraube sieht IAB-Direktor Bernd Fitzenberger in der Ausstattung der Berufsschulen. “Bei allgemeinbildenden Schulen sprechen wir viel über Inklusion und Förderung für Schüler mit Migrationshintergrund. Dabei sind Klassen an Berufsschulen noch heterogener.” Ein Betrieb, der sich auf seine Berufsschule verlassen kann, gehe vielleicht eher das Wagnis ein, einen Azubi mit Förderbedarf einzustellen, ohne Angst, dass dieser die Ausbildung abbricht. “Besser ausgestattete Berufsschulen könnten insbesondere kleine Betriebe ermuntern, Jugendliche aufzunehmen, die noch nicht alle Voraussetzungen erfüllen.”

Transparenzhinweis: In der ersten Version haben wir versehentlich von 420.000 Berufsberatern geschrieben, diese Zahl ist aber natürlich viel zu hoch. Wir haben sie im Artikel korrigiert.

Was macht eigentlich die Jugend, Herr Hurrelmann?

Klaus Hurrelmann: Sie lebt in einer sehr spannungsreichen Lebenssituation. Das gilt vor allem für die bewusste Phase zwischen zwölf und 22 Jahren, wo die turbulente Entwicklung stattfindet. Die Jugend hat, einerseits, so tolle Ausbildungs- und Berufsperspektiven wie seit 20, 25 Jahren nicht mehr.

Warum mehren sich, andererseits, die Anzeichen für eine mentale Überlastung der jungen Leute?

Weil das Ganze im Dauerkrisenmodus stattfindet. Die Coronapandemie hat fast drei Jahre gekostet. Die Jugendlichen konnten in der Zeit keine ihrer normalen Entwicklungsaufgaben bewältigen. Und da schieben sich dann noch die Klimakatastrophe drüber, zwei Kriege, Inflation, Flüchtlingsströme, die unsichere Situation in der Gesellschaft. Das ist die beinahe toxische Mixtur, die ich heute als Teenager aushalten muss: Ich habe eine tolle Berufsperspektive. Jedenfalls dann, wenn ich einen Abschluss schaffe – was leider in Deutschland nicht so ganz selbstverständlich ist. Aber ich muss als Jugendlicher meine Chancen vor einer schwer auszuhaltenden Krisenkulisse realisieren.

Heute steht man als junger Mensch vor Hunderten Berufsausbildungen und Tausenden Studiengängen.

Es sind 12.000 Bachelorstudiengänge. Dazu kommen noch mal 8.000 Master-Programme. Das kann kein Mensch übersehen. Es gibt auch keine Fachleute, die noch den Überblick haben. Auch wer sich für eine Ausbildung entscheidet, hat 360 oder 370 Ausbildungsberufe, die sich aber auch ständig weiterentwickeln plus viele schulische Ausbildungsgänge im pädagogischen Pflegebereich.

Was macht es mit einem jungen Menschen, vor einem derartigen Überfluss an Angeboten zu stehen?

Die jungen Leute sind total irritiert. Sie sind fertig mit der Schule und fallen erst mal in ein Loch, weil sie vor einer Überzahl von Angeboten stehen – und überhaupt keine Kriterien für ihre eigenen Prioritäten haben. Sie wollen das ja auf ihr ganz persönliches Profil zuschneiden. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Die jungen Leute sind sehr eigenwillig und beziehen alles auf sich selbst. Also soll Bildung und Beruf etwas sein, was ihnen auf den Leib geschneidert ist. Aber das ist fast wie die Nadel im Heuhaufen, die ich gar nicht finden kann unter diesen Umständen.

Es gibt doch Berufsberater und Eltern. Helfen die gar nicht?

In Wahrheit gibt es keine verlässlichen Lotsen und Mentoren in diesem System. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind häufig ganz auf sich allein angewiesen. Deswegen sind die Eltern auch die wichtigsten Berufsberater. Nur ist das paradox, denn die Mütter und Väter verstehen selber nicht mehr, was es alles an Berufen und Perspektiven gibt.

Was würden Sie einem jungen Mann oder einer jungen Frau heute empfehlen?

Ich würde raten, herumzuspielen. Es gibt eine ganze Menge von interessanten digitalen Tools. Damit kann man ganz gut suchen: Was sind meine Potenziale? Wo bin ich stark, wo bin ich schwach? Ich kann heute per App ausprobieren, welche Fähigkeiten ich habe. Das wäre wenigstens eine erste Einkreisung. Das machen auch viele – aber sie trauen sich noch nicht, sich darauf zu verlassen. Das heißt, die Jugendlichen von heute sind darauf angewiesen, dass sie auf eine Person stoßen, die ihnen hilft, das zu konkretisieren – und zwar ohne Bevormundung.

Die Arbeitsagentur spricht gern von Matching. Was sagen Sie dazu?

Bei Bildungsberatung geht es in meinen Augen heute nicht um dieses berühmte Matching, also das passgenaue Verbinden, sondern eher um eine Sinnberatung. Die Jugendlichen sollen für sich selbst erkennen, was für Chancen da draußen sind – und welche Bedeutung die für sie persönlich haben.

Wie ist es um die Verbindung zwischen Schule und Beruf bestellt?

Heute weiß kein Mensch im Bildungssystem mehr, wie es am Arbeitsplatz aussieht. Das kann ihnen keine Lehrkraft und auch der Sozialarbeiter nicht mehr verraten. In den Unternehmen weiß ohnehin keiner, wie es in der Schule zugeht. Schule und Beruf, das sind zwei auseinanderdriftende Inseln. Es dauert auch sehr lang, bis man durch das Schulsystem durch und im Beruf angekommen ist. Das rechnerische Durchschnittsalter beim Übergang in die klassische berufliche duale Ausbildung liegt heute bei über 20 Jahren. Das ist unfassbar.

Wie kommt das?

Jedes Jahr schaffen Tausende junger Menschen keinen Schulabschluss und gehen erstmal ins Übergangssystem, andere jobben ein paar Jahre herum und können sich einfach nicht entscheiden, wie es weitergeht. Dazu haben wir viele geflüchtete Menschen, die spät eine Berufsausbildung beginnen. Inzwischen gibt es auch sehr viele ältere Studienabbrecher, die doch noch ins berufliche Ausbildungssystem einmünden. Das treibt die Phase von Versuch und Irrtum in die Länge. Man sieht daran, dass die Übergänge in unserem Bildungssystem nicht funktionieren.

Wer leidet darunter?

Viele und komplizierte Übergänge benachteiligen immer die, die nicht gut laufen können, die stolpern und im Dickicht versinken. Genau das passiert gerade sehr stark beim Übergang. Und das ist nicht in Ordnung. Da könnten wir sehr viel weiter sein.

Was könnte man dagegen tun?

Man müsste in den Schulen genau wie in den Hochschulen in der Schlussphase ganz systematisch mit der Berufswelt zusammenarbeiten. Schulen müssen in meinen Augen eng mit der Ausbildungswelt oder betrieblichen Bereichen kooperieren.

Wie ließe sich das hinbekommen?

Ein erster Anknüpfungspunkt ist das in allen Bundesländern und allen Schulformen verpflichtende Berufspraktikum im neunten Schuljahr. Das würde ich systematisch ausbauen. Leider wird das heute mehr nach dem Motto gehandhabt: “Ich kenne da die Frau vom Laden nebenan, da gehst du mal hin.” Ich würde eher große Ausschreibungen empfehlen. Die Unternehmen bewerben sich, und die Schulen begleiten das. So könnte man einen ersten Verbindungsweg zwischen Schule, Ausbildung und Beruf herstellen. Daraus sollten sich dann schrittweise die erwähnten Lotsen- und Mentorendienste ergeben, die Jugendlichen nach Abschluss der Schulzeit angeboten werden. Betriebe und Kammern könnten außerdem mehrwöchige Probe- und Schnupperpraktika anbieten, die Hochschulen ein Probesemester oder ein Studium Generale.

Klaus Hurrelmann ist der wohl wichtigste deutsche Jugendforscher. Seine Shell-Jugendstudien erklärten viele Jahre die Befindlichkeiten der jungen Generation. Im Januar feiert er seinen 80. Geburtstag.

Jetzt also doch keine Kürzungen bei der politischen Bildung? In ihrem Grußwort auf dem Bundeskongress politische Bildung verkündete Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor wenigen Tagen: “Die Bundeszentrale der politischen Bildung wird ihre Vorhaben und Maßnahmen wie die zur Stärkung unserer Demokratie, zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, zur Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorie und Desinformation auch 2024 mit dem gleichen Finanzvolumen fortführen können.” Und sie erklärte auch die Finanzierung: “Wo der Haushalt 2024 geringere Mittel vorsieht, kompensieren wir das über frei verfügbare Mittel aus den Vorjahren sowie durch behördeninterne Umschichtungen.”

Doch was ist mit den anderen Projekten und Programmen im Bereich politische Bildung? Der im September vorgestellte Haushaltsentwurf 2024 sieht bislang vor, insgesamt 130 Millionen Euro für Projekte und Einrichtungen der politischen Bildung zu streichen. Das betreffen neben dem Bundesinnenministerium auch das Familien- und das Justizministerium. Allein die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sollte ursprünglich mit 20 Millionen Euro weniger auskommen.

Doch die Zusicherung der Bundesinnenministerin, die Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung durch andere Mittel auszugleichen, reicht den Kritikern der Kürzungspläne nicht. Wilfried Klein, Vorstand des Bundesausschusses für politische Bildung konterte auf dem Kongress: “Wir sind in großer Sorge, was die finanzielle Zukunft anbelangt. Wir sehen, dass bestimmte Maßnahmen für 2024 nicht weiter gefördert werden.” Und angesichts der aktuellen Ereignisse machte er deutlich, dass es nicht nur darum geht, Kürzungen zurückzunehmen, sondern er forderte: “Wir brauchen mehr Mittel für politische Bildung!”

Der Blick auf die Geschehnisse der vergangenen Wochen gibt dieser Forderung Nachdruck. Seit der ersten Haushaltswoche Anfang September ist viel passiert: Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat gezeigt, dass inzwischen acht Prozent der Deutschen ein rechtsextremes Weltbild haben. Das Vertrauen in die Demokratie ist rapide gesunken. Gleichzeitig hat die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien zugenommen.

Die Wahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober haben deutlich gemacht, dass die AfD vor allem bei jüngeren Wählern starke Zuwächse verzeichnet. Der Krieg in Nahost hat in Deutschland zu einem sprunghaften Anstieg antisemitischer Vorfälle geführt und zu Konflikten, die auch in den Schulen stattfinden. Und laut dem am Dienstag vorgestellten Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors hat jeder zweite schwarze Mensch in Deutschland schon Rassismus erlebt. Politische Bildung scheint wichtiger denn je.

Und sie war eigentlich auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Da heißt es: “Wir werden die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus fortsetzen, inhaltlich weiterentwickeln und sie nachhaltig finanziell absichern. Wir entwickeln eine Strategie für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung sowie Extremismusprävention. Wir stärken die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien.”

Knapp zwei Jahre nach der Verabschiedung des Koalitionsvertrags scheint diese Beteuerung Schnee von gestern zu sein. So stehen zum Beispiel die bislang vom Bundesfamilienministerium geförderten Respekt Coaches ab 2024 vor dem Aus. An 400 Standorten und 600 Schulen in Deutschland haben sich die Coaches seit 2018 gegen Mobbing und Rassismus starkgemacht. Der Bund hat dieses Vorzeigeprojekt mit 30 Millionen Euro gefördert. Und die Initiative “HateAid” gegen digitale Gewalt, die im Zuständigkeitsbereich des Bundesjustizministeriums liegt, ist ebenfalls von den Haushaltskürzungen betroffen. Einsparungen von 600.000 Euro sind hier vorgesehen.

Auch die Bundesfreiwilligendienste müssen nach derzeitigem Stand mit Einsparungen von etwa 25 Prozent rechnen. Zwar liegt nur ein Teil der Einsatzstellen in konkreten Projekten zur Demokratieförderung oder hat einen Bezug zu politischer Bildung. In jedem Fall aber sind die Freiwilligendienste für junge Menschen eine wichtige Partizipationserfahrung. Silvia Breher, die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion warnt daher: “Gerade in diesen Tagen, in denen wir eine zunehmende Spaltung in unserer Gesellschaft beobachten, müssen wir diese wichtigen Strukturen ausbauen und dürfen sie nicht kaputt kürzen.”

Wie wichtig partizipative Erfahrungen für junge Menschen sind, machte auch der Jugendforscher Thomas Coelen von der Universität Siegen beim Bundeskongress politische Bildung deutlich. Gerade in Krisenzeiten und angesichts wachsender Zukunftsängste müsse man junge Menschen stärken, damit sie künftig Demokratie mitgestalten können. Neben Schulen würden hier Vereine und Verbände, Jugendeinrichtungen und Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle spielen. Also gerade die Orte, an denen politische Bildung maßgeblich stattfindet.

Die Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Naika Foroutan, betonte außerdem, wie wichtig politische Bildung im Kontext Migration sei. Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Migrationsakteure gewandelt. Dabei sei die Situation regional sehr unterschiedlich. Teils liege der Migrationsanteil an Schulen bei über 70 Prozent, teils bei unter fünf Prozent. Das stelle politische Bildung vor große Herausforderungen. Es sei nicht möglich, mit einem einzigen Konzept in unterschiedlichen Räumen zu operieren.

In welchem Umfang Programme für politische Bildung nun tatsächlich gekürzt oder gestrichen werden, zeigt sich spätestens am 1. Dezember, wenn der Bundestag über das Haushaltsgesetz abstimmt. Bis dahin bleiben die Zweifel und Zukunftssorgen bei den Projektträgern. Die Versicherung von Nancy Faeser beim Bundeskongress: “Mir liegt politische Bildung am Herzen, weil mir die Demokratie sehr am Herzen liegt”, wird für die Betroffenen erst glaubwürdig, wenn im Bundeshaushalt die Kürzungen bei der politischen Bildung zurückgenommen werden.

Transparenzhinweis: In der ersten Version des Textes haben wir die Äußerung der Bundesinnenministerin als Zusicherung interpretiert, die Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung zurückzunehmen. Richtig ist allerdings, dass sie zugesichert hat, die Kürzungen durch andere Mittel auszugleichen. Wir haben die Stelle korrigiert.

Wie viel Geld ab kommendem Jahr in die Digitalisierung der Schulen fließen soll, ist immer noch unklar. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag einigten sich die Länder auf zwei zentrale Forderungen für den Digitalpakt II. In den Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz kam es jedoch zu keinem gemeinsamen Beschluss.

Geht es nach den Ländern, soll der Digitalpakt nahtlos und dauerhaft fortgesetzt werden. Mit 1,3 Milliarden Euro jährlich sollen Schulen ihre technische Ausstattung erweitern und warten können, wie aus dem Beschluss der Länder hervorgeht. Bereits ab Juni 2024 sollten im Bundeshaushalt “mindestens 600 Millionen Euro” dafür eingeplant werden. Die Finanzierung des aktuellen Digitalpakts endet am 16. Mai 2024.

Im Koalitionsvertrag hat die Ampel-Regierung versprochen, die Finanzierung bis 2030 fortzuführen. Bislang ist im Haushaltsplan für 2024 allerdings kein Budget für eine Fortsetzung des Programms vorgesehen. Denn bei der Frage, wer wie viel Geld gibt, konnten sich Bund und Länder bisher nicht einigen. Der Bund bestand bis zuletzt darauf, dass die Länder die Hälfte der Mittel selbst einbringen sollen.

Alexander Lorz (CDU), Hessens Kultusminister und einer der Koordinatoren der Bundesländer, kritisiert die ausbleibende Zusage des Bundes. “Der Stillstand beim Digitalpakt trifft nicht nur die Länder, sondern gerade die Kommunen und die Schulgemeinden”, sagt Lorz. “Die Bundesregierung sorgt weiterhin nicht für die dringend notwendige Klarheit.” Sollte das Programm nicht fortgeführt werden, wäre das “ein schwerer Rückschlag für die Digitalisierung in unseren Schulen.”

Weshalb ein gemeinsamer Beschluss zwischen Bund und Ländern erneut scheiterte, war zunächst nicht im Detail bekannt. Der Streit um die Finanzierung scheint jedoch der wahrscheinlichste Grund. Um eine Förderlücke zu vermeiden, bräuchte es nun eine schnelle Lösung. Denn am 1. Dezember soll der Bundeshaushalt für 2024 final festgelegt werden.Vera Kraft

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

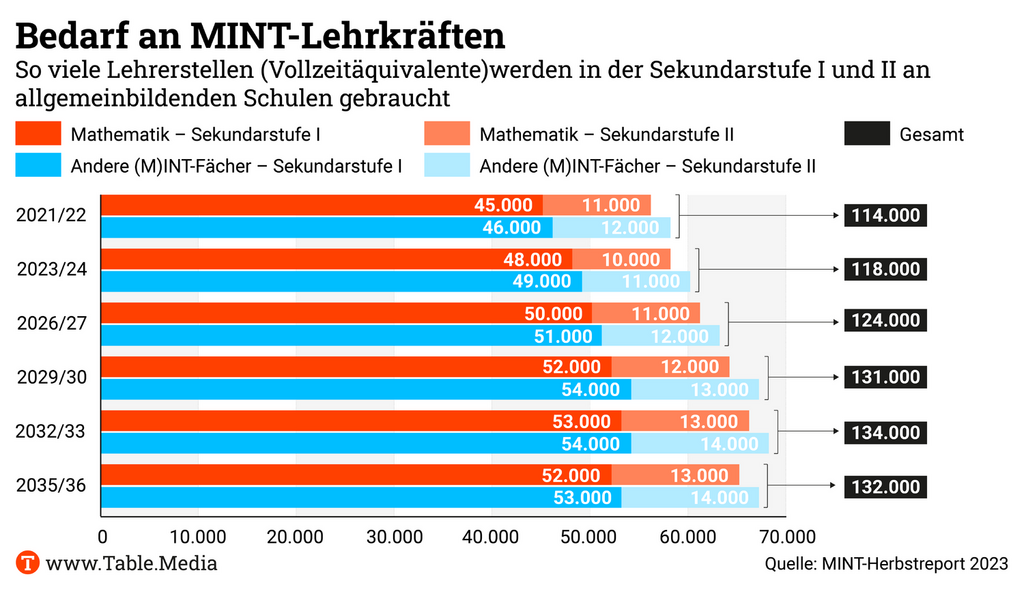

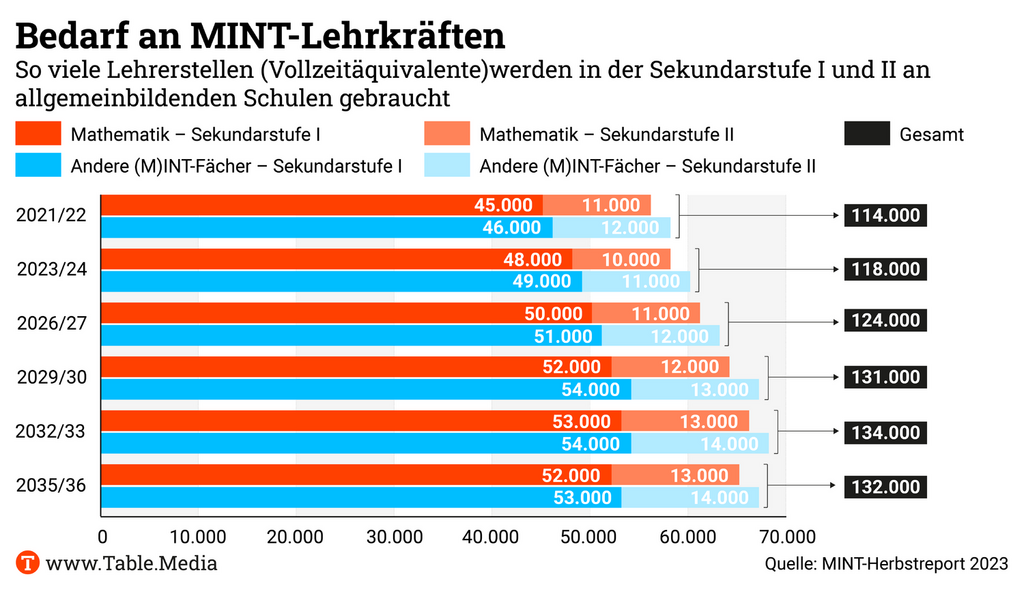

Mehr Flexibilität in der Lehrerbildung und eine zielgerichtetere Berufsorientierung – das sind zwei Empfehlungen, um mehr Lehrkräfte und überhaupt mehr Fachkräfte im MINT-Bereich zu gewinnen. Zu finden sind sie im neuen MINT-Herbstreport 2023 (zum Download), der am Dienstag vorgestellt wurde. Der MINT-Report, den das Institut der deutschen Wirtschaft Köln zweimal im Jahr erstellt, gibt einen Überblick über den Fachkräftemangel in MINT-Berufen und beleuchtet in der aktuellen Ausgabe die Situation der MINT-Lehrkräfte.

Der derzeitige Lehrkräftemangel im MINT-Bereich hat weitreichende Folgen: Die Lehrerlücke führt zu einem Qualitätsverlust im MINT-Unterricht, weniger Schülerinnen und Schüler begeistern sich für diese Fächer und beginnen seltener eine Ausbildung oder ein Studium im MINT-Bereich. Wenn es weniger Studierende gibt, wählen diese eher ein Fachstudium, um in die Wirtschaft zu gehen. Das führt wiederum dazu, dass es noch weniger MINT-Lehrer gibt und die Spirale sich weiterdreht. Um gegenzusteuern, gibt der MINT-Report konkrete Empfehlungen. Dazu gehören:

“Der MINT-Lehrkräftemangel entfaltet dauerhaft eine mehrfach negative Wirkung”, betonte Edith Wolf, Vorstand des Nationalen MINT-Forums bei der Vorstellung des Reports. Ein reduziertes Angebot führe zu Kompetenzverlusten und beeinflusse die Berufswahl. Dabei zeichneten sich bei den Schülern schon bei der PISA-Studie 2018 große Defizite in den MINT-Fächern ab. “Der erste Schritt in die MINT-Welt ist MINT-Unterricht, der Spaß macht und Neugierde weckt. Fehlende MINT-Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern wirken sich massiv auf die Berufswahl aus“, ergänzte Christina Ramb von der BDA.

Im September 2023 fehlten laut MINT-Report fast 286.000 Arbeitskräfte im MINT-Bereich. Das sind zwar 15,5 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor, wo mit 338.000 fehlenden Fachkräften ein Höchststand erreicht war. Doch der MINT-Report zeigt auch, dass die Zahl der Studienanfänger und derjenigen, die eine MINT-Ausbildung beginnen, weiter zurückgeht. Gleichzeitig nimmt der Bedarf an MINT-Lehrkräften in den kommenden Jahren kontinuierlich zu. Während der Bedarf im laufenden Schuljahr bei 118.000 MINT-Lehrkräften lag, werden es im Schuljahr 2032/2033 laut MINT-Report 134.000 sein. Erst Mitte der 2030er-Jahre wird der Bedarf erstmals wieder leicht sinken. Annette Kuhn

Für orientierungslose Jugendliche bietet der Innenbauausstatter Baierl & Demmelhuber ein besonderes Praktikum: Vier Tage lang können sie in vier verschiedene Berufe schnuppern, am Ende nehmen sie ein eigenes Werkstück mit nach Hause. Ähnlich macht es der Feinwerktechniker hago. Beide Betriebe wurden am Montag im Bundeswirtschaftsministerium mit dem “Ausbildungs-Ass” ausgezeichnet, einem Preis von den Wirtschaftsjunioren Deutschland, dem nach eigenen Angaben größten Netzwerk junger Führungskräfte und Unternehmen mit 10.000 Mitgliedern. Insgesamt war der Preis mit 15.000 Euro dotiert und wurde von der Versicherungsgruppe INTER gesponsert.

Lesen Sie auch: “Schule und Beruf sind zwei auseinander driftende Inseln”

Um Auszubildende an sich zu binden, bieten mehrere der ausgezeichneten Unternehmen ihnen Einblick in ihre verschiedenen Bereiche. Der Gedanke: Wem der ursprüngliche Traumjob nicht mehr passt, der findet schnell einen anderen, ohne dass der Betrieb den Azubi verliert. So ist es auch bei den Gewinnern der Kategorie Ausbildungsinitiativen. Vier Transportunternehmen haben sich im Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund für Logistikberufe zusammengetan und einen gemeinsamen Ausbildungsplan entwickelt. Die Azubis erhalten Einblick in vier Betriebe mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Reflexion der Einblicke soll auch helfen, die Ausbildung im jeweils eigenen Betrieb weiter zu verbessern.

Damit die Azubis lernen, selbständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, haben gleich zwei Preisträger eine Azubifirma ins Leben gerufen, in der die Jugendlichen eigene Produkte herstellen. An der Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik Trier gestalten angehende Fahrzeuglackierer gemeinsam mit Künstlern Motorhauben.

Auch auf die besonderen Bedürfnisse von Gen Z und Alpha gehen Preisträger ein: Die Schreinerei Mayr & Söhne ermöglicht eine digitale Bewerbung innerhalb einer Minute. Bewerber füllen ein kurzes Formular aus – und werden im zweiten Schritt angerufen. Beim Hotellerie-Unternehmensverbund Lerch Genusswelten, der viele Azubis aus Drittstaaten beschäftigt, gibt es auch für den Nachwuchs eine 4-Tage-Woche. Kira Münsterberg

Die Bundesbildungsministerin hat einen Aktionsplan für Künstliche Intelligenz vorgelegt, der keine neuen Anstöße beinhaltet. Mehrfach betonte Bettina Stark-Watzinger (FDP), dass sie auf der Strategie ihrer Vorgängerin mit einem Update aufbaue, sie verfeinere und “noch besser nutzen” wolle. Die Ministerin nannte KI die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Übergeordnetes Ziel solle technologische Souveränität sein. Stark-Watzinger nennt das eine KI “Made in Europe”. Konkreter wurde es am Dienstag nicht.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek sagt zum KI-Aktionsplan, “da passiert strategisch unglaublich wenig. Auf dem Markt für Künstliche Intelligenz ist ein regelrechter Sturm ausgebrochen. Aber das BMBF produziert ein unheimlich allgemeines Papier, aus dem kein roter Faden hervorgeht.” Die Ministerin spricht in ihrem Aktionsplan von einem deutlichen Bekenntnis zu KI, “das sich im Haushalt widerspiegelt”. Jarzombek hingegen erhebt schwere Vorwürfe. Die angeführten Budgetzahlen für KI seien reine Fantasie-Zahlen. “Die Ministerin hat einige Dinge einfach umetikettiert, um ihr KI-Budget künstlich groß zu rechnen. Das ist nicht mehr seriös”, sagte er Table.Media. Für die Projekte, die jetzt notwendig wären, wie neue Professuren, leistungsstarke KI-Rechenzentren oder Aufträge an EdTechs, die Schulen generative KI zur Verfügung stellen, fehle das Geld.

Im Aktionsplan ist das KI-Budget des BMBF für 2024 mit 483 Millionen Euro vermerkt. Darin tauchen KI-Titel auf, die bisher nicht unter Künstliche Intelligenz fielen – etwa die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Anfragen von Table.Media zu konkreten Zahlen des KI-Budgets beantwortet das Ministerium seit Wochen nicht.

Das Kapitel über Bildung umfasst im Aktionsplan zwei Seiten. Die formulierten Ziele sind wenig konkret. Es sollen die KI-Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern wie Lehrkräften gefördert werden – ausgerichtet am Primat der Pädagogik. Zum Beispiel will das BMBF “länderübergreifende Initiativen zur Entwicklung von KI-Leitlinien für die Schulen” forcieren. An Handlungsleitfäden der Länder für den Umgang mit ChatGPT & Co mangelt es indes nicht – der erste kam schon im Februar raus. Was den Schulen und Lehrkräften fehlt, sind kostenfreie Zugänge zu datensicheren KI-Tools. Im Papier der Ministerin heißt das: Den Einsatz von KI an Schulen wolle sie “anregen und unterstützen”. Christian Füller

Geht es nach der CDU-Landtagsfraktion, müssen niedersächsische Schulen ihre Berufsorientierung ausbauen: Im ersten Halbjahr der neunten Klasse sollen Schülerinnen und Schüler über die Dauer von zwei Monaten an einem wöchentlichen Orientierungstag teilnehmen, der in Kooperation mit Berufsschulen stattfindet. Der entsprechende Antrag (zum Download) wird voraussichtlich kommende Woche im Kultusausschuss diskutiert.

CDU-Landtagsabgeordneter Christian Fühner erhofft sich dadurch mehr Praxisbezug in der Berufsorientierung – und eine Stärkung der Ausbildung, indem akademische und berufliche Bildung als gleichwertig erscheinen. In den Berufsschulen gebe es für verschiedene Berufsfelder Werkstätten und Ausstattung im Bereich Elektrotechnik, IT oder Hauswirtschaft. “Das sind Ressourcen, die es so an allgemeinbildenden Schulen nicht gibt.”

Aus dem niedersächsischen Kultusministerium heißt es, dass es bereits ein “breites Fundament” für die berufliche Orientierung gebe. Eine enge Kooperationen zwischen den allgemein- und berufsbildenden Schulen sei “absolut gewünscht” und werden bereits “intensiv vorangetrieben”.

Neu seien die Vorschläge der CDU-Landtagsfraktion daher nicht, sagt auch Lena Nzume, Sprecherin für Bildungspolitik der Grünen in Niedersachsen. “Viele der Vorschläge gehören an diversen Schulen bereits zum Alltag.” Ein einheitliches Konzept für ganz Niedersachsen hält Nzume für unrealistisch. “Es braucht lokale Lösungen vor Ort, die auf die entsprechenden Bedarfe und Ressourcen angepasst sind.”

Um die Berufsorientierung noch effizienter zu gestalten, fordert die Oppositionsfraktion stärker auf Apps und Künstliche Intelligenz (KI) zu setzen. Schulen sollten mehr digitale Angebote wie ,Matching-Portale’ und Praktikumsbörsen einsetzen. Außerdem könnte KI Schüler dabei unterstützen, ihre Erfahrungen aus Praktika und Beratungsgesprächen zusammenzuführen und zu reflektieren, sagt CDU-Bildungsexperte Fühner. Die Vorschläge betreffen jedoch nicht nur Schüler: Auch das Studium für das Lehramt Gymnasium möchte die Landtagsfraktion überprüfen und anpassen, um die Beratungskompetenzen der Lehrkräfte zu stärken. Vera Kraft

Schülerinnen und Schüler gerade höherer Klassen lassen Texte gerne von ChatGPT erstellen. Das zeigt eine Befragung der Hochschule Bielefeld, die Table.Media exklusiv vorliegt. Danach nutzt rund ein Fünftel der Schüler das KI-Tool vor allem zum schnellen Verfassen von Texten und für Übersetzungen. Immerhin ein Drittel gibt an, ChatGPT dafür nie zu benutzen. Die vielleicht interessanteste Information der Umfrage des Organisationsexperten Thomas Süße: Die Schüler meinen, dass die Sprach-KI ihr Lernen erfolgreicher mache. Die Umfrage bezog sich auf vier Schulen ab der zehnten Klasse und ist nicht repräsentativ. Die Erhebung an Süßes Lehrstuhl soll aber auf mehr Schulen ausgeweitet werden, um Repräsentativität zu erreichen.

Am beliebtesten scheint ChatGPT bei Schülern für das schnelle Erstellen von Texten und für Übersetzungen zu sein. 18,2 Prozent der Befragten nutzen intensiv die Funktion für die Texterstellung. Und jeder Fünfte übersetzt Texte mit der KI oft oder sehr oft. Ein weiteres Fünftel nutzt diese beiden Funktionen manchmal. Aber auch das Erledigen von Hausaufgaben, das Schreiben von Aufsätzen und die Lösung von Mathematikaufgaben übernimmt das Sprachmodell inzwischen für ein Viertel der Schüler. Auch eine aktuelle, repräsentative YouGov-Umfrage bestätigt die Nutzung von ChatGPT in dieser Weise. Und zwei Drittel der Schüler geben bei YouGov an, ChatGPT bereits benutzt zu haben.

Thomas Süße hat insgesamt 30 schulische Tätigkeiten abgefragt, die ChatGPT den Schülern abnehmen kann. Bemerkenswert daran ist, dass die Schüler einige pädagogische Möglichkeiten des Tools noch nicht kennen – weil sie es in der Schule nicht zusammen mit Lehrkräften nutzen können.

Wie wichtig es ist, dass die Kultusministerien die KI-Tools zur Verfügung stellen, damit Schulen proaktiv wirken können, zeigt ein anderes Ergebnis der Umfrage. Die Schüler sind davon überzeugt, dass die Nutzung von ChatGPT ihnen das Lernen leichter mache – und ihre schulischen Noten verbessere. Sie beziehen diese Erfolge besonders stark auf die produktiven Fähigkeiten des Sprachmodells, also Übersetzungen vorzunehmen und (schnell) Texte für die Schüler zu schreiben. Aber ob die Nutzung eines digitalen Übersetzungshelfers für Englisch die Sprachkompetenzen von Lernenden steigert, ist sicherlich zweifelhaft. Christian Füller

Eigentlich wollte Matthias Ballod selbst Lehrer werden. Heute bringt der Deutschdidaktiker angehenden Lehrern und Lehrerinnen bei, wie Unterricht und Lernen in einer “digital geprägten Welt” gelingen kann. Er will, dass sie mit digitalen Anwendungen umgehen können, Potenziale, aber auch Grenzen der Tools kennenlernen.

Ballod leitet an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg das Projekt “Digital kompetent im Lehramt”. Vor vier Jahren startete es im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Ballods Ziel: Die Entwicklung einer Gesamtstrategie zur Digitalisierung im Lehramt. Der Projektstart unter Coronabedingungen sei herausfordernd gewesen, sagt er. Aber die erschwerten Bedingungen hätten ihnen auch “in die Karten gespielt”. Schließlich machte die Pandemie deutlich, wie dringend Bildung digitaler werden muss.

Medienbildung sei in vielen Lehrplänen zwar bereits verpflichtend festgelegt. In der Ausbildung angehender Lehrer und Lehrerinnen hingegen noch nicht. Das kritisiert Ballod: “Hier wurde nicht zu Ende gedacht.” An dieser Lücke setzt DiKoLa an. Studierende und Lehrende des Lehramtsbereichs an der Martin-Luther-Universität entwickeln im Rahmen des Projekts didaktische Konzepte zum Lernen mit digitalen Medien. Sie setzen sich dafür mit verschiedensten Tools und Medienprodukten sowie mit den rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen auseinander.

Es gibt ein digitales Lernlabor, in dem Studierende testen können, wie sie eine interaktive Tafel, Podcasts oder Virtual Reality im Unterricht einsetzen können. Auch Dozierende testen neue digitale Möglichkeiten – und geben Kollegen über Hospitationen einen Einblick.

Matthias Ballod begreift sich selbst als “lebenslanger Lerner”. “Was mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich permanent selbst gezwungen bin zu lernen.” Er empfinde es als besonderes Privileg, von seinen Studierenden oder jungen Kollegen lernen zu können. Kein Wunder also, dass er sich für Tools wie Padlet, Answergarden oder Miroboard begeistert, mit denen derartige Kollaborationen auch im digitalen Raum stattfinden können. Dabei wurde Ballods Begeisterung für Digitalisierung eher zufällig geweckt – von einem Dozenten im Linguistikstudium, der bereits in den 1980er-Jahren Texte computerbasiert auswertete.

Ende des Jahres läuft die Förderung von “Digital kompetent im Lehramt” aus, doch für Matthias Ballod steht fest: “Das Thema Digitalisierung endet nicht am 31. Dezember, sondern nimmt gerade erst Fahrt auf.” Derzeit führe er Gespräche mit der Universität, in welcher Form sich die Expertise aus dem Projekt auch ohne Anschlussförderung verstetigen lässt.

Wie schnell sich die Dinge im Bereich Digitalisierung entwickeln, verdeutliche auch die Künstliche Intelligenz: “Vor einem Jahr waren DeepL und ChatGPT kaum jemandem ein Begriff, heute sind sie in aller Munde.” Ballod sieht in dem Druck, den KI auf das Bildungssystem ausübt, Potenzial. Insbesondere Prüfungsformate müssten überdacht und angepasst werden. Sie dürften nicht mehr auf reine Wissenswiedergabe abzielen. “Wir sollten den Fokus verstärkt auf kompetenz- und anwendungsorientierte Prüfungsformate legen.”

Als Didaktiker aus voller Überzeugung und begeisterter Sprachwissenschaftler hat Matthias Ballod in vielen wissenschaftlichen Kontexten einen “Exoten-Status”. Trotzdem sieht er sich mit seiner Motivation, etwas zu bewegen, in seiner aktuellen Position am rechten Platz. “Wir brauchen mehr Akteure, die der nächsten Generation Handwerkszeug, Wissen, Kompetenzen und eine Befähigung für die Zukunftsgestaltung an die Hand geben”, sagt Ballod. Diese Akteure – die Lehrer – zu befähigen, darum geht es ihm. Marlene Resch

Research.Table. Oliver Kaczmarek – der Beinahe-Forschungsminister: Als bildungs- und forschungspolitischer Sprecher der SPD ist Oliver Kaczmarek tatsächlich das Aushängeschild der Bildungs- und Wissenschaftspolitik seiner Partei. Die Rolle ist herausfordernd. Denn bei der Ressortverteilung ließ die SPD das Forschungs- und Bildungsministerium eben liegen. Mehr

Research.Table. “Wir müssen stärker begründen, warum wir was und in welcher Weise mit China machen”: Im Interview mit Table.Media fordert DAAD-Präsident Joybrato Mukherjee eine genauere Prüfung chinesischer Wissenschaftler an deutschen Hochschulen, die Überführung von Konfuzius-Instituten in deutsche China-Zentren und eine höhere Grundfinanzierung für den Aufbau von China-Kompetenz. Mehr

Olaf Scholz | Der Bundeskanzler spricht sich für regelmäßige Sprachtests aus. Im Bürgergespräch forderte Olaf Scholz zudem, Schülern Programmieren beizubringen und formulierte die Idee, dass Filme Auszubildende fürs Handwerk begeistern könnten. SZ

Abitur | Sachsen-Anhalt stellt alte Abiturprüfungen online zur Verfügung. Zum ersten Mal werden die Prüfungen des vergangenen Schuljahrs veröffentlicht, um Lernenden den Zugang zu erleichtern. WELT

KI | Wie kann KI die Bildung revolutionieren? David Matusiewicz ist Professor an der FOM Hochschule und arbeitet an einem “digitalen Professor”. Hierfür trainiert er seinen Avatar mithilfe von OpenAI. Handelsblatt

Schulen | Marode Schulgebäude verhindern den regulären Unterricht. 47,4 Milliarden Euro beträgt der Sanierungsbedarf an deutschen Schulen. Wie belastend die Situation für die Betroffenen ist, zeigen Beispiele wie die Willy-Brandt-Schule in Kerpen und die Kurt-Schumacher-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Wiarda

Grundschule | Sechs Wochen lang haben sechzehn Studierende Grundschulkinder gefördert. Nachdem erschreckend viele Erstklässler das Schuljahr an der Grundschule Gräfenau wiederholen mussten, wurde das Projekt “First Class” gestartet. 24Rhein

Studie | Das Bildungsniveau der Eltern beeinflusst ihre Kinder das gesamte Leben lang. Besonders die Gesundheit ist davon betroffen. Das ergab eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Zeit

21. November 2023, 18:00 bis 19:00 Uhr, digital

Dialogreihe Das Lernen mit KI begleiten – aktuelle und zukünftige Entwicklungen der Lernstandsanalyse

In dieser Session dreht sich alles um die Frage, wie KI im Unterricht als Analysetool eingesetzt werden kann. Außerdem wird ein Blick in Ergebnisse des Forschungsprojekts AFLEK geworfen. Am 11. Dezember findet ein weiterer Termin der Reihe zum Thema “chancengerechte, digitalisierungsbezogene Schulentwicklungsprozesse” statt. INFOS & ANMELDUNG

22. November 2023, 14:00 bis 16:00 Uhr, digital

Workshop Connecting higher education, teacher education and schools to advance education for the digital and green transitions

Das OECD-Team für Hochschulpolitik lädt zusammen mit dem irischen National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher Education ein, über Verbesserungsmöglichkeiten in der Verbindung zwischen Lehrerbildungseinrichtungen, Hochschulen und Schulpraktikern zu diskutieren. Der Fokus liegt auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

INFOS & ANMELDUNG

24. November 2023, 9:00 bis 16:00 Uhr, Dresden

Abschlusskonferenz 2023 “Professionalisierung von Lehrkräften für das Lehramt an berufsbildenden Schulen”

Das vom BMBF geförderte Projekt “Synergetische Lehrerbildung für das Lehramt an berufsbildenden Schulen” an der TU Dresden endet. Bei der Abschlusskonferenz werden nun die Ergebnisse präsentiert und in Workshops diskutiert.

INFOS & ANMELDUNG

24. bis 25. November 2023

Tagung 8. Hildesheimer CeLeB-Tagung zur Bildungsforschung

Welche Auswirkungen haben die pädagogisch-psychologischen und die fachspezifischen Überzeugungen von Lehrkräften auf die Auswahl der Unterrichtsmethoden? Und wie prägt dies wiederum die Schülerinnen? Diesen Fragen geht das Centrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung in Keynotes und Panels nach. INFOS & ANMELDUNG

lange nicht mehr war der Ausbildungsmarkt für Jugendliche so günstig wie heute. Den Bewerbern stehen deutlich mehr unbesetzte Stellen gegenüber. Das zeigt die Bilanz des laufenden Ausbildungsjahres der Bundesagentur für Arbeit. Dennoch gehen viele Jugendliche leer aus – mehr sogar als im Vorjahr, obwohl das Verhältnis anfangs zwischen offenen Stellen und suchenden Bewerbern ähnlich war. Woran der Mismatch liegt, analysiert Anna Parrisius.

Oft liegt es an falschen Vorstellungen – aufseiten der Jugendlichen ebenso wie aufseiten der Betriebe. Aber noch etwas ist wichtig: Junge Menschen brauchen heute mehr Begleitung. Davon hängt auch ab, ob sie die Ausbildung durchziehen oder wieder abbrechen. Das haben die Betriebe, die am Montag mit dem Ausbildungs-Ass der Wirtschaftsjunioren ausgezeichnet wurden, längst verstanden. Erfolgreiche Betriebe begleiten die Azubis engmaschig während der Ausbildung und auch schon davor, in dem sie mehrtägige, individuell zugeschnittene Praktika anbieten.

Damit reagieren die Ausbilder auf die Orientierungslosigkeit, die die Gen Z prägt und die den Übergang von der Schule in die Ausbildung erheblich erschwert. Jugendforscher Klaus Hurrelmann sagt: “Die jungen Leute sind total irritiert.” Im Interview mit Christian Füller hat er aber auch eine Lösung für das Problem parat: Lotsen für den Übergang von der Schule in die Ausbildung. Diese Lotsen könnten auch für ein besseres Matching zwischen Jugendlichen und Betrieben sorgen – und zugleich noch Sinnberatung leisten. Klingt ein bisschen nach Partnerschaftsagentur, aber wenn’s hilft?

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und ein Tag, an dem alles matcht!

Nach zehn Jahren Sinkflug ist die Bewerberzahl laut Bundesagentur für Arbeit (BA) im Ausbildungsjahr 2022/23 bei 422.000 zum Halten gekommen. Auch die Zahl der Ausbildungsplätze blieb stabil (529.000). Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kamen rechnerisch 80 Bewerber, ähnlich wie im Vorjahr. Trotzdem konstatiert BA-Chefin Andrea Nahles eine Verschlechterung. “Was uns wirklich Sorgen macht: Wir haben zunehmende Passungsprobleme“, sagte sie bei der Präsentation der Bilanz des Ausbildungsjahres (zum Download). Das heißt: Es gab mehr unversorgte Bewerber als im Vorjahr – und gleichzeitig mehr offene Ausbildungsstellen.

Die Daten hält selbst Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), für besorgniserregend. Dabei beurteilt der Arbeitsökonom die Aussagekraft der BA-Statistik als beschränkt, Bewerber wie Ausbildungsstellen würden untererfasst. Beide Werte hängen davon ab, was der BA gemeldet wird. Folgt man dem jährlichen IAB-Betriebspanel, ist der Bewerbermangel noch höher als aus den Daten der BA hervorgeht.

Lesen Sie auch: Ausbildungsmarkt in der Krise: Es braucht bessere Daten

BA-Chefin Andrea Nahles fordert “mehr Kompromissbereitschaft“, und zwar von Jugendlichen wie Betrieben. Bewerber sollten mobiler werden. Denn laut BA gibt es in zwei von drei Regionen deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Während große Teilen Bayerns ein Überangebot an Lehrstellen aufweisen, fehlen Ausbildungsplätze in Berlin, Eberswalde, Gelsenkirchen oder Offenbach.

Die Bundesagentur für Arbeit bietet bereits Mobilitätshilfen an. Ab April 2024 soll, wer umzieht, zusätzlich im Rahmen der Ausbildungsgarantie der Ampel einen Mobilitätszuschuss erhalten. Außerdem sollen für Praktikanten in bestimmten Fällen Fahrt- und Unterkunftskosten übernommen werden. Dass viele dadurch eine Ausbildung in einer ganz anderen Region ergreifen, vermutet IAB-Direktor Bernd Fitzenberger jedoch nicht. “Kleinräumig wird die Ausbildungsgarantie dazu führen, dass Bewerber etwas größere Pendeldistanzen realisieren. Aber eine große Umverteilung, dass also viele Bewerber aus Berlin die Ausbildungsstellen im bayerischen Land besetzen, das wird nicht passieren.”

Neben dem Wohnort passt oft der Berufswunsch der Bewerber nicht zum Angebot der Betriebe. Deutlich zu viele wollen zum Beispiel in die Immobilienwirtschaft, deutlich zu wenige in Lebensmittelherstellung und -verkauf. Andrea Nahles appelliert daher an Jugendliche: Sie sollten “Alternativen jenseits des Traumberufes in Erwägung ziehen”.

Dafür benötigen junge Menschen Berufswahlkompetenz. An deren Vermittlung hapert es nach Wahrnehmung der BA jedoch. “Gerade bei Förderschulen und Gymnasien sehen wir noch deutlichen Nachholbedarf”, sagte Nahles. Gleichzeitig habe der Bedarf an intensiver persönlicher Unterstützung bei den Jugendlichen spürbar zugenommen.

Möglicherweise bekommt die BA auch erst jetzt die volle Wucht der Orientierungslosigkeit zu spüren – ihre Berufsberatung in den Schulen war während der Pandemie nämlich eingeschränkt. Jugendforscher Klaus Hurrelmann fällt im Interview mit Table.Media ein hartes Urteil: “In Wahrheit gibt es keine verlässlichen Lotsen und Mentoren in diesem System.”

Andrea Nahles betont hingegen, die BA sei mit 4.200 Berufsberatern gut aufgestellt. Handlungsbedarf sieht aber auch sie: in der Frage, wie Jugendliche noch besser erreicht werden können. Ein Erfolg seien bisher etwa digitale Elternabende, bei denen Unternehmen Ausbildungsplätze vorstellen.

Lesen Sie in dieser Ausgabe auch: “Schule und Beruf sind zwei auseinander driftende Inseln”

Viele Berufe, in denen es an Bewerbern mangelt, richten sich klassischerweise an Hauptschüler. Immer weniger Schüler machen jedoch nur den ersten Schulabschluss, immer mehr Jugendliche Abitur. “Typische Hauptschülerberufe werden von Abiturienten oftmals nicht in Betracht gezogen”, sagt Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Betriebe müssten verstärkt für Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen attraktiv werden, gerade kleine Unternehmen, die am stärksten vom Bewerbermangel betroffen sind.

Selbst Hauptschüler meiden zunehmend Berufe, die das Image haben, typische Hauptschulberufe zu sein. Das zeigt eine Studie des BIBB von für NRW (zum Download). “Sie präferieren Berufe, die sie als intelligente, gebildete und einkommensstarke Personen erscheinen lassen”, heißt es da.

In eine andere Richtung weist eine aktuelle repräsentative Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter 15- bis 25-Jährigen. Ihr zufolge ist nur etwas mehr als der Hälfte der Gen Z ein positives Image wichtig. 74 Prozent achten auf eine gute Work-Life-Balance, 71 Prozent auf abwechslungsreiche Tätigkeiten. Am wichtigsten sind den Jugendlichen – vier von fünf – gute Verdienstmöglichkeiten.

Immer mehr wählen inzwischen auch die Chance auf schnelles Geld und gehen jobben. Die Ausbildungsvergütung sieht Bernd Fitzenberger vom IAB dennoch nicht als zentrale Stellschraube. “Wichtiger ist in meinen Augen, den Jugendlichen Karriereaussichten und Verdienstchancen deutlich zu machen. Und ihnen zu sagen, dass ihr Risiko, arbeitslos zu werden, mit einer Ausbildung sinkt.” Für noch wichtiger hält er, die Arbeitsbedingungen in bestimmten Branchen zu verbessern, etwa die Arbeitszeit für Bäcker.

Wie kompliziert die Lage im Einzelfall sein kann, zeigt das Friseurhandwerk. Hier gab es bundesweit laut BA viel zu viele Bewerber, 228 kamen dort auf 100 Stellen. Trotzdem blieben 17 Prozent der Stellen unbesetzt (Durchschnitt über alle Berufe: 13 Prozent). 9 Prozent der Bewerber fanden keine Stelle (Durchschnitt: 6 Prozent). Zu möglichen Gründen teilt ein Sprecher der BA auf Anfrage von Table.Media mit: “Offensichtlich gibt es hier große Diskrepanzen zwischen Ausbildungsstellen-Angebot (z. B. Arbeitsbedingungen, Vergütung) und Vorstellungen der jungen Menschen.”

Erklären kann die allgemeinen Passungsprobleme zum Teil auch ein Trend zur Höherqualifizierung. Jugendlichen mit erstem Schulabschluss stehen laut BA nur noch 60 Prozent der Berufe offen, Bewerbern ohne Schulabschluss sieben Prozent. Wurden etwa Handelsberufe vor 20 Jahren noch oft von Hauptschülern ausgeübt, gibt es inzwischen spezialisierte Berufe wie den Handelsassistenten, für den Bewerber Abitur brauchen.

BA-Chefin Nahles appelliert an die Betriebe, sich für junge Menschen öffnen, die nicht zu den “optimalen Kandidaten” gehören. “In Zeiten von Fachkräftemangel können wir auf keine Nachwuchskraft verzichten. Die BA hat viele Fördermöglichkeiten, die auch Arbeitgeber entlasten.” Viele Angebote, wie etwa die Einstiegsqualifizierung oder die assistierte Ausbildung, sind Unternehmen allerdings nicht bekannt. Dies sei Nahles neulich beim Besuch einer Friseurinnung aufgefallen. Ziel der BA sei nun, die Angebote bekannter zu machen.

Eine zentrale Stellschraube sieht IAB-Direktor Bernd Fitzenberger in der Ausstattung der Berufsschulen. “Bei allgemeinbildenden Schulen sprechen wir viel über Inklusion und Förderung für Schüler mit Migrationshintergrund. Dabei sind Klassen an Berufsschulen noch heterogener.” Ein Betrieb, der sich auf seine Berufsschule verlassen kann, gehe vielleicht eher das Wagnis ein, einen Azubi mit Förderbedarf einzustellen, ohne Angst, dass dieser die Ausbildung abbricht. “Besser ausgestattete Berufsschulen könnten insbesondere kleine Betriebe ermuntern, Jugendliche aufzunehmen, die noch nicht alle Voraussetzungen erfüllen.”

Transparenzhinweis: In der ersten Version haben wir versehentlich von 420.000 Berufsberatern geschrieben, diese Zahl ist aber natürlich viel zu hoch. Wir haben sie im Artikel korrigiert.

Was macht eigentlich die Jugend, Herr Hurrelmann?

Klaus Hurrelmann: Sie lebt in einer sehr spannungsreichen Lebenssituation. Das gilt vor allem für die bewusste Phase zwischen zwölf und 22 Jahren, wo die turbulente Entwicklung stattfindet. Die Jugend hat, einerseits, so tolle Ausbildungs- und Berufsperspektiven wie seit 20, 25 Jahren nicht mehr.

Warum mehren sich, andererseits, die Anzeichen für eine mentale Überlastung der jungen Leute?

Weil das Ganze im Dauerkrisenmodus stattfindet. Die Coronapandemie hat fast drei Jahre gekostet. Die Jugendlichen konnten in der Zeit keine ihrer normalen Entwicklungsaufgaben bewältigen. Und da schieben sich dann noch die Klimakatastrophe drüber, zwei Kriege, Inflation, Flüchtlingsströme, die unsichere Situation in der Gesellschaft. Das ist die beinahe toxische Mixtur, die ich heute als Teenager aushalten muss: Ich habe eine tolle Berufsperspektive. Jedenfalls dann, wenn ich einen Abschluss schaffe – was leider in Deutschland nicht so ganz selbstverständlich ist. Aber ich muss als Jugendlicher meine Chancen vor einer schwer auszuhaltenden Krisenkulisse realisieren.

Heute steht man als junger Mensch vor Hunderten Berufsausbildungen und Tausenden Studiengängen.

Es sind 12.000 Bachelorstudiengänge. Dazu kommen noch mal 8.000 Master-Programme. Das kann kein Mensch übersehen. Es gibt auch keine Fachleute, die noch den Überblick haben. Auch wer sich für eine Ausbildung entscheidet, hat 360 oder 370 Ausbildungsberufe, die sich aber auch ständig weiterentwickeln plus viele schulische Ausbildungsgänge im pädagogischen Pflegebereich.

Was macht es mit einem jungen Menschen, vor einem derartigen Überfluss an Angeboten zu stehen?

Die jungen Leute sind total irritiert. Sie sind fertig mit der Schule und fallen erst mal in ein Loch, weil sie vor einer Überzahl von Angeboten stehen – und überhaupt keine Kriterien für ihre eigenen Prioritäten haben. Sie wollen das ja auf ihr ganz persönliches Profil zuschneiden. Wir leben in einer individualisierten Gesellschaft. Die jungen Leute sind sehr eigenwillig und beziehen alles auf sich selbst. Also soll Bildung und Beruf etwas sein, was ihnen auf den Leib geschneidert ist. Aber das ist fast wie die Nadel im Heuhaufen, die ich gar nicht finden kann unter diesen Umständen.

Es gibt doch Berufsberater und Eltern. Helfen die gar nicht?

In Wahrheit gibt es keine verlässlichen Lotsen und Mentoren in diesem System. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind häufig ganz auf sich allein angewiesen. Deswegen sind die Eltern auch die wichtigsten Berufsberater. Nur ist das paradox, denn die Mütter und Väter verstehen selber nicht mehr, was es alles an Berufen und Perspektiven gibt.

Was würden Sie einem jungen Mann oder einer jungen Frau heute empfehlen?

Ich würde raten, herumzuspielen. Es gibt eine ganze Menge von interessanten digitalen Tools. Damit kann man ganz gut suchen: Was sind meine Potenziale? Wo bin ich stark, wo bin ich schwach? Ich kann heute per App ausprobieren, welche Fähigkeiten ich habe. Das wäre wenigstens eine erste Einkreisung. Das machen auch viele – aber sie trauen sich noch nicht, sich darauf zu verlassen. Das heißt, die Jugendlichen von heute sind darauf angewiesen, dass sie auf eine Person stoßen, die ihnen hilft, das zu konkretisieren – und zwar ohne Bevormundung.

Die Arbeitsagentur spricht gern von Matching. Was sagen Sie dazu?

Bei Bildungsberatung geht es in meinen Augen heute nicht um dieses berühmte Matching, also das passgenaue Verbinden, sondern eher um eine Sinnberatung. Die Jugendlichen sollen für sich selbst erkennen, was für Chancen da draußen sind – und welche Bedeutung die für sie persönlich haben.

Wie ist es um die Verbindung zwischen Schule und Beruf bestellt?

Heute weiß kein Mensch im Bildungssystem mehr, wie es am Arbeitsplatz aussieht. Das kann ihnen keine Lehrkraft und auch der Sozialarbeiter nicht mehr verraten. In den Unternehmen weiß ohnehin keiner, wie es in der Schule zugeht. Schule und Beruf, das sind zwei auseinanderdriftende Inseln. Es dauert auch sehr lang, bis man durch das Schulsystem durch und im Beruf angekommen ist. Das rechnerische Durchschnittsalter beim Übergang in die klassische berufliche duale Ausbildung liegt heute bei über 20 Jahren. Das ist unfassbar.

Wie kommt das?

Jedes Jahr schaffen Tausende junger Menschen keinen Schulabschluss und gehen erstmal ins Übergangssystem, andere jobben ein paar Jahre herum und können sich einfach nicht entscheiden, wie es weitergeht. Dazu haben wir viele geflüchtete Menschen, die spät eine Berufsausbildung beginnen. Inzwischen gibt es auch sehr viele ältere Studienabbrecher, die doch noch ins berufliche Ausbildungssystem einmünden. Das treibt die Phase von Versuch und Irrtum in die Länge. Man sieht daran, dass die Übergänge in unserem Bildungssystem nicht funktionieren.

Wer leidet darunter?

Viele und komplizierte Übergänge benachteiligen immer die, die nicht gut laufen können, die stolpern und im Dickicht versinken. Genau das passiert gerade sehr stark beim Übergang. Und das ist nicht in Ordnung. Da könnten wir sehr viel weiter sein.

Was könnte man dagegen tun?

Man müsste in den Schulen genau wie in den Hochschulen in der Schlussphase ganz systematisch mit der Berufswelt zusammenarbeiten. Schulen müssen in meinen Augen eng mit der Ausbildungswelt oder betrieblichen Bereichen kooperieren.

Wie ließe sich das hinbekommen?

Ein erster Anknüpfungspunkt ist das in allen Bundesländern und allen Schulformen verpflichtende Berufspraktikum im neunten Schuljahr. Das würde ich systematisch ausbauen. Leider wird das heute mehr nach dem Motto gehandhabt: “Ich kenne da die Frau vom Laden nebenan, da gehst du mal hin.” Ich würde eher große Ausschreibungen empfehlen. Die Unternehmen bewerben sich, und die Schulen begleiten das. So könnte man einen ersten Verbindungsweg zwischen Schule, Ausbildung und Beruf herstellen. Daraus sollten sich dann schrittweise die erwähnten Lotsen- und Mentorendienste ergeben, die Jugendlichen nach Abschluss der Schulzeit angeboten werden. Betriebe und Kammern könnten außerdem mehrwöchige Probe- und Schnupperpraktika anbieten, die Hochschulen ein Probesemester oder ein Studium Generale.

Klaus Hurrelmann ist der wohl wichtigste deutsche Jugendforscher. Seine Shell-Jugendstudien erklärten viele Jahre die Befindlichkeiten der jungen Generation. Im Januar feiert er seinen 80. Geburtstag.

Jetzt also doch keine Kürzungen bei der politischen Bildung? In ihrem Grußwort auf dem Bundeskongress politische Bildung verkündete Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor wenigen Tagen: “Die Bundeszentrale der politischen Bildung wird ihre Vorhaben und Maßnahmen wie die zur Stärkung unserer Demokratie, zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, zur Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorie und Desinformation auch 2024 mit dem gleichen Finanzvolumen fortführen können.” Und sie erklärte auch die Finanzierung: “Wo der Haushalt 2024 geringere Mittel vorsieht, kompensieren wir das über frei verfügbare Mittel aus den Vorjahren sowie durch behördeninterne Umschichtungen.”

Doch was ist mit den anderen Projekten und Programmen im Bereich politische Bildung? Der im September vorgestellte Haushaltsentwurf 2024 sieht bislang vor, insgesamt 130 Millionen Euro für Projekte und Einrichtungen der politischen Bildung zu streichen. Das betreffen neben dem Bundesinnenministerium auch das Familien- und das Justizministerium. Allein die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) sollte ursprünglich mit 20 Millionen Euro weniger auskommen.

Doch die Zusicherung der Bundesinnenministerin, die Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung durch andere Mittel auszugleichen, reicht den Kritikern der Kürzungspläne nicht. Wilfried Klein, Vorstand des Bundesausschusses für politische Bildung konterte auf dem Kongress: “Wir sind in großer Sorge, was die finanzielle Zukunft anbelangt. Wir sehen, dass bestimmte Maßnahmen für 2024 nicht weiter gefördert werden.” Und angesichts der aktuellen Ereignisse machte er deutlich, dass es nicht nur darum geht, Kürzungen zurückzunehmen, sondern er forderte: “Wir brauchen mehr Mittel für politische Bildung!”

Der Blick auf die Geschehnisse der vergangenen Wochen gibt dieser Forderung Nachdruck. Seit der ersten Haushaltswoche Anfang September ist viel passiert: Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung hat gezeigt, dass inzwischen acht Prozent der Deutschen ein rechtsextremes Weltbild haben. Das Vertrauen in die Demokratie ist rapide gesunken. Gleichzeitig hat die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien zugenommen.

Die Wahlen in Bayern und Hessen Anfang Oktober haben deutlich gemacht, dass die AfD vor allem bei jüngeren Wählern starke Zuwächse verzeichnet. Der Krieg in Nahost hat in Deutschland zu einem sprunghaften Anstieg antisemitischer Vorfälle geführt und zu Konflikten, die auch in den Schulen stattfinden. Und laut dem am Dienstag vorgestellten Bericht des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors hat jeder zweite schwarze Mensch in Deutschland schon Rassismus erlebt. Politische Bildung scheint wichtiger denn je.

Und sie war eigentlich auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Da heißt es: “Wir werden die Arbeit zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus fortsetzen, inhaltlich weiterentwickeln und sie nachhaltig finanziell absichern. Wir entwickeln eine Strategie für gesellschaftlichen Zusammenhalt, Demokratieförderung sowie Extremismusprävention. Wir stärken die Arbeit gegen Hass im Netz und Verschwörungsideologien.”

Knapp zwei Jahre nach der Verabschiedung des Koalitionsvertrags scheint diese Beteuerung Schnee von gestern zu sein. So stehen zum Beispiel die bislang vom Bundesfamilienministerium geförderten Respekt Coaches ab 2024 vor dem Aus. An 400 Standorten und 600 Schulen in Deutschland haben sich die Coaches seit 2018 gegen Mobbing und Rassismus starkgemacht. Der Bund hat dieses Vorzeigeprojekt mit 30 Millionen Euro gefördert. Und die Initiative “HateAid” gegen digitale Gewalt, die im Zuständigkeitsbereich des Bundesjustizministeriums liegt, ist ebenfalls von den Haushaltskürzungen betroffen. Einsparungen von 600.000 Euro sind hier vorgesehen.

Auch die Bundesfreiwilligendienste müssen nach derzeitigem Stand mit Einsparungen von etwa 25 Prozent rechnen. Zwar liegt nur ein Teil der Einsatzstellen in konkreten Projekten zur Demokratieförderung oder hat einen Bezug zu politischer Bildung. In jedem Fall aber sind die Freiwilligendienste für junge Menschen eine wichtige Partizipationserfahrung. Silvia Breher, die familienpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion warnt daher: “Gerade in diesen Tagen, in denen wir eine zunehmende Spaltung in unserer Gesellschaft beobachten, müssen wir diese wichtigen Strukturen ausbauen und dürfen sie nicht kaputt kürzen.”

Wie wichtig partizipative Erfahrungen für junge Menschen sind, machte auch der Jugendforscher Thomas Coelen von der Universität Siegen beim Bundeskongress politische Bildung deutlich. Gerade in Krisenzeiten und angesichts wachsender Zukunftsängste müsse man junge Menschen stärken, damit sie künftig Demokratie mitgestalten können. Neben Schulen würden hier Vereine und Verbände, Jugendeinrichtungen und Bildungseinrichtungen eine wichtige Rolle spielen. Also gerade die Orte, an denen politische Bildung maßgeblich stattfindet.

Die Leiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung, Naika Foroutan, betonte außerdem, wie wichtig politische Bildung im Kontext Migration sei. Deutschland habe sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Migrationsakteure gewandelt. Dabei sei die Situation regional sehr unterschiedlich. Teils liege der Migrationsanteil an Schulen bei über 70 Prozent, teils bei unter fünf Prozent. Das stelle politische Bildung vor große Herausforderungen. Es sei nicht möglich, mit einem einzigen Konzept in unterschiedlichen Räumen zu operieren.

In welchem Umfang Programme für politische Bildung nun tatsächlich gekürzt oder gestrichen werden, zeigt sich spätestens am 1. Dezember, wenn der Bundestag über das Haushaltsgesetz abstimmt. Bis dahin bleiben die Zweifel und Zukunftssorgen bei den Projektträgern. Die Versicherung von Nancy Faeser beim Bundeskongress: “Mir liegt politische Bildung am Herzen, weil mir die Demokratie sehr am Herzen liegt”, wird für die Betroffenen erst glaubwürdig, wenn im Bundeshaushalt die Kürzungen bei der politischen Bildung zurückgenommen werden.

Transparenzhinweis: In der ersten Version des Textes haben wir die Äußerung der Bundesinnenministerin als Zusicherung interpretiert, die Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung zurückzunehmen. Richtig ist allerdings, dass sie zugesichert hat, die Kürzungen durch andere Mittel auszugleichen. Wir haben die Stelle korrigiert.

Wie viel Geld ab kommendem Jahr in die Digitalisierung der Schulen fließen soll, ist immer noch unklar. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag einigten sich die Länder auf zwei zentrale Forderungen für den Digitalpakt II. In den Beratungen mit Bundeskanzler Olaf Scholz kam es jedoch zu keinem gemeinsamen Beschluss.

Geht es nach den Ländern, soll der Digitalpakt nahtlos und dauerhaft fortgesetzt werden. Mit 1,3 Milliarden Euro jährlich sollen Schulen ihre technische Ausstattung erweitern und warten können, wie aus dem Beschluss der Länder hervorgeht. Bereits ab Juni 2024 sollten im Bundeshaushalt “mindestens 600 Millionen Euro” dafür eingeplant werden. Die Finanzierung des aktuellen Digitalpakts endet am 16. Mai 2024.

Im Koalitionsvertrag hat die Ampel-Regierung versprochen, die Finanzierung bis 2030 fortzuführen. Bislang ist im Haushaltsplan für 2024 allerdings kein Budget für eine Fortsetzung des Programms vorgesehen. Denn bei der Frage, wer wie viel Geld gibt, konnten sich Bund und Länder bisher nicht einigen. Der Bund bestand bis zuletzt darauf, dass die Länder die Hälfte der Mittel selbst einbringen sollen.

Alexander Lorz (CDU), Hessens Kultusminister und einer der Koordinatoren der Bundesländer, kritisiert die ausbleibende Zusage des Bundes. “Der Stillstand beim Digitalpakt trifft nicht nur die Länder, sondern gerade die Kommunen und die Schulgemeinden”, sagt Lorz. “Die Bundesregierung sorgt weiterhin nicht für die dringend notwendige Klarheit.” Sollte das Programm nicht fortgeführt werden, wäre das “ein schwerer Rückschlag für die Digitalisierung in unseren Schulen.”

Weshalb ein gemeinsamer Beschluss zwischen Bund und Ländern erneut scheiterte, war zunächst nicht im Detail bekannt. Der Streit um die Finanzierung scheint jedoch der wahrscheinlichste Grund. Um eine Förderlücke zu vermeiden, bräuchte es nun eine schnelle Lösung. Denn am 1. Dezember soll der Bundeshaushalt für 2024 final festgelegt werden.Vera Kraft

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Mehr Flexibilität in der Lehrerbildung und eine zielgerichtetere Berufsorientierung – das sind zwei Empfehlungen, um mehr Lehrkräfte und überhaupt mehr Fachkräfte im MINT-Bereich zu gewinnen. Zu finden sind sie im neuen MINT-Herbstreport 2023 (zum Download), der am Dienstag vorgestellt wurde. Der MINT-Report, den das Institut der deutschen Wirtschaft Köln zweimal im Jahr erstellt, gibt einen Überblick über den Fachkräftemangel in MINT-Berufen und beleuchtet in der aktuellen Ausgabe die Situation der MINT-Lehrkräfte.

Der derzeitige Lehrkräftemangel im MINT-Bereich hat weitreichende Folgen: Die Lehrerlücke führt zu einem Qualitätsverlust im MINT-Unterricht, weniger Schülerinnen und Schüler begeistern sich für diese Fächer und beginnen seltener eine Ausbildung oder ein Studium im MINT-Bereich. Wenn es weniger Studierende gibt, wählen diese eher ein Fachstudium, um in die Wirtschaft zu gehen. Das führt wiederum dazu, dass es noch weniger MINT-Lehrer gibt und die Spirale sich weiterdreht. Um gegenzusteuern, gibt der MINT-Report konkrete Empfehlungen. Dazu gehören:

“Der MINT-Lehrkräftemangel entfaltet dauerhaft eine mehrfach negative Wirkung”, betonte Edith Wolf, Vorstand des Nationalen MINT-Forums bei der Vorstellung des Reports. Ein reduziertes Angebot führe zu Kompetenzverlusten und beeinflusse die Berufswahl. Dabei zeichneten sich bei den Schülern schon bei der PISA-Studie 2018 große Defizite in den MINT-Fächern ab. “Der erste Schritt in die MINT-Welt ist MINT-Unterricht, der Spaß macht und Neugierde weckt. Fehlende MINT-Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern wirken sich massiv auf die Berufswahl aus“, ergänzte Christina Ramb von der BDA.

Im September 2023 fehlten laut MINT-Report fast 286.000 Arbeitskräfte im MINT-Bereich. Das sind zwar 15,5 Prozent weniger als noch ein Jahr zuvor, wo mit 338.000 fehlenden Fachkräften ein Höchststand erreicht war. Doch der MINT-Report zeigt auch, dass die Zahl der Studienanfänger und derjenigen, die eine MINT-Ausbildung beginnen, weiter zurückgeht. Gleichzeitig nimmt der Bedarf an MINT-Lehrkräften in den kommenden Jahren kontinuierlich zu. Während der Bedarf im laufenden Schuljahr bei 118.000 MINT-Lehrkräften lag, werden es im Schuljahr 2032/2033 laut MINT-Report 134.000 sein. Erst Mitte der 2030er-Jahre wird der Bedarf erstmals wieder leicht sinken. Annette Kuhn

Für orientierungslose Jugendliche bietet der Innenbauausstatter Baierl & Demmelhuber ein besonderes Praktikum: Vier Tage lang können sie in vier verschiedene Berufe schnuppern, am Ende nehmen sie ein eigenes Werkstück mit nach Hause. Ähnlich macht es der Feinwerktechniker hago. Beide Betriebe wurden am Montag im Bundeswirtschaftsministerium mit dem “Ausbildungs-Ass” ausgezeichnet, einem Preis von den Wirtschaftsjunioren Deutschland, dem nach eigenen Angaben größten Netzwerk junger Führungskräfte und Unternehmen mit 10.000 Mitgliedern. Insgesamt war der Preis mit 15.000 Euro dotiert und wurde von der Versicherungsgruppe INTER gesponsert.

Lesen Sie auch: “Schule und Beruf sind zwei auseinander driftende Inseln”

Um Auszubildende an sich zu binden, bieten mehrere der ausgezeichneten Unternehmen ihnen Einblick in ihre verschiedenen Bereiche. Der Gedanke: Wem der ursprüngliche Traumjob nicht mehr passt, der findet schnell einen anderen, ohne dass der Betrieb den Azubi verliert. So ist es auch bei den Gewinnern der Kategorie Ausbildungsinitiativen. Vier Transportunternehmen haben sich im Ostfriesisch-Papenburger-Ausbildungsverbund für Logistikberufe zusammengetan und einen gemeinsamen Ausbildungsplan entwickelt. Die Azubis erhalten Einblick in vier Betriebe mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Reflexion der Einblicke soll auch helfen, die Ausbildung im jeweils eigenen Betrieb weiter zu verbessern.

Damit die Azubis lernen, selbständig zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen, haben gleich zwei Preisträger eine Azubifirma ins Leben gerufen, in der die Jugendlichen eigene Produkte herstellen. An der Berufsbildende Schule Gestaltung und Technik Trier gestalten angehende Fahrzeuglackierer gemeinsam mit Künstlern Motorhauben.

Auch auf die besonderen Bedürfnisse von Gen Z und Alpha gehen Preisträger ein: Die Schreinerei Mayr & Söhne ermöglicht eine digitale Bewerbung innerhalb einer Minute. Bewerber füllen ein kurzes Formular aus – und werden im zweiten Schritt angerufen. Beim Hotellerie-Unternehmensverbund Lerch Genusswelten, der viele Azubis aus Drittstaaten beschäftigt, gibt es auch für den Nachwuchs eine 4-Tage-Woche. Kira Münsterberg

Die Bundesbildungsministerin hat einen Aktionsplan für Künstliche Intelligenz vorgelegt, der keine neuen Anstöße beinhaltet. Mehrfach betonte Bettina Stark-Watzinger (FDP), dass sie auf der Strategie ihrer Vorgängerin mit einem Update aufbaue, sie verfeinere und “noch besser nutzen” wolle. Die Ministerin nannte KI die Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts. Übergeordnetes Ziel solle technologische Souveränität sein. Stark-Watzinger nennt das eine KI “Made in Europe”. Konkreter wurde es am Dienstag nicht.

Der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek sagt zum KI-Aktionsplan, “da passiert strategisch unglaublich wenig. Auf dem Markt für Künstliche Intelligenz ist ein regelrechter Sturm ausgebrochen. Aber das BMBF produziert ein unheimlich allgemeines Papier, aus dem kein roter Faden hervorgeht.” Die Ministerin spricht in ihrem Aktionsplan von einem deutlichen Bekenntnis zu KI, “das sich im Haushalt widerspiegelt”. Jarzombek hingegen erhebt schwere Vorwürfe. Die angeführten Budgetzahlen für KI seien reine Fantasie-Zahlen. “Die Ministerin hat einige Dinge einfach umetikettiert, um ihr KI-Budget künstlich groß zu rechnen. Das ist nicht mehr seriös”, sagte er Table.Media. Für die Projekte, die jetzt notwendig wären, wie neue Professuren, leistungsstarke KI-Rechenzentren oder Aufträge an EdTechs, die Schulen generative KI zur Verfügung stellen, fehle das Geld.

Im Aktionsplan ist das KI-Budget des BMBF für 2024 mit 483 Millionen Euro vermerkt. Darin tauchen KI-Titel auf, die bisher nicht unter Künstliche Intelligenz fielen – etwa die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Anfragen von Table.Media zu konkreten Zahlen des KI-Budgets beantwortet das Ministerium seit Wochen nicht.

Das Kapitel über Bildung umfasst im Aktionsplan zwei Seiten. Die formulierten Ziele sind wenig konkret. Es sollen die KI-Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern wie Lehrkräften gefördert werden – ausgerichtet am Primat der Pädagogik. Zum Beispiel will das BMBF “länderübergreifende Initiativen zur Entwicklung von KI-Leitlinien für die Schulen” forcieren. An Handlungsleitfäden der Länder für den Umgang mit ChatGPT & Co mangelt es indes nicht – der erste kam schon im Februar raus. Was den Schulen und Lehrkräften fehlt, sind kostenfreie Zugänge zu datensicheren KI-Tools. Im Papier der Ministerin heißt das: Den Einsatz von KI an Schulen wolle sie “anregen und unterstützen”. Christian Füller

Geht es nach der CDU-Landtagsfraktion, müssen niedersächsische Schulen ihre Berufsorientierung ausbauen: Im ersten Halbjahr der neunten Klasse sollen Schülerinnen und Schüler über die Dauer von zwei Monaten an einem wöchentlichen Orientierungstag teilnehmen, der in Kooperation mit Berufsschulen stattfindet. Der entsprechende Antrag (zum Download) wird voraussichtlich kommende Woche im Kultusausschuss diskutiert.

CDU-Landtagsabgeordneter Christian Fühner erhofft sich dadurch mehr Praxisbezug in der Berufsorientierung – und eine Stärkung der Ausbildung, indem akademische und berufliche Bildung als gleichwertig erscheinen. In den Berufsschulen gebe es für verschiedene Berufsfelder Werkstätten und Ausstattung im Bereich Elektrotechnik, IT oder Hauswirtschaft. “Das sind Ressourcen, die es so an allgemeinbildenden Schulen nicht gibt.”

Aus dem niedersächsischen Kultusministerium heißt es, dass es bereits ein “breites Fundament” für die berufliche Orientierung gebe. Eine enge Kooperationen zwischen den allgemein- und berufsbildenden Schulen sei “absolut gewünscht” und werden bereits “intensiv vorangetrieben”.

Neu seien die Vorschläge der CDU-Landtagsfraktion daher nicht, sagt auch Lena Nzume, Sprecherin für Bildungspolitik der Grünen in Niedersachsen. “Viele der Vorschläge gehören an diversen Schulen bereits zum Alltag.” Ein einheitliches Konzept für ganz Niedersachsen hält Nzume für unrealistisch. “Es braucht lokale Lösungen vor Ort, die auf die entsprechenden Bedarfe und Ressourcen angepasst sind.”

Um die Berufsorientierung noch effizienter zu gestalten, fordert die Oppositionsfraktion stärker auf Apps und Künstliche Intelligenz (KI) zu setzen. Schulen sollten mehr digitale Angebote wie ,Matching-Portale’ und Praktikumsbörsen einsetzen. Außerdem könnte KI Schüler dabei unterstützen, ihre Erfahrungen aus Praktika und Beratungsgesprächen zusammenzuführen und zu reflektieren, sagt CDU-Bildungsexperte Fühner. Die Vorschläge betreffen jedoch nicht nur Schüler: Auch das Studium für das Lehramt Gymnasium möchte die Landtagsfraktion überprüfen und anpassen, um die Beratungskompetenzen der Lehrkräfte zu stärken. Vera Kraft

Schülerinnen und Schüler gerade höherer Klassen lassen Texte gerne von ChatGPT erstellen. Das zeigt eine Befragung der Hochschule Bielefeld, die Table.Media exklusiv vorliegt. Danach nutzt rund ein Fünftel der Schüler das KI-Tool vor allem zum schnellen Verfassen von Texten und für Übersetzungen. Immerhin ein Drittel gibt an, ChatGPT dafür nie zu benutzen. Die vielleicht interessanteste Information der Umfrage des Organisationsexperten Thomas Süße: Die Schüler meinen, dass die Sprach-KI ihr Lernen erfolgreicher mache. Die Umfrage bezog sich auf vier Schulen ab der zehnten Klasse und ist nicht repräsentativ. Die Erhebung an Süßes Lehrstuhl soll aber auf mehr Schulen ausgeweitet werden, um Repräsentativität zu erreichen.

Am beliebtesten scheint ChatGPT bei Schülern für das schnelle Erstellen von Texten und für Übersetzungen zu sein. 18,2 Prozent der Befragten nutzen intensiv die Funktion für die Texterstellung. Und jeder Fünfte übersetzt Texte mit der KI oft oder sehr oft. Ein weiteres Fünftel nutzt diese beiden Funktionen manchmal. Aber auch das Erledigen von Hausaufgaben, das Schreiben von Aufsätzen und die Lösung von Mathematikaufgaben übernimmt das Sprachmodell inzwischen für ein Viertel der Schüler. Auch eine aktuelle, repräsentative YouGov-Umfrage bestätigt die Nutzung von ChatGPT in dieser Weise. Und zwei Drittel der Schüler geben bei YouGov an, ChatGPT bereits benutzt zu haben.