wer Musik, Kunst oder Sport an einer weiterführenden Schule unterrichten will, muss ein Lehramtsstudium absolviert haben – wie für die meisten anderen Fächer auch. Eigentlich. Denn inzwischen haben längst nicht alle Lehrkräfte in den Schulen ein grundständiges Lehramtsstudium. Der Lehrermangel bringt immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger ins System. Im besten Fall haben sie ein Fach studiert, das auch an der Schule unterrichtet wird – nur eben nicht auf Lehramt. Im schlechteren Fall haben sie irgendein Fach studiert oder eine pädagogische Ausbildung absolviert. Auch hier gilt wieder: eigentlich.

Denn inzwischen muss, wer unterrichten will, nicht mehr überall ein Studium vorweisen. Und auch eine pädagogische Ausbildung ist keine zwingende Voraussetzung mehr. Erste Länder lassen aufgrund der Personalnot inzwischen fachfremde Nicht-Akademiker an Schulen unterrichten.

An beruflichen Schulen ist es schon lange Praxis, den Unterricht zum Teil mit Nicht-Akademikern abzudecken, vor allem, wenn es um berufsspezifische Themen geht. Aber an allgemeinbildenden Schulen ist das neu. In Sachsen-Anhalt ist dieser Weg seit dem Sommer frei. In Brandenburg sind bereits neun Prozent aller Lehrkräfte Nicht-Akademiker, und selbst in Bayern dürfen Nicht-Akademiker an allgemeinbildenden Schulen unterrichten, hat Kira Münsterberg bei ihrer bundesweiten Abfrage erfahren.

Auch wenn die Ministerien versichern, dass niemand ohne zusätzliche Qualifizierung vor der Klasse steht, ist die Frage nach einer Deprofessionalisierung nicht von der Hand zu weisen. Aber was ist die Alternative? Kein Musik- oder Kunstunterricht? Oder gibt es einen Weg zwischen Schwarz und Weiß? Auch unter den Nicht-Akademikern sind sicher pädagogische Naturtalente und viele, die mit entsprechender Begleitung und Nachqualifizierung in den Beruf hineinwachsen können.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass schon bei den studierten Seiteneinsteigern der Erfolg von einer guten Begleitung abhängt. Bleiben Seiteneinsteiger aber in der Schule auf sich gestellt – wie es leider viel zu oft Realität ist – brechen viele schnell wieder ab. Gefragt sind also vor allem tragfähige Konzepte wie Mentoring und Tutoring, um das zu verhindern. Es gibt sie. Eigentlich. Oft fehlt zur Umsetzung an den Schulen aber das Personal.

Bleiben Sie trotz der vielen Herausforderungen an den Schulen zuversichtlich!

Im Sommer sorgte in der Bildungslandschaft eine Ausschreibung für Aufsehen: In Sachsen-Anhalt können neuerdings auch Nicht-Akademiker als Seiteneinsteiger an Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen unterrichten. Ein Realschulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung plus Aufstiegsfortbildung und zwei Jahre berufliche Tätigkeit sollen nun ausreichen, um in Klasse fünf bis zehn Technik und Hauswirtschaft, aber auch Musik oder Kunst zu unterrichten. 29 nicht-akademische Lehrkräfte konnte das Bundesland nach eigenen Angaben durch die Ausschreibung bereits gewinnen.

Öffnet das Bundesland damit einer Entprofessionalisierung des Lehramts Tür und Tor? Eva Gerth, Landesvorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt, fürchtet genau das. Meistens, sagt sie Table.Media, fehle den Nicht-Akademikern nämlich das notwendige pädagogische und didaktische Wissen. Und: “Momentan gibt es für diese Personen überhaupt keine Qualifizierungsmaßnahmen, was wir kritisieren.”

Dabei hatte das Kultusministerium angekündigt, Nicht-Akademiker erhielten im ersten Jahr nach ihrer Einstellung das Angebot, sich 220 Stunden zu qualifizieren: unter anderem in einem vierwöchigen Grundlagenkurs. Eine Entfristung ihres Vertrags, heißt es in der Ausschreibung, sei nur möglich, wenn sie an der Qualifizierung teilnehmen.

Folgt man GEW-Chefin Gerth, hapert es jedoch noch an der Umsetzung. Den Einsatz von Nicht-Akademikern als Lehrkräfte sieht sie als absolute Notlösung. “Im Moment wird dadurch etwas mehr Unterricht als vorher abgedeckt. Mehr nicht.” Personen, die nicht studiert haben, sollten zukünftig nicht noch in weiteren Fächern unterrichten müssen. “Aber das ist eher eine Hoffnung”, sagt sie.

Ganz anders sieht das Schulleiterin Jessika Hellge von der Sekundarschule Comenius in Stendal. Ab Januar soll an ihrer Schule ein erster Nicht-Akademiker befristet als Lehrkraft starten. Hellge freut das, denn ihre Schule habe schon gute Erfahrungen mit Nicht-Akademikern im Klassenzimmer gemacht: Seit dem Sommer 2022 unterrichten an der Schule Geschäftsführer regionaler Unternehmen Technik in Klasse acht. Am Montag erhielt die Schule dafür einen Preis des Netzwerks Schulewirtschaft, in dem Schulen und Unternehmen für Berufsorientierung und praxisnahen Unterricht kooperieren. Jeder, meint Hellge, müsse sich den Lehrerberuf erst aneignen, ein praktisch ausgerichteter Bildungsweg sei hierfür nicht schlechter als eine akademische Laufbahn. Und: Manche hätten schon Erfahrung als Ausbilder.

Worüber in Sachsen-Anhalt noch gestritten wird, ist derweil in einem anderen Bundesland schon gelebte Praxis. Während Nicht-Akademiker schon länger fast überall in bestimmten Fächern an Berufs- und Förderschulen unterrichten dürfen, setzen vor allem zwei Länder auch an allgemeinbildenden Schulen auf die beruflich Gebildeten. In Brandenburg, teilt das Bildungsministerium mit, würden “zur Absicherung des Unterrichts” Seiteneinsteiger auch ohne Hochschulabschluss eingestellt -“entsprechend dem Bedarf in allen Schulformen und -stufen”.

An den staatlichen Schulen kommt Brandenburg damit auf die stattliche Zahl von 1.892 Nicht-Akademikern. Das sind knapp neun Prozent aller Lehrkräfte. 813 unterrichten an Grundschulen, 375 an Oberschulen, 66 an Gesamtschulen, 21 an Gymnasien, 483 an Förderschulen und 134 an beruflichen Schulen. Auf bestimmte Fächer ist ihr Einsatz nicht begrenzt, man richte sich hier laut Ministerium nach der Qualifizierung der Bewerber. Ähnlich wie in Sachsen-Anhalt soll es in Brandenburg für die beruflich Gebildeten einen einmonatigen Vorbereitungskurs geben und eine 60 Tage umfassende berufsbegleitende Qualifizierung. Im ersten Jahr sollen sie zudem eine Begleitung durch einen Mentor bekommen.

Einen anderen Weg beschreitet Bayern: Dort können sich Absolventen des mittleren Schulabschlusses vier Jahre lang zur Fachlehrkraft ausbilden lassen – und danach an einer Grund-, Mittel- oder Realschule Musik, Kunst, Ernährung, Informationstechnik, Sport und sogar Englisch unterrichten. Wie viele dieser Fachlehrkräfte es an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat inzwischen schon gibt, kann das Kultusministerium nicht genau beziffern.

Auf eine sehr geringe Zahl von Nicht-Akademikern kommt Niedersachsen. Dort können Absolventen einer beruflichen Aufstiegsfortbildung, etwa der Meisterprüfung, an Haupt-, Real- und Gesamtschulen unterrichten. Bis jetzt gibt es laut Bildungsministerium allerdings nur sechs dieser “Praxislehrkräfte”. Unterrichten dürfen sie zudem nur die Fächer Hauswirtschaft, Technik, Informatik oder gestaltendes Werken. Auch in Thüringen können Techniker und Meister an allgemeinbildenden Schulen unterrichten, allerdings nur im Schulfach Werken.

NRW ermöglicht Nicht-Akademikern unbefristete Einstellungen in der Sekundarstufe I. Aber: Die Schulen müssten ihre Ausschreibung dafür ausdrücklich öffnen. “Erfahrungsgemäß wird davon selten Gebrauch gemacht, sodass es sich um eine kleine Anzahl an Einstellungen handelt. Zahlen hierzu liegen nicht vor.”

Als Vertretungslehrkräfte kommen Personen ohne Studium an den allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Rheinland-Pfalz infrage. In Hamburg können die Schulen selbstständig befristete Honorarverträge abschließen. Solche Verträge würden jedoch, so ein Sprecher der Senatsverwaltung, “in der Regel nicht für Kernfächer, sondern zum Beispiel für Kunst, Musik, Theater” geschlossen.

In Rheinland-Pfalz können Erzieherinnen, Sozialpädagogen, Diplompädagogen, Studierende für das Lehramt, aber auch Personen aus Heilberufen und künstlerischen oder freien Berufen einspringen. Aber, betont das Kultusministerium, Quereinsteiger benötigten dort immer “ein Studium bzw. universitären Abschluss auf Master-Niveau im Bedarfsfach”. Das Vorgehen entspreche den Vorgaben der Kultusministerkonferenz.

Die Stendaler Schulleiterin Jessika Hellge betont, dabei handele es sich lediglich um eine Empfehlung der KMK. Im Einsatz von Nicht-Akademikern sieht die Schulleiterin “viel Potenzial und viele Chancen, den Unterricht noch viel anschaulicher und praxisbezogener oder lebensweltbezogener zu gestalten”. Beruflich Gebildete hätten aufgrund ihrer praktischen Erfahrungen oft eine große Fachautorität – und Charisma. Gerade bei ihren männlichen Schülern käme das gut an. Mit Anna Parrisius

Handlungsfähigkeit in Bezug auf Fake News, digitale Gewalt oder generative künstliche Intelligenz muss zu einer selbstverständlichen Kompetenz werden. Dieses Ziel haben viele Politiker:innen schon ausgerufen, aber zu oft geht es im Verwaltungsgerangel unter.

Daher braucht es eine Portion zivilen Digitalaktivismus. Alle essenziellen Bausteine dafür existieren bereits. So haben uns unter anderem die KMK, die EU-Kommission, der Stifterverband, die Initiativen Keine Bildung ohne Medien, und Digitalcourage bereits Arbeitsdefinitionen und Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben. Darüber hinaus sollten wir einen demokratischen Wertekompass formulieren – und uns von Organisationen inspirieren lassen, die sich eine digitale Handlungsethik gegeben haben, wie etwa der Chaos Computer Club oder das Superrr Lab.

Aber zunächst: Was sollte in einem Kerncurriculum für Digitalkompetenz enthalten sein? Existierende Literatur und Studien wie “Quelle Internet” oder die letzten JIM-Studien und meine eigenen Erfahrungen mit sehr diversen Schüler:innen- und Student:innengruppen, zum Beispiel bei der internationalen Schulbewegung United World Colleges oder im globalen Netzwerk der New York University, geben hier klare Hinweise. Diese Themen sollten priorisiert werden:

Wir brauchen ein Digitalcurriculum für jedes Alter. Einen Prototyp sollten wir aber bei denen ansetzen, die es jetzt am dringendsten brauchen: die circa 13- bis 16-Jährigen in allen Schulformen. Diese Altersgruppe durchläuft einen potenziell weichenstellenden Moment der Identitäts-, Hirn- und Verhaltensentwicklung und ist dabei online besonders verletzlich.

Um Module für die oben genannten Themenfelder zu erstellen, müssen Fächer, Disziplinen und existierendes Fachwissen bereits in der Konzeption anders zusammenkommen. Das geschieht bisher aber nicht. Zur Umsetzung benötigen wir nicht nur Medienpädagog:innen, Psycholog:innen und viele IT-Spezialist:innen, sondern auch Philosoph:innen, Politikwissenschaftler:innen, Rechtsexpert:innen und Künstler:innen.

Alle genannten Themengebiete sollten auch in die Ausbildung zukünftiger Lehrer:innen einfließen und können so wichtige Impulse für interdisziplinäre Praxis und fachbereichsübergreifende Kollaborationen setzen. Hier lohnt ein Blick zum neuen Kompetenzverbund lernen:digital. Er versucht bereits, bisher ungenutzte Potenziale eines Austauschs zwischen Wissenschaft und Praxis zu aktivieren und Grundlagen für eine gute “Kultur der Digitalität” zu schaffen.

Um zu einem guten Digitalcurriculum zu kommen, sind vor allem drei Maßnahmen wichtig:

Wie bei so vielen Herausforderungen im Bildungsbereich fehlt uns nicht das Wissen darum, wie es besser gehen könnte. Es fehlt ein Mechanismus, der alle Stakeholder an einen Tisch holt und ihnen das Mandat gibt, ausgehend von demokratischen Bildungswerten das Digitalcurriculum zu bauen, das wir alle dringend brauchen und verdienen.

Linn Friedrichs ist pädagogische Beraterin und arbeitet an den Schnittstellen von administrativer Leitung, Lehre und Forschung zu globaler Bildung. Zuletzt war sie Deputy Head of College am Mahindra United World College in Indien und Assistant Director und Faculty Member an der New York University in Berlin.

Das Bildungssystem bereitet zu wenig auf das spätere Leben vor und müsste mehr tun, um Chancengleichheit herzustellen. Eine neue Befragung zeigt wieder einmal ein eher negatives Stimmungsbild zum deutschen Bildungssystem. Im Auftrag des Cornelsen-Verlags hat das FiBS – Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie – 250 Bildungsexperten nach ihrer Einschätzung befragt. Neu daran ist, dass als “Experten” hier alle am Bildungssystem Beteiligten befragt wurden: Lernende und Lehrende ebenso wie Vertreter von Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und Bildungsforschung. Und neu ist auch, dass die Befragung alle Stufen des Bildungssystems – von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung – in den Blick genommen hat. Herausgekommen ist der erste “Cornelsen Bildungsindex”, der ab jetzt jährlich erscheinen sollen. (Zum Download)

Die durchschnittliche Einschätzung von 2,64 auf einer Skala von 1 bis 5 zeigt, dass die Stimmung unter dem Mittelwert von 3,0 liegt. Da jetzt die erste Ausgabe vorliegt, lässt sich aber noch keine Entwicklung zeigen. Schaut man auf die verschiedenen Bildungsstufen, fällt die Einschätzung für die frühkindliche Bildung am schlechtesten aus. Mehr als jeder zweite Befragte ist hier generell unzufrieden. Im Durchschnitt aller Bildungsbereiche zeigen sich 41 Prozent unzufrieden.

Die Befragten identifizieren die frühkindliche Bildung daher auch als den Bereich, in den am meisten investiert werden müsste. 41 Prozent der Befragten sehen hier den größten Handlungsbedarf, 36 Prozent in der schulischen Bildung, 11 Prozent in der beruflichen Ausbildung und 9 Prozent in der Weiterbildung. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, Senior Expert beim FiBS, sagt dazu im Gespräch mit Table.Media: “Dahinter steckt die grundlegende Erkenntnis: Wenn die frühkindliche Bildung nicht funktioniert, steht alles, was danach kommt, auf wackligem Fundament.”

Insgesamt sieben Themenfelder wurden für den Bildungsindex abgefragt. Den größten Verbesserungsbedarf sehen die Befragten neben der Ausstattung demnach bei der Chancengleichheit. Hier schneidet die frühkindliche Bildung besonders schlecht ab: 78 Prozent zeigen sich hier eher oder sehr unzufrieden. In der Schule gibt es mit 64 Prozent den zweithöchsten Unzufriedenheitswert. Die anderen Bildungsbereiche Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung schneiden etwas besser ab.

Ebenfalls am schlechtesten schneidet die frühkindliche Bildung beim Thema Integration ab. 62 Prozent der Befragten zeigen sich im “Bildungsindex” hier unzufrieden. Mit der Integrationsleistung der Schulen sind 44 Prozent unzufrieden, in der beruflichen Ausbildung sind es 48 Prozent. Dabei könnte man doch vermuten, dass Integration in den ersten Lebensjahren leichter umzusetzen ist als in späteren Bildungsphasen. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann erklärt das Ergebnis mit dem Integrationsparadox: “Dort wo man Diversität täglich kennt und Integration schon weit ist, fällt es umso mehr auf, wenn es nicht perfekt läuft.” In anderen Bildungsbereichen sei alles schon viel kräftiger sortiert, der Bedarf an Integration sei dort zwar eigentlich höher, aber er ist weniger sichtbar und Diskriminierung falle daher weniger auf. Annette Kuhn

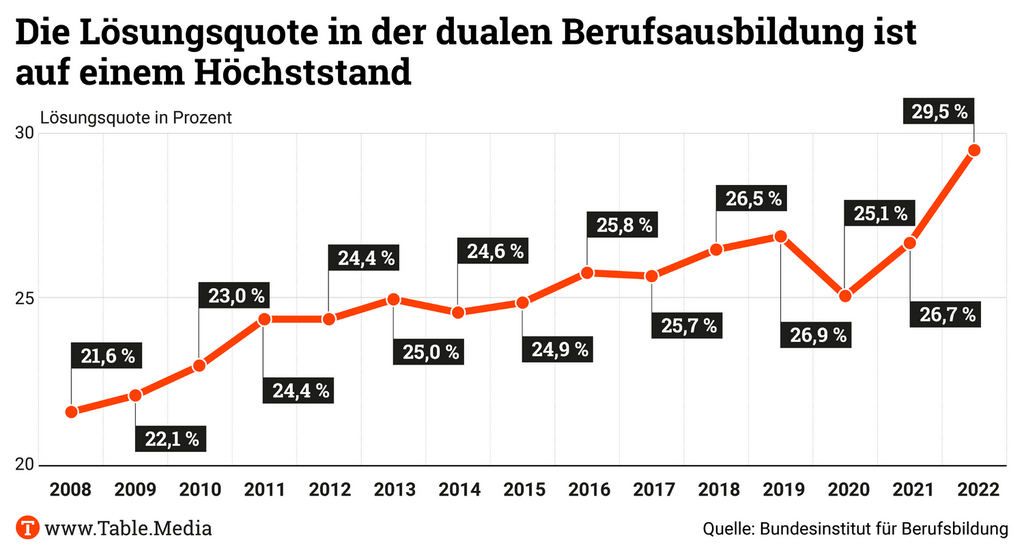

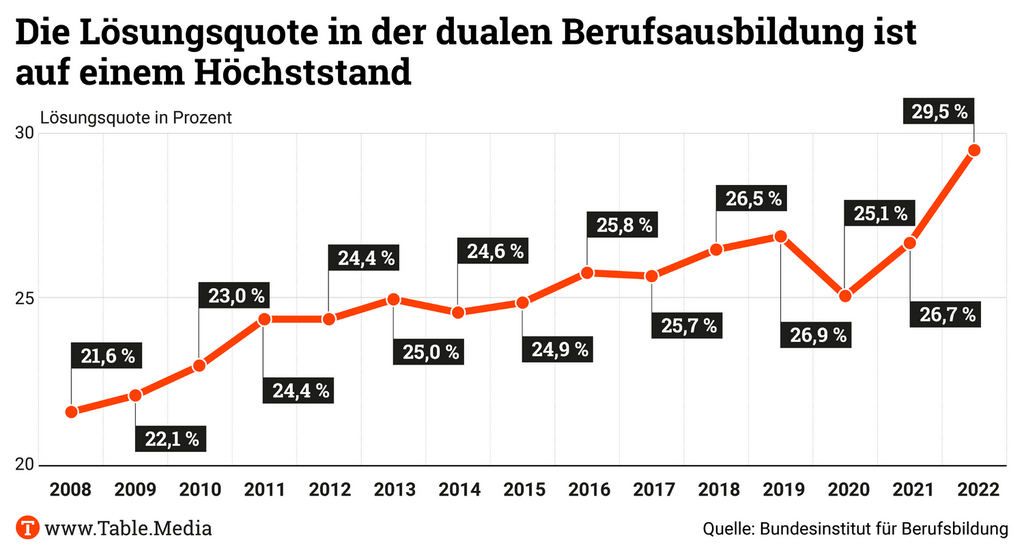

In der dualen Berufsausbildung ist die Quote der Azubis, die vorzeitig den Betrieb verlassen, deutlich angestiegen. Lag sie 2021 noch bei 26,7 Prozent, betrug sie im vergangenen Jahr 29,5 Prozent. Das war der höchste Wert seit Beginn der Berechnung durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und entsprach 155.325 Verträgen.

Der Wert ist nicht mit der Quote der Ausbildungsabbrüche gleichzusetzen. Mindestens in der Hälfte der Fälle schließen Azubis erneut einen Ausbildungsvertrag im dualen System ab, wechseln Betrieb oder Beruf. Individuelle Ausbildungsverläufe und wieso ein Vertrag gelöst wird, bildet die Berufsbildungsstatistik, auf deren Basis das BIBB die Vertragslösungsquote berechnet, jedoch nicht ab. Auch nicht, ob ein Azubi den Vertrag zwar nicht löst, aber auch nie die Abschlussprüfung antritt.

Sagen lässt sich, dass gut zwei Drittel der Ausbildungsverträge im ersten Ausbildungsjahr gelöst wurden, ein Drittel noch in der Probezeit. Das BIBB schätzt, dass zum neuen Rekordwert beigetragen hat, dass die Lage am Ausbildungsmarkt für Jugendliche aktuell besonders günstig ist. Bei Problemen in der Ausbildung entschieden sie sich daher eher für einen Wechsel. Andererseits nähmen Betriebe, die sich bei der Suche schwertun, eher einen Azubi auf, der nicht der Wunschkandidat oder weniger geeignet ist.

Am höchsten war die Lösungsquote im Handwerk (36,7 Prozent). Sie war zudem bei Azubis höher, die den ersten (42,5 Prozent) oder keinen Schulabschluss (42,3 Prozent) haben, als bei Lehrlingen mit Realschulabschluss (27,9 Prozent) oder Abitur (18 Prozent). Allerdings, betonen die Autoren des BIBB, lassen sich daraus allein keine kausalen Schlüsse ziehen. So kämen Jugendliche mit Hauptschulabschluss eher in Berufe mit instabileren Ausbildungsverhältnissen und ergriffen weniger wahrscheinlich ihren Wunschberuf. Im Handwerk sei der Anteil an Azubis mit niedrigeren Schulabschlüssen höher als in Industrie oder Handel. Außerdem gäbe es hier mehr kleine Betriebe. Beides erhöhe das Lösungsrisiko tendenziell.

Die BIBB-Experten empfehlen Betrieben, sie sollten “gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Ausbildungsqualität zu steigern”, etwa indem sie das Onboarding verbessern oder bei sich anbahnenden Konflikten frühzeitig Dritte hinzuziehen. Anna Parrisius

Entgegen dem Trend schafft es fast ein Fünftel der untersuchten Schulen in Deutschland, auch sozial benachteiligte Schüler auf den Pfad der digitalen Transformation mitzunehmen. Das Forschungsprojekt “Unerwartbar erfolgreiche Schulen im digitalen Wandel” (Unes) zeigt, wie sie das machen – und wie es auch woanders gelingen kann.

Das an der Universität Paderborn durchgeführte Projekt untersuchte dafür die Schulen aus der internationalen Schulleistungsstudie ICILS 2018 genauer, die es schaffen, der digitalen Spaltung zwischen Schülern unterschiedlicher sozialer Herkunft entgegenzuwirken. Die Projektleiterinnen Birgit Eickelmann und Kerstin Drossel bezeichnen sie als “organisational resilient”.

Auf der Abschlusstagung des Projekts präsentierten und diskutierten sie die Ergebnisse aus drei Jahren Forschungsarbeit. Eine zentrale Erkenntnis: Es braucht mutige Schulen, die eigenverantwortlich Projekte umsetzen, um Digitalkompetenzen erfolgreich zu vermitteln. Die Minna-Specht-Gemeinschaftsschule in Reutlingen – eine dieser “organisational resilienten Schulen” – setzt dabei auf eine enge Begleitung und Partizipation des Kollegiums. “Wir haben das institutionalisiert, indem wir uns zu Beginn jedes Schuljahres zu einem ‘digital refresher’ zusammensetzen”, sagt Konrektorin Rebecca Holler. Ziel sei es, vor allem neue Impulse der Referendare von Anfang an einzubeziehen. Der Schulleitung komme dabei eine aktive Unterstützer-Rolle zu, sie dürfe diese wichtige Aufgabe nicht delegieren und müsse immer wieder Überzeugungsarbeit leisten.

Eine weitere Botschaft der Tagung zeigt die wichtige Rolle der Schulträger. Erst ihre verlässliche und systematische Unterstützung ermöglicht ein individuelles Handeln in den Schulen, das zu den örtlichen Rahmenbedingungen passt. Christian Kaspari vom Amt für Bildung und Erziehung der Stadt Gladbeck möchte dafür zuerst alle Schulen in seiner Verantwortung einheitlich ausstatten. So müssten die Lehrkräfte weniger Zeit für “Bastellösungen” und Ausfälle investieren und könnten Unterrichtskonzepte schnell vergleichen und gegebenenfalls übertragen. Sogenannte Leuchtturmschulen sieht er dagegen kritisch. Er sagt: “Unter dem Leuchtturm ist es hell, weiter weg wird es schnell duster”.

An einem Punkt waren sich zudem alle Experten einig: Nachhaltige Finanzierungszusagen sind eine fundamentale Bedingung für eine digitale Transformation, die alle Schüler gleichermaßen mitnimmt. Auch wenn die Projekte der vergangenen zehn Jahre vieles möglich gemacht hätten, gebe es noch immer zu wenig Geld für Fortbildungen und zu wenig Unterstützung beim Support. Silke Döding, Abteilungsleiterin im Bildungsamt in Gladbeck, bilanziert daher: “Wir wünschen uns vom Land eine auskömmliche Finanzierung, damit wir immer auf dem neuesten Stand bleiben können”. Torben Bennink

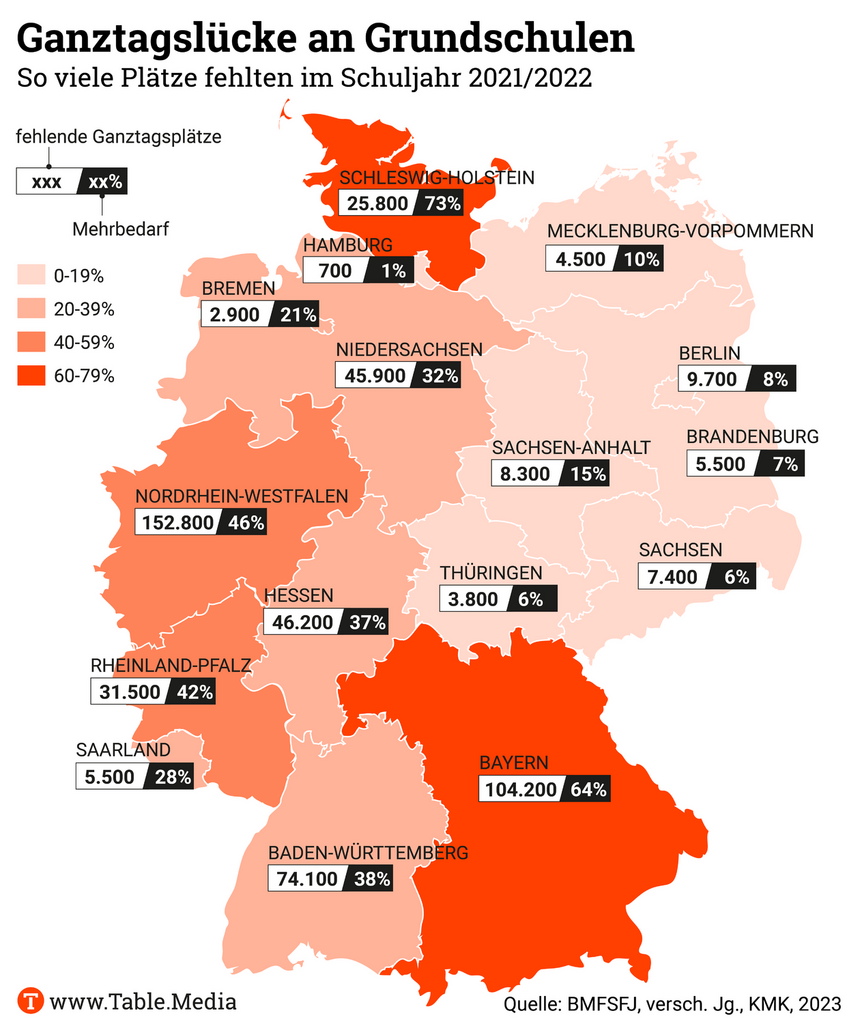

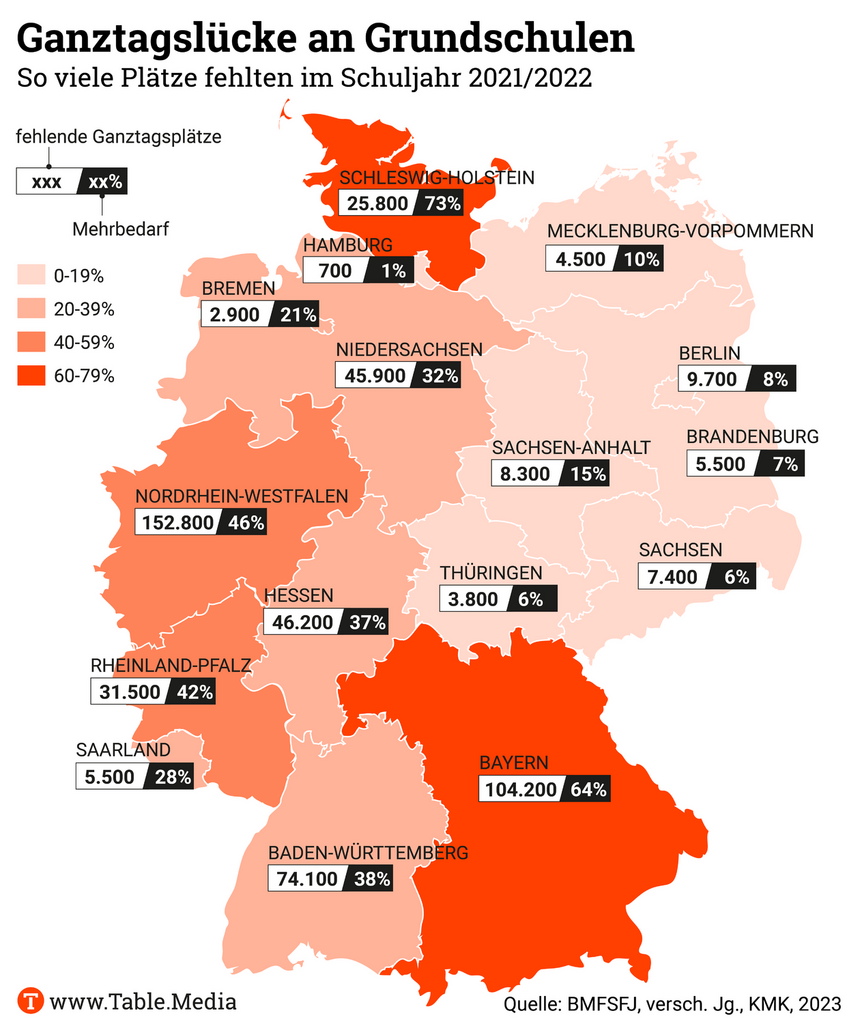

Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) müssen bis zur vollständigen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztag im Jahr 2029 mindestens 700.000 Plätze zusätzlich geschaffen werden. Diese Zahl ergibt sich, wenn man den heutigen Bedarf hochrechnet und den Zuwachs an Grundschülern berücksichtigt.

Das Institut geht sogar von einem noch höheren Bedarf aus, weil es von einer steigenden Nachfrage ausgeht, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser zu gewährleisten. Bei einer Betreuungsquote von 75 Prozent bräuchte es sogar 847.000 neue Plätze. Darauf sei die Politik nicht vorbereitet. Das Institut geht daher davon aus, dass der Ganztagsanspruch nicht überall eingelöst werden kann.

Schon 2022 fehlten laut IW 529.000 Ganztagsplätze an deutschen Grundschulen. Auf 2,2 Millionen Kinder, für die Bedarf angemeldet wurde, kamen an den Grundschulen nur 1,7 Millionen Plätze. Fast jedes fünfte Kind ging leer aus, ab 2029 könne es mehr als jedes sechste sein. In Relation war 2022 die Lücke in Schleswig-Holstein besonders groß, hier bekamen nur 24 Prozent der Eltern keinen Ganztagsplatz. In absoluten Zahlen fehlten besonders viele Plätze in NRW (153.000) und in Bayern (104.000). In Hamburg haben hingegen 98 Prozent aller Grundschulkinder einen Ganztagsplatz bekommen, nur 1 Prozent kam wider Willen nicht zum Zug. Hier ist der Anspruch auf Ganztag auch bereits umgesetzt.

Der Engpass in der Ganztagsbetreuung wird durch die steigende Zahl von Schulanfängern verschärft. Im Jahr 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt so viele Kinder wie seit 20 Jahren nicht mehr eingeschult. Konkret waren es bundesweit 830.600. Das waren 17.000 mehr als noch vor einem Jahr und entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent. Dabei gibt es auch hier zwischen den Bundesländern Unterschiede. Den größten Anstieg von Schulanfängern verzeichnet Baden-Württemberg mit 6,9 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen verzeichnen hingegen einen leichten Rückgang von 0,6 bzw. 0,7 Prozent. Nach IW-Berechnungen wird die Zahl der Grundschulkinder bis zum Jahr 2029 um acht Prozent zunehmen. aku

Transparenzhinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, 2022 habe die Ganztagslücke in Schleswig-Holstein 57 Prozent betragen. Hierbei handelt es sich jedoch um den Anteil der nachfragenden Eltern in dem Bundesland. Außerdem hieß es, mehr als jedes sechste Kind gehe bereits leer aus, das soll laut IW jedoch erst 2029 der Fall sein. Wir haben die Zahlen im Text korrigiert.

Mitschriften, Notizen, Zusammenfassungen – das alles speichern viele Koblenzer Abiturienten mittlerweile auf schuleigenen Tablets und in Notiz-Apps. Bei einer technischen Panne wurden nun Hunderte Apps samt Inhalten gelöscht. Drei Monate vor den Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz löste das bei den Schülern Verzweiflung aus, wie die Tagesschau zuerst berichtete. Neben dem technischen Fehler war das Problem wohl, dass die Stadt Koblenz noch keine Backup-Lösung eingerichtet hatte. Erleichterungen bei den Prüfungen plant das Bildungsministerium dennoch keine, sondern verweist stattdessen auf die landeseigenen digitalen Angebote.

Rund 485 Schüler und einige Lehrer von zwei Koblenzer Gymnasien haben ihre Daten verloren. Dabei handele es sich um den gesamten Stoff der Oberstufe, der zur Vorbereitung fürs Abitur relevant sei, sagte ein betroffener Schüler der Tagesschau. Die Stadt Koblenz, die als Schulträger den Schülern die Tablets und Notebooks bereitstellt und für den IT-Service verantwortlich ist, kennt mittlerweile den Grund für die Panne. Am 31.10.2023 hatte die Software zur zentralen Verwaltung der Tablets einen Verbindungsabbruch zum Nutzer-Verzeichnisdienst, wie die Stadt mitteilte. Wegen eines Fehlers (Bug) in der Software wurden einige Benutzer-Gruppen entfernt, in denen Einstellungen, Apps und Einschränkungen hinterlegt sind.

Die meisten Schüler hatten ihre Notizen in der App ,GoodNotes’ gemacht. Diese und die anderen Apps konnten mittlerweile wiederhergestellt werden. Die Daten, die nur lokal und ohne Backup gespeichert waren, bleiben jedoch verschwunden. Automatische Backups in der iCloud lehnte die Stadt Koblenz als “nicht datenschutzkonform” ab, und andere Cloud-Alternativen waren zum damaligen Zeitpunkt nicht vorhanden oder noch im Aufbau, wie die Stadt Koblenz mitteilte. Den Schülern blieb daher lediglich die Möglichkeit, ihre Daten selbst auf einem USB-Stick zu speichern. “Dies war, wie wir jetzt wissen, jedoch leider nicht ausreichend durch uns kommuniziert“, räumt die Stadt Koblenz gegenüber Table.Media ein.

Um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden, sollen die Schulen in Koblenz noch dieses Jahr auf eine neue Verwaltungssoftware umstellen und eine eigene Cloud zur Datenspeicherung nutzen können. Die ersten drei Schulen sind bereits erfolgreich zur neuen Software gewechselt, wie die Stadt Koblenz mitteilte. Darüber hinaus ist der Schulträger im Austausch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium verweist zudem auf die landeseigenen digitalen Angebote. Denn das Bildungsportal RLP und Schulcampus RLP seien “bewährte” Angebote, die “garantiert” datenschutzkonform und zuverlässig funktionieren.

Den Abiturienten, die ihre Daten verloren haben, helfen diese Maßnahmen aber zunächst wenig. Das Bildungsministerium versichert zwar, dass “keiner Schülerin und keinem Schüler ein Nachteil” entstehen soll. Nach Absprache mit den betroffenen Schulen werden jedoch “weder Verschiebungen von Kursarbeiten noch besondere Vorkehrungen für die Abiturprüfungen bisher als notwendig erachtet”, heißt es aus dem Bildungsministerium. Das Angebot des Ministeriums, zusätzliche schulpsychologische Unterstützung bereitzustellen, wurde bisher nicht wahrgenommen. Vera Kraft

Eine Umfrage unter Alumni des “Studienkompass”, einem Förderprogramm für Berufsorientierung, zeigt: Wer von ihnen eine Ausbildung begann, brach seltener ab als der Schnitt. Bundesweit beenden laut Berufsbildungsbericht 13 Prozent ihre Ausbildung ohne Anschlussvertrag. Von den Alumni – Abiturienten aus Nicht-Akademiker-Familien – waren es 1,1 Prozent. Dabei zeigte eine Studie des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft aus dem April 2022, dass Kinder aus Nicht-Akademiker- und Migrantenfamilien ihre Ausbildung überproportional häufig abbrechen. Auch bei den Studienkompass-Stipendiaten, die ein Studium begonnen haben, war die Abbrecherquote im Bachelor niedriger als im Schnitt: Sie betrug nur 3,9 gegenüber 27 Prozent.

Das Programm Studienkompass, das mehrere Stiftungen, Wirtschaftsverbände und Unternehmen unterstützen, fördert seit 2007 Jugendliche in ihrer beruflichen Orientierung. Angefangen als Initiative, die Kinder von Nicht-Akademikern beim Weg in ein Studium unterstützen wollte, stellt die Förderung inzwischen akademische und berufliche Bildung als gleichwertige Optionen dar, betont Programmleiter Ulrich Hinz von der Stiftung der Wirtschaft, einem der Initiatoren des Programms. An der jetzigen Online-Befragung nahmen 703 Stipendiaten der Abschlussjahrgänge 2010 bis 2022 teil. 19 Prozent gaben an, eine Ausbildung begonnen zu haben.

Dem dreijährigen Förderprogramm, das zwei Jahre vor dem Abitur startet, sprachen die Stipendiaten den größten Einfluss auf ihren weiteren Bildungsweg zu (60 Prozent), noch vor ihren Familien (54 Prozent). Am hilfreichsten fanden die Teilnehmer die Workshops des Förderprogramms, gefolgt vom Austausch mit Mentoren. Auf die Frage, welche Fähigkeit sie während ihrer Förderung am meisten vertiefen konnten, nannten 62 Prozent Selbstreflexion, 45 Prozent soziale Kompetenzen und 33 Prozent Selbstvertrauen.

“Im ersten Workshop geht es nur um die Selbstreflexion, eigene Werte und die eigene Vision herauszufinden”, sagt Programmleiter Ulrich Hinz. Erst in den Wochen und Monaten danach würden die Jugendlichen dabei unterstützt, herauszufinden, welcher Berufswunsch sich daraus für sie ergibt. Dafür erhalten sie auch Einblick in Betriebe. Im dritten Jahr der Förderung beginnen die Jugendlichen schon Studium und Ausbildung – und sollen mithilfe des Förderprogramms überprüfen, ob ihre Wahl wirklich passt. “Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungswahl ist aus unserer Sicht, dass genug Zeit für sie da ist”, sagt Hinz. “Spontane Entscheidungen greifen zu kurz, weil sie einem momentanen Eindruck folgen.”Anna Parrisius

Nur die Hälfte der Eltern ist mit der Digitalisierung an deutschen Schulen zufrieden, wie eine neue Studie zeigt, die Table.Media vorab vorliegt. 28 Prozent der Befragten gaben an, unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden zu sein. Das geht aus der repräsentativen Befragung hervor, die die Samsung Electronics GmbH und das Marktforschungsinstitut YouGov im Juli 2023 unter Eltern von schulpflichtigen Kindern durchgeführt haben. Dennoch sind mittlerweile deutlich mehr Eltern mit dem Tempo der Digitalisierung zufrieden als während der Pandemie. Damals war es nicht einmal ein Drittel.

Trotz der vielen Tablets und Laptops, die seit der Pandemie zum Alltag im Klassenzimmer gehören, sehen viele Eltern weiterhin Verbesserungsbedarf bei der technischen Ausstattung. Weniger als die Hälfte empfindet die Schule der eigenen Kinder als technisch gut aufgestellt. Eine große Mehrheit der Eltern (80 Prozent) wünscht sich, dass der Staat die Schulen bei der Digitalisierung langfristig finanziell unterstützt. Nur sechs Prozent lehnen Förderungen wie den Digitalpakt ab.

Bei der Entscheidung, welche digitalen Geräte ihre Kinder in der Schule benutzen, würden viele Eltern der Studie zufolge gerne stärker mitreden. Nur jeder dritte Befragte fühlt sich gut in die Wahl der Hardware eingebunden. 43 Prozent fühlen sich dagegen nicht ausreichend über die Kriterien zur Auswahl informiert.

Auch beim Umgang mit den technischen Geräten ist für viele Eltern noch Luft nach oben. Nur 35 Prozent geben an, dass die Digitalisierung an der Schule ihres Kindes den Unterricht eher verbessert oder stark verbessert hat. Fast jeder vierte Befragte sieht dagegen keine Verbesserung durch die Digitalisierung. Darüber hinaus ist die Mehrheit der befragten Eltern der Meinung, Lehrkräfte sollten beim Einsatz digitaler Medien besser unterstützt und der technische Support an den Schulen ausgebaut werden. Vera Kraft

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Ihre Aufgabe sieht Stephanie Kowitz-Harms in nicht weniger als dem Folgenden: Aus der außerschulischen MINT-Bildung in Deutschland will sie das volle Potenzial herausholen. Das ist in Kowitz-Harms’ Augen schon allein deshalb nötig weil die schulische MINT-Bildung weit hinterherhinkt. “Wenn ich mir den Unterricht in Fächern wie Physik, Chemie, und Mathe in der Schule anschaue, hat das über weite Strecken nichts mit zeitgemäßer Bildung zu tun. Das ist eigentlich eine Parallelwelt, in der Schüler sich oft bewegen müssen”, sagt sie. Damit hier außerschulische MINT-Akteure einspringen können, will Kowitz-Harms’ Organisation sie deutschlandweit zusammenführen. MINTvernetzt versteht sich weniger als Interessensvertretung denn als “Service- und Anlaufstelle”.

“Ich gehe nicht zu Abgeordneten oder Ministern. Ich spreche schon über das, was wir an Erkenntnissen haben, aber ich würde keine politischen Forderungen in den Raum stellen”, sagt Kowitz-Harms. Bei MINTvernetzt meldeten sich ganz unterschiedliche Menschen. “Vom Ingenieur, der in seiner Freizeit noch Programmierkurse anbietet, über Gleichstellungsbeauftragte bis hin zu großen Forschungsinstitutionen oder Hochschulen.”

Auch bei inhaltlichen Fragen können Zuständige im MINT-Bereich sich an die Vernetzungsstelle wenden. Dafür gibt es ein Service-Telefon und bei Bedarf auch eine Einzelberatung. Wenn zum Beispiel der Ingenieur feststellt, dass zu seinem Programmierkurs immer nur Jungs kommen, bekommt er eine individuelle Beratung. Außerdem gibt es regelmäßig Veranstaltungen. “Da geht es zum Beispiel um klischeefreie Zielgruppenansprache oder den Stand der MINT-Bildung in Deutschland.”

Generell sind Genderfragen einer der Schwerpunkte der Vernetzungsstelle. Das BMBF, das die Arbeit der Vernetzungsstelle mit zwölf Millionen Euro für bis zu acht Jahre vollständig finanziert, schrieb schon beim Startschuss vor zwei Jahren: “Ein Schwerpunkt der MINT-Vernetzungsstelle liegt auf der Gendersensibilisierung, das heißt der gezielten Sensibilisierung von MINT-Aktiven und -Engagierten für die besonderen Bedarfe von Mädchen und jungen Frauen.” Für Stephanie Kowitz-Harms ist das nur logisch: “Wenn wir uns den aktuellen Fachkräftemangel ansehen, dann bietet die Förderung von Frauen, neben der Zuwanderung, das größte Potenzial, um mehr Arbeitskräfte in diesem Bereich zu bekommen.” Daneben der MINT-Bereich die weibliche Perspektive, und, betont Kowitz-Harms, MINT-Berufe seien für Frauen eine “unglaubliche Chance”.

Die 45-Jährige ist selbst, das mag überraschen, promovierte Historikerin. Dass sie nach ihrer Doktorarbeit aus der historisch-politischen Bildung in die MINT-Bildung ging, ist für Kowitz-Harms jedoch gar nicht so fernliegend. “Es geht in der historisch-politischen Bildung letztlich darum, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu verstehen und damit auch Zukunft gestalten zu können”, sagt sie. Und die Zukunft zu gestalten, das bestimme auch die MINT-Bildung. Ihren Seitenwechsel bereut Kowitz-Harms nicht.

2017 kam Kowitz-Harms als Programm-Managerin zur Körber-Stiftung, heute sitzt sie mit der Geschäftsstelle der Vernetzungsstelle in der Stiftung. Diese setzt MINTvernetzt, finanziert vom BMBF, im Verbund mit anderen Organisationen um: der matrix gGmbH, dem Nationale MINT Forum, dem Stifterverband und der Uni Regensburg.

Zuletzt haben Kowitz-Harms und ihr Team eine Online-Plattform aufgebaut. Die Idee: Die verschiedenen Bildungsakteure noch besser zu vernetzen und ihnen Informationen noch leichter zur Verfügung zu stellen. Ende vergangenen Jahres ging die Plattform an den Start. 1.300 Profile zählt sie mittlerweile – Tendenz steigend.

Im nächsten Jahr will Kowitz-Harms sich mit ihrem Team schwerpunktmäßig einem neuen Thema widmen: dem Fundraising. Denn: Viele außerschulische MINT-Bildungs-Projekte seien bisher prekär finanziert. “Auch langjährige, etablierte und effektive Projekte finden häufig keine langfristige Finanzierung. Hier sehe ich auch Unternehmen in der Pflicht.” Wenn diese sich erst bei der Berufsorientierung engagierten, sei das nämlich deutlich zu spät – gerade um Mädchen effektiv in MINT-Fächern zu fördern. Franz Hausmann

In Bildung.Table Nr. 165 vom 8. November 2023 haben wir irrtümlich geschrieben, die Bundesagentur für Arbeit habe 420.000 Berufsberater. Da war die Null-Taste zu lange gedrückt. Es sind 4.200 Berufsberater. Außerdem haben wir in derselben Ausgabe geschrieben, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt hat, die Mittelkürzung für die Bundeszentrale für politische Bildung zurückzunehmen. Richtig ist, dass sie angekündigt hat, die Kürzung durch andere Mittel auszugleichen.

Research.Table. Neue Koalition erwägt Genderstern-Verbot an hessischen Hochschulen. Im Sondierungspapier von CDU und SPD in Hessen finden sich irritierende Pläne. So will man offensichtlich festschreiben, dass in Schulen, Universitäten und anderen staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird. Die Goethe-Universität Frankfurt hat bereits mitgeteilt, weiterhin geschlechterinklusive und diversitätssensible Sprache verwenden zu wollen. Mehr

Research.Table. Helge Braun: “Politik hat die Aufgabe, sich nach vertrauenswürdigen Institutionen zu richten”. Der ehemalige Kanzleramtschef Helge Braun mahnt im Interview: Vor allem grundlegende und einschneidende politische Entscheidungen müssten evidenzbasiert sein und es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Politik sich die wissenschaftliche Meinung aussucht, die am besten passt. Mehr

Bildungspolitik | Soziologe Aladin El-Mafaalani spricht von einem Bildungsnotstand in Deutschland. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes ist zu Besuch bei “Hotel Matze”. Erst geht es um ihn selbst und gesellschaftliche Phänomene, dann thematisieren El-Mafalaani und der Host nach ungefähr einer halben Stunde den Themenbereich Bildung. Open.Spotify

Fachlehrer | Berliner Brennpunktschulen können für einzelne Fächer keine Referendare ausbilden. Durch den Fachkräftemangel gibt es keine ausgebildeten Lehrer, die diese Aufgabe übernehmen können. Tagesspiegel

Demokratiebildung | Mit einer “Verfassungsviertelstunde” an Schulen will Bayern politische Bildung fördern. Diese ist Teil des Koalitionsvertrags. Laut einer Messung der Universität Bielefeld kommt das Land bis jetzt seiner Verantwortung in dem Bereich nicht genügend nach. SZ

G9 | In Hamburg sammeln Eltern Unterschriften für ein weiteres Schuljahr vor dem Abitur. Wäre ein Wechsel zurück das Beste für die Schüler oder nur teuer und schwer umsetzbar? Sammar Rath diskutiert als Vertrauensperson der Initiative “G9 Hamburg” mit dem Sprecher der Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen, Torsten Schütt. taz

Politische Bildung | Das Programm “Respekt Coaches” soll zum Jahresende wegfallen. Grund dafür sind die geplanten Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Birthe Tahmaz ( ZiviZ) befürchtet, dass der gesellschaftliche Dialog darunter leiden wird. Spiegel

16. November 2023, Gelsenkirchen

Städtetag Bildungskongress des Städtetages Nordrhein-Westfalen

Städte wollen Bildungsbedingungen mitgestalten. Aber wie geht das am besten? Neben Impulsen aus der Politik wird es verschiedene Foren zu aktuellen Themen geben, um diese Frage bestmöglich zu beantworten. INFOS & ANMELDUNG

20. bis 21. November 2023, Düsseldorf

Kongress Deutscher Ausbildungsleitungskongress 2023

Um Ausbildung besser zu machen, kommen hier Berufsschulen und Ausbildungsvertriebe mit Meinungsmachern der HR- und Ausbildungsbranche zusammen. Neben interaktiven Workshops, verschiedene Keynotes und Vorträgen zu aktuell relevanten Themen, wird es auch eine Fachausstellung geben. INFOS & ANMELDUNG

29. November 2023, 14:00 bis 17:00 Uhr, digital

Workshop Forum Offene KI in der Bildung

Wie können Pädagogen den Einsatz von KI in der Bildung mitgestalten? Um diese Frage zu diskutieren und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, kommen Pädagoginnen mit Forschern und Politikerinnen zusammen. Am Ende der Workshop-Reihe sollen die Handlungsempfehlungen an die Bildungspolitik in Berlin übergeben werden. INFOS & ANMELDUNG

01. Dezember 2023, 15:00 bis 16:00 Uhr, digital

Plenum Keine Bildung ohne Medien (KBoM) Plenum

KBoM lädt ein, über aktuelle Arbeitsschwerpunkte und das Jahresthema der Initiative für 2024 zu diskutieren. Die Veranstaltung findet im Anschluss an das Format “KBoM fragt…” zum Thema ChatGPT statt. INFOS & ANMELDUNG

01. Dezember 2023, 10:00 bis 16:00 Uhr, Aachen

Tagung Aachener Didaktiktag 2023

Unter dem Titel “Didaktische Innovationen” lädt der Aachener Didaktiktag dazu ein, bei verschiedenen Workshops das Lehren und Lernen in Schule und Hochschule, ausgerichtet am aktuellen Stand der

Forschung, in den Blick nehmen. INFOS & ANMELDUNG

wer Musik, Kunst oder Sport an einer weiterführenden Schule unterrichten will, muss ein Lehramtsstudium absolviert haben – wie für die meisten anderen Fächer auch. Eigentlich. Denn inzwischen haben längst nicht alle Lehrkräfte in den Schulen ein grundständiges Lehramtsstudium. Der Lehrermangel bringt immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger ins System. Im besten Fall haben sie ein Fach studiert, das auch an der Schule unterrichtet wird – nur eben nicht auf Lehramt. Im schlechteren Fall haben sie irgendein Fach studiert oder eine pädagogische Ausbildung absolviert. Auch hier gilt wieder: eigentlich.

Denn inzwischen muss, wer unterrichten will, nicht mehr überall ein Studium vorweisen. Und auch eine pädagogische Ausbildung ist keine zwingende Voraussetzung mehr. Erste Länder lassen aufgrund der Personalnot inzwischen fachfremde Nicht-Akademiker an Schulen unterrichten.

An beruflichen Schulen ist es schon lange Praxis, den Unterricht zum Teil mit Nicht-Akademikern abzudecken, vor allem, wenn es um berufsspezifische Themen geht. Aber an allgemeinbildenden Schulen ist das neu. In Sachsen-Anhalt ist dieser Weg seit dem Sommer frei. In Brandenburg sind bereits neun Prozent aller Lehrkräfte Nicht-Akademiker, und selbst in Bayern dürfen Nicht-Akademiker an allgemeinbildenden Schulen unterrichten, hat Kira Münsterberg bei ihrer bundesweiten Abfrage erfahren.

Auch wenn die Ministerien versichern, dass niemand ohne zusätzliche Qualifizierung vor der Klasse steht, ist die Frage nach einer Deprofessionalisierung nicht von der Hand zu weisen. Aber was ist die Alternative? Kein Musik- oder Kunstunterricht? Oder gibt es einen Weg zwischen Schwarz und Weiß? Auch unter den Nicht-Akademikern sind sicher pädagogische Naturtalente und viele, die mit entsprechender Begleitung und Nachqualifizierung in den Beruf hineinwachsen können.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass schon bei den studierten Seiteneinsteigern der Erfolg von einer guten Begleitung abhängt. Bleiben Seiteneinsteiger aber in der Schule auf sich gestellt – wie es leider viel zu oft Realität ist – brechen viele schnell wieder ab. Gefragt sind also vor allem tragfähige Konzepte wie Mentoring und Tutoring, um das zu verhindern. Es gibt sie. Eigentlich. Oft fehlt zur Umsetzung an den Schulen aber das Personal.

Bleiben Sie trotz der vielen Herausforderungen an den Schulen zuversichtlich!

Im Sommer sorgte in der Bildungslandschaft eine Ausschreibung für Aufsehen: In Sachsen-Anhalt können neuerdings auch Nicht-Akademiker als Seiteneinsteiger an Sekundar-, Gemeinschafts- und Gesamtschulen unterrichten. Ein Realschulabschluss, eine abgeschlossene Berufsausbildung plus Aufstiegsfortbildung und zwei Jahre berufliche Tätigkeit sollen nun ausreichen, um in Klasse fünf bis zehn Technik und Hauswirtschaft, aber auch Musik oder Kunst zu unterrichten. 29 nicht-akademische Lehrkräfte konnte das Bundesland nach eigenen Angaben durch die Ausschreibung bereits gewinnen.

Öffnet das Bundesland damit einer Entprofessionalisierung des Lehramts Tür und Tor? Eva Gerth, Landesvorsitzende der GEW Sachsen-Anhalt, fürchtet genau das. Meistens, sagt sie Table.Media, fehle den Nicht-Akademikern nämlich das notwendige pädagogische und didaktische Wissen. Und: “Momentan gibt es für diese Personen überhaupt keine Qualifizierungsmaßnahmen, was wir kritisieren.”

Dabei hatte das Kultusministerium angekündigt, Nicht-Akademiker erhielten im ersten Jahr nach ihrer Einstellung das Angebot, sich 220 Stunden zu qualifizieren: unter anderem in einem vierwöchigen Grundlagenkurs. Eine Entfristung ihres Vertrags, heißt es in der Ausschreibung, sei nur möglich, wenn sie an der Qualifizierung teilnehmen.

Folgt man GEW-Chefin Gerth, hapert es jedoch noch an der Umsetzung. Den Einsatz von Nicht-Akademikern als Lehrkräfte sieht sie als absolute Notlösung. “Im Moment wird dadurch etwas mehr Unterricht als vorher abgedeckt. Mehr nicht.” Personen, die nicht studiert haben, sollten zukünftig nicht noch in weiteren Fächern unterrichten müssen. “Aber das ist eher eine Hoffnung”, sagt sie.

Ganz anders sieht das Schulleiterin Jessika Hellge von der Sekundarschule Comenius in Stendal. Ab Januar soll an ihrer Schule ein erster Nicht-Akademiker befristet als Lehrkraft starten. Hellge freut das, denn ihre Schule habe schon gute Erfahrungen mit Nicht-Akademikern im Klassenzimmer gemacht: Seit dem Sommer 2022 unterrichten an der Schule Geschäftsführer regionaler Unternehmen Technik in Klasse acht. Am Montag erhielt die Schule dafür einen Preis des Netzwerks Schulewirtschaft, in dem Schulen und Unternehmen für Berufsorientierung und praxisnahen Unterricht kooperieren. Jeder, meint Hellge, müsse sich den Lehrerberuf erst aneignen, ein praktisch ausgerichteter Bildungsweg sei hierfür nicht schlechter als eine akademische Laufbahn. Und: Manche hätten schon Erfahrung als Ausbilder.

Worüber in Sachsen-Anhalt noch gestritten wird, ist derweil in einem anderen Bundesland schon gelebte Praxis. Während Nicht-Akademiker schon länger fast überall in bestimmten Fächern an Berufs- und Förderschulen unterrichten dürfen, setzen vor allem zwei Länder auch an allgemeinbildenden Schulen auf die beruflich Gebildeten. In Brandenburg, teilt das Bildungsministerium mit, würden “zur Absicherung des Unterrichts” Seiteneinsteiger auch ohne Hochschulabschluss eingestellt -“entsprechend dem Bedarf in allen Schulformen und -stufen”.

An den staatlichen Schulen kommt Brandenburg damit auf die stattliche Zahl von 1.892 Nicht-Akademikern. Das sind knapp neun Prozent aller Lehrkräfte. 813 unterrichten an Grundschulen, 375 an Oberschulen, 66 an Gesamtschulen, 21 an Gymnasien, 483 an Förderschulen und 134 an beruflichen Schulen. Auf bestimmte Fächer ist ihr Einsatz nicht begrenzt, man richte sich hier laut Ministerium nach der Qualifizierung der Bewerber. Ähnlich wie in Sachsen-Anhalt soll es in Brandenburg für die beruflich Gebildeten einen einmonatigen Vorbereitungskurs geben und eine 60 Tage umfassende berufsbegleitende Qualifizierung. Im ersten Jahr sollen sie zudem eine Begleitung durch einen Mentor bekommen.

Einen anderen Weg beschreitet Bayern: Dort können sich Absolventen des mittleren Schulabschlusses vier Jahre lang zur Fachlehrkraft ausbilden lassen – und danach an einer Grund-, Mittel- oder Realschule Musik, Kunst, Ernährung, Informationstechnik, Sport und sogar Englisch unterrichten. Wie viele dieser Fachlehrkräfte es an allgemeinbildenden Schulen im Freistaat inzwischen schon gibt, kann das Kultusministerium nicht genau beziffern.

Auf eine sehr geringe Zahl von Nicht-Akademikern kommt Niedersachsen. Dort können Absolventen einer beruflichen Aufstiegsfortbildung, etwa der Meisterprüfung, an Haupt-, Real- und Gesamtschulen unterrichten. Bis jetzt gibt es laut Bildungsministerium allerdings nur sechs dieser “Praxislehrkräfte”. Unterrichten dürfen sie zudem nur die Fächer Hauswirtschaft, Technik, Informatik oder gestaltendes Werken. Auch in Thüringen können Techniker und Meister an allgemeinbildenden Schulen unterrichten, allerdings nur im Schulfach Werken.

NRW ermöglicht Nicht-Akademikern unbefristete Einstellungen in der Sekundarstufe I. Aber: Die Schulen müssten ihre Ausschreibung dafür ausdrücklich öffnen. “Erfahrungsgemäß wird davon selten Gebrauch gemacht, sodass es sich um eine kleine Anzahl an Einstellungen handelt. Zahlen hierzu liegen nicht vor.”

Als Vertretungslehrkräfte kommen Personen ohne Studium an den allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein, Hamburg und Rheinland-Pfalz infrage. In Hamburg können die Schulen selbstständig befristete Honorarverträge abschließen. Solche Verträge würden jedoch, so ein Sprecher der Senatsverwaltung, “in der Regel nicht für Kernfächer, sondern zum Beispiel für Kunst, Musik, Theater” geschlossen.

In Rheinland-Pfalz können Erzieherinnen, Sozialpädagogen, Diplompädagogen, Studierende für das Lehramt, aber auch Personen aus Heilberufen und künstlerischen oder freien Berufen einspringen. Aber, betont das Kultusministerium, Quereinsteiger benötigten dort immer “ein Studium bzw. universitären Abschluss auf Master-Niveau im Bedarfsfach”. Das Vorgehen entspreche den Vorgaben der Kultusministerkonferenz.

Die Stendaler Schulleiterin Jessika Hellge betont, dabei handele es sich lediglich um eine Empfehlung der KMK. Im Einsatz von Nicht-Akademikern sieht die Schulleiterin “viel Potenzial und viele Chancen, den Unterricht noch viel anschaulicher und praxisbezogener oder lebensweltbezogener zu gestalten”. Beruflich Gebildete hätten aufgrund ihrer praktischen Erfahrungen oft eine große Fachautorität – und Charisma. Gerade bei ihren männlichen Schülern käme das gut an. Mit Anna Parrisius

Handlungsfähigkeit in Bezug auf Fake News, digitale Gewalt oder generative künstliche Intelligenz muss zu einer selbstverständlichen Kompetenz werden. Dieses Ziel haben viele Politiker:innen schon ausgerufen, aber zu oft geht es im Verwaltungsgerangel unter.

Daher braucht es eine Portion zivilen Digitalaktivismus. Alle essenziellen Bausteine dafür existieren bereits. So haben uns unter anderem die KMK, die EU-Kommission, der Stifterverband, die Initiativen Keine Bildung ohne Medien, und Digitalcourage bereits Arbeitsdefinitionen und Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben. Darüber hinaus sollten wir einen demokratischen Wertekompass formulieren – und uns von Organisationen inspirieren lassen, die sich eine digitale Handlungsethik gegeben haben, wie etwa der Chaos Computer Club oder das Superrr Lab.

Aber zunächst: Was sollte in einem Kerncurriculum für Digitalkompetenz enthalten sein? Existierende Literatur und Studien wie “Quelle Internet” oder die letzten JIM-Studien und meine eigenen Erfahrungen mit sehr diversen Schüler:innen- und Student:innengruppen, zum Beispiel bei der internationalen Schulbewegung United World Colleges oder im globalen Netzwerk der New York University, geben hier klare Hinweise. Diese Themen sollten priorisiert werden:

Wir brauchen ein Digitalcurriculum für jedes Alter. Einen Prototyp sollten wir aber bei denen ansetzen, die es jetzt am dringendsten brauchen: die circa 13- bis 16-Jährigen in allen Schulformen. Diese Altersgruppe durchläuft einen potenziell weichenstellenden Moment der Identitäts-, Hirn- und Verhaltensentwicklung und ist dabei online besonders verletzlich.

Um Module für die oben genannten Themenfelder zu erstellen, müssen Fächer, Disziplinen und existierendes Fachwissen bereits in der Konzeption anders zusammenkommen. Das geschieht bisher aber nicht. Zur Umsetzung benötigen wir nicht nur Medienpädagog:innen, Psycholog:innen und viele IT-Spezialist:innen, sondern auch Philosoph:innen, Politikwissenschaftler:innen, Rechtsexpert:innen und Künstler:innen.

Alle genannten Themengebiete sollten auch in die Ausbildung zukünftiger Lehrer:innen einfließen und können so wichtige Impulse für interdisziplinäre Praxis und fachbereichsübergreifende Kollaborationen setzen. Hier lohnt ein Blick zum neuen Kompetenzverbund lernen:digital. Er versucht bereits, bisher ungenutzte Potenziale eines Austauschs zwischen Wissenschaft und Praxis zu aktivieren und Grundlagen für eine gute “Kultur der Digitalität” zu schaffen.

Um zu einem guten Digitalcurriculum zu kommen, sind vor allem drei Maßnahmen wichtig:

Wie bei so vielen Herausforderungen im Bildungsbereich fehlt uns nicht das Wissen darum, wie es besser gehen könnte. Es fehlt ein Mechanismus, der alle Stakeholder an einen Tisch holt und ihnen das Mandat gibt, ausgehend von demokratischen Bildungswerten das Digitalcurriculum zu bauen, das wir alle dringend brauchen und verdienen.

Linn Friedrichs ist pädagogische Beraterin und arbeitet an den Schnittstellen von administrativer Leitung, Lehre und Forschung zu globaler Bildung. Zuletzt war sie Deputy Head of College am Mahindra United World College in Indien und Assistant Director und Faculty Member an der New York University in Berlin.

Das Bildungssystem bereitet zu wenig auf das spätere Leben vor und müsste mehr tun, um Chancengleichheit herzustellen. Eine neue Befragung zeigt wieder einmal ein eher negatives Stimmungsbild zum deutschen Bildungssystem. Im Auftrag des Cornelsen-Verlags hat das FiBS – Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie – 250 Bildungsexperten nach ihrer Einschätzung befragt. Neu daran ist, dass als “Experten” hier alle am Bildungssystem Beteiligten befragt wurden: Lernende und Lehrende ebenso wie Vertreter von Bildungsverwaltung, Bildungspolitik und Bildungsforschung. Und neu ist auch, dass die Befragung alle Stufen des Bildungssystems – von der frühkindlichen Bildung bis zur Weiterbildung – in den Blick genommen hat. Herausgekommen ist der erste “Cornelsen Bildungsindex”, der ab jetzt jährlich erscheinen sollen. (Zum Download)

Die durchschnittliche Einschätzung von 2,64 auf einer Skala von 1 bis 5 zeigt, dass die Stimmung unter dem Mittelwert von 3,0 liegt. Da jetzt die erste Ausgabe vorliegt, lässt sich aber noch keine Entwicklung zeigen. Schaut man auf die verschiedenen Bildungsstufen, fällt die Einschätzung für die frühkindliche Bildung am schlechtesten aus. Mehr als jeder zweite Befragte ist hier generell unzufrieden. Im Durchschnitt aller Bildungsbereiche zeigen sich 41 Prozent unzufrieden.

Die Befragten identifizieren die frühkindliche Bildung daher auch als den Bereich, in den am meisten investiert werden müsste. 41 Prozent der Befragten sehen hier den größten Handlungsbedarf, 36 Prozent in der schulischen Bildung, 11 Prozent in der beruflichen Ausbildung und 9 Prozent in der Weiterbildung. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann, Senior Expert beim FiBS, sagt dazu im Gespräch mit Table.Media: “Dahinter steckt die grundlegende Erkenntnis: Wenn die frühkindliche Bildung nicht funktioniert, steht alles, was danach kommt, auf wackligem Fundament.”

Insgesamt sieben Themenfelder wurden für den Bildungsindex abgefragt. Den größten Verbesserungsbedarf sehen die Befragten neben der Ausstattung demnach bei der Chancengleichheit. Hier schneidet die frühkindliche Bildung besonders schlecht ab: 78 Prozent zeigen sich hier eher oder sehr unzufrieden. In der Schule gibt es mit 64 Prozent den zweithöchsten Unzufriedenheitswert. Die anderen Bildungsbereiche Ausbildung, Hochschule und Weiterbildung schneiden etwas besser ab.

Ebenfalls am schlechtesten schneidet die frühkindliche Bildung beim Thema Integration ab. 62 Prozent der Befragten zeigen sich im “Bildungsindex” hier unzufrieden. Mit der Integrationsleistung der Schulen sind 44 Prozent unzufrieden, in der beruflichen Ausbildung sind es 48 Prozent. Dabei könnte man doch vermuten, dass Integration in den ersten Lebensjahren leichter umzusetzen ist als in späteren Bildungsphasen. Bildungsforscher Klaus Hurrelmann erklärt das Ergebnis mit dem Integrationsparadox: “Dort wo man Diversität täglich kennt und Integration schon weit ist, fällt es umso mehr auf, wenn es nicht perfekt läuft.” In anderen Bildungsbereichen sei alles schon viel kräftiger sortiert, der Bedarf an Integration sei dort zwar eigentlich höher, aber er ist weniger sichtbar und Diskriminierung falle daher weniger auf. Annette Kuhn

In der dualen Berufsausbildung ist die Quote der Azubis, die vorzeitig den Betrieb verlassen, deutlich angestiegen. Lag sie 2021 noch bei 26,7 Prozent, betrug sie im vergangenen Jahr 29,5 Prozent. Das war der höchste Wert seit Beginn der Berechnung durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) und entsprach 155.325 Verträgen.

Der Wert ist nicht mit der Quote der Ausbildungsabbrüche gleichzusetzen. Mindestens in der Hälfte der Fälle schließen Azubis erneut einen Ausbildungsvertrag im dualen System ab, wechseln Betrieb oder Beruf. Individuelle Ausbildungsverläufe und wieso ein Vertrag gelöst wird, bildet die Berufsbildungsstatistik, auf deren Basis das BIBB die Vertragslösungsquote berechnet, jedoch nicht ab. Auch nicht, ob ein Azubi den Vertrag zwar nicht löst, aber auch nie die Abschlussprüfung antritt.

Sagen lässt sich, dass gut zwei Drittel der Ausbildungsverträge im ersten Ausbildungsjahr gelöst wurden, ein Drittel noch in der Probezeit. Das BIBB schätzt, dass zum neuen Rekordwert beigetragen hat, dass die Lage am Ausbildungsmarkt für Jugendliche aktuell besonders günstig ist. Bei Problemen in der Ausbildung entschieden sie sich daher eher für einen Wechsel. Andererseits nähmen Betriebe, die sich bei der Suche schwertun, eher einen Azubi auf, der nicht der Wunschkandidat oder weniger geeignet ist.

Am höchsten war die Lösungsquote im Handwerk (36,7 Prozent). Sie war zudem bei Azubis höher, die den ersten (42,5 Prozent) oder keinen Schulabschluss (42,3 Prozent) haben, als bei Lehrlingen mit Realschulabschluss (27,9 Prozent) oder Abitur (18 Prozent). Allerdings, betonen die Autoren des BIBB, lassen sich daraus allein keine kausalen Schlüsse ziehen. So kämen Jugendliche mit Hauptschulabschluss eher in Berufe mit instabileren Ausbildungsverhältnissen und ergriffen weniger wahrscheinlich ihren Wunschberuf. Im Handwerk sei der Anteil an Azubis mit niedrigeren Schulabschlüssen höher als in Industrie oder Handel. Außerdem gäbe es hier mehr kleine Betriebe. Beides erhöhe das Lösungsrisiko tendenziell.

Die BIBB-Experten empfehlen Betrieben, sie sollten “gezielte Maßnahmen ergreifen, um die Ausbildungsqualität zu steigern”, etwa indem sie das Onboarding verbessern oder bei sich anbahnenden Konflikten frühzeitig Dritte hinzuziehen. Anna Parrisius

Entgegen dem Trend schafft es fast ein Fünftel der untersuchten Schulen in Deutschland, auch sozial benachteiligte Schüler auf den Pfad der digitalen Transformation mitzunehmen. Das Forschungsprojekt “Unerwartbar erfolgreiche Schulen im digitalen Wandel” (Unes) zeigt, wie sie das machen – und wie es auch woanders gelingen kann.

Das an der Universität Paderborn durchgeführte Projekt untersuchte dafür die Schulen aus der internationalen Schulleistungsstudie ICILS 2018 genauer, die es schaffen, der digitalen Spaltung zwischen Schülern unterschiedlicher sozialer Herkunft entgegenzuwirken. Die Projektleiterinnen Birgit Eickelmann und Kerstin Drossel bezeichnen sie als “organisational resilient”.

Auf der Abschlusstagung des Projekts präsentierten und diskutierten sie die Ergebnisse aus drei Jahren Forschungsarbeit. Eine zentrale Erkenntnis: Es braucht mutige Schulen, die eigenverantwortlich Projekte umsetzen, um Digitalkompetenzen erfolgreich zu vermitteln. Die Minna-Specht-Gemeinschaftsschule in Reutlingen – eine dieser “organisational resilienten Schulen” – setzt dabei auf eine enge Begleitung und Partizipation des Kollegiums. “Wir haben das institutionalisiert, indem wir uns zu Beginn jedes Schuljahres zu einem ‘digital refresher’ zusammensetzen”, sagt Konrektorin Rebecca Holler. Ziel sei es, vor allem neue Impulse der Referendare von Anfang an einzubeziehen. Der Schulleitung komme dabei eine aktive Unterstützer-Rolle zu, sie dürfe diese wichtige Aufgabe nicht delegieren und müsse immer wieder Überzeugungsarbeit leisten.

Eine weitere Botschaft der Tagung zeigt die wichtige Rolle der Schulträger. Erst ihre verlässliche und systematische Unterstützung ermöglicht ein individuelles Handeln in den Schulen, das zu den örtlichen Rahmenbedingungen passt. Christian Kaspari vom Amt für Bildung und Erziehung der Stadt Gladbeck möchte dafür zuerst alle Schulen in seiner Verantwortung einheitlich ausstatten. So müssten die Lehrkräfte weniger Zeit für “Bastellösungen” und Ausfälle investieren und könnten Unterrichtskonzepte schnell vergleichen und gegebenenfalls übertragen. Sogenannte Leuchtturmschulen sieht er dagegen kritisch. Er sagt: “Unter dem Leuchtturm ist es hell, weiter weg wird es schnell duster”.

An einem Punkt waren sich zudem alle Experten einig: Nachhaltige Finanzierungszusagen sind eine fundamentale Bedingung für eine digitale Transformation, die alle Schüler gleichermaßen mitnimmt. Auch wenn die Projekte der vergangenen zehn Jahre vieles möglich gemacht hätten, gebe es noch immer zu wenig Geld für Fortbildungen und zu wenig Unterstützung beim Support. Silke Döding, Abteilungsleiterin im Bildungsamt in Gladbeck, bilanziert daher: “Wir wünschen uns vom Land eine auskömmliche Finanzierung, damit wir immer auf dem neuesten Stand bleiben können”. Torben Bennink

Nach Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) müssen bis zur vollständigen Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztag im Jahr 2029 mindestens 700.000 Plätze zusätzlich geschaffen werden. Diese Zahl ergibt sich, wenn man den heutigen Bedarf hochrechnet und den Zuwachs an Grundschülern berücksichtigt.

Das Institut geht sogar von einem noch höheren Bedarf aus, weil es von einer steigenden Nachfrage ausgeht, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser zu gewährleisten. Bei einer Betreuungsquote von 75 Prozent bräuchte es sogar 847.000 neue Plätze. Darauf sei die Politik nicht vorbereitet. Das Institut geht daher davon aus, dass der Ganztagsanspruch nicht überall eingelöst werden kann.

Schon 2022 fehlten laut IW 529.000 Ganztagsplätze an deutschen Grundschulen. Auf 2,2 Millionen Kinder, für die Bedarf angemeldet wurde, kamen an den Grundschulen nur 1,7 Millionen Plätze. Fast jedes fünfte Kind ging leer aus, ab 2029 könne es mehr als jedes sechste sein. In Relation war 2022 die Lücke in Schleswig-Holstein besonders groß, hier bekamen nur 24 Prozent der Eltern keinen Ganztagsplatz. In absoluten Zahlen fehlten besonders viele Plätze in NRW (153.000) und in Bayern (104.000). In Hamburg haben hingegen 98 Prozent aller Grundschulkinder einen Ganztagsplatz bekommen, nur 1 Prozent kam wider Willen nicht zum Zug. Hier ist der Anspruch auf Ganztag auch bereits umgesetzt.

Der Engpass in der Ganztagsbetreuung wird durch die steigende Zahl von Schulanfängern verschärft. Im Jahr 2023 wurden laut Statistischem Bundesamt so viele Kinder wie seit 20 Jahren nicht mehr eingeschult. Konkret waren es bundesweit 830.600. Das waren 17.000 mehr als noch vor einem Jahr und entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent. Dabei gibt es auch hier zwischen den Bundesländern Unterschiede. Den größten Anstieg von Schulanfängern verzeichnet Baden-Württemberg mit 6,9 Prozent. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen verzeichnen hingegen einen leichten Rückgang von 0,6 bzw. 0,7 Prozent. Nach IW-Berechnungen wird die Zahl der Grundschulkinder bis zum Jahr 2029 um acht Prozent zunehmen. aku

Transparenzhinweis: In einer früheren Version des Artikels hieß es, 2022 habe die Ganztagslücke in Schleswig-Holstein 57 Prozent betragen. Hierbei handelt es sich jedoch um den Anteil der nachfragenden Eltern in dem Bundesland. Außerdem hieß es, mehr als jedes sechste Kind gehe bereits leer aus, das soll laut IW jedoch erst 2029 der Fall sein. Wir haben die Zahlen im Text korrigiert.

Mitschriften, Notizen, Zusammenfassungen – das alles speichern viele Koblenzer Abiturienten mittlerweile auf schuleigenen Tablets und in Notiz-Apps. Bei einer technischen Panne wurden nun Hunderte Apps samt Inhalten gelöscht. Drei Monate vor den Abiturprüfungen in Rheinland-Pfalz löste das bei den Schülern Verzweiflung aus, wie die Tagesschau zuerst berichtete. Neben dem technischen Fehler war das Problem wohl, dass die Stadt Koblenz noch keine Backup-Lösung eingerichtet hatte. Erleichterungen bei den Prüfungen plant das Bildungsministerium dennoch keine, sondern verweist stattdessen auf die landeseigenen digitalen Angebote.

Rund 485 Schüler und einige Lehrer von zwei Koblenzer Gymnasien haben ihre Daten verloren. Dabei handele es sich um den gesamten Stoff der Oberstufe, der zur Vorbereitung fürs Abitur relevant sei, sagte ein betroffener Schüler der Tagesschau. Die Stadt Koblenz, die als Schulträger den Schülern die Tablets und Notebooks bereitstellt und für den IT-Service verantwortlich ist, kennt mittlerweile den Grund für die Panne. Am 31.10.2023 hatte die Software zur zentralen Verwaltung der Tablets einen Verbindungsabbruch zum Nutzer-Verzeichnisdienst, wie die Stadt mitteilte. Wegen eines Fehlers (Bug) in der Software wurden einige Benutzer-Gruppen entfernt, in denen Einstellungen, Apps und Einschränkungen hinterlegt sind.

Die meisten Schüler hatten ihre Notizen in der App ,GoodNotes’ gemacht. Diese und die anderen Apps konnten mittlerweile wiederhergestellt werden. Die Daten, die nur lokal und ohne Backup gespeichert waren, bleiben jedoch verschwunden. Automatische Backups in der iCloud lehnte die Stadt Koblenz als “nicht datenschutzkonform” ab, und andere Cloud-Alternativen waren zum damaligen Zeitpunkt nicht vorhanden oder noch im Aufbau, wie die Stadt Koblenz mitteilte. Den Schülern blieb daher lediglich die Möglichkeit, ihre Daten selbst auf einem USB-Stick zu speichern. “Dies war, wie wir jetzt wissen, jedoch leider nicht ausreichend durch uns kommuniziert“, räumt die Stadt Koblenz gegenüber Table.Media ein.

Um ähnliche Probleme in Zukunft zu vermeiden, sollen die Schulen in Koblenz noch dieses Jahr auf eine neue Verwaltungssoftware umstellen und eine eigene Cloud zur Datenspeicherung nutzen können. Die ersten drei Schulen sind bereits erfolgreich zur neuen Software gewechselt, wie die Stadt Koblenz mitteilte. Darüber hinaus ist der Schulträger im Austausch mit dem Landesdatenschutzbeauftragten. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium verweist zudem auf die landeseigenen digitalen Angebote. Denn das Bildungsportal RLP und Schulcampus RLP seien “bewährte” Angebote, die “garantiert” datenschutzkonform und zuverlässig funktionieren.

Den Abiturienten, die ihre Daten verloren haben, helfen diese Maßnahmen aber zunächst wenig. Das Bildungsministerium versichert zwar, dass “keiner Schülerin und keinem Schüler ein Nachteil” entstehen soll. Nach Absprache mit den betroffenen Schulen werden jedoch “weder Verschiebungen von Kursarbeiten noch besondere Vorkehrungen für die Abiturprüfungen bisher als notwendig erachtet”, heißt es aus dem Bildungsministerium. Das Angebot des Ministeriums, zusätzliche schulpsychologische Unterstützung bereitzustellen, wurde bisher nicht wahrgenommen. Vera Kraft

Eine Umfrage unter Alumni des “Studienkompass”, einem Förderprogramm für Berufsorientierung, zeigt: Wer von ihnen eine Ausbildung begann, brach seltener ab als der Schnitt. Bundesweit beenden laut Berufsbildungsbericht 13 Prozent ihre Ausbildung ohne Anschlussvertrag. Von den Alumni – Abiturienten aus Nicht-Akademiker-Familien – waren es 1,1 Prozent. Dabei zeigte eine Studie des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft aus dem April 2022, dass Kinder aus Nicht-Akademiker- und Migrantenfamilien ihre Ausbildung überproportional häufig abbrechen. Auch bei den Studienkompass-Stipendiaten, die ein Studium begonnen haben, war die Abbrecherquote im Bachelor niedriger als im Schnitt: Sie betrug nur 3,9 gegenüber 27 Prozent.

Das Programm Studienkompass, das mehrere Stiftungen, Wirtschaftsverbände und Unternehmen unterstützen, fördert seit 2007 Jugendliche in ihrer beruflichen Orientierung. Angefangen als Initiative, die Kinder von Nicht-Akademikern beim Weg in ein Studium unterstützen wollte, stellt die Förderung inzwischen akademische und berufliche Bildung als gleichwertige Optionen dar, betont Programmleiter Ulrich Hinz von der Stiftung der Wirtschaft, einem der Initiatoren des Programms. An der jetzigen Online-Befragung nahmen 703 Stipendiaten der Abschlussjahrgänge 2010 bis 2022 teil. 19 Prozent gaben an, eine Ausbildung begonnen zu haben.

Dem dreijährigen Förderprogramm, das zwei Jahre vor dem Abitur startet, sprachen die Stipendiaten den größten Einfluss auf ihren weiteren Bildungsweg zu (60 Prozent), noch vor ihren Familien (54 Prozent). Am hilfreichsten fanden die Teilnehmer die Workshops des Förderprogramms, gefolgt vom Austausch mit Mentoren. Auf die Frage, welche Fähigkeit sie während ihrer Förderung am meisten vertiefen konnten, nannten 62 Prozent Selbstreflexion, 45 Prozent soziale Kompetenzen und 33 Prozent Selbstvertrauen.

“Im ersten Workshop geht es nur um die Selbstreflexion, eigene Werte und die eigene Vision herauszufinden”, sagt Programmleiter Ulrich Hinz. Erst in den Wochen und Monaten danach würden die Jugendlichen dabei unterstützt, herauszufinden, welcher Berufswunsch sich daraus für sie ergibt. Dafür erhalten sie auch Einblick in Betriebe. Im dritten Jahr der Förderung beginnen die Jugendlichen schon Studium und Ausbildung – und sollen mithilfe des Förderprogramms überprüfen, ob ihre Wahl wirklich passt. “Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Bildungswahl ist aus unserer Sicht, dass genug Zeit für sie da ist”, sagt Hinz. “Spontane Entscheidungen greifen zu kurz, weil sie einem momentanen Eindruck folgen.”Anna Parrisius

Nur die Hälfte der Eltern ist mit der Digitalisierung an deutschen Schulen zufrieden, wie eine neue Studie zeigt, die Table.Media vorab vorliegt. 28 Prozent der Befragten gaben an, unzufrieden oder sogar sehr unzufrieden zu sein. Das geht aus der repräsentativen Befragung hervor, die die Samsung Electronics GmbH und das Marktforschungsinstitut YouGov im Juli 2023 unter Eltern von schulpflichtigen Kindern durchgeführt haben. Dennoch sind mittlerweile deutlich mehr Eltern mit dem Tempo der Digitalisierung zufrieden als während der Pandemie. Damals war es nicht einmal ein Drittel.

Trotz der vielen Tablets und Laptops, die seit der Pandemie zum Alltag im Klassenzimmer gehören, sehen viele Eltern weiterhin Verbesserungsbedarf bei der technischen Ausstattung. Weniger als die Hälfte empfindet die Schule der eigenen Kinder als technisch gut aufgestellt. Eine große Mehrheit der Eltern (80 Prozent) wünscht sich, dass der Staat die Schulen bei der Digitalisierung langfristig finanziell unterstützt. Nur sechs Prozent lehnen Förderungen wie den Digitalpakt ab.

Bei der Entscheidung, welche digitalen Geräte ihre Kinder in der Schule benutzen, würden viele Eltern der Studie zufolge gerne stärker mitreden. Nur jeder dritte Befragte fühlt sich gut in die Wahl der Hardware eingebunden. 43 Prozent fühlen sich dagegen nicht ausreichend über die Kriterien zur Auswahl informiert.

Auch beim Umgang mit den technischen Geräten ist für viele Eltern noch Luft nach oben. Nur 35 Prozent geben an, dass die Digitalisierung an der Schule ihres Kindes den Unterricht eher verbessert oder stark verbessert hat. Fast jeder vierte Befragte sieht dagegen keine Verbesserung durch die Digitalisierung. Darüber hinaus ist die Mehrheit der befragten Eltern der Meinung, Lehrkräfte sollten beim Einsatz digitaler Medien besser unterstützt und der technische Support an den Schulen ausgebaut werden. Vera Kraft

Digitalpakt 2.0: Was Schulen jetzt brauchen

Einladung zum Bildung.Table-Live-Briefing am 29. November von 13 bis 14 Uhr (Zoom): Im Mai 2024 läuft der Digitalpakt Schule aus. Was haben die fünf Milliarden Euro vom Bund, die seit 2019 zur Verfügung standen, an den Schulen bewegt? Was fehlt bislang? Wie muss es weitergehen? Bildung.Table-Redakteur Holger Schleper diskutiert dazu mit Saskia Esken (Co-Vorsitzende der SPD), Torsten Klieme (Staatsrat Bremen) und Nils Fischer (Schulleiter, Gymnasium in der Wüste, Osnabrück). Jetzt kostenlos anmelden

Ihre Aufgabe sieht Stephanie Kowitz-Harms in nicht weniger als dem Folgenden: Aus der außerschulischen MINT-Bildung in Deutschland will sie das volle Potenzial herausholen. Das ist in Kowitz-Harms’ Augen schon allein deshalb nötig weil die schulische MINT-Bildung weit hinterherhinkt. “Wenn ich mir den Unterricht in Fächern wie Physik, Chemie, und Mathe in der Schule anschaue, hat das über weite Strecken nichts mit zeitgemäßer Bildung zu tun. Das ist eigentlich eine Parallelwelt, in der Schüler sich oft bewegen müssen”, sagt sie. Damit hier außerschulische MINT-Akteure einspringen können, will Kowitz-Harms’ Organisation sie deutschlandweit zusammenführen. MINTvernetzt versteht sich weniger als Interessensvertretung denn als “Service- und Anlaufstelle”.

“Ich gehe nicht zu Abgeordneten oder Ministern. Ich spreche schon über das, was wir an Erkenntnissen haben, aber ich würde keine politischen Forderungen in den Raum stellen”, sagt Kowitz-Harms. Bei MINTvernetzt meldeten sich ganz unterschiedliche Menschen. “Vom Ingenieur, der in seiner Freizeit noch Programmierkurse anbietet, über Gleichstellungsbeauftragte bis hin zu großen Forschungsinstitutionen oder Hochschulen.”

Auch bei inhaltlichen Fragen können Zuständige im MINT-Bereich sich an die Vernetzungsstelle wenden. Dafür gibt es ein Service-Telefon und bei Bedarf auch eine Einzelberatung. Wenn zum Beispiel der Ingenieur feststellt, dass zu seinem Programmierkurs immer nur Jungs kommen, bekommt er eine individuelle Beratung. Außerdem gibt es regelmäßig Veranstaltungen. “Da geht es zum Beispiel um klischeefreie Zielgruppenansprache oder den Stand der MINT-Bildung in Deutschland.”

Generell sind Genderfragen einer der Schwerpunkte der Vernetzungsstelle. Das BMBF, das die Arbeit der Vernetzungsstelle mit zwölf Millionen Euro für bis zu acht Jahre vollständig finanziert, schrieb schon beim Startschuss vor zwei Jahren: “Ein Schwerpunkt der MINT-Vernetzungsstelle liegt auf der Gendersensibilisierung, das heißt der gezielten Sensibilisierung von MINT-Aktiven und -Engagierten für die besonderen Bedarfe von Mädchen und jungen Frauen.” Für Stephanie Kowitz-Harms ist das nur logisch: “Wenn wir uns den aktuellen Fachkräftemangel ansehen, dann bietet die Förderung von Frauen, neben der Zuwanderung, das größte Potenzial, um mehr Arbeitskräfte in diesem Bereich zu bekommen.” Daneben der MINT-Bereich die weibliche Perspektive, und, betont Kowitz-Harms, MINT-Berufe seien für Frauen eine “unglaubliche Chance”.

Die 45-Jährige ist selbst, das mag überraschen, promovierte Historikerin. Dass sie nach ihrer Doktorarbeit aus der historisch-politischen Bildung in die MINT-Bildung ging, ist für Kowitz-Harms jedoch gar nicht so fernliegend. “Es geht in der historisch-politischen Bildung letztlich darum, die Gegenwart aus der Vergangenheit zu verstehen und damit auch Zukunft gestalten zu können”, sagt sie. Und die Zukunft zu gestalten, das bestimme auch die MINT-Bildung. Ihren Seitenwechsel bereut Kowitz-Harms nicht.

2017 kam Kowitz-Harms als Programm-Managerin zur Körber-Stiftung, heute sitzt sie mit der Geschäftsstelle der Vernetzungsstelle in der Stiftung. Diese setzt MINTvernetzt, finanziert vom BMBF, im Verbund mit anderen Organisationen um: der matrix gGmbH, dem Nationale MINT Forum, dem Stifterverband und der Uni Regensburg.

Zuletzt haben Kowitz-Harms und ihr Team eine Online-Plattform aufgebaut. Die Idee: Die verschiedenen Bildungsakteure noch besser zu vernetzen und ihnen Informationen noch leichter zur Verfügung zu stellen. Ende vergangenen Jahres ging die Plattform an den Start. 1.300 Profile zählt sie mittlerweile – Tendenz steigend.

Im nächsten Jahr will Kowitz-Harms sich mit ihrem Team schwerpunktmäßig einem neuen Thema widmen: dem Fundraising. Denn: Viele außerschulische MINT-Bildungs-Projekte seien bisher prekär finanziert. “Auch langjährige, etablierte und effektive Projekte finden häufig keine langfristige Finanzierung. Hier sehe ich auch Unternehmen in der Pflicht.” Wenn diese sich erst bei der Berufsorientierung engagierten, sei das nämlich deutlich zu spät – gerade um Mädchen effektiv in MINT-Fächern zu fördern. Franz Hausmann

In Bildung.Table Nr. 165 vom 8. November 2023 haben wir irrtümlich geschrieben, die Bundesagentur für Arbeit habe 420.000 Berufsberater. Da war die Null-Taste zu lange gedrückt. Es sind 4.200 Berufsberater. Außerdem haben wir in derselben Ausgabe geschrieben, dass Bundesinnenministerin Nancy Faeser angekündigt hat, die Mittelkürzung für die Bundeszentrale für politische Bildung zurückzunehmen. Richtig ist, dass sie angekündigt hat, die Kürzung durch andere Mittel auszugleichen.

Research.Table. Neue Koalition erwägt Genderstern-Verbot an hessischen Hochschulen. Im Sondierungspapier von CDU und SPD in Hessen finden sich irritierende Pläne. So will man offensichtlich festschreiben, dass in Schulen, Universitäten und anderen staatlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen auf das Gendern mit Sonderzeichen verzichtet wird. Die Goethe-Universität Frankfurt hat bereits mitgeteilt, weiterhin geschlechterinklusive und diversitätssensible Sprache verwenden zu wollen. Mehr

Research.Table. Helge Braun: “Politik hat die Aufgabe, sich nach vertrauenswürdigen Institutionen zu richten”. Der ehemalige Kanzleramtschef Helge Braun mahnt im Interview: Vor allem grundlegende und einschneidende politische Entscheidungen müssten evidenzbasiert sein und es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass Politik sich die wissenschaftliche Meinung aussucht, die am besten passt. Mehr

Bildungspolitik | Soziologe Aladin El-Mafaalani spricht von einem Bildungsnotstand in Deutschland. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes ist zu Besuch bei “Hotel Matze”. Erst geht es um ihn selbst und gesellschaftliche Phänomene, dann thematisieren El-Mafalaani und der Host nach ungefähr einer halben Stunde den Themenbereich Bildung. Open.Spotify

Fachlehrer | Berliner Brennpunktschulen können für einzelne Fächer keine Referendare ausbilden. Durch den Fachkräftemangel gibt es keine ausgebildeten Lehrer, die diese Aufgabe übernehmen können. Tagesspiegel

Demokratiebildung | Mit einer “Verfassungsviertelstunde” an Schulen will Bayern politische Bildung fördern. Diese ist Teil des Koalitionsvertrags. Laut einer Messung der Universität Bielefeld kommt das Land bis jetzt seiner Verantwortung in dem Bereich nicht genügend nach. SZ

G9 | In Hamburg sammeln Eltern Unterschriften für ein weiteres Schuljahr vor dem Abitur. Wäre ein Wechsel zurück das Beste für die Schüler oder nur teuer und schwer umsetzbar? Sammar Rath diskutiert als Vertrauensperson der Initiative “G9 Hamburg” mit dem Sprecher der Gemeinschaft der Elternräte an Stadtteilschulen, Torsten Schütt. taz

Politische Bildung | Das Programm “Respekt Coaches” soll zum Jahresende wegfallen. Grund dafür sind die geplanten Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Birthe Tahmaz ( ZiviZ) befürchtet, dass der gesellschaftliche Dialog darunter leiden wird. Spiegel

16. November 2023, Gelsenkirchen

Städtetag Bildungskongress des Städtetages Nordrhein-Westfalen

Städte wollen Bildungsbedingungen mitgestalten. Aber wie geht das am besten? Neben Impulsen aus der Politik wird es verschiedene Foren zu aktuellen Themen geben, um diese Frage bestmöglich zu beantworten. INFOS & ANMELDUNG

20. bis 21. November 2023, Düsseldorf

Kongress Deutscher Ausbildungsleitungskongress 2023

Um Ausbildung besser zu machen, kommen hier Berufsschulen und Ausbildungsvertriebe mit Meinungsmachern der HR- und Ausbildungsbranche zusammen. Neben interaktiven Workshops, verschiedene Keynotes und Vorträgen zu aktuell relevanten Themen, wird es auch eine Fachausstellung geben. INFOS & ANMELDUNG

29. November 2023, 14:00 bis 17:00 Uhr, digital

Workshop Forum Offene KI in der Bildung

Wie können Pädagogen den Einsatz von KI in der Bildung mitgestalten? Um diese Frage zu diskutieren und Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, kommen Pädagoginnen mit Forschern und Politikerinnen zusammen. Am Ende der Workshop-Reihe sollen die Handlungsempfehlungen an die Bildungspolitik in Berlin übergeben werden. INFOS & ANMELDUNG

01. Dezember 2023, 15:00 bis 16:00 Uhr, digital

Plenum Keine Bildung ohne Medien (KBoM) Plenum

KBoM lädt ein, über aktuelle Arbeitsschwerpunkte und das Jahresthema der Initiative für 2024 zu diskutieren. Die Veranstaltung findet im Anschluss an das Format “KBoM fragt…” zum Thema ChatGPT statt. INFOS & ANMELDUNG