in Zeiten von Lehrermangel wird auch immer wieder das Für und Wider von dualen Studiengängen diskutiert. Der Masterstudiengang Sonderschullehramt der Europa-Universität Flensburg ist eines der wenigen dualen Angebote, die es schon gibt.Torben und Jasper Bennink haben mit dem Studiengangsleiter gesprochen und festgestellt, dass sich neben der Überlegung, ob das bildungspolitisch der richtige Weg ist, auch noch viele praktische Fragen zur Ausgestaltung auftun.

Wenn wir als Journalisten Interviews vorbereiten, brennen uns meist deutlich mehr Fragen unter den Nägeln, als wir dann tatsächlich stellen können. So ging es meinem Kollegen Christian Füller und mir auch vor dem Gespräch mit Thomas Jarzombek. Denn die Themen, zu denen wir den bildungspolitischen Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion befragen wollten, waren umfangreich: vom Startchancen-Programm und dem Digitalpakt II über Digitalisierung und ChatGPT bis zum neuen Grundsatzprogramm seiner Partei. Zum Glück hatte Jarzombek viel Zeit mitgebracht.

Mit mir begrüßt sie heute übrigens ein neues Gesicht in diesem Newsletter. Ich freue mich sehr, mich Ihnen kurz vorstellen zu dürfen: Mein Name ist Maximilian Stascheit, und ich bin seit Anfang des Jahres neu an Bord von Table.Media. Zuvor habe ich als Volontär bei The Pioneer gearbeitet und schon dort vor allem über Bildungspolitik berichtet. Dafür interessiere ich mich seit vielen Jahren: Schon als Schülersprecher an meinem Gymnasium im Münsterland habe ich mit Schulleitern und Lehrern über neue Fächer und digitale Ausstattung diskutiert und als Vorsitzender des Jugendparlaments in meiner Heimatstadt mit den Ratsfraktionen debattiert. Da ging es zum Beispiel darum, ob aus Haupt- und Realschule eine Gesamtschule werden soll. Für Table.Media werde ich vor allem die Bildungspolitik des Bundesbildungsministeriums und der Kultusministerkonferenz unter die Lupe nehmen.

Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in Kontakt zu kommen. Melden Sie sich gerne per Mail: maximilian.stascheit@table.media.

Erst einmal wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herr Jarzombek, die Regierung wackelt. Nehmen wir an, sie stürzt. Wie sähe ein 100-Tage-Programm der CDU/CSU für Schule und für digitale Schule aus?

Thomas Jarzombek: Zunächst einmal befürchte ich, dass diese Ampel bei allem Gemurkse sich noch weitere zwei Jahre hinschleppen wird. Wenn wir aber ein 100-Tage-Programm verwirklichen könnten, dann wären sicherlich drei Punkte zentral. Erstens, wir müssen früher anfangen mit sprachlicher Bildung, also schon vor der Schule. Zweitens braucht es einen Schub für die Digitalisierung der Schulen. Und drittens würden wir unser Augenmerk auf die berufliche Bildung legen – da ist der Bund Gesetzgeber, da kann man wirklich viel machen.

Sie haben im CDU-Grundsatzprogramm, das bald beschlossen werden soll, ein paar wichtige Grundsätze aufgestellt. Da steht zum Beispiel, “wir wollen eine bessere Vergleichbarkeit der Schulformen und Schulabschlüsse.” Heißt das, die CDU vereinheitlicht nun die Schulformen aller Bundesländer?

Bei den Schularten ist doch über die Jahre ein ziemlicher Wildwuchs entstanden. Vielen Eltern ist nicht mehr klar, welche Schulform am Ende eigentlich wofür steht. In Nordrhein-Westfalen haben sie allein sieben davon – von Sekundarschule über Gymnasium bis zur Primus-Schule. Das kriegen sie natürlich nicht von heute auf morgen beendet. Es ist auch nicht unsere Idee, mit der Brechstange auf zwei Schulformen zu reduzieren: nämlich Gymnasium und Gesamtschule. Aber ich bin überzeugt, dass es Sinn ergibt, diesen Dschungel etwas zu lichten.

Sie wollen auch ein Kooperationsgebot für die Länder. Wie soll das genau aussehen?

Das bedeutet, dass am Ende die Länder gemeinsame Standards finden müssen. Wir haben ganz bewusst nicht gesagt, der Bund gibt die Standards vor, sondern es geht hier um ein Kooperationsgebot für die Länder. Das heißt, wir wollen aus der KMK ein besseres Gremium machen.

Ist ein Gebot zur Zusammenarbeit dann eine Art Benimmregel für die Kultusminister? Oder steht es schwarz auf weiß im Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung der KMK?

Es ist die Antwort auf die Frage, wie man die Zusammenarbeit der Länder organisiert. Die Kritik an der KMK ist ja mannigfaltig. Die Menschen sagen in Umfragen mit großer Mehrheit, dass ihnen das Schulsystem zu langsam reagiert. In der KMK gibt es unüberschaubar viele Gremien mit Hunderten von Sitzungen. Ganz klar: Die Kultusministerkonferenz muss schlanker und agiler werden.

Was meint die CDU damit, dass Bildung früher beginnen soll?

Das bedeutet obligatorische Tests für alle Kinder im Alter von drei und vier Jahren. Da geht es natürlich um das Thema Sprache. Aber nicht nur. Auch zahlen- und mengenbezogenes Verständnis, Motorik und soziale Kompetenzen sind wichtig. Wo Defizite erkennbar sind, muss es dann schon, bevor die Schule beginnt, verpflichtenden Unterricht geben. Das kann in der Kita oder in der Grundschule stattfinden.

Sie wollen Sprachunterricht in der Kita?

Wir wollen eine spezielle Sprachförderung für die Kinder im fünften Lebensjahr, die Förderbedarf haben. Hier sollen Leute lehren, die dafür geschult sind und die dafür auch eigene Zeit bekommen. Ob das dann in den Gebäuden der Grundschulen oder denen der Kitas stattfindet, wäre Entscheidung der Länder.

Stichwort Digitales: Sie sprechen von einem digitalen Zwilling, den jeder Schüler braucht. Was soll das sein?

Das ist das, was wir aus der Industrie oder bei Klimamodellen kennen. Ein digitaler Zwilling bedeutet, dass der gesamte Unterricht für jedes Kind in einem Lern-Management-System digital abgebildet ist, über den man den Lernstand des Kindes genau erfahren kann. Das würde übrigens bei dem Thema helfen, was Eltern am meisten beschäftigt: Unterrichtsausfall.

Das hieße, Lehrer durch digitale Lernprotokolle zu ersetzen.

Nein, es geht vorrangig um eine Unterstützung und Entlastung für Lehrkräfte. Bei allen Bemühungen, die wir anstellen, um mehr Lehrkräfte oder Seiteneinsteiger in die Schule zu kriegen, wäre das doch eine recht niedrig hängende Frucht.

Wie funktioniert so ein digitaler Zwilling?

In dem Moment, wo eine Lehrkraft oder ein Schüler erkrankt, ist für jede Stunde definiert, was zu lernen ist. Und dazu stehen Lernmedien digital wie ein Zwilling bereit, seien es interaktive Module oder Videos oder Game-based-Learning-Einheiten. Dann wird genau an den Dingen weiter gearbeitet, die der Lehrpfad erfordert – auch wenn gerade kein Lehrer da ist. Dafür ist natürlich auch die entsprechende Infrastruktur erforderlich, also Hardware, aber auch Software und Lerninhalte. Deshalb brauchen wir unbedingt den Digitalpakt II.

Wird es den zweiten Digitalpakt überhaupt geben?

Die Regierung scheint hier komplett blank. Das ist aber eine große Aufgabe, welche die Kommunen nicht allein schultern können. Wir können halt nicht wieder zurück in die Kreidezeit.

Was ist der Ausweg?

Wir brauchen hier so etwas wie ein standardisiertes “Bring your own device”…

… jeder bringt sein eigenes Gerät mit…

… ja, aber nach einem vorher festgelegten Standard. Da bedeutet, dass von zu Hause nicht jeder irgendwas mit in die Schule trägt, sondern dass es vorab definierte Modelle gibt. Die Eltern schaffen dann die Geräte an, die ihre Kinder privat und schulisch nutzen.

Die Eltern sollen Geräte kaufen, die die Schule vorher festgelegt hat?

Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Das ist eine Aufgabe, die werden wir als Staat auf Dauer nicht finanzieren können: jedem Schüler ein Gerät zu kaufen. Die Wahrheit ist ja, dass die allermeisten Familien digitale Geräte besitzen. Man muss den Eltern nur mit einem gewissen Vorlauf erklären, welche Modell die Schule einsetzt. Da gibt es auch gute Finanzierungsmodelle, so dass die Eltern nur eine überschaubare monatliche Gebühr zahlen.

Können sich alle so etwas leisten?

Man braucht einen Pool für die vielleicht 30 Prozent der Elternhäuser, die das nicht finanzieren können. Die müssen dann aus dem Bildungs- und Teilhabepaket entsprechend die Geräte finanziert bekommen. Das darf nicht zu einer sozialen Frage werden.

Die Bildungsministerin scheint das Startchancen-Programm durchzubringen. Wäre jetzt der Zeitpunkt für ihren größten Kritiker, Beifall zu klatschen?

Viel Beifall werde ich nicht klatschen, denn das Programm kommt zu spät, und es ist zu klein. Zunächst haben nur zweieinhalb Prozent der Schulen etwas von den Hilfen. Und dafür müssen sie erst mal Konzepte erarbeiten. Das Startchancen-Programm wird also erst beginnen, wenn die Amtszeit von Frau Stark-Watzinger endet.

Was wäre für Sie essenziell für den Digitalpakt II?

Man muss sehr viel stärker auf die Inhalte setzen als auf die technische Infrastruktur. Es liegen riesige Chancen etwa darin, mit spielerischen Elementen zu arbeiten – also mit Features des Game-based Learnings. Wie kann ich Kinder antriggern, damit sie motivierter lernen? Diejenigen, die zu Hause keiner zum Lernen anhält. Man kann sich nicht nur in den akademischen Elfenbeinturm stellen und sagen: ,Die sollen jetzt alle noch mehr Bücher lesen!’ Natürlich sind Bücher das A und O. Aber ohne Motivation der Schüler geht es nicht. Mit pädagogischem Gaming könnte man ein Stück der teilweise überbordenden Daddelzeit in Lernzeit konvertieren.

Im Digitalpakt I steht ein Anteil von 250 Millionen Euro für länderübergreifende Maßnahmen, dazu gehören eine ganze Reihe intelligenter tutorieller Systeme. Der Staat organisiert das – aber es wird wohl keines davon bis zum Ende des Digitalpakts 2025 fertig. Was tun?

Als Staat Lernsysteme selber zu entwickeln, das halte ich für keine gute Idee. Es führt fast immer zu gescheiterten Projekten. Allein auf die Segnungen des Marktes zu setzen, ist wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Frage ist, wie durch kluge Auftragsvergaben etablierte wie neue Hersteller von Lernmedien die richtigen Produkte für den Schulalltag erstellen. Wir brauchen den Ansatz der Agentur für Sprunginnovation auch für den Bildungs- und Softwarebereich. Das hieße – vielleicht auch zusammen mit der KMK – zu definieren, welche digitalen Innovationen wir in den Schulen brauchen. Und dann die richtigen Ausschreibungen vorzunehmen.

Hat Künstliche Intelligenz in der Schule etwas verloren?

Ich glaube, man muss schlicht mit der Wirklichkeit umgehen. ChatGPT und Co. sind da und werden auch nicht mehr verschwinden. Mit den adaptiven Lernsystemen hat die KI längst Einzug in die Schule gehalten. Das heißt auch, dass ein Lern-Management-System permanent erfasst, was die Kinder können.

Vielen Eltern graut davor.

Das zu nutzen, bietet zunächst viele Chancen, gerade um Lücken zu identifizieren und individuelle Lerneinheiten für jeden Schüler bereitzustellen. Natürlich gibt es auch die berechtigte Sorge, dass das irgendwie gegen die Schülerinnen verwendet werden könnte. Dazu brauchen wir den richtigen Rahmen, um solche Systeme positiv zu gestalten.

Und was ist mit ChatGPT in der Schule?

Dass das klassische System mit Hausaufgaben durch ChatGPT und die anderen Sprachmodelle an seine Grenzen kommt, das hat wohl jeder im Schulsystem verstanden.

Brauchen wir eine Bundeslizenz für ChatGPT an Schulen?

Ich würde das nicht machen. Ich glaube mit Überzeugung, dass es nicht die Aufgabe des deutschen Staates ist, amerikanischen Billionen-Unternehmen einen zusätzlichen Markt zu eröffnen. Dafür gibt es genügend spannende Start-ups in Europa, die so was mindestens genauso gut machen können. Ich bin sehr dafür, Lizenzen mit europäischen Start-ups zu verhandeln, wie etwa Aleph Alpha oder mit Mistral AI aus Frankreich – um nur zwei zu nennen.

Was kommt Ihnen beim Stichwort Datenschutz und Digitalisierung als erstes in den Kopf?

Das erste ist: Datenschutz ist super wichtig! Wenn Sie nicht darauf vertrauen können, dass Sie Textnachrichten an Ihren oder Ihre Partnerin schicken, ohne dass auch Dritte mitlesen, dann texten Sie auch nicht. Ich sage meinen Parteifreunden immer, wenn eure Nachrichten alle beim Fraktionsvorsitzenden landeten, würde keiner von euch noch Kurznachrichten versenden.

Aber…

… der übertriebene und der uneinheitliche Datenschutz ist das Problem. Wenn in 16 Ländern 16 Datenschutzbeauftragte zu völlig unterschiedlichen Entscheidungen kommen, welche Tools zum Beispiel für Videokonferenzen erlaubt sind, dann läuft was falsch.

Heißt das, sie wollen die Länder-Datenschutzbeauftragten abschaffen – oder ihre Zahl reduzieren?

Nein, das muss man europaweit vereinheitlichen.

Während Bildungsforscher noch über das Für und Wider dualer Lehramtsstudiengänge diskutieren und die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK sie in ihrem Gutachten zur Lehrkräftegewinnung kategorisch ablehnte, setzen manche deutschen Universitäten sie schon um. Ihre Erfahrungswerte verraten viel über Chancen des Modells – aber auch über Herausforderungen, die Behörden kaum auf dem Radar haben.

An der Europa-Universität Flensburg gibt es seit 2021 mit dem Masterstudiengang Sonderschullehramt das erste und bislang einzige staatliche duale Ausbildungsmodell im allgemeinbildenden Lehramt. Studiengangsleiter Simon Sikora betont im Gespräch mit Table.Media den Mehrwert für Schulen und Studierende durch ein duales Lehramtsstudium, sieht aber auch Stolpersteine, die Hochschulen und Politik noch aus dem Weg räumen müssen.

Lesen Sie auch: Duale Lehramtsstudiengänge auf dem Vormarsch

Der Professor für die Sonderpädagogik des Lernens betrachtet duale Studiengänge als ein Mittel, um die Kompetenzen von Lehramtsstudierenden in enger Anbindung an die Praxis aufzubauen. Davon erhofft er sich ein “höheres Gegenstandsverständnis” der angehenden Pädagogen. Das von ihm verantwortete duale Lehramtsstudium richtet sich an dringend benötigte Quereinsteiger – Bachelor-Absolventen mit pädagogischem Bezug, die etwa Sozialpädagogik oder Psychologie studiert haben.

Gleichwohl, fasst Sikora seine Erfahrungen aus eineinhalb Jahren als Studiengangsleiter zusammen, hat die praktische Umsetzung des Studienkonzepts Hürden aufgedeckt, an die vorher kaum jemand gedacht hatte. Und die bergen durchaus Sprengkraft.

Grund dafür ist, dass im dualen Modell an der Europa-Universität Flensburg Hochschulrecht und Arbeitsrecht aufeinanderprallen. Denn die Studierenden sind gleichzeitig auch Arbeitnehmer. Beide rechtlichen Perspektiven haben Einfluss auf die Ausgestaltung des Studiengangs. Sie in Einklang zu bringen, gleicht dem sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. Um diese vier Probleme geht es unter anderem:

Das Beispiel Flensburg zeigt: Viele der eingetretenen Pfade zwischen Hochschulen und Politik führen im dualen Ausbildungsmodell kaum noch zum Ziel. Gerade darin könne jedoch auch eine Chance für die Lehrerbildung insgesamt liegen. “Ich sehe großes Potenzial, alte Gesetze und Rahmenbedingungen endlich mal zu überdenken und zu verändern“, sagt Sikora.

Um den Weg zu einer zeitgemäßen Lehrerbildung zu ebnen, müssten gleichwohl alle Beteiligten bisherige Denkverbote ablegen. “Wenn eine Seite überhaupt nicht von bisherigen Ausbildungsmodellen abrücken möchte, funktioniert das nicht. Wir brauchen Kompromisse zwischen allen Akteuren.”

Wie zeitaufwendig und komplex es sein kann, ein duales Lehramtsstudium aufs Gleis zu setzen, zeigt auch das Beispiel der Universität Erfurt. Dort entwickelt man gerade ein duales Angebot für das Regelschullehramt. Die Studienanfänger sollen ab dem Wintersemester 2024 in die bestehende konsekutive Lehramtsausbildung eingegliedert werden – auch um Gesetzesänderungen aus dem Weg zu gehen.

Gerd Mannhaupt, Direktor der Erfurt School of Education, dem Zentrum für Lehrerbildung, und Vizepräsident für Studium und Lehre, erklärt Table.Media dazu: “Es war für uns von vornherein klar, dass wir keine Gesetze anpassen können. Dann kämen wir nicht so schnell an den Start.” Aufgaben gibt es trotzdem noch reichlich: Es braucht Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und einen Studienvertrag für die Studierenden, außerdem müssen das Auswahlverfahren geklärt und die Prüfungsordnungen angepasst werden – alles innerhalb der kommenden zehn Monate.

Der große Aufwand, den ein duales Lehramtsstudium mit sich bringt, könnte auch in Baden-Württemberg zum Problem werden, wo zum kommenden Wintersemester drei duale Lehramtsstudiengänge an den Start gehen sollen – an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und den Unis Freiburg und Stuttgart. Ein Sprecher des Kultusministeriums blieb auf Anfrage eine klare Aussage zur Zeitschiene schuldig. Der Modellversuch sei noch in der Konzeptionsphase, heißt es, die rechtliche Anpassung werde “mehrere Monate in Anspruch nehmen”. Torben Bennink, Jasper Bennink

Drei Jahre lang will das BMBF Begabtenförderungswerke des Bundes in einer Pilotphase dabei unterstützen, ihr Förderangebot auch für Azubis zu öffnen. Bislang sind sie Studierenden vorbehalten. Ziel ist laut Eckpunktepapier der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, dass “die große Vielfalt menschlicher Begabungen sich auch in den Begabtenförderungswerken des Bundes widerspiegeln.” Hochbegabung gebe es nicht nur an Hochschulen.

Lesen Sie auch: Begabtenförderung auch für Azubis

An Gesprächen zwischen dem BMBF und den Begabtenförderungswerken war bisher auch die Joachim Herz Stiftung beteiligt. Gemeinsam mit der Possehl-Stiftung fördert sie seit 2021 jährlich 25 Azubis aus Lübeck in einem Kolleg. Aus Kreisen der Förderwerke des Bundes erfuhr Table.Media, dass man sich dort das geplante Angebot für Azubis ähnlich vorstellt.

Der Besuch bei einem Workshop des Azubi-Kollegs Lübeck zeigt jedoch: Weniger als um einen Ansporn zu Bestleistungen und Raffinessen aus der Welt der beruflichen Bildung geht es hier um grundlegende Fragen, die wohl jeden Azubi umtreiben. 23 Azubis aus unterschiedlichen Berufen sind in der Seminarwoche im Tagungshaus in Malente nahe Lübeck dabei. Alle sind im dritten Ausbildungsjahr, etwa ein Viertel verkürzt die Ausbildung, der Übergang in den Beruf steht bei ihnen schon bald bevor.

Nils Borcherding ist in der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Er sagt: “Das Kolleg hilft uns, unsere Rechte besser einzufordern.” Zwar vermittele die Berufsschule schon Basics, aber die reichten nicht. Die Personalerinnen Lineke Burmeister und Ann-Kathrin Wildenhayn inszenieren heute für die Azubis ein Bewerbungsgespräch. Danach besprechen sie mit den Jugendlichen, was Personaler fragen dürfen und was nicht.

Die Lehrlinge will das Kolleg zum einen in ihrer persönlichen Entwicklung fördern, zum anderen will es Lücken füllen, die Berufsschulen und Betriebe offenlassen. Dazu gehört auch ein Besuch im Kieler Landtag und ein Workshop mit dem Titel “Demokratie als Lebensform”. Bei einem Planspiel erfahren die Azubis, wie schwer es ist, sich bei unterschiedlichen Interessenlagen auf einen Kompromiss zu einigen.

“Nahbar zu machen, wie Politik funktioniert, das müsste auch im Berufsschulunterricht Priorität haben”, sagt Nils Borcherding. Der 24-Jährige hat sich selbst jahrelang in seiner Heimatregion in Niedersachsen gegen Rechtsextremismus engagiert, keine Selbstverständlichkeit für einen Azubi. Nach seiner ersten Ausbildung zum Mechatroniker arbeitete er für die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus mit Opfern rechter Gewalt.

Welche Themen die Azubis behandeln, dürfen sie in der Seminarwoche selbst entscheiden. Bei einem Kick-Off-Seminar stimmen sie darüber ab. Auf die ersten Plätze schaffen es handfeste Themen, berichtet Projektleiterin Sonja Olejak: Finanzen, der eigene Auftritt, Stressmanagement und mentale Gesundheit.

Eineinhalb Jahre dauert die Förderung, 20 Workshop-Tage sind es insgesamt. Außerdem gibt es monatlich ein Netzwerktreffen. Für Azubis ist die Förderung bundesweit bisher einmalig. In diesem Jahr will die Joachim Herz Stiftung auf Hamburg ausweiten und vergibt dort weitere 25 Stipendien. “Manche Kammern bieten vereinzelt Schulungen an, zum Beispiel zu Konfliktmanagement oder Präsentationen”, sagt Olejak. “Aber das sind punktuelle Angebote, für die Betriebe oder Azubis in der Regel zahlen müssen.” Der Besuch des Kollegs ist hingegen für die Azubis kostenlos, und die Betriebe verpflichten sich, dass die Azubis ohne Gehaltsausfall fehlen dürfen.

Bewerben können sich Azubis aller Fachrichtungen. “Entscheidend ist für uns die Motivation, sich weiterzuentwickeln und etwas zu lernen”, sagt Olejak. Punkten könnten Bewerber auch mit einem besonderen Engagement in der Ausbildung oder in der Freizeit. Schulnoten seien hingegen nicht ausschlaggebend – auch das ein großer Unterschied zu Förderwerken des Bundes wie der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

“Die Stipendiatinnen und Stipendiaten müssen gut genug sein, um für unsere Workshops auch mal eine Woche fehlen zu können”, erklärt die Projektleiterin. “Aber vor allen Dingen wollen wir junge Menschen mit Potenzial, die für ihren Job brennen.” Aufschlussreicher sei das Empfehlungsschreiben des Ausbildungsbetriebs, das Bewerber einreichen müssen. Aus ihm sollte auch deutlich werden, wo das Azubi-Kolleg den Jugendlichen noch helfen kann.

Borcherding erzählt, über das Kolleg habe er direkt neue Freunde gefunden. Außerdem konnte er sich ein berufliches Netzwerk aufbauen. “Wenn ich einen Tischler brauche, weiß ich jetzt, wen ich fragen muss.” Während für Studierende die Uni eine gemeinsame Identität schafft und man in der Mensa auch auf Kommilitonen anderer Fachrichtungen trifft, fehlen für Azubis solche Orte. “Ein Handwerkslehrling trifft so normalerweise eher selten einen Azubi aus der Industrie oder einer schulischen Ausbildung”, sagt Projektleiterin Olejak.

Für die Öffnung der Begabtenförderungswerke des Bundes empfiehlt Sonja Olejak daher auch, regionale Gruppen für Azubis anzubieten. Hier gebe es Vernetzungsbedarf. Dass Studierende und Azubis jedoch einfach gemischt werden, sieht Olejak skeptisch. “Ich sehe die Gefahr, dass Azubis gehemmt sein könnten, sich einzubringen.”

Borcherding, selbst Abiturient und befreundet mit Studierenden, hat ähnliche Bedenken. “Ich persönlich fände gemischte Gruppen attraktiv, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei jedem so ist. Dafür bräuchte es Brücken.”

Wünschen würde er sich eine finanzielle Förderung für Azubis, wie es sie für Studierende schon gibt – zumindest, wenn die Ausbildungsvergütung unter einer bestimmten Grenze liegt. Borcherding verdient netto nur 610 Euro. Bis zu acht Stunden arbeitet er daher wöchentlich in seinem Nebenjob im Marketing für eine Cateringfirma. “Das macht mir an sich auch Spaß. Aber nach einem langen Arbeitstag hätte ich manchmal doch gern einfach Feierabend.”

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles regelmäßig Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Vor wenigen Tagen warnte der Autor und Kolumnist Heribert Prantl unter dem Titel “Die Dummheit der Demokratie” vor den drohenden rechtsextremen Gefahren im neuen Jahr. Er fragte zugespitzt, ob wir 2024 statt Strompreisbremsen und Schuldenbremsen nicht lieber eine Neonazi-Bremse diskutieren sollten. Prantl zitiert zur Begründung die hämischen Worte des NSDAP-Propagandaministers Goebbels von 1935: “Das wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde”.

Knapp 90 Jahre später sehen wir uns und unser demokratisches Gemeinwesen der Situation ausgesetzt, dass eine Partei wie die AfD in bundesweiten Umfragen deutlich über 20 Prozent liegt und damit gegenüber der letzten Bundestagswahl 2021 um 100 Prozent zugelegt hat. Eine Partei, die in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Eine rechtsextreme Partei also, die in 14 von 16 Landesparlamenten sitzt, im Bundestag vertreten ist und in 2024 absehbar die Chance hat, in Ländern wie Thüringen, Sachsen und Brandenburg deutlich über 30 Prozent zu kommen und damit stärkste Fraktion im jeweiligen Landtag zu werden. Vor wenigen Tagen meldete das Handelsblatt, dass in Ost wie West eine Mehrheit der Bundesbürger glaubt, dass die AfD in 2024 einen Ministerpräsidenten stellen wird.

Was heißt das für die Bildungspolitik in Deutschland? Neben der Innen- und Medienpolitik ist die Bildungspolitik für Rechtspopulisten eine der zentralen Kampfarenen, um den gesellschaftlichen Diskurs nach rechts zu verschieben. Beispielhaft lassen sich aktuell die AfD-Reaktionen auf die schlechten deutschen Ergebnisse in den PISA-Vergleichsstudien zitieren, die systematisch Bildungsdefizite mit Menschen ausländischer Herkunft verbinden: “Ohne Migrationswende keine Bildungswende” (MdB Höchst, AfD); Überlastung durch “Migrantenquote und die ungesteuerte Masseneinwanderung” (MdA Weiß, AfD); “falsche Asyl- und Migrationspolitik [schlägt] voll durch auf den Schulbereich” (MdL Dr. Wolf, AfD).

Programmatisch formuliert die AfD im Bund und in den Ländern bildungspolitisch durchweg Negativbotschaften und bleibt eigene konstruktive Konzepte schuldig: Man ist gegen “Bildungsexperimente”, gegen die “Einheitsschule”, gegen den “Bildungssozialismus”, gegen die “Inklusion”, gegen “Verhätschelung” der Schülerinnen und Schüler, gegen “Frühsexualisierung” und “Genderwahn im Stundenplan”. Björn Höcke als einer der prominentesten AfD-Politiker und Thüringer Spitzenkandidat kündigte im August 2023 an, dass die AfD die Bildungspolitik “umkrempeln” wird und gegen die “Gleichschaltung” der Länder vorgehen will. Im letzten Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 trat man gegen den “Akademisierungswahn”, “Islamunterricht” und “Sonderrechte für Muslime” an. Die AfD forderte dafür die Vermittlung von mehr “deutschem Kulturgut” sowie mehr Sonderschulen.

Eine Analyse des Fachportals lehrer-news.de weist nach, dass bildungspolitische Eckpfeiler wie etwa die Europabildung, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, Antidiskriminierung oder Gleichstellung von der AfD grundsätzlich infrage gestellt werden. Bereits 2018 hatte eine GEW-Analyse die AfD-Erziehungsziele einer “gefestigten Nationalidentität” und “Erziehung zur Männlichkeit” herausgestellt.

Was heißt das für Bildung in der wehrhaften Demokratie? Jenseits von Verbotsdebatten und Brandmauern müssen die demokratischen Institutionen gefestigt und demokratische Politik effizienter werden. Auf die Bildungspolitik bezogen kann das in institutioneller Hinsicht zum Beispiel heißen: Ein einziges Bundesland unter AfD-Führung (oder einer von der AfD abhängigen Regierung) kann die KMK in der bestehenden Struktur bei einer konsequenten Obstruktionspolitik vollständig lahmlegen. Das Saarland als aktuelles Präsidentschaftsland sollte die anstehende KMK-Reform in 2024 nicht auf die Streichung von ein paar Gremien reduzieren, sondern ernsthaft die überfällige Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip in den Blick nehmen.

Auf inhaltlicher Ebene ist die Bildungspolitik in der Pflicht zu liefern. Die AfD ist nur so stark, wie die Politik der demokratischen Parteien schwach ist: Bröckelnde Schulen, fehlende WLAN-Anbindungen und Geräte, überfüllte Klassen, Lehrkräftemangel und in Folge Unterrichtsausfall und Leistungsabfall in PISA & Co. sind Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Konkret heißt das: Das Startchancen-Programm muss wirksam werden. Der Digitalpakt II muss kommen. Die Ausbildungskapazitäten für Lehrkräfte müssen dauerhaft erhöht und die Priorisierung von Bildung muss glaubwürdig unterlegt werden.

“Wir schlafwandeln in ein Desaster”, warnte der SPD-Innenminister von Thüringen, wo im September – wie auch in Sachsen und Brandenburg – gewählt wird. Am 9. Juni 2024 finden neben den Europawahlen in acht Bundesländern Kommunalwahlen statt, die für die AfD eine reale Chance sind, kommunal (auf Ebene der Schulträger) in der Breite Fuß zu fassen. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und die Gefahren auch im Bildungsbereich nicht klein- und wegzureden.

Wenn die AfD mit Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Lehrkräfte vorgeht, den Beutelsbacher Konsens faktisch infrage stellt und Menschen ausgrenzt, dann ist es an der Zeit, offensiver gegen die Gegner der Demokratie vorzugehen. Carlo Schmid (SPD) formulierte Ende 1948 im Parlamentarischen Rat sehr klar: “Ich für meinen Teil bin der Meinung, dass es nicht zum Begriff der Demokratie gehört, dass sie selbst die Voraussetzungen für ihre Beseitigung schafft. (…) Man muss auch den Mut zur Intoleranz denen gegenüber aufbringen, die die Demokratie gebrauchen wollen, um sie umzubringen.” Das gilt auch und gerade für die Bildungspolitik. Mut zur Intoleranz gegenüber den Anfeindungen von rechts außen!

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist in den Schulen immer noch ein Randthema. Das zeigt eine aktuelle Studie der Freien Universität (FU) Berlin. Seit 2015 führt dort das Institut Futur ein nationales Monitoring zu BNE durch und untersucht, wie Nachhaltigkeit und Themen wie Klimaschutz, Energiewandel, Vielfalt oder soziale Gerechtigkeit im Bildungssystem vermittelt werden.

In der aktuellen Studie haben die Wissenschaftler in allen Bildungsstufen – von der frühkindlichen Bildung bis zur beruflichen Bildung und Hochschule – geschaut, wie BNE umgesetzt wird. Mehr als 11.000 Dokumente – Gesetze, Bildungspläne, Modulbeschreibungen, Prüfungsordnungen und Prüfungsaufgaben – haben sie analysiert, um Muster zu erkennen. Ihr Fazit: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist bisher fast immer ein “Add-On”, also ein Zusatz, aber keine Kernaufgabe.

Dabei hat sich Deutschland zur Umsetzung des Programms “BNE 2030” der Unesco verpflichtet und bereits 2017 einen Nationalen Aktionsplan BNE entwickelt. Doch während sich Schüler mehr Nachhaltigkeit im Unterricht wünschen, kommt dies in der Praxis oft nicht an. Unter anderem fehlt es an Zeit und Ressourcen. “Nachhaltigkeit finden zwar nahezu alle wichtig und wünschenswert – doch bei der Priorisierung mangelt es”, sagt der am BNE-Monitoring beteiligte FU-Forscher Jorrit Holst im Gespräch mit Table.Media. “Wenn andere Dinge dafür zurückgestellt werden müssen, fallen Nachhaltigkeit und BNE bislang oft hinten runter – beim Schulbau genauso wie bei der Unterrichtsgestaltung.”

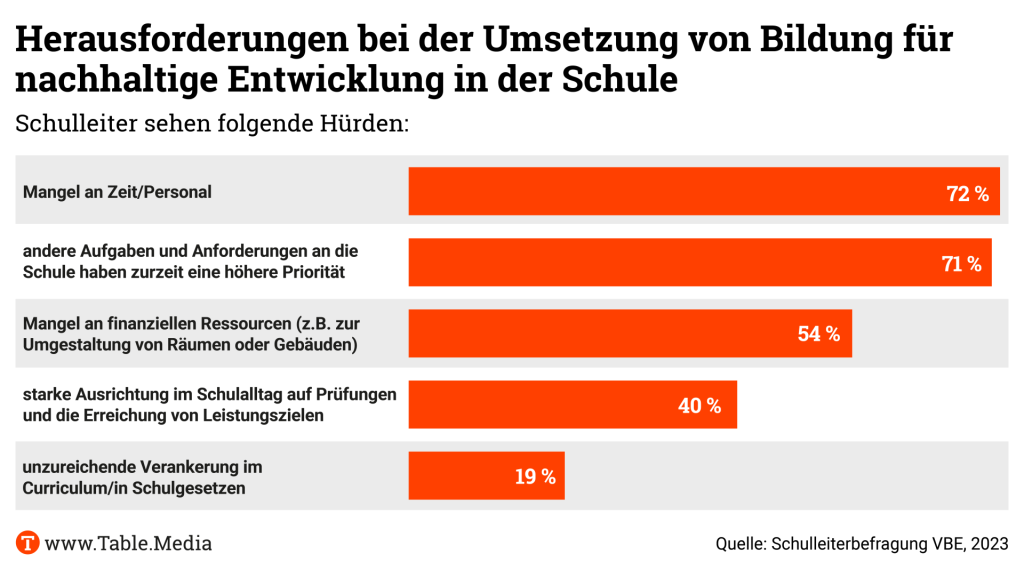

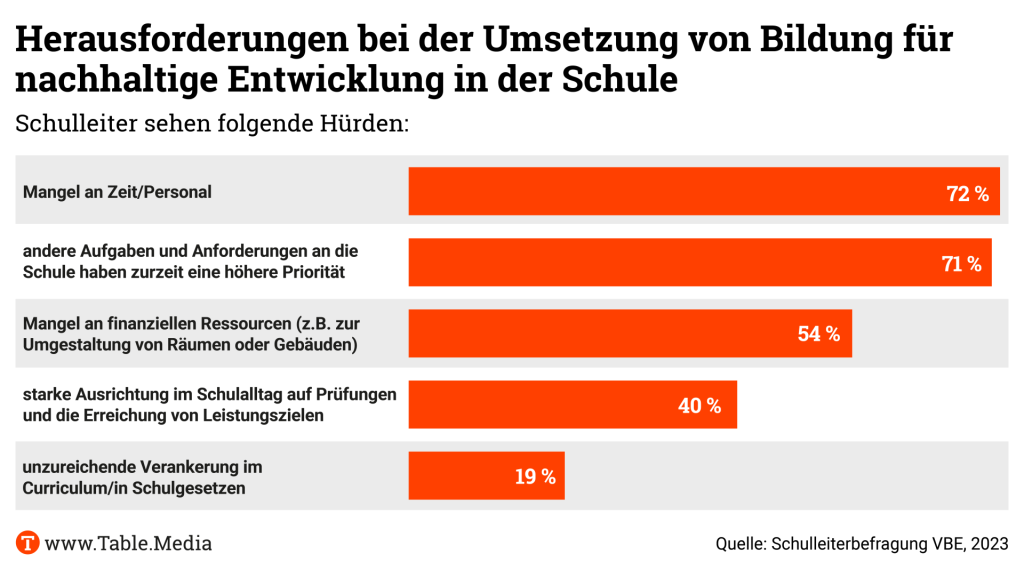

Das deckt sich mit den Ergebnissen der aktuellen Schulleitungsstudie für den VBE, bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Schwerpunktthema war. Auch hier zeigte sich eine große Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Jeder dritte Schulleiter wünscht sich demnach, dass Nachhaltigkeit den gesamten Schulalltag prägen und in allen Fächern Thema sein sollte. In der Realität ist dies aber nur in sieben Prozent der Schulen der Fall.

Als größte Hürden sehen die Schulleiter Zeit- und Personalmangel, eine höhere Priorität bei anderen Aufgaben und unzureichende finanzielle Ressourcen. Als zentrales Problem zeigt sich im BNE-Monitoring außerdem die Befähigung von Lehrkräften. Sie seien durch das Lehramtsstudium und durch Fortbildungen nicht ausreichend darauf vorbereitet, Fragen der Nachhaltigkeit in den Unterrichts- und Schulalltag einzubinden.

Zudem sehen die Forschenden Ursachen in den Rahmenbedingungen durch Gesetze, Bildungspläne und auch Prüfungen, die in der nun vorliegenden Datenanalyse erstmals im Fokus standen. “Bei den strukturellen Rahmenbedingungen im Bildungssystem gibt es hinsichtlich Nachhaltigkeit große Defizite, das ist ein Problem für die Praxis“, sagt FU-Forscher Holst.

Seit Beginn des Monitorings im Jahr 2015 sind aber auch Fortschritte zu verzeichnen: “In den vergangenen Jahren ist viel bei den Ausbildungsverordnungen der beruflichen Bildung passiert“, sagt der Wissenschaftler. Auch sei Nachhaltigkeit inzwischen ein zentrales Thema in vielen Gesetzen und Zielvereinbarungen im Hochschulsystem. Schulgesetze hätten sich mit Blick auf BNE hingegen kaum verändert. aku

Wiebke Esdar (SPD), Mitglied des Haushaltsausschusses im Bundestag, sieht die Etatkürzungen des BMBF über die globale Minderausgabe (GMA) mit Skepsis. “Für den Haushalt gelten immer die Grundsätze der Haushaltswahrheit und der Haushaltsklarheit. Von diesen Grundsätzen rückt man durch die GMA natürlich ein Stück weit ab”, erklärte Esdar im Gespräch mit Table.Media.

Zum Hintergrund: Das BMBF muss 2024 nach dem Karlsruher Urteil zum Haushalt zusätzlich 200 Millionen Euro einsparen. Das kann das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger über die sogenannte globale Minderausgabe tun. Das heißt vereinfacht: Das BMBF muss jetzt keine Entscheidungen treffen, an welchen konkreten Stellen gekürzt wird, sondern kann im Laufe des Jahres immer wieder ausloten, wo Gelder einzusparen sind.

“Das bedeutet natürlich, dass das Ministerium und auch wir Parlamentarier 2024 schon sehr genau und laufend im Blick haben müssen, wie die Einsparungen zustande kommen”, sagt Esdar. Für einen großen Teil der im Einzelplan 30 aufgeführten Posten heißt das auch weniger Sicherheit in den kommenden Monaten.

Durch die Erhöhung der globalen Minderausgaben um 200 Millionen Euro lägen sie nun bei 3,9 Prozent des BMBF-Gesamthaushaltes, wie der Wissenschaftsjournalist Jan-Martin Wiarda schreibt. Und das ist ungewöhnlich hoch. “Wir sind jetzt nicht mehr bei unter zwei Prozent wie die anderen Ministerien”, erklärt Esdar.

Mehr Klarheit gibt es hingegen bei den 500 Millionen Euro, die im Einzelplan 60 für das Startchancen-Programm eingestellt sind. “Die dem BMBF für die Umsetzung des Startchancen-Programms zur Verfügung stehenden Mittel werden durch die Einigung der Bundesregierung zum Haushalt 2024 nicht infrage gestellt”, teilt eine BMBF-Sprecherin Table.Media mit. Das Programm könne wie vereinbart zum Schuljahr 2024/25 mit einer Laufzeit von zehn Jahren starten. Auch Esdar erklärt: “Diese Bundesmittel sind aus haushalterischer Sicht überhaupt nicht gefährdet.” Die Frage, ob das Startchancen-Programm komme oder nicht, hänge einzig daran, ob Bund und Länder sich einigen. Holger Schleper/Maximilian Stascheit

Guter Auftakt für die Länder-Abstimmung zum Startchancen-Programm: Vertreter der A-Länder (SPD-geführt) und der B-Länder (CDU-geführt) zeigten sich nach der Sonder-Amtschefkonferenz zu Wochenbeginn optimistisch, dass Ende Januar ein beschlussfähiges Papier vorliegen könnte. Die Amtschefs, eine Ebene unter den Ministern, hatten sich am Montagabend in einer Videokonferenz ausgetauscht. Erstmals unter dem Vorsitz der saarländischen Staatssekretärin Jessica Heide.

Zugleich machten Stimmen von beiden Seiten deutlich, dass an dem Papier, welches die fünfköpfige Verhandlungsgruppe aus Bund und Ländern am 22. Dezember an alle 16 Länder gesendet hatte, noch einige Nacharbeiten notwendig seien. Dem Vernehmen nach wollen die Länder unter anderem darauf drängen, bürokratische Hürden abzubauen.

So regelt die bisherige Bund-Länder-Vereinbarung etwa, wie groß Netzwerke von Startchancen-Schulen für den länderinternen Erfahrungsaustausch sein sollten – in der Regel mindestens 10 und höchstens 20. Im Startchancen-Eckpunkte-Papier vom September war noch vom “Zielbild der Bürokratiearmut” zu lesen.

Reden wollen die Länder auch nochmal über die Berichtspflichten, die in den aktuellen Vereinbarungen aufgeführt sind. Zu den Säulen II (Schulbudgets) und III (Multiprofessionelle Teams) im Startchancen-Programm heißt es etwa, dass die Länder die Ressourcenzuweisung “für jedes Jahr und jede Startchancen-Schule transparent” machen. Zum 30. September 2029 sollen sie “basierend auf den jährlich eingereichten Berichten” einen “deskriptiven und bilanzierenden Bericht” vorlegen. Er soll einen Nachweis über die Mittelverwendung in den Ländern ab Programmstart bis zum Stichtag 31. Juli 2029 enthalten.

Der Optimismus, dass offene Fragen und zu konkretisierende Punkte schnell abgeräumt werden, ist groß. Auch hinter den Kulissen bleibt es aber zugleich beim Beharren auf einer verlässlichen Zusage des Bundes zum Digitalpakt II. “Wir brauchen beides”, ist immer wieder zu hören. Auf die Frage, ob das Startchancen-Programm auch ohne Zusage zum Digitalpakt umgesetzt werde, hatte KMK-Präsidentin Christine Streichert-Clivot im Interview mit Table.Media vor wenigen Tagen geantwortet: “Am Ende entscheiden das die Ministerinnen und Minister bei der KMK-Sitzung Ende Januar.” Holger Schleper

Der Leitfaden für Künstliche Intelligenz in Schulen der Telekom Stiftung ist das bisher umfassendste KI-Vademecum für Lehrkräfte. Doch das 66-Seiten-Papier gerät nun in die Kritik – und zwar an einer entscheidenden Stelle. Aus der Handreichung für Lehrkräfte zu KI ist ausgerechnet jenes Unternehmen herausgeflogen, das unter deutschen Anbietern sicher der erfahrenste auf dem Feld der KI ist: Der dänisch-amerikanische Anbieter Area9, der in Leipzig eine Filiale hat. Pikant: Area9 verschwand zugunsten zweier anderer ITS-Anwendungen aus dem Leitfaden. Diese beiden hatten bei der ersten Ausschreibung für das wichtigste und teuerste intelligente tutorielle System Deutschlands unter Führung Sachsens, den Kürzeren gezogen: Feedbook und Bettermarks.

Doch wieso ist Area9 beim Redigat aus dem KI-Leitfaden herausgeflogen? Dies ist nach Gesprächen mit den Autoren, der Deutschen Telekom Stiftung und Beiräten der Publikation umso rätselhafter. Niels Pinkwart vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, einer der beiden Leitautoren der Handreichung, sagte Table.Media: “Natürlich haben wir uns Area9 angeschaut.” Man habe die Anwendung “Area9 Rhapsode” auf dem Schirm. Es sei eines der wichtigen Systeme im Feld. Die Telekom Stiftung betonte auf Anfrage, dass gute EdTechs “wichtige Akteure bei der Transformation des deutschen Schulsystems sind/sein müssen.”

Diese Bemerkungen stellen umso mehr infrage, warum es dann ausgerechnet Area9 erwischt hat. Das Unternehmen hat mit Künstlicher Intelligenz langjährige Erfahrung, sowohl in der Medizin als auch auf dem Feld der Weiterbildungen. Wesentlich ist aber, dass der Pilotversuch der Bundesländer Brandenburg und Sachsen mit “Area9 Rhapsode” derart erfolgreich war, dass daraus ein 55 Millionen Euro schwerer Antrag an den Digitalpakt folgte. Es ist damit das größte unter den länderübergreifenden Projekten im Digitalpakt. Auch Kompetenzzuwächse der Schüler in dem – zugegeben kurzen – Pilotversuch waren riesig. Dennoch reichte es diesmal nicht für Area9.

Die erste Text-Fassung des KI-Leitfadens, in der Area9 noch enthalten war, las und kommentierte ein Beirat. Danach verschwand der Leipziger Anbieter. In dem Beirat sitzen unter anderem Vertreter von Feedbook und Bettermarks – die beide in der Endfassung des Leitfadens enthalten sind.

Auf Anfrage ließ das Area9 mitteilen, man sei enttäuscht über die Nicht-Erwähnung, nehme das aber zum Anlass, noch besser zu werden. Christian Füller

Nach dem Wirbel um seine Beziehung mit Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zieht Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner erste Konsequenzen: Bei Streit zwischen zwei Senatsverwaltungen will er sich künftig raushalten, wenn das Bildungsressort beteiligt ist. Dann soll sein Stellvertreter oder seine Stellvertreterin vermitteln. Die neuen Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten sollen ab sofort gelten, wie Senatssprecherin Christine Richter am Dienstag mitteilte. Wegner habe sie selbst vorgeschlagen, der Senat habe sie angenommen.

Beide CDU-Politiker wollen ihre Ämter wie bisher weiter führen – unter strikter Trennung von Privatem und Dienstlichem, wie Richter sagte. Die Liaison war in der vergangenen Woche bekannt geworden.

“Bislang überträgt die Geschäftsordnung des Senats dem Regierenden Bürgermeister eine vermittelnde Rolle bei Konflikten zwischen zwei Fachverwaltungen”, erklärte die Senatssprecherin. Bei Konflikten zwischen der Bildungsverwaltung und einer anderen Fachverwaltung werde diese Rolle nun Finanzsenator Stefan Evers übertragen.

Im Fall eines Konflikts zwischen Bildungsverwaltung und Finanzverwaltung übernehme Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) diese Rolle. Beide sind Wegners Stellvertreter. Die neue Regelung gelte ab sofort. Es werde aber noch geprüft, inwieweit die Geschäftsordnung des Senats dafür entsprechend geändert werden müsse, sagte Richter.

Giffey, die auch SPD-Landesvorsitzende ist, hatte am Montag verlangt, Wegner solle im Senat einen Vorschlag unterbreiten, wie sich private und berufliche Interessen strikt trennen lassen könnten. Die Forderung nach entsprechenden Regeln kam zuvor bereits von Grünen und Linken, die vor möglichen Interessenkonflikten gewarnt hatten.

Die Berliner Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bettina Jarasch und Werner Graf kritisierten Wegner am Dienstag erneut: Seine Erklärung sei bisher nicht mehr als eine mündliche Vereinbarung, die verbindlich Eingang in die Geschäftsordnung finden müsse. Der Regierende Bürgermeister legalisiere für sich ein Verhalten, das in den landeseigenen Unternehmen nicht erlaubt sei, erklärten sie weiter. dpa

Die FDP-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg wirbt bei ihren politischen Mitbewerbern für einen parteiübergreifenden Konsens in wesentlichen Fragen der Bildungspolitik. Über drei Themen wollen die Liberalen im Rahmen einer “Allianz für gute Bildung” mit den anderen Fraktionen sprechen: den Weg zu G9 an den Gymnasien, die Zukunft der beruflichen Bildung und die Bedeutung der frühkindlichen Bildung. “Die Ergebnisse der Allianz für gute Bildung sollen dann das Fundament einer legislaturübergreifenden Bildungspolitik bilden, bei der nicht Parteien und der Wahlkampf die Bildung ständig beeinflussen, sondern Bildungsqualität und Bildungsstabilität im Vordergrund stehen”, sagte der Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion, Hans-Ulrich Rülke zu Table.Media.

Ausdrücklich nicht verhandelt werden soll in der Runde laut Vorstellung der FDP über Themen, bei denen die parteipolitischen Fronten im Ländle verhärtet sind: die zum Schuljahr 2012/13 von der damals frisch gewählten grün-roten Landesregierung eingeführte Gemeinschaftsschule und die verbindliche Grundschulempfehlung. “Solche Fragen sollen dann die Wählerinnen und Wähler bei der nächsten Landtagswahl entscheiden”, so Rülke.

Der Vorstoß der Liberalen sorgt bei den anderen Fraktionen für unterschiedliche Reaktionen – auch innerhalb der Landesregierung. Während die Grünen ablehnend reagierten, ist die mitregierende CDU offen für Gespräche. Anders als die FDP will sie jedoch keine Themen ausklammern. Es gehe um ein “ganzheitliches Update für unsere Bildungslandschaft”, sagte CDU-Partei- und -Fraktionschef Manuel Hagel Table.Media. “Deshalb sind wir offen für ein überparteiliches Format, in dem alle vernünftigen Parteien zusammenarbeiten und in dem dann auch alles auf den Tisch kommt.” Dazu gehöre etwa die frühkindliche Bildung und das Erlernen der deutschen Sprache, die Frage nach G8 oder G9 sowie die Stärkung der Grund-, Real- und beruflichen Schulen.

Ähnlich sieht das die SPD. Die Gespräche ergäben nur Sinn, wenn “ein wirklicher Einigungswille auch in bildungspolitisch bisher umstrittenen Fragen vorhanden ist”, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch. Er zeigte sich zudem überrascht von der FDP-Initiative, da seine Fraktion in den vergangenen Monaten bereits einen ähnlichen Vorschlag gemacht und einen “Bildungspakt für Baden-Württemberg” angeregt habe. Maximilian Stascheit

Studierende sollen das Deutschlandticket ab dem Sommersemester bundesweit zum vergünstigten Tarif von 29,40 Euro erhalten. Darauf haben sich der Bund und die Länder geeinigt. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) werben nun für ein Rabattticket für Azubis. Nur in vier Ländern gibt es das bisher: Baden-Württemberg (1 Euro am Tag), Bayern (29 Euro im Monat), Mecklenburg-Vorpommern (29 Euro im Monat) und das Saarland (30,40 Euro im Monat). Das ergab eine Länderumfrage von Table.Media. Die Tickets richten sich auch an junge Erwachsene im Freiwilligendienst oder Beamtenanwärter.

In anderen Bundesländern können Lehrlinge im Rahmen des Jobtickets für maximal 34,50 Euro bundesweit Bus und Bahn nutzen – sofern ihr Ausbildungsbetrieb sich zu mindestens einem Viertel an den Kosten des Deutschlandtickets beteiligt. Aus dem niedersächsischen Verkehrsministerium heißt es, das Land arbeite daran, im Laufe des Jahres ein vergünstigtes Deutschlandticket für Azubis einzuführen. Ein Sprecher aus Berlin teilte mit, man wolle sich für ein bundesweit einheitliches Angebot für Azubis einsetzen.

ZDH-Präsident Jörg Dittrich kritisierte zusammen mit DIHK-Präsident Peter Adrian, “dass Studentinnen und Studenten verkehrspolitisch attraktivere Rahmenbedingungen erhalten als Auszubildende.” Von einer gleichwertigen Behandlung beruflicher und akademischer Bildung könne keine Rede sein. “Junge Menschen in Ausbildung sind oft noch minderjährig und daher in besonderem Maße auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen”, sagte er. DIHK-Präsident Adrian hob hervor, Azubis müssten häufig über Ländergrenzen hinweg zum Betrieb, der Berufsschule oder der überbetrieblichen Ausbildungsstätte fahren.

Die Länder verwiesen darauf, dass ein Azubi-Deutschlandticket für sie teurer und daher nicht umzusetzen sei. Der Grund: Lehrlinge lassen sich nicht zum Kauf eines Azubi-Tickets verpflichten. Eine solche solidarische Pflichtabgabe gibt es an fast allen Hochschulen. Alle eingeschriebenen Studierenden müssen dann mit ihrem Semesterbeitrag auch ein Semesterticket zahlen. “Auf diese Weise wird das Deutschlandticket auf einen Schlag vielfach verkauft, was wiederum den günstigeren Preis ermöglicht”, teilte ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums mit. “Die Integration dieses Solidarmodells stützt das Deutschlandticket, da es verhindert, dass Einnahmen wegbrechen.” Aus Sachsen-Anhalt heißt es: “Eine solche Regelung ist im Azubibereich aufgrund des Fehlens der formalen Voraussetzungen nicht umsetzbar.” Anna Parrisius

Der Verein German Toilet Organization (GTO) startet am 10. Januar einen Wettbewerb für bessere Schultoiletten. Gewinnen können Schulen neben einer Hilfestellung für saubere Sanitäranlagen Geld- und Sachpreise von insgesamt mehr als 50.000 Euro. Was zunächst merkwürdig klingt, ist dringend notwendig. Laut KfW-Kommunalpanel lag der bundesweite Investitionsrückstand in Schulen 2023 bei 47,4 Milliarden Euro. Ein Abwärtstrend – der auch Sanitäranlagen betrifft. Das bestätigt die Projektkoordinatorin der GTO, Svenja Ksoll. Sie sagt Table.Media: “Uns erreichen fast täglich Anfragen von Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet, die nach Hilfestellungen für die Verbesserung ihrer Schultoiletten suchen.”

Der Wettbewerb, den die GTO bereits zum dritten Mal ausruft, will da Abhilfe leisten: Teilnehmende sollen, unterstützt durch den Verein, Konzepte für ihr Schul-WC entwickeln und umsetzen. “Viele Schulen erhalten wenig bis keine Unterstützung vom Schulträger, aus der Verwaltung oder Politik”, sagt Ksoll. Damit wenigstens vor Ort alle an einem Strang ziehen, muss jede Schule ein Team mit Vertretern aus mindestens vier der folgenden Gruppen zusammenstellen: Schülern, Lehrkräften, Schulsozialarbeit, Schulleitung, Hausmeistern und Reinigungspersonal.

Eine Schultoilette, die Schüler mitgestalten dürfen, ist auch sauberer. Das ergab eine Studie, die die GTO im vergangenen Sommer zusammen mit dem Institut für öffentliche Gesundheit und Hygiene (IHPH) veröffentlichte (zum Download). Befragt wurden Schüler und Schulpersonal von siebzehn weiterführenden Berliner Schulen. Mit teils erschreckenden Ergebnissen. Schulleitungen konstatierten gravierende Mängel. Bei mehr als der Hälfte der Toiletten seien die Türgriffe nicht oder teilweise nicht funktionsfähig. 16,8 Prozent der Schülerinnen und Schüler gaben an, dass sie oft weniger trinken oder essen, um nicht auf Toilette gehen zu müssen. Den Klos gaben sie im Durchschnitt die Note 4,4. Kira Münsterberg

Es ist ein kometenhafter politischer Aufstieg, wie ihn Frankreich selten erlebt hat: Mit 34 Jahren ist Gabriel Attal am Dienstag zum jüngsten Premierminister des Landes ernannt worden. Er tritt die Nachfolge von Élisabeth Borne an, die am Montag ihren Rücktritt eingereicht hatte. Erst im Juli letzten Jahres wurde dieser Getreue unter den Getreuen von Präsident Macron zum Bildungsminister ernannt. Seitdem ist er zu einem der beliebtesten Minister in Frankreich geworden.

Es ist diese Popularität, die die Wahl des französischen Präsidenten erklärt: Mit seiner Ernennung hat sich Emmanuel Macron für eine politische Persönlichkeit entschieden, die in der Lage ist, wieder Schwung in Macrons Amtszeit zu bringen. Dieses Profil steht im Gegensatz zu den in Paris als eher technokratisch wahrgenommenen Profilen seiner Vorgänger Élisabeth Borne und Jean Castex.

Für Sandro Gozi, Mitglied des Europäischen Parlaments, der auf der Liste von Renaissance, dem französischen Zweig von Renew, steht, wird diese Nominierung der zukünftigen Liste von Renaissance für die nächsten Europawahlen “einen politischen Auftrieb” verleihen. “Es wird einen Attal-Effekt geben“, prophezeite er in einem Gespräch mit Table.Media. Attal ist beauftragt, dem Präsidenten der Republik die Bildung einer Regierung vorzuschlagen, was voraussichtlich bis zum Ende dieser Woche geschehen wird.

Der 34-jährige Gabriel Attal begann seine politische Karriere mit Anfang 20 im Jahr 2012. Damals war der Pariser parlamentarischer Berater im Kabinett von Marisol Touraine, der damaligen sozialistischen Ministerin für soziale Angelegenheiten und Gesundheit. In dieser Position, die er bis 2017 innehatte, war er hauptsächlich für das Schreiben ihrer Reden zuständig. Anschließend war Gabriel Attal als Berater tätig. Gleichzeitig war er Stadtrat von Vanves, einer Stadt in der Nähe von Paris. Dort wurde er 2020 wiedergewählt.

Ursprünglich war Attal Mitglied der Sozialistischen Partei (PS), verließ die PS aber 2016 und schloss sich der Bewegung “En Marche!” (LREM) an, als diese gegründet wurde. Im Juni 2017 wurde er für LREM zum Abgeordneten des Departements Hauts-de-Seine (neben Paris) gewählt. Er war Mitglied des Ausschusses für Kultur und Bildung der Nationalversammlung.

Ab Januar 2018 war Gabriel Attal Sprecher von LREM, bis er am 16. Oktober 2018 zum Staatssekretär für Jugend ernannt und im Juli 2020 zum Regierungssprecher wurde.

Nachdem Emmanuel Macron im Mai 2022 seine zweite Amtszeit antrat, ernannte man Attal zum beigeordneten Minister für öffentliche Finanzen in der Regierung von Élisabeth Borne. Im Juli 2023 wurde er dann schließlich jüngster Minister für Bildung und Jugend. Während seiner Amtszeit ergriff er unter anderem Maßnahmen gegen das Tragen der Abaya, verstärkte den Kampf gegen Mobbing und kündigte einen “Wissensschock” (“Un choc des savoirs”) an, um die Beherrschung von Mathematik und Französisch zu stärken sowie das gesamte Niveau der Schüler anzuheben. Claire Stam

Research.Table: Mehr Forschungszusammenarbeit mit China im Tech-Bereich. In vielen Wissenschaften spielen Digitalisierung und KI eine wachsende Rolle. Dazu forschen Europäer und Chinesen häufiger gemeinsam. Eine aktuelle Studie hat die wachsende Zahl gemeinsamer Forschungspublikationen zu Digitalthemen zwischen China und Europa untersucht. Die Autoren empfehlen ein höheres Risikobewusstsein, aber keine Abkehr von der Kooperation. Mehr

Research.Table: GEW und Wissenschaftsrat: Planungen für die Zeit nach der WissZeitVG-Novelle. Eine Kompromisslösung bei der 4+2-Regelung in der Postdoc-Phase gilt nicht mehr als wahrscheinlich. Nun gilt die Aufweichung der Tarifsperre als wahrscheinlichste Lösung, um den Konflikt zwischen BMBF und BMAS in den Ressortabstimmungen beizulegen. Mehr

Privatschulen | Für viele Privatschulen übernimmt das Land Berlin zwei Drittel der Gesamtkosten. Aktuell besucht etwa jedes Kind in der Hauptstadt eine private Schule in freier Trägerschaft. Das sorgt für immer mehr Segregation. tagesspiegel

Matheunterricht | “Wir brauchen Menschen, die Mathematik hochleben lassen”, findet der Mathe-Youtuber Daniel Jung. Seine Videos können Schüler so oft wiederholen, bis sie verstanden haben, wie die Rechnung geht. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Florian Fabricius wünscht sich, dass Lehrkräfte Lernvideos und den Umgang damit erläutern. WELT

Digitalisierung | Damit die digitale Bildung gelingen kann, bräuchte es einen nationalen Bildungsraum. Das schreibt Matthias Graf von Kielmansegg in seinem Gastbeitrag. Die Verhandlungen um den Digitalpakt II könnten zeigen, ob der deutsche Bildungsföderalismus eine Zukunft hat. Zeit

Gendern | Markus Söder polarisiert mit dem angekündigten Gender-Verbot in Bayern. Wie das Verbot konkret aussehen soll, lässt er dabei unklar. Andere Länder hadern mit dem Wort “Verbot” und verweisen auf den Rat für deutsche Rechtschreibung. FAZ

Schüler | Der ehemalige Landesschülersprecher Lennart-Elias-Seimetz hat ein Buch über das Schulsystem geschrieben. Er übt darin Kritik aus Schülerperspektive. Unter anderem kritisiert er, dass Schule aktuell die Kreativität und Individualität behindern würde. Und er erörtert Lösungsvorschläge. hr2 Kultur

Rechtsextremismus | “Die Spannungen im Alltag sind weniger geworden.” Das sagt Markus Mandel, der neue Schulleiter der Grund- und Oberschule Mina Witkojc in Burg, die im Sommer in die Schlagzeilen geraten war. Trotzdem hätten circa zehn Prozent der Schülerinnen und Schüler demokratiefeindliche Gesinnungen. Zeit

23. Januar 2024, 16.00 bis 17.30 Uhr, digital

Webinar Lehrkräftefortbildung: Datenschutz: Wieso? Weshalb? Warum? – Teil 1: Digitale Selbstverteidigung von klein auf

In unserer zunehmend digitalisierten Welt wird der Datenschutz immer wichtiger. Besonders, wenn es um Kinder geht. Die Medienpädagogin Jessica Wawrzyniak vom Verein Digitalcourage spricht darüber, wie Kinder und Jugendliche für Datenschutz sensibilisiert werden können. Der zweite und letzte Termin dieser Seminarreihe findet am 30. Januar statt. INFOS & ANMELDUNG

23. Januar 2024, 18:00 bis 19:30 Uhr, digital

Vortrag “Der ist nichts” – Die Praxis der Verunfähigung des migrantisierten Kindes – Zur Intersektion von Ableismus und Rassismus in der frühen Kindheit.

Wenn aus bildungspolitischer Sicht über Migration in der frühen Kindheit diskutiert wird, wird meist auch über Fähigkeiten diskutiert. Donja Amirup und Aysun Doğmuş nehmen in diesem Vortrag diese Verbindung in Bezug auf migrantisierte Kindheiten in den Blick. Und analysieren dafür Beobachtungsprotokolle aus einer Kita. INFOS & ANMELDUNG

25. Januar 2024,

Webinar MINT: Ausgezeichnete Kooperation: Engagiert im Schülerlabor

Wie kann MINT innerhalb der Schule besser mit außerschulischen Lernorten verbunden werden?

Das Nationale MINT Forum stellt anhand des “Netzwerk GenaU (Gemeinsam für naturwissenschaftlich-technischen Unterricht)” die Zusammenarbeit von Schulen und Schülerlaboren vor. INFOS & ANMELDUNG

30. Januar 2024, 16:00 bis 18:00 Uhr, digital

Veranstaltungsreihe Eine Einführung in das Lernen und Lehren mit digitalen Medien im digital-inklusiven Unterricht

Wie kann man Inklusion mithilfe von digitalen Medien voranbringen? Digitale Medien und Inklusion haben nicht nur die Wortschöpfung “Diklusion” hervorgebracht. Dr. Lea Schulz (Diklusions-Expertin) erklärt, wie die Kombination für mehr Chancengleichheit und Individualisierung in der Schule sorgen kann.

Die Anmeldefrist ist der 18. Januar 2024. INFOS & ANMELDUNG

in Zeiten von Lehrermangel wird auch immer wieder das Für und Wider von dualen Studiengängen diskutiert. Der Masterstudiengang Sonderschullehramt der Europa-Universität Flensburg ist eines der wenigen dualen Angebote, die es schon gibt.Torben und Jasper Bennink haben mit dem Studiengangsleiter gesprochen und festgestellt, dass sich neben der Überlegung, ob das bildungspolitisch der richtige Weg ist, auch noch viele praktische Fragen zur Ausgestaltung auftun.

Wenn wir als Journalisten Interviews vorbereiten, brennen uns meist deutlich mehr Fragen unter den Nägeln, als wir dann tatsächlich stellen können. So ging es meinem Kollegen Christian Füller und mir auch vor dem Gespräch mit Thomas Jarzombek. Denn die Themen, zu denen wir den bildungspolitischen Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion befragen wollten, waren umfangreich: vom Startchancen-Programm und dem Digitalpakt II über Digitalisierung und ChatGPT bis zum neuen Grundsatzprogramm seiner Partei. Zum Glück hatte Jarzombek viel Zeit mitgebracht.

Mit mir begrüßt sie heute übrigens ein neues Gesicht in diesem Newsletter. Ich freue mich sehr, mich Ihnen kurz vorstellen zu dürfen: Mein Name ist Maximilian Stascheit, und ich bin seit Anfang des Jahres neu an Bord von Table.Media. Zuvor habe ich als Volontär bei The Pioneer gearbeitet und schon dort vor allem über Bildungspolitik berichtet. Dafür interessiere ich mich seit vielen Jahren: Schon als Schülersprecher an meinem Gymnasium im Münsterland habe ich mit Schulleitern und Lehrern über neue Fächer und digitale Ausstattung diskutiert und als Vorsitzender des Jugendparlaments in meiner Heimatstadt mit den Ratsfraktionen debattiert. Da ging es zum Beispiel darum, ob aus Haupt- und Realschule eine Gesamtschule werden soll. Für Table.Media werde ich vor allem die Bildungspolitik des Bundesbildungsministeriums und der Kultusministerkonferenz unter die Lupe nehmen.

Ich freue mich sehr darauf, mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, in Kontakt zu kommen. Melden Sie sich gerne per Mail: maximilian.stascheit@table.media.

Erst einmal wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!

Herr Jarzombek, die Regierung wackelt. Nehmen wir an, sie stürzt. Wie sähe ein 100-Tage-Programm der CDU/CSU für Schule und für digitale Schule aus?

Thomas Jarzombek: Zunächst einmal befürchte ich, dass diese Ampel bei allem Gemurkse sich noch weitere zwei Jahre hinschleppen wird. Wenn wir aber ein 100-Tage-Programm verwirklichen könnten, dann wären sicherlich drei Punkte zentral. Erstens, wir müssen früher anfangen mit sprachlicher Bildung, also schon vor der Schule. Zweitens braucht es einen Schub für die Digitalisierung der Schulen. Und drittens würden wir unser Augenmerk auf die berufliche Bildung legen – da ist der Bund Gesetzgeber, da kann man wirklich viel machen.

Sie haben im CDU-Grundsatzprogramm, das bald beschlossen werden soll, ein paar wichtige Grundsätze aufgestellt. Da steht zum Beispiel, “wir wollen eine bessere Vergleichbarkeit der Schulformen und Schulabschlüsse.” Heißt das, die CDU vereinheitlicht nun die Schulformen aller Bundesländer?

Bei den Schularten ist doch über die Jahre ein ziemlicher Wildwuchs entstanden. Vielen Eltern ist nicht mehr klar, welche Schulform am Ende eigentlich wofür steht. In Nordrhein-Westfalen haben sie allein sieben davon – von Sekundarschule über Gymnasium bis zur Primus-Schule. Das kriegen sie natürlich nicht von heute auf morgen beendet. Es ist auch nicht unsere Idee, mit der Brechstange auf zwei Schulformen zu reduzieren: nämlich Gymnasium und Gesamtschule. Aber ich bin überzeugt, dass es Sinn ergibt, diesen Dschungel etwas zu lichten.

Sie wollen auch ein Kooperationsgebot für die Länder. Wie soll das genau aussehen?

Das bedeutet, dass am Ende die Länder gemeinsame Standards finden müssen. Wir haben ganz bewusst nicht gesagt, der Bund gibt die Standards vor, sondern es geht hier um ein Kooperationsgebot für die Länder. Das heißt, wir wollen aus der KMK ein besseres Gremium machen.

Ist ein Gebot zur Zusammenarbeit dann eine Art Benimmregel für die Kultusminister? Oder steht es schwarz auf weiß im Grundgesetz oder in der Geschäftsordnung der KMK?

Es ist die Antwort auf die Frage, wie man die Zusammenarbeit der Länder organisiert. Die Kritik an der KMK ist ja mannigfaltig. Die Menschen sagen in Umfragen mit großer Mehrheit, dass ihnen das Schulsystem zu langsam reagiert. In der KMK gibt es unüberschaubar viele Gremien mit Hunderten von Sitzungen. Ganz klar: Die Kultusministerkonferenz muss schlanker und agiler werden.

Was meint die CDU damit, dass Bildung früher beginnen soll?

Das bedeutet obligatorische Tests für alle Kinder im Alter von drei und vier Jahren. Da geht es natürlich um das Thema Sprache. Aber nicht nur. Auch zahlen- und mengenbezogenes Verständnis, Motorik und soziale Kompetenzen sind wichtig. Wo Defizite erkennbar sind, muss es dann schon, bevor die Schule beginnt, verpflichtenden Unterricht geben. Das kann in der Kita oder in der Grundschule stattfinden.

Sie wollen Sprachunterricht in der Kita?

Wir wollen eine spezielle Sprachförderung für die Kinder im fünften Lebensjahr, die Förderbedarf haben. Hier sollen Leute lehren, die dafür geschult sind und die dafür auch eigene Zeit bekommen. Ob das dann in den Gebäuden der Grundschulen oder denen der Kitas stattfindet, wäre Entscheidung der Länder.

Stichwort Digitales: Sie sprechen von einem digitalen Zwilling, den jeder Schüler braucht. Was soll das sein?

Das ist das, was wir aus der Industrie oder bei Klimamodellen kennen. Ein digitaler Zwilling bedeutet, dass der gesamte Unterricht für jedes Kind in einem Lern-Management-System digital abgebildet ist, über den man den Lernstand des Kindes genau erfahren kann. Das würde übrigens bei dem Thema helfen, was Eltern am meisten beschäftigt: Unterrichtsausfall.

Das hieße, Lehrer durch digitale Lernprotokolle zu ersetzen.

Nein, es geht vorrangig um eine Unterstützung und Entlastung für Lehrkräfte. Bei allen Bemühungen, die wir anstellen, um mehr Lehrkräfte oder Seiteneinsteiger in die Schule zu kriegen, wäre das doch eine recht niedrig hängende Frucht.

Wie funktioniert so ein digitaler Zwilling?

In dem Moment, wo eine Lehrkraft oder ein Schüler erkrankt, ist für jede Stunde definiert, was zu lernen ist. Und dazu stehen Lernmedien digital wie ein Zwilling bereit, seien es interaktive Module oder Videos oder Game-based-Learning-Einheiten. Dann wird genau an den Dingen weiter gearbeitet, die der Lehrpfad erfordert – auch wenn gerade kein Lehrer da ist. Dafür ist natürlich auch die entsprechende Infrastruktur erforderlich, also Hardware, aber auch Software und Lerninhalte. Deshalb brauchen wir unbedingt den Digitalpakt II.

Wird es den zweiten Digitalpakt überhaupt geben?

Die Regierung scheint hier komplett blank. Das ist aber eine große Aufgabe, welche die Kommunen nicht allein schultern können. Wir können halt nicht wieder zurück in die Kreidezeit.

Was ist der Ausweg?

Wir brauchen hier so etwas wie ein standardisiertes “Bring your own device”…

… jeder bringt sein eigenes Gerät mit…

… ja, aber nach einem vorher festgelegten Standard. Da bedeutet, dass von zu Hause nicht jeder irgendwas mit in die Schule trägt, sondern dass es vorab definierte Modelle gibt. Die Eltern schaffen dann die Geräte an, die ihre Kinder privat und schulisch nutzen.

Die Eltern sollen Geräte kaufen, die die Schule vorher festgelegt hat?

Ich glaube, da kommt man nicht drum herum. Das ist eine Aufgabe, die werden wir als Staat auf Dauer nicht finanzieren können: jedem Schüler ein Gerät zu kaufen. Die Wahrheit ist ja, dass die allermeisten Familien digitale Geräte besitzen. Man muss den Eltern nur mit einem gewissen Vorlauf erklären, welche Modell die Schule einsetzt. Da gibt es auch gute Finanzierungsmodelle, so dass die Eltern nur eine überschaubare monatliche Gebühr zahlen.

Können sich alle so etwas leisten?

Man braucht einen Pool für die vielleicht 30 Prozent der Elternhäuser, die das nicht finanzieren können. Die müssen dann aus dem Bildungs- und Teilhabepaket entsprechend die Geräte finanziert bekommen. Das darf nicht zu einer sozialen Frage werden.

Die Bildungsministerin scheint das Startchancen-Programm durchzubringen. Wäre jetzt der Zeitpunkt für ihren größten Kritiker, Beifall zu klatschen?

Viel Beifall werde ich nicht klatschen, denn das Programm kommt zu spät, und es ist zu klein. Zunächst haben nur zweieinhalb Prozent der Schulen etwas von den Hilfen. Und dafür müssen sie erst mal Konzepte erarbeiten. Das Startchancen-Programm wird also erst beginnen, wenn die Amtszeit von Frau Stark-Watzinger endet.

Was wäre für Sie essenziell für den Digitalpakt II?

Man muss sehr viel stärker auf die Inhalte setzen als auf die technische Infrastruktur. Es liegen riesige Chancen etwa darin, mit spielerischen Elementen zu arbeiten – also mit Features des Game-based Learnings. Wie kann ich Kinder antriggern, damit sie motivierter lernen? Diejenigen, die zu Hause keiner zum Lernen anhält. Man kann sich nicht nur in den akademischen Elfenbeinturm stellen und sagen: ,Die sollen jetzt alle noch mehr Bücher lesen!’ Natürlich sind Bücher das A und O. Aber ohne Motivation der Schüler geht es nicht. Mit pädagogischem Gaming könnte man ein Stück der teilweise überbordenden Daddelzeit in Lernzeit konvertieren.

Im Digitalpakt I steht ein Anteil von 250 Millionen Euro für länderübergreifende Maßnahmen, dazu gehören eine ganze Reihe intelligenter tutorieller Systeme. Der Staat organisiert das – aber es wird wohl keines davon bis zum Ende des Digitalpakts 2025 fertig. Was tun?

Als Staat Lernsysteme selber zu entwickeln, das halte ich für keine gute Idee. Es führt fast immer zu gescheiterten Projekten. Allein auf die Segnungen des Marktes zu setzen, ist wahrscheinlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Die Frage ist, wie durch kluge Auftragsvergaben etablierte wie neue Hersteller von Lernmedien die richtigen Produkte für den Schulalltag erstellen. Wir brauchen den Ansatz der Agentur für Sprunginnovation auch für den Bildungs- und Softwarebereich. Das hieße – vielleicht auch zusammen mit der KMK – zu definieren, welche digitalen Innovationen wir in den Schulen brauchen. Und dann die richtigen Ausschreibungen vorzunehmen.

Hat Künstliche Intelligenz in der Schule etwas verloren?

Ich glaube, man muss schlicht mit der Wirklichkeit umgehen. ChatGPT und Co. sind da und werden auch nicht mehr verschwinden. Mit den adaptiven Lernsystemen hat die KI längst Einzug in die Schule gehalten. Das heißt auch, dass ein Lern-Management-System permanent erfasst, was die Kinder können.

Vielen Eltern graut davor.

Das zu nutzen, bietet zunächst viele Chancen, gerade um Lücken zu identifizieren und individuelle Lerneinheiten für jeden Schüler bereitzustellen. Natürlich gibt es auch die berechtigte Sorge, dass das irgendwie gegen die Schülerinnen verwendet werden könnte. Dazu brauchen wir den richtigen Rahmen, um solche Systeme positiv zu gestalten.

Und was ist mit ChatGPT in der Schule?

Dass das klassische System mit Hausaufgaben durch ChatGPT und die anderen Sprachmodelle an seine Grenzen kommt, das hat wohl jeder im Schulsystem verstanden.

Brauchen wir eine Bundeslizenz für ChatGPT an Schulen?

Ich würde das nicht machen. Ich glaube mit Überzeugung, dass es nicht die Aufgabe des deutschen Staates ist, amerikanischen Billionen-Unternehmen einen zusätzlichen Markt zu eröffnen. Dafür gibt es genügend spannende Start-ups in Europa, die so was mindestens genauso gut machen können. Ich bin sehr dafür, Lizenzen mit europäischen Start-ups zu verhandeln, wie etwa Aleph Alpha oder mit Mistral AI aus Frankreich – um nur zwei zu nennen.

Was kommt Ihnen beim Stichwort Datenschutz und Digitalisierung als erstes in den Kopf?

Das erste ist: Datenschutz ist super wichtig! Wenn Sie nicht darauf vertrauen können, dass Sie Textnachrichten an Ihren oder Ihre Partnerin schicken, ohne dass auch Dritte mitlesen, dann texten Sie auch nicht. Ich sage meinen Parteifreunden immer, wenn eure Nachrichten alle beim Fraktionsvorsitzenden landeten, würde keiner von euch noch Kurznachrichten versenden.

Aber…

… der übertriebene und der uneinheitliche Datenschutz ist das Problem. Wenn in 16 Ländern 16 Datenschutzbeauftragte zu völlig unterschiedlichen Entscheidungen kommen, welche Tools zum Beispiel für Videokonferenzen erlaubt sind, dann läuft was falsch.

Heißt das, sie wollen die Länder-Datenschutzbeauftragten abschaffen – oder ihre Zahl reduzieren?

Nein, das muss man europaweit vereinheitlichen.

Während Bildungsforscher noch über das Für und Wider dualer Lehramtsstudiengänge diskutieren und die Ständige Wissenschaftliche Kommission der KMK sie in ihrem Gutachten zur Lehrkräftegewinnung kategorisch ablehnte, setzen manche deutschen Universitäten sie schon um. Ihre Erfahrungswerte verraten viel über Chancen des Modells – aber auch über Herausforderungen, die Behörden kaum auf dem Radar haben.

An der Europa-Universität Flensburg gibt es seit 2021 mit dem Masterstudiengang Sonderschullehramt das erste und bislang einzige staatliche duale Ausbildungsmodell im allgemeinbildenden Lehramt. Studiengangsleiter Simon Sikora betont im Gespräch mit Table.Media den Mehrwert für Schulen und Studierende durch ein duales Lehramtsstudium, sieht aber auch Stolpersteine, die Hochschulen und Politik noch aus dem Weg räumen müssen.

Lesen Sie auch: Duale Lehramtsstudiengänge auf dem Vormarsch

Der Professor für die Sonderpädagogik des Lernens betrachtet duale Studiengänge als ein Mittel, um die Kompetenzen von Lehramtsstudierenden in enger Anbindung an die Praxis aufzubauen. Davon erhofft er sich ein “höheres Gegenstandsverständnis” der angehenden Pädagogen. Das von ihm verantwortete duale Lehramtsstudium richtet sich an dringend benötigte Quereinsteiger – Bachelor-Absolventen mit pädagogischem Bezug, die etwa Sozialpädagogik oder Psychologie studiert haben.

Gleichwohl, fasst Sikora seine Erfahrungen aus eineinhalb Jahren als Studiengangsleiter zusammen, hat die praktische Umsetzung des Studienkonzepts Hürden aufgedeckt, an die vorher kaum jemand gedacht hatte. Und die bergen durchaus Sprengkraft.

Grund dafür ist, dass im dualen Modell an der Europa-Universität Flensburg Hochschulrecht und Arbeitsrecht aufeinanderprallen. Denn die Studierenden sind gleichzeitig auch Arbeitnehmer. Beide rechtlichen Perspektiven haben Einfluss auf die Ausgestaltung des Studiengangs. Sie in Einklang zu bringen, gleicht dem sprichwörtlichen Ritt auf der Rasierklinge. Um diese vier Probleme geht es unter anderem:

Das Beispiel Flensburg zeigt: Viele der eingetretenen Pfade zwischen Hochschulen und Politik führen im dualen Ausbildungsmodell kaum noch zum Ziel. Gerade darin könne jedoch auch eine Chance für die Lehrerbildung insgesamt liegen. “Ich sehe großes Potenzial, alte Gesetze und Rahmenbedingungen endlich mal zu überdenken und zu verändern“, sagt Sikora.

Um den Weg zu einer zeitgemäßen Lehrerbildung zu ebnen, müssten gleichwohl alle Beteiligten bisherige Denkverbote ablegen. “Wenn eine Seite überhaupt nicht von bisherigen Ausbildungsmodellen abrücken möchte, funktioniert das nicht. Wir brauchen Kompromisse zwischen allen Akteuren.”

Wie zeitaufwendig und komplex es sein kann, ein duales Lehramtsstudium aufs Gleis zu setzen, zeigt auch das Beispiel der Universität Erfurt. Dort entwickelt man gerade ein duales Angebot für das Regelschullehramt. Die Studienanfänger sollen ab dem Wintersemester 2024 in die bestehende konsekutive Lehramtsausbildung eingegliedert werden – auch um Gesetzesänderungen aus dem Weg zu gehen.

Gerd Mannhaupt, Direktor der Erfurt School of Education, dem Zentrum für Lehrerbildung, und Vizepräsident für Studium und Lehre, erklärt Table.Media dazu: “Es war für uns von vornherein klar, dass wir keine Gesetze anpassen können. Dann kämen wir nicht so schnell an den Start.” Aufgaben gibt es trotzdem noch reichlich: Es braucht Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und einen Studienvertrag für die Studierenden, außerdem müssen das Auswahlverfahren geklärt und die Prüfungsordnungen angepasst werden – alles innerhalb der kommenden zehn Monate.

Der große Aufwand, den ein duales Lehramtsstudium mit sich bringt, könnte auch in Baden-Württemberg zum Problem werden, wo zum kommenden Wintersemester drei duale Lehramtsstudiengänge an den Start gehen sollen – an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und den Unis Freiburg und Stuttgart. Ein Sprecher des Kultusministeriums blieb auf Anfrage eine klare Aussage zur Zeitschiene schuldig. Der Modellversuch sei noch in der Konzeptionsphase, heißt es, die rechtliche Anpassung werde “mehrere Monate in Anspruch nehmen”. Torben Bennink, Jasper Bennink

Drei Jahre lang will das BMBF Begabtenförderungswerke des Bundes in einer Pilotphase dabei unterstützen, ihr Förderangebot auch für Azubis zu öffnen. Bislang sind sie Studierenden vorbehalten. Ziel ist laut Eckpunktepapier der Exzellenzinitiative Berufliche Bildung, dass “die große Vielfalt menschlicher Begabungen sich auch in den Begabtenförderungswerken des Bundes widerspiegeln.” Hochbegabung gebe es nicht nur an Hochschulen.

Lesen Sie auch: Begabtenförderung auch für Azubis

An Gesprächen zwischen dem BMBF und den Begabtenförderungswerken war bisher auch die Joachim Herz Stiftung beteiligt. Gemeinsam mit der Possehl-Stiftung fördert sie seit 2021 jährlich 25 Azubis aus Lübeck in einem Kolleg. Aus Kreisen der Förderwerke des Bundes erfuhr Table.Media, dass man sich dort das geplante Angebot für Azubis ähnlich vorstellt.

Der Besuch bei einem Workshop des Azubi-Kollegs Lübeck zeigt jedoch: Weniger als um einen Ansporn zu Bestleistungen und Raffinessen aus der Welt der beruflichen Bildung geht es hier um grundlegende Fragen, die wohl jeden Azubi umtreiben. 23 Azubis aus unterschiedlichen Berufen sind in der Seminarwoche im Tagungshaus in Malente nahe Lübeck dabei. Alle sind im dritten Ausbildungsjahr, etwa ein Viertel verkürzt die Ausbildung, der Übergang in den Beruf steht bei ihnen schon bald bevor.

Nils Borcherding ist in der Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann. Er sagt: “Das Kolleg hilft uns, unsere Rechte besser einzufordern.” Zwar vermittele die Berufsschule schon Basics, aber die reichten nicht. Die Personalerinnen Lineke Burmeister und Ann-Kathrin Wildenhayn inszenieren heute für die Azubis ein Bewerbungsgespräch. Danach besprechen sie mit den Jugendlichen, was Personaler fragen dürfen und was nicht.

Die Lehrlinge will das Kolleg zum einen in ihrer persönlichen Entwicklung fördern, zum anderen will es Lücken füllen, die Berufsschulen und Betriebe offenlassen. Dazu gehört auch ein Besuch im Kieler Landtag und ein Workshop mit dem Titel “Demokratie als Lebensform”. Bei einem Planspiel erfahren die Azubis, wie schwer es ist, sich bei unterschiedlichen Interessenlagen auf einen Kompromiss zu einigen.

“Nahbar zu machen, wie Politik funktioniert, das müsste auch im Berufsschulunterricht Priorität haben”, sagt Nils Borcherding. Der 24-Jährige hat sich selbst jahrelang in seiner Heimatregion in Niedersachsen gegen Rechtsextremismus engagiert, keine Selbstverständlichkeit für einen Azubi. Nach seiner ersten Ausbildung zum Mechatroniker arbeitete er für die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus mit Opfern rechter Gewalt.

Welche Themen die Azubis behandeln, dürfen sie in der Seminarwoche selbst entscheiden. Bei einem Kick-Off-Seminar stimmen sie darüber ab. Auf die ersten Plätze schaffen es handfeste Themen, berichtet Projektleiterin Sonja Olejak: Finanzen, der eigene Auftritt, Stressmanagement und mentale Gesundheit.

Eineinhalb Jahre dauert die Förderung, 20 Workshop-Tage sind es insgesamt. Außerdem gibt es monatlich ein Netzwerktreffen. Für Azubis ist die Förderung bundesweit bisher einmalig. In diesem Jahr will die Joachim Herz Stiftung auf Hamburg ausweiten und vergibt dort weitere 25 Stipendien. “Manche Kammern bieten vereinzelt Schulungen an, zum Beispiel zu Konfliktmanagement oder Präsentationen”, sagt Olejak. “Aber das sind punktuelle Angebote, für die Betriebe oder Azubis in der Regel zahlen müssen.” Der Besuch des Kollegs ist hingegen für die Azubis kostenlos, und die Betriebe verpflichten sich, dass die Azubis ohne Gehaltsausfall fehlen dürfen.

Bewerben können sich Azubis aller Fachrichtungen. “Entscheidend ist für uns die Motivation, sich weiterzuentwickeln und etwas zu lernen”, sagt Olejak. Punkten könnten Bewerber auch mit einem besonderen Engagement in der Ausbildung oder in der Freizeit. Schulnoten seien hingegen nicht ausschlaggebend – auch das ein großer Unterschied zu Förderwerken des Bundes wie der Studienstiftung des Deutschen Volkes.

“Die Stipendiatinnen und Stipendiaten müssen gut genug sein, um für unsere Workshops auch mal eine Woche fehlen zu können”, erklärt die Projektleiterin. “Aber vor allen Dingen wollen wir junge Menschen mit Potenzial, die für ihren Job brennen.” Aufschlussreicher sei das Empfehlungsschreiben des Ausbildungsbetriebs, das Bewerber einreichen müssen. Aus ihm sollte auch deutlich werden, wo das Azubi-Kolleg den Jugendlichen noch helfen kann.

Borcherding erzählt, über das Kolleg habe er direkt neue Freunde gefunden. Außerdem konnte er sich ein berufliches Netzwerk aufbauen. “Wenn ich einen Tischler brauche, weiß ich jetzt, wen ich fragen muss.” Während für Studierende die Uni eine gemeinsame Identität schafft und man in der Mensa auch auf Kommilitonen anderer Fachrichtungen trifft, fehlen für Azubis solche Orte. “Ein Handwerkslehrling trifft so normalerweise eher selten einen Azubi aus der Industrie oder einer schulischen Ausbildung”, sagt Projektleiterin Olejak.

Für die Öffnung der Begabtenförderungswerke des Bundes empfiehlt Sonja Olejak daher auch, regionale Gruppen für Azubis anzubieten. Hier gebe es Vernetzungsbedarf. Dass Studierende und Azubis jedoch einfach gemischt werden, sieht Olejak skeptisch. “Ich sehe die Gefahr, dass Azubis gehemmt sein könnten, sich einzubringen.”

Borcherding, selbst Abiturient und befreundet mit Studierenden, hat ähnliche Bedenken. “Ich persönlich fände gemischte Gruppen attraktiv, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht bei jedem so ist. Dafür bräuchte es Brücken.”

Wünschen würde er sich eine finanzielle Förderung für Azubis, wie es sie für Studierende schon gibt – zumindest, wenn die Ausbildungsvergütung unter einer bestimmten Grenze liegt. Borcherding verdient netto nur 610 Euro. Bis zu acht Stunden arbeitet er daher wöchentlich in seinem Nebenjob im Marketing für eine Cateringfirma. “Das macht mir an sich auch Spaß. Aber nach einem langen Arbeitstag hätte ich manchmal doch gern einfach Feierabend.”

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles regelmäßig Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Vor wenigen Tagen warnte der Autor und Kolumnist Heribert Prantl unter dem Titel “Die Dummheit der Demokratie” vor den drohenden rechtsextremen Gefahren im neuen Jahr. Er fragte zugespitzt, ob wir 2024 statt Strompreisbremsen und Schuldenbremsen nicht lieber eine Neonazi-Bremse diskutieren sollten. Prantl zitiert zur Begründung die hämischen Worte des NSDAP-Propagandaministers Goebbels von 1935: “Das wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selber stellte, durch die sie vernichtet wurde”.