kurz und kompakt – so könnte man die KMK-Präsidentschaft von Katharina Günther-Wünsch (CDU) zusammenfassen. Durch den Regierungswechsel in Berlin war sie nur acht Monate im Amt. Aber in dieser Zeit ist eine Menge passiert in der Kultusministerkonferenz. Ich habe mit der Berliner Bildungssenatorin ein Interview zum Ende ihrer KMK-Amtszeit geführt. Es geht um die großen Dauerbaustellen in der Bildungspolitik: Bund-Länder-Programme, nachlassende Schülerleistungen und das schlechte Zeugnis, das die Unternehmensberatung Prognos der KMK ausgestellt hat. Was “die Funktionsfähigkeit, die Agilität, die Flexibilität und vielleicht auch die Funktionalität der KMK” anbelangt, gebe es viel zu tun, gibt Günther-Wünsch zu.

Aber auch außerhalb der KMK ist in der Bildung viel passiert in diesem Jahr. Zehn wichtige Ereignisse haben wir noch mal herausgegriffen und zusammengefasst. Für ein Thema reicht ein kurzer Absatz aber nicht: ChatGPT und wie die KI Schulen verändert hat. Mein Kollege Christian Füller blickt auf ein Jahr ChatGPT an den Schulen zurück. Und Holger Schleper gibt noch mal einen letzten aktuellen Stand für 2023 zum Stand der Verhandlungen zu Startchancen-Programm und Digitalpakt.

Kurzum, das war ein herausforderndes Jahr für die Bildung. Trotzdem sagt die scheidende KMK-Präsidentin zum Ende ihrer Amtszeit: “Es fängt mir gerade an, richtig Spaß zu machen.” Ich wünsche auch Ihnen so viel Tatendrang und Freude bei der Beschäftigung mit Bildungsthemen. Wir freuen uns jedenfalls darauf, Sie über alles Wichtige zu Schule, Ausbildung und digitaler Transformation auf dem Laufenden zu halten.

Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns nun für dieses Jahr. Unser nächstes Bildung.Table-Briefing finden Sie am ersten Mittwoch des nächsten Jahres wie gewohnt um 6 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Bis dahin müssen Sie aber nicht ganz ohne News bleiben. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und senden Ihnen 100Headlines, den aktuellen News-Überblick für die Table.Media-Community.

Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams von Bildung.Table frohe und geruhsame Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr!

Lassen Sie uns erst mal nach vorn blicken: Mit welchem Thema muss sich die KMK vor allem im Jahr 2024 beschäftigen?

Ich sehe drei Themen, die wir unbedingt behandeln müssen: Wir müssen dem Fachkräftemangel noch entschiedener begegnen und uns auf Basis des SWK-Gutachtens auf weitere konkrete Maßnahmen einigen. Das Zweite ist die Digitalisierung. Neben dem Digitalpakt 2.0 brauchen wir verbindliche Aussagen zu KI und zum Datenschutz über alle Bundesländer hinweg. Dazu müssen wir uns endlich verständigen. Und das dritte Thema ist die Antisemitismusprävention. Hier muss die KMK dranbleiben und klare Maßstäbe für Schulen und Hochschulen setzen.

Das Schwerpunktthema Ihrer KMK-Zeit war der Ganztag, dazu haben Sie Empfehlungen für eine qualitative Verbesserung vorgelegt. Ist die Umsetzung beim derzeitigen Personalmangel in absehbarer Zeit realistisch?

Wir haben ab 2026 den Ganztagsanspruch in ganz Deutschland. Das sind noch zweieinhalb Jahre. Da müssen sich die Bundesländer jetzt wirklich bemühen. Das ist nicht immer einfach und erfordert eine gewisse Flexibilität und viel Kooperation mit außerschulischen Partnern. Aber es muss realisierbar sein. Die Länder müssen hier flexible und kreative Wege gehen. Wir in Berlin sind beim Ganztagsangebot schon sehr weit und haben auch schon eigene Qualitätsstandards entwickelt.

Kommen wir zu den großen Baustellen dieses Jahres. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das Startchancen-Programm tatsächlich 2024 startet?

Als Berliner Bildungssenatorin sage ich klar: Wir brauchen das Startchancen-Programm. Und das, was wir momentan erreicht haben, ist deutlich mehr als der Stand im Sommer. Da gab es noch sehr viel Kritik und offene Fragen zur Säulenverteilung, zur Kofinanzierung und zum bürokratischen Überbau. Der Bund und die Länder sind gut vorangekommen. Wir müssen uns das über Weihnachten anschauen und im Januar zu einem Abschluss kommen, wenn wir wirklich realistisch einzelne Maßnahmen dieses Programms zum Schuljahr 2024/25 an den Start bringen wollen.

Können Sie hier konkreter werden?

Die Verhandlungsgruppe hat ein Papier vorgelegt, das nun in den einzelnen Ländern und zwischen den Ministern besprochen wird. Dabei müssen die Verwaltungsvereinbarungen bekanntlich von allen Ländern geprüft werden.

Noch mal, Sie sind also zuversichtlich, dass das Programm im nächsten Jahr startet?

Wenn wir im Januar zu einer Vereinbarung kommen, dann müssten wir bis März, April die gesamten Zielvereinbarungen und Förderrichtlinien geklärt haben. Ansonsten ist es bürokratisch nicht zu leisten, dass wir im Sommer starten. Ich verstehe aber auch alle Bundesländer, die sagen: “Startchancen-Programm als ein neues Bund-Länderprogramm – ja. Aber wir brauchen auch eine klare Perspektive für den Digitalpakt 2.0.”

Also das Startchancen-Programm kommt nur, wenn es die Zusage für die Fortsetzung des Digitalpakts gibt?

Im bisherigen Digitalpakt, der nun ausläuft, stecken viele Milliarden drin, für jedes einzelne Bundesland ein dreistelliger Millionenbetrag. Momentan gibt es keine Anschlussperspektive. Die Länder müssen aber eine Anschlussperspektive haben. Wir brauchen hier eine Verstetigung: Es ist so viel Infrastruktur verbaut, da braucht es Wartung, Support, Qualifikationen fürs Personal, Software.

Wenn der Bund nun sagt: Es gibt keinen Digitalpakt 2.0, dann gehen wir alle zu unseren Finanzministern und Finanzsenatoren und sagen: “Wir brauchen für die Digitalisierung einen dreistelligen Millionenbetrag. Und übrigens gibt es noch ein großes Bund-Länder-Programm, für das wir auch noch mal einen dreistelligen Millionenbetrag brauchen.” Sie können sich vorstellen, wie viel Beifall wir bekommen. Wenn es nur begrenzte Mittel vom Bund gibt, dann werden die Finanzminister das Geld eher in das Bund-Länder-Programm stecken, das es schon seit sechs Jahren gibt, also in den Digitalpakt. Klar ist aber auch: Wenn es die Möglichkeit gibt, beide Programme zu machen, dann gerne auch beide.

Sie koppeln also das Startchancen-Programm an den Digitalpakt?

Ich sage, dass wir eine klare Aussage zum Digitalpakt 2.0 brauchen.

Nächste Baustelle: Pisa. Die Ergebnisse sind erschütternd. Was sind aus Ihrer Sicht jetzt die wichtigsten Schritte?

Pisa hat den Finger einmal mehr in die uns bereits bekannte Wunde gelegt: Wir haben ein Problem mit der Förderung und mit dem Erreichen der Basiskompetenzen. Das bedeutet erstens: Wir müssen die frühkindliche Bildung in den Blick nehmen. Kita dient nicht nur der Betreuung, sondern auch der Vorbereitung auf die Schullaufbahn. Gerade in Gebieten, in denen wir eine hohe Heterogenität, schwierige sozioökonomische Bedingungen und große Migrationsbewegungen haben. Zweitens müssen wir die Grundschule optimieren und uns dort auf Basiskompetenzen fokussieren. Denn die Schere wird nach hinten ansonsten immer größer.

Dafür brauchen wir – und das ist der dritte Punkt – gut ausgebildete Lehrkräfte. Wir müssen auch unsere Bestandslehrkräfte fortbilden, damit sie ihren Unterricht so gestalten, dass Schüler mindestens die Mindeststandards erreichen. Diese Punkte werden wir uns bis zum Frühjahr 2024 anschauen. Die KMK muss sich dann auf Mindestmaßnahmen für alle 16 Bundesländer verständigen.

Wieso kommt erst 2024 das Thema Basiskompetenzen auf die Tagesordnung? Das Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission dazu ist doch schon Ende 2022 erschienen. Und da hieß es, die KMK würde sich 2023 auf Maßnahmen verständigen.

Das stimmt. Aber wir waren dieses Jahr auch mit dem Gutachten zum Lehrkräftemangel beschäftigt. Seit Oktober sind wir außerdem mit dem Thema Nahostkonflikt in den Schulen gefordert. Deswegen wird es erst im Frühjahr 2024 um die Basiskompetenzen gehen.

Wird dann auch das aktuelle Gutachten zur Lehrerbildung Thema sein?

Auf jeden Fall. Das geht Hand in Hand. Wir brauchen qualifiziertes Personal, um mehr Qualität in Schulen zu ermöglichen und Basiskompetenzen besser zu vermitteln.

Die SWK veröffentlicht jedes Jahr einige Papiere. Kommt die KMK überhaupt hinterher?

Die SWK hat als unabhängige wissenschaftliche Kommission eine wichtige Funktion für die KMK. Aber was Sie zu Recht kritisieren, ist die Funktionsfähigkeit, die Agilität, die Flexibilität und vielleicht auch die Funktionalität der KMK.

Dass es daran hapert, hat gerade das Gutachten der externen Beratung Prognos gezeigt.

Darauf reagieren wir jetzt. Die Strukturkommission II hat ein Eckpunktepapier mit Empfehlungen formuliert. In unserer Sitzung im Dezember haben wir nun beschlossen, dass die Kommission bis zum späten Frühjahr 2024 konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie sich die KMK reformieren kann, damit sie flexibler und effizienter werden kann.

Was ist aus Ihrer Sicht am wichtigsten für eine Reform der KMK?

Zwei Sachen: Wir müssen uns damit befassen, wie wir unsere eigenen Arbeitsebenen bündeln – sowohl horizontal als auch vertikal, also in der Zusammenarbeit mit dem Bund, aber auch mit den Ländern untereinander. Dazu müssen wir wissen, wie viele Gremien es überhaupt gibt und womit sie sich beschäftigen. Was ist redundant, was kann man zusammenführen?

Und der zweite Punkt?

Das sind die Steuerinstrumente: Wer hält das Ganze nach? Wer führt die Dinge zusammen? Wer steuert? Es ist herausfordernd, hier den Überblick zu behalten. Wenn wir diese zentralen Fragen in den Fokus nehmen, sind wir auch in der Lage, schneller auf Gutachten der SWK zu reagieren, weil wir eine klare Zuständigkeit haben.

Gehört zu mehr Effektivität möglicherweise auch, sich vom Prinzip der Einstimmigkeit innerhalb der KMK zu lösen?

Das wird eine Debatte werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Wäre eine Präsidentschaft sinnvoller, die länger als ein Jahr währt?

Ich glaube, eine längere Präsidentschaft wäre schon deshalb sinnvoll, weil es im Bildungsbereich deutlich länger dauert als zum Beispiel im Wohnungsbau oder in der Verkehrsentwicklung, bis die Dinge Wirkung entfalten. Und um die KMK in ihrer Gesamtheit ansatzweise zu begreifen und daran zu arbeiten, wäre ein zweites Jahr mindestens hilfreich. Auch das steht in den Empfehlungen. Das müssen wir mit den 16 Fachministerinnen und -ministern besprechen.

Wie lässt sich die Zusammenarbeit mit dem Bund verbessern? Die Bundesbildungsministerin hat gerade wieder eine Koalition der Willigen ins Spiel gebracht.

Neue Bund-Länder-Programme sind schwierig. Es braucht immer wieder ein neues Finanzierungsvolumen. Gleichzeitig gibt es einen bürokratischen Überbau. Wie bekommen wir hier eine nachhaltige Systematik rein, damit gute Programme wie der Digitalpakt nach fünf, sechs Jahren nicht wieder eingestampft werden? Und wir müssen uns gegenseitig besser informieren.

Und was halten Sie von einer Koalition der Willigen?

Das finde ich schwierig. Gerade die KMK soll dazu dienen, den Bildungsföderalismus an den entscheidenden Stellen zusammenzuführen. Wenn wir nun einzelne Gruppen bilden, lösen wir dieses Konstrukt auf und schaffen neben der föderalen Systematik noch eine zweite lose Systematik. Ich wage zu bezweifeln, dass wir so zu mehr Vergleichbarkeit und gemeinsamen Standards kommen.

Ihre KMK-Präsidentschaft endet in wenigen Tagen. Wenn Sie zurückblicken – was war für Sie die größte Herausforderung?

Ganz klar: zwei neue Ämter gleichzeitig zu übernehmen – mit unterschiedlichen Themen und Herausforderungen: In der KMK die Bund-Länder-Dynamik und der bundesweite Lehrkräftemangel, auf den alle Länder eine Antwort brauchen und berechtigt fordern. Gleichzeitig auf Landesebene die Tätigkeit als Senatorin, die natürlich auch viele Baustellen und Herausforderungen mit sich gebracht hat.

Worüber sind Sie froh, dass Sie es mit der KMK-Präsidentschaft wieder los sind?

Es fängt mir gerade an, richtig Spaß zu machen, weil man gewisse Dinge und Abläufe erst mit der Zeit wirklich versteht. Deshalb bin ich gar nicht so froh, dass die Zeit jetzt vorbei ist.

Die Geburtsstunde von ChatGPT war schon vor 2023, genau genommen am 30. November 2022. An diesem Tag veröffentlichte das US-amerikanische Unternehmern Open AI die erstmals für jeden kostenfrei zugängliche Version GPT-3 des Sprachmodells. Aber in den Schulen in Deutschland kam das Tool erst so richtig nach den Weihnachtsferien, in den ersten Wochen dieses Jahres an. Table.Media hat erstmals Mitte Dezember 2022 darüber berichtet und dabei den Bildungsforscher Olaf Köller mit den Worten zitiert: “Das ist die Zukunft.” Doch nicht alle sahen gleich eine KI-Revolution an den Schulen kommen. Das Gros der Schüler hat indessen schnell Tatsachen geschaffen und den Chatbot reichlich genutzt. Über den Umgang mit ChatGPT von Bildungspolitik und Lehrkräften haben wir das ganze Jahr berichtet.

Über den aktuellen Stand zu ChatGPT, was in diesem Jahr passiert ist und welche Fragen offengeblieben sind, erfahren Sie in der Analyse von Christian Füller in dieser Ausgabe.

Schon ein Jahr KMK-Präsidentschaft wird von Kritikern als viel zu kurz erachtet. 2023 haben sich sogar zwei Bildungssenatorinnen aus Berlin das Präsidentschaftsjahr teilen müssen. Astrid-Sabine Busse (SPD) hat im Januar angefangen, wurde aber Anfang Mai von Katharina Günther-Wünsch (CDU) im Amt abgelöst. Grund war die Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin, die der Verfassungsgerichtshof in Berlin zuvor wegen zahlreicher Pannen für ungültig erklärt hatte. Das neue Wahlergebnis führte zur Ablösung des rot-rot-grünen Senats durch eine CDU-SPD-Koalition. Im Zuge dessen wanderte das Bildungsressort nach 27 Jahren von der SPD zur CDU.

Ein Wechsel innerhalb der einjährigen KMK-Präsidentschaft ist selten, aber nicht ganz neu. In den vergangenen 50 Jahren gab es das bislang dreimal. Neu ist dabei allerdings der Wechsel in der Parteizugehörigkeit. Dieser Punkt ist bei der Amtsübergabe der KMK-Präsidentschaft von Astrid-Sabine Busse zu Katharina Günther-Wünsch ein Novum.

Lesen Sie auch das Interview mit Katharina Günther-Wünsch zum Ende ihrer KMK-Präsidentschaft in dieser Ausgabe.

Weniger Teilzeit, größere Klassen, Hybridunterricht, Studierende an die Schulen – und Yoga. Die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) zum akuten Lehrkräftemangel, die im Januar vorgestellt wurden, sorgten für viel Kritik – nicht nur bei Lehrervertretern. Dirk Zorn, verantwortlich für den Bereich Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung, kritisierte vor allem, dass die Kommission Lehrkräfte noch stärker in die Pflicht nimmt – ohne eine Perspektive raus aus der Krise zu skizzieren. Und dann hat sich die SWK auch noch verrechnet.

Wieso Dirk Zorn in seinem Standpunkt die SWK als “stacheligen Kaktus” bezeichnet hat, lesen Sie hier.

Geplant war ein Spitzentreffen, bei dem Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Lösungen für die großen Herausforderungen in der Bildung diskutieren sollten. Eingeladen zum Bildungsgipfel hatte die Bundesbildungsministerin. Doch aus dem Gipfel wurde eine dreistündige Veranstaltung am Rande einer Fachtagung, und kaum ein Landesvertreter folgte der Einladung von Bettina Stark-Watzinger. Der Gipfel wurde als Showveranstaltung und “Gipfelchen” kritisiert. Und auch die Idee, eine Taskforce Bildung einzurichten, kam über diese Willensbekundung nicht hinaus.

Hier können Sie die Bilanz zum gescheiterten Bildungsgipfel noch einmal nachlesen.

Gleich drei große Schulleistungsstudien sind in diesem Jahr erschienen: Iglu, IQB und Pisa. Bei der internationalen Studie Iglu wurden die Lesekompetenzen am Ende der Grundschule getestet. Beim deutschlandweiten Ländervergleich IQB standen die Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Mathematik von Neuntklässlern im Fokus. Und Pisa hat wiederum als internationale Studie die Kompetenzen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft von 15-Jährigen getestet. So unterschiedlich die Studien, so gleichermaßen verheerend sind die Ergebnisse. Gleich, um welchen Kompetenzbereich und welche Altersstufe es geht: Etwa 25 bis 30 Prozent der Schüler verfehlen die Mindestkompetenzen in Deutsch und Mathematik. Und obwohl das Problem bekannt ist: Die Bildungsschere zwischen Schülern in privilegierter Lage und in sozial benachteiligter Lage geht in Deutschland nach wie vor weit auseinander. Was Chancengleichheit anbelangt, könnte man sagen, verfehlt Deutschland die Mindeststandards.

Zum Nachlesen hier noch einmal unsere Analysen zu Iglu, IQB-Bildungstrend, Pisa und ein Interview mit dem Sozialforscher Marcel Helbig zu den Versäumnissen, die die Pisa-Studie offenbart.

Gerade vor dem Hintergrund der mangelnden Bildungsgerechtigkeit in Deutschland liegt viel Hoffnung auf dem Prestige-Projekt der Ampelregierung – dem Startchancen-Programm. Doch es geht nicht richtig voran. Einen Schritt vor, zwei zurück: Dieses Muster hat aus Sicht der Beobachter die Bund-Länder-Verhandlungen im Jahr 2023 geprägt. Die Länder einigten sich auf Eckpunkte, das BMBF legte einen Gegenentwurf vor. Es ging um die Verteilung der Mittel auf die drei geplanten Säulen, und vor allem um die Frage: Wer zahlt was? Im September dann der vermeintliche Durchbruch mit geeinten Eckpunkten. Doch der Schlusspunkt der Verhandlungen war das längst noch nicht. Erst Anfang 2024 wird die Vereinbarung nun offenbar endlich unterzeichnet.

Aber auch wenn die finale Einigung steht, sind noch viele Fragen offen, wie Stephan Huber im Interview mit Table.Media erklärt.

Auch mit dem zweiten großen Dauerprojekt in der Bildungspolitik läuft es nicht rund. Nachdem der erste Digitalpakt schleppend angelaufen war und erst zum Ende der Laufzeit die Gelder in größerem Umfang abgerufen wurden, ist immer noch fraglich, ob es in die Verlängerung geht. Im Koalitionsvertrag war diese zwar schon angekündigt, aber so richtig mag sich jetzt keiner mehr daran erinnern. Wie überraschend: Auch hier geht es wieder ums Geld und wie Bund und Länder hier miteinander agieren. Während beim Digitalpakt I die Länder nochmal zehn Prozent obendrauf gelegt haben, soll es künftig bei Bund-Länder-Projekten eine Fifty-fifty-Regelung geben. Wen wundert’s: Da wollen die Länder nicht mitmachen.

Welche Rolle der Paragraf 104c bei all dem spielt, können Sie in dieser Analyse von Holger Schleper nachlesen.

Politische Bildung ist in diesem Jahr wieder verstärkt ins Zentrum gerückt. Ein Brandbrief von zwei Lehrern aus dem brandenburgischen Burg im Frühjahr hat gezeigt, wie stark rechtsradikales Verhalten bei einigen Schülern verbreitet ist. Die Wahlen in Hessen und Bayern haben deutlich gemacht, dass der Anteil der Erstwähler, die AfD wählen, stark zugenommen hat. Und spätestens nach dem 7. Oktober ist klar, wie groß das Problem Antisemitismus auch an Schulen ist. Trotzdem plante die Ampelkoalition im Haushalt 2024 zunächst weniger Mittel für politische Bildung ein. Davon ist sie zwar inzwischen wieder abgerückt, doch der finale Haushalt steht noch nicht.

Table.Media hat den brandenburgischen Bildungsminister Steffen Freiberg zum Rechtsradikalismus an Schulen in Brandenburg interviewt. Und hier beschreibt der Pädagoge Burak Yilmaz, wie Lehrer Antisemitismus an Schulen begegnen und wie sie den Krieg in Nahost thematisieren können.

Mit der Pandemie und der Demografie allein lässt sich die Krise am Ausbildungsmarkt nicht mehr erklären. Die Passungsprobleme sind 2023 erneut gewachsen. Es gab zwar mehr Ausbildungsstellen als 2022, und die Bewerberzahl blieb konstant, aber die Jugendlichen und die angebotenen Stellen fanden immer weniger zusammen. Das haben die Zahlen vom Arbeits- und Ausbildungsmarkt in diesem Jahr deutlich gezeigt.

Was dagegen zu tun ist und was sich dafür ändern müsste, hat Anna Parrisius in ihrer Nachlese zum Ausbildungsjahr 2023 beschrieben.

Im Dezember 2022 hat die Kultusministerkonferenz die Unternehmensberatung Prognos beauftragt, einen kritischen Blick auf die KMK und ihre Strukturen zu werfen. Das Ziel war, zukunftsfähiger und effektiver zu werden. Das Ergebnis der Analyse kam dann im Oktober 2023 und sorgte für Wirbel. Zum Beispiel deckten die Unternehmensberater auf, dass unter dem Dach der KMK mehr als 170 Gremien allein im Jahr 2022 gearbeitet haben. Beteiligt waren mehr als 1.500 Personen in über 500 Sitzungen. Prognos empfiehlt – wenig überraschend – eine Reduzierung.

Welche Schlüsse die Strukturkommission der KMK aus den Prognos-Empfehlungen gezogen hat und was sie bringen, zeigt diese Analyse.

Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen Essay von Moritz Baumann ans Herz legen, der schonungslos offenlegt, woran Bildungsreformen scheitern, wieso es zwischen Bund und Ländern oft nicht gut läuft und wieso das Bildungssystem so schwergängig ist. Sein Vorschlag: Der Bund sollte in den Hintergrund und dafür die Kultusministerkonferenz ins Scheinwerferlicht treten.

Den Essay können Sie hier noch einmal nachlesen.

Lehrer Mathias Menk wendet ChatGPT mit Schülern noch gar nicht an. Aber für seine Unterrichtsvorbereitung ist die Chatbot-KI extrem hilfreich. Brauchte er bislang etwa in Biologie einen simplen Informationstext für seine Schüler, so musste er lange suchen. In Schulbüchern, im Internet, in Arbeitsblättern. “Heute ist das ganz anders”, berichtet der Gymnasiallehrer aus Mecklenburg-Vorpommern. “Ich prompte ein paar Stichpunkte, die mir wichtig sind – und lasse den Text von ChatGPT binnen Sekunden schreiben.”

Als vor etwas über einem Jahr ChatGPT auf den Markt kam, ahnte kaum jemand, wie schnell das neue Tool Schule verändern kann. Ein paar KI-Nerds wussten, dass so etwas kommen würde. Aber dann war der Chatbot mit der ungeheuerlichen Rechenleistung plötzlich für alle da: kinderleicht anzusteuern, mit einer Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten – und praktisch nicht zu kontrollieren.

Olaf Köller, Co-Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission der KMK, hatte kurz zuvor noch angemahnt, dass alle digitalen Tools bei einer neu zu schaffenden Zulassungsbehörde auf ihre Qualität hin geprüft werden müssten. ChatGPT hat diese Idee überholt. Warum sollte die US-Firma OpenAI, deren KI-Bot die schnellste Ausbreitungsrate verzeichnet, die je ein digitales Tool hatte, irgendwo einen Antrag stellen? Etwa bei der Konferenz der Kultusminister, die für alles Mögliche bekannt ist – aber sicher nicht für ihre Schnelligkeit?

Die großen Sprachmodelle wie ChatGPT verändern die Realität von Schule, das Lernen der Einzelnen und auch die Arbeit der politischen Gremien so schnell wie keine pädagogische Neuerung zuvor. Das Leben vieler Lehrerinnen und Lehrer hat sich seit einem Jahr geradezu auf den Kopf gestellt. Sie eilen von Fortbildung zu Fortbildung, um ihren Kolleginnen das Potenzial von ChatGPT zu erklären. Pionier-Lehrkräfte gründen eigene Firmen. Sie formulieren Prompts für die Steuerung der Chatbots im Klassenzimmer in einer Tiefenschärfe, dass daraus eine eigene Wissenschaft wird.

Politisch und pädagogisch geht es um drei Schritte, die Schulen in die Lage versetzen, ihre Schüler auf die neue Technologie vorzubereiten.

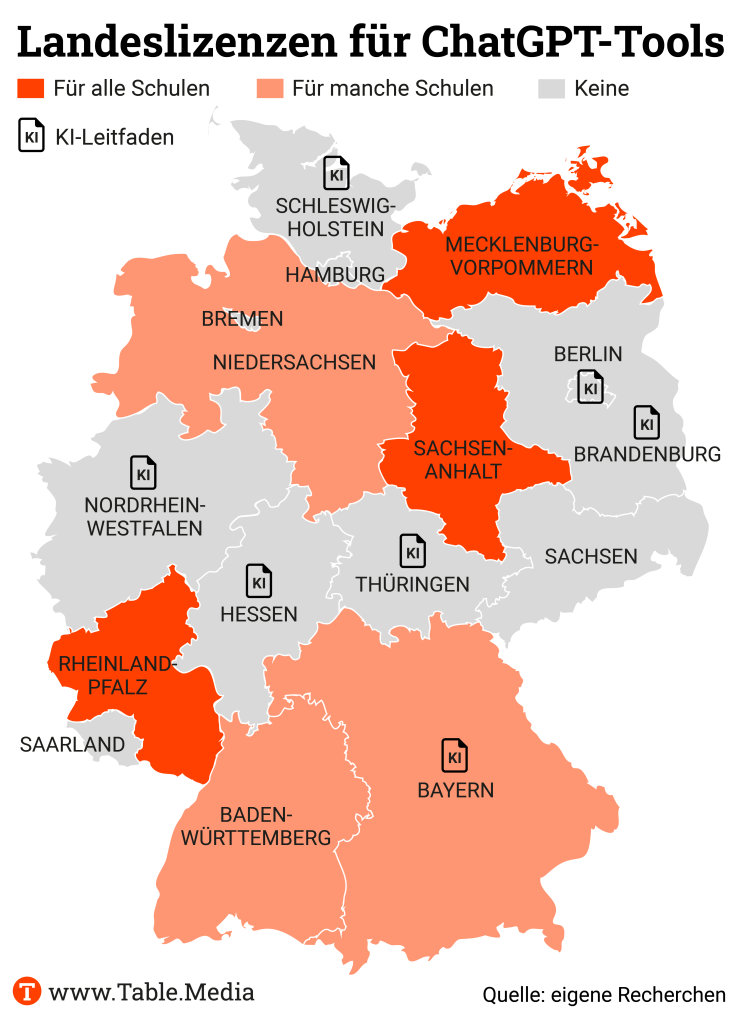

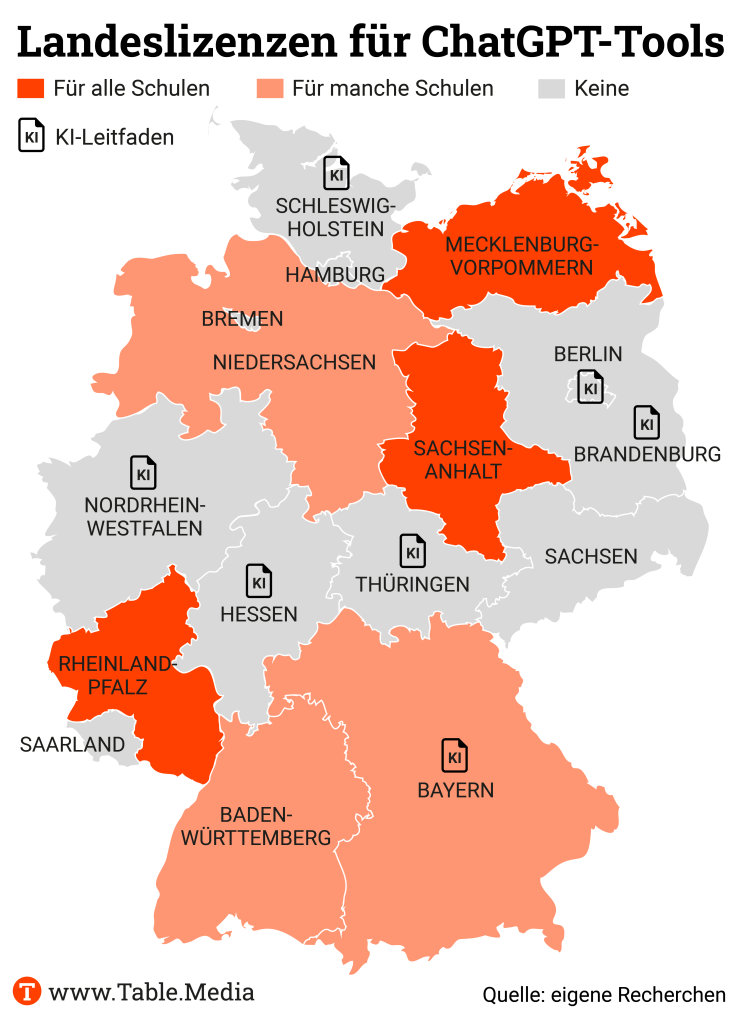

Eigenständige KI-Leitfäden gibt es in sieben Ländern. Andere haben umfangreiche Linklisten angelegt, etwa Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

KI-Leitfäden

Die Kultusministerkonferenz hat für ihre Verhältnisse schnell reagiert. Die Schulminister ließen sich das Tool vorführen – und waren geflasht. Sie bildeten eine Arbeitsgruppe KI. Fast hätte man gedacht, dass die Idee einer übergreifenden “Taskforce KI-Bildung” der Expertin für Künstliche Intelligenz Doris Weßels, geäußert in einer Bundestagsanhörung im April, Wirklichkeit wird: “Diese Taskforce muss zeitnah gebildet werden und zentral verankert sein, um die erforderliche Schnelligkeit, Schlagkraft und Reichweite in der deutschen Bildungslandschaft zu erzielen.” Allein, bei ihrer Konferenz in Köln hat sich die KMK-Gruppe sogleich verzettelt. Sie beschloss, noch einen weiteren KI-Leitfaden zu verfassen – diesmal länderübergreifend. Die bundesweite Lizenz zum Prompten für alle Lehrer stellte die Arbeitsgruppe aber hintan.

Schon wenige Tage später zeigte sich, dass dieser Beschluss nicht hält: Rheinland-Pfalz verkündete, dass nun auch die Lehrkräfte im Südwesten eine Landeslizenz bekommen. Allerdings ist man in Mainz schnell gestolpert – ohne die Zustimmung der Eltern wird es wohl nicht gehen. Erst gestern unterzeichnete nun auch Bayern einen Pilotversuch für ausgewählte ChatGPT-Schulen mit dem Anbieter SchulKI. Kurz: die Autorität der KMK-Taskforce ist dahin.

Die Kultusminister stecken in einem Dilemma. Sie müssen einerseits das neue Tool mit gezogener Handbremse in Umlauf bringen – um ihre Lehrkräfte mitzunehmen. Andererseits müssen sie versuchen, vor eine Schülerschaft zu kommen, die das Instrument über Snapchat oder Papas Microsoft-Lizenz längst benutzen kann und das auch tut. Was in diesem Spannungsfeld passieren kann, hat Doris Weßels vor ein paar Tagen als Anekdote aus einem Lehrerzimmer erzählt: Eine Lehrkraft fordert ihren Schülern ab, jeden selbst verfassten Text künftig als Datei zu liefern. Warum? Damit sie den Text in ChatGPT eingeben kann, um das Tool zu fragen: “Stammt dieser Aufsatz von dir oder dem Schüler?”

Gleichzeitig sind pädagogische Mitnahmeeffekte der KI-getunten Chatbots kaum abzuschätzen. Warum sollten sich Schüler mit einfachen Textformaten wie Inhaltsangaben abmühen, wenn ihnen ChatGPT diese binnen Sekunden ausspuckt? “Ich weiß ganz genau, dass mein Schüler Leon diesen fehlerfreien Text nicht selbst verfasst hat”, klagt eine Deutschlehrerin. “Aber wie soll ich es beweisen? Und was lernt der Junge dabei eigentlich?” Prompt-Engineering und neue Meta-Kompetenzen schön und gut – aber gerade für Risikoschüler birgt ChatGPT auch Gefahren.

Freilich reichen die Abgründe tiefer. Gerade ist bekannt geworden, dass ein KI-Bildgenerator mit Trainingsdaten gefüttert wurde, zu denen mutmaßlich Tausend Missbrauchsabbildungen gehören, also Fotos der Vergewaltigung von Kindern. Die Trainingsdaten stammen von einem Hamburger Open-Source-Verein, dessen Tools auch Schulen zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig ist und bleibt die neue KI ein pädagogisches Faszinosum. Christiane Perez vom Kant-Gymnasium in Münster kann als Latein-Lehrerin mit ChatGPT eigentlich wenig anfangen. “Das große Sprachmodell kann leider nur sehr schlecht Latein”, sagt Perez. Dennoch mag sie auf das Tool nicht mehr verzichten. Lückentexte zum Beispiel lassen sich damit fix erstellen – selbst in Latein.

Vor allem aber revolutionieren die Sprachmodelle Schule, vermutet die Lehrerin. Rein reproduktive Aufgabenstellungen ergeben keinen Sinn mehr. Gleichzeitig nimmt die KI den Lehrern viel Alltagsarbeit ab. Etwa bei der Korrektur von Rechtschreibung und Zeichensetzung. Die Lehrkräfte können sich dann dem widmen, was wirklich wichtig ist: Zeit für Schüler-Lehrer-Beziehungen – und das individualisierte Lernen.

Perez’ Vision sieht so aus: “Die Kombination aus dem schnellen digitalen Feedback für Schülertexte etwa mit der ChatGPT-Anwendung Fiete und individuellen Lernsettings durch uns Lehrer im Sinne des Deeper Learnings.”

Im Moment kann sie bei dem herrschenden Lehrermangel davon nur träumen.

Ohne verbindliche Digitalpakt-Perspektive keine Startchancen-Zusage: Ungewöhnlich deutlich äußerte sich Wilfried Kühner, Amtschef in Sachsens Kultusministerium, nach der zehnten Digitalpakt-Verhandlungsrunde zwischen Bund und Ländern gegenüber Table.Media. “Wenn über das Startchancen-Programm entschieden wird und es gibt keine klare Zusage des Bundes zum Digitalpakt, wird Sachsen nicht zustimmen können”, erklärte Kühner. Mit Torsten Klieme aus Bremen führt er für die Länder die Digitalpakt-Verhandlungen.

Kühner betont, dass es bei dem Treffen am vergangenen Freitag eine einvernehmliche Forderung der Länder an den Bund gegeben habe. Für eine Unterzeichnung des Startchancen-Programms – “im Januar oder auch später” – müsse eine verbindliche Zusage des Bundes zur Fortsetzung des Digitalpaktes vorliegen. Zudem würden die Ländervertreter bis dahin “einen substanziellen Fortschritt beim Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zum Digitalpakt Schule” erwarten. Für die Länder verhandeln neben Sachsen und Bremen noch Niedersachsen und Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Je nachdem, mit welcher Verhandlungsebene und Länderseite man spricht, fiel die Lesart in den vergangenen Wochen unterschiedlich aus, wie es um die Unterschriftsreife des Startchancen-Programms bestellt ist. Das Gleiche gilt für die Position der Länder zur Verknüpfung von Digitalpakt und Startchancen-Programm. Eine gemeinsame Protokollerklärung der A- und B-Länder bei der Konferenz der Kultusminister im Oktober (sie liegt Table.Media vor) stuft beide Programme als “gleichermaßen wichtig” ein. Zugleich fordert die KMK in den wenigen Zeilen eine “unmissverständliche Finanzierungszusage für den Zeitraum ab Mitte 2024″ für den Digitalpakt.

Die kommenden Tage und Wochen werden Klarheit bringen. Denn bis zu diesem Freitag, so ist zumindest zu hören, sollen alle 16 Länder die in der Verhandlungsgruppe geeinte Verwaltungsvereinbarung zum Startchancen-Programm erhalten. Und für Ende Januar ist dem Vernehmen nach eine Klausurtagung der Verhandlungsgruppe zum Digitalpakt geplant.

Ebenfalls im Januar wollen die drei Vorsitzenden der Digitalpakt-Verhandlungsgruppe – neben Kühner und Klieme ist das Staatssekretärin Sabine Döring vom BMBF – “ein Gespräch mit den Spitzen der kommunalen Familie vorbereiten”, wie Kühner berichtet. Während eines Table.Live-Briefings im Dezember zur Zukunft des Digitalpaktes war diese Forderung laut geworden. Die Treffen sollen künftig regelmäßig stattfinden. Holger Schleper

kurz und kompakt – so könnte man die KMK-Präsidentschaft von Katharina Günther-Wünsch (CDU) zusammenfassen. Durch den Regierungswechsel in Berlin war sie nur acht Monate im Amt. Aber in dieser Zeit ist eine Menge passiert in der Kultusministerkonferenz. Ich habe mit der Berliner Bildungssenatorin ein Interview zum Ende ihrer KMK-Amtszeit geführt. Es geht um die großen Dauerbaustellen in der Bildungspolitik: Bund-Länder-Programme, nachlassende Schülerleistungen und das schlechte Zeugnis, das die Unternehmensberatung Prognos der KMK ausgestellt hat. Was “die Funktionsfähigkeit, die Agilität, die Flexibilität und vielleicht auch die Funktionalität der KMK” anbelangt, gebe es viel zu tun, gibt Günther-Wünsch zu.

Aber auch außerhalb der KMK ist in der Bildung viel passiert in diesem Jahr. Zehn wichtige Ereignisse haben wir noch mal herausgegriffen und zusammengefasst. Für ein Thema reicht ein kurzer Absatz aber nicht: ChatGPT und wie die KI Schulen verändert hat. Mein Kollege Christian Füller blickt auf ein Jahr ChatGPT an den Schulen zurück. Und Holger Schleper gibt noch mal einen letzten aktuellen Stand für 2023 zum Stand der Verhandlungen zu Startchancen-Programm und Digitalpakt.

Kurzum, das war ein herausforderndes Jahr für die Bildung. Trotzdem sagt die scheidende KMK-Präsidentin zum Ende ihrer Amtszeit: “Es fängt mir gerade an, richtig Spaß zu machen.” Ich wünsche auch Ihnen so viel Tatendrang und Freude bei der Beschäftigung mit Bildungsthemen. Wir freuen uns jedenfalls darauf, Sie über alles Wichtige zu Schule, Ausbildung und digitaler Transformation auf dem Laufenden zu halten.

Mit dieser Ausgabe verabschieden wir uns nun für dieses Jahr. Unser nächstes Bildung.Table-Briefing finden Sie am ersten Mittwoch des nächsten Jahres wie gewohnt um 6 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Bis dahin müssen Sie aber nicht ganz ohne News bleiben. In der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr halten wir Sie über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden und senden Ihnen 100Headlines, den aktuellen News-Überblick für die Table.Media-Community.

Ich wünsche Ihnen im Namen des ganzen Teams von Bildung.Table frohe und geruhsame Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr!

Lassen Sie uns erst mal nach vorn blicken: Mit welchem Thema muss sich die KMK vor allem im Jahr 2024 beschäftigen?

Ich sehe drei Themen, die wir unbedingt behandeln müssen: Wir müssen dem Fachkräftemangel noch entschiedener begegnen und uns auf Basis des SWK-Gutachtens auf weitere konkrete Maßnahmen einigen. Das Zweite ist die Digitalisierung. Neben dem Digitalpakt 2.0 brauchen wir verbindliche Aussagen zu KI und zum Datenschutz über alle Bundesländer hinweg. Dazu müssen wir uns endlich verständigen. Und das dritte Thema ist die Antisemitismusprävention. Hier muss die KMK dranbleiben und klare Maßstäbe für Schulen und Hochschulen setzen.

Das Schwerpunktthema Ihrer KMK-Zeit war der Ganztag, dazu haben Sie Empfehlungen für eine qualitative Verbesserung vorgelegt. Ist die Umsetzung beim derzeitigen Personalmangel in absehbarer Zeit realistisch?

Wir haben ab 2026 den Ganztagsanspruch in ganz Deutschland. Das sind noch zweieinhalb Jahre. Da müssen sich die Bundesländer jetzt wirklich bemühen. Das ist nicht immer einfach und erfordert eine gewisse Flexibilität und viel Kooperation mit außerschulischen Partnern. Aber es muss realisierbar sein. Die Länder müssen hier flexible und kreative Wege gehen. Wir in Berlin sind beim Ganztagsangebot schon sehr weit und haben auch schon eigene Qualitätsstandards entwickelt.

Kommen wir zu den großen Baustellen dieses Jahres. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das Startchancen-Programm tatsächlich 2024 startet?

Als Berliner Bildungssenatorin sage ich klar: Wir brauchen das Startchancen-Programm. Und das, was wir momentan erreicht haben, ist deutlich mehr als der Stand im Sommer. Da gab es noch sehr viel Kritik und offene Fragen zur Säulenverteilung, zur Kofinanzierung und zum bürokratischen Überbau. Der Bund und die Länder sind gut vorangekommen. Wir müssen uns das über Weihnachten anschauen und im Januar zu einem Abschluss kommen, wenn wir wirklich realistisch einzelne Maßnahmen dieses Programms zum Schuljahr 2024/25 an den Start bringen wollen.

Können Sie hier konkreter werden?

Die Verhandlungsgruppe hat ein Papier vorgelegt, das nun in den einzelnen Ländern und zwischen den Ministern besprochen wird. Dabei müssen die Verwaltungsvereinbarungen bekanntlich von allen Ländern geprüft werden.

Noch mal, Sie sind also zuversichtlich, dass das Programm im nächsten Jahr startet?

Wenn wir im Januar zu einer Vereinbarung kommen, dann müssten wir bis März, April die gesamten Zielvereinbarungen und Förderrichtlinien geklärt haben. Ansonsten ist es bürokratisch nicht zu leisten, dass wir im Sommer starten. Ich verstehe aber auch alle Bundesländer, die sagen: “Startchancen-Programm als ein neues Bund-Länderprogramm – ja. Aber wir brauchen auch eine klare Perspektive für den Digitalpakt 2.0.”

Also das Startchancen-Programm kommt nur, wenn es die Zusage für die Fortsetzung des Digitalpakts gibt?

Im bisherigen Digitalpakt, der nun ausläuft, stecken viele Milliarden drin, für jedes einzelne Bundesland ein dreistelliger Millionenbetrag. Momentan gibt es keine Anschlussperspektive. Die Länder müssen aber eine Anschlussperspektive haben. Wir brauchen hier eine Verstetigung: Es ist so viel Infrastruktur verbaut, da braucht es Wartung, Support, Qualifikationen fürs Personal, Software.

Wenn der Bund nun sagt: Es gibt keinen Digitalpakt 2.0, dann gehen wir alle zu unseren Finanzministern und Finanzsenatoren und sagen: “Wir brauchen für die Digitalisierung einen dreistelligen Millionenbetrag. Und übrigens gibt es noch ein großes Bund-Länder-Programm, für das wir auch noch mal einen dreistelligen Millionenbetrag brauchen.” Sie können sich vorstellen, wie viel Beifall wir bekommen. Wenn es nur begrenzte Mittel vom Bund gibt, dann werden die Finanzminister das Geld eher in das Bund-Länder-Programm stecken, das es schon seit sechs Jahren gibt, also in den Digitalpakt. Klar ist aber auch: Wenn es die Möglichkeit gibt, beide Programme zu machen, dann gerne auch beide.

Sie koppeln also das Startchancen-Programm an den Digitalpakt?

Ich sage, dass wir eine klare Aussage zum Digitalpakt 2.0 brauchen.

Nächste Baustelle: Pisa. Die Ergebnisse sind erschütternd. Was sind aus Ihrer Sicht jetzt die wichtigsten Schritte?

Pisa hat den Finger einmal mehr in die uns bereits bekannte Wunde gelegt: Wir haben ein Problem mit der Förderung und mit dem Erreichen der Basiskompetenzen. Das bedeutet erstens: Wir müssen die frühkindliche Bildung in den Blick nehmen. Kita dient nicht nur der Betreuung, sondern auch der Vorbereitung auf die Schullaufbahn. Gerade in Gebieten, in denen wir eine hohe Heterogenität, schwierige sozioökonomische Bedingungen und große Migrationsbewegungen haben. Zweitens müssen wir die Grundschule optimieren und uns dort auf Basiskompetenzen fokussieren. Denn die Schere wird nach hinten ansonsten immer größer.

Dafür brauchen wir – und das ist der dritte Punkt – gut ausgebildete Lehrkräfte. Wir müssen auch unsere Bestandslehrkräfte fortbilden, damit sie ihren Unterricht so gestalten, dass Schüler mindestens die Mindeststandards erreichen. Diese Punkte werden wir uns bis zum Frühjahr 2024 anschauen. Die KMK muss sich dann auf Mindestmaßnahmen für alle 16 Bundesländer verständigen.

Wieso kommt erst 2024 das Thema Basiskompetenzen auf die Tagesordnung? Das Gutachten der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission dazu ist doch schon Ende 2022 erschienen. Und da hieß es, die KMK würde sich 2023 auf Maßnahmen verständigen.

Das stimmt. Aber wir waren dieses Jahr auch mit dem Gutachten zum Lehrkräftemangel beschäftigt. Seit Oktober sind wir außerdem mit dem Thema Nahostkonflikt in den Schulen gefordert. Deswegen wird es erst im Frühjahr 2024 um die Basiskompetenzen gehen.

Wird dann auch das aktuelle Gutachten zur Lehrerbildung Thema sein?

Auf jeden Fall. Das geht Hand in Hand. Wir brauchen qualifiziertes Personal, um mehr Qualität in Schulen zu ermöglichen und Basiskompetenzen besser zu vermitteln.

Die SWK veröffentlicht jedes Jahr einige Papiere. Kommt die KMK überhaupt hinterher?

Die SWK hat als unabhängige wissenschaftliche Kommission eine wichtige Funktion für die KMK. Aber was Sie zu Recht kritisieren, ist die Funktionsfähigkeit, die Agilität, die Flexibilität und vielleicht auch die Funktionalität der KMK.

Dass es daran hapert, hat gerade das Gutachten der externen Beratung Prognos gezeigt.

Darauf reagieren wir jetzt. Die Strukturkommission II hat ein Eckpunktepapier mit Empfehlungen formuliert. In unserer Sitzung im Dezember haben wir nun beschlossen, dass die Kommission bis zum späten Frühjahr 2024 konkrete Maßnahmen erarbeitet, wie sich die KMK reformieren kann, damit sie flexibler und effizienter werden kann.

Was ist aus Ihrer Sicht am wichtigsten für eine Reform der KMK?

Zwei Sachen: Wir müssen uns damit befassen, wie wir unsere eigenen Arbeitsebenen bündeln – sowohl horizontal als auch vertikal, also in der Zusammenarbeit mit dem Bund, aber auch mit den Ländern untereinander. Dazu müssen wir wissen, wie viele Gremien es überhaupt gibt und womit sie sich beschäftigen. Was ist redundant, was kann man zusammenführen?

Und der zweite Punkt?

Das sind die Steuerinstrumente: Wer hält das Ganze nach? Wer führt die Dinge zusammen? Wer steuert? Es ist herausfordernd, hier den Überblick zu behalten. Wenn wir diese zentralen Fragen in den Fokus nehmen, sind wir auch in der Lage, schneller auf Gutachten der SWK zu reagieren, weil wir eine klare Zuständigkeit haben.

Gehört zu mehr Effektivität möglicherweise auch, sich vom Prinzip der Einstimmigkeit innerhalb der KMK zu lösen?

Das wird eine Debatte werden. Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Wäre eine Präsidentschaft sinnvoller, die länger als ein Jahr währt?

Ich glaube, eine längere Präsidentschaft wäre schon deshalb sinnvoll, weil es im Bildungsbereich deutlich länger dauert als zum Beispiel im Wohnungsbau oder in der Verkehrsentwicklung, bis die Dinge Wirkung entfalten. Und um die KMK in ihrer Gesamtheit ansatzweise zu begreifen und daran zu arbeiten, wäre ein zweites Jahr mindestens hilfreich. Auch das steht in den Empfehlungen. Das müssen wir mit den 16 Fachministerinnen und -ministern besprechen.

Wie lässt sich die Zusammenarbeit mit dem Bund verbessern? Die Bundesbildungsministerin hat gerade wieder eine Koalition der Willigen ins Spiel gebracht.

Neue Bund-Länder-Programme sind schwierig. Es braucht immer wieder ein neues Finanzierungsvolumen. Gleichzeitig gibt es einen bürokratischen Überbau. Wie bekommen wir hier eine nachhaltige Systematik rein, damit gute Programme wie der Digitalpakt nach fünf, sechs Jahren nicht wieder eingestampft werden? Und wir müssen uns gegenseitig besser informieren.

Und was halten Sie von einer Koalition der Willigen?

Das finde ich schwierig. Gerade die KMK soll dazu dienen, den Bildungsföderalismus an den entscheidenden Stellen zusammenzuführen. Wenn wir nun einzelne Gruppen bilden, lösen wir dieses Konstrukt auf und schaffen neben der föderalen Systematik noch eine zweite lose Systematik. Ich wage zu bezweifeln, dass wir so zu mehr Vergleichbarkeit und gemeinsamen Standards kommen.

Ihre KMK-Präsidentschaft endet in wenigen Tagen. Wenn Sie zurückblicken – was war für Sie die größte Herausforderung?

Ganz klar: zwei neue Ämter gleichzeitig zu übernehmen – mit unterschiedlichen Themen und Herausforderungen: In der KMK die Bund-Länder-Dynamik und der bundesweite Lehrkräftemangel, auf den alle Länder eine Antwort brauchen und berechtigt fordern. Gleichzeitig auf Landesebene die Tätigkeit als Senatorin, die natürlich auch viele Baustellen und Herausforderungen mit sich gebracht hat.

Worüber sind Sie froh, dass Sie es mit der KMK-Präsidentschaft wieder los sind?

Es fängt mir gerade an, richtig Spaß zu machen, weil man gewisse Dinge und Abläufe erst mit der Zeit wirklich versteht. Deshalb bin ich gar nicht so froh, dass die Zeit jetzt vorbei ist.

Die Geburtsstunde von ChatGPT war schon vor 2023, genau genommen am 30. November 2022. An diesem Tag veröffentlichte das US-amerikanische Unternehmern Open AI die erstmals für jeden kostenfrei zugängliche Version GPT-3 des Sprachmodells. Aber in den Schulen in Deutschland kam das Tool erst so richtig nach den Weihnachtsferien, in den ersten Wochen dieses Jahres an. Table.Media hat erstmals Mitte Dezember 2022 darüber berichtet und dabei den Bildungsforscher Olaf Köller mit den Worten zitiert: “Das ist die Zukunft.” Doch nicht alle sahen gleich eine KI-Revolution an den Schulen kommen. Das Gros der Schüler hat indessen schnell Tatsachen geschaffen und den Chatbot reichlich genutzt. Über den Umgang mit ChatGPT von Bildungspolitik und Lehrkräften haben wir das ganze Jahr berichtet.

Über den aktuellen Stand zu ChatGPT, was in diesem Jahr passiert ist und welche Fragen offengeblieben sind, erfahren Sie in der Analyse von Christian Füller in dieser Ausgabe.

Schon ein Jahr KMK-Präsidentschaft wird von Kritikern als viel zu kurz erachtet. 2023 haben sich sogar zwei Bildungssenatorinnen aus Berlin das Präsidentschaftsjahr teilen müssen. Astrid-Sabine Busse (SPD) hat im Januar angefangen, wurde aber Anfang Mai von Katharina Günther-Wünsch (CDU) im Amt abgelöst. Grund war die Wiederholung der Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin, die der Verfassungsgerichtshof in Berlin zuvor wegen zahlreicher Pannen für ungültig erklärt hatte. Das neue Wahlergebnis führte zur Ablösung des rot-rot-grünen Senats durch eine CDU-SPD-Koalition. Im Zuge dessen wanderte das Bildungsressort nach 27 Jahren von der SPD zur CDU.

Ein Wechsel innerhalb der einjährigen KMK-Präsidentschaft ist selten, aber nicht ganz neu. In den vergangenen 50 Jahren gab es das bislang dreimal. Neu ist dabei allerdings der Wechsel in der Parteizugehörigkeit. Dieser Punkt ist bei der Amtsübergabe der KMK-Präsidentschaft von Astrid-Sabine Busse zu Katharina Günther-Wünsch ein Novum.

Lesen Sie auch das Interview mit Katharina Günther-Wünsch zum Ende ihrer KMK-Präsidentschaft in dieser Ausgabe.

Weniger Teilzeit, größere Klassen, Hybridunterricht, Studierende an die Schulen – und Yoga. Die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) zum akuten Lehrkräftemangel, die im Januar vorgestellt wurden, sorgten für viel Kritik – nicht nur bei Lehrervertretern. Dirk Zorn, verantwortlich für den Bereich Bildung bei der Bertelsmann-Stiftung, kritisierte vor allem, dass die Kommission Lehrkräfte noch stärker in die Pflicht nimmt – ohne eine Perspektive raus aus der Krise zu skizzieren. Und dann hat sich die SWK auch noch verrechnet.

Wieso Dirk Zorn in seinem Standpunkt die SWK als “stacheligen Kaktus” bezeichnet hat, lesen Sie hier.

Geplant war ein Spitzentreffen, bei dem Bund, Länder und Kommunen gemeinsam Lösungen für die großen Herausforderungen in der Bildung diskutieren sollten. Eingeladen zum Bildungsgipfel hatte die Bundesbildungsministerin. Doch aus dem Gipfel wurde eine dreistündige Veranstaltung am Rande einer Fachtagung, und kaum ein Landesvertreter folgte der Einladung von Bettina Stark-Watzinger. Der Gipfel wurde als Showveranstaltung und “Gipfelchen” kritisiert. Und auch die Idee, eine Taskforce Bildung einzurichten, kam über diese Willensbekundung nicht hinaus.

Hier können Sie die Bilanz zum gescheiterten Bildungsgipfel noch einmal nachlesen.

Gleich drei große Schulleistungsstudien sind in diesem Jahr erschienen: Iglu, IQB und Pisa. Bei der internationalen Studie Iglu wurden die Lesekompetenzen am Ende der Grundschule getestet. Beim deutschlandweiten Ländervergleich IQB standen die Kompetenzen in Lesen, Schreiben und Mathematik von Neuntklässlern im Fokus. Und Pisa hat wiederum als internationale Studie die Kompetenzen in Mathematik, Lesen und Naturwissenschaft von 15-Jährigen getestet. So unterschiedlich die Studien, so gleichermaßen verheerend sind die Ergebnisse. Gleich, um welchen Kompetenzbereich und welche Altersstufe es geht: Etwa 25 bis 30 Prozent der Schüler verfehlen die Mindestkompetenzen in Deutsch und Mathematik. Und obwohl das Problem bekannt ist: Die Bildungsschere zwischen Schülern in privilegierter Lage und in sozial benachteiligter Lage geht in Deutschland nach wie vor weit auseinander. Was Chancengleichheit anbelangt, könnte man sagen, verfehlt Deutschland die Mindeststandards.

Zum Nachlesen hier noch einmal unsere Analysen zu Iglu, IQB-Bildungstrend, Pisa und ein Interview mit dem Sozialforscher Marcel Helbig zu den Versäumnissen, die die Pisa-Studie offenbart.

Gerade vor dem Hintergrund der mangelnden Bildungsgerechtigkeit in Deutschland liegt viel Hoffnung auf dem Prestige-Projekt der Ampelregierung – dem Startchancen-Programm. Doch es geht nicht richtig voran. Einen Schritt vor, zwei zurück: Dieses Muster hat aus Sicht der Beobachter die Bund-Länder-Verhandlungen im Jahr 2023 geprägt. Die Länder einigten sich auf Eckpunkte, das BMBF legte einen Gegenentwurf vor. Es ging um die Verteilung der Mittel auf die drei geplanten Säulen, und vor allem um die Frage: Wer zahlt was? Im September dann der vermeintliche Durchbruch mit geeinten Eckpunkten. Doch der Schlusspunkt der Verhandlungen war das längst noch nicht. Erst Anfang 2024 wird die Vereinbarung nun offenbar endlich unterzeichnet.

Aber auch wenn die finale Einigung steht, sind noch viele Fragen offen, wie Stephan Huber im Interview mit Table.Media erklärt.

Auch mit dem zweiten großen Dauerprojekt in der Bildungspolitik läuft es nicht rund. Nachdem der erste Digitalpakt schleppend angelaufen war und erst zum Ende der Laufzeit die Gelder in größerem Umfang abgerufen wurden, ist immer noch fraglich, ob es in die Verlängerung geht. Im Koalitionsvertrag war diese zwar schon angekündigt, aber so richtig mag sich jetzt keiner mehr daran erinnern. Wie überraschend: Auch hier geht es wieder ums Geld und wie Bund und Länder hier miteinander agieren. Während beim Digitalpakt I die Länder nochmal zehn Prozent obendrauf gelegt haben, soll es künftig bei Bund-Länder-Projekten eine Fifty-fifty-Regelung geben. Wen wundert’s: Da wollen die Länder nicht mitmachen.

Welche Rolle der Paragraf 104c bei all dem spielt, können Sie in dieser Analyse von Holger Schleper nachlesen.

Politische Bildung ist in diesem Jahr wieder verstärkt ins Zentrum gerückt. Ein Brandbrief von zwei Lehrern aus dem brandenburgischen Burg im Frühjahr hat gezeigt, wie stark rechtsradikales Verhalten bei einigen Schülern verbreitet ist. Die Wahlen in Hessen und Bayern haben deutlich gemacht, dass der Anteil der Erstwähler, die AfD wählen, stark zugenommen hat. Und spätestens nach dem 7. Oktober ist klar, wie groß das Problem Antisemitismus auch an Schulen ist. Trotzdem plante die Ampelkoalition im Haushalt 2024 zunächst weniger Mittel für politische Bildung ein. Davon ist sie zwar inzwischen wieder abgerückt, doch der finale Haushalt steht noch nicht.

Table.Media hat den brandenburgischen Bildungsminister Steffen Freiberg zum Rechtsradikalismus an Schulen in Brandenburg interviewt. Und hier beschreibt der Pädagoge Burak Yilmaz, wie Lehrer Antisemitismus an Schulen begegnen und wie sie den Krieg in Nahost thematisieren können.

Mit der Pandemie und der Demografie allein lässt sich die Krise am Ausbildungsmarkt nicht mehr erklären. Die Passungsprobleme sind 2023 erneut gewachsen. Es gab zwar mehr Ausbildungsstellen als 2022, und die Bewerberzahl blieb konstant, aber die Jugendlichen und die angebotenen Stellen fanden immer weniger zusammen. Das haben die Zahlen vom Arbeits- und Ausbildungsmarkt in diesem Jahr deutlich gezeigt.

Was dagegen zu tun ist und was sich dafür ändern müsste, hat Anna Parrisius in ihrer Nachlese zum Ausbildungsjahr 2023 beschrieben.

Im Dezember 2022 hat die Kultusministerkonferenz die Unternehmensberatung Prognos beauftragt, einen kritischen Blick auf die KMK und ihre Strukturen zu werfen. Das Ziel war, zukunftsfähiger und effektiver zu werden. Das Ergebnis der Analyse kam dann im Oktober 2023 und sorgte für Wirbel. Zum Beispiel deckten die Unternehmensberater auf, dass unter dem Dach der KMK mehr als 170 Gremien allein im Jahr 2022 gearbeitet haben. Beteiligt waren mehr als 1.500 Personen in über 500 Sitzungen. Prognos empfiehlt – wenig überraschend – eine Reduzierung.

Welche Schlüsse die Strukturkommission der KMK aus den Prognos-Empfehlungen gezogen hat und was sie bringen, zeigt diese Analyse.

Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einen Essay von Moritz Baumann ans Herz legen, der schonungslos offenlegt, woran Bildungsreformen scheitern, wieso es zwischen Bund und Ländern oft nicht gut läuft und wieso das Bildungssystem so schwergängig ist. Sein Vorschlag: Der Bund sollte in den Hintergrund und dafür die Kultusministerkonferenz ins Scheinwerferlicht treten.

Den Essay können Sie hier noch einmal nachlesen.

Lehrer Mathias Menk wendet ChatGPT mit Schülern noch gar nicht an. Aber für seine Unterrichtsvorbereitung ist die Chatbot-KI extrem hilfreich. Brauchte er bislang etwa in Biologie einen simplen Informationstext für seine Schüler, so musste er lange suchen. In Schulbüchern, im Internet, in Arbeitsblättern. “Heute ist das ganz anders”, berichtet der Gymnasiallehrer aus Mecklenburg-Vorpommern. “Ich prompte ein paar Stichpunkte, die mir wichtig sind – und lasse den Text von ChatGPT binnen Sekunden schreiben.”

Als vor etwas über einem Jahr ChatGPT auf den Markt kam, ahnte kaum jemand, wie schnell das neue Tool Schule verändern kann. Ein paar KI-Nerds wussten, dass so etwas kommen würde. Aber dann war der Chatbot mit der ungeheuerlichen Rechenleistung plötzlich für alle da: kinderleicht anzusteuern, mit einer Vielzahl an Nutzungsmöglichkeiten – und praktisch nicht zu kontrollieren.

Olaf Köller, Co-Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission der KMK, hatte kurz zuvor noch angemahnt, dass alle digitalen Tools bei einer neu zu schaffenden Zulassungsbehörde auf ihre Qualität hin geprüft werden müssten. ChatGPT hat diese Idee überholt. Warum sollte die US-Firma OpenAI, deren KI-Bot die schnellste Ausbreitungsrate verzeichnet, die je ein digitales Tool hatte, irgendwo einen Antrag stellen? Etwa bei der Konferenz der Kultusminister, die für alles Mögliche bekannt ist – aber sicher nicht für ihre Schnelligkeit?

Die großen Sprachmodelle wie ChatGPT verändern die Realität von Schule, das Lernen der Einzelnen und auch die Arbeit der politischen Gremien so schnell wie keine pädagogische Neuerung zuvor. Das Leben vieler Lehrerinnen und Lehrer hat sich seit einem Jahr geradezu auf den Kopf gestellt. Sie eilen von Fortbildung zu Fortbildung, um ihren Kolleginnen das Potenzial von ChatGPT zu erklären. Pionier-Lehrkräfte gründen eigene Firmen. Sie formulieren Prompts für die Steuerung der Chatbots im Klassenzimmer in einer Tiefenschärfe, dass daraus eine eigene Wissenschaft wird.

Politisch und pädagogisch geht es um drei Schritte, die Schulen in die Lage versetzen, ihre Schüler auf die neue Technologie vorzubereiten.

Eigenständige KI-Leitfäden gibt es in sieben Ländern. Andere haben umfangreiche Linklisten angelegt, etwa Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

KI-Leitfäden

Die Kultusministerkonferenz hat für ihre Verhältnisse schnell reagiert. Die Schulminister ließen sich das Tool vorführen – und waren geflasht. Sie bildeten eine Arbeitsgruppe KI. Fast hätte man gedacht, dass die Idee einer übergreifenden “Taskforce KI-Bildung” der Expertin für Künstliche Intelligenz Doris Weßels, geäußert in einer Bundestagsanhörung im April, Wirklichkeit wird: “Diese Taskforce muss zeitnah gebildet werden und zentral verankert sein, um die erforderliche Schnelligkeit, Schlagkraft und Reichweite in der deutschen Bildungslandschaft zu erzielen.” Allein, bei ihrer Konferenz in Köln hat sich die KMK-Gruppe sogleich verzettelt. Sie beschloss, noch einen weiteren KI-Leitfaden zu verfassen – diesmal länderübergreifend. Die bundesweite Lizenz zum Prompten für alle Lehrer stellte die Arbeitsgruppe aber hintan.

Schon wenige Tage später zeigte sich, dass dieser Beschluss nicht hält: Rheinland-Pfalz verkündete, dass nun auch die Lehrkräfte im Südwesten eine Landeslizenz bekommen. Allerdings ist man in Mainz schnell gestolpert – ohne die Zustimmung der Eltern wird es wohl nicht gehen. Erst gestern unterzeichnete nun auch Bayern einen Pilotversuch für ausgewählte ChatGPT-Schulen mit dem Anbieter SchulKI. Kurz: die Autorität der KMK-Taskforce ist dahin.

Die Kultusminister stecken in einem Dilemma. Sie müssen einerseits das neue Tool mit gezogener Handbremse in Umlauf bringen – um ihre Lehrkräfte mitzunehmen. Andererseits müssen sie versuchen, vor eine Schülerschaft zu kommen, die das Instrument über Snapchat oder Papas Microsoft-Lizenz längst benutzen kann und das auch tut. Was in diesem Spannungsfeld passieren kann, hat Doris Weßels vor ein paar Tagen als Anekdote aus einem Lehrerzimmer erzählt: Eine Lehrkraft fordert ihren Schülern ab, jeden selbst verfassten Text künftig als Datei zu liefern. Warum? Damit sie den Text in ChatGPT eingeben kann, um das Tool zu fragen: “Stammt dieser Aufsatz von dir oder dem Schüler?”

Gleichzeitig sind pädagogische Mitnahmeeffekte der KI-getunten Chatbots kaum abzuschätzen. Warum sollten sich Schüler mit einfachen Textformaten wie Inhaltsangaben abmühen, wenn ihnen ChatGPT diese binnen Sekunden ausspuckt? “Ich weiß ganz genau, dass mein Schüler Leon diesen fehlerfreien Text nicht selbst verfasst hat”, klagt eine Deutschlehrerin. “Aber wie soll ich es beweisen? Und was lernt der Junge dabei eigentlich?” Prompt-Engineering und neue Meta-Kompetenzen schön und gut – aber gerade für Risikoschüler birgt ChatGPT auch Gefahren.

Freilich reichen die Abgründe tiefer. Gerade ist bekannt geworden, dass ein KI-Bildgenerator mit Trainingsdaten gefüttert wurde, zu denen mutmaßlich Tausend Missbrauchsabbildungen gehören, also Fotos der Vergewaltigung von Kindern. Die Trainingsdaten stammen von einem Hamburger Open-Source-Verein, dessen Tools auch Schulen zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig ist und bleibt die neue KI ein pädagogisches Faszinosum. Christiane Perez vom Kant-Gymnasium in Münster kann als Latein-Lehrerin mit ChatGPT eigentlich wenig anfangen. “Das große Sprachmodell kann leider nur sehr schlecht Latein”, sagt Perez. Dennoch mag sie auf das Tool nicht mehr verzichten. Lückentexte zum Beispiel lassen sich damit fix erstellen – selbst in Latein.

Vor allem aber revolutionieren die Sprachmodelle Schule, vermutet die Lehrerin. Rein reproduktive Aufgabenstellungen ergeben keinen Sinn mehr. Gleichzeitig nimmt die KI den Lehrern viel Alltagsarbeit ab. Etwa bei der Korrektur von Rechtschreibung und Zeichensetzung. Die Lehrkräfte können sich dann dem widmen, was wirklich wichtig ist: Zeit für Schüler-Lehrer-Beziehungen – und das individualisierte Lernen.

Perez’ Vision sieht so aus: “Die Kombination aus dem schnellen digitalen Feedback für Schülertexte etwa mit der ChatGPT-Anwendung Fiete und individuellen Lernsettings durch uns Lehrer im Sinne des Deeper Learnings.”

Im Moment kann sie bei dem herrschenden Lehrermangel davon nur träumen.

Ohne verbindliche Digitalpakt-Perspektive keine Startchancen-Zusage: Ungewöhnlich deutlich äußerte sich Wilfried Kühner, Amtschef in Sachsens Kultusministerium, nach der zehnten Digitalpakt-Verhandlungsrunde zwischen Bund und Ländern gegenüber Table.Media. “Wenn über das Startchancen-Programm entschieden wird und es gibt keine klare Zusage des Bundes zum Digitalpakt, wird Sachsen nicht zustimmen können”, erklärte Kühner. Mit Torsten Klieme aus Bremen führt er für die Länder die Digitalpakt-Verhandlungen.

Kühner betont, dass es bei dem Treffen am vergangenen Freitag eine einvernehmliche Forderung der Länder an den Bund gegeben habe. Für eine Unterzeichnung des Startchancen-Programms – “im Januar oder auch später” – müsse eine verbindliche Zusage des Bundes zur Fortsetzung des Digitalpaktes vorliegen. Zudem würden die Ländervertreter bis dahin “einen substanziellen Fortschritt beim Entwurf der Verwaltungsvereinbarung zum Digitalpakt Schule” erwarten. Für die Länder verhandeln neben Sachsen und Bremen noch Niedersachsen und Brandenburg sowie Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Je nachdem, mit welcher Verhandlungsebene und Länderseite man spricht, fiel die Lesart in den vergangenen Wochen unterschiedlich aus, wie es um die Unterschriftsreife des Startchancen-Programms bestellt ist. Das Gleiche gilt für die Position der Länder zur Verknüpfung von Digitalpakt und Startchancen-Programm. Eine gemeinsame Protokollerklärung der A- und B-Länder bei der Konferenz der Kultusminister im Oktober (sie liegt Table.Media vor) stuft beide Programme als “gleichermaßen wichtig” ein. Zugleich fordert die KMK in den wenigen Zeilen eine “unmissverständliche Finanzierungszusage für den Zeitraum ab Mitte 2024″ für den Digitalpakt.

Die kommenden Tage und Wochen werden Klarheit bringen. Denn bis zu diesem Freitag, so ist zumindest zu hören, sollen alle 16 Länder die in der Verhandlungsgruppe geeinte Verwaltungsvereinbarung zum Startchancen-Programm erhalten. Und für Ende Januar ist dem Vernehmen nach eine Klausurtagung der Verhandlungsgruppe zum Digitalpakt geplant.

Ebenfalls im Januar wollen die drei Vorsitzenden der Digitalpakt-Verhandlungsgruppe – neben Kühner und Klieme ist das Staatssekretärin Sabine Döring vom BMBF – “ein Gespräch mit den Spitzen der kommunalen Familie vorbereiten”, wie Kühner berichtet. Während eines Table.Live-Briefings im Dezember zur Zukunft des Digitalpaktes war diese Forderung laut geworden. Die Treffen sollen künftig regelmäßig stattfinden. Holger Schleper