der Digitalpakt II wird zur Feuerprobe für die Bundesregierung. Es geht um Glaubwürdigkeit, das höchste Gut in der Politik. Will sich die Bundesregierung dauerhaft in der Schuldigitalisierung engagieren und dafür auch Geld in die Hand nehmen – oder bleibt der erste Digitalpakt ein Einmal-Investment?

“Wenn sich der Bund vom Digitalpakt verabschiedet, wäre das eine Katastrophe”, sagte vergangene Woche der hessische Kultusminister Alexander Lorz – bei der KMK-Pressekonferenz, wenige Stunden vor dem Kamingespräch mit Bettina Stark-Watzinger. Ties Rabe, der die SPD-Länder koordiniert, sprach von einem “Desaster”. Die Tech-Investorin Verena Pausder wählt ähnlich drastische Worte: Sie spricht im Interview mit Christian Füller von einer “nicht zu verantwortenden Steuerverschwendung” – und fordert mehr Fortbildungen und einen App-Store für Schulen.

In dieser Ausgabe erwarten Sie noch zwei weitere digitale Schlaglichter: Noch vor einem Jahr war die Sorge groß, jetzt schwindet – mit ChatGPT – die Angst vor der Künstlichen Intelligenz, wie eine forsa-Umfrage zeigt, die Table.Media exklusiv vorliegt. Außerdem gibt es eine Personalie zu verkünden: Ralph Müller-Eiselt leitet ab November das Forum Bildung Digitalisierung. Wir stellen Ihnen den Digital-Kenner vor.

Mit der heutigen, 137. Ausgabe des Briefings möchte ich mich von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verabschieden. Am Freitag endet meine Zeit als Redaktionsleiter des Bildung.Table – und damit ein Jahr, in dem nach meiner Wahrnehmung mit einer spürbar stärkeren Intensität über Kitas, Schulen und Ausbildungsstätten öffentlich diskutiert wurde. In den vergangenen zwölf Monaten ist es uns gelungen, rund um den Bildung.Table ein fantastisches Redaktionsteam aufzubauen und wir freuen uns über eine große Zahl neuer Abonnentinnen und Abonnenten, die uns regelmäßig lesen.

Natürlich – das muss so sein – verabschiede ich mich mit einem Text. Es sind Gedanken zur institutionellen Lähmung der föderalen Bildungspolitik – und warum der Bund zügig aus dem Scheinwerferlicht treten sollte. Denn nicht ein Kooperationsgebot, sondern die radikale Entflechtung von Zuständigkeiten, hat das Potenzial für einen echten Bildungsaufbruch. Das BMBF muss das ‘B’ aus seinem Namen streichen.

Eine steile These? Diskutieren Sie mit! Wir wollen wissen, welche Gedanken Ihnen nach Lektüre des Essays durch den Kopf gehen. Unser Postfach ist geöffnet: bildung@table.media.

Es war mir eine Freude,

Frau Pausder, was ist eigentlich so schlimm, wenn der bald auslaufende 6,5-Milliarden-Digitalpakt keinen Nachfolger bekommt?

Das wäre nicht nur ein Armutszeugnis für unser Bildungssystem, sondern auch eine Verschwendung von Steuergeldern. Mich erreichen jeden Tag Mails von Schulen, dass dort Geräte liegen, aber niemand sie wirklich bedienen kann, weil es keine entsprechende Weiterbildung gibt und das Personal fehlt. Es ist keiner da, um sie zu warten und in Betrieb zu nehmen. Viele Lehrkräfte wissen nicht, welche Software sie darauf einsetzen können oder sind mit dem regulären Schulbetrieb ausgelastet. Damit besteht die große Gefahr, dass wir mit dem Digitalpakt I eine Hardware-Offensive ins Leere fahren. Wir haben jetzt Milliarden in Tablets und Laptops gesteckt – und es wäre nicht zu verantworten, wenn jetzt kein Digitalpakt II kommt. Wir hinterlassen sonst Investitionsruinen.

Sie vergleichen das mit einer Autobahnbrücke, die ohne Autobahn in der Landschaft herumsteht. Aber um ein Tablet zu nutzen, brauche ich ja keine Bagger und Teermaschinen, sondern nur einen Knopfdruck, um es anzuschalten.

Ja, denkt man. Mit dem Einschalten ist es aber nicht getan. Das Ziel sollte sein, in Tablet-Klassen Kindern individuelle Lernpfade zu ermöglichen, den Geschichtsunterricht anschaulicher zu machen oder Mathematik so zu lehren, dass man auf die individuellen Fähigkeiten des Kindes eingehen kann. Denken Sie mal an die 200.000 Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine gekommen sind. Da könnte man die Geräte nutzen, um den Unterricht mit DeepL simultan zu übersetzen. So könnten Kinder von Anfang an am Unterricht teilnehmen, ohne dass es Übersetzerinnen in jeder Klasse geben müsste. Aber für all das braucht es Systemadministration und die Schulung unserer Lehrkräfte. Sonst liegen die Geräte verloren in der Gegend rum.

Der Digitalpakt hat ja nicht nur Fortschritte bei digitalen Endgeräten gebracht. Der Zugriff der Schüler auf Lernmanagementsysteme und Schulclouds ist in der ersten Coronaphase stärker gestiegen als die Nutzung von TikTok.

Na klar ging es beim Digitalpakt I auch um Lernmanagementsysteme. Aber auch nur, weil Corona war und die Schulclouds das Kommunikationstool zwischen Schule und Schülern waren. Das hatte mit digitaler Bildung wenig zu tun. Sieht man sich jetzt aber die Fördertöpfe an, wird deutlich, wie dringend der Digitalpakt II gebraucht wird: Das Geld für die Hardware kommt immer mehr an den Schulen an – aber die halbe Milliarde für IT-Administratoren ist noch weitgehend unberührt. Das liegt auch an der Planungsunsicherheit der Schulen.

Sie fordern frisches Geld, obwohl der erste Digitalpakt mit seinen Ergänzungsprogrammen noch gar nicht ausgeschöpft ist.

Die Digitalisierung unserer Schulen ist keine Eintagsfliege, sondern ein langfristiges Vorhaben. Wenn der Folgedigitalpakt jetzt nicht kommt, werden wir in zwei, drei Jahren die Geräte an den Schulen alle wieder einsammeln. Weil sie keiner benutzt hat und sie veraltet sind. Das wäre dann der Beweis für die Ewiggestrigen: “Wir haben den Digitalpakt gemacht, aber es hat sich ja nichts verändert. Braucht eh kein Mensch!”

Können Sie verstehen, dass das BMBF sagt: Erst das Startchancen-Programm mit Zuschüssen für Schulen in schwierigen Lagen – dann kommt der Digitalpakt dran?

Nein, das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen Chancengleichheit und Digitalisierung. Das heißt, man darf das Startchancen-Programm und den Digitalpakt II nicht gegeneinander ausspielen. Beide Programme stehen im Koalitionsvertrag. Da ist vereinbart, dass es einen zweiten und unbürokratischeren Digitalpakt geben soll.

Was im Koalitionsvertrag steht, ist mit dem Krieg gegen die Ukraine nur noch fakultativ.

Gerade in dieser Kriegssituation sind doch digitale Bildungsmöglichkeiten noch wichtiger, etwa um die Kinder aus der Ukraine besser zu integrieren. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze hat kürzlich sehr schön gesagt, dass sie gerne bereit ist, zulasten ihres eigenen Haushalts zurückzustehen – denn man dürfe das Geld weder im Bereich Soziales noch bei der Bildung einsparen. Bildung ist unsere Zukunft. Wir geben im Moment Hunderte Milliarden Euro für alles Mögliche aus – aber die Schulen sollen sparen? In einem Moment, wo uns die IGLU-Studie zeigt, dass ein Viertel der Viertklässler nicht gut genug lesen kann und wir bei der Nutzung digitaler Medien im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich abschneiden? Nein, auch die Schulen haben eine Zeitenwende nötig. Sie brauchen die Gelder dringend.

Wofür genau? Was muss jetzt im Digitalpakt II drin sein, Frau Pausder?

Digitale Lehrkräftefortbildungen, Systemadministration und idealerweise eine Art App Store für die Schulen.

Was soll dieser App Store?

Da ist alle Software drin, die Schulen nutzen dürfen. In einem App Store – oder wie immer sie es nennen wollen – sollten Lehrer:innen gut filtern und auffinden können, was im jeweiligen Bundesland nutzbar ist, gerne sortiert nach Klassenstufe, Fach und Kompetenzen. Damit sich nicht jede Lehrkraft selbst durch das Dickicht an Angeboten durchwühlen muss. Dann können sich die Schulleiter – die dafür ein Budget bekommen! – aussuchen, ob sie an ihrer Schule lieber dieses oder jenes Programm nutzen. Genauso wichtig ist die Fortbildung. Ich verstehe nicht, warum Lehrer:innen die vielen Angebote etwa einer Plattform wie Fobizz nicht schon flächendeckend nutzen dürfen.

Ihre Forderung nach IT-Administratoren ist völlig richtig. Aber an keinem Programm lässt sich die Schneckenhaftigkeit der Bildungspolitik besser zeigen. Erst knapp drei Jahre nach seiner Auslobung kommt das Admin-Programm in Schwung.

Dann müssen wir halt mal was Unkonventionelles machen. Warum keine Systemadministrator-Allianz der Wirtschaft? Unternehmen leihen ihre Admins einen Tag im Monat kostenlos an Schulen in der Umgebung aus. Wir sollten mal pragmatische unternehmerische Wege gehen – sonst kommt das bei den Kindern der nächsten 10 bis 20 Jahre nicht mehr an.

Wer ist denn schuld daran, dass der Digitalpakt in der Luft hängt?

Bürokratismus und Bund-Länder-Gerangel. Es ist wie im Kindergarten, wenn die Kinder sich im Sandkasten um Bauklötze streiten. Weil der nicht zum Bildungsgipfel kommt, zahl’ ich es ihm beim Digitalpakt heim. Das können wir besser.

Und wie können wir das besser machen?

Meines Erachtens fehlt es an einer zentralen Koordinationsstelle, welche für die Themen rund um digitale Bildung in Zukunft zuständig ist – und sie so sortiert, dass es nicht jedes Mal wieder zu Reibung zwischen Bund und Ländern kommt. Im Koalitionsvertrag steht auf Seite 14: “Wir werden die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen”. Da wäre meine Frage: Wer macht das? Wer prüft das? Zu welchem Schluss ist der- oder diejenige gekommen?

Was sollte diese Bundeszentrale tun?

Sie nimmt eine klare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern vor. So zertifiziert die Bundeszentrale Software, sie qualifiziert Systemadministratoren, ruft vielleicht sogar eine Akademie für Admins ins Leben; sie sagt, welche Portale für Lehrkräfte-Fortbildung genutzt werden können. Und sie legt ein einheitliches Abrufverfahren für die Gelder fest – sodass wir nicht 16 verschiedene Verordnungen für ein- und denselben Digitalpakt bekommen. Diese zentrale Stelle sorgt dafür, dass die Verantwortung nicht endlos zwischen Bund und Ländern hin- und hergeschoben wird. Sonst verlieren am Ende alle. Die Kinder und die Lehrkräfte – und besonders unsere Zukunftsfähigkeit.

Verena Pausder gibt mit Pausder Ventures Risikokapital in Start-ups wie Simple Club oder Knowunity und investiert in Venture Capital-Geber wie Project A Ventures. Sie selbst gründete Fox & Sheep, heute einer der größten Entwickler für Kinder-Apps in Deutschland sowie die HABA Digitalwerkstatt, die Lehrkräfte, Eltern und Kinder an digitale Tools heranführen will. Bis 2019 war sie in beiden Unternehmen Geschäftsführerin. 2017 gründete sie den Verein “Digitale Bildung für alle!”. Im vergangenen Jahr hat sie die Website digitale-lernangebote.de gelauncht, mit der sie Schulen und Eltern Transparenz und Orientierung über digitale Bildungsangebote geben möchte.

Lesen Sie auch: Verena Pausder – meinungsstarke Unternehmerin

Wer hat Angst vor ChatGPT? Die deutschen Eltern jedenfalls fürchten sich nicht vor dem Sprachmodell, wie eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des Raabe-Verlags nahelegt. Danach zeigen sich die befragten Väter und Mütter offen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Eine deutliche Mehrheit von rund 60 Prozent der befragten Eltern meint, dass Lernen mit KI die Kinder gut auf die digitale Arbeitswelt vorbereite; lediglich ein Drittel spricht sich dafür aus, “KI-Anwendungen im Unterricht zu verbieten”.

Die Ergebnisse der Umfrage, die Table.Media exklusiv vorliegen, sind eine Überraschung. Bislang war KI für die Deutschen, ganz besonders für die Eltern, ein rotes Tuch. Mittlerweile gelten die sogenannten großen Sprachmodelle wie ChatGPT, die binnen Sekunden Texte verschiedenster Art und Programmiercode ausspucken, gerade in den Bereichen ‘Bildung’ und ‘Medien’ als Gamechanger – und als Gefahr. Dem Raabe Verlag, der zur Klett-Gruppe gehört, war es laut Geschäftsführer Sebastian Hild wichtig, die Meinungen der Eltern in Erfahrung zu bringen. Immerhin warnten selbst die Entwickler der Sprachmodelle, dass ihre Erfindung die Menschheit vernichten könnte.

Von solchen apokalyptischen Gefühlen sind die rund 1.000 befragten Eltern laut der Meinungsumfrage von Anfang Juni weit entfernt.

Bisher war die Meinungslage der Deutschen eine andere – jedenfalls vor dem Auftauchen der schnellen Sprachmodelle. Möglicherweise hat das für jeden offene Chat-Fenster von ChatGPT die Haltungen verändert. Kurz vor der Pandemie etwa waren 70 Prozent der Deutschen dagegen, die Lernfortschritte von Kindern durch Algorithmen auszuwerten. Acht von zehn Befragten fanden es falsch, “wenn Lehrer durch Roboter unterstützt werden”. Die internationale Vergleichsstudie im Auftrag der Vodafone Stiftung hatte 2019 auch gezeigt, dass die Bundesbürger im Vergleich zu anderen Ländern geradezu eine Phobie vor KI haben – genau die KI, die jetzt in die Klassenzimmer drängt.

Nun breitet sich eine gewisse Sorglosigkeit aus. German Angst war scheinbar gestern. So stimmten ganze sieben Prozent der von forsa Befragten folgender Aussage voll und ganz zu: “Ich fühle mich von dem Thema ‘KI-Anwendungen’ im Schulunterricht überfordert” – Werte, die selbst den Verlagschef von Raabe überraschen. “Huch, was ist das denn?“, meint Hild gegenüber Table.Media. “Wie kann es sein, dass sich so wenige Eltern von KI überfordert fühlen?”

Denn auch der Raabe-Verlag sucht offenbar nach Orientierung. Hild und seine Kollegen haben Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe KI eingerichtet. Sie arbeitet bereits mit KI – bislang vor allem, um die Entwicklung zu verstehen und damit zu experimentieren. “Wir sehen KI als nützliches Tool”, sagt Hild. Die Kernwert-Entwicklung, also das Verfassen von kreativen didaktischen Texten für den Schulunterricht, sei allerdings weiterhin in der Hand der Autoren. Bei Routine- und repetitiven Textformen wie Werbung oder Mails komme die KI bereits zum Einsatz. “Unterrichtsmaterialien bleiben bei den Lehrerinnen und Lehrern als Autoren”, sagt Hild.

Die forsa-Umfrage zeigt, wie groß die Herausforderungen für Schule und Kultusminister bleiben. Die Erwartung ist groß: Rund 75 Prozent der Mütter und Väter möchten über den möglichen Einsatz von KI im Schulunterricht informiert werden, während neun von zehn Eltern angaben, ihr Kinder hätten in der Schule ChatGPT noch nicht zusammen mit den Lehrkräften genutzt.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der Globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Kaum jemand bestreitet die institutionelle Lähmung der föderalen Bildungspolitik. Die Lethargie, mit der die Schulminister auf den Leistungsabfall in Deutschlands Schulen reagieren, treibt ungeduldige Bildungsreformer in den Wahnsinn. Doch es wäre ein Fehlschluss, die Kultusministerkonferenz abzuschreiben. Im Gegenteil. Ungeduld und Entrüstung müssen sich mit einer solchen Wucht auf das Gremium richten, dass ihr Fundament erschüttert. Dafür muss der Bund, der gerne das Scheinwerferlicht sucht, die bildungspolitische Bühne verlassen – und das BMBF das ‘B’ aus seinem Namen streichen.

“Alle Ebenen müssen zusammenstehen”, beteuerte die niedersächsische Kultusministerin, Julia Hamburg, kürzlich im Deutschlandfunk. Es ist genau diese naive Hoffnung, die das Steuerungschaos immer weiter verstärkt. Nicht das im Koalitionsvertrag versprochene Kooperationsgebot, sondern die radikale Entflechtung von Zuständigkeiten, hat das Potenzial für einen Bildungsaufbruch. Die Länder müssen sich vom Bund emanzipieren; die Kralle lösen.

In der Verfassung ist den Ländern die Kompetenz übertragen, Schule zu gestalten. Glasklare Zuständigkeiten sind kein juristischer Formalismus. Es ist die notwendige Bedingung für effektive politische Steuerung. Ein Bundesminister, der sich allein mit teuren, oft singulären Programmen schmückt, ohne sich mit Personalzuweisungen und Lehrplänen zu beschäftigen, ist ein Störfaktor, der Unruhe statt Mehrwert bringt.

Die Schulinitiativen des Bundes waren rückblickend stets halbgar. Das enge Verfassungskorsett lässt es gar nicht zu, dass Bundesminister kluge ganzheitliche Konzepte entwickeln. Belege gibt es reichlich: die Einführung eines Ganztagsanspruchs, ohne sich über Qualitätsstandards zu verständigen. Ein Gute-Kita-Gesetz, bei dem Millionenbeträge in Beitragssenkungen fließen. Ein Digitalpakt, ohne Lehrer für den digitalen Unterricht zu schulen. Laptops und Tablets, die ungenutzt in der Ecke liegen. Eine 630 Millionen Euro teure Nationale Bildungsplattform, die an den bestehenden Infrastrukturen vorbei geplant wird.

Genauso ist das Startchancen-Programm letztlich eine große Blendgranate. Eine Milliarde Euro pro Jahr – für 4000 Schulen – ist ein Scherz. Ein lächerlicher Betrag, der seit Monaten Staatssekretäre und Minister beschäftigt, mitsamt massenweise Schalten und Telefonaten. Da gehen, wie der Bertelsmann-Direktor Dirk Zorn richtig analysiert, wichtige “Bearbeitungskapazitäten” verloren.

Die Vermengung von Zuständigkeiten liegt quer zur Idee einer föderalen Ordnung. Der Irrweg gipfelte darin, dass Bund und Länder 2019 das Grundgesetz änderten, um ein einzelnes politisches Projekt aufzugleisen: den Digitalpakt. Es ist so absurd, dass Staatsrechtler Alexander Thiele auf Twitter in Tränen ausbricht und Hanno Kube, Experte für Finanzströme, den Bund-Länder-Beziehungen zu Recht eine “Überfrachtung” attestiert.

“Institutionelle Vermischungen und sonstige Formen der Zusammenarbeit von Bund und Ländern müssen der Ausnahmefall bleiben”, heißt es in einem renommierten Kommentar zum Grundgesetz. In der Bildung ist das längst Geschichte – mit Folgen: “Die sich steigernde Politikverflechtung führt zur Diffusion von politischer Verantwortung”, kritisierte vergangenes Jahr Christian Lindner. Er hat Recht.

Es ist Zeit, dass sich das BMBF geordnet aus der Bildungsfinanzierung zurückzieht und Programme wie Startchancen und den Digitalpakt II stoppt. Natürlich wäre die Aufregung zunächst groß. Andererseits haben die Ministerpräsidenten dann keine Ausrede mehr, Schulen verrotten und Schüler zurückzulassen – und die Kritik erreicht endlich die Ebene, die gestalten kann und gestalten muss.

Sowieso zwingt das Loch im Bundeshaushalt die Ampel gerade dazu, das Bildungskapitel des Koalitionsvertrags stückweise zu schreddern – wenngleich bislang der Mut der Abgeordneten fehlt, diesen Fakt einzugestehen. Wozu also braucht es das BMBF als Konterpart zur KMK? Die Argumente waren immer schon dünn. Jetzt lösen sie sich ganz auf.

Fachliche Expertise? Wohl kaum. Das Ministerium am Spreeufer ist meilenweit entfernt von der schulischen Praxis. Es sei das “langsamste Haus in der ganzen Bundesregierung”, meinte kürzlich ein Ampel-Bildungspolitiker. Die Nöte der Schulträger dringen nicht bis nach Berlin. Und es gibt keine Hinweise, dass die Beamtenriege im BMBF bessere Ideen für eine moderne Schulbildung hat als die Ministerialen in Wiesbaden, Dresden und Düsseldorf.

Rechtliche Kompetenz? Problem: das Verfassungskorsett, siehe oben.

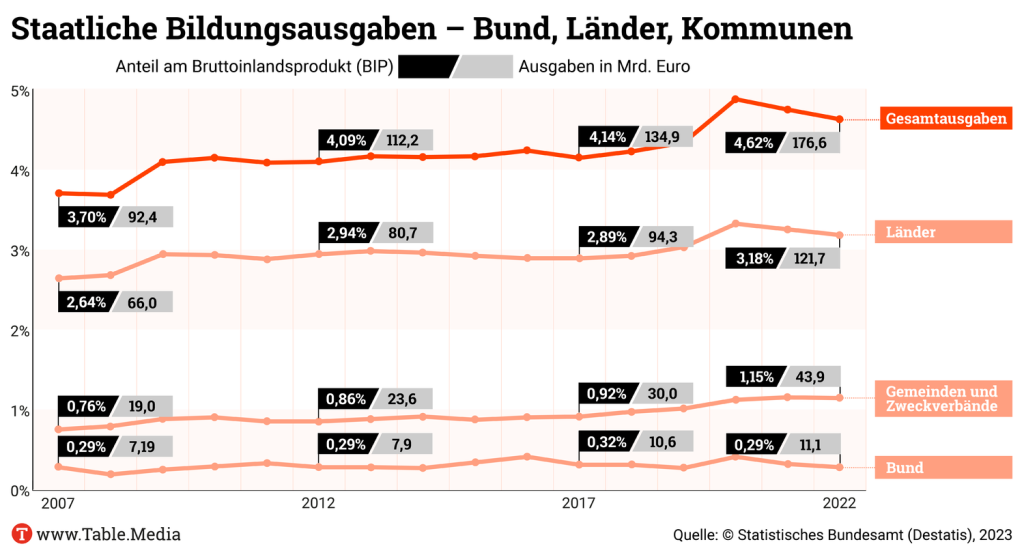

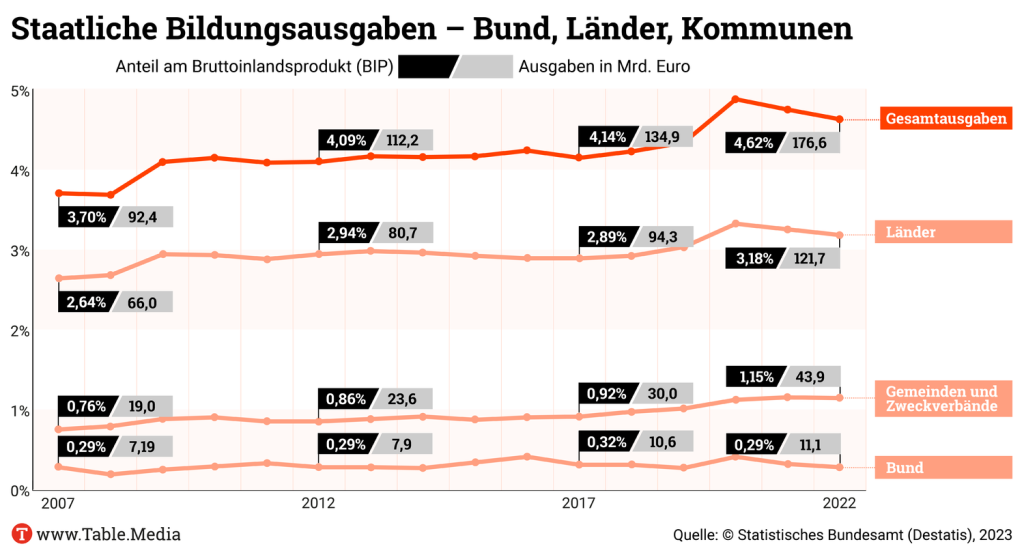

Geldautomat? Regelmäßige Finanzspritzen sind der Grund, dass die Länder überhaupt eine Bundesministerin neben sich dulden. Die Milliarden waren in der Vergangenheit stets verlockend. Doch die Statistik zeigt: Der Bund stemmt nur einen Bruchteil der jährlichen Bildungsausgaben – gerade einmal elf Milliarden Euro, während die Länder das Zehnfache investieren. Parallel dreht Christian Lindner aktuell den Geldhahn weiter zu – mit dem überzeugenden Argument: Die Länder stehen bei den Finanzen längst besser da, wie auch der SPIEGEL-Journalist Christian Reiermann jüngst in seinem Leitartikel analysierte.

Retter der armen Länder? Finanzschwache Länder bräuchten die Unterstützung aus Berlin, heißt es oft. Der Bund trage dazu bei, dass alle Schüler – egal ob in Bremen oder München – die gleichen Startchancen haben. Ein Argument, das fehl läuft. Erstens sollte ein Finanzausgleich nicht über Bildungsprogramme organisiert werden. Zweitens setzte die Bundesregierung beim Digitalpakt, der Ganztagsförderung und den Corona-Bildungshilfen zuletzt immer wieder auf den Königsteiner beziehungsweise Umsatzsteuerschlüssel, was viel Geld in sowieso schon reiche Bundesländer spülte.

Wenn die Länder nicht riskieren wollen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die föderale Ordnung weiter sinkt, müssen sie sich vom Bund emanzipieren. Ein klarer Schlussstrich, der die Kultusbürokratie aus ihrem Tiefschlaf befreit. Die KMK muss sich – ein entschiedener politischer Wille vorausgesetzt – als Kraftzentrum der deutschen Bildungspolitik neu erfinden, wie es unter anderem Karin Prien einforderte. Denn die gesamtstaatliche Verantwortung liegt, anders als oft wahrgenommen, nicht allein beim Bund. Sie liegt genauso bei den Ländern, die einen neuen Modus der Zusammenarbeit zwischen Vielfalt und Harmonisierung finden müssen.

Mit ihrem aktuellen Kurs jedenfalls steuern Prien, Rabe, Lorz und Co. auf einen eklatanten Verfassungsbruch zu. Das Grundrecht auf Bildung? Es ist ein leeres Versprechen, wenn in der vierten Klasse 20 Prozent eines jeden Jahrgangs die absoluten Mindeststandards nicht erreichen. Der wütende Protest, der bislang ausbleibt, kann sich nur an eine Adresse richten: die KMK. Und zwar mit voller Wucht. Medial. Öffentlich. Politisch.

Statt der ermüdenden Politiksoap zwischen Bund und Ländern, wie wir sie seit Jahren erleben, braucht es den Mut für eine institutionelle Radikalreform. Wenn KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch sagt, dass allein das Wort Länderstaatsvertrag in den Kultusverwaltungen “Schnappatmung” auslöst, läuft etwas gehörig schief. Es gilt immer noch das Primat des Politischen. Die Minister müssen es schaffen, sich der Logik ihrer Stillstandsverwaltungen zu entziehen.

Dafür braucht es eine mutige Reformagenda.

Mehrheitsentscheidungen: Der effektivste Hebel, um die KMK zu beleben, ist der Übergang von der Einstimmigkeit zum Mehrheitsprinzip – weil es die Minister zwingt, inhaltliche Kontroversen auszutragen. Dafür braucht es einen Länderstaatsvertrag, besser noch: eine Absicherung in der Verfassung. Der Konsensfetisch in der KMK lähmt die Bildungsrepublik. Ein Streit um die besten Ideen findet nicht statt. Wofür dann Föderalismus?

Verbindliche Beschlüsse: Die Minister müssen Gefahr laufen, die eigene Untätigkeit vor Gerichten verteidigen zu müssen. Nichtssagende Papiere, die nur ein Ziel beschreiben, ohne Umsetzungsschritte zu definieren, gibt es reichlich. Künftig müssten Beschlüsse der KMK, mindestens bei zentralen Themen, konkret und rechtsverbindlich sein, wofür es einer klaren verfassungsrechtlichen Ermächtigung bedarf. Das Sekretariat sollte sie drei Monate vorab veröffentlichen, damit die Zivilgesellschaft überhaupt eine Chance hat, ein Votum abzugeben. Eigentlich sollte das der demokratische Mindeststandard sein.

Ständige Bildungspräsidentin: Die jährliche Rotation der KMK-Präsidentschaft ist aus der Zeit gefallen – übrigens genauso wie die Bündelung von Bildung, Kultus und Wissenschaft in einem Gremium. Alle vier Jahre sollten die 16 Minister eine Präsidentin wählen – bestenfalls eine erfahrene Persönlichkeit mit Verdiensten in der Bildungspolitik -, die den gemeinsamen Kurs nach außen politisch vertritt, im Fernsehen genauso wie in der Fachcommunity. Eine ständige Präsidentschaft kann die Rolle der Bundesbildungsministerin ersetzen.

Think-Tank Bildung: Das KMK-Sekretariat braucht einen neuen, politisch schärferen Auftrag – und sollte dann nicht mehr ‘Sekretariat’ heißen. Denn: Verwaltung allein genügt nicht. Der föderalen Vielfalt muss ein neues Kraftzentrum auf Bundesebene entgegengesetzt werden – eine Art Think-Tank, der außerhalb von Zwängen der Landespolitik, aber mit dem Segen der 16 Minister, ein unabhängiges Föderalismus-Monitoring aufbaut, politische Empfehlungen formuliert und sich im ständigen Austausch mit Stiftungen, Leibniz-Instituten und Praktikern befindet. Die SWK sollte als unabhängige wissenschaftliche Einheit bestehen bleiben. Erst eine solche Verwandlung des steifen KMK-Sekretariats schafft die institutionelle Basis, um die Innovationskraft des Föderalismus überhaupt ausschöpfen zu können – Potenzial, das aktuell ungenutzt bleibt.

Der nächste Schritt? Die Ministerpräsidenten sollten eine KMK-Kommission einsetzen – eine unabhängige Gruppe weniger ausgewählter Experten, die eine solche Reformagenda im Detail erarbeitet. Ohne Denkverbote.

Diskutieren Sie mit! Wir wollen wissen, welche Gedanken Ihnen nach Lektüre des Essays durch den Kopf gehen. Unser Postfach ist geöffnet: bildung@table.media.

Im nächsten Jahr plant die KMK einen Beschluss zur Lehrkräftebildung – passend dazu erscheint heute eine neue Broschüre des Monitors Lehrerbildung, dessen Empfehlungen sich an die Kultusminister richten. Sie lag Table.Media vorab vor. Die Autoren fordern, in das Lehrerstudium schon früh mehr Praxisanteile zu integrieren und generell den Bezug zum Lehrerberuf zu stärken. Bewerkstelligen könnten das mehr Arbeitsformate im Team und das auch multiprofessionell, also etwa mit Sozialpädagogik-Studierenden zusammen.

Seine Forderungen sind nicht ohne Relevanz, bereitet der Monitor Lehrerbildung doch regelmäßig bundesweite Daten zum Lehramtsstudium auf und schafft so einen Überblick. Hinter diesem Projekt stehen der Stifterverband, die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE).

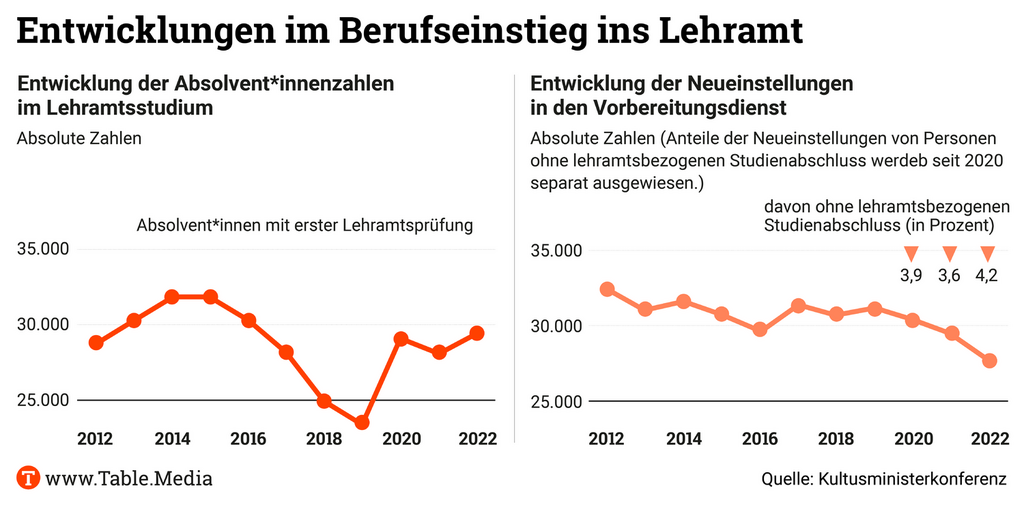

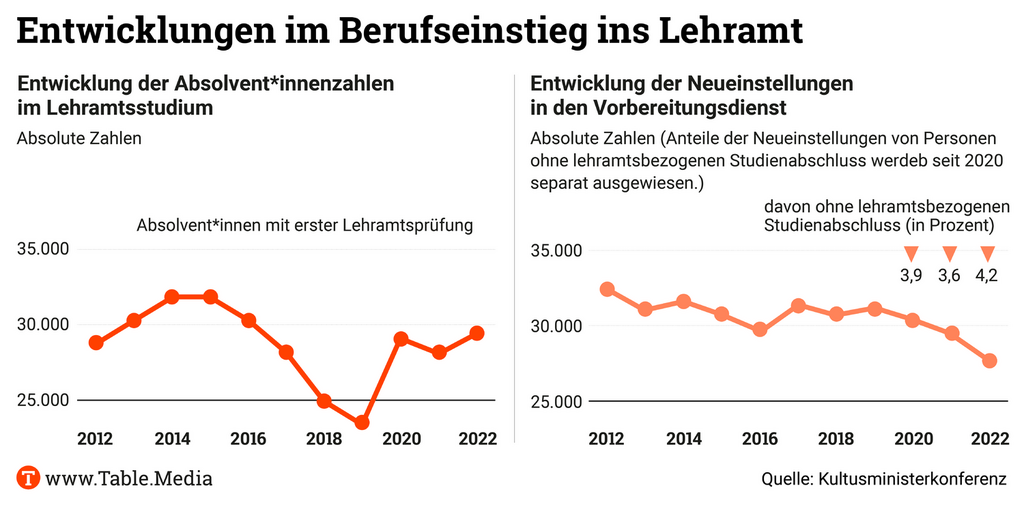

In der neuen Broschüre gehen die Autoren darauf ein, dass in den letzten Jahren immer weniger ein Referendariat begonnen haben – während die Zahl der Quer- und Seitensteiger gestiegen ist. Für wichtig halten sie daher mehr Offenheit für alternative Studien- und Qualifizierungsmodelle – duale Studiengänge oder flexible Einstiegswege ins Lehrerstudium. Zum Beispiel könnte dann jemand mit einem Bachelorabschluss in Mathematik einen Lehramts-Master beginnen.

Die Autoren widmen sich auch dem Befund, dass die Zahl der Lehramtsstudierenden, die ihr Studium auch abschließen, Schwankungen unterliegt. Ein Problem vermuten sie darin, dass viele ihr Studium abbrechen oder das Fach wechseln. Sicher sagen können sie das jedoch nicht, genauso wenig, welche Fächer besonders betroffen sind – hierzu fehlen genaue Daten. Der Monitor rät daher auch an, dass die KMK dringend die Datenlage zu Studien- und Bildungsverläufen verbessert. Gegen Studienabbrüche helfen könnten gezielte Beratungsangebote für Studierende.

Eine Kernforderung ist daneben, dass es mehr länder- und hochschulübergreifende Mindeststandards braucht. Nur an 43 Prozent der Hochschulen seien bisher in allen Fachdidaktiken Lerninhalte zu Inklusion verankert. Auch wenn es um Heterogenität oder Digitalisierung geht, sehen die Autoren Mängel. Bianca Brinkmann, Senior Projektmanagerin am CHE und eine der Autorinnen, sagte Table.Media: “Da sind die Länder gefordert, Vorgaben für die Curricula zu machen, denn nur die schaffen die notwendige Verbindlichkeit, dass auch wirklich alle Lehramtsstudierenden mit diesen Querschnittsthemen in Berührung kommen.”

Generell sollte die Politik den Hochschulen stärker in ihre Zuständigkeit hineinreden, auch wenn dies zu einer Reibung mit der Autonomie der Hochschulen führe. “Gerade bei Studiengängen wie Lehramt, wo am Ende der Staat der Abnehmer der Absolventen ist, braucht es ein gewisses Maß an staatlichen Vorgaben für die Hochschulen“, betont Brinkmann. Die KMK sei dabei ein wichtiger Akteur, da sie in der Lehrkräftebildung den Rahmen schafft, in dem sich die Länder bewegen. Entscheidend seien mehr Verbindlichkeit, konkrete Vorgaben und Strategien. Als Positivbeispiel sieht der Monitor Lehrerbildung die KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt” aus dem Jahr 2016. Anouk Schlung

Ob Zeitung, Magazin oder Onlinebeitrag – mit dem neuen Presseportal für Schulen (PfS) können Lehrkräfte mit wenigen Klicks die tägliche Berichterstattung für den Unterricht nutzen. Die Länder haben dazu einem neuen Rahmenvertrag zugestimmt und tragen die Kosten für die Nutzungsrechte und Bereitstellung der Presseinhalte. Im Januar ist das Portal erstmals live gegangen; zwischenzeitlich haben laut einem Sprecher der PMG Presse-Monitor alle Schulen in Deutschland einen individuellen Freischalt-Code zugeschickt bekommen. Damit können Lehrkräfte auf das Portal zugreifen. Die Schulen müssen dafür nichts weiter bezahlen.

Das Presseportal funktioniert wie eine Internet-Suchmaschine. Man gibt einen Suchbegriff ein und erhält die Inhalte von rund 1.400 Tageszeitungen und Publikumszeitschriften. Viele der Artikel sind im Originallayout verfügbar. Die Nutzung der Presseartikel ist im Gesamtvertrag “Vervielfältigungen an Schulen” zwischen den Bundesländern, den Verwertungsgesellschaften Wort und Bild-Kunst und der PMG Presse-Monitor geregelt. Ziel des Presseportals sei es, die Arbeit mit aktuellen Pressebeiträgen im Unterricht zu erleichtern.

Das Portal sei eine “tolle Initiative”, sagt Jörg Sadrozinski vom Verein Journalismus macht Schule. Schüler wüssten oft nicht, was die gesellschaftliche Aufgabe von Journalismus sei, stellt Sadroziniski bei seinen Besuchen in Schulen häufig fest. “Junge Leute beschäftigen sich teils nur wenig mit klassischen journalistischen Produkten, da sie sich auf Social Media informieren.” Das Portal könne da ein “kluger Schachzug” sein, um die Medienkompetenz zu schulen und vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren, sagt Sadrozinski gegenüber Table.Media. Vera Kraft

Der Plan der Ampel, mehr Fachkräfte nach Deutschland zu holen, hat auch für die Kultusministerkonferenz Konsequenzen: Sie muss die im Sekretariat angesiedelte Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), die im Ausland erworbene Qualifikationen begutachtet, deutlich ausbauen. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich in den kommenden Jahren fast verdoppeln, von aktuell 230 auf über 400 Mitarbeiter.

Grund dafür ist, dass nach der kürzlich vom Bundestag beschlossenen Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes drei neue Personengruppen nach Deutschland kommen dürfen, von denen die in Bonn ansässige ZAB künftig Nachweise prüfen soll:

Vor allem bei den Bewertungen ausländischer Hochschulabschlüsse rechnet die KMK mit einem deutlichen Anstieg: Begutachtet die ZAB in diesem Jahr voraussichtlich 70.000 Hochschulzeugnisse, liegt die Prognose für 2024 bei 94.000, für 2025 bei 104.000 Anträgen. Dies teilte ein KMK-Sprecher Table.Media auf Anfrage mit.

Im kommenden Jahr plant die KMK-Stelle zudem ein Fast-Lane-Verfahren: Eine Zeugnisbewertung soll künftig in zwei Wochen statt bisher bis zu drei Monaten möglich sein. Ziel sei es, dass die Chancenkarte nicht an zu langen Bearbeitungszeiten scheitert. Dafür schafft die KMK bereits im kommenden Jahr 126,5 neue Stellen. Im Herbst soll die ZAB die Bewertung von Zeugnissen zudem digitalisieren. Der Personalzuwachs soll sich über Gebühren finanzieren, die Antragsteller für ein Gutachten zahlen müssen. In der Anfangszeit planen die Innenminister zudem eine Anschubfinanzierung. Ein finaler Beschluss hierüber steht aber noch aus. Anna Parrisius

Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes (DPhV) fordert, dass Lehrerfortbildungen auf die reguläre Lehrverpflichtung von Professoren an Universitäten angerechnet werden können. Bislang ist dies nicht der Fall. “Das Engagement für Fortbildungen erfolgt in der Regel freiwillig und zusätzlich”, sagte Susanne Lin-Klitzing Table.Media. Dabei sei die dritte Phase der Lehrkräftebildung im Grunde die wichtigste – dennoch führe sie in Deutschland ein Schattendasein. “Beim Thema Fortbildung der Lehrkräfte ist Deutschland schlicht nicht wettbewerbsfähig“, urteilt Lin-Klitzing.

Gemeinsam mit 15 weiteren Verbänden hatte sich der DPhV vergangene Woche mit Forderungen zur Fortbildung von Lehrern an die Kultusministerien gerichtet. Sie lauten unter anderem:

Der Verband verwies dabei auf eine Studie zu den Ausgaben für Fortbildung von Lehrern und in der Privatwirtschaft. Nach der Bestandsaufnahme von 2019 “haben die Länder im Schnitt pro Jahr und Vollzeit-Lehrerstelle ca. 173 Euro ausgegeben, privatwirtschaftliche Unternehmen durchschnittlich zwischen 423 Euro und 561 Euro”.

Lin-Klitzing hofft, dass die Forderung auch bei der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) auf offene Ohren stößt. Die SWK hatte Anfang des Jahres eine Stellungnahme zur Behebung des Lehrkräftemangels vorgelegt (zum Download). “Ich wünsche mir, dass im Gutachten der SWK, das Ende des Jahres auf die Stellungnahme folgt, die Forderung steckt, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften in das reguläre Hochschullehrerdeputat einrechnen zu können.” Auch für die Qualifikation von Quer- und Seiteneinsteigern in den Lehrerberuf sei dies eine wichtige Grundlage, um akademische Standards zu gewährleisten. Holger Schleper

Bayern will die Ausbildung seiner Lehrkräfte reformieren – und richtet dafür nun eine Expertenkommission ein. In den kommenden Wochen soll die erste Sitzung stattfinden. Damit lässt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Ankündigungen, das Lehramtsstudium flexibilisieren zu wollen, Taten folgen. Nach der Einführung der A13-Besoldung für alle Lehrerinnen und Lehrer ist es die zweite bildungspolitische Neuerung, die in Bayern noch vor wenigen Jahren kaum jemand erwartet hat.

Nach Informationen von Table.Media haben Wissenschafts- und Kultusministerium gemeinsam in die Kommission eingeladen. Den Vorsitz soll das Gremium “aus seiner Mitte” bestimmen. Das Kultusministerium schreibt auf Anfrage: “Der Expertenkommission gehören unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Lehrerverbände, der lehrerbildenden Universitäten und der Landesstudierendenvertretung an.” Ziel sei, “die Weiterentwicklung der Lehrerausbildung insbesondere in Hinblick auf eine Steigerung der Attraktivität der schulartbezogenen bayerischen Lehrerausbildung unter Beibehaltung der hohen Qualität”.

Eines kann man wohl schon jetzt sagen: Einfach wird die Arbeit in der Kommission nicht. In der Bildungscommunity dürfte die Angst umgehen, dass die von Söder angestrebte Flexibilisierung der Lehrkräfteausbildung nur der erste Schritt zur grundsätzlichen Reform des bayerischen Schulwesens ist. Der Bayerische Philologenverband schreibt, man wolle sich in der Kommission für “die differenzierte Lehrerbildung” einsetzen. Inwiefern das von Erfolg gekrönt sein kann, muss sich zeigen. Immerhin ist Söders erklärtes Ziel gerade eine Flexibilisierung der Lehrkräfteausbildung.

Beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) dagegen dürfte die Freude über die Expertenkommission groß sein: Der Verband hat ein eigenes Lehrerbildungsmodell, das auf ein flexibles Lehramtsstudium setzt. Längeres gemeinsames Studieren, Bachelor- und Master statt des bei vielen Lehramtsstudierenden verhassten Staatsexamens finden sich darin. BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann sagte schon im vorigen Jahr nach Söders ersten Äußerungen zur Reform des Lehramtsstudiums: “Der BLLV sagt selbstverständlich ja zur Flexibilisierung der Lehrerbildung. Da können wir den Ministerpräsidenten nur unterstützen.” Franz Hausmann

Der Neue ist ein alter Bekannter. Ralph Müller-Eiselt verantworte bisher bei der Bertelsmann Stiftung das Thema Digitalisierung und Gemeinwohl. 13 Jahre war er bei der mächtigsten deutschen Bildungsstiftung. Nun tritt Müller-Eiselt auf die Bühne – und gleich ganz nach vorne. Der frühe Digitalist wird im November Geschäftsführer des Forum Bildung Digitalisierung, wo neun Stiftungen ihre Kräfte bündeln.

Die Personalie des Forums-Chefs ist bedeutsam. Schulpolitisch stehen sich Länder und Bund so schroff gegenüber wie im Konflikt mit der einstigen Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD). Mit Blick auf den versprochene Digitalpakt II ist aktuell eine Leerstelle zu füllen. Die Zivilgesellschaft nimmt hier eine entscheidende Rolle ein. Und das Forum Bildung Digitalisierung gilt als die einflussreichste zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für digitale Schulen einsetzt.

Müller-Eiselt kennt sich in der digitalen Bildung exzellent aus – vor allem in den USA. Zusammen mit seinem langjährigen Chef bei Bertelsmann, Jörg Dräger, verfasste er 2015 eines der ersten wichtigen Bücher über digitales Lernen. “Die digitale Bildungsrevolution“, heißt es. In diesem Werk waren indes keine Beispiele aus Deutschland enthalten. Stiftungsvorstand Dräger und sein Schreibgehilfe Müller-Eiselt konzentrierten sich auf US-Beispiele, etwa die School of One in New York.

“Die Software beobachtet und speichert minutiös, was, wie und in welchem Tempo ein Schüler lernt”, schrieb Müller-Eiselt damals. “Jede richtige und falsche Antwort, jeder Seitenaufruf und jeder Abbruch wird genau erfasst.” Es war die Welt eines Bildungs-Überwachungsstaates, die darin aufschien. Ermöglicht wird sie durch die Algorithmen von Lernplattformen und die Observierungsfunktion digitaler Klassenzimmer. “Eines Tages braucht es wohl keine Prüfungen mehr – der Computer weiß bereits, welches Ergebnis herauskommen wird.” Müller-Eiselt und Dräger sagten, worum es geht: “Digitale Bildung birgt … den Schrecken George Orwells.”

Ralph Müller-Eiselt erkannte, dass einer digitalen Schule immer das Moment einer Überwachungsschule innewohnt. Dennoch gab der “Direktor für Megatrends” bei Bertelsmann die Veränderung des Lernens nicht auf. “Deutschland braucht die digitale Bildungsrevolution“. So ist das nächste Kapitel seines Buchs überschrieben.

In einem zweiten Buch propagierte Müller-Eiselt Künstliche Intelligenz. Massive Gefahren etwa der großen Sprachmodelle konnte der Forum-Geschäftsführer in spe kaum vorhersehen. Begriff Müller-Eiselt 2015 Risiken und Nebenwirkungen noch als Herausforderungen, wurde er 2019 im KI-Buch konkreter – und krischer. “Je größer der Einfluss auf das Leben von Menschen und je weitreichender die möglichen gesellschaftlichen Konsequenzen einer Software, desto mehr Vorsicht ist geboten”, schrieb er mit seinem Co-Autor. Er forderte Transparenz für Algorithmen. Damit ist der 41-Jährige in jedem Fall ein Vorreiter. Den Hype um die Künstliche Intelligenz, der die Gesellschaft wegen ChatGPT seit dem November 2022 umtreibt, verstand der neue Chef des Forum Bildung Digitalisierung bereits 2019.

Müller-Eiselt leitete auch die Bertelsmann-AG “Ethik der Algorithmen”. “Der Bildungsmann”, wie er sich auf Twitter nennt, könnte also die Idealbesetzung für die Geschäftsführung des Forums sein. “Künstliche Intelligenz hat das Potenzial unsere Leben nicht nur effizienter, sondern in gewisser Hinsicht auch fairer und vielleicht sogar menschlicher zu machen – so widersinnig es auch erscheint”, sagte Müller-Eiselt jüngst in einem Bertelsmann-Podcast über ChatGPT.

Interessant wird sein, wie Müller-Eiselt das Forum Bildung Digitalisierung positioniert. Gestartet als Bottom-up-Bewegung hat es sich mehr und mehr zu einer Top-down-Implementierungsmaschine der reichen Stiftungen von Bosch über Telekom bis Vodafone entwickelt. Weder die Institution, die Müller-Eiselt 13 Jahre vertreten hat, noch seine Vita in Stabsstellen stehen für gute und konkrete Praxis. Die Bertelsmann-Stiftung ist berühmt dafür, dass sie die Ausschüttungen des Bertelsmann-Konzerns nicht in philanthropische Modellprojekte steckt, sondern PR damit treibt.

Ralph Müller-Eiselt tritt anders als sein Ex-Bertelsmann-Vorgesetzter Dräger nicht als Boss auf, sondern eher wie der Typ Eckermann, der die Ideen eines Chefs aufschreibt und effizient umsetzt. Sein Vorgänger beim Forum Bildung, Jacob Chammon ging stets lächelnd auf jeden zu. Müller-Eiselt zeichnet sich eher durch eine verschmitzte und diskrete Haltung aus. Auf direkte Anfragen reagiert er gar nicht – oder nachdenklich. Chammon hat mit seiner gut gelaunten Art im Forum Bildung ein engagiertes Team geformt. Man darf gespannt sein, was Müller-Eiselt mit seiner großen Erfahrung und seiner guten Vernetzung aus dem Forum macht. Christian Füller

Research.Table. Steffen Mau: “Ambiguität ist der Öffentlichkeit durchaus zuzumuten”. Der Soziologe Steffen Mau wurde gestern Abend mit dem Communicator-Preis ausgezeichnet. Mit Table.Media spricht er über Triggerpunkte, Talkshows und den erstaunlich großen Konsens innerhalb der Gesellschaft. Mehr.

Research.Table. Standpunkt: Karrieren in der Wissenschaft eine echte Perspektive geben. Die Novelle des WissZeitVG sollte eigentlich für eine Verbesserung der Beschäftigungssituation des wissenschaftlichen Nachwuchses sorgen. Dass die Lage prekär ist und der aktuelle Entwurf des BMBF kaum Linderung bringt, schreiben Vertreterinnen und Vertreter der Gewerkschaften in ihrem Standpunkt. Mehr

3. bis 5. Juli 2023, Palma de Mallorca

Konferenz: EDULEARN

Technik und Bildung miteinander verknüpfen – das ist der Anspruch der internationalen Konferenz für neue Lerntechnologien. Zentrale Themen des Events sind unter anderem Flipped Learning, Game Based Learning, Diversity oder 21st Century Skills. INFOS & ANMELDUNG

4. bis 6. Juli 2023, Lleida

Kongress: Congress on University Teaching and Innovation

“Improving learning experiences: Transformation and challenges” – das ist das Motto des diesjährigen CIDUI. Ziel des Kongresses ist, Strategien zur Förderung von Qualitätsräumen zu entwickeln, die eine stärkere Personalisierung im Bildungsbereich ermöglichen. INFOS & ANMELDUNG

6. Juli 2023, 16:45 bis 18:00 Uhr, online

Impuls: Zeitgemäße Prüfungskultur – Welche Unterstützung bietet KI?

Die Robert Bosch Stiftung widmet sich in diesem Impuls der Frage, wie KI die Prüfungskultur verändern und weiterentwickeln kann. Teilnehmer erhalten zudem einen Einblick in die Grundlagen formativen Assessments und Lernprozessbegleitung. INFOS & ANMELDUNG

6. Juli 2023, 19:45 Uhr und 7. Juli 2023, 12:25 Uhr, online

Bundestagsdebatte: Regulierung Künstlicher Intelligenz

Auf Antrag von der Fraktion DIE LINKE und der CDU/CSU-Fraktion finden in dieser Sitzungswoche gleich zwei Debatten zur Regulierung von KI im europäischen Kontext statt. Der Linksfraktion geht es um eine “Festlegung harmonisierter Vorschriften für Künstliche Intelligenz”, CDU/CSU um eine “engagierte und innovationsfreundliche Mitgestaltung Deutschlands bei der Regulierung Künstlicher Intelligenz in Europa”. LIVESTREAM

13. Juli 2023, 12:00 bis 13:00 Uhr, online

Vortrag: Rechtliche Einschätzung und Datenschutzfragen bei ChatGPT und anderer textbasierter KI

Bedeutet KI den Einstieg in das Ende der Lehre? Dieser Frage geht der Datenschutzbeauftragte Jan Hansen nach. Er erörtert Urheberrechts-, Haftungs- und Datenschutzfragen rund um KI und spricht über die Themen Plagiate, Prüfungen und Eigenständigkeitserklärungen bei wissenschaftlichen Arbeiten. INFOS & ANMELDUNG

14. und 15. Juli 2023, Deggendorf

Messe: RegioForscha

Vor allem an Familien, aber auch an pädagogische Fachkräfte richtet sich dieses Event. Ziel des Wissens- und Erlebnisfestivals ist, die MINT-Region zu stärken. Bayerns Kultusminister spricht über die Bedeutung von MINT-Bildung in Zeiten von Klimawandel, Energiewende und Künstlicher Intelligenz. INFOS & ANMELDUNG

der Digitalpakt II wird zur Feuerprobe für die Bundesregierung. Es geht um Glaubwürdigkeit, das höchste Gut in der Politik. Will sich die Bundesregierung dauerhaft in der Schuldigitalisierung engagieren und dafür auch Geld in die Hand nehmen – oder bleibt der erste Digitalpakt ein Einmal-Investment?

“Wenn sich der Bund vom Digitalpakt verabschiedet, wäre das eine Katastrophe”, sagte vergangene Woche der hessische Kultusminister Alexander Lorz – bei der KMK-Pressekonferenz, wenige Stunden vor dem Kamingespräch mit Bettina Stark-Watzinger. Ties Rabe, der die SPD-Länder koordiniert, sprach von einem “Desaster”. Die Tech-Investorin Verena Pausder wählt ähnlich drastische Worte: Sie spricht im Interview mit Christian Füller von einer “nicht zu verantwortenden Steuerverschwendung” – und fordert mehr Fortbildungen und einen App-Store für Schulen.

In dieser Ausgabe erwarten Sie noch zwei weitere digitale Schlaglichter: Noch vor einem Jahr war die Sorge groß, jetzt schwindet – mit ChatGPT – die Angst vor der Künstlichen Intelligenz, wie eine forsa-Umfrage zeigt, die Table.Media exklusiv vorliegt. Außerdem gibt es eine Personalie zu verkünden: Ralph Müller-Eiselt leitet ab November das Forum Bildung Digitalisierung. Wir stellen Ihnen den Digital-Kenner vor.

Mit der heutigen, 137. Ausgabe des Briefings möchte ich mich von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, verabschieden. Am Freitag endet meine Zeit als Redaktionsleiter des Bildung.Table – und damit ein Jahr, in dem nach meiner Wahrnehmung mit einer spürbar stärkeren Intensität über Kitas, Schulen und Ausbildungsstätten öffentlich diskutiert wurde. In den vergangenen zwölf Monaten ist es uns gelungen, rund um den Bildung.Table ein fantastisches Redaktionsteam aufzubauen und wir freuen uns über eine große Zahl neuer Abonnentinnen und Abonnenten, die uns regelmäßig lesen.

Natürlich – das muss so sein – verabschiede ich mich mit einem Text. Es sind Gedanken zur institutionellen Lähmung der föderalen Bildungspolitik – und warum der Bund zügig aus dem Scheinwerferlicht treten sollte. Denn nicht ein Kooperationsgebot, sondern die radikale Entflechtung von Zuständigkeiten, hat das Potenzial für einen echten Bildungsaufbruch. Das BMBF muss das ‘B’ aus seinem Namen streichen.

Eine steile These? Diskutieren Sie mit! Wir wollen wissen, welche Gedanken Ihnen nach Lektüre des Essays durch den Kopf gehen. Unser Postfach ist geöffnet: bildung@table.media.

Es war mir eine Freude,

Frau Pausder, was ist eigentlich so schlimm, wenn der bald auslaufende 6,5-Milliarden-Digitalpakt keinen Nachfolger bekommt?

Das wäre nicht nur ein Armutszeugnis für unser Bildungssystem, sondern auch eine Verschwendung von Steuergeldern. Mich erreichen jeden Tag Mails von Schulen, dass dort Geräte liegen, aber niemand sie wirklich bedienen kann, weil es keine entsprechende Weiterbildung gibt und das Personal fehlt. Es ist keiner da, um sie zu warten und in Betrieb zu nehmen. Viele Lehrkräfte wissen nicht, welche Software sie darauf einsetzen können oder sind mit dem regulären Schulbetrieb ausgelastet. Damit besteht die große Gefahr, dass wir mit dem Digitalpakt I eine Hardware-Offensive ins Leere fahren. Wir haben jetzt Milliarden in Tablets und Laptops gesteckt – und es wäre nicht zu verantworten, wenn jetzt kein Digitalpakt II kommt. Wir hinterlassen sonst Investitionsruinen.

Sie vergleichen das mit einer Autobahnbrücke, die ohne Autobahn in der Landschaft herumsteht. Aber um ein Tablet zu nutzen, brauche ich ja keine Bagger und Teermaschinen, sondern nur einen Knopfdruck, um es anzuschalten.

Ja, denkt man. Mit dem Einschalten ist es aber nicht getan. Das Ziel sollte sein, in Tablet-Klassen Kindern individuelle Lernpfade zu ermöglichen, den Geschichtsunterricht anschaulicher zu machen oder Mathematik so zu lehren, dass man auf die individuellen Fähigkeiten des Kindes eingehen kann. Denken Sie mal an die 200.000 Schülerinnen und Schüler, die aus der Ukraine gekommen sind. Da könnte man die Geräte nutzen, um den Unterricht mit DeepL simultan zu übersetzen. So könnten Kinder von Anfang an am Unterricht teilnehmen, ohne dass es Übersetzerinnen in jeder Klasse geben müsste. Aber für all das braucht es Systemadministration und die Schulung unserer Lehrkräfte. Sonst liegen die Geräte verloren in der Gegend rum.

Der Digitalpakt hat ja nicht nur Fortschritte bei digitalen Endgeräten gebracht. Der Zugriff der Schüler auf Lernmanagementsysteme und Schulclouds ist in der ersten Coronaphase stärker gestiegen als die Nutzung von TikTok.

Na klar ging es beim Digitalpakt I auch um Lernmanagementsysteme. Aber auch nur, weil Corona war und die Schulclouds das Kommunikationstool zwischen Schule und Schülern waren. Das hatte mit digitaler Bildung wenig zu tun. Sieht man sich jetzt aber die Fördertöpfe an, wird deutlich, wie dringend der Digitalpakt II gebraucht wird: Das Geld für die Hardware kommt immer mehr an den Schulen an – aber die halbe Milliarde für IT-Administratoren ist noch weitgehend unberührt. Das liegt auch an der Planungsunsicherheit der Schulen.

Sie fordern frisches Geld, obwohl der erste Digitalpakt mit seinen Ergänzungsprogrammen noch gar nicht ausgeschöpft ist.

Die Digitalisierung unserer Schulen ist keine Eintagsfliege, sondern ein langfristiges Vorhaben. Wenn der Folgedigitalpakt jetzt nicht kommt, werden wir in zwei, drei Jahren die Geräte an den Schulen alle wieder einsammeln. Weil sie keiner benutzt hat und sie veraltet sind. Das wäre dann der Beweis für die Ewiggestrigen: “Wir haben den Digitalpakt gemacht, aber es hat sich ja nichts verändert. Braucht eh kein Mensch!”

Können Sie verstehen, dass das BMBF sagt: Erst das Startchancen-Programm mit Zuschüssen für Schulen in schwierigen Lagen – dann kommt der Digitalpakt dran?

Nein, das ist nicht akzeptabel. Wir brauchen Chancengleichheit und Digitalisierung. Das heißt, man darf das Startchancen-Programm und den Digitalpakt II nicht gegeneinander ausspielen. Beide Programme stehen im Koalitionsvertrag. Da ist vereinbart, dass es einen zweiten und unbürokratischeren Digitalpakt geben soll.

Was im Koalitionsvertrag steht, ist mit dem Krieg gegen die Ukraine nur noch fakultativ.

Gerade in dieser Kriegssituation sind doch digitale Bildungsmöglichkeiten noch wichtiger, etwa um die Kinder aus der Ukraine besser zu integrieren. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze hat kürzlich sehr schön gesagt, dass sie gerne bereit ist, zulasten ihres eigenen Haushalts zurückzustehen – denn man dürfe das Geld weder im Bereich Soziales noch bei der Bildung einsparen. Bildung ist unsere Zukunft. Wir geben im Moment Hunderte Milliarden Euro für alles Mögliche aus – aber die Schulen sollen sparen? In einem Moment, wo uns die IGLU-Studie zeigt, dass ein Viertel der Viertklässler nicht gut genug lesen kann und wir bei der Nutzung digitaler Medien im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich abschneiden? Nein, auch die Schulen haben eine Zeitenwende nötig. Sie brauchen die Gelder dringend.

Wofür genau? Was muss jetzt im Digitalpakt II drin sein, Frau Pausder?

Digitale Lehrkräftefortbildungen, Systemadministration und idealerweise eine Art App Store für die Schulen.

Was soll dieser App Store?

Da ist alle Software drin, die Schulen nutzen dürfen. In einem App Store – oder wie immer sie es nennen wollen – sollten Lehrer:innen gut filtern und auffinden können, was im jeweiligen Bundesland nutzbar ist, gerne sortiert nach Klassenstufe, Fach und Kompetenzen. Damit sich nicht jede Lehrkraft selbst durch das Dickicht an Angeboten durchwühlen muss. Dann können sich die Schulleiter – die dafür ein Budget bekommen! – aussuchen, ob sie an ihrer Schule lieber dieses oder jenes Programm nutzen. Genauso wichtig ist die Fortbildung. Ich verstehe nicht, warum Lehrer:innen die vielen Angebote etwa einer Plattform wie Fobizz nicht schon flächendeckend nutzen dürfen.

Ihre Forderung nach IT-Administratoren ist völlig richtig. Aber an keinem Programm lässt sich die Schneckenhaftigkeit der Bildungspolitik besser zeigen. Erst knapp drei Jahre nach seiner Auslobung kommt das Admin-Programm in Schwung.

Dann müssen wir halt mal was Unkonventionelles machen. Warum keine Systemadministrator-Allianz der Wirtschaft? Unternehmen leihen ihre Admins einen Tag im Monat kostenlos an Schulen in der Umgebung aus. Wir sollten mal pragmatische unternehmerische Wege gehen – sonst kommt das bei den Kindern der nächsten 10 bis 20 Jahre nicht mehr an.

Wer ist denn schuld daran, dass der Digitalpakt in der Luft hängt?

Bürokratismus und Bund-Länder-Gerangel. Es ist wie im Kindergarten, wenn die Kinder sich im Sandkasten um Bauklötze streiten. Weil der nicht zum Bildungsgipfel kommt, zahl’ ich es ihm beim Digitalpakt heim. Das können wir besser.

Und wie können wir das besser machen?

Meines Erachtens fehlt es an einer zentralen Koordinationsstelle, welche für die Themen rund um digitale Bildung in Zukunft zuständig ist – und sie so sortiert, dass es nicht jedes Mal wieder zu Reibung zwischen Bund und Ländern kommt. Im Koalitionsvertrag steht auf Seite 14: “Wir werden die Einrichtung einer Bundeszentrale für digitale Bildung prüfen”. Da wäre meine Frage: Wer macht das? Wer prüft das? Zu welchem Schluss ist der- oder diejenige gekommen?

Was sollte diese Bundeszentrale tun?

Sie nimmt eine klare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern vor. So zertifiziert die Bundeszentrale Software, sie qualifiziert Systemadministratoren, ruft vielleicht sogar eine Akademie für Admins ins Leben; sie sagt, welche Portale für Lehrkräfte-Fortbildung genutzt werden können. Und sie legt ein einheitliches Abrufverfahren für die Gelder fest – sodass wir nicht 16 verschiedene Verordnungen für ein- und denselben Digitalpakt bekommen. Diese zentrale Stelle sorgt dafür, dass die Verantwortung nicht endlos zwischen Bund und Ländern hin- und hergeschoben wird. Sonst verlieren am Ende alle. Die Kinder und die Lehrkräfte – und besonders unsere Zukunftsfähigkeit.

Verena Pausder gibt mit Pausder Ventures Risikokapital in Start-ups wie Simple Club oder Knowunity und investiert in Venture Capital-Geber wie Project A Ventures. Sie selbst gründete Fox & Sheep, heute einer der größten Entwickler für Kinder-Apps in Deutschland sowie die HABA Digitalwerkstatt, die Lehrkräfte, Eltern und Kinder an digitale Tools heranführen will. Bis 2019 war sie in beiden Unternehmen Geschäftsführerin. 2017 gründete sie den Verein “Digitale Bildung für alle!”. Im vergangenen Jahr hat sie die Website digitale-lernangebote.de gelauncht, mit der sie Schulen und Eltern Transparenz und Orientierung über digitale Bildungsangebote geben möchte.

Lesen Sie auch: Verena Pausder – meinungsstarke Unternehmerin

Wer hat Angst vor ChatGPT? Die deutschen Eltern jedenfalls fürchten sich nicht vor dem Sprachmodell, wie eine repräsentative forsa-Umfrage im Auftrag des Raabe-Verlags nahelegt. Danach zeigen sich die befragten Väter und Mütter offen für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz. Eine deutliche Mehrheit von rund 60 Prozent der befragten Eltern meint, dass Lernen mit KI die Kinder gut auf die digitale Arbeitswelt vorbereite; lediglich ein Drittel spricht sich dafür aus, “KI-Anwendungen im Unterricht zu verbieten”.

Die Ergebnisse der Umfrage, die Table.Media exklusiv vorliegen, sind eine Überraschung. Bislang war KI für die Deutschen, ganz besonders für die Eltern, ein rotes Tuch. Mittlerweile gelten die sogenannten großen Sprachmodelle wie ChatGPT, die binnen Sekunden Texte verschiedenster Art und Programmiercode ausspucken, gerade in den Bereichen ‘Bildung’ und ‘Medien’ als Gamechanger – und als Gefahr. Dem Raabe Verlag, der zur Klett-Gruppe gehört, war es laut Geschäftsführer Sebastian Hild wichtig, die Meinungen der Eltern in Erfahrung zu bringen. Immerhin warnten selbst die Entwickler der Sprachmodelle, dass ihre Erfindung die Menschheit vernichten könnte.

Von solchen apokalyptischen Gefühlen sind die rund 1.000 befragten Eltern laut der Meinungsumfrage von Anfang Juni weit entfernt.

Bisher war die Meinungslage der Deutschen eine andere – jedenfalls vor dem Auftauchen der schnellen Sprachmodelle. Möglicherweise hat das für jeden offene Chat-Fenster von ChatGPT die Haltungen verändert. Kurz vor der Pandemie etwa waren 70 Prozent der Deutschen dagegen, die Lernfortschritte von Kindern durch Algorithmen auszuwerten. Acht von zehn Befragten fanden es falsch, “wenn Lehrer durch Roboter unterstützt werden”. Die internationale Vergleichsstudie im Auftrag der Vodafone Stiftung hatte 2019 auch gezeigt, dass die Bundesbürger im Vergleich zu anderen Ländern geradezu eine Phobie vor KI haben – genau die KI, die jetzt in die Klassenzimmer drängt.

Nun breitet sich eine gewisse Sorglosigkeit aus. German Angst war scheinbar gestern. So stimmten ganze sieben Prozent der von forsa Befragten folgender Aussage voll und ganz zu: “Ich fühle mich von dem Thema ‘KI-Anwendungen’ im Schulunterricht überfordert” – Werte, die selbst den Verlagschef von Raabe überraschen. “Huch, was ist das denn?“, meint Hild gegenüber Table.Media. “Wie kann es sein, dass sich so wenige Eltern von KI überfordert fühlen?”

Denn auch der Raabe-Verlag sucht offenbar nach Orientierung. Hild und seine Kollegen haben Anfang des Jahres eine Arbeitsgruppe KI eingerichtet. Sie arbeitet bereits mit KI – bislang vor allem, um die Entwicklung zu verstehen und damit zu experimentieren. “Wir sehen KI als nützliches Tool”, sagt Hild. Die Kernwert-Entwicklung, also das Verfassen von kreativen didaktischen Texten für den Schulunterricht, sei allerdings weiterhin in der Hand der Autoren. Bei Routine- und repetitiven Textformen wie Werbung oder Mails komme die KI bereits zum Einsatz. “Unterrichtsmaterialien bleiben bei den Lehrerinnen und Lehrern als Autoren”, sagt Hild.

Die forsa-Umfrage zeigt, wie groß die Herausforderungen für Schule und Kultusminister bleiben. Die Erwartung ist groß: Rund 75 Prozent der Mütter und Väter möchten über den möglichen Einsatz von KI im Schulunterricht informiert werden, während neun von zehn Eltern angaben, ihr Kinder hätten in der Schule ChatGPT noch nicht zusammen mit den Lehrkräften genutzt.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der Globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Kaum jemand bestreitet die institutionelle Lähmung der föderalen Bildungspolitik. Die Lethargie, mit der die Schulminister auf den Leistungsabfall in Deutschlands Schulen reagieren, treibt ungeduldige Bildungsreformer in den Wahnsinn. Doch es wäre ein Fehlschluss, die Kultusministerkonferenz abzuschreiben. Im Gegenteil. Ungeduld und Entrüstung müssen sich mit einer solchen Wucht auf das Gremium richten, dass ihr Fundament erschüttert. Dafür muss der Bund, der gerne das Scheinwerferlicht sucht, die bildungspolitische Bühne verlassen – und das BMBF das ‘B’ aus seinem Namen streichen.

“Alle Ebenen müssen zusammenstehen”, beteuerte die niedersächsische Kultusministerin, Julia Hamburg, kürzlich im Deutschlandfunk. Es ist genau diese naive Hoffnung, die das Steuerungschaos immer weiter verstärkt. Nicht das im Koalitionsvertrag versprochene Kooperationsgebot, sondern die radikale Entflechtung von Zuständigkeiten, hat das Potenzial für einen Bildungsaufbruch. Die Länder müssen sich vom Bund emanzipieren; die Kralle lösen.

In der Verfassung ist den Ländern die Kompetenz übertragen, Schule zu gestalten. Glasklare Zuständigkeiten sind kein juristischer Formalismus. Es ist die notwendige Bedingung für effektive politische Steuerung. Ein Bundesminister, der sich allein mit teuren, oft singulären Programmen schmückt, ohne sich mit Personalzuweisungen und Lehrplänen zu beschäftigen, ist ein Störfaktor, der Unruhe statt Mehrwert bringt.

Die Schulinitiativen des Bundes waren rückblickend stets halbgar. Das enge Verfassungskorsett lässt es gar nicht zu, dass Bundesminister kluge ganzheitliche Konzepte entwickeln. Belege gibt es reichlich: die Einführung eines Ganztagsanspruchs, ohne sich über Qualitätsstandards zu verständigen. Ein Gute-Kita-Gesetz, bei dem Millionenbeträge in Beitragssenkungen fließen. Ein Digitalpakt, ohne Lehrer für den digitalen Unterricht zu schulen. Laptops und Tablets, die ungenutzt in der Ecke liegen. Eine 630 Millionen Euro teure Nationale Bildungsplattform, die an den bestehenden Infrastrukturen vorbei geplant wird.

Genauso ist das Startchancen-Programm letztlich eine große Blendgranate. Eine Milliarde Euro pro Jahr – für 4000 Schulen – ist ein Scherz. Ein lächerlicher Betrag, der seit Monaten Staatssekretäre und Minister beschäftigt, mitsamt massenweise Schalten und Telefonaten. Da gehen, wie der Bertelsmann-Direktor Dirk Zorn richtig analysiert, wichtige “Bearbeitungskapazitäten” verloren.

Die Vermengung von Zuständigkeiten liegt quer zur Idee einer föderalen Ordnung. Der Irrweg gipfelte darin, dass Bund und Länder 2019 das Grundgesetz änderten, um ein einzelnes politisches Projekt aufzugleisen: den Digitalpakt. Es ist so absurd, dass Staatsrechtler Alexander Thiele auf Twitter in Tränen ausbricht und Hanno Kube, Experte für Finanzströme, den Bund-Länder-Beziehungen zu Recht eine “Überfrachtung” attestiert.

“Institutionelle Vermischungen und sonstige Formen der Zusammenarbeit von Bund und Ländern müssen der Ausnahmefall bleiben”, heißt es in einem renommierten Kommentar zum Grundgesetz. In der Bildung ist das längst Geschichte – mit Folgen: “Die sich steigernde Politikverflechtung führt zur Diffusion von politischer Verantwortung”, kritisierte vergangenes Jahr Christian Lindner. Er hat Recht.

Es ist Zeit, dass sich das BMBF geordnet aus der Bildungsfinanzierung zurückzieht und Programme wie Startchancen und den Digitalpakt II stoppt. Natürlich wäre die Aufregung zunächst groß. Andererseits haben die Ministerpräsidenten dann keine Ausrede mehr, Schulen verrotten und Schüler zurückzulassen – und die Kritik erreicht endlich die Ebene, die gestalten kann und gestalten muss.

Sowieso zwingt das Loch im Bundeshaushalt die Ampel gerade dazu, das Bildungskapitel des Koalitionsvertrags stückweise zu schreddern – wenngleich bislang der Mut der Abgeordneten fehlt, diesen Fakt einzugestehen. Wozu also braucht es das BMBF als Konterpart zur KMK? Die Argumente waren immer schon dünn. Jetzt lösen sie sich ganz auf.

Fachliche Expertise? Wohl kaum. Das Ministerium am Spreeufer ist meilenweit entfernt von der schulischen Praxis. Es sei das “langsamste Haus in der ganzen Bundesregierung”, meinte kürzlich ein Ampel-Bildungspolitiker. Die Nöte der Schulträger dringen nicht bis nach Berlin. Und es gibt keine Hinweise, dass die Beamtenriege im BMBF bessere Ideen für eine moderne Schulbildung hat als die Ministerialen in Wiesbaden, Dresden und Düsseldorf.

Rechtliche Kompetenz? Problem: das Verfassungskorsett, siehe oben.

Geldautomat? Regelmäßige Finanzspritzen sind der Grund, dass die Länder überhaupt eine Bundesministerin neben sich dulden. Die Milliarden waren in der Vergangenheit stets verlockend. Doch die Statistik zeigt: Der Bund stemmt nur einen Bruchteil der jährlichen Bildungsausgaben – gerade einmal elf Milliarden Euro, während die Länder das Zehnfache investieren. Parallel dreht Christian Lindner aktuell den Geldhahn weiter zu – mit dem überzeugenden Argument: Die Länder stehen bei den Finanzen längst besser da, wie auch der SPIEGEL-Journalist Christian Reiermann jüngst in seinem Leitartikel analysierte.

Retter der armen Länder? Finanzschwache Länder bräuchten die Unterstützung aus Berlin, heißt es oft. Der Bund trage dazu bei, dass alle Schüler – egal ob in Bremen oder München – die gleichen Startchancen haben. Ein Argument, das fehl läuft. Erstens sollte ein Finanzausgleich nicht über Bildungsprogramme organisiert werden. Zweitens setzte die Bundesregierung beim Digitalpakt, der Ganztagsförderung und den Corona-Bildungshilfen zuletzt immer wieder auf den Königsteiner beziehungsweise Umsatzsteuerschlüssel, was viel Geld in sowieso schon reiche Bundesländer spülte.

Wenn die Länder nicht riskieren wollen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die föderale Ordnung weiter sinkt, müssen sie sich vom Bund emanzipieren. Ein klarer Schlussstrich, der die Kultusbürokratie aus ihrem Tiefschlaf befreit. Die KMK muss sich – ein entschiedener politischer Wille vorausgesetzt – als Kraftzentrum der deutschen Bildungspolitik neu erfinden, wie es unter anderem Karin Prien einforderte. Denn die gesamtstaatliche Verantwortung liegt, anders als oft wahrgenommen, nicht allein beim Bund. Sie liegt genauso bei den Ländern, die einen neuen Modus der Zusammenarbeit zwischen Vielfalt und Harmonisierung finden müssen.

Mit ihrem aktuellen Kurs jedenfalls steuern Prien, Rabe, Lorz und Co. auf einen eklatanten Verfassungsbruch zu. Das Grundrecht auf Bildung? Es ist ein leeres Versprechen, wenn in der vierten Klasse 20 Prozent eines jeden Jahrgangs die absoluten Mindeststandards nicht erreichen. Der wütende Protest, der bislang ausbleibt, kann sich nur an eine Adresse richten: die KMK. Und zwar mit voller Wucht. Medial. Öffentlich. Politisch.

Statt der ermüdenden Politiksoap zwischen Bund und Ländern, wie wir sie seit Jahren erleben, braucht es den Mut für eine institutionelle Radikalreform. Wenn KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch sagt, dass allein das Wort Länderstaatsvertrag in den Kultusverwaltungen “Schnappatmung” auslöst, läuft etwas gehörig schief. Es gilt immer noch das Primat des Politischen. Die Minister müssen es schaffen, sich der Logik ihrer Stillstandsverwaltungen zu entziehen.

Dafür braucht es eine mutige Reformagenda.

Mehrheitsentscheidungen: Der effektivste Hebel, um die KMK zu beleben, ist der Übergang von der Einstimmigkeit zum Mehrheitsprinzip – weil es die Minister zwingt, inhaltliche Kontroversen auszutragen. Dafür braucht es einen Länderstaatsvertrag, besser noch: eine Absicherung in der Verfassung. Der Konsensfetisch in der KMK lähmt die Bildungsrepublik. Ein Streit um die besten Ideen findet nicht statt. Wofür dann Föderalismus?

Verbindliche Beschlüsse: Die Minister müssen Gefahr laufen, die eigene Untätigkeit vor Gerichten verteidigen zu müssen. Nichtssagende Papiere, die nur ein Ziel beschreiben, ohne Umsetzungsschritte zu definieren, gibt es reichlich. Künftig müssten Beschlüsse der KMK, mindestens bei zentralen Themen, konkret und rechtsverbindlich sein, wofür es einer klaren verfassungsrechtlichen Ermächtigung bedarf. Das Sekretariat sollte sie drei Monate vorab veröffentlichen, damit die Zivilgesellschaft überhaupt eine Chance hat, ein Votum abzugeben. Eigentlich sollte das der demokratische Mindeststandard sein.

Ständige Bildungspräsidentin: Die jährliche Rotation der KMK-Präsidentschaft ist aus der Zeit gefallen – übrigens genauso wie die Bündelung von Bildung, Kultus und Wissenschaft in einem Gremium. Alle vier Jahre sollten die 16 Minister eine Präsidentin wählen – bestenfalls eine erfahrene Persönlichkeit mit Verdiensten in der Bildungspolitik -, die den gemeinsamen Kurs nach außen politisch vertritt, im Fernsehen genauso wie in der Fachcommunity. Eine ständige Präsidentschaft kann die Rolle der Bundesbildungsministerin ersetzen.

Think-Tank Bildung: Das KMK-Sekretariat braucht einen neuen, politisch schärferen Auftrag – und sollte dann nicht mehr ‘Sekretariat’ heißen. Denn: Verwaltung allein genügt nicht. Der föderalen Vielfalt muss ein neues Kraftzentrum auf Bundesebene entgegengesetzt werden – eine Art Think-Tank, der außerhalb von Zwängen der Landespolitik, aber mit dem Segen der 16 Minister, ein unabhängiges Föderalismus-Monitoring aufbaut, politische Empfehlungen formuliert und sich im ständigen Austausch mit Stiftungen, Leibniz-Instituten und Praktikern befindet. Die SWK sollte als unabhängige wissenschaftliche Einheit bestehen bleiben. Erst eine solche Verwandlung des steifen KMK-Sekretariats schafft die institutionelle Basis, um die Innovationskraft des Föderalismus überhaupt ausschöpfen zu können – Potenzial, das aktuell ungenutzt bleibt.

Der nächste Schritt? Die Ministerpräsidenten sollten eine KMK-Kommission einsetzen – eine unabhängige Gruppe weniger ausgewählter Experten, die eine solche Reformagenda im Detail erarbeitet. Ohne Denkverbote.

Diskutieren Sie mit! Wir wollen wissen, welche Gedanken Ihnen nach Lektüre des Essays durch den Kopf gehen. Unser Postfach ist geöffnet: bildung@table.media.

Im nächsten Jahr plant die KMK einen Beschluss zur Lehrkräftebildung – passend dazu erscheint heute eine neue Broschüre des Monitors Lehrerbildung, dessen Empfehlungen sich an die Kultusminister richten. Sie lag Table.Media vorab vor. Die Autoren fordern, in das Lehrerstudium schon früh mehr Praxisanteile zu integrieren und generell den Bezug zum Lehrerberuf zu stärken. Bewerkstelligen könnten das mehr Arbeitsformate im Team und das auch multiprofessionell, also etwa mit Sozialpädagogik-Studierenden zusammen.

Seine Forderungen sind nicht ohne Relevanz, bereitet der Monitor Lehrerbildung doch regelmäßig bundesweite Daten zum Lehramtsstudium auf und schafft so einen Überblick. Hinter diesem Projekt stehen der Stifterverband, die Bertelsmann Stiftung, die Robert Bosch Stiftung und das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE).

In der neuen Broschüre gehen die Autoren darauf ein, dass in den letzten Jahren immer weniger ein Referendariat begonnen haben – während die Zahl der Quer- und Seitensteiger gestiegen ist. Für wichtig halten sie daher mehr Offenheit für alternative Studien- und Qualifizierungsmodelle – duale Studiengänge oder flexible Einstiegswege ins Lehrerstudium. Zum Beispiel könnte dann jemand mit einem Bachelorabschluss in Mathematik einen Lehramts-Master beginnen.

Die Autoren widmen sich auch dem Befund, dass die Zahl der Lehramtsstudierenden, die ihr Studium auch abschließen, Schwankungen unterliegt. Ein Problem vermuten sie darin, dass viele ihr Studium abbrechen oder das Fach wechseln. Sicher sagen können sie das jedoch nicht, genauso wenig, welche Fächer besonders betroffen sind – hierzu fehlen genaue Daten. Der Monitor rät daher auch an, dass die KMK dringend die Datenlage zu Studien- und Bildungsverläufen verbessert. Gegen Studienabbrüche helfen könnten gezielte Beratungsangebote für Studierende.

Eine Kernforderung ist daneben, dass es mehr länder- und hochschulübergreifende Mindeststandards braucht. Nur an 43 Prozent der Hochschulen seien bisher in allen Fachdidaktiken Lerninhalte zu Inklusion verankert. Auch wenn es um Heterogenität oder Digitalisierung geht, sehen die Autoren Mängel. Bianca Brinkmann, Senior Projektmanagerin am CHE und eine der Autorinnen, sagte Table.Media: “Da sind die Länder gefordert, Vorgaben für die Curricula zu machen, denn nur die schaffen die notwendige Verbindlichkeit, dass auch wirklich alle Lehramtsstudierenden mit diesen Querschnittsthemen in Berührung kommen.”

Generell sollte die Politik den Hochschulen stärker in ihre Zuständigkeit hineinreden, auch wenn dies zu einer Reibung mit der Autonomie der Hochschulen führe. “Gerade bei Studiengängen wie Lehramt, wo am Ende der Staat der Abnehmer der Absolventen ist, braucht es ein gewisses Maß an staatlichen Vorgaben für die Hochschulen“, betont Brinkmann. Die KMK sei dabei ein wichtiger Akteur, da sie in der Lehrkräftebildung den Rahmen schafft, in dem sich die Länder bewegen. Entscheidend seien mehr Verbindlichkeit, konkrete Vorgaben und Strategien. Als Positivbeispiel sieht der Monitor Lehrerbildung die KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt” aus dem Jahr 2016. Anouk Schlung

Ob Zeitung, Magazin oder Onlinebeitrag – mit dem neuen Presseportal für Schulen (PfS) können Lehrkräfte mit wenigen Klicks die tägliche Berichterstattung für den Unterricht nutzen. Die Länder haben dazu einem neuen Rahmenvertrag zugestimmt und tragen die Kosten für die Nutzungsrechte und Bereitstellung der Presseinhalte. Im Januar ist das Portal erstmals live gegangen; zwischenzeitlich haben laut einem Sprecher der PMG Presse-Monitor alle Schulen in Deutschland einen individuellen Freischalt-Code zugeschickt bekommen. Damit können Lehrkräfte auf das Portal zugreifen. Die Schulen müssen dafür nichts weiter bezahlen.

Das Presseportal funktioniert wie eine Internet-Suchmaschine. Man gibt einen Suchbegriff ein und erhält die Inhalte von rund 1.400 Tageszeitungen und Publikumszeitschriften. Viele der Artikel sind im Originallayout verfügbar. Die Nutzung der Presseartikel ist im Gesamtvertrag “Vervielfältigungen an Schulen” zwischen den Bundesländern, den Verwertungsgesellschaften Wort und Bild-Kunst und der PMG Presse-Monitor geregelt. Ziel des Presseportals sei es, die Arbeit mit aktuellen Pressebeiträgen im Unterricht zu erleichtern.

Das Portal sei eine “tolle Initiative”, sagt Jörg Sadrozinski vom Verein Journalismus macht Schule. Schüler wüssten oft nicht, was die gesellschaftliche Aufgabe von Journalismus sei, stellt Sadroziniski bei seinen Besuchen in Schulen häufig fest. “Junge Leute beschäftigen sich teils nur wenig mit klassischen journalistischen Produkten, da sie sich auf Social Media informieren.” Das Portal könne da ein “kluger Schachzug” sein, um die Medienkompetenz zu schulen und vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren, sagt Sadrozinski gegenüber Table.Media. Vera Kraft

Der Plan der Ampel, mehr Fachkräfte nach Deutschland zu holen, hat auch für die Kultusministerkonferenz Konsequenzen: Sie muss die im Sekretariat angesiedelte Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB), die im Ausland erworbene Qualifikationen begutachtet, deutlich ausbauen. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich in den kommenden Jahren fast verdoppeln, von aktuell 230 auf über 400 Mitarbeiter.

Grund dafür ist, dass nach der kürzlich vom Bundestag beschlossenen Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes drei neue Personengruppen nach Deutschland kommen dürfen, von denen die in Bonn ansässige ZAB künftig Nachweise prüfen soll:

Vor allem bei den Bewertungen ausländischer Hochschulabschlüsse rechnet die KMK mit einem deutlichen Anstieg: Begutachtet die ZAB in diesem Jahr voraussichtlich 70.000 Hochschulzeugnisse, liegt die Prognose für 2024 bei 94.000, für 2025 bei 104.000 Anträgen. Dies teilte ein KMK-Sprecher Table.Media auf Anfrage mit.

Im kommenden Jahr plant die KMK-Stelle zudem ein Fast-Lane-Verfahren: Eine Zeugnisbewertung soll künftig in zwei Wochen statt bisher bis zu drei Monaten möglich sein. Ziel sei es, dass die Chancenkarte nicht an zu langen Bearbeitungszeiten scheitert. Dafür schafft die KMK bereits im kommenden Jahr 126,5 neue Stellen. Im Herbst soll die ZAB die Bewertung von Zeugnissen zudem digitalisieren. Der Personalzuwachs soll sich über Gebühren finanzieren, die Antragsteller für ein Gutachten zahlen müssen. In der Anfangszeit planen die Innenminister zudem eine Anschubfinanzierung. Ein finaler Beschluss hierüber steht aber noch aus. Anna Parrisius

Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes (DPhV) fordert, dass Lehrerfortbildungen auf die reguläre Lehrverpflichtung von Professoren an Universitäten angerechnet werden können. Bislang ist dies nicht der Fall. “Das Engagement für Fortbildungen erfolgt in der Regel freiwillig und zusätzlich”, sagte Susanne Lin-Klitzing Table.Media. Dabei sei die dritte Phase der Lehrkräftebildung im Grunde die wichtigste – dennoch führe sie in Deutschland ein Schattendasein. “Beim Thema Fortbildung der Lehrkräfte ist Deutschland schlicht nicht wettbewerbsfähig“, urteilt Lin-Klitzing.

Gemeinsam mit 15 weiteren Verbänden hatte sich der DPhV vergangene Woche mit Forderungen zur Fortbildung von Lehrern an die Kultusministerien gerichtet. Sie lauten unter anderem:

Der Verband verwies dabei auf eine Studie zu den Ausgaben für Fortbildung von Lehrern und in der Privatwirtschaft. Nach der Bestandsaufnahme von 2019 “haben die Länder im Schnitt pro Jahr und Vollzeit-Lehrerstelle ca. 173 Euro ausgegeben, privatwirtschaftliche Unternehmen durchschnittlich zwischen 423 Euro und 561 Euro”.

Lin-Klitzing hofft, dass die Forderung auch bei der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) auf offene Ohren stößt. Die SWK hatte Anfang des Jahres eine Stellungnahme zur Behebung des Lehrkräftemangels vorgelegt (zum Download). “Ich wünsche mir, dass im Gutachten der SWK, das Ende des Jahres auf die Stellungnahme folgt, die Forderung steckt, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften in das reguläre Hochschullehrerdeputat einrechnen zu können.” Auch für die Qualifikation von Quer- und Seiteneinsteigern in den Lehrerberuf sei dies eine wichtige Grundlage, um akademische Standards zu gewährleisten. Holger Schleper

Bayern will die Ausbildung seiner Lehrkräfte reformieren – und richtet dafür nun eine Expertenkommission ein. In den kommenden Wochen soll die erste Sitzung stattfinden. Damit lässt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seinen Ankündigungen, das Lehramtsstudium flexibilisieren zu wollen, Taten folgen. Nach der Einführung der A13-Besoldung für alle Lehrerinnen und Lehrer ist es die zweite bildungspolitische Neuerung, die in Bayern noch vor wenigen Jahren kaum jemand erwartet hat.

Nach Informationen von Table.Media haben Wissenschafts- und Kultusministerium gemeinsam in die Kommission eingeladen. Den Vorsitz soll das Gremium “aus seiner Mitte” bestimmen. Das Kultusministerium schreibt auf Anfrage: “Der Expertenkommission gehören unter anderem Vertreterinnen und Vertreter der Lehrerverbände, der lehrerbildenden Universitäten und der Landesstudierendenvertretung an.” Ziel sei, “die Weiterentwicklung der Lehrerausbildung insbesondere in Hinblick auf eine Steigerung der Attraktivität der schulartbezogenen bayerischen Lehrerausbildung unter Beibehaltung der hohen Qualität”.

Eines kann man wohl schon jetzt sagen: Einfach wird die Arbeit in der Kommission nicht. In der Bildungscommunity dürfte die Angst umgehen, dass die von Söder angestrebte Flexibilisierung der Lehrkräfteausbildung nur der erste Schritt zur grundsätzlichen Reform des bayerischen Schulwesens ist. Der Bayerische Philologenverband schreibt, man wolle sich in der Kommission für “die differenzierte Lehrerbildung” einsetzen. Inwiefern das von Erfolg gekrönt sein kann, muss sich zeigen. Immerhin ist Söders erklärtes Ziel gerade eine Flexibilisierung der Lehrkräfteausbildung.

Beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) dagegen dürfte die Freude über die Expertenkommission groß sein: Der Verband hat ein eigenes Lehrerbildungsmodell, das auf ein flexibles Lehramtsstudium setzt. Längeres gemeinsames Studieren, Bachelor- und Master statt des bei vielen Lehramtsstudierenden verhassten Staatsexamens finden sich darin. BLLV-Vorsitzende Simone Fleischmann sagte schon im vorigen Jahr nach Söders ersten Äußerungen zur Reform des Lehramtsstudiums: “Der BLLV sagt selbstverständlich ja zur Flexibilisierung der Lehrerbildung. Da können wir den Ministerpräsidenten nur unterstützen.” Franz Hausmann

Der Neue ist ein alter Bekannter. Ralph Müller-Eiselt verantworte bisher bei der Bertelsmann Stiftung das Thema Digitalisierung und Gemeinwohl. 13 Jahre war er bei der mächtigsten deutschen Bildungsstiftung. Nun tritt Müller-Eiselt auf die Bühne – und gleich ganz nach vorne. Der frühe Digitalist wird im November Geschäftsführer des Forum Bildung Digitalisierung, wo neun Stiftungen ihre Kräfte bündeln.

Die Personalie des Forums-Chefs ist bedeutsam. Schulpolitisch stehen sich Länder und Bund so schroff gegenüber wie im Konflikt mit der einstigen Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD). Mit Blick auf den versprochene Digitalpakt II ist aktuell eine Leerstelle zu füllen. Die Zivilgesellschaft nimmt hier eine entscheidende Rolle ein. Und das Forum Bildung Digitalisierung gilt als die einflussreichste zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für digitale Schulen einsetzt.

Müller-Eiselt kennt sich in der digitalen Bildung exzellent aus – vor allem in den USA. Zusammen mit seinem langjährigen Chef bei Bertelsmann, Jörg Dräger, verfasste er 2015 eines der ersten wichtigen Bücher über digitales Lernen. “Die digitale Bildungsrevolution“, heißt es. In diesem Werk waren indes keine Beispiele aus Deutschland enthalten. Stiftungsvorstand Dräger und sein Schreibgehilfe Müller-Eiselt konzentrierten sich auf US-Beispiele, etwa die School of One in New York.