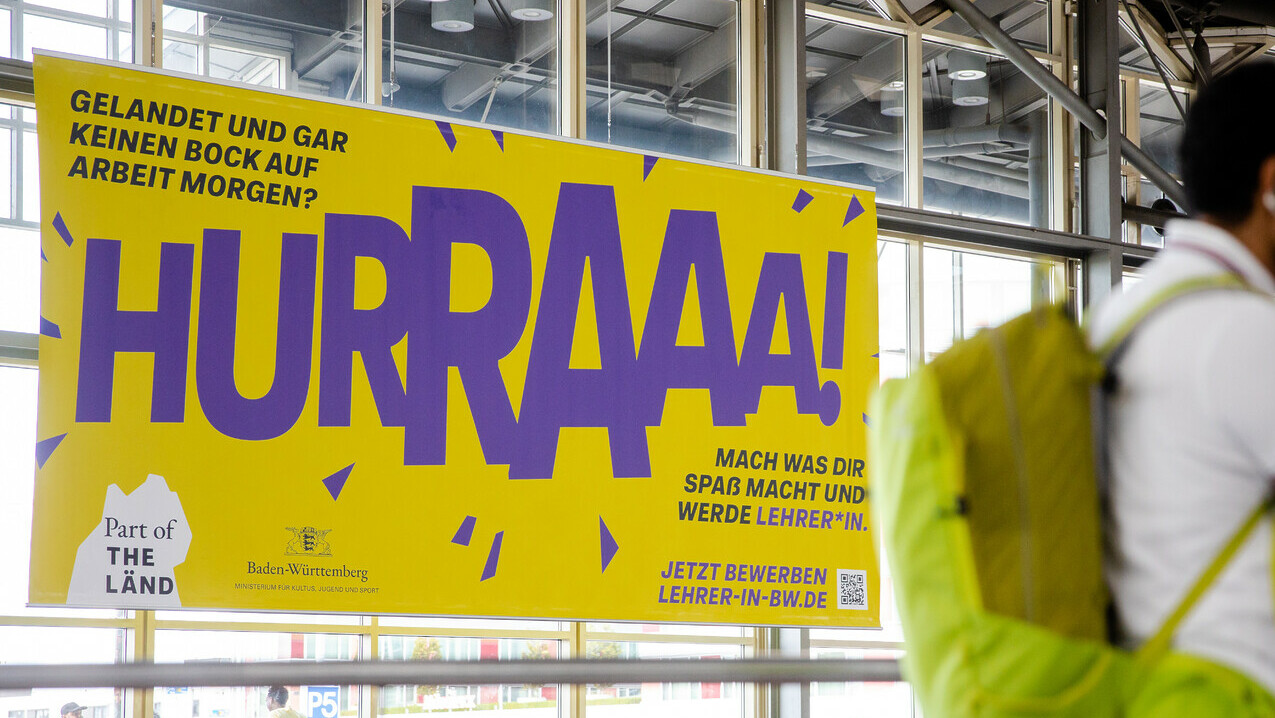

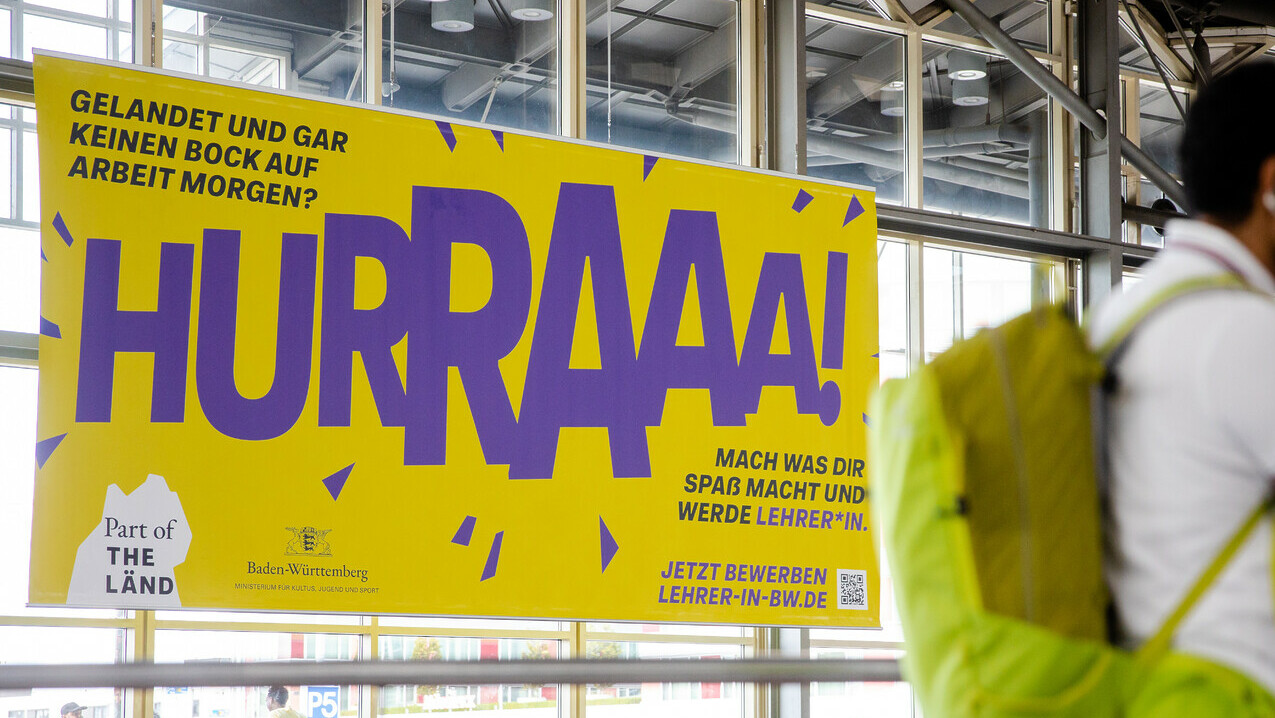

zum Lehrerberuf gehört vor allem Beziehungsarbeit. “Lehrer, die eine tragfähige Beziehung zu den Schülern aufbauen und mit Begeisterung unterrichten, steigern die Motivation der Kinder”, schreibt mein Kollege Torben Bennink. Damit macht er auch klar, warum die Kampagne, mit der das baden-württembergische Kultusministerium für den Lehrerberuf werben wollte, so missraten ist. “Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Hurraaa! Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer*in”, stand in riesigen Lettern am Stuttgarter Flughafen. Das klang für viele eher nach Gering- als nach Wertschätzung. Jetzt wartet einiges an Beziehungsarbeit auf das Kultusministerium. Der Fauxpas wird sich nicht einfach überkleben lassen.

Dabei werden motivierte Lehrkräfte so händeringend gesucht. Im Interview mit meinen Kollegen Vera Kraft und Christian Füller räumt Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller ein, dass sie das Ausmaß des Problems überrascht hat – und dass es in manchen Lehrämtern mehr als zehn Jahre dauern wird, bis der Lehrermangel beseitigt ist. Und auch in diesem Gespräch taucht sie wieder auf, die herausfordernde Beziehungsarbeit: diesmal zwischen Lehrern und Eltern.

Ganz zentral ist die Beziehungsarbeit auch für die Lehrkräfte, die in Bayerns Brückenklassen Kinder aus der Ukraine unterrichten. Sie müssen “eine Stütze für die Kinder sein und ein gutes Ankommen ermöglichen” schreibt Vera Kraft. Bayerns Kultusministerium sieht in den Brückenklassen ein volles Erfolgsmodell. Allerdings macht ein Blick in die Praxis die Schwächen deutlich: Denn ein klares Konzept, konkrete Lernziele oder Lernstandserhebungen fehlen.

Nicht fehlen darf hingegen unsere Sommerserie “Neustart im System”. Meine Kollegin Anna Parrisius hat recherchiert, warum sich angehende Azubis bei Siemens Energy nicht mehr mit einem Zeugnis bewerben müssen. Das Unternehmen vergibt Ausbildungsplätze nach einem neuen Verfahren. Was Hirnforscher Gerald Hüther damit zu tun hat, lesen Sie im Artikel “Mit 20 Fragen zur Lehrstelle”.

Frau Feller, Sie sind mit viel Vorschusslorbeeren als Münsters Regierungspräsidentin in das Amt der Schulministerin gestartet. Wie haben die Erfahrungen und auch die Pannen des ersten Jahres Ihre Vision für die Schulen in NRW verändert?

Dorothee Feller: Mir war schon als Regierungspräsidentin klar, dass wir im Bildungssystem große Herausforderungen haben. Aber, ganz ehrlich, wenn man sich ein Jahr lang vorwiegend nur mit Schulthemen beschäftigt und immer tiefer in das Bildungssystem hineinsehen kann, ist man doch überrascht angesichts der Größe der Herausforderungen, die sich da auftun.

Sind Sie manchmal verärgert, wenn Sie sehen, was Ihre Vorgänger alles nicht getan haben? Stichwort: Lehrermangel. Thema IT-Panne. Stichwort: Chancengleichheit.

Natürlich wundert man sich manchmal. Etwa, wenn eine Software verwendet wird, die viele Jahre alt ist. Auch der Lehrermangel war bekannt. Aber in dieser Tiefe und Breite hat er mich dann doch überrascht. Der Lehrermangel ist die größte Herausforderung, die wir haben. Es wird lange dauern, das auszugleichen. Aber ich schaue nach vorne. Es geht um die Zukunftschancen der Schüler in NRW. Ich packe die Dinge an, und wir müssen sie auch lösen.

Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit konkret erreichen?

Die Bewältigung der Herausforderungen im Schulsystem ist ein Marathon. Schauen Sie zum Beispiel nach Hamburg. Dort hat man über viele Jahre hinweg verschiedenste Maßnahmen ausprobiert – und jetzt erst Erfolge erzielt. Deswegen finde ich es wichtig, den Weg, den man eingeschlagen hat, konsequent weiterzugehen. Auch über eine Legislaturperiode hinweg.

Mit welchen Schritten soll Ihr Marathon starten?

In diesem Schuljahr wollen wir uns ganz konkret und vor allem um das Thema Grundschule kümmern. Es kann nicht sein, dass Nordrhein-Westfalen schon das dritte Mal in Folge so schlecht beim IQB-Bildungstrend abschneidet. Ein Viertel der Kinder erfüllt nicht die Mindestanforderungen in Lesen, Schreiben, Rechnen und Zuhören – das dürfen und werden wir so nicht stehen lassen.

Im Bereich Orthografie verfehlt sogar ein Drittel der Viertklässler die Minimalanforderungen. Wie wollen Sie also den Grundschülern NRWs helfen?

Wir fangen mit der Förderung der Basiskompetenzen an. Lesen ist der Grundstock für alles. Auch Mathematik kann ich nicht verstehen ohne Lesen. Zusammengefasst haben wir das in der Kurzformel “3×20 Minuten”. Dabei geht es aber nicht nur um die Lesezeit pro Woche, sondern um ein Gesamtkonzept. Wir stellen den Schulen neue Unterrichtsmaterialien und Arbeitspläne zur Verfügung und Online-Tools zur Leseförderung, mit denen die Kinder auch selbst lesen üben können.

Was machen die neuen Vorgaben und Materialien besser als die alten?

Aus der Praxis haben wir oft die Rückmeldung bekommen, dass die Arbeitspläne zu überfrachtet sind. Es sei zu viel und unrealistisch, das alles zu stemmen. Deswegen werden wir die Arbeitspläne für die Grundschulen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde hier im Ministerium zusammen mit dem Landesinstitut für Schule neu aufstellen.

Wissen Sie denn, wo in NRW die Schüler am schlechtesten abschneiden?

Wir kennen die regionalen Herausforderungen. Es gibt sie oft dort, wo wir einen hohen Sozialindex haben. Ausgewählte Talentschulen bekommen bereits zusätzliches Geld und Stellen. Aber es bleibt schwierig, Stellen zu besetzen und alle Schulen ausreichend zu unterstützen. Wir hoffen daher sehr auf das Startchancen-Programm. Davon würden in NRW rund 1000 Schulen profitieren.

Stört es Sie, dass auch Bayern beim Startchancen-Programm so viel Geld bekommt, obwohl NRW viel mehr Geld zustände, wenn man nach dem Anteil der benachteiligten Schulen gehen würde?

Ich finde es mehr als anerkennenswert, dass sich die Länder in der Kultusministerkonferenz auf einen Vorschlag geeinigt und dem Bundesministerium vorgelegt haben. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, mussten sich dafür auch bewegen. Jetzt ist die Frage, was bei den Verhandlungen mit dem Bund rauskommt. Klar ist, es muss jetzt zügig vorangehen.

Sie haben angekündigt, dass sie die Schulleitungen entlasten wollen. Was bedeutet das konkret?

Immer wenn ich Schulen besuche oder eine Schulleitung spreche, höre ich schnell: Wir treiben viel zu viel bürokratischen Aufwand. Das müssen wir uns genauer anschauen.

Das hört man oft. Nur, was ist denn dieses Zuviel an Kultusbürokratie?

Das werden wir jetzt in Gesprächen mit den Schulleitungen genau herausarbeiten. Wir müssen uns sicherlich dabei auch selbst kritisch hinterfragen. Es gibt aber auch Aufwände, die sich die Schulen aus Erfahrung selber auferlegen – etwa um besser gegenüber Ansprüchen abgesichert zu sein. Uns hat zum Beispiel eine Lehrkraft aufgelistet, was sie für eine Klassenfahrt alles an Erklärungen von Eltern vorsichtshalber einholt, um sich abzusichern. Auch diese Art von Bürokratie ist enorm aufwendig. Deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns wirklich alles zusammen anschauen und fragen, wie können wir die Schulleitungen entlasten.

Eine der größten Belastung für das Schulpersonal ist der Lehrkräftemangel. Was will NRW unternehmen, um ausreichend Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen?

Wir haben ein Handlungskonzept Unterrichtsversorgung vorgestellt, das bereits umgesetzt wird. Teil davon ist, dass wir den Seiteneinstieg an der Grundschule erweitert haben. Außerdem stellen wir an Grund- und Förderschulen Alltagshelfer ein. Eine wichtige Säule ist außerdem die Entlastung und Wertschätzung.

Wie organisieren Sie Wertschätzung?

Ich weiß, wenn man befördert wird, hält die Freude nur kurz an – aber gleichwohl: Wir haben es geschafft, A13 für Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I einzuführen. Das ist eine riesige Investition für das Land Nordrhein-Westfalen, 900 Millionen Euro bis 2026. Das ist das größte Einzelprojekt dieser Landesregierung. Nicht zuletzt planen wir auch eine Wertschätzungs- und Werbekampagne, um mehr Menschen für den Lehrerberuf zu begeistern.

Wird die so intelligent wie in Stuttgart? Die lautet so: “Keinen Bock auf Arbeit – dann werd doch einfach Lehrer!”

Sie hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt.

Klar! Aber so? “Warum die Dinge durchdringen, wenn du es als Lehrer knallen lassen kannst!” Hilft das dem Ansehen von Lehrern?

Man schaut ja jetzt mit dem Wissen der Kritik nicht mehr unvoreingenommen auf die Kampagne. Es gab ja schon viele Kampagnen. Jeder ist auf der Suche nach dem, was noch keiner hatte. Ich glaube, dass auch diese Kampagne mit bestem Wissen und Gewissen gemacht worden ist.

Sie haben strengere Regeln zur Teilzeit erlassen und Abordnungen von Lehrern in Regionen mit besonders großem Lehrermangel veranlasst. Das haben die Lehrer nicht unbedingt als wertschätzend empfunden.

Ich weiß, dass viele sagen, damit machen wir den Beruf unattraktiv. Aber es geht nicht um dauerhafte Versetzungen, sondern um Abordnungen für maximal zwei Jahre. Die Bezirksregierungen achten darauf, dass die Fahrzeit überschaubar ist. Es sind nicht mehr als 50 Kilometer. Die Personalräte sind bei all diesen Entscheidungen übrigens mitgegangen.

Warum machen die das?

Ich bin die Schulministerin aller Schulen. Gehen Sie mal an die Schulen, wo die Lehrkräfte ankommen. Das sind Schulen, die schon lange unter Personalmangel leiden. Schauen Sie mal in die Gesichter dieser Lehrer, dieser Eltern und dieser Kinder. Die freuen sich jetzt über etwas Entlastung und mehr Unterricht. Außerdem weiß ich von vielen Lehrkräften, die während der Zeit ihrer Abordnung viele wertvolle Erfahrungen gemacht haben.

Der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm hat den Lehrermangel bereits vor rund 20 Jahren fast auf die Kommastelle genau prognostiziert. Macht das nicht wütend, dass Klemm ignoriert wurde?

Sauer sein hilft mir da nicht weiter. Natürlich wäre es aus Sicht der Bildungspolitik idealtypisch gewesen, in Zeiten sinkender Schülerzahlen und sinkender Bedarfe Lehrkräfte auszubilden und einzustellen, die vielleicht erst viel später, also in Zeiten wieder ansteigender Schülerzahlen gebraucht werden. Wenn wir so einen Punkt wieder erreichen, braucht es den Mut, die Lehrerstellen im System zu halten. Heute beschäftigt mich die Frage, wie wir bei einem zu geringen Angebot den Unterricht sichern können. Mit Blick auf unsere Daten, die wir neu erhoben haben, brauchen wir mindestens noch zehn Jahre, bis wir den Lehrkräftemangel in bestimmten Lehrämtern überwunden haben.

Mehr Flexibilität in der Lehrerausbildung könnte das beschleunigen. Sie haben bereits seit 2016 einen dualen Studiengang, bei dem Bachelorabsolventen aus dem technischen Bereich berufsbegleitend den Master of Education erlangen können. Warum weiten Sie dieses Konzept nicht aus?

In diesem dualen Studiengang werden Berufsschullehrer ausgebildet. Mit dem Handlungskonzept Unterrichtsversorgung haben wir bereits eine Ausweitung dieses Modells auf weitere Technische Fachrichtungen des Berufskollegs vorgesehen. Außer diesem haben wir noch “Ein-Fach-Lehrer”, die als Seiteneinsteiger zum Beispiel ausschließlich Sport oder Musik an der Grundschule unterrichten und dafür eine pädagogische Einführung bekommen. Ich persönlich bin für verschiedene Konzepte grundsätzlich offen. Auf KMK-Ebene haben wir uns aber darauf geeinigt, erst einmal das Gutachten der Wissenschaftlichen Kommission der Kultusminister zur Lehrerausbildung Ende des Jahres anzuschauen.

Können Sie es sich denn leisten, noch so lange abzuwarten?

Naja, wir können da nicht einfach vorpreschen. Wir sind zu einer möglichen Ausweitung auch losgelöst vom SWK-Gutachten in Gesprächen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Wir müssen auch die Hochschulen und das Wissenschaftsministerium einbinden. Die Lehrerausbildung steht aber ganz oben auf unserer Tagesordnung.

NRW veröffentlichte als erstes Bundesland eine Handreichung zur Künstlichen Intelligenz.

Ja, und die ist sogar in den USA aufgegriffen worden.

Darin steht allerdings nichts davon, wie Lehrer in Zeiten von ChatGPT mit Prüfungen umgehen sollen. Müssten Sie nicht die Menge an Klausuren reduzieren und ihre Machart verändern?

Was Sie fordern, tun wir bereits. Wir senken ab sofort die Zahl an Klausuren in der siebten und achten Jahrgangsstufe. Und wir überlegen aktuell in einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe, welche alternativen Prüfungsformate in Zukunft eingesetzt werden können.

Das ist gut, aber Sie müssen damit auch in die Konferenz der Kultusminister, weil das eine grundsätzliche Frage der gegenseitigen Anerkennung von Prüfungen berührt.

Nicht alle Punkte müssen wir mit der KMK abstimmen; worauf wir wohl wert legen ist, das Thema alternative Prüfungsformate – auch im Zusammenhang mit der Oberstufenreform – mit den Akteuren im Schulsystem in NRW abzustimmen. Wir sind an dem Thema dran. Interview: Vera Kraft und Christian Füller

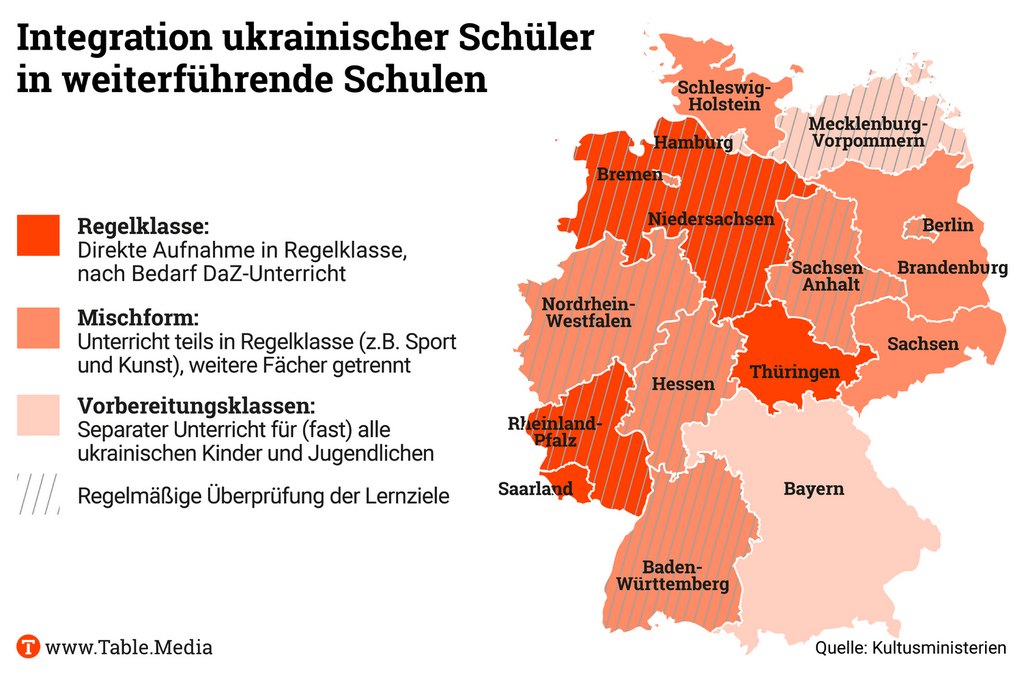

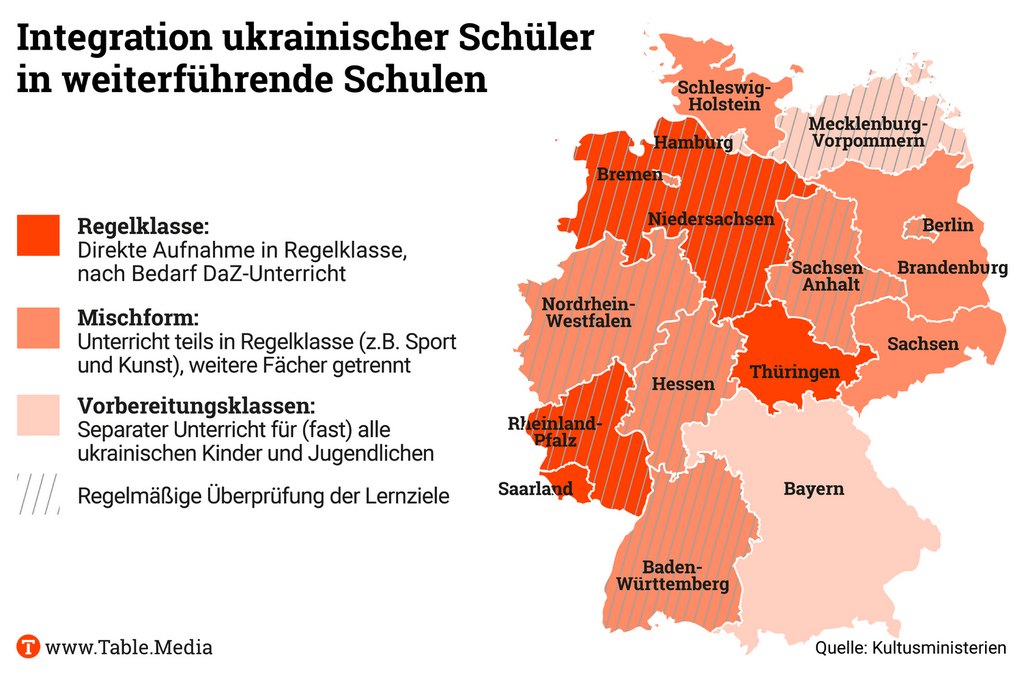

Der Krieg in der Ukraine ist in den Klassenzimmern sehr präsent. Rund 207.500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchten im Schuljahr 2022/23 in Deutschland den Unterricht. Wie sie ins Schulsystem integriert wurden, hängt stark vom Bundesland ab. Während manche Bundesländer, wie Niedersachsen und Thüringen, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen direkt in Regelklassen aufnahmen, setzten andere Bundesländer wie Berlin und Hessen zunächst auf “Willkommensklassen”, in denen die Geflüchteten separat unterrichtet wurden.

Auch in Bayern hat man mit den sogenannten “Brückenklassen” ein Modell gewählt, bei dem ukrainische Schüler zunächst unter sich bleiben und an erster Stelle Deutsch lernen sollen. Das bayerische Kultusministerium bewertet die eigene Strategie als vollen Erfolg – und will die Brückenklassen wie gehabt im neuen Schuljahr fortsetzen. In der Praxis fällt das Fazit weniger positiv aus. Aus den Fehlern können auch andere Bundesländer lernen.

Ziel der Brückenklassen ist es, den Kindern Deutsch beizubringen und sie langfristig in die Regelklassen zu integrieren. Dafür sollen die Schüler auch regelmäßig den Fachunterricht besuchen. Gleichzeitig will man ihnen Freiräume lassen und die Möglichkeit geben, am ukrainischen Online-Unterricht teilzunehmen. Das soll “Flexibilität im Hinblick auf eine Rückkehr in die Ukraine” geben, teilte das bayerische Kultusministerium Table.Media mit.

Beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat man sich dafür eingesetzt, dass das Modell der Brückenklassen noch ein weiteres Jahr bestehen bleibt. Das hätte allerdings nicht ausschließlich an den pädagogischen Konzepten und Erfolgen gelegen, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV im Gespräch mit Table.Media. “Grund dafür war auch die Kontinuität.” Nachdem die Schulen weiterhin viele Geflüchtete aufnehmen sollen, sei es gut, auf ein bestehendes Format aufzubauen, sagt Fleischmann.

Die Zahlen des gerade zu Ende gegangenen Schuljahres lassen erahnen, welcher Aufwand hinter diesem Format steckt. Rund 30.600 ukrainischen Kinder und Jugendliche sind in Bayern gemeldet. Fast die Hälfte davon besucht in regulären Klassen die Grundschule; 12.000 werden in den 830 speziell für sie eingerichteten Brückenklassen unterrichtet. Insgesamt arbeiten rund 2.700 Personen in den Brückenklassen, wie das bayerische Kultusministerium auf Anfrage mitteilte.

Auf welcher Schule die ukrainischen Kinder und Jugendlichen landen, entscheidet allein das Alter und der Wohnort. Die Brückenklassen gelten als schulartunabhängig und werden für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 an Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien angeboten. Für Zehntklässler gibt es das gleiche Angebot an Berufsschulen.

Neben all dieser formalen Organisation bleibt jedoch unklar: Was und wie viel lernen die Kinder in den Brückenklassen letztlich? Denn das ist maßgeblich von den Personen abhängig, die vor der Klasse stehen. Ein klares Konzept, konkrete Lernziele oder Lernstandserhebungen gibt es nicht.

Besonders herausfordernd sei es, einen passenden Umgang mit den unterschiedlichen Lernniveaus der Schüler zu finden, berichtet ein Lehrer, der eine Brückenklasse in Oberbayern unterrichtet. Während manche Kinder bereits gut Englisch sprechen, könnten andere aus der seit 2014 umkämpften Region Donbass weder lesen noch schreiben.

Am besten sei für die Kinder, wenn sie in ihrem individuellen Tempo lernen können, sagt Sarah Inal, die als Pädagogin und traumazentrierte Fachberaterin geflüchtete Kinder und Jugendliche beim Ankommen an Schulen unterstützt. Lernstandserhebungen können ein Mittel sein, um das zu ermöglichen. Doch: “Man muss berücksichtigen, dass diese immer mit Stress und Druck für die Kinder und ihre Familien einhergehen.”

Für die Lehrkräfte, die in Brückenklassen unterrichten, ist das eine doppelte Herausforderung. Sie müssen dem Konzept Inhalt und Form verleihen und gleichzeitig eine Stütze für die Kinder sein. Denn es geht um mehr als Deutschlernen. Um ein gutes Ankommen zu ermöglichen und eine gute Grundlage für das Lernen zu bilden, sollten Lehrkräfte Ressourcen stärken, aber auch Stabilität und eine traumasensible Umgebung schaffen, betont Pädagogin Inal.

Das große Problem dabei ist laut BLLV-Präsidentin Fleischmann: “Wir arbeiten nicht mit Voll-Profis.” Häufig stehen nicht grundständig studierte Lehrer vor den Brückenklassen, die keine Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mitbringen.

Noch dazu fehlen Daten und empirische Erkenntnisse aus der Forschung, wie die Integration an weiterführenden Schulen am besten gelingt. Bei jüngeren Kindern ist man sich einiger – die sollten am besten direkt eine Regelklasse besuchen. Eine Studie des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt beispielsweise, dass Kinder, die in eine Vorbereitungs- anstelle einer Regelklasse gehen, in Deutsch und Mathe schlechter abschneiden. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusminister empfiehlt sogar, dass auch in den unteren Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs möglichst keine Vorbereitungsklassen eingerichtet werden sollen (Download der Stellungnahme).

Dort, wo wie in Bayern die Vorbereitungsklassen das gängige Modell sind, wird sich in spätestens einem Jahr zeigen, ob die Vorbereitung ausgereicht hat. In Sachsen und Sachsen-Anhalt werden die Ankunftsklassen sogar schon zum Start ins neue Schuljahr abgeschafft und die ukrainischen Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse integriert. Für die Schüler heißt das dann: Sie müssen alle Prüfungen mitschreiben und werden regulär bewertet. Zumindest die Sprachförderung wollen die meisten Bundesländer weiterhin anbieten, manche haben auch Ukrainisch als Herkunftssprache eingerichtet. Und in Brandenburg gibt es sogar die Möglichkeit zum Nachteilsausgleich.

Pädagogin Sarah Inal empfiehlt im Anschluss an die Vorbereitungsklasse eine teilintegrative Lösung. “Die Freundschaft zu hier aufgewachsenen Kindern ist entscheidend für die Zugehörigkeit zur Klasse und Schule.” Parallel dazu sollte weiterhin starke Deutschförderung stattfinden.

In Bayern gibt es Zweifel, ob die Brückenklassen wirklich reichen, um die ukrainischen Schüler fit fürs Schulsystem zu machen. “Vielleicht sollte das aber gar nicht der Fokus sein”, gibt BLLV-Präsidentin zu bedenken. Traditionell sei das Ziel von Schule, mit einer Klasse gleichmäßig voranzukommen und alle nach den gleichen Maßstäben zu bewerten. “Aber dieses ‘Alle-über-einen-Kamm-scheren’ funktioniert nicht mehr”, sagt Fleischmann. In Brückenklassen, die noch diverser sind als andere Klassen, wird das besonders deutlich. Die große Frage sei daher nicht, wie man die Kinder fit fürs System, sondern wie man das System fit für die Kinder bekomme.

Die Auskunft des bayerischen Kultusministeriums lässt daran zweifeln, dass man das dort ebenfalls so grundsätzlich hinterfragt. Die Integration sei bislang “sehr erfolgreich” gelungen, heißt es. Im kommenden Jahr soll es rund 650 Brückenklassen geben. Über das einzig konkret formulierte Ziel, wie viele Schüler es in die Regelklasse geschafft haben, konnte das Kultusministerium zunächst keine Auskunft geben.

Die Nachricht erschütterte Anfang der Woche den Industriestandort Deutschland: Das Windgeschäft von Siemens Energy bricht ein, 4,5 Milliarden Euro Verlust verursacht es im Geschäftsjahr 2022/23. Es ist ein Fanal für die kriselnde Industrienation. Doch setzt Siemens Energy seit kurzem ein weiteres, leiseres Zeichen – von dem kaum jemand gehört hat. Es hat einen Weg gefunden, Azubis erfolgreich anzuwerben. Die braucht das Unternehmen dringend, das in anderen Geschäftsbereichen – wie Wasserstoff oder Energienetze – schwarze Zahlen schreibt.

Christoph Kunz ist “Global Head of Vocational Education and Training” und verantwortet im Unternehmen die Ausbildung in 33 Berufen. Die meisten Azubis werden Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker oder Industriekauffrau und -mann. Als das Unternehmen sich 2020 vom Mutterkonzern Siemens abspaltete, sei ihm schnell klar gewesen, dass er keine Kopie der Siemens-Ausbildung will, sagt Kunz. Acht Trainingszentren gibt es in Deutschland – daneben Zentren in Großbritannien, Österreich, Ungarn und Südafrika. Hierzulande sind es rund 2.000 Azubis und Studierende, hinzu kommen 1.000 Azubis von Externen, etwa für das IT-Unternehmen Artos oder das BMBF.

“Mehrere Monate lang haben wir uns in einem Strategie-Team einen Überblick verschafft”, sagt Kunz. Über Trends am Bildungsmarkt, Gen Z und Alpha, Demografie und Fachkräftelücke. Beraten ließen sie sich von Experten wie Neurowissenschaftler Manfred Spitzer und Richard Elmore, Bildungswissenschaftler der Harvard-Universität. Die Erkenntnis: “Die Veränderung muss groß sein.” Seither wurden in Deutschland mehrere Neuerungen pilotiert – mit gutem Ergebnis. “Die Ausbilder sagen uns, die jungen Leute haben mehr Bock”, sagt Kunz. Berlin ist der erste Standort, an dem ab Herbst das Gesamtpaket gelten soll.

Im Kern geht es um folgende Punkte:

Doch das modernste Ausbildungskonzept hilft nicht, wenn die Azubis fehlen – oder sich nicht die richtigen bewerben. Daher hat Siemens Energy den Auswahlprozess neugestaltet, und setzt auf Fragen statt Schulnoten. “Wofür hast du schon mal freiwillig Verantwortung übernommen und/oder dich um etwas gekümmert?”, “Welcher Social-Media-Kanal oder Podcast, welches (Hör-)Buch, welcher Film, welche Serie begeistert dich und was fasziniert dich daran?”, “Was ist dein größter Wunsch?” 20 solcher Fragen mussten Bewerber für den Ausbildungsstart 2023 in Berlin beantworten. Seit Juli stellt Siemens Energy sie deutschlandweit Bewerbern. Was nach Persönlichkeitsfindung klingt, soll helfen, die Richtigen zu finden. “Jugendliche mit Leidenschaft und Potenzial”, sagt Ausbildungsleiter Christoph Kunz.

Entscheidend sei die Auswertung der Antworten. Unterstützt hat der Neurobiologe Gerald Hüther, der sich seit Jahren mit Kritik am Schulsystem und populärwissenschaftlichen Büchern hervortut. Ein Zeugnis müssen Bewerber im ersten Schritt nicht einreichen, es sei denn, sie wollen ein zulassungsbeschränktes duales Studium beginnen. Erst vor dem finalen Vorstellungsgespräch wollen die Personaler Zensuren sehen. Vor allem, betont Kunz, um sicherzugehen, dass die Azubis eine Chance haben, die Abschlussprüfung zu bestehen. “Wenn jemand in Mathe und Physik Fünfen und Sechsen hat, müssen wir darüber sprechen, woran es lag.”

Lars Wißmann, Leiter des Berliner Trainingszentrums, betont, der Nachwuchs müsse sich vor allem im Unternehmen einbringen wollen. 80 Prozent der Produkte seien jünger als fünf Jahre – woran die Azubis einmal arbeiten werden, noch weitgehend unklar. Bewerber müssen sich im ersten Schritt daher nur für das Unternehmen bewerben. Ob sie Anlagenmechaniker oder Industriekauffrau werden wollen, entscheide sich oft erst später.

Ein aufwendiges Assessment-Center wie früher bei Siemens gibt es nicht mehr. Stattdessen konzentrieren Christoph Kunz und sein Team sich darauf, überhaupt geeignete Bewerber zu finden. Kunz, der knapp 20 Jahre in der Ausbildung für Siemens tätig war, sagt: “Die Suche nach Azubis ist heute brutal.” Kamen früher zwölf Bewerber auf eine Stelle, seien es inzwischen durchschnittlich noch sechs, in unbeliebten Berufen zwei bis drei. Helfen soll jetzt zielgruppenspezifisches Marketing über Social Media und Google Ads – vier Azubi-Personas hätten sie dafür definiert.

Bewirbt sich jemand, müsse es schnell gehen, weil Bewerber sonst das Interesse verlieren. Nach Beantwortung der 20 Fragen erreicht sie schon innerhalb eines Tages ein Surprise-Call – “um im lockeren Gespräch per Du ihre Antworten zu challengen”, sagt Kunz. Schreibe jemand, Fußball sei seine Leidenschaft, frage Kunz, wie das letzte Spiel lief. Die letzte Hürde ist ein klassisches Vorstellungsgespräch. Im besten Fall vergehen von Bewerbungseingang bis Vertragsunterschrift nur drei Tage.

Ob jemand dann die Ausbildung aber auch antritt, sei nicht gesagt. “Seit zwei, drei Jahren springen enorm viele ab”, sagt Lars Wißmann vom Berliner Trainingszentrum. “Im vergangenen Jahr mussten wir jede dritte bis vierte Stelle nachbesetzen.” Alternativen gibt es viele: Angebote anderer Unternehmen, Sabbatical, Studium. Nachwuchskräfte bei Siemens Energy erhalten direkt nach Vertragsschluss eine Urkunde für einen Baum, den die Firma für sie pflanzen lässt. “Emotionale Bindung ist das Wichtigste”, sagt Wißmann. “Mehr Gehalt, ein Auto – das können auch andere Unternehmen bieten.”

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Von Torben Bennink

In der vergangenen Woche ließ sich eine interessante Parallelität der Ereignisse beobachten. Am Donnerstag äußerte sich Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, fassungslos zu dem Plakat, mit dem “The Länd” um neue Lehrer warb und das den gesamten Berufsstand über Tage in seinen Bann zog. Die Werber hatten sich ein Plakat zusammengetextet, das suggeriert: Wer keinen Bock auf seinen Job hat, soll einfach in der Schule anfangen. Es veranlasste Lin-Klitzing zu der Frage: Glaubt das Kultusministerium Baden-Württemberg, dass es damit Menschen in die Schulen lockt, die sich wirklich für das Lehramt eignen?

Nur drei Tage zuvor hatte sie selbst ihre Forderung bekräftigt, man solle angehende Lehrer doch zukünftig wieder bundesweit im Staatsexamen ausbilden. Ihre Begründung: Das Bachelor-Master-System eröffne die Möglichkeit, dass sich Studierende während ihrer Ausbildung für einen anderen Berufsweg entscheiden.

Echt jetzt? Am Ende sollen die Menschen unsere Kinder für das Lernen begeistern, die nicht rechtzeitig flüchten konnten? Hinter beiden Kontroversen scheint eine problematische Tendenz hervor. Für deutsche Klassenzimmer gilt inzwischen: Komme, wer wolle!

Nur um das vorwegzuschicken: Der Lehrermangel erfordert neue Ideen, auch andere Ausbildungsmodelle und bessere Möglichkeiten für Seiteneinsteiger gehören dazu. Auch “eher grell, eher bunt, eher laut”, wie das Kultusministerium die “The Länd”-Kampagne umschreibt, darf es sein.

Aber was wir brauchen, um Kinder und Jugendliche in Zeiten von Klimakrise, Kriegen und digitaler Transformation auf ihrem Weg zu mündigen Erwachsenen zu begleiten, sind Pädagogen, die ihrem Beruf mit Leidenschaft nachgehen. Dienst nach Vorschrift ist hier kaum gefragt. Schließlich zeigen zahlreiche Studien: Lehrer, die eine tragfähige Beziehung zu den Schülern aufbauen und mit Begeisterung unterrichten, steigern die Motivation der Kinder – und letztlich auch die Lernergebnisse. Ob wir dafür Menschen im Blick haben sollten, die “keinen Bock auf Arbeit” haben oder einfach nicht rechtzeitig weglaufen konnten, darf leidlich bezweifelt werden.

Die aktuell diskutierten Ansätze wären noch besser zu verkraften, würden an anderer Stelle alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Doch teilweise werden Schulabgänger, die sich wirklich für Kinder- und Jugendarbeit begeistern, noch immer durch hohe NCs daran gehindert, überhaupt ein Lehramtsstudium zu beginnen. Auch angehende Mathematik-Grundschullehrer, die nach mehreren Semestern an Algebra II scheitern und so ihren Weg in die Schule nicht finden, hinterlassen mindestens einen bitteren Beigeschmack.

Anstatt also darüber nachzudenken, wie man Studierenden das Entkommen möglichst schwer macht, sollten die Rahmenbedingungen für die motivierten Pädagogen verbessert werden – in Ausbildung und Berufspraxis. Etwa durch eine faire Entlohnung der Praxisphasen im Studium oder die Entlastung von allem, was in der Berufsbeschreibung eigentlich nichts verloren hat. Sie sollten die besten Rahmenbedingungen vorfinden, um dem nachzugehen, was sie gerne tun: Unterrichten.

Letztlich befördern Kampagnen wie die von “The Länd” nur das, was viele Pädagogen sowieso schon oft genug zu hören kriegen. Lehrer sein, das könne doch irgendwie jeder, man habe morgens recht und nachmittags frei. Bayern trieb dieses Narrativ zuletzt mit einer weiteren Kampagne auf die Spitze. Als Lehrer sage man “Nein zu 9 to 5” und habe “spontan am Nachmittag Zeit für Family & Friends”. Na sicher!

Mittlerweile ist Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper zurückgerudert und ließ das Plakat per Aufkleber ergänzen: Keinen Bock auf deine jetzige Arbeit, heißt es jetzt. Was trotz Not-Sticker bleibt: Das Bild des faulen Lehrers dürfte sich wieder einmal eingebrannt haben. Umfragen zeigen, dass das Image des Lehrerberufs in Deutschland im internationalen Vergleich besonders schlecht ist. Nur jeder Fünfte würde sein Kind dazu ermutigen, Lehrer zu werden.

Es braucht einen grundlegenden Imagewandel, anstatt die üblichen Klischees zu bedienen. Die Botschaft muss sein: Für die Zukunft unserer Kinder braucht es die besten Leute – nicht einfach die, die übrig bleiben. Diese Erzählung ist in anderen Ländern längst Normalität.

Während sich gefühlt der komplette Berufsstand durch den Dreck gezogen fühlte, feierte das Kultusministerium die “Keinen Bock auf Arbeit”-Kampagne als Erfolg. Schon in der ersten Woche hatte es 8.000 Aufrufe der Website für Einstellungen des Landes gegeben, inzwischen seien es über 20.000. Ein Drittel davon wolle direkt einsteigen.

Erfolgreich werden die Kampagne und andere vermeintlich kreative Vorstöße aber erst gewesen sein, wenn daraus leidenschaftliche Lehrer entspringen, die “Bock” auf ihre Arbeit haben. Dass dafür zuletzt die richtigen Akzente gesetzt wurden, ist schwer zu glauben.

Torben Bennink ist Mitarbeiter im “Kompetenzverbund lernen:digital” der Universität Potsdam. Als freier Autor schreibt er für Bildung.Table über Querschnittsthemen der Bildungspolitik und -forschung, unter anderem die Lehrerbildung. Er studierte Lehramt an Gymnasien an der Universität Osnabrück.

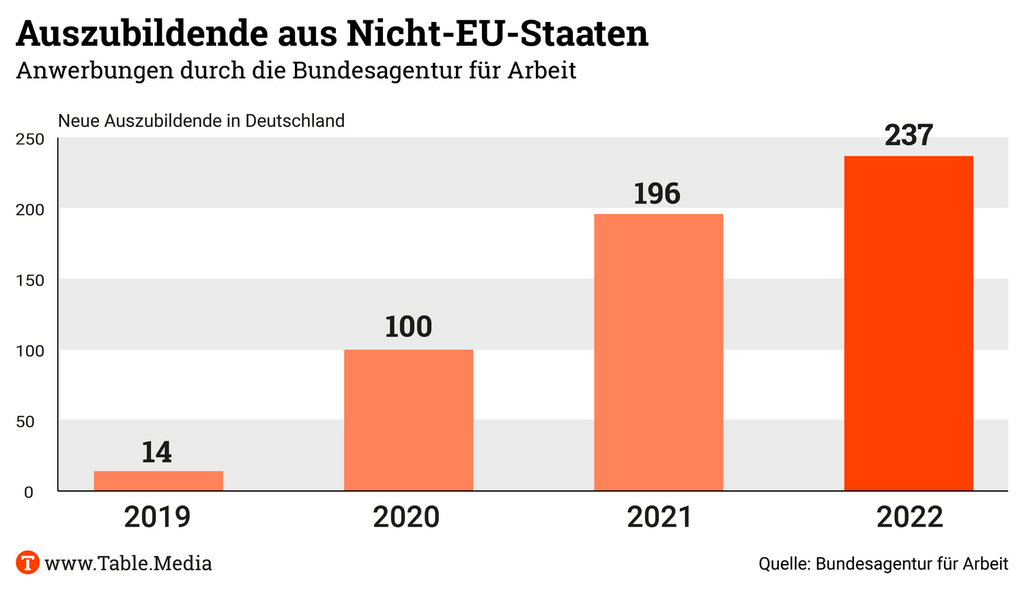

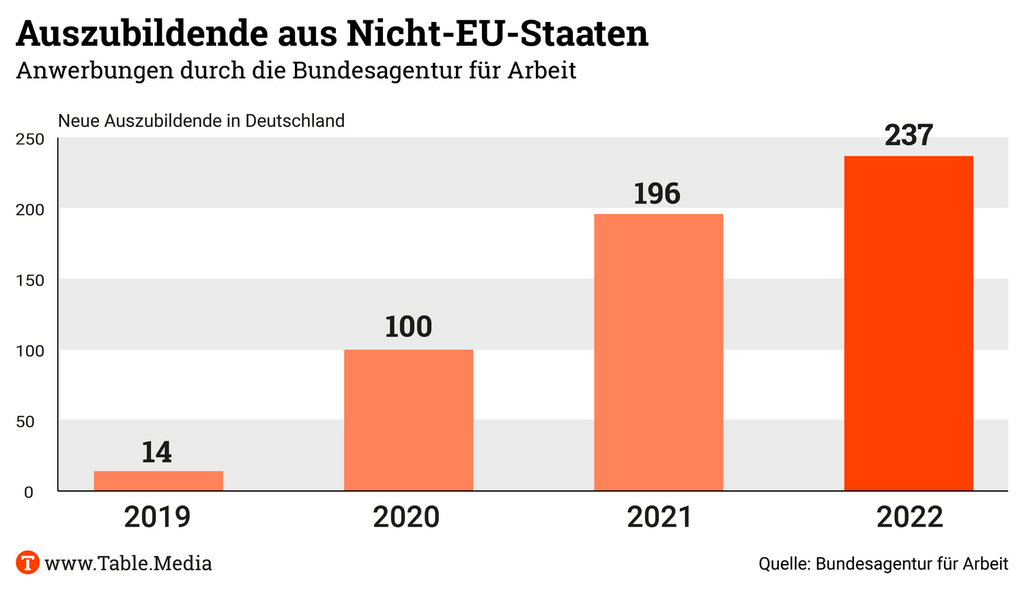

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat bisher 564 Azubis aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland rekrutiert. Das teilte sie Table.Media auf Anfrage mit. Seit 2019 wirbt sie Menschen aus Drittstaaten für eine volle Ausbildung in Deutschland an. Für dieses Frühjahr verbucht die Bundesagentur 17 neue Drittstaatler in Ausbildung. 398 weitere könnten noch dieses und nächstes Jahr einreisen – vorausgesetzt, sie schaffen die Sprachausbildung in ihrem Heimatland.

Angesichts der hohen Zahl unbesetzter Lehrstellen gleicht das einem Tropfen auf den heißen Stein. Für 2022 beziffert das Bundesinstitut für Berufsbildung sie auf 68.900, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vermutet sogar einen noch höheren Wert. Eine Priorität hat das Thema dennoch bei der Bundesregierung: Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil warben im Juni in Brasilien um Pflegekräfte.

Innerhalb der Rekrutierungsprogramme und -projekte der BA – Triple Win, THAMM und APAL – machen Azubis nur den kleineren Teil aus, betont ein BA-Sprecher. Der Fokus liege auf fertig ausgebildeten Fachkräften. Die Mehrheit der 564 Azubis ist in der Pflege beschäftigt. Erfolgreich abgeschlossen haben ihre Ausbildung inzwischen 14 von der BA rekrutierte Pflege-Azubis aus El Salvador, die 2019 nach Deutschland kamen. 100 weitere sollen bald fertig werden – darunter 14 Personen aus El Salvador und 86 aus Vietnam.

Herkunftsstaaten sind daneben Tunesien, Marokko und Ägypten. Seit 2021 kamen aus diesen Ländern etwa 200 Azubis – unter anderem für Berufe in der Hotellerie und Gastronomie, der IT und im Bäcker- und Bauhandwerk. Pflege-Azubis kommen seit dem vergangenen Jahr auch aus Mexiko und seit diesem Jahr erstmalig aus Brasilien.

Für die Azubis werden Kosten für die Vorbereitung auf die Ausbildung – Sprachkurs, Anerkennung von Schulabschlüssen – übernommen. Ob sie nach ihrem Abschluss langfristig in Deutschland arbeiten, erhebt die BA nicht. Gründe seien der Datenschutz und dass “eine systematische Erfassung der Daten unverhältnismäßige Aufwände bei den Partnern verursachen” würde.

Ein weiteres Programm, über das Menschen aus Drittstaaten für eine volle Ausbildung nach Deutschland kommen, hat das Bundesentwicklungsministerium (BMZ) 2019 aufgelegt. Die Azubi-Zahl ist hier jedoch noch deutlich geringer: Im vergangenen September kamen acht Personen aus Ecuador für eine Ausbildung im Elektrobereich. In diesem Jahr sollen zwei weitere folgen.

Eine Sprecherin begründet die geringe Quote damit, dass der Fokus des Vorhabens auf “Aufbau und Gestaltung von Partnerschaften und nicht auf der Gewinnung von Auszubildenden” liege. Die Azubis müssten im Heimatland zudem zunächst fachlich und sprachlich vorbereitet werden, Sprachkurse dauerten rund neun Monate. Auch die Ausstellung eines Visums könne Zeit in Anspruch nehmen. Und: Die Pandemie habe zu Verzögerungen geführt.

Neben einer vollständigen Ausbildung von Drittstaatlern in Deutschland gibt es den Ansatz der Skills Partnerships. Sprachkurse und Module für den Einsatz in Deutschland erweitern dabei die Ausbildung vor Ort, sodass nach dem Abschluss eine Arbeitsmigration möglich wird. Auch hier ist die Ausbeute aber bisher gering: Über das Programm des BMZ könnten im kommenden Jahr bis zu 15 Personen aus Vietnam nach Deutschland kommen, die in der Metallverarbeitung (mit Schwerpunkt Zerspanungsmechanik) ausgebildet wurden. Über ein Programm der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit namens “Global Skills Partnerships” reisten in diesem Jahr 53 Pflegekräfte aus Mexiko ein, zwei weitere sollen noch kommen. Von den Philippinen sind 17 Einreisen geplant. Anna Parrisius

Bundesweit haben hunderte Schulen und Schulträger keine Anträge im Rahmen des Digitalpakts gestellt. Das ergibt eine exklusive Umfrage von Table.Media in den Kultusministerien der Länder. Besonders hoch ist die Quote in Baden-Württemberg: 12 Prozent der Schulträger stellten keinen Antrag im Rahmen des Basis-Digitalpakts. So kommen die milliardenschweren Mittel des Bundes in 623 Schulen im Südwesten nicht an. Noch drastischer zeigt sich die Bilanz bei der Zusatzvereinbarung für IT-Administratoren im Ländle. Nur rund jede fünfte Schule hat bisher einen Antrag für die Unterstützung gestellt. Allerdings läuft die Antragsfrist noch bis Ende dieses Jahres.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerin Simone Oldenburg (Linke) sagte Table.Media: “Wir haben 100 Schulen, die keinen Antrag gestellt haben.” Im Nordosten gibt es mehr als 600 Schulen. Inzwischen hat das Land den Schulträgern eine Liste aller Schulen übermittelt, die noch keinen Antrag gestellt haben. Das habe Dynamik in die Beantragung gebracht.

Weitere Bundesländer melden fehlende Anträge von Schulen im Promillebereich. So hätten in Bayern und Berlin jeweils 14 Schulen keine Förderung beantragt. Eine “Nichtteilnahmequote” von bis zu 1,4 Prozent vermeldet Sachsen-Anhalt. Ähnliche Werte teilen Brandenburg (29 von über 900 Schulträgern ohne Antrag), Schleswig-Holstein (2 von 263), Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit. Hessen, Hamburg, Bremen und das Saarland melden, dass alle Schulträger Anträge gestellt hätten.

Die Daten, die die Länder bereitstellen, variieren stark. Schulscharfe Daten können viele Länder – anders als etwa Baden-Württemberg – nicht liefern. Niedersachsen scheint das Werben um Anträge der Schulträger bereits aufgegeben zu haben. Ein Sprecher verwies darauf, dass die Schulträger nicht verpflichtet seien, die Mittel zu beantragen. “Eine Liste von Nicht-Antragstellern bzw. eine Zahl dazu liegt uns daher nicht vor.” Auch Sachsen erfasst die Daten nicht, teilt das Ministerium mit.

Im Mai 2024 läuft der 6,5 Milliarden Euro schwere Digitalpakt Schule aus. Bis dahin müssen die Mittel verausgabt sein. Die Länder meldeten zuletzt, dass die lange Zeit langsam abgeflossene Förderung – besonders aus dem Basis-Digitalpakt – mittlerweile großteils gebunden oder sogar verausgabt ist. Die Zahlen aus den Kultusministerien zeigen nun, dass das Bundesgeld nicht in allen Schulen gleichermaßen ankommt. Der erste Digitalpakt stockt in seiner Umsetzung nach wie vor. npr/cif

Das Joint-Venture und Millionen-Projekt zwischen Staat und Industrie zur Gestaltung einer intelligenten Lernwolke (ITS) nimmt Fahrt auf. An einem Interessebekundungsverfahren nahmen rund 30 Gründer, EdTech-Vertreter und Verlage teil. Der Projektträger PD der acht beteiligten Bundesländer unter Führung Sachsens kündigte eine baldige Ausschreibung des insgesamt 55 Millionen Euro schweren Projektes an. Die Teilnehmer äußerten sich unterschiedlich zu dem Verfahren. Die einen sagen, es handle sich um ein professionelles Vorgehen. Andere bemängelten die Unbestimmtheit des Projekts bei gleichzeitig hohem Zeitdruck. “Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand dieses Projekt bis Ende 2026 abschließen und abrechnen kann”, sagte ein Teilnehmer Table.Media.

Wie berichtet haben acht Länder eine Zusage für 55 Millionen Euro aus dem Digitalpakt bekommen, um ein “Intelligentes Tutorielles System” zu entwickeln, das auch Elemente von KI enthalten soll. Was die Projektträger unter Künstlicher Intelligenz im Bezug auf das neue LMS verstehen, sei nicht klar geworden. Das sagten mehrere Teilnehmer. Andere lobten die Offenheit. “Es war eine offene und transparente Markterkundung“, sagte der Vertreter eines LMS. Man müsse loben, dass noch nicht alles festgelegt sei, hieß es.

Dem Vernehmen nach haben die beteiligten Länder darauf hingewiesen, dass eine Kooperation zwischen Hauptauftragnehmer und Subunternehmern möglich sei. Neben dem ITS gibt es noch fünf weitere länderübergreifende Projekte, die Plattformen für adaptives Lernen errichten wollen. Das ITS ist mit 55 Mio. Euro das teuerste. Die Mittel müssen bis Ende 2026 abgerechnet sein.

Die Interessenten aus Start-ups und Verlagen pochten vor dem Projektträger und den Ländervertretern aus Sachsen und Brandenburg auf eine künftig einheitliche Auslegung der DSGVO. Offenbar besteht das Missverständnis, dass die Länder den Beauftragten für Datenschutz Vorschriften machen könnten. Die aber sind nicht nur unabhängig, sondern gegenüber den Ministerien sogar weisungsbefugt. Auch die komplizierteste Frage des Millionen-Projekts ITS konnte die Anhörung nicht klären: Wem gehört künftig die mit viel Geld neu kreierte digitale Plattform – dem Staat oder den beteiligten EdTechs? Und wie werden die EdTechs entlohnt? Über Lizenzen? Christian Füller

GoStudent bleibt der Krösus unter den Anbietern von Online-Nachhilfe. Das österreichische EdTech hat mitgeteilt, weitere 95 Millionen Dollar Kapitalerhöhung eingeworben zu haben. Bereits jetzt ist das Unicorn aus dem EdTech-Sektor mit drei Milliarden Euro das am höchsten bewertete EdTech Europas. Das Unternehmen interpretiert die Kapitalerhöhung als “weiteres starkes Unterstützungssignal für die Vision, die Möglichkeiten neuer Technologien, allen voran KI, mit den Vorteilen menschlicher Tutor*innen zu vereinen.”

Allerdings kann man die erneute Ankündigung, Künstliche Intelligenz in das Video-Tutoring zu integrieren, auch als Flucht nach vorn sehen. Video-Nachhilfe-Anbieter wie GoStudent haben mit den KI-Chatbots eine gefährliche Konkurrenz bekommen. Analysten haben errechnet, dass die Antwort eines realen Tutors zwei Dollar kostet. Die äquivalente Antwort für Schüler und Studenten durch einen Chatbot kostet aber nur einen halben Cent. Der Mix der Antwort aus Tutor und KI kostet einen Dollar.

Die Kapitalerhöhung bei GoStudent ist diesmal eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital. Beteiligt hätten sich die Deutsche Bank und Investoren wie Left Lane Capital, DN Capital, Tencent, Prosus, DST, Coatue und Softbank Vision Fund 2. Die Mittel sollen die Integration von KI-Anwendungen weiter vorantreiben, teilte das Unternehmen mit. Welcher Art die KI genau ist, blieb in der Mitteilung offen. Es ist kaum vorstellbar, dass GoStudent eine eigene Alternative zu den florierenden Sprachmodellen programmieren kann. Die Nutzung von KI-Chatbots spare bei der Vorbereitung der Online-Tutorien Zeit. “GoStudent entwickelt einen KI-Lehrplangenerator, der auf den lokalen Lehrplan trainiert ist und jedem Tutor und jeder Tutorin durchschnittlich 15 Minuten pro Unterrichtseinheit spart”, heißt es in der Mitteilung.

In der Mitteilung spielte auch der von GoStudent geschluckte deutsche Nachhilfe-Anbieter Studienkreis eine Rolle. Offenbar schwebt GoStudent eine Mischung aus Video-Chats, virtueller Realität und Nachhilfe durch reale Lehrpersonen vor. Das Unternehmen werde seine “bestehenden VR-Angebote und -Funktionen erheblich ausbauen, neue KI-Tools einführen und gleichzeitig die Synergien mit Studienkreis weiter heben”, ließ sich der Investor Left Lane Capital zitieren. GoStudent hat nach eigenen Angaben 23.000 Tutorinnen und Tutoren weltweit und beschäftigt 1.500 Mitarbeiter. cif

Schon in seiner ersten Zeit als Gymnasiallehrer für Geschichte, Sozialkunde und Wirtschaft dachte Jan Schönfeld, dass Unterricht besser gehen müsste. Ihn störten die strengen Formalitäten und Lehrpläne. Er entwickelte daraufhin Tools, die Kollegen aller Fachrichtungen unterstützen sollten. Was als kollegiale Beratung begann, hat Schönfeld inzwischen als Business für Unternehmen aufgebaut.

Bereits als Dozent an der Uni Hannover und in seiner Anfangszeit als Lehrer experimentierte der heute 40-Jährige mit agilen Arbeits- und Lernweisen, insbesondere mit Eduscrum. “Ich habe gemerkt, dass wir viel stärker in die Lernbegleitung der Schülerinnen und Schüler gehen müssen”, sagt er. Guter Unterricht bedeutet für ihn, dass Pädagogen sich in ihrer Rolle als Dozenten und Trainer zurücknehmen. Die Lernenden müssten sie “aktiv einbeziehen und dabei begleiten, souverän selbst zu lernen.”

Aus dieser Überlegung ist Schönfelds Firma Lernhacks entstanden. Vor fünf Jahren hat er sie mit zwei Mitstreitern gegründet. Für die Beratungs- und Medienagentur arbeitet inzwischen ein achtköpfiges Team bundesweit, viele arbeiten im Homeoffice. Schönfeld selbst war gerade während seiner Elternzeit mehrere Monate mit seiner Familie mit einem Camper in den USA unterwegs. Der Geschäftsführer kümmerte sich von dort remote um seine Aufgaben.

Sein Unternehmen konzentriert sich auf die Themen Lernkultur, Personal- und Organisationsentwicklung und richtet sich an alle Branchen. Wieso er nicht Schüler oder Studierende in den Blick nimmt? Schönfeld sagt: “Corporate Learning ist viel innovativer und mutiger. Die nehmen dort mehr Ressourcen in die Hand.” Sein Team liefert den Betrieben Lerninhalte, entwickelt aber auch Strategien für Fort- und Weiterbildung. Viele meldeten sich gerade, weil sie wissen wollen, wie neue Technologien wie Künstliche Intelligenz Lernmethoden und -inhalte ändern.

Lernhacks berät daneben Betriebe, die bisher nicht den gewünschten Effekt erzielen. “Es gibt Unternehmen, die sagen: Wir haben über 30.000 Lernangebote und geben jedes Jahr Unmengen Geld dafür aus, aber irgendwie ist die Wirkung dessen nicht so, wie wir uns das wünschen”, sagt Schönfeld. “Da ist eine Riesenlücke zwischen Investment und Impact.”

Insgesamt müsse Lernen neu gedacht werden, sagt Schönfeld. “Die meisten Organisationen haben zu lange auf formelles Lernen gesetzt”, sagt er. Tagesseminare oder Online-Kurse, bei denen die Teilnehmer letztlich Konsumenten sind, hält Schönfeld für nicht so effektiv wie Learning on the Job.

Um das Lernen im Prozess zu stärken, baute Schönfeld vor der Gründung von Lernhacks zwei Jahre lang eine Lern-Akademie für Pflegekräfte und medizinisches Personal für den Springer Nature Verlag in Berlin auf. Dafür quittierte Schönfeld den Dienst als verbeamteter Lehrer. 2017 ging er zurück ins Lehramt und arbeitet seitdem an einem Gymnasium in Sachsen-Anhalt. Daneben kümmert er sich um Lernhacks. Perspektivisch kann sich Schönfeld jedoch vorstellen, sich ganz auf sein Unternehmen zu fokussieren. Diese Arbeit empfinde er als sinnerfüllender als den Lehrerjob.

Lernhacks entwickelt auch selbst Fortbildungen. Zum Beispiel Kurse, welche die Selbstlernkompetenz stärken sollen. Über die Google Zukunftswerkstatt stehen sie jedem kostenfrei zur Verfügung. Azubis nimmt die Agentur mit ihrem Angebot jedoch bisher nicht in den Fokus – bis auf Ausnahmen wie ein Lernpfad für den Onlinehändler Otto, der Azubis und Nachwuchsbetreuern den Einstieg in die Ausbildung erleichtern soll.

Unternehmen müssten dringend mehr Geld und Aufmerksamkeit in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter investieren, findet Schönfeld. Denn Arbeitnehmern werde das immer wichtiger. Gerade verändere sich viel mit Blick auf neue Technologien und die Demokratisierung des Lernens. Aber, findet Schönfeld: “Es ist jetzt einfach eine Mindset-Frage, ob man es als Chance sieht oder denkt, man kann es aussitzen. Aussitzen ist, glaube ich, nicht.” Sarah Tekath

Research.Table. “In Kooperation mit China anders agieren”. An vielen Hochschulen herrscht Verunsicherung über den Umgang mit China-Kooperationen. Matthias Stepan von der Ruhr-Uni Bochum ist Wissensmanager des EU-Projekts “China Horizons – Dealing with a Resurgent China”. Stepan meint, dass der neue Umgang mit CSC-Stipendiaten der Universität Erlangen-Nürnberg Signalwirkung habe. Mehr

Research.Table. Philipp Hacker: “KI kann egalisierend wirken”. Rechtswissenschaftler Philipp Hacker entwickelt an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) gerechte KI-Programmen, die bei Bewerbungsverfahren oder Kreditwürdigkeitsprüfungen eingesetzt werden. Im Interview spricht er über Chancen fairer KI und über Risiken für die Zukunft. Hacker fordert, dass Deutschland massiv in die KI-Bildung investiert. Mehr

19. September 2023, 9.00 bis 14.00 Uhr, Zossen

Fortbildung: Praxis Medienpädagogik

Wie Künstliche Intelligenz in der pädagogischen Praxis genutzt werden kann, ist Thema dieser Fortbildung. Ziel ist es, die Herausforderungen, die mit ChatGPT und Co. einhergehen, zu nutzen und zu zeigen, wie KI in kreative Prozesse eingebunden werden kann. INFOS & ANMELDUNG

20. und 21. September 2023, Berlin

Gipfel: Big-Data.AI Summit

“Unlocking the Potential of Data and AI” – damit bewirbt bitkom dieses Event. In über 50 Sessions geht es um alle Aspekte, Chancen und Risiken von KI. Zu den Top-Speakern gehören Bundesjustizminister Marco Buschmann und der Parlamentarische Staatssekretär im BMBF Mario Brandenburg. INFOS & ANMELDUNG

21. und 22. September 2023, Leipzig

Konferenz: Achtsamkeit in der Bildung

Das Thema dieser Konferenz der Uni Leipzig lautet “Basis für Resilienz und gesellschaftliches Engagement” – daran schließt sich zudem die Fachtagung “Zukunftswerkstatt Bildung” an. INFOS & ANMELDUNG

zum Lehrerberuf gehört vor allem Beziehungsarbeit. “Lehrer, die eine tragfähige Beziehung zu den Schülern aufbauen und mit Begeisterung unterrichten, steigern die Motivation der Kinder”, schreibt mein Kollege Torben Bennink. Damit macht er auch klar, warum die Kampagne, mit der das baden-württembergische Kultusministerium für den Lehrerberuf werben wollte, so missraten ist. “Gelandet und gar keinen Bock auf Arbeit morgen? Hurraaa! Mach, was dir Spaß macht und werde Lehrer*in”, stand in riesigen Lettern am Stuttgarter Flughafen. Das klang für viele eher nach Gering- als nach Wertschätzung. Jetzt wartet einiges an Beziehungsarbeit auf das Kultusministerium. Der Fauxpas wird sich nicht einfach überkleben lassen.

Dabei werden motivierte Lehrkräfte so händeringend gesucht. Im Interview mit meinen Kollegen Vera Kraft und Christian Füller räumt Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Dorothee Feller ein, dass sie das Ausmaß des Problems überrascht hat – und dass es in manchen Lehrämtern mehr als zehn Jahre dauern wird, bis der Lehrermangel beseitigt ist. Und auch in diesem Gespräch taucht sie wieder auf, die herausfordernde Beziehungsarbeit: diesmal zwischen Lehrern und Eltern.

Ganz zentral ist die Beziehungsarbeit auch für die Lehrkräfte, die in Bayerns Brückenklassen Kinder aus der Ukraine unterrichten. Sie müssen “eine Stütze für die Kinder sein und ein gutes Ankommen ermöglichen” schreibt Vera Kraft. Bayerns Kultusministerium sieht in den Brückenklassen ein volles Erfolgsmodell. Allerdings macht ein Blick in die Praxis die Schwächen deutlich: Denn ein klares Konzept, konkrete Lernziele oder Lernstandserhebungen fehlen.

Nicht fehlen darf hingegen unsere Sommerserie “Neustart im System”. Meine Kollegin Anna Parrisius hat recherchiert, warum sich angehende Azubis bei Siemens Energy nicht mehr mit einem Zeugnis bewerben müssen. Das Unternehmen vergibt Ausbildungsplätze nach einem neuen Verfahren. Was Hirnforscher Gerald Hüther damit zu tun hat, lesen Sie im Artikel “Mit 20 Fragen zur Lehrstelle”.

Frau Feller, Sie sind mit viel Vorschusslorbeeren als Münsters Regierungspräsidentin in das Amt der Schulministerin gestartet. Wie haben die Erfahrungen und auch die Pannen des ersten Jahres Ihre Vision für die Schulen in NRW verändert?

Dorothee Feller: Mir war schon als Regierungspräsidentin klar, dass wir im Bildungssystem große Herausforderungen haben. Aber, ganz ehrlich, wenn man sich ein Jahr lang vorwiegend nur mit Schulthemen beschäftigt und immer tiefer in das Bildungssystem hineinsehen kann, ist man doch überrascht angesichts der Größe der Herausforderungen, die sich da auftun.

Sind Sie manchmal verärgert, wenn Sie sehen, was Ihre Vorgänger alles nicht getan haben? Stichwort: Lehrermangel. Thema IT-Panne. Stichwort: Chancengleichheit.

Natürlich wundert man sich manchmal. Etwa, wenn eine Software verwendet wird, die viele Jahre alt ist. Auch der Lehrermangel war bekannt. Aber in dieser Tiefe und Breite hat er mich dann doch überrascht. Der Lehrermangel ist die größte Herausforderung, die wir haben. Es wird lange dauern, das auszugleichen. Aber ich schaue nach vorne. Es geht um die Zukunftschancen der Schüler in NRW. Ich packe die Dinge an, und wir müssen sie auch lösen.

Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit konkret erreichen?

Die Bewältigung der Herausforderungen im Schulsystem ist ein Marathon. Schauen Sie zum Beispiel nach Hamburg. Dort hat man über viele Jahre hinweg verschiedenste Maßnahmen ausprobiert – und jetzt erst Erfolge erzielt. Deswegen finde ich es wichtig, den Weg, den man eingeschlagen hat, konsequent weiterzugehen. Auch über eine Legislaturperiode hinweg.

Mit welchen Schritten soll Ihr Marathon starten?

In diesem Schuljahr wollen wir uns ganz konkret und vor allem um das Thema Grundschule kümmern. Es kann nicht sein, dass Nordrhein-Westfalen schon das dritte Mal in Folge so schlecht beim IQB-Bildungstrend abschneidet. Ein Viertel der Kinder erfüllt nicht die Mindestanforderungen in Lesen, Schreiben, Rechnen und Zuhören – das dürfen und werden wir so nicht stehen lassen.

Im Bereich Orthografie verfehlt sogar ein Drittel der Viertklässler die Minimalanforderungen. Wie wollen Sie also den Grundschülern NRWs helfen?

Wir fangen mit der Förderung der Basiskompetenzen an. Lesen ist der Grundstock für alles. Auch Mathematik kann ich nicht verstehen ohne Lesen. Zusammengefasst haben wir das in der Kurzformel “3×20 Minuten”. Dabei geht es aber nicht nur um die Lesezeit pro Woche, sondern um ein Gesamtkonzept. Wir stellen den Schulen neue Unterrichtsmaterialien und Arbeitspläne zur Verfügung und Online-Tools zur Leseförderung, mit denen die Kinder auch selbst lesen üben können.

Was machen die neuen Vorgaben und Materialien besser als die alten?

Aus der Praxis haben wir oft die Rückmeldung bekommen, dass die Arbeitspläne zu überfrachtet sind. Es sei zu viel und unrealistisch, das alles zu stemmen. Deswegen werden wir die Arbeitspläne für die Grundschulen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Sachkunde hier im Ministerium zusammen mit dem Landesinstitut für Schule neu aufstellen.

Wissen Sie denn, wo in NRW die Schüler am schlechtesten abschneiden?

Wir kennen die regionalen Herausforderungen. Es gibt sie oft dort, wo wir einen hohen Sozialindex haben. Ausgewählte Talentschulen bekommen bereits zusätzliches Geld und Stellen. Aber es bleibt schwierig, Stellen zu besetzen und alle Schulen ausreichend zu unterstützen. Wir hoffen daher sehr auf das Startchancen-Programm. Davon würden in NRW rund 1000 Schulen profitieren.

Stört es Sie, dass auch Bayern beim Startchancen-Programm so viel Geld bekommt, obwohl NRW viel mehr Geld zustände, wenn man nach dem Anteil der benachteiligten Schulen gehen würde?

Ich finde es mehr als anerkennenswert, dass sich die Länder in der Kultusministerkonferenz auf einen Vorschlag geeinigt und dem Bundesministerium vorgelegt haben. Andere Bundesländer, wie zum Beispiel Bayern, mussten sich dafür auch bewegen. Jetzt ist die Frage, was bei den Verhandlungen mit dem Bund rauskommt. Klar ist, es muss jetzt zügig vorangehen.

Sie haben angekündigt, dass sie die Schulleitungen entlasten wollen. Was bedeutet das konkret?

Immer wenn ich Schulen besuche oder eine Schulleitung spreche, höre ich schnell: Wir treiben viel zu viel bürokratischen Aufwand. Das müssen wir uns genauer anschauen.

Das hört man oft. Nur, was ist denn dieses Zuviel an Kultusbürokratie?

Das werden wir jetzt in Gesprächen mit den Schulleitungen genau herausarbeiten. Wir müssen uns sicherlich dabei auch selbst kritisch hinterfragen. Es gibt aber auch Aufwände, die sich die Schulen aus Erfahrung selber auferlegen – etwa um besser gegenüber Ansprüchen abgesichert zu sein. Uns hat zum Beispiel eine Lehrkraft aufgelistet, was sie für eine Klassenfahrt alles an Erklärungen von Eltern vorsichtshalber einholt, um sich abzusichern. Auch diese Art von Bürokratie ist enorm aufwendig. Deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass wir uns wirklich alles zusammen anschauen und fragen, wie können wir die Schulleitungen entlasten.

Eine der größten Belastung für das Schulpersonal ist der Lehrkräftemangel. Was will NRW unternehmen, um ausreichend Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen?

Wir haben ein Handlungskonzept Unterrichtsversorgung vorgestellt, das bereits umgesetzt wird. Teil davon ist, dass wir den Seiteneinstieg an der Grundschule erweitert haben. Außerdem stellen wir an Grund- und Förderschulen Alltagshelfer ein. Eine wichtige Säule ist außerdem die Entlastung und Wertschätzung.

Wie organisieren Sie Wertschätzung?

Ich weiß, wenn man befördert wird, hält die Freude nur kurz an – aber gleichwohl: Wir haben es geschafft, A13 für Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I einzuführen. Das ist eine riesige Investition für das Land Nordrhein-Westfalen, 900 Millionen Euro bis 2026. Das ist das größte Einzelprojekt dieser Landesregierung. Nicht zuletzt planen wir auch eine Wertschätzungs- und Werbekampagne, um mehr Menschen für den Lehrerberuf zu begeistern.

Wird die so intelligent wie in Stuttgart? Die lautet so: “Keinen Bock auf Arbeit – dann werd doch einfach Lehrer!”

Sie hat auf jeden Fall für Aufmerksamkeit gesorgt.

Klar! Aber so? “Warum die Dinge durchdringen, wenn du es als Lehrer knallen lassen kannst!” Hilft das dem Ansehen von Lehrern?

Man schaut ja jetzt mit dem Wissen der Kritik nicht mehr unvoreingenommen auf die Kampagne. Es gab ja schon viele Kampagnen. Jeder ist auf der Suche nach dem, was noch keiner hatte. Ich glaube, dass auch diese Kampagne mit bestem Wissen und Gewissen gemacht worden ist.

Sie haben strengere Regeln zur Teilzeit erlassen und Abordnungen von Lehrern in Regionen mit besonders großem Lehrermangel veranlasst. Das haben die Lehrer nicht unbedingt als wertschätzend empfunden.

Ich weiß, dass viele sagen, damit machen wir den Beruf unattraktiv. Aber es geht nicht um dauerhafte Versetzungen, sondern um Abordnungen für maximal zwei Jahre. Die Bezirksregierungen achten darauf, dass die Fahrzeit überschaubar ist. Es sind nicht mehr als 50 Kilometer. Die Personalräte sind bei all diesen Entscheidungen übrigens mitgegangen.

Warum machen die das?

Ich bin die Schulministerin aller Schulen. Gehen Sie mal an die Schulen, wo die Lehrkräfte ankommen. Das sind Schulen, die schon lange unter Personalmangel leiden. Schauen Sie mal in die Gesichter dieser Lehrer, dieser Eltern und dieser Kinder. Die freuen sich jetzt über etwas Entlastung und mehr Unterricht. Außerdem weiß ich von vielen Lehrkräften, die während der Zeit ihrer Abordnung viele wertvolle Erfahrungen gemacht haben.

Der Essener Bildungsforscher Klaus Klemm hat den Lehrermangel bereits vor rund 20 Jahren fast auf die Kommastelle genau prognostiziert. Macht das nicht wütend, dass Klemm ignoriert wurde?

Sauer sein hilft mir da nicht weiter. Natürlich wäre es aus Sicht der Bildungspolitik idealtypisch gewesen, in Zeiten sinkender Schülerzahlen und sinkender Bedarfe Lehrkräfte auszubilden und einzustellen, die vielleicht erst viel später, also in Zeiten wieder ansteigender Schülerzahlen gebraucht werden. Wenn wir so einen Punkt wieder erreichen, braucht es den Mut, die Lehrerstellen im System zu halten. Heute beschäftigt mich die Frage, wie wir bei einem zu geringen Angebot den Unterricht sichern können. Mit Blick auf unsere Daten, die wir neu erhoben haben, brauchen wir mindestens noch zehn Jahre, bis wir den Lehrkräftemangel in bestimmten Lehrämtern überwunden haben.

Mehr Flexibilität in der Lehrerausbildung könnte das beschleunigen. Sie haben bereits seit 2016 einen dualen Studiengang, bei dem Bachelorabsolventen aus dem technischen Bereich berufsbegleitend den Master of Education erlangen können. Warum weiten Sie dieses Konzept nicht aus?

In diesem dualen Studiengang werden Berufsschullehrer ausgebildet. Mit dem Handlungskonzept Unterrichtsversorgung haben wir bereits eine Ausweitung dieses Modells auf weitere Technische Fachrichtungen des Berufskollegs vorgesehen. Außer diesem haben wir noch “Ein-Fach-Lehrer”, die als Seiteneinsteiger zum Beispiel ausschließlich Sport oder Musik an der Grundschule unterrichten und dafür eine pädagogische Einführung bekommen. Ich persönlich bin für verschiedene Konzepte grundsätzlich offen. Auf KMK-Ebene haben wir uns aber darauf geeinigt, erst einmal das Gutachten der Wissenschaftlichen Kommission der Kultusminister zur Lehrerausbildung Ende des Jahres anzuschauen.

Können Sie es sich denn leisten, noch so lange abzuwarten?

Naja, wir können da nicht einfach vorpreschen. Wir sind zu einer möglichen Ausweitung auch losgelöst vom SWK-Gutachten in Gesprächen. Ganz so einfach ist das aber nicht. Wir müssen auch die Hochschulen und das Wissenschaftsministerium einbinden. Die Lehrerausbildung steht aber ganz oben auf unserer Tagesordnung.

NRW veröffentlichte als erstes Bundesland eine Handreichung zur Künstlichen Intelligenz.

Ja, und die ist sogar in den USA aufgegriffen worden.

Darin steht allerdings nichts davon, wie Lehrer in Zeiten von ChatGPT mit Prüfungen umgehen sollen. Müssten Sie nicht die Menge an Klausuren reduzieren und ihre Machart verändern?

Was Sie fordern, tun wir bereits. Wir senken ab sofort die Zahl an Klausuren in der siebten und achten Jahrgangsstufe. Und wir überlegen aktuell in einer neu eingerichteten Arbeitsgruppe, welche alternativen Prüfungsformate in Zukunft eingesetzt werden können.

Das ist gut, aber Sie müssen damit auch in die Konferenz der Kultusminister, weil das eine grundsätzliche Frage der gegenseitigen Anerkennung von Prüfungen berührt.

Nicht alle Punkte müssen wir mit der KMK abstimmen; worauf wir wohl wert legen ist, das Thema alternative Prüfungsformate – auch im Zusammenhang mit der Oberstufenreform – mit den Akteuren im Schulsystem in NRW abzustimmen. Wir sind an dem Thema dran. Interview: Vera Kraft und Christian Füller

Der Krieg in der Ukraine ist in den Klassenzimmern sehr präsent. Rund 207.500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchten im Schuljahr 2022/23 in Deutschland den Unterricht. Wie sie ins Schulsystem integriert wurden, hängt stark vom Bundesland ab. Während manche Bundesländer, wie Niedersachsen und Thüringen, die ukrainischen Kinder und Jugendlichen direkt in Regelklassen aufnahmen, setzten andere Bundesländer wie Berlin und Hessen zunächst auf “Willkommensklassen”, in denen die Geflüchteten separat unterrichtet wurden.

Auch in Bayern hat man mit den sogenannten “Brückenklassen” ein Modell gewählt, bei dem ukrainische Schüler zunächst unter sich bleiben und an erster Stelle Deutsch lernen sollen. Das bayerische Kultusministerium bewertet die eigene Strategie als vollen Erfolg – und will die Brückenklassen wie gehabt im neuen Schuljahr fortsetzen. In der Praxis fällt das Fazit weniger positiv aus. Aus den Fehlern können auch andere Bundesländer lernen.

Ziel der Brückenklassen ist es, den Kindern Deutsch beizubringen und sie langfristig in die Regelklassen zu integrieren. Dafür sollen die Schüler auch regelmäßig den Fachunterricht besuchen. Gleichzeitig will man ihnen Freiräume lassen und die Möglichkeit geben, am ukrainischen Online-Unterricht teilzunehmen. Das soll “Flexibilität im Hinblick auf eine Rückkehr in die Ukraine” geben, teilte das bayerische Kultusministerium Table.Media mit.

Beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) hat man sich dafür eingesetzt, dass das Modell der Brückenklassen noch ein weiteres Jahr bestehen bleibt. Das hätte allerdings nicht ausschließlich an den pädagogischen Konzepten und Erfolgen gelegen, sagt Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV im Gespräch mit Table.Media. “Grund dafür war auch die Kontinuität.” Nachdem die Schulen weiterhin viele Geflüchtete aufnehmen sollen, sei es gut, auf ein bestehendes Format aufzubauen, sagt Fleischmann.

Die Zahlen des gerade zu Ende gegangenen Schuljahres lassen erahnen, welcher Aufwand hinter diesem Format steckt. Rund 30.600 ukrainischen Kinder und Jugendliche sind in Bayern gemeldet. Fast die Hälfte davon besucht in regulären Klassen die Grundschule; 12.000 werden in den 830 speziell für sie eingerichteten Brückenklassen unterrichtet. Insgesamt arbeiten rund 2.700 Personen in den Brückenklassen, wie das bayerische Kultusministerium auf Anfrage mitteilte.

Auf welcher Schule die ukrainischen Kinder und Jugendlichen landen, entscheidet allein das Alter und der Wohnort. Die Brückenklassen gelten als schulartunabhängig und werden für die Jahrgangsstufen 5 bis 9 an Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien angeboten. Für Zehntklässler gibt es das gleiche Angebot an Berufsschulen.

Neben all dieser formalen Organisation bleibt jedoch unklar: Was und wie viel lernen die Kinder in den Brückenklassen letztlich? Denn das ist maßgeblich von den Personen abhängig, die vor der Klasse stehen. Ein klares Konzept, konkrete Lernziele oder Lernstandserhebungen gibt es nicht.

Besonders herausfordernd sei es, einen passenden Umgang mit den unterschiedlichen Lernniveaus der Schüler zu finden, berichtet ein Lehrer, der eine Brückenklasse in Oberbayern unterrichtet. Während manche Kinder bereits gut Englisch sprechen, könnten andere aus der seit 2014 umkämpften Region Donbass weder lesen noch schreiben.

Am besten sei für die Kinder, wenn sie in ihrem individuellen Tempo lernen können, sagt Sarah Inal, die als Pädagogin und traumazentrierte Fachberaterin geflüchtete Kinder und Jugendliche beim Ankommen an Schulen unterstützt. Lernstandserhebungen können ein Mittel sein, um das zu ermöglichen. Doch: “Man muss berücksichtigen, dass diese immer mit Stress und Druck für die Kinder und ihre Familien einhergehen.”

Für die Lehrkräfte, die in Brückenklassen unterrichten, ist das eine doppelte Herausforderung. Sie müssen dem Konzept Inhalt und Form verleihen und gleichzeitig eine Stütze für die Kinder sein. Denn es geht um mehr als Deutschlernen. Um ein gutes Ankommen zu ermöglichen und eine gute Grundlage für das Lernen zu bilden, sollten Lehrkräfte Ressourcen stärken, aber auch Stabilität und eine traumasensible Umgebung schaffen, betont Pädagogin Inal.

Das große Problem dabei ist laut BLLV-Präsidentin Fleischmann: “Wir arbeiten nicht mit Voll-Profis.” Häufig stehen nicht grundständig studierte Lehrer vor den Brückenklassen, die keine Ausbildung in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mitbringen.

Noch dazu fehlen Daten und empirische Erkenntnisse aus der Forschung, wie die Integration an weiterführenden Schulen am besten gelingt. Bei jüngeren Kindern ist man sich einiger – die sollten am besten direkt eine Regelklasse besuchen. Eine Studie des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt beispielsweise, dass Kinder, die in eine Vorbereitungs- anstelle einer Regelklasse gehen, in Deutsch und Mathe schlechter abschneiden. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusminister empfiehlt sogar, dass auch in den unteren Jahrgangsstufen des Sekundarbereichs möglichst keine Vorbereitungsklassen eingerichtet werden sollen (Download der Stellungnahme).

Dort, wo wie in Bayern die Vorbereitungsklassen das gängige Modell sind, wird sich in spätestens einem Jahr zeigen, ob die Vorbereitung ausgereicht hat. In Sachsen und Sachsen-Anhalt werden die Ankunftsklassen sogar schon zum Start ins neue Schuljahr abgeschafft und die ukrainischen Schülerinnen und Schüler in die Regelklasse integriert. Für die Schüler heißt das dann: Sie müssen alle Prüfungen mitschreiben und werden regulär bewertet. Zumindest die Sprachförderung wollen die meisten Bundesländer weiterhin anbieten, manche haben auch Ukrainisch als Herkunftssprache eingerichtet. Und in Brandenburg gibt es sogar die Möglichkeit zum Nachteilsausgleich.

Pädagogin Sarah Inal empfiehlt im Anschluss an die Vorbereitungsklasse eine teilintegrative Lösung. “Die Freundschaft zu hier aufgewachsenen Kindern ist entscheidend für die Zugehörigkeit zur Klasse und Schule.” Parallel dazu sollte weiterhin starke Deutschförderung stattfinden.

In Bayern gibt es Zweifel, ob die Brückenklassen wirklich reichen, um die ukrainischen Schüler fit fürs Schulsystem zu machen. “Vielleicht sollte das aber gar nicht der Fokus sein”, gibt BLLV-Präsidentin zu bedenken. Traditionell sei das Ziel von Schule, mit einer Klasse gleichmäßig voranzukommen und alle nach den gleichen Maßstäben zu bewerten. “Aber dieses ‘Alle-über-einen-Kamm-scheren’ funktioniert nicht mehr”, sagt Fleischmann. In Brückenklassen, die noch diverser sind als andere Klassen, wird das besonders deutlich. Die große Frage sei daher nicht, wie man die Kinder fit fürs System, sondern wie man das System fit für die Kinder bekomme.

Die Auskunft des bayerischen Kultusministeriums lässt daran zweifeln, dass man das dort ebenfalls so grundsätzlich hinterfragt. Die Integration sei bislang “sehr erfolgreich” gelungen, heißt es. Im kommenden Jahr soll es rund 650 Brückenklassen geben. Über das einzig konkret formulierte Ziel, wie viele Schüler es in die Regelklasse geschafft haben, konnte das Kultusministerium zunächst keine Auskunft geben.

Die Nachricht erschütterte Anfang der Woche den Industriestandort Deutschland: Das Windgeschäft von Siemens Energy bricht ein, 4,5 Milliarden Euro Verlust verursacht es im Geschäftsjahr 2022/23. Es ist ein Fanal für die kriselnde Industrienation. Doch setzt Siemens Energy seit kurzem ein weiteres, leiseres Zeichen – von dem kaum jemand gehört hat. Es hat einen Weg gefunden, Azubis erfolgreich anzuwerben. Die braucht das Unternehmen dringend, das in anderen Geschäftsbereichen – wie Wasserstoff oder Energienetze – schwarze Zahlen schreibt.

Christoph Kunz ist “Global Head of Vocational Education and Training” und verantwortet im Unternehmen die Ausbildung in 33 Berufen. Die meisten Azubis werden Mechatroniker, Industriemechaniker, Elektroniker oder Industriekauffrau und -mann. Als das Unternehmen sich 2020 vom Mutterkonzern Siemens abspaltete, sei ihm schnell klar gewesen, dass er keine Kopie der Siemens-Ausbildung will, sagt Kunz. Acht Trainingszentren gibt es in Deutschland – daneben Zentren in Großbritannien, Österreich, Ungarn und Südafrika. Hierzulande sind es rund 2.000 Azubis und Studierende, hinzu kommen 1.000 Azubis von Externen, etwa für das IT-Unternehmen Artos oder das BMBF.

“Mehrere Monate lang haben wir uns in einem Strategie-Team einen Überblick verschafft”, sagt Kunz. Über Trends am Bildungsmarkt, Gen Z und Alpha, Demografie und Fachkräftelücke. Beraten ließen sie sich von Experten wie Neurowissenschaftler Manfred Spitzer und Richard Elmore, Bildungswissenschaftler der Harvard-Universität. Die Erkenntnis: “Die Veränderung muss groß sein.” Seither wurden in Deutschland mehrere Neuerungen pilotiert – mit gutem Ergebnis. “Die Ausbilder sagen uns, die jungen Leute haben mehr Bock”, sagt Kunz. Berlin ist der erste Standort, an dem ab Herbst das Gesamtpaket gelten soll.

Im Kern geht es um folgende Punkte:

Doch das modernste Ausbildungskonzept hilft nicht, wenn die Azubis fehlen – oder sich nicht die richtigen bewerben. Daher hat Siemens Energy den Auswahlprozess neugestaltet, und setzt auf Fragen statt Schulnoten. “Wofür hast du schon mal freiwillig Verantwortung übernommen und/oder dich um etwas gekümmert?”, “Welcher Social-Media-Kanal oder Podcast, welches (Hör-)Buch, welcher Film, welche Serie begeistert dich und was fasziniert dich daran?”, “Was ist dein größter Wunsch?” 20 solcher Fragen mussten Bewerber für den Ausbildungsstart 2023 in Berlin beantworten. Seit Juli stellt Siemens Energy sie deutschlandweit Bewerbern. Was nach Persönlichkeitsfindung klingt, soll helfen, die Richtigen zu finden. “Jugendliche mit Leidenschaft und Potenzial”, sagt Ausbildungsleiter Christoph Kunz.

Entscheidend sei die Auswertung der Antworten. Unterstützt hat der Neurobiologe Gerald Hüther, der sich seit Jahren mit Kritik am Schulsystem und populärwissenschaftlichen Büchern hervortut. Ein Zeugnis müssen Bewerber im ersten Schritt nicht einreichen, es sei denn, sie wollen ein zulassungsbeschränktes duales Studium beginnen. Erst vor dem finalen Vorstellungsgespräch wollen die Personaler Zensuren sehen. Vor allem, betont Kunz, um sicherzugehen, dass die Azubis eine Chance haben, die Abschlussprüfung zu bestehen. “Wenn jemand in Mathe und Physik Fünfen und Sechsen hat, müssen wir darüber sprechen, woran es lag.”

Lars Wißmann, Leiter des Berliner Trainingszentrums, betont, der Nachwuchs müsse sich vor allem im Unternehmen einbringen wollen. 80 Prozent der Produkte seien jünger als fünf Jahre – woran die Azubis einmal arbeiten werden, noch weitgehend unklar. Bewerber müssen sich im ersten Schritt daher nur für das Unternehmen bewerben. Ob sie Anlagenmechaniker oder Industriekauffrau werden wollen, entscheide sich oft erst später.

Ein aufwendiges Assessment-Center wie früher bei Siemens gibt es nicht mehr. Stattdessen konzentrieren Christoph Kunz und sein Team sich darauf, überhaupt geeignete Bewerber zu finden. Kunz, der knapp 20 Jahre in der Ausbildung für Siemens tätig war, sagt: “Die Suche nach Azubis ist heute brutal.” Kamen früher zwölf Bewerber auf eine Stelle, seien es inzwischen durchschnittlich noch sechs, in unbeliebten Berufen zwei bis drei. Helfen soll jetzt zielgruppenspezifisches Marketing über Social Media und Google Ads – vier Azubi-Personas hätten sie dafür definiert.

Bewirbt sich jemand, müsse es schnell gehen, weil Bewerber sonst das Interesse verlieren. Nach Beantwortung der 20 Fragen erreicht sie schon innerhalb eines Tages ein Surprise-Call – “um im lockeren Gespräch per Du ihre Antworten zu challengen”, sagt Kunz. Schreibe jemand, Fußball sei seine Leidenschaft, frage Kunz, wie das letzte Spiel lief. Die letzte Hürde ist ein klassisches Vorstellungsgespräch. Im besten Fall vergehen von Bewerbungseingang bis Vertragsunterschrift nur drei Tage.

Ob jemand dann die Ausbildung aber auch antritt, sei nicht gesagt. “Seit zwei, drei Jahren springen enorm viele ab”, sagt Lars Wißmann vom Berliner Trainingszentrum. “Im vergangenen Jahr mussten wir jede dritte bis vierte Stelle nachbesetzen.” Alternativen gibt es viele: Angebote anderer Unternehmen, Sabbatical, Studium. Nachwuchskräfte bei Siemens Energy erhalten direkt nach Vertragsschluss eine Urkunde für einen Baum, den die Firma für sie pflanzen lässt. “Emotionale Bindung ist das Wichtigste”, sagt Wißmann. “Mehr Gehalt, ein Auto – das können auch andere Unternehmen bieten.”

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen Best Practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Von Torben Bennink

In der vergangenen Woche ließ sich eine interessante Parallelität der Ereignisse beobachten. Am Donnerstag äußerte sich Susanne Lin-Klitzing, Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, fassungslos zu dem Plakat, mit dem “The Länd” um neue Lehrer warb und das den gesamten Berufsstand über Tage in seinen Bann zog. Die Werber hatten sich ein Plakat zusammengetextet, das suggeriert: Wer keinen Bock auf seinen Job hat, soll einfach in der Schule anfangen. Es veranlasste Lin-Klitzing zu der Frage: Glaubt das Kultusministerium Baden-Württemberg, dass es damit Menschen in die Schulen lockt, die sich wirklich für das Lehramt eignen?

Nur drei Tage zuvor hatte sie selbst ihre Forderung bekräftigt, man solle angehende Lehrer doch zukünftig wieder bundesweit im Staatsexamen ausbilden. Ihre Begründung: Das Bachelor-Master-System eröffne die Möglichkeit, dass sich Studierende während ihrer Ausbildung für einen anderen Berufsweg entscheiden.

Echt jetzt? Am Ende sollen die Menschen unsere Kinder für das Lernen begeistern, die nicht rechtzeitig flüchten konnten? Hinter beiden Kontroversen scheint eine problematische Tendenz hervor. Für deutsche Klassenzimmer gilt inzwischen: Komme, wer wolle!

Nur um das vorwegzuschicken: Der Lehrermangel erfordert neue Ideen, auch andere Ausbildungsmodelle und bessere Möglichkeiten für Seiteneinsteiger gehören dazu. Auch “eher grell, eher bunt, eher laut”, wie das Kultusministerium die “The Länd”-Kampagne umschreibt, darf es sein.

Aber was wir brauchen, um Kinder und Jugendliche in Zeiten von Klimakrise, Kriegen und digitaler Transformation auf ihrem Weg zu mündigen Erwachsenen zu begleiten, sind Pädagogen, die ihrem Beruf mit Leidenschaft nachgehen. Dienst nach Vorschrift ist hier kaum gefragt. Schließlich zeigen zahlreiche Studien: Lehrer, die eine tragfähige Beziehung zu den Schülern aufbauen und mit Begeisterung unterrichten, steigern die Motivation der Kinder – und letztlich auch die Lernergebnisse. Ob wir dafür Menschen im Blick haben sollten, die “keinen Bock auf Arbeit” haben oder einfach nicht rechtzeitig weglaufen konnten, darf leidlich bezweifelt werden.

Die aktuell diskutierten Ansätze wären noch besser zu verkraften, würden an anderer Stelle alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Doch teilweise werden Schulabgänger, die sich wirklich für Kinder- und Jugendarbeit begeistern, noch immer durch hohe NCs daran gehindert, überhaupt ein Lehramtsstudium zu beginnen. Auch angehende Mathematik-Grundschullehrer, die nach mehreren Semestern an Algebra II scheitern und so ihren Weg in die Schule nicht finden, hinterlassen mindestens einen bitteren Beigeschmack.

Anstatt also darüber nachzudenken, wie man Studierenden das Entkommen möglichst schwer macht, sollten die Rahmenbedingungen für die motivierten Pädagogen verbessert werden – in Ausbildung und Berufspraxis. Etwa durch eine faire Entlohnung der Praxisphasen im Studium oder die Entlastung von allem, was in der Berufsbeschreibung eigentlich nichts verloren hat. Sie sollten die besten Rahmenbedingungen vorfinden, um dem nachzugehen, was sie gerne tun: Unterrichten.

Letztlich befördern Kampagnen wie die von “The Länd” nur das, was viele Pädagogen sowieso schon oft genug zu hören kriegen. Lehrer sein, das könne doch irgendwie jeder, man habe morgens recht und nachmittags frei. Bayern trieb dieses Narrativ zuletzt mit einer weiteren Kampagne auf die Spitze. Als Lehrer sage man “Nein zu 9 to 5” und habe “spontan am Nachmittag Zeit für Family & Friends”. Na sicher!

Mittlerweile ist Baden-Württembergs Kultusministerin Schopper zurückgerudert und ließ das Plakat per Aufkleber ergänzen: Keinen Bock auf deine jetzige Arbeit, heißt es jetzt. Was trotz Not-Sticker bleibt: Das Bild des faulen Lehrers dürfte sich wieder einmal eingebrannt haben. Umfragen zeigen, dass das Image des Lehrerberufs in Deutschland im internationalen Vergleich besonders schlecht ist. Nur jeder Fünfte würde sein Kind dazu ermutigen, Lehrer zu werden.

Es braucht einen grundlegenden Imagewandel, anstatt die üblichen Klischees zu bedienen. Die Botschaft muss sein: Für die Zukunft unserer Kinder braucht es die besten Leute – nicht einfach die, die übrig bleiben. Diese Erzählung ist in anderen Ländern längst Normalität.

Während sich gefühlt der komplette Berufsstand durch den Dreck gezogen fühlte, feierte das Kultusministerium die “Keinen Bock auf Arbeit”-Kampagne als Erfolg. Schon in der ersten Woche hatte es 8.000 Aufrufe der Website für Einstellungen des Landes gegeben, inzwischen seien es über 20.000. Ein Drittel davon wolle direkt einsteigen.

Erfolgreich werden die Kampagne und andere vermeintlich kreative Vorstöße aber erst gewesen sein, wenn daraus leidenschaftliche Lehrer entspringen, die “Bock” auf ihre Arbeit haben. Dass dafür zuletzt die richtigen Akzente gesetzt wurden, ist schwer zu glauben.

Torben Bennink ist Mitarbeiter im “Kompetenzverbund lernen:digital” der Universität Potsdam. Als freier Autor schreibt er für Bildung.Table über Querschnittsthemen der Bildungspolitik und -forschung, unter anderem die Lehrerbildung. Er studierte Lehramt an Gymnasien an der Universität Osnabrück.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat bisher 564 Azubis aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland rekrutiert. Das teilte sie Table.Media auf Anfrage mit. Seit 2019 wirbt sie Menschen aus Drittstaaten für eine volle Ausbildung in Deutschland an. Für dieses Frühjahr verbucht die Bundesagentur 17 neue Drittstaatler in Ausbildung. 398 weitere könnten noch dieses und nächstes Jahr einreisen – vorausgesetzt, sie schaffen die Sprachausbildung in ihrem Heimatland.

Angesichts der hohen Zahl unbesetzter Lehrstellen gleicht das einem Tropfen auf den heißen Stein. Für 2022 beziffert das Bundesinstitut für Berufsbildung sie auf 68.900, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung vermutet sogar einen noch höheren Wert. Eine Priorität hat das Thema dennoch bei der Bundesregierung: Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil warben im Juni in Brasilien um Pflegekräfte.