der Blick geht zunächst in drei Bundesländer.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch die neue Kolumne von Mark Rackles. Er hat sich die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum Lehramtsstudium angeschaut. Beauftragt von der KMK, stellt er die Kultusministerien vor eine schwierige Entscheidung: die weitreichenden Vorschläge ignorieren – oder wirklich Neues wagen? Letzteres wäre überraschend. Wobei sich die KMK bereits viele Gedanken zu Chancen und Risiken eines dualen Studiums macht, wie ein internes Papier zeigt, das wir Ihnen vorstellen.

Sie sehen: Auch wenn in dieser Woche wirklich alle Bundesländer – selten geeint – Sommerferien haben, ist hier in der Redaktion kein Sommerloch in Sicht.

Viel Spaß beim Lesen,

Es war ein skurriles Bild, das sich da in Stuttgart bot: Während das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) und das Statistische Landesamt den Bildungsbericht, den das Land alle paar Jahre erstellen lässt, vorstellten und sich mit Erklärungen zurückhielten, preschte Theresa Schopper mit Hypothesen vor.

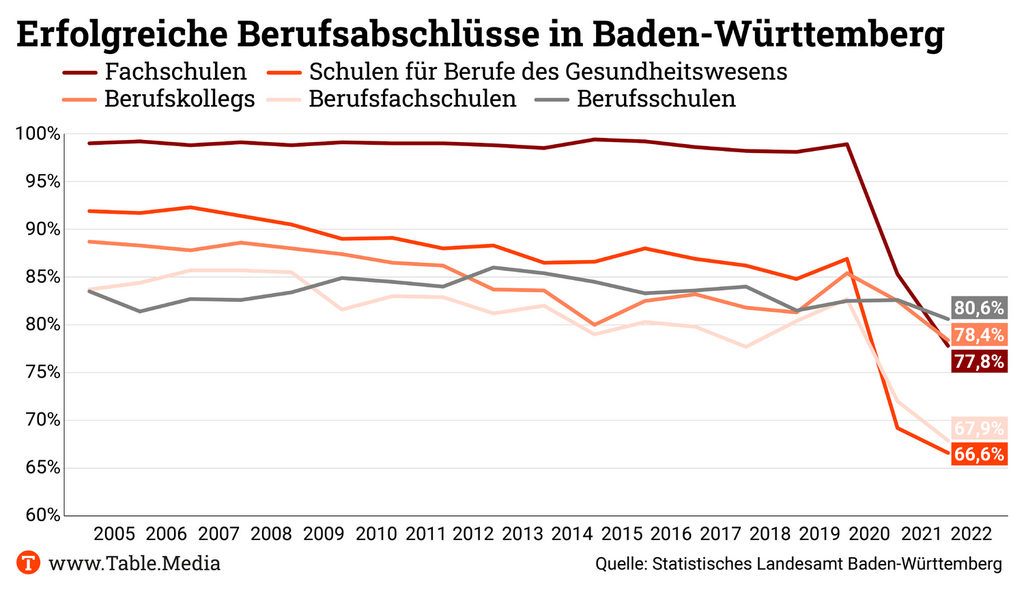

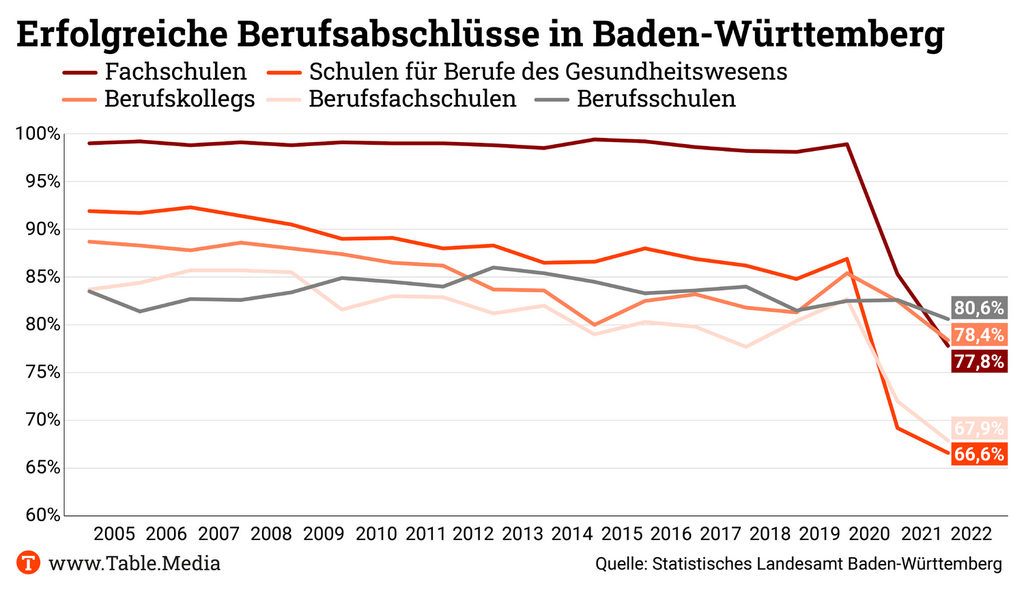

Erklärungsbedürftig sind die Zahlen, um die es geht, allemal: Der Anteil der Auszubildenden, die in Baden-Württemberg die berufliche Schule mit dem Abschluss in der Tasche verließen, erreichte 2022 mit 78 Prozent ein historisches Tief. Jeder fünfte Absolvent muss sich also mit einem schnöden Abgangszeugnis begnügen. Zehn Jahre zuvor lag die Quote erfolgreicher Abschlüsse noch bei 85 Prozent.

Was besonders erstaunt: In den (Post-)Pandemiejahren weisen die dualen Ausbildungen eine höhere Erfolgsquote auf, als andere Formen. Besonders dramatisch ist der Einbruch erfolgreicher Abschlüsse in einigen schulischen Ausbildungsformen.

Jan Spieker, einer der Autoren des Bildungsberichts, warnte: “Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen.” Was die genauen Ursachen der Entwicklung sind, wollte er jedoch nicht sagen, das sollen erst künftige Analysen des IBBW zeigen.

Die grüne Kultusministerin Schopper hielt jedoch zwei Ursachen für wahrscheinlich:

Tatsächlich ist gut vorstellbar, dass Jugendliche, die in der Flüchtlingskrise nach Deutschland kamen, inzwischen Ausbildungen begonnen und diese in den Jahren 2020 bis 2022 abgeschlossen haben. “Aber”, betont Heike Solga, die am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) die Abteilung “Ausbildung und Arbeitsmarkt” leitet, “zahlenmäßig sind das doch nicht so viele, dass sie in manchen Ausbildungsformen einen Rückgang von 20 Prozent in der Abschlussrate erklären können – selbst wenn es alle nicht schaffen würden.”

Auch die erste Annahme von Ministerin Schopper, dass es an Azubis liegt, die ihren Ausbildungsplatz durch die Insolvenz ihres Ausbildungshotels oder -restaurants verloren haben, kann den Einbruch der Abschlüsse kaum erklären. Denn die Abschlussquote sank an Berufsschulen, die Azubis in einer dualen Ausbildung besuchen, kaum. Betroffen waren stattdessen schulische Ausbildungen. Um 20 Prozent geht die Quote erfolgreicher Abschlüsse zwischen 2020 und 2022 zurück:

Fraglich ist, woran das lag. Dieter Dohmen, wissenschaftlicher Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS), sagt: “Es kann sein, dass Jugendliche an den stark betroffenen Schulformen von ihren Familien besonders wenig Unterstützung erhalten haben und die Lernvoraussetzungen bei ihnen zu Hause in der Pandemie besonders ungünstig waren.” Auch Vereinsamung und die allgemeine psychische Belastung während Corona könnten sie besonders getroffen haben. Anders war die Lage möglicherweise in einer dualen Ausbildung – da für Azubis im Betrieb die Präsenzpflicht nicht aufgehoben wurde.

Thomas Speck, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbands Baden-Württemberg, meint, tatsächlich könne einen Unterschied machen, dass Azubis, die neben der Schule im Betrieb lernen, dort und von den Kammern Förderangebote erhalten. “Außerdem kümmert sich der Ausbildungsleiter, ermahnt zum Beispiel, wenn ein Azubi nicht zur Berufsschule geht.”

Möglicherweise nahm die Politik Berufsschüler in der Pandemie einfach zu wenig in den Fokus? Thomas Speck meint, daran lag es nicht. In Baden-Württemberg durften berufliche Schulen sogar einen Monat früher als allgemeinbildende Schulen in den Präsenzunterricht zurück, die digitale Ausstattung sei meist besser gewesen.

Wo Speck und Dohmen übereinstimmen: Die Zahl der Jugendlichen, die statt einer Ausbildung jobben gehen, steigt in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Dieter Dohmen wertet in einer noch unveröffentlichten Studie seines Instituts aktuell Daten des deutschen Mikrozensus aus, die über die EU-Arbeitskräfteerhebung verfügbar sind. “Sie zeigen, dass der Anteil der 15- bis 24-Jährigen mit höchstens Sek I-Abschluss zugenommen hat, während gleichzeitig die Erwerbstätigkeit gestiegen ist. Vielleicht haben Azubis, gerade in Zeiten des Homeschoolings, ihre Ausbildung abgebrochen, um zu arbeiten?” Möglicherweise orientierten sich zudem gerade Azubis in den Berufen Pflege und Erziehung um – da dort Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pandemie besonders schwierig waren.

Thomas Speck vom Berufsschullehrerverband fühlt sich durch die Daten vom IBBW darin bestätigt, was Lehrkräfte ihm schon seit Jahren meldeten. “Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, vor allem in Mathe und Deutsch, lassen deutlich nach.” Corona habe das sicherlich verstärkt, schon so stauten sich aber Defizite aus den vorhergehenden Schulen an. “Wir haben oft nicht genug Zeit, sie wieder auszugleichen”, betont Speck. Geht es nach ihm, braucht es dringend mehr Unterstützung für berufliche Schulen – etwa indem Lehrkräfte von allgemeinbildenden Gymnasien abgeordnet werden. “Sie haben die beste Unterrichtsversorgung und auch, wenn das schmerzt, müssen dort sonst Zusatzangebote wie Arbeitsgemeinschaften gestrichen werden.”

Bei allen Hypothesen, einig sind sich alle: Es braucht dringend mehr aussagekräftige Daten, um zu verstehen, woran sich die Krise an den schulischen Ausbildungen entzündet – möglicherweise auch in anderen Bundesländern. “Es braucht dringend eine unabhängige Bildungsberichterstattung und Bildungsverlaufsdaten”, sagt Dohmen. Zeigen könnte sich dann auch, was Azubis, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, anschlossen. Eine neue Ausbildung, ein Studium – oder nichts? Heike Solga vom WZB sagt: “Nur letzteres wäre gesellschaftlich wirklich ein Problem.”

“Es gibt in Bayern einfach nur sehr wenig arme Schüler”. Das sagt nicht etwa Markus Söder, auf einem seiner Wahlkampftermine, um zu unterstreichen, wie erfolgreich die Wirtschafts- und Familienpolitik seiner Regierung ist. Der Satz stammt vom Bildungssoziologen Marcel Helbig, der Mitte Juni eine Deutschlandkarte vorgestellt hat, die erstmals für jedermann transparent zeigt: Grundschullehrer in Bayern, zumindest die meisten, unterrichten im Bildungsparadies.

Wen wundert’s, würde Söder wohl sagen. Doch es gibt noch eine andere Sicht auf die Dinge: In seiner viel beachteten Studie hat Helbig kleinteilig die Quote armer Kinder an Deutschlands Grundschulen berechnet. Er belegt, dass Lehrer in Bremen, Berlin und Hamburg viel schwierigere Bedingungen haben. Sie müssen auffangen, was in den Familien fehlt.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will beim Startchancen-Programm die Gelder deswegen auf Basis von Sozialfaktoren verteilen. Doch bevor Mitte Juni Bewegung in die Verhandlungen kam, widersetzte sich die KMK zunächst; einige Länder blockierten intern, allen voran Bayern. Sie wollen sich die Berliner Millionen nicht entgehen lassen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ist weiter Fan des Königsteiner Schlüssels.

Journalisten lässt seine Pressestelle derweil abblitzen. Seit gut einem Jahr hat diese Redaktion immer wieder angefragt – zuletzt zur Studie von Marcel Helbig. Das Ministerium will sich nicht äußern und verweist auf “laufende Verhandlungen”. Es ist eine Doppelstrategie. Druck übt Piazolo im Hinterzimmer aus, wo er der Presse aus dem Weg geht, während er im Kreis der KMK-Kollegen auf den Königsteiner Schlüssel pocht. Das Instrument habe sich bewährt, heißt es aus dem Umfeld des Ministers. Und sowieso: Der Freistaat unterstütze schon massiv über den Länderfinanzausgleich.

Eine öffentliche Debatte, noch dazu im Wahlkampf, will Piazolo vermeiden. Zwar ist der ehemalige Hochschulprofessor sowieso kein Typ, der das Rampenlicht sucht. Nicht ohne Grund nannte ihn die SZ kürzlich in einem Portrait den “Anti-Söder” (gemeint war vor allem sein Stil). Doch sobald es um Geld in der KMK geht, ist der 63-Jährige ganz auf Linie seines Chefs. Bayern First.

Marcel Helbig hatte errechnet, dass in Bayern nur jede 200. Grundschule eine Armutsquote von über 30 Prozent hat. In Bremen ist es fast jede zweite Grundschule. Warum also sollte jedes Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag nach Bayern fließen? “Wir bitten um Verständnis, dass wir den Verhandlungen nicht vorweggreifen wollen”, antwortet Piazolos Sprecherin, als hätte Bayern dazu keine klare Position.

Im Bildungsausschuss stellte die FDP-Fraktion im Mai einen Berichtsantrag. Die Liberalen wollten erfahren, wie Armut und die Quote der Familien mit nicht-deutscher Herkunftssprache über das Land verteilt liegen. Doch CSU und Freie Wähler lehnten den Antrag mit ihrer Mehrheit ab.

“Das lässt tief blicken”, sagt Matthias Fischbach, FDP-Sprecher für Bildung, der nicht zum ersten Mal erlebt, dass Anfragen abgeblockt werden. “Bildungsmaßnahmen sollten nicht im Blindflug erfolgen. Wir müssen endlich auf Schul- oder zumindest Kreisebene messen, welche Konzepte funktioniert haben und welche nicht”, betont er.

In der Ausschusssitzung sprach sich die Grünen-Abgeordnete Gabriele Triebel explizit gegen den Königsteiner Schlüssel aus. Die CSU war fassungslos. Wie kann eine bayerische Abgeordnete freiwillig auf Geld aus Berlin verzichten, kritisierte der CSU-Abgeordnete Peter Tomaschko. Er forderte “maximale Unterstützung” für bayerische Schüler. Die Staatsregierung sei eben “Sachwalterin der Menschen, die in Bayern leben”, antwortet er im Nachgang auf Anfrage von Table.Media.

Bildungsforscher Helbig hat dafür kein Verständnis. “Das, was Bayern aus politischer Opportunität mehr an Geld bekommt, fehlt in Bremen und Nordrhein-Westfalen.” Er beklagt außerdem die Intransparenz im Süden der Republik. Die Staatsregierung mauere massiv, wenn es darum geht, Sozialdaten und Bildungsergebnisse zu verknüpfen. “Die wollen das nicht sehen”, sagt er. Dabei deckten sich seine Ergebnisse zur Armut an Grundschulen mit den Realdaten, die den Bildungsverwaltungen, auch in Bayern, vorliegen, sagt Nina Bremm, die an der Uni Erlangen den Lehrstuhl für Educational Governance leitet. “Darüber möchte nur niemand sprechen – geschweige denn Forschung zulassen.”

Lesen Sie auch: Daten-Mekka – Wie Dänemark mit Bildungsdaten arbeitet

Spitzenpolitiker wie Markus Söder schmücken sich gerne damit, wie gut Bayern bei Leistungstests abschneidet – und übersehen dabei gerne ein Grundprinzip der Datenanalyse: die Kontrolle von Drittvariablen. “Bremen wird nie Platz eins erreichen. Das geht von den sozialen Voraussetzungen her gar nicht”, betont Helbig und plädiert für einen faireren Ländervergleich.

Nicht nötig, meint das bayerische Kultusministerium. “Eine Analyse der für jede Schule individuellen Ausgangsvoraussetzungen wird derzeit nicht vorgenommen”. Aus welchen familiären Situationen die Kinder kommen, könnten die einzelnen Schulen “am besten beurteilen.”

Die Opposition lässt nicht locker. Während FDP-Mann Fischbach überlegt, eine regionale Aufschlüsselung der Vera-Ergebnisse einzuklagen, fordern die Grünen einen Sozialindex. Die Christsozialen winken ab. Sie befürchten eine Stigmatisierung der Schulen. “Transparente Sozialindizes können eine selbstverstärkende Wirkung haben”, sagt Peter Tomaschko. “Eine faktische Segregation, wie sie zum Beispiel in den USA besteht, wollen wir unbedingt vermeiden.”

Fischbach hält dagegen: Die Regierung fürchte, dass “kritische Schwachstellen offengelegt werden könnten”. Seine These: Die Sozialstruktur der Schülerschaft schlage sich so deutlich in den Vera-Ergebnissen nieder, dass Piazolo sie lieber geheim halten möchte. “Denn ein Vergleich könnte am Nimbus des angeblich so tollen bayerischen Bildungssystems kratzen.”

Am Ende sei ein Sozialindex in Bayern auch rechtlich nicht möglich, erklärt das Ministerium auf Anfrage – “aufgrund des Datenschutzes”. Die Vorschriften der EU würden ein Gebot der Datenminimierung vorsehen: Informationen über die “finanzielle Situation der Schüler beziehungsweise ihrer Sorgeberechtigten sind für die Aufgabenerfüllung der Schule regelmäßig nicht erforderlich”, meinen die Beamten in München.

Nur: Die DSGVO gilt europaweit – nicht allein in Bayern. Und andere Länder wie Hamburg und Nordrhein-Westfalen setzen längst auf einen Sozialindex; Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg folgen gerade.

Zwölf MINT-Factories sind in den vergangenen Monaten an Schulen in der Region Osnabrück entstanden – an drei Gymnasien, sechs Oberschulen, zwei Realschulen und einer Gesamtschule. Und das vor allem, weil zwei Berufsschullehrer die Initiative ergriffen und ein Ziel verfolgt haben: Informatikunterricht anzubieten, der praxisnah und motivierend ist.

Hanno Rhauderwiek und Kai Krafft unterrichten am Berufsschulzentrum BBS Brinkstraße. Etwa 4.500 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung, die vom Landkreis Osnabrück getragen wird. Rhauderwiek ist Lehrer an der Fachschule Maschinentechnik, Krafft am Technischen Gymnasium. Gemeinsam, das ist die Ursprungsidee, wollen beide einen Roboter entwickeln, den sie im Unterricht einsetzen können. Mit ihm wollen sie ihren Schülern das Programmieren und Konstruieren beibringen.

Darüber tauschen sie sich im Herbst 2021 auch mit den zahlreichen allgemeinbildenden Schulen aus, die mit der BBS Brinkstraße kooperieren. Und die werden gleich hellhörig. Denn für sie kommt die Initiative von Krafft und Rhauderwiek wie gerufen. Der Grund: Niedersachsen führt ab dem Schuljahr 2023/24 das Fach Informatik im Sekundarbereich I der allgemeinbildenden Schulen als Pflichtfach ein, zunächst in Jahrgangsstufe zehn.

Hier sollen die sogenannten MINT-Factories helfen. Diese Lernfabriken haben mehrere Teilbereiche: Die Schüler arbeiten mit dem Mini-Computer Micro:bit und mit 3D-Druckern. Konkret haben Krafft und Rhauderwiek für den Einsatz von Micro:bit ein 95-seitiges, interaktives Dokument entwickelt. Es ist eine anschauliche Anleitung, um den Mini-Computer im Unterricht einzusetzen. Die Schüler erhalten etwa die Aufgabe, ein LED-Display so zu programmieren, dass es verschiedene Symbole anzeigt. Auch Temperaturen, Feuchtigkeit oder pH-Wert lassen sich messen. So können Lehrer den Micro:bit in naturwissenschaftlichen Fächern einbinden.

Sechs Projekte umfasst das interaktive Dokument. Die Schüler lernen Grundlegendes zu Sensoren und Aktoren, zum Programmieren und über Datenschutz. Ein ganzes Informatik-Schuljahr lässt sich damit gestalten, sagen Rhauderwiek und Krafft – und das auch zugeschnitten auf individuelle Lernfortschritte. Denn in der Regel hat jeder Schüler einen Micro:bit. Mit dem 3D-Drucker lassen sich einzelne Komponenten herstellen, etwa für Mikroskope oder für Experimente im Physik-Unterricht. Die Anforderungen des Kerncurriculums für Informatik sind laut Krafft und Rhauderwiek in der MINT-Factory voll erfüllt.

Für die Lehrer der allgemeinbildenden Schulen haben sie drei- bis vierstündige Fortbildungen angeboten. Dabei ging es auch darum, ihnen Angst vor dem Neuen zu nehmen. “Als sie den 3D-Drucker ausgepackt haben, hat man einigen die Berührungsängste richtig angemerkt”, schildert Rhauderwiek. “Die standen merklich unsicher vor den Geräten. Aber dann haben sie verschiedene Dinge ein paar Mal ausprobiert, und es war kein Problem.”

Dass das Angebot so niedrigschwellig war, ist ein wesentlicher Grund für die große Resonanz. “Die Lehrkräfte, die zu uns gekommen sind, mussten keinerlei Anträge ausfüllen. Im Grunde gab es nur die Schulungen. Und das Equipment konnten sie dank der finanziellen Unterstützung von Landkreis und Stadt sowie des Wirtschaftsministeriums gleich mitnehmen”, schildern die beiden Lehrer. “Das Unbürokratische kam natürlich sehr positiv an.”

Was die Teilnehmer noch zu schätzen wussten: Das ausgehändigte Equipment – Sätze von 20 Micro:bits und je zwei 3D-Drucker – hatten die Fachlehrkräfte schon erprobt und als geeignet befunden für den Unterricht. “Die Lehrkräfte und auch Akteure bei Schulträgern sind ja nicht dafür ausgebildet worden, digitale Medien oder neue Technik anzuschaffen”, sagt Krafft. Die Ausstattungsfrage ist aber grundlegend für den schulischen Alltag.

Anschaulich beschreibt das Problem die Arbeit “Technologieauswahl im DigitalPakt: Wie werden Entscheidungen im Bildungssektor getroffen?”. Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie zitieren darin einen Gesprächspartner aus dem Schulverwaltungsamt einer Kommune: “Wenn ich als Stadtverwaltung gestern die Schubkarren für den Friedhofsgärtner gekauft habe und morgen soll ich ein IT-System für 2.000 Schüler kaufen, dann habe ich die Kompetenz einfach nicht.”

Die Lehrer nehmen das Angebot von Rhauderwiek und Krafft also auch deshalb an, weil sich die Geräteauswahl der beiden auf eigene Erfahrungen stützt. “Wir haben mehrere 3D-Drucker getestet“, erklärt Rhauderwiek. “Letztlich haben wir uns für ein Modell entschieden, bei dem die Dokumentation hervorragend ist und das dem Schulalltag einfach Stand hält.” Zu dem Gerät erhalten die Schulen eine Anleitung auf Deutsch und kleine Lehrvideos. “Die Technik muss funktionieren, sonst verliert das Ganze sofort an Akzeptanz.”

Bemerkenswert: Finanziell gefördert werden die MINT-Factories neben Kreis und Stadt Osnabrück sowie dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium auch von einem breiten Netzwerk an Stiftungen. Wirtschaftsminister Olaf Lies überreichte Anfang März einen Förderbescheid über knapp 70.000 Euro.

Vonseiten des Kultusministeriums heißt es demgegenüber auf Anfrage von Table.Media: “Bei dem Projekt der MINT-Factories handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Kultus- und Wirtschaftsministeriums. Das Wirtschaftsministerium finanziert das Projekt im Rahmen der Landkreisförderung, das Kultusministerium war an der inhaltlichen Ausgestaltung beteiligt.”

Dass das Kultusministerium selbst kein Geld gab, begründet es so: Bei den MINT-Factories gehe es “neben den bildungspolitischen Aspekten auch darum, MINT-Fachkräfte für die hiesigen Unternehmen zu generieren”. Dafür meldete das Ministerium Anfang Juli: “Erfolgreicher Endspurt beim Digitalpakt Schule: Die allen niedersächsischen Schulen zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rund 470 Millionen Euro werden nach aktuellem Stand voll ausgeschöpft.”

Online sendet Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg eine Grußbotschaft, als Krafft und Rhauderwiek Ende Juni ausgezeichnet werden. Für ihr großes Engagement werden sie als “Weichensteller 2023” von der Stiftung NiedersachsenMetall geehrt. Der Preis richtet sich speziell an Berufsschullehrkräfte in gewerblich-technischen Fächern. Für Rhauderwiek und Krafft eine Bestätigung für ihr Engagement. “Als Nächstes versuchen wir, auch etwas für Grundschulen zu entwickeln”, kündigen sie an. Es kämen jetzt sehr viele Anfragen aus der Region.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen best practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Aus meiner Kindheit weiß ich, dass die schönsten Geschenke manchmal in einer unscheinbaren Verpackung daherkommen. So war ich nicht wirklich überrascht, als ich das unscheinbare Papier las, das der Wissenschaftsrat vor vier Wochen unter dem eher unspektakulären Titel “Empfehlungen zur Lehramtsausbildung im Fach Mathematik” veröffentlicht hat. Es ist ein Geschenk der besonderen Art, das den Kultusministerien zu Beginn der Sommerferien frei Haus geliefert wurde und das diese wohl erst nach Ende der Ferien wirklich zur Kenntnis nehmen werden.

Die 144 Seiten enthalten ein Dutzend Empfehlungen, von denen die Hälfte übergreifende und strukturelle Bedeutung für die notwendige Reform der Lehrkräfteausbildung in Deutschland haben. Diese Empfehlungen stellen eine direkte Abkehr vom vorherrschenden Status Quo an den Hochschulen und in der Ausbildungspraxis dar.

Das Papier enthält einerseits radikale Empfehlungen zur Reorganisation des universitären Lehramtsstudiums:

Andererseits enthält das sommerliche Geschenk des Wissenschaftsrats zwei explizite Vorschläge zu grundlegenden Strukturveränderungen der Lehrkräfteausbildung: der Wissenschaftsrat empfiehlt eine einphasige Ausbildung, die den bisherigen Vorbereitungsdienst (Referendariat) in das Studium integriert und somit explizit zu einem dualen Lehramtsstudium ummünzt sowie die dauerhafte (vom Lehrkräftemangel unabhängige) Öffnung der Lehrkräftebildung für sogenannte Ein-Fach-Lehrkräfte.

Allein angesichts dieser beiden Tabubrüche mit den bisherigen KMK-Dogmen der zweiphasigen Ausbildung und der sog. Zwei-Fach-Lehrkraft (beides deutsche Unikate) dürften vermutlich einige Kultusministerien gerne die Annahme der Lieferung verweigern wollen.

Das dürfte jedoch aus mehreren Gründen schwierig werden: Erstens wurde die Expertise von der KMK selbst 2019 in Auftrag gegeben (warum diese dann vier Jahre unterwegs war, soll hier nicht weiter thematisiert werden). Zweitens darf der Absender mit seiner Autorität als Bund-Länder-Gremium auf Annahme vertrauen. Der Wissenschaftsrat vereint für den Wissenschaftsbereich viel von dem, was man sich für den Bildungsbereich wünscht: eine institutionelle Zusammenarbeit von Bund und Ländern, Mehrheitsbeschlüsse statt Einstimmigkeit, eine wissenschaftliche Kommission, die vom Bundespräsidenten ernannt wird und eine Verwaltungskommission, die von den Entscheidungsträgern in Bund und Ländern bestückt wird.

In der Absenderzeile der zugestellten Empfehlungen finden sich die Staatssekretäre aus fünf Bundesressorts sowie alle Wissenschaftsminister der Länder. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf die die inhaltliche Expertise zurückgeht, sind im Unterschied zur Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der KMK nicht in der Mehrzahl unmittelbare Akteure der Lehrkräftebildung und damit unbefangener in ihrer Analyse und ihren Empfehlungen. Die KMK muss diese weitreichenden Strukturempfehlungen unabhängiger Expertinnen und Experten daher besonders ernst nehmen.

Erste Reaktionen der KMK-Präsidentin Günther-Wünsch, die im Pressegespräch mit dem Wissenschaftsrat von einer “spannenden Idee” (Ein-Fach-Lehrkraft) bzw. einer “sehr spannenden” Idee (einphasiges, duales Studium) sprach, dokumentieren immerhin Offenheit. Gleichzeitig verweist die KMK jedoch auf das ausstehende Gutachten der SWK, das sie parallel in Auftrag gegeben hat und das Ende 2023 zu erwarten ist.

Hier, in der SWK, sitzen die Lordsiegelbewahrer des universitären Status Quo (absehbares Votum: Ablehung Einphasigkeit und Ein-Fach-Lehrkräfte nur als temporäre Notmaßnahme in den engen Grenzen des Quereinstiegs). Anfang 2024 wird sich die KMK entscheiden müssen, ob sie über kosmetische Veränderungen bei Erhalt des Status Quo hinausgeht und Mut beweist zu strukturellen Neuerungen in der Lehramtsausbildung im Sinne des Wissenschaftsrats.

Gleichzeitig wird der Umgang mit dem Sommerpäckchen des Wissenschaftsrats zeigen, ob die immer wieder geführte Debatte um einen (am Wissenschaftsrat angelehnten) Bildungsrat überhaupt lohnt. Wenn eine aufwändig erarbeitete Expertise, die sowohl Wissenschaftler als auch politische Entscheidungsträger des Bund-Länder-Gremiums freigegeben haben, von der KMK als Auftraggeberin und Empfängerin nicht aufgegriffen wird, dann lohnt weder der Streit um neue Bund-Länder-Gremien noch um eine länderübergreifende Angleichung der Lehrkräftebildung.

Aber noch darf man mit sommerlicher Unbeschwertheit hoffen. Noch kann das unscheinbare Geschenk, das seit Anfang Juli vor den Türen der Kultusministerien liegt, etwas bewirken.

Um dem Wirrwarr bei den dualen Studiengängen für Lehrer Herr zu werden, hat eine Kommission der Kultusminister Kriterien entworfen. Dual ist demnach ein Studiengang, wenn er die Lernorte Hochschule und Schule organisatorisch und vertraglich verzahnt. Eine der wichtigsten Eigenschaften – die Entlohnung der Lehrerstudierenden – gehört indes gar nicht zu den Kernelementen. Das geht aus einem internen Papier der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, das Table.Media vorliegt. Darin sind auch zahlreiche Risiken einer Dualisierung des Lehrerstudiums aufgelistet. Zu einem gemeinsamen Beschluss der Kultusminister reichte die Vorlage jedoch nicht. Das heißt, duale Studiengänge schießen, wie Table-Media berichtete, wie Pilze aus dem Boden – aber einen gemeinsamen Rahmen dafür setzt die KMK nicht.

Die Kommission für Lehrerbildung der KMK erwartet sich durchs duale Studium eine Attraktivitätssteigerung für neue Gruppen von Studieninteressierten. Zudem sei ein – so heißt es wörtlich in dem Papier – “Klebeeffekt für unterversorgte Regionen” zu erwarten. Mit anderen Worten: Die Kommission erkennt den Vorteil der Entlohnung von Studierenden für einen studienbegleitetenden Einsatz an Schulen. Aber sie schreibt ihn nicht etwa fest, sondern lässt offen, wie sie das Kernelement dualer Studiengänge, das Gehalt, handhaben will. In Frageform heißt es: “Wird eine Vergütung im Sinne von Ausbildungsbezügen, im Sinne einer tariflichen Vergütung oder gar keine Vergütung gewährt?”

Die Kommission sieht zugleich viele Risiken der dualen Studiengänge für künftige Lehrer. “Konkurrierende duale Angebote könnten zu frei bleibenden Studienplätzen in den regulären/grundständigen Studiengängen führen”, warnt die AG Lehrerbildung. Ein erstes Beispiel dafür könnte bereits in Baden-Württemberg entstehen. Dort soll es einen – bezahlten – dualen Lehrerstudiengang geben, der 60 fachfremde Masterstudierende per Gehalt anlocken soll. Was wohl die Hunderten Studierenden des Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg dazu sagen, die für ihr Studium kein Gehalt von rund 1.300 Euro bekommen? Das Papier warnt zudem, dass Studierende “aufgrund Personalmangels der jeweiligen Schule zu früh selbständigen Unterricht” erteilen.

Während die Kultusminister unter Ausschluss der Öffentlichkeit Kriterien für duale Studiengänge formulieren, üben Professoren Kritik an dieser Studienart. Alternative Qualifikationswege für Lehrkräfte seien zunächst unter einen so genannten Evaluationsvorbehalt zu stellen. Mit anderen Worten: jeder neue Studiengang müsse zunächst anhand eines “rigorosen Forschungsdesign evaluiert” werden. So etwas dauert in der Regel fünf bis zehn Jahre – und würde den Lehrermangel gewiss weiter verschärfen. Die Gesellschaft für empirische Bildungsforschung, die das Papier verfasste, befürchtet Wildwuchs. Die alternativen Wege der Lehrerbildung seien keine kurzfristige Notlösung mehr, “sondern verbreiten und verfestigen sich in zunehmendem Ausmaß seit 20 Jahren”. Christian Füller

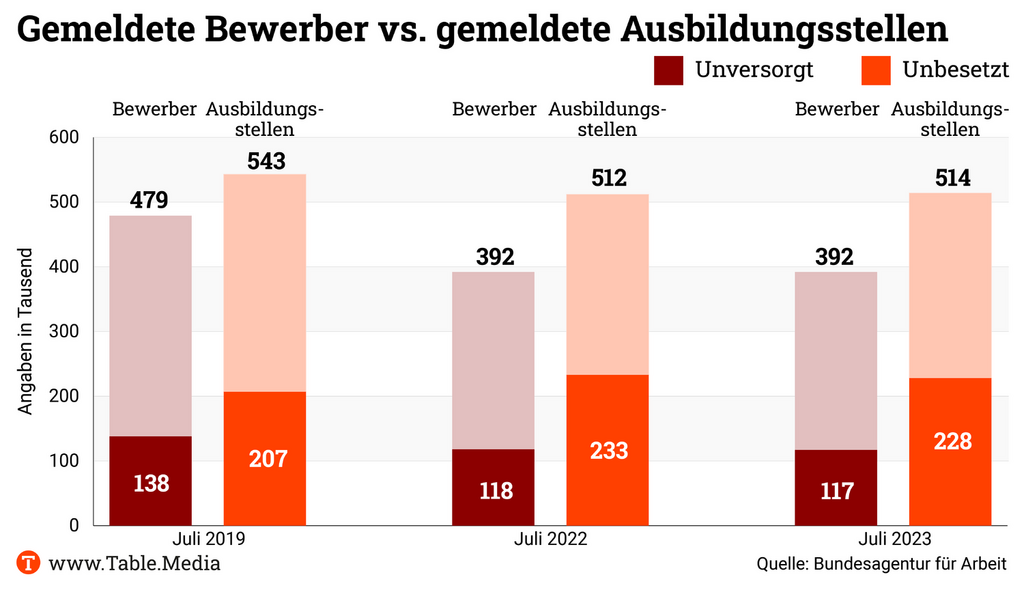

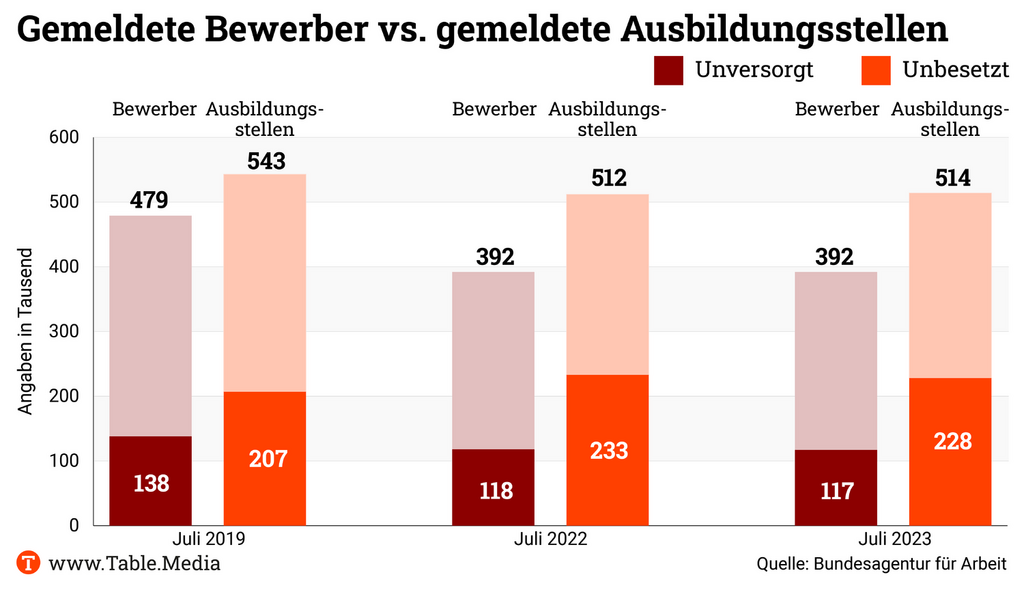

Die Lage am Ausbildungsmarkt ist noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Der Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen beträgt im Juli 2023 45 Prozent – im Juli 2019 waren es 38 Prozent gewesen. Dies zeigt der aktuelle Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit (zum Download). “Ausgeprägte Besetzungsschwierigkeiten” konstatiert die BA unter anderem in baunahen Berufen wie der für den Einbau von Wärmepumpen essenziellen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und in Verkaufsberufen. Am höchsten war der Anteil noch unbesetzter Ausbildungsstellen in Berlin, Thüringen, Baden-Württemberg und Brandenburg.

Weiterhin zeigen sich große Passungsprobleme. Mehr interessierte Bewerber als Lehrstellen gibt es etwa in der Softwareentwicklung, der Tischlerei oder im Gartenbau. Zu wenige Ausbildungsplätze boten Betriebe zudem in Berlin, dem nördlichen Ruhrgebiet und dem Süden Hessens an, teilte die Vorstandsvorsitzende der BA, Andrea Nahles, mit. Mehr unversorgte Bewerber als 2022 mussten sechs Bundesländern verzeichnen, zuvorderst Berlin und Schleswig-Holstein.

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen (514.000) hat sich im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert, liegt aber noch unter dem Wert vom Juli 2019 (542.800). Noch stärker gilt das für die Bewerber: Es meldeten sich ähnlich viele (392.200) wie im Vorjahr, ihre Zahl war 2019 allerdings noch deutlich höher (479.400) gewesen.

Vollständig abbilden kann die BA den Ausbildungsmarkt nicht, da nicht alle Bewerber und Betriebe sich bei ihr melden. Der aktuelle Angebotsüberhang führt laut BA dazu, dass Ausbildungsbetriebe die Vermittlung früher und häufiger nutzen, junge Menschen dahingegen später und seltener.

Lesen Sie hierzu auch: Ausbildungsmarkt in der Krise: Es braucht bessere Daten

Noch keine Lehrstelle gefunden hatten laut BA 116.500 Bewerber. Rechnet man jene hinzu, die zwar eine Alternative wie ein FSJ oder eine Erwerbstätigkeit gefunden haben, aber weitersuchen, sind es sogar 149.700 – zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig sind noch 228.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Andrea Nahles empfahl bei der Präsentation des Monatsberichts Bewerbern, ihr Berufswahlspektrum zu erweitern. “Ich ermutige Sie, offen zu sein für Ausbildungsberufe, die Sie vielleicht nicht auf der Top 3 Ihrer persönlichen Liste haben.” Arbeitgeber sollten sich noch mehr für Jugendliche öffnen, “die auf den ersten Blick vielleicht nicht die optimalen Kandidaten sind.” Helfen könnten Fördermöglichkeiten der Bundesagentur, die oft noch nicht bekannt seien, wie die Assistierte Ausbildung. Anna Parrisius

Der Protest an den Kürzungen der Jobcenter und damit des Übergangssystems reißt nicht ab. In einem Brief an die beiden federführenden Minister Hubertus Heil (SPD) und Christian Lindner (FDP) warnen mehrere Jugend- und Bildungsverbände vor gravierenden Folgen für 700.000 Jugendliche und junge Erwachsene (zum Download).

Die Kürzung gefährde “eine große Gruppe von jungen Menschen, die es nicht nur in Zeiten des flächendeckenden Fachkräftemangels unbedingt bestmöglich zu unterstützen und qualifizieren gilt, sondern deren Verarmung, Radikalisierung und soziale Ausgrenzung es zu verhindern gilt.” Heil und Lindner wollen die Aufgaben der kommunal verankerten Jobcenter für unter 25-Jährige an die Arbeitsagentur geben – um auf diese Weise 900 Millionen Euro zu sparen. (Table.Media berichtete)

Die Kritik der Privatschulen und drei weiterer Verbände entzündet sich daran, dass die Jobcenter ein viel größeres Angebotsspektrum haben als die Arbeitsagenturen. Die Jobcenter wickeln einen Großteil des Zugangs zum so genannten Übergangssystem ab. Das sind verschiedene Maßnahmen, um Absolventen ohne Schulabschluss auf die Berufsausbildung vorzubereiten.

Künftig falle die sozial-psychologische Betreuung einer benachteiligten und oft gehandikapten Klientel weg. Auch könne die Arbeitsagentur weder eine Sucht- noch eine Schuldnerberatung leisten. Die Förderung nach Paragraf 16h Sozialgesetzbuch II (SGB II) sei gefährdet, die “Förderung schwer zu erreichender junger Menschen.” Nicht einmal die zuständigen Ministerien für Arbeit und Finanzen könnten aufklären, “ob alle Fördermöglichkeiten, die im SGB II für junge Menschen zur Verfügung stehen, nach dem Wechsel auch weiterhin verfügbar sind.” Langjährig gewachsene Strukturen würden zerstört. Nicht das Wohl junger Menschen stehe im Mittelpunkt, sondern haushaltspolitische Ziele. cif

Über den jüngsten UNESCO-Bericht zur Nutzung digitaler Tools in Schulen ist es zum Streit gekommen. Hat die Bildungsabteilung der Vereinten Nationen Smartphones in ihrem 435 Seiten langen Bericht nun empfohlen oder warnt sie davor? Der in der Regel gut informierte Fachdienst Heise titelte “UNESCO will Smartphones aus Schulen verbannen“. Hingegen zitiert der IT-Fachverlag IT-Daily die UN so: “Smartphone-Verbot in Schulen ist falsch“. Wortwörtlich heißt es in der Zusammenfassung des UN-Reports: “In 14 Ländern wurde festgestellt, dass die Nähe zu einem mobilen Gerät die Schüler ablenkt.” Ein Viertel dieser Länder habe die Nutzung von Smartphones in Schulen inzwischen verboten.

Eine eindeutige Aussage zu Smartphones ist deswegen aus dem UN-Bericht nicht herauszulesen, weil das Papier sehr differenziert ist. Es zeigt auf der einen Seite auf, wie wichtig Smartphones gerade in armen Ländern für schulische Bildung sein können. Denn die Abdeckung mit Smartphones liegt auch in den ärmsten Ländern bei zwei Dritteln – und schaffe neue Möglichkeiten der Erreichbarkeit. In Jordanien etwa habe das Spiel “Feed the Monster”, eine game-based Smartphone-App, die Lese- und Schreibfähigkeiten syrischer Flüchtlingskinder deutlich verbessert.

Zugleich warnt die UNESCO in ihrem Bericht mit deutlichen Worten vor den Risiken und Nebenwirkungen digitaler Tools. “Die Nutzung von Smartphones und Computern stört das Lernen im Klassenzimmer und Lernaktivitäten zu Hause”, heißt es in dem Papier der UN. Der Rückgang der Lernleistungen habe mit der zunehmenden Ablenkung der Schüler zu tun – und der vielen Zeit, die das Smartphone beanspruche. “Eingehende Benachrichtigungen oder die bloße Nähe eines Mobilgeräts kann eine Ablenkung sein, die dazu führt, dass die Schüler ihre Aufmerksamkeit verlieren.” Schüler brauchten bis zu 20 Minuten, um sich nach einer nicht-akademischen Aktivität am Smartphone wieder auf das Lernen zu konzentrieren.

Weil es beides gibt, Chancen und Risiken, hat die UNESCO Ratschläge für Regierungen für den Einsatz von digitalen Tools. Angesichts der überwältigenden Anzahl von Technologieprodukten und Plattformen sollten die Bildungsministerien die Beschaffung von IT für Schulen auf verlässliche Erkenntnisse stützen. Die langfristigen Auswirkungen von Maßnahmen sollten unter sorgfältiger Berücksichtigung aller pädagogischen Elemente bewertet werden. Cif

Sachsen-Anhalt passt die digitale Bildung ihrer Gymnasiasten an. Spätestens zum Schuljahr 2024/25 soll der Rahmenplan “Lernen in der digitalen Welt” in Kraft treten. Zentrale Querschnittsaufgaben finden ihren Platz, die Umsetzung ist aber noch unklar.

Der Rahmenplan ersetzt den bisherigen Kurs “Lernmethoden, Arbeit am PC und moderne Medienwelten” verpflichtend zum übernächsten Schuljahr. Einzelne Schulen können ihn aber auch schon nach den laufenden Sommerferien implementieren. Er soll die Schüler der Jahrgänge 5 bis 8 in fächerübergreifenden Lernarrangements dazu befähigen, digitale Medien zu nutzen und die dahinterstehenden informatorischen Prozesse zu verstehen.

Eine erkennbar große Rolle nehmen algorithmische Kompetenzen ein. Schüler sollen also früh lernen, welche Prozesse sich hinter Sozialen Medien, Websites oder Chatbots verbergen. Im Kompetenzschwerpunkt “Algorithmische Strukturen entdecken, interpretieren und formulieren” sollen sie auch eine blockorientierte Programmiersprache erlernen.

Für die Schuljahrgänge 7 und 8 ist auch die reflektierte Nutzung Künstlicher Intelligenz im Lehrplan verankert. Dabei sollen Chancen und Risiken von Chatbots diskutiert werden, jedoch steht auch die “ergebnisorientierte Kommunikation” und der Vergleich mit zwischenmenschlicher Interaktion auf der Tagesordnung.

Wichtige Bezugspunkte im Lehrplan sind die Basiskompetenzen aus der KMK-Strategie “Bildung in der digitalen Welt“, das 4K-Modell des Lernens und die Dagstuhl-Erklärung. In letzterer forderten zahlreiche Experten aus Informatik, Medienpädagogik, Wirtschaft und Schulpraxis die Verbindung einer technologischen, gesellschaftlich-kulturellen und anwendungsbezogenen Perspektive für die Bildung in der digitalen Welt.

Unklar bleibt bislang, wie sich der Rahmenplan konkret mit Fachunterricht, AGs und anderen Angeboten des Ganztags verbinden lässt. Für die Lehrkräfte verspricht das zuständige Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung (LISA) “zahlreiche Fortbildungsangebote”. Am 15. August fällt mit einer Videokonferenz der offizielle Startschuss für das Programm. Torben Bennink

Erziehungsberechtigte wünschen sich für ihr Kind nicht gleichermaßen eine Berufsausbildung: Einem Sohn empfehlen 37 Prozent diesen Weg, einer Tochter raten nur 29 Prozent dazu. Das geht aus einer forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung hervor, an der 1.010 Eltern mit Kindern im Alter von zwölf bis 18 Jahren teilnahmen. Ein Studium sehen Eltern in beiden Fällen auf Platz 1: Bei den Jungs plädieren dafür 47 Prozent, bei den Mädchen 53 Prozent.

Wer eine Berufsausbildung für sein Kind befürwortet, ist eher unter 40 Jahren alt und hat selbst einen formal niedrigen oder mittleren Bildungsabschluss. Geht es nach dem Berufsfeld, befürworten acht von zehn Befragten, dass ihr Kind später im Bereich Technik und Technologie tätig wird, ebenso viele sehen Naturwissenschaften und Forschung als besonders geeignet an. Auch hier zeigen sich Geschlechterunterschiede: Für Jungen befürworten Eltern eher Berufe in Technik, IT oder Softwareentwicklung, dahingegen für Mädchen Medizin, Pflege, Kunst und Kultur.

Die Ergebnisse gewinnen an Brisanz, zieht man eine Umfrage der Bertelsmann-Stiftung aus dem vergangenen Sommer hinzu: Sie ergab, dass knapp drei Viertel der befragten 14- bis 20-jährigen Jugendlichen ihre Eltern als wichtigste Unterstützer bei der Berufswahl ansehen. Die aktuelle forsa-Umfrage zeigt, dass zwei Fünftel der Eltern die schulische Berufsorientierung ihres Kindes als weniger gut oder schlecht bewerten.

Auch sonst sind sie mit der Schulbildung weniger zufrieden. Fast drei Viertel bezweifeln, dass die Schule ihren Zöglingen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, sie im Beruf brauchen werden. Allerdings ist auch die Frage, wie gut Erziehungsberechtigte das beurteilen können. Nur ein Viertel der Befragten erachtet zum Beispiel Kreativität als wichtige Zukunftskompetenz – anders als viele Experten. Auf den Umgang mit KI bereiten nach Meinung der meisten Eltern Schulen nur unzureichend oder gar nicht vor (87 Prozent). Anna Parrisius

13 der 16 Bundesländer werben gezielt um Lehrkräfte im Pensionsalter. Das ergab eine exklusive Abfrage aller Kultusministerien durch das Deutsche Schulportal. Mehr als 5.000 Lehrer im Pensionsalter unterrichten derzeit bundesweit an Schulen. Die höchste Zahl meldet Nordrhein-Westfalen mit 1.230 pensionierten Lehrkräften, die niedrigste Bremen (63).

Drei Bundesländer setzten bisher keinen Fokus auf das Gewinnen bereits pensionierter Lehrkräfte für den Schuldienst: Brandenburg, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Die beiden Erstgenannten bieten aber die Möglichkeit an – Brandenburg liefert mit Anrechnungsstunden außerdem Anreize dazu, länger im Schuldienst tätig zu sein.

Pensionierte Lehrkräfte wieder fürs Unterrichten zu gewinnen oder Lehrkräfte dazu zu bringen, den Beginn ihrer Pension oder Rente hinauszuschieben, ist für viele Kultusministerien ein etabliertes Mittel gegen den Lehrermangel geworden. Eine Altershöchstgrenze zur Weiter- oder Wiederbeschäftigung von pensionierten Lehrkräften gibt es nicht. Anouk Schlung

Klimakrise und Pandemie, Krieg, technologischer Wandel und ein hoher Bedarf an Fachkräften – “Druck ist da”, sagt Carsten Busch, seit gestern neuer Co-Sprecher des Nationalen MINT-Forums. “Niemand wartet auf uns. Wenn wir jetzt nicht den MINT-Bereich stärken, werden uns andere Länder den Rang ablaufen”. In seiner neuen Position will der Professor für Medienwirtschaft und -informatik von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin helfen, das zu verhindern.

Busch war in den vergangenen vier Jahren Präsident der HTW und tritt nun in die Fußstapfen von Ekkehard Winter, der auch als Geschäftsführer der Telekom Stiftung aufhört. “Einen Bruch wird es aber nicht geben”, sagt Busch. Winter und er hätten weder politische Differenzen noch unterschiedliche Strategien. Zudem seien sie im regen Austausch. Lediglich einen Unterschied gebe es: Winter sei eher der ruhige Typ, Busch plaudere gerne drauflos.

Dass Busch die Mitglieder des Nationalen MINT-Forums überzeugt hat, dürfte mit daran liegen, dass er sich gut im Hochschulbereich auskennt. “Das MINT-Forum soll künftig den Hochschulbereich stärker in den Blick nehmen, das haben sich die Mitglieder gewünscht”, sagte Ekkehard Winter Table.Media. An den Hochschulen gebe es schließlich viel zu tun: hohe Abbrecherquoten in MINT-Fächern, wenig Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung, neue, duale Studiengänge im Lehramt, und ein hoher Bedarf an Quereinsteigern gerade in MINT-Schulfächern.

Wie Winter möchte sich Busch aber in allen Bereichen für MINT-Bildung einsetzen: In den nächsten drei Jahren will er unter anderem ein Nachfolgeprogramm für den MINT–Aktionsplan 2.0 entwickeln, der verschiedene Maßnahmen umfasst, mit denen der Bund MINT-Bildung fördert. Außerdem möchte er MINT-Initiativen finanziell und organisatorisch weiterentwickeln. “Ich würde mich unheimlich freuen, wenn es uns gelingt, Bestehendes zu intensivieren und vielleicht eine Initiative oder eine Art Maßnahmenpaket seitens des MINT-Forums gemeinsam mit anderen Akteuren zu beschließen”, sagt Busch. Von dieser Aufgabe habe er großen Respekt, er freue sich aber gleichzeitig, als Vorsitzender nun eine “größere Spielwiese für sein Herzensthema” zu haben.

MINT sei für ihn “spannend und sexy” – und überall. “Dank MINT werde ich nicht nass”, sagt Busch und zeigt an die Decke, wo Regen auf das Dach des Wintergartens prasselt. Er will, dass mehr Menschen Neugierde entwickeln und verstehen, wie MINT ihr Leben verbessern kann.

Viel erreicht werden könne schon durch mehr Vernetzung und Austausch, findet Busch. Denn Deutschland sei eigentlich schon sehr gut in der MINT-Bildung. Im Nationalen MINT-Forum, das 30 Mitglieder vereint, darunter die Bundesagentur für Arbeit, die Leibniz-Gemeinschaft oder die Stiftung Jugend forscht, fühlt sich Busch an der richtigen Stelle.

Er selbst spielt als Kind mit seiner Mutter Skat. Als Jugendlicher steckt er Ende der Siebziger einen Großteil seines mit Nachhilfe verdienten Geldes in Automatenspiele. Während seines Informatikstudiums in Berlin habe er zwischenzeitlich andere Sachen im Kopf gehabt. Für seine Doktorarbeit beschäftigt er sich wieder mit Spielen und wie sie helfen können, komplexe Inhalte zu vermitteln – der Fokus liegt auf entdeckendem Lernen.

2006 geht Busch an die HTW. Sie ist Mitglied im Hochschulverbund HAW tech, der wiederum Mitglied des MINT-Forums ist. So landet Busch beim MINT-Forum, wo er sich unter anderem als Leiter einer Forschungsgruppe für den Wissens- und Technologietransfer aus der Games-Branche in Wirtschaft und Bildung einsetzt. “Von Gamern können wir lernen, dass auch komplexe Dinge Spaß machen können”, sagt er. An seiner Hochschule werde damit schon gearbeitet, beispielsweise über ein Escape-Spiel, in dem Studierende Aufgaben der Elektrotechnik lösen müssen, um so ein Raumschiff vor dem Absturz zu bewahren. Busch ist guter Dinge, dass er einen spielerischen Ansatz auch in die künftige Arbeit des MINT-Forums noch stärker integrieren kann. Caroline Becker

Claudia Zinke wird ab 15. August neue Bildungsstaatssekretärin in Brandenburg. Sie war von 2009 bis 2011 Bildungsstaatssekretärin in Berlin unter Senator Jürgen Zöllner, zuvor bei mehreren Senatsverwaltungen tätig und arbeitete als Büroleiterin des damaligen Finanzsenators Thilo Sarrazin. Sie folgt im Amt Steffen Freiberg, der seit Mai Bildungsminister in Brandenburg ist. Der Posten ist seitdem vakant.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Research.Table. Bielefelder Hochschule in China: Keine Premieren-Stimmung. BMBF und DAAD gehen auf Distanz zum Ableger der Hochschule Bielefeld (HSBI) im chinesischen Hainan. Im Interview mit Table.Media erklären die Verantwortlichen, warum sie die Gründung der Hainan Bielefeld University of Applied Sciences (BiUH) von der Chinastrategie gedeckt sehen. Mehr

Research.Table. “Wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden”: Die Hochschulmanager Ingeborg Schramm-Wölk und Jürgen Kretschmann haben mit chinesischen Partnern die erste unabhängige ausländische Hochschule in China gegründet. Im Interview mit Table.Media sprechen Sie über Risiken und eine Exitstrategie, aber auch über Chancen und eine Kooperation auf Augenhöhe in Zeiten des wachsenden Misstrauens gegenüber der Volksrepublik. Mehr

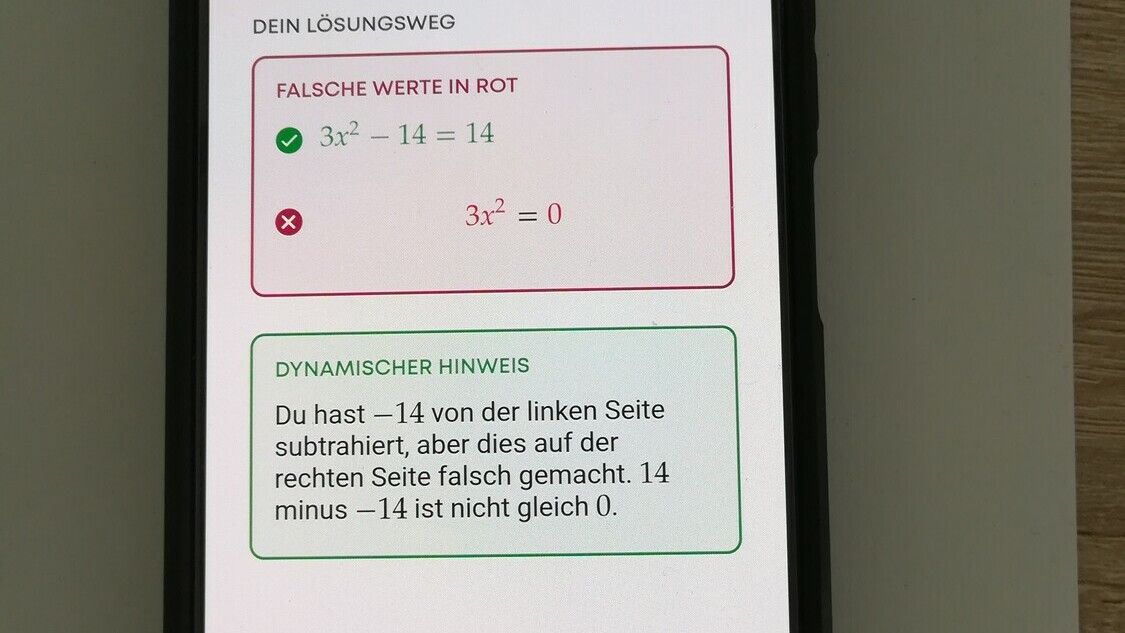

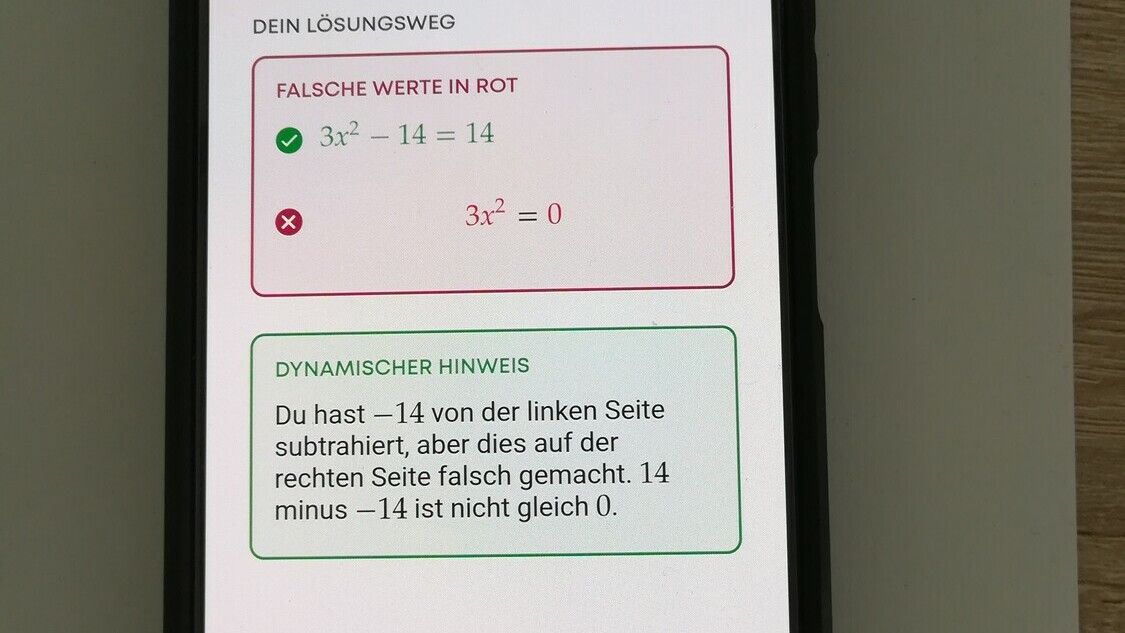

Herr Stipberger, Sie arbeiten mit Modus Operandi. Welchen pädagogischen Vorteile hat diese Mathe-App, mit der Schüler ihre handgeschriebenen Rechenlösungen fotografieren – und kommentieren lassen können?

Der Nutzen liegt aus meiner Perspektive als Mathematiklehrer darin, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst selbstständig rechnen müssen. Die App gibt keine Schritt-für-Schritt Lösung aus, um damit beispielsweise Hausaufgaben anzufertigen. Ohne eigenen Rechenversuch nutzt ihnen Modus Operandi also nichts. Haben sie eine fertige Rechnung, dann können sie diese mit der App kontrollieren. Sie fotografieren ihren Rechenweg ab, laden ihn hoch – und bekommen dann Hinweise. Die App zeigt durch farbliche Markierungen an, in welcher Rechenzeile sie einen Fehler gefunden hat (rot), beziehungsweise wo die Schüler richtig liegen (grün). Die App gibt auch Hinweise, in welcher Zeile die Rechnung wieder korrekt ist – obwohl vorher ein Fehler gemacht wurde (gelb). Lernende bekommen also Anstöße, um ihre Art des Vorgehens selbstständig kontrollieren zu können. Je nach Abo-Variante der App werden farbliche Markierungen ergänzt durch Hilfen, die Zeile für Zeile angezeigt werden, um Korrekturtipps zu geben.

Welche technischen Voraussetzungen braucht man?

Die Mathe-App funktioniert mit jedem mobilen Endgerät, sei es iOS oder Android. Und natürlich braucht es eine Internet-Anbindung.

Ist das eine Anwendung, die eher fürs Klassenzimmer oder beim Distanzlernen hilft?

Modus Operandi lässt sich für beides gut nutzen. Ich würde sogar noch eine Option hinzufügen: die App kann Schülern als Study-Buddy oder als Hilfs-Lehrer dienen. D. h. die Schüler haben in allen möglichen Szenarien des Alleinlernens und -arbeitens einen Sparringspartner – ganz egal, ob sie während der Freiarbeits-/Übungsphasen im Präsenzunterricht selbständig arbeiten oder auch wenn ich als Lehrkraft gerade nicht verfügbar bin.

Pro-Tipp:

Ich war froh, diese Art von App wieder auf dem Markt entdeckt zu haben. Es gab vor etwa sechs Jahren schon mal sowas Ähnliches, bei dem Schülerinnen und Schüler das Bild einer Rechenoperation kontrollieren lassen konnte. Leider ist die App meines Wissens verkauft und die Entwicklung in der Art eingestellt worden. Jetzt gibt es glücklicherweise wieder die Möglichkeit, dass Lernende einen digitalen Assistenten zurate ziehen können, der nicht direkt das Ergebnis ausspuckt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler können durch ihre eigenen Fehler lernen. Durch die Integration von ChatGPT ist der Lernpartner inzwischen sogar noch ein bisschen schneller geworden. Allerdings hilft ChatGPT lediglich dabei, die Hinweise der App weiter zu konkretisieren. Als Mathe-Chat-Partner taugt ChatGPT nichts.

Risiken:

Jeder App, die Bilder verarbeitet, erlaube ich Zugriff auf Fotos und Kamera meines Smartphones. Deswegen sollte natürlich, weil die App von außerhalb der EU kommt – Pelephant ist eine Schweizer Firma – zurückhaltend mit persönlichen Daten gearbeitet werden. Die App funktioniert schon sehr gut. Es gibt noch Kleinigkeiten, gerade bei der Erkennung schlechterer Handschriften. Ein Wermutstropfen ist, dass das Abo für die Vollversion nicht ganz günstig ist. Ansonsten haben wir immer bestimmte Risiken, die auftreten, wenn eine Anwendung mit KI arbeitet.

Ferdinand Stipberger ist Mathe-Lehrer an der Gregor-von-Scherr-Realschule Neunburg vorm Wald (Bayern). Er ist Mitinitiator des Projekts “Lernbuero digital kooperativ”, bei dem er mit seinem Realschul-Kollegen Sebastian Schmidt in einer anderen Ecke Bayerns digitale Lernszenarien entwirft. Stipberger und Schmidt haben dafür 2019 den Lehrerpreis bekommen.

31. August 2023, 9:00 bis 16:15 Uhr, Essen

Forum: EdTech Research Forum 2023

“Gestaltende Bildungsforschung” ist das Thema der Jahrestagung der BMBF-Fördermaßnahme “Digitalisierung im Bildungsbereich”. Ziel des Events ist, zu diskutieren, wie Bildungsforschung und Bildungspraxis gemeinsam Lösungen für das Lernen und Lehren in der digitalen Welt erproben können. INFOS & ANMELDUNG

14 bis 15. September 2023, Wismar

Fachtagung: Schulbau

Das Kultusministerium MV, die Service-Agentur “Ganztägig lernen M-V” und die Hochschule Wismar organisieren die Veranstaltung. Ihr Ziel ist, pädagogische Nutzungskonzepte, Architektur und Gestaltung von Schulen zusammenzubringen. Es geht um die Frage, wie Lernräume sich entwickeln müssen. INFOS & ANMELDUNG

der Blick geht zunächst in drei Bundesländer.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch die neue Kolumne von Mark Rackles. Er hat sich die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum Lehramtsstudium angeschaut. Beauftragt von der KMK, stellt er die Kultusministerien vor eine schwierige Entscheidung: die weitreichenden Vorschläge ignorieren – oder wirklich Neues wagen? Letzteres wäre überraschend. Wobei sich die KMK bereits viele Gedanken zu Chancen und Risiken eines dualen Studiums macht, wie ein internes Papier zeigt, das wir Ihnen vorstellen.

Sie sehen: Auch wenn in dieser Woche wirklich alle Bundesländer – selten geeint – Sommerferien haben, ist hier in der Redaktion kein Sommerloch in Sicht.

Viel Spaß beim Lesen,

Es war ein skurriles Bild, das sich da in Stuttgart bot: Während das Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg (IBBW) und das Statistische Landesamt den Bildungsbericht, den das Land alle paar Jahre erstellen lässt, vorstellten und sich mit Erklärungen zurückhielten, preschte Theresa Schopper mit Hypothesen vor.

Erklärungsbedürftig sind die Zahlen, um die es geht, allemal: Der Anteil der Auszubildenden, die in Baden-Württemberg die berufliche Schule mit dem Abschluss in der Tasche verließen, erreichte 2022 mit 78 Prozent ein historisches Tief. Jeder fünfte Absolvent muss sich also mit einem schnöden Abgangszeugnis begnügen. Zehn Jahre zuvor lag die Quote erfolgreicher Abschlüsse noch bei 85 Prozent.

Was besonders erstaunt: In den (Post-)Pandemiejahren weisen die dualen Ausbildungen eine höhere Erfolgsquote auf, als andere Formen. Besonders dramatisch ist der Einbruch erfolgreicher Abschlüsse in einigen schulischen Ausbildungsformen.

Jan Spieker, einer der Autoren des Bildungsberichts, warnte: “Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen.” Was die genauen Ursachen der Entwicklung sind, wollte er jedoch nicht sagen, das sollen erst künftige Analysen des IBBW zeigen.

Die grüne Kultusministerin Schopper hielt jedoch zwei Ursachen für wahrscheinlich:

Tatsächlich ist gut vorstellbar, dass Jugendliche, die in der Flüchtlingskrise nach Deutschland kamen, inzwischen Ausbildungen begonnen und diese in den Jahren 2020 bis 2022 abgeschlossen haben. “Aber”, betont Heike Solga, die am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) die Abteilung “Ausbildung und Arbeitsmarkt” leitet, “zahlenmäßig sind das doch nicht so viele, dass sie in manchen Ausbildungsformen einen Rückgang von 20 Prozent in der Abschlussrate erklären können – selbst wenn es alle nicht schaffen würden.”

Auch die erste Annahme von Ministerin Schopper, dass es an Azubis liegt, die ihren Ausbildungsplatz durch die Insolvenz ihres Ausbildungshotels oder -restaurants verloren haben, kann den Einbruch der Abschlüsse kaum erklären. Denn die Abschlussquote sank an Berufsschulen, die Azubis in einer dualen Ausbildung besuchen, kaum. Betroffen waren stattdessen schulische Ausbildungen. Um 20 Prozent geht die Quote erfolgreicher Abschlüsse zwischen 2020 und 2022 zurück:

Fraglich ist, woran das lag. Dieter Dohmen, wissenschaftlicher Direktor des Forschungsinstituts für Bildungs- und Sozialökonomie (FiBS), sagt: “Es kann sein, dass Jugendliche an den stark betroffenen Schulformen von ihren Familien besonders wenig Unterstützung erhalten haben und die Lernvoraussetzungen bei ihnen zu Hause in der Pandemie besonders ungünstig waren.” Auch Vereinsamung und die allgemeine psychische Belastung während Corona könnten sie besonders getroffen haben. Anders war die Lage möglicherweise in einer dualen Ausbildung – da für Azubis im Betrieb die Präsenzpflicht nicht aufgehoben wurde.

Thomas Speck, Vorsitzender des Berufsschullehrerverbands Baden-Württemberg, meint, tatsächlich könne einen Unterschied machen, dass Azubis, die neben der Schule im Betrieb lernen, dort und von den Kammern Förderangebote erhalten. “Außerdem kümmert sich der Ausbildungsleiter, ermahnt zum Beispiel, wenn ein Azubi nicht zur Berufsschule geht.”

Möglicherweise nahm die Politik Berufsschüler in der Pandemie einfach zu wenig in den Fokus? Thomas Speck meint, daran lag es nicht. In Baden-Württemberg durften berufliche Schulen sogar einen Monat früher als allgemeinbildende Schulen in den Präsenzunterricht zurück, die digitale Ausstattung sei meist besser gewesen.

Wo Speck und Dohmen übereinstimmen: Die Zahl der Jugendlichen, die statt einer Ausbildung jobben gehen, steigt in Zeiten des Arbeitskräftemangels. Dieter Dohmen wertet in einer noch unveröffentlichten Studie seines Instituts aktuell Daten des deutschen Mikrozensus aus, die über die EU-Arbeitskräfteerhebung verfügbar sind. “Sie zeigen, dass der Anteil der 15- bis 24-Jährigen mit höchstens Sek I-Abschluss zugenommen hat, während gleichzeitig die Erwerbstätigkeit gestiegen ist. Vielleicht haben Azubis, gerade in Zeiten des Homeschoolings, ihre Ausbildung abgebrochen, um zu arbeiten?” Möglicherweise orientierten sich zudem gerade Azubis in den Berufen Pflege und Erziehung um – da dort Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pandemie besonders schwierig waren.

Thomas Speck vom Berufsschullehrerverband fühlt sich durch die Daten vom IBBW darin bestätigt, was Lehrkräfte ihm schon seit Jahren meldeten. “Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler, vor allem in Mathe und Deutsch, lassen deutlich nach.” Corona habe das sicherlich verstärkt, schon so stauten sich aber Defizite aus den vorhergehenden Schulen an. “Wir haben oft nicht genug Zeit, sie wieder auszugleichen”, betont Speck. Geht es nach ihm, braucht es dringend mehr Unterstützung für berufliche Schulen – etwa indem Lehrkräfte von allgemeinbildenden Gymnasien abgeordnet werden. “Sie haben die beste Unterrichtsversorgung und auch, wenn das schmerzt, müssen dort sonst Zusatzangebote wie Arbeitsgemeinschaften gestrichen werden.”

Bei allen Hypothesen, einig sind sich alle: Es braucht dringend mehr aussagekräftige Daten, um zu verstehen, woran sich die Krise an den schulischen Ausbildungen entzündet – möglicherweise auch in anderen Bundesländern. “Es braucht dringend eine unabhängige Bildungsberichterstattung und Bildungsverlaufsdaten”, sagt Dohmen. Zeigen könnte sich dann auch, was Azubis, die die Schule ohne Abschluss verlassen haben, anschlossen. Eine neue Ausbildung, ein Studium – oder nichts? Heike Solga vom WZB sagt: “Nur letzteres wäre gesellschaftlich wirklich ein Problem.”

“Es gibt in Bayern einfach nur sehr wenig arme Schüler”. Das sagt nicht etwa Markus Söder, auf einem seiner Wahlkampftermine, um zu unterstreichen, wie erfolgreich die Wirtschafts- und Familienpolitik seiner Regierung ist. Der Satz stammt vom Bildungssoziologen Marcel Helbig, der Mitte Juni eine Deutschlandkarte vorgestellt hat, die erstmals für jedermann transparent zeigt: Grundschullehrer in Bayern, zumindest die meisten, unterrichten im Bildungsparadies.

Wen wundert’s, würde Söder wohl sagen. Doch es gibt noch eine andere Sicht auf die Dinge: In seiner viel beachteten Studie hat Helbig kleinteilig die Quote armer Kinder an Deutschlands Grundschulen berechnet. Er belegt, dass Lehrer in Bremen, Berlin und Hamburg viel schwierigere Bedingungen haben. Sie müssen auffangen, was in den Familien fehlt.

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will beim Startchancen-Programm die Gelder deswegen auf Basis von Sozialfaktoren verteilen. Doch bevor Mitte Juni Bewegung in die Verhandlungen kam, widersetzte sich die KMK zunächst; einige Länder blockierten intern, allen voran Bayern. Sie wollen sich die Berliner Millionen nicht entgehen lassen. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) ist weiter Fan des Königsteiner Schlüssels.

Journalisten lässt seine Pressestelle derweil abblitzen. Seit gut einem Jahr hat diese Redaktion immer wieder angefragt – zuletzt zur Studie von Marcel Helbig. Das Ministerium will sich nicht äußern und verweist auf “laufende Verhandlungen”. Es ist eine Doppelstrategie. Druck übt Piazolo im Hinterzimmer aus, wo er der Presse aus dem Weg geht, während er im Kreis der KMK-Kollegen auf den Königsteiner Schlüssel pocht. Das Instrument habe sich bewährt, heißt es aus dem Umfeld des Ministers. Und sowieso: Der Freistaat unterstütze schon massiv über den Länderfinanzausgleich.

Eine öffentliche Debatte, noch dazu im Wahlkampf, will Piazolo vermeiden. Zwar ist der ehemalige Hochschulprofessor sowieso kein Typ, der das Rampenlicht sucht. Nicht ohne Grund nannte ihn die SZ kürzlich in einem Portrait den “Anti-Söder” (gemeint war vor allem sein Stil). Doch sobald es um Geld in der KMK geht, ist der 63-Jährige ganz auf Linie seines Chefs. Bayern First.

Marcel Helbig hatte errechnet, dass in Bayern nur jede 200. Grundschule eine Armutsquote von über 30 Prozent hat. In Bremen ist es fast jede zweite Grundschule. Warum also sollte jedes Jahr ein dreistelliger Millionenbetrag nach Bayern fließen? “Wir bitten um Verständnis, dass wir den Verhandlungen nicht vorweggreifen wollen”, antwortet Piazolos Sprecherin, als hätte Bayern dazu keine klare Position.

Im Bildungsausschuss stellte die FDP-Fraktion im Mai einen Berichtsantrag. Die Liberalen wollten erfahren, wie Armut und die Quote der Familien mit nicht-deutscher Herkunftssprache über das Land verteilt liegen. Doch CSU und Freie Wähler lehnten den Antrag mit ihrer Mehrheit ab.

“Das lässt tief blicken”, sagt Matthias Fischbach, FDP-Sprecher für Bildung, der nicht zum ersten Mal erlebt, dass Anfragen abgeblockt werden. “Bildungsmaßnahmen sollten nicht im Blindflug erfolgen. Wir müssen endlich auf Schul- oder zumindest Kreisebene messen, welche Konzepte funktioniert haben und welche nicht”, betont er.

In der Ausschusssitzung sprach sich die Grünen-Abgeordnete Gabriele Triebel explizit gegen den Königsteiner Schlüssel aus. Die CSU war fassungslos. Wie kann eine bayerische Abgeordnete freiwillig auf Geld aus Berlin verzichten, kritisierte der CSU-Abgeordnete Peter Tomaschko. Er forderte “maximale Unterstützung” für bayerische Schüler. Die Staatsregierung sei eben “Sachwalterin der Menschen, die in Bayern leben”, antwortet er im Nachgang auf Anfrage von Table.Media.

Bildungsforscher Helbig hat dafür kein Verständnis. “Das, was Bayern aus politischer Opportunität mehr an Geld bekommt, fehlt in Bremen und Nordrhein-Westfalen.” Er beklagt außerdem die Intransparenz im Süden der Republik. Die Staatsregierung mauere massiv, wenn es darum geht, Sozialdaten und Bildungsergebnisse zu verknüpfen. “Die wollen das nicht sehen”, sagt er. Dabei deckten sich seine Ergebnisse zur Armut an Grundschulen mit den Realdaten, die den Bildungsverwaltungen, auch in Bayern, vorliegen, sagt Nina Bremm, die an der Uni Erlangen den Lehrstuhl für Educational Governance leitet. “Darüber möchte nur niemand sprechen – geschweige denn Forschung zulassen.”

Lesen Sie auch: Daten-Mekka – Wie Dänemark mit Bildungsdaten arbeitet

Spitzenpolitiker wie Markus Söder schmücken sich gerne damit, wie gut Bayern bei Leistungstests abschneidet – und übersehen dabei gerne ein Grundprinzip der Datenanalyse: die Kontrolle von Drittvariablen. “Bremen wird nie Platz eins erreichen. Das geht von den sozialen Voraussetzungen her gar nicht”, betont Helbig und plädiert für einen faireren Ländervergleich.

Nicht nötig, meint das bayerische Kultusministerium. “Eine Analyse der für jede Schule individuellen Ausgangsvoraussetzungen wird derzeit nicht vorgenommen”. Aus welchen familiären Situationen die Kinder kommen, könnten die einzelnen Schulen “am besten beurteilen.”

Die Opposition lässt nicht locker. Während FDP-Mann Fischbach überlegt, eine regionale Aufschlüsselung der Vera-Ergebnisse einzuklagen, fordern die Grünen einen Sozialindex. Die Christsozialen winken ab. Sie befürchten eine Stigmatisierung der Schulen. “Transparente Sozialindizes können eine selbstverstärkende Wirkung haben”, sagt Peter Tomaschko. “Eine faktische Segregation, wie sie zum Beispiel in den USA besteht, wollen wir unbedingt vermeiden.”

Fischbach hält dagegen: Die Regierung fürchte, dass “kritische Schwachstellen offengelegt werden könnten”. Seine These: Die Sozialstruktur der Schülerschaft schlage sich so deutlich in den Vera-Ergebnissen nieder, dass Piazolo sie lieber geheim halten möchte. “Denn ein Vergleich könnte am Nimbus des angeblich so tollen bayerischen Bildungssystems kratzen.”

Am Ende sei ein Sozialindex in Bayern auch rechtlich nicht möglich, erklärt das Ministerium auf Anfrage – “aufgrund des Datenschutzes”. Die Vorschriften der EU würden ein Gebot der Datenminimierung vorsehen: Informationen über die “finanzielle Situation der Schüler beziehungsweise ihrer Sorgeberechtigten sind für die Aufgabenerfüllung der Schule regelmäßig nicht erforderlich”, meinen die Beamten in München.

Nur: Die DSGVO gilt europaweit – nicht allein in Bayern. Und andere Länder wie Hamburg und Nordrhein-Westfalen setzen längst auf einen Sozialindex; Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg folgen gerade.

Zwölf MINT-Factories sind in den vergangenen Monaten an Schulen in der Region Osnabrück entstanden – an drei Gymnasien, sechs Oberschulen, zwei Realschulen und einer Gesamtschule. Und das vor allem, weil zwei Berufsschullehrer die Initiative ergriffen und ein Ziel verfolgt haben: Informatikunterricht anzubieten, der praxisnah und motivierend ist.

Hanno Rhauderwiek und Kai Krafft unterrichten am Berufsschulzentrum BBS Brinkstraße. Etwa 4.500 Schülerinnen und Schüler besuchen die Einrichtung, die vom Landkreis Osnabrück getragen wird. Rhauderwiek ist Lehrer an der Fachschule Maschinentechnik, Krafft am Technischen Gymnasium. Gemeinsam, das ist die Ursprungsidee, wollen beide einen Roboter entwickeln, den sie im Unterricht einsetzen können. Mit ihm wollen sie ihren Schülern das Programmieren und Konstruieren beibringen.

Darüber tauschen sie sich im Herbst 2021 auch mit den zahlreichen allgemeinbildenden Schulen aus, die mit der BBS Brinkstraße kooperieren. Und die werden gleich hellhörig. Denn für sie kommt die Initiative von Krafft und Rhauderwiek wie gerufen. Der Grund: Niedersachsen führt ab dem Schuljahr 2023/24 das Fach Informatik im Sekundarbereich I der allgemeinbildenden Schulen als Pflichtfach ein, zunächst in Jahrgangsstufe zehn.

Hier sollen die sogenannten MINT-Factories helfen. Diese Lernfabriken haben mehrere Teilbereiche: Die Schüler arbeiten mit dem Mini-Computer Micro:bit und mit 3D-Druckern. Konkret haben Krafft und Rhauderwiek für den Einsatz von Micro:bit ein 95-seitiges, interaktives Dokument entwickelt. Es ist eine anschauliche Anleitung, um den Mini-Computer im Unterricht einzusetzen. Die Schüler erhalten etwa die Aufgabe, ein LED-Display so zu programmieren, dass es verschiedene Symbole anzeigt. Auch Temperaturen, Feuchtigkeit oder pH-Wert lassen sich messen. So können Lehrer den Micro:bit in naturwissenschaftlichen Fächern einbinden.

Sechs Projekte umfasst das interaktive Dokument. Die Schüler lernen Grundlegendes zu Sensoren und Aktoren, zum Programmieren und über Datenschutz. Ein ganzes Informatik-Schuljahr lässt sich damit gestalten, sagen Rhauderwiek und Krafft – und das auch zugeschnitten auf individuelle Lernfortschritte. Denn in der Regel hat jeder Schüler einen Micro:bit. Mit dem 3D-Drucker lassen sich einzelne Komponenten herstellen, etwa für Mikroskope oder für Experimente im Physik-Unterricht. Die Anforderungen des Kerncurriculums für Informatik sind laut Krafft und Rhauderwiek in der MINT-Factory voll erfüllt.

Für die Lehrer der allgemeinbildenden Schulen haben sie drei- bis vierstündige Fortbildungen angeboten. Dabei ging es auch darum, ihnen Angst vor dem Neuen zu nehmen. “Als sie den 3D-Drucker ausgepackt haben, hat man einigen die Berührungsängste richtig angemerkt”, schildert Rhauderwiek. “Die standen merklich unsicher vor den Geräten. Aber dann haben sie verschiedene Dinge ein paar Mal ausprobiert, und es war kein Problem.”

Dass das Angebot so niedrigschwellig war, ist ein wesentlicher Grund für die große Resonanz. “Die Lehrkräfte, die zu uns gekommen sind, mussten keinerlei Anträge ausfüllen. Im Grunde gab es nur die Schulungen. Und das Equipment konnten sie dank der finanziellen Unterstützung von Landkreis und Stadt sowie des Wirtschaftsministeriums gleich mitnehmen”, schildern die beiden Lehrer. “Das Unbürokratische kam natürlich sehr positiv an.”

Was die Teilnehmer noch zu schätzen wussten: Das ausgehändigte Equipment – Sätze von 20 Micro:bits und je zwei 3D-Drucker – hatten die Fachlehrkräfte schon erprobt und als geeignet befunden für den Unterricht. “Die Lehrkräfte und auch Akteure bei Schulträgern sind ja nicht dafür ausgebildet worden, digitale Medien oder neue Technik anzuschaffen”, sagt Krafft. Die Ausstattungsfrage ist aber grundlegend für den schulischen Alltag.

Anschaulich beschreibt das Problem die Arbeit “Technologieauswahl im DigitalPakt: Wie werden Entscheidungen im Bildungssektor getroffen?”. Forscher vom Karlsruher Institut für Technologie zitieren darin einen Gesprächspartner aus dem Schulverwaltungsamt einer Kommune: “Wenn ich als Stadtverwaltung gestern die Schubkarren für den Friedhofsgärtner gekauft habe und morgen soll ich ein IT-System für 2.000 Schüler kaufen, dann habe ich die Kompetenz einfach nicht.”

Die Lehrer nehmen das Angebot von Rhauderwiek und Krafft also auch deshalb an, weil sich die Geräteauswahl der beiden auf eigene Erfahrungen stützt. “Wir haben mehrere 3D-Drucker getestet“, erklärt Rhauderwiek. “Letztlich haben wir uns für ein Modell entschieden, bei dem die Dokumentation hervorragend ist und das dem Schulalltag einfach Stand hält.” Zu dem Gerät erhalten die Schulen eine Anleitung auf Deutsch und kleine Lehrvideos. “Die Technik muss funktionieren, sonst verliert das Ganze sofort an Akzeptanz.”

Bemerkenswert: Finanziell gefördert werden die MINT-Factories neben Kreis und Stadt Osnabrück sowie dem niedersächsischen Wirtschaftsministerium auch von einem breiten Netzwerk an Stiftungen. Wirtschaftsminister Olaf Lies überreichte Anfang März einen Förderbescheid über knapp 70.000 Euro.

Vonseiten des Kultusministeriums heißt es demgegenüber auf Anfrage von Table.Media: “Bei dem Projekt der MINT-Factories handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des Kultus- und Wirtschaftsministeriums. Das Wirtschaftsministerium finanziert das Projekt im Rahmen der Landkreisförderung, das Kultusministerium war an der inhaltlichen Ausgestaltung beteiligt.”

Dass das Kultusministerium selbst kein Geld gab, begründet es so: Bei den MINT-Factories gehe es “neben den bildungspolitischen Aspekten auch darum, MINT-Fachkräfte für die hiesigen Unternehmen zu generieren”. Dafür meldete das Ministerium Anfang Juli: “Erfolgreicher Endspurt beim Digitalpakt Schule: Die allen niedersächsischen Schulen zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rund 470 Millionen Euro werden nach aktuellem Stand voll ausgeschöpft.”

Online sendet Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg eine Grußbotschaft, als Krafft und Rhauderwiek Ende Juni ausgezeichnet werden. Für ihr großes Engagement werden sie als “Weichensteller 2023” von der Stiftung NiedersachsenMetall geehrt. Der Preis richtet sich speziell an Berufsschullehrkräfte in gewerblich-technischen Fächern. Für Rhauderwiek und Krafft eine Bestätigung für ihr Engagement. “Als Nächstes versuchen wir, auch etwas für Grundschulen zu entwickeln”, kündigen sie an. Es kämen jetzt sehr viele Anfragen aus der Region.

Dieser Text ist Teil der Bildung.Table-Serie “Neustart im System”. Wir stellen Ihnen best practices vor, wo Wandel im System geschieht.

Bildungsberater, KMK-Kenner, Reformer: In seiner Kolumne denkt Ex-Bildungsstaatssekretär Mark Rackles jeden Monat Bildungspolitik neu. Erfahren Sie hier mehr über die Vita unseres Kolumnisten.

Aus meiner Kindheit weiß ich, dass die schönsten Geschenke manchmal in einer unscheinbaren Verpackung daherkommen. So war ich nicht wirklich überrascht, als ich das unscheinbare Papier las, das der Wissenschaftsrat vor vier Wochen unter dem eher unspektakulären Titel “Empfehlungen zur Lehramtsausbildung im Fach Mathematik” veröffentlicht hat. Es ist ein Geschenk der besonderen Art, das den Kultusministerien zu Beginn der Sommerferien frei Haus geliefert wurde und das diese wohl erst nach Ende der Ferien wirklich zur Kenntnis nehmen werden.

Die 144 Seiten enthalten ein Dutzend Empfehlungen, von denen die Hälfte übergreifende und strukturelle Bedeutung für die notwendige Reform der Lehrkräfteausbildung in Deutschland haben. Diese Empfehlungen stellen eine direkte Abkehr vom vorherrschenden Status Quo an den Hochschulen und in der Ausbildungspraxis dar.

Das Papier enthält einerseits radikale Empfehlungen zur Reorganisation des universitären Lehramtsstudiums:

Andererseits enthält das sommerliche Geschenk des Wissenschaftsrats zwei explizite Vorschläge zu grundlegenden Strukturveränderungen der Lehrkräfteausbildung: der Wissenschaftsrat empfiehlt eine einphasige Ausbildung, die den bisherigen Vorbereitungsdienst (Referendariat) in das Studium integriert und somit explizit zu einem dualen Lehramtsstudium ummünzt sowie die dauerhafte (vom Lehrkräftemangel unabhängige) Öffnung der Lehrkräftebildung für sogenannte Ein-Fach-Lehrkräfte.

Allein angesichts dieser beiden Tabubrüche mit den bisherigen KMK-Dogmen der zweiphasigen Ausbildung und der sog. Zwei-Fach-Lehrkraft (beides deutsche Unikate) dürften vermutlich einige Kultusministerien gerne die Annahme der Lieferung verweigern wollen.

Das dürfte jedoch aus mehreren Gründen schwierig werden: Erstens wurde die Expertise von der KMK selbst 2019 in Auftrag gegeben (warum diese dann vier Jahre unterwegs war, soll hier nicht weiter thematisiert werden). Zweitens darf der Absender mit seiner Autorität als Bund-Länder-Gremium auf Annahme vertrauen. Der Wissenschaftsrat vereint für den Wissenschaftsbereich viel von dem, was man sich für den Bildungsbereich wünscht: eine institutionelle Zusammenarbeit von Bund und Ländern, Mehrheitsbeschlüsse statt Einstimmigkeit, eine wissenschaftliche Kommission, die vom Bundespräsidenten ernannt wird und eine Verwaltungskommission, die von den Entscheidungsträgern in Bund und Ländern bestückt wird.

In der Absenderzeile der zugestellten Empfehlungen finden sich die Staatssekretäre aus fünf Bundesressorts sowie alle Wissenschaftsminister der Länder. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auf die die inhaltliche Expertise zurückgeht, sind im Unterschied zur Ständigen Wissenschaftlichen Kommission (SWK) der KMK nicht in der Mehrzahl unmittelbare Akteure der Lehrkräftebildung und damit unbefangener in ihrer Analyse und ihren Empfehlungen. Die KMK muss diese weitreichenden Strukturempfehlungen unabhängiger Expertinnen und Experten daher besonders ernst nehmen.

Erste Reaktionen der KMK-Präsidentin Günther-Wünsch, die im Pressegespräch mit dem Wissenschaftsrat von einer “spannenden Idee” (Ein-Fach-Lehrkraft) bzw. einer “sehr spannenden” Idee (einphasiges, duales Studium) sprach, dokumentieren immerhin Offenheit. Gleichzeitig verweist die KMK jedoch auf das ausstehende Gutachten der SWK, das sie parallel in Auftrag gegeben hat und das Ende 2023 zu erwarten ist.

Hier, in der SWK, sitzen die Lordsiegelbewahrer des universitären Status Quo (absehbares Votum: Ablehung Einphasigkeit und Ein-Fach-Lehrkräfte nur als temporäre Notmaßnahme in den engen Grenzen des Quereinstiegs). Anfang 2024 wird sich die KMK entscheiden müssen, ob sie über kosmetische Veränderungen bei Erhalt des Status Quo hinausgeht und Mut beweist zu strukturellen Neuerungen in der Lehramtsausbildung im Sinne des Wissenschaftsrats.

Gleichzeitig wird der Umgang mit dem Sommerpäckchen des Wissenschaftsrats zeigen, ob die immer wieder geführte Debatte um einen (am Wissenschaftsrat angelehnten) Bildungsrat überhaupt lohnt. Wenn eine aufwändig erarbeitete Expertise, die sowohl Wissenschaftler als auch politische Entscheidungsträger des Bund-Länder-Gremiums freigegeben haben, von der KMK als Auftraggeberin und Empfängerin nicht aufgegriffen wird, dann lohnt weder der Streit um neue Bund-Länder-Gremien noch um eine länderübergreifende Angleichung der Lehrkräftebildung.

Aber noch darf man mit sommerlicher Unbeschwertheit hoffen. Noch kann das unscheinbare Geschenk, das seit Anfang Juli vor den Türen der Kultusministerien liegt, etwas bewirken.

Um dem Wirrwarr bei den dualen Studiengängen für Lehrer Herr zu werden, hat eine Kommission der Kultusminister Kriterien entworfen. Dual ist demnach ein Studiengang, wenn er die Lernorte Hochschule und Schule organisatorisch und vertraglich verzahnt. Eine der wichtigsten Eigenschaften – die Entlohnung der Lehrerstudierenden – gehört indes gar nicht zu den Kernelementen. Das geht aus einem internen Papier der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor, das Table.Media vorliegt. Darin sind auch zahlreiche Risiken einer Dualisierung des Lehrerstudiums aufgelistet. Zu einem gemeinsamen Beschluss der Kultusminister reichte die Vorlage jedoch nicht. Das heißt, duale Studiengänge schießen, wie Table-Media berichtete, wie Pilze aus dem Boden – aber einen gemeinsamen Rahmen dafür setzt die KMK nicht.

Die Kommission für Lehrerbildung der KMK erwartet sich durchs duale Studium eine Attraktivitätssteigerung für neue Gruppen von Studieninteressierten. Zudem sei ein – so heißt es wörtlich in dem Papier – “Klebeeffekt für unterversorgte Regionen” zu erwarten. Mit anderen Worten: Die Kommission erkennt den Vorteil der Entlohnung von Studierenden für einen studienbegleitetenden Einsatz an Schulen. Aber sie schreibt ihn nicht etwa fest, sondern lässt offen, wie sie das Kernelement dualer Studiengänge, das Gehalt, handhaben will. In Frageform heißt es: “Wird eine Vergütung im Sinne von Ausbildungsbezügen, im Sinne einer tariflichen Vergütung oder gar keine Vergütung gewährt?”

Die Kommission sieht zugleich viele Risiken der dualen Studiengänge für künftige Lehrer. “Konkurrierende duale Angebote könnten zu frei bleibenden Studienplätzen in den regulären/grundständigen Studiengängen führen”, warnt die AG Lehrerbildung. Ein erstes Beispiel dafür könnte bereits in Baden-Württemberg entstehen. Dort soll es einen – bezahlten – dualen Lehrerstudiengang geben, der 60 fachfremde Masterstudierende per Gehalt anlocken soll. Was wohl die Hunderten Studierenden des Lehramtsstudiums in Baden-Württemberg dazu sagen, die für ihr Studium kein Gehalt von rund 1.300 Euro bekommen? Das Papier warnt zudem, dass Studierende “aufgrund Personalmangels der jeweiligen Schule zu früh selbständigen Unterricht” erteilen.

Während die Kultusminister unter Ausschluss der Öffentlichkeit Kriterien für duale Studiengänge formulieren, üben Professoren Kritik an dieser Studienart. Alternative Qualifikationswege für Lehrkräfte seien zunächst unter einen so genannten Evaluationsvorbehalt zu stellen. Mit anderen Worten: jeder neue Studiengang müsse zunächst anhand eines “rigorosen Forschungsdesign evaluiert” werden. So etwas dauert in der Regel fünf bis zehn Jahre – und würde den Lehrermangel gewiss weiter verschärfen. Die Gesellschaft für empirische Bildungsforschung, die das Papier verfasste, befürchtet Wildwuchs. Die alternativen Wege der Lehrerbildung seien keine kurzfristige Notlösung mehr, “sondern verbreiten und verfestigen sich in zunehmendem Ausmaß seit 20 Jahren”. Christian Füller

Die Lage am Ausbildungsmarkt ist noch nicht wieder auf dem Niveau von vor der Pandemie. Der Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen beträgt im Juli 2023 45 Prozent – im Juli 2019 waren es 38 Prozent gewesen. Dies zeigt der aktuelle Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit (zum Download). “Ausgeprägte Besetzungsschwierigkeiten” konstatiert die BA unter anderem in baunahen Berufen wie der für den Einbau von Wärmepumpen essenziellen Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik und in Verkaufsberufen. Am höchsten war der Anteil noch unbesetzter Ausbildungsstellen in Berlin, Thüringen, Baden-Württemberg und Brandenburg.

Weiterhin zeigen sich große Passungsprobleme. Mehr interessierte Bewerber als Lehrstellen gibt es etwa in der Softwareentwicklung, der Tischlerei oder im Gartenbau. Zu wenige Ausbildungsplätze boten Betriebe zudem in Berlin, dem nördlichen Ruhrgebiet und dem Süden Hessens an, teilte die Vorstandsvorsitzende der BA, Andrea Nahles, mit. Mehr unversorgte Bewerber als 2022 mussten sechs Bundesländern verzeichnen, zuvorderst Berlin und Schleswig-Holstein.

Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen (514.000) hat sich im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert, liegt aber noch unter dem Wert vom Juli 2019 (542.800). Noch stärker gilt das für die Bewerber: Es meldeten sich ähnlich viele (392.200) wie im Vorjahr, ihre Zahl war 2019 allerdings noch deutlich höher (479.400) gewesen.

Vollständig abbilden kann die BA den Ausbildungsmarkt nicht, da nicht alle Bewerber und Betriebe sich bei ihr melden. Der aktuelle Angebotsüberhang führt laut BA dazu, dass Ausbildungsbetriebe die Vermittlung früher und häufiger nutzen, junge Menschen dahingegen später und seltener.

Lesen Sie hierzu auch: Ausbildungsmarkt in der Krise: Es braucht bessere Daten

Noch keine Lehrstelle gefunden hatten laut BA 116.500 Bewerber. Rechnet man jene hinzu, die zwar eine Alternative wie ein FSJ oder eine Erwerbstätigkeit gefunden haben, aber weitersuchen, sind es sogar 149.700 – zwei Prozent weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig sind noch 228.000 Ausbildungsstellen unbesetzt. Andrea Nahles empfahl bei der Präsentation des Monatsberichts Bewerbern, ihr Berufswahlspektrum zu erweitern. “Ich ermutige Sie, offen zu sein für Ausbildungsberufe, die Sie vielleicht nicht auf der Top 3 Ihrer persönlichen Liste haben.” Arbeitgeber sollten sich noch mehr für Jugendliche öffnen, “die auf den ersten Blick vielleicht nicht die optimalen Kandidaten sind.” Helfen könnten Fördermöglichkeiten der Bundesagentur, die oft noch nicht bekannt seien, wie die Assistierte Ausbildung. Anna Parrisius

Der Protest an den Kürzungen der Jobcenter und damit des Übergangssystems reißt nicht ab. In einem Brief an die beiden federführenden Minister Hubertus Heil (SPD) und Christian Lindner (FDP) warnen mehrere Jugend- und Bildungsverbände vor gravierenden Folgen für 700.000 Jugendliche und junge Erwachsene (zum Download).