es war 3:45 Uhr morgens am 24. Februar 2022, als sich Wladimir Putin an die Nation und die Welt wandte und eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk ankündigte. Niemand von außen solle sich Russland dabei in den Weg stellen, warnte er, ansonsten werde dies zu “nie dagewesenen Konsequenzen” führen.

Ziel der Operation sei nicht die Besetzung der Ukraine, sagte Putin zunächst. Aber es dauerte nicht lange, bis auch in anderen Landesteilen, am Flughafen Kiew oder in Charkiw, Explosionen gemeldet wurden. Kurz darauf bestätigte die russische Nachrichtenagentur Interfax: Russland habe Raketenangriffe auf militärische Ziele in der ganzen Ukraine begonnen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem “großangelegten Krieg gegen die Ukraine”.

Ein Jahr ist seither vergangen. In dieser Sonderausgabe über den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen wir drei wichtigen Fragen nach:

Die Ukraine strahle ein neues Selbstbewusstsein aus und dennoch hätten die Menschen einen nüchternen Blick auf ihre Zukunft, schreibt Denis Trubetskoy aus Kiew. Dass sie vor enormen Aufgaben stünden, wüssten seine Landsleute. Zugleich sei aber klar, dass die politische Macht der Ukraine gewachsen sei.

Diese neue Macht verdankt das Land nicht zuletzt ihrer Widerstandskraft gegen Russland. Waffen aus Europa und den USA spielen dabei eine wesentliche Rolle. Thomas Wiegold hat recherchiert, welche Erkenntnisse die westlichen Rüstungshersteller aus dem Einsatz der Waffen gewinnen und ob dieser Krieg tatsächlich ein Testlabor für die Waffenbauer ist.

Trotz der erheblichen militärischen Unterstützung der Ukraine, ist es bisher nicht gelungen, die russische Armee aus dem Land zu drängen. Harte Sanktionen des Westens haben die russische Wirtschaft zwar geschwächt, aber insgesamt kann Putins Regime sich bisher erfolgreich an die neuen Bedingungen anpassen. Wie ihm das gelingt und wie die Sanktionen dennoch wirken, analysieren Gabriel Bub und Till Hoppe.

Von Abu Dhabi (VAE) ist der Krieg über 5.000 Kilometer entfernt. Doch auch dort ist er präsent: auf der internationalen Rüstungsmesse IDEX. Die russische Waffenbranche stellt dort ihre Produktpalette in einer – extra für sie eingerichteten – Halle vor. Markus Bickel berichtet von der Waffenschau, auf der auch ukrainische und belarussische Hersteller ausstellen.

Obwohl die Ukraine flächenmäßig das größte komplett in Europa liegende Land ist, war der Blick der Ukrainer auf die Bedeutung ihrer Heimat vor dem 24. Februar 2022 eher skeptisch. “Es war ein provinzieller Blick. Wichtige Entscheidungen werden in Moskau, Berlin oder Brüssel getroffen werden, wir spielen dabei eine Nebenrolle”, sagt Ljudmyla Subrizka, Politikwissenschaftlerin an der Nationalen Universität Kiew-Mohyla-Akademie (NaUKMA). “Wenn sich aber die gesamte Welt für die Ukraine interessiert, ist es bei uns in der Gesellschaft endgültig angekommen: Wir können unseren Weg vor allem selbst bestimmen.”

Laut dem renommierten Soziologen Oleksij Antypowytsch, der das Institut Rating Group führt, identifizieren sich nach dem 24. Februar zehn von zehn Ukrainer vor allem als ukrainische Staatsbürger, während es vorher nur acht von zehn waren. Für Antypowytsch hängt dieser deutliche Wandel allerdings vor allem mit der Leistung der staatlichen Institutionen und Unternehmen im Krieg zusammen.

Es gehe dabei nicht nur darum, dass die Erfolge der Armee die Ukrainer etwas überrascht haben. “Auch Behörden wie die Polizei, aber vor allem die hervorragende Arbeit der vorher oft kritisierten ukrainischen Bahn oder Post haben den Menschen viel mehr Selbstbewusstsein gegeben”, meint er.

Zwar hat auch die ukrainische Armee große Verluste erlitten, obwohl diese etwas niedriger als bei der russischen liegen dürften. Eine gute Sache brachte der russische Angriffskrieg aber hervor: Der großangelegte Ersatz der Waffen sowjetischer Bauart durch westliche Waffen und die damit verbundene Modernisierung der Armee. Vor einem Jahr, als noch über die Lieferung von Helmen und Panzerabwehrwaffen diskutiert wurde, schien das unvorstellbar.

Außerdem wird die ukrainische Armee, die bereits seit 2014 Erfahrungen im Donbass sammelte, aus dem Krieg als eine der erfahrensten und schlagkräftigsten Armeen der Welt herauskommen. Das eröffnet perspektivisch eine zeitlich nicht befristete Debatte über einen Nato-Beitritt der Ukraine. “Natürlich gibt es die Sichtweise, dass die Aufnahme der Ukraine in die Nato wegen des Artikels 5 ein Freifahrtschein für den Krieg wäre. Das ist aber so extrem vereinfacht formuliert”, betont Oleksij Melnyk, Oberstleutnant a.D. und Co-Direktor der Programme für internationale Sicherheit an der Kiewer Denkfabrik Zentr Rasumkowa.

“Wenn wir ganz konkret auf die Mitgliedsländer schauen: Die USA, Großbritannien, Frankreich und Polen können ihren Beitrag zur kollektiven Sicherheit leisten. Danach wird es schwieriger.” Die Ukraine wäre laut Melnyk daher ein klarer Gewinn. “Außerdem verpflichtet die gegenüber der Ukraine gezeigte Solidarität Kiew zur zukünftigen Solidarität mit Verbündeten, das darf nicht unterschätzt werden”, sagt er.

Der Eindruck, dass sich die ukrainischen Eliten einheitlich hinter den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellen, täuscht. Vielmehr hat sich Selenskyj am Anfang der großen russischen Invasion so stark gezeigt, dass er Hilfsangebote – etwa von seinem früheren Erzrivalen und Ex-Präsidenten Petro Poroschenko – ablehnen konnte, ohne mit viel Kritik rechnen zu müssen.

Zudem findet in der Ukraine gerade eine natürliche Entoligarchisierung statt. Die auf ihre Industrieunternehmen im Osten und im Süden – viele davon unter Besatzung oder unter ständigem Beschuss – angewiesenen Großunternehmer verlieren massiv an Geld und Einfluss. Sie müssen beispielsweise freiwillig an die Armee spenden, um zu retten, was es noch zu retten gibt.

Doch trotz der Verdienste von Selenskyj und obwohl die heutige Parlamentsopposition um Poroschenko oder Ex-Ministerpräsidentin Julia Tymoschenko total aus der Zeit gefallen wirkt, verspricht das Nachkriegsleben eine spannende Innenpolitik.

Es wächst eine Reihe von medienaffinen oder sehr beliebten Figuren heran, darunter zum Beispiel der Befehlshaber der Armee Walerij Saluschnyj, Gouverneur von Mykolajiw, Witalij Kim, oder Sergey Prytula, der wie Präsident Selenskyj ebenfalls Komiker war. Letzterer profilierte sich als großer Spendensammler für die Armee. Sie könnten dem Präsidenten Konkurrenz machen, sollte er für eine zweite Amtszeit kandidieren.

“Das Wichtigste für mich ist aber: Debatten in der Gesellschaft, auch zum Thema Korruption, laufen weiter. Ich hätte am Kriegsbeginn ernsthaft gedacht, dass dies nicht der Fall sein wird. Doch wir sind mental ein viel zu freies Land”, meint Politologin Subryzka.

Denys Schmyhal, der ukrainische Ministerpräsident, sieht nach dem russischen Angriffskrieg die große Chance, eine neue Wirtschaft quasi von null an aufzubauen. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ist 2022 allerdings um rund 30 Prozent gesunken.

Die Tendenz war bereits seit der Annexion der Krim und des Beginns des Krieges im Donbass klar: Die Agrarbranche würde die auf Russland ausgerichtete, veraltete Industrie der ukrainischen Wirtschaft ablösen. Im vergangenen Jahr konnte die Ukraine aber aufgrund des doch sehr begrenzten Getreideabkommens kaum von ihrer Agrarstärke profitieren.

Die Zerstörung der ukrainischen Schwerindustrie, aber auch der ebenfalls meist aus den Zeiten der Sowjetunion stammenden Energieinfrastruktur bietet neue Chancen. Der langsame, aber sichere Untergang des Oligarcheneinflusses wurde durch Russland stark beschleunigt. Die ihnen gehörenden Fabriken waren ohnehin kaum modernisierungsfähig.

Und gerade in Sachen Energieinfrastruktur hätte die Ukraine die Chance, beim Wiederaufbau die modernsten Möglichkeiten der grünen Energie zu nutzen. Grundsätzlich geht es Kiew aber darum, eine noch deutlich effizientere Agrarwirtschaft aufzubauen, was mit westlicher Unterstützung durchaus möglich wäre. Für diese Hilfe braucht es aber auch Transparenzmechanismen.

Dass für die Ukraine die EU-Mitgliedschaft ein alternativloses, in der Gesellschaft spätestens seit 2014 etabliertes gemeinsames außenpolitisches Ziel wurde, ist unumstritten. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2022 waren die Ukrainer jedoch mit der EU oft auch trotz aller Unterstützung sichtlich unzufrieden, weil die EU sich zu oft nur “sehr besorgt” zeigte, ohne bedeutendes Handeln gegenüber Russland vorzuzeigen.

“Die Ukrainer sind in dieser Frage aktuell sehr pragmatisch. Sie würden sich einen EU-Beitritt sehr wünschen, doch es gibt keine überhöhten Erwartungen, dass dies sehr schnell passieren würde”, sagt Ljudmyla Subryzka von der NaUKMA. “Die Eurointegration beschränkt sich zudem auch nicht auf die Mitgliedschaft. Projekte wie zum Beispiel das angestrebte gemeinsame Mobilfunk-Roaming mit der EU und Ähnliches sind sehr wichtig und davon gibt es über den Mitgliederstatus hinaus eine Menge.”

Ansonsten sind die Bestrebungen der Ukraine im außenpolitischen Bereich, eine größere Rolle international zu übernehmen, nicht ausschließlich mit der EU verbunden. So zeichnet sich ein informeller Länderblock der vergleichsweise gemeinsamen Interessen nicht nur mit Polen, Lettland, Litauen und Estland ab. Auch mit Großbritannien, das die Ukraine derzeit extrem stark unterstützt, gibt es Gemeinsamkeiten, was langfristig auch zur Herausforderung für die Führungsrolle von Berlin und Paris werden könnte.

Generalleutnant Mykola Oleschtschuk antwortete eindeutig. Auf die Frage, wie sich das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T SLM bei der Abwehr russischer Raketen, Marschflugkörper oder Drohnen geschlagen habe, sagte der Chef der ukrainischen Luftwaffe: “Von den 51 von Iris-T abgefeuerten Raketen haben alle ihr Ziel getroffen.” Nachfrage: “Alle?” Knappe Antwort des Generals: “Alle.”

Den Clip des Interview-Ausschnitts mit Oleschtschuk veröffentlichte der ukrainische Journalist Dmitro Komarow am 21. Februar auf seinem Facebook-Account. Die ukrainischen Streitkräfte hatten bislang schon vom Einsatz der gelieferten westlichen Systeme durchweg Erfolgsmeldungen verkündet. Und durchaus korrekt, wie auch aus deutschen Quellen zu hören ist.

Der Luftwaffenchef hatte nur ein kleines Detail ausgelassen: Zusätzlich zu den Treffern hatten die Iris-T-Mannschaften auch ein paar Fehlzündungen zu verzeichnen. Die lagen aber, so ist aus Gesprächen ukrainischer Soldaten mit Ausbildern in Deutschland zu hören, an Bedienungsfehlern – und nicht am Luftverteidigungssystem selbst.

Die deutschen Herstellerfirmen, Diehl für Iris-T oder Krauss-Maffei Wegmann für die Panzerhaubitze und den Gepard, wollten sich auf Nachfrage nicht öffentlich zum Erfolg ihrer Waffensysteme in der Ukraine äußern. Zu groß scheint die Befürchtung, dass den Unternehmen das als Werbung für tödliche Waffen angekreidet werden könnte – angesichts des Images der Rüstungsindustrie in Deutschland auch nach einem Jahr Krieg ein heikles Thema.

Die Ukraine macht dagegen keinen Hehl daraus, wie wichtig diese westlichen Waffensysteme für sie sind. Videos mit Lobesarien auf Iris-T oder vom Einsatz der Geparden an der Front, aber auch von den US-Raketenwerfern HIMARS oder den französischen Caesar-Haubitzen, werden nicht nur von Soldaten ins Netz gestellt, sondern auch ganz offiziell von den Streitkräften veröffentlicht. Und für den seit langem erhofften Leopard produzierte das Verteidigungsministerium einen an Deutschland gerichteten Videoclip im Stil einer legendären Supermarkt-Werbeaktion: “Leopard. Supergeil.”

Dabei waren die Unternehmen, die noch nicht in Gefechten erprobte Systeme in diesen Krieg lieferten, durchaus ein Risiko eingegangen. “In gewisser Weise sind Waffensysteme, die im Frieden konzipiert, entwickelt, gebaut und getestet werden, von einem Nebel des Friedens umgeben. Das heißt, dass wir nur bedingt abschätzen können, wie sie sich auf dem modernen Gefechtsfeld schlagen“, sagt Franz-Stefan Gady vom International Institute for Strategic Studies (IISS).

Dass sich die westlichen Staaten dem Vorwurf aussetzen könnten, die Ukraine als Testfeld für ihre Waffen zu missbrauchen, sei zwar nicht völlig von der Hand zu weisen – aber auch nicht neu: “Das hat eine lange Tradition in der Kriegsgeschichte, zum Beispiel im Jom-Kippur-Krieg 1973 oder im spanischen Bürgerkrieg, und ist ein Sekundäreffekt. Jeder Konflikt ist eigen, und die Lehren, die man aus diesem Krieg zieht, müssen nicht unbedingt für künftige Konflikte relevant sein”, warnt Gady.

Ebenso bedeutsam wie die Wirkung der Waffen auf dem Gefechtsfeld allerdings ist nach den Worten des IISS-Experten das technische Umfeld. “Wir haben wenig Daten, was die langfristige Verwendung im Feld betrifft und inwieweit Wartung und Instandhaltung gestreckt werden können”, erläutert Gady. “Übungen fanden auch innerhalb der Bundeswehr und der Nato in viel zu kleinen Verbänden statt in den letzten zwei Jahrzehnten, als dass man hier wirklich praktische Erfahrungen hätten sammeln können.” Offen bleibe deshalb vorerst, “wie zum Beispiel eine ganze Panzerbrigade für mehrere Monate im Feld langfristig einsatzbereit bleiben kann”.

Ob sich die westlichen Waffensysteme, die in der Ukraine erstmals tatsächlich im Krieg eingesetzt werden, langfristig bewähren, wird deshalb ganz wesentlich von Logistik- und Reparaturkapazitäten abhängen. Und die sind zum Teil weder eine militärische noch eine technische Frage, sondern ganz banal ein politisches Problem: In einem eigens eingerichteten “Instandsetzungshub” von Krauss-Maffei Wegmann in der Slowakei ist bislang keine einzige Haubitze, kein einziger Raketenwerfer, keine einzige Gepard-Flugabwehrkanone über die nur 40 Kilometer entfernte ukrainisch-slowakische Grenze gekommen. Die Regierung in Bratislava, nur auf eine knappe Mehrheit gestützt, konnte vorgeblich die mit einem “Import” der Waffen verknüpften Zollfragen und die EU-Vorgaben für eine Besteuerung der Reparaturen nicht klären.

“Wir sind nicht hier, um zu verkaufen, sondern um zu zeigen, dass es uns noch gibt”, sagt Oleg Babenko, Bereichsleiter des Kiewer Lenkflugkörper- und Raketensystemherstellers Luch. An dem kleinen Stand, den die Ukraine auf der größten Rüstungsmesse im Nahen Osten, der IDEX (International Defence Exhibition & Conference), noch bis zu diesem Freitag unterhält, sind Modelle gepanzerter Fahrzeuge und Haubitzen ausgestellt, Loitering Munition vom Typ RAM II – sowie eine Neptun.

Mit der Schiffsabwehrrakete Neptun gelang es der ukrainischen Armee im April 2022, die Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, zu versenken. Auf einem Bildschirm laufen Filme von russischen Panzern, die nach ukrainischem Beschuss in Flammen aufgehen. “Wir verfügen über Tausende solcher Videos”, sagt Babenko.

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist der Konflikt mitten in Europa beherrschendes Thema nicht nur am ukrainischen Stand, sondern bei vielen der mehr als 1.350 Anbieter aus 65 Ländern auf der IDEX. Denn auch Russland ist mit einem eigenen Pavillon präsent, trotz internationaler Sanktionen gegen das Regime in Moskau, und obwohl die sieben hier vertretenen Firmen im offiziellen Veranstaltungskatalog nicht aufgeführt werden.

Als eine russisch sprechende Frau mit ihrem Handy im Vorbeigehen ein paar Exponate filmt, zückt Babenko sein Telefon und zeigt Bilder von Männern, die mit ihren Mobilgeräten ebenfalls Ausstellungsstücke aufnehmen. “Alles russische Spione”, so Babenko, der froh ist, dass die Veranstalter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) den Kriegsgegner in eine eigene Halle am Rande des Messegeländes verbannt haben.

Dass die russischen Rüstungsfirmen, die hier ihre breite Palette an Militärprodukten zur Schau stellen, überhaupt da sein dürfen, hat mit der engen Beziehung Mohammed bin Zayed Al Nahyans zu Wladimir Putin zu tun. Erst im vergangenen Oktober besuchte der Präsidenten der VAE seinen russischen Kollegen in Sankt Petersburg, vier Jahre nach dem ersten Treffen der beiden Staatschefs, die 2019 eine strategische Partnerschaft vereinbarten. Fast eine halbe Million Russen wohnt inzwischen in den Emiraten, mehr als 4.000 russische Firmen sind hier präsent. Vergangenes Jahr eröffnete in Abu Dhabi die erste russische Schule.

Bei der Diversifizierung der staatlichen Rüstungsindustrie der Emirate, die mittelfristig weitgehende Autonomie von ausländischen Herstellern anstrebt, spielt Russland ebenso eine Rolle wie bei der geostrategischen Neuordnung in Nahost. Angesichts des schleichenden Rückzugs der USA aus der Region dringt Moskau in ein Vakuum vor, das das Land trotz des völkerrechtswidrigen Kriegs in der Ukraine für die Führungsmächte des Golf-Kooperationsrats (GCC), Saudi-Arabien und die Emirate, zum wichtigen Partner macht.

Immer wieder bleiben Messegäste in langen weißen Gewändern an dem vor dem russischen Pavillon platzierten Kampfhubschrauber vom Typ Mi-28NE stehen. Hostessen in Highheels helfen ihnen ins Cockpit. Im russischen Pavillon selbst sind mehr als 200 Produkte von der staatlichen Rüstungsexportagentur Rosoboronexport unterstellten Firmen ausgestellt, darunter klein- wie großkalibrige Munition, Flugabwehrraketen und Handfeuerwaffen unter anderem der AK-200-Reihe von Kalaschnikow.

Auch die in der Ukraine eingesetzte KYB Loitering Munition der Kalaschnikow-Tochter Zela, der Schützenpanzer BMP-3 und der Truppentransporter BT-3F stehen zur Schau. “Die meisten dieser Fahrzeuge haben sich in der Region bewährt und wurden erfolgreich in Kampfhandlungen gegen Terroristen getestet”, wirbt Rosoboronexport in einer Presseerklärung zum Auftakt der IDEX.

Erfolgreich zum Einsatz nicht gegen Terroristen, sondern gegen die russische Armee in der Ukraine, aber auch in Libyen, Syrien und Aserbaidschan, kam die vom türkischen Hersteller Baykar produzierte Kampf- und Aufklärungsdrohne Bayraktar TB2. Mit einer Spannweite von zwölf Metern steht diese am Stand direkt neben den russischen Kampf- und Transporthubschraubern, bis zu neun Bomben und Raketen lassen sich am Rumpf montieren.

Weil es der russischen Flugabwehr während des ersten Kriegsjahres gelang, sich auf die Bedrohung einzustellen, ist die Bayraktar Experten zufolge zuletzt aus dem ukrainischen Luftraum verschwunden. Ein internationaler Verkaufsschlager bleibe sie dennoch, sagt eine Angestellte von Baykar. Darüber, wer sie neben Aserbaidschan und Marokko beziehe, können sie aber leider nichts sagen.

Zugeknöpft angesichts des anhaltenden Kriegs ihrer Führung geben sich auch die Rosoboronexport-Vertreter im russischen Pavillon. Wie am Stand von Belarus in der großen Halle sind hier auffällig viele chinesische Interessenten zu Gast – und zum Auftakt der IDEX der russische Handels- und Industrieminister, Denis Manturov.

“Jede militärische Aktion sorgt für Interesse an den eingesetzten Waffen” zitiert ihn die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass. “Deshalb ist das Interesse an Flugabwehrsystemen jetzt natürlich groß.” Wahrscheinlich auch deshalb lud Rosoboronexport gleich an zwei Tagen zu Vorführungen ihres neuen Raketenabwehrsystems für Mittel- und Kurzstreckenraketen und den Nahbereich in den Pavillon am Rande der Messe.

Joe Biden und Ursula von der Leyen haben es angekündigt: Bis zum 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine, wollen USA und EU neue Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen.

Zumindest Brüssel könnte diesen symbolträchtigen Zeitpunkt aber laut EU-Diplomaten verfehlen: Die Verhandlungen über das zehnte Sanktionspaket wurden am Donnerstag erneut aufgehalten – Polen meldete dem Vernehmen nach Bedenken an wegen der geplanten Übergangsfristen, die für das Einfuhrverbot für synthetischen Kautschuk aus Russland gelten sollen. Selbst wenn die EU-Botschafter den letzten verbliebenen Streitpunkt bei ihrer Sitzung am Freitag um 10 Uhr ausräumen, wird die Zeit knapp, um den Sanktionstext noch am selben Tag im Amtsblatt der EU zu veröffentlichen.

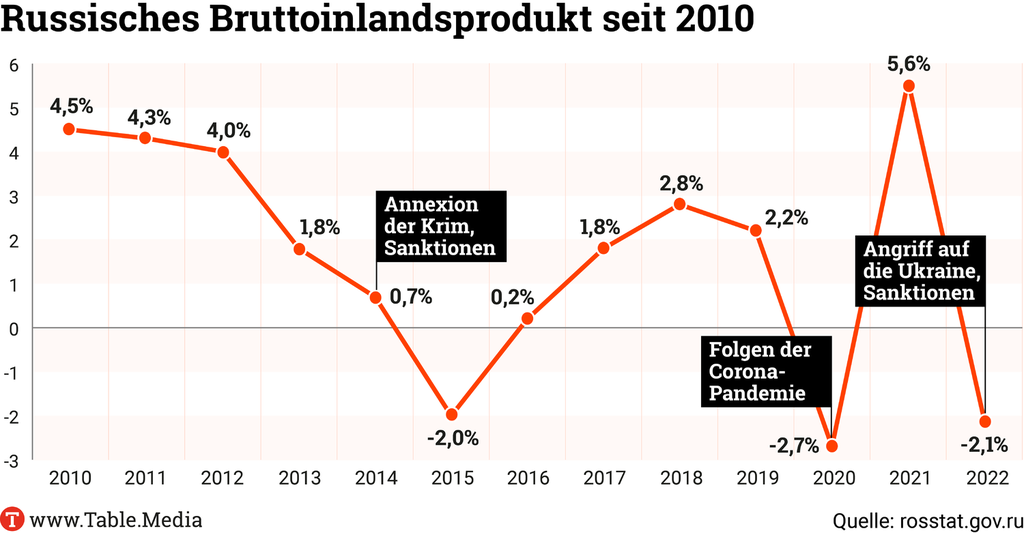

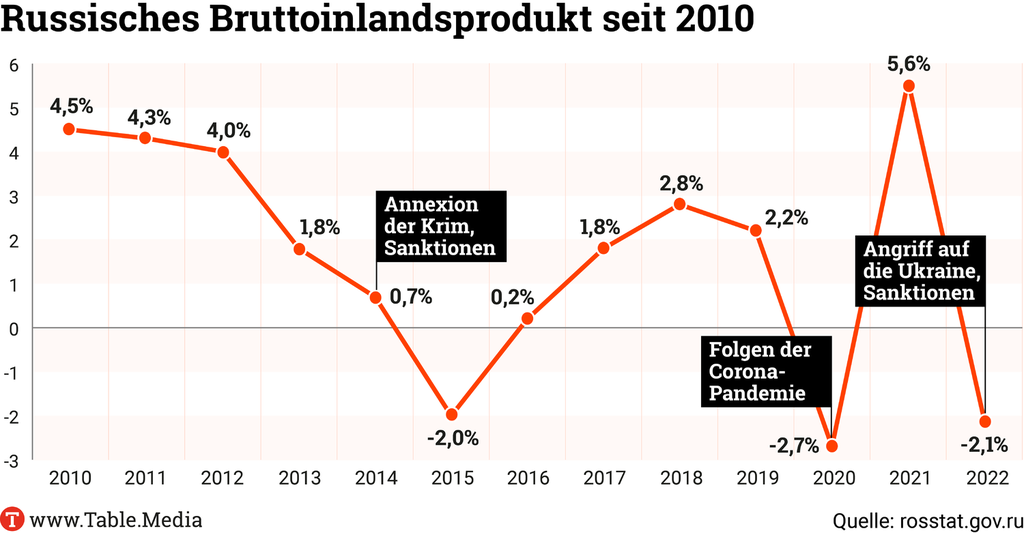

Dabei haben die westlichen Verbündeten erkannt, dass sie in der Auseinandersetzung mit Moskau deutlich nachsteuern müssen. Das Sanktionsregime wirkt nicht mehr so sehr wie erhofft. Russlands Wirtschaft ist weniger stark eingebrochen als von vielen Experten im vergangenen Frühjahr vorhergesagt. Das BIP schrumpfte im vergangenen Jahr laut der staatlichen russischen Statistikbehörde um 2,1 Prozent. Für 2023 erwartet der IWF sogar ein leichtes Wachstum.

Die Exportsanktionen hätten zwar schnell gewirkt, sagt Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aber: “Ich wäre vorsichtig zu sagen, dass sie dauerhaft wirken”. Russland habe Anpassungs- und Umgehungsmöglichkeiten gefunden.

EU, USA und ihre Verbündeten wollen daher nachjustieren. Sie wollen es Staaten und Unternehmen erschweren, die Sanktionen zu unterlaufen. Und sie wollen die Sanktionen stärker fokussieren auf jenen Bereich, der für Russlands Krieg gegen die Ukraine entscheidend ist: die Militärmaschinerie.

Nach dem zehnten Sanktionspaket dürfte daher vor dem elften Paket sein, das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag bereits forderte. “Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen, und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus”, sagte der Grünen-Politiker.

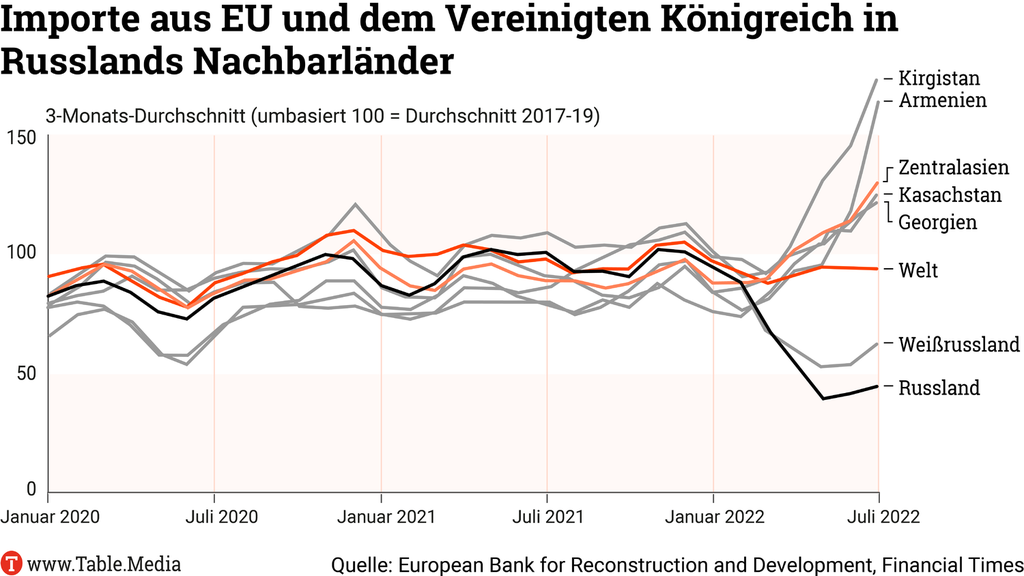

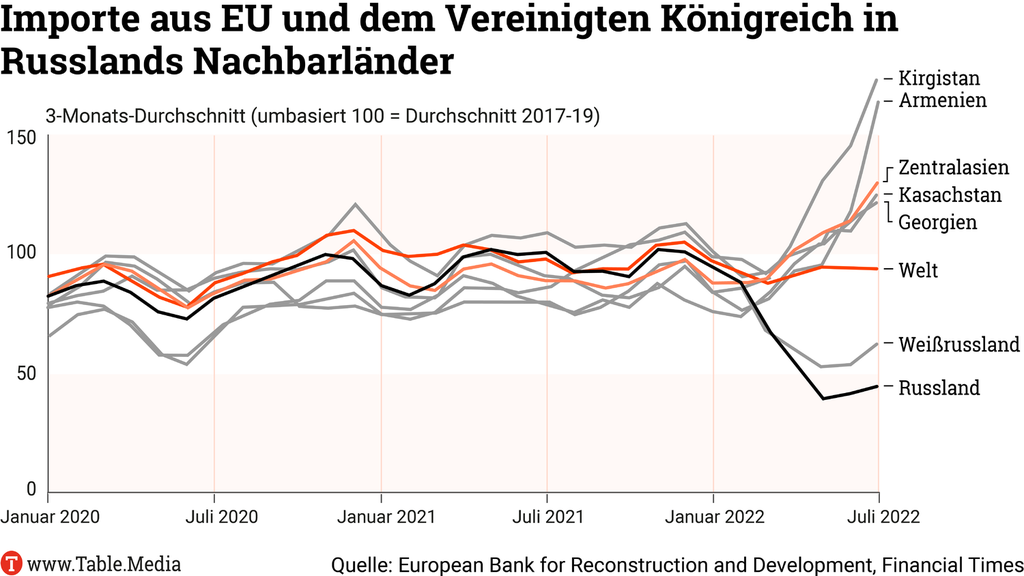

Russische Unternehmen beziehen die benötigten Waren nun von Herstellern aus anderen Ländern oder westliche Produkte über Drittstaaten. Während die Exporte nach Russland aus der EU und den USA mit der Invasion stark zurückgingen, lieferten China, die Türkei, Kasachstan und andere Nachbarländer Russlands zuletzt teils deutlich mehr dorthin als vor dem Krieg.

Nach einer Untersuchung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) legten zugleich die Ausfuhren aus der EU in mehrere frühere Sowjetrepubliken deutlich zu – ein Hinweis auf mögliche Umgehungseffekte.

Die Hürden sind nicht allzu hoch, wie es in Industriekreisen heißt: Russische Firmen gründeten etwa Dependencen unter anderem Namen im Ausland oder schalten Consultants ein, die die Waren bei Firmen im Westen bestellten und dann umdeklariert nach Russland weiterschickten. Die Strohmänner unterzeichnen demnach auch anstandslos die Endverbleibserklärungen, die etwa das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Genehmigung von Dual-use-Gütern verlangt.

Die Lieferanten aus der EU müssen dem nur nachgehen, wenn sie klare Hinweise auf Sanktionsverstöße haben – etwa wenn ein Händler in Dubai in großen Mengen Wintermäntel bestellte. Zumindest die großen deutschen Unternehmen nähmen diese Verpflichtung auch ernst, sagt Roland Stein, Außenwirtschaftsrechtsexperte der Kanzlei Blomstein: “Wenn sie Hinweise haben, dass ihre Produkte über Umwege nach Russland gelangen, gehen sie diesen nach.”

Russland hat viel Erfahrung in diesem Graumarkt: Einiges deutet darauf hin, dass Präsident Wladimir Putin während seiner Stationierung als KGB-Offizier in Dresden selbst damit beauftragt war, westliche Technologie versteckt in die Sowjetunion zu transferieren. Die Journalistin Catherine Belton beschreibt in ihrem Buch “Putins Netz”, wie die klandestinen Netzwerke auch den Zusammenbruch der UdSSR überdauerten.

Zudem, so die 13 Regierungen, sei es “dringend geboten, dass die EU und ihre Partner gemeinsam gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen”. Die zum Jahrestag des Krieges geplanten Pakete enthalten bereits entsprechende Schritte: So wollen die G7-Staaten einen neuen Koordinierungsmechanismus schaffen (“Enforcement Coordination Mechanism”), um mehr Informationen über die Umsetzung der Sanktionen untereinander auszutauschen.

Washington und Brüssel wollen sich überdies diejenigen Staaten und Unternehmen zur Brust nehmen, die Russland dabei helfen, die westlichen Maßnahmen zu unterlaufen. “Zudem signalisieren sie, sich extraterritoriale Sanktionen offenzuhalten – in dem Kalkül, so bereits Verhaltensänderungen zu erreichen”, sagt Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Russland erhält zudem mehr militärische Hilfe aus dem Ausland, als die westlichen Verbündeten erwartet hatten: Der Iran liefert Drohnen, Nordkorea große Mengen Artillerie-Munition und China offenbar Halbleiter und andere Hightech-Güter.

Diese Nachschublinien über Sanktionen abzuschneiden, habe nun politische Priorität, sagt Gehrke: Bei den Verantwortlichen sei die Erkenntnis gereift, dass sich Russland und die Ukraine mitsamt ihren westlichen Unterstützern “in einer militärisch-industriellen Abnutzungsschlacht befinden”.

In einem gemeinsamen Positionspapier fordern die Niederlande und zwölf weitere EU-Staaten einschließlich Deutschlands daher, “besonderes Augenmerk auf westliche Komponenten zu legen, die für die russische Rüstungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind“. Ein weiterer Schwerpunkt solle auf westlicher Technologie für Industriezweige wie Energie- oder Luft- und Raumfahrt gelegt werden, die für den russischen Staatshaushalt unverzichtbar seien.

Dass die russischen Rüstungsfirmen westliche Bauteile oft nicht einfach ersetzen können, zeigen einige Beispiele, die die DGAP in einer Studie aufführt:

Doch Putin hat den Einsatz erhöht: Mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft konzentriert er die knappen Ressourcen auf die Militärmaschinerie. Auch der Westen legt nun nach: US-Außenminister Antony Blinken warnte Peking ausdrücklich davor, Waffen an Moskau zu liefern.

Der Einsatz der internationalen Gemeinschaft gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist einen großen Schritt weitergekommen: Am späten Donnerstagabend (deutscher Zeit), unmittelbar vor dem ersten Jahrestag der Invasion der Ukraine, stimmte die UN-Generalversammlung mit großer Mehrheit für eine Resolution, in der Russland zum Ende der Kampfhandlungen und zum Rückzug aufgefordert wird.

“Die UN-Generalversammlung bekräftigt ihre Forderung, dass die Russische Föderation unverzüglich, vollständig und bedingungslos ihre Streitkräfte vom Gebiet der Ukraine in den international anerkannten Grenzen zurückzieht, und verlangt eine Einstellung der Feindseligkeiten”, heißt es in der Resolution, die unter anderem von den USA und EU-Staaten eingebracht worden war. Zugleich wird darin ein “umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden in Übereinstimmung mit der UN-Charta” gefordert.

Im Unterschied zu Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats ist eine Resolution der Generalversammlung rechtlich nicht bindend, die Zustimmung von 141 Staaten bei nur sieben Gegenstimmen gilt dennoch als Erfolg. 32 Mitglieder enthielten sich, darunter China.

Damit haben die Unterstützer der Ukraine erreicht, dass die Ablehnung des russischen Angriffskriegs in der internationalen Gemeinschaft weiter Rückhalt hat. Bei früheren Resolutionen hatte es zum Teil ähnliche Zustimmung gegeben, und die Befürchtung in den westlichen Staaten war, dass durch die Dauer des Krieges vor allem Länder des globalen Südens von ihrer Unterstützung der Ukraine abrücken würden. tw

China.Table: Chinesischer Drahtseilakt. Seit Kriegsbeginn, analysiert Michael Radunski, übt sich China in einem heiklen Seiltanz. Den Westen will es durch zu viel Nähe zu Moskau nicht verprellen, seine eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen aber dennoch bestmöglich bedienen. Eine Destabilisierung Russlands fürchtet Peking. Mehr

Europe.Table: “Die Ukraine ist das größte Minenfeld der Welt”. Der Krieg hat die Natur in der Ukraine zerstört. Ruslan Hrechanyk, stellvertretender Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine, spricht im Interview mit Claire Stam über die ökologischen Folgen des Krieges, finanzielle Belastungen und rechtliche Konsequenzen. Mehr

Climate.Table: Der Krieg schadet auch Russlands Klimapolitik. Ein Jahr nach Kriegsbeginn setzt Russland in der Klimapolitik weiter auf Erdgas, Atomkraft und eine umstrittene Statistik, die Wälder als CO₂-Senke verbucht, schreibt Bernhard Pötter. Moskau diskreditiert den internationalen Klimaprozess als westliche Machtpolitik. Und unter Krieg und Sanktionen leidet auch der Klimaschutz. Mehr

ESG.Table: “Was nicht grün ist, ist nicht automatisch braun”. Caspar Dohmen im Interview mit Christian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und Mitglied der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, über die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Rüstungsindustrie nach dem Beginn des Krieges. Mehr

Research.Table: So trifft der Ukrainekrieg große Forschungsprojekte. Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland größtenteils gestoppt. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für internationale Kooperationen in der Wissenschaft. Eine Übersicht von Alisa Sonntag. Mehr

Bildung.Table: Ukrainer müssen kaum noch auf Schulplatz warten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind an deutschen Schulen 200.000 ukrainische Schüler aufgenommen worden. Robert Saar über eine exklusive Umfrage, die zeigt: 1.200 Schüler warten noch auf einen Schulplatz, aber die Zahl ist stark gesunken. Mehr

Zeit – Olena Selenska im Interview über ihr Leben im Krieg: Die First Lady der Ukraine sieht ihren Mann nur noch selten. Einmal in der Woche gehen sie gemeinsam mittags essen, ab und an telefonieren sie: “Ich weiß dann manchmal bloß nicht, ob es mir danach wirklich besser geht”, sagt sie. Früher hätten sie so viel gelacht, heute vermisst sie die Leichtigkeit von einst.

Zeit – Die Vertrauten von Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident kann auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Die meisten dieser Leute kennt er noch aus seinem früheren Leben als Fernsehstar. Sie bewundern und vertrauen Selenskyj. Doch zeigen die Porträts der Berater auch, wie sehr die Zukunft des Landes von Selenskyj abhängt.

Guardian – Die russischen Landgewinne und -verluste seit Kriegsbeginn: Der Guardian zeichnet in einer Datenanalyse den Kriegsverlauf nach. Sie zeigt auf, wo und wann sich das russische Militär von erobertem Terrain zurückziehen musste. Noch besetzt es 17 Prozent der ukrainischen Landesfläche.

Süddeutsche Zeitung – Der russische Vernichtungskrieg gegen die ukrainische Kultur: Zehntausende Werke wurden in den zwölf Monaten des Krieges aus der Ukraine geschafft. Die Russen plündern nicht nur, sie wollen mit dem Feldzug gegen das kulturelle Erbe den Ukrainern auch ihre Identität rauben.

Bloomberg – Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges für Ukraine und Russland: Für die ukrainische Wirtschaft ist der russische Angriff verheerend. Das Bruttosozialprodukt fiel 2022 um über 30 Prozent, Staatsverschuldung und Inflation stiegen. Der Rückgang der russischen Wirtschaft ist geringer als erwartet. Doch 2023 könnte sie deutlich stärker unter den Folgen des Krieges leiden.

Economist – Wie der Krieg die Ukraine in ein westliches Land verwandelt hat: Der russische Einmarsch hat, nicht nur zur Überraschung des Aggressors, die ukrainische Zivilgesellschaft und den Wunsch nach Westbindung gestärkt. Die Ukrainer schauen heute optimistischer in die Zukunft, das Vertrauen in die Regierung und die Institutionen ist gestiegen, 90 Prozent der Ukrainer sind zufrieden mit Selenskyjs Arbeit. Vor dem Krieg waren es 30 Prozent.

New Yorker – Die russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz: In einer Fotogeschichte veranschaulicht der New Yorker das Ausmaß der Zerstörung der ukrainischen Elektrizitätsversorgung: Zerbombte Transformatoren in verschneiter Landschaft, ukrainische Arbeiter bei der Reparatur, Raketenreste, zerplatzte Scheiben. Das Kalkül der Russen ging nicht auf: Die Blackouts haben den Widerstand der Ukrainer nicht gebrochen.

Financial Times – How Putin Blundered Into Ukraine – Then Doubled Down: Wie Putins Misstrauen, fehlende Informationen und die blinde Gefolgschaft seiner Untergebenen zum Krieg führten. Die ernüchternde Erkenntnis aus diesem Text: Der russische Präsident vertraut niemandem, es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass er von seinem Kurs abweichen könnte.

es war 3:45 Uhr morgens am 24. Februar 2022, als sich Wladimir Putin an die Nation und die Welt wandte und eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk ankündigte. Niemand von außen solle sich Russland dabei in den Weg stellen, warnte er, ansonsten werde dies zu “nie dagewesenen Konsequenzen” führen.

Ziel der Operation sei nicht die Besetzung der Ukraine, sagte Putin zunächst. Aber es dauerte nicht lange, bis auch in anderen Landesteilen, am Flughafen Kiew oder in Charkiw, Explosionen gemeldet wurden. Kurz darauf bestätigte die russische Nachrichtenagentur Interfax: Russland habe Raketenangriffe auf militärische Ziele in der ganzen Ukraine begonnen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba sprach von einem “großangelegten Krieg gegen die Ukraine”.

Ein Jahr ist seither vergangen. In dieser Sonderausgabe über den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen wir drei wichtigen Fragen nach:

Die Ukraine strahle ein neues Selbstbewusstsein aus und dennoch hätten die Menschen einen nüchternen Blick auf ihre Zukunft, schreibt Denis Trubetskoy aus Kiew. Dass sie vor enormen Aufgaben stünden, wüssten seine Landsleute. Zugleich sei aber klar, dass die politische Macht der Ukraine gewachsen sei.

Diese neue Macht verdankt das Land nicht zuletzt ihrer Widerstandskraft gegen Russland. Waffen aus Europa und den USA spielen dabei eine wesentliche Rolle. Thomas Wiegold hat recherchiert, welche Erkenntnisse die westlichen Rüstungshersteller aus dem Einsatz der Waffen gewinnen und ob dieser Krieg tatsächlich ein Testlabor für die Waffenbauer ist.

Trotz der erheblichen militärischen Unterstützung der Ukraine, ist es bisher nicht gelungen, die russische Armee aus dem Land zu drängen. Harte Sanktionen des Westens haben die russische Wirtschaft zwar geschwächt, aber insgesamt kann Putins Regime sich bisher erfolgreich an die neuen Bedingungen anpassen. Wie ihm das gelingt und wie die Sanktionen dennoch wirken, analysieren Gabriel Bub und Till Hoppe.

Von Abu Dhabi (VAE) ist der Krieg über 5.000 Kilometer entfernt. Doch auch dort ist er präsent: auf der internationalen Rüstungsmesse IDEX. Die russische Waffenbranche stellt dort ihre Produktpalette in einer – extra für sie eingerichteten – Halle vor. Markus Bickel berichtet von der Waffenschau, auf der auch ukrainische und belarussische Hersteller ausstellen.

Obwohl die Ukraine flächenmäßig das größte komplett in Europa liegende Land ist, war der Blick der Ukrainer auf die Bedeutung ihrer Heimat vor dem 24. Februar 2022 eher skeptisch. “Es war ein provinzieller Blick. Wichtige Entscheidungen werden in Moskau, Berlin oder Brüssel getroffen werden, wir spielen dabei eine Nebenrolle”, sagt Ljudmyla Subrizka, Politikwissenschaftlerin an der Nationalen Universität Kiew-Mohyla-Akademie (NaUKMA). “Wenn sich aber die gesamte Welt für die Ukraine interessiert, ist es bei uns in der Gesellschaft endgültig angekommen: Wir können unseren Weg vor allem selbst bestimmen.”

Laut dem renommierten Soziologen Oleksij Antypowytsch, der das Institut Rating Group führt, identifizieren sich nach dem 24. Februar zehn von zehn Ukrainer vor allem als ukrainische Staatsbürger, während es vorher nur acht von zehn waren. Für Antypowytsch hängt dieser deutliche Wandel allerdings vor allem mit der Leistung der staatlichen Institutionen und Unternehmen im Krieg zusammen.

Es gehe dabei nicht nur darum, dass die Erfolge der Armee die Ukrainer etwas überrascht haben. “Auch Behörden wie die Polizei, aber vor allem die hervorragende Arbeit der vorher oft kritisierten ukrainischen Bahn oder Post haben den Menschen viel mehr Selbstbewusstsein gegeben”, meint er.

Zwar hat auch die ukrainische Armee große Verluste erlitten, obwohl diese etwas niedriger als bei der russischen liegen dürften. Eine gute Sache brachte der russische Angriffskrieg aber hervor: Der großangelegte Ersatz der Waffen sowjetischer Bauart durch westliche Waffen und die damit verbundene Modernisierung der Armee. Vor einem Jahr, als noch über die Lieferung von Helmen und Panzerabwehrwaffen diskutiert wurde, schien das unvorstellbar.

Außerdem wird die ukrainische Armee, die bereits seit 2014 Erfahrungen im Donbass sammelte, aus dem Krieg als eine der erfahrensten und schlagkräftigsten Armeen der Welt herauskommen. Das eröffnet perspektivisch eine zeitlich nicht befristete Debatte über einen Nato-Beitritt der Ukraine. “Natürlich gibt es die Sichtweise, dass die Aufnahme der Ukraine in die Nato wegen des Artikels 5 ein Freifahrtschein für den Krieg wäre. Das ist aber so extrem vereinfacht formuliert”, betont Oleksij Melnyk, Oberstleutnant a.D. und Co-Direktor der Programme für internationale Sicherheit an der Kiewer Denkfabrik Zentr Rasumkowa.

“Wenn wir ganz konkret auf die Mitgliedsländer schauen: Die USA, Großbritannien, Frankreich und Polen können ihren Beitrag zur kollektiven Sicherheit leisten. Danach wird es schwieriger.” Die Ukraine wäre laut Melnyk daher ein klarer Gewinn. “Außerdem verpflichtet die gegenüber der Ukraine gezeigte Solidarität Kiew zur zukünftigen Solidarität mit Verbündeten, das darf nicht unterschätzt werden”, sagt er.

Der Eindruck, dass sich die ukrainischen Eliten einheitlich hinter den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj stellen, täuscht. Vielmehr hat sich Selenskyj am Anfang der großen russischen Invasion so stark gezeigt, dass er Hilfsangebote – etwa von seinem früheren Erzrivalen und Ex-Präsidenten Petro Poroschenko – ablehnen konnte, ohne mit viel Kritik rechnen zu müssen.

Zudem findet in der Ukraine gerade eine natürliche Entoligarchisierung statt. Die auf ihre Industrieunternehmen im Osten und im Süden – viele davon unter Besatzung oder unter ständigem Beschuss – angewiesenen Großunternehmer verlieren massiv an Geld und Einfluss. Sie müssen beispielsweise freiwillig an die Armee spenden, um zu retten, was es noch zu retten gibt.

Doch trotz der Verdienste von Selenskyj und obwohl die heutige Parlamentsopposition um Poroschenko oder Ex-Ministerpräsidentin Julia Tymoschenko total aus der Zeit gefallen wirkt, verspricht das Nachkriegsleben eine spannende Innenpolitik.

Es wächst eine Reihe von medienaffinen oder sehr beliebten Figuren heran, darunter zum Beispiel der Befehlshaber der Armee Walerij Saluschnyj, Gouverneur von Mykolajiw, Witalij Kim, oder Sergey Prytula, der wie Präsident Selenskyj ebenfalls Komiker war. Letzterer profilierte sich als großer Spendensammler für die Armee. Sie könnten dem Präsidenten Konkurrenz machen, sollte er für eine zweite Amtszeit kandidieren.

“Das Wichtigste für mich ist aber: Debatten in der Gesellschaft, auch zum Thema Korruption, laufen weiter. Ich hätte am Kriegsbeginn ernsthaft gedacht, dass dies nicht der Fall sein wird. Doch wir sind mental ein viel zu freies Land”, meint Politologin Subryzka.

Denys Schmyhal, der ukrainische Ministerpräsident, sieht nach dem russischen Angriffskrieg die große Chance, eine neue Wirtschaft quasi von null an aufzubauen. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine ist 2022 allerdings um rund 30 Prozent gesunken.

Die Tendenz war bereits seit der Annexion der Krim und des Beginns des Krieges im Donbass klar: Die Agrarbranche würde die auf Russland ausgerichtete, veraltete Industrie der ukrainischen Wirtschaft ablösen. Im vergangenen Jahr konnte die Ukraine aber aufgrund des doch sehr begrenzten Getreideabkommens kaum von ihrer Agrarstärke profitieren.

Die Zerstörung der ukrainischen Schwerindustrie, aber auch der ebenfalls meist aus den Zeiten der Sowjetunion stammenden Energieinfrastruktur bietet neue Chancen. Der langsame, aber sichere Untergang des Oligarcheneinflusses wurde durch Russland stark beschleunigt. Die ihnen gehörenden Fabriken waren ohnehin kaum modernisierungsfähig.

Und gerade in Sachen Energieinfrastruktur hätte die Ukraine die Chance, beim Wiederaufbau die modernsten Möglichkeiten der grünen Energie zu nutzen. Grundsätzlich geht es Kiew aber darum, eine noch deutlich effizientere Agrarwirtschaft aufzubauen, was mit westlicher Unterstützung durchaus möglich wäre. Für diese Hilfe braucht es aber auch Transparenzmechanismen.

Dass für die Ukraine die EU-Mitgliedschaft ein alternativloses, in der Gesellschaft spätestens seit 2014 etabliertes gemeinsames außenpolitisches Ziel wurde, ist unumstritten. Im Zeitraum zwischen 2014 und 2022 waren die Ukrainer jedoch mit der EU oft auch trotz aller Unterstützung sichtlich unzufrieden, weil die EU sich zu oft nur “sehr besorgt” zeigte, ohne bedeutendes Handeln gegenüber Russland vorzuzeigen.

“Die Ukrainer sind in dieser Frage aktuell sehr pragmatisch. Sie würden sich einen EU-Beitritt sehr wünschen, doch es gibt keine überhöhten Erwartungen, dass dies sehr schnell passieren würde”, sagt Ljudmyla Subryzka von der NaUKMA. “Die Eurointegration beschränkt sich zudem auch nicht auf die Mitgliedschaft. Projekte wie zum Beispiel das angestrebte gemeinsame Mobilfunk-Roaming mit der EU und Ähnliches sind sehr wichtig und davon gibt es über den Mitgliederstatus hinaus eine Menge.”

Ansonsten sind die Bestrebungen der Ukraine im außenpolitischen Bereich, eine größere Rolle international zu übernehmen, nicht ausschließlich mit der EU verbunden. So zeichnet sich ein informeller Länderblock der vergleichsweise gemeinsamen Interessen nicht nur mit Polen, Lettland, Litauen und Estland ab. Auch mit Großbritannien, das die Ukraine derzeit extrem stark unterstützt, gibt es Gemeinsamkeiten, was langfristig auch zur Herausforderung für die Führungsrolle von Berlin und Paris werden könnte.

Generalleutnant Mykola Oleschtschuk antwortete eindeutig. Auf die Frage, wie sich das deutsche Luftverteidigungssystem Iris-T SLM bei der Abwehr russischer Raketen, Marschflugkörper oder Drohnen geschlagen habe, sagte der Chef der ukrainischen Luftwaffe: “Von den 51 von Iris-T abgefeuerten Raketen haben alle ihr Ziel getroffen.” Nachfrage: “Alle?” Knappe Antwort des Generals: “Alle.”

Den Clip des Interview-Ausschnitts mit Oleschtschuk veröffentlichte der ukrainische Journalist Dmitro Komarow am 21. Februar auf seinem Facebook-Account. Die ukrainischen Streitkräfte hatten bislang schon vom Einsatz der gelieferten westlichen Systeme durchweg Erfolgsmeldungen verkündet. Und durchaus korrekt, wie auch aus deutschen Quellen zu hören ist.

Der Luftwaffenchef hatte nur ein kleines Detail ausgelassen: Zusätzlich zu den Treffern hatten die Iris-T-Mannschaften auch ein paar Fehlzündungen zu verzeichnen. Die lagen aber, so ist aus Gesprächen ukrainischer Soldaten mit Ausbildern in Deutschland zu hören, an Bedienungsfehlern – und nicht am Luftverteidigungssystem selbst.

Die deutschen Herstellerfirmen, Diehl für Iris-T oder Krauss-Maffei Wegmann für die Panzerhaubitze und den Gepard, wollten sich auf Nachfrage nicht öffentlich zum Erfolg ihrer Waffensysteme in der Ukraine äußern. Zu groß scheint die Befürchtung, dass den Unternehmen das als Werbung für tödliche Waffen angekreidet werden könnte – angesichts des Images der Rüstungsindustrie in Deutschland auch nach einem Jahr Krieg ein heikles Thema.

Die Ukraine macht dagegen keinen Hehl daraus, wie wichtig diese westlichen Waffensysteme für sie sind. Videos mit Lobesarien auf Iris-T oder vom Einsatz der Geparden an der Front, aber auch von den US-Raketenwerfern HIMARS oder den französischen Caesar-Haubitzen, werden nicht nur von Soldaten ins Netz gestellt, sondern auch ganz offiziell von den Streitkräften veröffentlicht. Und für den seit langem erhofften Leopard produzierte das Verteidigungsministerium einen an Deutschland gerichteten Videoclip im Stil einer legendären Supermarkt-Werbeaktion: “Leopard. Supergeil.”

Dabei waren die Unternehmen, die noch nicht in Gefechten erprobte Systeme in diesen Krieg lieferten, durchaus ein Risiko eingegangen. “In gewisser Weise sind Waffensysteme, die im Frieden konzipiert, entwickelt, gebaut und getestet werden, von einem Nebel des Friedens umgeben. Das heißt, dass wir nur bedingt abschätzen können, wie sie sich auf dem modernen Gefechtsfeld schlagen“, sagt Franz-Stefan Gady vom International Institute for Strategic Studies (IISS).

Dass sich die westlichen Staaten dem Vorwurf aussetzen könnten, die Ukraine als Testfeld für ihre Waffen zu missbrauchen, sei zwar nicht völlig von der Hand zu weisen – aber auch nicht neu: “Das hat eine lange Tradition in der Kriegsgeschichte, zum Beispiel im Jom-Kippur-Krieg 1973 oder im spanischen Bürgerkrieg, und ist ein Sekundäreffekt. Jeder Konflikt ist eigen, und die Lehren, die man aus diesem Krieg zieht, müssen nicht unbedingt für künftige Konflikte relevant sein”, warnt Gady.

Ebenso bedeutsam wie die Wirkung der Waffen auf dem Gefechtsfeld allerdings ist nach den Worten des IISS-Experten das technische Umfeld. “Wir haben wenig Daten, was die langfristige Verwendung im Feld betrifft und inwieweit Wartung und Instandhaltung gestreckt werden können”, erläutert Gady. “Übungen fanden auch innerhalb der Bundeswehr und der Nato in viel zu kleinen Verbänden statt in den letzten zwei Jahrzehnten, als dass man hier wirklich praktische Erfahrungen hätten sammeln können.” Offen bleibe deshalb vorerst, “wie zum Beispiel eine ganze Panzerbrigade für mehrere Monate im Feld langfristig einsatzbereit bleiben kann”.

Ob sich die westlichen Waffensysteme, die in der Ukraine erstmals tatsächlich im Krieg eingesetzt werden, langfristig bewähren, wird deshalb ganz wesentlich von Logistik- und Reparaturkapazitäten abhängen. Und die sind zum Teil weder eine militärische noch eine technische Frage, sondern ganz banal ein politisches Problem: In einem eigens eingerichteten “Instandsetzungshub” von Krauss-Maffei Wegmann in der Slowakei ist bislang keine einzige Haubitze, kein einziger Raketenwerfer, keine einzige Gepard-Flugabwehrkanone über die nur 40 Kilometer entfernte ukrainisch-slowakische Grenze gekommen. Die Regierung in Bratislava, nur auf eine knappe Mehrheit gestützt, konnte vorgeblich die mit einem “Import” der Waffen verknüpften Zollfragen und die EU-Vorgaben für eine Besteuerung der Reparaturen nicht klären.

“Wir sind nicht hier, um zu verkaufen, sondern um zu zeigen, dass es uns noch gibt”, sagt Oleg Babenko, Bereichsleiter des Kiewer Lenkflugkörper- und Raketensystemherstellers Luch. An dem kleinen Stand, den die Ukraine auf der größten Rüstungsmesse im Nahen Osten, der IDEX (International Defence Exhibition & Conference), noch bis zu diesem Freitag unterhält, sind Modelle gepanzerter Fahrzeuge und Haubitzen ausgestellt, Loitering Munition vom Typ RAM II – sowie eine Neptun.

Mit der Schiffsabwehrrakete Neptun gelang es der ukrainischen Armee im April 2022, die Moskwa, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, zu versenken. Auf einem Bildschirm laufen Filme von russischen Panzern, die nach ukrainischem Beschuss in Flammen aufgehen. “Wir verfügen über Tausende solcher Videos”, sagt Babenko.

Ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist der Konflikt mitten in Europa beherrschendes Thema nicht nur am ukrainischen Stand, sondern bei vielen der mehr als 1.350 Anbieter aus 65 Ländern auf der IDEX. Denn auch Russland ist mit einem eigenen Pavillon präsent, trotz internationaler Sanktionen gegen das Regime in Moskau, und obwohl die sieben hier vertretenen Firmen im offiziellen Veranstaltungskatalog nicht aufgeführt werden.

Als eine russisch sprechende Frau mit ihrem Handy im Vorbeigehen ein paar Exponate filmt, zückt Babenko sein Telefon und zeigt Bilder von Männern, die mit ihren Mobilgeräten ebenfalls Ausstellungsstücke aufnehmen. “Alles russische Spione”, so Babenko, der froh ist, dass die Veranstalter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) den Kriegsgegner in eine eigene Halle am Rande des Messegeländes verbannt haben.

Dass die russischen Rüstungsfirmen, die hier ihre breite Palette an Militärprodukten zur Schau stellen, überhaupt da sein dürfen, hat mit der engen Beziehung Mohammed bin Zayed Al Nahyans zu Wladimir Putin zu tun. Erst im vergangenen Oktober besuchte der Präsidenten der VAE seinen russischen Kollegen in Sankt Petersburg, vier Jahre nach dem ersten Treffen der beiden Staatschefs, die 2019 eine strategische Partnerschaft vereinbarten. Fast eine halbe Million Russen wohnt inzwischen in den Emiraten, mehr als 4.000 russische Firmen sind hier präsent. Vergangenes Jahr eröffnete in Abu Dhabi die erste russische Schule.

Bei der Diversifizierung der staatlichen Rüstungsindustrie der Emirate, die mittelfristig weitgehende Autonomie von ausländischen Herstellern anstrebt, spielt Russland ebenso eine Rolle wie bei der geostrategischen Neuordnung in Nahost. Angesichts des schleichenden Rückzugs der USA aus der Region dringt Moskau in ein Vakuum vor, das das Land trotz des völkerrechtswidrigen Kriegs in der Ukraine für die Führungsmächte des Golf-Kooperationsrats (GCC), Saudi-Arabien und die Emirate, zum wichtigen Partner macht.

Immer wieder bleiben Messegäste in langen weißen Gewändern an dem vor dem russischen Pavillon platzierten Kampfhubschrauber vom Typ Mi-28NE stehen. Hostessen in Highheels helfen ihnen ins Cockpit. Im russischen Pavillon selbst sind mehr als 200 Produkte von der staatlichen Rüstungsexportagentur Rosoboronexport unterstellten Firmen ausgestellt, darunter klein- wie großkalibrige Munition, Flugabwehrraketen und Handfeuerwaffen unter anderem der AK-200-Reihe von Kalaschnikow.

Auch die in der Ukraine eingesetzte KYB Loitering Munition der Kalaschnikow-Tochter Zela, der Schützenpanzer BMP-3 und der Truppentransporter BT-3F stehen zur Schau. “Die meisten dieser Fahrzeuge haben sich in der Region bewährt und wurden erfolgreich in Kampfhandlungen gegen Terroristen getestet”, wirbt Rosoboronexport in einer Presseerklärung zum Auftakt der IDEX.

Erfolgreich zum Einsatz nicht gegen Terroristen, sondern gegen die russische Armee in der Ukraine, aber auch in Libyen, Syrien und Aserbaidschan, kam die vom türkischen Hersteller Baykar produzierte Kampf- und Aufklärungsdrohne Bayraktar TB2. Mit einer Spannweite von zwölf Metern steht diese am Stand direkt neben den russischen Kampf- und Transporthubschraubern, bis zu neun Bomben und Raketen lassen sich am Rumpf montieren.

Weil es der russischen Flugabwehr während des ersten Kriegsjahres gelang, sich auf die Bedrohung einzustellen, ist die Bayraktar Experten zufolge zuletzt aus dem ukrainischen Luftraum verschwunden. Ein internationaler Verkaufsschlager bleibe sie dennoch, sagt eine Angestellte von Baykar. Darüber, wer sie neben Aserbaidschan und Marokko beziehe, können sie aber leider nichts sagen.

Zugeknöpft angesichts des anhaltenden Kriegs ihrer Führung geben sich auch die Rosoboronexport-Vertreter im russischen Pavillon. Wie am Stand von Belarus in der großen Halle sind hier auffällig viele chinesische Interessenten zu Gast – und zum Auftakt der IDEX der russische Handels- und Industrieminister, Denis Manturov.

“Jede militärische Aktion sorgt für Interesse an den eingesetzten Waffen” zitiert ihn die amtliche russische Nachrichtenagentur Tass. “Deshalb ist das Interesse an Flugabwehrsystemen jetzt natürlich groß.” Wahrscheinlich auch deshalb lud Rosoboronexport gleich an zwei Tagen zu Vorführungen ihres neuen Raketenabwehrsystems für Mittel- und Kurzstreckenraketen und den Nahbereich in den Pavillon am Rande der Messe.

Joe Biden und Ursula von der Leyen haben es angekündigt: Bis zum 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine, wollen USA und EU neue Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen.

Zumindest Brüssel könnte diesen symbolträchtigen Zeitpunkt aber laut EU-Diplomaten verfehlen: Die Verhandlungen über das zehnte Sanktionspaket wurden am Donnerstag erneut aufgehalten – Polen meldete dem Vernehmen nach Bedenken an wegen der geplanten Übergangsfristen, die für das Einfuhrverbot für synthetischen Kautschuk aus Russland gelten sollen. Selbst wenn die EU-Botschafter den letzten verbliebenen Streitpunkt bei ihrer Sitzung am Freitag um 10 Uhr ausräumen, wird die Zeit knapp, um den Sanktionstext noch am selben Tag im Amtsblatt der EU zu veröffentlichen.

Dabei haben die westlichen Verbündeten erkannt, dass sie in der Auseinandersetzung mit Moskau deutlich nachsteuern müssen. Das Sanktionsregime wirkt nicht mehr so sehr wie erhofft. Russlands Wirtschaft ist weniger stark eingebrochen als von vielen Experten im vergangenen Frühjahr vorhergesagt. Das BIP schrumpfte im vergangenen Jahr laut der staatlichen russischen Statistikbehörde um 2,1 Prozent. Für 2023 erwartet der IWF sogar ein leichtes Wachstum.

Die Exportsanktionen hätten zwar schnell gewirkt, sagt Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aber: “Ich wäre vorsichtig zu sagen, dass sie dauerhaft wirken”. Russland habe Anpassungs- und Umgehungsmöglichkeiten gefunden.

EU, USA und ihre Verbündeten wollen daher nachjustieren. Sie wollen es Staaten und Unternehmen erschweren, die Sanktionen zu unterlaufen. Und sie wollen die Sanktionen stärker fokussieren auf jenen Bereich, der für Russlands Krieg gegen die Ukraine entscheidend ist: die Militärmaschinerie.

Nach dem zehnten Sanktionspaket dürfte daher vor dem elften Paket sein, das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag bereits forderte. “Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen, und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus”, sagte der Grünen-Politiker.

Russische Unternehmen beziehen die benötigten Waren nun von Herstellern aus anderen Ländern oder westliche Produkte über Drittstaaten. Während die Exporte nach Russland aus der EU und den USA mit der Invasion stark zurückgingen, lieferten China, die Türkei, Kasachstan und andere Nachbarländer Russlands zuletzt teils deutlich mehr dorthin als vor dem Krieg.

Nach einer Untersuchung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) legten zugleich die Ausfuhren aus der EU in mehrere frühere Sowjetrepubliken deutlich zu – ein Hinweis auf mögliche Umgehungseffekte.

Die Hürden sind nicht allzu hoch, wie es in Industriekreisen heißt: Russische Firmen gründeten etwa Dependencen unter anderem Namen im Ausland oder schalten Consultants ein, die die Waren bei Firmen im Westen bestellten und dann umdeklariert nach Russland weiterschickten. Die Strohmänner unterzeichnen demnach auch anstandslos die Endverbleibserklärungen, die etwa das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Genehmigung von Dual-use-Gütern verlangt.

Die Lieferanten aus der EU müssen dem nur nachgehen, wenn sie klare Hinweise auf Sanktionsverstöße haben – etwa wenn ein Händler in Dubai in großen Mengen Wintermäntel bestellte. Zumindest die großen deutschen Unternehmen nähmen diese Verpflichtung auch ernst, sagt Roland Stein, Außenwirtschaftsrechtsexperte der Kanzlei Blomstein: “Wenn sie Hinweise haben, dass ihre Produkte über Umwege nach Russland gelangen, gehen sie diesen nach.”

Russland hat viel Erfahrung in diesem Graumarkt: Einiges deutet darauf hin, dass Präsident Wladimir Putin während seiner Stationierung als KGB-Offizier in Dresden selbst damit beauftragt war, westliche Technologie versteckt in die Sowjetunion zu transferieren. Die Journalistin Catherine Belton beschreibt in ihrem Buch “Putins Netz”, wie die klandestinen Netzwerke auch den Zusammenbruch der UdSSR überdauerten.

Zudem, so die 13 Regierungen, sei es “dringend geboten, dass die EU und ihre Partner gemeinsam gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen”. Die zum Jahrestag des Krieges geplanten Pakete enthalten bereits entsprechende Schritte: So wollen die G7-Staaten einen neuen Koordinierungsmechanismus schaffen (“Enforcement Coordination Mechanism”), um mehr Informationen über die Umsetzung der Sanktionen untereinander auszutauschen.

Washington und Brüssel wollen sich überdies diejenigen Staaten und Unternehmen zur Brust nehmen, die Russland dabei helfen, die westlichen Maßnahmen zu unterlaufen. “Zudem signalisieren sie, sich extraterritoriale Sanktionen offenzuhalten – in dem Kalkül, so bereits Verhaltensänderungen zu erreichen”, sagt Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Russland erhält zudem mehr militärische Hilfe aus dem Ausland, als die westlichen Verbündeten erwartet hatten: Der Iran liefert Drohnen, Nordkorea große Mengen Artillerie-Munition und China offenbar Halbleiter und andere Hightech-Güter.

Diese Nachschublinien über Sanktionen abzuschneiden, habe nun politische Priorität, sagt Gehrke: Bei den Verantwortlichen sei die Erkenntnis gereift, dass sich Russland und die Ukraine mitsamt ihren westlichen Unterstützern “in einer militärisch-industriellen Abnutzungsschlacht befinden”.

In einem gemeinsamen Positionspapier fordern die Niederlande und zwölf weitere EU-Staaten einschließlich Deutschlands daher, “besonderes Augenmerk auf westliche Komponenten zu legen, die für die russische Rüstungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind“. Ein weiterer Schwerpunkt solle auf westlicher Technologie für Industriezweige wie Energie- oder Luft- und Raumfahrt gelegt werden, die für den russischen Staatshaushalt unverzichtbar seien.

Dass die russischen Rüstungsfirmen westliche Bauteile oft nicht einfach ersetzen können, zeigen einige Beispiele, die die DGAP in einer Studie aufführt:

Doch Putin hat den Einsatz erhöht: Mit der Umstellung auf Kriegswirtschaft konzentriert er die knappen Ressourcen auf die Militärmaschinerie. Auch der Westen legt nun nach: US-Außenminister Antony Blinken warnte Peking ausdrücklich davor, Waffen an Moskau zu liefern.

Der Einsatz der internationalen Gemeinschaft gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist einen großen Schritt weitergekommen: Am späten Donnerstagabend (deutscher Zeit), unmittelbar vor dem ersten Jahrestag der Invasion der Ukraine, stimmte die UN-Generalversammlung mit großer Mehrheit für eine Resolution, in der Russland zum Ende der Kampfhandlungen und zum Rückzug aufgefordert wird.

“Die UN-Generalversammlung bekräftigt ihre Forderung, dass die Russische Föderation unverzüglich, vollständig und bedingungslos ihre Streitkräfte vom Gebiet der Ukraine in den international anerkannten Grenzen zurückzieht, und verlangt eine Einstellung der Feindseligkeiten”, heißt es in der Resolution, die unter anderem von den USA und EU-Staaten eingebracht worden war. Zugleich wird darin ein “umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden in Übereinstimmung mit der UN-Charta” gefordert.

Im Unterschied zu Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats ist eine Resolution der Generalversammlung rechtlich nicht bindend, die Zustimmung von 141 Staaten bei nur sieben Gegenstimmen gilt dennoch als Erfolg. 32 Mitglieder enthielten sich, darunter China.

Damit haben die Unterstützer der Ukraine erreicht, dass die Ablehnung des russischen Angriffskriegs in der internationalen Gemeinschaft weiter Rückhalt hat. Bei früheren Resolutionen hatte es zum Teil ähnliche Zustimmung gegeben, und die Befürchtung in den westlichen Staaten war, dass durch die Dauer des Krieges vor allem Länder des globalen Südens von ihrer Unterstützung der Ukraine abrücken würden. tw

China.Table: Chinesischer Drahtseilakt. Seit Kriegsbeginn, analysiert Michael Radunski, übt sich China in einem heiklen Seiltanz. Den Westen will es durch zu viel Nähe zu Moskau nicht verprellen, seine eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen aber dennoch bestmöglich bedienen. Eine Destabilisierung Russlands fürchtet Peking. Mehr

Europe.Table: “Die Ukraine ist das größte Minenfeld der Welt”. Der Krieg hat die Natur in der Ukraine zerstört. Ruslan Hrechanyk, stellvertretender Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine, spricht im Interview mit Claire Stam über die ökologischen Folgen des Krieges, finanzielle Belastungen und rechtliche Konsequenzen. Mehr

Climate.Table: Der Krieg schadet auch Russlands Klimapolitik. Ein Jahr nach Kriegsbeginn setzt Russland in der Klimapolitik weiter auf Erdgas, Atomkraft und eine umstrittene Statistik, die Wälder als CO₂-Senke verbucht, schreibt Bernhard Pötter. Moskau diskreditiert den internationalen Klimaprozess als westliche Machtpolitik. Und unter Krieg und Sanktionen leidet auch der Klimaschutz. Mehr

ESG.Table: “Was nicht grün ist, ist nicht automatisch braun”. Caspar Dohmen im Interview mit Christian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und Mitglied der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, über die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Rüstungsindustrie nach dem Beginn des Krieges. Mehr

Research.Table: So trifft der Ukrainekrieg große Forschungsprojekte. Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland größtenteils gestoppt. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für internationale Kooperationen in der Wissenschaft. Eine Übersicht von Alisa Sonntag. Mehr

Bildung.Table: Ukrainer müssen kaum noch auf Schulplatz warten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind an deutschen Schulen 200.000 ukrainische Schüler aufgenommen worden. Robert Saar über eine exklusive Umfrage, die zeigt: 1.200 Schüler warten noch auf einen Schulplatz, aber die Zahl ist stark gesunken. Mehr

Zeit – Olena Selenska im Interview über ihr Leben im Krieg: Die First Lady der Ukraine sieht ihren Mann nur noch selten. Einmal in der Woche gehen sie gemeinsam mittags essen, ab und an telefonieren sie: “Ich weiß dann manchmal bloß nicht, ob es mir danach wirklich besser geht”, sagt sie. Früher hätten sie so viel gelacht, heute vermisst sie die Leichtigkeit von einst.

Zeit – Die Vertrauten von Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident kann auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Die meisten dieser Leute kennt er noch aus seinem früheren Leben als Fernsehstar. Sie bewundern und vertrauen Selenskyj. Doch zeigen die Porträts der Berater auch, wie sehr die Zukunft des Landes von Selenskyj abhängt.

Guardian – Die russischen Landgewinne und -verluste seit Kriegsbeginn: Der Guardian zeichnet in einer Datenanalyse den Kriegsverlauf nach. Sie zeigt auf, wo und wann sich das russische Militär von erobertem Terrain zurückziehen musste. Noch besetzt es 17 Prozent der ukrainischen Landesfläche.

Süddeutsche Zeitung – Der russische Vernichtungskrieg gegen die ukrainische Kultur: Zehntausende Werke wurden in den zwölf Monaten des Krieges aus der Ukraine geschafft. Die Russen plündern nicht nur, sie wollen mit dem Feldzug gegen das kulturelle Erbe den Ukrainern auch ihre Identität rauben.

Bloomberg – Die wirtschaftlichen Folgen des Krieges für Ukraine und Russland: Für die ukrainische Wirtschaft ist der russische Angriff verheerend. Das Bruttosozialprodukt fiel 2022 um über 30 Prozent, Staatsverschuldung und Inflation stiegen. Der Rückgang der russischen Wirtschaft ist geringer als erwartet. Doch 2023 könnte sie deutlich stärker unter den Folgen des Krieges leiden.

Economist – Wie der Krieg die Ukraine in ein westliches Land verwandelt hat: Der russische Einmarsch hat, nicht nur zur Überraschung des Aggressors, die ukrainische Zivilgesellschaft und den Wunsch nach Westbindung gestärkt. Die Ukrainer schauen heute optimistischer in die Zukunft, das Vertrauen in die Regierung und die Institutionen ist gestiegen, 90 Prozent der Ukrainer sind zufrieden mit Selenskyjs Arbeit. Vor dem Krieg waren es 30 Prozent.

New Yorker – Die russischen Angriffe auf das ukrainische Stromnetz: In einer Fotogeschichte veranschaulicht der New Yorker das Ausmaß der Zerstörung der ukrainischen Elektrizitätsversorgung: Zerbombte Transformatoren in verschneiter Landschaft, ukrainische Arbeiter bei der Reparatur, Raketenreste, zerplatzte Scheiben. Das Kalkül der Russen ging nicht auf: Die Blackouts haben den Widerstand der Ukrainer nicht gebrochen.

Financial Times – How Putin Blundered Into Ukraine – Then Doubled Down: Wie Putins Misstrauen, fehlende Informationen und die blinde Gefolgschaft seiner Untergebenen zum Krieg führten. Die ernüchternde Erkenntnis aus diesem Text: Der russische Präsident vertraut niemandem, es gibt keinen Anlass anzunehmen, dass er von seinem Kurs abweichen könnte.