Air Defender, das größte Verlegemanöver von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato, liegt erst wenige Wochen zurück, da beginnt am Samstag in der Ostsee schon die nächste Großübung des westlichen Verteidigungsbündnisses. Die Botschaft, die die Marineübung Northern Coast 2023 vom Wasser senden soll, ist dieselbe wie bei Air Defender aus der Luft: Abschreckung und Bündnisverteidigung bilden die neuen Schwerpunkte der Nato. Oder, in den Worten des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Jan Kaack: “Zur glaubwürdigen Abschreckung gehört auch die Fähigkeit zum Angriff.”

Meine Kollegin Lisa-Martina Klein beschreibt in ihrer Analyse, wie die deutsche Marineführung Northern Coast auch dazu nutzen will, ihre Fähigkeiten in der Ostsee zur Schau zu stellen. So wird das Manöver vom maritimen Führungsstab in Rostock (DEU MARFOR) gesteuert, der der Nato in Zukunft als Operationszentrale in der Region dienen könnte. Lediglich Polen stellt sich dem deutschen Führungsanspruch noch entgegen.

Nicht dabei in den Gewässern vor Estland und Lettland ist die Royal Navy. Und das, obwohl die britische Marine als Gewinnerin aus dem Umbau der Streitkräfte hervorging, den der vergangene Woche zurückgetretene Verteidigungsminister Ben Wallace vor zwei Jahren angestoßen hat. Henning Hoff stellt dessen Nachfolger Grant Shapps vor – und geht auf die Sorge ein, dass es ihm anders als Wallace nicht gelingen könnte, so viel Geld für Verteidigung im Etat zu verankern wie bislang.

Sicherlich bald zusammenkommen wird Shapps mit seinem neuen ukrainischen Kollegen Rustem Umerow, denn an der starken Unterstützung Kiews will in London niemand rütteln. Denis Trubetskoy stellt Ihnen den 41-Jährigen vor, der nach mehr als 550 Tagen Krieg den bisherigen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow ablöst. Vorher steht aber noch ein anderes Treffen auf dem Programm: Am Rande des Eastern Economic Forum in Vladivostok wollen nächste Woche Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen, berichtet die New York Times. Ihr Thema: Waffenlieferungen an Russland.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

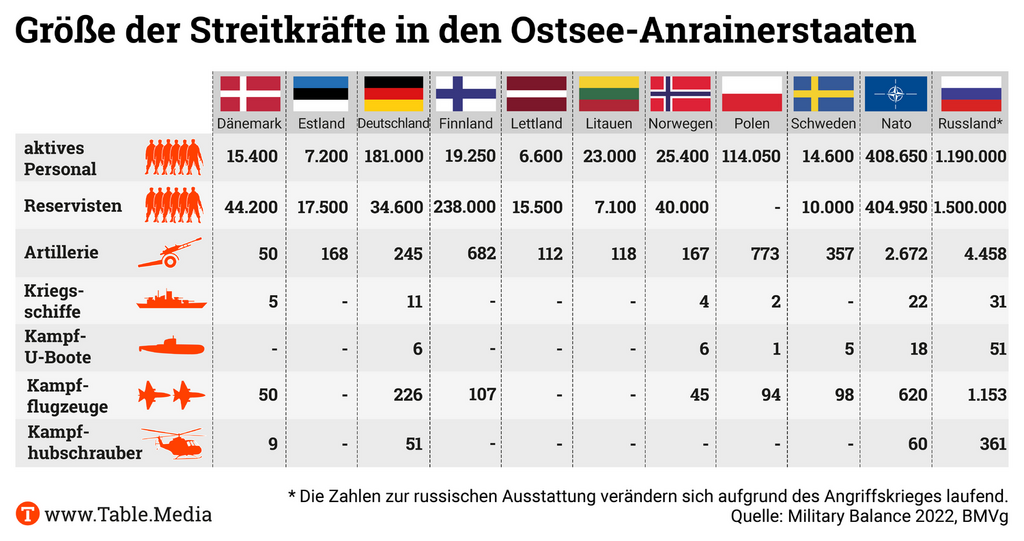

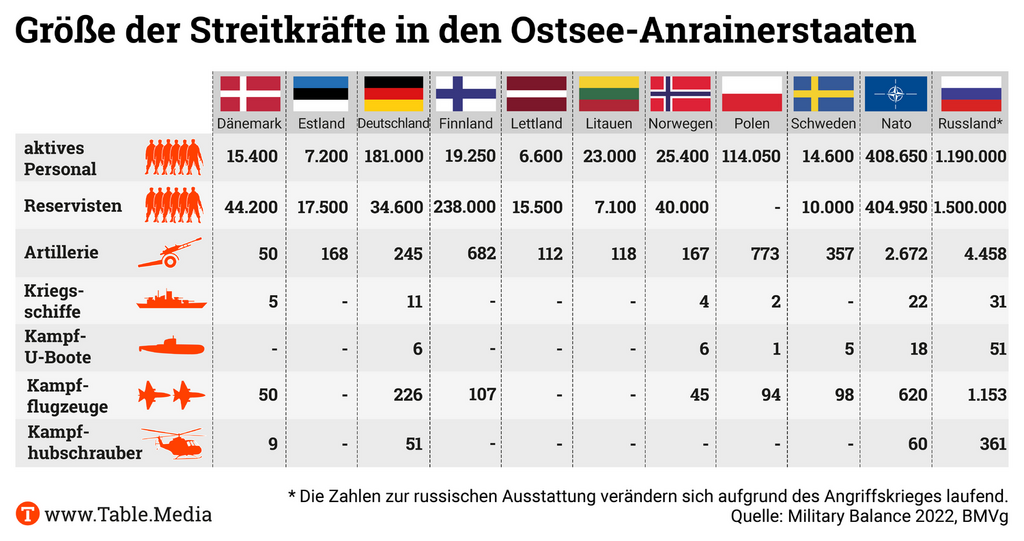

Vor Riga wird es ab Samstag unruhig: Rund 3.200 Soldaten aus 14 Nationen versammeln sich zum Seemanöver Northern Coasts (NOCO) vor den Küsten Lettlands und Estlands, um für knapp zwei Wochen gemeinsam zu trainieren. Die Blicke der Nato-Staaten werden aber wohl hauptsächlich auf Deutschland gerichtet sein.

Nicht nur, weil Deutschland die Übung verantwortet. Sondern auch, weil Flottillenadmiral Stephan Haisch in der etwa 1.000 Kilometer entfernten Rostocker Hansekaserne das Großmanöver erstmals aus dem militärischen maritimen Führungsstab German Maritime Forces Staff (Nato-Bezeichnung DEU MARFOR) heraus leiten wird. Der Stab DEU MARFOR ist am Standort Rostock gemeinsam mit dem Marinekommando beheimatet.

Die Blicke der Verbündeten gehen aber auch deshalb nach Rostock, weil das DEU MARFOR künftig als Zwei-Sterne-Hauptquartier die Führung für die Ostseeregion in der Nato übernehmen könnte. Ein entsprechendes Angebot sei bereits an den obersten Befehlshaber der Nato, SACEUR Christopher Cavoli, gegangen, sagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Kaack, vergangenen Freitag: “Wir sind, wenn wir gefordert werden, einsatzbereit zur Führung von Operationen im regionalen Bereich.” Wer die Führung im Zwei-Sterne-Hauptquartier übernimmt, sollte die Nato das deutsche Angebot annehmen, steht noch nicht fest.

Die Übung sei auch ein Zeichen der Solidarität an die baltischen Länder. Und ein Signal, dass Deutschland Verantwortung für die gesamte Ostsee übernehmen und über weite Distanzen hinweg führen kann, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

Ein Viertel der 100-Personen-Besetzung im 2019 etablierten DEU MARFOR stellen andere Nato-Mitglieder. In Friedenszeiten sei mit dem DEU MARFOR ein Netzwerk geschaffen worden, um Einsätze der vielen Ostseeanrainer zu planen und zu koordinieren sowie größere Marineverbände zu führen, so Kaack.

Von Rostock aus werden kontinuierlich Lagebilder über Aktivitäten in der Ostsee erstellt, multinationale maritime Verbände geführt und neue Taktiken für maritime Operationen entwickelt. Zukünftig, so ist angedacht, soll es auch stärker multidimensional aufgestellt werden, also mit Vertretern der Luftwaffe, des Heeres und des Cyberinformationsraumes.

Deutschland ist die erste Nation, die ein Hauptquartier unter der Führung eines Zwei-Sterne-Admirals (im Natosprech Commander Task Force 2**) bei der Nato anmeldet. Zwar hat Polen 2017, zeitgleich mit Deutschland, ebenfalls einen Führungsanspruch für die Ostsee erhoben, hinterlegt diese Absicht bislang aber kaum mit Taten. Angebote, personell im DEU MARFOR vertreten zu sein, nutzt Polen bis jetzt nicht. Unter den anderen Verbündeten, so Kaack, sei man sich allerdings einig darüber, dass Deutschland ein solches regionales maritimes Hauptquartier führen solle.

Ein weiteres Zwei-Sterne-Hauptquartier könnte am Schwarzen Meer entstehen. Unklar ist, auf welcher Ebene diese Hauptquartiere in die Nato-Struktur eingebunden wären. Mit dem Allied Maritime Command (MARCOM) gibt es im britischen Northwood bereits eine Nato-Kommandobehörde zur Führung von Seestreitkräften auf taktischer Ebene. Ob und wie sich dessen Rolle verändern könnte, steht noch nicht fest.

Mit den Joint Force Commands im niederländischen Brunssum und in Norfolk an der US-Ostküste gibt es außerdem zwei Oberkommandos auf operativer Ebene, in deren Verantwortungsbereich die Ostsee ebenso fallen könnte. Im Verteidigungsministerium macht man sich darüber weniger Sorgen. Das Headquarter in Rostock sei einsatzfähig, die Führungsrolle, die vor allem die baltischen Staaten von Deutschland verlangen, könne erfüllt werden, sagt Kaack.

Für die Übung Northern Coasts vom 9. bis zum 23. September spielen diese Überlegungen der Nato keine Rolle. Dort gibt es andere bedeutende Änderungen. Erstmals seit der Gründung der NOCO-Serie 2007 trainieren die Verbündeten ein realistisches Szenario aus der Landes- und Bündnisverteidigung: den Angriff auf ein Nato-Land an der Ostflanke. Trainiert werde das Offenhalten von Seewegen und nicht zuletzt das “Wirken von See auf Land”, erklärt Kaack, denn: “Zu einer glaubhaften Abschreckung gehört eben auch die Fähigkeit zum Angriff.”

Gemeint ist: Wenn der Weg über Land, konkret die Suwalki-Lücke entlang der Grenze zwischen Litauen und Polen versperrt ist, müssten die Alliierten Verstärkung und Nachschub nicht nur schnell über das Meer ins Baltikum verlegen. Um überhaupt dorthin zu kommen, muss die Marine an Kaliningrad vorbei. Auch vom Wasser aus müssten daher Führungseinrichtungen, Waffenstellungen oder Logistikzentren bekämpft werden können.

Auch deshalb ist die Northern Coasts erstmals seit seiner Einführung 2007 vollständig multidimensional ausgerichtet. Zusätzlich zu den knapp 30 Schiffen und Booten sind mehr als zehn Flugzeuge und Hubschrauber, diverse Landeinheiten und erstmals eine amphibische Einheit der US Navy beteiligt. Neben Deutschland, Lettland, Estland und den USA nehmen Italien, Frankreich, Finnland, Dänemark, Kanada, Belgien, Litauen, Niederlande, Schweden und Polen teil.

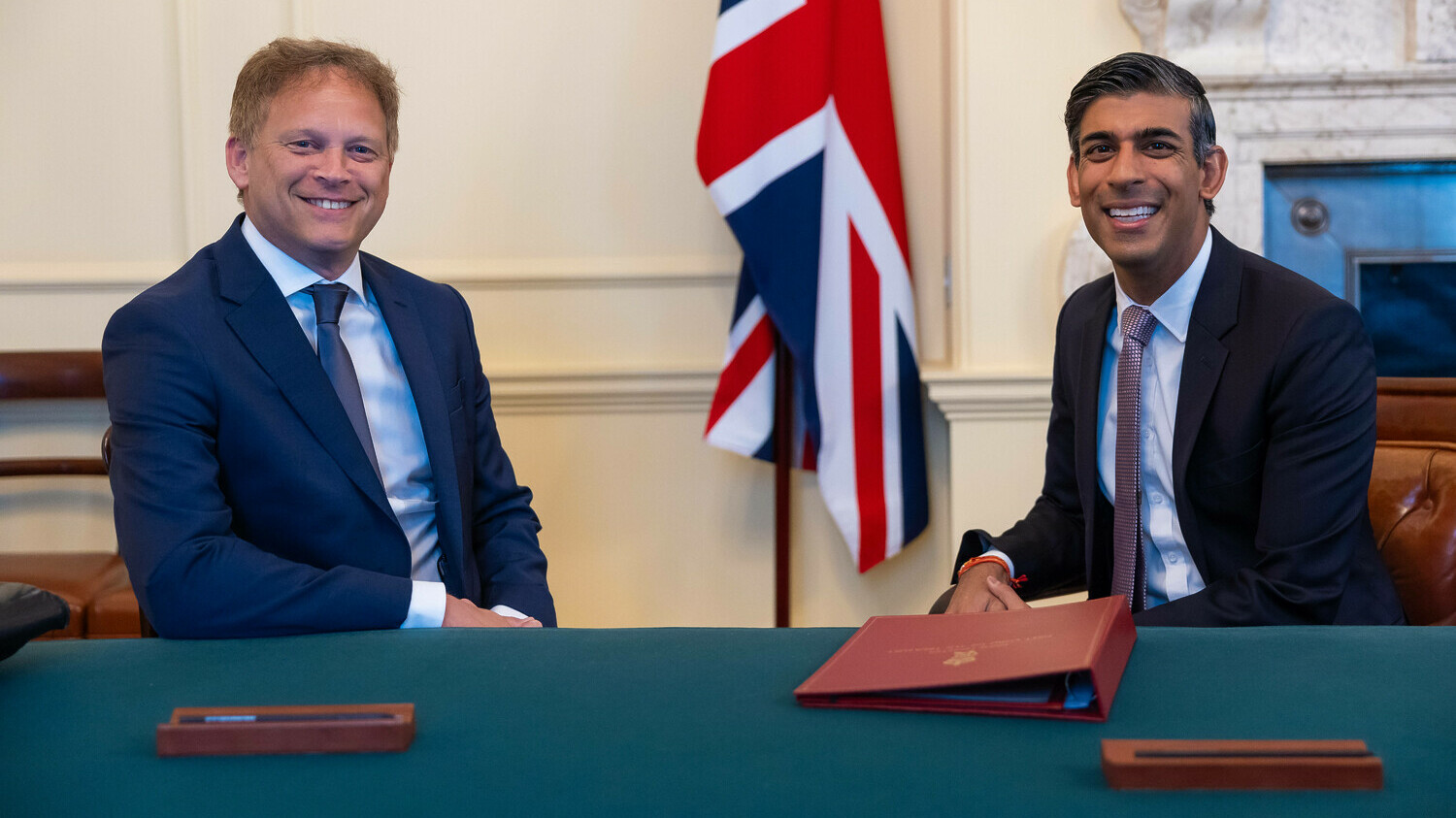

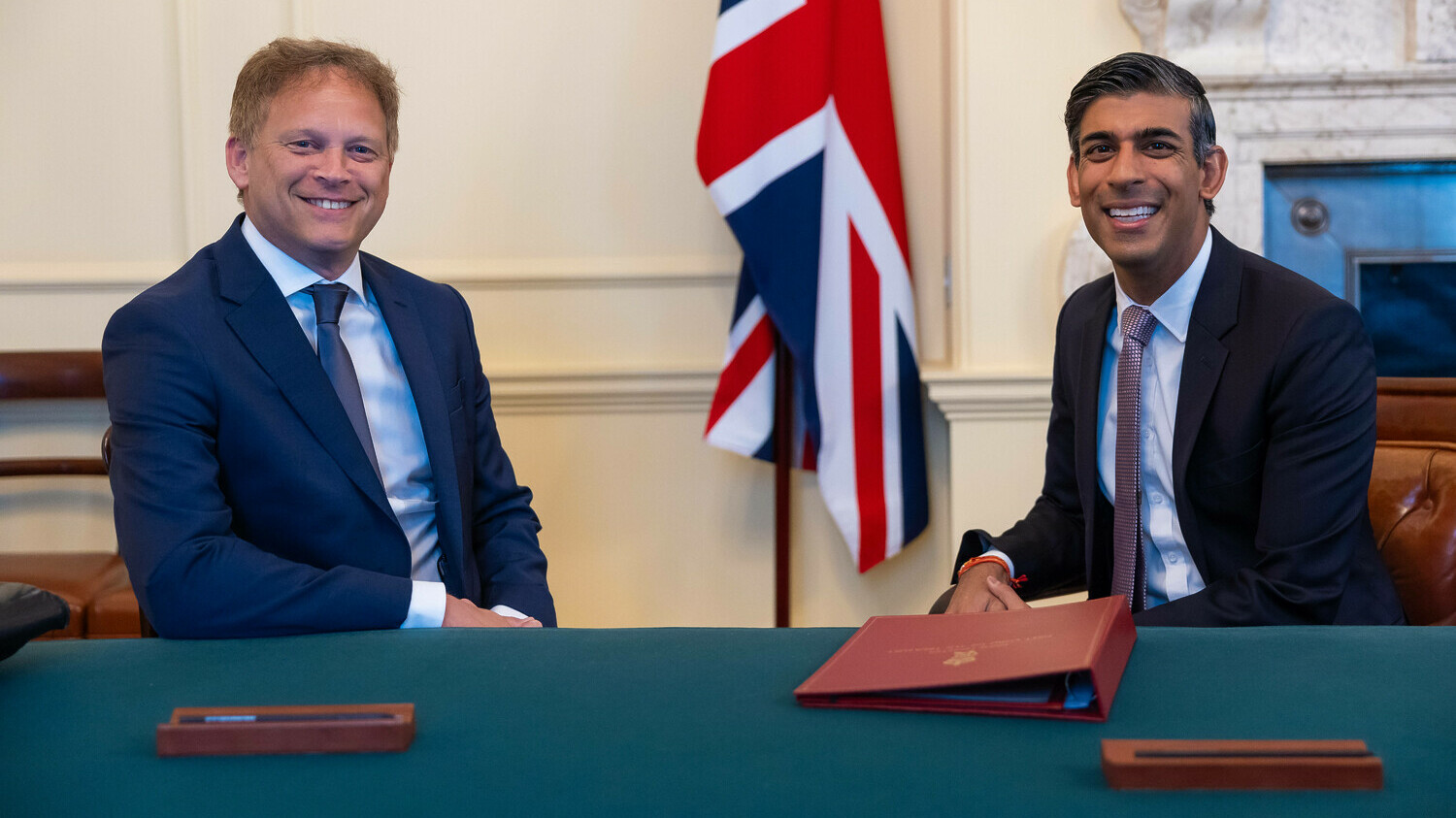

Bei der Ernennung des bisherigen Energieministers Grant Shapps zum neuen britischen Verteidigungsminister ist Premierminister Rishi Sunak auf Nummer sicher gegangen – allerdings eher mit Blick auf seine eigene Stellung als auf die Sicherheit des Vereinigten Königreichs. Denn Shapps, für den die Leitung des Ministry of Defence (MOD) der fünfte Kabinettsposten binnen zwölf Monaten ist, zeichnet sich vor allem durch eins aus: seine Loyalität gegenüber Sunak.

Außen- und sicherheitspolitische Erfahrung bringt Shapps dagegen keine mit – im Gegensatz zu anderen im Vorfeld gehandelten Kandidaten, die in den Streitkräften dienten. Aber weder bei der Führerin des Unterhauses, Penny Mordaunt, noch beim Sicherheitsminister im Innenministeriums, Tom Tugendhat, konnte sich Sunak sicher sein, ob sie den Posten nicht nutzen würden, um sich für die Zeit nach der Unterhauswahl 2024 als Parteiführer der Tories gegen ihn in Stellung zu bringen.

Der frühere britische Generalstabschef Richard Dannant sieht Shapps vor einer “großen Lernkurve”, gilt das Verteidigungsportfolio doch als eines der komplexesten in Whitehall und das Ministerium selbst als labyrinthische Zentrale. In den Streitkräften herrscht zudem die Sorge, dass Shapps das nötige Durchsetzungsvermögen fehlt, um ein Absenken der Verteidigungsausgaben zu verhindern.

“Längerfristig” sollen es 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein, hat Sunak versprochen; 2,1 Prozent waren es 2022, womit Großbritannien zu den nur neun Nato-Staaten zählt, die das auf ihrem Gipfel in Wales 2014 beschlossene Zwei-Prozent-Ziel erreichten. Wallace plädierte allerdings für 3 Prozent – ein Ziel, das auch Shapps bei früherer Gelegenheit mit dem Argument “Freiheit gibt es nicht umsonst” vertrat.

Die Trendwende beim Verteidigungsbudget durchgesetzt zu haben, ist der Verdienst von Shapps Vorgänger Ben Wallace. Er ist vergangene Woche zurückgetreten, wohl auch aus Enttäuschung, nicht als nächster Nato-Generalsekretär zum Zuge gekommen zu sein. Wallace – Sandhurst-Absolvent, Armee-Offizier und lange der beliebteste Politiker der Konservativen – gelang es unter Premier Boris Johnson, nach Jahren der Aushöhlung des britischen Militärs das Ruder herumzureißen: Die Ausgaben stiegen – allerdings nach harten Etatkämpfen mit dem damaligen Finanzminister Sunak.

Die Streitkräfte wurden zugleich im Zuge des umfassenden, der Idee eines “Global Britain” verhafteten Strategiepapiers “Integrated Review” von 2021 neu ausgerichtet: Wallace vollführte zumindest konzeptionell und planerisch den von Johnson und anderen Brexit-Befürwortern propagierten “Indo-Pacific tilt”. Zwar wurde Russland als größte Bedrohung explizit genannt. Dennoch sollte Post-Brexit-Britannien, anknüpfend an vergangene Tage alter Weltmacht-Glorie, im Indo-Pazifik eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie in Europa.

Gewinnerin dieser angestrebten Transformation, die zudem auf die fortschreitende “Integration” von Truppenteilen und Kampfschauplätzen setzte, war die Royal Navy mit ihren Royal Marines, die als wesentlicher Treiber (“key enabler”) der neuen Strategie galten. Verlierer waren dagegen die Royal Air Force und insbesondere die British Army.

Deren Truppenzahl sollte von nominal 82.000 bis 2025 auf 72.500 Soldatinnen und Soldaten abschmelzen, der Schützenpanzer Warrior ausgemustert und von den vorhandenen Challenger-II-Kampfpanzern mit weniger als 150 nur noch zwei Drittel einsatzfähig gehalten werden. Der Luftwaffe erging es kaum besser: Das International Institute for Strategic Studies (IISS) sprach von “signifikanten” Kürzungen.

Mit Russlands Invasion in der Ukraine sind viele dieser Pläne obsolet oder zumindest infrage gestellt; davon zeugte bereits ansatzweise der Integrated Review Refresh 2023, den die britische Regierung im März veröffentlichte. Ob es dem neuen Verteidigungsminister Shapps in der Zeit bis zu den im Herbst 2024 erwarteten Unterhauswahlen gelingt, den Umbau der Streitkräfte an die Bedrohungslage in Europa anzupassen, ist fraglich. Diese schwierige Aufgabe dürfe eine nachfolgende, möglicherweise von der Labour Party geführten Regierung erben.

Fortsetzen dürfte Shapps allerdings Wallaces Kurs der umfassenden und wegweisenden militärischen Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Wladimir Putins Angriff. Schon nach der Krim-Annexion bildete Großbritannien ab 2015 im Rahmen der Operation Orbital mehr als 20.000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte aus und begann bereits vor der Invasion 2022 mit der Lieferung Tausender Panzerfäuste und anderer Waffen, die halfen, den russischen Angriff auf Kiew zurückzuschlagen. Im Mai dieses Jahres schließlich ging London mit der Lieferung von Storm Shadow-Marschflugkörpern mit größerer Reichweite voran. Berlin und Washington zögern dagegen bis heute. Henning Hoff

Schon früh im Sommer soll der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow laut Medienberichten bei vielen privaten Gesprächen angedeutet haben, dass die grundsätzliche Zusage der Lieferung von F-16- Kampfjets an Kiew sein letztes Großprojekt im Amt sein könnte. Am Sonntag schlug nun Präsident Wolodymyr Selenskyj tatsächlich einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums vor.

Der erfahrene Jurist Resnikow, der wohl Botschafter in Großbritannien werden wird, soll dem 41-jährigen Rustem Umerow weichen. Umerow leitet bisher den Staatsvermögensfond. Schon am heutigen Dienstag könnte das Parlament in Kiew über die Entlassung Resnikows abstimmen, am Mittwoch soll Umerow in neuer Funktion bestätigt werden. Beides gilt als Formsache.

Der 57-jährige gebürtige Lwiwer Resnikow hinterlässt das Verteidigungsministerium in einem besseren Zustand als vor seinem Amtsantritt wenige Monate vor Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 – sein Vorgänger trug noch einen öffentlichen Konflikt mit dem Generalstab aus, was für reichlich Chaos sorgte.

Resnikows größte Verdienste liegen vor allem in seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Mit seinen guten Englisch- und Kommunikationsfähigkeiten entwickelte er einen guten Draht nach Washington, London, Berlin und Paris. Und auch im Ministerium herrschte trotz des russischen Angriffskrieges mehr Ordnung als früher.

Allerdings hat Resnikow nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ursprünglich eher ungern und vor allem auf ausdrückliche Bitte Selenskyjs Verteidigungsminister wurde. In der vermuteten neuen Position des Boschafters in London dürfte er sich wohler fühlen.

Aber auch einige Korruptionsskandale, etwa die Beschaffung von Lebensmitteln für Soldaten zu überhöhten Preisen, haben ihre Rolle gespielt. In diesen war Resnikow nicht persönlich verwickelt, doch die öffentliche Kommunikation war trotz mehrerer Entlassungen und einiger Verbesserungen im Einkaufssystem nicht perfekt.

Die Ernennung von Rustem Umerow als Resnikows Nachfolger ist auch symbolisch. Umerow ist Krimtatar. Gerade jetzt, da die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive im Süden einige Erfolge auf dem Weg zum wichtigen Knotenpunkt Tokmak verzeichnet und als Ziel die Landbrücke zur annektierten Krim hat, ist Umerows Ernennung auch eine klare Ansage an Moskau: Die Krim ist für die Ukraine unverzichtbar. Doch ausschlaggebend war bei dieser Personalie freilich nicht die Symbolik.

Das Team um Selenskyj hat grundsätzlich nach einer Person gesucht, die zwei Kriterien erfüllt: Einerseits brauchte die Regierung in Kiew jemanden, der bei der Beschaffung im Verteidigungsministerium für mehr Transparenz sorgen kann. Diesbezüglich ist Umerow bisher als Leiter des Staatsvermögensfonds gut aufgefallen. Die Behörde gilt traditionell als sehr korruptionsanfällig. Unter Umerows einjähriger Leitung gab es gar keine Skandale.

Andererseits war es Selenskyj wichtig, dass der unter Resnikow sehr erfolgreiche internationale Track nicht nachlässt. Auch dafür scheint Umerow, der ordentlich Englisch und Türkisch spricht, ein guter Kandidat zu sein. Er glänzt etwa durch ganz gute Verbindungen in die USA, anders als Resnikow hat er aber auch hervorragende Kontakte im Osten. “Er gehört zu drei Menschen in der Ukraine, die direkten Kontakt mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan pflegen”, sagt etwa der führende Kiewer Politologe Wolodymyr Fessenko über ihn. Zu dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hat Umerow angeblich auch einen guten Draht.

Kein Wunder also, dass der 41-Jährige nicht nur Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena bei den Reisen etwa in der arabischen Welt begleitete, sondern auch beim Getreideabkommen, sowie beim Gefangenenaustausch eine wichtige Hintergrundrolle spielt. Dass Umerow gute Verhandlungsqualitäten vorzuweisen hat, zeigt auch die Tatsache, dass er Mitglied der ukrainischen Delegation bei russisch-ukrainischen Verhandlungen im letzten Jahr war. Seine anstehende Ernennung ist daher ein gut durchdachter Schritt von Selenskyj, der für positive Stimmen sowohl bei seiner Anhängerschaft als auch bei der Opposition sorgen dürfte.

Zumal Umerow ursprünglich aus der Opposition stammt: 2019 wurde er zum Parlamentsabgeordneten der nationalliberalen Fraktion Stimme gewählt. Gleichzeitig hat er aber auch gute Beziehungen mit Andrij Jermak, dem mächtigen Leiter des Präsidialamtes von Selenskyj, von dem viele Personalentscheidungen abhängen. Ob Umerows diplomatische Fähigkeiten ihn auch für das Verteidigungsministerium qualifizieren, wird die Zeit zeigen.

Die anfängliche Skepsis scheint überwunden. Nach den informellen Treffen der Verteidigungs- und Außenminister im spanischen Toledo Ende August konnte Josep Borrell weitgehenden Konsens zu seinem Plan vermelden, die Finanzierung der Militärhilfe für die Ukraine auf eine stabile Basis zu stellen. Und damit die sogenannte Europäische Friedensfazilität dafür um 20 Milliarden Euro aufzustocken.

Konkret sieht der EU-Außenbeauftragte für den Zeitraum von 2024 bis 2027 jährlich fünf Milliarden Euro vor, mit denen Rüstungsgüter für die Ukraine kofinanziert werden könnten.

Der Spanier prescht seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine immer mal wieder vor und setzt sich dann am Ende durch. Die Chancen stehen gut, dass die Mitgliedstaaten rechtzeitig vor Jahresende der Aufstockung der Mittel zustimmen. Es klingt nach viel Geld, entspricht aber in etwa den bisherigen Auszahlungen. Der Vorteil von Borrells Plan ist, dass der Topf der Friedensfazilität nicht mehr alle paar Monate neu aufgefüllt werden müsste. Das bietet bisher insbesondere Ungarn Gelegenheit für immer neue Erpressungsmanöver. Die Regierung von Viktor Orbán blockiert gerade eine achte Tranche von 500 Millionen Euro.

Der EU-Außenbeauftragte hat die Gefahr der Ermüdung der Öffentlichkeit im Hinterkopf und will die Hilfe berechenbar machen. Es sei wichtig, die Unterstützung der Ukraine langfristig aufzustellen, sagte auch Annalena Baerbock in Toledo. Schließlich gehe es um eine Investition in den “Frieden Europas”.

Gerade die deutsche Außenministerin hatte vor der Sommerpause noch deutlich skeptischer geklungen. Erschwert wurde die Debatte durch die Tatsache, dass die Kommission unabhängig von der Militärhilfe für die Ukraine für die Finanzperiode von 2021 bis 2027 einen Nachtrag von 66 Milliarden Euro plant.

Deutschland und andere Nettozahler wollen nun darauf drängen, dass bereits geplante Wirtschafts- und Budgethilfen für die Ukraine durch Umschichtungen im EU-Haushalt ermöglicht werden. Die Friedensfazilität ist hingegen ein Topf außerhalb des Budgets, weil die EU aus dem gemeinsamen Haushalt keine Rüstungsgüter finanzieren darf. Aber auch bei der Friedensfazilität muss Deutschland als größte Volkswirtschaft jeweils 25 Prozent beisteuern. Mitgliedstaaten können dann in Brüssel Rechnungen für Rüstungsgüter einreichen, die sie der Ukraine geliefert haben. Die Erstattungsquote liegt bei rund 50 Prozent.

Wer wie Deutschland zuletzt viel liefert, kann zeitweise mehr rückerstattet bekommen, als er einbezahlt hat. Osteuropäische Staaten wiederum nutzen den Fonds, um Bestände aus sowjetischen Zeiten zu modernisieren. Auch das hat in Brüssel schon für Diskussionen gesorgt. Erschwerend kommt hinzu, dass es keinen Überblick über die Auszahlungen gibt. Nicht alle Mitgliedstaaten sind interessiert, Lieferungen und Auszahlungen offenzulegen. Das EU-Parlament kann bei dem Fonds außerhalb des Haushalts nicht mitreden.

Die mangelnde Transparenz könnte für die Friedensfazilität noch zum politischen Problem werden. Und eigentlich war der Topf nicht vorgesehen, um im großen Stil Rüstungsgüter zu finanzieren. Die Mittel sollten dazu dienen, Streitkräfte in Drittstaaten insbesondere in Afrika bei der Modernisierung zu unterstützen. Von deutscher Seite gab es deshalb Fragen, ob die Friedensfazilität das richtige Instrument für die Ukraine-Hilfe sei. Nun soll es immerhin einen separaten Topf geben.

Werden die 20 Milliarden Euro reichen? Sollte Donald Trump im nächsten Jahr ein Comeback schaffen und die Unterstützung der USA zurückfahren, wahrscheinlich nicht. Kommt es wider Erwarten zu einem baldigen Waffenstillstand, könnten die Mittel für die Sicherheitsgarantien eingesetzt werden, die der Westen der Ukraine in Aussicht gestellt hat. Die 20 Milliarden Euro seien eine Obergrenze, beschwichtigte Josep Borrell in Toledo. Der Spanier wollte dem Eindruck entgegenwirken, dass die Friedensfazilität zum Fass ohne Boden wird.

Das Verteidigungsministerium will dem Bundestag bis zum Jahresende noch 38 Großvorhaben zur Billigung vorlegen. Dazu gehören grundsätzlich neue Fähigkeiten wie die Luftverteidigung mit dem israelischen System Arrow 3 und die erstmalige Stationierung bewaffnungsfähiger Drohnen in Deutschland sowie zahlreiche Nachbeschaffungen für Munition, die an die Ukraine abgegeben wurde.

Die Table.Media vorliegende Liste enthält zwar keine Summen für die einzelnen Projekte – für die nächsten Jahre dürften sie aber zusammengenommen einen mindestens zweistelligen Milliardenbetrag ausmachen.

Die größten Posten sind voraussichtlich das Arrow 3-System zur “territorialen Flugkörperabwehr”, für dessen Vorarbeiten das Parlament bereits im Juni 560 Millionen Euro freigegeben hatte, und drei weitere Seefernaufklärer des Typs Poseidon P-8A von Boeing über die bereits fünf bestellten hinaus. Mit der Beschaffung eines “leichten Kampfhubschraubers” will die Bundeswehr zudem den von technischen Problemen geplagten Kampfhubschrauber Tiger zunächst ergänzen und voraussichtlich vorübergehend ersetzen. Dafür kommt der wesentlich günstigere, bereits jetzt als Unterstützungshubschrauber für die Spezialkräfte genutzte H145M von Airbus in Betracht.

Bei den Landsystemen steht die Beschaffung des “Schweren Waffenträgers Infanterie” an, ein mit einer Maschinenkanone ausgerüsteter Boxer-Transportpanzer, der voraussichtlich in Australien vom Rüstungskonzern Rheinmetall gebaut wird.

Bei den Drohnen soll das israelische Modell Heron TP, das eigentlich für Auslandseinsätze vorgesehen war und bewaffnet werden kann, nach dem Ende der Missionen in Afghanistan und in Mali nun in Deutschland stationiert werden. Das Projekt unter dem Titel “German Heron TP Landes- und Bündnisverteidigung” sieht vor, dass die – geleasten – unbemannten Flugzeuge von Jagel in Schleswig-Holstein aus vorerst durch zeitweise gesperrte Luftkorridore auf die Nordsee fliegen und dort zu Übungen eingesetzt werden.

Ein weiteres Drohnenprojekt mit dem Namen HUSAR (Hocheffizientes System zur Aufklärung mittlerer Reichweite) soll nach jahrelanger Verzögerung nun anlaufen. Das Nachfolgemodell der Aufklärungsdrohne LUNA war durch die Insolvenz der Herstellerfirma EMT Penzberg ins Stocken geraten; inzwischen wurde das Unternehmen von Rheinmetall übernommen.

Auf der Liste der Projekte stehen auch etliche Vorhaben, die vorhandene Waffensysteme der Bundeswehr auf den neuesten Stand bringen sollen. Dazu gehören ein neues Radar und neue Bodenstationen für den Eurofighter sowie der Beginn der Entwicklung der Hochrüstung des Jets für den elektronischen Kampf. Mit einem Entwicklungsauftrag soll die Flugabwehr im “Nah- und Nächstbereich” faktisch wieder als Fähigkeit in die Bundeswehr zurückkehren. Für die Kommunikation wird die Verschlüsselungstechnik modernisiert, außerdem werden weitere Funkgeräte der US-Firma Harris für Satelliten- und Kurzwellenverbindungen beschafft.

Einen wesentlichen Anteil an den neuen Beschaffungen hat weiterhin die Munition. So sollen die Bestände wieder aufgefüllt werden, die durch die Abgabe an die Ukraine geleert wurden: Lenkflugkörper für das Flugabwehrsystem Patriot, neue tragbare Flugabwehrsysteme vom Typ Stinger, Flugkörper für das System Iris-T und die Panzerabwehrrichtmine (PARM) DM22.

Darüber hinaus soll eine zusätzliche Rahmenvereinbarung für die Produktion von Artilleriemunition im Kaliber 155 Millimeter mit dem französischen Unternehmen Nexter geschlossen werden. Hinzu kommen für die Luftwaffe die Beschaffung eines ersten Loses des Luft/Luft-Lenkflugkörpers AMRAAM und der Beginn eines “Midlife Update” für den Lenkflugkörper Meteor. tw

Das “geheime Heeresgrau der Bundeswehr” bleibt auch weiterhin geheim. Table.Media thematisierte vor zwei Wochen unter dieser Überschrift den seit 40 Jahren andauernden Versuch, die Farbe der Dienstjacken des Heeres einheitlich zu regeln. Die Nachfragen allerdings ergaben vor allem eines: Keiner fühlt sich zuständig.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken bringt dieser Post eines Soldaten auf den Punkt: “Die Fifty Shades of Grey waren schon seit 2016 verboten. Alles Gerede über die RAL-Farben usw. in diesem Artikel zeigen das Idioten-Karussell der Zuständigkeiten.” Ein anderer bemängelt: “Warum wird hier eine Weisung missachtet und keiner sanktioniert dies?”

Zum Hintergrund: Kurz vor seiner Pensionierung befahl der ehemalige Heeresinspekteur Bruno Kasdorf im Mai 2015: “Ab 1. Januar 2019 ist nur noch die Dienstjacke, basaltgrau (RAL 7012) zu tragen. Ich erwarte, dass die Weisung umgesetzt und ihr durch persönliches Beispiel aller in Führungsverantwortung stehenden Vorgesetzten Nachdruck verliehen wird.”

Beim Heer gibt man sich zugeknöpft und will die Suche nach dem richtigen “Heeresgrau” nicht an sich ziehen. Dazu gebe es eine “zentrale Dienstvorschrift”, nämlich die “Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr” (A1-2630/0-9804, Version 2.8 vom März 2023), gebilligt vom Kommandeur Zentrum Innere Führung.

In dieser Dienstvorschrift ist die Farbe “Heeresgrau” für die Dienstjacke festgelegt. Die Definition dieses “Heeresgrau” falle, so ein Sprecher des Heeres gegenüber Table.Media, “in den Verantwortungsbereich des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)”.

Das BAAINBw wiederum verweist auf die Weisung des Inspekteurs des Heeres von 2015 und der Festlegung auf die Farbe “Heeresgrau” wie “Basaltgrau” gemäß RAL 7012. Dies ist ein dunkles Anthrazit-Grau, das nicht annähernd dem geforderten “Heeresgrau” entspricht, welches sich in der letzten “Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr” findet. Die Dienstjacken, die in den Shops des BW Bekleidungsmanagement von der Stange erhältlich sind, sind ebenfalls deutlich hellgrauer.

Ungelöst bleibt also die Frage nach dem richtigen “Heeresgrau”, wie es in der Anzugordnung erwähnt wird. In den gültigen Technischen Lieferbestimmungen, die für Stoff-Lieferanten entscheidend sind, ist zwar von “Heeresgrau” die Rede, allerdings gibt es laut BAAINBw diesen Ton nur als “Perlgabardine (Pique)” gemäß dem gängigen CIELAB-Farbwertesystem. Die nächste Überprüfung der Anzugordnung ist für September 2024 vorgesehen.

Innerhalb der Bundeswehrführung, so ein Insider, hält man diese Diskussion für “lästig”. Auch der Deutsche Bundeswehrverband will sich dazu ausdrücklich “nicht äußern”. Oberstleutnant Karl T., seit fast 40 Jahren bei der Bundeswehr, hält den Kampf um das richtige Grau für aussichtslos: “Die Kasdorf-Weisung hat niemand ernst genommen. Da hängt sich keiner aus dem Fenster.” nana

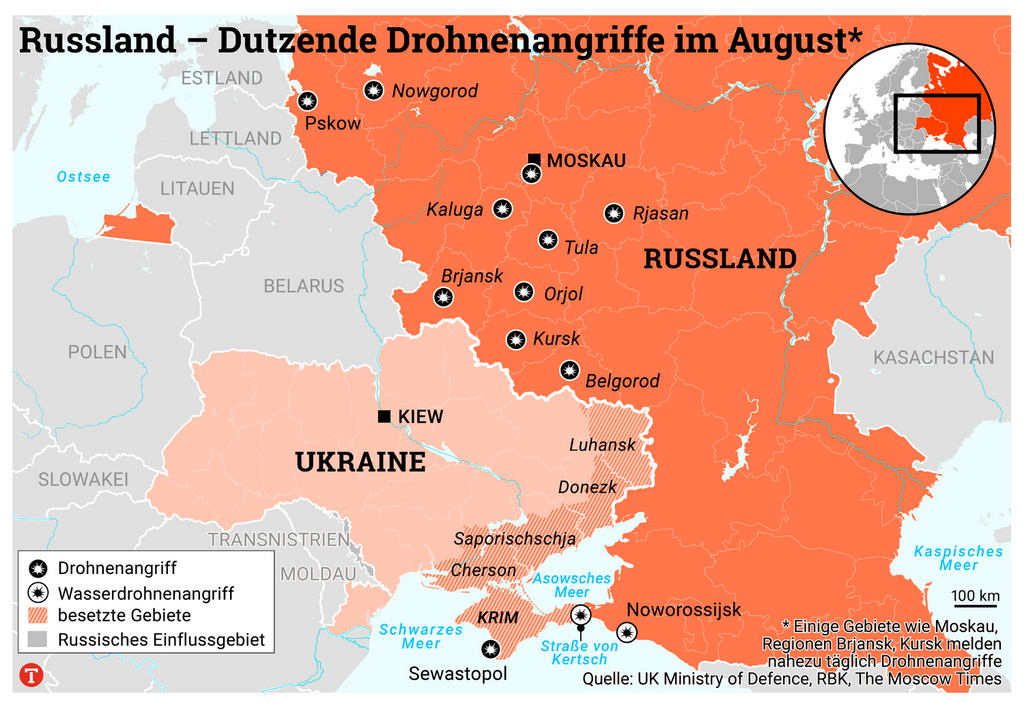

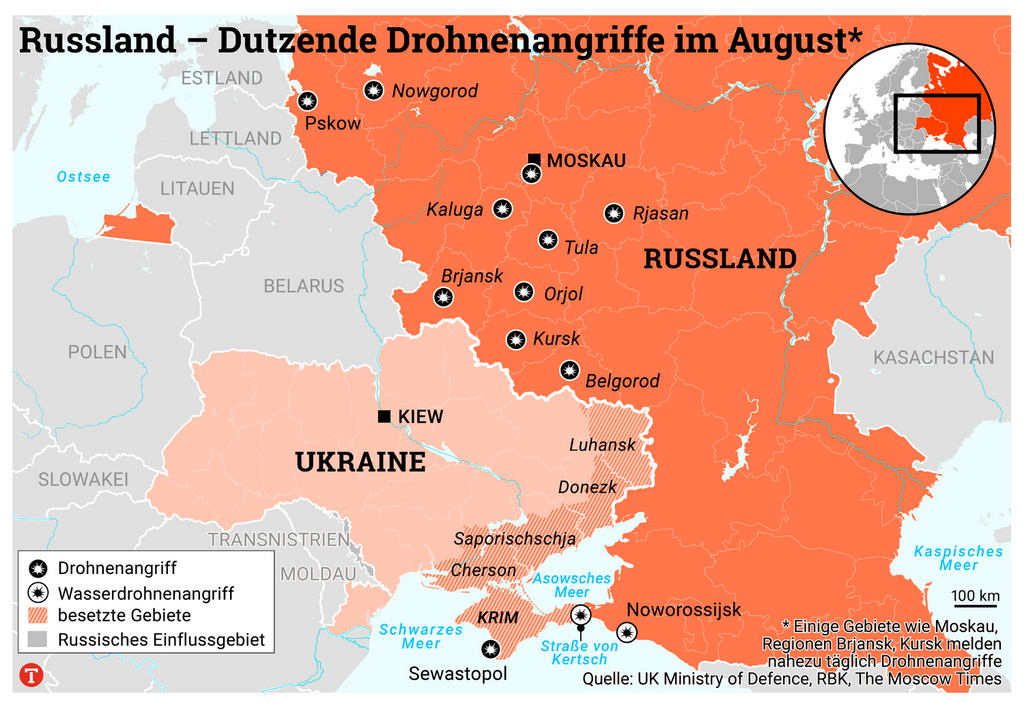

Noch vor einem halben Jahr wollte die Ukraine mit Drohnenangriffen auf russischem Territorium nichts zu tun haben, jetzt finden sie fast jede Nacht statt: Von mindestens 25 Drohnenangriffen auf Ziele in Russland fernab der Front allein im Monat August spricht das britische Verteidigungsministerium. Dabei handelt es sich um einzelne Ereignisse mit oft mehreren Drohnen. Das russische Nachrichtenportal RBK hat seit Juni 2022 mehr als 510 Drohnenangriffe gezählt. Und auch in den ersten Septembernächten gehen die Angriffe weiter. Das wirft kein gutes Licht auf russische Luftverteidigungsfähigkeiten.

Die ukrainische Armee und womöglich auch Gruppen auf russischem Territorium setzen inzwischen häufiger und immer mehr Drohnen ein. Der Flugbetrieb über Moskau ist seit Anfang August nahezu jede Nacht gestört. Zwar richten sich die Attacken am häufigsten auf Ziele in den grenznahen Regionen Brjansk, Kursk und Belgorod. Doch größeren Aufschrei bei russischen Propagandisten lösen Angriffe auf die Region rund um Moskau aus und zuletzt in Pskow – 660 Kilometer von der ukrainischen und 30 Kilometer von der estnischen Grenze entfernt.

Dort zerstörten Drohnen vergangene Woche zwei schwere Transportflugzeuge Il-76 und beschädigten zwei weitere. Laut dem aktuellen Handbuch “The Military Balance” verfügte Russland Anfang des Jahre über 101 ältere Il-76 und neun modernisierte Modelle.

Die Folge:

Insbesondere der letztgenannte Punkt sorgt für Stress: Verteidigungsminister Sergej Schoigu ordnete vergangenen Mittwoch beim Besuch der Rüstungsunternehmens “Almas-Altei” eine Ausweitung der Produktion von Flugabwehrsystemen an, sie müssen nun 24 Stunden und sieben Tage die Woche erfolgen.

Für Unruhe und Verwirrung dürften zudem die Behauptungen aus Kiew sorgen, wonach die Il-76 einerseits durch “eigene weitreichende Waffen” zerstört worden seien (Präsident Wolodymyr Selenskyj) und andererseits die Angriffe auf die Transportflieger “vom russischen Territorium” aus erfolgten (Geheimdienstchef Kirill Budanow).

Zusätzlich setzt die Ukraine mehr und mehr auf Meeresdrohnen. Mindestens zwei Vorfälle sind im August bekannt geworden, sie trafen einen russischen Tanker und ein Kriegsschiff. Am Unabhängigkeitstag, dem 24. August, gab Selenskyj zudem die Bildung einer eigenen Wasserdrohnen-Einheit in der Marine bekannt. Für russische Schiffe im Schwarzen Meer wird es auch weit weg von der ukrainischen Küste gefährlicher. vf

Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, fordert angesichts der zugespitzen humanitären Lage in der armenischen Exklave Bergkarabach eine Fact Finding-Mission des Europarats nach Aserbaidschan. Außerdem müsse die zivile EU-Mission in Armenien (EUMA) deutlich aufgestockt werden. Ziel müsse sein, so Roth, dass die EUMA Zugang zur aserbaidschanischen Seite erlangt.

“Auch wenn der Südkaukasus weit weg zu sein scheint, bleibt es ein europäischer Konflikt. Die EU muss daher viel aktiver werden, um die Region zu stabilisieren. Armenien wendet sich als junge Demokratie der EU zu. Das ist ein großer und mutiger Schritt nach vorn”, so Roth. Die EU sollte Aserbaidschan deutlich machen, dass ein Ausbau der Beziehungen an den Frieden und die Sicherheit der Menschen in Bergkarabach geknüpft sei.

Ursprünglich war die EUMA zwar mit Zustimmung Aserbaidschans eingerichtet worden. Vor deren Start im Februar 2022 hatte die Regierung in Baku allerdings die Mitarbeit verweigert. Die rund 100 EU-Beobachter patrouillieren unter Leitung des Bundespolizisten Markus Ritter bislang nur auf der armenischen Seite der Grenze. Dass die Beobachter Zugang zur aserbaidschanischen Seite bekommen, gilt als unwahrscheinlich.

Seit acht Monaten blockiert Aserbaidschan die einzige Zufahrtsstraße, den Latschin-Korridor, die von Armenien nach Bergkarabach führt. Seit dem 15. Juni dürfen auch keine Hilfstransporter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder der russischen Friedenstruppen die Strecke passieren, um Lebensmittel oder Medikamente einzuführen. In Folge von Lebensmittelknappheit ist bereits eine Person gestorben. klm

Die Planungen für das Future Combat Air System (FCAS) gehen auf nationaler Ebene in eine neue Phase. Ein Konsortium aus drei deutschen Rüstungsunternehmen soll eine Infrastruktur für die Entwicklung von KI im Rahmen des FCAS bereitstellen. Dafür hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) der Helsing GmbH, der IBM Deutschland GmbH sowie der Schönhofer Sales and Engineering GmbH, eine Tochterfirma von Rohde & Schwarz, einen Auftrag erteilt. Der finanzielle Umfang wurde nicht bekannt.

Das HIS-Konsortium soll in den nächsten vier Jahren eine Softwareplattform (KI-Backbone) für FCAS anbieten. “Um KI-Anwendungen zu entwickeln und zu betreiben, wird eine leistungsstarke IT-Infrastruktur benötigt, die zudem auch noch sicher ist”, sagt Sandra Pfetzing-Hubert von Defense & Intelligence bei IBM Deutschland.

FCAS ist das größte und teuerste europäische Rüstungsvorhaben und wird von Frankreich, Deutschland und Spanien finanziert. Das Zentrum bildet ein Kampfjet, der sogenannte Next Generation Fighter (NGF), der von Drohnenschwärmen begleitet wird. Sie übernehmen – gesteuert durch Künstliche Intelligenz – sowohl Aufklärung als auch Verteidigung. Der Datenaustausch zwischen dem bemannten Führungsflugzeug und den unbemannten Drohnen-Plattformen wird durch eine Combat Cloud gesichert.

Im Rahmen des nationalen Entwicklungsprogramms für FCAS sind neben dem HIS mehrere Konsortien und Unternehmen an der KI-Backbone beteiligt. Gesteuert wird das Programm vom BAAINBw, während Airbus Defence & Space die deutsche Führung in der Dreierkonstellation mit Frankreich und Spanien übernommen hat. “Wir arbeiten partnerschaftlich an den neuen Systemen für FCAS im Bereich KI”, erklärte Airbus-Chefingenieur Thomas Grohs.

Ein Problem allerdings scheint dabei bislang noch ungelöst. Über die Niederlassung der IBM Deutschland GmbH könnte ein amerikanischer Konzern an der Entwicklung von FCAS beteiligt werden. Vor allem der französische Konzern Dassault Aviation, der den NGF entwickelt, hat dies bislang immer abgelehnt. nana

Stormbreak – Fighting Through Russian Defences in Ukraine’s 2023 Offensive. Das britische Forschungsinstitut RUSI weist in seinem neuen Bericht auf Probleme der ukrainischen Armee hin, die das ukrainische Portal Kyiv Independent in diesem Artikel anschaulich beschreibt: Das Training im Westen müsse den Bedingungen auf dem Schlachtfeld angepasst werden, es fehle an erfahrenen Kommandeuren und immer noch mangele es an Artilleriemunition.

Dekoder – Putins Ökonomie des Todes. “Zieht ein Mann in den Krieg und kommt mit 30 bis 35 Jahren ums Leben (…), ist sein Tod wirtschaftlich vorteilhafter als sein weiteres Leben.” Das ist nur eine – nüchterne und zugleich erschreckende – Aussage des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Wladislaw Inosemzew, der sich die Mühe gemacht hat, Putins Anreizsystem für die Rekrutierung immer neuer Kämpfer zu untersuchen. So ergänzt der Wissenschaftler die Debatte über die ideologischen Motive, für Putin zu sterben, um einen sehr irdischen, finanziellen Aspekt.

Atlantic Council – Here’s what F-16s will (and will not) mean for Ukraine’s fight against Russia. Sobald ukrainische Piloten mit F-16-Kampfjets aus westlichen Ländern ins Gefecht fliegen, könnten sie russische Flieger aus größerer Entfernung erkennen. Sie sind mit einigen westlichen Waffensystemen kompatibel, die Lieferung sei also ein erster Schritt in Richtung Nato-Interoperabilität für die Ukraine, schreibt der Atlantic Cuncil in diesem Erklärtext.

China.Table – Chinas Ambivalenz gegenüber Russland. Pekings außenpolitische Linie ist klar: China hält zu Russland. Doch hinter verschlossenen Türen finden Intellektuelle des Landes deutliche und kritische Worte gegen Moskau. Ein interessanter Überblick unserer Kollegin Christiane Kühl über nicht öffentliche Diskussionen in China.

Der Notfallrucksack ist gepackt, Wasser und haltbare Lebensmittel stehen im Schrank, etwas Bargeld liegt immer in der Notfallkasse: Sabine Lackner nimmt Vorsorge ernst – privat wie beruflich. Seit 1. Juli leitet sie die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), deren Vize-Präsidentin sie seit 2020 war.

Lackner übernimmt die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation mit 1.800 Hauptamtlichen und mehr als 86.000 Freiwilligen in 668 Ortsverbänden in einer unruhigen Zeit. Einer Zeit, in der die Folgen des Klimawandels immer deutlicher zu spüren sind – “aber gleichzeitig die Gesellschaft kaum gewappnet ist, mental wie praktisch”, sagt Lackner.

Die Flut im Ahrtal sei die “Zeitenwende” im Katastrophenschutz gewesen. “Mein Eindruck ist, dass viele eine Katastrophe dieses Ausmaßes, mit 185 verstorbenen Menschen, für nicht möglich gehalten haben. Als könnte sowas ein westliches, gut aufgestelltes Land nicht treffen.” Jeder einzelne müsse Vorsorge betreiben, um in der Lage zu sein, sich selbst zu helfen, bis Hilfe kommt, fordert die 56-Jährige. “Ich habe das Gefühl, da tut sich tatsächlich etwas.”

Das THW zukunftsfit machen, das wird Lackners große Aufgabe sein. Zwar sei die Zahl der freiwilligen Helfer so hoch wie nie. Doch jetzt gehe es darum, mit dem “kostbarsten Gut” gut umzugehen: “Wir müssen bestmögliche Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen schaffen, angefangen bei der Einkleidung und Ausstattung über die Ausbildung bis zu den Unterkünften.”

Angesichts des steigenden bürokratischen Aufwandes vonseiten des Gesetzgebers – Datenschutzauflagen, Klima- und Umweltzertifizierungen, Arbeitsschutz – gelte es außerdem, den Freiwilligen den Rücken freihalten, “damit die sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können”, sagt Lackner.

Einen Schwerpunkt will sie in ihrer Amtszeit auf die technische Weiterentwicklung von Hilfsmittel zur Lagebilderstellung wie Roboterhunde, Drohnen und Künstliche Intelligenz (KI) legen: “Wenn ich mithilfe KI und Automatisierung das Leben meiner Helferinnen und Helfer schützen kann, dann muss das im Fokus stehen.”

Lackners Laufbahn beim THW begann 2001 im Auslandsreferat, nach ihrem Studium des Internationalen Rechts in Bonn, Südfrankreich und St. Petersburg. “Ich war damals etwas erstaunt, dass man mich genommen hat – ich hatte den Eindruck, man nimmt nur Männer”, sagt Lackner, die 1967 im nordrhein-westfälischen Letmathe geboren wurde.

Damals lag der Frauenanteil im ehrenamtlichen Bereich bei gerade einmal drei bis fünf Prozent, heute sind es bundesweit immerhin 16 Prozent. Auch im hauptamtlichen Teil ist der weibliche Anteil gestiegen und liegt bei 40 bis 50 Prozent. “Aber je höher man schaut, desto dünner wird die Luft”, sagt Lackner.

Auf dem Weg an die Spitze des THW war sie oft die einzige Frau im Raum, nicht alle Männer hätten die Notwendigkeit gesehen, Führungspositionen auch an geeignete Frauen zu vergeben. “Und das ist etwas, was ich mir anschauen möchte, diese strukturellen Hindernisse, die wir noch angehen und beseitigen müssen.” Lisa-Martina Klein

Air Defender, das größte Verlegemanöver von Luftstreitkräften seit Bestehen der Nato, liegt erst wenige Wochen zurück, da beginnt am Samstag in der Ostsee schon die nächste Großübung des westlichen Verteidigungsbündnisses. Die Botschaft, die die Marineübung Northern Coast 2023 vom Wasser senden soll, ist dieselbe wie bei Air Defender aus der Luft: Abschreckung und Bündnisverteidigung bilden die neuen Schwerpunkte der Nato. Oder, in den Worten des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral Jan Kaack: “Zur glaubwürdigen Abschreckung gehört auch die Fähigkeit zum Angriff.”

Meine Kollegin Lisa-Martina Klein beschreibt in ihrer Analyse, wie die deutsche Marineführung Northern Coast auch dazu nutzen will, ihre Fähigkeiten in der Ostsee zur Schau zu stellen. So wird das Manöver vom maritimen Führungsstab in Rostock (DEU MARFOR) gesteuert, der der Nato in Zukunft als Operationszentrale in der Region dienen könnte. Lediglich Polen stellt sich dem deutschen Führungsanspruch noch entgegen.

Nicht dabei in den Gewässern vor Estland und Lettland ist die Royal Navy. Und das, obwohl die britische Marine als Gewinnerin aus dem Umbau der Streitkräfte hervorging, den der vergangene Woche zurückgetretene Verteidigungsminister Ben Wallace vor zwei Jahren angestoßen hat. Henning Hoff stellt dessen Nachfolger Grant Shapps vor – und geht auf die Sorge ein, dass es ihm anders als Wallace nicht gelingen könnte, so viel Geld für Verteidigung im Etat zu verankern wie bislang.

Sicherlich bald zusammenkommen wird Shapps mit seinem neuen ukrainischen Kollegen Rustem Umerow, denn an der starken Unterstützung Kiews will in London niemand rütteln. Denis Trubetskoy stellt Ihnen den 41-Jährigen vor, der nach mehr als 550 Tagen Krieg den bisherigen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow ablöst. Vorher steht aber noch ein anderes Treffen auf dem Programm: Am Rande des Eastern Economic Forum in Vladivostok wollen nächste Woche Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zusammenkommen, berichtet die New York Times. Ihr Thema: Waffenlieferungen an Russland.

Eine aufschlussreiche Lektüre wünscht

Vor Riga wird es ab Samstag unruhig: Rund 3.200 Soldaten aus 14 Nationen versammeln sich zum Seemanöver Northern Coasts (NOCO) vor den Küsten Lettlands und Estlands, um für knapp zwei Wochen gemeinsam zu trainieren. Die Blicke der Nato-Staaten werden aber wohl hauptsächlich auf Deutschland gerichtet sein.

Nicht nur, weil Deutschland die Übung verantwortet. Sondern auch, weil Flottillenadmiral Stephan Haisch in der etwa 1.000 Kilometer entfernten Rostocker Hansekaserne das Großmanöver erstmals aus dem militärischen maritimen Führungsstab German Maritime Forces Staff (Nato-Bezeichnung DEU MARFOR) heraus leiten wird. Der Stab DEU MARFOR ist am Standort Rostock gemeinsam mit dem Marinekommando beheimatet.

Die Blicke der Verbündeten gehen aber auch deshalb nach Rostock, weil das DEU MARFOR künftig als Zwei-Sterne-Hauptquartier die Führung für die Ostseeregion in der Nato übernehmen könnte. Ein entsprechendes Angebot sei bereits an den obersten Befehlshaber der Nato, SACEUR Christopher Cavoli, gegangen, sagte der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Kaack, vergangenen Freitag: “Wir sind, wenn wir gefordert werden, einsatzbereit zur Führung von Operationen im regionalen Bereich.” Wer die Führung im Zwei-Sterne-Hauptquartier übernimmt, sollte die Nato das deutsche Angebot annehmen, steht noch nicht fest.

Die Übung sei auch ein Zeichen der Solidarität an die baltischen Länder. Und ein Signal, dass Deutschland Verantwortung für die gesamte Ostsee übernehmen und über weite Distanzen hinweg führen kann, heißt es aus dem Verteidigungsministerium.

Ein Viertel der 100-Personen-Besetzung im 2019 etablierten DEU MARFOR stellen andere Nato-Mitglieder. In Friedenszeiten sei mit dem DEU MARFOR ein Netzwerk geschaffen worden, um Einsätze der vielen Ostseeanrainer zu planen und zu koordinieren sowie größere Marineverbände zu führen, so Kaack.

Von Rostock aus werden kontinuierlich Lagebilder über Aktivitäten in der Ostsee erstellt, multinationale maritime Verbände geführt und neue Taktiken für maritime Operationen entwickelt. Zukünftig, so ist angedacht, soll es auch stärker multidimensional aufgestellt werden, also mit Vertretern der Luftwaffe, des Heeres und des Cyberinformationsraumes.

Deutschland ist die erste Nation, die ein Hauptquartier unter der Führung eines Zwei-Sterne-Admirals (im Natosprech Commander Task Force 2**) bei der Nato anmeldet. Zwar hat Polen 2017, zeitgleich mit Deutschland, ebenfalls einen Führungsanspruch für die Ostsee erhoben, hinterlegt diese Absicht bislang aber kaum mit Taten. Angebote, personell im DEU MARFOR vertreten zu sein, nutzt Polen bis jetzt nicht. Unter den anderen Verbündeten, so Kaack, sei man sich allerdings einig darüber, dass Deutschland ein solches regionales maritimes Hauptquartier führen solle.

Ein weiteres Zwei-Sterne-Hauptquartier könnte am Schwarzen Meer entstehen. Unklar ist, auf welcher Ebene diese Hauptquartiere in die Nato-Struktur eingebunden wären. Mit dem Allied Maritime Command (MARCOM) gibt es im britischen Northwood bereits eine Nato-Kommandobehörde zur Führung von Seestreitkräften auf taktischer Ebene. Ob und wie sich dessen Rolle verändern könnte, steht noch nicht fest.

Mit den Joint Force Commands im niederländischen Brunssum und in Norfolk an der US-Ostküste gibt es außerdem zwei Oberkommandos auf operativer Ebene, in deren Verantwortungsbereich die Ostsee ebenso fallen könnte. Im Verteidigungsministerium macht man sich darüber weniger Sorgen. Das Headquarter in Rostock sei einsatzfähig, die Führungsrolle, die vor allem die baltischen Staaten von Deutschland verlangen, könne erfüllt werden, sagt Kaack.

Für die Übung Northern Coasts vom 9. bis zum 23. September spielen diese Überlegungen der Nato keine Rolle. Dort gibt es andere bedeutende Änderungen. Erstmals seit der Gründung der NOCO-Serie 2007 trainieren die Verbündeten ein realistisches Szenario aus der Landes- und Bündnisverteidigung: den Angriff auf ein Nato-Land an der Ostflanke. Trainiert werde das Offenhalten von Seewegen und nicht zuletzt das “Wirken von See auf Land”, erklärt Kaack, denn: “Zu einer glaubhaften Abschreckung gehört eben auch die Fähigkeit zum Angriff.”

Gemeint ist: Wenn der Weg über Land, konkret die Suwalki-Lücke entlang der Grenze zwischen Litauen und Polen versperrt ist, müssten die Alliierten Verstärkung und Nachschub nicht nur schnell über das Meer ins Baltikum verlegen. Um überhaupt dorthin zu kommen, muss die Marine an Kaliningrad vorbei. Auch vom Wasser aus müssten daher Führungseinrichtungen, Waffenstellungen oder Logistikzentren bekämpft werden können.

Auch deshalb ist die Northern Coasts erstmals seit seiner Einführung 2007 vollständig multidimensional ausgerichtet. Zusätzlich zu den knapp 30 Schiffen und Booten sind mehr als zehn Flugzeuge und Hubschrauber, diverse Landeinheiten und erstmals eine amphibische Einheit der US Navy beteiligt. Neben Deutschland, Lettland, Estland und den USA nehmen Italien, Frankreich, Finnland, Dänemark, Kanada, Belgien, Litauen, Niederlande, Schweden und Polen teil.

Bei der Ernennung des bisherigen Energieministers Grant Shapps zum neuen britischen Verteidigungsminister ist Premierminister Rishi Sunak auf Nummer sicher gegangen – allerdings eher mit Blick auf seine eigene Stellung als auf die Sicherheit des Vereinigten Königreichs. Denn Shapps, für den die Leitung des Ministry of Defence (MOD) der fünfte Kabinettsposten binnen zwölf Monaten ist, zeichnet sich vor allem durch eins aus: seine Loyalität gegenüber Sunak.

Außen- und sicherheitspolitische Erfahrung bringt Shapps dagegen keine mit – im Gegensatz zu anderen im Vorfeld gehandelten Kandidaten, die in den Streitkräften dienten. Aber weder bei der Führerin des Unterhauses, Penny Mordaunt, noch beim Sicherheitsminister im Innenministeriums, Tom Tugendhat, konnte sich Sunak sicher sein, ob sie den Posten nicht nutzen würden, um sich für die Zeit nach der Unterhauswahl 2024 als Parteiführer der Tories gegen ihn in Stellung zu bringen.

Der frühere britische Generalstabschef Richard Dannant sieht Shapps vor einer “großen Lernkurve”, gilt das Verteidigungsportfolio doch als eines der komplexesten in Whitehall und das Ministerium selbst als labyrinthische Zentrale. In den Streitkräften herrscht zudem die Sorge, dass Shapps das nötige Durchsetzungsvermögen fehlt, um ein Absenken der Verteidigungsausgaben zu verhindern.

“Längerfristig” sollen es 2,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sein, hat Sunak versprochen; 2,1 Prozent waren es 2022, womit Großbritannien zu den nur neun Nato-Staaten zählt, die das auf ihrem Gipfel in Wales 2014 beschlossene Zwei-Prozent-Ziel erreichten. Wallace plädierte allerdings für 3 Prozent – ein Ziel, das auch Shapps bei früherer Gelegenheit mit dem Argument “Freiheit gibt es nicht umsonst” vertrat.

Die Trendwende beim Verteidigungsbudget durchgesetzt zu haben, ist der Verdienst von Shapps Vorgänger Ben Wallace. Er ist vergangene Woche zurückgetreten, wohl auch aus Enttäuschung, nicht als nächster Nato-Generalsekretär zum Zuge gekommen zu sein. Wallace – Sandhurst-Absolvent, Armee-Offizier und lange der beliebteste Politiker der Konservativen – gelang es unter Premier Boris Johnson, nach Jahren der Aushöhlung des britischen Militärs das Ruder herumzureißen: Die Ausgaben stiegen – allerdings nach harten Etatkämpfen mit dem damaligen Finanzminister Sunak.

Die Streitkräfte wurden zugleich im Zuge des umfassenden, der Idee eines “Global Britain” verhafteten Strategiepapiers “Integrated Review” von 2021 neu ausgerichtet: Wallace vollführte zumindest konzeptionell und planerisch den von Johnson und anderen Brexit-Befürwortern propagierten “Indo-Pacific tilt”. Zwar wurde Russland als größte Bedrohung explizit genannt. Dennoch sollte Post-Brexit-Britannien, anknüpfend an vergangene Tage alter Weltmacht-Glorie, im Indo-Pazifik eine ähnlich wichtige Rolle spielen wie in Europa.

Gewinnerin dieser angestrebten Transformation, die zudem auf die fortschreitende “Integration” von Truppenteilen und Kampfschauplätzen setzte, war die Royal Navy mit ihren Royal Marines, die als wesentlicher Treiber (“key enabler”) der neuen Strategie galten. Verlierer waren dagegen die Royal Air Force und insbesondere die British Army.

Deren Truppenzahl sollte von nominal 82.000 bis 2025 auf 72.500 Soldatinnen und Soldaten abschmelzen, der Schützenpanzer Warrior ausgemustert und von den vorhandenen Challenger-II-Kampfpanzern mit weniger als 150 nur noch zwei Drittel einsatzfähig gehalten werden. Der Luftwaffe erging es kaum besser: Das International Institute for Strategic Studies (IISS) sprach von “signifikanten” Kürzungen.

Mit Russlands Invasion in der Ukraine sind viele dieser Pläne obsolet oder zumindest infrage gestellt; davon zeugte bereits ansatzweise der Integrated Review Refresh 2023, den die britische Regierung im März veröffentlichte. Ob es dem neuen Verteidigungsminister Shapps in der Zeit bis zu den im Herbst 2024 erwarteten Unterhauswahlen gelingt, den Umbau der Streitkräfte an die Bedrohungslage in Europa anzupassen, ist fraglich. Diese schwierige Aufgabe dürfe eine nachfolgende, möglicherweise von der Labour Party geführten Regierung erben.

Fortsetzen dürfte Shapps allerdings Wallaces Kurs der umfassenden und wegweisenden militärischen Unterstützung der Ukraine im Abwehrkampf gegen Wladimir Putins Angriff. Schon nach der Krim-Annexion bildete Großbritannien ab 2015 im Rahmen der Operation Orbital mehr als 20.000 Angehörige der ukrainischen Streitkräfte aus und begann bereits vor der Invasion 2022 mit der Lieferung Tausender Panzerfäuste und anderer Waffen, die halfen, den russischen Angriff auf Kiew zurückzuschlagen. Im Mai dieses Jahres schließlich ging London mit der Lieferung von Storm Shadow-Marschflugkörpern mit größerer Reichweite voran. Berlin und Washington zögern dagegen bis heute. Henning Hoff

Schon früh im Sommer soll der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow laut Medienberichten bei vielen privaten Gesprächen angedeutet haben, dass die grundsätzliche Zusage der Lieferung von F-16- Kampfjets an Kiew sein letztes Großprojekt im Amt sein könnte. Am Sonntag schlug nun Präsident Wolodymyr Selenskyj tatsächlich einen Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums vor.

Der erfahrene Jurist Resnikow, der wohl Botschafter in Großbritannien werden wird, soll dem 41-jährigen Rustem Umerow weichen. Umerow leitet bisher den Staatsvermögensfond. Schon am heutigen Dienstag könnte das Parlament in Kiew über die Entlassung Resnikows abstimmen, am Mittwoch soll Umerow in neuer Funktion bestätigt werden. Beides gilt als Formsache.

Der 57-jährige gebürtige Lwiwer Resnikow hinterlässt das Verteidigungsministerium in einem besseren Zustand als vor seinem Amtsantritt wenige Monate vor Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 – sein Vorgänger trug noch einen öffentlichen Konflikt mit dem Generalstab aus, was für reichlich Chaos sorgte.

Resnikows größte Verdienste liegen vor allem in seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Mit seinen guten Englisch- und Kommunikationsfähigkeiten entwickelte er einen guten Draht nach Washington, London, Berlin und Paris. Und auch im Ministerium herrschte trotz des russischen Angriffskrieges mehr Ordnung als früher.

Allerdings hat Resnikow nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ursprünglich eher ungern und vor allem auf ausdrückliche Bitte Selenskyjs Verteidigungsminister wurde. In der vermuteten neuen Position des Boschafters in London dürfte er sich wohler fühlen.

Aber auch einige Korruptionsskandale, etwa die Beschaffung von Lebensmitteln für Soldaten zu überhöhten Preisen, haben ihre Rolle gespielt. In diesen war Resnikow nicht persönlich verwickelt, doch die öffentliche Kommunikation war trotz mehrerer Entlassungen und einiger Verbesserungen im Einkaufssystem nicht perfekt.

Die Ernennung von Rustem Umerow als Resnikows Nachfolger ist auch symbolisch. Umerow ist Krimtatar. Gerade jetzt, da die ukrainische Armee bei ihrer Gegenoffensive im Süden einige Erfolge auf dem Weg zum wichtigen Knotenpunkt Tokmak verzeichnet und als Ziel die Landbrücke zur annektierten Krim hat, ist Umerows Ernennung auch eine klare Ansage an Moskau: Die Krim ist für die Ukraine unverzichtbar. Doch ausschlaggebend war bei dieser Personalie freilich nicht die Symbolik.

Das Team um Selenskyj hat grundsätzlich nach einer Person gesucht, die zwei Kriterien erfüllt: Einerseits brauchte die Regierung in Kiew jemanden, der bei der Beschaffung im Verteidigungsministerium für mehr Transparenz sorgen kann. Diesbezüglich ist Umerow bisher als Leiter des Staatsvermögensfonds gut aufgefallen. Die Behörde gilt traditionell als sehr korruptionsanfällig. Unter Umerows einjähriger Leitung gab es gar keine Skandale.

Andererseits war es Selenskyj wichtig, dass der unter Resnikow sehr erfolgreiche internationale Track nicht nachlässt. Auch dafür scheint Umerow, der ordentlich Englisch und Türkisch spricht, ein guter Kandidat zu sein. Er glänzt etwa durch ganz gute Verbindungen in die USA, anders als Resnikow hat er aber auch hervorragende Kontakte im Osten. “Er gehört zu drei Menschen in der Ukraine, die direkten Kontakt mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan pflegen”, sagt etwa der führende Kiewer Politologe Wolodymyr Fessenko über ihn. Zu dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman hat Umerow angeblich auch einen guten Draht.

Kein Wunder also, dass der 41-Jährige nicht nur Wolodymyr Selenskyj und seine Frau Olena bei den Reisen etwa in der arabischen Welt begleitete, sondern auch beim Getreideabkommen, sowie beim Gefangenenaustausch eine wichtige Hintergrundrolle spielt. Dass Umerow gute Verhandlungsqualitäten vorzuweisen hat, zeigt auch die Tatsache, dass er Mitglied der ukrainischen Delegation bei russisch-ukrainischen Verhandlungen im letzten Jahr war. Seine anstehende Ernennung ist daher ein gut durchdachter Schritt von Selenskyj, der für positive Stimmen sowohl bei seiner Anhängerschaft als auch bei der Opposition sorgen dürfte.

Zumal Umerow ursprünglich aus der Opposition stammt: 2019 wurde er zum Parlamentsabgeordneten der nationalliberalen Fraktion Stimme gewählt. Gleichzeitig hat er aber auch gute Beziehungen mit Andrij Jermak, dem mächtigen Leiter des Präsidialamtes von Selenskyj, von dem viele Personalentscheidungen abhängen. Ob Umerows diplomatische Fähigkeiten ihn auch für das Verteidigungsministerium qualifizieren, wird die Zeit zeigen.

Die anfängliche Skepsis scheint überwunden. Nach den informellen Treffen der Verteidigungs- und Außenminister im spanischen Toledo Ende August konnte Josep Borrell weitgehenden Konsens zu seinem Plan vermelden, die Finanzierung der Militärhilfe für die Ukraine auf eine stabile Basis zu stellen. Und damit die sogenannte Europäische Friedensfazilität dafür um 20 Milliarden Euro aufzustocken.

Konkret sieht der EU-Außenbeauftragte für den Zeitraum von 2024 bis 2027 jährlich fünf Milliarden Euro vor, mit denen Rüstungsgüter für die Ukraine kofinanziert werden könnten.

Der Spanier prescht seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine immer mal wieder vor und setzt sich dann am Ende durch. Die Chancen stehen gut, dass die Mitgliedstaaten rechtzeitig vor Jahresende der Aufstockung der Mittel zustimmen. Es klingt nach viel Geld, entspricht aber in etwa den bisherigen Auszahlungen. Der Vorteil von Borrells Plan ist, dass der Topf der Friedensfazilität nicht mehr alle paar Monate neu aufgefüllt werden müsste. Das bietet bisher insbesondere Ungarn Gelegenheit für immer neue Erpressungsmanöver. Die Regierung von Viktor Orbán blockiert gerade eine achte Tranche von 500 Millionen Euro.

Der EU-Außenbeauftragte hat die Gefahr der Ermüdung der Öffentlichkeit im Hinterkopf und will die Hilfe berechenbar machen. Es sei wichtig, die Unterstützung der Ukraine langfristig aufzustellen, sagte auch Annalena Baerbock in Toledo. Schließlich gehe es um eine Investition in den “Frieden Europas”.

Gerade die deutsche Außenministerin hatte vor der Sommerpause noch deutlich skeptischer geklungen. Erschwert wurde die Debatte durch die Tatsache, dass die Kommission unabhängig von der Militärhilfe für die Ukraine für die Finanzperiode von 2021 bis 2027 einen Nachtrag von 66 Milliarden Euro plant.

Deutschland und andere Nettozahler wollen nun darauf drängen, dass bereits geplante Wirtschafts- und Budgethilfen für die Ukraine durch Umschichtungen im EU-Haushalt ermöglicht werden. Die Friedensfazilität ist hingegen ein Topf außerhalb des Budgets, weil die EU aus dem gemeinsamen Haushalt keine Rüstungsgüter finanzieren darf. Aber auch bei der Friedensfazilität muss Deutschland als größte Volkswirtschaft jeweils 25 Prozent beisteuern. Mitgliedstaaten können dann in Brüssel Rechnungen für Rüstungsgüter einreichen, die sie der Ukraine geliefert haben. Die Erstattungsquote liegt bei rund 50 Prozent.

Wer wie Deutschland zuletzt viel liefert, kann zeitweise mehr rückerstattet bekommen, als er einbezahlt hat. Osteuropäische Staaten wiederum nutzen den Fonds, um Bestände aus sowjetischen Zeiten zu modernisieren. Auch das hat in Brüssel schon für Diskussionen gesorgt. Erschwerend kommt hinzu, dass es keinen Überblick über die Auszahlungen gibt. Nicht alle Mitgliedstaaten sind interessiert, Lieferungen und Auszahlungen offenzulegen. Das EU-Parlament kann bei dem Fonds außerhalb des Haushalts nicht mitreden.

Die mangelnde Transparenz könnte für die Friedensfazilität noch zum politischen Problem werden. Und eigentlich war der Topf nicht vorgesehen, um im großen Stil Rüstungsgüter zu finanzieren. Die Mittel sollten dazu dienen, Streitkräfte in Drittstaaten insbesondere in Afrika bei der Modernisierung zu unterstützen. Von deutscher Seite gab es deshalb Fragen, ob die Friedensfazilität das richtige Instrument für die Ukraine-Hilfe sei. Nun soll es immerhin einen separaten Topf geben.

Werden die 20 Milliarden Euro reichen? Sollte Donald Trump im nächsten Jahr ein Comeback schaffen und die Unterstützung der USA zurückfahren, wahrscheinlich nicht. Kommt es wider Erwarten zu einem baldigen Waffenstillstand, könnten die Mittel für die Sicherheitsgarantien eingesetzt werden, die der Westen der Ukraine in Aussicht gestellt hat. Die 20 Milliarden Euro seien eine Obergrenze, beschwichtigte Josep Borrell in Toledo. Der Spanier wollte dem Eindruck entgegenwirken, dass die Friedensfazilität zum Fass ohne Boden wird.

Das Verteidigungsministerium will dem Bundestag bis zum Jahresende noch 38 Großvorhaben zur Billigung vorlegen. Dazu gehören grundsätzlich neue Fähigkeiten wie die Luftverteidigung mit dem israelischen System Arrow 3 und die erstmalige Stationierung bewaffnungsfähiger Drohnen in Deutschland sowie zahlreiche Nachbeschaffungen für Munition, die an die Ukraine abgegeben wurde.

Die Table.Media vorliegende Liste enthält zwar keine Summen für die einzelnen Projekte – für die nächsten Jahre dürften sie aber zusammengenommen einen mindestens zweistelligen Milliardenbetrag ausmachen.

Die größten Posten sind voraussichtlich das Arrow 3-System zur “territorialen Flugkörperabwehr”, für dessen Vorarbeiten das Parlament bereits im Juni 560 Millionen Euro freigegeben hatte, und drei weitere Seefernaufklärer des Typs Poseidon P-8A von Boeing über die bereits fünf bestellten hinaus. Mit der Beschaffung eines “leichten Kampfhubschraubers” will die Bundeswehr zudem den von technischen Problemen geplagten Kampfhubschrauber Tiger zunächst ergänzen und voraussichtlich vorübergehend ersetzen. Dafür kommt der wesentlich günstigere, bereits jetzt als Unterstützungshubschrauber für die Spezialkräfte genutzte H145M von Airbus in Betracht.

Bei den Landsystemen steht die Beschaffung des “Schweren Waffenträgers Infanterie” an, ein mit einer Maschinenkanone ausgerüsteter Boxer-Transportpanzer, der voraussichtlich in Australien vom Rüstungskonzern Rheinmetall gebaut wird.

Bei den Drohnen soll das israelische Modell Heron TP, das eigentlich für Auslandseinsätze vorgesehen war und bewaffnet werden kann, nach dem Ende der Missionen in Afghanistan und in Mali nun in Deutschland stationiert werden. Das Projekt unter dem Titel “German Heron TP Landes- und Bündnisverteidigung” sieht vor, dass die – geleasten – unbemannten Flugzeuge von Jagel in Schleswig-Holstein aus vorerst durch zeitweise gesperrte Luftkorridore auf die Nordsee fliegen und dort zu Übungen eingesetzt werden.

Ein weiteres Drohnenprojekt mit dem Namen HUSAR (Hocheffizientes System zur Aufklärung mittlerer Reichweite) soll nach jahrelanger Verzögerung nun anlaufen. Das Nachfolgemodell der Aufklärungsdrohne LUNA war durch die Insolvenz der Herstellerfirma EMT Penzberg ins Stocken geraten; inzwischen wurde das Unternehmen von Rheinmetall übernommen.

Auf der Liste der Projekte stehen auch etliche Vorhaben, die vorhandene Waffensysteme der Bundeswehr auf den neuesten Stand bringen sollen. Dazu gehören ein neues Radar und neue Bodenstationen für den Eurofighter sowie der Beginn der Entwicklung der Hochrüstung des Jets für den elektronischen Kampf. Mit einem Entwicklungsauftrag soll die Flugabwehr im “Nah- und Nächstbereich” faktisch wieder als Fähigkeit in die Bundeswehr zurückkehren. Für die Kommunikation wird die Verschlüsselungstechnik modernisiert, außerdem werden weitere Funkgeräte der US-Firma Harris für Satelliten- und Kurzwellenverbindungen beschafft.

Einen wesentlichen Anteil an den neuen Beschaffungen hat weiterhin die Munition. So sollen die Bestände wieder aufgefüllt werden, die durch die Abgabe an die Ukraine geleert wurden: Lenkflugkörper für das Flugabwehrsystem Patriot, neue tragbare Flugabwehrsysteme vom Typ Stinger, Flugkörper für das System Iris-T und die Panzerabwehrrichtmine (PARM) DM22.

Darüber hinaus soll eine zusätzliche Rahmenvereinbarung für die Produktion von Artilleriemunition im Kaliber 155 Millimeter mit dem französischen Unternehmen Nexter geschlossen werden. Hinzu kommen für die Luftwaffe die Beschaffung eines ersten Loses des Luft/Luft-Lenkflugkörpers AMRAAM und der Beginn eines “Midlife Update” für den Lenkflugkörper Meteor. tw

Das “geheime Heeresgrau der Bundeswehr” bleibt auch weiterhin geheim. Table.Media thematisierte vor zwei Wochen unter dieser Überschrift den seit 40 Jahren andauernden Versuch, die Farbe der Dienstjacken des Heeres einheitlich zu regeln. Die Nachfragen allerdings ergaben vor allem eines: Keiner fühlt sich zuständig.

Die Reaktionen in den sozialen Netzwerken bringt dieser Post eines Soldaten auf den Punkt: “Die Fifty Shades of Grey waren schon seit 2016 verboten. Alles Gerede über die RAL-Farben usw. in diesem Artikel zeigen das Idioten-Karussell der Zuständigkeiten.” Ein anderer bemängelt: “Warum wird hier eine Weisung missachtet und keiner sanktioniert dies?”

Zum Hintergrund: Kurz vor seiner Pensionierung befahl der ehemalige Heeresinspekteur Bruno Kasdorf im Mai 2015: “Ab 1. Januar 2019 ist nur noch die Dienstjacke, basaltgrau (RAL 7012) zu tragen. Ich erwarte, dass die Weisung umgesetzt und ihr durch persönliches Beispiel aller in Führungsverantwortung stehenden Vorgesetzten Nachdruck verliehen wird.”

Beim Heer gibt man sich zugeknöpft und will die Suche nach dem richtigen “Heeresgrau” nicht an sich ziehen. Dazu gebe es eine “zentrale Dienstvorschrift”, nämlich die “Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr” (A1-2630/0-9804, Version 2.8 vom März 2023), gebilligt vom Kommandeur Zentrum Innere Führung.

In dieser Dienstvorschrift ist die Farbe “Heeresgrau” für die Dienstjacke festgelegt. Die Definition dieses “Heeresgrau” falle, so ein Sprecher des Heeres gegenüber Table.Media, “in den Verantwortungsbereich des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)”.

Das BAAINBw wiederum verweist auf die Weisung des Inspekteurs des Heeres von 2015 und der Festlegung auf die Farbe “Heeresgrau” wie “Basaltgrau” gemäß RAL 7012. Dies ist ein dunkles Anthrazit-Grau, das nicht annähernd dem geforderten “Heeresgrau” entspricht, welches sich in der letzten “Anzugordnung für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr” findet. Die Dienstjacken, die in den Shops des BW Bekleidungsmanagement von der Stange erhältlich sind, sind ebenfalls deutlich hellgrauer.

Ungelöst bleibt also die Frage nach dem richtigen “Heeresgrau”, wie es in der Anzugordnung erwähnt wird. In den gültigen Technischen Lieferbestimmungen, die für Stoff-Lieferanten entscheidend sind, ist zwar von “Heeresgrau” die Rede, allerdings gibt es laut BAAINBw diesen Ton nur als “Perlgabardine (Pique)” gemäß dem gängigen CIELAB-Farbwertesystem. Die nächste Überprüfung der Anzugordnung ist für September 2024 vorgesehen.

Innerhalb der Bundeswehrführung, so ein Insider, hält man diese Diskussion für “lästig”. Auch der Deutsche Bundeswehrverband will sich dazu ausdrücklich “nicht äußern”. Oberstleutnant Karl T., seit fast 40 Jahren bei der Bundeswehr, hält den Kampf um das richtige Grau für aussichtslos: “Die Kasdorf-Weisung hat niemand ernst genommen. Da hängt sich keiner aus dem Fenster.” nana

Noch vor einem halben Jahr wollte die Ukraine mit Drohnenangriffen auf russischem Territorium nichts zu tun haben, jetzt finden sie fast jede Nacht statt: Von mindestens 25 Drohnenangriffen auf Ziele in Russland fernab der Front allein im Monat August spricht das britische Verteidigungsministerium. Dabei handelt es sich um einzelne Ereignisse mit oft mehreren Drohnen. Das russische Nachrichtenportal RBK hat seit Juni 2022 mehr als 510 Drohnenangriffe gezählt. Und auch in den ersten Septembernächten gehen die Angriffe weiter. Das wirft kein gutes Licht auf russische Luftverteidigungsfähigkeiten.

Die ukrainische Armee und womöglich auch Gruppen auf russischem Territorium setzen inzwischen häufiger und immer mehr Drohnen ein. Der Flugbetrieb über Moskau ist seit Anfang August nahezu jede Nacht gestört. Zwar richten sich die Attacken am häufigsten auf Ziele in den grenznahen Regionen Brjansk, Kursk und Belgorod. Doch größeren Aufschrei bei russischen Propagandisten lösen Angriffe auf die Region rund um Moskau aus und zuletzt in Pskow – 660 Kilometer von der ukrainischen und 30 Kilometer von der estnischen Grenze entfernt.

Dort zerstörten Drohnen vergangene Woche zwei schwere Transportflugzeuge Il-76 und beschädigten zwei weitere. Laut dem aktuellen Handbuch “The Military Balance” verfügte Russland Anfang des Jahre über 101 ältere Il-76 und neun modernisierte Modelle.

Die Folge:

Insbesondere der letztgenannte Punkt sorgt für Stress: Verteidigungsminister Sergej Schoigu ordnete vergangenen Mittwoch beim Besuch der Rüstungsunternehmens “Almas-Altei” eine Ausweitung der Produktion von Flugabwehrsystemen an, sie müssen nun 24 Stunden und sieben Tage die Woche erfolgen.

Für Unruhe und Verwirrung dürften zudem die Behauptungen aus Kiew sorgen, wonach die Il-76 einerseits durch “eigene weitreichende Waffen” zerstört worden seien (Präsident Wolodymyr Selenskyj) und andererseits die Angriffe auf die Transportflieger “vom russischen Territorium” aus erfolgten (Geheimdienstchef Kirill Budanow).

Zusätzlich setzt die Ukraine mehr und mehr auf Meeresdrohnen. Mindestens zwei Vorfälle sind im August bekannt geworden, sie trafen einen russischen Tanker und ein Kriegsschiff. Am Unabhängigkeitstag, dem 24. August, gab Selenskyj zudem die Bildung einer eigenen Wasserdrohnen-Einheit in der Marine bekannt. Für russische Schiffe im Schwarzen Meer wird es auch weit weg von der ukrainischen Küste gefährlicher. vf

Michael Roth (SPD), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, fordert angesichts der zugespitzen humanitären Lage in der armenischen Exklave Bergkarabach eine Fact Finding-Mission des Europarats nach Aserbaidschan. Außerdem müsse die zivile EU-Mission in Armenien (EUMA) deutlich aufgestockt werden. Ziel müsse sein, so Roth, dass die EUMA Zugang zur aserbaidschanischen Seite erlangt.

“Auch wenn der Südkaukasus weit weg zu sein scheint, bleibt es ein europäischer Konflikt. Die EU muss daher viel aktiver werden, um die Region zu stabilisieren. Armenien wendet sich als junge Demokratie der EU zu. Das ist ein großer und mutiger Schritt nach vorn”, so Roth. Die EU sollte Aserbaidschan deutlich machen, dass ein Ausbau der Beziehungen an den Frieden und die Sicherheit der Menschen in Bergkarabach geknüpft sei.

Ursprünglich war die EUMA zwar mit Zustimmung Aserbaidschans eingerichtet worden. Vor deren Start im Februar 2022 hatte die Regierung in Baku allerdings die Mitarbeit verweigert. Die rund 100 EU-Beobachter patrouillieren unter Leitung des Bundespolizisten Markus Ritter bislang nur auf der armenischen Seite der Grenze. Dass die Beobachter Zugang zur aserbaidschanischen Seite bekommen, gilt als unwahrscheinlich.

Seit acht Monaten blockiert Aserbaidschan die einzige Zufahrtsstraße, den Latschin-Korridor, die von Armenien nach Bergkarabach führt. Seit dem 15. Juni dürfen auch keine Hilfstransporter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz oder der russischen Friedenstruppen die Strecke passieren, um Lebensmittel oder Medikamente einzuführen. In Folge von Lebensmittelknappheit ist bereits eine Person gestorben. klm

Die Planungen für das Future Combat Air System (FCAS) gehen auf nationaler Ebene in eine neue Phase. Ein Konsortium aus drei deutschen Rüstungsunternehmen soll eine Infrastruktur für die Entwicklung von KI im Rahmen des FCAS bereitstellen. Dafür hat das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) der Helsing GmbH, der IBM Deutschland GmbH sowie der Schönhofer Sales and Engineering GmbH, eine Tochterfirma von Rohde & Schwarz, einen Auftrag erteilt. Der finanzielle Umfang wurde nicht bekannt.

Das HIS-Konsortium soll in den nächsten vier Jahren eine Softwareplattform (KI-Backbone) für FCAS anbieten. “Um KI-Anwendungen zu entwickeln und zu betreiben, wird eine leistungsstarke IT-Infrastruktur benötigt, die zudem auch noch sicher ist”, sagt Sandra Pfetzing-Hubert von Defense & Intelligence bei IBM Deutschland.

FCAS ist das größte und teuerste europäische Rüstungsvorhaben und wird von Frankreich, Deutschland und Spanien finanziert. Das Zentrum bildet ein Kampfjet, der sogenannte Next Generation Fighter (NGF), der von Drohnenschwärmen begleitet wird. Sie übernehmen – gesteuert durch Künstliche Intelligenz – sowohl Aufklärung als auch Verteidigung. Der Datenaustausch zwischen dem bemannten Führungsflugzeug und den unbemannten Drohnen-Plattformen wird durch eine Combat Cloud gesichert.

Im Rahmen des nationalen Entwicklungsprogramms für FCAS sind neben dem HIS mehrere Konsortien und Unternehmen an der KI-Backbone beteiligt. Gesteuert wird das Programm vom BAAINBw, während Airbus Defence & Space die deutsche Führung in der Dreierkonstellation mit Frankreich und Spanien übernommen hat. “Wir arbeiten partnerschaftlich an den neuen Systemen für FCAS im Bereich KI”, erklärte Airbus-Chefingenieur Thomas Grohs.

Ein Problem allerdings scheint dabei bislang noch ungelöst. Über die Niederlassung der IBM Deutschland GmbH könnte ein amerikanischer Konzern an der Entwicklung von FCAS beteiligt werden. Vor allem der französische Konzern Dassault Aviation, der den NGF entwickelt, hat dies bislang immer abgelehnt. nana

Stormbreak – Fighting Through Russian Defences in Ukraine’s 2023 Offensive. Das britische Forschungsinstitut RUSI weist in seinem neuen Bericht auf Probleme der ukrainischen Armee hin, die das ukrainische Portal Kyiv Independent in diesem Artikel anschaulich beschreibt: Das Training im Westen müsse den Bedingungen auf dem Schlachtfeld angepasst werden, es fehle an erfahrenen Kommandeuren und immer noch mangele es an Artilleriemunition.

Dekoder – Putins Ökonomie des Todes. “Zieht ein Mann in den Krieg und kommt mit 30 bis 35 Jahren ums Leben (…), ist sein Tod wirtschaftlich vorteilhafter als sein weiteres Leben.” Das ist nur eine – nüchterne und zugleich erschreckende – Aussage des russischen Wirtschaftswissenschaftlers Wladislaw Inosemzew, der sich die Mühe gemacht hat, Putins Anreizsystem für die Rekrutierung immer neuer Kämpfer zu untersuchen. So ergänzt der Wissenschaftler die Debatte über die ideologischen Motive, für Putin zu sterben, um einen sehr irdischen, finanziellen Aspekt.

Atlantic Council – Here’s what F-16s will (and will not) mean for Ukraine’s fight against Russia. Sobald ukrainische Piloten mit F-16-Kampfjets aus westlichen Ländern ins Gefecht fliegen, könnten sie russische Flieger aus größerer Entfernung erkennen. Sie sind mit einigen westlichen Waffensystemen kompatibel, die Lieferung sei also ein erster Schritt in Richtung Nato-Interoperabilität für die Ukraine, schreibt der Atlantic Cuncil in diesem Erklärtext.

China.Table – Chinas Ambivalenz gegenüber Russland. Pekings außenpolitische Linie ist klar: China hält zu Russland. Doch hinter verschlossenen Türen finden Intellektuelle des Landes deutliche und kritische Worte gegen Moskau. Ein interessanter Überblick unserer Kollegin Christiane Kühl über nicht öffentliche Diskussionen in China.

Der Notfallrucksack ist gepackt, Wasser und haltbare Lebensmittel stehen im Schrank, etwas Bargeld liegt immer in der Notfallkasse: Sabine Lackner nimmt Vorsorge ernst – privat wie beruflich. Seit 1. Juli leitet sie die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), deren Vize-Präsidentin sie seit 2020 war.

Lackner übernimmt die Zivil- und Katastrophenschutzorganisation mit 1.800 Hauptamtlichen und mehr als 86.000 Freiwilligen in 668 Ortsverbänden in einer unruhigen Zeit. Einer Zeit, in der die Folgen des Klimawandels immer deutlicher zu spüren sind – “aber gleichzeitig die Gesellschaft kaum gewappnet ist, mental wie praktisch”, sagt Lackner.

Die Flut im Ahrtal sei die “Zeitenwende” im Katastrophenschutz gewesen. “Mein Eindruck ist, dass viele eine Katastrophe dieses Ausmaßes, mit 185 verstorbenen Menschen, für nicht möglich gehalten haben. Als könnte sowas ein westliches, gut aufgestelltes Land nicht treffen.” Jeder einzelne müsse Vorsorge betreiben, um in der Lage zu sein, sich selbst zu helfen, bis Hilfe kommt, fordert die 56-Jährige. “Ich habe das Gefühl, da tut sich tatsächlich etwas.”

Das THW zukunftsfit machen, das wird Lackners große Aufgabe sein. Zwar sei die Zahl der freiwilligen Helfer so hoch wie nie. Doch jetzt gehe es darum, mit dem “kostbarsten Gut” gut umzugehen: “Wir müssen bestmögliche Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen schaffen, angefangen bei der Einkleidung und Ausstattung über die Ausbildung bis zu den Unterkünften.”

Angesichts des steigenden bürokratischen Aufwandes vonseiten des Gesetzgebers – Datenschutzauflagen, Klima- und Umweltzertifizierungen, Arbeitsschutz – gelte es außerdem, den Freiwilligen den Rücken freihalten, “damit die sich auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren können”, sagt Lackner.

Einen Schwerpunkt will sie in ihrer Amtszeit auf die technische Weiterentwicklung von Hilfsmittel zur Lagebilderstellung wie Roboterhunde, Drohnen und Künstliche Intelligenz (KI) legen: “Wenn ich mithilfe KI und Automatisierung das Leben meiner Helferinnen und Helfer schützen kann, dann muss das im Fokus stehen.”

Lackners Laufbahn beim THW begann 2001 im Auslandsreferat, nach ihrem Studium des Internationalen Rechts in Bonn, Südfrankreich und St. Petersburg. “Ich war damals etwas erstaunt, dass man mich genommen hat – ich hatte den Eindruck, man nimmt nur Männer”, sagt Lackner, die 1967 im nordrhein-westfälischen Letmathe geboren wurde.

Damals lag der Frauenanteil im ehrenamtlichen Bereich bei gerade einmal drei bis fünf Prozent, heute sind es bundesweit immerhin 16 Prozent. Auch im hauptamtlichen Teil ist der weibliche Anteil gestiegen und liegt bei 40 bis 50 Prozent. “Aber je höher man schaut, desto dünner wird die Luft”, sagt Lackner.

Auf dem Weg an die Spitze des THW war sie oft die einzige Frau im Raum, nicht alle Männer hätten die Notwendigkeit gesehen, Führungspositionen auch an geeignete Frauen zu vergeben. “Und das ist etwas, was ich mir anschauen möchte, diese strukturellen Hindernisse, die wir noch angehen und beseitigen müssen.” Lisa-Martina Klein