“Neid ist die Triebfeder unseres Begehrens”, formulierte einst Stanford-Anthropologe René Girard. Das gilt zeitlos für die aktuelle Situation im Wissenschaftsmanagement. Die Projektträger sind neidisch auf die Freiheiten der Sprind. Die industrienahen Forschungseinrichtungen beneiden Fraunhofer & Co. um die Möglichkeiten der Bezahlung ihres führenden Personals. Jetzt zeichnet sich beim Besserstellungsverbot überraschend eine Lösung ab. Wie diese aussehen soll, lesen Sie in unserer heutigen Ausgabe.

In den vergangenen Tagen haben sich Gewerkschaften, Arbeitnehmer und SPD für das parlamentarische Verfahren in Sachen WissZeitVG warmgelaufen. Der parlamentarische Gesetzesentwurf des BMBF wird in den nächsten Wochen erwartet. Die Gewerkschaften haben eine Petition gestartet und sich hinter gemeinsamen Positionen versammelt. Markus Weißkopf berichtet in der heutigen Ausgabe über die GEW-Veranstaltung auf der Insel Reichenau am Sonntag und über den dortigen Vorschlag, die strittige Postdoc-Phase einfach gänzlich im WissZeitVG auszuklammern.

“Deutsche Raumfahrt zwischen Old und New Space”, so hat die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) eines ihrer zentralen Kapitel im aktuellen Gutachten genannt. Die Experten forderten eine Raumfahrtstrategie der Bundesregierung, weil das All aus (forschungs-) politischer Sicht nicht mehr das gleiche ist, wie noch vor einigen Jahren. Die Privatisierung der Raumfahrt und die globalpolitische Zeitenwende stellen Deutschland vor neue Herausforderungen. Wie der Research.Table erfuhr, will das Kabinett am Mittwoch die Strategie verabschieden. Mehr dazu lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Mit einer gemeinsamen Petition wollen GEW, Ver.di und DGB nochmals Druck auf die Politik in Sachen WissZeitVG ausüben – mit dabei auch die Gesamtbetriebsräte von Max-Planck-Gesellschaft und Helmholtz-Gemeinschaft. Wichtigste Punkte der Petition sind:

Laut dem stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Andreas Keller haben bereits 10.000 Personen diese Petition unterschrieben. Die darin enthaltenen Forderungen wurden auf einem Panel zu “Guter Arbeit in der Wissenschaft” im Rahmen einer GEW-Veranstaltung auf der Insel Reichenau diskutiert. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl begrüßte dort, dass es nun eine gemeinsame Positionierung der Gewerkschaften gebe. Damit könne diese Stimme besser in die Verhandlungen einfließen. Zuvor hatte auch Staatssekretär Jens Brandenburg eine vermeintliche Vielstimmigkeit beklagt.

Seitzl betonte in der Diskussion weiterhin, dass Grüne und SPD es sich nicht leicht gemacht hätten, dem vorliegenden Entwurf für das WissZeitVG nicht zuzustimmen. Denn dieser enthalte, was beispielsweise die Mindestvertragslaufzeiten angehe, immerhin eine deutliche Verbesserung zum aktuellen Status quo. Ziel müsse es aber letztlich sein, auch den Druck auf die Beschäftigten in der Postdoc-Phase zu vermindern. Und das sei mit der vom BMBF vorgesehenen 4+2-Regelung eben nicht gegeben – im Gegenteil.

Andreas Keller beklagte die starren Positionen von HRK und Allianz der Wissenschaftsorganisationen zu diesem Punkt. Dem Deutschen Hochschulverband warf er vor, dass dieser “uns diese Vier-Jahres-Regelung eingebrockt hat”, die dann vom BMBF übernommen wurde. Für die Gewerkschaften deutete Keller gegenüber Seitzl an, dass man jedenfalls bezüglich eines Übergangskorridors von einem oder zwei Jahren gesprächsbereit wäre. Die SPD hatte sich in den Verhandlungen zum WissZeitVG hinter dieses sogenannte 2+4-Modell in der Postdoc-Phase gestellt.

Ein möglicher Ausweg wurde dann in der Runde angesprochen: Das bereits Erreichte könnte im Gesetz verankert werden. Und eine Regelung zur Postdoc-Phase der freien Aushandlung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern überlassen bleiben. Dafür müsste die Tarifsperre für diesen Bereich fallen, wogegen sich derzeit die FDP sperrt. Dabei müsste es dieser doch gefallen, wenn der Markt die Rahmenbedingungen regele, meinte Keller. Er zeigte sich optimistisch, dass es nicht zum befürchteten Flickenteppich, sondern zu einer einheitlichen Vereinbarung komme.

Im Gespräch mit Table.Media betonte die Sprecherin der Initiative #IchbinHanna, Amrei Bahr, dass man diesen Vorschlag schon vor mehr als einem Jahr unterbreitet habe. “Da die Postdoc-Phase sich nicht mehr sachgerecht als Qualifikationsphase verstehen lässt, könnte sie im Gesetz auch außen vor bleiben. Das 4+2-Modell des Referentenentwurfs ist untauglich, Befristungen in der Postdoc-Phase dem Ziel der Reform entsprechend einzudämmen” sagte Bahr. Bei der Umsetzung eines 2+4-Modell oder einer Befristungshöchstquote wäre das anders, aber diese seien nun mal nicht Teil des Entwurfs.

Bahr, die selbst nicht vor Ort in Reichenau war, äußerte deutliche Kritik an der Prioritätensetzung von Bettina Stark-Watzinger: “Angesichts der immensen gesellschaftlichen Relevanz des Wissenschaftssystems als Forschungs- und Ausbildungsbetrieb in Zeiten der Krisen und des Fachkräftemangels ist es erstaunlich, dass die Ministerin den prekären Arbeitsbedingungen in der deutschen Wissenschaft mit Desinteresse und Untätigkeit begegnet.”

Mandy Boehnke, Konrektorin der Uni Bremen, wies auf der GEW-Veranstaltung darauf hin, dass es neben der engeren Diskussion um das WissZeitVG weitere Entwicklungslinien gebe, die Strukturen an den Hochschulen betreffen und die Arbeitsbedingungen in Zukunft positiv beeinflussen könnten. Dabei verwies sie auf laufende Diskussionen an der HU Berlin oder auch das Thesenpapier der VolkswagenStiftung. Letztlich müssten angesichts des Fachkräftemangels alle in der Wissenschaft daran interessiert sein, die Rahmenbedingungen für den Nachwuchs zu verbessern.

Seitzl deutete an, dass man derzeit auch in Gesprächen über den Pakt für Forschung und Innovation über bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft spreche. Keller verwies auf ein laufendes Gesetzgebungsverfahren des BMAS zum Tariftreuegesetz: Dort soll festgehalten werden, dass öffentliche Aufträge nur noch an Auftragnehmer vergeben werden dürfen, die einen Tarifvertrag einhalten. Inwieweit das auch für die Wissenschaft und insbesondere für die außeruniversitären Forschungsorganisationen gelten solle, sei bislang unklar. Diese sehen sich bislang jedenfalls nicht an den TVöD gebunden.

Die EU setzt weltweit erstmals umfassende Leitplanken für Künstliche Intelligenz (KI). Bis Ende des Jahres verhandeln EU-Kommission, Europäisches Parlament und EU-Ministerrat über die Endfassung des AI Acts. Der Bürger soll vor riskanten KI-Einsätzen geschützt werden, gleichzeitig soll die europäische KI-Industrie gefördert werden. In Brüssel ringen Lobbyisten von Tech-Giganten, Verbraucherschützer und Start-ups um Einfluss auf die Politik. Ihr Streit zeigt, wie schwierig der Balanceakt ist.

Im Kern geht es um die Risikobewertung und die damit verbundenen Auflagen. Die EU hat nach Risiken abgestufte Regeln vorgeschlagen. KI-Einsätze mit “inakzeptablen” Risiken, etwa biometrische Überwachung im öffentlichen Raum, sollen verboten werden. Die nächste Stufe umfasst KI-Einsätze mit “hohem Risiko”, die Sicherheit oder Grundrechte von Bürgern beeinträchtigen. Dazu zählt KI, die kritische Infrastrukturen wie die Energieversorgung steuert, oder die über Menschen entscheidet, etwa Bewerber auswählt. Hochriskante KI soll strenge Auflagen erfüllen. Der Hersteller muss unter anderem ein Risikomanagementsystem einführen und die Qualität der Trainingsdaten sicherstellen.

Laut EU-Kommission fallen 10 bis 15 Prozent der KI-Einsätze in die Hochrisiko-Klasse; alle anderen würden schwächer reguliert. So will die EU Augenmaß zeigen. Dennoch ist der AI Act umstritten. Bürgerrechtlern geht er nicht weit genug, Vertreter der europäischen digitalen Industrie warnen vor “Überregulierung”.

Seit dem Sommer lobbyieren amerikanische Tech-Giganten wie Google und Microsoft verstärkt in Brüssel. Sie protestieren gegen den Plan des EU-Parlaments und des Rats, sogenannte Basismodelle mit ähnlichen Auflagen zu belegen wie Hochrisiko-KI. Basismodelle werden mit einem breiten Datensatz trainiert, etwa Texten aus dem Internet, um eine grundlegende Fähigkeit wie Sprache zu erlernen. Darauf basierend werden sie für diverse Spezialanwendungen verfeinert. ChatGPT von OpenAI ist eine Verfeinerung des Basismodells GPT3.5, optimiert für den Chat mit Menschen.

Im Mai tourte Sam Altman durch europäische Hauptstädte und drohte, sich mit seiner Firma OpenAI aus Europa zurückzuziehen, sollte der AI Act “in dieser Form” durchgehen. Zeitgleich sprach Google-Chef Sundar Pichai in Brüssel mit EU-Politikern über das KI-Gesetz. Die Tech-Giganten würden “Vollzeit” daran arbeiten, die Regeln für Basismodelle zu beeinflussen, schreiben Lobby-Beobachter des Corporate Europe Observatory (CEO) in einer Studie. “Big Tech hat enorme Ressourcen dafür”, sagt CEO-Mitarbeiter Bram Vranken. Für ihre Brüsseler Büros geben Google, Meta, Microsoft, Amazon und Apple laut EU-Transparenzregister zusammen bis zu rund 31 Millionen Euro im Jahr aus.

Ein “problematischer” Aspekte des Lobbyings seien Scheinorganisationen, die vorgeben, im Namen von Start-ups zu sprechen, aber “stark von Big Tech finanziert werden”, sagt Vranken. Eine davon soll Allied for Startups sein, ein weltweites Netzwerk von Interessenvertretern für Start-ups mit Sitz in Brüssel. Es wird von Google, Apple, Microsoft, Amazon und Meta gesponsert.

“So vernebelt Big Tech die Diskussion”, sagt Vranken. Es gibt nämlich einen Konflikt zwischen den Tech-Riesen und kleinen Firmen. Die Großen wollen die Verantwortung über Basismodelle von sich weg auf deren Anwender schieben, also meist kleinere Unternehmen oder Start-ups, die daraus eine Spezialanwendung wie einen Chatbot für Medizin entwickeln.

Google argumentiert, Basismodelle an sich seien nicht riskant, sondern allenfalls, was die Anwender daraus machen. Und die könnten die Risiken ihrer Endprodukte am ehesten einschätzen. Sollte die EU Big Techs Forderung erfüllen, würde dies den Markt zulasten kleiner und mittlerer europäischer IT-Firmen verzerren, wehrt sich die “European Digital SME Alliance”, der Lobbyverband dieser Unternehmen in Brüssel. Die Auflagen allein zu erfüllen, sei für kleinere Firmen “übermäßig belastend”.

Dies erklärt auch die Bundestagsfraktion der CDU/CSU. In einem Antrag verlangt sie, Dokumentationspflichten sollten nur für die “ganz großen Entwickler” von Basismodellen gelten. Das ginge zulasten der amerikanischen Anbieter dieser Modelle und wäre vorteilhaft für kleinere europäische Basismodell-Entwickler wie die Heidelberger Firma Aleph Alpha.

“Es braucht mehr Balance”, meint Pascal Beerlink, KI-Referent beim IT-Branchenverband Bitkom. Die Regulierung sollte sich auf die Transparenz innerhalb der Lieferkette konzentrieren, fordert er. Alle Teilnehmer der Lieferkette sollen relevante Informationen teilen, die Entwickler der Basismodelle den Anwendern zum Beispiel “Segelanweisungen” geben, also erläuternde Hinweise, meint auch Philipp Hacker von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.

Der Rechtswissenschaftler plädiert dafür, Basismodelle nur “Minimalauflagen” erfüllen zu lassen. Dazu zählt er repräsentative Trainingsdaten, um Diskriminierung einzelner Gruppen vermeiden, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Das Risikomanagement sieht Hacker bei jenen, die aus Basismodellen Hochrisikoanwendungen bauen. Denn sonst seien zu viele hypothetische Risikoszenarien zu berücksichtigen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Definition von “KI” im AI Act. Das EU-Parlament und Verbraucherschützer fordern eine breite Definition, die sich nicht auf bestimmte Arten von KI beschränkt. Eine “technologieneutrale” Definition rüste das KI-Gesetz für künftige Entwicklungen von KI-Systemen, schreibt die Verbraucherorganisation Beuc.

Industrievertreter drängen auf eine enge Definition, die nur das aktuell meist genutzte maschinelle Lernen umfasst und zum Beispiel Logik-basierte KI-Methoden ignoriert. Sonst drohe der AI Act zu einer “erweiterten Softwareregulierung” zu werden, schreibt der KI-Bundesverband. Die Marktführerschaft von Big Tech aus den USA und China wäre dann für europäische Unternehmen kaum noch angreifbar, da ihnen die Regeln den Markteintritt erschweren würden. Europa drohe in eine “gefährliche” Abhängigkeit zu geraten.

Wie die drei Gesetzgebungsorgane der EU mit den Widersprüchen und kollidierenden Interessen umgehen, wird sich zeigen, wenn das KI-Gesetz vorliegt.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

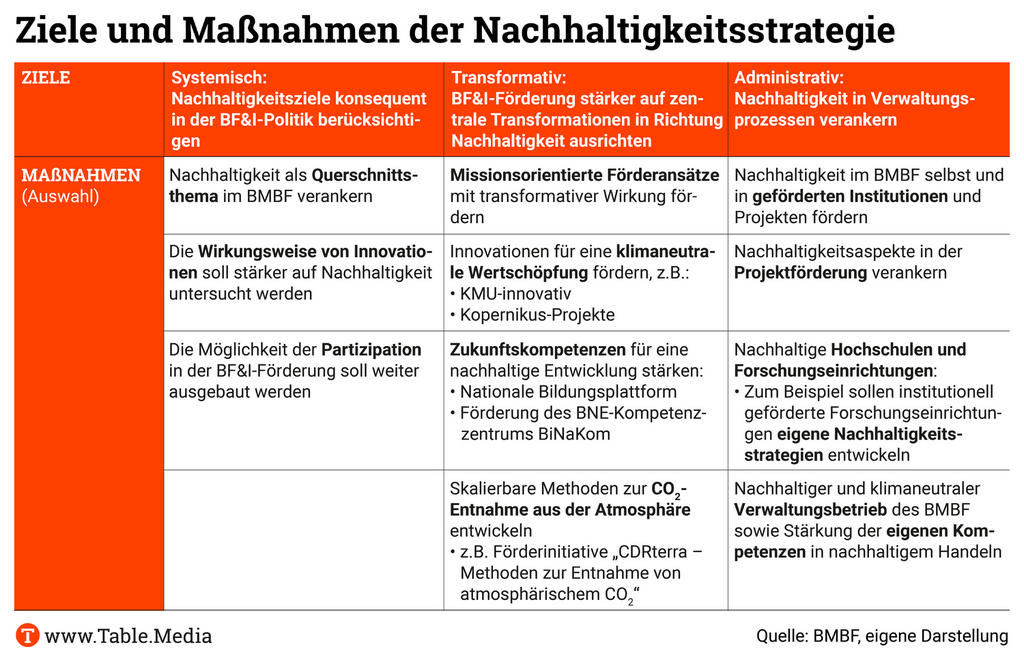

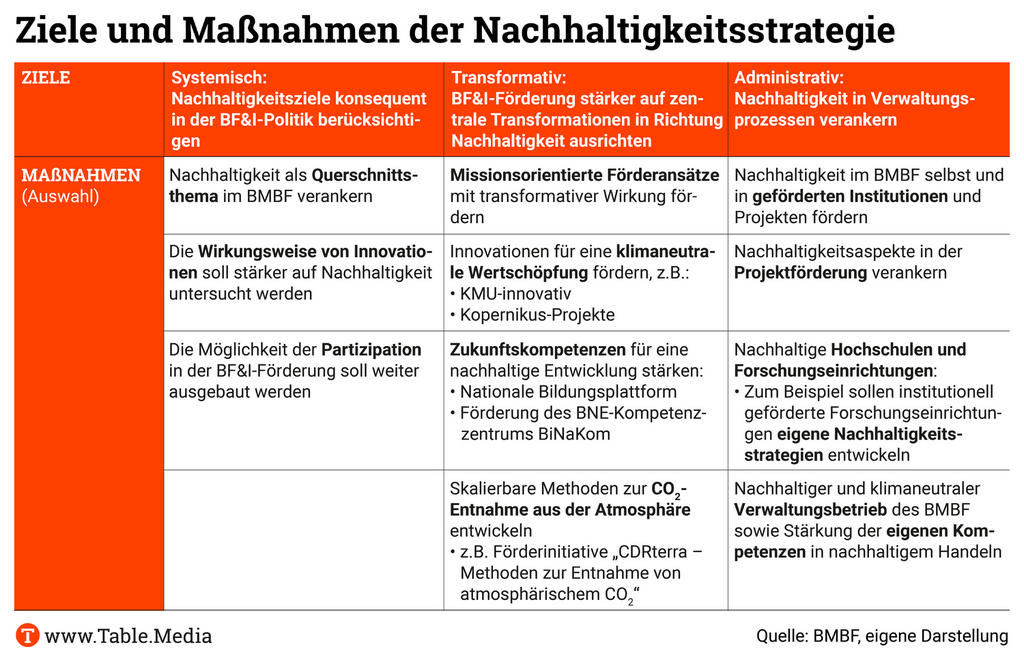

Fünf übergeordnete Prinzipien und drei konkrete Ziele finden sich in der Nachhaltigkeitsstrategie des BMBF. Sie betrachtet einerseits systemische Stellschrauben, um das Thema Nachhaltigkeit als Querschnittsthema zu verankern. Zweitens sollen Innovationen gefördert werden, die die notwendige Transformation in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen. Und: Das Verwaltungshandeln des BMBF selbst soll nachhaltig werden. Übergeordnetes Ziel ist, Nachhaltigkeit zum Leitprinzip der Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik (BF&I-Politik) zu machen.

Mona Treude vom Wuppertal Institut hat die Nachhaltigkeitsstrategie hinsichtlich der von UN und OECD im Rahmen des Aktionsprogramms Agenda 21 formulierten Kriterien gecheckt. Sie hebt positiv hervor, dass das BMBF mit seinem Verwaltungsapparat als gutes Vorbild vorangehen will. Auch die horizontale und vertikale Integration der Strategie sei gelungen, meint die Senior Researcherin. So gab es eine Abstimmung mit anderen Ministerien sowie eine klare Bezugnahme auf die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterhin seien konkrete Maßnahmen formuliert und deren Überprüfung vorgesehen.

Nicht zufrieden ist Treude hingegen damit, dass viele Ziele nicht SMART, das heißt beispielsweise messbar und terminiert formuliert wurden. Auch die relative politische Unverbindlichkeit der Strategie ist ein Kritikpunkt.

Inhaltlich freut sich Treude über den starken Fokus auf soziale Innovationen als Treiber für eine nachhaltige Entwicklung – denn: “Der Glaube an die Rettung der Welt durch den Fortschritt der Technik hat zumindest bisher nicht die gewünschten Erfolge erzielt.”

Einerseits betrachtet die Strategie also systemische Stellschrauben und verankert das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunftsstrategie, in der Strategie für Soziale Innovationen oder über stärkere Partizipation. Andererseits werden Innovationen gefördert, sei es bei der CO₂-Entnahme oder der nachhaltigen Stadtentwicklung. Ein dritter, administrativer, Fokus liegt nicht nur auf dem Verwaltungsapparat des BMBF selbst, sondern auch bei geförderten Institutionen und Projekten. Hier hätte das Ministerium einen großen Hebel.

Auf Anfrage von Table.Media teilte das BMBF mit, dass sich die Allianz der Wissenschaftsorganisationen dazu bekannt habe, bis zum Jahr 2035 Klimaneutralität in ihren Arbeitsweisen und Forschungsprozessen zu erreichen. Weiterhin integrierten “die Paktorganisationen bereits zunehmend Nachhaltigkeitsziele in ihre langfristigen, organisationsübergreifenden Strategien”.

Hinsichtlich der Hochschulen teilt das BMBF mit, dass es “die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsaudits als wichtiges Instrument für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen” fördert. Dies sei Teil der Förderrichtlinie Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen. In dieser werden an “35 Hochschulen innovative Vorhaben umgesetzt und der Transfer neuer Lösungen auf weitere Hochschulen gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz unterstützt”. Aus informierten Kreisen hört man, dass eine Pilotierung dieses Audits 2025 zu erwarten sei.

“Es ist sehr zu begrüßen, dass das BMBF nun eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie vorlegt”, meint Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring. Doch er ist damit noch nicht zufrieden und vermisst vor allem neue Initiativen: “Gleichzeitig zeigt der gerade zu Ende gegangene Nachhaltigkeitsgipfel in New York, dass wir mehr Anstrengungen brauchen als bisher. Eine Business-as-usual-Politik, bei der man dann nachträglich überlegt, wie sie zu einem der 17 Nachhaltigkeitsziele beiträgt, ist nicht nachhaltig. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel die Agenda 2030 umsetzen will – doch dann muss sie deutlich nachschärfen – auch im BMBF”, betont Niebert, der auch Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung ist.

Linken-Forschungspolitikerin Petra Sitte kritisiert die Fokussierung der Strategie auf Innovationen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele: “Der Schutz der Umwelt und von Sozialstandards muss reguliert, der Ressourcenverbrauch reduziert werden.”

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18:00-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

28. September 2023, 18:30-20:15 Uhr, Löwengebäude, Universitätsplatz 11, 06108 Halle (Saale)

Diskussion “Ethikgremien und ihr Beitrag zur Politikberatung” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Nach Informationen von Table.Media steht eine Rückkehr zur alten Verwaltungspraxis beim Besserstellungsverbot für außeruniversitäre, unabhängige und industrienahe Forschungseinrichtungen (IFE) kurz bevor. Aus forschungspolitischen Kreisen ist zu hören, dass das zuständige Bundesfinanzministerium an einer neuen Formulierung für das Haushaltsgesetz 2024 arbeitet, die es den Instituten ermöglicht, ihrem Führungspersonal weiter marktübliche Konditionen zu bezahlen und vom Besserstellungsverbot abzuweichen. Voraussetzung ist, dass sich die höheren Gehälter für Institutsleiter und Führungspersonal nicht in öffentlich geförderten Projekten niederschlagen.

Die Interessensverbände der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die nicht über das Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) vom Besserstellungsverbot befreit sind, hatten eine im Jahr 2021 veränderte Verwaltungspraxis kritisiert. BMWK und BMBF hatten damals über ihre Projektträger deutlich gemacht, dass Einrichtungen, die hauptsächlich mit Bundesmitteln finanziert werden und ihr Leitungspersonal außertariflich bezahlen, in Zukunft von der Teilnahme an Bundesforschungsprogrammen ausgeschlossen werden. Die Institute konnten Ausnahmeanträge stellen, deren Bearbeitung im BMWK und BMF allerdings schleppend verlief.

Interessensverbände wie die Zuse-Gemeinschaft, die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und die Innovationsallianz Baden-Württemberg (InnBW) hatten beklagt, dass die Unsicherheiten und Verzögerungen zu Projektabsagen und ersten Kündigungen von Leitungspersonal an den betroffenen Instituten geführt hätten. Eine Übergangsregelung wäre in diesem Jahr ausgelaufen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte die Situation zum Anlass genommen, in einem Brandbrief an Bundesfinanzminister Christian Lindner die Verwaltungspraxis als “in Teilen existenzbedrohend” für die Institute zu kritisieren.

Damit sei ein wichtiger Innovationsfaktor vor allem für kleine und mittlere Unternehmen in Gefahr, hatte Kretschmann im April geschrieben. Die Institute übernehmen häufig Forschungsaufgaben für KMU, die sich eine eigene Entwicklungs- oder Innovationsabteilung nicht leisten können. Auf Anfrage von Table.Media sagte Anke Fellmann, Geschäftsführerin von InnBW: “Wir würden die Rückkehr zur alten Verwaltungspraxis begrüßen. Damit wäre die Kuh erstmal vom Eis. Uns ist wichtig, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer unserer Institute Planungssicherheit haben.”

Eine darüber hinausgehende Gleichstellung mit anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer & Co. bleibt aber weiter das langfristige Ziel der Institute: “Hier stellen wir uns auch ausdrücklich hinter die aktuell formulierten Forderungen der Projektträger, die diese in ihrem Positionspapier zum Ausdruck gebracht haben”, sagte Fellmann. Ob es die beste Lösung sei, dies über das WissFG zu erreichen, darüber bestehe bei den Instituten keine Einigkeit. Der Projektträger-Slogan “Gleiche Chancen und Rechte für alle” treffe es besser, sagte Fellmann.

Ungeachtet dessen wird der Bundesrat am Freitag über eine Initiative des Landes Baden-Württemberg entscheiden, mit der ein Gesetz “zur Änderung des Gesetzes zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen” in den Bundestag eingebracht werden soll. Ziel der Initiative, der sich auch Sachsen und NRW angeschlossen haben, ist die Gleichstellung unabhängiger, industrienaher Forschungseinrichtungen über das Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Das BMBF hatte in der Vergangenheit eine Änderung des WissFG in diesem Bereich abgelehnt. Die sinngemäße Begründung: Für die Befreiung vom Besserstellungsverbot bei Fraunhofer & Co. würden der Regierung auch besondere Kontrollmöglichkeiten eingeräumt, etwa ein Sitz im Aufsichtsrat. Dies sei bei der Vielzahl der IFE nicht der Fall und auch nicht umsetzbar. tg

In der jüngsten Ausschusssitzung für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung wurde Stark-Watzinger (FDP) durch die Opposition zur noch offenen Fortführung der DDR-Forschung befragt. Die Ministerin erklärte, sie halte trotz des Konsolidierungsdrucks die Hand über die DDR-Forschung: “Es ist mitnichten so, dass es abbricht, sondern die Planungen laufen, um Förderrichtlinien im Jahr 2026 ermöglichen zu können.”

Lars Rohwer (CDU) begrüßte die Zusage der Ministerin, “jedoch erfolgt diese fast zu spät. Es wird nach 2025 eine Förderlücke geben, bis eine weitere Förderrichtlinie beschlossen ist und umgesetzt werden kann”. Bereits innerhalb der ersten Förderrichtlinie habe sich die Anzahl der Forschungsverbünde von 14 auf 7 halbiert. Die Fördergelder sind von 40,8 Millionen Euro auf 8,6 Millionen Euro geschrumpft. “Dies hat das Forschungsministerium zu verantworten”, erklärte Rohwer.

Es sei höchste Zeit, bestehende Planungen auch an die Forschungsverbünde zu kommunizieren. Viele der Gruppen wüssten immer noch nicht, ob und wie es für sie nach 2025 weitergeht. “Es muss unser Ziel bleiben, die DDR- und Kommunismus-Forschung stärker in der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft zu verankern”, sagt Rohwer. Gerade jetzt würden Zeitzeugen beginnen, über das Erlebte zu sprechen. Das müsse man mit Psychologen, Soziologen und Historikern für die Forschung begleiten. Die CDU hatte erstmalig im Juli in einem Antrag gefordert, die DDR- und Kommunismus-Forschung zu stärken und Mittel für die “Forschungsverbünde SED-Unrecht” nicht zu kürzen. nik

Hochschulen sind Ausgangspunkte für innovative Gründungen. Das zeigt auch der Deutsche Start-up Monitor 2023, für den der Startup-Verband 1.825 Gründerinnen und Gründer befragt hat. Demnach hat fast jedes zweite Start-up (49 Prozent) Unterstützung aus dem Hochschulbereich erhalten. Knapp 45 Prozent bewerten die Unterstützung als “sehr gut”, knapp 30 Prozent als “gut”.

Doch der Support kommt nach wie vor hauptsächlich von einzelnen Professorinnen und Professoren und durch Vermittlung von Kontakten. Entrepreneurship-Programme werden an dritter Stelle genannt. Ihr Potenzial scheint also nicht ausgeschöpft zu sein. Noch dazu ist der Anteil der Start-ups, die über Förderprogramme hinaus mit wissenschaftlichen Einrichtungen kooperieren, im Vorjahresvergleich von 50 auf 42 Prozent gesunken.

Wo die besten Ausgründungs-Ökosysteme in der deutschen Hochschullandschaft zu finden sind, ist nicht eindeutig zu beantworten. Dem Start-up-Monitor zufolge haben 84,5 Prozent der befragten Gründerinnen und Gründer einen akademischen Abschluss. Am häufigsten wurde dabei die RWTH Aachen genannt, wo 5,7 Prozent der Befragten ihren Abschluss gemacht haben. Auf Rang 2 liegt die TU München (4,5 Prozent), am dritthäufigsten wurde die WHU – Otto Beisheim School of Management (2,7 Prozent) genannt. An den niedrigen Zahlen ist ersichtlich, dass die Verteilung insgesamt sehr breit ist.

Das Bild der besten Ausgründungs-Ökosysteme komplettiert eine kürzlich erschienene Studie der TU München, die die Entepreneurship Performance Deutscher Hochschulen untersucht hat. Basierend auf Daten des Handelsregisters und anderer Plattformen hat das Team um Isabell Welpe und Malin Fiedler knapp 28.000 von 2014 bis 2022 in Deutschland gegründete Start-ups identifiziert, die 296 Deutschen Hochschulen zugeordnet werden konnten.

Im absoluten Ranking schneidet die TU München (810 Start-ups) am besten ab, gefolgt von der TU Berlin (446) und der LMU München (397). Im relativen Ranking, bei dem es um die Anzahl zugeordneter Start-ups pro 10.000 Studierende geht, haben private Hochschulen die Nase vorn: Die Rangliste wird angeführt von der ESCP Berlin, auf den Rängen 2 und 3 folgen die HHL Leipzig und die Zeppelin-Universität Friedrichshafen.

Insgesamt hält sich die Zuversicht der Start-up-Unternehmen in Deutschland in Grenzen, wie der diesjährige Start-up-Monitor zeigt. Nur 58 Prozent der Befragten schätzen das Start-up-Ökosystem aktuell positiv ein, zehn Prozent weniger als im Vorjahr.

Einer der Gründe für die gedämpfte Stimmung: Seit dem Rekord-Finanzierungsjahr 2021 wird die Kapitalbeschaffung für Start-ups schwieriger. Nur 15 Prozent der Gründer bewerten die Investmentbereitschaft von Risikokapitalgebern (VC) und Business Angels positiv. Besondere Unruhe herrscht im Hotspot Berlin, wo im letzten Jahr 24 Prozent der Start-ups Entlassungen vornehmen, im bundesweiten Durchschnitt sind es nur 15 Prozent. abg

Der 4. April 2017 ist ein denkwürdiger Tag in der europäischen Geschichte. An diesem Tag verabschiedete das ungarische Parlament die “Lex CEU” – ein Gesetz, mit dem die Central European University aus Ungarn verbannt werden sollte. Seit dem Fall des Sowjetregimes konnten wir in Europa bis zu diesem Tag in der Illusion leben, dass die akademische Freiheit eine so starke Norm ist, dass Regierungen sie niemals direkt verletzen würden.

Natürlich hatte es zuvor kleinere Verstöße gegen dieses Recht gegeben, aber keine europäische Regierung hatte es gewagt, diese Norm so offen anzugreifen. Die Europäische Kommission hat nicht gehandelt. Die einzige Institution, die damals die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung geschützt hat, war der Europäische Gerichtshof: Er erklärte die Lex CEU auf europäischer Ebene für rechtswidrig. Dafür musste der Europäische Gerichtshof die CEU jedoch als Unternehmen einstufen und sich auf die WTO-Regeln berufen. Dieser Fall zeigte, dass Europa noch nicht gerüstet war – uns fehlten die rechtlichen Mittel, um einen solchen fundamentalen Wert zu schützen.

Als Jean Monnet, einer der Gründerväter der Europäischen Union, 1976 in seinen Memoiren schrieb: “Ohne Menschen ist nichts möglich, ohne Institutionen ist nichts dauerhaft”, meinte er, dass die Normen unserer Gesellschaft zwar durch die Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, gleichzeitig aber auch in Institutionen gefestigt werden müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung.

Wie der Fall der CEU zeigt, müssen wir diese Freiheit stärker gesetzlich verankern, wenn wir sie als Norm in Europa erhalten wollen. Gegenwärtig sind weltweit erhebliche Verstöße gegen die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung zu beobachten.

Wenn beispielsweise in der Gender-Debatte unterschiedliche Auffassungen einander gegenüberstehen, bietet dies sicherlich umfangreiches Diskussionspotenzial. Den Vortrag einer Doktorandin aufgrund massiver öffentlicher Proteste jedoch kurzerhand abzusetzen und den Diskurs gar nicht erst aufzunehmen und auszuhalten, wie 2020 an der Humboldt-Universität in Berlin geschehen, überschreitet eine Grenze. Ähnliches gilt für die Forderung der polnischen Regierung, Gender Studies aus den Universitäten zu verbannen.

Grund zu großer Besorgnis bietet auch, wenn die ungarische Regierung die Leitung von 21 Universitäten des Landes ausgesetzt und an Stiftungen überträgt, um mehr Einfluss auf die Hochschulen ausüben zu können. Oder, wenn neuere Gesetzesänderungen den Schutz der akademischen Freiheit schwächen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Ende März 2023 veröffentlichter, unabhängiger Monitoring-Bericht im Auftrag des STOA-Panels über den Stand der Wissenschaftsfreiheit in den EU-Mitgliedsstaaten.

Die schwache Reaktion der EU-Kommission in der Vergangenheit auf diese zum Teil massiven strukturellen Verletzungen zeigt, dass die EU eine rechtliche Grundlage für die akademische Freiheit benötigt. Die EU kann jedoch keine Bildungsgesetze erlassen. Deshalb habe ich im Parlament vorgeschlagen, ein europäisches Gesetz zum Schutz der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung auf den Weg zu bringen. Eine Initiative, die – wie viele Gespräche gezeigt haben – auch im europäischen und deutschen Wissenschaftssektor einen breiten Rückhalt findet.

Diese Verordnung soll in erster Linie ein Instrument für die europäischen Gerichte sein, um EU-weit rechtliche Standards zu schaffen und natürlich auch durchzusetzen. Dies wiederum beginnt zunächst bei den nationalen Gerichten. Da die EU-Kommission verpflichtet ist, die europäischen Verträge zu schützen, könnte sie auch Klagen gegen Mitgliedstaaten erheben, wenn diese die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung verletzen. Ein wirksames Mittel für die EU-Kommission zur Durchsetzung dieser Normen könnte es sein, Ländern, die dagegen verstoßen, EU-Mittel zu verweigern.

Wie wird es weitergehen? Nachdem ich meinen Bericht initiiert habe, haben alle Fraktionen die Idee unterstützt. Sobald das Parlament seine Entscheidung getroffen hat, wird die Kommission gefordert sein. Wir haben hohe Erwartungen an die Reaktion der Kommission, da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Wahl vor dem Parlament versprochen hat, auf einen solchen Initiativbericht mit einem Gesetzesvorschlag zu reagieren.

Lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat von Jean Monnet schließen: ”Ich habe immer daran geglaubt, dass Europa durch Krisen aufgebaut wird, und dass es die Summe ihrer Lösungen sein wird.” Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in Europa befindet sich unter Druck wie nie seit den Römischen Verträgen. Lassen Sie uns eine Lösung finden, die Europa stärker macht und das Versprechen unseres europäischen Projekts einlöst.

Claus Cursiefen übernimmt an der Universität Köln ab Oktober das Prorektorat für Forschung. Neben dem Mediziner wurden vier weitere Mitglieder des neuen Rektorats gewählt: Die Psychologin Susanne Zank wird Prorektorin für Antidiskriminierung und Chancengerechtigkeit, die Biochemikerin Ines Neundorf Prorektorin für Akademische Karriere und Personalentwicklung. Der Wirtschaftswissenschaftler Werner Reinartz übernimmt das Prorektorat für Transfer in die Gesellschaft und der Jurist Kirk W. Junker das Prorektorat für Nachhaltige Entwicklung. Neuer Rektor wird Joybrato Mukherjee. Er war bereits am 10. Mai gewählt worden und wechselt von der Universität Gießen, wo er das Amt des Präsidenten innehat. Zudem ist Mukherjee Präsident des DAAD.

Oliver Günther wurde für eine dritte Amtszeit als Präsident der Universität Potsdam gewählt. Er steht seit 2012 an der Spitze der Universität. Zuvor war er Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin und Direktor des dortigen Instituts für Wirtschaftsinformatik.

Joschka Mütterlein wird Vizepräsident Lehre und Professurenentwicklung der Hochschule Macromedia. Bisher war er dort Dekan der Fakultät Business, Design & Technologie. Der Wirtschaftsinformatiker folgt auf Ute Masur.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Glyphosat: EU-Kommission für erneute Zulassung. Die Europäische Kommission hat den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, die Zulassung von Glyphosat in der EU für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren zu erneuern. Vertreter der Grünen im Europäischen Parlament sprechen von einem umwelt- und gesundheitspolitischer Skandal. Norbert Lins (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, begrüßt dagegen die Entscheidung der Kommission. Mehr

China.Table. Wasserstoff in China: Die nächste Revolution? Mit dem Siegeszug der Elektroautos galt Wasserstoff im Pkw als überholt. Doch die Mobilitätsanforderungen und Energieplanungen in China bringen die Technologie wieder ins Gespräch. Wasserstofftechnologie könnte dort erheblich an Bedeutung gewinnen – nicht nur im Bereich der Seefahrt, des Schienenverkehrs und der Nutzfahrzeuge, sondern auch im Individualverkehr. Mehr

China.Table. Uigurische Forscherin bekommt lebenslänglich. Die uigurische Akademikerin Rahile Dawut wurde in China zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 57-Jährigen wird vorgeworfen, die Staatssicherheit durch Versuche der “Spaltung” gefährdet zu haben. Die ehemalige Professorin an der Universität Xinjiang war eine führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der uigurischen Folklore. Sie gehört zu mehr als 300 bekannten Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern, die in Xinjiang inhaftiert sein sollen. Mehr

Werbung für operative plastisch-chirurgische Eingriffe mit Vorher-/Nachher-Fotos ist bekanntlich verboten. Aber in unserer Dessert-Meldung heute geht es nicht um Schönheitschirurgie, sondern um Schönheits-Architektur und Astrophysik. Und das erlaubt es uns, Ihnen solche Fotos zu präsentieren und Ihnen mitzuteilen: Die Eingriffe am Einsteinturm auf dem Potsdamer Telegrafenberg sind gelungen. Das bedeutende Bauwerk des Architekten Erich Mendelsohn, das in den Jahren 1919 bis 1924 in Zusammenarbeit mit Albert Einstein und dem Astronomen Erwin Finlay Freundlich entstand, sah 2021 vor seinem Lifting noch so aus:

Nun sind die Schäden im Innen- und Außenbereich behoben und das Gebäude wird weiß strahlen (siehe Nachher-Bild ganz oben), wenn es am heutigen Dienstag wiedereröffnet wird. Die brandenburgische Wissenschaftsministerin Manja Schüle wird bei dem Festakt sprechen, ebenso der Vorstandsvorsitzende der Wüstenrot-Stiftung, die die Sanierung dem Pressematerial zufolge “operativ durchgeführt und finanziert” hat.

Der markante Turm dient bis heute als Sonnenteleskop und wird vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) betrieben. Nach fast 100-jähriger Nutzung und der letzten Sanierung 1997 bis 1999 waren umfassende Schäden aufgetreten, was eine erneute Grundinstandsetzung erforderlich machte. Wie lange es dieses Mal hält, bleibt abzuwarten. Der Turm hat eine lange Geschichte von Schäden und Reparaturen, die schon fünf Jahre nach der Fertigstellung begann.

Und auch wissenschaftlich betrachtet lief es etwas unglücklich: Ziel des Observatoriums war ursprünglich der Nachweis der durch Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagten Rotverschiebung von Spektrallinien im Schwerefeld der Sonne. “Dieses Vorhaben erwies sich allerdings später als undurchführbar”, informiert das AIP. Eine leistungsfähige Sonnenforschungsanlage befinde sich dort aber auch heute noch. Anne Brüning

“Neid ist die Triebfeder unseres Begehrens”, formulierte einst Stanford-Anthropologe René Girard. Das gilt zeitlos für die aktuelle Situation im Wissenschaftsmanagement. Die Projektträger sind neidisch auf die Freiheiten der Sprind. Die industrienahen Forschungseinrichtungen beneiden Fraunhofer & Co. um die Möglichkeiten der Bezahlung ihres führenden Personals. Jetzt zeichnet sich beim Besserstellungsverbot überraschend eine Lösung ab. Wie diese aussehen soll, lesen Sie in unserer heutigen Ausgabe.

In den vergangenen Tagen haben sich Gewerkschaften, Arbeitnehmer und SPD für das parlamentarische Verfahren in Sachen WissZeitVG warmgelaufen. Der parlamentarische Gesetzesentwurf des BMBF wird in den nächsten Wochen erwartet. Die Gewerkschaften haben eine Petition gestartet und sich hinter gemeinsamen Positionen versammelt. Markus Weißkopf berichtet in der heutigen Ausgabe über die GEW-Veranstaltung auf der Insel Reichenau am Sonntag und über den dortigen Vorschlag, die strittige Postdoc-Phase einfach gänzlich im WissZeitVG auszuklammern.

“Deutsche Raumfahrt zwischen Old und New Space”, so hat die Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) eines ihrer zentralen Kapitel im aktuellen Gutachten genannt. Die Experten forderten eine Raumfahrtstrategie der Bundesregierung, weil das All aus (forschungs-) politischer Sicht nicht mehr das gleiche ist, wie noch vor einigen Jahren. Die Privatisierung der Raumfahrt und die globalpolitische Zeitenwende stellen Deutschland vor neue Herausforderungen. Wie der Research.Table erfuhr, will das Kabinett am Mittwoch die Strategie verabschieden. Mehr dazu lesen Sie in unserer nächsten Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Mit einer gemeinsamen Petition wollen GEW, Ver.di und DGB nochmals Druck auf die Politik in Sachen WissZeitVG ausüben – mit dabei auch die Gesamtbetriebsräte von Max-Planck-Gesellschaft und Helmholtz-Gemeinschaft. Wichtigste Punkte der Petition sind:

Laut dem stellvertretenden GEW-Vorsitzenden Andreas Keller haben bereits 10.000 Personen diese Petition unterschrieben. Die darin enthaltenen Forderungen wurden auf einem Panel zu “Guter Arbeit in der Wissenschaft” im Rahmen einer GEW-Veranstaltung auf der Insel Reichenau diskutiert. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Lina Seitzl begrüßte dort, dass es nun eine gemeinsame Positionierung der Gewerkschaften gebe. Damit könne diese Stimme besser in die Verhandlungen einfließen. Zuvor hatte auch Staatssekretär Jens Brandenburg eine vermeintliche Vielstimmigkeit beklagt.

Seitzl betonte in der Diskussion weiterhin, dass Grüne und SPD es sich nicht leicht gemacht hätten, dem vorliegenden Entwurf für das WissZeitVG nicht zuzustimmen. Denn dieser enthalte, was beispielsweise die Mindestvertragslaufzeiten angehe, immerhin eine deutliche Verbesserung zum aktuellen Status quo. Ziel müsse es aber letztlich sein, auch den Druck auf die Beschäftigten in der Postdoc-Phase zu vermindern. Und das sei mit der vom BMBF vorgesehenen 4+2-Regelung eben nicht gegeben – im Gegenteil.

Andreas Keller beklagte die starren Positionen von HRK und Allianz der Wissenschaftsorganisationen zu diesem Punkt. Dem Deutschen Hochschulverband warf er vor, dass dieser “uns diese Vier-Jahres-Regelung eingebrockt hat”, die dann vom BMBF übernommen wurde. Für die Gewerkschaften deutete Keller gegenüber Seitzl an, dass man jedenfalls bezüglich eines Übergangskorridors von einem oder zwei Jahren gesprächsbereit wäre. Die SPD hatte sich in den Verhandlungen zum WissZeitVG hinter dieses sogenannte 2+4-Modell in der Postdoc-Phase gestellt.

Ein möglicher Ausweg wurde dann in der Runde angesprochen: Das bereits Erreichte könnte im Gesetz verankert werden. Und eine Regelung zur Postdoc-Phase der freien Aushandlung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern überlassen bleiben. Dafür müsste die Tarifsperre für diesen Bereich fallen, wogegen sich derzeit die FDP sperrt. Dabei müsste es dieser doch gefallen, wenn der Markt die Rahmenbedingungen regele, meinte Keller. Er zeigte sich optimistisch, dass es nicht zum befürchteten Flickenteppich, sondern zu einer einheitlichen Vereinbarung komme.

Im Gespräch mit Table.Media betonte die Sprecherin der Initiative #IchbinHanna, Amrei Bahr, dass man diesen Vorschlag schon vor mehr als einem Jahr unterbreitet habe. “Da die Postdoc-Phase sich nicht mehr sachgerecht als Qualifikationsphase verstehen lässt, könnte sie im Gesetz auch außen vor bleiben. Das 4+2-Modell des Referentenentwurfs ist untauglich, Befristungen in der Postdoc-Phase dem Ziel der Reform entsprechend einzudämmen” sagte Bahr. Bei der Umsetzung eines 2+4-Modell oder einer Befristungshöchstquote wäre das anders, aber diese seien nun mal nicht Teil des Entwurfs.

Bahr, die selbst nicht vor Ort in Reichenau war, äußerte deutliche Kritik an der Prioritätensetzung von Bettina Stark-Watzinger: “Angesichts der immensen gesellschaftlichen Relevanz des Wissenschaftssystems als Forschungs- und Ausbildungsbetrieb in Zeiten der Krisen und des Fachkräftemangels ist es erstaunlich, dass die Ministerin den prekären Arbeitsbedingungen in der deutschen Wissenschaft mit Desinteresse und Untätigkeit begegnet.”

Mandy Boehnke, Konrektorin der Uni Bremen, wies auf der GEW-Veranstaltung darauf hin, dass es neben der engeren Diskussion um das WissZeitVG weitere Entwicklungslinien gebe, die Strukturen an den Hochschulen betreffen und die Arbeitsbedingungen in Zukunft positiv beeinflussen könnten. Dabei verwies sie auf laufende Diskussionen an der HU Berlin oder auch das Thesenpapier der VolkswagenStiftung. Letztlich müssten angesichts des Fachkräftemangels alle in der Wissenschaft daran interessiert sein, die Rahmenbedingungen für den Nachwuchs zu verbessern.

Seitzl deutete an, dass man derzeit auch in Gesprächen über den Pakt für Forschung und Innovation über bessere Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft spreche. Keller verwies auf ein laufendes Gesetzgebungsverfahren des BMAS zum Tariftreuegesetz: Dort soll festgehalten werden, dass öffentliche Aufträge nur noch an Auftragnehmer vergeben werden dürfen, die einen Tarifvertrag einhalten. Inwieweit das auch für die Wissenschaft und insbesondere für die außeruniversitären Forschungsorganisationen gelten solle, sei bislang unklar. Diese sehen sich bislang jedenfalls nicht an den TVöD gebunden.

Die EU setzt weltweit erstmals umfassende Leitplanken für Künstliche Intelligenz (KI). Bis Ende des Jahres verhandeln EU-Kommission, Europäisches Parlament und EU-Ministerrat über die Endfassung des AI Acts. Der Bürger soll vor riskanten KI-Einsätzen geschützt werden, gleichzeitig soll die europäische KI-Industrie gefördert werden. In Brüssel ringen Lobbyisten von Tech-Giganten, Verbraucherschützer und Start-ups um Einfluss auf die Politik. Ihr Streit zeigt, wie schwierig der Balanceakt ist.

Im Kern geht es um die Risikobewertung und die damit verbundenen Auflagen. Die EU hat nach Risiken abgestufte Regeln vorgeschlagen. KI-Einsätze mit “inakzeptablen” Risiken, etwa biometrische Überwachung im öffentlichen Raum, sollen verboten werden. Die nächste Stufe umfasst KI-Einsätze mit “hohem Risiko”, die Sicherheit oder Grundrechte von Bürgern beeinträchtigen. Dazu zählt KI, die kritische Infrastrukturen wie die Energieversorgung steuert, oder die über Menschen entscheidet, etwa Bewerber auswählt. Hochriskante KI soll strenge Auflagen erfüllen. Der Hersteller muss unter anderem ein Risikomanagementsystem einführen und die Qualität der Trainingsdaten sicherstellen.

Laut EU-Kommission fallen 10 bis 15 Prozent der KI-Einsätze in die Hochrisiko-Klasse; alle anderen würden schwächer reguliert. So will die EU Augenmaß zeigen. Dennoch ist der AI Act umstritten. Bürgerrechtlern geht er nicht weit genug, Vertreter der europäischen digitalen Industrie warnen vor “Überregulierung”.

Seit dem Sommer lobbyieren amerikanische Tech-Giganten wie Google und Microsoft verstärkt in Brüssel. Sie protestieren gegen den Plan des EU-Parlaments und des Rats, sogenannte Basismodelle mit ähnlichen Auflagen zu belegen wie Hochrisiko-KI. Basismodelle werden mit einem breiten Datensatz trainiert, etwa Texten aus dem Internet, um eine grundlegende Fähigkeit wie Sprache zu erlernen. Darauf basierend werden sie für diverse Spezialanwendungen verfeinert. ChatGPT von OpenAI ist eine Verfeinerung des Basismodells GPT3.5, optimiert für den Chat mit Menschen.

Im Mai tourte Sam Altman durch europäische Hauptstädte und drohte, sich mit seiner Firma OpenAI aus Europa zurückzuziehen, sollte der AI Act “in dieser Form” durchgehen. Zeitgleich sprach Google-Chef Sundar Pichai in Brüssel mit EU-Politikern über das KI-Gesetz. Die Tech-Giganten würden “Vollzeit” daran arbeiten, die Regeln für Basismodelle zu beeinflussen, schreiben Lobby-Beobachter des Corporate Europe Observatory (CEO) in einer Studie. “Big Tech hat enorme Ressourcen dafür”, sagt CEO-Mitarbeiter Bram Vranken. Für ihre Brüsseler Büros geben Google, Meta, Microsoft, Amazon und Apple laut EU-Transparenzregister zusammen bis zu rund 31 Millionen Euro im Jahr aus.

Ein “problematischer” Aspekte des Lobbyings seien Scheinorganisationen, die vorgeben, im Namen von Start-ups zu sprechen, aber “stark von Big Tech finanziert werden”, sagt Vranken. Eine davon soll Allied for Startups sein, ein weltweites Netzwerk von Interessenvertretern für Start-ups mit Sitz in Brüssel. Es wird von Google, Apple, Microsoft, Amazon und Meta gesponsert.

“So vernebelt Big Tech die Diskussion”, sagt Vranken. Es gibt nämlich einen Konflikt zwischen den Tech-Riesen und kleinen Firmen. Die Großen wollen die Verantwortung über Basismodelle von sich weg auf deren Anwender schieben, also meist kleinere Unternehmen oder Start-ups, die daraus eine Spezialanwendung wie einen Chatbot für Medizin entwickeln.

Google argumentiert, Basismodelle an sich seien nicht riskant, sondern allenfalls, was die Anwender daraus machen. Und die könnten die Risiken ihrer Endprodukte am ehesten einschätzen. Sollte die EU Big Techs Forderung erfüllen, würde dies den Markt zulasten kleiner und mittlerer europäischer IT-Firmen verzerren, wehrt sich die “European Digital SME Alliance”, der Lobbyverband dieser Unternehmen in Brüssel. Die Auflagen allein zu erfüllen, sei für kleinere Firmen “übermäßig belastend”.

Dies erklärt auch die Bundestagsfraktion der CDU/CSU. In einem Antrag verlangt sie, Dokumentationspflichten sollten nur für die “ganz großen Entwickler” von Basismodellen gelten. Das ginge zulasten der amerikanischen Anbieter dieser Modelle und wäre vorteilhaft für kleinere europäische Basismodell-Entwickler wie die Heidelberger Firma Aleph Alpha.

“Es braucht mehr Balance”, meint Pascal Beerlink, KI-Referent beim IT-Branchenverband Bitkom. Die Regulierung sollte sich auf die Transparenz innerhalb der Lieferkette konzentrieren, fordert er. Alle Teilnehmer der Lieferkette sollen relevante Informationen teilen, die Entwickler der Basismodelle den Anwendern zum Beispiel “Segelanweisungen” geben, also erläuternde Hinweise, meint auch Philipp Hacker von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.

Der Rechtswissenschaftler plädiert dafür, Basismodelle nur “Minimalauflagen” erfüllen zu lassen. Dazu zählt er repräsentative Trainingsdaten, um Diskriminierung einzelner Gruppen vermeiden, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Das Risikomanagement sieht Hacker bei jenen, die aus Basismodellen Hochrisikoanwendungen bauen. Denn sonst seien zu viele hypothetische Risikoszenarien zu berücksichtigen.

Ein weiterer Streitpunkt ist die Definition von “KI” im AI Act. Das EU-Parlament und Verbraucherschützer fordern eine breite Definition, die sich nicht auf bestimmte Arten von KI beschränkt. Eine “technologieneutrale” Definition rüste das KI-Gesetz für künftige Entwicklungen von KI-Systemen, schreibt die Verbraucherorganisation Beuc.

Industrievertreter drängen auf eine enge Definition, die nur das aktuell meist genutzte maschinelle Lernen umfasst und zum Beispiel Logik-basierte KI-Methoden ignoriert. Sonst drohe der AI Act zu einer “erweiterten Softwareregulierung” zu werden, schreibt der KI-Bundesverband. Die Marktführerschaft von Big Tech aus den USA und China wäre dann für europäische Unternehmen kaum noch angreifbar, da ihnen die Regeln den Markteintritt erschweren würden. Europa drohe in eine “gefährliche” Abhängigkeit zu geraten.

Wie die drei Gesetzgebungsorgane der EU mit den Widersprüchen und kollidierenden Interessen umgehen, wird sich zeigen, wenn das KI-Gesetz vorliegt.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Fünf übergeordnete Prinzipien und drei konkrete Ziele finden sich in der Nachhaltigkeitsstrategie des BMBF. Sie betrachtet einerseits systemische Stellschrauben, um das Thema Nachhaltigkeit als Querschnittsthema zu verankern. Zweitens sollen Innovationen gefördert werden, die die notwendige Transformation in Richtung Nachhaltigkeit unterstützen. Und: Das Verwaltungshandeln des BMBF selbst soll nachhaltig werden. Übergeordnetes Ziel ist, Nachhaltigkeit zum Leitprinzip der Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik (BF&I-Politik) zu machen.

Mona Treude vom Wuppertal Institut hat die Nachhaltigkeitsstrategie hinsichtlich der von UN und OECD im Rahmen des Aktionsprogramms Agenda 21 formulierten Kriterien gecheckt. Sie hebt positiv hervor, dass das BMBF mit seinem Verwaltungsapparat als gutes Vorbild vorangehen will. Auch die horizontale und vertikale Integration der Strategie sei gelungen, meint die Senior Researcherin. So gab es eine Abstimmung mit anderen Ministerien sowie eine klare Bezugnahme auf die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Weiterhin seien konkrete Maßnahmen formuliert und deren Überprüfung vorgesehen.

Nicht zufrieden ist Treude hingegen damit, dass viele Ziele nicht SMART, das heißt beispielsweise messbar und terminiert formuliert wurden. Auch die relative politische Unverbindlichkeit der Strategie ist ein Kritikpunkt.

Inhaltlich freut sich Treude über den starken Fokus auf soziale Innovationen als Treiber für eine nachhaltige Entwicklung – denn: “Der Glaube an die Rettung der Welt durch den Fortschritt der Technik hat zumindest bisher nicht die gewünschten Erfolge erzielt.”

Einerseits betrachtet die Strategie also systemische Stellschrauben und verankert das Thema Nachhaltigkeit in der Zukunftsstrategie, in der Strategie für Soziale Innovationen oder über stärkere Partizipation. Andererseits werden Innovationen gefördert, sei es bei der CO₂-Entnahme oder der nachhaltigen Stadtentwicklung. Ein dritter, administrativer, Fokus liegt nicht nur auf dem Verwaltungsapparat des BMBF selbst, sondern auch bei geförderten Institutionen und Projekten. Hier hätte das Ministerium einen großen Hebel.

Auf Anfrage von Table.Media teilte das BMBF mit, dass sich die Allianz der Wissenschaftsorganisationen dazu bekannt habe, bis zum Jahr 2035 Klimaneutralität in ihren Arbeitsweisen und Forschungsprozessen zu erreichen. Weiterhin integrierten “die Paktorganisationen bereits zunehmend Nachhaltigkeitsziele in ihre langfristigen, organisationsübergreifenden Strategien”.

Hinsichtlich der Hochschulen teilt das BMBF mit, dass es “die Entwicklung eines Nachhaltigkeitsaudits als wichtiges Instrument für mehr Nachhaltigkeit an Hochschulen” fördert. Dies sei Teil der Förderrichtlinie Transformationspfade für nachhaltige Hochschulen. In dieser werden an “35 Hochschulen innovative Vorhaben umgesetzt und der Transfer neuer Lösungen auf weitere Hochschulen gemeinsam mit der Hochschulrektorenkonferenz unterstützt”. Aus informierten Kreisen hört man, dass eine Pilotierung dieses Audits 2025 zu erwarten sei.

“Es ist sehr zu begrüßen, dass das BMBF nun eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie vorlegt”, meint Kai Niebert, Präsident des Umweltdachverbands Deutscher Naturschutzring. Doch er ist damit noch nicht zufrieden und vermisst vor allem neue Initiativen: “Gleichzeitig zeigt der gerade zu Ende gegangene Nachhaltigkeitsgipfel in New York, dass wir mehr Anstrengungen brauchen als bisher. Eine Business-as-usual-Politik, bei der man dann nachträglich überlegt, wie sie zu einem der 17 Nachhaltigkeitsziele beiträgt, ist nicht nachhaltig. Im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel die Agenda 2030 umsetzen will – doch dann muss sie deutlich nachschärfen – auch im BMBF”, betont Niebert, der auch Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung ist.

Linken-Forschungspolitikerin Petra Sitte kritisiert die Fokussierung der Strategie auf Innovationen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele: “Der Schutz der Umwelt und von Sozialstandards muss reguliert, der Ressourcenverbrauch reduziert werden.”

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18:00-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

28. September 2023, 18:30-20:15 Uhr, Löwengebäude, Universitätsplatz 11, 06108 Halle (Saale)

Diskussion “Ethikgremien und ihr Beitrag zur Politikberatung” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Nach Informationen von Table.Media steht eine Rückkehr zur alten Verwaltungspraxis beim Besserstellungsverbot für außeruniversitäre, unabhängige und industrienahe Forschungseinrichtungen (IFE) kurz bevor. Aus forschungspolitischen Kreisen ist zu hören, dass das zuständige Bundesfinanzministerium an einer neuen Formulierung für das Haushaltsgesetz 2024 arbeitet, die es den Instituten ermöglicht, ihrem Führungspersonal weiter marktübliche Konditionen zu bezahlen und vom Besserstellungsverbot abzuweichen. Voraussetzung ist, dass sich die höheren Gehälter für Institutsleiter und Führungspersonal nicht in öffentlich geförderten Projekten niederschlagen.

Die Interessensverbände der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die nicht über das Wissenschaftsfreiheitsgesetz (WissFG) vom Besserstellungsverbot befreit sind, hatten eine im Jahr 2021 veränderte Verwaltungspraxis kritisiert. BMWK und BMBF hatten damals über ihre Projektträger deutlich gemacht, dass Einrichtungen, die hauptsächlich mit Bundesmitteln finanziert werden und ihr Leitungspersonal außertariflich bezahlen, in Zukunft von der Teilnahme an Bundesforschungsprogrammen ausgeschlossen werden. Die Institute konnten Ausnahmeanträge stellen, deren Bearbeitung im BMWK und BMF allerdings schleppend verlief.

Interessensverbände wie die Zuse-Gemeinschaft, die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und die Innovationsallianz Baden-Württemberg (InnBW) hatten beklagt, dass die Unsicherheiten und Verzögerungen zu Projektabsagen und ersten Kündigungen von Leitungspersonal an den betroffenen Instituten geführt hätten. Eine Übergangsregelung wäre in diesem Jahr ausgelaufen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte die Situation zum Anlass genommen, in einem Brandbrief an Bundesfinanzminister Christian Lindner die Verwaltungspraxis als “in Teilen existenzbedrohend” für die Institute zu kritisieren.

Damit sei ein wichtiger Innovationsfaktor vor allem für kleine und mittlere Unternehmen in Gefahr, hatte Kretschmann im April geschrieben. Die Institute übernehmen häufig Forschungsaufgaben für KMU, die sich eine eigene Entwicklungs- oder Innovationsabteilung nicht leisten können. Auf Anfrage von Table.Media sagte Anke Fellmann, Geschäftsführerin von InnBW: “Wir würden die Rückkehr zur alten Verwaltungspraxis begrüßen. Damit wäre die Kuh erstmal vom Eis. Uns ist wichtig, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer unserer Institute Planungssicherheit haben.”

Eine darüber hinausgehende Gleichstellung mit anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer & Co. bleibt aber weiter das langfristige Ziel der Institute: “Hier stellen wir uns auch ausdrücklich hinter die aktuell formulierten Forderungen der Projektträger, die diese in ihrem Positionspapier zum Ausdruck gebracht haben”, sagte Fellmann. Ob es die beste Lösung sei, dies über das WissFG zu erreichen, darüber bestehe bei den Instituten keine Einigkeit. Der Projektträger-Slogan “Gleiche Chancen und Rechte für alle” treffe es besser, sagte Fellmann.

Ungeachtet dessen wird der Bundesrat am Freitag über eine Initiative des Landes Baden-Württemberg entscheiden, mit der ein Gesetz “zur Änderung des Gesetzes zur Flexibilisierung von haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen außeruniversitärer Wissenschaftseinrichtungen” in den Bundestag eingebracht werden soll. Ziel der Initiative, der sich auch Sachsen und NRW angeschlossen haben, ist die Gleichstellung unabhängiger, industrienaher Forschungseinrichtungen über das Wissenschaftsfreiheitsgesetz. Das BMBF hatte in der Vergangenheit eine Änderung des WissFG in diesem Bereich abgelehnt. Die sinngemäße Begründung: Für die Befreiung vom Besserstellungsverbot bei Fraunhofer & Co. würden der Regierung auch besondere Kontrollmöglichkeiten eingeräumt, etwa ein Sitz im Aufsichtsrat. Dies sei bei der Vielzahl der IFE nicht der Fall und auch nicht umsetzbar. tg

In der jüngsten Ausschusssitzung für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung wurde Stark-Watzinger (FDP) durch die Opposition zur noch offenen Fortführung der DDR-Forschung befragt. Die Ministerin erklärte, sie halte trotz des Konsolidierungsdrucks die Hand über die DDR-Forschung: “Es ist mitnichten so, dass es abbricht, sondern die Planungen laufen, um Förderrichtlinien im Jahr 2026 ermöglichen zu können.”

Lars Rohwer (CDU) begrüßte die Zusage der Ministerin, “jedoch erfolgt diese fast zu spät. Es wird nach 2025 eine Förderlücke geben, bis eine weitere Förderrichtlinie beschlossen ist und umgesetzt werden kann”. Bereits innerhalb der ersten Förderrichtlinie habe sich die Anzahl der Forschungsverbünde von 14 auf 7 halbiert. Die Fördergelder sind von 40,8 Millionen Euro auf 8,6 Millionen Euro geschrumpft. “Dies hat das Forschungsministerium zu verantworten”, erklärte Rohwer.

Es sei höchste Zeit, bestehende Planungen auch an die Forschungsverbünde zu kommunizieren. Viele der Gruppen wüssten immer noch nicht, ob und wie es für sie nach 2025 weitergeht. “Es muss unser Ziel bleiben, die DDR- und Kommunismus-Forschung stärker in der deutschen Hochschul- und Forschungslandschaft zu verankern”, sagt Rohwer. Gerade jetzt würden Zeitzeugen beginnen, über das Erlebte zu sprechen. Das müsse man mit Psychologen, Soziologen und Historikern für die Forschung begleiten. Die CDU hatte erstmalig im Juli in einem Antrag gefordert, die DDR- und Kommunismus-Forschung zu stärken und Mittel für die “Forschungsverbünde SED-Unrecht” nicht zu kürzen. nik

Hochschulen sind Ausgangspunkte für innovative Gründungen. Das zeigt auch der Deutsche Start-up Monitor 2023, für den der Startup-Verband 1.825 Gründerinnen und Gründer befragt hat. Demnach hat fast jedes zweite Start-up (49 Prozent) Unterstützung aus dem Hochschulbereich erhalten. Knapp 45 Prozent bewerten die Unterstützung als “sehr gut”, knapp 30 Prozent als “gut”.

Doch der Support kommt nach wie vor hauptsächlich von einzelnen Professorinnen und Professoren und durch Vermittlung von Kontakten. Entrepreneurship-Programme werden an dritter Stelle genannt. Ihr Potenzial scheint also nicht ausgeschöpft zu sein. Noch dazu ist der Anteil der Start-ups, die über Förderprogramme hinaus mit wissenschaftlichen Einrichtungen kooperieren, im Vorjahresvergleich von 50 auf 42 Prozent gesunken.

Wo die besten Ausgründungs-Ökosysteme in der deutschen Hochschullandschaft zu finden sind, ist nicht eindeutig zu beantworten. Dem Start-up-Monitor zufolge haben 84,5 Prozent der befragten Gründerinnen und Gründer einen akademischen Abschluss. Am häufigsten wurde dabei die RWTH Aachen genannt, wo 5,7 Prozent der Befragten ihren Abschluss gemacht haben. Auf Rang 2 liegt die TU München (4,5 Prozent), am dritthäufigsten wurde die WHU – Otto Beisheim School of Management (2,7 Prozent) genannt. An den niedrigen Zahlen ist ersichtlich, dass die Verteilung insgesamt sehr breit ist.

Das Bild der besten Ausgründungs-Ökosysteme komplettiert eine kürzlich erschienene Studie der TU München, die die Entepreneurship Performance Deutscher Hochschulen untersucht hat. Basierend auf Daten des Handelsregisters und anderer Plattformen hat das Team um Isabell Welpe und Malin Fiedler knapp 28.000 von 2014 bis 2022 in Deutschland gegründete Start-ups identifiziert, die 296 Deutschen Hochschulen zugeordnet werden konnten.

Im absoluten Ranking schneidet die TU München (810 Start-ups) am besten ab, gefolgt von der TU Berlin (446) und der LMU München (397). Im relativen Ranking, bei dem es um die Anzahl zugeordneter Start-ups pro 10.000 Studierende geht, haben private Hochschulen die Nase vorn: Die Rangliste wird angeführt von der ESCP Berlin, auf den Rängen 2 und 3 folgen die HHL Leipzig und die Zeppelin-Universität Friedrichshafen.

Insgesamt hält sich die Zuversicht der Start-up-Unternehmen in Deutschland in Grenzen, wie der diesjährige Start-up-Monitor zeigt. Nur 58 Prozent der Befragten schätzen das Start-up-Ökosystem aktuell positiv ein, zehn Prozent weniger als im Vorjahr.

Einer der Gründe für die gedämpfte Stimmung: Seit dem Rekord-Finanzierungsjahr 2021 wird die Kapitalbeschaffung für Start-ups schwieriger. Nur 15 Prozent der Gründer bewerten die Investmentbereitschaft von Risikokapitalgebern (VC) und Business Angels positiv. Besondere Unruhe herrscht im Hotspot Berlin, wo im letzten Jahr 24 Prozent der Start-ups Entlassungen vornehmen, im bundesweiten Durchschnitt sind es nur 15 Prozent. abg

Der 4. April 2017 ist ein denkwürdiger Tag in der europäischen Geschichte. An diesem Tag verabschiedete das ungarische Parlament die “Lex CEU” – ein Gesetz, mit dem die Central European University aus Ungarn verbannt werden sollte. Seit dem Fall des Sowjetregimes konnten wir in Europa bis zu diesem Tag in der Illusion leben, dass die akademische Freiheit eine so starke Norm ist, dass Regierungen sie niemals direkt verletzen würden.

Natürlich hatte es zuvor kleinere Verstöße gegen dieses Recht gegeben, aber keine europäische Regierung hatte es gewagt, diese Norm so offen anzugreifen. Die Europäische Kommission hat nicht gehandelt. Die einzige Institution, die damals die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung geschützt hat, war der Europäische Gerichtshof: Er erklärte die Lex CEU auf europäischer Ebene für rechtswidrig. Dafür musste der Europäische Gerichtshof die CEU jedoch als Unternehmen einstufen und sich auf die WTO-Regeln berufen. Dieser Fall zeigte, dass Europa noch nicht gerüstet war – uns fehlten die rechtlichen Mittel, um einen solchen fundamentalen Wert zu schützen.

Als Jean Monnet, einer der Gründerväter der Europäischen Union, 1976 in seinen Memoiren schrieb: “Ohne Menschen ist nichts möglich, ohne Institutionen ist nichts dauerhaft”, meinte er, dass die Normen unserer Gesellschaft zwar durch die Bemühungen der Bürgerinnen und Bürger geschaffen werden, gleichzeitig aber auch in Institutionen gefestigt werden müssen. Das gilt selbstverständlich auch für die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung.

Wie der Fall der CEU zeigt, müssen wir diese Freiheit stärker gesetzlich verankern, wenn wir sie als Norm in Europa erhalten wollen. Gegenwärtig sind weltweit erhebliche Verstöße gegen die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung zu beobachten.

Wenn beispielsweise in der Gender-Debatte unterschiedliche Auffassungen einander gegenüberstehen, bietet dies sicherlich umfangreiches Diskussionspotenzial. Den Vortrag einer Doktorandin aufgrund massiver öffentlicher Proteste jedoch kurzerhand abzusetzen und den Diskurs gar nicht erst aufzunehmen und auszuhalten, wie 2020 an der Humboldt-Universität in Berlin geschehen, überschreitet eine Grenze. Ähnliches gilt für die Forderung der polnischen Regierung, Gender Studies aus den Universitäten zu verbannen.

Grund zu großer Besorgnis bietet auch, wenn die ungarische Regierung die Leitung von 21 Universitäten des Landes ausgesetzt und an Stiftungen überträgt, um mehr Einfluss auf die Hochschulen ausüben zu können. Oder, wenn neuere Gesetzesänderungen den Schutz der akademischen Freiheit schwächen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Ende März 2023 veröffentlichter, unabhängiger Monitoring-Bericht im Auftrag des STOA-Panels über den Stand der Wissenschaftsfreiheit in den EU-Mitgliedsstaaten.

Die schwache Reaktion der EU-Kommission in der Vergangenheit auf diese zum Teil massiven strukturellen Verletzungen zeigt, dass die EU eine rechtliche Grundlage für die akademische Freiheit benötigt. Die EU kann jedoch keine Bildungsgesetze erlassen. Deshalb habe ich im Parlament vorgeschlagen, ein europäisches Gesetz zum Schutz der Freiheit der wissenschaftlichen Forschung auf den Weg zu bringen. Eine Initiative, die – wie viele Gespräche gezeigt haben – auch im europäischen und deutschen Wissenschaftssektor einen breiten Rückhalt findet.

Diese Verordnung soll in erster Linie ein Instrument für die europäischen Gerichte sein, um EU-weit rechtliche Standards zu schaffen und natürlich auch durchzusetzen. Dies wiederum beginnt zunächst bei den nationalen Gerichten. Da die EU-Kommission verpflichtet ist, die europäischen Verträge zu schützen, könnte sie auch Klagen gegen Mitgliedstaaten erheben, wenn diese die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung verletzen. Ein wirksames Mittel für die EU-Kommission zur Durchsetzung dieser Normen könnte es sein, Ländern, die dagegen verstoßen, EU-Mittel zu verweigern.

Wie wird es weitergehen? Nachdem ich meinen Bericht initiiert habe, haben alle Fraktionen die Idee unterstützt. Sobald das Parlament seine Entscheidung getroffen hat, wird die Kommission gefordert sein. Wir haben hohe Erwartungen an die Reaktion der Kommission, da Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei ihrer Wahl vor dem Parlament versprochen hat, auf einen solchen Initiativbericht mit einem Gesetzesvorschlag zu reagieren.

Lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat von Jean Monnet schließen: ”Ich habe immer daran geglaubt, dass Europa durch Krisen aufgebaut wird, und dass es die Summe ihrer Lösungen sein wird.” Die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung in Europa befindet sich unter Druck wie nie seit den Römischen Verträgen. Lassen Sie uns eine Lösung finden, die Europa stärker macht und das Versprechen unseres europäischen Projekts einlöst.

Claus Cursiefen übernimmt an der Universität Köln ab Oktober das Prorektorat für Forschung. Neben dem Mediziner wurden vier weitere Mitglieder des neuen Rektorats gewählt: Die Psychologin Susanne Zank wird Prorektorin für Antidiskriminierung und Chancengerechtigkeit, die Biochemikerin Ines Neundorf Prorektorin für Akademische Karriere und Personalentwicklung. Der Wirtschaftswissenschaftler Werner Reinartz übernimmt das Prorektorat für Transfer in die Gesellschaft und der Jurist Kirk W. Junker das Prorektorat für Nachhaltige Entwicklung. Neuer Rektor wird Joybrato Mukherjee. Er war bereits am 10. Mai gewählt worden und wechselt von der Universität Gießen, wo er das Amt des Präsidenten innehat. Zudem ist Mukherjee Präsident des DAAD.

Oliver Günther wurde für eine dritte Amtszeit als Präsident der Universität Potsdam gewählt. Er steht seit 2012 an der Spitze der Universität. Zuvor war er Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität Berlin und Direktor des dortigen Instituts für Wirtschaftsinformatik.

Joschka Mütterlein wird Vizepräsident Lehre und Professurenentwicklung der Hochschule Macromedia. Bisher war er dort Dekan der Fakultät Business, Design & Technologie. Der Wirtschaftsinformatiker folgt auf Ute Masur.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Glyphosat: EU-Kommission für erneute Zulassung. Die Europäische Kommission hat den EU-Mitgliedsstaaten vorgeschlagen, die Zulassung von Glyphosat in der EU für einen weiteren Zeitraum von zehn Jahren zu erneuern. Vertreter der Grünen im Europäischen Parlament sprechen von einem umwelt- und gesundheitspolitischer Skandal. Norbert Lins (CDU), Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, begrüßt dagegen die Entscheidung der Kommission. Mehr

China.Table. Wasserstoff in China: Die nächste Revolution? Mit dem Siegeszug der Elektroautos galt Wasserstoff im Pkw als überholt. Doch die Mobilitätsanforderungen und Energieplanungen in China bringen die Technologie wieder ins Gespräch. Wasserstofftechnologie könnte dort erheblich an Bedeutung gewinnen – nicht nur im Bereich der Seefahrt, des Schienenverkehrs und der Nutzfahrzeuge, sondern auch im Individualverkehr. Mehr

China.Table. Uigurische Forscherin bekommt lebenslänglich. Die uigurische Akademikerin Rahile Dawut wurde in China zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der 57-Jährigen wird vorgeworfen, die Staatssicherheit durch Versuche der “Spaltung” gefährdet zu haben. Die ehemalige Professorin an der Universität Xinjiang war eine führende Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der uigurischen Folklore. Sie gehört zu mehr als 300 bekannten Intellektuellen, Künstlern und Schriftstellern, die in Xinjiang inhaftiert sein sollen. Mehr

Werbung für operative plastisch-chirurgische Eingriffe mit Vorher-/Nachher-Fotos ist bekanntlich verboten. Aber in unserer Dessert-Meldung heute geht es nicht um Schönheitschirurgie, sondern um Schönheits-Architektur und Astrophysik. Und das erlaubt es uns, Ihnen solche Fotos zu präsentieren und Ihnen mitzuteilen: Die Eingriffe am Einsteinturm auf dem Potsdamer Telegrafenberg sind gelungen. Das bedeutende Bauwerk des Architekten Erich Mendelsohn, das in den Jahren 1919 bis 1924 in Zusammenarbeit mit Albert Einstein und dem Astronomen Erwin Finlay Freundlich entstand, sah 2021 vor seinem Lifting noch so aus:

Nun sind die Schäden im Innen- und Außenbereich behoben und das Gebäude wird weiß strahlen (siehe Nachher-Bild ganz oben), wenn es am heutigen Dienstag wiedereröffnet wird. Die brandenburgische Wissenschaftsministerin Manja Schüle wird bei dem Festakt sprechen, ebenso der Vorstandsvorsitzende der Wüstenrot-Stiftung, die die Sanierung dem Pressematerial zufolge “operativ durchgeführt und finanziert” hat.

Der markante Turm dient bis heute als Sonnenteleskop und wird vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) betrieben. Nach fast 100-jähriger Nutzung und der letzten Sanierung 1997 bis 1999 waren umfassende Schäden aufgetreten, was eine erneute Grundinstandsetzung erforderlich machte. Wie lange es dieses Mal hält, bleibt abzuwarten. Der Turm hat eine lange Geschichte von Schäden und Reparaturen, die schon fünf Jahre nach der Fertigstellung begann.

Und auch wissenschaftlich betrachtet lief es etwas unglücklich: Ziel des Observatoriums war ursprünglich der Nachweis der durch Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagten Rotverschiebung von Spektrallinien im Schwerefeld der Sonne. “Dieses Vorhaben erwies sich allerdings später als undurchführbar”, informiert das AIP. Eine leistungsfähige Sonnenforschungsanlage befinde sich dort aber auch heute noch. Anne Brüning