wenige Wochen vor einer (Bundestags-)wahl bekommen traditionelle Anlässe automatisch eine andere Bedeutung. Einzelheiten werden anders gelesen, Bezüge zu Vorgängen gesucht, Hinweise auf das, was da kommen mag, diskutiert.

Der Neujahrsempfang der Deutschen Forschungsgemeinschaft am gestrigen Montag war so auch ein großes Forum intensiver Debatten, wie der Ausgang der Bundestagswahl, ein möglicher Zuschnitt des BMBF, eine Aufklärung der Fördermittel-Affäre, eine Zukunft der Dati aussehen könnte.

DFG-Präsidentin Katja Becker machte in ihrer Rede gar nicht erst den Versuch, den besonderen Moment zu verneinen. “Die Herausforderungen in den vergangenen Jahren waren schon immens. Die Leichtigkeit ist uns ein wenig verloren gegangen. Und der Blick in die Zukunft zeigt viel Ungewissheit”, erklärte Becker im Leibnizsaal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Doch diese produktive Unruhe sei “ein Lebenszeichen, ein Schaffensdrang, der uns Menschen zutiefst innewohnt. Und das ist eine gute Nachricht”.

Und so nennt die DFG-Präsidentin nächste Schritte und mögliche Lösungen, etwa “ein interdisziplinäres, von der Wissenschaft breit legitimiertes Beratungsgremium der Regierung”, weniger Bürokratie, mehr Kooperationen.

Für Gesprächsstoff sorgte auch die Ankündigung Beckers, sich als DFG von der Plattform X zurückziehen, als “ein Zeichen gegen die Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung”. Ein richtiger Schritt – oder sollte man nicht genau jetzt weiter auf X bleiben, um die Stimme der Wissenschaft weiter einzubringen?

Dabei ist die DFG nicht allein. Mehr als 60 deutsche Hochschulen haben in den letzten Tagen Elon Musks umstrittene Plattform bereits verlassen. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet, welche Social Media-Kanäle stärker genutzt werden.

Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre und einen guten Start in diesen Dienstag,

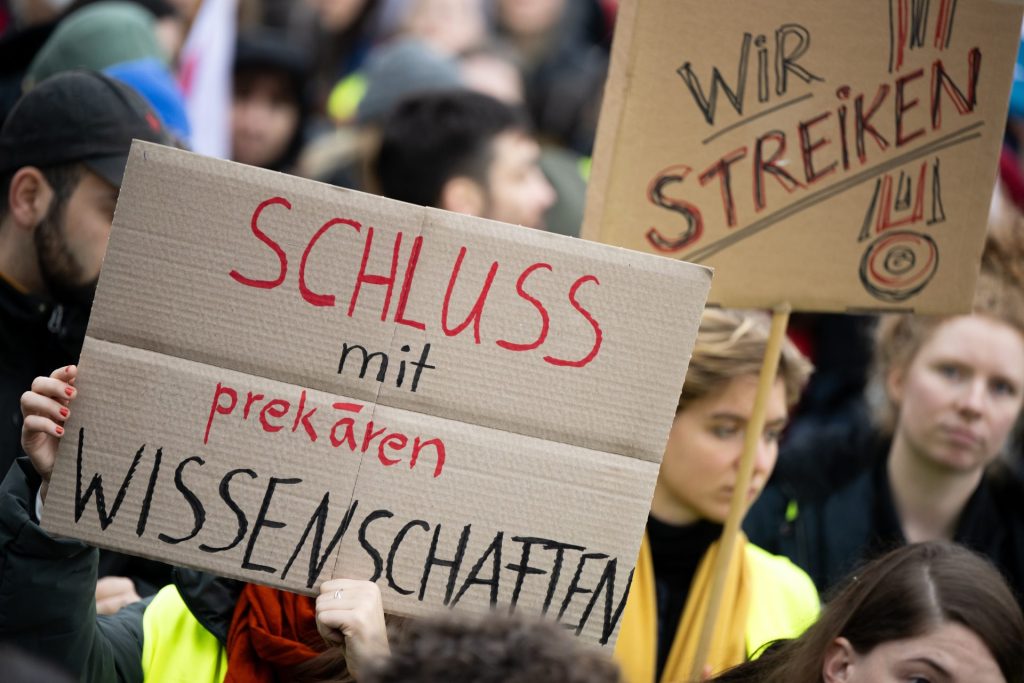

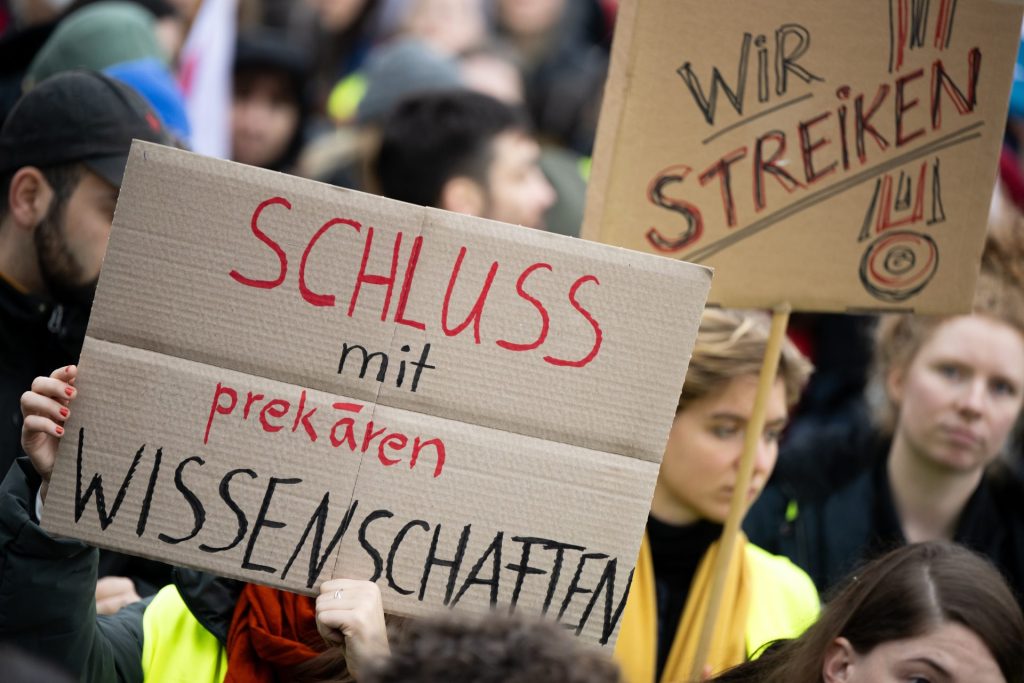

In der vergangenen Legislaturperiode hatten Beschäftigten-Initiativen und Gewerkschaften im Bereich Wissenschaft große Hoffnungen auf die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gelegt. Der Ausgang ist bekannt: Erst verzögerte sich das Gesetzespaket immer wieder und die “Montagehalle“ des BMBF konnte oder wollte bis zum Schluss keinen in der Regierung kompromissfähigen Vorschlag vorlegen. Als letzter Ausweg sollte schließlich im Parlament eine Lösung gefunden werden – doch dann platzte die Koalition.

Andreas Keller, GEW-Vorstandssprecher für Hochschule und Forschung, ist bei seiner Bewertung der Situation zwiegespalten. Zwar sei das vor drei Jahren im Koalitionsvertrag verankerte Projekt einer WissZeitVG-Reform wie viele andere Vorhaben bedauerlicherweise gescheitert. “Auf der anderen Seite bleibt insofern Druck im Kessel, als sich die Politik nicht nach einer halbgaren Reform zurücklehnen und die nächste Evaluation nach der übernächsten Bundestagswahl abwarten kann.”

Viele der politischen Forderungen zu Arbeitsbedingungen der Beschäftigten-Initiativen und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind dementsprechend bekannt. “Das Befristungsrecht muss reformiert werden. Befristet werden darf aus unserer Sicht nur zum Zweck der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung mit dem Ziel der Promotion oder einer künstlerischen Qualifizierung. In der Postdoc-Phase ist eine Befristung nur mit verbindlicher Anschlusszusage zuzulassen”, sagt Andreas Keller.

Table.Briefings gestattete er vorab einen Blick in den Entwurf eines Forderungskatalogs, den Keller auf der GEW-Wahlkonferenz Wissenschaft am 12. Februar “vor- und zur Diskussion stellen” will. Darin werden auch feste Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge in der Wissenschaft gefordert, es seien die familien- und behindertenpolitische Komponente auszugestalten und die Tarifsperre abzuschaffen. Allesamt Punkte, die entweder schon so in der Novelle des WissZeitVG standen, als Soll-Bestimmungen vorgesehen waren oder im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses diskutiert wurden.

Aus dieser Diskussion hat man auch bei der Initiative #IchbinHanna einige Lehren gezogen: “Die gescheiterte Ampel-Reform hat gezeigt: Diskussionen über Kompromisse in der Postdoc-Phase (4 + 2, 2 + 4 + 4, usw.) sind unproduktiv. Was es braucht, ist ein echtes Umdenken, das die Rolle der Postdocs würdigt, statt sie mit vorgeschobener Qualifizierungsbegründung wie unmündige Azubis zu behandeln”, teilt Amrei Bahr von #IchbinHannaTable.Briefings mit. Die neue Forderung der Initiative ist, die Postdocs gänzlich aus dem WissZeitVG auszunehmen.

Ein weiterer Punkt, der aus der Debatte um das WissZeitVG mit ihren zahlreichen Gedankenspielen hervorgegangen war, ist die Befristungshöchstquote. Mit dieser können aus Sicht von #IchbinHanna Befristungen erfolgreich eingedämmt werden. Das BMBF unter FDP-Führung war von diesem Instrument nicht zu überzeugen gewesen. Auch unter einer unionsgeführten Regierung – nach der es derzeit aussieht – dürfte das schwierig werden.

Bessere Chancen für eine Umsetzung haben Forderungen zu “flexiblen Personalkategorien neben der Professur mit Anschlusszusage auf unbefristete Beschäftigung” und die “Einführung von Departmentstrukturen“.

Hier sind einige Universitäten und Länder wie Hessen, Brandenburg und Hamburg bereits von selbst aktiv geworden und haben entweder Konzepte geschrieben oder bereits erste Pilotprojekte ausprobiert. Auch die Arbeitgeberseite erkennt an, dass im Wettbewerb um die besten Köpfe gute Arbeitsbedingungen einen Unterschied machen können. Der Wissenschaftsrat wurde von Bund und Ländern damit beauftragt, geeignete Stellenkategorien zu identifizieren und einen Vorschlag vorzulegen, der im Frühjahr 2025 vorgelegt werden soll.

In der Debatte über die Weiterführung der Exzellenzstrategie legen sich sowohl die GEW als auch #IchbinHanna fest. “Die Exzellenzstrategie sollte in einen “Pakt für Gute Arbeit in der Wissenschaft” umgewandelt werden, der eine Entfristungsoffensive an den Hochschulen auslöst”, sagt Andreas Keller. Und #IchbinHanna fordert gar die “Überführung der Exzellenzmittel und eines Großteils der DFG-Mittel in die Grundfinanzierung der Hochschulen”.

Die Finanzierung der Hochschulen halte nicht Schritt mit den ansteigenden Studierendenzahlen und den erhöhten Anforderungen an Forschung, Lehre und Studium in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts, meint Keller. “Während die Grundfinanzierung stagniert oder gekürzt wird, geben Bund und Länder Milliarden für befristete Programme und Wettbewerbe aus. Ein Kurswechsel in der Wissenschaftsfinanzierung ist überfällig – hin zu einer nachhaltigen, verlässlichen, dynamischen und deutlich stärkeren Grundfinanzierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen”.

Zur Gemeinschaftsaufgabe sollten Bund und Länder aus Kellers Sicht auch den Hochschulbau machen. Der GEW-Vize beziffert den angewachsenen Sanierungsstau auf “mindestens 75 Milliarden Euro”. Zudem müsse ein Hochschuldigitalpakt beschlossen werden, “der den Ausbau, die Verbesserung und kontinuierliche Pflege der digitalen Infrastruktur an den Hochschulen fördert”. Ein weiterer Baustein zu einem gelungenen Infrastruktur-Paket sei, dass Bund und Länder für bezahlbaren Wohnraum für Studierende und eine leistungsfähige soziale Infrastruktur auf den Campus sorgen.

Mit Blick auf Studierende seien zudem die BAföG-Bedarfssätze mindestens auf Bürgergeldniveau anzuheben sowie die Freibeträge zu erhöhen und diese regelmäßig, automatisch an Preissteigerungen und Einkommensentwicklung anzupassen. “Das Studierenden-BAföG sollte zudem endlich auf einen Vollzuschuss umgestellt werden, der nicht zurückgezahlt werden muss“. Für eine zeitgemäße Antragstellung müssten die Verfahren zudem vereinfacht und komplett digitalisiert werden, fordert Keller.

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

22.-23. Januar 2025, Schloss Herrenhausen | Kongresszentrum, Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover

International Science & Policy Symposium Navigating Global Responsibility – How Research-Intensive Universities Strengthen Societies Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages (TAB) hat in einer aktuellen Studie die Potenziale und Herausforderungen der Kernfusion untersucht. Das Ergebnis: Mit Fusionskraftwerken ist erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu rechnen. Ob sie dann einen nennenswerten Beitrag zur Stromerzeugung leisten können, sei fraglich, schreiben die Autoren.

Damit dämpfen die Politikberater vom TAB die teils hohen Erwartungen der Politik deutlich. In ihren Wahlprogrammen für die anstehende Bundestagswahl nennen FDP und Union die Kernfusion als Option für die künftige Energieversorgung in Deutschland. Doch auch wenn Politiker wie Bettina Stark-Watzinger oder Kanzlerkandidat Friedrich Merz erste Fusionskraftwerke bereits in zehn bis 15 Jahren sehen, sieht die Realität anders aus.

Zwar habe es in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gegeben und auch das BMBF hatte angekündigt, die Fusionsforschung umfangreich zu fördern. Aber es bestünden weiterhin große Herausforderungen, schreibt das TAB. Dazu gehörten insbesondere “die Entwicklung (fusions)kraftwerkstauglicher Materialien, das Tritiummanagement sowie die Integration aller Teile in ein Gesamtsystem”.

Christian Linsmeier, Direktor des Institute of Fusion Energy and Nuclear Waste Management am Forschungszentrum Jülich vermutet in einem Statement für das Science Media Center, dass “ein erster Fusionsreaktor in 20 bis 25 Jahren mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Dafür müsste die Politik jetzt den Startschuss geben und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie im großen Maßstab fördern.”

Bis eine erste Industriegeneration einsatzbereit sei, werde es seiner Einschätzung nach mindestens weitere 10 Jahre dauern. Linsmeier teilt auch die Einschätzung des TAB, dass der erste funktionsfähige Reaktor die Fusion unter Magneteinschluss umsetzt. “Die Laserfusion steht auf dem Weg zu einem Reaktorkonzept noch vor weitaus größeren Herausforderungen.”

Ähnlich skeptisch wie die Experten der Akademien im vergangenen Dezember sieht das TAB die Rolle, die Fusionskraftwerke in einem von Solar- und Windenergie geprägten Energiesystem spielen können. Um deren fluktuierende Einspeisung auszugleichen, seien schnell regelbare Kraftwerke mit geringen Investitionskosten notwendig. “Fusionskraftwerke können diese Aufgabe absehbar nicht erfüllen”, schreiben die Autoren. “Als Pilotmärkte für Fusionsenergie könnten sich Anwendungen wie Meerwasserentsalzung, industrielle Prozesswärme oder Wasserstoffherstellung ggf. besser als der Stromsektor eignen.”

Optimistischer zeigte sich Sybille Günter vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: “Fusionskraftwerke können in einem künftigen Strommarkt sehr gut und sinnvoll mit den Erneuerbaren zusammenspielen”, sagte sie. “Wenn man davon ausgeht, dass Fusionskraftwerke sowohl bei Bedarf Strom zur Verfügung stellen und in anderen Zeiten chemische Energiespeicher wie Wasserstoff produzieren, passen sie auch gut in ein Energiesystem der Zukunft.” mw

In einem gemeinsamen Papier haben Stifterverband, Leopoldina und VolkswagenStiftung der künftigen Bundesregierung einen Fahrplan für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland vorgelegt. Michael Kaschke, Gerald Haug und Georg Schütte skizzieren darin sechs konkrete Maßnahmen, die Deutschland wieder an die Spitze der Innovationsnationen führen sollen.

So sei Deutschland eine Forschungsnation ersten Ranges, schreiben die Organisationen. Doch trotz exzellenter Wissenschaftler und Forschungsinstitutionen sowie hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung hinke das Land in internationalen Wettbewerben zunehmend hinterher. Die Kluft zwischen exzellenter Grundlagenforschung und ihrer wirtschaftlichen Umsetzung sei zu groß.

Um eine führende Position zu sichern, müsste das Innovationssystem dringend reformiert werden, es brauche neue Wachstumstreiber. Dabei gehe es um mehr als nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch um die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel und Energiewende.

Stifterverband, VolkswagenStiftung und Leopoldina sehen drei wesentliche Defizite: bei der Setzung von Prioritäten, bei Fragen der Koordination und in der Umsetzung. Für den nötigen Innovationsschub benennt die Gruppe sechs konkrete Maßnahmen:

Die Vorschläge des Thesenpapiers sollen am 30. Januar 2025 (12:30 bis 15:15 Uhr) im Allianz Forum Berlin auf dem Forum Innovation zur Richtungswahl 2025 thematisiert werden. Jeweils 25 Minuten sollen einzelne Maßnahmen mit Politikern und Vertretern der Wissenschaft diskutiert werden. Mit dabei sind unter anderem Karin Prien (CDU), Saskia Esken (SPD), Franziska Brantner, (Grüne) und Christian Dürr (FDP). nik

Nach Vorwürfen wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens hat die Goethe-Universität Frankfurt ein Verfahren gegen die Medizinprofessorin und ehemalige Präsidentin der Universität Kiel, Simone Fulda, eingestellt. Das Verfahren sei wegen Geringfügigkeit beendet worden, teilte die Goethe-Universität am Freitag mit.

Für die von einem Dritten behauptete Datenmanipulation im Sinne eines bewussten und zielgerichteten Vorgehens habe die Kommission keinerlei Anhaltspunkte festgestellt. In Einzelfällen sei es zu Verwechselungen gekommen, die Fulda aber richtiggestellt habe, hieß es. Im Ergebnis sei kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten Fuldas festgestellt worden.

Die Kommission hatte Publikationen geprüft, die Fuldas Zeit an der Goethe-Universität betrafen. Sie war in Frankfurt ab 2010 Professorin für Experimentelle Tumorforschung und Direktorin des Instituts für Experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie sowie von 2018 bis 2020 Vizepräsidentin für Forschung und akademische Infrastruktur.

Danach stand Simone Fulda ab Oktober 2020 an der Spitze der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel – bis sie vor knapp einem Jahr ihr Amt zur Verfügung stellte, nachdem Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens bekanntgeworden waren (unser Bericht dazu hier). Sie hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, um Schaden von der CAU abzuwenden, die Manipulationsvorwürfe jedoch bestritten.

Die Entlastung aus Frankfurt sagt jedoch noch nicht alles über den Fall. Die unter anderem auf der Plattform Pubpeer erhobenen Manipulationsvorwürfe betreffen im Wesentlichen Fuldas Zeit an der Universität Ulm. Konkret geht es um 27 Artikel aus den Jahren 1998 bis 2006, an denen Fulda als Erst- oder Zweitautorin beteiligt war.

Diejenigen Artikel, die Bezüge zur Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) haben, werden von der DFG seit Monaten geprüft. Inzwischen sei damit der Ausschuss zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens befasst, teilte DFG-Sprecher Marco Finetti auf Anfrage von Table.Briefings mit. Damit befinde sich die Prüfung der Vorwürfe in der zweiten Stufe des zweistufigen DFG-Verfahrens bei Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Dies bedeute jedoch keine Vorentscheidung über den Ausgang des Verfahrens.

Einerseits sei es möglich, dass das Verfahren eingestellt wird. Andererseits kann es sein, dass der Untersuchungsausschuss ein wissenschaftliches Fehlverhalten feststellt, bei dem er Maßnahmen für notwendig hält. Diese würden dem Hauptausschuss der DFG vorgeschlagen, erläutert Finetti. In diesem Fall würde der Hauptausschuss in einer seiner kommenden Sitzungen darüber beschließen. Dies könne nach Terminlage frühestens Ende März sein.

Der Ausschuss untersuche in diesem Zusammenhang auch Publikationen, an denen Klaus-Michael Debatin und andere Autoren beteiligt gewesen sind. Debatin gilt als Fuldas wissenschaftlicher Mentor. Er war von 1997 bis März 2024 Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin und ehemaliger Vizepräsident der Universität Ulm.

Seit 1997 verfassten Fulda und Debatin laut Web of Science zusammen 193 Artikel, hat das Laborjournal recherchiert. Debatin verantworte als Seniorautor die Gesamtheit aller auf PubPeer besprochenen Erstautor-Publikationen von Fulda.

An der Universität Ulm werden die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens, denen Debatin ausgesetzt ist, ebenfalls seit Monaten geprüft. Zum Stand des Verfahrens äußere man sich nicht, heißt es auf Nachfrage. abg

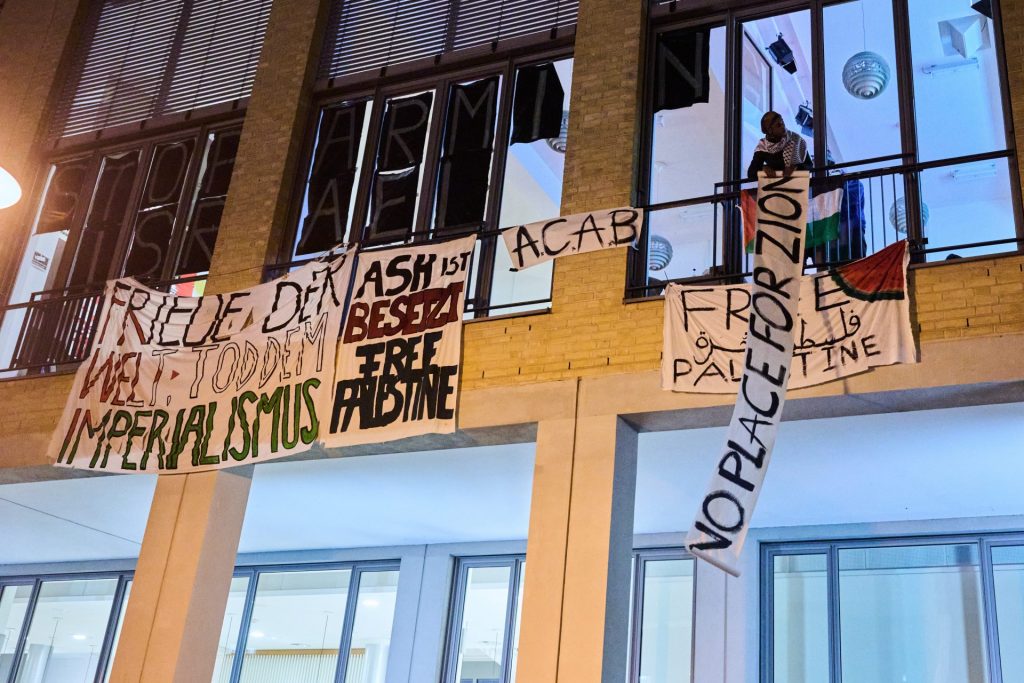

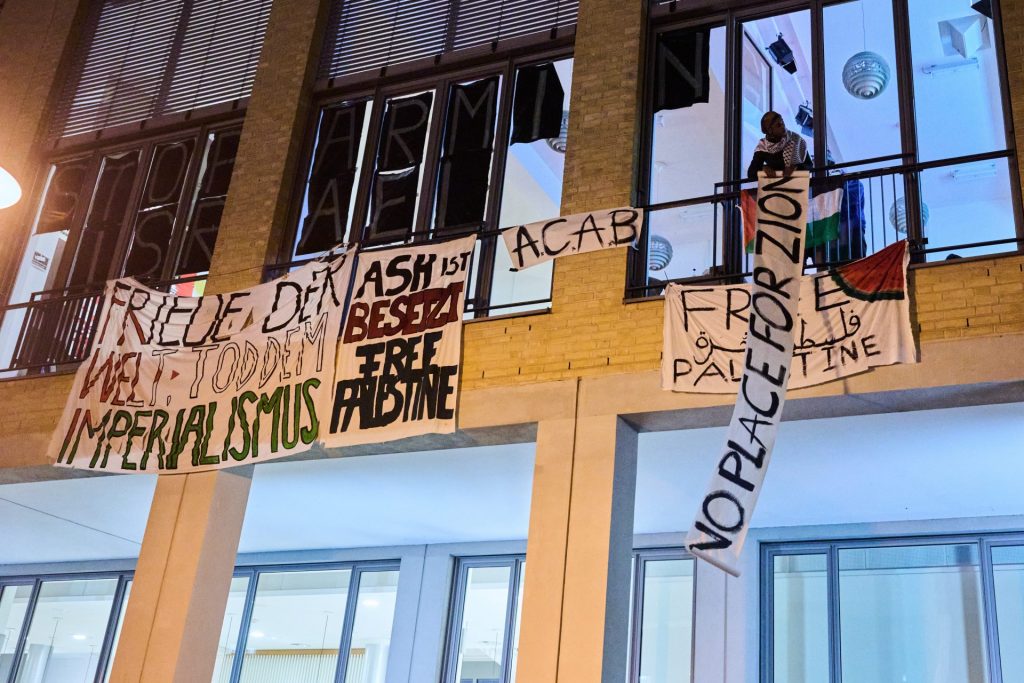

Nach der Besetzung des Audimax der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) durch pro-palästinensische Aktivisten am 6. Januar hatte die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft in der vergangenen Woche anerkennende Worte für die Deeskalationsstrategie der Hochschulleitung gefunden. Auch wenn man es nicht guthieß, dass Hochschulpräsidentin Bettina Völter die Polizei als Bedrohung bezeichnet hatte. Am Wochenende wurde der Ton nun schärfer.

Die Geschehnisse an der ASH seien “alarmierend und erfordern konsequente Maßnahmen zum Schutz jüdischen Lebens”, schrieb Henry Marx, Staatssekretär für Wissenschaft am Sonnabend auf LinkedIn. Bei der Besetzung seien “Plakate und Sticker mit teils inakzeptablen Inhalten” platziert worden.

In einer Antwort auf den Beitrag stimmte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in die Kritik ein. Sie erinnerte an Absprachen, die für die Duldung der Proteste und weitere Aktionen vereinbart gewesen waren. “Leider wurden anscheinend alle Hinweise und Bitten seitens unseres Hauses nicht umgesetzt.”

Derweil solidarisieren sich viele Hochschulangehörige mit der ASH-Leitung. “Ausdrücklich stehen wir hinter unserem Präsidium, das seit Montag ungerechtfertigterweise mit einem medialen Hatestorm konfrontiert ist”, heißt es in einem am Freitag erschienenen Schreiben. Gleichzeitig bedauere man “zutiefst das Auftreten von Antisemitismus, dass verschiedene Hochschulangehörige ihre Grenzen überschritten sahen oder diskriminiert wurden”. Darüber hinaus weisen die 44 Erstunterzeichner auf verkürzte digitale Darstellungen hin. “Wir verwehren uns gegen die Versuche der Polarisierung, Skandalisierung und Instrumentalisierung.”

In eine ähnliche Richtung geht ein am Sonntag veröffentlichtes Statement von sieben jüdisch-(deutsch-)israelischen Angehörigen und ehemaligen Angehörigen der ASH. Auch diese Gruppe erklärt sich solidarisch mit dem Präsidium und lobt die Vorgehensweise der Präsidentin seit dem 7. Oktober 2023. Bettina Völter habe sich “nicht angemaßt, über uns, unsere Sorgen und unsere Bedürfnisse zu sprechen. Stattdessen hat sie uns aktiv mit ins Boot geholt und Raum für unsere eigenen Stimmen geschaffen”.

Viele interessierten sich immer nur dann für jüdische und israelische Perspektiven, wenn sie die eigene Position legitimieren und stärken. “Dass es während der Saalbesetzung zu antisemitischen Äußerungen und Handlungen kam, besorgt uns, überrascht uns jedoch nicht”, heißt es in dem Statement. Man habe erlebt, wie die Hochschulleitung und andere Hochschulangehörige deeskalierende Gespräche geführt und klare Grenzen formuliert haben. “Diskriminierende Plakate wurden daraufhin von den Besetzenden selbst entfernt.”

Alle Beteiligten der Besetzung pauschal als “Antisemiten” zu bezeichnen, wie es in einem Statement des Regierenden Bürgermeisters, Kai Wegner, geschah, sei diskriminierend und in dieser Verallgemeinerung schlichtweg falsch.

Wie geht die Senatsverwaltung damit um? Derzeit lägen eine Reihe von Statements und Aussagen von verschiedenen Seiten vor, heißt es auf Anfrage. “Da es sich hierbei um zum Teil deutlich unterschiedliche Sichtweisen handelt, arbeitet die Senatsverwaltung derzeit daran, die Vorkommnisse in der ASH zu prüfen und aufzuarbeiten.” Ob sich daraus nachträglicher Handlungsbedarf ableiten lasse, könne man erst nach der genauen Prüfung sagen. Darüber hinaus werde derzeit geprüft, in Berlin eine zentrale, koordinierende Stelle einzurichten, um Hochschulen im Kampf gegen Antisemitismus zu unterstützen. abg

Auf Initiative der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und maßgeblich von ihrem Pressesprecher Achim Zolke kündigten über 60 deutsche Hochschulen an, die Plattform X (vormals Twitter) zu verlassen. In einem gemeinsamen Statement zum Rückzug schreiben sie, dass die “Veränderungen der Plattform X – von der algorithmischen Verstärkung rechtspopulistischer Inhalte bis zur Einschränkung organischer Reichweite – eine weitere Nutzung für die beteiligten Organisationen unvertretbar machen”.

Die Rektorin der HHU, Anja Steinbeck betont, dass “die Entwicklungen auf X zeigen, dass die Plattform ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht wird, einen fairen und demokratischen Diskurs zu fördern”. Als wissenschaftliche Institution könne man das nicht hinnehmen.

Der Aktion angeschlossen haben sich unter anderem die FU Berlin, die RWTH Aachen, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Goethe-Universität Frankfurt. Viele der beteiligten Hochschulen wechselten auf Plattformen wie Bluesky oder Mastodon, oder verstärken nun ihre Aktivitäten dort und auf anderen Kanälen wie Linkedin.

Auch Hochschulen, die X bereits vorher verlassen hatten, unterstützen die Aktion. In den vergangenen Monaten waren vor dem Hintergrund der Entwicklungen bei X mehr und mehr Stimmen laut geworden, die zu einem Verlassen der Plattform aufgerufen hatten. mw

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen blickt mit hohen Erwartungen auf den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU ab 2028. Das geht aus einem von Holger Hanselka unterzeichneten offenen Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hervor. Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft ist seit Jahresbeginn Sprecher der Allianz.

Man begrüße es ausdrücklich, dass die EU-Kommission Ansätze aus den jüngsten Berichten von Mario Draghi, Manuel Heitor und Enrico Letta in ihren Planungen aufgreifen werde, um Forschung und Innovation in den Mittelpunkt der europäischen Wachstumsagenda zu stellen. In diesem Zusammenhang bekräftigt die Allianz drei Grundsätze, die sie in diesem Zusammenhang als elementar bezeichnet:

Tagesspiegel: Harte Sparmaßnahmen in Berlin. Die Hochschulen in Berlin könnten weitaus stärker als bislang angenommen unter der Sparpolitik des Senats leiden. Zusätzlich zu den bisherigen Einsparungen wurden nun auch weitere Beträge gesperrt, die künftig fehlen könnten. Nun stehen Studiengänge und Professuren auf dem Prüfstand. Kritiker befürchten, dass bei weiteren Sparrunden einzelne Hochschulen in ihrer Existenz bedroht seien. (“”Qualität der Lehre wird sich massiv verschlechtern”: Berlins Kunsthochschulen sehen sich in Existenz bedroht”)

Tagesanzeiger: Umstrittene Goetschel Wahl. Der Friedensforscher Laurent Goetschel wurde trotz massiver Kritik zum Dekan der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Basel gewählt. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sprach Goetschel sich gegen ein Verbot der Terrororganisation aus und forderte eine Einstaatenlösung, bei der die palästinensischen Gebiete mit Israel vereint würden, was das Ende Israels als mehrheitlich jüdischer Staat bedeuten würde. (“Umstrittener Professor zum Dekan gewählt”)

Standard: Sorge vor Kanzler Kickl. Österreichische Wissenschaftler befürchten im Falle einer Kanzlerschaft des FPÖ-Politikers Herbert Kickl Auswirkungen auf die Forschung. Vor allem die Ansichten der Partei zum Thema Klimawandel, der von Funktionären häufig mit einem “Klimawahn” gleichgesetzt wird, machen den Forschern Sorgen. (“FPÖ-Kanzler Kickl? Forschende befürchten noch mehr Wissenschaftsskepsis”)

Allgemeine Zeitung: Palästina-Tagung abgesagt. Die Frankfurter Goethe-Universität hat die Austragung der “Talking about (the Silencing of) Palestine”-Konferenz aus organisatorischen Gründen abgelehnt. Das Organisationsteam hält diese Entscheidung für “unverständlich” und vermutet politische Motive hinter der Absage. Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker hatte sich gegen die Durchführung der Veranstaltung ausgesprochen. (“Uni Frankfurt: Kontroverse um abgesagte Palästina-Konferenz”)

Süddeutsche: Mehr Streit wagen. Ronan Steinke sorgt sich um die Freiheit an den deutschen Hochschulen. Anhand vieler Beispiele legt er dar, wie Universitäten in den vergangenen Jahren Konflikten aus dem Weg gingen, indem sie Veranstaltungen absagten und Gäste ausluden. Steinke wünscht sich, dass die jeweils schärfsten Kritiker die Bereitschaft zeigen würden, mit ihren Gegnern zu streiten, anstatt sie zu canceln. (“Wo bleibt die Freiheit?”)

Forschung & Lehre: Wissenschaftspolitik im Wahlkampf. Am 23. Februar finden Neuwahlen statt. Der Wahlkampf hat bereits mit dem Bruch der Koalition Anfang November begonnen. Auch Wissenschaftspolitik kommt in den Wahlprogrammen vor. Die Vorstellungen der sieben größten Parteien, die eine Chance haben, im künftigen Bundestag vertreten zu sein, werden in einem Überblick vorgestellt. (“Was in den Wahlprogrammen zur Wissenschaftspolitik steht”)

Science Business: Flexibler fördern. Die langfristige Förderung von Wissenschaftlern jenseits der Grundlagenforschung sehen Rafael Laguna de la Vera und Thomas Ramge kritisch. Sie plädieren vor allem im Bereich der angewandten Forschung für eine Reform der staatlichen Innovationsförderung hin zu mehr Wettbewerb, kürzeren Förderzyklen, weniger Bürokratie und einem stärkeren Fokus auf konkrete Ergebnisse. (“Viewpoint: competition between innovators beats picking winners”)

Rund zwei Jahre ist es her, seit wir in einem gemeinsamen Interview im “Spiegel” dazu aufgerufen hatten, dass Deutschland in seiner Zusammenarbeit mit China wachsamer und weniger naiv sein solle, besonders im Bildungs- und Wissenschaftsbereich. Wir warnten darin vor der zunehmenden Einflussnahme Chinas auf deutsche Hochschulen und forderten eine klarere Strategie im Umgang mit Pekings geopolitischen Ambitionen.

Darüber hinaus haben wir schon damals bemängelt, dass den Universitäten die Überprüfung von Kooperationspartnern aufgebürdet wird, obwohl es auf dieser Ebene ineffizient und ineffektiv ist und wir deshalb auf Bundesebene eine zentrale Bündelung dieser Kompetenzen brauchen. Seitdem hat sich ein öffentlicher Diskurs in Bezug auf das Thema Forschungskooperation mit China etabliert. Unsere reflektiert-kritische Positionierung ist mittlerweile im Mainstream angekommen.

Dieser Fortschritt ist auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu verdanken. Die ehemalige Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat das Thema aktiv vorangetrieben und die im Juli 2023 verabschiedete China-Strategie der Bundesregierung mitgeprägt. Das BMBF hat darüber hinaus im März 2024 ein Positionspapier zum Thema Forschungssicherheit veröffentlicht und ein Referat dafür eingerichtet.

Der mentale Wandel ist inzwischen auch bei wissenschaftlichen Einrichtungen zu beobachten: die Handlungsempfehlungen des DAAD in 2024 sind deutlich konkreter und kritischer im Vergleich zu dem eher vagen Leitfaden des eigenen Kompetenzzentrums (KIWi) in 2020. Im letzten Jahr sind zudem weitere Publikationen zum Thema erschienen, u.a. von Anna Ahlers und Michael Laha für das University of California Institute on Global Conflict and Cooperation / Mercator Institute for China Studies, die Handlungsempfehlungen des vom BMBF geförderten Projekts WIKOOP-INFRA sowie ein Bericht der Konrad Adenauer Stiftung.

Folgende Risiken beziehungsweise Problemfelder haben sich im Diskurs um Forschungskooperation etabliert: einseitiger Wissens- bzw. Technologietransfer, illegitime Einflussnahme auf die Freiheit in Lehre und Forschung, Risiken des Datentransfers durch neue Datengesetze in China sowie die mögliche Begünstigung von Menschenrechtsverletzungen oder des chinesischen Militärs.

In den Positionierungen der Politik sowie in den jüngsten Empfehlungen finden sich allerdings konzeptionelle Unschärfen. Oftmals wird China als Akteur gar nicht erst näher beschrieben (China-Strategie, BMBF, WIKOOP-INFRA) oder lediglich vage als ein “rigides politisches System” (DAAD) genannt. Der öffentliche Diskurs in Deutschland entzieht sich oftmals einer konkreten Bezeichnung Chinas. Diese blinden Flecken sind aber seitens des Kanzleramts womöglich sogar politisch erwünscht.

Olaf Scholz’ außenpolitischer Berater Jens Plötner hat argumentiert, dass eine übermäßige Betonung der Systemrivalität die Möglichkeiten eines partnerschaftlichen Umgangs mit China möglicherweise zu stark einschränken würde. Diese Vorgabe aus Berlin hat allerdings zur Folge, dass ein unter Staatsoberhaupt Xi Jinping ideologisch geführter autokratischer Ein-Parteien-Staat, der in sämtliche Sphären vorgedrungen ist und Menschenrechte systematisch zugunsten des eigenen Machterhalts unterdrückt, aus taktischen Gründen von deutscher Seite heruntergespielt wird.

Die vorliegenden Dokumente vermitteln den Eindruck, dass der ideologische System-Charakter der Autokratie in China mit all seinen Konsequenzen für Deutschland nicht ausreichend erkannt wurde. Die vorherrschende politisch gewünschte Normalisierung des chinesischen politischen Systems läuft dabei einer realistischen Wahrnehmung Chinas zuwider. Die Folge ist, dass den Auswirkungen von gesetzlichen Neuerungen in China für deutsche Akteure derzeit nicht ausreichend Rechnung getragen wird.

Beispielsweise wurden die Auswirkungen der chinesischen Gesetze zur Datensicherheit und zum Schutz personenbezogener Daten auf die Forschungskooperation bis heute nicht vollständig erfasst. Obwohl Risiken in Bezug auf Datenaustausch und -transfer in den Dokumenten genannt werden, wird auf deutscher Seite immer noch davon ausgegangen, man könne den Zugang zu und die Nutzung von Informationen aus gemeinsamen Forschungsprojekten durch Rahmenbedingungen zum eigenen Vorteil absichern (DAAD).

Hier wird verkannt, dass es sich um extra-territoriale Gesetze handelt, deren Einhaltung für beide Seiten aus Sicht der Partei rechtlich verpflichtend ist. Die Gesetze beschränken damit auch die Möglichkeit eines “gemeinsam gestalteten, transparenten Wissens- und Technologietransfer(s)”, wie es beim DAAD weiter heißt und wirken sich damit unmittelbar auf die von deutscher Seite oftmals geforderte Reziprozität aus (DAAD, WIKOOP-INFRA, China-Strategie).

Wenn Wissenschaftler um Marcus Conlé vorschlagen, einen Dialog über die Prinzipien und Bedingungen einer Forschungskooperation mit den chinesischen Kooperationspartnern zu führen, ist dies zwar normativ wünschenswert. Jedoch sollte man sich keiner Illusion hingeben: unser Spielraum, diese mitzubestimmen, wird signifikant durch chinesische Gesetze und die ideologische Durchdringung der Wissenschaft und des Universitätswesens in China begrenzt.

Das Fundament einer “handlungssicheren Kooperation”, nämlich Wissenschaftsfreiheit, ist nicht gegeben. Angesichts der politischen Realität in China wirken solche Empfehlungen daher realitätsfremd. Das Prinzip Hoffnung, und auch das ist eine Lehre aus dem Fiasko der deutschen Russland-Politik, kann ein effektives Risikomanagement nicht ersetzen.

Wenn ein mittlerweile notwendig gewordenes Risikomanagement vermeintlich “abschreckend” auf die chinesische Seite wirkt (KAS), dann sollten wir uns vor Augen halten, dass ausländische Wissenschaftler in China vom Parteistaat systematisch überwacht werden. Wenn die Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz der Wissenschaft erwägt, wird dies häufig als vermeintliche “Versicherheitlichung” kritisiert.

Dieses Konzept aus dem Forschungsbereich der “Internationalen Beziehungen” impliziert allerdings Notfallmaßnahmen, bei denen eine normale demokratische Politik ausgesetzt wird. Hier handelt es sich aber nicht um einen Notfall, sondern es geht darum, einer geopolitisch veränderten Realität mit Augenmaß Rechnung zu tragen. Sicherheit und Freiheit sind beides gleichermaßen Grundpfeiler des Rechtsstaats und müssen entsprechend ausbalanciert werden. Der demokratische Dissens über einen geeigneten Mittelweg in der Wissenschaftsdiplomatie gehört daher immer dazu.

Alicia Hennig ist Vertretungsprofessorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der TU Dresden/IHI Zittau. Von 2015 bis 2020 war sie an chinesischen Universitäten (Harbin Institute of Technology, Shenzhen und Southeast University, Nanjing) angestellt. Sie forscht unter anderem zu menschenrechtlicher Verantwortung deutscher Wirtschaftsakteure in Xinjiang in China.

Andreas Fulda ist Politikwissenschaftler. Er lehrt als außerordentlicher Professor an der Universität Nottingham. Der China-Experte forscht und veröffentlicht seit 20 Jahren zu den Beziehungen zwischen der EU und China. Sein Buch “Germany and China: How Entanglement Undermines Freedom, Prosperity and Security” ist Mitte 2024 erschienen (Bloomsbury).

Katja Graßl ist seit dem 1. Januar neue Kanzlerin der Universität Augsburg. Sie kommt von der Universität Münster und löst Alois Zimmermann ab, der bis zum 30. November 2024 Kanzler der Universität Augsburg war.

Frederik Haase von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) erhält bis zu 1,5 Millionen Euro aus dem Emmy Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Chemiker forscht zu sogenannten frustrierten Materialien, bei denen Moleküle daran gehindert werden, optimale Bindungen einzugehen.

Winfried Kluth, Jurist an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), hat den Vorsitz des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR) übernommen. Zur Stellvertreterin wurde die Humangeographin Birgit Glorius (TU Chemnitz) gewählt. Neu in den SVR berufen wurde der Politikwissenschaftler Hannes Schammann von der Universität Hildesheim.

Jürgen Meffert hat das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der HHL Leipzig Graduate School of Management übernommen. Neu im Aufsichtsrat ist zudem Andreas Haffner von der Porsche AG. Zum Rektor bestellte der Aufsichtsrat Tobias Dauth.

Klaus-Robert Müller, Co-Direktor von BIFOLD und Leiter des Fachgebiets Maschinelles Lernen an der TU Berlin, ist vom Foresight Institute in San Francisco, USA, mit dem Foresight Feynman-Preis 2024 in der Kategorie “Theorie” ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt Errungenschaften in der Nanotechnologie.

Rudolf Werner ist neuer Direktor der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin am LMU Klinikum München. Er war zuvor Leiter des Schwerpunktes Nuklearmedizin am Zentrum der Radiologie des Universitätsklinikums Frankfurt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Europe.Table. NGT: Wie Experten Polens Vorschlag zu Patenten einschätzen. Nachdem Belgien und Ungarn damit gescheitert waren, im Rat einen Kompromiss zum EU-Gentechnikrecht zu finden, versucht die polnische Ratspräsidentschaft ihr Glück. Doch es gibt Zweifel an der Rechtssicherheit ihres Vorschlags. Mehr

CEO.Table. Digitale Wende: vom Wollen zum Gelingen. Der Wandel von der Industrie zur Technologie-basierten Wirtschaft ist seit Jahren in vollem Gange. Deutschland droht in dieser Phase des rasanten technologischen Fortschritts ins Hintertreffen zu geraten. Der Wirtschaftswissenschaftler Philip Meissner über das globale Rennen um die technologische Vorherrschaft und was getan werden muss, damit hierzulande die digitale Wende gelingt. Mehr

Climate.Table. Beena Sharma – Für CO₂-Kreisläufe und mehr Frauen im Energiesektor. Beena Sharma arbeitet daran, CO₂ aus industriellen Prozessen abzuspalten und wiederzuverwenden. Außerdem setzt sie sich für eine stärkere Rolle von Frauen in der Energiewende ein. Sie ist davon überzeugt, dass nötige Innovationen bei Erneuerbaren nur mit mehr Diversität möglich sind. Mehr

ESG.Table. SDG: Wissenschaftler schlagen 18. Ziel vor. In einem neuen Fachartikel empfehlen Naturwissenschaftler ein weiteres Ziel für nachhaltige Entwicklung. Der Orbit um die Erde herum müsse genauso geschützt werden wie das Leben unter Wasser. Mehr

Europe.Table. Sichere Kommunikation aus dem All: Italien hat eigene Pläne. Mit der Satellitenkonstellation Iris2 will Europa ein souveränes und sicheres Kommunikationssystem im All aufbauen. Doch Italien dauert das zu lang. Es überlegt, die Dienste bei Elon Musks Starlink einzukaufen. Mehr

wenige Wochen vor einer (Bundestags-)wahl bekommen traditionelle Anlässe automatisch eine andere Bedeutung. Einzelheiten werden anders gelesen, Bezüge zu Vorgängen gesucht, Hinweise auf das, was da kommen mag, diskutiert.

Der Neujahrsempfang der Deutschen Forschungsgemeinschaft am gestrigen Montag war so auch ein großes Forum intensiver Debatten, wie der Ausgang der Bundestagswahl, ein möglicher Zuschnitt des BMBF, eine Aufklärung der Fördermittel-Affäre, eine Zukunft der Dati aussehen könnte.

DFG-Präsidentin Katja Becker machte in ihrer Rede gar nicht erst den Versuch, den besonderen Moment zu verneinen. “Die Herausforderungen in den vergangenen Jahren waren schon immens. Die Leichtigkeit ist uns ein wenig verloren gegangen. Und der Blick in die Zukunft zeigt viel Ungewissheit”, erklärte Becker im Leibnizsaal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Doch diese produktive Unruhe sei “ein Lebenszeichen, ein Schaffensdrang, der uns Menschen zutiefst innewohnt. Und das ist eine gute Nachricht”.

Und so nennt die DFG-Präsidentin nächste Schritte und mögliche Lösungen, etwa “ein interdisziplinäres, von der Wissenschaft breit legitimiertes Beratungsgremium der Regierung”, weniger Bürokratie, mehr Kooperationen.

Für Gesprächsstoff sorgte auch die Ankündigung Beckers, sich als DFG von der Plattform X zurückziehen, als “ein Zeichen gegen die Bedrohung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung”. Ein richtiger Schritt – oder sollte man nicht genau jetzt weiter auf X bleiben, um die Stimme der Wissenschaft weiter einzubringen?

Dabei ist die DFG nicht allein. Mehr als 60 deutsche Hochschulen haben in den letzten Tagen Elon Musks umstrittene Plattform bereits verlassen. Mein Kollege Markus Weisskopf berichtet, welche Social Media-Kanäle stärker genutzt werden.

Wir wünschen Ihnen eine erhellende Lektüre und einen guten Start in diesen Dienstag,

In der vergangenen Legislaturperiode hatten Beschäftigten-Initiativen und Gewerkschaften im Bereich Wissenschaft große Hoffnungen auf die Novellierung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gelegt. Der Ausgang ist bekannt: Erst verzögerte sich das Gesetzespaket immer wieder und die “Montagehalle“ des BMBF konnte oder wollte bis zum Schluss keinen in der Regierung kompromissfähigen Vorschlag vorlegen. Als letzter Ausweg sollte schließlich im Parlament eine Lösung gefunden werden – doch dann platzte die Koalition.

Andreas Keller, GEW-Vorstandssprecher für Hochschule und Forschung, ist bei seiner Bewertung der Situation zwiegespalten. Zwar sei das vor drei Jahren im Koalitionsvertrag verankerte Projekt einer WissZeitVG-Reform wie viele andere Vorhaben bedauerlicherweise gescheitert. “Auf der anderen Seite bleibt insofern Druck im Kessel, als sich die Politik nicht nach einer halbgaren Reform zurücklehnen und die nächste Evaluation nach der übernächsten Bundestagswahl abwarten kann.”

Viele der politischen Forderungen zu Arbeitsbedingungen der Beschäftigten-Initiativen und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) sind dementsprechend bekannt. “Das Befristungsrecht muss reformiert werden. Befristet werden darf aus unserer Sicht nur zum Zweck der eigenen wissenschaftlichen Qualifizierung mit dem Ziel der Promotion oder einer künstlerischen Qualifizierung. In der Postdoc-Phase ist eine Befristung nur mit verbindlicher Anschlusszusage zuzulassen”, sagt Andreas Keller.

Table.Briefings gestattete er vorab einen Blick in den Entwurf eines Forderungskatalogs, den Keller auf der GEW-Wahlkonferenz Wissenschaft am 12. Februar “vor- und zur Diskussion stellen” will. Darin werden auch feste Mindestlaufzeiten für Arbeitsverträge in der Wissenschaft gefordert, es seien die familien- und behindertenpolitische Komponente auszugestalten und die Tarifsperre abzuschaffen. Allesamt Punkte, die entweder schon so in der Novelle des WissZeitVG standen, als Soll-Bestimmungen vorgesehen waren oder im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses diskutiert wurden.

Aus dieser Diskussion hat man auch bei der Initiative #IchbinHanna einige Lehren gezogen: “Die gescheiterte Ampel-Reform hat gezeigt: Diskussionen über Kompromisse in der Postdoc-Phase (4 + 2, 2 + 4 + 4, usw.) sind unproduktiv. Was es braucht, ist ein echtes Umdenken, das die Rolle der Postdocs würdigt, statt sie mit vorgeschobener Qualifizierungsbegründung wie unmündige Azubis zu behandeln”, teilt Amrei Bahr von #IchbinHannaTable.Briefings mit. Die neue Forderung der Initiative ist, die Postdocs gänzlich aus dem WissZeitVG auszunehmen.

Ein weiterer Punkt, der aus der Debatte um das WissZeitVG mit ihren zahlreichen Gedankenspielen hervorgegangen war, ist die Befristungshöchstquote. Mit dieser können aus Sicht von #IchbinHanna Befristungen erfolgreich eingedämmt werden. Das BMBF unter FDP-Führung war von diesem Instrument nicht zu überzeugen gewesen. Auch unter einer unionsgeführten Regierung – nach der es derzeit aussieht – dürfte das schwierig werden.

Bessere Chancen für eine Umsetzung haben Forderungen zu “flexiblen Personalkategorien neben der Professur mit Anschlusszusage auf unbefristete Beschäftigung” und die “Einführung von Departmentstrukturen“.

Hier sind einige Universitäten und Länder wie Hessen, Brandenburg und Hamburg bereits von selbst aktiv geworden und haben entweder Konzepte geschrieben oder bereits erste Pilotprojekte ausprobiert. Auch die Arbeitgeberseite erkennt an, dass im Wettbewerb um die besten Köpfe gute Arbeitsbedingungen einen Unterschied machen können. Der Wissenschaftsrat wurde von Bund und Ländern damit beauftragt, geeignete Stellenkategorien zu identifizieren und einen Vorschlag vorzulegen, der im Frühjahr 2025 vorgelegt werden soll.

In der Debatte über die Weiterführung der Exzellenzstrategie legen sich sowohl die GEW als auch #IchbinHanna fest. “Die Exzellenzstrategie sollte in einen “Pakt für Gute Arbeit in der Wissenschaft” umgewandelt werden, der eine Entfristungsoffensive an den Hochschulen auslöst”, sagt Andreas Keller. Und #IchbinHanna fordert gar die “Überführung der Exzellenzmittel und eines Großteils der DFG-Mittel in die Grundfinanzierung der Hochschulen”.

Die Finanzierung der Hochschulen halte nicht Schritt mit den ansteigenden Studierendenzahlen und den erhöhten Anforderungen an Forschung, Lehre und Studium in der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts, meint Keller. “Während die Grundfinanzierung stagniert oder gekürzt wird, geben Bund und Länder Milliarden für befristete Programme und Wettbewerbe aus. Ein Kurswechsel in der Wissenschaftsfinanzierung ist überfällig – hin zu einer nachhaltigen, verlässlichen, dynamischen und deutlich stärkeren Grundfinanzierung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen”.

Zur Gemeinschaftsaufgabe sollten Bund und Länder aus Kellers Sicht auch den Hochschulbau machen. Der GEW-Vize beziffert den angewachsenen Sanierungsstau auf “mindestens 75 Milliarden Euro”. Zudem müsse ein Hochschuldigitalpakt beschlossen werden, “der den Ausbau, die Verbesserung und kontinuierliche Pflege der digitalen Infrastruktur an den Hochschulen fördert”. Ein weiterer Baustein zu einem gelungenen Infrastruktur-Paket sei, dass Bund und Länder für bezahlbaren Wohnraum für Studierende und eine leistungsfähige soziale Infrastruktur auf den Campus sorgen.

Mit Blick auf Studierende seien zudem die BAföG-Bedarfssätze mindestens auf Bürgergeldniveau anzuheben sowie die Freibeträge zu erhöhen und diese regelmäßig, automatisch an Preissteigerungen und Einkommensentwicklung anzupassen. “Das Studierenden-BAföG sollte zudem endlich auf einen Vollzuschuss umgestellt werden, der nicht zurückgezahlt werden muss“. Für eine zeitgemäße Antragstellung müssten die Verfahren zudem vereinfacht und komplett digitalisiert werden, fordert Keller.

14. Januar 2025, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Humboldt-Universität zu Berlin, Invalidenstraße 42, 10115 Berlin

Festveranstaltung Eröffnung des Quantenjahres 2025 Mehr

18. Januar 2025, BBAW-Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Salon Sophie Charlotte 2025 Metamorphosen Mehr

22. Januar 2025, Leopoldina, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Dialogveranstaltung Die EU im Wettbewerb um Seltene Erden – welcher Strategie folgen wir? Mehr

22.-23. Januar 2025, Schloss Herrenhausen | Kongresszentrum, Herrenhäuser Straße 5, 30419 Hannover

International Science & Policy Symposium Navigating Global Responsibility – How Research-Intensive Universities Strengthen Societies Mehr

28. Januar 2025, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin

Auftakt zum Wissenschaftsjahr 2025 Zukunftsenergie – mit der Wissenschaft zu neuen Technologien Mehr

11. Februar 2025, Leibniz-Gesellschaft, Geschäftsstelle, Chausseestraße 111, 10115 Berlin

ESYS-Jahresveranstaltung Zukünfte für die Energiewende Mehr

Das Büro für Technikfolgen-Abschätzung des Deutschen Bundestages (TAB) hat in einer aktuellen Studie die Potenziale und Herausforderungen der Kernfusion untersucht. Das Ergebnis: Mit Fusionskraftwerken ist erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu rechnen. Ob sie dann einen nennenswerten Beitrag zur Stromerzeugung leisten können, sei fraglich, schreiben die Autoren.

Damit dämpfen die Politikberater vom TAB die teils hohen Erwartungen der Politik deutlich. In ihren Wahlprogrammen für die anstehende Bundestagswahl nennen FDP und Union die Kernfusion als Option für die künftige Energieversorgung in Deutschland. Doch auch wenn Politiker wie Bettina Stark-Watzinger oder Kanzlerkandidat Friedrich Merz erste Fusionskraftwerke bereits in zehn bis 15 Jahren sehen, sieht die Realität anders aus.

Zwar habe es in den vergangenen Jahren deutliche Fortschritte gegeben und auch das BMBF hatte angekündigt, die Fusionsforschung umfangreich zu fördern. Aber es bestünden weiterhin große Herausforderungen, schreibt das TAB. Dazu gehörten insbesondere “die Entwicklung (fusions)kraftwerkstauglicher Materialien, das Tritiummanagement sowie die Integration aller Teile in ein Gesamtsystem”.

Christian Linsmeier, Direktor des Institute of Fusion Energy and Nuclear Waste Management am Forschungszentrum Jülich vermutet in einem Statement für das Science Media Center, dass “ein erster Fusionsreaktor in 20 bis 25 Jahren mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Dafür müsste die Politik jetzt den Startschuss geben und die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie im großen Maßstab fördern.”

Bis eine erste Industriegeneration einsatzbereit sei, werde es seiner Einschätzung nach mindestens weitere 10 Jahre dauern. Linsmeier teilt auch die Einschätzung des TAB, dass der erste funktionsfähige Reaktor die Fusion unter Magneteinschluss umsetzt. “Die Laserfusion steht auf dem Weg zu einem Reaktorkonzept noch vor weitaus größeren Herausforderungen.”

Ähnlich skeptisch wie die Experten der Akademien im vergangenen Dezember sieht das TAB die Rolle, die Fusionskraftwerke in einem von Solar- und Windenergie geprägten Energiesystem spielen können. Um deren fluktuierende Einspeisung auszugleichen, seien schnell regelbare Kraftwerke mit geringen Investitionskosten notwendig. “Fusionskraftwerke können diese Aufgabe absehbar nicht erfüllen”, schreiben die Autoren. “Als Pilotmärkte für Fusionsenergie könnten sich Anwendungen wie Meerwasserentsalzung, industrielle Prozesswärme oder Wasserstoffherstellung ggf. besser als der Stromsektor eignen.”

Optimistischer zeigte sich Sybille Günter vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik: “Fusionskraftwerke können in einem künftigen Strommarkt sehr gut und sinnvoll mit den Erneuerbaren zusammenspielen”, sagte sie. “Wenn man davon ausgeht, dass Fusionskraftwerke sowohl bei Bedarf Strom zur Verfügung stellen und in anderen Zeiten chemische Energiespeicher wie Wasserstoff produzieren, passen sie auch gut in ein Energiesystem der Zukunft.” mw

In einem gemeinsamen Papier haben Stifterverband, Leopoldina und VolkswagenStiftung der künftigen Bundesregierung einen Fahrplan für ein zukunftsfähiges Innovationssystem in Deutschland vorgelegt. Michael Kaschke, Gerald Haug und Georg Schütte skizzieren darin sechs konkrete Maßnahmen, die Deutschland wieder an die Spitze der Innovationsnationen führen sollen.

So sei Deutschland eine Forschungsnation ersten Ranges, schreiben die Organisationen. Doch trotz exzellenter Wissenschaftler und Forschungsinstitutionen sowie hoher Investitionen in Forschung und Entwicklung hinke das Land in internationalen Wettbewerben zunehmend hinterher. Die Kluft zwischen exzellenter Grundlagenforschung und ihrer wirtschaftlichen Umsetzung sei zu groß.

Um eine führende Position zu sichern, müsste das Innovationssystem dringend reformiert werden, es brauche neue Wachstumstreiber. Dabei gehe es um mehr als nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch um die Bewältigung großer gesellschaftlicher Herausforderungen wie Klimawandel und Energiewende.

Stifterverband, VolkswagenStiftung und Leopoldina sehen drei wesentliche Defizite: bei der Setzung von Prioritäten, bei Fragen der Koordination und in der Umsetzung. Für den nötigen Innovationsschub benennt die Gruppe sechs konkrete Maßnahmen:

Die Vorschläge des Thesenpapiers sollen am 30. Januar 2025 (12:30 bis 15:15 Uhr) im Allianz Forum Berlin auf dem Forum Innovation zur Richtungswahl 2025 thematisiert werden. Jeweils 25 Minuten sollen einzelne Maßnahmen mit Politikern und Vertretern der Wissenschaft diskutiert werden. Mit dabei sind unter anderem Karin Prien (CDU), Saskia Esken (SPD), Franziska Brantner, (Grüne) und Christian Dürr (FDP). nik

Nach Vorwürfen wegen wissenschaftlichen Fehlverhaltens hat die Goethe-Universität Frankfurt ein Verfahren gegen die Medizinprofessorin und ehemalige Präsidentin der Universität Kiel, Simone Fulda, eingestellt. Das Verfahren sei wegen Geringfügigkeit beendet worden, teilte die Goethe-Universität am Freitag mit.

Für die von einem Dritten behauptete Datenmanipulation im Sinne eines bewussten und zielgerichteten Vorgehens habe die Kommission keinerlei Anhaltspunkte festgestellt. In Einzelfällen sei es zu Verwechselungen gekommen, die Fulda aber richtiggestellt habe, hieß es. Im Ergebnis sei kein relevantes wissenschaftliches Fehlverhalten Fuldas festgestellt worden.

Die Kommission hatte Publikationen geprüft, die Fuldas Zeit an der Goethe-Universität betrafen. Sie war in Frankfurt ab 2010 Professorin für Experimentelle Tumorforschung und Direktorin des Instituts für Experimentelle Tumorforschung in der Pädiatrie sowie von 2018 bis 2020 Vizepräsidentin für Forschung und akademische Infrastruktur.

Danach stand Simone Fulda ab Oktober 2020 an der Spitze der Christian-Albrechts-Universität (CAU) Kiel – bis sie vor knapp einem Jahr ihr Amt zur Verfügung stellte, nachdem Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens bekanntgeworden waren (unser Bericht dazu hier). Sie hatte sich zu diesem Schritt entschlossen, um Schaden von der CAU abzuwenden, die Manipulationsvorwürfe jedoch bestritten.

Die Entlastung aus Frankfurt sagt jedoch noch nicht alles über den Fall. Die unter anderem auf der Plattform Pubpeer erhobenen Manipulationsvorwürfe betreffen im Wesentlichen Fuldas Zeit an der Universität Ulm. Konkret geht es um 27 Artikel aus den Jahren 1998 bis 2006, an denen Fulda als Erst- oder Zweitautorin beteiligt war.

Diejenigen Artikel, die Bezüge zur Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) haben, werden von der DFG seit Monaten geprüft. Inzwischen sei damit der Ausschuss zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens befasst, teilte DFG-Sprecher Marco Finetti auf Anfrage von Table.Briefings mit. Damit befinde sich die Prüfung der Vorwürfe in der zweiten Stufe des zweistufigen DFG-Verfahrens bei Verdachtsfällen wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Dies bedeute jedoch keine Vorentscheidung über den Ausgang des Verfahrens.

Einerseits sei es möglich, dass das Verfahren eingestellt wird. Andererseits kann es sein, dass der Untersuchungsausschuss ein wissenschaftliches Fehlverhalten feststellt, bei dem er Maßnahmen für notwendig hält. Diese würden dem Hauptausschuss der DFG vorgeschlagen, erläutert Finetti. In diesem Fall würde der Hauptausschuss in einer seiner kommenden Sitzungen darüber beschließen. Dies könne nach Terminlage frühestens Ende März sein.

Der Ausschuss untersuche in diesem Zusammenhang auch Publikationen, an denen Klaus-Michael Debatin und andere Autoren beteiligt gewesen sind. Debatin gilt als Fuldas wissenschaftlicher Mentor. Er war von 1997 bis März 2024 Ärztlicher Direktor der Ulmer Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin und ehemaliger Vizepräsident der Universität Ulm.

Seit 1997 verfassten Fulda und Debatin laut Web of Science zusammen 193 Artikel, hat das Laborjournal recherchiert. Debatin verantworte als Seniorautor die Gesamtheit aller auf PubPeer besprochenen Erstautor-Publikationen von Fulda.

An der Universität Ulm werden die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens, denen Debatin ausgesetzt ist, ebenfalls seit Monaten geprüft. Zum Stand des Verfahrens äußere man sich nicht, heißt es auf Nachfrage. abg

Nach der Besetzung des Audimax der Alice-Salomon-Hochschule (ASH) durch pro-palästinensische Aktivisten am 6. Januar hatte die Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft in der vergangenen Woche anerkennende Worte für die Deeskalationsstrategie der Hochschulleitung gefunden. Auch wenn man es nicht guthieß, dass Hochschulpräsidentin Bettina Völter die Polizei als Bedrohung bezeichnet hatte. Am Wochenende wurde der Ton nun schärfer.

Die Geschehnisse an der ASH seien “alarmierend und erfordern konsequente Maßnahmen zum Schutz jüdischen Lebens”, schrieb Henry Marx, Staatssekretär für Wissenschaft am Sonnabend auf LinkedIn. Bei der Besetzung seien “Plakate und Sticker mit teils inakzeptablen Inhalten” platziert worden.

In einer Antwort auf den Beitrag stimmte Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) in die Kritik ein. Sie erinnerte an Absprachen, die für die Duldung der Proteste und weitere Aktionen vereinbart gewesen waren. “Leider wurden anscheinend alle Hinweise und Bitten seitens unseres Hauses nicht umgesetzt.”

Derweil solidarisieren sich viele Hochschulangehörige mit der ASH-Leitung. “Ausdrücklich stehen wir hinter unserem Präsidium, das seit Montag ungerechtfertigterweise mit einem medialen Hatestorm konfrontiert ist”, heißt es in einem am Freitag erschienenen Schreiben. Gleichzeitig bedauere man “zutiefst das Auftreten von Antisemitismus, dass verschiedene Hochschulangehörige ihre Grenzen überschritten sahen oder diskriminiert wurden”. Darüber hinaus weisen die 44 Erstunterzeichner auf verkürzte digitale Darstellungen hin. “Wir verwehren uns gegen die Versuche der Polarisierung, Skandalisierung und Instrumentalisierung.”

In eine ähnliche Richtung geht ein am Sonntag veröffentlichtes Statement von sieben jüdisch-(deutsch-)israelischen Angehörigen und ehemaligen Angehörigen der ASH. Auch diese Gruppe erklärt sich solidarisch mit dem Präsidium und lobt die Vorgehensweise der Präsidentin seit dem 7. Oktober 2023. Bettina Völter habe sich “nicht angemaßt, über uns, unsere Sorgen und unsere Bedürfnisse zu sprechen. Stattdessen hat sie uns aktiv mit ins Boot geholt und Raum für unsere eigenen Stimmen geschaffen”.

Viele interessierten sich immer nur dann für jüdische und israelische Perspektiven, wenn sie die eigene Position legitimieren und stärken. “Dass es während der Saalbesetzung zu antisemitischen Äußerungen und Handlungen kam, besorgt uns, überrascht uns jedoch nicht”, heißt es in dem Statement. Man habe erlebt, wie die Hochschulleitung und andere Hochschulangehörige deeskalierende Gespräche geführt und klare Grenzen formuliert haben. “Diskriminierende Plakate wurden daraufhin von den Besetzenden selbst entfernt.”

Alle Beteiligten der Besetzung pauschal als “Antisemiten” zu bezeichnen, wie es in einem Statement des Regierenden Bürgermeisters, Kai Wegner, geschah, sei diskriminierend und in dieser Verallgemeinerung schlichtweg falsch.

Wie geht die Senatsverwaltung damit um? Derzeit lägen eine Reihe von Statements und Aussagen von verschiedenen Seiten vor, heißt es auf Anfrage. “Da es sich hierbei um zum Teil deutlich unterschiedliche Sichtweisen handelt, arbeitet die Senatsverwaltung derzeit daran, die Vorkommnisse in der ASH zu prüfen und aufzuarbeiten.” Ob sich daraus nachträglicher Handlungsbedarf ableiten lasse, könne man erst nach der genauen Prüfung sagen. Darüber hinaus werde derzeit geprüft, in Berlin eine zentrale, koordinierende Stelle einzurichten, um Hochschulen im Kampf gegen Antisemitismus zu unterstützen. abg

Auf Initiative der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und maßgeblich von ihrem Pressesprecher Achim Zolke kündigten über 60 deutsche Hochschulen an, die Plattform X (vormals Twitter) zu verlassen. In einem gemeinsamen Statement zum Rückzug schreiben sie, dass die “Veränderungen der Plattform X – von der algorithmischen Verstärkung rechtspopulistischer Inhalte bis zur Einschränkung organischer Reichweite – eine weitere Nutzung für die beteiligten Organisationen unvertretbar machen”.

Die Rektorin der HHU, Anja Steinbeck betont, dass “die Entwicklungen auf X zeigen, dass die Plattform ihrer Verantwortung nicht mehr gerecht wird, einen fairen und demokratischen Diskurs zu fördern”. Als wissenschaftliche Institution könne man das nicht hinnehmen.

Der Aktion angeschlossen haben sich unter anderem die FU Berlin, die RWTH Aachen, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und die Goethe-Universität Frankfurt. Viele der beteiligten Hochschulen wechselten auf Plattformen wie Bluesky oder Mastodon, oder verstärken nun ihre Aktivitäten dort und auf anderen Kanälen wie Linkedin.

Auch Hochschulen, die X bereits vorher verlassen hatten, unterstützen die Aktion. In den vergangenen Monaten waren vor dem Hintergrund der Entwicklungen bei X mehr und mehr Stimmen laut geworden, die zu einem Verlassen der Plattform aufgerufen hatten. mw

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen blickt mit hohen Erwartungen auf den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU ab 2028. Das geht aus einem von Holger Hanselka unterzeichneten offenen Brief an die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hervor. Der Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft ist seit Jahresbeginn Sprecher der Allianz.

Man begrüße es ausdrücklich, dass die EU-Kommission Ansätze aus den jüngsten Berichten von Mario Draghi, Manuel Heitor und Enrico Letta in ihren Planungen aufgreifen werde, um Forschung und Innovation in den Mittelpunkt der europäischen Wachstumsagenda zu stellen. In diesem Zusammenhang bekräftigt die Allianz drei Grundsätze, die sie in diesem Zusammenhang als elementar bezeichnet:

Tagesspiegel: Harte Sparmaßnahmen in Berlin. Die Hochschulen in Berlin könnten weitaus stärker als bislang angenommen unter der Sparpolitik des Senats leiden. Zusätzlich zu den bisherigen Einsparungen wurden nun auch weitere Beträge gesperrt, die künftig fehlen könnten. Nun stehen Studiengänge und Professuren auf dem Prüfstand. Kritiker befürchten, dass bei weiteren Sparrunden einzelne Hochschulen in ihrer Existenz bedroht seien. (“”Qualität der Lehre wird sich massiv verschlechtern”: Berlins Kunsthochschulen sehen sich in Existenz bedroht”)

Tagesanzeiger: Umstrittene Goetschel Wahl. Der Friedensforscher Laurent Goetschel wurde trotz massiver Kritik zum Dekan der philosophisch-historischen Fakultät der Universität Basel gewählt. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sprach Goetschel sich gegen ein Verbot der Terrororganisation aus und forderte eine Einstaatenlösung, bei der die palästinensischen Gebiete mit Israel vereint würden, was das Ende Israels als mehrheitlich jüdischer Staat bedeuten würde. (“Umstrittener Professor zum Dekan gewählt”)

Standard: Sorge vor Kanzler Kickl. Österreichische Wissenschaftler befürchten im Falle einer Kanzlerschaft des FPÖ-Politikers Herbert Kickl Auswirkungen auf die Forschung. Vor allem die Ansichten der Partei zum Thema Klimawandel, der von Funktionären häufig mit einem “Klimawahn” gleichgesetzt wird, machen den Forschern Sorgen. (“FPÖ-Kanzler Kickl? Forschende befürchten noch mehr Wissenschaftsskepsis”)

Allgemeine Zeitung: Palästina-Tagung abgesagt. Die Frankfurter Goethe-Universität hat die Austragung der “Talking about (the Silencing of) Palestine”-Konferenz aus organisatorischen Gründen abgelehnt. Das Organisationsteam hält diese Entscheidung für “unverständlich” und vermutet politische Motive hinter der Absage. Hessens Antisemitismusbeauftragter Uwe Becker hatte sich gegen die Durchführung der Veranstaltung ausgesprochen. (“Uni Frankfurt: Kontroverse um abgesagte Palästina-Konferenz”)

Süddeutsche: Mehr Streit wagen. Ronan Steinke sorgt sich um die Freiheit an den deutschen Hochschulen. Anhand vieler Beispiele legt er dar, wie Universitäten in den vergangenen Jahren Konflikten aus dem Weg gingen, indem sie Veranstaltungen absagten und Gäste ausluden. Steinke wünscht sich, dass die jeweils schärfsten Kritiker die Bereitschaft zeigen würden, mit ihren Gegnern zu streiten, anstatt sie zu canceln. (“Wo bleibt die Freiheit?”)

Forschung & Lehre: Wissenschaftspolitik im Wahlkampf. Am 23. Februar finden Neuwahlen statt. Der Wahlkampf hat bereits mit dem Bruch der Koalition Anfang November begonnen. Auch Wissenschaftspolitik kommt in den Wahlprogrammen vor. Die Vorstellungen der sieben größten Parteien, die eine Chance haben, im künftigen Bundestag vertreten zu sein, werden in einem Überblick vorgestellt. (“Was in den Wahlprogrammen zur Wissenschaftspolitik steht”)

Science Business: Flexibler fördern. Die langfristige Förderung von Wissenschaftlern jenseits der Grundlagenforschung sehen Rafael Laguna de la Vera und Thomas Ramge kritisch. Sie plädieren vor allem im Bereich der angewandten Forschung für eine Reform der staatlichen Innovationsförderung hin zu mehr Wettbewerb, kürzeren Förderzyklen, weniger Bürokratie und einem stärkeren Fokus auf konkrete Ergebnisse. (“Viewpoint: competition between innovators beats picking winners”)

Rund zwei Jahre ist es her, seit wir in einem gemeinsamen Interview im “Spiegel” dazu aufgerufen hatten, dass Deutschland in seiner Zusammenarbeit mit China wachsamer und weniger naiv sein solle, besonders im Bildungs- und Wissenschaftsbereich. Wir warnten darin vor der zunehmenden Einflussnahme Chinas auf deutsche Hochschulen und forderten eine klarere Strategie im Umgang mit Pekings geopolitischen Ambitionen.

Darüber hinaus haben wir schon damals bemängelt, dass den Universitäten die Überprüfung von Kooperationspartnern aufgebürdet wird, obwohl es auf dieser Ebene ineffizient und ineffektiv ist und wir deshalb auf Bundesebene eine zentrale Bündelung dieser Kompetenzen brauchen. Seitdem hat sich ein öffentlicher Diskurs in Bezug auf das Thema Forschungskooperation mit China etabliert. Unsere reflektiert-kritische Positionierung ist mittlerweile im Mainstream angekommen.

Dieser Fortschritt ist auch dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) zu verdanken. Die ehemalige Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat das Thema aktiv vorangetrieben und die im Juli 2023 verabschiedete China-Strategie der Bundesregierung mitgeprägt. Das BMBF hat darüber hinaus im März 2024 ein Positionspapier zum Thema Forschungssicherheit veröffentlicht und ein Referat dafür eingerichtet.

Der mentale Wandel ist inzwischen auch bei wissenschaftlichen Einrichtungen zu beobachten: die Handlungsempfehlungen des DAAD in 2024 sind deutlich konkreter und kritischer im Vergleich zu dem eher vagen Leitfaden des eigenen Kompetenzzentrums (KIWi) in 2020. Im letzten Jahr sind zudem weitere Publikationen zum Thema erschienen, u.a. von Anna Ahlers und Michael Laha für das University of California Institute on Global Conflict and Cooperation / Mercator Institute for China Studies, die Handlungsempfehlungen des vom BMBF geförderten Projekts WIKOOP-INFRA sowie ein Bericht der Konrad Adenauer Stiftung.

Folgende Risiken beziehungsweise Problemfelder haben sich im Diskurs um Forschungskooperation etabliert: einseitiger Wissens- bzw. Technologietransfer, illegitime Einflussnahme auf die Freiheit in Lehre und Forschung, Risiken des Datentransfers durch neue Datengesetze in China sowie die mögliche Begünstigung von Menschenrechtsverletzungen oder des chinesischen Militärs.

In den Positionierungen der Politik sowie in den jüngsten Empfehlungen finden sich allerdings konzeptionelle Unschärfen. Oftmals wird China als Akteur gar nicht erst näher beschrieben (China-Strategie, BMBF, WIKOOP-INFRA) oder lediglich vage als ein “rigides politisches System” (DAAD) genannt. Der öffentliche Diskurs in Deutschland entzieht sich oftmals einer konkreten Bezeichnung Chinas. Diese blinden Flecken sind aber seitens des Kanzleramts womöglich sogar politisch erwünscht.

Olaf Scholz’ außenpolitischer Berater Jens Plötner hat argumentiert, dass eine übermäßige Betonung der Systemrivalität die Möglichkeiten eines partnerschaftlichen Umgangs mit China möglicherweise zu stark einschränken würde. Diese Vorgabe aus Berlin hat allerdings zur Folge, dass ein unter Staatsoberhaupt Xi Jinping ideologisch geführter autokratischer Ein-Parteien-Staat, der in sämtliche Sphären vorgedrungen ist und Menschenrechte systematisch zugunsten des eigenen Machterhalts unterdrückt, aus taktischen Gründen von deutscher Seite heruntergespielt wird.

Die vorliegenden Dokumente vermitteln den Eindruck, dass der ideologische System-Charakter der Autokratie in China mit all seinen Konsequenzen für Deutschland nicht ausreichend erkannt wurde. Die vorherrschende politisch gewünschte Normalisierung des chinesischen politischen Systems läuft dabei einer realistischen Wahrnehmung Chinas zuwider. Die Folge ist, dass den Auswirkungen von gesetzlichen Neuerungen in China für deutsche Akteure derzeit nicht ausreichend Rechnung getragen wird.

Beispielsweise wurden die Auswirkungen der chinesischen Gesetze zur Datensicherheit und zum Schutz personenbezogener Daten auf die Forschungskooperation bis heute nicht vollständig erfasst. Obwohl Risiken in Bezug auf Datenaustausch und -transfer in den Dokumenten genannt werden, wird auf deutscher Seite immer noch davon ausgegangen, man könne den Zugang zu und die Nutzung von Informationen aus gemeinsamen Forschungsprojekten durch Rahmenbedingungen zum eigenen Vorteil absichern (DAAD).

Hier wird verkannt, dass es sich um extra-territoriale Gesetze handelt, deren Einhaltung für beide Seiten aus Sicht der Partei rechtlich verpflichtend ist. Die Gesetze beschränken damit auch die Möglichkeit eines “gemeinsam gestalteten, transparenten Wissens- und Technologietransfer(s)”, wie es beim DAAD weiter heißt und wirken sich damit unmittelbar auf die von deutscher Seite oftmals geforderte Reziprozität aus (DAAD, WIKOOP-INFRA, China-Strategie).

Wenn Wissenschaftler um Marcus Conlé vorschlagen, einen Dialog über die Prinzipien und Bedingungen einer Forschungskooperation mit den chinesischen Kooperationspartnern zu führen, ist dies zwar normativ wünschenswert. Jedoch sollte man sich keiner Illusion hingeben: unser Spielraum, diese mitzubestimmen, wird signifikant durch chinesische Gesetze und die ideologische Durchdringung der Wissenschaft und des Universitätswesens in China begrenzt.

Das Fundament einer “handlungssicheren Kooperation”, nämlich Wissenschaftsfreiheit, ist nicht gegeben. Angesichts der politischen Realität in China wirken solche Empfehlungen daher realitätsfremd. Das Prinzip Hoffnung, und auch das ist eine Lehre aus dem Fiasko der deutschen Russland-Politik, kann ein effektives Risikomanagement nicht ersetzen.

Wenn ein mittlerweile notwendig gewordenes Risikomanagement vermeintlich “abschreckend” auf die chinesische Seite wirkt (KAS), dann sollten wir uns vor Augen halten, dass ausländische Wissenschaftler in China vom Parteistaat systematisch überwacht werden. Wenn die Bundesregierung Maßnahmen zum Schutz der Wissenschaft erwägt, wird dies häufig als vermeintliche “Versicherheitlichung” kritisiert.

Dieses Konzept aus dem Forschungsbereich der “Internationalen Beziehungen” impliziert allerdings Notfallmaßnahmen, bei denen eine normale demokratische Politik ausgesetzt wird. Hier handelt es sich aber nicht um einen Notfall, sondern es geht darum, einer geopolitisch veränderten Realität mit Augenmaß Rechnung zu tragen. Sicherheit und Freiheit sind beides gleichermaßen Grundpfeiler des Rechtsstaats und müssen entsprechend ausbalanciert werden. Der demokratische Dissens über einen geeigneten Mittelweg in der Wissenschaftsdiplomatie gehört daher immer dazu.

Alicia Hennig ist Vertretungsprofessorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der TU Dresden/IHI Zittau. Von 2015 bis 2020 war sie an chinesischen Universitäten (Harbin Institute of Technology, Shenzhen und Southeast University, Nanjing) angestellt. Sie forscht unter anderem zu menschenrechtlicher Verantwortung deutscher Wirtschaftsakteure in Xinjiang in China.

Andreas Fulda ist Politikwissenschaftler. Er lehrt als außerordentlicher Professor an der Universität Nottingham. Der China-Experte forscht und veröffentlicht seit 20 Jahren zu den Beziehungen zwischen der EU und China. Sein Buch “Germany and China: How Entanglement Undermines Freedom, Prosperity and Security” ist Mitte 2024 erschienen (Bloomsbury).

Katja Graßl ist seit dem 1. Januar neue Kanzlerin der Universität Augsburg. Sie kommt von der Universität Münster und löst Alois Zimmermann ab, der bis zum 30. November 2024 Kanzler der Universität Augsburg war.

Frederik Haase von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) erhält bis zu 1,5 Millionen Euro aus dem Emmy Noether-Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Chemiker forscht zu sogenannten frustrierten Materialien, bei denen Moleküle daran gehindert werden, optimale Bindungen einzugehen.

Winfried Kluth, Jurist an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), hat den Vorsitz des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR) übernommen. Zur Stellvertreterin wurde die Humangeographin Birgit Glorius (TU Chemnitz) gewählt. Neu in den SVR berufen wurde der Politikwissenschaftler Hannes Schammann von der Universität Hildesheim.

Jürgen Meffert hat das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der HHL Leipzig Graduate School of Management übernommen. Neu im Aufsichtsrat ist zudem Andreas Haffner von der Porsche AG. Zum Rektor bestellte der Aufsichtsrat Tobias Dauth.

Klaus-Robert Müller, Co-Direktor von BIFOLD und Leiter des Fachgebiets Maschinelles Lernen an der TU Berlin, ist vom Foresight Institute in San Francisco, USA, mit dem Foresight Feynman-Preis 2024 in der Kategorie “Theorie” ausgezeichnet worden. Der Preis würdigt Errungenschaften in der Nanotechnologie.

Rudolf Werner ist neuer Direktor der Klinik und Poliklinik für Nuklearmedizin am LMU Klinikum München. Er war zuvor Leiter des Schwerpunktes Nuklearmedizin am Zentrum der Radiologie des Universitätsklinikums Frankfurt.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Europe.Table. NGT: Wie Experten Polens Vorschlag zu Patenten einschätzen. Nachdem Belgien und Ungarn damit gescheitert waren, im Rat einen Kompromiss zum EU-Gentechnikrecht zu finden, versucht die polnische Ratspräsidentschaft ihr Glück. Doch es gibt Zweifel an der Rechtssicherheit ihres Vorschlags. Mehr

CEO.Table. Digitale Wende: vom Wollen zum Gelingen. Der Wandel von der Industrie zur Technologie-basierten Wirtschaft ist seit Jahren in vollem Gange. Deutschland droht in dieser Phase des rasanten technologischen Fortschritts ins Hintertreffen zu geraten. Der Wirtschaftswissenschaftler Philip Meissner über das globale Rennen um die technologische Vorherrschaft und was getan werden muss, damit hierzulande die digitale Wende gelingt. Mehr

Climate.Table. Beena Sharma – Für CO₂-Kreisläufe und mehr Frauen im Energiesektor. Beena Sharma arbeitet daran, CO₂ aus industriellen Prozessen abzuspalten und wiederzuverwenden. Außerdem setzt sie sich für eine stärkere Rolle von Frauen in der Energiewende ein. Sie ist davon überzeugt, dass nötige Innovationen bei Erneuerbaren nur mit mehr Diversität möglich sind. Mehr

ESG.Table. SDG: Wissenschaftler schlagen 18. Ziel vor. In einem neuen Fachartikel empfehlen Naturwissenschaftler ein weiteres Ziel für nachhaltige Entwicklung. Der Orbit um die Erde herum müsse genauso geschützt werden wie das Leben unter Wasser. Mehr

Europe.Table. Sichere Kommunikation aus dem All: Italien hat eigene Pläne. Mit der Satellitenkonstellation Iris2 will Europa ein souveränes und sicheres Kommunikationssystem im All aufbauen. Doch Italien dauert das zu lang. Es überlegt, die Dienste bei Elon Musks Starlink einzukaufen. Mehr