auch wenn die Pressemitteilung zum Chemie-Nobelpreis aus Versehen ein paar Stunden zu früh verschickt wurde, ändert es nichts an der Wahl: Alle Gewinner der naturwissenschaftlichen Preise 2023 stehen fest und sind benachrichtigt. Am Montag ging die Auszeichnung an Katalin Karikó, und wir konnten uns ein wenig mitfreuen, da die Forscherin Biontech-Beraterin war und ist. Jetzt haben auch die Wissenschaftler, die die Nobelpreise für Physik und Chemie erhalten, mehr oder weniger etwas mit dem deutschen Wissenschaftssystem zu tun. Anne Brüning hat die Details.

Karl Lauterbach hat seine Pläne für die Gründung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin (Bipam) bekannt gegeben. Als einen Grund für die Umstrukturierung nannte er die im europäischen Vergleich schlechtere Lebenserwartung in Deutschland. Außerdem differiere diese bei ärmeren und reicheren Menschen sehr stark. Hehre Ziele, aber nicht wenige Beteiligte äußern ihre Zweifel an den Bipam-Plänen. So wurde etwa nichts über die im Bundeshaushalt eingeplanten Mittel bekannt. “Eine neue Institution ohne neue Mittel aufzusetzen, auch wenn sie auf bestehenden Strukturen der BZgA und dem RKI fußt, steht unter keinem guten Stern”, sagt uns Katharina Wabnitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Thinktank CPHP in einem Standpunkt.

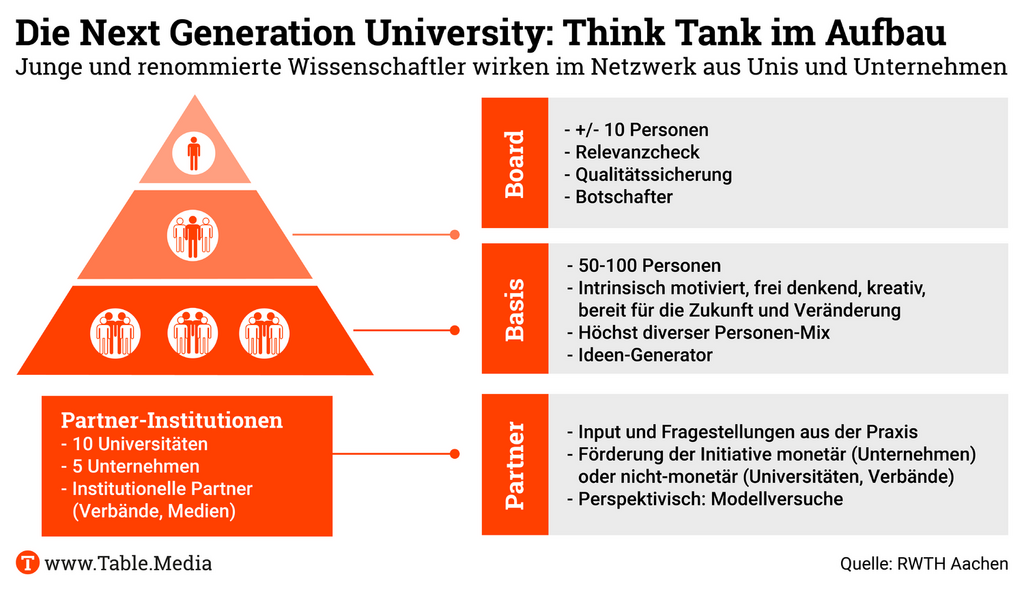

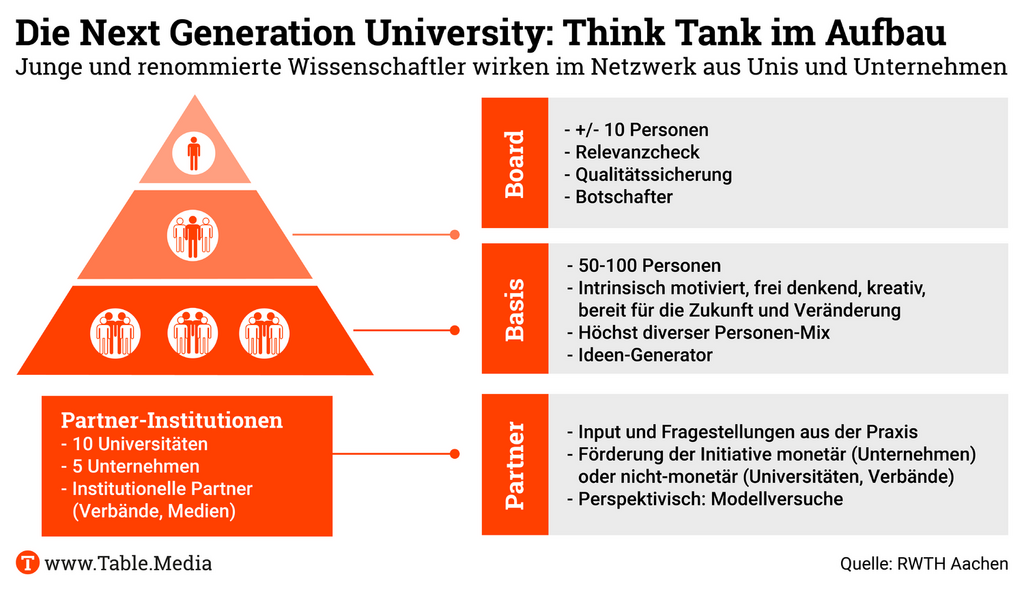

Von der RWTH Aachen aus entwickelt sich in diesen Tagen eine Initiative, die ein “radikales Neudenken in der Universität und dem Wissenschaftssystem ermöglichen und befördern” soll. Mit der “Next Generation University” will RWTH-Rektor Manfred Nettekoven das Wesen der “Universität” kritisch hinterfragt wissen, genauso ihre Rolle im System. Man könne durchaus von einem “Davos der Wissenschaft” sprechen. Unsere Autorin Christine Prußky hat Nettekoven dazu befragt.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Nach dem Abgang von Lothar Wieler im Frühjahr stand eine Zerschlagung des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Raum. Am Mittwoch hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) bei einer Pressekonferenz in Berlin seine Pläne vorgestellt. Um die Prävention zu stärken, wird die in Köln angesiedelte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in eine neue Ressortforschungseinrichtung eingegliedert, die in Berlin entstehen soll: das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (Bipam). Das Institut ist künftig für nicht übertragbare Krankheiten zuständig. Diesen Bereich gibt das RKI ab, es wird sich, wie einst, thematisch auf Infektionskrankheiten konzentrieren.

Die beiden wichtigsten Personalien sind nun ebenfalls offiziell: Die neue Behörde wird der bisherige Leiter des größten deutschen Gesundheitsamtes, Johannes Nießen aus Köln, aufbauen. Er war Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Seiner Funktion als “Errichtungsbeauftragter” werde er pendelnd zwischen Köln und Berlin nachkommen, sagte er. Sämtliche Mitarbeiter der BZgA würden übernommen, versicherte Lauterbach. Ein Umzug nach Berlin werde von ihnen nicht erwartet.

Neuer Präsident des RKI ist Lars Schaade, der das Institut bereits seit April kommissarisch geleitet hat. Die Ernennungsurkunde hat er bereits erhalten, zuvor hatte das Bundeskabinett dem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zugestimmt. Während der Pandemie leitete Schaade den internen Krisenstab des RKI und übernahm neben Wieler auch Pressebriefings und -konferenzen.

Die Bündelung der Themen rund um nicht übertragbare Krankheiten im Bipam halte er für unverzichtbar, sagte Schaade. Durch die Neuordnung werde der Auftrag des RKI klar auf den Bereich Infektionskrankheiten fokussiert. Man werde nun unter anderem den Ausbau der genomischen Surveillance wichtiger Erreger von Infektionskrankheiten angehen, die Krisenreaktionsfähigkeit bei Ausbrüchen weiter verbessern und sich um das Thema Antibiotikaresistenzen kümmern.

Die Neuordnung hat das BMG weitgehend hausintern geplant. Das kam nicht gut an. Denn nachdem die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hatte, ein neues Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit einzurichten, hatten sich diverse Verbände dazu Gedanken gemacht und Empfehlungen formuliert. So zum Beispiel die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung, das Centre for Planetary Health Policy, das Zukunftsforum Public Health und die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention.

Auf Schreiben und Angebote habe das Ministerium jedoch nicht reagiert, erfuhr die FAZ vom Verband der Ersatzkassen. “Wir hätten uns einen strukturierten Konsultationsprozess mit den wissenschaftlichen Fachgesellschaften gewünscht”, sagte der Medizinsoziologe Christian Apfelbacher von der Universität Magdeburg und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention dem Blatt. Dieser Konsultationsprozess habe jedoch nicht stattgefunden.

Bei der “Vorbeugemedizin”, wie Lauterbach die Präventionsmedizin bei der Pressekonferenz umschrieb, geht es im Wesentlichen um Krebs-, Demenz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mehr als 75 Prozent der jährlichen Todesfälle ausmachen. Das Bipam soll seine Arbeit im Januar 2025 aufnehmen. Es übernimmt Abteilungen, die aus dem RKI herausgelöst werden. Und es entstehen neue Einheiten, etwa in der Modellierung. Diese Aufgaben wurden genannt:

“Diese Aufgaben hat das Robert-Koch-Institut bisher dankenswerterweise mit erledigt”, sagte Lauterbach. Aber sie seien nicht der Schwerpunkt des RKI. Diese Lesart dürften nicht alle teilen. Denn das Institut wurde im Rahmen des Projekts RKI 2010 vor rund 15 Jahren noch unter der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zum Public-Health-Institut ausgebaut.

Dass es diese Funktion inzwischen voll und zur Zufriedenheit erfüllt, bescheinigte erst im Februar der Wissenschaftliche Beirat des RKI, dem Sebastian Suerbaum vom Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie an der LMU München vorsteht. Die Stellungnahme zur Rolle des RKI für Public Health in Deutschland enthält unter anderem folgende Schlussfolgerungen:

Lauterbach hat dieses “Zwischenzeugnis” offensichtlich nicht beeindruckt. Er kündigte am Mittwoch an, das RKI werde sich nun noch stärker auf Monitoring, Forschung und Politikberatung im Bereich Infektionskrankheiten konzentrieren. Fortgeführt werde dort zudem die “gut etablierte KI-Forschung”. Zusammen mit Bfarm und Paul-Ehrlich-Institut werde das BGM dann über vier starke Bundesinstitute verfügen. Lauterbach: “Es ist heute ein guter Tag für die öffentliche Gesundheit.”

Die “Next Generation University” entstand 2022 an der RWTH Aachen, gesetztes Ziel ist es, ein “radikales Neudenken in der Universität und dem Wissenschaftssystem” zu ermöglichen und zu befördern. “Universität” soll kritisch hinterfragt werden, genauso ihre Rolle im System. Die Menschen und Organisationen, die sich bislang hinter der NGU versammeln, stammen größtenteils aus Universitäten in Europa. Im Board vertreten sind neben der RWTH Aachen, Vertreter der Leuphana Uni, der German Scholars Organization (GSO), der Maastricht University, der TU Delft und der University of Newcastle. Finanziert wird die Initiative bislang allein von der RWTH Aachen. Gespräche mit potenziellen Förderern werden aktuell aber geführt.

Herr Nettekoven, Sie wollen mit der Initiative “Next Generation University” die Kreativität und Innovationskraft im Wissenschaftssystem auf eine neue Ebene bringen. Dafür setzen Sie den Hebel bei der Diskussionskultur an. Was läuft denn schief?

Sehen Sie, allein Ihre Frage offenbart die alte Denke: Neue Impulse werden im Wissenschaftssystem als Reaktion auf Schwächen begriffen. Änderungen und Reformen nimmt man als Reparatur wahr. Davon will sich die “Next Generation University” (NGU) von Anfang an lösen. Sie ist keine Reparatur-Werkstatt, sie ist eine Chance und eine Einladung, mit unverstelltem Blick neu und anders darüber nachzudenken, wie wir mehr aus den Universitäten herausholen.

Das klingt wolkig. Können Sie Beispiele nennen?

Nach Corona drängt sich mir die Frage auf, ob und wie viel Präsenz die Uni tatsächlich benötigt. Ist das Geld für die ganzen Hörsäle an anderer Stelle nicht besser investiert? Darüber endlich einmal offen zu diskutieren, ist mir wichtig. Oder: Die europäische Verteidigungsforschung. Bis heute hat Brüssel keine unmittelbare Antwort auf die US-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency gefunden. Das macht Europa in einigen Aspekten von Innovation gegenüber den USA unterlegen. Es ist höchste Zeit, sich zu überlegen, welchen Beitrag die Wissenschaft leisten kann, ohne in Abhängigkeiten oder den Ruf zu geraten, verdächtige Forschung zu betreiben. Erkenntnisse können inzwischen auch auf höheren Technologiereifegraden gewonnen werden.

Was kann die NGU mit ihren Gremien tun, damit diese neue Art der Forschung nicht als genauso toxisch empfunden wird wie klassische Militärforschung?

Sagen Sie bitte nicht Gremium! Die NGU ist und wird keins sein. Wir haben zwar ein Board, aber das agiert nicht Top-Down, sondern fungiert als Botschafter für Ideen und Impulse, die Bottom-up in möglichst diversen Teams entstehen. Die NGU ist eine Initiative, ein Think-Tank, ein Netzwerk, ein paneuropäisches Forum für Entscheider aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Young Academics, die die Universität von morgen gestalten wollen. Sie öffnet Experimentierräume für neue Formate in Forschung, Lehre und Transfer, und sie bietet Impulse in einer Leitkonferenz. Diese Tagung kann man sich durchaus als Davos der Wissenschaft vorstellen.

Es gibt massenhaft Tagungen, Workshops und viele Verbünde wie die HRK oder die EUA, in denen Unis über ihre Zukunft nachdenken. Worin besteht der USP Ihrer Initiative?

Jetzt fordern Sie meine diplomatischen Fähigkeiten. Ja, es gibt die HRK, die EUA und viele andere Verbünde, Thinktanks, Plattformen und Veranstalter. Sie alle bringen das System auch voran. Nur eben in sehr kleinen Schritten. Radikal neu kann nur dort gedacht werden, wo es keine institutionellen Eigeninteressen gibt. Die NGU hat keinerlei Eigeninteressen – und wir müssen darauf achten, dass das so bleibt.

Sie sind 64 Jahre alt und seit 17 Jahren Kanzler der RWTH Aachen. Träumen Sie sich kurz vor dem Ruhestand die Wissenschaftswelt schön?

Den Stein mag ich vielleicht ins Rollen gebracht haben, aber die NGU soll und wird unabhängig von mir oder irgendeiner anderen Person funktionieren. Ihr Erfolg steht und fällt damit, dass sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen und Kontexten zusammenbringt. Forschung, Lehre, Transfer werden – um Ihren Einwand von eben noch einmal aufzugreifen – an vielen Stellen diskutiert. So entstehen Redundanzen und Debatten-Kreisel. Sie aufzubrechen, ist ein Ziel der NGU. Sie bringt eine ungewöhnliche Kombination von Personen zueinander und schafft so den Raum für Kreativität und disruptive Innovationen.

Im Board finden sich erfahrene Personen wie Leuphana-Präsident Sascha Spoun, Anne Schreiter von der German Scholars Organisation und die Präsidentin der Uni Maastricht, Rianne Letschert. Die RWTH Aachen ist auch im Board und finanziert die Initiative. Bleibt das so?

Wir sind mit interessierten Stiftungen im Gespräch. Ein kluges Finanzierungskonzept zu finden, ist nicht trivial. Um die potenzielle Wirkkraft der NGU nicht von vornherein zu schmälern, muss sie unabhängig sein. Sie darf keine institutionellen Eigeninteressen entfalten.

Die große NGU-Start-Konferenz war eigentlich im Oktober geplant – und wurde nun auf Mai verschoben. Geldprobleme?

Nein. Wir fanden einfach, dass wir uns mehr Zeit nehmen sollten, um den ungewöhnlichen Personen-Mix zu bekommen, der die nötige Reibung und die Kreativität ermöglicht.

Das nächste Netzwerk- und Arbeitstreffen ist am 7. November im Rahmen der Science Week in Berlin geplant.

9.-10. Oktober 2023, bcc Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, Berlin

Fachkonferenz Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? – Vertretbar? – Chance? Mehr

10. Oktober 2023, 19 Uhr, Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung 2023 “Was Transformation braucht – eine europäische Perspektive” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Am Dienstagvormittag wollte sich Ferenc Krausz ein Interview mit der ebenfalls aus Ungarn stammenden Biochemikerin Katalin Karikó ansehen, die den diesjährigen Medizinnobelpreis erhält. Da bekam er selbst den legendären Anruf aus Stockholm und Krausz erfuhr, dass er zusammen mit Anne L’Huillier und Pierre Agostini den Physiknobelpreis 2023 erhält.

Der Preis für Karikó ist auch für Deutschland bedeutend, denn sie war bis vor einem Jahr für das Mainzer Unternehmen Biontech tätig und berät es weiterhin. Beim Physikpreis steht nun die bayerische Forschungshochburg München mit im Rampenlicht. Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Zusammen mit L’Huillier, die an der Universität Lund in Schweden arbeitet, und Agostini, der an der Ohio State University in den USA tätig ist, wird Krausz für die Begründung der Attosekundenphysik ausgezeichnet. Mit Laserpulsen, die nur einige Attosekunden dauern, lassen sich die Bewegungen einzelner Elektronen verfolgen. “Dies ermöglicht nicht nur fundamentale Erkenntnisse über das Verhalten von Elektronen in Atomen, Molekülen und Festkörpern, sondern könnte unter anderem auch dazu beitragen, schnellere elektronische Bauteile zu entwickeln”, teilte die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) mit.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag berichtete Krausz außerdem von Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Per Attosekunden-Messtechnik ließen sich zum Beispiel auch Blutproben auf frühe Anzeichen von Krankheiten wie Krebs untersuchen. Vor drei Jahren habe dazu eine Kooperation mit dem Centre for Molecular Fingerprinting in Budapest begonnen. “Inzwischen gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Methode grundsätzlich empfindlich ist und dass sie Informationen über verschiedene Krankheiten gibt”, sagte der Physiker.

Das Potenzial für den Einsatz in der Medizin hätten auch schon die Gutachter in der letzten Runde der Exzellenzinitiative erkennen können. Krausz und sein Team hatten eine entsprechende Antragsskizze eingereicht. Sie wurde jedoch abgelehnt, wie der Forscher berichtete. “Das war durchaus nachvollziehbar. Zum damaligen Zeitpunkt war die Beweislage noch sehr dünn”, sagte Krausz. Umso mehr lobende Worte fand er für die MPG mit ihrer institutionellen Förderung und die LMU, die beide “einfach enabling” seien und ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre.

Den Nobelpreis für Chemie teilen sich in diesem Jahr drei in den USA tätige Forscher für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten. Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov haben in den Achtziger- und Neunzigerjahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet.

Die Strukturen, die auch künstliche Atome genannt werden, haben einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.

Auch beim Chemiepreis führt die Spur eines der Laureaten nach Deutschland: Der russische Physiker Alexei Ekimov wurde 1996 mit dem Humboldt-Forschungspreis ausgezeichnet und kam zu wissenschaftlichen Gastaufenthalten an das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart sowie an die Justus-Liebig-Universität Gießen. Physik-Preisträger Agostini ist ebenfalls Humboldtianer. Insgesamt hätten nun bereits 61 Forscherinnen und Forscher aus dem weltweiten Netzwerk von Geförderten der Humboldt-Stiftung einen Nobelpreis erhalten, teilt die AvH mit. Die MPG hat in den naturwissenschaftlichen Disziplinen 31 Nobelpreise vorzuweisen. abg mit dpa

Die EU-Kommission hat eine Liste kritischer Technologien erstellt, die die Europäische Union vor Rivalen schützen möchte. Kriterien waren beispielsweise die transformative Wirkung der Technologie oder deren potenzielle militärische Anwendung. Insgesamt enthält die Aufzählung zehn Technologien. Vier davon werden als besonders sensibel bezeichnet:

Die Liste ist, wie auch die Aufzählung zu kritischen Rohstoffen, ein Element der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit, die die EU-Kommission im Juni erstmals vorgestellt hatte. Offen bleibt allerdings die Frage, wie die benannten Technologien genau geschützt werden sollen. Die EU-Kommission hat bisher nicht genau gesagt, ob es ihr beispielsweise darum geht, den Zugriff aus Drittländern auf die europäische Technik zu verhindern oder auch europäische Investitionen in den Bereichen im Ausland besser zu prüfen. ar/mw

Der am gestrigen Mittwoch veröffentlichte Bericht zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen der GWK zeigt ein zögerliches Wachstum beim Anteil von Wissenschaftlerinnen in Spitzenpositionen. Damit werde deutlich, dass es weiterer Anstrengungen von allen Beteiligten bedarf, um Geschlechterparität an den Hochschulen zu erreichen und qualifizierte Frauen langfristig in der Wissenschaft zu halten, kommentierte die GWK den Bericht.

In den verschiedenen Qualifikations- und Karrierestufen hat sich der Anteil von Frauen an der Gesamtzahl von 2011 bis 2021 folgendermaßen erhöht:

Damit zeigt sich, dass der Anteil von Frauen an der Gesamtzahl weiterhin mit jeder Stufe nach Studienabschluss geringer wird. Dadurch gehe erhebliches weibliches Potenzial für das Wissenschafts- und Innovationssystem in Deutschland verloren, schreibt die GWK in ihrer Mitteilung.

Beim Blick auf die Professorinnen an Hochschulen zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar ist der Anteil von 2011 bis 2021 von 19,9 Prozent auf 27,2 Prozent gestiegen, von der Parität ist man jedoch weiterhin weit entfernt. Darüber hinaus zeigt sich, dass der Anteil der Frauen in den höheren Besoldungsgruppen sinkt.

In den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zeigt sich eine noch negativere Situation. In den Führungspositionen von Max Planck, Fraunhofer und Co. finden sich im Durchschnitt lediglich rund 23 Prozent Frauen, 2012 waren es 13 Prozent.

Der stellvertretende Vorsitzende der GEW, Andreas Keller, findet angesichts der langsamen Entwicklung gegenüber Table.Media klare Worte: “Wenn es in dem Tempo weitergeht, brauchen wir noch Jahrzehnte, bis die Parität erreicht ist.” Mit unverbindlichen Appellen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sei es nicht getan. Das zeigten die aktuellen Zahlen.

Die GEW fordert daher unter anderem eine verbindliche Quotierung von Professuren und anderen Leitungsfunktionen. “Darüber hinaus muss die bevorstehende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes berechenbare und verlässliche Karrierewege und einen verbindlichen Nachteilsausgleich bei Sorgearbeit schaffen”, meint Keller. Denn Zeitverträge mit kurzen Laufzeiten, lange und steinige Karrierewege schreckten Wissenschaftlerinnen noch stärker als Wissenschaftler davon ab, sich auf das Wagnis Wissenschaft einzulassen. mw

Die britische Wissenschaftsministerin Michelle Donelan erregte Aufsehen mit einer Kritik an der “langsamen Ausbreitung des Wokeism” in der akademischen Welt. Bei einem Tory-Kongress in Manchester kündigte sie in diesem Zusammenhang eine Überprüfung der Verwendung von Fragen zu Geschlecht und Gender in wissenschaftlicher Forschung und offiziellen Statistiken an.

Donelan äußerte weiterhin Bedenken darüber, dass Wissenschaftler “von Universitätsbürokraten gesagt bekommen, dass sie legitime Forschungsfragen zum biologischen Geschlecht nicht stellen dürfen”, ohne jedoch einen spezifischen Fall zu nennen.

Einige britische Wissenschaftler äußerten ihre Entrüstung über diese Äußerungen auf der Plattform X. Scientist4EU-Gründer Mike Galsworthy verlangte eine Entschuldigung von der Ministerin. Seit der eindeutigen Ablehnung des Brexits seitens der britischen Wissenschaftscommunity gilt das Verhältnis mit den konservativen Tories als zerrüttet. mw

The Scholarly Kitchen. Ending Human-Dependent Peer Review. Haseeb Irfanullah spricht sich dafür aus, das vom Menschen abhängige Peer-Review-System im wissenschaftlichen Verlagswesen durch ein KI-gestütztes System zu ersetzen. Er spricht verschiedene Probleme wie die mangelnde Wertschätzung an und schlägt einen schrittweisen Ansatz für die Umstellung vor. Mehr

FAZ. Wenn Forschung zum Risiko wird. Hinnerk Feldwisch-Drentrup behandelt die Kontroverse um die “Gain of Function” (GoF)-Forschung in Hochsicherheitslaboren, bei der Erreger modifiziert werden, um neue Eigenschaften zu erhalten. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen können menschliche Fehler und Unfälle in Laboren nicht ausgeschlossen werden, wie einige Zwischenfälle der letzten Jahre zeigen. Es besteht die Gefahr unabsichtlicher Freisetzung, wie auch absichtlicher – einschließlich einer militärischen Nutzung. Man spricht von einem “Dual Use”-Potential. Die Debatte über die Regulierung dieser Forschung ist international und kontrovers, und die USA erwägen, ihre Politik in Bezug auf GoF-Forschung zu überarbeiten. Mehr

Seit heute ist klar: Das neue Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin soll die “Vorbeugemedizin” in den Bereichen Krebs, Demenz und kardiovaskuläre Krankheiten vorantreiben und somit zu einer höheren Lebenserwartung in Deutschland beitragen.

Wir begrüßen natürlich, dass die Bedeutung dieser Erkrankungen für die Krankheitslast in Deutschland anerkannt und das Potenzial von Präventionsmaßnahmen gesehen wird. Im deutschen Gesundheitssystem steckt viel Geld, dennoch trägt es nicht zu einer maßgeblichen Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit bei. Es ist darum folgerichtig, mehr in das Verhindern von Krankheit zu investieren, nicht nur um Kosten zu sparen, sondern auch um Leid zu vermeiden.

Nur auf eine höhere Lebenserwartung abzustellen, greift in unserer alternden Gesellschaft zu kurz; das neue Bundesinstitut sollte vielmehr die in Gesundheit verbrachten Lebensjahre und die Lebensqualität, gerade auch am Lebensende, in den Blick nehmen.

Bei der heutigen Vorstellung des Bipam wurde nichts über die im Bundeshaushalt dafür vorgesehenen Mittel bekannt. Eine neue Institution ohne neue Mittel aufzusetzen, auch wenn sie auf bestehenden Strukturen der BZgA und dem RKI fußt, steht unter keinem guten Stern.

Kritisch sehen wir insbesondere die Wirklogik und die offenbar vorrangig biomedizinische Ausrichtung, die dem Institut zugrunde zu liegen scheinen. Allen Akteurinnen und Akteuren im Bereich öffentlicher Gesundheit ist heute klar, dass es die Lebensbedingungen von Menschen sind, die ihre Gesundheit und ihr gesundheitsbezogenes Verhalten maßgeblich beeinflussen. Ohne strukturelle Veränderungen der Lebensumstände kann Vermittlung von Gesundheitskompetenzen und Wissen zur Vermeidung und Reduktion von Krankheit nur bedingt beitragen. Das neue Institut sollte entsprechend unbedingt über reine Verhaltensprävention hinaus gehen.

Die Folgen des Klimawandels für Gesundheit wurden bei der Vorstellung des Instituts zwar erwähnt, doch Hitzeaktionspläne allein reichen nicht aus, diesen zu begegnen. Vielmehr sollte das Bipam verhältnispräventive Aktivitäten befördern, die auf Mehrgewinne für Gesundheit und Umwelt gleichermaßen abzielen. Dies käme Gesundheit und Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen zugute. Denn die Art von Prävention, die es für Gesundheit innerhalb planetarer Grenzen braucht, findet nicht hauptsächlich in der Medizin statt.

Andreas Barner ist zum Ehrensenator der Leopoldina ernannt worden. Der ehemalige Präsident des Stifterverbands hatte sich von 2007 bis 2016 bereits als Ad-personam-Senator bei der Leopoldina engagiert.

Horst Bischof hat zum 1. Oktober sein Amt als Rektor der TU Graz in Österreich angetreten. Andrea Höglinger ist neue Vizerektorin für Forschung, Michael Monsberger Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit.

Faouzi Derbel ist neuer Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Gerd Gigerenzer wird Vizepräsident des European Research Council (ERC). Der Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Honorarprofessor der Universität Potsdam tritt das Amt zum 1. Januar 2024 und übernimmt den Bereich Sozialwissenschaften.

Tim Goydke hat sein Präsidentenamt an der HSBA Hamburg School of Business Administration angetreten. Er löst die Interimspräsidenten Max Johns und Alkis Otto ab, die zukünftig Vizepräsidenten sind.

Charlotte Klonk wurde ins Präsidium der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gewählt. Die Kunsthistorikerin und Professorin für Kunst und Neue Medien an der Humboldt-Universität Berlin folgt auf die Historikerin Ute Frevert.

Mojib Latif erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Latif ist Klimaforscher am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome sowie der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.

Marcus Lehnhardt ist zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC) gewählt worden. Lehnhardt ist Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, Schwerbrandverletztenzentrum am Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum.

Jürgen Troe ist für sein wissenschaftliches Lebenswerk mit der Cothenius-Medaille 2023 der Leopoldina ausgezeichnet worden. Der Physiker trug wesentlich zum Verständnis der molekularen Grundlagen von Reaktionsprozessen bei, indem er chemische Reaktionen analysierte und große Reaktionssysteme beschrieb.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Nachhaltiges Wassermanagement gefordert. Wasser ist weltweit ein knappes Gut. In der EU und anderswo verbrauchen Gemüseproduzenten offenbar mehr als ihnen zur Verfügung steht. Um Mangel und Verschmutzung zu verhindern, ist internationale Zusammenarbeit in Wirtschaft und Politik wichtig – denn Wasser hält sich nicht an Landesgrenzen. Mehr

Bildung.Table. Zulassungsbeschränkungen im Lehramtsstudium. Trotz gravierenden Lehrkräftemangels gibt es an vielen Universitäten weiterhin Zulassungsbeschränkungen zum Lehramtsstudium. Auch in Mangelfächern. Die Zugänge zu erleichtern und mehr Studienplätze zur Verfügung zu stellen, scheint ein Ausweg zu sein – löst aber auch nicht alle Probleme. Mehr

Bildung.Table. Susanne Lin-Klitzing will zurück zum Staatsexamen. Angesichts des akuten Lehrkräftemangels kocht die Debatte um neue Wege in der Lehrerbildung gerade hoch. Wäre ein duales Studium eine Alternative? Die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes lehnt das ab und plädiert in ihrem Standpunkt für die flächendeckende Rückkehr zum Staatsexamen. Mehr

Europe.Table. Lieferkettengesetze: So lassen sich Synergien nutzen. Mit der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) kommen auf Unternehmen viele neue Pflichten zu. Aufgrund der Ähnlichkeit zum deutschen Lieferkettengesetz lässt sich der Aufwand aber reduzieren. Mehr

Vor ein paar Monaten kontaktierten mich einige junge Studenten und fragten mich, ob ich beim “Muswiesen Summit” eine Rede halten würde.

Muswiesen? Wo?

Da musste ich erst mal googeln, wo die Muswiesen überhaupt ist. In Rot am See, einer rund 5700-köpfigen Gemeinde in der Region Hohenlohe nahe Schwäbisch Hall im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Große Überraschung: Rot am See liegt in einer Region mit einer sehr hohen Konzentration an Weltmarktführern wie Würth, Berner, die EBM-Papst-Gruppe oder Müller Apparatebau. In keinem Landkreis sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele zu Hause.

Hohenlohe in all seiner Besonderheit ist jedoch musterähnlich für viele der deutschen Weltmarktführer-Cluster. Mit rund 1600 der weltweit rund 3400 Hidden Champions ist Deutschland einzigartig. Davon befinden sich erstaunlich viele in Regionen außerhalb der großen Verdichtungsräume. Die Regionen mit der größten Weltmarktführerdichte liegen fast ausnahmslos abseits der etablierten Hightech- und Wissenschaftsstandorte. Sei es das Siegener Land, das nördliche Oberfranken mit den Landkreisen Coburg, Kronach und Hof, die Region um Remscheid mit Solingen, Wuppertal und dem Oberbergischen Kreis, aber auch mittelgroßen Städte wie Kiel, Bielefeld und Tuttlingen. Mit starker Spreizung: Über 900, also fast 60 Prozent dieser Hidden Champions, haben weniger als 1.000 Mitarbeiter, doch 446 dieser Unternehmen, fast 30 Prozent, haben insgesamt 6,2 Millionen Mitarbeitende mit 1,7 Billionen Umsatz – das macht 25 Prozent des Umsatzes aller 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland.

So gesegnet diese Regionen und Orte mit ihren Weltmarktführern sind, so gibt es auch Schattenseiten. Die meisten von ihnen wurden vor 1950 gegründet. Sie sind älter und es wachsen zu wenige nach. Ausgenommen davon einige Dutzend ostdeutscher Weltmarktführer, die überwiegend nach 1989 gegründet worden sind.

Die McKinsey Studie, “Deutschland 2030. Kreative Erneuerung” analysiert, dass nur 25 Prozent der Weltmarktführer in Zukunftstechnologie-Sektoren tätig sind, von anderen Top-Mittelständlern gar nur 6 Prozent. Mit ein Grund dafür, dass die deutschen EBIT-Margen im EU-Maschinenbau fast absolute 6 Prozent unter denen der skandinavischen Länder liegen und auch deutlich unter dem des Schweizer Maschinenbaus. Zusätzliche Wertschöpfung durch Verlagerung zu Software und smarten Dienstleistungen in neue Geschäftsmodelle erfolgt, wenn, dann größtenteils wegen des verringerten Investitions-Risikos als “Follower” statt als “First Mover“: nicht nur wettbewerbs-und margenschädlich, sondern auch innovationshemmend.

Der Prognos-Zukunftsatlas ermöglicht die Bewertung des Hohenlohekreises mit dem Nachbar-Landkreis und der Stadt Heilbronn im Vergleich von 400 deutschen Regionen. Hohenlohe verschlechterte sich bei Zukunftschancen gegenüber seinem Rangplatz 55 auf Platz 83 im Jahr 2022. Heilbronn verbesserte sich im gleichen Zeitraum von Platz 22 auf Rang 10. Bei den Chancen geht es beispielsweise um die Veränderung des Anteils Hochqualifizierter, um die Veränderung der Patent-und Gründungsintensität, um die Veränderung des FuE- Personals, um den Wanderungsaldo junger Erwachsener. Die Veränderungen für Hohenlohe sind kein dramatischer Absturz, aber deutliches Warnsignal.

In die Region Heilbronn mit acht Weltmarktführern investierte Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und der Schwarz-Gruppe, die selbst gar nicht als Weltmarktführer charakterisiert sind, zuallererst in das regionale Hochschulsystem. Seit dem Wintersemester 2018/2019 ist die Technische Universität München mit ihrem universitären TUM-Campus Heilbronn (20 Stiftungsprofessuren) präsent.

Nicht, dass in Hohenlohe nichts geschehe. Schon 1988 die Gründung der Reinhold-Würth-Hochschule am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn, mit 50 Professuren, 50 Lehrbeauftragten und jetzt einem Ausbauplan von 1.500 auf 2.000 Studierende. Mit Forschungs-, Innovations- und Gründungsinitiativen. Aber eben noch eine Nummer zu klein! Und noch nicht als Innovationsökosystem designed. Deutschlands lange verschlafenen Transformationsherausforderungen brauchen radikales Denken in Größe und Skalen

So hat die Schwarz-Gruppe mit StackIT 2019 parallel eine eigene Cloud gestartet. 2021 kaufte sie die israelische Cybersicherheits-Firma XM Cyber hinzu und will sich künftig in einen Technologiekonzern hineintransformieren. Dazu bindet sie ihre Digital- und IT-Lösungen in einer neuen Sparte “Schwarz Digits” ein. Darüber hinaus verkündete die Schwarz-Stiftung jetzt, dass ihr “Innovation Park Artificial Intelligence” (Ipai) in Heilbronn, mit der deutschen KI-Hoffnung Aleph Alpha kooperiert. Medienberichten zufolge steckt die Stiftung insgesamt zwei Milliarden Euro in den Forschungspark und mehr als 300 Millionen Euro in Aleph Alpha.

Mäzene wie Dieter Schwarz in Heilbronn, Susanne Klatten in München oder Reinhold Würth in Künzelsau gibt es nicht in Hülle und Fülle. Eine Innovationspolitik, die sich endlich von traditionellen Projektförderansätzen lösen würde, ist überfällig. Gern auch große Vorhaben in Public Private Partnership! Die empirische Wissenschaft weist längst den Weg, nur die meisten in der Politikerkaste hören da nicht hin.

Eine Agentur für Sprunginnovationen hat ihren Fokus in dem Entity, dem singulären Innovationsvorhaben. Eine Deutsche Agentur für Transfer und Innovation kann ihren Fokus nur in Innovationsökosystemen haben. Irgendwelche sogenannte (virtuelle), Innovations-Communities sind zwar elegante politische Manöver, entsprechen jedoch nicht dem wissenschaftlichen Stand der Innovationsforschung.

Proximity-Research, die Bedeutung von Nähe und Tuchfühlung, sind lange erforscht. Forschung zu “Co-Lokation” zwischen innovativer Forschung, Transfer und industrieller Verwertung in spezialisierten Sektoren, aber erst recht “Co-Agglomeration”, also breitbandige, Industrie Sektor-übergreifende Innovationstätigkeit, sind jüngeren Datums. Wenn Innovationspolitik staatlicher Akteure evidenzbasiert wäre, hätten sie sich von Innovationsexperten beraten lassen.

Doch so dümpelt Idee wie aktuelles Konzept der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) immer noch vor sich hin. Deshalb habe ich, als ich verstanden habe, wo Muswiesen liegt, sofort zugesagt, beim Summit mitzumachen! Denn dort müsste Dati stattfinden.

auch wenn die Pressemitteilung zum Chemie-Nobelpreis aus Versehen ein paar Stunden zu früh verschickt wurde, ändert es nichts an der Wahl: Alle Gewinner der naturwissenschaftlichen Preise 2023 stehen fest und sind benachrichtigt. Am Montag ging die Auszeichnung an Katalin Karikó, und wir konnten uns ein wenig mitfreuen, da die Forscherin Biontech-Beraterin war und ist. Jetzt haben auch die Wissenschaftler, die die Nobelpreise für Physik und Chemie erhalten, mehr oder weniger etwas mit dem deutschen Wissenschaftssystem zu tun. Anne Brüning hat die Details.

Karl Lauterbach hat seine Pläne für die Gründung des Bundesinstituts für Prävention und Aufklärung in der Medizin (Bipam) bekannt gegeben. Als einen Grund für die Umstrukturierung nannte er die im europäischen Vergleich schlechtere Lebenserwartung in Deutschland. Außerdem differiere diese bei ärmeren und reicheren Menschen sehr stark. Hehre Ziele, aber nicht wenige Beteiligte äußern ihre Zweifel an den Bipam-Plänen. So wurde etwa nichts über die im Bundeshaushalt eingeplanten Mittel bekannt. “Eine neue Institution ohne neue Mittel aufzusetzen, auch wenn sie auf bestehenden Strukturen der BZgA und dem RKI fußt, steht unter keinem guten Stern”, sagt uns Katharina Wabnitz, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Thinktank CPHP in einem Standpunkt.

Von der RWTH Aachen aus entwickelt sich in diesen Tagen eine Initiative, die ein “radikales Neudenken in der Universität und dem Wissenschaftssystem ermöglichen und befördern” soll. Mit der “Next Generation University” will RWTH-Rektor Manfred Nettekoven das Wesen der “Universität” kritisch hinterfragt wissen, genauso ihre Rolle im System. Man könne durchaus von einem “Davos der Wissenschaft” sprechen. Unsere Autorin Christine Prußky hat Nettekoven dazu befragt.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Nach dem Abgang von Lothar Wieler im Frühjahr stand eine Zerschlagung des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Raum. Am Mittwoch hat das Bundesgesundheitsministerium (BMG) bei einer Pressekonferenz in Berlin seine Pläne vorgestellt. Um die Prävention zu stärken, wird die in Köln angesiedelte Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in eine neue Ressortforschungseinrichtung eingegliedert, die in Berlin entstehen soll: das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin (Bipam). Das Institut ist künftig für nicht übertragbare Krankheiten zuständig. Diesen Bereich gibt das RKI ab, es wird sich, wie einst, thematisch auf Infektionskrankheiten konzentrieren.

Die beiden wichtigsten Personalien sind nun ebenfalls offiziell: Die neue Behörde wird der bisherige Leiter des größten deutschen Gesundheitsamtes, Johannes Nießen aus Köln, aufbauen. Er war Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Seiner Funktion als “Errichtungsbeauftragter” werde er pendelnd zwischen Köln und Berlin nachkommen, sagte er. Sämtliche Mitarbeiter der BZgA würden übernommen, versicherte Lauterbach. Ein Umzug nach Berlin werde von ihnen nicht erwartet.

Neuer Präsident des RKI ist Lars Schaade, der das Institut bereits seit April kommissarisch geleitet hat. Die Ernennungsurkunde hat er bereits erhalten, zuvor hatte das Bundeskabinett dem Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Lauterbach zugestimmt. Während der Pandemie leitete Schaade den internen Krisenstab des RKI und übernahm neben Wieler auch Pressebriefings und -konferenzen.

Die Bündelung der Themen rund um nicht übertragbare Krankheiten im Bipam halte er für unverzichtbar, sagte Schaade. Durch die Neuordnung werde der Auftrag des RKI klar auf den Bereich Infektionskrankheiten fokussiert. Man werde nun unter anderem den Ausbau der genomischen Surveillance wichtiger Erreger von Infektionskrankheiten angehen, die Krisenreaktionsfähigkeit bei Ausbrüchen weiter verbessern und sich um das Thema Antibiotikaresistenzen kümmern.

Die Neuordnung hat das BMG weitgehend hausintern geplant. Das kam nicht gut an. Denn nachdem die Ampelregierung in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hatte, ein neues Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit einzurichten, hatten sich diverse Verbände dazu Gedanken gemacht und Empfehlungen formuliert. So zum Beispiel die Bundesvereinigung Prävention und Gesundheitsförderung, das Centre for Planetary Health Policy, das Zukunftsforum Public Health und die Deutsche Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention.

Auf Schreiben und Angebote habe das Ministerium jedoch nicht reagiert, erfuhr die FAZ vom Verband der Ersatzkassen. “Wir hätten uns einen strukturierten Konsultationsprozess mit den wissenschaftlichen Fachgesellschaften gewünscht”, sagte der Medizinsoziologe Christian Apfelbacher von der Universität Magdeburg und Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Sozialmedizin und Prävention dem Blatt. Dieser Konsultationsprozess habe jedoch nicht stattgefunden.

Bei der “Vorbeugemedizin”, wie Lauterbach die Präventionsmedizin bei der Pressekonferenz umschrieb, geht es im Wesentlichen um Krebs-, Demenz- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die mehr als 75 Prozent der jährlichen Todesfälle ausmachen. Das Bipam soll seine Arbeit im Januar 2025 aufnehmen. Es übernimmt Abteilungen, die aus dem RKI herausgelöst werden. Und es entstehen neue Einheiten, etwa in der Modellierung. Diese Aufgaben wurden genannt:

“Diese Aufgaben hat das Robert-Koch-Institut bisher dankenswerterweise mit erledigt”, sagte Lauterbach. Aber sie seien nicht der Schwerpunkt des RKI. Diese Lesart dürften nicht alle teilen. Denn das Institut wurde im Rahmen des Projekts RKI 2010 vor rund 15 Jahren noch unter der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt zum Public-Health-Institut ausgebaut.

Dass es diese Funktion inzwischen voll und zur Zufriedenheit erfüllt, bescheinigte erst im Februar der Wissenschaftliche Beirat des RKI, dem Sebastian Suerbaum vom Max von Pettenkofer-Institut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie an der LMU München vorsteht. Die Stellungnahme zur Rolle des RKI für Public Health in Deutschland enthält unter anderem folgende Schlussfolgerungen:

Lauterbach hat dieses “Zwischenzeugnis” offensichtlich nicht beeindruckt. Er kündigte am Mittwoch an, das RKI werde sich nun noch stärker auf Monitoring, Forschung und Politikberatung im Bereich Infektionskrankheiten konzentrieren. Fortgeführt werde dort zudem die “gut etablierte KI-Forschung”. Zusammen mit Bfarm und Paul-Ehrlich-Institut werde das BGM dann über vier starke Bundesinstitute verfügen. Lauterbach: “Es ist heute ein guter Tag für die öffentliche Gesundheit.”

Die “Next Generation University” entstand 2022 an der RWTH Aachen, gesetztes Ziel ist es, ein “radikales Neudenken in der Universität und dem Wissenschaftssystem” zu ermöglichen und zu befördern. “Universität” soll kritisch hinterfragt werden, genauso ihre Rolle im System. Die Menschen und Organisationen, die sich bislang hinter der NGU versammeln, stammen größtenteils aus Universitäten in Europa. Im Board vertreten sind neben der RWTH Aachen, Vertreter der Leuphana Uni, der German Scholars Organization (GSO), der Maastricht University, der TU Delft und der University of Newcastle. Finanziert wird die Initiative bislang allein von der RWTH Aachen. Gespräche mit potenziellen Förderern werden aktuell aber geführt.

Herr Nettekoven, Sie wollen mit der Initiative “Next Generation University” die Kreativität und Innovationskraft im Wissenschaftssystem auf eine neue Ebene bringen. Dafür setzen Sie den Hebel bei der Diskussionskultur an. Was läuft denn schief?

Sehen Sie, allein Ihre Frage offenbart die alte Denke: Neue Impulse werden im Wissenschaftssystem als Reaktion auf Schwächen begriffen. Änderungen und Reformen nimmt man als Reparatur wahr. Davon will sich die “Next Generation University” (NGU) von Anfang an lösen. Sie ist keine Reparatur-Werkstatt, sie ist eine Chance und eine Einladung, mit unverstelltem Blick neu und anders darüber nachzudenken, wie wir mehr aus den Universitäten herausholen.

Das klingt wolkig. Können Sie Beispiele nennen?

Nach Corona drängt sich mir die Frage auf, ob und wie viel Präsenz die Uni tatsächlich benötigt. Ist das Geld für die ganzen Hörsäle an anderer Stelle nicht besser investiert? Darüber endlich einmal offen zu diskutieren, ist mir wichtig. Oder: Die europäische Verteidigungsforschung. Bis heute hat Brüssel keine unmittelbare Antwort auf die US-amerikanische Defense Advanced Research Projects Agency gefunden. Das macht Europa in einigen Aspekten von Innovation gegenüber den USA unterlegen. Es ist höchste Zeit, sich zu überlegen, welchen Beitrag die Wissenschaft leisten kann, ohne in Abhängigkeiten oder den Ruf zu geraten, verdächtige Forschung zu betreiben. Erkenntnisse können inzwischen auch auf höheren Technologiereifegraden gewonnen werden.

Was kann die NGU mit ihren Gremien tun, damit diese neue Art der Forschung nicht als genauso toxisch empfunden wird wie klassische Militärforschung?

Sagen Sie bitte nicht Gremium! Die NGU ist und wird keins sein. Wir haben zwar ein Board, aber das agiert nicht Top-Down, sondern fungiert als Botschafter für Ideen und Impulse, die Bottom-up in möglichst diversen Teams entstehen. Die NGU ist eine Initiative, ein Think-Tank, ein Netzwerk, ein paneuropäisches Forum für Entscheider aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik sowie Young Academics, die die Universität von morgen gestalten wollen. Sie öffnet Experimentierräume für neue Formate in Forschung, Lehre und Transfer, und sie bietet Impulse in einer Leitkonferenz. Diese Tagung kann man sich durchaus als Davos der Wissenschaft vorstellen.

Es gibt massenhaft Tagungen, Workshops und viele Verbünde wie die HRK oder die EUA, in denen Unis über ihre Zukunft nachdenken. Worin besteht der USP Ihrer Initiative?

Jetzt fordern Sie meine diplomatischen Fähigkeiten. Ja, es gibt die HRK, die EUA und viele andere Verbünde, Thinktanks, Plattformen und Veranstalter. Sie alle bringen das System auch voran. Nur eben in sehr kleinen Schritten. Radikal neu kann nur dort gedacht werden, wo es keine institutionellen Eigeninteressen gibt. Die NGU hat keinerlei Eigeninteressen – und wir müssen darauf achten, dass das so bleibt.

Sie sind 64 Jahre alt und seit 17 Jahren Kanzler der RWTH Aachen. Träumen Sie sich kurz vor dem Ruhestand die Wissenschaftswelt schön?

Den Stein mag ich vielleicht ins Rollen gebracht haben, aber die NGU soll und wird unabhängig von mir oder irgendeiner anderen Person funktionieren. Ihr Erfolg steht und fällt damit, dass sie Menschen aus ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen und Kontexten zusammenbringt. Forschung, Lehre, Transfer werden – um Ihren Einwand von eben noch einmal aufzugreifen – an vielen Stellen diskutiert. So entstehen Redundanzen und Debatten-Kreisel. Sie aufzubrechen, ist ein Ziel der NGU. Sie bringt eine ungewöhnliche Kombination von Personen zueinander und schafft so den Raum für Kreativität und disruptive Innovationen.

Im Board finden sich erfahrene Personen wie Leuphana-Präsident Sascha Spoun, Anne Schreiter von der German Scholars Organisation und die Präsidentin der Uni Maastricht, Rianne Letschert. Die RWTH Aachen ist auch im Board und finanziert die Initiative. Bleibt das so?

Wir sind mit interessierten Stiftungen im Gespräch. Ein kluges Finanzierungskonzept zu finden, ist nicht trivial. Um die potenzielle Wirkkraft der NGU nicht von vornherein zu schmälern, muss sie unabhängig sein. Sie darf keine institutionellen Eigeninteressen entfalten.

Die große NGU-Start-Konferenz war eigentlich im Oktober geplant – und wurde nun auf Mai verschoben. Geldprobleme?

Nein. Wir fanden einfach, dass wir uns mehr Zeit nehmen sollten, um den ungewöhnlichen Personen-Mix zu bekommen, der die nötige Reibung und die Kreativität ermöglicht.

Das nächste Netzwerk- und Arbeitstreffen ist am 7. November im Rahmen der Science Week in Berlin geplant.

9.-10. Oktober 2023, bcc Berlin Congress Center, Alexanderstraße 11, Berlin

Fachkonferenz Humane Embryonen in der medizinischen Forschung: Tabu? – Vertretbar? – Chance? Mehr

10. Oktober 2023, 19 Uhr, Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt, Berlin

acatech Festveranstaltung 2023 “Was Transformation braucht – eine europäische Perspektive” Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

15.-17. November 2023, Bielefeld

Konferenz Forum Wissenschaftskommunikation – Kontrovers, aber fair – Impulse für eine neue Debattenkultur Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Am Dienstagvormittag wollte sich Ferenc Krausz ein Interview mit der ebenfalls aus Ungarn stammenden Biochemikerin Katalin Karikó ansehen, die den diesjährigen Medizinnobelpreis erhält. Da bekam er selbst den legendären Anruf aus Stockholm und Krausz erfuhr, dass er zusammen mit Anne L’Huillier und Pierre Agostini den Physiknobelpreis 2023 erhält.

Der Preis für Karikó ist auch für Deutschland bedeutend, denn sie war bis vor einem Jahr für das Mainzer Unternehmen Biontech tätig und berät es weiterhin. Beim Physikpreis steht nun die bayerische Forschungshochburg München mit im Rampenlicht. Krausz forscht als Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) in Garching bei München sowie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Zusammen mit L’Huillier, die an der Universität Lund in Schweden arbeitet, und Agostini, der an der Ohio State University in den USA tätig ist, wird Krausz für die Begründung der Attosekundenphysik ausgezeichnet. Mit Laserpulsen, die nur einige Attosekunden dauern, lassen sich die Bewegungen einzelner Elektronen verfolgen. “Dies ermöglicht nicht nur fundamentale Erkenntnisse über das Verhalten von Elektronen in Atomen, Molekülen und Festkörpern, sondern könnte unter anderem auch dazu beitragen, schnellere elektronische Bauteile zu entwickeln”, teilte die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) mit.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag berichtete Krausz außerdem von Anwendungsmöglichkeiten in der Medizin. Per Attosekunden-Messtechnik ließen sich zum Beispiel auch Blutproben auf frühe Anzeichen von Krankheiten wie Krebs untersuchen. Vor drei Jahren habe dazu eine Kooperation mit dem Centre for Molecular Fingerprinting in Budapest begonnen. “Inzwischen gibt es erste Anzeichen dafür, dass die Methode grundsätzlich empfindlich ist und dass sie Informationen über verschiedene Krankheiten gibt”, sagte der Physiker.

Das Potenzial für den Einsatz in der Medizin hätten auch schon die Gutachter in der letzten Runde der Exzellenzinitiative erkennen können. Krausz und sein Team hatten eine entsprechende Antragsskizze eingereicht. Sie wurde jedoch abgelehnt, wie der Forscher berichtete. “Das war durchaus nachvollziehbar. Zum damaligen Zeitpunkt war die Beweislage noch sehr dünn”, sagte Krausz. Umso mehr lobende Worte fand er für die MPG mit ihrer institutionellen Förderung und die LMU, die beide “einfach enabling” seien und ohne die das Projekt nicht möglich gewesen wäre.

Den Nobelpreis für Chemie teilen sich in diesem Jahr drei in den USA tätige Forscher für die Entdeckung und Entwicklung von Quantenpunkten. Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Ekimov haben in den Achtziger- und Neunzigerjahren wichtige Grundlagen für diesen Bereich der Nanotechnologie geschaffen, wie die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Quantenpunkte werden unter anderem in modernen Bildschirmen, LED-Lampen und auch in der Tumor-Chirurgie verwendet.

Die Strukturen, die auch künstliche Atome genannt werden, haben einzigartige physikalische Eigenschaften. Sie sind für den Einsatz in der sogenannten Optoelektronik interessant, beispielsweise in Displays, Photovoltaikanlagen und in Quantencomputern.

Auch beim Chemiepreis führt die Spur eines der Laureaten nach Deutschland: Der russische Physiker Alexei Ekimov wurde 1996 mit dem Humboldt-Forschungspreis ausgezeichnet und kam zu wissenschaftlichen Gastaufenthalten an das Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart sowie an die Justus-Liebig-Universität Gießen. Physik-Preisträger Agostini ist ebenfalls Humboldtianer. Insgesamt hätten nun bereits 61 Forscherinnen und Forscher aus dem weltweiten Netzwerk von Geförderten der Humboldt-Stiftung einen Nobelpreis erhalten, teilt die AvH mit. Die MPG hat in den naturwissenschaftlichen Disziplinen 31 Nobelpreise vorzuweisen. abg mit dpa

Die EU-Kommission hat eine Liste kritischer Technologien erstellt, die die Europäische Union vor Rivalen schützen möchte. Kriterien waren beispielsweise die transformative Wirkung der Technologie oder deren potenzielle militärische Anwendung. Insgesamt enthält die Aufzählung zehn Technologien. Vier davon werden als besonders sensibel bezeichnet:

Die Liste ist, wie auch die Aufzählung zu kritischen Rohstoffen, ein Element der Strategie für wirtschaftliche Sicherheit, die die EU-Kommission im Juni erstmals vorgestellt hatte. Offen bleibt allerdings die Frage, wie die benannten Technologien genau geschützt werden sollen. Die EU-Kommission hat bisher nicht genau gesagt, ob es ihr beispielsweise darum geht, den Zugriff aus Drittländern auf die europäische Technik zu verhindern oder auch europäische Investitionen in den Bereichen im Ausland besser zu prüfen. ar/mw

Der am gestrigen Mittwoch veröffentlichte Bericht zu Frauen in Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen der GWK zeigt ein zögerliches Wachstum beim Anteil von Wissenschaftlerinnen in Spitzenpositionen. Damit werde deutlich, dass es weiterer Anstrengungen von allen Beteiligten bedarf, um Geschlechterparität an den Hochschulen zu erreichen und qualifizierte Frauen langfristig in der Wissenschaft zu halten, kommentierte die GWK den Bericht.

In den verschiedenen Qualifikations- und Karrierestufen hat sich der Anteil von Frauen an der Gesamtzahl von 2011 bis 2021 folgendermaßen erhöht:

Damit zeigt sich, dass der Anteil von Frauen an der Gesamtzahl weiterhin mit jeder Stufe nach Studienabschluss geringer wird. Dadurch gehe erhebliches weibliches Potenzial für das Wissenschafts- und Innovationssystem in Deutschland verloren, schreibt die GWK in ihrer Mitteilung.

Beim Blick auf die Professorinnen an Hochschulen zeigt sich ein ähnliches Bild. Zwar ist der Anteil von 2011 bis 2021 von 19,9 Prozent auf 27,2 Prozent gestiegen, von der Parität ist man jedoch weiterhin weit entfernt. Darüber hinaus zeigt sich, dass der Anteil der Frauen in den höheren Besoldungsgruppen sinkt.

In den außeruniversitären Forschungseinrichtungen zeigt sich eine noch negativere Situation. In den Führungspositionen von Max Planck, Fraunhofer und Co. finden sich im Durchschnitt lediglich rund 23 Prozent Frauen, 2012 waren es 13 Prozent.

Der stellvertretende Vorsitzende der GEW, Andreas Keller, findet angesichts der langsamen Entwicklung gegenüber Table.Media klare Worte: “Wenn es in dem Tempo weitergeht, brauchen wir noch Jahrzehnte, bis die Parität erreicht ist.” Mit unverbindlichen Appellen an Hochschulen und Forschungseinrichtungen sei es nicht getan. Das zeigten die aktuellen Zahlen.

Die GEW fordert daher unter anderem eine verbindliche Quotierung von Professuren und anderen Leitungsfunktionen. “Darüber hinaus muss die bevorstehende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes berechenbare und verlässliche Karrierewege und einen verbindlichen Nachteilsausgleich bei Sorgearbeit schaffen”, meint Keller. Denn Zeitverträge mit kurzen Laufzeiten, lange und steinige Karrierewege schreckten Wissenschaftlerinnen noch stärker als Wissenschaftler davon ab, sich auf das Wagnis Wissenschaft einzulassen. mw

Die britische Wissenschaftsministerin Michelle Donelan erregte Aufsehen mit einer Kritik an der “langsamen Ausbreitung des Wokeism” in der akademischen Welt. Bei einem Tory-Kongress in Manchester kündigte sie in diesem Zusammenhang eine Überprüfung der Verwendung von Fragen zu Geschlecht und Gender in wissenschaftlicher Forschung und offiziellen Statistiken an.

Donelan äußerte weiterhin Bedenken darüber, dass Wissenschaftler “von Universitätsbürokraten gesagt bekommen, dass sie legitime Forschungsfragen zum biologischen Geschlecht nicht stellen dürfen”, ohne jedoch einen spezifischen Fall zu nennen.

Einige britische Wissenschaftler äußerten ihre Entrüstung über diese Äußerungen auf der Plattform X. Scientist4EU-Gründer Mike Galsworthy verlangte eine Entschuldigung von der Ministerin. Seit der eindeutigen Ablehnung des Brexits seitens der britischen Wissenschaftscommunity gilt das Verhältnis mit den konservativen Tories als zerrüttet. mw

The Scholarly Kitchen. Ending Human-Dependent Peer Review. Haseeb Irfanullah spricht sich dafür aus, das vom Menschen abhängige Peer-Review-System im wissenschaftlichen Verlagswesen durch ein KI-gestütztes System zu ersetzen. Er spricht verschiedene Probleme wie die mangelnde Wertschätzung an und schlägt einen schrittweisen Ansatz für die Umstellung vor. Mehr

FAZ. Wenn Forschung zum Risiko wird. Hinnerk Feldwisch-Drentrup behandelt die Kontroverse um die “Gain of Function” (GoF)-Forschung in Hochsicherheitslaboren, bei der Erreger modifiziert werden, um neue Eigenschaften zu erhalten. Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen können menschliche Fehler und Unfälle in Laboren nicht ausgeschlossen werden, wie einige Zwischenfälle der letzten Jahre zeigen. Es besteht die Gefahr unabsichtlicher Freisetzung, wie auch absichtlicher – einschließlich einer militärischen Nutzung. Man spricht von einem “Dual Use”-Potential. Die Debatte über die Regulierung dieser Forschung ist international und kontrovers, und die USA erwägen, ihre Politik in Bezug auf GoF-Forschung zu überarbeiten. Mehr

Seit heute ist klar: Das neue Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin soll die “Vorbeugemedizin” in den Bereichen Krebs, Demenz und kardiovaskuläre Krankheiten vorantreiben und somit zu einer höheren Lebenserwartung in Deutschland beitragen.

Wir begrüßen natürlich, dass die Bedeutung dieser Erkrankungen für die Krankheitslast in Deutschland anerkannt und das Potenzial von Präventionsmaßnahmen gesehen wird. Im deutschen Gesundheitssystem steckt viel Geld, dennoch trägt es nicht zu einer maßgeblichen Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit bei. Es ist darum folgerichtig, mehr in das Verhindern von Krankheit zu investieren, nicht nur um Kosten zu sparen, sondern auch um Leid zu vermeiden.

Nur auf eine höhere Lebenserwartung abzustellen, greift in unserer alternden Gesellschaft zu kurz; das neue Bundesinstitut sollte vielmehr die in Gesundheit verbrachten Lebensjahre und die Lebensqualität, gerade auch am Lebensende, in den Blick nehmen.

Bei der heutigen Vorstellung des Bipam wurde nichts über die im Bundeshaushalt dafür vorgesehenen Mittel bekannt. Eine neue Institution ohne neue Mittel aufzusetzen, auch wenn sie auf bestehenden Strukturen der BZgA und dem RKI fußt, steht unter keinem guten Stern.

Kritisch sehen wir insbesondere die Wirklogik und die offenbar vorrangig biomedizinische Ausrichtung, die dem Institut zugrunde zu liegen scheinen. Allen Akteurinnen und Akteuren im Bereich öffentlicher Gesundheit ist heute klar, dass es die Lebensbedingungen von Menschen sind, die ihre Gesundheit und ihr gesundheitsbezogenes Verhalten maßgeblich beeinflussen. Ohne strukturelle Veränderungen der Lebensumstände kann Vermittlung von Gesundheitskompetenzen und Wissen zur Vermeidung und Reduktion von Krankheit nur bedingt beitragen. Das neue Institut sollte entsprechend unbedingt über reine Verhaltensprävention hinaus gehen.

Die Folgen des Klimawandels für Gesundheit wurden bei der Vorstellung des Instituts zwar erwähnt, doch Hitzeaktionspläne allein reichen nicht aus, diesen zu begegnen. Vielmehr sollte das Bipam verhältnispräventive Aktivitäten befördern, die auf Mehrgewinne für Gesundheit und Umwelt gleichermaßen abzielen. Dies käme Gesundheit und Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen zugute. Denn die Art von Prävention, die es für Gesundheit innerhalb planetarer Grenzen braucht, findet nicht hauptsächlich in der Medizin statt.

Andreas Barner ist zum Ehrensenator der Leopoldina ernannt worden. Der ehemalige Präsident des Stifterverbands hatte sich von 2007 bis 2016 bereits als Ad-personam-Senator bei der Leopoldina engagiert.

Horst Bischof hat zum 1. Oktober sein Amt als Rektor der TU Graz in Österreich angetreten. Andrea Höglinger ist neue Vizerektorin für Forschung, Michael Monsberger Vizerektor für Infrastruktur und Nachhaltigkeit.

Faouzi Derbel ist neuer Prorektor für Forschung und Nachhaltigkeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig.

Gerd Gigerenzer wird Vizepräsident des European Research Council (ERC). Der Direktor des Harding-Zentrums für Risikokompetenz an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften und Honorarprofessor der Universität Potsdam tritt das Amt zum 1. Januar 2024 und übernimmt den Bereich Sozialwissenschaften.

Tim Goydke hat sein Präsidentenamt an der HSBA Hamburg School of Business Administration angetreten. Er löst die Interimspräsidenten Max Johns und Alkis Otto ab, die zukünftig Vizepräsidenten sind.

Charlotte Klonk wurde ins Präsidium der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina gewählt. Die Kunsthistorikerin und Professorin für Kunst und Neue Medien an der Humboldt-Universität Berlin folgt auf die Historikerin Ute Frevert.

Mojib Latif erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Latif ist Klimaforscher am Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel und Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome sowie der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.

Marcus Lehnhardt ist zum Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie (DGPRÄC) gewählt worden. Lehnhardt ist Direktor der Klinik für Plastische Chirurgie und Handchirurgie, Schwerbrandverletztenzentrum am Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil in Bochum.

Jürgen Troe ist für sein wissenschaftliches Lebenswerk mit der Cothenius-Medaille 2023 der Leopoldina ausgezeichnet worden. Der Physiker trug wesentlich zum Verständnis der molekularen Grundlagen von Reaktionsprozessen bei, indem er chemische Reaktionen analysierte und große Reaktionssysteme beschrieb.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table. Nachhaltiges Wassermanagement gefordert. Wasser ist weltweit ein knappes Gut. In der EU und anderswo verbrauchen Gemüseproduzenten offenbar mehr als ihnen zur Verfügung steht. Um Mangel und Verschmutzung zu verhindern, ist internationale Zusammenarbeit in Wirtschaft und Politik wichtig – denn Wasser hält sich nicht an Landesgrenzen. Mehr

Bildung.Table. Zulassungsbeschränkungen im Lehramtsstudium. Trotz gravierenden Lehrkräftemangels gibt es an vielen Universitäten weiterhin Zulassungsbeschränkungen zum Lehramtsstudium. Auch in Mangelfächern. Die Zugänge zu erleichtern und mehr Studienplätze zur Verfügung zu stellen, scheint ein Ausweg zu sein – löst aber auch nicht alle Probleme. Mehr

Bildung.Table. Susanne Lin-Klitzing will zurück zum Staatsexamen. Angesichts des akuten Lehrkräftemangels kocht die Debatte um neue Wege in der Lehrerbildung gerade hoch. Wäre ein duales Studium eine Alternative? Die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbandes lehnt das ab und plädiert in ihrem Standpunkt für die flächendeckende Rückkehr zum Staatsexamen. Mehr

Europe.Table. Lieferkettengesetze: So lassen sich Synergien nutzen. Mit der Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) kommen auf Unternehmen viele neue Pflichten zu. Aufgrund der Ähnlichkeit zum deutschen Lieferkettengesetz lässt sich der Aufwand aber reduzieren. Mehr

Vor ein paar Monaten kontaktierten mich einige junge Studenten und fragten mich, ob ich beim “Muswiesen Summit” eine Rede halten würde.

Muswiesen? Wo?

Da musste ich erst mal googeln, wo die Muswiesen überhaupt ist. In Rot am See, einer rund 5700-köpfigen Gemeinde in der Region Hohenlohe nahe Schwäbisch Hall im fränkisch geprägten Nordosten Baden-Württembergs. Große Überraschung: Rot am See liegt in einer Region mit einer sehr hohen Konzentration an Weltmarktführern wie Würth, Berner, die EBM-Papst-Gruppe oder Müller Apparatebau. In keinem Landkreis sind im Verhältnis zur Einwohnerzahl so viele zu Hause.

Hohenlohe in all seiner Besonderheit ist jedoch musterähnlich für viele der deutschen Weltmarktführer-Cluster. Mit rund 1600 der weltweit rund 3400 Hidden Champions ist Deutschland einzigartig. Davon befinden sich erstaunlich viele in Regionen außerhalb der großen Verdichtungsräume. Die Regionen mit der größten Weltmarktführerdichte liegen fast ausnahmslos abseits der etablierten Hightech- und Wissenschaftsstandorte. Sei es das Siegener Land, das nördliche Oberfranken mit den Landkreisen Coburg, Kronach und Hof, die Region um Remscheid mit Solingen, Wuppertal und dem Oberbergischen Kreis, aber auch mittelgroßen Städte wie Kiel, Bielefeld und Tuttlingen. Mit starker Spreizung: Über 900, also fast 60 Prozent dieser Hidden Champions, haben weniger als 1.000 Mitarbeiter, doch 446 dieser Unternehmen, fast 30 Prozent, haben insgesamt 6,2 Millionen Mitarbeitende mit 1,7 Billionen Umsatz – das macht 25 Prozent des Umsatzes aller 3,4 Millionen Unternehmen in Deutschland.

So gesegnet diese Regionen und Orte mit ihren Weltmarktführern sind, so gibt es auch Schattenseiten. Die meisten von ihnen wurden vor 1950 gegründet. Sie sind älter und es wachsen zu wenige nach. Ausgenommen davon einige Dutzend ostdeutscher Weltmarktführer, die überwiegend nach 1989 gegründet worden sind.

Die McKinsey Studie, “Deutschland 2030. Kreative Erneuerung” analysiert, dass nur 25 Prozent der Weltmarktführer in Zukunftstechnologie-Sektoren tätig sind, von anderen Top-Mittelständlern gar nur 6 Prozent. Mit ein Grund dafür, dass die deutschen EBIT-Margen im EU-Maschinenbau fast absolute 6 Prozent unter denen der skandinavischen Länder liegen und auch deutlich unter dem des Schweizer Maschinenbaus. Zusätzliche Wertschöpfung durch Verlagerung zu Software und smarten Dienstleistungen in neue Geschäftsmodelle erfolgt, wenn, dann größtenteils wegen des verringerten Investitions-Risikos als “Follower” statt als “First Mover“: nicht nur wettbewerbs-und margenschädlich, sondern auch innovationshemmend.

Der Prognos-Zukunftsatlas ermöglicht die Bewertung des Hohenlohekreises mit dem Nachbar-Landkreis und der Stadt Heilbronn im Vergleich von 400 deutschen Regionen. Hohenlohe verschlechterte sich bei Zukunftschancen gegenüber seinem Rangplatz 55 auf Platz 83 im Jahr 2022. Heilbronn verbesserte sich im gleichen Zeitraum von Platz 22 auf Rang 10. Bei den Chancen geht es beispielsweise um die Veränderung des Anteils Hochqualifizierter, um die Veränderung der Patent-und Gründungsintensität, um die Veränderung des FuE- Personals, um den Wanderungsaldo junger Erwachsener. Die Veränderungen für Hohenlohe sind kein dramatischer Absturz, aber deutliches Warnsignal.

In die Region Heilbronn mit acht Weltmarktführern investierte Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und der Schwarz-Gruppe, die selbst gar nicht als Weltmarktführer charakterisiert sind, zuallererst in das regionale Hochschulsystem. Seit dem Wintersemester 2018/2019 ist die Technische Universität München mit ihrem universitären TUM-Campus Heilbronn (20 Stiftungsprofessuren) präsent.

Nicht, dass in Hohenlohe nichts geschehe. Schon 1988 die Gründung der Reinhold-Würth-Hochschule am Campus Künzelsau der Hochschule Heilbronn, mit 50 Professuren, 50 Lehrbeauftragten und jetzt einem Ausbauplan von 1.500 auf 2.000 Studierende. Mit Forschungs-, Innovations- und Gründungsinitiativen. Aber eben noch eine Nummer zu klein! Und noch nicht als Innovationsökosystem designed. Deutschlands lange verschlafenen Transformationsherausforderungen brauchen radikales Denken in Größe und Skalen

So hat die Schwarz-Gruppe mit StackIT 2019 parallel eine eigene Cloud gestartet. 2021 kaufte sie die israelische Cybersicherheits-Firma XM Cyber hinzu und will sich künftig in einen Technologiekonzern hineintransformieren. Dazu bindet sie ihre Digital- und IT-Lösungen in einer neuen Sparte “Schwarz Digits” ein. Darüber hinaus verkündete die Schwarz-Stiftung jetzt, dass ihr “Innovation Park Artificial Intelligence” (Ipai) in Heilbronn, mit der deutschen KI-Hoffnung Aleph Alpha kooperiert. Medienberichten zufolge steckt die Stiftung insgesamt zwei Milliarden Euro in den Forschungspark und mehr als 300 Millionen Euro in Aleph Alpha.

Mäzene wie Dieter Schwarz in Heilbronn, Susanne Klatten in München oder Reinhold Würth in Künzelsau gibt es nicht in Hülle und Fülle. Eine Innovationspolitik, die sich endlich von traditionellen Projektförderansätzen lösen würde, ist überfällig. Gern auch große Vorhaben in Public Private Partnership! Die empirische Wissenschaft weist längst den Weg, nur die meisten in der Politikerkaste hören da nicht hin.

Eine Agentur für Sprunginnovationen hat ihren Fokus in dem Entity, dem singulären Innovationsvorhaben. Eine Deutsche Agentur für Transfer und Innovation kann ihren Fokus nur in Innovationsökosystemen haben. Irgendwelche sogenannte (virtuelle), Innovations-Communities sind zwar elegante politische Manöver, entsprechen jedoch nicht dem wissenschaftlichen Stand der Innovationsforschung.

Proximity-Research, die Bedeutung von Nähe und Tuchfühlung, sind lange erforscht. Forschung zu “Co-Lokation” zwischen innovativer Forschung, Transfer und industrieller Verwertung in spezialisierten Sektoren, aber erst recht “Co-Agglomeration”, also breitbandige, Industrie Sektor-übergreifende Innovationstätigkeit, sind jüngeren Datums. Wenn Innovationspolitik staatlicher Akteure evidenzbasiert wäre, hätten sie sich von Innovationsexperten beraten lassen.

Doch so dümpelt Idee wie aktuelles Konzept der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (Dati) immer noch vor sich hin. Deshalb habe ich, als ich verstanden habe, wo Muswiesen liegt, sofort zugesagt, beim Summit mitzumachen! Denn dort müsste Dati stattfinden.