der Sanierungsstau im deutschen Hochschulbau hat dramatische Ausmaße angenommen. “Durch Teuerung und weiteren Verfall der Gebäudesubstanz sind es neuesten Berechnungen zufolge etwa 74 Milliarden Euro, die für Sanierungen und Modernisierungen aufzubringen sind”, sagt Ulf Richter, Kanzler der Universität Siegen. Diese Zahl ist auf dem Treffen des Arbeitskreises Hochschulbau der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands vorgestellt worden. Was muss nun dringend passieren? Anne Brüning kennt die Details.

Die Mammutaufgabe Hochschulsanierung geht alle an: Walter Rosenthal, neuer Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, fordert in seinem Standpunkt einen Grundkonsens aller Parteien und Entscheidungsebenen in Bund und Ländern, schließlich handele es sich um eine gesamtstaatliche Herausforderung. Diese dürfe nicht “der kurzatmigen Logik von Legislaturperioden und den Unwägbarkeiten wechselnder politischer Mehrheiten unterworfen sein”.

Rund 1,2 Millionen Unterschriften hat die Europäische Bürgerinitiative “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” gesammelt, sodass ihre Pläne in einer Anhörung im EU-Parlament vorgestellt wurden. Jetzt muss die EU-Kommission reagieren. Markus Weisskopf hat die wichtigsten Stimmen eingesammelt. Die Forderung nach einer schrittweisen generellen Abschaffung von Tierversuchen erzeugt große Sorgen unter vielen Wissenschaftlern.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Seit Mitte Januar gibt es den Research.Table, wir haben seither sehr viele Reaktionen zu unseren Professional Briefings erhalten, mit Anregungen, Kritik und Wünschen. Einen solchen können wir Ihnen ab kommender Woche erfüllen: Es gibt mehr von uns. Der Research.Table erscheint ab Juni zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre,

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Die meisten Hochschulbauten in Deutschland sind 50 Jahre und älter. Viele müssen dringend modernisiert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Doch Hochschulbau ist eine Schnecke. Es mangelt an Geld und Fachpersonal, noch dazu sind die mit Bauvorhaben verbundenen Prozesse aufwendig und langwierig.

Im Frühjahr 2022 bezifferte ein Positionspapier des Wissenschaftsrats den Sanierungsbedarf an Hochschulen in Deutschland auf 60 Milliarden Euro. Die Zahl basierte auf Vorort-Begutachtungen aus dem Zeitraum 2011 bis 2021. Die Summe hat sich seither deutlich erhöht. “Durch Teuerung und weiteren Verfall der Gebäudesubstanz sind es neuesten Berechnungen zufolge etwa 74 Milliarden Euro, die für Sanierungen und Modernisierungen aufzubringen sind”, sagt Ulf Richter, Kanzler der Universität Siegen und Sprecher des Arbeitskreises Hochschulbau der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands. Dieses noch unveröffentlichte Ergebnis sei auf dem Treffen des Arbeitskreises in der vergangenen Woche vorgestellt worden. “Die Steigerung hat mir einen Schreck eingejagt, aber ich halte die Summe für plausibel”, sagt er.

Den Betrag müssten eigentlich die Länder aufbringen, denn sie sind für den Hochschulbau zuständig. “Diese Mammutaufgabe wird nicht ohne Hilfe des Bundes zu schaffen sein”, sagt Richter. Auch andere Akteure blicken beim Thema Hochschulsanierung auf den Bund:

Der immense Sanierungsbedarf hängt vor allem mit der Bildungsoffensive in den Sechziger- und Siebzigerjahren zusammen. “Um breiteren Bevölkerungsschichten akademische Bildung zu ermöglichen, wurde vielerorts vergrößert und neu gegründet. Allein in Nordrhein-Westfalen entstanden fünf Gesamthochschulen”, sagt Ulf Richter. All diese Gebäude seien zu lange auf Verschleiß gefahren worden, nun am Ende ihres Lebenszyklus und damit reif für eine Kernsanierung.

Beispiel Berlin: In der Hauptstadt liegt der Sanierungsbedarf mittlerweile bei 8,2 Milliarden Euro. Das ergaben Berechnungen der Firma Rheform im Auftrag der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten von 13 Berliner Hochschulen. Zu den besonders gebeutelten Einrichtungen gehört die TU Berlin (TUB). “Wir bräuchten 2,4 Milliarden Euro für die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen”, sagt Lars Oeverdieck, Kanzler der TUB. Die Mängel sind elementar: Undichte Dächer, defekte Elektroleitungen, schwächelnde Lüftungsanlagen und verschärften Brandschutz nennt er als Beispiele. “Mehrere Gebäudekomplexe sind von der Schließung bedroht, ein Gebäude ist bereits geschlossen.” Auch Oeverdieck hält es für erforderlich, weitere Partner, zum Beispiel den Bund, mit ins Boot zu holen, um den Sanierungsstau aufzulösen. “Das Land Berlin allein ist damit überfordert.”

Hochschulbau bringt derzeit eine Vielzahl von Abstimmungsschleifen mit sich und ist in jedem Bundesland etwas anders geregelt. Meist ist das jeweilige Wissenschafts- und Finanzministerium involviert, mitunter zusätzlich das Bauministerium. “In manchen Bundesländern werden einzelne Baumaßnahmen sogar mehrmals im Parlament beraten”, sagt Jana Stibbe, die sich beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) mit Hochschulinfrastruktur befasst. “Wir verlieren an ganz vielen Stellen durch die hochkomplexen Prozesse wahnsinnig viel Zeit”, sagt Richter.

An Ideen für schlankere Prozesse mangelt es nicht.

Letztendlich ist auch Wertschätzung gefragt. “Sanieren ist bisher leider nicht so sexy wie neu bauen”, sagt Richter. Er würde sich wünschen, dass Politiker künftig nicht nur Universitäten besuchen, wenn es dort einen Neubau einzuweihen gibt, sondern auch, wenn eine Wiedereröffnung nach Kernsanierung ansteht.

Das Hearing zur Europäischen Bürgerinitiative “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” hat rund 1,2 Millionen Unterschriften erreicht – und somit die Schwelle überschritten, die eine Befassung von EU-Kommission und -Parlament nach sich zieht. Am vergangenen Donnerstag fand diese im EU-Parlament statt, die Forderung einer Verschärfung des Verbots von Tierversuchen für Kosmetika oder Chemikalien ist kaum umstritten. Die Forderung einer schrittweisen generellen Abschaffung von Tierversuchen sorgt jedoch für Aufregung in der Wissenschaftscommunity.

Die Vertreter der Initiative fokussierten während des Hearings auf das Thema Tierversuche in der Kosmetikaherstellung und untermalten ihre Darstellungen mit teils drastischen Videos. Einige Abgeordnete hingegen thematisierten die möglichen Folgen für die biomedizinische Forschung. “Unnötige Tierversuche sollten schrittweise abgeschafft werden, aber diese Initiative geht zu weit”, sagte Christian Ehler (CDU). “Wo es möglich ist, wird die Wissenschaft zu Alternativen übergehen, aber eine EU-Gesetzgebung ist unnötig und birgt die Gefahr, dass wichtige wissenschaftliche Arbeiten zur Gesundheit von Mensch und Tier zunichtegemacht werden.”

Ähnlich äußerte sich Carmen Laplaza, Leiterin des Bereichs Gesundheitsinnovationen in der Generaldirektion Forschung. Damals wie heute wäre ein vollständiges Verbot “ehrgeizig”, sagte sie im Namen der Kommission. “Wir sind überzeugt, dass dieses Ziel erreicht werden kann, aber erst, wenn die Wissenschaft genügend Fortschritte gemacht hat”. Sie betonte die Bedeutung von Investitionen in tierversuchsfreie Alternativen (NAMs). Laplaza erwartet, dass im Strategieplan 2025-27 von Horizon Europe weitere Calls zur Entwicklung von NAMs angekündigt werden.

Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, verfolgte das Hearing mit Sorge. Er fürchtet, dass das Narrativ der Initiative, das vorwiegend das Thema Kosmetika in den Mittelpunkt stellte, auch bei vielen Abgeordneten verfängt. Es werde behauptet, dass alternative Methoden, ähnlich wie bei den Kosmetika, Tierversuche auch in der biomedizinischen Forschung schnell ersetzen könnten. Es gelte nun, weiter mit Abgeordneten und der Kommission zu sprechen. Vor allem, da in der Anhörung nur Vertreter der Bürgerinitiative gehört wurden. “Aber unsere Möglichkeiten, die Kommission anzusprechen, sind beschränkt”, sagte Treue auf Anfrage von Table.Media.

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen versucht mit einer Stellungnahme Einfluss zu nehmen. Aus ihrer Sicht “ist eine solch weitreichende und pauschale Forderung wissenschaftlich nicht begründet, und sie verkennt zentrale Grundprinzipien, wie Forschung neues Wissen und innovative Entwicklungen hervorbringt.” Weiter heißt es: “Tierversuche sind nach wie vor erforderlich, um die Funktionsweise komplexer biologischer Systeme zu verstehen und als Grundlage für die ethisch vertretbare Durchführung klinischer Humanstudien.”

Tilly Metz, Abgeordnete der Grünen aus Luxemburg, fordert dagegen eine kritische Bestandsaufnahme zu verschiedenen Punkten. Wo können Tierversuche heute schon ersetzt werden und wie kann man Verfahren dafür beschleunigen? Wo sind sie unerlässlich? Und wie kann man alternative Methoden besser fördern? Sie verweist darauf, dass beispielsweise im Horizon Europe-Programm lediglich 0,1 Prozent des Budgets für deren Erforschung zur Verfügung stehen. Der aktuelle Bundeshaushalt sieht 5,4 Millionen Euro für die Entwicklung von Alternativmethoden vor.

Auf eine Resolution des EU-Parlaments 2021, die ebenfalls einen Stufenplan zur Abschaffung der Tierversuche einforderte, antwortete die Kommission noch mit einem Bekenntnis zum aktuell eingeschlagenen Weg des 3R- also “Reduction, Refinement und Replacement” von Tierversuchen. Es gilt weiterhin, dass alternative Methoden zunächst validiert werden müssen. Erst dann können Tierversuche ersetzt werden, was sich als hohe Hürde erweist. Wird dieser – von der Wissenschaft als vernünftig angesehene – Kurs in der EU nun infrage gestellt?

Die Kommission ist verpflichtet, bis Ende Juli eine Antwort zu formulieren. Diese kann gesetzliche Veränderungen beinhalten oder beispielsweise einen Dialogprozess initiieren. Für Stefan Treue, den Vorsitzenden der Initiative “Tierversuche verstehen”, ist der Erfolg der Initiative so oder so ein Zeichen, “dass wir in der Kommunikation zu Tierversuchen nicht genug gearbeitet haben”. Es brauche mehr aktive Kommunikation zu und den Dialog über biomedizinische Forschung. Aber: “Wenn die Hütte nicht gerade brennt, ist es schwierig, die Wissenschaft davon zu überzeugen, in diese unerlässliche Kommunikationsaufgabe zu investieren.”

1. Juni 2023, 18:30 Uhr, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin und Online

Podiumsdiskussion “Scientics”? Wenn Wissenschaft auf Politik trifft Mehr

5. Juni 2023, 15:30 bis 18:00 Uhr, Haus der Deutschen Wirtschaft, Breite Str. 29, 10178 Berlin

BMBF-BDI-Symposium Neue Dynamik in der Fusionsforschung – Chancen und Perspektiven für den Industriestandort Deutschland Mehr

14.-17. Juni 2023, BBAW, Berlin

Festtage Wandel durch Aufklärung. 30 Jahre Neukonstitution der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Mehr

19./20. Juni 2023, Berlin und Online

Tag der Industrie des BDI #TDI23 – Zukunftswende Mehr

Das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) hat eine 100-seitige Studie erstellt, die eine Beschreibung und Einordnung des deutschen Innovationssystems im internationalen Vergleich, eine umfassende Stärken- und Schwächenanalyse sowie abgeleitete Handlungsfelder umfasst. Sie wird auf dem Treffen der “Allianz für Transformation” am Freitag im Kanzleramt diskutiert.

Das Papier der BCG-Berater kommt nach Darstellung der veränderten Weltlage – wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Dekarbonisierung sowie geopolitische Verschiebungen und Deglobalisierung – zu dem Schluss: “Vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen braucht es ein Innovationssystem, das flexibel und offen auf die Dynamik des Innovationsgeschehens reagiert und gleichzeitig die schnelle wirtschaftliche Nutzung und Skalierung von Innovationen ermöglicht.”

Beim Thema Transfer wird festgestellt, dass es auf Seiten der deutschen Unternehmen “häufig an technologischer Absorptionsfähigkeit mangelt, also den Kompetenzen, neuartige Technologien ausreichend und schnell in Produkte und Prozesse zu integrieren”. Wie können die Transferstrukturen leistungsfähiger gemacht werden? Wie kann der Transfer in den Mittelstand verbessert werden? Über diese Fragen soll die Kanzler-Runde sprechen.

Innovative Lösungen müssen sich schnell verbreiten, wie aktuell die KI-Anwendung ChatGPT vorführt. Für Innovationen aus Deutschland bedeutet dies, dass sie – um eine solche “Skalierbarkeit” zu erreichen – “idealerweise zumindest auf europäischer Ebene anwendbar sein sollten”, merkt das BCG-Papier an. Denn Innovationen auf nationaler Ebene ohne internationale Vernetzung können “zu isolierten Parallelentwicklungen führen”. Wie aber lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Innovationen durch eine verstärkte Einbettung in die europäische Innovationslandschaft optimieren? Eine Frage, die in der deutschen Innovationspolitik bisher nicht gestellt wird.

Neu ist auch der Aspekt der Innovationskommunikation, der angesprochen wird. “Die Affinität der Bevölkerung zum Thema Innovation ist ein ,softer’, aber wesentlicher Faktor der höchst innovative von weniger innovativen Nationen unterscheidet”. Was brauche es an gesellschaftlicher Diskussion, aber auch im Bildungssystem, “um die Menschen in Deutschland stärker für die Bedeutung von Innovation für eine gelingende Transformation zu gewinnen”, lautet eine Frage, die sich für die Innovationsexperten daraus ergibt. Ob ihre Beantwortung bei so viel Debattenstoff im Kanzleramt gelingen kann, wird sich am Freitag zeigen. Wenn nicht, müsste der Diskurs über Deutschlands künftige Innovationsstrategie an anderer Stelle, mehr öffentlich, fortgesetzt werden.

Die Allianz für Transformation ist ein im Koalitionsvertrag beschlossenes “Dialogformat, in dem die Bundesregierung mit Wirtschaft, Sozialpartnern und Wissenschaft zusammenkommt, um sich zu zentralen Transformationsfeldern und ihren Wechselwirkungen zu beraten”. Das diese Woche anberaumte dritte Treffen des Gremiums war zweimal verschoben worden und findet mit halbjährlicher Verspätung statt. Manfred Ronzheimer

Führende Experten für Künstliche Intelligenz sehen in der Technologie eine potenzielle Gefahr für die Menschheit und haben dazu aufgerufen, die Risiken ernst zu nehmen. Zu den Unterzeichnern der kurzen Stellungnahme gehört auch der Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI, Sam Altman. Der Chatbot ChatGPT, der Sätze auf dem Niveau eines Menschen formulieren kann, löste in den vergangenen Monaten einen neuen Hype rund um Künstliche Intelligenz aus.

Die am Dienstag veröffentlichte Stellungnahme besteht nur aus einem Satz, der aber dramatisch klingt: “Es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern – auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg.” Die Nonprofit-Organisation, auf deren Website der Text erschien, nennt als mögliche Gefahren von Künstlicher Intelligenz ihren Einsatz in der Kriegsführung, etwa in der Luft oder durch die Entwicklung neuer Chemiewaffen. Auch warnt das in San Francisco ansässige Center for AI Safety etwa vor der Verbreitung von Falschinformationen mithilfe der Technologie sowie einer Zukunft, in der die Menschheit komplett von Maschinen abhängig werden könnte.

Eher kritisch sehen deutsche KI-Experten die Stellungnahme. “So ein Satz schürt unnötig Ängste, bietet keine Lösungen und ist an sich völlig trivial”, sagt der Rechtswissenschaftler Philipp Hacker von der Europa-Universität Viadrina. Zwar müsse man auch über unwahrscheinliche Szenarien nachdenken. Zu kurz komme aber, dass KI bei vielen Problemen, die mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die Menschheit heimsuchen werden oder es schon tun, eine große Hilfe sein könne. Als Beispiele nennt er den Klimawandel, globale Pandemien und die militärische Verteidigung des Westens. “Wichtiger ist es, sich zunächst auf diejenigen KI-Risiken zu fokussieren, die tatsächlich dringend angepackt werden müssen und für die es jetzt bereits empirische Evidenz gibt, als da wären: Diskriminierung, Verletzung von Datenschutz, Wegfall mancher Arbeitsplätze, Missbrauch für Falschnachrichten und hate speech.”

“Vage und alarmistisch” findet Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz den mahnenden Satz des Center for AI Safety. “Ich sehe die Analogie zu ,Selbstläufern’ wie Pandemien oder atomaren Kettenreaktionen nicht”, sagt er. Für gefährlicher hält er es, wenn einzelne Player das KI-Wissen und diese mächtige Technologie dominierten, da dann nicht sichergestellt werden könne, dass sie unsere demokratischen Werte widerspiegelt. “Die prominenten Unterzeichner hätten meines Erachtens deutlich effizientere Möglichkeiten, Politik zum Handeln im Hinblick auf technologische Souveränität zu bewegen. Wenn wir jetzt überreagieren, dann geben wir mitunter die positive Gestaltungsmacht aus der Hand.”

Vor einigen Wochen hatte bereits eine andere Organisation einen unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterzeichneten offenen Brief veröffentlicht, in dem eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz vorgeschlagen wurde. Ziel der Auszeit soll sein, Regulierungsansätze für die Technologie zu finden. Später wurde bekannt, dass Musk kurz davor eine eigene KI-Firma gegründet hatte. abg/dpa

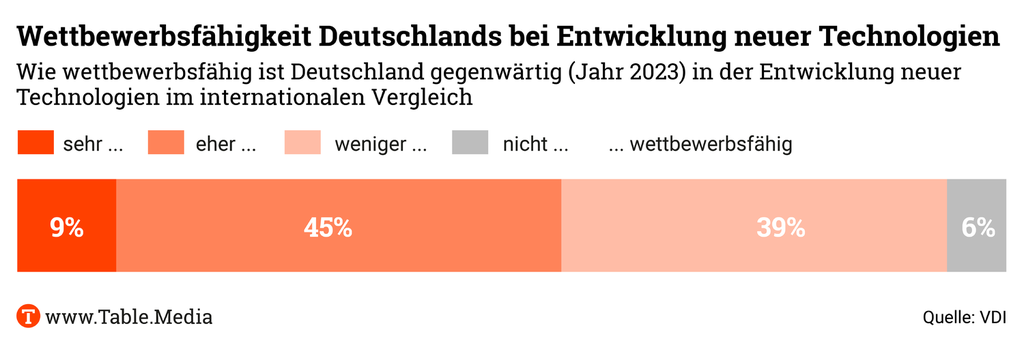

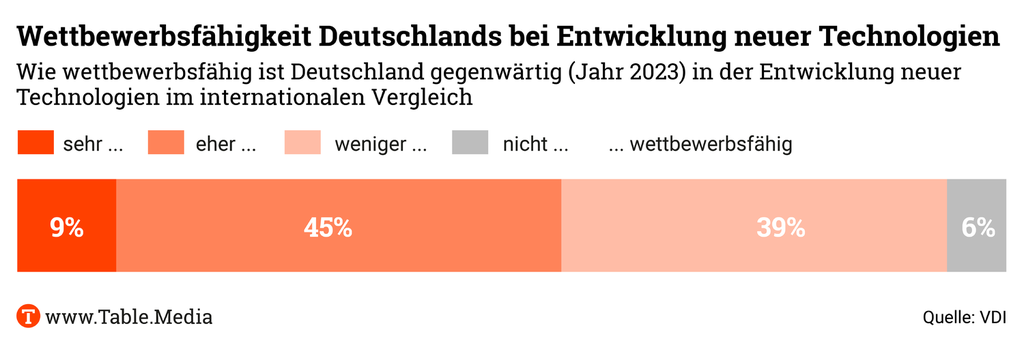

Gut jeder Zweite hierzulande (54 Prozent) hält Deutschland für eher oder sehr wettbewerbsfähig in der Entwicklung neuer Technologien. 60 Prozent denken, dass Deutschland auch 2035 noch zu den führenden Innovationsstandorten der Welt gehört. Das ist ein Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung des VDI zu den Einstellungen der Deutschen zum Thema Innovationen und dem Innovationsstandort Deutschland. Neben den 1.097 Bürgern, die per Telefon und Online befragt wurden, kamen auch sechs Experten zu Wort.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Ein Manko der Studie: An einigen wichtigen Stellen fehlen Vergleichswerte aus anderen Jahren oder Studien, sowie eigene Bezugsgrößen. Um, wie die Autoren im Fazit schreiben, wirklich handfeste Handlungsempfehlungen für Entscheider abzuleiten, sind die Ergebnisse damit kaum verlässlich genug. Sie geben jedoch einige wichtige Hinweise auf Themenfelder, die es im Blick zu behalten gilt:

Handelsblatt – Neues Fusions-Start-up aus München. Das Magnetfusion-Start-up Proxima sammelt in einer ersten Finanzierungsrunde sieben Millionen Euro ein. Proxima möchte den zum Beispiel im Wendelstein 7-X-Reaktor erprobten Stellarator-Ansatz nun in die Anwendung bringen. Mehr

Riffreporter – Wie nachhaltig sollen die Wissenschaften sein? Nachhaltigkeitsthemen müssten auch in der Forschung breite Verankerung finden, sagt der Wissenschaftsethiker Thomas Potthast von der Universität Tübingen im Interview. Zumindest von der öffentlich finanzierten Forschung und Lehre sei es legitim zu erwarten, dass sie sich mit Themen wie dem Artensterben und der Klimakrise auseinandersetzen. Mehr

Spiegel – Prof. Dr. Kokolores. Universitäten tun sich schwer mit Dozenten, die Verschwörungstheorien anhängen oder inhaltlich abdriften. Denn diese müssen abwägen zwischen der Freiheit von Lehre und Wissenschaft sowie Meinungsfreiheit einerseits und möglichem Durchgreifen andererseits. Wer sich in fragwürdiger Weise exponiere, aber auf die Wissenschaftsfreiheit berufen könne – dem dürfe eine Hochschulleitung nicht einfach den Mund verbieten, sagt zum Beispiel der Präsident des deutschen Hochschulverbands Lambert T. Koch. Mehr

Der Sanierungsstau im deutschen Hochschulbau hat dramatische Ausmaße angenommen. Das Anfang 2022 vom Wissenschaftsrat zu diesem Thema veröffentlichte Positionspapier geht von einem Sanierungsbedarf in Höhe von 60 Milliarden Euro aus. Wir reden hier nicht über Schönheitsreparaturen und ein paar undicht gewordene Fenster, sondern über die schleichende Gefährdung der Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems. Der schlechte Zustand mancher Bauten beeinträchtigt an den Hochschulen mittlerweile den Forschungs- und Lehrbetrieb, weil einzelne Gebäude nicht genutzt werden können, die marode geworden sind und den basalen baulichen Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügen.

Hinzu kommt, dass die Bausubstanz zunehmend nicht mehr den technischen und didaktischen Anforderungen und schon gar nicht den Herausforderungen des Klimawandels und dem wichtigen Ziel der Klimaneutralität entspricht. Hochschulen müssen immer mehr Mittel aufwenden, um akute Schäden zu beheben oder zumindest zu lindern und um Behelfslösungen abzusichern, anstatt nachhaltige Lösungen durch zukunftsorientierte Sanierungen oder Neubauten entwickeln zu können. Das frustriert auf Dauer alle Hochschulangehörigen, Studierende wie Lehrende, Forschende oder das unterstützende Personal in Technik und Verwaltung. Und darunter leidet längst auch die internationale Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des Hochschulstandorts Deutschlands.

Die Politik hat die besondere Rolle der Hochschulen im Wissenschaftssystem und die damit verbundenen finanziellen und regulatorischen Erfordernisse sowie die Notwendigkeit, den bestehenden Sanierungsstau langfristig abzubauen, durchaus erkannt. Zu wünschen ist, dass die Länder und der Bund sich wieder gemeinsam dazu bekennen, dass ein nachhaltiger und klimaschonender Bauerhalt, die dynamische Ertüchtigung und der gezielte Neubau von Hochschulinfrastrukturen, die dem jeweils aktuellen Stand der wissenschaftlichen, technologischen, ökologischen und sozialen Anforderungen entsprechen oder hier als Reallabore neue Wege aufzeigen können, eine ‘Ewigkeitsaufgabe’ sind.

Die Auflösung des Sanierungsstaus und die Umsetzung der Nachhaltigkeitswende an den Hochschulen sind als integrierte Aufgabe zu betrachten. Das darf nicht der kurzatmigen Logik von Legislaturperioden und den Unwägbarkeiten wechselnder politischer Mehrheiten unterworfen sein, sondern muss dauerhaft, zuverlässig, transparent und mit Blick auf die Finanzierung auskömmlich geregelt werden. Dazu ist ein Grundkonsens aller Parteien und Entscheidungsebenen in Bund und Ländern vonnöten, dass es sich dabei um eine gesamtstaatliche Herausforderung handelt. Ich werde daher in nächster Zeit viele Gespräche mit den Ministerien und Vertreterinnen und Vertretern der Parteien insbesondere im Bund führen – nicht nur der Wissenschafts- und Bildungspolitik, sondern eben auch der Finanz-, Wirtschafts- und Umweltpolitik.

Auch die Gremien der HRK werden sich systematisch mit dem Sanierungsstau und der Nachhaltigkeitswende befassen. Der HRK-Senat hat bereits im März eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die besonderen Herausforderungen herauszuarbeiten, die sich aus dem Zusammenwirken von Sanierungsstau, energetischen Einsparverpflichtungen und den zuletzt massiv gestiegenen Energiepreisen ergeben. Es ist völlig klar, dass die Hochschulen ihre aktuellen Energieverbrauchskosten nicht durch die Auflösung von Rücklagen oder Rückstellungen ausgleichen können, die ja häufig für Maßnahmen der energetischen Sanierung oder des Neubaus über lange Zeiträume aufgebaut werden müssen.

Ich möchte in der HRK zudem einen Austausch darüber anregen, welche Modelle geeignet sein können, die politisch breit akzeptierten Erfordernisse eines nachhaltigen, energetisch effizienten Hochschul- und Wissenschaftsbaus mit den Interessen des Bundes und der Länder in eine tragfähige Balance zu bringen. Denkbar sind hier beispielsweise Anreizmodelle, in denen der Bund zusätzliche Anstrengungen der Länder honoriert und unterstützt. Selbstverständlich muss auch die Frage der verfassungsrechtlichen Konstruktion geklärt werden, die eine gemeinsame Bearbeitung des Hochschulbaus durch Bund und Ländern zulässt.

Aus meiner Sicht gilt hier aber ‘form follows function’: Die energetische Sanierung und der klimaschonende Neubau benötigen eine verlässliche und auskömmliche Perspektive, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystems zu stärken und die berechtigt hohen Erwartungen an die Rolle der Hochschulen als Reallabore der Nachhaltigkeitswende erfüllen zu können.

Sandra Ciesek, Professorin für Medizinische Virologie (Frankfurt) und Leena Bruckner-Tuderman, Professorin für Dermatologie (Freiburg) wurden in den Rat der Stiftung Charité berufen.

Sabine Doering-Manteuffel wurde erneut als Präsidentin der Universität Augsburg bestätigt. In ihre vierte Amtszeit an der Spitze der Universität Augsburg startet sie am 1. Oktober 2023.

Philippe Gréciano wurde erneut zum Vizepräsidenten der Deutsch-Französischen Hochschule in Potsdam gewählt.

Christoph Schwerdtfeger wurde als Kanzler der Hochschule Heilbronn (HHN) wiedergewählt.

Sabine Vogt wird neue Vizepräsidentin für Diversität und Internationales an der Universität Bamberg.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Acht Länder bauen KI-Lernwolke. Acht Schulminister beginnen noch vor der Sommerpause damit, eine KI-gestützte Lernwolke für ihre Schulen bereitzustellen – eine Antwort auf ChatGPT? Mehr

Bildung.Table. Dänische Delikatessen. Dänemark entwickelt sein Bildungssystem mit Datenmassen über Schulen, Lehrern, Eltern und Schüler weiter. Wie Bildungsforscher mit den Daten arbeiten: ein Blick ins Bildungsdaten-Mekka. Mehr

Africa.Table. Kontinent des grünen Wasserstoffs. Die Regierung in Namibia genehmigt das deutsche Wasserstoffprojekt. Die neue Technologie könnte ein gewaltiges Wachstum in Afrika auslösen. Mehr

Der “Spuk”, wie es das Nachrichtenmagazin Spiegel am 25. Mai, dem Tag der entscheidenden Senatssitzung nannte, hatte sein Ende. Fraunhofer-Chef Reimund Neugebauer musste endlich zurücktreten. Das lange Ringen vieler Menschen und auch das meine um würdige und innovationsorientierte Führung dieser wertvollen Forschungsgesellschaft hat neue Hoffnung, Holger Hanselka. Fraunhofer hat wieder eine Chance auf eine seiner Bedeutung angemessene Führung.

Der derzeitige Chef des KIT hat eine verdammt schwere Aufgabe vor sich. Einige, die ihn kennen, sagten mir, die Entscheidung sei nicht falsch, aber ob er die nötige Härte mitbringe? Doch zuallererst geht es darum, das Vertrauen der Mitarbeiterschaft zurückzugewinnen, ebenso das Vertrauen der Wirtschaft. Hier meine ich nicht das der doch stets sehr verwöhnten Automobilindustrie, sondern des Tech-Mittelstands und der Tech-Gründer, denen Fraunhofer oft genug als steuerfinanzierter Konkurrent und gieriger Ausgründungsverschlimmerer böse in die Quere kam. Den Vertrauensvorschuss der Ministerin für Bildung und Forschung, den hat Hanselka wohl.

Dass auf der Mitgliederversammlung Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (“Mein lieber Reimun…..äh Professor Neugebauer”) und Carsten Schneider, Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland (“Oh weh, Professor Neugebauer, kein Präsident der ostdeutschen Gemeinschaft mehr”) Abgesänge anstimmten, mag nicht verwundern. Hier hat Neugebauer mit dem Aus- und Aufbau großer Forschungszentren wirklich Rühmliches geschaffen, aber auch mit der nur politisch erklärbaren kleinteiligen Standortzuteilung sowie der Dresdner Geldvernichtung der Fraunhofer Zukunftsstiftung Unrühmliches verursacht. Das war es dann auch nach weiteren Reden. Ade, hoffentlich!

Parallel zu dem nötigen Vertrauensaufbau steht jetzt die langwierige Arbeit an, Fraunhofer selbst strategisch, strukturell wie kulturell zu reformieren. Sicher nicht vollständig, aber einige Kernpunkte möchte ich benennen.

der Sanierungsstau im deutschen Hochschulbau hat dramatische Ausmaße angenommen. “Durch Teuerung und weiteren Verfall der Gebäudesubstanz sind es neuesten Berechnungen zufolge etwa 74 Milliarden Euro, die für Sanierungen und Modernisierungen aufzubringen sind”, sagt Ulf Richter, Kanzler der Universität Siegen. Diese Zahl ist auf dem Treffen des Arbeitskreises Hochschulbau der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands vorgestellt worden. Was muss nun dringend passieren? Anne Brüning kennt die Details.

Die Mammutaufgabe Hochschulsanierung geht alle an: Walter Rosenthal, neuer Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, fordert in seinem Standpunkt einen Grundkonsens aller Parteien und Entscheidungsebenen in Bund und Ländern, schließlich handele es sich um eine gesamtstaatliche Herausforderung. Diese dürfe nicht “der kurzatmigen Logik von Legislaturperioden und den Unwägbarkeiten wechselnder politischer Mehrheiten unterworfen sein”.

Rund 1,2 Millionen Unterschriften hat die Europäische Bürgerinitiative “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” gesammelt, sodass ihre Pläne in einer Anhörung im EU-Parlament vorgestellt wurden. Jetzt muss die EU-Kommission reagieren. Markus Weisskopf hat die wichtigsten Stimmen eingesammelt. Die Forderung nach einer schrittweisen generellen Abschaffung von Tierversuchen erzeugt große Sorgen unter vielen Wissenschaftlern.

Zum Schluss noch eine gute Nachricht: Seit Mitte Januar gibt es den Research.Table, wir haben seither sehr viele Reaktionen zu unseren Professional Briefings erhalten, mit Anregungen, Kritik und Wünschen. Einen solchen können wir Ihnen ab kommender Woche erfüllen: Es gibt mehr von uns. Der Research.Table erscheint ab Juni zweimal in der Woche, immer dienstags und donnerstags.

Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre,

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Die meisten Hochschulbauten in Deutschland sind 50 Jahre und älter. Viele müssen dringend modernisiert und energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Doch Hochschulbau ist eine Schnecke. Es mangelt an Geld und Fachpersonal, noch dazu sind die mit Bauvorhaben verbundenen Prozesse aufwendig und langwierig.

Im Frühjahr 2022 bezifferte ein Positionspapier des Wissenschaftsrats den Sanierungsbedarf an Hochschulen in Deutschland auf 60 Milliarden Euro. Die Zahl basierte auf Vorort-Begutachtungen aus dem Zeitraum 2011 bis 2021. Die Summe hat sich seither deutlich erhöht. “Durch Teuerung und weiteren Verfall der Gebäudesubstanz sind es neuesten Berechnungen zufolge etwa 74 Milliarden Euro, die für Sanierungen und Modernisierungen aufzubringen sind”, sagt Ulf Richter, Kanzler der Universität Siegen und Sprecher des Arbeitskreises Hochschulbau der Vereinigung der Kanzlerinnen und Kanzler der Universitäten Deutschlands. Dieses noch unveröffentlichte Ergebnis sei auf dem Treffen des Arbeitskreises in der vergangenen Woche vorgestellt worden. “Die Steigerung hat mir einen Schreck eingejagt, aber ich halte die Summe für plausibel”, sagt er.

Den Betrag müssten eigentlich die Länder aufbringen, denn sie sind für den Hochschulbau zuständig. “Diese Mammutaufgabe wird nicht ohne Hilfe des Bundes zu schaffen sein”, sagt Richter. Auch andere Akteure blicken beim Thema Hochschulsanierung auf den Bund:

Der immense Sanierungsbedarf hängt vor allem mit der Bildungsoffensive in den Sechziger- und Siebzigerjahren zusammen. “Um breiteren Bevölkerungsschichten akademische Bildung zu ermöglichen, wurde vielerorts vergrößert und neu gegründet. Allein in Nordrhein-Westfalen entstanden fünf Gesamthochschulen”, sagt Ulf Richter. All diese Gebäude seien zu lange auf Verschleiß gefahren worden, nun am Ende ihres Lebenszyklus und damit reif für eine Kernsanierung.

Beispiel Berlin: In der Hauptstadt liegt der Sanierungsbedarf mittlerweile bei 8,2 Milliarden Euro. Das ergaben Berechnungen der Firma Rheform im Auftrag der Landeskonferenz der Rektoren und Präsidenten von 13 Berliner Hochschulen. Zu den besonders gebeutelten Einrichtungen gehört die TU Berlin (TUB). “Wir bräuchten 2,4 Milliarden Euro für die erforderlichen Bau- und Sanierungsmaßnahmen”, sagt Lars Oeverdieck, Kanzler der TUB. Die Mängel sind elementar: Undichte Dächer, defekte Elektroleitungen, schwächelnde Lüftungsanlagen und verschärften Brandschutz nennt er als Beispiele. “Mehrere Gebäudekomplexe sind von der Schließung bedroht, ein Gebäude ist bereits geschlossen.” Auch Oeverdieck hält es für erforderlich, weitere Partner, zum Beispiel den Bund, mit ins Boot zu holen, um den Sanierungsstau aufzulösen. “Das Land Berlin allein ist damit überfordert.”

Hochschulbau bringt derzeit eine Vielzahl von Abstimmungsschleifen mit sich und ist in jedem Bundesland etwas anders geregelt. Meist ist das jeweilige Wissenschafts- und Finanzministerium involviert, mitunter zusätzlich das Bauministerium. “In manchen Bundesländern werden einzelne Baumaßnahmen sogar mehrmals im Parlament beraten”, sagt Jana Stibbe, die sich beim HIS-Institut für Hochschulentwicklung (HIS-HE) mit Hochschulinfrastruktur befasst. “Wir verlieren an ganz vielen Stellen durch die hochkomplexen Prozesse wahnsinnig viel Zeit”, sagt Richter.

An Ideen für schlankere Prozesse mangelt es nicht.

Letztendlich ist auch Wertschätzung gefragt. “Sanieren ist bisher leider nicht so sexy wie neu bauen”, sagt Richter. Er würde sich wünschen, dass Politiker künftig nicht nur Universitäten besuchen, wenn es dort einen Neubau einzuweihen gibt, sondern auch, wenn eine Wiedereröffnung nach Kernsanierung ansteht.

Das Hearing zur Europäischen Bürgerinitiative “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing” hat rund 1,2 Millionen Unterschriften erreicht – und somit die Schwelle überschritten, die eine Befassung von EU-Kommission und -Parlament nach sich zieht. Am vergangenen Donnerstag fand diese im EU-Parlament statt, die Forderung einer Verschärfung des Verbots von Tierversuchen für Kosmetika oder Chemikalien ist kaum umstritten. Die Forderung einer schrittweisen generellen Abschaffung von Tierversuchen sorgt jedoch für Aufregung in der Wissenschaftscommunity.

Die Vertreter der Initiative fokussierten während des Hearings auf das Thema Tierversuche in der Kosmetikaherstellung und untermalten ihre Darstellungen mit teils drastischen Videos. Einige Abgeordnete hingegen thematisierten die möglichen Folgen für die biomedizinische Forschung. “Unnötige Tierversuche sollten schrittweise abgeschafft werden, aber diese Initiative geht zu weit”, sagte Christian Ehler (CDU). “Wo es möglich ist, wird die Wissenschaft zu Alternativen übergehen, aber eine EU-Gesetzgebung ist unnötig und birgt die Gefahr, dass wichtige wissenschaftliche Arbeiten zur Gesundheit von Mensch und Tier zunichtegemacht werden.”

Ähnlich äußerte sich Carmen Laplaza, Leiterin des Bereichs Gesundheitsinnovationen in der Generaldirektion Forschung. Damals wie heute wäre ein vollständiges Verbot “ehrgeizig”, sagte sie im Namen der Kommission. “Wir sind überzeugt, dass dieses Ziel erreicht werden kann, aber erst, wenn die Wissenschaft genügend Fortschritte gemacht hat”. Sie betonte die Bedeutung von Investitionen in tierversuchsfreie Alternativen (NAMs). Laplaza erwartet, dass im Strategieplan 2025-27 von Horizon Europe weitere Calls zur Entwicklung von NAMs angekündigt werden.

Stefan Treue, Direktor des Deutschen Primatenzentrums in Göttingen, verfolgte das Hearing mit Sorge. Er fürchtet, dass das Narrativ der Initiative, das vorwiegend das Thema Kosmetika in den Mittelpunkt stellte, auch bei vielen Abgeordneten verfängt. Es werde behauptet, dass alternative Methoden, ähnlich wie bei den Kosmetika, Tierversuche auch in der biomedizinischen Forschung schnell ersetzen könnten. Es gelte nun, weiter mit Abgeordneten und der Kommission zu sprechen. Vor allem, da in der Anhörung nur Vertreter der Bürgerinitiative gehört wurden. “Aber unsere Möglichkeiten, die Kommission anzusprechen, sind beschränkt”, sagte Treue auf Anfrage von Table.Media.

Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen versucht mit einer Stellungnahme Einfluss zu nehmen. Aus ihrer Sicht “ist eine solch weitreichende und pauschale Forderung wissenschaftlich nicht begründet, und sie verkennt zentrale Grundprinzipien, wie Forschung neues Wissen und innovative Entwicklungen hervorbringt.” Weiter heißt es: “Tierversuche sind nach wie vor erforderlich, um die Funktionsweise komplexer biologischer Systeme zu verstehen und als Grundlage für die ethisch vertretbare Durchführung klinischer Humanstudien.”

Tilly Metz, Abgeordnete der Grünen aus Luxemburg, fordert dagegen eine kritische Bestandsaufnahme zu verschiedenen Punkten. Wo können Tierversuche heute schon ersetzt werden und wie kann man Verfahren dafür beschleunigen? Wo sind sie unerlässlich? Und wie kann man alternative Methoden besser fördern? Sie verweist darauf, dass beispielsweise im Horizon Europe-Programm lediglich 0,1 Prozent des Budgets für deren Erforschung zur Verfügung stehen. Der aktuelle Bundeshaushalt sieht 5,4 Millionen Euro für die Entwicklung von Alternativmethoden vor.

Auf eine Resolution des EU-Parlaments 2021, die ebenfalls einen Stufenplan zur Abschaffung der Tierversuche einforderte, antwortete die Kommission noch mit einem Bekenntnis zum aktuell eingeschlagenen Weg des 3R- also “Reduction, Refinement und Replacement” von Tierversuchen. Es gilt weiterhin, dass alternative Methoden zunächst validiert werden müssen. Erst dann können Tierversuche ersetzt werden, was sich als hohe Hürde erweist. Wird dieser – von der Wissenschaft als vernünftig angesehene – Kurs in der EU nun infrage gestellt?

Die Kommission ist verpflichtet, bis Ende Juli eine Antwort zu formulieren. Diese kann gesetzliche Veränderungen beinhalten oder beispielsweise einen Dialogprozess initiieren. Für Stefan Treue, den Vorsitzenden der Initiative “Tierversuche verstehen”, ist der Erfolg der Initiative so oder so ein Zeichen, “dass wir in der Kommunikation zu Tierversuchen nicht genug gearbeitet haben”. Es brauche mehr aktive Kommunikation zu und den Dialog über biomedizinische Forschung. Aber: “Wenn die Hütte nicht gerade brennt, ist es schwierig, die Wissenschaft davon zu überzeugen, in diese unerlässliche Kommunikationsaufgabe zu investieren.”

1. Juni 2023, 18:30 Uhr, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin und Online

Podiumsdiskussion “Scientics”? Wenn Wissenschaft auf Politik trifft Mehr

5. Juni 2023, 15:30 bis 18:00 Uhr, Haus der Deutschen Wirtschaft, Breite Str. 29, 10178 Berlin

BMBF-BDI-Symposium Neue Dynamik in der Fusionsforschung – Chancen und Perspektiven für den Industriestandort Deutschland Mehr

14.-17. Juni 2023, BBAW, Berlin

Festtage Wandel durch Aufklärung. 30 Jahre Neukonstitution der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Mehr

19./20. Juni 2023, Berlin und Online

Tag der Industrie des BDI #TDI23 – Zukunftswende Mehr

Das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) hat eine 100-seitige Studie erstellt, die eine Beschreibung und Einordnung des deutschen Innovationssystems im internationalen Vergleich, eine umfassende Stärken- und Schwächenanalyse sowie abgeleitete Handlungsfelder umfasst. Sie wird auf dem Treffen der “Allianz für Transformation” am Freitag im Kanzleramt diskutiert.

Das Papier der BCG-Berater kommt nach Darstellung der veränderten Weltlage – wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Dekarbonisierung sowie geopolitische Verschiebungen und Deglobalisierung – zu dem Schluss: “Vor dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen braucht es ein Innovationssystem, das flexibel und offen auf die Dynamik des Innovationsgeschehens reagiert und gleichzeitig die schnelle wirtschaftliche Nutzung und Skalierung von Innovationen ermöglicht.”

Beim Thema Transfer wird festgestellt, dass es auf Seiten der deutschen Unternehmen “häufig an technologischer Absorptionsfähigkeit mangelt, also den Kompetenzen, neuartige Technologien ausreichend und schnell in Produkte und Prozesse zu integrieren”. Wie können die Transferstrukturen leistungsfähiger gemacht werden? Wie kann der Transfer in den Mittelstand verbessert werden? Über diese Fragen soll die Kanzler-Runde sprechen.

Innovative Lösungen müssen sich schnell verbreiten, wie aktuell die KI-Anwendung ChatGPT vorführt. Für Innovationen aus Deutschland bedeutet dies, dass sie – um eine solche “Skalierbarkeit” zu erreichen – “idealerweise zumindest auf europäischer Ebene anwendbar sein sollten”, merkt das BCG-Papier an. Denn Innovationen auf nationaler Ebene ohne internationale Vernetzung können “zu isolierten Parallelentwicklungen führen”. Wie aber lässt sich die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Innovationen durch eine verstärkte Einbettung in die europäische Innovationslandschaft optimieren? Eine Frage, die in der deutschen Innovationspolitik bisher nicht gestellt wird.

Neu ist auch der Aspekt der Innovationskommunikation, der angesprochen wird. “Die Affinität der Bevölkerung zum Thema Innovation ist ein ,softer’, aber wesentlicher Faktor der höchst innovative von weniger innovativen Nationen unterscheidet”. Was brauche es an gesellschaftlicher Diskussion, aber auch im Bildungssystem, “um die Menschen in Deutschland stärker für die Bedeutung von Innovation für eine gelingende Transformation zu gewinnen”, lautet eine Frage, die sich für die Innovationsexperten daraus ergibt. Ob ihre Beantwortung bei so viel Debattenstoff im Kanzleramt gelingen kann, wird sich am Freitag zeigen. Wenn nicht, müsste der Diskurs über Deutschlands künftige Innovationsstrategie an anderer Stelle, mehr öffentlich, fortgesetzt werden.

Die Allianz für Transformation ist ein im Koalitionsvertrag beschlossenes “Dialogformat, in dem die Bundesregierung mit Wirtschaft, Sozialpartnern und Wissenschaft zusammenkommt, um sich zu zentralen Transformationsfeldern und ihren Wechselwirkungen zu beraten”. Das diese Woche anberaumte dritte Treffen des Gremiums war zweimal verschoben worden und findet mit halbjährlicher Verspätung statt. Manfred Ronzheimer

Führende Experten für Künstliche Intelligenz sehen in der Technologie eine potenzielle Gefahr für die Menschheit und haben dazu aufgerufen, die Risiken ernst zu nehmen. Zu den Unterzeichnern der kurzen Stellungnahme gehört auch der Chef des ChatGPT-Erfinders OpenAI, Sam Altman. Der Chatbot ChatGPT, der Sätze auf dem Niveau eines Menschen formulieren kann, löste in den vergangenen Monaten einen neuen Hype rund um Künstliche Intelligenz aus.

Die am Dienstag veröffentlichte Stellungnahme besteht nur aus einem Satz, der aber dramatisch klingt: “Es sollte global priorisiert werden, das Risiko der Auslöschung durch KI zu verringern – auf einer Stufe mit anderen Risiken für die gesamte Gesellschaft, wie etwa Pandemien und Nuklearkrieg.” Die Nonprofit-Organisation, auf deren Website der Text erschien, nennt als mögliche Gefahren von Künstlicher Intelligenz ihren Einsatz in der Kriegsführung, etwa in der Luft oder durch die Entwicklung neuer Chemiewaffen. Auch warnt das in San Francisco ansässige Center for AI Safety etwa vor der Verbreitung von Falschinformationen mithilfe der Technologie sowie einer Zukunft, in der die Menschheit komplett von Maschinen abhängig werden könnte.

Eher kritisch sehen deutsche KI-Experten die Stellungnahme. “So ein Satz schürt unnötig Ängste, bietet keine Lösungen und ist an sich völlig trivial”, sagt der Rechtswissenschaftler Philipp Hacker von der Europa-Universität Viadrina. Zwar müsse man auch über unwahrscheinliche Szenarien nachdenken. Zu kurz komme aber, dass KI bei vielen Problemen, die mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit die Menschheit heimsuchen werden oder es schon tun, eine große Hilfe sein könne. Als Beispiele nennt er den Klimawandel, globale Pandemien und die militärische Verteidigung des Westens. “Wichtiger ist es, sich zunächst auf diejenigen KI-Risiken zu fokussieren, die tatsächlich dringend angepackt werden müssen und für die es jetzt bereits empirische Evidenz gibt, als da wären: Diskriminierung, Verletzung von Datenschutz, Wegfall mancher Arbeitsplätze, Missbrauch für Falschnachrichten und hate speech.”

“Vage und alarmistisch” findet Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz den mahnenden Satz des Center for AI Safety. “Ich sehe die Analogie zu ,Selbstläufern’ wie Pandemien oder atomaren Kettenreaktionen nicht”, sagt er. Für gefährlicher hält er es, wenn einzelne Player das KI-Wissen und diese mächtige Technologie dominierten, da dann nicht sichergestellt werden könne, dass sie unsere demokratischen Werte widerspiegelt. “Die prominenten Unterzeichner hätten meines Erachtens deutlich effizientere Möglichkeiten, Politik zum Handeln im Hinblick auf technologische Souveränität zu bewegen. Wenn wir jetzt überreagieren, dann geben wir mitunter die positive Gestaltungsmacht aus der Hand.”

Vor einigen Wochen hatte bereits eine andere Organisation einen unter anderem von Tech-Milliardär Elon Musk unterzeichneten offenen Brief veröffentlicht, in dem eine sechsmonatige Pause bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz vorgeschlagen wurde. Ziel der Auszeit soll sein, Regulierungsansätze für die Technologie zu finden. Später wurde bekannt, dass Musk kurz davor eine eigene KI-Firma gegründet hatte. abg/dpa

Gut jeder Zweite hierzulande (54 Prozent) hält Deutschland für eher oder sehr wettbewerbsfähig in der Entwicklung neuer Technologien. 60 Prozent denken, dass Deutschland auch 2035 noch zu den führenden Innovationsstandorten der Welt gehört. Das ist ein Ergebnis einer bevölkerungsrepräsentativen Befragung des VDI zu den Einstellungen der Deutschen zum Thema Innovationen und dem Innovationsstandort Deutschland. Neben den 1.097 Bürgern, die per Telefon und Online befragt wurden, kamen auch sechs Experten zu Wort.

Die weiteren Ergebnisse im Überblick:

Ein Manko der Studie: An einigen wichtigen Stellen fehlen Vergleichswerte aus anderen Jahren oder Studien, sowie eigene Bezugsgrößen. Um, wie die Autoren im Fazit schreiben, wirklich handfeste Handlungsempfehlungen für Entscheider abzuleiten, sind die Ergebnisse damit kaum verlässlich genug. Sie geben jedoch einige wichtige Hinweise auf Themenfelder, die es im Blick zu behalten gilt:

Handelsblatt – Neues Fusions-Start-up aus München. Das Magnetfusion-Start-up Proxima sammelt in einer ersten Finanzierungsrunde sieben Millionen Euro ein. Proxima möchte den zum Beispiel im Wendelstein 7-X-Reaktor erprobten Stellarator-Ansatz nun in die Anwendung bringen. Mehr

Riffreporter – Wie nachhaltig sollen die Wissenschaften sein? Nachhaltigkeitsthemen müssten auch in der Forschung breite Verankerung finden, sagt der Wissenschaftsethiker Thomas Potthast von der Universität Tübingen im Interview. Zumindest von der öffentlich finanzierten Forschung und Lehre sei es legitim zu erwarten, dass sie sich mit Themen wie dem Artensterben und der Klimakrise auseinandersetzen. Mehr

Spiegel – Prof. Dr. Kokolores. Universitäten tun sich schwer mit Dozenten, die Verschwörungstheorien anhängen oder inhaltlich abdriften. Denn diese müssen abwägen zwischen der Freiheit von Lehre und Wissenschaft sowie Meinungsfreiheit einerseits und möglichem Durchgreifen andererseits. Wer sich in fragwürdiger Weise exponiere, aber auf die Wissenschaftsfreiheit berufen könne – dem dürfe eine Hochschulleitung nicht einfach den Mund verbieten, sagt zum Beispiel der Präsident des deutschen Hochschulverbands Lambert T. Koch. Mehr

Der Sanierungsstau im deutschen Hochschulbau hat dramatische Ausmaße angenommen. Das Anfang 2022 vom Wissenschaftsrat zu diesem Thema veröffentlichte Positionspapier geht von einem Sanierungsbedarf in Höhe von 60 Milliarden Euro aus. Wir reden hier nicht über Schönheitsreparaturen und ein paar undicht gewordene Fenster, sondern über die schleichende Gefährdung der Leistungsfähigkeit des Hochschulsystems. Der schlechte Zustand mancher Bauten beeinträchtigt an den Hochschulen mittlerweile den Forschungs- und Lehrbetrieb, weil einzelne Gebäude nicht genutzt werden können, die marode geworden sind und den basalen baulichen Sicherheitsanforderungen nicht mehr genügen.

Hinzu kommt, dass die Bausubstanz zunehmend nicht mehr den technischen und didaktischen Anforderungen und schon gar nicht den Herausforderungen des Klimawandels und dem wichtigen Ziel der Klimaneutralität entspricht. Hochschulen müssen immer mehr Mittel aufwenden, um akute Schäden zu beheben oder zumindest zu lindern und um Behelfslösungen abzusichern, anstatt nachhaltige Lösungen durch zukunftsorientierte Sanierungen oder Neubauten entwickeln zu können. Das frustriert auf Dauer alle Hochschulangehörigen, Studierende wie Lehrende, Forschende oder das unterstützende Personal in Technik und Verwaltung. Und darunter leidet längst auch die internationale Attraktivität und Konkurrenzfähigkeit des Hochschulstandorts Deutschlands.

Die Politik hat die besondere Rolle der Hochschulen im Wissenschaftssystem und die damit verbundenen finanziellen und regulatorischen Erfordernisse sowie die Notwendigkeit, den bestehenden Sanierungsstau langfristig abzubauen, durchaus erkannt. Zu wünschen ist, dass die Länder und der Bund sich wieder gemeinsam dazu bekennen, dass ein nachhaltiger und klimaschonender Bauerhalt, die dynamische Ertüchtigung und der gezielte Neubau von Hochschulinfrastrukturen, die dem jeweils aktuellen Stand der wissenschaftlichen, technologischen, ökologischen und sozialen Anforderungen entsprechen oder hier als Reallabore neue Wege aufzeigen können, eine ‘Ewigkeitsaufgabe’ sind.

Die Auflösung des Sanierungsstaus und die Umsetzung der Nachhaltigkeitswende an den Hochschulen sind als integrierte Aufgabe zu betrachten. Das darf nicht der kurzatmigen Logik von Legislaturperioden und den Unwägbarkeiten wechselnder politischer Mehrheiten unterworfen sein, sondern muss dauerhaft, zuverlässig, transparent und mit Blick auf die Finanzierung auskömmlich geregelt werden. Dazu ist ein Grundkonsens aller Parteien und Entscheidungsebenen in Bund und Ländern vonnöten, dass es sich dabei um eine gesamtstaatliche Herausforderung handelt. Ich werde daher in nächster Zeit viele Gespräche mit den Ministerien und Vertreterinnen und Vertretern der Parteien insbesondere im Bund führen – nicht nur der Wissenschafts- und Bildungspolitik, sondern eben auch der Finanz-, Wirtschafts- und Umweltpolitik.

Auch die Gremien der HRK werden sich systematisch mit dem Sanierungsstau und der Nachhaltigkeitswende befassen. Der HRK-Senat hat bereits im März eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um die besonderen Herausforderungen herauszuarbeiten, die sich aus dem Zusammenwirken von Sanierungsstau, energetischen Einsparverpflichtungen und den zuletzt massiv gestiegenen Energiepreisen ergeben. Es ist völlig klar, dass die Hochschulen ihre aktuellen Energieverbrauchskosten nicht durch die Auflösung von Rücklagen oder Rückstellungen ausgleichen können, die ja häufig für Maßnahmen der energetischen Sanierung oder des Neubaus über lange Zeiträume aufgebaut werden müssen.

Ich möchte in der HRK zudem einen Austausch darüber anregen, welche Modelle geeignet sein können, die politisch breit akzeptierten Erfordernisse eines nachhaltigen, energetisch effizienten Hochschul- und Wissenschaftsbaus mit den Interessen des Bundes und der Länder in eine tragfähige Balance zu bringen. Denkbar sind hier beispielsweise Anreizmodelle, in denen der Bund zusätzliche Anstrengungen der Länder honoriert und unterstützt. Selbstverständlich muss auch die Frage der verfassungsrechtlichen Konstruktion geklärt werden, die eine gemeinsame Bearbeitung des Hochschulbaus durch Bund und Ländern zulässt.

Aus meiner Sicht gilt hier aber ‘form follows function’: Die energetische Sanierung und der klimaschonende Neubau benötigen eine verlässliche und auskömmliche Perspektive, um die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Hochschul- und Wissenschaftssystems zu stärken und die berechtigt hohen Erwartungen an die Rolle der Hochschulen als Reallabore der Nachhaltigkeitswende erfüllen zu können.

Sandra Ciesek, Professorin für Medizinische Virologie (Frankfurt) und Leena Bruckner-Tuderman, Professorin für Dermatologie (Freiburg) wurden in den Rat der Stiftung Charité berufen.

Sabine Doering-Manteuffel wurde erneut als Präsidentin der Universität Augsburg bestätigt. In ihre vierte Amtszeit an der Spitze der Universität Augsburg startet sie am 1. Oktober 2023.

Philippe Gréciano wurde erneut zum Vizepräsidenten der Deutsch-Französischen Hochschule in Potsdam gewählt.

Christoph Schwerdtfeger wurde als Kanzler der Hochschule Heilbronn (HHN) wiedergewählt.

Sabine Vogt wird neue Vizepräsidentin für Diversität und Internationales an der Universität Bamberg.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Acht Länder bauen KI-Lernwolke. Acht Schulminister beginnen noch vor der Sommerpause damit, eine KI-gestützte Lernwolke für ihre Schulen bereitzustellen – eine Antwort auf ChatGPT? Mehr

Bildung.Table. Dänische Delikatessen. Dänemark entwickelt sein Bildungssystem mit Datenmassen über Schulen, Lehrern, Eltern und Schüler weiter. Wie Bildungsforscher mit den Daten arbeiten: ein Blick ins Bildungsdaten-Mekka. Mehr

Africa.Table. Kontinent des grünen Wasserstoffs. Die Regierung in Namibia genehmigt das deutsche Wasserstoffprojekt. Die neue Technologie könnte ein gewaltiges Wachstum in Afrika auslösen. Mehr

Der “Spuk”, wie es das Nachrichtenmagazin Spiegel am 25. Mai, dem Tag der entscheidenden Senatssitzung nannte, hatte sein Ende. Fraunhofer-Chef Reimund Neugebauer musste endlich zurücktreten. Das lange Ringen vieler Menschen und auch das meine um würdige und innovationsorientierte Führung dieser wertvollen Forschungsgesellschaft hat neue Hoffnung, Holger Hanselka. Fraunhofer hat wieder eine Chance auf eine seiner Bedeutung angemessene Führung.

Der derzeitige Chef des KIT hat eine verdammt schwere Aufgabe vor sich. Einige, die ihn kennen, sagten mir, die Entscheidung sei nicht falsch, aber ob er die nötige Härte mitbringe? Doch zuallererst geht es darum, das Vertrauen der Mitarbeiterschaft zurückzugewinnen, ebenso das Vertrauen der Wirtschaft. Hier meine ich nicht das der doch stets sehr verwöhnten Automobilindustrie, sondern des Tech-Mittelstands und der Tech-Gründer, denen Fraunhofer oft genug als steuerfinanzierter Konkurrent und gieriger Ausgründungsverschlimmerer böse in die Quere kam. Den Vertrauensvorschuss der Ministerin für Bildung und Forschung, den hat Hanselka wohl.

Dass auf der Mitgliederversammlung Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (“Mein lieber Reimun…..äh Professor Neugebauer”) und Carsten Schneider, Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland (“Oh weh, Professor Neugebauer, kein Präsident der ostdeutschen Gemeinschaft mehr”) Abgesänge anstimmten, mag nicht verwundern. Hier hat Neugebauer mit dem Aus- und Aufbau großer Forschungszentren wirklich Rühmliches geschaffen, aber auch mit der nur politisch erklärbaren kleinteiligen Standortzuteilung sowie der Dresdner Geldvernichtung der Fraunhofer Zukunftsstiftung Unrühmliches verursacht. Das war es dann auch nach weiteren Reden. Ade, hoffentlich!

Parallel zu dem nötigen Vertrauensaufbau steht jetzt die langwierige Arbeit an, Fraunhofer selbst strategisch, strukturell wie kulturell zu reformieren. Sicher nicht vollständig, aber einige Kernpunkte möchte ich benennen.