über Investitionen in Forschung und Entwicklung sei in den aktuellen Debatten um den Bundeshaushalt 2024 keine Silbe zu hören, kritisiert Annette Schavan (CDU): “Die Legislaturperiode war bereits in den beiden Jahren seit der Regierungsbildung für die Bildungs- und Forschungspolitik bitter”, sagt die frühere Bundesforschungsministerin. Die Förderung von Talenten für Bildung und Forschung als zentrale Ressource des Landes werde sträflich ignoriert. Schavans forschungspolitische Standpauke und ihre Vorschläge für “kluge Investitionen in Forschung und Entwicklung” lesen Sie in unserer Rubrik Standpunkt.

Einen besseren Zeitpunkt hätten sich die Autoren für die Foresight-Studie “Strategische Vorausschau: Transformation 2030” nicht aussuchen können. Während in Berlin erbittert über Prioritätensetzung im Haushalt diskutiert wird, zeigen sie: Eine konsequente Transformation hin zu mehr Klimaschutz, Digitalisierung und Resilienz würde bis 2030 konkrete positive Effekte für die deutsche Wirtschaft mit sich bringen – etwa 120 Milliarden Euro zusätzliche Wertschöpfung und 130.000 Arbeitsplätze. Das Papier der Beratungsunternehmen VDI/VDE IT und GWS ist bei Arbeiten für die am Kanzleramt angesiedelte Allianz für Transformation entstanden. Heute wird es veröffentlicht. Wir haben vorab mit den Autoren gesprochen. Was sie der Bundesregierung mit Blick auf die Schuldenbremse raten, lesen Sie in meiner Analyse.

Eine strategische und realistische Vorausschau wünscht sich unser Kolumnist Thomas Sattelberger auch für öffentlich finanzierte Großforschungsprojekte. “Eine technologiestrategische Bewertung und Priorisierung laufender wie kommender Großprojekte ist überfällig”, analysiert er im Rigorosum. Kostenexplosionen bei Großforschungsprojekten könne sich der Staat nicht mehr leisten, findet er und plädiert dafür, bei einigen der Milliardengräber das Aus zu beschließen.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Deutschland soll klimaneutral, digitaler und widerstandsfähiger werden, so das ausgegebene Ziel der Bundesregierung. Nachhaltig ist das allerdings nur, wenn auch die Volkswirtschaft davon profitieren kann: “Deutschland investiert Milliarden in die Transformation und da sind natürlich die dringlichsten Fragen: Lohnt sich das überhaupt? Erfüllen sich die Versprechen? Und wie wirkt sich das auf die Bruttowertschöpfung aus?”, sagt Marc Bovenschulte, Bereichsleiter Demografie, Cluster und Zukunftsforschung des Projektträgers und Beratungsunternehmens VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT).

Im Auftrag der am Kanzleramt angesiedelten Allianz für Transformation sind VDI/VDE-IT und die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) den Fragen nachgegangen, welche Faktoren für eine erfolgreiche Transformation relevant sind und welches Ergebnis ein erfolgreicher Transformationsprozess bis 2030 konkret für die Volkswirtschaft liefern könnte. Daraus ist nun – jenseits des Auftrags – ein eigenständiger Foresight-Report entstanden, den VDI/VDE-IT und die GWS heute veröffentlichen. Table.Media liegt das Dokument (Previewlink) bereits vor.

Ergebnis der Analyse ist, dass mit einer vorausschauenden Infrastruktur- und Innovationspolitik bis Ende des Jahrzehnts eine zusätzliche Wertschöpfung von rund 120 Milliarden Euro sowie bis zu 130.000 neue Arbeitsplätze erzielt werden können. “Die Summe der Wertschöpfung geteilt durch die verbleibenden Jahre ergeben keinen riesengroßen volkswirtschaftlichen Effekt, aber für uns war entscheidend festzustellen, dass trotz der notwendigen Investitionen quantitativ positive Effekte erzielt werden, wenn man die Transformationsphase konsequent angeht“, sagt Marc Bovenschulte.

Methodisch haben die Autoren für die Berechnungen zunächst die wichtigsten Rahmenbedingungen und zentrale Einflussfaktoren für und auf das deutsche Innovationssystem bestimmt. Mithilfe von 40 interdisziplinären Experten wurden sechs Schlüsselfaktoren identifiziert und diesen Faktoren jeweils mehrere mögliche qualitative Ausprägungen zugeordnet. Daraus ergeben sich verschiedene Zukunftspfade von “schleichendem Abstieg” bis hin zu “reformorientierter Transformation”. Deren volkswirtschaftlichen Implikationen haben sich die Autoren dann mittels Modellrechnungen angenähert.

“Deutschland droht im internationalen Vergleich an Boden und als Wirtschaftsstandort an Attraktivität zu verlieren – bis zum Jahr 2030 können wir das nachhaltig ändern”, sagt Bovenschulte. Um den besagten Pfad der “reformorientierten Transformation” zu beschreiten, müssten der Analyse zufolge vor allem fünf Handlungsempfehlungen beachtet werden:

“Wir täten gut daran, die Abhängigkeiten von Anbietern aus den USA und Asien (China) in vielen Technologiefeldern durch ein ‘Made in Europe’ zu verringern”, sagt Bovenschulte. “Vor allem der deutsche Mittelstand und Start-ups können durch eine missionsorientierte Förderung einen großen Beitrag zur Neudefinition und -ausrichtung des industriellen Kerns Deutschlands und seiner Wertschöpfung leisten.”

In Deutschland werde es in absehbarer Zeit kein Silicon Valley geben, man sei hierzulande eher Industrie- und nicht Start-up-Nation, sagt der Zukunftsforscher. Dafür könne man an der Schnittstelle zwischen new economy und Industrie von den bestehenden Stärken profitieren. Ein lohnendes Ziel ist ein “advanced system engineering”, also die Fokussierung und Neuausrichtung auf digitale und mit Künstlicher Intelligenz gestützte Systemlösungen. Diese würden für neue Prozesse gebraucht, die mit der Dekarbonisierung zwangsläufig einhergehen – etwa in der Kreislaufwirtschaft.

Neugierig sind die Autoren nun, wie die Bundesregierung mit dem aktuell vom Bundesgerichtshof ausgelösten Haushaltsproblem umgeht. Die 60 Milliarden Euro für den Klimafonds waren Bestandteil der Berechnungen im Report – wenn sie insgesamt auch nur einen kleinen Teil der Gesamt-Investitionen bis 2030 ausmachen. “Investitionen in die Innovationsförderung sind vor dem Hintergrund der beschriebenen volkswirtschaftlich vorteilhaften Effekte aber sinnvoller und dringender denn je”, sagt Marc Bovenschulte. Zudem würden sich positive Effekte der Transformation noch gegenseitig verstärken.

Das Ziel der Schuldenbremse sei, nachfolgende Generationen nicht übermäßig zu belasten. Allerdings nütze das nur bedingt, wenn die Schäden des Klimawandels dafür unsere Kinder und Enkel existenziell betreffen. “Eine erfolgreiche Transformation kommt insbesondere den nachfolgenden Generationen zugute, sodass es vertretbar ist, sie auch an deren Finanzierung zu beteiligen”, sagt Bovenschulte. Der Experte weist aber auch darauf hin, dass an manchen Stellen nicht finanzielle Faktoren entscheidend seien, sondern der Ausgleich von strukturellen Defiziten. So könne unter Umständen eine stärker am angloamerikanischen System ausgerichtete Regulierung von Innovationen förderlich sein.

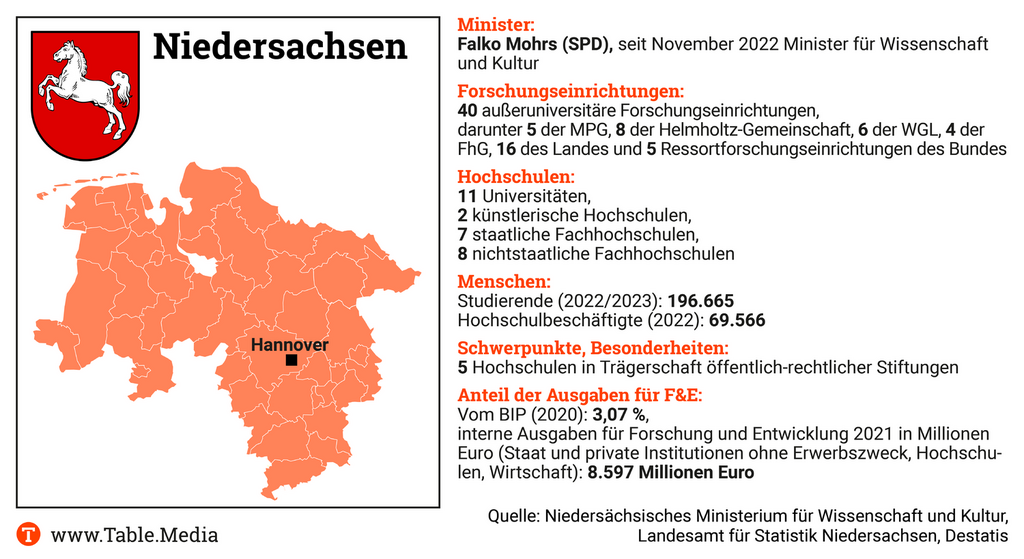

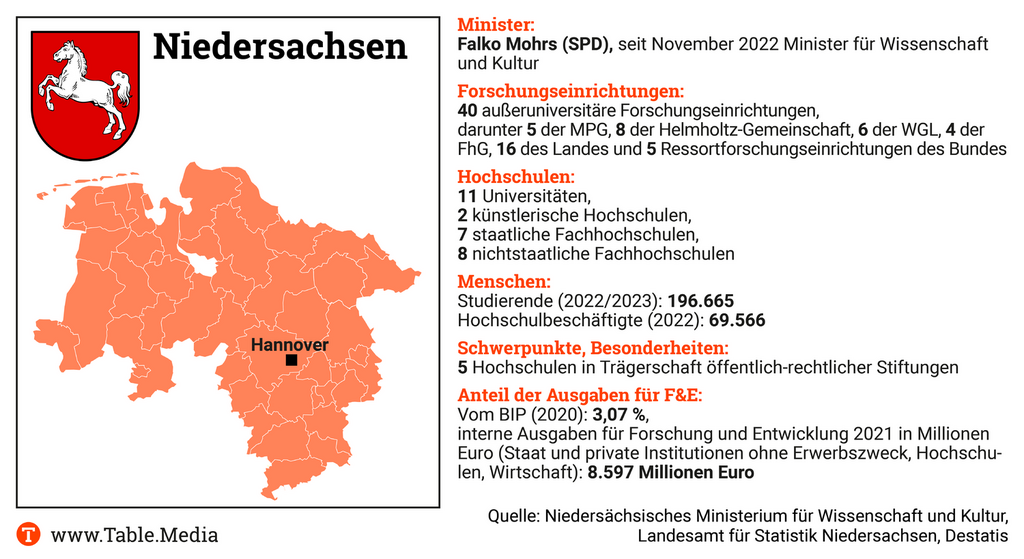

Im Frühjahr 2021 empfahlen unabhängige Gutachter der “Kommission Niedersachsen 2030”, die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Innovation in eine Gesamtstrategie einzubetten. Zentral sei dabei die Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Wissenschaft in Niedersachsen. Diese Planung müsse über den Fokus auf die nächste Runde des Exzellenzwettbewerbs hinausgehen.

Das war zwei Jahre nachdem der Verbund aus Leibniz Universität Hannover, Medizinischer Hochschule Hannover und Technischer Universität Braunschweig im Wettbewerb in der Förderlinie der Exzellenzuniversitäten unterlag. Rund 148 Millionen Euro hätten bis 2026 für Spitzenforschung zur Verfügung gestanden. Der damalige Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) tröstete alle Beteiligten damit, dass die gemeinsame Bewerbung dennoch viel bewirkt habe und dass man immerhin bei den Exzellenzclustern die Zahl auf sechs verdoppelt habe. Sie brachten mehr als 250 Millionen Euro bis 2025 für die betreffenden niedersächsischen Hochschulen.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Gutachtens zur Entwicklung Niedersachsens, im Februar 2023, hat sich das Blatt gewendet. Thümlers Nachfolger Falko Mohrs (SPD) durfte so etwas wie einen Lottogewinn miterleben: Die Sonderdividende aus dem Börsengang der Porsche AG bietet ihm einen “nie dagewesenen finanziellen Spielraum, um die Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre neu zu denken und neu aufzustellen”, wie das niedersächsische Wissenschaftsministerium mitteilte.

Aus der Sonderdividende stehen 576,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Dazu kommen die Erträge auf Aktien der Volkswagen AG, die dem Land Niedersachsen auch weiterhin jährlich von der Volkswagenstiftung für die Förderung von Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt werden (2022 waren es 237 Millionen Euro). Und so stellte Mohrs Anfang dieses Jahres das Förderprogramm “zukunft.niedersachsen” als neue Agenda für die Wissenschaft vor. Das erklärte Ziel: Niedersachsen im nationalen und internationalen Wettbewerb als Wissenschaftsstandort deutlich sichtbarer zu machen.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In Niedersachsen setzen wir in der Förderpolitik mit profilbildenden, themenbezogenen Ausschreibungen klare Akzente. Wir bauen zurzeit mit “zukunft.niedersachsen” das größte Wissenschaftsprogramm in der Geschichte des Landes Niedersachsen auf. Wir investieren massiv und nachhaltig in den Wissenschaftsstandort Niedersachsen in die Zukunftsfelder Transformation, Digitalität und Spitzenforschung. Dazu zählen die Handlungsfelder Agrar- und Lebenswissenschaften, Energie, Mobilität, Meer, Küste und Klima sowie im Querschnittsthema die Digitalität. Der Auf- und Ausbau hochschul- und einrichtungsübergreifender Netzwerke und Verbünde ist uns dabei wichtig. Wir greifen mit unseren Angeboten und der Vernetzung starker Partner aus der Wissenschaft gesellschaftliche Herausforderungen auf und bringen substanzielle Beiträge der Wissenschaft in gesellschaftliche Transformationsfelder ein.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Insbesondere in den Bereichen Agrar-, Lebens- und Gesundheitswissenschaften, Energie, Mobilität, Luft- und Raumfahrt, Meeres- und Küstenforschung sowie Quantentechnologie setzen wir Schwerpunkte, die für die Erforschung gesellschaftlich drängender Fragen oder zentraler wirtschaftlicher Themen eine hohe Bedeutung für das Land haben. In aktuell sechs Clustern der Exzellenzstrategie wird von der Infektionsforschung bis zur Luftfahrt mit internationalen Partnern gearbeitet.

Ein Beispiel ist die Quantentechnologie: Mit der Gründung des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) im Jahr 2021 haben sich die Leibniz Universität Hannover, die Technische Universität Braunschweig sowie Partner aus der außeruniversitären Forschung und der Industrie zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Ziel des aktuellen Projekts QVLS-Q1 ist es, bis Ende 2025 einen Quantencomputer auf der Basis von Ionenfallen zu realisieren. Diese Technologie wird derzeit als einer der weltweit vielversprechendsten Ansätze für skalierbare Quantencomputer angesehen.

Ein zweites Beispiel ist die Energieforschung: Neben Wind ist die Solarenergie eine Schlüsselenergiequelle der Zukunft. Früher war Deutschland einmal führend in der Solarindustrie. Heutzutage werden mehr als 80 Prozent der PV-Module und 98 Prozent aller Siliziumscheiben in China gefertigt. Um diese geopolitischen Abhängigkeiten drastisch zu reduzieren, hat die Niedersächsische Landesregierung eine Strategie zur Ansiedlung einer Photovoltaik-Produktion in Niedersachsen entwickelt. Das Land verfügt mit dem Institut für Solarenergieforschung (ISFH) in Hameln über einen “Hidden Champion” in der Photovoltaik-Forschung, der hier als innovativer Technologieentwickler eine Schlüsselstellung einnimmt.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Beim Einbringen von Lösungsbeiträgen aus der Wissenschaft für gesellschaftliche Herausforderungen müssen wir noch stärker eine Perspektive einbringen, die fachliche Grenzen überschreitet. Das gilt für die Forschung in den verschiedenen Wissenschaftsfeldern selbst wie auch für Prozesse des Transfers in die verschiedenen Felder der Gesellschaft. Hier wird – nicht nur in Niedersachsen – die Rolle der Sozial- und Kulturwissenschaften manchmal unterschätzt: Wenn wir von gesellschaftlichem Wandel sprechen, müssen wir technische und soziale Veränderungen integrativ in den Blick nehmen. Und wenn wir das ernsthaft angehen, dann lernen wir nicht zuletzt aus der einschlägigen Forschung, dass wir für manche Veränderungen einen echten Kulturwandel benötigen. Die Breite des Wissens in den unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern müssen wir noch besser zur Geltung bringen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

In den vergangenen Jahren hat sich der Bund in einer Reihe von gemeinsamen Initiativen mit den Ländern engagiert. Aus meiner Sicht waren das Schritte in die richtige Richtung – hier ist es wichtig, dass vor dem Hintergrund der Sparanstrengungen des Bundes aufgebaute Strukturen nicht plötzlich Unterstützung entzogen wird. Denn natürlich stellt die auskömmliche Finanzierung des Hochschulsystems die Länder allein vor große Herausforderungen. Der Hochschulbau und die stetige Erneuerung der Forschungsinfrastruktur sind zwei Felder, in denen ich Initiativen sehr begrüßen würde. Des Weiteren bedarf es dringend einer BAföG-Reform. Solange dies nicht geschieht, sind immer mehr Studierende auf die KfW-Studienkredite angewiesen. Aufgrund der geänderten europäischen Zinspolitik infolge der Inflation sind die Zinsen stark gestiegen. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, den Studierenden Sicherheit mit einer verträglichen Obergrenze beim Zinssatz zu bieten, und zwar ohne Zusatzkosten. Langfristig noch wichtiger wäre es, wenn der Bund das BAföG modernisiert, damit mehr Studierende davon profitieren können.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Das sehe ich nicht so. Und zum Glück ist Forschung immer auch international ausgerichtet. Weder vor föderalen noch vor nationalen Grenzen macht das Erkenntnisinteresse halt. Allerdings: Wenn der Föderalismus dazu führt, dass die am Ende gemeinsame Verantwortung für die Finanzierung des Forschungssystems nicht wahrgenommen wird, weil jede Ebene immer auf die andere verweist – dann kann er sich zum Hemmnis entwickeln. Gemeinsame Bund-Länder-Programme bleiben deshalb auch in der Zukunft ein wichtiges Instrument föderaler Kooperation zugunsten der Forschung. Aus Ländersicht müssen wir dabei verstärkt auf die herausragende Rolle der Hochschule hinweisen, denn hier wird die Generation der Jungen an den aktuellen Stand der Forschung herangeführt.

Mehr zur Methode hier.

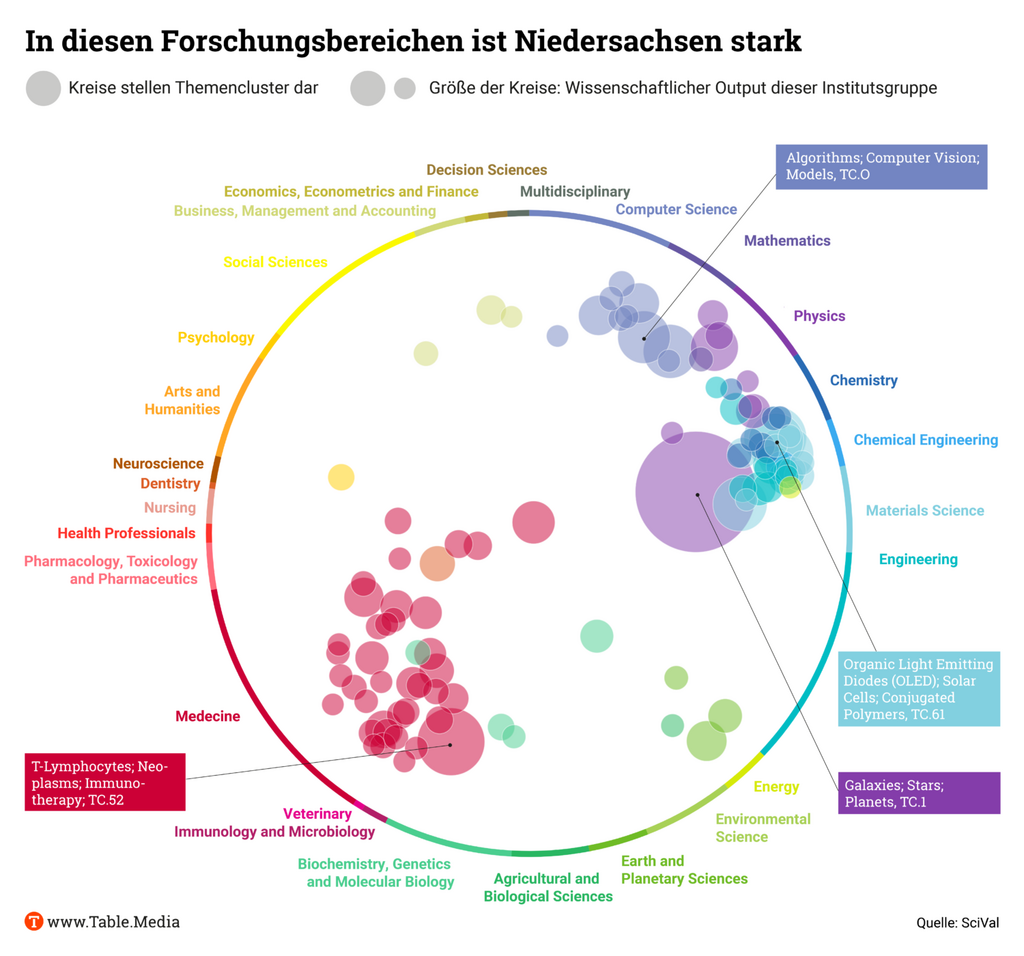

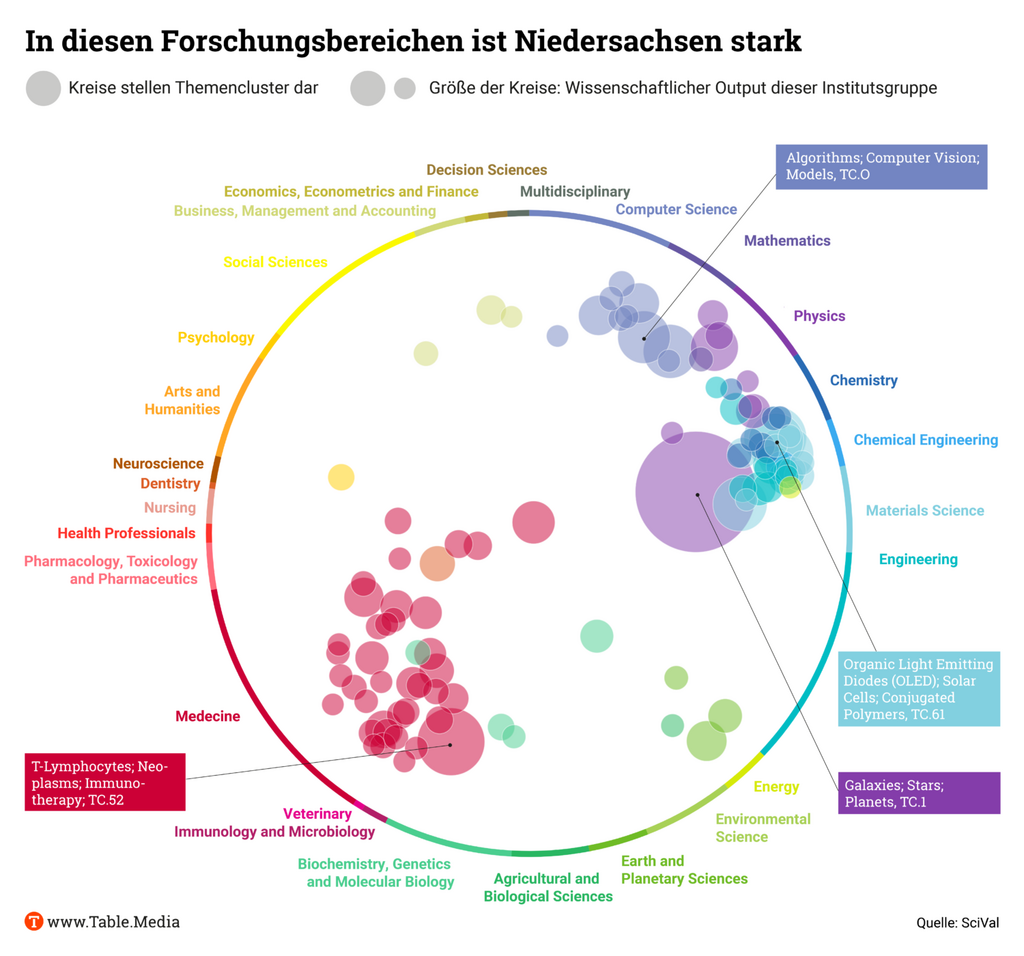

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die niedersächsische Forschung in der Medizin, in Ingenieurwissenschaften und der Physik besonders stark ist. Besonders die immunologische Forschung zu Immuntherapien und T-Lymphozyten sticht hervor. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich stehen Arbeiten aus der Astrophysik und Informatik sowie über OLEDs und Solarzellen an der Spitze. (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Niedersachsen jährlich veröffentlicht werden, ist zuletzt leicht gesunken, sie lag 2022 bei knapp 18.200. Von 2013 bis 2021 war sie konsequent gestiegen: von rund 14.400 auf 19.200. Auch qualitativ gibt es einen leichten Abwärtstrend. Der Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen lag 2013 bei 17,6 Prozent, im Jahr 2022 sank er auf 15,2 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen und Berlin.

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

29. November 2023, 19:00 Uhr, BBAW – Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Diskussion Zwischen Transparenz und Heimlichtuerei: Wie viel Vertraulichkeit braucht demokratische Politik? Mehr

1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.

Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr

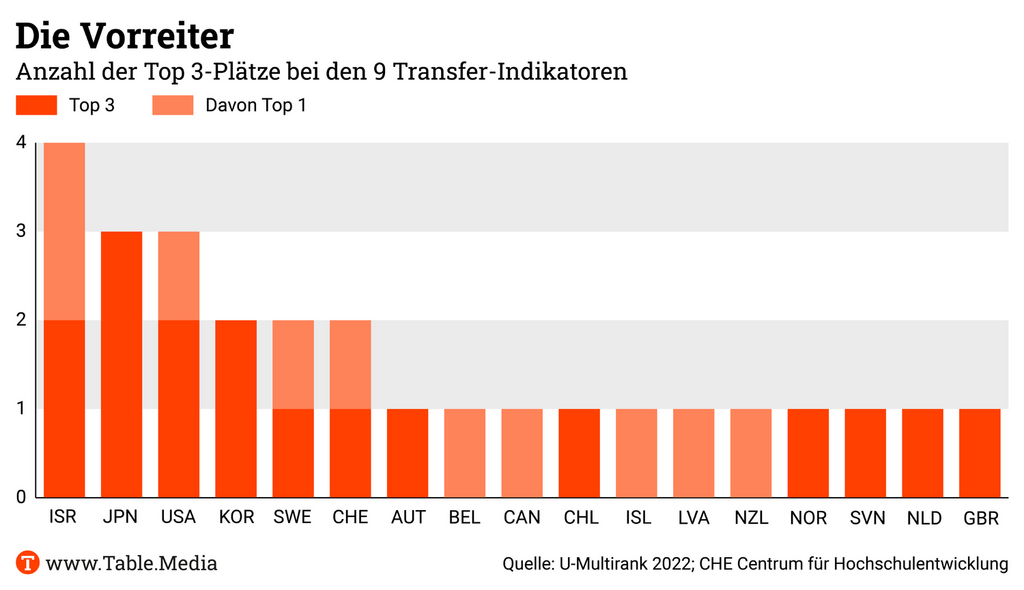

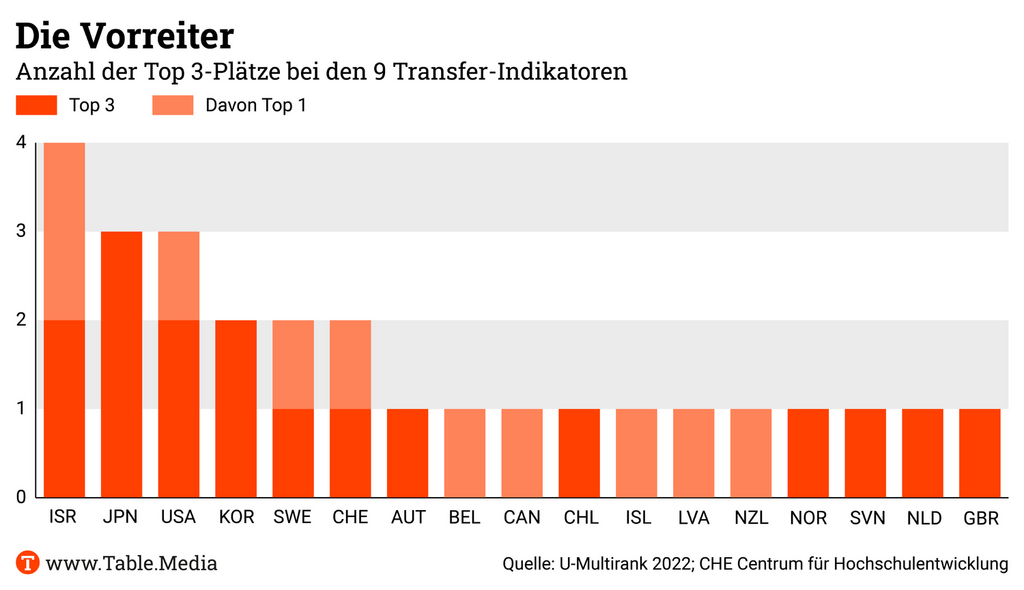

Deutschland gehört laut eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) nicht zu den führenden Innovationsnationen. Bei keinem der neun ausgewählten Transfer-Indikatoren ist Deutschland in den Top 3 vertreten. Zu den Indikatoren gehören etwa Drittmittel von privaten Geldgebern, die Anzahl von Patenten im Verhältnis zur Studierendenzahl oder neu gegründete Unternehmen von Absolventen der Hochschule. Für die Analyse nutzte das CHE Daten von 1.545 Hochschulen aus dem internationalen Hochschulranking U-Multirank.

Führend in dem Ranking ist Israel mit zwei Top-1- und zwei Top-3-Platzierungen, gefolgt von Japan und den USA. Immerhin rückt Deutschland aber unter die Top Ten der OECD-Nationen, wenn man schaut, bei wie vielen Indikatoren mindestens die Hälfte der Hochschulen eines Landes über dem OECD-Durchschnitt liegt. Das bedeutet: Deutschland ist in der Breite zumindest im oberen Mittelfeld, aber verfügt eben nicht über exponierte Leuchttürme. Die hat zum Beispiel die Schweiz mit den bundesstaatlich geförderten ETH Zürich und EPFL.

Neben Israel, der Schweiz oder den USA sticht besonders Japan laut CHE bei der Auswertung heraus. Im Gegensatz zu Deutschland, wo gerade erst die Gründung der Dati erfolgt, blicken die beiden Förderagenturen in Japan auf eine langjährige Geschichte zurück. Hinzu kommt ein vergleichsweise hohes finanzielles Fördervolumen. Allein das Budget der Japan Science and Technology Agency (JST) umfasst für 2023 umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro.

Gleichzeitig, so die Studienautorin Isabel Roessler gegenüber Table.Media, finde in Japan gerade eine große Anstrengung statt, das gesamtgesellschaftliche Mindset zu verändern. In der Forschungsförderung werde die Bedeutung der Sozial- und Geisteswissenschaften stärker gesehen, und es werden auch alle relevanten Akteure in die Erarbeitung der langfristigen Strategien für mehr Innovation eingebunden.

Volker Banholzer, Professor für Innovationskommunikation an der TH Nürnberg, hebt ebenfalls die Bedeutung eines umfassenden Ansatzes hervor: “Was die angesprochenen, erfolgreichen Länder in den Innovations-Rankings auszeichnet, ist genau dieser holistische Innovationsbegriff, der nicht nur Technologien in den Mittelpunkt stellt, sondern Ziele und Missionen als Orientierung verwendet und Technologien und die gesellschaftlichen Dimensionen zusammendenkt.”

Darin sieht er auch den Beitrag, den die Dati zu Innovationen in Deutschland leisten kann. Dieser liege “gerade in der Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und das geht über die Fokussierung auf Patente und Gründungen hinaus”. mw

Für die Entwicklung eines neuartigen Magnetresonanztomographie-Geräts (MRT) ist ein Forscherteam aus Erlangen mit dem Deutschen Zukunftspreis 2023 ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh die renommierte Auszeichnung am Mittwochabend in Berlin an Stephan Biber, David M. Grodzki und Michael Uder. Biber und Grodzki sind für Siemens Healthineers AG tätig, Uder ist Direktor des Radiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen. Das Unternehmen und die Uni waren schon mehrfach im Rennen um den Zukunftspreis dabei.

MRT-Geräte wurden zuletzt immer größer und damit auch leistungsstärker, um bessere Aufnahmen des Körperinneren zur Diagnostik etwa von Gelenkschäden, Herzinfarkten oder Tumoren zu liefern, heißt es auf der Website des Zukunftspreises. Dem Team seien nun hochaufgelöste und medizinisch aussagekräftige Aufnahmen bei deutlich schwächeren Magnetfeldern gelungen. Damit seien die Komplexität, die Kosten und das hohe Gewicht der Geräte deutlich reduziert worden. Einfluss auf die Bildqualität habe das nicht. Das erste Exemplar wurde am Radiologischen Institut des Uniklinikums Erlangen getestet. Eine neue Klasse solcher MRT-Scanner sei nun in rund 40 Ländern installiert, etwa in Brasilien, Indien und Angola, berichten die Entwickler.

Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und eine Auszeichnung für Technik und Innovation. Die Marktreife ist eine Voraussetzung für den Preis. Das Gewinnerteam trat gegen zwei weitere Teams an: Ein Hamburger Team entwickelte eine Raumfahrt-Technologie weiter, um CO₂ zu vermeiden. Forscher aus Dortmund befassten sich mit mehr Effizienz von Gas-Brennern vor allem für die Industrie. nik/dpa

Bei der Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen holen weibliche Forschende laut einer aktuellen US-Studie weltweit auf. Es gebe aber weiterhin eine deutliche Kluft zwischen der Sichtbarkeit weiblicher und männlicher Forschender, berichtet ein Team um John Ioannidis von der Stanford University im Fachblatt PLOS Biology. Der Rückgang der Ungleichheit gilt nämlich hauptsächlich für die Anzahl der weiblichen Autoren wissenschaftlicher Artikel und weniger für deren Zitationen.

Bei jenen Forschenden, die vor dem Jahr 1992 anfingen, Studien zu veröffentlichen, publizierten Männer knapp viermal so oft wie Frauen. Bei denjenigen, die nach 2011 mit dem wissenschaftlichen Schreiben anfingen, habe sich das Verhältnis deutlich verbessert und stehe bei 1 zu 1,36. Ioannidis und sein Team analysierten dafür Publikationen von rund 5,8 Millionen wissenschaftlichen Autoren. Rund 3,8 Millionen waren Männer, etwa zwei Millionen Frauen.

Die Auswertung ergab, dass auch die Zahl der Top-zitierten Forscherinnen steigt. Allerdings lediglich im gleichen Verhältnis zum Anstieg der Anzahl der Autorinnen. Damit werden Frauen, die ihre erste Publikation nach 2011 veröffentlicht haben, immer noch im gleichen Maße weniger zitiert als ihre männlichen Kollegen, wie Frauen, die vor 1992 erstmals publizierten (Faktor 0,6). mw/dpa

Tagesspiegel. Was tun bei Machtmissbrauch? Warum im universitären Umfeld Vorfälle wie sexuelle Übergriffe oder Mobbing häufig nicht gemeldet werden, wurde bei einer Veranstaltung an der Freien Universität Berlin diskutiert. Einer der genannten Gründe: Die diversen Stellen gegen Diskriminierung und Fehlverhalten an der Uni, etwa Frauenbeauftragte und Ombudspersonen, stellen eine zu hohe Hürde dar. Als Teil des Problems wurde zudem benannt, dass Professoren für ihre Position keine Führungskompetenzen vorweisen müssen. Mehr

The Economist: New ways to pay for research could boost scientific progress. Immer mehr muss investiert werden, um wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen. Immer weniger wissenschaftliche Paper sind disruptiv. Vor allem Förderorganisationen fragen sich, wie man diesen Prozess durchbrechen könnte. Die Lösung: Den wissenschaftlichen Fortschritt wissenschaftlich untersuchen, um das System zu verbessern. Mehr

Financial Times: Start-ups challenge culture of the Japanese salaryman. 20 bis 25 Prozent derjenigen, die in Japan ein großes Unternehmen verlassen, gehen zu Start-ups. Gerade junge Japanerinnen und Japaner drängen seit der Covid-Pandemie in kleinere, agilere Unternehmen. Allerdings würden diese sich kulturell durchaus in den japanischen Mainstream einfügen und die Wirtschaft nicht revolutionieren, sondern lediglich die Lücken füllen, die die Platzhirsche hinterlassen. Mehr

Süddeutsche Zeitung: Open AI – Sam Boomerang. Die fünf wildesten Tage der jüngeren Tech-Geschichte enden mit einer überraschenden Volte. Der geschasste Open-AI-Chef Sam Altman kehrt zum Unternehmen zurück, ebenso Mitgründer Greg Brockman. Microsoft-Chef Satya Nadella hatte eine Schlüsselrolle bei der Rückholaktion. Sein Konzern hat insgesamt 13 Milliarden Dollar in Open AI investiert und stellt einen Großteil der dringend benötigten Rechenleistung für die KI-Entwicklung zur Verfügung. Mehr

Die Debatten der letzten Tage verheißen nichts Gutes für die Forschungspolitik in Deutschland. Öffentlich gerungen wird um Sozialleistungen und Wirtschaftssubventionen. Über Investitionen in Forschung und Entwicklung ist keine Silbe zu hören. Das kann ja wohl nicht unser Ernst sein!

Die Legislaturperiode war bereits in den beiden Jahren seit der Regierungsbildung für die Bildungs- und Forschungspolitik bitter. Wann hat es in den vergangenen 20 Jahren umfassende Kürzungen gegeben? Es gab aus gutem Grund seit 2006 einen deutlichen Aufwuchs des BMBF-Etats. Will sich die Fortschrittskoalition davon nun verabschieden?

Wie ist zu erklären, dass diese Koalition und insbesondere der Bundesfinanzminister die Bundesforschungsministerin derart im Regen stehen lassen? Das inzwischen entstandene Haushaltschaos könnte den Abwärtstrend befördern. Wieso wird die zentrale Ressource unseres Landes derart ignoriert: die Förderung von Talenten, von Bildung, und Forschung.

Enkelgerecht, nachhaltig und zukunftsfähig soll Politik sein. Das wird in jeder relevanten politischen Rede gesagt – quer durch die Parteien. Wenn das ernst gemeint ist, dann muss Politik sich um die Quellen des künftigen Wohlstands kümmern. Die finden wir in Schulen und Hochschulen, in den Zentren von Forschung und Innovation.

Der andere Satz, den wir andauernd hören, ist der von den diversen Prozessen der Transformation. Dazu gehört eine immense innovative Kraftanstrengung in jedem einzelnen Prozess. Richtig ist, dass es auch den globalen Wettbewerb um Subventionen gibt. Ebenso richtig und wichtiger aber ist, dass gerade jetzt zentrale Forschungsfelder gestärkt und ausgebaut werden müssen, die weitere Internationalisierung des Forschungsstandortes Deutschland vorangetrieben werden muss und die Finanzierung der Hochschulen einen neuen Impuls braucht, der über den Hochschulpakt hinausgeht – um nur drei zentrale Themen zu nennen.

Das sind einige Beispiele ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind Beispiele, die allerdings zeigen, dass auch in krisenhaften Zeiten und einem Haushaltschaos eine kluge Botschaft ist, dass Deutschland nicht seine wichtigste Ressource und die Quellen des künftigen Wohlstands ignoriert.

Mita Banerjee, Professorin am Obama Institute für Transnational American Studies der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz, wurde zur neuen Direktorin des Gutenberg Forschungskollegs (GFK) in Mainz gewählt. Tobias Bopp, Professor für Molekulare Immunologie an der Universitätsmedizin der JGU, ist neuer stellvertretender Direktor des GFK.

Armin Maiwald wurde von der GDNÄ mit der Lorenz-Oken-Medaille für hervorragende Wissenschaftskommunikation geehrt.

Christof Timpe ist ab dem 1.1.2024 neuer Sprecher der Geschäftsführung am Öko-Institut.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table: EU-Parlament vor wegweisenden Green-Deal-Abstimmungen. In Straßburg stehen in dieser Woche eine ganze Reihe Gesetzesvorschläge zur Abstimmung, die entscheidend bei der Vollendung des Green Deals sein werden. Besonders der Net Zero Industry Act sowie die Pestizide-Verordnung gelten als wichtige Dossiers – allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Mehr

Bildung.Table: Projekt zur Lehrerfortbildung mit “Geburtsfehlern”. Der Kompetenzverbund lernen:digital will neue Standards für die Fortbildung von Lehrern setzen. Unis und andere Forschungseinrichtungen arbeiten gemeinsam an neuen Konzepten. Doch die Projektlaufzeit ist kurz, und es gibt noch offene Fragen. Mehr

Bildung.Table: Der zweite Digitalpakt steht in den Sternen. Seit Monaten tut sich wenig in den Gesprächen zwischen BMBF und Ländern beim Thema Nachfolge des 6,5 Milliarden schweren Digitalpakts Schule. Im kommenden Frühjahr läuft er aus. Hinter den Kulissen zeigt man sich pessimistisch. Hat Karlsruhe dem Pakt nun den Todesstoß versetzt? Mehr

Climate.Table. Norwegen: Regierungsexperten fordern Öl-und Gasausstieg, Regierung lehnt ab: Das Öl- und Gasland Norwegen soll für seine geplante Klimaneutralität 2050 einen Plan für den Ausstieg aus seinen fossilen Industrien aufstellen, empfiehlt eine Expertenkommission der Regierung. Aber die setzt weiter auf Öl, Gas und die Speicherung von CO₂. Mehr

Europe.Table. Was die Wasserstoffquoten für Industrie und Verkehr bedeuten: Wer bekommt wofür grünen Wasserstoff? Das bestimmen auch neue EU-Quoten für Industrie und Verkehr aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Die Umsetzung in deutsches Recht ist eine der Hauptsorgen der Industrie. Mehr

“Too big to fail” ist in der Unternehmenswelt bestens bekannt. In der Finanzkrise 2008 wurden in den USA Rettungspakete für große Finanzinstitute geschnürt, in Deutschland gleiches für die Commerzbank aufgrund ihrer “Systemrelevanz”. Nicht nur, um deren Zusammenbruch, sondern den des gesamten Finanzsystems zu verhindern. In der Corona-Pandemie gab es eine ähnliche Rettung von Unternehmen anderer Branchen. Und erst jüngst wurde entschieden, mit Garantien von 15 Milliarden Euro, davon 50 Prozent durch den Bund, den kriselnden Dax-Konzern Siemens Energy zu stabilisieren.

All diese Entscheidungen lösen immer wieder öffentlichkeitswirksam grundsätzliche Debatten aus. Die Kostenexplosionen (zwischen-)staatlich finanzierter, milliardenschwerer Forschungsprojekte schwimmen dagegen wie tief getauchte Unterseeboote unter dem Radar. Dazu kommen oft viel zu niedrig kalkulierte Betriebskosten für kommende, meist überoptimistisch prognostizierte Forschungshaushalte.

Ein Beispiel ist die Teilchenbeschleuniger-Anlage Fair in Darmstadt. Ursprünglich (2005) waren Kosten von 700 Millionen Euro geplant, davon rund 490 Millionen Euro für Deutschland. Im September 2015 legte die Fair-Gesellschafterversammlung, in der die Partnerländer vertreten sind (der Kostenanteil Deutschlands beträgt rund 70 Prozent, einen Großteil davon trägt der Bund), 1,262 Milliarden Euro (Preisniveau 2005) als Kostenobergrenze fest. Inzwischen beläuft sich allein der Anteil des Bundes auf 2,1 Milliarden Euro.

Und es wird noch grotesker. Konkret weist der Sonderbericht des BMBF für die inzwischen schon zum zweiten Mal abgemagerte Ausbaustufe “First Science” allein für den Bund Mehrkosten von mindestens 518 Millionen Euro aus. Es könne aber auch, je nach Inflationsrate, bis zu 659 Millionen Euro teurer werden.

Doch damit ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. ”First Science” gilt gerade einmal als Einstiegsstufe für die Grundlagenforschung mit Schwerionen, ab der mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist. Weiterführende Ausbaustufen – mit voraussichtlich mehr Erkenntnisgewinn – zögen Mehrkosten von bis zu 720 Millionen Euro für den Bund nach sich, so steht es im Sonderbericht. Und ob da die anderen Partnerländer mitmachen, steht in den Sternen. Und ob mit einem Zahlungsausfall des 17,45 Prozent-Partners Russland zu rechnen ist, erst recht. Dass wesentliche Baukomponenten für die relevanten Ausbaustufen aus Russland stammen und was ihr Ausfall bedeuten würde, darf die interessierte Öffentlichkeit nicht wissen. Die Details sind Verschlusssache! Too big to fail!

Über die nach wie vor unfertige, mit dem Rücken zur Wand stehende, inzwischen 20 Milliarden Euro teure Kernfusionsanlage Iter und die aberwitzige Idee der IPP Max Planck-Direktorin Sibylle Günther, für eine alternativen magnetbasierten Fusionsreaktor abermals weitere 20 Milliarden Euro zu fordern, habe ich in einer meiner letzten Kolumnen berichtet.

Über das Einstein-Teleskop diskutiert die Wissenschaft seit Jahren. 2021 wurde es auf die Roadmap der europäischen Forschungsinfrastrukturen aufgenommen. Rund 1,7 Milliarden Euro wurden damals dafür veranschlagt. Heute ist allen klar, dass der Bau erheblich teurer wird. Die Niederlande haben für den potenziellen Standort in Limburg 870 Millionen Euro zugesagt. Von Italien wird dieser Tage ebenfalls eine beträchtliche Zusage erwartet. Doch nun versuchen deutsche Forscher vor allem von Max Planck die Lausitz zu pushen. In der sächsischen Lausitz entsteht in Görlitz im Zusammenhang mit der Transformation des Braunkohlereviers mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA) ein neues Großforschungszentrum. In typisch europäischer Manier wird jetzt für das Prestigeobjekt Einstein-Teleskop statt über einen Standort über zwei Standorte nachgedacht. Man kann nur hoffen, dass die deutsche Angst vor einem weiteren Fair-Debakel dies verhindert.

Und dann gibt es auch noch den jetzt schon fast doppelt so teuer geschätzten (1,373 Milliarden Euro) Bau des Petra IV Super-Röntgenmikroskops des Desy, der nach Angaben des BMBF Ende 2020 zunächst auf rund 670 Millionen Euro geschätzt worden war. Weil das Desy zur außeruniversitären Helmholtz-Gemeinschaft gehört, würde der Bund 90 Prozent der Kosten für den Bau von Petra IV tragen müssen, zehn Prozent entfielen auf das Sitzland Hamburg. Ich habe schon bei meinem Besuch des Desy 2022 die Verantwortlichen sorgenvoll aufgefordert, so schnell wie möglich nicht nur über Transfer zu schwadronieren, sondern echte Businesskonzepte für kommerzielle Nutzung vorzulegen. Einige dieser Verantwortlichen sind zudem Unterstützer eines Einstein-Teleskops in der Lausitz.

Die dramatische “Ver-Fixkostung” des BMBF-Haushaltes zum einen durch Pakte wie den für Forschung und Innovation (PFI) und zum anderen durch hier skizzierte Mega-Projekte meist der Grundlagenforschung hat böse Folgen für anwendungsorientierte Technologien. Denn in den kommenden mageren Jahren verstopfen Multimilliarden-Projekte in stagnierenden oder schrumpfenden Haushalten die letzten Spielräume beispielsweise für Quanten-Computing, Künstliche Intelligenz, Genome Sequencing oder Impfstoffforschung. Vordergründige Argumente wie die schwierige Auflösbarkeit internationaler Projektverflochtenheit oder die Blockade des technischen Fortschritts bis hin zum Argument des verlorenen Geldes bei Aufgabe des Projektes führen dazu, dass es kaum Beispiele des Stopps solcher Projekte gibt. Der Superconducting Super Collider (SSC) in den USA beispielsweise wurde 1993 aufgrund einer Kostenexplosion von ursprünglich 4,4 Milliarden auf über 12 Milliarden Dollar durch den US-Kongress komplett eingestellt. Obwohl bereits 22,5 der 87 Kilometer des Tunnels fertiggestellt und 2 Milliarden Dollar investiert waren.

über Investitionen in Forschung und Entwicklung sei in den aktuellen Debatten um den Bundeshaushalt 2024 keine Silbe zu hören, kritisiert Annette Schavan (CDU): “Die Legislaturperiode war bereits in den beiden Jahren seit der Regierungsbildung für die Bildungs- und Forschungspolitik bitter”, sagt die frühere Bundesforschungsministerin. Die Förderung von Talenten für Bildung und Forschung als zentrale Ressource des Landes werde sträflich ignoriert. Schavans forschungspolitische Standpauke und ihre Vorschläge für “kluge Investitionen in Forschung und Entwicklung” lesen Sie in unserer Rubrik Standpunkt.

Einen besseren Zeitpunkt hätten sich die Autoren für die Foresight-Studie “Strategische Vorausschau: Transformation 2030” nicht aussuchen können. Während in Berlin erbittert über Prioritätensetzung im Haushalt diskutiert wird, zeigen sie: Eine konsequente Transformation hin zu mehr Klimaschutz, Digitalisierung und Resilienz würde bis 2030 konkrete positive Effekte für die deutsche Wirtschaft mit sich bringen – etwa 120 Milliarden Euro zusätzliche Wertschöpfung und 130.000 Arbeitsplätze. Das Papier der Beratungsunternehmen VDI/VDE IT und GWS ist bei Arbeiten für die am Kanzleramt angesiedelte Allianz für Transformation entstanden. Heute wird es veröffentlicht. Wir haben vorab mit den Autoren gesprochen. Was sie der Bundesregierung mit Blick auf die Schuldenbremse raten, lesen Sie in meiner Analyse.

Eine strategische und realistische Vorausschau wünscht sich unser Kolumnist Thomas Sattelberger auch für öffentlich finanzierte Großforschungsprojekte. “Eine technologiestrategische Bewertung und Priorisierung laufender wie kommender Großprojekte ist überfällig”, analysiert er im Rigorosum. Kostenexplosionen bei Großforschungsprojekten könne sich der Staat nicht mehr leisten, findet er und plädiert dafür, bei einigen der Milliardengräber das Aus zu beschließen.

Wir wünschen Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre,

Deutschland soll klimaneutral, digitaler und widerstandsfähiger werden, so das ausgegebene Ziel der Bundesregierung. Nachhaltig ist das allerdings nur, wenn auch die Volkswirtschaft davon profitieren kann: “Deutschland investiert Milliarden in die Transformation und da sind natürlich die dringlichsten Fragen: Lohnt sich das überhaupt? Erfüllen sich die Versprechen? Und wie wirkt sich das auf die Bruttowertschöpfung aus?”, sagt Marc Bovenschulte, Bereichsleiter Demografie, Cluster und Zukunftsforschung des Projektträgers und Beratungsunternehmens VDI/VDE Innovation + Technik GmbH (VDI/VDE-IT).

Im Auftrag der am Kanzleramt angesiedelten Allianz für Transformation sind VDI/VDE-IT und die Gesellschaft für wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) den Fragen nachgegangen, welche Faktoren für eine erfolgreiche Transformation relevant sind und welches Ergebnis ein erfolgreicher Transformationsprozess bis 2030 konkret für die Volkswirtschaft liefern könnte. Daraus ist nun – jenseits des Auftrags – ein eigenständiger Foresight-Report entstanden, den VDI/VDE-IT und die GWS heute veröffentlichen. Table.Media liegt das Dokument (Previewlink) bereits vor.

Ergebnis der Analyse ist, dass mit einer vorausschauenden Infrastruktur- und Innovationspolitik bis Ende des Jahrzehnts eine zusätzliche Wertschöpfung von rund 120 Milliarden Euro sowie bis zu 130.000 neue Arbeitsplätze erzielt werden können. “Die Summe der Wertschöpfung geteilt durch die verbleibenden Jahre ergeben keinen riesengroßen volkswirtschaftlichen Effekt, aber für uns war entscheidend festzustellen, dass trotz der notwendigen Investitionen quantitativ positive Effekte erzielt werden, wenn man die Transformationsphase konsequent angeht“, sagt Marc Bovenschulte.

Methodisch haben die Autoren für die Berechnungen zunächst die wichtigsten Rahmenbedingungen und zentrale Einflussfaktoren für und auf das deutsche Innovationssystem bestimmt. Mithilfe von 40 interdisziplinären Experten wurden sechs Schlüsselfaktoren identifiziert und diesen Faktoren jeweils mehrere mögliche qualitative Ausprägungen zugeordnet. Daraus ergeben sich verschiedene Zukunftspfade von “schleichendem Abstieg” bis hin zu “reformorientierter Transformation”. Deren volkswirtschaftlichen Implikationen haben sich die Autoren dann mittels Modellrechnungen angenähert.

“Deutschland droht im internationalen Vergleich an Boden und als Wirtschaftsstandort an Attraktivität zu verlieren – bis zum Jahr 2030 können wir das nachhaltig ändern”, sagt Bovenschulte. Um den besagten Pfad der “reformorientierten Transformation” zu beschreiten, müssten der Analyse zufolge vor allem fünf Handlungsempfehlungen beachtet werden:

“Wir täten gut daran, die Abhängigkeiten von Anbietern aus den USA und Asien (China) in vielen Technologiefeldern durch ein ‘Made in Europe’ zu verringern”, sagt Bovenschulte. “Vor allem der deutsche Mittelstand und Start-ups können durch eine missionsorientierte Förderung einen großen Beitrag zur Neudefinition und -ausrichtung des industriellen Kerns Deutschlands und seiner Wertschöpfung leisten.”

In Deutschland werde es in absehbarer Zeit kein Silicon Valley geben, man sei hierzulande eher Industrie- und nicht Start-up-Nation, sagt der Zukunftsforscher. Dafür könne man an der Schnittstelle zwischen new economy und Industrie von den bestehenden Stärken profitieren. Ein lohnendes Ziel ist ein “advanced system engineering”, also die Fokussierung und Neuausrichtung auf digitale und mit Künstlicher Intelligenz gestützte Systemlösungen. Diese würden für neue Prozesse gebraucht, die mit der Dekarbonisierung zwangsläufig einhergehen – etwa in der Kreislaufwirtschaft.

Neugierig sind die Autoren nun, wie die Bundesregierung mit dem aktuell vom Bundesgerichtshof ausgelösten Haushaltsproblem umgeht. Die 60 Milliarden Euro für den Klimafonds waren Bestandteil der Berechnungen im Report – wenn sie insgesamt auch nur einen kleinen Teil der Gesamt-Investitionen bis 2030 ausmachen. “Investitionen in die Innovationsförderung sind vor dem Hintergrund der beschriebenen volkswirtschaftlich vorteilhaften Effekte aber sinnvoller und dringender denn je”, sagt Marc Bovenschulte. Zudem würden sich positive Effekte der Transformation noch gegenseitig verstärken.

Das Ziel der Schuldenbremse sei, nachfolgende Generationen nicht übermäßig zu belasten. Allerdings nütze das nur bedingt, wenn die Schäden des Klimawandels dafür unsere Kinder und Enkel existenziell betreffen. “Eine erfolgreiche Transformation kommt insbesondere den nachfolgenden Generationen zugute, sodass es vertretbar ist, sie auch an deren Finanzierung zu beteiligen”, sagt Bovenschulte. Der Experte weist aber auch darauf hin, dass an manchen Stellen nicht finanzielle Faktoren entscheidend seien, sondern der Ausgleich von strukturellen Defiziten. So könne unter Umständen eine stärker am angloamerikanischen System ausgerichtete Regulierung von Innovationen förderlich sein.

Im Frühjahr 2021 empfahlen unabhängige Gutachter der “Kommission Niedersachsen 2030”, die Förderung von Wissenschaft, Forschung und Innovation in eine Gesamtstrategie einzubetten. Zentral sei dabei die Sicherstellung einer nachhaltigen Finanzierung der Wissenschaft in Niedersachsen. Diese Planung müsse über den Fokus auf die nächste Runde des Exzellenzwettbewerbs hinausgehen.

Das war zwei Jahre nachdem der Verbund aus Leibniz Universität Hannover, Medizinischer Hochschule Hannover und Technischer Universität Braunschweig im Wettbewerb in der Förderlinie der Exzellenzuniversitäten unterlag. Rund 148 Millionen Euro hätten bis 2026 für Spitzenforschung zur Verfügung gestanden. Der damalige Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) tröstete alle Beteiligten damit, dass die gemeinsame Bewerbung dennoch viel bewirkt habe und dass man immerhin bei den Exzellenzclustern die Zahl auf sechs verdoppelt habe. Sie brachten mehr als 250 Millionen Euro bis 2025 für die betreffenden niedersächsischen Hochschulen.

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Gutachtens zur Entwicklung Niedersachsens, im Februar 2023, hat sich das Blatt gewendet. Thümlers Nachfolger Falko Mohrs (SPD) durfte so etwas wie einen Lottogewinn miterleben: Die Sonderdividende aus dem Börsengang der Porsche AG bietet ihm einen “nie dagewesenen finanziellen Spielraum, um die Förderung von Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre neu zu denken und neu aufzustellen”, wie das niedersächsische Wissenschaftsministerium mitteilte.

Aus der Sonderdividende stehen 576,3 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung. Dazu kommen die Erträge auf Aktien der Volkswagen AG, die dem Land Niedersachsen auch weiterhin jährlich von der Volkswagenstiftung für die Förderung von Forschung und Lehre zur Verfügung gestellt werden (2022 waren es 237 Millionen Euro). Und so stellte Mohrs Anfang dieses Jahres das Förderprogramm “zukunft.niedersachsen” als neue Agenda für die Wissenschaft vor. Das erklärte Ziel: Niedersachsen im nationalen und internationalen Wettbewerb als Wissenschaftsstandort deutlich sichtbarer zu machen.

Was macht Ihr Bundesland bei Forschung und Innovation besonders gut?

In Niedersachsen setzen wir in der Förderpolitik mit profilbildenden, themenbezogenen Ausschreibungen klare Akzente. Wir bauen zurzeit mit “zukunft.niedersachsen” das größte Wissenschaftsprogramm in der Geschichte des Landes Niedersachsen auf. Wir investieren massiv und nachhaltig in den Wissenschaftsstandort Niedersachsen in die Zukunftsfelder Transformation, Digitalität und Spitzenforschung. Dazu zählen die Handlungsfelder Agrar- und Lebenswissenschaften, Energie, Mobilität, Meer, Küste und Klima sowie im Querschnittsthema die Digitalität. Der Auf- und Ausbau hochschul- und einrichtungsübergreifender Netzwerke und Verbünde ist uns dabei wichtig. Wir greifen mit unseren Angeboten und der Vernetzung starker Partner aus der Wissenschaft gesellschaftliche Herausforderungen auf und bringen substanzielle Beiträge der Wissenschaft in gesellschaftliche Transformationsfelder ein.

Wo sind die Hotspots der Forschung und Innovation in Ihrem Bundesland?

Insbesondere in den Bereichen Agrar-, Lebens- und Gesundheitswissenschaften, Energie, Mobilität, Luft- und Raumfahrt, Meeres- und Küstenforschung sowie Quantentechnologie setzen wir Schwerpunkte, die für die Erforschung gesellschaftlich drängender Fragen oder zentraler wirtschaftlicher Themen eine hohe Bedeutung für das Land haben. In aktuell sechs Clustern der Exzellenzstrategie wird von der Infektionsforschung bis zur Luftfahrt mit internationalen Partnern gearbeitet.

Ein Beispiel ist die Quantentechnologie: Mit der Gründung des Quantum Valley Lower Saxony (QVLS) im Jahr 2021 haben sich die Leibniz Universität Hannover, die Technische Universität Braunschweig sowie Partner aus der außeruniversitären Forschung und der Industrie zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Ziel des aktuellen Projekts QVLS-Q1 ist es, bis Ende 2025 einen Quantencomputer auf der Basis von Ionenfallen zu realisieren. Diese Technologie wird derzeit als einer der weltweit vielversprechendsten Ansätze für skalierbare Quantencomputer angesehen.

Ein zweites Beispiel ist die Energieforschung: Neben Wind ist die Solarenergie eine Schlüsselenergiequelle der Zukunft. Früher war Deutschland einmal führend in der Solarindustrie. Heutzutage werden mehr als 80 Prozent der PV-Module und 98 Prozent aller Siliziumscheiben in China gefertigt. Um diese geopolitischen Abhängigkeiten drastisch zu reduzieren, hat die Niedersächsische Landesregierung eine Strategie zur Ansiedlung einer Photovoltaik-Produktion in Niedersachsen entwickelt. Das Land verfügt mit dem Institut für Solarenergieforschung (ISFH) in Hameln über einen “Hidden Champion” in der Photovoltaik-Forschung, der hier als innovativer Technologieentwickler eine Schlüsselstellung einnimmt.

Wo muss Ihr Bundesland in Forschung und Entwicklung noch besser werden?

Beim Einbringen von Lösungsbeiträgen aus der Wissenschaft für gesellschaftliche Herausforderungen müssen wir noch stärker eine Perspektive einbringen, die fachliche Grenzen überschreitet. Das gilt für die Forschung in den verschiedenen Wissenschaftsfeldern selbst wie auch für Prozesse des Transfers in die verschiedenen Felder der Gesellschaft. Hier wird – nicht nur in Niedersachsen – die Rolle der Sozial- und Kulturwissenschaften manchmal unterschätzt: Wenn wir von gesellschaftlichem Wandel sprechen, müssen wir technische und soziale Veränderungen integrativ in den Blick nehmen. Und wenn wir das ernsthaft angehen, dann lernen wir nicht zuletzt aus der einschlägigen Forschung, dass wir für manche Veränderungen einen echten Kulturwandel benötigen. Die Breite des Wissens in den unterschiedlichen Wissenschaftsfeldern müssen wir noch besser zur Geltung bringen.

Welche Initiativen oder Unterstützung wünschen Sie sich vom Bund?

In den vergangenen Jahren hat sich der Bund in einer Reihe von gemeinsamen Initiativen mit den Ländern engagiert. Aus meiner Sicht waren das Schritte in die richtige Richtung – hier ist es wichtig, dass vor dem Hintergrund der Sparanstrengungen des Bundes aufgebaute Strukturen nicht plötzlich Unterstützung entzogen wird. Denn natürlich stellt die auskömmliche Finanzierung des Hochschulsystems die Länder allein vor große Herausforderungen. Der Hochschulbau und die stetige Erneuerung der Forschungsinfrastruktur sind zwei Felder, in denen ich Initiativen sehr begrüßen würde. Des Weiteren bedarf es dringend einer BAföG-Reform. Solange dies nicht geschieht, sind immer mehr Studierende auf die KfW-Studienkredite angewiesen. Aufgrund der geänderten europäischen Zinspolitik infolge der Inflation sind die Zinsen stark gestiegen. Grundsätzlich wäre es sinnvoll, den Studierenden Sicherheit mit einer verträglichen Obergrenze beim Zinssatz zu bieten, und zwar ohne Zusatzkosten. Langfristig noch wichtiger wäre es, wenn der Bund das BAföG modernisiert, damit mehr Studierende davon profitieren können.

Hemmt der Föderalismus die Forschung?

Das sehe ich nicht so. Und zum Glück ist Forschung immer auch international ausgerichtet. Weder vor föderalen noch vor nationalen Grenzen macht das Erkenntnisinteresse halt. Allerdings: Wenn der Föderalismus dazu führt, dass die am Ende gemeinsame Verantwortung für die Finanzierung des Forschungssystems nicht wahrgenommen wird, weil jede Ebene immer auf die andere verweist – dann kann er sich zum Hemmnis entwickeln. Gemeinsame Bund-Länder-Programme bleiben deshalb auch in der Zukunft ein wichtiges Instrument föderaler Kooperation zugunsten der Forschung. Aus Ländersicht müssen wir dabei verstärkt auf die herausragende Rolle der Hochschule hinweisen, denn hier wird die Generation der Jungen an den aktuellen Stand der Forschung herangeführt.

Mehr zur Methode hier.

Eine Auswertung von Elsevier mit dem Analysetool SciVal für den Table.Media-Länder-Kompass zeigt, dass die niedersächsische Forschung in der Medizin, in Ingenieurwissenschaften und der Physik besonders stark ist. Besonders die immunologische Forschung zu Immuntherapien und T-Lymphozyten sticht hervor. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich stehen Arbeiten aus der Astrophysik und Informatik sowie über OLEDs und Solarzellen an der Spitze. (siehe Grafik oben).

Die Zahl der Paper, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Niedersachsen jährlich veröffentlicht werden, ist zuletzt leicht gesunken, sie lag 2022 bei knapp 18.200. Von 2013 bis 2021 war sie konsequent gestiegen: von rund 14.400 auf 19.200. Auch qualitativ gibt es einen leichten Abwärtstrend. Der Anteil an den Top-10-Prozent der meistzitierten Publikationen lag 2013 bei 17,6 Prozent, im Jahr 2022 sank er auf 15,2 Prozent.

In unserer Serie “Länder-Kompass” über Forschung in den Bundesländern bisher erschienen: Hamburg, Baden-Württemberg, Bremen, Hessen und Berlin.

29. November 2023, 11:00-16:00 Uhr, Langenbeck-Virchow-Haus

Diskussion Tag der Hochschulmedizin, Eröffnungsrede: Prof. Dr. Karl Lauterbach Mehr

29. November 2023, 19:00 Uhr, BBAW – Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Leibniz-Saal, Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Diskussion Zwischen Transparenz und Heimlichtuerei: Wie viel Vertraulichkeit braucht demokratische Politik? Mehr

1. Dezember 2023, 9:15 bis 15:00 Uhr, Münchner Künstlerhaus, München.

Konferenz, ausgerichtet von Helmholtz München in Kooperation mit LMU, TUM, MPG und Fraunhofer Munich for Women in Science Mehr

Deutschland gehört laut eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) nicht zu den führenden Innovationsnationen. Bei keinem der neun ausgewählten Transfer-Indikatoren ist Deutschland in den Top 3 vertreten. Zu den Indikatoren gehören etwa Drittmittel von privaten Geldgebern, die Anzahl von Patenten im Verhältnis zur Studierendenzahl oder neu gegründete Unternehmen von Absolventen der Hochschule. Für die Analyse nutzte das CHE Daten von 1.545 Hochschulen aus dem internationalen Hochschulranking U-Multirank.

Führend in dem Ranking ist Israel mit zwei Top-1- und zwei Top-3-Platzierungen, gefolgt von Japan und den USA. Immerhin rückt Deutschland aber unter die Top Ten der OECD-Nationen, wenn man schaut, bei wie vielen Indikatoren mindestens die Hälfte der Hochschulen eines Landes über dem OECD-Durchschnitt liegt. Das bedeutet: Deutschland ist in der Breite zumindest im oberen Mittelfeld, aber verfügt eben nicht über exponierte Leuchttürme. Die hat zum Beispiel die Schweiz mit den bundesstaatlich geförderten ETH Zürich und EPFL.

Neben Israel, der Schweiz oder den USA sticht besonders Japan laut CHE bei der Auswertung heraus. Im Gegensatz zu Deutschland, wo gerade erst die Gründung der Dati erfolgt, blicken die beiden Förderagenturen in Japan auf eine langjährige Geschichte zurück. Hinzu kommt ein vergleichsweise hohes finanzielles Fördervolumen. Allein das Budget der Japan Science and Technology Agency (JST) umfasst für 2023 umgerechnet etwa 1,4 Milliarden Euro.

Gleichzeitig, so die Studienautorin Isabel Roessler gegenüber Table.Media, finde in Japan gerade eine große Anstrengung statt, das gesamtgesellschaftliche Mindset zu verändern. In der Forschungsförderung werde die Bedeutung der Sozial- und Geisteswissenschaften stärker gesehen, und es werden auch alle relevanten Akteure in die Erarbeitung der langfristigen Strategien für mehr Innovation eingebunden.

Volker Banholzer, Professor für Innovationskommunikation an der TH Nürnberg, hebt ebenfalls die Bedeutung eines umfassenden Ansatzes hervor: “Was die angesprochenen, erfolgreichen Länder in den Innovations-Rankings auszeichnet, ist genau dieser holistische Innovationsbegriff, der nicht nur Technologien in den Mittelpunkt stellt, sondern Ziele und Missionen als Orientierung verwendet und Technologien und die gesellschaftlichen Dimensionen zusammendenkt.”

Darin sieht er auch den Beitrag, den die Dati zu Innovationen in Deutschland leisten kann. Dieser liege “gerade in der Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft und das geht über die Fokussierung auf Patente und Gründungen hinaus”. mw

Für die Entwicklung eines neuartigen Magnetresonanztomographie-Geräts (MRT) ist ein Forscherteam aus Erlangen mit dem Deutschen Zukunftspreis 2023 ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verlieh die renommierte Auszeichnung am Mittwochabend in Berlin an Stephan Biber, David M. Grodzki und Michael Uder. Biber und Grodzki sind für Siemens Healthineers AG tätig, Uder ist Direktor des Radiologischen Instituts am Universitätsklinikum Erlangen. Das Unternehmen und die Uni waren schon mehrfach im Rennen um den Zukunftspreis dabei.

MRT-Geräte wurden zuletzt immer größer und damit auch leistungsstärker, um bessere Aufnahmen des Körperinneren zur Diagnostik etwa von Gelenkschäden, Herzinfarkten oder Tumoren zu liefern, heißt es auf der Website des Zukunftspreises. Dem Team seien nun hochaufgelöste und medizinisch aussagekräftige Aufnahmen bei deutlich schwächeren Magnetfeldern gelungen. Damit seien die Komplexität, die Kosten und das hohe Gewicht der Geräte deutlich reduziert worden. Einfluss auf die Bildqualität habe das nicht. Das erste Exemplar wurde am Radiologischen Institut des Uniklinikums Erlangen getestet. Eine neue Klasse solcher MRT-Scanner sei nun in rund 40 Ländern installiert, etwa in Brasilien, Indien und Angola, berichten die Entwickler.

Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und eine Auszeichnung für Technik und Innovation. Die Marktreife ist eine Voraussetzung für den Preis. Das Gewinnerteam trat gegen zwei weitere Teams an: Ein Hamburger Team entwickelte eine Raumfahrt-Technologie weiter, um CO₂ zu vermeiden. Forscher aus Dortmund befassten sich mit mehr Effizienz von Gas-Brennern vor allem für die Industrie. nik/dpa

Bei der Anzahl von wissenschaftlichen Publikationen holen weibliche Forschende laut einer aktuellen US-Studie weltweit auf. Es gebe aber weiterhin eine deutliche Kluft zwischen der Sichtbarkeit weiblicher und männlicher Forschender, berichtet ein Team um John Ioannidis von der Stanford University im Fachblatt PLOS Biology. Der Rückgang der Ungleichheit gilt nämlich hauptsächlich für die Anzahl der weiblichen Autoren wissenschaftlicher Artikel und weniger für deren Zitationen.

Bei jenen Forschenden, die vor dem Jahr 1992 anfingen, Studien zu veröffentlichen, publizierten Männer knapp viermal so oft wie Frauen. Bei denjenigen, die nach 2011 mit dem wissenschaftlichen Schreiben anfingen, habe sich das Verhältnis deutlich verbessert und stehe bei 1 zu 1,36. Ioannidis und sein Team analysierten dafür Publikationen von rund 5,8 Millionen wissenschaftlichen Autoren. Rund 3,8 Millionen waren Männer, etwa zwei Millionen Frauen.

Die Auswertung ergab, dass auch die Zahl der Top-zitierten Forscherinnen steigt. Allerdings lediglich im gleichen Verhältnis zum Anstieg der Anzahl der Autorinnen. Damit werden Frauen, die ihre erste Publikation nach 2011 veröffentlicht haben, immer noch im gleichen Maße weniger zitiert als ihre männlichen Kollegen, wie Frauen, die vor 1992 erstmals publizierten (Faktor 0,6). mw/dpa

Tagesspiegel. Was tun bei Machtmissbrauch? Warum im universitären Umfeld Vorfälle wie sexuelle Übergriffe oder Mobbing häufig nicht gemeldet werden, wurde bei einer Veranstaltung an der Freien Universität Berlin diskutiert. Einer der genannten Gründe: Die diversen Stellen gegen Diskriminierung und Fehlverhalten an der Uni, etwa Frauenbeauftragte und Ombudspersonen, stellen eine zu hohe Hürde dar. Als Teil des Problems wurde zudem benannt, dass Professoren für ihre Position keine Führungskompetenzen vorweisen müssen. Mehr

The Economist: New ways to pay for research could boost scientific progress. Immer mehr muss investiert werden, um wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen. Immer weniger wissenschaftliche Paper sind disruptiv. Vor allem Förderorganisationen fragen sich, wie man diesen Prozess durchbrechen könnte. Die Lösung: Den wissenschaftlichen Fortschritt wissenschaftlich untersuchen, um das System zu verbessern. Mehr

Financial Times: Start-ups challenge culture of the Japanese salaryman. 20 bis 25 Prozent derjenigen, die in Japan ein großes Unternehmen verlassen, gehen zu Start-ups. Gerade junge Japanerinnen und Japaner drängen seit der Covid-Pandemie in kleinere, agilere Unternehmen. Allerdings würden diese sich kulturell durchaus in den japanischen Mainstream einfügen und die Wirtschaft nicht revolutionieren, sondern lediglich die Lücken füllen, die die Platzhirsche hinterlassen. Mehr

Süddeutsche Zeitung: Open AI – Sam Boomerang. Die fünf wildesten Tage der jüngeren Tech-Geschichte enden mit einer überraschenden Volte. Der geschasste Open-AI-Chef Sam Altman kehrt zum Unternehmen zurück, ebenso Mitgründer Greg Brockman. Microsoft-Chef Satya Nadella hatte eine Schlüsselrolle bei der Rückholaktion. Sein Konzern hat insgesamt 13 Milliarden Dollar in Open AI investiert und stellt einen Großteil der dringend benötigten Rechenleistung für die KI-Entwicklung zur Verfügung. Mehr

Die Debatten der letzten Tage verheißen nichts Gutes für die Forschungspolitik in Deutschland. Öffentlich gerungen wird um Sozialleistungen und Wirtschaftssubventionen. Über Investitionen in Forschung und Entwicklung ist keine Silbe zu hören. Das kann ja wohl nicht unser Ernst sein!

Die Legislaturperiode war bereits in den beiden Jahren seit der Regierungsbildung für die Bildungs- und Forschungspolitik bitter. Wann hat es in den vergangenen 20 Jahren umfassende Kürzungen gegeben? Es gab aus gutem Grund seit 2006 einen deutlichen Aufwuchs des BMBF-Etats. Will sich die Fortschrittskoalition davon nun verabschieden?

Wie ist zu erklären, dass diese Koalition und insbesondere der Bundesfinanzminister die Bundesforschungsministerin derart im Regen stehen lassen? Das inzwischen entstandene Haushaltschaos könnte den Abwärtstrend befördern. Wieso wird die zentrale Ressource unseres Landes derart ignoriert: die Förderung von Talenten, von Bildung, und Forschung.

Enkelgerecht, nachhaltig und zukunftsfähig soll Politik sein. Das wird in jeder relevanten politischen Rede gesagt – quer durch die Parteien. Wenn das ernst gemeint ist, dann muss Politik sich um die Quellen des künftigen Wohlstands kümmern. Die finden wir in Schulen und Hochschulen, in den Zentren von Forschung und Innovation.

Der andere Satz, den wir andauernd hören, ist der von den diversen Prozessen der Transformation. Dazu gehört eine immense innovative Kraftanstrengung in jedem einzelnen Prozess. Richtig ist, dass es auch den globalen Wettbewerb um Subventionen gibt. Ebenso richtig und wichtiger aber ist, dass gerade jetzt zentrale Forschungsfelder gestärkt und ausgebaut werden müssen, die weitere Internationalisierung des Forschungsstandortes Deutschland vorangetrieben werden muss und die Finanzierung der Hochschulen einen neuen Impuls braucht, der über den Hochschulpakt hinausgeht – um nur drei zentrale Themen zu nennen.

Das sind einige Beispiele ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind Beispiele, die allerdings zeigen, dass auch in krisenhaften Zeiten und einem Haushaltschaos eine kluge Botschaft ist, dass Deutschland nicht seine wichtigste Ressource und die Quellen des künftigen Wohlstands ignoriert.

Mita Banerjee, Professorin am Obama Institute für Transnational American Studies der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz, wurde zur neuen Direktorin des Gutenberg Forschungskollegs (GFK) in Mainz gewählt. Tobias Bopp, Professor für Molekulare Immunologie an der Universitätsmedizin der JGU, ist neuer stellvertretender Direktor des GFK.

Armin Maiwald wurde von der GDNÄ mit der Lorenz-Oken-Medaille für hervorragende Wissenschaftskommunikation geehrt.

Christof Timpe ist ab dem 1.1.2024 neuer Sprecher der Geschäftsführung am Öko-Institut.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Agrifood.Table: EU-Parlament vor wegweisenden Green-Deal-Abstimmungen. In Straßburg stehen in dieser Woche eine ganze Reihe Gesetzesvorschläge zur Abstimmung, die entscheidend bei der Vollendung des Green Deals sein werden. Besonders der Net Zero Industry Act sowie die Pestizide-Verordnung gelten als wichtige Dossiers – allerdings aus unterschiedlichen Gründen. Mehr

Bildung.Table: Projekt zur Lehrerfortbildung mit “Geburtsfehlern”. Der Kompetenzverbund lernen:digital will neue Standards für die Fortbildung von Lehrern setzen. Unis und andere Forschungseinrichtungen arbeiten gemeinsam an neuen Konzepten. Doch die Projektlaufzeit ist kurz, und es gibt noch offene Fragen. Mehr

Bildung.Table: Der zweite Digitalpakt steht in den Sternen. Seit Monaten tut sich wenig in den Gesprächen zwischen BMBF und Ländern beim Thema Nachfolge des 6,5 Milliarden schweren Digitalpakts Schule. Im kommenden Frühjahr läuft er aus. Hinter den Kulissen zeigt man sich pessimistisch. Hat Karlsruhe dem Pakt nun den Todesstoß versetzt? Mehr

Climate.Table. Norwegen: Regierungsexperten fordern Öl-und Gasausstieg, Regierung lehnt ab: Das Öl- und Gasland Norwegen soll für seine geplante Klimaneutralität 2050 einen Plan für den Ausstieg aus seinen fossilen Industrien aufstellen, empfiehlt eine Expertenkommission der Regierung. Aber die setzt weiter auf Öl, Gas und die Speicherung von CO₂. Mehr

Europe.Table. Was die Wasserstoffquoten für Industrie und Verkehr bedeuten: Wer bekommt wofür grünen Wasserstoff? Das bestimmen auch neue EU-Quoten für Industrie und Verkehr aus der Erneuerbare-Energien-Richtlinie. Die Umsetzung in deutsches Recht ist eine der Hauptsorgen der Industrie. Mehr

“Too big to fail” ist in der Unternehmenswelt bestens bekannt. In der Finanzkrise 2008 wurden in den USA Rettungspakete für große Finanzinstitute geschnürt, in Deutschland gleiches für die Commerzbank aufgrund ihrer “Systemrelevanz”. Nicht nur, um deren Zusammenbruch, sondern den des gesamten Finanzsystems zu verhindern. In der Corona-Pandemie gab es eine ähnliche Rettung von Unternehmen anderer Branchen. Und erst jüngst wurde entschieden, mit Garantien von 15 Milliarden Euro, davon 50 Prozent durch den Bund, den kriselnden Dax-Konzern Siemens Energy zu stabilisieren.

All diese Entscheidungen lösen immer wieder öffentlichkeitswirksam grundsätzliche Debatten aus. Die Kostenexplosionen (zwischen-)staatlich finanzierter, milliardenschwerer Forschungsprojekte schwimmen dagegen wie tief getauchte Unterseeboote unter dem Radar. Dazu kommen oft viel zu niedrig kalkulierte Betriebskosten für kommende, meist überoptimistisch prognostizierte Forschungshaushalte.

Ein Beispiel ist die Teilchenbeschleuniger-Anlage Fair in Darmstadt. Ursprünglich (2005) waren Kosten von 700 Millionen Euro geplant, davon rund 490 Millionen Euro für Deutschland. Im September 2015 legte die Fair-Gesellschafterversammlung, in der die Partnerländer vertreten sind (der Kostenanteil Deutschlands beträgt rund 70 Prozent, einen Großteil davon trägt der Bund), 1,262 Milliarden Euro (Preisniveau 2005) als Kostenobergrenze fest. Inzwischen beläuft sich allein der Anteil des Bundes auf 2,1 Milliarden Euro.

Und es wird noch grotesker. Konkret weist der Sonderbericht des BMBF für die inzwischen schon zum zweiten Mal abgemagerte Ausbaustufe “First Science” allein für den Bund Mehrkosten von mindestens 518 Millionen Euro aus. Es könne aber auch, je nach Inflationsrate, bis zu 659 Millionen Euro teurer werden.

Doch damit ist das Ende der Fahnenstange nicht erreicht. ”First Science” gilt gerade einmal als Einstiegsstufe für die Grundlagenforschung mit Schwerionen, ab der mit neuen Erkenntnissen zu rechnen ist. Weiterführende Ausbaustufen – mit voraussichtlich mehr Erkenntnisgewinn – zögen Mehrkosten von bis zu 720 Millionen Euro für den Bund nach sich, so steht es im Sonderbericht. Und ob da die anderen Partnerländer mitmachen, steht in den Sternen. Und ob mit einem Zahlungsausfall des 17,45 Prozent-Partners Russland zu rechnen ist, erst recht. Dass wesentliche Baukomponenten für die relevanten Ausbaustufen aus Russland stammen und was ihr Ausfall bedeuten würde, darf die interessierte Öffentlichkeit nicht wissen. Die Details sind Verschlusssache! Too big to fail!

Über die nach wie vor unfertige, mit dem Rücken zur Wand stehende, inzwischen 20 Milliarden Euro teure Kernfusionsanlage Iter und die aberwitzige Idee der IPP Max Planck-Direktorin Sibylle Günther, für eine alternativen magnetbasierten Fusionsreaktor abermals weitere 20 Milliarden Euro zu fordern, habe ich in einer meiner letzten Kolumnen berichtet.

Über das Einstein-Teleskop diskutiert die Wissenschaft seit Jahren. 2021 wurde es auf die Roadmap der europäischen Forschungsinfrastrukturen aufgenommen. Rund 1,7 Milliarden Euro wurden damals dafür veranschlagt. Heute ist allen klar, dass der Bau erheblich teurer wird. Die Niederlande haben für den potenziellen Standort in Limburg 870 Millionen Euro zugesagt. Von Italien wird dieser Tage ebenfalls eine beträchtliche Zusage erwartet. Doch nun versuchen deutsche Forscher vor allem von Max Planck die Lausitz zu pushen. In der sächsischen Lausitz entsteht in Görlitz im Zusammenhang mit der Transformation des Braunkohlereviers mit dem Deutschen Zentrum für Astrophysik (DZA) ein neues Großforschungszentrum. In typisch europäischer Manier wird jetzt für das Prestigeobjekt Einstein-Teleskop statt über einen Standort über zwei Standorte nachgedacht. Man kann nur hoffen, dass die deutsche Angst vor einem weiteren Fair-Debakel dies verhindert.

Und dann gibt es auch noch den jetzt schon fast doppelt so teuer geschätzten (1,373 Milliarden Euro) Bau des Petra IV Super-Röntgenmikroskops des Desy, der nach Angaben des BMBF Ende 2020 zunächst auf rund 670 Millionen Euro geschätzt worden war. Weil das Desy zur außeruniversitären Helmholtz-Gemeinschaft gehört, würde der Bund 90 Prozent der Kosten für den Bau von Petra IV tragen müssen, zehn Prozent entfielen auf das Sitzland Hamburg. Ich habe schon bei meinem Besuch des Desy 2022 die Verantwortlichen sorgenvoll aufgefordert, so schnell wie möglich nicht nur über Transfer zu schwadronieren, sondern echte Businesskonzepte für kommerzielle Nutzung vorzulegen. Einige dieser Verantwortlichen sind zudem Unterstützer eines Einstein-Teleskops in der Lausitz.

Die dramatische “Ver-Fixkostung” des BMBF-Haushaltes zum einen durch Pakte wie den für Forschung und Innovation (PFI) und zum anderen durch hier skizzierte Mega-Projekte meist der Grundlagenforschung hat böse Folgen für anwendungsorientierte Technologien. Denn in den kommenden mageren Jahren verstopfen Multimilliarden-Projekte in stagnierenden oder schrumpfenden Haushalten die letzten Spielräume beispielsweise für Quanten-Computing, Künstliche Intelligenz, Genome Sequencing oder Impfstoffforschung. Vordergründige Argumente wie die schwierige Auflösbarkeit internationaler Projektverflochtenheit oder die Blockade des technischen Fortschritts bis hin zum Argument des verlorenen Geldes bei Aufgabe des Projektes führen dazu, dass es kaum Beispiele des Stopps solcher Projekte gibt. Der Superconducting Super Collider (SSC) in den USA beispielsweise wurde 1993 aufgrund einer Kostenexplosion von ursprünglich 4,4 Milliarden auf über 12 Milliarden Dollar durch den US-Kongress komplett eingestellt. Obwohl bereits 22,5 der 87 Kilometer des Tunnels fertiggestellt und 2 Milliarden Dollar investiert waren.