sechs, vier oder zwei Jahre: Die Zahlenspiele um die Höchstbefristung in der Postdoc-Phase werden in der nächsten Woche hoffentlich endgültig beendet. Dann will Jens Brandenburg den überfälligen Referentenentwurf zum WissZeitVG vorlegen. Die Koalition will sich noch in dieser Woche einigen, um dann endlich auch mit den Ländern und Institutionen das Karrieresystem in der Wissenschaft als ganzes anzupacken.Tim Gabel hat die Details.

Als Vorbild wird immer wieder auch das Karrieresystem in den USA herangezogen. Martin Renz hat den Zustand des amerikanischen Modells vor Ort analysiert. Sein Fazit: Das Tenure Track-System in den USA steckt derzeit in einer Krise.

Erinnern Sie sich noch an den Prüfbericht, den Beamte des BMBF verfasst haben? Diesen Bericht, der brisante Fakten im Skandal um einen unangemessenen Umgang mit Steuermitteln durch den Fraunhofer-Vorstand enthalten soll. Seit Dezember ist er fertig, doch öffentlich ist er nicht. Zahlreiche Journalisten – auch wir – haben eine Einsicht nach Informationsfreiheitsgesetz beantragt, bisher vergeblich. Das BMBF gibt den Bericht nicht heraus, obwohl es beabsichtigt sei und verweist auf rechtliche Auflagen. Zunächst müsse der Bescheid gegenüber den “betroffenen Dritten” bestandskräftig sein.

Morgen entscheidet sich der Senat der Fraunhofer-Gesellschaft für einen neuen Präsidenten. Damit endet eine lange, unschöne Zeit für viele Menschen, die in Europas größter Forschungsorganisation aktiv sind. Sie fühlen sich längst nicht mehr gut vertreten durch einen Präsidenten, der zuletzt nur noch Negativschlagzeilen produzierte. Es scheint darauf hinzulaufen, dass ein Kandidat von außen die Nachfolge Reimund Neugebauers antritt – wir werden berichten. Und sicher wird dann irgendwann auch der Prüfbericht herausgegeben.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Zwei oder vier Jahre? Das ist die entscheidende Frage, mit der sich die Berichterstatter der Ampelparteien für die WissZeitVG-Reform in den nächsten Tagen beschäftigen müssen. Im koalitionsinternen Streit um die Höchstbefristungsgrenze in der Postdoc-Phase gibt es bislang noch keine Einigung. Die Gespräche würden “demnächst fortgesetzt”, sagte am gestrigen Mittwoch Carolin Wagner (SPD). Wie Table.Media erfuhr, ist für Ende der Woche das letzte Gespräch der Berichterstatter geplant.

Danach muss es schnell gehen. Denn das BMBF beabsichtigt, noch vor der Sommerpause des Bundestages (Start: 1. Juli) die Länder- und Verbändebeteiligung so weit wie möglich durchzuführen und anschließend einen Kabinettsbeschluss zu erreichen. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Das parlamentarische Verfahren soll, wie geplant, in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden.

Während die FDP bislang nicht von ihrer Forderung einer vierjährigen Höchstbefristung abgerückt ist, spricht sich Wagner für eine zweijährige Höchstbefristung mit darauffolgendem Anschlusszusage-Modell – etwa per Tenure Track – aus. In dieser Übergangsphase könnten frisch promovierte Wissenschaftler erste Lehrerfahrungen sammeln, die Veröffentlichung der Promotionsschrift veranlassen oder Vorbereitungen auf ein nächstes Forschungsprojekt treffen, sagte Wagner.

Mit der SPD-Position können sich auch die Aktivisten der Initiative #IchbinHanna anfreunden. “Wenn es in der Postdoc-Phase überhaupt noch einmal eine Befristung ohne Anschlusszusage gibt, sollte diese sehr kurz sein und nur zur Orientierung dienen”, sagt Amrei Bahr, Initiatorin der Initiative. Neben #IchbinHanna lassen sich auch die GEW und andere Initiativen und Gewerkschaften hinter diesem Vorschlag versammeln.

Bahr und viele andere Akteure warten inzwischen ungeduldig auf den Referentenentwurf. “Wir sind in der Diskussion inzwischen schon drei Schritte weiter und müssen über ganz andere Instrumente und einen Wandel im Gesamtsystem sprechen”, sagte die Philosophin, die kürzlich mit anderen Wissenschaftlern Vorschläge für weitergehende Reformen formuliert hat. Dabei sei wichtig, dass man das eigentliche Ziel weiter vor Augen habe. “Das Ziel war nicht, irgendwelche Jahreszahlen ins Gesetz zu schreiben, sondern mehr Dauerstellen im Wissenschaftssystem zu schaffen.”

Endlich weiterkommen will auch der neue HRK-Präsident Walter Rosenthal: “Nachdem es nun eine vergleichbar lange und intensive öffentlichen Debatte über Anforderungen an eine Reform des WissZeitVG gab, ist es an der Zeit, das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren in Gang zu setzen”, sagt Rosenthal auf Anfrage von Table.Media. Man warte wie alle Akteure gespannt auf den Entwurf und werde sich dann im Anhörungsprozess einbringen.

Auch unter ihrem neuen Präsidenten bleibt die HRK bei ihrer Forderung einer Höchstbefristungsgrenze von vier Jahren. Auf die Frage, warum sich die HRK nicht auch mit einer kürzeren Höchstbefristungsdauer anfreunden kann, erwidert Rosenthal: “Es ist grundsätzlich richtig, frühzeitiger Klarheit zu schaffen, wer realistisch Aussicht auf eine langfristige Karriere im Wissenschaftssystem hat.” Allerdings benötige es Zeit, um nach der Promotion ein eigenes wissenschaftliches Profil zu entwickeln. Zudem könne eine zu kurze Postdoc-Phase dazu führen, dass eher konventionelle, risikoarme Forschung betrieben werde.

Hinter dem Vier-Jahre-Vorschlag der FDP, die mit Bettina Stark-Watzinger auch das Forschungsressort führt, versammeln sich neben der HRK auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen und die DFG. Zudem sprach sich auch der Wissenschaftsrat beim BMBF-Austausch zur Höchstbefristungsgrenze im Postdoc-Bereich bereits im März für eine vierjährige Postdoc-Phase mit einem Anschlusszusage-Modell aus.

Entscheidend könnte die Position der Grünen werden. Vor der Veröffentlichung der BMBF-Eckpunkte sprach sich die Partei, genau wie die SPD, für eine kurze Postdoc-Phase aus. Inzwischen vermeidet Berichterstatterin Laura Kraft klare Bekenntnisse. In einem kürzlich veröffentlichten Gastbeitrag im Wiarda-Blog kritisierte sie erstmals öffentlich die von der SPD favorisierte Zwei-Jahres-Lösung. Es sei nicht sicher, ob sich der Druck statt auf die Hochschulleitungen nicht eher auf die Beschäftigten erhöhe, schrieb Kraft dort.

Auf Anfrage von Table.Media betonte Kraft, dass für ihre Partei ganz klar sei, dass es mehr brauche als die Festlegung auf eine neue Höchstbefristungsgrenze in der Postdoc-Phase. “Mir war es wichtig, Vorschläge zu machen, die über die dringend notwendige Reform des WissZeitVG hinausgehen bzw. an eine Reform des WissZeitVG anschließen.” Viele Aspekte prekärer Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft hätten Ursachen außerhalb des WissZeitVG.

Unverständnis erntet sie dafür bei Amrei Bahr. “Die Grünen lassen uns völlig im Dunkeln über ihre konkreten Ziele. Dabei waren sie eine von zwei Regierungsparteien, die sich auch schon im Bundestagswahlkampf klar für unsere Ziele positioniert haben. Diese Rolle sollten Sie jetzt nicht verspielen”, fordert Bahr. Der Beitrag von Kraft verliere sich in einer “bestürzenden Mutlosigkeit” und in “ermüdender Verantwortungsdiffusion”.

“Wir haben eine ethische Verpflichtung, für unsere PhDs eine Anstellung zu finden”, betont Christopher Way, Professor für Politikwissenschaften an der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. “Falls wir für die Mehrheit unserer Absolventen keine Stelle fänden, müsste man sich die Frage gefallen lassen, warum wir überhaupt so viele PhDs ausbilden.” Way ist neben seiner Professur auch Placement Director an seinem Department.

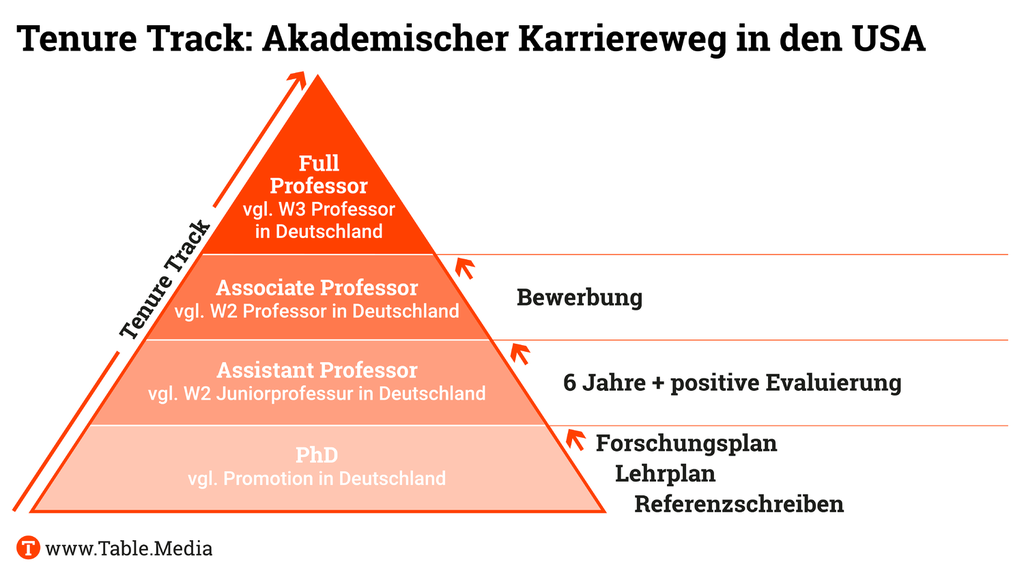

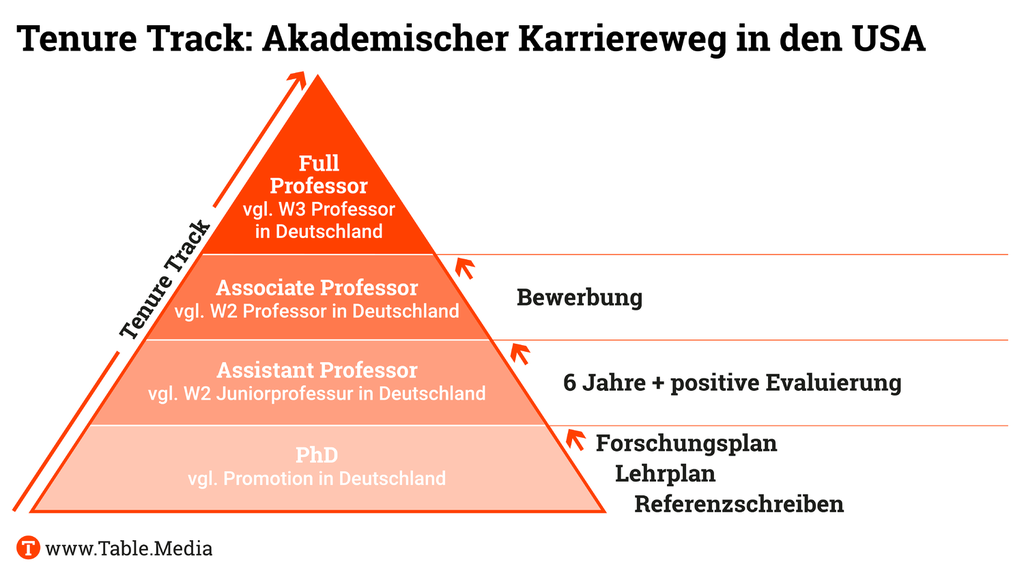

In dieser Rolle bereitet er PhDs ein Jahr vor deren Abschluss auf den akademischen Jobmarkt vor. Obwohl das US-amerikanische Universitätssystem sehr divers ist, sei der Arbeitsmarkt für PhDs einigermaßen übersichtlich, sagt Way. Der Standardweg ist der Tenure Track, auf den in den allermeisten Fällen eine unbefristete Anstellung folgt.

Nach dem PhD wird man als “assistant professor” eingestellt und hat etwa sechs Jahre, um mit der Universität vereinbarte Kriterien über administrative, forscherische und Lehrtätigkeiten zu erfüllen. Bei Erfüllung bekommt man Tenure, eine Festanstellung als “associate professor” auf die nach einigen Jahren dann die “full professorship” folgen kann. Soweit das Ideal, in der Praxis ist der Tenure-Track in den USA aber zunehmend in der Krise.

Ein Bericht der Association of American University Professors weist darauf hin, dass seit 2017 mehr als die Hälfte (53,5 Prozent) aller US-amerikanischen Universitäten, die vierjährige BA-Degrees anbieten, unbefristete Tenure-Stellen durch befristete Lehr- und Forschungsstellen ersetzt haben. Das ist eine Verdreifachung in nur fünf Jahren. Auch in den USA mehren sich demnach befristete und prekäre Anstellungsverhältnisse.

Diese Entwicklung bestätigt Ulrich Schreiterer, Experte für Internationalisierung der Forschung am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Bis vor zehn Jahren glich der US-Hochschul-Arbeitsmarkt noch einer Pyramide. Fand man keinen Job in der oberen Ebene, im “top tier”, gab es unbefristete Stellen in den niedrigeren Ebenen. Dieser Pyramide bröckelt aber in den letzten Jahren zunehmend das Fundament weg.

Das hat auch mit politischen Attacken auf das Tenure-System zu tun. Teile der republikanischen Partei propagieren unter dem Stichwort “critical race theory”, Tenure an staatlichen Colleges einzuschränken, um damit der vermeintlichen Politisierung von Lehrplänen entgegenzutreten. In North Carolina, Texas, Iowa, Louisiana, Florida und North Dakota werden derzeit Gesetzesvorhaben diskutiert, die entweder explizit Tenure abschaffen oder sogenannte Tenure-Review-Prozesse ermöglichen. In letzterem Fall könnten Universitätspräsidenten unliebsamen Forschern eine Weiteranstellung verweigern.

Die Krise hat aber nicht nur eine politische Dimension, sondern auch eine demografische: Gebührenzahlende Studierende an kleineren Colleges werden immer weniger. Durch die Coronapandemie und den Rückgang von Bewerbungen aus dem Ausland habe sich dieses Phänomen zusätzlich verschärft, sagt Christopher Way.

Während Top-Universitäten wie die Cornell weiterhin mehr Bewerbungen als Plätze haben, gehen Bewerbungszahlen an kleineren Colleges seit Anfang der 2010er Jahre sukzessive zurück. Die verringerte finanzielle Planbarkeit veranlasst Universitätsverwaltungen dazu, Tenure-Stellen nicht mehr neu auszuschreiben. Das führt zunehmend zu Unmut, etwa von Interessengemeinschaften der Professoren, aber auch von Promovierenden-Gewerkschaften, sogenannten Graduate Unions.

Ein weiterer Systemunterschied zwischen Deutschland und den USA ist die Organisation von Forschung und Lehre in Departments statt in Lehrstühlen. Mitarbeitende, Räumlichkeiten und Lehre werden nicht direkt einzelnen Lehrstuhlinhabern zugewiesen, sondern dem Department. Dort entscheiden Professoren gemeinsam über Aufgaben- und Mittelverteilung. PhDs werden nicht von einzelnen Professoren betreut, sondern von mehreren Professoren gemeinsam. An der Technischen Universität in Nürnberg, einer Neugründung, will man dieses Prinzip nun auch in Deutschland ausprobieren. Ähnliche Vorhaben gibt es in Berlin und Bremen.

Insgesamt seien das ganze Betriebssystem, die Eckpunkte, das Framing sehr unterschiedlich, sagt Ulrich Schreiterer. Eine Blaupause seien die USA sicher nicht. Politische und finanzielle Planungsunsicherheit vieler US-Universitäten ziehen auch das Tenure-System und die zugehörigen Department-Strukturen in Mitleidenschaft. Gibt es nicht genug unbefristete Stellen für alle, kommt schnell der Eindruck auf, dass zu viele PhDs vergeben werden, betont Christopher Way. Das könne mittelfristig dazu führen, dass die Univerwaltung die Mittel des PhD-Programms kürzt.

Viele US-Institutionen versuchen die Anzahl an PhDs mit dem Arbeitsmarkt kurzzuschließen. Anreize, die in Deutschland in den letzten Jahrzehnten durch steigende Abhängigkeit von Drittmitteln zunehmend verloren gegangen seien, sagt Schreiterer. Professoren würden dazu verleitet, ihre Projektstellen mit befristeten Doktorandinnen und Doktoranden zu besetzen. Für deren weitere wissenschaftliche Karriere stünden im System allerdings keine Mittel zur Verfügung.

Die deutsche Promotion sei zudem im Gegensatz zum US-amerikanischen PhD schon immer auch als Karrierevorteil außerhalb der Wissenschaft gesehen worden. Auch Mediziner, Juristen und viele, die nie eine Universitätskarriere anstreben, schreiben in Deutschland eine wissenschaftliche Doktorarbeit. In den USA bekommen Ärzte und Juristen ihren M.D. oder J.D. nach einem auf dem Bachelor aufbauenden Studium und ohne wissenschaftliche Zusatzqualifikation.

In Deutschland ist es also im Vergleich mit den USA verhältnismäßig einfach eine Doktorandenstelle zu bekommen, nach der Promotion wird dann aber radikaler aussortiert. Gerade deshalb halten es die Experten für sinnvoll, in Deutschland strukturierte Karriereberatungen schon während der Promotion zu intensivieren. Hier könnten die USA mit ihrem übersichtlichen akademischen Arbeitsmarkt tatsächlich ein Vorbild sein. Christopher Way von der Cornell University: “Die Bewerbungsphase für wissenschaftliche Stellen startet bei uns jedes Jahr im September. Ich empfehle unseren Studierenden ‘Bewirb dich dreimal, wenn es dann nicht funktioniert: move on.” Martin Renz

Die Technische Universität Nürnberg ist die erste neu gegründete Universität in Bayern seit 45 Jahren und auch bundesweit inzwischen ziemlich einmalig. “Wenn ich das mal provokativ sagen darf: Wir haben in Deutschland eigentlich auch genug Universitäten”, sagt Hans Jürgen Prömel im Gespräch mit Table.Media. Die Daseinsberechtigung der TU Nürnberg sei es, Dinge auszuprobieren und zu ändern. Notfalls würde man nach zwei Schritten nach vorne, auch mal wieder einen zurück machen.

An seiner Hochschule will er sowohl inhaltlich und strukturell als auch baulich neue Wege gehen. “Wenn ich tiefgreifende Änderungen in meiner alten Funktion als Präsident der TU Darmstadt ausprobiert hätte, dann hätte ich bis zu fünf Jahre dafür gebraucht, diese zu implementieren. Und die gleiche Zeit, um sie wieder zurückzunehmen, wenn sie sich als Flop herausgestellt hätten”, sagt Prömel.

Verändern soll sich vor allem die Betreuungsquote. Es gebe den politischen Willen genügend Personal bereitzustellen, dass man auf eine Quote von eins zu 30 kommt und nicht wie an klassischen Universitäten auf eins zu 70 oder 80. Baulich setzt man vor allem auf Kleingruppenräume, die moderne Lehr- und Lernformen ermöglichen. “Unsere Professoren werden sich aktiv in die Lehre einbringen. Die zwischenmenschliche Interaktion ist für mich zentral”, sagt Prömel.

Die Diskussion über die Reform des WissZeitVG hat Prömel verfolgt, will sich aber nicht aktiv einmischen, sondern mit der TU Nürnberg neue Modelle ausprobieren, die dann als Referenzpunkte herhalten können. Noch habe man in Nürnberg kein festes Modell, weil die ersten Studiengänge erst in diesem Jahr starten. Allerdings wolle er bei den Verträgen für Promovierende einerseits mehr Sicherheit bieten und andererseits auch einen gewissen Druck auf die Nachwuchswissenschaftler und ihre Betreuer aufrechterhalten.

Für Promovierende soll es an der TU Nürnberg ein Drei-plus-Eins-Modell geben, das mit einer Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren beginnt, damit es eine “gewisse Sicherheit gibt”. Dasselbe Modell sah auch das Eckpunktepapier des BMBF zum WissZeitVG vor. Dieser Punkt stieß auf allgemeine Zustimmung. Nach anfänglich drei Jahren soll die Promotionsphase in Nürnberg noch um ein Jahr, in Ausnahmefällen um zwei Jahre verlängert werden können.

Darauf angesprochen, dass durchschnittliche Doktorarbeiten in Deutschland länger dauern, sagt Prömel: “Ich halte nichts davon, dass Studierende fünf, sechs oder sieben Jahre promovieren. Ich würde die durchschnittliche Zeit bei uns gerne niedriger haben.” Darauf soll einerseits die gute Betreuungsquote hinwirken, andererseits auch ein strukturierteres Arbeiten.

Auch in der Postdoc-Phase setzt Prömel in Nürnberg auf ein neues Modell. Statt bisher sechs Jahre Höchstbefristung will man an der TU nur noch bis zu dreijährige Verträge vergeben. Exakt diese Regelung sah auch das Eckpunktepapier des BMBF vor. Die vorgesehene Höchstbefristung von drei Jahren in der Postdoc-Phase wurde aber von allen Seiten heftig kritisiert und anschließend zog das BMBF das gesamte Papier zurück.

Prömel hingegen findet die Idee radikal und deswegen gut: “Die Postdoc-Phase dient aus meiner Sicht nur der Orientierung.” Danach müsse die Entscheidung dazu stehen, ob man über ein Tenure-Verfahren oder eine Juniorprofessur in die Wissenschaft gehe, oder alternativ ins Wissenschaftsmanagement oder in die Industrie. Auch die alternativen Karrierewege sollen in Nürnberg über Praktika und Schwerpunkte gezielt vorbereitet werden.

So sollen Absolventen der TU Nürnberg eine Entscheidung über den Karriereweg bereits sieben Jahre nach dem Masterabschluss treffen können. Das sei eine vernünftige und für ihn zu verantwortende Zeitspanne, sagt Prömel. “Es ist doch besser, wenn ich mit einer 80-prozentigen Sicherheit einem Mitte 30-Jährigen sage, dass es nichts mit der wissenschaftlichen Karriere wird, als das mit 95-prozentiger Sicherheit einem Mitte 40-Jährigen zu sagen”, meint der Mathematiker.

Neben den neuen Stellenmodellen will Hans Jürgen Prömel auch strukturell einiges verändern. An der TU Nürnberg werden die klassischen Lehrstühle abgeschafft und durch ein Departmentsystem ersetzt. “Die Etats werden dort allokiert und temporär und nach Bedarf den Professoren zugeordnet”, sagt Prömel. Zudem würden Entscheidungen über Stellenbesetzungen im Department-Kollektiv getroffen. Diese Veränderungen sollen das Leistungsprinzip forcieren und verhindern, “dass kleine Königreiche entstehen, in denen nur einer regiert”.

Durch die flexible und bedarfsorientierte Ressourcenplanung an der TU Nürnberg ließe sich langfristig eher Geld sparen, vermutet Prömel. Zunächst mal wären für die Gewährleistung einer besseren Betreuungsquote als an klassischen Universitäten aber Investitionen notwendig, sagt der Gründungspräsident. Insgesamt müsse das gesamte Wissenschaftssystem zwar effizienter werden, aber “ich sage seit 20 Jahren, dass wir insgesamt mehr Geld für die Wissenschaft zur Verfügung stellen müssten, in einem Staat, der vornehmlich davon lebt, was sie produziert”.

Inspiration für innovatives Wissenschaftsmanagement holt sich Prömel in den Niederlanden und Schweden. Dort sei die Hierarchisierung weniger ausgeprägt als im deutschen System. “Außerdem ist dort die Interaktion zwischen den Forschenden, aber auch unter den Universitäten wesentlich größer. Wir sind, vielleicht auch aufgrund unserer Größe, zu stark im Silodenken verhaftet.”

Das ausführliche Gespräch mit Hans Jürgen Prömel lesen Sie hier.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

30. Mai 2023, 18:00 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Einstein-Saal, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin

Panel Discussion What is ‘research quality’? Disciplinary dimensions and perspectives Mehr

31. Mai 2023, 17:00 Uhr, Leopoldina-Festsaal, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Nachhaltigkeitsdialog Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen im Gespräch mit Leopoldina-Mitgliedern über Klima und Gesundheit Mehr

1. Juni 2023, 18:30 Uhr, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin und Online

Podiumsdiskussion “Scientics”? Wenn Wissenschaft auf Politik trifft Mehr

14.-17. Juni 2023, BBAW, Berlin

Festtage Wandel durch Aufklärung. 30 Jahre Neukonstitution der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Mehr

19./20. Juni 2023, Berlin und Online

Tag der Industrie des BDI #TDI23 – Zukunftswende Mehr

Eine internationale Expertenkommission hat sich für die Förderung der Laserfusionsforschung parallel zur Magnetfusionstechnologie ausgesprochen. Mit einem zielgerichteten Trägheitsfusionsprogramm und starken internationalen Partnerschaften könnten die Schlüsseltechnologien für das Design eines ersten Laserfusionskraftwerks innerhalb von zehn bis zwanzig Jahren entwickelt werden. Das schreiben die wissenschaftlichen Experten in einem im Auftrag des BMBF erstellten Memorandum.

Eine betriebsfähige Demonstrationsanlage für die Trägheitsfusion könnte – bei ehrgeiziger Förderung – bis etwa 2045 in Betrieb gehen. Die Details ihrer Einschätzungen und Empfehlungen stellte die Expertengruppe unter der Leitung von Constantin Häfner vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen am Montag bei einer Pressekonferenz des BMBF vor. Um die Laserfusion in Deutschland zu befördern, müssten Forschung und Industrie intensiv, auch international, zusammenarbeiten, sagte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Darüber hinaus plädierte sie für einen sachlichen und aufgeklärten Dialog in der Öffentlichkeit.

Das Memorandum beschreibt die Potenziale des Industrie- und Forschungsstandorts Deutschland mit Blick auf die Laserfusion und gibt Empfehlungen zur weiteren Erforschung und Umsetzung. Es hält explizit fest, dass “die Fusionsenergie voraussichtlich nicht zur laufenden Energiewende beitragen wird”.

Noch etwas skeptischer ist Sybille Günther vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching, die dem Autorenteam nicht angehörte. “Die erwähnten Zeitskalen wären schon für die Magnetfusion ambitioniert und erforderten große Anstrengungen. Die Magnetfusion ist aber in der Technologieentwicklung und in der Entwicklung eines Kraftwerkskonzepts deutlich weiter als die Trägheitsfusion, was auch im Memorandum so steht”, sagte sie auf Anfrage von Table.Media.

Dennoch sei auch sie der Ansicht, dass die Laserfusion ein spannendes Forschungsfeld ist und auch dieser Weg zu einem Fusionskraftwerk untersucht werden sollte. Häfner bezifferte die notwendigen Investitionen auf zusätzlich ungefähr 150 Millionen Euro pro Jahr, die dann schrittweise erhöht werden müssten. Bisher unterstützt das BMBF das Feld der Fusionsforschung mit circa 140 Millionen Euro. Die Ministerin betonte, dass das BMBF beide Wege (Magnet- und Laserfusion) unterstützen wolle. “Wir brauchen jetzt aber mehr Ambitionen, um den Weg zu einem Fusionskraftwerk zu ebnen.” Man müsse jedoch die Haushaltsverhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten abwarten, Dann erst könnten genaue Summen benannt werden.

Sowohl Häfner als auch Stark-Watzinger betonten, dass Deutschland neben dem Bau von Kraftwerken auch von der Entwicklung der dafür notwendigen Schlüsseltechnologien profitieren könnte. Hier sei Deutschland bereits gut aufgestellt und soll sich innerhalb der nächsten beiden Dekaden zu einem weltweiten Leader entwickeln.

Auf die Frage, ob Deutschland auch die militärischen Potenziale dieser Technologie im Blick habe, betonte die Ministerin die zivile Ausrichtung ihres Ministeriums. Allerdings sei es vor dem Hintergrund der militärischen Komponente gut, diese Technologie zu verstehen. mw

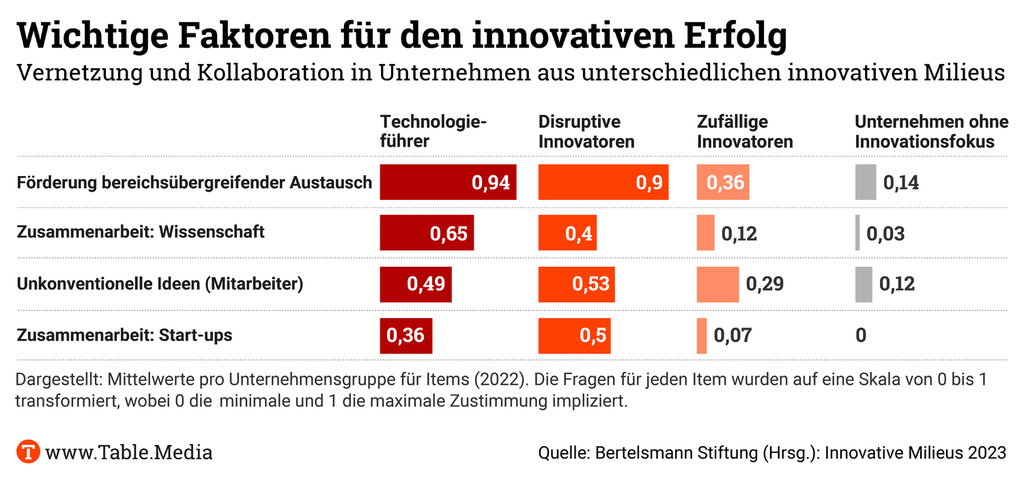

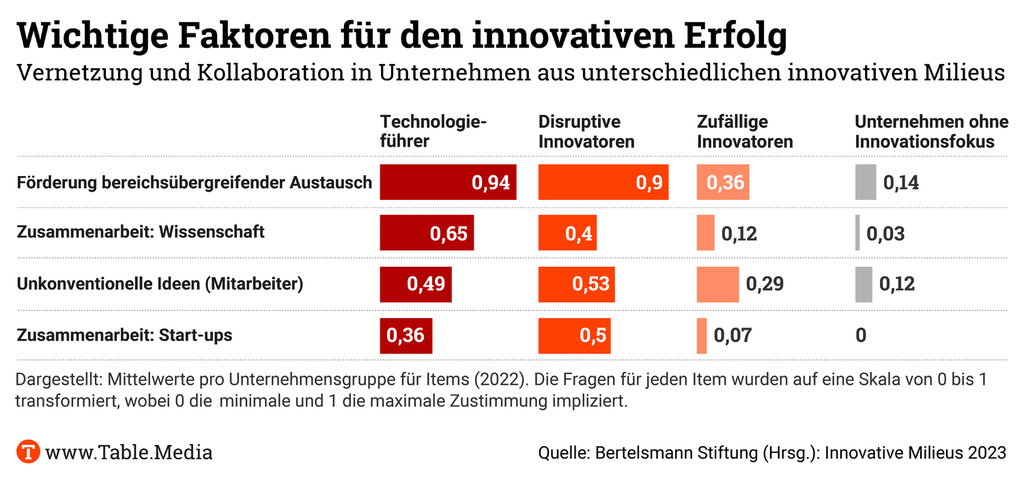

Der Anteil innovativer Unternehmen in Deutschland sinkt deutlich. Nur noch jedes fünfte deutsche Unternehmen kann heute als besonders innovativ bezeichnet werden. 2019 galt diese Aussage noch für jeden vierten Betrieb. Das zeigt die heute veröffentlichte Studie “Innovative Milieus 2023” der IW Consult, ein Tochterunternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Die Studie offenbart große Unterschiede zwischen Unternehmen. Sie unterscheidet sieben Milieus nach ihrer Innovationsstärke – mit sogenannten “Technologieführern” und “disruptiven Innovatoren” an der Spitze. Deren Zahl stagniert beziehungsweise schrumpft. Stark gewachsen sind die Milieus am unteren Ende der Skala: die “zufälligen Innovatoren” und “Unternehmen ohne Innovationsfokus”.

Die innovationsstärksten Milieus schneiden in vielerlei Hinsicht besser ab. Sie sind wirtschaftlich erfolgreicher und haben eine um 27 Prozent höhere Nettoumsatzrendite. Außerdem ist ihr Zuwachs an Beschäftigten höher und sie treiben mit ihren Prozess- und Produktinnovationen die Nachhaltigkeitstransformation besonders stark an.

Die Studie sieht Vernetzung und Kooperation als Schlüssel für innovativen Erfolg. So sind die Milieus der “Technologieführer” und “disruptiven Innovatoren” deutlich intensiver als andere Unternehmen mit Lieferanten, Kunden, anderen Unternehmen, vor allem aber auch mit der Wissenschaft vernetzt.

“Unsere Studie zeigt klar, dass Unternehmen wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger gegen Krisen sind, je stärker ihr Innovationsprofil ist”, sagt Armando García Schmidt, Wirtschaftsexperte der Bertelsmann Stiftung. “Wir fordern Unternehmen und Hochschulen auf, stärker aufeinander zuzugehen. Vernetzung und Transfer auf regionaler Ebene hilft gerade kleinen und mittleren Unternehmen, wieder zur technologischen Spitze aufzuschließen.”

Für die Studie wurden im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Unternehmen aus Industrie und vorwiegend industrienahen Dienstleistungen befragt. Die Ergebnisse wurden mit der ersten Studie dieser Art verglichen, die 2019 durchgeführt wurden.

Die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie passen zu anderen aktuellen Erkenntnissen zum Thema Innovationskraft. “Deutschland ist in Bezug auf seine Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen, nicht mehr Teil der internationalen Spitzengruppe”, sagt Torben Schubert vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Er ist Koautor des im Mai veröffentlichten Innovationsindikators 2023 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Unternehmensberatung Roland Berger.

Der Vergleich von 35 Volkswirtschaften ergab für Deutschland Platz zehn des Gesamtrankings. “Besondere Schwächen liegen in der Bereitstellung von Wagniskapital und im sich ausweitenden Fachkräftemangel”, sagt Schubert. Kritik übt er auch an der Forschung: “Deutschlands Wissenschaftssystem hat Stärken in der Organisation des Wissens- und Technologietransfers, liegt aber in Bezug auf Forschungsexzellenz hinter den führenden Nationen zurück.” abg

Vor dem Treffen der Staatschefs auf dem G7-Gipfel in Hiroshima kamen die Fachministerinnen und -minister aus den sieben führenden westlichen Industrienationen in Japan zusammen. Ihre Beratungsergebnisse flossen auch in ein Schlussdokument ein, von dessen 66 Punkten insgesamt fünf den Themen Bildung, Wissenschaft und Digitales gewidmet sind. Neu ist die Vereinbarung, einen gemeinsamen “Hiroshima-KI-Prozess” aufzusetzen, der Maßnahmen gegen unkontrollierte Auswirkungen der generativen KI (ChatGPT) verfolgen soll.

Die G7-Regie hatte die Treffen der Wissenschafts- und Technologieminister sowie der Bildungsminister vom 12. bis 15. Mai zeitgleich, aber an unterschiedlichen Orten auf die Agenda gesetzt – ein logistisches Problem für die Kombi-Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark Watzinger (FDP). Die mitgereiste saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), die als Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz die Bundesländer in Japan vertrat, stand bereit, einen Teil der deutschen Repräsentanz zu übernehmen.

Während die Bildungsminister unter anderem darüber berieten, wie die Schulen nach der Pandemie wieder gestärkt und der internationale Studierenden-Austausch gefördert werden kann, standen bei den Wissenschaftsministertreffen die Themen Open Science, Maßnahmen zur Forschungssicherheit und Forschungsintegrität auf der Tagessordnung.

Dabei wurde an das G7-Treffen im Vorjahr in Deutschland angeknüpft, wo die Wissenschaftsminister bei ihrem Meeting in Frankfurt/Main unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs sich deutlich gegen “Fake Science” und Missbrauch wissenschaftlicher Ergebnisse für militärische Zwecke ausgesprochen hatten. In diesem Jahr heißt es im Abschlussdokument: “Wir sind uns bewusst, dass noch mehr getan werden muss, um das Bewusstsein der Forschung für die Risiken des unerlaubten Wissens- und Technologietransfers zu schärfen und ausländische Einmischung in Forschung und Innovation zu verhindern.” China wird zwar nicht genannt, ist aber mehr denn je gemeint.

An konkreten Kooperationsprojekten wurden Initiativen zur ökologischen Erhaltung der Ozeane, zur Reduzierung des Weltraumschrotts im Erdorbit und für den gemeinsamen Aufbau großer Forschungsinfrastrukturen verhandelt. Am Rande des Treffens unterzeichnete Stark-Watzinger mit dem japanischen Kommunikations-Minister eine Absichtserklärung (“Letter of Intent”) zur gemeinsamen Forschung für 5G/6G-Telekommunikationsnetze. Darin wird nach Angaben des BMBF “das Ziel von mehr technologischer Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit bei neuen Kommunikationstechnologien verfolgt”. Auch hierbei geht es um den Abbau chinesischer Abhängigkeiten. mr

Stern – Corona-Pandemie: eine vertane Chance. Corona wäre eine große Möglichkeit gewesen, mehr über Pandemien zu lernen. Aber: Wissenschaft und Politik in Deutschland haben beide nicht entschlossen und koordiniert genug gehandelt. Der Beitrag Deutschlands zur Forschung zu Covid bleibt damit überschaubar. Mehr

Tagesspiegel – Kaderschmiede des Illiberalismus. Die ungarische Denkfabrik MCC (Mathias Corvinus Collegium) übernimmt die Wiener Privatuni Modul University Vienna. Der Think Tank hat eine große Nähe zu Orban und seiner Regierungspartei Fidesz. Das MCC schaut beim Ausbau seiner Einflusssphäre nicht nur nach Österreich: Ende 2022 wurde Werner Patzelt zum Forschungsdirektor der Brüsseler Dependance berufen. Mehr

Nature – China overtakes United States on contribution to research in Nature Index. Im vergangenen Jahr haben Autoren aus China erstmals den größten Beitrag zu hochwertiger naturwissenschaftlicher Forschung geleistet. Auch im Bereich Erd- und Umweltwissenschaften sind sie im Begriff, die USA zu übertrumpfen. Dies sei im Interesse der chinesischen Regierung, die das Land unabhängiger machen will, sagen Experten. Mehr

DLF Kultur – KI muss nicht nur dem Kapital dienen. Es gibt auch gemeinwohlorientierte Ansätze für die Anwendung künstlicher Intelligenz, sagt die Wissenschaftlerin Theresa Züger vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft im Interview. Zum Beispiel könnte KI Webseiten verständlicher machen oder Themen für Faktenchecks vorschlagen. Mehr

Die Welt steht heute vor vielfältigen Krisen und langfristigen Herausforderungen – allen voran der Klimawandel und die geopolitische Fragmentierung. Angesichts dessen braucht die EU ihre eigene, ehrgeizige und konsequente Strategie, um sich als Anker der liberalen Demokratie, als Motor materiellen Wohlstands und zugleich als Vorreiter des Übergangs zu globaler Nachhaltigkeit zu positionieren.

Mit der Europäischen Innovationsagenda ist die Europäische Union einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung dieser Ziele gegangen. Die Innovationsagenda baut richtigerweise auf die starke akademische und industrielle Basis Europas. Sie betont sowohl die Bedeutung förderlicher Bedingungen für unternehmerische Aktivitäten als auch gut ausgebildeter Fachkräfte als Innovationstreiber.

Dies ist umso wichtiger, weil Innovation nicht nur das Herzstück allgemeinen Wohlstandswachstums ist, sondern auch der Schlüssel einer Transformation hin zu globaler Nachhaltigkeit. Im Hinblick auf das drängendste Problem der Eindämmung des Klimawandels sind die europäischen Volkswirtschaften nur für begrenzte globale Klimagasemissionen verantwortlich und erreichen ökonomische Prosperität auf vergleichsweise emissionseffiziente Weise. Deshalb muss ein verantwortungsvoller europäischer Ansatz in der Klimapolitik zweigleisig sein:

Technologischer Fortschritt ermöglicht, dass Defossilisierung und wirtschaftliche Entwicklung Hand in Hand gehen und dass die Volkswirtschaften des globalen Südens nicht trotz, sondern gerade wegen ihres Strebens nach weiterer wirtschaftlicher Entwicklung partizipieren. Europäische Unternehmen sollten danach streben, sich als Ermöglicher industriebasierten globales Wachstums der post-fossilen Ära zu etablieren.

Die EU ist gut beraten, sich auf ihre genuinen komparativen Vorteile zu konzentrieren: starke Industrieunternehmen, die in vielen Bereichen Grenzen des technisch Machbaren definieren, basierend auf einer Symbiose mit gut ausgebildeten Arbeitskräften und starken akademischen Institutionen.

Vordringliche Aufgabe der EU ist dann, dieses Innovationspotenzial durch Vollendung des Binnenmarktes noch weiter zu entfalten und auf die Industriepolitik anderer Volkswirtschaften zu antworten, indem sie die besten Voraussetzungen für unternehmerischen Erfolg schafft: gut funktionierende Infrastrukturen, eine schlanke digitalisierte Verwaltung, hochqualifizierte Arbeitskräfte, attraktive Unternehmenssteuern und eine ebenso transparente wie diskriminierungsfreie Forschungs- und Innovationspolitik.

Nicole Deiterhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, erhält eine LOEWE-Spitzen-Professur des Landes Hessen.

Andrej Gill wird Direktor des Gutenberg Lehrkollegs der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz, eine der zentralen Einrichtungen der Universität zur Weiterentwicklung der Lehre. Gill ist Professor für Corporate Finance an der JGU.

Maik Luu (29), Sohn von Tan That und Thi Thu Ba Luu, die 1980 mit der Cap Anamur von Vietnam nach Deutschland kamen, hat die Ernennungsurkunde zum Juniorprofessor für Translationale Medizin am Uniklinikum Würzburg erhalten.

Andreas Pinkwart wird Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung. Pinkwart ist Professor für Innovations- und Technologiemanagement an der Technischen Universität Dresden und früherer stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Kiel fördert erfolgreich Brennpunktschulen. Mit 50 Millionen Euro unterstützt Schleswig-Holstein seit 2019 Schulen mit besonders vielen sozial benachteiligten Schülern. Für das Startchancen-Programm, über das der Bund noch mit den Ländern verhandelt, könnte es ein Vorbild sein. Mehr

Bildung.Table. MINT-Bildung: Bund und Länder suchen neue Strukturen. Um junge Menschen für MINT zu begeistern, braucht es einen Schulterschluss von Bund und Ländern. Doch der gestaltet sich schwierig. Längst überholen andere Akteure die politischen Entscheider. Mehr

Security.Table. Bundestag will Debatte über KI in Waffensystemen. Es geht um eine Richtlinie zur Sicherstellung einer menschlichen Kontrolle in tödlichen automatischen Systemen. Die Diskussion darüber liege deutlich hinter der technischen Entwicklung zurück, sagt SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Mehr

China.Table. In diesen Branchen ist China abhängig von Deutschland. Selbst in zentralen IT-Bereichen ist China auf deutsche Software angewiesen. Beispiele sind Ressourcenplanung von SAP und Designsoftware von Siemens. Auch in Hightech-Bereichen besteht Abhängigkeit, etwa bei Chips für die Autoindustrie von Infineon. Mehr

China.Table. China baut eigene Starship-Rakete. Das Starship des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ist die leistungsstärkste Weltraumrakete aller Zeiten. Die Pekinger Akademie für Trägerraketentechnologie ändert nun offenbar ihren Kurs und entwickelt mit “Langer Marsch 9” eine ähnlich fortschrittliche Schwerlastrakete wie die des US-Raumfahrtkonzerns. Mehr

Der etablierten Wirtschaft hierzulande mangelt es an Innovation. Das lässt sich zumindest etwas kompensieren, wenn schnell neue Ökonomie entsteht. Gelingen wird das aber nur, wenn der volkswirtschaftliche Lebenszyklus von Anfang bis Ende intakt ist. In Deutschland jedoch ist dieser Zyklus – von Gründungsappetit über Gründung, Skalierung zu frischem Mittelstand, Expansion zum Konzern, Revitalisierung, Stagnation und endgültigem Aus – gestört.

Vor allem bei forschungsgetriebenen Hightech- und Deeptech-Ausgründungen erleben wir derzeit Tiefstände. Und unter Deutschlands Hidden Champions ist nur ein Zehntel jünger als 60 Jahre und die meisten unserer mittelständischen Weltmarktführer wurden vor 1950 gegründet. Zwei Drittel sind in Traditionsbranchen tätig.

Ruhm und Ehre sei allen unbenommen. Aber die Gründungs- und Wachstumsquote der Republik ist erschreckend niedrig. Es bedürfte dringend eines neuen Geschäftsmodells für Deutschland, eines Tech-Mittelstands 2.0, zu dem die deutsche Forschung existenzielles beitragen müsste, dabei aber versagt. Von digitalen Plattformen und E-Commerce à la Zalando wird Deutschland nicht genesen. Gefragt sind Deeptech insbesondere auf den Feldern Biotech, New Space, Künstliche Intelligenz und Internet of Things sowie ClimateTech. Doch dazu benötigt man exzellenten Transfer von Forschung in Kommerzialisierung.

Im April 2018 hielt ich bei der Technologie-Allianz, die Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Patentverwertungsagenturen und weitere Transferdienstleister als politische Interessensvertretung zu einem bundesweiten Netzwerk vereinigt, einen Vortrag mit dem Titel “Gründungsleidenschaft der Wissenschaft?”. Schon das Fragezeichen sorgte für Unruhe. Erkühnte sich doch ein Oppositionspolitiker ein Tabu zu adressieren.

Ich sagte den rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das Ergebnis ihrer Arbeit im internationalen Vergleich mehr als dürftig sei. Nicht nur hinsichtlich der professionellen Qualität des Technologietransfers, sondern auch des Outputs an Ausgründungen, Patenten und wirklichem skalierendem Geschäft, welches nicht nur Umsatz, sondern auch innovatives Wachstum und innovative Beschäftigungsperspektiven schafft. Hier haben wir in Deutschland massive Probleme. Bei einigen davon, insbesondere bei Fraunhofer, habe ich mitgeholfen, diese medial aufzudecken. Eine Schlüsselfrage dabei ist, wie viel stille Beteiligung oder gar laute unternehmerische Beteiligung die Wissenschaft aus ihren Ausgründungen herauspressen will.

Seit langem fordere ich maximal zehnprozentige Beteiligungsquoten von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen an ihren Spin-outs. Wo immer möglich mit virtuellen Anteilen für geistiges Eigentum (IP for virtual shares), sodass weder die Liquidität und unternehmerische Leidenschaft der jungen Gründerinnen und Gründer noch die künftige Investitionsbereitschaft von Wagniskapitalgebern Schaden nimmt.

Hochinteressant in diesem Zusammenhang ist eine Studie aus Großbritannien. Eine Grafik darin zeigt, dass britische Universitäten 2013 eine Durchschnittsbeteiligung von 24,8 Prozent an ‘ihren’ Spin-outs (mit Höchststand in 2017 mit 26,9 Prozent) und jetzt bei strukturellem Abwärtstrend in 2022 mit 17,8 Prozent aufweisen.

Die Universität Oxford hat zwar fast 40 Prozent mehr Spin-outs als Cambridge, aber die Skalierung ist signifikant geringer. Wagniskapitalgeber der Frühphase und Deeptech-Investoren erklären dies zum Teil damit, wie viel Gesellschaftsanteil die zwei Universitäten ihren Spin-outs abnehmen. Daten der britischen Vermögensverwaltungsplattform Beauhurst weisen darauf hin, dass Oxford anfänglich im Durchschnitt 24,3 Prozent an Equity nimmt, während es bei Cambridge mit 12,6 Prozent deutlich weniger ist. Damit werden die Gründungen aus Oxford für Investoren später signifikant unattraktiver.

In Deutschland schwadronieren wir bei solchen Themen nur herum: überzeugungsbasiert, nicht faktenbasiert. Da sind Universitätspräsidenten von Spitzenuniversitäten glücklich darüber, wenn sie deutlich mehr als 20 Prozent herausholen. Da gehen außeruniversitäre Forschungseinrichtungen bis fast an die 50-Prozent-Marke ran. Geizig und gierig, weil beide nicht strategisch in Gründungsportfolios denken, sondern nur daran, Gründungen einzeln glauben ausquetschen zu müssen.

Innovating Innovation: Es ist überfällig, dass die Transfer-Allianz nach fünf Jahren Erkenntnis endlich Daten dazu vorlegt. Sie behauptet, eine gute Indikatorik entwickelt zu haben, doch zu entdecken sind solche Werte nirgends. Ist Transparenz hier möglicherweise gar nicht gefragt? Transfer ist nur dann hilfreich für unsere Nation, wenn der IP-Transfer “worry free” ist.

sechs, vier oder zwei Jahre: Die Zahlenspiele um die Höchstbefristung in der Postdoc-Phase werden in der nächsten Woche hoffentlich endgültig beendet. Dann will Jens Brandenburg den überfälligen Referentenentwurf zum WissZeitVG vorlegen. Die Koalition will sich noch in dieser Woche einigen, um dann endlich auch mit den Ländern und Institutionen das Karrieresystem in der Wissenschaft als ganzes anzupacken.Tim Gabel hat die Details.

Als Vorbild wird immer wieder auch das Karrieresystem in den USA herangezogen. Martin Renz hat den Zustand des amerikanischen Modells vor Ort analysiert. Sein Fazit: Das Tenure Track-System in den USA steckt derzeit in einer Krise.

Erinnern Sie sich noch an den Prüfbericht, den Beamte des BMBF verfasst haben? Diesen Bericht, der brisante Fakten im Skandal um einen unangemessenen Umgang mit Steuermitteln durch den Fraunhofer-Vorstand enthalten soll. Seit Dezember ist er fertig, doch öffentlich ist er nicht. Zahlreiche Journalisten – auch wir – haben eine Einsicht nach Informationsfreiheitsgesetz beantragt, bisher vergeblich. Das BMBF gibt den Bericht nicht heraus, obwohl es beabsichtigt sei und verweist auf rechtliche Auflagen. Zunächst müsse der Bescheid gegenüber den “betroffenen Dritten” bestandskräftig sein.

Morgen entscheidet sich der Senat der Fraunhofer-Gesellschaft für einen neuen Präsidenten. Damit endet eine lange, unschöne Zeit für viele Menschen, die in Europas größter Forschungsorganisation aktiv sind. Sie fühlen sich längst nicht mehr gut vertreten durch einen Präsidenten, der zuletzt nur noch Negativschlagzeilen produzierte. Es scheint darauf hinzulaufen, dass ein Kandidat von außen die Nachfolge Reimund Neugebauers antritt – wir werden berichten. Und sicher wird dann irgendwann auch der Prüfbericht herausgegeben.

Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre,

Wenn Ihnen der Research.Table gefällt, leiten Sie uns bitte weiter. Wenn Ihnen diese Mail weitergeleitet wurde: Hier können Sie sich für den Research.Table kostenlos anmelden.

Zwei oder vier Jahre? Das ist die entscheidende Frage, mit der sich die Berichterstatter der Ampelparteien für die WissZeitVG-Reform in den nächsten Tagen beschäftigen müssen. Im koalitionsinternen Streit um die Höchstbefristungsgrenze in der Postdoc-Phase gibt es bislang noch keine Einigung. Die Gespräche würden “demnächst fortgesetzt”, sagte am gestrigen Mittwoch Carolin Wagner (SPD). Wie Table.Media erfuhr, ist für Ende der Woche das letzte Gespräch der Berichterstatter geplant.

Danach muss es schnell gehen. Denn das BMBF beabsichtigt, noch vor der Sommerpause des Bundestages (Start: 1. Juli) die Länder- und Verbändebeteiligung so weit wie möglich durchzuführen und anschließend einen Kabinettsbeschluss zu erreichen. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Das parlamentarische Verfahren soll, wie geplant, in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden.

Während die FDP bislang nicht von ihrer Forderung einer vierjährigen Höchstbefristung abgerückt ist, spricht sich Wagner für eine zweijährige Höchstbefristung mit darauffolgendem Anschlusszusage-Modell – etwa per Tenure Track – aus. In dieser Übergangsphase könnten frisch promovierte Wissenschaftler erste Lehrerfahrungen sammeln, die Veröffentlichung der Promotionsschrift veranlassen oder Vorbereitungen auf ein nächstes Forschungsprojekt treffen, sagte Wagner.

Mit der SPD-Position können sich auch die Aktivisten der Initiative #IchbinHanna anfreunden. “Wenn es in der Postdoc-Phase überhaupt noch einmal eine Befristung ohne Anschlusszusage gibt, sollte diese sehr kurz sein und nur zur Orientierung dienen”, sagt Amrei Bahr, Initiatorin der Initiative. Neben #IchbinHanna lassen sich auch die GEW und andere Initiativen und Gewerkschaften hinter diesem Vorschlag versammeln.

Bahr und viele andere Akteure warten inzwischen ungeduldig auf den Referentenentwurf. “Wir sind in der Diskussion inzwischen schon drei Schritte weiter und müssen über ganz andere Instrumente und einen Wandel im Gesamtsystem sprechen”, sagte die Philosophin, die kürzlich mit anderen Wissenschaftlern Vorschläge für weitergehende Reformen formuliert hat. Dabei sei wichtig, dass man das eigentliche Ziel weiter vor Augen habe. “Das Ziel war nicht, irgendwelche Jahreszahlen ins Gesetz zu schreiben, sondern mehr Dauerstellen im Wissenschaftssystem zu schaffen.”

Endlich weiterkommen will auch der neue HRK-Präsident Walter Rosenthal: “Nachdem es nun eine vergleichbar lange und intensive öffentlichen Debatte über Anforderungen an eine Reform des WissZeitVG gab, ist es an der Zeit, das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren in Gang zu setzen”, sagt Rosenthal auf Anfrage von Table.Media. Man warte wie alle Akteure gespannt auf den Entwurf und werde sich dann im Anhörungsprozess einbringen.

Auch unter ihrem neuen Präsidenten bleibt die HRK bei ihrer Forderung einer Höchstbefristungsgrenze von vier Jahren. Auf die Frage, warum sich die HRK nicht auch mit einer kürzeren Höchstbefristungsdauer anfreunden kann, erwidert Rosenthal: “Es ist grundsätzlich richtig, frühzeitiger Klarheit zu schaffen, wer realistisch Aussicht auf eine langfristige Karriere im Wissenschaftssystem hat.” Allerdings benötige es Zeit, um nach der Promotion ein eigenes wissenschaftliches Profil zu entwickeln. Zudem könne eine zu kurze Postdoc-Phase dazu führen, dass eher konventionelle, risikoarme Forschung betrieben werde.

Hinter dem Vier-Jahre-Vorschlag der FDP, die mit Bettina Stark-Watzinger auch das Forschungsressort führt, versammeln sich neben der HRK auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen und die DFG. Zudem sprach sich auch der Wissenschaftsrat beim BMBF-Austausch zur Höchstbefristungsgrenze im Postdoc-Bereich bereits im März für eine vierjährige Postdoc-Phase mit einem Anschlusszusage-Modell aus.

Entscheidend könnte die Position der Grünen werden. Vor der Veröffentlichung der BMBF-Eckpunkte sprach sich die Partei, genau wie die SPD, für eine kurze Postdoc-Phase aus. Inzwischen vermeidet Berichterstatterin Laura Kraft klare Bekenntnisse. In einem kürzlich veröffentlichten Gastbeitrag im Wiarda-Blog kritisierte sie erstmals öffentlich die von der SPD favorisierte Zwei-Jahres-Lösung. Es sei nicht sicher, ob sich der Druck statt auf die Hochschulleitungen nicht eher auf die Beschäftigten erhöhe, schrieb Kraft dort.

Auf Anfrage von Table.Media betonte Kraft, dass für ihre Partei ganz klar sei, dass es mehr brauche als die Festlegung auf eine neue Höchstbefristungsgrenze in der Postdoc-Phase. “Mir war es wichtig, Vorschläge zu machen, die über die dringend notwendige Reform des WissZeitVG hinausgehen bzw. an eine Reform des WissZeitVG anschließen.” Viele Aspekte prekärer Beschäftigungsbedingungen in der Wissenschaft hätten Ursachen außerhalb des WissZeitVG.

Unverständnis erntet sie dafür bei Amrei Bahr. “Die Grünen lassen uns völlig im Dunkeln über ihre konkreten Ziele. Dabei waren sie eine von zwei Regierungsparteien, die sich auch schon im Bundestagswahlkampf klar für unsere Ziele positioniert haben. Diese Rolle sollten Sie jetzt nicht verspielen”, fordert Bahr. Der Beitrag von Kraft verliere sich in einer “bestürzenden Mutlosigkeit” und in “ermüdender Verantwortungsdiffusion”.

“Wir haben eine ethische Verpflichtung, für unsere PhDs eine Anstellung zu finden”, betont Christopher Way, Professor für Politikwissenschaften an der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York. “Falls wir für die Mehrheit unserer Absolventen keine Stelle fänden, müsste man sich die Frage gefallen lassen, warum wir überhaupt so viele PhDs ausbilden.” Way ist neben seiner Professur auch Placement Director an seinem Department.

In dieser Rolle bereitet er PhDs ein Jahr vor deren Abschluss auf den akademischen Jobmarkt vor. Obwohl das US-amerikanische Universitätssystem sehr divers ist, sei der Arbeitsmarkt für PhDs einigermaßen übersichtlich, sagt Way. Der Standardweg ist der Tenure Track, auf den in den allermeisten Fällen eine unbefristete Anstellung folgt.

Nach dem PhD wird man als “assistant professor” eingestellt und hat etwa sechs Jahre, um mit der Universität vereinbarte Kriterien über administrative, forscherische und Lehrtätigkeiten zu erfüllen. Bei Erfüllung bekommt man Tenure, eine Festanstellung als “associate professor” auf die nach einigen Jahren dann die “full professorship” folgen kann. Soweit das Ideal, in der Praxis ist der Tenure-Track in den USA aber zunehmend in der Krise.

Ein Bericht der Association of American University Professors weist darauf hin, dass seit 2017 mehr als die Hälfte (53,5 Prozent) aller US-amerikanischen Universitäten, die vierjährige BA-Degrees anbieten, unbefristete Tenure-Stellen durch befristete Lehr- und Forschungsstellen ersetzt haben. Das ist eine Verdreifachung in nur fünf Jahren. Auch in den USA mehren sich demnach befristete und prekäre Anstellungsverhältnisse.

Diese Entwicklung bestätigt Ulrich Schreiterer, Experte für Internationalisierung der Forschung am Wissenschaftszentrum für Sozialforschung in Berlin. Bis vor zehn Jahren glich der US-Hochschul-Arbeitsmarkt noch einer Pyramide. Fand man keinen Job in der oberen Ebene, im “top tier”, gab es unbefristete Stellen in den niedrigeren Ebenen. Dieser Pyramide bröckelt aber in den letzten Jahren zunehmend das Fundament weg.

Das hat auch mit politischen Attacken auf das Tenure-System zu tun. Teile der republikanischen Partei propagieren unter dem Stichwort “critical race theory”, Tenure an staatlichen Colleges einzuschränken, um damit der vermeintlichen Politisierung von Lehrplänen entgegenzutreten. In North Carolina, Texas, Iowa, Louisiana, Florida und North Dakota werden derzeit Gesetzesvorhaben diskutiert, die entweder explizit Tenure abschaffen oder sogenannte Tenure-Review-Prozesse ermöglichen. In letzterem Fall könnten Universitätspräsidenten unliebsamen Forschern eine Weiteranstellung verweigern.

Die Krise hat aber nicht nur eine politische Dimension, sondern auch eine demografische: Gebührenzahlende Studierende an kleineren Colleges werden immer weniger. Durch die Coronapandemie und den Rückgang von Bewerbungen aus dem Ausland habe sich dieses Phänomen zusätzlich verschärft, sagt Christopher Way.

Während Top-Universitäten wie die Cornell weiterhin mehr Bewerbungen als Plätze haben, gehen Bewerbungszahlen an kleineren Colleges seit Anfang der 2010er Jahre sukzessive zurück. Die verringerte finanzielle Planbarkeit veranlasst Universitätsverwaltungen dazu, Tenure-Stellen nicht mehr neu auszuschreiben. Das führt zunehmend zu Unmut, etwa von Interessengemeinschaften der Professoren, aber auch von Promovierenden-Gewerkschaften, sogenannten Graduate Unions.

Ein weiterer Systemunterschied zwischen Deutschland und den USA ist die Organisation von Forschung und Lehre in Departments statt in Lehrstühlen. Mitarbeitende, Räumlichkeiten und Lehre werden nicht direkt einzelnen Lehrstuhlinhabern zugewiesen, sondern dem Department. Dort entscheiden Professoren gemeinsam über Aufgaben- und Mittelverteilung. PhDs werden nicht von einzelnen Professoren betreut, sondern von mehreren Professoren gemeinsam. An der Technischen Universität in Nürnberg, einer Neugründung, will man dieses Prinzip nun auch in Deutschland ausprobieren. Ähnliche Vorhaben gibt es in Berlin und Bremen.

Insgesamt seien das ganze Betriebssystem, die Eckpunkte, das Framing sehr unterschiedlich, sagt Ulrich Schreiterer. Eine Blaupause seien die USA sicher nicht. Politische und finanzielle Planungsunsicherheit vieler US-Universitäten ziehen auch das Tenure-System und die zugehörigen Department-Strukturen in Mitleidenschaft. Gibt es nicht genug unbefristete Stellen für alle, kommt schnell der Eindruck auf, dass zu viele PhDs vergeben werden, betont Christopher Way. Das könne mittelfristig dazu führen, dass die Univerwaltung die Mittel des PhD-Programms kürzt.

Viele US-Institutionen versuchen die Anzahl an PhDs mit dem Arbeitsmarkt kurzzuschließen. Anreize, die in Deutschland in den letzten Jahrzehnten durch steigende Abhängigkeit von Drittmitteln zunehmend verloren gegangen seien, sagt Schreiterer. Professoren würden dazu verleitet, ihre Projektstellen mit befristeten Doktorandinnen und Doktoranden zu besetzen. Für deren weitere wissenschaftliche Karriere stünden im System allerdings keine Mittel zur Verfügung.

Die deutsche Promotion sei zudem im Gegensatz zum US-amerikanischen PhD schon immer auch als Karrierevorteil außerhalb der Wissenschaft gesehen worden. Auch Mediziner, Juristen und viele, die nie eine Universitätskarriere anstreben, schreiben in Deutschland eine wissenschaftliche Doktorarbeit. In den USA bekommen Ärzte und Juristen ihren M.D. oder J.D. nach einem auf dem Bachelor aufbauenden Studium und ohne wissenschaftliche Zusatzqualifikation.

In Deutschland ist es also im Vergleich mit den USA verhältnismäßig einfach eine Doktorandenstelle zu bekommen, nach der Promotion wird dann aber radikaler aussortiert. Gerade deshalb halten es die Experten für sinnvoll, in Deutschland strukturierte Karriereberatungen schon während der Promotion zu intensivieren. Hier könnten die USA mit ihrem übersichtlichen akademischen Arbeitsmarkt tatsächlich ein Vorbild sein. Christopher Way von der Cornell University: “Die Bewerbungsphase für wissenschaftliche Stellen startet bei uns jedes Jahr im September. Ich empfehle unseren Studierenden ‘Bewirb dich dreimal, wenn es dann nicht funktioniert: move on.” Martin Renz

Die Technische Universität Nürnberg ist die erste neu gegründete Universität in Bayern seit 45 Jahren und auch bundesweit inzwischen ziemlich einmalig. “Wenn ich das mal provokativ sagen darf: Wir haben in Deutschland eigentlich auch genug Universitäten”, sagt Hans Jürgen Prömel im Gespräch mit Table.Media. Die Daseinsberechtigung der TU Nürnberg sei es, Dinge auszuprobieren und zu ändern. Notfalls würde man nach zwei Schritten nach vorne, auch mal wieder einen zurück machen.

An seiner Hochschule will er sowohl inhaltlich und strukturell als auch baulich neue Wege gehen. “Wenn ich tiefgreifende Änderungen in meiner alten Funktion als Präsident der TU Darmstadt ausprobiert hätte, dann hätte ich bis zu fünf Jahre dafür gebraucht, diese zu implementieren. Und die gleiche Zeit, um sie wieder zurückzunehmen, wenn sie sich als Flop herausgestellt hätten”, sagt Prömel.

Verändern soll sich vor allem die Betreuungsquote. Es gebe den politischen Willen genügend Personal bereitzustellen, dass man auf eine Quote von eins zu 30 kommt und nicht wie an klassischen Universitäten auf eins zu 70 oder 80. Baulich setzt man vor allem auf Kleingruppenräume, die moderne Lehr- und Lernformen ermöglichen. “Unsere Professoren werden sich aktiv in die Lehre einbringen. Die zwischenmenschliche Interaktion ist für mich zentral”, sagt Prömel.

Die Diskussion über die Reform des WissZeitVG hat Prömel verfolgt, will sich aber nicht aktiv einmischen, sondern mit der TU Nürnberg neue Modelle ausprobieren, die dann als Referenzpunkte herhalten können. Noch habe man in Nürnberg kein festes Modell, weil die ersten Studiengänge erst in diesem Jahr starten. Allerdings wolle er bei den Verträgen für Promovierende einerseits mehr Sicherheit bieten und andererseits auch einen gewissen Druck auf die Nachwuchswissenschaftler und ihre Betreuer aufrechterhalten.

Für Promovierende soll es an der TU Nürnberg ein Drei-plus-Eins-Modell geben, das mit einer Mindestvertragslaufzeit von drei Jahren beginnt, damit es eine “gewisse Sicherheit gibt”. Dasselbe Modell sah auch das Eckpunktepapier des BMBF zum WissZeitVG vor. Dieser Punkt stieß auf allgemeine Zustimmung. Nach anfänglich drei Jahren soll die Promotionsphase in Nürnberg noch um ein Jahr, in Ausnahmefällen um zwei Jahre verlängert werden können.

Darauf angesprochen, dass durchschnittliche Doktorarbeiten in Deutschland länger dauern, sagt Prömel: “Ich halte nichts davon, dass Studierende fünf, sechs oder sieben Jahre promovieren. Ich würde die durchschnittliche Zeit bei uns gerne niedriger haben.” Darauf soll einerseits die gute Betreuungsquote hinwirken, andererseits auch ein strukturierteres Arbeiten.

Auch in der Postdoc-Phase setzt Prömel in Nürnberg auf ein neues Modell. Statt bisher sechs Jahre Höchstbefristung will man an der TU nur noch bis zu dreijährige Verträge vergeben. Exakt diese Regelung sah auch das Eckpunktepapier des BMBF vor. Die vorgesehene Höchstbefristung von drei Jahren in der Postdoc-Phase wurde aber von allen Seiten heftig kritisiert und anschließend zog das BMBF das gesamte Papier zurück.

Prömel hingegen findet die Idee radikal und deswegen gut: “Die Postdoc-Phase dient aus meiner Sicht nur der Orientierung.” Danach müsse die Entscheidung dazu stehen, ob man über ein Tenure-Verfahren oder eine Juniorprofessur in die Wissenschaft gehe, oder alternativ ins Wissenschaftsmanagement oder in die Industrie. Auch die alternativen Karrierewege sollen in Nürnberg über Praktika und Schwerpunkte gezielt vorbereitet werden.

So sollen Absolventen der TU Nürnberg eine Entscheidung über den Karriereweg bereits sieben Jahre nach dem Masterabschluss treffen können. Das sei eine vernünftige und für ihn zu verantwortende Zeitspanne, sagt Prömel. “Es ist doch besser, wenn ich mit einer 80-prozentigen Sicherheit einem Mitte 30-Jährigen sage, dass es nichts mit der wissenschaftlichen Karriere wird, als das mit 95-prozentiger Sicherheit einem Mitte 40-Jährigen zu sagen”, meint der Mathematiker.

Neben den neuen Stellenmodellen will Hans Jürgen Prömel auch strukturell einiges verändern. An der TU Nürnberg werden die klassischen Lehrstühle abgeschafft und durch ein Departmentsystem ersetzt. “Die Etats werden dort allokiert und temporär und nach Bedarf den Professoren zugeordnet”, sagt Prömel. Zudem würden Entscheidungen über Stellenbesetzungen im Department-Kollektiv getroffen. Diese Veränderungen sollen das Leistungsprinzip forcieren und verhindern, “dass kleine Königreiche entstehen, in denen nur einer regiert”.

Durch die flexible und bedarfsorientierte Ressourcenplanung an der TU Nürnberg ließe sich langfristig eher Geld sparen, vermutet Prömel. Zunächst mal wären für die Gewährleistung einer besseren Betreuungsquote als an klassischen Universitäten aber Investitionen notwendig, sagt der Gründungspräsident. Insgesamt müsse das gesamte Wissenschaftssystem zwar effizienter werden, aber “ich sage seit 20 Jahren, dass wir insgesamt mehr Geld für die Wissenschaft zur Verfügung stellen müssten, in einem Staat, der vornehmlich davon lebt, was sie produziert”.

Inspiration für innovatives Wissenschaftsmanagement holt sich Prömel in den Niederlanden und Schweden. Dort sei die Hierarchisierung weniger ausgeprägt als im deutschen System. “Außerdem ist dort die Interaktion zwischen den Forschenden, aber auch unter den Universitäten wesentlich größer. Wir sind, vielleicht auch aufgrund unserer Größe, zu stark im Silodenken verhaftet.”

Das ausführliche Gespräch mit Hans Jürgen Prömel lesen Sie hier.

Neu: Agrifood.Table Professional Briefing – jetzt kostenlos anmelden. Wie unsere Lebensgrundlagen geschaffen, gesichert und reguliert werden. Für die entscheidenden Köpfe in Landwirtschaft und Ernährung in Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft, Verbänden und NGO. Von Table.Media. (Anmelden)

30. Mai 2023, 18:00 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Einstein-Saal, Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin

Panel Discussion What is ‘research quality’? Disciplinary dimensions and perspectives Mehr

31. Mai 2023, 17:00 Uhr, Leopoldina-Festsaal, Jägerberg 1, 06108 Halle (Saale)

Nachhaltigkeitsdialog Wissenschaftsjournalist Eckart von Hirschhausen im Gespräch mit Leopoldina-Mitgliedern über Klima und Gesundheit Mehr

1. Juni 2023, 18:30 Uhr, Futurium, Alexanderufer 2, 10117 Berlin und Online

Podiumsdiskussion “Scientics”? Wenn Wissenschaft auf Politik trifft Mehr

14.-17. Juni 2023, BBAW, Berlin

Festtage Wandel durch Aufklärung. 30 Jahre Neukonstitution der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften Mehr

19./20. Juni 2023, Berlin und Online

Tag der Industrie des BDI #TDI23 – Zukunftswende Mehr

Eine internationale Expertenkommission hat sich für die Förderung der Laserfusionsforschung parallel zur Magnetfusionstechnologie ausgesprochen. Mit einem zielgerichteten Trägheitsfusionsprogramm und starken internationalen Partnerschaften könnten die Schlüsseltechnologien für das Design eines ersten Laserfusionskraftwerks innerhalb von zehn bis zwanzig Jahren entwickelt werden. Das schreiben die wissenschaftlichen Experten in einem im Auftrag des BMBF erstellten Memorandum.

Eine betriebsfähige Demonstrationsanlage für die Trägheitsfusion könnte – bei ehrgeiziger Förderung – bis etwa 2045 in Betrieb gehen. Die Details ihrer Einschätzungen und Empfehlungen stellte die Expertengruppe unter der Leitung von Constantin Häfner vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen am Montag bei einer Pressekonferenz des BMBF vor. Um die Laserfusion in Deutschland zu befördern, müssten Forschung und Industrie intensiv, auch international, zusammenarbeiten, sagte Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Darüber hinaus plädierte sie für einen sachlichen und aufgeklärten Dialog in der Öffentlichkeit.

Das Memorandum beschreibt die Potenziale des Industrie- und Forschungsstandorts Deutschland mit Blick auf die Laserfusion und gibt Empfehlungen zur weiteren Erforschung und Umsetzung. Es hält explizit fest, dass “die Fusionsenergie voraussichtlich nicht zur laufenden Energiewende beitragen wird”.

Noch etwas skeptischer ist Sybille Günther vom Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching, die dem Autorenteam nicht angehörte. “Die erwähnten Zeitskalen wären schon für die Magnetfusion ambitioniert und erforderten große Anstrengungen. Die Magnetfusion ist aber in der Technologieentwicklung und in der Entwicklung eines Kraftwerkskonzepts deutlich weiter als die Trägheitsfusion, was auch im Memorandum so steht”, sagte sie auf Anfrage von Table.Media.

Dennoch sei auch sie der Ansicht, dass die Laserfusion ein spannendes Forschungsfeld ist und auch dieser Weg zu einem Fusionskraftwerk untersucht werden sollte. Häfner bezifferte die notwendigen Investitionen auf zusätzlich ungefähr 150 Millionen Euro pro Jahr, die dann schrittweise erhöht werden müssten. Bisher unterstützt das BMBF das Feld der Fusionsforschung mit circa 140 Millionen Euro. Die Ministerin betonte, dass das BMBF beide Wege (Magnet- und Laserfusion) unterstützen wolle. “Wir brauchen jetzt aber mehr Ambitionen, um den Weg zu einem Fusionskraftwerk zu ebnen.” Man müsse jedoch die Haushaltsverhandlungen in den nächsten Wochen und Monaten abwarten, Dann erst könnten genaue Summen benannt werden.

Sowohl Häfner als auch Stark-Watzinger betonten, dass Deutschland neben dem Bau von Kraftwerken auch von der Entwicklung der dafür notwendigen Schlüsseltechnologien profitieren könnte. Hier sei Deutschland bereits gut aufgestellt und soll sich innerhalb der nächsten beiden Dekaden zu einem weltweiten Leader entwickeln.

Auf die Frage, ob Deutschland auch die militärischen Potenziale dieser Technologie im Blick habe, betonte die Ministerin die zivile Ausrichtung ihres Ministeriums. Allerdings sei es vor dem Hintergrund der militärischen Komponente gut, diese Technologie zu verstehen. mw

Der Anteil innovativer Unternehmen in Deutschland sinkt deutlich. Nur noch jedes fünfte deutsche Unternehmen kann heute als besonders innovativ bezeichnet werden. 2019 galt diese Aussage noch für jeden vierten Betrieb. Das zeigt die heute veröffentlichte Studie “Innovative Milieus 2023” der IW Consult, ein Tochterunternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Die Studie offenbart große Unterschiede zwischen Unternehmen. Sie unterscheidet sieben Milieus nach ihrer Innovationsstärke – mit sogenannten “Technologieführern” und “disruptiven Innovatoren” an der Spitze. Deren Zahl stagniert beziehungsweise schrumpft. Stark gewachsen sind die Milieus am unteren Ende der Skala: die “zufälligen Innovatoren” und “Unternehmen ohne Innovationsfokus”.

Die innovationsstärksten Milieus schneiden in vielerlei Hinsicht besser ab. Sie sind wirtschaftlich erfolgreicher und haben eine um 27 Prozent höhere Nettoumsatzrendite. Außerdem ist ihr Zuwachs an Beschäftigten höher und sie treiben mit ihren Prozess- und Produktinnovationen die Nachhaltigkeitstransformation besonders stark an.

Die Studie sieht Vernetzung und Kooperation als Schlüssel für innovativen Erfolg. So sind die Milieus der “Technologieführer” und “disruptiven Innovatoren” deutlich intensiver als andere Unternehmen mit Lieferanten, Kunden, anderen Unternehmen, vor allem aber auch mit der Wissenschaft vernetzt.

“Unsere Studie zeigt klar, dass Unternehmen wettbewerbsfähiger und widerstandsfähiger gegen Krisen sind, je stärker ihr Innovationsprofil ist”, sagt Armando García Schmidt, Wirtschaftsexperte der Bertelsmann Stiftung. “Wir fordern Unternehmen und Hochschulen auf, stärker aufeinander zuzugehen. Vernetzung und Transfer auf regionaler Ebene hilft gerade kleinen und mittleren Unternehmen, wieder zur technologischen Spitze aufzuschließen.”

Für die Studie wurden im vergangenen Jahr mehr als 1.000 Unternehmen aus Industrie und vorwiegend industrienahen Dienstleistungen befragt. Die Ergebnisse wurden mit der ersten Studie dieser Art verglichen, die 2019 durchgeführt wurden.

Die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie passen zu anderen aktuellen Erkenntnissen zum Thema Innovationskraft. “Deutschland ist in Bezug auf seine Fähigkeit, Innovationen hervorzubringen, nicht mehr Teil der internationalen Spitzengruppe”, sagt Torben Schubert vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Er ist Koautor des im Mai veröffentlichten Innovationsindikators 2023 des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und der Unternehmensberatung Roland Berger.

Der Vergleich von 35 Volkswirtschaften ergab für Deutschland Platz zehn des Gesamtrankings. “Besondere Schwächen liegen in der Bereitstellung von Wagniskapital und im sich ausweitenden Fachkräftemangel”, sagt Schubert. Kritik übt er auch an der Forschung: “Deutschlands Wissenschaftssystem hat Stärken in der Organisation des Wissens- und Technologietransfers, liegt aber in Bezug auf Forschungsexzellenz hinter den führenden Nationen zurück.” abg

Vor dem Treffen der Staatschefs auf dem G7-Gipfel in Hiroshima kamen die Fachministerinnen und -minister aus den sieben führenden westlichen Industrienationen in Japan zusammen. Ihre Beratungsergebnisse flossen auch in ein Schlussdokument ein, von dessen 66 Punkten insgesamt fünf den Themen Bildung, Wissenschaft und Digitales gewidmet sind. Neu ist die Vereinbarung, einen gemeinsamen “Hiroshima-KI-Prozess” aufzusetzen, der Maßnahmen gegen unkontrollierte Auswirkungen der generativen KI (ChatGPT) verfolgen soll.

Die G7-Regie hatte die Treffen der Wissenschafts- und Technologieminister sowie der Bildungsminister vom 12. bis 15. Mai zeitgleich, aber an unterschiedlichen Orten auf die Agenda gesetzt – ein logistisches Problem für die Kombi-Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark Watzinger (FDP). Die mitgereiste saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD), die als Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz die Bundesländer in Japan vertrat, stand bereit, einen Teil der deutschen Repräsentanz zu übernehmen.

Während die Bildungsminister unter anderem darüber berieten, wie die Schulen nach der Pandemie wieder gestärkt und der internationale Studierenden-Austausch gefördert werden kann, standen bei den Wissenschaftsministertreffen die Themen Open Science, Maßnahmen zur Forschungssicherheit und Forschungsintegrität auf der Tagessordnung.

Dabei wurde an das G7-Treffen im Vorjahr in Deutschland angeknüpft, wo die Wissenschaftsminister bei ihrem Meeting in Frankfurt/Main unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs sich deutlich gegen “Fake Science” und Missbrauch wissenschaftlicher Ergebnisse für militärische Zwecke ausgesprochen hatten. In diesem Jahr heißt es im Abschlussdokument: “Wir sind uns bewusst, dass noch mehr getan werden muss, um das Bewusstsein der Forschung für die Risiken des unerlaubten Wissens- und Technologietransfers zu schärfen und ausländische Einmischung in Forschung und Innovation zu verhindern.” China wird zwar nicht genannt, ist aber mehr denn je gemeint.

An konkreten Kooperationsprojekten wurden Initiativen zur ökologischen Erhaltung der Ozeane, zur Reduzierung des Weltraumschrotts im Erdorbit und für den gemeinsamen Aufbau großer Forschungsinfrastrukturen verhandelt. Am Rande des Treffens unterzeichnete Stark-Watzinger mit dem japanischen Kommunikations-Minister eine Absichtserklärung (“Letter of Intent”) zur gemeinsamen Forschung für 5G/6G-Telekommunikationsnetze. Darin wird nach Angaben des BMBF “das Ziel von mehr technologischer Souveränität und Wettbewerbsfähigkeit bei neuen Kommunikationstechnologien verfolgt”. Auch hierbei geht es um den Abbau chinesischer Abhängigkeiten. mr

Stern – Corona-Pandemie: eine vertane Chance. Corona wäre eine große Möglichkeit gewesen, mehr über Pandemien zu lernen. Aber: Wissenschaft und Politik in Deutschland haben beide nicht entschlossen und koordiniert genug gehandelt. Der Beitrag Deutschlands zur Forschung zu Covid bleibt damit überschaubar. Mehr

Tagesspiegel – Kaderschmiede des Illiberalismus. Die ungarische Denkfabrik MCC (Mathias Corvinus Collegium) übernimmt die Wiener Privatuni Modul University Vienna. Der Think Tank hat eine große Nähe zu Orban und seiner Regierungspartei Fidesz. Das MCC schaut beim Ausbau seiner Einflusssphäre nicht nur nach Österreich: Ende 2022 wurde Werner Patzelt zum Forschungsdirektor der Brüsseler Dependance berufen. Mehr

Nature – China overtakes United States on contribution to research in Nature Index. Im vergangenen Jahr haben Autoren aus China erstmals den größten Beitrag zu hochwertiger naturwissenschaftlicher Forschung geleistet. Auch im Bereich Erd- und Umweltwissenschaften sind sie im Begriff, die USA zu übertrumpfen. Dies sei im Interesse der chinesischen Regierung, die das Land unabhängiger machen will, sagen Experten. Mehr

DLF Kultur – KI muss nicht nur dem Kapital dienen. Es gibt auch gemeinwohlorientierte Ansätze für die Anwendung künstlicher Intelligenz, sagt die Wissenschaftlerin Theresa Züger vom Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft im Interview. Zum Beispiel könnte KI Webseiten verständlicher machen oder Themen für Faktenchecks vorschlagen. Mehr

Die Welt steht heute vor vielfältigen Krisen und langfristigen Herausforderungen – allen voran der Klimawandel und die geopolitische Fragmentierung. Angesichts dessen braucht die EU ihre eigene, ehrgeizige und konsequente Strategie, um sich als Anker der liberalen Demokratie, als Motor materiellen Wohlstands und zugleich als Vorreiter des Übergangs zu globaler Nachhaltigkeit zu positionieren.

Mit der Europäischen Innovationsagenda ist die Europäische Union einen wichtigen Schritt zur Verwirklichung dieser Ziele gegangen. Die Innovationsagenda baut richtigerweise auf die starke akademische und industrielle Basis Europas. Sie betont sowohl die Bedeutung förderlicher Bedingungen für unternehmerische Aktivitäten als auch gut ausgebildeter Fachkräfte als Innovationstreiber.

Dies ist umso wichtiger, weil Innovation nicht nur das Herzstück allgemeinen Wohlstandswachstums ist, sondern auch der Schlüssel einer Transformation hin zu globaler Nachhaltigkeit. Im Hinblick auf das drängendste Problem der Eindämmung des Klimawandels sind die europäischen Volkswirtschaften nur für begrenzte globale Klimagasemissionen verantwortlich und erreichen ökonomische Prosperität auf vergleichsweise emissionseffiziente Weise. Deshalb muss ein verantwortungsvoller europäischer Ansatz in der Klimapolitik zweigleisig sein:

Technologischer Fortschritt ermöglicht, dass Defossilisierung und wirtschaftliche Entwicklung Hand in Hand gehen und dass die Volkswirtschaften des globalen Südens nicht trotz, sondern gerade wegen ihres Strebens nach weiterer wirtschaftlicher Entwicklung partizipieren. Europäische Unternehmen sollten danach streben, sich als Ermöglicher industriebasierten globales Wachstums der post-fossilen Ära zu etablieren.

Die EU ist gut beraten, sich auf ihre genuinen komparativen Vorteile zu konzentrieren: starke Industrieunternehmen, die in vielen Bereichen Grenzen des technisch Machbaren definieren, basierend auf einer Symbiose mit gut ausgebildeten Arbeitskräften und starken akademischen Institutionen.

Vordringliche Aufgabe der EU ist dann, dieses Innovationspotenzial durch Vollendung des Binnenmarktes noch weiter zu entfalten und auf die Industriepolitik anderer Volkswirtschaften zu antworten, indem sie die besten Voraussetzungen für unternehmerischen Erfolg schafft: gut funktionierende Infrastrukturen, eine schlanke digitalisierte Verwaltung, hochqualifizierte Arbeitskräfte, attraktive Unternehmenssteuern und eine ebenso transparente wie diskriminierungsfreie Forschungs- und Innovationspolitik.

Nicole Deiterhoff, Direktorin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, erhält eine LOEWE-Spitzen-Professur des Landes Hessen.

Andrej Gill wird Direktor des Gutenberg Lehrkollegs der Johannes Gutenberg-Universität (JGU) Mainz, eine der zentralen Einrichtungen der Universität zur Weiterentwicklung der Lehre. Gill ist Professor für Corporate Finance an der JGU.

Maik Luu (29), Sohn von Tan That und Thi Thu Ba Luu, die 1980 mit der Cap Anamur von Vietnam nach Deutschland kamen, hat die Ernennungsurkunde zum Juniorprofessor für Translationale Medizin am Uniklinikum Würzburg erhalten.

Andreas Pinkwart wird Mitglied des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung. Pinkwart ist Professor für Innovations- und Technologiemanagement an der Technischen Universität Dresden und früherer stellvertretender Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an research@table.media!

Bildung.Table. Kiel fördert erfolgreich Brennpunktschulen. Mit 50 Millionen Euro unterstützt Schleswig-Holstein seit 2019 Schulen mit besonders vielen sozial benachteiligten Schülern. Für das Startchancen-Programm, über das der Bund noch mit den Ländern verhandelt, könnte es ein Vorbild sein. Mehr

Bildung.Table. MINT-Bildung: Bund und Länder suchen neue Strukturen. Um junge Menschen für MINT zu begeistern, braucht es einen Schulterschluss von Bund und Ländern. Doch der gestaltet sich schwierig. Längst überholen andere Akteure die politischen Entscheider. Mehr

Security.Table. Bundestag will Debatte über KI in Waffensystemen. Es geht um eine Richtlinie zur Sicherstellung einer menschlichen Kontrolle in tödlichen automatischen Systemen. Die Diskussion darüber liege deutlich hinter der technischen Entwicklung zurück, sagt SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner. Mehr

China.Table. In diesen Branchen ist China abhängig von Deutschland. Selbst in zentralen IT-Bereichen ist China auf deutsche Software angewiesen. Beispiele sind Ressourcenplanung von SAP und Designsoftware von Siemens. Auch in Hightech-Bereichen besteht Abhängigkeit, etwa bei Chips für die Autoindustrie von Infineon. Mehr

China.Table. China baut eigene Starship-Rakete. Das Starship des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX ist die leistungsstärkste Weltraumrakete aller Zeiten. Die Pekinger Akademie für Trägerraketentechnologie ändert nun offenbar ihren Kurs und entwickelt mit “Langer Marsch 9” eine ähnlich fortschrittliche Schwerlastrakete wie die des US-Raumfahrtkonzerns. Mehr

Der etablierten Wirtschaft hierzulande mangelt es an Innovation. Das lässt sich zumindest etwas kompensieren, wenn schnell neue Ökonomie entsteht. Gelingen wird das aber nur, wenn der volkswirtschaftliche Lebenszyklus von Anfang bis Ende intakt ist. In Deutschland jedoch ist dieser Zyklus – von Gründungsappetit über Gründung, Skalierung zu frischem Mittelstand, Expansion zum Konzern, Revitalisierung, Stagnation und endgültigem Aus – gestört.

Vor allem bei forschungsgetriebenen Hightech- und Deeptech-Ausgründungen erleben wir derzeit Tiefstände. Und unter Deutschlands Hidden Champions ist nur ein Zehntel jünger als 60 Jahre und die meisten unserer mittelständischen Weltmarktführer wurden vor 1950 gegründet. Zwei Drittel sind in Traditionsbranchen tätig.

Ruhm und Ehre sei allen unbenommen. Aber die Gründungs- und Wachstumsquote der Republik ist erschreckend niedrig. Es bedürfte dringend eines neuen Geschäftsmodells für Deutschland, eines Tech-Mittelstands 2.0, zu dem die deutsche Forschung existenzielles beitragen müsste, dabei aber versagt. Von digitalen Plattformen und E-Commerce à la Zalando wird Deutschland nicht genesen. Gefragt sind Deeptech insbesondere auf den Feldern Biotech, New Space, Künstliche Intelligenz und Internet of Things sowie ClimateTech. Doch dazu benötigt man exzellenten Transfer von Forschung in Kommerzialisierung.

Im April 2018 hielt ich bei der Technologie-Allianz, die Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Patentverwertungsagenturen und weitere Transferdienstleister als politische Interessensvertretung zu einem bundesweiten Netzwerk vereinigt, einen Vortrag mit dem Titel “Gründungsleidenschaft der Wissenschaft?”. Schon das Fragezeichen sorgte für Unruhe. Erkühnte sich doch ein Oppositionspolitiker ein Tabu zu adressieren.

Ich sagte den rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass das Ergebnis ihrer Arbeit im internationalen Vergleich mehr als dürftig sei. Nicht nur hinsichtlich der professionellen Qualität des Technologietransfers, sondern auch des Outputs an Ausgründungen, Patenten und wirklichem skalierendem Geschäft, welches nicht nur Umsatz, sondern auch innovatives Wachstum und innovative Beschäftigungsperspektiven schafft. Hier haben wir in Deutschland massive Probleme. Bei einigen davon, insbesondere bei Fraunhofer, habe ich mitgeholfen, diese medial aufzudecken. Eine Schlüsselfrage dabei ist, wie viel stille Beteiligung oder gar laute unternehmerische Beteiligung die Wissenschaft aus ihren Ausgründungen herauspressen will.

Seit langem fordere ich maximal zehnprozentige Beteiligungsquoten von Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen an ihren Spin-outs. Wo immer möglich mit virtuellen Anteilen für geistiges Eigentum (IP for virtual shares), sodass weder die Liquidität und unternehmerische Leidenschaft der jungen Gründerinnen und Gründer noch die künftige Investitionsbereitschaft von Wagniskapitalgebern Schaden nimmt.

Hochinteressant in diesem Zusammenhang ist eine Studie aus Großbritannien. Eine Grafik darin zeigt, dass britische Universitäten 2013 eine Durchschnittsbeteiligung von 24,8 Prozent an ‘ihren’ Spin-outs (mit Höchststand in 2017 mit 26,9 Prozent) und jetzt bei strukturellem Abwärtstrend in 2022 mit 17,8 Prozent aufweisen.