welche Blüten es treibt, wenn ein Land zu sehr auf Hochschulrankings schielt, ist am Beispiel Saudi-Arabiens zu beobachten. Zu den Zielen des Königreichs im Rahmen seiner “Vision 2030” zählt, bis zum Jahr 2025 sechs Universitäten unter den Top 200 der Welt zu haben. Dass dabei auch zweifelhafte Methoden angewendet werden, um sich die Affiliationen renommierter Forscher mit Geld zu erkaufen, haben wir bereits im Mai berichtet. Über Jahre hatte eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern den Affiliations-Handel mitgemacht, auch Forschende aus Deutschland.

Doch nun scheint ein Wendepunkt erreicht zu sein. Das liegt vermutlich daran, dass die Praxis zunehmend publik wurde und für erste Forschende harte Konsequenzen hatte. In Spanien etwa ermittelt der Nationale Forschungsrat derzeit gegen fünf Wissenschaftler wegen Betrugs. Auch in Deutschland wurde das Problem erkannt, aber eher hinter den Kulissen reagiert, wie Sie in unserer Analyse lesen können.

Aufregung über Geld gibt es derzeit auch in der EU. Nachdem die Nachricht kursiert war, dass die spanische Ratspräsidentschaft das Horizon-Europe-Budget um mehr als fünf Milliarden Euro kürzen will, liegt jetzt ein neuer Vorschlag vor. Er sieht für den Zeitraum 2025 bis 2027 “nur” noch drei Milliarden Euro Einsparung vor. Warum Politiker wie der EU-Parlamentarier Christian Ehler das trotzdem nicht akzeptabel finden, hat mein Kollege Markus Weißkopf aufgeschrieben.

Wie es mit der Forschungs- und Innovationspolitik in Deutschland weitergehen soll, hat sich das BMBF überlegt. Die Zukunftsstrategie, durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die Ampelkoalition entworfen, soll die Struktur des Wissenschaftssystems zukunftsfähig machen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nun den ersten Bericht zur Umsetzung der Zukunftsstrategie beschlossen. Das Wichtigste daraus hat Nicola Kuhrt in den News für Sie zusammengefasst.

Eine erhellende Lektüre wünscht Ihnen,

Seit Jahren ist bekannt, dass einige saudische Universitäten eine Art Affiliationshandel betreiben. Sie kooperieren mit viel zitierten Forschern aus anderen Ländern und wirken darauf hin, in der wichtigen Datenbank Clarivate als primäre Affiliation vermerkt zu sein. So verschaffen sich die Institutionen Renommee. Denn im international besonders beachteten Shanghai-Ranking trägt die Anzahl der bei Clarivate als Highly Cited Researcher (HCR) verzeichneten Wissenschaftler 20 Prozent zum Ergebnis bei. In den meisten Fällen handelt es sich allerdings nicht um ernsthafte wissenschaftliche Kooperationen, sondern um zweifelhafte Verträge. Der Forschende wird dafür bezahlt, dass er ein wenig Zeit aufwendet und die Affiliation bei Clarivate entsprechend ändert.

Jahrelang ging das Kalkül für Saudi-Arabien auf. Vielleicht auch, weil diejenigen Wissenschaftler, die das Affiliationsspielchen mitmachten, es als lässliches Vergehen betrachteten. Schließlich mussten sie lediglich in der einen Datenbank von Clarivate die Affiliationen zu Gunsten Saudi-Arabiens verändern, nicht aber bei wissenschaftlichen Publikationen oder auf Seiten wie Google Scholar.

Von 2014 bis 2022 stieg die Zahl der HCR mit primärer Affiliation in Saudi-Arabien und zweiter Affiliation in einem anderen Land, in dem sie vermutlich eigentlich tätig waren, von 15 auf 82. Wissenschaftler aus China, Italien, UK, Spanien, USA und auch Deutschland machten mit. Doch nun hat sich das Blatt gewendet, wie die aktuelle HCR-Liste 2023 zeigt. Die Zahl der dort verzeichneten saudischen HCR ging erstmals seit sechs Jahren zurück. Und es finden sich nur noch 39 mit primärer Affiliation in Saudi-Arabien und zweiter Affiliation anderswo.

“Das ist eindeutig ein Wendepunkt. Die größten Veränderungen gab es in Spanien und Deutschland“, sagt Yoran Beldengrün von der spanischen Beratungsfirma Siris Academic, der die Clarivate-Liste analysiert hat. Im vergangenen Jahre hätten noch 11 HCR aus Spanien das Affiliationsspielchen mitgemacht, in der aktuellen Liste findet sich keiner mehr. Bei deutschen HCR hat sich die Zahl von 5 auf 1 reduziert.

In Spanien hatte die Trickserei für mehrere Forschende harte Konsequenzen, was auch medial Aufmerksamkeit erregt hat:

In der aktuellen Clarivate-HCR-Liste findet sich nur noch ein deutscher Forscher mit auffälliger Affiliationskombination: Meinrat O. Andreae, ehemaliger Direktor der Abteilung Biogeochemie am Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz. “Warum im Clarivate-Autorenprofil von Herrn Andreae die King Saud University vor dem Max-Planck-Institut für Chemie genannt wird, erschließt sich uns nicht. Eventuell ist es eine alphabetische, aber unvollständige Reihenfolge”, teilt die Pressesprecherin des Instituts auf Anfrage mit. Andreae sei seit 2017 Emeritus-Direktor, habe einen Arbeitsplatz am Institut und arbeite wissenschaftlich weiter an Projekten.

Falls es sich um ein Versehen handelt, passiert es ihm schon seit Jahren: Der HCR-Datenbank, die bis 2014 zurückgeht, ist zu entnehmen, dass Andreae auch schon vor seiner Emeritierung King Saud an erster Stelle nannte. 2014 und 2015 zunächst zusammen mit der MPG, seit 2016 steht allein die saudische Universität als primäre Affiliation. Auf die Anfrage von Table.Media zu seinem Arbeitsverhältnis bei der saudischen Universität antwortete Andreae trotz mehrfacher Nachfrage bislang nicht.

Das Affiliationsspielchen hat auch in Saudi-Arabien Folgen. Zu den Zielen des Königreichs im Rahmen seiner “Vision 2030” zählt, bis zum Jahr 2025 sechs Universitäten unter den Top 200 der Welt zu haben. Aktuell finden sich im Shanghai-Ranking zwei Institutionen unter den Top 200. “Im nächsten, im August 2024 erscheinenden Ranking ist mit deutlich schlechteren Platzierungen der dortigen Hochschulen zu rechnen”, sagt Beldengrün.

Dass es zu diesem Wendepunkt im Affiliationsspielchen kam, dürfte auch damit zu tun haben, dass Clarivate mittlerweile aktiver dagegen vorgeht. Man unterstütze die Maßnahmen von Universitäten und Forschungseinrichtungen im Hinblick auf die “Angabe der korrekten Heimatinstitutionen, die ihre unbefristete Festanstellung widerspiegeln”, heißt es in einem Statement. Für die im November veröffentlichte HCR-Liste galten erstmals strengere Bewertungs- und Auswahlkriterien.

Doch trägt Clarivate überhaupt die Verantwortung dafür, dass die HCR-Liste integre Forschung widerspiegelt? Für Beldengrün ist klar, dass es in erster Linie die Akteure sind, die auf Integrität achten müssen. Er sieht die Wissenschaftler, aber auch Forschungseinrichtungen, Universitäten und Förderorganisationen in der Pflicht. Und er findet: “Diese Akteure sollten auch die Bewertung von Forschung, Forschern und Forschungseinrichtungen überdenken.”

Sie gelten als Pfeiler der Wärmewende. Der Einsatz in Gebäuden wird politisch forciert. Auch in der Industrie, die weitaus höhere Temperaturen braucht als eine Fußbodenheizung, kann die Technologie zur Dekarbonisierung beitragen. Doch das oft gehörte Argument, die Wärmepumpe sei “ausgereift”, ist etwas euphorisch. Wie überall sind Verbesserungen möglich und nötig, um die Technologie im großen Stil einzusetzen.

Hierfür braucht es Anlagen, die solide sowie kostengünstig sind und möglichst umweltfreundlich. An diesen Themen wird auch hierzulande geforscht. Die Fachleute sind jedoch mit dem üblichen Problemmix konfrontiert: schwerfällige Projektförderung und Fachkräftemangel.

Das Prinzip einer Wärmepumpe ist rasch erklärt. Sie kann Wärme von einem kühleren Ort zu einem wärmeren “schaufeln”. Das Prinzip nutzt der Kühlschrank, der damit sein Inneres immer weiter abkühlt. Bei einem Gebäude ist es umgekehrt, es soll beheizt werden. Draußen im Erdreich liegen Rohre, durch diese fließt eine Sole, nimmt Umgebungswärme auf und bringt sie zur Wärmepumpe. Dort wird sie auf einen zweiten Kreislauf übertragen, um ein sogenanntes Kältemittel zu verdampfen. Das wird in einem Kompressor verdichtet, wodurch seine Temperatur steigt. In einem “Verflüssiger” wird das Gas wieder kondensiert und gibt Wärme ab, die dann ins Heizsystem gespeist wird.

“Es wird weiter daran geforscht, die Effizienz zu steigern”, sagt Marek Miara, Business Developer Heat Pumps am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Doch werden andere Themen zunehmend wichtiger. “Die Anlagen sollen robuster werden, kleiner und schnell zu installieren.” Um Kunden zu überzeugen, müssten auch die Kosten sinken: indem andere Materialien verwendet werden und indem die Firmen die Produktion besser organisieren. Die asiatischen Hersteller sieht Miara dabei im Vorteil, verfügen sie doch über mehr Erfahrung und liefern höhere Stückzahlen. “Die Industrialisierung der Produktion findet erst jetzt statt.”

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind die Kältemittel, die oft umwelt- und klimaschädlich sind, sollten sie über Lecks oder bei der Entsorgung nach außen dringen. Dazu gehören unter anderem Per- und Polyfluoralkysubstanzen (PFAS). Hier wird ein Wechsel auf natürliche Kältemittel wie Propan angestrebt, was jedoch technische Anpassungen erfordert. Zudem müssen die Anlagen smarter werden, meint Miara. Ihm schwebt eine lernende Wärmepumpe vor, die in einem intelligenten Heizsystem an das Nutzungsverhalten angepasst ist.

Die Forschungsförderung sollte seiner Meinung nach entschlossener sein. “In Ländern wie USA oder China kann man deutlich schneller größere Summen erhalten”, sagt er. “Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, muss die Förderung zügiger und mutiger sein.” Wenn die Bedingungen anderswo besser sind, so seine Erfahrung, sei es schwer, die Fachleute hier zu halten.

Ähnlich beschreibt es Uwe Riedel, Leiter des Instituts für CO₂-arme Industrieprozesse im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). “70 Prozent des Energiebedarfs in der deutschen Industrie sind Wärme”, argumentiert er. Nur 10 Prozent davon seien “grünen” Ursprungs, maßgeblich durch Biomasse und Strom. “Wenn wir die Industrie hier halten und die ambitionierten Klimaziele erreichen wollen, müssen wir die Dekarbonisierung vorantreiben.” Das erfordere mehr Personen sowie Mittel für Forschung und Entwicklung als bisher.

Das Institut in Cottbus und Zittau wurde 2019 eröffnet und forscht an Wärmepumpen, die bei Temperaturen von 150 bis 400 Grad Celsius arbeiten. Dieser Bereich ist unter anderem in Papier- und Gummiherstellung sowie der Lebensmittelindustrie gefragt – ein aktuelles Projekt ist gerade mit einer Firma gestartet, die Nüsse zum Knabbern produziert. Die große Fritteuse wird von einer Ölheizung auf Strom und Wärmepumpentechnik umgestellt, künftig die Abwärme also erneut genutzt, erläutert Riedel.

“In vielen Industrieprozessen wird Abwärme verworfen, diese Quelle wollen wir besser nutzbar machen.” Die Technologie unterscheidet sich deutlich von Wärmepumpen in Häusern. Höhere Temperaturen, mehr Leistung – die Forschung steht noch weit am Anfang. Wobei Deutschland neben anderen starken Ländern wie Norwegen, Dänemark, den Niederlanden und Österreich “sehr gut mitspielt”.

Auch bei kühnen Forschungsansätzen sind deutsche Wissenschaftler beteiligt, beispielsweise an Elektrokalorischen Wärmepumpen (Projekt ElKaWe), die zumindest in der Theorie wesentlich effizienter sind und ohne bedenkliche Kältemittel auskommen. Sie basieren auf Festkörpern, meist eine Keramik oder ein Polymer. “Legt man ein elektrisches Feld an, erwärmen sie sich und können so heizen”, erläutert Kilian Bartholomé vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg. Wird das Feld abgeschaltet, kühlen sie ab, unter die Ausgangstemperatur – und können so zusätzlich Umgebungswärme aufnehmen und beim nächsten Durchgang in das Heizsystem “herüberschaufeln”.

Noch schafft das System nur knapp ein Grad Temperaturunterschied bei einer Leistung von zwei Watt. Auf “10 plus x Jahre” schätzt Bartholomé die Zeit, bis ein marktfähiges Produkt verfügbar ist. Sofern sich zwischendrin keine unüberwindbaren Hürden auftun. Der IPM-Forscher ist zuversichtlich, sieht das Team auch im internationalen Vergleich bei diesem “jungen und sehr dynamischen” Thema weit vorn. Sein Ziel besteht darin, mit wenig Material viel Leistung zu schaffen, um kompakte Geräte bauen zu können. “Es nützt nichts, wenn man hohe Wirkungsgrade erzielt oder besonders umweltfreundlich ist und das Gerät am Ende dreimal so teuer ist”, sagt er. “Das setzt sich am Markt nicht durch.”

11. Dezember 2023, 16 Uhr, Harnack-Haus, Berlin

Gerhard Ertl Lecture 2023 von Preisträger Helmut Schwarz “The Methane Challenge – A Cold Approach to a Hot Problem” Mehr

12. Dezember 2023, Brüssel und Online

Konferenz CHIPS meets Chips: Transatlantic cooperation in semiconductor research Mehr

13. Dezember 2023, 10 – 17 Uhr, Kaiserin-Friedrich-Stiftung für das ärztliche Fortbildungswesen, Robert-Koch-Platz 7, Berlin und Online

Symposium / Online-Veranstaltung Symposium der Medizintechnikinformatik-Initiative Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

Die Zukunftsstrategie, durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die Ampelkoalition entworfen, soll die Forschungs- und Innovationspolitik zukunftsfähig machen. In sechs Zukunftsmissionen, die bereits im Koalitionsvertrag verankert sind, soll sie “Fortschritt wagen, die Innovationskraft Deutschlands stärken und die technologische Souveränität Europas sichern.” Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nun den ersten Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Zukunftsstrategie beschlossen.

Mit der Zukunftsstrategie stelle die Bundesregierung die Forschungs- und Innovationspolitik auf ein neues Fundament, um die Rahmenbedingungen national und international zu verbessern, heißt es. Drei übergeordnete Ziele werden benannt:

Zusätzliche Querschnittsaufgaben werden definiert, das Thema “Forschungssicherheit und Dual Use” etwa wird als aktuelle, die Missionen übergreifende Thematik aufgestellt. Erörtert werden sollen dabei Fragen zum Umgang mit internationalen Kooperationen, zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung oder zum Verhältnis von ziviler und militärischer Forschung.

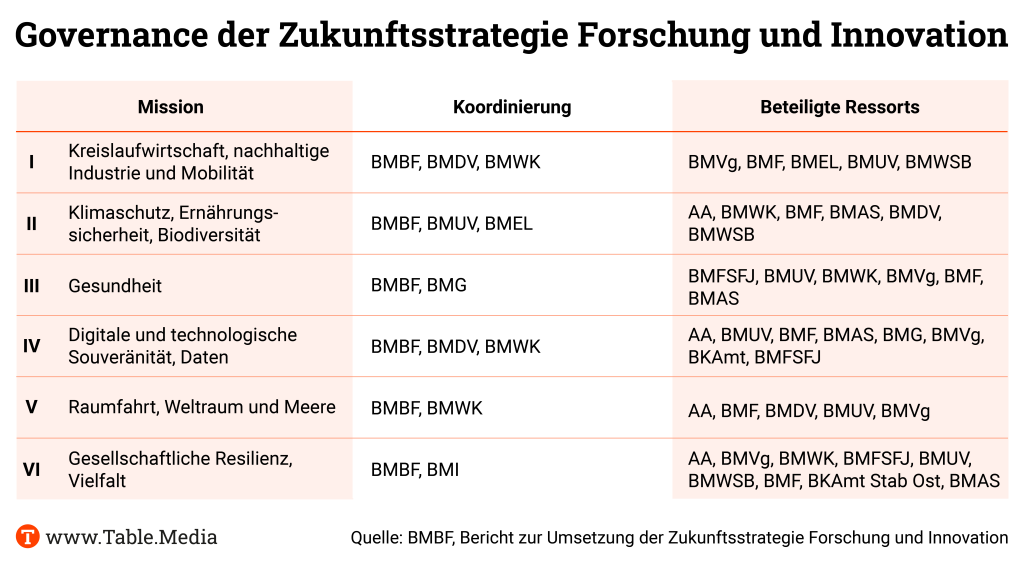

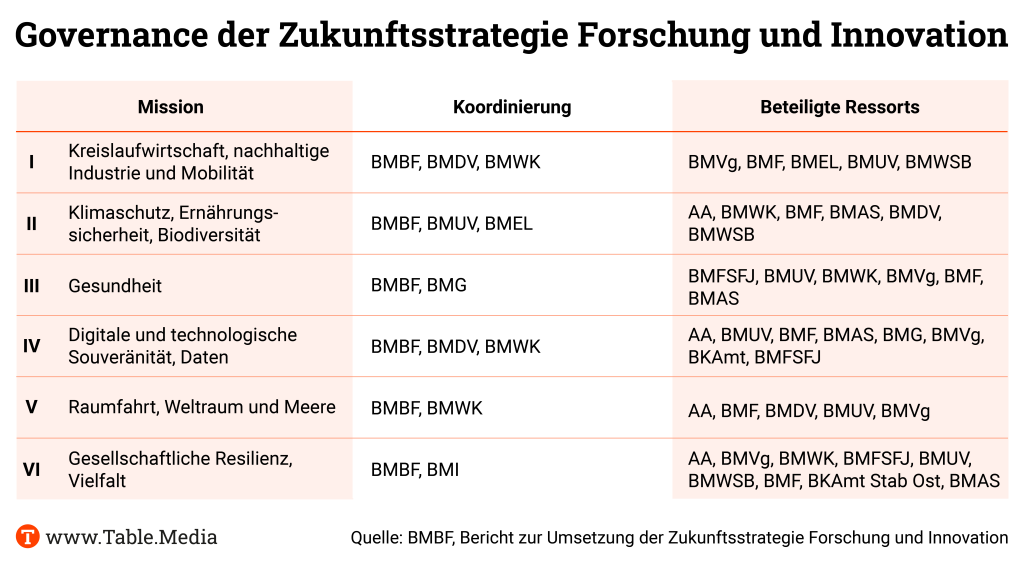

Unter der Überschrift “Der systemische Ansatz der Innovationspolitik in der Anwendung” wird der Bericht dann konkreter. Die Umsetzung der Zukunftsstrategie wird durch sechs Missionsteams gesteuert, zusätzlich erfolgt durch das Forum #Zukunftsstrategie neben der Beratung der politischen Entscheider auch eine Unterstützung der Missionsteams. Sie alle werden von einer “zentralen Prozessbegleitung und einem Projektbüro inhaltlich und organisatorisch unterstützt”, so der Bericht.

Detailliert ist benannt, welche Ministerien und Ressort zusammenarbeiten sollen. Diese Governance stelle die Weichen für den Erfolg und setzt sich in ihrer Umsetzung eine effiziente, interministerielle Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Politikfeldern zum Ziel, heißt es.

Die Einschränkung folgt einen Absatz weiter: Alle genannten oder sich daraus ergebenden Maßnahmen stünden unter Finanzierungsvorbehalt oder bildeten dabei eine Grundlage für die ressortinterne finanzielle Prioritätensetzung sowie unter dem Vorbehalt der finanzverfassungsrechtlichen Kompetenz und Zuständigkeit des Bundes. “Sie beinhalten weder eine (Vor-)Festlegung im Hinblick auf den Etat noch präjudizieren sie den Haushaltsgesetzgeber.” Etwaige für den Bund resultierende Mehrbedarfe an Personal- und Sachmitteln sind im Rahmen der geltenden Haushalts- und Finanzplanung im jeweiligen Einzelplan vollständig und dauerhaft gegenzufinanzieren.

Diese vielen Akteure und Formate werden laut Bericht auf drei Ebenen verteilt: die Ebene der Governancestruktur, die Ebene der Implementierung sowie die Strategieebene.

Im weiteren Teil geht es um die “Stärkung des Transfers in der Anwendung”. Die Transformation gelinge nur, wenn über Disziplingrenzen hinweg zusammengearbeitet werde. Die Bundesregierung unterstütze deshalb Initiativen, die Interdisziplinarität fördern und verschiedene Akteure zusammenbringen. Auch in diesem Kontext gelte es, den Transfer über Wertschöpfungsketten hinweg zu befördern.

Genannt werden in diesem Kontext:

“Der erste Umsetzungsbericht zeigt: Wir sind auf einem guten Weg weg vom Silodenken hin zu einer neuen Missionsorientierung”, kommentiert dies Bettina Stark-Watzinger. Viel konkreter als im Februar sei es nicht geworden, lauten erste Reaktionen aus der Politik. Wenn den vielen Strategien und Aktionsplänen der Bundesregierung nun auch noch immer Berichte folgten, erinnere das Ganze eher an Beschäftigungstherapie. Andere suchten Vorhaben, die eigens aus der Zukunftsstrategie hervorgegangen sind – vergebens. Die Projekte seien entweder geplant (Dati, Sprind), stammten aus anderen Häusern (Start-up-Strategie aus dem BMWK) oder seien die Fortsetzung etablierter Konzepte (Innovationsdialog). nik

Ein aktueller Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft zum mittelfristigen Finanzrahmen der EU, der Table.Media vorliegt, enthält eine Kürzung des Horizon Europe-Budgets 2025-2027 um gut drei Milliarden Euro und damit um rund 7 Prozent. Zuvor hatte ein erster Entwurf der Präsidentschaft heftigen Widerstand aus der europäischen Wissenschaftscommunity ausgelöst. Dort waren Kürzungen von bis zu 13,5 Prozent (5,3 Milliarden Euro) beim wichtigsten Forschungsförderprogramm vorgesehen. Nachdem ein zweiter Entwurf dann lediglich Kürzungen von zwei Milliarden beinhaltet hatte, sollen es nun also 3,3 Milliarden sein.

Die im Vergleich zum ersten Entwurf um zwei Milliarden geringeren Kürzungen bei Horizon Europe sollen stattdessen anscheinend bei STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) eingespart werden. Dort soll es weniger Geld für InvestEU und das European Innovation Council geben, als ursprünglich von der Kommission vorgesehen.

Innerhalb von Horizon Europe sollen die 3,3 Milliarden Euro wie folgt eingespart werden:

Für EU-Parlamentarier Christian Ehler sind auch die geringeren Kürzungsvorschläge nicht akzeptabel. Man sehe, dass nun eben das Forschungsbudget in Europa härter umkämpft sei als in vorigen Jahren. Jetzt gehe es darum, für Investitionen in Forschung und Innovation und damit die Zukunft zu kämpfen und nicht den Status quo zu subventionieren.

Der neue Vorschlag der Ratspräsidentschaft wird am 10. Dezember im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten und anschließend auf dem EU-Gipfel am 14./15. Dezember diskutiert. Dort wollte man sich eigentlich auf diese zweite Hälfte des EU-Finanzrahmens verständigen.

Die Diskussionen finden im Rahmen der üblichen Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen EU-Haushalts statt. Insgesamt hatte die Kommission einschließlich der Zuschüsse an die Ukraine Mehrkosten bis 2027 von knapp 66 Milliarden Euro veranschlagt, die spanische Präsidentschaft sieht jetzt dagegen für diesen Zeitraum im aktuellen Vorschlag nur 41 Milliarden Euro vor.

Ob die Nettozahler damit zufrieden sind, bleibt abzuwarten. Im zweiten Vorschlag waren noch 51 Milliarden Mehrkosten vorgesehen, was unter anderem Deutschland noch zu viel war, berichten Insider. Sie drängten auf weitergehende Kürzungen. Es bleibt also spannend beim EU-Haushalt – nicht nur aufgrund der Blockadehaltung Victor Orbáns gegenüber weiteren Ukraine-Hilfen. mw

Rund ein Jahr nachdem US-Forscher am 5. Dezember 2022 am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) bei einem Fusionsexperiment erstmals mehr Energie erzeugt hatten, als sie per Laser hineingesteckt hatten, hat die US-Regierung Eckpunkte für eine internationale Fusionsstrategie veröffentlicht. Auf dem Global Energy Forum der COP 28 am Dienstag, 6. Dezember, stellte John Kerry, Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Klimafragen, eine international ausgerichtete Partnerschafts- und Engagement-Strategie vor.

Kerry sagte während seiner Rede, dass die emissionsfreie Technologie ein essenzielles Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel werden könnte. Laut dem Sonderbeauftragten soll der Plan 35 Nationen einbeziehen. Er soll einerseits die weitere Erforschung und Entwicklung der Fusionstechnologie unterstützen und andererseits auf internationaler Ebene Fragen der Lieferketten, Regulierung und Sicherheit behandeln. “Die Technologie hat das Potenzial, die Welt zu revolutionieren”, sagte Kerry auf der Klimakonferenz in Dubai.

Das Weiße Haus teilte in einer Mitteilung auf seiner Homepage mit, dass sich die Strategie auf fünf Kernbereiche konzentrieren soll:

Eine Liste, welche Partner die USA für ihre gemeinsame Strategie im Sinn haben, legte Kerry auf der COP 28 nicht vor. Trotz des internationalen Ansatzes ist die Strategie durchaus auch als protektionistische Maßnahme zu werten. In seiner Mitteilung schreibt das Weiße Haus: “Wir treten in eine neue Ära ein, in der offene wissenschaftliche Forschung neben einem starken Schutz und der Durchsetzung des geistigen Eigentums von entscheidender Bedeutung sind.” Der stärkste Konkurrent der USA im Bereich der Fusionsforschung ist China.

Großbritannien und die Vereinigten Staaten hatten bereits am 8. November ein Kooperationsabkommen zur Kernfusion unterzeichnet. Weitere Länder mit einer starken Fusionsforschung sind derzeit Australien, China, Deutschland und Japan. Im Juni hat das BMBF ein Positionspapier zur Fusionsforschung vorgelegt und Investitionen von rund einer Milliarde Euro bis 2028 angekündigt. Experten und Unternehmer hatten im September im Gespräch mit Table.Media mehr Anstrengungen und einen einheitlichen Plan der Bundesregierung gefordert. Laut einer PWC-Analyse summiert sich in den USA die staatliche Förderung der Fusionsforschung auf umgerechnet 1,27 Milliarden Euro pro Jahr.

Rund um das Jubiläum des LLNL-Experiments wurden in Deutschland aber auch noch einmal Stimmen laut, die den jüngsten Hype um die Kernfusion insgesamt kritisch sehen. “Andere Technologien sind billiger und schneller als Kernfusion”, kritisiert Claudia Kemfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Gespräch mit der dpa. Bei den Verheißungen der Kernfusion sei “mehr Wunsch als Wirklichkeit im Spiel”. Sie spricht von aktuellen Minierfolgen. Bis die Kernfusion reif sei, könnten erneuerbare Energien Vollversorgung ermöglichen. tg

Mit dem Akademischen Netzwerk Osteuropa (akno) steht nun eine weitere deutsche zivilgesellschaftliche Organisation auf der Feindesliste Russlands. Das russische Justizministerium hat den eingetragenen Verein, der das Science at Risk Emergency Office betreibt, am 4. Dezember in die Liste “unerwünschter ausländischer Organisationen” aufgenommen, teilte akno am Dienstag mit. Dem Verein sei damit jegliche Arbeit in Russland untersagt.

Kooperationspartnern in Russland ist die Zusammenarbeit unter einer Strafandrohung von bis zu sechs Jahren verboten. Russische Einzelpersonen und Organisationen mit Verbindungen zum akno seien damit einem unkalkulierbaren Risiko politischer Verfolgung ausgesetzt. “Die Entscheidung ist ein weiterer Versuch, jede unabhängige und freie zivilgesellschaftliche Arbeit in Russland zu blockieren oder unmöglich zu machen”, sagt Philipp Christoph Schmädeke, Vorstandsvorsitzender des akno. “Wir sorgen uns um all jene, denen jetzt in Russland aufgrund vorgeworfener Verbindungen zu uns Repression und Verfolgung drohen.” Der Einsatz für eine freie, kritische Wissenschaft sei dem russischen Regime ein Dorn im Auge. “Letztlich beweist das aber nur, wie wichtig die Arbeit ist, die wir und viele andere Organisationen hier und vor Ort machen.”

Science at Risk ist ein vom Auswärtigen Amt gefördertes Projekt, das Wissenschaftler und Studierende unterstützt, die vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder politischer Repression in Belarus und Russland betroffen sind. Im November hatte die Initiative drei Studien vorgestellt, die erstmals umfassend die Lage der Wissenschaftsfreiheit in Russland, Belarus und der Ukraine untersucht haben. abg

Nature. Is AI leading to a reproducibility crisis in science? Maschinelles Lernen und andere Arten von KI sind leistungsstarke statistische Werkzeuge, die nahezu jeden Bereich der Wissenschaft voranbringen, indem sie Muster in Daten erkennen, die für menschliche Forscher oft unsichtbar sind. Gleichzeitig gibt es erste Untersuchungen dazu, dass der schlecht informierte Einsatz von KI-Software zu einer Flut von Artikeln führt, die in der Praxis nutzlos sind. Zu oft werden KI-Programme falsch oder zu oberflächlich trainiert. Mehr

Forschung & Lehre. Studieren mit gesundheitlicher Einschränkung. Die psychischen Belastungen von Studierenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung sind gravierender und existenzieller geworden. Das hat die “best3”-Studie ergeben, die dritte bundesweite repräsentative Befragung von Studierenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Neben äußeren Faktoren wie der Covid-19-Pandemie sowie Kriegen und Krisen, sind Gründe dafür auch die schlechte Ausstattung psychosozialer Dienste, die eingeschränkte Barrierefreiheit und die ungesicherte Studienfinanzierung. Mehr

FAZ. Eine Chance für die Postdocs. Die #IchbinHanna-Initiatoren reagieren in ihrem Gastbeitrag in der FAZ auf die Absage des BMBF gegenüber der Befristungshöchstquote. Auf Anfrage von Table.Media hatte das Bundesforschungsministerium eine Quote für befristet Beschäftigte in der Postdoc-Phase abgelehnt. Für Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon hat die politische Diskussion aber damit gerade erst angefangen. Sie fordern die Ampel-Regierung auf, nicht weiter in der Abwehrhaltung zu erstarren. Mehr

ScienceBusiness. UK primed to rebuild its standing in EU research after officially joining Horizon Europe. Nach der endgültigen Rückkehr in das EU-Forschungsprogramm unternimmt das Vereinigte Königreich erste Schritte, um seine Beteiligung an Horizon Europe wieder in Gang zu bringen. Die Regierung bietet jungen Wissenschaftlern bis zu 10.000 £ für die Beantragung von Zuschüssen an und startet eine Marketingoffensive, um Forscher in ganz Europa darüber zu informieren, dass Großbritannien zurück ist. Mehr

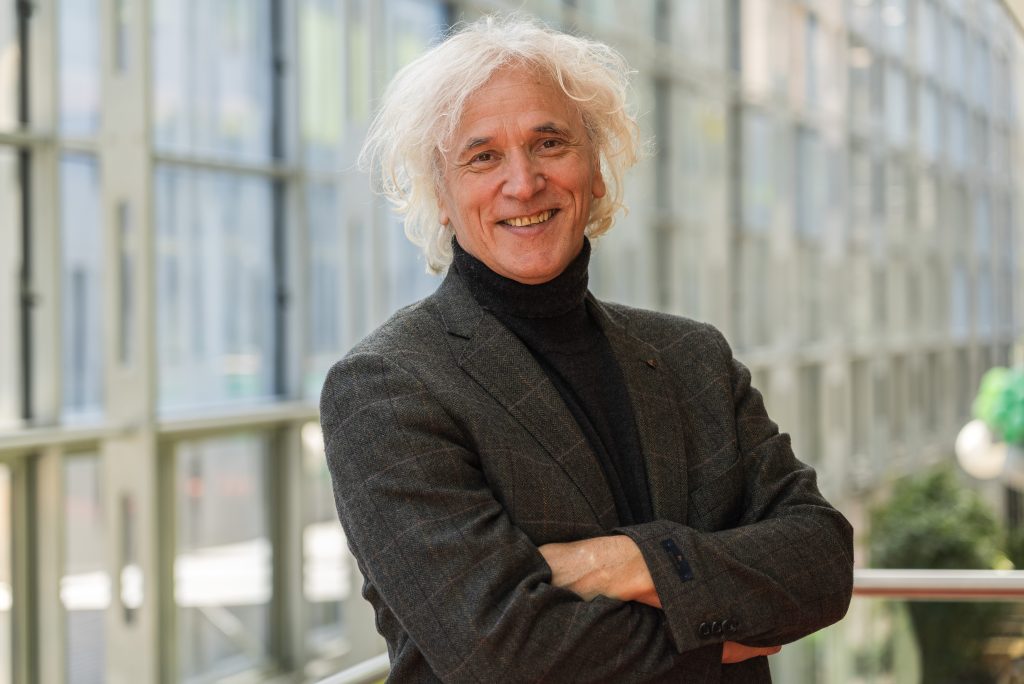

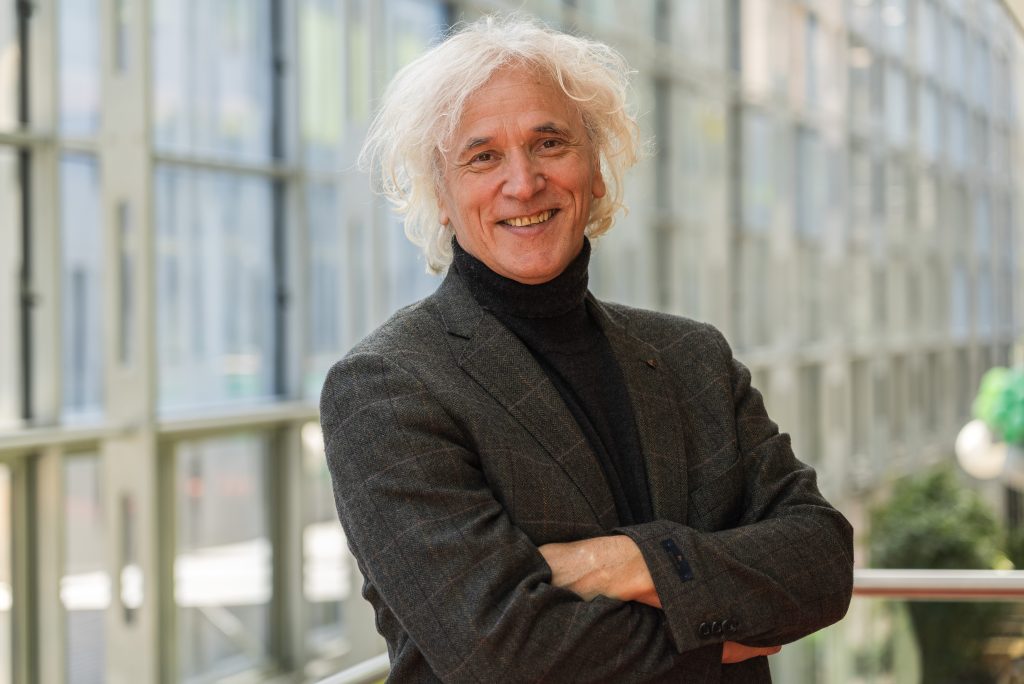

Wissenschaft ist ein internationales Geschäft – kaum jemand weiß das besser als Josef Penninger. Die Basis für seine Karriere legte der gebürtige Oberösterreicher durch ein Medizinstudium in Innsbruck, den nötigen Schub für seinen wissenschaftlichen Aufstieg holte er sich in Kanada. Heute ist der 59-jährige Penninger ein international renommierter Forscher, der für seine Beiträge zur Genetik und Molekularbiologie vielfach ausgezeichnet worden ist.

Er hat im Juli das Amt als Wissenschaftlicher Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig angetreten und will nun die nächste Generation von Infektionsforschern und Infektionsforscherinnen nach Deutschland holen. “Ich habe viel vor mit dem HZI. Wir wollen in Braunschweig und Hannover einen Spielplatz schaffen, wo die besten Gehirne in finanzieller, intellektueller und spiritueller Freiheit agieren können”, sagt Penninger im Gespräch. Auf die Frage, wie es die Helmholtz-Gemeinschaft geschafft habe, Penninger zurück nach Europa zu holen, antwortet er: “Bei Helmholtz habe ich die Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen und gleichzeitig etwas Größeres zu leiten.” Auch die hervorragende finanzielle Ausstattung sei ihm wichtig, sagt er. “Das Forschungsministerium und das Land Niedersachsen sind mit 60 Millionen Euro dabei.”

Penninger bringt ideale Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit in Braunschweig mit. Er ist international bestens vernetzt und kennt sich aus in den Führungsetagen großer wissenschaftlicher Institute. Von 2003 bis 2018 leitete Penninger als Gründungsdirektor das Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. 2018 übernahm er die Leitung des Life Sciences Institute (LSI) der University of British Columbia (Kanada), das größte Institut seiner Art an einer kanadischen Universität. Außerdem ist der Wissenschaftler Mitbegründer verschiedener Firmen.

Wenige österreichische Forscher sind international so bekannt wie Josef Penninger. Er gilt als ein Pionier in der personalisierten Medizin – ein Forschungsgebiet, in dem es um Faktoren geht, die zum Entstehen und Fortschreiten von Krankheiten beitragen. So hat er beispielsweise ein Protein identifiziert, das bei Osteoporose und Brustkrebs eine wesentliche Rolle spielt. Seine Forschungen im Bereich der Herz- und Lungenerkrankungen, Autoimmunkrankheiten, Störungen des Knochenstoffwechsels und Krebs wurden weltweit bereits mehrfach ausgezeichnet. Hinzu kommen zahlreiche Veröffentlichungen in den großen Forschungsmagazinen Nature, Science oder Cell.

Josef Penninger ist ein erklärter Vielarbeiter mit einem “guten Sinn für Humor” und der Fähigkeit, sich auf die “wirklich essenziellen Dinge zu fokussieren”. “Mein Arbeitstag dauert 18 Stunden und beginnt mit einem guten Kaffee”, erzählt er im Interview. Dazu passt die Tatsache, dass Penninger – zeitgleich zu seinem Arbeitsbeginn in Braunschweig – eine Teilzeitprofessur für Personalisierte Medizin an der Medizinischen Universität Wien übernommen hat und mithelfen wird, deren neues Eric-Kandel-Institut für Präzisionsmedizin zu gestalten.

Was man vielleicht nicht unbedingt erwartet – der Österreicher definiert sich selbst in erster Linie immer noch als Forscher: “Mittwochs und donnerstags sind meine heiligen Forschungstage, da gibt es keine Meetings”, sagt er und fügt zum Schluss noch etwas Wichtiges hinzu: Morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was am Nachmittag passiere, daraus ziehe er als Wissenschaftler nun mal seine Motivation. Gabriele Voßkühler

Sonja von Brethorst (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover), Sebastian Grote (Helmholtz-Gemeinschaft) und Sabine Reinstädler (AstraZeneca GmbH) sind von den Branchenverbänden DPRG, BdKom und GPRA als “Forschungssprecherinnen und -sprecher des Jahres” ausgezeichnet worden. Der Preis wurde zum dritten Mal verliehen.

Bertolt Meyer ist “Hochschullehrer des Jahres”. Der Preis wird vom Deutschen Hochschulverband (DHV) verliehen. Meyer ist Inhaber der Professur für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie und Sprecher des Sonderforschungsbereichs “Hybrid Societies” an der TU Chemnitz.

Georg Hochberg und Jan Michael Schuller sind Träger des EMBO Young Scientist Award 2023. Die beiden Forscher des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie und der Philipps-Universität Marburg erhalten jeweils 15.000 Euro Preisgeld und können in den nächsten Jahren zudem 40.000 Euro für ihre Forschung an den Grenzbereichen von Molekularbiologie, synthetischer Biologie und Biochemie abrufen.

Josef Penninger hat die wissenschaftliche Geschäftsführung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung von Dirk Heinz übernommen. Am 4. Dezember 2023 wurde die Amtsübergabe gefeiert. Bereits im Juli hatte der neue Geschäftsführer sein Amt angetreten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Climate.Table: Studie: Investitionen in Klimatechnologie gehen zurück. Laut einer PwC-Studie sind die Investitionen in Klimatechnologien auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Start-ups im Bereich der Klimatechnologie fehlt zunehmend das Geld. Mehr

Bildung.Table: PISA – reif für einen neuen Schock. Die neue PISA-Studie bescheinigt Schülern in Deutschland so schlechte Ergebnisse wie noch nie. Selbst bei der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 schnitten die 15-Jährigen besser ab. Damals gab es einen PISA-Schock. Was kommt jetzt? Mehr

Bildung.Table: KMK tritt beim Umgang mit KI auf der Stelle. Wieder ein KI-Leitfaden, aber weiterhin keine nutzbaren ChatGPT-Tools für Lehrkräfte. Die Kultusministerkonferenz kommt nicht voran. Mehr

ESG.Table: Blockbildung träfe europäische Wirtschaft hart. Ein Auseinanderdriften der Weltwirtschaft in einen westlichen Block mit den USA und der EU und einen östlichen Block mit China und Russland würde laut einer neuen Studie hohe Wohlfahrtsverluste in der EU bewirken. Besonders stark wären kleinere Länder betroffen. Mehr

Europe.Table: Viele Deutsche unzufrieden mit Arbeit der EU. Viele Deutsche sind unzufrieden mit der Arbeit in Brüssel und Straßburg – wissen aber wenig über die EU. Das zeigt eine neue Umfrage im Auftrag der überparteilichen Initiative “Tu was für Europa”. Mehr

Passend zur Winterzeit, in der die Temperaturen fallen, das Essen deftiger und der Wein dunkler wird, erreichte uns diese Meldung, die sich zum Besser-Wissen an den Festtagen eignet: Wie der New Scientist berichtet, ist es einem Schweizer Forschungsteam mit KI-Hilfe gelungen, die genaue Herkunft eines Bordeaux-Weins anhand seiner chemischen Signatur zu bestimmen. Mit ihrer Technologie, die die Forscher im Fachblatt “Communications Chemistry” beschreiben, konnten sie 80 Rotweine aus zwölf verschiedenen Jahrgängen sieben Weingütern in Bordeaux zuordnen – und zwar mit einer Genauigkeit von 100 Prozent.

Die Studienautoren gaben zu Protokoll, dass es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen war, denn ein sogenanntes Chromatogramm, eine chemische Analyse eines Weins, besteht aus bis zu 30.000 verschiedenen Punkten. Jeder Wein hat seinen ganz eigenen chemischen Fingerabdruck. Bei ihren Analysen stellten die Forscherinnen und Forscher fest, dass die chemische Identität dieser Weine nicht durch die Konzentration einiger weniger spezifischer Moleküle bestimmt wird, sondern durch ein breites chemisches Spektrum. Wenn Sie sich nach der ersten Geschmacksprobe nicht sicher sind, von welchem Weingut der edle Tropfen kommt, empfehlen wir herzlich einen Blick auf das Etikett. Prost! Tim Gabel

welche Blüten es treibt, wenn ein Land zu sehr auf Hochschulrankings schielt, ist am Beispiel Saudi-Arabiens zu beobachten. Zu den Zielen des Königreichs im Rahmen seiner “Vision 2030” zählt, bis zum Jahr 2025 sechs Universitäten unter den Top 200 der Welt zu haben. Dass dabei auch zweifelhafte Methoden angewendet werden, um sich die Affiliationen renommierter Forscher mit Geld zu erkaufen, haben wir bereits im Mai berichtet. Über Jahre hatte eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern den Affiliations-Handel mitgemacht, auch Forschende aus Deutschland.

Doch nun scheint ein Wendepunkt erreicht zu sein. Das liegt vermutlich daran, dass die Praxis zunehmend publik wurde und für erste Forschende harte Konsequenzen hatte. In Spanien etwa ermittelt der Nationale Forschungsrat derzeit gegen fünf Wissenschaftler wegen Betrugs. Auch in Deutschland wurde das Problem erkannt, aber eher hinter den Kulissen reagiert, wie Sie in unserer Analyse lesen können.

Aufregung über Geld gibt es derzeit auch in der EU. Nachdem die Nachricht kursiert war, dass die spanische Ratspräsidentschaft das Horizon-Europe-Budget um mehr als fünf Milliarden Euro kürzen will, liegt jetzt ein neuer Vorschlag vor. Er sieht für den Zeitraum 2025 bis 2027 “nur” noch drei Milliarden Euro Einsparung vor. Warum Politiker wie der EU-Parlamentarier Christian Ehler das trotzdem nicht akzeptabel finden, hat mein Kollege Markus Weißkopf aufgeschrieben.

Wie es mit der Forschungs- und Innovationspolitik in Deutschland weitergehen soll, hat sich das BMBF überlegt. Die Zukunftsstrategie, durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die Ampelkoalition entworfen, soll die Struktur des Wissenschaftssystems zukunftsfähig machen. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nun den ersten Bericht zur Umsetzung der Zukunftsstrategie beschlossen. Das Wichtigste daraus hat Nicola Kuhrt in den News für Sie zusammengefasst.

Eine erhellende Lektüre wünscht Ihnen,

Seit Jahren ist bekannt, dass einige saudische Universitäten eine Art Affiliationshandel betreiben. Sie kooperieren mit viel zitierten Forschern aus anderen Ländern und wirken darauf hin, in der wichtigen Datenbank Clarivate als primäre Affiliation vermerkt zu sein. So verschaffen sich die Institutionen Renommee. Denn im international besonders beachteten Shanghai-Ranking trägt die Anzahl der bei Clarivate als Highly Cited Researcher (HCR) verzeichneten Wissenschaftler 20 Prozent zum Ergebnis bei. In den meisten Fällen handelt es sich allerdings nicht um ernsthafte wissenschaftliche Kooperationen, sondern um zweifelhafte Verträge. Der Forschende wird dafür bezahlt, dass er ein wenig Zeit aufwendet und die Affiliation bei Clarivate entsprechend ändert.

Jahrelang ging das Kalkül für Saudi-Arabien auf. Vielleicht auch, weil diejenigen Wissenschaftler, die das Affiliationsspielchen mitmachten, es als lässliches Vergehen betrachteten. Schließlich mussten sie lediglich in der einen Datenbank von Clarivate die Affiliationen zu Gunsten Saudi-Arabiens verändern, nicht aber bei wissenschaftlichen Publikationen oder auf Seiten wie Google Scholar.

Von 2014 bis 2022 stieg die Zahl der HCR mit primärer Affiliation in Saudi-Arabien und zweiter Affiliation in einem anderen Land, in dem sie vermutlich eigentlich tätig waren, von 15 auf 82. Wissenschaftler aus China, Italien, UK, Spanien, USA und auch Deutschland machten mit. Doch nun hat sich das Blatt gewendet, wie die aktuelle HCR-Liste 2023 zeigt. Die Zahl der dort verzeichneten saudischen HCR ging erstmals seit sechs Jahren zurück. Und es finden sich nur noch 39 mit primärer Affiliation in Saudi-Arabien und zweiter Affiliation anderswo.

“Das ist eindeutig ein Wendepunkt. Die größten Veränderungen gab es in Spanien und Deutschland“, sagt Yoran Beldengrün von der spanischen Beratungsfirma Siris Academic, der die Clarivate-Liste analysiert hat. Im vergangenen Jahre hätten noch 11 HCR aus Spanien das Affiliationsspielchen mitgemacht, in der aktuellen Liste findet sich keiner mehr. Bei deutschen HCR hat sich die Zahl von 5 auf 1 reduziert.

In Spanien hatte die Trickserei für mehrere Forschende harte Konsequenzen, was auch medial Aufmerksamkeit erregt hat:

In der aktuellen Clarivate-HCR-Liste findet sich nur noch ein deutscher Forscher mit auffälliger Affiliationskombination: Meinrat O. Andreae, ehemaliger Direktor der Abteilung Biogeochemie am Max-Planck-Institut für Chemie (MPIC) in Mainz. “Warum im Clarivate-Autorenprofil von Herrn Andreae die King Saud University vor dem Max-Planck-Institut für Chemie genannt wird, erschließt sich uns nicht. Eventuell ist es eine alphabetische, aber unvollständige Reihenfolge”, teilt die Pressesprecherin des Instituts auf Anfrage mit. Andreae sei seit 2017 Emeritus-Direktor, habe einen Arbeitsplatz am Institut und arbeite wissenschaftlich weiter an Projekten.

Falls es sich um ein Versehen handelt, passiert es ihm schon seit Jahren: Der HCR-Datenbank, die bis 2014 zurückgeht, ist zu entnehmen, dass Andreae auch schon vor seiner Emeritierung King Saud an erster Stelle nannte. 2014 und 2015 zunächst zusammen mit der MPG, seit 2016 steht allein die saudische Universität als primäre Affiliation. Auf die Anfrage von Table.Media zu seinem Arbeitsverhältnis bei der saudischen Universität antwortete Andreae trotz mehrfacher Nachfrage bislang nicht.

Das Affiliationsspielchen hat auch in Saudi-Arabien Folgen. Zu den Zielen des Königreichs im Rahmen seiner “Vision 2030” zählt, bis zum Jahr 2025 sechs Universitäten unter den Top 200 der Welt zu haben. Aktuell finden sich im Shanghai-Ranking zwei Institutionen unter den Top 200. “Im nächsten, im August 2024 erscheinenden Ranking ist mit deutlich schlechteren Platzierungen der dortigen Hochschulen zu rechnen”, sagt Beldengrün.

Dass es zu diesem Wendepunkt im Affiliationsspielchen kam, dürfte auch damit zu tun haben, dass Clarivate mittlerweile aktiver dagegen vorgeht. Man unterstütze die Maßnahmen von Universitäten und Forschungseinrichtungen im Hinblick auf die “Angabe der korrekten Heimatinstitutionen, die ihre unbefristete Festanstellung widerspiegeln”, heißt es in einem Statement. Für die im November veröffentlichte HCR-Liste galten erstmals strengere Bewertungs- und Auswahlkriterien.

Doch trägt Clarivate überhaupt die Verantwortung dafür, dass die HCR-Liste integre Forschung widerspiegelt? Für Beldengrün ist klar, dass es in erster Linie die Akteure sind, die auf Integrität achten müssen. Er sieht die Wissenschaftler, aber auch Forschungseinrichtungen, Universitäten und Förderorganisationen in der Pflicht. Und er findet: “Diese Akteure sollten auch die Bewertung von Forschung, Forschern und Forschungseinrichtungen überdenken.”

Sie gelten als Pfeiler der Wärmewende. Der Einsatz in Gebäuden wird politisch forciert. Auch in der Industrie, die weitaus höhere Temperaturen braucht als eine Fußbodenheizung, kann die Technologie zur Dekarbonisierung beitragen. Doch das oft gehörte Argument, die Wärmepumpe sei “ausgereift”, ist etwas euphorisch. Wie überall sind Verbesserungen möglich und nötig, um die Technologie im großen Stil einzusetzen.

Hierfür braucht es Anlagen, die solide sowie kostengünstig sind und möglichst umweltfreundlich. An diesen Themen wird auch hierzulande geforscht. Die Fachleute sind jedoch mit dem üblichen Problemmix konfrontiert: schwerfällige Projektförderung und Fachkräftemangel.

Das Prinzip einer Wärmepumpe ist rasch erklärt. Sie kann Wärme von einem kühleren Ort zu einem wärmeren “schaufeln”. Das Prinzip nutzt der Kühlschrank, der damit sein Inneres immer weiter abkühlt. Bei einem Gebäude ist es umgekehrt, es soll beheizt werden. Draußen im Erdreich liegen Rohre, durch diese fließt eine Sole, nimmt Umgebungswärme auf und bringt sie zur Wärmepumpe. Dort wird sie auf einen zweiten Kreislauf übertragen, um ein sogenanntes Kältemittel zu verdampfen. Das wird in einem Kompressor verdichtet, wodurch seine Temperatur steigt. In einem “Verflüssiger” wird das Gas wieder kondensiert und gibt Wärme ab, die dann ins Heizsystem gespeist wird.

“Es wird weiter daran geforscht, die Effizienz zu steigern”, sagt Marek Miara, Business Developer Heat Pumps am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Doch werden andere Themen zunehmend wichtiger. “Die Anlagen sollen robuster werden, kleiner und schnell zu installieren.” Um Kunden zu überzeugen, müssten auch die Kosten sinken: indem andere Materialien verwendet werden und indem die Firmen die Produktion besser organisieren. Die asiatischen Hersteller sieht Miara dabei im Vorteil, verfügen sie doch über mehr Erfahrung und liefern höhere Stückzahlen. “Die Industrialisierung der Produktion findet erst jetzt statt.”

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt sind die Kältemittel, die oft umwelt- und klimaschädlich sind, sollten sie über Lecks oder bei der Entsorgung nach außen dringen. Dazu gehören unter anderem Per- und Polyfluoralkysubstanzen (PFAS). Hier wird ein Wechsel auf natürliche Kältemittel wie Propan angestrebt, was jedoch technische Anpassungen erfordert. Zudem müssen die Anlagen smarter werden, meint Miara. Ihm schwebt eine lernende Wärmepumpe vor, die in einem intelligenten Heizsystem an das Nutzungsverhalten angepasst ist.

Die Forschungsförderung sollte seiner Meinung nach entschlossener sein. “In Ländern wie USA oder China kann man deutlich schneller größere Summen erhalten”, sagt er. “Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, muss die Förderung zügiger und mutiger sein.” Wenn die Bedingungen anderswo besser sind, so seine Erfahrung, sei es schwer, die Fachleute hier zu halten.

Ähnlich beschreibt es Uwe Riedel, Leiter des Instituts für CO₂-arme Industrieprozesse im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). “70 Prozent des Energiebedarfs in der deutschen Industrie sind Wärme”, argumentiert er. Nur 10 Prozent davon seien “grünen” Ursprungs, maßgeblich durch Biomasse und Strom. “Wenn wir die Industrie hier halten und die ambitionierten Klimaziele erreichen wollen, müssen wir die Dekarbonisierung vorantreiben.” Das erfordere mehr Personen sowie Mittel für Forschung und Entwicklung als bisher.

Das Institut in Cottbus und Zittau wurde 2019 eröffnet und forscht an Wärmepumpen, die bei Temperaturen von 150 bis 400 Grad Celsius arbeiten. Dieser Bereich ist unter anderem in Papier- und Gummiherstellung sowie der Lebensmittelindustrie gefragt – ein aktuelles Projekt ist gerade mit einer Firma gestartet, die Nüsse zum Knabbern produziert. Die große Fritteuse wird von einer Ölheizung auf Strom und Wärmepumpentechnik umgestellt, künftig die Abwärme also erneut genutzt, erläutert Riedel.

“In vielen Industrieprozessen wird Abwärme verworfen, diese Quelle wollen wir besser nutzbar machen.” Die Technologie unterscheidet sich deutlich von Wärmepumpen in Häusern. Höhere Temperaturen, mehr Leistung – die Forschung steht noch weit am Anfang. Wobei Deutschland neben anderen starken Ländern wie Norwegen, Dänemark, den Niederlanden und Österreich “sehr gut mitspielt”.

Auch bei kühnen Forschungsansätzen sind deutsche Wissenschaftler beteiligt, beispielsweise an Elektrokalorischen Wärmepumpen (Projekt ElKaWe), die zumindest in der Theorie wesentlich effizienter sind und ohne bedenkliche Kältemittel auskommen. Sie basieren auf Festkörpern, meist eine Keramik oder ein Polymer. “Legt man ein elektrisches Feld an, erwärmen sie sich und können so heizen”, erläutert Kilian Bartholomé vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM in Freiburg. Wird das Feld abgeschaltet, kühlen sie ab, unter die Ausgangstemperatur – und können so zusätzlich Umgebungswärme aufnehmen und beim nächsten Durchgang in das Heizsystem “herüberschaufeln”.

Noch schafft das System nur knapp ein Grad Temperaturunterschied bei einer Leistung von zwei Watt. Auf “10 plus x Jahre” schätzt Bartholomé die Zeit, bis ein marktfähiges Produkt verfügbar ist. Sofern sich zwischendrin keine unüberwindbaren Hürden auftun. Der IPM-Forscher ist zuversichtlich, sieht das Team auch im internationalen Vergleich bei diesem “jungen und sehr dynamischen” Thema weit vorn. Sein Ziel besteht darin, mit wenig Material viel Leistung zu schaffen, um kompakte Geräte bauen zu können. “Es nützt nichts, wenn man hohe Wirkungsgrade erzielt oder besonders umweltfreundlich ist und das Gerät am Ende dreimal so teuer ist”, sagt er. “Das setzt sich am Markt nicht durch.”

11. Dezember 2023, 16 Uhr, Harnack-Haus, Berlin

Gerhard Ertl Lecture 2023 von Preisträger Helmut Schwarz “The Methane Challenge – A Cold Approach to a Hot Problem” Mehr

12. Dezember 2023, Brüssel und Online

Konferenz CHIPS meets Chips: Transatlantic cooperation in semiconductor research Mehr

13. Dezember 2023, 10 – 17 Uhr, Kaiserin-Friedrich-Stiftung für das ärztliche Fortbildungswesen, Robert-Koch-Platz 7, Berlin und Online

Symposium / Online-Veranstaltung Symposium der Medizintechnikinformatik-Initiative Mehr

20. Januar 2024, 18 Uhr, Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, Markgrafenstr. 38, Berlin

Salon der BBAW Salon Sophie Charlotte 2024: Zeit Mehr

Die Zukunftsstrategie, durch Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) für die Ampelkoalition entworfen, soll die Forschungs- und Innovationspolitik zukunftsfähig machen. In sechs Zukunftsmissionen, die bereits im Koalitionsvertrag verankert sind, soll sie “Fortschritt wagen, die Innovationskraft Deutschlands stärken und die technologische Souveränität Europas sichern.” Am Mittwoch hat das Bundeskabinett nun den ersten Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Zukunftsstrategie beschlossen.

Mit der Zukunftsstrategie stelle die Bundesregierung die Forschungs- und Innovationspolitik auf ein neues Fundament, um die Rahmenbedingungen national und international zu verbessern, heißt es. Drei übergeordnete Ziele werden benannt:

Zusätzliche Querschnittsaufgaben werden definiert, das Thema “Forschungssicherheit und Dual Use” etwa wird als aktuelle, die Missionen übergreifende Thematik aufgestellt. Erörtert werden sollen dabei Fragen zum Umgang mit internationalen Kooperationen, zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung oder zum Verhältnis von ziviler und militärischer Forschung.

Unter der Überschrift “Der systemische Ansatz der Innovationspolitik in der Anwendung” wird der Bericht dann konkreter. Die Umsetzung der Zukunftsstrategie wird durch sechs Missionsteams gesteuert, zusätzlich erfolgt durch das Forum #Zukunftsstrategie neben der Beratung der politischen Entscheider auch eine Unterstützung der Missionsteams. Sie alle werden von einer “zentralen Prozessbegleitung und einem Projektbüro inhaltlich und organisatorisch unterstützt”, so der Bericht.

Detailliert ist benannt, welche Ministerien und Ressort zusammenarbeiten sollen. Diese Governance stelle die Weichen für den Erfolg und setzt sich in ihrer Umsetzung eine effiziente, interministerielle Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Politikfeldern zum Ziel, heißt es.

Die Einschränkung folgt einen Absatz weiter: Alle genannten oder sich daraus ergebenden Maßnahmen stünden unter Finanzierungsvorbehalt oder bildeten dabei eine Grundlage für die ressortinterne finanzielle Prioritätensetzung sowie unter dem Vorbehalt der finanzverfassungsrechtlichen Kompetenz und Zuständigkeit des Bundes. “Sie beinhalten weder eine (Vor-)Festlegung im Hinblick auf den Etat noch präjudizieren sie den Haushaltsgesetzgeber.” Etwaige für den Bund resultierende Mehrbedarfe an Personal- und Sachmitteln sind im Rahmen der geltenden Haushalts- und Finanzplanung im jeweiligen Einzelplan vollständig und dauerhaft gegenzufinanzieren.

Diese vielen Akteure und Formate werden laut Bericht auf drei Ebenen verteilt: die Ebene der Governancestruktur, die Ebene der Implementierung sowie die Strategieebene.

Im weiteren Teil geht es um die “Stärkung des Transfers in der Anwendung”. Die Transformation gelinge nur, wenn über Disziplingrenzen hinweg zusammengearbeitet werde. Die Bundesregierung unterstütze deshalb Initiativen, die Interdisziplinarität fördern und verschiedene Akteure zusammenbringen. Auch in diesem Kontext gelte es, den Transfer über Wertschöpfungsketten hinweg zu befördern.

Genannt werden in diesem Kontext:

“Der erste Umsetzungsbericht zeigt: Wir sind auf einem guten Weg weg vom Silodenken hin zu einer neuen Missionsorientierung”, kommentiert dies Bettina Stark-Watzinger. Viel konkreter als im Februar sei es nicht geworden, lauten erste Reaktionen aus der Politik. Wenn den vielen Strategien und Aktionsplänen der Bundesregierung nun auch noch immer Berichte folgten, erinnere das Ganze eher an Beschäftigungstherapie. Andere suchten Vorhaben, die eigens aus der Zukunftsstrategie hervorgegangen sind – vergebens. Die Projekte seien entweder geplant (Dati, Sprind), stammten aus anderen Häusern (Start-up-Strategie aus dem BMWK) oder seien die Fortsetzung etablierter Konzepte (Innovationsdialog). nik

Ein aktueller Vorschlag der spanischen Ratspräsidentschaft zum mittelfristigen Finanzrahmen der EU, der Table.Media vorliegt, enthält eine Kürzung des Horizon Europe-Budgets 2025-2027 um gut drei Milliarden Euro und damit um rund 7 Prozent. Zuvor hatte ein erster Entwurf der Präsidentschaft heftigen Widerstand aus der europäischen Wissenschaftscommunity ausgelöst. Dort waren Kürzungen von bis zu 13,5 Prozent (5,3 Milliarden Euro) beim wichtigsten Forschungsförderprogramm vorgesehen. Nachdem ein zweiter Entwurf dann lediglich Kürzungen von zwei Milliarden beinhaltet hatte, sollen es nun also 3,3 Milliarden sein.

Die im Vergleich zum ersten Entwurf um zwei Milliarden geringeren Kürzungen bei Horizon Europe sollen stattdessen anscheinend bei STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) eingespart werden. Dort soll es weniger Geld für InvestEU und das European Innovation Council geben, als ursprünglich von der Kommission vorgesehen.

Innerhalb von Horizon Europe sollen die 3,3 Milliarden Euro wie folgt eingespart werden:

Für EU-Parlamentarier Christian Ehler sind auch die geringeren Kürzungsvorschläge nicht akzeptabel. Man sehe, dass nun eben das Forschungsbudget in Europa härter umkämpft sei als in vorigen Jahren. Jetzt gehe es darum, für Investitionen in Forschung und Innovation und damit die Zukunft zu kämpfen und nicht den Status quo zu subventionieren.

Der neue Vorschlag der Ratspräsidentschaft wird am 10. Dezember im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedsstaaten und anschließend auf dem EU-Gipfel am 14./15. Dezember diskutiert. Dort wollte man sich eigentlich auf diese zweite Hälfte des EU-Finanzrahmens verständigen.

Die Diskussionen finden im Rahmen der üblichen Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen EU-Haushalts statt. Insgesamt hatte die Kommission einschließlich der Zuschüsse an die Ukraine Mehrkosten bis 2027 von knapp 66 Milliarden Euro veranschlagt, die spanische Präsidentschaft sieht jetzt dagegen für diesen Zeitraum im aktuellen Vorschlag nur 41 Milliarden Euro vor.

Ob die Nettozahler damit zufrieden sind, bleibt abzuwarten. Im zweiten Vorschlag waren noch 51 Milliarden Mehrkosten vorgesehen, was unter anderem Deutschland noch zu viel war, berichten Insider. Sie drängten auf weitergehende Kürzungen. Es bleibt also spannend beim EU-Haushalt – nicht nur aufgrund der Blockadehaltung Victor Orbáns gegenüber weiteren Ukraine-Hilfen. mw

Rund ein Jahr nachdem US-Forscher am 5. Dezember 2022 am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) bei einem Fusionsexperiment erstmals mehr Energie erzeugt hatten, als sie per Laser hineingesteckt hatten, hat die US-Regierung Eckpunkte für eine internationale Fusionsstrategie veröffentlicht. Auf dem Global Energy Forum der COP 28 am Dienstag, 6. Dezember, stellte John Kerry, Sonderbeauftragter des US-Präsidenten für Klimafragen, eine international ausgerichtete Partnerschafts- und Engagement-Strategie vor.

Kerry sagte während seiner Rede, dass die emissionsfreie Technologie ein essenzielles Werkzeug im Kampf gegen den Klimawandel werden könnte. Laut dem Sonderbeauftragten soll der Plan 35 Nationen einbeziehen. Er soll einerseits die weitere Erforschung und Entwicklung der Fusionstechnologie unterstützen und andererseits auf internationaler Ebene Fragen der Lieferketten, Regulierung und Sicherheit behandeln. “Die Technologie hat das Potenzial, die Welt zu revolutionieren”, sagte Kerry auf der Klimakonferenz in Dubai.

Das Weiße Haus teilte in einer Mitteilung auf seiner Homepage mit, dass sich die Strategie auf fünf Kernbereiche konzentrieren soll:

Eine Liste, welche Partner die USA für ihre gemeinsame Strategie im Sinn haben, legte Kerry auf der COP 28 nicht vor. Trotz des internationalen Ansatzes ist die Strategie durchaus auch als protektionistische Maßnahme zu werten. In seiner Mitteilung schreibt das Weiße Haus: “Wir treten in eine neue Ära ein, in der offene wissenschaftliche Forschung neben einem starken Schutz und der Durchsetzung des geistigen Eigentums von entscheidender Bedeutung sind.” Der stärkste Konkurrent der USA im Bereich der Fusionsforschung ist China.

Großbritannien und die Vereinigten Staaten hatten bereits am 8. November ein Kooperationsabkommen zur Kernfusion unterzeichnet. Weitere Länder mit einer starken Fusionsforschung sind derzeit Australien, China, Deutschland und Japan. Im Juni hat das BMBF ein Positionspapier zur Fusionsforschung vorgelegt und Investitionen von rund einer Milliarde Euro bis 2028 angekündigt. Experten und Unternehmer hatten im September im Gespräch mit Table.Media mehr Anstrengungen und einen einheitlichen Plan der Bundesregierung gefordert. Laut einer PWC-Analyse summiert sich in den USA die staatliche Förderung der Fusionsforschung auf umgerechnet 1,27 Milliarden Euro pro Jahr.

Rund um das Jubiläum des LLNL-Experiments wurden in Deutschland aber auch noch einmal Stimmen laut, die den jüngsten Hype um die Kernfusion insgesamt kritisch sehen. “Andere Technologien sind billiger und schneller als Kernfusion”, kritisiert Claudia Kemfert, Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) im Gespräch mit der dpa. Bei den Verheißungen der Kernfusion sei “mehr Wunsch als Wirklichkeit im Spiel”. Sie spricht von aktuellen Minierfolgen. Bis die Kernfusion reif sei, könnten erneuerbare Energien Vollversorgung ermöglichen. tg

Mit dem Akademischen Netzwerk Osteuropa (akno) steht nun eine weitere deutsche zivilgesellschaftliche Organisation auf der Feindesliste Russlands. Das russische Justizministerium hat den eingetragenen Verein, der das Science at Risk Emergency Office betreibt, am 4. Dezember in die Liste “unerwünschter ausländischer Organisationen” aufgenommen, teilte akno am Dienstag mit. Dem Verein sei damit jegliche Arbeit in Russland untersagt.

Kooperationspartnern in Russland ist die Zusammenarbeit unter einer Strafandrohung von bis zu sechs Jahren verboten. Russische Einzelpersonen und Organisationen mit Verbindungen zum akno seien damit einem unkalkulierbaren Risiko politischer Verfolgung ausgesetzt. “Die Entscheidung ist ein weiterer Versuch, jede unabhängige und freie zivilgesellschaftliche Arbeit in Russland zu blockieren oder unmöglich zu machen”, sagt Philipp Christoph Schmädeke, Vorstandsvorsitzender des akno. “Wir sorgen uns um all jene, denen jetzt in Russland aufgrund vorgeworfener Verbindungen zu uns Repression und Verfolgung drohen.” Der Einsatz für eine freie, kritische Wissenschaft sei dem russischen Regime ein Dorn im Auge. “Letztlich beweist das aber nur, wie wichtig die Arbeit ist, die wir und viele andere Organisationen hier und vor Ort machen.”

Science at Risk ist ein vom Auswärtigen Amt gefördertes Projekt, das Wissenschaftler und Studierende unterstützt, die vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine oder politischer Repression in Belarus und Russland betroffen sind. Im November hatte die Initiative drei Studien vorgestellt, die erstmals umfassend die Lage der Wissenschaftsfreiheit in Russland, Belarus und der Ukraine untersucht haben. abg

Nature. Is AI leading to a reproducibility crisis in science? Maschinelles Lernen und andere Arten von KI sind leistungsstarke statistische Werkzeuge, die nahezu jeden Bereich der Wissenschaft voranbringen, indem sie Muster in Daten erkennen, die für menschliche Forscher oft unsichtbar sind. Gleichzeitig gibt es erste Untersuchungen dazu, dass der schlecht informierte Einsatz von KI-Software zu einer Flut von Artikeln führt, die in der Praxis nutzlos sind. Zu oft werden KI-Programme falsch oder zu oberflächlich trainiert. Mehr

Forschung & Lehre. Studieren mit gesundheitlicher Einschränkung. Die psychischen Belastungen von Studierenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung sind gravierender und existenzieller geworden. Das hat die “best3”-Studie ergeben, die dritte bundesweite repräsentative Befragung von Studierenden mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung. Neben äußeren Faktoren wie der Covid-19-Pandemie sowie Kriegen und Krisen, sind Gründe dafür auch die schlechte Ausstattung psychosozialer Dienste, die eingeschränkte Barrierefreiheit und die ungesicherte Studienfinanzierung. Mehr

FAZ. Eine Chance für die Postdocs. Die #IchbinHanna-Initiatoren reagieren in ihrem Gastbeitrag in der FAZ auf die Absage des BMBF gegenüber der Befristungshöchstquote. Auf Anfrage von Table.Media hatte das Bundesforschungsministerium eine Quote für befristet Beschäftigte in der Postdoc-Phase abgelehnt. Für Amrei Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon hat die politische Diskussion aber damit gerade erst angefangen. Sie fordern die Ampel-Regierung auf, nicht weiter in der Abwehrhaltung zu erstarren. Mehr

ScienceBusiness. UK primed to rebuild its standing in EU research after officially joining Horizon Europe. Nach der endgültigen Rückkehr in das EU-Forschungsprogramm unternimmt das Vereinigte Königreich erste Schritte, um seine Beteiligung an Horizon Europe wieder in Gang zu bringen. Die Regierung bietet jungen Wissenschaftlern bis zu 10.000 £ für die Beantragung von Zuschüssen an und startet eine Marketingoffensive, um Forscher in ganz Europa darüber zu informieren, dass Großbritannien zurück ist. Mehr

Wissenschaft ist ein internationales Geschäft – kaum jemand weiß das besser als Josef Penninger. Die Basis für seine Karriere legte der gebürtige Oberösterreicher durch ein Medizinstudium in Innsbruck, den nötigen Schub für seinen wissenschaftlichen Aufstieg holte er sich in Kanada. Heute ist der 59-jährige Penninger ein international renommierter Forscher, der für seine Beiträge zur Genetik und Molekularbiologie vielfach ausgezeichnet worden ist.

Er hat im Juli das Amt als Wissenschaftlicher Geschäftsführer am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig angetreten und will nun die nächste Generation von Infektionsforschern und Infektionsforscherinnen nach Deutschland holen. “Ich habe viel vor mit dem HZI. Wir wollen in Braunschweig und Hannover einen Spielplatz schaffen, wo die besten Gehirne in finanzieller, intellektueller und spiritueller Freiheit agieren können”, sagt Penninger im Gespräch. Auf die Frage, wie es die Helmholtz-Gemeinschaft geschafft habe, Penninger zurück nach Europa zu holen, antwortet er: “Bei Helmholtz habe ich die Möglichkeit, etwas Neues aufzubauen und gleichzeitig etwas Größeres zu leiten.” Auch die hervorragende finanzielle Ausstattung sei ihm wichtig, sagt er. “Das Forschungsministerium und das Land Niedersachsen sind mit 60 Millionen Euro dabei.”

Penninger bringt ideale Voraussetzungen für seine neue Tätigkeit in Braunschweig mit. Er ist international bestens vernetzt und kennt sich aus in den Führungsetagen großer wissenschaftlicher Institute. Von 2003 bis 2018 leitete Penninger als Gründungsdirektor das Institut für Molekulare Biotechnologie (IMBA) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in Wien. 2018 übernahm er die Leitung des Life Sciences Institute (LSI) der University of British Columbia (Kanada), das größte Institut seiner Art an einer kanadischen Universität. Außerdem ist der Wissenschaftler Mitbegründer verschiedener Firmen.

Wenige österreichische Forscher sind international so bekannt wie Josef Penninger. Er gilt als ein Pionier in der personalisierten Medizin – ein Forschungsgebiet, in dem es um Faktoren geht, die zum Entstehen und Fortschreiten von Krankheiten beitragen. So hat er beispielsweise ein Protein identifiziert, das bei Osteoporose und Brustkrebs eine wesentliche Rolle spielt. Seine Forschungen im Bereich der Herz- und Lungenerkrankungen, Autoimmunkrankheiten, Störungen des Knochenstoffwechsels und Krebs wurden weltweit bereits mehrfach ausgezeichnet. Hinzu kommen zahlreiche Veröffentlichungen in den großen Forschungsmagazinen Nature, Science oder Cell.

Josef Penninger ist ein erklärter Vielarbeiter mit einem “guten Sinn für Humor” und der Fähigkeit, sich auf die “wirklich essenziellen Dinge zu fokussieren”. “Mein Arbeitstag dauert 18 Stunden und beginnt mit einem guten Kaffee”, erzählt er im Interview. Dazu passt die Tatsache, dass Penninger – zeitgleich zu seinem Arbeitsbeginn in Braunschweig – eine Teilzeitprofessur für Personalisierte Medizin an der Medizinischen Universität Wien übernommen hat und mithelfen wird, deren neues Eric-Kandel-Institut für Präzisionsmedizin zu gestalten.

Was man vielleicht nicht unbedingt erwartet – der Österreicher definiert sich selbst in erster Linie immer noch als Forscher: “Mittwochs und donnerstags sind meine heiligen Forschungstage, da gibt es keine Meetings”, sagt er und fügt zum Schluss noch etwas Wichtiges hinzu: Morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was am Nachmittag passiere, daraus ziehe er als Wissenschaftler nun mal seine Motivation. Gabriele Voßkühler

Sonja von Brethorst (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover), Sebastian Grote (Helmholtz-Gemeinschaft) und Sabine Reinstädler (AstraZeneca GmbH) sind von den Branchenverbänden DPRG, BdKom und GPRA als “Forschungssprecherinnen und -sprecher des Jahres” ausgezeichnet worden. Der Preis wurde zum dritten Mal verliehen.

Bertolt Meyer ist “Hochschullehrer des Jahres”. Der Preis wird vom Deutschen Hochschulverband (DHV) verliehen. Meyer ist Inhaber der Professur für Arbeits-, Organisations- und Wirtschaftspsychologie und Sprecher des Sonderforschungsbereichs “Hybrid Societies” an der TU Chemnitz.

Georg Hochberg und Jan Michael Schuller sind Träger des EMBO Young Scientist Award 2023. Die beiden Forscher des Max-Planck-Instituts für terrestrische Mikrobiologie und der Philipps-Universität Marburg erhalten jeweils 15.000 Euro Preisgeld und können in den nächsten Jahren zudem 40.000 Euro für ihre Forschung an den Grenzbereichen von Molekularbiologie, synthetischer Biologie und Biochemie abrufen.

Josef Penninger hat die wissenschaftliche Geschäftsführung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung von Dirk Heinz übernommen. Am 4. Dezember 2023 wurde die Amtsübergabe gefeiert. Bereits im Juli hatte der neue Geschäftsführer sein Amt angetreten.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Climate.Table: Studie: Investitionen in Klimatechnologie gehen zurück. Laut einer PwC-Studie sind die Investitionen in Klimatechnologien auf den niedrigsten Stand seit fünf Jahren gefallen. Start-ups im Bereich der Klimatechnologie fehlt zunehmend das Geld. Mehr

Bildung.Table: PISA – reif für einen neuen Schock. Die neue PISA-Studie bescheinigt Schülern in Deutschland so schlechte Ergebnisse wie noch nie. Selbst bei der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 schnitten die 15-Jährigen besser ab. Damals gab es einen PISA-Schock. Was kommt jetzt? Mehr

Bildung.Table: KMK tritt beim Umgang mit KI auf der Stelle. Wieder ein KI-Leitfaden, aber weiterhin keine nutzbaren ChatGPT-Tools für Lehrkräfte. Die Kultusministerkonferenz kommt nicht voran. Mehr

ESG.Table: Blockbildung träfe europäische Wirtschaft hart. Ein Auseinanderdriften der Weltwirtschaft in einen westlichen Block mit den USA und der EU und einen östlichen Block mit China und Russland würde laut einer neuen Studie hohe Wohlfahrtsverluste in der EU bewirken. Besonders stark wären kleinere Länder betroffen. Mehr

Europe.Table: Viele Deutsche unzufrieden mit Arbeit der EU. Viele Deutsche sind unzufrieden mit der Arbeit in Brüssel und Straßburg – wissen aber wenig über die EU. Das zeigt eine neue Umfrage im Auftrag der überparteilichen Initiative “Tu was für Europa”. Mehr

Passend zur Winterzeit, in der die Temperaturen fallen, das Essen deftiger und der Wein dunkler wird, erreichte uns diese Meldung, die sich zum Besser-Wissen an den Festtagen eignet: Wie der New Scientist berichtet, ist es einem Schweizer Forschungsteam mit KI-Hilfe gelungen, die genaue Herkunft eines Bordeaux-Weins anhand seiner chemischen Signatur zu bestimmen. Mit ihrer Technologie, die die Forscher im Fachblatt “Communications Chemistry” beschreiben, konnten sie 80 Rotweine aus zwölf verschiedenen Jahrgängen sieben Weingütern in Bordeaux zuordnen – und zwar mit einer Genauigkeit von 100 Prozent.

Die Studienautoren gaben zu Protokoll, dass es die Suche nach der Nadel im Heuhaufen war, denn ein sogenanntes Chromatogramm, eine chemische Analyse eines Weins, besteht aus bis zu 30.000 verschiedenen Punkten. Jeder Wein hat seinen ganz eigenen chemischen Fingerabdruck. Bei ihren Analysen stellten die Forscherinnen und Forscher fest, dass die chemische Identität dieser Weine nicht durch die Konzentration einiger weniger spezifischer Moleküle bestimmt wird, sondern durch ein breites chemisches Spektrum. Wenn Sie sich nach der ersten Geschmacksprobe nicht sicher sind, von welchem Weingut der edle Tropfen kommt, empfehlen wir herzlich einen Blick auf das Etikett. Prost! Tim Gabel