so langsam beginnt in Berlin wieder der politische Betrieb. Mit Blick auf die nahende Bundestags-Debatte des BMBF-Haushalts für 2024 dringt erste Kritik an der Planung von Bettina Stark-Watzinger aus den Abgeordnetenbüros. Der Entwurf, der am 7. September erstmalig beraten wird, bevorzuge einige wenige Technologien wie IT, Supercomputing oder Quantentechnologie, die Förderung anderer wichtiger Spitzen-Techniken und auch die Forschung für Gesundheit, besonders für Menschen mit Long Covid, würden vernachlässigt.

Um Ihnen den Einstieg nach acht Wochen forschungspolitischer Pause ein wenig zu erleichtern, haben wir ein Berlin-Update für Sie erstellt. Lesen Sie kurz und knapp, wo einzelne Gesetzesvorhaben oder Strategien wie Dati oder WissZeitVG derzeit stehen, was vielleicht aktuell bereits Thema in Meseberg war – und was als Nächstes passieren sollte.

Das Besoldungsbarometer des Deutschen Hochschulverbands (DHV) zeichnet ein neues altes Bild: Das monatliche Grundgehalt in der höchsten Besoldungsgruppe für Professoren, W3, ist in Bayern und Baden-Württemberg fast 900 Euro höher als in Niedersachsen. Berlin etwa liegt im Mittelfeld. GEW-Vize Andreas Keller kritisiert, dass die Bezahlung von Juniorprofessoren nach der Besoldungsgruppe W1 “deutlich zu niedrig” ist, zudem gibt es auch in der Wissenschaft ein Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern. Anne Brüning hat die Details.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre,

Jeder kennt es: Nach einer langen Berlin-freien Zeit sind kleine und große Details des alltäglichen bundespolitischen Handelns noch etwas weit weg. Es braucht meist ein paar Tage, um wieder “richtig hineinzukommen”. Wir möchten Ihnen den Start ein wenig erleichtern und haben die wichtigsten Entwicklungen für Gesetzesvorhaben und Strategien aufgeschrieben. Was bisher geschah – und was nun passieren sollte, müsste und könnte:

Allianz für Transformation: Dieses Gremium der Ampelregierung tagt eher selten: Zweimal im Jahr trifft man sich für einen halben Tag, um in den Dialog mit Wirtschaft, Sozialpartnern und Wissenschaft zu treten. Dabei geht es darum, “den Wandel zu gestalten, der Deutschland klimaneutral, digitaler und resilienter machen soll”. Der Kanzler lädt ein, das halbe Kabinett ist für gewöhnlich dabei. Im Vorfeld bereiten Taskforces Papiere vor. Bei der letzten Sitzung ging es um Fachkräfte für die Transformation des Energiesystems. Nächstes Mal, am 11. Oktober, steht das Thema Kreislaufwirtschaft auf dem Programm. Auch um Innovationskraft soll es gehen. Die Allianz für Transformation biete gute Debatten auf hohem Niveau, sagt Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, der dem Gremium angehört.

Bafög: Mit dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 wurden auch die Kürzungen für das BMBF bekannt. Gespart wird besonders bei der Bildung – und hier beim Bafög. Nach deutlicher Kritik aus Politik und Verbänden wies Bettina Stark-Watzinger mehrfach darauf hin, dass die Leistungen keineswegs gekürzt würden. Es werde mit den genannten Ausgaben beim Bafög gerechnet, in Abhängigkeit davon, wie viele Menschen die Leistung beantragen und erhalten. Es ändert sich nichts an den Anspruchsberechtigungen und der Höhe. Dennoch hatte Stark-Watzinger mehrfach eine zweistufige Bafög-Reform angekündigt, von der nun keine Rede mehr war. In einer Kleinen Anfrage (20/7943) erkundigt sich die CDU-Fraktion bei der Bundesregierung nach den konkreten Plänen des Ministeriums. In ihrer Antwort (20/8058), die am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde, heißt es nur kurz und knapp: Die Bundesregierung hält an den genannten strategischen Zielen des Bafög fest. “Zu den weiteren Reforminhalten sind die Abstimmungen in der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen.”

Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati): Nachdem die Pilotförderrichtlinie veröffentlicht wurde, steht nun die Fertigstellung des Konzepts für die Dati an. Dieses ist notwendig, um die Blockade der Mittel im Haushaltsausschuss aufzulösen. Insgesamt stehen für die Dati in diesem Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung, für den Aufbau von Dati und weiteren Transfermaßnahmen sind im vorläufigen Haushalt rund 394 Millionen Euro für das Jahr 2024 eingeplant. Gleichzeitig ist eine Findungskommission bereits auf der Suche nach einer Geschäftsführung. Und auch ein Standort für die neue Transferagentur wird noch gesucht.

Exzellenzstrategie: “Die Exzellenzstrategie hat sich bewährt und soll als Wettbewerbsraum einmalig mit zusätzlichen Mitteln für weitere Cluster ausgestattet werden”, heißt es im Koalitionsvertrag. Zusage eingehalten: Die Zahl der Exzellencluster (bisher 57) wurde in der laufenden Ausschreibungsrunde auf bis zu 70 erhöht. Pro Cluster sind wie bisher drei bis zehn Millionen Euro jährlich vorgesehen. Bis Ende Mai gingen 143 Antragsskizzen für die Förderlinie ein. Die erste Stufe der Begutachtung der Neubewerber läuft bis Mitte November. Bis Ende Januar 2024 können bestehende Cluster Fortsetzungsanträge stellen. Die Entscheidung fällt 2025.

Energieforschungsprogramm: Die Bundesregierung hat mit ihrem 7. Energieforschungsprogramm in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt rund 6,4 Milliarden Euro für die F&E neuer Technologien in diesem Segment bereitgestellt. In diesem Jahr macht die Energieforschungs-Förderung offensichtlich eine Pause, denn noch immer wird auf das 8. Energieforschungsprogramm aus dem BMWK gewartet. Im Herbst werden erste Ergebnisse erwartet, teilte eine Sprecherin des federführenden Ministeriums auf Anfrage von Table.Media mit. Die einzelnen Themen liegen in Verantwortung der beteiligten Ressorts (BMBF, BMEL, BMUV und BMWK). Die Frage, was das BMWK davon hält, dass einzelne Ministerien bei manchen Energieforschungs-Themen schon vorpreschen – etwa beim Alleingang des BMBF im Bereich Kernfusion – beantwortete die Sprecherin kurz und vielsagend: “während das BMWK die angewandte Forschung für die Energiewende verantwortet, liegt die Fusionsforschung in der Zuständigkeit des BMBF”.

Forschungsdatengesetz: Der Referentenentwurf des BMBF wird mit Spannung erwartet: Im Interview mit Table.Media hatte SPD-Experte Ruppert Stüwe im Juli gesagt, dass er das Gesetz nach Sommerpause gerne endlich “parlamentarisch begleiten” würde. Nach Corona sei das Bewusstsein noch groß, wie wichtig Daten für die Forschung seien. Dieses gesellschaftliche Zeitfenster dürfe man nicht verpassen. Insgesamt 111 Stellungnahmen waren im Laufe des Konsultationsprozesses eingereicht worden. In der Roadmap der Datenstrategie, die am Mittwoch in Meseberg von der Koalition beschlossen wurde, taucht das Forschungsdatengesetz aber erst ganz am Ende der Legislatur auf. Mit einer Verabschiedung rechnet die Regierung erst im vierten Quartal 2024, also kurz vor dem Start ins Wahljahr.

Gründung eines Dateninstituts: Schon im 2. Quartal 2024 ist laut der Roadmap mit der Gründung des Dateninstituts zu rechnen. Am 10. Mai hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags die gesperrten Finanzmittel für das Dateninstitut freigegeben. Grundlage für die Entscheidung ist ein Aufbaukonzept, das BMI und BMWK unter Einbindung des BMBF im Frühjahr erstellt hatten. Im Juli fand daran anschließend der erste Marktdialog statt, wo vor allem über Beauftragungsverfahren und die Gestaltung etwaiger Ausschreibungen gesprochen wurde. Wer sich bewerben will, kann hier nachlesen, wie sich BMI und BMWK ein ideales Konsortium vorstellen. Am 13. September steht zudem ein Roundtable zum ersten Use-Case des Dateninstituts im Bereich Long- / Post-Covid an.

Gesundheitsdatennutzungsgesetz: Für Nutzungszwecke, die im Gemeinwohl liegen, sollen Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte (ePA) künftig besser für die Forschung erschlossen werden können. Den Anfang August vorgelegten Referentenentwurf für das Gesetz hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern in Meseberg durchs Kabinett gebracht. Ebenso das für die Nutzung der ePA wichtige Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen (Digitalgesetz). Bei beiden steht nun die parlamentarische Beratung an. Was noch fehlt, ist das für den Herbst angekündigte Registergesetz. Noch dazu hat Lauterbach ein weiteres Vorhaben: Bis Ende des Jahres will er ein Medizinforschungsgesetz zur umfassenden Beschleunigung von Klinischen Studien vorlegen. “Mit diesen Reformen starten wir einen Fast Track, um Krebsforschungsstudien und Demenzstudien durchzuführen und andere wichtige Forschungsfragen in der Medizin zu beantworten”, sagte Lauterbach gestern. “Mein Wunsch ist es, dass wir KI – am besten ,Made in Germany’ – einsetzen, um in der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten wieder spitze zu werden.”

Helmholtz-Zentrum für Alternsforschung: Mit zusätzlichen Mitteln soll ein neues Forschungszentrum mit diesem Schwerpunkt errichtet werden. So sieht es der Koalitionsvertrag vor. Jährliches Forschungsvolumen: 80 Millionen Euro. Die Idee dahinter ist, Deutschland zu einem international führenden Biotechnologie-Standort zu entwickeln. Aufgrund der “vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale” fällt die Wahl höchstwahrscheinlich auf die Biontech-Stadt Mainz. Doch nicht mal der Standort ist entschieden. “Ich habe die feste Hoffnung, dass wir in diesem Jahr Klarheit bekommen”, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheits- und Wissenschaftsminister Clemens Hoch Anfang dieser Woche der dpa. Die “wissenschaftsgeleitete Entscheidung” liege beim BMBF. Das hat dazu einen nationalen (September 2022) und einen internationalen Experten-Workshop (März 2023) abgehalten.

KI-Aktionsplan: Eine KI-Strategie hatte bereits die vorige Bundesregierung im Jahr 2018 beschlossen. Doch an der Umsetzung hapert es bis heute. Das BMBF hat in der vergangenen Woche nun seinen Beitrag dazu angekündigt: einen Aktionsplan. Er stand bei der Kabinettsklausur in Meseberg auf der Tagesordnung. Die Veröffentlichung ist für September angekündigt. Vorgesehen sind mehr Fördermittel und 20 neue Initiativen.

Mint: Aktuell ist hier kein Gesetz zu verabschieden. Aber: Die Zahl der Studierenden in den Mint-Fächern sinkt, gleichzeitig steigt die Zahl der Studienabbruchs- und Wechselquote. Die Mint-Fachkräftelücke nähert sich einem historischen Höchststand und eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht. Es braucht laut Experten dringend mehr Freiheitsprogramme und eine Koordination zwischen den einzelnen Programmen und Akteuren.

Raumfahrtstrategie: Die derzeitige ist von 2010, höchste Zeit also für ein Update. Erarbeitet ist es inzwischen, die Ressortabstimmung läuft. Geplant sei, Erdbeobachtung und Satellitendaten zu stärken, junge und innovative Start-ups zu fördern und einen “Space-Innovation-Hub” zu gründen, ließ die zuständige Koordinatorin Anna Christmann bereits wissen. Die Expertenkommission für Forschung & Innovation fordert zudem ein deutsches Weltraumgesetz. Eigentlich sollte die Strategie noch im Sommer verabschiedet werden, nun steht dies für den 13. September auf dem Plan. Viel Zeit sollte sich die Regierung nicht mehr lassen, findet die EFI: “Da der Raumfahrtsektor stark von staatlichen Aufträgen lebt, erhöht der derzeitig noch bestehende Mangel an Klarheit über die neue Raumfahrtstrategie insbesondere für KMU und Start-ups die ohnehin gegebenen Unsicherheiten über das Marktpotenzial ihrer Geschäftsmodelle.”

Roadmap für große Forschungsinfrastrukturen: Zweimal hat eine Bundesregierung schon eine Roadmap für große Forschungsinfrastrukturen angestoßen, 2011 und 2015. Beide Male hat es Jahre gedauert, bis diese nach nationalen und internationalen Abstimmungen beschlossen wurde. Anfang 2022 hat das BMBF einen neuen Roadmap-Prozess angeschoben, diesen aber wieder “geparkt”, wie Staatssekretär Mario Brandenburg im Forschungsausschuss sagte, weil sich durch den Ukrainekrieg kurzfristig drängendere Fragen stellten. Der Prozess soll die Unterstützung von Forschungsinfrastrukturen planen, priorisieren und gewichten. Eine Art Realititätscheck stellt die FIS-Roadmap dar, “damit uns nicht nochmal so etwas passiert wie bei Fair”, sagte SPD-Berichterstatter Holger Becker zu Table.Media. Rund 20 Ideen für FIS mit einem jeweiligen Finanzierungsbedarf von über 50 Millionen Euro werden bewertet. Über einen BMBF-Vorschlag für einen mehrstufigen Verfahrensprozess ist nach Informationen von Table.Media noch nicht entschieden, obwohl das BMBF ihn Ende März angekündigt hatte. Bei dem Tempo wird es knapp bis zum Ende der Legislatur.

Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Ohne Einigkeit in der Koalition hat das BMBF seinen Referentenentwurf zur Novellierung des WissZeitVG vor der Sommerpause veröffentlicht. Der Knackpunkt: die Höchstbefristung in der Post-Doc-Phase. Hier sind die Fronten zwischen den Berichterstattern in der Koalition verhärtet. Der Referentenentwurf des BMBF sieht ein 4-plus-2-Modell vor. Arbeitnehmer-Initiativen und Gewerkschaften sind nicht zufrieden. Carolin Wagner (SPD) warf Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Interview mit Table.Media vor, dass sie alle Kompromissvorschläge der Koalitionspartner kategorisch abgelehnt habe. Jens Brandenburg bekräftigte kürzlich im Interview die Position des BMBF: “Wir halten eine Reduzierung der Qualifizierungsbefristung in der Postdoc-Phase auf maximal zwei Jahre für nicht verantwortbar.” Im nun folgenden parlamentarischen Verfahren muss für diesen Punkt eine Lösung gefunden werden.

Wissenschaftskommunikation: Dazu will die Koalition in Kürze einen Antrag vorlegen. Ziel: Die strukturierte Förderung von Wissenschaftskommunikation über eine Förderrichtlinie sowie innerhalb von Forschungsprojekten. Und: Neben Citizen Science soll auch der Wissenschaftsjournalismus gestärkt werden. Anscheinend haben die Koalitionäre im Forschungsausschuss den Eindruck, das Ministerium auf diesem Weg an seine To-dos erinnern zu müssen.

Zukunftsstrategie Forschung und Innovation: Schwerpunkt der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die im Februar beschlossen wurde, ist einerseits die Struktur des Wissenschaftssystems selbst, andererseits die Ausgestaltung der sechs Zukunftsmissionen, die bereits im Koalitionsvertrag verankert sind. Die Kritik war zuvor und auch danach groß, etwa daran, dass ihr Strategie und Vision fehlt. Unklar ist weiterhin, wie sie verwirklicht werden soll. Wissenschaftsorganisationen und Verbände haben in ihren Stellungnahmen Antworten auf diese Fragen eingefordert. Seitdem ist es still geworden um die Strategie, Missionsteams sollen sich noch bilden. Einen Punkt sollte Bettina Stark-Watzinger direkt und schnell angehen: die effektivere Forschungs- und Innovationsförderung. Förderprozesse zu entbürokratisieren, wäre auch ein klassisches FDP-Thema. Hier kann eine liberale Partei direkt zeigen, wie schneller und klarer Bürokratieabbau funktioniert. Anne Brüning, Tim Gabel, Nicola Kuhrt und Markus Weisskopf

6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin

Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Am 7. September wird der Bundestag in erster Lesung über den Etatentwurf 2024 des BMBF debattieren. Das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger wird – trotz allgemeinen Sparens – mit 20,3 Milliarden Euro ausgestattet – gegenüber 21,46 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die haushaltspolitische Sprecherin zeigt sich grundsätzlich zufrieden: Es würden wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag insbesondere in den Bereichen Transfer, Innovation, Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologie umgesetzt, sagt Wiebke Esdar (SPD). “Das freut uns. Leider sinkt der Ansatz für Gesundheitsforschung kurzfristig. Dies werden wir uns genauer ansehen.”

Dies ist auch Bruno Hönel von den Grünen aufgefallen. Im anstehenden parlamentarischen Haushaltsverfahren werde man sich die Kürzungen im Forschungshaushalt anschauen und mit den Koalitionspartnern ein gemeinsames Verständnis entwickeln, ob “die Prioritäten richtig gesetzt” und die Bedarfe angemessen berücksichtigt sind. “In diesem Zusammenhang werden wir beispielsweise auch die Post-Covid-Mittel genauestens evaluieren, denn für viele Menschen ist die Pandemie noch nicht vorbei.”

Wer sich die einzelnen Details genauer ansieht, stellt fest: Aktuell wird in so gut wie allen Positionen der Titelgruppe 20, “Innovationen durch neue Technologien” gekürzt, aber unter “Mikroelektronik und Supercomputing-Investitionen” eine Steigerung von 77,2 Millionen Euro vorgeschlagen, kritisiert Petra Sitte (Die Linke). Weder in der Haushaltsentwurf noch in der Ergänzenden Informationsunterlage würden die Kürzungen oder die Steigerung begründet.

“Der Entwurf macht den Eindruck, als sollten einige wenige Technologien, die die Ministerin als zukunftsweisend ansieht, wie IT, Supercomputing oder Quantentechnologie, stärker gefördert werden. Dafür werden Themen, die dauerhaft relevant sind und in denen die deutsche Forschung zur Weltspitze gehört, wie Materialforschung, Wirkstoffforschung oder Medizintechnik, zum Teil deutlich herabgestuft.” Auch sämtliche Titel, die auf internationale Zusammenarbeit und globale Gesundheit zielen, würden zurückgefahren.

Bei manchen Themen wie Künstlicher Intelligenz oder Polarforschung stehen Aufwüchse in einem Titel Kürzungen in anderen gegenüber, ohne dass dies erläutert werde, bemängelt Sitte weiter. Damit gehe Transparenz verloren. “Wenn diese Verteilungsmethode fortgesetzt wird, dann wird der parlamentarischen Kontrolle und Mitwirkung der Boden entzogen. Ebenso wenig kann die Wissenschaftsgemeinschaft mitwirken.”

Seitens des BMBF sieht man dies erwartungsgemäß etwas anders: “Es ist zutreffend, dass einige Titel im Haushalt 2024 absinken”, erklärt uns eine Sprecherin. Man sei hierbei jedoch mit “viel Bedacht und Augenmaß” vorgegangen, um die Prioritätensetzung innerhalb der einzelnen Titel und im Einzelplan insgesamt nicht zu gefährden. “Dies ist uns gelungen.” In vielen Einzelfällen gebe es zudem spezifische fachliche Gründe und Erwägungen für die konkrete Entwicklung des jeweiligen Titels. Der Konsolidierungsbeitrag sei also nicht der alleinige Grund. nik

Am vergangenen Wochenende dürfte so manche Weiche für Wissenschaftskarrieren gestellt worden sein. Die Jahrestagung des German Academic International Network (Gain), die am Sonntag in Boston zu Ende ging, war Ausrichtern und Teilnehmern zufolge ein großer Erfolg. Wie Benedikt Brisch, Leiter der DAAD-Außenstelle in New York berichtet, nahmen rund 230 deutsche Postdocs, die derzeit in den USA oder Kanada forschen, an dem dreitägigen Treffen teil. Außerdem reisten 90 nordamerikanische Postdocs an, die an einem Wechsel nach Deutschland interessiert sind. 220 Vertreter des deutschen Wissenschaftssystems sowie aus der Politik und Wirtschaft waren vor Ort.

In den Sessions ging es um Karrierewege für Postdocs und die Forschungs- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Besonders nachgefragt war auch die Möglichkeit, Einzelgespräche zu vereinbaren. “Wir haben 370 solcher bilateralen Gespräche vermittelt”, berichtet Brisch. Die Gain23 habe mit Veranstaltungen zu Start-ups und über akademische Laufbahnen in der Wirtschaft die Vielfalt von Wissenschaftskarrieren aufgezeigt.

Besonders gut besucht war der Workshop zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg. Die Diskussion sei sehr offen, fair und informativ verlaufen, berichtet Brisch. Sowohl die Komplexität des Themas als auch die Sorgen der Betroffenen bezüglich ihrer Karriereplanung seien deutlich geworden. Brischs Eindruck: “Auch die Ausgestaltung des WissZeitVG ist für Postdocs von hoher Bedeutung hinsichtlich ihrer Rückkehrentscheidung. Aber dabei spielt auch eine Rolle, wie darüber diskutiert wird und ob sie sich mit ihren Anliegen ernst genommen fühlen.”

Eine durchweg positive Bilanz zieht auch Ursula Staudinger, Rektorin der Technischen Universität Dresden (TUD). Sie berichtet, dass auch Informationen über Tenure Track in Deutschland besonders gefragt waren. Mit rund 60 Teilnehmern sehr gut besucht sei außerdem der Workshop “From Lab to Leadership: Die Bedeutung guter Führung in der Wissenschaft” gewesen, den die TUD organisiert hat. “Vor dem Hintergrund der Debatte um Machtmissbrauch bewegt dieses Thema viele Menschen in der Wissenschaft”, sagt Staudinger.

In dem Workshop sei es auch um praktische Fragen der Personalführung gegangen. “Es ist gut, dass die besondere Verantwortung, die Mentorinnen und Mentoren in der Wissenschaft haben, reflektiert wird”, sagt Staudinger. Für die potenziellen Rückkehrer sei nicht nur interessant gewesen, wie in Deutschland über gute Führung in der Wissenschaft diskutiert wird, sondern auch welche Unterstützungsmöglichkeiten die Institutionen in dieser Hinsicht bieten.

Aus Veranstaltersicht ist auch das Novum gut angekommen, das Programm der Gain mit wissenschaftspolitischen Themen anzureichern. Bei der PreGain-Diskussion “Transferring Outcomes – From Science to Innovation” mit Erwin Gianchandani vom Direktorat Technology, Innovation and Partnerships der National Science Foundation wurden die jüngsten US-amerikanischen und deutschen Innovations-Initiativen vorgestellt. Brisch: “Solche Science Policy Debatten wollen wir im nächsten Jahr im transatlantischen Kontext fortsetzen.” abg

Bei der Grundbesoldung von W3-Professuren gibt es zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede: In Bayern und Baden-Württemberg liegt das monatliche Grundgehalt mit 7.790 Euro deutlich über dem in Niedersachsen, wo es 6.914 Euro sind. Das geht aus dem diesjährigen Besoldungsbarometer des Deutschen Hochschulverbands (DHV) hervor, das in der aktuellen Ausgabe des Magazins Forschung & Lehre erscheint.

Die Erhebung zeigt damit ein ähnliches Gefälle wie in den vergangenen beiden Jahren, in denen die beiden südlichen Bundesländer ebenfalls an der Spitze lagen. Thüringen dagegen, das im Jahr 2021 noch das Schlusslicht bildete, rangiert mittlerweile mit 7.373 Euro im Mittelfeld auf Platz 8. Vor zwei Jahren lag dort das Grundgehalt noch bei 6.586 Euro. Im Mittelfeld befindet sich, wie in den Jahren zuvor, auch Berlin mit aktuell 7.361 Euro. Das Ranking berücksichtigt laut DHV die in Bayern, Hessen, Sachsen und im Bund festgelegten Erfahrungsstufen mit Gehaltsaufstieg nach fünf beziehungsweise sieben Jahren sowie die in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz gewährten Grund- oder Mindestleistungsbezüge.

Dass die Besoldung von verbeamteten Hochschullehrern immer weiter auseinanderdriftet, sei ein Ergebnis der mit der Verfassungsreform 2006 vollzogenen Föderalisierung des Beamtenrechts in Verbindung mit der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Länder, sagt GEW-Vize Andreas Keller. “Die Folge ist, dass Hochschulen in Ländern mit einer niedrigeren Besoldung im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte häufig das Nachsehen haben.”

Was im W3-Besoldungsbarometer des DHV nicht zum Ausdruck komme, sei die Benachteiligung von Lehrenden an Fachhochschulen. Diese würden in der Regel nach der Besoldungsgruppe W2 (circa 5.500 bis 6.800 Euro) bezahlt. Auch die Bezahlung von Juniorprofessoren nach der Besoldungsgruppe W1 (circa 4.800 bis 5.400 Euro) kritisiert er als deutlich zu niedrig. “Darüber hinaus gibt es einen Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern, da mehr Hochschullehrer als Hochschullehrerinnen in der Besoldungsgruppe W3 eingruppiert sind und da Hochschullehrerinnen bei der Vergabe von Zulagen benachteiligt werden”, sagt Keller.

Die GEW mache sich dafür stark, dass auch die Beschäftigungsbedingungen und Gehälter von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften tarifvertraglich ausgehandelt werden. Voraussetzung dafür sei die Aufhebung des Streikverbots für Beamten, über das auf Initiative der GEW derzeit der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verhandelt. abg

Die Kommunikation wissenschaftlicher Unsicherheiten wirkt sich eher positiv – oder zumindest nicht negativ – auf das Vertrauen in die Wissenschaft aus. Das zeigt ein systematischer Review der Transfer Unit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) und Wissenschaft im Dialog (WiD). Die Autoren identifizierten 24 Studien zu dieser Fragestellung und bezogen diese in den Review ein.

Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass es auch Studien gibt, die keinen Zusammenhang zwischen der Kommunikation von Unsicherheiten und Vertrauen in Wissenschaft gefunden haben. Positive Auswirkungen auf das Vertrauen sollten also nicht überschätzt werden.

Kleinere negative Auswirkungen durch die Kommunikation von Unsicherheiten ergaben sich vor allem dann, wenn es um gesellschaftlich kontroverse Themen und die Ansprache von Zielgruppen mit persönlicher Betroffenheit ging. Hier steige auch die Gefahr der Instrumentalisierung von Unsicherheiten für persönliche und politische Zwecke.

Auch bei der Ansprache von Personen mit geringem Grundvertrauen, bestimmten politischen Voreinstellungen und Interessenkonflikten wirkt sich die Kommunikation von Unsicherheiten nicht positiv aus. Hier gelte es vonseiten der Wissenschaftskommunikation im Zweifel aktiv und präventiv den Diskurs zu begleiten, schreiben die Autoren. In ihren Empfehlungen weisen die Autoren entsprechend darauf hin, bereits in der strategischen Planung der Kommunikation das Thema Unsicherheiten mitzudenken. Hier gelte es zu prüfen, ob es aufgrund bestimmter Zielgruppen und Themen Risiken gebe.

In der praktischen Umsetzung gehe es dann darum, Unsicherheiten verständlich darzustellen und beispielsweise bei Konsens-Unsicherheiten Außenseiter-Meinungen nicht zu prominent darzustellen. Der vollständige Review wird am 5. September auf www.transferunit.de veröffentlicht. mw

Das deutsch-finnische Start-up IQM bringt als erster Anbieter weltweit einen supraleitenden Quantencomputer für Universitäten und Labore auf den Markt, der weniger als eine Million Euro kostet. Das teilte das Unternehmen am gestrigen Mittwoch mit. Bislang war in dieser Preiskategorie nur ein temporärer Zugriff auf entfernte Quantencomputer über das Internet möglich. Anders als beim Cloud-Zugriff auf Quantencomputing-Hardware können Studierende mit dem neuen “IQM Spark” nicht nur echte Quanten-Kalkulationen ausführen, sondern auch vor Ort die gesamte unterstützende Hardware kennenlernen.

Quantencomputing ermöglicht die Berechnung von Algorithmen, die für heutige Computer zu komplex sind. Dies betrifft beispielsweise Anwendungen in den Bereichen Verschlüsselung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, Sicherheit sowie Simulation. Der Betrieb erfordert unter anderem den Einsatz einer aufwendigen Tieftemperatur-Technologie. Quantencomputer funktionieren in der Regel nur dann zuverlässig, wenn man bestimmte Leitungen bis dicht an den absoluten Temperatur-Nullpunkt (minus 273,15 Grad Celsius) kühlt.

Der IQM Spark wird in der Basisversion mit einem 5-Qubit-Quantenprozessor ausgeliefert und kann mit unterschiedlichen Hardware-Optionen erweitert werden, um weitere quantenphysikalische Experimente zu ermöglichen. Die größten Quantencomputer der Welt haben derzeit einige hundert bis einige tausend Qubits, je nach Modell und Typ. Die fünf Qubits des IQM Spark können untereinander verschränkt werden. Dabei werden Teilchen so miteinander verknüpft, dass eine Änderung am einen auch eine Änderung am anderen bewirkt – egal, wie weit beide voneinander entfernt sind.

Die Anlage soll an Universitäten und in Forschungslaboren die Wissenschaft rund um das Thema Quantencomputing vorantreiben. “Vor Ort installierte Quanten-Hardware ist aktuell nur von sehr wenigen Anbietern erhältlich”, sagte Dieter Kranzlmüller, Vorsitzender des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ). Es sei schwierig, Spitzentechnologie für Lernzwecke verfügbar zu machen. Der IQM Spark könne deshalb einen wichtigen Beitrag dazu leisten, drei große Herausforderungen zu lösen: Verfügbarkeit von Hardware, Zugriff auf Lernressourcen und hohe Preise. tg (mit dpa)

Handelsblatt. Ipai und Aleph Alpha verkünden Partnerschaft. Die Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Heilbronn mit rund 2 Milliarden Euro. Der Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) soll das größte Ökosystem für KI in Europa werden. Profitieren wird vor allem das deutsche KI-Start-up Aleph Alpha, dem durch eine Kooperation indirekt Forschungsmittel in dreistelliger Millionenhöhe zugutekommen. Auch andere Unternehmen siedeln sich bereits an dem KI-Hub an. Aleph Alpha entwickelt Sprachmodelle für die öffentliche Verwaltung und konkurriert mit der US-Firma OpenAI. Mehr

Spiegel Online. Wie sich China, Europa und die USA mit Staatsgeld bekämpfen. Keine Region, kein Staat will im globalen Wettbewerb um Ansiedlungen und Innovationen das Nachsehen haben. Doch durch den Subventionswettkampf der Staaten werden Überkapazitäten geschaffen, Monopole zementiert und Preise in die Höhe getrieben. In Deutschland etwa am Chipstandort Dresden, wo die wenigen verbliebenen Mitbewerber in 25 Jahren nicht so viel öffentliche Förderung bekommen haben, wie der Chipriese TSMC nun auf einen Schlag. Die WTO warnt: Das wirtschaftliche Wettrüsten bedroht den Welthandel. Mehr

Economist. Superbatteries will transform the performance of EVs. Nach Jahren technischer Probleme und Innovationsstillstand tragen die Bemühungen zur Fertigung erster Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien für die Mobilität Früchte. Sie sollen bald in Produktion gehen, wohl etwa ab dem Jahr 2028. Ihre große Reichweite, die kurze Ladezeit und ein konkurrenzfähiger Preis könnten die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen deutlich erhöhen. Eine große Herausforderung bleibt die Beschaffung von seltenen Rohstoffen und der Realitätscheck Massenfertigung. Mehr

LA Times. Scientists used to love Twitter. Thanks to Elon Musk, they’re giving up on it. Wissenschaftler schätzten Twitter als ein Instrument für den zeitnahen Informationsaustausch, weil die Plattform die aggressivsten Anti-Wissenschaftstrolle in Schach hielt. Nachdem Elon Musk die Website im Oktober 2022 erworben hatte, ließ er genau diese von der Leine. Forschende sehen sich nun verstärkt Lügen, Drohungen und Hetze ausgesetzt. Einer aktuellen Umfrage von Nature zufolge, verzichten Wissenschaftler deshalb in Scharen auf X. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, ihre Nutzung reduziert zu haben und knapp sieben Prozent haben die Nutzung ganz eingestellt. Eine gleichwertige Alternative fehlt aber bislang. Mehr

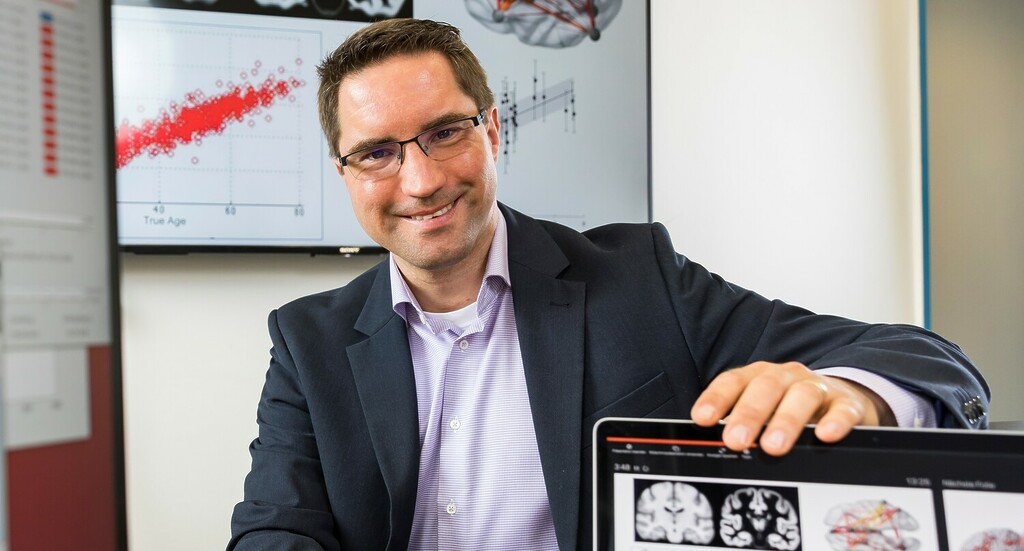

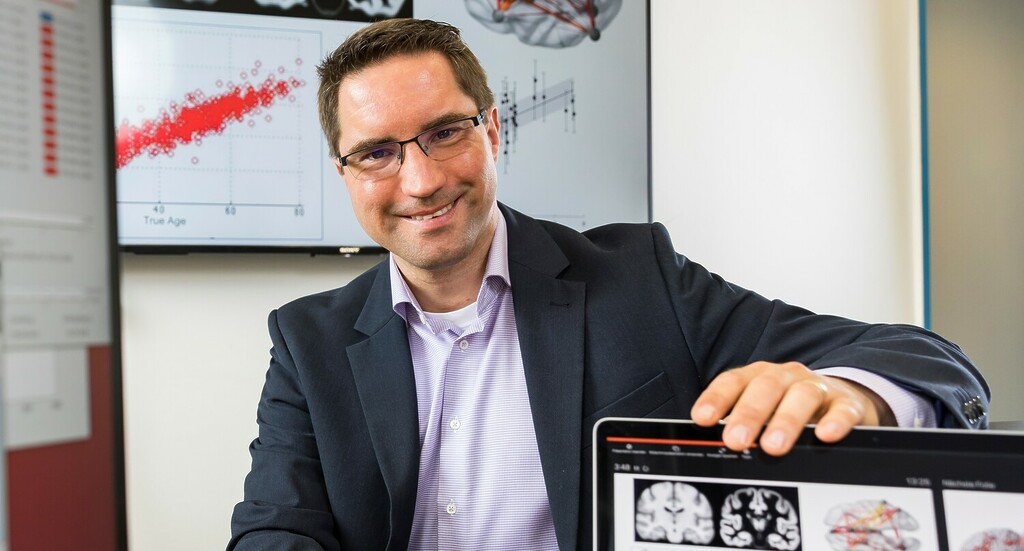

Mit KI werden Prognosen über Eigenschaften und Erkrankungen des Gehirns möglich. Das sei so etwas wie der heilige Gral in der Neuromedizin, sagt Simon Eickhoff, Direktor des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich.

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?

Die Kernfrage, mit der mein Team und ich uns beschäftigen, ist: Was können wir mit Methoden der KI aus Gehirnscans über Personen lernen? Im MRT-Scanner werden Bilder des Gehirns aufgenommen. Uns interessiert, ob wir anhand dieser Bilder Erkenntnisse über das Alter einer Person, ihre kognitive Leistungsfähigkeit, das Vorliegen von Erkrankungen wie Parkinson oder Schizophrenie und Ähnliches ableiten können. Wenn wir eine große Trainingsgruppe von tausenden Personen haben, können wir die KI einsetzen und ihr sagen: Finde den Zusammenhangzwischen der Gehirn-Anatomie, der Gehirnfunktion auf der einen Seite und zum Beispiel der Gedächtnisleistung auf der anderen. Die KI kann dabei Muster erkennen, die sie anschließend auf neue, unbekannte Fälle anwenden kann. Das bedeutet: Man muss in Zukunft der KI nur den Gehirnscan geben und man erhält von ihr eine Schätzung der Gedächtnisleistung oder anderer Eigenschaften.

Was sind die größten Chancen von KI?

Als Ersatz für neuropsychologische Untersuchungen zum Beispiel spart KI viel Zeit und ist objektiver. Mithilfe der KI und einem einzelnen Scan in nur 15 bis 20 Minuten ein vollständiges Profil der Person zu erhalten – und zwar komplett objektiv und reliabel – ist ein großer Fortschritt. Gerade im Bereich der Neuromedizin ist die große Perspektive, ich muss fast sagen, der heilige Gral, die Möglichkeit der Prognose. Also über das, was wir aus dem Gehirn erfahren, in die Zukunft zu blicken und Sachen vorherzusagen.

Ein Beispiel: Ich habe früher in der Psychiatrie gearbeitet. Patienten nach einer Depression haben mich bei jedem Kontrolltermin gefragt: Muss ich mir Sorgen machen, dass die Depression wiederkommt? In Zukunft, so hoffen wir, könnte die KI nur aufgrund der Hirnscans vorhersagen, ob ein hohes Rückfallrisiko besteht oder nicht. Die große Chance ist, dass wir Hinweise über Eigenschaften und Erkrankungen aus dem Gehirn auslesen können, die jetzt weder für den Patienten noch für den Arzt ersichtlich sind. Das ist noch Zukunftsmusik und wahrscheinlich wird das noch einige Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis uns das gelingt. Aber dann hätten wir wirklich etwas ganz Neues geschaffen.

Ist KI eine Revolution oder ein weiteres Werkzeug?

Die Grenze fällt mir sehr schwer zu definieren. Ein sehr gutes neues Werkzeug ist auch eine Revolution. Ich denke, wir werden da insgesamt aber eher eine Evolution als eine Revolution sehen. Es wird also auch in der Neuromedizin kein komplettes Umschalten geben, vom Arzt hin zum Computer. KI wird vielmehr zunehmend zum Hilfsmittel, zum Werkzeug. Gerade im Bereich der Medizin müssen wir dabei unbedingt die ethische, rechtliche und gesellschaftliche Komponente hinzuziehen und bewerten.

Inwiefern?

Juristisch gesehen gibt es zum Beispiel den Fall, dass man aus einem Gehirnscan, den Sie heute machen lassen, in der Zukunft möglicherweise Sachen auslesen könnten, die heute noch nicht möglich sind. Und dafür können Sie heute keine Einwilligung geben. Zum Beispiel könnte es sein, dass man in fünf Jahren anhand des Scans ablesen kann, ob Sie eine Tendenz für riskantes Verhalten zeigen. Je mehr man prognostisch aus dem Scan lesen kann, umso mehr werden sicherlich auch Versicherungen daran interessiert sein, um ein entsprechendes Risikomanagement zu betreiben. Und: Was ist im Fall einer Fehldiagnose durch eine KI? Wenn ein Patient stirbt: Wer ist schuld im strafrechtlichen Sinne? Das ist eine Frage, die juristisch noch einiges an Umdenken erfordert. Und dann dürfen wir auch die gesellschaftliche und ethische Komponente nicht unterschätzen. Die Menschen müssen der KI vertrauen. Es ist schon etwas anderes, ob ich mit einer KI auf meinem Handy den Autofokus optimiere, oder ob mir eine KI sagt, dass ich eine Chemotherapie erhalte oder nicht. Das erfordert noch ein ganz anderes Level an Vertrauen.

Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind denn zu befürchten?

Ein zentrales und bereits reales Problem betrifft Verzerrungen in KI-Algorithmen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Algorithmen, die auf unausgewogenen Trainingsdaten beruhen, systematische, zum Beispiel geschlechts- oder rassenspezifische Verzerrungen aufweisen können. Und diese werden durch die KI dann auch noch verstärkt. Das Wichtigste ist, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist und sie ganz bewusst im Training der Modelle adressiert. Gerade in der Medizin ist das besonders kompliziert. Nehmen wir die Variable Geschlecht. Manche Erkrankungen sind häufiger bei Männern, manche häufiger bei Frauen. Diese Geschlechterpräferenzen können also bei einigen Krankheiten relevant sein und das sollte die KI beachten. Auf der anderen Seite will man aber nicht den Algorithmus dadurch verzerren. Relevante Faktoren einbeziehen, ohne die Fairness und die Genauigkeit des Algorithmus zu gefährden – das ist eine wirklich große Herausforderung.

Ein Blick in die Zukunft: Wo wird KI in 10 oder 20 Jahren selbstverständlich sein?

Ich denke, Formen von KI werden in Zukunft fast in jedem Arbeitsbereich eine Rolle spielen. Und gerade in der Medizin wird es ein wichtiges Werkzeug sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Zukunft üblich sein wird, dass konstant viele Daten über Smartphones und Smartwatches gesammelt werden, die dann durch die KI aufbereitet werden und direkt an den Arzt gelangen. Und in der Neuromedizin könnte die KI anhand der Gehirnscans dem Arzt quasi direkt einen Bericht zur Verfügung stellen, ähnlich dem Laborbericht. Dieser liefert dann hilfreiche Informationen zum Beispiel für die Diagnose und Therapie. Persönlich glaube ich aber nicht, dass sich an der Rolle des Arztes in den nächsten 20 Jahren etwas wesentlich verändern wird. Wir werden als Gesellschaft auch in den kommenden Jahren nicht bereit sein, die sensibelsten und schwierigsten Entscheidungen über uns einer Maschine anzuvertrauen. Das hat mehr mit Psychologie als mit Informatik zu tun. Elena Matera

Der Neurowissenschaftler Simon Eickhoff ist seit 2017 Professor und Direktor des Instituts für Systemneurowissenschaften an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und seit 2018 Direktor des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich. Darüber hinaus ist er Gastprofessor am Chinese Academy of Science Institute of Automation in Bejing. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Erforschung der Struktur des menschlichen Gehirns an der Schnittstelle von Neuroanatomie, Datenwissenschaft und Hirnmedizin.

Die Texte der Table.Media-Serie “Der globale Wettlauf um Künstliche Intelligenz” finden Sie hier.

Damian Dudek ist neuer Geschäftsführer der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE (VDE ITG). Der 47-Jährige war zuletzt Gruppenleiter am Lehrstuhl für Elektronische Bauelemente an der RWTH Aachen.

Tim von Oertzen wird zum 1. Oktober 2023 Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikum Würzburg.

Isabella Weber ist ab dem 1. September Senior Research Fellow des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung. Weber ist Professorin für Ökonomie an der University of Massachusetts Amherst.

Ändert sich etwas in Ihrer Organisation? Schicken Sie doch einen Hinweis für unsere Personal-Rubrik an heads@table.media!

Bildung.Table. Startchancen-Poker mit neuer Dynamik. In die zähen Verhandlungen von Bund und Ländern über das Startchancen-Programm kommt Bewegung. Vor der wegweisenden Konferenz der Kultusminister im Oktober geht es weiter um eine faire Mittelverteilung. Die SPD fordert, das Ergebnis der Milliardenförderung für Brennpunktschulen auch im Bundestag zu beschließen. Mehr

Bildung.Table. Kindergrundsicherung: Alleinerziehende sofort, Migranten später. Der Kompromiss zur Kindergrundsicherung zwischen Christian Lindner und Lisa Paus kennt – fast – nur Gewinner. Die Grünen strahlen über eine bedeutende Sozialreform, die FDP bejubelt die Arbeitsanreize. Die Verlierer sind fast 900.000 Kinder von Migranten. Mehr

ESG.Table. Studie: Subventionspolitik muss auf den Prüfstand. Forschende vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) haben den Koalitionsvertrag und die aktuelle Subventionspraxis der Bundesregierung anhand der Kriterien, “überflüssig”, “unwirksam” und “umweltschädlich” untersucht. Ihr Fazit: Die Vergabepraxis läuft zentralen Transformationszielen zuwider. Mehr

Europe.Table. Berlin fordert EU-Aktionsplan zum Bürokratieabbau. Die Bundesregierung will gemeinsam mit Frankreich auf größere Anstrengungen zum Bürokratieabbau auf EU-Ebene drängen. Man fordere die EU-Kommission auf, “einen ehrgeizigen Aktionsplan für kurzfristig umsetzbare Beschleunigungs- und Entlastungsmaßnahmen” auszuarbeiten. Mehr

Gibt es das sogenannte Rabbit Hole? Verschwindet man in sozialen Medien also ganz leicht in einer Blase von extremistischen Inhalten, wenn man nur einmal falsch im Internet abgebogen ist? Das untersuchte das Forscherteam Chen et al. in einer am gestrigen Mittwoch in Science veröffentlichten Studie anhand der Videoplattform Youtube. Dabei kombinierten sie Befragungs- und Verhaltensdaten von Youtube-Nutzern.

Ein Hauptergebnis: Nur sechs Prozent der Teilnehmenden sahen in dem halben Jahr Studienlaufzeit ein extremistisches Video. “Die Studie ist ein weiterer Sargnagel für die These, dass uns die Algorithmen der sozialen Medien immer radikaler machen”, kommentiert Fabian Prochazka von der Universität Erfurt die Ergebnisse. “Nicht die Algorithmen ziehen Menschen zu extremen Inhalten, sondern extremistisch eingestellte Menschen suchen sich solche Inhalte. Dafür bieten Plattformen wie YouTube aber das ideale Ökosystem.”

Auch andere Experten bemängelten, dass Youtube mit extremistischen Inhalten Geld verdiene und die entstehenden Gemeinschaften stärke. Selbst relativ kleine, aber dafür extreme Communitys könnten am Ende ein großes gesellschaftliches Problem darstellen. “YouTube könnte hier Maßnahmen ergreifen und das Hosting solcher Kanäle einschränken”, meint Heike Kessler von der Universität Zürich. Josephine Schmitt vom Center for Advanced Internet Studies (CAIS) in Bochum hebt noch einen anderen Punkt hervor: “Mediennutzende sollten dazu befähigt werden, Narrative und Mechanismen extremistischer Botschaften zu erkennen”.

Solange Politik und Plattformen hier nicht handeln, ist wohl tatsächlich die Medienkompetenz und letztlich die Vernunft der Konsumenten der wichtigste Schutz gegen einen Sturz ins Rabbit Hole. Markus Weißkopf

so langsam beginnt in Berlin wieder der politische Betrieb. Mit Blick auf die nahende Bundestags-Debatte des BMBF-Haushalts für 2024 dringt erste Kritik an der Planung von Bettina Stark-Watzinger aus den Abgeordnetenbüros. Der Entwurf, der am 7. September erstmalig beraten wird, bevorzuge einige wenige Technologien wie IT, Supercomputing oder Quantentechnologie, die Förderung anderer wichtiger Spitzen-Techniken und auch die Forschung für Gesundheit, besonders für Menschen mit Long Covid, würden vernachlässigt.

Um Ihnen den Einstieg nach acht Wochen forschungspolitischer Pause ein wenig zu erleichtern, haben wir ein Berlin-Update für Sie erstellt. Lesen Sie kurz und knapp, wo einzelne Gesetzesvorhaben oder Strategien wie Dati oder WissZeitVG derzeit stehen, was vielleicht aktuell bereits Thema in Meseberg war – und was als Nächstes passieren sollte.

Das Besoldungsbarometer des Deutschen Hochschulverbands (DHV) zeichnet ein neues altes Bild: Das monatliche Grundgehalt in der höchsten Besoldungsgruppe für Professoren, W3, ist in Bayern und Baden-Württemberg fast 900 Euro höher als in Niedersachsen. Berlin etwa liegt im Mittelfeld. GEW-Vize Andreas Keller kritisiert, dass die Bezahlung von Juniorprofessoren nach der Besoldungsgruppe W1 “deutlich zu niedrig” ist, zudem gibt es auch in der Wissenschaft ein Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern. Anne Brüning hat die Details.

Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre,

Jeder kennt es: Nach einer langen Berlin-freien Zeit sind kleine und große Details des alltäglichen bundespolitischen Handelns noch etwas weit weg. Es braucht meist ein paar Tage, um wieder “richtig hineinzukommen”. Wir möchten Ihnen den Start ein wenig erleichtern und haben die wichtigsten Entwicklungen für Gesetzesvorhaben und Strategien aufgeschrieben. Was bisher geschah – und was nun passieren sollte, müsste und könnte:

Allianz für Transformation: Dieses Gremium der Ampelregierung tagt eher selten: Zweimal im Jahr trifft man sich für einen halben Tag, um in den Dialog mit Wirtschaft, Sozialpartnern und Wissenschaft zu treten. Dabei geht es darum, “den Wandel zu gestalten, der Deutschland klimaneutral, digitaler und resilienter machen soll”. Der Kanzler lädt ein, das halbe Kabinett ist für gewöhnlich dabei. Im Vorfeld bereiten Taskforces Papiere vor. Bei der letzten Sitzung ging es um Fachkräfte für die Transformation des Energiesystems. Nächstes Mal, am 11. Oktober, steht das Thema Kreislaufwirtschaft auf dem Programm. Auch um Innovationskraft soll es gehen. Die Allianz für Transformation biete gute Debatten auf hohem Niveau, sagt Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzrings, der dem Gremium angehört.

Bafög: Mit dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 wurden auch die Kürzungen für das BMBF bekannt. Gespart wird besonders bei der Bildung – und hier beim Bafög. Nach deutlicher Kritik aus Politik und Verbänden wies Bettina Stark-Watzinger mehrfach darauf hin, dass die Leistungen keineswegs gekürzt würden. Es werde mit den genannten Ausgaben beim Bafög gerechnet, in Abhängigkeit davon, wie viele Menschen die Leistung beantragen und erhalten. Es ändert sich nichts an den Anspruchsberechtigungen und der Höhe. Dennoch hatte Stark-Watzinger mehrfach eine zweistufige Bafög-Reform angekündigt, von der nun keine Rede mehr war. In einer Kleinen Anfrage (20/7943) erkundigt sich die CDU-Fraktion bei der Bundesregierung nach den konkreten Plänen des Ministeriums. In ihrer Antwort (20/8058), die am gestrigen Mittwoch veröffentlicht wurde, heißt es nur kurz und knapp: Die Bundesregierung hält an den genannten strategischen Zielen des Bafög fest. “Zu den weiteren Reforminhalten sind die Abstimmungen in der Bundesregierung noch nicht abgeschlossen.”

Deutsche Agentur für Transfer und Innovation (Dati): Nachdem die Pilotförderrichtlinie veröffentlicht wurde, steht nun die Fertigstellung des Konzepts für die Dati an. Dieses ist notwendig, um die Blockade der Mittel im Haushaltsausschuss aufzulösen. Insgesamt stehen für die Dati in diesem Jahr 50 Millionen Euro zur Verfügung, für den Aufbau von Dati und weiteren Transfermaßnahmen sind im vorläufigen Haushalt rund 394 Millionen Euro für das Jahr 2024 eingeplant. Gleichzeitig ist eine Findungskommission bereits auf der Suche nach einer Geschäftsführung. Und auch ein Standort für die neue Transferagentur wird noch gesucht.

Exzellenzstrategie: “Die Exzellenzstrategie hat sich bewährt und soll als Wettbewerbsraum einmalig mit zusätzlichen Mitteln für weitere Cluster ausgestattet werden”, heißt es im Koalitionsvertrag. Zusage eingehalten: Die Zahl der Exzellencluster (bisher 57) wurde in der laufenden Ausschreibungsrunde auf bis zu 70 erhöht. Pro Cluster sind wie bisher drei bis zehn Millionen Euro jährlich vorgesehen. Bis Ende Mai gingen 143 Antragsskizzen für die Förderlinie ein. Die erste Stufe der Begutachtung der Neubewerber läuft bis Mitte November. Bis Ende Januar 2024 können bestehende Cluster Fortsetzungsanträge stellen. Die Entscheidung fällt 2025.

Energieforschungsprogramm: Die Bundesregierung hat mit ihrem 7. Energieforschungsprogramm in den Jahren 2018 bis 2022 insgesamt rund 6,4 Milliarden Euro für die F&E neuer Technologien in diesem Segment bereitgestellt. In diesem Jahr macht die Energieforschungs-Förderung offensichtlich eine Pause, denn noch immer wird auf das 8. Energieforschungsprogramm aus dem BMWK gewartet. Im Herbst werden erste Ergebnisse erwartet, teilte eine Sprecherin des federführenden Ministeriums auf Anfrage von Table.Media mit. Die einzelnen Themen liegen in Verantwortung der beteiligten Ressorts (BMBF, BMEL, BMUV und BMWK). Die Frage, was das BMWK davon hält, dass einzelne Ministerien bei manchen Energieforschungs-Themen schon vorpreschen – etwa beim Alleingang des BMBF im Bereich Kernfusion – beantwortete die Sprecherin kurz und vielsagend: “während das BMWK die angewandte Forschung für die Energiewende verantwortet, liegt die Fusionsforschung in der Zuständigkeit des BMBF”.

Forschungsdatengesetz: Der Referentenentwurf des BMBF wird mit Spannung erwartet: Im Interview mit Table.Media hatte SPD-Experte Ruppert Stüwe im Juli gesagt, dass er das Gesetz nach Sommerpause gerne endlich “parlamentarisch begleiten” würde. Nach Corona sei das Bewusstsein noch groß, wie wichtig Daten für die Forschung seien. Dieses gesellschaftliche Zeitfenster dürfe man nicht verpassen. Insgesamt 111 Stellungnahmen waren im Laufe des Konsultationsprozesses eingereicht worden. In der Roadmap der Datenstrategie, die am Mittwoch in Meseberg von der Koalition beschlossen wurde, taucht das Forschungsdatengesetz aber erst ganz am Ende der Legislatur auf. Mit einer Verabschiedung rechnet die Regierung erst im vierten Quartal 2024, also kurz vor dem Start ins Wahljahr.

Gründung eines Dateninstituts: Schon im 2. Quartal 2024 ist laut der Roadmap mit der Gründung des Dateninstituts zu rechnen. Am 10. Mai hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags die gesperrten Finanzmittel für das Dateninstitut freigegeben. Grundlage für die Entscheidung ist ein Aufbaukonzept, das BMI und BMWK unter Einbindung des BMBF im Frühjahr erstellt hatten. Im Juli fand daran anschließend der erste Marktdialog statt, wo vor allem über Beauftragungsverfahren und die Gestaltung etwaiger Ausschreibungen gesprochen wurde. Wer sich bewerben will, kann hier nachlesen, wie sich BMI und BMWK ein ideales Konsortium vorstellen. Am 13. September steht zudem ein Roundtable zum ersten Use-Case des Dateninstituts im Bereich Long- / Post-Covid an.

Gesundheitsdatennutzungsgesetz: Für Nutzungszwecke, die im Gemeinwohl liegen, sollen Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte (ePA) künftig besser für die Forschung erschlossen werden können. Den Anfang August vorgelegten Referentenentwurf für das Gesetz hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach gestern in Meseberg durchs Kabinett gebracht. Ebenso das für die Nutzung der ePA wichtige Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen (Digitalgesetz). Bei beiden steht nun die parlamentarische Beratung an. Was noch fehlt, ist das für den Herbst angekündigte Registergesetz. Noch dazu hat Lauterbach ein weiteres Vorhaben: Bis Ende des Jahres will er ein Medizinforschungsgesetz zur umfassenden Beschleunigung von Klinischen Studien vorlegen. “Mit diesen Reformen starten wir einen Fast Track, um Krebsforschungsstudien und Demenzstudien durchzuführen und andere wichtige Forschungsfragen in der Medizin zu beantworten”, sagte Lauterbach gestern. “Mein Wunsch ist es, dass wir KI – am besten ,Made in Germany’ – einsetzen, um in der Entwicklung von Arzneimitteln und Medizinprodukten wieder spitze zu werden.”

Helmholtz-Zentrum für Alternsforschung: Mit zusätzlichen Mitteln soll ein neues Forschungszentrum mit diesem Schwerpunkt errichtet werden. So sieht es der Koalitionsvertrag vor. Jährliches Forschungsvolumen: 80 Millionen Euro. Die Idee dahinter ist, Deutschland zu einem international führenden Biotechnologie-Standort zu entwickeln. Aufgrund der “vorhandenen Kompetenzen und Entwicklungspotenziale” fällt die Wahl höchstwahrscheinlich auf die Biontech-Stadt Mainz. Doch nicht mal der Standort ist entschieden. “Ich habe die feste Hoffnung, dass wir in diesem Jahr Klarheit bekommen”, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheits- und Wissenschaftsminister Clemens Hoch Anfang dieser Woche der dpa. Die “wissenschaftsgeleitete Entscheidung” liege beim BMBF. Das hat dazu einen nationalen (September 2022) und einen internationalen Experten-Workshop (März 2023) abgehalten.

KI-Aktionsplan: Eine KI-Strategie hatte bereits die vorige Bundesregierung im Jahr 2018 beschlossen. Doch an der Umsetzung hapert es bis heute. Das BMBF hat in der vergangenen Woche nun seinen Beitrag dazu angekündigt: einen Aktionsplan. Er stand bei der Kabinettsklausur in Meseberg auf der Tagesordnung. Die Veröffentlichung ist für September angekündigt. Vorgesehen sind mehr Fördermittel und 20 neue Initiativen.

Mint: Aktuell ist hier kein Gesetz zu verabschieden. Aber: Die Zahl der Studierenden in den Mint-Fächern sinkt, gleichzeitig steigt die Zahl der Studienabbruchs- und Wechselquote. Die Mint-Fachkräftelücke nähert sich einem historischen Höchststand und eine Besserung der Situation ist nicht in Sicht. Es braucht laut Experten dringend mehr Freiheitsprogramme und eine Koordination zwischen den einzelnen Programmen und Akteuren.

Raumfahrtstrategie: Die derzeitige ist von 2010, höchste Zeit also für ein Update. Erarbeitet ist es inzwischen, die Ressortabstimmung läuft. Geplant sei, Erdbeobachtung und Satellitendaten zu stärken, junge und innovative Start-ups zu fördern und einen “Space-Innovation-Hub” zu gründen, ließ die zuständige Koordinatorin Anna Christmann bereits wissen. Die Expertenkommission für Forschung & Innovation fordert zudem ein deutsches Weltraumgesetz. Eigentlich sollte die Strategie noch im Sommer verabschiedet werden, nun steht dies für den 13. September auf dem Plan. Viel Zeit sollte sich die Regierung nicht mehr lassen, findet die EFI: “Da der Raumfahrtsektor stark von staatlichen Aufträgen lebt, erhöht der derzeitig noch bestehende Mangel an Klarheit über die neue Raumfahrtstrategie insbesondere für KMU und Start-ups die ohnehin gegebenen Unsicherheiten über das Marktpotenzial ihrer Geschäftsmodelle.”

Roadmap für große Forschungsinfrastrukturen: Zweimal hat eine Bundesregierung schon eine Roadmap für große Forschungsinfrastrukturen angestoßen, 2011 und 2015. Beide Male hat es Jahre gedauert, bis diese nach nationalen und internationalen Abstimmungen beschlossen wurde. Anfang 2022 hat das BMBF einen neuen Roadmap-Prozess angeschoben, diesen aber wieder “geparkt”, wie Staatssekretär Mario Brandenburg im Forschungsausschuss sagte, weil sich durch den Ukrainekrieg kurzfristig drängendere Fragen stellten. Der Prozess soll die Unterstützung von Forschungsinfrastrukturen planen, priorisieren und gewichten. Eine Art Realititätscheck stellt die FIS-Roadmap dar, “damit uns nicht nochmal so etwas passiert wie bei Fair”, sagte SPD-Berichterstatter Holger Becker zu Table.Media. Rund 20 Ideen für FIS mit einem jeweiligen Finanzierungsbedarf von über 50 Millionen Euro werden bewertet. Über einen BMBF-Vorschlag für einen mehrstufigen Verfahrensprozess ist nach Informationen von Table.Media noch nicht entschieden, obwohl das BMBF ihn Ende März angekündigt hatte. Bei dem Tempo wird es knapp bis zum Ende der Legislatur.

Wissenschaftszeitvertragsgesetz: Ohne Einigkeit in der Koalition hat das BMBF seinen Referentenentwurf zur Novellierung des WissZeitVG vor der Sommerpause veröffentlicht. Der Knackpunkt: die Höchstbefristung in der Post-Doc-Phase. Hier sind die Fronten zwischen den Berichterstattern in der Koalition verhärtet. Der Referentenentwurf des BMBF sieht ein 4-plus-2-Modell vor. Arbeitnehmer-Initiativen und Gewerkschaften sind nicht zufrieden. Carolin Wagner (SPD) warf Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger im Interview mit Table.Media vor, dass sie alle Kompromissvorschläge der Koalitionspartner kategorisch abgelehnt habe. Jens Brandenburg bekräftigte kürzlich im Interview die Position des BMBF: “Wir halten eine Reduzierung der Qualifizierungsbefristung in der Postdoc-Phase auf maximal zwei Jahre für nicht verantwortbar.” Im nun folgenden parlamentarischen Verfahren muss für diesen Punkt eine Lösung gefunden werden.

Wissenschaftskommunikation: Dazu will die Koalition in Kürze einen Antrag vorlegen. Ziel: Die strukturierte Förderung von Wissenschaftskommunikation über eine Förderrichtlinie sowie innerhalb von Forschungsprojekten. Und: Neben Citizen Science soll auch der Wissenschaftsjournalismus gestärkt werden. Anscheinend haben die Koalitionäre im Forschungsausschuss den Eindruck, das Ministerium auf diesem Weg an seine To-dos erinnern zu müssen.

Zukunftsstrategie Forschung und Innovation: Schwerpunkt der Zukunftsstrategie Forschung und Innovation, die im Februar beschlossen wurde, ist einerseits die Struktur des Wissenschaftssystems selbst, andererseits die Ausgestaltung der sechs Zukunftsmissionen, die bereits im Koalitionsvertrag verankert sind. Die Kritik war zuvor und auch danach groß, etwa daran, dass ihr Strategie und Vision fehlt. Unklar ist weiterhin, wie sie verwirklicht werden soll. Wissenschaftsorganisationen und Verbände haben in ihren Stellungnahmen Antworten auf diese Fragen eingefordert. Seitdem ist es still geworden um die Strategie, Missionsteams sollen sich noch bilden. Einen Punkt sollte Bettina Stark-Watzinger direkt und schnell angehen: die effektivere Forschungs- und Innovationsförderung. Förderprozesse zu entbürokratisieren, wäre auch ein klassisches FDP-Thema. Hier kann eine liberale Partei direkt zeigen, wie schneller und klarer Bürokratieabbau funktioniert. Anne Brüning, Tim Gabel, Nicola Kuhrt und Markus Weisskopf

6. September 2023, Allianz Forum, Pariser Platz 6, Berlin

Preisverleihung Unipreneurs: Die besten Professorinnen und Professoren für Startups Mehr

11.-13. September 2023, Osnabrück

18. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung Das Zusammenspiel von Hochschulforschung und Hochschulentwicklung: Empirie, Transfer und Wirkungen Mehr

27. September 2023, Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom AG, Berlin

Tagung Helmholtz-Jahrestagung 2023 Mehr

27.-29. September 2023, Freie Universität Berlin

Gemeinsame Konferenz der Berliner Hochschulen Open-Access-Tage 2023 “Visionen gestalten” Mehr

28. September 2023, 18-21.30 Uhr, Medizinhistorisches Museum Berlin

Diskussionsveranstaltung der Arbeitsgruppe “Hochschulen als MINT-Innovationsmotor” im Nationalen MINT Forum Any other subject: Wie die Erweiterung des MINT-Begriffs neue Zielgruppen erschließt Mehr

1.-10. November 2023, Berlin

Wissenschaftsfestival Berlin Science Week Mehr

7.-9. November 2023, Berlin

Konferenz Falling Walls Science Summit 2023 Mehr

16. November 2023, Wilhelm Büchner Hochschule, Darmstadt

Tagung WBH Wissenschaftsforum 2023 – “Transformation gestalten” Mehr

Am 7. September wird der Bundestag in erster Lesung über den Etatentwurf 2024 des BMBF debattieren. Das Ministerium von Bettina Stark-Watzinger wird – trotz allgemeinen Sparens – mit 20,3 Milliarden Euro ausgestattet – gegenüber 21,46 Milliarden Euro in diesem Jahr. Die haushaltspolitische Sprecherin zeigt sich grundsätzlich zufrieden: Es würden wichtige Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag insbesondere in den Bereichen Transfer, Innovation, Nachhaltigkeit und Zukunftstechnologie umgesetzt, sagt Wiebke Esdar (SPD). “Das freut uns. Leider sinkt der Ansatz für Gesundheitsforschung kurzfristig. Dies werden wir uns genauer ansehen.”

Dies ist auch Bruno Hönel von den Grünen aufgefallen. Im anstehenden parlamentarischen Haushaltsverfahren werde man sich die Kürzungen im Forschungshaushalt anschauen und mit den Koalitionspartnern ein gemeinsames Verständnis entwickeln, ob “die Prioritäten richtig gesetzt” und die Bedarfe angemessen berücksichtigt sind. “In diesem Zusammenhang werden wir beispielsweise auch die Post-Covid-Mittel genauestens evaluieren, denn für viele Menschen ist die Pandemie noch nicht vorbei.”

Wer sich die einzelnen Details genauer ansieht, stellt fest: Aktuell wird in so gut wie allen Positionen der Titelgruppe 20, “Innovationen durch neue Technologien” gekürzt, aber unter “Mikroelektronik und Supercomputing-Investitionen” eine Steigerung von 77,2 Millionen Euro vorgeschlagen, kritisiert Petra Sitte (Die Linke). Weder in der Haushaltsentwurf noch in der Ergänzenden Informationsunterlage würden die Kürzungen oder die Steigerung begründet.

“Der Entwurf macht den Eindruck, als sollten einige wenige Technologien, die die Ministerin als zukunftsweisend ansieht, wie IT, Supercomputing oder Quantentechnologie, stärker gefördert werden. Dafür werden Themen, die dauerhaft relevant sind und in denen die deutsche Forschung zur Weltspitze gehört, wie Materialforschung, Wirkstoffforschung oder Medizintechnik, zum Teil deutlich herabgestuft.” Auch sämtliche Titel, die auf internationale Zusammenarbeit und globale Gesundheit zielen, würden zurückgefahren.

Bei manchen Themen wie Künstlicher Intelligenz oder Polarforschung stehen Aufwüchse in einem Titel Kürzungen in anderen gegenüber, ohne dass dies erläutert werde, bemängelt Sitte weiter. Damit gehe Transparenz verloren. “Wenn diese Verteilungsmethode fortgesetzt wird, dann wird der parlamentarischen Kontrolle und Mitwirkung der Boden entzogen. Ebenso wenig kann die Wissenschaftsgemeinschaft mitwirken.”

Seitens des BMBF sieht man dies erwartungsgemäß etwas anders: “Es ist zutreffend, dass einige Titel im Haushalt 2024 absinken”, erklärt uns eine Sprecherin. Man sei hierbei jedoch mit “viel Bedacht und Augenmaß” vorgegangen, um die Prioritätensetzung innerhalb der einzelnen Titel und im Einzelplan insgesamt nicht zu gefährden. “Dies ist uns gelungen.” In vielen Einzelfällen gebe es zudem spezifische fachliche Gründe und Erwägungen für die konkrete Entwicklung des jeweiligen Titels. Der Konsolidierungsbeitrag sei also nicht der alleinige Grund. nik

Am vergangenen Wochenende dürfte so manche Weiche für Wissenschaftskarrieren gestellt worden sein. Die Jahrestagung des German Academic International Network (Gain), die am Sonntag in Boston zu Ende ging, war Ausrichtern und Teilnehmern zufolge ein großer Erfolg. Wie Benedikt Brisch, Leiter der DAAD-Außenstelle in New York berichtet, nahmen rund 230 deutsche Postdocs, die derzeit in den USA oder Kanada forschen, an dem dreitägigen Treffen teil. Außerdem reisten 90 nordamerikanische Postdocs an, die an einem Wechsel nach Deutschland interessiert sind. 220 Vertreter des deutschen Wissenschaftssystems sowie aus der Politik und Wirtschaft waren vor Ort.

In den Sessions ging es um Karrierewege für Postdocs und die Forschungs- und Arbeitsbedingungen in Deutschland. Besonders nachgefragt war auch die Möglichkeit, Einzelgespräche zu vereinbaren. “Wir haben 370 solcher bilateralen Gespräche vermittelt”, berichtet Brisch. Die Gain23 habe mit Veranstaltungen zu Start-ups und über akademische Laufbahnen in der Wirtschaft die Vielfalt von Wissenschaftskarrieren aufgezeigt.

Besonders gut besucht war der Workshop zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit BMBF-Staatssekretär Jens Brandenburg. Die Diskussion sei sehr offen, fair und informativ verlaufen, berichtet Brisch. Sowohl die Komplexität des Themas als auch die Sorgen der Betroffenen bezüglich ihrer Karriereplanung seien deutlich geworden. Brischs Eindruck: “Auch die Ausgestaltung des WissZeitVG ist für Postdocs von hoher Bedeutung hinsichtlich ihrer Rückkehrentscheidung. Aber dabei spielt auch eine Rolle, wie darüber diskutiert wird und ob sie sich mit ihren Anliegen ernst genommen fühlen.”

Eine durchweg positive Bilanz zieht auch Ursula Staudinger, Rektorin der Technischen Universität Dresden (TUD). Sie berichtet, dass auch Informationen über Tenure Track in Deutschland besonders gefragt waren. Mit rund 60 Teilnehmern sehr gut besucht sei außerdem der Workshop “From Lab to Leadership: Die Bedeutung guter Führung in der Wissenschaft” gewesen, den die TUD organisiert hat. “Vor dem Hintergrund der Debatte um Machtmissbrauch bewegt dieses Thema viele Menschen in der Wissenschaft”, sagt Staudinger.

In dem Workshop sei es auch um praktische Fragen der Personalführung gegangen. “Es ist gut, dass die besondere Verantwortung, die Mentorinnen und Mentoren in der Wissenschaft haben, reflektiert wird”, sagt Staudinger. Für die potenziellen Rückkehrer sei nicht nur interessant gewesen, wie in Deutschland über gute Führung in der Wissenschaft diskutiert wird, sondern auch welche Unterstützungsmöglichkeiten die Institutionen in dieser Hinsicht bieten.

Aus Veranstaltersicht ist auch das Novum gut angekommen, das Programm der Gain mit wissenschaftspolitischen Themen anzureichern. Bei der PreGain-Diskussion “Transferring Outcomes – From Science to Innovation” mit Erwin Gianchandani vom Direktorat Technology, Innovation and Partnerships der National Science Foundation wurden die jüngsten US-amerikanischen und deutschen Innovations-Initiativen vorgestellt. Brisch: “Solche Science Policy Debatten wollen wir im nächsten Jahr im transatlantischen Kontext fortsetzen.” abg

Bei der Grundbesoldung von W3-Professuren gibt es zwischen den Bundesländern deutliche Unterschiede: In Bayern und Baden-Württemberg liegt das monatliche Grundgehalt mit 7.790 Euro deutlich über dem in Niedersachsen, wo es 6.914 Euro sind. Das geht aus dem diesjährigen Besoldungsbarometer des Deutschen Hochschulverbands (DHV) hervor, das in der aktuellen Ausgabe des Magazins Forschung & Lehre erscheint.

Die Erhebung zeigt damit ein ähnliches Gefälle wie in den vergangenen beiden Jahren, in denen die beiden südlichen Bundesländer ebenfalls an der Spitze lagen. Thüringen dagegen, das im Jahr 2021 noch das Schlusslicht bildete, rangiert mittlerweile mit 7.373 Euro im Mittelfeld auf Platz 8. Vor zwei Jahren lag dort das Grundgehalt noch bei 6.586 Euro. Im Mittelfeld befindet sich, wie in den Jahren zuvor, auch Berlin mit aktuell 7.361 Euro. Das Ranking berücksichtigt laut DHV die in Bayern, Hessen, Sachsen und im Bund festgelegten Erfahrungsstufen mit Gehaltsaufstieg nach fünf beziehungsweise sieben Jahren sowie die in Brandenburg, Bremen, Hamburg und Rheinland-Pfalz gewährten Grund- oder Mindestleistungsbezüge.

Dass die Besoldung von verbeamteten Hochschullehrern immer weiter auseinanderdriftet, sei ein Ergebnis der mit der Verfassungsreform 2006 vollzogenen Föderalisierung des Beamtenrechts in Verbindung mit der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Länder, sagt GEW-Vize Andreas Keller. “Die Folge ist, dass Hochschulen in Ländern mit einer niedrigeren Besoldung im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte häufig das Nachsehen haben.”

Was im W3-Besoldungsbarometer des DHV nicht zum Ausdruck komme, sei die Benachteiligung von Lehrenden an Fachhochschulen. Diese würden in der Regel nach der Besoldungsgruppe W2 (circa 5.500 bis 6.800 Euro) bezahlt. Auch die Bezahlung von Juniorprofessoren nach der Besoldungsgruppe W1 (circa 4.800 bis 5.400 Euro) kritisiert er als deutlich zu niedrig. “Darüber hinaus gibt es einen Gender Pay Gap zwischen Frauen und Männern, da mehr Hochschullehrer als Hochschullehrerinnen in der Besoldungsgruppe W3 eingruppiert sind und da Hochschullehrerinnen bei der Vergabe von Zulagen benachteiligt werden”, sagt Keller.

Die GEW mache sich dafür stark, dass auch die Beschäftigungsbedingungen und Gehälter von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften tarifvertraglich ausgehandelt werden. Voraussetzung dafür sei die Aufhebung des Streikverbots für Beamten, über das auf Initiative der GEW derzeit der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verhandelt. abg

Die Kommunikation wissenschaftlicher Unsicherheiten wirkt sich eher positiv – oder zumindest nicht negativ – auf das Vertrauen in die Wissenschaft aus. Das zeigt ein systematischer Review der Transfer Unit der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) und Wissenschaft im Dialog (WiD). Die Autoren identifizierten 24 Studien zu dieser Fragestellung und bezogen diese in den Review ein.

Die Autoren weisen jedoch darauf hin, dass es auch Studien gibt, die keinen Zusammenhang zwischen der Kommunikation von Unsicherheiten und Vertrauen in Wissenschaft gefunden haben. Positive Auswirkungen auf das Vertrauen sollten also nicht überschätzt werden.

Kleinere negative Auswirkungen durch die Kommunikation von Unsicherheiten ergaben sich vor allem dann, wenn es um gesellschaftlich kontroverse Themen und die Ansprache von Zielgruppen mit persönlicher Betroffenheit ging. Hier steige auch die Gefahr der Instrumentalisierung von Unsicherheiten für persönliche und politische Zwecke.

Auch bei der Ansprache von Personen mit geringem Grundvertrauen, bestimmten politischen Voreinstellungen und Interessenkonflikten wirkt sich die Kommunikation von Unsicherheiten nicht positiv aus. Hier gelte es vonseiten der Wissenschaftskommunikation im Zweifel aktiv und präventiv den Diskurs zu begleiten, schreiben die Autoren. In ihren Empfehlungen weisen die Autoren entsprechend darauf hin, bereits in der strategischen Planung der Kommunikation das Thema Unsicherheiten mitzudenken. Hier gelte es zu prüfen, ob es aufgrund bestimmter Zielgruppen und Themen Risiken gebe.

In der praktischen Umsetzung gehe es dann darum, Unsicherheiten verständlich darzustellen und beispielsweise bei Konsens-Unsicherheiten Außenseiter-Meinungen nicht zu prominent darzustellen. Der vollständige Review wird am 5. September auf www.transferunit.de veröffentlicht. mw

Das deutsch-finnische Start-up IQM bringt als erster Anbieter weltweit einen supraleitenden Quantencomputer für Universitäten und Labore auf den Markt, der weniger als eine Million Euro kostet. Das teilte das Unternehmen am gestrigen Mittwoch mit. Bislang war in dieser Preiskategorie nur ein temporärer Zugriff auf entfernte Quantencomputer über das Internet möglich. Anders als beim Cloud-Zugriff auf Quantencomputing-Hardware können Studierende mit dem neuen “IQM Spark” nicht nur echte Quanten-Kalkulationen ausführen, sondern auch vor Ort die gesamte unterstützende Hardware kennenlernen.

Quantencomputing ermöglicht die Berechnung von Algorithmen, die für heutige Computer zu komplex sind. Dies betrifft beispielsweise Anwendungen in den Bereichen Verschlüsselung, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, Sicherheit sowie Simulation. Der Betrieb erfordert unter anderem den Einsatz einer aufwendigen Tieftemperatur-Technologie. Quantencomputer funktionieren in der Regel nur dann zuverlässig, wenn man bestimmte Leitungen bis dicht an den absoluten Temperatur-Nullpunkt (minus 273,15 Grad Celsius) kühlt.

Der IQM Spark wird in der Basisversion mit einem 5-Qubit-Quantenprozessor ausgeliefert und kann mit unterschiedlichen Hardware-Optionen erweitert werden, um weitere quantenphysikalische Experimente zu ermöglichen. Die größten Quantencomputer der Welt haben derzeit einige hundert bis einige tausend Qubits, je nach Modell und Typ. Die fünf Qubits des IQM Spark können untereinander verschränkt werden. Dabei werden Teilchen so miteinander verknüpft, dass eine Änderung am einen auch eine Änderung am anderen bewirkt – egal, wie weit beide voneinander entfernt sind.

Die Anlage soll an Universitäten und in Forschungslaboren die Wissenschaft rund um das Thema Quantencomputing vorantreiben. “Vor Ort installierte Quanten-Hardware ist aktuell nur von sehr wenigen Anbietern erhältlich”, sagte Dieter Kranzlmüller, Vorsitzender des Direktoriums des Leibniz-Rechenzentrums der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ). Es sei schwierig, Spitzentechnologie für Lernzwecke verfügbar zu machen. Der IQM Spark könne deshalb einen wichtigen Beitrag dazu leisten, drei große Herausforderungen zu lösen: Verfügbarkeit von Hardware, Zugriff auf Lernressourcen und hohe Preise. tg (mit dpa)

Handelsblatt. Ipai und Aleph Alpha verkünden Partnerschaft. Die Dieter-Schwarz-Stiftung unterstützt ein Zentrum für Künstliche Intelligenz in Heilbronn mit rund 2 Milliarden Euro. Der Innovation Park Artificial Intelligence (Ipai) soll das größte Ökosystem für KI in Europa werden. Profitieren wird vor allem das deutsche KI-Start-up Aleph Alpha, dem durch eine Kooperation indirekt Forschungsmittel in dreistelliger Millionenhöhe zugutekommen. Auch andere Unternehmen siedeln sich bereits an dem KI-Hub an. Aleph Alpha entwickelt Sprachmodelle für die öffentliche Verwaltung und konkurriert mit der US-Firma OpenAI. Mehr

Spiegel Online. Wie sich China, Europa und die USA mit Staatsgeld bekämpfen. Keine Region, kein Staat will im globalen Wettbewerb um Ansiedlungen und Innovationen das Nachsehen haben. Doch durch den Subventionswettkampf der Staaten werden Überkapazitäten geschaffen, Monopole zementiert und Preise in die Höhe getrieben. In Deutschland etwa am Chipstandort Dresden, wo die wenigen verbliebenen Mitbewerber in 25 Jahren nicht so viel öffentliche Förderung bekommen haben, wie der Chipriese TSMC nun auf einen Schlag. Die WTO warnt: Das wirtschaftliche Wettrüsten bedroht den Welthandel. Mehr

Economist. Superbatteries will transform the performance of EVs. Nach Jahren technischer Probleme und Innovationsstillstand tragen die Bemühungen zur Fertigung erster Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien für die Mobilität Früchte. Sie sollen bald in Produktion gehen, wohl etwa ab dem Jahr 2028. Ihre große Reichweite, die kurze Ladezeit und ein konkurrenzfähiger Preis könnten die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen deutlich erhöhen. Eine große Herausforderung bleibt die Beschaffung von seltenen Rohstoffen und der Realitätscheck Massenfertigung. Mehr

LA Times. Scientists used to love Twitter. Thanks to Elon Musk, they’re giving up on it. Wissenschaftler schätzten Twitter als ein Instrument für den zeitnahen Informationsaustausch, weil die Plattform die aggressivsten Anti-Wissenschaftstrolle in Schach hielt. Nachdem Elon Musk die Website im Oktober 2022 erworben hatte, ließ er genau diese von der Leine. Forschende sehen sich nun verstärkt Lügen, Drohungen und Hetze ausgesetzt. Einer aktuellen Umfrage von Nature zufolge, verzichten Wissenschaftler deshalb in Scharen auf X. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, ihre Nutzung reduziert zu haben und knapp sieben Prozent haben die Nutzung ganz eingestellt. Eine gleichwertige Alternative fehlt aber bislang. Mehr

Mit KI werden Prognosen über Eigenschaften und Erkrankungen des Gehirns möglich. Das sei so etwas wie der heilige Gral in der Neuromedizin, sagt Simon Eickhoff, Direktor des Instituts für Neurowissenschaften und Medizin am Forschungszentrum Jülich.

Was erforschen Sie im Zusammenhang mit KI?

Die Kernfrage, mit der mein Team und ich uns beschäftigen, ist: Was können wir mit Methoden der KI aus Gehirnscans über Personen lernen? Im MRT-Scanner werden Bilder des Gehirns aufgenommen. Uns interessiert, ob wir anhand dieser Bilder Erkenntnisse über das Alter einer Person, ihre kognitive Leistungsfähigkeit, das Vorliegen von Erkrankungen wie Parkinson oder Schizophrenie und Ähnliches ableiten können. Wenn wir eine große Trainingsgruppe von tausenden Personen haben, können wir die KI einsetzen und ihr sagen: Finde den Zusammenhangzwischen der Gehirn-Anatomie, der Gehirnfunktion auf der einen Seite und zum Beispiel der Gedächtnisleistung auf der anderen. Die KI kann dabei Muster erkennen, die sie anschließend auf neue, unbekannte Fälle anwenden kann. Das bedeutet: Man muss in Zukunft der KI nur den Gehirnscan geben und man erhält von ihr eine Schätzung der Gedächtnisleistung oder anderer Eigenschaften.

Was sind die größten Chancen von KI?

Als Ersatz für neuropsychologische Untersuchungen zum Beispiel spart KI viel Zeit und ist objektiver. Mithilfe der KI und einem einzelnen Scan in nur 15 bis 20 Minuten ein vollständiges Profil der Person zu erhalten – und zwar komplett objektiv und reliabel – ist ein großer Fortschritt. Gerade im Bereich der Neuromedizin ist die große Perspektive, ich muss fast sagen, der heilige Gral, die Möglichkeit der Prognose. Also über das, was wir aus dem Gehirn erfahren, in die Zukunft zu blicken und Sachen vorherzusagen.

Ein Beispiel: Ich habe früher in der Psychiatrie gearbeitet. Patienten nach einer Depression haben mich bei jedem Kontrolltermin gefragt: Muss ich mir Sorgen machen, dass die Depression wiederkommt? In Zukunft, so hoffen wir, könnte die KI nur aufgrund der Hirnscans vorhersagen, ob ein hohes Rückfallrisiko besteht oder nicht. Die große Chance ist, dass wir Hinweise über Eigenschaften und Erkrankungen aus dem Gehirn auslesen können, die jetzt weder für den Patienten noch für den Arzt ersichtlich sind. Das ist noch Zukunftsmusik und wahrscheinlich wird das noch einige Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis uns das gelingt. Aber dann hätten wir wirklich etwas ganz Neues geschaffen.

Ist KI eine Revolution oder ein weiteres Werkzeug?

Die Grenze fällt mir sehr schwer zu definieren. Ein sehr gutes neues Werkzeug ist auch eine Revolution. Ich denke, wir werden da insgesamt aber eher eine Evolution als eine Revolution sehen. Es wird also auch in der Neuromedizin kein komplettes Umschalten geben, vom Arzt hin zum Computer. KI wird vielmehr zunehmend zum Hilfsmittel, zum Werkzeug. Gerade im Bereich der Medizin müssen wir dabei unbedingt die ethische, rechtliche und gesellschaftliche Komponente hinzuziehen und bewerten.

Inwiefern?

Juristisch gesehen gibt es zum Beispiel den Fall, dass man aus einem Gehirnscan, den Sie heute machen lassen, in der Zukunft möglicherweise Sachen auslesen könnten, die heute noch nicht möglich sind. Und dafür können Sie heute keine Einwilligung geben. Zum Beispiel könnte es sein, dass man in fünf Jahren anhand des Scans ablesen kann, ob Sie eine Tendenz für riskantes Verhalten zeigen. Je mehr man prognostisch aus dem Scan lesen kann, umso mehr werden sicherlich auch Versicherungen daran interessiert sein, um ein entsprechendes Risikomanagement zu betreiben. Und: Was ist im Fall einer Fehldiagnose durch eine KI? Wenn ein Patient stirbt: Wer ist schuld im strafrechtlichen Sinne? Das ist eine Frage, die juristisch noch einiges an Umdenken erfordert. Und dann dürfen wir auch die gesellschaftliche und ethische Komponente nicht unterschätzen. Die Menschen müssen der KI vertrauen. Es ist schon etwas anderes, ob ich mit einer KI auf meinem Handy den Autofokus optimiere, oder ob mir eine KI sagt, dass ich eine Chemotherapie erhalte oder nicht. Das erfordert noch ein ganz anderes Level an Vertrauen.

Welche negativen Auswirkungen künstlicher Intelligenz sind denn zu befürchten?

Ein zentrales und bereits reales Problem betrifft Verzerrungen in KI-Algorithmen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Algorithmen, die auf unausgewogenen Trainingsdaten beruhen, systematische, zum Beispiel geschlechts- oder rassenspezifische Verzerrungen aufweisen können. Und diese werden durch die KI dann auch noch verstärkt. Das Wichtigste ist, dass man sich dieser Tatsache bewusst ist und sie ganz bewusst im Training der Modelle adressiert. Gerade in der Medizin ist das besonders kompliziert. Nehmen wir die Variable Geschlecht. Manche Erkrankungen sind häufiger bei Männern, manche häufiger bei Frauen. Diese Geschlechterpräferenzen können also bei einigen Krankheiten relevant sein und das sollte die KI beachten. Auf der anderen Seite will man aber nicht den Algorithmus dadurch verzerren. Relevante Faktoren einbeziehen, ohne die Fairness und die Genauigkeit des Algorithmus zu gefährden – das ist eine wirklich große Herausforderung.

Ein Blick in die Zukunft: Wo wird KI in 10 oder 20 Jahren selbstverständlich sein?