Ob sich die Geschichte nicht vielleicht doch wiederholt, fragt Nico Beckert mit Blick auf den Markt für Wärmepumpen. Einst waren deutsche Firmen weltweit führend in der Solarindustrie, heute dominieren chinesische Anbieter den Markt. Nun sind die Chinesen hochaktiv auf dem Boom-Markt Wärmepumpen unterwegs. Falls sie europäische Anbieter erneut durch günstige Preise vom Markt verdrängen sollten, dann, damit hätte Marx recht, würde sich die Geschichte als Farce wiederholen.

Einigkeit haben die Ausschüsse im EU-Parlament über ihre Position zum AI Act erreicht. Damit ist man in Brüssel schon einmal weiter als in Berlin. Denn die Bundesregierung hat noch keine abgestimmte Haltung gefunden, analysiert Corinna Visser.

Die Reklamebranche darf nach dem Willen des EU-Parlaments keine blumigen Werbeversprechen wie “umweltfreundlich” oder “klimaneutral” mehr machen. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen müsse detailliert nachgewiesen werden. Und auch Nachhaltigkeitssiegel unterliegen einer strengen Prüfung. Leonie Düngefeld kennt die Einzelheiten.

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen 770 Millionen Euro Auftrag für die Herstellung von Kompressoren für Wärmepumpen erhalten. Das Unternehmen investiert damit in ein wichtiges neues Geschäftsfeld und könnte gleichzeitig die Abhängigkeiten der europäischen Wärmepumpen-Industrie von internationalen Lieferketten verringern. Das Unternehmen hat den Auftrag bereits Ende 2022 erhalten – erst jetzt wurde jedoch bekannt, dass es sich um Kompressoren für Wärmepumpen handelt.

Rheinmetalls Investitionen seien eine “wichtige Entscheidung”, sagt daher Thomas Nowak, Generalsekretär des Europäischen Wärmepumpen-Verbands (European Heat Pump Association – EHPA) gegenüber Table.Media. Denn bei Kompressoren gebe es starke Abhängigkeiten von Asien, so Nowak. Rheinmetalls Investitionen würden Wärmepumpen-Herstellern eine weitere Option zum Einkauf wichtiger Komponenten ermöglichen und “einen Beschaffungspunkt innerhalb Europas” schaffen, so Nowak. Die Schaffung weltweit verteilter Produktionsstandardorte wäre nützlich, um den Wärmepumpen-Hochlauf “resilient zu machen”, so der Experte.

Die Kompressoren, auch Verdichter genannt, sind häufig die teuerste Komponente einer Wärmepumpe. Sie machen gut ein Viertel der Kosten aus und sorgen für die Verdichtung und Erhitzung des Kältemittels.

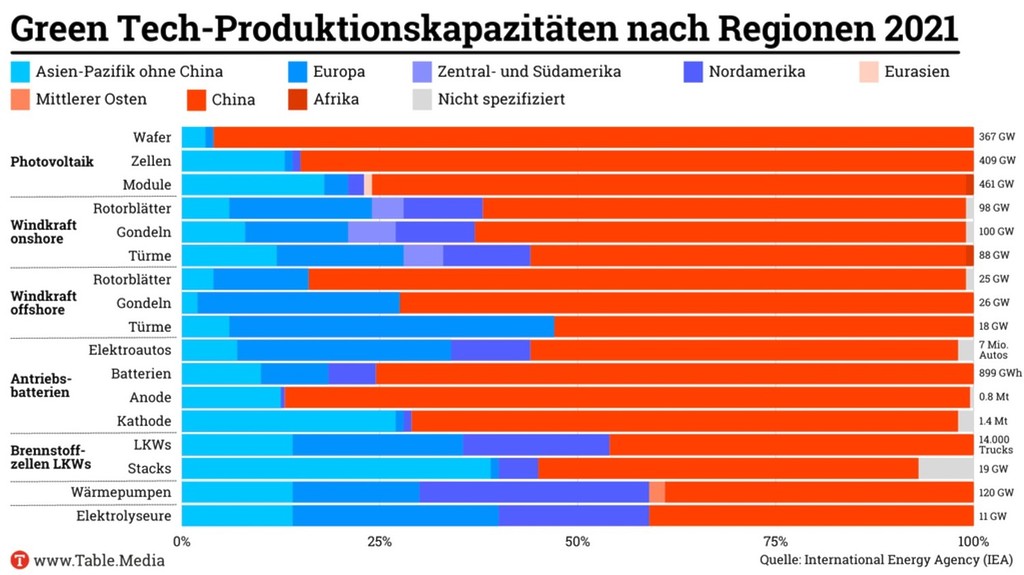

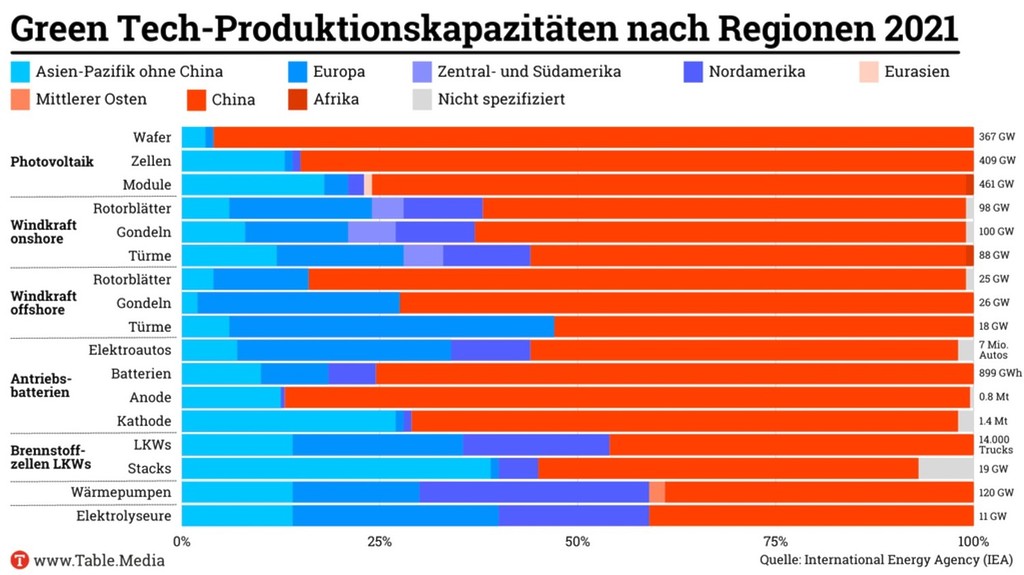

Das Beispiel Rheinmetall und die bisherige Abhängigkeit von importierten Kompressoren wirft eine grundlegende Frage auf: Wird China mit seinen Vorteilen in der Massenproduktion industrieller Güter auch beim Boom-Markt Wärmepumpen europäische Anbieter durch günstige Preise vom Markt verdrängen? Wiederholt sich die Geschichte der Solarfertigung, die praktisch völlig nach China abgewandert ist?

Bisher sehen Experten dafür keine deutlichen Anzeichen. Es sei nicht ausgemacht, dass die Volksrepublik den nächsten Markt für Energiewende-Produkte übernehmen wird. Dafür gebe es verschiedene Gründe, die Unterschiede zum Aufstieg der Solarindustrie zeigen:

Insgesamt sind europäische Hersteller bei einigen Komponenten stark auf China und Asien allgemein angewiesen. “Hier kann es zu Engpässen bei bestimmten Produkten kommen”, sagt Jan Rosenow, europäischer Geschäftsführer des Think-Tanks Regulatory Assistance Project. In der Corona-Zeit fehlten beispielsweise Mikrochips, aber auch unscheinbare Güter wie Gummifüße, auf denen die Wärmepumpen stehen. Die derzeitige Abhängigkeit von Asien betrifft allerdings vor allem Kompressoren, so Nowak.

Auch bei Wärmepumpen ist China einer der weltweit wichtigsten Hersteller. Sein Marktanteil beträgt 40 Prozent der Weltproduktion. Die europäischen Importe chinesischer Wärmepumpen und -Komponenten haben sich zwischen 2018 und 2022 von 327 Millionen Euro auf 1,37 Milliarden Euro mehr als vervierfacht (sowohl Wärmepumpen als auch “reversible Wärmepumpen”). China ist laut Internationaler Energieagentur (IEA) einer der wenigen Hersteller mit einem “signifikanten Anteil” von Exporten bei Wärmepumpen. Der Markt in Europa boomt. Bis 2030 sollen allein in Deutschland sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden – ein Zubau von 500.000 Einheiten pro Jahr. Die Wärmepumpen-Industrie investiert derzeit viel zu wenig in neue Produktionsanlagen, um die globale Nachfrage zu decken, schreibt die IEA.

Laut Experten wird China den Markt für Wärmepumpen in naher Zukunft nicht umkrempeln. “Eine ähnliche Entwicklung der Abhängigkeiten wie in der Solarindustrie kann ich mir kaum vorstellen”, sagt etwa Jan Rosenow. Dafür gibt es viele Gründe:

Mit einer klaren Mehrheit haben die Mitglieder der federführenden Ausschüsse für Binnenmarkt und Bürgerliche Freiheiten (IMCO und LIBE) im EU-Parlament ihre Position zum AI Act beschlossen. Am Ende stimmten 83 Abgeordnete für das Kompromisspapier, bei sieben Gegenstimmen und zwölf Enthaltungen. Die Abstimmung im Plenum soll in der Sitzung vom 12. bis 15. Juni stattfinden.

Geplant ist auch, dass der Auftakt zum Trilog zum AI Act noch unter der schwedischen Ratspräsidentschaft stattfinden soll. Doch bis der beginnt, hat die Bundesregierung noch Hausaufgaben zu erledigen. Denn obwohl sie der allgemeinen Ausrichtung des Rates im vergangenen Dezember zugestimmt hat, sieht sie noch Änderungsbedarf.

Die Abstimmung im Parlament verlief erstaunlich glatt. Der kritische Punkt war die Abstimmung über das Kompromisspaket 11A, in dem es um das Verbot der biometrischen Fernüberwachung in Echtzeit geht. Zu diesem Thema hatte die EVP eine gesonderte Abstimmung gewünscht. Und tatsächlich war hier das Ergebnis weniger eindeutig als für das Gesamtpapier: 57 stimmten dafür, 36 dagegen und zehn enthielten sich. Damit ist das Verbot dennoch angenommen.

Wie der Abstimmungsliste zu entnehmen ist, gehörte der EVP-Abgeordnete Andreas Schwab zu denen, die sich bei der Abstimmung über das Gesamtpaket enthielten. Er mahnte an, die zusätzlichen Regeln für KI müssten auch wirklichen Mehrwert für Unternehmen und Nutzer schaffen, denn Europa stehe hier im Wettbewerb mit den USA und China.

Gegen den Kompromiss stimmte Cornelia Ernst, datenschutzpolitische Sprecherin der Linken im Europaparlament. Ihrer Meinung nach beinhaltet die Parlamentsposition viele positive Aspekte, wie das Verbot diskriminierender biometrischer Kategorisierung, Predicitive Policing und Emotionserkennung. Dennoch blieben in der Parlamentsposition einige Schlupflöcher. “Der gesamte Ansatz der risiko-basierten Regulierung von KI wurde in den Verhandlungen extrem abgeschwächt.”

Der europäische Verbraucherverband BEUC begrüßte, dass das Parlament den Schutz der Verbraucher im AI Act gestärkt habe. “Die Verbraucher können angesichts der enttäuschenden Vorschläge der Kommission und der bisherigen Haltung der Mitgliedstaaten aufatmen”, sagte Generaldirektorin Ursula Pachl. Die vorgeschlagenen Verbote für den Einsatz von Gesichtserkennung in öffentlich zugänglichen Räumen oder Social Scoring durch private Einrichtungen seien ein großer Schritt nach vorne. “Im Fall von ChatGPT begrüßen wir die Entschlossenheit des Parlaments, große Sprachmodelle zu regulieren“, sagte Pachl. Es bleib jedoch abzuwarten, ob dies ausreiche, um die Verbraucher angemessen zu schützen.

In den kommenden Verhandlungen mit dem Rat will sich die Bundesregierung aktiv einbringen. Das teilten die gemeinsam federführenden Bundesministerien für Justiz und Wirtschaft auf Anfrage von Table.Media mit. Demnach halten beide grundsätzlich “eine Balance zwischen Innovationsoffenheit und einem Rechtsrahmen, der Standards für vertrauenswürdige KI definiert” für notwendig.

Bisher die Bundesregierung sich jedoch widersprüchlich verhalten. Sie hat den Beschluss des Rates zwar unterstützt. In einer Protokollerklärung bezieht sie sich jedoch auf ihre Stellungnahme (vom 8. November 2022), in der sie wiederum auf noch bestehendes Verbesserungspotential hinweist.

Dies betrifft speziell auch die wichtige Frage nach der Haltung Deutschlands zum Verbot biometrischer Fernerkennung im öffentlichen Raum. Im Koalitionsvertrag steht, diese sei “europarechtlich auszuschließen.” Dies gelte jedoch nicht für “retrograde biometrische Identifizierung, zum Beispiel während der Auswertung von Beweismaterialien”. Die Diskussionen zum Verbot der biometrischen Fernidentifikationssysteme dauere an. “Wir behalten uns weitere Anmerkungen vor.”

Verbesserungspotenzial sieht die Bundesregierung auch bei KI-Systemen mit allgemeinem Verwendungszweck (General Purpose AI) wie Chat GPT. Deutschland habe deutlich gemacht, dass es bei Allzweck-KI wichtig sei, “dass die Anforderungen für Unternehmen voraussehbar sind, es sich um relevante und verhältnismäßige Anforderungen handelt und Verantwortlichkeiten nachvollzogen werden können”. Die Meinungsbildung dauere an. “Innovationsattentismen sind zu vermeiden”, heißt im Schreiben der Ministerien.

Interessant ist noch der Hinweis, bezüglich der Durchführungsrechtsakte: “Mit Blick auf eine schnelle Rechtssicherheit für Unternehmen und Investoren ist für den Bereich General Purpose AI möglichst eine umfassende Regelung in der KI-VO selbst anzustreben.”

Die Opposition jedenfalls sieht noch viel Arbeit auf die Bundesregierung zukommen: “Ich halte es für wichtig, dass die Bundesregierung mit einer geeinten Position in die Trilogverhandlungen geht. Leider ist das aber nicht so”, sagte die CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer im Gespräch mit Table.Media. Auf ihre Frage, welche Haltung die Bundesregierung bei generativer KI einnehme – ob diese in den Hochrisikobereich fallen soll oder nicht – habe die Bundesregierung geantwortet, dass sie hierzu keine abgestimmte Position habe. “So kann Deutschland nicht in die Trilogverhandlungen hineingehen”, meint Kemmer, KI-Expertin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Obfrau im Digitalausschuss. “Deutschland muss hier eine Führungsrolle bei den Verhandlungen einnehmen, das geht nicht, wenn die Regierungsparteien keine klare Position finden.”

Grundsätzlich befürchtet Kemmer, dass anders als ursprünglich von der Kommission angedacht, statt eines Anteils von nur 15 Prozent aller KI-Systeme vielmehr umgekehrt nun 85 Prozent aller KI-Systeme in die Klasse der Hochrisiko-Systeme und somit unter die Regulierung fallen. Das könnte vor allem Start-ups und KMU wegen der hohen bürokratischen Anforderungen von der KI-Nutzung abschrecken. “Dann ist Europa kein attraktiver Standort für KI”, befürchtet Kemmer. “Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, damit große Sprachmodelle wie ChatGPT künftig auch in Deutschland oder Europa entwickelt werden.”

13.05.2023

EU-Indopazifik-Ministerforum

Themen: Nachhaltiger und integrativer Wohlstand, gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen der internationalen Kooperation sowie der sich wandelnden Sicherheitslage im indopazifischen Raum. Infos

15.05.-16.05.2023

Rat der EU: Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Themen: Aussprache zur Inklusion junger Menschen in der EU (mit Schwerpunkt auf Vertriebene aus der Ukraine), Aussprache zum Schutz der Menschenrechte bei Sportveranstaltungen, Fortschrittsbericht über den Vorschlag für ein Europäisches Medienfreiheitsgesetz. Vorläufige Tagesordnung

15.05.2023 – 15:00 Uhr

Euro-Gruppe

Themen: Makroökonomische Entwicklungen im Euro-Währungsgebiet, thematische Aussprache zu strukturellen Herausforderungen im Unternehmenssektor (vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer Spannungen), Berichterstattung über die Bankenunion. Vorläufige Tagesordnung

16.05.2023 – 10:30 Uhr

Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen

Themen: Kommissionsvorschläge zum Rahmen für das Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung, Gedankenaustausch zu den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Aggression Russlands gegen die Ukraine, Informationen der Kommission zu den wichtigsten Ergebnissen des G20-Treffens der Finanzminister sowie der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds. Vorläufige Tagesordnung

17.05.2023

Kommissionssitzung

Themen: Maßnahmen zur Verringerung der Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt, Reform des Zollwesens, eine neue Agenda für Lateinamerika und die Karibik. Vorläufige Tagesordnung

17.05.2023

EuGH-Urteil zum Erwerb von E.ON-Vermögenswerten zur Erzeugung von Strom erneuerbaren und nuklearen Ursprungs durch RWE

Themen: Mit Beschluss vom 26. Februar 2019 genehmigte die Kommission die Übernahme von E.ON-Vermögenswerten aus dem Bereich der Erzeugung von Öko- und Atomstrom durch RWE. Diese Übernahme fügt sich in einen komplexen Austausch von Vermögenswerten zwischen den beiden Unternehmen ein. Eine Reihe an Unternehmen, zum Teil kommunale Stromerzeuger, haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Infos

Das EU-Parlament hat gestern sein Verhandlungsmandat für die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel angenommen. Mit 544 zu 18 Stimmen bei 17 Enthaltungen stimmten die Abgeordneten für den Entwurf von Berichterstatterin Biljana Borzan (S&D, Kroatien). Vergangene Woche hatte bereits der Rat sein Mandat angenommen. Damit können die Verhandlungen zwischen beiden EU-Institutionen nun beginnen.

Die Richtlinie ist (wie die Ökodesign-Verordnung) Teil des ersten Kreislaufwirtschaftspakets, das die EU-Kommission im März 2022 vorgestellt hatte. Die neuen Vorschriften sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, umweltfreundlichere Kaufentscheidungen zu treffen und Unternehmen dazu bewegen, haltbarere und nachhaltigere Produkte anzubieten. Die Kommission schlug Änderungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sowie der Richtlinie über Verbraucherrechte vor.

Das Mandat des Parlaments sieht unter anderem die folgenden Vorschriften vor:

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor übermäßigen Subventionen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Es gebe die Gefahr eines ungesunden Subventionswettlaufes zwischen den größten Wirtschaftsmächten der Welt, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Blogbeitrag des IWF. Reiche Länder könnten dabei ärmere Schwellen- und Entwicklungsstaaten abhängen. Das würde den Wettbewerb noch schwieriger machen. Subventionen sollten entsprechend nur vorsichtig und zielgenau eingesetzt werden, wenn Märkte versagten.

Es dürfe keine Diskriminierungen zwischen einheimischen und ausländischen Firmen, zwischen großen und kleinen Betrieben oder neuen und etablierten Unternehmen geben. Außerdem müssten die Regeln der Welthandelsorganisation WTO eingehalten werden. Den USA wird vorgeworfen, dies bei ihrem Subventionspaket zur Förderung grüner Technologie, dem IRA, nicht zu berücksichtigen.

Angebracht sind laut IWF staatliche Subventionen vor allem, wenn die Kosten für CO₂-Emissionen nicht den tatsächlichen Kosten entsprechen. Dann könnten die Anreize Unternehmen und Verbraucher bewegen, umweltfreundlicher zu agieren. Ein Klimaclub, der globale Standards setzen soll, oder eine international abgestimmte CO₂-Preisspanne könnten helfen. Die Europäische Union, die für die sogenannte grüne Transformation ein Subventionspaket mit gelockerten Staatshilfen plant, sollte dabei Volumen, Umfang und Dauer begrenzen. Der Fokus müsse auf Bereichen liegen, in denen mit technologischen Innovationen besonders starke Klimaeffekte zu realisieren seien. rtr

Frankreich ist Spitzenreiter in Europa im Bereich der Ansiedlungen von ausländischen Unternehmen. Die Beratungsfirma EY Consulting stellte ihr Barometer 2023 für die Attraktivität Frankreichs vor. Das Unternehmen begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Auswahl ihrer internationalen Standorte. Zum vierten Mal in Folge liegt Frankreich vorn. Nach einer Befragung von 204 ausländischen Firmenchefs im Februar und März kam die Studie zu dem Ergebnis, dass Frankreich das attraktivste Land für ausländische Investitionsprojekte bleibt.

Im vergangenen Jahr wurden 1259 Ansiedlungen oder Erweiterungen angekündigt, drei Prozent mehr als 2021. Bei den großen Konkurrenten Großbritannien waren es 929, sechs Prozent weniger und in Deutschland 832, ein Prozent weniger als 2021. Vor allem Fabriken konnte Frankreich anlocken und auch im Bereich R&D läuft es gut. Allerdings geht der Bereich der Investitionen in Logistikplattformen zurück.

Die Dynamik ginge für Frankreich aber insgesamt weiter, so der Unternehmensberater. Als Gründe werden die Steuerreform, Sozialreform und die Arbeitsmarktreform genannt. Das habe Frankreichs Image verbessert. Frankreich ist auch gefragt, weil es schon Kompetenz in vielen verschiedenen Industriebereichen hat. Es profitiere zudem vom Brexit und die Energiesituation gilt durch Atomkraft gesicherter als in Deutschland. Deutschland sei auch noch mehr vom Fachkräftemangel betroffen als Frankreich.

Weniger positiv gesehen wird in Frankreich allerdings immer noch die Fiskalpolitik für die Unternehmen und die Mitarbeiter. Die Arbeitskosten sind immer noch besonders hoch, vor allem die Sozialabgaben fallen stark ins Gewicht. Die Reformen der vergangenen Jahre durch Präsident Emmanuel Macron reichen noch nicht aus. Soziale Unruhen trugen zudem zur Verschlechterung von Frankreichs Image bei, weil sie zeigten, dass die Reformbereitschaft in der Bevölkerung gering ist.

Für den Präsidenten sind das dennoch gute Neuigkeiten, er kann nach dem Rentenchaos bei der Industriepolitik punkten. Passend dazu präsentierte Macron am Donnerstag seine Strategie für die Reindustrialisierung und die Attraktivität Frankreichs. Vor allem sollen in Zukunft bürokratische Hürden verringert und Zeiten für Genehmigungen verkürzt werden. Die Zeit der industriellen Ansiedlung in Frankreich soll halbiert werden. Macron ist der Ansicht, dass finanzielle Anreize allein nicht ausreichen. Vor allem gegenüber China und den USA bestehe Handlungsbedarf, sagte Macron. Außerdem soll die Ausbildung im Bereich der Zukunftsindustrien verstärkt werden. Tanja Kuchenbecker

Die EU-Außenminister werden bei ihrem informellen Treffen in Stockholm über die strategische Neuausrichtung der EU gegenüber China sprechen. Am Freitagnachmittag steht das Thema auf der Agenda des Gymnich-Treffens in der schwedischen Hauptstadt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der dem Treffen vorsitzen wird, hatten mehrfach eine Neukalibrierung der China-Strategie gefordert. Dass Brüssel vom bekannten Dreiklang, China als “Wettbewerber, Partner, Rivale” einzustufen, abrücken wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Brüssel ist derzeit damit beschäftigt, eine gemeinsame Position gegenüber Peking zu finden. Borrell soll informierten Kreisen in Berlin zufolge ein Papier mit Vorschlägen für China bezogene Maßnahmen an die Mitgliedsstaaten weitergereicht haben. Darin soll demnach unter anderem vor dem neuen Führungsanspruch Pekings gewarnt werden.

Bewegung könnte es indes beim Investitionsabkommen CAI geben. Die chinesische Seite soll nun dazu bereit sein, die Strafmaßnahmen gegen europäische Abgeordnete, Forscher und Thinktanks fallen zu lassen, wie EU-Kreise Table.Media bestätigten. Zuerst hatte das Handelsblatt über die neue Entwicklung berichtet.

Am Samstag werden die EU-Außenminister dann in Stockholm mit Kollegen aus dem Indo-Pazifik-Raum zusammentreffen. Dafür reisen unter anderem die Außenminister Indiens, Japans und Sri Lankas an. Vertreter aus Taiwan oder China nehmen nicht teil. Bei dem Treffen wird über die Zusammenarbeit in verschiedene Bereichen gesprochen. Auch Projekte der Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” sollen dabei besprochen werden. ari

Deutschland hat Diplomatenkreisen zufolge Vorbehalte gegen Pläne der EU-Kommission geäußert, chinesische Firmen auf eine neue EU-Sanktionsliste gegen Russland zu setzen. In einer ersten Diskussion unter Vertretern der 27 EU-Länder habe Deutschland zur Vorsicht gegenüber China im Rahmen der neuen Strafmaßnahmen wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gewarnt, sagten fünf Diplomaten in Brüssel. In Berlin sagte ein Regierungsvertreter, dass die Bundesregierung grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber den oft von den USA angewandten exterritorialen Sanktionen seien. Zielrichtung der Sanktionen gegen Russland müsse vornehmlich sein, zu verhindern, dass die bestehenden Sanktionen gegen Russland unterlaufen würden. Das ziele aber eher auf Firmen in Ländern wie der Türkei, Kasachstan oder Armenien, die plötzlich viel mehr Waren aus der EU importieren.

Die EU diskutiert derzeit ihr 11. Sanktionspaket wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine. Die Kommission schlug vor, dabei auch mehrere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen und einen neuen Mechanismus einzuführen, der EU-Exporte in Länder, die Sanktionen missachten, einschränken würde. Dagegen gibt es Bedenken von Deutschland, aber auch anderen Staaten. Italien etwa favorisiere, bei einer Umgehung der Sanktionen eher ausländische Unternehmen als Länder ins Visier zu nehmen. Die Bundesregierung hatte wie andere westliche Länder China gemahnt, Russland keine Waffen zu liefern. Streit gibt es um sogenannte Dual-Use-Güter, also zivile Waren, die dann aber auch etwa für die Waffenproduktion eingesetzt werden. China hat die EU vor einer Sanktionierung, die die USA bereits beschlossen hatten, gewarnt. rtr

Die Veröffentlichung des Buches und die zahlreichen Kommentare haben Emmanuel Macron ziemlich verärgert, wie der Canard Enchaîné berichtet. “Alle werden sich fragen, wie der Wirtschaftsminister so viele Bücher schreiben kann”, beklagte sich der Staatschef. “Dass Minister Bücher veröffentlichen, anstatt sich um ihr Ministerium zu kümmern, das wirkt nicht seriös. Und dann diese erotischen Szenen…”. Ebenfalls laut Canard Enchaîné erklärte Bruno Le Maire dem Präsidenten der Republik, dass sein Vertrag mit dem Verlag Gallimard ihn aufgrund des erhaltenen Vorschusses dazu verpflichte, dieses neue Buch zu veröffentlichen.

Tatsächlich ist “La fugue américaine” das fünfte Buch, das Bruno Le Maire, der mit der Covid-19-Krise und nun mit der Inflation stark gefordert ist, in vier Jahren veröffentlicht hat. Bruno Le Maire hatte sich am 27. April auf Twitter gerechtfertigt, indem er erklärte, er sei “dem Dienst an den Franzosen gewidmet” und versicherte, dass “zwei Dinge nicht verhandelbar sind: Zeit mit meinen Lieben zu verbringen und meine Leidenschaft zu pflegen”. Und gerade die Literatur ist seine große Leidenschaft: “Die Literatur ermöglicht es mir, dem Alltag zu entfliehen”.

Minister zu sein, bedeutet – im Prinzip – sich mit Leib und Seele seiner Rolle zu widmen. Wenn man davon ausgeht, dass der politische Wettbewerb immer ein bisschen ein Wettlauf um Popularität ist, dann ist es auch ein Wettlauf um Sichtbarkeit. Die Rolle des Ministers in Frankreich ist eine exekutive Rolle, die Sichtbarkeit nur im Kontext der Loyalität gegenüber den anderen Ministern und dem Staatsoberhaupt verleiht. Sie sind auch in einem bestimmten Bereich, dem ihres Ministeriums, eingeschlossen und können keine volle und umfassende Persönlichkeit behaupten. Aus der Sicht des politischen Wettbewerbs ist es also gut, Minister zu sein, es verleiht Sichtbarkeit, aber es ist eine Sichtbarkeit, die ihre Grenzen hat.

Die Tatsache, dass er ein Buch schreibt, ermöglicht es Bruno Le Maire, sich von der Regierung abzugrenzen und intellektuell zu wachsen. Der Wirtschaftsminister, ein braver kleiner Soldat, der der Premierministerin und dem Präsidenten gegenüber sehr loyal ist, ist zu einer gewissen Unsichtbarkeit verurteilt und bleibt auf ziemlich technische Themen beschränkt. Die Tatsache, dass er all diese Bücher geschrieben hat, ermöglicht es ihm, auf eine andere Art und Weise zu existieren und vor allem aus dem Schatten von Emmanuel Macron herauszutreten. Mit anderen Worten: Er kann an seiner präsidialen Statur arbeiten.

In Frankreich ist das Buch in der politischen Welt mit der Figur des Präsidenten in der Geschichte der V. Republik verbunden, genau genommen mit den Mémoires de Guerre vom General de Gaulle oder mit Démocratie Française von Valéry Giscard d’Estaing. Präsident Macron hat mehrmals auf seine verpasste Berufung als Schriftsteller hingewiesen und gleichzeitig seine Vorliebe für Literatur deutlich gemacht. Auf seinem offiziellen Foto sind beispielsweise André Gides Les Nourritures Terrestres und Stendhals Le Rouge et le Noir neben den Memoiren von Charles de Gaulle zu sehen.

Mais voilà. Ein Präsident, der schreibt, stünde im Verdacht, von seiner Aufgabe zu desertieren und sich von der Bevölkerung abzuschotten. Und dieser Vorwurf hält sich in Frankreich ohnehin schon hartnäckig gegenüber Emmanuel Macron. Dieser kann die Aura der literarischen Welt schlichtweg nicht zu seinem Vorteil nutzen. Anders Bruno Le Maire, der das sehr wohl verstanden hat. Und der an das Ende der zweiten und letzten Amtszeit von Emmanuel Macron denkt.

Ob sich die Geschichte nicht vielleicht doch wiederholt, fragt Nico Beckert mit Blick auf den Markt für Wärmepumpen. Einst waren deutsche Firmen weltweit führend in der Solarindustrie, heute dominieren chinesische Anbieter den Markt. Nun sind die Chinesen hochaktiv auf dem Boom-Markt Wärmepumpen unterwegs. Falls sie europäische Anbieter erneut durch günstige Preise vom Markt verdrängen sollten, dann, damit hätte Marx recht, würde sich die Geschichte als Farce wiederholen.

Einigkeit haben die Ausschüsse im EU-Parlament über ihre Position zum AI Act erreicht. Damit ist man in Brüssel schon einmal weiter als in Berlin. Denn die Bundesregierung hat noch keine abgestimmte Haltung gefunden, analysiert Corinna Visser.

Die Reklamebranche darf nach dem Willen des EU-Parlaments keine blumigen Werbeversprechen wie “umweltfreundlich” oder “klimaneutral” mehr machen. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussagen müsse detailliert nachgewiesen werden. Und auch Nachhaltigkeitssiegel unterliegen einer strengen Prüfung. Leonie Düngefeld kennt die Einzelheiten.

Der Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen 770 Millionen Euro Auftrag für die Herstellung von Kompressoren für Wärmepumpen erhalten. Das Unternehmen investiert damit in ein wichtiges neues Geschäftsfeld und könnte gleichzeitig die Abhängigkeiten der europäischen Wärmepumpen-Industrie von internationalen Lieferketten verringern. Das Unternehmen hat den Auftrag bereits Ende 2022 erhalten – erst jetzt wurde jedoch bekannt, dass es sich um Kompressoren für Wärmepumpen handelt.

Rheinmetalls Investitionen seien eine “wichtige Entscheidung”, sagt daher Thomas Nowak, Generalsekretär des Europäischen Wärmepumpen-Verbands (European Heat Pump Association – EHPA) gegenüber Table.Media. Denn bei Kompressoren gebe es starke Abhängigkeiten von Asien, so Nowak. Rheinmetalls Investitionen würden Wärmepumpen-Herstellern eine weitere Option zum Einkauf wichtiger Komponenten ermöglichen und “einen Beschaffungspunkt innerhalb Europas” schaffen, so Nowak. Die Schaffung weltweit verteilter Produktionsstandardorte wäre nützlich, um den Wärmepumpen-Hochlauf “resilient zu machen”, so der Experte.

Die Kompressoren, auch Verdichter genannt, sind häufig die teuerste Komponente einer Wärmepumpe. Sie machen gut ein Viertel der Kosten aus und sorgen für die Verdichtung und Erhitzung des Kältemittels.

Das Beispiel Rheinmetall und die bisherige Abhängigkeit von importierten Kompressoren wirft eine grundlegende Frage auf: Wird China mit seinen Vorteilen in der Massenproduktion industrieller Güter auch beim Boom-Markt Wärmepumpen europäische Anbieter durch günstige Preise vom Markt verdrängen? Wiederholt sich die Geschichte der Solarfertigung, die praktisch völlig nach China abgewandert ist?

Bisher sehen Experten dafür keine deutlichen Anzeichen. Es sei nicht ausgemacht, dass die Volksrepublik den nächsten Markt für Energiewende-Produkte übernehmen wird. Dafür gebe es verschiedene Gründe, die Unterschiede zum Aufstieg der Solarindustrie zeigen:

Insgesamt sind europäische Hersteller bei einigen Komponenten stark auf China und Asien allgemein angewiesen. “Hier kann es zu Engpässen bei bestimmten Produkten kommen”, sagt Jan Rosenow, europäischer Geschäftsführer des Think-Tanks Regulatory Assistance Project. In der Corona-Zeit fehlten beispielsweise Mikrochips, aber auch unscheinbare Güter wie Gummifüße, auf denen die Wärmepumpen stehen. Die derzeitige Abhängigkeit von Asien betrifft allerdings vor allem Kompressoren, so Nowak.

Auch bei Wärmepumpen ist China einer der weltweit wichtigsten Hersteller. Sein Marktanteil beträgt 40 Prozent der Weltproduktion. Die europäischen Importe chinesischer Wärmepumpen und -Komponenten haben sich zwischen 2018 und 2022 von 327 Millionen Euro auf 1,37 Milliarden Euro mehr als vervierfacht (sowohl Wärmepumpen als auch “reversible Wärmepumpen”). China ist laut Internationaler Energieagentur (IEA) einer der wenigen Hersteller mit einem “signifikanten Anteil” von Exporten bei Wärmepumpen. Der Markt in Europa boomt. Bis 2030 sollen allein in Deutschland sechs Millionen Wärmepumpen installiert werden – ein Zubau von 500.000 Einheiten pro Jahr. Die Wärmepumpen-Industrie investiert derzeit viel zu wenig in neue Produktionsanlagen, um die globale Nachfrage zu decken, schreibt die IEA.

Laut Experten wird China den Markt für Wärmepumpen in naher Zukunft nicht umkrempeln. “Eine ähnliche Entwicklung der Abhängigkeiten wie in der Solarindustrie kann ich mir kaum vorstellen”, sagt etwa Jan Rosenow. Dafür gibt es viele Gründe:

Mit einer klaren Mehrheit haben die Mitglieder der federführenden Ausschüsse für Binnenmarkt und Bürgerliche Freiheiten (IMCO und LIBE) im EU-Parlament ihre Position zum AI Act beschlossen. Am Ende stimmten 83 Abgeordnete für das Kompromisspapier, bei sieben Gegenstimmen und zwölf Enthaltungen. Die Abstimmung im Plenum soll in der Sitzung vom 12. bis 15. Juni stattfinden.

Geplant ist auch, dass der Auftakt zum Trilog zum AI Act noch unter der schwedischen Ratspräsidentschaft stattfinden soll. Doch bis der beginnt, hat die Bundesregierung noch Hausaufgaben zu erledigen. Denn obwohl sie der allgemeinen Ausrichtung des Rates im vergangenen Dezember zugestimmt hat, sieht sie noch Änderungsbedarf.

Die Abstimmung im Parlament verlief erstaunlich glatt. Der kritische Punkt war die Abstimmung über das Kompromisspaket 11A, in dem es um das Verbot der biometrischen Fernüberwachung in Echtzeit geht. Zu diesem Thema hatte die EVP eine gesonderte Abstimmung gewünscht. Und tatsächlich war hier das Ergebnis weniger eindeutig als für das Gesamtpapier: 57 stimmten dafür, 36 dagegen und zehn enthielten sich. Damit ist das Verbot dennoch angenommen.

Wie der Abstimmungsliste zu entnehmen ist, gehörte der EVP-Abgeordnete Andreas Schwab zu denen, die sich bei der Abstimmung über das Gesamtpaket enthielten. Er mahnte an, die zusätzlichen Regeln für KI müssten auch wirklichen Mehrwert für Unternehmen und Nutzer schaffen, denn Europa stehe hier im Wettbewerb mit den USA und China.

Gegen den Kompromiss stimmte Cornelia Ernst, datenschutzpolitische Sprecherin der Linken im Europaparlament. Ihrer Meinung nach beinhaltet die Parlamentsposition viele positive Aspekte, wie das Verbot diskriminierender biometrischer Kategorisierung, Predicitive Policing und Emotionserkennung. Dennoch blieben in der Parlamentsposition einige Schlupflöcher. “Der gesamte Ansatz der risiko-basierten Regulierung von KI wurde in den Verhandlungen extrem abgeschwächt.”

Der europäische Verbraucherverband BEUC begrüßte, dass das Parlament den Schutz der Verbraucher im AI Act gestärkt habe. “Die Verbraucher können angesichts der enttäuschenden Vorschläge der Kommission und der bisherigen Haltung der Mitgliedstaaten aufatmen”, sagte Generaldirektorin Ursula Pachl. Die vorgeschlagenen Verbote für den Einsatz von Gesichtserkennung in öffentlich zugänglichen Räumen oder Social Scoring durch private Einrichtungen seien ein großer Schritt nach vorne. “Im Fall von ChatGPT begrüßen wir die Entschlossenheit des Parlaments, große Sprachmodelle zu regulieren“, sagte Pachl. Es bleib jedoch abzuwarten, ob dies ausreiche, um die Verbraucher angemessen zu schützen.

In den kommenden Verhandlungen mit dem Rat will sich die Bundesregierung aktiv einbringen. Das teilten die gemeinsam federführenden Bundesministerien für Justiz und Wirtschaft auf Anfrage von Table.Media mit. Demnach halten beide grundsätzlich “eine Balance zwischen Innovationsoffenheit und einem Rechtsrahmen, der Standards für vertrauenswürdige KI definiert” für notwendig.

Bisher die Bundesregierung sich jedoch widersprüchlich verhalten. Sie hat den Beschluss des Rates zwar unterstützt. In einer Protokollerklärung bezieht sie sich jedoch auf ihre Stellungnahme (vom 8. November 2022), in der sie wiederum auf noch bestehendes Verbesserungspotential hinweist.

Dies betrifft speziell auch die wichtige Frage nach der Haltung Deutschlands zum Verbot biometrischer Fernerkennung im öffentlichen Raum. Im Koalitionsvertrag steht, diese sei “europarechtlich auszuschließen.” Dies gelte jedoch nicht für “retrograde biometrische Identifizierung, zum Beispiel während der Auswertung von Beweismaterialien”. Die Diskussionen zum Verbot der biometrischen Fernidentifikationssysteme dauere an. “Wir behalten uns weitere Anmerkungen vor.”

Verbesserungspotenzial sieht die Bundesregierung auch bei KI-Systemen mit allgemeinem Verwendungszweck (General Purpose AI) wie Chat GPT. Deutschland habe deutlich gemacht, dass es bei Allzweck-KI wichtig sei, “dass die Anforderungen für Unternehmen voraussehbar sind, es sich um relevante und verhältnismäßige Anforderungen handelt und Verantwortlichkeiten nachvollzogen werden können”. Die Meinungsbildung dauere an. “Innovationsattentismen sind zu vermeiden”, heißt im Schreiben der Ministerien.

Interessant ist noch der Hinweis, bezüglich der Durchführungsrechtsakte: “Mit Blick auf eine schnelle Rechtssicherheit für Unternehmen und Investoren ist für den Bereich General Purpose AI möglichst eine umfassende Regelung in der KI-VO selbst anzustreben.”

Die Opposition jedenfalls sieht noch viel Arbeit auf die Bundesregierung zukommen: “Ich halte es für wichtig, dass die Bundesregierung mit einer geeinten Position in die Trilogverhandlungen geht. Leider ist das aber nicht so”, sagte die CDU-Abgeordnete Ronja Kemmer im Gespräch mit Table.Media. Auf ihre Frage, welche Haltung die Bundesregierung bei generativer KI einnehme – ob diese in den Hochrisikobereich fallen soll oder nicht – habe die Bundesregierung geantwortet, dass sie hierzu keine abgestimmte Position habe. “So kann Deutschland nicht in die Trilogverhandlungen hineingehen”, meint Kemmer, KI-Expertin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Obfrau im Digitalausschuss. “Deutschland muss hier eine Führungsrolle bei den Verhandlungen einnehmen, das geht nicht, wenn die Regierungsparteien keine klare Position finden.”

Grundsätzlich befürchtet Kemmer, dass anders als ursprünglich von der Kommission angedacht, statt eines Anteils von nur 15 Prozent aller KI-Systeme vielmehr umgekehrt nun 85 Prozent aller KI-Systeme in die Klasse der Hochrisiko-Systeme und somit unter die Regulierung fallen. Das könnte vor allem Start-ups und KMU wegen der hohen bürokratischen Anforderungen von der KI-Nutzung abschrecken. “Dann ist Europa kein attraktiver Standort für KI”, befürchtet Kemmer. “Wir brauchen gute Rahmenbedingungen, damit große Sprachmodelle wie ChatGPT künftig auch in Deutschland oder Europa entwickelt werden.”

13.05.2023

EU-Indopazifik-Ministerforum

Themen: Nachhaltiger und integrativer Wohlstand, gemeinsame Bewältigung von Herausforderungen der internationalen Kooperation sowie der sich wandelnden Sicherheitslage im indopazifischen Raum. Infos

15.05.-16.05.2023

Rat der EU: Bildung, Jugend, Kultur und Sport

Themen: Aussprache zur Inklusion junger Menschen in der EU (mit Schwerpunkt auf Vertriebene aus der Ukraine), Aussprache zum Schutz der Menschenrechte bei Sportveranstaltungen, Fortschrittsbericht über den Vorschlag für ein Europäisches Medienfreiheitsgesetz. Vorläufige Tagesordnung

15.05.2023 – 15:00 Uhr

Euro-Gruppe

Themen: Makroökonomische Entwicklungen im Euro-Währungsgebiet, thematische Aussprache zu strukturellen Herausforderungen im Unternehmenssektor (vor dem Hintergrund erhöhter geopolitischer Spannungen), Berichterstattung über die Bankenunion. Vorläufige Tagesordnung

16.05.2023 – 10:30 Uhr

Rat der EU: Wirtschaft und Finanzen

Themen: Kommissionsvorschläge zum Rahmen für das Krisenmanagement im Bankensektor und für die Einlagensicherung, Gedankenaustausch zu den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Aggression Russlands gegen die Ukraine, Informationen der Kommission zu den wichtigsten Ergebnissen des G20-Treffens der Finanzminister sowie der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds. Vorläufige Tagesordnung

17.05.2023

Kommissionssitzung

Themen: Maßnahmen zur Verringerung der Freisetzung von Mikroplastik in die Umwelt, Reform des Zollwesens, eine neue Agenda für Lateinamerika und die Karibik. Vorläufige Tagesordnung

17.05.2023

EuGH-Urteil zum Erwerb von E.ON-Vermögenswerten zur Erzeugung von Strom erneuerbaren und nuklearen Ursprungs durch RWE

Themen: Mit Beschluss vom 26. Februar 2019 genehmigte die Kommission die Übernahme von E.ON-Vermögenswerten aus dem Bereich der Erzeugung von Öko- und Atomstrom durch RWE. Diese Übernahme fügt sich in einen komplexen Austausch von Vermögenswerten zwischen den beiden Unternehmen ein. Eine Reihe an Unternehmen, zum Teil kommunale Stromerzeuger, haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Infos

Das EU-Parlament hat gestern sein Verhandlungsmandat für die Richtlinie zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel angenommen. Mit 544 zu 18 Stimmen bei 17 Enthaltungen stimmten die Abgeordneten für den Entwurf von Berichterstatterin Biljana Borzan (S&D, Kroatien). Vergangene Woche hatte bereits der Rat sein Mandat angenommen. Damit können die Verhandlungen zwischen beiden EU-Institutionen nun beginnen.

Die Richtlinie ist (wie die Ökodesign-Verordnung) Teil des ersten Kreislaufwirtschaftspakets, das die EU-Kommission im März 2022 vorgestellt hatte. Die neuen Vorschriften sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, umweltfreundlichere Kaufentscheidungen zu treffen und Unternehmen dazu bewegen, haltbarere und nachhaltigere Produkte anzubieten. Die Kommission schlug Änderungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken sowie der Richtlinie über Verbraucherrechte vor.

Das Mandat des Parlaments sieht unter anderem die folgenden Vorschriften vor:

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor übermäßigen Subventionen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft. Es gebe die Gefahr eines ungesunden Subventionswettlaufes zwischen den größten Wirtschaftsmächten der Welt, hieß es in einem am Donnerstag veröffentlichten Blogbeitrag des IWF. Reiche Länder könnten dabei ärmere Schwellen- und Entwicklungsstaaten abhängen. Das würde den Wettbewerb noch schwieriger machen. Subventionen sollten entsprechend nur vorsichtig und zielgenau eingesetzt werden, wenn Märkte versagten.

Es dürfe keine Diskriminierungen zwischen einheimischen und ausländischen Firmen, zwischen großen und kleinen Betrieben oder neuen und etablierten Unternehmen geben. Außerdem müssten die Regeln der Welthandelsorganisation WTO eingehalten werden. Den USA wird vorgeworfen, dies bei ihrem Subventionspaket zur Förderung grüner Technologie, dem IRA, nicht zu berücksichtigen.

Angebracht sind laut IWF staatliche Subventionen vor allem, wenn die Kosten für CO₂-Emissionen nicht den tatsächlichen Kosten entsprechen. Dann könnten die Anreize Unternehmen und Verbraucher bewegen, umweltfreundlicher zu agieren. Ein Klimaclub, der globale Standards setzen soll, oder eine international abgestimmte CO₂-Preisspanne könnten helfen. Die Europäische Union, die für die sogenannte grüne Transformation ein Subventionspaket mit gelockerten Staatshilfen plant, sollte dabei Volumen, Umfang und Dauer begrenzen. Der Fokus müsse auf Bereichen liegen, in denen mit technologischen Innovationen besonders starke Klimaeffekte zu realisieren seien. rtr

Frankreich ist Spitzenreiter in Europa im Bereich der Ansiedlungen von ausländischen Unternehmen. Die Beratungsfirma EY Consulting stellte ihr Barometer 2023 für die Attraktivität Frankreichs vor. Das Unternehmen begleitet seit über 20 Jahren Unternehmen bei der Auswahl ihrer internationalen Standorte. Zum vierten Mal in Folge liegt Frankreich vorn. Nach einer Befragung von 204 ausländischen Firmenchefs im Februar und März kam die Studie zu dem Ergebnis, dass Frankreich das attraktivste Land für ausländische Investitionsprojekte bleibt.

Im vergangenen Jahr wurden 1259 Ansiedlungen oder Erweiterungen angekündigt, drei Prozent mehr als 2021. Bei den großen Konkurrenten Großbritannien waren es 929, sechs Prozent weniger und in Deutschland 832, ein Prozent weniger als 2021. Vor allem Fabriken konnte Frankreich anlocken und auch im Bereich R&D läuft es gut. Allerdings geht der Bereich der Investitionen in Logistikplattformen zurück.

Die Dynamik ginge für Frankreich aber insgesamt weiter, so der Unternehmensberater. Als Gründe werden die Steuerreform, Sozialreform und die Arbeitsmarktreform genannt. Das habe Frankreichs Image verbessert. Frankreich ist auch gefragt, weil es schon Kompetenz in vielen verschiedenen Industriebereichen hat. Es profitiere zudem vom Brexit und die Energiesituation gilt durch Atomkraft gesicherter als in Deutschland. Deutschland sei auch noch mehr vom Fachkräftemangel betroffen als Frankreich.

Weniger positiv gesehen wird in Frankreich allerdings immer noch die Fiskalpolitik für die Unternehmen und die Mitarbeiter. Die Arbeitskosten sind immer noch besonders hoch, vor allem die Sozialabgaben fallen stark ins Gewicht. Die Reformen der vergangenen Jahre durch Präsident Emmanuel Macron reichen noch nicht aus. Soziale Unruhen trugen zudem zur Verschlechterung von Frankreichs Image bei, weil sie zeigten, dass die Reformbereitschaft in der Bevölkerung gering ist.

Für den Präsidenten sind das dennoch gute Neuigkeiten, er kann nach dem Rentenchaos bei der Industriepolitik punkten. Passend dazu präsentierte Macron am Donnerstag seine Strategie für die Reindustrialisierung und die Attraktivität Frankreichs. Vor allem sollen in Zukunft bürokratische Hürden verringert und Zeiten für Genehmigungen verkürzt werden. Die Zeit der industriellen Ansiedlung in Frankreich soll halbiert werden. Macron ist der Ansicht, dass finanzielle Anreize allein nicht ausreichen. Vor allem gegenüber China und den USA bestehe Handlungsbedarf, sagte Macron. Außerdem soll die Ausbildung im Bereich der Zukunftsindustrien verstärkt werden. Tanja Kuchenbecker

Die EU-Außenminister werden bei ihrem informellen Treffen in Stockholm über die strategische Neuausrichtung der EU gegenüber China sprechen. Am Freitagnachmittag steht das Thema auf der Agenda des Gymnich-Treffens in der schwedischen Hauptstadt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der dem Treffen vorsitzen wird, hatten mehrfach eine Neukalibrierung der China-Strategie gefordert. Dass Brüssel vom bekannten Dreiklang, China als “Wettbewerber, Partner, Rivale” einzustufen, abrücken wird, gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Brüssel ist derzeit damit beschäftigt, eine gemeinsame Position gegenüber Peking zu finden. Borrell soll informierten Kreisen in Berlin zufolge ein Papier mit Vorschlägen für China bezogene Maßnahmen an die Mitgliedsstaaten weitergereicht haben. Darin soll demnach unter anderem vor dem neuen Führungsanspruch Pekings gewarnt werden.

Bewegung könnte es indes beim Investitionsabkommen CAI geben. Die chinesische Seite soll nun dazu bereit sein, die Strafmaßnahmen gegen europäische Abgeordnete, Forscher und Thinktanks fallen zu lassen, wie EU-Kreise Table.Media bestätigten. Zuerst hatte das Handelsblatt über die neue Entwicklung berichtet.

Am Samstag werden die EU-Außenminister dann in Stockholm mit Kollegen aus dem Indo-Pazifik-Raum zusammentreffen. Dafür reisen unter anderem die Außenminister Indiens, Japans und Sri Lankas an. Vertreter aus Taiwan oder China nehmen nicht teil. Bei dem Treffen wird über die Zusammenarbeit in verschiedene Bereichen gesprochen. Auch Projekte der Infrastruktur-Initiative “Global Gateway” sollen dabei besprochen werden. ari

Deutschland hat Diplomatenkreisen zufolge Vorbehalte gegen Pläne der EU-Kommission geäußert, chinesische Firmen auf eine neue EU-Sanktionsliste gegen Russland zu setzen. In einer ersten Diskussion unter Vertretern der 27 EU-Länder habe Deutschland zur Vorsicht gegenüber China im Rahmen der neuen Strafmaßnahmen wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine gewarnt, sagten fünf Diplomaten in Brüssel. In Berlin sagte ein Regierungsvertreter, dass die Bundesregierung grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber den oft von den USA angewandten exterritorialen Sanktionen seien. Zielrichtung der Sanktionen gegen Russland müsse vornehmlich sein, zu verhindern, dass die bestehenden Sanktionen gegen Russland unterlaufen würden. Das ziele aber eher auf Firmen in Ländern wie der Türkei, Kasachstan oder Armenien, die plötzlich viel mehr Waren aus der EU importieren.

Die EU diskutiert derzeit ihr 11. Sanktionspaket wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine. Die Kommission schlug vor, dabei auch mehrere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste zu setzen und einen neuen Mechanismus einzuführen, der EU-Exporte in Länder, die Sanktionen missachten, einschränken würde. Dagegen gibt es Bedenken von Deutschland, aber auch anderen Staaten. Italien etwa favorisiere, bei einer Umgehung der Sanktionen eher ausländische Unternehmen als Länder ins Visier zu nehmen. Die Bundesregierung hatte wie andere westliche Länder China gemahnt, Russland keine Waffen zu liefern. Streit gibt es um sogenannte Dual-Use-Güter, also zivile Waren, die dann aber auch etwa für die Waffenproduktion eingesetzt werden. China hat die EU vor einer Sanktionierung, die die USA bereits beschlossen hatten, gewarnt. rtr

Die Veröffentlichung des Buches und die zahlreichen Kommentare haben Emmanuel Macron ziemlich verärgert, wie der Canard Enchaîné berichtet. “Alle werden sich fragen, wie der Wirtschaftsminister so viele Bücher schreiben kann”, beklagte sich der Staatschef. “Dass Minister Bücher veröffentlichen, anstatt sich um ihr Ministerium zu kümmern, das wirkt nicht seriös. Und dann diese erotischen Szenen…”. Ebenfalls laut Canard Enchaîné erklärte Bruno Le Maire dem Präsidenten der Republik, dass sein Vertrag mit dem Verlag Gallimard ihn aufgrund des erhaltenen Vorschusses dazu verpflichte, dieses neue Buch zu veröffentlichen.

Tatsächlich ist “La fugue américaine” das fünfte Buch, das Bruno Le Maire, der mit der Covid-19-Krise und nun mit der Inflation stark gefordert ist, in vier Jahren veröffentlicht hat. Bruno Le Maire hatte sich am 27. April auf Twitter gerechtfertigt, indem er erklärte, er sei “dem Dienst an den Franzosen gewidmet” und versicherte, dass “zwei Dinge nicht verhandelbar sind: Zeit mit meinen Lieben zu verbringen und meine Leidenschaft zu pflegen”. Und gerade die Literatur ist seine große Leidenschaft: “Die Literatur ermöglicht es mir, dem Alltag zu entfliehen”.

Minister zu sein, bedeutet – im Prinzip – sich mit Leib und Seele seiner Rolle zu widmen. Wenn man davon ausgeht, dass der politische Wettbewerb immer ein bisschen ein Wettlauf um Popularität ist, dann ist es auch ein Wettlauf um Sichtbarkeit. Die Rolle des Ministers in Frankreich ist eine exekutive Rolle, die Sichtbarkeit nur im Kontext der Loyalität gegenüber den anderen Ministern und dem Staatsoberhaupt verleiht. Sie sind auch in einem bestimmten Bereich, dem ihres Ministeriums, eingeschlossen und können keine volle und umfassende Persönlichkeit behaupten. Aus der Sicht des politischen Wettbewerbs ist es also gut, Minister zu sein, es verleiht Sichtbarkeit, aber es ist eine Sichtbarkeit, die ihre Grenzen hat.

Die Tatsache, dass er ein Buch schreibt, ermöglicht es Bruno Le Maire, sich von der Regierung abzugrenzen und intellektuell zu wachsen. Der Wirtschaftsminister, ein braver kleiner Soldat, der der Premierministerin und dem Präsidenten gegenüber sehr loyal ist, ist zu einer gewissen Unsichtbarkeit verurteilt und bleibt auf ziemlich technische Themen beschränkt. Die Tatsache, dass er all diese Bücher geschrieben hat, ermöglicht es ihm, auf eine andere Art und Weise zu existieren und vor allem aus dem Schatten von Emmanuel Macron herauszutreten. Mit anderen Worten: Er kann an seiner präsidialen Statur arbeiten.

In Frankreich ist das Buch in der politischen Welt mit der Figur des Präsidenten in der Geschichte der V. Republik verbunden, genau genommen mit den Mémoires de Guerre vom General de Gaulle oder mit Démocratie Française von Valéry Giscard d’Estaing. Präsident Macron hat mehrmals auf seine verpasste Berufung als Schriftsteller hingewiesen und gleichzeitig seine Vorliebe für Literatur deutlich gemacht. Auf seinem offiziellen Foto sind beispielsweise André Gides Les Nourritures Terrestres und Stendhals Le Rouge et le Noir neben den Memoiren von Charles de Gaulle zu sehen.

Mais voilà. Ein Präsident, der schreibt, stünde im Verdacht, von seiner Aufgabe zu desertieren und sich von der Bevölkerung abzuschotten. Und dieser Vorwurf hält sich in Frankreich ohnehin schon hartnäckig gegenüber Emmanuel Macron. Dieser kann die Aura der literarischen Welt schlichtweg nicht zu seinem Vorteil nutzen. Anders Bruno Le Maire, der das sehr wohl verstanden hat. Und der an das Ende der zweiten und letzten Amtszeit von Emmanuel Macron denkt.