als “goldene Ära” läutete Trump seine neue Amtszeit gestern ein. Zumindest soll das für die USA gelten. Für den Rest der Welt ist es eine Ära der Unsicherheit, die anbricht. In Brüssel wartete man gespannt darauf, ob Trump schon am ersten Tag Zölle erheben würde. Genaue Zahlen und erste Dekrete zur Zollerhebung blieben vorerst aus, doch versprach der neue Präsident ein neues US-Handelssystem.

“Statt unsere Bürger zu besteuern und andere Länder zu bereichern, werden wir andere Länder besteuern und mit Zöllen belegen, um unsere Bürger zu bereichern“, sagte Trump. Wie Sie in unserem heutigen Dessert lesen, hat er sich bisher vor allem selbst bereichert. Handelsmodelle würden Trumps Aussage bezweifeln, dass er seine Bürger mit Zöllen bereichern kann, aber wen kümmern schon Handelsmodelle in der “goldenen Ära”?

Im Gegensatz zu Panama und Mexiko, die Trump in seiner Rede ziemlich explizit bedrohte, blieb Europa unter dem Radar. In Brüssel versucht man, den Ball so lange wie möglich flach zu halten. Die beste Antwort, die man geben könne, sei, an der eigenen Stärke und Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten, sagte Eurogruppenchef Paschal Donohoe gestern auf einer Pressekonferenz in Brüssel kurz nach Trumps Rede. Roberta Metsola, António Costa und Ursula von der Leyen beschwörten auf X die transatlantische Zusammenarbeit. Solange die Bedrohung sich noch nicht in Form eines neuen Zolls konkretisiert hat, will niemand rhetorische Wellen schlagen. Zu wichtig ist für den alten Kontinent die US-Sicherheitsgarantie. Oder ist es ein Sicherheitsversprechen? Nur eine Sicherheitshoffnung?

Wenn Trump mit seinen Drohungen versucht, seine Partner zu verunsichern, so ist ihm das sicher gelungen. Es wird ihm vielleicht auch helfen, gewisse Konzessionen zu erhalten. Aber er nährt auch eine Gegenreaktion, welche die EU langfristig unabhängiger machen dürfte von den USA. Die Fortschritte bei den Handelsabkommen mit Mercosur, Mexiko und nun auch Malaysia wären ohne Trump wohl kaum möglich gewesen. Und auch dass die Staats- und Regierungschefs beginnen, seriös über einen schlagkräftigen europäischen Verteidigungsfonds zu sprechen, wäre ohne Trump auch nicht denkbar.

Einen wahrhaft goldenen Dienstag wünscht Ihnen,

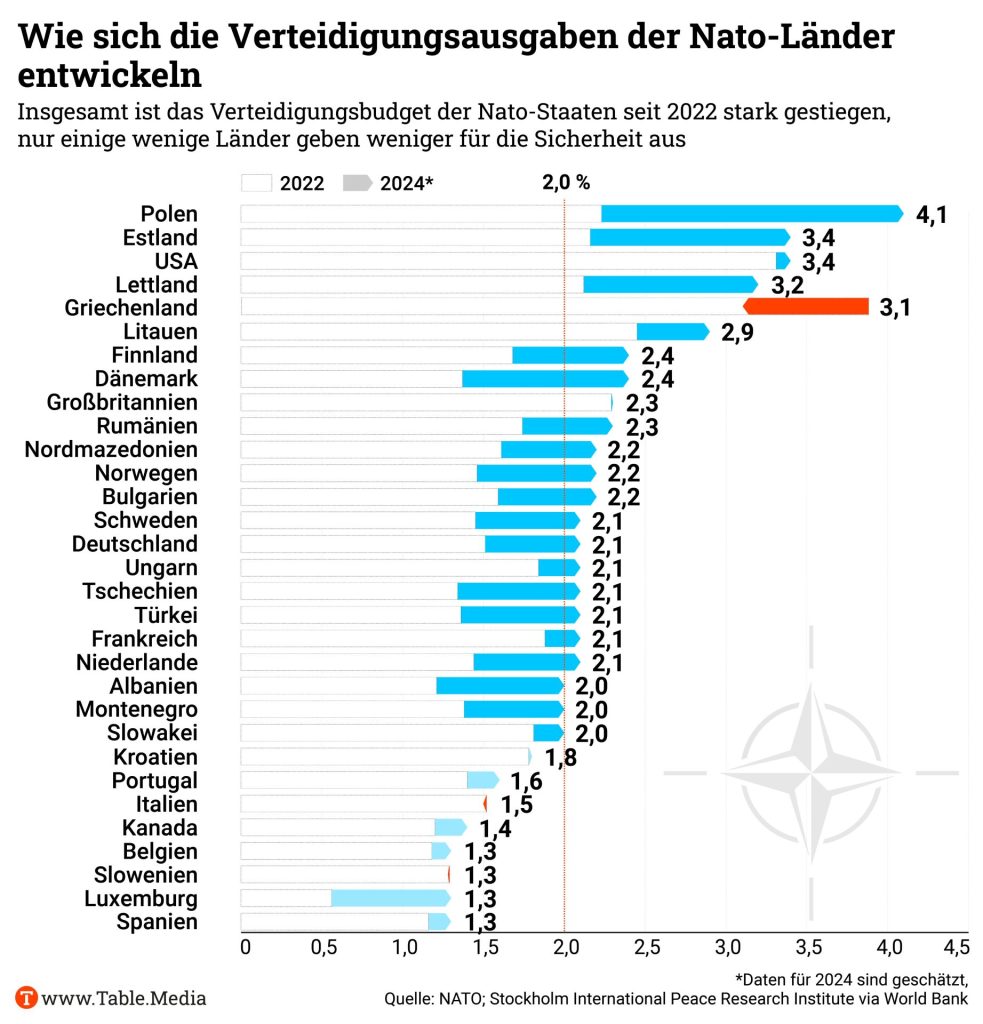

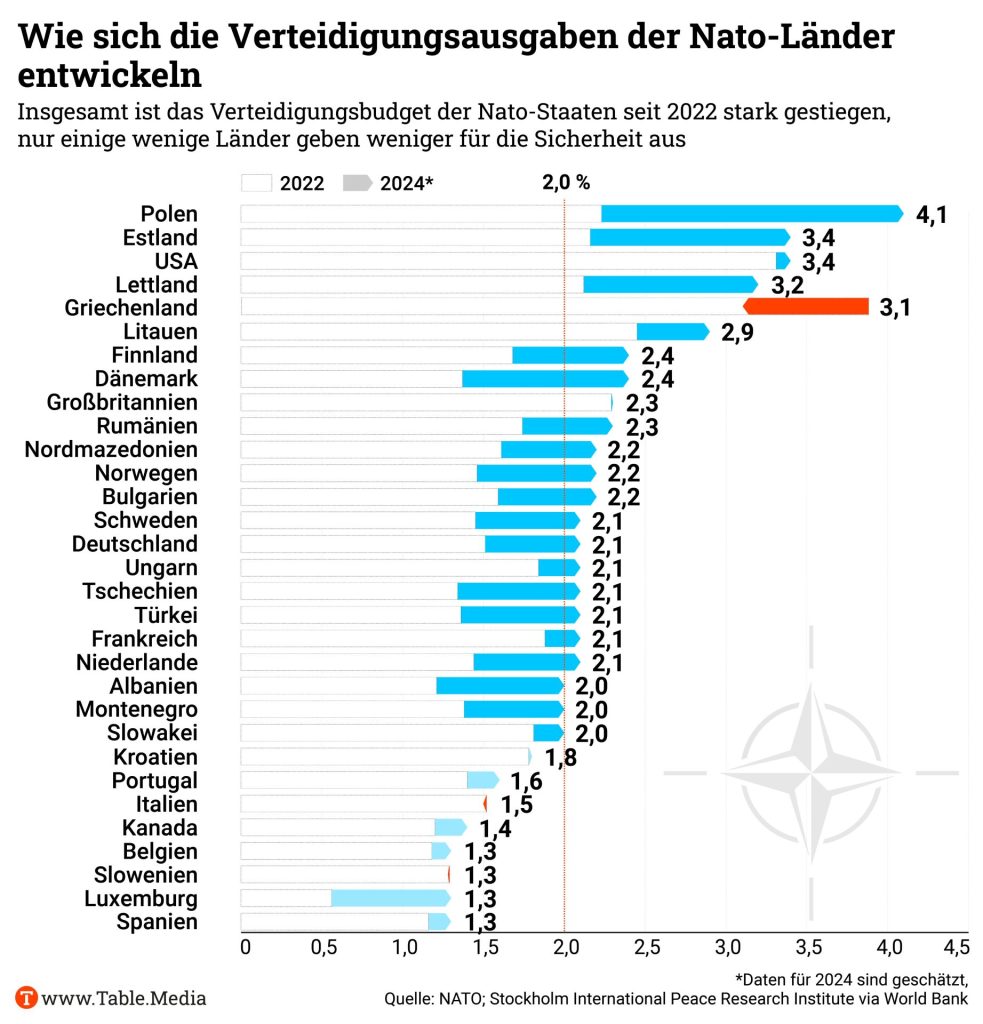

Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus nimmt in Europa die Diskussion um mehr Eigenverantwortung bei der Verteidigung und höhere Rüstungsausgaben noch einmal deutlich an Fahrt auf. Allen sei klar, dass das Zwei-Prozent-Ziel bei den Rüstungsausgaben das “absolute Minimum” sei, sagte David McAllister im Vorfeld einer Debatte im EU-Parlament zu den “geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen” der neuen Trump-Administration: “Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel mehr für unsere Sicherheit und unsere Verteidigung tun müssen”.

Ähnlich äußerte sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des neuen SEDE-Ausschusses: Entscheidend sei jedoch nicht nur das Geld, das investiert werde, sondern auch, was am Ende “qualitativ hinten herauskommt”.

Die beiden Außen- und Sicherheitspolitiker reagierten damit auch auf einen Auftritt von Mark Rutte von vergangener Woche im EU-Parlament. Der Nato-Generalsekretär hatte von einem Bedarf in Höhe von 3,6 oder 3,7 Prozent gesprochen, abgestützt auf die Fähigkeitsziele, wie sie die Bündnismitglieder untereinander vereinbart hätten.

Die Diskussion über die Regionalpläne ist allerdings noch im Gang, die Festlegung der nationalen Anteile und Beiträge soll im ersten Halbjahr abgeschlossen sein. Die neue Vorgabe bei den Ausgaben dürfte aber ohnehin den Nato-Gipfel Ende Juni in Den Haag dominieren. Anders als das bisherige Zwei-Prozent-Ziel soll sich das neue Ausgabenziel wie von Rutte angedeutet am konkreten Bedarf orientieren.

Der Nato-Generalsekretär will mit seinem Vorstoß dem Vernehmen nach Donald Trump den Wind aus den Segeln nehmen, der zuletzt fünf Prozent gefordert hatte. Bisher waren zwei Prozent als neue untere Schwelle und drei Prozent als mögliches neues Ziel in Diskussion. Im Bündnis kritisieren Staaten wie Deutschland, die knapp die Zwei-Prozent-Hürde erreichen oder weit darunter liegen wie Belgien oder Italien, die einseitige Fixierung auf Prozentzahlen.

Die Kritiker halten die konkreten Fähigkeiten, die ein Land beisteuert, für wichtiger als eine fixe Zielmarke. Polen und Balten sind hingegen bei drei und mehr Prozent, wobei Litauens neue Regierung ab dem nächsten Jahr sogar fünf bis sechs Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben will.

Mark Rutte wird auch beim ersten reinen Verteidigungsgipfel vorbeischauen, zu dem EU-Ratspräsident António Costa am 3. Februar einlädt. Und beim Abendessen ist mit Keir Starmer erstmals seit dem Brexit wieder ein britischer Premier bei einem Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs dabei. Ein deutliches Zeichen, dass die Europäer zusammenrücken wollen.

Zum Ablauf des neuen Formats einer Klausur sind inzwischen die ersten Details bekannt. Treffpunkt ist das Château de Limont in der Nähe von Lüttich, mit sehr beschränktem Zugang für Medien. Das Treffen soll mit Blick auf die Bedrohung durch Russland signalisieren, dass Verteidigung ganz oben auf der Agenda steht. Es soll zudem ein Zeichen an Trump sein, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen will. So wie zuletzt beim Schutz der kritischen Infrastrukturen in der Ostsee, die praktisch ohne amerikanische Beteiligung erfolgt.

Die Staats- und Regierungschefs sollen an erster Stelle diskutieren, was die Mitgliedstaaten bei der Verteidigung auf europäischer Ebene in Zukunft gemeinsam planen und beschaffen könnten. Reibungspunkte mit der Nato zeichnen sich dabei ab, die sich bei den Bedarfsanalysen und Definition der Fähigkeitslücken im Lead sieht.

An zweiter Stelle steht beim Verteidigungsgipfel die Frage der Finanzierung auf der Agenda. Dabei dürften alle Optionen zur Diskussion stehen: private Finanzierung mithilfe der EIB, EU-Haushalt oder neue gemeinsame Schulden.

Eine Entscheidung zur heiklen Frage der Finanzierung wird kurz vor der Bundestagswahl nicht erwartet, aber die Staats- und Regierungschefs dürften der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas Vorgaben für das Weißbuch zur Verteidigung machen, das am 11. März vorgestellt werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Mittwoch Präsident Emmanuel Macron, um die Positionen vor dem Verteidigungsgipfel Anfang Februar abzugleichen.

Die USA tätigten 64 Prozent aller Verteidigungsausgaben im Bündnis, die anderen Nato-Staaten zusammen den Rest, so die Außen- und Sicherheitspolitiker McAllister und Strack-Zimmermann in Brüssel. Dies sei kein gesundes Verhältnis.

Nachholbedarf gebe es auch beim Thema Beschaffung: Russlands Verteidigungsindustrie produziere in drei Monaten so viele Rüstungsgüter wie die EU in einem Jahr. Die Warnung, dass Russland in vier oder fünf Jahren in der Lage sein könnte, einen Nato-Staat anzugreifen, sei deshalb keine leere Floskel. Auch unter Experten ist allerdings umstritten, ob die Nato-Staaten mit der russischen Kriegswirtschaft mithalten, und ob die Rüstungsindustrie sowohl in Europa als auch in den USA dem Bedarf bei einem Ausgabenziel von drei Prozent oder mehr überhaupt nachkommen könnte. In Brüssel wird dabei gerne auf immer längere Lieferfristen der US-Rüstungsindustrie verwiesen.

Mit Donald Trump als neuem US-Präsidenten muss sich die europäische Stahlindustrie auf noch schwierigere Zeiten einstellen – zumal viele Unternehmen schon jetzt von einer existenziellen Krise sprechen. Trump war es, der 2018 während seiner ersten Amtszeit Zusatzzölle auf europäische Metallexporte zwischen zehn und 25 Prozent eingeführt hatte.

Die EU reagierte mit Gegenzöllen auf Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder, Whiskey und Jeans. Doch erst mit der folgenden US-Regierung unter Präsident Joe Biden konnte die Kommission die gegenseitigen Handelshemmnisse 2021 teilweise wieder aussetzen. Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen unter dem Arbeitstitel “Global arrangement on sustainable steel and aluminium” scheiterten jedoch 2023.

Noch bis Ende März gilt von europäischer Seite die Pausierung der Zollstreitigkeiten. Wenig Zeit also, um Verhandlungen zu führen. Immerhin: Die Aussetzung von “Section 232”, in der die US-Zölle geregelt wurden, gilt noch etwas länger als die EU-Regelung, nämlich bis Ende des Jahres. Trump kann natürlich vorher schon entscheiden, die Zölle wieder einzuführen. Aber das baldige Auslaufen der eigenen Regelung würde es der EU-Kommission immerhin ermöglichen, die Vergeltungszölle schnell wieder einzuführen.

Doch die US-Politik unter dem neuen Präsidenten wäre bei weitem nicht das einzige Thema für einen “Europäischen Stahlgipfel”. Ein solches Treffen, um die aktuelle Krise der Stahlindustrie anzugehen, hatte unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz von der EU-Kommission eingefordert. Ob ein solcher Gipfel nun tatsächlich geplant wird, ist laut Kommissionsquellen noch unklar. Der bereits im Mission Letter von Kommissionsvizepräsident Stéphane Séjourné angekündigte “Steel and Metals Action Plan” sei hingegen in Arbeit, heißt es, und soll noch in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht werden.

Auf einen Stahlgipfel kann Dennis Radtke verzichten. “Wir brauchen jetzt keine neuen Laber-Runden mehr, die Analysen liegen alle auf dem Tisch”, sagte der EVP-Abgeordnete aus dem Ruhrpott, der zugleich Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) ist, zu Table.Briefings. Stattdessen müssten schnell konkrete Maßnahmen durch die Kommission umgesetzt werden. “Von der Kommission und von den Mitarbeitern von Ursula von der Leyen werde ich immer wieder vertröstet”, sagt Radtke. “Aber das Zeitfenster, um die Stahlindustrie zu retten, schließt sich. Ich bin da sehr ernüchtert.”

Eine schnelle Maßnahme, die Radtke befürwortet, wäre eine Erhöhung der geltenden Mindesteinfuhrpreise für bestimmte Produkte wie kornorientiertem Elektrostahl. Denn momentan sieht sich die europäische Stahlindustrie durch Importe insbesondere aus Asien gefährdet. Zwar bestehen bereits Anti-Dumping-Zölle für chinesischen Stahl bis Juni 2026. Doch diese Zölle gelten sowohl als zu niedrig als auch nicht hinreichend durchgesetzt.

Kerstin Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, ist ebenfalls unzufrieden mit der Arbeit der Kommission. “Die Regelungen, die im Moment beim Schutz vor unfairem Handel gelten, werden von der EU-Kommission nicht ausreichend genutzt – und sie greifen zu kurz”, sagt sie. Zudem dauerten die Prüfverfahren der EU zu lange.

Sowohl Rippel als auch Radtke drängen daher darauf, im Stahlaktionsplan die Regeln der Welthandelsorganisation WTO weiter auszulegen als bislang. Denn derzeit würden die konkurrierenden Hersteller selbst nicht fair handeln. “Ich möchte zunächst einmal, dass die Vorgehensweisen der chinesischen und asiatischen Kolleginnen und Kollegen WTO-kompatibel werden”, sagt Rippel. “Es kommt gegenwärtig massiv gedumpter Stahl aus China nach Europa, oft über Umwege.”

Die veränderte geoökonomische Konkurrenz mit China und den USA verlange nun drastische Eingriffe in das Einfuhrrecht: “Die beiden Big Player auf dem Welthandel halten sich nicht mehr an die WTO-Regeln”, so Rippel. “Wollen wir den juristischen Goldstempel, aber die Industrie hat dann leider nicht überlebt?” Radtke aus der EVP-Fraktion sekundiert die Kritik an der Kommission: “Die EU-Leute auf der Fachebene verhalten sich immer noch so, als wären sie in einem ordnungspolitischen Delikatessenladen.”

Zu den weiteren Punkten, die laut Rippel auf die Stahlagenda der EU gehören, zählen:

Ein weiteres Problem der Stahlbranche seien die hohen Energiepreise, insbesondere in Deutschland. Auch diese dürften, zumindest per Verweis auf andere Vorhaben der Kommission, im Stahlaktionsplan Erwähnung finden. Von der Industrieseite wird seit Längerem gefordert, die EU-Regeln zu CO₂-armen Wasserstoff flexibler zu gestalten, um mehr Investitionen der Energiebranche anzureizen.

Vornehmlich in Deutschland wird geplant, “grünen” Wasserstoff zukünftig in großen Mengen bei der Stahlproduktion einzusetzen. Diskutiert wird momentan, ob auch nicht-erneuerbare Energie bei der Wasserstoffherstellung zum Einsatz kommen sollte. Im Vokabular der Branche würde es sich dann um “grauen” oder “blauen” Wasserstoff handeln. “Wir brauchen Offenheit bei der Farbenlehre für den Wasserstoff”, sagt Radtke dazu.

22.01.-24.01.2025/27.01.-29.01.2025, online

ERA, Seminar Fundamentals of EU State Aid Law: Substantive and Procedural Aspects

The Academy of European Law (ERA) aims at providing legal practitioners with a thorough overview of EU State aid law and in-depth understanding of its core notions. INFOS & REGISTRATION

22.01.2025 – 12:30-14:00 Uhr, Florenz

FSR, Seminar Governing Tech Giants

The Florence School of Regulation (FSR) discusses how regulators can effectively govern tech giants that possess superior expertise and adapt rapidly to technological change. INFOS & REGISTRATION

22.01.2025 – 16:40-18:10 Uhr, Dresden

KAS, Vortrag Auswirkung des Wahlausgangs auf die US-Außenpolitik

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, was von der Präsidentschaft Trumps zu erwarten ist. INFOS & ANMELDUNG

22.01.2025 – 18:00-19:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Wie geht es weiter in Belarus?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beschäftigt sich damit, wie die Lage sich für die Gesellschaft, die Medien und die politische Opposition in Belarus entwickelt hat. INFOS & ANMELDUNG

22.01.2025 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Russland, die Ukraine und der Westen: Schlüsseljahr 2025?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, ob es eine Aussicht auf ein Ende der Kämpfe im Ukraine-Krieg gibt, ohne die Ukraine im Stich zu lassen. INFOS & ANMELDUNG

23.01.2025 – 09:00-13:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

ECFR, Discussion Strategic reset: Re-designing EU-Africa partnerships on critical minerals

The European Council on Foreign Relations (ECFR) discusses structural challenges facing Europe’s positioning in mineral value chains and Africa’s limitations in attracting significant market interest in its mines. INFOS & REGISTRATION

23.01.2025 – 18:00-19:30 Uhr, Berlin

AI, Podiumsdiskussion Taxes, tariffs and the price of eggs – economic perspectives on the US presidential election and the upcoming administration

Das Aspen Institute (AI) beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Aspekten der jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA und gibt einen Ausblick auf die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung. INFOS & ANMELDUNG

23.01.2025 – 18:00-19:15 Uhr, online

FNF, Diskussion Die neue Trump-Administration

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) widmet sich den möglichen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen der neuen Trump-Administration. INFOS & ANMELDUNG

Der Amtsantritt von Donald Trump bringt weitere Bewegung in die Freihandelsgespräche der EU. Die EU-Kommission verkündete am Montag die Wiederaufnahme von Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit Malaysia. “Während einige sich nach innen zu Isolation und Fragmentierung kehren, wählen Europa und Malaysia einen anderen Weg”, ließ sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer kaum verhohlenen Anspielung auf die Handelspolitik des neuen US-Präsidenten zitieren.

EU und Malaysia hatten zwischen 2010 und 2012 schon einmal über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Die Verhandlungen wurden damals durch die Regierung in Kuala Lumpur abgebrochen. 2023 nahmen beide Seiten Sondierungsgespräche für einen Neustart der Verhandlungen auf. Der Güterhandel zwischen der EU und Malaysia belief sich 2023 auf knapp 45 Milliarden Euro – fast die Hälfte davon macht der Handel zwischen Deutschland und Malaysia aus. Maschinen und Elektrogeräte werden am intensivsten gehandelt, gefolgt von Fetten und Ölen.

Wie der Verhandlungsabschluss mit Mercosur im Dezember und mit Mexiko am vergangenen Freitag dürfte auch der Verhandlungsstart mit Malaysia durch den Start der Trump-Präsidentschaft in den USA beschleunigt worden sein. Die Länder suchen nach berechenbaren Handelspartnern.

Bei seinem Besuch in Brüssel am Montag betonte der indische Handelsminister Piyush Goyal, sein Land wolle die Handelsgespräche mit der EU bis Jahresende abschließen. Bislang kommen die Verhandlungen nur schleppend voran, weil die Inder ihren Markt nicht für die europäische Industrie öffnen wollen. Neu-Delhi stößt sich zudem an den europäischen Nachhaltigkeitsgesetzen wie CBAM oder Lieferkettenrichtlinie. Ein EU-Indien-Gipfel soll dem Vernehmen nach relativ zeitnah stattfinden, um neue Dynamik zu entfachen. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt.

Viele EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten wollen mit Freihandelsabkommen die Auswirkungen der von Trump angekündigten Zölle abfedern, indem sie andere Märkte öffnen. Bis das Abkommen mit Malaysia diesen Zweck erfüllen kann, wird aber noch Zeit vergehen. Zwischen Beginn der Verhandlung und Ratifizierung des Abkommens dauern in der EU meist mehrere Jahre. jaa/tho

Der freiwillige Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassrede im Internet (aus dem Jahr 2016) wird in überarbeiteter Form als Code of Conduct+ Teil des Digital Services Act (DSA). Das gab die Kommission am Montag bekannt. Unterzeichner des Kodexes sind unter anderem Facebook, Instagram, Linkedin, Microsoft Hosted Consumer Services, Snapchat, Tiktok und Youtube. Im Gegensatz zum Code of Practice on Desinformation gehört auch X weiterhin zu den Unterzeichnern des Code of Conduct+.

Der DSA sieht in Artikel 45 die Möglichkeit vor, freiwillige Verhaltenskodizes in seinen Rechtsrahmen zu integrieren. Die grundlegende Idee hinter der Integration von Verhaltenskodizes ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Online-Plattformen und den Regulierungsbehörden zu fördern, um die im DSA festgelegten Ziele zu erreichen. Dabei sollen die Verhaltenskodizes dazu beitragen, die Umsetzung der DSA-Bestimmungen zu erleichtern und die wirksame Durchsetzung zu gewährleisten.

Konkret verpflichten sich die Unterzeichner unter anderem:

Zudem gehen die Unterzeichner spezifische Transparenzverpflichtungen ein, was die Maßnahmen zur Reduzierung der Verbreitung von Hassrede auf ihren Diensten betrifft, einschließlich durch automatische Erkennungstools. vis

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) warnt in einer am Dienstag erscheinenden Studie vor einem Scheitern der Automotive-Strategie der EU. Die Forscher haben die Studie im Auftrag des europäischen Herstellerverbandes ACEA erarbeitet, Table.Briefings konnte sie vorab einsehen.

Das faktische Verbrenner-Aus für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2035 und die mangelnde Perspektive, schwere Nutzfahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen zu betreiben, könnten das Aus der betroffenen Industriezweige in der EU bedeuten, heißt es darin. Die Strategie, bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen nach 2035 nur auf den E-Antrieb und bei Lkw auf E- und Wasserstoff-Antrieb zu setzen, drohe zu scheitern, da wegen nicht zufriedenstellender Rahmenbedingungen die Nachfrage ausbleibe. Noch immer würden Verbraucher E-Autos nicht als eine überlegene Technologie gegenüber dem Verbrenner erfahren, wenn es um die Gesamtbetriebskosten (TCO), Reichweiten sowie Lade- und Tankmöglichkeiten gehe.

Auf keinem relevanten Automobilmarkt weltweit sei die Automotive-Regulierung so einseitig auf batterieelektrische Lösungen ausgerichtet und so streng wie in der EU. Die EU-Regulierung beeinträchtige dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie. “Viele Länder mit einer bedeutenden Nachfrage und/oder Automobilindustrie verfolgen mittel- und langfristige Multi-Technologie-Strategien, die sich auch in ihren CO₂-Emissionsvorschriften widerspiegeln.”

Es sei zu hinterfragen, ob die EU-Gesetzgebung die Möglichkeiten der EU-Automobilhersteller zur Anpassung an die Bedingungen des globalen Automobilmarktes tatsächlich einschränken sollte, indem sie auf “ihrem Heimatmarkt de facto ein Verbrennungsmotorverbot für Pkw und Lieferwagen vorschreibt”, appellieren die Forscher.

Die Autoren haben die Folgenabschätzung der Kommission zur CO₂-Flottengesetzgebung im Rahmen des Fit-for-55-Pakets analysiert. Bei ihrem Gesetzgebungsvorschlag habe die Kommission jeweils das strengste von drei Szenarien ausgewählt. Auch bei den anderen beiden Szenarien mit weniger strengen Eingriffen bei der CO₂-Flottengesetzgebung seien die EU-Klimaziele (minus 55 Prozent im Jahr 2030 und Netto Null im Jahr 2050) zu erreichen. Dafür sorge der ETS 2. Die Forscher kommen zu dem Schluss: “Das langfristige Ziel der vollständigen Dekarbonisierung des Straßenverkehrs kann auch mit mehr Flexibilität bei den CO₂-Emissionsnormen für Pkw und Lieferwagen sowie für Lkw erreicht werden.”

Für das Review der CO₂-Flottengesetzgebung, das laut EU-Gesetzgebung spätestens 2026 ansteht, stellen die Autoren drei Optionen zur Diskussion:

1.Eine Veränderung der CO₂-Flottengesetzgebung mit folgenden Möglichkeiten:

2. Mehr Flexibilität für die Hersteller bei den CO₂-Flottengrenzwerten:

3. Einsatz von E-Fuels bei Neufahrzeugen nach dem Verbrenner-Aus im Jahr 2035. mgr

Der Strategische Dialog zur Zukunft der Automobilindustrie startet am 30. Januar. Unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen Vertreter von Herstellern und Zulieferern mit Gewerkschaftern, Vertretern der Infrastruktur und der Zivilgesellschaft zusammen. Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas soll zudem einen industriellen Aktionsplan für die Automotive-Branche vorlegen.

Je nach Portfolio werden weitere Mitglieder der Kommission hinzugezogen. Ziel der ersten Sitzung ist, zu einer “gemeinsamen Sichtweise der wichtigsten Herausforderungen und potenziellen Lösungswege zu gelangen”, heißt es in einer konzeptionellen Notiz der Kommission. Spezifische Ziele für den Dialog könnten bei der ersten Sitzung formuliert werden. Danach sollen Arbeitsgruppen aus Vertretern der Kommission und der Industrie gebildet werden, die “detailliertere Vorschläge ausarbeiten” sollen. Die Arbeitsgruppen berichten an eine Steuerungsgruppe. Auch das Parlament und der Rat sollen einbezogen und regelmäßig über den Stand der Gespräche informiert werden.

Fünf mögliche Themen der Arbeitsgruppen wurden benannt. Eine Arbeitsgruppe soll den Stand der EU-Industrie bei Zukunftstechnologien feststellen. Es soll zum einen um die Rahmenbedingungen für Innovationen in der Industrie gehen sowie um besondere Technologiebereiche. Eine zweite Arbeitsgruppe soll sich um die offenen Regulierungsfragen kümmern.

Das Papier erwähnt die Strafen für die Hersteller, wenn diese die Klimaziele verfehlen. Einige Vertreter der Industrie verlangten Erleichterungen, andere seien für das Beibehalten der bisherigen Regeln, heißt es. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe könne man über die EU-Gesetze reden, den Stand bei der Ladeinfrastruktur und Kaufanreize.

Eine Harmonisierung der Kaufanreize und der Steuern zwischen den Mitgliedstaaten könne ebenfalls Thema sein. Denkbar sei, über eine Zusammenarbeit der Unternehmen zur Entwicklung eines E-Autos zu niedrigen Kosten zu sprechen, sowie koordinierte Versuche zu unternehmen, die Lieferanten und das Hochfahren der Komponenten für E-Autos zu konsolidieren.

Eine dritte Arbeitsgruppe könnte sich um das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz kümmern. Es würde etwa darum gehen, sicherzustellen, dass die EU bei den Kosten für Arbeit, Energie und Rohstoffe wettbewerbsfähig ist. Bei den Kosten für Löhne und Energie gebe es eine Kluft zu den Wettbewerbern. Bei den Rohstoffen drohe es, etwa bei Chips und Rohstoffen für die Batterieproduktion, zu Engpässen in der EU zu kommen.

Eine vierte Arbeitsgruppe solle sich um die Handelsbeziehungen und international vergleichbare Rahmenbedingungen kümmern. Das Papier spricht “Wettbewerbsverzerrungen” an, wie etwa “substanzielle staatliche Investitionen” in Automotive-Industrien. Thematisiert werden müssten auch Investments von Drittländern in der EU in Unternehmen der Automotive-Lieferketten.

Eine weitere Arbeitsgruppe soll sich um bessere Prozesse und Abstimmungen bei der EU-Regulierung kümmern. Kohärenz und Konsistenz zwischen EU-Vorschriften etwa zu Batterien, Sicherheit und Datenschutz müssten gewährleistet werden. Der Zeitpunkt und der Umfang von Regulierung müsse besser aufeinander abgestimmt werden. So könnten etwa “Schmerzpunkte” der Regulierung identifiziert und Möglichkeiten zur Linderung aufgezeigt werden.

Keine Angaben wurden zum Zeitplan des Dialogs gemacht und wann Ergebnisse vorgelegt werden sollen. mgr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am vergangenen Freitag mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico telefoniert und über die Gasversorgung gesprochen. Das gab Fico auf Facebook bekannt. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte das Telefonat, wollte zu den Inhalten aber keine genauen Angaben machen. “Was die grundsätzliche Frage der Themen Gasversorgung und Gastransit angeht, befindet sich die Europäische Kommission weiter in konstruktiven Gesprächen mit der Slowakei zu diesem Thema. Das begrüßen wir ausdrücklich”, sagte der Sprecher von Scholz am Montag zu Table.Briefings.

Es sei gut, dass auf europäischer Ebene mittlerweile Alternativen für die Gasversorgung bestehen. Der weit überwiegende Teil der Mitgliedstaaten beziehe kein Gas mehr aus Russland. “Gleichzeitig setzen wir uns für eine weitere Diversifizierung der Energieversorgung und für mehr Energieunabhängigkeit ein”, sagte der Regierungssprecher.

Fico teilte mit, er habe in dem Gespräch – das von Scholz ausgegangen sei – die Positionen der slowakischen Regierung bekräftigt. Werde die Entscheidung der ukrainischen Regierung nicht rückgängig gemacht, werde die Slowakei Gegenmaßnahmen ergreifen. Zum Jahreswechsel war der Gastransitvertrag für russisches Gas durch die Ukraine ausgelaufen. Fico hatte daraufhin Kyjiw unter anderem gedroht, Stromexporte in das Land einzustellen. Die SPD im Bundestag will die Slowakei bei der Gasversorgung unterstützen. “Wir müssen versuchen, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, um Gas auf anderen Wegen in die Slowakei zu bekommen”, sagte der Abgeordnete Jörg Nürnberger. ber

Die EU leitet ein weiteres Verfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen China ein. Die EU-Kommission wirft Peking vor, seine Gerichte befugt zu haben, auf globaler Ebene verbindliche Lizenzgebühren für bestimmte europäische Patente festzulegen – ohne Zustimmung des Patenteigentümers. Dadurch würden europäische Unternehmen unter Druck geraten, ihre Lizenzgebühren global zu reduzieren, was chinesischen Herstellern wiederum einen unverhältnismäßig kostengünstigen Zugang zu europäischen Technologien verschafft, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Laut EU verstößt dies gegen das WTO-Abkommen über geistiges Eigentum (TRIPS). Trotz mehrfacher Verhandlungen mit China konnte bislang keine Lösung gefunden werden.

“Die lebendige Hightech-Industrie der EU muss fair und auf Augenhöhe konkurrieren können. Wo dies nicht der Fall ist, ergreift die Kommission entschlossene Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte”, sagte Maroš Šefčovič, EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit. Falls innerhalb einer weiteren Frist von 60 Tagen keine Einigung erzielt wird, kann die EU ein WTO-Streitbeilegungsgremium einberufen. Der Fall betrifft Standard-essentielle Patente (SEPs), deren Nutzung erforderlich ist, um standardisierte Technologien anzubieten. Sie sind etwa für Technologien wie 5G und 6G, unerlässlich. Europäische Unternehmen besitzen viele dieser Patente.

Seit Februar 2022 läuft vor der WTO ein weiteres Verfahren gegen China, das den Patentschutz europäischer Tech-Unternehmen betrifft. Im Mittelpunkt steht eine chinesische Regelung, die es Gerichten ermöglicht, Patentinhabern zu untersagen, ihre Rechte vor ausländischen Gerichten durchzusetzen. Bei Zuwiderhandlung drohen ihnen Strafzahlungen von umgerechnet 130.000 Euro pro Tag. fpe

Bevor die EU-Kommission ein Omnibus-Verfahren zum Bürokratieabbau auf den Weg bringt, sollten EVP, S&D und Renew sich im EU-Parlament darüber einig werden. Das fordert der Europaabgeordnete Pascal Canfin (Renew) im Vorfeld des Ecofin-Rates am Dienstag, wo auf Ebene der Finanzminister über das geplante Vorhaben gesprochen wird.

Canfin sagte, Forderungen nach einer Vereinfachung von CSRD, CSDDD und Taxonomie dürften nicht dazu führen, dass der Green Deal für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriesektors verantwortlich gemacht werde. Es bestehe die Gefahr, dass die gesamte technische Arbeit, die derzeit an der Umsetzung dieser Gesetze geleistet wird, zunichtegemacht werde, so der Franzose.

Mit einer vorherigen Einigung im EU-Parlament will Canfin eine “saubere und stabile Version” des Omnibus-Gesetzes aushandeln. Dies würde auch das Risiko für französische Unternehmen reduzieren, sagt er.

Die Idee, die Schwellenwerte für Unternehmen bei den Berichterstattungspflichten anzuheben, sieht er als Falle. Dies könne dazu führen, dass “der gesamte deutsche Mittelstand herausgenommen wird”, während alle französischen Unternehmen drinbleiben. “Man würde also etwas völlig Ungerechtes für beide Seiten schaffen”, so Canfin.

Frankreich ist der erste Mitgliedstaat, der die CSRD-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung umgesetzt hat. Zu den Plänen der EU-Kommission zur Omnibus-Verordnung steht eine offizielle Stellungnahme Frankreichs noch aus.

Der französische Verband der Privatunternehmen (Afep) erklärte, dass der gestiegene weltweite Wettbewerb dazu auffordere, den Regulierungsrahmen für nachhaltige Finanzen zu überdenken. Aus der Taxonomie solle ein “echtes strategisches Instrument zur Steuerung des grünen Übergangs und eine Möglichkeit zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen werden, um neue Märkte zu erobern”, schreibt der Verband. cst

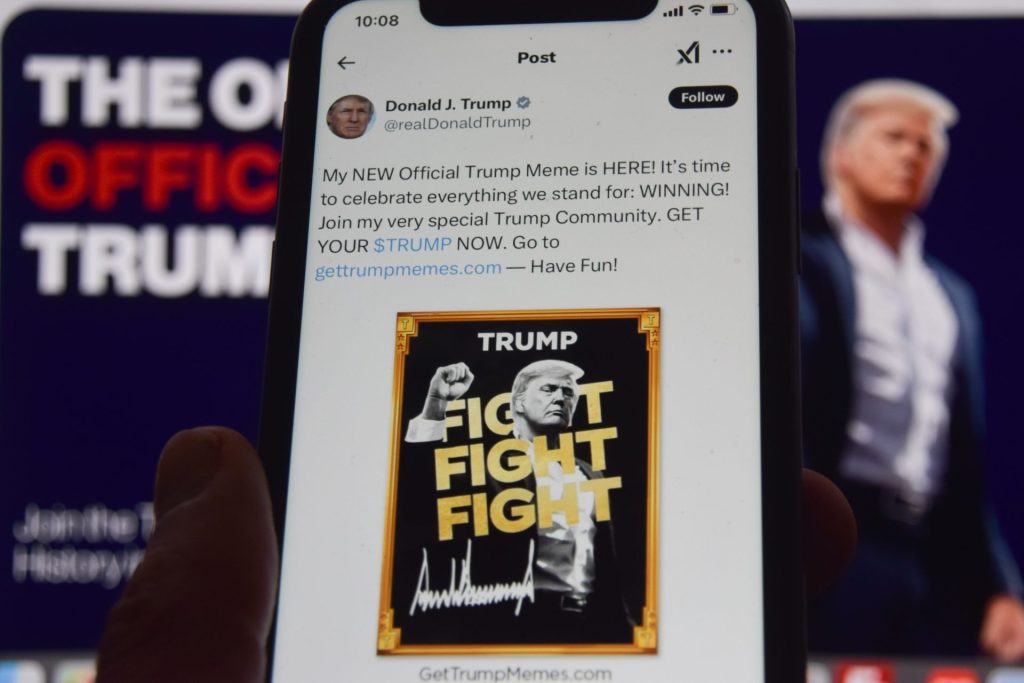

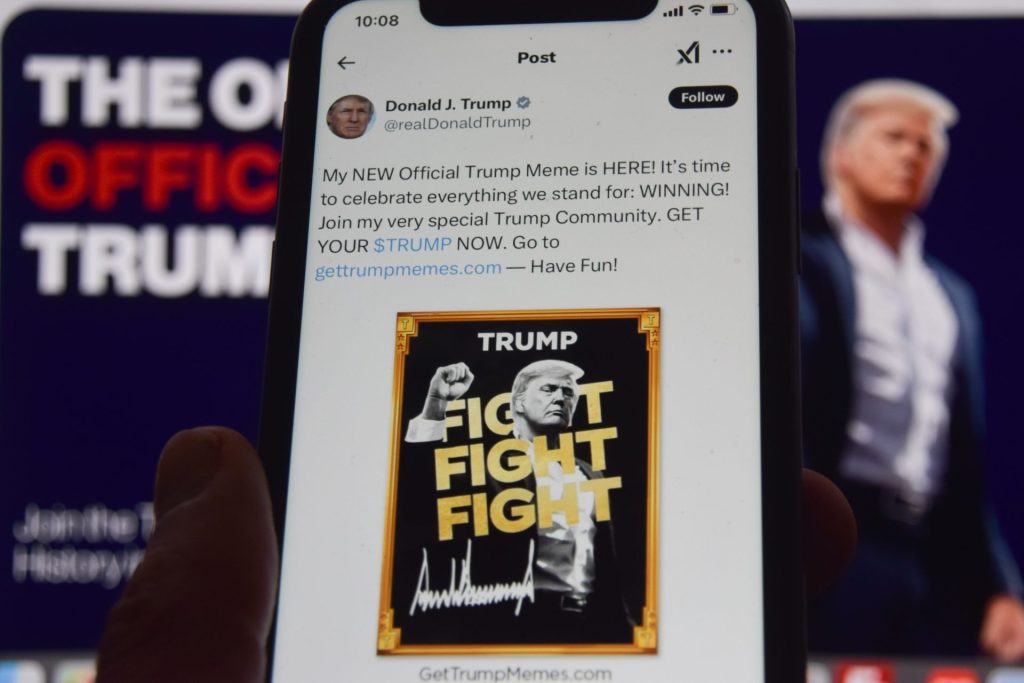

Heute gibt es zum Dessert etwas schwer Verdauliches. Man könnte es auch Abzocke nennen. In jedem Fall geht es um viel schnelles Geld. Hier sind die Fakten:

Am Freitag schuf Donald Trump einen Meme-Coin, genannt $TRUMP. Am ersten Tag standen 200 Millionen $TRUMP zur Verfügung. Innerhalb von drei Jahren soll das Volumen auf insgesamt eine Milliarde $TRUMP anwachsen.

Am frühen Samstagmorgen startete der Coin bei einem Preis von weniger als zehn US-Dollar und erreichte am Sonntag einen Höchststand bei knapp 75 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden Dollar entspricht. Aus dem Stand schaffte es der Meme-Coin so in die Liste der 20 größten Kryptowährungen. Am Montag gab der Kurs deutlich nach. Den aktuellen Kurs können Sie bei Coin Market Cap verfolgen.

Kleine Erläuterung: Ein Meme-Coin ist eine Kryptowährung, die aus Spaß, Hype oder als Parodie erstellt wurde und keinen tiefgreifenden technischen Nutzen bietet. Der offizielle “Nutzen” des Trump-Coins ist, dass der Erwerber damit seine Unterstützung für die “Ideale und Überzeugungen” von Trump ausdrücken kann.

Mithin ist der Trump-Coin ein reines Spekulationsobjekt. “GetTrumpMemes.com ist nicht politisch und hat nichts mit einer politischen Kampagne oder einem politischen Amt oder einer Regierungsbehörde zu tun”, behauptet die Website. Melania Trump lancierte am Sonntag ihre eigene Kryptowährung nach dem gleichen Konzept.

Die verbleibenden 800 Millionen $TRUMP-Coins, die noch nicht im Umlauf sind, befinden sich im Besitz zweier Trump-naher Unternehmen. Dies sind die CIC Digital LLC und die Fight Fight Fight LLC. Letzteres ist ein Unternehmen, das am 7. Januar in Delaware gegründet wurde, wie Forbes berichtet.

Beide Unternehmen erhalten demnach auch Einnahmen aus dem Handel. Wie viel genau, ist unklar. Generell generiert jede Transaktion auf den Börsen Gebühren (zwischen ein und fünf Prozent des Transaktionswerts). Ein Teil dieser Gebühren geht an die Entwickler oder Betreiber des Tokens (Trump-nahe Unternehmen). Laut Berichten haben die Trump-Unternehmen in den ersten Tagen allein 58 Millionen Dollar aus solchen Gebühren eingenommen.

Unterm Strich kann man sagen, dass Trump hier seine aktuelle Popularität zu Geld macht. Er und sein Clan können Millionen, potenziell Milliarden US-Dollar verdienen. Das Meme-Coin kann ihn zum reichsten Mann der Welt machen – ohne dass er selbst etwas investiert oder riskiert.

Die Grünen-Europaabgeordnete Alexandra Geese gehörte zu den ersten, die vor den politischen Konsequenzen warnen. “Eine Kryptowährung des US-Präsidenten ähnelt einem Schweizer Konto, auf das Personen heimlich einzahlen können”, sagte Geese. “Das öffnet der geheimen Einflussnahme durch reiche Individuen, Konzerne und Staaten Tür und Tor. In einer normalen Welt würden wir das als Korruption bezeichnen.”

Jeder, der Trump begünstigen oder unter Druck setzen wolle, könne nun anonym investieren, den Kurs manipulieren und so Milliarden in seine Taschen lenken – oder ihn finanziell in Bedrängnis bringen. “Die EU darf dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen“, fordert Geese. Corinna Visser

als “goldene Ära” läutete Trump seine neue Amtszeit gestern ein. Zumindest soll das für die USA gelten. Für den Rest der Welt ist es eine Ära der Unsicherheit, die anbricht. In Brüssel wartete man gespannt darauf, ob Trump schon am ersten Tag Zölle erheben würde. Genaue Zahlen und erste Dekrete zur Zollerhebung blieben vorerst aus, doch versprach der neue Präsident ein neues US-Handelssystem.

“Statt unsere Bürger zu besteuern und andere Länder zu bereichern, werden wir andere Länder besteuern und mit Zöllen belegen, um unsere Bürger zu bereichern“, sagte Trump. Wie Sie in unserem heutigen Dessert lesen, hat er sich bisher vor allem selbst bereichert. Handelsmodelle würden Trumps Aussage bezweifeln, dass er seine Bürger mit Zöllen bereichern kann, aber wen kümmern schon Handelsmodelle in der “goldenen Ära”?

Im Gegensatz zu Panama und Mexiko, die Trump in seiner Rede ziemlich explizit bedrohte, blieb Europa unter dem Radar. In Brüssel versucht man, den Ball so lange wie möglich flach zu halten. Die beste Antwort, die man geben könne, sei, an der eigenen Stärke und Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten, sagte Eurogruppenchef Paschal Donohoe gestern auf einer Pressekonferenz in Brüssel kurz nach Trumps Rede. Roberta Metsola, António Costa und Ursula von der Leyen beschwörten auf X die transatlantische Zusammenarbeit. Solange die Bedrohung sich noch nicht in Form eines neuen Zolls konkretisiert hat, will niemand rhetorische Wellen schlagen. Zu wichtig ist für den alten Kontinent die US-Sicherheitsgarantie. Oder ist es ein Sicherheitsversprechen? Nur eine Sicherheitshoffnung?

Wenn Trump mit seinen Drohungen versucht, seine Partner zu verunsichern, so ist ihm das sicher gelungen. Es wird ihm vielleicht auch helfen, gewisse Konzessionen zu erhalten. Aber er nährt auch eine Gegenreaktion, welche die EU langfristig unabhängiger machen dürfte von den USA. Die Fortschritte bei den Handelsabkommen mit Mercosur, Mexiko und nun auch Malaysia wären ohne Trump wohl kaum möglich gewesen. Und auch dass die Staats- und Regierungschefs beginnen, seriös über einen schlagkräftigen europäischen Verteidigungsfonds zu sprechen, wäre ohne Trump auch nicht denkbar.

Einen wahrhaft goldenen Dienstag wünscht Ihnen,

Mit der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus nimmt in Europa die Diskussion um mehr Eigenverantwortung bei der Verteidigung und höhere Rüstungsausgaben noch einmal deutlich an Fahrt auf. Allen sei klar, dass das Zwei-Prozent-Ziel bei den Rüstungsausgaben das “absolute Minimum” sei, sagte David McAllister im Vorfeld einer Debatte im EU-Parlament zu den “geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen” der neuen Trump-Administration: “Wir werden in den nächsten Jahren sehr viel mehr für unsere Sicherheit und unsere Verteidigung tun müssen”.

Ähnlich äußerte sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Vorsitzende des neuen SEDE-Ausschusses: Entscheidend sei jedoch nicht nur das Geld, das investiert werde, sondern auch, was am Ende “qualitativ hinten herauskommt”.

Die beiden Außen- und Sicherheitspolitiker reagierten damit auch auf einen Auftritt von Mark Rutte von vergangener Woche im EU-Parlament. Der Nato-Generalsekretär hatte von einem Bedarf in Höhe von 3,6 oder 3,7 Prozent gesprochen, abgestützt auf die Fähigkeitsziele, wie sie die Bündnismitglieder untereinander vereinbart hätten.

Die Diskussion über die Regionalpläne ist allerdings noch im Gang, die Festlegung der nationalen Anteile und Beiträge soll im ersten Halbjahr abgeschlossen sein. Die neue Vorgabe bei den Ausgaben dürfte aber ohnehin den Nato-Gipfel Ende Juni in Den Haag dominieren. Anders als das bisherige Zwei-Prozent-Ziel soll sich das neue Ausgabenziel wie von Rutte angedeutet am konkreten Bedarf orientieren.

Der Nato-Generalsekretär will mit seinem Vorstoß dem Vernehmen nach Donald Trump den Wind aus den Segeln nehmen, der zuletzt fünf Prozent gefordert hatte. Bisher waren zwei Prozent als neue untere Schwelle und drei Prozent als mögliches neues Ziel in Diskussion. Im Bündnis kritisieren Staaten wie Deutschland, die knapp die Zwei-Prozent-Hürde erreichen oder weit darunter liegen wie Belgien oder Italien, die einseitige Fixierung auf Prozentzahlen.

Die Kritiker halten die konkreten Fähigkeiten, die ein Land beisteuert, für wichtiger als eine fixe Zielmarke. Polen und Balten sind hingegen bei drei und mehr Prozent, wobei Litauens neue Regierung ab dem nächsten Jahr sogar fünf bis sechs Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben will.

Mark Rutte wird auch beim ersten reinen Verteidigungsgipfel vorbeischauen, zu dem EU-Ratspräsident António Costa am 3. Februar einlädt. Und beim Abendessen ist mit Keir Starmer erstmals seit dem Brexit wieder ein britischer Premier bei einem Treffen der 27 Staats- und Regierungschefs dabei. Ein deutliches Zeichen, dass die Europäer zusammenrücken wollen.

Zum Ablauf des neuen Formats einer Klausur sind inzwischen die ersten Details bekannt. Treffpunkt ist das Château de Limont in der Nähe von Lüttich, mit sehr beschränktem Zugang für Medien. Das Treffen soll mit Blick auf die Bedrohung durch Russland signalisieren, dass Verteidigung ganz oben auf der Agenda steht. Es soll zudem ein Zeichen an Trump sein, dass Europa mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen will. So wie zuletzt beim Schutz der kritischen Infrastrukturen in der Ostsee, die praktisch ohne amerikanische Beteiligung erfolgt.

Die Staats- und Regierungschefs sollen an erster Stelle diskutieren, was die Mitgliedstaaten bei der Verteidigung auf europäischer Ebene in Zukunft gemeinsam planen und beschaffen könnten. Reibungspunkte mit der Nato zeichnen sich dabei ab, die sich bei den Bedarfsanalysen und Definition der Fähigkeitslücken im Lead sieht.

An zweiter Stelle steht beim Verteidigungsgipfel die Frage der Finanzierung auf der Agenda. Dabei dürften alle Optionen zur Diskussion stehen: private Finanzierung mithilfe der EIB, EU-Haushalt oder neue gemeinsame Schulden.

Eine Entscheidung zur heiklen Frage der Finanzierung wird kurz vor der Bundestagswahl nicht erwartet, aber die Staats- und Regierungschefs dürften der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas Vorgaben für das Weißbuch zur Verteidigung machen, das am 11. März vorgestellt werden soll. Bundeskanzler Olaf Scholz besucht am Mittwoch Präsident Emmanuel Macron, um die Positionen vor dem Verteidigungsgipfel Anfang Februar abzugleichen.

Die USA tätigten 64 Prozent aller Verteidigungsausgaben im Bündnis, die anderen Nato-Staaten zusammen den Rest, so die Außen- und Sicherheitspolitiker McAllister und Strack-Zimmermann in Brüssel. Dies sei kein gesundes Verhältnis.

Nachholbedarf gebe es auch beim Thema Beschaffung: Russlands Verteidigungsindustrie produziere in drei Monaten so viele Rüstungsgüter wie die EU in einem Jahr. Die Warnung, dass Russland in vier oder fünf Jahren in der Lage sein könnte, einen Nato-Staat anzugreifen, sei deshalb keine leere Floskel. Auch unter Experten ist allerdings umstritten, ob die Nato-Staaten mit der russischen Kriegswirtschaft mithalten, und ob die Rüstungsindustrie sowohl in Europa als auch in den USA dem Bedarf bei einem Ausgabenziel von drei Prozent oder mehr überhaupt nachkommen könnte. In Brüssel wird dabei gerne auf immer längere Lieferfristen der US-Rüstungsindustrie verwiesen.

Mit Donald Trump als neuem US-Präsidenten muss sich die europäische Stahlindustrie auf noch schwierigere Zeiten einstellen – zumal viele Unternehmen schon jetzt von einer existenziellen Krise sprechen. Trump war es, der 2018 während seiner ersten Amtszeit Zusatzzölle auf europäische Metallexporte zwischen zehn und 25 Prozent eingeführt hatte.

Die EU reagierte mit Gegenzöllen auf Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder, Whiskey und Jeans. Doch erst mit der folgenden US-Regierung unter Präsident Joe Biden konnte die Kommission die gegenseitigen Handelshemmnisse 2021 teilweise wieder aussetzen. Verhandlungen über ein dauerhaftes Abkommen unter dem Arbeitstitel “Global arrangement on sustainable steel and aluminium” scheiterten jedoch 2023.

Noch bis Ende März gilt von europäischer Seite die Pausierung der Zollstreitigkeiten. Wenig Zeit also, um Verhandlungen zu führen. Immerhin: Die Aussetzung von “Section 232”, in der die US-Zölle geregelt wurden, gilt noch etwas länger als die EU-Regelung, nämlich bis Ende des Jahres. Trump kann natürlich vorher schon entscheiden, die Zölle wieder einzuführen. Aber das baldige Auslaufen der eigenen Regelung würde es der EU-Kommission immerhin ermöglichen, die Vergeltungszölle schnell wieder einzuführen.

Doch die US-Politik unter dem neuen Präsidenten wäre bei weitem nicht das einzige Thema für einen “Europäischen Stahlgipfel”. Ein solches Treffen, um die aktuelle Krise der Stahlindustrie anzugehen, hatte unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz von der EU-Kommission eingefordert. Ob ein solcher Gipfel nun tatsächlich geplant wird, ist laut Kommissionsquellen noch unklar. Der bereits im Mission Letter von Kommissionsvizepräsident Stéphane Séjourné angekündigte “Steel and Metals Action Plan” sei hingegen in Arbeit, heißt es, und soll noch in der ersten Jahreshälfte veröffentlicht werden.

Auf einen Stahlgipfel kann Dennis Radtke verzichten. “Wir brauchen jetzt keine neuen Laber-Runden mehr, die Analysen liegen alle auf dem Tisch”, sagte der EVP-Abgeordnete aus dem Ruhrpott, der zugleich Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) ist, zu Table.Briefings. Stattdessen müssten schnell konkrete Maßnahmen durch die Kommission umgesetzt werden. “Von der Kommission und von den Mitarbeitern von Ursula von der Leyen werde ich immer wieder vertröstet”, sagt Radtke. “Aber das Zeitfenster, um die Stahlindustrie zu retten, schließt sich. Ich bin da sehr ernüchtert.”

Eine schnelle Maßnahme, die Radtke befürwortet, wäre eine Erhöhung der geltenden Mindesteinfuhrpreise für bestimmte Produkte wie kornorientiertem Elektrostahl. Denn momentan sieht sich die europäische Stahlindustrie durch Importe insbesondere aus Asien gefährdet. Zwar bestehen bereits Anti-Dumping-Zölle für chinesischen Stahl bis Juni 2026. Doch diese Zölle gelten sowohl als zu niedrig als auch nicht hinreichend durchgesetzt.

Kerstin Rippel, Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, ist ebenfalls unzufrieden mit der Arbeit der Kommission. “Die Regelungen, die im Moment beim Schutz vor unfairem Handel gelten, werden von der EU-Kommission nicht ausreichend genutzt – und sie greifen zu kurz”, sagt sie. Zudem dauerten die Prüfverfahren der EU zu lange.

Sowohl Rippel als auch Radtke drängen daher darauf, im Stahlaktionsplan die Regeln der Welthandelsorganisation WTO weiter auszulegen als bislang. Denn derzeit würden die konkurrierenden Hersteller selbst nicht fair handeln. “Ich möchte zunächst einmal, dass die Vorgehensweisen der chinesischen und asiatischen Kolleginnen und Kollegen WTO-kompatibel werden”, sagt Rippel. “Es kommt gegenwärtig massiv gedumpter Stahl aus China nach Europa, oft über Umwege.”

Die veränderte geoökonomische Konkurrenz mit China und den USA verlange nun drastische Eingriffe in das Einfuhrrecht: “Die beiden Big Player auf dem Welthandel halten sich nicht mehr an die WTO-Regeln”, so Rippel. “Wollen wir den juristischen Goldstempel, aber die Industrie hat dann leider nicht überlebt?” Radtke aus der EVP-Fraktion sekundiert die Kritik an der Kommission: “Die EU-Leute auf der Fachebene verhalten sich immer noch so, als wären sie in einem ordnungspolitischen Delikatessenladen.”

Zu den weiteren Punkten, die laut Rippel auf die Stahlagenda der EU gehören, zählen:

Ein weiteres Problem der Stahlbranche seien die hohen Energiepreise, insbesondere in Deutschland. Auch diese dürften, zumindest per Verweis auf andere Vorhaben der Kommission, im Stahlaktionsplan Erwähnung finden. Von der Industrieseite wird seit Längerem gefordert, die EU-Regeln zu CO₂-armen Wasserstoff flexibler zu gestalten, um mehr Investitionen der Energiebranche anzureizen.

Vornehmlich in Deutschland wird geplant, “grünen” Wasserstoff zukünftig in großen Mengen bei der Stahlproduktion einzusetzen. Diskutiert wird momentan, ob auch nicht-erneuerbare Energie bei der Wasserstoffherstellung zum Einsatz kommen sollte. Im Vokabular der Branche würde es sich dann um “grauen” oder “blauen” Wasserstoff handeln. “Wir brauchen Offenheit bei der Farbenlehre für den Wasserstoff”, sagt Radtke dazu.

22.01.-24.01.2025/27.01.-29.01.2025, online

ERA, Seminar Fundamentals of EU State Aid Law: Substantive and Procedural Aspects

The Academy of European Law (ERA) aims at providing legal practitioners with a thorough overview of EU State aid law and in-depth understanding of its core notions. INFOS & REGISTRATION

22.01.2025 – 12:30-14:00 Uhr, Florenz

FSR, Seminar Governing Tech Giants

The Florence School of Regulation (FSR) discusses how regulators can effectively govern tech giants that possess superior expertise and adapt rapidly to technological change. INFOS & REGISTRATION

22.01.2025 – 16:40-18:10 Uhr, Dresden

KAS, Vortrag Auswirkung des Wahlausgangs auf die US-Außenpolitik

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) geht der Frage nach, was von der Präsidentschaft Trumps zu erwarten ist. INFOS & ANMELDUNG

22.01.2025 – 18:00-19:00 Uhr, online

KAS, Vortrag Wie geht es weiter in Belarus?

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) beschäftigt sich damit, wie die Lage sich für die Gesellschaft, die Medien und die politische Opposition in Belarus entwickelt hat. INFOS & ANMELDUNG

22.01.2025 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Russland, die Ukraine und der Westen: Schlüsseljahr 2025?

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) geht der Frage nach, ob es eine Aussicht auf ein Ende der Kämpfe im Ukraine-Krieg gibt, ohne die Ukraine im Stich zu lassen. INFOS & ANMELDUNG

23.01.2025 – 09:00-13:30 Uhr, Brüssel (Belgien)

ECFR, Discussion Strategic reset: Re-designing EU-Africa partnerships on critical minerals

The European Council on Foreign Relations (ECFR) discusses structural challenges facing Europe’s positioning in mineral value chains and Africa’s limitations in attracting significant market interest in its mines. INFOS & REGISTRATION

23.01.2025 – 18:00-19:30 Uhr, Berlin

AI, Podiumsdiskussion Taxes, tariffs and the price of eggs – economic perspectives on the US presidential election and the upcoming administration

Das Aspen Institute (AI) beschäftigt sich mit den wirtschaftlichen Aspekten der jüngsten Präsidentschaftswahlen in den USA und gibt einen Ausblick auf die Wirtschaftspolitik der neuen US-Regierung. INFOS & ANMELDUNG

23.01.2025 – 18:00-19:15 Uhr, online

FNF, Diskussion Die neue Trump-Administration

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) widmet sich den möglichen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen der neuen Trump-Administration. INFOS & ANMELDUNG

Der Amtsantritt von Donald Trump bringt weitere Bewegung in die Freihandelsgespräche der EU. Die EU-Kommission verkündete am Montag die Wiederaufnahme von Verhandlungen für ein Freihandelsabkommen mit Malaysia. “Während einige sich nach innen zu Isolation und Fragmentierung kehren, wählen Europa und Malaysia einen anderen Weg”, ließ sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einer kaum verhohlenen Anspielung auf die Handelspolitik des neuen US-Präsidenten zitieren.

EU und Malaysia hatten zwischen 2010 und 2012 schon einmal über ein Freihandelsabkommen verhandelt. Die Verhandlungen wurden damals durch die Regierung in Kuala Lumpur abgebrochen. 2023 nahmen beide Seiten Sondierungsgespräche für einen Neustart der Verhandlungen auf. Der Güterhandel zwischen der EU und Malaysia belief sich 2023 auf knapp 45 Milliarden Euro – fast die Hälfte davon macht der Handel zwischen Deutschland und Malaysia aus. Maschinen und Elektrogeräte werden am intensivsten gehandelt, gefolgt von Fetten und Ölen.

Wie der Verhandlungsabschluss mit Mercosur im Dezember und mit Mexiko am vergangenen Freitag dürfte auch der Verhandlungsstart mit Malaysia durch den Start der Trump-Präsidentschaft in den USA beschleunigt worden sein. Die Länder suchen nach berechenbaren Handelspartnern.

Bei seinem Besuch in Brüssel am Montag betonte der indische Handelsminister Piyush Goyal, sein Land wolle die Handelsgespräche mit der EU bis Jahresende abschließen. Bislang kommen die Verhandlungen nur schleppend voran, weil die Inder ihren Markt nicht für die europäische Industrie öffnen wollen. Neu-Delhi stößt sich zudem an den europäischen Nachhaltigkeitsgesetzen wie CBAM oder Lieferkettenrichtlinie. Ein EU-Indien-Gipfel soll dem Vernehmen nach relativ zeitnah stattfinden, um neue Dynamik zu entfachen. Der genaue Termin ist noch nicht bekannt.

Viele EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten wollen mit Freihandelsabkommen die Auswirkungen der von Trump angekündigten Zölle abfedern, indem sie andere Märkte öffnen. Bis das Abkommen mit Malaysia diesen Zweck erfüllen kann, wird aber noch Zeit vergehen. Zwischen Beginn der Verhandlung und Ratifizierung des Abkommens dauern in der EU meist mehrere Jahre. jaa/tho

Der freiwillige Verhaltenskodex zur Bekämpfung illegaler Hassrede im Internet (aus dem Jahr 2016) wird in überarbeiteter Form als Code of Conduct+ Teil des Digital Services Act (DSA). Das gab die Kommission am Montag bekannt. Unterzeichner des Kodexes sind unter anderem Facebook, Instagram, Linkedin, Microsoft Hosted Consumer Services, Snapchat, Tiktok und Youtube. Im Gegensatz zum Code of Practice on Desinformation gehört auch X weiterhin zu den Unterzeichnern des Code of Conduct+.

Der DSA sieht in Artikel 45 die Möglichkeit vor, freiwillige Verhaltenskodizes in seinen Rechtsrahmen zu integrieren. Die grundlegende Idee hinter der Integration von Verhaltenskodizes ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Online-Plattformen und den Regulierungsbehörden zu fördern, um die im DSA festgelegten Ziele zu erreichen. Dabei sollen die Verhaltenskodizes dazu beitragen, die Umsetzung der DSA-Bestimmungen zu erleichtern und die wirksame Durchsetzung zu gewährleisten.

Konkret verpflichten sich die Unterzeichner unter anderem:

Zudem gehen die Unterzeichner spezifische Transparenzverpflichtungen ein, was die Maßnahmen zur Reduzierung der Verbreitung von Hassrede auf ihren Diensten betrifft, einschließlich durch automatische Erkennungstools. vis

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) warnt in einer am Dienstag erscheinenden Studie vor einem Scheitern der Automotive-Strategie der EU. Die Forscher haben die Studie im Auftrag des europäischen Herstellerverbandes ACEA erarbeitet, Table.Briefings konnte sie vorab einsehen.

Das faktische Verbrenner-Aus für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge im Jahr 2035 und die mangelnde Perspektive, schwere Nutzfahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen zu betreiben, könnten das Aus der betroffenen Industriezweige in der EU bedeuten, heißt es darin. Die Strategie, bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen nach 2035 nur auf den E-Antrieb und bei Lkw auf E- und Wasserstoff-Antrieb zu setzen, drohe zu scheitern, da wegen nicht zufriedenstellender Rahmenbedingungen die Nachfrage ausbleibe. Noch immer würden Verbraucher E-Autos nicht als eine überlegene Technologie gegenüber dem Verbrenner erfahren, wenn es um die Gesamtbetriebskosten (TCO), Reichweiten sowie Lade- und Tankmöglichkeiten gehe.

Auf keinem relevanten Automobilmarkt weltweit sei die Automotive-Regulierung so einseitig auf batterieelektrische Lösungen ausgerichtet und so streng wie in der EU. Die EU-Regulierung beeinträchtige dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie. “Viele Länder mit einer bedeutenden Nachfrage und/oder Automobilindustrie verfolgen mittel- und langfristige Multi-Technologie-Strategien, die sich auch in ihren CO₂-Emissionsvorschriften widerspiegeln.”

Es sei zu hinterfragen, ob die EU-Gesetzgebung die Möglichkeiten der EU-Automobilhersteller zur Anpassung an die Bedingungen des globalen Automobilmarktes tatsächlich einschränken sollte, indem sie auf “ihrem Heimatmarkt de facto ein Verbrennungsmotorverbot für Pkw und Lieferwagen vorschreibt”, appellieren die Forscher.

Die Autoren haben die Folgenabschätzung der Kommission zur CO₂-Flottengesetzgebung im Rahmen des Fit-for-55-Pakets analysiert. Bei ihrem Gesetzgebungsvorschlag habe die Kommission jeweils das strengste von drei Szenarien ausgewählt. Auch bei den anderen beiden Szenarien mit weniger strengen Eingriffen bei der CO₂-Flottengesetzgebung seien die EU-Klimaziele (minus 55 Prozent im Jahr 2030 und Netto Null im Jahr 2050) zu erreichen. Dafür sorge der ETS 2. Die Forscher kommen zu dem Schluss: “Das langfristige Ziel der vollständigen Dekarbonisierung des Straßenverkehrs kann auch mit mehr Flexibilität bei den CO₂-Emissionsnormen für Pkw und Lieferwagen sowie für Lkw erreicht werden.”

Für das Review der CO₂-Flottengesetzgebung, das laut EU-Gesetzgebung spätestens 2026 ansteht, stellen die Autoren drei Optionen zur Diskussion:

1.Eine Veränderung der CO₂-Flottengesetzgebung mit folgenden Möglichkeiten:

2. Mehr Flexibilität für die Hersteller bei den CO₂-Flottengrenzwerten:

3. Einsatz von E-Fuels bei Neufahrzeugen nach dem Verbrenner-Aus im Jahr 2035. mgr

Der Strategische Dialog zur Zukunft der Automobilindustrie startet am 30. Januar. Unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommen Vertreter von Herstellern und Zulieferern mit Gewerkschaftern, Vertretern der Infrastruktur und der Zivilgesellschaft zusammen. Verkehrskommissar Apostolos Tzitzikostas soll zudem einen industriellen Aktionsplan für die Automotive-Branche vorlegen.

Je nach Portfolio werden weitere Mitglieder der Kommission hinzugezogen. Ziel der ersten Sitzung ist, zu einer “gemeinsamen Sichtweise der wichtigsten Herausforderungen und potenziellen Lösungswege zu gelangen”, heißt es in einer konzeptionellen Notiz der Kommission. Spezifische Ziele für den Dialog könnten bei der ersten Sitzung formuliert werden. Danach sollen Arbeitsgruppen aus Vertretern der Kommission und der Industrie gebildet werden, die “detailliertere Vorschläge ausarbeiten” sollen. Die Arbeitsgruppen berichten an eine Steuerungsgruppe. Auch das Parlament und der Rat sollen einbezogen und regelmäßig über den Stand der Gespräche informiert werden.

Fünf mögliche Themen der Arbeitsgruppen wurden benannt. Eine Arbeitsgruppe soll den Stand der EU-Industrie bei Zukunftstechnologien feststellen. Es soll zum einen um die Rahmenbedingungen für Innovationen in der Industrie gehen sowie um besondere Technologiebereiche. Eine zweite Arbeitsgruppe soll sich um die offenen Regulierungsfragen kümmern.

Das Papier erwähnt die Strafen für die Hersteller, wenn diese die Klimaziele verfehlen. Einige Vertreter der Industrie verlangten Erleichterungen, andere seien für das Beibehalten der bisherigen Regeln, heißt es. Innerhalb dieser Arbeitsgruppe könne man über die EU-Gesetze reden, den Stand bei der Ladeinfrastruktur und Kaufanreize.

Eine Harmonisierung der Kaufanreize und der Steuern zwischen den Mitgliedstaaten könne ebenfalls Thema sein. Denkbar sei, über eine Zusammenarbeit der Unternehmen zur Entwicklung eines E-Autos zu niedrigen Kosten zu sprechen, sowie koordinierte Versuche zu unternehmen, die Lieferanten und das Hochfahren der Komponenten für E-Autos zu konsolidieren.

Eine dritte Arbeitsgruppe könnte sich um das Thema Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz kümmern. Es würde etwa darum gehen, sicherzustellen, dass die EU bei den Kosten für Arbeit, Energie und Rohstoffe wettbewerbsfähig ist. Bei den Kosten für Löhne und Energie gebe es eine Kluft zu den Wettbewerbern. Bei den Rohstoffen drohe es, etwa bei Chips und Rohstoffen für die Batterieproduktion, zu Engpässen in der EU zu kommen.

Eine vierte Arbeitsgruppe solle sich um die Handelsbeziehungen und international vergleichbare Rahmenbedingungen kümmern. Das Papier spricht “Wettbewerbsverzerrungen” an, wie etwa “substanzielle staatliche Investitionen” in Automotive-Industrien. Thematisiert werden müssten auch Investments von Drittländern in der EU in Unternehmen der Automotive-Lieferketten.

Eine weitere Arbeitsgruppe soll sich um bessere Prozesse und Abstimmungen bei der EU-Regulierung kümmern. Kohärenz und Konsistenz zwischen EU-Vorschriften etwa zu Batterien, Sicherheit und Datenschutz müssten gewährleistet werden. Der Zeitpunkt und der Umfang von Regulierung müsse besser aufeinander abgestimmt werden. So könnten etwa “Schmerzpunkte” der Regulierung identifiziert und Möglichkeiten zur Linderung aufgezeigt werden.

Keine Angaben wurden zum Zeitplan des Dialogs gemacht und wann Ergebnisse vorgelegt werden sollen. mgr

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am vergangenen Freitag mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico telefoniert und über die Gasversorgung gesprochen. Das gab Fico auf Facebook bekannt. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte das Telefonat, wollte zu den Inhalten aber keine genauen Angaben machen. “Was die grundsätzliche Frage der Themen Gasversorgung und Gastransit angeht, befindet sich die Europäische Kommission weiter in konstruktiven Gesprächen mit der Slowakei zu diesem Thema. Das begrüßen wir ausdrücklich”, sagte der Sprecher von Scholz am Montag zu Table.Briefings.

Es sei gut, dass auf europäischer Ebene mittlerweile Alternativen für die Gasversorgung bestehen. Der weit überwiegende Teil der Mitgliedstaaten beziehe kein Gas mehr aus Russland. “Gleichzeitig setzen wir uns für eine weitere Diversifizierung der Energieversorgung und für mehr Energieunabhängigkeit ein”, sagte der Regierungssprecher.

Fico teilte mit, er habe in dem Gespräch – das von Scholz ausgegangen sei – die Positionen der slowakischen Regierung bekräftigt. Werde die Entscheidung der ukrainischen Regierung nicht rückgängig gemacht, werde die Slowakei Gegenmaßnahmen ergreifen. Zum Jahreswechsel war der Gastransitvertrag für russisches Gas durch die Ukraine ausgelaufen. Fico hatte daraufhin Kyjiw unter anderem gedroht, Stromexporte in das Land einzustellen. Die SPD im Bundestag will die Slowakei bei der Gasversorgung unterstützen. “Wir müssen versuchen, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, um Gas auf anderen Wegen in die Slowakei zu bekommen”, sagte der Abgeordnete Jörg Nürnberger. ber

Die EU leitet ein weiteres Verfahren bei der Welthandelsorganisation (WTO) gegen China ein. Die EU-Kommission wirft Peking vor, seine Gerichte befugt zu haben, auf globaler Ebene verbindliche Lizenzgebühren für bestimmte europäische Patente festzulegen – ohne Zustimmung des Patenteigentümers. Dadurch würden europäische Unternehmen unter Druck geraten, ihre Lizenzgebühren global zu reduzieren, was chinesischen Herstellern wiederum einen unverhältnismäßig kostengünstigen Zugang zu europäischen Technologien verschafft, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte. Laut EU verstößt dies gegen das WTO-Abkommen über geistiges Eigentum (TRIPS). Trotz mehrfacher Verhandlungen mit China konnte bislang keine Lösung gefunden werden.

“Die lebendige Hightech-Industrie der EU muss fair und auf Augenhöhe konkurrieren können. Wo dies nicht der Fall ist, ergreift die Kommission entschlossene Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte”, sagte Maroš Šefčovič, EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit. Falls innerhalb einer weiteren Frist von 60 Tagen keine Einigung erzielt wird, kann die EU ein WTO-Streitbeilegungsgremium einberufen. Der Fall betrifft Standard-essentielle Patente (SEPs), deren Nutzung erforderlich ist, um standardisierte Technologien anzubieten. Sie sind etwa für Technologien wie 5G und 6G, unerlässlich. Europäische Unternehmen besitzen viele dieser Patente.

Seit Februar 2022 läuft vor der WTO ein weiteres Verfahren gegen China, das den Patentschutz europäischer Tech-Unternehmen betrifft. Im Mittelpunkt steht eine chinesische Regelung, die es Gerichten ermöglicht, Patentinhabern zu untersagen, ihre Rechte vor ausländischen Gerichten durchzusetzen. Bei Zuwiderhandlung drohen ihnen Strafzahlungen von umgerechnet 130.000 Euro pro Tag. fpe

Bevor die EU-Kommission ein Omnibus-Verfahren zum Bürokratieabbau auf den Weg bringt, sollten EVP, S&D und Renew sich im EU-Parlament darüber einig werden. Das fordert der Europaabgeordnete Pascal Canfin (Renew) im Vorfeld des Ecofin-Rates am Dienstag, wo auf Ebene der Finanzminister über das geplante Vorhaben gesprochen wird.

Canfin sagte, Forderungen nach einer Vereinfachung von CSRD, CSDDD und Taxonomie dürften nicht dazu führen, dass der Green Deal für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Industriesektors verantwortlich gemacht werde. Es bestehe die Gefahr, dass die gesamte technische Arbeit, die derzeit an der Umsetzung dieser Gesetze geleistet wird, zunichtegemacht werde, so der Franzose.

Mit einer vorherigen Einigung im EU-Parlament will Canfin eine “saubere und stabile Version” des Omnibus-Gesetzes aushandeln. Dies würde auch das Risiko für französische Unternehmen reduzieren, sagt er.

Die Idee, die Schwellenwerte für Unternehmen bei den Berichterstattungspflichten anzuheben, sieht er als Falle. Dies könne dazu führen, dass “der gesamte deutsche Mittelstand herausgenommen wird”, während alle französischen Unternehmen drinbleiben. “Man würde also etwas völlig Ungerechtes für beide Seiten schaffen”, so Canfin.

Frankreich ist der erste Mitgliedstaat, der die CSRD-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung umgesetzt hat. Zu den Plänen der EU-Kommission zur Omnibus-Verordnung steht eine offizielle Stellungnahme Frankreichs noch aus.

Der französische Verband der Privatunternehmen (Afep) erklärte, dass der gestiegene weltweite Wettbewerb dazu auffordere, den Regulierungsrahmen für nachhaltige Finanzen zu überdenken. Aus der Taxonomie solle ein “echtes strategisches Instrument zur Steuerung des grünen Übergangs und eine Möglichkeit zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen werden, um neue Märkte zu erobern”, schreibt der Verband. cst

Heute gibt es zum Dessert etwas schwer Verdauliches. Man könnte es auch Abzocke nennen. In jedem Fall geht es um viel schnelles Geld. Hier sind die Fakten:

Am Freitag schuf Donald Trump einen Meme-Coin, genannt $TRUMP. Am ersten Tag standen 200 Millionen $TRUMP zur Verfügung. Innerhalb von drei Jahren soll das Volumen auf insgesamt eine Milliarde $TRUMP anwachsen.

Am frühen Samstagmorgen startete der Coin bei einem Preis von weniger als zehn US-Dollar und erreichte am Sonntag einen Höchststand bei knapp 75 Dollar, was einer Marktkapitalisierung von etwa 15 Milliarden Dollar entspricht. Aus dem Stand schaffte es der Meme-Coin so in die Liste der 20 größten Kryptowährungen. Am Montag gab der Kurs deutlich nach. Den aktuellen Kurs können Sie bei Coin Market Cap verfolgen.

Kleine Erläuterung: Ein Meme-Coin ist eine Kryptowährung, die aus Spaß, Hype oder als Parodie erstellt wurde und keinen tiefgreifenden technischen Nutzen bietet. Der offizielle “Nutzen” des Trump-Coins ist, dass der Erwerber damit seine Unterstützung für die “Ideale und Überzeugungen” von Trump ausdrücken kann.

Mithin ist der Trump-Coin ein reines Spekulationsobjekt. “GetTrumpMemes.com ist nicht politisch und hat nichts mit einer politischen Kampagne oder einem politischen Amt oder einer Regierungsbehörde zu tun”, behauptet die Website. Melania Trump lancierte am Sonntag ihre eigene Kryptowährung nach dem gleichen Konzept.

Die verbleibenden 800 Millionen $TRUMP-Coins, die noch nicht im Umlauf sind, befinden sich im Besitz zweier Trump-naher Unternehmen. Dies sind die CIC Digital LLC und die Fight Fight Fight LLC. Letzteres ist ein Unternehmen, das am 7. Januar in Delaware gegründet wurde, wie Forbes berichtet.

Beide Unternehmen erhalten demnach auch Einnahmen aus dem Handel. Wie viel genau, ist unklar. Generell generiert jede Transaktion auf den Börsen Gebühren (zwischen ein und fünf Prozent des Transaktionswerts). Ein Teil dieser Gebühren geht an die Entwickler oder Betreiber des Tokens (Trump-nahe Unternehmen). Laut Berichten haben die Trump-Unternehmen in den ersten Tagen allein 58 Millionen Dollar aus solchen Gebühren eingenommen.

Unterm Strich kann man sagen, dass Trump hier seine aktuelle Popularität zu Geld macht. Er und sein Clan können Millionen, potenziell Milliarden US-Dollar verdienen. Das Meme-Coin kann ihn zum reichsten Mann der Welt machen – ohne dass er selbst etwas investiert oder riskiert.

Die Grünen-Europaabgeordnete Alexandra Geese gehörte zu den ersten, die vor den politischen Konsequenzen warnen. “Eine Kryptowährung des US-Präsidenten ähnelt einem Schweizer Konto, auf das Personen heimlich einzahlen können”, sagte Geese. “Das öffnet der geheimen Einflussnahme durch reiche Individuen, Konzerne und Staaten Tür und Tor. In einer normalen Welt würden wir das als Korruption bezeichnen.”

Jeder, der Trump begünstigen oder unter Druck setzen wolle, könne nun anonym investieren, den Kurs manipulieren und so Milliarden in seine Taschen lenken – oder ihn finanziell in Bedrängnis bringen. “Die EU darf dieser Entwicklung nicht tatenlos zusehen“, fordert Geese. Corinna Visser