an diesem Freitag wird Margrethe Vestager in Berlin vorstellig. Nicht wie gewohnt als Vizepräsidentin der EU-Kommission, ihre Ämter dort hat sie gerade bis auf Weiteres niedergelegt. Sondern als Kandidatin: Vestager wirbt um die Unterstützung der Bundesregierung für ihr Anliegen, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) zu werden.

Ihre schärfste Konkurrentin Nadia Calviño hatte bereits vergangene Woche in Berlin vorgesprochen. Die spanische Wirtschaftsministerin genießt hohes Ansehen, sowohl bei Kanzler Olaf Scholz als auch bei Finanzminister Christian Lindner. Beide kennen sie bereits aus den Sitzungen der EU-Finanzminister, wo ihre Stimme Gewicht hat. Die Fachkompetenz der einstigen Budget-Generaldirektorin in der Kommission ist unbestritten und macht einige Bedenken über ihre spanische Herkunft wett, die es in Kreisen der Berliner Regierung durchaus auch gibt.

Vestager muss sich also ins Zeug legen, um Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck von sich zu überzeugen. Sie steht dafür, die EU-Hausbank stärker auf riskantere Finanzierungen von Hightech-Projekten auszurichten. Calviño hingegen steht stärker für den angestammten Ansatz, risikoarme Großvorhaben etwa für Infrastruktur zu finanzieren. Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold hatte überdies inhaltliche Wünsche übermittelt. Die Ampel dürfte auch von den entsprechenden Zusagen der Bewerberinnen abhängig machen, wen sie unterstützen wird.

Noch ist das Bild diffus: Kaum eine Regierung hat schon klar signalisiert, wen sie für die Nachfolge des scheidenden EIB-Präsidenten Werner Hoyer favorisiert. Auch Paris hält sich weiter bedeckt. Der belgische Finanzminister Vincent van Peteghem als aktueller Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats muss nun entscheiden, ob er die Zeit für reif hält, um die Personalie bereits beim informellen Ecofin in Santiago de Compostela Ende nächster Woche zur Diskussion zu stellen.

Wie hoch ist der CO₂-Ausstoß bei einem Sitzplatz im Bus, im Zug oder in der Business-Class beim Flug von Hamburg nach Mailand? Bislang gibt es viele Berechnungsmethoden dafür, und die Ergebnisse weichen stark voneinander ab. Anbieter von Transportdienstleistungen dürften sich die für sie günstigste Methode zur Ermittlung der Emissionen heraussuchen. Dabei wird viel Greenwashing betrieben, die Vergleichbarkeit der Daten ist gering.

Die Kommission schlägt nun einen standardisierten Rahmen vor, um die Treibhausgasemissionen bei Transportdienstleistungen auszuweisen. Count Emission EU wird der Rechtsrahmen genannt. Wichtig ist der Kommission, dass es sich um die Well-to-Wheel-Emissionen (vom Bohrloch bis zum Reifen) handelt, also die Analyse auch die Prozesse umfasst, die für die Bereitstellung des Energieträgers notwendig sind. Der Vorschlag ist Teil des Greening Freight-Pakets, das die Kommission am 11. Juli vorgelegt hat.

Grundlage der Daten soll ISO 14083:2023 werden. Die Norm ist international akzeptiert und bietet sich daher an, um Transporte über die EU-Ländergrenzen hinweg abzubilden – auch bei Transporten des kombinierten Verkehrs (KV), bei dem mehrere Verkehrsträger eingebunden sind. Die Datenbank, die die Emissionen ausweist, soll bei der Europäischen Umweltagentur (EEA) angesiedelt werden. Die EU-Agentur soll auch dafür zuständig sein, die von den Transportdienstleistern bereit gestellten Daten auf ihre Qualität zu prüfen.

Der Transportsektor hatte 2020 einen Anteil von 26 Prozent an allen Treibhausgasemissionen der EU. Hier sind auch die Emissionen des Schiffsverkehrs sowie der internationalen Luftfahrt erfasst. Der Transport auf der Straße steht allein für 20 Prozent der Emissionen der EU. Es ist nicht geplant, auch den Ausstoß von Luftschadstoffen sowie den emittierten Lärm zu erfassen.

Die Teilnahme an der Ausweisung von CO₂-Emissionen ist freiwillig. Wenn sich ein Unternehmen zur Teilnahme entscheidet, muss es bereit sein, seine Daten und Messsysteme überprüfen zu lassen. Allerdings gilt diese Pflicht nur für große Unternehmen. Da die Überprüfung weitere bürokratische Lasten aufbürdet, sind KMU nicht zur Beteiligung verpflichtet.

Markus Ferber (CSU), wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, legt Wert darauf, dass für die Transportdienstleister die Teilnahme an Count Emissions EU freiwillig ist und bleibt: “Count Emissions EU darf nicht die Datenbasis dafür liefern, dass in weitergehenden Regulierungsschritten bestimmte Transportdienstleistungen möglicherweise verboten werden.”

Dagegen gibt es Widerspruch vom Branchenverband des kombinierten Verkehrs. Ralf-Charley Schultze von der Organisation “International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR)” verweist auf den ausstehenden Gesetzgebungsvorschlag der Kommission für den kombinierten Verkehr: “Die Regulierung des kombinierten Verkehrs ist nur dann sinnvoll, wenn die Emissionen der unterschiedlichen Verkehrsträger objektiv ausgewiesen werden und damit vergleichbar sind.”

Dafür sei es zwingend, dass die Teilnahme an Count Emissions EU für die Anbieter Pflicht sei, sagte Schultze zu Table.Media. Ursprünglich sollte der Vorschlag zum kombinierten Verkehr mit dem Greening Freight-Paket im Juli kommen. Ob es bei der bisherigen Ankündigung der Kommission 11. September bleibt, ist indes unsicher, heißt es in der Kommission.

Erleichterung, aber keine Entwarnung: Die Debatte um einen möglichen Rückzug der Open Society Foundation (OSF) des Milliardärs und Mäzens George Soros hat eine neue Wendung genommen. Im August hatte Alexander “Alex” Soros, der Sohn des Gründervaters, angekündigt, dass die Arbeit der Soros-Stiftung in Europa deutlich zurückgefahren werden solle.

Dies hätte das Aus für viele OSF-Beschäftigte, aber auch einen schweren Schlag für bisher großzügig geförderte Nichtregierungsorganisationen in der EU bedeutet. Der Rückzug wäre ein fast schon historischer Bruch mit Soros’ Einsatz für die Zivilgesellschaft, den er mehr als 30 Jahren in seiner Heimat Ungarn begonnen hat.

Die Ankündigung komme zur Unzeit und gefährde viele Projekte, warnte Alberto Alemanno, ein selbst zivilgesellschaftlich engagierter EU-Experte aus Paris. Nun könnten konservative und religiöse Organisationen in die Lücke stoßen.

Auch Transparency International zeigte sich besorgt: “Ein abrupter Abzug aus Europa zu einer Zeit, da der Populismus zunimmt und der Rechtsstaat in Gefahr ist, wirkt widersinnig und könnte viel von den erreichten Erfolgen zunichtemachen”, erklärte TI-Europa-Direktor Michiel van Hulten.

Doch nun macht Alex Soros einen halben Rückzieher: “Wir werden Europa nicht verlassen”, erklärte er in einem Gastbeitrag für Politico. Die Berichte über einen Rückzug seien irreführend. “Wir gehen nicht. Europa bleibt von großer strategischer Bedeutung für die Arbeit von OSF”, so Soros Junior.

Allerdings hätten sich die politischen Gewichte in Europa seit dem Ukraine-Krieg nach Osten verlagert. Die Zukunft werde nicht mehr nur in Paris und Berlin, sondern auch in Kiew, Warschau und Prag entschieden.

Die Soros-Stiftung will ihre Prioritäten entsprechend nach Osten verschieben. Die Arbeit in der Ukraine, Moldau und auf dem Westbalkan soll weitergehen. Die Hilfe für die zwölf Millionen Menschen umfassende Roma-Gemeinschaften in Europa soll sogar “dramatisch” ausgeweitet werden. Außerdem bekennt sich Alex Soros zur Central European University (CEU), die Ungarns rechtslastiger Regierungschef Viktor Orban aus dem Land vertrieben hat.

Allerdings konnten diese Treueschwüre, mit denen Soros offenbar auch auf Proteste der OSF-Mitarbeiter und Sorgen von Investoren reagierte, nicht alle Zweifel zerstreuen. Man müsse die Ankündigungen zunächst prüfen, die Lage sei weiter unklar, heißt es bei “Transparency International”.

Zugeknöpft gibt sich auch die EU-Kommission. Sie pflegt einen intensiven Austausch mit der Soros-Stiftung. Im Transparenzregister der Behörde sind Treffen mit Björn Seibert, dem Kabinettschef von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sowie mit den Kommissaren Paolo Gentiloni und Věra Jourová verzeichnet. Vizepräsidentin Margrethe Vestager traf sich 2022 persönlich mit Soros Senior. Doch auf Nachfrage wollte sich die EU-Behörde nicht zur Zukunft der Zusammenarbeit äußern.

Besorgt zeigt sich das Europaparlament. “Der Rückzug der Open Society Foundations aus großen Teilen Europas kommt in einem kritischen Moment, in dem wir einen besorgniserregenden Rechtsruck in einigen unserer Mitgliedstaaten beobachten”, sagt die Vizepräsidentin des Parlaments, Katarina Barley (SPD). Die OSF habe über Jahre hinweg einen entscheidenden Beitrag zur Unterstützung der proeuropäischen Zivilgesellschaft in Europa geleistet – allein deswegen sei ihr Wegbruch ein Verlust.

“Als Europäische Union müssen wir entstehende Lücken erkennen und aktiv angehen“, sagte Barley. “Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Werte, auf denen unsere Union gegründet wurde, lebendig zu halten und zu verteidigen.”

Ähnlich äußerte sich der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund, der früher selbst für “TI” arbeitete und sich im Parlament auf Rechtsstaatsthemen spezialisiert hat. Er fordert mehr Unterstützung der Zivilgesellschaft durch die EU-Kommission: “Es steht außer Frage, dass die EU mehr Geld für den Schutz von Demokratie und Rechtsstaat ausgeben muss“, so Freund. Die finanzielle Lage der Zivilgesellschaft dürfte sich durch den Rückzug von Open Society “enorm verschlechtern”. Die EU-Kommission müsse ihre Förderung daher noch ausweiten.

Dies könnte schwierig werden. Denn das EU-Budget ist ausgereizt; vor der Sommerpause hatte Behördenchefin von der Leyen von den EU-Staaten einen kräftigen Nachschlag gefordert. Zudem geht es um viel Geld. 2021 hat die Soros-Stiftung nach eigenen Angaben 209,4 Millionen Dollar für Projekte in Europa und Zentralasien ausgegeben.

08.09.-09.09.2023, Dresden

Powershift, Seminar Crashkurs Rohstoffwende

Der Crashkurs führt in Möglichkeiten und Hindernisse einer Rohstoffwende ein und wirft dabei einen Blick auf die deutsche Rohstoffstrategie sowie den geplanten Entwurf für das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen. INFOS & ANMELDUNG

08.09.2023 – 15:30-17:30 Uhr, Berlin/online

EP, Conference Exclusive insights into the European Parliament’s campaign for the European Elections 2024

The Liaison Office of the European Parliament (EP) in Germany will give insights into the institutional campaign for the European Elections and MEP Jutta Paulus will illustrate the steps that political parties take for their political campaigns. INFO & REGISTRATION

11.09.-15.09.2023, Trier

ERA, Seminar Summer Course on European Public Procurement Law

The Academy of European Law (ERA) course provides a thorough introduction to European public procurement law. INFO & REGISTRATION

11.09.-15.09.2023, Trier

ERA, Seminar Summer Course on European Information Technology Law

This course by the Academy of European Law (ERA) will provide a thorough introduction to European information technology law, including internet regulation in the EU and accountability of online platforms INFO & REGISTRATION

12.09.-13.09.2023, Düsseldorf

Handelsblatt, Konferenz Digitale Geschäftsmodelle und Ökosysteme

Die Konferenz beleuchtet die dynamischen Veränderungen durch digitale Märkte, dabei werden konkrete Fallbeispiele analysiert und diskutiert, wie deutsche Unternehmen proaktiv handeln können. INFOS & ANMELDUNG

12.09.2023 – 14:00-17:00 Uhr, Berlin

BDEW, Konferenz Volle Ladung! Elektromobilität – Marktchancen und politische Perspektiven

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) diskutiert mit der Branche und Politik über Praxis und Rahmenbedingungen von E-Mobilität. INFOS & ANMELDUNG

12.09.2023 – 14:30-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Panel Discussion EU Climate Policy and Electricity Market

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will present long-term electricity market instruments and their interactions with relevant climate policies (ETS, RED…), followed by remarks by the European Commission and a panel discussion. INFO & REGISTRATION

Die EVP-Fraktion sammelt Unterstützung bei anderen Fraktionen, um bei der Abstimmung über den Bericht von Javi López (S&D) zur Luftreinhaltungsrichtlinie nächste Woche in Straßburg die Grenzwerte zu entschärfen. Der Umweltausschuss ENVI hatte in einer knappen Abstimmung mit 46:41 Stimmen beschlossen, dass die Grenzwerte für Luftschadstoffe bis 2030 an die WHO-Leitlinien angepasst werden sollen.

Damit geht der Bericht über den Vorschlag der Kommission hinaus. EVP-Schattenberichterstatter Norbert Lins will weniger scharfe Grenzwerte durchsetzen, die nicht 2030, sondern erst 2035 erreicht werden sollen. Die Kommission schlägt vor, den Jahresmittelgrenzwert für Stickoxide von derzeit 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 20 Mikrogramm zu halbieren, Lins schlägt 30 Mikrogramm vor, López zehn Mikrogramm. Auch bei Feinpartikeln und den anderen Luftschadstoffen setzt sich Lins für weniger strenge Grenzwerte ein.

Lins verweist darauf, dass sich die Luftqualität in den Städten seit Mitte der 90er Jahre massiv verbessert habe. Sollten die Leitwerte der WHO Gesetz werden, drohten flächendeckend Fahrverbote für Verbrenner und bei Feinstaub batterieelektrischen Fahrzeuge sowie Produktionsverbote für Industrieunternehmen. Auch die Bauern müssten mit schärferen Vorgaben etwa bei Ammoniak rechnen. Die EVP-Fraktion unterstütze seine Vorschläge, er setze zudem auf Stimmen von Mitgliedern der Renew- und EKR-Fraktion. Auch Sozialdemokraten aus Südeuropa aus dem Agrarausschuss hätten ihre Stimme zugesagt. Die Abstimmung findet am Mittwoch statt. mgr

Die Anhörung des designierten Klimaschutz-Kommissars Wopke Hoekstra durch die Mitglieder des Umweltausschusses des EU-Parlaments (ENVI) soll erst im Oktober stattfinden. Möglich wäre ein Termin zu Beginn der ersten Oktober-Plenarwoche (2. bis 5. Oktober), sodass auch die Abstimmung über die Ernennung des Niederländers noch in der gleichen Woche stattfinden könnte. Aus Parlamentskreisen heißt es jedoch, dass man die darauffolgende Woche (9. bis 12. Oktober) anpeile und erst im zweiten Oktober-Plenum abstimmen würde. Final wird über diesen Termin aber erst kommende Woche entschieden.

Noch unklar ist offenbar, ob auch der designierte Green-Deal-Kommissar Maroš Šefčovič in eine Anhörung im Ausschuss muss, da bereits in der Kommission ist. Über das Verfahren soll ebenfalls kommende Woche entschieden werden. Anfang der Woche hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die sogenannten Mission Letters an Hoekstra und Šefčovič geschickt, in denen sie offiziell berufen und ihre Aufgaben umrissen wurden.

Laut dem Brief wird Hoekstra wie erwartet hauptsächlich für die internationalen Klimaverhandlungen zuständig sein. Allerdings soll er auch die Entwicklung des EU-Klimaziels für 2040 vorbereiten und die verbleibenden Klima-Gesetze des Green Deals für die Kommission fertig verhandeln. Dazu zählen die Triloge zu F-Gasen und ozonzersetzenden Substanzen sowie die weiteren Verhandlungen zum Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen.

Šefčovičs Aufgaben liegen im Dialog mit Industrie, Waldbesitzern und Landwirten über den Green Deal. Dies dürfte eine Reaktion auf den Unmut der Agrarwirtschaft über die europäischen Umweltschutzgesetze sein. Entsprechend soll er auch die Koordinierung für die Kommission bei den noch zu verhandelnden Umweltschutzgesetzen übernehmen. Zuständig für Pestizide-Verordnung, Renaturierungsgesetz und Indstrieemissionsrichtlinie bleibt der Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius.

Die Conference of Presidents (COP) hat am Mittwoch zudem grünes Licht für Iliana Ivanova gegeben. Die Bulgarin soll Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend werden, nachdem Marija Gabriel Außenministerin Bulgariens geworden ist. Die Abstimmung im Plenum über Ivanovas Ernennung findet kommende Woche statt. luk

Zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel hat Stephan Weil (SPD), Regierungschef in Niedersachsen, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu aufgefordert, beim Green Deal industriepolitisch einen “klugen Weg” zu gehen: “Wir müssen gemeinsam darum ringen, die Stärken der europäischen Industrie zu wahren.” In anderen Teilen der Welt würden den Unternehmen sehr attraktive Angebote gemacht. Die EU müsse dies im Blick haben, wenn sie den Unternehmen der Chemie- und Stahlbranche immer neue Pflichten auferlege.

Irritierenderweise müssten er und die anderen Regierungschefs der 16 Bundesländer die Erfahrung machen, “dass sicher geglaubte Investitionen gelegentlich anderswo auf der Welt stattfinden“, sagte Weil zum Auftakt der zweitägigen Gespräche mit von der Leyen und mehreren Kommissaren weiter.

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von NRW, sagte: “Den Green Deal zu kombinieren mit der Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen – das ist die Herausforderung der nächsten Jahre.” Wüst forderte zudem die Kommissionspräsidentin auf, weitere Schritte zur Eindämmung der irregulären Migration zu gehen: “Der Schlüssel in der Migrationspolitik liegt in Brüssel.”

Ursula von der Leyen sagte zu, dass es in den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten vorrangig um das Thema Wirtschaft gehen werde. Als Beispiele nannte sie attraktive Standortbedingungen und den Abbau bürokratischer Lasten.

Von der Leyen betonte: “Wir wollen zeigen, dass Natur- und Klimaschutz und Wachstum Hand in Hand gehen.” Europa sei in einer der größten Umbruchphase der letzten 80 Jahre. Die anderen Regionen der Welt hätten auch verstanden: “Wer als erster die sauberen Technologien beherrscht, wird auf Dauer die Nase vorn haben.” Sie sagte zu: “Wir können deutlich die bürokratischen Lasten reduzieren.” mgr

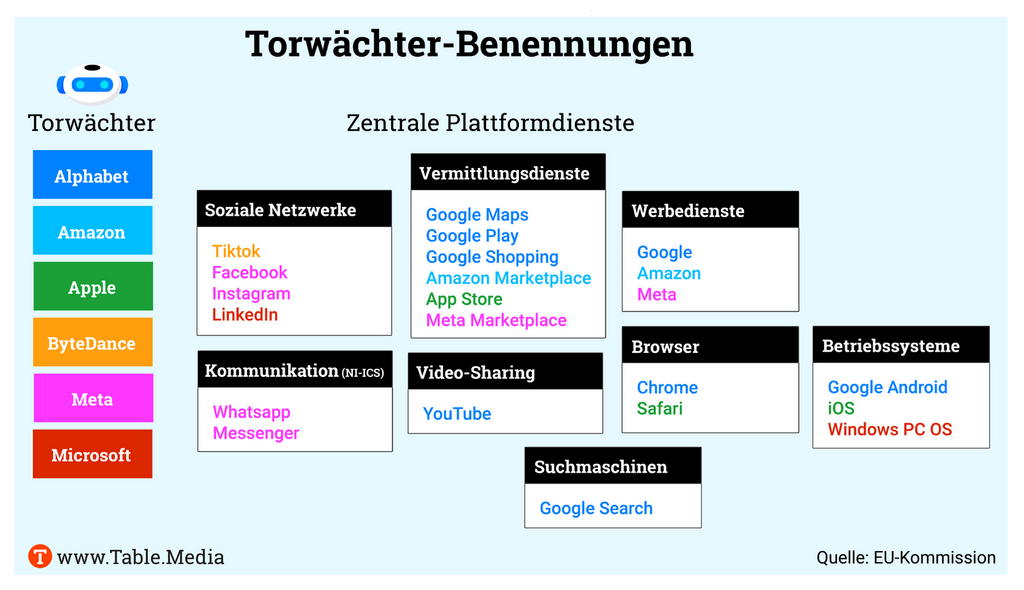

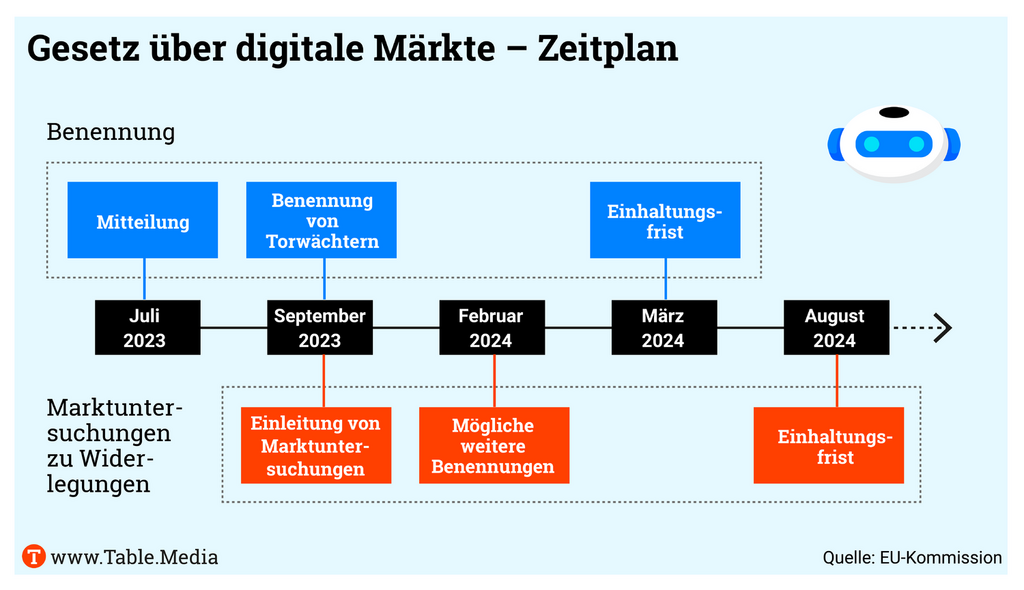

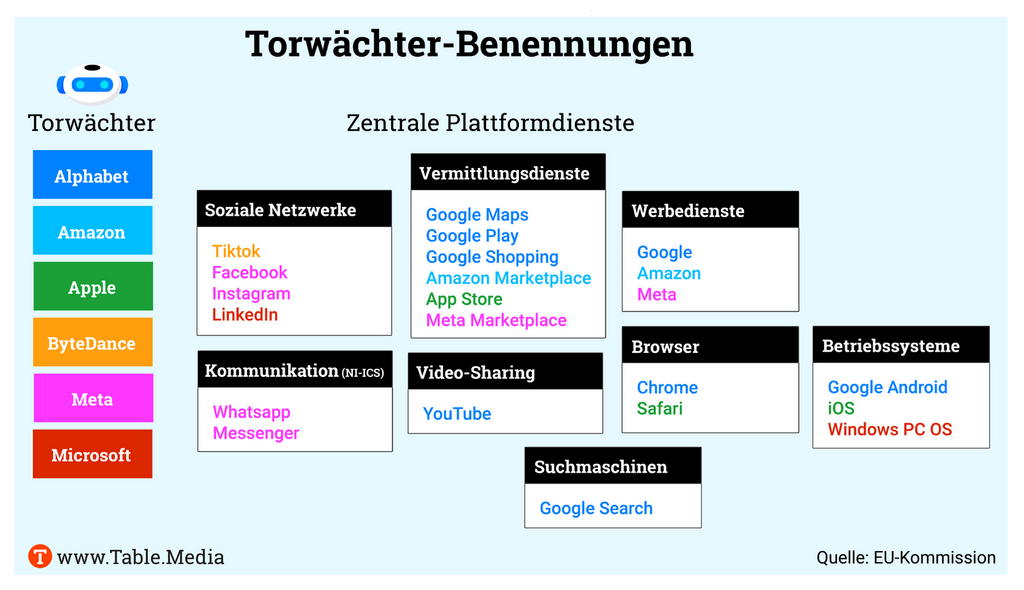

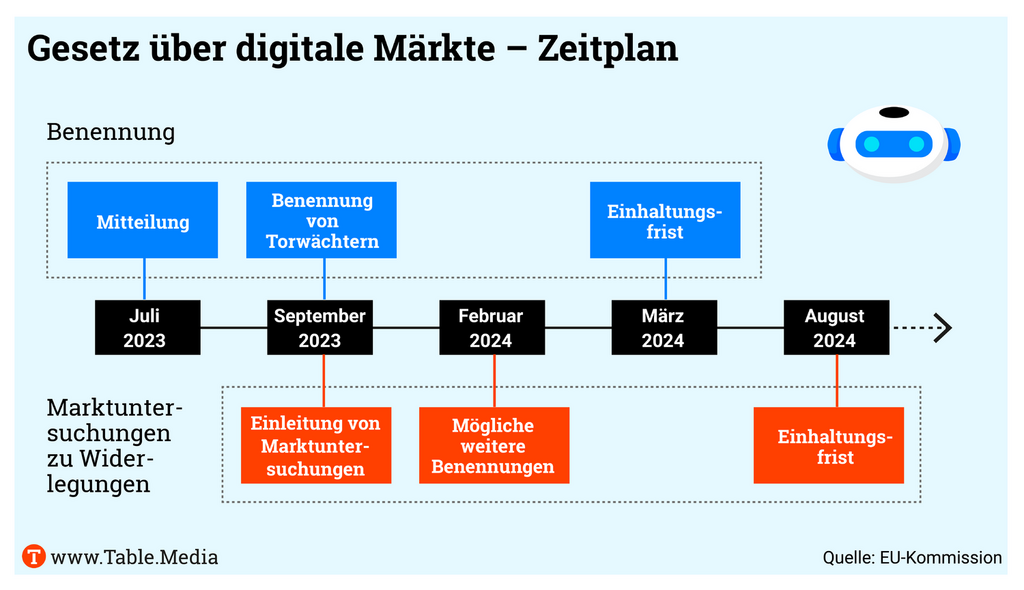

Der Digital Market Act (DMA) hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Bei der Designierung der Gatekeeper hat es einige Überraschungen gegeben. Zum einen hat die Kommission nur sechs statt sieben Unternehmen eine Torwächterfunktion zugeschrieben. Zum anderen sind Clouddienstleistungen nicht dabei. Außerdem hat die Kommission verschiedene Marktuntersuchungen eingeleitet.

Die sechs Torwächter (Gatekeeper) sind: Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta und Microsoft. Samsung ist wider Erwarten nicht dabei. Torwächter heißen die designierten Unternehmen, weil sie zentrale Plattformdienste anbieten, über die Geschäftstreibende Zugang zu Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU erlangen. Der DMA soll dazu beitragen, faire Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen zu schaffen.

Die großen Plattformbetreiber müssten nun nach den europäischen Regeln spielen, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton in einem Statement auf X. “Keine Online-Plattform kann sich so verhalten, als wäre sie zu groß, um sich darum zu kümmern”, kündigte er an. “Wir werden bei der Durchsetzung sehr, sehr stark sein.” Damit trat er Befürchtungen entgegen, die Kommission könnte mit der Aufgabe überfordert sein.

Insgesamt identifizierte die Kommission 22 zentrale Plattformdienste (CPS) der sechs Gatekeeper. Die Unternehmen haben jetzt bis März 2024 Zeit, um die Verpflichtungen aus dem DMA für jede ihrer benannten CPS sicherzustellen. Einiges müssen sie bereits sofort umsetzen, etwa einen Compliance Officer installieren und die Kommission über geplante Fusionen unterrichten.

Parallel zur Benennung hat die Kommission vier Marktuntersuchungen eingeleitet. Apple und Microsoft hatten im Juli mitgeteilt, dass ihre Dienste iMessage beziehungsweise Bing, Edge und Microsoft Advertising die Schwellenwerte des DMA nicht erreichen. Das prüft die Kommission nun. Unternehmen haben nach dem DMA die Möglichkeit, ihre Benennung stichhaltig zu widerlegen. Diese quantitativen Untersuchungen sollten innerhalb von fünf Monaten abgeschlossen sein.

In einer weiteren Marktuntersuchung prüft die Kommission, ob Apples iPad Betriebssystem zu den Torwächtern gezählt werden sollte, obwohl es die Schwellenwerte nicht erreicht. Diese qualitative Untersuchung kann bis zu zwölf Monate dauern.

Obwohl die Mail-Dienste Gmail und Outlook sowie der Samsung Internet Browser die Schwellenwerte des DMA erreichen, hat die Kommission diese Dienste nicht als CPS eingestuft. Die Betreiber Alphabet, Microsoft und Samsung hätten hinreichend begründete Argumente dafür vorgelegt, teilte die Kommission mit. Dementsprechend stufte sie Samsung auch nicht als Gatekeeper ein.

Die Reaktionen der betroffenen Unternehmen waren gemischt: “Wir akzeptieren unsere Einstufung als Gatekeeper” bei Windows und Linkedin, sagte ein Microsoft-Sprecher. Das Unternehmen begrüße zudem die Entscheidung der Kommission, eine Marktuntersuchung bei Bing, Edge und Microsoft Ads einzuleiten. Hier agiere Microsoft als “Herausforderer auf dem Markt”. Google, Meta und Amazon erklärten, sie prüften die Entscheidung noch.

Tiktok wies die Einstufung dagegen als falsch zurück. “Wir sind enttäuscht, dass es vor dieser Entscheidung keine Marktuntersuchung gab, und prüfen unsere nächsten Schritte.” Apple wiederum verwies auf Sicherheitsrisiken. Das Unternehmen befürchte die Ausbreitung von Computerviren, sollten Nutzer verstärkt Programme aus anderen Quellen als dem Apple eigenen App Store installieren.

Verbraucherschützer sagten, die Designierung sei ein wichtiger Schritt hin zu besser funktionierenden digitalen Märkten für Verbraucher. “Zu lange war es für Tech-Giganten ein Leichtes, die Märkte zu manipulieren, zum Nachteil der Verbraucher, die keinen einfachen Zugang zu Alternativen zu Big Tech hatten”, sagte Ursula Pachl, stellvertretende Generaldirektorin des BEUC. Sie erwarte von der Kommission, dass sie den DMA mit Nachdruck durchsetze. Verbraucher hätten künftig auch die Möglichkeit, gemeinsam ein Unternehmen zu verklagen, wenn es gegen die Vorschriften verstoße. Dies sei “eine großartige Entwicklung”. vis

Hat es eine Antwort der Mercosur-Staaten auf die Zusatzerklärung der EU zum geplanten Freihandelsabkommen gegeben? Das zumindest sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira am Mittwoch in einem Interview. Uruguay und Paraguay müssen ihre Positionen jedoch noch schriftlich vorlegen, sagten Quellen in beiden Ländern und Diplomaten in Brasilia der Nachrichtenagentur Reuters. Differenzen zwischen Brasilien und Uruguay über eine Antwort an die EU und ein Regierungswechsel in Paraguay hätten eine gemeinsame Antwort verzögert.

Ein Treffen zwischen den Verhandlungsführern der EU-Kommission und der Mercosur-Staaten wurde laut Außenministerium Brasiliens für den 15. September in Brasilia anberaumt. Allerdings wiesen Diplomaten darauf hin, dass dies bisher nicht bestätigt sei.

In Brüssel sei bisher kein schriftlicher Gegenvorschlag eingegangen, sagte der Europaabgeordnete Thomas Waitz (Grüne). “Die Mercosur-Länder sind sich untereinander nicht im Klaren darüber, wie ihre Verhandlungsposition aussehen soll”, sagte er. “Sie brauchen mehr Zeit, um zu einem Ergebnis zu kommen.”

Die europäischen Unterhändler warten seit März auf den Gegenvorschlag des Mercosur zur Zusatzerklärung. Dieser Zusatz sieht weitreichende Umweltschutzmaßnahmen vor – eine Konzession an EU-Mitgliedstaaten, die starke Bedenken gegen das Abkommen haben. lei/rtr

Deutschland verhandelt mit den Niederlanden und Dänemark über die gemeinsame Beschaffung von Munition. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem Verteidigungsbereich. Hintergrund ist, dass sich die westlichen Länder bemühen, ihre durch den Ukraine-Krieg geschrumpften Munitionsvorräte wieder aufzufüllen.

“Deutschland ist bereit, seine Rahmenverträge (für die Beschaffung von Munition) für unsere Partner zu öffnen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang des Jahres versprochen hat”, zitiert Reuters die Quelle. Einzelheiten über die Art der Munition wurden nicht genannt.

Ein EU-Programm für die gemeinsame Beschaffung von Munition zur Unterstützung der Ukraine kommt aktuell nur langsam voran. Im März hatten sich die Mitgliedsstaaten auf einen zwei Milliarden Euro schweren Rüstungsplan geeinigt, um der Ukraine innerhalb von 12 Monaten eine Million Artilleriegranaten oder Raketen zu liefern. Fünf Monate später hat die EU nicht einmal ein Viertel dieses Ziels erreicht.

Vergangene Woche hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärt, dass etwa 224.000 Munitionspatronen und 2.300 Raketen zusammengekommen seien. Bestellungen im Rahmen des gemeinsamen Beschaffungsprogramms wurden bisher nicht unternommen. rtr/lei

Mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) beginnt eine neue Ära. Denn diese einheitlichen europaweiten Berichtspflichten sollen und werden die Produktions- wie Arbeitsbedingungen durch mehr Transparenz deutlich verbessern: Konkrete Vorgaben und bessere Kontrollen sollen künftig helfen, Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Greenwashing zu verhindern. Am 31. Juli 2023 hat die Europäische Kommission nach einer umfangreichen, öffentlichen Rückmeldungsphase den endgültigen delegierten Rechtsakt verabschiedet.

Nach der Bearbeitung von über 600 Kommentaren bleiben nun zwölf finalisierte ESRS, aufgeteilt in zwei übergreifende Standards zu Nachhaltigkeitsfragen und zehn themenspezifische Vorgaben zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (“ESG”). Eine wichtige Entwicklung, denn Unternehmen mussten bisher – anders als beispielsweise in der Finanzbranche – ihren Einsatz für ESG-Themen bisher kaum dokumentieren. Das ändert sich mit den ESRS, die als Teil der EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die Nachhaltigkeitsberichterstattung von über 50.000 Unternehmen bestimmen.

Um Firmen die Umstellung auf eine funktionierende Berichterstattung zu erleichtern, hat die Europäische Kommission Anpassungen vorgenommen. So bleibt Unternehmen für die erstmalige Abgabe besonders herausfordernder Informationen mehr Zeit, um innerhalb komplexer Lieferketten Routinen zu etablieren. Schließlich braucht es für faire Arbeitsbedingungen und nachhaltigere Produktionen bessere Absprachen und klare Koordination.

Die EU-Kommission kommt Unternehmen weiter entgegen: So hat sie die Frage der Wesentlichkeit bei einzelnen Angabepflichten neu verhandelt und einige Pflichtangaben in freiwillige Angaben umgewandelt. Auch damit will sie vor allem den Aufwand für Unternehmen reduzieren und die Erstanwendung erleichtern.

Aber wann greifen die ESRS? Für Firmen, die aktuell schon eine nicht-finanzielle Berichterstattung ablegen müssen, ist das Geschäftsjahr 2024 bindend. Allen anderen bleibt ein Jahr mehr Zeit. Doch das ist kein Grund, sich auszuruhen – vielmehr geht es darum, die verbleibende Zeit zu nutzen, um die eigenen Prozesse zu prüfen und sich in eine gut vorbereitete Ausgangsposition zu bringen.

1. Selbst aktiv werden für einen langfristigen Wandel

Es gibt gute Gründe, auch außerhalb der ESRS die eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben. Die Standards sollten lediglich den letzten Anstoß geben, um die dringend nötigen Verbesserungen konsequent umzusetzen.

2. Reputations- und Markenvorteile

Eine transparente, nachvollziehbare Nachhaltigkeitsberichterstattung stärkt das Ansehen und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens immens. Statt leerer grüner Versprechen zählen tatsächliches Engagement und valide Zahlen. Wer ein ehrliches Interesse daran hat, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, punktet bei Kunden, Investoren und der Öffentlichkeit.

3. Investorenanforderungen und Kapitalgeber

ESG-Bemühungen rücken für Stakeholder immer stärker in den Fokus. Das gilt in besonderem Maße für Geldgeber, die bewusst in Firmen investieren, die ihre Nachhaltigkeitsleistungen aktiv vorantreiben. Damit können Unternehmen, die auf Investoren oder andere Kapitalgeber angewiesen sind, es sich nicht leisten, bei ihrem Handeln ESG-Kriterien nicht zu berücksichtigen.

3. Risikomanagement

Eine gründliche Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die beste Investition, um nicht von drohenden Risiken überrascht zu werden. Wer die eigenen Ressourcen und Prozesse im Blick hat, kann rechtliche Konflikte ebenso wie Störungen in der Lieferkette frühzeitig erkennen und beheben. Das spart Kosten, wertvolle Arbeitsstunden und mühsames Nachjustieren.

4. Mitarbeitendenbindung und -motivation

Im Alltagsgeschäft sollte dabei eines nie unterschätzt werden: die Bedeutung von klaren Nachhaltigkeitsbemühungen für die Mitarbeitendenbindung. In einer Zeit des Fachkräftemangels und einem Bewusstsein dafür, dass faire Arbeitsbedingungen zu mehr Zufriedenheit und besseren Ergebnissen führen, wiegt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie umso schwerer. Denn Mitarbeitende fühlen sich deutlich verbundener mit einem Unternehmen, mit dessen Werten und Zielen sie sich identifizieren können.

5. Innovationsanreize

Wer die eigenen Daten genau analysiert, kann offene Potenziale erkennen und im zweiten Schritt neue Wege entdecken, mit denen sich die Firma nachhaltiger aufstellt. Bei der Suche nach konkreten Ansätzen zur Umsetzung offenbaren sich dann häufig neue Geschäftsmodelle und Innovationen, die helfen, gesetzte Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen und sich an die volatilen Marktbedingungen anzupassen.

6. Regulatorische Voraussicht

Das ESG-Umfeld ist besonders regulatorisch äußerst volatil. Um nicht von Gesetzesänderungen überrascht zu werden, ist es ratsam, entsprechende Entwicklungen im Blick zu behalten. Denn sicher ist vor allem eins: Die ESRS werden nicht die letzten Regularien sein, die zum Thema Nachhaltigkeit auf Unternehmen zukommen. Betroffene, die sich frühzeitig aller Anforderungen bewusst sind, haben mehr Zeit, entsprechende Anpassungen vorzunehmen und so zu den Vorreitern zu gehören.

7. Langfristige Wertschöpfung

Je tiefer der ESG-Gedanke in der eigenen Unternehmensstrategie verankert ist, desto mehr profitieren alle Beteiligten davon. Denn klare, faire Verhältnisse sorgen für eine Wertschöpfung, die auf Stabilität und Resilienz innerhalb der einzelnen Prozessschritte gebaut ist. Indem Firmen ihre Geschäftsstrategie auf nachhaltige Weise ausrichten, verändern sie ihre eigenen Arbeitsbedingungen positiv – eine wichtige Grundlage für echte Zukunftssicherheit.

Auf den ersten Blick sind die ESRS für viele Unternehmen ein deutlicher organisatorischer und zeitlicher Mehraufwand. Verbunden mit – je nach Ausgangssituation – tiefgreifenden Umstellungen entlang der Produktions- und Lieferkette. Daneben sind die Standards aber insbesondere der notwendige Impuls, um Unternehmen zu ermutigen, Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Strategie zu verstehen und entsprechend zu priorisieren.

Nicolette Behncke ist Partnerin im Bereich Nachhaltigkeitsberatung bei PwC Deutschland und Gründungsmitglied des Arbeitskreises Integrated Reporting und Sustainable Management der Schmalenbachgesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

an diesem Freitag wird Margrethe Vestager in Berlin vorstellig. Nicht wie gewohnt als Vizepräsidentin der EU-Kommission, ihre Ämter dort hat sie gerade bis auf Weiteres niedergelegt. Sondern als Kandidatin: Vestager wirbt um die Unterstützung der Bundesregierung für ihr Anliegen, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank (EIB) zu werden.

Ihre schärfste Konkurrentin Nadia Calviño hatte bereits vergangene Woche in Berlin vorgesprochen. Die spanische Wirtschaftsministerin genießt hohes Ansehen, sowohl bei Kanzler Olaf Scholz als auch bei Finanzminister Christian Lindner. Beide kennen sie bereits aus den Sitzungen der EU-Finanzminister, wo ihre Stimme Gewicht hat. Die Fachkompetenz der einstigen Budget-Generaldirektorin in der Kommission ist unbestritten und macht einige Bedenken über ihre spanische Herkunft wett, die es in Kreisen der Berliner Regierung durchaus auch gibt.

Vestager muss sich also ins Zeug legen, um Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck von sich zu überzeugen. Sie steht dafür, die EU-Hausbank stärker auf riskantere Finanzierungen von Hightech-Projekten auszurichten. Calviño hingegen steht stärker für den angestammten Ansatz, risikoarme Großvorhaben etwa für Infrastruktur zu finanzieren. Wirtschaftsstaatssekretär Sven Giegold hatte überdies inhaltliche Wünsche übermittelt. Die Ampel dürfte auch von den entsprechenden Zusagen der Bewerberinnen abhängig machen, wen sie unterstützen wird.

Noch ist das Bild diffus: Kaum eine Regierung hat schon klar signalisiert, wen sie für die Nachfolge des scheidenden EIB-Präsidenten Werner Hoyer favorisiert. Auch Paris hält sich weiter bedeckt. Der belgische Finanzminister Vincent van Peteghem als aktueller Vorsitzender des EIB-Verwaltungsrats muss nun entscheiden, ob er die Zeit für reif hält, um die Personalie bereits beim informellen Ecofin in Santiago de Compostela Ende nächster Woche zur Diskussion zu stellen.

Wie hoch ist der CO₂-Ausstoß bei einem Sitzplatz im Bus, im Zug oder in der Business-Class beim Flug von Hamburg nach Mailand? Bislang gibt es viele Berechnungsmethoden dafür, und die Ergebnisse weichen stark voneinander ab. Anbieter von Transportdienstleistungen dürften sich die für sie günstigste Methode zur Ermittlung der Emissionen heraussuchen. Dabei wird viel Greenwashing betrieben, die Vergleichbarkeit der Daten ist gering.

Die Kommission schlägt nun einen standardisierten Rahmen vor, um die Treibhausgasemissionen bei Transportdienstleistungen auszuweisen. Count Emission EU wird der Rechtsrahmen genannt. Wichtig ist der Kommission, dass es sich um die Well-to-Wheel-Emissionen (vom Bohrloch bis zum Reifen) handelt, also die Analyse auch die Prozesse umfasst, die für die Bereitstellung des Energieträgers notwendig sind. Der Vorschlag ist Teil des Greening Freight-Pakets, das die Kommission am 11. Juli vorgelegt hat.

Grundlage der Daten soll ISO 14083:2023 werden. Die Norm ist international akzeptiert und bietet sich daher an, um Transporte über die EU-Ländergrenzen hinweg abzubilden – auch bei Transporten des kombinierten Verkehrs (KV), bei dem mehrere Verkehrsträger eingebunden sind. Die Datenbank, die die Emissionen ausweist, soll bei der Europäischen Umweltagentur (EEA) angesiedelt werden. Die EU-Agentur soll auch dafür zuständig sein, die von den Transportdienstleistern bereit gestellten Daten auf ihre Qualität zu prüfen.

Der Transportsektor hatte 2020 einen Anteil von 26 Prozent an allen Treibhausgasemissionen der EU. Hier sind auch die Emissionen des Schiffsverkehrs sowie der internationalen Luftfahrt erfasst. Der Transport auf der Straße steht allein für 20 Prozent der Emissionen der EU. Es ist nicht geplant, auch den Ausstoß von Luftschadstoffen sowie den emittierten Lärm zu erfassen.

Die Teilnahme an der Ausweisung von CO₂-Emissionen ist freiwillig. Wenn sich ein Unternehmen zur Teilnahme entscheidet, muss es bereit sein, seine Daten und Messsysteme überprüfen zu lassen. Allerdings gilt diese Pflicht nur für große Unternehmen. Da die Überprüfung weitere bürokratische Lasten aufbürdet, sind KMU nicht zur Beteiligung verpflichtet.

Markus Ferber (CSU), wirtschaftspolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, legt Wert darauf, dass für die Transportdienstleister die Teilnahme an Count Emissions EU freiwillig ist und bleibt: “Count Emissions EU darf nicht die Datenbasis dafür liefern, dass in weitergehenden Regulierungsschritten bestimmte Transportdienstleistungen möglicherweise verboten werden.”

Dagegen gibt es Widerspruch vom Branchenverband des kombinierten Verkehrs. Ralf-Charley Schultze von der Organisation “International Union for Road-Rail Combined Transport (UIRR)” verweist auf den ausstehenden Gesetzgebungsvorschlag der Kommission für den kombinierten Verkehr: “Die Regulierung des kombinierten Verkehrs ist nur dann sinnvoll, wenn die Emissionen der unterschiedlichen Verkehrsträger objektiv ausgewiesen werden und damit vergleichbar sind.”

Dafür sei es zwingend, dass die Teilnahme an Count Emissions EU für die Anbieter Pflicht sei, sagte Schultze zu Table.Media. Ursprünglich sollte der Vorschlag zum kombinierten Verkehr mit dem Greening Freight-Paket im Juli kommen. Ob es bei der bisherigen Ankündigung der Kommission 11. September bleibt, ist indes unsicher, heißt es in der Kommission.

Erleichterung, aber keine Entwarnung: Die Debatte um einen möglichen Rückzug der Open Society Foundation (OSF) des Milliardärs und Mäzens George Soros hat eine neue Wendung genommen. Im August hatte Alexander “Alex” Soros, der Sohn des Gründervaters, angekündigt, dass die Arbeit der Soros-Stiftung in Europa deutlich zurückgefahren werden solle.

Dies hätte das Aus für viele OSF-Beschäftigte, aber auch einen schweren Schlag für bisher großzügig geförderte Nichtregierungsorganisationen in der EU bedeutet. Der Rückzug wäre ein fast schon historischer Bruch mit Soros’ Einsatz für die Zivilgesellschaft, den er mehr als 30 Jahren in seiner Heimat Ungarn begonnen hat.

Die Ankündigung komme zur Unzeit und gefährde viele Projekte, warnte Alberto Alemanno, ein selbst zivilgesellschaftlich engagierter EU-Experte aus Paris. Nun könnten konservative und religiöse Organisationen in die Lücke stoßen.

Auch Transparency International zeigte sich besorgt: “Ein abrupter Abzug aus Europa zu einer Zeit, da der Populismus zunimmt und der Rechtsstaat in Gefahr ist, wirkt widersinnig und könnte viel von den erreichten Erfolgen zunichtemachen”, erklärte TI-Europa-Direktor Michiel van Hulten.

Doch nun macht Alex Soros einen halben Rückzieher: “Wir werden Europa nicht verlassen”, erklärte er in einem Gastbeitrag für Politico. Die Berichte über einen Rückzug seien irreführend. “Wir gehen nicht. Europa bleibt von großer strategischer Bedeutung für die Arbeit von OSF”, so Soros Junior.

Allerdings hätten sich die politischen Gewichte in Europa seit dem Ukraine-Krieg nach Osten verlagert. Die Zukunft werde nicht mehr nur in Paris und Berlin, sondern auch in Kiew, Warschau und Prag entschieden.

Die Soros-Stiftung will ihre Prioritäten entsprechend nach Osten verschieben. Die Arbeit in der Ukraine, Moldau und auf dem Westbalkan soll weitergehen. Die Hilfe für die zwölf Millionen Menschen umfassende Roma-Gemeinschaften in Europa soll sogar “dramatisch” ausgeweitet werden. Außerdem bekennt sich Alex Soros zur Central European University (CEU), die Ungarns rechtslastiger Regierungschef Viktor Orban aus dem Land vertrieben hat.

Allerdings konnten diese Treueschwüre, mit denen Soros offenbar auch auf Proteste der OSF-Mitarbeiter und Sorgen von Investoren reagierte, nicht alle Zweifel zerstreuen. Man müsse die Ankündigungen zunächst prüfen, die Lage sei weiter unklar, heißt es bei “Transparency International”.

Zugeknöpft gibt sich auch die EU-Kommission. Sie pflegt einen intensiven Austausch mit der Soros-Stiftung. Im Transparenzregister der Behörde sind Treffen mit Björn Seibert, dem Kabinettschef von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, sowie mit den Kommissaren Paolo Gentiloni und Věra Jourová verzeichnet. Vizepräsidentin Margrethe Vestager traf sich 2022 persönlich mit Soros Senior. Doch auf Nachfrage wollte sich die EU-Behörde nicht zur Zukunft der Zusammenarbeit äußern.

Besorgt zeigt sich das Europaparlament. “Der Rückzug der Open Society Foundations aus großen Teilen Europas kommt in einem kritischen Moment, in dem wir einen besorgniserregenden Rechtsruck in einigen unserer Mitgliedstaaten beobachten”, sagt die Vizepräsidentin des Parlaments, Katarina Barley (SPD). Die OSF habe über Jahre hinweg einen entscheidenden Beitrag zur Unterstützung der proeuropäischen Zivilgesellschaft in Europa geleistet – allein deswegen sei ihr Wegbruch ein Verlust.

“Als Europäische Union müssen wir entstehende Lücken erkennen und aktiv angehen“, sagte Barley. “Es ist unsere gemeinsame Verantwortung, die Werte, auf denen unsere Union gegründet wurde, lebendig zu halten und zu verteidigen.”

Ähnlich äußerte sich der Grünen-Abgeordnete Daniel Freund, der früher selbst für “TI” arbeitete und sich im Parlament auf Rechtsstaatsthemen spezialisiert hat. Er fordert mehr Unterstützung der Zivilgesellschaft durch die EU-Kommission: “Es steht außer Frage, dass die EU mehr Geld für den Schutz von Demokratie und Rechtsstaat ausgeben muss“, so Freund. Die finanzielle Lage der Zivilgesellschaft dürfte sich durch den Rückzug von Open Society “enorm verschlechtern”. Die EU-Kommission müsse ihre Förderung daher noch ausweiten.

Dies könnte schwierig werden. Denn das EU-Budget ist ausgereizt; vor der Sommerpause hatte Behördenchefin von der Leyen von den EU-Staaten einen kräftigen Nachschlag gefordert. Zudem geht es um viel Geld. 2021 hat die Soros-Stiftung nach eigenen Angaben 209,4 Millionen Dollar für Projekte in Europa und Zentralasien ausgegeben.

08.09.-09.09.2023, Dresden

Powershift, Seminar Crashkurs Rohstoffwende

Der Crashkurs führt in Möglichkeiten und Hindernisse einer Rohstoffwende ein und wirft dabei einen Blick auf die deutsche Rohstoffstrategie sowie den geplanten Entwurf für das EU-Gesetz zu kritischen Rohstoffen. INFOS & ANMELDUNG

08.09.2023 – 15:30-17:30 Uhr, Berlin/online

EP, Conference Exclusive insights into the European Parliament’s campaign for the European Elections 2024

The Liaison Office of the European Parliament (EP) in Germany will give insights into the institutional campaign for the European Elections and MEP Jutta Paulus will illustrate the steps that political parties take for their political campaigns. INFO & REGISTRATION

11.09.-15.09.2023, Trier

ERA, Seminar Summer Course on European Public Procurement Law

The Academy of European Law (ERA) course provides a thorough introduction to European public procurement law. INFO & REGISTRATION

11.09.-15.09.2023, Trier

ERA, Seminar Summer Course on European Information Technology Law

This course by the Academy of European Law (ERA) will provide a thorough introduction to European information technology law, including internet regulation in the EU and accountability of online platforms INFO & REGISTRATION

12.09.-13.09.2023, Düsseldorf

Handelsblatt, Konferenz Digitale Geschäftsmodelle und Ökosysteme

Die Konferenz beleuchtet die dynamischen Veränderungen durch digitale Märkte, dabei werden konkrete Fallbeispiele analysiert und diskutiert, wie deutsche Unternehmen proaktiv handeln können. INFOS & ANMELDUNG

12.09.2023 – 14:00-17:00 Uhr, Berlin

BDEW, Konferenz Volle Ladung! Elektromobilität – Marktchancen und politische Perspektiven

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) diskutiert mit der Branche und Politik über Praxis und Rahmenbedingungen von E-Mobilität. INFOS & ANMELDUNG

12.09.2023 – 14:30-16:30 Uhr, Brüssel (Belgien)/online

ERCST, Panel Discussion EU Climate Policy and Electricity Market

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) will present long-term electricity market instruments and their interactions with relevant climate policies (ETS, RED…), followed by remarks by the European Commission and a panel discussion. INFO & REGISTRATION

Die EVP-Fraktion sammelt Unterstützung bei anderen Fraktionen, um bei der Abstimmung über den Bericht von Javi López (S&D) zur Luftreinhaltungsrichtlinie nächste Woche in Straßburg die Grenzwerte zu entschärfen. Der Umweltausschuss ENVI hatte in einer knappen Abstimmung mit 46:41 Stimmen beschlossen, dass die Grenzwerte für Luftschadstoffe bis 2030 an die WHO-Leitlinien angepasst werden sollen.

Damit geht der Bericht über den Vorschlag der Kommission hinaus. EVP-Schattenberichterstatter Norbert Lins will weniger scharfe Grenzwerte durchsetzen, die nicht 2030, sondern erst 2035 erreicht werden sollen. Die Kommission schlägt vor, den Jahresmittelgrenzwert für Stickoxide von derzeit 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 20 Mikrogramm zu halbieren, Lins schlägt 30 Mikrogramm vor, López zehn Mikrogramm. Auch bei Feinpartikeln und den anderen Luftschadstoffen setzt sich Lins für weniger strenge Grenzwerte ein.

Lins verweist darauf, dass sich die Luftqualität in den Städten seit Mitte der 90er Jahre massiv verbessert habe. Sollten die Leitwerte der WHO Gesetz werden, drohten flächendeckend Fahrverbote für Verbrenner und bei Feinstaub batterieelektrischen Fahrzeuge sowie Produktionsverbote für Industrieunternehmen. Auch die Bauern müssten mit schärferen Vorgaben etwa bei Ammoniak rechnen. Die EVP-Fraktion unterstütze seine Vorschläge, er setze zudem auf Stimmen von Mitgliedern der Renew- und EKR-Fraktion. Auch Sozialdemokraten aus Südeuropa aus dem Agrarausschuss hätten ihre Stimme zugesagt. Die Abstimmung findet am Mittwoch statt. mgr

Die Anhörung des designierten Klimaschutz-Kommissars Wopke Hoekstra durch die Mitglieder des Umweltausschusses des EU-Parlaments (ENVI) soll erst im Oktober stattfinden. Möglich wäre ein Termin zu Beginn der ersten Oktober-Plenarwoche (2. bis 5. Oktober), sodass auch die Abstimmung über die Ernennung des Niederländers noch in der gleichen Woche stattfinden könnte. Aus Parlamentskreisen heißt es jedoch, dass man die darauffolgende Woche (9. bis 12. Oktober) anpeile und erst im zweiten Oktober-Plenum abstimmen würde. Final wird über diesen Termin aber erst kommende Woche entschieden.

Noch unklar ist offenbar, ob auch der designierte Green-Deal-Kommissar Maroš Šefčovič in eine Anhörung im Ausschuss muss, da bereits in der Kommission ist. Über das Verfahren soll ebenfalls kommende Woche entschieden werden. Anfang der Woche hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die sogenannten Mission Letters an Hoekstra und Šefčovič geschickt, in denen sie offiziell berufen und ihre Aufgaben umrissen wurden.

Laut dem Brief wird Hoekstra wie erwartet hauptsächlich für die internationalen Klimaverhandlungen zuständig sein. Allerdings soll er auch die Entwicklung des EU-Klimaziels für 2040 vorbereiten und die verbleibenden Klima-Gesetze des Green Deals für die Kommission fertig verhandeln. Dazu zählen die Triloge zu F-Gasen und ozonzersetzenden Substanzen sowie die weiteren Verhandlungen zum Zertifizierungsrahmen für CO₂-Entnahmen.

Šefčovičs Aufgaben liegen im Dialog mit Industrie, Waldbesitzern und Landwirten über den Green Deal. Dies dürfte eine Reaktion auf den Unmut der Agrarwirtschaft über die europäischen Umweltschutzgesetze sein. Entsprechend soll er auch die Koordinierung für die Kommission bei den noch zu verhandelnden Umweltschutzgesetzen übernehmen. Zuständig für Pestizide-Verordnung, Renaturierungsgesetz und Indstrieemissionsrichtlinie bleibt der Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius.

Die Conference of Presidents (COP) hat am Mittwoch zudem grünes Licht für Iliana Ivanova gegeben. Die Bulgarin soll Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend werden, nachdem Marija Gabriel Außenministerin Bulgariens geworden ist. Die Abstimmung im Plenum über Ivanovas Ernennung findet kommende Woche statt. luk

Zum Auftakt der Ministerpräsidentenkonferenz in Brüssel hat Stephan Weil (SPD), Regierungschef in Niedersachsen, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu aufgefordert, beim Green Deal industriepolitisch einen “klugen Weg” zu gehen: “Wir müssen gemeinsam darum ringen, die Stärken der europäischen Industrie zu wahren.” In anderen Teilen der Welt würden den Unternehmen sehr attraktive Angebote gemacht. Die EU müsse dies im Blick haben, wenn sie den Unternehmen der Chemie- und Stahlbranche immer neue Pflichten auferlege.

Irritierenderweise müssten er und die anderen Regierungschefs der 16 Bundesländer die Erfahrung machen, “dass sicher geglaubte Investitionen gelegentlich anderswo auf der Welt stattfinden“, sagte Weil zum Auftakt der zweitägigen Gespräche mit von der Leyen und mehreren Kommissaren weiter.

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von NRW, sagte: “Den Green Deal zu kombinieren mit der Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen – das ist die Herausforderung der nächsten Jahre.” Wüst forderte zudem die Kommissionspräsidentin auf, weitere Schritte zur Eindämmung der irregulären Migration zu gehen: “Der Schlüssel in der Migrationspolitik liegt in Brüssel.”

Ursula von der Leyen sagte zu, dass es in den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten vorrangig um das Thema Wirtschaft gehen werde. Als Beispiele nannte sie attraktive Standortbedingungen und den Abbau bürokratischer Lasten.

Von der Leyen betonte: “Wir wollen zeigen, dass Natur- und Klimaschutz und Wachstum Hand in Hand gehen.” Europa sei in einer der größten Umbruchphase der letzten 80 Jahre. Die anderen Regionen der Welt hätten auch verstanden: “Wer als erster die sauberen Technologien beherrscht, wird auf Dauer die Nase vorn haben.” Sie sagte zu: “Wir können deutlich die bürokratischen Lasten reduzieren.” mgr

Der Digital Market Act (DMA) hat einen weiteren Meilenstein erreicht. Bei der Designierung der Gatekeeper hat es einige Überraschungen gegeben. Zum einen hat die Kommission nur sechs statt sieben Unternehmen eine Torwächterfunktion zugeschrieben. Zum anderen sind Clouddienstleistungen nicht dabei. Außerdem hat die Kommission verschiedene Marktuntersuchungen eingeleitet.

Die sechs Torwächter (Gatekeeper) sind: Alphabet, Amazon, Apple, Bytedance, Meta und Microsoft. Samsung ist wider Erwarten nicht dabei. Torwächter heißen die designierten Unternehmen, weil sie zentrale Plattformdienste anbieten, über die Geschäftstreibende Zugang zu Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU erlangen. Der DMA soll dazu beitragen, faire Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen zu schaffen.

Die großen Plattformbetreiber müssten nun nach den europäischen Regeln spielen, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton in einem Statement auf X. “Keine Online-Plattform kann sich so verhalten, als wäre sie zu groß, um sich darum zu kümmern”, kündigte er an. “Wir werden bei der Durchsetzung sehr, sehr stark sein.” Damit trat er Befürchtungen entgegen, die Kommission könnte mit der Aufgabe überfordert sein.

Insgesamt identifizierte die Kommission 22 zentrale Plattformdienste (CPS) der sechs Gatekeeper. Die Unternehmen haben jetzt bis März 2024 Zeit, um die Verpflichtungen aus dem DMA für jede ihrer benannten CPS sicherzustellen. Einiges müssen sie bereits sofort umsetzen, etwa einen Compliance Officer installieren und die Kommission über geplante Fusionen unterrichten.

Parallel zur Benennung hat die Kommission vier Marktuntersuchungen eingeleitet. Apple und Microsoft hatten im Juli mitgeteilt, dass ihre Dienste iMessage beziehungsweise Bing, Edge und Microsoft Advertising die Schwellenwerte des DMA nicht erreichen. Das prüft die Kommission nun. Unternehmen haben nach dem DMA die Möglichkeit, ihre Benennung stichhaltig zu widerlegen. Diese quantitativen Untersuchungen sollten innerhalb von fünf Monaten abgeschlossen sein.

In einer weiteren Marktuntersuchung prüft die Kommission, ob Apples iPad Betriebssystem zu den Torwächtern gezählt werden sollte, obwohl es die Schwellenwerte nicht erreicht. Diese qualitative Untersuchung kann bis zu zwölf Monate dauern.

Obwohl die Mail-Dienste Gmail und Outlook sowie der Samsung Internet Browser die Schwellenwerte des DMA erreichen, hat die Kommission diese Dienste nicht als CPS eingestuft. Die Betreiber Alphabet, Microsoft und Samsung hätten hinreichend begründete Argumente dafür vorgelegt, teilte die Kommission mit. Dementsprechend stufte sie Samsung auch nicht als Gatekeeper ein.

Die Reaktionen der betroffenen Unternehmen waren gemischt: “Wir akzeptieren unsere Einstufung als Gatekeeper” bei Windows und Linkedin, sagte ein Microsoft-Sprecher. Das Unternehmen begrüße zudem die Entscheidung der Kommission, eine Marktuntersuchung bei Bing, Edge und Microsoft Ads einzuleiten. Hier agiere Microsoft als “Herausforderer auf dem Markt”. Google, Meta und Amazon erklärten, sie prüften die Entscheidung noch.

Tiktok wies die Einstufung dagegen als falsch zurück. “Wir sind enttäuscht, dass es vor dieser Entscheidung keine Marktuntersuchung gab, und prüfen unsere nächsten Schritte.” Apple wiederum verwies auf Sicherheitsrisiken. Das Unternehmen befürchte die Ausbreitung von Computerviren, sollten Nutzer verstärkt Programme aus anderen Quellen als dem Apple eigenen App Store installieren.

Verbraucherschützer sagten, die Designierung sei ein wichtiger Schritt hin zu besser funktionierenden digitalen Märkten für Verbraucher. “Zu lange war es für Tech-Giganten ein Leichtes, die Märkte zu manipulieren, zum Nachteil der Verbraucher, die keinen einfachen Zugang zu Alternativen zu Big Tech hatten”, sagte Ursula Pachl, stellvertretende Generaldirektorin des BEUC. Sie erwarte von der Kommission, dass sie den DMA mit Nachdruck durchsetze. Verbraucher hätten künftig auch die Möglichkeit, gemeinsam ein Unternehmen zu verklagen, wenn es gegen die Vorschriften verstoße. Dies sei “eine großartige Entwicklung”. vis

Die Kommission will den grenzüberschreitenden Zugang zu Sozialleistungen in der EU durch mehr Digitalisierung verbessern. Handelskommissar Valdis Dombrovskis sagte gestern bei einer Pressekonferenz, dass noch immer viele Menschen physisch bei Behörden in anderen Ländern vorsprechen müssten, um ihren Versicherungsschutz zu belegen. Auch seien oft weiter Papieranträge nötig. Das verursache Kosten und Aufwand für Beschäftigte und Unternehmen, sagte Drombrovskis. “Der Zugang zu Sozialleistungen geht noch immer nicht in allen Fällen reibungs- und nahtlos“, attestierte er.

Eigentlich hatte sich die EU schon vor Jahren vorgenommen, den europaweiten Zugang zu Rentenansprüchen, Entsendebescheinigungen und Sozialleistungen zu vereinfachen und dazu das EESSI-System (Electronic Exchange of Social Security Information) geschaffen. Über diese Infrastruktur sollen Sozialversicherungsorganisationen in Europa digital kommunizieren. Doch das funktioniert auch heute nur eingeschränkt.

Dombrovskis drängt daher die Mitgliedstaaten, mehr Tempo bei der Umsetzung des EESSI zu machen. Bis Ende 2024 soll das System in ganz Europa “voll funktionsfähig” werden und Papierdokumente unnötig machen, sagte Dombrovskis. Außerdem will die Kommission den europäischen Sozialversicherungspass (ESSPASS) etablieren. Der soll das EESSI-System ergänzen, weil er sich direkt an die Bürger richtet.

Aktuell läuft beim Sozialversicherungspass gerade eine zweite Testphase, die eine Entsendebescheinigung und die europäischen Krankenversichertenkarte umfasst. Auch hier appelliert die Kommission an die Mitgliedsstaaten, dass möglichst viele bei dem Test mitmachen. Aktuell sind nur zwölf Länder beteiligt. Perspektivisch soll der Sozialversicherungspass nach Vorstellung der Kommission in die Digital Wallet integriert werden können, um sich unkompliziert gegenüber Arbeitskontrollbehörden oder der Krankenversicherungen auszuweisen.

Das Ganze werde helfen, Fehler zu reduzieren sowie Betrug zu verhindern, betonte Dombrovskis. Auch Unternehmen würden profitieren, wenn sie einfacher ihre Dienstleistungen im Ausland anbieten können. Zudem hat die Kommission gestern ihr Konzept für einen europaweit gültigen Behindertenausweis vorgestellt. Mit ihm sollen Menschen mit Behinderungen von allen national geltenden Vorteilen profitieren, zum Beispiel von Rabatten im Nahverkehr oder bei Assistenzleistungen im Zug. lei

Hat es eine Antwort der Mercosur-Staaten auf die Zusatzerklärung der EU zum geplanten Freihandelsabkommen gegeben? Das zumindest sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira am Mittwoch in einem Interview. Uruguay und Paraguay müssen ihre Positionen jedoch noch schriftlich vorlegen, sagten Quellen in beiden Ländern und Diplomaten in Brasilia der Nachrichtenagentur Reuters. Differenzen zwischen Brasilien und Uruguay über eine Antwort an die EU und ein Regierungswechsel in Paraguay hätten eine gemeinsame Antwort verzögert.

Ein Treffen zwischen den Verhandlungsführern der EU-Kommission und der Mercosur-Staaten wurde laut Außenministerium Brasiliens für den 15. September in Brasilia anberaumt. Allerdings wiesen Diplomaten darauf hin, dass dies bisher nicht bestätigt sei.

In Brüssel sei bisher kein schriftlicher Gegenvorschlag eingegangen, sagte der Europaabgeordnete Thomas Waitz (Grüne). “Die Mercosur-Länder sind sich untereinander nicht im Klaren darüber, wie ihre Verhandlungsposition aussehen soll”, sagte er. “Sie brauchen mehr Zeit, um zu einem Ergebnis zu kommen.”

Die europäischen Unterhändler warten seit März auf den Gegenvorschlag des Mercosur zur Zusatzerklärung. Dieser Zusatz sieht weitreichende Umweltschutzmaßnahmen vor – eine Konzession an EU-Mitgliedstaaten, die starke Bedenken gegen das Abkommen haben. lei/rtr

Deutschland verhandelt mit den Niederlanden und Dänemark über die gemeinsame Beschaffung von Munition. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf eine Quelle aus dem Verteidigungsbereich. Hintergrund ist, dass sich die westlichen Länder bemühen, ihre durch den Ukraine-Krieg geschrumpften Munitionsvorräte wieder aufzufüllen.

“Deutschland ist bereit, seine Rahmenverträge (für die Beschaffung von Munition) für unsere Partner zu öffnen, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius Anfang des Jahres versprochen hat”, zitiert Reuters die Quelle. Einzelheiten über die Art der Munition wurden nicht genannt.

Ein EU-Programm für die gemeinsame Beschaffung von Munition zur Unterstützung der Ukraine kommt aktuell nur langsam voran. Im März hatten sich die Mitgliedsstaaten auf einen zwei Milliarden Euro schweren Rüstungsplan geeinigt, um der Ukraine innerhalb von 12 Monaten eine Million Artilleriegranaten oder Raketen zu liefern. Fünf Monate später hat die EU nicht einmal ein Viertel dieses Ziels erreicht.

Vergangene Woche hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärt, dass etwa 224.000 Munitionspatronen und 2.300 Raketen zusammengekommen seien. Bestellungen im Rahmen des gemeinsamen Beschaffungsprogramms wurden bisher nicht unternommen. rtr/lei

Mit den European Sustainability Reporting Standards (ESRS) beginnt eine neue Ära. Denn diese einheitlichen europaweiten Berichtspflichten sollen und werden die Produktions- wie Arbeitsbedingungen durch mehr Transparenz deutlich verbessern: Konkrete Vorgaben und bessere Kontrollen sollen künftig helfen, Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Greenwashing zu verhindern. Am 31. Juli 2023 hat die Europäische Kommission nach einer umfangreichen, öffentlichen Rückmeldungsphase den endgültigen delegierten Rechtsakt verabschiedet.

Nach der Bearbeitung von über 600 Kommentaren bleiben nun zwölf finalisierte ESRS, aufgeteilt in zwei übergreifende Standards zu Nachhaltigkeitsfragen und zehn themenspezifische Vorgaben zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen (“ESG”). Eine wichtige Entwicklung, denn Unternehmen mussten bisher – anders als beispielsweise in der Finanzbranche – ihren Einsatz für ESG-Themen bisher kaum dokumentieren. Das ändert sich mit den ESRS, die als Teil der EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) die Nachhaltigkeitsberichterstattung von über 50.000 Unternehmen bestimmen.

Um Firmen die Umstellung auf eine funktionierende Berichterstattung zu erleichtern, hat die Europäische Kommission Anpassungen vorgenommen. So bleibt Unternehmen für die erstmalige Abgabe besonders herausfordernder Informationen mehr Zeit, um innerhalb komplexer Lieferketten Routinen zu etablieren. Schließlich braucht es für faire Arbeitsbedingungen und nachhaltigere Produktionen bessere Absprachen und klare Koordination.

Die EU-Kommission kommt Unternehmen weiter entgegen: So hat sie die Frage der Wesentlichkeit bei einzelnen Angabepflichten neu verhandelt und einige Pflichtangaben in freiwillige Angaben umgewandelt. Auch damit will sie vor allem den Aufwand für Unternehmen reduzieren und die Erstanwendung erleichtern.

Aber wann greifen die ESRS? Für Firmen, die aktuell schon eine nicht-finanzielle Berichterstattung ablegen müssen, ist das Geschäftsjahr 2024 bindend. Allen anderen bleibt ein Jahr mehr Zeit. Doch das ist kein Grund, sich auszuruhen – vielmehr geht es darum, die verbleibende Zeit zu nutzen, um die eigenen Prozesse zu prüfen und sich in eine gut vorbereitete Ausgangsposition zu bringen.

1. Selbst aktiv werden für einen langfristigen Wandel

Es gibt gute Gründe, auch außerhalb der ESRS die eigenen Nachhaltigkeitsbemühungen voranzutreiben. Die Standards sollten lediglich den letzten Anstoß geben, um die dringend nötigen Verbesserungen konsequent umzusetzen.

2. Reputations- und Markenvorteile

Eine transparente, nachvollziehbare Nachhaltigkeitsberichterstattung stärkt das Ansehen und die Glaubwürdigkeit eines Unternehmens immens. Statt leerer grüner Versprechen zählen tatsächliches Engagement und valide Zahlen. Wer ein ehrliches Interesse daran hat, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren, punktet bei Kunden, Investoren und der Öffentlichkeit.

3. Investorenanforderungen und Kapitalgeber

ESG-Bemühungen rücken für Stakeholder immer stärker in den Fokus. Das gilt in besonderem Maße für Geldgeber, die bewusst in Firmen investieren, die ihre Nachhaltigkeitsleistungen aktiv vorantreiben. Damit können Unternehmen, die auf Investoren oder andere Kapitalgeber angewiesen sind, es sich nicht leisten, bei ihrem Handeln ESG-Kriterien nicht zu berücksichtigen.

3. Risikomanagement

Eine gründliche Nachhaltigkeitsberichterstattung ist die beste Investition, um nicht von drohenden Risiken überrascht zu werden. Wer die eigenen Ressourcen und Prozesse im Blick hat, kann rechtliche Konflikte ebenso wie Störungen in der Lieferkette frühzeitig erkennen und beheben. Das spart Kosten, wertvolle Arbeitsstunden und mühsames Nachjustieren.

4. Mitarbeitendenbindung und -motivation

Im Alltagsgeschäft sollte dabei eines nie unterschätzt werden: die Bedeutung von klaren Nachhaltigkeitsbemühungen für die Mitarbeitendenbindung. In einer Zeit des Fachkräftemangels und einem Bewusstsein dafür, dass faire Arbeitsbedingungen zu mehr Zufriedenheit und besseren Ergebnissen führen, wiegt eine klare Nachhaltigkeitsstrategie umso schwerer. Denn Mitarbeitende fühlen sich deutlich verbundener mit einem Unternehmen, mit dessen Werten und Zielen sie sich identifizieren können.

5. Innovationsanreize

Wer die eigenen Daten genau analysiert, kann offene Potenziale erkennen und im zweiten Schritt neue Wege entdecken, mit denen sich die Firma nachhaltiger aufstellt. Bei der Suche nach konkreten Ansätzen zur Umsetzung offenbaren sich dann häufig neue Geschäftsmodelle und Innovationen, die helfen, gesetzte Nachhaltigkeitsziele schneller zu erreichen und sich an die volatilen Marktbedingungen anzupassen.

6. Regulatorische Voraussicht

Das ESG-Umfeld ist besonders regulatorisch äußerst volatil. Um nicht von Gesetzesänderungen überrascht zu werden, ist es ratsam, entsprechende Entwicklungen im Blick zu behalten. Denn sicher ist vor allem eins: Die ESRS werden nicht die letzten Regularien sein, die zum Thema Nachhaltigkeit auf Unternehmen zukommen. Betroffene, die sich frühzeitig aller Anforderungen bewusst sind, haben mehr Zeit, entsprechende Anpassungen vorzunehmen und so zu den Vorreitern zu gehören.

7. Langfristige Wertschöpfung

Je tiefer der ESG-Gedanke in der eigenen Unternehmensstrategie verankert ist, desto mehr profitieren alle Beteiligten davon. Denn klare, faire Verhältnisse sorgen für eine Wertschöpfung, die auf Stabilität und Resilienz innerhalb der einzelnen Prozessschritte gebaut ist. Indem Firmen ihre Geschäftsstrategie auf nachhaltige Weise ausrichten, verändern sie ihre eigenen Arbeitsbedingungen positiv – eine wichtige Grundlage für echte Zukunftssicherheit.

Auf den ersten Blick sind die ESRS für viele Unternehmen ein deutlicher organisatorischer und zeitlicher Mehraufwand. Verbunden mit – je nach Ausgangssituation – tiefgreifenden Umstellungen entlang der Produktions- und Lieferkette. Daneben sind die Standards aber insbesondere der notwendige Impuls, um Unternehmen zu ermutigen, Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Strategie zu verstehen und entsprechend zu priorisieren.

Nicolette Behncke ist Partnerin im Bereich Nachhaltigkeitsberatung bei PwC Deutschland und Gründungsmitglied des Arbeitskreises Integrated Reporting und Sustainable Management der Schmalenbachgesellschaft für Betriebswirtschaft e.V.

Kommission will Sozialsysteme digitalisieren

Die Kommission will den grenzüberschreitenden Zugang zu Sozialleistungen in der EU durch mehr Digitalisierung verbessern. Handelskommissar Valdis Dombrovskis sagte gestern bei einer Pressekonferenz, dass noch immer viele Menschen physisch bei Behörden in anderen Ländern vorsprechen müssten, um ihren Versicherungsschutz zu belegen. Auch seien oft weiter Papieranträge nötig. Das verursache Kosten und Aufwand für Beschäftigte und Unternehmen, sagte Drombrovskis. “Der Zugang zu Sozialleistungen geht noch immer nicht in allen Fällen reibungs- und nahtlos“, attestierte er.

Eigentlich hatte sich die EU schon vor Jahren vorgenommen, den europaweiten Zugang zu Rentenansprüchen, Entsendebescheinigungen und Sozialleistungen zu vereinfachen und dazu das EESSI-System (Electronic Exchange of Social Security Information) geschaffen. Über diese Infrastruktur sollen Sozialversicherungsorganisationen in Europa digital kommunizieren. Doch das funktioniert auch heute nur eingeschränkt.

Vor allem Mitgliedstaaten sind gefordert

Dombrovskis drängt daher die Mitgliedstaaten, mehr Tempo bei der Umsetzung des EESSI zu machen. Bis Ende 2024 soll das System in ganz Europa “voll funktionsfähig” werden und Papierdokumente unnötig machen, sagte Dombrovskis. Außerdem will die Kommission den europäischen Sozialversicherungspass (ESSPASS) etablieren. Der soll das EESSI-System ergänzen, weil er sich direkt an die Bürger richtet.

Aktuell läuft beim Sozialversicherungspass gerade eine zweite Testphase, die eine Entsendebescheinigung und die europäischen Krankenversichertenkarte umfasst. Auch hier appelliert die Kommission an die Mitgliedsstaaten, dass möglichst viele bei dem Test mitmachen. Aktuell sind nur zwölf Länder beteiligt. Perspektivisch soll der Sozialversicherungspass nach Vorstellung der Kommission in die Digital Wallet integriert werden können, um sich unkompliziert gegenüber Arbeitskontrollbehörden oder der Krankenversicherungen auszuweisen.

Das Ganze werde helfen, Fehler zu reduzieren sowie Betrug zu verhindern, betonte Dombrovskis. Auch Unternehmen würden profitieren, wenn sie einfacher ihre Dienstleistungen im Ausland anbieten können. Zudem hat die Kommission gestern ihr Konzept für einen europaweit gültigen Behindertenausweis vorgestellt. Mit ihm sollen Menschen mit Behinderungen von allen national geltenden Vorteilen profitieren, zum Beispiel von Rabatten im Nahverkehr oder bei Assistenzleistungen im Zug. lei