Stromgutscheine, Steuererleichterungen oder staatliche Beihilfen: Diese und andere Maßnahmen schlägt die Kommission den EU-Staaten vor, um Verbraucher und Industrie vor den hohen Energiekosten zu schützen. Am Mittwoch präsentierte die Behörde ihre vielfach angepriesene Toolbox mit möglichen EU-rechtskonformen Soforthilfen. 20 Länder hatten angekündigt, Maßnahmen ergreifen zu wollen. Deutschland gehört nicht dazu und auch der BDI setzt weiter auf den Markt, wie Timo Landenberger analysiert.

Bereits im April hat die Kommission ihren Vorschlag für eine KI-Verordnung verabschiedet, doch die Verhandlungen im Europaparlament kommen nicht in Gang – ein Streit um Kompetenzen lähmt die inhaltliche Diskussion. Brüssel-Korrespondentin Jasmin Kohl schaut sich den Konflikt zwischen den Ausschüssen genauer an.

Von einem steigenden CO2-Preis wären die Volkswirtschaften in der EU unterschiedlich stark betroffen – besonders deutlich die Länder Osteuropas. Im Standpunkt erläutert Thieß Petersen von der Bertelsmann Stiftung die Hintergründe und rät dazu, einer drohenden Spaltung Europas mit konkreten Schritten entgegenzuwirken.

Die Europäische Kommission hat auf die angespannte Lage auf den Energiemärkten und die hohen Energiepreise reagiert und am Mittwoch ihre Toolbox vorgestellt – nachdem der ursprüngliche Termin in der vergangenen Woche verschoben worden war. Die Toolbox listet etliche Maßnahmen auf, welche die EU-Staaten im Einklang mit EU-Recht kurzfristig ergreifen können, um Verbraucher und Industrie vor den rekordhohen Energiepreisen zu schützen.

Die Kommission geht davon aus, dass die Preise frühestens im April wieder sinken und rechnet im Rahmen der grünen Transformation mit generell erhöhten Gaskosten. Der Leitfaden enthält deshalb auch langfristige Lösungsansätze, um eine Wiederholung der gegenwärtigen Preisschocks zu verhindern. Dazu gehört die strategische Energiespeicherung sowie die Möglichkeit des gemeinsamen Ankaufs von Gasvorräten.

Die meisten Europäer seien von der aktuellen Situation unmittelbar betroffen, weshalb zurecht eine europäische Lösung gefordert werde, sagte Energiekommissarin Kadri Simson. Allerdings sei sowohl der Energiemix als auch die soziale Situation in den Mitgliedstaaten verschieden. Die nationalen Regierungen seien somit in der besseren Ausgangslage, kurzfristig Abhilfe zu leisten und die EU-Regularien, wie etwa die Energiesteuerrichtlinie und das Beihilferecht, würden dafür ausreichend Spielraum bieten.

20 Länder, darunter Frankreich, Spanien und Italien, hätten bereits angekündigt, Sofortmaßnahmen ergreifen zu wollen oder haben das bereits getan (Europe.Table berichtete). Die Maßnahmen sollten zielgruppenspezifisch sein und sich insbesondere an schutzbedürftige Haushalte sowie energieintensive Industrien richten. Sie sollten problemlos rückgängig gemacht werden, sobald sich die Lage entspannt hat, und dürften weder den Binnenmarktregeln noch den Zielen des Green Deal widersprechen, teilte die Kommission mit.

In ihrer Toolbox schlägt die Brüsseler Behörde folgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Energiepreise vor:

Daneben will die Kommission selbst kurzfristige Maßnahmen ergreifen:

In Deutschland ist der Strompreis europaweit am höchsten – auch aufgrund der hohen Steuern, Abgaben und Umlagen. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband fordert deshalb auf Twitter “dringend Unterstützung für schutzbedürftige Verbraucher”.

Tatsächlich seien die steigenden Energiepreise auch in Deutschland eine Belastung, bestätigt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums gegenüber Europe.Table. Dennoch hat die Bundesregierung mehrfach betont, sie sehe keine Notwendigkeit für ein staatliches Eingreifen. Die Versorgungssicherheit sei weiterhin hoch, andere Länder seien stärker von Gas abhängig und befänden sich deshalb in einer anderen Situation.

“Gas ist der wesentliche Energieträger für die Industrie”, sagt hingegen Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie und Klima des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). “Damit hängen die Produktionskosten stark am Faktor Gas, speziell, wenn keine langfristigen Verträge bestehen.” Die außergewöhnliche Preisentwicklung bereite deshalb vielen Unternehmen Sorge.

Dennoch unterstützt Rolle die Zurückhaltung der Bundesregierung. “Der BDI hat sich immer für freie Märkte ausgesprochen. Dazu gehören sowohl Niedrig- als auch Hochpreissituationen.” Marktbedingte Preissteigerungen würden schließlich im Regelfall dazu führen, dass auch das Angebot wieder steigt. Sollten allerdings in anderen Ländern Maßnahmen getroffen werden, wodurch Wettbewerber einen Vorteil erlangen, dann müsse das angemahnt werden und gegebenenfalls zu Konsequenzen führen.

Auch die EU-Kommission bekennt sich grundsätzlich zur Integrität des Energiebinnenmarktes. Dieser habe in den vergangenen 20 Jahren gute Dienste geleistet, so Kadri Simson. Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betont: “Übereilte Eingriffe in diesen Markt würde die Energieversorgung verteuern und bergen die Gefahr, das Klima für notwendige Investitionen zu verschlechtern.”

Um den Markt jedoch besser vor künftigen Schocks bei den Energiepreisen zu schützen und die Energieversorgung Europas sicherzustellen, kündigte die Kommission im Rahmen der Toolbox auch einige langfristige Maßnahmen an. So sollen die europäischen Energieregulierungsbehörden (ACER) die Vor- und Nachteile des bestehenden Strommarktes untersuchen und der Kommission gegebenenfalls Empfehlungen unterbreiten. Eine entsprechende Studie soll im April vorgelegt werden.

In jedem Fall sei der Green Deal die beste Versicherung gegen eine Wiederholung der derzeitigen Marktentwicklung, so die Kommission. Die Energieeffizienz müsse gestärkt und der Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigt werden, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffimporten zu verringern. 90 Prozent ihres Gasbedarfs deckt die EU über Importe aus dem Ausland. Zumindest während der Übergangsphase zu einer grünen Energiewirtschaft wird Gas aber auch weiterhin eine tragende Rolle spielen.

Mitte Dezember will die Kommission deshalb eine Neufassung der EU-Gasrichtlinie vorstellen, die auch einen integrierten Ansatz für Gasspeicherung enthalten soll. Die Gasspeicher seien im EU-weiten Durchschnitt gegenwärtig zu 76 Prozent gefüllt (im Vergleich zu rund 90 Prozent in den Vorjahren), was etwa 20 Prozent des jährlichen Gasbedarfs der EU ausmache.

Die Mitgliedstaaten seien jedoch sehr unterschiedlich mit Speichermöglichkeiten ausgestattet. Die Kommission will den Zugang zu Speicherung erleichtern und eine optimale Ausnutzung der Kapazitäten gewährleisten. Außerdem kündigte Simson an, die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Beschaffung von Gasvorräten durch die EU-Länder prüfen zu wollen.

Die Pläne sieht der BDEW kritisch. Eine strategische Gasreserve würde Liquidität vom Markt nehmen und dadurch selbst preistreibend wirken, so Kerstin Andreae. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bestünden mit der geltenden Verordnung zur Gasversorgungssicherheit ausreichende europäische Regelungen, die “möglichst wenig in den offenen und transparenten EU-Gasmarkt eingreifen”.

Das Rekordhoch der Energiepreise und die Maßnahmen dagegen werden auch Thema beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 21. und 22. Oktober sein.

Während die 27 Telekommunikationsminister:innen bei ihrer Videokonferenz heute erstmals tiefer gehend über den Kommissionsvorschlag zu einer Verordnung für Künstliche Intelligenz vom April diskutieren, gibt es im Europäischen Parlament neuen Aufruhr im Kompetenzstreit um das Gesetzesvorhaben (Europe.Table berichtete). Mit dem Italiener Brando Benifei (S&D) steht der Berichterstatter im federführenden Binnenmarktausschuss (IMCO) zwar seit Juni fest. Doch die Verhandlungen zur KI-Verordnung kommen nicht ins Laufen.

Ein Kompetenzstreit zwischen mehreren Ausschüssen lähmt die inhaltliche Diskussion: Die Ausschüsse für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), Industrie, Forschung und Energie (ITRE) und der Rechtsausschuss (JURI) haben die alleinige Federführung des IMCO angefochten. Auch der Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) will an dem Dossier mitverhandeln.

Der Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden Antonio Tajani (IT, EVP) hat nun eine Lösung vorgeschlagen, die nicht nur für viele IMCO-Mitglieder einen bitteren Beigeschmack hat: Der IMCO soll die alleinige Federführung für das Gesetzesvorhaben, das den Einsatz von Künstlicher Intelligenz regulieren soll, verlieren. Stattdessen soll er sich die Federführung mit JURI teilen.

LIBE, ITRE und CULT sollen als assoziierte Ausschüsse an den Verhandlungen teilnehmen, wobei ITRE auch exklusive Kompetenzen für Teile des Dossiers bekommen könnte. Angesichts der Aufregung, die Tajanis Vorschlag erzeugt, stellt sich die Frage, ob dieser den Konflikt löst oder nicht eher neu anfacht. Denn nicht nur der LIBE-Ausschuss würde durch die vermeintliche Lösung weitgehend leer ausgehen, obwohl die KI-Verordnung auch zentrale Grundrechtsfragen betrifft.

Der Christdemokrat Axel Voss wird als JURI-Berichterstatter gehandelt. Er gilt in Sachen Datenschutz als unternehmerfreundlich und hatte als Berichterstatter der Urheberrechtsreform bereits erhebliche Kritik auf sich gezogen – Stichwort Uploadfilter. Beobachter befürchten, dass der JURI-Ausschuss durch Tajanis Vorschlag auch die exklusive Kompetenz für den Artikel 5 der KI-Verordnung bekommen könnte. Dieser definiert die Bereiche, in denen die Anwendung von KI verboten werden soll, darunter auch die automatisierte Gesichtserkennung in öffentlich zugänglichen Räumen.

Während IMCO-Berichterstatter Benifei für ein Verbot dieser Anwendung in der KI-Verordnung plädiert, hatte die EVP ihre Position gegenüber automatisierter Gesichtserkennung bei der Abstimmung des Initiativberichts zu Künstlicher Intelligenz im Strafrecht letzte Woche nochmals deutlich gemacht: Sie sprach sich gegen ein Verbot aus, konnte sich mit dieser Forderung aber nicht durchsetzen. Sollten Voss und Benifei also als Berichterstatter bestätigt werden, könnte das die Kompromissfindung deutlich erschweren.

Der europäische NGO-Dachverband EDRi mahnt, dass alle Berichterstatter für die KI-Verordnung im Parlament ein ernst zu nehmendes Bekenntnis zum Schutz von Grundrechten gegenüber dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz aufweisen sollten, vor allem bezüglich Massenüberwachung und diskriminierenden Systemen. Dass sich Voss, der JURI-Berichterstatter in spe, in der Vergangenheit ausdrücklich für den Einsatz von Gesichtserkennung eingesetzt habe, “sollte für alle, die auf eine menschenzentrierte KI-Verordnung hoffen, besorgniserregend sein”, so eine EDRi-Sprecherin auf Anfrage von Europe.Table.

Im Raum steht auch der Vorwurf, dass Tajani nicht nur sachliche Gründe für seine Entscheidung gehabt habe, die Federführung für die KI-Verordnung zwischen den Ausschüssen IMCO und JUR aufzuteilen. Der EVP-Angehörige Tajani habe der eigenen Fraktion zu mehr Mitsprache in dem Gesetzesvorhaben verholfen.

“Ich finde Tajanis Entscheidung aufgrund der rechtlichen Analyse fraglich”, kommentiert die IMCO-Vorsitzende Anna Cavazzini (Grüne/EFA) auf Anfrage von Europe.Table. Denn viele Artikel der KI-Verordnung seien fast deckungsgleich mit dem Kommissionsvorschlag zur Revision der Produktsicherheitsrichtlinie, bei dem der Binnenmarktausschuss die alleinige Federführung hat. Aus Cavazzinis Sicht liegt die Federführung für die KI-Verordnung daher auch klar beim IMCO.

Cavazzini geht aber nicht davon aus, dass der Kompetenzstreit noch lange andauern werde. Die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden, die Tajanis Vorschlag noch bestätigen muss, werde bald ihre Entscheidung fällen. Beobachter gehen davon aus, dass das bereits nächste Woche geschehen könnte. Cavazzini mahnt: “Als Europäisches Parlament müssen wir darauf achten, dass wir handlungsfähig bleiben und schnell Klarheit schaffen.” Andernfalls gerate das Parlament gegenüber dem Rat ins Hintertreffen.

15.10.2021 – 11:00 Uhr, Brüssel/online

Hydrogen Europe, Seminar Clean Hydrogen Monitor 2021

The Clean Hydrogen Monitor is an annually published report on the hydrogen market in Europe. At the launch event, the goals, ambitions and content of this year’s report will be presented. REGISTRATION

16.10.2021 – 09:00 Uhr, Köln

CR, Konferenz DLT & Blockchain Konferenz

Die seit 2018 stattfindende DLT und Blockchain Konferenz legt den Fokus in diesem Jahr auf den Wandel dieser Technologien und die damit verbundenen Konsequenzen für Unternehmen. Expert:innen präsentieren die neuesten Innovationen und bringen Teilnehmenden die Use Cases der Blockchain und anderer DLT-Technologien näher. ANMELDUNG

18.10.2021 – 15:00-17:30 Uhr, online

BDI, Konferenz Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2021

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Brasilianische Industrieverband (CNI) veranstalten die Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage, um den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Wirtschafts-Vertreter:innen und Politiker:innen beider Länder diskutieren über aktuelle Themen wie das EU-Mercosur-Abkommen oder den Klimaschutz. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2021 – 17:30-21:00 Uhr, Düsseldorf

Europa Union NRW, Diskussion Bürgerforum Zukunft Europas im Landtag NRW

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), der Landtag Nordrhein-Westfalen und die Europäische Bewegung Deutschland laden ein, um über die Zukunft der EU zu diskutieren. Die Ergebnisse des Bürgerforums werden in die Beratungen über die Vorschläge zur Reform der Europäischen Union einfließen. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2021 – 18:30 Uhr, Erfurt/online

KAS, Podiumsdiskussion Spielball oder Spielmacher? Europa auf der internationalen Bühne

Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt zu einer Podiumsdiskussion zu der Rolle Europas in einer veränderten Weltordnung ein. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie die EU aufgestellt werden muss, um Wohlstand, Sicherheit und Freiheit zu bewahren. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2021 – 10:00-11:00 Uhr, online

Eco, Vortrag Deutschland nach der Wahl – Digitalpolitischer Ausblick

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) stellt im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021 mögliche Koalitionen und damit verbundene digitalpolitische Folgen vor. Themen wie TK-Infrastrukturen, Datenschutz, e-Government, Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, neue Geschäfts- und Arbeitsmodelle sowie die Position Deutschlands im europäischen und internationalen Vergleich werden behandelt. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2021 – 10:30-12:30 Uhr, online

Eurelectric, Presentation Are efficient network tariffs the missing piece in the energy transition?

The event will focus on the growth, modernization and digitalization of power grids and the consequences for distribution system operators, consumers, generators and grid owners. Other key topics will be energy networks, efficient grid use, price signals, flexibility markets, and the new use, generation and storage of electricity. INFOS & REGISTRATION

19.10.2021 – 12:30-18:15 Uhr, Stuttgart

VDMA, Vortrag KI zwischen Mythos und Realität

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) lädt ein zu einer Diskussion mit Experten und Wissenschaftler:innen über die Grenzen und Potenziale Künstlicher Intelligenz. Dabei soll betrachtet werden, welche Entscheidungen wir Algorithmen überlassen können und welche Grenzen für KI notwendig sind. INFOS & ANMELDUNG

19.10.-21.10.2021, Brüssel/online

EASE, Conference Energy Storage Global Conference

The European Association for Storage of Energy (EASE) invites representatives from industry, research and politics to discuss central topics of the storage sector. The latest developments in energy storage technologies, legal and political framework conditions, as well as the future of the storage market will be discussed. INFOS & REGISTRATION

Deutschland kann bei der geplanten globalen Mindeststeuer für große Unternehmen auf zusätzliche Einnahmen von etwa fünf bis sechs Milliarden Euro hoffen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Münchner Ifo-Instituts hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Auszügen vorlag.

Setzt man die zuletzt vereinbarte Einigung von 136 Staaten zugrunde, gehen die Ifo-Forscher von jährlichen Zusatzeinnahmen von 4,8 bis 5,2 Milliarden Euro aus. In der Annahme, dass durch die Vereinbarung Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuergebiete mittel- bis langfristig reduziert werden, könnte der positive Effekt für den deutschen Fiskus auf 6,0 bis 6,4 Milliarden Euro anwachsen.

Bei ihrem Treffen am Mittwoch in Washington billigten die G20-Finanzminister wie erwartet die Details der Reform. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einem besonderen Moment. “Wir haben sehr hart gearbeitet.” Der Wettlauf zwischen Staaten zu immer niedrigeren Steuersätzen sei durchbrochen.

Die globale Mindeststeuer in Höhe von 15 Prozent ist das Herzstück der Reform. Sie soll ab 2023 gelten – und zwar für alle international tätigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro. Experten zufolge werden weltweit 7000 bis 8000 Firmen betroffen sein, einige Hundert davon aus Deutschland. Die Industriestaaten-Organisation OECD, die die jahrelangen Verhandlungen über eine Steuerreform koordiniert hat, geht weltweit von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr aus.

Jedes Land kann seinen Unternehmenssteuersatz zwar weiterhin selbst festlegen. Deutschland kann bei seinen Unternehmen dann aber die Differenz zur globalen Mindeststeuer in Rechnung stellen, wenn sie beispielsweise bei Töchtern in Irland oder anderen Niedrigsteuerländern weniger als die 15 Prozent zahlen.

Die Reform soll auch die internationalen Steuerregeln an das Digitalzeitalter anpassen. Dafür sollen die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Ländern zahlen, in denen sie besonders viel Geschäft machen. Davon dürften Schwellenländer profitieren – es ist eine Art Länderfinanzausgleich, nur auf internationaler Ebene. rtr

Die EU-Kommission kommt dem Vereinigten Königreich im Streit über Zölle für die britische Provinz Nordirland entgegen (Europe.Table berichtete). Der am Mittwoch von Vize-Kommissionspräsident Maroš Šefčovič vorgestellte Maßnahmenkatalog spart allerdings zentrale Forderungen der Regierung in London aus. Zwar will die EU die Zollvorschriften und Kontrollen des Güterverkehrs zwischen dem britischen Kernland und Nordirland abspecken. Die Staatenunion ist zu Änderungen am Nordirlandprotokoll aber nicht bereit, was das Vereinigte Königreich für unabdingbar hält.

Seit Monaten streiten UK und die EU über das Protokoll. Es regelt, dass Nordirland auch nach dem Brexit Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und sich deshalb an die Zollregeln der EU halten muss. Deswegen unterliegen Waren, die vom britischen Kernland über die Irische See nach Nordirland transportiert werden, Zollkontrollen.

Die jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen könnten die Zollformalitäten zwischen Großbritannien und Nordirland halbieren, sagte Šefčovič. Kontrollen von Fleisch, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln aus Großbritannien könnten um 80 Prozent verringert werden. Neue Regeln sollten dafür sorgen, dass die Ausfuhr von Medikamenten nicht behindert werde. “Die neue Umsetzung des Protokolls berücksichtigt auch Würste”, sagte der EU-Vizepräsident in Anspielung auf den “Wurstkrieg”.

Der britische Brexit-Minister David Frost erklärte, man stehe erst am Beginn der Verhandlungen mit der EU. Man werde die Vorschläge konstruktiv prüfen. Am Dienstag hatte er jedoch substanzielle Veränderungen am Nordirlandprotokoll gefordert und mit Konsequenzen gedroht, falls diese ausblieben. Insbesondere pochen die Briten darauf, dass bei Handelsstreitigkeiten wegen Nordirland nicht der Europäische Gerichtshof zuständig ist. Dies lehnt die EU entschieden ab. rtr

Investitionen in Erneuerbare Energien müssen sich nach Ansicht der Internationalen Energieagentur (IEA) bis Ende des Jahrzehnts verdreifachen. “Die Welt investiert nicht genug, um ihren künftigen Energiebedarf zu decken”, heißt in dem am Mittwoch vorgestellten IEA World Energy Outlook 2021. Zwar stiegen die Ausgaben allmählich, blieben aber weit hinter dem Bedarf zurück. “Klare Signale und Anweisungen vonseiten der Politik sind unerlässlich. Wenn der Weg vor uns nur mit guten Absichten gepflastert ist, wird es in der Tat eine holprige Fahrt”, schreiben die Autoren des IEA-Jahresberichts.

Laut IEA müssten Solar-, Wind- und Wasserkraft zusammen mit Bioenergie einen weitaus größeren Anteil an den Energieinvestitionen nach der Pandemie haben als bisher. Die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow von Ende Oktober bis Mitte November sei der “erste Test für die Bereitschaft der Länder, neue und ehrgeizigere Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 einzugehen”.

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen nach Berechnungen der IEA fossile Brennstoffe auf knapp ein Viertel des Angebotsmixes bis Mitte des Jahrhunderts schrumpfen und Erneuerbare Energien auf etwas mehr als zwei Drittel steigen. Würde die Welt so weiter machen wie bisher, sei ein Anstieg der Temperaturen bis Ende des Jahrhunderts um 2,6 Grad zu befürchten.

David Ryfisch, Teamleiter für Internationale Klimapolitik bei der Umweltorganisation Germanwatch, sieht in diesen Ergebnissen ein eindeutiges Signal an die Regierungschefs der Welt, schnellstmöglich aus fossilen Energieträgern auszusteigen. “Der Bericht zeigt eindeutig, dass jegliche Investition in Kohle-, Öl- oder Gasförderung weltweit mit dem Pariser Abkommen nicht vereinbar ist.” Für Entscheidungsträger und Investoren könne es nur eine Interpretation geben, so Ryfisch. “Die Umsetzung des Klimaschutzes muss sich deutlich beschleunigen.”

Die fossilen Brennstoffe Kohle, Erdgas und Öl machten im Jahr 2020 knapp 80 Prozent der weltweiten Energieversorgung aus, während der Anteil von Erneuerbaren Energien lediglich bei zwölf Prozent lag. rtr/luk

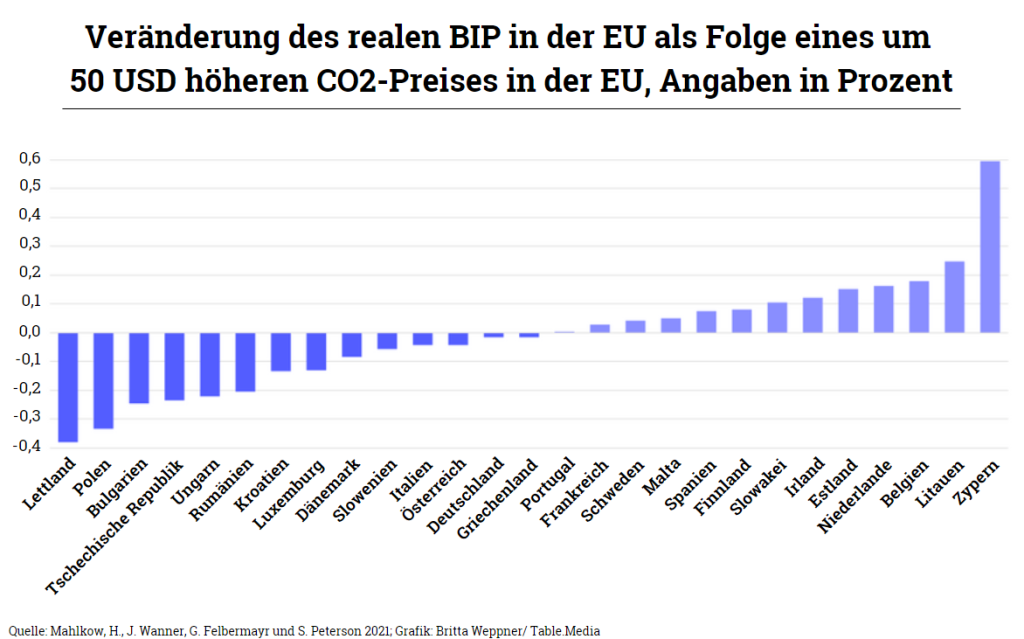

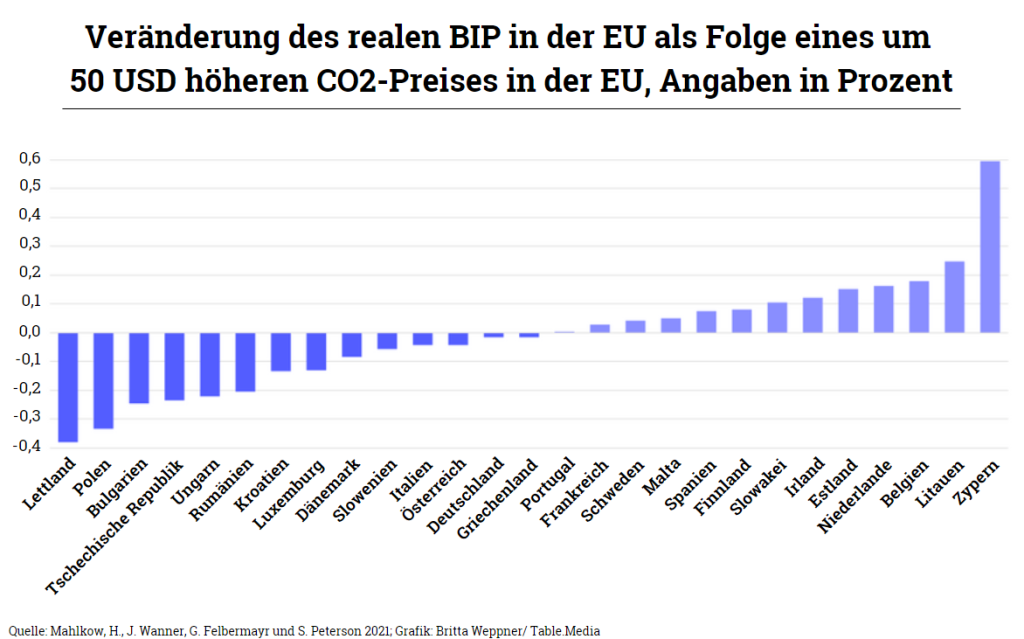

Im Sommer dieses Jahres veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft aus Kiel zu den Folgen eines höheren CO2-Preises in der EU. Die Auswirkungen auf das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der gesamten EU sind gering. Doch für die osteuropäischen Volkswirtschaften ergeben sich überdurchschnittlich hohe BIP-Rückgänge.

Damit die EU ihre ambitionierten Klimaschutzziele erreichen kann, werden die Preise für Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren spürbar steigen. In der erwähnten Studie werden die Effekte eines um 50 Dollar höheren CO2-Preises in der EU simuliert.

Ein höherer CO2-Preis verteuert emissionshaltige Produkte. Verbraucher reduzieren ihre Nachfrage nach ihnen. Unternehmen passen sich an die geringere Nachfrage an. Damit sinkt auch das BIP. Emissionsarme Produkte, also zum Beispiel Dienstleistungen, werden relativ betrachtet preiswerter. Daher werden sie vermehrt nachgefragt und auch angeboten. Für sich genommen bedeutet das eine Steigerung des BIP.

Welche Effekte überwiegen, lässt sich ex ante nicht sagen. Die Simulationsberechnungen zeigen: Im Durchschnitt aller 27 EU-Länder bleibt das reale BIP nahezu unverändert, es sinkt um lediglich 0,01 Prozent. Es gibt jedoch regionale Unterschiede.

Die osteuropäischen Volkswirtschaften erleiden die stärksten BIP-Einbußen. Ursache ist der Umstand, dass diese Länder eine besonders emissionsintensive Wirtschaftsstruktur haben.

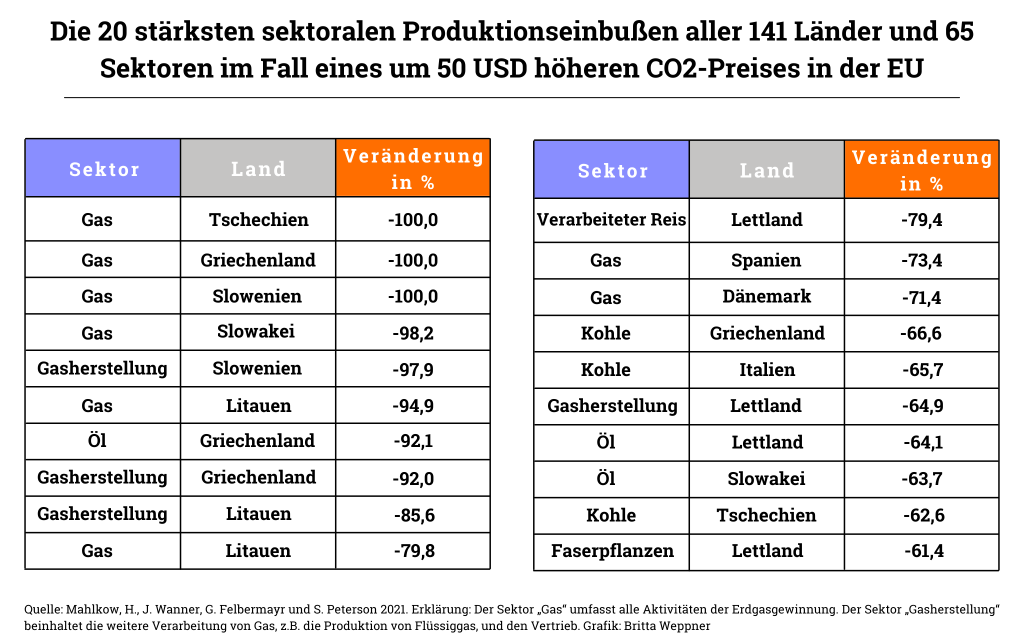

Auch wenn es spürbare Unterschiede bei der BIP-Entwicklung gibt, sind die berechneten BIP-Einbußen moderat. Anders sieht es aus, wenn die Auswirkungen eines höheren CO2-Preises auf einzelne Wirtschaftssektoren betrachtet werden.

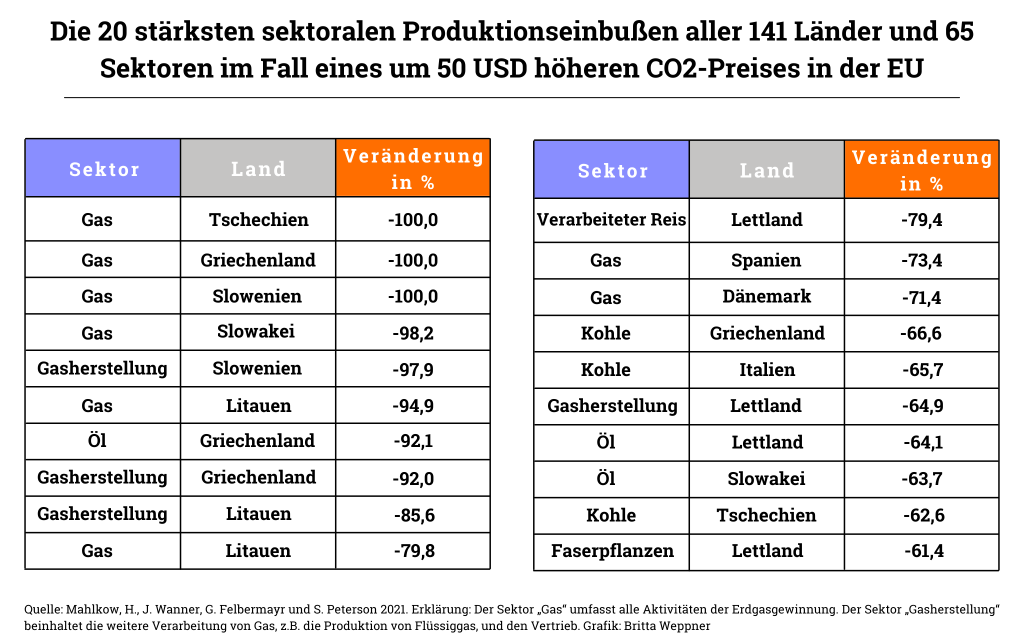

Bei einem Blick auf die sektoralen Auswirkungen eines um 50 Dollar höheren CO2-Preises in der EU zeigt sich – wenig überraschend -, dass die Bereiche der fossilen Brennstoffe die höchsten Produktionseinbrüche erleiden. Regional sind wiederum die osteuropäischen Volkswirtschaften am stärksten betroffen.

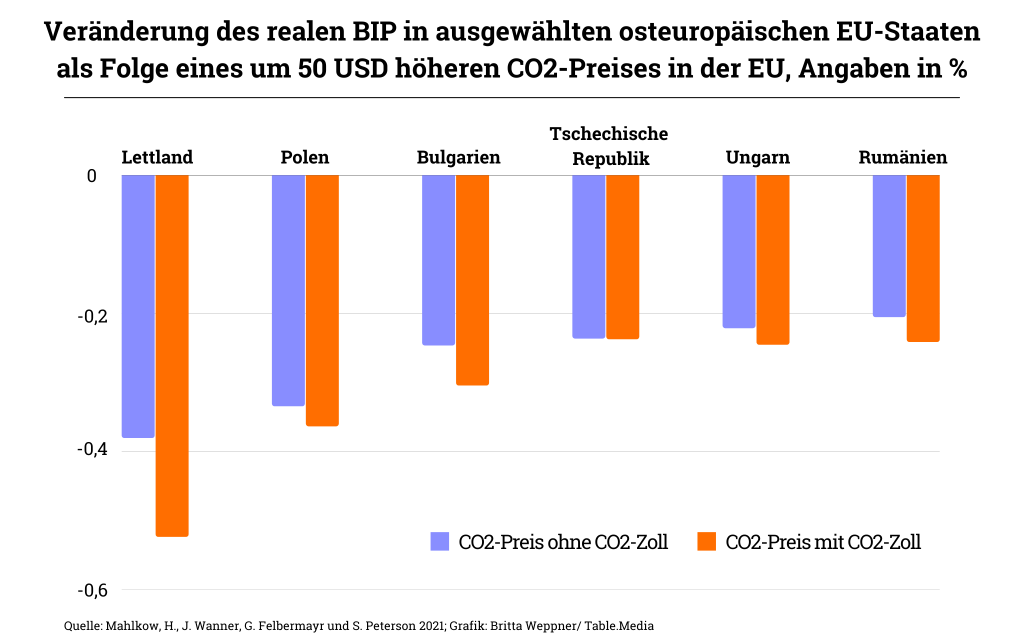

Um die skizzierten wirtschaftlichen Einbußen zu reduzieren, bietet sich ein CO2-Zoll an. Produkte, die aus einem Nicht-EU-Land importiert und in der EU verkauft werden, werden mit einer Emissionsabgabe belastet, die dem in der EU geltenden CO2-Preis entspricht.

Die nachfolgende Abbildung weist die BIP-Veränderungen mit und ohne einen CO2-Zoll aus. Auf den ersten Blick überrascht der Vergleich: Vor allem die energieintensiven osteuropäischen Volkswirtschaften sollen durch einen CO2-Zoll geschützt werden. Ihre BIP-Einbußen werden jedoch größer.

Auf den zweiten Blick überrascht dieses Resultat jedoch nicht. Es ist ein Ergebnis, das die Außenwirtschaftstheorie vorhersagt: Wenn ein Land einen Importzoll zum Schutz einer bestimmten Branche einführt, hat das Folgen für die gesamte Volkswirtschaft.

Ein höherer CO2-Preis der EU trifft die Wirtschaften der einzelnen EU-Mitgliedsländer unterschiedlich. Die größten BIP-Einbußen fallen in den emissionsintensiven osteuropäischen Volkswirtschaften an. Das sollte jedoch kein Argument gegen höhere CO2-Preise in der EU sein, denn ein klimapolitisches Nichtstun hätte wesentlich höhere Kosten.

Um Widerstände der betroffenen Gesellschaftsschichten zu verringern – also vor allem bei denjenigen, die in Osteuropa in emissionsintensiven Branchen beschäftigt sind – sollten die Anpassungslasten von allen EU-Staaten getragen werden. Im Falle eines CO2-Zolls könnten beispielsweise die daraus resultierenden Einnahmen primär an die osteuropäischen Staaten gezahlt werden.

Dieser Text ist eine gekürzte Version des Beitrags “How a high EU carbon price can divide the EU economically”, der am 5. Oktober 2021 auf “GED-Home” veröffentlicht wurde.

“There should be more EU in the Arctic and more Arctic in the EU”, twitterte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, David McAllister. Angesichts schmelzender Gletscher wäre der zweite Teil des Tweets klimatechnisch sicherlich wünschenswert. Das arktische Eis könnten wir hier gut gebrauchen.

Tatsächlich soll sich aber der erste Teilsatz McAllisters bewahrheiten. Die EU wird nämlich ein Kommissions-Büro in Grönland einrichten, “um die Sichtbarkeit der Arktisbelange in den Außenbeziehungen der EU zu erhöhen”, wurde am Mittwoch bekannt.

Dahinter steckt ein geopolitisches Wettrennen um Einfluss in der Arktis. Die Verlockung der Polarregion ist groß: Riesige Mengen an Öl und Gas werden dort vermutet. Russland und China buhlen schon fröhlich um arktische Ressourcen, und jetzt mischen die Europäer auch noch mit.

“More EU in the Arctic” soll allerdings nicht bedeuten, dass Europa auch ein Stück vom Kuchen der Bodenschätze abhaben will. Im Gegenteil: Die EU fordert ausdrücklich, dass Öl und Gas im Boden bleiben. Die Kommission geht sogar noch weiter, denn sie will sich für eine “emissionsfreie und Null-Schadstoff-Schifffahrt im arktischen Ozean” einsetzen, um das rapide Schmelzen der Polkappen aufzuhalten. “More EU in the Arctic” klingt also doch nicht so verkehrt, sofern sie ihr Wort hält. Lukas Scheid

Stromgutscheine, Steuererleichterungen oder staatliche Beihilfen: Diese und andere Maßnahmen schlägt die Kommission den EU-Staaten vor, um Verbraucher und Industrie vor den hohen Energiekosten zu schützen. Am Mittwoch präsentierte die Behörde ihre vielfach angepriesene Toolbox mit möglichen EU-rechtskonformen Soforthilfen. 20 Länder hatten angekündigt, Maßnahmen ergreifen zu wollen. Deutschland gehört nicht dazu und auch der BDI setzt weiter auf den Markt, wie Timo Landenberger analysiert.

Bereits im April hat die Kommission ihren Vorschlag für eine KI-Verordnung verabschiedet, doch die Verhandlungen im Europaparlament kommen nicht in Gang – ein Streit um Kompetenzen lähmt die inhaltliche Diskussion. Brüssel-Korrespondentin Jasmin Kohl schaut sich den Konflikt zwischen den Ausschüssen genauer an.

Von einem steigenden CO2-Preis wären die Volkswirtschaften in der EU unterschiedlich stark betroffen – besonders deutlich die Länder Osteuropas. Im Standpunkt erläutert Thieß Petersen von der Bertelsmann Stiftung die Hintergründe und rät dazu, einer drohenden Spaltung Europas mit konkreten Schritten entgegenzuwirken.

Die Europäische Kommission hat auf die angespannte Lage auf den Energiemärkten und die hohen Energiepreise reagiert und am Mittwoch ihre Toolbox vorgestellt – nachdem der ursprüngliche Termin in der vergangenen Woche verschoben worden war. Die Toolbox listet etliche Maßnahmen auf, welche die EU-Staaten im Einklang mit EU-Recht kurzfristig ergreifen können, um Verbraucher und Industrie vor den rekordhohen Energiepreisen zu schützen.

Die Kommission geht davon aus, dass die Preise frühestens im April wieder sinken und rechnet im Rahmen der grünen Transformation mit generell erhöhten Gaskosten. Der Leitfaden enthält deshalb auch langfristige Lösungsansätze, um eine Wiederholung der gegenwärtigen Preisschocks zu verhindern. Dazu gehört die strategische Energiespeicherung sowie die Möglichkeit des gemeinsamen Ankaufs von Gasvorräten.

Die meisten Europäer seien von der aktuellen Situation unmittelbar betroffen, weshalb zurecht eine europäische Lösung gefordert werde, sagte Energiekommissarin Kadri Simson. Allerdings sei sowohl der Energiemix als auch die soziale Situation in den Mitgliedstaaten verschieden. Die nationalen Regierungen seien somit in der besseren Ausgangslage, kurzfristig Abhilfe zu leisten und die EU-Regularien, wie etwa die Energiesteuerrichtlinie und das Beihilferecht, würden dafür ausreichend Spielraum bieten.

20 Länder, darunter Frankreich, Spanien und Italien, hätten bereits angekündigt, Sofortmaßnahmen ergreifen zu wollen oder haben das bereits getan (Europe.Table berichtete). Die Maßnahmen sollten zielgruppenspezifisch sein und sich insbesondere an schutzbedürftige Haushalte sowie energieintensive Industrien richten. Sie sollten problemlos rückgängig gemacht werden, sobald sich die Lage entspannt hat, und dürften weder den Binnenmarktregeln noch den Zielen des Green Deal widersprechen, teilte die Kommission mit.

In ihrer Toolbox schlägt die Brüsseler Behörde folgende Maßnahmen zur Stabilisierung der Energiepreise vor:

Daneben will die Kommission selbst kurzfristige Maßnahmen ergreifen:

In Deutschland ist der Strompreis europaweit am höchsten – auch aufgrund der hohen Steuern, Abgaben und Umlagen. Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale Bundesverband fordert deshalb auf Twitter “dringend Unterstützung für schutzbedürftige Verbraucher”.

Tatsächlich seien die steigenden Energiepreise auch in Deutschland eine Belastung, bestätigt eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums gegenüber Europe.Table. Dennoch hat die Bundesregierung mehrfach betont, sie sehe keine Notwendigkeit für ein staatliches Eingreifen. Die Versorgungssicherheit sei weiterhin hoch, andere Länder seien stärker von Gas abhängig und befänden sich deshalb in einer anderen Situation.

“Gas ist der wesentliche Energieträger für die Industrie”, sagt hingegen Carsten Rolle, Abteilungsleiter Energie und Klima des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). “Damit hängen die Produktionskosten stark am Faktor Gas, speziell, wenn keine langfristigen Verträge bestehen.” Die außergewöhnliche Preisentwicklung bereite deshalb vielen Unternehmen Sorge.

Dennoch unterstützt Rolle die Zurückhaltung der Bundesregierung. “Der BDI hat sich immer für freie Märkte ausgesprochen. Dazu gehören sowohl Niedrig- als auch Hochpreissituationen.” Marktbedingte Preissteigerungen würden schließlich im Regelfall dazu führen, dass auch das Angebot wieder steigt. Sollten allerdings in anderen Ländern Maßnahmen getroffen werden, wodurch Wettbewerber einen Vorteil erlangen, dann müsse das angemahnt werden und gegebenenfalls zu Konsequenzen führen.

Auch die EU-Kommission bekennt sich grundsätzlich zur Integrität des Energiebinnenmarktes. Dieser habe in den vergangenen 20 Jahren gute Dienste geleistet, so Kadri Simson. Kerstin Andreae, Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) betont: “Übereilte Eingriffe in diesen Markt würde die Energieversorgung verteuern und bergen die Gefahr, das Klima für notwendige Investitionen zu verschlechtern.”

Um den Markt jedoch besser vor künftigen Schocks bei den Energiepreisen zu schützen und die Energieversorgung Europas sicherzustellen, kündigte die Kommission im Rahmen der Toolbox auch einige langfristige Maßnahmen an. So sollen die europäischen Energieregulierungsbehörden (ACER) die Vor- und Nachteile des bestehenden Strommarktes untersuchen und der Kommission gegebenenfalls Empfehlungen unterbreiten. Eine entsprechende Studie soll im April vorgelegt werden.

In jedem Fall sei der Green Deal die beste Versicherung gegen eine Wiederholung der derzeitigen Marktentwicklung, so die Kommission. Die Energieeffizienz müsse gestärkt und der Ausbau der Erneuerbaren Energien beschleunigt werden, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffimporten zu verringern. 90 Prozent ihres Gasbedarfs deckt die EU über Importe aus dem Ausland. Zumindest während der Übergangsphase zu einer grünen Energiewirtschaft wird Gas aber auch weiterhin eine tragende Rolle spielen.

Mitte Dezember will die Kommission deshalb eine Neufassung der EU-Gasrichtlinie vorstellen, die auch einen integrierten Ansatz für Gasspeicherung enthalten soll. Die Gasspeicher seien im EU-weiten Durchschnitt gegenwärtig zu 76 Prozent gefüllt (im Vergleich zu rund 90 Prozent in den Vorjahren), was etwa 20 Prozent des jährlichen Gasbedarfs der EU ausmache.

Die Mitgliedstaaten seien jedoch sehr unterschiedlich mit Speichermöglichkeiten ausgestattet. Die Kommission will den Zugang zu Speicherung erleichtern und eine optimale Ausnutzung der Kapazitäten gewährleisten. Außerdem kündigte Simson an, die Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Beschaffung von Gasvorräten durch die EU-Länder prüfen zu wollen.

Die Pläne sieht der BDEW kritisch. Eine strategische Gasreserve würde Liquidität vom Markt nehmen und dadurch selbst preistreibend wirken, so Kerstin Andreae. Zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit bestünden mit der geltenden Verordnung zur Gasversorgungssicherheit ausreichende europäische Regelungen, die “möglichst wenig in den offenen und transparenten EU-Gasmarkt eingreifen”.

Das Rekordhoch der Energiepreise und die Maßnahmen dagegen werden auch Thema beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 21. und 22. Oktober sein.

Während die 27 Telekommunikationsminister:innen bei ihrer Videokonferenz heute erstmals tiefer gehend über den Kommissionsvorschlag zu einer Verordnung für Künstliche Intelligenz vom April diskutieren, gibt es im Europäischen Parlament neuen Aufruhr im Kompetenzstreit um das Gesetzesvorhaben (Europe.Table berichtete). Mit dem Italiener Brando Benifei (S&D) steht der Berichterstatter im federführenden Binnenmarktausschuss (IMCO) zwar seit Juni fest. Doch die Verhandlungen zur KI-Verordnung kommen nicht ins Laufen.

Ein Kompetenzstreit zwischen mehreren Ausschüssen lähmt die inhaltliche Diskussion: Die Ausschüsse für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE), Industrie, Forschung und Energie (ITRE) und der Rechtsausschuss (JURI) haben die alleinige Federführung des IMCO angefochten. Auch der Ausschuss für Kultur und Bildung (CULT) will an dem Dossier mitverhandeln.

Der Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitzenden Antonio Tajani (IT, EVP) hat nun eine Lösung vorgeschlagen, die nicht nur für viele IMCO-Mitglieder einen bitteren Beigeschmack hat: Der IMCO soll die alleinige Federführung für das Gesetzesvorhaben, das den Einsatz von Künstlicher Intelligenz regulieren soll, verlieren. Stattdessen soll er sich die Federführung mit JURI teilen.

LIBE, ITRE und CULT sollen als assoziierte Ausschüsse an den Verhandlungen teilnehmen, wobei ITRE auch exklusive Kompetenzen für Teile des Dossiers bekommen könnte. Angesichts der Aufregung, die Tajanis Vorschlag erzeugt, stellt sich die Frage, ob dieser den Konflikt löst oder nicht eher neu anfacht. Denn nicht nur der LIBE-Ausschuss würde durch die vermeintliche Lösung weitgehend leer ausgehen, obwohl die KI-Verordnung auch zentrale Grundrechtsfragen betrifft.

Der Christdemokrat Axel Voss wird als JURI-Berichterstatter gehandelt. Er gilt in Sachen Datenschutz als unternehmerfreundlich und hatte als Berichterstatter der Urheberrechtsreform bereits erhebliche Kritik auf sich gezogen – Stichwort Uploadfilter. Beobachter befürchten, dass der JURI-Ausschuss durch Tajanis Vorschlag auch die exklusive Kompetenz für den Artikel 5 der KI-Verordnung bekommen könnte. Dieser definiert die Bereiche, in denen die Anwendung von KI verboten werden soll, darunter auch die automatisierte Gesichtserkennung in öffentlich zugänglichen Räumen.

Während IMCO-Berichterstatter Benifei für ein Verbot dieser Anwendung in der KI-Verordnung plädiert, hatte die EVP ihre Position gegenüber automatisierter Gesichtserkennung bei der Abstimmung des Initiativberichts zu Künstlicher Intelligenz im Strafrecht letzte Woche nochmals deutlich gemacht: Sie sprach sich gegen ein Verbot aus, konnte sich mit dieser Forderung aber nicht durchsetzen. Sollten Voss und Benifei also als Berichterstatter bestätigt werden, könnte das die Kompromissfindung deutlich erschweren.

Der europäische NGO-Dachverband EDRi mahnt, dass alle Berichterstatter für die KI-Verordnung im Parlament ein ernst zu nehmendes Bekenntnis zum Schutz von Grundrechten gegenüber dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz aufweisen sollten, vor allem bezüglich Massenüberwachung und diskriminierenden Systemen. Dass sich Voss, der JURI-Berichterstatter in spe, in der Vergangenheit ausdrücklich für den Einsatz von Gesichtserkennung eingesetzt habe, “sollte für alle, die auf eine menschenzentrierte KI-Verordnung hoffen, besorgniserregend sein”, so eine EDRi-Sprecherin auf Anfrage von Europe.Table.

Im Raum steht auch der Vorwurf, dass Tajani nicht nur sachliche Gründe für seine Entscheidung gehabt habe, die Federführung für die KI-Verordnung zwischen den Ausschüssen IMCO und JUR aufzuteilen. Der EVP-Angehörige Tajani habe der eigenen Fraktion zu mehr Mitsprache in dem Gesetzesvorhaben verholfen.

“Ich finde Tajanis Entscheidung aufgrund der rechtlichen Analyse fraglich”, kommentiert die IMCO-Vorsitzende Anna Cavazzini (Grüne/EFA) auf Anfrage von Europe.Table. Denn viele Artikel der KI-Verordnung seien fast deckungsgleich mit dem Kommissionsvorschlag zur Revision der Produktsicherheitsrichtlinie, bei dem der Binnenmarktausschuss die alleinige Federführung hat. Aus Cavazzinis Sicht liegt die Federführung für die KI-Verordnung daher auch klar beim IMCO.

Cavazzini geht aber nicht davon aus, dass der Kompetenzstreit noch lange andauern werde. Die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden, die Tajanis Vorschlag noch bestätigen muss, werde bald ihre Entscheidung fällen. Beobachter gehen davon aus, dass das bereits nächste Woche geschehen könnte. Cavazzini mahnt: “Als Europäisches Parlament müssen wir darauf achten, dass wir handlungsfähig bleiben und schnell Klarheit schaffen.” Andernfalls gerate das Parlament gegenüber dem Rat ins Hintertreffen.

15.10.2021 – 11:00 Uhr, Brüssel/online

Hydrogen Europe, Seminar Clean Hydrogen Monitor 2021

The Clean Hydrogen Monitor is an annually published report on the hydrogen market in Europe. At the launch event, the goals, ambitions and content of this year’s report will be presented. REGISTRATION

16.10.2021 – 09:00 Uhr, Köln

CR, Konferenz DLT & Blockchain Konferenz

Die seit 2018 stattfindende DLT und Blockchain Konferenz legt den Fokus in diesem Jahr auf den Wandel dieser Technologien und die damit verbundenen Konsequenzen für Unternehmen. Expert:innen präsentieren die neuesten Innovationen und bringen Teilnehmenden die Use Cases der Blockchain und anderer DLT-Technologien näher. ANMELDUNG

18.10.2021 – 15:00-17:30 Uhr, online

BDI, Konferenz Deutsch-Brasilianische Wirtschaftstage 2021

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Brasilianische Industrieverband (CNI) veranstalten die Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstage, um den Ausbau der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Wirtschafts-Vertreter:innen und Politiker:innen beider Länder diskutieren über aktuelle Themen wie das EU-Mercosur-Abkommen oder den Klimaschutz. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2021 – 17:30-21:00 Uhr, Düsseldorf

Europa Union NRW, Diskussion Bürgerforum Zukunft Europas im Landtag NRW

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), der Europäische Ausschuss der Regionen (AdR), der Landtag Nordrhein-Westfalen und die Europäische Bewegung Deutschland laden ein, um über die Zukunft der EU zu diskutieren. Die Ergebnisse des Bürgerforums werden in die Beratungen über die Vorschläge zur Reform der Europäischen Union einfließen. INFOS & ANMELDUNG

18.10.2021 – 18:30 Uhr, Erfurt/online

KAS, Podiumsdiskussion Spielball oder Spielmacher? Europa auf der internationalen Bühne

Die Konrad-Adenauer-Stiftung lädt zu einer Podiumsdiskussion zu der Rolle Europas in einer veränderten Weltordnung ein. Die Diskussion dreht sich um die Frage, wie die EU aufgestellt werden muss, um Wohlstand, Sicherheit und Freiheit zu bewahren. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2021 – 10:00-11:00 Uhr, online

Eco, Vortrag Deutschland nach der Wahl – Digitalpolitischer Ausblick

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) stellt im Zusammenhang mit der Bundestagswahl 2021 mögliche Koalitionen und damit verbundene digitalpolitische Folgen vor. Themen wie TK-Infrastrukturen, Datenschutz, e-Government, Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft, neue Geschäfts- und Arbeitsmodelle sowie die Position Deutschlands im europäischen und internationalen Vergleich werden behandelt. INFOS & ANMELDUNG

19.10.2021 – 10:30-12:30 Uhr, online

Eurelectric, Presentation Are efficient network tariffs the missing piece in the energy transition?

The event will focus on the growth, modernization and digitalization of power grids and the consequences for distribution system operators, consumers, generators and grid owners. Other key topics will be energy networks, efficient grid use, price signals, flexibility markets, and the new use, generation and storage of electricity. INFOS & REGISTRATION

19.10.2021 – 12:30-18:15 Uhr, Stuttgart

VDMA, Vortrag KI zwischen Mythos und Realität

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) lädt ein zu einer Diskussion mit Experten und Wissenschaftler:innen über die Grenzen und Potenziale Künstlicher Intelligenz. Dabei soll betrachtet werden, welche Entscheidungen wir Algorithmen überlassen können und welche Grenzen für KI notwendig sind. INFOS & ANMELDUNG

19.10.-21.10.2021, Brüssel/online

EASE, Conference Energy Storage Global Conference

The European Association for Storage of Energy (EASE) invites representatives from industry, research and politics to discuss central topics of the storage sector. The latest developments in energy storage technologies, legal and political framework conditions, as well as the future of the storage market will be discussed. INFOS & REGISTRATION

Deutschland kann bei der geplanten globalen Mindeststeuer für große Unternehmen auf zusätzliche Einnahmen von etwa fünf bis sechs Milliarden Euro hoffen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Münchner Ifo-Instituts hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch in Auszügen vorlag.

Setzt man die zuletzt vereinbarte Einigung von 136 Staaten zugrunde, gehen die Ifo-Forscher von jährlichen Zusatzeinnahmen von 4,8 bis 5,2 Milliarden Euro aus. In der Annahme, dass durch die Vereinbarung Gewinnverlagerungen in Niedrigsteuergebiete mittel- bis langfristig reduziert werden, könnte der positive Effekt für den deutschen Fiskus auf 6,0 bis 6,4 Milliarden Euro anwachsen.

Bei ihrem Treffen am Mittwoch in Washington billigten die G20-Finanzminister wie erwartet die Details der Reform. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) sprach von einem besonderen Moment. “Wir haben sehr hart gearbeitet.” Der Wettlauf zwischen Staaten zu immer niedrigeren Steuersätzen sei durchbrochen.

Die globale Mindeststeuer in Höhe von 15 Prozent ist das Herzstück der Reform. Sie soll ab 2023 gelten – und zwar für alle international tätigen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro. Experten zufolge werden weltweit 7000 bis 8000 Firmen betroffen sein, einige Hundert davon aus Deutschland. Die Industriestaaten-Organisation OECD, die die jahrelangen Verhandlungen über eine Steuerreform koordiniert hat, geht weltweit von zusätzlichen Einnahmen in Höhe von rund 150 Milliarden Dollar pro Jahr aus.

Jedes Land kann seinen Unternehmenssteuersatz zwar weiterhin selbst festlegen. Deutschland kann bei seinen Unternehmen dann aber die Differenz zur globalen Mindeststeuer in Rechnung stellen, wenn sie beispielsweise bei Töchtern in Irland oder anderen Niedrigsteuerländern weniger als die 15 Prozent zahlen.

Die Reform soll auch die internationalen Steuerregeln an das Digitalzeitalter anpassen. Dafür sollen die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Ländern zahlen, in denen sie besonders viel Geschäft machen. Davon dürften Schwellenländer profitieren – es ist eine Art Länderfinanzausgleich, nur auf internationaler Ebene. rtr

Die EU-Kommission kommt dem Vereinigten Königreich im Streit über Zölle für die britische Provinz Nordirland entgegen (Europe.Table berichtete). Der am Mittwoch von Vize-Kommissionspräsident Maroš Šefčovič vorgestellte Maßnahmenkatalog spart allerdings zentrale Forderungen der Regierung in London aus. Zwar will die EU die Zollvorschriften und Kontrollen des Güterverkehrs zwischen dem britischen Kernland und Nordirland abspecken. Die Staatenunion ist zu Änderungen am Nordirlandprotokoll aber nicht bereit, was das Vereinigte Königreich für unabdingbar hält.

Seit Monaten streiten UK und die EU über das Protokoll. Es regelt, dass Nordirland auch nach dem Brexit Teil des EU-Binnenmarkts bleibt und sich deshalb an die Zollregeln der EU halten muss. Deswegen unterliegen Waren, die vom britischen Kernland über die Irische See nach Nordirland transportiert werden, Zollkontrollen.

Die jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen könnten die Zollformalitäten zwischen Großbritannien und Nordirland halbieren, sagte Šefčovič. Kontrollen von Fleisch, Milchprodukten und anderen Lebensmitteln aus Großbritannien könnten um 80 Prozent verringert werden. Neue Regeln sollten dafür sorgen, dass die Ausfuhr von Medikamenten nicht behindert werde. “Die neue Umsetzung des Protokolls berücksichtigt auch Würste”, sagte der EU-Vizepräsident in Anspielung auf den “Wurstkrieg”.

Der britische Brexit-Minister David Frost erklärte, man stehe erst am Beginn der Verhandlungen mit der EU. Man werde die Vorschläge konstruktiv prüfen. Am Dienstag hatte er jedoch substanzielle Veränderungen am Nordirlandprotokoll gefordert und mit Konsequenzen gedroht, falls diese ausblieben. Insbesondere pochen die Briten darauf, dass bei Handelsstreitigkeiten wegen Nordirland nicht der Europäische Gerichtshof zuständig ist. Dies lehnt die EU entschieden ab. rtr

Investitionen in Erneuerbare Energien müssen sich nach Ansicht der Internationalen Energieagentur (IEA) bis Ende des Jahrzehnts verdreifachen. “Die Welt investiert nicht genug, um ihren künftigen Energiebedarf zu decken”, heißt in dem am Mittwoch vorgestellten IEA World Energy Outlook 2021. Zwar stiegen die Ausgaben allmählich, blieben aber weit hinter dem Bedarf zurück. “Klare Signale und Anweisungen vonseiten der Politik sind unerlässlich. Wenn der Weg vor uns nur mit guten Absichten gepflastert ist, wird es in der Tat eine holprige Fahrt”, schreiben die Autoren des IEA-Jahresberichts.

Laut IEA müssten Solar-, Wind- und Wasserkraft zusammen mit Bioenergie einen weitaus größeren Anteil an den Energieinvestitionen nach der Pandemie haben als bisher. Die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow von Ende Oktober bis Mitte November sei der “erste Test für die Bereitschaft der Länder, neue und ehrgeizigere Verpflichtungen im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 einzugehen”.

Um die Klimaziele zu erreichen, müssen nach Berechnungen der IEA fossile Brennstoffe auf knapp ein Viertel des Angebotsmixes bis Mitte des Jahrhunderts schrumpfen und Erneuerbare Energien auf etwas mehr als zwei Drittel steigen. Würde die Welt so weiter machen wie bisher, sei ein Anstieg der Temperaturen bis Ende des Jahrhunderts um 2,6 Grad zu befürchten.

David Ryfisch, Teamleiter für Internationale Klimapolitik bei der Umweltorganisation Germanwatch, sieht in diesen Ergebnissen ein eindeutiges Signal an die Regierungschefs der Welt, schnellstmöglich aus fossilen Energieträgern auszusteigen. “Der Bericht zeigt eindeutig, dass jegliche Investition in Kohle-, Öl- oder Gasförderung weltweit mit dem Pariser Abkommen nicht vereinbar ist.” Für Entscheidungsträger und Investoren könne es nur eine Interpretation geben, so Ryfisch. “Die Umsetzung des Klimaschutzes muss sich deutlich beschleunigen.”

Die fossilen Brennstoffe Kohle, Erdgas und Öl machten im Jahr 2020 knapp 80 Prozent der weltweiten Energieversorgung aus, während der Anteil von Erneuerbaren Energien lediglich bei zwölf Prozent lag. rtr/luk

Im Sommer dieses Jahres veröffentlichte die Bertelsmann Stiftung eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft aus Kiel zu den Folgen eines höheren CO2-Preises in der EU. Die Auswirkungen auf das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) der gesamten EU sind gering. Doch für die osteuropäischen Volkswirtschaften ergeben sich überdurchschnittlich hohe BIP-Rückgänge.

Damit die EU ihre ambitionierten Klimaschutzziele erreichen kann, werden die Preise für Treibhausgasemissionen in den nächsten Jahren spürbar steigen. In der erwähnten Studie werden die Effekte eines um 50 Dollar höheren CO2-Preises in der EU simuliert.

Ein höherer CO2-Preis verteuert emissionshaltige Produkte. Verbraucher reduzieren ihre Nachfrage nach ihnen. Unternehmen passen sich an die geringere Nachfrage an. Damit sinkt auch das BIP. Emissionsarme Produkte, also zum Beispiel Dienstleistungen, werden relativ betrachtet preiswerter. Daher werden sie vermehrt nachgefragt und auch angeboten. Für sich genommen bedeutet das eine Steigerung des BIP.

Welche Effekte überwiegen, lässt sich ex ante nicht sagen. Die Simulationsberechnungen zeigen: Im Durchschnitt aller 27 EU-Länder bleibt das reale BIP nahezu unverändert, es sinkt um lediglich 0,01 Prozent. Es gibt jedoch regionale Unterschiede.

Die osteuropäischen Volkswirtschaften erleiden die stärksten BIP-Einbußen. Ursache ist der Umstand, dass diese Länder eine besonders emissionsintensive Wirtschaftsstruktur haben.

Auch wenn es spürbare Unterschiede bei der BIP-Entwicklung gibt, sind die berechneten BIP-Einbußen moderat. Anders sieht es aus, wenn die Auswirkungen eines höheren CO2-Preises auf einzelne Wirtschaftssektoren betrachtet werden.

Bei einem Blick auf die sektoralen Auswirkungen eines um 50 Dollar höheren CO2-Preises in der EU zeigt sich – wenig überraschend -, dass die Bereiche der fossilen Brennstoffe die höchsten Produktionseinbrüche erleiden. Regional sind wiederum die osteuropäischen Volkswirtschaften am stärksten betroffen.

Um die skizzierten wirtschaftlichen Einbußen zu reduzieren, bietet sich ein CO2-Zoll an. Produkte, die aus einem Nicht-EU-Land importiert und in der EU verkauft werden, werden mit einer Emissionsabgabe belastet, die dem in der EU geltenden CO2-Preis entspricht.

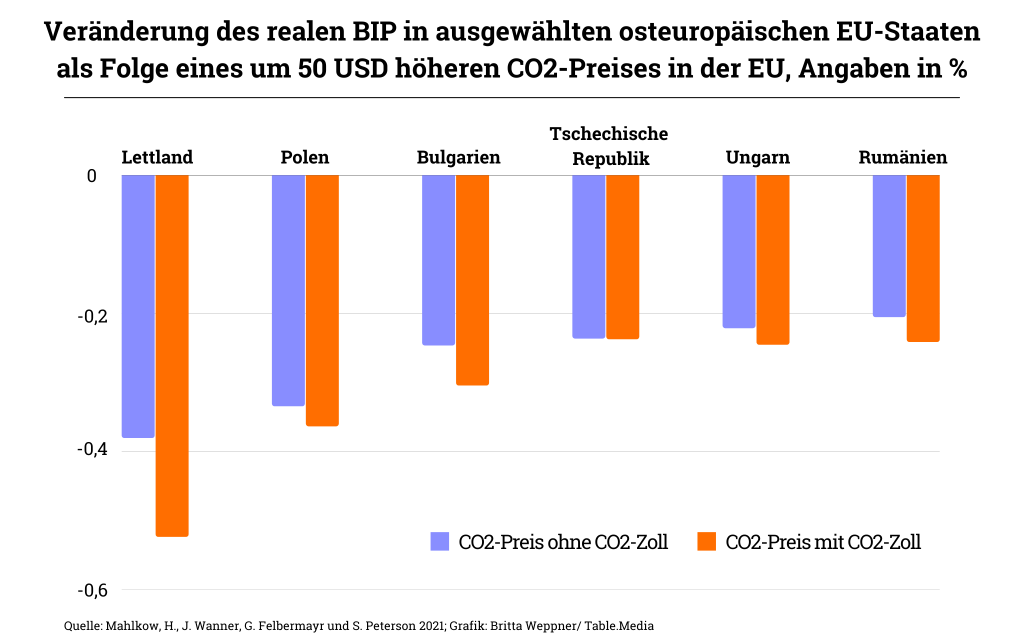

Die nachfolgende Abbildung weist die BIP-Veränderungen mit und ohne einen CO2-Zoll aus. Auf den ersten Blick überrascht der Vergleich: Vor allem die energieintensiven osteuropäischen Volkswirtschaften sollen durch einen CO2-Zoll geschützt werden. Ihre BIP-Einbußen werden jedoch größer.

Auf den zweiten Blick überrascht dieses Resultat jedoch nicht. Es ist ein Ergebnis, das die Außenwirtschaftstheorie vorhersagt: Wenn ein Land einen Importzoll zum Schutz einer bestimmten Branche einführt, hat das Folgen für die gesamte Volkswirtschaft.

Ein höherer CO2-Preis der EU trifft die Wirtschaften der einzelnen EU-Mitgliedsländer unterschiedlich. Die größten BIP-Einbußen fallen in den emissionsintensiven osteuropäischen Volkswirtschaften an. Das sollte jedoch kein Argument gegen höhere CO2-Preise in der EU sein, denn ein klimapolitisches Nichtstun hätte wesentlich höhere Kosten.

Um Widerstände der betroffenen Gesellschaftsschichten zu verringern – also vor allem bei denjenigen, die in Osteuropa in emissionsintensiven Branchen beschäftigt sind – sollten die Anpassungslasten von allen EU-Staaten getragen werden. Im Falle eines CO2-Zolls könnten beispielsweise die daraus resultierenden Einnahmen primär an die osteuropäischen Staaten gezahlt werden.

Dieser Text ist eine gekürzte Version des Beitrags “How a high EU carbon price can divide the EU economically”, der am 5. Oktober 2021 auf “GED-Home” veröffentlicht wurde.

“There should be more EU in the Arctic and more Arctic in the EU”, twitterte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des EU-Parlaments, David McAllister. Angesichts schmelzender Gletscher wäre der zweite Teil des Tweets klimatechnisch sicherlich wünschenswert. Das arktische Eis könnten wir hier gut gebrauchen.

Tatsächlich soll sich aber der erste Teilsatz McAllisters bewahrheiten. Die EU wird nämlich ein Kommissions-Büro in Grönland einrichten, “um die Sichtbarkeit der Arktisbelange in den Außenbeziehungen der EU zu erhöhen”, wurde am Mittwoch bekannt.

Dahinter steckt ein geopolitisches Wettrennen um Einfluss in der Arktis. Die Verlockung der Polarregion ist groß: Riesige Mengen an Öl und Gas werden dort vermutet. Russland und China buhlen schon fröhlich um arktische Ressourcen, und jetzt mischen die Europäer auch noch mit.

“More EU in the Arctic” soll allerdings nicht bedeuten, dass Europa auch ein Stück vom Kuchen der Bodenschätze abhaben will. Im Gegenteil: Die EU fordert ausdrücklich, dass Öl und Gas im Boden bleiben. Die Kommission geht sogar noch weiter, denn sie will sich für eine “emissionsfreie und Null-Schadstoff-Schifffahrt im arktischen Ozean” einsetzen, um das rapide Schmelzen der Polkappen aufzuhalten. “More EU in the Arctic” klingt also doch nicht so verkehrt, sofern sie ihr Wort hält. Lukas Scheid