es ist eine Untertreibung zu sagen, dass die Themenfelder Energie, Klima und Umwelt die politische Agenda in Europa dominieren. Die Abstimmung des ENVI-Ausschusses über das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur am Donnerstag dürfte so ziemlich jeder in der Brüsseler Bubble auf dem Radar haben.

Aber ein anderer, politisch ebenso brisanter Termin findet am heutigen Mittwoch statt: das Treffen des Ausschusses der Ständigen Vertreter (AStV) “im Hinblick auf eine Einigung” über die Annahme der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED). Der Punkt wurde auf die Tagesordnung des Treffens gesetzt.

Die Abstimmung war zunächst verschoben worden. Frankreich hatte sich geweigert, die Trilog-Einigung zwischen Parlament und Rat zu bestätigen, die am 30. März schmerzhaft erzielt worden war. Paris ist der Ansicht, dass der Text den Einsatz von Wasserstoff aus Kernkraft nicht ausreichend berücksichtigt. Durch die Blockade wurde ein weiterer Vorschlag über nachhaltige Flugkraftstoffe (Refuel Aviation) als Geisel genommen, der nun ebenfalls auf der Tagesordnung des AStV steht.

Hat Frankreich sich nun dazu entschlossen, flexibel zu sein? Offenbar kann Paris nicht unbedingt auf gleichgesinnte Staaten zählen: In Brüssel heißt es aus Verhandlungskreisen, dass die 16 Länder der Atomallianz sich nicht geschlossen gegen die RED stellten. Die Allianz hatte Frankreich im Februar ins Leben gerufen.

Einige Länder, auch innerhalb der Atomallianz, haben andere Interessen als Frankreich. Besonders wichtig ist ihnen, so schnell wie möglich nationale Energiesicherheit zu gewährleisten. Und die erreiche man eben am besten mit erneuerbaren Energien. Außerdem seien einige Länder der Meinung, dass Frankreich bereits “einiges” erreicht habe, so die Quelle. Es sei zurzeit nicht klar zu erkennen, welche Ziele Paris verfolge.

Die Unterhändler werden heute den Weg für den Energierat ebnen, der am 19. Juni zusammenkommt. “Dieser Rat ist der richtige Zeitpunkt, um die Blockade aufzuheben“, sagte ein EU-Diplomat.

Ich wünsche Ihnen eine möglichst hitzefreie Lektüre!

In Brüssel hält der Streit um das Naturschutzpaket der Europäischen Kommission an. Nachdem die Vorschläge für ein neues Gesetz zur Renaturierung sowohl vom Agrar- als auch vom Fischereiausschuss zurückgewiesen wurden, steht am Donnerstag die Abstimmung im federführenden Umweltausschuss an. Ausgang ungewiss.

Teil zwei des Pakets und kaum weniger umstritten: Die Pestizide-Verordnung (SUR), die eine Reduktion von chemischen Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent sowie ein Totalverbot in sogenannten sensiblen Bereichen vorsieht. Auch hier droht eine Blockade im Europäischen Parlament, insbesondere durch die EVP-Fraktion.

Ende Mai holte Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans zum Gegenschlag aus und drohte im Umweltausschuss damit, die für den 5. Juli angekündigten Vorschläge für eine Neufassung des EU-Gentechnikrechts zurückzuziehen, sollte die EVP ihre Blockadehaltung nicht aufgeben. Zuvor hatten einige Abgeordnete gefordert, die Regelwerke müssten Hand in Hand gehen. Sie hatten darauf verwiesen, neue Züchtungsmethoden könnten für einen geringeren Bedarf an Pestiziden sorgen und damit zum Erreichen der Ziele beitragen.

Gleichzeitig appellierte der Vize-Kommissionschef aber auch an die grüne Gegenseite, ihrerseits in Sachen Gentechnik Kompromisse einzugehen. “Sie alle müssen eine Entscheidung treffen. Bleiben Sie in Ihren Schützengräben, dann bedeutet das keine Pestizide-Verordnung und keine neue Gentechnik. Oder können Sie aufeinander zugehen und gemeinsam Fortschritte erzielen”, sagte Timmermans vor den Abgeordneten.

Umwelt- und Verbraucherschützer befürchten nun einen Kuhhandel und eine Abschwächung der Standards auf beiden Seiten. “Eine Deregulierung des EU-Gentechnikrechts würde Agrarkonzernen eine stärkere Kontrolle über den Saatgut-Markt geben und damit langfristig den Pestizideinsatz erhöhen“, heißt es in einem Bericht, den die Verbraucherorganisation Foodwatch vergangene Woche veröffentlicht hat.

Studienautor Lars Neumeister spricht von “leeren Versprechungen” durch Gentechnik-Befürworter. Schließlich sei bereits in den 1980er Jahren behaupten worden, durch genomische Veränderungen ließen sich resistentere Pflanzen züchten und damit Pflanzenschutzmittel reduzieren. Das Gegenteil sei jedoch der Fall gewesen. Tatsächlich ging laut Pestizid-Atlas eine verstärkte Anwendung von gentechnisch verändertem Saatgut zumeist einher mit einer deutlichen Ausweitung des Pestizid-Einsatzes.

Demnach stieg beispielsweise in Brasilien die Anwendung von Herbiziden (vor allem Glyphosat) beim Sojaanbau von 2009 bis 2019 um 47 Prozent an, während mittlerweile 96 Prozent der Sojapflanzen dort genetisch verändert sind. Denn die Züchtungen zielten vor allem auf Resistenzen gegenüber Pestiziden ab, was einen großflächigen Einsatz überhaupt erst möglich mache, heißt es in dem Bericht der Heinrich-Böll-Stiftung.

Eine ähnliche Entwicklung befürchten Organisationen wie Foodwatch nun auch in Europa. SUR-Berichterstatterin Sarah Wiener (Grüne/EFA) teilt die Kritik. Dass die Überarbeitung der Gentechnik-Regeln auf eine Deregulierung abziele, sei klar, so die Abgeordnete. Aus Sicht der Grünen könne jede Neuregelung daher nur zu Verschlechterungen führen. “Denn uns ist wichtig, dass gentechnisch veränderte Produkte immer nachweisbar und klar gekennzeichnet sind. Genau diese Vorschriften laufen wir Gefahr, zu verlieren.” Die Grünen lehnen die Überarbeitung ab. Daran habe sich nichts geändert, betont Wiener.

Vielmehr ließe sich die Pestizidreduktion mit bestehenden Mitteln erreichen, darunter agrarökologische Ackerbau-Methoden und die konsequente Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes. SUR und Gentechnik müssten getrennt bleiben. Dass sich die Kommission darauf einlasse, beides zu verknüpfen, “spiegelt meiner Meinung nach in erster Linie wider, wie groß der politische Widerstand gegen die SUR ist”, sagt Wiener.

Gänzlich anderer Ansicht ist Schattenberichterstatter Jan Huitema (Renew). Die Ziele der SUR könnten nur erreicht werden, wenn die neuen genomischen Techniken (NGT) in naher Zukunft zur Verfügung stünden, sagt der niederländische Abgeordnete. “Ich bin sehr daran interessiert, die Verhandlungen über die SUR im Parlament fortzusetzen, erwarte aber gleichzeitig, dass der Vorschlag für NGTs, wie von der Kommission versprochen, am 5. Juli vorgelegt wird. Es wäre wichtig, die beiden Dossiers parallel zu diskutieren.”

Von EVP-Seite waren weder Schattenberichterstatter Alexander Bernhuber (ÖVP), noch Norbert Lins (CDU), Vorsitzender des Agrarausschusses, zu einem Statement bereit.

Technologisch hat mit der neuen Genomeditierung wie etwa Crispr/Cas eine neue Ära begonnen. “Die klassische Mutationszüchtung ist stark zufallsorientiert und damit weniger zielgenau als die neuen Züchtungsmethoden”, sagt Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV). Die Möglichkeiten seien gänzlich andere als die vor 25 Jahren. Dazu gehört laut DBV und Industrieverband Agrar (IVA):

Dass in einigen Regionen die Anwendung neuer Gentechnik mit einem erhöhten Pestizideinsatz einhergehe, sei auf “systematische Gegebenheiten vor Ort” zurückzuführen, sagt IVA-Geschäftsführer Martin May. “In Europa ist der Einsatz rückläufig. Dabei werden die Potenziale der neuen Züchtungstechnologien hier noch gar nicht genutzt.” Der IVA fordert deshalb eine Modernisierung der alten Gentechnik-Regulierung und insbesondere die Entbürokratisierung und Beschleunigung des Zulassungsverfahrens.

Auch der Bauernverband pocht auf eine baldige Neufassung des Regelwerks. Udo Hemmerling kritisiert das Vorgehen Timmermans: “Eine solche Drohung mit politischer Gegenblockade erscheint völlig überzogen, ja undemokratisch.”

Dass die Kommission tatsächlich am 5. Juli ihre Vorschläge präsentiert, scheint aufgrund der verhärteten Fronten aber immer unwahrscheinlicher. Über die Pestizide-Verordnung will der Agrarausschuss in seiner Sitzung am 19. Juli abstimmen, das Votum des federführenden Umweltausschusses soll am 11. September und das des gesamten Plenums am 11. Oktober folgen.

Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten nehmen am heutigen Mittwoch einen neuen Anlauf, das 11. Sanktionspaket gegen Russland zu beschließen. Diplomaten zeigten sich im Vorfeld vorsichtig optimistisch, dass eine Einigung klappen könnte. Deutschland und Frankreich seien auf gutem Weg, den Vorschlag der EU-Kommission für einen Mechanismus gegen Umgehungsgeschäfte zu akzeptieren. Eine Extrarunde wurde aber angesichts verschiedener noch offener Baustellen nicht ausgeschlossen.

Das 11. Sanktionspaket soll spätestens vor dem EU-Gipfel Ende Juni in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten wollten die Maßnahmen gegen Umgehung der geltenden Beschränkungen eigentlich bis Ende Mai abschließen, doch vor allem zwei Streitpunkte standen einer schnellen Einigung bisher im Weg.

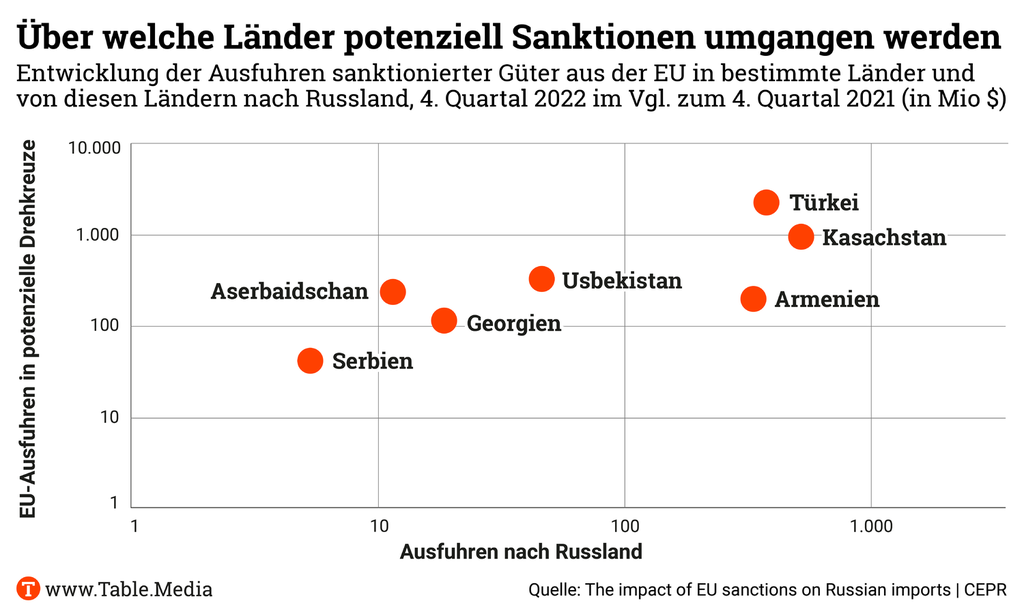

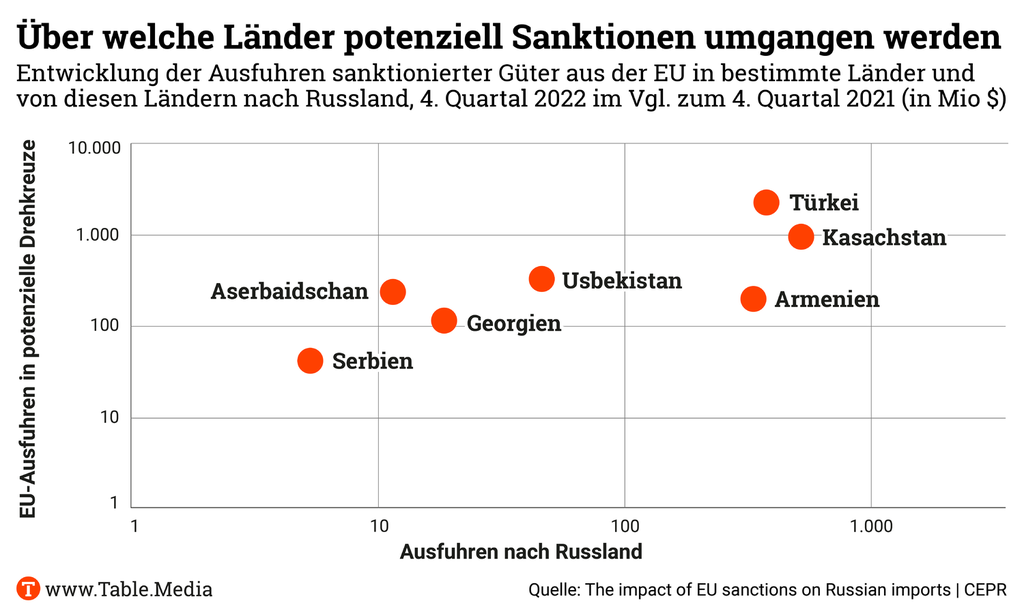

Die EU-Kommission hatte Anfang Mai ihre Vorschläge für die neuen Maßnahmen vorgelegt, die die Wirksamkeit der zuvor beschlossenen zehn Sanktionspakete erhöhen sollen. Ein Jahr nach dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine hatten die EU, die USA und ihren Verbündeten festgestellt, dass viele der von den Ausfuhrverboten betroffenen Waren Russland auf anderen Wegen erreichen.

Laut einer Studie schnellten etwa die Ausfuhren von Mobilfunkgeräten aus Armenien, Kasachstan oder Türkei nach Russland in die Höhe, ebenso wie die Exporte von Computern aus der Türkei und Kasachstan. China lieferte wiederum viel mehr Halbleiter als zuvor.

Um die Umgehung einzudämmen, will die Kommission zum einen Firmen etwa aus Armenien, Usbekistan, oder den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Sanktionsliste setzen – sie stehen im Verdacht, gelistete Güter an Russland weiterzuleiten. Zum anderen will die Kommission über ein neues Instrument schrittweise den Druck auf Staaten erhöhen, die die plötzlichen Exportanstiege nicht erklären können.

Die deutsche Bundesregierung sperrte sich gegen Strafmaßnahmen auch für Drittstaaten. Insbesondere das Auswärtige Amt befürchtete, dass dadurch die diplomatischen Beziehungen mit wichtigen Partnern belastet würden, heißt es in Berlin. Die Kommission ist den Bedenken ein Stück entgegengekommen und hat am Dienstag einen weiteren angepassten Vorschlag präsentiert.

Der Vorschlag sieht ein klar abgestuftes Verfahren vor. In einem ersten Schritt soll der Druck auf Unternehmen erhöht und diese im Wiederholungsfall sanktioniert werden. Erst in letzter Instanz, nach Verwarnungen und diplomatischen Bemühungen wären Sanktionen gegen Drittstaaten möglich. Die EU-Staaten müssten die Listung beziehungsweise Sanktionierung von Unternehmen oder Drittstaaten in jedem Fall einstimmig gutheißen.

Davor hatte die Bundesregierung vergeblich auf einen anderen Weg gedrängt, nämlich exportierende Unternehmen dazu zu verpflichten, eine “No-Russia-Klausel” in ihre Lieferverträge aufzunehmen. Diese Klausel hätte Kunden in Drittstaaten verpflichtet, das gelieferte Gut nicht nach Russland weiterzuleiten. Diese Verpflichtung wollte Berlin auf bestimmte Güter wie bestimmte Halbleiter beschränken, die für Russlands Militärmaschinerie wichtig sind und nicht leicht von anderswo bezogen werden können.

Dem Vernehmen nach wird die “No-Russia-Klausel” im Rahmen des 11. Sanktionspakets nun nicht weiterverfolgt. Die Idee der “No-Russia-Klausel” knüpfte an die Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine an, die Unternehmen stärker in die Verantwortung zu nehmen über die Ausweitung von Endverbleibserklärungen.

In der deutschen Industrie stießen die Pläne von Beginn an auf Kritik. “Eine No-Russia-Klausel in Lieferverträgen europäischer Unternehmen würde in der Praxis wenig bewirken, aber einen hohen Verwaltungsaufwand erzeugen”, sagte Nikolas Keßels, stellvertretender Abteilungsleiter für Außenwirtschaftspolitik beim BDI. “Wie sollen die Unternehmen denn sicherstellen, dass sich der Vertragspartner in einem Drittstaat auch daran hält?”

Auch Roland Stein, Experte für Außenwirtschaftsrecht bei der Kanzlei Blomstein, kritisierte den Ansatz der Bundesregierung: “Die Idee einer No-Russia-Klausel klingt charmant, ist aber in vielen Fällen nur sehr schwer umzusetzen.”

Keßels hält aber auch die von der Kommission angedachte Schwarze Liste für ganze Staaten für den falschen Weg: “Das Raster wäre viel zu grob und der diplomatische Kollateralschaden potenziell enorm”, warnt er. Sinnvoller sei eine Schwarze Liste für Sanktionsumgeher unter den Unternehmen. “So könnten auffällig werdende Wirtschaftsakteure zunächst auf eine Verdachtsliste gesetzt werden, wenn sich die Hinweise erhärten, auf eine Entitätenliste, und, als letzte Stufe, auf eine Blockadeliste.”

Europäische Unternehmen dürften dann mit den Akteuren auf der Liste nicht mehr handeln. “Die USA verfahren bereits nach diesem Muster, und die EU sollte sich dem anschließen”, fordert Keßels. Till Hoppe und Stephan Israel

Deutschland wird auch künftig keinen Nationalen Sicherheitsrat bekommen. Ist das bedauerlich – oder ist das Bundeskanzleramt nicht ohnehin der richtige Ort, um die in Krisensituationen notwendige Koordination mit den Fachministerien und den Bundesländern zu koordinieren?

Gesamtstaatliches Handeln muss ressortübergreifend und unter Berücksichtigung der föderalen Ordnung der Bundesrepublik koordiniert werden. Der sachlogisch wie verfassungsmäßig unstrittige Ort hierfür ist das Bundeskanzleramt, das ja auch der organisatorische Rahmen für Kabinettssitzungen und -entscheidungen ist. Aus den gleichen Erwägungen heraus ist auch in anderen Staaten der Nationale Sicherheitsrat dem Regierungschef zugeordnet. In Deutschland wäre ein Bundessicherheitsrat rechtlich wie organisatorisch gesehen ja auch nichts anderes als ein Kabinettsausschuss mit leistungsstarkem Unterbau für Lagefeststellung und Lagebeurteilung, der die Entscheidungen des Kabinetts vorbereitete.

Wo bleiben da die Nachrichtendienste?

Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz zählen mit ihren Kapazitäten zur Lagefeststellung und Lagebeurteilung seit jeher zum Kernbereich der Entscheidungsprozesse zu allen Fragen von innerer und äußerer Sicherheit, Verteidigung, Außen- und Sicherheitspolitik. Das würde in einer erweiterten Struktur auch notwendig so bleiben, wenn sie sich nicht noch weiter akzentuieren.

Die britische Regierung hat erst im März eine neue Sicherheitsstrategie vorgelegt. Sie haben lange die BND-Residentur in London geleitet, was kann Deutschland von Großbritannien in Sachen Sicherheit und Verteidigung lernen?

Den politischen Willen und die administrative Fähigkeit, Fragen der nationalen Sicherheit als gesamtstaatliche, parteiübergreifende Aufgabe zu verstehen und auch so zu behandeln. Nationale Sicherheit sollte keinesfalls Verhandlungssache im freien Spiel der Kräfte zwischen parteipolitisch geprägten, nur durch eine allgemeine Richtlinienkompetenz des Kanzlers moderierten unabhängigen Ressorts und ihren Ministerinnen und Ministern sein. Es wäre gut, wenn hier die von Wolfgang Schmidt, dem Chef des Bundeskanzleramts, einmal konstatierten sicherheitspolitischen “Teenager-Jahre” der Bundesrepublik Deutschland so rasch wie möglich überwunden werden könnten.

Dezidiert beschäftigt sich die britische Sicherheitsstrategie auch mit Investitionen in neue Rüstungsprojekte, zum Beispiel in Kooperation mit französischen Waffenproduzenten. Ist Deutschland zu pazifistisch, um strategische Debatten über nationale Sicherheitsinteressen auch mit militärisch-industriellem Blick zu führen?

Unter den Aspekten von Verteidigungsfähigkeit und damit einhergehender Notwendigkeit leistungsfähiger Waffen und Rüstungsgüter zweifellos ja. Diese Erkenntnis zählt ja im Rahmen der Zeitenwende inzwischen fast schon zum Gemeingut, in zumindest verbaler Abkehr von der Sicherheitspolitik nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip – “Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt”. Hier scheinen sich neue Güterabwägungen zu entwickeln, die auch eine tragfähigere Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern in Entwicklung, Produktion, aber eben auch in der Weitergabe von Waffen, ermöglichen.

Der Dreiklang der deutschen Sicherheitsstrategie lautet wohl auf Wehrhaftigkeit/Resilienz/Nachhaltigkeit. Was fehlt Ihnen dabei, ist die Schwerpunktsetzung richtig?

Ich würde als vierte Kategorie auf jeden Fall noch Gesprächsfähigkeit hinzufügen. Wer redet, schießt nicht, muss das jedoch mit Aussicht auf Erfolg im Rahmen von Selbstverteidigung oder völkerrechtlich mandatierter Nothilfe tun können, wenn kein friedlicher Ansatz für eine Abwendung des Angriffs gefunden werden kann.

Wie feministisch sollte die künftige deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein?

Wirksame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss gesamtheitlich orientiert und auf eine Überwindung von Konfliktursachen, so insbesondere Diskriminierung und Gewalt aller Art ausgerichtet sein. Allein schon in diesem allgemeinen Rahmen kommt der einen Hälfte der Weltbevölkerung eine ebenso große Bedeutung zu wie der anderen. Aus dieser allgemeinen Gerechtigkeitsmaxime muss Politik feministisch in ihrer Orientierung sein, nicht zuletzt in dem Bestreben, gravierenden Ungerechtigkeiten mit häufig destabilisierenden Konsequenzen entgegenzuwirken.

Eine längere Version des Interviews mit Gerhard Conrad lesen Sie bei den Kolleginnen und Kollegen des Security.Table.

Die EVP-Fraktion bleibt trotz Zugeständnissen der EU-Kommission bei ihrem “Nein” zum aktuellen Stand des Entwurfs zum Renaturierungsgesetz. Das jüngste Non-Paper der Kommission sei zwar “inhaltlich ein erster Schritt in die richtige Richtung”, sagte Christine Schneider, Berichterstatterin der EVP-Fraktion, zu Table Media. Der zweite Schritt müsse nun aber sein, dass die Kommission das Gesetz zurückziehe, eine Folgenabschätzung anfertige und einen neuen Vorschlag schreibe.

Die EVP fordert dies seit Monaten. Im Interview mit Table.Media machte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, aber klar, dass die Behörde keinen neuen Vorschlag vorlegen werde.

Die Parlamentarier des Umweltausschusses stimmen am Donnerstag über den Gesetzesentwurf ab. Die Mehrheit für den Kompromiss von Berichterstatter César Luena (S&D) steht auf Messers Schneide. Die EVP hat sich aus den Verhandlungen zurückgezogen. Der ENVI-Vorsitzende Pascal Canfin (Renew) versucht jetzt, eine Mehrheit für den Text in seiner eigenen Fraktion sowie bei Grünen, S&D und Linken zu finden.

Canfin beschuldigte EVP-Fraktionschef Manfred Weber am Dienstag, seinen Abgeordneten zu drohen, keinen oder nur einen schlechten Listenplatz für die anstehende Europawahl zu bekommen, sollten sie dem Entwurf zustimmen. Weber wies dies zurück: “Es zeigt die Nervosität von Pascal Canfin”, sagte er.

Die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus forderte die EVP auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. “Wenn die EVP Änderungen am Gesetz zur Rettung der Natur will, muss sie diese wie sonst auch verhandeln, sowohl im Parlament als auch im Trilog”, sagte sie zu Table.Media. Die Kommission und die anderen Fraktionen hätten “die Hand oft genug ausgestreckt und Gesprächsbereitschaft geäußert”.

Derweil ist Agrarkommissar Janusz Wojciechowski auf Distanz zum Gesetzesentwurf gegangen. Der Kommissar retweetete auf Twitter Beiträge der EVP, in denen die Christdemokraten ihren Rückzug von den Verhandlungen bekannt geben. Beim informellen Agrarrat in Stockholm wurde Wojciechowski jetzt darauf angesprochen: “Ich bin dagegen, dass den Bauern jetzt neue Initiativen aufgebürdet werden”, sagte er. Vorrang vor weiteren Vorhaben habe für ihn die Umsetzung der nationalen Strategiepläne.

Zwar ist es ungewöhnlich, dass sich ein Kommissar von einem Gesetzgebungsvorschlag so offensiv absetzt. Folgen für das Verfahren hat der Schritt allerdings nicht: Der Vorschlag der Kommission ist beschlossen. Jetzt sind die Co-Gesetzgeber im Europaparlament und Rat am Zug. cst/mgr

Die EU-Kommission hat am Dienstag eine Konsultation zur Umsetzung des CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) gestartet. Der Entwurf einer Durchführungsverordnung enthält Details zu Berichterstattungspflichten und Informationen, die Importeure der vom CBAM betroffenen Produkte während der Übergangsphase bereitstellen müssen. Diese startet am 1. Oktober dieses Jahres und geht bis Ende 2025. Währenddessen müssen Importeure an den EU-Grenzen nur über die Emissionsintensität ihrer Produkte berichten, ohne einen finanziellen Ausgleich zu zahlen.

Der Implementing Act enthält auch eine vorläufige Methode zur Berechnung der während des Herstellungsprozesses verursachten Emissionen. Dabei sollen Importeure die Wahl zwischen drei Modellen haben:

Ab dem 1. Januar 2025 wird nur noch die EU-Methode akzeptiert. Ab 2026 müssen Importeure auch einen finanziellen Grenzausgleich für ihre Emissionen leisten.

Die Konsultation zur CBAM-Durchführungsverordnung geht noch bis 11. Juli und soll noch in diesem Sommer von Kommission und dem CBAM-Ausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten angenommen werden. luk

Die EU-Staaten erhöhen den Druck für die schnelle Einführung von Kapazitätsmechanismen. Die Kommission solle bereits drei Monate nach Inkrafttreten des neuen Strommarktdesigns Gesetzesvorschläge präsentieren, wie die Genehmigung von Kapazitätsmechanismen beschleunigt werden könne. Das steht in der fünften Fassung der laufenden Novelle aus der Feder der schwedischen Ratspräsidentschaft, die Table.Media vorliegt und über die die Ständigen Vertreter heute beraten.

Die Verpflichtung für die Kommission hatte die Präsidentschaft erst eine Woche zuvor in den Verhandlungstext geschrieben und zunächst eine Frist bis Ende 2024 eingeräumt. Die Novelle der Strommarkt-Verordnung könnte aber schon Ende 2023 beschlossen werden, sodass die Drei-Monats-Frist wahrscheinlich früher greift. Kapazitätsmechanismen sind staatliche Vergütungen für das Vorhalten von gesicherter elektrischer Leistung, was vor allem eine Prämie für neue Gaskraftwerke bedeutet.

Einen ersten Bericht der Kommission zu verschiedenen Beschleunigungsmöglichkeiten wollen die Staaten ebenfalls vorziehen. Statt einer Frist bis Ende Juli 2024 soll die Kommission nur noch einen Monat Zeit ab Inkrafttreten der Novelle haben. Für die Bundesregierung käme all dies aber dennoch zu spät. Das Bundeswirtschaftsministerium hat angekündigt, bereits in diesem Jahr erste Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke starten zu wollen.

Die Mitgliedstaaten wollen beim Vorhalten gesicherter Leistung außerdem nicht abhängig von EU-Partnern sein. Im Artikel zu “Flexibilitätsförderregelungen für nichtfossile Flexibilität wie Laststeuerung und Speicherung” haben sie in der neuesten Fassung die Anforderung gestrichen, dass die Förderung grenzüberschreitend gestaltet werden muss. Dieses Prinzip ist normalerweise ein Grundpfeiler des europäischen Energierechts. ber

Die EU-Kommission hat gestern im Rahmen ihrer Agenda für ein nachhaltiges Finanzwesen ein Paket mit einer Reihe an Maßnahmen vorgestellt:

Finanzkommissarin Mairead McGuinness sagte: “Das Fundament des Rahmens für ein nachhaltiges Finanzwesen steht.” Jetzt gelte es, darauf aufzubauen. “Außerdem müssen wir das gesamte Potenzial der Nachhaltigkeitsfinanzierung erschließen, damit alle Unternehmen – egal, wo sie heute stehen – adäquate Instrumente und Unterstützung für ihre Nachhaltigkeitswende erhalten können.”

Die Unterstützung der Unternehmen und des Finanzsektors bei der Umsetzung der EU-Taxonomie und des Rahmens für ein nachhaltiges Finanzwesen werde künftig eine zentrale Priorität sein, erklärte die Kommission.

Die Vorschriften für ESG-Ratinganbieter sollen, wie Table.Media bereits gestern berichtete, Transparenz und Zuverlässigkeit von ESG-Ratings stärken. Anbieter sollen künftig organisatorische Grundsätze und klare Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten einhalten und müssen von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zugelassen und beaufsichtigt werden.

Für die grüne EU-Taxonomie hatte die Kommission bislang delegierte Rechtsakte zu den zwei klimabezogenen Zielen sowie zu Erdgas und Atomkraft angenommen. Nun schlägt sie weitere Taxonomiekriterien für Wirtschaftstätigkeiten vor, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der übrigen vier (nicht klimabezogenen) Ziele leisten:

Darüber hinaus hat die Kommission Änderungen am delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie angenommen. Durch diese wird das Spektrum der Wirtschaftstätigkeiten erweitert, die zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen und bisher nicht unter die Taxonomie fielen. Dazu gehören vor allem das verarbeitende Gewerbe und der Verkehrssektor. Die delegierten Rechtsakte müssen nun dem Parlament und dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden und treten voraussichtlich ab Januar 2024 in Kraft.

Am vergangenen Freitag hatte die Kommission bereits die ersten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorgelegt. Diese stehen nun bis zum 7. Juli zur öffentlichen Stellungnahme bereit. leo

Argentiniens Präsident Alberto Fernández und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben am Dienstag in Buenos Aires eine Absichtserklärung über nachhaltige Wertschöpfungsketten bei Rohstoffen unterzeichnet. Die Partnerschaft sieht eine Zusammenarbeit bei klimafreundlichen Infrastrukturprojekten sowie neuer Forschung zu Rohstoff-Wertschöpfungsketten vor.

“Dies ist ein großer Schritt nach vorn für die Klimaziele der EU und kommt Argentinien als einem wichtigen globalen Akteur bei der Umstellung auf saubere Energie zugute”, sagte von der Leyen nach der Unterzeichnung.

Das Abkommen ist Teil der Global-Gateway-Initiative und umfasst fünf Bereiche der Zusammenarbeit:

Von der Leyen warb erneut dafür, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur zügig umzusetzen. “Das Abkommen kann bislang ungenutzte Potenziale freisetzen”, sagte sie.

Fernández pochte allerdings auf Anpassungen des Vertrags. “Das Abkommen muss die Asymmetrien zwischen der EU und dem Mercosur berücksichtigen”, sagte er. “Wenn das nicht geschieht, könnte das Abkommen der EU stärker nutzen als dem Mercosur – um nicht zu sagen: Es könnte ihm schaden.” Auch Brasiliens Präsident Lula da Silva hatte sich nach von der Leyens Besuch kritisch geäußert.

Die EU will sich um engere Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten bemühen. Hintergrund ist das schwindende Gewicht Europas in der Region, während China seinen Einfluss in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut hat. rtr/dpa/sas

Zum 1. Juli treten die Änderungen bei dem von der Pleite bedrohten freiwilligen Altersversorgungssystem im Europaparlament in Kraft, die das Präsidium kürzlich beschlossen hat. Aus einer Mitteilung des Präsidiums, die Europe.Table vorliegt, gehen die Details der Leistungskürzungen hervor:

Zudem wurde die Möglichkeit eines freiwilligen und endgültigen Austritts aus dem System geschaffen. Dafür gelten folgende Regeln:

Anträge auf Austritt aus dem System können ab 1. Juli sechs Monate lang gestellt werden.

Zudem wurde eine Härtefallklausel beschlossen. Begünstigte, die mit ihren Einkünften unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegen, können einen Antrag auf Erhöhung ihrer Bezüge stellen. Die Armutsgefährdungsschwelle ist noch nicht definiert. In dem Beschluss des Präsidiums heißt es, dass sie “gegebenenfalls von Eurostat festgelegt wird”. mgr

Die britische Regierung hat in einer Pressemitteilung die Verlängerung der Unterstützung von Horizon-Europe-Antragstellern bekannt gegeben. Bis Ende September können britische Wissenschaftler nun weiter am EU-Forschungsprogramm partizipieren. Die Briten möchten eine Assoziierung mit Horizon Europe erreichen und verhandeln derzeit mit der EU über die Konditionen. Dabei geht es insbesondere um die Summe, die das UK für das Budget von Horizon Europe zahlen soll.

Die britische Regierung strebt eine Einigung nur dann an, wenn der investierte Betrag sich entsprechend amortisiert. Zwar hat die Europäische Kommission erklärt, dass das Vereinigte Königreich für die Jahre 2021 und 2022 nicht zahlen muss. Jedoch ist die britische Regierung der Meinung, dass es auch nach einer Einigung einige Zeit dauern wird, bis die Forscher wieder auf dem neuesten Stand sind und sich Forschungskonsortien anschließen können. Dadurch entstünden Nachteile in den kommenden Jahren, die finanziell ausgeglichen werden sollten.

Für die EU ist jedoch klar, dass die Briten maximal die Bedingungen bekommen können, die auch für andere assoziierte Staaten gelten. Optimistisch bleibt man dennoch: Es wäre “ziemlich außergewöhnlich”, wenn keine Einigung mit der EU zustande käme, sagte der britische Wissenschaftsminister George Freeman. Er gilt als einer der deutlichsten Befürworter einer Assoziierung in der britischen Regierung.

Horizon Europe ist ein Finanzierungsprogramm für Forschung und Innovation, das sich auf den Klimawandel, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der EU sowie das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung konzentriert. Das Gesamtbudget des Programms liegt bei 95,5 Milliarden Euro. Im November 2021 wurde ein britisches Übergangsprogramm ins Leben gerufen, um dort ansässige Wissenschaftler zu finanzieren, die bei Horizon-Europe-Ausschreibungen erfolgreich sind. Bis heute wurden 1,05 Milliarden Pfund in Form von 2.000 Zuschüssen vergeben. mw

Die Visaverfahren für den grenzkontrollfreien Schengen-Raum sollen digitalisiert werden. Darauf haben sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten am Dienstagabend in Brüssel geeinigt. Künftig sollen Menschen ihr Visum online beantragen können. Über eine einzige Plattform könnten die Antragsteller dann alle ihre relevanten Dokumente hochladen und die Visumsgebühren bezahlen, egal für welches Land. Der aktuelle Visumsaufkleber im Reisepass soll durch ein digitales Visum ersetzt werden.

Damit sollen Visaverfahren effizienter und der Schengen-Raum sicherer werden. Nach Angaben der EU-Kommission unterscheiden sich die Antragsverfahren in den verschiedenen Ländern derzeit, sind sehr papierlastig und damit auch kostenaufwendig. Bei physischen Visa sei die Gefahr von Fälschungen, Betrug und Diebstahl höher als bei digitalen Visa, hieß es in einer Mitteilung.

Die Einigung muss nun noch von den Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Danach kann das notwendige Gesetz formell beschlossen werden. dpa

Mit einem Schülerprogramm verbrachte Lena Düpont im Jahr 2004 einige Wochen in Tschechien. Sie erinnere sich noch heute an die Stimmung, kurz nachdem das Land der EU beigetreten war. “Vor Ort haben wir viel darüber diskutiert, was es für die Menschen bedeutet, Teil einer Gemeinschaft zu werden, die für mich selbstverständlich war.” Ihre Zeit in Tschechien habe Düpont damals maßgeblich politisiert – sie erkannte den Wert der Europäischen Union mit Blick auf Frieden, Freiheit und Stabilität.

Mittlerweile sitzt die 36-Jährige als Abgeordnete für die EVP-Fraktion im EU-Parlament und gestaltet aktiv europäische Politik. Obwohl sie seit drei Jahren in Brüssel arbeitet, sei es für sie immer wieder ein besonderer Moment, wenn sie morgens zu Fuß zu ihrem Arbeitsplatz, dem Parlament, gehe, sagt die CDU-Politikerin. Diese wenigen Minuten Ruhe genieße sie besonders. “Da kann man nochmal so richtig durchatmen, bevor der Trubel startet.” Als Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und innen- und migrationspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Gruppe beschäftigt sie derzeit vor allem die Asyl- und Migrationspolitik Europas.

In der vergangenen Woche haben sich die Innenminister der Mitgliedstaaten auf eine Reform des EU-Asylsystems geeinigt. Vorgesehen ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Der nächste Schritt zur Umsetzung der Pläne sind nun Verhandlungen mit dem Europaparlament, das bei dem Thema ein Mitspracherecht hat. Lena Düpont begrüßt die Entscheidung: “Die Einigung auf geordnete Asylverfahren unter Wahrung humanitärer Standards ist seit Jahren überfällig”, ließ sie nach der Einigung mitteilen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass der Gesetzesentwurf noch diese Legislatur verabschiedet wird, vor der nächsten EU-Wahl im Jahr 2024. Das Thema sei teilweise höchst parteiideologisch und emotional aufgeladen, sagt die CDU-Politikerin. In den vergangenen Jahren habe man sich in der Migrationspolitik nur von Notlösung zu Notlösung gehangelt. “Wir brauchen endlich eine Antwort für Menschen, die bei uns Schutz suchen, aber auch für die Menschen, die sie am Ende aufnehmen.”

Laut der Politikerin könnten durch die Reform vor allem Fragen der Verteilung von Geflüchteten auf die einzelnen EU-Staaten besser geklärt werden. “So werden besonders die Staaten an den Außengrenzen der EU entlastet”, sagt Düpont, “gleichzeitig sieht der Migrationspakt auch Instrumente vor, um Rückführungsverfahren zu verbessern”.

Nach ihrem Schulabschluss studierte Düpont zunächst an der Universität Erlangen-Nürnberg Politikwissenschaften und Publizistik. 2009 startete sie ihre Karriere in Brüssel als Büroleiterin für die damalige Abgeordnete Renate Sommer. “Das war am gleichen Tag, als der Vertrag von Lissabon in Kraft trat”, erinnert sich Düpont.

Im Jahr 2011 kehrte sie Brüssel für einige Zeit den Rücken, ging nach Berlin und arbeitete im Bundestag. “Es war spannend, die Arbeit beider Parlamente zu vergleichen”, sagt Düpont. Lange Zeit arbeitete sie im Maschinenraum der Politik, ohne aktives Amt – bis zum Brexit-Referendum. Eine Zäsur für die Politikerin. Ihr wurde bewusst, dass die Gemeinschaft der EU und ihre Werte nicht mehr selbstverständlich seien. “Und dann reicht es halt nicht mehr, in der zweiten Reihe der Politik dabei zu sein und vom Seitenrand zu meckern”, sagt Düpont über ihre Entscheidung, bei der Europawahl 2019 anzutreten. Als gewählte Abgeordnete gestaltet sie nun in Brüssel selbst Politik mit.

Abseits ihres Brüsseler Schreibtisches verbringt Düpont viel Zeit in ihrem Wahlkreis in Niedersachsen. Hier liegt auch ihr Heimatort Gifhorn. “Ich mag Brüssel und sein europäisches Flair”, sagt Düpont, “aber die meiste Kraft ziehe ich dann doch aus meiner Heimat”. Dayan Djajadisastra mit Material von dpa

es ist eine Untertreibung zu sagen, dass die Themenfelder Energie, Klima und Umwelt die politische Agenda in Europa dominieren. Die Abstimmung des ENVI-Ausschusses über das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur am Donnerstag dürfte so ziemlich jeder in der Brüsseler Bubble auf dem Radar haben.

Aber ein anderer, politisch ebenso brisanter Termin findet am heutigen Mittwoch statt: das Treffen des Ausschusses der Ständigen Vertreter (AStV) “im Hinblick auf eine Einigung” über die Annahme der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED). Der Punkt wurde auf die Tagesordnung des Treffens gesetzt.

Die Abstimmung war zunächst verschoben worden. Frankreich hatte sich geweigert, die Trilog-Einigung zwischen Parlament und Rat zu bestätigen, die am 30. März schmerzhaft erzielt worden war. Paris ist der Ansicht, dass der Text den Einsatz von Wasserstoff aus Kernkraft nicht ausreichend berücksichtigt. Durch die Blockade wurde ein weiterer Vorschlag über nachhaltige Flugkraftstoffe (Refuel Aviation) als Geisel genommen, der nun ebenfalls auf der Tagesordnung des AStV steht.

Hat Frankreich sich nun dazu entschlossen, flexibel zu sein? Offenbar kann Paris nicht unbedingt auf gleichgesinnte Staaten zählen: In Brüssel heißt es aus Verhandlungskreisen, dass die 16 Länder der Atomallianz sich nicht geschlossen gegen die RED stellten. Die Allianz hatte Frankreich im Februar ins Leben gerufen.

Einige Länder, auch innerhalb der Atomallianz, haben andere Interessen als Frankreich. Besonders wichtig ist ihnen, so schnell wie möglich nationale Energiesicherheit zu gewährleisten. Und die erreiche man eben am besten mit erneuerbaren Energien. Außerdem seien einige Länder der Meinung, dass Frankreich bereits “einiges” erreicht habe, so die Quelle. Es sei zurzeit nicht klar zu erkennen, welche Ziele Paris verfolge.

Die Unterhändler werden heute den Weg für den Energierat ebnen, der am 19. Juni zusammenkommt. “Dieser Rat ist der richtige Zeitpunkt, um die Blockade aufzuheben“, sagte ein EU-Diplomat.

Ich wünsche Ihnen eine möglichst hitzefreie Lektüre!

In Brüssel hält der Streit um das Naturschutzpaket der Europäischen Kommission an. Nachdem die Vorschläge für ein neues Gesetz zur Renaturierung sowohl vom Agrar- als auch vom Fischereiausschuss zurückgewiesen wurden, steht am Donnerstag die Abstimmung im federführenden Umweltausschuss an. Ausgang ungewiss.

Teil zwei des Pakets und kaum weniger umstritten: Die Pestizide-Verordnung (SUR), die eine Reduktion von chemischen Pflanzenschutzmitteln um 50 Prozent sowie ein Totalverbot in sogenannten sensiblen Bereichen vorsieht. Auch hier droht eine Blockade im Europäischen Parlament, insbesondere durch die EVP-Fraktion.

Ende Mai holte Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans zum Gegenschlag aus und drohte im Umweltausschuss damit, die für den 5. Juli angekündigten Vorschläge für eine Neufassung des EU-Gentechnikrechts zurückzuziehen, sollte die EVP ihre Blockadehaltung nicht aufgeben. Zuvor hatten einige Abgeordnete gefordert, die Regelwerke müssten Hand in Hand gehen. Sie hatten darauf verwiesen, neue Züchtungsmethoden könnten für einen geringeren Bedarf an Pestiziden sorgen und damit zum Erreichen der Ziele beitragen.

Gleichzeitig appellierte der Vize-Kommissionschef aber auch an die grüne Gegenseite, ihrerseits in Sachen Gentechnik Kompromisse einzugehen. “Sie alle müssen eine Entscheidung treffen. Bleiben Sie in Ihren Schützengräben, dann bedeutet das keine Pestizide-Verordnung und keine neue Gentechnik. Oder können Sie aufeinander zugehen und gemeinsam Fortschritte erzielen”, sagte Timmermans vor den Abgeordneten.

Umwelt- und Verbraucherschützer befürchten nun einen Kuhhandel und eine Abschwächung der Standards auf beiden Seiten. “Eine Deregulierung des EU-Gentechnikrechts würde Agrarkonzernen eine stärkere Kontrolle über den Saatgut-Markt geben und damit langfristig den Pestizideinsatz erhöhen“, heißt es in einem Bericht, den die Verbraucherorganisation Foodwatch vergangene Woche veröffentlicht hat.

Studienautor Lars Neumeister spricht von “leeren Versprechungen” durch Gentechnik-Befürworter. Schließlich sei bereits in den 1980er Jahren behaupten worden, durch genomische Veränderungen ließen sich resistentere Pflanzen züchten und damit Pflanzenschutzmittel reduzieren. Das Gegenteil sei jedoch der Fall gewesen. Tatsächlich ging laut Pestizid-Atlas eine verstärkte Anwendung von gentechnisch verändertem Saatgut zumeist einher mit einer deutlichen Ausweitung des Pestizid-Einsatzes.

Demnach stieg beispielsweise in Brasilien die Anwendung von Herbiziden (vor allem Glyphosat) beim Sojaanbau von 2009 bis 2019 um 47 Prozent an, während mittlerweile 96 Prozent der Sojapflanzen dort genetisch verändert sind. Denn die Züchtungen zielten vor allem auf Resistenzen gegenüber Pestiziden ab, was einen großflächigen Einsatz überhaupt erst möglich mache, heißt es in dem Bericht der Heinrich-Böll-Stiftung.

Eine ähnliche Entwicklung befürchten Organisationen wie Foodwatch nun auch in Europa. SUR-Berichterstatterin Sarah Wiener (Grüne/EFA) teilt die Kritik. Dass die Überarbeitung der Gentechnik-Regeln auf eine Deregulierung abziele, sei klar, so die Abgeordnete. Aus Sicht der Grünen könne jede Neuregelung daher nur zu Verschlechterungen führen. “Denn uns ist wichtig, dass gentechnisch veränderte Produkte immer nachweisbar und klar gekennzeichnet sind. Genau diese Vorschriften laufen wir Gefahr, zu verlieren.” Die Grünen lehnen die Überarbeitung ab. Daran habe sich nichts geändert, betont Wiener.

Vielmehr ließe sich die Pestizidreduktion mit bestehenden Mitteln erreichen, darunter agrarökologische Ackerbau-Methoden und die konsequente Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes. SUR und Gentechnik müssten getrennt bleiben. Dass sich die Kommission darauf einlasse, beides zu verknüpfen, “spiegelt meiner Meinung nach in erster Linie wider, wie groß der politische Widerstand gegen die SUR ist”, sagt Wiener.

Gänzlich anderer Ansicht ist Schattenberichterstatter Jan Huitema (Renew). Die Ziele der SUR könnten nur erreicht werden, wenn die neuen genomischen Techniken (NGT) in naher Zukunft zur Verfügung stünden, sagt der niederländische Abgeordnete. “Ich bin sehr daran interessiert, die Verhandlungen über die SUR im Parlament fortzusetzen, erwarte aber gleichzeitig, dass der Vorschlag für NGTs, wie von der Kommission versprochen, am 5. Juli vorgelegt wird. Es wäre wichtig, die beiden Dossiers parallel zu diskutieren.”

Von EVP-Seite waren weder Schattenberichterstatter Alexander Bernhuber (ÖVP), noch Norbert Lins (CDU), Vorsitzender des Agrarausschusses, zu einem Statement bereit.

Technologisch hat mit der neuen Genomeditierung wie etwa Crispr/Cas eine neue Ära begonnen. “Die klassische Mutationszüchtung ist stark zufallsorientiert und damit weniger zielgenau als die neuen Züchtungsmethoden”, sagt Udo Hemmerling, stellvertretender Generalsekretär des Deutschen Bauernverbands (DBV). Die Möglichkeiten seien gänzlich andere als die vor 25 Jahren. Dazu gehört laut DBV und Industrieverband Agrar (IVA):

Dass in einigen Regionen die Anwendung neuer Gentechnik mit einem erhöhten Pestizideinsatz einhergehe, sei auf “systematische Gegebenheiten vor Ort” zurückzuführen, sagt IVA-Geschäftsführer Martin May. “In Europa ist der Einsatz rückläufig. Dabei werden die Potenziale der neuen Züchtungstechnologien hier noch gar nicht genutzt.” Der IVA fordert deshalb eine Modernisierung der alten Gentechnik-Regulierung und insbesondere die Entbürokratisierung und Beschleunigung des Zulassungsverfahrens.

Auch der Bauernverband pocht auf eine baldige Neufassung des Regelwerks. Udo Hemmerling kritisiert das Vorgehen Timmermans: “Eine solche Drohung mit politischer Gegenblockade erscheint völlig überzogen, ja undemokratisch.”

Dass die Kommission tatsächlich am 5. Juli ihre Vorschläge präsentiert, scheint aufgrund der verhärteten Fronten aber immer unwahrscheinlicher. Über die Pestizide-Verordnung will der Agrarausschuss in seiner Sitzung am 19. Juli abstimmen, das Votum des federführenden Umweltausschusses soll am 11. September und das des gesamten Plenums am 11. Oktober folgen.

Die EU-Botschafter der Mitgliedstaaten nehmen am heutigen Mittwoch einen neuen Anlauf, das 11. Sanktionspaket gegen Russland zu beschließen. Diplomaten zeigten sich im Vorfeld vorsichtig optimistisch, dass eine Einigung klappen könnte. Deutschland und Frankreich seien auf gutem Weg, den Vorschlag der EU-Kommission für einen Mechanismus gegen Umgehungsgeschäfte zu akzeptieren. Eine Extrarunde wurde aber angesichts verschiedener noch offener Baustellen nicht ausgeschlossen.

Das 11. Sanktionspaket soll spätestens vor dem EU-Gipfel Ende Juni in Kraft treten. Die Mitgliedstaaten wollten die Maßnahmen gegen Umgehung der geltenden Beschränkungen eigentlich bis Ende Mai abschließen, doch vor allem zwei Streitpunkte standen einer schnellen Einigung bisher im Weg.

Die EU-Kommission hatte Anfang Mai ihre Vorschläge für die neuen Maßnahmen vorgelegt, die die Wirksamkeit der zuvor beschlossenen zehn Sanktionspakete erhöhen sollen. Ein Jahr nach dem Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine hatten die EU, die USA und ihren Verbündeten festgestellt, dass viele der von den Ausfuhrverboten betroffenen Waren Russland auf anderen Wegen erreichen.

Laut einer Studie schnellten etwa die Ausfuhren von Mobilfunkgeräten aus Armenien, Kasachstan oder Türkei nach Russland in die Höhe, ebenso wie die Exporte von Computern aus der Türkei und Kasachstan. China lieferte wiederum viel mehr Halbleiter als zuvor.

Um die Umgehung einzudämmen, will die Kommission zum einen Firmen etwa aus Armenien, Usbekistan, oder den Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Sanktionsliste setzen – sie stehen im Verdacht, gelistete Güter an Russland weiterzuleiten. Zum anderen will die Kommission über ein neues Instrument schrittweise den Druck auf Staaten erhöhen, die die plötzlichen Exportanstiege nicht erklären können.

Die deutsche Bundesregierung sperrte sich gegen Strafmaßnahmen auch für Drittstaaten. Insbesondere das Auswärtige Amt befürchtete, dass dadurch die diplomatischen Beziehungen mit wichtigen Partnern belastet würden, heißt es in Berlin. Die Kommission ist den Bedenken ein Stück entgegengekommen und hat am Dienstag einen weiteren angepassten Vorschlag präsentiert.

Der Vorschlag sieht ein klar abgestuftes Verfahren vor. In einem ersten Schritt soll der Druck auf Unternehmen erhöht und diese im Wiederholungsfall sanktioniert werden. Erst in letzter Instanz, nach Verwarnungen und diplomatischen Bemühungen wären Sanktionen gegen Drittstaaten möglich. Die EU-Staaten müssten die Listung beziehungsweise Sanktionierung von Unternehmen oder Drittstaaten in jedem Fall einstimmig gutheißen.

Davor hatte die Bundesregierung vergeblich auf einen anderen Weg gedrängt, nämlich exportierende Unternehmen dazu zu verpflichten, eine “No-Russia-Klausel” in ihre Lieferverträge aufzunehmen. Diese Klausel hätte Kunden in Drittstaaten verpflichtet, das gelieferte Gut nicht nach Russland weiterzuleiten. Diese Verpflichtung wollte Berlin auf bestimmte Güter wie bestimmte Halbleiter beschränken, die für Russlands Militärmaschinerie wichtig sind und nicht leicht von anderswo bezogen werden können.

Dem Vernehmen nach wird die “No-Russia-Klausel” im Rahmen des 11. Sanktionspakets nun nicht weiterverfolgt. Die Idee der “No-Russia-Klausel” knüpfte an die Ankündigung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zum Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine an, die Unternehmen stärker in die Verantwortung zu nehmen über die Ausweitung von Endverbleibserklärungen.

In der deutschen Industrie stießen die Pläne von Beginn an auf Kritik. “Eine No-Russia-Klausel in Lieferverträgen europäischer Unternehmen würde in der Praxis wenig bewirken, aber einen hohen Verwaltungsaufwand erzeugen”, sagte Nikolas Keßels, stellvertretender Abteilungsleiter für Außenwirtschaftspolitik beim BDI. “Wie sollen die Unternehmen denn sicherstellen, dass sich der Vertragspartner in einem Drittstaat auch daran hält?”

Auch Roland Stein, Experte für Außenwirtschaftsrecht bei der Kanzlei Blomstein, kritisierte den Ansatz der Bundesregierung: “Die Idee einer No-Russia-Klausel klingt charmant, ist aber in vielen Fällen nur sehr schwer umzusetzen.”

Keßels hält aber auch die von der Kommission angedachte Schwarze Liste für ganze Staaten für den falschen Weg: “Das Raster wäre viel zu grob und der diplomatische Kollateralschaden potenziell enorm”, warnt er. Sinnvoller sei eine Schwarze Liste für Sanktionsumgeher unter den Unternehmen. “So könnten auffällig werdende Wirtschaftsakteure zunächst auf eine Verdachtsliste gesetzt werden, wenn sich die Hinweise erhärten, auf eine Entitätenliste, und, als letzte Stufe, auf eine Blockadeliste.”

Europäische Unternehmen dürften dann mit den Akteuren auf der Liste nicht mehr handeln. “Die USA verfahren bereits nach diesem Muster, und die EU sollte sich dem anschließen”, fordert Keßels. Till Hoppe und Stephan Israel

Deutschland wird auch künftig keinen Nationalen Sicherheitsrat bekommen. Ist das bedauerlich – oder ist das Bundeskanzleramt nicht ohnehin der richtige Ort, um die in Krisensituationen notwendige Koordination mit den Fachministerien und den Bundesländern zu koordinieren?

Gesamtstaatliches Handeln muss ressortübergreifend und unter Berücksichtigung der föderalen Ordnung der Bundesrepublik koordiniert werden. Der sachlogisch wie verfassungsmäßig unstrittige Ort hierfür ist das Bundeskanzleramt, das ja auch der organisatorische Rahmen für Kabinettssitzungen und -entscheidungen ist. Aus den gleichen Erwägungen heraus ist auch in anderen Staaten der Nationale Sicherheitsrat dem Regierungschef zugeordnet. In Deutschland wäre ein Bundessicherheitsrat rechtlich wie organisatorisch gesehen ja auch nichts anderes als ein Kabinettsausschuss mit leistungsstarkem Unterbau für Lagefeststellung und Lagebeurteilung, der die Entscheidungen des Kabinetts vorbereitete.

Wo bleiben da die Nachrichtendienste?

Bundesnachrichtendienst und das Bundesamt für Verfassungsschutz zählen mit ihren Kapazitäten zur Lagefeststellung und Lagebeurteilung seit jeher zum Kernbereich der Entscheidungsprozesse zu allen Fragen von innerer und äußerer Sicherheit, Verteidigung, Außen- und Sicherheitspolitik. Das würde in einer erweiterten Struktur auch notwendig so bleiben, wenn sie sich nicht noch weiter akzentuieren.

Die britische Regierung hat erst im März eine neue Sicherheitsstrategie vorgelegt. Sie haben lange die BND-Residentur in London geleitet, was kann Deutschland von Großbritannien in Sachen Sicherheit und Verteidigung lernen?

Den politischen Willen und die administrative Fähigkeit, Fragen der nationalen Sicherheit als gesamtstaatliche, parteiübergreifende Aufgabe zu verstehen und auch so zu behandeln. Nationale Sicherheit sollte keinesfalls Verhandlungssache im freien Spiel der Kräfte zwischen parteipolitisch geprägten, nur durch eine allgemeine Richtlinienkompetenz des Kanzlers moderierten unabhängigen Ressorts und ihren Ministerinnen und Ministern sein. Es wäre gut, wenn hier die von Wolfgang Schmidt, dem Chef des Bundeskanzleramts, einmal konstatierten sicherheitspolitischen “Teenager-Jahre” der Bundesrepublik Deutschland so rasch wie möglich überwunden werden könnten.

Dezidiert beschäftigt sich die britische Sicherheitsstrategie auch mit Investitionen in neue Rüstungsprojekte, zum Beispiel in Kooperation mit französischen Waffenproduzenten. Ist Deutschland zu pazifistisch, um strategische Debatten über nationale Sicherheitsinteressen auch mit militärisch-industriellem Blick zu führen?

Unter den Aspekten von Verteidigungsfähigkeit und damit einhergehender Notwendigkeit leistungsfähiger Waffen und Rüstungsgüter zweifellos ja. Diese Erkenntnis zählt ja im Rahmen der Zeitenwende inzwischen fast schon zum Gemeingut, in zumindest verbaler Abkehr von der Sicherheitspolitik nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip – “Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt”. Hier scheinen sich neue Güterabwägungen zu entwickeln, die auch eine tragfähigere Zusammenarbeit mit Verbündeten und Partnern in Entwicklung, Produktion, aber eben auch in der Weitergabe von Waffen, ermöglichen.

Der Dreiklang der deutschen Sicherheitsstrategie lautet wohl auf Wehrhaftigkeit/Resilienz/Nachhaltigkeit. Was fehlt Ihnen dabei, ist die Schwerpunktsetzung richtig?

Ich würde als vierte Kategorie auf jeden Fall noch Gesprächsfähigkeit hinzufügen. Wer redet, schießt nicht, muss das jedoch mit Aussicht auf Erfolg im Rahmen von Selbstverteidigung oder völkerrechtlich mandatierter Nothilfe tun können, wenn kein friedlicher Ansatz für eine Abwendung des Angriffs gefunden werden kann.

Wie feministisch sollte die künftige deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik sein?

Wirksame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik muss gesamtheitlich orientiert und auf eine Überwindung von Konfliktursachen, so insbesondere Diskriminierung und Gewalt aller Art ausgerichtet sein. Allein schon in diesem allgemeinen Rahmen kommt der einen Hälfte der Weltbevölkerung eine ebenso große Bedeutung zu wie der anderen. Aus dieser allgemeinen Gerechtigkeitsmaxime muss Politik feministisch in ihrer Orientierung sein, nicht zuletzt in dem Bestreben, gravierenden Ungerechtigkeiten mit häufig destabilisierenden Konsequenzen entgegenzuwirken.

Eine längere Version des Interviews mit Gerhard Conrad lesen Sie bei den Kolleginnen und Kollegen des Security.Table.

Die EVP-Fraktion bleibt trotz Zugeständnissen der EU-Kommission bei ihrem “Nein” zum aktuellen Stand des Entwurfs zum Renaturierungsgesetz. Das jüngste Non-Paper der Kommission sei zwar “inhaltlich ein erster Schritt in die richtige Richtung”, sagte Christine Schneider, Berichterstatterin der EVP-Fraktion, zu Table Media. Der zweite Schritt müsse nun aber sein, dass die Kommission das Gesetz zurückziehe, eine Folgenabschätzung anfertige und einen neuen Vorschlag schreibe.

Die EVP fordert dies seit Monaten. Im Interview mit Table.Media machte der Vize-Präsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, aber klar, dass die Behörde keinen neuen Vorschlag vorlegen werde.

Die Parlamentarier des Umweltausschusses stimmen am Donnerstag über den Gesetzesentwurf ab. Die Mehrheit für den Kompromiss von Berichterstatter César Luena (S&D) steht auf Messers Schneide. Die EVP hat sich aus den Verhandlungen zurückgezogen. Der ENVI-Vorsitzende Pascal Canfin (Renew) versucht jetzt, eine Mehrheit für den Text in seiner eigenen Fraktion sowie bei Grünen, S&D und Linken zu finden.

Canfin beschuldigte EVP-Fraktionschef Manfred Weber am Dienstag, seinen Abgeordneten zu drohen, keinen oder nur einen schlechten Listenplatz für die anstehende Europawahl zu bekommen, sollten sie dem Entwurf zustimmen. Weber wies dies zurück: “Es zeigt die Nervosität von Pascal Canfin”, sagte er.

Die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus forderte die EVP auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. “Wenn die EVP Änderungen am Gesetz zur Rettung der Natur will, muss sie diese wie sonst auch verhandeln, sowohl im Parlament als auch im Trilog”, sagte sie zu Table.Media. Die Kommission und die anderen Fraktionen hätten “die Hand oft genug ausgestreckt und Gesprächsbereitschaft geäußert”.

Derweil ist Agrarkommissar Janusz Wojciechowski auf Distanz zum Gesetzesentwurf gegangen. Der Kommissar retweetete auf Twitter Beiträge der EVP, in denen die Christdemokraten ihren Rückzug von den Verhandlungen bekannt geben. Beim informellen Agrarrat in Stockholm wurde Wojciechowski jetzt darauf angesprochen: “Ich bin dagegen, dass den Bauern jetzt neue Initiativen aufgebürdet werden”, sagte er. Vorrang vor weiteren Vorhaben habe für ihn die Umsetzung der nationalen Strategiepläne.

Zwar ist es ungewöhnlich, dass sich ein Kommissar von einem Gesetzgebungsvorschlag so offensiv absetzt. Folgen für das Verfahren hat der Schritt allerdings nicht: Der Vorschlag der Kommission ist beschlossen. Jetzt sind die Co-Gesetzgeber im Europaparlament und Rat am Zug. cst/mgr

Die EU-Kommission hat am Dienstag eine Konsultation zur Umsetzung des CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) gestartet. Der Entwurf einer Durchführungsverordnung enthält Details zu Berichterstattungspflichten und Informationen, die Importeure der vom CBAM betroffenen Produkte während der Übergangsphase bereitstellen müssen. Diese startet am 1. Oktober dieses Jahres und geht bis Ende 2025. Währenddessen müssen Importeure an den EU-Grenzen nur über die Emissionsintensität ihrer Produkte berichten, ohne einen finanziellen Ausgleich zu zahlen.

Der Implementing Act enthält auch eine vorläufige Methode zur Berechnung der während des Herstellungsprozesses verursachten Emissionen. Dabei sollen Importeure die Wahl zwischen drei Modellen haben:

Ab dem 1. Januar 2025 wird nur noch die EU-Methode akzeptiert. Ab 2026 müssen Importeure auch einen finanziellen Grenzausgleich für ihre Emissionen leisten.

Die Konsultation zur CBAM-Durchführungsverordnung geht noch bis 11. Juli und soll noch in diesem Sommer von Kommission und dem CBAM-Ausschuss aus Vertretern der Mitgliedstaaten angenommen werden. luk

Die EU-Staaten erhöhen den Druck für die schnelle Einführung von Kapazitätsmechanismen. Die Kommission solle bereits drei Monate nach Inkrafttreten des neuen Strommarktdesigns Gesetzesvorschläge präsentieren, wie die Genehmigung von Kapazitätsmechanismen beschleunigt werden könne. Das steht in der fünften Fassung der laufenden Novelle aus der Feder der schwedischen Ratspräsidentschaft, die Table.Media vorliegt und über die die Ständigen Vertreter heute beraten.

Die Verpflichtung für die Kommission hatte die Präsidentschaft erst eine Woche zuvor in den Verhandlungstext geschrieben und zunächst eine Frist bis Ende 2024 eingeräumt. Die Novelle der Strommarkt-Verordnung könnte aber schon Ende 2023 beschlossen werden, sodass die Drei-Monats-Frist wahrscheinlich früher greift. Kapazitätsmechanismen sind staatliche Vergütungen für das Vorhalten von gesicherter elektrischer Leistung, was vor allem eine Prämie für neue Gaskraftwerke bedeutet.

Einen ersten Bericht der Kommission zu verschiedenen Beschleunigungsmöglichkeiten wollen die Staaten ebenfalls vorziehen. Statt einer Frist bis Ende Juli 2024 soll die Kommission nur noch einen Monat Zeit ab Inkrafttreten der Novelle haben. Für die Bundesregierung käme all dies aber dennoch zu spät. Das Bundeswirtschaftsministerium hat angekündigt, bereits in diesem Jahr erste Ausschreibungen für wasserstofffähige Gaskraftwerke starten zu wollen.

Die Mitgliedstaaten wollen beim Vorhalten gesicherter Leistung außerdem nicht abhängig von EU-Partnern sein. Im Artikel zu “Flexibilitätsförderregelungen für nichtfossile Flexibilität wie Laststeuerung und Speicherung” haben sie in der neuesten Fassung die Anforderung gestrichen, dass die Förderung grenzüberschreitend gestaltet werden muss. Dieses Prinzip ist normalerweise ein Grundpfeiler des europäischen Energierechts. ber

Die EU-Kommission hat gestern im Rahmen ihrer Agenda für ein nachhaltiges Finanzwesen ein Paket mit einer Reihe an Maßnahmen vorgestellt:

Finanzkommissarin Mairead McGuinness sagte: “Das Fundament des Rahmens für ein nachhaltiges Finanzwesen steht.” Jetzt gelte es, darauf aufzubauen. “Außerdem müssen wir das gesamte Potenzial der Nachhaltigkeitsfinanzierung erschließen, damit alle Unternehmen – egal, wo sie heute stehen – adäquate Instrumente und Unterstützung für ihre Nachhaltigkeitswende erhalten können.”

Die Unterstützung der Unternehmen und des Finanzsektors bei der Umsetzung der EU-Taxonomie und des Rahmens für ein nachhaltiges Finanzwesen werde künftig eine zentrale Priorität sein, erklärte die Kommission.

Die Vorschriften für ESG-Ratinganbieter sollen, wie Table.Media bereits gestern berichtete, Transparenz und Zuverlässigkeit von ESG-Ratings stärken. Anbieter sollen künftig organisatorische Grundsätze und klare Regeln zur Vermeidung von Interessenkonflikten einhalten und müssen von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) zugelassen und beaufsichtigt werden.

Für die grüne EU-Taxonomie hatte die Kommission bislang delegierte Rechtsakte zu den zwei klimabezogenen Zielen sowie zu Erdgas und Atomkraft angenommen. Nun schlägt sie weitere Taxonomiekriterien für Wirtschaftstätigkeiten vor, die einen wesentlichen Beitrag zu einem oder mehreren der übrigen vier (nicht klimabezogenen) Ziele leisten:

Darüber hinaus hat die Kommission Änderungen am delegierten Rechtsakt zur EU-Klimataxonomie angenommen. Durch diese wird das Spektrum der Wirtschaftstätigkeiten erweitert, die zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel beitragen und bisher nicht unter die Taxonomie fielen. Dazu gehören vor allem das verarbeitende Gewerbe und der Verkehrssektor. Die delegierten Rechtsakte müssen nun dem Parlament und dem Rat zur Prüfung vorgelegt werden und treten voraussichtlich ab Januar 2024 in Kraft.

Am vergangenen Freitag hatte die Kommission bereits die ersten Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen im Rahmen der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vorgelegt. Diese stehen nun bis zum 7. Juli zur öffentlichen Stellungnahme bereit. leo

Argentiniens Präsident Alberto Fernández und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben am Dienstag in Buenos Aires eine Absichtserklärung über nachhaltige Wertschöpfungsketten bei Rohstoffen unterzeichnet. Die Partnerschaft sieht eine Zusammenarbeit bei klimafreundlichen Infrastrukturprojekten sowie neuer Forschung zu Rohstoff-Wertschöpfungsketten vor.

“Dies ist ein großer Schritt nach vorn für die Klimaziele der EU und kommt Argentinien als einem wichtigen globalen Akteur bei der Umstellung auf saubere Energie zugute”, sagte von der Leyen nach der Unterzeichnung.

Das Abkommen ist Teil der Global-Gateway-Initiative und umfasst fünf Bereiche der Zusammenarbeit:

Von der Leyen warb erneut dafür, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur zügig umzusetzen. “Das Abkommen kann bislang ungenutzte Potenziale freisetzen”, sagte sie.

Fernández pochte allerdings auf Anpassungen des Vertrags. “Das Abkommen muss die Asymmetrien zwischen der EU und dem Mercosur berücksichtigen”, sagte er. “Wenn das nicht geschieht, könnte das Abkommen der EU stärker nutzen als dem Mercosur – um nicht zu sagen: Es könnte ihm schaden.” Auch Brasiliens Präsident Lula da Silva hatte sich nach von der Leyens Besuch kritisch geäußert.

Die EU will sich um engere Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten bemühen. Hintergrund ist das schwindende Gewicht Europas in der Region, während China seinen Einfluss in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut hat. rtr/dpa/sas

Zum 1. Juli treten die Änderungen bei dem von der Pleite bedrohten freiwilligen Altersversorgungssystem im Europaparlament in Kraft, die das Präsidium kürzlich beschlossen hat. Aus einer Mitteilung des Präsidiums, die Europe.Table vorliegt, gehen die Details der Leistungskürzungen hervor:

Zudem wurde die Möglichkeit eines freiwilligen und endgültigen Austritts aus dem System geschaffen. Dafür gelten folgende Regeln:

Anträge auf Austritt aus dem System können ab 1. Juli sechs Monate lang gestellt werden.

Zudem wurde eine Härtefallklausel beschlossen. Begünstigte, die mit ihren Einkünften unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle liegen, können einen Antrag auf Erhöhung ihrer Bezüge stellen. Die Armutsgefährdungsschwelle ist noch nicht definiert. In dem Beschluss des Präsidiums heißt es, dass sie “gegebenenfalls von Eurostat festgelegt wird”. mgr

Die britische Regierung hat in einer Pressemitteilung die Verlängerung der Unterstützung von Horizon-Europe-Antragstellern bekannt gegeben. Bis Ende September können britische Wissenschaftler nun weiter am EU-Forschungsprogramm partizipieren. Die Briten möchten eine Assoziierung mit Horizon Europe erreichen und verhandeln derzeit mit der EU über die Konditionen. Dabei geht es insbesondere um die Summe, die das UK für das Budget von Horizon Europe zahlen soll.

Die britische Regierung strebt eine Einigung nur dann an, wenn der investierte Betrag sich entsprechend amortisiert. Zwar hat die Europäische Kommission erklärt, dass das Vereinigte Königreich für die Jahre 2021 und 2022 nicht zahlen muss. Jedoch ist die britische Regierung der Meinung, dass es auch nach einer Einigung einige Zeit dauern wird, bis die Forscher wieder auf dem neuesten Stand sind und sich Forschungskonsortien anschließen können. Dadurch entstünden Nachteile in den kommenden Jahren, die finanziell ausgeglichen werden sollten.

Für die EU ist jedoch klar, dass die Briten maximal die Bedingungen bekommen können, die auch für andere assoziierte Staaten gelten. Optimistisch bleibt man dennoch: Es wäre “ziemlich außergewöhnlich”, wenn keine Einigung mit der EU zustande käme, sagte der britische Wissenschaftsminister George Freeman. Er gilt als einer der deutlichsten Befürworter einer Assoziierung in der britischen Regierung.

Horizon Europe ist ein Finanzierungsprogramm für Forschung und Innovation, das sich auf den Klimawandel, die Wettbewerbsfähigkeit und das Wachstum der EU sowie das Erreichen der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung konzentriert. Das Gesamtbudget des Programms liegt bei 95,5 Milliarden Euro. Im November 2021 wurde ein britisches Übergangsprogramm ins Leben gerufen, um dort ansässige Wissenschaftler zu finanzieren, die bei Horizon-Europe-Ausschreibungen erfolgreich sind. Bis heute wurden 1,05 Milliarden Pfund in Form von 2.000 Zuschüssen vergeben. mw

Die Visaverfahren für den grenzkontrollfreien Schengen-Raum sollen digitalisiert werden. Darauf haben sich Unterhändler von Europaparlament und EU-Staaten am Dienstagabend in Brüssel geeinigt. Künftig sollen Menschen ihr Visum online beantragen können. Über eine einzige Plattform könnten die Antragsteller dann alle ihre relevanten Dokumente hochladen und die Visumsgebühren bezahlen, egal für welches Land. Der aktuelle Visumsaufkleber im Reisepass soll durch ein digitales Visum ersetzt werden.

Damit sollen Visaverfahren effizienter und der Schengen-Raum sicherer werden. Nach Angaben der EU-Kommission unterscheiden sich die Antragsverfahren in den verschiedenen Ländern derzeit, sind sehr papierlastig und damit auch kostenaufwendig. Bei physischen Visa sei die Gefahr von Fälschungen, Betrug und Diebstahl höher als bei digitalen Visa, hieß es in einer Mitteilung.

Die Einigung muss nun noch von den Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Danach kann das notwendige Gesetz formell beschlossen werden. dpa

Mit einem Schülerprogramm verbrachte Lena Düpont im Jahr 2004 einige Wochen in Tschechien. Sie erinnere sich noch heute an die Stimmung, kurz nachdem das Land der EU beigetreten war. “Vor Ort haben wir viel darüber diskutiert, was es für die Menschen bedeutet, Teil einer Gemeinschaft zu werden, die für mich selbstverständlich war.” Ihre Zeit in Tschechien habe Düpont damals maßgeblich politisiert – sie erkannte den Wert der Europäischen Union mit Blick auf Frieden, Freiheit und Stabilität.

Mittlerweile sitzt die 36-Jährige als Abgeordnete für die EVP-Fraktion im EU-Parlament und gestaltet aktiv europäische Politik. Obwohl sie seit drei Jahren in Brüssel arbeitet, sei es für sie immer wieder ein besonderer Moment, wenn sie morgens zu Fuß zu ihrem Arbeitsplatz, dem Parlament, gehe, sagt die CDU-Politikerin. Diese wenigen Minuten Ruhe genieße sie besonders. “Da kann man nochmal so richtig durchatmen, bevor der Trubel startet.” Als Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) und innen- und migrationspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Gruppe beschäftigt sie derzeit vor allem die Asyl- und Migrationspolitik Europas.

In der vergangenen Woche haben sich die Innenminister der Mitgliedstaaten auf eine Reform des EU-Asylsystems geeinigt. Vorgesehen ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive. Der nächste Schritt zur Umsetzung der Pläne sind nun Verhandlungen mit dem Europaparlament, das bei dem Thema ein Mitspracherecht hat. Lena Düpont begrüßt die Entscheidung: “Die Einigung auf geordnete Asylverfahren unter Wahrung humanitärer Standards ist seit Jahren überfällig”, ließ sie nach der Einigung mitteilen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass der Gesetzesentwurf noch diese Legislatur verabschiedet wird, vor der nächsten EU-Wahl im Jahr 2024. Das Thema sei teilweise höchst parteiideologisch und emotional aufgeladen, sagt die CDU-Politikerin. In den vergangenen Jahren habe man sich in der Migrationspolitik nur von Notlösung zu Notlösung gehangelt. “Wir brauchen endlich eine Antwort für Menschen, die bei uns Schutz suchen, aber auch für die Menschen, die sie am Ende aufnehmen.”

Laut der Politikerin könnten durch die Reform vor allem Fragen der Verteilung von Geflüchteten auf die einzelnen EU-Staaten besser geklärt werden. “So werden besonders die Staaten an den Außengrenzen der EU entlastet”, sagt Düpont, “gleichzeitig sieht der Migrationspakt auch Instrumente vor, um Rückführungsverfahren zu verbessern”.

Nach ihrem Schulabschluss studierte Düpont zunächst an der Universität Erlangen-Nürnberg Politikwissenschaften und Publizistik. 2009 startete sie ihre Karriere in Brüssel als Büroleiterin für die damalige Abgeordnete Renate Sommer. “Das war am gleichen Tag, als der Vertrag von Lissabon in Kraft trat”, erinnert sich Düpont.

Im Jahr 2011 kehrte sie Brüssel für einige Zeit den Rücken, ging nach Berlin und arbeitete im Bundestag. “Es war spannend, die Arbeit beider Parlamente zu vergleichen”, sagt Düpont. Lange Zeit arbeitete sie im Maschinenraum der Politik, ohne aktives Amt – bis zum Brexit-Referendum. Eine Zäsur für die Politikerin. Ihr wurde bewusst, dass die Gemeinschaft der EU und ihre Werte nicht mehr selbstverständlich seien. “Und dann reicht es halt nicht mehr, in der zweiten Reihe der Politik dabei zu sein und vom Seitenrand zu meckern”, sagt Düpont über ihre Entscheidung, bei der Europawahl 2019 anzutreten. Als gewählte Abgeordnete gestaltet sie nun in Brüssel selbst Politik mit.

Abseits ihres Brüsseler Schreibtisches verbringt Düpont viel Zeit in ihrem Wahlkreis in Niedersachsen. Hier liegt auch ihr Heimatort Gifhorn. “Ich mag Brüssel und sein europäisches Flair”, sagt Düpont, “aber die meiste Kraft ziehe ich dann doch aus meiner Heimat”. Dayan Djajadisastra mit Material von dpa