die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Lieferung von Munition an die Ukraine geeinigt. Sie wollen in den kommenden zwölf Monaten eine Million Artilleriegeschosse für die Verteidigung gegen Russland bereitstellen. Ziel ist auch, das Ungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine zu beenden: Russland verschießt zwischen 20.000 und 60.000 Artilleriegeschosse pro Tag, schätzt die EU, die ukrainische Armee kann maximal zwischen 2.000 und 6.000 Geschosse abfeuern. Stephan Israel kennt die Tücken des ambitionierten Plans.

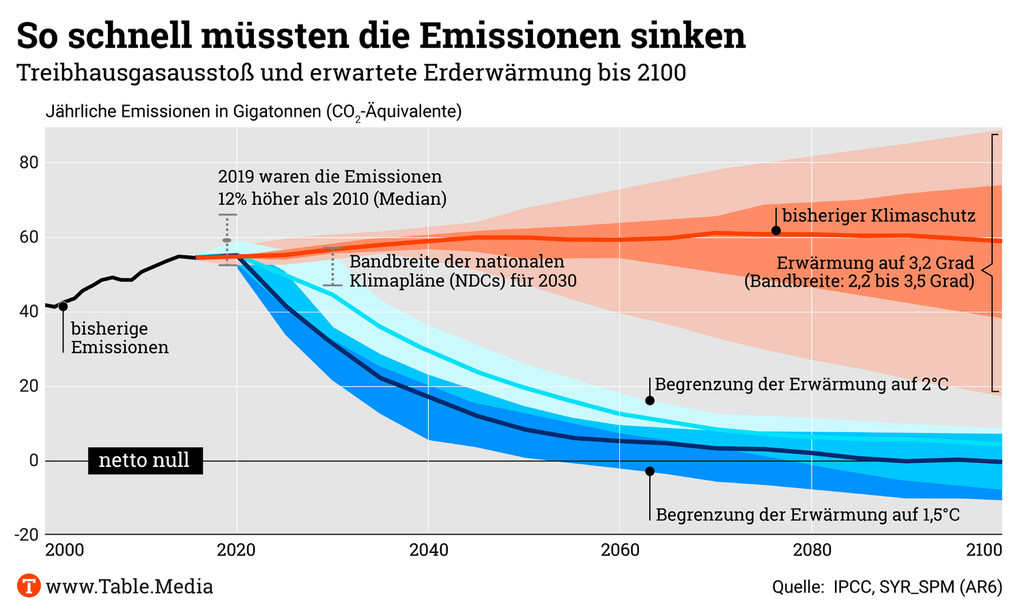

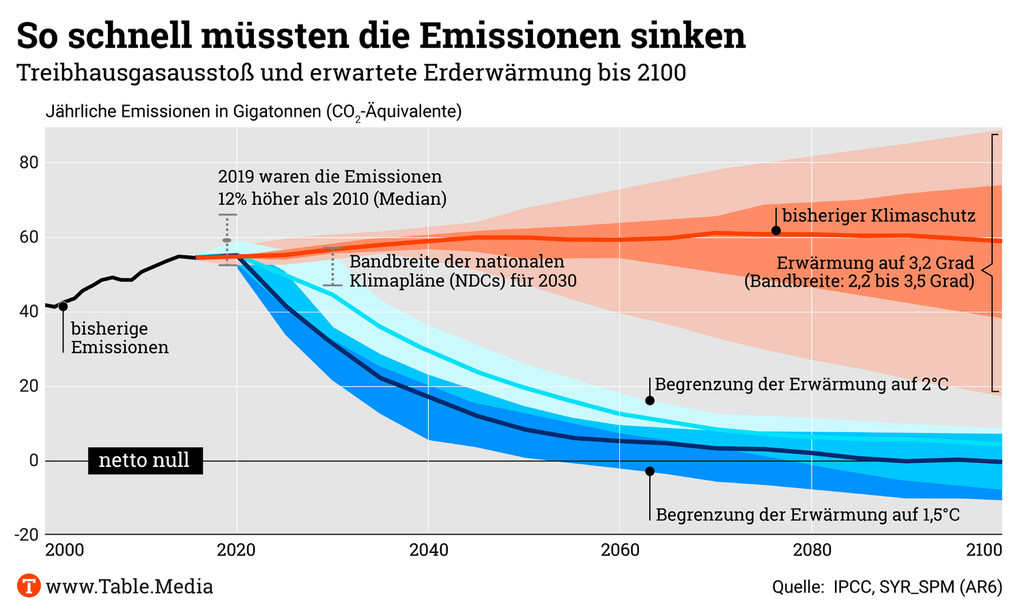

Die Vorstellung des IPCC-Berichts wurde begleitet von dystopischen Warnungen. Die Klimazeitbombe ticke, warnte UN-Generalsekretär António Guterres, die Menschheit bewege sich “auf dünnem Eis”. Doch vermied er es, Endzeitstimmung zu verbreiten, noch könne die Weltgemeinschaft die Auswirkungen des Klimawandels lindern. Entscheidend sei die “substanzielle Reduktion beim Gebrauch fossiler Brennstoffe”, vermerkt der Weltklimarat. Lukas Scheid und Bernhard Pötter haben den IPCC-Synthesebericht eingeordnet.

Mateusz Morawiecki hat gestern an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg eine europäische Grundsatzrede gehalten. Unter dem Titel “Europa an einem historischen Wendepunkt” entwarf der polnische Premierminister ein Konzept für die Zukunft der Union, das vordringlich ein Rückbau ist. Die Union solle sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, für die nach den Verträgen von Rom von 1957 zuständig sind, und sich ansonsten vom Subsidiaritätsprinzip leiten lassen. Till Hoppe hat sich die Rede angehört.

Manchmal kann es in der EU auch schnell gehen. Vor drei Wochen hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erstmals seinen Plan präsentiert, wie die Lieferung von Artilleriemunition für die Ukraine beschleunigt werden könnte. Am Montag haben die Verteidigungsminister dem Plan zugestimmt. Die EU stellt zwei Milliarden Euro speziell für die Munitionsbeschaffung zur Verfügung, hauptsächlich für Geschosse vom Kaliber 155 Millimeter. Die Mittel sollen aus der Europäischen Friedensfazilität kommen, aus der bisher schon Kriegsmaterial für die Ukraine kofinanziert wurde.

Ziel sei es, der Ukraine innerhalb eines Jahres eine Million Artilleriegeschosse liefern zu können, sagte Borrell am Montag. Beschlossen wurde ein dreigleisiger Ansatz:

Bis zu einer Milliarde Euro können die Mitgliedstaaten abrufen, wenn sie sofort aus ihren eigenen Beständen weitere Munition liefern. 350.000 Artilleriegeschosse vom Kaliber 155 Millimeter haben die Mitgliedstaaten im ersten Kriegsjahr bereits an die Ukraine abgegeben. Die Bestände in der EU sind deshalb stark reduziert. Niemand will die Reserven aus Sicherheitsgründen klar beziffern.

Josep Borrell wollte mit einer abgestuften Entschädigung einen Anreiz für die Mitgliedstaaten schaffen, noch einmal in ihren Lagern nachzuschauen und möglichst rasch zu liefern. Vorgesehen war eine Rückerstattungsrate von bis zu 90 Prozent. Eine Mehrheit fand dies allerdings unfair gegenüber Ländern, die bereits Kriegsgerät geliefert und bisher weniger zurückbekommen haben. Die Rückerstattungsrate bleibt deshalb unverändert bei 50 bis 60 Prozent. Die Kosten für eine Artilleriegranate vom Kaliber 155 Millimeter liegen bei 4.000 Euro, wobei die Mitgliedstaaten in der Regel nicht den Neuwert in Rechnung stellen. Die 155-Millimeter-Munition kann bei verschiedenen Waffensystemen der Nato eingesetzt werden.

Die zweite Milliarde steht zur Verfügung, um die gemeinsame Beschaffung von Artilleriemunition zu finanzieren, ebenfalls für die Ukraine, aber auch um eigene Bestände aufzufüllen. Umstritten war bis zuletzt, ob auch Hersteller außerhalb Europas berücksichtigt werden sollen. Nun sollen ausschließlich Firmen aus der EU und Norwegen zum Zug kommen.

Borrell hatte zudem vorgeschlagen, die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) mit der Koordination zu beauftragen, also ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung einen europäischen Weg zu gehen. Einige Hauptstädte verwiesen jedoch auf bestehende nationale Lieferverträge. Hinzu kamen Zweifel, ob die Verteidigungsagentur mit Fokus auf Forschung und gemeinsame Entwicklung unter Zeitdruck geeignet ist, erstmals eine Bestellung zu organisieren.

Auch hinkt der Vergleich mit der Impfstoffbeschaffung, weil es die EU damals mit anfänglich nur wenigen Herstellern zu tun hatte. Bei den gefragten Artilleriegeschossen verfügen 15 Firmen in elf Mitgliedstaaten über geeignete Produktionsstätten. Der Kompromiss sieht vor, dass beide Optionen offenstehen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach von Neuland: “Wir beschreiten einen neuen Weg bei der Beschaffung in Europa.” Die EU bündle ihre Marktmacht. Deutschland werde seine Verträge als Rahmennation für andere Länder öffnen. Dänemark und die Niederlande hätten bereits Interesse angemeldet. Boris Pistorius ging in Brüssel davon aus, dass die bestehenden Verträge bis Ende März angepasst werden können. Deutschland sei aber auch bei der gemeinsamen Bestellung dabei.

Laut Borrell haben bereits 17 Mitgliedstaaten und Norwegen zugesagt, Bestellungen über die Verteidigungsagentur aufgeben zu wollen. Es müsse schnell gehen, die Munitionsbeschaffung werde für den Kriegsausgang entscheidend sein. Nach Berechnungen der EU verschießt Russland zwischen 20.000 und 60.000 Artilleriegeschosse pro Tag. Wegen knapper Reserven können die Streitkräfte der Ukraine maximal zwischen 2.000 und 6.000 Geschosse abfeuern. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexi Resnikow rechnete kürzlich vor, dass seine Armee pro Monat 250.000 bis 300.000 Artilleriegeschosse benötige.

Neben den Milliarden für Lieferung aus den Beständen und für gemeinsame Bestellungen sieht der Plan der EU vor, parallel und an dritter Stelle auch die Produktionskapazitäten auszubauen. Binnenmarktkommissar Thierry Breton sprach gar von Kriegswirtschaft, was intern auf Kritik stieß. Der Franzose besucht derzeit Rüstungsfirmen quer durch Europa.

Rheinmetallchef Armin Papperger hat in Interviews bereits angekündigt, die Kapazitäten zu erhöhen, und zwar in Ungarn sowie mit einer neuen Pulverfabrik in Sachsen. Papperger beklagt gleichzeitig, dass die EU bei den Bestellungen trödele. Ohne Aufträge produziere Rheinmetall nicht. Boris Pistorius wies die Kritik am Montag in Brüssel indirekt zurück. Es sei allgemein bekannt, dass Munition benötigt werde. Er gehe davon aus, dass die Industrie die Produktionskapazitäten rasch erhöhen werde, wenn dies nicht schon geschehen sei.

Der Synthesebericht des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) enthält keine neuen Fakten. Er bringt die verschiedenen Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen sowie mehrerer IPCC-Sondergutachten zusammen und ordnet sie neu.

Die wichtigsten Punkte des Berichts:

Der globale Norden und somit auch Europa sind zwar weniger stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen als andere, tragen aber überdurchschnittlich viel zum Klimawandel bei. Deshalb wiederholt der Synthesebericht die Forderung, dass die globalen Emissionen spätestens 2025 ihren Höhepunkt erreichen müssen. Neu ist auch eine Zahl für die Minderung bis 2035 auf dem Weg zur Netto-Null im Jahr 2050: Minus 60 Prozent gegenüber 2019.

Um diese Ziele zu erreichen, pocht der Weltklimarat auf “substanzielle Reduktion beim Gebrauch fossiler Brennstoffe” sowie CO₂-Abscheidung, wo Fossile nicht vermeidbar sind. Ein Fingerzeig vor allem an den globalen Norden sowie einige Schwellenländer wie China, Saudi-Arabien und Katar, wo die historischen und aktuellen CO₂-Emissionen weltweit am höchsten sind.

EU-Klimakommissar Frans Timmermans fordert deshalb höhere Klimaziele insbesondere von Industrie- und Schwellenländern, wie sie es in Glasgow und Sharm el-Sheikh versprochen hätten, sowie solide nationale Gesetze, um die Ziele zu erreichen. Er kündigte erneut an, das EU-Klimaziel zu überarbeiten, sobald alle Gesetzesvorschläge des Fit-for-55-Pakets fertig verhandelt sind.

Timmermans unterstreicht zudem die EU-Forderung nach einem Ende fossiler Energieträger. Bei der COP27 in Sharm el-Sheikh war dieses Ziel trotz zahlreicher Unterstützer gescheitert. Zum Unmut vieler Europäer fasst der Synthesebericht dieses heiße Eisen der Klimadebatte nur sehr vorsichtig an: Einen Ausstieg aus den fossilen Energien nennt er ebenso wenig konkret wie ein Auslaufen von deren Subventionen oder die Rolle eines CO₂-Preises. Vor allem die großen Schwellenländer wie Indien, China und Saudi-Arabien haben in diesen Bereichen Druck gemacht. Und in fast allen Szenarien des IPCC spielt Gas zumindest bis 2050 noch eine wichtige Rolle.

Auch der umweltpolitische Sprecher der EVP im EU-Parlament, Peter Liese (CDU), moniert, Europas Klimaziele seien ambitioniert, doch andere Industriestaaten und viele Schwellenländer blieben hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere China müsse durch ein europäisches Vorbild einer dekarbonisierten Industrie überzeugt werden.

Bas Eickhout (Grüne), Delegationsleiter des EU-Parlaments bei der COP27, will Europa dagegen nicht so einfach aus der Verantwortung nehmen. Reichere Länder müssten viel schneller klimaneutral werden – “nicht im Jahr 2050, sondern 2040”. Er fordert die EU-Kommission daher auf, schon für 2040 die Klimaneutralität des Kontinents als Ziel auszugeben.

Auch Klaus Röhrig, Leiter der Klima-Abteilung des Climate Action Network Europe (CAN Europe), schätzt den European Green Deal als “sehr unzureichend” ein. Die noch offenen Green-Deal-Gesetze in den Bereichen Gebäude, Gas und Erneuerbare müssten “viel höhere Ziele stecken“, sodass das Fit-for-55-Paket nicht nur eine Reduktion von 55 Prozent der CO₂-Emissionen erreicht, sondern näher an 65 Prozent liegen werde.

Dass Europa noch nicht vollständig auf Kurs ist, sieht auch der dänische Klimaminister Dan Jörgensen. Man sei noch weit entfernt vom richtigen Pfad. Derzeit laufe es auf eine Erwärmung von 2,3 bis 2,5 Grad hinaus. “Wir brauchen einen kurzfristigen Plan für schnellere Reduktionen bis 2030.” Die Zeit dränge sehr, so Jörgensen: Selbst in Dänemark, dem “Weltmeister der Windenergie” dauere es “sieben Jahre, bis eine Windkraftanlage steht” – und dann sei schon 2030 erreicht. Lukas Scheid und Bernhard Pötter

Weitere ausführliche Analysen und Stimmen zum IPCC-Synthesebericht des 6. Sachstandsberichts lesen Sie auch in einer Sonderausgabe des Climate.Table.

22.03.2023 – 12:30-14:00 Uhr

DGAP, Panel Discussion Changing the Regional Order – EU’s Eastern Neighbourhood in the Light of Russia’s Aggression

The German Council on Foreign Relations (DGAP) intends to take stock of various ramifications of the Ukraine war for the EU’s Eastern neighbourhood. INFOS & REGISTRATION

22.03.2023 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Aufbruchslust oder Abstiegsfrust? Die USA zwischen Russland, China und Parteienstreit

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert zentrale Herausforderungen für die Bundesrepublik und beleuchtet die vielfältigen Verflechtungen deutscher Sicherheitspolitik sowie die häufig gegensätzlichen Interessen der innenpolitischen Akteure. INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 10:00-12:00 Uhr, Berlin/ online

ZIA, Seminar Klimaneutrale Immobilien – Einfach u. profitabel schon heute möglich?

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) vermittelt Lösungsansätze, wie Immobilienunternehmen sich einfach und profitabel mit erneuerbaren Energien versorgen und darüber eine klimaneutrale Gebäudeenergieversorgung erreichen können. INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 10:30-14:00 Uhr, online

BVMed, Seminar Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) präsentiert eine Handreichung zur praktischen Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 16:00-17:30 Uhr, Berlin

EC, Diskussion WB2EU Ideas go public debate

Die Europäische Kommission (EC) macht die aktuelle Diskussion über die EU-Erweiterungspolitik gegenüber dem Westbalkan einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 17:00-19:00 Uhr, online

HBS, Vortrag Green Cities 2035: Verkehrswende

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) diskutiert, wie berufliche Mobilität in der Stadtregion klimafreundlich gestaltet werden kann. INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 19:00-20:30 Uhr, Stuttgart

FES, Vortrag Die ökologische Krise: Wie radikal ist realistisch? Vortrag und Diskussion mit Bernd Ulrich

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert Bernd Ulrichs Plädoyer für ein “neues Rendezvous mit der Wirklichkeit” und eine “besonnene Radikalität aus der Sache heraus.” INFOS & ANMELDUNG

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sich dafür ausgesprochen, umfangreiche Kompetenzen von der EU-Ebene auf die Mitgliedstaaten zurückzuverlagern. “Verringern wir die Zahl der Bereiche, für die die EU zuständig ist”, sagte er am Montag bei einer Rede in der Universität Heidelberg. Die Union solle sich auf die Bereiche konzentrieren, für die nach den Verträgen von Rom von 1957 zuständig sei, und sich ansonsten vom Subsidiaritätsprinzip leiten lassen.

Der nationalkonservative Politiker legte in der Rede seine Vorstellungen von der Zukunft der Europäischen Union dar, Warschau ordnete sie ein in die Reihe der Sorbonne-Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der Prag-Rede von Kanzler Olaf Scholz. Die PiS-Regierung in Warschau tritt für eine Union der Nationalstaaten ein, die sich weitgehend auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Binnenmarkt fokussiert. So könne sie auch nach der Aufnahme weiterer Mitglieder funktionieren, argumentierte Morawiecki.

Nur die Nationalstaaten seien in der Lage, Sicherheit, Freiheit und Wohlergehen der Nationen zu verteidigen. Deren Rolle könne durch die Zusammenarbeit von Regierungen oder teilweise durch supranationale Institutionen gestärkt, aber nicht ersetzt werden. “Leider lebt ein großer Teil der heutigen EU-Elite in einer alternativen Realität“, sagte Morawiecki. Je stärker diese auf ihrer (angeblichen) Vision eines zentralisierten Superstaates bestünden, desto entschlossener werde der Widerstand einer wachsenden Zahl von Staaten sein. Sonst drohe eine “bürokratische Autokratie”.

Die Alternative zu einer “weiteren Zentralisierung” mit Stärkung der EU-Institutionen und großer Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich sei eine neue Machtbalance zugunsten der Länder in allen Teilen Europas, argumentierte Morawiecki. Nicht auf Warschau und andere Staaten Mittel- und Osteuropas zu hören, sei ein Fehler – schließlich hätten diese recht behalten mit ihren Warnungen vor Russland und dessen Präsident Wladimir Putin. “Es bedeutet, Leuten wie Gerhard Schröder Macht zu geben, die Europa von Russland abhängig gemacht und den ganzen Kontinent in existenzielle Gefahr gebracht haben.”

Ohne Berlin und Paris zu nennen, warnte Morawiecki vor Nachgiebigkeit gegenüber Russland. Es bestehe die Gefahr, dass “einige der größten Länder entscheiden, dass es für ihre Eliten profitabler ist, mit dem Kreml Geschäfte zu machen, selbst wenn es Blut kostet”. Heute sei dies ukrainisches Blut, morgen könnten aber auch andere Länder von einer Aggression Russlands betroffen sein.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary (CDU), zeigte sich enttäuscht von der Rede: Sie enthalte “wenig Neues, stattdessen die Wiederholung bekannter Positionen”. Die Rede müsse man “zuallererst als Wahlkampf-Auftritt sehen”. Polen wählt im Herbst ein neues Parlament. tho

Die EU-Staaten sollen nach dem Willen der Kommission im bevorstehenden Sommer mehr Gas sparen. Analog zum Vorjahr könnten auf die Mitgliedstaaten zusätzliche Einsparungen in der Größenordnung von sieben Milliarden Kubikmetern (bcm) Gas zukommen. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Verordnungsentwurf hervor sowie aus der Auswertung von Eurostat-Daten.

Die Kommission hat den EU-Staaten wie angekündigt vorgeschlagen, die Notverordnung zum Gassparen bis März 2024 zu verlängern. Damit würde das zunächst freiwillige Gassparziel von 15 Prozent ab April dieses Jahres weiterhin gelten. Am 28. März werden die Energieminister der EU den Entwurf voraussichtlich beraten.

Die bisherige Notverordnung läuft Ende des Monats aus. Ihr zufolge sollten die EU-Staaten ihren Gasverbrauch von August 2022 bis März 2023 freiwillig um 15 Prozent senken. Neu wäre, dass das Einsparziel auch in den Monaten von April bis Juli gelten soll. Nach der Analyse der Kommission könnte so bis Oktober ein Füllstand der Speicher von 95 Prozent erreicht werden. Bis zum Ende der Heizsaison im März 2024 würde er dem Szenario zufolge auf 43 Prozent sinken.

Würde das Gassparziel dagegen wieder erst ab August gelten, rechnet die Kommission mit Füllständen von nur 80 bzw. 28 Prozent. Folge seien “ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit”, sodass es schwierig würde, die Speicher für den Winter 2024/25 ausreichend zu füllen.

Im vergangenen hätten die EU-27 das neue Sommersparziel verfehlt. Statt um 15 Prozent ging der Gasverbrauch im Zeitraum April bis Juli nur um knapp acht Prozent zurück, wie eine Auswertung von Eurostat-Daten durch Table.Media zeigt. Demnach hätten die EU-Staaten sieben bcm zusätzlich einsparen müssen.

Nach dem Kommissionsentwurf sollen die Mitgliedstaaten der Behörde ab April außerdem monatlich statt alle zwei Monate über den Gasverbrauch berichten und die Einsparungen nach drei Sektoren aufschlüsseln: Strom- und Wärmeerzeugung, Industrie, Haushalte und Gewerbe. ber

Europas Agrarminister wollen sich für mehr Nachhaltigkeit in der Fischerei einsetzen. In einer langen Sitzung am Montag begrüßte der Rat das entsprechende Maßnahmenpaket der Kommission, das Ende Februar vorgestellt wurde. Die teils heftigen negativen Auswirkungen des Sektors auf die Meeresökologie müssten ebenso verringert werden wie die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, hieß es. Im Rahmen eines Fischerei- und Ozeanpaktes sollen die Interessen aller Akteure bei der Umsetzung miteinbezogen werden.

Denn diese dürfe “nicht auf Kosten der Ernährungssicherheit in der EU und der Lebensgrundlagen der Küstengemeinden gehen, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen in diesem Sektor”, sagte der Ratsvorsitzende Peter Kullgren, schwedischer Minister für ländlichen Raum.

So sei die europäische Fischerei international nur wenig wettbewerbsfähig und besonders anfällig für Preisschwankungen, gerade im Energiebereich. Der Umsetzung der Maßnahmen müsse deshalb eine Prüfung möglicher sozioökonomischer Auswirkungen vorausgehen. Die Minister betonten auch, dass die Kommission eine angemessene Finanzierung für die vorgeschlagenen Maßnahmen bereitstellen, regionale Besonderheiten und die Interessen kleinerer Fischerei-Betriebe berücksichtigen müsse.

Deutschland begrüßt die Vorhaben. “Nord- uns Ostsee und in einem schlechten Zustand. Wir müssen alles dafür tun, dass sich die Fischbestände erholen”, sagte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Rande der Sitzung, äußerte aber auch Bedenken.

Der Plan der Kommission sieht vor, den Einsatz von Grund-Schleppnetzen “in allen Meeresschutzgebieten bis spätestens 2030 schrittweise einzustellen und sie in neu eingerichteten Meeresschutzgebieten gar nicht erst zuzulassen”. Das geht Özdemir zu weit. “Ein Totalverbot würde die Krabbenfischerei, welche eine wichtige Tradition, Einkommensquelle und Identität für die Fischerei bei uns ist, weitgehend abschaffen.” Die Wertschöpfung gehe weit über die Küsten hinaus. Hier müsse eine ausgewogenere Lösung gefunden werden. til

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nach der Rettungsaktion für die Schweizer Credit Suisse im Europa-Parlament die Robustheit der Bankenbranche im Euro-Raum unterstrichen. “Der Bankensektor des Euro-Raums ist widerstandsfähig und besitzt eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung”, bekräftigte Lagarde am Montag auf einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachte die Marktentwicklungen genau. Sie stehe bereit, nötigenfalls zu reagieren, um die Preis- und Finanzstabilität in der 20 Länder umfassenden Währungsgemeinschaft zu wahren. Der Werkzeugkasten der Notenbank sei voll ausgestattet, um das Finanzsystem mit Liquidität zu unterstützen.

“Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Kapital- und Liquiditätspositionen der Banken im Euro-Raum sehr zufriedenstellend sind”, sagte Lagarde. Die Kapitalquoten seien signifikant, die Liquiditätsdeckungsquoten lägen weit über den Anforderungen. Das Bankensystem sei solide. Das Exposure der Geldhäuser aus der Euro-Zone gegenüber der Credit Suisse sei zudem in Millionen Euro zu beziffern – nicht in Milliarden. In ihrer Eigenschaft als Leiterin des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) forderte sie Banken zudem auf, ihr derzeitiges Niveau an Widerstandsfähigkeit zu bewahren. So könnten sie sicherstellen, dass sie ein ungünstigeres Umfeld überstehen können.

Die EZB-Chefin sagte den Abgeordneten zudem, dass sich die Notenbank von den Börsenspannungen nicht von ihrem Kampf gegen die hohe Inflation abbringen lässt. “Es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Preisstabilität auf der einen Seite und Finanzstabilität auf der anderen Seite”, sagte Lagarde. Dafür würden jeweils unterschiedliche Instrumente genutzt. Die Inflation im Euro-Raum sei weiterhin zu hoch, führte die EZB-Präsidentin aus. Letztendlich müsse die Notenbank die Inflation mittelfristig zurückbringen auf die Zielmarke von zwei Prozent. Den Abgeordneten sagte sie: “Bitte zweifeln Sie nicht an der Entschlossenheit, sie ist da und stark.” rtr

Nachdem Präsident Emmanuel Macron entschieden hatte, seine umstrittene Rentenreform mit dem Verfassungsparagrafen 49.3 durchzuboxen, mit dem ein Gesetz ohne Abstimmung des Parlamentes angenommen werden kann, ist Frankreich in der politischen Krise. Zwei Gruppen kündigten an, ein Misstrauensvotum gegen die Regierung zu stellen. Darüber wurde am Montag im Parlament abgestimmt.

Beide Anträge kamen nicht durch, bei einem fehlten nur neun Stimmen. Es handelte sich dabei um ein parteienübergreifendes Misstrauensvotum. Das andere Votum kam aus den Reihen des rechtsextremen Rassemblement National RN, ihm wurde in Frankreich von Anfang an keine Chance zugerechnet, weil die anderen Gruppierungen sich nicht mit RN verbinden wollen. Es kamen nur 94 Stimmen dafür zusammen. Damit ist das Gesetz erstmal bestätigt.

Bei dem parteiübergreifenden Misstrauensvotum der Gruppe LIOT von 20 unabhängigen Abgeordneten verschiedener politischer Richtungen wurde damit gerechnet, dass 88 Abgeordnete von RN, 150 vom Bund Nupes (Grüne, Linke, Sozialisten) und 20 unabhängige Abgeordnete dafür stimmen, das sind 258. Damit fehlten ihnen Stimmen, weil die Mehrheit bei 287 Stimmen liegt.

Es blieben vor allem als Unsicherheit die konservativen Republikaner. Bei diesen war die Linie nicht klar und jeder wählte wie er wollte. Vor dieser Abstimmung fürchtete sich die Regierung, weil in den vergangenen Tagen nichts so lief wie geplant. Es war damit gerechnet worden, dass die Republikaner im Parlament für die Reform stimmten. Doch es sollen zwei Stimmen bei der Hochrechnung gefehlt haben, weshalb Macron zum Paragrafen 49.3 griff.

Ein weiterer Hemmschuh sind nun noch die Nupes, die vermutlich einen Antrag beim Verfassungsrat dagegen stellen könnten. Dafür hätten sie 15 Tage Zeit. Der Verfassungsrat darf das ganze Gesetz oder Teile zensieren. Dieser hat einen Monat, um zu entscheiden, die Regierung kann aber eine Reduzierung auf nur acht Tage fordern.

Bevor allerdings gewählt wurde, legten Abgeordnete Macron noch einen weiteren Stein in den Weg. Es wurde ein mögliches Referendum des Volkes, eine Initiative der Kommunisten, lanciert und Montag dem Verfassungsrat übergeben. Laut Gesetz muss sie von einem Fünftel der Abgeordneten des Parlamentes unterzeichnet werden, mindestens von 185 der 925 Parlamentarier. (577 Abgeordnete der Nationalversammlung, 358 Senatoren). Es unterzeichneten nach letzten Informationen 252 Parlamentarier. Die Initiative müsste dann von einem Zehntel der Wähler unterstützt werden, 4,87 Millionen Personen. Die Unterschriften müssen innerhalb von neun Monaten zusammenkommen. Ein höchst kompliziertes Unterfangen. Damit wollten die Abgeordneten alle Möglichkeiten ausschöpfen. Der Verfassungsrat muss allerdings noch sein Einverständnis geben, ob das Ansinnen konform ist und das in einem Zeitraum von höchstens einem Monat. Sollte das der Fall sein, könnte das Gesetz erstmal blockiert werden. Hat Macron vorher aber das Gesetz offiziell verkündet, hat er gewonnen. tk

China sei bereit, gemeinsam mit Russland die Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts zu schützen, sagte Xi Jinping bei seiner Ankunft in Moskau am Montag. Beim dreitägigen Besuch des chinesischen Staatsführers bei Russlands Präsident Wladimir Putin wird die Ukraine weit oben auf der Tagesordnung stehen. “Präsident Putin wird ausführliche Erläuterungen abgeben, damit Xi aus erster Hand die aktuelle Sichtweise der russischen Seite bekommen kann”, so Putins Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

Zwar gibt sich Peking als Vermittler zwischen Moskau und Kiew – und hat zuletzt einen 12-Punkte-Plan für eine politische Lösung des Ukrainekriegs vorgelegt. Doch in Chinas Haltung gegenüber Russland erkennt man bislang kaum Anzeichen dafür, dass Xi seinen russischen Gesprächspartner drängen wird, den Krieg schnell zu beenden.

Dass China das Potenzial hat, eine entscheidende Rolle hin zu einer Lösung des Krieges zu spielen, steht außer Frage. Das sieht man auch in der Ukraine so. Dort appellierte das Außenministerium am Montag an Xi, seinen Besuch in Moskau für eine Friedenslösung zu nutzen. “Wir erwarten, dass Peking seinen Einfluss auf Moskau nutzt, um es zur Beendigung des aggressiven Krieges gegen die Ukraine zu bewegen”, sagte Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko. Politisch hat sich China jedoch gleich zu Beginn des Besuchs eindeutig hinter Putin gestellt. Das Außenministerium in Peking kritisierte den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) für den gegen Putin verhängten Haftbefehl.

Xi hoffe einerseits auf Zugeständnisse der Ukraine, verlange aber andererseits von Russland keinen Truppenabzug aus der Ukraine, analysiert Yurii Poita, Politologe vom Kiewer Thinktank New Geopolitics Research Network. So könne Vermittlung nicht funktionieren. Auch die Ankündigung, dass Xi nach dem Besuch in Moskau mit Wolodymyr Selenskyj telefonieren wolle, überzeugt Poita wenig. “Ohne Aussicht auf Frieden wird die Ukraine den Konflikt nicht einfrieren, wie China es gerne hätte.”

Wladimir Putin schrieb am Wochenende dazu in der chinesischen Volkszeitung: “Russland ist offen für eine Beilegung der Ukraine-Krise mit politisch-diplomatischen Mitteln.” Allerdings müsse die Ukraine die “neuen geopolitischen Realitäten” anerkennen. Gemeint sind damit die völkerrechtswidrige Annexion der Krim im Jahr 2014 sowie die Besetzung vier ukrainischer Regionen im vergangenen Jahr. Und Xi bleibt in der Volkszeitung dazu äußerst vage: Chinas Position zur politischen Lösung der Ukraine-Krise habe die legitimen Bedenken aller Parteien aufgegriffen.

Hinzukommen die wiederkehrenden Berichte über vermeintliche Waffenlieferungen Chinas an Russland. Es sei offensichtlich, dass China eine solche Option in Betracht zieht, meint Poita. Peking will unter allen Umständen verhindert, dass Putin diesen Krieg verliert – und eventuell in der Folge gestürzt wird. Die Lieferung von Waffen an Russland würde Chinas Versuche komplett zerstören, sich als friedlicher, verantwortungsvoller und konstruktiver Akteur zu zeigen, sagt der Politologe. Er vermutet daher einen chinesischen Spagat: Um Putin zu stützen, könnte China verdeckt Waffen an Russland liefern – beispielsweise über Nordkorea, Iran oder Weißrussland.

Klar ist: Xi Jinping geht es weder um Russland, noch um die Ukraine. Der chinesische Staatsführer sieht den Gegner in Washington. Und hier wird er genauestens abwägen, wie er im Wettstreit mit den USA am besten punkten kann. Einerseits will er sich als ehrlicher Makler und Anführer des Globalen Südens positionieren, andererseits sich die (wirtschaftliche und politische) Dankbarkeit eines devoten Russlands sichern. Und zu guter Letzt am liebsten auch noch das Wohlwollen Europas gewinnen. rad

Eigentlich war das Leben von Martin Häusling vorgezeichnet: Als Hoferbe übernahm er den “Kellerwaldhof” seiner Eltern im hessischen Bad Zwesten, mit Schweinen, Kühen und einer Käserei. Den Betrieb stellte er auf biologischen Landwirtschaft um. “Ungewöhnlich war, dass ich später Berufspolitiker wurde”, sagt Häusling. Seit 2009 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments, für die Grüne/EFA-Fraktion agrarpolitischer Sprecher und damit einer der einflussreichsten Abgeordneten. Denn die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) macht mit 30 Prozent einen großen Teil des EU-Haushalts aus, jährlich 55,7 Milliarden Euro.

Bereits im Alter von 18 Jahren trat Häusling den Grünen bei, er ist Mitbegründer des hessischen Landesverbands. Damals engagierte er sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung und demonstrierte gegen den Bau eines AKW in Borken – mit Erfolg, es wurde nicht gebaut. Seit 1981 ist Häusling Lokalpolitiker, von 2003 bis 2009 war er Mitglied im Hessischen Landtag. Auf die Bundesebene habe es ihn nie gezogen. Für die Agrarpolitik spiele die Musik nun einmal in Brüssel.

Vielen Agrar-Lobbyisten ist Häusling ein Dorn im Auge. “Ich bin eine gute Zielscheibe, wenn man sich an den Grünen abarbeiten will“, sagt er. “Wenn man eine provokative Veranstaltung wünscht, lädt man den Häusling ein.” Häusling spielt gern mit, denn er weiß, wovon er redet.

Sein Wunsch ist nicht, dass alle wie er biologisch wirtschaften. Aber er setzt sich für eine massive Reduktion von Pestiziden ein. Die Kommission hat sich in ihrer From- farm-to-fork-Strategie das Ziel gesetzt, bis 2023 den Pestizideinsatz um 50 Prozent zu verringern. Allerdings gebe es massiven Widerstand von der anderen Seite – unter anderem von Konservativen und dem Bayer-Konzern, der die Pestizide herstellt. “70 Jahre konventionelle Landwirtschaft haben die Bauern in eine Abhängigkeit der Industrie gebracht”, sagt Häusling. “Manche Bauern glauben, sie können ohne Pestizide keine Landwirtschaft machen.”

Aktuell bereitet Häusling schon die kommenden GAP-Verhandlungen vor. Die aktuelle läuft zwar noch vier Jahre, aber: “Nach der GAP ist vor der GAP.” Die Grünen wollen ihre Forderungen vor der Kommission parat haben. Insbesondere kritisiert Häusling die Direktzahlungen pro Hektar:. “Die großen Betriebe, beispielsweise in Brandenburg, haben vergangenes Jahr fette Gewinne gemacht, weil der Getreidepreis durch die Decke gegangen ist und sie zusätzlich Subventionen erhalten haben.” Viele kleine Landwirte seien aber gar keine Landbesitzer mehr und würden benachteiligt. Außerdem brauche es eine ökologische Transformation. “Wir sollten Landwirte für Leistungen bezahlen, die ihnen die Gesellschaft nicht mehr über den Preis von Nahrungsmitteln bezahlt.” Damit meint Häusling Öko-, Biodiversitäts-, und Klimamaßnahmen. Der EU-Abgeordnete ist sich sicher, dass es einer grundlegenden Reform bedarf.

Bei der kommenden Wahl möchte Häusling noch einmal antreten. Brüssel scheint ihm zu gefallen. Am liebsten geht er auf die Flohmärkte in der Stadt. “Brüssel hat die schönsten Flohmärkte in Europa”, sagt er. Empfehlen kann er den täglichen Flohmarkt auf dem Place du Jeu de Balle. Tom Schmidtgen

die Außenminister der EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Lieferung von Munition an die Ukraine geeinigt. Sie wollen in den kommenden zwölf Monaten eine Million Artilleriegeschosse für die Verteidigung gegen Russland bereitstellen. Ziel ist auch, das Ungleichgewicht zwischen Russland und der Ukraine zu beenden: Russland verschießt zwischen 20.000 und 60.000 Artilleriegeschosse pro Tag, schätzt die EU, die ukrainische Armee kann maximal zwischen 2.000 und 6.000 Geschosse abfeuern. Stephan Israel kennt die Tücken des ambitionierten Plans.

Die Vorstellung des IPCC-Berichts wurde begleitet von dystopischen Warnungen. Die Klimazeitbombe ticke, warnte UN-Generalsekretär António Guterres, die Menschheit bewege sich “auf dünnem Eis”. Doch vermied er es, Endzeitstimmung zu verbreiten, noch könne die Weltgemeinschaft die Auswirkungen des Klimawandels lindern. Entscheidend sei die “substanzielle Reduktion beim Gebrauch fossiler Brennstoffe”, vermerkt der Weltklimarat. Lukas Scheid und Bernhard Pötter haben den IPCC-Synthesebericht eingeordnet.

Mateusz Morawiecki hat gestern an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg eine europäische Grundsatzrede gehalten. Unter dem Titel “Europa an einem historischen Wendepunkt” entwarf der polnische Premierminister ein Konzept für die Zukunft der Union, das vordringlich ein Rückbau ist. Die Union solle sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren, für die nach den Verträgen von Rom von 1957 zuständig sind, und sich ansonsten vom Subsidiaritätsprinzip leiten lassen. Till Hoppe hat sich die Rede angehört.

Manchmal kann es in der EU auch schnell gehen. Vor drei Wochen hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erstmals seinen Plan präsentiert, wie die Lieferung von Artilleriemunition für die Ukraine beschleunigt werden könnte. Am Montag haben die Verteidigungsminister dem Plan zugestimmt. Die EU stellt zwei Milliarden Euro speziell für die Munitionsbeschaffung zur Verfügung, hauptsächlich für Geschosse vom Kaliber 155 Millimeter. Die Mittel sollen aus der Europäischen Friedensfazilität kommen, aus der bisher schon Kriegsmaterial für die Ukraine kofinanziert wurde.

Ziel sei es, der Ukraine innerhalb eines Jahres eine Million Artilleriegeschosse liefern zu können, sagte Borrell am Montag. Beschlossen wurde ein dreigleisiger Ansatz:

Bis zu einer Milliarde Euro können die Mitgliedstaaten abrufen, wenn sie sofort aus ihren eigenen Beständen weitere Munition liefern. 350.000 Artilleriegeschosse vom Kaliber 155 Millimeter haben die Mitgliedstaaten im ersten Kriegsjahr bereits an die Ukraine abgegeben. Die Bestände in der EU sind deshalb stark reduziert. Niemand will die Reserven aus Sicherheitsgründen klar beziffern.

Josep Borrell wollte mit einer abgestuften Entschädigung einen Anreiz für die Mitgliedstaaten schaffen, noch einmal in ihren Lagern nachzuschauen und möglichst rasch zu liefern. Vorgesehen war eine Rückerstattungsrate von bis zu 90 Prozent. Eine Mehrheit fand dies allerdings unfair gegenüber Ländern, die bereits Kriegsgerät geliefert und bisher weniger zurückbekommen haben. Die Rückerstattungsrate bleibt deshalb unverändert bei 50 bis 60 Prozent. Die Kosten für eine Artilleriegranate vom Kaliber 155 Millimeter liegen bei 4.000 Euro, wobei die Mitgliedstaaten in der Regel nicht den Neuwert in Rechnung stellen. Die 155-Millimeter-Munition kann bei verschiedenen Waffensystemen der Nato eingesetzt werden.

Die zweite Milliarde steht zur Verfügung, um die gemeinsame Beschaffung von Artilleriemunition zu finanzieren, ebenfalls für die Ukraine, aber auch um eigene Bestände aufzufüllen. Umstritten war bis zuletzt, ob auch Hersteller außerhalb Europas berücksichtigt werden sollen. Nun sollen ausschließlich Firmen aus der EU und Norwegen zum Zug kommen.

Borrell hatte zudem vorgeschlagen, die Europäische Verteidigungsagentur (EDA) mit der Koordination zu beauftragen, also ähnlich wie bei der Impfstoffbeschaffung einen europäischen Weg zu gehen. Einige Hauptstädte verwiesen jedoch auf bestehende nationale Lieferverträge. Hinzu kamen Zweifel, ob die Verteidigungsagentur mit Fokus auf Forschung und gemeinsame Entwicklung unter Zeitdruck geeignet ist, erstmals eine Bestellung zu organisieren.

Auch hinkt der Vergleich mit der Impfstoffbeschaffung, weil es die EU damals mit anfänglich nur wenigen Herstellern zu tun hatte. Bei den gefragten Artilleriegeschossen verfügen 15 Firmen in elf Mitgliedstaaten über geeignete Produktionsstätten. Der Kompromiss sieht vor, dass beide Optionen offenstehen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius sprach von Neuland: “Wir beschreiten einen neuen Weg bei der Beschaffung in Europa.” Die EU bündle ihre Marktmacht. Deutschland werde seine Verträge als Rahmennation für andere Länder öffnen. Dänemark und die Niederlande hätten bereits Interesse angemeldet. Boris Pistorius ging in Brüssel davon aus, dass die bestehenden Verträge bis Ende März angepasst werden können. Deutschland sei aber auch bei der gemeinsamen Bestellung dabei.

Laut Borrell haben bereits 17 Mitgliedstaaten und Norwegen zugesagt, Bestellungen über die Verteidigungsagentur aufgeben zu wollen. Es müsse schnell gehen, die Munitionsbeschaffung werde für den Kriegsausgang entscheidend sein. Nach Berechnungen der EU verschießt Russland zwischen 20.000 und 60.000 Artilleriegeschosse pro Tag. Wegen knapper Reserven können die Streitkräfte der Ukraine maximal zwischen 2.000 und 6.000 Geschosse abfeuern. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexi Resnikow rechnete kürzlich vor, dass seine Armee pro Monat 250.000 bis 300.000 Artilleriegeschosse benötige.

Neben den Milliarden für Lieferung aus den Beständen und für gemeinsame Bestellungen sieht der Plan der EU vor, parallel und an dritter Stelle auch die Produktionskapazitäten auszubauen. Binnenmarktkommissar Thierry Breton sprach gar von Kriegswirtschaft, was intern auf Kritik stieß. Der Franzose besucht derzeit Rüstungsfirmen quer durch Europa.

Rheinmetallchef Armin Papperger hat in Interviews bereits angekündigt, die Kapazitäten zu erhöhen, und zwar in Ungarn sowie mit einer neuen Pulverfabrik in Sachsen. Papperger beklagt gleichzeitig, dass die EU bei den Bestellungen trödele. Ohne Aufträge produziere Rheinmetall nicht. Boris Pistorius wies die Kritik am Montag in Brüssel indirekt zurück. Es sei allgemein bekannt, dass Munition benötigt werde. Er gehe davon aus, dass die Industrie die Produktionskapazitäten rasch erhöhen werde, wenn dies nicht schon geschehen sei.

Der Synthesebericht des 6. Sachstandsberichts des Weltklimarats (IPCC) enthält keine neuen Fakten. Er bringt die verschiedenen Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen sowie mehrerer IPCC-Sondergutachten zusammen und ordnet sie neu.

Die wichtigsten Punkte des Berichts:

Der globale Norden und somit auch Europa sind zwar weniger stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen als andere, tragen aber überdurchschnittlich viel zum Klimawandel bei. Deshalb wiederholt der Synthesebericht die Forderung, dass die globalen Emissionen spätestens 2025 ihren Höhepunkt erreichen müssen. Neu ist auch eine Zahl für die Minderung bis 2035 auf dem Weg zur Netto-Null im Jahr 2050: Minus 60 Prozent gegenüber 2019.

Um diese Ziele zu erreichen, pocht der Weltklimarat auf “substanzielle Reduktion beim Gebrauch fossiler Brennstoffe” sowie CO₂-Abscheidung, wo Fossile nicht vermeidbar sind. Ein Fingerzeig vor allem an den globalen Norden sowie einige Schwellenländer wie China, Saudi-Arabien und Katar, wo die historischen und aktuellen CO₂-Emissionen weltweit am höchsten sind.

EU-Klimakommissar Frans Timmermans fordert deshalb höhere Klimaziele insbesondere von Industrie- und Schwellenländern, wie sie es in Glasgow und Sharm el-Sheikh versprochen hätten, sowie solide nationale Gesetze, um die Ziele zu erreichen. Er kündigte erneut an, das EU-Klimaziel zu überarbeiten, sobald alle Gesetzesvorschläge des Fit-for-55-Pakets fertig verhandelt sind.

Timmermans unterstreicht zudem die EU-Forderung nach einem Ende fossiler Energieträger. Bei der COP27 in Sharm el-Sheikh war dieses Ziel trotz zahlreicher Unterstützer gescheitert. Zum Unmut vieler Europäer fasst der Synthesebericht dieses heiße Eisen der Klimadebatte nur sehr vorsichtig an: Einen Ausstieg aus den fossilen Energien nennt er ebenso wenig konkret wie ein Auslaufen von deren Subventionen oder die Rolle eines CO₂-Preises. Vor allem die großen Schwellenländer wie Indien, China und Saudi-Arabien haben in diesen Bereichen Druck gemacht. Und in fast allen Szenarien des IPCC spielt Gas zumindest bis 2050 noch eine wichtige Rolle.

Auch der umweltpolitische Sprecher der EVP im EU-Parlament, Peter Liese (CDU), moniert, Europas Klimaziele seien ambitioniert, doch andere Industriestaaten und viele Schwellenländer blieben hinter den Erwartungen zurück. Insbesondere China müsse durch ein europäisches Vorbild einer dekarbonisierten Industrie überzeugt werden.

Bas Eickhout (Grüne), Delegationsleiter des EU-Parlaments bei der COP27, will Europa dagegen nicht so einfach aus der Verantwortung nehmen. Reichere Länder müssten viel schneller klimaneutral werden – “nicht im Jahr 2050, sondern 2040”. Er fordert die EU-Kommission daher auf, schon für 2040 die Klimaneutralität des Kontinents als Ziel auszugeben.

Auch Klaus Röhrig, Leiter der Klima-Abteilung des Climate Action Network Europe (CAN Europe), schätzt den European Green Deal als “sehr unzureichend” ein. Die noch offenen Green-Deal-Gesetze in den Bereichen Gebäude, Gas und Erneuerbare müssten “viel höhere Ziele stecken“, sodass das Fit-for-55-Paket nicht nur eine Reduktion von 55 Prozent der CO₂-Emissionen erreicht, sondern näher an 65 Prozent liegen werde.

Dass Europa noch nicht vollständig auf Kurs ist, sieht auch der dänische Klimaminister Dan Jörgensen. Man sei noch weit entfernt vom richtigen Pfad. Derzeit laufe es auf eine Erwärmung von 2,3 bis 2,5 Grad hinaus. “Wir brauchen einen kurzfristigen Plan für schnellere Reduktionen bis 2030.” Die Zeit dränge sehr, so Jörgensen: Selbst in Dänemark, dem “Weltmeister der Windenergie” dauere es “sieben Jahre, bis eine Windkraftanlage steht” – und dann sei schon 2030 erreicht. Lukas Scheid und Bernhard Pötter

Weitere ausführliche Analysen und Stimmen zum IPCC-Synthesebericht des 6. Sachstandsberichts lesen Sie auch in einer Sonderausgabe des Climate.Table.

22.03.2023 – 12:30-14:00 Uhr

DGAP, Panel Discussion Changing the Regional Order – EU’s Eastern Neighbourhood in the Light of Russia’s Aggression

The German Council on Foreign Relations (DGAP) intends to take stock of various ramifications of the Ukraine war for the EU’s Eastern neighbourhood. INFOS & REGISTRATION

22.03.2023 – 19:00-20:00 Uhr, online

FNF, Diskussion Aufbruchslust oder Abstiegsfrust? Die USA zwischen Russland, China und Parteienstreit

Die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF) diskutiert zentrale Herausforderungen für die Bundesrepublik und beleuchtet die vielfältigen Verflechtungen deutscher Sicherheitspolitik sowie die häufig gegensätzlichen Interessen der innenpolitischen Akteure. INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 10:00-12:00 Uhr, Berlin/ online

ZIA, Seminar Klimaneutrale Immobilien – Einfach u. profitabel schon heute möglich?

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) vermittelt Lösungsansätze, wie Immobilienunternehmen sich einfach und profitabel mit erneuerbaren Energien versorgen und darüber eine klimaneutrale Gebäudeenergieversorgung erreichen können. INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 10:30-14:00 Uhr, online

BVMed, Seminar Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz

Der Bundesverband Medizintechnologie (BVMed) präsentiert eine Handreichung zur praktischen Umsetzung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (LkSG). INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 16:00-17:30 Uhr, Berlin

EC, Diskussion WB2EU Ideas go public debate

Die Europäische Kommission (EC) macht die aktuelle Diskussion über die EU-Erweiterungspolitik gegenüber dem Westbalkan einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 17:00-19:00 Uhr, online

HBS, Vortrag Green Cities 2035: Verkehrswende

Die Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) diskutiert, wie berufliche Mobilität in der Stadtregion klimafreundlich gestaltet werden kann. INFOS & ANMELDUNG

23.03.2023 – 19:00-20:30 Uhr, Stuttgart

FES, Vortrag Die ökologische Krise: Wie radikal ist realistisch? Vortrag und Diskussion mit Bernd Ulrich

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) diskutiert Bernd Ulrichs Plädoyer für ein “neues Rendezvous mit der Wirklichkeit” und eine “besonnene Radikalität aus der Sache heraus.” INFOS & ANMELDUNG

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hat sich dafür ausgesprochen, umfangreiche Kompetenzen von der EU-Ebene auf die Mitgliedstaaten zurückzuverlagern. “Verringern wir die Zahl der Bereiche, für die die EU zuständig ist”, sagte er am Montag bei einer Rede in der Universität Heidelberg. Die Union solle sich auf die Bereiche konzentrieren, für die nach den Verträgen von Rom von 1957 zuständig sei, und sich ansonsten vom Subsidiaritätsprinzip leiten lassen.

Der nationalkonservative Politiker legte in der Rede seine Vorstellungen von der Zukunft der Europäischen Union dar, Warschau ordnete sie ein in die Reihe der Sorbonne-Rede von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der Prag-Rede von Kanzler Olaf Scholz. Die PiS-Regierung in Warschau tritt für eine Union der Nationalstaaten ein, die sich weitgehend auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Binnenmarkt fokussiert. So könne sie auch nach der Aufnahme weiterer Mitglieder funktionieren, argumentierte Morawiecki.

Nur die Nationalstaaten seien in der Lage, Sicherheit, Freiheit und Wohlergehen der Nationen zu verteidigen. Deren Rolle könne durch die Zusammenarbeit von Regierungen oder teilweise durch supranationale Institutionen gestärkt, aber nicht ersetzt werden. “Leider lebt ein großer Teil der heutigen EU-Elite in einer alternativen Realität“, sagte Morawiecki. Je stärker diese auf ihrer (angeblichen) Vision eines zentralisierten Superstaates bestünden, desto entschlossener werde der Widerstand einer wachsenden Zahl von Staaten sein. Sonst drohe eine “bürokratische Autokratie”.

Die Alternative zu einer “weiteren Zentralisierung” mit Stärkung der EU-Institutionen und großer Mitgliedstaaten wie Deutschland und Frankreich sei eine neue Machtbalance zugunsten der Länder in allen Teilen Europas, argumentierte Morawiecki. Nicht auf Warschau und andere Staaten Mittel- und Osteuropas zu hören, sei ein Fehler – schließlich hätten diese recht behalten mit ihren Warnungen vor Russland und dessen Präsident Wladimir Putin. “Es bedeutet, Leuten wie Gerhard Schröder Macht zu geben, die Europa von Russland abhängig gemacht und den ganzen Kontinent in existenzielle Gefahr gebracht haben.”

Ohne Berlin und Paris zu nennen, warnte Morawiecki vor Nachgiebigkeit gegenüber Russland. Es bestehe die Gefahr, dass “einige der größten Länder entscheiden, dass es für ihre Eliten profitabler ist, mit dem Kreml Geschäfte zu machen, selbst wenn es Blut kostet”. Heute sei dies ukrainisches Blut, morgen könnten aber auch andere Länder von einer Aggression Russlands betroffen sein.

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary (CDU), zeigte sich enttäuscht von der Rede: Sie enthalte “wenig Neues, stattdessen die Wiederholung bekannter Positionen”. Die Rede müsse man “zuallererst als Wahlkampf-Auftritt sehen”. Polen wählt im Herbst ein neues Parlament. tho

Die EU-Staaten sollen nach dem Willen der Kommission im bevorstehenden Sommer mehr Gas sparen. Analog zum Vorjahr könnten auf die Mitgliedstaaten zusätzliche Einsparungen in der Größenordnung von sieben Milliarden Kubikmetern (bcm) Gas zukommen. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Verordnungsentwurf hervor sowie aus der Auswertung von Eurostat-Daten.

Die Kommission hat den EU-Staaten wie angekündigt vorgeschlagen, die Notverordnung zum Gassparen bis März 2024 zu verlängern. Damit würde das zunächst freiwillige Gassparziel von 15 Prozent ab April dieses Jahres weiterhin gelten. Am 28. März werden die Energieminister der EU den Entwurf voraussichtlich beraten.

Die bisherige Notverordnung läuft Ende des Monats aus. Ihr zufolge sollten die EU-Staaten ihren Gasverbrauch von August 2022 bis März 2023 freiwillig um 15 Prozent senken. Neu wäre, dass das Einsparziel auch in den Monaten von April bis Juli gelten soll. Nach der Analyse der Kommission könnte so bis Oktober ein Füllstand der Speicher von 95 Prozent erreicht werden. Bis zum Ende der Heizsaison im März 2024 würde er dem Szenario zufolge auf 43 Prozent sinken.

Würde das Gassparziel dagegen wieder erst ab August gelten, rechnet die Kommission mit Füllständen von nur 80 bzw. 28 Prozent. Folge seien “ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Versorgungssicherheit”, sodass es schwierig würde, die Speicher für den Winter 2024/25 ausreichend zu füllen.

Im vergangenen hätten die EU-27 das neue Sommersparziel verfehlt. Statt um 15 Prozent ging der Gasverbrauch im Zeitraum April bis Juli nur um knapp acht Prozent zurück, wie eine Auswertung von Eurostat-Daten durch Table.Media zeigt. Demnach hätten die EU-Staaten sieben bcm zusätzlich einsparen müssen.

Nach dem Kommissionsentwurf sollen die Mitgliedstaaten der Behörde ab April außerdem monatlich statt alle zwei Monate über den Gasverbrauch berichten und die Einsparungen nach drei Sektoren aufschlüsseln: Strom- und Wärmeerzeugung, Industrie, Haushalte und Gewerbe. ber

Europas Agrarminister wollen sich für mehr Nachhaltigkeit in der Fischerei einsetzen. In einer langen Sitzung am Montag begrüßte der Rat das entsprechende Maßnahmenpaket der Kommission, das Ende Februar vorgestellt wurde. Die teils heftigen negativen Auswirkungen des Sektors auf die Meeresökologie müssten ebenso verringert werden wie die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, hieß es. Im Rahmen eines Fischerei- und Ozeanpaktes sollen die Interessen aller Akteure bei der Umsetzung miteinbezogen werden.

Denn diese dürfe “nicht auf Kosten der Ernährungssicherheit in der EU und der Lebensgrundlagen der Küstengemeinden gehen, insbesondere angesichts der aktuellen Herausforderungen in diesem Sektor”, sagte der Ratsvorsitzende Peter Kullgren, schwedischer Minister für ländlichen Raum.

So sei die europäische Fischerei international nur wenig wettbewerbsfähig und besonders anfällig für Preisschwankungen, gerade im Energiebereich. Der Umsetzung der Maßnahmen müsse deshalb eine Prüfung möglicher sozioökonomischer Auswirkungen vorausgehen. Die Minister betonten auch, dass die Kommission eine angemessene Finanzierung für die vorgeschlagenen Maßnahmen bereitstellen, regionale Besonderheiten und die Interessen kleinerer Fischerei-Betriebe berücksichtigen müsse.

Deutschland begrüßt die Vorhaben. “Nord- uns Ostsee und in einem schlechten Zustand. Wir müssen alles dafür tun, dass sich die Fischbestände erholen”, sagte Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) am Rande der Sitzung, äußerte aber auch Bedenken.

Der Plan der Kommission sieht vor, den Einsatz von Grund-Schleppnetzen “in allen Meeresschutzgebieten bis spätestens 2030 schrittweise einzustellen und sie in neu eingerichteten Meeresschutzgebieten gar nicht erst zuzulassen”. Das geht Özdemir zu weit. “Ein Totalverbot würde die Krabbenfischerei, welche eine wichtige Tradition, Einkommensquelle und Identität für die Fischerei bei uns ist, weitgehend abschaffen.” Die Wertschöpfung gehe weit über die Küsten hinaus. Hier müsse eine ausgewogenere Lösung gefunden werden. til

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat nach der Rettungsaktion für die Schweizer Credit Suisse im Europa-Parlament die Robustheit der Bankenbranche im Euro-Raum unterstrichen. “Der Bankensektor des Euro-Raums ist widerstandsfähig und besitzt eine starke Kapital- und Liquiditätsausstattung”, bekräftigte Lagarde am Montag auf einer Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments. Die Europäische Zentralbank (EZB) beobachte die Marktentwicklungen genau. Sie stehe bereit, nötigenfalls zu reagieren, um die Preis- und Finanzstabilität in der 20 Länder umfassenden Währungsgemeinschaft zu wahren. Der Werkzeugkasten der Notenbank sei voll ausgestattet, um das Finanzsystem mit Liquidität zu unterstützen.

“Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Kapital- und Liquiditätspositionen der Banken im Euro-Raum sehr zufriedenstellend sind”, sagte Lagarde. Die Kapitalquoten seien signifikant, die Liquiditätsdeckungsquoten lägen weit über den Anforderungen. Das Bankensystem sei solide. Das Exposure der Geldhäuser aus der Euro-Zone gegenüber der Credit Suisse sei zudem in Millionen Euro zu beziffern – nicht in Milliarden. In ihrer Eigenschaft als Leiterin des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) forderte sie Banken zudem auf, ihr derzeitiges Niveau an Widerstandsfähigkeit zu bewahren. So könnten sie sicherstellen, dass sie ein ungünstigeres Umfeld überstehen können.

Die EZB-Chefin sagte den Abgeordneten zudem, dass sich die Notenbank von den Börsenspannungen nicht von ihrem Kampf gegen die hohe Inflation abbringen lässt. “Es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Preisstabilität auf der einen Seite und Finanzstabilität auf der anderen Seite”, sagte Lagarde. Dafür würden jeweils unterschiedliche Instrumente genutzt. Die Inflation im Euro-Raum sei weiterhin zu hoch, führte die EZB-Präsidentin aus. Letztendlich müsse die Notenbank die Inflation mittelfristig zurückbringen auf die Zielmarke von zwei Prozent. Den Abgeordneten sagte sie: “Bitte zweifeln Sie nicht an der Entschlossenheit, sie ist da und stark.” rtr

Nachdem Präsident Emmanuel Macron entschieden hatte, seine umstrittene Rentenreform mit dem Verfassungsparagrafen 49.3 durchzuboxen, mit dem ein Gesetz ohne Abstimmung des Parlamentes angenommen werden kann, ist Frankreich in der politischen Krise. Zwei Gruppen kündigten an, ein Misstrauensvotum gegen die Regierung zu stellen. Darüber wurde am Montag im Parlament abgestimmt.

Beide Anträge kamen nicht durch, bei einem fehlten nur neun Stimmen. Es handelte sich dabei um ein parteienübergreifendes Misstrauensvotum. Das andere Votum kam aus den Reihen des rechtsextremen Rassemblement National RN, ihm wurde in Frankreich von Anfang an keine Chance zugerechnet, weil die anderen Gruppierungen sich nicht mit RN verbinden wollen. Es kamen nur 94 Stimmen dafür zusammen. Damit ist das Gesetz erstmal bestätigt.

Bei dem parteiübergreifenden Misstrauensvotum der Gruppe LIOT von 20 unabhängigen Abgeordneten verschiedener politischer Richtungen wurde damit gerechnet, dass 88 Abgeordnete von RN, 150 vom Bund Nupes (Grüne, Linke, Sozialisten) und 20 unabhängige Abgeordnete dafür stimmen, das sind 258. Damit fehlten ihnen Stimmen, weil die Mehrheit bei 287 Stimmen liegt.

Es blieben vor allem als Unsicherheit die konservativen Republikaner. Bei diesen war die Linie nicht klar und jeder wählte wie er wollte. Vor dieser Abstimmung fürchtete sich die Regierung, weil in den vergangenen Tagen nichts so lief wie geplant. Es war damit gerechnet worden, dass die Republikaner im Parlament für die Reform stimmten. Doch es sollen zwei Stimmen bei der Hochrechnung gefehlt haben, weshalb Macron zum Paragrafen 49.3 griff.

Ein weiterer Hemmschuh sind nun noch die Nupes, die vermutlich einen Antrag beim Verfassungsrat dagegen stellen könnten. Dafür hätten sie 15 Tage Zeit. Der Verfassungsrat darf das ganze Gesetz oder Teile zensieren. Dieser hat einen Monat, um zu entscheiden, die Regierung kann aber eine Reduzierung auf nur acht Tage fordern.

Bevor allerdings gewählt wurde, legten Abgeordnete Macron noch einen weiteren Stein in den Weg. Es wurde ein mögliches Referendum des Volkes, eine Initiative der Kommunisten, lanciert und Montag dem Verfassungsrat übergeben. Laut Gesetz muss sie von einem Fünftel der Abgeordneten des Parlamentes unterzeichnet werden, mindestens von 185 der 925 Parlamentarier. (577 Abgeordnete der Nationalversammlung, 358 Senatoren). Es unterzeichneten nach letzten Informationen 252 Parlamentarier. Die Initiative müsste dann von einem Zehntel der Wähler unterstützt werden, 4,87 Millionen Personen. Die Unterschriften müssen innerhalb von neun Monaten zusammenkommen. Ein höchst kompliziertes Unterfangen. Damit wollten die Abgeordneten alle Möglichkeiten ausschöpfen. Der Verfassungsrat muss allerdings noch sein Einverständnis geben, ob das Ansinnen konform ist und das in einem Zeitraum von höchstens einem Monat. Sollte das der Fall sein, könnte das Gesetz erstmal blockiert werden. Hat Macron vorher aber das Gesetz offiziell verkündet, hat er gewonnen. tk

China sei bereit, gemeinsam mit Russland die Weltordnung auf der Grundlage des Völkerrechts zu schützen, sagte Xi Jinping bei seiner Ankunft in Moskau am Montag. Beim dreitägigen Besuch des chinesischen Staatsführers bei Russlands Präsident Wladimir Putin wird die Ukraine weit oben auf der Tagesordnung stehen. “Präsident Putin wird ausführliche Erläuterungen abgeben, damit Xi aus erster Hand die aktuelle Sichtweise der russischen Seite bekommen kann”, so Putins Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

Zwar gibt sich Peking als Vermittler zwischen Moskau und Kiew – und hat zuletzt einen 12-Punkte-Plan für eine politische Lösung des Ukrainekriegs vorgelegt. Doch in Chinas Haltung gegenüber Russland erkennt man bislang kaum Anzeichen dafür, dass Xi seinen russischen Gesprächspartner drängen wird, den Krieg schnell zu beenden.

Dass China das Potenzial hat, eine entscheidende Rolle hin zu einer Lösung des Krieges zu spielen, steht außer Frage. Das sieht man auch in der Ukraine so. Dort appellierte das Außenministerium am Montag an Xi, seinen Besuch in Moskau für eine Friedenslösung zu nutzen. “Wir erwarten, dass Peking seinen Einfluss auf Moskau nutzt, um es zur Beendigung des aggressiven Krieges gegen die Ukraine zu bewegen”, sagte Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko. Politisch hat sich China jedoch gleich zu Beginn des Besuchs eindeutig hinter Putin gestellt. Das Außenministerium in Peking kritisierte den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) für den gegen Putin verhängten Haftbefehl.

Xi hoffe einerseits auf Zugeständnisse der Ukraine, verlange aber andererseits von Russland keinen Truppenabzug aus der Ukraine, analysiert Yurii Poita, Politologe vom Kiewer Thinktank New Geopolitics Research Network. So könne Vermittlung nicht funktionieren. Auch die Ankündigung, dass Xi nach dem Besuch in Moskau mit Wolodymyr Selenskyj telefonieren wolle, überzeugt Poita wenig. “Ohne Aussicht auf Frieden wird die Ukraine den Konflikt nicht einfrieren, wie China es gerne hätte.”

Wladimir Putin schrieb am Wochenende dazu in der chinesischen Volkszeitung: “Russland ist offen für eine Beilegung der Ukraine-Krise mit politisch-diplomatischen Mitteln.” Allerdings müsse die Ukraine die “neuen geopolitischen Realitäten” anerkennen. Gemeint sind damit die völkerrechtswidrige Annexion der Krim im Jahr 2014 sowie die Besetzung vier ukrainischer Regionen im vergangenen Jahr. Und Xi bleibt in der Volkszeitung dazu äußerst vage: Chinas Position zur politischen Lösung der Ukraine-Krise habe die legitimen Bedenken aller Parteien aufgegriffen.

Hinzukommen die wiederkehrenden Berichte über vermeintliche Waffenlieferungen Chinas an Russland. Es sei offensichtlich, dass China eine solche Option in Betracht zieht, meint Poita. Peking will unter allen Umständen verhindert, dass Putin diesen Krieg verliert – und eventuell in der Folge gestürzt wird. Die Lieferung von Waffen an Russland würde Chinas Versuche komplett zerstören, sich als friedlicher, verantwortungsvoller und konstruktiver Akteur zu zeigen, sagt der Politologe. Er vermutet daher einen chinesischen Spagat: Um Putin zu stützen, könnte China verdeckt Waffen an Russland liefern – beispielsweise über Nordkorea, Iran oder Weißrussland.

Klar ist: Xi Jinping geht es weder um Russland, noch um die Ukraine. Der chinesische Staatsführer sieht den Gegner in Washington. Und hier wird er genauestens abwägen, wie er im Wettstreit mit den USA am besten punkten kann. Einerseits will er sich als ehrlicher Makler und Anführer des Globalen Südens positionieren, andererseits sich die (wirtschaftliche und politische) Dankbarkeit eines devoten Russlands sichern. Und zu guter Letzt am liebsten auch noch das Wohlwollen Europas gewinnen. rad

Eigentlich war das Leben von Martin Häusling vorgezeichnet: Als Hoferbe übernahm er den “Kellerwaldhof” seiner Eltern im hessischen Bad Zwesten, mit Schweinen, Kühen und einer Käserei. Den Betrieb stellte er auf biologischen Landwirtschaft um. “Ungewöhnlich war, dass ich später Berufspolitiker wurde”, sagt Häusling. Seit 2009 ist er Mitglied des Europäischen Parlaments, für die Grüne/EFA-Fraktion agrarpolitischer Sprecher und damit einer der einflussreichsten Abgeordneten. Denn die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) macht mit 30 Prozent einen großen Teil des EU-Haushalts aus, jährlich 55,7 Milliarden Euro.

Bereits im Alter von 18 Jahren trat Häusling den Grünen bei, er ist Mitbegründer des hessischen Landesverbands. Damals engagierte er sich in der Anti-Atomkraft-Bewegung und demonstrierte gegen den Bau eines AKW in Borken – mit Erfolg, es wurde nicht gebaut. Seit 1981 ist Häusling Lokalpolitiker, von 2003 bis 2009 war er Mitglied im Hessischen Landtag. Auf die Bundesebene habe es ihn nie gezogen. Für die Agrarpolitik spiele die Musik nun einmal in Brüssel.

Vielen Agrar-Lobbyisten ist Häusling ein Dorn im Auge. “Ich bin eine gute Zielscheibe, wenn man sich an den Grünen abarbeiten will“, sagt er. “Wenn man eine provokative Veranstaltung wünscht, lädt man den Häusling ein.” Häusling spielt gern mit, denn er weiß, wovon er redet.

Sein Wunsch ist nicht, dass alle wie er biologisch wirtschaften. Aber er setzt sich für eine massive Reduktion von Pestiziden ein. Die Kommission hat sich in ihrer From- farm-to-fork-Strategie das Ziel gesetzt, bis 2023 den Pestizideinsatz um 50 Prozent zu verringern. Allerdings gebe es massiven Widerstand von der anderen Seite – unter anderem von Konservativen und dem Bayer-Konzern, der die Pestizide herstellt. “70 Jahre konventionelle Landwirtschaft haben die Bauern in eine Abhängigkeit der Industrie gebracht”, sagt Häusling. “Manche Bauern glauben, sie können ohne Pestizide keine Landwirtschaft machen.”

Aktuell bereitet Häusling schon die kommenden GAP-Verhandlungen vor. Die aktuelle läuft zwar noch vier Jahre, aber: “Nach der GAP ist vor der GAP.” Die Grünen wollen ihre Forderungen vor der Kommission parat haben. Insbesondere kritisiert Häusling die Direktzahlungen pro Hektar:. “Die großen Betriebe, beispielsweise in Brandenburg, haben vergangenes Jahr fette Gewinne gemacht, weil der Getreidepreis durch die Decke gegangen ist und sie zusätzlich Subventionen erhalten haben.” Viele kleine Landwirte seien aber gar keine Landbesitzer mehr und würden benachteiligt. Außerdem brauche es eine ökologische Transformation. “Wir sollten Landwirte für Leistungen bezahlen, die ihnen die Gesellschaft nicht mehr über den Preis von Nahrungsmitteln bezahlt.” Damit meint Häusling Öko-, Biodiversitäts-, und Klimamaßnahmen. Der EU-Abgeordnete ist sich sicher, dass es einer grundlegenden Reform bedarf.

Bei der kommenden Wahl möchte Häusling noch einmal antreten. Brüssel scheint ihm zu gefallen. Am liebsten geht er auf die Flohmärkte in der Stadt. “Brüssel hat die schönsten Flohmärkte in Europa”, sagt er. Empfehlen kann er den täglichen Flohmarkt auf dem Place du Jeu de Balle. Tom Schmidtgen