die Mitgliedstaaten haben sich (immer) noch nicht final auf das zehnte Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Heute Morgen um zehn Uhr sollen die EU-Botschafter ein weiteres Mal zusammenkommen, um den letzten strittigen Punkt auszuräumen – Übergangsfristen für ein Einfuhrverbot von synthetischem Kautschuk. Nun wird die Zeit arg knapp, die Strafmaßnahmen wie angekündigt zum Jahrestag des großangelegten Angriffs Russlands auf die Ukraine in Kraft zu setzen. Dabei hat das bisherige Sanktionsregime große Lücken, wie sie in der Analyse von Till Hoppe und Gabriel Bub nachlesen können.

Auf 48 Milliarden Euro beziffert Ruslan Hrechanyk, stellvertretender Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine, die Umweltschäden ein Jahr nach Kriegsbeginn. Im Interview mit Claire Stam zeigt er das Ausmaß der erlittenen Umweltschäden auf: “Bis heute sind mehr als 30 Prozent des ukrainischen Hoheitsgebiets kontaminiert.”

Vorgestellt hat Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Donnerstag die Gigabit Infrastructure Initiative der EU. Alle Bürger der EU sollen demnach Zugang zu einem schnellen Internet haben, unbeantwortet ist hingegen die Frage, wer dieses Hochgeschwindigkeitsnetz bezahlen soll. Corinna Visser erklärt in ihrer Analyse, warum es hochumstritten ist, Plattformen wie Google, Meta oder Netflix an den Kosten für Investitionen in die Netze zu beteiligen.

Joe Biden und Ursula von der Leyen haben es angekündigt: Bis zum 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine, wollen USA und EU neue Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen.

Zumindest Brüssel könnte diesen symbolträchtigen Zeitpunkt aber laut EU-Diplomaten verfehlen: Die Verhandlungen über das zehnte Sanktionspaket wurden am Donnerstag erneut aufgehalten – Polen meldete dem Vernehmen nach Bedenken an wegen der geplanten Übergangsfristen, die für das Einfuhrverbot für synthetischen Kautschuk aus Russland gelten sollen. Selbst wenn die EU-Botschafter den letzten verbliebenen Streitpunkt bei ihrer Sitzung an diesem Freitag um 10 Uhr ausräumen, wird die Zeit knapp, um den Sanktionstext noch am selben Tag im Amtsblatt der EU zu veröffentlichen.

Dabei haben die westlichen Verbündeten erkannt, dass sie in der Auseinandersetzung mit Moskau deutlich nachsteuern müssen. Das Sanktionsregime wirkt nicht mehr so sehr wie erhofft. Russlands Wirtschaft ist weniger stark eingebrochen als von vielen Experten im vergangenen Frühjahr vorhergesagt. Das BIP schrumpfte im vergangenen Jahr laut der staatlichen russischen Statistikbehörde um 2,1 Prozent. Für 2023 erwartet der IWF sogar ein leichtes Wachstum.

Die Exportsanktionen hätten zwar schnell gewirkt, sagt Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aber: “Ich wäre vorsichtig zu sagen, dass sie dauerhaft wirken”. Russland habe Anpassungs- und Umgehungsmöglichkeiten gefunden.

EU, USA und ihre Verbündeten wollen daher nachjustieren. Sie wollen es Staaten und Unternehmen erschweren, die Sanktionen zu unterlaufen. Und sie wollen die Sanktionen stärker fokussieren auf jenen Bereich, der für Russlands Krieg gegen die Ukraine entscheidend ist: die Militärmaschinerie. Bei den Verantwortlichen sei die Erkenntnis gereift, dass sich Russland und die Ukraine mitsamt ihren westlichen Unterstützern “in einer militärisch-industriellen Abnutzungsschlacht befinden”, sagt Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Nach dem zehnten Sanktionspaket dürfte daher vor dem elften Paket sein, das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag bereits forderte. “Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen, und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus”, sagte der Grünen-Politiker.

Russische Unternehmen beziehen die benötigten Waren nun von Herstellern aus anderen Ländern oder westliche Produkte über Drittstaaten. Während die Exporte nach Russland aus der EU und den USA mit der Invasion stark zurückgingen, lieferten China, die Türkei, Kasachstan und andere Nachbarländer Russlands zuletzt teils deutlich mehr dorthin als vor dem Krieg.

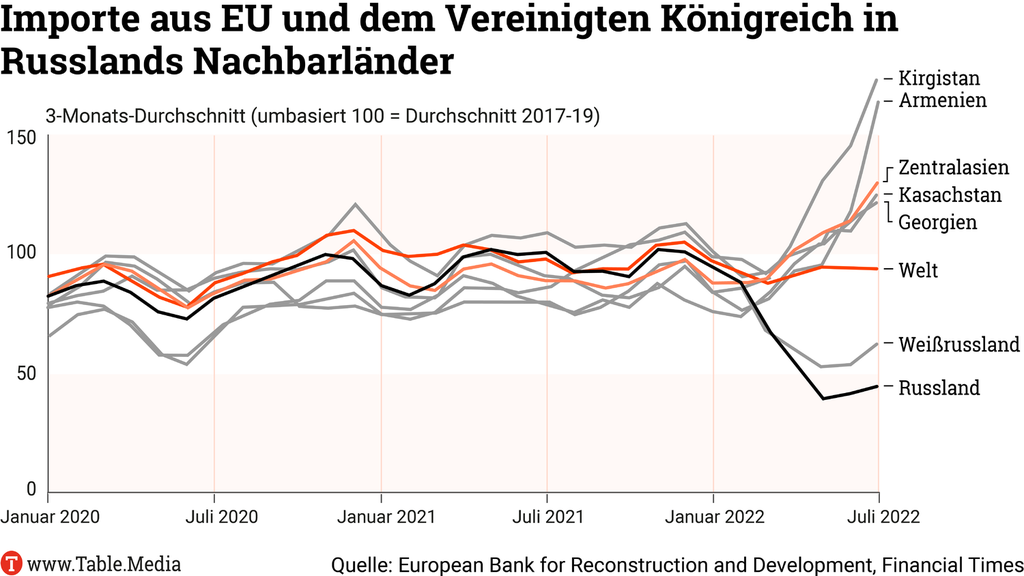

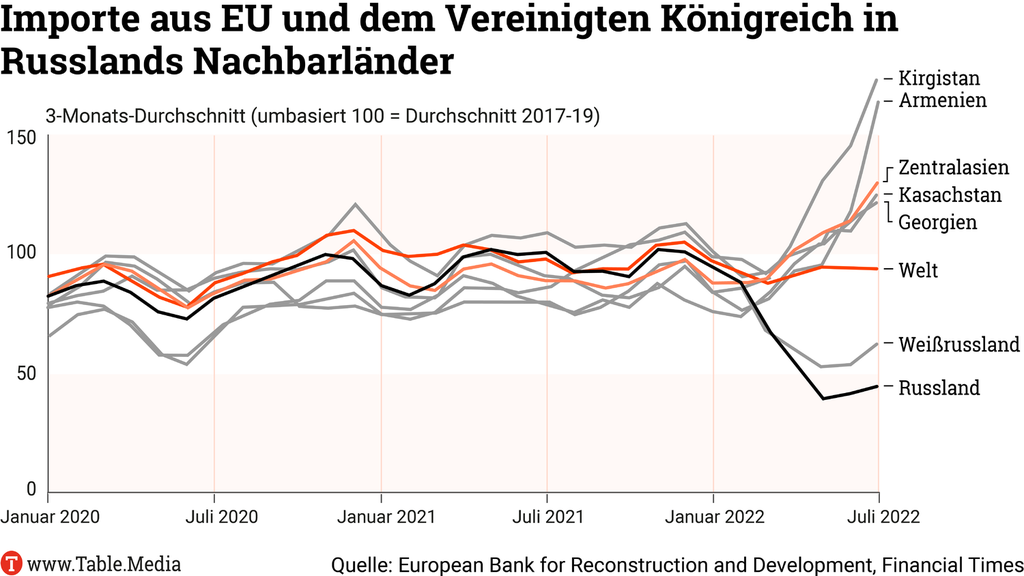

Nach einer Untersuchung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) legten zugleich die Ausfuhren aus der EU in mehrere frühere Sowjetrepubliken deutlich zu – ein Hinweis auf mögliche Umgehungseffekte.

Die Hürden sind nicht allzu hoch, wie es in Industriekreisen heißt: Russische Firmen gründeten etwa Dependancen unter anderem Namen im Ausland oder schalten Consultants ein, die die Waren bei Firmen im Westen bestellten und dann umdeklariert nach Russland weiterschickten. Die Strohmänner unterzeichnen demnach auch anstandslos die Endverbleibserklärungen, die etwa das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Exportgenehmigung von Dual-Use-Gütern verlangt.

Die Lieferanten aus der EU müssen dem nur nachgehen, wenn sie klare Hinweise auf Sanktionsverstöße haben – etwa wenn ein Händler in Dubai in großen Mengen Winterausrüstung bestellte. Zumindest die großen deutschen Unternehmen nähmen diese Verpflichtung auch ernst, sagt Roland Stein, Außenwirtschaftsrechtsexperte der Kanzlei Blomstein: “Wenn sie Hinweise haben, dass ihre Produkte über Umwegen nach Russland gelangen, gehen sie diesen nach”.

Doch Russland hat viel Erfahrung in diesem Graumarkt: Einiges deutet darauf hin, dass Präsident Wladimir Putin als junger KGB-Offizier in Dresden selbst damit beauftragt war, westliche Technologie versteckt in die Sowjetunion zu transferieren. Die Journalistin Catherine Belton beschreibt in ihrem Buch “Putins Netz”, wie die klandestinen Netzwerke auch den Zusammenbruch der UdSSR überdauerten.

Die zum Jahrestag des Krieges geplanten Pakete enthalten bereits einige Maßnahmen gegen das Unterlaufen der Sanktionen. So wollen die G7-Staaten einen neuen Koordinierungsmechanismus schaffen (“Enforcement Coordination Mechanism”), um relevante Informationen untereinander auszutauschen.

Washington und Brüssel wollen sich überdies diejenigen Staaten und Unternehmen zur Brust nehmen, die Russland dabei helfen, die westlichen Maßnahmen zu unterlaufen. “Zudem signalisieren sie, sich extraterritoriale Sanktionen offenzuhalten – in dem Kalkül, so bereits Verhaltensänderungen zu erreichen”, sagt ECFR-Experte Gehrke.

Deutschland und zwölf weitere EU-Staaten wollen noch weitergehen. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern sie weitere Schritte: Es sei “dringend geboten, dass die EU und ihre Partner gemeinsam gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen”. So solle die Pflicht zur Vorlage von Endverbleibserklärungen auf weitere Produktgruppen ausgedehnt werden. Zudem soll die EU ihre Handelsschutzinstrumente gegen Staaten einsetzen können, wenn ein Staat im großen Stil beim Unterlaufen der Sanktionen hilft.

Russland erhält zudem mehr militärische Hilfe aus dem Ausland, als die westlichen Verbündeten erwartet hatten: Der Iran liefert Drohnen, Nordkorea große Mengen Artillerie-Munition und China offenbar Halbleiter und andere Hightech-Güter.

In dem gemeinsamen Positionspapier fordern 13 EU-Staaten daher, “besonderes Augenmerk auf westliche Komponenten zu legen, die für die russische Rüstungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind“. Ein weiterer Schwerpunkt solle auf westlicher Technologie für Industriezweige wie Energie- oder Luft- und Raumfahrt gelegt werden, die für den russischen Staatshaushalt unverzichtbar seien. Mit Gabriel Bub

Herr Hrechanyk, wie hoch sind die finanziellen Kosten für die Auswirkungen des Krieges auf die Umwelt in der Ukraine?

In einem Jahr Krieg belaufen sich die Umweltschäden bereits auf 51,65 Milliarden US-Dollar, also 48,65 Milliarden Euro.

Kiew ist dabei, einen Rechtsfall gegen Moskau aufzubauen, um es zu zwingen, den Wiederaufbau des Landes und seines Ökosystems zu finanzieren. Die Umwelt wird in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen. Wie wollen Sie diese Aufgabe angehen?

Bereits in den ersten Tagen des Krieges haben wir mehrere Instrumente eingeführt, um die erlittenen Umweltschäden zu dokumentieren. Ich denke da vor allem an das Dashboard zur Überwachung der Auswirkungen des Krieges auf die Umwelt, EcoZagroza. Es gibt auch die Arbeit der staatlichen Umweltinspektion und Spezialeinheiten, die Beweise in Form von Fotos, Videos und Satellitenbildern sammeln. Wenn möglich, versuchen sie Luft- und Bodenproben zu sammeln, die in einem Labor analysiert werden können. Außerdem wurde an der Entwicklung von Methoden zur Berechnung des Geldwerts von Umweltschäden gearbeitet, und wir haben sieben verschiedene Methoden entwickelt.

Mit welchem Ergebnis?

Derzeit sind in der Ukraine mehr als 2.300 Fälle von Umweltschäden registriert. Davon wurden bereits rund 1.163 Fälle an die Justizbehörden übergeben.

Haben Sie bei Ihrem Vorhaben Unterstützung erhalten?

Wir haben uns mit verschiedenen Stakeholdern beraten, darunter die EU, das US-Außenministerium, die Weltbank sowie andere internationale Organisationen. Wir brauchten Hilfe, um den Prozess der Schadensaufnahme und der Sammlung von Beweisen auf die an der besten geeigneten Weise zu gestalten, damit diese Beweise später von internationalen Gerichten akzeptiert werden können. Letztendlich wird dies der Ukraine ermöglichen, dass ihre Entschädigungen zugesprochen werden. Tatsächlich ist dies ein Prozess, für den es in der Geschichte keinen Präzedenzfall gibt.

Die Ukraine drängt auf die Schaffung einer globalen Plattform, die die durch den Krieg verursachten Umweltschäden erfasst. Wie sehen die Grundzüge aus?

Wir wollen einen einheitlichen globalen Ansatz, um die durch den Krieg verursachten Umweltschäden erfassen zu können. Diese von der Ukraine initiierte globale Plattform hat zwei Hauptziele: Erstens geht es, was uns als Land betrifft, darum, eine Entschädigung in Höhe der erlittenen Umweltschäden zu erhalten. Das zweite Ziel ist globaler: Jedes Land, das sich in Zukunft in einen aggressiven Krieg stürzt, soll es sich zweimal überlegen. Das heißt, diese Plattform wird die internationale Gemeinschaft in die Lage versetzen, den Taschenrechner in die Hand zu nehmen, um die Höhe der Kompensationszahlungen zu ermitteln, die dieser Krieg generieren wird. Unserer Meinung nach ist diese Plattform also ein Instrument, das helfen wird, zukünftige Kriege zu verhindern.

Was die Umweltschäden betrifft, wie wirkt sich der Krieg auf die Bodenverschmutzung aus? Was bedeutet das für den ukrainischen Agrarsektor?

Es ist allgemein bekannt, dass die Ukraine die Kornkammer Europas und der Welt ist. Heute verlieren wir aufgrund des Krieges das Wertvollste, was es gibt, nämlich das Leben der Menschen. Der Krieg hat aber auch Auswirkungen auf unsere Böden. Besonders betroffen sind landwirtschaftliche Flächen, die Bauern daran hindern, die Felder zu nutzen, und den Boden verseuchen. Dies wird sich langfristig auf die globale Ernährungssicherheit auswirken.

Wie hoch sind die Zahlen für die Auswirkungen des Krieges auf die Böden?

Infolge der bewaffneten Aggression und der Kampfhandlungen in der Ukraine sind bereits 281.000 Quadratmeter Boden mit gefährlichen Substanzen verseucht worden. Wir sprechen von 31.486 Tonnen Erdölderivaten, 2.000 Kubikmetern giftiger Substanzen und 12.277,5 Tausend Quadratmetern Boden, die durch Reste von zerstörten Gegenständen und Munition verschmutzt wurden.

Neben der Bodenverschmutzung gibt es auch die Frage der Minen. Wie viele Hektar Land müssen von Minen geräumt werden?

Die Ukraine ist heute das größte Minenfeld der Welt, was schwerwiegende Folgen für ihre künftige Entwicklung hat. Die pyrotechnischen Einheiten des staatlichen Notdienstes räumen täglich etwa 50 Hektar Land. Bis heute sind jedoch mehr als 30 Prozent des ukrainischen Hoheitsgebiets kontaminiert. Derzeit ist ein Gebiet von etwa 80.000 Hektar durchkämmt worden, wodurch 321.000 explosive Gegenstände unschädlich gemacht wurden. Die erste Phase der Minenräumung dauert ab dem Zeitpunkt der Räumung ein bis drei Jahre. Die vollständige Minenräumung, insbesondere von Flüssen und Waldgebieten, kann mehr als fünf Jahre dauern.

Wie wirkt sich die Unterstützung der Europäischen Union auf den Umweltschutz aus?

Im Juni wurde die Ukraine als erstes Nicht-EU-Land in das LIFE-Programm aufgenommen, das größte europäische Finanzierungsinstrument für Umwelt- und Klimaschutz. Ein weiteres EU-Projekt, das uns hilft, ist die Phoenix-Initiative und das Horizon-Projekt. Diese Gelder werden für den Wiederaufbau des Landes verwendet. Die Ukraine erhält auch Hilfe von EU-unterstützten Expertengruppen, darunter internationale technische Hilfe wie das Reform-Support-Team. Kurz gesagt: Die EU unterstützt die Ukraine auf vielfältige Weise. Ich muss auch die Unterstützung der deutschen GIZ erwähnen, mit der wir eine sehr lange Liste von Projekten und Initiativen haben, die die Ukraine unterstützen.

Security.Table: Das neue Kiewer Selbstverständnis. Ein Jahr Krieg: Aus Kiew beschreibt der auf der Krim geborene Journalist Denis Trubetskoy, wie sich die ukrainische Gesellschaft, ihr innen- und außenpolitisches und nicht zuletzt ihr militärisches Selbstverständnis verändert hat. Mehr

Security.Table: Der Krieg als Bewährungsprobe für westliche Waffensysteme. Ob modernes Flugabwehrsystem aus deutscher Produktion, Panzerhaubitze2000 oder demnächst Leopard-Kampfpanzer: Etliche Waffensysteme, die die Ukraine aus Nato-Ländern erhalten hat, mussten sich zuvor nur in Übungen bewähren, schreibt Thomas Wiegold. Inzwischen setzen ukrainische Soldaten sie auf dem Gefechtsfeld gegen russische Streitkräfte ein – und berichten von Erfolgen. Mehr

China.Table: Chinesischer Drahtseilakt. Seit Kriegsbeginn, analysiert Michael Radunski, übt sich China in einem heiklen Seiltanz. Den Westen will es durch zu viel Nähe zu Moskau nicht verprellen, seine eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen aber dennoch bestmöglich bedienen. Eine Destabilisierung Russlands fürchtet Peking. Mehr

Bildung.Table: Ukrainer müssen kaum noch auf Schulplatz warten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind an deutschen Schulen 200.000 ukrainische Schüler aufgenommen worden. Robert Saar über eine exklusive Umfrage, die zeigt: 1.200 Schüler warten noch auf einen Schulplatz, aber die Zahl ist stark gesunken. Mehr

Climate.Table: Der Krieg schadet auch Russlands Klimapolitik. Ein Jahr nach Kriegsbeginn setzt Russland in der Klimapolitik weiter auf Erdgas, Atomkraft und eine umstrittene Statistik, die Wälder als CO₂-Senke verbucht, schreibt Bernhard Pötter. Moskau diskreditiert den internationalen Klimaprozess als westliche Machtpolitik. Und unter Krieg und Sanktionen leidet auch der Klimaschutz. Mehr

ESG.Table: “Was nicht grün ist, ist nicht automatisch braun”. Caspar Dohmen im Interview mit Christian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und Mitglied der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, über die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Rüstungsindustrie nach dem Beginn des Krieges. Mehr

Research.Table: So trifft der Ukrainekrieg große Forschungsprojekte. Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland größtenteils gestoppt. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für internationale Kooperationen in der Wissenschaft. Eine Übersicht von Alisa Sonntag. Mehr

Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat am Donnerstag die Gigabit Infrastructure Initiative der EU vorgestellt. “Heute stellen wir sicher, dass alle Menschen überall in der EU Zugang zu einer schnellen und sicheren Konnektivität haben”, kündigte Breton an. Für die entsprechenden Hochgeschwindigkeitsnetze seien hohe Investitionen erforderlich.

“Aus diesem Grund fördern wir nicht nur kurzfristig den Netzausbau, sondern befassen uns auch mit der wichtigen Frage, wer für die Konnektivitätsinfrastruktur der nächsten Generation bezahlen sollte“, sagte Breton. Denn hochumstritten ist, ob auch die Plattformen wie Google, Meta oder Netflix, die für den größten Verkehr im Netz sorgen, die Kosten für Investitionen in die Netze der nächsten Generation mit den Telekommunikationsbetreibern teilen sollten.

Das Gigabit-Konnektivitätspaket der EU besteht aus drei Teilen:

Sowohl Breton als auch seine Sprecherin betonten am Donnerstag mehrfach, dass die über zwölf Wochen laufende Konsultation eine Sondierung nach allen Seiten und ergebnisoffen sei. Hintergrund ist, dass Breton, ehemals Chef von France Télécom, als der Treiber der Idee gilt, die amerikanischen Tech-Konzerne an den Kosten der Netzbetreiber für den Netzausbau zu beteiligen.

“Fair Share”, “Fair Contribution” oder “Sender Pays” – egal wie man es auch nennen will, die Debatte ist viele Jahre alt und wird von den großen europäischen Telekommunikationsunternehmen, darunter die Deutsche Telekom, immer wieder aufgebracht. So begrüßt denn auch der Verband der europäischen Telekommunikationsnetzbetreiber ETNO die Konsultation als dringenden Schritt zur Beseitigung großer Ungleichgewichte im Internet-Ökosystem.

Und Wolfgang Kopf, Leiter Zentralbereich Politik und Regulierung der Deutschen Telekom, erinnert daran, dass “massive Investitionen notwendig sind, um die ambitionierten Konnektivitätsziele 2030 zu erreichen”. Daher adressiere die Kommission zurecht die Frage, ob sich die größten Inhalteanbieter, die den Großteil des Datenverkehrs in unseren Netzen generieren, an den Kosten der Infrastruktur beteiligen sollten.

Allerdings: Eine andere europäische Organisation, Berec, in der die nationalen Regulierer zusammengeschlossen sind, sieht dagegen keinen Anlass, die Vergütungen großer Anbieter von Inhalten und Anwendungen (CAPs) an Internet-Diensteanbieter (ISPs) zu regulieren.

Das hat BEREC erst im vergangenen Herbst noch einmal klargestellt: “Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Netzkosten der Betreiber in der Internet-Wertschöpfungskette (von den CAPs auf der einen Seite bis zu den Endnutzern auf der anderen Seite) nicht bereits vollständig gedeckt und bezahlt sind.” Dies habe eine Untersuchung bereits im Jahre 2012 gezeigt und das sei auch 2022 noch der Fall.

Vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen befürchten außerdem, dass eine Zahlungsverpflichtung der Inhalteanbieter die Netzneutralität gefährdet. Diese sieht vor, dass die Netzbetreiber alle Informationen im Netz gleichbehandeln müssen.

Da die Argumente von allen Seiten weitgehend bekannt ist, ist die nun zu erwartende Debatte weniger spannend als die Frage, wer sich am Ende in der Kommission durchsetzt, Breton oder Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Ziel der EU und des Gigabit-Paketes ist es, dass alle Europäer bis zum Jahr 2030 Zugang zu Gigabit-Anschlüssen haben. Allerdings sind die Voraussetzungen und der tatsächliche Ausbau in den Ländern sehr verschieden. Deutschland verfügt zwar über eine relativ hohe Zahl von Breitbandanschlüssen, doch beim Glasfaserausbau hinkt es hinterher.

Heute werden Gigabitanschlüsse hierzulande weitgehend über das aufgerüstete Fernsehkabel (Kombination aus Glasfaser- und Kupferkabel) realisiert, das aber perspektivisch weniger leistungsfähig ist, als Glasfasernetze. Eine Förderung des Glasfaserausbaus wäre also wünschenswert.

Doch sowohl der VATM, der Verband der Telekom-Wettbewerber, als auch der Bundesverband Breitbandkommunikation Breko sehen die geplante Verordnung der EU (als Update der Broadband Cost Reduction Directive) kritisch. “Der Entwurf spiegelt nicht die Realität auf dem deutschen Glasfasermarkt wider“, merkt VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner an. “In vielen europäischen Ländern sind es nur wenige Unternehmen, die Glasfaser ausbauen, in Deutschland sind es aber mehr als 250 Unternehmen. Das ist ein wichtiger Unterschied.”

Auch der Breko sieht dringenden Nachbesserungsbedarf. “Der Gesetzesvorschlag bringt nicht den erhofften Schub für den weiteren Glasfaserausbau in Europa”, sagt Breko-Politikchef Sven Knapp. “Stattdessen setzt der Vorschlag Anreize für einen strategischen Doppelausbau von Glasfasernetzen.” Außerdem kritisiert der Breko, dass der Vorschlag als Verordnung ausgestaltet ist. “Damit wird den Mitgliedstaaten der Spielraum genommen, die Vorschriften auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in den einzelnen Ländern anzupassen.”

Beide Verbände befürchten, dass die Zugangsregelungen eher der Telekom als den Wettbewerbern nutzen könnten. “Ich erwarte, dass sich die Bundesregierung und die deutschen Abgeordneten im Gesetzgebungsprozess dafür einsetzen, dass hier auch die deutschen und nicht nur die französischen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden“, sagt Grützner vom VATM.

Der Breko sieht auch die weitreichenden Transparenzverpflichtungen für Netzbetreiber im GIA kritisch. “Angesichts der aktuellen Debatten um Resilienz der Netze, Cybersicherheit und Schutz kritischer Infrastruktur sollten die Gesetzgeber bedenken, dass die Netze durch übermäßige Transparenzpflichten nicht angreifbar werden”, sagt Knapp.

Aus Sicht der Telekom wiederum passt der Entwurf einer Gigabit-Empfehlung “nicht in die zukunftsgerichteten Initiativen” der EU. “Hier werden keine neuen Anreize für Investitionen geschaffen”, sagt Kopf. “Stattdessen verirrt sich die EU-Kommission in alten Regulierungsansätzen und erschwert den notwendigen Glasfaserausbau.” Da sind sich Telekom und Wettbewerber ausnahmsweise einmal einig.

27.02.-28.02.2023

Informelle Ministertagung Telekommunikation, Verkehr, Energie

Themen: Energiemarktdesign und Versorgungssicherheit (Vorbereitung auf den nächsten Winter und darüber hinaus), Künftige Verkehrspolitik für ein wettbewerbsfähiges und klimaneutrales Europa, Energie- und Verkehrspolitik für einen beschleunigten Übergang des Verkehrssektors nach 2030, Künftige Energiepolitik für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit in allen Mitgliedsstaaten. Vorläufige Tagesordnung

27.02.-28.02.2023

Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung (REGI)

Themen: Vorstellung des Sonderberichts 22/2022 des Europäischen Rechnungshofs über die EU-Unterstützung für die Kohleregionen und Präsentation der Studie über die Kohäsionspolitik in den Kohleregionen der EU durch PolDep B, Präsentation der Cohesion Open Data Platform durch die Kommission. Vorläufige Tagesordnung

27.02.-28.02.2023

Sitzung des Ausschusses für Recht (JURI)

Themen: Gedankenaustausch mit Didier Reynders (Kommissar für Justiz) im Rahmen des strukturierten Dialogs, Gedankenaustausch über die Prioritäten des schwedischen Ratsvorsitzes mit Justizminister Gunnar Strömmer, Entwurf einer Stellungnahme zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Vorläufige Tagesordnung

27.02.2023

EuGH-Verhandlung zu grenzüberschreitenden Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft

Themen: Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Deutschland und in Österreich wegen des Verdachts der organisierten Steuerhinterziehung beim Import von Biodiesel in die EU. Auf Ersuchen des in dieser Sache federführenden Delegierten Europäischen Staatsanwalts in Deutschland wurden in Österreich Geschäftsräume und Wohnungen durchsucht, um Unterlagen sicherzustellen. Dies geschah auf der Grundlage von Anordnungen des unterstützenden Delegierten Europäischen Staatsanwalts in Österreich mit Genehmigung eines österreichischen Ermittlungsrichters. Das Oberlandesgericht Wien hat darüber zu entscheiden, ob diese Durchsuchungen rechtmäßig waren und die sichergestellten Unterlagen weitergeleitet werden dürfen. Da der Tatverdacht bereits von einem deutschen Ermittlungsrichter geprüft wurde, möchte das Oberlandesgericht Wien vom Gerichtshof wissen, wie intensiv der österreichische Ermittlungsrichter die Zulässigkeit der Durchsuchung prüfen muss, bevor er sie genehmigt. Infos

27.02.2023 – 15:30-18:45 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Diskussion zu den sozioökonomischen Folgen der hohen Inflation und Energiepreise sowie Maßnahmen zu ihrer Bewältigung mit Schwerpunkt auf gefährdeten Haushalten, Diskussion zur weiteren Einbeziehung der sozialen Dimension in die Überprüfung des wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmens. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023

Trilog: Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR)

Themen: Die AFIR soll insbesondere für einen homogenenen Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur in der gesamten EU sorgen. Allerdings sind EU-Parlament, Rat und Kommissionen bei den wichtigsten Punkten teils noch weit von einer Einigung entfernt. Am Dienstag gehen die Gespräche weiter. Auf der Agenda stehen Zielvorgaben für die elektrische Ladeinfrastruktur für Pkw, Transporter und schwere Nutzfahrzeuge sowie die Ziele für Wasserstoffbetankungsinfrastrukturen für Straßenfahrzeuge.

28.02.2023 – 09:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Konstitutionelle Fragen (AFCO)

Themen: Berichtsentwurf zum Umsetzungsbericht über das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, Berichtsentwurf zu den institutionellen Beziehungen zwischen der EU und dem Europarat, Berichtsentwurf zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 09:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)

Themen: Berichtsentwurf zur Empfehlung an den Rat mit einer Bestandsaufnahme der Funktionsweise des EAD und für eine stärkere EU in der Welt, Gedankenaustausch mit Roland Galharague (neu ernannter Leiter der EU-Delegation in Russland), Gedankenaustausch mit Besnik Bislimi (Erster Stellvertretender Ministerpräsident der Republik Kosovo). Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 09:00-17:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Leitlinien für den Haushalt 2024, Vorschlag für eine Verordnung zur Kennzeichnung von Bio-Tierfutter, Vorschlag für eine Verordnung zu Verpackungen und Verpackungsabfällen. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 09:00-17:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)

Themen: Berichtsentwurf zu großen Transportinfrastrukturvorhaben in der EU (Umsetzung der Vorhaben und Überwachung und Kontrolle der EU-Mittel), Entlastung des Gesamthaushaltsplans der EU 2021, Entwurf einer Stellungnahme zur Einrichtung des Instruments zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch gemeinsame Beschaffung. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 14:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation (INGE 2)

Themen: Missionsbericht im Anschluss an die Mission bei den Vereinten Nationen in New York City vom 31. Oktober bis 3. November 2022, Meinungsaustausch zum Thema “Globale Standards zum Schutz der Integrität von Informationen”. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Themen: Berichtsentwurf zu fluorierten Treibhausgasen, Berichtsentwurf zu Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Berichtsentwurf zu nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Berichtsentwurf zur Normungsstrategie für den Binnenmarkt, Entwurf einer Stellungnahme zum europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Entwurf einer Stellungnahme zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Berichtsentwurf zum Protokoll zur Änderung des Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation, Berichtsentwurf zum Abkommen zwischen der EU und den USA über die Änderung der Zugeständnisse für alle in der EU-Liste CLXXV aufgeführten Zollkontingente infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU, Stand der laufenden Trilog-Verhandlungen. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Änderungsantrag zu großen Transportinfrastrukturvorhaben in der EU (Umsetzung der Vorhaben und Überwachung und Kontrolle der EU-Mittel), Berichtsentwurf zur Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr, Berichtsentwurf zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Paket zur Verkehrssicherheit. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 09:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und der langfristigen Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der EU, Entwurf einer Stellungnahme zur EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien, Aussprache zur humanitären Lage nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 09:00-10:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Themen: Berichtsentwurf zu einem europäischen Raum für Gesundheitsdaten. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 09:45-12:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichtsentwurf zur Festlegung von Vorschriften für einen Freibetrag zur Reduzierung der steuerlichen Begünstigung von Fremd- gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen, Berichtsentwurf zu den Märkten für Finanzinstrumente, Berichtsentwurf zum Europäisches Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2023. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 14:30-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Berichtsentwurf zum Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung (Beschäftigungs- und sozialpolitische Prioritäten für 2023), Entwurf einer Stellungnahme zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Berichtsentwurf zu hochwertigen Praktika in der EU. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 14:30-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE)

Themen: Anhörung zum Thema “Wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und China”, Berichtsentwurf zur Umsetzung der zivilen GSVP und der sonstigen die zivile Sicherheit betreffende Unterstützung durch die EU. Vorläufige Tagesordnung

02.03.2023

Rat der EU: Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt und Industrie)

Themen: Annahme eines Beschlusses des Rates über den Standpunkt der EU in der UNECE (März 2023), Annahme der Ernennung eines Mitglieds des Europäischen Beratungsgremiums für die Statistische Governance (ESGAB). Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Themen: Entwurf eines Entschließungsantrags zur Angemessenheit des vom Datenschutzrahmen EU-USA gebotenen Schutzes, Entwurf einer Stellungnahme zur Festlegung von Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU. Vorläufige Tagesordnung

Die französische Regierung stößt mit ihrem Wunsch, aus Kernenergie hergestellten Wasserstoff auf die EU-Ziele für grüne Energien anzurechnen, auf Widerstand im Europäischen Parlament. Das 45-Prozent-Ziel für erneuerbare Energien teilweise durch roten Wasserstoff zu erfüllen, sei keine Option, sagte der Abgeordnete Markus Pieper (CDU), der als Berichterstatter die Verhandlungen zur Erneuerbare-Energien-Richtlinie führt, gestern vor Journalisten.

Eine Anrechnung von rotem Wasserstoff auf die Quote für die Industrie lehne er ebenfalls ab, sagte Pieper. Bis 2030 soll die Industrie einen Großteil ihres Wasserstoffverbrauchs durch erneuerbare Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (RFNBOs) decken, die in zwei delegierten Rechtsakten definiert werden. Im Trilog verhandeln Rat und Parlament derzeit über eine Quote von 42 Prozent.

“Ich wäre bereit zu sagen, wir gehen auf 35 Prozent, aber dann müsste die Quote für kohlenstoffarmen Wasserstoff umso höher sein“, sagte der Abgeordnete. Vorrangig würde Pieper jedoch eine Quote für biogenen Wasserstoff einführen, zum Beispiel aus Klärschlamm oder anderen Reststoffen. Die Quote für die Industrie könne dann laut Pieper insgesamt bei “45 oder 50 Prozent” liegen. Solle zusätzlich auch noch Wasserstoff aus Kernenergie oder Erdgas mit Kohlenstoffabscheidung angerechnet werden, nannte er 60 Prozent als Ziel.

Im Streit um die delegierten Rechtsakte für RFNBOs deutete Pieper an, das Parlament könne den zweiten Rechtsakt zur Berechnung der CO₂-Intensität der Kraftstoffe zurückweisen: “Ich kann mir vorstellen, dass man den einen Rechtsakt aufschiebt und den anderen durchlässt.” Am Nachmittag war im Kommissionsregister zu lesen, dass das Parlament die Prüfzeit für beide Rechtsakte von zwei auf vier Monate verlängert habe.

Kritisch sieht der CDU-Abgeordnete die Regel, dass abgeschiedenes CO₂ aus Industrieemissionen höchstens bis 2041 zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen zulässig sein soll. “Ich hätte wirklich Schwierigkeiten, dem zuzustimmen, auch wenn es im Vergleich zum ersten Rechtsakt eine Kleinigkeit ist”, sagte Pieper. Das Datum solle stattdessen weiter nach hinten verschoben oder aber zu einem späteren Zeitpunkt geregelt werden. Ein Problem sei die Version der Kommission insbesondere auch für Importe.

Eine Ablehnung des “Treibhausgas-Rechtakts” käme unerwartet. Der politische Streit drehte sich bislang vor allem um den Rechtsakt zur Additionalität. Dazu signalisierte Pieper Zustimmung, auch wenn Staaten mit einem hohen Anteil von Kernkraft nun einen Standortvorteil bei der Ansiedlung von Elektrolyseuren hätten: “Es wird für Investoren attraktiver sein, nach Frankreich zu gehen.”

Weniger strenge Regeln im zweiten Rechtsakt könnten Autoherstellern im Luxussegment nützen, die stark auf synthetische Kraftstoffe setzen. Die CO₂-Abscheidung aus Industrieabgasen ist deutlich billiger als die Abscheidung aus der Luft.

Laut Pieper könnte sich auch die Annahme der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) verzögern. Das Parlament werde das Trilog-Ergebnis möglicherweise erst im Mai oder Juni bestätigen. Die schwedische Ratspräsidentschaft will den Trilog laut Contexte bis März abschließen, wenn die Arbeiten an der Strommarktreform beginnen. ber

Die EU-Kommission hat die Nutzung der chinesischen Video-App Tiktok auf Diensthandys für EU-Beamte und -Abgeordnete vorerst untersagt. Die Mitarbeiter haben am Donnerstag entsprechende Anweisungen erhalten, bestätigte Kommissionssprecherin Sonya Gospodinova. Das Verbot sei vorübergehend. Unter welchen Bedingungen es aufgehoben werde, erklärte sie aber nicht. Unklar blieb zudem, ob neue Erkenntnisse über Datenschutz- und Cybersicherheits-Probleme bei Tiktok zu der Entscheidung geführt haben. Es sei das erste Mal überhaupt, dass EU-Bedienstete angewiesen werden, eine App auf den Geräten nicht zu nutzen. Druck vonseiten der USA, diesen Schritt zu gehen, habe es nicht gegeben, betonte Kommissionssprecher Eric Mamer auf Nachfrage.

Über den Vorgang hatte zuerst Euractiv berichtet. Die EU-Angestellten und -abgeordneten wurden demnach in einer E-Mail dazu aufgefordert, die App, die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehört, von den Dienstgeräten zu entfernen. Wer der Aufforderung nicht nachkommt, wird ab Mitte März von Angeboten wie dem internen E-Mail-Dienst der EU-Kommission abgeschnitten.

“Um die Daten der Kommission zu schützen und die Cybersicherheit zu erhöhen, hat der Verwaltungsrat der Europäischen Kommission beschlossen, die Tiktok-App auf Firmengeräten und privaten Geräten, die bei den mobilen Diensten der Kommission angemeldet sind, zu sperren”, wird aus der E-Mail zitiert. Tiktok-Chef Shou Zi Chew hatte erst kürzlich in Brüssel für mehr Vertrauen für die App geworben. In den USA ist die Nutzung von Tiktok auf Diensthandys bereits für Angestellte von Bundesbehörden und Regierungsangestellte untersagt.

Tiktok traf der Schritt laut eigener Aussage unvorbereitet: “Wir sind überrascht, dass die Kommission uns weder direkt kontaktiert noch eine Erklärung angeboten hat”, teilte ein Sprecher mit. “Wir glauben, dass diese Aussetzung verfehlt ist und auf grundlegenden Missverständnissen beruht.” Es sei um ein Treffen gebeten worden, bei dem Tiktok nach eigenen Angaben klarstellen möchte, wie die Daten der App verwendet werden.

In der Bundesregierung ist die Nutzung von Tiktok auf Diensttelefonen nicht wirklich geregelt. Der Überblick fehlt. In jedem Haus sind die jeweiligen IT-Sicherheitsbeauftragten dafür zuständig, dass Software nur dann eingesetzt werden darf, wenn sie die Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und die Geheimschutzvorschriften einhält.

Ob das bei Tiktok allgemein der Fall ist oder nicht, will das Bundesministerium des Innern auf Anfrage nicht mitteilen. Allerdings, wie ein Sprecher erklärte: Aus dem BMI-internen Netzwerk werden Tiktok-Aufrufe unterbunden – auf Dienst-Smartphones ist die Installation der Software grundsätzlich gesperrt. “Der Administrator erhält eine Benachrichtigung über den möglichen Installationsversuch”, teilt der BMI-Sprecher mit. Zugleich nutzen Teile der Bundesregierung Tiktok auch selbst als Plattform, etwa das Gesundheitsministerium, das fast 150.000 Follower verzeichnet. fst/ari

Nachdem sich Indien bei der Welthandelsorganisation (WTO) in einer Erklärung gegen europäische Pläne eines CO₂-Grenzausgleichs (CBAM) ausgesprochen hat, wies die EU-Kommission diese Beschwerde nun zurück. WTO-Konformität sei ein wesentliches Merkmal bei der Gestaltung der CBAM gewesen, erklärte einer Kommissionssprecherin gegenüber Table.Media.

Indien hatte in dem Schreiben an die WTO die Sorge geäußert, Klimazölle wie der CBAM würden “selektiv auf handelsexponierte Industrien wie Stahl, Aluminium, Chemikalien, Kunststoffe, Polymere, Chemikalien und Düngemittel” angewendet werden. Solche Maßnahmen dürften kein Mittel zur “willkürlichen oder ungerechtfertigten Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des internationalen Handels darstellen”.

Die Kommission versicherte, dass dies beim CBAM nicht der Fall sei. Er werde nicht auf Länder, sondern auf den Kohlenstoffgehalt von Waren abzielen, unabhängig davon, wo sie hergestellt würden. “Wenn im Herkunftsland ein CO₂-Preis gezahlt wurde, wird er vom CBAM abgezogen.” Es gebe daher keine Diskriminierung aufgrund des Herkunftslandes.

Indiens Kritik ist jedoch grundsätzlicher. Klimazölle für Importe liefen darauf hinaus, dass das importierende Land seiner Politik Vorrang gegenüber der Politik des exportierenden Landes einräumt und eine einseitige Vorstellung von der Bekämpfung des Klimawandels durchsetzt, heißt es in dem Schreiben. “Solche Maßnahmen führen zu einer eindeutigen Vorzugsbehandlung inländischer gegenüber importierten Waren.”

Die Kommission kontert, CBAM sei nun mal ein klimaorientiertes, umweltpolitisches Instrument. Es stelle sicher, dass CO₂-Preise in der EU die Emissionen nicht einfach in andere Bereiche verlagerten. Es unterstütze daher die Bemühungen für den Klimaschutz in der EU und auf globaler Ebene.

Indien erwägt laut Medienberichten ebenfalls die Einführung eines eigenen Klimazolls, der auf Pro-Kopf-Emissionen oder sogar historischen Pro-Kopf-Emissionen des exportierenden Landes beruhen soll. luk

Ein Jahr nach Beginn des Ukraine-Krieges hat die europäische Justizbehörde Eurojust in Den Haag ein Zentrum für strafrechtliche Ermittlungen zur russischen Aggression angekündigt. Dort sollen entscheidende Beweise gesammelt werden, teilte Eurojust am Donnerstag in Den Haag mit. Das neue Zentrum würde im Sommer startklar sein. Es wurde außerdem eine zentrale Datenbank für Beweise zu Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord angelegt. Auch die russische Staatsführung müsse verfolgt werden, sagte die ukrainische Staatsanwältin und Eurojust-Mitglied, Myroslava Krasnoborova. “Straflosigkeit darf nicht akzeptiert werden.”

Bislang stellte die Justiz in der Ukraine nach Angaben der Anklägerin mehr als 71.000 mutmaßliche Kriegsverbrechen fest. Nur gegen 276 Personen sei Anklage erhoben worden, 99 Prozesse seien eröffnet und 26 Urteile gefällt worden. Zu den Kriegsverbrechen gehören Folter, Mord, Vergewaltigung, Vertreibung sowie Angriffe auf zivile Ziele.

In der Ermittler-Einheit arbeiten sieben Staaten zusammen sowie auch der Internationale Strafgerichtshof. Der leitete in der Vergangenheit Ermittlungen zu Kriegsverbrechen ein. Allerdings kann dieses Weltstrafgericht nicht das Verbrechen der Aggression verfolgen, da er dafür im Fall des Ukraine-Krieges nicht zuständig ist. Unklar ist bislang, ob ein internationales Tribunal speziell für das Verbrechen der Aggression eingerichtet werden soll. In einer Datenbank sollen Beweise gesichert und analysiert werden und bisher laufende Verfahren in 21 Ländern unterstützen. Es gehe auch darum, hinter einzelnen Verbrechen “systematische Handlungen” offenzulegen, sagte der Direktor von Eurojust, Ladislav Hamran. dpa

Am 9. November 2022 veröffentlichte die EU-Kommission einen Entwurf zur Reform des wirtschaftlichen Steuerungsrahmens der EU. Das Dokument sieht u. a. einen stärker integrierten Ansatz zur wirtschaftspolitischen Überwachung durch die EU, mehr nationale Eigenverantwortung, vereinfachte Regeln zur Steuerung von Haushaltsrisiken und eine bessere Durchsetzung dieser Regeln vor. Doch wecken die Details des Vorschlags Zweifel an der Erreichbarkeit dieser Ziele. Insbesondere lässt die Fiskalkomponente des Vorschlags drei grundlegende Fragen unbeantwortet.

Die erste Frage ist, ob die neuen Regeln Staatsinsolvenzen verhindern würden. In 2021 wiesen sieben Euroländer eine gesamtstaatliche Bruttoverschuldung von mehr als 100 % vom BIP auf. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, bevor die Finanzmärkte bezüglich der Tragfähigkeit der Schulden einiger dieser Länder nervös werden. Doch ist die von der Kommission vorgeschlagene Methode zum Umgang mit einer Überschuldung sogar noch großzügiger als die bestehende Methode im Rahmen des Stabilität- und Wachstumspaktes (SWP).

Der Entwurf verwirft die bisherige “Zwanzigstel-Regel” zum Schuldenabbau mit der Begründung, die Vorgabe an die Regierungen, ihre Schulden jährlich um ein Zwanzigstel des 60 Prozent vom BIP übersteigenden Betrags abzugeben, sei zu anspruchsvoll. Stattdessen möchte die Kommission, dass Mitgliedstaaten mit “erheblichen” oder “mittleren” Schuldenherausforderungen ein mittelfristiges haushaltspolitisches Programm aushandeln, das einen plausiblen Pfad zum Schuldenabbau umfasst. Das Dokument führt weder das Tempo der haushaltspolitischen Anpassung näher aus – das zu einem späteren Zeitpunkt in der Methodik zur Analyse der Schuldentragfähigkeit erläutert werden soll – noch nennt es die Kriterien für die Einstufung von Schuldenherausforderungen als “erheblich”, “mittel” oder “niedrig”.

Eine zweite Frage betrifft das in dem Entwurf gemachte Versprechen größerer Einfachheit. Die alten Regeln wurden als zu kompliziert kritisiert und auch, weil sie sich auf unscharfe Kategorien wie das Produktionspotenzial oder die zyklisch angepasste Haushaltslage stützten. Da sich diese Kennzahlen nur schwer messen und vorhersagen lassen, führte ihre Erstellung ständig zu willkürlichen Annahmen und methodischen Zweifeln.

Auch hier würde der neue Steuerungsrahmen noch weiter in die falsche Richtung führen. Die Mitgliedstaaten sollen ein mittelfristiges haushaltspolitisches Programm vorlegen, das auf einem von der Kommission nach Durchführung einer Analyse der Schuldentragfähigkeit vorgelegten mehrjährigen Anpassungspfad basiert. Diese Vorschläge sollen dann mit der Kommission verhandelt und anschließend vom Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) endgültig genehmigt werden.

Auf den ersten Blick sieht dieser Ansatz ansprechend aus, denn er weicht von der aktuellen Praxis ab, die alles über einen Kamm schert. Doch angesichts des verpflichtenden Charakters haushaltspolitischer Anpassungsprogramme, die mit potenziellen Sanktionen unterlegt sind, wird ein stärker individualisierter Ansatz unweigerlich zu viel mehr Gefeilsche zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission (und potenziell ECOFIN) führen. Schließlich könnten viele unterschiedliche Annahmen und Variablen in die Verhandlungen einfließen – von der Analyse der Schuldentragfähigkeit, dem haushaltspolitischen Anpassungspfad und seinen Auswirkungen auf das Wachstum bis hin zu Faktoren wie der gesamtwirtschaftlichen Lage und besonderen haushaltpolitischen Notwendigkeiten (etwa in Bezug auf die ökologische Wende).

Weiter kompliziert wird die Lage dadurch, dass der SWP in erster Linie tatsächliche Variablen überwacht, während der neue Überwachungsrahmen weitgehend auf Basis von Prognosen operieren soll. Wirtschaftsprognosen können offensichtlich allen möglichen Fehlern und falschen Annahmen unterliegen und vor allem unerwartete Schocks nicht vorhersagen.

Der Zwang, die Haushaltspolitik in Übereinstimmung mit mittelfristigen haushaltspolitischen Programmen zu gestalten (mit potenziellen Sanktionen im Falle der Zielverfehlung), setzt den Mitgliedstaaten starke Anreize, sich bei den Verhandlungen um weniger ehrgeizige Anpassungspfade zu bemühen und rosigere gesamtwirtschaftliche Prognosen vorzulegen.

Und während die Kommission versuchen wird, auf ehrgeizigere Pfade zu drängen, um das Risiko von Haushaltskrisen zu vermeiden, haben die Mitgliedstaaten in diesem überkomplizierten Prozess einen Informationsvorteil, weil sie die Lage in ihren Ländern besser einschätzen können als irgendjemand sonst. Und wir wissen aus Erfahrung, dass größere, politisch einflussreichere Mitgliedstaaten tendenziell eine Vorzugsbehandlung erfahren werden.

Die dritte Frage betrifft den mangelnden politischen Willen zur Durchsetzung der Haushaltsregeln. Zwischen 1997 (zwei Jahre vor Einführung des Euro) und 2021 übertraf das gesamtstaatliche Haushaltsdefizit in den Euroländern in 143 von 394 beobachteten Fällen drei Prozent vom BIP (das im Vertrag über die Arbeitsweise der EU festgelegte Höchstniveau). Griechenland und Portugal verstießen in 18 dieser Jahre gegen die Defizitgrenze, Frankreich in 17 und Spanien in zwölf.

In ähnlicher Weise übertraf die gesamtstaatliche Bruttoverschuldung die Grenze von 60 Prozent vom BIP in 229 von 394 beobachteten Fällen. Österreich, Belgien, Griechenland und Italien verzeichneten nie eine unter dieser Schwelle liegende Verschuldung, und Frankreich nur zwei Mal (2000 und 2001). Portugals Staatsverschuldung überstieg die Grenze 20 Jahre lang, und Deutschlands 19 Jahre lang. Die Zahl der Euroländer mit Schulden von mehr als 60 Prozent vom BIP ist von zwölf stetig auf 19 (2021) gestiegen.

Noch wichtiger: Trotz der zahlreichen Verstöße gegen die Defizit- und Schuldengrenzen des Vertrags wurden die im SWP vorgesehenen Sanktionen nie umgesetzt. Die Euroländer haben, was kollektives Handeln angeht, eindeutig ein Problem, das in jeder Debatte über die künftige Haushaltsdisziplin direkt angesprochen werden muss. (So gesehen erscheint auch der Vorschlag der Kommission zur Einführung über die Reputation wirkender Sanktionen problematisch, und zwar sowohl was die potenzielle Wirksamkeit als auch was die politische Akzeptanz angeht.)

Haushaltsdisziplin ist für die Stabilität des Euro und, allgemeiner, die finanzielle und gesamtwirtschaftliche Stabilität der EU zentral. Jeder neue Steuerungsrahmen muss die Gefahr grenzübergreifender negativer Übertragungseffekte und Ansteckungsrisiken minimieren, vor Trittbrettfahrertum abschrecken und dem Moral-Hazard-Risiko begegnen. Die neuen Vorschläge der Kommission bleiben leider deutlich hinter diesen Erfordernissen zurück.

Aus dem Englischen von Jan Doolan. In Kooperation mit Project Syndicate, 2023.

die Mitgliedstaaten haben sich (immer) noch nicht final auf das zehnte Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Heute Morgen um zehn Uhr sollen die EU-Botschafter ein weiteres Mal zusammenkommen, um den letzten strittigen Punkt auszuräumen – Übergangsfristen für ein Einfuhrverbot von synthetischem Kautschuk. Nun wird die Zeit arg knapp, die Strafmaßnahmen wie angekündigt zum Jahrestag des großangelegten Angriffs Russlands auf die Ukraine in Kraft zu setzen. Dabei hat das bisherige Sanktionsregime große Lücken, wie sie in der Analyse von Till Hoppe und Gabriel Bub nachlesen können.

Auf 48 Milliarden Euro beziffert Ruslan Hrechanyk, stellvertretender Minister für Umweltschutz und natürliche Ressourcen der Ukraine, die Umweltschäden ein Jahr nach Kriegsbeginn. Im Interview mit Claire Stam zeigt er das Ausmaß der erlittenen Umweltschäden auf: “Bis heute sind mehr als 30 Prozent des ukrainischen Hoheitsgebiets kontaminiert.”

Vorgestellt hat Binnenmarktkommissar Thierry Breton am Donnerstag die Gigabit Infrastructure Initiative der EU. Alle Bürger der EU sollen demnach Zugang zu einem schnellen Internet haben, unbeantwortet ist hingegen die Frage, wer dieses Hochgeschwindigkeitsnetz bezahlen soll. Corinna Visser erklärt in ihrer Analyse, warum es hochumstritten ist, Plattformen wie Google, Meta oder Netflix an den Kosten für Investitionen in die Netze zu beteiligen.

Joe Biden und Ursula von der Leyen haben es angekündigt: Bis zum 24. Februar, dem ersten Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine, wollen USA und EU neue Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängen.

Zumindest Brüssel könnte diesen symbolträchtigen Zeitpunkt aber laut EU-Diplomaten verfehlen: Die Verhandlungen über das zehnte Sanktionspaket wurden am Donnerstag erneut aufgehalten – Polen meldete dem Vernehmen nach Bedenken an wegen der geplanten Übergangsfristen, die für das Einfuhrverbot für synthetischen Kautschuk aus Russland gelten sollen. Selbst wenn die EU-Botschafter den letzten verbliebenen Streitpunkt bei ihrer Sitzung an diesem Freitag um 10 Uhr ausräumen, wird die Zeit knapp, um den Sanktionstext noch am selben Tag im Amtsblatt der EU zu veröffentlichen.

Dabei haben die westlichen Verbündeten erkannt, dass sie in der Auseinandersetzung mit Moskau deutlich nachsteuern müssen. Das Sanktionsregime wirkt nicht mehr so sehr wie erhofft. Russlands Wirtschaft ist weniger stark eingebrochen als von vielen Experten im vergangenen Frühjahr vorhergesagt. Das BIP schrumpfte im vergangenen Jahr laut der staatlichen russischen Statistikbehörde um 2,1 Prozent. Für 2023 erwartet der IWF sogar ein leichtes Wachstum.

Die Exportsanktionen hätten zwar schnell gewirkt, sagt Guntram Wolff, Direktor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aber: “Ich wäre vorsichtig zu sagen, dass sie dauerhaft wirken”. Russland habe Anpassungs- und Umgehungsmöglichkeiten gefunden.

EU, USA und ihre Verbündeten wollen daher nachjustieren. Sie wollen es Staaten und Unternehmen erschweren, die Sanktionen zu unterlaufen. Und sie wollen die Sanktionen stärker fokussieren auf jenen Bereich, der für Russlands Krieg gegen die Ukraine entscheidend ist: die Militärmaschinerie. Bei den Verantwortlichen sei die Erkenntnis gereift, dass sich Russland und die Ukraine mitsamt ihren westlichen Unterstützern “in einer militärisch-industriellen Abnutzungsschlacht befinden”, sagt Tobias Gehrke, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations (ECFR).

Nach dem zehnten Sanktionspaket dürfte daher vor dem elften Paket sein, das Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Donnerstag bereits forderte. “Es gibt deutliche Umgehungen der Sanktionen, und es gibt auch deutliche Umgehungen aus Deutschland heraus”, sagte der Grünen-Politiker.

Russische Unternehmen beziehen die benötigten Waren nun von Herstellern aus anderen Ländern oder westliche Produkte über Drittstaaten. Während die Exporte nach Russland aus der EU und den USA mit der Invasion stark zurückgingen, lieferten China, die Türkei, Kasachstan und andere Nachbarländer Russlands zuletzt teils deutlich mehr dorthin als vor dem Krieg.

Nach einer Untersuchung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) legten zugleich die Ausfuhren aus der EU in mehrere frühere Sowjetrepubliken deutlich zu – ein Hinweis auf mögliche Umgehungseffekte.

Die Hürden sind nicht allzu hoch, wie es in Industriekreisen heißt: Russische Firmen gründeten etwa Dependancen unter anderem Namen im Ausland oder schalten Consultants ein, die die Waren bei Firmen im Westen bestellten und dann umdeklariert nach Russland weiterschickten. Die Strohmänner unterzeichnen demnach auch anstandslos die Endverbleibserklärungen, die etwa das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) für die Exportgenehmigung von Dual-Use-Gütern verlangt.

Die Lieferanten aus der EU müssen dem nur nachgehen, wenn sie klare Hinweise auf Sanktionsverstöße haben – etwa wenn ein Händler in Dubai in großen Mengen Winterausrüstung bestellte. Zumindest die großen deutschen Unternehmen nähmen diese Verpflichtung auch ernst, sagt Roland Stein, Außenwirtschaftsrechtsexperte der Kanzlei Blomstein: “Wenn sie Hinweise haben, dass ihre Produkte über Umwegen nach Russland gelangen, gehen sie diesen nach”.

Doch Russland hat viel Erfahrung in diesem Graumarkt: Einiges deutet darauf hin, dass Präsident Wladimir Putin als junger KGB-Offizier in Dresden selbst damit beauftragt war, westliche Technologie versteckt in die Sowjetunion zu transferieren. Die Journalistin Catherine Belton beschreibt in ihrem Buch “Putins Netz”, wie die klandestinen Netzwerke auch den Zusammenbruch der UdSSR überdauerten.

Die zum Jahrestag des Krieges geplanten Pakete enthalten bereits einige Maßnahmen gegen das Unterlaufen der Sanktionen. So wollen die G7-Staaten einen neuen Koordinierungsmechanismus schaffen (“Enforcement Coordination Mechanism”), um relevante Informationen untereinander auszutauschen.

Washington und Brüssel wollen sich überdies diejenigen Staaten und Unternehmen zur Brust nehmen, die Russland dabei helfen, die westlichen Maßnahmen zu unterlaufen. “Zudem signalisieren sie, sich extraterritoriale Sanktionen offenzuhalten – in dem Kalkül, so bereits Verhaltensänderungen zu erreichen”, sagt ECFR-Experte Gehrke.

Deutschland und zwölf weitere EU-Staaten wollen noch weitergehen. In einem gemeinsamen Positionspapier fordern sie weitere Schritte: Es sei “dringend geboten, dass die EU und ihre Partner gemeinsam gegen die Umgehung von Sanktionen vorgehen”. So solle die Pflicht zur Vorlage von Endverbleibserklärungen auf weitere Produktgruppen ausgedehnt werden. Zudem soll die EU ihre Handelsschutzinstrumente gegen Staaten einsetzen können, wenn ein Staat im großen Stil beim Unterlaufen der Sanktionen hilft.

Russland erhält zudem mehr militärische Hilfe aus dem Ausland, als die westlichen Verbündeten erwartet hatten: Der Iran liefert Drohnen, Nordkorea große Mengen Artillerie-Munition und China offenbar Halbleiter und andere Hightech-Güter.

In dem gemeinsamen Positionspapier fordern 13 EU-Staaten daher, “besonderes Augenmerk auf westliche Komponenten zu legen, die für die russische Rüstungsindustrie von entscheidender Bedeutung sind“. Ein weiterer Schwerpunkt solle auf westlicher Technologie für Industriezweige wie Energie- oder Luft- und Raumfahrt gelegt werden, die für den russischen Staatshaushalt unverzichtbar seien. Mit Gabriel Bub

Herr Hrechanyk, wie hoch sind die finanziellen Kosten für die Auswirkungen des Krieges auf die Umwelt in der Ukraine?

In einem Jahr Krieg belaufen sich die Umweltschäden bereits auf 51,65 Milliarden US-Dollar, also 48,65 Milliarden Euro.

Kiew ist dabei, einen Rechtsfall gegen Moskau aufzubauen, um es zu zwingen, den Wiederaufbau des Landes und seines Ökosystems zu finanzieren. Die Umwelt wird in diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen. Wie wollen Sie diese Aufgabe angehen?

Bereits in den ersten Tagen des Krieges haben wir mehrere Instrumente eingeführt, um die erlittenen Umweltschäden zu dokumentieren. Ich denke da vor allem an das Dashboard zur Überwachung der Auswirkungen des Krieges auf die Umwelt, EcoZagroza. Es gibt auch die Arbeit der staatlichen Umweltinspektion und Spezialeinheiten, die Beweise in Form von Fotos, Videos und Satellitenbildern sammeln. Wenn möglich, versuchen sie Luft- und Bodenproben zu sammeln, die in einem Labor analysiert werden können. Außerdem wurde an der Entwicklung von Methoden zur Berechnung des Geldwerts von Umweltschäden gearbeitet, und wir haben sieben verschiedene Methoden entwickelt.

Mit welchem Ergebnis?

Derzeit sind in der Ukraine mehr als 2.300 Fälle von Umweltschäden registriert. Davon wurden bereits rund 1.163 Fälle an die Justizbehörden übergeben.

Haben Sie bei Ihrem Vorhaben Unterstützung erhalten?

Wir haben uns mit verschiedenen Stakeholdern beraten, darunter die EU, das US-Außenministerium, die Weltbank sowie andere internationale Organisationen. Wir brauchten Hilfe, um den Prozess der Schadensaufnahme und der Sammlung von Beweisen auf die an der besten geeigneten Weise zu gestalten, damit diese Beweise später von internationalen Gerichten akzeptiert werden können. Letztendlich wird dies der Ukraine ermöglichen, dass ihre Entschädigungen zugesprochen werden. Tatsächlich ist dies ein Prozess, für den es in der Geschichte keinen Präzedenzfall gibt.

Die Ukraine drängt auf die Schaffung einer globalen Plattform, die die durch den Krieg verursachten Umweltschäden erfasst. Wie sehen die Grundzüge aus?

Wir wollen einen einheitlichen globalen Ansatz, um die durch den Krieg verursachten Umweltschäden erfassen zu können. Diese von der Ukraine initiierte globale Plattform hat zwei Hauptziele: Erstens geht es, was uns als Land betrifft, darum, eine Entschädigung in Höhe der erlittenen Umweltschäden zu erhalten. Das zweite Ziel ist globaler: Jedes Land, das sich in Zukunft in einen aggressiven Krieg stürzt, soll es sich zweimal überlegen. Das heißt, diese Plattform wird die internationale Gemeinschaft in die Lage versetzen, den Taschenrechner in die Hand zu nehmen, um die Höhe der Kompensationszahlungen zu ermitteln, die dieser Krieg generieren wird. Unserer Meinung nach ist diese Plattform also ein Instrument, das helfen wird, zukünftige Kriege zu verhindern.

Was die Umweltschäden betrifft, wie wirkt sich der Krieg auf die Bodenverschmutzung aus? Was bedeutet das für den ukrainischen Agrarsektor?

Es ist allgemein bekannt, dass die Ukraine die Kornkammer Europas und der Welt ist. Heute verlieren wir aufgrund des Krieges das Wertvollste, was es gibt, nämlich das Leben der Menschen. Der Krieg hat aber auch Auswirkungen auf unsere Böden. Besonders betroffen sind landwirtschaftliche Flächen, die Bauern daran hindern, die Felder zu nutzen, und den Boden verseuchen. Dies wird sich langfristig auf die globale Ernährungssicherheit auswirken.

Wie hoch sind die Zahlen für die Auswirkungen des Krieges auf die Böden?

Infolge der bewaffneten Aggression und der Kampfhandlungen in der Ukraine sind bereits 281.000 Quadratmeter Boden mit gefährlichen Substanzen verseucht worden. Wir sprechen von 31.486 Tonnen Erdölderivaten, 2.000 Kubikmetern giftiger Substanzen und 12.277,5 Tausend Quadratmetern Boden, die durch Reste von zerstörten Gegenständen und Munition verschmutzt wurden.

Neben der Bodenverschmutzung gibt es auch die Frage der Minen. Wie viele Hektar Land müssen von Minen geräumt werden?

Die Ukraine ist heute das größte Minenfeld der Welt, was schwerwiegende Folgen für ihre künftige Entwicklung hat. Die pyrotechnischen Einheiten des staatlichen Notdienstes räumen täglich etwa 50 Hektar Land. Bis heute sind jedoch mehr als 30 Prozent des ukrainischen Hoheitsgebiets kontaminiert. Derzeit ist ein Gebiet von etwa 80.000 Hektar durchkämmt worden, wodurch 321.000 explosive Gegenstände unschädlich gemacht wurden. Die erste Phase der Minenräumung dauert ab dem Zeitpunkt der Räumung ein bis drei Jahre. Die vollständige Minenräumung, insbesondere von Flüssen und Waldgebieten, kann mehr als fünf Jahre dauern.

Wie wirkt sich die Unterstützung der Europäischen Union auf den Umweltschutz aus?

Im Juni wurde die Ukraine als erstes Nicht-EU-Land in das LIFE-Programm aufgenommen, das größte europäische Finanzierungsinstrument für Umwelt- und Klimaschutz. Ein weiteres EU-Projekt, das uns hilft, ist die Phoenix-Initiative und das Horizon-Projekt. Diese Gelder werden für den Wiederaufbau des Landes verwendet. Die Ukraine erhält auch Hilfe von EU-unterstützten Expertengruppen, darunter internationale technische Hilfe wie das Reform-Support-Team. Kurz gesagt: Die EU unterstützt die Ukraine auf vielfältige Weise. Ich muss auch die Unterstützung der deutschen GIZ erwähnen, mit der wir eine sehr lange Liste von Projekten und Initiativen haben, die die Ukraine unterstützen.

Security.Table: Das neue Kiewer Selbstverständnis. Ein Jahr Krieg: Aus Kiew beschreibt der auf der Krim geborene Journalist Denis Trubetskoy, wie sich die ukrainische Gesellschaft, ihr innen- und außenpolitisches und nicht zuletzt ihr militärisches Selbstverständnis verändert hat. Mehr

Security.Table: Der Krieg als Bewährungsprobe für westliche Waffensysteme. Ob modernes Flugabwehrsystem aus deutscher Produktion, Panzerhaubitze2000 oder demnächst Leopard-Kampfpanzer: Etliche Waffensysteme, die die Ukraine aus Nato-Ländern erhalten hat, mussten sich zuvor nur in Übungen bewähren, schreibt Thomas Wiegold. Inzwischen setzen ukrainische Soldaten sie auf dem Gefechtsfeld gegen russische Streitkräfte ein – und berichten von Erfolgen. Mehr

China.Table: Chinesischer Drahtseilakt. Seit Kriegsbeginn, analysiert Michael Radunski, übt sich China in einem heiklen Seiltanz. Den Westen will es durch zu viel Nähe zu Moskau nicht verprellen, seine eigenen politischen und wirtschaftlichen Interessen aber dennoch bestmöglich bedienen. Eine Destabilisierung Russlands fürchtet Peking. Mehr

Bildung.Table: Ukrainer müssen kaum noch auf Schulplatz warten. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind an deutschen Schulen 200.000 ukrainische Schüler aufgenommen worden. Robert Saar über eine exklusive Umfrage, die zeigt: 1.200 Schüler warten noch auf einen Schulplatz, aber die Zahl ist stark gesunken. Mehr

Climate.Table: Der Krieg schadet auch Russlands Klimapolitik. Ein Jahr nach Kriegsbeginn setzt Russland in der Klimapolitik weiter auf Erdgas, Atomkraft und eine umstrittene Statistik, die Wälder als CO₂-Senke verbucht, schreibt Bernhard Pötter. Moskau diskreditiert den internationalen Klimaprozess als westliche Machtpolitik. Und unter Krieg und Sanktionen leidet auch der Klimaschutz. Mehr

ESG.Table: “Was nicht grün ist, ist nicht automatisch braun”. Caspar Dohmen im Interview mit Christian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und Mitglied der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, über die Nachhaltigkeitsbestrebungen der Rüstungsindustrie nach dem Beginn des Krieges. Mehr

Research.Table: So trifft der Ukrainekrieg große Forschungsprojekte. Als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine ist die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland größtenteils gestoppt. Das hat schwerwiegende Konsequenzen für internationale Kooperationen in der Wissenschaft. Eine Übersicht von Alisa Sonntag. Mehr

Binnenmarktkommissar Thierry Breton hat am Donnerstag die Gigabit Infrastructure Initiative der EU vorgestellt. “Heute stellen wir sicher, dass alle Menschen überall in der EU Zugang zu einer schnellen und sicheren Konnektivität haben”, kündigte Breton an. Für die entsprechenden Hochgeschwindigkeitsnetze seien hohe Investitionen erforderlich.

“Aus diesem Grund fördern wir nicht nur kurzfristig den Netzausbau, sondern befassen uns auch mit der wichtigen Frage, wer für die Konnektivitätsinfrastruktur der nächsten Generation bezahlen sollte“, sagte Breton. Denn hochumstritten ist, ob auch die Plattformen wie Google, Meta oder Netflix, die für den größten Verkehr im Netz sorgen, die Kosten für Investitionen in die Netze der nächsten Generation mit den Telekommunikationsbetreibern teilen sollten.

Das Gigabit-Konnektivitätspaket der EU besteht aus drei Teilen:

Sowohl Breton als auch seine Sprecherin betonten am Donnerstag mehrfach, dass die über zwölf Wochen laufende Konsultation eine Sondierung nach allen Seiten und ergebnisoffen sei. Hintergrund ist, dass Breton, ehemals Chef von France Télécom, als der Treiber der Idee gilt, die amerikanischen Tech-Konzerne an den Kosten der Netzbetreiber für den Netzausbau zu beteiligen.

“Fair Share”, “Fair Contribution” oder “Sender Pays” – egal wie man es auch nennen will, die Debatte ist viele Jahre alt und wird von den großen europäischen Telekommunikationsunternehmen, darunter die Deutsche Telekom, immer wieder aufgebracht. So begrüßt denn auch der Verband der europäischen Telekommunikationsnetzbetreiber ETNO die Konsultation als dringenden Schritt zur Beseitigung großer Ungleichgewichte im Internet-Ökosystem.

Und Wolfgang Kopf, Leiter Zentralbereich Politik und Regulierung der Deutschen Telekom, erinnert daran, dass “massive Investitionen notwendig sind, um die ambitionierten Konnektivitätsziele 2030 zu erreichen”. Daher adressiere die Kommission zurecht die Frage, ob sich die größten Inhalteanbieter, die den Großteil des Datenverkehrs in unseren Netzen generieren, an den Kosten der Infrastruktur beteiligen sollten.

Allerdings: Eine andere europäische Organisation, Berec, in der die nationalen Regulierer zusammengeschlossen sind, sieht dagegen keinen Anlass, die Vergütungen großer Anbieter von Inhalten und Anwendungen (CAPs) an Internet-Diensteanbieter (ISPs) zu regulieren.

Das hat BEREC erst im vergangenen Herbst noch einmal klargestellt: “Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Netzkosten der Betreiber in der Internet-Wertschöpfungskette (von den CAPs auf der einen Seite bis zu den Endnutzern auf der anderen Seite) nicht bereits vollständig gedeckt und bezahlt sind.” Dies habe eine Untersuchung bereits im Jahre 2012 gezeigt und das sei auch 2022 noch der Fall.

Vor allem zivilgesellschaftliche Organisationen befürchten außerdem, dass eine Zahlungsverpflichtung der Inhalteanbieter die Netzneutralität gefährdet. Diese sieht vor, dass die Netzbetreiber alle Informationen im Netz gleichbehandeln müssen.

Da die Argumente von allen Seiten weitgehend bekannt ist, ist die nun zu erwartende Debatte weniger spannend als die Frage, wer sich am Ende in der Kommission durchsetzt, Breton oder Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.

Ziel der EU und des Gigabit-Paketes ist es, dass alle Europäer bis zum Jahr 2030 Zugang zu Gigabit-Anschlüssen haben. Allerdings sind die Voraussetzungen und der tatsächliche Ausbau in den Ländern sehr verschieden. Deutschland verfügt zwar über eine relativ hohe Zahl von Breitbandanschlüssen, doch beim Glasfaserausbau hinkt es hinterher.

Heute werden Gigabitanschlüsse hierzulande weitgehend über das aufgerüstete Fernsehkabel (Kombination aus Glasfaser- und Kupferkabel) realisiert, das aber perspektivisch weniger leistungsfähig ist, als Glasfasernetze. Eine Förderung des Glasfaserausbaus wäre also wünschenswert.

Doch sowohl der VATM, der Verband der Telekom-Wettbewerber, als auch der Bundesverband Breitbandkommunikation Breko sehen die geplante Verordnung der EU (als Update der Broadband Cost Reduction Directive) kritisch. “Der Entwurf spiegelt nicht die Realität auf dem deutschen Glasfasermarkt wider“, merkt VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner an. “In vielen europäischen Ländern sind es nur wenige Unternehmen, die Glasfaser ausbauen, in Deutschland sind es aber mehr als 250 Unternehmen. Das ist ein wichtiger Unterschied.”

Auch der Breko sieht dringenden Nachbesserungsbedarf. “Der Gesetzesvorschlag bringt nicht den erhofften Schub für den weiteren Glasfaserausbau in Europa”, sagt Breko-Politikchef Sven Knapp. “Stattdessen setzt der Vorschlag Anreize für einen strategischen Doppelausbau von Glasfasernetzen.” Außerdem kritisiert der Breko, dass der Vorschlag als Verordnung ausgestaltet ist. “Damit wird den Mitgliedstaaten der Spielraum genommen, die Vorschriften auf die unterschiedlichen Bedürfnisse in den einzelnen Ländern anzupassen.”

Beide Verbände befürchten, dass die Zugangsregelungen eher der Telekom als den Wettbewerbern nutzen könnten. “Ich erwarte, dass sich die Bundesregierung und die deutschen Abgeordneten im Gesetzgebungsprozess dafür einsetzen, dass hier auch die deutschen und nicht nur die französischen Verhältnisse angemessen berücksichtigt werden“, sagt Grützner vom VATM.

Der Breko sieht auch die weitreichenden Transparenzverpflichtungen für Netzbetreiber im GIA kritisch. “Angesichts der aktuellen Debatten um Resilienz der Netze, Cybersicherheit und Schutz kritischer Infrastruktur sollten die Gesetzgeber bedenken, dass die Netze durch übermäßige Transparenzpflichten nicht angreifbar werden”, sagt Knapp.

Aus Sicht der Telekom wiederum passt der Entwurf einer Gigabit-Empfehlung “nicht in die zukunftsgerichteten Initiativen” der EU. “Hier werden keine neuen Anreize für Investitionen geschaffen”, sagt Kopf. “Stattdessen verirrt sich die EU-Kommission in alten Regulierungsansätzen und erschwert den notwendigen Glasfaserausbau.” Da sind sich Telekom und Wettbewerber ausnahmsweise einmal einig.

27.02.-28.02.2023

Informelle Ministertagung Telekommunikation, Verkehr, Energie

Themen: Energiemarktdesign und Versorgungssicherheit (Vorbereitung auf den nächsten Winter und darüber hinaus), Künftige Verkehrspolitik für ein wettbewerbsfähiges und klimaneutrales Europa, Energie- und Verkehrspolitik für einen beschleunigten Übergang des Verkehrssektors nach 2030, Künftige Energiepolitik für die industrielle Wettbewerbsfähigkeit in allen Mitgliedsstaaten. Vorläufige Tagesordnung

27.02.-28.02.2023

Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung (REGI)

Themen: Vorstellung des Sonderberichts 22/2022 des Europäischen Rechnungshofs über die EU-Unterstützung für die Kohleregionen und Präsentation der Studie über die Kohäsionspolitik in den Kohleregionen der EU durch PolDep B, Präsentation der Cohesion Open Data Platform durch die Kommission. Vorläufige Tagesordnung

27.02.-28.02.2023

Sitzung des Ausschusses für Recht (JURI)

Themen: Gedankenaustausch mit Didier Reynders (Kommissar für Justiz) im Rahmen des strukturierten Dialogs, Gedankenaustausch über die Prioritäten des schwedischen Ratsvorsitzes mit Justizminister Gunnar Strömmer, Entwurf einer Stellungnahme zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Vorläufige Tagesordnung

27.02.2023

EuGH-Verhandlung zu grenzüberschreitenden Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft

Themen: Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt in Deutschland und in Österreich wegen des Verdachts der organisierten Steuerhinterziehung beim Import von Biodiesel in die EU. Auf Ersuchen des in dieser Sache federführenden Delegierten Europäischen Staatsanwalts in Deutschland wurden in Österreich Geschäftsräume und Wohnungen durchsucht, um Unterlagen sicherzustellen. Dies geschah auf der Grundlage von Anordnungen des unterstützenden Delegierten Europäischen Staatsanwalts in Österreich mit Genehmigung eines österreichischen Ermittlungsrichters. Das Oberlandesgericht Wien hat darüber zu entscheiden, ob diese Durchsuchungen rechtmäßig waren und die sichergestellten Unterlagen weitergeleitet werden dürfen. Da der Tatverdacht bereits von einem deutschen Ermittlungsrichter geprüft wurde, möchte das Oberlandesgericht Wien vom Gerichtshof wissen, wie intensiv der österreichische Ermittlungsrichter die Zulässigkeit der Durchsuchung prüfen muss, bevor er sie genehmigt. Infos

27.02.2023 – 15:30-18:45 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Diskussion zu den sozioökonomischen Folgen der hohen Inflation und Energiepreise sowie Maßnahmen zu ihrer Bewältigung mit Schwerpunkt auf gefährdeten Haushalten, Diskussion zur weiteren Einbeziehung der sozialen Dimension in die Überprüfung des wirtschaftlichen und steuerlichen Rahmens. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023

Trilog: Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR)

Themen: Die AFIR soll insbesondere für einen homogenenen Auf- und Ausbau der Ladeinfrastruktur in der gesamten EU sorgen. Allerdings sind EU-Parlament, Rat und Kommissionen bei den wichtigsten Punkten teils noch weit von einer Einigung entfernt. Am Dienstag gehen die Gespräche weiter. Auf der Agenda stehen Zielvorgaben für die elektrische Ladeinfrastruktur für Pkw, Transporter und schwere Nutzfahrzeuge sowie die Ziele für Wasserstoffbetankungsinfrastrukturen für Straßenfahrzeuge.

28.02.2023 – 09:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Konstitutionelle Fragen (AFCO)

Themen: Berichtsentwurf zum Umsetzungsbericht über das Abkommen über den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, Berichtsentwurf zu den institutionellen Beziehungen zwischen der EU und dem Europarat, Berichtsentwurf zur Zusammensetzung des Europäischen Parlaments. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 09:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (AFET)

Themen: Berichtsentwurf zur Empfehlung an den Rat mit einer Bestandsaufnahme der Funktionsweise des EAD und für eine stärkere EU in der Welt, Gedankenaustausch mit Roland Galharague (neu ernannter Leiter der EU-Delegation in Russland), Gedankenaustausch mit Besnik Bislimi (Erster Stellvertretender Ministerpräsident der Republik Kosovo). Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 09:00-17:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Leitlinien für den Haushalt 2024, Vorschlag für eine Verordnung zur Kennzeichnung von Bio-Tierfutter, Vorschlag für eine Verordnung zu Verpackungen und Verpackungsabfällen. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 09:00-17:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Haushaltskontrolle (CONT)

Themen: Berichtsentwurf zu großen Transportinfrastrukturvorhaben in der EU (Umsetzung der Vorhaben und Überwachung und Kontrolle der EU-Mittel), Entlastung des Gesamthaushaltsplans der EU 2021, Entwurf einer Stellungnahme zur Einrichtung des Instruments zur Stärkung der Europäischen Verteidigungsindustrie durch gemeinsame Beschaffung. Vorläufige Tagesordnung

28.02.2023 – 14:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation (INGE 2)

Themen: Missionsbericht im Anschluss an die Mission bei den Vereinten Nationen in New York City vom 31. Oktober bis 3. November 2022, Meinungsaustausch zum Thema “Globale Standards zum Schutz der Integrität von Informationen”. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Themen: Berichtsentwurf zu fluorierten Treibhausgasen, Berichtsentwurf zu Stoffen, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Berichtsentwurf zu nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO)

Themen: Berichtsentwurf zur Normungsstrategie für den Binnenmarkt, Entwurf einer Stellungnahme zum europäischen Raum für Gesundheitsdaten, Entwurf einer Stellungnahme zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Internationalen Handel (INTA)

Themen: Berichtsentwurf zum Protokoll zur Änderung des Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation, Berichtsentwurf zum Abkommen zwischen der EU und den USA über die Änderung der Zugeständnisse für alle in der EU-Liste CLXXV aufgeführten Zollkontingente infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU, Stand der laufenden Trilog-Verhandlungen. Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Verkehr und Tourismus (TRAN)

Themen: Änderungsantrag zu großen Transportinfrastrukturvorhaben in der EU (Umsetzung der Vorhaben und Überwachung und Kontrolle der EU-Mittel), Berichtsentwurf zur Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr, Berichtsentwurf zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023

Wöchentliche Kommissionssitzung

Themen: Paket zur Verkehrssicherheit. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 09:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Entwicklung (DEVE)

Themen: Entwurf einer Stellungnahme zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit und der langfristigen Widerstandsfähigkeit der Landwirtschaft in der EU, Entwurf einer Stellungnahme zur EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien, Aussprache zur humanitären Lage nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 09:00-10:30 Uhr

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) und des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Themen: Berichtsentwurf zu einem europäischen Raum für Gesundheitsdaten. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 09:45-12:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Themen: Berichtsentwurf zur Festlegung von Vorschriften für einen Freibetrag zur Reduzierung der steuerlichen Begünstigung von Fremd- gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen, Berichtsentwurf zu den Märkten für Finanzinstrumente, Berichtsentwurf zum Europäisches Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung 2023. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 14:30-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Berichtsentwurf zum Europäischen Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung (Beschäftigungs- und sozialpolitische Prioritäten für 2023), Entwurf einer Stellungnahme zu Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Berichtsentwurf zu hochwertigen Praktika in der EU. Vorläufige Tagesordnung

01.03.2023 – 14:30-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung (SEDE)

Themen: Anhörung zum Thema “Wachsende militärische Zusammenarbeit zwischen Russland und China”, Berichtsentwurf zur Umsetzung der zivilen GSVP und der sonstigen die zivile Sicherheit betreffende Unterstützung durch die EU. Vorläufige Tagesordnung

02.03.2023

Rat der EU: Wettbewerbsfähigkeit (Binnenmarkt und Industrie)

Themen: Annahme eines Beschlusses des Rates über den Standpunkt der EU in der UNECE (März 2023), Annahme der Ernennung eines Mitglieds des Europäischen Beratungsgremiums für die Statistische Governance (ESGAB). Vorläufige Tagesordnung

01.03.-02.03.2023

Sitzung des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)