dass korrupten Abgeordneten die Pensionsansprüche gestrichen werden, ist bislang nicht möglich. Rainer Wieland (CDU), seit 2009 einer der Vize-Präsidenten des Europaparlaments, will das ändern und eine entsprechende Prüfung im Parlament anstoßen. Vor dem Hintergrund des Skandals um die Abgeordnete Eva Kaili fordert er weitere Maßnahmen für mehr Transparenz – auch bei der Kommission. Markus Grabitz hat die Details.

Konsequenzen aus der Korruptionsaffäre will auch die S&D-Fraktion im Europaparlament ziehen: Sie richtet eine Arbeitsgruppe zur internen Aufarbeitung ein – drei Abgeordnete, mehrere Mitarbeiter sowie Ex-Abgeordnete sind in dem Skandal schwer belastet. Das Gremium soll untersuchen, ob individuelles Fehlverhalten vorliegt oder es ein strukturelles Versagen gibt. Mehr erfahren Sie in den News.

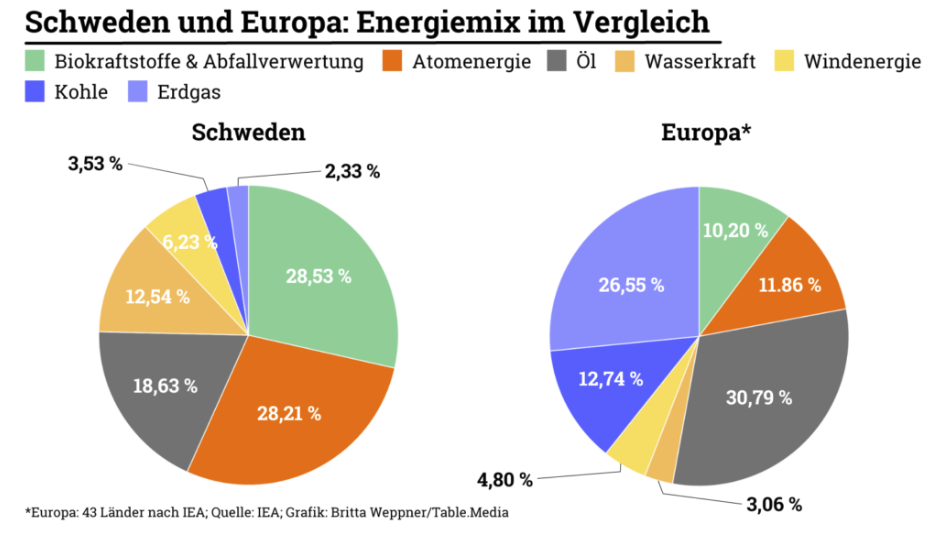

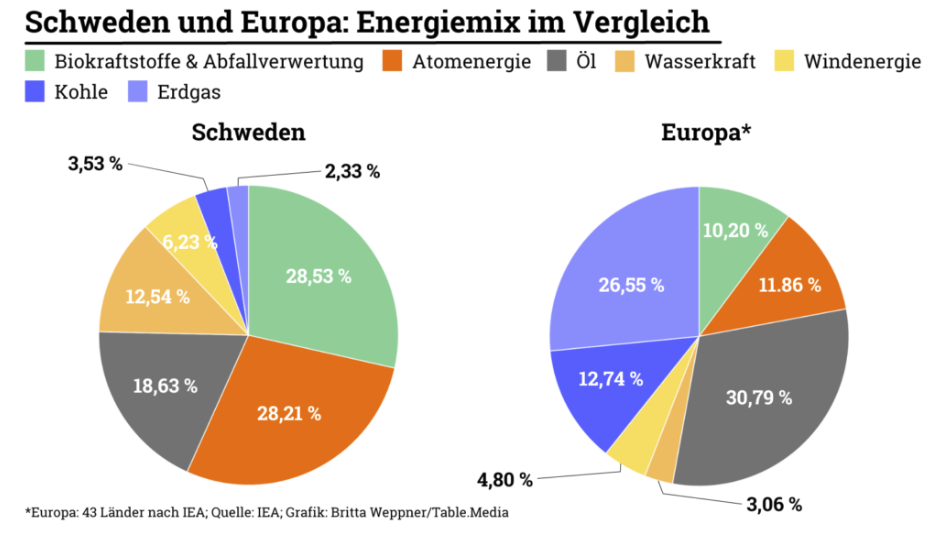

Mit Beginn des Jahres hat Schweden die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die Regierung in Stockholm ist bislang nicht durch besonders klimafreundliche Positionen aufgefallen. So setzt die Koalition auf Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, von denen einige offene Leugner des Klimawandels sind. Die Moderaten und die Christdemokraten haben sich vor der Wahl schrittweise von klima- und energiepolitischen Entscheidungen distanziert, die sie zuvor unterstützt hatten. Was bedeutet das für die EU-Klimapolitik? Magnus Nielsson gibt einen Ausblick.

Der Vizepräsident des Europaparlaments, Rainer Wieland, spricht sich dafür aus, rechtskräftig verurteilten Abgeordneten Pensionsansprüche zu streichen. “Im Nachgang der Korruptionsaffäre sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Europaabgeordneten in solchen Fällen auch Pensionsansprüche abzuerkennen”, sagte der CDU-Politiker im Gespräch mit Europe.Table. Bislang böten die Vorschriften des Abgeordnetenstatuts und die Geschäftsordnung des Europaparlaments noch keine rechtliche Grundlage dafür.

Der Stuttgarter Jurist gehört seit 1997 dem Europaparlament an und ist seit 2009 einer der Vizepräsidenten. Er will in der Arbeitsgruppe des Parlaments, die unabhängig vom Fall Kaili die Durchführungsbestimmungen des Abgeordnetenstatuts überarbeitet, eine entsprechende Prüfung anstoßen. Wieland geht davon aus, dass sich dafür Mehrheiten finden lassen. Allerdings sollten im Fokus vorsätzliche Straftaten stehen, die einen engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang zum Mandat haben, fordert er.

Das Abgeordnetenstatut ist in seiner jetzigen Fassung seit Juni 2003 in Kraft. Die zugehörigen Durchführungsbestimmungen, für die das Präsidium zuständig ist, gelten seitdem im Wesentlichen unverändert.

Ein Abgeordneter hat mit Vollendung des 63. Lebensjahrs Anspruch auf Altersversorgung. Für jedes volle Jahr im Parlament bekommt er 3,5 Prozent der Bezüge, höchstens 70 Prozent. “Ob in diese Rechte durch einfache Änderung der Durchführungsbestimmung eingegriffen werden kann, oder ob dafür das Abgeordnetenstatut geändert werden muss, bedarf ebenfalls der gründlichen Prüfung”, so Wieland. Gegebenenfalls müsse das EU-Parlament eine entsprechende Änderung auf den Weg bringen.

In diesem Zusammenhang fordert Wieland auch ein “Kommissarstatut“: Ministerrat und Parlament als Gesetzgeber sollten darin die Rechte und Pflichten von Kommissaren regeln. Dazu zählten etwa die Aufwandsentschädigungen für Kommissare und die Frage, ob und welche Nebenverdienste und -tätigkeiten zugelassen sind. Zudem müsse festgelegt werden, wie lange ein Kommissar nach dem Ausscheiden ins Abklingbecken muss.

Wieland will Kommissaren zudem über ein solches Statut ermöglichen, für das Europaparlament zu kandidieren, ohne die Kommission zu verlassen. Zudem will er prüfen lassen, ob ein Kommissar ins Parlament zurückkehren darf, wenn er im Laufe der Wahlperiode seinen Posten abgibt.

Rasmus Andresen, Chef der deutschen Grünen im Europaparlament, signalisiert Unterstützung: “Vizepräsident Wieland macht mit seinen Vorschlägen zur Streichung von Pensionsansprüchen und dem Kommissarstatut einen spannenden Vorstoß.” Die grüne Fraktion habe bereits im Dezember einen Forderungskatalog vorgelegt. “Wir sind verhandlungsbereit. Wichtig ist, dass wir verbindliche Regeln für alle EU-Institutionen schaffen. Freiwilligkeit und Selbstkontrolle haben in der Vergangenheit nicht funktioniert.”

Wieland sagt: “Der Verfassungsausschuss des Parlaments könnte als Erstes einen Initiativbericht zum Kommissarstatut beschließen.” Da das Initiativrecht für Gesetze nach den Verträgen ausschließlich bei der Kommission liegt, sei dann die Kommission am Zug. Da die Kommission heute ihre Rolle politischer auffasse als in den Gründungszeiten, bedürfe es eines zeitgemäßen rechtlichen Rahmens für die Exekutive.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will als Konsequenz aus dem Fall Kaili eine institutionenübergreifende EU-Ethikkommission gründen. Wieland spricht sich dagegen aus: “Im Sinne der Gewaltenteilung wäre es besser, wenn Parlament, Kommission und Rat alle Fälle, die nicht strafrechtlich relevant sind, in jeweils eigenen Ethikgremien bewerten und die Konsequenzen diskutieren.” Für strafrechtlich relevante Fälle wie die Korruptionsaffäre Kaili sei ohnehin die Staatsanwaltschaft zuständig.

Wieland ist Berichterstatter für das Parteienstatut. Die Verhandlungen zwischen Parlament und Mitgliedstaaten darüber sind festgefahren. Zentraler Streitpunkt ist, dass den Parteienfamilien die Mitgliedschaft von befreundeten Parteien aus Drittstaaten grundsätzlich verboten werden soll. EVP, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke wehren sich gegen einen derartig gravierenden Eingriff in ihre Vereinigungsfreiheit.

Damit wäre eine Zusammenarbeit etwa der sozialistischen Parteienfamilie mit der britischen Labour-Party, der Linken mit moskaukritischen Parteien aus Belarus und der liberalen Parteienfamilie mit Parteien in der Ukraine nicht möglich. “Unter schwedischer Ratspräsidentschaft müsste spätestens bis Ostern ein Kompromiss stehen, ansonsten wird die Europawahl 2024 noch nach dem bisherigen Statut ablaufen”, sagt Wieland.

Das Parteienstatut regelt die Finanzierung der europäischen Parteien. Wieland: “Ich halte es für demokratischer, wenn die Bemessungsgrundlage der staatlichen Parteienfinanzierung geändert wird.” Bislang bekommen nur Parteien Geld, die Abgeordnete im Europaparlament stellen. “Künftig sollten Zahlungen an die Zahl der Wählerstimmen gekoppelt sein.” Es gebe europäische Parteien, die in der gesamten Union weit mehr als eine Million Stimmen erhalten, aber ohne Unterstützung blieben, weil sie in keinem Land einen EU-Abgeordneten durchbringen.

Außerdem fordert Wieland, dass in den Parteien auf nationaler Ebene grundlegende demokratische Regeln eingehalten werden. “Es muss gewährleistet sein, dass die Kandidaten für das Europaparlament nicht von einigen wenigen bestimmt werden, sondern vor aller Augen von Delegierten, die in freier und geheimer Wahl von den Mitgliedern der Partei mit dieser Entscheidung betraut werden.” Das sei längst nicht in allen Mitgliedstaaten gegeben.

Es wird kühler Empfang für die EU-Kommission – zumindest, was die Temperaturen betrifft: Zum Auftakt der schwedischen Ratspräsidentschaft wird die Regierung von Premier Ulf Kristersson am 12. und 13. Januar die gesamte Kommission in der Stadt Kiruna im hohen Norden empfangen. Dort befinden sich die größten Eisenerzvorkommen Europas. Und hier vollzieht sich dank der strengeren EU-Klimagesetzgebung ein gigantischer industrieller Wandel.

Wie frostig die Beziehungen zwischen der neuen schwedischen Regierung und der EU in der Klimapolitik werden, ist noch unklar. “Umwelt- und Energiewende” ist eine der vier obersten Prioritäten der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar begonnen hat. Diese Schwerpunktsetzung weicht von der innenpolitischen Agenda der neuen Regierung ab, die:

Während seiner halbjährigen Amtszeit wird Schweden wahrscheinlich bereits vorgelegte Klimaverfahren voranbringen. Neue Initiativen sind allerdings kaum zu erwarten – vielleicht mit Ausnahme der Kernkraft.

Die Drei-Parteien-Minderheitsregierung, die nach den schwedischen Wahlen im September 2022 an die Macht kam, besteht aus den rechtsgerichteten Moderaten (M) von Ministerpräsident Ulf Kristersson, den Christdemokraten (KD) und den Liberalen (L). Da diese drei nur 103 Sitze im Parlament, dem Reichstag, kontrollieren (weniger als die oppositionellen Sozialdemokraten) ist Kristerssons Regierung auf die aktive Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) angewiesen. Diese erreichten bei der Wahl im September über 20 Prozent und bilden die zweitgrößte Fraktion.

Die SD mit Wurzeln in neonazistischen, fremdenfeindlichen Gruppierungen waren bisher politisch isoliert. Dies hat sich nun geändert, und ihr wachsender Einfluss spiegelt sich in der sehr restriktiven Einwanderungspolitik der neuen Regierung wider. Darüber hinaus ist die SD auch der stärkste Kritiker der traditionell ehrgeizigen schwedischen Klimapolitik. Einige ihrer neuen Abgeordneten sind offene Leugner des Klimawandels. Als das Europäische Parlament im Juni 2021 das europäische Klimagesetz verabschiedete, gehörten die drei Abgeordneten der SD zu den wenigen, die dagegen stimmten.

Um die parlamentarische Unterstützung der SD zu gewinnen, haben sich die Moderaten und die Christdemokraten vor der Wahl schrittweise von klima- und energiepolitischen Entscheidungen distanziert, die sie bis vor Kurzem noch unterstützt hatten. So hat die neue Regierung versprochen, die obligatorische Beimischung von erneuerbaren Energieträgern zu Kraftstoffen abzuschaffen. In Kombination mit niedrigeren Kraftstoffsteuern versprachen SD, M und KD den Wählern, die Kraftstoffpreise um 0,5 bis 1 Euro pro Liter zu senken, falls sie an die Macht kämen – Versprechen, die für den Wahlausgang wahrscheinlich entscheidend waren.

Im Energiebereich wird der rasche Ausbau der schwedischen Windenergie wahrscheinlich gebremst, da die Regierung einen Teil der Subventionen streichen will. Sie macht für die derzeit hohen Strompreise die Stilllegung von vier Kernreaktoren im Zeitraum 2015 bis 2020 verantwortlich und möchte jetzt, dass die verbleibende Flotte von sechs Reaktoren durch neue, wahrscheinlich kleinere SMR-Reaktoren (Small Modular Reactor), ergänzt wird.

Dafür verspricht sie vor allem großzügige Kredite, aber das Interesse der Investoren scheint durchwachsen. Die Industrie begrüßt neue Strom-Kapazitäten. Aber während durch Windkraft Tag für Tag neue Kapazitäten dazukommen, werden potenzielle neue Kernkraftwerke nicht vor Mitte der 2030er-Jahre ans Netz gehen.

Im hohen Norden Schwedens, wo die EU-Kommission zu Besuch kommt, ist der grüne Umbau dagegen schon deutlich sichtbar. Der staatliche Bergbaugigant LKAB will in Kiruna rund 40 Milliarden Euro investieren – zum Teil in die Erweiterung des Eisenerz-Bergwerks, vor allem aber in neue fortschrittliche Verarbeitungsmethoden, die auf Wasserstoff basieren. Dieser “grüne” Wasserstoff soll mit Strom aus den dortigen Wasserkraftwerken und aus einer schnell wachsenden Zahl von Windrädern gewonnen werden.

Zwei neue wasserstoffbasierte Stahlwerke und eine riesige Batteriefabrik sind bereits in Luleå, Boden und Skellefteå an der Ostsee-Küste im Bau. Diese Reindustrialisierung war ein zentrales Projekt der früheren sozialdemokratischen Regierung zum “grünen Übergang”. Die neue Regierung wird das fortsetzen.

Die Ratspräsidentschaft könnte die Arbeit der umweltbewussteren Teile der Regierungsbasis erleichtern – einschließlich Romina Pourmokhtari, der neuen liberalen Ministerin für Klima und Umwelt. Als Ratspräsidentschaft wird Schweden Kompromisse suchen müssen und weniger für eigene Positionen werben können, die manchmal weniger ehrgeizig sind als die Mainstream-Politik der EU. Dazu gehören:

Schließlich wird die schwedische Regierung in der EU wahrscheinlich darauf drängen, den Vorschlag über strengere CO2-Anforderungen für schwere Nutzfahrzeuge schnell zu behandeln. Denn zwei der größten Lkw-Hersteller der Welt, Volvo und Scania, die sich beide stark für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs einsetzen, haben ihren Sitz in Schweden. Magnus Nielsson

09.01.2023 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Berichtsentwurf zur Umstellung des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen auf ein Datennetz für die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, Stellungnahme zum REPowerEU-Kapitel in den Aufbau- und Resilienzplänen, Meinungsaustausch mit dem für Landwirtschaft zuständigen Kommissar Janusz Wojciechowski über die Auswirkungen der Inflation auf den GAP-Haushalt. Vorläufige Tagesordnung

09.01.2023 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Steuerfragen (FISC)

Entwurf einer Stellungnahme zur Umsetzung von Passerelle-Klauseln in den EU-Verträgen, Berichtsentwurf zu den Lehren aus den Pandora-Papieren und anderen Enthüllungen, Öffentliche Anhörung zu dem Thema “Mögliche Verzerrungen des Binnenmarktes durch die Einkommensteuer: Herausforderungen für KMU und Risiken eines schädlichen Steuerwettbewerbs”. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 09:00-13:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Berichtsentwurf zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, Berichtsentwurf zur europäischen Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen, Berichtsentwurf zur Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zur Wiederherstellung der Natur, Berichtsentwurf zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte, Berichtsentwurf zur EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation (INGE 2)

Berichtsentwurf zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union (einschließlich Desinformation), Anhörung zum Thema “Desinformation zum Klimawandel – Auswirkungen internationaler Desinformation auf die Klimaziele der EU”. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 10:45-12:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Berichtsentwurf zur Festlegung von Vorschriften für einen Freibetrag zur Reduzierung der steuerlichen Begünstigung von Fremd- gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 14:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Bechäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zum europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung 2023, Entwurf einer Stellungnahme zur Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage. Vorläufige Tagesordnung

Am Ende blieb ihm wohl nichts anderes übrig. Nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gab Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend bekannt, die Bundesrepublik werde Schützenpanzer vom Typ Marder in die Ukraine liefern. Die Rede ist von 40 Stück.

Anders als die Ampelpartner FDP und Grüne hatte sich die SPD bislang auf Kanzler-Linie bewegt und Forderungen der Ukraine, deutsche Schützen- oder Kampfpanzer zu liefern, ins Leere laufen lassen. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Wolfgang Hellmich, sagte zu Security.Table: In Hinblick auf eine absehbare russische Frühlingsoffensive “ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen”.

Hintergrund für die Kehrtwende ist der Vorstoß Frankreichs, Spähpanzer des Typs AMX-10 RC für die Ukraine bereitzustellen. Frankreich hatte es ähnlich wie Deutschland bislang abgelehnt, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge westlicher Bauart zu liefern. Wie es aus SPD-Kreisen hieß, sei die französische Initiative zum jetzigen Zeitpunkt allerdings “nicht mit Deutschland abgesprochen” gewesen. In dem Telefonat mit Scholz bestätigte US-Präsident Biden auch die Lieferung von amerikanischen Schützenpanzern des Modells Bradley.

Zugleich erhöht ein offener Brief zweier finnischer Abgeordneter den Druck auf Deutschland, in Europa die Koordination bei den Panzerlieferungen zu übernehmen. “Deutschland hat eine zentrale Rolle, ob es will oder nicht”, sagt Atte Harjanne von der grünen Fraktion im Gespräch mit Security.Table. Ihr Appell ist in finnischen, schwedischen und dänischen Medien erschienen und hier zum ersten Mal in Deutschland.

Darin fordern Harjanne und Anders Adlercreutz von der liberalen Schwedischen Volkspartei eine “europäische Initiative” zur Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2: “Sie würden die Schlagkraft der Ukraine auf dem Schlachtfeld erheblich erhöhen.” Es sei an der Zeit, “ein Signal zu setzen, dass wir sowohl bereit als auch in der Lage sind, der Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen”.

Für die Ausbildung, Logistik und Unterhaltung des schweren Kampfpanzers sei entscheidend, dass eine Lieferung des gleichen Typs zusammengestellt werde. Hierfür sei der Leopard 2A4 am besten geeignet, der außer von Finnland und Deutschland vor allem von Schweden, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Spanien und Polen genutzt wird. Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj forderte Mitte Dezember 300 Kampfpanzer. Diese Zahl hält die ECFR-Wissenschaftlerin Jana Puglierin für “eine Illusion”. Realistisch wäre eine “ukrainische Panzer-Brigade von rund 90 Leopard 2A4 Panzern”.

Derweil schließt der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Wolfgang Hellmich, die deutsche Lieferung von Leopard 2 Panzern derzeit aus. “Das sind Angriffspanzer. Was die Ukraine braucht, sind Panzer zur Verteidigung wie den Marder.” Dahinter steht die Befürchtung, die Ukraine könnte die Kampfpanzer für einen Angriff auf russisches Territorium verwenden. Mit Thomas Wiegold

Die sozialistische Fraktion (S&D) im Europaparlament setzt eine Kommission zur internen Aufarbeitung der Korruptionsaffäre um die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, ein. Bei der nächsten Fraktionssitzung wird nach Informationen von Europe.Table das Mandat beschlossen. Vor Weihnachten soll Fraktionschefin Iratxe Gárcia Pérez auf Druck von ihren Stellvertretern die Zustimmung dazu gegeben haben, heißt es in Brüssel.

Die S&D-Fraktion ist durch den Korruptionsskandal belastet: Gegen Kaili, die inzwischen aus der Partei PASOK und der Fraktion ausgeschlossen wurde, zwei weitere Abgeordnete, mehrere Mitarbeiter sowie zwei Ex-Abgeordnete wird wegen Geldwäsche, Korruption und Mitgliedschaft in einer Bande ermittelt. Geld soll über NGOs von Marokko und Katar geflossen sein. Welche Gegenleistung es dafür gab, ist noch nicht klar.

Fraktionschefin Iratxe García Pérez hatte nach Bekanntwerden des Skandals von individuellem Fehlverhalten gesprochen. Die Kommission soll nun untersuchen, ob es bei den Sozialisten auch strukturelle Ursachen gibt. Als Leiter der Kommission, die Aufklärungsbefugnisse bekommen soll, ist Richard Corbett im Gespräch, ein ehemaliger britischer Europaabgeordneter der Labour-Party.

Abgeordnete, die an einer Aufklärung in den eigenen Reihen interessiert sind, wollen wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Wende in der Westsahara-Politik von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und dem Korruptionsskandal sowie Bezüge zur S&D-Fraktion im Europaparlament gibt. Sie fragen zudem nach der Rolle von Laura Ballarin Cereza, die das Büro von Iratxe Gárcia Pérez leitet und mit Kaili sowie deren Lebensgefährten, der ebenfalls festgenommen wurde, persönlich befreundet ist.

Die Abgeordneten wollen mehr über die Umstände erfahren, unter denen Kaili von der Fraktion für das Amt der Vizepräsidentin des Parlaments nominiert wurde, obwohl die Führung der griechischen sozialistischen Partei PASOK nicht eingebunden war. Hinterfragt werden soll auch, welche Rolle Javier Moreno Sánchez, der die spanische Gruppe leitet, bei der Nominierung gespielt hat. Er habe in der Fraktion eine ungute “Kultur der kleinen Geschenke” etabliert, im Gegenzug habe er politische Gegenleistungen eingefordert. mgr

Wenn die Europäische Union die Treibhausgasemissionen bis 2050 wie geplant auf netto Null bringen will, muss sie nach einer neuen Studie sofort massiv in emissionsarme Technologien investieren. Nötig seien bis 2025 pro Jahr mindestens 302 Milliarden Euro, schreiben Forschende der Universität ETH in Zürich im Fachjournal “Nature Climate Change”. Das seien rund 40 Prozent mehr, als in den Jahren 2016 bis 2020 pro Jahr investiert worden sei. Nicht berücksichtigt sind dabei nötige Investitionskosten etwa im Gebäudesektor, bei Fahrzeugen und Industrieanlagen.

Bis 2025 sei der größte Investitionssprung nötig, um das richtige Tempo für die Erreichung des Ziels vorzugeben. Mitautorin Lena Klaaßen: “Die wichtigsten Investitionsbereiche für kohlenstoffarme Infrastrukturen in Europa sind erneuerbare Kraftwerke, Stromnetze und Eisenbahninfrastrukturen.”

Die Finanzierung sei möglich, sagt Felix Creutzig vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). “Wenn es 200 Milliarden Euro für eine Gas- und Strompreisbremse gibt – zu großem Teil eine Subvention für fossile Treibstoffe – dann kann es auch 87 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen geben.” Statt mehrere Milliarden Euro jährlich in den Neubau von Fernstraßen und Autobahnen zu stecken, könne das Geld in den Schienen- und Fahrradverkehr investiert werden. Er fordert unter anderem eine orts- und zeitabhängige PKW-Maut.

Mehr Investitionen bedeuteten höhere Preise für Verbraucher, sagte Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Die Politik müsse “klar kommunizieren, dass die Transformation teuer wird – auch wenn das politisch natürlich eine bittere Pille ist”. Statt einer Prämie für Elektrofahrzeuge sei es effizienter, Verbrenner-Autos durch einen höheren CO2-Preis teurer zu machen. Das mache E-Autos finanziell attraktiver und koste den Staat nichts.

Es handelt sich um eine Meta-Analyse. Das ETH-Team hat dafür 56 Studien herangezogen, darunter 18, die von unabhängigen Gutachtern geprüft worden sind (peer review). dpa

Nachdem Berlin.Table am Dienstag über eine falsche Angabe des Bundeswirtschaftsministeriums zu den Kapazitäten der LNG-Terminals in den Nachbarländern Deutschlands berichtet hatte, hat das Ministerium seine Angaben korrigiert. Die 40 Milliarden Kubikmeter Gas, die in einem Frage- und Antwort-Papier des Ministeriums als “Regasifizierungskapazität”, also die Gesamtkapazität der Terminals in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Polen genannt worden waren, stellen laut Ministerium vielmehr jene Kapazität dar, die Deutschland aus diesen Terminals maximal beziehen kann.

Das wirft neue Fragen zur Menge der in Deutschland benötigten LNG-Terminals auf. Wenn Deutschland tatsächlich 40 Milliarden Kubikmeter über die LNG-Terminals in Belgien, den Niederlanden und Frankreich beziehen kann, wie das BMWK schreibt, ließe sich damit bereits ein Großteil der 55 Milliarden Kubikmeter ersetzen, die 2021 über die Nord-Stream-Pipeline aus Russland nach Deutschland geliefert wurden. Tatsächlich dürfte die zu ersetzenden Menge noch geringer sein. Denn während Deutschland neuerdings Gas aus Frankreich importiert, wurde in der Vergangenheit dorthin exportiert; diese Menge entfällt auf der Bedarfsseite nun ebenfalls.

Die reale Lücke liegt also bei weniger als 15 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Derzeit wird dies durch Einsparungen kompensiert. Weil davon nicht dauerhaft ausgegangen werden kann, hält das BMWK eigene Terminals in Deutschland für unabdingbar. Öffentlich spricht das Ministerium von sechs schwimmenden Terminals, an denen ab dem Winter 2023/2024 knapp 30 Milliarden Kubikmeter Gas angelandet werden könnten. In einem internen Dokument des Ministeriums von Anfang Dezember waren sogar zehn schwimmende Terminals mit einer Gesamtkapazität von über 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr aufgeführt.

Damit würde eine deutliche Überkapazität aufgebaut. Als Begründung dafür verweist das Wirtschaftsministerium darauf, dass ein Teil des Gases in südeuropäische Länder weitergeleitet werden soll. Zudem sei man damit gegen “unvorhergesehen Ereignisse oder Schäden an Infrastruktur” besser abgesichert. Außerdem könnten die deutschen Terminals “preissenkend wirken”, so das BMWK.

Tatsächlich dürften die Ausbaupläne aber nach der Erfahrung aus diesem Winter noch einmal überprüft werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat nämlich vom Ministerium bis Mitte Februar eine Gesamtplanung zur künftigen Gasversorgung verlangt – und einen Teil der Gelder für die geplanten schwimmenden Terminals im Dezember vorerst gesperrt. mk

Wer in einer Behörde Karriere machen will, braucht üblicherweise vor allem: Geduld. Ein Schritt folgt auf den anderen, Besoldungsstufe für Besoldungsstufe geht es hinauf. Das ist in einem Ministerium nicht anders als in der EU-Kommission.

Anders lief es für Renate Nikolay. Ende der 1990er-Jahre fing die Juristin im Bundeswirtschaftsministerium an, bereits nach einem Jahr holte der damalige Staatssekretär Alfred Tacke sie als persönliche Referentin zu sich. Etwas später, nach ihrem Wechsel in die EU-Kommission, dauerte es ebenfalls nur gut ein Jahr, bis sie ins Kabinett von Handelskommissar Peter Mandelson aufrückte.

Nikolay ist die Karriereleiter eher hinaufgesprungen als gestiegen. Das geht nicht ohne Ehrgeiz, den Willen zu harter Arbeit und eine schnelle Auffassungsgabe, die ihr Kollegen bescheinigen. In ihrem Fall aber mehr noch über Eigenschaften, die nicht allzu vielen Beamten zu eigen sind: Mut, zu eigenen Ideen und zum politischen Nahkampf. “Ich hatte nie Angst vor der Politik, sondern Spaß daran mitzugestalten”, sagt sie.

Eine Eigenschaft, die die 55-Jährige auch in ihrer neuen Position brauchen wird: Seit Anfang Dezember ist sie als stellvertretende Generaldirektorin der Digitaleinheit Connect unter anderem für die Aufsicht der großen Plattformen zuständig. Digital Services Act und Digital Markets Act haben die Kommission zur wichtigsten Gegenspielerin von Amazon, Meta und Co befördert. Nikolays Team muss nun, beim DMA gemeinsam mit der Generaldirektion Wettbewerb, beim DSA in Abstimmung mit den nationalen Behörden, dafür sorgen, dass die neuen Regeln auch durchgesetzt werden. Eine “riesige neue Aufgabe” sei das, sagt sie.

Nikolay hofft, dabei auf ihre Erfahrungen aus früheren Stationen zurückgreifen zu können. Als Kabinettschefin der damaligen Justizkommissarin Věra Jourová hat sie bereits vor Jahren erste Verhaltenskodizes mit den Plattformen gegen Desinformation und Hassrede ausverhandelt. Während ihrer ersten Station bei der Kommission wiederum hat Nikolay mitbekommen, wie die Behörde Märkte überwacht: Die GD Handel ermittelt gegen Unternehmen, wenn sie Dumping vermutet. “In unterschiedlichen Bereichen gearbeitet zu haben, hilft dabei, Zusammenhänge zu erkennen”, sagt sie.

Von Berlin nach Brüssel gewechselt war sie aus privaten Gründen – der Vater ihrer Zwillinge arbeitete bei der Kommission. Nikolay ließ sich zunächst als Handelsattachée an die Ständige Vertretung versetzen, durchlief dann nach der Geburt das Auswahlverfahren.

Mandelson holte sie wenig später in sein Kabinett, wo sie insbesondere die Verhandlungen mit Südkorea über ein Freihandelsabkommen betreute. Als der Brite 2008 als Minister nach London zurückkehrte, wechselte Nikolay zu dessen Nachfolgerin Catherine Ashton. Und blieb dort zunächst, als Ashton 2009 zur ersten EU-Außenbeauftragten ernannt wurde.

Zwei Jahre später dann der Themenwechsel: Nikolay geht in die neue Generaldirektion für Justiz und Verbraucherschutz, beteiligt sich dort als Bindeglied zum Europaparlament an der Formulierung der Datenschutz-Grundverordnung und den Anfängen der Europäischen Staatsanwaltschaft. 2014 nimmt Věra Jourová Kontakt zu ihr auf, die angehende Justizkommissarin aus Tschechien sucht eine Kabinettschefin. Daraus werden acht Jahre, in denen die beiden eng zusammenarbeiten.

“Sie war offen für Ideen”, sagt Nikolay, “wir haben vieles umgesetzt, was nicht im Mission Letter gestanden hat”. Anders als in der Handelspolitik hat die EU im Justizbereich wenig Kompetenzen, aber Jourová und Nikolay packen die Gelegenheiten beim Schopfe: Im Zuge der VW-Affäre setzen sie EU-weit die Möglichkeit zu Sammelklagen durch, gegen heftigen Widerstand aus Industrie und deutscher Bundesregierung. “Ohne den Dieselskandal hätten wir den kollektiven Rechtsschutz in der EU nicht voranbringen können”, sagt Nikolay.

Auch die Europäische Staatsanwaltschaft gäbe es heute nicht ohne die Hartnäckigkeit des Duos. Als ehemalige Ministerin in Tschechien für regionale Strukturpolitik weiß Jourová um die Verlockungen der EU-Gelder, politische Rivalen brachten sie mithilfe haltloser Vorwürfe sogar kurzzeitig hinter Gitter. Mit ihrer Erfahrung sei es Jourová gelungen, viele skeptische Mitgliedstaaten zu überzeugen, sagt Nikolay.

Mit dem Ende der Juncker-Kommission zieht es Nikolay eigentlich zurück in die DG Trade, aber diesmal stimmt ihr Timing nicht beim Sprung auf das kommissionsinterne Jobkarussell. Der Wechsel zieht sich hin, als Kabinettschefin ist sie voll involviert in die Planungen der neuen Kommission, Ursula von der Leyen will sie zudem als Deutsche in der wichtigen Runde der Kabinettschefs sehen. Die neue Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, bietet ihr schließlich den Posten als Direktorin für Afrika und nachhaltige Entwicklung an, aber der Bereich reizt Nikolay nicht genug. Sie bleibt bei Jourová, die zur Vizepräsidentin für Werte und Transparenz aufrückt.

Dort kümmern sich die beiden um das heikle Thema Rechtsstaatlichkeit, erarbeiten den Vorschlag für den Media Freedom Act mit. Der soll die Unabhängigkeit der Presse dort schützen, wo sie wie in Ungarn, Polen oder der Slowakei besonders gefährdet ist, bringt aber auch deutsche Verleger und Medienaufseher in Wallung.

“Uns geht es nicht darum, den Verlagen eine Zwangsjacke zu verpassen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen”, beteuert Nikolay. Es gehe vielmehr darum, Mindeststandards zu schaffen. Die Kritiker zu überzeugen, ist auch Teil ihrer neuen Aufgabe bei der Connect. “Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen.” Till Hoppe

Was an der Europäischen Union immer wieder beeindruckt, ist ihre kulturelle Vielfalt. Wenn ein neuer Mitgliedstaat den Ratsvorsitz übernimmt, gehört es zum guten Ton, die eigenen kulturellen Leistungen hervorzuheben. Zuletzt veröffentlichten die Tschechen auf ihrer Website eine Artikelserie unter der Rubrik: “Tschechische Erfindungen, die die Welt eroberten”. Letzter Beitrag im Dezember, na, wer errät es? Richtig: “Bier nach Pilsner Art: Das flüssige Gold der Tschechen wird seit über 180 Jahren getrunken.” Wobei das Trinken ja eigentlich nicht die Leistung ist, sondern das Brauen…

Womit wollen die Schweden das nun toppen? Mit Surströmming (vergorenem Hering), Köttbullar (Fleischbällchen) und Kanelbullens (Zimtschnecken)? Nein, mit Musik. Klar fallen allen bei Schweden sofort ABBA, Roxette und der international erfolgreiche Musikstreamingdienst Spotify ein. Doch da gibt es so viel mehr, sagen die Schweden.

“Songs from Sweden” heißt die Playlist, die die schwedische Ratspräsidentschaft eigens zusammengestellt hat. Nicht ohne stolz informiert sie darüber, dass Schweden unterm Strich mehr Musik exportiert als es importiert. Das liege unter anderem auch daran, dass neben Künstlern und Bands auch schwedische Songschreiber und Produzenten international sehr gefragt seien, die schon Stars wie Adele, Coldplay, Ed Sheeran, Britney Spears und Madonna zu Hits verholfen hätten.

Der Soundtrack, mit dem die Schweden nun ihre Präsidentschaft unterlegen, ist daher breit gefächert von ABBAs “Dancing Queen” über den Soundtrack des Films “Black Panther” bis hin zu Christer Sjögrens “I Love Europe”. Vielfalt ist das verbindende Element. So findet sich dort auch der Song von Timbuktu “Det löser sej”. Darin die Zeile: “Ich denke, die Zeit wird das Problem lösen, denn die Zeit hat eine magische Wirkung auf uns.” Darauf sollten sich die Schweden aber bitte lieber nicht verlassen. vis

dass korrupten Abgeordneten die Pensionsansprüche gestrichen werden, ist bislang nicht möglich. Rainer Wieland (CDU), seit 2009 einer der Vize-Präsidenten des Europaparlaments, will das ändern und eine entsprechende Prüfung im Parlament anstoßen. Vor dem Hintergrund des Skandals um die Abgeordnete Eva Kaili fordert er weitere Maßnahmen für mehr Transparenz – auch bei der Kommission. Markus Grabitz hat die Details.

Konsequenzen aus der Korruptionsaffäre will auch die S&D-Fraktion im Europaparlament ziehen: Sie richtet eine Arbeitsgruppe zur internen Aufarbeitung ein – drei Abgeordnete, mehrere Mitarbeiter sowie Ex-Abgeordnete sind in dem Skandal schwer belastet. Das Gremium soll untersuchen, ob individuelles Fehlverhalten vorliegt oder es ein strukturelles Versagen gibt. Mehr erfahren Sie in den News.

Mit Beginn des Jahres hat Schweden die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die Regierung in Stockholm ist bislang nicht durch besonders klimafreundliche Positionen aufgefallen. So setzt die Koalition auf Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, von denen einige offene Leugner des Klimawandels sind. Die Moderaten und die Christdemokraten haben sich vor der Wahl schrittweise von klima- und energiepolitischen Entscheidungen distanziert, die sie zuvor unterstützt hatten. Was bedeutet das für die EU-Klimapolitik? Magnus Nielsson gibt einen Ausblick.

Der Vizepräsident des Europaparlaments, Rainer Wieland, spricht sich dafür aus, rechtskräftig verurteilten Abgeordneten Pensionsansprüche zu streichen. “Im Nachgang der Korruptionsaffäre sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Europaabgeordneten in solchen Fällen auch Pensionsansprüche abzuerkennen”, sagte der CDU-Politiker im Gespräch mit Europe.Table. Bislang böten die Vorschriften des Abgeordnetenstatuts und die Geschäftsordnung des Europaparlaments noch keine rechtliche Grundlage dafür.

Der Stuttgarter Jurist gehört seit 1997 dem Europaparlament an und ist seit 2009 einer der Vizepräsidenten. Er will in der Arbeitsgruppe des Parlaments, die unabhängig vom Fall Kaili die Durchführungsbestimmungen des Abgeordnetenstatuts überarbeitet, eine entsprechende Prüfung anstoßen. Wieland geht davon aus, dass sich dafür Mehrheiten finden lassen. Allerdings sollten im Fokus vorsätzliche Straftaten stehen, die einen engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang zum Mandat haben, fordert er.

Das Abgeordnetenstatut ist in seiner jetzigen Fassung seit Juni 2003 in Kraft. Die zugehörigen Durchführungsbestimmungen, für die das Präsidium zuständig ist, gelten seitdem im Wesentlichen unverändert.

Ein Abgeordneter hat mit Vollendung des 63. Lebensjahrs Anspruch auf Altersversorgung. Für jedes volle Jahr im Parlament bekommt er 3,5 Prozent der Bezüge, höchstens 70 Prozent. “Ob in diese Rechte durch einfache Änderung der Durchführungsbestimmung eingegriffen werden kann, oder ob dafür das Abgeordnetenstatut geändert werden muss, bedarf ebenfalls der gründlichen Prüfung”, so Wieland. Gegebenenfalls müsse das EU-Parlament eine entsprechende Änderung auf den Weg bringen.

In diesem Zusammenhang fordert Wieland auch ein “Kommissarstatut“: Ministerrat und Parlament als Gesetzgeber sollten darin die Rechte und Pflichten von Kommissaren regeln. Dazu zählten etwa die Aufwandsentschädigungen für Kommissare und die Frage, ob und welche Nebenverdienste und -tätigkeiten zugelassen sind. Zudem müsse festgelegt werden, wie lange ein Kommissar nach dem Ausscheiden ins Abklingbecken muss.

Wieland will Kommissaren zudem über ein solches Statut ermöglichen, für das Europaparlament zu kandidieren, ohne die Kommission zu verlassen. Zudem will er prüfen lassen, ob ein Kommissar ins Parlament zurückkehren darf, wenn er im Laufe der Wahlperiode seinen Posten abgibt.

Rasmus Andresen, Chef der deutschen Grünen im Europaparlament, signalisiert Unterstützung: “Vizepräsident Wieland macht mit seinen Vorschlägen zur Streichung von Pensionsansprüchen und dem Kommissarstatut einen spannenden Vorstoß.” Die grüne Fraktion habe bereits im Dezember einen Forderungskatalog vorgelegt. “Wir sind verhandlungsbereit. Wichtig ist, dass wir verbindliche Regeln für alle EU-Institutionen schaffen. Freiwilligkeit und Selbstkontrolle haben in der Vergangenheit nicht funktioniert.”

Wieland sagt: “Der Verfassungsausschuss des Parlaments könnte als Erstes einen Initiativbericht zum Kommissarstatut beschließen.” Da das Initiativrecht für Gesetze nach den Verträgen ausschließlich bei der Kommission liegt, sei dann die Kommission am Zug. Da die Kommission heute ihre Rolle politischer auffasse als in den Gründungszeiten, bedürfe es eines zeitgemäßen rechtlichen Rahmens für die Exekutive.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will als Konsequenz aus dem Fall Kaili eine institutionenübergreifende EU-Ethikkommission gründen. Wieland spricht sich dagegen aus: “Im Sinne der Gewaltenteilung wäre es besser, wenn Parlament, Kommission und Rat alle Fälle, die nicht strafrechtlich relevant sind, in jeweils eigenen Ethikgremien bewerten und die Konsequenzen diskutieren.” Für strafrechtlich relevante Fälle wie die Korruptionsaffäre Kaili sei ohnehin die Staatsanwaltschaft zuständig.

Wieland ist Berichterstatter für das Parteienstatut. Die Verhandlungen zwischen Parlament und Mitgliedstaaten darüber sind festgefahren. Zentraler Streitpunkt ist, dass den Parteienfamilien die Mitgliedschaft von befreundeten Parteien aus Drittstaaten grundsätzlich verboten werden soll. EVP, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und Linke wehren sich gegen einen derartig gravierenden Eingriff in ihre Vereinigungsfreiheit.

Damit wäre eine Zusammenarbeit etwa der sozialistischen Parteienfamilie mit der britischen Labour-Party, der Linken mit moskaukritischen Parteien aus Belarus und der liberalen Parteienfamilie mit Parteien in der Ukraine nicht möglich. “Unter schwedischer Ratspräsidentschaft müsste spätestens bis Ostern ein Kompromiss stehen, ansonsten wird die Europawahl 2024 noch nach dem bisherigen Statut ablaufen”, sagt Wieland.

Das Parteienstatut regelt die Finanzierung der europäischen Parteien. Wieland: “Ich halte es für demokratischer, wenn die Bemessungsgrundlage der staatlichen Parteienfinanzierung geändert wird.” Bislang bekommen nur Parteien Geld, die Abgeordnete im Europaparlament stellen. “Künftig sollten Zahlungen an die Zahl der Wählerstimmen gekoppelt sein.” Es gebe europäische Parteien, die in der gesamten Union weit mehr als eine Million Stimmen erhalten, aber ohne Unterstützung blieben, weil sie in keinem Land einen EU-Abgeordneten durchbringen.

Außerdem fordert Wieland, dass in den Parteien auf nationaler Ebene grundlegende demokratische Regeln eingehalten werden. “Es muss gewährleistet sein, dass die Kandidaten für das Europaparlament nicht von einigen wenigen bestimmt werden, sondern vor aller Augen von Delegierten, die in freier und geheimer Wahl von den Mitgliedern der Partei mit dieser Entscheidung betraut werden.” Das sei längst nicht in allen Mitgliedstaaten gegeben.

Es wird kühler Empfang für die EU-Kommission – zumindest, was die Temperaturen betrifft: Zum Auftakt der schwedischen Ratspräsidentschaft wird die Regierung von Premier Ulf Kristersson am 12. und 13. Januar die gesamte Kommission in der Stadt Kiruna im hohen Norden empfangen. Dort befinden sich die größten Eisenerzvorkommen Europas. Und hier vollzieht sich dank der strengeren EU-Klimagesetzgebung ein gigantischer industrieller Wandel.

Wie frostig die Beziehungen zwischen der neuen schwedischen Regierung und der EU in der Klimapolitik werden, ist noch unklar. “Umwelt- und Energiewende” ist eine der vier obersten Prioritäten der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Januar begonnen hat. Diese Schwerpunktsetzung weicht von der innenpolitischen Agenda der neuen Regierung ab, die:

Während seiner halbjährigen Amtszeit wird Schweden wahrscheinlich bereits vorgelegte Klimaverfahren voranbringen. Neue Initiativen sind allerdings kaum zu erwarten – vielleicht mit Ausnahme der Kernkraft.

Die Drei-Parteien-Minderheitsregierung, die nach den schwedischen Wahlen im September 2022 an die Macht kam, besteht aus den rechtsgerichteten Moderaten (M) von Ministerpräsident Ulf Kristersson, den Christdemokraten (KD) und den Liberalen (L). Da diese drei nur 103 Sitze im Parlament, dem Reichstag, kontrollieren (weniger als die oppositionellen Sozialdemokraten) ist Kristerssons Regierung auf die aktive Unterstützung der rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD) angewiesen. Diese erreichten bei der Wahl im September über 20 Prozent und bilden die zweitgrößte Fraktion.

Die SD mit Wurzeln in neonazistischen, fremdenfeindlichen Gruppierungen waren bisher politisch isoliert. Dies hat sich nun geändert, und ihr wachsender Einfluss spiegelt sich in der sehr restriktiven Einwanderungspolitik der neuen Regierung wider. Darüber hinaus ist die SD auch der stärkste Kritiker der traditionell ehrgeizigen schwedischen Klimapolitik. Einige ihrer neuen Abgeordneten sind offene Leugner des Klimawandels. Als das Europäische Parlament im Juni 2021 das europäische Klimagesetz verabschiedete, gehörten die drei Abgeordneten der SD zu den wenigen, die dagegen stimmten.

Um die parlamentarische Unterstützung der SD zu gewinnen, haben sich die Moderaten und die Christdemokraten vor der Wahl schrittweise von klima- und energiepolitischen Entscheidungen distanziert, die sie bis vor Kurzem noch unterstützt hatten. So hat die neue Regierung versprochen, die obligatorische Beimischung von erneuerbaren Energieträgern zu Kraftstoffen abzuschaffen. In Kombination mit niedrigeren Kraftstoffsteuern versprachen SD, M und KD den Wählern, die Kraftstoffpreise um 0,5 bis 1 Euro pro Liter zu senken, falls sie an die Macht kämen – Versprechen, die für den Wahlausgang wahrscheinlich entscheidend waren.

Im Energiebereich wird der rasche Ausbau der schwedischen Windenergie wahrscheinlich gebremst, da die Regierung einen Teil der Subventionen streichen will. Sie macht für die derzeit hohen Strompreise die Stilllegung von vier Kernreaktoren im Zeitraum 2015 bis 2020 verantwortlich und möchte jetzt, dass die verbleibende Flotte von sechs Reaktoren durch neue, wahrscheinlich kleinere SMR-Reaktoren (Small Modular Reactor), ergänzt wird.

Dafür verspricht sie vor allem großzügige Kredite, aber das Interesse der Investoren scheint durchwachsen. Die Industrie begrüßt neue Strom-Kapazitäten. Aber während durch Windkraft Tag für Tag neue Kapazitäten dazukommen, werden potenzielle neue Kernkraftwerke nicht vor Mitte der 2030er-Jahre ans Netz gehen.

Im hohen Norden Schwedens, wo die EU-Kommission zu Besuch kommt, ist der grüne Umbau dagegen schon deutlich sichtbar. Der staatliche Bergbaugigant LKAB will in Kiruna rund 40 Milliarden Euro investieren – zum Teil in die Erweiterung des Eisenerz-Bergwerks, vor allem aber in neue fortschrittliche Verarbeitungsmethoden, die auf Wasserstoff basieren. Dieser “grüne” Wasserstoff soll mit Strom aus den dortigen Wasserkraftwerken und aus einer schnell wachsenden Zahl von Windrädern gewonnen werden.

Zwei neue wasserstoffbasierte Stahlwerke und eine riesige Batteriefabrik sind bereits in Luleå, Boden und Skellefteå an der Ostsee-Küste im Bau. Diese Reindustrialisierung war ein zentrales Projekt der früheren sozialdemokratischen Regierung zum “grünen Übergang”. Die neue Regierung wird das fortsetzen.

Die Ratspräsidentschaft könnte die Arbeit der umweltbewussteren Teile der Regierungsbasis erleichtern – einschließlich Romina Pourmokhtari, der neuen liberalen Ministerin für Klima und Umwelt. Als Ratspräsidentschaft wird Schweden Kompromisse suchen müssen und weniger für eigene Positionen werben können, die manchmal weniger ehrgeizig sind als die Mainstream-Politik der EU. Dazu gehören:

Schließlich wird die schwedische Regierung in der EU wahrscheinlich darauf drängen, den Vorschlag über strengere CO2-Anforderungen für schwere Nutzfahrzeuge schnell zu behandeln. Denn zwei der größten Lkw-Hersteller der Welt, Volvo und Scania, die sich beide stark für die Elektrifizierung des Straßenverkehrs einsetzen, haben ihren Sitz in Schweden. Magnus Nielsson

09.01.2023 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (AGRI)

Berichtsentwurf zur Umstellung des Informationsnetzes landwirtschaftlicher Buchführungen auf ein Datennetz für die Nachhaltigkeit landwirtschaftlicher Betriebe, Stellungnahme zum REPowerEU-Kapitel in den Aufbau- und Resilienzplänen, Meinungsaustausch mit dem für Landwirtschaft zuständigen Kommissar Janusz Wojciechowski über die Auswirkungen der Inflation auf den GAP-Haushalt. Vorläufige Tagesordnung

09.01.2023 – 15:00-18:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Steuerfragen (FISC)

Entwurf einer Stellungnahme zur Umsetzung von Passerelle-Klauseln in den EU-Verträgen, Berichtsentwurf zu den Lehren aus den Pandora-Papieren und anderen Enthüllungen, Öffentliche Anhörung zu dem Thema “Mögliche Verzerrungen des Binnenmarktes durch die Einkommensteuer: Herausforderungen für KMU und Risiken eines schädlichen Steuerwettbewerbs”. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 09:00-13:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE)

Berichtsentwurf zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, Berichtsentwurf zur europäischen Herausgabeanordnungen und Sicherungsanordnungen für elektronische Beweismittel in Strafsachen, Berichtsentwurf zur Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI)

Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zur Wiederherstellung der Natur, Berichtsentwurf zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige Produkte, Berichtsentwurf zur EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textilien. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 09:00-12:30 Uhr

Sitzung des Sonderausschusses zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union, einschließlich Desinformation (INGE 2)

Berichtsentwurf zur Einflussnahme aus dem Ausland auf alle demokratischen Prozesse in der Europäischen Union (einschließlich Desinformation), Anhörung zum Thema “Desinformation zum Klimawandel – Auswirkungen internationaler Desinformation auf die Klimaziele der EU”. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 10:45-12:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft und Währung (ECON)

Berichtsentwurf zur Festlegung von Vorschriften für einen Freibetrag zur Reduzierung der steuerlichen Begünstigung von Fremd- gegenüber Eigenkapitalfinanzierungen. Vorläufige Tagesordnung

12.01.2023 – 14:00-18:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Bechäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Bericht über die laufenden interinstitutionellen Verhandlungen, Berichtsentwurf zum europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung 2023, Entwurf einer Stellungnahme zur Bewertung der neuen Mitteilung der Kommission zu den Gebieten in äußerster Randlage. Vorläufige Tagesordnung

Am Ende blieb ihm wohl nichts anderes übrig. Nach einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden gab Bundeskanzler Olaf Scholz gestern Abend bekannt, die Bundesrepublik werde Schützenpanzer vom Typ Marder in die Ukraine liefern. Die Rede ist von 40 Stück.

Anders als die Ampelpartner FDP und Grüne hatte sich die SPD bislang auf Kanzler-Linie bewegt und Forderungen der Ukraine, deutsche Schützen- oder Kampfpanzer zu liefern, ins Leere laufen lassen. Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Wolfgang Hellmich, sagte zu Security.Table: In Hinblick auf eine absehbare russische Frühlingsoffensive “ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen”.

Hintergrund für die Kehrtwende ist der Vorstoß Frankreichs, Spähpanzer des Typs AMX-10 RC für die Ukraine bereitzustellen. Frankreich hatte es ähnlich wie Deutschland bislang abgelehnt, gepanzerte Gefechtsfahrzeuge westlicher Bauart zu liefern. Wie es aus SPD-Kreisen hieß, sei die französische Initiative zum jetzigen Zeitpunkt allerdings “nicht mit Deutschland abgesprochen” gewesen. In dem Telefonat mit Scholz bestätigte US-Präsident Biden auch die Lieferung von amerikanischen Schützenpanzern des Modells Bradley.

Zugleich erhöht ein offener Brief zweier finnischer Abgeordneter den Druck auf Deutschland, in Europa die Koordination bei den Panzerlieferungen zu übernehmen. “Deutschland hat eine zentrale Rolle, ob es will oder nicht”, sagt Atte Harjanne von der grünen Fraktion im Gespräch mit Security.Table. Ihr Appell ist in finnischen, schwedischen und dänischen Medien erschienen und hier zum ersten Mal in Deutschland.

Darin fordern Harjanne und Anders Adlercreutz von der liberalen Schwedischen Volkspartei eine “europäische Initiative” zur Lieferung von Kampfpanzern des Typs Leopard 2: “Sie würden die Schlagkraft der Ukraine auf dem Schlachtfeld erheblich erhöhen.” Es sei an der Zeit, “ein Signal zu setzen, dass wir sowohl bereit als auch in der Lage sind, der Ukraine zu helfen, diesen Krieg zu gewinnen”.

Für die Ausbildung, Logistik und Unterhaltung des schweren Kampfpanzers sei entscheidend, dass eine Lieferung des gleichen Typs zusammengestellt werde. Hierfür sei der Leopard 2A4 am besten geeignet, der außer von Finnland und Deutschland vor allem von Schweden, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen, Spanien und Polen genutzt wird. Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj forderte Mitte Dezember 300 Kampfpanzer. Diese Zahl hält die ECFR-Wissenschaftlerin Jana Puglierin für “eine Illusion”. Realistisch wäre eine “ukrainische Panzer-Brigade von rund 90 Leopard 2A4 Panzern”.

Derweil schließt der verteidigungspolitische Sprecher der SPD, Wolfgang Hellmich, die deutsche Lieferung von Leopard 2 Panzern derzeit aus. “Das sind Angriffspanzer. Was die Ukraine braucht, sind Panzer zur Verteidigung wie den Marder.” Dahinter steht die Befürchtung, die Ukraine könnte die Kampfpanzer für einen Angriff auf russisches Territorium verwenden. Mit Thomas Wiegold

Die sozialistische Fraktion (S&D) im Europaparlament setzt eine Kommission zur internen Aufarbeitung der Korruptionsaffäre um die ehemalige Vizepräsidentin des Parlaments, Eva Kaili, ein. Bei der nächsten Fraktionssitzung wird nach Informationen von Europe.Table das Mandat beschlossen. Vor Weihnachten soll Fraktionschefin Iratxe Gárcia Pérez auf Druck von ihren Stellvertretern die Zustimmung dazu gegeben haben, heißt es in Brüssel.

Die S&D-Fraktion ist durch den Korruptionsskandal belastet: Gegen Kaili, die inzwischen aus der Partei PASOK und der Fraktion ausgeschlossen wurde, zwei weitere Abgeordnete, mehrere Mitarbeiter sowie zwei Ex-Abgeordnete wird wegen Geldwäsche, Korruption und Mitgliedschaft in einer Bande ermittelt. Geld soll über NGOs von Marokko und Katar geflossen sein. Welche Gegenleistung es dafür gab, ist noch nicht klar.

Fraktionschefin Iratxe García Pérez hatte nach Bekanntwerden des Skandals von individuellem Fehlverhalten gesprochen. Die Kommission soll nun untersuchen, ob es bei den Sozialisten auch strukturelle Ursachen gibt. Als Leiter der Kommission, die Aufklärungsbefugnisse bekommen soll, ist Richard Corbett im Gespräch, ein ehemaliger britischer Europaabgeordneter der Labour-Party.

Abgeordnete, die an einer Aufklärung in den eigenen Reihen interessiert sind, wollen wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen der Wende in der Westsahara-Politik von Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez und dem Korruptionsskandal sowie Bezüge zur S&D-Fraktion im Europaparlament gibt. Sie fragen zudem nach der Rolle von Laura Ballarin Cereza, die das Büro von Iratxe Gárcia Pérez leitet und mit Kaili sowie deren Lebensgefährten, der ebenfalls festgenommen wurde, persönlich befreundet ist.

Die Abgeordneten wollen mehr über die Umstände erfahren, unter denen Kaili von der Fraktion für das Amt der Vizepräsidentin des Parlaments nominiert wurde, obwohl die Führung der griechischen sozialistischen Partei PASOK nicht eingebunden war. Hinterfragt werden soll auch, welche Rolle Javier Moreno Sánchez, der die spanische Gruppe leitet, bei der Nominierung gespielt hat. Er habe in der Fraktion eine ungute “Kultur der kleinen Geschenke” etabliert, im Gegenzug habe er politische Gegenleistungen eingefordert. mgr

Wenn die Europäische Union die Treibhausgasemissionen bis 2050 wie geplant auf netto Null bringen will, muss sie nach einer neuen Studie sofort massiv in emissionsarme Technologien investieren. Nötig seien bis 2025 pro Jahr mindestens 302 Milliarden Euro, schreiben Forschende der Universität ETH in Zürich im Fachjournal “Nature Climate Change”. Das seien rund 40 Prozent mehr, als in den Jahren 2016 bis 2020 pro Jahr investiert worden sei. Nicht berücksichtigt sind dabei nötige Investitionskosten etwa im Gebäudesektor, bei Fahrzeugen und Industrieanlagen.

Bis 2025 sei der größte Investitionssprung nötig, um das richtige Tempo für die Erreichung des Ziels vorzugeben. Mitautorin Lena Klaaßen: “Die wichtigsten Investitionsbereiche für kohlenstoffarme Infrastrukturen in Europa sind erneuerbare Kraftwerke, Stromnetze und Eisenbahninfrastrukturen.”

Die Finanzierung sei möglich, sagt Felix Creutzig vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC). “Wenn es 200 Milliarden Euro für eine Gas- und Strompreisbremse gibt – zu großem Teil eine Subvention für fossile Treibstoffe – dann kann es auch 87 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen geben.” Statt mehrere Milliarden Euro jährlich in den Neubau von Fernstraßen und Autobahnen zu stecken, könne das Geld in den Schienen- und Fahrradverkehr investiert werden. Er fordert unter anderem eine orts- und zeitabhängige PKW-Maut.

Mehr Investitionen bedeuteten höhere Preise für Verbraucher, sagte Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Die Politik müsse “klar kommunizieren, dass die Transformation teuer wird – auch wenn das politisch natürlich eine bittere Pille ist”. Statt einer Prämie für Elektrofahrzeuge sei es effizienter, Verbrenner-Autos durch einen höheren CO2-Preis teurer zu machen. Das mache E-Autos finanziell attraktiver und koste den Staat nichts.

Es handelt sich um eine Meta-Analyse. Das ETH-Team hat dafür 56 Studien herangezogen, darunter 18, die von unabhängigen Gutachtern geprüft worden sind (peer review). dpa

Nachdem Berlin.Table am Dienstag über eine falsche Angabe des Bundeswirtschaftsministeriums zu den Kapazitäten der LNG-Terminals in den Nachbarländern Deutschlands berichtet hatte, hat das Ministerium seine Angaben korrigiert. Die 40 Milliarden Kubikmeter Gas, die in einem Frage- und Antwort-Papier des Ministeriums als “Regasifizierungskapazität”, also die Gesamtkapazität der Terminals in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Polen genannt worden waren, stellen laut Ministerium vielmehr jene Kapazität dar, die Deutschland aus diesen Terminals maximal beziehen kann.

Das wirft neue Fragen zur Menge der in Deutschland benötigten LNG-Terminals auf. Wenn Deutschland tatsächlich 40 Milliarden Kubikmeter über die LNG-Terminals in Belgien, den Niederlanden und Frankreich beziehen kann, wie das BMWK schreibt, ließe sich damit bereits ein Großteil der 55 Milliarden Kubikmeter ersetzen, die 2021 über die Nord-Stream-Pipeline aus Russland nach Deutschland geliefert wurden. Tatsächlich dürfte die zu ersetzenden Menge noch geringer sein. Denn während Deutschland neuerdings Gas aus Frankreich importiert, wurde in der Vergangenheit dorthin exportiert; diese Menge entfällt auf der Bedarfsseite nun ebenfalls.

Die reale Lücke liegt also bei weniger als 15 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr. Derzeit wird dies durch Einsparungen kompensiert. Weil davon nicht dauerhaft ausgegangen werden kann, hält das BMWK eigene Terminals in Deutschland für unabdingbar. Öffentlich spricht das Ministerium von sechs schwimmenden Terminals, an denen ab dem Winter 2023/2024 knapp 30 Milliarden Kubikmeter Gas angelandet werden könnten. In einem internen Dokument des Ministeriums von Anfang Dezember waren sogar zehn schwimmende Terminals mit einer Gesamtkapazität von über 50 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr aufgeführt.

Damit würde eine deutliche Überkapazität aufgebaut. Als Begründung dafür verweist das Wirtschaftsministerium darauf, dass ein Teil des Gases in südeuropäische Länder weitergeleitet werden soll. Zudem sei man damit gegen “unvorhergesehen Ereignisse oder Schäden an Infrastruktur” besser abgesichert. Außerdem könnten die deutschen Terminals “preissenkend wirken”, so das BMWK.

Tatsächlich dürften die Ausbaupläne aber nach der Erfahrung aus diesem Winter noch einmal überprüft werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat nämlich vom Ministerium bis Mitte Februar eine Gesamtplanung zur künftigen Gasversorgung verlangt – und einen Teil der Gelder für die geplanten schwimmenden Terminals im Dezember vorerst gesperrt. mk

Wer in einer Behörde Karriere machen will, braucht üblicherweise vor allem: Geduld. Ein Schritt folgt auf den anderen, Besoldungsstufe für Besoldungsstufe geht es hinauf. Das ist in einem Ministerium nicht anders als in der EU-Kommission.

Anders lief es für Renate Nikolay. Ende der 1990er-Jahre fing die Juristin im Bundeswirtschaftsministerium an, bereits nach einem Jahr holte der damalige Staatssekretär Alfred Tacke sie als persönliche Referentin zu sich. Etwas später, nach ihrem Wechsel in die EU-Kommission, dauerte es ebenfalls nur gut ein Jahr, bis sie ins Kabinett von Handelskommissar Peter Mandelson aufrückte.

Nikolay ist die Karriereleiter eher hinaufgesprungen als gestiegen. Das geht nicht ohne Ehrgeiz, den Willen zu harter Arbeit und eine schnelle Auffassungsgabe, die ihr Kollegen bescheinigen. In ihrem Fall aber mehr noch über Eigenschaften, die nicht allzu vielen Beamten zu eigen sind: Mut, zu eigenen Ideen und zum politischen Nahkampf. “Ich hatte nie Angst vor der Politik, sondern Spaß daran mitzugestalten”, sagt sie.

Eine Eigenschaft, die die 55-Jährige auch in ihrer neuen Position brauchen wird: Seit Anfang Dezember ist sie als stellvertretende Generaldirektorin der Digitaleinheit Connect unter anderem für die Aufsicht der großen Plattformen zuständig. Digital Services Act und Digital Markets Act haben die Kommission zur wichtigsten Gegenspielerin von Amazon, Meta und Co befördert. Nikolays Team muss nun, beim DMA gemeinsam mit der Generaldirektion Wettbewerb, beim DSA in Abstimmung mit den nationalen Behörden, dafür sorgen, dass die neuen Regeln auch durchgesetzt werden. Eine “riesige neue Aufgabe” sei das, sagt sie.

Nikolay hofft, dabei auf ihre Erfahrungen aus früheren Stationen zurückgreifen zu können. Als Kabinettschefin der damaligen Justizkommissarin Věra Jourová hat sie bereits vor Jahren erste Verhaltenskodizes mit den Plattformen gegen Desinformation und Hassrede ausverhandelt. Während ihrer ersten Station bei der Kommission wiederum hat Nikolay mitbekommen, wie die Behörde Märkte überwacht: Die GD Handel ermittelt gegen Unternehmen, wenn sie Dumping vermutet. “In unterschiedlichen Bereichen gearbeitet zu haben, hilft dabei, Zusammenhänge zu erkennen”, sagt sie.

Von Berlin nach Brüssel gewechselt war sie aus privaten Gründen – der Vater ihrer Zwillinge arbeitete bei der Kommission. Nikolay ließ sich zunächst als Handelsattachée an die Ständige Vertretung versetzen, durchlief dann nach der Geburt das Auswahlverfahren.

Mandelson holte sie wenig später in sein Kabinett, wo sie insbesondere die Verhandlungen mit Südkorea über ein Freihandelsabkommen betreute. Als der Brite 2008 als Minister nach London zurückkehrte, wechselte Nikolay zu dessen Nachfolgerin Catherine Ashton. Und blieb dort zunächst, als Ashton 2009 zur ersten EU-Außenbeauftragten ernannt wurde.

Zwei Jahre später dann der Themenwechsel: Nikolay geht in die neue Generaldirektion für Justiz und Verbraucherschutz, beteiligt sich dort als Bindeglied zum Europaparlament an der Formulierung der Datenschutz-Grundverordnung und den Anfängen der Europäischen Staatsanwaltschaft. 2014 nimmt Věra Jourová Kontakt zu ihr auf, die angehende Justizkommissarin aus Tschechien sucht eine Kabinettschefin. Daraus werden acht Jahre, in denen die beiden eng zusammenarbeiten.

“Sie war offen für Ideen”, sagt Nikolay, “wir haben vieles umgesetzt, was nicht im Mission Letter gestanden hat”. Anders als in der Handelspolitik hat die EU im Justizbereich wenig Kompetenzen, aber Jourová und Nikolay packen die Gelegenheiten beim Schopfe: Im Zuge der VW-Affäre setzen sie EU-weit die Möglichkeit zu Sammelklagen durch, gegen heftigen Widerstand aus Industrie und deutscher Bundesregierung. “Ohne den Dieselskandal hätten wir den kollektiven Rechtsschutz in der EU nicht voranbringen können”, sagt Nikolay.

Auch die Europäische Staatsanwaltschaft gäbe es heute nicht ohne die Hartnäckigkeit des Duos. Als ehemalige Ministerin in Tschechien für regionale Strukturpolitik weiß Jourová um die Verlockungen der EU-Gelder, politische Rivalen brachten sie mithilfe haltloser Vorwürfe sogar kurzzeitig hinter Gitter. Mit ihrer Erfahrung sei es Jourová gelungen, viele skeptische Mitgliedstaaten zu überzeugen, sagt Nikolay.

Mit dem Ende der Juncker-Kommission zieht es Nikolay eigentlich zurück in die DG Trade, aber diesmal stimmt ihr Timing nicht beim Sprung auf das kommissionsinterne Jobkarussell. Der Wechsel zieht sich hin, als Kabinettschefin ist sie voll involviert in die Planungen der neuen Kommission, Ursula von der Leyen will sie zudem als Deutsche in der wichtigen Runde der Kabinettschefs sehen. Die neue Generaldirektorin für Handel, Sabine Weyand, bietet ihr schließlich den Posten als Direktorin für Afrika und nachhaltige Entwicklung an, aber der Bereich reizt Nikolay nicht genug. Sie bleibt bei Jourová, die zur Vizepräsidentin für Werte und Transparenz aufrückt.

Dort kümmern sich die beiden um das heikle Thema Rechtsstaatlichkeit, erarbeiten den Vorschlag für den Media Freedom Act mit. Der soll die Unabhängigkeit der Presse dort schützen, wo sie wie in Ungarn, Polen oder der Slowakei besonders gefährdet ist, bringt aber auch deutsche Verleger und Medienaufseher in Wallung.

“Uns geht es nicht darum, den Verlagen eine Zwangsjacke zu verpassen oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen”, beteuert Nikolay. Es gehe vielmehr darum, Mindeststandards zu schaffen. Die Kritiker zu überzeugen, ist auch Teil ihrer neuen Aufgabe bei der Connect. “Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen.” Till Hoppe

Was an der Europäischen Union immer wieder beeindruckt, ist ihre kulturelle Vielfalt. Wenn ein neuer Mitgliedstaat den Ratsvorsitz übernimmt, gehört es zum guten Ton, die eigenen kulturellen Leistungen hervorzuheben. Zuletzt veröffentlichten die Tschechen auf ihrer Website eine Artikelserie unter der Rubrik: “Tschechische Erfindungen, die die Welt eroberten”. Letzter Beitrag im Dezember, na, wer errät es? Richtig: “Bier nach Pilsner Art: Das flüssige Gold der Tschechen wird seit über 180 Jahren getrunken.” Wobei das Trinken ja eigentlich nicht die Leistung ist, sondern das Brauen…

Womit wollen die Schweden das nun toppen? Mit Surströmming (vergorenem Hering), Köttbullar (Fleischbällchen) und Kanelbullens (Zimtschnecken)? Nein, mit Musik. Klar fallen allen bei Schweden sofort ABBA, Roxette und der international erfolgreiche Musikstreamingdienst Spotify ein. Doch da gibt es so viel mehr, sagen die Schweden.

“Songs from Sweden” heißt die Playlist, die die schwedische Ratspräsidentschaft eigens zusammengestellt hat. Nicht ohne stolz informiert sie darüber, dass Schweden unterm Strich mehr Musik exportiert als es importiert. Das liege unter anderem auch daran, dass neben Künstlern und Bands auch schwedische Songschreiber und Produzenten international sehr gefragt seien, die schon Stars wie Adele, Coldplay, Ed Sheeran, Britney Spears und Madonna zu Hits verholfen hätten.

Der Soundtrack, mit dem die Schweden nun ihre Präsidentschaft unterlegen, ist daher breit gefächert von ABBAs “Dancing Queen” über den Soundtrack des Films “Black Panther” bis hin zu Christer Sjögrens “I Love Europe”. Vielfalt ist das verbindende Element. So findet sich dort auch der Song von Timbuktu “Det löser sej”. Darin die Zeile: “Ich denke, die Zeit wird das Problem lösen, denn die Zeit hat eine magische Wirkung auf uns.” Darauf sollten sich die Schweden aber bitte lieber nicht verlassen. vis