wie notwendig die geplanten und bereits auf den Weg gebrachten neuen Richtlinien und Rechtsvorschriften im Cybersicherheitsbereich (NIS2, Cyber Resilience Act) sind, hat der gestrige Angriff auf die Webseite des Europäischen Parlaments wieder eindrücklich gezeigt. Während das EP über eine Resolution abstimmte, in der Russland als staatlicher Terrorismusförderer bezeichnet wird, legten Hacker die Webseite lahm. Wie Parlamentarier den Vorfall werten, hat Falk Steiner aufgeschrieben.

Ungarns Premierminister Viktor Orbán muss sich ernsthaft sorgen um die Milliarden aus Brüssel, die seine Wirtschaft und sein Machtsystem tragen. Seine Zugeständnisse bei der Korruptionsbekämpfung reichen der EU-Kommission nicht – sie wird den Mitgliedstaaten empfehlen, die Gelder einzubehalten. Wenn der Rat mit qualifizierter Mehrheit zustimmt, wäre Ungarn das erste EU-Land, gegen das Sanktionen nach der neuen Rechtsstaatskonditionalität verhängt werden. Till Hoppe hat die Details.

Timo Landenberger blickt auf die bevorstehende UN-Biodiversitätskonferenz, die CBD COP 15, in Montreal. Eine zentrale Frage dort wird sein: Wie lassen sich die Ziele des Klimaschutzes vereinbaren mit der Gewährleistung der Ernährungssicherheit? Denn Renaturierungsmaßnahmen könnten zu einem Rückgang der Produktionskapazitäten führen, befürchten einige.

Im Portrait stellen wir Ihnen heute Didier Reynders vor, seit drei Jahren EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen auch die derzeitigen Verhandlungen über die Auszahlungen der Kommission an Ungarn.

Die EU-Kommission wird sich voraussichtlich dafür aussprechen, wegen rechtsstaatlicher Mängel zurückgehaltene Gelder an Ungarn einzubehalten. Die von der Regierung in Budapest zugesicherten Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft reichten nicht aus, um die Freigabe zu empfehlen, hieß es gestern nach Beratungen der beteiligten Kommissare in Kreisen der Behörde. Die finale Entscheidung soll bei der Kommissionssitzung am kommenden Mittwoch fallen.

Danach sind die Mitgliedstaaten am Zug, die bis zum 19. Dezember entscheiden müssen. Die EU-Finanzminister wollen am 6. Dezember über das weitere Vorgehen beraten. Sollte der Rat mit qualifizierter Mehrheit der Kommission folgen, müsste Ungarn bis auf Weiteres auf 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Budget verzichten, die im Rahmen des Konditionalitätsverfahrens gesperrt wurden. Ungarn ist das erste EU-Land, dem Sanktionen nach der neuen Rechtsstaatskonditionalität drohen.

Ebenfalls zurückhalten will die Kommission 5,8 Milliarden Euro, die im Corona-Aufbaufonds für Ungarn reserviert sind, solange Budapest nicht die daran geknüpften Bedingungen erfüllt. Hier ist schon das Verdikt der Behörde ausschlaggebend, der Rat hat weniger Einflussmöglichkeiten.

Wie die Mehrheitsverhältnisse im Rat beim Konditionalitätsverfahren aussehen, ist noch offen. Premier Viktor Orbán hat zwar kaum noch Verbündete im Rat. Vieles werde aber davon abhängen, wie schlüssig die Kommission ihre Empfehlung begründe, sagte ein EU-Diplomat. Zudem komme es darauf an, ob sich die neue Rechtsregierung in Italien an die Seite Orbáns stelle.

Die anderen Regierungen müssen auch die Folgen für die Handlungsfähigkeit der EU abwägen. Orbán dürfte als Vergeltung das Veto seines Landes einsetzen, etwa um die Finanzhilfen für die Ukraine oder den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands zu blockieren.

Nach den Signalen der Annäherung zwischen Budapest und Brüssel in den vergangenen Wochen waren viele Regierungen bislang von einem positiven oder uneindeutigen Votum der Kommission ausgegangen. In der Bundesregierung wurde befürchtet, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wolle den Schwarzen Peter dem Rat zuschieben. Beim Allgemeinen Rat vergangene Woche forderte die Europastaatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann (Grüne), daher “ein klares Signal” von der Kommission.

Dieses Signal dürfte die Behörde nun kommende Woche senden. Vertreter der Berliner Ampel-Koalition plädieren für Unnachgiebigkeit gegenüber Budapest: Die EU-Kommission dürfe sich weder von “rein kosmetischen Änderungen noch von Orbáns Erpressungsversuchen durch Vetos bei aktuellen politischen Entscheidungen unter Druck setzen lassen”, sagte der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, zu Europe.Table.

Um die dringend benötigten Gelder aus Brüssel zu erhalten, müsste Premier Orbán insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung noch einmal nachbessern. Im Rahmen des Konditionalitätsverfahrens hatte die Kommission insgesamt 17 konkrete Maßnahmen gegen Korruption und Missstände bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eingefordert. Die Regierung hatte daraufhin eingewilligt, unter anderem eine neue Anti-Korruptionsbehörde einzurichten.

Die konkreten Zusagen, die Budapest hier bis zum Ablauf der Frist am 19. November eingereicht hatte, gewährleisten aus Sicht der Brüsseler Behörde aber nicht die rechtmäßige Verwendung der Gelder aus den EU-Strukturfonds. Bei drei der Maßnahmen springe Budapest zu kurz, heißt es in der Behörde, bei drei weiteren habe die Regierung nicht alle benötigten Informationen zur Verfügung gestellt.

Die Auszahlung der Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) ist ebenfalls an die Korruptionsbekämpfung geknüpft. Die entsprechenden Maßnahmen sind Teil jener Meilensteine, die Ungarn für die Auszahlung der ersten Tranchen erreichen muss. Zu den weiteren Meilensteinen zählen Maßnahmen, die die Unabhängigkeit der Justiz in Ungarn stärken sollen.

Die Website des Europäischen Parlaments ist am Mittwoch mit einer Distributed Denial of Service-Attacke (DDoS) angegriffen worden. Bei dieser Angriffsmethode werden die Server von vielen unterschiedlichen Stellen mit Anfragen überflutet. Zeitweise war die Website des Europaparlaments am Mittwochnachmittag daher nicht erreichbar, wie die Präsidentin des EP Roberta Metsola bestätigte. Erst um kurz vor 21 Uhr gab EP-Sprecher Jaume Duch Entwarnung: Alles sei wieder unter Kontrolle, die weitere Entwicklung werde beobachtet.

Zeitlich stand die Attacke im engen Zusammenhang mit der Abstimmung über eine Resolution des EP, mit der die Russische Föderation als staatlicher Terrorismusförderer bezeichnet wird. Als Begründung wird dafür die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur angeführt. Im mit großer Mehrheit angenommenen Text werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Beziehungen zu Russland auf ein Minimum herunterzufahren, rechtlich bleibt die Resolution jedoch folgenlos.

Eine dem russischen Regime als freundlich gesonnen geltende Hackergruppe behauptete, für den Angriff die Verantwortung zu tragen. Bis Mittwochabend gab es jedoch keine Bestätigung der Urheberschaft des Angriffs.

Wie ernst der Vorfall wirklich war, ist derzeit noch umstritten. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sprach von einem komplexen Angriff auf die Webserver des EP – fachlich versiertere Parlamentarier sehen keine größeren Probleme als den zeitweisen Ausfall der Website. Als “ärgerlich, aber harmlos, weil keine Daten abfließen” bezeichnet der deutsche Europaabgeordnete Tiemo Wölken (SPD) auf Anfrage von Europe.Table den Angriff.

Der Angriff auf das EP sei etwa vergleichbar mit denen auf baltische Parlamente nach Abstimmungen zu Ukraine-Themen, sagt der niederländische Abgeordnete Bart Groothuis (EVP). Groothuis gilt als Experte im Thema. Vor seiner EP-Mitgliedschaft beim niederländischen Verteidigungsministerium war er für Cyberabwehr zuständig und verhandelte zuletzt die Netzwerksicherheitsrichtlinie für das EP.

Es stelle sich aber die Frage, warum die Parlamentswebsite nicht genug gegen DDoS-Attacken geschützt sei, etwa durch ein Content Delivery Network, sagt Groothuis auf Europe.Table-Anfrage. “Ist das typisch für den Stand der Cybersicherheit im Parlament? Nach dem, was ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, steht das zu befürchten”, sagt Groothuis.

Der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen interpretiert den Angriff ebenfalls als Warnschuss. Er habe sich für mehr Ressourcen und höhere Standards eingesetzt, aber sich nicht immer durchsetzen können. Er hoffe nun aber auf besseren Schutz: “Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Opfer von solchen Angriffen werden.”

Die für den IT-Betrieb verantwortliche EP-Generaldirektion ITEC mit ihrem Chief Information Security Officer Pascal Paridans benachrichtigte am Nachmittag die Nutzer des EP-Intranets über den Ausfall. Laut dem zuständigen Quästor des EP, dem tschechischen Piratenabgeordneten Marcel Kolaja (EFA), konnte ITEC den Angriff eindämmen – auch wenn dieser am Abend noch nicht beendet gewesen sei. Das Cyber Emergency Response Team der EU (CERT-EU) wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt, die EU-Kommission war vom Angriff nicht betroffen.

Das Parlament hatte erst vor wenigen Tagen mit der Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie NIS2 den Mitgliedstaaten einen besseren Schutz kritischer Infrastrukturen auferlegt. Damit sollen auch Behörden und andere öffentliche Institutionen zu einem besseren Schutz der IT-Infrastrukturen verpflichtet werden.

Zudem werden derzeit mit dem Cyber Resilience Act weitere Verpflichtungen zum Schutz vor Attacken im digitalen Raum auf dem Gesetzgebungsweg diskutiert. Erst vor wenigen Tagen hatten gleich vier EU-Kommissare eine bessere digitale Verteidigungsfähigkeit der EU eingefordert. mit Corinna Visser/Till Hoppe

“Wir können es schaffen und wir werden es schaffen”, sagte EU-Kommissar Margaritas Schinas gestern im Europa-Parlament. Er meinte damit die Umsetzung des Asyl- und Migrationspaketes, welches gestern einmal mehr Gegenstand einer parlamentarischen Debatte war.

Seit der sogenannten Migrationskrise 2015 arbeitet die Kommission an einer Reform des europäischen Asyl- und Migrationssystems. Damals schlug die Juncker-Kommission mehrere Rechtsakte vor, um die Migrationsströme nach Europa besser zu regulieren. Doch die Verhandlungen liefen weitgehend ins Leere. Besonders problematisch ist die Reform des Dublin-Systems, nachdem das Ankunftsland für die Asylsuchenden zuständig ist, sowie die Umverteilung von Asylsuchenden innerhalb der EU.

Denn die Hauptlast der Migrationswelle tragen die Länder entlang der EU-Außengrenzen. Erst vor Kurzem haben die sogenannten MED5 Länder Italien, Griechenland, Malta, Zypern und Spanien um mehr Unterstützung beim Migrationsmanagement gebeten.

Dieses Jahr seien 90.000 Migranten über die Mittelmeerroute nach Europa gekommen, sagte Margaritas Schinas gestern: “Doppelt so viele Überquerungen wie im Vorjahr“. Das stimmt allerdings nicht ganz. Vergangenes Jahr kam es zu rund 68.000 Überquerungen. 2020 waren es allerdings nur 36.000.

Doch auch der Druck auf die anderen Migrationsrouten steigt. Besonders betroffen ist die Westbalkanroute: Österreich und Ungarn haben deswegen erst vergangene Woche mit Serbien eine Vereinbarung zur Zurückdrängung von Migranten geschlossen. Derweil sind in vielen EU-Mitgliedstaaten die Aufnahmekapazitäten voll. Auch Deutschland hat durch die vielen Ukraineflüchtlinge kaum noch Platz für die Aufnahme von Asylsuchenden.

Am Freitag sollen die EU-Innenminister in einer Sondersitzung über den zunehmenden Migrationsdruck beraten. Als Basis soll ein Aktionsplan zur Verbesserung der Lage im Mittelmeer dienen, den die EU-Kommission am Montag vorstellte. Demnach soll insbesondere die Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie Tunesien, Ägypten und Libyen verstärkt werden. Offizielle Schlussfolgerungen wird es keine geben. Neue ad’hoc Lösungen sind daher nicht zu erwarten.

Die Debatte gestern in Straßburg hat einmal mehr vor Augen geführt, wie sehr die EU in der Migrationsfrage im Kreis dreht. Die gestrigen Aussagen unterscheiden sich kaum von den Positionen, die EU-Vertreter und Parlamentarier bei zahlreichen Diskussionen seit 2015 vorgetragen haben.

Dennoch zeigen sich die EU-Kommission und die tschechische Präsidentschaft optimistisch: Das Asyl- und Migrationspaket soll noch vor dem Ende dieser Legislaturperiode angenommen werden. Will heißen: Noch dieses Jahr müssten erste Triloge stattfinden. Dies haben die rotierenden Ratspräsidentschaften Frankreich, Tschechien, Schweden und Belgien sowie das EU-Parlament bereits im September in einer gemeinsamen Erklärung versprochen. Im Dezember soll im Rat für Justiz und Inneres ein Konzept für das weitere Vorgehen vorgestellt werden.

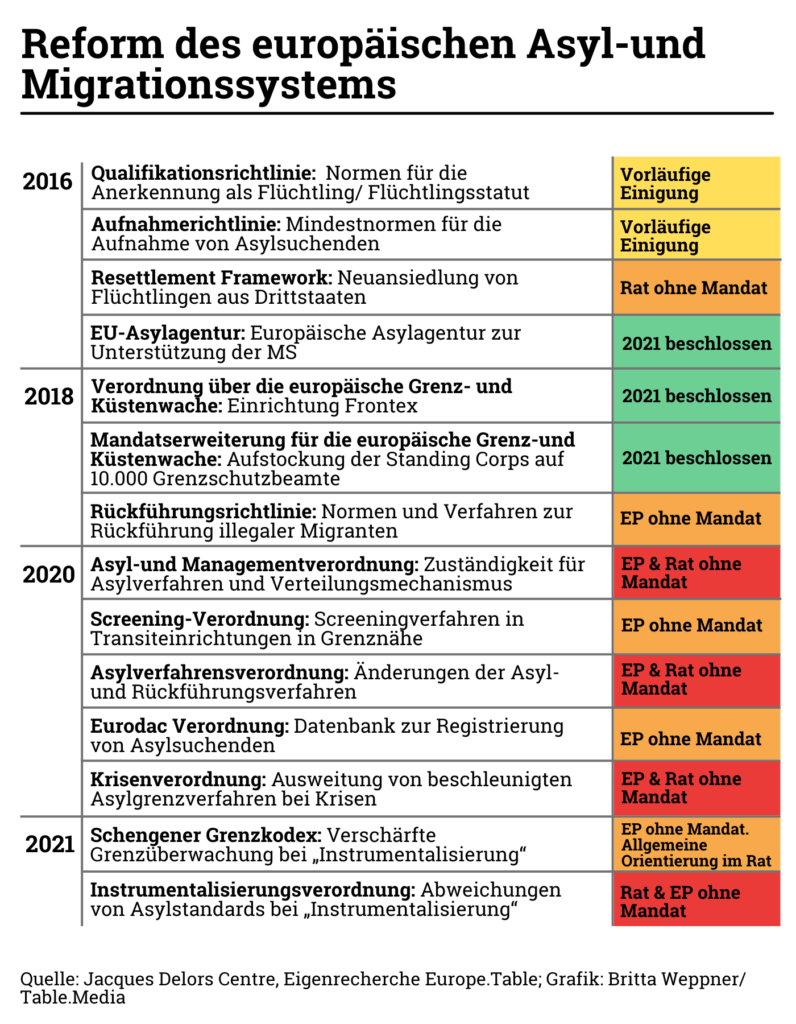

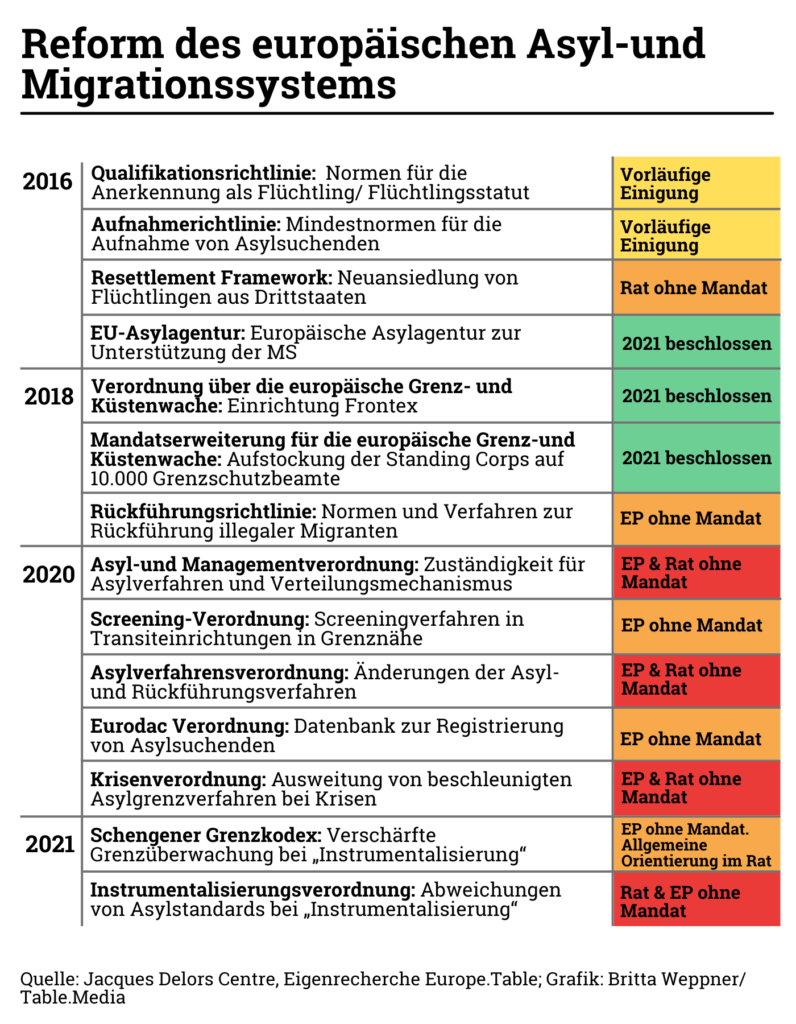

Die Reform des europäischen Asyl- und Migrationspolitik erfolgt seit 2016 anhand von 14 Gesetzen. Bisher gab es nur bei drei davon eine Einigung: die Schaffung der Asylagentur (EAAA) sowie die Gründung und der Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex. Letztere ist im vergangenen Jahr insbesondere durch die Beteiligung an illegalen Pushbacks in Verruf geraten: Das Parlament hat sich erst kürzlich geweigert, den Haushalt von Frontex zu genehmigen.

Die Verhandlungen ganzer acht Rechtsakte stehen noch aus. Entweder konnten sich Rat, Parlament oder beide noch nicht auf ein Mandat einigen. Der Rat drängt darauf, die Verhandlungen zu Screening- und Eurodac aufzunehmen. Bei erster geht es um die Überprüfungsverfahren in grenznahen Transitzentren, bei Letzterer um die systematische Registrierung von Fingerabdrücken in der Eurodac-Datenbank. Das Parlament würde lieber über Solidaritätsmaßnahmen und die Umverteilung von Asylsuchenden verhandeln.

Alle Parteien geben sich allerdings optimistisch, dass bis zum Ende des Jahres Mandate zu allen Rechtsakten vorliegen werden. Der Migrationspakt wird in einem sogenannten “package approach” verhandelt: Will heißen, am Ende wird über den gesamten Pakt, nicht einzelne Gesetze abgestimmt.

Besonders sensibel ist und bleibt die Frage nach der Umverteilung von Flüchtlingen, die in Europa ankommen. Die MED5 fordern eine gesetzliche Regelung, doch diese scheint unerreichbar. Unter anderem die Visegrád-Staaten, Österreich und Dänemark sind kategorisch dagegen. Im 2020er Migrationspakt wurde dieser Aspekt im Vergleich zur Juncker-Kommission bereits deutlich abgeschwächt. Sie schlägt eine “à la carte” Solidarität vor, wonach die EU-27 zwischen verschiedenen Maßnahmen (Umsiedlung, Rückführung, finanzielle Unterstützung …) wählen können.

Im Juni haben 13 EU-Staaten, darunter Deutschland, ein Abkommen zur Umverteilung geschlossen, doch dieses scheitert in der Praxis. Nachdem Italien zuletzt das Rettungsboot Ocean Viking entgegen ihren Pflichten unter internationalem Recht nicht bei sich andocken lassen hatte, setzte Frankreich die Aufnahme von Asylsuchenden unter dem Juni-Abkommen aus.

Als die Kommission im September 2020 ihr Migrationspaket vorstellte, sprach sie von einem “frischen Wind” in der europäischen Migrationspolitik. Doch wie vor ihr die Juncker-Kommission setzt auch von der Leyen zur Bekämpfung der Migration vor allem auf restriktive Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten. So gab es denn auch deutliche Kritik an der menschenrechtlichen Dimension des EU-Vorschlags.

Beispiel: Unter bestimmten Umständen sollen Asyl- und Rückführungsverfahren aneinandergekoppelt werden. Der Pakt setzt verstärkt auf beschleunigte Asylverfahren und obligatorische Screenings von Migranten in grenznahen Transitzentren. Dadurch kommt es zu einer noch stärkeren Einschränkung der Rechte Schutzbedürftiger, warnt etwa Lucas Rasche vom Jacques Delors Center. “Wir haben keine Migrationskrise. Die Krise besteht aus dem fehlenden Zugang zu Schutz”, sagt er.

Besonders problematisch: Während der obligatorischen Screenings gelten die Asylsuchenden als nicht eingereist. Dadurch würde ihnen das Recht auf non-refoulement nicht zugesprochen. 2021 schlug die Kommission zudem zwei Rechtsakte vor, welche die europäischen Asylstandards im Falle der Instrumentalisierung von Flüchtlingen, wie durch den belarussischen Präsidenten Lukashenko, zum Teil aussetzen.

Ferner setzt die Kommission weiter auf die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, die die Migranten von der Reise nach Europa abhalten sollen, darunter auch mit autoritären Staaten und Bürgerkriegsstaaten wie Libyen. Dabei sind die systematischen Menschenrechtsverletzungen in von Milizen kontrollierten Flüchtlingscamps längst bekannt: 2017 sprach der damals zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos über “entsetzliche Zustände”.

Die Abkommen mit den Drittstaaten laufen meist über sogenannte Soft-Law Instrumente wie das EU-Türkei Abkommen. Doch über diese gibt es keine parlamentarische und juristische Kontrolle, warnen Experten in einer Studie im Auftrag des LIBE-Komitees.

Die Verhandlungen des Migrationspaktes laufen auf eine Verschärfung des restriktiven Ansatzes der Kommissionsvorschläge hinaus, hört man aus Parlament und Ratskreisen. Das war auch der Tenor gestern im Parlament. “Wir müssen die Grenzen sichern […] und nicht die Mafia entscheiden lassen, wer nach Europa kommt”, sagte etwa der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber (CSU).

Er sprach sich denn für die Einrichtung von Aufnahmezentren in Afrika aus. Die Idee stammt noch aus Zeiten der Juncker-Kommission, wurde damals aber aufgrund rechtlicher Bedenken aufgegeben. Dänemark versucht seither eine solche Lösung alleine umzusetzen, findet aber keine afrikanischen Partnerstaaten.

Kritik am Pakt gab es hauptsächlich von den Grünen, der Linken und den Sozialisten. “Es geht um die Würde der Menschenleben”, erinnerte die S&D Fraktionsvorsitzende Irtaxe Garcia Perez.

25.11.2022 – 09:15-13:00 Uhr, Berlin

Euractiv, Konferenz Europa im Wandel: Wo steht Deutschland?

Die Kernthemen dieser Veranstaltung sind eine mögliche Reform der EU, der Einfluss Deutschlands in der EU und, im Hinblick auf den aktuellen Ukraine-Krieg, Ernährungssicherheit und Energiekrise. INFOS & ANMELDUNG

28.11.2022 – 09:30 Uhr, Berlin/online

EU-Kommission, Diskussion Hintergrundbriefing zur Aufbau- und Resilienzfazilität

Luc Tholoniat, Direktor der Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen (ECFIN) und Johannes Lübking, Principal Advisor für das Europäische Semester in der Task-Force RECOVER stehen bei dieser Veranstaltung für Fragen zur Aufbau- und Resilienzfazilität zur Verfügung. ANMELDUNG VIA MAIL

28.11.2022 – 17:15-18:30 Uhr, Berlin

EU-Kommission, Diskussion Gemeinsam gestärkt aus der Krise: die Wirkung von NextGenerationEU in Deutschland und der Europäischen Union

Im Hinblick auf die aktuellen Krisen, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise, wird bei dieser Veranstaltung erklärt, wie die EU die Bevölkerung und die Wirtschaft unterstützt. INFOS

28.11.2022 – 19:00 Uhr, München/online

HSS, Podiumsdiskussion EU-Beitritt der Ukraine – Erwartungen und Auswirkungen auf die Union und die Ukraine

Die Referenten der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) werden diskutieren, welche Folgen ein EU-Beitritt der Ukraine für die Ukraine selbst, aber auch für die EU haben könnte. INFOS & ANMELDUNG

29.11.2022 – 09:30-13:00 Uhr, online

Conference Public Sector Data: Enabling a Trusted Ecosystem to Generate Public Value

This conference will explore how trust, data sovereignty, interoperability, and data sharing can benefit society, business and the public sector in the transformation of the public sector in the EU. REGISTRATION

29.11.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

Eco, Seminar Auftragsverarbeitung: Prüfung der datenschutzrechtlichen Gestaltung!

Als eine praktische Hilfestellung sollen bei diesem Seminar des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) die Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden an eine Auftragsverarbeitung vermittelt werden. INFOS & ANMELDUNG

29.11.2022 – 17:30-21:30 Uhr, Berlin

Eco, Podiumsdiskussion Resilienz und Cybersicherheit – Wohin steuern wir?

Die Gäste des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) diskutieren bei dieser Veranstaltung über Maßnahmen und Ansätze der Cyber-Resilienz und über bereits bestehende Gesetze und Regelungen dazu. INFOS & ANMELDUNG

29.11.-30.11.2022, Düsseldorf/online

Handelsblatt, Konferenz Cybersecurity 2022 – Erhöhte Bedrohungslage

Anlässlich der aktuellen Bedrohung durch Russland soll bei dieser Veranstaltung gezeigt werden, wie Cyber-Resilienz und der Schutz der digitalen Infrastruktur in Unternehmen, Organisationen und Behörden funktionieren kann. INFOS & ANMELDUNG

29.11.-30.11.2022, online

DLR, Diskussion Zug zur Digitalisierung 2022

Bei der Veranstaltung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) werden Forschungsergebnisse zum Thema Digitalisierung der Bahn vorgestellt und diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

29.11.-30.11.2022, Frankfurt

Eurelectric & Enlit Europe, Conference Digitopia

Key issues and current trends in the digitalization of the energy sector are the main subjects of this event. INFOS & REGISTRATION

29.11.-01.12.2022, Frankfurt

Conference Enlit Europe

Challenges and opportunities of the European energy transition, and new technologies and solutions for energy supply will be discussed at this conference. INFOS & REGISTRATION

Von der Notwendigkeit muss offenbar niemand mehr überzeugt werden. “Wir unterstützen das Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten”, heißt es praktisch unisono in Brüssel, wenn vom Nature Restoration Law (NRL) die Rede ist. So auch in der jüngsten Sitzung des Agrarrats. “Aber …”.

Mit dem Gesetzesvorhaben im Gepäck will die EU-Delegation auf der UN-Biodiversitätskonferenz (CBD COP 15), die vom 7. bis zum 19. Dezember in Montreal stattfindet, mit gutem Beispiel vorangehen. Doch die Debatten rund um Flächenkonkurrenz, Messbarkeit und Bürokratie sowie Finanzierung liefern einen eindrücklichen Vorgeschmack auf das, was auch auf globaler Ebene in Sachen Naturschutz-Verhandlungen zu erwarten ist.

In Zeiten multipler Krisen und hoher Lebensmittelpreise ist die Sorge unter den EU-Ländern groß, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt würden zum Verlust von Agrar-Produktionsfläche führen und damit die Ernährungssicherheit gefährden. Tatsächlich wirkt es widersprüchlich, dass die Kommission praktisch im selben Atemzug ein Naturschutz-Paket sowie Möglichkeiten zur Subventionierung der chemischen Düngemittelindustrie und zur Bewirtschaftung von eigentlich für den Artenschutz vorgesehenen Stillflächen vorstellt.

Doch das seien kurzfristige Maßnahmen. Für die langfristige Versorgungssicherheit und strategische Autonomie, auch beim Thema Düngemittel, sei es entscheidend, resilientere Ökosysteme und damit eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft aufzubauen, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius. “Wir können nicht länger warten. Die Krisen dauern an und wenn die Ökosysteme zusammenbrechen, dann wird auch die Erzeugung zusammenbrechen.”

Als eine Art übergeordnetes Ziel sieht das NRL deshalb vor, bis 2030 auf 20 Prozent der gesamten Land- und Seefläche der EU Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu sollen die Länder nationale Pläne erarbeiten, um bis 2030 mindestens 30, bis 2040 mindestens 60 und bis 2050 mindestens 90 Prozent der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Unklar ist bislang, wie genau “geschädigte Ökosysteme” definiert werden. Laut Kommission sind jedenfalls 80 Prozent aller Lebensräume in schlechtem Zustand.

Dabei betont die Behörde gebetsmühlenartig, der Entwurf beinhalte keine direkten Beschränkungen für die Landwirtschaft und eine Bewirtschaftung sei auch in renaturierten Gebieten im Einklang mit den Zielen weiterhin möglich. De facto würden die Maßnahmen aber zu einem Rückgang der Produktionskapazitäten führen, entgegnet Agrarpolitikerin Christine Schneider, NRL-Berichterstatterin der EVP. “Es fehlt uns eine Folgenabschätzung hinsichtlich Ernährungssicherung. Wenn es zu einer Verlagerung der landwirtschaftlichen Produktion ins Ausland kommt, dann schaffen wir neue Abhängigkeiten und erreichen nichts für Biodiversität oder Klimaschutz”.

Das lässt Jutta Paulus, Berichterstatterin der Grünen, nicht gelten “solange wir ein Drittel unserer Lebensmittel wegschmeißen. Und wenn man das wiederkehrende Argument der Verlagerung von Produktion ins Ausland aufgrund zu hoher Auflagen stringent weiterverfolgt, dann müsste man in Europa auch Kinderarbeit wieder legalisieren”.

Neben höheren Standards, etwa beim Einsatz von Pestiziden oder chemischem Dünger, dreht sich die Debatte vor allem um die Wiedervernässung von Mooren. Denn diese stellen nicht nur Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sondern auch einen wichtigen CO2-Speicher dar. In Deutschland sei das Potenzial genauso groß wie die Senkleistung der gesamten Waldfläche, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) mit.

In trockengelegten Mooren wird das CO2 jedoch wieder freigesetzt. So stammen laut BMEL gegenwärtig 7,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus der Zersetzung von Moorböden infolge von Entwässerungsmaßnahmen und Torfnutzung. EU-weit sind es etwa vier Prozent.

Mit ihrer Moorstrategie will die Bundesregierung den Trend umkehren, die jährlichen Emissionen um mindestens fünf Millionen Tonnen CO2-Äquivalente reduzieren und damit dem EU-Renaturierungsgesetz vorgreifen. Dieses sieht eine Wiedervernässung von 30 Prozent der betroffenen Flächen bis 2030, 50 Prozent bis 2040 und 70 Prozent bis 2050 vor.

Doch die Anhebung des Wasserspiegels ist aufwendig. Außerdem wird der Großteil der trockengelegten Moorfläche heute landwirtschaftlich genutzt – ein wichtiger Produktionsfaktor. 50 Prozent Wiedervernässung könne allein in Deutschland zu einem Verlust von 350.000 Hektar Anbaufläche führen, sagt Christine Schneider. Für die Landwirte bedarf es einer Alternative.

Generell sollen viele der Maßnahmen auf Freiwilligkeit und wirtschaftlichen Anreizen beruhen. Im Agrarrat äußerten mehrere Länder die Sorge, andernfalls zu sehr in die Eigentumsrechte der Landbesitzer einzugreifen. Auch der bürokratische Aufwand für die nationalen Verwaltungen wurde kritisiert, insbesondere hinsichtlich der Berichtspflichten. Fraglich sei, ob ein Intervall von nur drei Jahren für Fortschritte beim Kohlenstoff-Gehalt im Boden oder beim Zustand von Waldökosystemen überhaupt aussagekräftig sei.

Christine Schneider: “Wir haben kein durchgängiges Datenmaterial aus den Mitgliedstaaten über deren Schutzgebiete und die Zustände der Ökosysteme und Populationen. Außerdem fehlt es noch an wissenschaftlich fundierten Indikatoren und damit an Instrumenten zur Messbarkeit über den Zustand der Ökosysteme, sodass wir Fortschritte auch einheitlich nachprüfen können.”

Jutta Paulus spricht von “fehlender Gouvernance”. Die Mitgliedstaaten müssten zwar nationale Strategien erarbeiten, aber die Kommission habe keinen Hebel in der Hand, um eine Umsetzung zu erzwingen. “Am Ende landen wir Jahre später bei Vertragsverletzungsverfahren. Aber das ist nicht Sinn der Sache.”

Auch die Frage nach der Finanzierung ist weiter offen. Zwar bringt laut Berechnungen der Kommission jeder Euro, der in die Wiederherstellung der Natur investiert wird, eine Rendite von mindestens acht Euro dank der gestärkten Ökosysteme. Dennoch müssen die Summen zur Finanzierung der Maßnahmen erst einmal aufgebracht werden. “Und wie soll das ein ärmeres Land schaffen, wenn wir das in Deutschland nicht einmal vernünftig hinbekommen?”, so Paulus. Eine Möglichkeit: Im mehrjährigen Finanzrahmen bis 2027 sollen insgesamt 100 Milliarden Euro zweckgebunden werden.

Auch die Privatwirtschaft soll stärker in die Pflicht genommen werden, etwa über die EU-Taxonomie. Doch die Offenlegung der Auswirkung unternehmerischer Aktivitäten auf die Biodiversität ist ungleich komplizierter als der Energieeffizienz eines Betriebs oder der CO2-Emissionen.

Den Entwurf des Renaturierungsgesetzes hatte die Kommission im Juni vorgestellt. Derzeit wird im Parlament um die Zuständigkeiten gerungen. Die Federführung liegt im Umweltausschuss, doch auch der Agrarausschuss pocht auf ein Mitspracherecht. Verhandlungsführer Cesar Luena (S&D) will seinen Bericht offenbar noch in diesem Jahr vorlegen. Es wird mit zahlreichen Änderungsanträgen gerechnet.

Die EU-Kommission will in Kürze einen Vorschlag vorlegen, um Maßnahmen zur Kohlenstoffentnahme aus der Atmosphäre (“Carbon Removal”) zu zertifizieren. Dem Portal Euractiv liegt ein geleakter Entwurf des Vorschlags vor. Demzufolge sei die EU bei der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre “nicht auf dem richtigen Weg“, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen. Die EU sieht dafür laut dem Entwurf “natürliche und industrielle Prozesse” vor, die sie in drei Kategorien unterteilt:

Laut Umweltgruppen haben die drei Wege nicht die gleiche Wirksamkeit und sollten in dem Kommissions-Vorschlag deutlicher getrennt werden. Andernfalls laufe die Kommission Gefahr, “minderwertige Entnahme-Maßnahmen zu zertifizieren und (…) die EU-Klima-Ziele zu unterlaufen”, zitiert Euractiv Wijnand Stoefs von der Umwelt-NGO Carbon Market Watch. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Details in delegierten Rechtsakten geklärt werden und nicht schon im ersten EU-Vorschlag.

Laut Euractiv-Informationen kommen Maßnahmen zur Kohlenstoffentnahme für eine Zertifizierung infrage, wenn sie:

Die Kohlenstoffentnahme ist ein wichtiger Bestandteil der EU-Klimapolitik, da im Landwirtschafts- und Industriesektor selbst bei konsequenter Reduktion auch 2050 noch Restemissionen verursacht werden. Sie müssen durch CO2-Entnahme ausgeglichen werden. nib

In den nächsten Monaten wird die Bundesrepublik deutlich größere Gasmengen brauchen, um die Stromversorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, als zunächst angenommen. Der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) hatte mit einem monatlichen Bedarf von bis zu 1,2 Milliarden Kubikmetern (bcm) Gas bis Ende nächsten Jahres gerechnet. Gebraucht werden aber wohl 73 Prozent mehr, nämlich bis zu 2,1 bcm pro Monat.

Die Zahlen stehen im Anhang zur neuesten Version (Rev5) der Gasnotfall-Verordnung, die Contexte gestern veröffentlichte. Am Morgen hatte die tschechische Ratspräsidentschaft den Text an die Mitgliedstaaten verschickt, heute werden die Energieminister in Brüssel über die Verordnung beraten.

Die beiden Artikel zum Marktkorrekturmechanismus wurden in dem Entwurf gestrichen. Die Ratspräsidentschaft begründet dies damit, dass die Kommission dazu am Mittwoch einen eigenen Verordnungsentwurf vorgelegt hatte. Selbst für den ein oder anderen Beobachter in Brüssel kam dieser Schritt überraschend.

Die Verordnung zum Gaspreisdeckel wurde gestern von mehreren Mitgliedstaaten heftig kritisiert. Der Wert von 275 Euro pro Megawattstunde sei zu hoch, sagte Italiens Energieminister Gilberto Pichetto Fratin: “Es besteht sogar die Gefahr, dass der Preisdeckel die Spekulationen eher anheizt, als dass er sie eindämmt”. Ähnlich äußerte sich gestern Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez.

Die Marktteilnehmer hätten am Mittwoch bereits angefangen, die Unsicherheiten einzupreisen, die von dem Vorschlag des Preisdeckels ausgingen, sagte gestern ein hochrangiger EU-Diplomat. Die Gaspreise für die Wintermonate legten gestern an der Londoner ICE zeitweise um sechs bis acht Prozent zu.

Umstritten ist auch die Begrenzung des Preisdeckels auf den niederländischen TTF-Index. Wenn der Preis für die Region Nordwesteuropa niedriger sei als im Rest des Kontinents, bestehe die Gefahr, dass Gas an europäische Hubs mit höheren Preisen geliefert werde, sagte gestern ein anderer EU-Diplomat.

Eher positiv bewertete den Kommissionsvorschlag die CSU. “Wir alle sind uns einig, dass Europa gegen die hohen Gaspreise handeln muss”, sagte die EU-Abgeordnete Angelika Niebler. “Die behutsamen Vorschläge der EU-Kommission für eine temporäre Deckelung der Spitzen im Großhandel gehen dabei in die richtige Richtung. Gebündelt mit den bereits beschlossenen Maßnahmen senden diese Vorschläge wichtige Marktsignale zur Preissenkung. Ich erwarte von den Energieministern nun endlich eine Einigung.” ber/rtr

Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Position zum europäischen Chips Act verständigt. Der jüngste Kompromissvorschlag der tschechischen Ratspräsidentschaft sei auf breite Zustimmung gestoßen, berichteten EU-Diplomaten nach der Sitzung der stellvertretenden EU-Botschafter am Mittwoch. Beim Wettbewerbsfähigkeitsrat am 1. Dezember wollen die Minister die allgemeine Ausrichtung für den Trilog mit dem Europaparlament dann festzuzurren.

Bis zuletzt umstritten waren Fragen zur Finanzierung für Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des Chips Act (Europe.Table berichtete). Der Vorschlag der Tschechen sieht nun vor, den Beitrag aus dem Digitales Europa-Programm um 400 Millionen zu reduzieren, die Gesamtförderung aber möglichst auf dem von der Kommission vorgeschlagenen Niveau von 3,3 Milliarden Euro zu belassen. Wie das gelingen kann, soll in den kommenden Wochen weiter diskutiert werden.

Im Rat ebenfalls noch strittig war die genaue Konstruktion der Forschungskonsortien, die die Umsetzung etwa der Pilotanlagen erleichtern sollen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dafür eine eigene Struktur zu schaffen, das European Chips Infrastructure Consortium (ECIC). Der Kompromiss sieht nun einige Klarstellungen vor, etwa zur Freiwilligkeit der Beteiligung an den Konsortien. tho

Die europäische Raumfahrtagentur ESA erhält für die kommenden drei Jahre ein deutlich erhöhtes Budget in Höhe von 16,9 Milliarden Euro. Das haben die 22 Mitgliedsländer am Mittwoch auf dem ESA-Ministerratstreffen in Paris entschieden. Das sind 17 Prozent mehr als in der vorangegangenen Drei-Jahres-Periode, aber weniger als die von der ESA angestrebte Erhöhung auf rund 18 Milliarden Euro.

Alle geplanten Raumfahrtvorhaben ließen sich dennoch ohne Einschnitte umsetzen, sagte ESA-Chef Josef Aschbacher. Zu dem Budget der Raumfahrtagentur tragen Deutschland (3,5 Milliarden Euro) und Frankreich (3,2 Milliarden Euro) die größten Anteile bei. “Europa kann seine Raumfahrtambitionen erfüllen, sodass es mit China und den USA mithalten kann”, sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zum Abschluss der ESA-Tagung.

Rund 1,9 Mrd. Euro des Budgets haben die Minister für die Verbesserung des Lebens auf der Erde durch eine ständig und überall verfügbare Konnektivität bereitgestellt. Der größte Teil geht an das ESA-Forschungsprogramm ARTES. 35 Millionen Euro gehen in die erste Phase zur Errichtung eines Systems für sichere Konnektivität (IRIS2) unter Federführung der EU. Die zweite Phase mit einem Mittelvolumen von 685 Millionen Euro soll 2023 bestätigt werden.

Da Raumfahrt ein Zukunftssektor sei, falle die Erhöhung des Budgets zu gering aus und werde dem europäischen Anspruch, Vorreiter zu sein, nicht gerecht, kommentierte der EU-Parlamentarier Niklas Nienaß (Grüne) die Entscheidung. “Wenn Europa eine Chance haben will, in der Raumfahrt der Zukunft weltweit ganz vorne mitzuspielen, brauchen wir mehr Investitionen – sowohl öffentliche als auch private.” Dass Deutschland seinen Beitrag erhöht hat, nannte Nienaß eine strategisch kluge Entscheidung. Damit setze Deutschland ein starkes Zeichen zu Beginn des dreijährigen deutschen Vorsitzes der ESA-Ministerratskonferenz. vis/dpa

Didier Reynders kommt während des Video-Interviews auf der Rückbank seiner Limousine immer wieder ins Plaudern – der 64-jährige Belgier ist gerade auf dem Weg von Brüssel nach Straßburg ins Europäische Parlament. Reynders hat viel zu erzählen. Er hat bereits eine lange Karriere als Minister in Belgien hinter sich, bevor er als EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit vor drei Jahren Ursula von der Leyens Mann für den europäischen Rechtsstaatsmechanismus und die Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland wurde.

Der studierte Jurist aus Lüttich war seit 1999 in verschiedensten Kabinetten beteiligt, auch lange Zeit als Finanz- und Außenminister. Er ist Mitglied der “Mouvement Réformateur”, der französischsprachigen Liberalen, und saß jahrelang der Partei vor.

Am liebsten aber, sagt Reynders, wäre er Schwimmer geworden. “Bis ich 16 Jahre alt war, bin ich drei, vier Stunden am Tag im Schwimmtraining gewesen”. Stattdessen also eine Karriere in der Spitzenpolitik, die er nie bereut hat. “Was mich antreibt ist, wie eine Idee zum Gesetz werden kann.”

Eine seiner erfolgreichsten Ideen war die belgische Filmförderung. Durch Steuervergünstigungen entstehen seit 2003 mehr belgische Filme. “Dadurch hatten wir einige Erfolge in Cannes”, sagt er, ein stolzes Lächeln auf dem Gesicht.

Ähnlich förderte er den Fußball des Landes. Als kleines Land könne Belgien nicht mithalten. Deshalb gewährte er Steueranreize für Investoren, die Fußballschulen für Kinder aufbauten. Die Methode Reynders scheint zu wirken: Bis Anfang dieses Jahres waren die “Roten Teufel” drei Jahre in Folge Anführer der Fifa-Weltrangliste.

Seine Herkunft sieht er als Vorteil. Belgien, das aus drei Regionen und Sprachen besteht, ist auf Kompromisse angewiesen. “Um ehrlich zu sein, ist es für einen belgischen Politiker mit einer gewissen Erfahrung recht einfach, einen Weg zu finden.”

Angekommen in Straßburg wird Reynders die Position der Kommission in der Rechtsstaatlichkeit-Causa gegen Ungarn vor dem EU-Parlament verteidigen. Es geht um 7,5 Milliarden Euro aus dem Strukturmittelfonds, die die Kommission nur gegen Reformen auszahlen will. Die Mehrheit im Parlament will die Gelder sperren, weil die Reformen nicht weit genug gehen. “Wir zahlen die EU-Mittel aus, wenn wir der Ansicht sind, die Reformen wurden umgesetzt und die Unabhängigkeit der Justiz sichergestellt”, wird Reynders vor den Abgeordneten sagen.

Im Gespräch sagt er: “Es zeigt sich, dass der finanzielle Druck auf Ungarn sehr hoch und effizient ist.” Er lobt den Druck, den das Parlament auf die Viktor Orbán ausübt, fordert aber ein ebensolches Engagement auch von den Regierungen. “Rechtsstaatlichkeit ist kein Kompromissthema. Es geht darum, die Regeln und Werte anzuwenden.”

Sein nächster Weg wird ihn dann Anfang kommender Woche nach Berlin zum G7-Treffen der Justizministerminister führen. Thema: Sanktionen gegen Russland und die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. “Ich möchte, dass wir Vermögenswerte nicht nur einfrieren, sondern auch konfiszieren können”, sagt er.

Zudem werden die G7 diskutieren, ob es ein neues Kriegstribunal neben dem Internationalen Strafgerichtshof geben sollte, an dem ukrainische Richter beteiligt werden können. “Wir sind bereit, über diese zusätzliche Möglichkeit zu diskutieren, für das Verbrechen der Aggression.” Tom Schmidtgen

wie notwendig die geplanten und bereits auf den Weg gebrachten neuen Richtlinien und Rechtsvorschriften im Cybersicherheitsbereich (NIS2, Cyber Resilience Act) sind, hat der gestrige Angriff auf die Webseite des Europäischen Parlaments wieder eindrücklich gezeigt. Während das EP über eine Resolution abstimmte, in der Russland als staatlicher Terrorismusförderer bezeichnet wird, legten Hacker die Webseite lahm. Wie Parlamentarier den Vorfall werten, hat Falk Steiner aufgeschrieben.

Ungarns Premierminister Viktor Orbán muss sich ernsthaft sorgen um die Milliarden aus Brüssel, die seine Wirtschaft und sein Machtsystem tragen. Seine Zugeständnisse bei der Korruptionsbekämpfung reichen der EU-Kommission nicht – sie wird den Mitgliedstaaten empfehlen, die Gelder einzubehalten. Wenn der Rat mit qualifizierter Mehrheit zustimmt, wäre Ungarn das erste EU-Land, gegen das Sanktionen nach der neuen Rechtsstaatskonditionalität verhängt werden. Till Hoppe hat die Details.

Timo Landenberger blickt auf die bevorstehende UN-Biodiversitätskonferenz, die CBD COP 15, in Montreal. Eine zentrale Frage dort wird sein: Wie lassen sich die Ziele des Klimaschutzes vereinbaren mit der Gewährleistung der Ernährungssicherheit? Denn Renaturierungsmaßnahmen könnten zu einem Rückgang der Produktionskapazitäten führen, befürchten einige.

Im Portrait stellen wir Ihnen heute Didier Reynders vor, seit drei Jahren EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen auch die derzeitigen Verhandlungen über die Auszahlungen der Kommission an Ungarn.

Die EU-Kommission wird sich voraussichtlich dafür aussprechen, wegen rechtsstaatlicher Mängel zurückgehaltene Gelder an Ungarn einzubehalten. Die von der Regierung in Budapest zugesicherten Maßnahmen zur Bekämpfung von Korruption und Vetternwirtschaft reichten nicht aus, um die Freigabe zu empfehlen, hieß es gestern nach Beratungen der beteiligten Kommissare in Kreisen der Behörde. Die finale Entscheidung soll bei der Kommissionssitzung am kommenden Mittwoch fallen.

Danach sind die Mitgliedstaaten am Zug, die bis zum 19. Dezember entscheiden müssen. Die EU-Finanzminister wollen am 6. Dezember über das weitere Vorgehen beraten. Sollte der Rat mit qualifizierter Mehrheit der Kommission folgen, müsste Ungarn bis auf Weiteres auf 7,5 Milliarden Euro aus dem EU-Budget verzichten, die im Rahmen des Konditionalitätsverfahrens gesperrt wurden. Ungarn ist das erste EU-Land, dem Sanktionen nach der neuen Rechtsstaatskonditionalität drohen.

Ebenfalls zurückhalten will die Kommission 5,8 Milliarden Euro, die im Corona-Aufbaufonds für Ungarn reserviert sind, solange Budapest nicht die daran geknüpften Bedingungen erfüllt. Hier ist schon das Verdikt der Behörde ausschlaggebend, der Rat hat weniger Einflussmöglichkeiten.

Wie die Mehrheitsverhältnisse im Rat beim Konditionalitätsverfahren aussehen, ist noch offen. Premier Viktor Orbán hat zwar kaum noch Verbündete im Rat. Vieles werde aber davon abhängen, wie schlüssig die Kommission ihre Empfehlung begründe, sagte ein EU-Diplomat. Zudem komme es darauf an, ob sich die neue Rechtsregierung in Italien an die Seite Orbáns stelle.

Die anderen Regierungen müssen auch die Folgen für die Handlungsfähigkeit der EU abwägen. Orbán dürfte als Vergeltung das Veto seines Landes einsetzen, etwa um die Finanzhilfen für die Ukraine oder den Nato-Beitritt Schwedens und Finnlands zu blockieren.

Nach den Signalen der Annäherung zwischen Budapest und Brüssel in den vergangenen Wochen waren viele Regierungen bislang von einem positiven oder uneindeutigen Votum der Kommission ausgegangen. In der Bundesregierung wurde befürchtet, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wolle den Schwarzen Peter dem Rat zuschieben. Beim Allgemeinen Rat vergangene Woche forderte die Europastaatsministerin im Auswärtigen Amt, Anna Lührmann (Grüne), daher “ein klares Signal” von der Kommission.

Dieses Signal dürfte die Behörde nun kommende Woche senden. Vertreter der Berliner Ampel-Koalition plädieren für Unnachgiebigkeit gegenüber Budapest: Die EU-Kommission dürfe sich weder von “rein kosmetischen Änderungen noch von Orbáns Erpressungsversuchen durch Vetos bei aktuellen politischen Entscheidungen unter Druck setzen lassen”, sagte der europapolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Michael Link, zu Europe.Table.

Um die dringend benötigten Gelder aus Brüssel zu erhalten, müsste Premier Orbán insbesondere bei der Korruptionsbekämpfung noch einmal nachbessern. Im Rahmen des Konditionalitätsverfahrens hatte die Kommission insgesamt 17 konkrete Maßnahmen gegen Korruption und Missstände bei der Vergabe öffentlicher Aufträge eingefordert. Die Regierung hatte daraufhin eingewilligt, unter anderem eine neue Anti-Korruptionsbehörde einzurichten.

Die konkreten Zusagen, die Budapest hier bis zum Ablauf der Frist am 19. November eingereicht hatte, gewährleisten aus Sicht der Brüsseler Behörde aber nicht die rechtmäßige Verwendung der Gelder aus den EU-Strukturfonds. Bei drei der Maßnahmen springe Budapest zu kurz, heißt es in der Behörde, bei drei weiteren habe die Regierung nicht alle benötigten Informationen zur Verfügung gestellt.

Die Auszahlung der Mittel aus der Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) ist ebenfalls an die Korruptionsbekämpfung geknüpft. Die entsprechenden Maßnahmen sind Teil jener Meilensteine, die Ungarn für die Auszahlung der ersten Tranchen erreichen muss. Zu den weiteren Meilensteinen zählen Maßnahmen, die die Unabhängigkeit der Justiz in Ungarn stärken sollen.

Die Website des Europäischen Parlaments ist am Mittwoch mit einer Distributed Denial of Service-Attacke (DDoS) angegriffen worden. Bei dieser Angriffsmethode werden die Server von vielen unterschiedlichen Stellen mit Anfragen überflutet. Zeitweise war die Website des Europaparlaments am Mittwochnachmittag daher nicht erreichbar, wie die Präsidentin des EP Roberta Metsola bestätigte. Erst um kurz vor 21 Uhr gab EP-Sprecher Jaume Duch Entwarnung: Alles sei wieder unter Kontrolle, die weitere Entwicklung werde beobachtet.

Zeitlich stand die Attacke im engen Zusammenhang mit der Abstimmung über eine Resolution des EP, mit der die Russische Föderation als staatlicher Terrorismusförderer bezeichnet wird. Als Begründung wird dafür die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur angeführt. Im mit großer Mehrheit angenommenen Text werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Beziehungen zu Russland auf ein Minimum herunterzufahren, rechtlich bleibt die Resolution jedoch folgenlos.

Eine dem russischen Regime als freundlich gesonnen geltende Hackergruppe behauptete, für den Angriff die Verantwortung zu tragen. Bis Mittwochabend gab es jedoch keine Bestätigung der Urheberschaft des Angriffs.

Wie ernst der Vorfall wirklich war, ist derzeit noch umstritten. Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sprach von einem komplexen Angriff auf die Webserver des EP – fachlich versiertere Parlamentarier sehen keine größeren Probleme als den zeitweisen Ausfall der Website. Als “ärgerlich, aber harmlos, weil keine Daten abfließen” bezeichnet der deutsche Europaabgeordnete Tiemo Wölken (SPD) auf Anfrage von Europe.Table den Angriff.

Der Angriff auf das EP sei etwa vergleichbar mit denen auf baltische Parlamente nach Abstimmungen zu Ukraine-Themen, sagt der niederländische Abgeordnete Bart Groothuis (EVP). Groothuis gilt als Experte im Thema. Vor seiner EP-Mitgliedschaft beim niederländischen Verteidigungsministerium war er für Cyberabwehr zuständig und verhandelte zuletzt die Netzwerksicherheitsrichtlinie für das EP.

Es stelle sich aber die Frage, warum die Parlamentswebsite nicht genug gegen DDoS-Attacken geschützt sei, etwa durch ein Content Delivery Network, sagt Groothuis auf Europe.Table-Anfrage. “Ist das typisch für den Stand der Cybersicherheit im Parlament? Nach dem, was ich in den vergangenen Jahren gesehen habe, steht das zu befürchten”, sagt Groothuis.

Der Grünen-Abgeordnete Rasmus Andresen interpretiert den Angriff ebenfalls als Warnschuss. Er habe sich für mehr Ressourcen und höhere Standards eingesetzt, aber sich nicht immer durchsetzen können. Er hoffe nun aber auf besseren Schutz: “Es wird sicher nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Opfer von solchen Angriffen werden.”

Die für den IT-Betrieb verantwortliche EP-Generaldirektion ITEC mit ihrem Chief Information Security Officer Pascal Paridans benachrichtigte am Nachmittag die Nutzer des EP-Intranets über den Ausfall. Laut dem zuständigen Quästor des EP, dem tschechischen Piratenabgeordneten Marcel Kolaja (EFA), konnte ITEC den Angriff eindämmen – auch wenn dieser am Abend noch nicht beendet gewesen sei. Das Cyber Emergency Response Team der EU (CERT-EU) wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt, die EU-Kommission war vom Angriff nicht betroffen.

Das Parlament hatte erst vor wenigen Tagen mit der Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie NIS2 den Mitgliedstaaten einen besseren Schutz kritischer Infrastrukturen auferlegt. Damit sollen auch Behörden und andere öffentliche Institutionen zu einem besseren Schutz der IT-Infrastrukturen verpflichtet werden.

Zudem werden derzeit mit dem Cyber Resilience Act weitere Verpflichtungen zum Schutz vor Attacken im digitalen Raum auf dem Gesetzgebungsweg diskutiert. Erst vor wenigen Tagen hatten gleich vier EU-Kommissare eine bessere digitale Verteidigungsfähigkeit der EU eingefordert. mit Corinna Visser/Till Hoppe

“Wir können es schaffen und wir werden es schaffen”, sagte EU-Kommissar Margaritas Schinas gestern im Europa-Parlament. Er meinte damit die Umsetzung des Asyl- und Migrationspaketes, welches gestern einmal mehr Gegenstand einer parlamentarischen Debatte war.

Seit der sogenannten Migrationskrise 2015 arbeitet die Kommission an einer Reform des europäischen Asyl- und Migrationssystems. Damals schlug die Juncker-Kommission mehrere Rechtsakte vor, um die Migrationsströme nach Europa besser zu regulieren. Doch die Verhandlungen liefen weitgehend ins Leere. Besonders problematisch ist die Reform des Dublin-Systems, nachdem das Ankunftsland für die Asylsuchenden zuständig ist, sowie die Umverteilung von Asylsuchenden innerhalb der EU.

Denn die Hauptlast der Migrationswelle tragen die Länder entlang der EU-Außengrenzen. Erst vor Kurzem haben die sogenannten MED5 Länder Italien, Griechenland, Malta, Zypern und Spanien um mehr Unterstützung beim Migrationsmanagement gebeten.

Dieses Jahr seien 90.000 Migranten über die Mittelmeerroute nach Europa gekommen, sagte Margaritas Schinas gestern: “Doppelt so viele Überquerungen wie im Vorjahr“. Das stimmt allerdings nicht ganz. Vergangenes Jahr kam es zu rund 68.000 Überquerungen. 2020 waren es allerdings nur 36.000.

Doch auch der Druck auf die anderen Migrationsrouten steigt. Besonders betroffen ist die Westbalkanroute: Österreich und Ungarn haben deswegen erst vergangene Woche mit Serbien eine Vereinbarung zur Zurückdrängung von Migranten geschlossen. Derweil sind in vielen EU-Mitgliedstaaten die Aufnahmekapazitäten voll. Auch Deutschland hat durch die vielen Ukraineflüchtlinge kaum noch Platz für die Aufnahme von Asylsuchenden.

Am Freitag sollen die EU-Innenminister in einer Sondersitzung über den zunehmenden Migrationsdruck beraten. Als Basis soll ein Aktionsplan zur Verbesserung der Lage im Mittelmeer dienen, den die EU-Kommission am Montag vorstellte. Demnach soll insbesondere die Zusammenarbeit mit Drittstaaten wie Tunesien, Ägypten und Libyen verstärkt werden. Offizielle Schlussfolgerungen wird es keine geben. Neue ad’hoc Lösungen sind daher nicht zu erwarten.

Die Debatte gestern in Straßburg hat einmal mehr vor Augen geführt, wie sehr die EU in der Migrationsfrage im Kreis dreht. Die gestrigen Aussagen unterscheiden sich kaum von den Positionen, die EU-Vertreter und Parlamentarier bei zahlreichen Diskussionen seit 2015 vorgetragen haben.

Dennoch zeigen sich die EU-Kommission und die tschechische Präsidentschaft optimistisch: Das Asyl- und Migrationspaket soll noch vor dem Ende dieser Legislaturperiode angenommen werden. Will heißen: Noch dieses Jahr müssten erste Triloge stattfinden. Dies haben die rotierenden Ratspräsidentschaften Frankreich, Tschechien, Schweden und Belgien sowie das EU-Parlament bereits im September in einer gemeinsamen Erklärung versprochen. Im Dezember soll im Rat für Justiz und Inneres ein Konzept für das weitere Vorgehen vorgestellt werden.

Die Reform des europäischen Asyl- und Migrationspolitik erfolgt seit 2016 anhand von 14 Gesetzen. Bisher gab es nur bei drei davon eine Einigung: die Schaffung der Asylagentur (EAAA) sowie die Gründung und der Ausbau der Grenzschutzagentur Frontex. Letztere ist im vergangenen Jahr insbesondere durch die Beteiligung an illegalen Pushbacks in Verruf geraten: Das Parlament hat sich erst kürzlich geweigert, den Haushalt von Frontex zu genehmigen.

Die Verhandlungen ganzer acht Rechtsakte stehen noch aus. Entweder konnten sich Rat, Parlament oder beide noch nicht auf ein Mandat einigen. Der Rat drängt darauf, die Verhandlungen zu Screening- und Eurodac aufzunehmen. Bei erster geht es um die Überprüfungsverfahren in grenznahen Transitzentren, bei Letzterer um die systematische Registrierung von Fingerabdrücken in der Eurodac-Datenbank. Das Parlament würde lieber über Solidaritätsmaßnahmen und die Umverteilung von Asylsuchenden verhandeln.

Alle Parteien geben sich allerdings optimistisch, dass bis zum Ende des Jahres Mandate zu allen Rechtsakten vorliegen werden. Der Migrationspakt wird in einem sogenannten “package approach” verhandelt: Will heißen, am Ende wird über den gesamten Pakt, nicht einzelne Gesetze abgestimmt.

Besonders sensibel ist und bleibt die Frage nach der Umverteilung von Flüchtlingen, die in Europa ankommen. Die MED5 fordern eine gesetzliche Regelung, doch diese scheint unerreichbar. Unter anderem die Visegrád-Staaten, Österreich und Dänemark sind kategorisch dagegen. Im 2020er Migrationspakt wurde dieser Aspekt im Vergleich zur Juncker-Kommission bereits deutlich abgeschwächt. Sie schlägt eine “à la carte” Solidarität vor, wonach die EU-27 zwischen verschiedenen Maßnahmen (Umsiedlung, Rückführung, finanzielle Unterstützung …) wählen können.

Im Juni haben 13 EU-Staaten, darunter Deutschland, ein Abkommen zur Umverteilung geschlossen, doch dieses scheitert in der Praxis. Nachdem Italien zuletzt das Rettungsboot Ocean Viking entgegen ihren Pflichten unter internationalem Recht nicht bei sich andocken lassen hatte, setzte Frankreich die Aufnahme von Asylsuchenden unter dem Juni-Abkommen aus.

Als die Kommission im September 2020 ihr Migrationspaket vorstellte, sprach sie von einem “frischen Wind” in der europäischen Migrationspolitik. Doch wie vor ihr die Juncker-Kommission setzt auch von der Leyen zur Bekämpfung der Migration vor allem auf restriktive Maßnahmen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten. So gab es denn auch deutliche Kritik an der menschenrechtlichen Dimension des EU-Vorschlags.

Beispiel: Unter bestimmten Umständen sollen Asyl- und Rückführungsverfahren aneinandergekoppelt werden. Der Pakt setzt verstärkt auf beschleunigte Asylverfahren und obligatorische Screenings von Migranten in grenznahen Transitzentren. Dadurch kommt es zu einer noch stärkeren Einschränkung der Rechte Schutzbedürftiger, warnt etwa Lucas Rasche vom Jacques Delors Center. “Wir haben keine Migrationskrise. Die Krise besteht aus dem fehlenden Zugang zu Schutz”, sagt er.

Besonders problematisch: Während der obligatorischen Screenings gelten die Asylsuchenden als nicht eingereist. Dadurch würde ihnen das Recht auf non-refoulement nicht zugesprochen. 2021 schlug die Kommission zudem zwei Rechtsakte vor, welche die europäischen Asylstandards im Falle der Instrumentalisierung von Flüchtlingen, wie durch den belarussischen Präsidenten Lukashenko, zum Teil aussetzen.

Ferner setzt die Kommission weiter auf die Zusammenarbeit mit Drittstaaten, die die Migranten von der Reise nach Europa abhalten sollen, darunter auch mit autoritären Staaten und Bürgerkriegsstaaten wie Libyen. Dabei sind die systematischen Menschenrechtsverletzungen in von Milizen kontrollierten Flüchtlingscamps längst bekannt: 2017 sprach der damals zuständige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos über “entsetzliche Zustände”.

Die Abkommen mit den Drittstaaten laufen meist über sogenannte Soft-Law Instrumente wie das EU-Türkei Abkommen. Doch über diese gibt es keine parlamentarische und juristische Kontrolle, warnen Experten in einer Studie im Auftrag des LIBE-Komitees.

Die Verhandlungen des Migrationspaktes laufen auf eine Verschärfung des restriktiven Ansatzes der Kommissionsvorschläge hinaus, hört man aus Parlament und Ratskreisen. Das war auch der Tenor gestern im Parlament. “Wir müssen die Grenzen sichern […] und nicht die Mafia entscheiden lassen, wer nach Europa kommt”, sagte etwa der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber (CSU).

Er sprach sich denn für die Einrichtung von Aufnahmezentren in Afrika aus. Die Idee stammt noch aus Zeiten der Juncker-Kommission, wurde damals aber aufgrund rechtlicher Bedenken aufgegeben. Dänemark versucht seither eine solche Lösung alleine umzusetzen, findet aber keine afrikanischen Partnerstaaten.

Kritik am Pakt gab es hauptsächlich von den Grünen, der Linken und den Sozialisten. “Es geht um die Würde der Menschenleben”, erinnerte die S&D Fraktionsvorsitzende Irtaxe Garcia Perez.

25.11.2022 – 09:15-13:00 Uhr, Berlin

Euractiv, Konferenz Europa im Wandel: Wo steht Deutschland?

Die Kernthemen dieser Veranstaltung sind eine mögliche Reform der EU, der Einfluss Deutschlands in der EU und, im Hinblick auf den aktuellen Ukraine-Krieg, Ernährungssicherheit und Energiekrise. INFOS & ANMELDUNG

28.11.2022 – 09:30 Uhr, Berlin/online

EU-Kommission, Diskussion Hintergrundbriefing zur Aufbau- und Resilienzfazilität

Luc Tholoniat, Direktor der Generaldirektion für Wirtschaft und Finanzen (ECFIN) und Johannes Lübking, Principal Advisor für das Europäische Semester in der Task-Force RECOVER stehen bei dieser Veranstaltung für Fragen zur Aufbau- und Resilienzfazilität zur Verfügung. ANMELDUNG VIA MAIL

28.11.2022 – 17:15-18:30 Uhr, Berlin

EU-Kommission, Diskussion Gemeinsam gestärkt aus der Krise: die Wirkung von NextGenerationEU in Deutschland und der Europäischen Union

Im Hinblick auf die aktuellen Krisen, die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und die Energiekrise, wird bei dieser Veranstaltung erklärt, wie die EU die Bevölkerung und die Wirtschaft unterstützt. INFOS

28.11.2022 – 19:00 Uhr, München/online

HSS, Podiumsdiskussion EU-Beitritt der Ukraine – Erwartungen und Auswirkungen auf die Union und die Ukraine

Die Referenten der Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) werden diskutieren, welche Folgen ein EU-Beitritt der Ukraine für die Ukraine selbst, aber auch für die EU haben könnte. INFOS & ANMELDUNG

29.11.2022 – 09:30-13:00 Uhr, online

Conference Public Sector Data: Enabling a Trusted Ecosystem to Generate Public Value

This conference will explore how trust, data sovereignty, interoperability, and data sharing can benefit society, business and the public sector in the transformation of the public sector in the EU. REGISTRATION

29.11.2022 – 10:00-12:00 Uhr, online

Eco, Seminar Auftragsverarbeitung: Prüfung der datenschutzrechtlichen Gestaltung!

Als eine praktische Hilfestellung sollen bei diesem Seminar des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) die Anforderungen der Datenschutzaufsichtsbehörden an eine Auftragsverarbeitung vermittelt werden. INFOS & ANMELDUNG

29.11.2022 – 17:30-21:30 Uhr, Berlin

Eco, Podiumsdiskussion Resilienz und Cybersicherheit – Wohin steuern wir?

Die Gäste des Verbandes der Internetwirtschaft (Eco) diskutieren bei dieser Veranstaltung über Maßnahmen und Ansätze der Cyber-Resilienz und über bereits bestehende Gesetze und Regelungen dazu. INFOS & ANMELDUNG

29.11.-30.11.2022, Düsseldorf/online

Handelsblatt, Konferenz Cybersecurity 2022 – Erhöhte Bedrohungslage

Anlässlich der aktuellen Bedrohung durch Russland soll bei dieser Veranstaltung gezeigt werden, wie Cyber-Resilienz und der Schutz der digitalen Infrastruktur in Unternehmen, Organisationen und Behörden funktionieren kann. INFOS & ANMELDUNG

29.11.-30.11.2022, online

DLR, Diskussion Zug zur Digitalisierung 2022

Bei der Veranstaltung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) werden Forschungsergebnisse zum Thema Digitalisierung der Bahn vorgestellt und diskutiert. INFOS & ANMELDUNG

29.11.-30.11.2022, Frankfurt

Eurelectric & Enlit Europe, Conference Digitopia

Key issues and current trends in the digitalization of the energy sector are the main subjects of this event. INFOS & REGISTRATION

29.11.-01.12.2022, Frankfurt

Conference Enlit Europe

Challenges and opportunities of the European energy transition, and new technologies and solutions for energy supply will be discussed at this conference. INFOS & REGISTRATION

Von der Notwendigkeit muss offenbar niemand mehr überzeugt werden. “Wir unterstützen das Ziel, die biologische Vielfalt zu erhalten”, heißt es praktisch unisono in Brüssel, wenn vom Nature Restoration Law (NRL) die Rede ist. So auch in der jüngsten Sitzung des Agrarrats. “Aber …”.

Mit dem Gesetzesvorhaben im Gepäck will die EU-Delegation auf der UN-Biodiversitätskonferenz (CBD COP 15), die vom 7. bis zum 19. Dezember in Montreal stattfindet, mit gutem Beispiel vorangehen. Doch die Debatten rund um Flächenkonkurrenz, Messbarkeit und Bürokratie sowie Finanzierung liefern einen eindrücklichen Vorgeschmack auf das, was auch auf globaler Ebene in Sachen Naturschutz-Verhandlungen zu erwarten ist.

In Zeiten multipler Krisen und hoher Lebensmittelpreise ist die Sorge unter den EU-Ländern groß, Maßnahmen zum Schutz der Umwelt würden zum Verlust von Agrar-Produktionsfläche führen und damit die Ernährungssicherheit gefährden. Tatsächlich wirkt es widersprüchlich, dass die Kommission praktisch im selben Atemzug ein Naturschutz-Paket sowie Möglichkeiten zur Subventionierung der chemischen Düngemittelindustrie und zur Bewirtschaftung von eigentlich für den Artenschutz vorgesehenen Stillflächen vorstellt.

Doch das seien kurzfristige Maßnahmen. Für die langfristige Versorgungssicherheit und strategische Autonomie, auch beim Thema Düngemittel, sei es entscheidend, resilientere Ökosysteme und damit eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft aufzubauen, sagte EU-Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius. “Wir können nicht länger warten. Die Krisen dauern an und wenn die Ökosysteme zusammenbrechen, dann wird auch die Erzeugung zusammenbrechen.”

Als eine Art übergeordnetes Ziel sieht das NRL deshalb vor, bis 2030 auf 20 Prozent der gesamten Land- und Seefläche der EU Renaturierungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu sollen die Länder nationale Pläne erarbeiten, um bis 2030 mindestens 30, bis 2040 mindestens 60 und bis 2050 mindestens 90 Prozent der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen. Unklar ist bislang, wie genau “geschädigte Ökosysteme” definiert werden. Laut Kommission sind jedenfalls 80 Prozent aller Lebensräume in schlechtem Zustand.

Dabei betont die Behörde gebetsmühlenartig, der Entwurf beinhalte keine direkten Beschränkungen für die Landwirtschaft und eine Bewirtschaftung sei auch in renaturierten Gebieten im Einklang mit den Zielen weiterhin möglich. De facto würden die Maßnahmen aber zu einem Rückgang der Produktionskapazitäten führen, entgegnet Agrarpolitikerin Christine Schneider, NRL-Berichterstatterin der EVP. “Es fehlt uns eine Folgenabschätzung hinsichtlich Ernährungssicherung. Wenn es zu einer Verlagerung der landwirtschaftlichen Produktion ins Ausland kommt, dann schaffen wir neue Abhängigkeiten und erreichen nichts für Biodiversität oder Klimaschutz”.

Das lässt Jutta Paulus, Berichterstatterin der Grünen, nicht gelten “solange wir ein Drittel unserer Lebensmittel wegschmeißen. Und wenn man das wiederkehrende Argument der Verlagerung von Produktion ins Ausland aufgrund zu hoher Auflagen stringent weiterverfolgt, dann müsste man in Europa auch Kinderarbeit wieder legalisieren”.

Neben höheren Standards, etwa beim Einsatz von Pestiziden oder chemischem Dünger, dreht sich die Debatte vor allem um die Wiedervernässung von Mooren. Denn diese stellen nicht nur Lebensraum für Pflanzen und Tiere, sondern auch einen wichtigen CO2-Speicher dar. In Deutschland sei das Potenzial genauso groß wie die Senkleistung der gesamten Waldfläche, teilte das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) mit.

In trockengelegten Mooren wird das CO2 jedoch wieder freigesetzt. So stammen laut BMEL gegenwärtig 7,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus der Zersetzung von Moorböden infolge von Entwässerungsmaßnahmen und Torfnutzung. EU-weit sind es etwa vier Prozent.

Mit ihrer Moorstrategie will die Bundesregierung den Trend umkehren, die jährlichen Emissionen um mindestens fünf Millionen Tonnen CO2-Äquivalente reduzieren und damit dem EU-Renaturierungsgesetz vorgreifen. Dieses sieht eine Wiedervernässung von 30 Prozent der betroffenen Flächen bis 2030, 50 Prozent bis 2040 und 70 Prozent bis 2050 vor.

Doch die Anhebung des Wasserspiegels ist aufwendig. Außerdem wird der Großteil der trockengelegten Moorfläche heute landwirtschaftlich genutzt – ein wichtiger Produktionsfaktor. 50 Prozent Wiedervernässung könne allein in Deutschland zu einem Verlust von 350.000 Hektar Anbaufläche führen, sagt Christine Schneider. Für die Landwirte bedarf es einer Alternative.

Generell sollen viele der Maßnahmen auf Freiwilligkeit und wirtschaftlichen Anreizen beruhen. Im Agrarrat äußerten mehrere Länder die Sorge, andernfalls zu sehr in die Eigentumsrechte der Landbesitzer einzugreifen. Auch der bürokratische Aufwand für die nationalen Verwaltungen wurde kritisiert, insbesondere hinsichtlich der Berichtspflichten. Fraglich sei, ob ein Intervall von nur drei Jahren für Fortschritte beim Kohlenstoff-Gehalt im Boden oder beim Zustand von Waldökosystemen überhaupt aussagekräftig sei.

Christine Schneider: “Wir haben kein durchgängiges Datenmaterial aus den Mitgliedstaaten über deren Schutzgebiete und die Zustände der Ökosysteme und Populationen. Außerdem fehlt es noch an wissenschaftlich fundierten Indikatoren und damit an Instrumenten zur Messbarkeit über den Zustand der Ökosysteme, sodass wir Fortschritte auch einheitlich nachprüfen können.”

Jutta Paulus spricht von “fehlender Gouvernance”. Die Mitgliedstaaten müssten zwar nationale Strategien erarbeiten, aber die Kommission habe keinen Hebel in der Hand, um eine Umsetzung zu erzwingen. “Am Ende landen wir Jahre später bei Vertragsverletzungsverfahren. Aber das ist nicht Sinn der Sache.”

Auch die Frage nach der Finanzierung ist weiter offen. Zwar bringt laut Berechnungen der Kommission jeder Euro, der in die Wiederherstellung der Natur investiert wird, eine Rendite von mindestens acht Euro dank der gestärkten Ökosysteme. Dennoch müssen die Summen zur Finanzierung der Maßnahmen erst einmal aufgebracht werden. “Und wie soll das ein ärmeres Land schaffen, wenn wir das in Deutschland nicht einmal vernünftig hinbekommen?”, so Paulus. Eine Möglichkeit: Im mehrjährigen Finanzrahmen bis 2027 sollen insgesamt 100 Milliarden Euro zweckgebunden werden.

Auch die Privatwirtschaft soll stärker in die Pflicht genommen werden, etwa über die EU-Taxonomie. Doch die Offenlegung der Auswirkung unternehmerischer Aktivitäten auf die Biodiversität ist ungleich komplizierter als der Energieeffizienz eines Betriebs oder der CO2-Emissionen.

Den Entwurf des Renaturierungsgesetzes hatte die Kommission im Juni vorgestellt. Derzeit wird im Parlament um die Zuständigkeiten gerungen. Die Federführung liegt im Umweltausschuss, doch auch der Agrarausschuss pocht auf ein Mitspracherecht. Verhandlungsführer Cesar Luena (S&D) will seinen Bericht offenbar noch in diesem Jahr vorlegen. Es wird mit zahlreichen Änderungsanträgen gerechnet.

Die EU-Kommission will in Kürze einen Vorschlag vorlegen, um Maßnahmen zur Kohlenstoffentnahme aus der Atmosphäre (“Carbon Removal”) zu zertifizieren. Dem Portal Euractiv liegt ein geleakter Entwurf des Vorschlags vor. Demzufolge sei die EU bei der Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre “nicht auf dem richtigen Weg“, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen. Die EU sieht dafür laut dem Entwurf “natürliche und industrielle Prozesse” vor, die sie in drei Kategorien unterteilt:

Laut Umweltgruppen haben die drei Wege nicht die gleiche Wirksamkeit und sollten in dem Kommissions-Vorschlag deutlicher getrennt werden. Andernfalls laufe die Kommission Gefahr, “minderwertige Entnahme-Maßnahmen zu zertifizieren und (…) die EU-Klima-Ziele zu unterlaufen”, zitiert Euractiv Wijnand Stoefs von der Umwelt-NGO Carbon Market Watch. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Details in delegierten Rechtsakten geklärt werden und nicht schon im ersten EU-Vorschlag.

Laut Euractiv-Informationen kommen Maßnahmen zur Kohlenstoffentnahme für eine Zertifizierung infrage, wenn sie:

Die Kohlenstoffentnahme ist ein wichtiger Bestandteil der EU-Klimapolitik, da im Landwirtschafts- und Industriesektor selbst bei konsequenter Reduktion auch 2050 noch Restemissionen verursacht werden. Sie müssen durch CO2-Entnahme ausgeglichen werden. nib

In den nächsten Monaten wird die Bundesrepublik deutlich größere Gasmengen brauchen, um die Stromversorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, als zunächst angenommen. Der Verband der europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) hatte mit einem monatlichen Bedarf von bis zu 1,2 Milliarden Kubikmetern (bcm) Gas bis Ende nächsten Jahres gerechnet. Gebraucht werden aber wohl 73 Prozent mehr, nämlich bis zu 2,1 bcm pro Monat.

Die Zahlen stehen im Anhang zur neuesten Version (Rev5) der Gasnotfall-Verordnung, die Contexte gestern veröffentlichte. Am Morgen hatte die tschechische Ratspräsidentschaft den Text an die Mitgliedstaaten verschickt, heute werden die Energieminister in Brüssel über die Verordnung beraten.

Die beiden Artikel zum Marktkorrekturmechanismus wurden in dem Entwurf gestrichen. Die Ratspräsidentschaft begründet dies damit, dass die Kommission dazu am Mittwoch einen eigenen Verordnungsentwurf vorgelegt hatte. Selbst für den ein oder anderen Beobachter in Brüssel kam dieser Schritt überraschend.

Die Verordnung zum Gaspreisdeckel wurde gestern von mehreren Mitgliedstaaten heftig kritisiert. Der Wert von 275 Euro pro Megawattstunde sei zu hoch, sagte Italiens Energieminister Gilberto Pichetto Fratin: “Es besteht sogar die Gefahr, dass der Preisdeckel die Spekulationen eher anheizt, als dass er sie eindämmt”. Ähnlich äußerte sich gestern Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez.

Die Marktteilnehmer hätten am Mittwoch bereits angefangen, die Unsicherheiten einzupreisen, die von dem Vorschlag des Preisdeckels ausgingen, sagte gestern ein hochrangiger EU-Diplomat. Die Gaspreise für die Wintermonate legten gestern an der Londoner ICE zeitweise um sechs bis acht Prozent zu.

Umstritten ist auch die Begrenzung des Preisdeckels auf den niederländischen TTF-Index. Wenn der Preis für die Region Nordwesteuropa niedriger sei als im Rest des Kontinents, bestehe die Gefahr, dass Gas an europäische Hubs mit höheren Preisen geliefert werde, sagte gestern ein anderer EU-Diplomat.

Eher positiv bewertete den Kommissionsvorschlag die CSU. “Wir alle sind uns einig, dass Europa gegen die hohen Gaspreise handeln muss”, sagte die EU-Abgeordnete Angelika Niebler. “Die behutsamen Vorschläge der EU-Kommission für eine temporäre Deckelung der Spitzen im Großhandel gehen dabei in die richtige Richtung. Gebündelt mit den bereits beschlossenen Maßnahmen senden diese Vorschläge wichtige Marktsignale zur Preissenkung. Ich erwarte von den Energieministern nun endlich eine Einigung.” ber/rtr

Die EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Position zum europäischen Chips Act verständigt. Der jüngste Kompromissvorschlag der tschechischen Ratspräsidentschaft sei auf breite Zustimmung gestoßen, berichteten EU-Diplomaten nach der Sitzung der stellvertretenden EU-Botschafter am Mittwoch. Beim Wettbewerbsfähigkeitsrat am 1. Dezember wollen die Minister die allgemeine Ausrichtung für den Trilog mit dem Europaparlament dann festzuzurren.

Bis zuletzt umstritten waren Fragen zur Finanzierung für Entwicklungsaktivitäten im Rahmen des Chips Act (Europe.Table berichtete). Der Vorschlag der Tschechen sieht nun vor, den Beitrag aus dem Digitales Europa-Programm um 400 Millionen zu reduzieren, die Gesamtförderung aber möglichst auf dem von der Kommission vorgeschlagenen Niveau von 3,3 Milliarden Euro zu belassen. Wie das gelingen kann, soll in den kommenden Wochen weiter diskutiert werden.

Im Rat ebenfalls noch strittig war die genaue Konstruktion der Forschungskonsortien, die die Umsetzung etwa der Pilotanlagen erleichtern sollen. Die Kommission hatte vorgeschlagen, dafür eine eigene Struktur zu schaffen, das European Chips Infrastructure Consortium (ECIC). Der Kompromiss sieht nun einige Klarstellungen vor, etwa zur Freiwilligkeit der Beteiligung an den Konsortien. tho

Die europäische Raumfahrtagentur ESA erhält für die kommenden drei Jahre ein deutlich erhöhtes Budget in Höhe von 16,9 Milliarden Euro. Das haben die 22 Mitgliedsländer am Mittwoch auf dem ESA-Ministerratstreffen in Paris entschieden. Das sind 17 Prozent mehr als in der vorangegangenen Drei-Jahres-Periode, aber weniger als die von der ESA angestrebte Erhöhung auf rund 18 Milliarden Euro.

Alle geplanten Raumfahrtvorhaben ließen sich dennoch ohne Einschnitte umsetzen, sagte ESA-Chef Josef Aschbacher. Zu dem Budget der Raumfahrtagentur tragen Deutschland (3,5 Milliarden Euro) und Frankreich (3,2 Milliarden Euro) die größten Anteile bei. “Europa kann seine Raumfahrtambitionen erfüllen, sodass es mit China und den USA mithalten kann”, sagte Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire zum Abschluss der ESA-Tagung.

Rund 1,9 Mrd. Euro des Budgets haben die Minister für die Verbesserung des Lebens auf der Erde durch eine ständig und überall verfügbare Konnektivität bereitgestellt. Der größte Teil geht an das ESA-Forschungsprogramm ARTES. 35 Millionen Euro gehen in die erste Phase zur Errichtung eines Systems für sichere Konnektivität (IRIS2) unter Federführung der EU. Die zweite Phase mit einem Mittelvolumen von 685 Millionen Euro soll 2023 bestätigt werden.

Da Raumfahrt ein Zukunftssektor sei, falle die Erhöhung des Budgets zu gering aus und werde dem europäischen Anspruch, Vorreiter zu sein, nicht gerecht, kommentierte der EU-Parlamentarier Niklas Nienaß (Grüne) die Entscheidung. “Wenn Europa eine Chance haben will, in der Raumfahrt der Zukunft weltweit ganz vorne mitzuspielen, brauchen wir mehr Investitionen – sowohl öffentliche als auch private.” Dass Deutschland seinen Beitrag erhöht hat, nannte Nienaß eine strategisch kluge Entscheidung. Damit setze Deutschland ein starkes Zeichen zu Beginn des dreijährigen deutschen Vorsitzes der ESA-Ministerratskonferenz. vis/dpa

Didier Reynders kommt während des Video-Interviews auf der Rückbank seiner Limousine immer wieder ins Plaudern – der 64-jährige Belgier ist gerade auf dem Weg von Brüssel nach Straßburg ins Europäische Parlament. Reynders hat viel zu erzählen. Er hat bereits eine lange Karriere als Minister in Belgien hinter sich, bevor er als EU-Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit vor drei Jahren Ursula von der Leyens Mann für den europäischen Rechtsstaatsmechanismus und die Durchsetzung der Sanktionen gegen Russland wurde.

Der studierte Jurist aus Lüttich war seit 1999 in verschiedensten Kabinetten beteiligt, auch lange Zeit als Finanz- und Außenminister. Er ist Mitglied der “Mouvement Réformateur”, der französischsprachigen Liberalen, und saß jahrelang der Partei vor.

Am liebsten aber, sagt Reynders, wäre er Schwimmer geworden. “Bis ich 16 Jahre alt war, bin ich drei, vier Stunden am Tag im Schwimmtraining gewesen”. Stattdessen also eine Karriere in der Spitzenpolitik, die er nie bereut hat. “Was mich antreibt ist, wie eine Idee zum Gesetz werden kann.”

Eine seiner erfolgreichsten Ideen war die belgische Filmförderung. Durch Steuervergünstigungen entstehen seit 2003 mehr belgische Filme. “Dadurch hatten wir einige Erfolge in Cannes”, sagt er, ein stolzes Lächeln auf dem Gesicht.

Ähnlich förderte er den Fußball des Landes. Als kleines Land könne Belgien nicht mithalten. Deshalb gewährte er Steueranreize für Investoren, die Fußballschulen für Kinder aufbauten. Die Methode Reynders scheint zu wirken: Bis Anfang dieses Jahres waren die “Roten Teufel” drei Jahre in Folge Anführer der Fifa-Weltrangliste.

Seine Herkunft sieht er als Vorteil. Belgien, das aus drei Regionen und Sprachen besteht, ist auf Kompromisse angewiesen. “Um ehrlich zu sein, ist es für einen belgischen Politiker mit einer gewissen Erfahrung recht einfach, einen Weg zu finden.”

Angekommen in Straßburg wird Reynders die Position der Kommission in der Rechtsstaatlichkeit-Causa gegen Ungarn vor dem EU-Parlament verteidigen. Es geht um 7,5 Milliarden Euro aus dem Strukturmittelfonds, die die Kommission nur gegen Reformen auszahlen will. Die Mehrheit im Parlament will die Gelder sperren, weil die Reformen nicht weit genug gehen. “Wir zahlen die EU-Mittel aus, wenn wir der Ansicht sind, die Reformen wurden umgesetzt und die Unabhängigkeit der Justiz sichergestellt”, wird Reynders vor den Abgeordneten sagen.

Im Gespräch sagt er: “Es zeigt sich, dass der finanzielle Druck auf Ungarn sehr hoch und effizient ist.” Er lobt den Druck, den das Parlament auf die Viktor Orbán ausübt, fordert aber ein ebensolches Engagement auch von den Regierungen. “Rechtsstaatlichkeit ist kein Kompromissthema. Es geht darum, die Regeln und Werte anzuwenden.”

Sein nächster Weg wird ihn dann Anfang kommender Woche nach Berlin zum G7-Treffen der Justizministerminister führen. Thema: Sanktionen gegen Russland und die Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. “Ich möchte, dass wir Vermögenswerte nicht nur einfrieren, sondern auch konfiszieren können”, sagt er.

Zudem werden die G7 diskutieren, ob es ein neues Kriegstribunal neben dem Internationalen Strafgerichtshof geben sollte, an dem ukrainische Richter beteiligt werden können. “Wir sind bereit, über diese zusätzliche Möglichkeit zu diskutieren, für das Verbrechen der Aggression.” Tom Schmidtgen