die EU-Finanzminister haben Post von ihrem Kollegen Vincent Van Peteghem bekommen. Der belgische Kassenwart, aktuell Chairman des EIB-Gouverneursrats, schlägt vor, die spanische Finanzministerin Nadia Calviño zur Nachfolgerin von Werner Hoyer an der Spitze der EU-Hausbank zu ernennen. Dazu sollen die Minister bis heute Abend Bescheid geben, ob sie dem Vorschlag folgen oder nicht.

Nach monatelangen Sondierungen durch Van Peteghem sollte man nun meinen, mit seinem Brief an die Minister sei alles geklärt. Doch der Schein trügt. Nach Informationen von Table Media ist die Ernennung Calviños alles andere als gesichert. Von den großen Drei (Mitgliedsstaaten) hat sich bislang nur Deutschland hinter die Spanierin gestellt. Italien hingegen stützt Calviños ärgste Konkurrentin, die Dänin Margrethe Vestager, und Frankreich hält sich unverändert bedeckt.

Angesichts der erforderlichen Mehrheit- 68 Prozent am Kapital sowie 18 Mitgliedstaaten – funktioniert die erfolgreiche Bestellung nur unter folgenden Bedingungen: Mindestens zwei der großen Drei müssen sich einig sind, zudem muss auch die nötige Zahl der Mitgliedstaaten mit von der Partie sein. Und hier hat dem Vernehmen nach Vestager die Nase vorn. Damit zeichnet sich auch für das Treffen der Finanzminister (Ecofin) am 8. Dezember eine Pattsituation ab. Soll eine schnelle Lösung her (und der Chefposten der Bank nicht ins große Personalpaket nach der Europawahl wandern), dann schlägt jetzt die Stunde für einen Kompromisskandidaten.

Und hier hat Van Peteghem, so ist zu hören, ein Ass im Ärmel: die ehemalige belgische Regierungschefin Sophie Wilmès. Die Finanz- und Wirtschaftsexpertin hatte sich im April 2022 aus dem aktiven politischen Geschäft zurückgezogen, um ihren krebskranken Mann zu pflegen. Dieser ist nun kürzlich verstorben. Will die Belgierin also zurück auf die politische Bühne, dann wäre der Topjob in Luxemburg eine ideale Plattform. Das Rüstzeug dafür bringt die durchsetzungsstarke Wilmès allemal mit. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

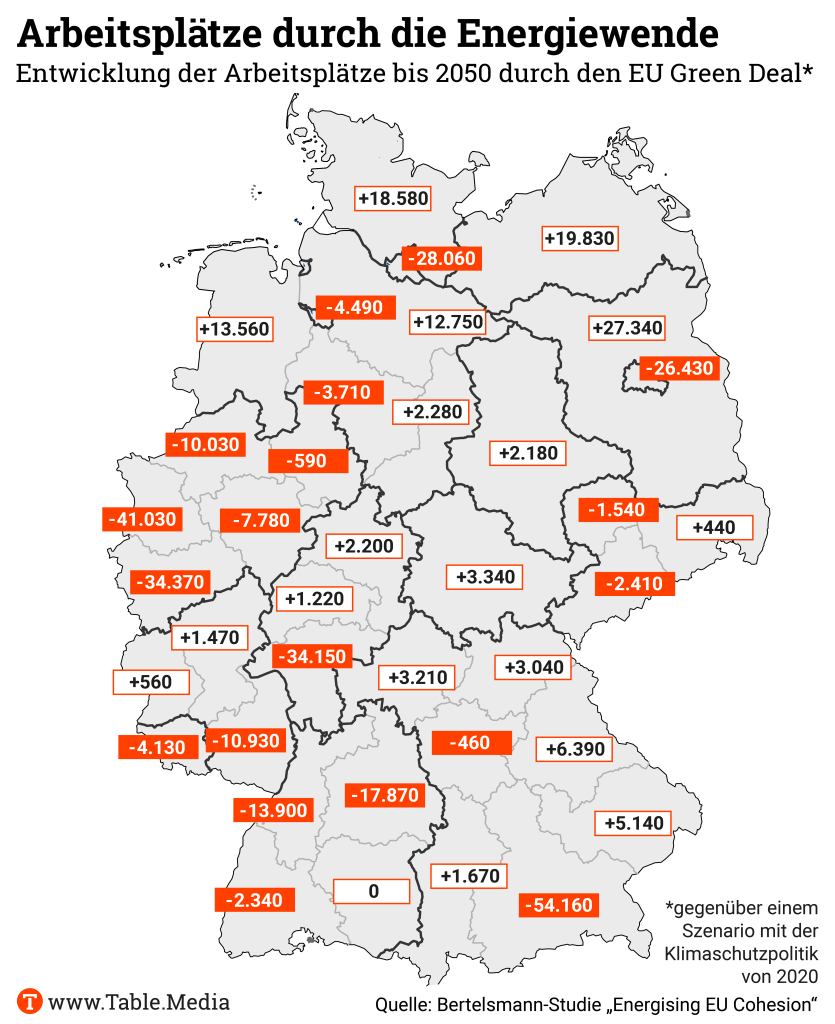

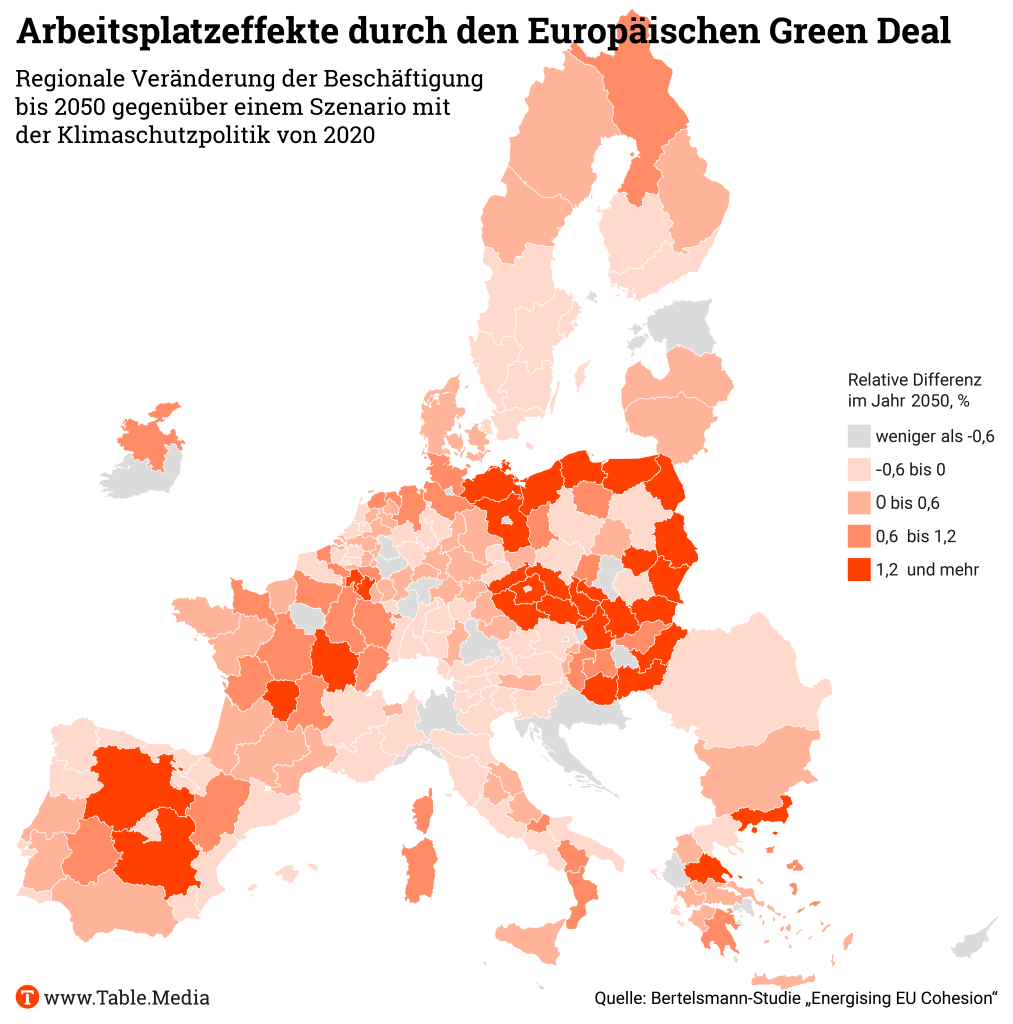

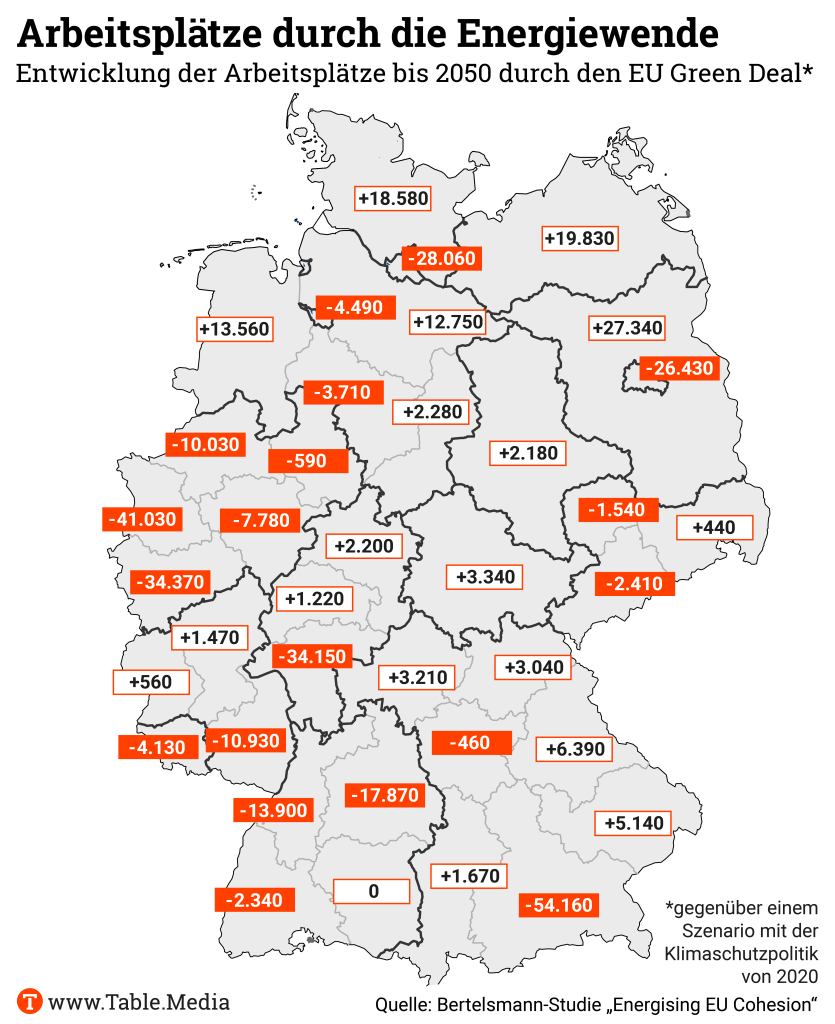

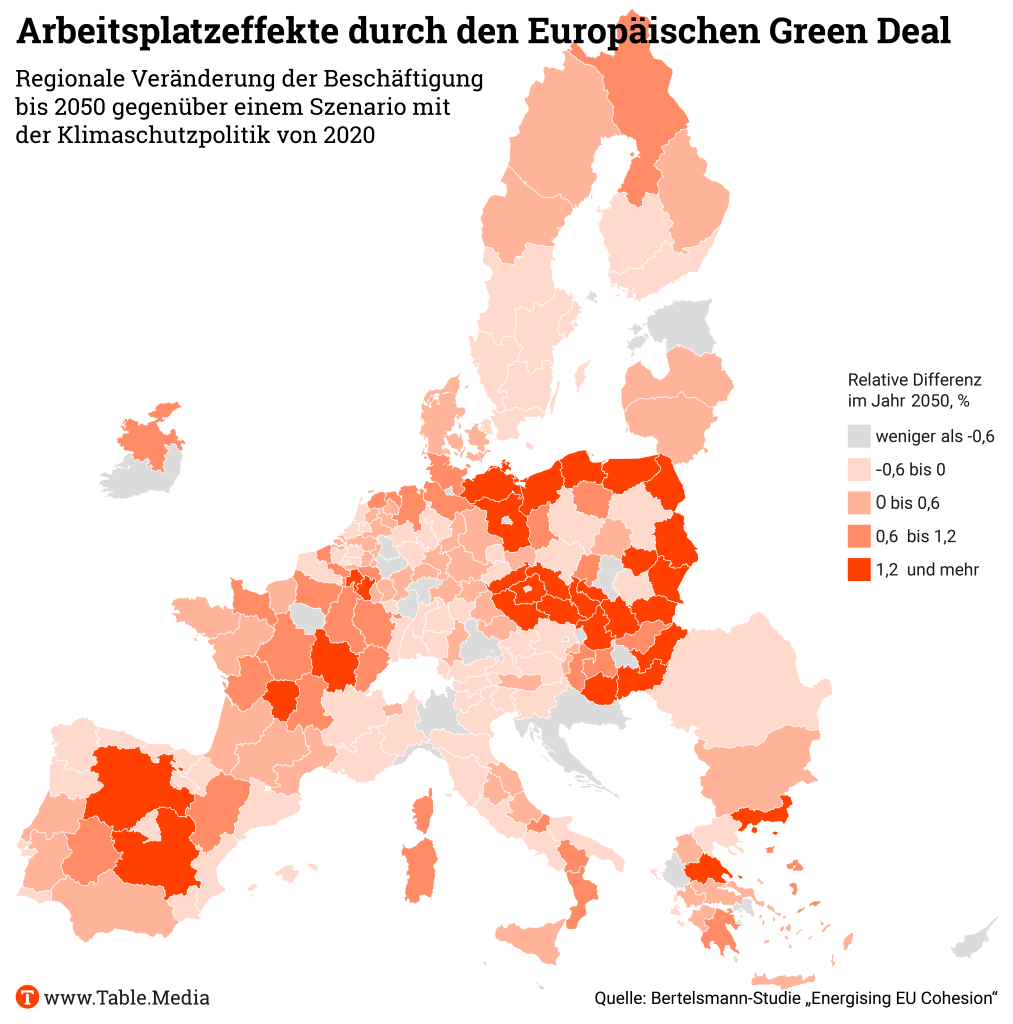

Europas möglicher Gewinner der Energiewende liegt ganz im Nordosten Polens. Mit 4,9 Prozent mehr Arbeitsplätzen könnten in der Woiwodschaft Warmińsko-Mazurskie bis 2050 so viele neue Stellen durch den Green Deal entstehen wie nirgendwo sonst in der EU. So hat es die Bertelsmann Stiftung in ihrer noch unveröffentlichten Studie “Energising EU Cohesion” errechnet, die Table.Media vorab vorliegt. Für über 200 Regionen in der EU wurde untersucht, wie sich Wertschöpfung und Beschäftigung durch die Energiepolitik des Green Deal und das Ziel der Klimaneutralität entwickeln.

“Ländliche Regionen mit einem großen Potenzial an erneuerbaren Energien profitieren am meisten, während städtische Regionen, die stark von kohlenstoffintensiven Industrien abhängig sind, eher negative Auswirkungen zu verzeichnen haben”, schreiben die Autoren. In wirtschaftsstarken Regionen sinke die Beschäftigung um bis zu 2,1 Prozent.

Insgesamt sieht die Stiftung aber eine begrüßenswerte Angleichung der Lebensverhältnisse durch den Green Deal. “Gezielte Energiepolitik kann, wenn sie die richtigen Regionen bedient, Kohäsionspolitik sein“, sagt Projektleiter Thomas Schwab. Dafür müssten beide Politikbereiche noch besser aufeinander abgestimmt und etwa Kohäsionsmittel entsprechend eingesetzt werden.

Noch sind städtische Regionen meist wohlhabender als ländliche. Die Studie widerlegt nach Ansicht von Bertelsmann nun das Vorurteil, der Green Deal sei eine zusätzliche Belastung für Menschen auf dem Land. EVP-Fraktionschef Manfred Weber versucht seit Monaten, Ursula von der Leyens zentrales Projekt mit diesem Argument auszubremsen.

Das gilt nach Lesart der EVP zwar hauptsächlich für die Agrar- und Naturschutzgesetze des Green Deals, aber etwa auch für die Gebäuderichtlinie. “Die Energiewende führt nicht zur Deindustrialisierung, sie gleicht Unsicherheiten aus“, sagt dagegen Malte Tim Zabel, Co-Direktor des Programms “Europas Zukunft” bei der Bertelsmann Stiftung.

Die Umverteilung betrifft sowohl Regionen innerhalb von EU-Staaten als auch die Mitgliedsländer untereinander. Die Großstadt Berlin zum Beispiel wird nach der Bertelsmann-Rechnung durch die Energiewende rund 26.000 Arbeitsplätze verlieren, während Brandenburg über 27.000 Stellen gewinnen könnte.

Innerhalb der EU sind die Masuren prototypisch, weil die Wertschöpfung laut der Studie vor allem in Zentral- und Osteuropa steigen wird (+0,8%), in geringerem Maße auch im Westen (+0,4%). Leicht negative Effekte zeigten sich dagegen in Nord- und Südeuropa (-0,2%/-0,1%).

Die Durchschnittswerte sind deswegen eher niedrig, weil Bertelsmann nicht den Effekt der gesamten Energiewende berechnet hat, sondern nur die zusätzlichen Auswirkungen des Green Deals gegenüber der Energiepolitik vor Antritt des Kabinetts von der Leyen.

Für die jüngsten Ambitionen der Kommission enthält die Studie aber auch ein enttäuschendes Szenario: Falls europäische Hersteller von Energietechnik ihren Weltmarktanteil verdoppelten, würde die Wertschöpfung in der EU nur marginal steigen – die Zahl der Arbeitsplätze bliebe unverändert, erklärt Schwab. Ist die heiß laufende Industriepolitik in Brüssel und den europäischen Hauptstädten mit all ihren Fördermilliarden also für die Katz’? Der Experte wiegelt ab: “Die Dimension des De-Riskings haben wir in unserer Studie nicht betrachtet.”

Langfristig bergen die Ergebnisse der Studie eine weitere Herausforderung für die Energiepolitik. Dass nämlich Ballungsgebiete zu den Verlierern der Transformation zählen, dürfte vielen Bürgern kaum bewusst sein. “Derzeit sind es eher städtische Regionen, die den Green Deal unterstützen. Wenn negative Effekte auftreten, wird es spannend, ob sie weiterhin Unterstützung zeigen”, sagt Schwab.

Ein Zukunftsmodell sieht Bertelsmann in Renewable Energy Partnerships zwischen Städten und der Peripherie. Solche von Interreg geförderten Programme gebe es etwa in Irland. “Ziel ist ein langfristiges Commitment”, erklärt Schwab. “Wenn sich zum Beispiel Berlin verpflichtet, für die nächsten zehn bis 30 Jahre erneuerbare Energie aus Brandenburg zu beziehen, ist das eine Win-Win-Situation für beide Regionen.”

Mit dem Cyber Resilience Act (CRA) kommt nach NIS2- und CER-Richtlinie der nächste Baustein für mehr Sicherheit in Europa. Das Ziel des am Donnerstagabend in der finalen Trilogsitzung erzielten Kompromisses: vernetzte Glühbirnen, Thermostate, Toaster und Webcams in Europa sicherer machen sowie die Sicherheitsanforderungen an Software erhöhen. Viel Zeit bleibt den Herstellern nicht: Die erste Pflicht greift nach 18 Monaten.

Wer heute ein vernetztes Gerät erwirbt kann nie sicher sein, wie lange es dafür Sicherheitsupdates gibt. Je nach Hersteller kann diese Zeitspanne schon nach wenigen Monaten zu Ende gehen. Doch viele Produkte werden über Jahre genutzt – etwa einmal installierte Webcams, smarte Türklingeln oder Thermostate. Und auch Software bleibt oft über Jahre in Anwendung. Doch ob die Hersteller noch Updates liefern, das ist bislang nicht genau geregelt.

Hier soll der Cyber Resilience Act Abhilfe schaffen: Er nimmt für fast alle vernetzten Produkte künftig die Anbieter in die Pflicht, im Regelfall für mindestens fünf Jahre sicherheitsrelevante Updates zur Verfügung zu stellen. Hersteller sollen ihre “Produkte mit digitalen Elementen” unter anderem mit Auto-Updates ausliefern: Sobald das System ins Netz gelangt, würde es dann automatisch die neueste Softwareversion herunterladen. Auch bei Software selbst soll das stattfinden. Ausgenommen von der Regelung ist ausschließlich Software, die nur remote genutzt werden kann und nicht lokal betrieben werden kann (SaaS). Was aber auch lokal läuft und auf eine Serververbindung angewiesen ist, fällt unter den CRA. Wann der Support-Zeitraum enden wird, soll den Nutzern dabei eindeutig signalisiert werden.

Mit dem CRA kommt auch die Meldepflicht für Sicherheitslücken. Die tritt sogar noch vor den anderen Pflichten aus dem CRA für die Hersteller in Kraft: Aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken müssen ab 18 Monaten nach der Verkündung im EU-Amtsblatt gemeldet werden, voraussichtlich also ab Spätsommer 2025. Die Kommission hatte hier zwölf Monate gefordert, die Mitgliedstaaten 24. Diese Lücken müssen sowohl den nationalen Cybersicherheits-Aufsichtsbehörden als auch der Europäischen Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde ENISA gemeldet werden – mit kurzen Fristen: Die erste Warnung soll unverzüglich, spätestens aber 24 Stunden nach Entdeckung an die Aufsichtsbehörden ergehen. Detailliertere Angaben müssen 72 Stunden nach der Erstentdeckung folgen, spätestens 14 Tage später muss ein Abschlussbericht vorliegen.

Zuständig dafür, die Regeln des CRA einzuhalten, sind im Sinne der Verordnung der Hersteller, dessen Vertreter, der Importeur oder Vertrieb eines “Produkts mit digitalen Elementen”. Welche Rückwirkungen das etwa auf die Betreiber von Plattformen hat, die massenhaft billige Produkte aus Fernost importieren, bei denen die Softwarepflege bislang keine Rolle spielte – vom Babyfon bis zum autonomen Rasenmäher – ist noch kaum abzusehen. Allerdings unterliegen die meisten Produkte auch nach dem Trilog erst einmal nur der Pflicht zu einer Konformitätserklärung. Bei dieser versichern die Verantwortlichen selbst, sich an Standards und Normen und die Regeln des CRA zu halten. Eine darüber hinausgehende Zertifizierung durch Dritte ist nur bei bestimmten Produktklassen vorgesehen.

Besonders intensiv diskutiert wurde bis zum Schluss die sogenannte Freie Software: Software, die grundsätzlich frei und mit ihrem Quellcode zur Verfügung steht, bildet das Rückgrat für fast alle Anwendungen unserer Tage. Sie kann in anderer Software eingebunden sein, etwa um eine wirksame Verschlüsselung zu ermöglichen. Sie kann auch als Komplettpaket den Herstellern und Anwendern zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Googles Android, oder als Embedded Linux für Geräte: so groß die Anwendungsvielfalt, so unterschiedlich auch die Anbieter. Ein relevanter Teil der freien und quelloffenen Software wird von Stiftungen verwaltet, die sich um die Softwarepflege kümmern. Oder sie wird von unbezahlten Freiwilligen beigesteuert, die aus Überzeugung an ihr arbeiten. Zugleich gibt es aber auch Anbieter, die selbst unmittelbar mit von ihnen angepasster Software im Markt tätig sind.

Hier haben sich die Verhandler auf einen Kompromiss geeinigt: Quelloffene Software allein soll keinerlei Entlastung vom CRA bringen, sie muss in jedem Fall auch frei verfügbar sein. Nicht gewinnorientierte Stiftungen sollen unter ein “Light Touch Regime” fallen, bei dem sie eine “Cybersecurity Policy” aufstellen und einhalten müssen. Reine Hobbyprojekte würden überhaupt nicht der Regulierung unterliegen. Produkte, die quelloffen und frei sind, aber nur von einer Stelle entwickelt und von dieser kommerziell vermarktet werden, sollen hingegen dem kompletten CRA-Regime unterliegen.

Wie scharf die Durchsetzung sein wird, muss sich erst noch zeigen – wenn ab 2027 der Cyber Resilience Act für dann neu in Verkehr gebrachte Produkte greift. Was vorher auf dem Markt ist, das fällt nicht unter die Regeln. Es wird also ein allmählicher Übergang. Die Marktüberwachungsbehörden, die in Deutschland in gewohnt föderal komplizierten Zuständigkeitsnetzen kartiert werden müssen, werden ihn dann durchsetzen müssen.

Der CRA wird zudem aber auch explizit zu den Gesetzen gehören, die über das Verbandsklagerecht verfolgbar sind. Es müssen also nicht einzelne, betroffene Verbraucher den Rechtsweg einschlagen, sondern qualifizierte Stellvertreter können dies übernehmen.

Intensive Diskussionen am Freitagnachmittag auf Ebene der EU-Botschafter: Wie sollen Basismodelle (Foundation Models) wie GPT-4 und Allzweck-KI (General Purpose AI, GPAI) im AI Act geregelt werden? Frankreich wehrt sich gegen eine harte Regulierung, will stattdessen eine “regulierte Selbstregulierung”. Andere Länder sind etwas flexibler, auch wenn Deutschland und Italien sich der französischen Haltung in einem Non-Paper angeschlossen hatten (Table.Media berichtete). Die spanische Ratspräsidentschaft zeigte sich am Freitag dennoch zuversichtlich, die drei Länder wieder unter das Mandat des Rates zu bringen.

Diese Woche wird entscheidend für den AI Act. Am Dienstag steht er auf der Agenda beim Rat der Digital- und Technologieminister, am Mittwoch ist der fünfte Trilog des AI Acts anberaumt. Die spanische Ratspräsidentschaft will die Verhandlungen abschließen. Theoretisch bleibt noch Zeit bis Februar, um vor Ende des Mandats eine Einigung zu finden. Eine Verzögerung würde Unsicherheit in den Prozess bringen.

An Irrungen und Wirrungen fehlt es im Trilog bisher nicht. Das Europäische Parlament, das eine Selbstregulierung ablehnt, hatte nach dem Non-Paper der drei Länder seinerseits ein Working Paper verfasst. Darin versucht es, Fehlinterpretationen seines zweistufigen Ansatzes (two-tier-approach) zur Regulierung von generativer Künstlicher Intelligenz zu korrigieren, wonach wirkmächtige Modelle stärker reguliert werden sollen als andere. Das Parlament erläutert seine Kriterien zur Einstufung. Es stellt auch noch einmal klar, dass die Regulierung ohnehin nur für die Modelle gelten soll, die auch auf den Markt kommen.

Das Parlament legt vor allem Wert darauf, dass Entwickler von Modellen sich an Transparenz- und Dokumentationspflichten halten und ein Risikomanagement einführen. So wollen sie spätere Anwender (downstream) vor unabsehbaren Folgen bewahren, falls die Modelle nicht leisten, was sie sollen. Dem Parlament war jedoch bis zum Wochenende nicht klar, mit welchem Mandat die Spanier am Mittwoch in den Trilog gehen.

Auch bei anderen Punkten, etwa was den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der biometrischen Fernüberwachung in Echtzeit und bei der Strafverfolgung angeht, liegen die Positionen von Rat und Parlament noch auseinander.

Nicht nur die Abgeordneten sind der Auffassung, dass eine regulierte Selbstregulierung bei Foundation Models nicht ausreicht. Diese Auffassung teilt auch eine Reihe von Wissenschaftlern, die ein Papier des AI4People Institutes unterzeichnet haben. Das gemeinnützige Institut mit Sitz in Belgien bringt KI-Unternehmen, Wissenschaftler, zivilgesellschaftliche Gruppen und Regierungen zusammen, um die Risiken der KI zu erörtern.

In einem offenen Brief schreiben die Wissenschaftler an die Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien (die Initiatoren des Non-Papers), dass ihr Vorschlag die Wirksamkeit des Gesetzes untergrabe. Er könne auch ernsthafte Risiken für die Rechte der Bürger und die europäische Innovation bergen. Sie bringen drei Gründe dafür vor:

Tatsächlich muss die EU sich beeilen, wenn sie bei der Regulierung von KI vorn dabei sein will. Denn auf internationaler Ebene geht die Arbeit an der Regulierung von KI zügiger voran. Tempo ist dabei zwar kein Wert an sich, aber wenn sich auf internationaler Ebene erst einmal alle geeinigt haben, wird Europa nach diesen Regeln spielen müssen und kann dem Ganzen nicht mehr seinen eigenen Stempel aufdrücken.

Bei ihrem virtuellen Treffen am Freitag haben sich die Digital- und Technologieminister der G7 auf einen politischen Rahmen im Hiroshima AI Process geeinigt. Der unter Japans G7-Vorsitz aufgebaute Rahmen umfasst Leitlinien und einen Verhaltenskodex für die Entwickler von KI-Systemen (Table.Media berichtete). Dazu gehören auch der Bericht der OECD zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der G7 über Generative KI sowie die projektbasierte Zusammenarbeit bei KI. Der Prozess soll unter italienischer G7-Präsidentschaft fortgesetzt werden.

“KI muss im Einklang mit unseren Werten entwickelt werden”, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing, der Deutschland in der Runde vertreten hat. “Der Code of Conduct der G7 schafft die Grundlage für die positive Entwicklung von KI – einer KI, der die Menschen vertrauen können.” Und weiter: “Damit zeigen wir: Demokratien können schnell handeln, wenn es darum geht, neuen Technologien verantwortungsvoll zu begegnen. Diesen Vorsprung wollen wir nutzen und weltweit Partner von den Vorteilen eines wertebasierten Einsatzes von KI überzeugen.”

Die G7 arbeiten daran, dass weitere Staaten, darunter insbesondere die OECD-Mitglieder, den Code of Conduct unterstützen. Das sei auch im Interesse der heimischen KI-Entwickler, erklärte Wissing. Er befürchtet eine Überregulierung auf europäischer Seite. “Wir haben eine stark wachsende KI-Szene, und ich möchte, dass deutsche KI-Produkte weltweit anschlussfähig sind und genutzt werden.”

Matteo Salvini hat am Sonntag in Florenz offiziell seinen Europawahlkampf gestartet. Und den möchte der italienische Vize-Premier mit seinen “Freunden” führen. Das sind nicht etwas die Koalitionspartner in Rom, sondern Repräsentanten rechtsnationaler Parteien aus 14 EU-Staaten. Mit dabei in der toskanischen Hauptstadt unter anderen: Vertreter der deutschen AfD, des französischen Rassemblement National, der niederländischen PVV und der österreichischen FPÖ. “Free Europe” hat Salvini seine Veranstaltung betitelt. “Ich glaube, dieser Tag war außergewöhnlich, wenn nicht sogar historisch”, schreibt der italienische Lega-Chef am Abend auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

Die Veranstaltung sollte den Zusammenhalt der Europaparlaments-Fraktion “Identität und Demokratie” zelebrieren und diese vereint in die Europawahl führen. Derzeit sind 62 Abgeordnete darin versammelt. Die italienische Lega und der französische Rassemblement National sind die größten Einzelpartien. Salvini spricht von einer “blauen Welle“, in Anlehnung und Abgrenzung zur “braunen Baustelle”, wie die Versammlung in Florenz von der italienischen Linken genannt wird. Klar ist: Hier rotten sich die Extremen zusammen, hier versuchen Nationalisten eine gemeinsame Linie für Europa zu propagieren. Klar ist auch: die meisten von ihnen bringen aus ihren Heimatländern gerade steigende Zahlen in Umfragen, wenn nicht sogar in Wahlergebnissen nach Florenz.

“Heute sind wir die vierte politische Kraft im Europäischen Parlament”, sagt Salvini zu seinen “Freunden” und rund 2000 Anhängern, die in die Halle der Fortezza da Basso gekommen sind. “Ziel ist es, die dritte zu werden und ausschlaggebend zu sein.” Auf X postet Salvini später noch mehr Optimismus: Zum ersten Mal könne eine geeinte und entschlossene Mitte-Rechts-Bewegung gewinnen, “und Brüssel von der abgedrifteten Bürokratie und dem Fanatismus der Linken befreien.” Auch der Vergleich des David gegen Goliath wird an diesem Sonntag in Florenz bemüht.

Doch das große Schaulaufen, wie es sich Salvini erhofft hat, ist ausgeblieben. Die werbewirksamen Namen waren abwesend. Die Grande Dame der Französischen Rechten, Marine Le Pen vom Rassemblement National und auch der niederländische Wahlsieger Geert Wilders schickten lediglich Videobotschaften.

“Wir stehen vor einer technokratischen Europäischen Union, die unsere Geschichte entwürdigt und unsere Kulturen standardisiert”, sagte Le Pen via Leinwand und fügte hinzu: “Wir sind Bewegungen des demokratischen und patriotischen Widerstands gegen eine dominante bürokratische Struktur.” Geert Wilders, dessen Partei für die Freiheit gerade die Wahlen in den Niederlangen gewonnen hat, verkündet fernmündlich: “Wir haben Millionen von Menschen Hoffnung gegeben, weil unsere Botschaft klar war: keine Masseneinwanderung mehr, keine Milliarden von Steuergeldern mehr für linksliberale Ideale wie Klimawandel und Stickstoff. Möge der Sieg bei den nationalen Wahlen in den Niederlanden der Beginn einer Welle von Wahlsiegen in ganz Europa sein.” Salvini bemühte sich, die Abwesenheit der Zugpferde ins Positive zu drehen. Wilders arbeite fleißig an der Bildung einer Rechtskoalition in Den Haag und sei deshalb daheim nun einmal unabkömmlich.

Doch auch die Vorsitzende der deutschen AfD, Alice Weidel, war nicht in Florenz, “aus terminlichen Gründen”, wie ihr Sprecher Europe.Table Tage vor der Veranstaltung mitgeteilt hatte. Statt ihrer stand der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla auf der Bühne. “Unser neues Europa wird ein sicherer Ort sein, an dem Unerwünschte draußen bleiben”, sagte er. Es werde nicht wie “das heutige globalistische Europa sein, das seine Türen für alle öffnet und die Sicherheit seiner Bürger gefährdet”.

Das sind die Aussagen, die Salvini öffentlichkeitswirksam via X am Sonntag von seinen “Freunden” verbreitet. Chrupalla spricht auf der Bühne in Florenz aber auch davon, dass die Sanktionen gegen Russland ein “Boomerang” seien. Russland, das Thema will Salvini wohl lieber ausklammern, schließlich ist er Vize-Premier einer Regierung, die die Sanktionen gegen den Aggressor im Ukraine-Krieg von Anfang an und auch nach dem Regierungswechsel vorbehaltlos unterstützt. “Die Lega hat in Bezug auf die Ukraine eine sehr klare Position vertreten”, sagt Salvini, der noch nach dem Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine im Putin-Fan-T-Shirt zu sehen war, am Sonntag nur. Und: “Ich mache mir eher Sorgen um die Pro-Palästinenser und die Pro-Hamas.”

In Florenz will man sich an diesem Sonntag lieber auf die Themen konzentrieren, die alle Anwesenden seit Jahren herunterbeten: Man wolle weniger Diskussionen über Defizite und Schulden, weniger Integration und dafür mehr Abschottung.

Salvinis Wunschvorstellung ist ein “italienisches Modell” für Europa. Also dass sich die Parteien rechts der Mitte zusammenschließen – und so die informelle Koalition aus Europäischer Volkspartei (EVP), Sozialisten (S&D) und Liberalen (Renew Europe) ablösen. Doch diese Idee dürfte vor allem an den italienischen rechten Parteien scheitern. In Rom vereint, ist man in Brüssel auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Die Abgeordneten der Forza Italia (FI) gehören der konservativen EVP-Fraktion an. Die der Fratelli d’Italia von Regierungschefin Giorgia Meloni sitzen derzeit in der Fraktion der Konservativen und Reformer (EKR), mit Partnern wie der polnischen PiS-Partei und der spanischen Vox. Von der AfD und dem Rassemblement National hält sich Parteichefin Meloni fern – vor allem wegen deren Haltung zu Russland.

Gegen den kleineren Koalitionspartner in Rom, die FI des kürzlich verstorbenen Ex-Premier Silvio Berlusconi, teilt Salvini am Sonntag in Florenz direkt aus. “Tajani liegt falsch”, sagt er über den Außenminister und aktuellen Parteichef der FI. Damit meint er nicht nur die Äußerungen Antonio Tajanis der letzten Tage, der – zu Salvinis Florenz-Event befragt – eine Zusammenarbeit sowohl mit Le Pen als auch mit der AfD kategorisch ausschloss. In Italien machen derzeit auch Gerüchte die Runde, die FI könnte sich mit der Kleinstpartei Italia Viva von Matteo Renzi verbünden, Ex-Premier und Ex-Chef des linken Partito Democratico. “Diejenigen im Mitte-rechts-Bündnis, die die Linke bevorzugen, machen einen unglaublichen Fehler”, wettert Salvini. Der Spatenstich zum Aufbau eines “freien Europas”, wie Slavini das Treffen die vergangenen Tage gerne ankündigte, könnte auch schnell zum Sargnagel der Koalition in Rom werden. Almut Siefert

118 Staaten haben sich auf der COP28 in Dubai gemeinsam für einen ambitionierten Ausbaupfad der Kapazitäten von erneuerbaren Energien ausgesprochen. Die Verdreifachung der Erneuerbaren und die Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030 ist eines der wichtigsten Vorhaben, die es auf dieser COP durchzusetzen gilt. Von derzeit 3.600 Gigawatt (2022) müsste dafür die Erneuerbaren-Kapazität auf 11.000 GW (elf Terrawatt) ansteigen. Unter den Unterzeichnern sind Industriestaaten, zahlreiche Entwicklungs- und Inselstaaten, aber auch Schwellenländer.

Die Absichtserklärung spricht gleich mehrere Probleme an. Die Verdreifachung würde:

Denn die 118 Länder wollen nicht unter sich bleiben. COP28-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machten deutlich, dass sie den ambitionierten Ausbaupfad für Erneuerbare unbedingt auch in einem Abschlussdokument der diesjährigen UN-Klimakonferenz sehen wollen.

Ursula von der Leyen will den Ausbau der Erneuerbaren außerhalb der EU unterstützen. “In einigen Ländern sind die Kapitalkosten für erneuerbare Energien unerschwinglich hoch”, erklärte die Kommissionschefin und kündigte 2,3 Milliarden Euro aus dem EU-Budget für die kommenden zwei Jahre an, um die Energiewende “in unserer Nachbarschaft und weltweit” anzuschieben. luk

Am ersten Dezember hat die EU-Kommission das Gemeinsame Unternehmen für Chips gegründet. Ziel ist es, das europäische Halbleiterökosystem zu stärken. Dazu wird das Chips Joint Undertaking (JU) Pilotanlagen einrichten. Bis Anfang März nimmt die Kommission Vorschläge für Pilotanlagen entgegen. Dafür stehen EU-Mittel im Volumen von 1,67 Milliarden Euro bereit, teilte die Kommission mit.

Die Kommission geht davon aus, dass die Summe durch Mittel der Mitgliedstaaten auf 3,3 Milliarden Euro anwachsen wird. Private Mittel sollen hinzukommen. Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen richtet sich an Organisationen, die Pilotanlagen in den Mitgliedstaaten errichten möchten. In der Regel sind das Forschungs- und Technologieeinrichtungen.

“Mit der Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für Chips und der Einrichtung von Pilotanlagen machen wir einen mutigen Schritt nach vorn, um unsere Halbleiterindustrie fördern”, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton. “In einer von gestörten Lieferketten und geopolitischen Spannungen geprägten Welt nimmt Europa sein technologisches und industrielles Schicksal in die eigenen Hände.”

Das Chips-JU ist das wichtigste Instrument zur Umsetzung der Initiative “Chips für Europa” mit einem Gesamtbudget von voraussichtlich 15,8 Milliarden Euro bis 2030. Die Verordnung über das Gemeinsame Unternehmen für Chips trat am 21. September gemeinsam mit dem Chip-Gesetz in Kraft. vis

Die Kommissarin für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, wurde auf ihren Wunsch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beurlaubt. Urpilainen ist Kandidatin bei den Präsidentschaftswahlen in Finnland. Sie ist vom 2. Dezember bis 28. Januar beurlaubt, falls sie in die Stichwahl kommt auch bis zum 11. Februar. In dieser Zeit bekommt sie keine Bezüge aus dem EU-Haushalt. Ihr Portfolio übernimmt zusätzlich zu seinem bisherigen Portfolio Margaritis Schinas, Vize-Präsident der Kommission und zuständig für den European Way of Life. mgr

Wie viel Krise geht noch? Diese Frage möchten wir mit Ihnen und einem der wichtigsten Steuerleute der deutschen Außenpolitik, dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Thomas Bagger, diskutieren. Und zwar am Dienstag, dem 5. Dezember, von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. An dem digitalen Gespräch nehmen auch die Table.Media-Redaktionsleiter für Afrika, Agrifood, Berlin, China, Europa, Forschung, Klima, Research und Sicherheit teil. Hier können Sie sich kostenlos anmelden. sb

Seit Mitte September hat Lettland eine neue Ministerpräsidentin. Evika Siliņa folgt auf ihren Parteifreund Krišjānis Kariņš, der im August zurückgetreten war und nun Außenminister ist.

Die bisherige Mitte-rechts-Regierung war am anhaltenden Streit zwischen den drei Koalitionären zerbrochen: Auf der einen Seite stand das liberalkonservative Bündnis Jaunā Vienotība, dem Siliņa und Kariņš angehören, auf der anderen Seite die nationalkonservative Nationale Allianz und die zentristisch-konservative Vereinigte Liste.

Kariņš hatte seinen Koalitionspartnern vorgeworfen, entscheidende Vorhaben der Regierung zu blockieren. Ein Einschnitt war die Wahl des Vienotība-Politikers Edgars Rinkēvičs zum Präsidenten Lettlands im Mai dieses Jahres. Rinkēvičs wurde mit den Stimmen seiner Partei und denen der Opposition gewählt.

Mit neuen Partnern, dem Bündnis der Bauern und Grünen sowie den linksgerichteten Progressiven, führt Siliņa nun die Regierung an – die bislang liberalste in Lettland.

Beobachtern gilt Siliņa als überraschende Wahl. Viel ist über die 48-jährige Juristin und ihre Überzeugungen nicht bekannt. Bevor sie Ministerpräsidentin wurde, war sie Sozialministerin, allerdings nicht mal ein Jahr lang. “Die Menschen im Land sind noch dabei herauszufinden, wer sie ist”, sagt Pauls Raudseps, Mitgründer und Kolumnist des Magazins “Ir”. Siliņa gilt als ruhig und reserviert, hat sich aber auch den Ruf erarbeitet, ihre Aufgaben hinter den Kulissen effektiv zu erledigen und auf Menschen zuzugehen.

Bis zum Beginn ihrer politischen Karriere arbeitete Siliņa als Rechtsanwältin, sie hat einen Abschluss der Riga Graduate School of Law, unter anderem in Europarecht. 2011 schloss sie sich der frisch gegründeten Reformpartei an und kandidierte für die Saeima, das lettische Parlament – allerdings ohne Erfolg. Die Reformpartei ging später in der Regierungspartei Vienotība auf.

Von 2013 bis 2019 war sie parlamentarische Staatssekretärin im Innenministerium, anschließend in der Staatskanzlei unter dem damaligen Ministerpräsidenten Kariņš. In lettischen Medien wurde sie mehrfach als dessen rechte Hand bezeichnet.

Hört man sich um, welches Thema sie persönlich am stärksten beschäftigt, dann ist die Antwort: die Rechte der Kinder. Siliņa ist Mutter von drei Kindern und verheiratet.

Aufmerksamkeit erregte sie, als sie während einer TV-Debatte weinte. Thema des Gesprächs war ein brutaler Mord in der Stadt Jēkabpils. Ein Mann hatte seine Exfrau erstochen – die Frau hatte zuvor mehrfach Schutz bei der Polizei gesucht. Die Tat entsetzte das ganze Land, mehrere Politiker forderten, dass Lettland endlich als eines der letzten EU-Länder die Istanbul Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt ratifizieren müsse.

Die neue Koalition hat sich beeilt, die Ratifizierung auf den Weg zu bringen, Ende November hat das Parlament schließlich nach hitziger Debatte dafür gestimmt. “Diese Regierung muss beweisen, dass sie Dinge geregelt bekommt”, sagt Journalist Raudseps. “Der Vorteil ist, dass die Koalition gut zusammenarbeitet. Das war unter Kariņš nicht so.”

Die Istanbul Konvention ist nicht das einzige Thema, das die Regierung zügig angeht: Ebenfalls noch in diesem Jahr sollte die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften beschlossen werden. Siliņa hatte sich dafür ausgesprochen, in Lettland ist das allerdings noch immer ein höchst umstrittenes Thema. Die Saeima hatte Anfang des Monats einer Gesetzesänderung mit knapper Mehrheit zugestimmt. Doch Abgeordnete der Opposition haben das Gesetz vorerst gestoppt, möglicherweise wird es nun eine Volksabstimmung geben.

Während das Land also darüber debattiert, wie viel Fortschritt es sich zutraut, gibt es eine ganze Reihe weiterer drängender Themen: etwa die massiv gestiegenen Energiepreise sowie stark erhöhte Zinsen für Hauskredite, die Integration der russischen Minderheit sowie der Fachkräftemangel, besonders im Bildungsbereich. Lettland gehört zu den EU-Ländern, in denen Lehrkräfte am schlechtesten bezahlt werden.

Die Regierung will bezüglich der Energiekosten kurzfristig für eine Entlastung der Haushalte sorgen und hat angekündigt, den Wettbewerb im Bankensektor zu fördern. Der Staatshaushalt für das kommende Jahr legt den Schwerpunkt vor allem auf innere und äußere Sicherheit sowie Bildung und Gesundheit.

Wenige Wochen nach Amtsantritt besuchte Siliņa Lettlands Ostgrenze. Lettland wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten gezielt über die Grenze zu schleusen. Bereits während ihrer Zeit im Innenministerium hatte Siliņa sich als entschiedene Fürsprecherin eines Grenzzauns hervorgetan, weshalb sie in der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Projekt verknüpft wird.

Für sie ist es daher unangenehm, dass der Bau weitaus langsamer vorangeht als geplant und von Betrugsvorwürfen gegen Manager des zuständigen Bauunternehmens überschattet wird. Bei ihrem Besuch an der Grenze versprach sie, dass bis Ende des kommenden Jahres der Grenzzaun sowohl zu Belarus als auch zu Russland fertiggestellt werden soll.

Mit Blick auf Europa hat Siliņa eine “klare pro-europäische Ausrichtung” ihrer Regierung angekündigt und sich für eine EU-Erweiterung ausgesprochen. Unumstritten ist auch Lettlands Solidarität mit der Ukraine. “Meine Regierung wird weiterhin auf eine starke Unterstützung der EU für die Ukraine drängen, solange es dauert”, schrieb Siliņa nur wenige Tage nach ihrem Amtsantritt auf X (ehemals Twitter). Die Regierung will die lokale Verteidigungsindustrie stärken, besonders im Bereich Artilleriemunition.

Siliņa ist nach Laimdota Straujuma, die von 2014 bis 2016 regierte, die zweite Ministerpräsidentin Lettlands. Sie vervollständigt die Gruppe der baltischen Regierungschefinnen: In Litauen stehen mit Ingrida Šimonytė und in Estland mit Kaja Kallas ebenfalls Frauen an der Spitze des Landes. Sarah Schaefer

die EU-Finanzminister haben Post von ihrem Kollegen Vincent Van Peteghem bekommen. Der belgische Kassenwart, aktuell Chairman des EIB-Gouverneursrats, schlägt vor, die spanische Finanzministerin Nadia Calviño zur Nachfolgerin von Werner Hoyer an der Spitze der EU-Hausbank zu ernennen. Dazu sollen die Minister bis heute Abend Bescheid geben, ob sie dem Vorschlag folgen oder nicht.

Nach monatelangen Sondierungen durch Van Peteghem sollte man nun meinen, mit seinem Brief an die Minister sei alles geklärt. Doch der Schein trügt. Nach Informationen von Table Media ist die Ernennung Calviños alles andere als gesichert. Von den großen Drei (Mitgliedsstaaten) hat sich bislang nur Deutschland hinter die Spanierin gestellt. Italien hingegen stützt Calviños ärgste Konkurrentin, die Dänin Margrethe Vestager, und Frankreich hält sich unverändert bedeckt.

Angesichts der erforderlichen Mehrheit- 68 Prozent am Kapital sowie 18 Mitgliedstaaten – funktioniert die erfolgreiche Bestellung nur unter folgenden Bedingungen: Mindestens zwei der großen Drei müssen sich einig sind, zudem muss auch die nötige Zahl der Mitgliedstaaten mit von der Partie sein. Und hier hat dem Vernehmen nach Vestager die Nase vorn. Damit zeichnet sich auch für das Treffen der Finanzminister (Ecofin) am 8. Dezember eine Pattsituation ab. Soll eine schnelle Lösung her (und der Chefposten der Bank nicht ins große Personalpaket nach der Europawahl wandern), dann schlägt jetzt die Stunde für einen Kompromisskandidaten.

Und hier hat Van Peteghem, so ist zu hören, ein Ass im Ärmel: die ehemalige belgische Regierungschefin Sophie Wilmès. Die Finanz- und Wirtschaftsexpertin hatte sich im April 2022 aus dem aktiven politischen Geschäft zurückgezogen, um ihren krebskranken Mann zu pflegen. Dieser ist nun kürzlich verstorben. Will die Belgierin also zurück auf die politische Bühne, dann wäre der Topjob in Luxemburg eine ideale Plattform. Das Rüstzeug dafür bringt die durchsetzungsstarke Wilmès allemal mit. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Europas möglicher Gewinner der Energiewende liegt ganz im Nordosten Polens. Mit 4,9 Prozent mehr Arbeitsplätzen könnten in der Woiwodschaft Warmińsko-Mazurskie bis 2050 so viele neue Stellen durch den Green Deal entstehen wie nirgendwo sonst in der EU. So hat es die Bertelsmann Stiftung in ihrer noch unveröffentlichten Studie “Energising EU Cohesion” errechnet, die Table.Media vorab vorliegt. Für über 200 Regionen in der EU wurde untersucht, wie sich Wertschöpfung und Beschäftigung durch die Energiepolitik des Green Deal und das Ziel der Klimaneutralität entwickeln.

“Ländliche Regionen mit einem großen Potenzial an erneuerbaren Energien profitieren am meisten, während städtische Regionen, die stark von kohlenstoffintensiven Industrien abhängig sind, eher negative Auswirkungen zu verzeichnen haben”, schreiben die Autoren. In wirtschaftsstarken Regionen sinke die Beschäftigung um bis zu 2,1 Prozent.

Insgesamt sieht die Stiftung aber eine begrüßenswerte Angleichung der Lebensverhältnisse durch den Green Deal. “Gezielte Energiepolitik kann, wenn sie die richtigen Regionen bedient, Kohäsionspolitik sein“, sagt Projektleiter Thomas Schwab. Dafür müssten beide Politikbereiche noch besser aufeinander abgestimmt und etwa Kohäsionsmittel entsprechend eingesetzt werden.

Noch sind städtische Regionen meist wohlhabender als ländliche. Die Studie widerlegt nach Ansicht von Bertelsmann nun das Vorurteil, der Green Deal sei eine zusätzliche Belastung für Menschen auf dem Land. EVP-Fraktionschef Manfred Weber versucht seit Monaten, Ursula von der Leyens zentrales Projekt mit diesem Argument auszubremsen.

Das gilt nach Lesart der EVP zwar hauptsächlich für die Agrar- und Naturschutzgesetze des Green Deals, aber etwa auch für die Gebäuderichtlinie. “Die Energiewende führt nicht zur Deindustrialisierung, sie gleicht Unsicherheiten aus“, sagt dagegen Malte Tim Zabel, Co-Direktor des Programms “Europas Zukunft” bei der Bertelsmann Stiftung.

Die Umverteilung betrifft sowohl Regionen innerhalb von EU-Staaten als auch die Mitgliedsländer untereinander. Die Großstadt Berlin zum Beispiel wird nach der Bertelsmann-Rechnung durch die Energiewende rund 26.000 Arbeitsplätze verlieren, während Brandenburg über 27.000 Stellen gewinnen könnte.

Innerhalb der EU sind die Masuren prototypisch, weil die Wertschöpfung laut der Studie vor allem in Zentral- und Osteuropa steigen wird (+0,8%), in geringerem Maße auch im Westen (+0,4%). Leicht negative Effekte zeigten sich dagegen in Nord- und Südeuropa (-0,2%/-0,1%).

Die Durchschnittswerte sind deswegen eher niedrig, weil Bertelsmann nicht den Effekt der gesamten Energiewende berechnet hat, sondern nur die zusätzlichen Auswirkungen des Green Deals gegenüber der Energiepolitik vor Antritt des Kabinetts von der Leyen.

Für die jüngsten Ambitionen der Kommission enthält die Studie aber auch ein enttäuschendes Szenario: Falls europäische Hersteller von Energietechnik ihren Weltmarktanteil verdoppelten, würde die Wertschöpfung in der EU nur marginal steigen – die Zahl der Arbeitsplätze bliebe unverändert, erklärt Schwab. Ist die heiß laufende Industriepolitik in Brüssel und den europäischen Hauptstädten mit all ihren Fördermilliarden also für die Katz’? Der Experte wiegelt ab: “Die Dimension des De-Riskings haben wir in unserer Studie nicht betrachtet.”

Langfristig bergen die Ergebnisse der Studie eine weitere Herausforderung für die Energiepolitik. Dass nämlich Ballungsgebiete zu den Verlierern der Transformation zählen, dürfte vielen Bürgern kaum bewusst sein. “Derzeit sind es eher städtische Regionen, die den Green Deal unterstützen. Wenn negative Effekte auftreten, wird es spannend, ob sie weiterhin Unterstützung zeigen”, sagt Schwab.

Ein Zukunftsmodell sieht Bertelsmann in Renewable Energy Partnerships zwischen Städten und der Peripherie. Solche von Interreg geförderten Programme gebe es etwa in Irland. “Ziel ist ein langfristiges Commitment”, erklärt Schwab. “Wenn sich zum Beispiel Berlin verpflichtet, für die nächsten zehn bis 30 Jahre erneuerbare Energie aus Brandenburg zu beziehen, ist das eine Win-Win-Situation für beide Regionen.”

Mit dem Cyber Resilience Act (CRA) kommt nach NIS2- und CER-Richtlinie der nächste Baustein für mehr Sicherheit in Europa. Das Ziel des am Donnerstagabend in der finalen Trilogsitzung erzielten Kompromisses: vernetzte Glühbirnen, Thermostate, Toaster und Webcams in Europa sicherer machen sowie die Sicherheitsanforderungen an Software erhöhen. Viel Zeit bleibt den Herstellern nicht: Die erste Pflicht greift nach 18 Monaten.

Wer heute ein vernetztes Gerät erwirbt kann nie sicher sein, wie lange es dafür Sicherheitsupdates gibt. Je nach Hersteller kann diese Zeitspanne schon nach wenigen Monaten zu Ende gehen. Doch viele Produkte werden über Jahre genutzt – etwa einmal installierte Webcams, smarte Türklingeln oder Thermostate. Und auch Software bleibt oft über Jahre in Anwendung. Doch ob die Hersteller noch Updates liefern, das ist bislang nicht genau geregelt.

Hier soll der Cyber Resilience Act Abhilfe schaffen: Er nimmt für fast alle vernetzten Produkte künftig die Anbieter in die Pflicht, im Regelfall für mindestens fünf Jahre sicherheitsrelevante Updates zur Verfügung zu stellen. Hersteller sollen ihre “Produkte mit digitalen Elementen” unter anderem mit Auto-Updates ausliefern: Sobald das System ins Netz gelangt, würde es dann automatisch die neueste Softwareversion herunterladen. Auch bei Software selbst soll das stattfinden. Ausgenommen von der Regelung ist ausschließlich Software, die nur remote genutzt werden kann und nicht lokal betrieben werden kann (SaaS). Was aber auch lokal läuft und auf eine Serververbindung angewiesen ist, fällt unter den CRA. Wann der Support-Zeitraum enden wird, soll den Nutzern dabei eindeutig signalisiert werden.

Mit dem CRA kommt auch die Meldepflicht für Sicherheitslücken. Die tritt sogar noch vor den anderen Pflichten aus dem CRA für die Hersteller in Kraft: Aktiv ausgenutzte Sicherheitslücken müssen ab 18 Monaten nach der Verkündung im EU-Amtsblatt gemeldet werden, voraussichtlich also ab Spätsommer 2025. Die Kommission hatte hier zwölf Monate gefordert, die Mitgliedstaaten 24. Diese Lücken müssen sowohl den nationalen Cybersicherheits-Aufsichtsbehörden als auch der Europäischen Netzwerk- und Informationssicherheitsbehörde ENISA gemeldet werden – mit kurzen Fristen: Die erste Warnung soll unverzüglich, spätestens aber 24 Stunden nach Entdeckung an die Aufsichtsbehörden ergehen. Detailliertere Angaben müssen 72 Stunden nach der Erstentdeckung folgen, spätestens 14 Tage später muss ein Abschlussbericht vorliegen.

Zuständig dafür, die Regeln des CRA einzuhalten, sind im Sinne der Verordnung der Hersteller, dessen Vertreter, der Importeur oder Vertrieb eines “Produkts mit digitalen Elementen”. Welche Rückwirkungen das etwa auf die Betreiber von Plattformen hat, die massenhaft billige Produkte aus Fernost importieren, bei denen die Softwarepflege bislang keine Rolle spielte – vom Babyfon bis zum autonomen Rasenmäher – ist noch kaum abzusehen. Allerdings unterliegen die meisten Produkte auch nach dem Trilog erst einmal nur der Pflicht zu einer Konformitätserklärung. Bei dieser versichern die Verantwortlichen selbst, sich an Standards und Normen und die Regeln des CRA zu halten. Eine darüber hinausgehende Zertifizierung durch Dritte ist nur bei bestimmten Produktklassen vorgesehen.

Besonders intensiv diskutiert wurde bis zum Schluss die sogenannte Freie Software: Software, die grundsätzlich frei und mit ihrem Quellcode zur Verfügung steht, bildet das Rückgrat für fast alle Anwendungen unserer Tage. Sie kann in anderer Software eingebunden sein, etwa um eine wirksame Verschlüsselung zu ermöglichen. Sie kann auch als Komplettpaket den Herstellern und Anwendern zur Verfügung gestellt werden, wie etwa Googles Android, oder als Embedded Linux für Geräte: so groß die Anwendungsvielfalt, so unterschiedlich auch die Anbieter. Ein relevanter Teil der freien und quelloffenen Software wird von Stiftungen verwaltet, die sich um die Softwarepflege kümmern. Oder sie wird von unbezahlten Freiwilligen beigesteuert, die aus Überzeugung an ihr arbeiten. Zugleich gibt es aber auch Anbieter, die selbst unmittelbar mit von ihnen angepasster Software im Markt tätig sind.

Hier haben sich die Verhandler auf einen Kompromiss geeinigt: Quelloffene Software allein soll keinerlei Entlastung vom CRA bringen, sie muss in jedem Fall auch frei verfügbar sein. Nicht gewinnorientierte Stiftungen sollen unter ein “Light Touch Regime” fallen, bei dem sie eine “Cybersecurity Policy” aufstellen und einhalten müssen. Reine Hobbyprojekte würden überhaupt nicht der Regulierung unterliegen. Produkte, die quelloffen und frei sind, aber nur von einer Stelle entwickelt und von dieser kommerziell vermarktet werden, sollen hingegen dem kompletten CRA-Regime unterliegen.

Wie scharf die Durchsetzung sein wird, muss sich erst noch zeigen – wenn ab 2027 der Cyber Resilience Act für dann neu in Verkehr gebrachte Produkte greift. Was vorher auf dem Markt ist, das fällt nicht unter die Regeln. Es wird also ein allmählicher Übergang. Die Marktüberwachungsbehörden, die in Deutschland in gewohnt föderal komplizierten Zuständigkeitsnetzen kartiert werden müssen, werden ihn dann durchsetzen müssen.

Der CRA wird zudem aber auch explizit zu den Gesetzen gehören, die über das Verbandsklagerecht verfolgbar sind. Es müssen also nicht einzelne, betroffene Verbraucher den Rechtsweg einschlagen, sondern qualifizierte Stellvertreter können dies übernehmen.

Intensive Diskussionen am Freitagnachmittag auf Ebene der EU-Botschafter: Wie sollen Basismodelle (Foundation Models) wie GPT-4 und Allzweck-KI (General Purpose AI, GPAI) im AI Act geregelt werden? Frankreich wehrt sich gegen eine harte Regulierung, will stattdessen eine “regulierte Selbstregulierung”. Andere Länder sind etwas flexibler, auch wenn Deutschland und Italien sich der französischen Haltung in einem Non-Paper angeschlossen hatten (Table.Media berichtete). Die spanische Ratspräsidentschaft zeigte sich am Freitag dennoch zuversichtlich, die drei Länder wieder unter das Mandat des Rates zu bringen.

Diese Woche wird entscheidend für den AI Act. Am Dienstag steht er auf der Agenda beim Rat der Digital- und Technologieminister, am Mittwoch ist der fünfte Trilog des AI Acts anberaumt. Die spanische Ratspräsidentschaft will die Verhandlungen abschließen. Theoretisch bleibt noch Zeit bis Februar, um vor Ende des Mandats eine Einigung zu finden. Eine Verzögerung würde Unsicherheit in den Prozess bringen.

An Irrungen und Wirrungen fehlt es im Trilog bisher nicht. Das Europäische Parlament, das eine Selbstregulierung ablehnt, hatte nach dem Non-Paper der drei Länder seinerseits ein Working Paper verfasst. Darin versucht es, Fehlinterpretationen seines zweistufigen Ansatzes (two-tier-approach) zur Regulierung von generativer Künstlicher Intelligenz zu korrigieren, wonach wirkmächtige Modelle stärker reguliert werden sollen als andere. Das Parlament erläutert seine Kriterien zur Einstufung. Es stellt auch noch einmal klar, dass die Regulierung ohnehin nur für die Modelle gelten soll, die auch auf den Markt kommen.

Das Parlament legt vor allem Wert darauf, dass Entwickler von Modellen sich an Transparenz- und Dokumentationspflichten halten und ein Risikomanagement einführen. So wollen sie spätere Anwender (downstream) vor unabsehbaren Folgen bewahren, falls die Modelle nicht leisten, was sie sollen. Dem Parlament war jedoch bis zum Wochenende nicht klar, mit welchem Mandat die Spanier am Mittwoch in den Trilog gehen.

Auch bei anderen Punkten, etwa was den Einsatz künstlicher Intelligenz bei der biometrischen Fernüberwachung in Echtzeit und bei der Strafverfolgung angeht, liegen die Positionen von Rat und Parlament noch auseinander.

Nicht nur die Abgeordneten sind der Auffassung, dass eine regulierte Selbstregulierung bei Foundation Models nicht ausreicht. Diese Auffassung teilt auch eine Reihe von Wissenschaftlern, die ein Papier des AI4People Institutes unterzeichnet haben. Das gemeinnützige Institut mit Sitz in Belgien bringt KI-Unternehmen, Wissenschaftler, zivilgesellschaftliche Gruppen und Regierungen zusammen, um die Risiken der KI zu erörtern.

In einem offenen Brief schreiben die Wissenschaftler an die Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien (die Initiatoren des Non-Papers), dass ihr Vorschlag die Wirksamkeit des Gesetzes untergrabe. Er könne auch ernsthafte Risiken für die Rechte der Bürger und die europäische Innovation bergen. Sie bringen drei Gründe dafür vor:

Tatsächlich muss die EU sich beeilen, wenn sie bei der Regulierung von KI vorn dabei sein will. Denn auf internationaler Ebene geht die Arbeit an der Regulierung von KI zügiger voran. Tempo ist dabei zwar kein Wert an sich, aber wenn sich auf internationaler Ebene erst einmal alle geeinigt haben, wird Europa nach diesen Regeln spielen müssen und kann dem Ganzen nicht mehr seinen eigenen Stempel aufdrücken.

Bei ihrem virtuellen Treffen am Freitag haben sich die Digital- und Technologieminister der G7 auf einen politischen Rahmen im Hiroshima AI Process geeinigt. Der unter Japans G7-Vorsitz aufgebaute Rahmen umfasst Leitlinien und einen Verhaltenskodex für die Entwickler von KI-Systemen (Table.Media berichtete). Dazu gehören auch der Bericht der OECD zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses der G7 über Generative KI sowie die projektbasierte Zusammenarbeit bei KI. Der Prozess soll unter italienischer G7-Präsidentschaft fortgesetzt werden.

“KI muss im Einklang mit unseren Werten entwickelt werden”, sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing, der Deutschland in der Runde vertreten hat. “Der Code of Conduct der G7 schafft die Grundlage für die positive Entwicklung von KI – einer KI, der die Menschen vertrauen können.” Und weiter: “Damit zeigen wir: Demokratien können schnell handeln, wenn es darum geht, neuen Technologien verantwortungsvoll zu begegnen. Diesen Vorsprung wollen wir nutzen und weltweit Partner von den Vorteilen eines wertebasierten Einsatzes von KI überzeugen.”

Die G7 arbeiten daran, dass weitere Staaten, darunter insbesondere die OECD-Mitglieder, den Code of Conduct unterstützen. Das sei auch im Interesse der heimischen KI-Entwickler, erklärte Wissing. Er befürchtet eine Überregulierung auf europäischer Seite. “Wir haben eine stark wachsende KI-Szene, und ich möchte, dass deutsche KI-Produkte weltweit anschlussfähig sind und genutzt werden.”

Matteo Salvini hat am Sonntag in Florenz offiziell seinen Europawahlkampf gestartet. Und den möchte der italienische Vize-Premier mit seinen “Freunden” führen. Das sind nicht etwas die Koalitionspartner in Rom, sondern Repräsentanten rechtsnationaler Parteien aus 14 EU-Staaten. Mit dabei in der toskanischen Hauptstadt unter anderen: Vertreter der deutschen AfD, des französischen Rassemblement National, der niederländischen PVV und der österreichischen FPÖ. “Free Europe” hat Salvini seine Veranstaltung betitelt. “Ich glaube, dieser Tag war außergewöhnlich, wenn nicht sogar historisch”, schreibt der italienische Lega-Chef am Abend auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter).

Die Veranstaltung sollte den Zusammenhalt der Europaparlaments-Fraktion “Identität und Demokratie” zelebrieren und diese vereint in die Europawahl führen. Derzeit sind 62 Abgeordnete darin versammelt. Die italienische Lega und der französische Rassemblement National sind die größten Einzelpartien. Salvini spricht von einer “blauen Welle“, in Anlehnung und Abgrenzung zur “braunen Baustelle”, wie die Versammlung in Florenz von der italienischen Linken genannt wird. Klar ist: Hier rotten sich die Extremen zusammen, hier versuchen Nationalisten eine gemeinsame Linie für Europa zu propagieren. Klar ist auch: die meisten von ihnen bringen aus ihren Heimatländern gerade steigende Zahlen in Umfragen, wenn nicht sogar in Wahlergebnissen nach Florenz.

“Heute sind wir die vierte politische Kraft im Europäischen Parlament”, sagt Salvini zu seinen “Freunden” und rund 2000 Anhängern, die in die Halle der Fortezza da Basso gekommen sind. “Ziel ist es, die dritte zu werden und ausschlaggebend zu sein.” Auf X postet Salvini später noch mehr Optimismus: Zum ersten Mal könne eine geeinte und entschlossene Mitte-Rechts-Bewegung gewinnen, “und Brüssel von der abgedrifteten Bürokratie und dem Fanatismus der Linken befreien.” Auch der Vergleich des David gegen Goliath wird an diesem Sonntag in Florenz bemüht.

Doch das große Schaulaufen, wie es sich Salvini erhofft hat, ist ausgeblieben. Die werbewirksamen Namen waren abwesend. Die Grande Dame der Französischen Rechten, Marine Le Pen vom Rassemblement National und auch der niederländische Wahlsieger Geert Wilders schickten lediglich Videobotschaften.

“Wir stehen vor einer technokratischen Europäischen Union, die unsere Geschichte entwürdigt und unsere Kulturen standardisiert”, sagte Le Pen via Leinwand und fügte hinzu: “Wir sind Bewegungen des demokratischen und patriotischen Widerstands gegen eine dominante bürokratische Struktur.” Geert Wilders, dessen Partei für die Freiheit gerade die Wahlen in den Niederlangen gewonnen hat, verkündet fernmündlich: “Wir haben Millionen von Menschen Hoffnung gegeben, weil unsere Botschaft klar war: keine Masseneinwanderung mehr, keine Milliarden von Steuergeldern mehr für linksliberale Ideale wie Klimawandel und Stickstoff. Möge der Sieg bei den nationalen Wahlen in den Niederlanden der Beginn einer Welle von Wahlsiegen in ganz Europa sein.” Salvini bemühte sich, die Abwesenheit der Zugpferde ins Positive zu drehen. Wilders arbeite fleißig an der Bildung einer Rechtskoalition in Den Haag und sei deshalb daheim nun einmal unabkömmlich.

Doch auch die Vorsitzende der deutschen AfD, Alice Weidel, war nicht in Florenz, “aus terminlichen Gründen”, wie ihr Sprecher Europe.Table Tage vor der Veranstaltung mitgeteilt hatte. Statt ihrer stand der AfD-Co-Vorsitzende Tino Chrupalla auf der Bühne. “Unser neues Europa wird ein sicherer Ort sein, an dem Unerwünschte draußen bleiben”, sagte er. Es werde nicht wie “das heutige globalistische Europa sein, das seine Türen für alle öffnet und die Sicherheit seiner Bürger gefährdet”.

Das sind die Aussagen, die Salvini öffentlichkeitswirksam via X am Sonntag von seinen “Freunden” verbreitet. Chrupalla spricht auf der Bühne in Florenz aber auch davon, dass die Sanktionen gegen Russland ein “Boomerang” seien. Russland, das Thema will Salvini wohl lieber ausklammern, schließlich ist er Vize-Premier einer Regierung, die die Sanktionen gegen den Aggressor im Ukraine-Krieg von Anfang an und auch nach dem Regierungswechsel vorbehaltlos unterstützt. “Die Lega hat in Bezug auf die Ukraine eine sehr klare Position vertreten”, sagt Salvini, der noch nach dem Beginn des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine im Putin-Fan-T-Shirt zu sehen war, am Sonntag nur. Und: “Ich mache mir eher Sorgen um die Pro-Palästinenser und die Pro-Hamas.”

In Florenz will man sich an diesem Sonntag lieber auf die Themen konzentrieren, die alle Anwesenden seit Jahren herunterbeten: Man wolle weniger Diskussionen über Defizite und Schulden, weniger Integration und dafür mehr Abschottung.

Salvinis Wunschvorstellung ist ein “italienisches Modell” für Europa. Also dass sich die Parteien rechts der Mitte zusammenschließen – und so die informelle Koalition aus Europäischer Volkspartei (EVP), Sozialisten (S&D) und Liberalen (Renew Europe) ablösen. Doch diese Idee dürfte vor allem an den italienischen rechten Parteien scheitern. In Rom vereint, ist man in Brüssel auf unterschiedlichen Pfaden unterwegs. Die Abgeordneten der Forza Italia (FI) gehören der konservativen EVP-Fraktion an. Die der Fratelli d’Italia von Regierungschefin Giorgia Meloni sitzen derzeit in der Fraktion der Konservativen und Reformer (EKR), mit Partnern wie der polnischen PiS-Partei und der spanischen Vox. Von der AfD und dem Rassemblement National hält sich Parteichefin Meloni fern – vor allem wegen deren Haltung zu Russland.

Gegen den kleineren Koalitionspartner in Rom, die FI des kürzlich verstorbenen Ex-Premier Silvio Berlusconi, teilt Salvini am Sonntag in Florenz direkt aus. “Tajani liegt falsch”, sagt er über den Außenminister und aktuellen Parteichef der FI. Damit meint er nicht nur die Äußerungen Antonio Tajanis der letzten Tage, der – zu Salvinis Florenz-Event befragt – eine Zusammenarbeit sowohl mit Le Pen als auch mit der AfD kategorisch ausschloss. In Italien machen derzeit auch Gerüchte die Runde, die FI könnte sich mit der Kleinstpartei Italia Viva von Matteo Renzi verbünden, Ex-Premier und Ex-Chef des linken Partito Democratico. “Diejenigen im Mitte-rechts-Bündnis, die die Linke bevorzugen, machen einen unglaublichen Fehler”, wettert Salvini. Der Spatenstich zum Aufbau eines “freien Europas”, wie Slavini das Treffen die vergangenen Tage gerne ankündigte, könnte auch schnell zum Sargnagel der Koalition in Rom werden. Almut Siefert

118 Staaten haben sich auf der COP28 in Dubai gemeinsam für einen ambitionierten Ausbaupfad der Kapazitäten von erneuerbaren Energien ausgesprochen. Die Verdreifachung der Erneuerbaren und die Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030 ist eines der wichtigsten Vorhaben, die es auf dieser COP durchzusetzen gilt. Von derzeit 3.600 Gigawatt (2022) müsste dafür die Erneuerbaren-Kapazität auf 11.000 GW (elf Terrawatt) ansteigen. Unter den Unterzeichnern sind Industriestaaten, zahlreiche Entwicklungs- und Inselstaaten, aber auch Schwellenländer.

Die Absichtserklärung spricht gleich mehrere Probleme an. Die Verdreifachung würde:

Denn die 118 Länder wollen nicht unter sich bleiben. COP28-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen machten deutlich, dass sie den ambitionierten Ausbaupfad für Erneuerbare unbedingt auch in einem Abschlussdokument der diesjährigen UN-Klimakonferenz sehen wollen.

Ursula von der Leyen will den Ausbau der Erneuerbaren außerhalb der EU unterstützen. “In einigen Ländern sind die Kapitalkosten für erneuerbare Energien unerschwinglich hoch”, erklärte die Kommissionschefin und kündigte 2,3 Milliarden Euro aus dem EU-Budget für die kommenden zwei Jahre an, um die Energiewende “in unserer Nachbarschaft und weltweit” anzuschieben. luk

Am ersten Dezember hat die EU-Kommission das Gemeinsame Unternehmen für Chips gegründet. Ziel ist es, das europäische Halbleiterökosystem zu stärken. Dazu wird das Chips Joint Undertaking (JU) Pilotanlagen einrichten. Bis Anfang März nimmt die Kommission Vorschläge für Pilotanlagen entgegen. Dafür stehen EU-Mittel im Volumen von 1,67 Milliarden Euro bereit, teilte die Kommission mit.

Die Kommission geht davon aus, dass die Summe durch Mittel der Mitgliedstaaten auf 3,3 Milliarden Euro anwachsen wird. Private Mittel sollen hinzukommen. Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen richtet sich an Organisationen, die Pilotanlagen in den Mitgliedstaaten errichten möchten. In der Regel sind das Forschungs- und Technologieeinrichtungen.

“Mit der Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für Chips und der Einrichtung von Pilotanlagen machen wir einen mutigen Schritt nach vorn, um unsere Halbleiterindustrie fördern”, sagte Binnenmarktkommissar Thierry Breton. “In einer von gestörten Lieferketten und geopolitischen Spannungen geprägten Welt nimmt Europa sein technologisches und industrielles Schicksal in die eigenen Hände.”

Das Chips-JU ist das wichtigste Instrument zur Umsetzung der Initiative “Chips für Europa” mit einem Gesamtbudget von voraussichtlich 15,8 Milliarden Euro bis 2030. Die Verordnung über das Gemeinsame Unternehmen für Chips trat am 21. September gemeinsam mit dem Chip-Gesetz in Kraft. vis

Die Kommissarin für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, wurde auf ihren Wunsch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen beurlaubt. Urpilainen ist Kandidatin bei den Präsidentschaftswahlen in Finnland. Sie ist vom 2. Dezember bis 28. Januar beurlaubt, falls sie in die Stichwahl kommt auch bis zum 11. Februar. In dieser Zeit bekommt sie keine Bezüge aus dem EU-Haushalt. Ihr Portfolio übernimmt zusätzlich zu seinem bisherigen Portfolio Margaritis Schinas, Vize-Präsident der Kommission und zuständig für den European Way of Life. mgr

Wie viel Krise geht noch? Diese Frage möchten wir mit Ihnen und einem der wichtigsten Steuerleute der deutschen Außenpolitik, dem Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Thomas Bagger, diskutieren. Und zwar am Dienstag, dem 5. Dezember, von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. An dem digitalen Gespräch nehmen auch die Table.Media-Redaktionsleiter für Afrika, Agrifood, Berlin, China, Europa, Forschung, Klima, Research und Sicherheit teil. Hier können Sie sich kostenlos anmelden. sb

Seit Mitte September hat Lettland eine neue Ministerpräsidentin. Evika Siliņa folgt auf ihren Parteifreund Krišjānis Kariņš, der im August zurückgetreten war und nun Außenminister ist.

Die bisherige Mitte-rechts-Regierung war am anhaltenden Streit zwischen den drei Koalitionären zerbrochen: Auf der einen Seite stand das liberalkonservative Bündnis Jaunā Vienotība, dem Siliņa und Kariņš angehören, auf der anderen Seite die nationalkonservative Nationale Allianz und die zentristisch-konservative Vereinigte Liste.

Kariņš hatte seinen Koalitionspartnern vorgeworfen, entscheidende Vorhaben der Regierung zu blockieren. Ein Einschnitt war die Wahl des Vienotība-Politikers Edgars Rinkēvičs zum Präsidenten Lettlands im Mai dieses Jahres. Rinkēvičs wurde mit den Stimmen seiner Partei und denen der Opposition gewählt.

Mit neuen Partnern, dem Bündnis der Bauern und Grünen sowie den linksgerichteten Progressiven, führt Siliņa nun die Regierung an – die bislang liberalste in Lettland.

Beobachtern gilt Siliņa als überraschende Wahl. Viel ist über die 48-jährige Juristin und ihre Überzeugungen nicht bekannt. Bevor sie Ministerpräsidentin wurde, war sie Sozialministerin, allerdings nicht mal ein Jahr lang. “Die Menschen im Land sind noch dabei herauszufinden, wer sie ist”, sagt Pauls Raudseps, Mitgründer und Kolumnist des Magazins “Ir”. Siliņa gilt als ruhig und reserviert, hat sich aber auch den Ruf erarbeitet, ihre Aufgaben hinter den Kulissen effektiv zu erledigen und auf Menschen zuzugehen.

Bis zum Beginn ihrer politischen Karriere arbeitete Siliņa als Rechtsanwältin, sie hat einen Abschluss der Riga Graduate School of Law, unter anderem in Europarecht. 2011 schloss sie sich der frisch gegründeten Reformpartei an und kandidierte für die Saeima, das lettische Parlament – allerdings ohne Erfolg. Die Reformpartei ging später in der Regierungspartei Vienotība auf.

Von 2013 bis 2019 war sie parlamentarische Staatssekretärin im Innenministerium, anschließend in der Staatskanzlei unter dem damaligen Ministerpräsidenten Kariņš. In lettischen Medien wurde sie mehrfach als dessen rechte Hand bezeichnet.

Hört man sich um, welches Thema sie persönlich am stärksten beschäftigt, dann ist die Antwort: die Rechte der Kinder. Siliņa ist Mutter von drei Kindern und verheiratet.

Aufmerksamkeit erregte sie, als sie während einer TV-Debatte weinte. Thema des Gesprächs war ein brutaler Mord in der Stadt Jēkabpils. Ein Mann hatte seine Exfrau erstochen – die Frau hatte zuvor mehrfach Schutz bei der Polizei gesucht. Die Tat entsetzte das ganze Land, mehrere Politiker forderten, dass Lettland endlich als eines der letzten EU-Länder die Istanbul Konvention zum Schutz von Frauen vor Gewalt ratifizieren müsse.

Die neue Koalition hat sich beeilt, die Ratifizierung auf den Weg zu bringen, Ende November hat das Parlament schließlich nach hitziger Debatte dafür gestimmt. “Diese Regierung muss beweisen, dass sie Dinge geregelt bekommt”, sagt Journalist Raudseps. “Der Vorteil ist, dass die Koalition gut zusammenarbeitet. Das war unter Kariņš nicht so.”

Die Istanbul Konvention ist nicht das einzige Thema, das die Regierung zügig angeht: Ebenfalls noch in diesem Jahr sollte die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften beschlossen werden. Siliņa hatte sich dafür ausgesprochen, in Lettland ist das allerdings noch immer ein höchst umstrittenes Thema. Die Saeima hatte Anfang des Monats einer Gesetzesänderung mit knapper Mehrheit zugestimmt. Doch Abgeordnete der Opposition haben das Gesetz vorerst gestoppt, möglicherweise wird es nun eine Volksabstimmung geben.

Während das Land also darüber debattiert, wie viel Fortschritt es sich zutraut, gibt es eine ganze Reihe weiterer drängender Themen: etwa die massiv gestiegenen Energiepreise sowie stark erhöhte Zinsen für Hauskredite, die Integration der russischen Minderheit sowie der Fachkräftemangel, besonders im Bildungsbereich. Lettland gehört zu den EU-Ländern, in denen Lehrkräfte am schlechtesten bezahlt werden.

Die Regierung will bezüglich der Energiekosten kurzfristig für eine Entlastung der Haushalte sorgen und hat angekündigt, den Wettbewerb im Bankensektor zu fördern. Der Staatshaushalt für das kommende Jahr legt den Schwerpunkt vor allem auf innere und äußere Sicherheit sowie Bildung und Gesundheit.

Wenige Wochen nach Amtsantritt besuchte Siliņa Lettlands Ostgrenze. Lettland wirft dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Migranten gezielt über die Grenze zu schleusen. Bereits während ihrer Zeit im Innenministerium hatte Siliņa sich als entschiedene Fürsprecherin eines Grenzzauns hervorgetan, weshalb sie in der öffentlichen Wahrnehmung mit dem Projekt verknüpft wird.

Für sie ist es daher unangenehm, dass der Bau weitaus langsamer vorangeht als geplant und von Betrugsvorwürfen gegen Manager des zuständigen Bauunternehmens überschattet wird. Bei ihrem Besuch an der Grenze versprach sie, dass bis Ende des kommenden Jahres der Grenzzaun sowohl zu Belarus als auch zu Russland fertiggestellt werden soll.

Mit Blick auf Europa hat Siliņa eine “klare pro-europäische Ausrichtung” ihrer Regierung angekündigt und sich für eine EU-Erweiterung ausgesprochen. Unumstritten ist auch Lettlands Solidarität mit der Ukraine. “Meine Regierung wird weiterhin auf eine starke Unterstützung der EU für die Ukraine drängen, solange es dauert”, schrieb Siliņa nur wenige Tage nach ihrem Amtsantritt auf X (ehemals Twitter). Die Regierung will die lokale Verteidigungsindustrie stärken, besonders im Bereich Artilleriemunition.

Siliņa ist nach Laimdota Straujuma, die von 2014 bis 2016 regierte, die zweite Ministerpräsidentin Lettlands. Sie vervollständigt die Gruppe der baltischen Regierungschefinnen: In Litauen stehen mit Ingrida Šimonytė und in Estland mit Kaja Kallas ebenfalls Frauen an der Spitze des Landes. Sarah Schaefer