in Bälde wird die EU-Kommission darüber berichten, wie die Mitgliedstaaten die Empfehlungen zur Sicherung der 5G-Mobilfunknetze umsetzen. Thierry Breton nimmt das Ergebnis bereits vorweg: nicht ausreichend. Praktisch alle Mitgliedstaaten hätten die Grundsätze aus der 2020 beschlossenen Toolbox zwar in nationales Recht umgesetzt, sagte der Binnenmarktkommissar. Aber nur eine Minderheit habe diese tatsächlich auch angewandt auf Anbieter mit hohem Risiko. “Dies stellt ein Risiko für die kollektive Sicherheit der Europäischen Union dar”, warnt Breton.

Könnte die Kommission also ein EU-weites Verbot von Anbietern wie Huawei und ZTE aus China vorschlagen, wie die Financial Times berichtete? Wohl kaum. Der Umgang mit den Hochrisiko-Anbietern ist eine Frage der nationalen Sicherheit – und damit Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, nicht der EU. Deshalb hatten sich Kommission und die NIS Cooperation Group mit Vertretern der Mitgliedstaaten auf Empfehlungen beschränkt.

Das hält Breton aber nicht davon ab, den Druck auf Deutschland und andere zögerliche Länder zu erhöhen. Ein Kommissionssprecher verwies auf Ratsschlussfolgerungen vom vergangenen Dezember, wonach die Mitgliedstaaten und Kommission prüfen sollen, “ob ergänzende Maßnahmen erforderlich sind”, um ein einheitliches Sicherheitsniveau der 5G-Netze zu gewährleisten.

Berlin erwägt derzeit, bestimmte Komponenten der chinesischen Anbieter im deutschen Telekommunikationsnetz zu verbieten. Zur Tat geschritten ist die Ampel-Regierung bislang aber nicht – auch aus Rücksicht auf die Beziehungen zu Peking.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag!

“EU plant härteren Heiz-Hammer als Habeck” hatte Bild am Mittwochmorgen getitelt. Die “Ökodesign-Richtlinie” solle so verändert werden, dass spätestens ab 2029 in Gebäuden nur noch Wärmepumpen neu eingebaut werden könnten und “definitiv” keine Öl- und Gasheizungen mehr. Zu allem Überfluss könne die Kommission das Gesetz einfach “durchpeitschen” ohne Parlament und Rat zu beteiligen. Die Reaktion der Kommission folgte wenige Stunden später.

Der Vorschlag werde technologieneutral sein, hämmerte die Vertretung der Kommission in Deutschland per Twitter zurück. Neue Gaskessel wären demnach als sogenannte Hybridheizungen weiter zulässig – etwa in Kombination mit Solarenergie oder Wärmepumpen. Das belegt auch ein Memorandum der Kommission, das Table.Media vorliegt. Zwar ist dort von einem Auslaufen von fossilen Heizungen ab September 2029 die Rede, aber eben nur für “stand-alone”-Kessel. Dieser wichtige Zusatz war in der Bild-Berichterstattung untergegangen.

Besonders attraktiv sind jedoch Hybridheizungen aus Gasboilern und Erneuerbaren nicht. Die Förderung für diese “Brückentechnologie” hatte die Ampel im vergangenen August eingestellt, um unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Auch die Story vom “Durchpeitschen” entpuppt sich als halbgar. Dürchführungsverordnungen beschließt die Kommission im Komitologieverfahren. Vertreter der Mitgliedstaaten dürfen zumindest eine Stellungnahme abgeben. Auch Verbände werden laut Kommission beteiligt. Kritik am Ausschussverfahren gibt es aber aus dem EU-Parlament.

“Allein weil die bestehende Ökodesign-Richtlinie noch nicht fertig überarbeitet wurde, ist es rechtlich überhaupt noch möglich, dieses alte Verfahren zu nutzen”, teilten gestern die Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe mit, Daniel Caspary (CDU) und Angelika Niebler (CSU). Es sei unerträglich, wenn solch eine weitreichende Entscheidung durch ein “undemokratisches Hinterzimmerverfahren” ohne Beteiligung des Parlaments zustande käme. Die Kommission und die ebenfalls beteiligte Ampel riefen die Unionsabgeordneten auf, das Verfahren zu stoppen.

Zustimmung zum Vorhaben der Kommission kam dagegen von den Grünen. “Es ist richtig, dass die EU-Kommission effizientere Heizungen beim Neueinbau einfordert. Damit wird Heizen günstiger für alle“, sagte der Abgeordnete Michael Bloss.

Noch aus einem anderen Grund ist fraglich, ob sich die Kommission traut, das Gasheizungsverbot über einen nachgelagerten Durchführungsrechtsakt einzuführen. Parallel zur Ökodesign-Verordnung wird nämlich auch noch die Gebäude-Richtlinie überarbeitet. Dort zeichnet sich ab, dass die Entscheidung über das Verbot fossiler Heizungen den Mitgliedstaaten überlassen wird.

Die Erwartungen an die kommende Weltklimakonferenz sind enorm. Das zeigt sich nicht zuletzt bei den derzeit stattfindenden Zwischenverhandlungen der UN-Klimarahmenkonvention in Bonn (SB58). Hier wird die COP28 vorbereitet, die Ende November in Dubai stattfinden wird. Doch bislang ist teilweise unklar, was überhaupt vorbereitet werden muss. Die Verhandlungen begannen mit einem Streit über die Agenda, der bis dato noch nicht beigelegt wurde und es möglicherweise bis zum Ende der Konferenz auch nicht mehr wird.

In dem Disput geht es um eine Forderung der EU-Länder, das sogenannte Mitigation Work Programme, das den Pfad zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels festlegen soll, künftig auch auf den eher technischen und weniger politischen Verhandlungen in Bonn zu thematisieren. Der EU und anderen progressiven Staaten ist es ein Anliegen, die weltweiten Emissionsminderungen nicht nur einmal jährlich auf den COPs zu diskutieren.

Eine Staaten-Gruppe innerhalb der UN – die sogenannten Like-Minded Developing Countries, zu denen auch China, Indien und Saudi-Arabien gehören – lehnt das strikt ab. Offiziell aus formellen Gründen, doch dahinter steckt der ewige Streit darüber, ob die Industrienationen als Hauptverursacher des Klimawandels den Entwicklungsländern Vorschriften für CO₂-Minderungen machen sollten. Vor allem dann nicht, wenn mit neuen Minderungsvorgaben für Entwicklungsländer keine Finanzmittel zur Unterstützung einhergehen.

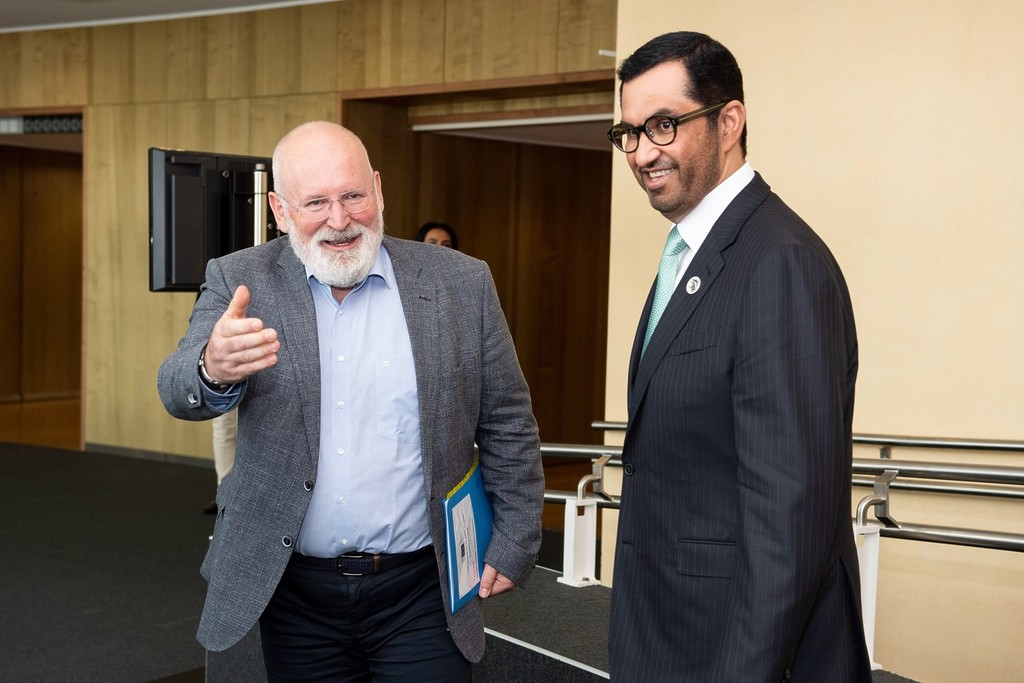

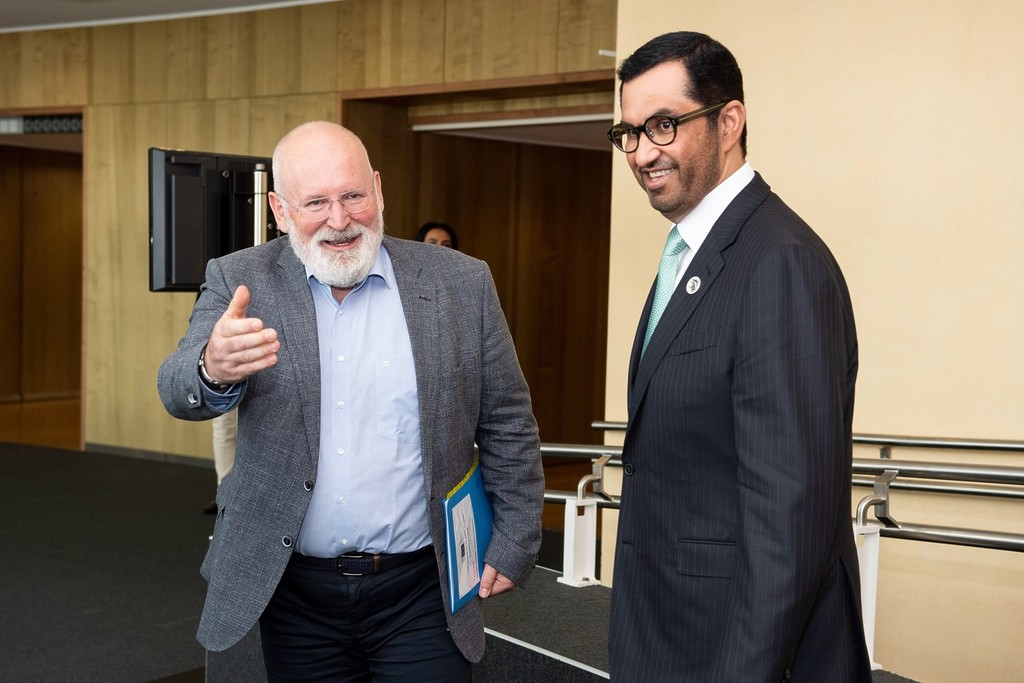

Wenn der designierte COP28-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am heutigen Donnerstag im World Conference Center in Bonn auftaucht, könnte er dabei helfen, den Streit beizulegen – obwohl noch nicht im Amt. Wenn er seine Prioritäten für COP28 klar benennt, könnte daraus auch abgeleitet werden, wie sich die Agenda in Bonn zusammensetzen muss, um die COP im Herbst hinreichend vorzubereiten.

Bislang ist keine öffentliche Rede Al Jabers in Bonn geplant, dafür aber ein Treffen mit jungen Klimaaktivisten. Dabei gibt es neben dem Agenda-Streit in Bonn weiteren Klärungsbedarf auf dem Weg zur COP28. Beim Petersberger Klimadialog Anfang Mai in Berlin überraschte Al Jaber mit seiner Aussage, man müsse sich auf den schrittweisen Ausstieg aus den “Emissionen fossiler Brennstoffe” konzentrieren – nicht aus den fossilen Brennstoffen selbst. Seitdem befürchten Verhandler und Umweltorganisationen, Al Jaber könnte die CO₂-Abscheidung, Speicherung und Nutzung (CCSU) in den Fokus seiner Bemühungen rücken und so den Ausstieg aus fossilen Energieträgern erheblich verwässern.

Nach einem Treffen Al Jabers gestern in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans und dem Außenbeauftragten Josep Borrell ist kaum klarer geworden, wohin die Reise der Fossilen geht. Die COP28 solle “Fortschritte […] bei der Umstellung auf Energiesysteme frei von fossilen Brennstoffen ohne CCSU (unabated fossil fuels)” liefern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier.

Es ist die Rückkehr zu einer Formulierung, wie sie auch die G7 verwenden und die ähnlich ist zu den Diskussionen vergangenes Jahr auf der COP27 in Sharm el-Sheikh. Dort hatten mehr als 80 Länder einen Vorstoß Indiens unterstützt, alle fossilen Brennstoffe herunterzufahren. Auch die EU zählte zu den Unterstützern und will sich auch in Dubai weiter für den fossilen Ausstieg einsetzen. Dass der künftige COP-Chef sich nun einer solchen Formulierung anschließt, könnte ein Indiz dafür sein, dass die Positionen von Al Jaber und der EU nicht so weit auseinanderliegen wie gedacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

08.06.2023 – 08:30-09:30 Uhr, online

DGAP, Disucssion The Geopolitics of China’s Smart Cities

The German Council on Foreign Relations (DGAP) assesses the strategy behind the global export of smart cities by the People’s Republic of China and the risks those cities create, particularly from their AI-powered “city brains”. INFOS & REGISTRATION

09.06.2023 – 16:45-18:00 Uhr, Bonn

ERCST, Discussion Mobilizing Private Investments: The Role of the Private Sector and Carbon Markets in the GST

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) aims to explore the importance of expanding market-based carbon pricing instruments and international cooperation to mobilize finance flows, scale up reduction and removal activities and increase NDC ambition. INFOS & REGISTRATION

12.06.-14.06.2023, Zürich (Schweiz)

CefES, Conference European Studies: Europe in Unchartered Territories

The Center for European Studies (CefES) brings together economists and political scientists to address European socio-economic issues. INFOS & REGISTRATION

12.06.2023 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Biomethan: Markt und Einsatzmöglichkeiten

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gibt einen Einblick in die Bedeutung von Biomethan für Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

12.06.2023 – 17:30-21:30 Uhr, Berlin/online

HLN, Konferenz Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

Das Health & Law Netzwerk (HLN) diskutiert Fragen rund um das Thema KI in datenschutzsensiblen Bereichen des Gesundheitswesens. INFOS & ANMELDUNG

12.06.2023 – 18:00-20:30 Uhr, Berlin

BDI, Podiumsdiskussion 11. GWB-Novelle: Rechtskonform und verfassungsgerecht?

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stellt den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (11. GWB-Novelle) zur Diskussion. INFOS & ANMELDUNG

13.06.-14.06.2023, Stockholm (Schweden)

ENISA, Conference 20th CSIRTs Network Meeting

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) aims to contribute to developing confidence and trust between the Member States and to promote swift and effective operational cooperation. INFOS & REGISTRATION

13.06.-14.06.2023, Berlin

HBS, Konferenz Konferenz für Aufsichtsräte 2023

Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) diskutiert, wie Infrastruktur weiterentwickelt werden muss, um die Grundlage für das Gelingen der sozial-ökologischen Transformation zu schaffen. INFOS & ANMELDUNG

13.06.2023 – 13:00-14:30 Uhr, Berlin

Eco, Roundtable Nachhaltige Digitalisierung – Im Spannungsfeld von Innovation, Resilienz und Energieeffizienz

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) bietet eine Gelegenheit zum strukturierten Austausch zu netzpolitischen Themen zwischen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Forschung und Wirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

13.06.2023 – 14:00-18:00 Uhr, Berlin

FZE, Konferenz CO2-Kreisläufe und CO2-Speicherung

Das Forum für Zukunftsenergien (FZE) beschäftigt sich mit den Potenzialen von Technologien zur Erreichung von Net Zero. INFOS

13.06.2023 – 17:30-19:00 Uhr, online

ECFR, Panel Discussion Europe’s global role in light of Russia’s war in Ukraine: The public perspective

The European Council on Foreign Relations (ECFR) focuses on public perceptions of the EU’s relationship with Russia, China, and the US. INFOS & REGISTRATION

13.06.2023 – 18:30-21:00 Uhr, Berlin

Baden-Württemberg, Diskussion Zum Umgang mit Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz

Das Land Baden-Württemberg lädt zur Diskussion über die Frage, wie Regeln für künstliche Intelligenz aussehen können, um sowohl ihren Chancen als auch ihren Risiken gerecht zu werden. INFOS & ANMELDUNG

Die EU will sich um engere Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten bemühen. Die EU-Kommission und der Außenbeauftragte Josep Borrell stellten am Mittwoch eine Strategie dafür vor, die im Kern auf drei Säulen beruht:

Die Europäer versuchen damit, die traditionell engen, in den vergangenen Jahren aber politisch vernachlässigten Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten wieder zu stärken. Am 17. und 18. Juli findet nun in Brüssel ein Gipfeltreffen von EU und CELAC statt – das erste seit 2015.

Hintergrund ist das schwindende Gewicht Europas in der Region. Die EU sei zwar die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen in der Region, sagte David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament. “Trotzdem schafft es die EU derzeit nicht hinreichend, dem chinesischen Engagement in der Region eine kohärente Politik entgegenzusetzen.”

Peking hat seinen Einfluss in den vergangenen Jahren vor Ort deutlich ausgebaut, insbesondere über den Ausbau der regionalen Infrastruktur im Rahmen seiner Belt and Road Initiative. Der Einfluss zeigte sich zuletzt auch darin, dass sich Brasiliens Präsident Lula da Silva nicht der westlichen Linie gegenüber Russland anschloss.

Auch die Bundesregierung bemühte sich zuletzt intensiv um die Region. Nach Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck bereisen derzeit Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil Brasilien sowie Kolumbien und Panama. Länder wie Chile oder Argentinien können aus Sicht von Kommission und Bundesregierung Europa dabei helfen, seine bestehenden Abhängigkeiten bei strategischen Rohstoffen und Energiequellen zu verringern.

Schlüssel für engere Beziehungen ist aus Sicht von Berlin und Brüssel die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die vier Regierungen prüfen derzeit eine von der Kommission vorgelegte Zusatzerklärung, die im eigentlichen Abkommen enthaltene Umwelt- und Sozialstandards genauer definieren sollen. Eine sanktionsbewehrte Verbindlichkeit dieser Standards, wie sie Baerbock in Brasilien erneut einforderte, lehnen die vier Staaten aber ab.

Große Bedenken gegen das Abkommen gibt es zudem in Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Die Grünen im Europaparlament veröffentlichten gestern eine Studie, die vor einer weiteren Abholzung des Regenwaldes infolge vermehrter Agrarexporte nach Europa warnt. tho

Heftige Kritik hat der Europäische Rechnungshof an der Entwicklungshilfe der EU geübt. Dabei geht es um ein Budget von fast 80 Milliarden Euro. “Das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Zusammenarbeit der EU mit Partnerländern weist methodische Mängel bei der Zuweisung der Gelder und der Überwachung der Auswirkungen auf”, heißt es in einem Bericht, den der Rechnungshof am Mittwoch veröffentlicht hat.

In der Kritik steht das “Neue Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt” (NDICI/Europa in der Welt), das für den Zeitraum 2021 bis 2027 mit einem Budget von 79,5 Milliarden Euro ausgestattet ist.

Bei diesem Programm definiert die EU “Mehrjahresrichtprogramme” für verschiedene Länder. Bis Ende vergangenen Jahres hatte die Kommission solche Programme für 102 Länder, fünf Regionen und vier Themen verabschiedet. Bei den Regionen handelt es sich um Subsahara-Afrika, südliche Nachbarschaft, östliche Nachbarschaft, Asien und Pazifik-Raum sowie Nord- und Südamerika unter Einbeziehung der Karibik. Für die geografische Säule stehen rund 60,4 Milliarden Euro bereit, für die thematische knapp 6,4 Milliarden Euro und für Krisenreaktionen 3,2 Milliarden Euro.

NDICI trage nicht dazu bei, das angestrebte Ziel zu erreichen, “die Zuweisung der Gelder für das auswärtige Handeln der EU transparenter, stimmiger, vergleichbarer und kompakter zu gestalten”, wirft der Rechnungshof der Kommission vor. “Die Zuweisung der Gelder an die einzelnen Länder wird nicht genau genug berechnet, und in den Programmen fehlen einheitliche Indikatoren, anhand deren die Fortschritte gemessen werden können.”

NDICI wurde im Juni 2021 angenommen und sollte die Entwicklungshilfe der EU vereinheitlichen, vereinfachen und damit effizienter machen. Zuvor war die Zusammenarbeit in eine Vielzahl von Instrumenten aufgesplittert. hlr

Die politischen Spannungen vor der Abstimmung im ENVI-Ausschuss am 15. Juni über den Vorschlag zum Renaturierungsgesetz nehmen zu. Die EVP beklagt, von der Europäischen Kommission und insbesondere von Vizepräsident Frans Timmermans sowie Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius bei den Verhandlungen unter Druck gesetzt worden zu sein.

“Vizepräsident Timmermans hat bei den Verhandlungen eine rote Linie überschritten”, sagte Christine Schneider (EVP), Schattenberichterstatterin für das Renaturierungsgesetz, am gestrigen Mittwoch in Brüssel. Die Abgeordnete berichtete, Timmermans und Sinkevičius hätten EU-Abgeordnete in die Büros der Kommission kommen lassen und Druck ausgeübt, den Text anzunehmen.

Darüber hinaus prangert die EVP auch “verstecktes Lobbying” der Plattform “Business and Biodiversity” an, die in der Generaldirektion Umwelt untergebracht ist. Sie würde die Mitglieder des Parlaments kontaktieren und ein Informationspaket verschicken. Darin stehe “was sie sagen, welche Art von E-Mails sie versenden, welche Art von Äußerungen in den sozialen Medien sie machen können”, erklärte Esther de Lange, stellvertretende EVP-Fraktionsvorsitzende.

Es sehe so aus, als finanziere die Kommission ihre eigene Lobby, was über die normale Rolle einer Kommission hinausgehe, sagte die niederländische Abgeordnete. Für Schattenberichterstatterin Schneider handelt es sich dabei um einen “weiteren Schritt” der Kommission, den politischen Druck zu erhöhen.

Die EVP-Fraktion, mit 176 Sitzen die größte Fraktion im Parlament, hat die Verhandlungen im Umweltausschuss verlassen, da sie insbesondere Auswirkungen auf die europäische Nahrungsmittelproduktion befürchtet. Deshalb steht die Abstimmung auf Messers Schneide.

Für Esther de Lange stehe die Chance bei “50-50″, für Pascal Canfin (Renew), Vorsitzender des ENVI-Ausschusses, auch. “Während ich mit Ihnen spreche, habe ich eine Mehrheitsstimme” im Envi-Ausschuss über den Vorschlag für eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, sagte er am vergangenen Freitag bei einer in Paris vom Jacques-Delors-Institut organisierten Konferenz.

“Wenn wir diesen Text verabschieden, besiegen wir alle, die den Green Deal in Frage stellen wollen, denn wir zeigen, dass wir noch stärker sind. […] Wir befinden uns an einem Wendepunkt.” cst

Der europäische Gemeinschaftshaushalt für das kommende Jahr soll nach einem Entwurf der EU-Kommission knapp 190 Milliarden Euro umfassen. Dazu kommen voraussichtlich rund 113

Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Corona-Aufbaufonds, wie die Kommission am Mittwoch mitteilte. Wie die nationalen Haushalte sei auch der EU-Haushalt mit steigenden Kosten konfrontiert, während der Finanzierungsbedarf nicht sinke, sagte Haushaltskommissar Johannes Hahn.

Der EU-Haushalt 2024 ist mit 189,3 Milliarden Euro etwas höher als der Kommissionsvorschlag für 2023 (185,6 Milliarden Euro). Er sei darauf zugeschnitten, den grünen und digitalen Wandel der EU zu unterstützen, sagte Hahn. Am meisten Mittel sind aber weiterhin für die gemeinsame Agrarpolitik vorgesehen (53,8 Milliarden Euro) sowie für strukturschwache Regionen (47,9 Milliarden). 13,6 Milliarden Euro sind für Forschung und Entwicklung reserviert und 4,6 Milliarden für strategische Investitionen, etwa für das Programm Digital Europe.

Für das Bildungsprogramm Erasmus+ sind 3,7 Milliarden Euro vorgesehen, etwas weniger als für die Finanzierung des Corona-Aufbaufonds (3,96 Milliarden Euro). Next Generation EU sei daher “keine Investition für die nächste Generation, er wird nur von ihr bezahlt“, kommentierte der FDP-Haushaltspolitiker Moritz Körner. Am stärksten leide nach dem Kommissionsvorschlag aber der Bereich Außenpolitik. Das passe nicht zum Anspruch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine geopolitische Kommission zu führen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, sagte, der Entwurf zeige, wie ausgereizt das EU-Budget sei. “Inflation und Zinsen fressen den Haushalt auf und bedrohen wichtige EU-Programme.” Daher sei es angebracht, die wenige Flexibilität zu nutzen, um Gelder aus klimaschädlichen und ineffizienten Programmen abzuziehen und hin zu den höchsten Prioritäten umzuschichten.

Über den Haushaltsentwurf werden nun die EU-Staaten und das Europaparlament beraten. Die Kommission will überdies am 20. Juni ihre Halbzeitbilanz des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 vorlegen. Die verschiedenen Krisen wie die Pandemie oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben den MFR nach Kommissionsangaben “bis zum Maximum ausgereizt”. Unter den Mitgliedstaaten ist die Bereitschaft aber gering, aus den nationalen Haushalten mehr Geld nach Brüssel zu überweisen. dpa/tho

Am 8. und 9. Juni werden die Innenministerinnen und -minister der EU-Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union in Luxemburg zusammentreten, um sich auf eine Verhandlungsposition bezüglich der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu einigen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will in großen Teilen die von der Kommission präsentierten Vorschläge mittragen und damit den Weg für nicht praktikable und menschenrechtswidrige Verschärfungen freimachen. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass die Bundesregierung die Reform besser stoppen solle.

Denn die Vorschläge der Kommission sind nicht geeignet, um die Krise der Migrationspolitik in Europa zu beenden. Vielmehr werden die neuen Vorschläge die Forderungen rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien und Regierungen nach einer faktischen Abschaffung des Flüchtlingsschutzes nur weiter befeuern. Diese bilden den tatsächlichen Kern der gegenwärtigen migrationspolitischen Krise und der langanhaltenden Blockade im europäischen Asylsystem.

Forschungen zu den schon in Pilotprojekten umgesetzten Maßnahmen des Reformpakets zeigen deutlich: Weder können diese menschenrechtskonform umgesetzt werden, noch sind sie geeignet, um die berechtigten Forderungen der grenznahen EU-Mitgliedstaaten nach einer tatsächlichen europäischen Solidarität zu erfüllen. Vielmehr ist zu erwarten, dass Anreize für Staaten an den Außengrenzen geschaffen werden, um noch stärker illegale Zurückweisungen (Pushbacks) vorzunehmen oder europäisches Recht zu missachten.

Damit setzen die Vorschläge nichts weniger als die Zukunft der europäischen Einheit aufs Spiel. Offensichtlich ist eine gemeinsame und nachhaltige Migrationspolitik für Europa eine drängendere Frage denn je. Eine solche zu entwerfen und voranzutreiben, sollte Ziel dieser Bundesregierung sein. So hatten es SPD, FDP und Grüne auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Eine Politik, die jedoch nur darauf abzielt, die sogenannte Sekundärmigration auf Kosten der grenznahen Mitgliedstaaten zu unterbinden, setzt Fliehkräfte frei, die den Schengenraum als Raum der Reisefreiheit gefährden und damit auch eine zentrale Errungenschaft des europäischen Projekts bedrohen.

Dies lässt sich an dem Vorschlag zur Einführung der Grenzverfahren besonders deutlich zeigen. Sie sind Kernstück des Reformpakets. Asylsuchende aus Staaten mit einer niedrigen Anerkennungsquote, aber potenziell auch all jene, die durch einen sogenannten sicheren Drittstaat nach Europa geflohen seien, sollen in ein Grenzverfahren kommen.

Bei diesen Verfahren handelt es sich nicht um vollwertige Asylverfahren. Vielmehr handelt es sich nur um eine beschleunigte Vorprüfung, ob die betroffene Person überhaupt ein Anrecht auf ein Asylverfahren hat oder ob sie in einen Staat außerhalb der EU zurückgeschoben werden soll. Das zentrale Ziel des internationalen Systems des Flüchtlingsschutzes – die inhaltliche Prüfung und Schutzgewährung für Schutzsuchende – wird durch die Grenzverfahren konterkariert.

Da davon auszugehen ist, dass schutzsuchende Personen versuchen werden, sich diesem Verfahren zu entziehen, soll das Grenzverfahren im Rahmen einer bis zu zwölf Wochen andauernden Inhaftierung stattfinden. Eine negative Vorprüfung führt aber nicht zu einer direkten Abschiebung – dies wäre rechtswidrig – sondern zu einem Rückkehrverfahren, das weitere zwölf Wochen in Anspruch nehmen kann.

Doch selbst wenn das völker- und europarechtlich klar bestehende Recht auf die Stellung eines Asylantrags mit einer inhaltlichen Prüfung zuerkannt wird, werden jene Personen das Verfahren weiterhin im Land der ersten Einreise, also in den grenznahen Mitgliedstaaten, durchlaufen müssen. Das Grundproblem des “Dubliner Systems” bleibt bestehen, nämlich, dass hauptsächlich die Erstaufnahmestaaten für die Aufnahme der Betroffenen und die Durchführung des Verfahrens und den weiteren Aufenthalt der Person verantwortlich sind. Damit gibt es für Staaten wie Griechenland, Italien oder Spanien de facto keinen Anreiz, ein inhaltliches Asylverfahren durchzuführen.

Dies ist die Konsequenz des Fehlens eines tatsächlichen europäischen Solidarmechanismus’ zur Aufnahme und Verteilung von Schutzsuchenden oder Schutzberechtigten. Entgegen der Behauptungen aus Teilen der Ampel-Regierung steht eine verbindliche Verteilung von Schutzsuchenden gegenwärtig auch nicht zur Debatte.

Somit gibt es letztlich auch keinen Anreiz, überhaupt ein Grenzverfahren durchzuführen. Es steht daher zu befürchten, dass die grenznahen Mitgliedstaaten weiterhin von der Praxis der illegalen Zurückweisung Gebrauch machen, Personen unregistriert “durchwinken” oder in äußerst prekären Verhältnissen unterbringen werden. Dies sind die gegenwärtigen Missstände, die durch die Vorschläge noch verschärft werden. Auf keinen Fall wird die vorgeschlagene Reform das “Leid an den Außengrenzen” beenden, wie es der Ampel-Koalitionsvertrag vorsieht.

Daher regen wir an, die Reform jetzt zu stoppen, und stattdessen einen neuen Politikgestaltungsprozess in Gang zu setzen. Dies würde die Bundesregierung in die Lage versetzen, ihre selbst gesetzte Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag zu erfüllen und “auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem mit einer Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten voranzugehen und aktiv dazu beizutragen, dass andere EU-Staaten mehr Verantwortung übernehmen und EU-Recht einhalten”.

Auf Basis einer faktengestützten, umfassenden Evaluation der aktuellen Situation an den Außengrenzen sowie des Dublin-Verfahrens und auf Basis der vielfachen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die erklären können, warum die Europäisierung des Asylsystems gescheitert ist, ließe sich dann ein Neustart in der europäischen Asylpolitik gestalten. So ließe sich ein Asylsystem für Europa entwerfen, welches im Sinne des Flüchtlingsschutzes ist, welches eine tatsächliche europäische Solidarität organisieren kann und welches auch tatsächlich umsetzbar ist. Gleichzeitig würde damit ein mächtiges Zeichen gegen die jahrzehntelangen Mobilisierungen des Rechtspopulismus gesetzt werden, die sich gleichermaßen gegen Europa und gegen die Migration richten. *mit Constantin Hruschka, Marei Pelzer, Maximilian Pichl und Vassilis S. Tsianos

Kartelle sind eine zutiefst unfaire Sache. Sie führen ähnlich wie Korruption dazu, dass Kunden höhere Preise für Produkte zahlen müssen als eigentlich nötig. Und dennoch mischt sich manchmal auch ein klitzekleines bisschen Faszination in die Abscheu: Wie konnten die Mitglieder des Kartells es schaffen, solange dichtzuhalten? Wieso ist keinem etwas aufgefallen? Wie konnten sie so mächtig werden?

Kartelle hat es immer wieder und in vielen Bereichen gegeben. Berühmt wurden die Kartellverfahren gegen Schienen- und auch gegen Aufzughersteller, gegen die Produzenten von Bier und Süßwaren oder Waschmittel. Jetzt sind die Hersteller von Kunstrasen ins Visier der EU-Wettbewerbshüter geraten.

Die Europäische Kommission führte in mehreren Mitgliedstaaten unangekündigte Inspektionen bei Unternehmen der Kunstrasenbranche durch, wie sie gestern bekannt gab. Und sie spezifiziert: “Die Untersuchung betrifft Kunstrasen für Sportzwecke.”

Aha. Jetzt tauchen im Kopf Bilder auf: Da geht es um viel Geld! Die kleine Gruppe der Kunstrasenhersteller presst vermögende Fußballklubs aus, die es gewohnt sind, mit großen Summen zu hantieren und vielleicht nicht so genau hinschauen. Aber natürlich können auch viele kleine Sportvereine betroffen sein, die sich die teure Pflege eines echten Rasenplatzes gar nicht leisten können. Gut jedenfalls, dass die Kommission einmal einen Bereich beleuchtet, der sonst nicht im Flutlicht steht! Leider schweigt sie noch zu den Details.

Sie wissen mehr über das Geschäft mit dem Kunstrasen oder gar über das Kartell? Whistleblower können sich auf der Website der Kommission melden und sind sehr willkommen. Corinna Visser

in Bälde wird die EU-Kommission darüber berichten, wie die Mitgliedstaaten die Empfehlungen zur Sicherung der 5G-Mobilfunknetze umsetzen. Thierry Breton nimmt das Ergebnis bereits vorweg: nicht ausreichend. Praktisch alle Mitgliedstaaten hätten die Grundsätze aus der 2020 beschlossenen Toolbox zwar in nationales Recht umgesetzt, sagte der Binnenmarktkommissar. Aber nur eine Minderheit habe diese tatsächlich auch angewandt auf Anbieter mit hohem Risiko. “Dies stellt ein Risiko für die kollektive Sicherheit der Europäischen Union dar”, warnt Breton.

Könnte die Kommission also ein EU-weites Verbot von Anbietern wie Huawei und ZTE aus China vorschlagen, wie die Financial Times berichtete? Wohl kaum. Der Umgang mit den Hochrisiko-Anbietern ist eine Frage der nationalen Sicherheit – und damit Sache der einzelnen Mitgliedstaaten, nicht der EU. Deshalb hatten sich Kommission und die NIS Cooperation Group mit Vertretern der Mitgliedstaaten auf Empfehlungen beschränkt.

Das hält Breton aber nicht davon ab, den Druck auf Deutschland und andere zögerliche Länder zu erhöhen. Ein Kommissionssprecher verwies auf Ratsschlussfolgerungen vom vergangenen Dezember, wonach die Mitgliedstaaten und Kommission prüfen sollen, “ob ergänzende Maßnahmen erforderlich sind”, um ein einheitliches Sicherheitsniveau der 5G-Netze zu gewährleisten.

Berlin erwägt derzeit, bestimmte Komponenten der chinesischen Anbieter im deutschen Telekommunikationsnetz zu verbieten. Zur Tat geschritten ist die Ampel-Regierung bislang aber nicht – auch aus Rücksicht auf die Beziehungen zu Peking.

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Tag!

“EU plant härteren Heiz-Hammer als Habeck” hatte Bild am Mittwochmorgen getitelt. Die “Ökodesign-Richtlinie” solle so verändert werden, dass spätestens ab 2029 in Gebäuden nur noch Wärmepumpen neu eingebaut werden könnten und “definitiv” keine Öl- und Gasheizungen mehr. Zu allem Überfluss könne die Kommission das Gesetz einfach “durchpeitschen” ohne Parlament und Rat zu beteiligen. Die Reaktion der Kommission folgte wenige Stunden später.

Der Vorschlag werde technologieneutral sein, hämmerte die Vertretung der Kommission in Deutschland per Twitter zurück. Neue Gaskessel wären demnach als sogenannte Hybridheizungen weiter zulässig – etwa in Kombination mit Solarenergie oder Wärmepumpen. Das belegt auch ein Memorandum der Kommission, das Table.Media vorliegt. Zwar ist dort von einem Auslaufen von fossilen Heizungen ab September 2029 die Rede, aber eben nur für “stand-alone”-Kessel. Dieser wichtige Zusatz war in der Bild-Berichterstattung untergegangen.

Besonders attraktiv sind jedoch Hybridheizungen aus Gasboilern und Erneuerbaren nicht. Die Förderung für diese “Brückentechnologie” hatte die Ampel im vergangenen August eingestellt, um unabhängiger von russischem Gas zu werden.

Auch die Story vom “Durchpeitschen” entpuppt sich als halbgar. Dürchführungsverordnungen beschließt die Kommission im Komitologieverfahren. Vertreter der Mitgliedstaaten dürfen zumindest eine Stellungnahme abgeben. Auch Verbände werden laut Kommission beteiligt. Kritik am Ausschussverfahren gibt es aber aus dem EU-Parlament.

“Allein weil die bestehende Ökodesign-Richtlinie noch nicht fertig überarbeitet wurde, ist es rechtlich überhaupt noch möglich, dieses alte Verfahren zu nutzen”, teilten gestern die Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe mit, Daniel Caspary (CDU) und Angelika Niebler (CSU). Es sei unerträglich, wenn solch eine weitreichende Entscheidung durch ein “undemokratisches Hinterzimmerverfahren” ohne Beteiligung des Parlaments zustande käme. Die Kommission und die ebenfalls beteiligte Ampel riefen die Unionsabgeordneten auf, das Verfahren zu stoppen.

Zustimmung zum Vorhaben der Kommission kam dagegen von den Grünen. “Es ist richtig, dass die EU-Kommission effizientere Heizungen beim Neueinbau einfordert. Damit wird Heizen günstiger für alle“, sagte der Abgeordnete Michael Bloss.

Noch aus einem anderen Grund ist fraglich, ob sich die Kommission traut, das Gasheizungsverbot über einen nachgelagerten Durchführungsrechtsakt einzuführen. Parallel zur Ökodesign-Verordnung wird nämlich auch noch die Gebäude-Richtlinie überarbeitet. Dort zeichnet sich ab, dass die Entscheidung über das Verbot fossiler Heizungen den Mitgliedstaaten überlassen wird.

Die Erwartungen an die kommende Weltklimakonferenz sind enorm. Das zeigt sich nicht zuletzt bei den derzeit stattfindenden Zwischenverhandlungen der UN-Klimarahmenkonvention in Bonn (SB58). Hier wird die COP28 vorbereitet, die Ende November in Dubai stattfinden wird. Doch bislang ist teilweise unklar, was überhaupt vorbereitet werden muss. Die Verhandlungen begannen mit einem Streit über die Agenda, der bis dato noch nicht beigelegt wurde und es möglicherweise bis zum Ende der Konferenz auch nicht mehr wird.

In dem Disput geht es um eine Forderung der EU-Länder, das sogenannte Mitigation Work Programme, das den Pfad zum Erreichen des 1,5-Grad-Ziels festlegen soll, künftig auch auf den eher technischen und weniger politischen Verhandlungen in Bonn zu thematisieren. Der EU und anderen progressiven Staaten ist es ein Anliegen, die weltweiten Emissionsminderungen nicht nur einmal jährlich auf den COPs zu diskutieren.

Eine Staaten-Gruppe innerhalb der UN – die sogenannten Like-Minded Developing Countries, zu denen auch China, Indien und Saudi-Arabien gehören – lehnt das strikt ab. Offiziell aus formellen Gründen, doch dahinter steckt der ewige Streit darüber, ob die Industrienationen als Hauptverursacher des Klimawandels den Entwicklungsländern Vorschriften für CO₂-Minderungen machen sollten. Vor allem dann nicht, wenn mit neuen Minderungsvorgaben für Entwicklungsländer keine Finanzmittel zur Unterstützung einhergehen.

Wenn der designierte COP28-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am heutigen Donnerstag im World Conference Center in Bonn auftaucht, könnte er dabei helfen, den Streit beizulegen – obwohl noch nicht im Amt. Wenn er seine Prioritäten für COP28 klar benennt, könnte daraus auch abgeleitet werden, wie sich die Agenda in Bonn zusammensetzen muss, um die COP im Herbst hinreichend vorzubereiten.

Bislang ist keine öffentliche Rede Al Jabers in Bonn geplant, dafür aber ein Treffen mit jungen Klimaaktivisten. Dabei gibt es neben dem Agenda-Streit in Bonn weiteren Klärungsbedarf auf dem Weg zur COP28. Beim Petersberger Klimadialog Anfang Mai in Berlin überraschte Al Jaber mit seiner Aussage, man müsse sich auf den schrittweisen Ausstieg aus den “Emissionen fossiler Brennstoffe” konzentrieren – nicht aus den fossilen Brennstoffen selbst. Seitdem befürchten Verhandler und Umweltorganisationen, Al Jaber könnte die CO₂-Abscheidung, Speicherung und Nutzung (CCSU) in den Fokus seiner Bemühungen rücken und so den Ausstieg aus fossilen Energieträgern erheblich verwässern.

Nach einem Treffen Al Jabers gestern in Brüssel mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans und dem Außenbeauftragten Josep Borrell ist kaum klarer geworden, wohin die Reise der Fossilen geht. Die COP28 solle “Fortschritte […] bei der Umstellung auf Energiesysteme frei von fossilen Brennstoffen ohne CCSU (unabated fossil fuels)” liefern, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der vier.

Es ist die Rückkehr zu einer Formulierung, wie sie auch die G7 verwenden und die ähnlich ist zu den Diskussionen vergangenes Jahr auf der COP27 in Sharm el-Sheikh. Dort hatten mehr als 80 Länder einen Vorstoß Indiens unterstützt, alle fossilen Brennstoffe herunterzufahren. Auch die EU zählte zu den Unterstützern und will sich auch in Dubai weiter für den fossilen Ausstieg einsetzen. Dass der künftige COP-Chef sich nun einer solchen Formulierung anschließt, könnte ein Indiz dafür sein, dass die Positionen von Al Jaber und der EU nicht so weit auseinanderliegen wie gedacht. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

08.06.2023 – 08:30-09:30 Uhr, online

DGAP, Disucssion The Geopolitics of China’s Smart Cities

The German Council on Foreign Relations (DGAP) assesses the strategy behind the global export of smart cities by the People’s Republic of China and the risks those cities create, particularly from their AI-powered “city brains”. INFOS & REGISTRATION

09.06.2023 – 16:45-18:00 Uhr, Bonn

ERCST, Discussion Mobilizing Private Investments: The Role of the Private Sector and Carbon Markets in the GST

The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST) aims to explore the importance of expanding market-based carbon pricing instruments and international cooperation to mobilize finance flows, scale up reduction and removal activities and increase NDC ambition. INFOS & REGISTRATION

12.06.-14.06.2023, Zürich (Schweiz)

CefES, Conference European Studies: Europe in Unchartered Territories

The Center for European Studies (CefES) brings together economists and political scientists to address European socio-economic issues. INFOS & REGISTRATION

12.06.2023 – 10:00-11:30 Uhr, online

ASEW, Seminar Biomethan: Markt und Einsatzmöglichkeiten

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung (ASEW) gibt einen Einblick in die Bedeutung von Biomethan für Stadtwerke. INFOS & ANMELDUNG

12.06.2023 – 17:30-21:30 Uhr, Berlin/online

HLN, Konferenz Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen

Das Health & Law Netzwerk (HLN) diskutiert Fragen rund um das Thema KI in datenschutzsensiblen Bereichen des Gesundheitswesens. INFOS & ANMELDUNG

12.06.2023 – 18:00-20:30 Uhr, Berlin

BDI, Podiumsdiskussion 11. GWB-Novelle: Rechtskonform und verfassungsgerecht?

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) stellt den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (11. GWB-Novelle) zur Diskussion. INFOS & ANMELDUNG

13.06.-14.06.2023, Stockholm (Schweden)

ENISA, Conference 20th CSIRTs Network Meeting

The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) aims to contribute to developing confidence and trust between the Member States and to promote swift and effective operational cooperation. INFOS & REGISTRATION

13.06.-14.06.2023, Berlin

HBS, Konferenz Konferenz für Aufsichtsräte 2023

Die Hans-Böckler-Stiftung (HBS) diskutiert, wie Infrastruktur weiterentwickelt werden muss, um die Grundlage für das Gelingen der sozial-ökologischen Transformation zu schaffen. INFOS & ANMELDUNG

13.06.2023 – 13:00-14:30 Uhr, Berlin

Eco, Roundtable Nachhaltige Digitalisierung – Im Spannungsfeld von Innovation, Resilienz und Energieeffizienz

Der Verband der Internetwirtschaft (Eco) bietet eine Gelegenheit zum strukturierten Austausch zu netzpolitischen Themen zwischen Akteuren aus Politik, Verwaltung, Forschung und Wirtschaft. INFOS & ANMELDUNG

13.06.2023 – 14:00-18:00 Uhr, Berlin

FZE, Konferenz CO2-Kreisläufe und CO2-Speicherung

Das Forum für Zukunftsenergien (FZE) beschäftigt sich mit den Potenzialen von Technologien zur Erreichung von Net Zero. INFOS

13.06.2023 – 17:30-19:00 Uhr, online

ECFR, Panel Discussion Europe’s global role in light of Russia’s war in Ukraine: The public perspective

The European Council on Foreign Relations (ECFR) focuses on public perceptions of the EU’s relationship with Russia, China, and the US. INFOS & REGISTRATION

13.06.2023 – 18:30-21:00 Uhr, Berlin

Baden-Württemberg, Diskussion Zum Umgang mit Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz

Das Land Baden-Württemberg lädt zur Diskussion über die Frage, wie Regeln für künstliche Intelligenz aussehen können, um sowohl ihren Chancen als auch ihren Risiken gerecht zu werden. INFOS & ANMELDUNG

Die EU will sich um engere Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten bemühen. Die EU-Kommission und der Außenbeauftragte Josep Borrell stellten am Mittwoch eine Strategie dafür vor, die im Kern auf drei Säulen beruht:

Die Europäer versuchen damit, die traditionell engen, in den vergangenen Jahren aber politisch vernachlässigten Beziehungen zu den lateinamerikanischen Staaten wieder zu stärken. Am 17. und 18. Juli findet nun in Brüssel ein Gipfeltreffen von EU und CELAC statt – das erste seit 2015.

Hintergrund ist das schwindende Gewicht Europas in der Region. Die EU sei zwar die wichtigste Quelle für ausländische Direktinvestitionen in der Region, sagte David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament. “Trotzdem schafft es die EU derzeit nicht hinreichend, dem chinesischen Engagement in der Region eine kohärente Politik entgegenzusetzen.”

Peking hat seinen Einfluss in den vergangenen Jahren vor Ort deutlich ausgebaut, insbesondere über den Ausbau der regionalen Infrastruktur im Rahmen seiner Belt and Road Initiative. Der Einfluss zeigte sich zuletzt auch darin, dass sich Brasiliens Präsident Lula da Silva nicht der westlichen Linie gegenüber Russland anschloss.

Auch die Bundesregierung bemühte sich zuletzt intensiv um die Region. Nach Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck bereisen derzeit Außenministerin Annalena Baerbock und Arbeitsminister Hubertus Heil Brasilien sowie Kolumbien und Panama. Länder wie Chile oder Argentinien können aus Sicht von Kommission und Bundesregierung Europa dabei helfen, seine bestehenden Abhängigkeiten bei strategischen Rohstoffen und Energiequellen zu verringern.

Schlüssel für engere Beziehungen ist aus Sicht von Berlin und Brüssel die Ratifizierung des Handelsabkommens mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay. Die vier Regierungen prüfen derzeit eine von der Kommission vorgelegte Zusatzerklärung, die im eigentlichen Abkommen enthaltene Umwelt- und Sozialstandards genauer definieren sollen. Eine sanktionsbewehrte Verbindlichkeit dieser Standards, wie sie Baerbock in Brasilien erneut einforderte, lehnen die vier Staaten aber ab.

Große Bedenken gegen das Abkommen gibt es zudem in Frankreich, Österreich und den Niederlanden. Die Grünen im Europaparlament veröffentlichten gestern eine Studie, die vor einer weiteren Abholzung des Regenwaldes infolge vermehrter Agrarexporte nach Europa warnt. tho

Heftige Kritik hat der Europäische Rechnungshof an der Entwicklungshilfe der EU geübt. Dabei geht es um ein Budget von fast 80 Milliarden Euro. “Das wichtigste Finanzierungsinstrument für die Zusammenarbeit der EU mit Partnerländern weist methodische Mängel bei der Zuweisung der Gelder und der Überwachung der Auswirkungen auf”, heißt es in einem Bericht, den der Rechnungshof am Mittwoch veröffentlicht hat.

In der Kritik steht das “Neue Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt” (NDICI/Europa in der Welt), das für den Zeitraum 2021 bis 2027 mit einem Budget von 79,5 Milliarden Euro ausgestattet ist.

Bei diesem Programm definiert die EU “Mehrjahresrichtprogramme” für verschiedene Länder. Bis Ende vergangenen Jahres hatte die Kommission solche Programme für 102 Länder, fünf Regionen und vier Themen verabschiedet. Bei den Regionen handelt es sich um Subsahara-Afrika, südliche Nachbarschaft, östliche Nachbarschaft, Asien und Pazifik-Raum sowie Nord- und Südamerika unter Einbeziehung der Karibik. Für die geografische Säule stehen rund 60,4 Milliarden Euro bereit, für die thematische knapp 6,4 Milliarden Euro und für Krisenreaktionen 3,2 Milliarden Euro.

NDICI trage nicht dazu bei, das angestrebte Ziel zu erreichen, “die Zuweisung der Gelder für das auswärtige Handeln der EU transparenter, stimmiger, vergleichbarer und kompakter zu gestalten”, wirft der Rechnungshof der Kommission vor. “Die Zuweisung der Gelder an die einzelnen Länder wird nicht genau genug berechnet, und in den Programmen fehlen einheitliche Indikatoren, anhand deren die Fortschritte gemessen werden können.”

NDICI wurde im Juni 2021 angenommen und sollte die Entwicklungshilfe der EU vereinheitlichen, vereinfachen und damit effizienter machen. Zuvor war die Zusammenarbeit in eine Vielzahl von Instrumenten aufgesplittert. hlr

Die politischen Spannungen vor der Abstimmung im ENVI-Ausschuss am 15. Juni über den Vorschlag zum Renaturierungsgesetz nehmen zu. Die EVP beklagt, von der Europäischen Kommission und insbesondere von Vizepräsident Frans Timmermans sowie Umweltkommissar Virginijus Sinkevičius bei den Verhandlungen unter Druck gesetzt worden zu sein.

“Vizepräsident Timmermans hat bei den Verhandlungen eine rote Linie überschritten”, sagte Christine Schneider (EVP), Schattenberichterstatterin für das Renaturierungsgesetz, am gestrigen Mittwoch in Brüssel. Die Abgeordnete berichtete, Timmermans und Sinkevičius hätten EU-Abgeordnete in die Büros der Kommission kommen lassen und Druck ausgeübt, den Text anzunehmen.

Darüber hinaus prangert die EVP auch “verstecktes Lobbying” der Plattform “Business and Biodiversity” an, die in der Generaldirektion Umwelt untergebracht ist. Sie würde die Mitglieder des Parlaments kontaktieren und ein Informationspaket verschicken. Darin stehe “was sie sagen, welche Art von E-Mails sie versenden, welche Art von Äußerungen in den sozialen Medien sie machen können”, erklärte Esther de Lange, stellvertretende EVP-Fraktionsvorsitzende.

Es sehe so aus, als finanziere die Kommission ihre eigene Lobby, was über die normale Rolle einer Kommission hinausgehe, sagte die niederländische Abgeordnete. Für Schattenberichterstatterin Schneider handelt es sich dabei um einen “weiteren Schritt” der Kommission, den politischen Druck zu erhöhen.

Die EVP-Fraktion, mit 176 Sitzen die größte Fraktion im Parlament, hat die Verhandlungen im Umweltausschuss verlassen, da sie insbesondere Auswirkungen auf die europäische Nahrungsmittelproduktion befürchtet. Deshalb steht die Abstimmung auf Messers Schneide.

Für Esther de Lange stehe die Chance bei “50-50″, für Pascal Canfin (Renew), Vorsitzender des ENVI-Ausschusses, auch. “Während ich mit Ihnen spreche, habe ich eine Mehrheitsstimme” im Envi-Ausschuss über den Vorschlag für eine Verordnung zur Wiederherstellung der Natur, sagte er am vergangenen Freitag bei einer in Paris vom Jacques-Delors-Institut organisierten Konferenz.

“Wenn wir diesen Text verabschieden, besiegen wir alle, die den Green Deal in Frage stellen wollen, denn wir zeigen, dass wir noch stärker sind. […] Wir befinden uns an einem Wendepunkt.” cst

Der europäische Gemeinschaftshaushalt für das kommende Jahr soll nach einem Entwurf der EU-Kommission knapp 190 Milliarden Euro umfassen. Dazu kommen voraussichtlich rund 113

Milliarden Euro an Zuschüssen aus dem Corona-Aufbaufonds, wie die Kommission am Mittwoch mitteilte. Wie die nationalen Haushalte sei auch der EU-Haushalt mit steigenden Kosten konfrontiert, während der Finanzierungsbedarf nicht sinke, sagte Haushaltskommissar Johannes Hahn.

Der EU-Haushalt 2024 ist mit 189,3 Milliarden Euro etwas höher als der Kommissionsvorschlag für 2023 (185,6 Milliarden Euro). Er sei darauf zugeschnitten, den grünen und digitalen Wandel der EU zu unterstützen, sagte Hahn. Am meisten Mittel sind aber weiterhin für die gemeinsame Agrarpolitik vorgesehen (53,8 Milliarden Euro) sowie für strukturschwache Regionen (47,9 Milliarden). 13,6 Milliarden Euro sind für Forschung und Entwicklung reserviert und 4,6 Milliarden für strategische Investitionen, etwa für das Programm Digital Europe.

Für das Bildungsprogramm Erasmus+ sind 3,7 Milliarden Euro vorgesehen, etwas weniger als für die Finanzierung des Corona-Aufbaufonds (3,96 Milliarden Euro). Next Generation EU sei daher “keine Investition für die nächste Generation, er wird nur von ihr bezahlt“, kommentierte der FDP-Haushaltspolitiker Moritz Körner. Am stärksten leide nach dem Kommissionsvorschlag aber der Bereich Außenpolitik. Das passe nicht zum Anspruch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, eine geopolitische Kommission zu führen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Rasmus Andresen, sagte, der Entwurf zeige, wie ausgereizt das EU-Budget sei. “Inflation und Zinsen fressen den Haushalt auf und bedrohen wichtige EU-Programme.” Daher sei es angebracht, die wenige Flexibilität zu nutzen, um Gelder aus klimaschädlichen und ineffizienten Programmen abzuziehen und hin zu den höchsten Prioritäten umzuschichten.

Über den Haushaltsentwurf werden nun die EU-Staaten und das Europaparlament beraten. Die Kommission will überdies am 20. Juni ihre Halbzeitbilanz des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Jahre 2021 bis 2027 vorlegen. Die verschiedenen Krisen wie die Pandemie oder der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine haben den MFR nach Kommissionsangaben “bis zum Maximum ausgereizt”. Unter den Mitgliedstaaten ist die Bereitschaft aber gering, aus den nationalen Haushalten mehr Geld nach Brüssel zu überweisen. dpa/tho

Am 8. und 9. Juni werden die Innenministerinnen und -minister der EU-Mitgliedstaaten im Rat der Europäischen Union in Luxemburg zusammentreten, um sich auf eine Verhandlungsposition bezüglich der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) zu einigen. Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP will in großen Teilen die von der Kommission präsentierten Vorschläge mittragen und damit den Weg für nicht praktikable und menschenrechtswidrige Verschärfungen freimachen. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass die Bundesregierung die Reform besser stoppen solle.

Denn die Vorschläge der Kommission sind nicht geeignet, um die Krise der Migrationspolitik in Europa zu beenden. Vielmehr werden die neuen Vorschläge die Forderungen rechtspopulistischer und rechtsextremer Parteien und Regierungen nach einer faktischen Abschaffung des Flüchtlingsschutzes nur weiter befeuern. Diese bilden den tatsächlichen Kern der gegenwärtigen migrationspolitischen Krise und der langanhaltenden Blockade im europäischen Asylsystem.

Forschungen zu den schon in Pilotprojekten umgesetzten Maßnahmen des Reformpakets zeigen deutlich: Weder können diese menschenrechtskonform umgesetzt werden, noch sind sie geeignet, um die berechtigten Forderungen der grenznahen EU-Mitgliedstaaten nach einer tatsächlichen europäischen Solidarität zu erfüllen. Vielmehr ist zu erwarten, dass Anreize für Staaten an den Außengrenzen geschaffen werden, um noch stärker illegale Zurückweisungen (Pushbacks) vorzunehmen oder europäisches Recht zu missachten.

Damit setzen die Vorschläge nichts weniger als die Zukunft der europäischen Einheit aufs Spiel. Offensichtlich ist eine gemeinsame und nachhaltige Migrationspolitik für Europa eine drängendere Frage denn je. Eine solche zu entwerfen und voranzutreiben, sollte Ziel dieser Bundesregierung sein. So hatten es SPD, FDP und Grüne auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.

Eine Politik, die jedoch nur darauf abzielt, die sogenannte Sekundärmigration auf Kosten der grenznahen Mitgliedstaaten zu unterbinden, setzt Fliehkräfte frei, die den Schengenraum als Raum der Reisefreiheit gefährden und damit auch eine zentrale Errungenschaft des europäischen Projekts bedrohen.

Dies lässt sich an dem Vorschlag zur Einführung der Grenzverfahren besonders deutlich zeigen. Sie sind Kernstück des Reformpakets. Asylsuchende aus Staaten mit einer niedrigen Anerkennungsquote, aber potenziell auch all jene, die durch einen sogenannten sicheren Drittstaat nach Europa geflohen seien, sollen in ein Grenzverfahren kommen.

Bei diesen Verfahren handelt es sich nicht um vollwertige Asylverfahren. Vielmehr handelt es sich nur um eine beschleunigte Vorprüfung, ob die betroffene Person überhaupt ein Anrecht auf ein Asylverfahren hat oder ob sie in einen Staat außerhalb der EU zurückgeschoben werden soll. Das zentrale Ziel des internationalen Systems des Flüchtlingsschutzes – die inhaltliche Prüfung und Schutzgewährung für Schutzsuchende – wird durch die Grenzverfahren konterkariert.

Da davon auszugehen ist, dass schutzsuchende Personen versuchen werden, sich diesem Verfahren zu entziehen, soll das Grenzverfahren im Rahmen einer bis zu zwölf Wochen andauernden Inhaftierung stattfinden. Eine negative Vorprüfung führt aber nicht zu einer direkten Abschiebung – dies wäre rechtswidrig – sondern zu einem Rückkehrverfahren, das weitere zwölf Wochen in Anspruch nehmen kann.

Doch selbst wenn das völker- und europarechtlich klar bestehende Recht auf die Stellung eines Asylantrags mit einer inhaltlichen Prüfung zuerkannt wird, werden jene Personen das Verfahren weiterhin im Land der ersten Einreise, also in den grenznahen Mitgliedstaaten, durchlaufen müssen. Das Grundproblem des “Dubliner Systems” bleibt bestehen, nämlich, dass hauptsächlich die Erstaufnahmestaaten für die Aufnahme der Betroffenen und die Durchführung des Verfahrens und den weiteren Aufenthalt der Person verantwortlich sind. Damit gibt es für Staaten wie Griechenland, Italien oder Spanien de facto keinen Anreiz, ein inhaltliches Asylverfahren durchzuführen.

Dies ist die Konsequenz des Fehlens eines tatsächlichen europäischen Solidarmechanismus’ zur Aufnahme und Verteilung von Schutzsuchenden oder Schutzberechtigten. Entgegen der Behauptungen aus Teilen der Ampel-Regierung steht eine verbindliche Verteilung von Schutzsuchenden gegenwärtig auch nicht zur Debatte.

Somit gibt es letztlich auch keinen Anreiz, überhaupt ein Grenzverfahren durchzuführen. Es steht daher zu befürchten, dass die grenznahen Mitgliedstaaten weiterhin von der Praxis der illegalen Zurückweisung Gebrauch machen, Personen unregistriert “durchwinken” oder in äußerst prekären Verhältnissen unterbringen werden. Dies sind die gegenwärtigen Missstände, die durch die Vorschläge noch verschärft werden. Auf keinen Fall wird die vorgeschlagene Reform das “Leid an den Außengrenzen” beenden, wie es der Ampel-Koalitionsvertrag vorsieht.

Daher regen wir an, die Reform jetzt zu stoppen, und stattdessen einen neuen Politikgestaltungsprozess in Gang zu setzen. Dies würde die Bundesregierung in die Lage versetzen, ihre selbst gesetzte Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag zu erfüllen und “auf dem Weg zu einem gemeinsamen funktionierenden EU-Asylsystem mit einer Koalition der aufnahmebereiten Mitgliedstaaten voranzugehen und aktiv dazu beizutragen, dass andere EU-Staaten mehr Verantwortung übernehmen und EU-Recht einhalten”.

Auf Basis einer faktengestützten, umfassenden Evaluation der aktuellen Situation an den Außengrenzen sowie des Dublin-Verfahrens und auf Basis der vielfachen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die erklären können, warum die Europäisierung des Asylsystems gescheitert ist, ließe sich dann ein Neustart in der europäischen Asylpolitik gestalten. So ließe sich ein Asylsystem für Europa entwerfen, welches im Sinne des Flüchtlingsschutzes ist, welches eine tatsächliche europäische Solidarität organisieren kann und welches auch tatsächlich umsetzbar ist. Gleichzeitig würde damit ein mächtiges Zeichen gegen die jahrzehntelangen Mobilisierungen des Rechtspopulismus gesetzt werden, die sich gleichermaßen gegen Europa und gegen die Migration richten. *mit Constantin Hruschka, Marei Pelzer, Maximilian Pichl und Vassilis S. Tsianos

Kartelle sind eine zutiefst unfaire Sache. Sie führen ähnlich wie Korruption dazu, dass Kunden höhere Preise für Produkte zahlen müssen als eigentlich nötig. Und dennoch mischt sich manchmal auch ein klitzekleines bisschen Faszination in die Abscheu: Wie konnten die Mitglieder des Kartells es schaffen, solange dichtzuhalten? Wieso ist keinem etwas aufgefallen? Wie konnten sie so mächtig werden?

Kartelle hat es immer wieder und in vielen Bereichen gegeben. Berühmt wurden die Kartellverfahren gegen Schienen- und auch gegen Aufzughersteller, gegen die Produzenten von Bier und Süßwaren oder Waschmittel. Jetzt sind die Hersteller von Kunstrasen ins Visier der EU-Wettbewerbshüter geraten.

Die Europäische Kommission führte in mehreren Mitgliedstaaten unangekündigte Inspektionen bei Unternehmen der Kunstrasenbranche durch, wie sie gestern bekannt gab. Und sie spezifiziert: “Die Untersuchung betrifft Kunstrasen für Sportzwecke.”

Aha. Jetzt tauchen im Kopf Bilder auf: Da geht es um viel Geld! Die kleine Gruppe der Kunstrasenhersteller presst vermögende Fußballklubs aus, die es gewohnt sind, mit großen Summen zu hantieren und vielleicht nicht so genau hinschauen. Aber natürlich können auch viele kleine Sportvereine betroffen sein, die sich die teure Pflege eines echten Rasenplatzes gar nicht leisten können. Gut jedenfalls, dass die Kommission einmal einen Bereich beleuchtet, der sonst nicht im Flutlicht steht! Leider schweigt sie noch zu den Details.

Sie wissen mehr über das Geschäft mit dem Kunstrasen oder gar über das Kartell? Whistleblower können sich auf der Website der Kommission melden und sind sehr willkommen. Corinna Visser