der Gasverbrauch in der Industrie könnte 2023 um 13 Prozent steigen- so prognostiziert es die Internationale Energie-Agentur. Was das für Europas Gasversorgung im nächsten Winter bedeutet und warum China das Zünglein an der Waage sein könnte, erklärt Manuel Berkel in seiner Analyse.

Der fünfte Kompromiss für den Data Act liegt vor, die Bundesregierung will sich allerdings noch nicht dazu äußern. Was genau der neue Entwurf beinhaltet und an welchen Punkten es weiter Kritik gibt, weiß Corinna Visser.

Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine steuert die EU auf ein zehntes Sanktionspaket zu. Insgesamt geht es um Handelsbeschränkungen im Wert von elf Milliarden Euro. Mein Kollege Eric Bonse kennt die Details.

Trotz der gesunkenen Gaspreise sieht der wichtigste europäische Industrieverband noch keine eindeutigen Signale für eine Erholung. “Die Lage für die Industrieproduktion in energieintensiven Sektoren bleibt unsicher. Trotz der gegenwärtigen Entspannung bei den Gaspreisen ist die Entwicklung der Energiepreise nach wie vor schwer vorhersehbar, was es den Unternehmen erschwert, vorauszuplanen und die Produktion wieder aufzunehmen”, sagte Alexandre Affre, stellvertretender Generaldirektor von BusinessEurope am Mittwoch.

Dafür sieht der Verband mehrere Gründe: “Die Volatilität der Gaspreise bleibt bestehen. Wir gehen auch davon aus, dass die Energiepreise noch eine ganze Weile deutlich höher bleiben werden als vor dem Krieg. Eine zusätzliche Herausforderung für die europäische Industrie ist der erwartete Anstieg der chinesischen Nachfrage auf dem globalen Gasmarkt. Dies könnte die LNG-Preise in den kommenden Monaten in die Höhe treiben.”

Allerdings gibt es auch erste Signale der Entspannung. Schon seit Monaten meldet eine der am stärksten betroffenen Branchen das Wiederanfahren einiger Werke. Düngemittelhersteller hatte die Gaskrise im vergangenen Jahr als erste erfasst. Ihr Ausgangsprodukt Ammoniak wird direkt aus Erdgas und Stickstoff aus der Luft hergestellt. Anfang September waren die europäischen Produktionskapazitäten nach Angaben von Fertilizers Europe nur noch 30 Prozent ausgelastet.

Doch mit den gesunkenen Preisen hat sich auch einer der wichtigsten Gasabnehmer erholt. Anfang Januar sei die Auslastung der europäischen Werke wieder auf etwa 65 Prozent gestiegen, teilte ein Sprecher mit. Die immer noch hohe Einfuhr von Düngemitteln aus Regionen mit entspannterem Gasangebot und niedrigeren Rohstoffpreisen sehen hiesige Hersteller aber naturgemäß als Bedrohung.

“Der jüngste massive Anstieg der Importe steht im Widerspruch zu Europas Politik der strategischen Autonomie”, sagte gestern ein Sprecher von Fertilizers Europe. “Wenn sich dieser negative Trend nicht umkehrt, läuft Europa Gefahr, vollständig von Düngemittellieferungen aus Drittländern abhängig zu werden und seine Abhängigkeit von russischem Erdgas durch eine Abhängigkeit von importierten Düngemitteln zu ersetzen.”

Einen breiten Trend zu einer leichten Entspannung sieht auch die Internationale Energie-Agentur (IEA). “Der starke Rückgang der Gaspreise seit der zweiten Dezemberhälfte dürfte die Gasnachfrage in der Industrie stützen”, schrieb die Agentur in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht. Angesichts der Preisentwicklung am Terminmarkt werde der Gasverbrauch in der Industrie 2023 wohl wieder um 13 Prozent steigen und damit rund die Hälfte des Rückgangs aus dem Vorjahr wieder wettmachen.

Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass die Produktion in eben solchem Maße wieder zunimmt. Stattdessen erklärt die IEA einen Teil des wohl steigenden Gasverbrauchs damit, dass die Industrie die Umstellung von eigenen Kraftwerken von Gas auf Öl aus der Krise teilweise wieder rückgängig machen wird. Gas ist schlicht wieder günstiger als Öl.

Der Industrie versucht die Agentur schon seit Monaten eine Brücke zu bauen. Im Dezember prognostizierte die IEA für dieses Jahr eine drohende Gaslücke von 27 bis 57 Milliarden Kubikmetern (bcm), die sich auch die EU-Kommission zu eigen machte. Als gegeben nahmen die Modellierer aber an, dass die Produktionsrückgänge in der energieintensiven Industrie enden und der Gasverbrauch dadurch um zehn bcm steigt. Neben Düngemittelherstellern würde dies laut IEA vor allem die Branchen Stahl und Aluminium entlasten.

Unter anderem mit dem Gasbedarf der Industrie rechtfertigt die Energie-Agentur auch in ihrem aktuellen Bericht politische Maßnahmen für Einsparungen in anderen Bereichen. Europäische Staaten könnten die noch verbleibende Gaslücke von 40 bcm schließen, heißt es dort: “Um zu verhindern, dass der größte Teil dieser Energieeinsparungen durch Produktionseinschränkungen in gasintensiven Industrien entsteht, wie es 2022 der Fall war, müssen strukturelle Lösungen umgesetzt werden, welche die wirtschaftliche Aktivität und die strategische Autonomie in kritischen Wertschöpfungsketten erhalten.”

Die Lösungen sind bekannt: schnellere Verbreitung von Erneuerbaren und höhere Effizienz. Allerdings sind nicht alle Analysten überzeugt, dass dies im nötigen Tempo gelingt. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Vorhersage erwartet S&P insbesondere in Europa immer noch einen “erheblichen Einbruch der Nachfrage”. Die hohe Inflation könne es Haushalten zum Beispiel erschweren, ihren Beitrag für Investitionen in erneuerbare Energien zu leisten. Weltweit werden S&P zufolge außerdem nur wenige neue Verflüssigungsanlagen für LNG fertiggestellt.

Als Zünglein an der Waage für das Angebot an Flüssiggas gilt insbesondere China. Wegen der gelockerten Coronapolitik wird allgemein eine steigende Nachfrage erwartet. Den Effekt auf den weltweiten LNG-Markt hält die Universität Oxford jedoch für begrenzt.

Zwar werde der Gasbedarf Chinas in diesem Jahr wohl um 30 bcm zulegen, schreibt das Institute for Energy Studies. Allerdings erwarten die Forscher, dass die chinesische LNG-Nachfrage lediglich um sechs bis acht bcm steigen wird. Der Großteil des höheren Verbrauchs wird demnach wohl aufgefangen durch eine höhere inländische Förderung und ausgerechnet Exporte Russlands über die Pipeline “Power of Siberia”.

Die schwedische Ratspräsidentschaft hat am Dienstagabend einen fünften Kompromiss zum europäischen Datengesetz (Data Act) vorgelegt. Dieses Papier, das Contexte vorliegt, werden die Delegationen auf dem Treffen der Arbeitsgruppe Telekommunikation am 28. Februar erörtern. Es könnte bereits der letzte Kompromiss sein, bevor der Rat zu einer Allgemeinen Ausrichtung kommt.

Die Bundesregierung prüft den Vorschlag, wollte sich aber am Mittwoch noch nicht dazu äußern. In der deutschen Wirtschaft fällt das Urteil dagegen klar aus. Auch wenn die Verbände einige Verbesserungen sehen, sind sie doch immer noch nicht zufrieden. Die einhellige Meinung lautet: Hier sollte Gründlichkeit vor Geschwindigkeit gehen.

Die wichtigsten Änderungen zum vorherigen Kompromisspapier betreffen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht das Ziel, einen einheitlichen Rechtsrahmen für den europäischen Datenmarkt zu schaffen, Innovationen zu fördern und für einen fairen Datenaustausch zu sorgen, im fünften Kompromiss immer noch verfehlt. Komplizierte Definitionen und Verfahren von Streitbeilegungsstellen sowie die Möglichkeit, im Nachhinein bei kleineren Fehlern direkt Entschädigung verlangen zu können, sorgten für Verunsicherung. “Das könnte insbesondere kleinere Unternehmen vor der Datennutzung abschrecken“, meint Dirk Binding, Bereichsleiter Digitale Wirtschaft an der DIHK.

So sieht das auch der Verband der Internetwirtschaft eco. Insgesamt bleibe “der Data Act sehr komplex und für Unternehmen, die Daten besitzen und verarbeiten, mit Unsicherheiten behaftet“.

Dabei sei das Gegenteil wichtig. Eine aktuelle DIHK-Umfrage zeigt, dass 53 Prozent der Unternehmen sich bereits jetzt durch rechtliche Unsicherheiten bei der Datennutzung ausgebremst fühlen. Es sei daher umso wichtiger, dass die EU den Data Act “praxisgerecht und rechtssicher” ausgestalte, sagt Dirk Binding.

Der Bitkom befürwortet, dass die Interessen von Datenbesitzern und Datenempfängern bei geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) und Geschäftsgeheimnissen im neuen Kompromiss etwas ausgewogener berücksichtigt seien. Die Vorschläge zur Erweiterung des Schutzes gingen in die richtige Richtung, findet auch Dominic Doll, Digitalisierungsexperte beim ZVEI. Damit erhalte der Dateninhaber das Recht, bei dem Verdacht unrechtmäßiger Verwendung von IP durch den Nutzer oder Dritte die Weitergabe von IP relevanten Daten abzulehnen.

Außerdem trage die Spezifizierung dazu bei, dass auf Grundlage getauschter Daten, Nutzer oder Dritte keine konkurrierenden Produkte entwickeln dürfen. Auch das war ein Punkt, der vielen Unternehmen Sorgen machte. Die Anpassung trage “erheblich zum Investitionsschutz des Datenhalters bei”, sagt Doll und fordert: “Hinter diese Position darf die Bundesregierung nicht zurückfallen.”

Die DIHK, die dabei wohl eher die kleinen und mittleren Unternehmen im Auge hat, will dagegen, dass der Gesetzgeber einen besser balancierten Ansatz findet, “der dem bestehenden Interesse an Datenzugang und gleichermaßen dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen” dient.

Vor diesem Hintergrund sei der fünfte Kompromiss, der erstmals ein Recht des Dateninhabers zur Zurückweisung des Datenzugangsanspruchs in besonderen Umständen vorsieht, kritisch zu beurteilen. “Die damit eingeführten Begriffe, ,exceptional circumstances’ und ,serious damage’, die im Ergebnis nur auf einen möglichen wirtschaftlichen Schaden verweisen, sind sehr abstrakt und belassen einen breiten Spielraum, die Datenherausgabe zu verweigern”, warnt Binding.

Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA begrüßt das Bemühen, den Entwurf besser mit den Industriebelangen in Einklang zu bringen. Aus der Industrie kommt immer wieder der Vorwurf, dass Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B) anders bewertet werden müssten als solche zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C).

Die Bedenken aus B2B-Perspektive berücksichtige der Kompromiss jedoch noch nicht hinreichend, kritisiert der VDMA. Die Möglichkeiten, “ausbalancierte vertragliche Lösungen unter Partnern im industriellen Wertschöpfungsnetzwerk zu schaffen“, würden unnötig eingegrenzt. So betont auch Doll vom ZVEI: “Die Bundesregierung muss sich dringend für eine Trennung der B2B- und B2C-Regelungsbereiche im Data Act einsetzen.”

Insgesamt positiver als den ursprünglichen Entwurf der Kommission bewertet eco den neuen Vorschlag. Unklar bleibe aber, wie eine angemessene Vergütung für den Zugang zu Daten aussehen könne. Der ZVEI betrachtet dagegen den Vorschlag einer fairen Kompensation – bestehend aus den Kosten zur Bereitstellung der Daten sowie einer angemessenen Marge – als geeignet, um den Datenhandel anzuregen.

Unterm Strich sagt Doll jedoch: “Die strukturellen Fehlstellungen im Data Act Entwurf geht allerdings auch dieser Entwurf nicht an.” Weiterhin gebe es keine Rechtssicherheit für Unternehmen, welche Daten sie wie zur Verfügung stellen müssen, da der Entwurf die industrielle Praxis nicht berücksichtige.

Ende dieser Woche reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Indien, wichtiges Gesprächsthema: der Übergang Indiens zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung und die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Konkret wird es, indischen und deutschen Regierungskreisen zufolge, Gespräche über Indiens Förderung eigener grüner Technologien geben, unter anderem Solar, Stromspeicher und Wasserstoff. Aber auch Fragen von Scholz “Klimaclub” und der Ausstieg aus den fossilen Energien sind Thema des Besuchs.

Schon im Mai 2022 hatten Scholz und Premierminister Modi bei dessen Besuch in Berlin die Deutsch-Indische Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen. Indien hat sich vorgenommen, im globalen Rennen um die Zukunftsmärkte mitzuhalten. Die USA wollen mit ihrem 370-Milliarden-Dollar-Paket des Inflation Reduction Act (IRA) die grünen Industrien fördern. Die EU hat darauf mit ihrem Green Deal Industrial Plan reagiert.

Und Indien hat das System der “produktionsbedingten Anreize” (Production linked Incentives, PLI) entwickelt. Es soll als neue Form der Staatshilfen den Aufbau erneuerbarer Energien unterstützen. Statt fester Prozentsätze an Hilfen wie früher können Unternehmen Anreize im Verhältnis zu ihrer Produktion in Anspruch nehmen.

Ziel der neuen Förderlinien “ist es, dass Indien seine Verpflichtungen gegenüber der Welthandelsorganisation (WTO) besser erfüllen kann und dass die Regelung in Bezug auf Inlandsverkäufe und Exporte diskriminierungsfrei und neutral ist”, so Rajat Kathuria, Direktor und Geschäftsführer der politischen Denkfabrik Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER).

Die PLI sollen die Produktion und den heimischen Verkauf von hocheffizienten PV-Modulen in Indien fördern. Das asiatische Land plant, so zum zweitgrößten Produzenten von Solartechnik nach China zu werden. So sollen:

Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur IEA lobt denn auch: “Die produktionsgebundenen Anreize (PLI) in Indien ziehen viele in- und ausländische Investitionen für die PV-Herstellung an. Wenn ich mir die Zahlen für Indien anschaue, erwarten wir, dass die Produktionszahlen um mehr als das Zehnfache steigen werden. Die Regierungspolitik wird Indien zum zweitgrößten Standort für die PV-Herstellung machen.” Diese Einschätzung der IEA deckt sich mit den Prognosen der indischen Regierung.

PLI-Programme soll es auch für den Aufbau von Batteriespeichern geben. Die Kapazität soll auf 50 Gigawattstunden (GWh) ausgebaut werden. Auch der Einsatz von Batteriespeichern im Netzbereich soll beschleunigt werden. Außerdem soll der Stromsektor reformiert werden: Etwa sollen Gebühren und Subventionen pünktlicher gezahlt werden und mehr Wettbewerb im Verteilsektor zugelassen werden.

Auch für die Einführung von Elektroautos soll es PLI-Anreize geben. Dafür haben 26 Bundesstaaten eigene Maßnahmen und Ziele formuliert. Die Regierung hat mehrere Programme aufgelegt und mit viel Kapital ausgestattet, um den Verkehrssektor Richtung Elektro zu lenken. Unterstützen soll dabei auch die deutsch-indische Partnerschaft für umweltfreundliche urbane Mobilität, die 2019 ins Leben gerufen wurde.

Auch grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Bestandteil von Indiens Plänen zur Dekarbonisierung, insbesondere im Hinblick auf den industriellen Wandel. Die Regierung genehmigte im Januar die National Green Hydrogen Mission mit einem anfänglichen Budget von knapp 190 Milliarden Rupien (etwa 2,2 Milliarden Euro). Bis 2030 sollen:

Scholz und Modi haben bereits vereinbart, einen deutsch-indischen Fahrplan für grünen Wasserstoff zu entwickeln, der auf den Vorschlägen der deutsch-indischen Taskforce für grünen Wasserstoff basiert. In diesem Bereich sind während des Besuchs des Bundeskanzlers Fortschritte zu erwarten.

Deutschland plant für die COP28 im Dezember überdies eine Art formale Ankündigung zu den “Klimaclubs” und wünscht sich Partner außerhalb der G7, darunter Indien. Ein indischer Regierungsvertreter sagte, dass das Konzept und der Vorschlag derzeit geprüft werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Festlegung von Standards und Emissionsnormen für schwer zu dekarbonisierende Sektoren. Die Debatte könnte mit den indischen Bedenken zum europäischen CBAM verbunden werden.

Die indische Regierung arbeitet derzeit auch an einem Vorschlag für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP). Wahrscheinlich geht es dabei um mehr erneuerbare Energien im Energiemix. Das Thema ist umstritten, aber klar ist: Ein JETP mit Indien wird, wenn es zustande kommt, ganz anders aussehen als die anderen bereits fertiggestellten. Bisher gibt es diese Partnerschaften mit Südafrika, Indonesien und Vietnam.

“Jedes der JETPs ist maßgeschneidert. So wird auch das JETP für Indien auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Ein großer Teil meiner Arbeit hier besteht darin, zu hören, was für Indien von Interesse ist”, sagte die deutsche Klimabeauftragte und Staatssekretärin Jennifer Morgan bei einem Besuch in Indien im Gespräch mit Table.Media.

Ein mögliches weiteres Thema bei Scholz’ Indien-Besuch ist der indische Vorstoß auf internationaler Ebene zur Verminderung aller fossilen Brennstoffe. Das hatte die Modi-Regierung schon auf der COP27 in Sharm El-Sheikh formell vorgeschlagen. Deutschland und die EU waren grundsätzlich an einem gemeinsamen Vorgehen interessiert, scheiterten damit aber an der ägyptischen Konferenzführung. Indien ist nach wie vor sehr an diesem Thema interessiert. Urmi Goswami

23.02.2023 – 08:30-09:00 Uhr, Berlin

JDC, Diskussion Geld für Grün? Europas Antwort auf das amerikanische Klimapaket

Das Jacques Delors Centre (JDC) diskutiert die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA) der USA, welcher im großen Stil Steuergelder für grüne Technologien in den USA bereitstellt und europäische Firmen dabei teilweise benachteiligt. INFOS

24.02.-25.02.2023, Hamburg

BLS, Seminar Datenschutz, geht`s noch… (besser)?

Die Bucerius Law School (BLS) befasst sich mit der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung im europäischen Arbeits- und Sozialrecht. INFOS & ANMELDUNG

24.02.2023 – 19:00-21:30 Uhr, Berlin

RLS, Podiumsdiskussion Solidarität in Zeiten des Krieges

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) geht der Frage nach, wie Linke gleichzeitig gegen den russischen Aggressor und für ihre sozialen Rechte in der Ukraine kämpfen. INFOS & ANMELDUNG

27.02.-03.03.2023, Bonn

FES, Seminar Acht Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen – Alles heiße Luft?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zieht Bilanz nach acht Jahren Pariser Klimakonferenz. INFOS & ANMELDUNG

27.02.-03.03.2023, online

EU Agenda, Seminar Training on EU Legislative Procedure in Practice

EU Agenda shares comprehensive knowledge on practical aspects of the decision-making process in the EU, including practical training on negotiations. INFOS & REGISTRATION

27.02.-02.03.2023, Barcelona (Spanien)

Conference Mobile World Congress

The Mobile World Congress covers topics such as Industry 4.0, mobility, cybersecurity, AI, healthcare, smart city and energy. INFOS & REGISTRATION

27.02.2023

AI, Seminar International Press Luncheon – One Year of Russia’s War against Ukraine

The Aspen Institute (AI) discusses the impact of Russia’s war in Ukraine on the international media landscape. INFOS & REGISTRATION

27.02.2023 – 10:00-15:00 Uhr, Berlin

D21, Konferenz Digitale Gesellschaft

Die Initiative D21 bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Experten für den digitalen Wandel. INFOS & ANMELDUNG

28.02.-01.03.2023, online

DIHK, Seminar Transformationsprogramm: So soll gefördert werden

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) informiert über die beiden Bestandteile Klimaschutzverträge und Dekarbonisierung der Industrie des Transformationsprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. INFOS & ANMELDUNG

28.02.2023, Hamburg

BSI, Diskussion Transition of Common Criteria certification to CC:2022 and EUCC

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) tauscht sich mit relevanten Stakeholdern aus, um den Übergang von der Common Criteria Zertifizierung zu CC:2022 und EUCC zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

28.02.2023 – 09:00-17:30 Uhr, Belgien

EC, Conference The European Startup Village Forum

The European Commission (EC) discusses the main elements and enabling conditions of the Startup Village concept through a genuine science-for-policy interaction. INFOS & REGISTRATION

28.02.2023 – 18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Freistaat Bayern, Podiumsdiskussion Künstliche Intelligenz & Kreativität

Der Freistaat Bayern lädt zum Themenabend in seine Brüsseler Landesvertretung ein. INFOS & ANMELDUNG

28.02.2023 – 18:00-19:30 Uhr, München

VBW, Diskussion Sustainable Finance

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) diskutiert, wie die Regulierung zu Sustainable Finance praxisgerecht weiterentwickelt werden kann. INFOS & ANMELDUNG

Die EU steht kurz vor einer Einigung auf das zehnte Sanktionspaket gegen Russland. Es soll am 24. Februar in Kraft treten, am Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine. Bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel wurde eine Teileinigung erreicht. Es seien nur noch wenige Fragen offen, sagte ein EU-Diplomat. Sie sollen am Donnerstag geklärt werden, bevor der Beschluss im schriftlichen Verfahren verabschiedet wird.

Das neue Paket sieht Handelsbeschränkungen für kriegsrelevante Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile vor, aber auch ein Exportverbot für Toiletten und sanitäre Anlagen. Insgesamt gehe es um Handelsbeschränkungen im Wert von elf Milliarden Euro, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Vorlage des Pakets. Mit den Strafen ziele die EU auf “viele Industriegüter, die Russland braucht”.

Die EU will zudem die private Alfa-Bank und die Internet-Bank Tinkoff vom Zahlungsdienstleister SWIFT abschneiden. Außerdem werden erneut Militärs, Politiker und Journalisten mit Reiseverboten und Vermögenssperren belegt. Der Kreis wurde ständig ausgeweitet und umfasst nun auch Personen, die im Ausland leben und mit der russischen Wagner-Gruppe zusammenarbeiten, die für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird.

Nicht auf der Sanktionsliste stehen Rosatom und die russische Nuklearindustrie. Die Ukraine hat zwar noch am Mittwoch in letzter Minute versucht, die EU umzustimmen. Mehrere Mitgliedsstaaten, darunter Ungarn und Frankreich, blockierten aber den Vorstoß. Streit gab es auch über ein Importverbot für russischen Kautschuk und für Diamanten. Bei Edelsteinen steht Belgien auf der Bremse.

“Es gibt noch einige offene Fragen, unter anderem zum Kautschuk und zu den Meldepflichten“, sagte ein Diplomat. Die Kommission möchte erreichen, dass russische Vermögenswerte besser erfasst werden. Bisher hat die EU keine Übersicht über beschlagnahmte Vermögen von Oligarchen und Institutionen; die Federführung liegt bei den Mitgliedsstaaten. Einige Länder wollen jedoch keine Meldepflicht.

Neben der EU hat auch die G-7 ein neues Sanktionspaket angekündigt. Es soll ebenfalls zum Jahrestag der russischen Invasion am Freitag verkündet werden. ebo

Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden den Staaten an der Ostflanke der Nato einmal mehr Beistand für den Fall eines Angriffes zugesagt. Bei einem Treffen mit mehreren östlichen Nato-Partnern in der polnischen Hauptstadt Warschau sagte Biden am Mittwoch: “Artikel Fünf ist eine heilige Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten eingegangen sind. Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der Nato verteidigen.” Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warb bei dem Treffen dafür, Russland ein für alle Mal seine Grenzen aufzuzeigen.

In Artikel Fünf des Nato-Gründungsvertrages ist geregelt, dass sich die Bündnispartner verpflichten, bei einem bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen Beistand zu leisten.

Die Nato und die USA hatten die Ostflanke schon nach der russischen Annexion der Krim gestärkt. Angesichts des Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden weitere Kräfte in die Region verlegt.

Biden betonte, als Ostflanke der Militärallianz seien die östlichen Länder die Frontlinie der gemeinsamen Verteidigung. “Sie wissen besser als jeder andere, was in diesem Konflikt auf dem Spiel steht – nicht nur für die Ukraine, sondern für die Freiheit der Demokratien in ganz Europa und in der Welt.”

Stoltenberg mahnte: “Wir dürfen nicht zulassen, dass Russland weiter die europäische Sicherheit untergräbt.” Man müsse den “Kreislauf der russischen Aggression durchbrechen” und dafür sorgen, “dass sich die Geschichte nicht wiederholt”. Seit vielen Jahren zeige Russland ein aggressives Verhaltensmuster. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte der Nato-Generalsekretär, es sei nicht klar, wann dieser enden werde. Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion gebe es keine Anzeichen, dass Präsident Wladimir Putin sich auf Frieden vorbereite. Deshalb müsse man die Unterstützung für die Ukraine fortsetzen und weiter verstärken. “Wir müssen der Ukraine geben, was sie braucht.”

Wie die Nato aus seiner Sicht den Kreislauf der russischen Aggression in Europa durchbrechen sollte, erklärte Stoltenberg nicht. Denkbar wäre, die Ostflanke des Bündnisses bis an die russische Grenze auszudehnen und dann so hochzurüsten, dass ein Angriff einem Selbstmordkommando gleichkäme. Alternativ könnte die Nato über eine noch stärkere Unterstützung der Ukraine dafür sorgen, dass Russland so geschwächt aus dem aktuellen Krieg hervorgeht, dass es auf absehbare Zeit keine Möglichkeiten mehr hat, neue Konflikte zu schüren.

In der Abschlusserklärung versprachen die Staaten, ihre Verteidigung zu verstärken. Sie verurteilten die russische Aggression und alle, die sie unterstützen – zum Beispiel Belarus. “Russland hat sich schwer verkalkuliert, als es in die Ukraine einmarschierte und die auf Regeln gegründete internationale Ordnung untergrub”, hieß es. dpa

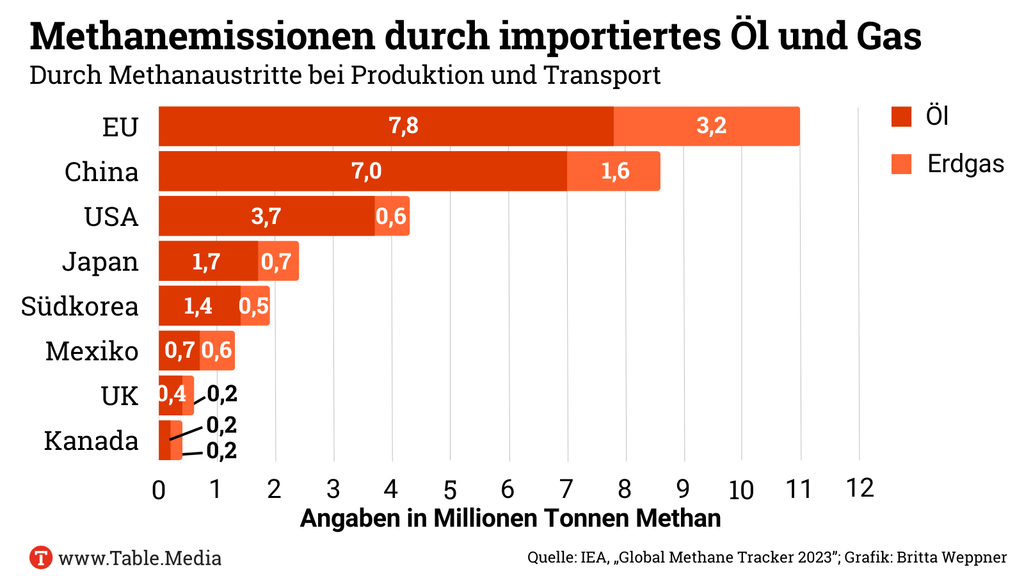

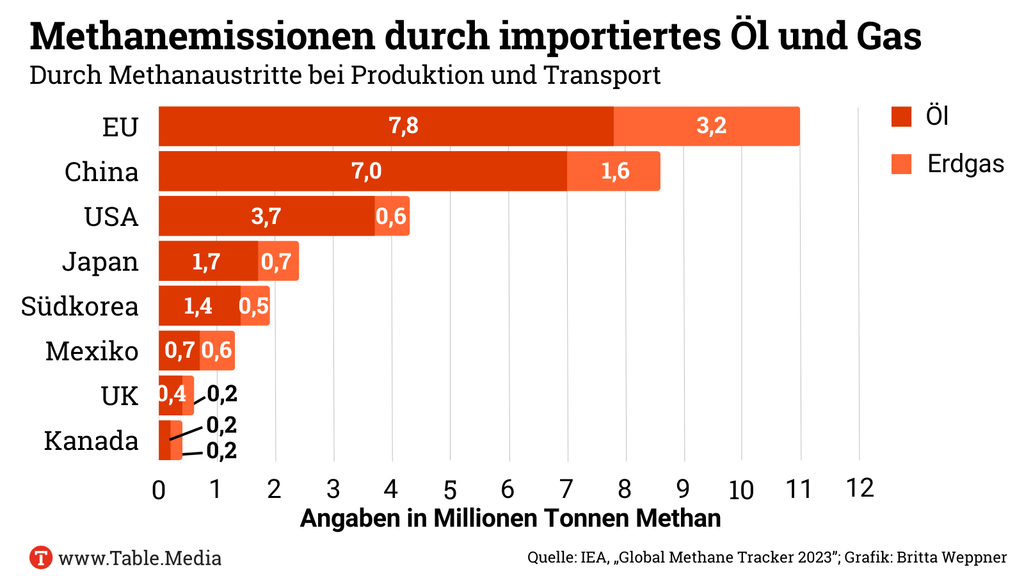

Trotz Rekord-Gaspreisen und starken ökonomischen Anreizen zur Reduktion der Gasverluste sind die Methan-Emissionen im Energiesektor weiterhin sehr hoch. Das zeigt der Global Methane Tracker 2023 der Internationalen Energieagentur (IEA), der am Dienstag vorgestellt wurde. “Es gibt einige Fortschritte, aber die Methan-Emissionen sinken nicht schnell genug”, sagte IEA-Chef Fatih Birol bei der Vorstellung.

Der Bericht zeigt:

Fatih Birol beklagte, der Energiesektor habe im Jahr 2022 einen Rekordgewinn von rund vier Billionen US-Dollar eingefahren. “Mit nur drei Prozent dieses Geldes könnten die Methan-Emissionen um 75 Prozent gesenkt werden“, rechnete Birol vor. Ein Großteil des Gasverlustes könnte ohne große Kosten und mit bewährten Mitteln – beispielsweise der Feststellung von Lecks oder der Reparatur und Erneuerung von alter Infrastruktur – verhindert werden. Durch den Einsatz von Satelliten konnten besonders große Methan-Lecks um zehn Prozent reduziert werden. Auch das Abfackeln von Gas wurde nach ersten IEA-Schätzungen global reduziert.

Die NGO Environmental Investigation Agency (EIA) kritisiert in einem Bericht die Untätigkeit der EU bei der Reduktion von Methan-Emissionen aus importierten Rohstoffen. Die EU-Klimaziele seien dadurch gefährdet. Die EU importiert einen Großteil ihrer fossilen Energierohstoffe. Laut Schätzungen der NGO kommt es bei der Produktion dieses Erdgases, der Kohle und des Öls sowie beim Transport regelmäßig zu Methan-Austritten. Demnach waren importierte fossile Energien im Jahr 2020:

Das meiste Methan geht laut EIA-Angaben bei der Produktion und dem Import aus Russland verloren. Allerdings weist auch US-Gas keine viel bessere Methan-Bilanz auf. Gas aus Norwegen schneidet besser ab, es kommt zu weniger Methan-Austritten. Insgesamt dürfte der Ersatz russischen Gases durch Gas aus den USA und Norwegen nur zu einer geringen Verminderung der Methan-Emissionen beigetragen haben. Flüssigerdgas aus Katar und Australien sei laut EIA sogar für 60 bis 175 Prozent mehr Methan-Emissionen verantwortlich als russisches Gas.

Die NGO kritisiert den Vorschlag der EU-Kommission für eine Methan-Regulierung. Der Kommissionsvorschlag sehe keine Pflichten vor, die Methan-Emissionen aus importierten Energierohstoffen zu messen, darüber zu berichten oder sie zu senken, so die EIA. Die NGO fordert, die Importeure fossiler Brennstoffe müssten:

“Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung strenger Vorschriften in der gesamten Lieferkette sind zu geringen Kosten vorhanden”, so das Fazit der EIA. Das EU-Parlament müsse die Methan-Regulierung der Kommission nachschärfen. Nico Beckert

“Wer den Europäischen Rat verfolgt, kann den Puls der Europäischen Union fühlen”, sagt Peter Ludlow. Den metaphorischen Pulsschlag der EU kennt wohl fast niemand so gut wie er. Seit Jahrzehnten beobachtet und schreibt der 83-jährige Brite über die Brüsseler Institutionen, insbesondere den Europäischen Rat. Seine Analysen kann man auf der Online-Plattform EuroComment kaufen – für den ehemaligen Ratspräsidenten Herman Van Rompuy sind sie eine “unschätzbare Quelle für Informationen und Einblicke”.

Der Grund liegt wohl in Ludlows guten Beziehungen zu vielen hochkarätigen Politikern und Funktionären im Brüsseler Kosmos. Er analysiert die Sitzungen des Rats nicht nur anhand öffentlicher Dokumente, sondern hat oft auch interne Papiere vorliegen. Wegen seines großen Netzwerks hat ihn die Financial Times einmal “Brüssels ultimativer Insider” genannt. Ludlow selbst mag diese Bezeichnung nicht, er findet sie übertrieben: “Ich betrachte mich selbst als Historiker”, sagt er. “Und als Historiker möchte ich auch in Erinnerung bleiben”.

Wenn Ludlow von seiner Karriere erzählt, unterlegt er die Ereignisse fast immer mit der passenden Jahreszahl. 1957 zum Beispiel weckt der Vertrag von Rom Ludlows Interesse an Europäischer Politik. In den Jahren darauf studiert er in Oxford, Cambridge und Göttingen und lehrt ab 1966 internationale Geschichte in London. Zehn Jahre später wechselt er an das Europäische Institut in Florenz. Vorher arbeitet er in Archiven in verschiedenen Teilen Europas, unter anderem in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den nordischen Ländern.

Vor etwas mehr als 40 Jahren kommt Ludlow dann nach Brüssel, um den Thinktank CEPS (Center for European Policy Studies) zu gründen. Auf einer der ersten Veranstaltungen von CEPS lernt er Niels Ersbøll kennen, den damaligen Generalsekretär des Rates der Europäischen Union. Die beiden werden Freunde, und Ersbøll stellt Ludlow anderen entscheidenden Personen der Brüsseler Institutionen vor. Dieses Netzwerk, kombiniert mit seinem Hintergrund als Historiker, macht Ludlow zum EU-Insider. Der tiefe Einblick hinter die Kulissen Brüssels ergibt sich für ihn nicht durch diesen einen besonderen Moment, sondern durch viele Gespräche im Laufe der Zeit.

Ludlow befasst sich seit Jahrzehnten mit strategischen Fragen der Brüssler Institutionen: zuerst bei CEPS und dann bei dem von ihm mitgegründeten European Strategy Forum (ESF). Bei den Treffen des ESF kommen hochrangige Persönlichkeiten aus dem Umfeld des Europäischen Rates zusammen, die meisten von ihnen sind selbst aktive oder ehemalige Insider wie Ludlow.

Noch in diesem Jahr, so hofft Ludlow, könnte er einen Nachfolger für EuroComment finden. Er selbst wird die freigewordene Zeit nutzen, um Bücher zu schreiben und seine Publikationen zu bearbeiten. Auch etwas mehr Freizeit will er sich mit seinen 83 Jahren gönnen. Jens Többen

der Gasverbrauch in der Industrie könnte 2023 um 13 Prozent steigen- so prognostiziert es die Internationale Energie-Agentur. Was das für Europas Gasversorgung im nächsten Winter bedeutet und warum China das Zünglein an der Waage sein könnte, erklärt Manuel Berkel in seiner Analyse.

Der fünfte Kompromiss für den Data Act liegt vor, die Bundesregierung will sich allerdings noch nicht dazu äußern. Was genau der neue Entwurf beinhaltet und an welchen Punkten es weiter Kritik gibt, weiß Corinna Visser.

Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine steuert die EU auf ein zehntes Sanktionspaket zu. Insgesamt geht es um Handelsbeschränkungen im Wert von elf Milliarden Euro. Mein Kollege Eric Bonse kennt die Details.

Trotz der gesunkenen Gaspreise sieht der wichtigste europäische Industrieverband noch keine eindeutigen Signale für eine Erholung. “Die Lage für die Industrieproduktion in energieintensiven Sektoren bleibt unsicher. Trotz der gegenwärtigen Entspannung bei den Gaspreisen ist die Entwicklung der Energiepreise nach wie vor schwer vorhersehbar, was es den Unternehmen erschwert, vorauszuplanen und die Produktion wieder aufzunehmen”, sagte Alexandre Affre, stellvertretender Generaldirektor von BusinessEurope am Mittwoch.

Dafür sieht der Verband mehrere Gründe: “Die Volatilität der Gaspreise bleibt bestehen. Wir gehen auch davon aus, dass die Energiepreise noch eine ganze Weile deutlich höher bleiben werden als vor dem Krieg. Eine zusätzliche Herausforderung für die europäische Industrie ist der erwartete Anstieg der chinesischen Nachfrage auf dem globalen Gasmarkt. Dies könnte die LNG-Preise in den kommenden Monaten in die Höhe treiben.”

Allerdings gibt es auch erste Signale der Entspannung. Schon seit Monaten meldet eine der am stärksten betroffenen Branchen das Wiederanfahren einiger Werke. Düngemittelhersteller hatte die Gaskrise im vergangenen Jahr als erste erfasst. Ihr Ausgangsprodukt Ammoniak wird direkt aus Erdgas und Stickstoff aus der Luft hergestellt. Anfang September waren die europäischen Produktionskapazitäten nach Angaben von Fertilizers Europe nur noch 30 Prozent ausgelastet.

Doch mit den gesunkenen Preisen hat sich auch einer der wichtigsten Gasabnehmer erholt. Anfang Januar sei die Auslastung der europäischen Werke wieder auf etwa 65 Prozent gestiegen, teilte ein Sprecher mit. Die immer noch hohe Einfuhr von Düngemitteln aus Regionen mit entspannterem Gasangebot und niedrigeren Rohstoffpreisen sehen hiesige Hersteller aber naturgemäß als Bedrohung.

“Der jüngste massive Anstieg der Importe steht im Widerspruch zu Europas Politik der strategischen Autonomie”, sagte gestern ein Sprecher von Fertilizers Europe. “Wenn sich dieser negative Trend nicht umkehrt, läuft Europa Gefahr, vollständig von Düngemittellieferungen aus Drittländern abhängig zu werden und seine Abhängigkeit von russischem Erdgas durch eine Abhängigkeit von importierten Düngemitteln zu ersetzen.”

Einen breiten Trend zu einer leichten Entspannung sieht auch die Internationale Energie-Agentur (IEA). “Der starke Rückgang der Gaspreise seit der zweiten Dezemberhälfte dürfte die Gasnachfrage in der Industrie stützen”, schrieb die Agentur in einem vergangene Woche veröffentlichten Bericht. Angesichts der Preisentwicklung am Terminmarkt werde der Gasverbrauch in der Industrie 2023 wohl wieder um 13 Prozent steigen und damit rund die Hälfte des Rückgangs aus dem Vorjahr wieder wettmachen.

Dies muss allerdings nicht bedeuten, dass die Produktion in eben solchem Maße wieder zunimmt. Stattdessen erklärt die IEA einen Teil des wohl steigenden Gasverbrauchs damit, dass die Industrie die Umstellung von eigenen Kraftwerken von Gas auf Öl aus der Krise teilweise wieder rückgängig machen wird. Gas ist schlicht wieder günstiger als Öl.

Der Industrie versucht die Agentur schon seit Monaten eine Brücke zu bauen. Im Dezember prognostizierte die IEA für dieses Jahr eine drohende Gaslücke von 27 bis 57 Milliarden Kubikmetern (bcm), die sich auch die EU-Kommission zu eigen machte. Als gegeben nahmen die Modellierer aber an, dass die Produktionsrückgänge in der energieintensiven Industrie enden und der Gasverbrauch dadurch um zehn bcm steigt. Neben Düngemittelherstellern würde dies laut IEA vor allem die Branchen Stahl und Aluminium entlasten.

Unter anderem mit dem Gasbedarf der Industrie rechtfertigt die Energie-Agentur auch in ihrem aktuellen Bericht politische Maßnahmen für Einsparungen in anderen Bereichen. Europäische Staaten könnten die noch verbleibende Gaslücke von 40 bcm schließen, heißt es dort: “Um zu verhindern, dass der größte Teil dieser Energieeinsparungen durch Produktionseinschränkungen in gasintensiven Industrien entsteht, wie es 2022 der Fall war, müssen strukturelle Lösungen umgesetzt werden, welche die wirtschaftliche Aktivität und die strategische Autonomie in kritischen Wertschöpfungsketten erhalten.”

Die Lösungen sind bekannt: schnellere Verbreitung von Erneuerbaren und höhere Effizienz. Allerdings sind nicht alle Analysten überzeugt, dass dies im nötigen Tempo gelingt. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Vorhersage erwartet S&P insbesondere in Europa immer noch einen “erheblichen Einbruch der Nachfrage”. Die hohe Inflation könne es Haushalten zum Beispiel erschweren, ihren Beitrag für Investitionen in erneuerbare Energien zu leisten. Weltweit werden S&P zufolge außerdem nur wenige neue Verflüssigungsanlagen für LNG fertiggestellt.

Als Zünglein an der Waage für das Angebot an Flüssiggas gilt insbesondere China. Wegen der gelockerten Coronapolitik wird allgemein eine steigende Nachfrage erwartet. Den Effekt auf den weltweiten LNG-Markt hält die Universität Oxford jedoch für begrenzt.

Zwar werde der Gasbedarf Chinas in diesem Jahr wohl um 30 bcm zulegen, schreibt das Institute for Energy Studies. Allerdings erwarten die Forscher, dass die chinesische LNG-Nachfrage lediglich um sechs bis acht bcm steigen wird. Der Großteil des höheren Verbrauchs wird demnach wohl aufgefangen durch eine höhere inländische Förderung und ausgerechnet Exporte Russlands über die Pipeline “Power of Siberia”.

Die schwedische Ratspräsidentschaft hat am Dienstagabend einen fünften Kompromiss zum europäischen Datengesetz (Data Act) vorgelegt. Dieses Papier, das Contexte vorliegt, werden die Delegationen auf dem Treffen der Arbeitsgruppe Telekommunikation am 28. Februar erörtern. Es könnte bereits der letzte Kompromiss sein, bevor der Rat zu einer Allgemeinen Ausrichtung kommt.

Die Bundesregierung prüft den Vorschlag, wollte sich aber am Mittwoch noch nicht dazu äußern. In der deutschen Wirtschaft fällt das Urteil dagegen klar aus. Auch wenn die Verbände einige Verbesserungen sehen, sind sie doch immer noch nicht zufrieden. Die einhellige Meinung lautet: Hier sollte Gründlichkeit vor Geschwindigkeit gehen.

Die wichtigsten Änderungen zum vorherigen Kompromisspapier betreffen

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht das Ziel, einen einheitlichen Rechtsrahmen für den europäischen Datenmarkt zu schaffen, Innovationen zu fördern und für einen fairen Datenaustausch zu sorgen, im fünften Kompromiss immer noch verfehlt. Komplizierte Definitionen und Verfahren von Streitbeilegungsstellen sowie die Möglichkeit, im Nachhinein bei kleineren Fehlern direkt Entschädigung verlangen zu können, sorgten für Verunsicherung. “Das könnte insbesondere kleinere Unternehmen vor der Datennutzung abschrecken“, meint Dirk Binding, Bereichsleiter Digitale Wirtschaft an der DIHK.

So sieht das auch der Verband der Internetwirtschaft eco. Insgesamt bleibe “der Data Act sehr komplex und für Unternehmen, die Daten besitzen und verarbeiten, mit Unsicherheiten behaftet“.

Dabei sei das Gegenteil wichtig. Eine aktuelle DIHK-Umfrage zeigt, dass 53 Prozent der Unternehmen sich bereits jetzt durch rechtliche Unsicherheiten bei der Datennutzung ausgebremst fühlen. Es sei daher umso wichtiger, dass die EU den Data Act “praxisgerecht und rechtssicher” ausgestalte, sagt Dirk Binding.

Der Bitkom befürwortet, dass die Interessen von Datenbesitzern und Datenempfängern bei geistigem Eigentum (Intellectual Property, IP) und Geschäftsgeheimnissen im neuen Kompromiss etwas ausgewogener berücksichtigt seien. Die Vorschläge zur Erweiterung des Schutzes gingen in die richtige Richtung, findet auch Dominic Doll, Digitalisierungsexperte beim ZVEI. Damit erhalte der Dateninhaber das Recht, bei dem Verdacht unrechtmäßiger Verwendung von IP durch den Nutzer oder Dritte die Weitergabe von IP relevanten Daten abzulehnen.

Außerdem trage die Spezifizierung dazu bei, dass auf Grundlage getauschter Daten, Nutzer oder Dritte keine konkurrierenden Produkte entwickeln dürfen. Auch das war ein Punkt, der vielen Unternehmen Sorgen machte. Die Anpassung trage “erheblich zum Investitionsschutz des Datenhalters bei”, sagt Doll und fordert: “Hinter diese Position darf die Bundesregierung nicht zurückfallen.”

Die DIHK, die dabei wohl eher die kleinen und mittleren Unternehmen im Auge hat, will dagegen, dass der Gesetzgeber einen besser balancierten Ansatz findet, “der dem bestehenden Interesse an Datenzugang und gleichermaßen dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen” dient.

Vor diesem Hintergrund sei der fünfte Kompromiss, der erstmals ein Recht des Dateninhabers zur Zurückweisung des Datenzugangsanspruchs in besonderen Umständen vorsieht, kritisch zu beurteilen. “Die damit eingeführten Begriffe, ,exceptional circumstances’ und ,serious damage’, die im Ergebnis nur auf einen möglichen wirtschaftlichen Schaden verweisen, sind sehr abstrakt und belassen einen breiten Spielraum, die Datenherausgabe zu verweigern”, warnt Binding.

Der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer VDMA begrüßt das Bemühen, den Entwurf besser mit den Industriebelangen in Einklang zu bringen. Aus der Industrie kommt immer wieder der Vorwurf, dass Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen (B2B) anders bewertet werden müssten als solche zwischen Unternehmen und Verbrauchern (B2C).

Die Bedenken aus B2B-Perspektive berücksichtige der Kompromiss jedoch noch nicht hinreichend, kritisiert der VDMA. Die Möglichkeiten, “ausbalancierte vertragliche Lösungen unter Partnern im industriellen Wertschöpfungsnetzwerk zu schaffen“, würden unnötig eingegrenzt. So betont auch Doll vom ZVEI: “Die Bundesregierung muss sich dringend für eine Trennung der B2B- und B2C-Regelungsbereiche im Data Act einsetzen.”

Insgesamt positiver als den ursprünglichen Entwurf der Kommission bewertet eco den neuen Vorschlag. Unklar bleibe aber, wie eine angemessene Vergütung für den Zugang zu Daten aussehen könne. Der ZVEI betrachtet dagegen den Vorschlag einer fairen Kompensation – bestehend aus den Kosten zur Bereitstellung der Daten sowie einer angemessenen Marge – als geeignet, um den Datenhandel anzuregen.

Unterm Strich sagt Doll jedoch: “Die strukturellen Fehlstellungen im Data Act Entwurf geht allerdings auch dieser Entwurf nicht an.” Weiterhin gebe es keine Rechtssicherheit für Unternehmen, welche Daten sie wie zur Verfügung stellen müssen, da der Entwurf die industrielle Praxis nicht berücksichtige.

Ende dieser Woche reist Bundeskanzler Olaf Scholz nach Indien, wichtiges Gesprächsthema: der Übergang Indiens zu einer kohlenstoffarmen Entwicklung und die gemeinsamen Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels. Konkret wird es, indischen und deutschen Regierungskreisen zufolge, Gespräche über Indiens Förderung eigener grüner Technologien geben, unter anderem Solar, Stromspeicher und Wasserstoff. Aber auch Fragen von Scholz “Klimaclub” und der Ausstieg aus den fossilen Energien sind Thema des Besuchs.

Schon im Mai 2022 hatten Scholz und Premierminister Modi bei dessen Besuch in Berlin die Deutsch-Indische Partnerschaft für grüne und nachhaltige Entwicklung ins Leben gerufen. Indien hat sich vorgenommen, im globalen Rennen um die Zukunftsmärkte mitzuhalten. Die USA wollen mit ihrem 370-Milliarden-Dollar-Paket des Inflation Reduction Act (IRA) die grünen Industrien fördern. Die EU hat darauf mit ihrem Green Deal Industrial Plan reagiert.

Und Indien hat das System der “produktionsbedingten Anreize” (Production linked Incentives, PLI) entwickelt. Es soll als neue Form der Staatshilfen den Aufbau erneuerbarer Energien unterstützen. Statt fester Prozentsätze an Hilfen wie früher können Unternehmen Anreize im Verhältnis zu ihrer Produktion in Anspruch nehmen.

Ziel der neuen Förderlinien “ist es, dass Indien seine Verpflichtungen gegenüber der Welthandelsorganisation (WTO) besser erfüllen kann und dass die Regelung in Bezug auf Inlandsverkäufe und Exporte diskriminierungsfrei und neutral ist”, so Rajat Kathuria, Direktor und Geschäftsführer der politischen Denkfabrik Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER).

Die PLI sollen die Produktion und den heimischen Verkauf von hocheffizienten PV-Modulen in Indien fördern. Das asiatische Land plant, so zum zweitgrößten Produzenten von Solartechnik nach China zu werden. So sollen:

Fatih Birol, Chef der Internationalen Energieagentur IEA lobt denn auch: “Die produktionsgebundenen Anreize (PLI) in Indien ziehen viele in- und ausländische Investitionen für die PV-Herstellung an. Wenn ich mir die Zahlen für Indien anschaue, erwarten wir, dass die Produktionszahlen um mehr als das Zehnfache steigen werden. Die Regierungspolitik wird Indien zum zweitgrößten Standort für die PV-Herstellung machen.” Diese Einschätzung der IEA deckt sich mit den Prognosen der indischen Regierung.

PLI-Programme soll es auch für den Aufbau von Batteriespeichern geben. Die Kapazität soll auf 50 Gigawattstunden (GWh) ausgebaut werden. Auch der Einsatz von Batteriespeichern im Netzbereich soll beschleunigt werden. Außerdem soll der Stromsektor reformiert werden: Etwa sollen Gebühren und Subventionen pünktlicher gezahlt werden und mehr Wettbewerb im Verteilsektor zugelassen werden.

Auch für die Einführung von Elektroautos soll es PLI-Anreize geben. Dafür haben 26 Bundesstaaten eigene Maßnahmen und Ziele formuliert. Die Regierung hat mehrere Programme aufgelegt und mit viel Kapital ausgestattet, um den Verkehrssektor Richtung Elektro zu lenken. Unterstützen soll dabei auch die deutsch-indische Partnerschaft für umweltfreundliche urbane Mobilität, die 2019 ins Leben gerufen wurde.

Auch grüner Wasserstoff ist ein wichtiger Bestandteil von Indiens Plänen zur Dekarbonisierung, insbesondere im Hinblick auf den industriellen Wandel. Die Regierung genehmigte im Januar die National Green Hydrogen Mission mit einem anfänglichen Budget von knapp 190 Milliarden Rupien (etwa 2,2 Milliarden Euro). Bis 2030 sollen:

Scholz und Modi haben bereits vereinbart, einen deutsch-indischen Fahrplan für grünen Wasserstoff zu entwickeln, der auf den Vorschlägen der deutsch-indischen Taskforce für grünen Wasserstoff basiert. In diesem Bereich sind während des Besuchs des Bundeskanzlers Fortschritte zu erwarten.

Deutschland plant für die COP28 im Dezember überdies eine Art formale Ankündigung zu den “Klimaclubs” und wünscht sich Partner außerhalb der G7, darunter Indien. Ein indischer Regierungsvertreter sagte, dass das Konzept und der Vorschlag derzeit geprüft werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Festlegung von Standards und Emissionsnormen für schwer zu dekarbonisierende Sektoren. Die Debatte könnte mit den indischen Bedenken zum europäischen CBAM verbunden werden.

Die indische Regierung arbeitet derzeit auch an einem Vorschlag für die “Just Energy Transition Partnership” (JETP). Wahrscheinlich geht es dabei um mehr erneuerbare Energien im Energiemix. Das Thema ist umstritten, aber klar ist: Ein JETP mit Indien wird, wenn es zustande kommt, ganz anders aussehen als die anderen bereits fertiggestellten. Bisher gibt es diese Partnerschaften mit Südafrika, Indonesien und Vietnam.

“Jedes der JETPs ist maßgeschneidert. So wird auch das JETP für Indien auf dessen Bedürfnisse zugeschnitten sein. Ein großer Teil meiner Arbeit hier besteht darin, zu hören, was für Indien von Interesse ist”, sagte die deutsche Klimabeauftragte und Staatssekretärin Jennifer Morgan bei einem Besuch in Indien im Gespräch mit Table.Media.

Ein mögliches weiteres Thema bei Scholz’ Indien-Besuch ist der indische Vorstoß auf internationaler Ebene zur Verminderung aller fossilen Brennstoffe. Das hatte die Modi-Regierung schon auf der COP27 in Sharm El-Sheikh formell vorgeschlagen. Deutschland und die EU waren grundsätzlich an einem gemeinsamen Vorgehen interessiert, scheiterten damit aber an der ägyptischen Konferenzführung. Indien ist nach wie vor sehr an diesem Thema interessiert. Urmi Goswami

23.02.2023 – 08:30-09:00 Uhr, Berlin

JDC, Diskussion Geld für Grün? Europas Antwort auf das amerikanische Klimapaket

Das Jacques Delors Centre (JDC) diskutiert die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act (IRA) der USA, welcher im großen Stil Steuergelder für grüne Technologien in den USA bereitstellt und europäische Firmen dabei teilweise benachteiligt. INFOS

24.02.-25.02.2023, Hamburg

BLS, Seminar Datenschutz, geht`s noch… (besser)?

Die Bucerius Law School (BLS) befasst sich mit der aktuellen Entwicklung der Rechtsprechung im europäischen Arbeits- und Sozialrecht. INFOS & ANMELDUNG

24.02.2023 – 19:00-21:30 Uhr, Berlin

RLS, Podiumsdiskussion Solidarität in Zeiten des Krieges

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) geht der Frage nach, wie Linke gleichzeitig gegen den russischen Aggressor und für ihre sozialen Rechte in der Ukraine kämpfen. INFOS & ANMELDUNG

27.02.-03.03.2023, Bonn

FES, Seminar Acht Jahre nach dem Pariser Klimaschutzabkommen – Alles heiße Luft?

Die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) zieht Bilanz nach acht Jahren Pariser Klimakonferenz. INFOS & ANMELDUNG

27.02.-03.03.2023, online

EU Agenda, Seminar Training on EU Legislative Procedure in Practice

EU Agenda shares comprehensive knowledge on practical aspects of the decision-making process in the EU, including practical training on negotiations. INFOS & REGISTRATION

27.02.-02.03.2023, Barcelona (Spanien)

Conference Mobile World Congress

The Mobile World Congress covers topics such as Industry 4.0, mobility, cybersecurity, AI, healthcare, smart city and energy. INFOS & REGISTRATION

27.02.2023

AI, Seminar International Press Luncheon – One Year of Russia’s War against Ukraine

The Aspen Institute (AI) discusses the impact of Russia’s war in Ukraine on the international media landscape. INFOS & REGISTRATION

27.02.2023 – 10:00-15:00 Uhr, Berlin

D21, Konferenz Digitale Gesellschaft

Die Initiative D21 bietet die Möglichkeit zum Austausch mit Experten für den digitalen Wandel. INFOS & ANMELDUNG

28.02.-01.03.2023, online

DIHK, Seminar Transformationsprogramm: So soll gefördert werden

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) informiert über die beiden Bestandteile Klimaschutzverträge und Dekarbonisierung der Industrie des Transformationsprogramms des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. INFOS & ANMELDUNG

28.02.2023, Hamburg

BSI, Diskussion Transition of Common Criteria certification to CC:2022 and EUCC

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) tauscht sich mit relevanten Stakeholdern aus, um den Übergang von der Common Criteria Zertifizierung zu CC:2022 und EUCC zu diskutieren. INFOS & ANMELDUNG

28.02.2023 – 09:00-17:30 Uhr, Belgien

EC, Conference The European Startup Village Forum

The European Commission (EC) discusses the main elements and enabling conditions of the Startup Village concept through a genuine science-for-policy interaction. INFOS & REGISTRATION

28.02.2023 – 18:00 Uhr, Brüssel (Belgien)

Freistaat Bayern, Podiumsdiskussion Künstliche Intelligenz & Kreativität

Der Freistaat Bayern lädt zum Themenabend in seine Brüsseler Landesvertretung ein. INFOS & ANMELDUNG

28.02.2023 – 18:00-19:30 Uhr, München

VBW, Diskussion Sustainable Finance

Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (VBW) diskutiert, wie die Regulierung zu Sustainable Finance praxisgerecht weiterentwickelt werden kann. INFOS & ANMELDUNG

Die EU steht kurz vor einer Einigung auf das zehnte Sanktionspaket gegen Russland. Es soll am 24. Februar in Kraft treten, am Jahrestag des russischen Einmarschs in der Ukraine. Bei einem Treffen der EU-Botschafter am Mittwoch in Brüssel wurde eine Teileinigung erreicht. Es seien nur noch wenige Fragen offen, sagte ein EU-Diplomat. Sie sollen am Donnerstag geklärt werden, bevor der Beschluss im schriftlichen Verfahren verabschiedet wird.

Das neue Paket sieht Handelsbeschränkungen für kriegsrelevante Elektronik, Spezialfahrzeuge und Maschinenteile vor, aber auch ein Exportverbot für Toiletten und sanitäre Anlagen. Insgesamt gehe es um Handelsbeschränkungen im Wert von elf Milliarden Euro, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Vorlage des Pakets. Mit den Strafen ziele die EU auf “viele Industriegüter, die Russland braucht”.

Die EU will zudem die private Alfa-Bank und die Internet-Bank Tinkoff vom Zahlungsdienstleister SWIFT abschneiden. Außerdem werden erneut Militärs, Politiker und Journalisten mit Reiseverboten und Vermögenssperren belegt. Der Kreis wurde ständig ausgeweitet und umfasst nun auch Personen, die im Ausland leben und mit der russischen Wagner-Gruppe zusammenarbeiten, die für Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird.

Nicht auf der Sanktionsliste stehen Rosatom und die russische Nuklearindustrie. Die Ukraine hat zwar noch am Mittwoch in letzter Minute versucht, die EU umzustimmen. Mehrere Mitgliedsstaaten, darunter Ungarn und Frankreich, blockierten aber den Vorstoß. Streit gab es auch über ein Importverbot für russischen Kautschuk und für Diamanten. Bei Edelsteinen steht Belgien auf der Bremse.

“Es gibt noch einige offene Fragen, unter anderem zum Kautschuk und zu den Meldepflichten“, sagte ein Diplomat. Die Kommission möchte erreichen, dass russische Vermögenswerte besser erfasst werden. Bisher hat die EU keine Übersicht über beschlagnahmte Vermögen von Oligarchen und Institutionen; die Federführung liegt bei den Mitgliedsstaaten. Einige Länder wollen jedoch keine Meldepflicht.

Neben der EU hat auch die G-7 ein neues Sanktionspaket angekündigt. Es soll ebenfalls zum Jahrestag der russischen Invasion am Freitag verkündet werden. ebo

Angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine hat US-Präsident Joe Biden den Staaten an der Ostflanke der Nato einmal mehr Beistand für den Fall eines Angriffes zugesagt. Bei einem Treffen mit mehreren östlichen Nato-Partnern in der polnischen Hauptstadt Warschau sagte Biden am Mittwoch: “Artikel Fünf ist eine heilige Verpflichtung, die die Vereinigten Staaten eingegangen sind. Wir werden buchstäblich jeden Zentimeter der Nato verteidigen.” Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warb bei dem Treffen dafür, Russland ein für alle Mal seine Grenzen aufzuzeigen.

In Artikel Fünf des Nato-Gründungsvertrages ist geregelt, dass sich die Bündnispartner verpflichten, bei einem bewaffneten Angriff gegen einen oder mehrere von ihnen Beistand zu leisten.

Die Nato und die USA hatten die Ostflanke schon nach der russischen Annexion der Krim gestärkt. Angesichts des Angriffskrieges gegen die Ukraine wurden weitere Kräfte in die Region verlegt.

Biden betonte, als Ostflanke der Militärallianz seien die östlichen Länder die Frontlinie der gemeinsamen Verteidigung. “Sie wissen besser als jeder andere, was in diesem Konflikt auf dem Spiel steht – nicht nur für die Ukraine, sondern für die Freiheit der Demokratien in ganz Europa und in der Welt.”

Stoltenberg mahnte: “Wir dürfen nicht zulassen, dass Russland weiter die europäische Sicherheit untergräbt.” Man müsse den “Kreislauf der russischen Aggression durchbrechen” und dafür sorgen, “dass sich die Geschichte nicht wiederholt”. Seit vielen Jahren zeige Russland ein aggressives Verhaltensmuster. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg sagte der Nato-Generalsekretär, es sei nicht klar, wann dieser enden werde. Ein Jahr nach Beginn der russischen Invasion gebe es keine Anzeichen, dass Präsident Wladimir Putin sich auf Frieden vorbereite. Deshalb müsse man die Unterstützung für die Ukraine fortsetzen und weiter verstärken. “Wir müssen der Ukraine geben, was sie braucht.”

Wie die Nato aus seiner Sicht den Kreislauf der russischen Aggression in Europa durchbrechen sollte, erklärte Stoltenberg nicht. Denkbar wäre, die Ostflanke des Bündnisses bis an die russische Grenze auszudehnen und dann so hochzurüsten, dass ein Angriff einem Selbstmordkommando gleichkäme. Alternativ könnte die Nato über eine noch stärkere Unterstützung der Ukraine dafür sorgen, dass Russland so geschwächt aus dem aktuellen Krieg hervorgeht, dass es auf absehbare Zeit keine Möglichkeiten mehr hat, neue Konflikte zu schüren.

In der Abschlusserklärung versprachen die Staaten, ihre Verteidigung zu verstärken. Sie verurteilten die russische Aggression und alle, die sie unterstützen – zum Beispiel Belarus. “Russland hat sich schwer verkalkuliert, als es in die Ukraine einmarschierte und die auf Regeln gegründete internationale Ordnung untergrub”, hieß es. dpa

Trotz Rekord-Gaspreisen und starken ökonomischen Anreizen zur Reduktion der Gasverluste sind die Methan-Emissionen im Energiesektor weiterhin sehr hoch. Das zeigt der Global Methane Tracker 2023 der Internationalen Energieagentur (IEA), der am Dienstag vorgestellt wurde. “Es gibt einige Fortschritte, aber die Methan-Emissionen sinken nicht schnell genug”, sagte IEA-Chef Fatih Birol bei der Vorstellung.

Der Bericht zeigt:

Fatih Birol beklagte, der Energiesektor habe im Jahr 2022 einen Rekordgewinn von rund vier Billionen US-Dollar eingefahren. “Mit nur drei Prozent dieses Geldes könnten die Methan-Emissionen um 75 Prozent gesenkt werden“, rechnete Birol vor. Ein Großteil des Gasverlustes könnte ohne große Kosten und mit bewährten Mitteln – beispielsweise der Feststellung von Lecks oder der Reparatur und Erneuerung von alter Infrastruktur – verhindert werden. Durch den Einsatz von Satelliten konnten besonders große Methan-Lecks um zehn Prozent reduziert werden. Auch das Abfackeln von Gas wurde nach ersten IEA-Schätzungen global reduziert.

Die NGO Environmental Investigation Agency (EIA) kritisiert in einem Bericht die Untätigkeit der EU bei der Reduktion von Methan-Emissionen aus importierten Rohstoffen. Die EU-Klimaziele seien dadurch gefährdet. Die EU importiert einen Großteil ihrer fossilen Energierohstoffe. Laut Schätzungen der NGO kommt es bei der Produktion dieses Erdgases, der Kohle und des Öls sowie beim Transport regelmäßig zu Methan-Austritten. Demnach waren importierte fossile Energien im Jahr 2020:

Das meiste Methan geht laut EIA-Angaben bei der Produktion und dem Import aus Russland verloren. Allerdings weist auch US-Gas keine viel bessere Methan-Bilanz auf. Gas aus Norwegen schneidet besser ab, es kommt zu weniger Methan-Austritten. Insgesamt dürfte der Ersatz russischen Gases durch Gas aus den USA und Norwegen nur zu einer geringen Verminderung der Methan-Emissionen beigetragen haben. Flüssigerdgas aus Katar und Australien sei laut EIA sogar für 60 bis 175 Prozent mehr Methan-Emissionen verantwortlich als russisches Gas.

Die NGO kritisiert den Vorschlag der EU-Kommission für eine Methan-Regulierung. Der Kommissionsvorschlag sehe keine Pflichten vor, die Methan-Emissionen aus importierten Energierohstoffen zu messen, darüber zu berichten oder sie zu senken, so die EIA. Die NGO fordert, die Importeure fossiler Brennstoffe müssten:

“Die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung strenger Vorschriften in der gesamten Lieferkette sind zu geringen Kosten vorhanden”, so das Fazit der EIA. Das EU-Parlament müsse die Methan-Regulierung der Kommission nachschärfen. Nico Beckert

“Wer den Europäischen Rat verfolgt, kann den Puls der Europäischen Union fühlen”, sagt Peter Ludlow. Den metaphorischen Pulsschlag der EU kennt wohl fast niemand so gut wie er. Seit Jahrzehnten beobachtet und schreibt der 83-jährige Brite über die Brüsseler Institutionen, insbesondere den Europäischen Rat. Seine Analysen kann man auf der Online-Plattform EuroComment kaufen – für den ehemaligen Ratspräsidenten Herman Van Rompuy sind sie eine “unschätzbare Quelle für Informationen und Einblicke”.

Der Grund liegt wohl in Ludlows guten Beziehungen zu vielen hochkarätigen Politikern und Funktionären im Brüsseler Kosmos. Er analysiert die Sitzungen des Rats nicht nur anhand öffentlicher Dokumente, sondern hat oft auch interne Papiere vorliegen. Wegen seines großen Netzwerks hat ihn die Financial Times einmal “Brüssels ultimativer Insider” genannt. Ludlow selbst mag diese Bezeichnung nicht, er findet sie übertrieben: “Ich betrachte mich selbst als Historiker”, sagt er. “Und als Historiker möchte ich auch in Erinnerung bleiben”.

Wenn Ludlow von seiner Karriere erzählt, unterlegt er die Ereignisse fast immer mit der passenden Jahreszahl. 1957 zum Beispiel weckt der Vertrag von Rom Ludlows Interesse an Europäischer Politik. In den Jahren darauf studiert er in Oxford, Cambridge und Göttingen und lehrt ab 1966 internationale Geschichte in London. Zehn Jahre später wechselt er an das Europäische Institut in Florenz. Vorher arbeitet er in Archiven in verschiedenen Teilen Europas, unter anderem in der Schweiz, Frankreich, Deutschland und den nordischen Ländern.

Vor etwas mehr als 40 Jahren kommt Ludlow dann nach Brüssel, um den Thinktank CEPS (Center for European Policy Studies) zu gründen. Auf einer der ersten Veranstaltungen von CEPS lernt er Niels Ersbøll kennen, den damaligen Generalsekretär des Rates der Europäischen Union. Die beiden werden Freunde, und Ersbøll stellt Ludlow anderen entscheidenden Personen der Brüsseler Institutionen vor. Dieses Netzwerk, kombiniert mit seinem Hintergrund als Historiker, macht Ludlow zum EU-Insider. Der tiefe Einblick hinter die Kulissen Brüssels ergibt sich für ihn nicht durch diesen einen besonderen Moment, sondern durch viele Gespräche im Laufe der Zeit.

Ludlow befasst sich seit Jahrzehnten mit strategischen Fragen der Brüssler Institutionen: zuerst bei CEPS und dann bei dem von ihm mitgegründeten European Strategy Forum (ESF). Bei den Treffen des ESF kommen hochrangige Persönlichkeiten aus dem Umfeld des Europäischen Rates zusammen, die meisten von ihnen sind selbst aktive oder ehemalige Insider wie Ludlow.

Noch in diesem Jahr, so hofft Ludlow, könnte er einen Nachfolger für EuroComment finden. Er selbst wird die freigewordene Zeit nutzen, um Bücher zu schreiben und seine Publikationen zu bearbeiten. Auch etwas mehr Freizeit will er sich mit seinen 83 Jahren gönnen. Jens Többen