in Brüssel entstehen zurzeit einige Gesetze, die unternehmerische Sorgfaltspflichten betreffen. Die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsagenda werden nicht nur in der EU deutlich zu spüren sein, sondern auch in Staaten, die nach Europa exportieren. Doch besonders kleinere Produzenten und Zulieferer sind oft nicht auf die Anforderungen vorbereitet. In unserer Reihe “Reguliert Europa die Welt?” geben Charlotte Wirth und Leonie Düngefeld einen Überblick über die EU-Gesetzgebung zu Sorgfaltspflichten und ihre Folgen für Drittstaaten.

Die EU steckt in einer Sackgasse: Weil sie sich bisher nicht auf eine Position zum Verbleib im Energiecharta-Vertrag einigen konnte, blockiert sie dessen Modernisierung. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat nun einen Vorschlag vorgelegt, der einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation bieten soll. Dieser Vorschlag berge nach Ansicht eines Experten für Europarecht allerdings eine Menge Rechtsunsicherheiten, die Investoren abschrecken könnten. Charlotte Wirth berichtet.

Von einem “bürokratischen Albtraum und Planungsstillstand” ist bei der EVP die Rede, wenn es um die Umsetzung der bestehenden Naturschutzvorschriften geht. Heute wird sie voraussichtlich einen Parteibeschluss verabschieden, worin sie die Rücknahme der EU-Pestizide-Verordnung sowie des Renaturierungsgesetzes fordert. EVP-Chef Manfred Weber kündigte zudem an, dass sich die Parteienfamilie bei “vielen Gesetzesvorschlägen” der Kommission für ein Moratorium aussprechen wird. Scharfer Widerspruch kam prompt von Kommissionsvize Frans Timmermans und den Grünen im EU-Parlament, wie Sie in den News lesen können.

Kommen Sie gut ins Wochenende!

Die Ziele der EU-Nachhaltigkeitsagenda bedeuten nicht nur neue Vorgaben für europäische Unternehmen, die ihre Lieferketten überprüfen müssen – sondern auch neue Anforderungen für Länder, die in den EU-Markt exportieren. Diese sehen sich mit neuen Standards und Normen konfrontiert und müssen außerdem mit vermehrten Kontrollen der Produktionsbedingungen und eigenständigem Aufwand rechnen, etwa um Sorgfaltsberichte zu erstellen.

Eine ganze Reihe an neuen Gesetzen im Bereich der unternehmerischen Sorgfaltspflichten entsteht derzeit in Brüssel:

Besonders das EU-Sorgfaltspflichtengesetz wird einen großen Einfluss auf Drittländer haben: Rund 62 Prozent der afrikanischen Wertschöpfungsexporte sind beispielsweise in EU-Exporte eingebunden. Will heißen: Reguliert Brüssel seine Lieferketten, so gelten die Regeln auch für einen Großteil der afrikanischen Exporte in die EU.

Allerdings sind die betroffenen Wirtschaften in vielen Fällen nicht auf die damit einhergehenden Anforderungen vorbereitet. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wertet die Due-Diligence-Gesetzgebung vor diesem Hintergrund als zweischneidiges Schwert.

Laut einem SWP-Arbeitspapier hat das Gesetz einerseits das Potenzial, globale Wertschöpfungsketten sozial wie wirtschaftlich aufzuwerten, etwa durch bessere Arbeitsbedingungen und Haushaltseinkünfte im globalen Süden. Die höheren Anforderungen durch das europäische Gesetz könnten dazu führen, dass Drittstaaten einheitliche Regeln in Bezug auf Arbeitsnormen, Produktionsstandards usw. einführen und die lokalen Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen. Gleichzeitig können die EU-Regeln Zulieferer und Produzenten dazu anregen, ihre eigenen Prozesse zu überdenken und auf saubere, sichere Technologien zu setzen.

Andererseits besteht laut dem Papier das Risiko, dass strengere Due-Diligence-Auflagen insbesondere den großen Playern zugutekommen: Jene, die über ausreichend Personal und Mittel verfügen, um die strengeren Anforderungen zu erfüllen. Kleinbauern und kleinere Produzenten und Zwischenhändler, die die Anforderungen nicht stemmen können, drohe hingegen der wirtschaftliche Abstieg.

So geschehen im Falle der EU-Konfliktmineralienverordnung, durch die beispielsweise in Kolumbien immer mehr Goldminenkooperativen in die Illegalität rutschen. “Diese Gesetze werden für große Unternehmen entworfen, die über Arbeitskräfte und Ressourcen verfügen. Nicht aber für kleine Minenarbeiter und Kooperativen”, berichtet ein kolumbianischer Goldgräber.

Ähnliche Folgen hat auch die Gesetzgebung für entwaldungsfreie Lieferketten auf die Menschen vor Ort. Die EU erschwere mit der Verordnung Kleinbauern den Zugang zum europäischen Markt, sagte der Kleinbauernvertreter Kambale Malembe aus der DR Kongo zu Table.Media.

Die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten hat kürzlich das Parlament final angenommen. Bevor sie in Kraft tritt, muss auch der Rat sie noch formell bestätigen. Nach den neuen Vorschriften dürfen Unternehmen Einfuhren bestimmter Produkte und Rohstoffe (etwa Rinder, Kakao, Kaffee und Soja) aus bestimmten Ländern nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese muss bestätigen, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt und nach diesem Datum auch nicht zur Schädigung von Wäldern geführt hat.

Die Kommission plant ein Benchmarking-System, mit dem sie Länder oder Teile von Ländern nach deren Risiko für Entwaldung und Waldschädigung (hohes, normales oder geringes Risiko) bewerten will. Die Verpflichtungen für Unternehmen werden dann vom Niveau dieses Risikos abhängen.

Die Unternehmen müssen auch nachweisen, dass die Produkte den Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes entsprechen, damit die Menschenrechte und die Rechte indigener Völker geachtet werden. Laut einer Analyse von Karina Marzano vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam nimmt die EU-Verordnung auch Entwaldung in Angriff, die vor Ort legal ist – und konkurriert deshalb potenziell mit nationaler Gesetzgebung.

In Brasilien etwa, einem wichtigen Sojaexporteur, müssen private Landbesitzer im Amazonasgebiet nach dem nationalen Forstgesetz auf 80 Prozent ihrer Fläche die einheimische Vegetation erhalten, dürfen also 20 Prozent ihres Landes abholzen. Die EU-Verordnung hingegen sieht ein 100-prozentiges Abholzungsverbot vor.

Die EU-Kommission argumentiere, der Gesetzesvorschlag verhänge gegen kein Land bzw. keine Ware ein Verbot, sagt Marzano. “Dennoch werden Unternehmen ihre Tätigkeit wahrscheinlich von den Hochrisikoproduzenten weg verlagern, wenn es alternative, risikoarme Rohstoffproduktionsländer gibt.” Genau dies sei das von der EU angestrebte Ergebnis: Indem die EU nachhaltige Maßnahmen der Exportländer fördere, wolle sie einen Kaskadeneffekt erzielen, der von den ländlichen Erzeugern bis hin zu den nationalen Regierungen reiche.

Die Reaktionen in Brasilien seien sehr unterschiedlich, selbst in der Industrie: Einige Verbände begrüßten die EU-Initiative, andere sehen darin “als Umweltschutz getarnten Protektionismus“. Auch das brasilianische Umweltministerium (damals unter Präsident Jair Bolsonaro) erklärte 2021, es wolle die EU-Pläne anfechten. Ein NGO-Bündnis forderte hingegen eine Schärfung und Schließung von Lücken des EU-Gesetzes.

Risiken in ihrer Wertschöpfungskette zu beheben oder einzudämmen, ist für Unternehmen kostspielig. So entsteht das Risiko, dass sich Unternehmen aus problematischen Gebieten zurückziehen. Für die Betroffenen bedeutet das womöglich eine Verschlimmerung statt einer Verbesserung der Lage vor Ort.

Unklar bleibt, wie die Behörden im globalen Süden kontrollieren, ob ihre Unternehmen die europäischen Vorschriften einhalten. Die SWP spricht in diesem Zusammenhang von einem “Governance overload”, bei dem private Zertifizierungsstellen die Arbeit der Aufsichtsbehörden übernehmen. Doch um die Zustände im Sinne der EU-Anforderungen zu verändern, sind auch institutionelle Maßnahmen nötig, wie zum Beispiel die Ratifizierung von ILO-Arbeitsnormen, die Anpassung von Arbeits- und Sozialnormen sowie etwaige Kursänderungen in der Industriepolitik.

Markus Löning, der deutsche Unternehmen bei der Due Diligence berät, sieht die Regierungen der Drittländer hier in der Verantwortung: Die meisten Länder hätten die fundamentalen Menschenrechte in der Verfassung verankert und die entsprechenden internationalen Konventionen ratifiziert. “Diese zu implementieren, ist ihre staatliche Aufgabe.”

In der Zwischenbilanz zum französischen Lieferkettengesetz wird unterdessen das Risiko einer Verschiebung des Handels beschrieben – insbesondere, wenn nicht der Endabnehmer, sondern der Zwischenhändler eine Machtposition innehat. Im Fall der Aluminiumbranche weigerten sich Zulieferer, die Auflagen der französischen Konzerne zu erfüllen. Sie konnten es sich leisten, da sie das Marktmonopol auf ihr Produkt haben: das zur Aluminiumherstellung benötigte Bauxit. Die Nachfrage an Bauxit ist so groß, dass sich die Zwischenhändler auf Kunden mit weniger strengen Sorgfaltspflichten konzentrieren und die amerikanischen, asiatischen und nahöstlichen Märkte bevorzugen.

“Das ist auch eine Preisfrage”, bemerkt hingegen Markus Loening und warnt vor Pauschalisierungen. Das Risiko einer Marktverschiebung bestehe zwar in einzelnen Fällen, das sei aber von Markt zu Markt und Sektor zu Sektor unterschiedlich. “Man sollte nicht vergessen, dass Europa und die USA ein gewaltiger Handelsblock sind. Diese Märkte gibt man nicht einfach so auf.”

Das SWP empfiehlt, dass Gesetze zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen mit Begleitmaßnahmen zur finanziellen und technischen Unterstützung von Produzenten und Zwischenhändlern im Globalen Süden einhergehen. Auf EU-Ebene beispielsweise über den Weg des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung EFSD+.

Dabei gibt es allerdings ein Kernproblem: Die für Entwicklungszusammenarbeit zuständige Generaldirektion INTPA war kaum in die Ausarbeitung des Sorgfaltspflichtengesetzes eingebunden. Auch die EU-Delegationen in den Ländern, auf die das Due-Diligence-Gesetz einwirkt, wurden kaum zurate gezogen. In anderen Worten: Die Länder, in denen das EU-Gesetz für bessere Zustände in puncto Menschenrechte und Umwelt sorgen soll, wurden bisher außen vor gelassen. Heißt auch: Die Kommission verfügt dem Vernehmen nach kaum über Wissen darüber, welche Unterstützungsmaßnahmen zur erfolgreichen Implementierung in Zielländern nötig sind. Leonie Düngefeld, Charlotte Wirth

Alle bisher erschienen Texte der Serie “Reguliert Europa die Welt?” lesen Sie hier.

Seit November steckt die EU in Bezug auf den Energiecharta-Vertrag in der Sackgasse. Damals sollte die Modernisierung des umstrittenen Investorenschutz-Vertrags bei einem Treffen der ECT-Staaten beschlossen werden. Doch die EU-Staaten konnten sich nicht auf eine Position einigen. Seitdem blockiert die EU den Modernisierungsprozess.

Denn während Länder wie Deutschland, Slowenien, Spanien, die Niederlande, Polen, Frankreich und zuletzt Luxemburg aus dem veralteten Vertrag austreten wollen, unterstützen andere EU-Staaten seine Modernisierung und wollen in der Charta verleiben. Folglich konnten sich die EU 27 bis heute nicht auf einen koordinierten EU- und Euratom-Austritt aus der Charta einigen, wie ihn die Kommission seit Ende vergangenen Jahres vorschlägt. Auch das Europaparlament hat sich letzten November für einen Rücktritt vom Abkommen ausgesprochen.

Die schwedische Ratspräsidentschaft hat diese Woche ein Papier vorgelegt, welches einen Ausweg aus der aktuellen Pattsituation zeichnet.

Sie schlägt ein Vorgehen in drei Schritten vor:

Die Abstimmung über die Energiecharta-Reform erfolgt nach dem Konsens-Prinzip. Das bedeutet, dass kein ECT-Mitglied gegen die Modernisierung stimmen darf. Gleichzeitig besagt Artikel 36(6), dass es einer einfachen Mehrheit bedarf. Auch aus diesem Grund konnte das Votum bei der Energiecharta-Konferenz im November nicht erfolgen.

Der Vorschlag der schwedischen Ratspräsidentschaft berge einige Rechtsunsicherheiten, warnt Christian Tietje, Dozent für öffentliches Recht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Halle, im Gespräch mit Europe.Table. Es sei ein absolut politischer Kompromiss.

Dass die EU und Euratom als Block aus dem Vertrag austreten, sei rechtlich kein Problem. Allerdings ändert sich in diesem Fall nichts an der Sunset-Klausel. Will heißen: Bis zu 20 Jahre nach Austritt können Investoren noch gegen die EU klagen. Das Klagerisiko schätzt Tietje allerdings als gering ein. Meistens klagen Investoren direkt gegen einzelne Mitgliedstaaten, – nicht gegen die EU als Block. Ausnahme: Die Nord Stream 2 AG gegen die EU im Jahr 2019.

Problematischer ist laut Tietje der zweite Teil des schwedischen Vorschlags. Denn demnach würden einige EU-Staaten in der Charta verbleiben, während andere austreten. Das bedeutet auch, dass man es mit zwei Regimes zu tun haben wird. Die Exit-Staaten, die mitunter an die alte Charta inklusive Sunset-Klausel und intra-EU-Klagen gebunden sind. Bei Letzteren könnte man zwar argumentieren, dass diese Klagen laut EuGH (Achmea 2018, Komstroy 2021 ) unzulässig sind (Europe.Table berichtete). Allerdings halten sich die Schiedsgerichte nicht zwingend an EuGH-Urteile.

Und dann wären da die Staaten, die Teil einer reformierten Charta mit angepasster Austrittsklausel und Sonderklausel gegen intra-EU-Klagen wären. “Das ist ein ziemliches Chaos. Man hat dann eine sehr zersplitterte Rechtslage innerhalb der EU”, warnt Tietje. Diese Rechtsunsicherheit schrecke Investoren ab.

Mit dem Vorschlag der schwedischen Ratspräsidentschaft werde aber auch das Prinzip des gemeinsamen Auftretens der EU gegenüber Drittstaaten infrage gestellt, warnt Christian Tietje, “und das in einem Bereich, wo die Kompetenzen der EU sehr weit reichen”. Dadurch bekäme auch die Glaubwürdigkeit der EU einen Riss.

Aus diplomatischen Kreisen gibt es Unterstützung für den schwedischen Kompromiss. Allerdings bleiben einige Aspekte, wie beispielsweise die Frage der Kausalität (tritt die EU beispielsweise aus, bevor die Modernisierung abgestimmt wird?) weiter ungeklärt.

Unklar ist ebenso, wann die ECT-Staaten über die Modernisierung abstimmen wollen. Der Generalsekretär Guy Lentz schlug zuletzt eine schriftliche Abstimmung vor. Dem stellten sich mehrere EU-Staaten entgegen. Die nächste Energiecharta-Konferenz findet erst Ende 2023 in Usbekistan statt.

08.05.2023 – 17:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Methanemissionen, Verbraucherschutz, Binnenmarkt

Themen: Aussprache zur Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor, Aussprache zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, Vorstellung des Berichts über eine Normungsstrategie für den Binnenmarkt. Vorläufige Tagesordnung

08.05.2023 -19:00-21:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware (PEGA)

Themen: Berichtsentwurf zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware, Entschließungsantrag zur Untersuchung dieser. Vorläufige Agenda

08.05.2023 – 19:00-20:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Entschließungsantrag zur Stärkung des sozialen Dialogs, Berichtsentwurf zu hochwertigen Praktika in der EU. Vorläufige Tagesordnung

09.05.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Bundeskanzler Olaf Scholz, Entlastung 2021, Übereinkommen von Istanbul

Themen: Aussprache mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, Aussprache zur Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021, Aussprache über den Beitritt der EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Vorläufige Tagesordnung

10.05.2023

EuGH-Urteil: Beihilfe Deutschlands für Lufthansa angesichts der Covid-19-Krise

Thema: Mit Beschluss vom 25. Juni 2020 genehmigte die Kommission den geplanten Beitrag Deutschlands zur Rekapitalisierung von Lufthansa in Höhe von sechs Milliarden Euro. Diese Beihilfe sollte Lufthansa bei der Bewältigung der Covid-19-Krise helfen und eine Insolvenz vermeiden. Ryanair und Condor haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. INFOS

10.05.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Präsident Portugals, Menschenrechtsverletzungen, Kohäsionspolitik

Themen: Rede des portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa, Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, Darstellung des Berichts über den Beitrag der Kohäsionspolitik zur Bewältigung mehrdimensionaler ökologischer Herausforderungen im Mittelmeerbecken. Vorläufige Tagesordnung

11.05.2023

EuGH-Urteil: Fluggastrechte bei Flugannullierung

Thema: Das Landgericht Stuttgart möchte vom Gerichtshof wissen, ob der plötzliche Tod eines Kopiloten kurz vor dem planmäßigen Flugantritt einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne der Fluggastrechteverordnung darstellt und somit die Fluglinie von einer Entschädigungspflicht befreien kann. Schlussanträge

11.05.2023 – 09:00-16:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Bürgerinitiative, Biodiversität

Themen: Aussprache zur Europäischen Bürgerinitiative “Abtrennen von Flossen und Handel damit stoppen”, Aussprache zu Meeren, Biodiversität und Fischerei. Vorläufige Tagesordnung

12.05.-13.05.2023

Informelles Treffen der Außenminister

Themen: Erörterung aktueller außen- und sicherheitspolitischer Fragen. INFOS

Am heutigen Freitag wird die EVP voraussichtlich einen Parteibeschluss verabschieden, worin sie die vollständige Zurücknahme der EU-Pestizide-Verordnung sowie des Renaturierungsgesetzes fordert. In zu vielen Regionen habe die Umsetzung der bestehenden Naturschutzvorschriften zu einem “bürokratischen Alptraum und Planungsstillstand” geführt, wodurch die Ernährungssicherheit, die Erzeugung erneuerbarer Energien und wichtige Infrastrukturen gefährdet seien, heißt es in der Resolution.

EVP-Chef Manfred Weber kündigte zudem an, dass sich die EVP bei “vielen Gesetzesvorschlägen” der EU-Kommission für ein Moratorium aussprechen wird, um “für ein bis zwei Jahre erst mal keine neuen Gesetze zu beschließen und die Bauern mal arbeiten zu lassen”.

Bereits Mitte März hatte die CDU/CSU-Gruppe der EVP in einem Positionspapier eine “grundlegende Reform des EU Green Deals” durch ein Bürokratiemoratorium für “standort- und industriefeindliche Vorschläge” gefordert. Große Teile der EVP und insbesondere der deutschen Gruppe sehen das Naturschutzpaket der Kommission enorm kritisch, da sie um die Existenz der Landwirtinnen und Landwirte sowie die Nahrungsmittelsicherheit in Europa fürchten.

Prompter Widerspruch kommt von Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans. “Die derzeitigen Formen der Nahrungsmittelproduktion tragen wesentlich zum Verlust der biologischen Vielfalt bei”, sagte Timmermans am Donnerstag bei einer Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL). Deshalb müsse die Hälfte der chemischen Pestizide durch Alternativen ersetzt werden.

Genau das will die EVP durch den Aufschub neuer Agrargesetze verhindern. Timmermans bezog sich daher indirekt auf die EVP-Resolution, als er sagte, Zeit sei ein Luxus, den man nicht habe. “Auf totem Land kann man keine Lebensmittel anbauen”, fuhr er fort.

Auch die Grünen im EU-Parlament liefen am Donnerstag Sturm gegen die EVP-Forderungen. “Hinter der Resolution steckt das Ziel, den Green Deal ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen in entscheidenden Punkten zu stoppen”, kommentierte Anna Deparnay-Grunenberg. Bei wichtigen Maßnahmen zum Thema Naturschutz und dem Erhalt von Lebensgrundlagen stünden konservative Kräfte schon länger auf der Bremse, “jetzt gehen sie auf Vollblockade.”

Jutta Paulus berief sich auf eine Analyse der Europäischen Umweltagentur (EEA) und twitterte, Pestizide bedrohten menschliche Gesundheit und die Bodenfruchtbarkeit. luk

Nach der Kritik am Spitzenkandidaten-Prinzip für die Europawahl 2024 des CSU-Landesgruppenchefs im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat ihn sein Parteichef Markus Söder öffentlich zurückgepfiffen. Das Spitzenkandidaten-Prinzip stehe in der EVP-Satzung, “also wird es das auch geben”, sagte Söder bei der politischen Tagung der EVP in München am Donnerstag.

Dobrindt habe immer eine andere Meinung unabhängig zur EVP-Satzung gehabt, das sei nichts Neues. Ursula von der Leyen sei die geborene Spitzenkandidatin der Union, betonte er. “Wenn sie es denn werden will”, schob Söder nach.

Der EVP-Vorsitzende und stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber hat sich in einem Interview des “Münchner Merkur” “überrascht” über Dobrindts Äußerungen gezeigt und darauf verwiesen, dass das Prinzip von Spitzenkandidaten für die Europawahl auch Beschlusslage der CSU sei.

Dobrindt gilt, ebenso wie CSU-Chef Söder, als innerparteilicher Gegner von Weber. Zwischen Dobrindt und Weber gibt es neben der persönlichen Abneigung außerdem deutliche inhaltliche Unterschiede. Dobrindt zählt zu den Europaskeptikern in der CSU, während Weber für einen dezidiert pro-europäischen Kurs steht.

Auch innerhalb der Union hat Dobrindts überraschender Vorstoß zu Irritationen und allerlei Mutmaßungen geführt. Hinter vorgehaltener Hand wird spekuliert, ob Dobrindts Aussagen möglicherweise mit Söder abgesprochen waren und gegen CDU-Chef Friedrich Merz zielen, der sich klar hinter Kommissionspräsidentin von der Leyen gestellt hat.

Söder, so die Spekulation, könne ein Interesse daran haben, dass Merz bei der Europawahl ein schwaches Ergebnis erzielt, um damit mögliche Chancen für eine eigene Kanzlerkandidatur im Jahr 2025 offenzuhalten.

Auf den zweiten Blick spricht allerdings mehr dafür, dass Dobrindts Vorstoß ein Alleingang zur Unzeit war. Für Söder hat die bayrische Landtagswahl im Herbst absolute Priorität. Er kann bis dahin keine neue Unruhe in der Union oder gar einen offenen Dissens mit Merz gebrauchen. Die Tatsache, dass Dobrindt im Gespräch mit der “FAZ” zurückgerudert ist und beteuert hat, sein Vorstoß richte sich nicht gegen von der Leyen, könnte ein Indiz dafür sein, dass er von Söder auch intern zurechtgewiesen worden ist. fa/luk

Die Berichterstatterin für die Verpackungs- und Verpackungsabfall-Verordnung im Parlament, Frédérique Ries (Renew), will die Wiederverwendungsziele für den Take-Away-Sektor streichen. Gestern stellte sie ihren Berichtsentwurf im Umweltausschuss vor und bezeichnete diesen Aspekt als “gordischen Knoten” der Debatte. Die Schattenberichterstatterinnen der Sozialdemokraten und Grünen kritisierten dies scharf.

Die Umstellung von Einweg- auf Mehrwegsysteme sei der umstrittenste Teil der Novellierung der Verpackungs- und Verpackungsmüll-Verordnung, sagte Ries. Dies wird auch durch massive Lobbykampagnen der Industrie deutlich, die auf die Vorteile von Einwegverpackungen hinweisen.

Laut Schattenberichterstatterin Delara Burkhardt (S&D) geht der Berichtsentwurf von Ries in die richtige Richtung. Leider ziehe er jedoch “einigen starken Instrumenten die Zähne, indem die Wiederverwendungsziele für To-Go-Getränke und -Speisen gelöscht werden”. Viele Studien würden die Umweltvorteile von Mehrwegsystemen zeigen. “Meiner Meinung nach sollten alle diese Ziele im Gesetzestext bleiben.”

Auch Grace O’Sullivan, Schattenberichterstatterin der Grünen, kritisierte gestern die Streichung dieser Ziele. Sie hofft zudem, dass der Ausschuss beim Abbau unnötiger Verpackungen noch nachschärfen kann. Massimiliano Salini (EVP) begrüßte den Entwurf. Er betonte jedoch, die Industrie dürfe nicht in Panik geraten und ständig in neue Technologien und Systeme investieren. Man müsse stattdessen an bewährte Praktiken der Mitgliedstaaten anknüpfen. Dies fehle ihm in dem Berichtsentwurf.

Die EU-Kommission hatte den Vorschlag für die Überarbeitung der Verpackungsverordnung Ende November vorgestellt. Darin nennt sie konkrete Quoten für den Anteil von wiederverwendbaren Verpackungen und Nachfüllsystemen. Diese sollen für Vertreiber in Bereichen wie der Getränke- oder Transportverpackung gelten.

Nachdem es im Parlament Uneinigkeit hinsichtlich der Federführung zwischen Umwelt- (ENVI), Industrie- (ITRE) und Binnenmarktausschuss (IMCO) gegeben hatte, sieht es nun danach aus, als würde der ENVI die Federführung behalten. ITRE und IMCO hatten exklusive Kompetenzen für einzelne Artikel gefordert, ENVI hatte dies abgelehnt. Bernd Lange (SPD), Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze, argumentierte in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden, das hauptsächliche Ziel der Verordnung sei, die Umweltauswirkungen von Verpackungen zu verringern. leo

Um die Reform des Strommarkts ist im EU-Parlament trotz des hohen Zeitdrucks ein Kompetenzgerangel ausgebrochen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) pocht auf geteilte oder sogar ausschließliche Zuständigkeit für Teile des Gesetzespakets, wie aus einem Schriftwechsel hervorgeht, der Table.Media vorliegt.

Bislang standen nur der Binnenmarkt- (IMCO) und der Haushaltsausschuss (BUDG) als mitberatende Ausschüsse fest. Der Wirtschaftsausschuss soll nun assoziierter Ausschuss für die Strommarktreform werden und geteilte Zuständigkeit erhalten für Artikel 9 zu Terminmärkten und Artikel 66a zu staatlichen Eingriffen in Energiepreise währende einer Krise. Auch bei der Novelle der Transparenzverordnung REMIT soll der ECON bei mehreren Artikeln mitreden können, die die Finanzmärkte und die Finanzaufsicht betreffen.

Diesen schriftlichen Vorschlag hat der Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitze, Bernd Lange (SPD), an die Konferenz der Präsidenten des Parlaments gerichtet. Zuvor hatte der ECON die alleinige Kompetenz für die Vorschriften zu staatlichen Garantien für KMU an sich ziehen wollen, die über langfristige Strombezugsverträge (PPA) Grünstrom direkt aus Erneuerbaren-Anlagen beziehen wollen.

Zusätzlich wollte der ECON geteilte Zuständigkeit auch für die kompletten Artikel zu PPA und Differenzverträgen (CfD). Wie eine einzelne Quelle aus dem Parlament sagte, streben einige Wirtschaftspolitiker eine größere Verbindlichkeit von CfD an, um die Abschöpfung von Übergewinnen noch verpflichtender zu machen. ber

Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag zwei Grundsatzurteile zur Auslegung der Datenschutzgrundverordnung gefällt. Damit schafft die oberste Auslegungsinstanz weitere Klarheit über die Interpretation der seit fast fünf Jahren anwendbaren DSGVO.

Im ersten Urteil ging es um das Recht auf Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO. Die österreichische Post hatte Listen über 2,2 Millionen Österreicher geführt, die deren parteipolitische Präferenzen aufführen sollten. Diese wurden zur Nutzung Parteien gegen Entgelt zur Verfügung gestellt.

Die Richter in Luxemburg stellten fest, dass das Recht auf Schadensersatz nicht bei jeglichem Verstoß gegen die Vorschriften der DSGVO Anwendung finde und Betroffene ihren Schaden darlegen müssten. Zugleich aber betonen die Richter, dass mit der DSGVO ausdrücklich auch Immaterialschäden durchgesetzt werden können. Das Recht auf Schadensersatz ist also eigenständig und unabhängig von sonstigen Rechtsbehelfen, etwa einer Beschwerde bei Datenschutzaufsichtsbehörden.

Die Richter haben zudem für Recht erkannt, dass es keine Erheblichkeitsschwelle für Schadensersatz geben dürfe. Jeder Schaden kann also auch die Berechtigung für Schadensersatz sein. Die genaue gesetzliche Formulierung sei Sache der Mitgliedstaaten – da es kein anwendbares, einschlägiges Europarecht gibt.

Allerdings müsse dies im Einklang mit dem Europarecht stehen. Die nationalstaatlichen Regelungen müssten den “aufgrund des Verstoßes gegen diese Verordnung konkret erlittenen Schaden in vollem Umfang ausgleichen“, heißt es im Urteil (Rn. 58). Dies meine aber ausdrücklich keinen Strafschadenersatz, also eine über den eigentlichen Schaden hinausgehende Höhe.

Nach dem Urteil dürften Schadensersatzklagen zunehmen, vermutet Pascal Schumacher von der Kanzlei Noerr. Die professionalisierte Klageindustrie habe darauf gewartet. Zudem würden ab Mitte 2023 Abhilfeklagen für Verbraucherinnen und Verbraucher möglich, die für weiter forcierte Rechtsdurchsetzung sorgten. Im Ausgangsfall des Verfahrens hatte der gemeinnützige Legal-Tech-Verein Cobin Claims für 2.200 betroffene Mandanten im Januar laut Medienberichten einen Vergleich mit der österreichischen Post über bis zu 2,7 Millionen Euro geschlossen, das sind bis zu 1.350 Euro pro Person.

Im zweiten Urteil ging es um das Auskunftsrecht und das darin enthaltene Recht auf eine Kopie der Daten von Betroffenen. Datenverarbeiter sind durch die DSGVO dazu verpflichtet, auf Anfrage eine Kopie der Daten zur Verfügung zu stellen. Hier urteilten die Richter, dass das Recht auf Auskunft auch Auszüge aus Datenbanken oder ganzen Dokumenten umfassen könne, wenn diese für die Ausübung der eigenen Rechte erforderlich seien. Dabei müssten die Rechte Dritter gewahrt bleiben. fst

Die EU-Kommission hat eine Empfehlung zum Vorgehen gegen illegale Livestreams ausgesprochen. “Schon jetzt verfügen wir über einen soliden Rahmen, um gegen illegale Online-Inhalte vorzugehen, aber dieser muss auch durchgesetzt werden”, erklärt Digital- und Binnenmarktkommissar Thierry Breton das Vorgehen.

“Wir fordern heute die Mitgliedstaaten auf, schärfer gegen die Piraterie vorzugehen, die unserer Live-Veranstaltungswirtschaft die finanzielle Grundlage entzieht – beispielsweise, indem sie es Sportveranstaltern ermöglicht, eine Anordnung zu beantragen.” Das ist bislang nämlich nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall.

Hochgradig unzufrieden zeigt sich damit die Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA): Die Kommission habe nicht nur keinen Gesetzesakt geschaffen. Sondern auch einen zweieinhalbjährigen Beobachtungszeitraum zur Umsetzung der Empfehlungen angesetzt. Sie hätte sich gesetzgeberische Tätigkeit gewünscht.

Wenig begeistert ist auch Piraten-MEP Patrick Breyer: Der Text befürworte auch “Sperrungsverfügungen”, die sich an Internetdienstanbieter (ISPs) richten, einschließlich “dynamischer” Sperrverfügungen, ohne gerichtliche Überprüfung, ließ Breyer per Pressemitteilung wissen. Dies könne zu gewaltigen Kollateralschäden führen, da hierdurch nicht nur einzelne Angebote, sondern eine Vielzahl gleichermaßen ohne Kontrolle gesperrt werden könnten. Breyer fordert stattdessen erschwingliche Livestreams von Sportveranstaltungen online. fst

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) fordert, dass Parlament und Rat den Entwurf der Kommission zum Gigabit Infrastructure Act (GIA) nachbessern. Er rät, dabei die Besonderheiten der Märkte einzelner Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. “Wir teilen die Motivation der Europäischen Kommission, die Geschwindigkeit des Glasfaserausbaus zu erhöhen und damit die EU-Ziele für eine vollständige Gigabit-Anbindung bis 2030 zu erreichen”, schreibt der Breko in seinem Positionspapier zum GIA.

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass regulatorische Eingriffe den effizienten Ausbau von Glasfaserinfrastrukturen nicht behinderten oder neue Investitionshindernisse schafften. In seiner jetzigen Form werde der GIA seine Ziele nicht erreichen, warnt der Verband. Stattdessen werde der Glasfaserausbau erheblich verlangsamt.

Im Breko sind 450 Unternehmen engagiert, die im Wettbewerb mit der Telekom Glasfaser in Deutschland ausbauen. Am Donnerstag stellte der Verband gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Brüssel seine Kritikpunkte an der Gesetzesvorlage der Kommission vor.

“Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden die Erwartungen der Kommission, den Glasfaserausbau zu beschleunigen, nicht erfüllen“, heißt es in dem Positionspapier. Stattdessen würden sie “zu einer Verlangsamung des Ausbaus, zur strategischen Duplizierung von Netzen und zur Stärkung der Marktmacht des Betreibers mit beträchtlicher Marktmacht” führen. Letzteres gelte insbesondere für den deutschen Markt.

Der Breko machte eine Reihe von Änderungsvorschlägen:

Die EU-Kommission hat Apple davor gewarnt, beim bevorstehenden Wechsel der Ladestecker-Technologie der iPhones einige Funktionen für vom Konzern zertifiziertes Zubehör zurückzuhalten. Einschränkungen im Zusammenspiel mit Ladegeräten seien unzulässig, betonte EU-Industriekommissar Thierry Breton in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Die EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte soll vom 28. Dezember 2024 an greifen.

In iPhones kommen seit 2012 Apples “Lightning”-Ladestecker zum Einsatz. In Europa wurde beschlossen, als einheitliche Ladetechnologie den Standard USB-C vorzuschreiben.

Breton bezog sich mit seiner Warnung auf Medienberichte, wonach Apple erwäge, mithilfe eines Authentifizierungs-Chips das Laden oder die Datenübertragung über Zubehör ohne Apple-Zertifizierung einzuschränken. “Geräte, die die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen”, sagte Breton. Die Kommission habe das Unternehmen bei einem Treffen Mitte März daran erinnert.

Bis zum dritten Quartal dieses Jahres will die Brüsseler Behörde einen Leitfaden veröffentlichen, um eine “einheitliche Auslegung der Rechtsvorschriften” sicherzustellen. Die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des EU-Parlaments, die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini, warf Apple vor, sich den EU-Regeln entziehen zu wollen.

Apple äußert sich weder zu den Berichten noch zu Bretons Schreiben. Für die “Lightning”-Kabel hat Apple ein Zertifizierungs-Programm. Der Konzern warnt, dass nicht zertifizierte Kabel Geräte beschädigen oder nicht ordentlich funktionieren könnten. Technisch möglich wäre, etwa schnelles Laden oder Datenübertragung mit hohem Tempo nur bei zertifizierten USB-C-Kabeln zuzulassen. dpa

Deutschland und acht weitere EU-Staaten setzen sich dafür ein, Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinschaft zur Außen- und Sicherheitspolitik auszubauen. “Ziel dieser Freundesgruppe ist es, die Effektivität und Geschwindigkeit von Entscheidungen der EU-Außenpolitik zu erhöhen“, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin gemeinsam mit den anderen Ministerien am Donnerstag. Der “Freundesgruppe” gehören neben Deutschland Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Slowenien und Spanien an.

“Vor dem Hintergrund von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und den wachsenden internationalen Herausforderungen für die EU sind die Mitglieder der Freundesgruppe davon überzeugt, dass die Verfahren zur Entscheidungsfindung in der EU-Außenpolitik angepasst werden müssen, um die EU als globalen Akteur zu stärken”, hieß es in der Erklärung.

Das gilt auch mit Blick auf die Aufnahme neuer Mitglieder. Die Staaten des westlichen Balkans streben schon seit Jahren in die Europäische Union. Die Verzögerung eines Beitritts wird auch darauf zurückgeführt, dass die EU fürchtet, handlungsunfähig zu werden.

Das Problem ist seit Jahren bekannt, bislang fehlt es aber an konkreten Schritten, dies zu ändern. Eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen könnte nur mit einstimmigen Beschlüssen realisiert werden. Die “Freundesgruppe” wolle nun “pragmatisch konkrete Fortschritte bei den Entscheidungsprozessen” erzielen. Dazu sei eine regelmäßige Bestandsaufnahme in Abstimmung mit den anderen Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen geplant. Allen EU-Staaten stehe die Mitgliedschaft in der Gruppe offen. rtr

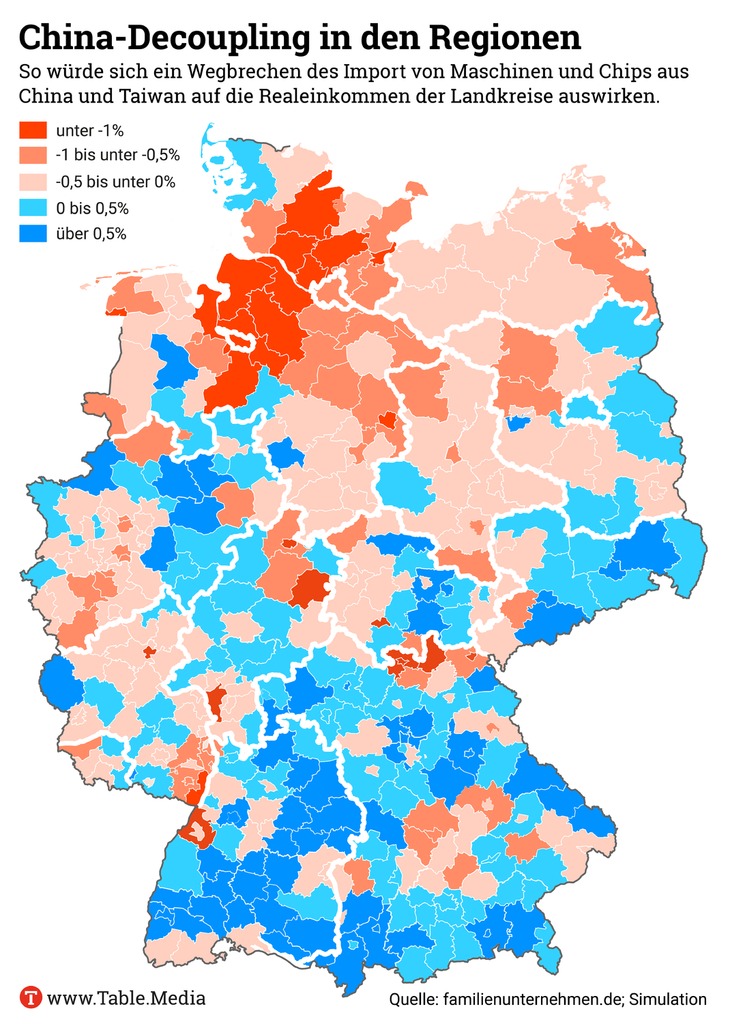

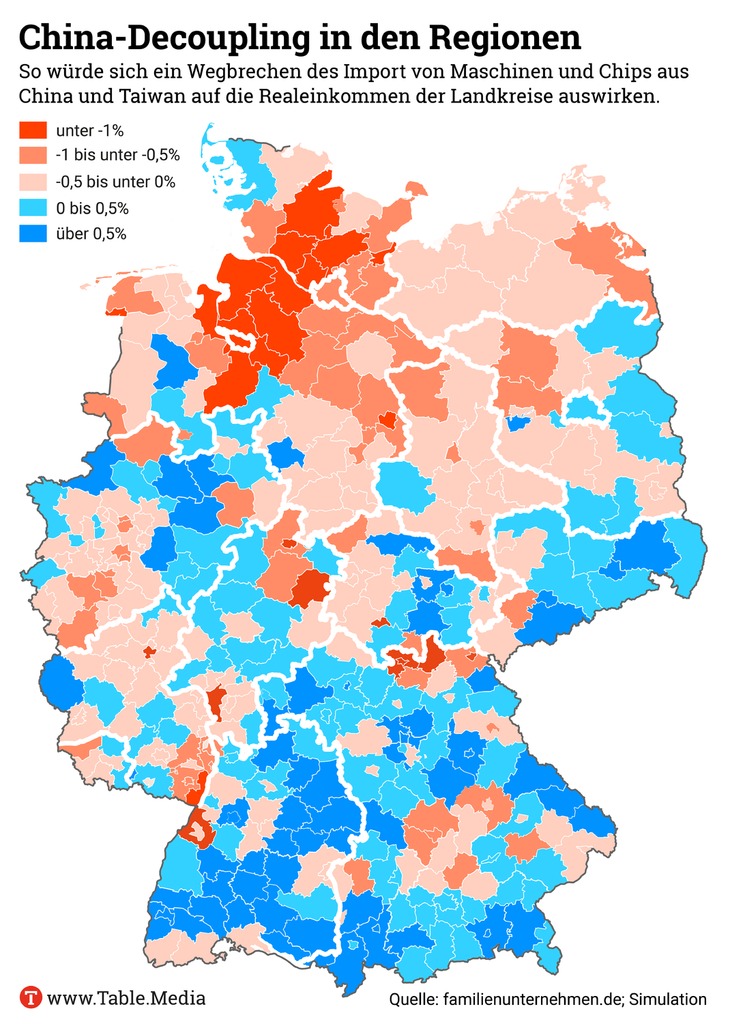

Der Versuch, die Produktion von Industriegütern von China nach Deutschland und in befreundete Länder zurückzuholen, wäre teuer und würde die Wirtschaft in vielen Regionen stark belasten. Das ist das Fazit einer neuen Studie des Ökonomen Gabriel Felbermayr vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Felbermayr, der bis 2021 das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) leitete, hat sie im Auftrag der Münchner Stiftung Familienunternehmen durchgeführt.

In der Untersuchung geht es nicht nur um China, sondern generell um die Abkopplung von großen Volkswirtschaften außerhalb der EU. Sie versucht mittels eines komplexen Modells zu berechnen, welche Auswirkungen der Verzicht der EU auf Handel mit den betreffenden Ländern auf das deutsche Realeinkommen hätte:

Wenn die EU sich in einem theoretischen Szenario von allen Weltgegenden (auch von Japan oder der Schweiz) gleichzeitig entkoppeln würde, dann sänke das Realeinkommen der deutschen Bürger kurzfristig zusammengenommen um 20 Prozent. Die Politik sollte nicht leichtfertig mit solchen Gedankenspielen umgehen, mahnt die Stiftung Familienunternehmen.

Ein Fokus der Studie liegt auf der Betrachtung einzelner Landkreise. Vor allem der Nordwesten Deutschlands würde unter einem Abbruch des Handels mit China leiden. Besonders ausgeprägt ist der Effekt für den Sektor Elektronik und Maschinen, der auch Mikrochips beinhaltet; die Studiendaten nehmen hier allerdings Importe aus China und Taiwan zusammen. Im Süden Deutschlands finden sich dagegen auch Regionen, die profitieren würden. Dort würde dagegen ein Abbruch des Handels mit der Schweiz großen Schaden anrichten. fin

Dass viele Menschen Europa einmal als selbstverständlich empfinden werden, habe er schon Ende der 1990er-Jahre vorausgesagt, erinnert sich Oliver Stirböck. “Diese Zeit haben wir nun erreicht, aber wir müssen aufpassen, dass Europa nicht zu selbstverständlich genommen wird.”

Stirböck, Sprecher für Europa der FDP-Fraktion des Hessischen Landtags, sagt das auch mit Blick auf das Vereinigte Königreich: “Den Brexit und den damit verbundenen Verlust eines wichtigen Bündnispartners haben wir hier in Hessen mit zwei weinenden Augen beobachtet.”

Und doch folgen auf diese Entwicklung auch Chancen für Hessen, insbesondere für den Finanzstandort Frankfurt. Hier wünscht sich Stirböck mehr politischen Einsatz und besseres Standortmarketing, um die Ansiedlung von Unternehmen in Frankfurt voranzutreiben.

Der gelernte Betriebswirt begann sein politisches Engagement bei den Jungen Liberalen, drei Jahre lang war er dort stellvertretender Bundesvorsitzender. Seit 2009 gehört er dem FDP-Landesvorstand an und ist stellvertretender Bezirksvorsitzender der Partei in Rhein-Main.

2019 wurde Stirböck in den hessischen Landtag gewählt und ist seitdem Teil des Europa-Ausschusses. Übergeordnetes Ziel des Ausschusses sei für ihn, dass hessische Interessen in Europa mehr gehört werden, ebenso wie ein zielführender Umgang mit den Auswirkungen von europäischen Entscheidungen auf die Landespolitik.

Stirböck attestiert Deutschland in Bezug auf Europa ein “Mentalitätsproblem”, das dazu geführt habe, dass in der Vergangenheit nicht die stärksten Kandidaten und Kandidatinnen nach Europa entsendet wurden: “Es darf nicht länger heißen ‘Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa’, sondern wir müssen die hellsten Köpfe nach Brüssel schicken.” Hier lasse sich noch viel von europäischen Nachbarländern lernen.

Auch beim Thema Energie sei der Blick zu den Nachbarn angebracht: “Wir sind so ziemlich das einzige Land in Europa, das meint, sowohl auf Kernenergie, Kohleenergie und Gas verzichten zu können. Wir als freie Demokraten plädieren dafür, zumindest übergangsweise auch auf die Kernenergie zu setzen.”

Sich selbst begreift Stirböck als “Botschafter für Europa”: Ihm gehe es darum, die europäische Politik auf lokaler Ebene greifbarer zu machen. Neben zahlreichen Städtepartnerschaften, die den europäischen Gedanken stärken können, lobt Stirböck, dass Europa in Hessen überparteilich gedacht werde und die Parteien an einem Strang ziehen.

Gutes Beispiel hierfür sei ein Antrag zur Vertiefung der Partnerschaft mit Nordmazedonien. Im Zuge dessen war Stirböck auch Teil einer Delegationsreise in das Land: “Dort ist eine starke Europasehnsucht zu spüren und ich denke, wir müssen diesen Ländern auch eine ernstzunehmende Beitrittsperspektive bieten, damit sie sich nicht vom Westen abwenden.”

Europa sei ein wichtiges Querschnittsthema, sagt Stirböck, das auch in den Ausschüssen für Wirtschaft, Energie und Wohnen und für Digitales und Datenschutz, denen er angehört, zum Tragen komme. Der Europaausschuss könne ein “Frühwarnsystem” darstellen, um frühzeitig zu erkennen, wo Handlungsbedarf besteht und die Verzahnung von Landes- und Europapolitik zu optimieren. Marlene Resch

in Brüssel entstehen zurzeit einige Gesetze, die unternehmerische Sorgfaltspflichten betreffen. Die Auswirkungen der Nachhaltigkeitsagenda werden nicht nur in der EU deutlich zu spüren sein, sondern auch in Staaten, die nach Europa exportieren. Doch besonders kleinere Produzenten und Zulieferer sind oft nicht auf die Anforderungen vorbereitet. In unserer Reihe “Reguliert Europa die Welt?” geben Charlotte Wirth und Leonie Düngefeld einen Überblick über die EU-Gesetzgebung zu Sorgfaltspflichten und ihre Folgen für Drittstaaten.

Die EU steckt in einer Sackgasse: Weil sie sich bisher nicht auf eine Position zum Verbleib im Energiecharta-Vertrag einigen konnte, blockiert sie dessen Modernisierung. Die schwedische Ratspräsidentschaft hat nun einen Vorschlag vorgelegt, der einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation bieten soll. Dieser Vorschlag berge nach Ansicht eines Experten für Europarecht allerdings eine Menge Rechtsunsicherheiten, die Investoren abschrecken könnten. Charlotte Wirth berichtet.

Von einem “bürokratischen Albtraum und Planungsstillstand” ist bei der EVP die Rede, wenn es um die Umsetzung der bestehenden Naturschutzvorschriften geht. Heute wird sie voraussichtlich einen Parteibeschluss verabschieden, worin sie die Rücknahme der EU-Pestizide-Verordnung sowie des Renaturierungsgesetzes fordert. EVP-Chef Manfred Weber kündigte zudem an, dass sich die Parteienfamilie bei “vielen Gesetzesvorschlägen” der Kommission für ein Moratorium aussprechen wird. Scharfer Widerspruch kam prompt von Kommissionsvize Frans Timmermans und den Grünen im EU-Parlament, wie Sie in den News lesen können.

Kommen Sie gut ins Wochenende!

Die Ziele der EU-Nachhaltigkeitsagenda bedeuten nicht nur neue Vorgaben für europäische Unternehmen, die ihre Lieferketten überprüfen müssen – sondern auch neue Anforderungen für Länder, die in den EU-Markt exportieren. Diese sehen sich mit neuen Standards und Normen konfrontiert und müssen außerdem mit vermehrten Kontrollen der Produktionsbedingungen und eigenständigem Aufwand rechnen, etwa um Sorgfaltsberichte zu erstellen.

Eine ganze Reihe an neuen Gesetzen im Bereich der unternehmerischen Sorgfaltspflichten entsteht derzeit in Brüssel:

Besonders das EU-Sorgfaltspflichtengesetz wird einen großen Einfluss auf Drittländer haben: Rund 62 Prozent der afrikanischen Wertschöpfungsexporte sind beispielsweise in EU-Exporte eingebunden. Will heißen: Reguliert Brüssel seine Lieferketten, so gelten die Regeln auch für einen Großteil der afrikanischen Exporte in die EU.

Allerdings sind die betroffenen Wirtschaften in vielen Fällen nicht auf die damit einhergehenden Anforderungen vorbereitet. Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) wertet die Due-Diligence-Gesetzgebung vor diesem Hintergrund als zweischneidiges Schwert.

Laut einem SWP-Arbeitspapier hat das Gesetz einerseits das Potenzial, globale Wertschöpfungsketten sozial wie wirtschaftlich aufzuwerten, etwa durch bessere Arbeitsbedingungen und Haushaltseinkünfte im globalen Süden. Die höheren Anforderungen durch das europäische Gesetz könnten dazu führen, dass Drittstaaten einheitliche Regeln in Bezug auf Arbeitsnormen, Produktionsstandards usw. einführen und die lokalen Unternehmen bei der Umsetzung unterstützen. Gleichzeitig können die EU-Regeln Zulieferer und Produzenten dazu anregen, ihre eigenen Prozesse zu überdenken und auf saubere, sichere Technologien zu setzen.

Andererseits besteht laut dem Papier das Risiko, dass strengere Due-Diligence-Auflagen insbesondere den großen Playern zugutekommen: Jene, die über ausreichend Personal und Mittel verfügen, um die strengeren Anforderungen zu erfüllen. Kleinbauern und kleinere Produzenten und Zwischenhändler, die die Anforderungen nicht stemmen können, drohe hingegen der wirtschaftliche Abstieg.

So geschehen im Falle der EU-Konfliktmineralienverordnung, durch die beispielsweise in Kolumbien immer mehr Goldminenkooperativen in die Illegalität rutschen. “Diese Gesetze werden für große Unternehmen entworfen, die über Arbeitskräfte und Ressourcen verfügen. Nicht aber für kleine Minenarbeiter und Kooperativen”, berichtet ein kolumbianischer Goldgräber.

Ähnliche Folgen hat auch die Gesetzgebung für entwaldungsfreie Lieferketten auf die Menschen vor Ort. Die EU erschwere mit der Verordnung Kleinbauern den Zugang zum europäischen Markt, sagte der Kleinbauernvertreter Kambale Malembe aus der DR Kongo zu Table.Media.

Die Verordnung für entwaldungsfreie Lieferketten hat kürzlich das Parlament final angenommen. Bevor sie in Kraft tritt, muss auch der Rat sie noch formell bestätigen. Nach den neuen Vorschriften dürfen Unternehmen Einfuhren bestimmter Produkte und Rohstoffe (etwa Rinder, Kakao, Kaffee und Soja) aus bestimmten Ländern nur in der EU verkaufen, wenn die Lieferanten eine Sorgfaltserklärung eingereicht haben. Diese muss bestätigen, dass ein Produkt nicht von einer nach dem 31. Dezember 2020 abgeholzten Fläche stammt und nach diesem Datum auch nicht zur Schädigung von Wäldern geführt hat.

Die Kommission plant ein Benchmarking-System, mit dem sie Länder oder Teile von Ländern nach deren Risiko für Entwaldung und Waldschädigung (hohes, normales oder geringes Risiko) bewerten will. Die Verpflichtungen für Unternehmen werden dann vom Niveau dieses Risikos abhängen.

Die Unternehmen müssen auch nachweisen, dass die Produkte den Rechtsvorschriften des Erzeugerlandes entsprechen, damit die Menschenrechte und die Rechte indigener Völker geachtet werden. Laut einer Analyse von Karina Marzano vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit am Helmholtz-Zentrum Potsdam nimmt die EU-Verordnung auch Entwaldung in Angriff, die vor Ort legal ist – und konkurriert deshalb potenziell mit nationaler Gesetzgebung.

In Brasilien etwa, einem wichtigen Sojaexporteur, müssen private Landbesitzer im Amazonasgebiet nach dem nationalen Forstgesetz auf 80 Prozent ihrer Fläche die einheimische Vegetation erhalten, dürfen also 20 Prozent ihres Landes abholzen. Die EU-Verordnung hingegen sieht ein 100-prozentiges Abholzungsverbot vor.

Die EU-Kommission argumentiere, der Gesetzesvorschlag verhänge gegen kein Land bzw. keine Ware ein Verbot, sagt Marzano. “Dennoch werden Unternehmen ihre Tätigkeit wahrscheinlich von den Hochrisikoproduzenten weg verlagern, wenn es alternative, risikoarme Rohstoffproduktionsländer gibt.” Genau dies sei das von der EU angestrebte Ergebnis: Indem die EU nachhaltige Maßnahmen der Exportländer fördere, wolle sie einen Kaskadeneffekt erzielen, der von den ländlichen Erzeugern bis hin zu den nationalen Regierungen reiche.

Die Reaktionen in Brasilien seien sehr unterschiedlich, selbst in der Industrie: Einige Verbände begrüßten die EU-Initiative, andere sehen darin “als Umweltschutz getarnten Protektionismus“. Auch das brasilianische Umweltministerium (damals unter Präsident Jair Bolsonaro) erklärte 2021, es wolle die EU-Pläne anfechten. Ein NGO-Bündnis forderte hingegen eine Schärfung und Schließung von Lücken des EU-Gesetzes.

Risiken in ihrer Wertschöpfungskette zu beheben oder einzudämmen, ist für Unternehmen kostspielig. So entsteht das Risiko, dass sich Unternehmen aus problematischen Gebieten zurückziehen. Für die Betroffenen bedeutet das womöglich eine Verschlimmerung statt einer Verbesserung der Lage vor Ort.

Unklar bleibt, wie die Behörden im globalen Süden kontrollieren, ob ihre Unternehmen die europäischen Vorschriften einhalten. Die SWP spricht in diesem Zusammenhang von einem “Governance overload”, bei dem private Zertifizierungsstellen die Arbeit der Aufsichtsbehörden übernehmen. Doch um die Zustände im Sinne der EU-Anforderungen zu verändern, sind auch institutionelle Maßnahmen nötig, wie zum Beispiel die Ratifizierung von ILO-Arbeitsnormen, die Anpassung von Arbeits- und Sozialnormen sowie etwaige Kursänderungen in der Industriepolitik.

Markus Löning, der deutsche Unternehmen bei der Due Diligence berät, sieht die Regierungen der Drittländer hier in der Verantwortung: Die meisten Länder hätten die fundamentalen Menschenrechte in der Verfassung verankert und die entsprechenden internationalen Konventionen ratifiziert. “Diese zu implementieren, ist ihre staatliche Aufgabe.”

In der Zwischenbilanz zum französischen Lieferkettengesetz wird unterdessen das Risiko einer Verschiebung des Handels beschrieben – insbesondere, wenn nicht der Endabnehmer, sondern der Zwischenhändler eine Machtposition innehat. Im Fall der Aluminiumbranche weigerten sich Zulieferer, die Auflagen der französischen Konzerne zu erfüllen. Sie konnten es sich leisten, da sie das Marktmonopol auf ihr Produkt haben: das zur Aluminiumherstellung benötigte Bauxit. Die Nachfrage an Bauxit ist so groß, dass sich die Zwischenhändler auf Kunden mit weniger strengen Sorgfaltspflichten konzentrieren und die amerikanischen, asiatischen und nahöstlichen Märkte bevorzugen.

“Das ist auch eine Preisfrage”, bemerkt hingegen Markus Loening und warnt vor Pauschalisierungen. Das Risiko einer Marktverschiebung bestehe zwar in einzelnen Fällen, das sei aber von Markt zu Markt und Sektor zu Sektor unterschiedlich. “Man sollte nicht vergessen, dass Europa und die USA ein gewaltiger Handelsblock sind. Diese Märkte gibt man nicht einfach so auf.”

Das SWP empfiehlt, dass Gesetze zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen mit Begleitmaßnahmen zur finanziellen und technischen Unterstützung von Produzenten und Zwischenhändlern im Globalen Süden einhergehen. Auf EU-Ebene beispielsweise über den Weg des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung EFSD+.

Dabei gibt es allerdings ein Kernproblem: Die für Entwicklungszusammenarbeit zuständige Generaldirektion INTPA war kaum in die Ausarbeitung des Sorgfaltspflichtengesetzes eingebunden. Auch die EU-Delegationen in den Ländern, auf die das Due-Diligence-Gesetz einwirkt, wurden kaum zurate gezogen. In anderen Worten: Die Länder, in denen das EU-Gesetz für bessere Zustände in puncto Menschenrechte und Umwelt sorgen soll, wurden bisher außen vor gelassen. Heißt auch: Die Kommission verfügt dem Vernehmen nach kaum über Wissen darüber, welche Unterstützungsmaßnahmen zur erfolgreichen Implementierung in Zielländern nötig sind. Leonie Düngefeld, Charlotte Wirth

Alle bisher erschienen Texte der Serie “Reguliert Europa die Welt?” lesen Sie hier.

Seit November steckt die EU in Bezug auf den Energiecharta-Vertrag in der Sackgasse. Damals sollte die Modernisierung des umstrittenen Investorenschutz-Vertrags bei einem Treffen der ECT-Staaten beschlossen werden. Doch die EU-Staaten konnten sich nicht auf eine Position einigen. Seitdem blockiert die EU den Modernisierungsprozess.

Denn während Länder wie Deutschland, Slowenien, Spanien, die Niederlande, Polen, Frankreich und zuletzt Luxemburg aus dem veralteten Vertrag austreten wollen, unterstützen andere EU-Staaten seine Modernisierung und wollen in der Charta verleiben. Folglich konnten sich die EU 27 bis heute nicht auf einen koordinierten EU- und Euratom-Austritt aus der Charta einigen, wie ihn die Kommission seit Ende vergangenen Jahres vorschlägt. Auch das Europaparlament hat sich letzten November für einen Rücktritt vom Abkommen ausgesprochen.

Die schwedische Ratspräsidentschaft hat diese Woche ein Papier vorgelegt, welches einen Ausweg aus der aktuellen Pattsituation zeichnet.

Sie schlägt ein Vorgehen in drei Schritten vor:

Die Abstimmung über die Energiecharta-Reform erfolgt nach dem Konsens-Prinzip. Das bedeutet, dass kein ECT-Mitglied gegen die Modernisierung stimmen darf. Gleichzeitig besagt Artikel 36(6), dass es einer einfachen Mehrheit bedarf. Auch aus diesem Grund konnte das Votum bei der Energiecharta-Konferenz im November nicht erfolgen.

Der Vorschlag der schwedischen Ratspräsidentschaft berge einige Rechtsunsicherheiten, warnt Christian Tietje, Dozent für öffentliches Recht, Europarecht und internationales Wirtschaftsrecht an der Universität Halle, im Gespräch mit Europe.Table. Es sei ein absolut politischer Kompromiss.

Dass die EU und Euratom als Block aus dem Vertrag austreten, sei rechtlich kein Problem. Allerdings ändert sich in diesem Fall nichts an der Sunset-Klausel. Will heißen: Bis zu 20 Jahre nach Austritt können Investoren noch gegen die EU klagen. Das Klagerisiko schätzt Tietje allerdings als gering ein. Meistens klagen Investoren direkt gegen einzelne Mitgliedstaaten, – nicht gegen die EU als Block. Ausnahme: Die Nord Stream 2 AG gegen die EU im Jahr 2019.

Problematischer ist laut Tietje der zweite Teil des schwedischen Vorschlags. Denn demnach würden einige EU-Staaten in der Charta verbleiben, während andere austreten. Das bedeutet auch, dass man es mit zwei Regimes zu tun haben wird. Die Exit-Staaten, die mitunter an die alte Charta inklusive Sunset-Klausel und intra-EU-Klagen gebunden sind. Bei Letzteren könnte man zwar argumentieren, dass diese Klagen laut EuGH (Achmea 2018, Komstroy 2021 ) unzulässig sind (Europe.Table berichtete). Allerdings halten sich die Schiedsgerichte nicht zwingend an EuGH-Urteile.

Und dann wären da die Staaten, die Teil einer reformierten Charta mit angepasster Austrittsklausel und Sonderklausel gegen intra-EU-Klagen wären. “Das ist ein ziemliches Chaos. Man hat dann eine sehr zersplitterte Rechtslage innerhalb der EU”, warnt Tietje. Diese Rechtsunsicherheit schrecke Investoren ab.

Mit dem Vorschlag der schwedischen Ratspräsidentschaft werde aber auch das Prinzip des gemeinsamen Auftretens der EU gegenüber Drittstaaten infrage gestellt, warnt Christian Tietje, “und das in einem Bereich, wo die Kompetenzen der EU sehr weit reichen”. Dadurch bekäme auch die Glaubwürdigkeit der EU einen Riss.

Aus diplomatischen Kreisen gibt es Unterstützung für den schwedischen Kompromiss. Allerdings bleiben einige Aspekte, wie beispielsweise die Frage der Kausalität (tritt die EU beispielsweise aus, bevor die Modernisierung abgestimmt wird?) weiter ungeklärt.

Unklar ist ebenso, wann die ECT-Staaten über die Modernisierung abstimmen wollen. Der Generalsekretär Guy Lentz schlug zuletzt eine schriftliche Abstimmung vor. Dem stellten sich mehrere EU-Staaten entgegen. Die nächste Energiecharta-Konferenz findet erst Ende 2023 in Usbekistan statt.

08.05.2023 – 17:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Methanemissionen, Verbraucherschutz, Binnenmarkt

Themen: Aussprache zur Verringerung der Methanemissionen im Energiesektor, Aussprache zur Stärkung der Verbraucher für den ökologischen Wandel, Vorstellung des Berichts über eine Normungsstrategie für den Binnenmarkt. Vorläufige Tagesordnung

08.05.2023 -19:00-21:00 Uhr

Sitzung des Ausschusses zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware (PEGA)

Themen: Berichtsentwurf zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei dessen Anwendung im Zusammenhang mit dem Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und Spähsoftware, Entschließungsantrag zur Untersuchung dieser. Vorläufige Agenda

08.05.2023 – 19:00-20:30 Uhr

Sitzung des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (EMPL)

Themen: Entschließungsantrag zur Stärkung des sozialen Dialogs, Berichtsentwurf zu hochwertigen Praktika in der EU. Vorläufige Tagesordnung

09.05.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Bundeskanzler Olaf Scholz, Entlastung 2021, Übereinkommen von Istanbul

Themen: Aussprache mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz, Aussprache zur Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021, Aussprache über den Beitritt der EU zum Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Vorläufige Tagesordnung

10.05.2023

EuGH-Urteil: Beihilfe Deutschlands für Lufthansa angesichts der Covid-19-Krise

Thema: Mit Beschluss vom 25. Juni 2020 genehmigte die Kommission den geplanten Beitrag Deutschlands zur Rekapitalisierung von Lufthansa in Höhe von sechs Milliarden Euro. Diese Beihilfe sollte Lufthansa bei der Bewältigung der Covid-19-Krise helfen und eine Insolvenz vermeiden. Ryanair und Condor haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. INFOS

10.05.2023 – 09:00-22:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Präsident Portugals, Menschenrechtsverletzungen, Kohäsionspolitik

Themen: Rede des portugiesischen Präsidenten Marcelo Rebelo de Sousa, Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, Darstellung des Berichts über den Beitrag der Kohäsionspolitik zur Bewältigung mehrdimensionaler ökologischer Herausforderungen im Mittelmeerbecken. Vorläufige Tagesordnung

11.05.2023

EuGH-Urteil: Fluggastrechte bei Flugannullierung

Thema: Das Landgericht Stuttgart möchte vom Gerichtshof wissen, ob der plötzliche Tod eines Kopiloten kurz vor dem planmäßigen Flugantritt einen außergewöhnlichen Umstand im Sinne der Fluggastrechteverordnung darstellt und somit die Fluglinie von einer Entschädigungspflicht befreien kann. Schlussanträge

11.05.2023 – 09:00-16:00 Uhr

Plenarsitzung des EU-Parlaments: Bürgerinitiative, Biodiversität

Themen: Aussprache zur Europäischen Bürgerinitiative “Abtrennen von Flossen und Handel damit stoppen”, Aussprache zu Meeren, Biodiversität und Fischerei. Vorläufige Tagesordnung

12.05.-13.05.2023

Informelles Treffen der Außenminister

Themen: Erörterung aktueller außen- und sicherheitspolitischer Fragen. INFOS

Am heutigen Freitag wird die EVP voraussichtlich einen Parteibeschluss verabschieden, worin sie die vollständige Zurücknahme der EU-Pestizide-Verordnung sowie des Renaturierungsgesetzes fordert. In zu vielen Regionen habe die Umsetzung der bestehenden Naturschutzvorschriften zu einem “bürokratischen Alptraum und Planungsstillstand” geführt, wodurch die Ernährungssicherheit, die Erzeugung erneuerbarer Energien und wichtige Infrastrukturen gefährdet seien, heißt es in der Resolution.

EVP-Chef Manfred Weber kündigte zudem an, dass sich die EVP bei “vielen Gesetzesvorschlägen” der EU-Kommission für ein Moratorium aussprechen wird, um “für ein bis zwei Jahre erst mal keine neuen Gesetze zu beschließen und die Bauern mal arbeiten zu lassen”.

Bereits Mitte März hatte die CDU/CSU-Gruppe der EVP in einem Positionspapier eine “grundlegende Reform des EU Green Deals” durch ein Bürokratiemoratorium für “standort- und industriefeindliche Vorschläge” gefordert. Große Teile der EVP und insbesondere der deutschen Gruppe sehen das Naturschutzpaket der Kommission enorm kritisch, da sie um die Existenz der Landwirtinnen und Landwirte sowie die Nahrungsmittelsicherheit in Europa fürchten.

Prompter Widerspruch kommt von Green-Deal-Kommissar Frans Timmermans. “Die derzeitigen Formen der Nahrungsmittelproduktion tragen wesentlich zum Verlust der biologischen Vielfalt bei”, sagte Timmermans am Donnerstag bei einer Nachhaltigkeitskonferenz des Bundeslandwirtschaftsministeriums (BMEL). Deshalb müsse die Hälfte der chemischen Pestizide durch Alternativen ersetzt werden.

Genau das will die EVP durch den Aufschub neuer Agrargesetze verhindern. Timmermans bezog sich daher indirekt auf die EVP-Resolution, als er sagte, Zeit sei ein Luxus, den man nicht habe. “Auf totem Land kann man keine Lebensmittel anbauen”, fuhr er fort.

Auch die Grünen im EU-Parlament liefen am Donnerstag Sturm gegen die EVP-Forderungen. “Hinter der Resolution steckt das Ziel, den Green Deal ihrer Parteifreundin Ursula von der Leyen in entscheidenden Punkten zu stoppen”, kommentierte Anna Deparnay-Grunenberg. Bei wichtigen Maßnahmen zum Thema Naturschutz und dem Erhalt von Lebensgrundlagen stünden konservative Kräfte schon länger auf der Bremse, “jetzt gehen sie auf Vollblockade.”

Jutta Paulus berief sich auf eine Analyse der Europäischen Umweltagentur (EEA) und twitterte, Pestizide bedrohten menschliche Gesundheit und die Bodenfruchtbarkeit. luk

Nach der Kritik am Spitzenkandidaten-Prinzip für die Europawahl 2024 des CSU-Landesgruppenchefs im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat ihn sein Parteichef Markus Söder öffentlich zurückgepfiffen. Das Spitzenkandidaten-Prinzip stehe in der EVP-Satzung, “also wird es das auch geben”, sagte Söder bei der politischen Tagung der EVP in München am Donnerstag.

Dobrindt habe immer eine andere Meinung unabhängig zur EVP-Satzung gehabt, das sei nichts Neues. Ursula von der Leyen sei die geborene Spitzenkandidatin der Union, betonte er. “Wenn sie es denn werden will”, schob Söder nach.

Der EVP-Vorsitzende und stellvertretende CSU-Chef Manfred Weber hat sich in einem Interview des “Münchner Merkur” “überrascht” über Dobrindts Äußerungen gezeigt und darauf verwiesen, dass das Prinzip von Spitzenkandidaten für die Europawahl auch Beschlusslage der CSU sei.

Dobrindt gilt, ebenso wie CSU-Chef Söder, als innerparteilicher Gegner von Weber. Zwischen Dobrindt und Weber gibt es neben der persönlichen Abneigung außerdem deutliche inhaltliche Unterschiede. Dobrindt zählt zu den Europaskeptikern in der CSU, während Weber für einen dezidiert pro-europäischen Kurs steht.

Auch innerhalb der Union hat Dobrindts überraschender Vorstoß zu Irritationen und allerlei Mutmaßungen geführt. Hinter vorgehaltener Hand wird spekuliert, ob Dobrindts Aussagen möglicherweise mit Söder abgesprochen waren und gegen CDU-Chef Friedrich Merz zielen, der sich klar hinter Kommissionspräsidentin von der Leyen gestellt hat.

Söder, so die Spekulation, könne ein Interesse daran haben, dass Merz bei der Europawahl ein schwaches Ergebnis erzielt, um damit mögliche Chancen für eine eigene Kanzlerkandidatur im Jahr 2025 offenzuhalten.

Auf den zweiten Blick spricht allerdings mehr dafür, dass Dobrindts Vorstoß ein Alleingang zur Unzeit war. Für Söder hat die bayrische Landtagswahl im Herbst absolute Priorität. Er kann bis dahin keine neue Unruhe in der Union oder gar einen offenen Dissens mit Merz gebrauchen. Die Tatsache, dass Dobrindt im Gespräch mit der “FAZ” zurückgerudert ist und beteuert hat, sein Vorstoß richte sich nicht gegen von der Leyen, könnte ein Indiz dafür sein, dass er von Söder auch intern zurechtgewiesen worden ist. fa/luk

Die Berichterstatterin für die Verpackungs- und Verpackungsabfall-Verordnung im Parlament, Frédérique Ries (Renew), will die Wiederverwendungsziele für den Take-Away-Sektor streichen. Gestern stellte sie ihren Berichtsentwurf im Umweltausschuss vor und bezeichnete diesen Aspekt als “gordischen Knoten” der Debatte. Die Schattenberichterstatterinnen der Sozialdemokraten und Grünen kritisierten dies scharf.

Die Umstellung von Einweg- auf Mehrwegsysteme sei der umstrittenste Teil der Novellierung der Verpackungs- und Verpackungsmüll-Verordnung, sagte Ries. Dies wird auch durch massive Lobbykampagnen der Industrie deutlich, die auf die Vorteile von Einwegverpackungen hinweisen.

Laut Schattenberichterstatterin Delara Burkhardt (S&D) geht der Berichtsentwurf von Ries in die richtige Richtung. Leider ziehe er jedoch “einigen starken Instrumenten die Zähne, indem die Wiederverwendungsziele für To-Go-Getränke und -Speisen gelöscht werden”. Viele Studien würden die Umweltvorteile von Mehrwegsystemen zeigen. “Meiner Meinung nach sollten alle diese Ziele im Gesetzestext bleiben.”

Auch Grace O’Sullivan, Schattenberichterstatterin der Grünen, kritisierte gestern die Streichung dieser Ziele. Sie hofft zudem, dass der Ausschuss beim Abbau unnötiger Verpackungen noch nachschärfen kann. Massimiliano Salini (EVP) begrüßte den Entwurf. Er betonte jedoch, die Industrie dürfe nicht in Panik geraten und ständig in neue Technologien und Systeme investieren. Man müsse stattdessen an bewährte Praktiken der Mitgliedstaaten anknüpfen. Dies fehle ihm in dem Berichtsentwurf.

Die EU-Kommission hatte den Vorschlag für die Überarbeitung der Verpackungsverordnung Ende November vorgestellt. Darin nennt sie konkrete Quoten für den Anteil von wiederverwendbaren Verpackungen und Nachfüllsystemen. Diese sollen für Vertreiber in Bereichen wie der Getränke- oder Transportverpackung gelten.

Nachdem es im Parlament Uneinigkeit hinsichtlich der Federführung zwischen Umwelt- (ENVI), Industrie- (ITRE) und Binnenmarktausschuss (IMCO) gegeben hatte, sieht es nun danach aus, als würde der ENVI die Federführung behalten. ITRE und IMCO hatten exklusive Kompetenzen für einzelne Artikel gefordert, ENVI hatte dies abgelehnt. Bernd Lange (SPD), Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitze, argumentierte in einem Brief an die Fraktionsvorsitzenden, das hauptsächliche Ziel der Verordnung sei, die Umweltauswirkungen von Verpackungen zu verringern. leo

Um die Reform des Strommarkts ist im EU-Parlament trotz des hohen Zeitdrucks ein Kompetenzgerangel ausgebrochen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Währung (ECON) pocht auf geteilte oder sogar ausschließliche Zuständigkeit für Teile des Gesetzespakets, wie aus einem Schriftwechsel hervorgeht, der Table.Media vorliegt.

Bislang standen nur der Binnenmarkt- (IMCO) und der Haushaltsausschuss (BUDG) als mitberatende Ausschüsse fest. Der Wirtschaftsausschuss soll nun assoziierter Ausschuss für die Strommarktreform werden und geteilte Zuständigkeit erhalten für Artikel 9 zu Terminmärkten und Artikel 66a zu staatlichen Eingriffen in Energiepreise währende einer Krise. Auch bei der Novelle der Transparenzverordnung REMIT soll der ECON bei mehreren Artikeln mitreden können, die die Finanzmärkte und die Finanzaufsicht betreffen.

Diesen schriftlichen Vorschlag hat der Vorsitzende der Konferenz der Ausschussvorsitze, Bernd Lange (SPD), an die Konferenz der Präsidenten des Parlaments gerichtet. Zuvor hatte der ECON die alleinige Kompetenz für die Vorschriften zu staatlichen Garantien für KMU an sich ziehen wollen, die über langfristige Strombezugsverträge (PPA) Grünstrom direkt aus Erneuerbaren-Anlagen beziehen wollen.

Zusätzlich wollte der ECON geteilte Zuständigkeit auch für die kompletten Artikel zu PPA und Differenzverträgen (CfD). Wie eine einzelne Quelle aus dem Parlament sagte, streben einige Wirtschaftspolitiker eine größere Verbindlichkeit von CfD an, um die Abschöpfung von Übergewinnen noch verpflichtender zu machen. ber

Der Europäische Gerichtshof hat am Donnerstag zwei Grundsatzurteile zur Auslegung der Datenschutzgrundverordnung gefällt. Damit schafft die oberste Auslegungsinstanz weitere Klarheit über die Interpretation der seit fast fünf Jahren anwendbaren DSGVO.

Im ersten Urteil ging es um das Recht auf Schadensersatz nach Artikel 82 DSGVO. Die österreichische Post hatte Listen über 2,2 Millionen Österreicher geführt, die deren parteipolitische Präferenzen aufführen sollten. Diese wurden zur Nutzung Parteien gegen Entgelt zur Verfügung gestellt.

Die Richter in Luxemburg stellten fest, dass das Recht auf Schadensersatz nicht bei jeglichem Verstoß gegen die Vorschriften der DSGVO Anwendung finde und Betroffene ihren Schaden darlegen müssten. Zugleich aber betonen die Richter, dass mit der DSGVO ausdrücklich auch Immaterialschäden durchgesetzt werden können. Das Recht auf Schadensersatz ist also eigenständig und unabhängig von sonstigen Rechtsbehelfen, etwa einer Beschwerde bei Datenschutzaufsichtsbehörden.

Die Richter haben zudem für Recht erkannt, dass es keine Erheblichkeitsschwelle für Schadensersatz geben dürfe. Jeder Schaden kann also auch die Berechtigung für Schadensersatz sein. Die genaue gesetzliche Formulierung sei Sache der Mitgliedstaaten – da es kein anwendbares, einschlägiges Europarecht gibt.

Allerdings müsse dies im Einklang mit dem Europarecht stehen. Die nationalstaatlichen Regelungen müssten den “aufgrund des Verstoßes gegen diese Verordnung konkret erlittenen Schaden in vollem Umfang ausgleichen“, heißt es im Urteil (Rn. 58). Dies meine aber ausdrücklich keinen Strafschadenersatz, also eine über den eigentlichen Schaden hinausgehende Höhe.

Nach dem Urteil dürften Schadensersatzklagen zunehmen, vermutet Pascal Schumacher von der Kanzlei Noerr. Die professionalisierte Klageindustrie habe darauf gewartet. Zudem würden ab Mitte 2023 Abhilfeklagen für Verbraucherinnen und Verbraucher möglich, die für weiter forcierte Rechtsdurchsetzung sorgten. Im Ausgangsfall des Verfahrens hatte der gemeinnützige Legal-Tech-Verein Cobin Claims für 2.200 betroffene Mandanten im Januar laut Medienberichten einen Vergleich mit der österreichischen Post über bis zu 2,7 Millionen Euro geschlossen, das sind bis zu 1.350 Euro pro Person.

Im zweiten Urteil ging es um das Auskunftsrecht und das darin enthaltene Recht auf eine Kopie der Daten von Betroffenen. Datenverarbeiter sind durch die DSGVO dazu verpflichtet, auf Anfrage eine Kopie der Daten zur Verfügung zu stellen. Hier urteilten die Richter, dass das Recht auf Auskunft auch Auszüge aus Datenbanken oder ganzen Dokumenten umfassen könne, wenn diese für die Ausübung der eigenen Rechte erforderlich seien. Dabei müssten die Rechte Dritter gewahrt bleiben. fst

Die EU-Kommission hat eine Empfehlung zum Vorgehen gegen illegale Livestreams ausgesprochen. “Schon jetzt verfügen wir über einen soliden Rahmen, um gegen illegale Online-Inhalte vorzugehen, aber dieser muss auch durchgesetzt werden”, erklärt Digital- und Binnenmarktkommissar Thierry Breton das Vorgehen.

“Wir fordern heute die Mitgliedstaaten auf, schärfer gegen die Piraterie vorzugehen, die unserer Live-Veranstaltungswirtschaft die finanzielle Grundlage entzieht – beispielsweise, indem sie es Sportveranstaltern ermöglicht, eine Anordnung zu beantragen.” Das ist bislang nämlich nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall.

Hochgradig unzufrieden zeigt sich damit die Audiovisual Anti-Piracy Alliance (AAPA): Die Kommission habe nicht nur keinen Gesetzesakt geschaffen. Sondern auch einen zweieinhalbjährigen Beobachtungszeitraum zur Umsetzung der Empfehlungen angesetzt. Sie hätte sich gesetzgeberische Tätigkeit gewünscht.

Wenig begeistert ist auch Piraten-MEP Patrick Breyer: Der Text befürworte auch “Sperrungsverfügungen”, die sich an Internetdienstanbieter (ISPs) richten, einschließlich “dynamischer” Sperrverfügungen, ohne gerichtliche Überprüfung, ließ Breyer per Pressemitteilung wissen. Dies könne zu gewaltigen Kollateralschäden führen, da hierdurch nicht nur einzelne Angebote, sondern eine Vielzahl gleichermaßen ohne Kontrolle gesperrt werden könnten. Breyer fordert stattdessen erschwingliche Livestreams von Sportveranstaltungen online. fst

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) fordert, dass Parlament und Rat den Entwurf der Kommission zum Gigabit Infrastructure Act (GIA) nachbessern. Er rät, dabei die Besonderheiten der Märkte einzelner Mitgliedstaaten zu berücksichtigen. “Wir teilen die Motivation der Europäischen Kommission, die Geschwindigkeit des Glasfaserausbaus zu erhöhen und damit die EU-Ziele für eine vollständige Gigabit-Anbindung bis 2030 zu erreichen”, schreibt der Breko in seinem Positionspapier zum GIA.

Es sei von entscheidender Bedeutung, dass regulatorische Eingriffe den effizienten Ausbau von Glasfaserinfrastrukturen nicht behinderten oder neue Investitionshindernisse schafften. In seiner jetzigen Form werde der GIA seine Ziele nicht erreichen, warnt der Verband. Stattdessen werde der Glasfaserausbau erheblich verlangsamt.

Im Breko sind 450 Unternehmen engagiert, die im Wettbewerb mit der Telekom Glasfaser in Deutschland ausbauen. Am Donnerstag stellte der Verband gemeinsam mit dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Brüssel seine Kritikpunkte an der Gesetzesvorlage der Kommission vor.

“Die vorgeschlagenen Maßnahmen werden die Erwartungen der Kommission, den Glasfaserausbau zu beschleunigen, nicht erfüllen“, heißt es in dem Positionspapier. Stattdessen würden sie “zu einer Verlangsamung des Ausbaus, zur strategischen Duplizierung von Netzen und zur Stärkung der Marktmacht des Betreibers mit beträchtlicher Marktmacht” führen. Letzteres gelte insbesondere für den deutschen Markt.

Der Breko machte eine Reihe von Änderungsvorschlägen:

Die EU-Kommission hat Apple davor gewarnt, beim bevorstehenden Wechsel der Ladestecker-Technologie der iPhones einige Funktionen für vom Konzern zertifiziertes Zubehör zurückzuhalten. Einschränkungen im Zusammenspiel mit Ladegeräten seien unzulässig, betonte EU-Industriekommissar Thierry Breton in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel vorliegt. Die EU-Richtlinie für einheitliche Ladegeräte soll vom 28. Dezember 2024 an greifen.

In iPhones kommen seit 2012 Apples “Lightning”-Ladestecker zum Einsatz. In Europa wurde beschlossen, als einheitliche Ladetechnologie den Standard USB-C vorzuschreiben.

Breton bezog sich mit seiner Warnung auf Medienberichte, wonach Apple erwäge, mithilfe eines Authentifizierungs-Chips das Laden oder die Datenübertragung über Zubehör ohne Apple-Zertifizierung einzuschränken. “Geräte, die die Anforderungen an das einheitliche Ladegerät nicht erfüllen, werden auf dem EU-Markt nicht zugelassen”, sagte Breton. Die Kommission habe das Unternehmen bei einem Treffen Mitte März daran erinnert.

Bis zum dritten Quartal dieses Jahres will die Brüsseler Behörde einen Leitfaden veröffentlichen, um eine “einheitliche Auslegung der Rechtsvorschriften” sicherzustellen. Die Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des EU-Parlaments, die Grünen-Politikerin Anna Cavazzini, warf Apple vor, sich den EU-Regeln entziehen zu wollen.

Apple äußert sich weder zu den Berichten noch zu Bretons Schreiben. Für die “Lightning”-Kabel hat Apple ein Zertifizierungs-Programm. Der Konzern warnt, dass nicht zertifizierte Kabel Geräte beschädigen oder nicht ordentlich funktionieren könnten. Technisch möglich wäre, etwa schnelles Laden oder Datenübertragung mit hohem Tempo nur bei zertifizierten USB-C-Kabeln zuzulassen. dpa

Deutschland und acht weitere EU-Staaten setzen sich dafür ein, Mehrheitsentscheidungen in der Gemeinschaft zur Außen- und Sicherheitspolitik auszubauen. “Ziel dieser Freundesgruppe ist es, die Effektivität und Geschwindigkeit von Entscheidungen der EU-Außenpolitik zu erhöhen“, erklärte das Auswärtige Amt in Berlin gemeinsam mit den anderen Ministerien am Donnerstag. Der “Freundesgruppe” gehören neben Deutschland Belgien, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Slowenien und Spanien an.

“Vor dem Hintergrund von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und den wachsenden internationalen Herausforderungen für die EU sind die Mitglieder der Freundesgruppe davon überzeugt, dass die Verfahren zur Entscheidungsfindung in der EU-Außenpolitik angepasst werden müssen, um die EU als globalen Akteur zu stärken”, hieß es in der Erklärung.

Das gilt auch mit Blick auf die Aufnahme neuer Mitglieder. Die Staaten des westlichen Balkans streben schon seit Jahren in die Europäische Union. Die Verzögerung eines Beitritts wird auch darauf zurückgeführt, dass die EU fürchtet, handlungsunfähig zu werden.

Das Problem ist seit Jahren bekannt, bislang fehlt es aber an konkreten Schritten, dies zu ändern. Eine Ausweitung von Mehrheitsentscheidungen könnte nur mit einstimmigen Beschlüssen realisiert werden. Die “Freundesgruppe” wolle nun “pragmatisch konkrete Fortschritte bei den Entscheidungsprozessen” erzielen. Dazu sei eine regelmäßige Bestandsaufnahme in Abstimmung mit den anderen Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen geplant. Allen EU-Staaten stehe die Mitgliedschaft in der Gruppe offen. rtr

Der Versuch, die Produktion von Industriegütern von China nach Deutschland und in befreundete Länder zurückzuholen, wäre teuer und würde die Wirtschaft in vielen Regionen stark belasten. Das ist das Fazit einer neuen Studie des Ökonomen Gabriel Felbermayr vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Felbermayr, der bis 2021 das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) leitete, hat sie im Auftrag der Münchner Stiftung Familienunternehmen durchgeführt.

In der Untersuchung geht es nicht nur um China, sondern generell um die Abkopplung von großen Volkswirtschaften außerhalb der EU. Sie versucht mittels eines komplexen Modells zu berechnen, welche Auswirkungen der Verzicht der EU auf Handel mit den betreffenden Ländern auf das deutsche Realeinkommen hätte:

Wenn die EU sich in einem theoretischen Szenario von allen Weltgegenden (auch von Japan oder der Schweiz) gleichzeitig entkoppeln würde, dann sänke das Realeinkommen der deutschen Bürger kurzfristig zusammengenommen um 20 Prozent. Die Politik sollte nicht leichtfertig mit solchen Gedankenspielen umgehen, mahnt die Stiftung Familienunternehmen.

Ein Fokus der Studie liegt auf der Betrachtung einzelner Landkreise. Vor allem der Nordwesten Deutschlands würde unter einem Abbruch des Handels mit China leiden. Besonders ausgeprägt ist der Effekt für den Sektor Elektronik und Maschinen, der auch Mikrochips beinhaltet; die Studiendaten nehmen hier allerdings Importe aus China und Taiwan zusammen. Im Süden Deutschlands finden sich dagegen auch Regionen, die profitieren würden. Dort würde dagegen ein Abbruch des Handels mit der Schweiz großen Schaden anrichten. fin

Dass viele Menschen Europa einmal als selbstverständlich empfinden werden, habe er schon Ende der 1990er-Jahre vorausgesagt, erinnert sich Oliver Stirböck. “Diese Zeit haben wir nun erreicht, aber wir müssen aufpassen, dass Europa nicht zu selbstverständlich genommen wird.”

Stirböck, Sprecher für Europa der FDP-Fraktion des Hessischen Landtags, sagt das auch mit Blick auf das Vereinigte Königreich: “Den Brexit und den damit verbundenen Verlust eines wichtigen Bündnispartners haben wir hier in Hessen mit zwei weinenden Augen beobachtet.”

Und doch folgen auf diese Entwicklung auch Chancen für Hessen, insbesondere für den Finanzstandort Frankfurt. Hier wünscht sich Stirböck mehr politischen Einsatz und besseres Standortmarketing, um die Ansiedlung von Unternehmen in Frankfurt voranzutreiben.

Der gelernte Betriebswirt begann sein politisches Engagement bei den Jungen Liberalen, drei Jahre lang war er dort stellvertretender Bundesvorsitzender. Seit 2009 gehört er dem FDP-Landesvorstand an und ist stellvertretender Bezirksvorsitzender der Partei in Rhein-Main.

2019 wurde Stirböck in den hessischen Landtag gewählt und ist seitdem Teil des Europa-Ausschusses. Übergeordnetes Ziel des Ausschusses sei für ihn, dass hessische Interessen in Europa mehr gehört werden, ebenso wie ein zielführender Umgang mit den Auswirkungen von europäischen Entscheidungen auf die Landespolitik.

Stirböck attestiert Deutschland in Bezug auf Europa ein “Mentalitätsproblem”, das dazu geführt habe, dass in der Vergangenheit nicht die stärksten Kandidaten und Kandidatinnen nach Europa entsendet wurden: “Es darf nicht länger heißen ‘Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa’, sondern wir müssen die hellsten Köpfe nach Brüssel schicken.” Hier lasse sich noch viel von europäischen Nachbarländern lernen.

Auch beim Thema Energie sei der Blick zu den Nachbarn angebracht: “Wir sind so ziemlich das einzige Land in Europa, das meint, sowohl auf Kernenergie, Kohleenergie und Gas verzichten zu können. Wir als freie Demokraten plädieren dafür, zumindest übergangsweise auch auf die Kernenergie zu setzen.”